Angra do Heroísmo, novembro de 2022

FICHA TÉCNICA

Título: 40 anos da publicação de Memorial do Convento (1982), 100 anos do nascimento de José Saramago (1922)

Texto introdutório: Carlos Mesquita Severino (CEC-FLUL), Lucília Soares e Paula Brasil.

Capa e contracapa: adaptação do cartaz elaborado pelos alunos Ana Sofia Macedo, Catarina Mendes e Luís Castro, 12.º F.

Formatação e edição: Carlos Mesquita Severino (CEC-FLUL)

Data: novembro de 2022 Versão digital

Nótula inicial

O estudo de José Saramago no ensino secundário é atualmente um maior desafio do que há uns anos, pois a leitura de texto literário tem vindo a captar menos leitores, face às solicitações dos media e à diminuição da concentração, por exemplo.

Todavia, é de forma orgulhosa que tivemos alunos que leram Memorial do Convento com gosto e alegria, embrenhados numa história de um amor singular, tomando partido contra um rei megalómano em favor do povo, mergulhando numa sociedade fanaticamente religiosa e fascinados pela inovação da passarola.

Na verdade, conseguir ler o texto é mergulhar dentro dele e, por isso, manipulá-lo de modo pessoal. Daí que, nesta recolha de trabalhos escritos e criativos dos alunos de 12.º ano (2021/2022), encontremos páginas dos diários da rainha D. Maria Ana de Áustria, de Baltasar e até de “José Saramago”. Assistimos, ainda, a entrevistas ao rei D. João V, ao frei António de São José ou ao casal Blimunda e Baltasar, e, simultaneamente, podemos ler as diversas reflexões que o texto de José Saramago proporcionou aos alunos.

Apesar de o autor não ter numerado os “capítulos” de Memorial do Convento, quando o publicou em 1982, é usual fazermos essa divisão, a fim de facilitar a leitura, o estudo, as referências feitas em aula. Como tal, os números em parênteses retos, no início de cada bloco, referem-se a essas sequências narrativas e permitiramnos organizar a apresentação dos trabalhos. Por outro lado, optámos por encetar cada um deles com uma citação do início de cada “capítulo”, a fim de relembrar ao leitor o momento em que

nos encontramos. Deste modo, em alguns casos, a citação é apenas a primeira frase, noutros, é mais extensa.

Como alguns dos trabalhos foram feitos por meio de aplicações e programas em linha, não é possível incluí-los nesta publicação. Todavia, surgem referidos nos respetivos capítulos e, quando possível, com a hiperligação assinalada. No caso das apresentações mais extensas, foi feita uma seleção dos diapositivos.

Como queríamos que os vídeos e gravações áudio (análises dos capítulos, podcast, etc.) ficassem disponíveis para todos, procurámos montar vídeos que reunissem todas essas prestações, nas quais incluímos ainda as apresentações completas e que disponibilizamos na página de YouTube da Biblioteca Escolar Almeida Garrett (BEAG).

Os trabalhos de alunos dos 12.º A, B e G foram apresentados ao professor Carlos Mesquita Severino, os dos 12.º C, D e E são de alunos da professora Lucília Soares e os trabalhos dos 12.º F e H, são de alunos da professora Paula Brasil.

Finalmente, fecha esta publicação um Apêndice, do qual constam os trabalhos elaborados pelos formandos da Turma de Técnico de Artes Gráficas, no início deste ano letivo, a fim de divulgaram a exposição junto da comunidade escolar por meio de cartazes e de lembranças a oferecer aos autores dos trabalhos e aos visitantes da exposição.

Resta-nos, ainda, agradecer ao Comissário para o Centenário de José Saramago, Professor Doutor Carlos Reis, que nos autorizou o uso do logótipo das celebrações, ao qual acrescentámos o da Fundação José Saramago.

Professores Carlos M. Severino, Lucília Soares e Paula Brasil Departamento de Português e Línguas Clássicas da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade de Angra do Heroísmo

Figura 1. Cartaz comemorativo elaborado por Ana Sofia Macedo, Catarina Mendes e Luís Castro, 12.º F.

D. João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto de sua mulher, D. Maria Ana Josefa, que chegou há mais de dois anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não emprenhou.

D. João V

Perante a promessa real, D. João V fica entusiasmado: Irá ser pai, afinal, E o convento será levantado.

A megalomania do Rei Revela-se na sua grandeza E a construção do convento É sinal da sua riqueza.

A rainha não é portuguesa E nem consegue engravidar; Não será culpa do Rei, Que bastardos tem sem faltar!

Artur Cardoso, 12.º G

Bem servido de milagres, igualmente.

A religião em Memorial do Convento

À célebre ordem franciscana se devem alguns milagres, como os relatados por José Saramago, em Memorial do Convento, no segundo capítulo: a morte de Frei Miguel da Anunciação; a locomoção da imagem de Santo António, numa janela, que assustou os ladrões; a recuperação das lâmpadas furtadas no Convento de São Francisco de Xabregas; e, caso a rainha D. Maria Ana Josefa emprenhasse, tal acontecimento se deveria à ordem franciscana.

Ao longo deste capítulo, Saramago refere-se ao clero com ironia e transparecendo uma certa descrença nestes milagres associados ao mesmo, que possuem “dons sobrenaturais”, o que remete para a crítica ao fanatismo religioso feita pelo narrador.

O fanatismo religioso é uma crença exagerada, caracterizada pela adesão cega a uma doutrina ou uma ideologia. O fanatismo e a sua manifestação autoritária opõem-se à tolerância, ou seja, à aceitação daquilo que não se quer e à disposição para ouvir ideias, opiniões ou atitudes diferentes.

Como é sabido, o Memorial do Convento evoca assuntos contemporâneos a partir do passado, nomeadamente durante o reinado de D. João V e, deste modo, o fanatismo religioso ou ideológico enquadrase perfeitamente na realidade atual. Esta obstinação por algo ou alguém tem conduzido a humanidade a uma polarização de opiniões cada vez maior, promovida pelas redes sociais e meios de difusão de informação tradicionais (televisão, rádio, imprensa).

As redes sociais têm proporcionado à sociedade inúmeras regalias, por exemplo, facilitam a criação de espaços para negócios e de empregos, criando uma nova dinâmica no trabalho; permitem a comunicação instantânea entre pessoas e promovem a difusão de ideias e opiniões. Esta última regalia pode ser convertida em desvantagem quando a

liberdade de expressão é posta em causa por proliferação de ataques, cyberbullying e cultura de cancelamento. A liberdade de expressão, principalmente nas redes sociais, é atualmente vista como a garantia de expressão desmedida, desprovida de compreensão pelo outro e aceitação de divergências.

Desta forma, a referência ao longo do capítulo 2 do Memorial do Convento ao fanatismo religioso, característico da sociedade da época, ajusta-se aos problemas com que os indivíduos têm de lidar nos dias de hoje, particularmente a intolerância e a normalização de radicalismos, sustentados pelo crescente medo de exclusão social.

Daniela Pires, 12.º GEntrevista a sua Majestade, El-Rei D. João V, e ao Frei António de S. José, da ordem de São Francisco, por um digníssimo Jornalista do jornal Gazeta de Mafra.

O Rei D. João V, Frei António, padre franciscano, e respetiva comitiva real vieram hoje a Mafra escolher o melhor lugar para construir um Convento, se Deus operar o milagre da rainha emprenhar um herdeiro

ao trono. Aproveitámos a oportunidade e convidamo-los a vir ao nosso espaço, aqui no Jornal Gazeta de Mafra.

Entrevistador: Boa tarde, Sua Majestade e Frei António, obrigada pela vossa presença. Começo por sua Majestade, Rei D. João V, que tanto nos agracia com a sua presença. Sua Majestade, pode-nos esclarecer sobre a sua vinda aqui?

Rei D. João V: Claro que sim, com todo o prazer presto esclarecimento aos meus súbditos que, certamente, gostarão de ver o representante de Deus aqui na terra por estas paragens. Bom, como sabeis, todo o reino sabe, eu e a minha Maria, a Rainha D. Maria Ana Josefa, bendito seja o fruto do seu ventre, vaso de receber, há dois anos que tentámos dar um herdeiro à coroa. Eu, aguentando o cobertor de penas sufocante que a minha rainha trouxe da Áustria e o qual não larga, seja verão ou inverno, recozendo cheiros e secreções, um horror! Ela, por sua vez, rezando novenas e se sacrificando a uma imobilidade total.

Entrevistador: Cof, Cof! Vossa Majestade, não precisa de nos esclarecer com tantos pormenores...

Rei D. João V: Mas com tudo isto, ainda não respondi à sua pergunta. No último dia, estando a caminhar em direção ao quarto de minha mulher, D. Nuno da Cunha, Bispo inquisidor, interpelou-me apontando para Frei António de S. José, um velho franciscano, o mais virtuoso da sua ordem, que, solidário com a minha tristeza, encomendou a Deus um milagre que me daria sucessão, se prometesse levantar um convento na vila de Mafra. Mais acrescentou que teria de ser franciscano. E assim foi, prometi que o faria e com criativo esforço cumpri o meu dever e, sabendo dos milagres que advêm dos franciscanos, julgo que o choco dará fruto desta vez. E sem mais delongas e com muita fé e esperança, achámos melhor escolher o lugar. Mas quanto à santidade da ordem franciscana, Frei José poderlhe-á contar a fama que precede a mesma ordem.

Entrevistador: Muito obrigado, sua alteza real. ***

Entrevistador: Seja bem-vindo, Frei António de S. José. Obrigado pela sua presença.

Frei António: Ora essa, é com muito gosto.

Entrevistador: Diz-se que Frei António foi o grande preconizador da promessa de se fazer um Convento aqui em Mafra, garantindo que Deus faria a sua parte. Que argumentos usou para que tamanho empreendimento venha, efetivamente, a ser posto em prática?

Frei António: Ora bem, já há muito, isto é, séculos... desde 1624, desde um Filipe espanhol que a ordem Franciscana deseja um convento aqui em Mafra, mas sempre sem consentimento… Viu sempre os seus intentos materiais e espirituais logrados... mas Deus é grande e opera milagres, só com franciscanos, claro.

Entrevistador: Mas o que quer dizer com isso?

Frei António: Não conhece os milagres, veros e certificados milagres!? Pois a conceção da Rainha será vista como mais um dos milagres tradicionalmente ligados à ordem de São Francisco!

Entrevistador: Lamento, mas não. Então que milagres são esses, prezado Frei António?

Frei António: Depois do que lhe vou narrar, vai certamente compreender o porquê de acreditarmos que o abençoado choco da rainha dará um herdeiro ao reino e aos franciscanos um rico pardieiro, mas que rico pardieiro, se bem me entende...

Entrevistador: Sim, sim, mais ou menos.... Continue, por favor.

Frei António: Começo por relatar três acontecimentos que auguram da promessa do rei. O célebre caso de frei Miguel da Anunciação, da ordem terceira de S. Francisco, mesmo depois de morto, conservara o seu corpo intacto atraindo uma grande quantidade de devotos para a sua igreja: vista a cegos e pés a mancos!

Entrevistador: Deveras surpreendente!

Frei António: Mas não fica por aqui, caríssimo amigo. Um outro milagre, em Guimarães, é o da imagem de Santo António que se locomovera até à janela, impedindo ladrões de entrar. O susto foi tal que um deles caiu no chão, tolhidinho de todo que não se pôde mexer mais, nem os colegas o conseguiram tirar de lá, mas depois recuperou, graças ao santo do altar, são, salvo e arrependido.

Entrevistador: Mas seria mesmo obra de Santo António?

Frei António: Falta o melhor! O furto das três lâmpadas do altar-mor do Convento de S. Francisco de Xabregas, no qual entraram três gatunos pela claraboia e roubaram três lâmpadas, mas nada roubaram da Capela de Santo António, tão rica em prata! Um dos padres castigou o santo, por não proteger senão o seu canto, retirando as pratas da capela e ao próprio a cruz, a auréola e o próprio menino do colo. Pois no dia seguinte, apareceu um jovem estudante à porta, que já há muito desejava o hábito de padre, que revelou estarem as lâmpadas no Mosteiro da Cotovia, dos padres da Companhia de Jesus. E assim voltaram as lâmpadas ao seu lugar, e o responsável nunca foi encontrado, pelo menos não havia provas, mas o milagre aconteceu!

Entrevistador: De facto, muito interessantes os seus relatos que tão bem validam a possibilidade de um milagre! Pois que ninguém diga, como falam as más-línguas, que não houve segredos de confissão divulgados, nem a rainha se calou para aparecer com a promessa tão virtuoso frei António. Haja herdeiro! Muito obrigado, sua Alteza Real e frei António de S. José pelo vosso testemunho e esclarecimento. Rei e Frei: Nós é que agradecemos.

Rodrigo Sampaio e Tomás Ferreira, 12.º A (com a colaboração de Henrique Vaz)

[03]

No geral do ano há quem morra por muito ter comido durante a vida toda, razão por que se repetem os acidentes apopléticos, primeiro, segundo, terceiro, e às vezes um basta para levar à cova, e se o acidentado provisoriamente escapou, fica leso de um lado, de boca à banda, sem voz se o lado foi esse, e também sem remédios que lhe acudam, tirando as sangrias, que se receitam às meias dúzias.

O capítulo III localiza-se em Lisboa, no final do Entrudo e início da Quaresma. Ao longo deste, são abordados diversos temas como, por exemplo, uma reflexão sobre Lisboa, mais especificamente, sobre a vida dissoluta naquela cidade, durante a época festiva. Faz-se uma crítica aos hábitos religiosos; refere-se o que acontece durante a procissão de penitência (em que há um excesso de dramatismo da parte de quem vai supostamente expurgar os seus pecados); aborda-se a infidelidade das mulheres e dá-se a conhecer o sonho da rainha D. Maria Ana com D. Francisco, o seu cunhado.

Logo no início do capítulo, temos uma descrição dos costumes no Entrudo, onde é referido o contraste entre o exagero de riqueza de uns e a extrema pobreza de outros.

Contatamos com várias referências ao estado de imundice em que se encontrava Lisboa naquela época, devido ao desinteresse do rei pelo povo, enfatizando-se que aquele só se preocupava com o seu poder.

A Quaresma era a única altura em que as mulheres podiam percorrer as igrejas sozinhas, gozando a liberdade de se encontrarem com os seus amantes. Por ser rainha e estar grávida, a rainha não podia usufruir de tal liberdade. Depois de rezar, acompanhada pelas suas damas, D. Maria Ana adormece e é durante este sono que esta sonha com o seu cunhado, D. Francisco, por quem se acha apaixonada. Passada a Quaresma, todas as mulheres voltam à sua rotina habitual, fechadas em casa.

No capítulo III, aparece-nos o número 7, que é um número simbólico. É símbolo de sabedoria. É o descanso no fim da criação; a totalidade perfeita; o número de dias do ciclo lunar, que regula os ciclos de vida e de morte. São 7 as cores do arco-íris e 7 os pecados mortais. Estará, aqui, associado ao completar de um ciclo de dissolução e subsequente purga do pecado.

Também o cobertor possui um valor simbólico: simboliza o afastamento que marca o casamento de convivência entre o rei e a rainha. Liga-se à frieza no amor, à ausência de prazer, e esconde desejos insatisfeitos, por parte da rainha.

Beatriz Almeida e Gabriel Silveira, 12.º E

Figura 8. Seleção de diapositivos da apresentação elaborada

12.º E.

Carnaval em Memorial

O quadro de Pieter Bruegel, o Velho, O combate entre o Carnaval e a Quaresma (1559), é uma representação do Carnaval na idade média, celebração que era conhecida como a “Festa dos Loucos”. Era uma celebração tipicamente profana, na qual era permitido o consumo de bebidas alcoólicas, danças e músicas em excesso, daí o mesmo ter sido atribuído esse nome. Esta festividade é mencionada no capítulo III do Memorial de Convento, de José Saramago, como Entrudo e o autor descreve a folia e exageros do mesmo: “Correu o Entrudo essas ruas […] bebeu-se vinho até ao arroto e ao vómito, partiram-se panelas, tocaramse gaitas […]”.

Em primeiro lugar, escolhi este quadro para representar o capítulo, visto que o Carnaval é uma festividade que ainda toma lugar nos dias de hoje e continua a carregar o exagero que possuía antigamente, porém, de forma mais cívica. Continua a ser um “tempo mágico”, em que por breves momentos podemos esquecer momentos difíceis e celebrar os mais bonitos e este quadro representa bem esse sentimento que Saramago tenta transmitir com a sua escrita.

Em segundo lugar, este quadro é bonito e diversificado e a utilização de cores quentes (cores mais vivas, tons avermelhados) também contribui para um sentimento de Carnaval e de emoções mais “fortes” ou mais “exageradas”, que representam bem o mesmo, tendo em conta que é uma altura de abusar.

Em terceiro lugar, as pessoas presentes no quadro apresentam roupas variadas, o que significa as classes variadas, o que, a meu ver, mostra que o Entrudo era uma festividade em que as classes sociais não importavam, algo que não era comum antigamente, uma vez que o estatuto social era tudo. Isto é observado no quadro no canto inferior direito, na qual está representado um homem que aparenta ser nobre (casaco preto, chapéu preto, acompanhado do que parece ser um criado, acabando por mostrar que tem riqueza), mas, mesmo assim, está em contacto com pessoas de classes inferiores, isto é, o povo, denunciado pelas roupas velhas e pelos pedintes.

Concluindo, este quadro consegue mostrar-nos como era vivido o Carnaval, seja pelas pessoas representadas, cores, roupas, ações a serem realizadas, por exemplo, o comer em excesso também representado no quadro, etc. A pintura acaba por ser uma boa representação do capítulo III e dos excessos vividos nessa altura específica.

Lara Goulart, 12.º G

Figura 10. Ilustração dos símbolos eucarísticos, feita por Lara Goulart, 12.ºG.

Figura 11. Diapositivos da apresentação elaborada por Beatriz Costa e Marta Branco, 12.º H (para ver a apresentação do trabalho, clique na imagem).

Figura 12. Carta de D. Maria Ana a D. Francisco, feita por Jéssica Silva e HugoToste, 12.º A.

Este que por desafrontada aparência, sacudir da espada e desparelhadas vestes, ainda que descalço, parece soldado, é Baltasar Mateus, o Sete-Sóis.

Minha vida após o incidente

Após a perda da minha mão esquerda, a minha vida mudou completamente. Deixei de me sentir útil, pois já nem para a guerra sou preciso, ainda mais numa batalha que se decidiria quem ficava com Espanha. Depois de ter sido expulso, vime obrigado a ir pedir esmolas em Évora para comprar aquilo que poderia ser a minha salvação, um gancho ou um espigão, ou algo que não deixasse o meu braço esquerdo sem utilidade.

Depois de angariar dinheiro suficiente para comprar um espigão, decidi ir para Lisboa e pelo caminho fui assaltado por dois sujeitos. Estava eu a caminho de Montemor, passaria por Pegões, quando foi abordado por dois homens que me tentaram assaltar e me agrediram… mas como já tinha o meu espigão na mão esquerda, defendi-me e acabei com um dos dois

assaltantes. O que sobreviveu fugiu de medo... Após a morte do assaltante, arrastei-o com o mesmo espigão que o matei e não sei se já foi encontrado… Quando cheguei a Lisboa, fiquei na dúvida se iria a Mafra visitar meus pais ou não. Por isso, vagueei pelas ruas da capital e conheci João Elvas, que também foi soldado como eu. Passamos a noite a contar histórias da guerra e os vários tipos de mortes que já tínhamos visto. A morte de que melhor me o lembro foi a de uma jovem que foi esquartejada pelo homem com quem iria casar contra a sua vontade. Foi dos casos mais chocantes e macabros, por causa de partir em partes um corpo de uma mulher… uma morte bastante cruel porque, mesmo no meio de uma guerra violenta, não tinha ouvido algo que fosse tão macabro. Após este tema sangrento e o ambiente ter ficado pesado, passamos a noite num telheiro abandonado, junto com outros semabrigos. Mas em breve, teria de ir a Mafra…

Baltasar Mateus

Entrevista a Baltasar Mateus

Entrevistador: Baltasar Mateus, o Sete-Sois, tem 26 anos; foi soldado na batalha de Jerez de Los Caballeros, em Espanha; batalha causada pela pretensão ao trono por parte de Carlos e de Filipe. Porque foi expulso do exército?

Baltasar: Durante a batalha, acabei por perder a minha mão esquerda e, por isso, por já não ser útil, fui expulso do exército, sem qualquer compensação.

Entrevistador: O que fez, após a saída do exército?

Baltasar: Comecei por pedir esmola, em Évora, para conseguir pagar um gancho e um espigão a um ferreiro e a um celeiro, para ocuparem o lugar da minha mão esquerda.

Entrevistador: Disseram-nos que, no caminho até Lisboa, houve alguns problemas. O que aconteceu?

Baltasar: Ao passar por Pegões, encontrei 2 homens que me tentam assaltar e acabei por matar um deles.

Entrevistador: Ao chegar a Lisboa, decidiu fazer o quê?

Baltasar: Fiquei em dúvida se permanecia em Lisboa, onde podia pedir esmola, ou ia para Mafra, para junto dos meus pais, onde não teria condições para trabalhar na terra, devido à minha mão.

Entrevistador: E decidiu o quê?

Baltasar: Acabei por ficar em Lisboa e segui o meu caminho até ao Terreiro do Paço, onde encontrei João Elvas.

Entrevistador: O que nos pode dizer sobre João Elvas?

Baltasar: É um antigo soldado, com mais idade e mais experiência do que eu, mas, agora, vive como eu.

Entrevistador - E como acabou esse primeiro dia de regresso?

Baltasar: João e eu, junto com alguns mendigos, passámos a noite debaixo de um telheiro abandonado, onde falámos da grande criminalidade que existia em Lisboa e também comparámos as mortes ocorridas em Lisboa com as mortes ocorridas na guerra.

Entrevistador: Obrigada, Baltasar, pela sua disponibilidade. Mais haveria a contar, mas isso é outra história…

Sofia Diniz, 12.º

Longe já vão os tempos em que regressara da guerra, a tal guerra que tirara a minha mão esquerda. Enfim, era apenas um soldado a cumprir os seus deveres para a pátria, que não podia deixar tornar-se propriedade espanhola.

Era 1717, apenas tinha 26 anos. Regressei da minha última batalha, já com ar de quem a vida tinha fugido por entre as mãos. Tinha perdido um

elemento essencial do meu esmero (talvez, veio o Fado revelar-me o contrário), mas ponderava, ainda assim, enfrentar toda a dificuldade e obstáculos que a vida inda me poderia atirar. Tornara-me um mendigo, um pobre, com metade da alma e uns meros trocos. Vivia agora em Évora, de rua em rua, à busca da pouca migalha que podia arranjar. Acabei por saber, foi-me revelado, que o exército não tinha qualquer intenção de vir ajudar a província onde me situava. Foi aí, meus caros, que decidi entrar na aventura mais ousada da minha vida, que, ao ir em direção a Lisboa, acabou por definir o meu futuro.

Com as esmolas que tinha angariado, consegui comprar a solução da minha imperfeição, tendo ficado assim com um gancho e um espigão de ferro que um ferreiro tão cuidadosamente me conseguiu trocar. Tinha, deste modo, as minhas funcionalidades restauradas, e uma potencial arma (para defesa própria, certamente).

Tinham sido um grande negócio, um espigão e um gancho de ferro por alguns dos meus trocos. Infelizmente, acabaram por não me servir tanto quanto queria. Primeiro, não recebia muita esmola com eles visíveis, e segundo, porque a excomungada da minha mão parecia continuar presente, pelo menos pela dor. De facto, ela não estava lá, mas era como se estivesse…

Por sorte, ou talvez por uma forma tortuosa de azar, tive de dar uso ao meu excelentíssimo espigão de ferro. Ia a caminho de Lisboa quando me apareceu uma dupla de homens pela frente. As intenções aparentavam ser dúbias, até se confirmar que o objetivo era me assaltar. Feri um deles com tal perspicácia que o outro fugiu! Foi o meu primeiro homicídio depois das batalhas.

Caso a memória já não me falte, segui por Montemor, Pegões e depois fui ao encontro duma embarcação em Aldegalega, que me permitiu ir de barco em direção a Lisboa, num caminho mais direto.

Entrei na viagem, e o destino realizou-se. Saí e vi-me numa situação perplexa (talvez já devia a ter antecipado), sem saber se visitava a minha família em Mafra e conseguia trabalho, ou se me mantinha em Lisboa, depois de tanto caminho, a viver à custa das minhas esmolas.

Vagueei pelas ruas da grande cidade, passando por mercados, o palácio d’el-Rei, pelo Terreiro do Paço, e pela Igreja da Nossa Senhora de

26

Oliveira, onde assisti a uma missa. Conheci o meu grande amigo João Elvas nesse dia e fiquei a saber que também fora soldado. Ficámos à conversa antes de adormecer junto a outros mendigos debaixo dum telheiro abandonado, partilhando histórias de assassinatos na cidade, comparando as atrocidades cometidas por alguns com as desgraças avistadas na guerra por outros.

A guerra foi, de facto, um grande espelho negro da decadência do nosso império, com os meus compatriotas a serem abandonados da mesma forma que se vende um escravo do Brasil, tão apreciados pelo nosso tão adorado Portugal, tanto quanto eu fui atirado às ruas para morrer com a pouca esmola que tinha angariado.

Deu-me a inspiração para contar esta altura conturbada da minha vida, essencial ao homem em que me tornei. Sendo que sou conhecido como o Sete-Sóis, não deixarei que este seja o único sol que escreva. Hei de contar mais momentos da minha história, talvez noutra altura. Já me dói a mão. Despeço-me assim de ti, leitor das minhas memórias. Ver-nos-emos noutro momento.

Baltasar Sete-Sóis

Baltasar Sete-Sóis

Marco Santos, 12º B

Figura 17 e seguintes. Diário de Baltasar Mateus, elaborado por Beatriz Silva e Inês Airoso, 12.º H.

Encontrei este caderno algures nos destroços, por isso, se pertence ao bom ou ao inimigo, isso eu já não sei.

Escrever pode atenuar um pouco este desencanto com o qual me encontrei mesmo sem querer que ele me encontrasse. Mas aqui estou. Aqui estamos.

Sei muito pouco de mim. Muito. Muito. Pouco.

Corre o ano de mil setecentos e onze.

Sou Baltasar Mateus, o Sete-Sóis, e não se fiem no significado mítico destas últimas duas palavras, porque a grandeza não é tanta quanto

parece. Tenho vinte e seis anos e sou um soldado expulso da guerra. Agora que nada lhe sirvo com menos uma mão para auxílio.

Corria o décimo mês quando sem a esquerda fiquei, na batalha de Jerez de los Caballeros, entre Carlos de Áustria e Filipe de Espanha na guerra ao trono espanhol. Ao menos tenho-me vivo, entre onze mil homens dos quais muitos morreram ou perderam partes bem mais implicantes ao dia.

Recolhi-me a Olivença, só eu e as minhas desaparelhadas vestes. Tive sorte, houve quem aqui não chegasse e, por muito mau que seja, a ferida no meu coto esquerdo não se alastrou nem as veias rebentaram. Bastaramme ervas curandeiras e ao fim de dois meses estava sarada a cicatrização.

Eu não podia viver assim, sem utilidade. Perdoem-me os que não sabem o que é ter, mas não me habituo à falta de uma mão. É certo que o dinheiro era (e é) pouco, mas eu tinha de arranjar uma solução que me permitisse fazer a vez do meu palmo e dos meus dedos.

Durante o inverno, ocupei-me a pedir esmolas nas ruas de Évora. Pouco despendi para a comida, bebida e viagens. O ferreiro e o seleiro só me entregariam o gancho e o espigão quando lhes fosse entregue a última remessa do que ficara acordado. Agora que chegou a primavera, curiosamente símbolo do renascimento, já consegui pagar-lhes o devido e sinto-me compensado. Está a ser consideravelmente fácil a adaptação a

toda esta artilharia de couro ligada a ferros sólidos de malho e têmpera, que estão, por sua vez, ligados a correias de dois tamanhos diferentes para atá-la ao meu ombro.

Agora, outra vez de partida. O exército da Beira, moribundo de fome, descalço e roto, ladrão de inocentes lavradores e almas mais, violador de desgarradas mulheres, deixa-se ficar pelos quartéis. Mas eu não. Sem rumo, sim, mas nunca sem estrada.

Vou rumo a Lisboa. Por Montemor, devagar. A pressa não é muita quando sabemos que, do outro lado, não está ninguém a ansiar pela nossa chegada. Há muito que deixei de ter pressa. Os meus pais não sabem se vivo estou, não por pensarem que morri, mas por não terem notícias da minha morte.

Não tem chovido. O sol reina na finitude do céu, as flores brotam dos esplendorosos matos e os pássaros palram ao som dos meus passos, a única música a que os meus ouvidos se têm sujeitado, tirando o sol das balas e o trespassar das espadas.

Neste momento, sinto-a. Os ferros vão guardados no alforge, recusome a cair na descrença de que ela cá não está. E, se formiga o indicador, antão é porque está. Ninguém pode contrariar. Aguardo todos os dias pelas

noites, por ser a única altura do meu tempo em que me é permitido sonhar verdadeiramente. O sonho tem sido sempre o mesmo: estou inteiro. Confesso, outros dois são os motivos pelos quais eu os levo guardados no alforge. O primeiro, porque com eles pareço um rufia, recusam-me esmola; o segundo, porque com eles assusto e de súplica preveem um assalto. A espada que levo pendurada à cintura em tudo ajuda à desconfiança quando pelas pessoas passo.

Cheguei a Pegões pela penumbra das imensas árvores. Pelo percurso, dois homens insolentes tentaram assaltar-me, mas menos insolente não fui. Matei. Matei um deles e arrastei o seu corpo pesado com o meu gancho. Por mais meia légua o outro me seguiu, ultrajando-me, mas acabou por desistir.

Em Aldegalega, já de noite, faminto, comi sardinhas fritas e bebi uma taça de vinho que me souberam ao melhor que pela minha boca alguma vez passara. Depois, já cansado e desprovido de alternativas, abriguei-me num telheiro, debaixo de carros. Não sei se por sexto sentido ou se por instinto de proteção, adormeci com o espigão no braço esquerdo para, assim, pernoitar em paz.

Mas os assombros da minha perturbada mente invadiram-me mais uma vez. Uma utopia surgiu dos escombros a que a minha memória se

reduzira, misturada com o meu desejo. Sonhei com o choque de Jerez de los Caballeros, em que, desta vez, os lusitanos saíam vencedores por minha chefia. Na minha mão direita, eu segurava a minha mão esquerda. Acordei sobressaltado na imensidão da noite. O meu coto esquerdo fervilhava penosamente. Corrijo, a minha mão.

Por não vermos algo a olho nu, não quer dizer que não exista, certo? Voltei a aconchegar-me, ainda que atormentado. Ao menos livrei-me da guerra.

Alvoreceu. O céu estava límpido e transparente, um bom tempo aconchegante ao espírito.

Calcei as minhas botas (calçado que os meus pés estranharam, por ser hábito andar descalço) como ampara da direita, e saí rumo ao cais. Quando lá cheguei, o sol iluminava o mestre, que ansiava em bom tom que a embarcação partiria brevemente. Posto isto, mesmo sob a incerteza se permaneceria em Lisboa ou não, corri apressadamente pela prancha. Nesse momento, o som do chocalhar dos meus ganchos, que estavam guardados, fez com que um indivíduo que lá estava escarnecesse de mim, chamandome “maneta”. Mirei-o de revés e tirei da sacola o meu gancho, que parece ter intimidado de tal forma o homem porque nunca mais olhou para mim, apesar de ter percebido que ele encomendou a minha pessoa a São Cristóvão, santo defensor dos maus encontros e protetor das acidentais viagens.

Ao meu lado estava um casal que aparentava ter a idade dos meus pais. Quando a fome apertou, a mulher tirou de um saco o almoço, que partilhou gentilmente comigo depois de muito insistir para que eu comesse também. O conduto caía do pão incessantemente, não fosse pouca a minha falta de agilidade com apenas uma mão. Mas a senhora, solidária uma vez mais (porque afinal de constas é apenas disso que se trata, de fraternidade e dó), ajeitou-me a comida, ajudando-me a terminar a refeição.

O vento colaborava com os remadores que, frescos de uma noite bem dormida, com o sangue ainda dormente da aguardente, remaram certa e vagarosamente. Parecia uma viagem para o paraíso… o sol relampejava fortemente nos céus e uma família de toninhas, escuras e arqueadas, cruzaram a frente do barco. Lá no alto, avistaram-se já o castelo e as imensas torres das igrejas e empenas que cobriam a cidade.

A viagem não era curta, de todo. A dada altura, para fazer passar o tempo, o mestre falou sobre a frota inglesa atracada na praia dos Santos, que deveria ir para a Catalunha com as tropas que já cá estavam. Comentou, também, sobre o navio que trazia mulheres da má vida (estimase que eram cinquenta) que o comandante mandou ficar em terra, fazendo reparos despropositados sobre os seus corpos, dos quais os marinheiros se riram. Já eu preferi não lhe dar muita atenção, era demasiado o meu cansaço. No entanto, observe que a senhora ao meu lado não tinha ficado

muito contente com a finalidade da conversa, estava com um ar bastante sério e carrancudo, ao contrário do seu marido que não sabia se ria ou se fingia seriedade.

Será uma miragem? Não… Até que enfim, Lisboa!

À hora de chegada a maré estava vazia. Tomou conta de mim a sensação de grandeza perante a cidade alta repleta de muros e casas que os meus olhos observavam. O mestre manobrou o barco depois de ter arriado a vela triangular, e os remadores, num só movimento, levantaram os remos do lado da atracação e, do outro, arpejaram a amparar. Como o cais estava alto demais, assisti a mulher e o seu marido. Quando subimos, deparei-me com bastante agitação. No porto, os vigilantes gritavam insultos aos pescadores que passavam com o alimento recolhido do mar. Eles tinham um ar ajoujado em relação aos olheiros, estavam encharcados e com as suas peles cobertas de escamas. Essas escamas que, mesmo causando nojo a muitos, só me provocavam ainda mais fadiga de tanto que o meu estômago torcegava. Atravessei o mercado. Ao longe, ouviam-se as verdadeiras bradar aos compradores. Elas sacudiam, exasperadas, os seus estafados braços batendo-os contra o seu peito, fazendo-se ouvir o tilintar das suas bijuterias de ouro. Penso que, em comparação a muitas que por aí vejo, são mulheres bastante aboladas

35

e vaidosas, com os seus inúmeros braceletes, colares, brincos, cruzes, berloques e argolas.

Mais adiante, à porta de uma taberna, comprei três sardinhas assadas com pão e segui em direção ao Terreiro do Paço. A verdade é que eu estava perante uma terra sobre a qual eu conhecia muito pouco e, naqueles instantes após a minha chegada, só me acorria uma questão: deveria seguir orientação a Mafra, onde poderia trabalhar (mas sem uma das mãos?), ou ao paço, onde, certamente, esmola não me faltaria? Outrora foi-me dito que, para ter, era indispensável “pedir muito e por muito tempo, com muito empenho e padrinhos”. Há falta de dinheiro, apenas umas míseras moedas de ouro, optei pela segunda opção.

No paço, o mundo passava. Eu, como um mero espectador, parei. Ao ver a movimentação que lá havia, das liteiras e dos frades, dos quadrilheiros e dos mercadores, assolou-me uma saudade da guerra. Do que em tempos fui e servi.

Durante a tarde andei pelas ruas lisboetas, por bairros e praças sem fim. Bebi um caldo à porta de São Francisco e informei-me de algumas irmandades mais generosas, entre as quais, Nossa Senhora da Oliveira, onde já estive; Santo Elói; e Menino Perdido. Lembro-me tão pouco de ter sido menino, mas perdido sim.

Ao anoitecer procurei um sítio onde ficar. Pelo caminho fiz amizade com um antigo soldado, João Elvas, um homem mais velho e experiente do que eu, mas igualmente visto como um rufia. Irónico… dois solitários a compartilhar um pouco a sua solidão, juntos. O tempo estava suave, nós ficámos nuns telheiros abandonados rentes aos muros do Convento da Esperança, com mais quatro homens. Enquanto não adormecemos, falámos sobre os mais recentes crimes. Não dos nossos… Cada um sabe de si, e cabe única e exclusivamente a Deus julgar-nos. Lembro-me que um deles disse que “Isto é terra de muito crime, morre-se mais que na guerra”, no entanto como eu nunca aqui estivera, não podia comprar. Vi que bastasse na guerra. Discutiu-se sobre o homem que deu uma facada à mulher com quem desejava casar, mas ele não era do seu interesse; sobre a mulher que repreendeu o marido por causa do rumo que ele estava a tomar, acabando por ser trespassada por uma espada; e, também, da mulher que foi cortada em catorze ou quinze pedaços, cada um deles colocado num ponto diferente de Lisboa, cuja cabeça foi encontrada junto de um cadáver de um recémnascido de três ou quatro meses. Supõe-se que o seu pai a tenha matado por desonra da família. Posto isto, de tanta incredulidade, não havia mais palavras a proferir. No meu silêncio mergulhei profundamente. Por fora, era só mais um corpo ali deitado, mudo. Por dentro, uma guerra de vozes, questões,

36

porquês, incertezas assolavam a minha mente… A inconstância da vida é perturbante, porém cada vez mais familiar. A resposta é sempre a mesma: não sei. Talvez o vento saiba.

Beatriz Silva e Inês Airoso, 12.º H

[05]

D. Maria Ana não irá hoje ao auto de fé. Está de luto por seu irmão José, O imperador da Áustria, que em pouquíssimos dias o tomaram as bexigas, verdadeiras, e morreu delas, tendo somente trinta e três anos, mas a razão porque ficará no resguardo dos aposentos não é essa, muito mal andariam os Estados quando uma rainha afracasse por esse pouco se para tão grandes e maiores golpes são educadas.

Ao longo do livro Memorial do Convento, escrito por José Saramago, há várias narrativas que se cruzam, tais como a construção do convento de Mafra, a construção da passarola, os relacionamentos amorosos ou a megalomania e orgulho do rei D. João V e é no capítulo V que se inicia um dos relacionamentos centrais da obra, o qual será um elemento-chave no cruzamento dessas histórias: o amor entre Baltasar e Blimunda. Durante este capítulo, estas personagens conhecem-se no auto de fé onde a mãe de Blimunda é condenada ao desterro. Estes eventos reuniam muita gente, a população entrava em festa e saía à rua em euforia, para ver aqueles que eram condenados por não seguirem as normas impostas pelo catolicismo. Foi nesse momento que Blimunda perguntou o nome ao homem que estava a seu lado, a pedido da sua mãe, com quem comunicava por telepatia, e ele respondeu Baltasar Mateus (Sete-Sois). Nesse instante, ela, de certa forma, recebeu a bênção da mãe, que já sabia o que ele iria significar para a filha. Mais tarde, já em casa de Blimunda, casam- se simbolicamente comendo da mesma colher. Assim sendo, neste capítulo, a relação entre estas personagens é retratada como sendo muito mais do que meramente física e social: os dois estavam conectados pelo espírito, logo as suas almas encontravam-se ligadas. É possível ver- se isso desde o início, enquanto mãe e filha comunicavam mentalmente. Sebastiana Maria percebeu que ele era quem cuidaria da jovem, como é representado em, “Por que foi

38

que perguntaste o meu nome, e Blimunda respondeu, Porque minha mãe o quis saber e queria que eu o soubesse”, mesmo que elas nunca tenham trocado uma palavra. Além disso, neste capítulo, no momento em que Blimunda pede a Sete-Sois para ficar em casa dela, o mesmo diz “não tenho forças que me levem daqui, deitaste-me um encanto” e “Olhaste-me por dentro”, ou seja, mais uma vez, revela o amor entre as duas almas, que a paixão é verdadeira e de nível emocional.

Aliás, ao longo do livro, este relacionamento destaca-se pela positiva dos outros referidos na obra, tal como o dos monarcas, o qual se baseia apenas nas formalidades de um casamento de conveniência para cumprir os deveres reais. Baltasar e Blimunda não estão juntos para cumprir um protocolo, nem apenas para satisfazer os seus desejos carnais, que é o patamar em que Saramago coloca todos os outros relacionamentos.

Outro aspeto a desenvolver é a dimensão simbólica que envolve este casal; pois o escritor não deu o nome de Sete-sois a Baltasar e Sete-luas a Blimunda de forma leviana, já que o número sete é o símbolo da perfeição, tal como é perfeito o amor que os une. O nome dela teria surgido de Saramago, talvez pela musicalidade que ele encerra ou pela magia das suas três sílabas e acaba por funcionar como uma espécie de reverso do de Baltasar. Sol e Lua completam-se, são a luz e a sombra que compõem o dia, Baltasar e Blimunda são um só. E não só existe simbolismo nos seus nomes, mas também no trabalho que realizarão na construção da passarola: Blimunda recolhe as vontades, Baltasar é a força do trabalho. Vontade e trabalho árduo

são dois elementos essenciais para a realização dos sonhos, pois, sem eles, o sonho nunca ganharia asas para voar. As duas personagens são, aliás, dois elementos da trindade simbólica desta história, que representa Deus (o arquiteto, o sonhador), Cristo (a obra, o trabalho realizado) e o Espírito Santo (a inspiração, a força motivadora), aqui, respetivamente, Padre Bartolomeu de Gusmão, Baltasar e Blimunda. Também na colher que foi trocada há uma dimensão simbólica. Ela representa o compromisso sagrado que une estas duas pessoas para sempre, tal como dá início ao amor eterno do casal. Numa inversão original, as alianças trocadas num casamento tradicional são aqui apenas a partilha de uma colher, marca exterior de um compromisso interior que autentica e valida a atração e paixão dos dois, ponto que Saramago reforça desde o início ao fim da obra. Este simples ato de acordo silencioso, de certa forma, reforça a posição do autor em relação às normas e convenções sociais, que sempre questionou.

Assim sendo, e para concluir, o capítulo V é de leitura essencial pois ali começa uma das histórias centrais de Memorial do Convento. De facto, o amor de Baltasar e Blimunda servirá de elemento de contraste comorelacionamento vazio do rei D.João V eda rainha D. MariaAna e um modelo de um amor simples que desafia as normas do seu tempo e que só é impedido pelas limitações de uma época que não compreende ou tolera nem o amor verdadeiro nem o sonho de vencer o desconhecido.

40

Beatriz Oliveira, David Martins, Taisa Vilas, 12.º E Figura 19. Fotografia elaborada por Beatriz Oliveira, David Martins e Taísa Vilas, 12.º E.Áustria, o país onde vivi no castelo a que pertence a casa da minha família. Recordo cada momento passado nesta casa magnífica, de cada canto explorado por mim e pelo meu irmão José, que foi me dado como falecido há pouco!

A minha casa tinha uma incomensurabilidade de quartos, salas e salões. Recordo-me do quão colossal era a biblioteca e a cozinha principal, poderia dizer-se que seria possível albergar uma das nossas pequenas aldeias… A divisão do meu castelo que me causava mais curiosidade era o jardim, que, além de magnânimo, era onde o meu irmão passava algum do seu tempo. O meu Santo! Admirava-o tal como irmão mais velho que foi. Vê-lo nas atividades nobres com outros países amigos, como os jogos de espadas que nunca vim a entender os seus preceitos, mas que ajuizava com todo o hermetismo e enlevo pela conjuntura de ser exuberante! Idem, brinquei muito com meu germano no jardim de gáudio, cheio de rosas e violetas e dálias…. Adorava quando ele se sentava comigo nas mantas que as fâmulas assentavam na alfombra antes de nos conspurcarmos.... Nele floresciam fantasias com a minha pessoa tocante a deslindar um príncipe que me trataria como princesa que era. Ademais, nós passávamos um profuso tempo na biblioteca juntos quando éramos gaiatos: o nosso pai gostava quando nós aprendíamos algo novo e queria que fôssemos eruditos, pois dizia que o discernimento era o expediente superno do Homem. Neste aposento de pensamento ficávamos principalmente nos dias de chuva, aprendi muito com o José sobre a arte de matutar e sobre o mundo, que considerava algo inovador e fascinante! Ele ensinou-me a encarar o céu e a ver as estrelas de uma forma sui generis, víamos semblantes nelas tal como nas nuvens que passavam pelo meu jardim…

Agora não posso conjeturar como serias daqui a uns meses, anos... Nunca saberei, meu querido irmão! Fico com as nossas memórias no coração e na mente enquanto isto não desalentar…

Maria Ana

Raquel Maduro, 12.º A

Domingo, outubro, Dia 18, Tarde

Despertei esta manhã com notícias tenebrosas do meu irmão, levoume por surpresa… Sei que todos nós caminhamos para o mesmo destino, ainda assim, mesmo depois de ter recitado as minhas orações, tenho grandes dificuldades em aceitar a perda de José. As criadas ajudaram-me a vestir e preparar-me mas vou ausentar-me do auto de fé, pois nestas

últimas luas tenho sofrido dores tenebrosas de gravidez e sangramentos debilitantes, no entanto, foi organizado um jantar da Inquisição para a corte esta noite.

Tenho refletido sobre o meu casamento: não gosto de dar voltas com os meus pensamentos até porque uma mulher na minha posição não tem capacidade de mudar nada, mas ocasionalmente imagino como se fosse a minha vida se tivesse ficado em casa, em Áustria… Sinto falta do ambiente culto no qual nasci, saudade de estudar e aprender, os portugueses não passam o tempo como nós. Aqui só sou uma peça que serve de decoração e para dar infantes, enquanto o rei troca suores com cada pedaço de carne que vê. As noites estão cada vez mais difíceis de ultrapassar, nos meus sonhos vejo a ternura de um parceiro ideal, mas sou incapaz de ser infiel, sou incapaz de tudo aqui!

Domingo, outubro Dia 18, Noite

O jantar da Inquisição foi como qualquer um, mas ver o infante D. Francisco deixou-me com um nó no estômago… descanso agora nos meus aposentos, vou rezar antes de dormir e espero não acordar a meio da noite com dores debilitantes.

Teresa Matos, 12.º B

Novembro de 1717

Querido Diário

O dia de ontem foi deveras marcante, tanto no que de doloroso nele houve, quanto de mágico.

A minha mãe, Sebastiana de Jesus, foi condenada ao degredo num ao auto de fé, por considerarem que estava, de algum modo, relacionada com a feitiçaria. Sinto uma enorme cólera e um pesar imenso no meu peito. Não me foi permitido despedir apropriadamente dela. Se chamasse a atenção de quem não devia, seria também tida como bruxa e condenada, quem sabe, a que pena…

Apesar de tudo, creio que o dia findou bem. No decorrer do auto de fé, conheci um homem que, de imediato, me cativou. Foi o poder de minha mãe que me levou a ele. Convidei o padre Bartolomeu para comer em minha casa.; e Baltasar, o homem que me conquistou, seguiu-nos. Não me importei. Pareceu normal. Partilhei a colher da sopa com Baltasar e, prontamente, o padre abençoou-nos. Nesta mesma noite, entreguei-me a ele. Quando amanheceu, não hesitei e dirigi-me, sem abrir os olhos, à cozinha para comer um pedaço de pão. Amo tanto Baltasar que me recuso a usar o meu dom com ele. Não! Jamais! Prometo nunca o ver por dentro! Rafaela Nogueira e Madalena Lima, 12.º E

O Memorial do Convento pode ser considerado uma sátira à sociedade e aos costumes que se praticavam no reinado de D. João V. No capítulo V podem-se apontar vários momentos em que o autor, José Saramago, como ateu que era, condenou as práticas da Inquisição e o facto de a Igreja se encontrar sobreposta ao Rei.

Com a inúmera e incontável percentagem de pessoas que foi condenada à morte, somente por ir contra a doutrina católica, entre 1536 e 1684, não se pode de forma serena afirmar que os tempos da Inquisição não foram momentos penosos em Portugal. O episódio em que a mãe de Blimunda, Sebastiana Maria de Jesus, na obra de Saramago, foi condenada ao degredo, em Angola, pela Inquisição é consideravelmente um grande exemplo de um destino infeliz por conta das atrocidades do Santo Ofício. Sebastiana foi sentenciada com mais três hereges masculinos. Todos foram obrigados a participar na cerimónia do auto de fé e forçados à exposição pública, com consequentes açoites da comunidade, apenas por não corresponderem à religião da maioria e, como se não bastasse, dois deles acabaram por morrer na fogueira por serem considerados traidores. Isto é, aos olhos de agora, completamente

contra o artigo 5.º dos Direitos Humanos: “Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes” . Se fosse hoje em dia, nada disso poderia acontecer.

A Igreja tinha um grande poder sobre a população. Esta chegava a tomar decisões que se sobrepunham à forma do monarca reinar. Dito isto, quando a Inquisição foi autorizada, a 23 de maio de 1536, pelo Papa Paulo II, a instituição católica afirmou-se, uma vez mais, como órgão eclesiástico que mais intervinha na vida das pessoas e, por esta razão, servia-se do Santo Ofício como meio de julgar aqueles que iam contra o mesmo. Deste modo, apesar de morrerem tantos elementos da população, as pessoas não olhavam ao número de óbitos, mas sim ao facto de elas se sentirem mais protegidas e seguras, o que os conduzia a aceitar a cerimónia de uma melhor forma.

Naqueles tempos todos aqueles que iam contra a Igreja católica eram postos de parte pela comunidade. A implementação da Inquisição veio acentuar esta disparidade entre religiões, levando à morte de milhares de pessoas só porque não iam ao encontro da religião privilegiada da maioria. Era bastante comum porque, devido aos tempos em que se vivia, a religião católica era a única forma de acolher todo o povo numa causa só. A sociedade nem tinha consciência de que se deveria respeitar tanto as outras religiões e a dimensão das mesmas. Não desacreditando no que se diz sobre ser um dia festivo e sobre as pessoas da época considerarem estas práticas ditas “normais”, não é possível negar que se esteve perante um atentado à liberdade religiosa e de expressão do próprio indivíduo. Aqueles que iam contra a corrente não tinham o privilégio de obter uma opinião contrária a toda a sociedade. Era de extrema relevância ter-se defendido os judeus, cristãos-novos, hereges e apóstatas.

Estas pessoas, que fugiam à regra, não eram, de todo, um atentado grave à Igreja. Antes pelo contrário, os cristãos-novos, como era exemplo a mãe de Blimunda, Sebastiana Maria de Jesus, apesar de terem dificuldades, pois os seus costumes eram judeus, tinham costumes diferentes, mas havia uma intenção de entrar no catolicismo. Nunca, em circunstância alguma, se deveria julgá-los por tencionarem seguir o padrão dos demais. Hoje em dia, isto é inconcebível devido à existência de liberdade religiosa na maioria dos países do globo.

Outro aspeto bastante importante que me chamou a atenção no capítulo V foi o contraste entre aqueles que estavam a ser julgados –judeus, apóstatas, cristãos-novos e heréticos – e os que julgavam, praticantes do catolicismo. Os julgados eram levados em procissão até às fogueiras. Aqueles que estavam à frente eram apenas deportados para Angola, como foi o caso de Sebastiana Maria de Jesus e de António Teixeira de Sousa, sendo que muitos deles eram mortos e os que estavam mais para trás sabiam que a sua vida iria acabar naqueles instantes morrendo queimados. Já os que estavam a assistir encontravam-se bastante felizes, como se fosse algo muito divertido, já que era considerado um evento importante naquele tempo.

O Memorial do Convento afirma o facto de esta “celebração” ser realizada num domingo, “dia do Senhor”, dia de festa. Era também uma distração para as pessoas, pois a maioria não trabalhava neste dia e tinha mais disponibilidade para festejar, com a sua família, no Rossio. Até crianças iam assistir ao evento. Blimunda, mesmo sendo a sua mãe que estava a ser julgada, fez parte da plateia que a julgava, todavia nada disse. No entanto, se fosse atualmente, esta cerimónia era impensável, já que vai contra tudo aquilo que se acredita em termos de liberdade e de Direitos Humanos. Contudo, temos de ter noção de que a realidade não é linear: na Rússia, por exemplo, ainda existem perseguições a nível religioso. Não é igual à Inquisição, mas não muda tanto quanto o nome, às vezes até é pior.

48

23. Imagem de um auto de fé (clique na imagem para aceder ao artigo da Ensina RTP)

FiguraLevar este pão à boca é gesto fácil, excelente de fazer se a fome o reclama, portanto alimento do corpo, benefício, do lavrador, provavelmente maior benefício de alguns que entre a foice e os dentes souberam meter mãos de levar e trazer e bolsas de guardar, e esta é a regra.

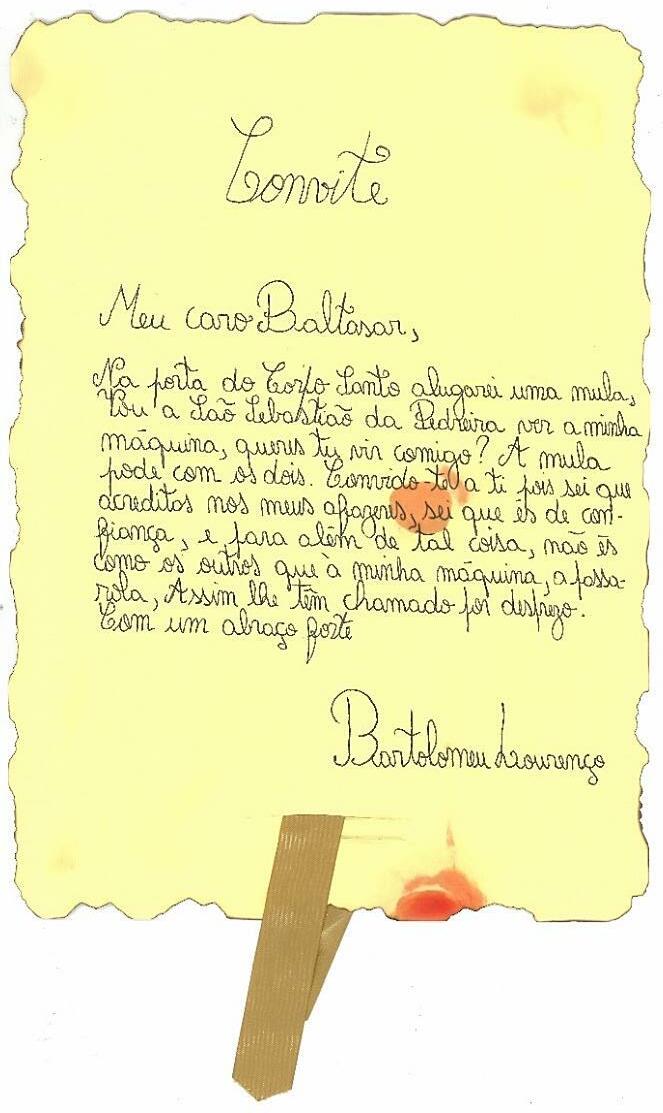

O Memorial do Convento pode ser considerado uma sátira à sociedade e aos costumes no reinado de D. João V. No capítulo VI, podemos ver vários momentos onde o autor, José Saramago, através do personagem Baltasar, realça a sátira, falando da importância do pão para os portugueses e expressando uma visão crítica das leis comerciais. Neste capítulo, Baltasar Sete-Sóis realça o facto dos estrangeiros que vivem em Portugal produzirem e trazerem dos seus países os seus alimentos e venderem-nos muito mais caros, sendo difícil aos portugueses comprarem-nos. Depois, Baltasar conta a história caricata de uma frota francesa; quando ela chegou a Portugal, os portugueses pensavam que vinha invadir o nosso país, afinal, tratava-se de um carregamento de bacalhau. No decorrer do capítulo, Baltasar fala com o padre Bartolomeu Lourenço, que diz sonhar que, um dia, conseguirá voar e disse a Baltasar que “o Homem primeiro tropeça, depois anda, depois corre e um dia voará”. Baltasar é cético, argumenta que, para o homem voar, terá que nascer com asas. Baltasar pergunta ao padre por Blimunda e o padre Bartolomeu alerta Baltasar para o facto de ser um pecado ele dormir com Blimunda sem serem casados. Depois, Baltasar e Bartolomeu vão para S. Sebastião da Pedreira, para verem a máquina que Bartolomeu inventou para, um dia, poder voar e à qual chamaram passarola. Quando chegaram, Bartolomeu mostrou o desenho da passarola a Baltasar, explicando-lhe como é que tencionava fazê-la voar. Após a explicação, Bartolomeu pede-lhe para o ajudar na construção da passarola. Inicialmente, Baltasar mostra-se receoso em aceitar a proposta, dizendo

“eu não sei nada, sou um homem do campo, mais do que isso só me ensinaram a matar, e assim como me acho, sem esta mão”. Bartolomeu compara Deus a Baltasar dizendo “[…] Deus não tem mão esquerda, porque é à sua direita, à sua mão direita, que se sentam os eleitos, não se fala nunca da mão esquerda de Deus […] à esquerda de Deus não se senta ninguém, é o vazio, o nada, a ausência, portanto, Deus é maneta.” Baltasar aceita o desafio.

Duarte Silva, 12.º C

Amores imperfeitos

No capítulo VI da obra Memorial do Convento, de José Saramago, Baltasar Sete-Sóis, a personagem principal da história narrada, pergunta ao padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão o porquê de Blimunda, a sua companheira, ter de comer pão de olhos fechados mal acorda, “Queria saber, padre Bartolomeu Lourenço, porque é que Blimunda sempre come pão antes de abrir os olhos pela manhã”.

Ora, Baltasar questiona-se acerca de um simples aspeto acerca de Blimunda, aquela que partilha com ele o leito em que dormem, isso leva à questão: até que ponto se conhece aqueles que nós amamos? Um simples pedaço de pão é razão de desconfiança para Baltasar, que não sabe da complexidade dos olhos de Blimunda, que necessita de comer o pão para não conseguir ver para além daquilo que os olhos comuns veem. Blimunda confessa a Baltasar, no oitavo capítulo, que consegue “olhar por dentro das pessoas” em jejum, por isso come o pão para não ver Baltasar por dentro.

Em 1700 e tantos, a desconfiança deste homem foi o pedaço de pão, mas e nos dias de hoje? O passado por vezes é uma ferida aberta, incurável, e para muitos é por isso difícil de explorar e contar ao parceiro de forma natural. Traumas, desconfianças ou simplesmente condições congénitas tornam-se impasses em algumas relações. No caso de Blimunda, esta tinha um dom -ver para além do que é visível- e, ao mesmo tempo, era um medo, visto que a sua mãe havia sido executada num auto de fé por estar ligada à bruxaria. Até que ponto Baltasar seria de

50

confiança para ela depositar nele tamanho segredo? Mas Sete-Sóis era confiável e essa foi talvez a perdição das perdições de Blimunda, que percorreu Portugal de lés-a-lés para o encontrar, e acabou por encontrálo, apesar de já ser tarde…

Figura 24. Convite de Pe. Bartolomeu Lourenço para Baltasar, por Filipe Ficher, 12.º G.

Confiar no próximo torna-se por vezes difícil, mas o maneta aceitou Blimunda, sendo ela como era, sem lhe apontar defeitos, nem tentar aperfeiçoamentos. Pertenciam-se um ao outro, sem preconceitos, eram só Baltasar SeteSóis e Blimunda SeteLuas, completavam-se. Creio que Baltasar e Blimunda não são o típico par romântico, como Pedro e Inês ou Romeu e Julieta, mas são de certo modo aquilo que qualquer pessoa deseja, um amor imperfeito, onde são aceites as imperfeições um do outro, sem preconceitos nem julgamentos. São as imperfeições perfeitas.

Filipe Ficher, 12.º G

Mas tem cada coisa seu tempo. Por enquanto, faltando ao padre Bartolomeu Lourenço o dinheiro para comprar os ímanes que, na sua ideia, hão de fazer voar a passarola, cujos, ainda por cima, terão de vir do estrangeiro, está Sete-Sóis no açougue do Terreiro do Paço, por empenho do mesmo padre, transportando ao lombo peças de carne variada, quartos de boi, leitões às dúzias, carneiros aos pares, que passam de um gancho para outro gancho, e no trânsito deixam toalhas de sangue na serapilheira que lhe cobre as costas e a cabeça, é um ofício sujo, vá lá que compensado por algumas sobras, um pé de porco, uma franja de dobrada, e, querendo Deus e o humor do açougueiro, a apara de vazia, de alcatra ou pojadouro, embrulhados numa crespa folha de couve, para que Blimunda e Baltasar se alimentem um pouco melhor que o vulgar, quem parte e reparte, mesmo não sendo Baltasar o da partição, para alguma coisa aproveitaria a arte.

Diário de Maria Ana Josefa Antónia, Regina (novembro de 1710 - dezembro de 1711)

20 de novembro 1710

Querido Diário, Já fazem dois anos que cheguei da Áustria e ainda não fui capaz de dar a El-rei um descendente. No início quando cá cheguei, El-rei dormia comigo todos os dias. Agora, durmo sozinha enquanto ele passa as suas noites nos seus aposentos, visitando apenas dois dias por semana para cumprir o seu dever conjugal. Dizia que os odores deixados no cobertor de penas que comigo veio da Áustria eram insuportáveis, devia-se talvez aos nossos odores ou mesmo ao passar do tempo.

Maria Ana13 de janeiro 1711

Querido diário, Hoje foi o dia em que El-rei visitou para cumprir o seu dever conjugal e, este chegou confiante após ter uma conversa com o bispo inquisidor que lhe confirmou que se este se comprometesse à construção de um convento de franciscanos na Vila de Mafra, eu lhe daria um descendente. Enquanto tal professei rezas juntamente com a marquesa de Unhão para que fosse capaz de dar a El-rei um descendente da coroa portuguesa neste próximo ano.

Maria Ana

10 de fevereiro 1711

Querido diário, Talvez tenha sido um milagre de São Francisco, como aquele onde se passou a tentativa de furto de três lâmpadas de prata do convento de S. Francisco de Xabregas, que me fez finalmente capaz de dar a El-rei um herdeiro!

Maria Ana

17 de abril 1711

Querido Diário, Oh Deus porque me fazeis coisas destas! Levar meu irmão José Jacó com apenas 33 anos, deixando-me até fraca com tal noticia! Esta que vem em

tempos tao difíceis, não me é dada a permissão para sair dos meus aposentos dada a fragilidade a que esta gravidez me expôs, já três vezes sangrei em cinco meses.

Maria Ana23 de novembro 1711

Querido Diário, Já vem chegando o tempo da criança nascer, já nem a pele estica mais. Até já ouvi compararem a barriga com uma nau da Índia. É extraordinário como se formam um menino ou uma menina no ventre de uma mulher e que estes não sabem como é o mundo cá fora, nem ninguém sabe o que se podem vir a tornar, rei ou frade, soldado ou assassino. Porque, como já se dizia, podemos fugir de tudo, menos de nós próprios. Agora andam no convento a dizer orações e a encomendar missas para que esta cria chegue ao mundo com saúde, Deus queira, sem defeitos visíveis ou invisíveis e, para el-rei, um herdeiro macho lhe traria maior alegria. Maria Ana

7 de dezembro 1711

Querido Diário, Finalmente dei à luz a minha primeira cria já três dias se passaram e dessa lembrança apenas resta uma pequena brisa, uma recordação ténue, desde aí todas as notícias me são indiferentes. Deus respondeu às rezas e abençoou-nos com uma criança saudável e forte, de bons pulmões como se ouviu pela sua gritaria. El-rei vai ter de contentar-se com uma menina, por mais que toda a gente quisesse um menino, mas não se pode ter tudo. Apesar de tal, acredito que o reino esteja em grande êxtase com o nascimento do herdeiro da coroa, quase como uma bênção, que a seca que já há oito meses que durava terminou com o nascimento da Maria Xavier Francisca Leonor Bárbara. Maria Ana

18 de dezembro 1711

Querido diário, Que dia feliz que foi o batizado de Dona Maria em dia de Nossa Senhora do Ó, até el-rei assistiu à cerimónia comigo na minha tribuna. Maria Xavier

54

foi batizada por sete bispos diferentes e recebeu de seu tio, irmão d’El-rei, uma cruz de brilhantes. Que homem tão elegante e encantador! Até a mim ofereceu uma pluma de toucar e uns brincos de diamantes! Maria gostará de saber quando crescer que o seu batizado foi um festejo de puro luxo e grandeza repleto de duques, marqueses e condessas até com direito a luminárias ao anoitecer. Um verdadeiro festejo à francesa, para celebrar a nossa dona Maria Xavier Francisca Leonor Bárbara.

Maria Ana

Catarina Cardoso, 12.º G

Figura 25 e anteriores. Diário de Dona Maria Ana Josefa, por Catarina Cardoso, 12.º G.

Batizado da Infanta (adaptação dramatúrgica)

Cena I

Na capela real, encontra-se a corte, D. Francisco (o padrinho de batismo da infanta), a Rainha e o Rei, todos engalanados com muitos adereços, sentados nos bancos de igreja, enquanto, no altar, estão sete bispos.

Entra o Duque de Cadaval em cena, com a Infanta ao colo, estando atrás do acompanhamento e à frente de alguns membros da corte, que trazem os objetos batismais, todos também bastante ornamentados, e tomam o seu lugar na capela. Decorre o batismo, que transita para a respetiva festa de batizado.

Todas os personagens, com exceção do criado de D. Francisco, Alfésio, e a aia da rainha, Murquila, saem de cena.

Alfésio (Aproxima-se de Murquila, com os presentes para a Infanta e para Rainha dentro de caixas, todas elas decoradas a ouro) – O Senhor D. Francisco manda entregar estas ofertas para a consagração da Infanta. Para a menina e para sua Majestade, a Rainha.

Murquila – E posso saber o que levo?

Alfésio (Sussurrando) – Só aqui entre nós, dentro destas caixas estão uma cruz de brilhantes, uma pluma de toucar e uns brincos de diamantes. Segundo o que ouvi, os brincos até são de obra francesa.

Murquila (Com ar de surpresa, sussurrando) – Credo! Mas a menina ainda nem fala!... Sabeis ao certo o valor deles?

Alfésio (Sussurrando) – Por acaso, até sei; o Senhor D. Francisco mencionou que, a cruz, comprou-a por cinco mil cruzados e os brincos, então, lhe tinham custado perto de vinte e cinco mil!

Murquila (Quase que deixa as caixas caírem das mãos) – Bem, é melhor ir entregar os presentes antes que nos apanhem a falar de coisas que não devíamos. Aproveite a festa, que me vou.

Alfésio – Você também. (Ambos saem de cena.)

Cena II

A ação passa para o Alto do Castelo, onde se encontram Blimunda e Baltasar, um ao lado do outro, a ver as luminárias da festa. Baltasar aparenta estar cansado.

Blimunda (Batendo meigamente nas costas de Baltazar) – Então?… Estáte a chegar a velhice, homem?

Baltasar (Com um leve sorriso) – Não. Só me doí a mão, por causa do trabalho. Tem sido duro. E ainda mais, com esta história do batizado…

Blimunda (Rindo) – Que mão te dói?

Baltasar (Com um tom irónico) – Então não sabes que só pode ser a esquerda?! (Ambos começam a rir-se e saem de cena.) Mariana Barcelos e Rodrigo Ferreira, 12.º D

Figura 26. Ilustração alusiva ao batizado da Infanta Maria Bárbara, por Mariana Barcelos e Rodrigo Ferreira, 12.º D.

[08]

Dorme Baltasar no lado direito da enxerga, desde a primeira noite aí dorme, porque é desse lado o seu braço inteiro, e ao voltar-se para Blimunda pode, com ele, cingi-la contra si, correr-lhe os dedos desde a nuca até à cintura, e mais abaixo ainda se os sentidos de um e do outro despertaram no calor do sono e na representação do sonho, ou já acordadíssimos iam quando se deitaram, que este casal, ilegítimo por sua própria vontade, não sacramentado na igreja, cuida pouco de regras e respeitos, e se a ele apeteceu, a ela apetecerá, e se ela quis, quererá ele.

Memorial do Convento, romance conhecido internacionalmente e escrito por José Saramago, foi publicado pela primeira vez em outubro de 1982. A ação decorre no início do século XVIII, durante o reinado de D. João V, ainda com a presença da Inquisição.

O oitavo capítulo desta obra começa por nos falar do casal Baltasar e Blimunda e da sua vida conjugal. Os personagens revelam-se apaixonados, tendo uma relação íntima e próxima: dormem juntos e abraçados. Apesar de toda esta proximidade, Sete-Sóis ainda desconhece o segredo de Blimunda, ele acha muito estranho o facto de não abrir os olhos antes de comer logo de manhã e, quando a questiona, a mesma dizlhe que foi um hábito que adquiriu.

Com objetivo de descobrir o mistério, Baltasar esconde o pão de Blimunda e obriga-a a contar-lhe o seu segredo. Blimunda explica-lhe que possui um poder que lhe permite “olhar para dentro de tudo”. Cético, Baltasar, diz-lhe que ela deve estar a “mangar” com ele e que isso é impossível, por isso Blimunda decide comprovar as suas palavras levando-o a dar um passeio no dia seguinte.

Durante o passeio, Sete-Luas revela-lhe que uma mulher se encontra grávida, a composição do solo, as doenças presentes em pessoas por quem passam e que um homem vai ser estrangulado. Mesmo após todas estas

58

revelações, Baltasar ainda não se encontra convencido, o que leva Blimunda a utilizar o seu poder novamente e a encontrar uma moeda de ouro. Neste passeio também é dada a notícia de que a rainha está grávida novamente. Depois desta cena, o narrador dá-nos a conhecer melhor uma personagem já referida, D. Francisco, irmão do rei, que está a disparar da janela do seu palácio em direção aos marinheiros.

Em seguida, são mencionados episódios da história de Portugal, o ataque dos franceses no Rio de Janeiro e as naus inglesas, que foram confundidas como francesas. É exposto ainda outro episódio, no qual um clérigo quebra os votos feitos, andando de casa em casa, divertindo-se com mulheres até que é apanhado e obrigado a fugir pelas ruas nu. Após expor estes acontecimentos que permitem retratar a sociedade da época, o narrador centra a sua atenção na cerimónia onde ocorre a promoção do bispo D. Nuno da Cunha a cardeal. Com isto, constata-se mais uma vez o luxo do alto clero e nobreza, que contrasta com a pobreza do casal, Baltasar e Blimunda.

Mais tarde, nasce o infante D. Pedro e o capítulo acaba com a escolha do local de construção para o novo convento, o Alto da Vela, feita pelo rei. Neste capítulo, existem algumas referências importantes ao tempo e espaço. Como referências de tempo, temos “Meses inteiros se passaram desde então, o ano já é outro...”, “Entretanto, nasceu o infante D. Pedro...”, o que corresponde a 1712. Em termos de espaço, a capital é fundamental, “em Lisboa”; na casa de Blimunda, “Chegando a casa...”; e nas ruas da cidade. O Tejo também é mencionado, “... à beirinha do Tejo...”, e o local onde o convento vai ser erguido também, Mafra (Vela), “El-rei foi a Mafra escolher o sítio onde há de ser levantado o convento. Ficará neste alto a que se chama Vela...”.

A linguagem e estilo de Saramago mantêm-se neste capítulo, sendo um destes a ausência de pontuação expressiva, o discurso direto é apenas marcado por virgulas e maiúsculas: “Dá-me o pão, Baltasar, dá-me o pão, por alma de quem lá tenhas, Primeiro me terás de dizer que segredos são estes”. Os comentários/apartes e o tom irónico também são fundamentais na sua escrita, como se percebe pelos seguintes excertos: “se quisermos rir do que estes nossos olhos veem, que a terra dá para tudo” e “até que enfim desce o Te Deo laudamos, louvado seja deus que tem de aturar estas

invenções”, respetivamente. O uso do presente do indicativo também marca a sua escrita, “Dorme Baltasar no lado direito da enxerga, desde a primeira noite aí dorme”.

No capítulo apresentado, é possível identificar vários tipos de narrador, um narrador não participante ou heterodiegético, de focalização omnisciente (tudo sabe, inclusive do passado e do futuro), “[…] São pensamentos confusos que isto diriam se pudessem ser postos por ordem, aparados de excrescências, nem vale a pena perguntar, Em que estás a pensar, Sete-Sóis, porque ele responderia, julgando dizer a verdade, Em nada, e contudo já pensou tudo isto […]”. Por vezes, este narrador mostra-se como personagem, mostrando-nos o ponto de vista de uma personagem específica (focalização interna). Também existe a focalização interventiva, na qual tece juízos de valor, comentários, etc. Como exemplos de recursos expressivos presentes neste capítulo, temos a comparação, “[…] ver um clérigo a correr como lebre […]”; a metáfora, “[…] é o suspiro do dia […]”; enumeração/gradação, “[…] à uma apareceu, às duas se escondeu, às três nunca mais foi visto […]”. O capítulo ainda apresenta um momento de intertextualidade com Os Lusíadas, quando o narrador diz “[…] esta tão claramente vista à luz do dia […]” (pleonasmo), que recupera o verso “vi claramente visto o lume vivo” (V, 18.1).

Em conclusão, neste capítulo, o autor critica os ricos e nobres, como D. Francisco, que se entretém a “espingardear” os marinheiros, o que mostra que os poderosos desprezam a vida dos seus inferiores/povo. Saramago denuncia ainda, o clero hipócrita que prega uma coisa e faz outra, preocupando-se mais com os prazeres mundanos, que faz votos de castidade e não os respeita no seu dia-a-dia.

Bibliografia/Webgrafia

Teixeira, António, “Memorial do convento, narrador espaço tempo”. Consultado a 15 de maio de 2002. Disponível em https://pt.slideshare.net/mocax1998/memorial-do-convento-narrador-espao-e-tempo-72789771

Fernandes, Cidália (2010). Páginas de Saramago: Memorial do Convento em Análise. Lisboa: Plátano Editora. Matos, A & Braga, C. (2020). Preparar o Exame Nacional de Português - 12º ano. (2ª edição). S.l: Gráfica Vilaverdense https://prezi.com/mo5shbdi4qgy/memorial-do-convento-capitulo-viii/ https://leituraseterminologia.wordpress.com/2010/03/08/memorial-do-convento-capitulo-viii/

Vitória Correia, 12.º B

60

Criticando os portugueses

No capítulo oito do Memorial do convento, são abordados diferentes temas, como o estranho hábito de Blimunda e as críticas feitas pelo narrador relacionadas à sociedade portuguesa.

Blimunda, esposa de Baltasar, tinha o estranho hábito de comer um pouco de pão quando acordava, com os olhos fechados. Baltasar, sem perceber o porquê deste estranho hábito, pergunta-lhe e a mesma responde que, se ela não comer um pouco de pão com os olhos fechados mal acorda, ela vai ganhar “poderes” que a possibilita de ver o interior das pessoas.

Ao longo deste capítulo, o narrador apresenta várias críticas ao povo português bem como aos militares e clérigo.

O narrador começa a criticar o povo português, que é motivo de gozo por parte dos outros países. Por exemplo, “os marinheiros vão para o mar descobrir a Índia descoberta ou o Brasil encontrado”, ou seja, estes marinheiros que vão à descoberta destes continentes, na realidade, não vão fazer nada de relevante, pois já foram descobertos e colonizados há muito tempo, por conseguinte, continuam a insistir em algo que já não é o fenómeno que outrora era. São também criticados os portugueses que

se encontram no Rio de Janeiro, o narrador refere-se à inutilidade dos militares, tendo em conta que estes estavam a dormir a sesta quando os seus inimigos chagaram e não houve a necessidade de trocar balas, visto que, os soldados portugueses são indolentes e não estavam muito preocupados com os soldados franceses, apesar de estes na altura serem inimigos da coroa.

Além dos militares, também a igreja é criticada por não cumprir com os seus votos e obrigações. É o caso de um clérigo que gostava especialmente da companhia das mulheres para satisfazer o seu prazer e que surge caracterizado como pugilista e garanhão, isto são, coisas impróprias da sua classe social.

Em síntese, este capítulo aponta o dedo a falhas da sociedade portuguesa tal como a quem o governa.

Joana

Medeiros,

12.º A

Naquela manhã acordei como do costume. E estava tudo normal, até estender a mão ao saquitel onde era habitual guardar o tão indispensável pão que comia antes de me levantar. Para minha surpresa, já lá não estava, o que me fez procurar entre as almofadas, ao meu redor e até mesmo no chão. Esta busca às cegas devia-se principalmente ao meu segredo ainda por revelar, uma vez que sabia que Baltasar estava perto, mas não tão próximo. Ele estava a olhar-me e tinha escondido o pão dentro da sua almofada. Pediume que o olhasse nos olhos, mas não consegui. Tapava-os com as mãos, pois tinha prometido a mim mesma que não iria olhar para o interior de ninguém. Tenho até hoje bem presente a força que me fazia nos braços e pernas. Só parou quando percebeu que tinha chegado ao meu limite. Cedeu-me a vontade, e acabou por mo devolver, comi-o até à última dentada e só depois abri os olhos.

Ao ganhar coragem, comecei por lhe falar da primeira noite em que estivemos juntos. Lembro-me dela vivamente, e de quando lhe prometi que não o olharia por dentro. Ele levantou-se da cama e olhou-me incrédulo e inquieto, pensou que lhe estivesse a mentir, uma vez que, a princípio, se trataria de uma condição impossível.

Revoltei-me, senti-me traída, pois ele duvidou da minha palavra, mesmo

62

depois de tudo o que ele fez para tentar descobrir a verdade. Implorei-lhe para que nunca mais me tirasse o pão e, mesmo assim, pediu como confirmação que lhe lesse a alma. Recusei, pois tinha acabado de comer e não resultaria, mas prometi que no dia seguinte saí com ele à rua para ver o que as pessoas sentiam, mas com uma condição, Baltasar não podia passar à minha frente, uma vez que não o queria ver por dentro, isso acabaria comigo e com o prometido.

A grande dúvida de Baltasar era o meu medo do santo ofício, pois já a minha mãe tinha sido condenada por estas práticas, consideradas bruxaria. Mas diferente dela eu via céu e inferno, eu via o que estava por dentro dos corpos e até debaixo da terra; não era feitiçaria, apenas a combinação dos meus olhos, com o jejum ou a ausência da mudança de quarto de lua.

O dia seguinte chegou e tinha de lhe mostrar o que era capaz de fazer, estava muito nervosa, não preguei olho a noite toda ao pensar no que seria a nossa relação depois daí. Saímos de casa, vi o ventre de uma mulher grávida de um bebé em risco, o estômago vazio de um velho e o chão onde pisávamos, na sua composição, as tripas de um frade e o coração dos peregrinos. Ainda insatisfeito Baltasar pediu-me mais uma prova; posto isto, mandei-o escavar e encontrar uma moeda de prata que previamente tinha visto.

Figura 28. Ilustração de Ricardo Bessa (clique na imagem para aceder à página do artista), apresentada por Joana Medeiros, 12.º A.

No entanto, Baltasar não encontrou uma moeda de prata, mas sim uma de ouro. Expliquei-lhe que confundia os dois materiais, mas que isto se refletiria em lucro para ele, e não numa mentira.

Hoje em dia, apesar de ele saber a minha essência e acreditar em mim, pergunto-me se teria mesmo sido necessário sujeitar-me a tudo aquilo, ao invés de proteger a minha verdade.

Ana Sofia Macedo, Catarina Mendes, Luís Castro, 12.º F

Outro ferro anda agora no alforge de Sete-Sóis, é a chave da quinta do duque de Aveiro, que tendo vindo ao padre Bartolomeu Lourenço os falados ímanes, mas ainda não as substâncias de que faz segredo, podia enfim adiantar-se a construção da máquina de voar e pôr-se em obra material o contrato que fazia de Baltasar a mão direita do Voador, já que a esquerda não era precisa, tão pouco que o próprio Deus a não tem, consoante declarou o padre, que estudou essas reservadas matérias e há de saber o que diz.

Figura 29. Seleção de imagens relacionadas com o momento narrativo em causa feita por Francisco Cardoso, 12.º B.

Lisboa, 28 de novembro de 1981.

O dia decorre lentamente após a manifestação que tomou lugar nesta manhã. Foi um tanto magnífico poder presenciar uma juventude lisboeta cheia de coragem e vontade para marchar pelas ruas de Lisboa numa luta

65

contra a guerra nuclear, capazes de fazerem as suas opiniões serem ouvidas. Um espetáculo tão verdadeiramente fascinante que me invadiu com inspiração, tanta que decidi a próxima passagem na minha mais recente obra. Figura 30. Ilustração do Terreiro do Paço, feita por Adriana Vieira, 12.º A.

Mas ao invés de uma revolução de objetivos puros e corretos, pretendo descrever uma revolução mais contraditória, com largas margens para críticas, já que é esse todo o meu objetivo. Penso escrever uma revolução em que os revoltados serão freiras e a causa dessa revolta será nada mais do que as decisões do rei D. João V. Intento que haja uma revolta de freiras contra um decreto feito pelo rei, mantendo oportunidade para uma crítica à sociedade e ao catolicismo. Sua majestade irá ordenar que os visitantes dos conventos sejam apenas familiares das religiosas pretendendo pôr fim aos escândalos que são apareceram as mesmas prenhas. Evidentemente que tudo isto é hipocrisia, ao rei frequentar as esposas do senhor é algo que só lhe fica bem.

Quero juntar também a esta nova passagem outros momentos de alvoroço, talvez uma tourada com derrames de sangue e euforia, quem sabe… Sinto-me, eu mesmo, invadido por um complexo de ideias: a partida de Bartolomeu Lourenço de Gusmão, um rebuliço em que tenho a oportunidade de envolver Baltasar e Blimunda e uma revolta de freiras que irá contra o catolicismo próprio.

Assim me encontro, numa espécie de efervescência para a escrita; tenciono que esta obra seja uma das melhores caricaturas da sociedade portuguesa de outrora e planeio criticar e satirizar tudo o que me seja oportuno. Continuando nesta nova passagem que creio que será uma continuação digna de um romance português.

José SaramagoO povo e as touradas

A imagem é uma crítica feroz e ilustra a uma das práticas sociais mais ocorrentes: as touradas.

Adriana Vieira, 12.º A

Figura 31. Cartoon "O toureiro morre" de Torro.

Nesta figura é possível evidenciar, em plano de fundo, embora de forma não muito nítida, uma grande plateia de espectadores representada por sombras pretas. Ainda é percetível uma extensa arena taurina, através das cores branco e vermelho da cerca e, também, dos tons acastanhados da terra e da areia que remetem para o pavimento da praça. Em destaque, como personagens principais, observamos um touro e um toureiro. O imenso animal, que se encontra de pé, é de cor castanha e tem uns cornos