04-05/2025

04-05/2025

Die wenigen Wasserstoff-Tankstellen in Österreich sind Geschichte. Ist damit auch der alternative Antrieb gescheitert? Was dafür spricht, was dagegen und wo Wasserstoff in der Mobilität durchaus sinnvoll genutzt werden kann.

ab Seite 8

Fuhrparkporträt: Zu Gast bei den ÖBB

Welche Herausforderungen die Österreichischen Bundesbahnen zu bewältigen haben ab Seite 32

Ford Nugget, Mercedes Marco Polo & VW California: Was sie können und was nicht ab Seite 66 Urlaubsreif? Großer Campervan-Vergleich

Leichte Nutzfahrzeuge: Neue Konzepte warten

Die neuesten TransporterModelle im Test und ein Blick in die nahe Zukunft ab Seite 39

e-tron

Audi Vorsprung durch Technik

100% Audi A6. 100% elektrisch.

Der neue, rein elektrische Audi A6 Avant e-tron

Stromverbrauch kombiniert: 14,5-19,2 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO₂-Klasse: A. Symbolbild. Stand 04/2025.

Es kommt mir vor, als wäre es gestern oder maximal vorgestern gewesen, aber am 24. Juni feiert die FLEET Convention tatsächlich bereits ihr 10. Jubiläum. Zehn aufregende und spannende Jahre, zehn Jahre, in denen die Veranstaltung gewachsen ist und wir an ihr. Zehn Jahre, in denen wir zusehen durften, wie unser „Baby“ heranwuchs und nun ins Teenager-Alter gelangt. Welche Highlights Sie heuer auf der FLEET Convention erwarten, lesen Sie auf der kommenden Doppelseite, auf Seite 14 lassen wir die zehn Jahre noch einmal kurz Revue passieren.

100. FLOTTE & neuer FLEET Drive

Dem nicht genug, feiern wir mit dieser Ausgabe noch ein weiteres Jubiläum. Diese Ausgabe der FLOTTE ist die 100. seit Gründung Ende 2011. Danke an dieser Stelle an das ganze Team, wir haben das Magazin als führenden Ratgeber für Fuhrparkund Flottenbetreiber etabliert und mit Zusatzprodukten wie „Fuhrpark kompakt“, „Nutzfahrzeug Kompass“, der Website flotte.at und der Plattform flotte-wissen.at deutlich aus-

gebaut. Und da Stillstand bekanntlich Rückschritt bedeutet, haben wir mit dem FLEET Drive bereits die nächste Veranstaltung in Vorbereitung. Notieren Sie sich gleich den

Wir feiern nicht nur die 10. FLEET Convention am 24. Juni in der Wiener Hofburg, sondern auch die 100. Ausgabe der FLOTTE.“

1. Oktober 2025 in Ihrem Kalender, dann findet in der Werft Korneuburg die erste Fahrveranstaltung der FLOTTE statt. Und die unterscheidet sich von anderen bekannten Formaten. Zum einen können sich die Besucher vorab auf www.fleetdrive.at registrieren und zu einem späteren Zeitpunkt Slots für Testfahrten mit ihren gewünschten

Modellen reservieren, zum anderen finden die Tests auf öffentlichen Straßen in und rund um Korneuburg – inklusive Autobahn – statt. Um das Fahrzeug richtig erleben zu können,

steht dabei ein Produktspezialist zur Seite, der die mittlerweile zahlreichen Features und Assistenzsysteme erklärt. Für Besucher der FLEET Convention ist die Teilnahme am FLEET Drive übrigens kostenlos möglich, alle anderen bezahlen einen Unkostenbeitrag von 49 Euro. Wir freuen uns schon jetzt darauf, Sie sowohl auf der FLEET Convention als auch auf dem FLEET Drive begrüßen zu dürfen!

Was die vorliegende FLOTTE betrifft, so haben wir auch dieses Mal versucht, möglichst viel Infos hineinzupacken, neben dem NutzfahrzeugSchwerpunkt gibt es natürlich wieder neue Fahrzeugtests, ein humorvoller Rückblick auf 100 Ausgaben FLOTTE darf ebenso nicht fehlen.

Ich wünsche Ihnen wie immer gute Unterhaltung mit der neuen FLOTTE und freue mich, Sie in der Hofburg und in Korneuburg zu begrüßen!

Stefan Schmudermaier Chefredakteur FLOTTE

Auch der Tennisclub des Post SV Wien hat eine Flotte, eine CarsharingFlotte. Und die ist sogar kostenlos zu benutzen! Voraussetzung ist nur, das Gefährt am Ende der Fahrt wieder auf die dafür vorgesehenen Parkplätze zu stellen. Ehrensache, machen wir natürlich gerne!

Die FLEET Convention feiert heuer ihr 10. Jubiläum, im Vorjahr durften wir erneut über 800 Teilnehmer in der Wiener Hofburg willkommen heißen. 2025 zeigen wir Ihnen wieder unterschiedlichste Highlights aus den Bereichen Auto, Produkte und Dienstleistungen und präsentieren spannende Themen unabhängiger Referentinnen und Referenten im Großen Festsaal.

NEU: Buchen Sie ein exklusives Gespräch mit unseren Vortragenden!

Welcome Desk

ab 08:30 Eintreffen, Check-in, Frühstück

Catering „Motto“

10:20–10:30 Welcome

Christian Clerici, Stefan Binder, Geschäftsführer A&W Verlag &

Stefan Schmudermaier, Chefredakteur FLOTTE

Vorträge & Top-Speaker

10:30–10:55 Zahlen & Fakten zum österreichischen Flottenmarkt

Marc Odinius, Dataforce

10:55–11:25 Podiumsdiskussion: Aktuelle Herausforderungen

Melanie Schmahl, Bundesverband betriebliche Mobilität D Manfred Tutschek, Fuhrparkleiter ISS und weitere

11:25–11:30 News vom Fuhrparkverband Austria Henning Heise, Obmann

11:30–11:45 Mythen rund um die E-Mobilität

Helmut Geil, Geschäftsführer Dekra Österreich

11:45–12:05 Bidirektionales Laden & dynamische Strompreise

Erstmals bieten wir die Möglichkeit, einen exklusiven Einzeltermin bei unseren Vortragenden direkt auf der FLEET Convention zu buchen. Nutzen Sie dafür das Terminvereinbarungstool auf unserer Website www.fleetconvention.at und sichern Sie sich Ihr kostenloses Gespräch mit einem unserer Profis! Fahrzeug- & Gold-Partner

Christian Lechner, Green Energy Lab

Networking

12:05–14:05 Mittagessen, Catering „Motto“

Vorträge & Top-Speaker

14:05–14:10 Re-Opening Christian Clerici

14:10–14:35 FLOTTE-Fuhrparkstudie

Konrad Weßner & Stefan Reiser, puls Marktforschung

14:35–15:00 BEST4FLEET-Award

Stefan Schmudermaier, Chefredakteur FLOTTE

15:00–15:30 HR – So nutzen Sie Mobilität zur Mitarbeiterzufriedenheit

Toygar Cinar, RheinWest HR Solutions

15:30–15:35 Resümee

Christian Clerici & Stefan Binder, Geschäftsführer A&W Verlag

Networking ab 15:35 Lounge, Catering „Motto“ Programmänderungen vorbehalten!

Melanie Schmahl

Fuhrparkexpertin und stellvertretende Vorsitzende des deutschen Fuhrparkverbandes

Christian Lechner

Bidirektionales Laden und dynamische Stromtarife vom Projekt Green Energy Lab

Konrad Weßner

Der Gesellschafter von puls Marktforschung präsentiert die neue FLOTTE-Fuhrparkstudie

Manfred Tutschek

Der ISS-Fuhrparkleiter spricht in der Podiumsdiskussion zu aktuellen Herausforderungen

Fuhrpark-Verantwortliche

158 Euro (exkl. USt., inkl. Verpflegung)

Kombiticket

HR-Verantwortliche*

70 Euro (exkl. USt., inkl. Verpflegung)

*bei gleichzeitiger Buchung eines Tickets für Fuhrpark-Verantwortliche

Branchenbesucher nicht ausstellender Firmen*

438 Euro (exkl. USt., inkl. Verpflegung)

*max. 5 Tickets pro Unternehmen

www.fleetconvention.at

Kontakt: A&W Verlag GmbH

Inkustraße 1-7/4/2

3400 Klosterneuburg

Renate Okermüller

0664/138 16 89

info@fleetconvention.at

Silber-Partner

Toygar Cinar Vom HR-Profi gibt’s Tipps, wie man Mobilität zur Mitarbeitermotivation nutzen kann

Marc Odinius

Der Dataforce-Geschäftsführer bringt wieder spannende Zahlen zur Marktentwicklung

Helmut Geil

Der Dekra -ÖsterreichGeschäftsführer wirft einen Blick auf Mythen der E-Mobilität

Der (E-)Auto-Aficionado führt traditionell durch das Programm in der Hofburg

Aktuelles Thema 08

Quo vadis Wasserstoff?

FLEET Convention 14

Was Sie alles erwartet

Interview 20

Peugeot CEO Alain Favey im Gespräch

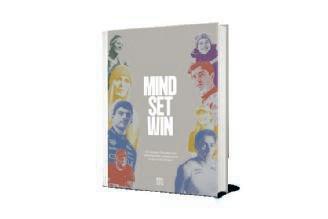

100 Ausgaben FLOTTE 22

Highlights, Flops & Nougatknödel

Fuhrparkverband Austria 26

Neue Fuhrparkleiter für Österreich

Interview 30

Dekra Ö-GF Helmut Geil

Fuhrpark-Porträt 32

ÖBB Rail&Drive

Ratgeber 36

Schadenmanagement, Teil 4

Vergleich 66

Ausflug mit drei Campingmobilen

Rückblick 72

75 Jahre VW Bully

Kurzmeldungen

Aktuelles aus der Mobilitätswelt FLEET Convention 14

Alles zur Jubiläumsausgabe

Neue Modelle von beiden Marken

Ioniq 9 18

XL-E-Topmodell aus Südkorea Interview 20

Peugeot CEO Alain Favey im Gespräch

100 Ausgaben FLOTTE 22

Was kam, was ging, was blieb go-e 25

Studie zum E-Kaufverhalten

Fuhrparkverband Austria 26 Neue Fuhrparkleiter für Österreich

Fuhrparkmanagement

Dekra Ö-GF Helmut Geil im Gespräch Dekra-Schadendialog 31

Elektroautos im Fokus Fuhrpark-Porträt

Arval-Fuhrparkbarometer 35 Themen, die Fuhrparks bewegen

Teil 4

Ladelösungen

Zeichen auf Wachstum

Fahrzeugeinrichtung für E-Nfz

Mercedes eSprinter 43

Jetzt mit drei Akkuvarianten

Ford Pro 44

Alle Antriebe, eine Softwareplattform

Stellantis 46

Alle Modelle, viele Neuheiten

Toyota Proace Max Elektro 48

4,25 Tonnen mit B-Führerschein

Auto-News 49

Wichtige Neuerscheinungen

Schon gefahren

Renault 4 E-Tech Electric 50

Gelungene Neuauflage unter Strom

Audi A6 Avant 51

Business-Klasse neu interpretiert

Alfa Romeo Junior Q4 52

Schick, sparsam und Gatsch-tauglich

BYD Dolphin Surf 53

Kleiner Stromer, kleiner Preis

Jeep Avenger Allrad 54

Behände ins Gelände

Subaru Forester 55

Aufgefrischter Nippon-Klassiker

Peugeot E-3008 56

Das kann das BEV-Kompakt-SUV

Mitsubishi Outlander PHEV 57

Rückkehr des großen Japaners

Im Test

BMW i4 58

Stromlinie im doppelten Sinn

Mazda CX-80 59

Topmodell mit Sechszylinder-Diesel

Volvo EC40 60

Mit E-Motor zur Höchstform

Mini Aceman 61

Elektro-Crossover mit Sportler-Genen Dauertest-Zwischenbericht 62

So schlägt sich der BYD Sealion 7

Alpine A290 63

Die erste Elektro-Alpine

Porsche Taycan 64

Upgedatete Variante im Test

Freizeit-News 65

Was sonst noch wichtig ist

Camper-Vergleichstest 66

Ausflug mit drei Campingmobilen

Rückblick 72

75 Jahre VW Bulli

Kreuzworträtsel, aus der Redaktion und Impressum 74

Camping-Trio Rollende Bettenlager

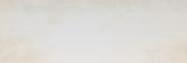

Wasserstoff galt lange Zeit als vielversprechendste Alternative zu bereits etablierten alternativen Kraftstoffen. Gleichwohl fehlt es seit Jahren am entscheidenden Durchbruch. Wir klären den Stand der Dinge. Und zeigen die derzeitigen Probleme.

Text: Roland Scharf/Stefan Schmudermaier, Fotos: Toyota, Hyundai, stock.adobe.com/POLEX, Vector FX

Es gibt da einen alten Spruch in der Geschäftswelt: Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich nicht wahr. Was derlei Erkenntnisse mit der Autowelt gemeinsam haben: Erdgas sagte man auch riesiges Potenzial voraus und obwohl die Industrie locker 20 Jahre mit immer neuen Modellen und blumigen Versprechungen versuchte, CNG zu etablieren, so endete dieser alternative Sprit im goldenen Buch der Erinnerungen. Und weil sich Geschichte wiederholt, sei die Frage erlaubt, ob Wasserstoff das gleiche Schicksal droht? Es ist nämlich so, dass sich an den grundsätzlichen Ideen und Ankündigungen in den letzten Jahre nichts in reale Konzepte gewandelt hat. Einzig, dass die OMV im April 2025 beschlossen hat, ihre fünf –und damit alle – H2-Tankstellen in Österreich nach wenigen Jahren wieder zu schließen und damit eine komplette Technologie an den Rand des wirtschaftlichen Abgrunds zu stellen, wirft ein neues Licht auf eine Technologie, deren Vorzüge wohl schwerer in die Tat umzusetzen sind, als es sich manch Politiker vorstellen könnte.

Es lag wohl auch am Henne-Ei-Prinzip, dass H2-Mobile einfach nicht in Schwung kommen wollten. Anders als bei BEV, bei denen man sich im Notfall mit einem Starkstromkabel behelfen konnte, benötigen Wasserstofffahrzeuge spezielle Tankstellen mit speziellen Tanks, in denen Wasserstoff lagert. Der muss erst einmal mit speziellen Tank-Lkw dorthin gebracht werden und dann benötigt es eine spezielle Mehrkolbenpumpe, um ein H2-Auto zu betanken, was an sich schon einmal eine Menge Energie verschlingt. Dazu kommt der relativ schlechte Wirkungsgrad der Brennstoffzelle von rund 70 Prozent, sodass das Kaufverhalten der angepeilten Klientel noch verhaltener war als angenommen. Dazu war die Auswahl an Modellen eher überschaubar. Toyota und Hyundai boten vereinzelt Fahrzeuge an, die an sich tadellos funktionier(t)en, aber aktuell schlicht öffentlich nicht mehr betankt werden können. In Wien gibt es immerhin die Möglichkeit, solch ein Fahrzeug direkt bei der Wien Energie mit Wasserstoff zu versorgen.

Von der Energiebilanz hat aus Erdgas gewonnener blauer Wasserstoff keine Chance.“

Wir blicken zurück: Es ist schon mehr als ein Jahrzehnt her, dass das Rennen um den Antrieb der Zukunft noch nicht so klar war wie heute. Elektro war in der Anfangsphase. Wasserstoff eine Idee, die typischen StromerSchwachpunkte einfach zu umgehen. H2 lässt sich leicht speichern, ein entsprechendes Auto ruckzuck betanken und die Reichweiten sind mit denen eines Benziners zu vergleichen. Es gab Ideen zu einem Tankstellennetz quer durch Europa entlang der Hauptrouten, sodass eine Durchquerung des Kontinents problemlos möglich sein soll. Vereinzelt setzten Hersteller konsequent auf diese Antriebsart und entwickelten sogar Serienautos, die allesamt tiefgekühlten, gasförmigen Wasserstoff in einem unter Hochdruck stehenden Tank mit einer Brennstoffzelle kombinierten, die H2 und Umgebungsluft in Wasser und elektrische Energie umwandelt, mit der ein kleiner Akku gespeist und in weiterer Folge ein Elektromotor angetrieben wird. Die andere Form des Vortriebs, Wasserstoff in einem Verbrennungsmotor anstelle von Benzin zu zünden, lebt vorerst nur in den Entwicklungsabteilungen. Als dann auch noch in Österreich reguläre H2-Zapfsäulen in Betrieb gingen, schien das Match mit den BEV noch ziemlich offen.

Um die grundsätzliche Problematik vollständig zu erfassen, muss man noch einen Schritt zurück in der Produktion gehen. Wo Wasserstoff eigentlich herkommt. Damit das Konzept aufgeht, muss H2 natürlich „grün“ hergestellt werden. Für diese Elektrolyse benötigt es große Mengen an Energie, die mit Windrädern oder Wasserkraft bei uns aber nicht produziert werden können. Für Thiebault Paquet, Toyotas Wasserstoff-Chef in Europa, müsse grünes H2 also immer importiert werden, was natürlich erst wieder riesige spezielle Hochseetanker benötigt. Der sogenannte blaue Wasserstoff, der in der alten Welt hergestellt werden kann, ist technisch gesehen zwar genauso gut, er wird indes mittels Dampfreformierung aus Erdgas gewonnen, was von der Gesamtenergiebilanz also keine Chance hat. So gesehen ist es mehr als verständlich, dass sich kaum jemand auf dieses Thema einlassen wollte. Und strenggenommen dürfte es gar keinen großen Aufschrei geben, denn auch EU-intern war die geplante Vorgehensweise umstritten.

So legte der EU-Rechnungshof im Sommer 2024 einen Bericht vor, wonach die Europäische Union bei der Produktion grünen Wasserstoffs bislang „nur bescheidene Erfolge“ erzielt habe. Die vorgesehenen Werte für Import und Produktion bis 2030 (jeweils zehn Millionen Tonnen) seien zu ehrgeizig gewesen, wobei kritisiert werde, dass es entlang der Wertschöpfungskette noch Probleme gebe. Das könnte zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit in Schlüsselindustrien führen, stand in dem Bericht, genauso wie die Aufforderung an die Kommission, die Wasserstoffstrategie dringendst zu aktualisieren. Pikant: Der Rechnungshof meint, die angegebenen Ziele hätten auf politischem Willen und nicht auf soliden Analysen beruht. Zudem wird davon ausgegangen, dass bis 2030 generell nicht einmal zehn Millionen Tonnen H2 überhaupt von der Industrie gefordert werden.

Natürlich gibt es Leuchtturmprojekte wie zum Beispiel das Engagement von Porsche in den Hochebenen von Chile, wo wirklich genug Wind vorhanden ist, um zahlreiche Windräder nur für den Zweck zu betreiben, Wasser in H2 und O zu spalten. Erst im April 2025 gab es ein Abkommen zwischen der EU und Chile, das die Finanzierung gleich mehrerer solcher Anlagen mit 216,5 Millionen Euro fördern soll. Ziel der Aktion: Dekarbonisierung der chilenischen Wirtschaft und Geschäftsmöglichkeiten für heimische und europäische Unternehmen. Klingt super. Unumstritten ist dieses Vorgehen aber nicht. Umweltschützer kritisieren etwa, dass allein in der Region Magallanes, dem südlichsten Teil des Landes, 13 Prozent des weltweiten Bedarfs an grünem Wasserstoff produziert werden sollen. Das entspräche rund 126 Gigawatt an benötigter Windkraft, was gut die doppelte Menge an Energie ist, die derzeit in ganz Deutschland aus Windkraft gewonnen wird. Kritisiert wird, dass durch die Vielzahl an Windrädern zahlreiche Vogelarten gefährdet werden, zumal die Mehrheit des produzierten H2 exportiert wird und vor allem private Investoren profitieren, kaum aber die heimische Bevölkerung. Auf der anderen Seite betont die chilenische Umweltministerin Maisa Rojas, dass Umweltschutz eine Bedingung für die Entwicklung sei. Und trotzdem möchte man am Ziel festhalten, 2030 den billigsten Wasserstoff der Welt zu produzieren. Ein großes Vorhaben, konkurriert man hier schließlich nicht nur mit China, sondern auch mit Saudi-Arabien, die mit H2 den Ausstieg aus dem Erdölgeschäft schaffen wollen. Fakt ist: Grüner Wasserstoff wird benötigt, wenn auch nur für die Industrie. Denn in vielen Bereichen des Verkehrs ist man schon länger auf einem Scheideweg. Das Argument mancher Autohersteller, mit aus grünem Überschussstrom erzeugtem Wasserstoff ja Pkw betreiben zu können, greift zu kurz, solang die Industrie nicht genügend davon hat. Denn dort kann man bei vielen Anwendungen nicht auf Strom zurückgreifen, beim Auto aber sehr wohl.

Für Pkw ist das H2-Konzept zu komplex, die Infrastruktur zu aufwändig. Im Gegensatz zu Lkw. Nach wie vor ein Problem: Grüner Wasserstoff muss importiert werden

Je kleiner das Fahrzeug, desto mehr hat sich in den letzten Jahren die batterieelektrische Variante als bevorzugte Alternative durchgesetzt. Hierbei geht es aber nicht nur um die leichtere Verfügbarkeit grünen Stroms im eigenen Land. Das gesamte Handling mit Wallboxen, Schnellladern und zahlreichen Modellen am Markt ergibt eine praktischere und simplere Lösung. Und auch wenn man sich den News-Stand der Hersteller zum Thema H2 ansieht, so gibt es auf den jeweiligen Webseiten deutlich weniger Neuigkeiten über Wasserstoff-Pkw. Ähnlich sieht es in Österreich mit der Verfügbarkeit aus: Hyundai bietet den Nexus nur Firmenkunden an, die „direkt oder indirekt Bezug zum Thema Wasserstoff haben.“ Ganz im Gegensatz zu Toyota, die den Mirai der zweiten Generation ab 50.000 Euro netto normal zum Kauf feilbieten. Cédric Borremans, Geschäftsführer von Toyota Austria, glaubt weiter an Wasserstofffahrzeuge: „Hybrid-Modelle haben sich auch nicht von heute auf morgen durchgesetzt, sind jetzt aber voll etabliert. Wasserstoff ist vor allem für Lkw oder auch Boote und stationäre Generatoren ein Thema, aber auch für größere Pkw. Und es geht auch nicht um ein Match zwischen Batterie und Wasserstoff, wir benötigen beide Technologien im Kampf gegen

CO2.“ Borremans sagt aber auch dazu, dass all das in absehbarer Zeit kein Thema für Flotten sei. Die Ziele von Toyota betreffend liege man zwar in Europa hinter den Erwartungen, in China, Japan und Südkorea sehe die Sache aber schon anders aus. BMW hat das Interesse am Wasserstoff auch noch nicht aufgegeben, Prototypen eines H2-betriebenen X5 sind seit einiger Zeit unterwegs, 2028 soll das Serienmodell kommen; übrigens mit der Brennstoffzellentechnik von Toyota unter der Haube.

Geht es an den Schwer- und Fernverkehr, ist die Sachlage eine völlig andere. Hier ist eine große Reichweite genauso entscheidend wie schnelles Nachtanken unterwegs. Lange Standzeiten, um riesige Akkus zu befüllen, die zudem die Nutzlast empfindlich einschränken, kann sich kein Spediteur leisten, sodass hier verstärkt interessante Varianten zu finden sind. Hyundai zum Beispiel forciert den XCIENT, ein Lkw mit 180-kW-Brennstoffzelle, der einen 350 kW starken E-Motor antreibt. Für Roland Punzengruber, Managing Director bei Hyundai Österreich, sind gewisse Anwendungsfelder im Nutzfahrzeugbereich prädestiniert für den Wasserstoff-Antrieb: „Der erste XCIENT ist in Österreich bereits ausgeliefert. Der Hochlauf gestaltet sich wegen nicht existenter, flächendeckender, öffentlicher Tankinfrastruktur als sehr schwierig. Interesse für das Produkt ist jedoch absolut vorhanden, die TCO unter Berücksichtigung der THG-Möglichkeiten in Abhängigkeit der Laufleistung mit BEV und Diesel weitestgehend vergleichbar.“ So reichen die 31 Kilogramm Speichervermögen für 400 Kilometer, die vollständige Befüllung soll in acht bis 20 Minuten abgeschlossen sein. Die Frage ist nur: Wo? Für Punzengruber ist die Schließung der OMV-Tanksäulen kein echtes Problem: „Nein, das hat keinen Einfluss auf die H2-Strategie von Hyundai in Österreich, da erstens die Tankinfrastruktur für Nutzfahrzeuge nicht nutzbar ist, zweitens im Rahmen der ASFIRRegelung bis 2030 linear zehn Tankstellen regierungsseitig in Österreich errichtet werden müssen und drittens wir fest der Meinung sind, dass relevante Stakeholder der H2-Technologie in Österreich kurzfristig die OMV-Betankungsmöglichkeiten auffangen werden.“ BMW – eigentlich nicht im Nutzfahrzeugbereich vertreten –macht mit Iveco gemeinsame Sache, um die eigene Werkslogistik mit Wasserstoff aufzurüsten. So beginnt im Werk Leipzig ein Pilotprojekt mit zwei Sattelschleppern und mehr noch: Auch intern setzt man bei BMW auf Wasserstoff. So wurden mittlerweile fünf Indoor-Wasserstofftankstellen errichtet, mit denen zum Beispiel

Im Rahmen der ASFIR-Regelung müssen bis 2030 linear zehn Tankstellen in Österreich errichtet werden.“

Toyota sieht die Lösung in einem H2-Ökosystem, wo Produktion, Speicherung und Verwendung Hand in Hand gehen

Gabelstapler und Routenzüge versorgt werden. Liegt die Zukunft des grünen H2 also genau hier, einem schlauen Gesamtkonzept, in dem der Nutzer auch Teile der Infrastruktur betreibt? Auch Toyota bejaht das aktuell vorsichtig und verweist zum Beispiel auf eine Taxiflotte in Paris mit 1.000 Mirai, die an betriebseigenen Tankstellen tanken.

Zum Thema Lkw zählen im erweiterten Umfang auch Busse. Elvira Lutter von Verein Wasserstoffinitiative Vorzeigeregion

Austria Power & Gas sprach im Zuge der Fachveranstaltung ELMotion davon, sich mit regionaler Produktion und Technik aus der EU gegen chinesische Batterietechnik in Stellung zu bringen. So würden die Wiener Linien auf Wasserstoff setzen, das Potenzial in Österreich sei entsprechend groß. Der Einwand aus dem Publikum seitens eines ÖPNV-Vertreters folgte aber prompt. So seien die für die Herstellung von Wasserstoff nötigen Elektrolyseure nicht wirtschaftlich, zudem könnte man die Anforderungen in Wien nicht mit dem Rest von Österreich vergleichen. Denn da sei der batterieelektrische Bus in allen Belangen die bessere Wahl.

Für Toyota ein riesiges Anliegen, an dem nicht nur eifrig geforscht und entwickelt wird. Die eigenen Brennstoffzellen sollen zudem an externe Kunden verkauft werden und für die nächste Generation plane man schon eine Kostenreduzierung von 37 Prozent. Auch hier zielt man auf Nutzfahrzeuge ab und genau dafür hat man für 2026 eine Zelle angekündigt, die haltbarer und günstiger sein soll als vergleichbare Dieselmotoren. Dazu passend werden standardisierte Tanks angeboten und auch zum Thema Elektrolyse gibt es was im Angebot. Cool hierbei ein Projekt in Thailand, das mit Biogas – gewonnen aus Hühnermist und Essensresten – H2 erzeugt. Aber Österreich? Bei Pkw sieht es vorerst mau aus. Wir haben bei Toyota angefragt, wie es mit den Mirai-Fahrern nun weitergeht: „Wir sind uns bewusst, dass bestimmte Mirai-Kunden in Österreich aufgrund der künftigen Schließungen von Wasserstofftankstellen möglicherweise Probleme beim Betanken haben. Allerdings wird es vermutlich alternative Betankungsmöglichkeiten für Kunden geben.“ Konkreter wurde man beim Thema Nutzfahrzeuge und brachte ein Beispiel aus Frankreich vor, wie ein derartiges Ökosystem funktionieren kann: „Ein gutes Beispiel für einen Öko-Cluster ist HySetCo (französisches Start-up; Toyota ist einer seiner Anteilseigner). HySetCo betreibt mehr als 500 Wasserstofffahrzeuge und bietet Miet- und alle damit verbundenen Dienstleistungen an. Das Unternehmen verfügt über ein Netz von acht Wasserstofftankstellen in der Region Île-de-France, die monatlich mehr als 30 Tonnen Wasserstoff liefern.“ •

Besuchen Sie uns auf der Fleet Convention! 24. 6. 2025

Hofburg Wien

ARN-Partnerbetriebe in ganz Österreich sind Profis für die Reparatur von Karosserie-, Lack- und Glasschäden und bieten umfassenden Service für Ihren Fuhrpark.

Gratis App downloaden! Unser spezielles Service für Sie: Die KOSTENLOSE Unfallreparatur-App hilft Ihnen bei Unfall oder Blechschaden schnell und effizient weiter –Schritt für Schritt. 24/7-Unfall-Hotline: 0800/20 14 20 Auch

Mitten in Wien ein Auto kaufen? Das ist ab sofort möglich –aber nicht das primäre Ziel in der neuen „Cupra City Garage“.

Wayne Griffiths hatte schon vor einigen Jahren, als er die junge Marke Cupra installierte, das Ziel vorgegeben: Auch Wien braucht eine „City Garage“. Also machte sich das Team des Importeurs auf die Suche – und fand die Räumlichkeiten in der Maysedergasse 4, in der belebten Gegend zwischen Staatsoper und Albertina. Doch was ist eine „City Garage“? Mittendrin steht (zumindest) ein Auto, natürlich ein Cupra, rundherum sind Loungesessel und Tische. Angeboten werden spanische Spezialitäten (no na) und solche aus Wien und Umgebung.

Wer will, kann gemeinsam mit dem „Cupra Master“ (so heißen bei der spanischen Marke die Verkäufer) sein neues Auto konfigurieren; drei davon stehen in der nahen Garage am Neuen Markt für Probefahrten bereit. Doch das ist nicht das primäre Ziel. „Wir wollen da sein, wo auch unsere potenziellen Kunden sind“, hieß es bei der Eröffnung am 15. Mai. Sie sollen die eine oder andere Stunde im Lokal verbringen, in cooler Atmosphäre, bei guter Musik. Auch in anderen Städten – von Barcelona über Sydney und Berlin bis nach Mailand – gibt es solche Locations: Jede ist anders, jede ist den Örtlichkeiten angepasst. Doch gechillt sind sie alle, das gibt der Hersteller vor. Wien hat nun die 11. „Cupra City Garage“, Manchester wird Mitte Juni das Dutzend voll machen. Mit Ferdinand Querfeld steigt ein Vollprofi und gleichzeitig der Nachbar von via-à-vis (das „Crossfield’s“ und das „Café Mozart“) ein: Er war mit seiner Frau in Barcelona und hat sich durch das Tapas-Angebot gekostet. Das Ergebnis gibt’s ab sofort, Anfang Juli startet auch die Bar und macht in der „City Garage“ die Nacht zum Tag.

Škoda bringt den Octavia Combi neu mit 204-PS-TSI, 7-Gang-DSG sowie Allradantrieb nach Österreich und die erste Auslieferung erfolgt gleich an die ICE Hockey League, konkret an das Schiedsrichterteam – was für eine Kombination. Im Grunddurchgang der 25. Jubiläumssaison gewann der EC-KAC, um sich gemeinsam mit dem EC Red Bull Salzburg das Ticket für die Champions Hockey League 2024/25 zu sichern. Die jahrzehntelange Partnerschaft mit dem Eishockey-Sport bringt auch für die Fans Vorteile: Für ein Spiel der Wahl wurde vorab eine VIP-Erfahrung verlost, in die Eisarena Salzburg wurde die Gewinnerin samt Begleitung mit einem Škoda Kodiaq Sportline 4x4 chauffiert. Auch international ist man mit dem Sport verwoben, die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft wird zum 31. Mal in Folge unterstützt – Weltrekord für das längste Hauptsponsoring!

30 Jahre Erfahrung in den verschiedensten Führungspositionen in der automotiven Branche, so konnte Robert Dörr ein solides Netzwerk über ganz Österreich sowie international aufbauen. Nun ist der erfahrene Manager bei ChipsAway, seit 1. Mai 2025 in der Funktion des Chief Operating Officer (COO). Bei der österreichweit agierenden Kfz-Werkstattkette gehört auch die weitere Implementierung der prozessorientierten Standardisierung sowie das strategische Management zu seinen Aufgaben neben der operativen Leitung aller Standorte. „Ich freue mich über meine Rückkehr in die automotive Branche und Teil des Erfolgskurses von ChipsAway sein zu dürfen“, so Dörr, der davor bei einem Sanierungsspezialisten tätig war. „Nachhaltige und ressourcenschonende Instandsetzungsmethoden, Innovation, Nachwuchs und damit verbundene Aus-, Fort- und Weiterbildung stehen dabei im Fokus, um das Angebot ChipsAways noch weiter auszubauen – alles zur Zufriedenheit unserer Kun dinnen und Kunden!“ Clemens Ayasch, Managing Director ChipsAway, freut sich über den „wahren Profi und Kenner“ der KfzBranche.

Die erste Maybach Lounge des Landes hat eröffnet. Auf 120 Quadratmetern kann die Kundschaft in der Donaustadtstraße 51 in 1220 Wien nicht zuletzt das neueste Modell bestaunen: den Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series in einer der frischen Zweifarbenlackierungen. Niels Kowollik, CEO und Managing Director Mercedes-Benz Österreich Cars, spricht bei den Exponaten nicht von Fahrzeugen, „sondern über Meisterwerke, geschaffen für jene, die das Außergewöhnliche suchen.“

Mit dem 1. Juni 2025 hat die Hans Leeb GmbH den Vertrieb von Motorrädern der Marke CFMoto in Deutschland und Österreich übernommen. Bereits 2024 ging das ATV-Geschäft nach Wolfsberg und konnte sofort stark gesteigert werden. Punkto Händlernetzt plant man eine Ausweitung auf 150 Fachhandelspartner. Gemeinsame Stärken sollen ab 2026 in einem Joint Venture gebündelt werden.

Speziell umgebaute Hybrid-Fahrzeuge von Suzuki ermöglichen Kindern, im Rahmen der Aktion „Hallo Auto“ eigene Bremserfahrungen in einem Pkw zu machen. So können sie die Formel „Reaktionsweg plus Bremsweg ist Anhalteweg“ verinnerlichen. Partner der Aktion sind neben Suzuki Austria der ÖAMTC (Übergabe beim Mobilitätsclub in Wien) und die AUVA.

Sei nicht kopflos!

Mit einer Roadshow gegen „Kopflose“ touren KFV und AUVA durch Österreich. Auch mit Kino-Spots etc. soll darauf hingewiesen werden, wie schnell etwas passieren kann. Bei einer Ablenkung von etwa zwei Sekunden und einer konstanten Geschwindigkeit von 50 km/h werden pro Stunde rund 3.369 Kilometer „im Blindflug“ in Österreich zurückgelegt. Zugrunde liegt hier der Durchschnitt von 120.330 Nachrichten, die pro Stunde aus fahrenden Autos geschrieben werden.

804.500

Verletzte mit Spitalsbehandlung verzeichnete die Unfallbilanz 2024. Das ist ein Anstieg auf 3 Prozent. Inkludiert sind hier die 92.100 Verletzten aus dem Verkehrssektor.

Bim, oida!

Wie nimmt ein Straßenbahnfahrer seine Umgebung wahr, wie verhält sich der Bremsweg einer Bim mit teils 65 Tonnen Gewicht? Aus erster Hand eigneten sich 37 angehende Fahrlehrer aus mehreren Wiener Fahrschulen dieses Wissen an, um es ihren Fahrschülern besser vermitteln zu können. Die Wiener Linien ermöglichten diese Weiterbildung für mehr Verkehrssicherheit.

In den letzten zehn Jahren hat sich die FLEET Convention zur wichtigsten Veranstaltung rund ums Firmenauto in Österreich etabliert, wir blicken zurück.

Text: Stefan Schmudermaier, Fotos: Chris Hofer, Manfred

Seidl, Michi Hetzmannseder

Aller Anfang ist bekanntlich schwer, rückblickend betrachtet war die Entscheidung, eine Veranstaltung für Fuhrparkbetreiber und die zugehörige Branche auf die Beine zu stellen, aber goldrichtig. Es gab zwar auch schon vor zehn Jahren das ein oder andere Event, zumeist aber im Stil eines Seminars und ohne eine entsprechende Ausstellung. Die Vorbereitungen zu 1. FLEET Convention im Jahr 2015 begannen über ein Jahr davor, wir wurden dabei tatkräftig von echten Branchenkennern wie Henning Heise, Nikolaus Engleitner (beide damals heise fleetconsulting) und Christian Rötzer (TÜV) unterstützt. Unser erster Vortragsraum war im Forum, in dem nun seit mehreren Jahren Porsche Austria mit allen Marken vertreten ist. Um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, haben wir einen zweiten Raum samt Video-Liveschaltung angemietet.

Stetiges Wachstum

450 Teilnehmer und 37 Aussteller gaben sich bei der Premiere ein Stelldichein und schnell war klar, die FLEET Convention ist ein Format mit Potenzial. Bereits im Jahr darauf wanderte der Vortragssaal in den ersten Stock, zwei weitere Jahre später waren wir dann im Großen

Festsaal, der größten Räumlichkeit in der Wiener Hofburg, angelangt. Die Veranstaltung ist sowohl besucher- als auch ausstellerseitig gewachsen, 2023 und 2024 wurde die Hürde der 800 Teilnehmer geknackt. 2020 mussten wir die „FLEET“ pandemiebedingt schweren Herzens absagen, 2021 waren nicht mehr als 500 Teilnehmer in der Hofburg zugelassen. Aber auch die Aussteller zeigen sich zufrieden, heuer haben wir hier mit 65 Partnern einen neuen Rekord zu verzeichnen und decken das gesamte Themenspektrum vom Fahrzeug über Ladeinfrastruktur, Finanzierung, Vermarktung bis hin zu Telematik und mehr ab.

Unabhängiges Bühnenprogramm

Von der ersten Veranstaltung an war es uns wichtig, den Besuchern ein unabhängiges Vortragsprogramm zu bieten, auch wenn es nicht immer leicht war, dem Drängen so mancher Aussteller nachzugeben. Die Besucherbefragungen geben uns jedenfalls recht, auf unabhängige Experten zu setzen, das Feedback ist jedes Jahr aufs Neue erfreulich. Unabhängigkeit haben wir uns aber auch mit der seit 2023 jährlich durchgeführten Fuhrpark-Studie und dem BEST4FLEETAward auf die Fahnen geheftet. Bei uns wählen die Fuhrparkverantwort-

Im Laufe der Jahre hat sich die FLEET Convention in der Hofburg hochgearbeitet, fanden die Vorträge im ersten Jahr noch im Forum (Bild oben) statt, sind wir mittlerweile im Großen Festsaal angelangt

Zu den Fixpunkten der FLEET Convention zählen die Vorträge von Marc Odinius – keiner kann trockene Zahlen so spannend präsentieren wie der Dataforce-Chef – aber auch Podiumsdiskussionen und Moderator Christian Clerici dürfen nicht fehlen

lichen die Image-Sieger, nicht unsere Marketingabteilung. Gewährleistet wird das durch die Auslagerung von Studie und Award in die Hände der puls Marktforschung.

Maßgeblich zum Gelingen der FLEET Convention haben aber vor allem die Fuhrparkleiterinnen und Fuhrparkleiter sowie die Partnerinnen und Partner in der Begleitausstellung, danke für die Treue! •

Wenn Flotte, dann richtig. Dacia bietet eine vielseitige Modellpalette, die ideal auf die Bedürfnisse von Firmenkunden abgestimmt ist. Vom kompakten, vollelektrischen Dacia Spring bis hin zum neuen Flaggschiff Bigster – alle Modelle bieten eine ideale Kombination aus Effizienz, Zuverlässigkeit und kostengünstigen Betriebskosten. Was ist Ihnen bei der Wahl der Flotte wichtig?

Der Dacia Spring Electric ist perfekt für städtische Einsätze. Mit einer Reichweite bis zu 225 km ist er ideal für kurze Strecken, wie sie in städtischen Gebieten oder bei mobilen Hilfsdiensten anfallen. Der Spring vereint Wirtschaftlichkeit mit lokal emissionsfreier Fahrt. Dank der kompakten Größe lässt er sich mühelos manövrieren und in engen Bereichen parken.

Der Dacia Sandero überzeugt Unternehmen mit hoher Effizienz, solider Ausstattung und geringen Betriebskosten. Ob im Außendienst oder im täglichen Stadtverkehr – er bietet zuverlässige Mobilität zu einem unschlagbaren Preis-LeistungsVerhältnis.

Wahl für Unternehmen, die ein solides Fahrzeug für unterschiedliche Anforderungen benötigen.

Der Dacia Spring Electric bietet kompakte Abmessungen und äußerst niedrige Unterhaltskosten, der Duster ist als Fiskal-Lkw vorsteuerabzugsfähig

Für Flottenkunden, die mehr Platz benötigen, bietet der Dacia Jogger flexible Lösungen. Mit bis zu sieben Sitzplätzen ist er die ideale Wahl für den Transport von Passagieren oder Gepäck. Ob als Taxi oder als Shuttle, mit Benzin- oder HybridAntrieb kombiniert der Jogger das Beste aus Van und SUV und bietet Unternehmen eine smarte und kostengünstige Option.

Der Dacia Duster ist der robuste Allrounder für anspruchsvolle Einsätze. Mit Allradantrieb und als Fiskal-Umbau erhältlich ist der Duster perfekt für die Arbeit auf Baustellen oder im Gelände. Seine Vielseitigkeit und das hervorragende PreisLeistungs-Verhältnis machen ihn zu einer ausgezeichneten

Der Dacia Bigster rundet das Portfolio nach oben ab. Mit seinem neuen Hybridantrieb und moderner Ausstattung, wie zum Beispiel der elektrischen Heckklappe oder dem Panorama-Glasdach, bietet der Bigster eine hervorragende Lösung für größere Flotten, die auf eine nachhaltige und komfortable Fortbewegung setzen. Der großzügige Innenraum und die ausdrucksstarke Silhouette machen ihn zur perfekten Wahl für Unternehmen, die ein leistungsstarkes SUV mit niedrigen Betriebskosten suchen.

Dacia bietet mit dieser Modellpalette eine exzellente Auswahl für Flottenkunden, die hohe Ansprüche an Wirtschaftlichkeit, Kostentransparenz und Flexibilität stellen. Mit attraktiven B2BAngeboten stellt Dacia sicher, dass Unternehmen nicht nur auf hervorragende Fahrzeuge, sondern auch auf ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis setzen können. Maßgeschneiderte Paketangebote – die Wartung und Verschleißteile inkludieren –erlauben eine genaue Kalkulation Ihrer Fuhrparkkosten. •

Weitere Details und Angebote zu allen DaciaModellen finden Sie auf unserer Business-Website www.dacia.at/unsere-angebote-geschaeftskunden

Im Toyota-Kosmos tummeln sich neue Modelle: Erstmals der Welt zeigen sich Toyota RAV4 HEV und PHEV sowie bZ4X

Touring BEV. Ihr Europa-Debüt geben Toyota Corolla Cross HEV und Lexus ES BEV/HEV.

Text: Petra Mühr, Fotos: Toyota, Lexus

Viele Wege führen nicht nur nach Rom, sondern auch zu Toyota. Im Sinne des „Multi-Pathway Approach“ hat die Toyota Motor Corporation in Brüssel zwei Welt- und zwei Europapremieren gleichzeitig gefeiert: Global voran der Toyota RAV4 HEV und PHEV sowie der bZ4X Touring BEV, ihr europäisches Debüt gaben Toyota Corolla Cross HEV und Lexus ES. „Wir haben im Verbund insgesamt etwa 100 Produkte. Für jedes Segment und für jede Region eine dezidierte Lösung, das ist ein bisschen auch die Philosophie von Toyota“, so André Schmidt, Head of Lexus Europe, „deswegen entwickeln wir auch unterschiedliche Batteriepfade, da gibt’s nicht nur eine Lösung.“ Aktuell setzt sich der Antriebsmix zusammen aus 37 Prozent Hybrid, 27,7 Prozent Benzin, 17,1 Prozent rein batterie-elektrisch, 8,4 Prozent Plug-in-Hybrid, 7,4 Prozent Diesel und 2,4 Prozent andere.

Den Flottenkunden freut’s demzufolge auf vielen Ebenen: Nicht nur jeder Antrieb, auch jedes Fahrzeug ist vom Mobilitätsanbieter zu haben. „Wir können also alles aus einer Hand anbieten“, unterstreicht Schmidt. „Möchte der Kunde beispielsweise drei Transporter, fünf funktionale Fahrzeuge und ein bis zwei Premiumfahrzeuge für die Geschäftsleitung, das haben wir. Finanzdienstleistung und Versicherung natürlich auch, wir bieten eine

gesamtheitliche Mobilitätslösung an. Das ist unsere Strategie.“

Die Ikone, der Toyota RAV4, punktet im Jahrgang 2026 mit 100 Kilometer Reichweite als Plug-in-Hybrid, mehr Batteriekapazität, schnellerem Laden und einem neuen wassergekühlten Wärmemanagementsystem. Er ist als HEV und PHEV sowohl mit Frontals auch Allradantrieb erhältlich (im ersten Quartal 2026).

Deutlich robuster und geräumiger als der Bz4x präsentiert sich der Bz4x Touring: Etwa 33 Prozent mehr Platz, mit 75-kWh-Batterie bis zu 560 Kilometer Reichweite (WLTP) und der 10-Jahres-Garantie für die Batterie. (Einführung in Europa: erste Jahreshälfte 2026).

Das neue Modelljahr des Corolla Cross verschreibt sich dem Fahrspaß: Erstmals ist er auch als GR-SportModell verfügbar. Der Lexus ES bietet alle Vorteile einer herkömmlichen Premium-Limousine. Zwei Antriebe ES 350e mit Frontantrieb und 165 kW/224 PS sowie ES 500e mit Allradantrieb und 252 kW/343 PS, bis zu 530 Kilometer Reichweite und ein sehr reduziert-minimalistischer und dennoch edler Innenraum mit Ottoman-Sitzen im Fond sorgen für entspanntes Reisen aller Insassen. •

Weltweit über 15 Millionen, europaweit mehr als 2,5 Millionen RAV4 wurden bislang verkauft; das neue als Plug-in- und Vollhybrid erhältliche Modell wird die Erfolgsstory fortsetzen

Der vielseitige bZ4X Touring fährt mit Frontund Allradantrieb, in zwei Leistungsstufen und bis zu 560 km weit

Der neue Jahrgang des Corolla Cross ist erstmals auch als GR-SportModell erhältlich; „Snow Extra“Modus in dieser Version mit intelligentem Allradantrieb inklusive

Der Fokus beim neuen Lexus ES liegt designtechnisch auf Klarheit und Eleganz; die elegante Strom-Limousine fährt entweder mit Vollhybrid- oder mit vollelektrischem Antrieb

Seit mehr als zehn Jahren betreibt die EVN mit über 3.300 eigenen Ladepunkten das größte Ladenetz in Österreich. Mit erfolgreichen Kooperationen, darunter Hofer, Spar, ASFINAG und XXXLutz, erweitert sich das Ladenetz kontinuierlich.

Seit Anfang April 2025 präsentiert sich die EVN E-Mobilität mit einem neuen Auftritt und den neuen Slogans #lovetodrive für die EVN Ladekarte und #lovetocharge für EVN Ladestationen. Mit drei neuen Ladetarifen werden die vielfältigen Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer optimal abgedeckt:

#Drive Easy

Optimal für alle, die bevorzugt an EVN Ladestationen laden möchten. Dieser Tarif kommt ohne Grundgebühr und Bindung aus und bietet einen einheitlichen Ladepreis für alle EVN Ladestationen – ganz ohne Unterscheidung zwischen AC/DC- oder HPCLaden.

#Drive Smart

Ideal für alle Vielfahrerinnen und Vielfahrer, die auch außerhalb Österreichs unterwegs sind und von besonders günstigen Ladepreisen profitieren wollen. Neben dem EVN Ladenetz können E-Auto-Fahrerinnen und -Fahrer auf das umfangreiche Partnerladenetz zugreifen, das 90 Prozent aller öffentlichen Ladepunkte in Österreich und darüber hinaus mehrere tausend Ladepunkte im europäischen Ausland abdeckt.

#Drive Business

Der Ladetarif für Ihre Flotte. Auf einer einzigen Ladekarte haben Sie alle wichtigen Flottenfeatures wie Fahrzeugservices an UTAAkzeptanzstellen, Premiumreporting und vergünstigtes Laden je nach Absatzmenge vereint. So behalten Flotten-Managerinnen und -Manager stets den Überblick.

Und das Beste daran: Bei allen drei Ladetarifen entfällt während des Ladens an EVN Ladestationen die Standgebühr. Zudem profitieren Ladekarten-Kundinnen und -Kunden von einer Preisgarantie bis Ende 2025 und von einer Bindungsfreiheit.

Sie möchten mehr über die umfangreichen E-Mobilitätslösungen der EVN erfahren? Dann besuchen Sie das E-Mobilitätsteam der EVN am 24. Juni bei der Fleet Convention in der Hofburg und erfahren mehr über die neuen Tarife und die vielfältigen Vorteile. Lassen Sie sich von den Expertinnen und Experten direkt am Stand beraten und entdecken Sie die Zukunft der Elektromobilität!

Nähere Informationen zu den Ladetarifen finden Sie auf www.evn.at/ladekarte-business Unter evn.at/flotte finden Sie Ihre persönliche Kontaktperson.

#Drive Business

Keine Bindung

Keine Standgebühren beim Laden*

Preisgarantie bis 31.12.2025

Treuevorteil je nach Absatzmenge

Inkl. Fahrzeugservices & Reporting Gültig in 4 Ländern (AT, IT, DE & HR)

Grundgebühr € 8,2500 / Monat

Er ist mehr als nur ein XL-SUV. Der Hyundai Ioniq 9 ist ein Statement auf Rädern. Business-Klasse neu interpretiert.

Text: Petra Mühr, Fotos: Hyundai

Hm. Eher Raumschiff oder Luxusyacht? Beide Assoziationen kommen einem beim ersten Rundgang sowie Probesitzen im neuen Hyundai Flaggschiff Ioniq 9. Auf alle Fälle bietet er enorm viel innovativen und durchgehend ebenen Innenraum, durch den er sich in Kombination mit seinen EV-Talenten sowohl als Team-Fahrzeug als auch als Premium-Shuttle eignet. Wahlweise ist der Ioniq 9 als Sechs- oder Siebensitzer erhältlich (in der mittleren Reihe kann man sich zwischen Dreierbank und zwei Einzelsitzen entscheiden), in der obligatorischen und leicht zugänglichen dritten Reihe finden Passagiere bis 1,89 Meter Körpergröße gut Platz. Der Kofferraum misst – je nach Belegung – 338 /620/1.323 bis zu 2.419 Liter. Zusätzlichen Stauraum bietet der Frunk mit Volumen von 52 (Allradmodelle) bis 88 Litern (Heckantrieb) sowie die verschiebbare Mittelkonsole mit von vorn und hinten zu öffnendem Staufach (darin zwei Ablagen mit 5,6 Liter und 12,6 Liter). So groß, so gut. Doch wie weit?

Fährt auch bei Kälte weit

Bis zu 620 Kilometer (WLTP; Heckantrieb) sollen aufgrund der Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie mit 110,3 kWh Kapazität, niedrigen Luftwiderstandbeiwerts und der innovativen Plattform möglich sein.

Die Allradvarianten bieten ebenfalls wohlfeile 511 bis 557 Kilometer. Dass die Reichweite auch bei Kälte sich nicht ins Bodenlose reduziert, dafür sorgt ein innovatives Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssystem (namens HVAC). Eine Wärmepumpe recycelt die Abwärme aus den Systemen und nutzt die Energie optimal. Dadurch sollen für den Ioniq 9 auch bei Außentemperaturen bis zu minus sieben Grad Celsius über 400 Kilometer Reichweite bei eingeschalteter Heizung möglich sein. Ähnlich beeindruckend auch die Ladezeit: An der 350-kW-Schnellladestation lädt er in nur 24 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Hervorhebenswert ist auch die Anhängelast. 1,6 (2WD) bis 2,5 Tonnen (4WD) nimmt der Ioniq 9 an den Haken. Damit die Reichweite kein Glücksspiel wird, optimiert ein intelligenter Anhängermodus basierend auf dem Anhängergewicht die Reichweitenvorhersage.

Drei Ausstattungsversionen gibt es. Entweder Heck- oder Allradantrieb. Sechs oder sieben Sitze. Zwischen drei Zusatzpaketen und Optionen darf ebenfalls gewählt werden. Preislich los geht’s bei 58.325 (exkl. MwSt.) für den Trend Line. Ja, der Ioniq 9 wirkt nicht nur wie ein Upgrade – er ist eins. •

Markante Silhouette und Beleuchtung, geräumiger LoungeInnenraum, drei raffinierte und komfortable Sitzreihen sowie reichlich Kofferraum

Die Einstiegsvariante ist ein heckgetriebenes Modell mit 160 kW/218 PS und schafft bis zu 620 Kilometer Reichweite; die Topversion 4WD Performance leistet 320 kW/435 PS, beschleunigt in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und bringt’s auf 511 Kilometer

RANGER PLUG-IN-HYBRID ab € 38.790,– bzw. ab € 297,–mtl. bei Operating Leasing1

ab € 30.690,– bzw. ab € 300,–mtl. bei Operating Leasing1

Ford Ranger PHEV: Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert 3,1 l /100 km | CO2-Emission gewichtet kombiniert: 70 g/km | Stromverbrauch kombiniert: 23,2 kWh/100 km | Elektrische Reichweite: 41 – 42 km | Ford E-Transit Custom: Stromverbrauch kombiniert: 22,1 – 24,6 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Elektrische Reichweite kombiniert: bis zu 303 – 328 km (Prüfverfahren: WLTP)

Symbolfoto | Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter vom Listenpreis abzuziehender Nachlass (inkl. USt und NoVA), gültig auf ausgewählte, vollelektrische Nutzfahrzeug-Modelle. Aktion gültig bis auf Widerruf. 1) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Richtpreis bzw. Leasingrate inkl. NoVA exkl. USt, beinhaltet bereits Importeursnachlass sowie Ford Credit Bonus und Versicherungsbonus. Angebot ausschl. für Unternehmer bei Operating Leasing über Ford Credit, einem Angebot der Santander Consumer Bank und Abschluss eines Vorteilssets der Ford Auto-Versicherung (Versicherer: GARANTA Versicherungs-AG Österreich). Bank-übliche Bonitätskriterien vorausgesetzt. Laufzeit 48 Monate; 20.000 Kilometer/Jahr; Anzahlung 30 % vom Aktionspreis; zzgl. Gesetz. Vertragsgebühr (1,1 % der geleisteten Zahlungen). Freibleibendes unverbindliches Angebot, vorbehaltlich Änderungen, Irrtümer und Druckfehler. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Ford-Partner.

Von 2012 bis 2017 war Alain Favey Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg, seit Februar 2025 verantwortet er als CEO die Geschicke von Peugeot. Wir trafen den Franzosen zum Interview. Text: Stefan Schmudermaier, Foto: Christian Hofer/FotobyHofer

Bei der Peugeot-Modellpalette geht es aktuell mit dem 208er los, oben ist beim 508er Schluss. Wäre da nicht an beiden Enden noch Luft? Auch Cabrio gibt es keines …

Ein Kleinwagen unter dem 208 ist schwierig, wir glauben nicht, dass das A-Segment wächst, zudem sehen wir uns im UpperMainstream-Segment. Wir sind weder Premium noch LowCost, daher sind wir mit den aktuellen Modellen gut aufgestellt. Mit einem Modell über dem 508 oder 5008 würden wir uns mit Premiummarken matchen, das macht auch keinen Sinn. Und was das Thema Cabrio betrifft, so wäre das natürlich toll, aber wir tun das nur, wenn sich die nötigen Investitionen rechnen.

Wie sieht generell Ihre Strategie für die Marke Peugeot aus?

Peugeot hat eine tolle Vergangenheit, die gerade neue Marken aus China nicht haben. Peugeot steht für viele Dinge wie Heritage, Design, Sport. Daher wollen wir zum Beispiel auch das legendäre Kürzel GTI wieder aufleben lassen. Es unterstreicht die Sportlichkeit, zum Start jene des 208. Die vollelektrische Version soll an den Urahn 205 GTI erinnern, auch wenn der Antrieb ein anderer ist, der Fahrspaß wird mindestens genauso groß, unter anderem mit einem entsprechenden Fahrwerk. Was den Marktanteil betrifft, müssen wir weiter zulegen, der Plan sind sieben Prozent, inklusive der leichten Nutzfahrzeuge.

haben damit gerechnet, dass die Umstellung schneller geht, aber der Punkt, wo „das Ketchup aus der Flasche kommt“, ist noch nicht erreicht.

Viele Kunden steigen aber auch wegen des höheren Preises und der Reichweite noch nicht auf E-Autos um, wie sehen Sie diese Argumente?

Zunächst einmal sind alle Autos teurer geworden, unabhängig vom Antrieb. Das ist natürlich auch verschiedenen Vorgaben geschuldet, die will ich auch gar nicht kritisieren. Aber die Technik hat ihren Preis. Wir haben beim E-3008 eine Reichweite bis zu 700 Kilometern (WLTP) erreicht, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da noch mehr nötig sein wird.

Alain Favey ist seit Februar 2025 CEO von Peugeot, Österreich ist er seit seiner Tätigkeit als Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg verbunden

Peugeot zählt ja zu den Vorreitern in Sachen Elektrifizierung, wie ist denn der Status quo beim BEV-Anteil und wo möchten Sie in zwei, drei Jahren sein?

In Europa liegen wir derzeit bei 14 Prozent, im Hinblick auf die EU-Strafzahlungen reicht das natürlich noch nicht aus. Österreich ist da ein Vorbild, hier liegt Peugeot bereits bei einem BEV-Anteil von 20 Prozent. Wir haben die breiteste Palette an E-Fahrzeugen und auch eine vollelektrifizierte Transporter-Range, das Potenzial ist also jedenfalls vorhanden. In zwei, drei Jahren wollen wir eine Verdopplung des BEV-Anteils auf rund 30 Prozent.

Was braucht es aus Ihrer Sicht aktuell noch, damit mehr Kunden auf E-Fahrzeuge wechseln?

Ein sehr wichtiger Baustein ist die Ladeinfrastruktur, hier muss noch mehr investiert werden. Und es braucht weiter Incentives, sowohl für die Infrastruktur als auch die Fahrzeuge. Alle Hersteller

Peugeot ist bei den Antrieben flexibler aufgestellt als andere Hersteller, ein großer Vorteil. Die Kunden haben bei uns die Wahl zwischen sparsamen MildHybriden, Plug-in-Hybriden – die neue Generation wird dann knapp 100 Kilometer rein elektrische Reichweite haben (WLTP) – und vollelektrischen Fahrzeugen. Unsere Multi-Energy-Plattformen erlauben es uns, rasch auf Kundenwünsche zu reagieren. Und dass wir fest an die E-Mobilität glauben, zeigt ein Pilotprojekt in Frankreich, das wir kürzlich gestartet haben. Wer sich einen elektrischen Peugeot kauft und innerhalb von drei Monaten draufkommt, dass er doch kein E-Auto möchte, kann problemlos auf einen Verbrennner wechseln: zufrieden oder Umtausch. Aber ehrlich gesagt wird das nicht passieren, wer einmal elektrisch fährt, bleibt dabei.

Als Teil der Stellantis-Gruppe greift man bei der Technik auf jene Bausteine zu, die auch den anderen Marken zur Verfügung stehen. Ist die Unterscheidung da ein Problem? Überhaupt nicht. Es ist ein großes Glück für Peugeot, dass wir auf die Technologie eines so großen Konzerns zugreifen können. Wären wir auf uns allein gestellt, hätten wir niemals so viele Modelle. Peugeot ist eine europäische Marke mit französischen Wurzeln, die sich auch beim Design von anderen Marken – egal ob innerhalb von Stellantis oder außerhalb – unterscheidet. •

Fuhrpark auf klimafreundliche E-Mobilität umstellen? Wien Energie macht den Umstieg einfach, wirtschaftlich und transparent.

Über eine Million Ladevorgänge an Wien Energie-Ladestellen im Jahr 2024 bestätigen: E-Mobilität erfreut sich zunehmend an Beliebtheit. Mit einem engmaschigen Ladenetz macht Wien Energie den Umstieg auf E-Mobilität einfach. Das nützt auch den Unternehmen – ganz egal, ob es sich um einzelne Firmenautos oder die gesamte Flotte handelt. Ihnen bietet Wien Energie maßgeschneiderte und smarte E-Ladelösungen – am Firmenparkplatz, zu Hause, unterwegs in Wien und an über 20.000 Ladestellen in ganz Österreich.

Klimaflott durch Wien … Elektrisch betriebene Flotten fahren nicht nur leise und emissionsfrei, sondern auch komfortabel durch die Stadt. Im Schnitt findet sich alle 400 Meter eine der über 2.200 öffentlich zugänglichen Ladestellen von Wien Energie. Und der Ausbau läuft auf Hochtouren: Bis Ende 2025 entstehen 900 weitere Wien Energie-Ladestellen im Großraum Wien, darunter vier weitere Schnellladeparks.

… laden in der Firma und zu Hause … E-Ladelösungen von Wien Energie für das Firmengelände machen den Umstieg besonders einfach – umfassende Beratung, Montage sowie laufender Servicesupport bei der Wartung der Ladeinfrastruktur inklusive. Mit flexiblen Ausbauoptionen, individuellen (AC- oder DC-)Ladestationen und transparenten Lade-Reports sorgt Wien Energie für einen reibungslosen Betrieb der E-Flotte. Um das Laden für die eigenen Mitarbeiter*innen

noch komfortabler zu machen, bietet Wien Energie auch Wallboxen für zu Hause oder intelligente Ladekabel an, durch die der KilowattstundenVerbrauch direkt verfolgt und die Kosten vom Unternehmen vergütet werden können.

… bei voller Kostentransparenz. Wer heute auf eine E-Flotte setzt, investiert nicht nur in den Klimaschutz, sondern auch in Wirtschaftlichkeit. Mit der Web-App Tanke Business behalten Unternehmen jederzeit die volle Kontrolle und den Überblick über sämtliche Ladevorgänge – und können die Kosten für zu Hause getätigte Ladungen direkt rückerstatten. Über die mobile App haben auch die Mitarbeiter*innen selbst all ihre Ladungen im Auge.

Die Vorteile der Wien Energie E-Flotten-Lösungen

• Komplettservice: Von der Planung und Installation bis hin zur regelmäßigen Wartung der Ladeinfrastruktur

• Flexible Ladeoptionen am Arbeitsplatz, zu Hause und unterwegs

• Zugriff auf 100 % Ökostrom

• Kontrolle der Ladevorgänge und Kosten über die Tanke Business-App

Mehr Informationen zu den Wien Energie Ladelösungen für Unternehmen: wienenergie.at/e-flotte

100 Ausgaben zu produzieren, liefert nicht nur Spaß, Spannung und spannende Geschichten. Es gibt auch Einblicke in den Alltag einer Redaktion. Und wie hoch der Stellenwert der Zahl 100 bei uns immer schon war. Eine nicht repräsentative Auswahl.

Text: Roland Scharf, Fotos: Chris Hofer, Xaver Ziggerhofer, Thomas Benda, Porsche, stock.adobe.com, Archiv

Mit einem derartigen Ladelevel zur Testrunde zu starten, das war bei Ausgabe 1 unmöglich – aus vielerlei Hinsicht: Vor allem waren im Jahre 2012, als die FLOTTE durchstartete, E-Autos noch mit bemitleidenswerten Reichweiten ausgestattet, die es schon unmöglich machten, von einer der raren Lademöglichkeiten zur Redaktion zu fahren, ohne gleich mehrere Prozent an Energie wegzuknabbern. Heute stehen uns 20 Ladesäulen direkt vor dem Büro zur Verfügung – und schon ist E-Mobilität das Einfachste der Welt.

Diese Geschwindigkeit erreichten wir mit keinem Test wagen schneller als mit dem Porsche Taycan Turbo S von 2020. 2,8 Sekunden für diesen Sprint sind auch heute noch brachial, zumal die anhaltende Elektromobilität das Drehmoment zu einem inflationären Gut gemacht hat – und gute Beschleunigungswerte keine Seltenheit mehr sind. So schnell zu sein wie dieser Porsche, erfordert aber schon mehr als einfach nur viel Leistung, sei es Traktion, Traktion oder – genau – eine gute Kraftverteilung. Wo wir das Spurtvermögen überprüft haben, ist leider nicht überliefert.

Schnappschüsse,

Diese Menge an Zuckerdoping benötigt unser bevorzugter Grafiker Bernd H. (vollständiger Name der Redaktion bekannt) für die finale Schlussproduktion einer FLOTTE-Ausgabe. Das sind immerhin zwei Tage voller Spaß, Spannung und Deadlines, an denen nie, aber wirklich noch nie alles so abgelaufen ist, wie es selbst der liberalste Zeitplan vorgesehen hätte. Gleichzeitig indes wird von H. die absolute Nougatknödelanzahl heftig dementiert. Wir haben daher noch einmal nachrecherchiert und können sagen: H. hat recht. Die Dunkelziffer dürfte sogar noch deutlich höher liegen! Übrigens... 100 Millisekunden liegen zwischen dem Nougatknödel links und dem Exknödel rechts.

Pro Stunde, wohlgemerkt, das schafft die Kaffee-Ape, die wir immer wieder bei der FLEET Convention aufgestellt haben. Nicht, dass es nicht noch mehr Nachfrage gäbe, aber rein technisch sind irgendwo die Grenzen gesetzt. Schließlich muss alles von Hand bedient, die Kaffeebohnen nachgefüllt, die Milch aufgeschäumt und der Papierbecher unter den Kaffeehahn gestellt werden. Dem Publikum hat’s dennoch immer gut gefallen, als ungezwungener und lockerer Plaudertreffpunkt etwas abseits des Geschehens.

So viel werden im Schnitt benötigt, um ein Cover analog nach eigenen Vorstellungen zusammenzubasteln. In einer Zeit vor KI hatte Chefredakteur Stefan Schmudermaier eine geniale Idee für ein Cover – die Umsetzung war aber grafisch gar nicht so easy. Also setzte er sich selber mit Schere und Uhu an den Tisch und klebte sich sein Wunsch-Cover selbst zusammen.

Das ist so ein Richtwert, wie oft bei einer größeren Geschichte der Auslöser gedrückt wird. Nehmen wir uns zum Beispiel einen Vergleich. Da wird gerne variiert, was die Perspektiven und Positionierungen der Protago nisten betrifft. Oft wirkt das fertige Bild dann nicht so toll wie die Idee dahinter, dann passt das Licht ewig nicht, es muss nachjustiert werden und so weiter. Ausschuss am Ende: an die 90 Prozent.

Zugegeben, mit ein paar mehr rechneten wir bei der ersten Ausgabe der FLEET Convention im Jahre 2015 schon. Wir betraten mit diesem Format völliges Neuland in Österreich und buchten deswegen auch nur einen kleinen Vortragsraum in den ehrwürdigen Gemäuern der Wiener Hofburg. Keiner wusste wirklich, ob das Konzept aufgehen würde. Nach 450 Anmeldungen konnten wir aber entspannen, die FLEET wurde zur Vorzeigeveranstaltung der gesamten Branche und benötigt mittlerweile längst den Großen Festsaal für die Vorträge.

Das ist in einer durchschnittlichen Ausgabe der FLOTTE nicht einmal ein ganzer Absatz. Daraus ergeben sich gut 650 Zeichen, was an die 8.000 Zeichen oder 1.200 Worte für eine Doppelausgabe bedeuten. Summa summarum ergeben sich somit je Heft eine Gesamtanzahl an kompetenten, wohldurchdachten und ausgefeilten 50.000 Wörtern – oder 326.000 Zeichen.

So lang benötigt man, um zwei Doppelvergaser, die 40 Jahre lang unbenutzt waren, zum Laufen zu bringen. Auch wenn es sich um ein Hobby handelt, wäre das handwerklich eine furchtbar schlechte Leistung, doch von der ersten Demontage, dem ersten Zerlegen, dem Reinigen, Dichtung-abkratzen, Zusammensetzen, dem zweiten Zerlegen, weil etwas nicht gepasst hat, bis hin zum Abdichten, Justieren und finalen Abstimmen bei einem Spezialbetrieb muss man alles in allem tatsächlich mit dieser Stundenanzahl rechnen. Ganz zu schweigen von der Suche nach Ersatzteilen, die meist auf Inseln abseits der EU und mit unfreundlichen Zollgebühren endet.

v. l.: Das erste FLOTTE-Team von 2011, drei sind bis heute noch dabei; Kühltransporter versehentlich als Ufo inszeniert, schaffte es nicht ins Heft; volle Automessen in Europa, ein Bild aus der Vergangenheit; Karikaturen waren lange Zeit Fixstarter in der FLOTTE;

Wahre Gründe für Dienstreisen des Chefredakteurs: alte Autos schauen; Autos vorschriftsmäßig auf Nutzbarkeit testen; eine Rubrik von früher war „Flottenpromis“, so auch 2012 mit der damals amtierenden Miss Austria Amina Dagi

Und das alle paar Stunden, hört sich für eine moderne Homepage nach nicht so viel an. Sehr wohl aber, wenn dieser Wert seit mittlerweile fünf Jahren eingehalten wird. Unsere mit Abstand erfolgreichste Geschichte im Netz ist und war der Vergleichstest „Das ist ja der Gipfel“ zwischen VW T6.1 und Mercedes V-Klasse von Mai 2020. Geschrieben von Chefredakteur Stefan Schmudermaier, erschien die Geschichte in Ausgabe 4/2020, also wirklich punktgenau vor dem Startschuss des ersten Corona-Lockdowns. Das Geheimnis ihres Erfolgs? Die Autos dürften als Neu- genauso begeistern wie als Gebrauchtwagen, was sie mittlerweile ja sind.

Mehr war für unsere Serie „Helden auf Rädern“, die auf www.flotte.at unter dem Freizeit-Kapitel läuft, nicht vorgesehen. Behandelt werden automobile Skurrilitäten und Rohrkrepierer, so viele wird es ja nicht davon geben. Dieses Format, das Anekdoten vor Fakten stellt, entwickelte sich auch auf unserer Zweitplattform motorline.cc zum absoluten Publikumsliebling, sodass sie seit vier Jahren ununterbrochen fortgeführt wird – und schon längst bei mehr als 150 Folgen liegt.

Weiter kam ein Redakteur, dessen Namen wir lieber verschweigen wollen, mit dem Fiat 500e Cabrio nicht. Zur Ehrenrettung des kleinen Italieners (nicht der Redakteur gemeint) sei dazugesagt, dass es sich um die kleine Variante mit 24-kWh-Akku gehandelt hat, der bei forscher Fahrweise im Winter einfach nicht mehr Kilometer schaffen kann.

So viel werden im Schnitt pro FLEET Convention nur an Kleinkram vom Redaktionsteam aus der Redaktion in die Wiener Hofburg und wieder retourgekarrt. Dabei geht es größtenteils um Kugelschreiber, Schlüsselbänder, Stoffsackerln und Formulare. Aufsteller, Beach Flags, Drucker und vor allem die aktuellen Ausgaben der FLOTTE sind hier nicht miteinberechnet, da diese allein mehrere 100 Kilogramm auf die Waage bringen und gesondert angeliefert werden.

Weiter kam ein frühes Test-Elektromobil nicht, als es für einen Test bei uns verweilte. Der Grund: Der Wählhebel versagte den Dienst. Der eigentliche Witz an der Sache: Der Abschleppwagenfahrer fuhr den Wagen dann ganz normal auf sein Fahrzeug. War es also womöglich doch nur ein Bedienfehler? Die Nachforschungen laufen noch, die Marke hüllt sich in Schweigen.

So viel muss un-sere Grafik pro Aus-gabe set-zen, damit das Layout nicht nur in-haltlich, son-dern auch optisch einen gu-ten Eindruck macht. Sonst wür-den alle Ge-schichten so merk-würdig abge-trennt aussehen wie die-se hier. Das ist aber in-sofern kein gr-oßes Prob-lem, da unser Gra-fiker sonst ke-ine Hob-bys hat. Keine 100 Schnappschüsse

35 Jahre Age Gap – Rekord bei einem Vergleich; AntiFußballfan & Redakteur Roland Scharf mit FußballShirt seiner Lieblingsmarke; kurioseste Reiselektüre (nur geborgt); schwarzer Kater als unnahbares Spontan-Model, der uns für die nächsten 100 Ausgaben viel Glück bringen soll

Bereits ein Fünftel aller Österreicher haben vor, ein E-Auto zu kaufen oder planen den Kauf. go-e unterstützt den Wandel mit innovativen Ladetechnologien. Text: Redaktion, Fotos: go-e

Geht es nach einer Umfrage von go-e, so wächst der Stellenwert der E-Mobilität bei Herrn und Frau Österreicher. 20 Prozent der Befragten nutzen bereits ein Elektroauto oder geben an, die Anschaffung eines solchen in der nächsten Zeit zu planen. Wichtig hierbei der Faktor Ladeinfrastruktur. Die Möglichkeit, zu Hause zu laden, wird als eine wichtige Voraussetzung genannt:

Laut go-e-Umfrage entscheiden sich immer mehr Österreicher für ein E-Auto; sehr wichtig für viele: Lademöglichkeit daheim

Anfang Mai ging der 4-tägige Kurs des Fuhrparkverbandes Austria zum geprüften Mobilitäts- und Fuhrparkleiter in seine siebente Runde.

Text & Fotos: FVA

Damit haben bis jetzt schon knapp 90 Teilnehmer erfolgreich diese Ausbildung gemeinsam mit dem WIFI Wien absolviert. Ein weiterer Meilenstein am Weg zu einem eigenen Berufsbild Fuhrparkleiter, speziell interessant für Unternehmen bei der Suche nach Fachkräften. Wir haben uns mit den Teilnehmern unterhalten, um Reaktionen einzufangen.

Dietmar Hierlemann: „Ich wollte mein Fuhrparkwissen ausbauen und habe im Internet recherchiert, bin so aufs WIFI gestoßen und habe den Kurs gebucht. Am besten gefallen hat mir die geballte Fachkompetenz aller Vortragenden. Es ist das Who’s who an Dozenten in Österreich vertreten, dementsprechend kann man das maximale Wissen mitnehmen. Für mich waren sehr wichtig die Haftungsfragen, da ich selbst vor der Delegation als Fuhrparkleiter stehe.“

Elias Feurstein: „Nachdem ich diesen Kurs vom Fuhrparkverband gefunden habe, hat mein Chef gesagt, das ist eine gute Sache. So konnte ich buchen. Ich bin momentan als Disponent im Fuhrpark tätig. Ich hoffe, die erworbene Urkunde hilft mir, zum Fuhrparkleiter aufzusteigen.“

Christian Wotypka: „Ich habe bei der letzten Fleet Convention die Brandrede von Henning Heise gehört. Das hat mein Interesse geweckt. Ich wollte mehr über den Tätigkeitsbereich von Fuhrparkmanagern erfahren. Der Umfang der Tätigkeiten eines Fuhrparkleiters haben mich beeindruckt. Speziell die rechtlichen Aspekte, die von Dr. Brenner eindrucksvoll vorgetragen wurden,

FVA-Kursverantwortliche Rosemarie Pfann zeigt sich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden

haben bei mir nachhaltigen Eindruck gemacht. Vieles davon kann ich in meiner Tagesarbeit umsetzen.“

Marlies Ries: „Mein Vorgesetzter war auf der Fleet Convention und er hatte die Idee, mich anzumelden, da es die einzige fundierte Ausbildungsmöglichkeit ist. Speziell das technische Wissen im Bereich der E-Mobilität hat mich sehr interessiert, da ich 350 Fahrzeuge verwalte und davon auch schon viele Elektrofahrzeuge. Trotzdem wir schon im Fuhrparkwesen sehr gut aufgestellt waren, gab es immer wieder Situationen, wo uns das Wissen gefehlt hat. Nach diesem Kurs können wir viele Lücken schließen.“

FVA-Vorstandsmitglied Rosemarie Pfann: „Wir haben jetzt den 7. Kurs absolviert und können wahrscheinlich noch heuer den 100sten geprüften Mobilitäts- und Fuhrparkleiter feiern. Es war erfreulich zu sehen, dass wie bei allen Kursen die Teilnehmer sehr interessiert und aufnahmebereit waren und selbst in den Pausen sich noch fachlich ausgetauscht haben. Der nächste Kurs ist vom 3. bis zum 6. November 2025. Da wir aus Qualitätsgründen nur eine beschränkte Teilnehmerzahl nehmen können, sollte man sich schon jetzt anmelden beim WIFI

Wien – Kursnummer 94260015“ •

40 Jahre Pirelli P Zero

Das legendäre UHP-Flaggschiff sorgt seit 1985 für besten Grip bei sportlichen Autos. Pirelli hat die fünfte Generation nun auf der Rennstrecke in Monza und bei Ausfahrten zum Comer See vorgestellt. Schließlich wird mit der Modellfamilie vom P Zero E (über 55 Prozent natürliche oder recycelte Materialien) bis zum P Zero Trofeo RS (Rennstrecke und Straße) ein breites Spektrum abgedeckt. Maßgeschneiderte Versionen gab und gibt es nicht nur für Ferrari, Pagani und Co, sondern auch für starke Fahrzeuge von Audi, BMW und Mercedes.

Bei

Alphabet Austria hat Fuhrparkverantwortliche zum Talk zur Zukunft der Mobilität nach Wien geladen.

Vielerorts ist die Unsicherheit rund um den Wechsel auf nachhaltige Mobilität groß, Alphabet Austria hat daher zur Veranstaltung „Your mobility. Made futureproof.“ ins Wiener Museumsquartier geladen. Als Gastgeber fungierten Mag. Kathrin Frauscher, CEO Alphabet Austria und COO Mag. Nikolaus Engleitner. Die beiden hatten hochkarätige Gastredner im Gepäck, so sprach Klaus von Moltke, Geschäftsführer des BMW Group Motorenwerk Steyr, über die Antriebsvielfalt, von sparsamen Verbrennern und neuen E-Fahrzeugen, die allesamt Technik aus Österreich verbaut haben. Auch an der Wasserstoffstrategie hält BMW fest. Andreas Baron, Chief ESG Officer Region Europe der BMW Group Financial Services, gab Einblicke rund um Nachhaltigkeitsanforderungen von Unternehmen an die Dienstleister, ein Thema, das stark in der Priorität steigt und viele Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Am Ende der Vorträge kam auch das Netzwerken nicht zu kurz, unterm Strich ein gelungener Abend.

An der Verkehrsdrehscheibe mit A4 (Turin–Triest) und A23 (Palmanova–Tarvis) liegt der neue Schnellladepark von Smatrics EnBW. Zwölf Ultraschnellladepunkte stehen in Palmanova nahe der slowenischen Grenze bereit, um Elektroautos bis 400 kW Ladeleistung zu gönnen. Thomas Landsbek, CEO von Smatrics EnBW, spricht von einem „weiteren wichtigen Meilenstein für grenzüberschreitende E-Mobilität in Europa.“ Für die Zukunft ist der Standort mit Erweiterungsmöglichkeiten gerüstet. Zusätzliche Ladepunkte sind bereits vorgesehen. Und: Zwei weitere Standorte mit je 16 HPC-Ladepunkten zwischen Venedig und Triest sowie zwischen Bergamo und Mailand sind derzeit in Planung.

Nach einem aktuellen Test von acht All-TerrainReifen der Dimension 225/65 R17 106 V zieht der ÖAMTC ein weitgehend negatives Fazit. „Keines der getesteten Produkte kommt an den Ganzjahresreifen heran, den wir als Referenz herangezogen haben“, erklärt Club-Techniker Steffan Kerbl. „Vor allem beim Bremsen auf nasser Fahrbahn haben wir teilweise eklatante Schwächen festgestellt. Eine ausdrückliche Empfehlung gibt es damit für keinen der getesteten All-Terrain-Reifen.“ Aber: Stehen öfters längere Touren in entlegene Gebiete mit unbefestigten Straßen am Plan, bieten die robusten All-Terrain-Reifen ein Plus an Pannensicherheit, sind bei Traktion und Haltbarkeit teils sogar Sommerreifen überlegen.

Der Autoglas-Spezialist Carglass erhöht kontinuierlich die Anzahl seiner Standorte in Österreich. Allein im ersten Halbjahr 2025 kommen fünf neue Filialen zum Netz dazu.

Text: Mag. Andreas Granzer-Schrödl, Fotos: Carglass, Mag. Andreas Granzer-Schrödl

Damit werden zur Jahresmitte 30 Standorte österreichweit zur Verfügung stehen. Neben der qualitativen Ausführung der Arbeiten im Bereich Scheibentausch und -reparatur steht für Carglass die Kundenzufriedenheit ganz oben auf der Prioritätenliste. „Wir wachsen trotz der angespannten Wirtschaftslage“, betonte Carglass-Österreich-Geschäftsführerin Galina Herzig bei der Eröffnung der neuen Filiale in Parndorf. Der Weg in die Zukunft scheint vorgezeichnet. „Wir wollen der beste Autoglas-Serviceanbieter in Österreich sein“, so Herzig.

Wir wachsen trotz der angespannten Wirtschaftslage.“

Geschäftsführerin Galina Herzig

40 Standorte im Endausbau

Auf die weiteren Expansionspläne ging Dusan Kalinic, Head of Sales and Expansion bei Carglass Österreich, ein. Im 2. Halbjahr 2025 sollen weitere Standorte folgen, im Endausbau sind 40 Filialen quer durch die

Carglass Österreich (v. r.): Geschäftsführerin Galina Herzig, Dusan Kalinic, Head of Sales and Expansion, und Viktoria Benda, Head of Operations v

Republik geplant. „Wir positionieren uns als Spezialist mit der größten Autoglas-Expertise in Österreich“, betont Kalinic. Mit den geplanten 40 Standorten in Österreich sieht man sich flächendeckend gut aufgestellt: „Eine noch stärkere Expansion ist nicht notwendig.“ Im Mittelpunkt steht die rasche Erreichbarkeit einer Filiale. „Kein Kunde in der Stadt soll länger als 20 Minuten und auf dem Land länger als 30 Minuten zu Carglass fahren“, unterstreicht Geschäftsführerin Herzig mit Verweis auf eine Optimierung des Angebotes in West-Österreich.

Reparatur vor Tausch

Im Rahmen seiner „Repair-FirstStrategie“ setzt Carglass vorrangig auf die Reparatur, die entsprechende Reparaturquote liegt in Österreich über 50 Prozent. Neben Kosteneinsparungen profitiert davon auch die Umwelt, denn eine Reparatur verursacht rund 75 Prozent weniger CO2 als der Einbau einer neuen Scheibe. Eine hohe Kompetenz schreibt sich das Unternehmen bei der Rekalibrierung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) zu. Dank einer Zusammenarbeit mit Bosch könnten 99 Prozent aller Fahrzeuge entsprechend rekalibriert werden, teilen die CarglassVerantwortlichen mit. Bei fast jedem zweiten vom Autoglas-Spezialisten betreuten Fahrzeug, konkret bei 47,5 Prozent, müsste nach dem Austausch der Windschutzscheibe neu kalibriert werden. „Die korrekte Rekalibrierung nach Herstellervorgaben ist essenziell – und genau hier liegt unsere ausgewiesene Expertise“, so die Geschäftsführerin.

Carglass Österreich beschäftigt gegenwärtig rund 150 Mitarbeiter und vermeldet rund 100.000 Kundenkontakte pro Jahr. •

Die Fahrzeugverwaltung von LapID optimiert Prozesse und gibt einen besseren Überblick über den Fuhrpark.

Text: Redaktion, Fotos: LapID

Die digitale Fahrzeugverwaltung von LapID soll Fuhrparkverantwortlichen mehr Zeit sowie einen besseren Überblick über ihren Fuhrpark bringen. Mit der digitalen Fahrzeugverwaltung erweitert die LapID Service GmbH ihr Produktportfolio. Bisher machten manuelle Prozesse, Outlook-Wiedervorlagen, Excel-Listen oder sogar physische Akten das Fuhrparkmanagement oft unnötig komplex und zeitaufwendig. Die digitale Lösung von LapID minimiert den Aufwand und verschafft Fuhrparkverantwortlichen einen besseren Überblick über die Verwaltung des Fuhrparks. Das Unternehmen bietet mit der Einführung der LapID Fahrzeugverwaltung seinen Kunden jetzt noch umfangreichere Funktionen. Fuhrparkmanager können Aufgaben und Termine effizient in einem System organisieren. LapID ermöglicht damit einen weiteren Schritt zur Automatisierung von Prozessen.

Alle Funktionen an einem Ort

Das LapID System bündelt alle essenziellen Funktionen, die Fuhrparkmanager für die Verwaltung ihrer Fahrzeugflotte benötigen. Dazu gehören neben der digitalen Fahrzeugakte ein Dokumentenmanagement, Leasingmanagement mit Prognosen und

Warnungen sowie ein umfangreiches Reporting. Ein besonderes Highlight ist das dynamische Aufgaben- & Terminmanagement, mit dem Fahrer an anstehende Aufgaben und Termine erinnert werden. Darüber hinaus können sogar Informationen, Dokumente und Bestätigungen eingeholt werden, beispielsweise die Abfrage von Kilometerständen. Hierfür haben Fuhrparkmanager die Möglichkeit, auf einen umfangreichen Pool von Vorlagen für Aufgaben und Termine zurückzugreifen oder sich individuelle Aufgaben und Termine zu erstellen. Tim Wiersdörfer, Head of Product Management: „Unsere Lösung vereint alle essenziellen Funktionen der Fahrzeugverwaltung an einem Ort und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die den Umstieg von manuellen Prozessen zu digitalem Management reibungslos gestaltet. Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass die Anwendung leicht zu bedienen ist und unseren Kunden echten Mehrwert bietet.“ •

in jedem Anwendungsfall

Dienstwagen zu Hause laden

Einfacher Energiezähler zur kWh genauen Abrechnung in Kombination mit RFID

Internetverbindung auch unabhängig von WLAN über Mobilfunk möglich

PV-Überschussladen

Besuche uns auf der FLEET Convention in der Wiener Hofburg und erfahre mehr über Flottenlösungen von go-e! 24. Juni 2025

Unternehmensstandort und des Dienstwagens zu Hause

Charger PRO CABLE Laden am

kWh genaue Abrechnung durch MID-konformen

Zähler (Umsetzung einer individuellen Preisstruktur möglich)

Internetverbindung für jeden Installationsstandort (über LAN, WLAN, Mobilfunk)

Integriertes 6 m Typ 2 Ladekabel

Die Prüfgesellschaft Dekra ist wohl vielen ein Begriff. Aber womit beschäftigt man sich dort und was hat man als Fuhrparkbetreiber davon? Wir haben Österreich-Geschäftsführer Helmut Geil zum Interview gebeten. Text: Stefan Schmudermaier, Foto: Dekra

Die Dekra – die Abkürzung steht für den ursprünglichen Namen „Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein“ – feiert heuer ihren 100. Geburtstag, wie kam es 1925 zur Gründung?

Damals ist die Technik immer mehr geworden und einige Fuhrwerker haben sich zusammengetan, um freiwillig mehr für die Sicherheit zu tun. Vorangetrieben wurde das Thema vom Großindustriellen Hugo Stinnes, damals mit großem Fokus auf das Automobil.

100 Jahre später ist Dekra deutlich breiter aufgestellt.

Dekra-Österreich-Geschäftsführer Mag. Helmut Geil (r.) erklärt im Gespräch mit FLOTTE Chefredakteur Stefan Schmudermaier die Aufgaben der Dekra

Wir sind mittlerweile ein weltweit agierendes Unternehmen mit 48.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 4,3 Milliarden Euro, die Dekra SE Dachgesellschaft ist die größte, größte nicht börsennotierte Expertenorganisation im TIC-Bereich (Testing, Inspection, Certification). Dem Verein gehören 20.000 Mitglieder an, sämtliche Aktivitäten werden aus dem eigenen Gewinn finanziert. In Österreich ist die Dekra seit 22 Jahren aktiv, vorwiegend im Prüfwesen und hier primär bei Lkw, darüber hinaus gibt es Kooperationen mit Werkstätten und Händlern rund ums Pickerl.

In den letzten Jahren ist das Angebot deutlich gewachsen, direkt und indirekt gibt es auch einige Anknüpfungspunkte zu Fuhrparks und Flotten.

Wir sind der größte Partner der Leasinganbieter, wenn es um die „end of term inspection“, also die Überprüfung bei der Rückgabe von Fahrzeugen geht. Wir schaffen Verständnis, was noch akzeptabel und was als Schaden einzustufen ist, mit einem Schadenkataloge als Grundlage. So sind Experten etwa bei Hödlmayer in Schwertberg im Einsatz, die alle Rückläufer und den jeweiligen Zustand erfassen. Dieser Prozess muss möglichst schnell gehen, schließlich kostet jeder Standtag den Leasinggeber Geld, zudem werden die Autos – je nach Kunde –bereits zwei Monate vor Rückgabe Abnehmern angeboten.

der ein sehr schnelles Ermitteln der SoH-Werte (State of Health) also der Gesundheitswerte der Batterie ermöglicht. Wir matchen die gewonnenen Daten mit jenen der aufwändigen Vermessung des Fahrzeugmodells im Neuzustand und können die Batterie daher sehr genau beurteilen. Im Unterschied zu anderen Tests aber entsprechend schneller, anders wäre es nicht möglich, dass unsere Kolleginnen und Kollegen pro Tag 20 bis 25 Autos abnehmen. Was wir sagen können, ist, dass die Akkus in der Regel länger halten als gedacht und auch das Schnellladen nicht massiv schädlich ist. Natürlich gibt es auch Ausreisser, daher die Notwendigkeit des Tests.

Kann ein Fuhrparkbetreiber auf die Technologie zugreifen?

Wir werden diesen Batterie-Schnelltest künftig an allen DekraPrüfstellen in Österreich für circa 100 Euro anbieten, auch für Autohändler ist das ein wichtiges Tool.

Bei der Berechnung von Schäden arbeiten Sie ebenfalls an einem neuen Modell, mit Unterstützung von KI. Wie sieht das genau aus?

Gefüttert von DekraGutachten wird mittels KI eine sehr genaue Schadenhöhenprognose erstellt.“

Helmut Geil, Geschäftsführer Dekra Österreich

Dekra hat eine Beteiligung am Schweizer Unternehmen Spearhead, einem Spezialisten für Schadenmanagement. Gefüttert von DekraGutachten wird eine KI-gestützte Schadenhöhenprognose erstellt, mit einer sehr hohen Genauigkeit. Ziel dabei ist es, Prozesse zu beschleunigen und die Reparaturkette schneller in Gang zu bringen. Für den Flottenkunden bedeutet das, statt einer Woche nicht einmal 24 Stunden warten zu müssen, bis es zu einer Reparaturfreigabe und einem Ersatzfahrzeug kommt.

Für Leasingfahrzeuge interessant ist auch die virtuelle Vorabbesichtigung.