Regionale Produkte mit internationalem Erfolg

Tierwohl und Nachhaltigkeit stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir realisieren Ställe, Stadel, Reithallen, Agrar- und Maschinenhallen, Güllegruben und Wasserspeicher... und vieles mehr!

T +39 0472 064 000 | mail@wolfsystem.it wolfsystem.it

SUMM, SUMM, SUMM …

Die Verbündeten des Bauern

GRÜNER STROM ODER SÜNDENFALL? Potenzial für Energieproduktion

WERTSCHÄTZUNG WALD

Biologische Vielfalt und Klimaschutz

IMPRESSUM

Herausgeber: Athesia Druck GmbH, Bozen, Eintrag LG Bozen

Nr. 26/01, am 27.11.2001

Chefredakteur: Elmar Pichler Rolle

Projektleiterin: Magdalena Pöder

Verkaufsleitung: Patrick Zöschg

Redaktion: Dr. Nicole D. Steiner, Edith Runer, Florian Mair, Doris Neubauer

Werbung/Verkauf: Michael Gartner, Elisabeth Scrinzi, Markus Hatzis

4 Von Apfel bis Käse & Wein

8 Summ, summ, summ …

11 140 Jahre Traktor

14 Grüner Strom oder Sündenfall?

18 Hagelschutz

20 Wertschätzung Wald

26 Projekt Kasserolhof in Villnöß

7 Baumschule star export, Auer

10 VOG – Home of apples, Terlan

24 Portrait: Julia Burger

PEFC-zertifiziert

DiesesProduktstammt ausnachhaltig bewirtschaftetenWäldern, Recyclingund kontrolliertenQuellen www.pefc.org

produziert nach den Richtlinien des Österreichischen Umweltzeichens, Athesia Druck GmbH, UW 1492

Verwaltung: Weinbergweg 7 | 39100 Bozen Tel. 0471 081 561 info@mediaradius.it | www.mediaradius.it

Fotos: Dolomiten-Archiv, shutterstock, verschiedene Privat-, Firmen- und Online-Archive sowie Verkaufsunterlagen

Grafik/Layout: Simon Krautschneider

Art Director: Elisa Wierer

Lektorat: Magdalena Pöder

Produktion: Athesia Druck Bozen | www.athesiadruck.com

Was verbindet Menschen in über 70 Ländern? Die Qualität und der Geschmack Südtirols! Südtirols Landwirtschaft hat längst die Welt erobert. Ob Äpfel, Wein oder Käse –heimische Produkte genießen international höchste Anerkennung. Mit einem Exportwachstum von 45 Prozent in den letzten 15 Jahren ist die Branche ein zentraler Wirtschaftsfaktor. Besonders der Apfel führt die Liste der Exportschlager an. Hinter diesem Erfolg stehen Qualität, Innovation und Tradition. Auch bei Wein und verarbeiteten Produkten zeigt sich das Potenzial: Die USA, Japan und Südkorea setzen verstärkt auf Südtiroler Erzeugnisse. Dieser Erfolg verpflichtet. Die Balance zwischen wirtschaftlichem Wachstum, Klimaschutz und regionaler Identität bleibt eine Herausforderung – sei es durch nachhaltige Anbaumethoden oder ressourcenschonende Produktionsprozesse. Doch Südtirols Landwirtschaft ist bereit, diesen Weg mit Weitblick weiterzugehen. Viel Freude beim Lesen!

Magdalena Pöder

Vertrieb: Als „Dolomiten“-Beilage und im Postversand

Druckauflage: 24.000 Stück

Preis: Einzelpreis 2,20 Euro, A+D: 2,80 Euro

Die Redaktion übernimmt keinerlei Haftung für die Inhalte der Werbeseiten, PR-Seiten und der angeführten Webseiten. Athesia Druck GbmH hat gemäß Art. 37 der EU-Verordnung 2016/679 (GDPR) den Datenschutzbeauftragten (Data Protection Officer, DPO) ernannt. Die Kontaktaufnahme für jedes Thema in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist über dpo@athesia.it möglich.

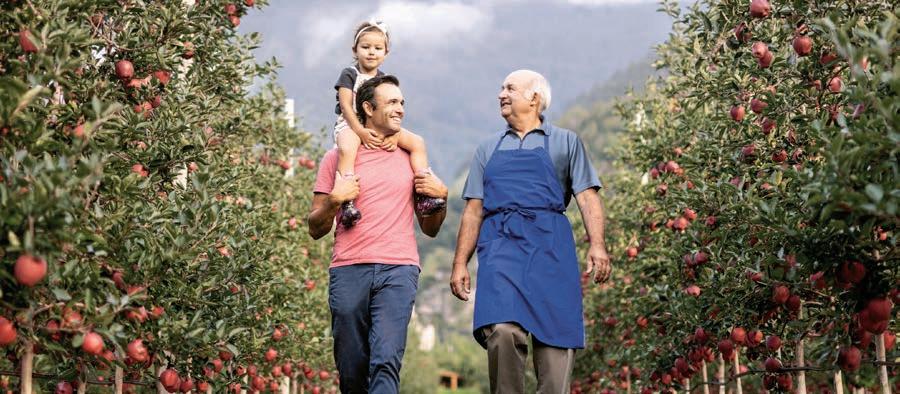

Südtiroler Landwirtschaftsprodukte wie Äpfel, Käse, Wein findet man längst nicht nur in Italien – die heimischen Landwirtschaftsprodukte erfreuen sich weltweit zunehmender Beliebtheit. Und das Wachstumspotenzial ist bei Weitem nicht ausgeschöpft …

Von Deutschland bis nach Thailand: In 70 Ländern weltweit genießt man den Geschmack Südtirols.

Südtiroler Speck, eine Scheibe Alta Badia oder Südtiroler Mamenbert auf Schüttelbrot, dazu ein Glas Apfelsaft oder doch ein Schlückchen Sauvignon blanc – immer öfters trifft man im europäischen Ausland auf Südtiroler Lebensmittel und Agrarprodukte. Und selbst im fernen Asien, in Amerika oder in Ländern wie Indien, Saudi-Arabien, Israel müssen Feinschmecker darauf nicht verzichten. Laut Nicola Riz, Forscher beim WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen, spricht man von einem geschätzten „realen Exportwachstum von Agrarprodukten und Lebensmitteln von etwa 45 Prozent in den letzten 15 Jahren“. Den aktuellen Zahlen zufolge haben sich die Südtiroler Agrar- und Lebensmittelexporte in den letzten 15 Jahren von 990 Millionen auf 1,9 Milliarden Euro fast verdoppelt und machen heute 27 Prozent der Gesamtexporte des Landes aus. Vor allem die Ausfuhr von Lebensmitteln verzeichnete in den letzten 15 Jahren mit 110 Prozent einen enormen Anstieg. „Der Erfolg der Südtiroler Produkte im Ausland ist auf die gute Arbeit der landwirtschaftlichen Genossenschaften und Produzenten zurückzuführen, die sich auf die Qualität konzentrieren, um immer mehr Märkte und Produktnischen zu erreichen“, erklärt Riz. Als Beispiel für Letzteres nennt der Forscher das breite Sortiment mit modernen Clubäpfeln wie Pink Lady®, Cosmic Crisp® oder envy™, die nur von einer begrenzten Zahl von Produzenten unter einem eigenen Markennamen als PremiumProdukt in den Handel gebracht werden. Auch Investitionen in die Qualität von Südtiroler Weinen machten sich laut Riz buchstäblich bezahlt: „Da-

Südtiroler Wein erobert die Welt: Besonders in Amerika ist Südtirols Wein ein absoluter Verkaufsschlager.

durch konnte der Verkaufspreis dieser Produkte gesteigert werden.“

Exportschlager Apfel

Apropos Apfel: Bei den Agrarexporten spielt der Südtiroler Apfel geschützter geografischer Angabe (g.g.A.) mit einem

„DER ERFOLG DER SÜDTIROLER PRODUKTE IM AUSLAND IST AUF DIE GUTE ARBEIT DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN GENOSSENSCHAFTEN UND PRODUZENTEN ZURÜCKZUFÜHREN.“

NICOLA RIZ, FORSCHER BEIM WIFO – INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG DER HANDELSKAMMER BOZEN

durchschnittlichen Wert von rund einer halben Milliarde Euro die Hauptrolle – Nebenprodukte wie naturtrübe Säfte oder Pürees oder Chips sind da noch gar nicht mitgezählt. Verwenden dürfen diese Herkunftsbezeichnung nur die mehr als 6.000 Bauernfamilien, die eine der

über 20 Apfelsorten nach strengen Produktionsrichtlinien anbauen, ernten und verarbeiten. Rund 18.000 Hektar und damit drei Prozent der gesamten Landesfläche sind in Südtirol dem Apfelanbau gewidmet – vornehmlich in der Talsohle, aber auch am Berg bis 1.100 Meter ist der Apfel zu finden. Laut Angaben des Südtiroler Apfelkonsortiums, das die in der Obstwirtschaft tätigen Vermarktungsorganisationen vertritt, werden jährlich rund 900.000 Tonnen Äpfel geerntet. Damit erwirtschaftet die relativ kleine italienische Provinz beeindruckende acht Prozent der EU-Apfelproduktion und fast ein Prozent der weltweiten Ernte. Der überwiegende Großteil der Südtiroler Äpfel wird in andere italienische Regionen sowie ins europäische und internationale Ausland exportiert. Deutschland ist seit Jahren der wichtigste Abnehmer: In etwa jeder zehnte Apfel in der Bundesrepublik stammt aus Südtirol. Doch auch in anderen europäischen Ländern wie Spanien kommt man an traditionellen Made-in-South-Tyrol-Produkten kaum vorbei. In den letzten Jahren hat zudem die Bedeutung von Überseemärkten stetig zugenommen, heißt es seitens des Südtiroler Apfelkonsortiums. Mittlerweile sind Südtiroler Äpfel in 70 Ländern der Welt erhältlich – darunter Exoten wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Thailand, Malaysia, Taiwan, Brasilien, Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Panama, Guatemala, El Salvador. Das zeigt auch die Statistik: In den vergangenen drei Jahren haben Saudi-Arabien, Indien und Ägypten jeweils 4 Prozent der Apfelexporte aufgenommen, hat das WIFO ausgerechnet.

Geschüttelt bis geräuchert: Südtirols Exporte in Zahlen

Den ersten Rang laufen Back- und Mehlprodukte wie Kekse, Waffeln, auch das

Schüttelbrot den Südtiroler Äpfeln vielleicht nicht ab, doch auch sie sind längst weit über die Grenzen Italiens hinaus zu genießen. Bei den verarbeiteten Lebensmitteln entfällt laut WIFO-Zahlen mit 300 Millionen Euro der größte Anteil auf Backwaren und Mehlerzeugnisse. Verarbeitetes Obst und Gemüse wie die naturtrüben Apfelsäfte, aber auch Holunderblüten- oder Birnensäfte, Konfitüren und Pürees spielen mit rund 270 Millionen Euro eine entscheidende Rolle. Der Export von Getränken wiederum hat einen Wert von mehr als 230 Millionen Euro pro Jahr, wobei Wein wie die autochthonen Südtiroler Sorten Lagrein, Vernatsch und Spirituosen den Großteil ausmachen. Die Ausfuhr von Milchprodukten wie Mozarella, Mamenbert, Hartkäse Alta Badia und verarbeitetem Fleisch wie Südtiroler Speck beträgt jeweils mehr als 80 Millionen Euro.

Cheers mit Vernatsch und Co.

Backwaren und Mehlprodukte aus der italienischen Region erfreuen sich besonders in Deutschland, Saudi-Arabien, Israel, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Australien starker Beliebtheit – und auch in den USA treffen die Kekse, Strudel und Kuchen den Geschmack. In Amerika ist Südtirol aber vor allem unter Wein-Connaisseuren bekannt: Mit einem Anteil von 17,5 Prozent wird nirgendwo sonst so viel Al-

Ob in den USA, Japan oder Südkorea – die Nachfrage nach edlen Tropfen aus Südtirol wächst rasant.

kohol aus Südtiroler Trauben verkauft wie in den Vereinigten Staaten.

Auch Ostasien gerät zunehmend ins Visier der heimischen Winzer: Besonders Japan ist laut dem Konsortium Südtirol Wein ein vielversprechender Markt. „Der Weinkonsum steigt dort von Jahr zu Jahr und schon heute belegt Japan im entsprechenden weltweiten Ranking Platz sechs, erklärt dessen Direktor Eduard Bernhart in einer Aussendung. So begehrt ist der Wein im Nachbarland Südkorea zwar noch nicht, doch der Trend geht steil nach oben: „Allein seit 2015 hat sich der Weinkonsum mehr als verdoppelt“, unterstreicht der Chef vom Konsortium Südtirol Wein und fügt hinzu: „Würden wir einen solch aufstrebenden Markt unbeackert lassen, hieße dies, eine große Chance nicht zu nutzen.“

Unterstützung bei ersten Exportversuchen

Auch für die restlichen Südtiroler Landwirtschaftsprodukte sieht die Zukunft für WIFO-Forscher Riz rosig aus: „Die Weltbevölkerung nimmt ständig zu, und

Produkte und Märkte entwickeln sich ständig weiter.“ Damit Südtiroler Unternehmen hier mithalten und die Chancen weiter so gut wie bisher nutzen können, bietet der Service Internationalisierung der Handelskammer Bozen Unterstützung bei den ersten Exportversuchen sowie beim Aufbau und Einstieg in neue Märkte an. Dazu zählen ein Exportorientierungsgespräch, um festzustellen, wo das jeweilige Unternehmen steht und welche Stärken es für die Internationalisierung mitbringt. Mithilfe eines Marktauswahl-Tools können interessante Märkte für das Unternehmen gefunden werden. „Zusätzlich nutzen wir Länderund Produktreports mit aussagekräftigen Daten und Informationen, um einen ersten Exportplan für das interessierte Unternehmen zu erstellen“, erklärt Riz. Auch internationale Kontakte kann die Handelskammer vermitteln, die bei organisierten Unternehmerreisen intensiviert werden können. „Die Umsetzung und erfolgreiche Erschließung der Märkte bleibt jedoch jedem Unternehmen selbst überlassen“, merkt Riz an.

ENTDECKEN SIE DEN APFELSEKT DER SÜDTIROLER OBSTBAUERNFAMILIEN, HERGESTELLT NACH DER CHARMAT-METHODE.

SIE

In der Welt der Obstsorten gibt es eine aufregende

Neuheit: Story® Inored, ein Apfel, der aus dem französischen Züchtungsprogramm NOVADI, einer Baumschulallianz, hervorgegangen ist.

Angesichts der Herausforderungen durch Umweltprobleme, Klimawandel und soziale Fragestellungen ist die Schaffung innovativer und qualitativ hochwertiger Produkte unerlässlich geworden. Die Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen wächst stetig, um die Einkommenssicherung in (heimischen) Landwirtschaftsbetrieben zu gewährleisten.

Die Wahl der richtigen Obstsorten spielt dabei eine entscheidende Rolle für den wirtschaftlichen Erfolg in der Region. Story® Inored als Sorte kann dazu einen nicht unerheblichen Beitrag leisten. Sie ist das Ergebnis einer Kreuzung zweier Probesorten und wurde bereits 2010 in Südtirol vorgestellt. Ihr liegt eine lange und intensive Entwicklung zugrunde, die sich über mehrere Jahre erstreckte – ein Prozess, der bei neuen Sorten, die ohne Genmanipulation kreiert werden, normal und vor allem notwendig ist. Nur durch die Selektion der Samen über eine große Zeitspanne schafft man es, die gewünschte Qualität zu erreichen.

Zahlreiche Vorteile für Anbauer und Verbraucher

Ein herausragendes Merkmal von Story® Inored ist seine Schorfresistenz, die es Landwirten ermöglicht, regelmäßig hohe Erträge zu erzielen. Die Sorte lässt sich leicht ausdünnen und bearbeiten, was die Pflege der Bäume erheblich erleichtert. Zudem zeichnet sie sich durch eine homogene Größe der Äpfel aus. Dank des langen Stiels kann die Pflückleistung um bis zu 30 Prozent gesteigert werden, was wiederum die Erntekosten senkt. Optisch besticht Story® Inored durch sein leuchtendes Kirsch-

rot, das ihn zu einem echten Blickfang macht. Geschmacklich überzeugt er mit einer harmonischen Kombination aus Süße und Säure – ein sehr aromatisches Erlebnis für alle Apfelliebhaber. Ein weiterer Vorteil dieser Sorte ist ihre lange Haltbarkeit, was das sogenannte „Shelf life“ verlängert. So kann der Apfel ohne Probleme 10–14 Tage liegen. Dies kommt sowohl Händlern als auch Endverbrauchern zugute, da es kaum Ausfälle etwa durch Fäulnis gibt. Diese Eigenschaften tragen auch zur Nachhaltigkeit bei und machen Story® Inored zu einer vielversprechenden Alternative im Apfelmarkt. Die Sorte lässt sich zudem aufgrund der sehr guten Haltbarkeit weltweit verschiffen. Das wirkt der vorherrschenden Ressourcenverschwendung aktiv entgegen. Auch im Anbau greift das Prinzip: „Mit so wenig Fläche wie möglich können wir so viel wie möglich produzieren, ohne den Einsatz von massiger Chemie“, weiß Georg Gallmetzer, der Obstbauer und Sortenexperte aus Auer, der sich intensiv für Veränderungen in der Landwirtschaft einsetzt: „Hinzu kommt, dass weniger Pflanzenschutzmittel gebraucht wird, und das wenige, was ich brauche, kann ganz gezielt eingesetzt werden.“

Die Voraussetzungen sind gegeben: Story® Inored hat das Potenzial, einen Teil des aktuellen Apfelmarktes abzulösen und sogenannte „Commodities“ zu ersetzen. Das hat zum Beispiel auch Südafrika schon erkannt, wo die Sorte erfolgreich angebaut wird. Auch der Anbau im Friaul zeigt, dass mit einem Durchschnittspreis von 63 Cent mit im Schnitt 45.000 Euro pro Hektar bei sechsjährigen Anlagen ein wirtschaftlich erfolgreiches Produkt auf dem Markt ist.

Baumschule star export

Generalvertretung Georg Gallmetzer Tel. 338 63 61 025

georgstarexport@gmail.com

„Die Imkerei ist die Poesie der Landwirtschaft“ – was wäre eine Kultur ohne Poesie?“ heißt es auf der Webseite des Südtiroler Imkerbunds. Bienen sind die wichtigsten Verbündeten des Bauern, wenn es um den Anbau von Obst, Gemüse und Getreide geht.

Ohne die kleinen und fleißigen Insekten, die von einer Pflanze, von einer Blüte zur anderen fliegen, keine Ernte. Und auch keinen Honig. Das Bienensterben bedroht nicht nur die Zukunft der Imker, sondern auch der Landwirtschaft. „Summ, summ, summ, Bienchen summ herum“ – wer kennt nicht dieses Lied aus seiner Kindheit. Leider ist dieses Summen vielerorts immer weniger zu hören. Die Biene ist nicht

nur durch Umweltgifte, Parasiten oder Krankheiten bedroht, sondern auch durch Nahrungsmangel. Landschaften ohne Wildblumen und Hecken, Pestizide und Überdüngung nehmen den emsigen schwarz-gelb gestreiften Insekten immer mehr Lebensraum. Die von Imkern gehaltenen Honigbienen – in Südtirol gibt es rund 3.000 Imkerinnen/ Imker – sind zwar weniger bedroht als Wildbienen, ihre Zahl wächst weltweit,

aber auch ihnen schaden Pestizide und Pflanzenschutzmittel. Gegen lästige Insekten wie Blattläuse, Wanzen, auch Ameisen gibt es biologische Sprühmittel; Kaffeesatz, Brennnesselsud, Kernseife oder Essig sind eine effiziente und bienenfreundliche Alternative.

Blumenwiese statt englischer Rasen Wildblumen sind nicht nur die ersten Frühlingsboten, sie sind auch wertvolle Nahrung für die (Wild-)Bienen. Noch vor ihnen, mit der ersten Februarsonne, blühen schon die Haselnuss oder die Birke. Für den Garten gibt es Bienenweide-Samensortimente zu kaufen. Eine bunt blühende – nicht gemähte – Wiese ist schön, spart Zeit (Relax statt Rasenmähen) und ist ein gedeckter Tisch für Bienen und andere bestäubende Insekten wie Hummeln, Schmetterlinge. Und nicht nur der Garten, auch Balkon oder Fensterbänke können fast das ganze Jahr im Wechsel blühen: Krokusse, Ringelblumen, Clematis, Tagetes, Mohn, Wilder Wein, Margeriten, Lavendel, Astern ... Auch die Blüten von

Beerensträuchern und Kräutern wie Rosmarin, Schnittlauch, Zitronenmelisse, Origano, Thymian sind Leckerbissen für Bienen, ebenso wie die Blüten von Linde, Ahorn, Kastanie.

Bienenfreundlicher Vinschgau

Im Vinschgau arbeiten die Obst- und Gemüseproduzenten schon seit mehreren Jahren mit den lokalen Imkern zusammen. Am Latscher Sonnenberg gibt es seit 2021 eine Bienenweide; im letzten Mai entstanden am Kortscher Sportplatz und in Laas weitere. Am Sonnenberg in Schlanders wird der Föhrenwald in einen bienenfreundlichen Mischwald umgewandelt. Die Baumblüten überbrücken die Zeit nach der Obstblüte, wenn die Bienen sich schwertun, ausreichend Nahrung zu finden.

Faszination Biene

Je nach Rolle haben Bienen ein intensives, aber kurzes Leben. Nur die Königin, die an die 2.000 Eier am Tag legt, kann

Das Projekt „Bienenweide im Vinschgau“ hat das Ziel, den Bienen auch nach der Obstblüte genügend Nahrung zu bieten.

ein Alter von fünf Jahren erreichen. Die Nahrung der Larven, Gelée royale oder ein Brei aus Nektar und Pollen bzw. eiweißreiche Nahrung, entscheidet, ob eine Larve zur Königin, zur Arbeitsbiene oder zur Drohne wird. Arbeitsbienen durchlaufen nach dem Schlüpfen mehre-

re Arbeitsphasen: Larven füttern, Waben bauen, Stockverteidigung und schließlich das Sammeln von Nektar, Pollen, Wasser und Harzen. Sie leben im Sommer 20 bis 40 Tage, im Winter 6 Monate. Drohnen leben ca. 14 Tage, nach der Befruchtung einer Königin sterben sie.

Rund 40.000 Bienenvölker gibt es in Südtirol, rund 3.585 Imkerinnen und Imker betreuen sie. Für 1 kg Honig müssen Bienen 60.000 Mal ausfliegen und 3 kg Nektar transportieren. Eine Meisterleistung, die du durch den Kauf von lokalem Honig unterstützen kannst.

HONIG ALS 0-KM-PRODUKT – direkt vom Südtiroler Imker ganz in deinerNähe.

EINE INITIATIVE DES SÜDTIROLER IMKERBUNDES

Der Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften (VOG) ist seit 80 Jahren ein Garant für hochwertige Äpfel und eine starke Verbindung zwischen Südtirols Bauern und internationalen Märkten.

Gegründet im Jahr 1945, entstand der VOG in einer schwierigen Zeit aus dem Geist der Zusammenarbeit – getragen von der Überzeugung, dass Gemeinschaft der Schlüssel zu langfristigem Erfolg ist. Heute zählt der Verband elf Genossenschaften mit über 4.000 Apfelbauern, deren Äpfel in mehr als 70 Ländern erhältlich sind.

Das 80-jährige Jubiläum fällt in ein besonderes Jahr: 2025 wurde von den Vereinten Nationen zum „Internationalen Jahr der Genossenschaften“ erklärt. Ein passender Anlass, um die Werte Vertrauen, Zusammenhalt und Innovation nach außen zu tra-

gen, die im VOG seit acht Jahrzehnten großgeschrieben werden. Genossenschaften sind weltweit ein Modell für nachhaltige Entwicklung – der Verband ist dafür ein maßgebliches Beispiel.

Innovation als Motor des Erfolgs

80 Jahre VOG bedeuten nicht nur Tradition, sondern auch kontinuierliche Weiterentwicklung. Besonders beim Thema Sorteninnovation nehmen der Verband und dessen Bauern seit Jahrzehnten eine Vorreiterrolle ein. Weil sich der Apfelmarkt laufend verändert, hat man im VOG früh erkannt, dass der Schlüssel zum Erfolg in einem vielfältigen und zukunftsorientierten Sortiment liegt. Heute verfügt der Verband über ein breites Produktportfolio, das neben Klassikern wie Gala, Golden Delicious, Fuji auch moderne Apfelmarken wie Pink Lady®, Kanzi®, envy™, Cosmic Crisp®, RedPop®, Giga® beinhaltet. Um auch künftig stets am Puls der Zeit zu sein, wird weiterhin intensiv an der Entwicklung des Sortiments gearbeitet.

Innovation zeigt sich nicht nur im Sortiment, sondern auch im Anbau und in den Obstgenossenschaften. Die VOG-Bauern, die zum Großteil in Familienbetrieben organisiert sind, wenden in den Apfelwiesen stets neueste Technologien an und halten dabei die Vorgaben der Integrierten und biologischen Produktion ein. Damit sind höchste Qualität und Umweltschutz gleichermaßen garantiert. Die Genossenschaften im Verband gehören durch die Verwendung professionellster Lagerungs- und Verarbeitungstechniken zu den modernsten Betrieben im internationalen Apfelsektor und sorgen dafür, dass die Äpfel zu jedem Zeitpunkt im Jahr in voller Frische beim Konsumenten landen.

Als starke Gemeinschaft mit internationaler Vernetzung ist der VOG auch in Zukunft ein Garant für Erfolg – für die Apfelbauern und die gesamte Region.

VOG – Home of apples

Jakobistraße 1 A | 39018 Terlan Tel. 0471 256 700 info@vog.it | www.vog.it

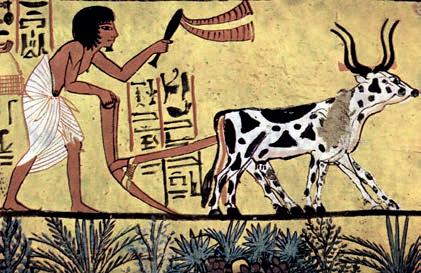

Ob hoch oben auf dem Bergbauernhof oder unten im Tal – ohne Traktoren geht in der Landwirtschaft so gut wie nichts. Mehr als 30.000 Traktoren sind in Südtirol aktuell gemeldet. Doch wer hat ihn eigentlich erfunden, den motorisierten Knecht der Bauern? 2025 ist es genau 140 Jahre her, dass in den USA die erste praxistaugliche Traktorkonstruktion entwickelt wurde.

Landwirtschaftliche Arbeit ohne Traktor? Heutzutage unvorstellbar! Doch es ist noch keine 100 Jahre her, dass die Bauern sämtliche Arbeit auf den Feldern mit Pflügen erledigten, die von Pferden, Ochsen oder Maultieren (Mulis) gezogen wurden. Im Jahr 1950 waren in Südtirol nur rund 40 Traktoren angemeldet. Zehn Jahre später waren es allerdings schon fast

3.800, und heute sind in Südtirol mehr als 30.000 Traktoren unterwegs. Wie aber kam es einst zur Erfindung des Traktors? Dazu müssen wir ins späte 19. Jahrhundert zurückblenden, als die Industrielle Revolution zahlreiche technologische Fortschritte hervorbrachte. Ingenieure und Landwirte suchten in dieser Zeit auch nach Möglichkeiten, die mühsame Feldarbeit mit Tier- und Menschenkraft zu erleichtern und die Produktivität der Landwirtschaft erheblich zu steigern. Bereits in den frühen 1800erJahren wurden erste dampfbetriebene Maschinen entwickelt, waren jedoch oft unhandlich, wahnsinnig teuer und für die Bauern ganz einfach unerschwinglich.

„Born in the USA“

Als die Mutter der Traktoren gilt die Maschine von John Froelich aus dem Jahr 1885. Froelich, ein amerikanischer Land-

wirt und Erfinder mit deutscher Abstammung, entwickelte nämlich den ersten erfolgreichen benzinbetriebenen Traktor. Sein Fahrzeug war mit einem Ein-Zylinder-Benzinmotor ausgestattet und konnte Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen ausführen – ein entscheidender Fortschritt gegenüber den bis dahin eingesetzten schwerfälligen Dampfpflügen. John Froelich hatte zwar eine kreative Ader, das Geschäftemachen verstand er jedoch schlecht. Mit der Vermarktung seiner Erfindung kam er nicht voran, sodass die Rechte an seiner Konstruktion schließlich an das Unternehmen Deere & Company übergingen, aus dem später der heutige Marktführer John Deere hervorging.

Wirklich erfolgreich wurden die Benzintraktoren allerdings erst unter der Ägide des Automobilherstellers Ford. Er entwickelte die ersten Schlepper im heutigen Sinne. Unter dem Namen „Fordson“

Der Begriff Traktor stammt vom lateinischen Wort „trahere“ für ziehen oder schleppen ab und wurde erstmals für landwirtschaftliche Maschinen verwendet, die mit Dampf-, Benzin- oder Dieselantrieb arbeiteten. In den USA war der erste Begriff für den Traktor „gasoline traction engine“.

erfüllten diese Traktoren endlich die Erwartungen der Landwirte: Sie boten hohe Zugkraft, ohne den Ackerboden durch ihr Gewicht übermäßig zu belasten. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Die Fordson-Traktoren wurden in Millionenauflagen am Fließband produziert, waren daher auch günstiger und wurden weltweit verkauft.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts traten Unternehmen wie die Holt Manufacturing Company und die Hart-Parr Company auf den Plan und entwickelten robustere, leistungsfähigere Traktoren. Besonders Hart-Parr prägte den Begriff „Traktor“ (siehe Infobox) und trug dazu bei, die Technologie weiterzuentwickeln und für eine breitere landwirtschaftliche Nutzung verfügbar zu machen. Besonders in den 1920er- und 1930er-Jahren begann der Siegeszug des Traktors, als Unternehmen wie John Deere, International Harvester, Fordson immer leistungsfähigere Modelle auf den Markt brachten. Freilich führte der Einsatz der Traktoren zu einer enormen Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität. Die Felder konnten schneller bestellt,

Der Siegeszug des Traktors begann in den 1920er-Jahren und revolutionierte die Landwirtschaft nachhaltig.

größere Flächen bewirtschaftet und höhere Erträge erzielt werden. Das hatte nicht nur wirtschaftliche Vorteile für viele Landwirte, sondern führte auch zu einer veränderten Struktur der Landwirtschaft.

Der Einzug nach Europa Erst Anfang des 20. Jahrhunderts, als die ersten leichteren Traktoren mit Verbrennungsmotoren entwickelt werden, beginnt

BESONDERS IN DEN 1920ER- UND 1930ERJAHREN BEGANN DER SIEGESZUG DES TRAKTORS, ALS UNTERNEHMEN WIE JOHN DEERE, INTERNATIONAL HARVESTER, FORDSON IMMER LEISTUNGSFÄHIGERE MODELLE AUF DEN MARKT BRACHTEN.

langsam der Siegeszug des Traktors auch in Europa. In Deutschland brachte der Hersteller Lanz um 1917 seinen legendären Bulldog heraus. Er konnte mit billigem Rohöl betrieben werden, was ihm einen ungeahnten Verkaufserfolg einbrachte, sodass er bis 1961 praktisch unverändert gebaut wurde. Die Firma Hanomag hatte 1927 die deutsche Antwort auf den Fordson: den Hanomag RD 28. Neben Hanomag und Lanz waren in Deutschland die Deutz-Werke führend im Traktorenbau. 1926 entwickelte Deutz den ersten Dieseltraktor. Bereits 1923 baute Lanz den ersten Knicklenker mit Allradantrieb. Der erste europäische Kleindieseltraktor, das Fendt-„Dieselross“, kam 1930 auf den Markt. Besonders erfolgreich war der „Elfer Deutz“.

Technische Neuerungen

1918 wurden in den USA erstmals Traktoren mit einer Zapfwelle ausgestattet. 1926 ließ der irische Ingenieur und Erfinder Harry Ferguson den hydraulischen 3-Punkt-Kraftheber mit Regelung patentieren, der ab den 1930erJahren in Serie ging. 1950 baute Allgaier

Unsere erfahrenen und spezialisierten Fachkräfte übernehmen für Sie Arbeiten jeglicher Art.

· Auslaubarbeiten im Obstbau und Weinbau mit Maschine

· Rodung im Obst und Weinbau

· Erstellung der Neu Anlagen Obst und Weinbau

· Baggerarbeiten jeglicher Art

· Erdbewegung auch im großen Stil

· Mulch und Häckselarbeiten

· Montage Hagelschutz Technik im Obstbau und Weinbau

Porsche die erste Strömungskupplung in einen Traktor ein. Und so kamen nach und nach technische Neuerungen hinzu. Übrigens: 1931 wurden LanzRadtraktoren erstmals mit Luftreifen von Continental ausgerüstet, was den Fahrkomfort und die Traktion erheblich verbesserte. Zuvor hatten die Traktoren in der Regel schwere Stahlräder mit Metallprofilen oder aufgeschraubten Stahlstollen für den nötigen Grip auf unbefestigten Böden.

Moderne Traktoren

Moderne Traktoren haben mit den Ursprungsmodellen nicht mehr viel zu tun. Mittlerweile gibt es Traktoren mit 40 oder mehr Vorwärts- und Rückwärtsgängen und oft sogar mit stufenlosen Getrieben. Die Gänge können zum Teil per Knopfdruck am Schalthebel gewechselt werden, ohne die Kupplung zu betätigen. Ihre durchschnittliche Motorleistung beträgt etwa 100 PS. Allradantrieb gehört zur Standardaus-

rüstung. Die meisten Traktoren sind heute mit Servolenkung ausgestattet. Moderne Maschinen sind zudem oft mit GPS-Technologie und automatisierten Steuerungssystemen ausgestattet. Der Markt für Elektrotraktoren ist in Europa hingegen noch überschaubar. Das hat zwei gute Gründe: die begrenzte Batteriekapazität und die hohen Anschaffungskosten. So wird der Listenpreis für ein deutsches Modell aktuell mit mehr als 200.000 Euro angegeben.

» Autonomie: 2-3 h

» 3 Antriebsmotoren zu je 2,5 kW

» Lithium-Batterie zu 5,3 kW und 120 Ah

» Geräte-Schnellwechselsystem Twin Lock

» Farbdisplay mit integrierter Fernwartung

Prospekt downloaden!

Die einen sehen in ihr ein großes Potenzial für nachhaltige Energieproduktion, die anderen wittern schon das große Geschäft. Wieder andere wehren mit dem Hinweis auf den Landschaftsschutz vehement ab. All das zeigt: Agrifotovoltaik ist ein heißes Eisen. Den Fuß in die Tür gesetzt hat sie aber bereits.

ines ist klar: Der Klimawandel stellt die Welt vor große Herausforderungen. Europa hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden, Südtirol will schon 2040 so weit sein. Eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung spielt die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien, die jedoch umweltverträglich gestaltet und

in bestehende Landschaften integriert werden muss.

Damit wären wir schon bei der Diskrepanz, die Agrifotovoltaik auslöst: Einerseits ist es unbedingt notwendig, die Zahl der PV-Anlagen (übliche Abkürzung bei der älteren Schreibweise Photovoltaik) in Südtirol massiv zu erhöhen, um das Klimaversprechen halten zu kön-

KÜHLANLAGEN DIE BESTE LÖSUNG FÜR IHREN

kühlen klimatisieren einrichten

DIE BESTE LÖSUNG FÜR IHREN

LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB

DIE BESTE LÖSUNG FÜR IHREN

LANDWIRTSCHAFTLICHEN

kühlen klimatisieren einrichten DIE BESTE LÖSUNG FÜR IHREN

Mit neuestem Know-how, fachmännisch & zuverlässig. info@ungerer.it | www.ungerer.it KÜHLANLAGEN

LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB

Mit neuestem Know-how, fachmännisch & zuverlässig.

Agrifotovoltaik in Südtirol

nen – Energieexperten sprechen von einer bis zu 6-fachen Erhöhung. Andererseits sind die Solarmodule mitten im Grün schlichtweg hässlich. Dass sie sich künftig wie immens große Dächer über den Obst- und Weinbaukulturen oder gar über den Äckern auf Bergbauernhöfen ausbreiten sollen, ist daher für viele eine ziemlich furchtbare Vorstellung.

Aktuell nur zu Versuchszwecken

Das weiß man in der Politik. Deshalb hat die Südtiroler Landesregierung im vergangenen Mai beschlossen, vorerst ausschließlich Pilotprojekte „auf landeseigenen Flächen im Landwirtschaftsgebiet zu wissenschaftlichen Zwecken“ zu gestatten. Konkret soll das Versuchszentrum Laimburg im Rahmen des Projektes Symbiosyst (siehe Infobox) erforschen, ob und in welcher Form die Verwirklichung von Agri-PV-Anlagen sinnvoll sein könnte. Italien hat sogenannte Solarparks auf landwirtschaftlichen Flächen inzwischen verboten, Agrifotovoltaikanlagen unter bestimmten Bedingungen jedoch erlaubt. Aktuell ent-

BAUUNTERNEHMUNG

stehen mehrere in südlichen Regionen wie Kampanien, Apulien.

Forschungsergebnisse aus Deutschland

Was die Forschung anbelangt, lohnt sich ein Blick nach Deutschland. Dort hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energietechnik (ISE) gemeinsam mit mehreren Partnern einige Pilotprojekte laufen, darunter eines in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee. Dort wurden u.a. im Jahr 2022 mehrere Apfelanlagen mit Agrifotovoltaik „überzogen“, sodass nun zwei Jahre lang Messungen durchgeführt werden konnten. Dabei stellten die Forschenden fest, dass der betreffende Obsthof auf der Fläche unter den Agri-PV-Anlagen rund 70 Prozent der Pflanzenschutzmittel einsparen und den Bewässerungsbedarf um 50 Prozent reduzieren konnte. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die Paneele wurden so platziert, dass sie die Bäume teilweise bedecken, ohne sie aber ganz abzuschatten. Sie reduzieren die direk-

Südtirol ist über das Versuchszentrum Laimburg und Eurac Research in ein europäisches Projekt mit der Bezeichnung Symbiosyst involviert. Es ist im Jänner 2022 angelaufen und geht noch bis Ende 2026. Ziel des Projektes ist es, Strategien und technologische Lösungen zu entwickeln, um die Wettbewerbsfähigkeit der Agrifotovoltaik in Europa zu steigern und die Auswirkungen auf Umwelt und Landschaft zu minimieren. Themen sind zum Beispiel geeignete Solarmodule, geeignete Produkte bzw. Sorten (z.B. von Äpfeln), geeignete Befestigungsstrukturen, ästhetische Anpassung der Anlagen an die Landschaft, Anpassung an jeweilige Klimazonen. Im Zuge des Projektes betreibt das Versuchszentrum Laimburg zwei Agri-PV-Pilotanlagen in zwei Obstwiesen. Es handelt sich um eine Wiese mit ganz jungen Bäumchen (Neuanlage) und eine, wo bereits geerntet wurde. Zum Vergleich wird eine 3. Wiese ohne Anlage in den Versuch mit einbezogen. Erste brauchbare Ergebnisse wird es wohl erst in den nächsten Jahren geben.

Agrifotovoltaik (Agri-PV) kombiniert landwirtschaftliche Produktion mit Solarstromerzeugung auf derselben Fläche. Dabei werden Fotovoltaikanlagen über oder zwischen den Pflanzen installiert, um erneuerbare Energie zu erzeugen und so die Umwelt zu schützen, gleichzeitig aber auch die Pflanzen vor Wetterextremen wie Hitze, Trockenheit oder Hagel zu schützen. So wird die landwirtschaftliche Nutzung effizienter, und sowohl Erträge als auch nachhaltige Energiegewinnung profitieren. Parallel zu diesen Vorteilen gibt es Herausforderungen wie die optimale Integration der Solarmodule in die landwirtschaftliche Produktion und die Fragen des Landschaftsschutzes bzw. des Schutzes des Landschaftsbildes.

Hochdruckreiniger + Trocken-Nasssauger

te Sonneneinstrahlung und verringern die Verdunstung, wodurch die Pflanzen weniger Stress durch Hitze und Trockenheit haben. Gesündere Pflanzen sind widerstandsfähiger gegen Schädlinge und Krankheiten. Die veränderten Licht- und Temperaturverhältnisse unter den Modulen können zudem das

Mikroklima beeinflussen und die Bedingungen für einige Schädlinge und Pilzkrankheiten verschlechtern. Die reduzierte Sonneneinstrahlung hält die Bodenfeuchtigkeit stabiler, was das Wachstum von unerwünschten Beikräutern hemmen kann. Dadurch sinkt der Bedarf an Herbiziden.

Regnerstelle RT9KBH mit aufgeschweisster Halterung

Filterstationen + Beregnungsmaterial

Viel überraschter waren die Forschenden darüber, dass die Solarmodule, die eigens für diese Versuche semitransparent hergestellt wurden, 20 Prozent mehr Strom produzierten als ursprünglich errechnet. Das Forschungsteam vermutet, dass neben noch nicht bekannten anderen Faktoren eine Kombination aus Verdunstungskühlung und Hinterlüftung für die erhöhten Stromerträge verantwortlich ist.

Das sind aber nur einige der Erkenntnisse, die getroffen wurden, aber noch eingehend untersucht werden müssen. Ein weiterer Faktor sind beispielsweise die Hagelschläge, gegen die in Südtirols Obstbaugebieten großflächig bereits Hagelnetze eingesetzt werden. Die Frage, ob Hagelnetze plus Solarmodule oder Letztere nur alternativ, ist längst noch nicht geklärt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, dass mehr Schatten für einige Sorten weniger Ertrag bedeuten könnte. Deshalb gilt es herauszufinden, für welche Sorten Agri-PV günstig ist und für welche nicht.

Das klingt alles recht vielversprechend. Doch damit ist die Rechnung noch ohne den Punkt „Landschaftsschutz“ geschrieben. Denn schön sind die Anlagen auf keinen Fall. Selbst der Südtiroler Bauernbund, der sich doch einiges von der Agrifotovoltaik verspricht, möchte das Landschaftsbild nicht durch Solarpaneele zerstört wissen. Der Verband hat schon 2023 „klare Regelungen“ verlangt, wo die Anlagen, wenn überhaupt, künftig stehen dürfen und wo nicht. „In der Talsohle könnte die Agrifotovoltaik möglich werden, nicht aber im Berggebiet“, hieß es damals.

Umweltschutz uneins

Bei den Umweltschutzverbänden ist man sich nicht ganz einig. Während der Klima Club Südtirol schon mehrmals sein Ja gegeben hat, haben Heimatpflegeverband und Dachverband für Natur- und Umweltschutz noch Vorbehalte, weil die Medaille „Saubere Energie“ eben auch eine Kehrseite hat. „Es braucht für Agrifotovoltaik genauso wie für Fotovoltaikanlagen auf landschaftlich sensiblen Ensembles aber klare politische Weisungen, wo Anlagen sinnvoll sind und wo nicht. Dieses ener-

giepolitisch wichtige Thema den Spekulanten zu überlassen, hätte fatale Folgen für unsere Landschaft“, schrieb der Heimatpflegeverband 2023 in seiner Verbandszeitschrift. Es besteht vermutlich noch viel Diskussions- und auch Forschungsbedarf, wenn es um Agrifotovoltaik in Südtirol geht. Ob sie am Ende zum Schlüssel für eine nachhaltige Energiewende oder zum Zankapfel zwischen Umwelt-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsinteressen wird, bleibt abzuwarten.

Schlüsselfertige Ausführung: Unser Schutz kommt aus erster Hand.

frutop

Enzenbergweg 14 39018 Terlan – Südtirol – Italien

Tel.+39 0471 06 88 88 frutop.com – info@frutop.com

Hagelnetz statt Versicherung? Ein Hagelnetz kann Apfelplantagen vor Unwetterschäden schützen, doch es ersetzt keine Versicherung. Während es Hagel und starke Niederschläge abmildert, bleiben andere Risiken bestehen. Doch welche Lösung ist langfristig sinnvoller – und wie sichern sich Obstbauern am besten ab?

Gut 70 Prozent der Südtiroler Apfelanbaufläche werden aktiv gegen Hagel und Frost geschützt. Allerdings deckt der aktive Schutz nicht alle Risiken ab, weshalb in Südtirol rund 70 Prozent der gesamten Obstproduktion sowie 85 Prozent der gesamten Weintraubenproduktion versichert sind. „Rund 40 Prozent der Flächen mit Hagelschutznetz sind also zusätzlich versichert“, rechnet Manfred Pechlaner vor.

„RUND 40 PROZENT DER FLÄCHEN MIT HAGELSCHUTZNETZ SIND ALSO ZUSÄTZLICH VERSICHERT.“

MANFRED PECHLANER, DIREKTOR DES HAGELSCHUTZKONSORTIUMS

Äpfel nur zum Teil geschützt

Das Hagelschutznetz hat den Vorteil, dass der Apfel keinen Schaden nimmt, während bei der Versicherung immer nur der „anerkannte“ Schaden rückerstattet wird. Jedoch kann das Netz gegen andere Naturereignisse wie Frost nichts ausrichten. Dafür gibt es zwar die Frostberegnung. Doch in vielen Obstwiesen ist keine Frostberegnung möglich, etwa wegen Wassermangel, und auch Hagelschutznetze können nicht überall montiert werden.

Bei manchen Apfelsorten, man denke an Cripps Pink, liegt der Verdacht nahe, dass sich das Hagelschutznetz vor allem in der Reifephase im Herbst negativ auf die Färbung auswirkt. „Mit der traditi-

Diese Äpfel zeigen deutliche Hagelschäden, die durch ein Hagelschutznetz hätten verhindert werden können.

onellen Ernteausfallpolizze fühlen sich viele Landwirte dann doch besser geschützt.“ Andererseits spendet das Hagelschutznetz auch Schatten, was bei hitzeempfindlichen Sorten oder gegen Sonnenbrand wieder von Vorteil sein kann.

Mit den Klimaveränderungen müssen die Bauern außerdem zunehmend mit Starkregen, Sturm und Hitzewellen rechnen. „Viele dieser Ereignisse sind durch eine Versicherung ebenfalls gedeckt“, erklärt der Fachmann und erinnert an Regenfälle im vergangenen Jahr, die zu einem Anstieg des Grundwasserspiegels in den Obstanlagen nahe der Etsch und zu anschließenden Vergilbungen und dem Absterben einzelner Obstbäume geführt haben. Auch Sturmschäden während der Ernte im Vinschgau hätten bis zu 50 Prozent Ertragsverlust verursacht.

Weinberge, Beeren und Co. Immer öfter sind nicht nur in den Obstanlagen, sondern auch in den Weinber-

Sammelpolizze für Obst- und Weinbau

Hagelschutznetze in Weinbergen können die Belüftung einschränken und Fäulnis begünstigen, weshalb vermehrt auf Versicherungen gesetzt wird.

gen mit Spalieranbau beidseitig Hagelschutznetze zu beobachten. Werden sie im Weinbau künftig zum Standard

ZUNEHMEND MIT

STARKREGEN, STURM UND HITZEWELLEN RECHNEN, VIELE

DIESER EREIGNISSE

SIND DURCH EINE

VERSICHERUNG

EBENFALLS GEDECKT.

werden? Laut Manfred Pechlaner bieten diese Netze lediglich bei leichtem Hagelschlag einen guten Schutz. „Bei starkem

Hagel kann es, vielfach auch infolge der fehlenden Belüftung, zu Fäulnisbildung kommen.“ Weinberge, die mit Netzen versehen sind, würden daher wieder zunehmend versichert.

Und wie ist es mit Beeren, Marillen und Kirschen? „Bei diesen Kulturen sind Spätfröste weitaus problematischer als der Hagel“, weiß der Experte. Hier biete nur die Versicherung einen Schutz. Manfred Pechlaner weist noch auf eine interessante Absicherung für Landwirte mit Apfelproduktion hin: „Seit 2020 gibt es den Mutualitätsfonds zur Stabilisierung des Einkommens aus der Apfelproduktion. Damit können sich die Bauern gegenseitig gegen unliebsame Preisschwankungen beim Verkauf der Äpfel absichern.“ Landwirte, die diesem Fonds beitreten, zahlen einen gewissen Deckungsbeitrag, wobei die öffentliche Hand, sprich die Europäische Union, 70 Prozent des gesamten Deckungsbeitrages übernehme. Im Biosektor habe der Mutualitätsfonds bereits Verluste aufgefangen.

Die Wälder Südtirols sind nicht nur landschaftliche Schmuckstücke, sondern auch lebenswichtige Ökosysteme, die eine Vielzahl von Funktionen erfüllen. Von der biologischen Vielfalt über den Klimaschutz bis hin zur wirtschaftlichen Bedeutung – die Wälder tragen entscheidend zur Lebensqualität und zum Wohlstand bei.

Südtirol umfasst insgesamt 739.997 Hektar, wovon 375.351 Hektar auf Wald oder bewaldete Flächen entfallen. Ein Großteil der etwa 14.700 in Südtirol nachgewiesenen Tierarten lebt ständig oder teilweise im Wald. Zusätzlich beheimatet der Wald mehr als 1.100 Pflanzenarten. „Diese Vielfalt trägt wesentlich zur Artenvielfalt in Südtirol bei und ist entscheidend, um das Ziel zu erreichen, Südtirol bis 2030 zum Land der Artenvielfalt zu machen“, sagt Günther Unterthiner, Direktor der Landesabteilung Forstdienst. Die biologische Vielfalt macht das Ökosystem Wald stabiler und widerstandsfähiger. Ein artenreicher Wald kann sich besser an Umweltveränderungen anpassen und bietet weniger Angriffsfläche für Krankheitserreger und Schädlinge. Daher sind Schutz und Förderung der Biodiversität grundlegend für einen gesunden Wald.

Klimaschutz

Der Klimawandel stellt die Wälder vor große Herausforderungen. Steigende Temperaturen, lange Trockenperioden und extreme Wetterereignisse setzen die Wälder unter Druck. Gleichzeitig sind sie die wichtigste Kohlendioxidsenke an Land. Bäume entziehen der Luft CO2 und binden den Kohlenstoff dauerhaft in Holz, Totholz, Humus oder Biomasse im Waldboden. Besonders Moore sind effektive Kohlenstoffspeicher. Der Kohlenstoff bleibt auch dann gebunden, wenn Holz als Werk- oder Baustoff verwendet wird. Noch größer ist die CO2Ersparnis, wenn Holz andere Materialien wie Beton ersetzt. Forst- und Holzwirtschaft können daher einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Im alpinen Umfeld hat der Wald eine besondere Schutzfunktion. Er schützt Häuser, Straßen und Infrastrukturen vor Naturgefahren wie Steinschlag, Lawinen, Muren. „Der Objektschutzwald umfasst rund ein Viertel des gesamten Südtiroler Waldbestands“, erklärt Unterthiner. „In hohen Lagen schützt der Wald zudem vor Bodenabtrag durch Erosion.“

Rund 58 Prozent der Südtiroler Waldflächen liegen über 1.500 Meter Meereshöhe. Diese Bergwälder sind vielfältig, aber durch ihre Lage schwer zu pflegen. Bäume in hohen Lagen wachsen langsamer und werden sehr alt, was die Anpassung an den Klimawandel erschwert: Ein heute gepflanzter Baum sollte auch noch den klimatischen Verhältnissen in 150 Jahren gewachsen sein.

Die Forstwirtschaft und die Holzverarbeitung sind bedeutende Wirtschaftszweige.

Ressource Holz

Der Wald ist eng mit der traditionellen Berglandwirtschaft verzahnt. Rund 13.450 Höfe von insgesamt etwa 20.250 landwirtschaftlichen Betrieben bewirtschaften in Südtirol seit Generationen kleine Waldflächen. Die Forstwirtschaft und die Weiterverarbeitung von Holz sind insgesamt wichtige Wirtschaftszweige. Das traditionelle handwerkliche Wissen um die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Holz ist Teil der Kultur. Gemeinsam mit modernem Know-how bieten sich wirtschaftliche Chancen für eine nachhaltige Entwicklung. Schwankende Holzpreise und Schadereignisse wie Stürme, Borkenkäferbefall stellen Waldbesitzer aber vor neue Herausforderungen. Unter-

Der Befall der Fichtenwälder in Südtirol durch Borkenkäfer, der in den letzten vier Jahren etwa 12.000 Hektar betroffen hat, erreichte im Sommer 2022 seinen Höhepunkt.

stützung bei der aktiven Waldbehandlung ist nötig, weil die Leistungen des Waldes für das gesamte Ökosystem wichtig sind.

„DER WALD IST EIN WICHTIGER ERHOLUNGSRAUM FÜR EINHEIMISCHE UND URLAUBSGÄSTE, DIE IHN FÜR SPORT UND NATURERLEBNISSE NUTZEN“.

GÜNTHER UNTERTHINER, FORSTDIENSTABTEILUNGSDIREKTOR

Wasser und Boden

Der Wald ist ein großer Ausgleicher und Stabilisator, besonders in Berggebieten. Als natürlicher Wasserspeicher schützt er vor Hochwasser und Trockenheit. Der Waldboden wirkt wie ein Schwamm, der Regenwasser aufsaugt und langsam abgibt. Dieses Wasser dient nicht nur den Bäumen, sondern auch als Trinkwasser für Menschen.

„Die vielfältigen Wald- und Almlandschaften prägen das einzigartige Landschaftsbild Südtirols“, betont ForstdienstAbteilungsdirektor Günther Unterthiner.

„Der Wald ist ein wichtiger Erholungsraum für Einheimische und Urlaubsgäs-

te, die ihn für Sport und Naturerlebnisse nutzen.“ Die Wertschätzung für den Wald steigt, aber seine Belastbarkeit hat auch Grenzen. Es ist deshalb nötig, zwischen den Interessen der Naturnutzer und der Waldeigentümer zu vermitteln.

Borkenkäfer: Hoffnung nach Jahren des Befalls

„Die Borkenkäfergradation, die in den vergangenen vier Jahren etwa 12.000 Hektar Fichtenwälder in Südtirol befallen hat, erreichte im Sommer 2022 ihren Höhepunkt“, erklärt Alessandro Andriolo vom Landesamt für Forstplanung. „Seit jenem Jahr, das durch eine hohe Käferpopulation und Sommertrockenheit gekennzeichnet war, ist die Käferpopulation numerisch zurückgegangen.“ Sowohl die Fangzahlen in den Pheromonfallen (Lockstofffalle) des Monitoring-Netzes des Forstdienstes als auch die neu befallenen Flächen waren 2024 nur halb so groß wie 2023.

Dazu haben unterschiedliche Faktoren beigetragen:

2023 und 2024 war die Witterung im Frühjahr regenreich und unbeständig. Das begünstigte die Vitalität des Wirtsbaums und erschwerte die Vermehrung des Käfers.

Die Antagonisten konnten von der Käfergradation profitieren und sich entsprechend vermehren.

In den stark befallenen Gebieten spielte auch der Mangel an brutfähigem Substrat eine Rolle.

„Die Ausgangssituation ist jetzt wesentlich besser als vor zwei Jahren“, betont Andriolo. Ein weiteres Zeichen sei das Vorkommen anderer bastbrütender Käferarten neben dem Buchdrucker, was auf eine reduzierte Konkurrenzfähigkeit desselben hinweise. Zudem sei mehrfach eine Überkolonisierung der befallenen Bäume beobachtet worden, wodurch die vollständige Entwicklung der Larven de facto unmöglich werde.

Forstarbeiten bergen Risiken, weshalb eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) unerlässlich ist: Der Schutzhelm ist das wichtigste Element, da er den Kopf vor herabfallenden Ästen und Werkzeugen bewahrt. Er sollte stabil und komfortabel sein und Gehörsowie Gesichtsschutz bieten. Schnittschutzhosen und -jacken verhindern Verletzungen durch Motorsägen und bieten zusätzlichen Schutz vor Kratzern und Dornen. Schnittschutzstiefel schützen die Füße und gewährleisten Halt auf unebenem Gelände. Handschuhe bewahren vor Schnitten sowie Kratzern und sollten rutschfest sowie flexibel sein. Eine Warnweste erhöht die Sichtbarkeit und vermeidet Unfälle. Die PSA muss regelmäßig auf Schäden geprüft und gepflegt werden, um ihre volle Wirksamkeit zu erhalten. Zudem sollten Forst- und Waldarbeiter auch an die Absturzsicherung denken. Entscheidend ist aber eine umfassende Schulung der Arbeiter, um korrekt mit der Ausrüstung umzugehen und Gefahren frühzeitig zu erkennen. Die Forstschule Latemar bietet Holzbringungs- und Waldarbeitskurse an. Es ist darüber hinaus von großer Bedeutung, Forstgeräte wie Motorsägen regelmäßig zu warten, bei Bedarf fachmännisch reparieren zu lassen und sicherzustellen, dass alle Schutzvorrichtungen intakt bleiben.

Qualität zu TOP Preisen! Viele weitere Geräte im Angebot.

RT 4082 € 3.139,–

RT 5097 Z € 4.399,–

RT 6127 Z € 6.099,–

AUFSITZMÄHER

HOCHDRUCKREINIGER

RCA 20 € 229,–

RE 130 PLUS € 449,–

RE 170 PLUS € 829,–

FSA 30 € 159,–

FS 38 € 189,–

RMA 235 € 339,–

RM 248 € 389,–

RME 235 € 164,–

RASENMÄHER

MSA 60 € 339,–

MS 162 € 189,–

MS 172 € 279,–

MOTORSÄGEN

ASA 20 ASTSCHEREN

VERTIKUTIERER

RLA 240 € 429,–

RL 540 € 799,–

HSA 30 € 159,–

HS 45 € 319,–

Die Fachhändler in Ihrer Nähe beraten Sie gerne und sind auch nach dem Kauf für Sie da!

Jeden Tag sammelt Julia Burger vom Oberfreihof an die 340 Wachteleier und verpackt sie. Ihr Tag beginnt im Augenblick noch um 4.45 Uhr, wenn gnadenlos der Wecker klingelt, denn noch hat sie im Stall vier Milchkühe stehen – alte Damen – wie sie Julia Burger liebevoll nennt, und vier Mutterkühe.

Die 30-jährige hat 2019 den Hof übernommen und nicht nur einen Biohof daraus gemacht und eine Wachtelzucht aufgezogen, sondern aus dem Milchviehbetrieb im Nebenerwerb ein innovatives bäuerliches Unternehmen geschaffen.

Allein ist sie nicht, ihr zur Seite steht ihr Mann Klaus, der es allerdings vorzieht, noch einer Arbeit außerhalb des Hofes nachzugehen, damit er sein eigenes Geld verdient. „Es ist auch besser so, als den ganzen Tag ,aufeinandzuhucken‘“, lacht

Julia Burger, die auch Mutter eines dreijährigen Sohnes ist. Ein typisches Südtiroler Bauernleben – oder fast. Für Julia, deren Vater Nebenerwerbsbauer war, stand schon früh fest, wenn sie den Hof übernehmen wird, dann möchte sie ganz Bäuerin sein. Und sie hat es geschafft. Schon immer hat sie Tiere geliebt und auch das Leben am Hof, in Flaas, 14 Kilometer von Jenesien entfernt, passt ihr. Nach der Hofübernahme haben ihr Mann und sie sich auf Ideenfindung begeben. Die traditionelle Milchwirtschaft

ihres Vaters wollte sie nicht weiterführen. „Für mich ist das ethisch nicht vertretbar, erklärt Julia Burger. „Das Wohl der Tiere ist für mich eine grundlegende Frage des Respekts und der Anerkennung der Tiere und ihrer Produkte! Die Kälber und alten Kühe werden bei mir nicht einfach weggebracht. Meine alten Damen behalte ich bei mir bis zum Ende!“ Was tun als Alternative? Milchschafe züchten? Käse herstellen? Ein Marktbesuch brachte die Lösung. Eigentlich wollte Julia ja nur ein paar Hühner kaufen. Der Händler hatte auch vier Wachteln. „Die schenk ich dir“, sagte ihr Mann.

Wachteln sind nicht wie Hühner Julia las sich ein, Wachtelzucht ist ganz etwas anderes als Hühnerzucht, eine komplexe Angelegenheit, und beschloss, sich auch einen Hahn zuzulegen. Als der Chefkoch des Hotels, wo Julias Mann damals arbeitete, hörte, dass sie Wachteln habe, garantierte er umgehend die Eierabnahme. Julia stockte auf und schuf vor allen Dingen artgerechte Haltungsbedingun-

gen: maximal 8 Wachteln auf 1 Quadratmeter. Die Tiere haben Pflanzen zum Sichverstecken und mehrere Sandbäder für ihr Gefieder. Die kleinen Vögel brauchen keine Sitzstangen wie Hühner, sie leben nur am Boden. Allerdings nicht draußen, denn am Abend verstecken sie sich lieber in Erdlöchern und auch ihre Eier legen sie nicht in ein Nest, sondern überall. Bei über 700 Wachteln und 340 Eiern, wäre es ein schwieriges Unterfangen, draußen auf Suche zu gehen, abgesehen davon, dass dann die Frische nicht garantiert werden könnte. Wachteln haben außerdem noch einen sehr sympathischen Zug: „Sie sind nicht wie Hühner schon in aller Früh aktiv, sondern lieber am Abend.“ Am Morgen könnte sie deshalb auch erst um 8 Uhr zum Füttern in den Stall gehen. Zweimal am Tag geht sie im Wachtelraum auf Eiersuche und weitere zweimal füttert sie ihre Wachteln. Im Winter gibt es ein eigenes von einer Mühle für sie hergestelltes Körnerfutter, im Sommer, was der Garten so hergibt. Ohne ihre Eltern, sagt Julia, würde sie das alles gar nicht schaffen. Die Zucht bedingt nämlich auch das tägliche Verpacken der Eier, zusätzlich Buchhaltung, Rechnungen schreiben usw. Eine Wachtel wird im Schnitt zwei Jahre alt. Der Nachwuchs wird am Oberfreihof selbst gezogen. Jedes Küken darf leben, auch jene, die weniger Eier legen. Das Fleisch liefern die „Bruderhähne“.

Wie es ist, als junge Bäuerin mit dem Vater zusammenzuarbeiten? Nicht immer leicht, gibt Julia Burger zu, aber mit gegenseitigem Respekt geht alles. Ihr Vater ist nicht immer mit all ihren Entscheidungen einverstanden, aber er redet ihr nicht drein. „Die Bäuerin bin ich!“ Eine Bäuerin, die Auszeichnungen sammelt. Den 2. Preis für den innovativsten Jungbauern 2024, eine Nominierung für den Ceres-Award von „agrarheute“.

Freizeit – was ist das?

Freizeit heißt für Julia, alles ist gemacht. Und das ist sehr selten. Einen Hof schließt man nicht nach acht Stunden Arbeit ab und geht. Den Eltern den ganzen Betrieb alleine überlassen, scheut sie sich. Letztes Jahr war Julia mit Mann und Kind fünf

Tage am Meer. Ob es dieses Jahr klappt, steht noch in den Sternen.

Es bleibt auch kaum Zeit für Freundschaften, noch weniger für Hobbys. „Aber ab und zu schaufelt mein Mann mir Zeit frei und dann gehe ich mit den Freundinnen Sushi essen.“ Julia Burger ist stellvertretende Ortsbäuerin. Mehr Engagement ist zeitlich nicht drin. Und die Zukunft? Kleine Pläne, sagt Julia. Einer steht vor der Verwirklichung, der Bau einer Fotovoltaikanlage um noch nachhaltiger zu produzieren. Brutkasten und Wärmekisten für die Küken verbrauchen schließlich Strom. Ein neuer Brutraum, schließlich verbringt sie dort die meiste Zeit, und noch ein bisschen vergrößern, um mehr Platz für die Hähne zu haben.

Elemente für Stallbau · Unterstände · Stützwände

Weideroste · Gittersteine · Spaltenböden

Fahrplatten · Tränken · Tröge

Außenanlagen · New Jersey

Hangverbauungen und -sicherung

Trafokabinen · Beschwerungen für PV-Anlagen

hygienisch + leicht zu reinigen schnell montierbar + robust belastbar + rutschfest säurebeständig + auslaufsicher

Lorenz und Marlene Psenner vom Kasserolhof in Teis zeigen, wie kreative Ideen in der Landwirtschaft zu neuen Wegen führen können. Ihr Betrieb wurde mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Tierwohl und Bioausrichtung umgestaltet.

Dafür war es nötig, das Wirtschaftsgebäude zu erweitern und umzustrukturieren.

Von Anfang an war klar, dass dieser Betrieb im Nebenerwerb geführt wird, doch die Vision bestand darin, ihn modern und zukunftsfähig zu gestalten“, sagt Agrartechniker Erich Rottensteiner, der den Umbau und die Erweiterung des Wirtschaftsgebäudes projektiert und begleitet hat. Ursprünglich war es mit einem Anbindestall ausgestattet, der Platz für zwölf Kühe und elf Stück Jungvieh bot. Dieser war jedoch schlecht belüftet und dunkel. Die Tiere hatten zudem wenig Bewegungsfreiheit.

Mutterkuhhaltung etabliert

„Der Umbau war unumgänglich, um eine Mutterkuhhaltung zu etablieren, bei der die Kälber bei ihren Müttern bleiben kön-

nen“, so Rottensteiner. Nun haben die Tiere mehr Platz, einen Auslauf vor dem Stall und im Sommer einen direkten Zugang zur Weide. Für das Jungvieh wurden eigene Sammelboxen eingerichtet. Goldrichtig war die vollständige Öffnung einer Seitenwand, die dem Stall mehr Licht und Luft verschafft. Und der Entmistungsprozess wurde mit einem Seilzugschieber effizienter gestaltet: Er befördert den Mist direkt in die Mistlege, die im Zuge der Arbeiten mit einer Überda chung versehen wurde. Zusätzlich können nun etwa 140 Weidegänse im Stall untergebracht werden. „Es war das erste Mal, dass ich einen Gänsestall projektiert habe, aber dank der Erfahrung der Psenners haben wir diese Herausfor derung gemeistert“, sagt der Techniker. Zudem mussten neue Schlacht-, Verarbeitungs- und Verkaufsräume geschaffen werden. Der frühere Maschinenraum wurde dafür umgebaut und für den neuen war eine Erweiterung nötig. Außerdem ließ die

Familie das Dach des Wirtschaftsgebäudes sanieren und die Photovoltaikanlage neu positionieren. Und hinter dem Wohnhaus ließen die Psenners eine alte Mistlege in ein Gewächshaus zum Gemüseanbau umfunktionieren.

Tierwohl im Fokus „Der erfolgreiche Umbau des Wirtschaftsgebäudes zeigt, dass Tradition und moderne Lösungen miteinander kombiniert werden können“, betont Rottensteiner. Der Einsatz von Holz als Werkstoff sorge für Nachhaltigkeit und eine zeitlose Optik. Bauer Lorenz Psenner fügt hinzu: „Alles wurde nach Plan umgesetzt, und alle baulichen Maßnahmen bringen eine Arbeitserleichterung. Wichtig war und ist uns aber das Tierwohl.“ Und auch Bauunternehmer Josef Pichler ist zufrieden: „Die Maurerarbeiten waren eine Herausforderung, aber alles ist gut verlaufen.“

Seit über 20 Jahre an Ihrer Seite!

Seit über 20 Jahre an Ihrer Seite!

Wir sind Ihr starker Partner für Bauleistungen Von Neubau bis Komplettsanierung – vom Einzelgewerk bis schlüsselfertig Unsere langjährige Erfahrung und zufriedene Kunden machen uns zu einem zuverlässigen Partner für Ihr Bauvorhaben

Wir sind Ihr starker Partner für Bauleistungen. Von Neubau bis Komplettsanierung – vom Einzelgewerk bis schlüsselfertig. Unsere langjährige Erfahrung und zufriedene Kunden machen uns zu einem zuverlässigen Partner für Ihr Bauvorhaben.

Komplettsanierung Bagger- und Kranarbeiten Außengestaltung Maurerarbeiten

Alles aus einer Hand Wir übernehmen für Sie die Koordination der einzelnen Gewerke in Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Partnern

Wir erledigen Ihre Maurerarbeiten –von traditionellen Ziegelbauweisen bis hin zum modernem Großblockbau Alles aus einer Hand. Wir übernehmen für Sie die Koordination der einzelnen Gewerke in Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Partnern. Wir erledigen Ihre Maurerarbeiten – von traditionellen Ziegelbauweisen bis hin zum modernem Großblockbau.

josef pichler@rolmail net

Hofprodukte herstellen, Urlaub auf dem Bauernhof anbieten, den Hof bewirtschaften – das alles bedeutet Herzblut und Hingabe. Deshalb verdienen Sie die besten Printprodukte, um alles optimal in Szene zu setzen. Etiketten, Flyer, Prospekte, Bücher und mehr – olls mit Liebe gmocht.