22 minute read

Jesús Nieto Sánchez. La Escuela Bolera en Málaga. Pepita Durán, la

10 | VOCES Y ECOS DEL ATENEO

/ ANS MAGAZINE JULIO 2020

Advertisement

La Escuela Bolera en Málaga. Pepita Durán, la estrella olvidada

POR JESÚS NIETO SÁNCHEZ

Para hablar de Escuela Bolera, es necesario aclarar que se trata de un estilo de danza genuinamente español, antesala del baile flamenco y aclamado por el público en tabernas, ferias y teatros en el siglo XIX y XX. Para hablar de su nacimiento y desarrollo debemos mencionar los tres focos principales de actividad en danza, sin excluir otras ciudades, serán Madrid, Barcelona y Sevilla.

Una bolera (detalle), 1842. Antonio Cabral Bejarano. Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, expuesto en el Museo Carmen Thyssen de Málaga

Por otro lado debemos mencionar que desde el siglo XVIII, el ballet clásico, un estilo internacional, era considerado en España como exótico, extranjero y no castizo. Esto provocó en muchos ámbitos la defensa de un estilo de danza nacional y propio, renunciando a la herencia francesa e italiana de los ballet que llegaban a nuestros teatros. De hecho, existen ejemplos de medidas políticas como la Real Orden de 28 de diciembre de 1799, aunque su eficacia no esté muy clara. En ella se prohibía la representación en España de cantantes, actores y bailarines de otras naciones. Ejemplo de ello tenemos la incursión de figuras del ballet romántico como Fanny Elssler, María Taglioni, Fanny Cerito, Lucile Grahn, etc., que al toque de castañuelas y ataviadas con volantes al más puro estilo del majismo danzarán Fandangos, la Cachucha o Seguidillas Manchegas.

En medio de esta pugna, son muchos los estudiosos que afirman que la Escuela Bolera es el verdadero ballet español, y que surge al codificarse y academizarse bailes populares en su mayoría andaluces, pero que ante el éxito de la disciplina tuvo una gran internacionalización y éxito teatral. De este fenómeno, tenemos una cantidad ingente de nombres de boleros y boleras, como se les llamaba ya en la época, y en su mayoría andaluces formando filas de una primera etapa de esplendor

ANS MAGAZINE JULIO 2020 / VOCES Y ECOS DEL ATENEO | 11 Cuando todo parecía estar acabado artísticamente

de la Escuela Bolera en la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con el posromanticismo.

Hubo una segunda etapa en el siglo XX con la efervescencia de compañías como las de Pilar López, Los Pericet, Antonio Ruiz Soler o Magriñá. Además, las academias de Madrid y Sevilla de los Pericet, estaban llenas de jóvenes ávidos de aprender los dificultosos “bailes de escuela”. Sin duda, esta familia será la gran continuadora y conservadora de la joya de la corona de nuestra danza española, preparando no sólo a verla bailar, sino a la salida del teatro

a generaciones hasta hoy y materializando lo que especialistas como Marta Carrasco ha recogido en su obra La Escuela Bolera Sevillana, la familia Pericet, reconociendo el patrimonio coreográfico y musical heredado, conservado y trasmitido hasta nuestros días.

Uno de los últimos reconocimientos a los Pericet, ha sido su trasmisión fidedigna de la considerada joya coreográfica de repertorio familiar: La Malagueña y el Torero. De esta obra se tienen datos desde 1840 gracias a los escritos de Théophile Gautier, quien presenció este baile en su viaje a España en dicha fecha y dejó testimonio escrito en la obra que redactó con este nombre. Algunos ejemplos visuales de este baile de pareja -donde en la pantomima inicial prima el coqueteo y el cortejo entre el hombre y la mujer-, tenemos en la obra pictórica de Joaquín Domínguez Bécquer que hay expuesta en el Museo Carmen Thyssen de Málaga.

Pero no solo las ciudades citadas anteriormente surtían de grandes artistas los carteles de los mejores teatros nacionales e internacionales, muchos de ellos, como el caso que desarrollaremos, tristemente ensombrecidos por el olvido. Hablamos de una malagueña, Pepita de Oliva, que nació en 1830 en una familia humilde y gitana del barrio del Perchel, su padre era barbero y su madre hija de un alpargatero gitano que se casó por segunda vez con un zapatero llamado Manuel López. Dada las cualidades para el baile que demostraba Pepita, su madre con grandes esfuerzos económicos le costeó las clases de baile. Tras un gran éxito en Málaga, la llevó a Madrid en 1849, teniendo una primera incursión poco fructífera en el Teatro del Príncipe. en Madrid, conoció al famoso bailarín Juan Antonio Gabriel de la Oliva, quien se prestó a dar clases a Pepita, enamorándose de ella y casándose en 1851, aunque meses más tarde el matrimonio se romperá. Ella inicia un romance en 1852 con uno de sus máximos admiradores, el diplomático Lord Lionel Sackville-West, el que será su gran amor.

Lo destacable de la bailarina fue, sin duda, la fama que alcanzó con su baile, apareciendo en los carteles de toda Europa como “La estrella de Andalucía”. Es curioso, incluso, cómo en la época se denominaba “Delirium Pepitatorium” al fenómeno de sus fans, por la masa de seguidores que acudía su madre entusiasmada con el talento de su hija,

para darle muestras de simpatía. Uno de los bailes que llevaba en su repertorio será el Olé, con el que triunfó desmesuradamente en Copenhague, incluso logró suscitar las críticas del propio Bournonville; también con el Jaleo de Jerez, baile de repertorio de gran fama en la época y que, sin duda, con el

Maja y torero, 1838. Joaquín Domínguez Becquer. Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, expuesto en el Museo Carmen Thyssen de Málaga

12 | VOCES Y ECOS DEL ATENEO / ANS MAGAZINE JULIO 2020 imitación de muchas damas de su tiempo.

que más éxito cosecho. Su nombre proviene de los majos jerezanos que lo ejecutaban, y Pepita de Oliva lo escenificó en las tablas de los teatros de forma exitosa, como recoge la carta que Juan Valera escribió desde Dresde a Serafín Estébanez Calderón el 2 de abril de 1855:

«Su retrato en mil posturas y trajes diversos, se ve en todas las tiendas de estampas: su belleza es celebrada de todos: y su fama cada día se acrecienta más. Las bailarinas de los teatros procuraban imitarla. No sé quién ha escrito una comedia titulada La falsa doña Pepita: y en otra comedia de magia he visto que lo primero que pide el rey al mágico es que evoque y haga venir a todas las Pepitas falsas y verdaderas para que bailen en su presencia el Jaleo de Jerez: lo cual en efecto se cumple. La verdadera y legítima doña Pepita sigue entretanto alborotando la Alemania toda; y esta pascua de Resurrección parece que tendremos la dicha de que vuelva a Dresde.» [Navarro García, J.L. (2010) Historia del Baile Flamenco. Vol. 1. Signatura ediciones. Sevilla]

Al hablar de las estampas que de la artista se comercializaban, que aceleraban ese fenómeno de masas y que hoy día podíamos considerar incluso a la bailarina como una influencer, pues ya leíamos la también en diferentes modas que popularizó. La bailarina vestía siempre camisa con un ajedrezado diminuto, que era una novedad en Hungría, el nombre de la bailarina, Pepita Ortega, llegó a ser el nombre de este tipo de decoración que hasta hoy día llaman en Hungría “pepita” y que suscitó la

cantidad de imitadoras, no sólo en lo dancístico, sino

Del mismo modo que su gran éxito la retrató en numerosas estampas, también fue inmortalizada en pequeñas figuras de porcelana que una factoría checa producía y distribuía. En ellas se puede ver lo grácil y armónico de su cuerpo, su larga cabellera negra y rasgos exóticos claramente andaluces, así como la propia indumentaria característica fundamental de los bailes boleros junto con los palillos. Equivalentes malagueños a estas porcelanas, pero en barro y testimonio de la actividad bolera que la artista dejó en su ciudad natal, son los llamados Barros Malagueños, colección joya indiscutible del Museo de Artes Populares y Costumbres. Son una muestra de lo que atraía desde el siglo XVIII lo andaluz a los

Pepita de Oliva, ilustración de August Weger (1823-1892)

ANS MAGAZINE JULIO 2020 / VOCES Y ECOS DEL ATENEO | 13

viajeros procedentes de Europa e Inglaterra, en este caso Peter Winckworth, coleccionista inglés, la atesoró en su afán de recoger visualmente las representaciones del romanticismo artístico de Málaga a través de figuras de tauromaquias, tipos populares y lo que nos ocupa en este artículo, bailes boleros.

Para terminar, volvemos a la figura central de este artículo, Pepita de Oliva, una gran estrella de su tiempo. Una malagueña que desafió el decoro y las normas impuestas a la mujer decimonónica, y que además cosechó un gran éxito por toda Europa con su baile. Por desgracia murió muy joven, en su quinto parto, con 41 años; tal vez la estrella debía brillar en un lugar más alto que los escenarios. Tristemente olvidada como figura escénica, y felizmente recuperada a través del cine en Vita & Virginia, de Chanya Button, donde se narra la historia de amor entre Virginia Woolf y Vita Sackville-West, nieta de la bailarina malagueña.

La malagueña y el torero. Fotograma de la grabación de 1905 de la cineasta francesa Alice Guy. Pincha en la imagen para ver el video

Bailaoras de bolero, mediados del siglo XIX. Barros malagueños de José Cubero. Colección Museo de artes populares y costumbres de Málaga, Unicaja

14 | VOCES Y ECOS DEL ATENEO / ANS MAGAZINE JULIO 2020

La arquitectura se viste de verde o el elogio de la parra

POR ELENA GARCÍA CRESPO

Hay una casa preciosa en el casco antiguo de Torrox que me tiene enamorada. Es una típica casa de pueblo andaluz de dos plantas con gruesos muros encalados, carpinterías de madera y una hermosa azotea. La azotea remata el otro volumen de la vivienda, de sólo una planta, que se adelanta respecto de la alineación de la fachada principal. De un minúsculo alcorque situado justo en la esquina que forman los dos volúmenes sale un tronco de parra vieja que asciende hasta la azotea y continúa trepando por la pérgola de tubos de hierro y cable de acero que la cubre.

En invierno, sus propietarios podan los sarmientos de la parra, ya sin hojas. En verano, la tupida cobertura ofrece una sombra generosa al volumen bajo y a la fachada sur del volumen alto, y regala a los habitantes de la casa una agradable estancia al aire libre que pueden utilizar casi a cualquier hora del día, compartiéndola, eso sí, con las otras propietarias de la terraza, las avispas. Estos insectos alados son como ese vecino algo ruidoso, pero al que tenemos que soportar si queremos que en verano nos riegue las macetas cuando nos vamos de vacaciones. En su caso, las avispas, que raras veces pican a no ser que se las incordie con insistencia, contribuyen a polinizar las plantas, y de vez en cuando se convierten en alimento de gorriones y mirlos. Ni qué decir tiene que esta casa, por cosas de los desniveles del pueblo que se asienta sobre una colina, mira hacia el sur.

ANS MAGAZINE JULIO 2020 / VOCES Y ECOS DEL ATENEO | 15

Un cliente francés me ha encargado que busque una solución para proporcionar sombra a la azotea que cubre su recién adquirida casa mata en Málaga. No tiene apenas patio, por lo que la gran terraza se va a convertir en el espacio principal de disfrute. Como la casa ya es antigua, los días soleados de invierno subirá a entrar en calor. En verano, espera poder pasar allí también la mayor parte del tiempo, especialmente por la tarde-noche. Incluso se ha hecho instalar una toma de televisión. Al mismo tiempo, la sombra sobre este espacio contribuirá a regular la temperatura de la casa reduciendo la radiación solar directa sobre la cubierta.

Me han llegado catálogos nuevos al estudio. Las llaman pérgolas bioclimáticas. Limpias estructuras de acero con lamas orientables de alma aislante que, accionadas manualmente o por un motor, giran para permitir un mayor o menor paso del sol. Además, en posición horizontal, se acoplan unas a otras formando una superficie perfectamente estanca para proteger del agua de lluvia. La compras y te la instalan en cuestión de días… Eso no lo puede hacer la parra, que necesita mucho tiempo para llegar a cubrir la azotea. Pero mientras crece, pienso, se podría colocar provisionalmente un humilde y efectivo cañizo.

Hay soluciones intermedias, pero mejor empezaré por ofrecerle a mi cliente estas dos, a ver cuál le atrae más, y después ya iremos afinando en función de sus gustos, su presupuesto y del tiempo que quiera dedicar al mantenimiento de su cañizo/parra de sombra.

Ahora que lo pienso, estos dos ejemplos me parecen perfectos para ilustrar cómo pequeños gestos contribuyen a hacer de nuestros entornos construidos lugares sanos y confortables, tanto para los que los habitamos, como para el planeta, que es al fin y al cabo nuestro entorno natural. En lo que a edificación respecta, aproximadamente el 30% del consumo de la energía primaria en los países occidentales proviene del sector de la edificación.

Con objeto de revertir esta situación, a lo largo de estos años, bien por imperativos legales, bien por propio convencimiento, se ha ido produciendo un cambio de mentalidad al respecto, tanto de promotores, arquitectos y fabricantes, como de los propios usuarios. Al principio, de manera más paulatina y más recientemente, a una velocidad que incluso nos sobrepasa a menudo a los profesionales. Podríamos denominar a este proceso, la revolución verde de la arquitectura, y me parece apasionante.

Por ejemplo, con respecto al uso de la energía, el Parlamento y el Consejo europeos emitieron una directiva en 2012 para promover la eficiencia energética en toda la zona euro. De entre las medidas propuestas, una se centra en la transformación del diseño, construcción y gestión de las edificaciones

16 | VOCES Y ECOS DEL ATENO / ANS MAGAZINE JULIO 2020 la escuela de arquitectura de Madrid. En aquella

para mejorar su eficiencia energética. A las así concebidas, se les denomina “edificio de consumo de energía casi nulo“, o Nearly Zero Energy Buildings. Es decir, construcciones que apenas gasten electricidad y que la poca que consuman provenga de fuentes renovables. A partir de 2021, todos los edificios de nueva planta en España tendrán que cumplir este objetivo.

Una manera de lograrlo viene de la mano de aplicación de estándares o certificados como el Passivhaus, originario de Alemania, o el suizo Minergie. Se basan en la propuesta de construcciones muy aisladas térmicamente y súper estancas para evitar pérdidas o ganancias de calor, según se trate de verano e invierno. Las condiciones de confort se aseguran con la utilización de sistemas de ventilación mecánica con recuperación de calor, lo que elimina la necesidad de instalaciones de calefacción o aire acondicionado. Para climas más templados como el mediterráneo, donde vivimos casi todo el año con las ventanas abiertas, el objetivo puede también de estos principios a proyectos reales. Entre Así, entre otras, Margarita propone la utilización de

alcanzarse mejorando el aislamiento y usando otras estrategias de diseño tradicionales como una adecuada orientación, un sombreamiento selectivo y las ventilaciones cruzadas.

La revolución ha llegado también a los materiales. Junto a los tradicionales de probada eficacia, están apareciendo otros nuevos que plantean soluciones casi de ciencia ficción, como los aerogeles aislantes o los materiales de cambio de fase o MCF, que aprovechan su paso de sólido a líquido para almacenar calor.

Como podrán imaginar, toda esta revolución no se produce de la noche a la mañana y es fruto de la investigación y el esfuerzo llevados a cabo durante acelerado e impulsado en los últimos tiempos por la emergencia climática a la que nos enfrentamos. Me gustaría destacar que en nuestro país, ya en 1980, se profundizaba en la manera de construir para conjugar los edificios con el clima a través del “Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio Ambiente”, creado por la catedrática Margarita Luxán, junto a Javier Vizcaíno e Isidro de Villota en época se denominaba comúnmente a esta forma de diseño arquitectónico “arquitectura bioclimática“, que no era ni más ni menos que recopilar y actualizar los recursos que se había empleado en la arquitectura tradicional para aplicarlos a las nuevas construcciones. La arquitectura bioclimática era la lógica respuesta al desastre que supuso, en muchos casos, la incorporación paulatina de nuevas técnicas constructivas que por su rapidez de ejecución y bajo coste, hicieron que materiales y soluciones tradicionales mucho más eficientes se fuesen arrinconando.

Margarita Luxán se ha convertido en todo un referente a nivel nacional en cuanto a arquitectura sostenible y regeneración energética gracias a años de investigación y experiencia en la aplicación sus muchísimas aportaciones, se encuentra la publicación Re-habilitación exprés para hogares vulnerables. Soluciones de bajo coste. Y es que junto a la eficiencia de las nuevas construcciones, es igual de importante resolver cómo se aplican estos criterios a los edificios existentes, especialmente aquellos en los que residen personas con pocos recursos. años en todo el mundo, esfuerzo que se ha visto

pinturas aislantes de microesferas cerámicas o el uso de las cortinas térmicas, la versión moderna de los cortinones de quita y pon de toda la vida.

ANS MAGAZINE JULIO 2020 / VOCES Y ECOS DEL ATENEO | 17

Anís Picasso

POR RROSE

Cuando un historiador del arte aborda cuestiones como la invención del cubismo, suele referirse al proceso por el cual la pintura abandona la perspectiva renacentista, a la influencia del arte primitivo, e incluso puede que se adentre en asuntos espinosos como la cuarta dimensión.

Todo eso está bien y es necesario, pero yo manejo unos datos ligeramente diferentes. Estoy convencido de que, a comienzos del siglo xx, en los veladores de París no solo se tomaba la consabida absenta sino grandes cantidades de Anís del Mono. De seguro que allí los españoles tomaban aguardiente a carretadas, y es para mí una certeza absoluta que una fría mañana de marzo Pablo Picasso se encaminó al Louvre con una botella de anís en el bolsillo del abrigo, y que ya la había vaciado por completo cuando se apostó, con los ojos vidriosos, delante de un bodegón de Chardin, o quizás delante de una bañista de Ingres. Contempló largo rato la taza o la espalda, la chocolatera o los espléndidos riñones y las nalgas, repantigado en uno de aquellos grandes sillones de capitoné, en parte por comodidad y en parte porque la sala giraba como un tiovivo y los lienzos se mezclaban. Luego cogió la botella vacía y se la puso delante de los ojos para mirar el cuadro a través del cristal facetado, diamantino, como si usase un caleidoscopio y… –¡voilá! cubismo inventado.

—Y ahora —se dijo Picasso de vuelta al taller, borracho como una cuba— pasemos a otra cosa. Ahora voy a inventar el Mediterráneo.

Rrose Naipe Anís Picasso

Pórtico, 2005. Técnica mixta, acrílico sobre lienzo. 100x100 cm

Soledad, 2004. Técnica mixta, acrílico sobre lienzo. 100x100 cm

20 | EL SILLÓN DE LOS VIAJES / ANS MAGAZINE JULIO 2020

Belchite

POR PEDRO ROJANO

ILUSTRACIÓN DE JAVIER RICO RODRÍGUEZ

A cincuenta kilómetros de Zaragoza conviven dos pueblos: el viejo Belchite y el nuevo. Separados el uno del otro por una distancia irreconciliable. En cada uno de ellos se mantiene un pulso enconado por la razón. Ambos bandos siguen luchando por sus calles en un combate invisible pero no por ello menos despiadado. Entre las ruinas asoman las cabezas de los fantasmas para comprobar si el enemigo sigue al otro lado de la iglesia de San Martín de Tours. Hace más de 80 años que aguardan, parapetados en las barricadas del odio.

Las camisas flamean al viento colgadas de los balcones. Rojas y azules. Dispuestas a ser usadas en un enfrentamiento que se alarga demasiado. De nada sirvió imponer en 1936 las opciones de izquierda en un pueblo donde resultaron ganadoras las opciones de derecha, de nada el levantamiento de los militares del 18 de julio, de nada los infames paseos de los republicanos abatidos en la cuneta. De nada el nombramiento del nuevo alcalde de la Puebla de Albortón por los sublevados, Victorián Lafoz y Benedí que al oponerse a la ejecución de sus vecinos de izquierdas fue ejecutado igualmente junto a ellos. De nada la llegada de las Brigadas Internacionales. De nada los cañonazos de los T-26 soviéticos que destruyeron la arquitectura secular.

ANS MAGAZINE JULIO 2020 / EL SILLÓN DE LOS VIAJES | 21

De nada la victoria sobre las ruinas. De nada la restauración de las instituciones republicanas. De nada la segunda oleada de muerte emborrascada desde Guernica. De nada la victoria del bando nacional. De nada la restauración de las instituciones falangistas. De nada construir un nuevo Belchite. De nada mantener las ruinas del viejo. Nada ha servido.

El horror, encorvado como una siniestra gárgola, se asoma por los campanarios a la espera de una nueva oportunidad. Las ruinas abandonadas de Belchite no son un símbolo de lo que ocurrió, son una profecía de lo que seguirá siendo mientras no desmontemos cada ladrillo manchado con la sangre del adversario y adornemos con él nuestro dormitorio. De nada sirve la reconciliación cuando no se intercambian las razones.

22 | El SILLÓN DE LOS VIAJES / ANS MAGAZINE JULIO 2020

Göbekli Tepe. Redescubriendo nuestra historia

REPORTAJE Y FOTOGRAFÍA DE VICTORIA ABÓN

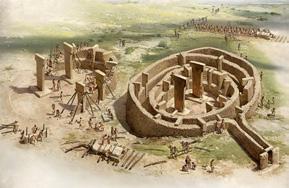

«Hace unos 55 años, mientras araba el olivar, mi abuelo tropezó con una gran piedra rectangular perfectamente tallada. Enseguida se dio cuenta de que era algo especial y avisó a las autoridades». Así nos lo cuenta, mientras nos sirve un café, uno de los trabajadores del centro de interpretación para los tres recintos visitables, de unos 5,5 metros de

visitantes del recinto arqueológico de Göbekli Tepe, a 14 kilómetros de la ciudad de Sanliurfa, en el sudeste de Turquía.

No fue hasta 1994 cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt se interesó por el lugar e inició las excavaciones que sacarían a la luz las impresionantes construcciones megalíticas que han obligado a reescribir la historia de la humanidad. Göbekli Tepe, que en turco significa “colina panzuda”, alberga un yacimiento cuya datación se sitúa en el 9000 a.C., 6000 años antes que Stonehenge.

Las investigaciones de Schmidt han concluido que se trata del templo religioso más antiguo del mundo,

de cazadores-recolectores que peregrinaban periódicamente desde un área de 200 km a la redonda, lo que obliga a pensar que, en contra de todo lo que se había creído hasta ahora, primero fue la religión y luego la ciudad.

La visita, que se realiza por una gran pasarela sobre el yacimiento, nos revela unas grandes columnas en forma de T como centro principal de en pleno neolítico, construido por sociedades

altura, rodeados de otros pilares más pequeños dispuestos en círculo. Están finamente tallados con animales salvajes y pictogramas abstractos, como serpientes, jabalís, leones, toros, gacelas, zorros y aves, sobretodo buitres y aves acuáticas, además de arácnidos y otros insectos. En las grandes columnas centrales vemos brazos estilizados que parecen juntar las manos en los laterales.

ANS MAGAZINE JULIO 2020 / EL SILLÓN DE LOS VIAJES | 25

La sensación que experimentas al entrar en el recinto empieza con la sorpresa por el gigantesco espacio, y continua con el desconcierto que va en aumento cuando observas esas figuras talladas en la piedra de siluetas perfectamente reconocibles, cuando intentas calculas el tremendo peso de los tótems centrales, y acabas con una profunda admiración al pensar como pudieron construir todo aquello sin herramientas ni maquinaria, ¿eran mucho más avanzados de lo que creíamos hasta ahora? Seguramente estamos en el lugar que fue “la chipa de la civilización”, donde nuestros ancestros iniciaron la revolución.

En 2018 Göbekli Tepe fue designado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, y su crónica no ha hecho más que empezar. Las prospecciones han mostrado que el recinto tenía unos 90.000 metros cuadrados de extensión y aun quedan sepultados otros 15 recintos, del total de 19.

En pleno siglo XXI seguimos descubriendo que somos mucho más de lo que hemos imaginado.

26 | EL SILLÓN DE LOS VIAJES / ANS MAGAZINE JULIO 2020

Bar La Buena Sombra (Málaga), 1975. Louis Cabrolie. Óleo sobre lienzo. Colección particular

Manual para viajeros por España y lectores de casa

A Handbook for Travellers in Spain and Readres at Home, 1845

POR RICHARD FORD

Los vinos dulces (de Málaga) de uva moscatel son muy conocidos, los montes crecen a lo largo de leguas y leguas con las alturas cubiertas de viñas y descienden hasta el mar. Los más ricos son los Lágrima, como el Lacrymae Christi de Nápoles, son las lágrimas de rubí que suelta la uva sin presión alguna. Un inglés llamado Murphy introdujo por primera vez los vinos secos, son mucho más agradables y saludables que los pésimos de Sanlúcar.

Las uvas pasas, tan comunes en Palestina, las comenzaron a elaborar aquí los fenicios, y después de muchos miles de años siguen siendo las mejores de España. Se preparan cortando el tallo y dejando secar la uva al sol. Las mejores son la moscatel y después la blooms, que se secan de la misma manera. Las más corrientes se llaman lexías, porque se humedecen en lejía hecha con zarcillos quemados de viña.