Das Geheimnis der Moleküle Reaktionen und Bindungen

Seit fast 150 Jahren zuverlässiger Retter vor Hochwasser

Seit 1875 schützt das Pretziener Wehr die Region Magdeburg vor dem Hochwasser der Elbe. Insgesamt 64-mal wurde es seitdem eingesetzt. Während des Jahresausklangs 2023 kam es erstmals seit zehn Jahren wieder zum Einsatz: 324 schwere Schützentafeln wurden hochgezogen, damit die Wassermassen abfließen konnten, um Magdeburg und umliegende Gemeinden vor Überflutungen der Elbe zu schützen. Das Elbwassers wird in einen 21 Kilometer langen Kanal um Magdeburg und Schönebeck herumgeleitet, ehe es wieder in den Fluss fließt. 1865 stellte der Regierungs- und Baurat

Hermann Wurffbain den Umflutkanal als Lösung für die gefährdeten Städte Schönebeck und Magdeburg im Hochwasserfall vor. Gleichzeitig sollte im Normalfall der Wasserstand der Elbe konstant gehalten werden. Das zugehörige Wehr südöstlich von Schönebeck wurde mit den technischen Möglichkeiten seiner Zeit äußerst innovativ verwirklicht.

Die Baumasse, mit der das Wasser auf einer Länge von 163 Metern aufgestaut wird, besteht aus zwei Widerlagern, acht Brückenpfeilern und – dies ist die technische Raffinesse – 324 kleinen Tafeln, die mit sogenannten Losständern zwischen den

Brückenpfeilern und Widerlagern das Wasser aufstauen und einzeln entfernt werden können. 2010 wurde das Wehr grundlegend saniert und bietet so dem Großraum Magdeburg auch in den kommenden Jahrzehnten zuverlässig Schutz bei Hochwasser. Die Einwohner der Region sehen in dem Pretziener Wehr nicht nur eine verlässliche wasserbauliche Anlage, sondern identifizieren sich mit diesem für die Region so wichtigen Bauwerk. 2015 zeichnete die Bundesingenieurkammer das Bauwerk als „Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ aus.

Foto: Jens Wolf, Magdeburg

Die zweite Chance nicht verspielen

Millionen Menschen in Deutschland waren in den zurückliegenden Wochen auf den Straßen, um der drohenden Gefahr eines politischen Rechtsrucks entgegenzutreten. Es war und ist beeindruckend, wie vielen in unserem Land die Demokratie nicht egal ist. Das ist ein Zeichen, das nicht ohne Folgen sein wird.

Und dennoch schleicht sich ein flaues Gefühl ein, wenn führende Politiker sich an die Spitze der Demonstrationen stellen, Anerkennung und Lob verteilen, dass das Volk wieder einmal seine Geschicke selbst in die Hand nimmt. Immerhin haben solche Politiker nicht erst seit der desaströsen Ampelregierung diese Gefahrensituation für ein demokratisches Deutschland heraufbeschworen – durch falsches und durch Nichthandeln.

Das war der Boden, auf dem der Radikalismus gedieh. Sich angesichts dessen an die Spitze zu stellen und dem Volk auf der Straße Anerkennung auszusprechen, steht ihnen nicht zu. Allenfalls danken dürften sie, dass die Vernunft der Masse ihre Fehler auszubügeln versucht.

Und noch ein ungutes Gefühl bleibt trotz aller Genugtuung.

Was passiert, wenn die anstehenden Landtagswahlen vorüber sind? Was, wenn der Einfluss der Millionen dazu geführt hat, dass es keinen Rechtsruck gibt?

Heißt es dann wieder alles auf Anfang, alles wie immer? Ich befürchte, ja. Es wäre in der Tat ein politischer Supergau, zu vergessen, was die Bauern, die Handwerker, die LKW-Fahrer noch vor wenigen Wochen bei den Massenpro-

testen lautstark verkündeten. Einmal verlorenes Vertrauen erlangt man nicht wieder, nur weil aus Vernunft, nicht aus Zustimmung, eine zweite Chance eingeräumt wird. Die Millionen Menschen erwarten, wie die Bauern und Handwerker, das sich etwas verändert, dass Lehren gezogen werden. Ein „weiter so“ werden sie nicht akzeptieren.

Das Aufstehen, sich Einmischen und Fordern von Veränderung kennen die Ostdeutschen noch besonders gut. Und es ist erfreulich, dass auch den Brüdern und Schwestern im Westen trotz der gut gepolsterten Geruhsamkeit das Kämpferische nicht abhandengekommen ist. Das lässt hoffen, dass nach mehr als 30 Jahren auch eine politische Krise vielleicht dazu beitragen kann, dass zusammenwächst, was zusammengehört. Ein gemeinsames Ziel schweißt zusammen. Und wenn es ein so hehres Ziel, wie der Erhalt einer demokratischen Gesellschaft ist, dann muss man vielleicht sogar deren Gegnern dankbar sein. wird auch weiterhin kritischobjektiv die Entwicklung beobachten und kommentieren, sich auch einmischen. Unsere Leser werden auch künftig bei uns genug Themen finden, die wie in dieser Ausgabe zum Nachdenken anregen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht…

Rolf-Dietmar Schmidt Chefredakteur und Herausgeber

Rolf-Dietmar Schmidt

Chefredakteur und Herausgeber

Aboservice:

Tel. 0391 25 85 75 11 abo@aspekt-magazin.de

Redaktion:

Tel. 0391 25 85 75 11 redaktion@aspekt-magazin.de

ist eine Publikation des Herausgebers

Rolf-Dietmar Schmidt

Foto des Monats

Elbhafen entsteht

Alles zum Elberadweg

Trikotsponsor vom Bau

Handwerk protestiert

Kolumne: Gute Argumente –meist zu spät

Energiesparmeister

Landesliteraturtage suchen

WIRTSCHAFT

Gesunde Ernährung für die Jüngsten

Bioplastik aus Apfelsaft

Blüten und Kerzen für Elektroautos

Hyparschale und „Otto bäumt sich auf“

UND UMWELT

und Bakterien reinigen Abwässer

Musikalische „Trendsetter“ –Telemann

Leserbriefe

aspekt, Ausgabe 01/2024, Seite 11 Pflegegutachten per Telefon hat sich bewährt

Schwierige Begutachtung

Wir haben erst vor wenigen Wochen mit unserem Vater ein Pflegegutachten erlebt. Es war das erste Mal, dass er eingestuft werden musste. Da meine Schwester unseren Vater pflegt, wissen wir, wie schwer ihm jeder Schritt und jede Handreichung fällt. Als allerdings die junge Gutachterin ihn fragte, wollte er unbedingt alles noch selbst können. Offenbar ist so eine Pflegebegutachtung recht kompliziert und bedarf vieler Erfahrung, um zu einem gerechten Ergebnis zu kommen. Eine solche Prozedur am Telefon stelle ich mir sehr schwierig vor.

Karin Melcher, Halle/Saale

Weniger Aufregung

Wenn man bedenkt, welche Aufregung eine Pflegebegutachtung zu Hause oft bei älteren Menschen auslöst, dann dürfte eine telefonische Begutachtung deutlich weniger anstrengend sein. Wichtig ist allerdings, dass sie nach einem standardisierten Verfahren abläuft, damit die Ergebnisse tatsächlich vergleichbar sind. Interessiert hätte mich auch, ob solche telefonischen Begutachtungen nach einem gewissen Zeitpunkt wenigstens stichprobenartig kontrolliert werden.

Karl-Heinz Wächter, Aschersleben

aspekt, Ausgabe 01/2024, Seite 16

So wollen wir miteinander umgehen

Gutes Beispiel

Ein interessanter Beitrag. Ich habe schon von anderer Seite mal gehört, dass bei der „nc Maler GmbH“ in Magdeburg ein ziemlich gutes Arbeitsklima herrscht. Leider ist das nicht überall so. Ich könnte auch von einigen

FOTO DES MONATS

Diesen bis zur Schwanzspitze gut einen Meter langen Elbe-Biber ließ sich Katrin Gleich von aspekt via Foto nicht entgehen. Er glitt unmittelbar an der Elbbrücke in Magdeburg in die eiskalten Fluten, was ihm allerdings nichts ausmachte.

anderen Beispielen berichten. Insofern ist es wichtig, so etwas vorzustellen. Mit solchen Beiträgen kann man vielleicht den einen oder anderen gerade in kleinen und mittleren Betrieben mal zum Nachdenken anregen. Immerhin ist auch das ein Faktor, wenn wir von Arbeitskräftemangel reden.

Dirk Schüler, Wernigerode

aspekt, Ausgabe 01/2024, Seite 26

Der schweigende Klimakiller

Hoffnungslos

Ich frage mich schon lange, wieso bei uns und anderswo um jede Tonne CO2 gerungen

wird. Auf der anderen Seite, dem Kriegsgeschehen überall in der Welt, wird mit jeder explodierenden Granate oder Rakete die Umwelt mit einer solchen Masse von CO2 belastet, dass es eigentlich völlig sinnlos ist, an irgendeiner Stelle davon etwas einzusparen. Und wenn man dann auch noch hört, dass bei dem Pariser Klimaabkommen die Rüstungsindustrie bei der Berechnung außen vor ist, dann frage ich mich, ob wir überhaupt noch ernsthaft über eine Chance der Klimawende nachdenken, oder ob das alles nur warme Luft ist.

Kay Lichtenberg, Haldensleben

Gute Argumente – meist zu spät

Irgendwann und irgendwie war wohl jeder von uns mal in einer Diskussionsrunde, in der es hoch her ging. Ob bei einer Geburtstagsfeier im Kreise der Familie oder am Stammtisch, wenn die „große“ Politik behandelt wird.

Egal, wo und wie. Wenn man mal selbst in eine solche Diskussion verwickelt war und mittendrin feststellt, dass man allein auf ziemlich verlorenem Posten steht, das ist bitter.

Meist wird dann das Geschehen gedanklich noch mal durchgespielt. Wo lagen die Knackpunkte? Warum hatte ich nicht im richtigen Moment die richtigen, die treffenden Argumente? Und dann fallen sie einem ein. „Das hätte ich sagen sollen ..., und das ist ein unschlagbares Argument.“ Nur, warum ist mir das nicht eingefallen, als ich es dringend brauchte?

Vielleicht liegt das Erfolgsgeheimnis der unüberschaubaren Zahl von Diskussionsrunden im Fernsehen, die neudeutsch Talk-Shows heißen, unter anderem darin begründet. Sie polarisieren meist schon von der Zusammensetzung der Diskutanten her. Damit hat der Zuschauer schon mal die Möglichkeit der Identifikation. Der, der weitestgehend meine Meinung vertritt, ist per se erst einmal der sympathischere Teilnehmer.

Bei Diskussionsrunden auf regionaler Ebene, ohne mediale TV-Präsenz, gelingt das meist nicht. Da sind sich die Teilnehmer solcher Runden häufig grundsätzlich einig, was dazu führt, dass es stinklangweilig wird.

Aber zurück zu den polarisierenden Talk-Shows. Hier diskutiert man laut vor dem Fernseher oder in Gedanken mit. Da darf schon mal der spontane Ausruf „Richtig!“, „Genau!“ oder gar „Schwachsinn!“ rausrutschen. Und dann kommt noch hinzu, dass man eigentlich die viel besseren Argumente und Beispiele hat. „Warum in aller Welt sagt der nicht das, oder jenes?“ Offenbar geht es den Diskutierprofis nicht anders als

uns in dem eingangs erwähnten Beispiel. Vermutlich werten auch sie hinterher ihre Diskussionsreden aus und ärgern sich darüber, dass ihnen in den entscheidenden Momenten dieses oder jenes nicht eingefallen ist.

Psychologen behaupten, dass 80 bis 90 Prozent aller Menschen Scheu haben, vor größeren Gruppen zu sprechen oder Meinungen auszutauschen. Das fängt oft in der Schule an, wenn ein Gedicht vorzutragen ist und setzt sich häufig im Beruf fort, wenn beispielsweise ein neues Projekt vor zehn oder 15 Leuten verteidigt werden soll. Schuld daran ist wohl das Lampenfieber, das die meisten in solchen Situationen befällt, und von dem bislang niemand erklären kann, wie es entsteht. Es erwischt den, der sich präsentieren muss, während der Zuhörende im gleichen Raum völlig entspannt in den Halbschlaf sinkt. Eine genaue Erklärung gibt es nicht.

Nur so viel: Lampenfieber macht bei richtiger Dosierung aus einem Ackergaul ein Rennpferd. Man denkt schneller, redet flüssiger, alle Synapsen im Gehirn haben auf Hochleistung umgeschaltet.

Gibt es allerdings zu viel vom Lampenfieber, dann tritt genau die umgekehrte Wirkung ein. Das Gehirn blockiert, man weiß überhaupt nicht mehr, was man eigentlich sagen wollte, stottert und stammelt. Ja, und dann fallen einem natürlich die richtigen Argumente zum Diskutieren nicht ein.

Zeitungsschreiber haben es da besser. Die können ohne Aufregung in Ruhe überlegen, Für und Wider abwägen, nachdenken, nachschlagen und finden so die besten Themen und Argumente. Also, meistens jedenfalls, manchmal ...

Trikotübergabe in der Magdeburger MDCC-Arena

Das Unternehmen OST BAU wird neuer GOLD-Partner des 1. FC Magdeburg. Das sachsen-anhaltische Bauunternehmen verlängert sein Engagement bis 2026.

Neben der Nutzung neuer, attraktiver Werbeflächen in der Heimspielstätte des FCM unterstützt OST BAU auch das ESports-Team des Clubs und den Ausbau der Nachwuchsarbeit als Talente-Partner für die jungen Spieler des Magdeburger Fußballclubs. Somit leistet das in Osterburg (Altmark) beheimatete Un-

ternehmen mit fünf weiteren Standorten in Magdeburg, Oebisfelde, Leipzig, Zwickau und Rostock einen wichtigen

gesellschaftlichen Beitrag zur Förderung von Talenten und der wirtschaftlichen Stärkung der Region.

Ein Schmuckstück am Elbufer

Dichtes Gedränge um das Modell des künftigen Wohngebiets Elbhafen. Ein Schmuckstück zum Wohnen und Leben soll auf dem Gelände des ehemaligen Fahlberg-List Chemieunternehmens im Magdeburger Südosten entstehen. Rund 3000 Wohnungen auf dem 35 Hektar großen Gelände, direkt an der Elbe, mit den riesigen Silos, aus denen ein Hotel werden soll, mit Hafen und dem Elberadweg entlang des Elbufers. Mit einem Rundgang auf dem Gelände startete die zweite Bürgerinformation, zu der sich mehr als 200 Interessierte in einem ehemaligen Firmengebäude trafen.

Alles Wissenswerte über den Elberadweg

Das offizielle Handbuch zu einem der beliebtesten Fernradwege durch Deutschland erscheint komplett aktualisiert. Radwanderer können es ab sofort kostenfrei bestellen.

Natur, Panoramen und Weltkultur: Der Elberadweg zwischen Riesengebirge und Nordseeküste zählt laut ADFC Radreiseanalyse zu den beliebtesten Radreiseerlebnissen Mitteleuropas. Kein Fernradweg stand in der 25-jährigen Geschichte des Rankings häufiger auf Platz 1. Jetzt erscheint das offizielle Handbuch zur Route in einer komplett aktualisierten Neuauflage. Die Broschüre im praktischen Querformat passt in die Lenkertasche und

informiert Radurlauber über alles, was sie zur Tourenplanung und unterwegs wissen müssen – vom exakten Streckenverlauf bis zur Unterkunft für die Nacht. Das Elberadweg-Handbuch 2024 kann kostenfrei unter www.elberadweg.de bestellt oder heruntergeladen werden. Auch in den Touristinformationen entlang der Elbe ist es demnächst erhältlich. Der Elberadweg ist ein grenzüberschreitendes Projekt: 860 Kilometer verlaufen auf deutschem, 360 auf tschechischem Boden. Dabei durchquert der Weg ohne nennenswerte Steigungen beeindruckende Naturlandschaften. Kleinstädte wie Pirna, Meißen, Torgau,

Wittenberg, Dessau-Roßlau, Havelberg, Hitzacker und Lauenburg laden ebenso zur Entdeckung wie die Kulturmetropolen Hamburg, Magdeburg und Dresden. Mehr als 400 Gaststätten und Unterkünfte sind als „Radfreundlich am Elberadweg“ zertifiziert.

Foto: 1. FC

Magdeburg (2024)

Foto: Felix Meyer

Auch im Handwerk steigen Frust und Unzufriedenheit über hohe bürokratische Belastungen, mangelnden politischen Gestaltungswillen und eine negative wirtschaftspolitische Entwicklung in Deutschland. Für eine bessere Wirtschaftsund Standortpolitik hat auch die Handwerkskammer Magdeburg beim bundesweiten Aktionstag des Handwerks hier in Wernigerode ein Zeichen gesetzt.

(v.l.n.r.): Andreas Dieckmann, Melissa Leiste, Andreas Heine, Patrick Meyer in der Wernigeröder Fußgängerzone.

Der geschärfte regionale Fokus und die intuitive Verbindung von Ernährungswirtschaft und Tourismus lassen in der Sachsen-Anhalt-Halle einen genussvollen Messe-Mix entstehen. So lädt beispielsweise die Weinregion SaaleUnstrut zum Verweilen in einer Weinlounge ein. Die Böllberger Brauerei des Lebenshilfe Halle e.V. präsentiert sich erstmalig mit einem preisgekrönten Kellerbier.

Landesliteraturtage suchen Autoren

Unter dem Motto „Flussauf, flussab: Strömungen der Literatur in SachsenAnhalt“ finden vom 14. September bis 27. Oktober 2024 die Landesliteraturtage Sachsen-Anhalt statt. Diese Veranstaltung wird erstmals dezentral organisiert und findet an den vier Standorten Osterburg, Halle (Saale), Magdeburg und Zeitz statt. Das gewählte Motto reflektiert die geografische Vielfalt des Landes entlang der Flüsse Biese, Elbe, Saale und Weiße Elster und knüpft gleichzeitig an die rei-

che Literaturgeschichte sowie die zeitgenössische Literatur Sachsen-Anhalts an. In Analogie zu einem Fluss, der stetig fließt und sich verändert, spiegelt die Literatur der Region verschiedene Facetten und Entwicklungen wider. Bewerbungen für die Teilnahme an den Landesliteraturtagen 2024 werden bis zum 1. März 2024 vom Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt entgegengenommen. Interessierte sind aufgefordert, ihre Kurz-Vita, ein Kurz-Konzept mit Themenbezug und Angaben zur

Altersgruppe sowie eine Leseprobe des Beitrags digital unter der Webpräsenz https://www.literatur-lsa.de/bewer bungsaufruf-fuer-die-landesliteratur tage-2024/ einzureichen.

Foto: AMG

Zukunftsstandort für die Chemie

Ist Sachsen-Anhalt das Land der Chemie? Betrachtet man die Zahlen des Bruttoinlandproduktes für das Bundesland, dann kann man das ohne Zweifel bestätigen. Jenseits der Leuchttürme sollte aber nicht übersehen werden: Die Basis der Ostchemie wird zu 95 Prozent aus kleinen und mittleren Unternehmen gebildet. Rund 54 500 Beschäftigte haben ihren Arbeitsplatz in der Ostchemie.

Die chemisch-pharmazeutische Industrie gehört zu den Eckpfeilern der ostdeutschen Wirtschaft. Doch spätestens seit Beginn des Ukraine-Kriegs und den gestiegenen Energiepreisen ohne das russische Gas pfeift ein kühler Wind um die erwähnten Eckpfeiler. Dabei ist das nur eines der vielfältigen Probleme, denn der chemischen Industrie steht auch ein grundlegender Transformationsprozess in den nächsten Jahren bevor. Sachsen-Anhalt ist das Zentrum des mitteldeutschen Chemiedreiecks mit Global Playern aus aller Welt und einer Vielzahl mittelständischer Unternehmen an traditionsreichen Chemie-Standorten wie Leuna, Schkopau, Zeitz oder BitterfeldWolfen, wo jährlich rund sieben Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet werden. In fünf Chemieparks in Sachsen-Anhalt mit ihren technologischen Synergien und Stoffverbünden als Standortvorteil wird die komplette Wertschöpfungskette der Chemieindustrie abgebildet. Polymersynthese, Agrochemie oder Fein- und Spezialchemie stehen für das Leistungsangebot der Branche. Die Chemie- und Pharmaindustrie bildet das industrielle Rückgrat des Bundeslandes. Kein Wunder also, dass auch das geplante Großforschungszentrum „Center for the Transformation of Chemistry“ in Sachsen-Anhalt angesiedelt wird. Ziel des Forschungszentrums CTC wird sein,

eine Kreislaufwirtschaft auf der Basis nachwachsender Rohstoffe oder recycelter Materialien in der Chemie zu etablieren.

Die Geschichte der Chemie im Bitterfelder Raum geht weit zurück. Seit dem Bau des Ammoniakwerkes 1916 gilt Leuna als Hochburg der Chemieindustrie in der Region. Hier wurde einst erstmalig im großem Maßstab Methanol im Hochdruckverfahren hergestellt, die Synthese von Caprolactam zur Erzeugung von Perlon vollzogen und die erste Produktionsanlage für synthetische Tenside betrieben.

Kraftstoff für 1300 Tankstellen

An diese Tradition knüpft die InfraLeuna GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen an. Sie ist Eigentümer und Betreiber des Chemieparks Leuna, in dem rund 100 Unternehmen der Chemieindustrie mit mehr als 12 000 Mitarbeitern tätig sind. Als eines der größten Dienstleistungsunternehmen in Sachsen-Anhalt entwickelt die InfraLeuna GmbH die Infrastruktur des Chemieparks, also beispielsweise die Bereitstellung von Energie und Wasser oder die Entsorgung von Abwässern. Sie stellt aber auch Laborleistungen zur Verfügung und unterstützt Unternehmen bei der Ansiedlung. Der Chemiepark umfasst heute ein Gelände von 1300 Hektar

und ist Heimat für viele internationale Chemiekonzerne. BASF Leuna, DOMO, Linde, Shell oder TOTAL sind einige der globalen Großunternehmen, die hier ebenso wie zahlreiche mittelständische Firmen ansässig sind. Das Spektrum der Produkte ist breit gefächert und reicht von der Spezialchemie bis zur Massenchemie. Die TotalEnergie-Raffinerie versorgt 1300 Tankstellen aller Marken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Kraftstoff. In der Industrieanlage werden nach eigenen Angaben jährlich bis zu zwölf Millionen Tonnen Rohöl zu Benzin, Diesel, Heizöl, Methanol, Flugkraftstoff und zu vielen weiteren Produkten verarbeitet. Die Erdölverarbeitungsanlage wurde 1994 neu gebaut und 1997 in Betrieb genommen. Sie zählt zu Europas größten Rohölverarbeitungsanlagen. Das Wirtschaftsprojekt galt als eine Schlüsselinvestition für den Strukturwandel in Ostdeutschland.

Auch in Sachen nachhaltige Chemie soll der Chemiepark Leuna künftig Vorreiter werden. Der finnische Konzern UPM will dort beispielsweise aus Holz chemische Produkte herstellen. Auf der Hochhalde Leuna soll ein Solarpark entstehen, der den Chemiepark mit grüner Energie versorgt und damit eine Grundlage für grünen Wasserstoff bildet. Aus dem Investitionsgesetz Koh-

leregionen werden Investitionsmittel in Höhe von 184 Millionen Euro für die Erweiterung des Chemieparks fließen. Es sollen künftig vor allem Unternehmen aus der Biochemie und Bioökonomie angesiedelt werden.

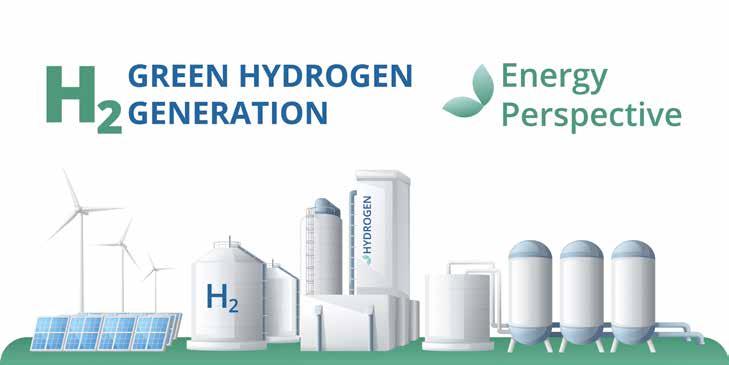

Quelle für „Grünen Wasserstoff“ Zukünftig soll vor Ort unter anderem „Grüner Wasserstoff“ hergestellt werden. Hintergrund sind Forschungen und Projekte am Chemiestandort zum künftigen Einsatz alternativer Energie- und Rohstoffquellen wie den sogenannten Grünen Wasserstoff, für den Strom aus erneuerbaren Energiequellen nötig ist. Ein Zukunftsprojekt der Chemischen Industrie in Bitterfeld-Wolfen ist das Unternehmen AMG Lithium. Das holländisch-amerikanische Unternehmen investiert zunächst 140 Millionen Euro, um sprödes Lithiumhydroxid zu reinigen und zu einem batteriefähigen Rohstoff zu veredeln – solch eine Raffinerie gibt es europaweit noch nicht. Ein wichtiges Ausgangsmaterial nicht nur für die Photovoltaik-Industrie ist Silizium. Das deutsche Unternehmen Silicon Products will zusammen mit einem französischen Partner in Bitterfeld hochreines Siliziumcarbid herstellen. Nahezu alle Halbleiterproduzenten, so auch der Intel-Konzern, benötigen bei der Produktion diesen Rohstoff.

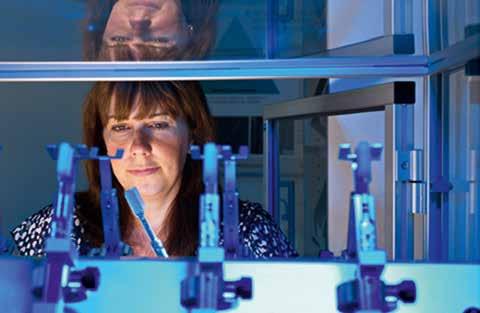

Die Chemie stimmt

Spricht man von der ÖHMI Aktiengesellschaft in Magdeburg, dann denken viele an Labore, Analytik, an die Untersuchung chemischer Prozesse. Älteren fällt vielleicht auch noch das Zentrallabor der Öl- und Margarineindustrie in der DDR ein. Doch im Laufe der Jahre hat das Unternehmen eine rasante Entwicklung genommen, vereint inzwischen zahlreiche Tochterunternehmen und Geschäftsbereiche unter einem Dach.

ÖHMI ist ein Beispiel für erfolgreiche Entwicklung auf vielen Gebieten nach der Privatisierung einer für die Chemieindustrie wichtigen wissenschaftlichen Einrichtung als Management-By-Out nach der Wende; der Umwandlung in den Treuhandbetrieb „ÖHMI Forschung und Ingenieurtechnik GmbH“. Das war Anfang der 1990er Jahre. Schon kurz darauf kamen neue Geschäftsfelder dazu, wie Analytik, Forschung, Engineering, Consulting oder Zertifizierung von Managementsystemen.

Kurz vor der Jahrtausendwende stand die Umwandlung in die ÖHMI Aktiengesellschaft ins Haus, mit der diverse Geschäftsbereiche, wie die Laboranalytik und Beratung für Lebensmittel- und Umweltanalytik, Forschung, Engineering von Pflanzenöltechnologie, Zertifizierung und Auditierung von Managementsystemen oder der Immobilienservice als selbständige Unternehmen ausgegliedert wurden. Dr. Peter Transfeld hatte als Unternehmensgründer diese Entwicklung nicht nur vorangetrieben und gesteuert, sondern auch schon sehr zeitig vorausschauend für die erfolgreiche Übernahme und Weiterführung von ÖHMI gesorgt. 2013 übernahm Dr. Carsten Transfeld die Führung der Aktiengesellschaft seines Vaters und prägte mit dem Leitsatz „Leistungen für Qualität, Sicherheit, Gesundheitsund Umweltschutz aus einer Hand“

Dr. Carsten Transfeld, Vorstand ÖHMI AG

die Zukunft des Unternehmens. Als Jurist und Betriebswirtschaftler hat er zuvor Erfahrungen in den USA und in einer renommierten Kanzlei in Berlin gesammelt.

Blickt man heute auf das Leistungsportfolio der ÖHMI Aktiengesellschaft, kann einem ob der Vielfalt der Aufgabenbereiche leicht schwindlig werden. Da gibt es bei den Branchen nicht nur die Lebensmittelindustrie und den Lebensmitteleinzelhandel, auch die Landwirtschaft, der Immo-

bilienbereich, Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und der Energiewirtschaft gehören ebenso dazu, wie die Bauwirtschaft, Kommunen oder öffentliche Einrichtungen.

Dr. Transfeld lächelt bei der Frage, ob man das alles überblicken kann und erläutert, warum das für ihn bedeutsam ist. „Beschäftigt man sich mit einer komplexen Aufgabe für einen Kunden, dann stellt man fest, dass dazu weitere Voraussetzungen erforderlich sind, die wiederum von anderen Unternehmen erbracht werden müssen. Das ist erhöhter Aufwand für den Kunden. Unser Anspruch ist aber, alle notwendigen Leistungen

Foto: ÖHMI

vr.:

Dr. Sylvia Busch, Geschäftsführerin von ÖHMI Analytik GmbH und Dr.-Ing. Sara Hadjiali, Pilot Pflanzenöltechnologie Magdeburg e. V.

möglichst aus einer Hand zu erbringen.“ Und er nennt auch gleich ein Beispiel. Mehr als 700 Filialen eines großen deutschen Lebensmitteleinzelhandelsunternehmens mit seinen Fleisch- und Wurstabteilungen in weiten Teilen Niedersachsens und Sachsen-Anhalts und Berlins werden von ÖHMI regelmäßig kontrolliert. Etwa 15 000 Proben sind das jährlich. Diese müssen vor Ort unter konkreten Bedingungen genommen werden. Früher hatten die Kunden diese Proben in die Analytik-Labore von ÖHMI geschickt, dort wurden sie geprüft, die Ergebnisse wiederum übermittelt. Da lag der Gedanke nahe, das Verfahren zu vereinfachen, alles aus einer Hand zu erledigen. So entstand ein kompletter Geschäftsbereich.

Neben Lebensmittel- und Landwirtschaftsbetrieben benötigt die Immobilienwirtschaft wie beispielsweise kommunale Unternehmen und öffentliche Einrichtungen kontinuierliche Kontrollen von Trinkwasseranlagen. Für viele dieser Unternehmen war das oft eine mühsame Suche, die richtigen Fachleute für solche Kontrollen zu finden. ÖHMI hat alle Voraussetzungen für diese qualifizierten Kontrollen und bietet den Kunden der Immobilienwirtschaft bundesweit die Trinkwasserkontrolle aus einer Hand.

Dr. Carsten Transfeld hat diese Firmenphilosophie, den Kunden soweit möglich alles aus einer Hand anzu -

bieten, konsequent umgesetzt. Und er, der auch als Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Magdeburg wirtschaftspolitisch wichtige Akzente setzt, sieht den Erfolg seines Leitsatzes vor allem in der vertrauensvollen Zusammenarbeit seines rund 250 Mann und Frau starken Teams.

Das bestätigen auch Dr. Sylvia Busch, Geschäftsführerin von ÖHMI Analytik und Dr.-Ing. Sara Hadjiali, Pilot Pflanzenöltechnologie Magdeburg e. V., kurz PPM.

Bei PPM stehen unterschiedliche Technologien zur Verarbeitung pflanzlicher und tierischer Rohstoffe im Mittelpunkt. Dazu gehören beispielsweise die Aufbereitungen von Ölfrüchten, Ölsaaten, Algen oder gebrauchten Fetten. Aber ebenso interessant sind hier tierische Öle aus Insekten. Wie vielfältig dieses Arbeitsgebiet der gebürtigen Iranerin ist, wird deutlich, wenn es um die Gewinnung von Pflanzenfasern für Verbundwerkstoffe, ätherischer Öle aus Pflanzenmaterial oder Technologien zur Gewinnung von Proteinen aus nachwachsenden Rohstoffen geht.

Und da ist sie dann wieder, die Firmenphilosophie der Verbindung aller

Leistungen, denn PPM und ÖHMI Analytik arbeiten natürlich auch Hand in Hand, wie Dr. Sylvia Busch bestätigt. Ihr Labor ÖHMI Analytik führt als international agierendes Unternehmen chemische und mikrobiologische Analysen durch, ist gleichzeitig auch akkreditiertes und unabhängiges Lebensmittel-, Trinkwasser- und Umweltlabor.

„Wir arbeiten sehr eng zusammen“, erklärt Dr. Sara Hadjiali, „denn das Rezept des Erfolges ist, dass die Chemie stimmt. Das kann man bei uns wörtlich nehmen.“

„Die Aufgaben, die uns täglich erreichen, werden nicht weniger“, ergänzt Dr. Sylvia Busch. „Neue Produkte, neue Anforderungen sind oft auch Herausforderungen. So dürfen nach der neuen Trinkwasserverordnung bis Anfang 2026 keine Bleirohre mehr in der Trinkwasserversorgung bis zum letzten Wasserhahn stecken.“

Das ist auch für die Analytik von ÖHMI in Magdeburg eine Mammutaufgabe. Erlebt man aber das Engagement und den Ideenreichtum im Unternehmen, ist man nicht bange, dass dies geschafft wird.

Foto: aspekt/ Katrin Gleich

Gesunde Ernährung für die Jüngsten

Deutschlands größte Ernährungsinitiative für Kita- und Grundschulkinder „Ich kann kochen!“ zieht eine positive Zwischenbilanz. Von Arendsee bis Zeitz haben die Barmer Krankenkasse und die Sarah Wiener Stiftung in den vergangenen Jahren bereits knapp 1100 Mitarbeiter aus mehr als 600 Kitas, Schulen und Horten im pädagogischen Kochen fortgebildet.

Als sogenannte Genussbotschafter kochen sie gemeinsam mit den Kindern in ihrer Einrichtung. „Wir legen bereits als Kinder fest, was uns schmeckt. Wenn Kinder daher in Kitas und Grundschulen Lebensmittel mit allen Sinnen entdecken, dabei gemeinsam Spaß haben und kreativ werden, dann sind das positive Erfahrungen, die sie ein Leben lang prägen und ihnen helfen“, sagt Axel Wiedemann, Landesgeschäftsführer der Barmer in SachsenAnhalt.

Wie wichtig Ernährungsbildung für Kinder in Sachsen-Anhalt sei, zeige eine Analyse der Barmer, aus der hervorgeht, dass immer mehr Heranwachsende an krankhaftem Übergewicht leiden. Demnach diagnostizierten Ärzte in Sachsen-Anhalt im Jahr 2017 bei 4,6 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 19 Jahren Adipositas. Fünf Jahre später, im Jahr 2022, waren es bereits 5,2 Prozent.

„Eine ausgewogene Ernährung ist gerade bei den Kleinsten enorm wichtig, denn sie sorgt dafür, dass Kinder sich gesund entwickeln und beugt Krankheiten vor“, so Wiedemann. Die Ernährung in der Kindheit beeinflusse das Essverhalten und damit auch die Gesundheit ein Leben lang. Darum sei Ernährungsbildung an Kitas und Schulen ein wichtiger Beitrag für die nachhaltige Gesundheitsförderung.

In diesem Jahr planen die Barmer und die Sarah Wiener Stiftung in Sachsen-Anhalt bisher fünf Fortbildungen für Erzieher und Lehrer. Die nächsten Schulungen finden am 9. Februar in Halle (Saale) und am 9. April in Magdeburg statt. Weitere Termine sind in Planung. Daneben gibt es die Möglichkeit, die „Ich kann kochen!“-Fortbildung online zu absolvieren. Alle Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter: www.ichkannkochen.de/mitmachen

„Ich kann kochen!“ ist eine bundesweite Ernährungsinitiative der Sarah Wiener Stiftung und der Barmer. Ziel ist es, Kita- und Grundschulkinder für eine vielseitige Ernährung zu begeis-

tern. Praxisnahe Fortbildungen und digitale Lernangebote qualifizieren pädagogische Fach- und Lehrkräfte kostenfrei dafür, mit Kindern Lebensmittel zu entdecken und gemeinsam zu kochen. Seit dem Start im Jahr 2015 hat „Ich kann kochen!“ über eine Million Kinder erreicht.

Die drei zuckrigsten Frühstücksflocken im Test kommen allesamt aus dem Hause Kellogg‘s. Der Hersteller zeigt, dass es mit freiwilligen Empfehlungen nicht getan ist. Trotz Zuckerreduktionsprogramm bestehen die Frosties und Smacks nach wie vor zu einem Drittel aus Zucker. Das ist mehr als doppelt so viel, wie die WHO für KinderFrühstücksflocken empfiehlt.

Bioplastik aus Apfelsaft-Abfällen

Wissenschaftler der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg forschen an optimierten Verfahren zur Herstellung von Bioplastik. Damit soll Bioplastik konkurrenzfähiger werden und als nachhaltige Alternative vermehrt konventionelle Kunststoffe als Verpackungsmaterial für die Lebensmittelindustrie oder die Kosmetikbranche ersetzen.

Darüber hinaus können in der Medizin beispielsweise Verbindungen aus Bioplastik klassische Materialien wie Netze oder orthopädische Stifte in Operationen ersetzen, wodurch sich Folgeeingriffe reduzieren ließen, so Stefanie Duvigneau von der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der Universität und Leiterin der Arbeitsgruppe „Synthese von nachhaltigen biotechnologischen Prozessen“.

Das Besondere an Bioplastik sei, dass es mit Bakterien aus den unterschiedlichsten biologischen Materialien gewonnen werden könne, erklärt Duvigneau, die seit 2016 an der Universität Magdeburg arbeitet.

„Die Bakterien können Reste aus der Apfelsaftproduktion oder auch gebrauchtes Frittierfett verstoffwechseln und unter bestimmten Bedingungen

den Biokunststoff dann als Energieund Kohlenstoffspeicher einlagern.“

Bioplastik werde bereits weltweit industriell hergestellt und genutzt, allerdings nur mit einem geringen Marktanteil, so die Wissenschaftlerin weiter.

Ihr Ziel sei es aber, diese Produktionsprozesse wesentlich zu verbessern und damit die Herstellung von Bioplastik preiswerter, schneller und konkurrenzfähiger zu machen.

„Um das zu ermöglichen, nutzen wir Computermodelle, die simulieren, wie man den Kunststoff schnellstmöglich, mit hoher Ausbeute und so nachhaltig wie möglich herstellen könnte“, so die Wissenschaftlerin weiter. Was ihr

Stefanie Duvigneau (rechts) und Anna-Sophie Neumann (links) arbeiten gemeinsam im Labor an der Biopolymerproduktionsanlage.

Team am Computer modelliert, wird anschließend im Labor anhand von Experimenten getestet.

Die Forschung ist Teil des Forschungsclusters „SmartProSys“, in dessen Rahmen Wissenschaftler fossile Rohstoffe durch erneuerbare Kohlenstoffquellen ersetzen und energieintensive Prozessketten in vollständig geschlossene Kreisläufe umgestalten wollen. Ihr Ziel ist eine „grüne“ chemische Industrie, die auf biogenen Rest- und Abfallstoffen sowie auf recycelten Kunststoffen basiert, deren Prozesse allein aus erneuerbaren Energiequellen gespeist werden und deren Bausteine durch systematische Kreislaufführung immer wieder neu genutzt werden können. Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg beteiligt sich mit diesem und zwei weiteren Forschungsclustern an der neuen Runde der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder.

Stefanie Duvigneau hat für ihre herausragende Forschung kürzlich den Klaus-Erich-Pollmann-Forschungsförderpreis der Universität Magdeburg erhalten. Die nach Prof. Dr. Klaus Erich Pollmann, emeritierter Historiker und Altrektor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, benannte Auszeichnung wurde erstmals 2013 vom Karin-Witte-Fonds ausgelobt. Der Preis richtet sich an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Magdeburg, deren Promotion mit summa cum laude, dem akademisch höchsten Lob, bewertet wurde.

Führende Wasserstoff-Region in Deutschland

Sachsen-Anhalt könnte in den kommenden Jahrzehnten erheblich vom Aufbau einer klimaneutralen Wasserstoffwirtschaft profitieren. Das geht aus einem Gutachten des Kölner Beratungsunternehmens r2b energy consulting hervor, das Energieminister Professor Dr. Armin Willingmann in Magdeburg gemeinsam mit den Autoren vorgestellt hat.

Durch den Aufbau von Produktions-, Speicher- und Transportkapazitäten sowie durch den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien könnten bis 2045 landesweit rund 27 000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Das Gutachten, das im Auftrag des Energieministeriums erstellt wurde, prognostiziert zudem einen Zuwachs an Wertschöpfung von 1,5 Milliarden Euro pro Jahr.

„Die Studie belegt, dass sich Sachsen-Anhalt zu einer führenden Region für die Erzeugung und Nutzung von klimaneutral erzeugtem Wasserstoff entwickeln kann, wenn wir weiterhin die richtigen Weichen stellen“, betonte Willingmann. „Eine zentrale Voraussetzung ist der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien, der künftig für die Produktion von Wasserstoff benötigt wird. Darüber hinaus wird es von entscheidender Bedeutung sein, den weiteren Aufbau der Netz- und Speicher-Infrastrukturen sowie Investitionen in den Aufbau von Produktionskapazitäten zu unterstützen.“

Den Ergebnissen der Studie zufolge wird der Wasserstoff-Bedarf von aktuell zehn Terrawattstunden bis zum Jahr 2045 auf 23 Terrawattstunden steigen. Zu den Verbrauchern werden vor allem

energieintensive Unternehmen zählen, die ihre Produktion nicht mit erneuerbaren Energien elektrifizieren können.

Dazu zählen Unternehmen der chemischen Industrie sowie der Glas-, Zement- oder Stahlindustrie. Für die Herstellung der benötigten Mengen an grünem Wasserstoff wird der Einsatz erneuerbarer Energien eine zentrale Rolle spielen. Bis 2045 prognostiziert das Gutachten einen Bedarf von neun Gigawatt Windstrom und 6,6 Gigawatt Solarstrom.

Zum Vergleich: Aktuell liegt die landesweit installierte Leistung von Windkraftanlagen bei 5,3 Gigawatt, die von Solaranlagen bei 4,3 Gigawatt.

Dem Gutachten zufolge könnte 75 Prozent des grünen Wasserstoffs im Jahr 2045 in Sachsen-Anhalt wirtschaftlich profitabel erzeugt werden. Weitere 25 Prozent könnten aus anderen Ländern importiert werden. „Die Studie belegt, dass wir einen beträchtlichen Anteil der benötigten klimafreundlichen Energie selbst im Land erzeugen könnten und nur noch bedingt auf Energieimporte aus anderen Ländern angewiesen wären. Das wäre auch aus sicherheitspolitischen Gründen zu begrüßen. Der Versuch Russlands, Deutschland energiepolitisch zu erpressen, sollte uns Warnung genug

sein“, so Willingmann. Der Minister kündigte an, dass das Energieministerium die Ergebnisse genau auswerten und in der Wasserstoffstrategie des Landes berücksichtigen werde.

Erste Weichenstellungen zum weiteren Aufbau der Wasserstoffwirtschaft seien bereits erfolgt, betonte Willingmann weiter: „Wir werden den Ausbau des bundesweiten Wasserstoff-Kernnetzes in Sachsen-Anhalt konsequent vorantreiben. Das Land wird hier in den kommenden Jahren mehr als 58 Millionen Euro investieren, weitere 130 Millionen Euro kommen vom Bund.“ Zudem unterstütze das Ministerium Wasserstoff-Projekte mit Förderprogrammen. Der Minister verwies hierbei auf das Anfang Januar 2024 gestartete Programm „Sachsen-Anhalt ZUKUNFTSENERGIEN“, mit dem Investitionen privater und öffentlicher Unternehmen in die intelligente Kopplung der Energiesektoren mit 115 Millionen Euro unterstützt werden.

Das Gutachten zur strategischen Umsetzung der Landeswasserstoffstrategie ist unter dem Link https://lsaurl.de/gutachtenh2strategie abrufbar.

Zink-Luft-Batterien

Vielseitige und umweltfreundliche Energiespeicherung

Es gibt mehrere Gründe, warum die Erforschung von Zink-Luft-Batterien wichtig ist. Zink-Luft-Batterien basieren auf weltweit verfügbaren Rohstoffen und nutzen Sauerstoff aus der Luft als Reagenz, was zu deutlich geringeren negativen Umweltauswirkungen im Vergleich zu anderen Batterietypen führt. Die Hauptkomponente Zink ist ein weit verbreitetes und relativ umweltverträgliches Metall, das heute bereits in vielen Bereichen Verwendung findet. Und

die zweite Hauptkomponente der Batterie, Sauerstoff aus der Luft, ist unbegrenzt verfügbar. Zink-Luft-Batterien sind weniger anfällig für thermische Überhitzung und nicht brennbar. Dies macht sie für Anwendungen, bei denen Sicherheit von größter Bedeutung ist, wie medizinische Anwendungen, attraktiv. So werden heute fast alle Hörgeräte mit Zink-Luft Batterien betrieben. Die bisherigen Batterien können jedoch nicht wieder aufgeladen wer-

den. Der Workshop widmet sich vor allem der Wiederaufladbarkeit des Zink-Luft-Systems, da damit neue Anwendungen erschlossen werden können. Zink-Luft-Batterien könnten künftig dazu beitragen, die Speicherung von erneuerbaren Energien wie Solarenergie und Windenergie kostengünstig und umweltverträglich zu ermöglichen.

Blüten und Kerzen für die Elektromobilität

Der Aluminiumdruckgussspezialist LMG Manufacturing hat eine neue Fertigungshalle in Hoym/Seeland nach nur zehn Monaten Bauzeit mit einer besonderen Zeremonie des indischen Eigentümers eingeweiht.

LMG ist ein Tochterunternehmen der Jaya Hind Industries aus Pune in Indien. Der Aluminiumspezialist produziert Leichtbauteile für Fahrzeughersteller. Dazu zählen Motorhalter, Aggregatträger und Gehäuse für Nebenaggregate, die bei Verbrennungsmotoren, Hybridfahrzeugen und reinen Elektroautos eingesetzt werden. Jaya Hinds Eigentümer und Geschäftsführer Prasan Firodia sagt dazu: „75 Jahre deutsch-indische Partnerschaft und die technische Expertise der Muttergesellschaft Jaya Hind Industries mit ihrer starken vertikalen Integration von Technologien führen die LMG in eine Zukunft der Elektromobilität.“

Der Ausbau des Standorts in Hoym erfolgte dynamisch: Der Spatenstich fand im März 2023 statt, gefolgt vom Richtfest im Mai 2023. Der Serienproduktionsstart begann offiziell mit der Einweihung der Fertigungshalle. Innerhalb von neun Monaten ist die Mitarbeiterzahl von 140 auf 240 angestiegen. Damit hat sich LMG als bedeutender Arbeitgeber in der Region entwickelt. Das Erfolgsrezept für dieses schnelle Wachstum liegt zum einen in der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Behörden sowie zum anderen in der engen Kooperation mit den Industriepartnern für Bau-, Fertigungs- und Automatisierungstechnik.

Indische Kerzenzeremonie zum Produktionsstart: (v.l.) Prasan Firodia, Eigentümer von Jaya Hind, Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze, Markus Bauer, Landrat des Salzlandkreises, BMW-Bereichsleiter Dr. Wolfgang Blümlhuber, BMW-Manager Wimmer.

Ein weiterer Meilenstein bei LMG ist der Sprung von manuellen hin zu vollautomatisierten Fertigungsprozessen. Dies ermöglicht eine effizientere Produktion und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von LMG. Durch den Aufbau einer spezialisierten Verfahrenstechnik zur Kombination von Aluminium-Druckguss und

Kunststoffspritzguss hat LMG ein neues europaweites Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Dieser Schritt unterstreicht die Innovationskraft und das Engagement des Unternehmens.

Zum weiteren Portfolio der LMG gehören die Herstellung von Gieß- und Stanzwerkzeugen sowie die dafür erforderlichen Formeinsätze und Fräsvorrichtungen – auch in Kooperation mit Spezialisten der Jaya Hind Industries in Indien. Die Produktveredelung und die weitere mechanische Bearbeitung erfolgen in den hauseigenen Druckgießund nachfolgenden Produktionsanlagen. LMG-Geschäftsführer Clemens von

Reyher betonte: „Das Fundament des Erfolgs ist die vertrauensvolle und loyale Zusammenarbeit der Mitarbeiter innerhalb der LMG sowie die enge Begleitung durch unseren Hauptkunden, der BMW AG aus München.“ BMW-Bereichsleiter Dr. Wolfgang Blümlhuber ergänzt: „LMG darf besonders stolz darauf sein, sich zu einem wichtigen Tier1-Supplier für unser Unternehmen zu entwickeln!“ Zu den Gästen bei der Einweihung der neuen Produktionsstätte gehörten unter anderem Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze, der Landrat des Salzlandkreises Markus Bauer, der sich besonders über die Anerkennung der schnellen und kompetenten Begleitung des Bauvorhabens freute, sowie Dr. Robert Franke, Geschäftsführer der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, die ebenfalls eine wichtige Rolle für das Investitionsvorhaben im

Salzlandkreis spielte. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze betonte: „Sachsen-Anhalt ist aufgrund seiner zentralen Lage und der Nähe zu bedeutenden Herstellern seit langem ein interessanter Ansiedlungsort für Unternehmen der Automobilzulieferindustrie. Der Ausbau des Standorts durch LMG Hoym zeigt, dass das Unternehmen den Herausforderungen eines Strukturwandels in der Branche mit innovativen Lösungen begegnet. Ich freue mich sehr, dass das Land Sachsen-Anhalt durch zeitnahe Genehmigungen dazu beigetragen hat, das Projekt in dieser Geschwindigkeit umzusetzen. Dies schafft nicht nur neue Arbeitsplätze, sondern fördert auch die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Region. Dies wird unseren Kurs beschleunigen, SachsenAnhalt weiterhin auf die Überholspur zu bringen.“

Dem konnte Markus Bauer, Landrat des Salzlandkreises nur zustimmen: „LMG in Hoym setzt mit der neuen Fertigungshalle auf innovative und damit zukunftsprägende Technologien im Bereich Mobilität. Als Zulieferer für renommierte Autohersteller passt das Unternehmen hervorragend zum Salzlandkreis als attraktiver Wirtschafts-, Wohn- und Wissenschaftsstandort.“ Er freute sich über die Umsetzung des Projekts innerhalb kurzer Zeit. Das sei auch dank der Arbeit der Kreisverwaltung möglich gewesen.

Die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt betreut das Unternehmen LMG seit vielen Jahren.Geschäftsführer Dr. Robert Franke: „Wir wünschen viel Erfolg bei der Umsetzung des hohen Anspruchs von LMG, in jedes deutsche E-Fahrzeug Teile aus Hoym beizusteuern.“

Öl treibt nach wie vor das Wirtschaftswachstum

Guyana, an der nordöstlichen Küste Südamerikas gelegen, hat sich zu einer wirtschaftlichen Kraft entwickelt. Laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) wuchs das reale BIP dieses Landes mit einer Bevölkerung von 800 000 Einwohnern im Jahr 2023 um etwa 38 Prozent. Kein anderes Land verzeichnete eine höhere Wachstumsrate. Die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung ist die Ölproduktion. Im Jahr 2015 entdeckte das Öl- und Gasunternehmen ExxonMobil bedeutende Ölvorkommen vor der Küste von Guyana. Der sogenannte Stabroek Block hat ein geschätztes Gesamtvolumen von bis zu zehn Milliarden Barrel Öl. Die Ölfelder spielen eine zentrale Rolle im aktuell aufflammenden Konflikt mit Venezuela, da das Nachbarland die Region westlich des Essequibo-Flusses und damit auch den Großteil der Gewässer vor der Küste Guyanas beansprucht. Der einzige Wirtschaftsraum, der Guyanas wirtschaftlichen Aufschwung im Jahr 2023 übertraf, war die chinesische Sonderverwaltungszone Macau. Bekannt als das „Las Vegas von Asien“ hat sich Macau zu einem lebendigen Zentrum für Handel und Unterhaltung entwickelt. Das BIP-Wachstum von über 74 Prozent wurde hauptsächlich von Branchen, wie Tourismus, Glücksspiel und Immobilien, vorangetrieben.

Schmuckstück Hyparschale und „Otto bäumt sich auf“

Magdeburg investiert in diesem Jahr mehr als 133 Millionen Euro in wichtige Vorhaben, wie die Oberbürgermeisterin der Stadt Simone Borris zum Jahresauftakt mitteilte.

Der Magdeburger Hafen, größter Binnenhafen Ostdeutschlands, liegt verkehrsgünstig direkt am größten Wasserstraßenkreuz Europas und in der Nähe der Bundesautobahn 2. Über die Elbe sind Hamburg und Prag und über den Mittellandkanal das Ruhrgebiet und Berlin erreichbar. Das Hafengebiet ist über den ausgebauten August-Bebel-Damm an die Bundesautobahn 2 angebunden und verfügt auch über Bahnanschluss.

„Trotz schwieriger Haushaltssituation ist das neue Jahr vollgepackt mit zahlreichen Investitionen, die das städtische Leben und die Infrastruktur weiter verbessern“, blickt die Oberbürgermeisterin voraus. „Dazu gehören unter anderem die Fertigstellung der Hyparschale und des Strombrückenzugs, die Planungen für die Neubauten zahlreicher weiterer Brücken, der Neubau und die Sanierung von Schulen und Kitas, eine starke Wirtschaftsförderung sowie weitere Vorbereitungen für die Intel-Ansiedlung.“

Das Großprojekt wirft seine Schatten voraus. Die Vorbereitungen für den ersten Spatenstich halten die Stadtverwaltung

auf Trab. In diesem Monat enden die Untersuchungen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie. Parallel dazu wird unter anderem die Umverlegung einer Wasserleitung vorbereitet. Wasser ist ein kontroverses Thema innerhalb der Großinvestition, dennoch geht die Landeshauptstadt von einem Baustart des Unternehmens noch in diesem Jahr aus.

Der Ausbau des Industriehafens wird weiter fortgesetzt. Nachdem die Arbeiten für den sogenannten Fangedamm zur Abschottung des Industriehafens von der Elbe im vergangenen Jahr beendet wurden, erfolgen in den ersten beiden Monaten dieses Jahres Restleis-

tungen wie Spundwandausrüstungen. Der Bau der ersten Spundwand ist für das zweite Quartal vorgesehen. Mit dem Erweiterungsvorhaben wird der Industriehafen auf einer Länge von etwa zwei Kilometern ertüchtigt. „Der Magdeburger Hafen ist der zweitgrößte Binnenhafen Deutschlands“, betont Simone Borris. „Mit dem Bau weiterer Spundwände wollen wir die Wirtschaftlichkeit des Hafens stärken.“

Seit dem 22. Dezember des Vorjahres nutzen die Straßenbahnen die neuen Brücken über Zollelbe und Alte Elbe. Noch im ersten Quartal ist die Freigabe der Kaiser-Otto-Brücke und der Königin-Editha-Brücke auch für Autos, Fahrräder und Fußgänger geplant. Zugleich entstehen in diesem Jahr drei große Freianlagen im Brückenumfeld. Dazu gehören unter anderem der westliche Teilbereich Kleiner Werder mit der Gestaltung des Areals an der Bastion Kronprinz, der Promenadenweg am Westufer des Zollhafens, der mittlere Teilbereich auf dem Werder mit der Wiederherstellung des gemeinsamen Geh- und Radweges unter der Kaiser-Otto-Brücke, der östliche Teilbereich am Heumarkt mit der Anbindung der Unterführung sowie die umfangreiche Gestaltung der neu entstandenen Freifläche zwischen der Haltestelle „Zollbrücke“ und dem früheren Haltestellenbereich „Zollhaus“. Ein weiterer Schwerpunkt 2024 ist die Fortsetzung der Planungen für den

Mit zwei historischen Straßenbahnen wurde noch im alten Jahr die neue Brückenquerung über die Alte Elbe für den Straßenbahnverkehr geöffnet. Die Bahnen fahren seither im Linienbetrieb. Autofahrer müssen noch ein paar Wochen warten, bis auch für sie frei Fahrt gilt.

Neubau der Brücken des Magdeburger Rings über die Albert-Vater-Straße und die Sudenburger Wuhne mit den angrenzenden Bahngleisen.

Die Hyparschale wird ein Schmuckstück

Die Sanierung der Hyparschale und ihrer Außenanlagen wird im Sommer dieses Jahres enden. „Wenn die Arbeiten weiterhin planmäßig verlaufen, können

wir im Juli die Eröffnung begehen und die Hyparschale zur Nutzung freigeben“, freut sich die Oberbürgermeisterin auf die Eröffnung. Breits jetzt zeige sich die Hyparschale als ein Schmuckstück. Die denkmalgerechte Sanierung und Modernisierung der Stadthalle werden planmäßig weiter fortgesetzt. In diesem Jahr enden die Rohbau- und Dacharbeiten. Anschließend beginnen der Innenausbau sowie Rohinstallationen der Haus- und Betriebstechnik. Ein Teil des Rohbaus ist bereits fertig, weshalb im Januar die ersten Lüftungsgeräte eingebaut werden können. Auch der Einbau der Holzfenster wird fortgesetzt. Die großen Saalfenster werden Mitte des Jahres montiert. Die Wiedereröffnung der Stadthalle ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Im engen Zusammenhang mit der Modernisierung der Stadthalle steht die Umgestaltung der Außenanlagen. Auch hier wird es in diesem Jahr Fortschritte geben.

Die Sanierung des „Alten Kutscherhauses“ mit dem Anbau der Probebühne auf dem Gelände des Puppentheaters wird voraussichtlich im vierten Quartal beendet. Hier investiert die Landeshauptstadt über zwei Millionen Euro.

Noch in diesem Monat erfolgt die Vergabe der Arbeiten für die geplante Integrierte Gesamtschule (IGS) am Universitätsplatz mit Dreifeld-Sporthalle, Mensa und Sportfreiflächen. Damit werden Planung, Realisierung und Finanzierung des Projektes in die Hand eines einzigen Auftragnehmers gelegt. Noch im ersten Halbjahr soll Baustart sein. Noch im Sommer beginnt dann der Unterricht. Die Kosten für die neue Schule: rund 70 Millionen Euro.

Der Neubau der Rettungswache Olvenstedt soll bis Ende 2027 stehen. Derzeit werden die Planungsleistungen vergeben. Am Standort des Klinikums sind eine Fahrzeughalle mit sieben Stellplätzen sowie der erforderliche Sozialtrakt, Aufenthaltsbereiche, Ruheräume und Bereiche für die Ausbildung vorgesehen. Der Neubau wird notwendig, weil der Bestandsbau nicht mehr den Vorgaben und Anforderungen entspricht und der Platzbedarf gestiegen ist. Die Landeshauptstadt wird insgesamt knapp sechs Millionen Euro investieren.

Radverkehrskonzeption wird erstellt Die Stadtverwaltung stellt die Radverkehrskonzeption für Magdeburg komplett neu auf und legt damit den Grundstein für eine umfassende Förderung des Radverkehrs in der Landeshauptstadt. Mit der Erstellung des neuen Konzeptes hat die Landeshauptstadt im Dezember ein Ingenieurbüro beauftragt. Ziele des neuen Konzepts sind unter anderem die Identifizierung von Mängeln und Schwachstellen und die Beschreibung von Verbesserungsmaßnahmen. Eine Umsetzungsstrategie wird den zeitlichen Rahmen der geplanten Maßnahmen festlegen. Der gesamte Aufstellungsprozess wird durch ein Fachgremium, den sogenannten Runden Tisch, begleitet. Der Erstellungsprozess sieht eine intensive und transparente Beteiligung der

Öffentlichkeit, lokaler Experten und der Kommunalpolitik vor. Zum Auftakt wird eine öffentliche Veranstaltung über das Projekt, dessen Ablauf und die umfangreichen Beteiligungsmöglichkeiten informieren. Hintergrund der Neuerstellung ist, dass die derzeitige Radverkehrskonzeption mittlerweile fast 20 Jahre alt ist und sich Magdeburg in dieser Zeit strukturell stark verändert hat. Für die Deponie Hängelsberge ist eine Erweiterung geplant, um die langfristige Entsorgungssicherheit für nichtverwertbare Abfälle der Deponieklasse II zu gewährleisten. 2024 erfolgen dafür das Planfeststellungsverfahren sowie die Bauvorbereitung. Die Landeshauptstadt investiert in die Erweiterung fast neun Millionen Euro.

Freigabe der neuen Sporthalle am Editha-Gymnasium steht bevor In den kommenden Wochen ist die Freigabe der Wolfgang-Lakenmacher-Halle geplant. Der Neubau ist als Trainings- und Wettkampfstätte für verschiedene Sportvereine vorgesehen. Einer der Hauptnutzer werden die Handballer der 2. Mannschaft des SC Magdeburg sein. Darüber hinaus wird die Halle für den Schulsport, insbesondere für das Editha-Gymnasium, zur Verfügung stehen. Bei Spielen und Wettkämpfen können bis zu 1300 Zuschauer das Geschehen verfolgen. Für die neue Sporthalle wurde das gesamte Gelände zwischen Lorenzweg und An der Steinkuhle umgestaltet. Dabei wur-

den unter anderem 92 neue Parkplätze und 82 Fahrradstellplätze geschaffen sowie 91 neue Bäume gepflanzt. Die Gesamtkosten betragen 16,3 Millionen Euro.

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe bauen weiter an der 2. Nord-Süd-Verbindung für die Straßenbahn. Der Magdeburger Rings bekommt einen kleinen Schlenker, damit die Arbeiten zur etappenweisen Fortführung der Straßenbahnstrecke zwischen Damaschkeplatz und Hermann-Bruse-Platz weitergeführt werden können. In diesem Sommer enden die Arbeiten an den Straßenbahngleisen in der Kritzmannstraße. Die Vorbereitungen für die Gleisquerung der Bundesstraße 1 beginnen voraussichtlich Ende des Jahres.

„Derzeit werden in vielen Stadtteilen Magdeburgs größere Neubauprojekte für Wohnquartiere entwickelt“, freut sich Simone Borris über private Bauvorhaben. „Hier macht sich unter anderem die geplante Ansiedlung von Intel und seiner Zulieferbetriebe bemerkbar. „Erfreulich ist beispielsweise, dass in diesem Jahr die Bebauung des Geländes der ehemaligen Bördebrauerei an der Sieverstorstraße beginnen soll. Von dieser Bebauung erwarten wir eine Initialzündung zur Entwicklung weiterer brachliegender Flächen in der Alten Neustadt.“ Positiv stimmen die Oberbürgermeisterin auch die Fortschritte bei den geplanten Umgestaltungen der früheren

Gelände von RAW und Fahlberg-List. „Wir stehen dazu in einem engen Austausch mit den Investoren und begleiten die Entwicklung und insbesondere die zahlreichen Herausforderungen, die sich dabei ergeben. Ich bin davon überzeugt, dass die beiden geplanten Vorhaben das Stadtbild im Südosten Magdeburgs maßgeblich verändern und die Stadteile Salbke und Westerhüsen deutlich aufwerten werden!“

Baumpflanzungen im gesamten Stadtgebiet

Für Baumpflanzungen in Park- und Grünanlagen und im Straßenbegleitgrün stehen mit der städtischen Baumoffensive 400 000 Euro zur Verfügung.

Für die Umsetzung des Wiederbepflanzungskonzeptes „Otto bäumt sich auf“ hat der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg 766 000 Euro eingeplant. Damit erfolgen Baum- und Gehölzpflanzungen in Grünanlagen, auf ehemaligen Brach- und Ackerflächen, im Straßenbegleitgrün und in kommunalen Einrichtungen.

Auszeichnung mit dem Telemann-Preis während der Telemann-Festtage Mit dem international renommierten Georg-Philipp-Telemann-Preis der Landeshauptstadt Magdeburg wird am 8. März der renommierte Interpret Professor Dr. Barthold Kuijken aus Belgien geehrt. Die Landeshauptstadt Magde-

burg würdigt damit die exzellente, breit angelegte und nachhaltig wirksame Auseinandersetzung von Prof. Dr. Barthold Kuijken mit der Musik des 18. Jahrhunderts und insbesondere mit dem Werk Georg Philipp Telemanns (1681–1767).

Als herausragender und weltweit geschätzter Travers- und Blockflötist, Lehrer, Wissenschaftler und Dirigent hat er die Beschäftigung mit historischen Flöten sowie die historisch informierte Musizierpraxis in den vergangenen 50 Jahren maßgeblich beeinflusst.

Die Ehrung ist Teil der 26. Magdeburger Telemann-Festtage, die vom 9. bis 17. März veranstaltet werden. Erwartet werden mehr als 350 Musiker aus über zwanzig Ländern. Ein Höhepunkt der Telemann-Festtage ist die Inszenierung der Telemann-Oper „Sieg der Schönheit“. In Kooperation des Theaters Magdeburg, des Telemann-Zentrums und der der international renommierten Akademie für Alte Musik Berlin ist die Oper hinter der frisch sanierten Fassade des Magdeburger Opernhauses ab dem 9. März zu erleben.

Am 8. Juni findet im Magdeburger Wissenschaftshafen das erste Wissenschaftsfestival „Tomorrow Labs“ statt. Im selben Monat, am 18. und 19. Juni, ist das MINT-Festival „MInT Machen“ in der Festung Mark geplant. Ziel dieser Veranstaltung ist es, bei Kindern und Jugendlichen den Umgang mit Technik und Naturwissenschaften zu fördern.

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Das Theater Magdeburg wartet mit einem vielfältigen Programm und DomplatzOpenAir in diesem Jahr auf. Ballettdirektor Jörg Mannes lädt am 20. April nationale und internationale Compagnien zu seiner ersten Ballettgala „Move and Dance #1“ in Magdeburg ein. In den Pfingstferien gehört Magdeburger Kindern und Jugendlichen für eine Woche das Schauspielhaus: Die „Bande 24“ befasst sich kreativ und genreübergreifend mit Gegenwart und Zukunft ihrer Heimatstadt.

Ab 13. Juni inszeniert der gebürtige Magdeburger und gefeierte Regisseur Andreas Kriegenburg Shakespeares „Timon von Athen“ im Schauspielhaus. Mit dem DomplatzOpenAir „Liebe stirbt nie“ von Andrew Lloyd Webber ist vom 14. Juni bis 7. Juli die Fortsetzung eines der weltweit erfolgreichsten Musicals vor der Magdeburger Domkulisse zu erleben.

Das Konservatorium „Georg Philipp Telemann“ feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen und hat dafür ein vielschichtiges Programm zusammengestellt. Ein Dozentenkonzert, Zeitzeugengespräch, ein Kindermusical, die Domfestspiele, ein großes Sommer-Open-Air, ein Tanzabend, Wettbewerbe, eine Zukunftswerkstatt und eine zu komponierende Friedenssuite für den 23. Dezember in der MDCC-Arena sind derzeit in Planung.

Die Stadtbibliothek bietet ein ganzjähriges fortlaufendes Veranstaltungsprogramm. Ziele sind die Leseförderung und die Literaturvermittlung. Mit Blick auf Kinder und Familien gehören der Lesesommer XXL als große Leseförderaktion sowie Bibliothekssonntage für Kinder und Erwachsene zu den Höhepunkten. Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden von März bis September unter der Überschrift „Unseres Herrgotts Kanzlei“ Schätze aus dem historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg oder haben diese Epoche zum Inhalt. Die Ausstellung umreißt thematisch die von den evangelischen Geistlichen ausgehende neue Kultur des familiären Zusammenlebens sowie das „Protestantische Pfarrhaus“ und porträtiert richtungsweisende Magdeburger Theologen und Reformatoren. Die Landeshauptstadt Magdeburg lädt gemeinsam mit dem Chorverband Sachsen-Anhalt e.V. und dem Verein Interkultur im September Chöre aus aller Welt und Ensembles der Region zum Internationalen Chorfest Magdeburg ein. In diesem Jahr steht das Chorfest unter dem Motto „Neue Wege finden –Finding new ways“ mit internationalem Wettbewerb.

Ultraviolette Strahlen statt Antibiotika

Infektionskrankheiten stellen ein großes Problem in der Geflügelzucht dar. Sie zwingen Geflügelhalter zum Einsatz von Antibiotika. Doch die Keime können dadurch Resistenzen gegen die Medikamente entwickeln. Über tierische Produkte gelangen diese resistenten Erreger auch in Lebensmittel. Der häufige Einsatz von Antibiotika stellt daher für Tiere und den Menschen ein potenzielles Gesundheitsrisiko dar.

Mit einem kompakten Gerät, das mehrere Verfahren wie die UV-Desinfektion, die Photokatalyse und die Partikelfiltration kombiniert, wollen Forscher am Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB, Institutsteil Angewandte Systemtechnik AST, gemeinsam mit Partnern den Einsatz von Antibiotika nachhaltig senken und zugleich die Luftqualität im Stall für das Tierwohl verbessern. Gerade in großen Zuchtbetrieben sind die Betreiber häufig zur Verabreichung von Antibiotika gezwungen, um den Ausbruch schwerer Krankheiten zu verhindern. Doch die Keime können sich an die Medikamente gewöhnen und Resistenz entwickeln.

Eine weitere Gesundheitsgefährdung für die Tiere – und damit letztlich auch für den Menschen – kann sich durch die Stallluft ergeben. Diese ist in den Betrieben häufig durch Ammoniak und die sogenannten VOCs (Volatile Organic Compounds) aus den Ausscheidungen der Tiere belastet. Der Bedarf an Maßnahmen zur Verbesserung von Stallhygiene und Tierwohl ist daher groß. Eine Alternative zum Antibiotikaeinsatz, die zugleich die Stallluft aufbereitet, entwickeln Forscher am Fraunhofer IOSB-AST in enger Zusammenarbeit mit der PURION GmbH und der Gesellschaft zur Förderung von Medizin-, Bio- und Umwelttechnologien e.V. (GMBU).

Ein neuartiges portables Gerät, das sich etwa an der Decke anbringen lässt, kombiniert mit UV-Desinfektion, Photokatalyse und Partikelfiltration mehrere Ver-

fahren zum Entkeimen und Eliminieren schädlicher chemischer Verbindungen. Es soll das Auftreten von Infektionserkrankungen, die mit Antibiotika behandelt werden müssen, senken. Das kompakte Gerät kann schnell und flexibel in bestehende Geflügelzuchtanlagen integriert werden. Es eignet sich für geschlossene Ställe und kann daher auch in der Schweinemast eingesetzt werden. Zudem kann es gegen Viruserkrankungen zum Einsatz kommen, beispielsweise bei der Bekämpfung der Vogelgrippe, die vor allem in den Wintermonaten grassiert.

Desinfektion und Abbau von Gasen Im Gerät sorgen UVC-LEDs für die kontinuierliche Desinfektion der Stallluft. „UV-Strahlung wirkt in bestimmten Wellenlängenbereichen stark mikrobiozid, die Krankheitserreger werden durch Schädigung der DNA deaktiviert“, erklärt Thomas Westerhoff vom Fraunhofer IOSB-AST in Ilmenau. Im Vergleich zu den klassischen Quecksilberdampflampen sind LEDs vibrationsfest, bieten mikrobiologisch effizientere Wellenlängen zum Deaktivieren von Viren, Bakterien und Schimmelpilzen und benötigen keine Aufwärmzeiten. Zudem sind sie völlig quecksilberfrei und damit auch für die Umwelt unbedenklich. Für die kontinuierliche Reduktion von chemischen Luftbelastungen durch Ammoniak und VOCs werden aktuell üblicherweise UVA-LEDs verwendet. „UVAStrahlen treffen auf im Gerät integrierte photokatalytisch aktive Oberflächen. Die Photokatalyse basiert darauf, dass bei

diesem Vorgang aus der Feuchtigkeit der Luft hochreaktive Hydroxyl-Radikale gebildet werden, die organische Stoffe oxidieren beziehungsweise verbrennen. Viele organische Verbindungen lassen sich mehr oder weniger gut abbauen“, sagt der Wissenschaftler. Im Projektverlauf soll nun untersucht werden, welchen Einfluss die Wellenlänge der Strahlungsquelle in Kombination mit unterschiedlichen Photokatalysatoren auf die Effizienz der Photokatalyse hat und ob sich hierdurch noch weitere Leistungssteigerungen erzielen lassen.

Innovation für die Geflügelzuchtbranche

Die Forscher untersuchen und bewerten im Projekt auch verschiedene Verfahren, mit denen sich eine photokatalytisch aktive Oberflächenschicht größenmäßig anpassen lässt, und welcher der vielen verfügbaren Photokatalysatoren für den Abbau der in der Stallluft vorkommenden chemischen Verbindungen am effizientesten und geeignetsten ist. Eine wichtige Rolle spielt ein noch zu entwickelndes Filtersystem, welches die Ansammlung von Staubpartikeln auf der photokatalytischen Schicht verringern soll. „Das Ziel unseres Projektes ist eine vollendete, mobile Apparatur als echte Innovation für die Geflügelzucht. Ein reduzierter Einsatz von Antibiotika senkt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens weiterer Resistenzen. Zudem verringert sich die Belastung der Geflügelprodukte mit Antibiotika. Dies gilt auch für die Belastung der Abwässer aus der Geflügelzucht“, so der Forscher.

Pilze und Bakterien reinigen gemeinsam Abwässer

Stickstoff, vor allem in Form von anorganischem Nitrit und Nitrat, ist eine der größten stofflichen Belastungen in Süßgewässern und menschlichen Abwässern.

Forscher des chinesischen Ministeriums für Natürliche Ressourcen in Xiamen und des Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) haben eine natürliche Pilz-Bakterien-Kombination identifiziert, die Nitrat besonders effizient und konstant verstoffwechselt. Dies könnte für die Weiterentwicklung der Biotechnologie in der Wasseraufbereitung entscheidend sein und ist ein weiterer Beleg für die wichtige Rolle von Pilzen in aquatischen Ökosystemen.

Die biologische Stickstoffentfernung, die Denitrifikation, ist ein wichtiger biochemischer Prozess. Dabei wandeln Mikroorganismen zwei der wichtigsten Stickstoffverbindungen, Nitrat und Nitrit, in gasförmigen Stickstoff um. Dies geschieht in Gewässern auf natürliche Weise durch Stoffwechselprozesse der dort lebenden Organismen und wird als Selbstreinigungskraft bezeichnet. Dieses Prinzip macht man sich auch bei der Wasseraufbereitung zunutze. Bisher wurden verschiedene Bakterien und Pilze in Reinkultur identifiziert, die Stickstoff mit und ohne Sauerstoff abbauen können. Für die Wasseraufbereitung ist vor allem der Stickstoffabbau in Gegenwart von Sauerstoff relevant, da er kostengüns -

tiger und zudem großtechnisch umsetzbar ist.

Pilz-Bakterien-Kombinationen wurden bislang vor allem zur Fermentation von Lebensmitteln und Getränken eingesetzt

Die Isolierung einzelner Bakterien- oder Pilzstämme ist aufwändig und teuer. Kombinationen aus beiden, so genannte mikrobielle Konsortien, gelten als vielversprechende Alternative zu reinen Stämmen, sind aber auf dem Gebiet der Denitrifikation in Gegenwart von Sauerstoff noch wenig erforscht. Die Forscher nahmen dies zum Anlass, dieses Potenzial zu untersuchen, da mikrobielle Konsortien beispielsweise bei der Fermentation von Lebensmitteln und Getränken schon lange eingesetzt werden. Gerade Pilze haben den Vorteil, dass sie sehr robust gegenüber Umweltstressoren wie saurem pH-Wert und hohen Temperaturen sind.

Das Forschungsteam identifizierte ein natürliches Bakterien-Pilz-Konsortium aus Marikulturen, das Nitrat sehr effizient und konstant aus dem Wasser entfernt. In Gegenwart von Sauerstoff beträgt die Nitratentfernung bis zu 100 Prozent und die Denitrifikationseffizienz 44 Prozent. Die Denitrifikationseffizienz gibt an, wie

gut Mikroorganismen in der Lage sind, den im Nitrat gebundenen Stickstoff in molekularen Stickstoff (N₂) und Stickoxide umzuwandeln.

Mit Hochdurchsatzsequenzierung wurden die an diesem Prozess beteiligten Bakterien- und Pilzgattungen identifiziert. Eine anschließende Netzwerkanalyse zeigte, welche Arten positiv miteinander interagieren und sich daher besonders für eine Kombination eignen.

„Es ist uns gelungen, denitrifizierende Bakterien-Pilz-Gruppen zu identifizieren, die das Potenzial haben, Nitrat besonders gut aus dem Wasser zu entfernen. Das ist ein wichtiger Schritt, um mikrobielle Konsortien für eine optimale Wasseraufbereitung zusammenzustellen“, erklärt IGB-Forscher Professor Hans-Peter Grossart.

BILLIG-BENZIN WICHTIGER ALS KLIMASCHUTZ

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind der größte Erdölförderer der Welt. Und das bereits seit Jahren. Während der Präsident Biden international als Klimaschützer auftritt, wird in den USA gebohrt, was das Zeug hält. Der Sprung in die Weltspitze noch vor SaudiArabien ist vor allem durch das umweltschädliche Fracking gelungen.

• Platz 1: USA (16,6 Millionen Barrel pro Tag).

• Den Spitzenplatz nehmen die Vereinigten Staaten inzwischen schon seit fünf Jahren ein.

• In mehr als 30 der 50 Bundesstaaten wird das „schwarze Gold“ gefördert.

• Texas hat mit mehr als 40 Prozent einen enormen Anteil.

• Der Hauptgrund dafür, dass die Vereinigten Staaten ihre Spitzenposition behaupten können, ist das Fracking.

Hintergrund: In den USA war der Benzinpreis in der Coronazeit auf über fünf Dollar pro Gallone (knapp 3,8 Liter) gestiegen. Das führte zu Unmut in weiten Kreisen der Bevölkerung. Angesichts der bevorstehenden Wahlen wollte Biden kein Risiko eingehen und genehmigte weitreichende Ausnahmegenehmigungen zum umweltschädigenden Fracking. Sogar in den sensiblen Arktisgebieten wird seitdem gebohrt.

Das dabei als Nebenprodukt freiwerdende Erdgas wird als LNG-Flüssiggas (Liquified natural gas) unter anderem an Deutschland verkauft, das sich damit an der Umweltschädigung beteiligt.

Der Benzinpreis ist seitdem auf um umgerechnet rund drei Euro je Gallone gefallen. Das sind rund 79 Cent je Liter. Ein Anreiz, auf Elektromobilität umzusteigen, ist das mit Sicherheit nicht.

Zum Vergleich:

• Platz 3: Russland (10,9 Millionen Barrel pro Tag).

• Vor etwas mehr als fünf Jahren lag Russland noch auf Platz 1 der Fördermenge von Erdöl.

• Dazu trug unter anderem die Produktionsdrosselung wegen der Sanktionen im Zusammenhang mit dem UkraineKrieg bei.

• Russland kam 2021 noch auf eine tägliche Fördermenge von 10,9 Millionen Barrel pro Tag.

Barrel erklärt

Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet „Fass“ oder „Tonne“. Barrel ist eine Maßeinheit, die insbesondere bei der Erdölförderung von Bedeutung ist. Ein Barrel Rohöl sind 42 US-Gallonen oder 159 Liter.

Energiesparmeister 2024:

Bestes Klimaschutzprojekt von Schulen gesucht

Welche Schule hat das beste Klimaschutzprojekt und holt sich den Landestitel „Energiesparmeister 2024“? Unter der Schirmherrschaft der Ministerin für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, Eva Feußner, werden ab sofort wieder kreative, effiziente und nachhaltige Klimaschutz- und Energiesparprojekte an Sachsen-Anhalts Schulen gesucht. Die Teilnahme lohnt sich, denn es winken Geld- und Sachpreise im Wert von insgesamt 50 000 Euro.

Bewerbungsfrist endet am 20. März 2024 Bis zum 20. März 2024 können sich Schüler sowie Lehrkräfte aller Schulformen und Altersklassen mit ihren Projekten auf www.energiesparmeister. de bewerben. Eine Experten- Jury aus Politik und Gesellschaft ermittelt anschließend aus allen Bewerbungen das beste Projekt und kürt den „Energiesparmeister“ aus jedem Bundesland. Für den Landessieger aus Sachsen- Anhalt gibt es ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro und eine Patenschaft mit der Landesenergieagentur SachsenAnhalt (LENA). Im Anschluss geht es für die Gewinnerschule noch um den Bundessieg und ein zusätzliches Preisgeld in Höhe von ebenfalls 2500 Euro. Über den Bundessieg entscheidet ein öffentliches Online-Voting.

Neu: Sonderpreis für Jugendfußballvereine

In diesem Jahr wird im Rahmen des Energiesparmeister-Wettbewerbs ein Sonderpreis für Jugendfußballvereine vergeben. Gesucht werden Vereine, die eine oder mehrere Klimaschutzmaßnahmen planen, bereits durchführen oder kürzlich abgeschlossen haben.

Der Gewinnerverein erhält 5000 Euro Preisgeld. Der Sonderpreis für Jugendfußballvereine wird durch den Deutschen Fußball-Bund e.V. unterstützt.

Sonderpreis für ehemalige Energiesparmeister Energiesparmeister-Schulen aus den vergangenen Jahren werden auch in diesem Jahr für ihr fortlaufendes Klimaschutz-Engagement ausgezeichnet

und können sich für den Sonderpreis „langfristiges Engagement“ bewerben. Das Projekt mit der überzeugendsten Weiterentwicklung seit seiner Auszeichnung wird mit 1000 Euro Preisgeld belohnt.

Vorbildlicher Klimaschutz: Schule aus Arendsee (Altmark) Landessieger des letzten Jahres ist die Gemeinschaftsschule „Theodor Fon-

tane“ in Arendsee. Bei ihrer geplanten Klima-Radtour radeln die Schüler quer durch Sachsen-Anhalt und präsentieren die 17 Nachhaltigkeitsziele auf dem Brockengipfel. Auf ihrem Weg von der Altmark bis in den Harz laden die radelnden Schüler bei ihren Etappenzielen an ihren Partnerschulen alle herzlich ein, selbst aufs Fahrrad zu steigen und ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Über den bundesweiten

Energiesparmeister-Wettbewerb

Der bundesweite Energiesparmeister-Wettbewerb ist eine Aktion von co2online, unterstützt durch das Projekt „Online-Klimaschutzberatung für Deutschland“ und gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Der Schulwettbewerb wird seit 16 Jahren durch die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online realisiert.

Neben Geld- und Sachpreisen im Gesamtwert von 50 000 Euro werden die Gewinner-Schulen mit einer Patenschaft eines Partners aus Wirtschaft und Gesellschaft belohnt. Die Paten

unterstützen ihre EnergiesparmeisterSchule unter anderem während des finalen Online-Votings zum Bundessieger. Die LENA unterstützt den Wettbewerb in Sachsen-Anhalt seit nunmehr zehn Jahren.

Weitere Informationen zum Energiesparmeister-Wettbewerb erhalten unter:

www.energiesparmeister.de

115 Millionen Euro für saubere Energie

Energieministerium fördert Kopplung der Energiesektoren Strom, Gas und Wärme Das neue Förderprogramm „Sachsen-Anhalt ZUKUNFTSENERGIEN“ unterstützt Investitionen zur Kopplung der Energiesektoren Strom, Gas und Wärme und umfasst zwei Förderbausteine. Finanziert aus dem „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE), können im ersten Baustein „Powerto-Gas“-Anlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff oder „Power-to-Heat“Anlagen zur Wärmeerzeugung aus grünem Strom bezuschusst werden. Der zweite Baustein unterstützt mit Mitteln des „Just Transition Fund“ (JTF) Investitionen in Anlagen zu Produktion, Speicherung, Transport und Verteilung von grünem Wasserstoff in der Strukturwandelregion „Mitteldeutsches Revier Sachsen-Anhalt“.

Die Sektorenkopplung spielt eine entscheidende Rolle für die Energiewende. Sie ermöglicht eine effiziente und nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energien durch die intelligente Verknüpfung der verschiedenen, heute häufig noch voneinander getrennten, Sektoren der Energiewirtschaft. Weitere Informationen zu den Förderaufrufen: lsaurl.de/bkmkRF

Kontaktieren Sie uns: Tel.: +49 391 5067-4053 www.lena.sachsen-anhalt.de

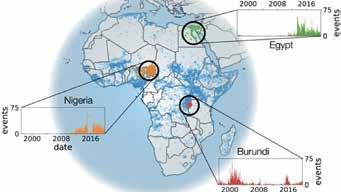

In Millisekunden nach Afrika

Forscher am Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, HHI haben im Projekt SUCOM gemeinsam mit Partnern ein neues Mobilfunk-System entwickelt, mit dem sich Drohnen selbst über lange Distanzen und über schwierigem Terrain steuern lassen. Autonome Drohnen, die über Mobilfunk kommunizieren, haben häufig keine stabile Verbindung. Fehlende Netzabdeckung ist eine Erklärung für die Ausfälle. Experten vermuten außerdem, dass Drohnen in großer Höhe Zugriff auf zu viele Mobilfunkmasten gleichzeitig haben und immer wieder zwischen den Funkzellen wechseln, was zum Verbindungsabbruch führen kann. Die Wissenschaftler stellten hingegen fest, dass die Kommunikationsprotokolle, mit denen Drohnen arbeiten und die den Datenfluss zwischen der Drohne und der Steuerung regeln, Probleme bereiten. Sind sie nicht robust genug für schwankende Datenraten, kommen manche Datenpakete langsamer an, einige gehen ganz verloren.

Im Kooperationsprojekt SUCOM haben die Forscher in Zusammenarbeit mit Drohnenherstellern daher neue Kommunikationsprotokolle entwickelt, die gegenüber ruckelnden Datenströmen unempfindlich sind. Die Verbindung zur Drohne steht, selbst wenn die Datenrate schwankt. Sicherheitskritische Informationen für die Erstellung von Luftlagebildern wie Position, Flughöhe, Flugrichtung, Geschwindigkeit und andere Daten lassen sich unterbrechungsfrei übertragen – eine zentrale Voraussetzung für die hohen Sicherheitsanforderungen der Luftfahrt.

„Wir haben zum Vergleich eine Drohne mit einem kommerziell verfügbaren LTE-System und unserem SUCOM-Mobilfunkmodul mit den neuen Kommunikationsprotokollen ausgestattet“, sagt Tom Piechotta, Wissenschaftler am Fraunhofer HHI.

„Während die Verbindung über das herkömmliche Modul immer wieder abbrach, arbeitete das SUCOM-Modul stabil. Dank unserer neuen Protokolle ist die Kommunikation so stabil, dass es nicht zu Unterbrechungen kommt.“ Für den Forscher

Drohnen sind immer häufiger auch außerhalb der Sichtweite der steuernden Person unterwegs. Jedoch eignen sich konventionelle Fernsteuerungen aufgrund ihrer Reichweitenbegrenzung nicht für solche Flüge. Einfache mobilfunkbasierte Systeme wiederum können bei hoher Mobilfunkauslastung oder mangels Netzabdeckung bislang keine zuverlässige Kommunikation gewährleisten.

ein klarer Hinweis darauf, dass Störungen bei Drohnen nicht allein auf fehlende Netzabdeckung zurückzuführen sind.

Das SUCOM-Mobilfunk-Modul kann auch in Drohnen verbaut werden, die bereits im Einsatz sind: So beliefern beispielsweise in Malawi Drohnen mit dem neuen Modul die Bevölkerung während der Regenzeit mit Medikamenten, Blutkonserven und anderem lebenswichtigen Material. Dabei legen sie Distanzen von bis zu 40 Kilometern zurück. Sie starten von vier Flugfeldern, an jedem arbeitet ein Fernpilot, der die aktuelle Route in den Computer eingibt und die Wegpunkte definiert, an denen sich die Drohne orientiert. Mit einem Klick wird die Mission auf die Drohne geladen. Die Daten fließen dafür zu einem Server in Kapstadt, dann weiter zum SUCOMModul und schließlich zum angeschlossenen Flight-Controller auf der Drohne. Während des Flugs überwachen die Fernpiloten den Zustand der Drohne kontinuierlich und in Echtzeit. Für den Fall, dass die LTE-Verbindung ausfällt, ist die Drohne zusätzlich mit Satelliten-Technik ausgestattet. Über eine VPNVerbindung lässt sich die Drohne bei Bedarf auch vom Smartphone aus steuern.

Um schnellen Datentransport zwischen dem Server in Kapstadt und der Drohne zu erreichen, wurden Server-Hardware und -Software angepasst. Die Verbindung ist so schnell, dass die Drohnen in Malawi mit dem Fraunhofer HHI in Deutschland in Echtzeit kommunizieren können. Ein Datenpaket braucht via Mobilfunk von der Drohne über den Server in Kapstadt bis nach Berlin nur 170 Millisekunden.

Mit dem SUCOM-System könnten auch in Deutschland abgelegene Orte besser versorgt werden. Um dies zu demonstrieren, hat das Projekt-Team ein ausgedehntes Waldgebiet im Norden Brandenburgs überflogen – eines der größten Funklöcher Deutschlands mit einem Durchmesser von 14 Kilometern. Der Flug war ein Erfolg: Dank des SUCOM-Moduls blieb die Kommunikation mit der Drohne unterbrechungsfrei.

Förderprogramm zur Fusionsforschung