Em relatos, com relação ao planejamento urbano nas primeiras cidades desenvolvidas no Brasil é visível a falta desse contexto.

De acordo com Santos (2001), afirma que não existia um traçado prévio nas cidades portuguesas no Brasil, mas sim uma genuinidade, uma correlação formal e uma unidade de espírito, consequência da orientação dos religiosos e artesãos preocupados com a localização e com uma unidade de estilo, sendo estes alguns dos responsáveis pela influência na arquitetura e urbanismo da época.

O povoamento foi crescendo de acordo com as aberturas de estradas, que necessitavam trafegar para sua sustentabilidade, o que não tinha muita ordem de crescimento e condições favoráveis. Assim ficaria visível a parte das atividades econômicas e as moradias seguindo um estilo português para identificar a diferença entre a parte alta e baixa das cidades.

Um exemplo de cidade medieval tipicamente portuguesa é a cidade de Olinda, cheia de limitações, como ruas estreitas e irregulares e casario apertado.

A solução mais eficaz de colonização e domínio além de alcançar a ocupação de território como também a urbanização, e com grande influências das capitanias hereditárias.

Segundo Santos (2001), destaca que tem início uma segunda fase da colonização, que durará um século e meio, na qual em etapas sucessivas de esforço sistemático de defesa de toda a costa, se promove o povoamento e a fundação de cidades e praças-fortes.

As cidades eram criadas em pontos especiais e funcionavam como centros regionais. Exemplos das cidades que foram favorecidas com esta arquitetura urbanística foram: Vitória, São Vicente, Rio de Janeiro, São Luis e Belém.

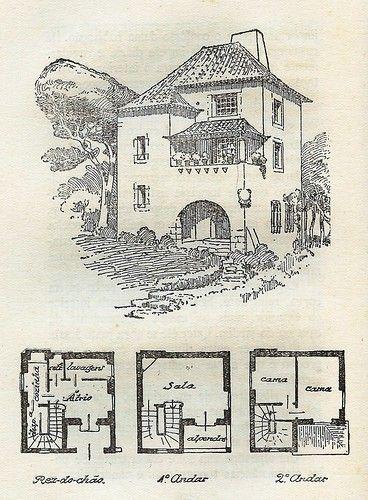

O plano dessas aglomerações, que era regular e composto por linhas ortogonais, vinha da experiência renascentista e foi, muitas vezes, executado pelos ouvidores e outros profissionais que também realizavam os protótipos das casas e determinavam o tamanho dos lotes e os materiais de construção. O resultado desse programa foi a constituição de uma rede urbana considerável, ainda que sejam levadas em conta inúmeras revoltas ocorridas com consequências em termos de despovoamento daqueles locais (FLEXOR, 1988, p. 92).

Toda influência relacionada a moradias, locais de trabalho, lugares de descanso e reunião, era notório a evolução das aglomerações que necessitavam da identificação desses espaços, esse gerenciamento na arquitetura utilizou linguagem simples e direta com austeridade e pouca sofisticação e estética. Santos (1981) destacacomocaracterísticasdesseperíodoo predomíniodoscheiossobreosvazios; arudezadosmateriaisemsuas guarnições, porexemplo, apedra, atendênciaparaoquadradonos compartimentosenasmoldurasdeportasejanelaseahorizontalidade dostraçadosqueobeiralsacadofranjadodetelhasacentuava.

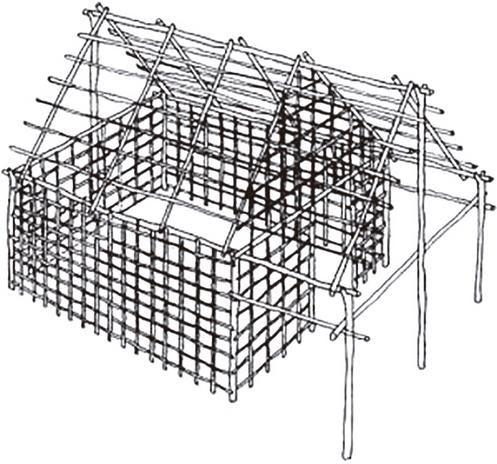

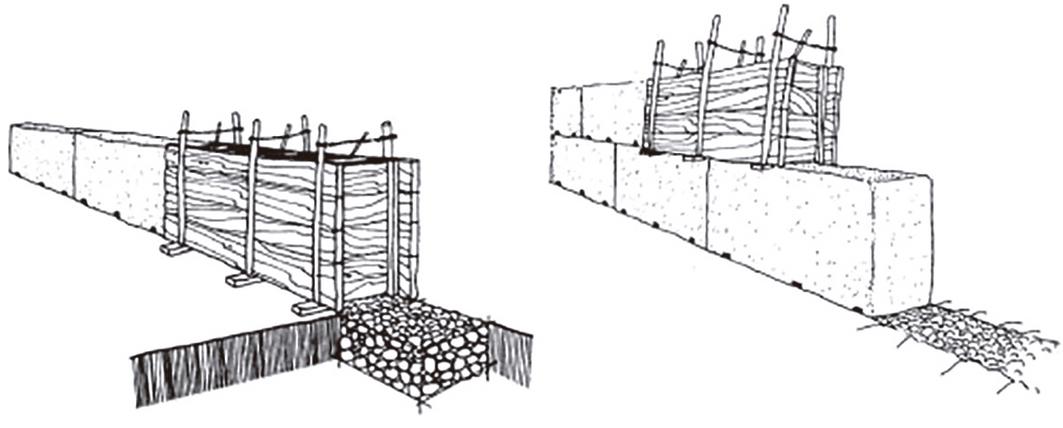

A arquitetura colonial utilizou as técnicas da taipa de pilão e pau-a-pique, de rápida construção e que utilizavam materiais abundantes na colônia: barro e madeira. A taipa de pilão foi o material mais empregado nas construções coloniais no Brasil, devido, sobretudo, à abundância de matéria- -prima (o barro vermelho), à relativa facilidade de execução, à satisfatória durabilidade e às excelentes condições de proteção que oferece quando recebem manutenção adequada. É uma técnica de origem mourisca, praticada pelos portugueses e espanhóis desde tempos imemoriais, conhecida também pelos africanos. Era de uso comum na Europa, até meados do século XIX.

Em seguida, adotou-se, também, a alvenaria de pedra ou tijolos de adobe para levantar paredes, que permitiam a construção de estruturas maiores e a inclusão de madeiramento para pisos e tetos. A cantaria era utilizada nos edifícios mais nobres, em geral como reforço nos cunhais (cantos) de edifícios grandes e nas vergas de portais e janelas. Nos séculos seguintes, poucas igrejas foram construídas com fachadas integralmente de pedra. Nos primeiros tempos, as coberturas das casas eram feitas simplesmente com palha, como as ocas indígenas. A telha de barro foi utilizada inicialmente apenas nos edifícios mais abastados antes de se popularizar.

Começa com o ano de 1500, com seu descobrimento e a partir daí foi se desenvolvendo em seus espaços a cultura baseado no estilo português e europeu da época. adaptando-as às condições materiais e socioeconômicas locais. Encontram-se no Brasil edifícios coloniais com traços arquitetônicos dos estilos Maneirismo, Barroco, Rococó e Neoclássico, porém, a transição entre os estilos se realizou de maneira progressiva ao longo dos séculos, com destaque para o estilo do Maneirismo evidente no Brasil em igrejas, fortalezas, conventos e mosteiros e sua principal característica são fachadas geométricas e simétricas com riqueza de detalhes e utilizando muito ouro e pedras preciosas.

A importância do legado arquitetônico e artístico colonial no Brasil é atestada pelos conjuntos e monumentos dessa origem que são os centros históricos de Salvador, Ouro Preto, Olinda, Diamantina, São Luís do Maranhão, Goiás Velho, Santuário do Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas do Campo e as ruínas das Missões Jesuíticas Guarani em São Miguel das Missões.

SCOPELL

, Vanessa Guerini. Teoria e História da arquitetura e urbanismo II. Sagah: Soluções educacionais integradas. PEREIRA, Ana Karla Olimpio. História da arquitetura. Sagah: Soluções educacionais integradas. Imagens: Google e Pinterest