Venezia Città della Conoscenza. L’anticipazione come strumento

Quaderni Iuav. Ricerche

Venezia Città della Conoscenza. L’anticipazione come strumento

Quaderni Iuav. Ricerche Iuav at Work

Collana a cura di Sara Marini, Massimiliano Condotta, Università Iuav di Venezia

Comitato scientifico

Caterina Balletti, Università Iuav di Venezia

Alessandra Bosco, Università Iuav di Venezia

Maurizio Carlin, Padiglione Venezia

Michele Casarin, Accademia di Belle Arti di Venezia

Alessandro Costa, Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità

Giovanni Dell’Olivo, Fondazione di Venezia

Giovanni Marras, Università Iuav di Venezia

Progetto grafico

Centro Editoria Pard / Egidio Cutillo, Andrea Pastorello

Venezia Città della Conoscenza. L’anticipazione come strumento di progetto Jacopo Galli

ISBN 979-12-5953-141-4

Prima edizione: aprile 2025

Impaginazione: Camila Burgos Vargas

Immagine di copertina

Giulia Piacenti, Alloggi Ater nell’isola di Venezia. Rielaborazione dati Ater, 2024.

Anteferma Edizioni Srl, via Asolo 12, Conegliano, TV

Stampa: Grafiche Antiga, Crocetta del Montello, TV

Copyright: Opera distribuita con licenza CC BY-NC-ND 4.0 internazionale

Volume edito nell’ambito della 19. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia all’interno del progetto Iuav at Work quale estensione nel territorio cittadino del Padiglione Venezia.

Volume realizzato con i fondi relativi all’attività di collaborazione fra Fondazione Iuav, Università Iuav di Venezia, Fondazione di Venezia e Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità.

I. Introduzione

6 Un diverso modo modo di progettare Benno Albrecht

II. L’anticipazione come strumento di progetto

14 Venezia, un progetto

28 Venezia anticipa il futuro

50 Venezia Città della Conoscenza, una roadmap

76 Visualizzare il progetto millenario

III. Rilancio

120 L’ipotesi operativa, tattiche di avvicinamento

141 Bibliografia

Benno Albrecht

Un diverso modo di progettare

Venezia Città della Conoscenza è l’esempio di un progetto in corso che mostra una nuova forma di progettualità Post Sostenibile. Si tratta del tentativo di mettere in mostra e rendere evidente che c’è ancora speranza di convivenza tra comunità degli uomini e geografia in continua trasformazione.

Gli architetti di futuro devono creare uno spazio di incontro per le menti e per il pensiero, dove sia possibile sperimentare la realtà passata, capire la presente e immaginare quella a venire. Un luogo dove traguardare ciò che è stato, ciò che è stato nascosto e ciò che avrebbe potuto essere, dove anticipare il futuro probabile, possibile e anche impossibile. Venezia può essere questo spazio critico, interpretativo e assertivo allo stesso tempo, dove si sa di non sapere, dove è sovrana la curiosità e comanda l’anticipazione del futuro.

Una concezione della progettualità che non sa proporre esempi è del tutto futile e inefficace, per questo si devono poter verificare le ipotesi di partenza, l’impostazione del processo e l’individuazione degli strumenti operativi, distanziandosi del linguaggio stupidamente esoterico che copre il vuoto delle idee. Mostriamo qui un esempio in corso, quello della trasmutazione della laguna veneziana a seguito dei cambiamenti climatici, economici e sociali in atto, che affronta problemi concreti leggibili e interpretabili in un orizzonte generale legato alla progettualità necessaria nella Post Sostenibilità.

In una città unica come Venezia una scuola dedicata alla progettualità come Iuav deve trasferire grande quantità di novità culturali di alto livello, fornendo al territorio gli strumenti per candidarsi a essere protagonista nel nuovo ciclo economico. Si apre la possibilità di individuare una nuova forma di progettualità, di progetto di processo, che serva ad entrare all’inizio dei processi produttivi e determinare il ruolo di una nuova università militante. Oggi il gioco è pesante, nella post-sostenibilità le competenze trasversali che sono proprie dei nostri studi e dei nostri lavori diventano essenziali, e questa trasformazione può essere accompagnata solo educando e sviluppando nuove idee, intuizioni, innovazioni e scoperte, per un futuro umano sul nostro pianeta, avvalorando una economia delle idee, una economia ideativa, una intuitive economy.

Durante la campagna elettorale che ha portato Luigi Brugnaro a diventare sindaco di Venezia nel 2015 lo slogan «Venezia come Boston»1 è divenuto decisivo nella discussione: si tratta dell’idea di restituire centralità alla cultura e all’istruzione avanzata nel processo di costruzione continua della città. La piccola dimensione della città storica unita alla incredibile attrattività globale consentono di immaginare a Venezia un centro di studi culturali, artistici e scientifici all’avanguardia in campo internazionale e in grado di formare e di trattenere le migliori menti operanti nei campi della transizione sostenibile.

Il progetto della Città della Conoscenza è un esempio esemplare di come possiamo anticipare il futuro e sviluppare tutte le possibilità di una comunità verso un obbiettivo. Possiamo pensare che la cima della montagna da raggiungere rappresenta il futuro desiderato o preferibile, il pensiero anticipatorio definisce la meta, e sappiamo che qualsiasi sentiero in salita porta verso la cima, e che importante è partire. Il punto di partenza è noto, il verso e la direzione anche, si tratta di capire a posteriori se ci sarebbe stato un sentiero migliore o più corto, ma il risultato è raggiunto lo stesso. La cima della montagna è la rinascita economica, strategica e ambientale della città di Venezia come capitale del Nord Est italiano.

Sappiamo che la società dello spettacolo in cui viviamo, ormai completamente realizzata ed estesa a scala globale, tende ad abolire il pensiero critico e le nuove idee. La nostra è una società che porta a scoraggiare ogni immaginazione, allora il nostro obiettivo, lo scopo dell’università militante, è quello di dare spazio alla progettualità, al trauma delle scelte e della prefigurazione del futuro, alla coscienza delle coscienze. Oggi come preconizzato da Guy Debord, «Tutta la vita delle società, nelle quali dominano le moderne condizioni di produzione si presenta come un’immensa accumulazione di spettacoli. Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione»2, e il vero è sempre

1 M. Busacca, L. Rubini (a cura di), Venezia chiama Boston. Costruire cultura, innovare la politica, Marcianum Press, Venezia 2016.

2 G. Debord, La società dello spettacolo, Baldini Castoldi Dalai editori, Milano 2004, p. 53.

un momento del falso3. «Tuttavia per questo tempo che preferisce l’immagine alla cosa, la copia all’originale, la rappresentazione alla realtà, l’apparenza all’essenza, questa conversione, in quanto disillusione, è assoluto annientamento o perfino empia profanazione; infatti per esso è santa solo l’illusione, mentre la verità è profana»4. Infatti al «decrescere della verità corrisponde il crescere dell’illusione, in modo tale che il colmo dell’illusione è anche il colmo del sacro» 5. In questa rappresentazione senza contenuti, l’amnesia collettiva e l’oblio culturale sono diventati i fenomeni che hanno caratterizzano la modernità6, e riguardano la distruzione deliberata della memoria, dove il passato perde sempre più il suo potere di indirizzare il futuro. Sappiamo che le memorie si condensano nei luoghi ed il ricordo fa riferimento ai luoghi, ed è chiaro che le città sono testi spaziali e sociali collettivi, sono strutture mnemoniche che custodiscono il passato, ed è anche vero che i luoghi hanno un senso e anche che i sensi hanno luoghi7. Ma le città non sono monumenti commemorativi, che in genere non si notano8, sono vive e la stessa atmosfera di vita della città italiana, l’Italian way of life, la bella vita, ha come scenario e riferimento la città italiane ed il loro paesaggio storico. Lo chiariscono le parole di Giorgio Bassani, «Il caso di Venezia è davvero esemplare. Ci ripete che i centri storici italiani, nell’am-

3 Ivi, p. 55.

4 L. Feuerbach, L’essenza del cristianesimo, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 17-18.

5 L. Feuerbach, The Essence of Christianity, Ludgate Hill, London 1881, p. XIII “But certainly for the present age, which prefers the sign to the thing signified, the copy to the original, fancy to reality, the appearance to the essence, this change, inasmuch as it does away with illusion, is an absolute annihilation, or at least a reckless profanation; for in these days illusion only is sacred, truth profane”. citato in G. Debord, La società dello spettacolo, Baldini Castoldi Dalai editori, Milano 2004, p. 51.

6 vedi P. Connerton, Come la modernità dimentica, Einaudi, Milano 2010.

7 S. Feld, K. H. Basso (a cura di), Senses of Place, School of American Research Press, Santa Fe (NM) 1996.

8 “La cosa più strana dei monumenti è che non si notano affatto. Nulla al mondo è più invisibile”, R. Musil, Pagine postume pubblicate in vita, Einaudi, Torino 1970, p. 75.

bito dei quali tutto risulta mirabilmente artistico, sono al tempo stesso testimonianza del contrario dell’arte, cioè della vita. In essi si realizza l’incontro tra due contrari: la contemplazione della vita, e la vita nel suo farsi, nel suo eterno mutare e divenire. Essi sono come la poesia, in sostanza, che è arte e vita insieme, se è vero che i poeti autentici si distinguono per il loro rimorso della vita, per la loro disperata richiesta, mercé l’esercizio dell’arte, di tornare al mondo, di rimanere fra noi, fra tutti noi»9 .

L’architettura come l’arte personalizzata, la disciplina intesa in modo passivo, è diventata obsoleta ed è un simbolo stesso della mercificazione globalizzata e della società dello spettacolo, abbiamo bisogno di una nuova progettualità proattiva.

Quale importanza, quale realtà può avere agli occhi di uno che presto deve lasciare la terra, una città, così singolare, così limitata nel tempo, così distinta nello spazio, come Venezia, e come le teorie di architettura civile, che io potevo studiare e verificare su esempi esistenti, potevano essere di quelle “verità che dominano la morte, impediscono di temerla e la fanno quasi amare”?10

9 G. Bassani, Italia da salvare, scritti civili e battaglie ambientali, Einaudi, Torino 2005, p. 93.

10 M. Proust, Introduzione a: John Ruskin La Bibbia d’Amiens, SE, Milano 1988, p. 63.

II. L’anticipazione come strumento di progetto

Venezia, un progetto

Il 16 aprile 1973 il parlamento ratifica la legge n° 171 Interventi per la salvaguardia di Venezia, nota come Legge Speciale per Venezia, l’Art. 1 recita: «La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale». Fin qui molti ricordano il ruolo del preminente interesse nazionale, ma poi prosegue, in un passo poco messo in evidenza:

La Repubblica garantisce la salvaguardia dell’ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l’equilibrio idraulico, ne preserva l’ambiente dall’inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dello assetto territoriale della Regione. Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.1

La scelta da sottolineare è quella di individuare come entità garante della salvaguardia di Venezia, della sua storia e del suo futuro socio economico, la Repubblica2. La Repubblica è entità diversa e per certi versi superiore rispetto allo Stato, a sottolineare un dettato quasi costituzionale che obbliga quanti operano nel settore pubblico ai diversi livelli e con differenti ruoli alla piena applicazione della Legge Speciale, configurando come danno erariale3 l’ignoranza o la noncuranza delle finalità esposte.

Il processo di cesellamento dei termini che caratterizza l’atto legislativo riesce a far emergere solo in parte l’appartenenza ad una corrente profonda di pensiero e azione sulla città ma sono tre espressioni a spiccare per limpidezza concettuale: preminente interesse nazionale, a sottolineare la natura cosmopolita e antilocalista dello sforzo

1 Legge 16 aprile 1973, n. 171, Interventi per la salvaguardia di Venezia. (Ultimo aggiornamento il 27/12/2003).

2 La scelta della parola si deve con tutta probabilità all’intervento di Feliciano Benvenuti rettore dell’Università Ca’ Foscari dal 1974 al 1983, sul suo contributo per Venezia si veda F. Cortese, L. Garofalo (a cura di), Feliciano Benvenuti Venezia – Arte, Storia, Diritto, Pacini, Pisa 2024.

3 Come ha più volte ricordato pubblicamente l’Avvocato distrettuale dello Stato di Venezia Stefano Cerillo.

necessario alla salvaguardia della città; tutela l’equilibrio idraulico individuando nel processo continuo di modifica dello spazio lagunare e delle dinamiche dei flussi lo strumento operativo necessario, ma mai sufficiente; e vitalità socioeconomica confermando il legame indissolubile tra spazio urbano e comunità viva protagonista attiva del processo continuo di significazione e innovazione della città. Si tratta di una tappa importante nel lungo percorso di modifica continua che ha consentito alla città di Venezia e al suo ambiente di divenire una delle vette più alte della cultura urbana globale.

Venezia è stata fondata per intervento d’uomini che hanno deliberatamente e paradossalmente voluto rendere abitabile un luogo fuori del comune, «l’impossibile nell’impossibile» 4, una laguna salmastra di sabbie affioranti a ridosso del mare. Venezia è il frutto di un unico progetto che dura da sedici secoli, un progetto millenario che si realizza cambiando strumenti e modalità di attuazione ma mantenendo una sostanziale unità di intenti e un fine comune, esempio esemplare di un processo leggibile nella longue durée5, nel tempo lungo della storia e delle modifiche ambientali, e sfuggente nell’analisi epidermica degli accadimenti giornalieri.

La necessaria cura collettiva

Il fragile scenario fisico, fatto d’acque e di terre, d’edifici e di barche, è completamente umanizzato, frutto di un progetto unitario, e si “sostiene” grazie all’opera quotidiana, una Cura perenne, un’impresa umana non interrotta, senza la quale irrimediabilmente

4 Francesco Sansovino, Venetia, città nobilissima et singolare descritta in XIIII libri da M. Francesco Sansovino, Venezia: Appresso Giacomo Sansovino, 1581. p. 77. Venezia (per quel ch’a me pare) non è se non fattura divina; si per rispetto del sito; per lo quale viene in questa Città tutto quello che le bisogna, come anco per i maravigliosi edifici, e per lo gran concorso di genti che ci sono e veggo hora. […] A me par gran cosa perch’io ho veduto l’impossibile nell’impossibile.

5 La storiografia della longue durée è definita dalla rivista Les Annales fondata da Marc Bloch e Lucien Febvre e poi utilizzata nell’opera di Fernand Braudel; è una visione della storia che per molti versi coincide con la geografia, molto lenta, quasi immobile; una storia che non si limita a guardare ai singoli eventi ma consiste nella analisi della permanenza di strutture profonde al di l à di ogni modificazione superficiale.

Venezia, un progetto

andrebbe in rovina. La città è in realtà solo il centro di un vastissimo territorio progettato per la sua sussistenza, un ambiente che deve conservare un carattere anfibio, un aspetto indefinito a metà strada tra acqua e terra, da cui dipende la vita della città.

Per mantenere e modellare un ambiente così singolare gli ingegneri della Serenissima deviano fiumi, scavano canali, rinforzano le strisce di terra che separano la laguna dal mare, individuano una serie di provvedimenti legislativi per mantenere l’integrità artificiale del sistema anfibio. Il termine “manutenzione” è riduttivo e non descrive appieno l’impresa storica di progettazione territoriale dei veneziani. Questa cura per il vasto ambiente anfibio veneziano necessita d’invenzione e di anticipazione persistente, di adattamento e progettazione continua che deve fronteggiarsi con l’evolvere del tempo storico e delle trasformazioni fisiche, climatiche, sociali e culturali. L’equilibrio fisico era legato agli interessi politici interni della città-stato, di punto di connessione tra lo Stato da Tera e lo Stato da Màr, e alla sua inespugnabilità, che sono venuti a decadere dopo Campoformio6 .

La cura, l’interesse collettivo sancito politicamente nella Serenissima, ha dovuto poi sottostare a interessi esterni che hanno portato il territorio e la città idraulica verso i limiti di rottura. La distanza tra interessi interni ed esterni alla geografia del territorio anfibio lagunare, della bio-regione con Venezia al centro, mostra con evidenza che la Cura è un sistema complesso che coinvolge gli abitanti, le culture e le abitudini tradizionali, che obbliga e induce alla responsabilità collettiva nell’uso delle tecniche di trasformazione del territorio. Un’impresa di progettazione territoriale continua, basata sul lavoro organizzato di una comunità regionale, entra in crisi quando prevalgono gli interessi esterni che corrodono i meccanismi propri della sua coerenza interna. Il particolarismo idraulico veneziano non sopravvive all’integrazione con il mondo globale. Questo rischio, già corso in passato e solo in parte

6 Il trattato di Campoformio firmato il 17 ottobre 1797 dal generale Napoleone Bonaparte e dal conte Johann Ludwig Josef von Cobenzl, in rappresentanza dell’Austria segna di fatto la fine della storia millenaria della Repubblica di Venezia, ceduta all’Arciducato di Austria insieme a Istria e Dalmazia.

sventato dalle politiche della conservazione, si deve confrontare oggi con un nuovo ed enorme problema, e che si aggiunge alle storture del passato recente, quello del cambiamento, inesorabile e constatato, della condizione ambientale climatica planetaria. Il territorio idraulico anfibio, anche se fosse stato “mantenuto”, entrerebbe in crisi a causa delle mutate condizioni a contorno, per le quali non era stato pensato, vissuto e progettato.

La singolarità locale deve confrontarsi con previsioni di lunga durata e per necessità dinamiche, che non offrono certezze a cui aggrapparsi, e a cui bisogna rispondere con strategie d’adattamento sostenibili e flessibili che mirano a risolvere, concettualmente e praticamente, questa condizione.

Le sfide odierne della più antica città del futuro, Venezia, sono solo episodi di una storia di resilienza millenaria perché come sottolineato dall’ambasciatore brasiliano Carlos Chagas all’International Advisory Comitee UNESCO su Venezia nel 1973: «Venezia è l’unico laboratorio di urbanologia che ci resti per aiutarci a risolvere i problemi che il futuro ha in serbo per noi» 7 . La risoluzione dei problemi veneziani non è solo necessaria alla sopravvivenza della città ma è esperimento fondamentale per la sopravvivenza di tutte le città del mondo. La Cura deve essere differita e proiettata verso un futuro incerto che apre differenti scenari e la conseguenza diretta ricade sui sistemi decisionali e sulle tecniche di progetto. La nuova città della conoscenza si pone sulla traccia e come vettore di questa storia millenaria.

Il MOSE, comprare tempo

È a partire dall’acqua granda8 del 4 novembre 1966 che il tema della salvaguardia fisica diviene preminente nella discussione sul futuro di Venezia. Negli anni e decenni successivi con una rapidità imprevista il numero di fenomeni estremi registra un’impennata sbalorditiva fino a raggiungere i 26 giorni con quota superiore a 110 cm

7 Citato in H. R. Lottman, Salvare le città, Dedalo libri, Bari 1981, p. 23.

8 Comunemente con acqua granda ci si riferisce all’alluvione di Venezia del 4 novembre 1966, un evento metereologico straordinario per cui una serie di concause climatiche portò l’acqua alla quota di +194 sul medio mare.

nel 20199: l’acqua alta smette di essere una condizione eccezionale e diviene una eccezione permanente impedendo ogni ragionamento organico sul progetto della città, bloccando di fatto ogni ipotesi di intervento sull’intero attacco a terra. Il progetto del MOdulo Sperimentale Elettromeccanico MoSE, che si protrae per oltre venticinque anni ed entra in funzione nel 2020, ha segnato un cambio di paradigma assicurando le condizioni permanenti per un rinnovato investimento nelle trasformazioni urbane. Due caratteristiche del progetto sfuggono troppo spesso alla sua trattazione nel dibattito pubblico ma riflettono l’inserimento organico del MoSE nel progetto secolare della città: da un lato la compresenza dell’intervento sulle tre bocche di porto, le impressionanti paratoie mobili sommerse vero e proprio capolavoro ingegneristico, con un imponente recupero morfologico delle barene e la costruzione di enormi sistemi di difesa dalle mareggiate10; dall’altro il carattere temporaneo della soluzione che ha permesso di guadagnare tempo in attesa di nuovi necessari esperimenti. Il ciclo di vita del MoSE si aggira tra i 50 e i 70 anni, considerando che il numero di sollevamenti attuali è triplo rispetto alle peggiori ipotesi di progetto11. È il tempo necessario per un nuovo sforzo collettivo di ricerca di soluzioni, una chiamata all’azione prospettica e anticipatoria che conferma la natura profon-

9 Dati da Città di Venezia, Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, Distribuzione annuale alte e basse maree, Alte maree registrate a Venezia.

10 Il progetto del MoSE oltre alle paratie mobili alle tre bocche di porto prevedeva un ampio sistema di protezione e ricostruzione di habitat lagunari i cui interventi comprendono la ricalibratura dei canali lagunari, l’impiego dei sedimenti per la ricostruzione di velme e barene; la protezione delle barene in erosione; la rinaturalizzazione di aree lagunari bonificate, come nel caso delle casse di colmata; il sovralzo dei fondali per ridurre il moto ondoso e il loro consolidamento attraverso il trapianto di fanerogame, il ripristino delle sponde delle isole minori. Sono inoltre previste misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale connesse con la costruzione delle opere mobili.

11 Si veda C. Giupponi, M. Bidoia, M. Breil, L. Di Corato, A. Kumar Gain, V. Leoni, B. Minooei Fard, R. Pesenti, G. Umgiesser, Boon and Burden: Economic Performance and Future Perspectives of the Venice Flood Protection System, «Regional Environmental Change», pp. 24-44, 2024.

da della laguna come spazio in evoluzione in cui l’unica certezza è il cambiamento continuo, smentendo ogni ipotesi novecentesca di una laguna iper-semplificata statica e immutabile. Il 12 novembre 2019 l’acqua alta raggiunge 187 cm sopra il livello medio, avvicinandosi ai 194 cm del 1966, a venire devastata dalle acque è però una città profondamente diversa: sono le foto dei turisti che sguazzano divertiti in una piazza San Marco inondata, incuranti della tragedia in corso, a occupare le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. La salvaguardia della città ha per anni corrisposto alla salvaguardia della sua integrità fisica di fronte a cambiamenti dirompenti ma oggi, mentre il MoSE ci assicura circa 50-70 anni di relativa sicurezza, il rischio del disfacimento del tessuto sociale appare più pressante.

Dalla salvaguardia della urbs allo stimolo per la civitas

Quando all’inizio degli anni ’60 l’UNESCO promuove i primi studi che porteranno alla nascita della World Heritage List12, la lista dei patrimoni dell’umanità, individua tre casi studio a livello globale: le rovine archeologiche di Mohenjodaro in Pakistan, il tempio di Borobudur sull’isola di Giava in Indonesia e Venezia e la sua Laguna13. La città ha una caratteristica fondamentale che la distingue dagli altri due esempi: è un luogo abitato con una popolazione attiva e la cui conservazione non si può limitare ai manufatti fisici ma deve comprendere l’evoluzione continua della comunità. Il preminente interesse nazionale esposto nella legge speciale si estende

12 La World Heritage List dell’UNESCO nasce nel 1977 con l’individuazione delle Isole Galapagos come primo sito protetto, il dibattito che porta alla realizzazione della lista è però precedente e si può far corrispondere alla campagna internazionale per il salvataggio dei monumenti della Nubia, lanciata dall’UNESCO nel 1960 con lo scopo organizzare lo spostamento dei templi egizi messi a repentaglio dalla costruzione della diga di Aswan.

13 Si veda L. Benevolo, L. Calcagni, P. L. Cervellati, R. D’Agostino, G. Lombardi, B. Malisz, Rapporto sulla pianificazione territoriale di Venezia. Analysis of Venice Labor Population, Where They Live and Work. Discussion of Economic Change in the City. Plans Showing Regions Dependent on the City and Major Areas of Circulation and Growth, UNESCO, Paris 1976.

all’intero pianeta esponendo la preminenza globale dello spazio urbano veneziano, caso studio paradigmatico di patrimonio vivo. Oggi a Venezia conviene riprendere un filo interrotto, quello dell’inserimento dell’architettura contemporanea nei contesti storici, uno dei punti qualificanti evidenziati lucidamente dalla équipe che affrontò il problema di Venezia per l’UNESCO nel 197514. Un gruppo di lavoro capitanato da Leonardo Benevolo che per Antonio Cederna ha prodotto «Il più lucido documento in materia urbanistica che sia mai uscito da penna italiana»15. Scrivono gli autori che Il vero spazio di manovra, per l’adattamento dei centri storici alle esigenze della vita contemporanea, sta nelle zone già alterate all’interno della compagine antica e specialmente i margini interni… […]. Quando queste lacune sono piccole e l’edificio originario può essere ricondotto alle tipologie conosciute, è possibile colmarle e ricostruire un manufatto equivalente […] ma se sono più grandi non resta che trattarle come vuoti disponibili, al servizio dell’intero organismo antico […] la tecnica di questo recupero delle zone compromesse – che Insolera ha chiamato “sostituzione urbanistica” – è ancora in gran parte da sperimentare.16

Il ruolo dei “vuoti potenziali” e «il problema degli “inserimenti” può esser visto solo a scala più vasta, dove questi interventi hanno senso in quanto collocati in modo conveniente nell’organismo più vasto della città moderna»17 .

14 L. Benevolo, L. Calcagni, P. L. Cervellati, R. D’Agostino, G. Lombardi, Rapporto sulla pianificazione urbana a Venezia, Tipolitografia Armena, Venezia 1975, pp. 10-14.

15 A. Cederna, Venezia non è speciale è solo da salvare, «Il Mondo», 18 settembre 1975, p. 80.

16 L. Benevolo, L. Calcagni, P. L. Cervellati, R. D’Agostino, G. Lombardi, Rapporto sulla pianificazione urbana a Venezia, cit.

17 Sul problema degli inserimenti edilizi nella città storica si veda L. Benevolo, Un consuntivo delle recenti esperienze urbanistiche italiane, «Casabella continuità», 242, 1960, pp.33-36. C. Melograni, Città nuove e antica edilizia, «Casabella continuità», 218, 1958. L. Benevolo, La conservazione dei centri antichi e del paesaggio, «Ulisse», 27, 1957, pp. 1445-1453.

Ruskin e Morris criticavano il mutamento di scala imposto dall’industrializzazione18 e davano valore alla città che non aveva subito il mutamento di scala dettato dalla città industriale. Sulla congruenza dimensionale e di scala si misurano gli interventi sui tipi edilizi dei centri storici, perché la costanza del tipo è il registro e le regole morfologiche sono proprio basate sulla congruenza di misure e dimensioni. La prossemica urbana, l’analisi quantitativa dimensionale, può ridare fiducia alle possibilità di esportare il centro storico19, la sua dimensione nascosta, anche in altre parti della città costruita. Il ritorno alla prossimità e le possibilità offerte dalle tecnologie della grandissima distanza mostrano che molto grande e molto piccolo si equivalgono, in un processo di autosomiglianza che da valore all’agire ai due vertici delle possibilità progettuali o estremamente grande o estremamente piccolo, dal basso verso l’alto o viceversa. Il programma del Rapporto su Venezia, capitanato da Benevolo, era ed è tuttora, di vasta portata.

Il primo passo di questo programma è la tutela del centro storico e il controllo dello sviluppo periferico. Il secondo è la riprogettazione del corpo della periferia, partendo dal centro storico e dall’ambiente naturale come unici termini fissi dell’equazione progettuale. La scelta di distruggere o conservare i centri storici rimanda dunque a un’alternativa più generale: la conferma delle città inabitabili in cui viviamo (“questi agglomerati che bisognerebbe demolire” dice Le Corbusier nel suo ultimo scritto) o il tentativo di contrapporvi un nuovo ambiente di vita più giusto e più umano.20

Per Leonardo Benevolo bisogna disegnare la città moderna in una “costellazione di centri”, un insieme di centri spaziati tra di loro, una

18 Vedi F. Choay, L’orizzonte del Posturbano, Officina Edizioni, Roma 1992, pp. 23-31.

19 Vedi B. Albrecht, A. Magrin (a cura di), Esportare il Centro Storico, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ) 2015.

20 L. Benevolo, L. Calcagni, P. L. Cervellati, R. D’Agostino, G. Lombardi, Rapporto sulla pianificazione urbana a Venezia, Tipolitografia Armena, Venezia 1975, p. 14.

Venezia, un progetto

città a nuclei, una città cellulare, «in maniera che offra alla città antica un ruolo non del tutto in contraddizione con quello di prima, in particolare per quanto riguarda gli spazi liberi»21. Era una ipotesi già individuata sull’esempio della lettura storica di Venezia da Saverio Muratori, una “operante storia” appunto, dove alcuni capitoli del testo, non a caso si intitolano «Giudizio storico come programma urbanistico»22, e un altro «La città arcipelago»23 e «Struttura anfibia e nucleare della città»24. Infatti la «salvaguardia delle città antiche finisce per confondersi perfettamente col problema dell’organizzazione moderna delle città. Non c’è niente di più moderno dell’eredità antica delle città italiane. Le città contemporanee sono se mai troppo poco moderne per accettare e prolungare una lezione così impegnativa»25 . Se come affermato da Henryk Sienkiewicz «io credo che ogni uomo abbia due patrie; l’una è la sua personale, più vicina, e l’altra è l’Italia»26, allora Venezia tra tutte le città italiane è senza dubbio quella capace di ispirare un senso di appartenenza profondo anche a persone dalle origini lontane. Venezia come originale di infinite copie27, appellativo elogiativo di luoghi eterogenei28, «l’opera

21 L. Benevolo, Una città con tanti “centri”, «Italia Nostra», 416, 2006, pp. 4-7.

22 S. Muratori, Studi per un’operante storia urbana di Venezia, Poligrafico dello Stato, Roma 1959, p. 16

23 Ivi, p. 19.

24 Ivi, p. 39.

25 L. Benevolo, Una città con tanti “centri”, cit.

26 H. Sienkiewicz, Na jasnym brzegu, Gebethner i Wolff, Warszawa 1897.

27 Esistono diverse “copie” di Venezia nel mondo: i due alberghi-casino The Venetian a Las Vegas e Macao, ma anche la Venice Water Town di Hangzou in Cina, gli shopping mall La Vita nel quartiere di Jiyugaoka a Tokyo e Villaggio a Doha in Qatar, i parchi di divertimento Italian Pavillion a Disneyworld in Florida, Everland Resort a Yongin in Corea del Sud e Tokyo Disneyland e i quartieri the Floating Venice a Dubai e Little Venice a Baku in Azerbaijan.

28 L’appellativo di “Venezia” è dato a numerosissime città caratterizzate dalla bellezza degli spazi urbani e dal rapporto con l’acqua: Annecy la Venezia delle Alpi, Bassora la Venezia del Medio Oriente, Bruges la Venezia del Nord, Colmar la Venezia dell’Alsazia, Fort Lauderdale la Venezia d’America, Mopti la Venezia africana, Recife la Venezia brasiliana, Shozou la Venezia d’Oriente, Udaipur la Venezia dell’Est, Wroclaw la Venezia polacca.

delle forze umane riunite insieme, è l’opera non di un dominatore, ma di un popolo intero»29 per Wolfgang Goethe, il punto più alto dell’intreccio tra società e spazio per John Ruskin30. Venezia ancora oggi mantiene inalterato il suo fascino e la sua capacità di attrazione, è luogo capace di rendere esplicito il rapporto imprescindibile tra processo continuo di antropizzazione dell’ambiente e abitudini consolidate della comunità che lo abita. Venezia deve oggi riscoprire la sua funzione storica di microcosmo, luogo fisico in cui convergono “qui ed ora” problemi e soluzioni di scala globale e tempo lungo, ma soprattutto terreno di prova per anticipare esperimenti radicali esportabili all’intero pianeta. L’intervento dei differenti attori secondo il dettato dell’UNESCO si è concentrato negli anni soprattutto sulla salvaguardia della città fisica, della urbs, partendo dall’ipotesi che la piena garanzia di sopravvivenza degli spazi urbani e naturali avrebbe automaticamente consentito alla cittadinanza di prosperare e garantito lo sviluppo economico. L’ipotesi non si è verificata, anzi il rafforzamento delle pietre le ha troppo spesso trasformate in plastica, la cittadinanza autentica e attiva si è trasformata in un sempre più sparuto gruppo di affittacamere in un ambiente sempre meno vissuto e vitale. Salvaguardare Venezia domani sarà quindi principalmente un’opera di rivitalizzazione della civitas, che può verificarsi solo attraverso uno stimolo attivo a una cittadinanza più consapevole anche aprendosi a forme di appartenenza ibride, parziali e temporanee.

La città della conoscenza e dell’intuizione

La vitalità socio-economica della città è oggi messa a dura prova da un modello produttivo schiacciato sui servizi turistici fino a tendere alla monocoltura, un modello che garantisce un basso valore aggiunto e che premia la rendita rispetto all’innovazione. I numeri rendono Venezia un caso studio mondiale per il tema dell’overtourism: con 35.000.000 di turisti l’anno i pernottamenti medi giornalieri si attestano sulle 50.000 unità di fatto pareggiando il

29 J. W. Goethe, Italienische Reise, 1817

30 J. Ruskin, The Stones of Venice, Smith, Elder & Co., London 1853.

Venezia,

numero di residenti del centro storico31 e ponendo serie domande sulle possibilità di mantenimento di una comunità locale attiva e vitale. Ma il problema dell’overtourism è globalmente diffuso: Barcellona ha promosso una legge per far scomparire progressivamente gli affitti brevi, Dubrovnik limita a 8.000 persone al giorno l’accesso alla città vecchia, Amsterdam utilizza come slogan pubblicitario “stay away” e persino la Groenlandia si preoccupa per le esternalità negative dei flussi turistici potenziali32. Venezia ha ancora una volta l’enorme occasione di promuovere idee innovative anticipando traiettorie di sviluppo globale e definendo strumenti che possano risolvere problemi specifici e allo stesso tempo essere adattabili in diversi contesti. Occorre però essere coscienti delle condizioni attuali e soprattutto costruire una visione proattiva fissando un orizzonte da raggiungere e definendo le azioni necessarie al progressivo avvicinamento all’obiettivo. Occorre ancora una volta un progetto che sia capace di inserirsi in una traiettoria di sviluppo secolare e allo stesso tempo di affrontare senza timore le sfide della contemporaneità.

Già alla fine del secolo scorso il ruolo giocato dal sapere nei processi economici stava chiaramente emergendo: «In questa nuova

31 Si veda Antonio Preiti, Rapporto sull’Overtourism, Focus sul Veneto, Federalberghi, Venezia 2023.

32 Barcellona è uno dei principali laboratori di mobilitazione urbana e intervento municipale a difesa del diritto all’abitare dai rischi del turismo, nel 2015 l’amministrazione comunale ha sospeso la possibilità di richiedere licenze per nuovi hotel; nel giugno del 2024 ha annunciato che non rinnoverà le licenze di 10mila appartamenti che attualmente vengono affittati a breve termine ai turisti. Dubrovnik, iscritta nella lista dei patrimoni dell’umanit à dell’Unesco dal 1979, ha visto un significativo aumento dei turisti per essere diventata set della serie televisiva Game of Thrones, la città ha seguito il suggerimento dell’UNESCO di fissare il “tetto” di ingressi nel centro storico a 8.000 persone al giorno. Nel 2023 il comune di Amsterdam ha promosso la campagna Stay Away che prende di mira i giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, che vengono dal Regno Unito e realizzano ricerche come “addio al celibato Amsterdam”, “pub crawl Amsterdam” e “hotel economico Amsterdam”. In Groenlandia l’apertura delle prime tratte internazionali di collegamento con la città di Nuuk ha avviato un accesso dibattito sull’impatto del turismo di massa nella regione, collegato ad esperienze simili affrontate dalla “vicina” Islanda.

era, la ricchezza è il prodotto del sapere. Il sapere è diventato capitale intellettuale. Sapere e informazione – e non soltanto sapere scientifico, ma le notizie, i consigli, l’intrattenimento, la comunicazione, i servizi – sono diventati le principali materie prime dell’economia e i suoi prodotti più importanti. Il sapere è quel che compriamo e vendiamo. Il capitale fisso oggi necessario per creare ricchezza non è oggi la terra, né il lavoro fisico, né le macchine utensili, né gli stabilimenti: è un capitale fatto di conoscenza»33 . Si tratta di un concetto ulteriormente sviluppabile nel mondo della Post- Sostenibilità dove il successo non verrà solo dall’accumulo della conoscenza, forse delegata alle intelligenze artificiali, ma dal saper utilizzare queste conoscenze in modo creativo per fini comunitari e di adattamento ai grandi cambiamenti in corso 34 . Oggi assistiamo ad una metamorfosi, incredibilmente accelerata dall’emergere prepotente dell’Intelligenza Artificiale e dalla contemporanea ed evidente mancanza di progettualità a tutti i livelli politici e amministrativi, da un’economia della conoscenza a una economia della conoscenza ideativa35, dell’intuizione, dell’immaginazione, dove la creatività assumerà valore fondamentale e sarà più ricercata e valorizzata. Venezia Città della Conoscenza parte da questi presupposti per inserirsi in maniera organica e attiva nel progetto millenario della città di Venezia: è una visione ambiziosa e audace che punta alla costruzione di una comunità capace di guidare la città in una nuova stagione di sviluppo. Venezia come città basata su una economia della conoscenza o dell’intuizione capace di sfruttare la notorietà e il fascino globale non solo per attirare frotte di visitatori ma anche e soprattutto nuovi saperi capaci di generare opportunità. Venezia come sogno avverato per quanti decidano di realizzare qui parte del proprio

33 T. Stewart, Il capitale intellettuale, Ponte alle Grazie, Milano 1999, p. 8.

34 Vedi J. Hatzius, J. Briggs, D. Kodnani, G. Pierdomenico, The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth, «Goldman Sachs Economics Research», 26 Marzo 2023.

35 Vedi B. Sinha, The Knowledge Economy is Dead. Long Live the Intuition Economy, «Venture Beat», 16 Luglio 2023. J. Casini, Dall’economia della conoscenza a quella dell’intuizione, «Huffington Post», 7 Agosto 2023.

percorso lavorativo e di vita vivendola come una patria transitoria non solo da osservare passivamente ma in cui operare come parte attiva della comunità. I lavoratori con alto grado di conoscenza, high-skilled, sono una vera e propria forza di attrazione36 per investimenti ad alto valore aggiunto e agiscono come dispositivo di moltiplicazione di lavori di servizio a basso contenuto educativo. «L’attrazione di imprese digitali con dipendenti altamente qualificati rappresenta, ad oggi il modo più efficace per creare posti di lavoro sul territorio. In particolare, ogni posto di lavoro caratterizzato da un profilo d’eccellenza ed innovativo genera almeno 5 posti di lavoro in differenti settori produttivi»37 .

Grazie a Venezia Città della Conoscenza i veneziani del futuro saranno in grado di interpretare nuovamente il ruolo di anticipatori delle istanze globali cercando soluzioni per i problemi specifici della laguna e della città nella piena comprensione che la risoluzione di tali problemi costituisca un esempio virtuoso per moltissimi luoghi altri. Sarà una nuova comunità legata alla città dalle opportunità che essa sarà in grado di proporre e non da un passivo sfruttamento delle sue risorse, una comunità produttiva e proattiva che guidi i necessari processi di modifica urbana e territoriale in una direzione che interpreti criticamente le attuali dinamiche globali e allo stesso tempo la corrente profonda del progetto millenario. Leggere i necessari interventi su aree significative della città tramite la lente dell’insediamento di una nuova comunità significa ripensare criticamente ogni operazione in un nuovo flusso di lavoro. Sappiamo che è il lavoro il fattore che disegna lo spazio e che determina il progetto delle città, solo il nuovo lavoro costruirà la nuova Venezia.

36 E. Moretti, Local Multipliers, «American Economic Review», 100-2, 2010, pp. 373–377.

37 E. Colombo, F. Trentini, F. Romano, M. Berardi, G. Armillotta, M. Gnudi, F. Lettieri, Il lavoro del futuro nella città del futuro. trend, casi di studio e nuove professioni, Randstad Research Italy, Milano 2024. Venezia, un

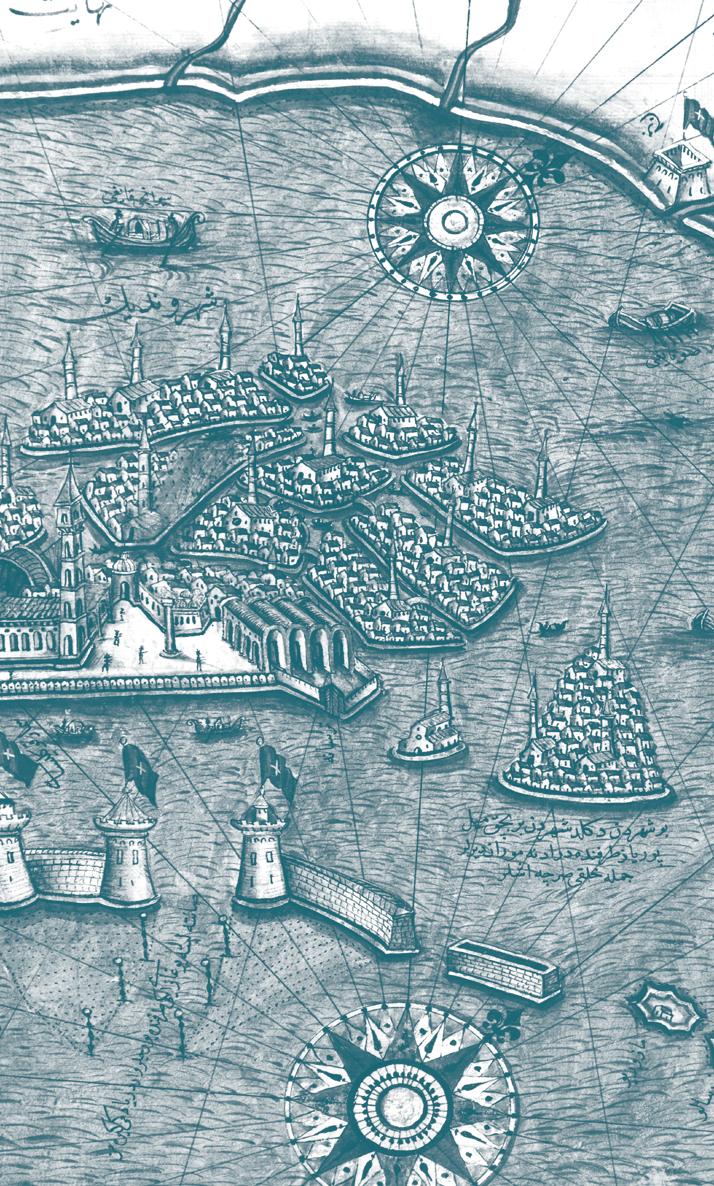

Venezia è frutto di un unico progetto che cambia attori e strumenti a ogni generazione ma che mantiene inalterata la sua finalità: costruire e curare una città in un luogo inabitabile. Nei secoli viaggiatori e locali hanno cercato di descrivere attraverso lo strumento del disegno un luogo che sfugge ad ogni rappresentazione canonica; incastonato tra terra e mare in una condizione anfibia dove anche la semplice suddivisione tra spazio marino e terraferma pone al cartografo dubbi e quesiti rilevanti.

I ventotto estratti di mappe raccolti coprono un periodo storico dal 1450 al 1922, sono una serie di sguardi su una città e su un territorio che cresce e si forma, raggiunge il suo apogeo1, si avvia ad un declino repentino e trova poi nuova linfa e nuove opportunità. Si tratta della descrizione di un fatto urbano unico nel suo genere in cui ogni tentativo di uniformazione con altre realtà, tipica degli atlanti, fallisce nel descrivere l’unicità delle condizioni. Le scale di rappresentazione sono le più disparate: dall’intero Mar Adriatico, che diventa talvolta Golfo di Venezia, fino alla laguna e al tessuto urbano minuto, in cui il passare del tempo è segnalato prima dal processo di formazione delle isole e poi dalla progressiva saturazione delle costruzioni. Le viste in pianta sono la maggioranza ma non mancano le assonometrie che consentono di scorgere lo sviluppo volumetrico e di individuare gli elementi eccezionali. Osservare le mappe nella loro totalità ci mostra come l’unica regola possibile nella descrizione di Venezia e della sua laguna sia l’estrema diversità, ogni autore reinterpreta il luogo con tratti e grafie personali, e allo stesso tempo come la somma delle rappresentazioni restituisca un orizzonte comune in cui emergono dialoghi, riflessi e rimandi: un progetto millenario.

1 Il massimo livello di potere della Serenissima repubblica è raggiunto nella seconda metà del XV secolo, con l’espansione a est fino all’occupazione di Salonicco e a ovest fino all’Adda; la celeberrima immagine Venetie MD o Veduta di Venezia di Jacopo De Barbari, pubblicata nell’anno 1500, descrive con minuzia di particolari il momento di massimo splendore della città.

Quaderni Iuav. Ricerche Iuav at Work

La serie di volumi della collana Quaderni Iuav. Ricerche Iuav at Work è edita nell’ambito della 19. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, all’interno del progetto Iuav at Work, quale estensione nel territorio cittadino del Padiglione Venezia. L’elenco dei volumi pubblicati è presente al link accessibile dal seguente QR code.

Venezia è frutto di un progetto millenario che cambia negli attori e negli strumenti ma mantiene una sostanziale unità di intenti nel tempo. Venezia Città della Conoscenza è solo l’ultimo passo nel processo di re-invenzione continua dello spazio urbano e della comunità veneziane: pone la laguna come campo preferenziale per la sperimentazione di nuove forme di progettualità e ne riafferma la capacità di anticipazione a scala globale.