Vitale Zanchettin

Expo 1967: Terre des hommes.

Carlo Scarpa e il padiglione italiano

Noi siamo tutti dei giovani barbari ancora meravigliati dei nostri nuovi giocattoli. Le nostre corse in aeroplano non hanno altro senso. Quello sale più in alto, quell’altro corre più veloce: e dimentichiamo perché si corre.1

La storia delle Esposizioni Universali è segnata dalla costante tendenza a porre in primo piano le più avanzate conquiste tecnologiche e le edizioni del secondo dopoguerra non fanno eccezione, mantenendo come tema di rilevanza primaria la competizione tra le maggiori potenze internazionali per la conquista dello spazio. L’edizione del 1958 era stata infatti dominata dalla presenza della navicella dello Sputnik, esposta dall’Unione Sovietica come un trofeo dell’ultimo traguardo raggiunto con il primo satellite che aveva orbitato intorno alla terra. La risposta, fortemente sollecitata dagli Stati Uniti, era giunta nel 1962 con l’edizione di Seattle nella quale erano messi in primo piano gli effetti delle conquiste tecnologiche finalizzate all’affermazione del modello di vita americano.

L’appuntamento di Montréal, ufficialmente dedicato alla Terre des hommes, rappresentava un invito ad accostare all’immagine della ricerca tecnologica una riflessione sull’ambiente dell’esistenza umana, che aveva trovato nell’omonimo volume di Saint Exupéry pubblicato nel 1939 una felice fonte di ispirazione2. Il riferimento letterario, centrato sull’esperienza pionieristica del volo non era pretestuoso. Le sue pagine mettono in primo piano l’affermazione della tecnologia applicata alle traversate aeree transoceaniche e alle loro conseguenze per la conoscenza della terra. Benché le notazioni tecniche sull’aerodinamica ricorrano nelle sue pagine, il centro della riflessione è l’opportunità fornita dal mezzo tecnologico per stimolare una riflessione sull’esistenza e sul ruolo dell’uomo nel

1 A. de Saint Exupéry, Terra degli uomini, Garzanti, Milano 1942, p. 53. Sono grato a Gianluca Diana per avermi sollecitato alla lettura e alla riflessione sul senso del volo come metafora dell’esperienza umana al limite delle capacità individuali. Le sue idee mi hanno accompagnato durante la redazione del presente testo aiutandomi a riconoscerne significati preziosi nella quotidianità.

2 C.C. Milnes (a cura di), Guide officiel Expo 67, catalogo della mostra (Montréal, Expo), Maclean-Hunter, Toronto 1967.

Montréal Expo 1967

proprio mondo. Il riferimento letterario si prestava dunque a interpretazioni varie, se non divergenti, e le potenze internazionali più importanti non avrebbero rinunciato ad adottare toni trionfalistici, che nel caso statunitense insistevano sulla celebrazione della presenza dell’uomo nello spazio con oggetti avveniristici sospesi in una sfera reticolare progettata da Richard Buckminster Fuller. Come in tutte le edizioni precedenti l’architettura era parte integrante delle scelte di autorappresentazione delle singole nazioni, con il risultato di esporre un insieme di oggetti singolari e non coordinati tra loro, se non nell’organizzazione della planimetria generale dell’area ordinata secondo assi regolari. Alcune tra le figure più in vista nel dibattito architettonico del momento suscitavano un interesse specifico per le soluzioni adottate nei singoli padiglioni, inducendo riviste specialistiche a pubblicare immagini dei cantieri ancora prima del loro completamento3. Alcuni padiglioni sarebbero diventati pietre miliari nella storia dell’architettura del secondo dopoguerra e tra queste probabilmente la più celebre è il complesso di cellule residenziali modulari denominato Habitat, realizzato su progetto dell’architetto naturalizzato canadese Moshe Safdie. Dopo l’apertura i periodici di settore si sarebbero dedicati a specifiche analisi di questi edifici temporanei, oscillando tra toni celebrativi e critiche più o meno circostanziate, tra le quali emerge per lucidità quella di Sibyl Moholy-Nagy sulle pagine di «Bauwelt»4. La sua lettura disincantata affronta in modo sistematico uno a uno i singoli padiglioni, mettendo in luce le aspirazioni e le ispirazioni che ne avevano guidato la progettazione. Nella sua rassegna solo poche righe sono dedicate al padiglione italiano, del quale evidenzia il carattere per nulla organico – unorganisch –dell’edificio curato da Argan e Zevi. La brevità del testo è probabilmente la causa dell’omissione del progettista, Luigi Passarelli, ma l’aggettivo organico accostato all’architetto che aveva legato il proprio nome alla diffusione di questo termine in Italia non può essere considerato casuale. Organico è un concetto sfumato, che

3 Si veda «Domus», 446, gennaio 1967.

4 S. Moholy-Nagy, Expo 1967, «Bauwelt», 28-29, maggio 1967, pp. 687-696.

non consente una distinzione per categorie precise di forme. E non è escluso che agli occhi di molti la superficie tesa della copertura progettata da Passarelli rievocasse forme ispirate alla natura ricorrenti nell’architettura promossa da Zevi nei decenni precedenti. Possiamo comunque notare una significativa distanza tra la semplice pianta quadrangolare dell’edificio e le forme curvilinee e segmentate delle ripartizioni interne delle singole sezioni. Il sintetico giudizio della Moholy-Nagy e la configurazione planimetrica inducono a chiedersi fino a che punto il comitato promotore della mostra abbia potuto condizionare il progetto dell’ingegnere romano e più ancora se vi sia stato, e quale sia stato, qualche apporto alla concezione generale del progetto da parte degli architetti chiamati ad allestire le sezioni interne. Il punto è se questi abbiano potuto indirizzare in particolare la composizione planimetrica o se piuttosto questa sia stata adottata come dato di fatto. I documenti finora reperiti attestano riunioni avvenute a Roma al Ministero degli Affari Esteri, durante le quali sembra improbabile vi siano stati confronti esplicitamente dedicati all’impianto architettonico5 . La soluzione di Passarelli consisteva in una copertura unitaria di una superficie rettangolare, sotto la quale la separazione degli spazi seguiva forme che dipendevano solo minimamente dal sistema strutturale. L’idea di conferire ricchezza e varietà a un vano dalla geometria semplice e leggermente ipogeo per mezzo di pareti curvilinee e spazi comunicanti trova un precedente significativo nell’opera di Passarelli nel Museo Paolino realizzato all’interno dei Musei Vaticani. Il progetto, approvato da papa Paolo VI negli ultimi mesi del 1965, era allora in fase di costruzione. In quel caso Passarelli aveva dovuto rimodellare una sequenza di edifici preesistenti di pianta quadrangolare accostati che si trovavano al rustico delle murature. Per farlo aveva introdotto una serie di separazioni interne che determinavano percorsi accompagnati da superfici curve e pareti segmentate. La parte del Museo Paolino che rimanda maggiormente al padiglione dell’Expo di Montréal è probabilmente la zona ipogea dedicata alle collezioni etnologiche: uno spazio ipogeo illuminato da cavità laterali e soprattutto segnata

5 Si veda il capitolo Appendice I. Documenti, paragrafi I.I, I.II

1. In La fiera di Montréal in costruzione, «Domus», 446, gennaio 1967.

Expo 1967: Terre des hommes

dalla presenza dell’ambiente a pianta circolare detto del “Mosaico Maggiore” illuminato da finestre vetrate continue poste sotto la quota del terreno circostante. Questo edificio presenta una similitudine anche dal punto di vista strutturale con il padiglione di Montréal, poiché la sua copertura curvilinea è realizzata per mezzo di un doppio guscio in calcestruzzo armato. Il progettista romano proponeva dunque in scala maggiore una soluzione che in parte poteva considerare collaudata nel complesso Vaticano, in particolare adottando una planimetria semplificata che lasciava ampie libertà di ripartizione indipendente dalla struttura. Inoltre, la scelta di realizzare un ampio ambiente ipogeo consentiva di modulare l’illuminazione naturale attraverso aperture per evidenziare alcune aree come avviene nel complesso vaticano nel Museo Gregoriano Profano. Non è escluso che lo stesso Scarpa abbia percepito le potenzialità di una soluzione simile, che potrebbe aver influenzato anche progetti come quello per il ristorante Fini a Modena6 . La concezione di un impianto semplice appare dunque particolarmente adatta a fornire l’elasticità necessaria a ospitare architetti e artisti ben affermati che il comitato aveva deciso di proporre come rappresentazione della nazione. La scelta più originale della proposta sostenuta dal comitato scientifico consiste tuttavia nei temi assegnati ai diversi architetti, che si distanzia dalla tendenza diffusa di rappresentare le nazioni per mezzo del proprio avanzamento tecnologico proponendo un’immagine dell’Italia per mezzo di diverse espressioni artistiche con cui essa aveva costituito la propria unicità nel mondo. La composizione del comitato promotore, nel quale spiccano protagonisti della cultura del momento, quali Eco e Argan testimonia questa decisione a monte, determinando tutte le scelte successive. Si trattava di una scelta di campo specifica e consapevole, che verrà descritta con chiarezza da Zevi in un editoriale che spiega le ragioni della scelta e riconoscendo in essa i motivi del consenso riscosso dal padiglione italiano7 .

6 Si veda a proposito G. Beltramini, K.W. Forster, P. Marini (a cura di), Carlo Scarpa. Mostre e musei 1944-1976. Case e paesaggi 1972-1978 , Electa, Milano 2000, pp. 424-440.

7 B. Zevi, L’Italia all’Expo universale 1967 di Montréal, «L’architettura cronache e storia», anno XIII, 141, luglio 1967, pp. 142-146.

Expo 1967: Terre des hommes

A distanza di oltre mezzo secolo il suo giudizio, benché di parte, appare condivisibile e l’operazione risulterà peraltro particolarmente fortunata, considerato che l’edizione canadese, visitata da oltre cinquanta milioni di persone, rimarrà quella con il maggior afflusso di pubblico.

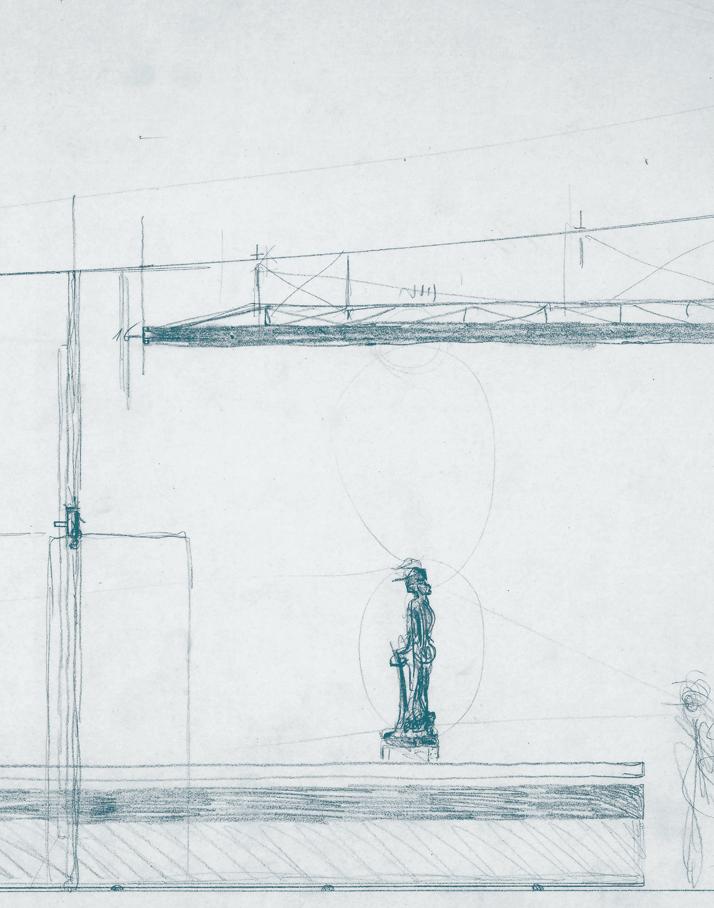

In questo contesto l’apporto di Scarpa risulta particolarmente centrato. La selezione di materiali, della quale l’architetto veneziano risulta in parte responsabile, accostava icone della scultura e della pittura del Quattrocento come Donatello e Piero della Francesca a frammenti di opere letterarie di musica e poesia. Nelle proposte compare anche l’idea, poi abbandonata per ragioni ignote, di esporre materiali borrominiani 8. La selezione si spingeva fino ai limiti della scienza pura, con la proposta di inserire documenti galileiani. La rappresentazione dell’Italia attraverso le figure che avevano maggiormente segnato la sua storia culturale può apparire a prima vista frutto di una visione stereotipata. Quel che risulta originale è la modalità adottata da Scarpa, che deciderà di collocare tutti i materiali storici su supporti nei quali la tecnica costruttiva appariva completamente esposta. Non si tratta ovviamente di un caso isolato. Nella sua opera architettonica e negli allestimenti l’esposizione della struttura e la dialettica del giunto è talmente diffusa da apparire come un tema dominante9. La proposta di riprodurre in scala la pavimentazione della Flagellazione e della statua del David di Donatello fa evidentemente leva sul valore simbolico di due opere cronologicamente vicine nel tempo e per questo in grado di rappresentare una specifica stagione straordinaria dell’arte in Italia. Si tratta probabilmente dell’unica composizione espositiva di Scarpa nella quale sono sovrapposte due opere del passato, utilizzando l’una come supporto per l’altra. Tuttavia l’operazione è del tutto estranea all’idea di proporre un’ambientazione. Scarpa resta infatti perfettamente fedele al rifiuto di contestualizzare oggetti d’arte in spazi che rimandino al

8 Si veda il capitolo Appendice I. Documenti, paragrafo I.IV.

9 Si veda V. Zanchettin, Il senso del grave. Carlo Scarpa e la retorica della struttura, in W. Tegethoff, V. Zanchettin (a cura di), Carlo Scarpa. Struttura e forme, Marsilio, Venezia 2008, pp. 59-81.

contesto nel quale essi erano stati realizzati. Nell’intera attività di trasformazione di Castelvecchio, così come nel Museo Correr e alle Gallerie dell’Accademia a Venezia, egli aveva proposto l’eliminazione di tutte le decorazioni murali recenti in favore di pareti omogenee e supporti delle opere concepiti come meccanismi contemporanei. La natura dell’operazione di giustapposizione nel padiglione italiano in Canada si rende esplicita nei supporti progettati per sostenere il piano e la statua, frutto di elaborate lavorazioni del metallo e del marmo ai limiti delle possibilità offerte dalle tecniche contemporanee.

Considerazioni simili potrebbero essere fatte per i documenti cartacei, posti in posizioni tali da consentire una visione analitica degli oggetti, quasi simulando la posizione che questi avrebbero nelle mani di un restauratore. Anche in questo contesto, dunque, il punto di vista di Scarpa non è una visione nostalgica del passato, ma suggerisce piuttosto l’idea che l’esposizione dell’antico assume significato specifico in quanto supportato dalla tecnica del tempo nel quale vive chi lo osserva e nel momento in cui lo osserva. La distanza tra il tempo dell’opera e quello dell’osservatore appare dunque incolmabile.

L’Italia attraversava allora una stagione straordinaria per l’intensità della crescita economica e industriale e di miglioramento degli standard di benessere, accompagnati da un costante incremento demografico. Questa condizione si sarebbe potuta tradurre in un’ostentazione delle conquiste dello sviluppo economico e infrastrutturale, ancora non turbati dalla crisi petrolifera e dai conflitti politici laceranti che avrebbero segnato la storia nel decennio successivo. La scelta di rappresentare la nazione attraverso un ritratto del proprio patrimonio culturale e artistico appare quindi frutto di una visione lungimirante e allo stesso tempo autonoma rispetto alle scelte di molti dei padiglioni concentrati nello sforzo di mettere al centro le proprie avanguardie produttive. Ma la rappresentazione dello sviluppo tecnologico non era del tutto esclusa dal padiglione, poiché trovava spazio nella sezione curata da Bruno Munari dedicata al rapporto tra arte e industria. La dedica della sezione progettata da Scarpa alla Poesia rispecchia dunque la volontà di stabilire un contatto da due mondi, quello del

Expo 1967: Terre des hommes

raziocinio tecnologico e quello dell’arte. Potremmo chiederci, senza pretendere di fornire una risposta definitiva, a quali aspetti della Poesia faccia riferimento la progettazione dell’architetto, che oltre un decennio dopo proporrà un parallelo esplicito tra rima e architettura nella sua lezione a Vienna Kann Architektur Poesie sein?10 .

La risposta sembra anticipata nel suo contributo all’Expo canadese. Accostando opere artistiche a congegni di sostegno dal disegno perfetto e completamente leggibili come macchine, egli sembra indicare la possibile convivenza tra il mondo dell’industrializzazione e quello della poesia intesa come perfetta concatenazione metrica del discorso, della parola misurata con la perfezione del cesello. La misura, la logica e il calcolo sembrano dunque costituire il nesso che lega due mondi apparentemente lontani, ma in realtà separati da un confine fittizio.

Ma è proprio in questo che risiede la radice culturale dell’Umanesimo: l’alleanza insolubile tra produzione artistica e ragionamento; una dimensione che Scarpa doveva avere interiorizzato con decenni di riflessione sull’arte del passato e sulle lavorazioni moderne dei materiali. Scarpa proponeva un’immagine dell’alleanza tra razionalità e arte per mezzo di una visione prospettica trasformata in realtà fisica calcolata nella quale era collocata una scultura che aveva rivoluzionato il modo di rappresentare la figura umana nel Quattrocento. Di fronte alla ricerca della Terra degli uomini attraverso il volo nel cosmo, Scarpa sembra indicare come il fine primario dell’esistenza nel mondo risieda nella necessità di collocare l’uomo nel proprio spazio mentale, in questo caso uno spazio determinato dal calcolo e dalla geometria di oltre quattro secoli fa. Con le parole dell’architettura egli sembra tornare a una domanda di Saint Exupéry: «Che cosa sono cento anni di storia della macchina contro i duemila anni di storia dell’uomo?»11 .

10 Titolo della conferenza tenuta da Carlo Scarpa presso l’Akademie der Bildenden Künste, Vienna, 16 novembre 1976; ora in P. Noever, P. Duboy (a cura di), The Otehr City. Carlo Scarpa. Die Andere Stadt, catalogo della mostra, Ernst & Sohn, Wien 1989, pp. 22-27.

11 A. de Saint Exupéry, Terra degli uomini, cit, p. 52.

2. Carlo Scarpa, diapositiva F33121. Centro Archivi Architettura MAXXI, Roma, fondo Carlo Scarpa, Allestimento della sezione La Poesia, padiglione italiano, Expo ’67, Montréal, 1966-1968.

Expo 1967: Terre des hommes

Ilaria Maurelli

Il padiglione Poesia. Disegno, progetto e realizzazione

Il padiglione Poesia

Il programma del padiglione e la sua Commissione Nel febbraio del 1966 l’idea di costituire un comitato per la realizzazione del padiglione italiano per l’Esposizione Universale di Montréal era sotto l’attenzione della Commissione del Ministero degli Affari Esteri. In realtà, il comitato aveva organizzato e concordato negli anni precedenti la coordinazione e realizzazione dell’evento, l’impostazione generale e la progettazione con la Compagnie Canadienne de l’Exposition Universelle de 19671 .

Per motivi pratici si decise di fare ricorso a personalità residenti a Roma, scartando l’idea iniziale di utilizzare il progetto fatto predisporre a suo tempo dall’I.R.I. per la Fiera di New York, in relazione agli eccessivi costi di costruzione. Si ottenne, così, la collaborazione di Giulio Carlo Argan, di Bruno Zevi e dello studio Passarelli2 .

Il punto fermo per il coinvolgimento di Scarpa si trova in un telegramma redatto il 7 febbraio 1966 dal Commissario Generale Aggiunto Giovanni Luciolli nel quale è presente la proposta di collaborazione al padiglione Italia per l’Esposizione di Montréal, indicando quale sarà il compito destinato all’architetto rispetto alla progettazione generale del padiglione:

1 La Canadian World’s Fair 1967 Company è stata creata dal Governo del Canada tramite un atto del Parlamento approvato il 21 dicembre 1963. La Company era responsabile della preparazione, organizzazione, esecuzione e amministrazione dell’Esposizione Universale di Montréal. I materiali sono ora conservati presso la Biblioteca Nazionale e Archivi del Québec, in seguito BAnQ.qc.ca.

2 «Scartata, in relazione agli eccessivi costi di costruzione, l’idea iniziale di utilizzare il progetto fatto predisporre a suo tempo dall’I.R.I. per la Fiera di New York, si sta qui costituendo un Comitato di consulenza Tecnico-Artistica, che assisterà il Commissariato Generale per il coordinamento di tutti i vari aspetti relativi alla partecipazione italiana (architettonici, paesaggistici, allestimenti interni, etc.). Per ovvi motivi pratici si è deciso di fare ricorso a personalità residenti a Roma e si è ottenuta la collaborazione del Prof. Argan, del Prof. Zevi e dell’Arch. Passarelli». Lettera di Giovanni Luccioli, Commissario Generale Aggiunto, su carta intestata del Ministero degli Affari Esteri a Carlo Scarpa. Roma, 07 febbraio 1966. Centro Archivi Architettura MAXXI, fondo Carlo Scarpa, Allestimento della sezione La Poesia, padiglione italiano, Expo ’67, Montréal, 1966-1968, b. 230, fasc. P1/18.

che in linea di massima sarebbe suddiviso in quattro parti: a) la Poesia, in cui dovrebbero essere espressi i valori tradizionali dell’Italia (arte, etc.); b) il Costume; c) l’Industrializzazione (ovvero il progresso, l’Italia protesa verso l’avvenire, etc.); d) il Percorso, nel quale il pubblico, attraverso un adeguato allestimento scenotecnico, dovrebbe in un certo senso percepire lo stato d’animo del popolo italiano, sui cui agiscono le tre forze espresse nei settori sopra indicati.3

Lo stesso documento comunicava che, oltre alla costituzione di un apposito Commissariato Generale, la cui direzione sarà affidata dall’Ambasciatore Babuscio Rizzo con Giovanni Luciolli come segretario, il Comitato in questione avrebbe voluto affidare a Scarpa il compito di effettuare la progettazione relativa al primo settore, la Poesia. Assieme a Scarpa è previsto il coinvolgimento di altre figure di spessore, quali Umberto Eco, per delineare il discorso generale della mostra; Leonardo Ricci, destinato a curare la progettazione del settore relativo al Costume; Bruno Munari, che curerebbe in particolare la progettazione relativa alla sezione Progresso e Industrializzazione; e infine Emilio Vedova, incaricato di occuparsi dell’allestimento scenotecnico relativo al Percorso. Il padiglione italiano fu ideato dallo studio di architettura di Vincenzo, Fausto e Lucio Passarelli, affiancati da un comitato artistico composto da Argan, Zevi e Michele Guido Franci, allora presidente dell’Ente Fiera di Milano. Della progettazione esecutiva si occuparono, invece, lo studio di Sara Rossi, quello di Antonio Antonelli & Manfredo Greco, e lo studio di Franco Piro & Cie4 .

3 Lettera di Giovanni Luccioli a Carlo Scarpa. Roma, 07 febbraio 1966. Centro Archivi Architettura MAXXI, Roma, fondo Carlo Scarpa, Allestimento della sezione La Poesia, padiglione italiano, Expo ’67, Montréal, 1966-1968, b. 230, fasc. P1/18.

4 Insieme al gruppo appena citato, nella tavola esecutiva – presente al Centro Archivi Architettura MAXXI, Roma, fondo Carlo Scarpa, materiali grafici Padiglione italiano, Expo ’67, Montréal 1967, n. 49016 – del progetto per la sezione Poesia dell’architetto Scarpa si trovano citate anche le figure che successivamente si occuperanno degli aspetti tecnici tra cui, Cartier, Cotè, Piette, Boulva, Wermer linger & Associe’s,

Il padiglione Poesia

La sintetica comunicazione indirizzata a Scarpa chiarisce il quadro culturale che orbita attorno alla progettazione del padiglione italiano, da sviluppare per mezzo di figure autonome, audaci e indipendenti che si intrecciano per collaborare per un progetto altrettanto audace, indipendente e autonomo. Solo il 26 febbraio del 1966, circa due settimane dopo il telegramma redatto da Luciolli, lo studio Passarelli, con Vincenzo, Fausto e Lucio, scrive a Scarpa per comunicargli della volontà di lavorare al progetto della sezione Poesia. Per quanto fosse già chiaro, parzialmente, l’impianto generale, con la copertura che si poggia come un velo leggero sul suolo, e il terreno come un’estrusione emergente dall’asfalto, si arriva a una definizione più concreta quando Munari, Scarpa, Ricci e Vedova iniziano a occuparsi della progettazione delle singole sezioni. Il padiglione, per Passarelli, affida a due elementi la sua composizione:

La copertura (chiara; astratta; tenda e nello stesso tempo supporto visivo di opere d’arte)

Il terreno (scuro; modellato; unitario; emergente o incassato nell’asfalto che lo circonda)

Un elemento ideale, il più importante (si chiami “percorso, “angoscia”, “l’italiano oggi” o che so io non importa il termine) che anche nella sua inconsistenza fisica, deve poter dare una forza e compiutezza al tutto.

Può essere un tubo o un vuoto; unitario o no; essere il positivo e il negativo dei tre elementi che esso forma o dai quali è formato. Quanto più è debole di materia, tanto più deve essere architettura. Per questo il Comitato si è rivolto a Vedova, il pittore più qualificato, per sublimare il “percorso” e conferirgli un valore assoluto.

Da quanto sopra risulta che la composizione generale, proprio perché volutamente affidata ad elementi quanto mai “leggeri” esiste. Con formidabile capacità di assorbire, recepire ed integrarsi, ma è lì presente; altrimenti sarebbe il nulla.5

ingegnere strutturista Monti, Lefebvre, Lavoie, Nadau & Associes ingegneri meccanici ed elettrici.

5 Lettera di Vincenzo, Fausto e Lucio Passarelli a Carlo Scarpa. Roma,

Si evince che il progetto viene pensato come la collisione di questa gigantesca copertura eterea, bianca, luminosa, curva che approda su questo terreno scoglioso, ruvido e scuro che sembra emergere dal suolo. Lo spazio generato al di sotto acquisì densità, corporeità e matericità, trovando una definizione precisa grazie all’indipendenza, al contrasto, alla coordinazione e all’autonomia dei singoli progettisti chiamati ad allestirlo.

Nell’idea di Passarelli:

I tre progetti di Munari, Ricci e Scarpa, saranno invece come i tre artisti: indipendenti, contrastanti, reali. Essi si incastrano o si appoggiano al terreno (ma non vi si confondono); vivono sotto la tenda (con un proprio spazio) vi si collegano mediante le opere d’arte; hanno con il percorso, quei rapporti più sottili e possibilistici che nasceranno dalla coordinazione, e dagli stimoli reciproci.6

Partendo da queste basi, si avviò un processo di progettazione estremamente rapido e una realizzazione altrettanto efficiente: lo studio Passarelli, con il supporto dei collaboratori, si dedicò alla progettazione della copertura reticolare in metallo, sorretta da soli quattro pilastri. Gli incontri collettivi furono, inizialmente, fondamentali per calibrare e confrontare alcuni aspetti del progetto; Ricci, Munari, Vedova, Scarpa e lo studio Passarelli si incontrarono per la prima volta il 3 marzo 1966 a Roma, alla Farnesina. Intorno alla metà di marzo del 1966 si definirono le intese raggiunte con la Società Italpublic diretta da Vincenzo Picone, in materia di pubbliche relazioni e di assistenza tecnica. La Società si occupò dell’assistenza in fase di lavorazione e in fase di realizzazione del padiglione. All’inizio di marzo del ’66 si definirono i contributi che l’Italia avrebbe presentato nei padiglioni tematici: «Sottotema: “Man the Producer”; Sottotema: “l’Homme et la

26 febbraio 1966. Centro Archivi Architettura MAXXI, Roma, fondo Carlo Scarpa, Allestimento della sezione La Poesia, padiglione italiano, Expo ’67, Montréal, 1966-1968, fasc. P1/18. 6 Ibid

padiglione Poesia

Vie”; Sottotema: “l’Homme dans la cité”; Sottotema: “l’Homme Interroge l’Univers”; Sottotema: “Man the Provider”; Cortometraggi»7 per evitare di riproporre duplicati nel padiglione Poesia. Nel frattempo, in appena un mese e mezzo, gli altri autori elaborarono i progetti per le singole sezioni che, accostate tra loro, diedero forma al progetto complessivo già entro la fine di marzo 1966. Quest’ultimo fu reso esecutivo prima della metà di maggio e, subito dopo, ebbe inizio la fase costruttiva, che si protrasse fino a fine settembre, fermandosi per la pausa imposta dal rigido inverno canadese. I lavori ripresero successivamente per consentire l’allestimento degli interni, completato in aprile, in vista dell’inaugurazione fissata per il 25 aprile 1967.

Una volta definito il progetto della «tenda»8 venne disegnato lo schema di divisione degli spazi, sotto la supervisione del Direttore Artistico, Umberto Eco.

A Carlo Scarpa venne affidata la sezione Poesia posta a ovest; a Leonardo Ricci quella del Costume posta a est; e infine a Bruno Munari quella dell’Industrializzazione a sud-ovest; mentre il Percorso «plurimo-luce» venne interpretato da Emilio Vedova situato fra i settori.

Questa suddivisione in temi, e quindi spazi, venne manifestata anche all’esterno del padiglione ma in maniera criptica, non esplicita, tramite il posizionamento di tre sculture collocate sulla copertura e quindi destinate a comunicare a distanza il carattere specifico del padiglione italiano.

Ogni scultura aveva il compito di riflettere il concetto di quanto esposto al di sotto della grande vela e, in ordine, erano presenti: una grande sfera scintillante di Arnaldo Pomodoro9 per la sezio-

7 Telegramma dal Commissario Generale Aggiunto Giovanni Luccioli per Carlo Scarpa. 11 marzo 1966. Centro Archivi Architettura MAXXI, Roma, fondo Carlo Scarpa, Allestimento della sezione La Poesia, padiglione italiano, Expo ’67, Montréal, 1966-1968, fasc. P1/18.

8 B. Zevi, L’Italia all’Expo universale 1967 di Montréal, «L’architettura cronache e storia», 141, anno XIII, luglio 1967, p. 142.

9 L’opera è Sfera grande, realizzata per il concorso nazionale bandito nel 1965 dal Ministero dei Lavori Pubblici e spostata per la prima volta per l’Esposizione di Montréal. Oggi è collocata presso il Palazzo della Farnesina a Roma.

Il

ne di Carlo Scarpa; una scultura in ceramica di Leoncillo Leonardi in corrispondenza del settore di Leonardo Ricci; e infine, una struttura metallica a fasce di Cosimo Carlucci per la sezione dell’Industrializzazione.

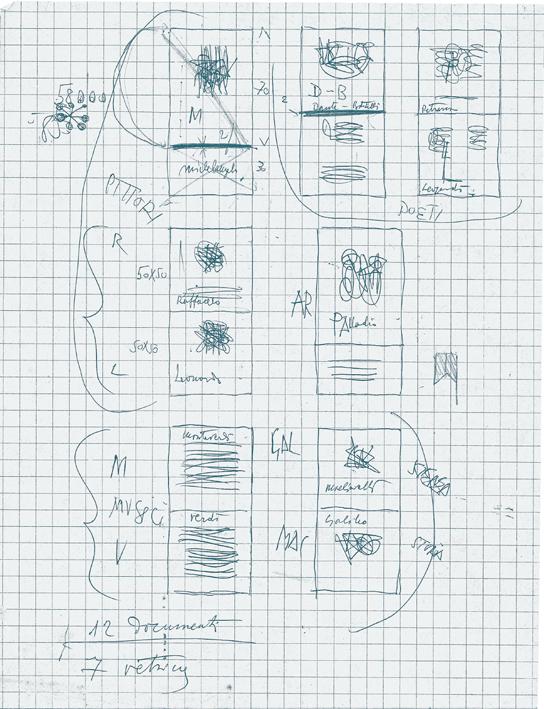

Mentre ogni architetto si apprestava a progettare il proprio spazio espositivo, Scarpa si dedicava a selezionare tutte le opere che avrebbe esposto per la Poesia. La suddivisione delle opere era basata sulla scelta di macro-temi, musica, architettura, letteratura e scienza, mentre, per ognuno di essi, l’autore aveva stilato una lunga lista di elementi che avrebbe voluto integrare.

Per la disciplina musicale la selezione consisteva in: il Liuto a manico rovesciato del XVI secolo, il Prologo della Incoronazione di Poppea di Monteverdi, la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, Un ballo in maschera, La forma del Destino, Aida, Otello, Falstaff, I Lombardi della prima crociata, Rigoletto, autografi di Verdi10. Per l’architettura: la Figura vitruviana di Leonardo, alzato e sezione della cupola di Bramante per San Pietro del 1540 di Sebastiano Serlio, I quattro libri dell’architettura di Andrea Palladio del 1570, con opere di Borromini11. Mentre per la letteratura: Dante, l’originale del Canzoniere di Francesco Petrarca e i codici manoscritti del Decameron di Boccaccio12 .

L’immagine della Terre des hommes13 italiana era stata affidata alle figure che meglio potessero esprimere gli elementi distintivi delle tendenze artistiche e contemporanee di quell’epoca. Sebbene questa

10 Carlo Scarpa, appunti sull’elenco delle opere da proporre per lo spazio espositivo. Centro Archivi Architettura MAXXI, Roma, fondo Carlo Scarpa, Allestimento della sezione La Poesia, padiglione italiano, Expo ’67, Montréal, 1966-1968, fasc. P1/18.

11 Ibid., nel quale non vengono specificate nel documento le singole opere selezionate.

12 Ibid.

13 U. Eco, Italia Expo ’67, in G.C. Argan, U. Eco, G. Piovene, B. Zevi (a cura di), L’Italie par elle-même. A Self-Portrait of Italy. Autoritratto dell’Italia, catalogo della mostra Bompiani (Montréal, Expo), Milano 1967, pp. 4-7. Il termine Terre des hommes fu scelto in occasione della conferenza del 1963 a Montebello, Québec, derivata dal titolo del celebre volume dell’autore, poeta e aviatore francese Antoine de Saint-Exupéry nel 1939. Si veda il capitolo Expo 1967: Terre des hommes. Carlo Scarpa e il Padiglione italiano, nota 1.

Il padiglione Poesia

4. Carlo Scarpa, materiale grafico 52451. Centro Archivi Architettura MAXXI, Roma, fondo Carlo Scarpa, Allestimento della sezione La Poesia, padiglione italiano, Expo ’67, Montréal, 1966-1968.

scelta sia stata presa in tempi ristretti, risultò estremamente coerente e fu la principale ragione del consenso riscosso del padiglione italiano.

Bruno Zevi ne descrive chiaramente la genesi: «Non occorreva dunque tormentarsi ad escogitare emblemi rappresentativi; bastava discernere nella concreta fenomenologia artistica. Allora avremmo saldato contenuti ed involucri; le forme dinamiche e aperte, assai prima degli allestimenti, avrebbero emesso il messaggio»14. Il successo non risulterebbe dunque determinato dal valore intrinseco delle opere, ma dal fatto che esso suggeriva un metodo, un’ipotesi progettuale inesplorata fino ad allora, che consiste nel ricercare i contenuti di opere differenti, articolandoli secondo le diverse finalità espressive e, successivamente, nell’individuare artisti capaci di tradurli spazialmente.

Questa metodologia di lavoro eterogeneo, caratterizzata dall’accostamento di personalità singole, rappresentava una delle peculiarità più rilevanti del progetto. La regia delle figure coinvolte non si concentrava soltanto sull’esito finale, ma sul processo stesso di collaborazione, configurandosi come un’alternativa critica alle retoriche dominanti che celebravano l’atto progettuale come manifestazione esclusivamente autoriale.

Il coordinamento di Bruno Zevi fu il catalizzatore che permise di far confluire in questa vela distesa su un suolo pianeggiante le tensioni culturali e i fermenti critici di un’epoca segnata dal rifiuto delle rigidità razionaliste e dalla ricerca di linguaggi espressivi più liberi e sperimentali.

In questo contesto, il progetto si configurava come una piattaforma di convergenza tra linguaggi differenti, un luogo di dialogo che testimoniava l’assenza di retorica e la volontà di superare ogni dogmatismo formale, incarnando lo spirito di un’epoca in trasformazione.

L’architettura del padiglione

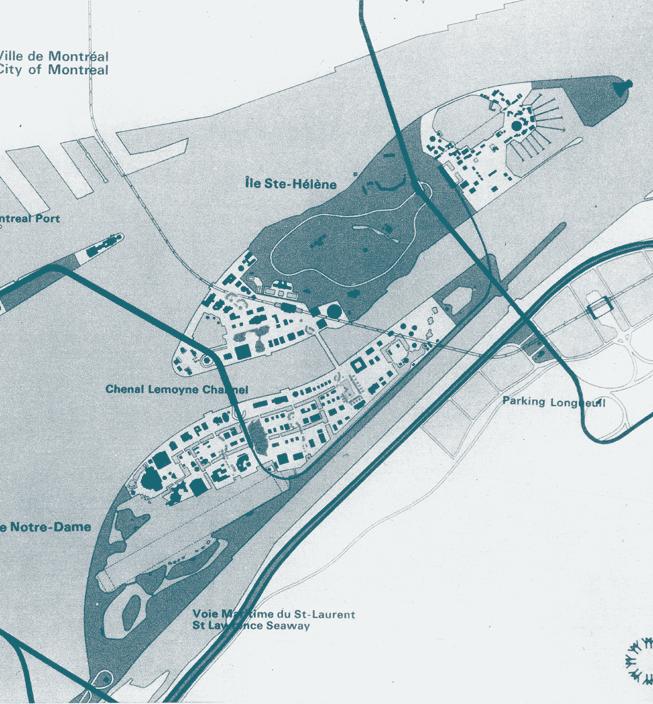

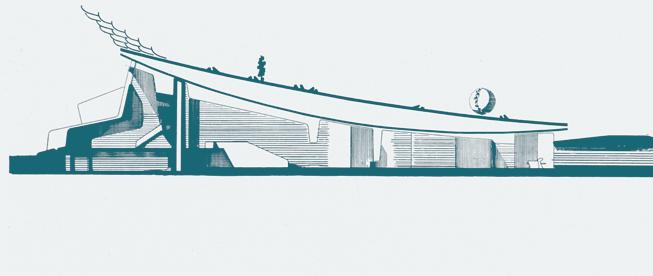

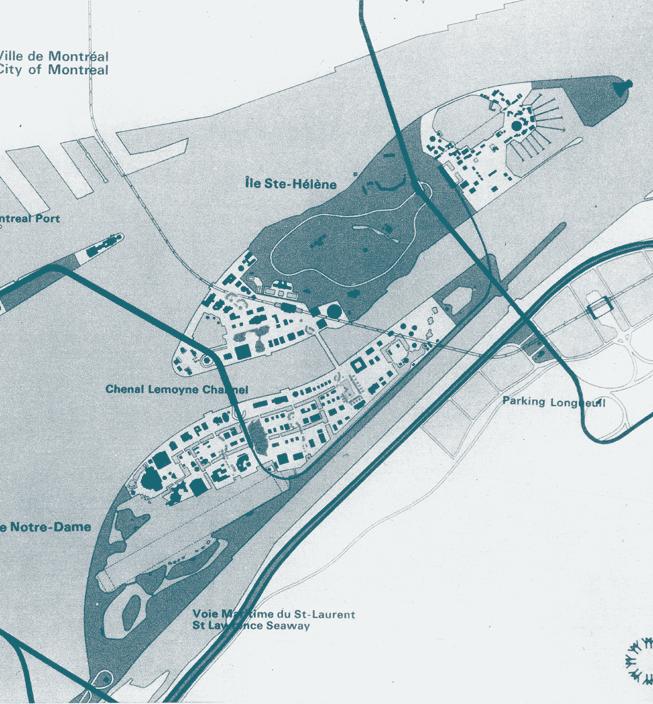

Approdò così il padiglione italiano sulla riva dell’Île Notre-Dame in prossimità del ponte che collegava l’Île Sainte-Hélène e la Cité du Havre. Dopo aver attraversato il fiume Saint-Laurent a bordo della monorotaia “Expo-Express”, il visitatore poteva ammirare la scintillante vela bianca.

14 B. Zevi, L’Italia all’Expo universale 1967 di Montréal, cit., p. 143.

Il padiglione Poesia

La sua posizione sul bordo dell’isola era strategica, di fianco al Pont des Iles, permetteva di essere ammirata con una visuale del tutto unica in grado di valorizzare non solo il suo impianto, ma soprattutto il modo con cui la sua sagoma appariva quasi sospesa sopra il suolo scabroso e scuro. La sua area si estendeva per circa tremila metri quadrati, uno dei padiglioni più piccoli dell’Esposizione, che invece accoglieva opere di dimensioni gigantesche. Probabilmente, il bilancio di un miliardo e mezzo di lire non permetteva di ambire a soluzioni monumentali, faraoniche e maestose e il tempo disponibile non avrebbe garantito la buona riuscita. Mentre i padiglioni circostanti manifestavano grandezza, potenza e supremazia con architetture che ostentavano avanguardia e tecnologia, il padiglione Poesia era stato pensato per celare, nelle profondità scure e nascoste, la vera Terra degli uomini, la vera sostanza culturale del tempo antico.

L’edificio di Passarelli poggiava, quindi, su questo terreno rialzato con piani inclinati che servivano per coprire il blocco degli uffici e dei servizi. Il terreno, scabroso e ruvido, era in asfalto proprio come le strade che collegavano i diversi padiglioni situati nell’isola.

L’ingresso principale era ricavato dalla corrosione di questo corpo materico, posto sul lato corto della costruzione, volto verso il ponte, e sottolineato dal murales Italie–Italy, eseguito a spatola, disegnato da Scarpa e realizzato dalla ditta De Luigi15 . Superata la soglia d’ingresso lo spazio ipogeo, un metro e mezzo al di sotto della quota di calpestio esterna, si districava in un percorso

15 Le tinteggiature e le lavorazioni di finitura vennero realizzate dalla ditta De Luigi, la quale collaborò nella realizzazione del padiglione nel periodo dal 15 marzo al 22 marzo 1967. Il “cartello” – così chiamato da De Luigi nel resoconto delle lavorazioni effettuate, documento presente al Centro Archivi Architettura MAXXI, Roma, fondo Carlo Scarpa, Allestimento della sezione La Poesia, padiglione italiano, Expo ’67, Montréal, 1966-1968, fasc. P1/18 – venne eseguito tramite una tecnica speciale a spatola di colore rosso e verde. Per una dettagliata descrizione del coinvolgimento e del contributo di De Luigi in questo lavoro si veda l’intervista di Orietta Lanzarini a Eugenio De Luigi in I. Abbondandolo, E. Michelato (a cura di), Voci su Carlo Scarpa, Marsilio, Venezia 2015, pp. 182-197.

5. Carlo Scarpa, diapositiva F9844. Centro Archivi Architettura MAXXI, Roma, fondo Carlo Scarpa, Allestimento della sezione La Poesia, padiglione italiano, Expo ’67, Montréal, 1966-1968.

6. Da «L’architettura cronache e storia», 141, anno XIII, luglio 1967.

Il padiglione Poesia

7. Da «L’architettura cronache e storia», 141, anno XIII, luglio 1967.

Il padiglione Poesia

Quaderni Iuav. Ricerche Iuav at Work

La serie di volumi della collana Quaderni Iuav. Ricerche Iuav at Work è edita nell’ambito della 19. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, all’interno del progetto Iuav at Work, quale estensione nel territorio cittadino del Padiglione Venezia. L’elenco dei volumi pubblicati è presente al link accessibile dal seguente QR code.

Il padiglione italiano all’Expo di Montréal del 1967 fu realizzato in pochi mesi grazie al contributo degli intellettuali Giulio Carlo Argan, Bruno Zevi e Umberto Eco, accompagnati da un gruppo di artisti e architetti al culmine della propria attività. La sezione interna destinata a rappresentare la Poesia venne allestita da Carlo Scarpa, che raccolse opere iconiche della tradizione artistica e scientifica tra XV e XVII secolo in uno spazio astratto ed etereo che ha segnato la museografia contemporanea.