Leonardo Benevolo. Il progetto del mondo

Quaderni Iuav. Ricerche Iuav at Work

Collana a cura di Sara Marini, Massimiliano Condotta, Università Iuav di Venezia

Comitato scientifico

Caterina Balletti, Università Iuav di Venezia

Alessandra Bosco, Università Iuav di Venezia

Maurizio Carlin, Padiglione Venezia

Michele Casarin, Accademia di Belle Arti di Venezia

Alessandro Costa, Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità

Giovanni Dell’Olivo, Fondazione di Venezia

Giovanni Marras, Università Iuav di Venezia

Progetto grafico

Centro Editoria Pard / Egidio Cutillo, Andrea Pastorello

Leonardo Benevolo. Il progetto del mondo

Marco Marino

ISBN 979-12-5953-167-4

Prima edizione: giugno 2025

Immagine di copertina

Leonardo Benevolo, Berlino, 1992. Vista a volo d’uccello del progetto per l’area dello Spreebogen.

Anteferma Edizioni Srl, via Asolo 12, Conegliano, TV

Stampa: Grafiche Antiga, Crocetta del Montello, TV

Copyright: Opera distribuita con licenza CC BY-NC-ND 4.0 internazionale

Volume edito nell’ambito della 19. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia all’interno del progetto Iuav at Work quale estensione nel territorio cittadino del Padiglione Venezia.

Volume realizzato con i fondi relativi all’attività di collaborazione fra Fondazione Iuav, Università Iuav di Venezia, Fondazione di Venezia e Fondazione Venezia

Capitale Mondiale della Sostenibilità.

Laddove non diversamente specificato, tutte le immagini provengono dall’Università Iuav di Venezia, Archivio Progetti, fondo Leonardo Benevolo.

4

Proemio: la città come paesaggio costruito

10 Il progetto urbano

32 I progetti per Roma, Tokyo e Berlino

100 Epilogo: il progetto della città mondo

107 Bibliografia

Proemio: la città come paesaggio costruito

Questo libro si propone di chiarire un aspetto poco evidente nella vasta attività di Leonardo Benevolo, il rapporto che lega in modo profondo la sua riflessione storica e teorica all’esperienza del progetto e di prefigurazione.

Per molti studenti, e per una certa storiografia, l’immagine di Leonardo Benevolo è quello dello storico dell’architettura, autore di opere fondamentali per la comprensione della città moderna e delle sue trasformazioni, che sono state studiate sui banchi di scuola in tutto il mondo.

I testi di Benevolo sono stati tradotti in 22 lingue con 141 pubblicazioni, diventati libri di testo in moltissime università di tutto il mondo1 .

Stranamente a questa gigantesca attività di ricerca e divulgativa non è corrisposta una attenzione alle sue teorie, alle impostazioni progettuali ed agli esiti concreti della sua attività come architetto e urbanista.

Il libro vuole mettere in evidenza che accanto alla figura ormai consolidata2, se ne affaccia un’altra, più sfumata e meno frequentata: quella del Benevolo teorico e progettista, il cui lavoro appare come l’estensione e la naturale derivazione di un pensiero critico maturato attraverso la lettura storica della città. La storia è insegnamento, esempio e materia feconda per il progetto.

L’ipotesi da cui prende avvio questa indagine è che l’opera teorica e quella progettuale di Benevolo non siano da considerarsi come due ambiti distinti, ma come momenti diversi di un unico

1 La proliferazione dell’opera di Benevolo è stata esposta nel 2023 nella mostra “Babele Benevolo. Le traduzioni di un mondo” presso alla Biblioteca dell’Università Iuav di Venezia, a cura di Jacopo Galli, Marco Marino, Giulia Piacenti e Ambra Tieghi, disponibile online (https://tinyurl.com/n43sw6my).

2 Si faccia riferimento ai lavori di Francesco Erbani, Benno Albrecht e Anna Magrin, in particolare: L. Benevolo (intervista di F. Erbani), La fine della Città. Laterza, Roma-Bari 2011; B. Albrecht , A. Magrin (a cura di), Esportare il Centro Storico (short guide), Rubbettino, Soveria Mannelli 2015; B. Albrecht, A. Magrin (a cura di), Esportare il Centro Storico, Guaraldi, Rimini 2015; B. Albrecht, A. Magrin, Durabilità e patrimoni. Eredità e futuro. Precisazioni di restauro urbano, Mimesis, Milano 2017; B. Albrecht, A. Magrin, Il Bel Paese. 1 progetto x 22.261 centri storici, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017. Proemio:

percorso intellettuale. In questo senso, il progetto non è mai un esercizio formale né un pretesto per la sperimentazione linguistica architettonica, del tutto disprezzata da Benevolo.

È un atto di riflessione, radicato nel contesto e nella storia, che si confronta con la complessità del reale evitando tanto l’astrazione ideologica quanto la semplificazione. Il progetto è l’idea che si concretizza, diventa uno strumento per conoscere e trasformare, fondato su un atteggiamento critico che privilegia il confronto continuo con la storia e la mediazione tra le diverse parti che compongono un ambiente costruito.

Ogni intervento, per Benevolo infatti, nasce da un’analisi attenta delle condizioni storiche e ambientali e si orienta verso soluzioni capaci di integrare le diverse dimensioni del vivere urbano.

Vi è metodo, ma su questo Benevolo non ha mai voluto soffermarsi, perché pensiamo sia una forma di pudicizia tipica del suo carattere discreto e riflessivo, la forma non precede il contenuto, ma ne è il risultato.

A partire dalla fine degli anni Ottanta, grazie alla assidua frequentazione con Vittorio Gregotti, e con maggiore forza e chiarezza nei primi anni Novanta, la riflessione di Benevolo si concentra sui processi che portano ad una nuova forma della città adatta ad un epoca in cui la critica alla società post industriale era già ben consolidata.

E’ evidente che il paesaggio umano, costruito nel corso dei millenni, è fragile ed in pericolo. Bisogna adottare nuove forme di pensiero, nuove figure mentali, in grado di affrontare problemi di scala grandissima e soluzioni di dimensione minuta.

Il territorio e la città sono un paesaggio costruito, ed hanno impresso il segno delle trasformazioni e della fatica del lavoro umano. Certe volte Benevolo adotta il termine Stadtlandschaft per descrivere questa situazione e Gregotti di Progetto Debole per definire i nuovi strumenti di progetto completamenti diversi dal passato dove la trans-scalarità è data per assodata.

Benevolo teorizzerà nella pratica queste posizioni che saranno dimostrate in libri e progetti.

Tale impostazione emerge con particolare evidenza in due testi fondamentali: I confini del paesaggio umano, pubblicato nel 1994,

e Le origini dell’architettura, uscito nel 2002, scritti con Benno Albrecht. In queste opere si precisa una visione della città come luogo in cui si depositano i segni della storia in una stratificazione continua. Per Benevolo significa comprendere la logica interna dei processi storici di sviluppo urbano per orientare in modo consapevole le scelte progettuali per il futuro.

Questo libro si muove all’interno delle opere scritte e dei progetti non realizzati di Benevolo per restituire l’ossatura di un pensiero progettuale in cui la forma è sempre il risultato di una precisa postura culturale, di una idea di città completamente nuova che si appoggia alle esperienze, anche poco note, del passato. Paradossalmente è la dimensione gigantesca del paesaggio neolitico, delle non città pre colombiane che diventano il registro mentale, le figure di riferimento, per il ridisegno dei territori informi del contemporaneo post industriale.

Le nozioni di città, paesaggio, disegno urbano, progetto debole e città-paesaggio non vengono assunte come parole chiave, ma lette nella loro dimensione operativa, nella capacità che hanno di guidare concretamente le scelte, di orientare le trasformazioni, di costruire un’etica del progetto efficace e valevole.

Oggi che abbiamo coscienza della post sostenibilità abbiamo adottato un termine onnicomprensivo di progettualità per descrivere la somma di processi e operazioni grandi e piccole necessarie per fronteggiare il grandi cambiamenti geografici della nostra epoca.

All’inizio degli anni Novanta del secolo passato si era intuita già una possibilità questa è la tesi che si sostiene in questo libro.

L’opera progettuale di Benevolo non costituisca un repertorio di soluzioni, ma un sistema coerente di riflessione sul progetto architettonico in senso vasto, del processo di trasformazione di una città e di un territorio.

Comprendere questa progettualità, guardano la figura di Benevolo significa entrare in questa riflessione, accettarne la complessità, seguirne il metodo, e provare, per quanto possibile, a misurarsi con la responsabilità che essa implica.

Il progetto urbano

Leonardo Benevolo affronta il tema della città con l’attenzione del progettista e la profondità dello storico. La sua riflessione si sviluppa fin dall’inizio contro ogni visione limitata alla sola disciplina, proponendo una lettura ampia del progetto architettonico come una parte della storia umana. Nel volume Le origini dell’architettura – scritto insieme a Benno Albrecht – egli assume come punto di partenza una definizione dell’architettura che risale a William Morris: l’architettura è «l’insieme delle modifiche e alterazioni introdotte sulla superficie terrestre, in vista delle necessità umane, eccettuato solo il puro deserto»1. In questa formulazione, Benevolo riconosce una definizione capace di spostare l’attenzione dal singolo edificio alla totalità dell’ambiente costruito, includendo tutte le forme con cui l’uomo ha trasformato lo spazio per vivere.

L’architettura non è dunque solo espressione estetica o costruzione colta, ma parte di un processo continuo che riguarda tutte le civiltà, in ogni tempo e luogo. L’architettura è l’ambiente della vita umana. Questo sguardo largo contrasta con l’impostazione prevalente nella storiografia architettonica, che ha spesso privilegiato la cultura greca e rinascimentale, relegando le esperienze precedenti o estranee all’Occidente a una preistoria marginale e silenziosa. Benevolo denuncia questo limite, che riconduce tutto ciò che non appartiene alla linea classica a un semplice antecedente, privo di valore autonomo2. A ciò si aggiunge la separazione moderna tra arte e tecnica, che ha elevato alcune opere a oggetti estetici isolati, imponendo sulle culture altre categorie che non gli appartengono.

Questa impostazione ha ostacolato una comprensione effettiva delle origini dell’architettura e ha reso opaca la lettura dello spazio artificiale in cui viviamo. La visione eurocentrica e formalista ha finito per nascondere le potenzialità trasformative del progetto. Benevolo suggerisce che oggi, grazie ai risultati dell’archeologia

1 W. Morris, Architettura e socialismo. Sette saggi, Laterza, Roma-Bari 1963, p. 68.

2 L. Benevolo , B. Albrecht, Le origini dell’Architettura, Laterza, Roma-Bari 2002, p. VI.

e dell’antropologia, abbiamo a disposizione un archivio immenso di esperienze costruite, molte delle quali risalgono a epoche e contesti lontani dalla tradizione occidentale. Egli afferma con decisione che l’architettura da prendere in considerazione è «l’insieme delle esperienze materiali costruite dall’umanità lungo tutta la sua presenza sulla terra»3. Questa definizione non è teorica, ma operativa: permette di includere nel discorso architettonico le capanne preistoriche e i templi mesopotamici, le città maya e le cattedrali gotiche, riconoscendole come manifestazioni differenti ma comparabili, rese confrontabili da “analogie strutturali” che attraversano culture e tempi.

Anche le culture canoniche – come l’Egitto faraonico, la Grecia classica, il Rinascimento europeo – diventano comprensibili solo se viste in continuità con ciò che le ha precedute e in relazione con altre esperienze parallele. La proposta è chiara: guardare la storia non solo «da davanti», come se tutto fosse una preparazione all’oggi, ma anche «da dietro» e «di lato»4. Questa lettura storica si riflette in modo diretto sulla pratica del progetto. Se l’architettura è davvero il risultato di un «unico grande scenario» umano, allora chi progetta deve assumere questa totalità come campo operativo. La conoscenza del passato non serve per ripetere modelli, ma per attivare possibilità progettuali.

Per Benevolo, la storia è sempre stata fonte di innovazione: lo si vede nelle riscoperte neogotiche di Ruskin e Morris, nelle riletture strutturali di Wittkower e Rykwert, persino nell’eclettismo intellettuale di Jim Stirling. Ma oggi, egli avverte, non basta più attingere al canone.

Le trasformazioni in corso – l’urbanizzazione accelerata, la pressione ambientale, la complessità crescente delle relazioni sociali – richiedono un ampliamento ulteriore dello sguardo. È necessario, scrive, «estendere lo sguardo oltre i confini familiari, verso ciò che è inatteso, sorprendente, estraneo, ma pur sempre umano»5. Il progettista deve uscire da ogni compartimento

3 Ibid.

4 Ivi, p. VII.

5 Ibid

disciplinare, rinunciare a ogni chiusura stilistica o culturale, per tornare a confrontarsi con la totalità delle forme costruite, in ogni parte del mondo e in ogni tempo. In questo confronto, la città e il territorio non sono più oggetti da plasmare, ma contesti da comprendere e trasformare, con misura e con coscienza.

Un tratto distintivo della riflessione di Benevolo e Albrecht è la convinzione che l’attività progettuale dell’uomo, pur esprimendosi in forme diverse nei luoghi e nei tempi, possieda un fondo di continuità riconoscibile. Questa continuità, che attraversa epoche, culture e contesti, rappresenta per lui non soltanto un’eredità da comprendere, ma anche una chiave per orientare consapevolmente il futuro. Riconoscere i legami che uniscono le diverse esperienze architettoniche permette di distinguere la varietà autentica – fondata su esigenze materiali, ambientali e culturali – dalla semplice differenza stilistica, talvolta prodotta da scelte effimere o arbitrarie. Allo stesso modo, risulta possibile riconoscere nel progetto una tensione costante verso l’innovazione, purché essa non si riduca a espressione individualistica o a competizione formale. In questo senso, Benevolo ricorda che «l’unità della cultura tecnica globale non può essere sacrificata a stili personali o formule precostituite»; il compito del presente è semmai quello di «preservare questa unità senza rinunciare alla ricchezza delle differenze»6. L’atteggiamento che emerge da queste considerazioni è duplice. Da storico, Benevolo intende leggere il passato non come repertorio di modelli da ripetere, ma come campo articolato di esperienze da confrontare e comprendere nella loro logica interna. Da progettista, egli assume il sapere condiviso dell’umanità come fondamento dell’azione progettuale, evitando tanto i dogmi ideologici quanto le soluzioni formalmente brillanti ma prive di necessità. Il progetto diventa così uno strumento di interpretazione e di trasformazione del mondo, fondato su un’idea inclusiva di cultura tecnica e su una visione del tempo come intreccio continuo tra memoria e possibilità. Queste riflessioni permettono di comprendere meglio il senso generale della posizione di Benevolo. La città, nel suo pensiero,

6 Ibid

Leonardo

Benevolo. Il progetto del mondo

non è una costruzione isolata né uno scenario da contemplare, ma una parte integrante del paesaggio umano, radicata fin dalle origini nella storia della civiltà. Non vi è discontinuità tra la capanna, il villaggio, la città murata o la metropoli moderna: tutte sono espressioni del medesimo impulso a dare forma allo spazio, in risposta a condizioni specifiche e a bisogni concreti. Ridefinire la città come elemento di un continuum spazio-temporale significa dunque sottrarla a ogni definizione rigida, e restituirla alla sua dimensione storica e collettiva.

Questa impostazione prepara il terreno per una lettura critica della crisi urbana contemporanea. Le trasformazioni che interessano oggi la città – nel suo assetto fisico, nella sua struttura sociale, nel suo rapporto con l’ambiente – esigono una nuova lucidità progettuale. Non si tratta di proporre ricette, ma di costruire una visione che unisca consapevolezza storica e apertura al futuro. Benevolo invita a riconoscere nella città non un oggetto compiuto, ma un processo in atto, un campo aperto in cui le azioni dell’uomo possono ancora inscriversi con responsabilità, secondo un progetto capace di confrontarsi con la complessità del presente senza rinunciare alla continuità dell’esperienza umana sulla terra.

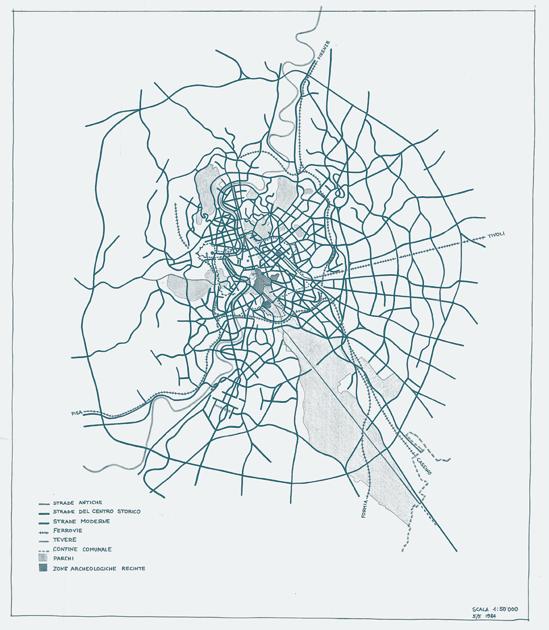

Città paesaggio

Nel corso degli ultimi due secoli, il ritmo delle trasformazioni prodotte dalla tecnica, dall’economia e dalla società ha assunto una velocità nuova, tale da modificare in profondità la struttura dell’ambiente costruito. I processi di crescita urbana che ne sono derivati hanno dissolto il tradizionale confine tra città e campagna, alterando il rapporto fra costruito e natura. L’opposizione netta che un tempo distingueva il tessuto urbano dal paesaggio agrario7, e che si fondava su differenze di scala e di durata, tende oggi a venire meno. Benevolo osserva che questa distinzione storica sta diventando rapidamente inadeguata a descrivere

7 Così come la intendeva anche la società medievale senese ben raffigurata nell’affresco di Palazzo Pubblico di Ambrogio Lorenzetti.

l’assetto territoriale attuale8. Le città contemporanee, in Europa come in altre regioni del mondo, tendono a estendersi ben oltre i propri margini storici, confondendosi con il territorio in forme di occupazione diffusa. Lo spazio urbanizzato si presenta come un continuum indistinto, privo di articolazioni nette, nel quale i margini perdono efficacia e la nozione stessa di periferia diventa incerta. Paradossalmente, questa nuova condizione insediativa sembra richiamare per alcuni aspetti i modelli territoriali delle culture neolitiche, dove l’insediamento non si concentrava in centri dominanti, ma si distribuiva in modo orizzontale e continuo. La differenza sostanziale, tuttavia, è che il paesaggio attuale è divenuto quasi interamente artificiale: anche le porzioni di natura che ancora sopravvivono sono ormai comprese in un sistema ambientale modificato, nel quale l’intervento umano si è fatto universale.

Non vi è più, dunque, uno spazio esterno al progetto. L’intera superficie abitata del pianeta si presenta come una costruzione continua, nella quale ogni elemento – anche il più naturale – risulta condizionato, direttamente o indirettamente, da forme di trasformazione intenzionale. Benevolo descrive questa condizione come quella di un «mondo attuale come dimora interamente sottoposta al progetto»9, in cui perfino ciò che chiamiamo natura è parte di un ambiente modificato.

Il paesaggio non è più dato, ma costantemente ridisegnato; non più naturale, ma tecnico. Tale mutamento non è solo quantitativo: esso investe la forma stessa della città e le possibilità del progetto.

La crescita contemporanea, infatti, ha prodotto assetti urbani privi di centro, privi di margini, privi di orientamento. Le città moderne si sono costruite sulla scala dell’automobile, estendendosi secondo logiche infrastrutturali che spesso non trovano equilibrio in nuovi centri o in configurazioni leggibili. I modelli storici, fondati su un nucleo compatto e una struttura radiale, non sono più applicabili. La metropoli odierna non ha un disegno unitario,

8 L. Benevolo, B. Albrecht, Le origini dell’Architettura, cit., p. 261. 9 Ibid

non produce luoghi condivisi, non offre misura. Benevolo sottolinea come questo scenario, pur frutto delle condizioni della modernità avanzata, presenti in controluce un’analogia inattesa con le forme di insediamento diffuse del neolitico10. Ma vi è una differenza fondamentale: mentre quei paesaggi arcaici si organizzavano in equilibrio con l’ambiente naturale, oggi l’artificio ha preso il sopravvento. Il risultato è un territorio vasto e continuo, privo di punti di riferimento stabili, nel quale la città perde la sua identità formale e simbolica.

La constatazione che l’attuale conformazione del territorio sia divenuta insostenibile tanto sul piano morfologico quanto su quello ecologico conduce Benevolo a riconoscere la necessità di una riformulazione complessiva del pensiero urbanistico. In un contesto in cui le città non sono più isole distinte ma organismi continui e dilatati, lo strumento teorico con cui interpretare la nuova condizione non può più derivare dalla separazione tradizionale tra insediamento urbano e paesaggio. Occorre invece una diversa figura mentale, capace di comprendere la compenetrazione attuale tra costruito e natura. A questa esigenza risponde l’idea di città-paesaggio, che Benevolo recupera e rielabora con un significato operativo ben definito. La città-paesaggio – Stadtlandschaft – è pensata come un modello in cui la complessità formale e funzionale della città storica si estende alla scala dell’intero territorio abitato, e in cui la memoria lunga delle forme arcaiche si coniuga con la progettualità contemporanea11. L’espressione Stadtlandschaft non è nuova, ma nella riflessione di Benevolo essa perde ogni valenza decorativa o genericamente evocativa per assumere il significato di uno strumento concettuale preciso. Non si tratta di una metafora, ma di un’ipotesi progettuale in grado di tenere insieme molteplici livelli di lettura: storici, morfologici, tecnici e simbolici. L’ambiente costruito è visto come un continuum articolato, nel quale ogni intervento si misura con il passato, il presente e la possibilità di un futuro sostenibile. La città-paesaggio è, in questo senso, un dispositivo che tiene conto del-

10 Ivi, p. 263. 11 Cfr. ibid

la densità temporale e spaziale delle forme urbane, ricollocandole nel paesaggio come parte di un tutto dinamico e stratificato12. Il concetto implica una progettazione che opera simultaneamente sulla scala del singolo edificio e su quella dell’intero territorio, assumendo la complessità come presupposto e non come ostacolo13. Per comprendere appieno il significato di questa proposta occorre risalire, come Benevolo invita a fare, alle esperienze insediative più remote. Le città arcaiche mesoamericane, immerse nel paesaggio e al tempo stesso costruttrici del paesaggio stesso, offrono un modello originario di relazione tra forma urbana e contesto naturale. In quelle civiltà l’insediamento umano non spezzava l’ordine del paesaggio ma lo interpretava, inscrivendovi un disegno riconoscibile e misurato. Questo modello, osservato attraverso la lente dell’archeologia e della storia, suggerisce che anche oggi sia possibile una forma di urbanizzazione che non rimuova il paesaggio, ma lo assuma come materia prima del progetto. È in questa direzione che Benevolo colloca il concetto di città-paesaggio: non una nostalgia dell’originario, ma un tentativo di riprendere il filo interrotto di un rapporto organico tra insediamento e natura.

Nella sua formulazione più matura, la Stadtlandschaft appare come una sintesi di due tensioni complementari: da un lato, la memoria lunga delle forme tradizionali, dall’altro, la disponibilità a innovare, facendo uso consapevole delle tecniche e delle conoscenze acquisite. Non si tratta di proporre un ritorno all’antico, ma di assumere le esperienze passate come patrimonio condiviso, capace di orientare il progetto nel presente. Benevolo individua qui il compito della cultura progettuale: misurarsi con la crisi globale dello scenario fisico in cui viviamo e, insieme, con i più recenti sviluppi teorici e operativi dell’architettura e dell’urbanistica14.Il rifiuto delle dicotomie ottocentesche – città e campagna,

12 Termine tedesco per “città-paesaggio” – nasce a cavallo tra Ottocento e Novecento per indicare una visione integrata di città e natura. Già nel primo Novecento urbanisti e architetti cercavano di fondere tessuto costruito e spazi verdi in un insieme organico.

13 L. Benevolo, B. Albrecht, Le origini dell’Architettura. cit., p. 263.

14 Ivi, p. 264.

I progetti per Roma, Tokyo e Berlino

I progetti per Roma, Tokyo e Berlino

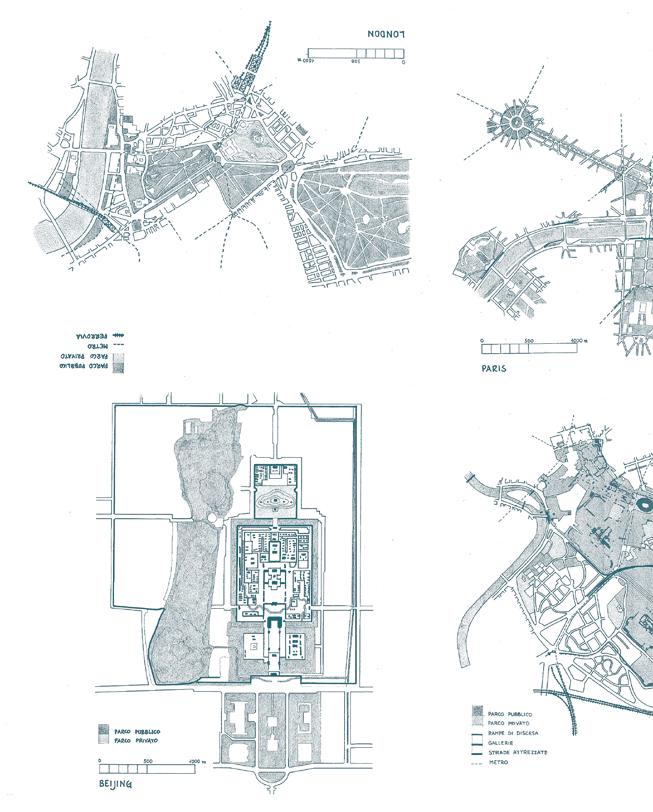

Muovendo da una solida impostazione teorica, maturata lungo un percorso di studio e di pratica che intreccia continuamente storia e progetto, Leonardo Benevolo affronta tra gli anni Ottanta e Novanta tre occasioni urbane emblematiche – Roma, Tokyo e Berlino – che, pur appartenendo a contesti geografici e culturali distanti, possono essere lette come tappe successive di un’unica riflessione progettuale. Queste esperienze non si risolvono nella somma di soluzioni localmente adattate, ma delineano con coerenza crescente una visione unitaria del progetto urbano, inteso come strumento critico capace di restituire senso a luoghi lacerati, discontinui o privati del loro centro simbolico. Roma e Tokyo si presentano come momenti di esplorazione: nella prima, il problema è quello di rendere leggibile l’eredità archeologica nel cuore della metropoli contemporanea; nella seconda, si tratta di confrontarsi con un tessuto urbano denso e stratificato, in cui le gerarchie simboliche della città sacra si intrecciano con la logica funzionale della capitale moderna. Berlino, infine, assume un significato particolare: è il luogo in cui tutte queste tensioni si ricompongono in una forma progettuale compiuta, capace di condensare in un paesaggio unitario le funzioni civiche, le memorie storiche e le nuove aspirazioni della città riunificata.

Ciò che accomuna questi interventi non è un linguaggio stilistico riconoscibile, né una tipologia architettonica ricorrente, ma l’assunzione consapevole del vuoto come materia prima del progetto. In ciascuno di essi, infatti, Benevolo lavora non tanto sugli oggetti costruiti quanto sul suolo, sul disegno degli spazi aperti, sulle relazioni tra le parti. La configurazione dei pieni nasce dalla logica del vuoto; la forma architettonica deriva da un processo che privilegia la topografia, la geografia dei segni storici, le connessioni funzionali. È in questo modo che il disegno urbano si libera dalla riduzione planimetrica e assume un ruolo strutturante: il suolo diventa palinsesto attivo, dove storia e progetto si incontrano in una nuova narrazione spaziale.

Nei capitoli che seguono si affronteranno nel dettaglio questi tre episodi, non per esporne la coerenza formale o l’efficacia compositiva, ma per comprendere fino in fondo il processo attraverso cui Benevolo traduce la sua visione della città-paesaggio in

atti progettuali concreti. In ognuno di essi, la dimensione teorica – costantemente alimentata da un sapere storico articolato – si intreccia con un atteggiamento operativo preciso, che si misura con i vincoli reali e con le domande di senso della contemporaneità.

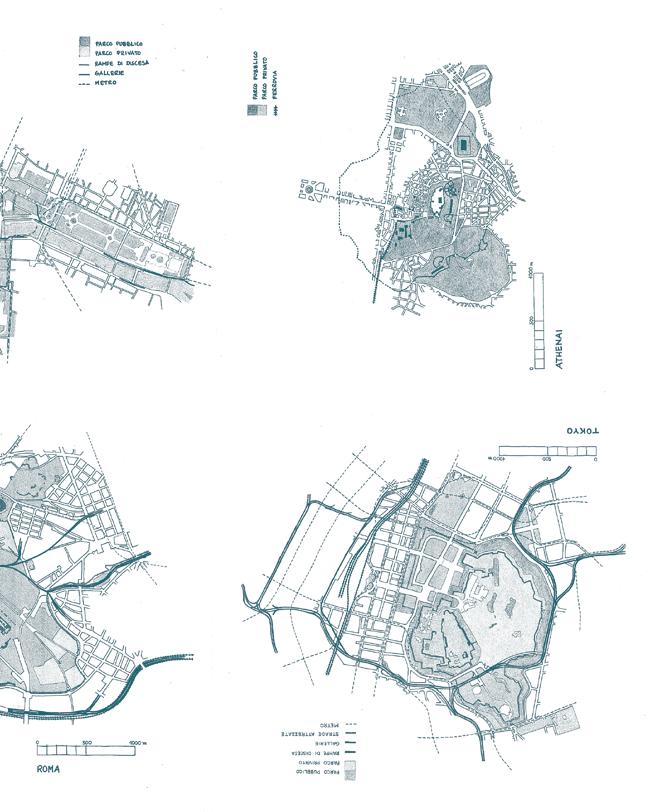

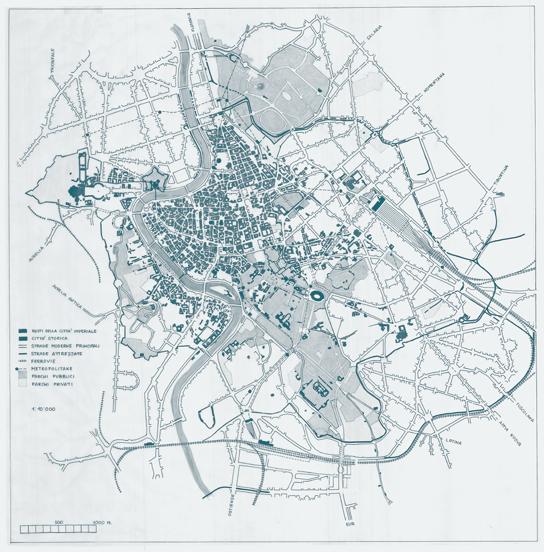

Roma. Il progetto per il Parco Archeologico Nel cuore di Roma, l’area archeologica centrale rappresenta un vasto vuoto urbano carico di storia: una frattura nella continuità della città moderna dove i resti dell’antico emergono come frammenti sospesi tra rudere e paesaggio. A partire dal 1985, su incarico della Soprintendenza, Leonardo Benevolo – insieme a Vittorio Gregotti e successivamente Francesco Scoppola, Antonio Cederna, Vezio De Lucia e altri – elabora un progetto per quest’area così delicata. L’intento non è colmare il vuoto con nuove costruzioni, ma trasformarlo in uno spazio strutturante per la città contemporanea: un grande cuneo verde capace di ricucire il centro storico con il Parco dell’Appia Antica, restituendo unità percettiva e continuità morfologica a un paesaggio frammentato. Invece di concepire l’archeologia come isola museale separata dal tessuto urbano, Benevolo la reimmagina come un parco archeologico in grado di reintegrare le rovine nella vita quotidiana di Roma.

In questo contesto emerge con chiarezza la logica del progetto debole, nozione teorica introdotta da Gregotti e condivisa da Benevolo per descrivere interventi capaci di agire senza invadere, di trasformare senza cancellare, di mettere in forma l’infrastruttura del vuoto anziché l’oggetto costruito. La strategia per Roma si basa infatti su un insieme calibrato di azioni sul tessuto urbano e il paesaggio, piuttosto che sulla realizzazione di nuovi edifici monumentali.

In particolare, il piano prevede:

– Pedonalizzazione integrale dell’area centrale, con l’eliminazione totale del traffico veicolare attraverso i Fori;

– Rimozione di via dei Fori Imperiali, lo storico asse stradale rettilineo aperto negli anni ’30, definito dagli stessi progettisti dell’epoca come «lo stradone» per la sua irruenza nel contesto antico;

–

I progetti per Roma, Tokyo e Berlino

Ricostituzione morfologica del Colle Velia, parzialmente demolito dal regime fascista, ripristinando la conformazione originaria del terreno;

– Ridisegno del bordo di contatto tra la città moderna e la città antica, là dove il tessuto urbano incontra l’area archeologica.

Queste azioni, integrate, mirano a intervenire «sullo spazio tra», su ciò che connette e separa, su ciò che viene sottratto alla costruzione per diventare dispositivo paesaggistico e percettivo. L’intervento, quindi, non si concentra sul costruire edifici, ma sul dare forma allo spazio vuoto e ai margini, riconoscendo nel vuoto stesso un elemento attivo del progetto. In questa visione, il vuoto non è una mancanza da colmare bensì un luogo significativo in cui si misurano i rapporti fra tempi diversi – le permanenze storiche e gli usi contemporanei1. È una forma progettuale ispirata al pensiero debole e in quest’ottica l’intervento romano non impone ma interpreta, non sostituisce ma connette: è attraverso il vuoto che la città può ritrovare il senso del proprio centro, non più museo a cielo aperto ma paesaggio vivo e attraversabile.

Nel suo Studio per la sistemazione dell’area archeologica centrale di Roma, Benevolo affronta la complessa riqualificazione dei Fori Imperiali e del Colle Velia, un contesto sconvolto dagli sventramenti degli anni Trenta. Un punto fondamentale è la ricostruzione morfologica del Monte Velia, il rilievo collinare che fu parzialmente raso al suolo durante il fascismo per creare Via dei Fori Imperiali. Benevolo sottolinea come «la demolizione della Velia abbia alterato in modo intollerabile la morfologia originaria del centro di Roma antica»2, spezzando la continuità spaziale tra parti monumentali un tempo connesse. Pertanto, egli propone di ripristinare il profilo del terreno colmando il dislivello artificiale: «Si ricostituisce la continuità fisica tra il Foro di Cesare e il colle Oppio, ridando forma unitaria al paesaggio archeologico» 3 .

1 Cfr. L. Benevolo, Roma. Studio per la sistemazione dell’area archeologica centrale, Leonardo - De Luca, Roma 1985, pp. 45-47.

2 Ivi, p. 46.

3 Ibid

Leonardo Benevolo, Roma, 1984-1985. Studio di progetto. Ricomposizione dell’area dei fori

I

per Roma, Tokyo e Berlino

Leonardo Benevolo, Roma, 1984-1985. Sistema della mobilità e dei parchi. Disegno elaborato per lo studio della sistemazione dell’area archeologica centrale di Roma.

Il progetto della Velia si configura come una vera e propria ricostruzione volumetrica di un tratto di paesaggio storico. Non è un semplice rimodellamento topografico, ma un gesto filologico che mira a riconciliare la città contemporanea con il suo suolo antico. Benevolo descrive questo intervento come un atto di ricucitura della morfologia originaria: «Nel quadro paesistico, [esso] consente di reintegrare anzitutto il sistema geografico dei monti e delle valli, che fa da supporto a tutti gli altri valori e restituisce ai monumenti romani il loro attacco a terra originario»4. In termini formali, la nuova Velia si presenta come una grande collina artificiale – un tetto verde sostenuto da pilastri ciclopici – conformata sulle quote del terreno circostante. Questa soluzione permette di mantenere la nuova elevazione senza intaccare i livelli archeologici sottostanti, ed offre lo spazio per inserire infrastrutture tecniche (ad esempio i condotti della metropolitana o percorsi di servizio) senza compromettere la percezione del paesaggio storico. La collina artificiale diviene dunque un dispositivo ottico e paesaggistico: ricuce l’asse visuale tra il Colosseo e il Campidoglio, restituisce profondità alle vedute assiali storiche e integra lo spazio archeologico nella vita della città moderna.

Parallelamente alla ricostruzione morfologica, il piano di Benevolo adotta una radicale strategia per la mobilità nell’area archeologica, all’insegna della sua completa pedonalizzazione. Via dei Fori Imperiali, definita appunto “lo stradone” per il suo carattere invasivo, viene chiusa al traffico veicolare e sostituita da percorsi interamente pedonali. I flussi automobilistici di attraversamento sono deviati all’esterno: Benevolo ipotizza la costruzione di tracciati alternativi, tra cui un tunnel sotterraneo sotto il colle Oppio, per assorbire il traffico che oggi gravava sui Fori. In tal modo «i monumenti antichi vengono sottratti alla morsa delle automobili»5, proteggendoli da vibrazioni e inquinamento, e restituendo loro una fruibilità adeguata. La pedonalizzazione consente anche di ampliare enormemente lo spazio fruibile da cittadini e turisti: l’area archeologica diventa un parco continuo, 4 Ibid 5 Ibid

libero da barriere stradali. Benevolo parla esplicitamente di «un gigantesco parco archeologico centrale» che includa il Colosseo, il Foro Romano, i Fori Imperiali e le aree limitrofe, integrandoli in un insieme omogeneo. Questa operazione sul traffico non è affatto accessoria, ma parte costitutiva della visione d’insieme: liberare lo spazio dalle automobili significa ridisegnare completamente il rapporto tra città e rovina, tra l’uso contemporaneo e la permanenza storica. Benevolo osserva con toni accorati la situazione esistente: «Il Colosseo, assediato dai motori, sta male. E i passeggeri che gli girano intorno stanno peggio»6 – un’immagine efficace della necessità di intervento.

Un aspetto chiave del progetto romano è la riconnessione tra i Fori e la città contemporanea. Benevolo rifiuta decisamente l’idea di un’area archeologica isolata, un’enclave monumentale avulsa dal contesto urbano moderno. Al contrario, insiste sulla necessità di «stabilire nuove relazioni tra il paesaggio storico e la città attuale»7. Ciò si traduce in interventi mirati a migliorare l’accessibilità e la fruizione: vengono previsti nuovi ingressi pedonali dal tessuto adiacente, percorsi panoramici sulle quote rialzate della Velia ricostruita, punti di osservazione studiati in corrispondenza degli assi visivi principali (ad esempio lungo l’allineamento Piazza Venezia – Foro di Traiano – Colosseo). Il rispetto delle vedute assiali è un principio guida: il progetto ripristina l’allineamento prospettico originario lungo l’asse dei Fori, eliminando aggiunte incongrue e restituendo un continuum visuale dal Campidoglio al Colosseo. In tal modo «il Foro torna ad essere centro vivo della città, non più isola deserta di pietre antiche»8, come scrive Benevolo nelle conclusioni dello studio. Questa frase sintetizza bene l’intento dell’architetto: riconsegnare alla Roma di oggi il suo centro storico non come scenario muto di rovine, ma come spazio unitario, vitale e significativo, rigenerato attraverso il paesaggio.

In definitiva, il progetto di Benevolo per Roma non è soltanto una proposta tecnica di sistemazione archeologica, ma incarna

6 Ibid.

7 Ivi, p. 47.

8 Ibid

Leonardo Benevolo, Roma, 1984-1985. Planimetria generale di progetto. Disegno elaborato per lo studio della sistemazione dell’area archeologica centrale di Roma.

Leonardo Benevolo, Roma, 1984-1985. Vista satellitare del Parco Archeologico. Google Earth.