Poeticamente corretto

Colophon

GROUND

Poeticamente corretto

ISBN: 979-12-5953-172-8 (cartaceo).

ISBN: 979-12-5953-066-0 (digitale).

citazione: Michela Pace (a cura di), GROUND. Poeticamente corretto. Anteferma Edizioni, Conegliano, 2025.

comitato scientifico: gli autori e le autrici dei saggi sono parte del comitato scientifico di GROUND Social Forum 2025. Il comitato scientifico è composto da: Stefano Balbi, Maria Berlato, Mattia Bertin, Mauro Bossi, Giorgio Brizio, Morena Cadaldini, Enrico Coniglio, Francesca Costenaro, Jacopo Dalai, Silvia Dalla Rosa, Marta De Marchi, Barbara Di Tommaso, Adele Donanzan, Elena Ferrarese, Giovanna Ferretti, Gianfranco Franz, Alessia Franzese, Roberta Fusari, Jacopo Galli, Chiara Grigoletto, Anna Lambertini, Sara Lando, Marco Lo Giudice, Francesco Malavolta, Luca Mazzarella, Marie Moise, Stefano Munarin, Riccardo Nardelli, Michela Pace, Andrea Pase, Michele Patuzzi, Luca Pazzaglia, Ennio Ripamonti, Enrico Remonato, Francesco Scarel, Agnese Sonato, Cinzia Tasca, Enrico Zarpellon.

fotografie: Francesco Malavolta.

grafica e illustrazioni: Andrea Koes Crestani.

editore: Anteferma Edizioni, Conegliano.

prima edizione: settembre 2025.

Questo libro è l’esito di GROUND Social Forum, organizzato da Rete Pictor e Università Iuav di Venezia, sostenuto da Fondazione CariVerona all’interno del progetto ClimHub e finanziato con fondi del bando CariVerona Habitat 2022.

copyright

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale –No opere derivate 4.0 Internazionale

Indice

GROUND è abitare la terra

UN MANIFESTO

Primo strato

Michela Pace

Convivio: un banchetto di sguardi, parole, metafore e relazioni

Luca Pazzaglia

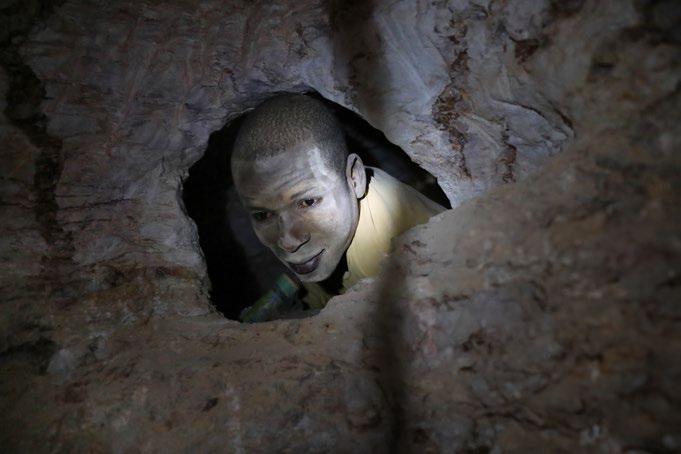

Popoli in movimento

fotografie di Francesco Malavolta

Speranza

Mauro Bossi

Come bucato, al vento

Marco Lo Giudice

L’arte di problematizzare il mondo.

Sulle spalle di Paulo Freire

Ennio Ripamonti

Potere è potare

Mattia Bertin

Smielatura n.1

Riccardo Nardelli

Le voci altre

Enrico Zarpellon

Il suono delle aree a margine

Enrico Coniglio

La grande zolla

Michela Pace

GROUND e il Quarto spazio: un incontro tra arte, scienza e società

Francesco Scarel

Stare con i piedi per terra

Alessia Franzese

Elogio al tempo perso

Sara Lando

Smielatura n.2

Riccardo Nardelli

Turning Ground

Andrea Pase

All’intersezione tra oppressione e privilegio

Marie Moise

UnLimiteDNA

Enrico Remonato

Agio e morte

Jacopo Dalai

Paesaggi di resistenza

Anna Lambertini

Smielatura n.3

Riccardo Nardelli

Di sonore relazioni, libere espressioni e arricchenti fragilità

Elena Ferrarese

Distanza e metamorfosi

Gianfranco Franz e Roberta Fusari

La violenza degli argini

Silvia Dalla Rosa

Atlanti/de

Marta De Marchi

Green man walking

Michele Patuzzi

Scienza aperta e tecnologia democratica per un futuro sostenibile

Stefano Balbi

Rivoluzione quantica e comunità: gli impatti sconosciuti del progresso

Luca Mazzarella

Chat/doc?

Morena Cadaldini

Il paradosso del rispetto: oltre i limiti del politicamente corretto nel dialogo sulla disabilità

Adele Donanzan

Smielatura n.4

Riccardo Nardelli

Tutta colpa dell’architetto.

Riscoprire l’evoluzione per errori

Jacopo Galli

Errare per natura

Agnese Sonato

Riscoprire e progettare le reti minori come “labirinto di libertà multispecie”

Stefano Munarin

Le reti di prossimità nella disabilità: un’ambizione possibile?

Maria Berlato e Cinzia Tasca

Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore

Giovanna Ferretti

Notizie sugli autori e sulle autrici

GROUND è abitare la terra

GROUND è stare al livello del suolo, vivificare lo spazio aperto come piazza, superare i confini, i cancelli, le esclusioni. GROUND è brulicare di esistenze diverse che si mescolano, si contaminano, si organizzano. GROUND è moltitudini che operano individualmente e che si ricompongono in uno spazio comune, paritetico. GROUND è mettere le basi, generare un’idea, è ispirare.

È un atto fondativo, centro di discussione, di proiezione, di orientamento. GROUND è una condizione comune che ci trattiene e ci spinge a immaginare, ad agire, a stare nel cambiamento. La necessità, sempre più urgente, di considerare la conversione ecologica, economica e sociale come parte di una nuova idea di terreno alimenta gli spunti di soggetti collettivi che operano per un cambiamento nel proprio territorio, nel tentativo di ridurre i divari e le esclusioni, attraverso e nello spazio pubblico, dal pianeta alla strada, per restituire usi e orientamenti sempre più ecosistemici.

Primo strato

Ogni edizione di GROUND è fatta di molte voci. Voci che raccontano esperienze, avanzano ipotesi e domande, ma, soprattutto, si sedimentano le une sulle altre, come strati geologici che, nel tempo, trasformano un terreno in qualcosa di più profondo, denso, fertile.

La seconda edizione del Social Forum, che nel 2025 abita e anima nuovamente Villa Angaran San Giuseppe a Bassano del Grappa, nasce infatti da questa stratificazione. Tra le pieghe del tempo e della terra trova spazio il Convivio, un esperimento di riflessione condivisa avviato nel 2024 tra alcuni membri della cabina di regia e del comitato scientifico. Il Convivio si è svolto il 19 e 20 ottobre 2024 e ha rappresentato una tappa fondamentale nella costruzione collettiva di GROUND 2025. Non un convegno, non una call, ma un invito alla partecipazione profonda, un incontro attorno a un tavolo comune. Un tempo lento, articolato in quattro sessioni (Arnia, Sciame, Prato, Miele), che ha messo in circolo pensieri e pratiche, a partire da esperienze molto diverse tra loro, ma unite da un desiderio condiviso: interrogare il presente senza cercare risposte uniche, produrre orientamenti senza chiudere i significati, accettare il rischio della complessità.

L’immaginario scelto per accompagnare il Convivio è stato quello dell’alveare. Come le api, che costruiscono

collettivamente, visitano territori, portano nutrimento e generano relazioni invisibili ma vitali, così le persone invitate al Convivio sono state chiamate a contribuire con uno sguardo, un’intuizione, una riflessione che potesse metterci in discussione e spingerci oltre. «Attorno a quel tavolo si sono sedute una neurologa, un geografo, un architetto, un professore, una fotografa, formatori, cooperatori e educatori. Non eravamo lì per i nostri titoli, ma per il nostro sguardo sul mondo» racconta Luca Pazzaglia.

Ogni sessione ha previsto un momento di smielatura, in cui un “apicoltore” ha avuto il compito di raccogliere, selezionare, restituire parole chiave, immagini, intuizioni. Non era una sintesi, ma una tessitura che ha generato connessioni nuove e inattese.

Quello che segue è l’esito corale di questo processo: una raccolta di saggi scritti da 33 membri del comitato scientifico di GROUND, che hanno scelto di reagire alle sollecitazioni emerse durante il Convivio, ciascuno secondo la propria prospettiva, competenza e sensibilità. Ai saggi si aggiungono le smielature nella propria forma originale: restituzioni poetiche, porose, mai definitive. A partire dai temi condivisi — da multispecie e dominio a salvaguardia del dissenso, da istituzione e destituzione a evoluzione per errori — il volume compone una costellazione di pensieri che intende a essere un ulteriore strato di riflessione.

I temi di GROUND 2025, esito del Convivio e strato di riflessione condiviso, includono:

Multispecie e dominio / Diritto alla distanza / Interdipendenza inquieta / Evoluzione per errori / Agio e morte / Fare quanto basta, con quello che resta / Legami deboli / Positività tossica / Compensazione del corpo / Eretico, erotico, errante / Fragilità e libertà / Istituzione e destituzione / Violenza degli argini / Equilibrio e caduta / Salute è plurale / Metamorfosi e manutenzioni / Salvaguardia del dissenso / Disfunzione e concretezza

LUCA PAZZAGLIA

Convivio: un banchetto di sguardi, parole, metafore e relazioni

Ma che cos’è un Convivio?

Ricevo una chiamata dagli amici di Bassano del Grappa: «Stiamo organizzando un incontro tra persone con provenienze, formazione e professionalità diverse, i cui pensieri e pratiche si sono intrecciate con noi. Vi chiediamo di portarci riflessioni dal vostro specifico sguardo sul mondo. Il vostro contributo è totalmente libero, ma vi chiediamo di portare il suggerimento di un prodotto culturale (libro, musica, serie tv, film, videogame, arte in genere). L’incontro si chiama Convivio e sarà organizzato in quattro sessioni: Arnia, Sciame, Prato e Miele. Ci sarà anche un “apicoltore” che si occuperà della smielatura di quello che emergerà dal confronto. Tu farai parte della sessione Sciame».

Mentirei se dicessi che a fine telefonata avevo compreso precisamente la natura di un simile invito. Tuttavia, non ho esitato ad accettare la proposta. La fiducia negli amici di Bassano, il piacere di ricevere un invito in cui mi venisse chiesto semplicemente di

portare il mio sguardo, hanno reso facile la mia decisione. Inoltre, le parole incontri, sentieri, intrecci, differenti saperi, usate per descrivermi le due giornate, hanno da subito suscitato in me un riverbero familiare e piacevole.

Ma che cos’è un Convivio?

Dante Alighieri nei primi anni dell’esilio, tra il 1304 e il 1307, ha realizzato un saggio con questo titolo dove raccontava di un banchetto in cui offriva 14 vivande (le canzoni) e il pane (il commento) per nutrirsi. Chiunque sia disposto a sedersi a tavola, a condividere, a imparare, è invitato. Il Convivio è un atto di comunità, di condivisione.

Quali erano la vivanda e il pane che volevo condividere?

Sulla mia scrivania c’era la poesia Scrivere un curriculum di Wisława Szymborska.

Cos’è necessario?

È necessario scrivere una domanda, e alla domanda allegare il curriculum. A prescindere da quanto si è vissuto il curriculum dovrebbe essere breve.

È d’obbligo concisione e selezione dei fatti.

Cambiare paesaggi in indirizzi e ricordi incerti in date fisse. Di tutti gli amori basta quello coniugale, e dei bambini solo quelli nati.

Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu. I viaggi solo se all’estero.

L’appartenenza a un che, ma senza perché. Onorificenze senza motivazione.

Scrivi come se non parlassi mai con te stesso e ti evitassi.

Sorvola su cani, gatti e uccelli, cianfrusaglie del passato, amici e sogni.

Meglio il prezzo che il valore e il titolo che il contenuto.

Meglio il numero di scarpa, che non dove va colui per cui ti scambiano.

Aggiungi una foto con l’orecchio scoperto.

È la sua forma che conta, non ciò che sente.

Cosa si sente?

Il fragore delle macchine che tritano la carta.

Questa poesia contiene ed esprime meravigliosamente le riflessioni e le sensazioni che mi accompagnano negli ultimi anni.

È quello che voglio condividere!

Mi occupo da sempre di educazione e servizi dedicati alle persone con disabilità. Questa attività è il mio lavoro, ma è qualcosa di più, è sempre stata la mia possibilità di osservare l’umano. Occuparsi di educazione e, nello specifico, di educazione delle persone con disabilità è un’avventura non solo professionale, ma anche personale: la relazione educativa non può essere trattata solo in modo teorico, non ci si può nascondere dietro ai manuali, è un sapere relazionale, uno scambio che si costruisce attraversando gli incontri con tutta la nostra essenza. La propria umanità che incontra quella degli altri.

Vivere la relazione come veicolo principale della responsabilità educativa è impegnativo, ma è anche una grande occasione che costringe a una continua manutenzione di sé stessi. Ma c’è di più, queste dinamiche relazionali sono immerse in un contesto sociale e comunitario. La comunità è il luogo in cui si realizzano i percorsi di inclusione e le identità, in cui agisce la Vita.

Realizzare progetti inclusivi significa prendersi cura di questo terreno, nutrirlo, proteggerlo. La nostra quotidianità, in gran parte, è vissuta in società fatte di “curriculum”, ci muoviamo tra ruoli precisi, incastriamo pezzi di noi nei contesti giusti, viviamo luoghi definiti dalla loro funzione. La specializzazione moderna ci ha convinti che questa frammentazione sia necessaria, efficiente. Ha reso gestibile la complessità umana tagliandola a fette.

Ma la Vita è plurale, è fatta di contraddizioni, di corpi che si muovono, di relazioni che si intrecciano in modi imprevedibili. Eppure, gli spazi in cui possiamo essere interi stanno scomparendo. I luoghi digitali creano bolle, ci separano dalla fisicità, dal contatto vero, dalla multimedialità del nostro corpo. La biodiversità delle relazioni si impoverisce. E questo ci rende fragili.

Per le persone con disabilità tutto questo può essere amplificato. Hanno già percorsi più tortuosi verso l’identità e l’appartenenza.

Se ricevono supporto solo attraverso uno sguardo tecnico, specialistico – quello che vede la diagnosi ma non la persona, la patologia ma non i desideri, le paure, i sogni – saranno guardati, ma non visti. E restare invisibili è la peggiore delle solitudini. Ognuno di noi ha bisogno di essere visto e pensato per poter diventare.

Servono progetti, servizi e educatori capaci di vedere l’intera persona. Professionisti che sappiano creare legami anche con il territorio, trasformandosi in “incubatori di comunità”. Non basta il linguaggio degli specialisti: serve una lingua che respiri, che dia spazio e forma alla vita intera. Una lingua in cui coabitare, che faccia posto all’interezza di ciascuno.

Anzi, non serve un linguaggio, ma tutti i linguaggi necessari. Poesia compresa!

Il Convivio di Bassano è stato esattamente questo: una tavola imbandita di pensieri diversi, uno spazio dove nutrirsi di idee, storie, esperienze vive. Per due giorni, abbiamo respirato insieme. La sapienza è fiorita dall’incontro, nella tensione tra il parlare e l’ascoltare, tra l’essere e il divenire.

Attorno a quel tavolo si sono sedute una neurologa, un geografo, un architetto, un professore, una fotografa, formatori, cooperatori ed educatori. Non eravamo lì per i nostri titoli, ma per il nostro sguardo sul mondo. Lo Smielatore ha raccolto i nostri pensieri, li ha intrecciati con metafore che hanno attraversato confini disciplinari; ha creato ponti tra mondi separati, connessioni inattese con un pensiero trasversale e generativo tra l’astratto e il concreto, tra ciò che è familiare e ciò che è complesso.

Ovviamente si è fatto aiutare dalle Api, perché loro sanno quello che noi dimentichiamo: le identità smarrite creano comunità di solitudini.

Popoli in movimento

FRANCESCO MALAVOLTA

La migrazione, il movimento, lo spostamento sono tratti peculiari della natura umana. L’umanità è da sempre in movimento e questo movimento assume tratti tanto più drammatici quanto più si cerca di ostacolarlo, ripiegando su paure e posizioni illogiche e anacronistiche. Poeticamente corretto è creare ponti e non muri. Poeticamente corretto è porgere una mano e non ritrarla. Poeticamente corretto è amare e non odiare. Poeticamente corretto è l’empatia e non l’indifferenza. Per me, poeticamente corretto significa esserci, schierarsi e raccontare attraverso la fotografia, dove gli scatti recano testimonianza dei diritti negati, delle ingiustizie e del loro evolvere, concentrandosi sui loro protagonisti costretti alla fuga. Ogni scatto, un racconto. Ogni racconto, una storia. Ogni storia, un tentativo di salvare la peculiarità della Vita, ritratta sfuggendo alla logica spersonalizzante che presenta le migrazioni come fenomeni “idraulici” e anonimi. Il mio obiettivo è, infatti, rendere omaggio a un’umanità caparbia che, un passo alla volta, guadagna centimetri di libertà.

Poeticamente corretto è stare dalla parte giusta di questo mondo! Quello dei diritti per tutte e tutti.

Lampedusa, Italia. 2013.

L’interruzione

Se non sei arrivato, se non hai oltrepassato il filo spinato né toccato la costa, è perché sei morto.

Speranza

La speranza è un modo di stare nel presente, una modalità estremamente concreta, un fare, una prassi

Ho letto Diluvio di Stephen Markley, romanzo epico della crisi climatica. Milletrecento pagine per descrivere il collasso ecologico e sociale degli Stati Uniti, nell’arco di trent’anni, tra eventi meteo estremi e l’avanzata dell’autoritarismo. Vite parallele di personaggi tragici, nel senso proprio e antico del termine: donne e uomini a confronto con un destino soverchiante, in lotta per sopravvivere, ma più ancora per trovare e lasciare ad altri il senso di quella battaglia contro l’impossibile. Attivisti che credono nella mobilitazione non violenta di massa, ricercatori convinti che la scienza possa orientare la politica in un tempo di crisi, ecoterroristi dediti al sabotaggio dell’industria petrolifera, una coppia di tossicodipendenti che non hanno nulla ma hanno un figlio da salvare, un pastore protestante che sfida, in nome del Vangelo, la violenza dei gruppi fondamentalisti pseudocristiani. Al termine della parabola, non potevo evitare di chiedermi: in questa narrazione di una corsa collettiva verso il baratro, dov’è la speranza?

Che cos’è la speranza e che significa sperare?

Una traccia di risposta sembra emergere alla fine del romanzo, quando uno dei protagonisti immagina di dire alla figlia neonata, quando lei sarà cresciuta: «Qualcuno ci ha provato, qualcuno si è battuto come un dannato». In altri termini: qualcuno ha trovato in sé un principio in grado di attivare le sue risorse di resistenza, di tradurre il sentire in agire e di dare un orientamento a tutta la vita. Questo principio ha nomi diversi per ciascuno dei personaggi di Markley, come per ognuno di noi: democrazia, scienza, fede religiosa; ma in ogni caso, è ciò che attiva la speranza: la forza che ci mantiene in contatto con la nostra umanità, proprio quando la storia e le circostanze della vita minacciano di distruggerla. La speranza può manifestarsi con volti diversi, ma questi volti hanno sempre dei tratti in comune.

In primo luogo, più che proiezione sul futuro, la speranza è un modo di stare nel presente, una modalità estremamente concreta, un fare, una prassi che si apprende e si esercita nel tempo. Si impara a sperare, muovendosi giorno per giorno nella direzione desiderata, mettendo in atto le pratiche che già anticipano il mondo che vogliamo. Questo è altro dall’ottimismo ingenuo di chi immagina che tutto andrà per il verso migliore. Chi spera, invece, sa che la realtà non è ancora quella che desidera e che esistono enormi resistenze al cambiamento; tuttavia, riesce ad aprire uno spazio, nel quale ciò che non è ancora qui può rendersi visibile.

Un’altra deriva della speranza è affidarsi all’intervento di un deus ex machina che risolva ogni problema: è la tentazione della deresponsabilizzazione, che gioca a tutto vantaggio degli autocrati di ogni epoca. Al contrario, chi spera sa assumersi la responsabilità del proprio mondo; sperare è un atto di fedeltà al reale e di amore per il presente. Parallelamente, per imparare a sperare bisogna esercitare la memoria: richiamare alla mente i momenti della storia nei quali

persone come noi hanno messo in gioco la propria vita e hanno impresso una svolta agli eventi, perché hanno saputo credere in una realtà diversa da quella che tutti o quasi tutti davano per scontata. Questo ci permette di leggere la nostra storia in una vicenda più grande e di renderci conto che noi viviamo realmente quelle che ieri sono state considerate utopie irrealizzabili. Impariamo a ricordare quando le cose sono andate migliorando, quando siamo stati in grado di compiere i passi necessari per dare vita a una società più umana. Le vittorie ci rammentano che non siamo impotenti e che impegnarsi non è inutile.

Un altro aspetto fondamentale è che nessuno può sperare da solo. La speranza può essere pensata solo all’interno di un tessuto di relazioni, perché deve incarnarsi in situazioni concrete e interpellare persone reali, motivandole a dare il meglio di sé. Nel momento in cui stiamo per affrontare uno sforzo o un sacrificio per il bene comune, proviamo a richiamare alla memoria una persona alla quale potremmo dire: lo sto facendo anche per te. Dobbiamo sempre sperare per qualcuno e l’atto di sperare per lui o lei rivela l’amore che abbiamo nei suoi confronti. Ma dobbiamo anche sperare in qualcuno. Se siamo in grado di stabilire legami basati sulla fiducia, il cammino della speranza è in piano. Spesso, infatti, è proprio il senso di isolamento che ci porta sconforto, quando abbiamo l’impressione di essere da soli a desiderare un certo cambiamento. La speranza ha un peso che nessuno può portare da solo; è necessario allora che questo peso sia condiviso, poi accade l’inatteso: il peso diventa leggero, la solitudine diventa comunità, il futuro si apre. «Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero» dice Gesù nel Vangelo di Matteo ai discepoli che vogliono seguirlo, aprendo loro il cammino verso una speranza tale da superare ogni morte.

Cammina più leggero chi ha imparato a sperare, cioè a volere bene al mondo e ad accogliere con serenità la propria quota di responsabilità del presente; chi ha trasformato l’ansia del carico di lavoro necessario per trasformare il presente nella felicità di poterlo condividere con altri.

Come bucato, al vento

I tempi son quel che sono, e non abbiamo molti strumenti tra le mani

I tempi son quel che sono, e non abbiamo molti strumenti tra le mani. Lo dico meglio: abbiamo molti strumenti tra le mani, non ne abbiamo mai avuti così tanti, la tecnica non è mai stata così tanto politica, eppure non ci sembra di averli scelti (non più, almeno) o comunque non sappiamo bene cosa farcene. Proprio ora, proprio qui, in quest’angolo di mondo in declino, ci mancano i numeri, ci manca un sapere condiviso, forse ci mancano i collettivi. Per le nostre vite – chi più, chi meno, chi zero, – “la forza del collettivo” è una locuzione pallida, stanca, ormai svuotata del suo significato. Di noi, chi l’avrà vissuta, chi l’avrà sentita raccontare, chi l’avrà sentita evocare, chi l’avrà letta nei libri. È forza retrovisiva, si rivolge ad altri tempi, ad altre battaglie, ad altre possibilità. Perché c’erano, una volta: tempi, battaglie, possibilità. Oggi quali sono i collettivi possibili, se siamo disallineati, frangibili, friabili, frantumabili, e se l’unica “forza” possibile sta nella polarizzazione, se l’unico “noi” si contrappone a “loro”, se

non ci sono altri noi, altri voi? Quali collettivi possibili, se la frammentazione è un tratto costitutivo di ogni singolo individuo, se ognuno di questi individui che fanno i “noi” e i “loro” è altroché forte ma psichicamente a pezzi, compresso, accelerato, consumato? Quali individui per quali collettivi, se l’identità occupa il discorso pubblico come una misera chimera mascherata da principio e valore?

Saggezze da un passato vicino ci hanno detto di non cercare risposte e di abitare domande. Ne abbiamo abitate e ne continuiamo ad abitare, di domande come queste. Ma i tempi son quel che sono, e abitare non è più cosa scontata. Le domande costano, come le case – e come le case ci frammentano, ci polarizzano, ci isolano. Le domande le abitiamo, per carità, ma se un tempo potevano essere case spaziose dove potersi ritrovare, riconoscerci, dove fare della domanda un connettore politico di senso, ora sempre di più assomigliano a monolocali a chilometri di distanza l’uno dall’altro. Abbiamo abitato tutti uno di questi monolocali, per quasi tre anni dal 2020 al 2023, senza averci ancora capito granché.

Dopo tanto domandare, non ci restano che le risposte, le risposte in quel che resta. Dei frammenti di quel che siamo, cosa rimane a terra?

Dei collettivi, cosa rimane? Rimane che sono cosa rara e preziosa. I collettivi si compongono temporaneamente, per combinazioni non sempre previste, si sfaldano in tempi brevi, è vero, ma si saldano in tempi lunghi, carsici, in meccanismi controintuitivi per le logiche attuali. I collettivi oggi sperano perché intraprendono, perché fanno, commuovono per l’energia microscopica e caparbia che liberano, ovunque. I collettivi si ritrovano nei luoghi, nelle cose, negli oggetti, di cui le idee sono solo un’eventuale conseguenza. Degli individui, cosa rimane? Che sappiamo fare i conti con noi stessi. Abbiamo capito che se da qualche parte dobbiamo partire, è

meglio partire da qui, da noi, da me, da dove ci troviamo, a tenere insieme i pezzi caduti, appunto. Ci rimangono poteri deboli: il potere del no, del non so, del non sono sicuro; il potere del per sé, del per me, del per il mio bene; il potere del frammento, dell’incompleto, del non ancora, della ricerca. Del “dividuo”, che si può – ancora, continuamente, sempre – dividere e mai individuare. E di quel che resta, che ne facciamo?

Sono resti, sono poca cosa, e perciò lasciamo ad altri le grandi narrazioni, dalle galassie ideologiche dove tutto si tiene e si perde torniamo al micro, all’atomo, all’infinitesimale. Seguiamone le piste, come hanno scritto e detto i greci quasi trenta secoli fa, e troviamo il nostro clinamen, il punto di scontro e incontro; il punto dove i nostri (miei e tuoi) frammenti possono incontrarsi, sintonizzarsi, risuonare, dove lo scontro tra quel che resta di me si può fare grumo con altri, si può agglomerare, addensare, ammassare. Per poi, forse, con il tempo, aggregare in forma collettiva.

Lasciamo ad altri le funi, i moschettoni e i chiodi delle grandi imprese in cordata, del non lasciare nessuno indietro, del salvarsi tutti nonostante tutto. Teniamoci le mollette del bucato, che ci tengono appesi finché una mano, con un po’ di forza di volontà, ci toglie dal filo. Teniamoci questo legame debole, che sa assecondare il vento, che evapora al sole, che non stringe troppo e non costringe nessuno, ma che può essere benedetto in questi tempi in cui volontà e forza sono potenti ansiogeni, in questi tempi che saranno quel che saranno, ma sono ancora nostri.

ENNIO RIPAMONTI

L’arte di problematizzare il mondo. Sulle spalle di Paulo Freire

O

mundo não é, o mundo está sendo1

Il lavoro del pedagogista e filosofo brasiliano Paulo Freire ci invita, a molti anni di distanza, a addentrarci nelle questioni che il concetto di “problema” porta con sé, un’espressione che utilizziamo quotidianamente, sia nella sfera personale che nella vita pubblica, ma il cui significato non possiamo dare per scontato. Per semplicità possiamo parlare di problema in una situazione nella quale un soggetto (individuale o collettivo) avverte una difficoltà e/o una mancanza che è motivo di disagio e insoddisfazione. Così descritti i problemi si presentano come fenomeni relativi e soggettivi, in un duplice senso: a) poiché implicano la presenza di soggettività umane che li qualifichino come tali; b) perché chiamano in causa l’esistenza di molteplici visioni. Detto in altri termini, sono problematiche le situazioni che s’intendono modificare rendendole (quantomeno) accettabili. La lezione di Freire è “problematizzante” nel senso che fa nascere i problemi, soprattutto quando una realtà viene

presentata come “normale” o “naturale”. Non di rado, infatti, il sapere istituzionale veste i panni della spiegazione piuttosto che del problema. Adottare un approccio basato sulla problematização significa recepire il mondo e restituirlo sotto forma di problema, decostruendolo e ricostruendolo in modo da coglierne le contraddizioni, le ingiustizie e le iniquità. Se per alcuni dirigenti di scuole secondarie superiori, per esempio, l’alto tasso di abbandono fra gli studenti del biennio è indice del valore del proprio istituto, per altri costituisce un indicatore di dispersione e di scarsa inclusività della formazione. Nell’Italia della fine degli anni Sessanta, la selezione scolastica era raccontata come “naturale”, una rappresentazione restituita in forma di problema da don Lorenzo Milani e i ragazzi di Barbiana nella celebre Lettera a una professoressa (1967). Pochi anni prima Danilo Dolci, a Partinico, svela le dinamiche mafiose ponendo domande scomode circa l’accesso all’acqua e la sua distribuzione diseguale.

Le situazioni-problema che ci si trova oggi ad affrontare mettono in luce la centralità di due processi sociali quanto mai delicati: il riconoscimento e la solidarietà. Gli studi del filosofo Axel Honneth mostrano la centralità dei fenomeni di “riconoscimento”, cioè del processo attraverso cui un attore sociale prende consapevolezza di sé e viene collocato e apprezzato. Da parte di soggetti deboli e marginali il processo di riconoscimento del punto di vista rispetto a una determinata situazione o problematica chiama in causa dimensioni di senso e di identità ad almeno tre livelli: relazioni primarie, relazioni giuridiche e comunità etica.

Prima ancora della risoluzione (più o meno compiuta) di un certo problema ci misuriamo con la legittimazione di chi lo vive e, in mancanza di ciò, con una spirale di ingiustizia e umiliazione che colpisce l’integrità, i diritti e l’autonomia morale delle persone.

A noi il compito di contestualizzare pensieri e pratiche di problematizzazione in un Paese, il nostro, dai tratti sempre più paradossali, ben colti da Luca Ricolfi nel suo La società signorile di massa (2019): il numero di cittadini che non lavorano ha superato ampiamente il numero di cittadini che lavorano; l’accesso ai consumi opulenti ha raggiunto una larga parte della popolazione; l’economia e la produttività è stagnante da oltre vent’anni.

L’inedito intreccio di questi fattori ha plasmato un tipo di organizzazione sociale fondato su tre elementi chiave: la ricchezza accumulata dai padri, la distruzione sistematica della scuola pubblica e un’infrastruttura economica di stampo paraschiavistico. Ed è così che intravvediamo un’inedita continuità fra i bóias-frias delle periferie brasiliane che migravano (e migrano) da una regione all’altra in cerca di lavoro agricolo e i moderni rider che consegnano cibi a domicilio2 per conto di piattaforme o applicativi web, oltre che fra l’analfabetismo primario strumentale (brasiliano, ma anche italiano) degli anni Cinquanta e Sessanta e l’analfabetismo funzionale contemporaneo, una condizione in cui le persone sono incapaci di usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana e alla fin fine, per comprendere appieno il mondo in cui vivono.

La saldatura fra dominio della tecnica e pervasività delle logiche del mercato è resa evidente dall’enfasi culturale attribuita all’efficienza come valore assoluto, con il rischio, sempre più evidente, di smarrire la dimensione di senso, il motivo ultimo per cui si fanno le cose.

Si tratta quindi, oggi più che mai, di allestire spazi di pensiero libero (e liberatorio), concepire le persone come soggetti pensanti, attivi, partecipi e responsabili. In questo crocevia ritroviamo tutta la potenza della domanda che apre varchi di immaginazione

inediti e di percorsi di ricerca che analizzano molteplici forme di dialogicità basate sul dubbio, l’ipotesi, l’esperienza personale e il confronto comunitario. Anche qui, però, la strada si mostra in salita. Le competenze dialogiche appaiono oggi tutt’altro che in salute. La ricollocazione dei soggetti e dei contenuti dentro i format del linguaggio televisivo e dei social network hanno rattrappito queste competenze, lasciando crescere in maniera ipertrofica la forma del monologo. L’analisi dei problemi prende la forma di messaggi semplificati nei contenuti e impoveriti nella forma che, allo stesso tempo, indulgono in un esasperato antagonismo che congela ed estremizza le posizioni. Ma tutto questo contribuisce ad alzare lo share, aumentare i follower e moltiplicare like e le condivisioni online.

Nella concitazione dei confronti-spettacolo prevale un antagonismo vissuto “colpo su colpo” in cui i soggetti perdono totalmente la loro funzione di analisi, ricerca, sintesi interpretativa e proposta. Niente di nuovo sotto il sole, si potrebbe dire. L’odierna politica spettacolo non fa che rilanciare, in chiave moderna, un approccio che, molti secoli fa, Platone aveva indicato come una minaccia per la democrazia: la retorica; una forma del confronto pubblico poco interessata all’analisi approfondita e razionale dei problemi e tanto meno all’aumento delle conoscenze e delle competenze per affrontarli.

Scopo ultimo della retorica (rhetorikè téchne come arte del dire) è la persuasione dell’interlocutore attraverso un’efficace argomentazione linguistica che fa leva sulle dimensioni emotive. L’abilità del retore è quella di tessere un discorso sul discorso capace di toccare i tasti giusti nell’uditorio, allo scopo di confermare la validità delle proprie tesi. Il primato dell’opinionismo contemporaneo reca con sé, inevitabilmente, un deficit d’interpretazione delle complesse questioni con cui oggi ci

troviamo a misurarci. Secondo Harry Frankfurt, uno dei caratteri salienti dell’opinionismo contemporaneo è l’incessante produzione di bullshits (stronzate), un effetto determinato da una forma di vita culturale in cui le persone sono chiamate a esprimersi su argomenti di cui sanno poco o nulla. Il filosofo americano distingue il “dire stronzate” dal mentire. Se nel caso della menzogna il soggetto fa deliberatamente un’affermazione falsa, con il bullshitter siamo di fronte a una persona sostanzialmente disinteressata alla verità e preoccupata unicamente di impressionare il pubblico. Ed è proprio per questo motivo che, come dice Frankfurt, la stronzata è un nemico della verità più grande della menzogna.

La proliferazione dell’opinionismo alimenta, e nel contempo trae forza, dall’affermarsi di una forma particolare di potere che di recente è stata definita mediocrazia, cioè da figure sociali (nel mondo economico, politico, giornalistico, educativo) più attente ad assecondare il mainstream che a sviluppare capacità critiche e creatività. Si tratta di un insieme di fenomeni tutt’altro che irrilevanti, poiché contribuiscono a diffondere l’idea che è impossibile conoscere davvero le cose e che, di conseguenza, ogni argomentazione intellettuale vale come un’altra, se è persuasiva. I bassi livelli di competenza culturale della popolazione italiana, segnalati da molte indagini internazionali, costituiscono un ulteriore fattore di vulnerabilità.

Se il bersaglio della critica freiriana era spesso il potere della gerarchia, in questo caso ci troviamo disorientati di fronte alla moltiplicazione di forme anonime e impersonali di potere e influenzamento, forme di oppressione 4.0, che non di rado prendono la forma di algoritmi. E se alla domanda di quale fosse la cura per la crisi della democrazia Amartya Sen, premio Nobel per l’economia, rispondeva maggiore democrazia, vien da dire che la migliore cura per la crisi delle nostre capacità dialogiche è

l’intensificazione delle opportunità per praticare il dialogo, dando vita a setting che lo rendono possibile.

1. “Il mondo non è, il mondo sta essendo”, Paulo Freire [T.d.A.].

2. Nonostante la diversità di tempi, luoghi e forme che caratterizzano bóias-frias e rider, in entrambi i casi possiamo facilmente riscontrare una condizione lavorativa fatta di precarietà, sfruttamento, scarsa protezione sindacale e ricattabilità. Due esempi quantomai paradigmatici di working poor, un fenomeno in forte crescita, dove s’intrecciano bassi redditi, incapacità di risparmio e rischio di esclusione sociale.

Potere è potare

Chi decide cosa tenere e cosa cambiare?

Chi decide cosa tenere e cosa cambiare? La modernità ha espanso una colata di cemento e asfalto ovunque sia arrivata, immobilizzando e impermeabilizzando le terre e le colture, e allo stesso modo le teste e le culture. La compressione e il contenimento portano a stati di eccitazione, all’accumulo di energia potenziale. A scala globale il cambiamento climatico è questo: un aumento dell’energia disponibile causa una serie crescente di reazioni violente che rompono l’equilibrio forzoso della stabilità delle reti economico-infrastrutturali. Una rivoluzione, detta altrimenti, da cui sappiamo dove si entra ma non dove si esce.

Non è possibile salvare tutto, è una certezza. L’unica possibilità per non atterrare di faccia sul cambiamento climatico è tagliare con grande rigore ciò che non è necessario salvare.

Ma cosa tagliare? Le nostre città sono completamente patrimonializzate. In Italia ogni edificio che ha più di 70 anni è sottoposto a una valutazione della sovrintendenza. Nessuno vive nei centri storici ma non siamo disposti a trasformarli. Le proprietà immobiliari nei quartieri e nei paesi si accumulano vuote e inutilizzate ma non siamo disposti a confiscarle. Al contrario, pur essendo lì da molto prima, i fiumi, i boschi e le poche distese ecologiche sono considerati erodibili, sempre trasformabili. Il processo di difesa del costruito è detto conservazione. Ricordiamo che la conservazione è l’atto dei conservatori.

Non riguarda solo le case.

Dopo decenni di tagli economici “per il bene dell’Europa”, in cui il mantra era che non ci possiamo permettere questi livelli di welfare, di sanità, di trasporti pubblici, di colpo la spesa è non solo accettabile ma necessaria se si tratta di armi ed eserciti. Agitando lo spauracchio della guerra alle porte, nonostante – o forse proprio per coprire – l’aumento di disastri di origine climatica in Europa, d’un tratto spendere enormi risorse pubbliche è imperativo.

Potere è potare.

Ci dicono che tutto non si può pagare, sappiamo che tutto non si può salvare. Allora il tema è cosa tagliare, cosa abbandonare, cosa definanziare, cosa lasciare fuori. È urgente un riordino di priorità, collettivo e consapevole. Cambiamo mentalità e rinunciamo a un modello di conservazione dell’esistente capzioso, derivante dall’abitudine più che dal senso. Il titolo di questa edizione di GROUND è Poeticamente corretto. Per sviluppare un prodotto, o un progetto, poeticamente corretto è necessario attenersi molto più alla sostanza che alla forma, è necessario decidere, e recidere. Potere è potare quindi, e non

possiamo subire questa potatura ubriachi di un’ideologia del tecnico, dell’inevitabile.

Insieme potiamo.

Dobbiamo, non l’impersonale “è necessario” o “si deve”, né l’incerto “dovremmo” o “dovremo”. Oggi dobbiamo prenderci la piena libertà di scegliere cosa potare, come disobbedire e quanto tagliare di ciò che è inessenziale. Potiamo presto, come pratica quotidiana, dalla disconnessione, dalla rinuncia a quelle persone e a quelle situazioni tossiche, e come pratica politica di resistenza attiva, difendendo i fiumi e i prati, ribellandoci alla spesa bellica e alla conservazione di beni inutili. Noi potiamo.

Ho anche immaginato di dare un senso a tutto ciò, ma poi ho pensato che non dobbiamo stare per forza dentro certe strutture/vincoli. Ci insegnano a farlo da quando siamo piccoli fino al regno della burocrazia (nutrita dalla sempiterna domanda “di chi è la responsabilità?”), ma possiamo provare a fare resistenza e re-esistenza. Così mi sono fatto quattro disegni/storielle di un protagonista che prova a fare tutto quello che abbiamo detto. Ma poi arriva il masso, il negativo. Ma niente spoiler, iniziamo.

Il protagonista primo sono le api: storia di un’intelligenza collettiva, di sciame, di sciami, di shining!, spersi e diversi nel labirinto di Shining. L’autore del film (il sommo Kubrick) ha dis-integrato il tema del libro di King (il sommo King), che spesso rende donne e infanzia protagonisti. In questo caso l’autorialità ha eliminato la centralità della vulnerabilità e ha nutrito il mito del superuomo (il sommo Nicholson). A noi piace di più la dimensione di intelligenza collettiva, la dipendenza che diventa interdipendenza, la guida illuminata che diventa bosco. Fuori dalla bio-diversità, dall’eco-sistema, ri-conosciamo tutto ciò che ci resta come peso, come masso: la violenza degli argini, degli individui e individualismi, di città e collettività che muoiono.

Secondo protagonista l’architetto: storia dell’individuo, si parte dai licheni che ci hanno caricato di speranza nel lavoro collettivo, nelle esperienze comunitarie, nel poter fare propoli, e anche nel poter investire più sulla curiosità e non sulla sicurezza (senza cura, senza preoccupazione).

Non serve che mi curi, ma accompagnami in questo vivere. Il masso qui è che attualmente siamo comunque costretti a mangiare HACCP, che manteniamo ciò che c’è ed eliminiamo Khartoum.

Terzo protagonista le scarpe di Salgado: tutto è falsamente autonomo e fortemente in dipendenza. Con la difficoltà di lavorare per il benessere creando ghetti (coinvolgiamoli tutti basta che si facciano gli affari loro). Questo è stato portato come il volare ma mantenendo le pesantezze, e ricordandoci che nel bios comanda la pluralità, che tiene dentro tutto e tutte le fatiche, le vulnerabilità. In questo ci aiuta la cedevolezza, l’abbattere anche quegli argini che dicevamo prima, lo svincolare, fare passi indietro, magari di lato. Ci aiuta incorporare la morte, i morti, le sepolture verdi. Il masso qui è che dobbiamo innanzitutto assicurarci che nei nostri luoghi non ci sia vita, e distruggiamo pure le città dei morti stessi! Un upgrade di distruzione! Quarto protagonista è il tempo: il presente, l’essere presente non per finta ma davvero, consapevolezza che non c’è niente da capire ma molto da imparare e sperimentare, sulla nostra pelle, sul nostro corpo, anche in maniera collettiva. Nessuno capirà mai cosa sta succedendo: non esistono soluzioni e risoluzioni, ma sguardi diversi per affrontare temi e problematiche. Ground con-vivio e con-morte! Abbiamo tutti responsa-disabilità. Qui il masso è la morte dell’abilità di rispondere (la responsabilità), il non generare contesti conviventi (la sfiducia), il fondere e con-fondere cura e potere (la paura).

Smielatura n.1

Le voci altre

Risuona la Terra in conversazione – coro silente per l’orecchio umano

Risuona la Terra in conversazione – coro silente per l’orecchio umano, capace di cogliere solo poche note. La gran parte delle conversazioni in atto nel mondo naturale avviene fuori dall’intervallo di udibilità (e in generale di comprensione) degli umani. Il coro degli infrasuoni del pianeta ci circonda inavvertito, e così gli ultrasuoni ci attraversano inudibili. È questione di limiti fisiologici e pure, secondo qualcuno, di limiti psichici; resta il fatto che non abbiamo grandi capacità di ascolto delle voci non umane. Eppure la Terra è in conversazione costante, anzi: è una conversazione costante. E chissà: come sceglieremmo di vivere, se queste voci altre fossero udibili e dotate di significato per noi? Ci aiutano tecnologie digitali sempre più sviluppate che aumentano le nostre facoltà uditive, e i progressi di scienze come la bioacustica e l’ecoacustica ci segnalano conversazioni in linguaggi che non sono il nostro (e non possiamo sviluppare qui le implicazioni, pur rilevanti, legate all’uso di termini come “linguaggio” o “voce” in

una connotazione antropocentrica). Occorre, però, ricordare che ogni suono e ogni voce sono più del dato digitale in cui vengono tradotte: sono significato e musica, sono natura di un luogo e di ciò che lo popola in relazione.

Da questo punto di vista, una tecnologia umana da riscoprire è l’immaginazione, soprattutto quando si sviluppa in forma narrativa. Immaginare e raccontare storie è un’attività comune, una tecnologia di base e al tempo stesso raffinatissima. Per lo scenario futuro, che è possibile intravedere, è urgente, allora, dotarsi di un “kit narratologico” e allenare l’immaginazione, usando anche la letteratura come tool, attrezzo, strumento conoscitivo. Arranchiamo, infatti, in una crisi immaginativa di vasta portata (lunga vita a GROUND che muove in direzione opposta!). Proprio quando avremmo bisogno di trovare un immaginario condiviso radicalmente nuovo, smettiamo di pensare l’impensato, l’inimmaginabile, l’inedito; la letteratura continua a tradursi soprattutto nel racconto di avventure morali individuali, e il nostro immaginario si restringe sempre più. Raccontare storie, tuttavia, è ciò che permette di immaginare possibilità, di immaginare il mondo come se fosse altro.

Quale posto trovano, allora, nelle storie che raccontiamo, le voci altre e non umane? Voci anche solo immaginate, sì, evocate dalla parola letteraria. Quali suoni e conversazioni riempiono le nostre storie? Più che una rassegna di esempi valga qui la sottolineatura dell’urgenza di una postura da assumere. E dunque perché, nell’epoca della grande cecità, non affidarsi all’orecchio, più facile da disarmare rispetto ai nostri occhi rapaci di controllo e possesso, più inerme ed esposto a ciò che può raggiungerlo?

Potrebbe sembrare uno strano crossover quello che tenta di innestare suoni e voci (legati alla dimensione orale) dentro la parola scritta; ma la scrittura, dopotutto, è la forma fondamentale

secondo cui la cultura occidentale organizza il proprio rapporto con l’altro e con la voce dell’altro – che sempre dovrebbe essere qualcosa di inatteso, di letteralmente inaudito.

Proprio perché l’immaginario è un sentiero che nasce dal passo, i nostri racconti dovrebbero farsi cassa armonica, e risuonare delle conversazioni fra tutto ciò che ci circonda. Dovremmo raccontare sempre più storie capaci di accogliere o evocare le voci altre di organismi ed ecosistemi. Abbiamo bisogno di narrazioni concave, a forma di orecchio, in grado di ospitare le note, i timbri, gli intervalli, i silenzi, le voci che compongono l’iperoggetto acustico in cui siamo immersi. È importante raccontare storie capaci di mostrare che tutto ciò che fa vibrare i sensi è collegato, storie che trasmettano lo stupore e la consapevolezza che tutto, nella foresta, è la foresta.

Storie così ci permetterebbero di comprendere meglio i paesaggi (esteriori e interiori) in cui esistiamo, perché un paesaggio non si conosce come somma delle identità di quel che contiene ma come percezione delle relazioni al suo interno; e, dunque, una buona storia serve almeno quanto un preciso catalogo di elementi, e sicuramente più di una formula definitoria. Occorre al contempo ricordare che ogni voce altra è e rimane un mistero al quale applichiamo un nome: le buone storie sono mappe, antenne ma anche incantesimi, e la verità della Terra è qualcosa di vivo e impronunciabile da una voce solista.

L’inaudito è ovunque nella Terra risonante, e talvolta, oltre allo spazio, supera il tempo. È il caso di una breve storia che mi accompagna da un po’, una sorta di suggestione e immagineguida nel processo tratteggiato fin qui. Testimonia che è un gesto antico, una postura che sappiamo assumere fin dalle origini della letteratura.

La vicenda, in sintesi. Pochi anni fa, nel Kurdistan iracheno, viene ritrovata un’antica tavoletta d’argilla – terra riemersa dalla terra (e dal contrabbando postbellico). Durante i lavori di traduzione, la scoperta sensazionale: quei caratteri cuneiformi riportano una ventina di versi fino ad allora sconosciuti dell’Epopea di Gilgameš. Capolavoro letterario, storia mitologica fondativa, migliaia di anni di storia e azione sull’immaginario mitico-religioso di culture e popolazioni diverse, e… cosa raccontano questi versi ritrovati?! L’avrete intuito: raccontano (meravigliosamente) un coro di voci non umane. Gilgameš e il suo compagno Enkidu giungono infatti, nel corso della loro avventura, nella Foresta dei Cedri, dove si batteranno con il mostruoso guardiano Humbaba. La Foresta dei Cedri era rimasta a lungo silente. In realtà, i versi ritrovati raccontano in modo mai visto prima il paesaggio sonoro della foresta: onomatopee riproducono i versi di uccelli, mammiferi, insetti fra i cedri rumorosi, e una stupefacente opera di composizione immaginativa e acustica rende la vitalità delle conversazioni non umane. È un paesaggio di voci altre che interagiscono, descritte anche con rimandi al canto e alla musica percussiva; un coro (meravigliosamente) cacofonico all’orecchio di Gilgameš, a segnalarci, insieme all’incanto, lo spaesamento per la prossimità di interlocutori non umani, in una relazione che può essere tanto intima quanto perturbante.

Grazie a questi suoni ritrovati, dunque, il primo poema epico della storia ci offre una “matrice” di scrittura delle voci altre, che ora riemergono dalla terra e dall’oblio. Suoni inauditi che tornano ad abitare la nostra immaginazione, a risvegliarla forse, desiderosa di conversazioni con voci altre e capace di ospitarle nelle storie che racconta.

Anche questo testo è l’esito di un’ininterrotta conversazione: quella fra chi ha scritto e i libri e le pratiche di Michel de Certeau, Barry Lopez, Matteo Meschiari, Amitav Ghosh, Laura Pugno, Karen Bakker, Richard Powers, Timothy Morton [N.d.A.].

Il suono delle aree a margine

I confini sono spazi di transizione, territori fluttuanti, sfuggenti alla rigida logica della compartimentazione

«I find myself drawn to [the] edges with a sense of urgency, knowing that they may be gone tomorrow – not just extended but really, finally gone».1

I confini sono spazi di transizione, territori fluttuanti, sfuggenti alla rigida logica della compartimentazione. I margini urbani sono luoghi dalla natura effimera, destinati a mutare, sparire o ricomporsi in forme imprevedibili. In questi spazi di confine si genera un’ibridazione, un processo di osmosi tra elementi apparentemente eterogenei, un palinsesto in cui i segni del passato si sovrappongono a nuove stratificazioni.

Il concetto di confine, tradizionalmente concepito come netta separazione tra ambiti distinti, nel contemporaneo si sfalda per divenire interfaccia, un’area di negoziazione. Già nella topografia della città medievale, e ancor più nelle evoluzioni

urbane moderne, il confine non è mai linea, ma area buffer, luogo di contraddizioni e di mediazione. L’idea di una città suddivisa in comparti funzionali risulta ormai obsoleta: le zone industriali, residenziali e commerciali si intersecano in un continuum che sfida le tassonomie della pianificazione urbana di fine Ottocento. Questa metamorfosi investe non solo l’organizzazione spaziale, ma anche la dimensione acustica. Il paesaggio sonoro ne è testimone privilegiato: nelle aree marginali non esistono suoni autoctoni, ma eventi acustici transitori che si ricompongono secondo schemi inattesi. Il ruggito del trattore agricolo risuona lungo i grandi assi viari extraurbani, lo zirlo del tordo si sovrappone al ronzio delle linee elettriche ferroviarie. Il tutto si dissolve in una tessitura sonora indistinta, una trama in cui sul piano acustico ogni suono si rifrange a creare una polifonia inedita.

Il margine non è un limite, bensì un dispositivo di connessione, un elemento di saldatura tra realtà solo in apparenza contrapposte. I confini perdono lo status di perimetro, per divenire luoghi di soglia.

Alcuni vogliono che la peculiarità di un luogo si definisca attraverso la sua identità, una sorta di timbro distintivo. Oggi questa identità si costruisce nella sintesi e nella convergenza di prospettive diverse. Ecco che allora il concetto di “impronta sonora” può esistere solo in chiave antinostalgica e assumere un nuovo significato quale rete di rimandi. Ogni evento non esiste, infatti, in modo isolato, ma acquista senso attraverso il suo legame con altri elementi. In questo caso, nel contesto del paesaggio sonoro, significa che nessun suono, ma soprattutto nessuna esperienza di ascolto, può essere considerata pura, ma è sempre parte di un insieme più ampio di influenze, contaminazioni e riferimenti incrociati.

Eppure non si tratta di una perdita, bensì dell’accettazione di un saldo di paradigma: il margine è laboratorio dell’ibridazione, dimora di un genius loci che si ridefinisce nell’accogliere componenti “altre”, aumentando di conseguenza la propria complessità composita.

Le aree a margine, dunque, sono laboratori in cui il luogo, e i suoi attributi topologici, si reinventa incessantemente. Esse ci insegnano che l’identità (sonora) non esiste nella sua fissità, ma si costruisce nel cambiamento. Accogliere questa fluidità significa abbandonare ogni rigidità classificatoria e riconoscere che se il paesaggio è un testo in perpetua riscrittura, la ricchezza esiste esattamente dove le differenze s’incontrano, si scontrano e si fondono, generando nuovi significati e inedite possibilità di interpretazione, e di ascolto, del mondo che ci circonda.

1. Charles Pratt, The Edge of the City: Words and Photographs. Nazraeli Press, Paso Robles (CA), 2005.

La grande zolla

«We all are compost in traning» direbbero i Ramshackle Glory

Quando Albrecht Dürer dipinge La grande zolla è il 1503. Si tratta di un dipinto in cui appaiono alcune erbe in primissimo piano, come se qualcuno avesse infilato una vanga nella terra e ne avesse estratto una vivace rappresentanza del giardino comune: piantaggine, fienarola, tarassaco, pimpinella misti a fili d’erba disordinati. È di fatto il primo dipinto di una comunità di erbacce, ma è anche la scoperta dell’ecologia da parte della pittura, almeno in Europa. Nella Grande zolla le erbe non sono ritratte con intento funzionale come quando nel Medioevo il loro disegno doveva accompagnare le descrizioni medicinali, e nemmeno con intento ornamentale quando le cornici fiorite e i prati di corte ornavano i libri delle ore. Diversamente da qualsiasi pittura convenzionale, che mostrava fiori ed erbe frontalmente o dall’alto, questa zolla è ritratta dal basso, e sembra invitarci sulle ginocchia a sentire la terra esposta sotto le mani, ad avvicinare il naso agli steli e osservare attentamente, forse anche a distenderci, il corpo consapevole del pungolio dell’erba sotto di noi.

Dovranno passare molti anni, se non addirittura alcuni secoli prima che altri osservatori, da Shakespeare a Goethe, offrano sguardi tanto ravvicinati sulle erbe comuni, combinando l’osservazione della loro minuscola universalità con un’ampia visione del genere umano.

Come ci insegna bene Mabey nel suo Elogio delle erbacce, la storia della malerba è un ambito incredibilmente complesso che incrocia circostanze pratiche con elaborazioni culturali, e che colpisce in pieno l’apparente inconciliabilità tra operato umano e naturale. L’idea di natura che abbiamo ereditato dal passato è quella di un luogo verdeggiante e spesso incontaminato, sottoposta alle leggi della biologia e delle relazioni ecologiche. Verde, estesa, imprevedibile, la natura sarebbe opposta alla città, luogo di dominio degli uomini e delle loro leggi. L’apparente inconciliabilità tra i due mondi deriva dalla cosiddetta “grande partizione”, uno dei più noti pilastri dell’Occidente, che ha generato, nel tempo, due visioni precise di natura: da un lato la natura come risorsa da estrarre e mettere a profitto secondo un atteggiamento riduzionista e predatorio; dall’altro la natura romantica e nostalgica legata a immobilismi conservatori e carichi di colpa, che riconoscono nell’azione umana le cause del degrado e dell’assottigliamento delle risorse.

Eppure le erbacce, che poco ricadono in queste due visioni opposte, suggeriscono altri modi di osservare il rapporto con il non umano. In primo luogo, le erbacce mettono in discussione gli incessanti tentativi di marcare un confine tra selvaggio e addomesticato, evidenziando piuttosto la porosità del tessuto che collega città e campagna. Anche la dicotomia tra pubblico e privato è irrilevante, perché le reti ecologiche si espandono orizzontalmente alle categorie predeterminate. La dimensione percolativa della natura marginale è resistente, filo salvifico per

ecologie sottili che si muovono su piccole ali in cerca di continuità, e al contempo dannazione per chi, come i sarchiatori di un tempo, ne riconosce l’indole infestante. Tuttavia, i tentativi di isolamento della malerba, il più delle volte andati a male, hanno dato luogo a riconoscimenti importanti, sia culturali che scientifici.

Non è un caso che il poeta John Clare inizi a scrivere delle minute se pur estese qualità delle erbe e del paesaggio di Helpstone dopo che i campi iniziarono a essere recintati e suddivisi tra i proprietari terrieri per essere messi a reddito. La scomparsa di un paesaggio ecologicamente variegato aveva mutato non solo l’aspetto della campagna ma anche le pratiche di comunità che facevano di quei campi una risorsa comune. L’impoverimento delle qualità del paesaggio, d’altra parte, è uno dei grandi temi della modernità e risuona con il monito dello scienziato politico

Stephen Meyer in The End of the Wild: gli esseri umani hanno modificato l’ambiente in cui vivono fin dall’antichità, favorendo modelli poco differenziati a svantaggio della spontaneità e dell’imprevisto. Il rischio è che prevalgano generalisti adattivi e che anche il lato più incontrollabile della natura sia appiattito sul modello umano dominante. Che fare? In quale misura la salvaguardia dell’ambiente risponde al paradosso che sta tormentando la scienza dell’ecologia, ovvero che per tutelare il lato incontaminato della natura bisogna sottoporla a un grande controllo?

Il Rambunctious garden, di cui parla la giornalista e scrittrice Emma Marris nel suo recente libro di successo, offre qualche prospettiva, spaziando dalla migrazione assistita al rewilding passando per l’adozione di nuovi ecosistemi. Ma l’atteggiamento che ci propone non è nuovo, anzi affonda le sue radici nel Wild garden scritto da William Robinson nel 1870, uno dei libri più influenti di tutti i tempi nella storia del giardinaggio.

In fondo, sia Marris che Robinson ci dicono che è impossibile pensare il formale senza il selvatico, il pianificato senza l’imprevedibile e che una visione contribuisce a costruire l’altra.

In fondo, le erbacce sono una grande metafora di resistenza, per dirla con Tsing, per cui ecologie secondarie e marginali possono insegnarci come vivere tra le macerie del capitalismo. La casualità dell’incontro, le contingenze, le caratteristiche elettive delle unioni non sono necessariamente vantaggiose ma includono assenze, scomparse e vuoti lontani dalla scalarità lineare del prodotto.

Questa minoranza apolide ci ricorda, insomma, che la vita non è così ordinata. Come costellazioni in movimento, le erbacce si nutrono di contaminazioni per espandersi, ritrarsi, definire nuove geografie multispecie anche all’interno di un paesaggio altamente controllato. Perché è ormai ovvio che nessun organismo, umani compresi, può diventare sé stesso senza le interazioni con altre specie. “We all are compost in traning” direbbero i Ramshackle Glory. “Compost and not postumans!” esclamerebbe Haraway.

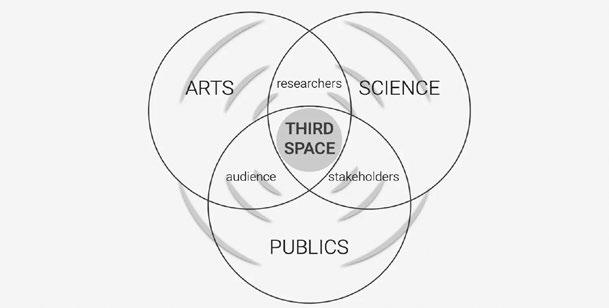

FRANCESCO SCAREL

GROUND e il Quarto spazio: un incontro tra arte, scienza e società

In questo paesaggio culturale in continua evoluzione siamo spinti a ripensare il nostro rapporto con l’ambiente che abitiamo

GROUND è un social forum che invita ad abitare lo spazio aperto come luogo di incontro, contaminazione e azione collettiva. Proprio come GROUND si propone di essere un terreno fertile per nuove idee e connessioni, il concetto di “Quarto spazio” trova in questo contesto un’opportunità straordinaria per ridefinire il dialogo tra arte, scienza e società.

Il Quarto spazio, concepito come un ambiente interdisciplinare di esplorazione, nasce come evoluzione del “Terzo spazio”, teorizzato nella ricerca pubblicata da MIT Leonardo Emergent Knowledge in the Third Space of Art-Science, che descrive un luogo di incontro tra diverse discipline e saperi. Questa visione si lega al concetto di “Terzo luogo”, definito dal sociologo Ray Oldenburg, che identifica quegli spazi informali di socialità – come caffè, biblioteche e piazze – fondamentali per la costruzione di comunità e lo scambio di idee.

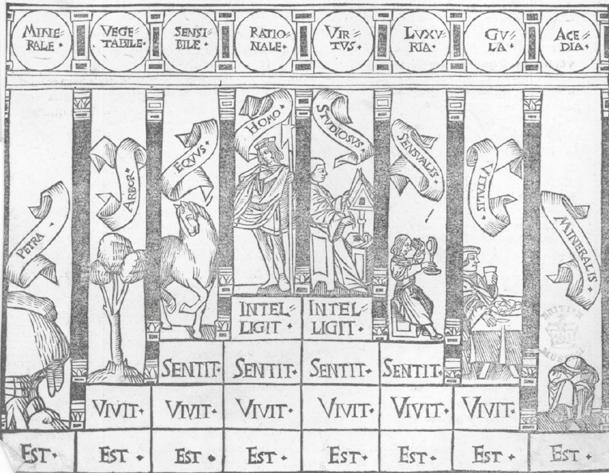

schematica del

Tuttavia, mentre il Terzo spazio si concentra sulla convergenza di artisti e scienziati in un contesto collaborativo, il Quarto spazio amplia questa visione integrando la comunicazione della scienza come elemento di risonanza, essenziale per creare un ponte con la società. Se il Terzo luogo permette alla società di sviluppare dialoghi spontanei e di condividere conoscenze, il Quarto spazio ne raccoglie l’eredità, trasformandolo in un laboratorio dinamico, dove arte e scienza si incontrano per produrre nuove narrazioni culturali e strumenti di comprensione del mondo. In questo senso, il Quarto spazio non è solo un luogo di ricerca e sperimentazione, ma diventa anche uno spazio di dialogo, dove le conoscenze scientifiche e artistiche possono essere condivise e trasformate in nuove prospettive collettive. Seguendo il modello di Neri Oxman nel suo Krebs Cycle of Creativity, che mostra come arte, scienza, design e ingegneria si interconnettano ciclicamente, il Quarto spazio permette una fusione di approcci diversi, unendo la razionalità scientifica con la creatività artistica. Esso si esprime, quindi, in un ecosistema creativo, un luogo dove le moltitudini disorganizzate si riconoscono, trovano punti di contatto e riorganizzano il sapere in modo partecipativo.

È un’opportunità per esplorare temi urgenti e fondamentali come il cambiamento climatico, la sostenibilità, le nuove tecnologie a disposizione e il rapporto tra umano e non umano, attraverso linguaggi che intrecciano dati e immaginazione, scienza e poesia, tecnica e intuizione.

In questo paesaggio culturale in continua evoluzione, dove la ricerca scientifica e artistica si mescolano per generare nuove visioni del futuro, siamo spinti a ripensare il nostro rapporto con l’ambiente che abitiamo. GROUND e il Quarto spazio condividono la stessa tensione verso il cambiamento: entrambi rappresentano un movimento che parte dal basso per costruire consapevolezza e ispirare nuove possibilità.

Stare con i piedi per terra

Il risveglio della natura, la primavera rigeneratrice

Atto primo. Il risveglio della natura, la primavera rigeneratrice. Nel 1913 Igor Stravinskij porta in scena la sua composizione musicale più famosa. La sagra della primavera è un’opera ardita e d’avanguardia, di una novità esplosiva, istintiva, scandalosa, insolita e selvaggia, fauve. Uno strano spettacolo, in cui i contrasti delle sovrapposizioni politonali e l’innovazione ritmica fanno della durezza la caratteristica dirompente di questo nuovo linguaggio musicale. Si fa interprete della violenza con cui irrompe la natura “che spacca la terra”, e a cui è legato un altrettanto estremo atto di violenza: la consacrazione –l’atto sacro, in questo senso “sagra” – di una giovane, il suo sacrificio attraverso il rituale (pagano) della danza come atto propiziatorio. Oggi è considerata un’opera rivoluzionaria, liberatoria nei confronti degli stili precedenti, ma è stata piuttosto un fenomeno isolato per il suo tempo, senza discendenza, che allora sconvolse il mondo musicale tanto da non riuscire ad assorbire il suo portato innovativo e continuando così nel consueto tracciato, facendo della Sagra un mito.

Dal balletto di Nižinskij in poi, Massine, Graham, Béjart, MacMillan sono alcuni dei grandi nomi della danza che hanno interpretato questa opera con coreografie personalissime, cambiandone di volta in volta il finale. Ma è la versione del 1975 di Pina Bausch quella più intensa e drammatica (e, forse, celebre). Il palcoscenico è ricoperto di terra, a rappresentare il legame diretto con la natura, su cui si muovono ballerini e ballerine, i cui corpi si fanno sempre più imbrattati e affannati in una danza selvaggia e primitiva, sporchi ansimanti denudati, esposti. Prima dell’inizio dello spettacolo, sul palco viene arata la terra a sipario aperto: l’allestimento si fa anch’esso performance, facendo cadere le barriere tra la preparazione della scena e il pubblico, in un contatto diretto – vero – di tutte le parti dell’opera. Stravinskij e Bausch hanno segnato in maniera incisiva il mondo novecentesco delle arti performative, rivoluzionando il linguaggio della musica e della danza. A più di centodieci anni dall’opera musicale, e a cinquanta da quella coreutico-teatrale, la Sagra continua ad avere un impatto artistico profondamente emotivo, che prendiamo in prestito come metafora per sentire e sperimentare il mondo, per creare nuovi modi di vedere.

Atto secondo. Ancorarsi alla terra, all’humus, alla dimensione umana del mondo, è un modo di rapportarsi a esso, è farne esperienza e non solo evento. Attraverso la dimensione fisica, sensoriale, percettiva ed emotiva del corpo ristabiliamo un equilibrio con il mondo: punto di giunzione tra istinto e razionalità, il corpo ricostruisce la relazione tra le persone e le cose, riempie lo iato tra logos e bios, direbbe Roberto Esposito. Il corpo può segnare il confine oppure la soglia per rapportarci al resto. Ma è nella sua figura collettiva – fatta di corpi che, esprimendo bisogni e desideri, entrano in conflitto e si ricongiungono – che il corpo dei popoli si fa figura politica di ricomposizione. La crescente riscoperta del corpo – nella misura individuale e collettiva, privata e pubblica

– riporta al centro del discorso la vita, in una dimensione di prossimità che è l’unica che ci consente di fare dell’esperienza oggetto condiviso di emancipazione.

Un modo di stare al mondo è affondando i pieni nella terra, è osservarlo ad altezza umana (ognuno con la sua): da questo punto di vista – che diamo a volte per scontato ma che rimane così privilegiato – il corpo collettivo può riscoprire le sue interdipendenze, i suoi equilibri instabili e dinamici, può accogliere il negativo, farne un uso produttivo, riconoscere le sue imperfezioni come parti costitutive e istituenti della vita. E con i piedi che si muovono nella terra, traendo linfa vitale da essa, la testa esplora la potenza performativa dell’immaginazione, intesa come paradigma di un continuo e incessante processo istituente del reale. Tra conservazione e trasformazione, l’energia del pensiero istituente ha l’attitudine ad amalgamare poli apparentemente opposti, contrastando le dicotomie, rinunciando alla riduzione a un sistema binario.

Per realizzare questo progetto di coesistenza ecologica, critico ma non giudicante, orizzontale e conflittuale, dobbiamo essere disposti a modificare radicalmente le strutture e le istituzioni su cui fondiamo la nostra vita.

In questo rito laico di rifioritura, cosa diamo in dono per questa primavera culturale rigeneratrice, che cosa siamo disposti a sacrificare per la “ri-evoluzione”?

Elogio al tempo perso SARA LANDO

La verità è che il pensiero creativo si infiltra ovunque

Negli ultimi decenni, la creatività è stata trasformata in una competenza da perfezionare, una skill con cui eccellere, produrre, performare. È diventato difficile vedere persone che ballano o cantano in pubblico, che disegnano, che fanno foto senza fare un corso per poter avere il permesso di qualcuno più autorevole di loro. E, quando lo fanno, spesso sentono il bisogno di giustificarsi, di specificare che non lo fanno “per davvero”. Se, per una congiunzione di eventi fortuiti, una di queste persone raggiunge un livello nel proprio percorso amatoriale che viene considerato valido, il suggerimento è sempre lo stesso: «Dovresti venderlo, dovresti farlo per lavoro».

Abbiamo preso qualcosa di innato – un bisogno, un comportamento, una funzione dell’esistenza, come potrebbe essere costruire nidi o il cantare per gli uccelli – e l’abbiamo reso un prodotto, valutandone il valore in base al prezzo di vendita, ai like, all’attenzione che riesce

a catturare. Creare è diventato un atto finalizzato all’output più che al processo, e in questo spostamento abbiamo perso il contatto con la sua vera natura.

La creazione non appartiene solo agli artisti né solo agli oggetti che finiscono in gallerie o libri d’arte. Il processo artistico si insinua nella quotidianità, nel modo in cui disponiamo la tavola, scegliamo i fiori da mettere in un bicchiere, pieghiamo una maglietta in un cassetto. È nel tono con cui lasciamo un messaggio scritto in fretta – “Sono uscita a comprare lo zucchero” – nell’inclinazione della calligrafia, nella decisione di aggiungere un punto esclamativo o un cuore accennato, nel modo in cui quel foglietto si piega lungo le mani di chi lo legge. Se la creatività fosse solo il risultato di un talento straordinario, sarebbe poco più di un’eccezione nella vita delle persone. Ma la verità è che il pensiero creativo si infiltra ovunque: nel modo in cui risolviamo un problema, componiamo una frase, scegliamo il percorso da fare per tornare a casa. È il nostro modo di dialogare con l’esistente, di imprimervi qualcosa di noi.

L’arte, prima ancora di essere un oggetto finito, è una traccia del nostro passaggio attraverso il mondo. Non serve a dimostrare talento, né a produrre valore quantificabile: è un modo di stare nel tempo, di lasciare segni, di esplorare ciò che ci circonda. L’idea che il tempo impiegato a creare per diletto senza fini commerciali possa essere tempo perso si fonda su una concezione della produttività che non contempla l’interiorità. Ma il tempo dedicato alla creazione non scompare nel nulla. Non si dissolve nel vuoto. Sappiamo benissimo dove va. È tempo vissuto, trasformato, sedimentato nella materia e nella memoria. Slegati dall’idea che tutto debba essere ottimizzato, possiamo finalmente vedere come forse la retta sia la strada più breve tra due punti, ma non necessariamente la più interessante. E se più persone cominciano a rifiutare l’esistenza a forma di linea retta, le loro vite cominciano a incrociarsi in più di un punto, l’allontanamento non è più una

sentenza, l’impossibilità di essere ridotti a equazioni semplici diventa un modo per accettare che non possiamo prevedere quello che viene dopo, ma possiamo contare sulla nostra capacità di cambiare direzione senza avere una crisi d’identità.

Creare non è solo un atto di espressione, ma un processo necessario per orientarsi nell’esistenza.

L’arte, nella sua forma più essenziale, non serve tanto a trovare risposte quanto a definire meglio le domande. Un dipinto, una poesia, un gesto qualunque compiuto con attenzione e intenzione non servono a risolvere il mistero di cosa significhi essere qui, ma a renderlo più vivido, più percorribile. Forse dovremmo smettere di chiederci se ciò che creiamo sia utile o vendibile.

Forse dovremmo ricordarci che l’arte è sempre esistita prima di essere mercato, che le pitture rupestri non erano merce, che la musica nasceva prima delle registrazioni, che il bisogno di raccontare storie è antico quanto il linguaggio stesso. Creare non è un lusso né un privilegio: è una caratteristica del vivente e uno spazio di incontro con gli altri.

Due storie, che cominciano da esperienze personali, due narrazioni forse di storie forse di un sogno.

Dentro di me ricordo un elastico vissuto da bambino tra la parte generativa e la parte più mortifera, dove ti senti un verme, un fallito. Vado a cercare di fare comunità nei campi di grano dietro casa, siamo 4-5 bimbi sugli 8-9 anni e cerchiamo di fare comunità con un gruppo di adolescenti che iniziano a tirarci pietre e ci lasciano ai margini. Io dico alle mie amiche e amici: «Cosa ci può capitare di male? Al massimo moriamo».

Questi individui tra distanza e appartenenza, con la consapevolezza di non essere api e che la stanza è in silenzio. Ci siamo fatti colonizzare da sogni stretti (per lista di sogni stretti vedi sigla di Trainspotting), un modello pervasivo in cui qualcuno ha più diritto di altri di essere felice in quel modello lì, e altri non hanno possibilità di scegliere. Perché ogni uomo è un mondo? Che figata se abitassimo davvero in un alveare? Se i figli potessero esser tigli? Se potessi fregarmene davvero di mio cugino. Appartenenze a che e non al perché. In questo regno (The Kingdom) che in qualche modo Lars Von Trier ci descrive come un alveare un po’ terrifico. Uno sciame, due sciami, due shining. Quanti tipi di arnia? Quanti tipi di miele? Quante paure? Quante paure collettive? La paura di non cogliere risonanze? Di non sentire suoni? E dopo di noi? Il dopo di noi? Essendo e tessendo, la vita ha creato la morte, la morte che chiede persone e anche corpo. Tutti dentro l’inghiottitoio, cercando

la non autonomia, la dipendenza, per generare istituzioni buone e comunità buone, istituenti, capaci di dare del tu alla vita.

Seconda storia. In adolescenza il regalo più bello che mi hanno fatto è l’abbonamento dell’autobus. Io facevo il giro della città in autobus, guardando le comunità che si scioglievano. Webfare, è davvero questo che vogliamo?

Dov’è finita la confusione del web? Io volevo navigare cazzo! Dov’è l’unicità della persona? Prima il paziente? Medici?

Operatori? Nessun prima, evidenziamo le connessioni! Riappropriarsi dell’idea comunitaria. Cortili a forma di U, la vocale meno utilizzata, versi dello stadio, vocale debole.

Prendere scelte insieme, diventare gli umani di più gatti possibili. Sii più uomo, riscopri il corpo, vai di corpo. Poesia, inespresso esistente, coraggio delle nostre presidenze.

Ma sei disabile? No, sono incubatore di comunità! Stiamo con, rallentare, arrendersi, sostare, so stare. Un numero di scarpa.

Smielatura n.2

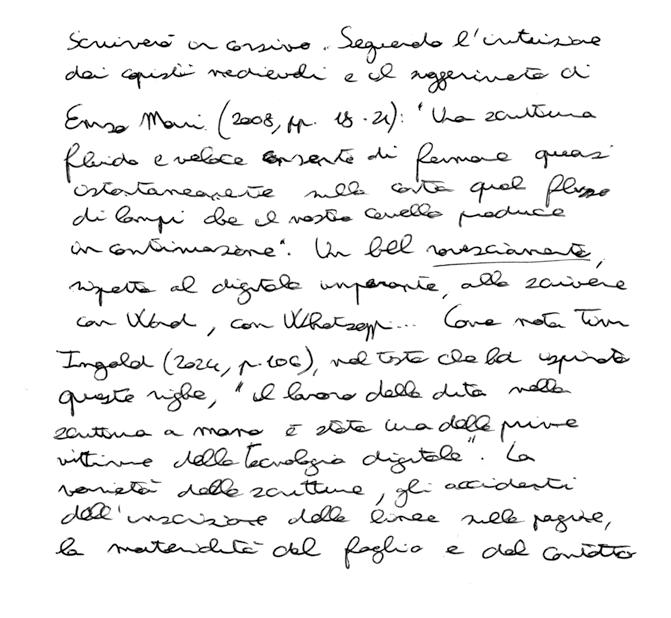

Turning Ground ANDREA PASE

Sullo scrivere in corsivo, sull’arare la terra e sulla compresenza di vivi e di morti. Cosa significa avere il futuro alle spalle

All’intersezione tra oppressione e privilegio

La nostra storia ci ossessiona perché è stata sepolta ingiustamente

Parto da me: da quando ho iniziato a indagare sulla storia di migrazione della mia famiglia, ho realizzato che la bianchezza che porto in volto è l’esito di un processo: un processo di razzializzazione e sbiancamento. Una storia, piccola, particolare, che attraversa la Storia con la S maiuscola. Quella di una famiglia di haitiani, accomunati dal cognome che porto a mia volta, Moise, discendenti dei figli di quella deportazione di massa per mare, meglio conosciuta come tratta transatlantica degli schiavi. Io sono l’unica Moise bianca di una numerosa famiglia diasporica di Moise neri e discendenti di unioni tra persone razzializzate e no.

La storia della schiavitù, della colonizzazione e della razza lascia le tracce in questo presente, e per dirlo con Grada Kilomba, afrofemminista portoghese, è una storia che mi ossessiona: «La nostra storia ci ossessiona», scrive l’autrice, «perché è stata sepolta ingiustamente».

Io non ne porto addosso che i tratti non evidenti, quelli che mi collocano, in termini di razza, dalla parte del potere e del privilegio, a differenza della mia stessa famiglia di sangue. È potere di sfruttare e di beneficiare direttamente o indirettamente del corpo e del lavoro logorante di chi si trova da secoli confinato dall’altra parte del rapporto di razza; è il potere di espropriare e colonizzare terre e corpi altrui; è il potere di affermarsi superiori e di agire con le parole la deumanizzazione dell’altra persona – ricondotta dalle mie stesse parole a non persona – ma ancora più spesso di affermarsi superiori mentre si nega di esserlo, mascherando l’insieme di consuetudini e leggi che definiscono normale e giusto ciò che in realtà è una normalizzazione e una giustificazione dell’oppressione e dello sfruttamento.

Non conosco il razzismo sulla mia pelle, perchè sono nata con la cittadinanza italiana, godo sin dal mio primo giorno su questa Terra del diritto del sangue italiano, lo ius sanguinis: diritto di voto, di elezione attiva e passiva, di partecipare ai concorsi per lavorare nella pubblica amministrazione, di prendere casa in affitto senza essere rifiutata al primo incontro dal vivo con il proprietario di casa, senza correre il rischio di essere sfrattata in seguito a un mancato rinnovo del permesso di soggiorno. In poche parole: sono nata con il diritto e le possibilità di restare o andarmene e costruirmi un progetto di vita dove meglio ritengo, purché sia all’altezza della mia dignità.

Aggiungo: conosco sul mio corpo e la mia psiche le molestie e la violenza sessuale e di genere, ma solo quella che si riserva ai corpi ricondotti alla femminilità bianca (che è intrisecamente eterosessuale e cis, come vedremo). Significa che se subisco violenza, abusi o molestie da un uomo bianco, magari dal mio datore di lavoro e decido di denunciarlo pubblicamente, non verrò creduta, diranno che sono una pazza, che cerco vendette, ecc.

Se, invece, subisco violenza o abusi da un uomo nero e lo denuncio, domani la notizia è su tutti i giornali, senza nemmeno il bisogno di verificare la veridicità della notizia.

Nelle parole di Djamila Ribeiro: «Anche se una persona bianca ha valori morali positivi – ad esempio, è gentile con le persone nere – non solo beneficia della struttura razzista ma molte volte, anche senza rendersene conto, è complice della violenza».

Non vivo tutto questo e non ne conosco direttamente le conseguenze materiali, posso dire di conoscerne le conseguenze indirette, perché sono figlia di tutte queste storie. Da parte della mia famiglia paterna eredito tutte queste memorie, private di una degna sepoltura. Ad Haiti, la schiavitù è stata abolita nel 1804, ma la nonna di mio nonno, che proveniva dalle Antille olandesi, è nata quando il regime di schiavitù era ancora in vigore nel suo Paese.

In questi termini tiro i fili che, annodati tra loro, definiscono il mio posizionamento, ovvero il punto di intreccio tra una molteplicità simultanea di logiche strutturali di potere in cui mi colloco, con la mia capacità riconosciuta o negata di agire, analizzare il mondo e cercare di cambiarlo. È premessa epistemologica e politica del mio lavoro di ricerca e trasmissione di saperi, e caratterizza il pensiero femminista decoloniale quanto il suo progetto di liberazione radicale: è l’assunzione dichiarata di una visione parziale del mondo, nel suo duplice significato: parziale perché non totale, tanto meno universale; parziale perché di parte – dalla parte di chi questo sistema di potere lo subisce, o meglio, lotta ogni giorno per opporvi resistenza e roversciarlo.

Grada Kilomba conia il concetto di “Memorie della piantagione” per dare lettura del razzismo contemporaneo fin dentro alle sue espressioni nelle interazioni quotidiane. Il razzismo, secondo

Kilomba è una vera e propria riattualizzazione sul piano simbolico e psichico, oltre che economico, del regime coloniale della piantagione schiavista.