Quaderni Iuav. Ricerche

a cura di Francesco Rossi

a cura di Francesco Rossi

a cura di Francesco Rossi

Quaderni Iuav. Ricerche Iuav at Work

Collana a cura di Sara Marini, Massimiliano Condotta, Università Iuav di Venezia

Comitato scientifico

Caterina Balletti, Università Iuav di Venezia

Alessandra Bosco, Università Iuav di Venezia

Maurizio Carlin, Padiglione Venezia

Michele Casarin, Accademia di Belle Arti di Venezia

Alessandro Costa, Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità

Giovanni Dell’Olivo, Fondazione di Venezia

Giovanni Marras, Università Iuav di Venezia

Progetto grafico

Centro Editoria Pard / Egidio Cutillo, Andrea Pastorello

Il Grafo. Modelli matematici per Venezia a cura di Francesco Rossi

ISBN 9979-12-5953-146-9

Prima edizione: aprile 2025

Impaginazione: Irene Cazzaro

Immagine di copertina

Giacomo Mantelli, Nuove orografie digitali, 2025

Anteferma Edizioni Srl, via Asolo 12, Conegliano, TV

Stampa: Grafiche Antiga, Crocetta del Montello, TV

Copyright: Opera distribuita con licenza CC BY-NC-ND 4.0 internazionale

Volume edito nell’ambito della 19. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia all’interno del progetto Iuav at Work quale estensione nel territorio cittadino del Padiglione Venezia.

Volume realizzato con i fondi relativi all’attività di collaborazione fra Fondazione Iuav, Università Iuav di Venezia, Fondazione di Venezia e Fondazione Venezia

Capitale Mondiale della Sostenibilità.

4 Introduzione

Francesco Rossi

I. Riflessioni

8 Modelli matematici per la città. Come e perché

Francesco Rossi

24 Strumenti quantitativi per il progetto della città

Gabriele Manoli

II. Risultati

40 Visioni matematiche della città

Francesco Rossi, Giacomo Mantelli

62 Il Grafo per Venezia

Francesco Rossi

III. Storia

84 Datapoiesis. Un percorso bibliografico sull’uso dei modelli negli studi urbani

Irene Cazzaro, Luca Nicoletto

102 Datapoiesis. Libri

Irene Cazzaro, Luca Nicoletto, Francesco Rossi

113 Bibliografia critica

a cura di Irene Cazzaro, Luca Nicoletto

Negli ultimi cinquant’anni, lo sviluppo delle tecnologie digitali ha portato ad un’esplosione di nuovi strumenti a disposizione degli architetti, dei pianificatori, degli amministratori, dei vari portatori di interessi nella pianificazione urbana. Più recentemente, le città hanno iniziato a “parlare” attraverso la produzione massiva di dati, ad esempio relativi agli spostamenti, alle scelte individuali di natura economica, al patrimonio immobiliare. Siamo di fronte ad una potenziale rivoluzione, quella dell’Intelligenza Artificiale, in cui le conoscenze relative al funzionamento di una città potranno essere approcciate con strumenti quantitativi, restituendo informazioni di sintesi e previsione molto più accurate rispetto agli strumenti attuali. Queste immense potenzialità possono diventare opportunità per il futuro solo se supportate da una riflessione degli attori del territorio, che sia informata, profonda, critica. Tale riflessione deve misurarsi, almeno in parte, con il vero background dell’Intelligenza Artificiale: l’utilizzo di strumenti matematici sofisticati, ancora oggi in via di definizione, che trasformano le moli di dati in modelli. Questo testo, i cui autori sono principalmente di formazione scientifica, propone alcuni spunti di riflessione sul tema, focalizzandosi su tre aspetti fondamentali. Grazie ai primi due contributi, desideriamo informare un pubblico non specialista sullo stato attuale delle conoscenze, mostrando ciò che si è in grado di fare, ma anche i nodi di criticità non ancora risolti. Proponiamo poi alcuni materiali: un saggio visuale, in cui mostriamo alcuni “concetti matematici” applicati alla città tramite immagini significative, e una prima serie di risultati originali del “grafo”, uno strumento di previsione e progetto in corso di sviluppo nel C.SCARPA di Iuav. Desideriamo infine mettere in prospettiva storica tali conoscenze, riconoscendo in particolare i contributi teorici degli ultimi cinquant’anni (inclusi quelli dei docenti Iuav). A completamento del testo, includiamo un breve contributo fotografico relativo ad una serie di libri che approfondiscono le tematiche affrontate e una bibliografia critica. Ci auguriamo che questo contributo sia di stimolo per una sempre maggiore integrazione dei saperi. Lo sviluppo e la gestione del territorio sono un banco di prova per la conoscenza, in cui lo scienziato, l’architetto, l’amministratore possono incontrarsi sulla base di un condiviso interesse per il bene comune.

Francesco Rossi

Modelli matematici per la città. Come e perché

Ma è intorno [alle] scienze biologiche e sociali, che è più intensa la curiosità [dei matematici], giacché è forte il desiderio di assicurarsi se i metodi […] sono suscettibili di essere trasportati con […] successo nei nuovi ed inesplorati campi che si dischiudono loro dinanzi. — Vito Volterra, 1901

1. Grave1, organismo, uomo, città: la sfida della modellizzazione

La descrizione matematica della realtà è sempre stata fonte di una profonda tensione intellettuale: da un lato, esiste un mondo sensibile e misurabile, in cui predomina la sensazione che i fenomeni siano troppo complessi per essere descritti in modo esatto. Nessun bambino sarà mai convinto che, dando un calcio ad una palla, essa viaggerà per sempre in moto rettilineo uniforme.

Dall’altro, il mondo teorico della matematica è composto da oggetti perfetti, che interagiscono secondo regole esatte. Questa visione è talmente lontana dal nostro pensare istintivo, che solo raramente utilizzeremmo le categorie di “triangoli, cerchi ed altre figure geometriche”2 per definire le forme della natura.

In ambito fisico, tale tensione si è risolta in un doppio movimento di avvicinamento: la complessità dei fenomeni (ad esempio la caduta di un grave) viene estremamente ridotta attraverso degli esperimenti sempre più controllati e precisamente misurati. Di rimando, la perfezione matematica viene mitigata dalla teoria degli errori e (più in generale) dai metodi di analisi di dati, per cui i risultati non si presentano più in modo esatto ma in un intervallo di valori più o meno probabili.

Spostandosi ad applicazioni della matematica alla biologia, la semplificazione degli esperimenti è spesso impossibile o non desiderabile. Si pensi ad esempio alla descrizione matematica dell’evoluzione temporale delle specie in un dato habitat (di cui Volterra

1 Qui inteso come sostantivo. Dal vocabolario Treccani: Grave [agg, anche s.m.]: che ha peso, che è soggetto alla forza di gravità.

2 [L’universo] è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola. Galileo Galilei, Il Saggiatore, 1623.

Francesco Rossi

fu tra l’altro uno degli iniziatori3). Lo stesso vale per un’infinità di applicazioni mediche, in cui l’aspettativa di vita di un individuo è dovuta ad una molteplicità di fattori intrecciati. In questo ambito, la soluzione più praticata è quella di una descrizione macroscopica dei fenomeni: una popolazione con un’immensa variabilità di fattori è ridotta a poche caratteristiche estremamente semplificate, ad esempio al solo numero di individui.

Eppure tali semplificazioni risultano estremamente efficaci nella previsione temporale delle caratteristiche stesse. Tecnicamente si tratta di una forma di Teorema del Limite Centrale: la variabilità individuale viene ridotta dallo studio del solo comportamento medio.

Un ulteriore passaggio problematico viene introdotto nelle applicazioni della matematica alle scienze umane e sociali. Qui l’oggetto di studio è l’uomo: contrariamente ad altre specie, egli è tradizionalmente considerato dotato di libero arbitrio, quindi necessariamente imprevedibile. Anche in questo caso, una visione macroscopica dei fenomeni ci viene in aiuto: ad esempio, se la decisione di concepire un figlio sembra la più individuale ed intima possibile, il comportamento collettivo di una popolazione in termini di nuove nascite è decisamente prevedibile, anche sul periodo medio-lungo.

Vorrei qui notare che la demografia (quantitativa) è quasi certamente l’ambito in cui la modellizzazione matematica ha avuto il maggiore impatto sull’immaginario della nostra società. È utile

3 Vito Volterra (1860-1940) fu un uomo di scienza italiano tra i più significativi del Regno d’Italia. Scientificamente, è particolarmente noto per il modello di Lotka-Volterra, che descrive le interazioni tra predatori e prede in un habitat chiuso. Egli accompagnò però la sua professione di matematico ad una intensa attività organizzativa, che culminò nella fondazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Senatore del Regno, la sua figura di antifascista è stata ingiustamente dimenticata: ad esempio, fu tra i pochissimi accademici a non aderire al giuramento di fedeltà al fascismo del 1931. Si veda J. R. Goodstein, The Volterra Chronicles: The Life and Times of an Extraordinary Mathematician 1860-1940 , American Mathematical Society, 2007.

ricordare che il fondamentale The limits to growth4 si basa su previsioni demografiche quantitative, da cui fa discendere un’infinità di conseguenze e raccomandazioni. È inoltre significativo che si creda ormai così profondamente nella potenza delle previsioni demografiche che, nel caso in cui la realtà non corrisponda al modello (ad esempio nelle recenti revisioni delle stime ONU sulla popolazione mondiale5), si cerchino spiegazioni esterne (principalmente, fenomeni migratori o variazioni significative del tasso di fertilità) e non si rimettano in discussione le basi teoriche. All’interno delle scienze sociali, e più precisamente in ambito economico, si introduce un ulteriore principio6 che permette di applicare i metodi matematici al comportamento umano: le scelte individuali vengono ipotizzate come ottimali rispetto ad un

4 D. H. Meadows et al., The limits to growth, Potomac Associates, 1972. Si tratta di un documento fondamentale, elaborato all’interno del Club di Roma, in cui veniva utilizzata la teoria dei sistemi dinamici per descrivere l’evoluzione a scala mondiale di popolazione, cibo, produzione industriale, risorse naturali non rinnovabili. Il risultato principale può essere riassunto nelle loro conclusioni: 1. If the present growth trends in world population, industrialization, pollution, food production, and resource depletion continue unchanged, the limits to growth on this planet will be reached sometime within the next one hundred years. The most probable result will be a rather sudden and uncontrollable decline in both population and industrial capacity. 2. It is possible to alter these growth trends and to establish a condition of ecological and economic stability that is sustainable far into the future. The state of global equilibrium could be designed so that the basic material needs of each person on earth are satisfied and each person has an equal opportunity to realize his individual human potential. 3. If the world’s people decide to strive for this second outcome rather than the first, the sooner they begin working to attain it, the greater will be their chances of success.

5 Si veda il 2024 Revision of World Population Prospects delle Nazioni Unite. Dal Press Release, si noti ad esempio: “The size of the world’s population in 2100 is now expected to be six per cent lower—or 700 million fewer—than anticipated a decade ago”.

6 In fisica, questo stesso principio è noto come principio di minima azione. Esso è storicamente precedente, poiché la sua prima formulazione in un ambito specifico (la rifrazione ottica) è dovuta a Pierre de Fermat nel 1662. Ciononostante, il suo impatto nella modellizzazione matematica di fenomeni economici è oggi decisamente più significativo.

Francesco Rossi

criterio quantitativo. In altri termini, l’agente economico sceglie, all’interno delle sue possibilità, quella che massimizza il profitto individuale. Tale visione è oggi ovviamente mitigata dall’osservazione che la conoscenza dello stato del sistema e la stessa razionalità degli agenti sono decisamente imperfette. Lo studio degli insediamenti umani richiede un ulteriore grado di complessità: la distribuzione spaziale, ovvero la geografia. L’interesse per i soli valori macroscopici (ad esempio il numero di abitanti di una città) è abbastanza limitato, poiché è richiesta una descrizione quantomeno approssimata della loro distribuzione sul territorio. Non è mia intenzione dettagliare qui i contributi affascinanti di Von Thünen7, che introduce la rendita di localizzazione in agricoltura, poi ripresi da Alonso8 per descri-

7 J. H. von Thünen, Der isolirte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, 1826. Johann Heinrich von Thünen (17831850) fu un agronomo ed economista, fondatore della teoria della localizzazione. Studiò in particolare la rendita di localizzazione agricola, ovvero il fatto che il valore della terra dipende dalla sua localizzazione. Nel suo modello ideale di organizzazione delle colture intorno ad una città, vista come il luogo degli scambi economici, osservò che la produzione di beni rapidamente deperibili si sarebbe concentrata intorno alla città, vista la necessità della vicinanza al mercato. Anche le altre produzioni avrebbero interesse ad essere vicine alla città, per poter avere un minore costo di trasporto. Ciò significa quindi che i produttori di beni rapidamente deperibili devono necessariamente competere per la localizzazione centrale offrendo un prezzo di affitto superiore. Applicando ricorsivamente questa logica, le coltivazioni si organizzano in modo concentrico intorno alla città: le colture sono organizzate radialmente in ordine di deperibilità decrescente; la rendita locativa è distribuita radialmente, con valori decrescenti.

8 W. Alonso, Location and Land Use - Toward a General Theory of Land Rent, Harvard University Press, 1964. William Alonso (1933-1999) è stato un urbanista ed economista, che ha esteso i ragionamenti di von Thünen ai fenomeni urbani. La stessa struttura concentrica si può rilevare nell’organizzazione della città: il centro è dedicato al settore del commercio, che ha il maggiore interesse a trovarsi in localizzazione centrale; segue l’industria, che è interessata a minimizzare il costo di trasporto verso il centro; seguono le zone residenziali. Per lo stesso principio descritto in agricoltura, il settore terziario compete per la locazione centrale offrendo un prezzo di affitto elevato; anche in questo caso, il modello predice una rendita locativa distribuita radialmente con valori decrescenti.

vere la struttura radiale della città. È però particolarmente significativo che entrambi i contributi si focalizzino sulla ricerca di “principi primi di funzionamento” per la rendita, da cui derivano un modello spaziale molto semplificato ma capace di dedurre la rendita decrescente del suolo rispetto alla distanza dal centro della città. In qualche senso, questi contributi e i molti successivi miglioramenti modellistici9 restano come il massimo risultato della descrizione della città con gli strumenti matematici disponibili nel XIX secolo direttamente derivati dalla fisica newtoniana. Tornando alla tensione iniziale, l’analisi matematica classica (limiti, derivate, integrali) è naturalmente efficace solo in uno spazio pressoché isotropo: la retta, il piano, lo spazio. Si riconoscono qui le famose ipotesi del modello di Von Thünen: «Immaginate una grande città, al centro di una piana fertile, senza fiumi navigabili o canali…»

La banale osservazione che queste ipotesi sono lontanissime dalla realtà della crosta terrestre, e ancor più lontane da quella di un territorio antropizzato, spiega la necessità di trovare strumenti nuovi di descrizione della geografia. È quindi naturale guardare in quest’ottica i contributi prima di Christaller e poi di Lösch 10

9 Una descrizione molto dettagliata dei modelli di von Thünen e Alonso, nonché di molti raffinamenti successivi, è data in R. Capello, Economia regionale, Localizzazione, crescita regionale e sviluppo locale, il Mulino, 2015.

10 Walter Christaller (1893-1969) è stato un geografo, iniziatore della teoria della localizzazione centrale. Egli descrive le città in modo gerarchico: la capitale (città di primo livello) produce tutti i servizi di tutti i livelli; le città di secondo livello tutti i servizi tranne quelli di primo livello e così via. Le città si distribuiscono quindi secondo delle strutture di influenza: la singola città di primo livello ha una rete di città di secondo livello ad essa collegate; ognuna delle città di secondo livello ha una sua rete di città di terzo livello ad essa collegate. La distribuzione spaziale di tali città si basa su un principio di copertura uniforme del territorio (anche qui immaginato come perfettamente isotropo), in modo che la distanza massima di ogni punto dalle città di ogni livello sia minimizzata. Ne risulta un’affascinante copertura del territorio con strutture regolari sovrapposte (una tassellazione per ogni livello della gerarchia), i cui centri sono le città stesse. August Lösch (1906-1945) estese le idee di Christaller proponendo relazioni meno gerarchiche tra le città. Anche qui, una descrizione dettagliata

Francesco Rossi

Visioni di città. Immagine ispirata a Johann Heinrich von Thünen, Der isolirte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, 1826. Elaborazione di Irene Cazzaro utilizzando la funzione text-to-image di Adobe Firefly.

Visioni di città. Immagine ispirata a Walter Christaller, Die zentralen Orten in Süddeutsch-Land, 1933. Elaborazione di Irene Cazzaro basata su https://commons. wikimedia.org/wiki/File:Christaller%27s_central_place_theory_animation.gif

Francesco Rossi

come un tentativo di descrizione del territorio in termini fortemente anisotropi, in cui alcuni luoghi fondamentali (città, villaggi) sono connessi tra loro (trasporti).

Entra qui in gioco per la prima volta l’idea di un territorio reticolare, ben rappresentato in matematica dal concetto di grafo. Si opera perciò un passaggio concettuale e tecnico profondo: il territorio è visto come una struttura discreta, in cui le funzioni primarie (abitare, produrre) sono concentrate in alcuni punti e la geografia è ridotta ad una famiglia di connessioni tra loro. Ancora una volta, si tratta di una estrema semplificazione, che risulta però adeguata proprio per la descrizione dei fenomeni su cui si concentra: rapporti di gerarchia tra città e modelli per i trasporti extra-urbani.

Non si può non notare che la teoria dei grafi (e le sue molteplici applicazioni) si nutre di un rinnovato interesse per la matematica discreta, che si sviluppa in parallelo all’avvento dei computer.

È questo intreccio tra sviluppo teorico e potenza di calcolo che oggi permette di utilizzare la teoria dei grafi per descrivere in modo piuttosto preciso i fenomeni di traffico. L’efficacia dei software derivati porta gli utenti ad utilizzarli maggiormente, fornendo così ancora più dati agli algoritmi; si crea quindi un continuo miglioramento degli strumenti, quantomeno per l’utilizzo in condizioni standard.

Infine, ci apprestiamo ad un ennesimo salto tecnologico grazie ai veicoli con guida autonoma, in cui la retroazione (ovvero il sistema di controllo tra dati e comportamento del veicolo) è estremamente più rapida ed efficace.

La visione in termini di grafo descrive quindi un mondo poco denso, con interazioni a lungo raggio. È significativo che per la modellizzazione di trasporti extra-urbani si utilizzino modelli detti “gravitazionali”, con chiaro riferimento alla meccanica classica, anzi più precisamente alla legge gravitazionale di Newton: l’intensità dei trasporti tra due città (corrispondente alla forza fisica) è proporzionale al prodotto dei loro abitanti (corrispondente alle

si trova in R. Capello, Economia regionale, Localizzazione, crescita regionale e sviluppo locale, cit.

masse) diviso per il quadrato delle distanze.

La pratica ingegneristica riconosce i limiti dei modelli appena descritti: essi sono adeguati per la descrizione della dinamica a largo raggio, mentre non descrivono assolutamente la struttura e le interazioni all’interno di una singola città. Si possono d’altronde rimettere in discussione le descrizioni classiche di Christaller o Alonso per osservare che una città (soprattutto oggi) è tutto fuorché un oggetto puntiforme, o quantomeno omogeneo, oppure almeno a simmetria radiale.

Nasce quindi spontaneo un confronto con altri oggetti matematici che hanno visto il loro sviluppo nel XX secolo, ovvero i frattali: si tratta di strutture complesse, descritte spesso come risultato di un algoritmo ricorsivo. Tra le loro particolarità, segnalo il fatto che si tratta di oggetti a dimensione non intera: mentre la retta ha dimensione 1 e il piano ha dimensione 2, i frattali piani hanno dimensione intermedia11 .

Questo aspetto quantitativo mostra una delle caratteristiche più evidenti, eppure sorprendenti di una città: si tratta di un oggetto poroso, sia al suo interno (spazi vuoti) che soprattutto al bordo. È infatti noto come sia impossibile definire precisamente il bordo di una città, se non riferendosi a convenzioni di natura amministrativa.

L’idea di città come oggetto frattale è stata fortemente sviluppata dal gruppo di ricerca di Michael Batty12. In modo ancor più profondo che l’analogia morfologica tra città e frattale, risulta particolarmente convincente la descrizione in termini evolutivi: nel tempo, gli elementi costitutivi della città (abitanti, costruzioni, trasporti) interagiscono e si modificano vicendevolmente, portando ad una continua ridefinizione della struttura stessa.

11 Si veda il saggio visuale Visioni matematiche della città, parte di questo libro, scheda 1.

12 M. Batty e P. A. Longley, Fractal cities: a geometry of form and function. Academic press, 1994. Michael Batty (1945) è un geografo e pianificatore, professore al Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London. Nei suoi contributi, ha sviluppato modelli quantitativi per la descrizione della città, sia per aspetti morfologici che in termini di evoluzione temporale. Modelli

Francesco Rossi

Una delle conseguenze più evidenti e profonde di questa interpretazione della città è che essa è un sistema complesso, nel senso seguente (noto in matematica come caos): una piccola variazione di una delle sue parti può portare ad una reazione a catena che stravolge lo stato del sistema. Non è difficile rileggere in questo senso alcuni interventi progettuali nelle città che, a prima vista poco significativi, ne hanno determinato in modo profondo la struttura.

Se la città è quindi un sistema caotico, siamo condannati alla completa imprevedibilità della sua evoluzione? Dobbiamo necessariamente dedurre che ogni progetto è in realtà destinato ad avere conseguenze inimmaginabili (eventualmente disastrose)?

La stessa scienza permette di dare alcune risposte, mostrando che esistono metodi sia per descrivere sia per controllare i sistemi complessi. Cercherò ora di dettagliarli, proprio guardando a possibili applicazioni in ambito urbano.

Il primo strumento a disposizione riguarda la scala di osservazione: abbiamo visto che, ad esempio in ambito demografico, è possibile descrivere e predire l’evoluzione temporale di alcune quantità macroscopiche della città, quali ad esempio il numero di abitanti. È chiaramente irragionevole utilizzare gli stessi strumenti per descrivere l’evoluzione temporale degli abitanti di un appartamento o di una stanza – che possono in effetti sembrare simili a dinamiche caotiche. Eppure esistono fenomeni a scala intermedia che possono essere misurati, simulati, previsti: è il caso, ad esempio, dell’evoluzione temporale degli abitanti dei quartieri di Venezia, sottoposti alla pressione del turismo13 . Per ogni fenomeno osservato, il modellista deve quindi necessariamente accettare di portare la propria visione alla scala più adeguata, in cui si possa sia descrivere il fenomeno ragionevolmente che trarne una informazione interessante per i portatori di interesse. Il secondo strumento è più specifico delle discipline progettuali, legate al controllo dei sistemi caotici (o quantomeno instabili in senso matematico). Sebbene la traiettoria di un sistema caotico sia imprevedibile, essa può ragionevolmente essere descritta e controllata se si accetta di agire continuamente su di essa, con azioni

13 Si veda il contributo Il grafo per Venezia, parte di questo libro.

correttive adeguate. In tal senso, la conoscenza dei “principi primi” che descrivono la città (anche solo in modo impreciso) permette di misurare la bontà delle correzioni proposte. Il progetto di intervento diventa quindi un processo di lungo periodo, in cui fin dal principio si ipotizzano correzioni continue.

La modellizzazione e la simulazione diventano, anche in questo caso, uno strumento in continua evoluzione e miglioramento: le conseguenze a breve termine di un progetto diventano informazioni fondamentali per comprendere le regole del sistema, che vengono rapidamente messe alla prova grazie alle modifiche del progetto stesso.

2. Il futuro della modellizzazione: intelligenza artificiale, big data, high-performance computing Sono noti a tutti i successi dell’intelligenza artificiale nella risoluzione di problemi scientifici fondamentali14, quali ad esempio quelli relativi al ripiegamento delle proteine (protein folding). È necessario ricordare che tali risultati spettacolari si nutrono almeno di tre fattori chiave: innanzitutto di una grande mole di dati che descrivono il fenomeno da studiare; in secondo luogo, di potenze di calcolo impensabili fino a pochi decenni fa; infine, di forme di verifica dei risultati ottenuti, in un’ottica di miglioramento continuo. Questo terzo punto è certamente il più delicato, poiché sono necessari criteri chiari (quali ad esempio le regole di vittoria in un gioco – così fondamentali nei successi di AlphaGo15) o una serie significativa di casi classificati. È quindi lecito chiedersi se e come tale rivoluzione possa avere un impatto nella descrizione della città e nella sua progettazione. Vorrei qui rileggere in quest’ambito i tre fattori descritti precedentemente. La prima osservazione è che le moli di dati che ci permettono di monitorare l’evoluzione della città iniziano oggi ad essere estremamen-

14 Per un’introduzione estremamente divulgativa alle attività di Google DeepMind, il cui fondatore Demis Hassabis (1976) e il direttore John M. Jumper (1985) hanno ricevuto il Nobel per la Chimica 2024, suggerisco il podcast di Hannah Fry https://deepmind.google/discover/the-podcast

15 Si veda il podcast già citato, o B. Labatut, MANIAC, Adelphi, 2023.

Francesco Rossi

te significative16: smartphones, radar, sensoristica nei trasporti, videosorveglianza. Già a questo livello è necessario notare che i dati coprono un orizzonte temporale molto limitato rispetto alla dinamica della città, che si misura in decenni o secoli. Per ciò che riguarda la potenza di calcolo, qualunque istituzione interessata alla città può oggi permettersi strumenti più che adeguati al trattamento dei dati disponibili.

È però proprio a livello delle forme di verifica che, a mio parere, si trova il nodo cruciale da sciogliere. Come “misurare” l’impatto di un progetto sulla città? Abbiamo forse regole del gioco chiare, oppure una casistica sufficientemente numerosa (nell’ordine almeno dei milioni)? Certamente no. In quest’ottica, mi pare pericoloso utilizzare acriticamente strumenti come “oracoli”, o anche solo immaginare che tutte le difficoltà attuali in termini di comprensione verranno risolte dal passare del tempo o da un qualche avanzamento metodologico o tecnologico che ancora non possiamo definire. Inoltre, la pratica dell’intelligenza artificiale mostra già oggi molti limiti. Non si tratta solo o principalmente di applicazioni poco accurate, ma di un problema strutturale: i dati che abbiamo a disposizione non descrivono precisamente un fenomeno, ma contengono una quantità di disturbi che rendono poco percepibile il fenomeno stesso. Nate Silver17 parla proprio di “segnale” che dovremmo registrare e “rumore” che lo perturba. Questo è il rischio insito nel trattamento dei big data:

What happens in systems with noisy data and underdeveloped theory […] is that people start to mistake the noise for a signal. This is why our predictions may be more prone to failure in the era of Big Data. […] Most of the data is just noise18 .

16 Si veda Antoni Vives, Smart: Las ideas que convirtieron a Barcelona en una ciudad líder en el mundo, Arpa Editores, 2017.

17 Nate Silver (1978) è uno statistico, analista politico e giocatore d’azzardo professionista. È il fondatore di FiveThirtyEight, un sito che si è occupato di statistiche relative a politica e sport degli USA.

18 Citazione completa da N. Silver, The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail--but Some Don’t, Penguin Putnam Inc, 2015: «What happens in systems with noisy data and underdeveloped

Si torna qui alla riflessione iniziale: qual è lo sviluppo attuale delle teorie e dei modelli della città? Sotto molti punti di vista, siamo ancora ad una undeveloped theory. Se si guarda ai “principi primi” quantitativi che sottendono il funzionamento della città, esistono molti ambiti in cui la teoria sembra molto sviluppata, ad esempio su temi relativi a trasporti, energia, ecologia. Lo stesso non si può dire per l’economia e la demografia, in particolare a scala urbana. Sembra quasi che i “principi primi” a cui ci riferiamo siano ancora in larga parte gli stessi di Von Thünen o della teoria classica dei grafi. Non è certamente casuale che molti documenti19 relativi alla “urban science” si definiscano più in termini di desideri di sviluppo della disciplina che di riconoscimento di risultati raggiunti.

A tal proposito, risulta chiaro che il primo problema della futura urban science non è la ricerca di nuove regole di funzionamento, ma la capacità di integrare tra essi i principi primi che già le varie discipline hanno definito. Se infatti la città è sempre più definita come il luogo in cui avvengono le relazioni (tra persone, beni, servizi), è quindi naturale che si cerchino meta-modelli di interazione tra principi primi dei vari ambiti. Fondamentalmente, anche in questo caso si tratta di rileggere la città come un sistema complesso, in cui le interazioni (di tipo retroazione) tra i diversi ambiti porta all’emergenza di fenomeni di auto-organizzazione.

In quest’ottica, la modellizzazione della città potrebbe essere uno dei temi più avvincenti per lo sviluppo della cosiddetta physics-informed Artificial Intelligence, o Scientific machine

theory – like earthquake prediction and parts of economics and political science – is that people start to mistake the noise for a signal. This is why our predictions may be more prone to failure in the era of Big Data. For instance, the US government publishes data on about 45.000 economics statistics. This literally gives one billion hypotheses of relationships to test, but the number of meaningful relationships is orders of magnitude smaller. Most of the data is just noise».

19 Si vedano ad esempio M. Barthelemy, The Structure and Dynamics of Cities, Cambridge University Press, 2016 (Chap. 9); M. Batty, The New Science of Cities, The MIT Press, 2017 (Conclusions: A Future Science); J. Lobo et al., Urban Science: Integrated Theory from the First Cities to Sustainable Metropolises, Report submitted to the NSF on the Present State and Future of Urban Science, 2020.

Francesco Rossi

Learning20. In termini semplici, si tratta di sistemi di apprendimento in cui gli ingredienti fondamentali sono sia i dati che alcune leggi fisiche; il sistema costruisce quindi modelli coerenti con entrambi gli elementi. È qui che si può parlare propriamente di digital twin: il sistema digitale interagisce in modo continuo con il sistema fisico ed è in grado di auto-regolarsi ed auto-apprendere per descriverlo con sempre maggiore accuratezza.

La città potrebbe essere un test molto significativo per lo sviluppo di questo nuovo modo di concepire la scienza, perché combina alcuni elementi peculiari. Innanzitutto, i dati sono di natura molto eterogenea: si pensi ad esempio che informazioni demografiche raccolte tramite questionari devono essere integrate con dati ambientali via radar. In parallelo, anche i “principi primi” (che giocano il ruolo delle leggi fisiche) sono di natura molto varia: essi descrivono fenomeni variegati, a scale spazio-temporali spesso molto diverse, ed hanno proprietà matematiche (in particolare di regolarità) a volte conflittuali. Infine, soprattutto pensando alla missione di Iuav come scuola del progetto, il modello di cui abbiamo bisogno non può solamente risolvere il già ambizioso compito di descrivere l’evoluzione temporale; esso deve essere in grado di “reagire” agli input dati da un intervento esterno – in termini matematici, si parla di “sistema di controllo”.

L’ambizione di costruire un gigantesco modello per la città si configura, quindi, come un grande progetto di simulazione efficace per uno tra i sistemi complessi per eccellenza. I primi, piccoli passi in questa direzione che abbiamo sviluppato al C.SCARPA sono stati applicati alla città di Venezia, descritti nel capitolo Il Grafo per Venezia. Non è un caso che si parta da una delle realtà in cui è più evidente la ricchezza e fragilità eco-sistemica, perché la nostra città diventa il luogo per eccellenza della verifica della capacità di trattare la complessità nella sua interezza. Allo stesso tempo, questo progetto è una delle prove più evidenti che l’attuale organizzazione del sapere, estremamente settorializzata, non

20 Si vedano i contributi di Alfio Quarteroni, in particolare il progetto iHeart per la modellizzazione del cuore umano. Una presentazione divulgativa si trova in www.youtube.com/watch?v= WP2ZfQEQWGE.

facilita (e forse ostacola) obiettivi di questa complessità. In qualche senso, desideriamo raggiungere nuove vette del sapere (sia curiosity-driven che richieste dai bisogni della società), che il tumultuoso sviluppo tecnologico ci dà l’impressione siano vicinissime, quasi in un fenomeno di miraggio. Eppure, la stessa settorializzazione che ci permette di raggiungere risultati impressionanti in ogni settore, oggi rende difficile la collaborazione tra matematici, architetti, pianificatori, informatici, ingegneri ambientali… È quindi naturale che il progetto Venezia Città della Conoscenza affronti di petto anche questo aspetto: sviluppare nuovi saperi integrati, nuove figure professionali formate alla trans-disciplinarità, che siano in grado di collaborare per costruire nuovi strumenti (di modello, di progetto, di gestione) e portare a realizzazione progetti che, per la loro complessità e visionarietà, oggi sembrano al di là della nostra portata.

Strumenti quantitativi per il progetto della città

Strumenti quantitativi per il progetto della città

La matematica è il linguaggio privilegiato dalla scienza. Grazie alla matematica e alle leggi della fisica progettiamo ponti, aerei e computer. Allora perché non usare la matematica per progettare città più sane, più verdi e più sostenibili?

Ebbene, utilizziamo già modelli matematici per progettare la maggior parte delle infrastrutture urbane (come strade, reti elettriche, acquedotti, reti di drenaggio), fare previsioni (ad esempio, meteorologiche) ed ottimizzare servizi e flussi urbani (come il traffico stradale, ferroviario ed aereo ma anche le reti di distribuzione dell’energia e le catene di approvvigionamento idrico ed alimentare).

In questo senso, un’innovazione che sta prendendo sempre più piede per la progettazione e la gestione delle città è il cosiddetto “gemello digitale urbano” (dall’inglese Urban Digital Twin), ovvero una rappresentazioni virtuale di un’area urbana, che ne replica le dinamiche ed i processi di funzionamento per guidare la pianificazione ed i processi decisionali. L’auspicio è che le tecnologie digitali e l’utilizzo di dati in quantità sempre crescente (i cosiddetti big data) possano trasformare il modo in cui gestiamo e pianifichiamo le nostre città1 .

Un gemello digitale può essere definito come “una rappresentazione virtuale di un sistema fisico (e dell’ambiente e dei processi ad esso associati) che viene aggiornata attraverso lo scambio di informazioni tra il sistema fisico e quello virtuale”2 .

I gemelli digitali urbani sono stati sviluppati e stanno progredendo in parallelo all’Intelligenza Artificiale, l’Internet delle Cose (Internet of Things) e i Big Data con l’obiettivo di guidare lo sviluppo di città più intelligenti e sostenibili, ovvero città che utilizzano svariate fonti di informazioni – sempre più dettagliate e distribuite sul territorio – per migliorare la qualità della vita e l’efficienza dei servizi, raggiungendo al contempo gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Seppur promettente, lo sviluppo dei gemelli

1 C. Weil, S. E. Bibri, R. Longchamp, F. Golay e A. Alahi, Urban digital twin challenges: A systematic review and perspectives for sustainable smart cities. «Sustainable Cities and Society», 99, 104862, 2023.

2 E. VanDerHorn e S. Mahadevan, Digital Twin: Generalization, characterization and implementation, «Decision support systems», 145, 113524, 2021.

Gabriele Manoli

digitali urbani è però ancora agli esordi3 e gli sforzi fatti finora si limitano a singoli settori, come le infrastrutture4, i trasporti5, e la gestione dell’energia6. Dal punto di vista della sostenibilità e della vivibilità delle città, c’è ancora molto da fare. Ad esempio, flussi di dati raccolti quotidianamente dalle reti di monitoraggio della qualità dell’aria potrebbero essere usati in tempo reale per prendere decisioni sul traffico e la salute pubblica7 .

Nella maggior parte dei casi, però, non esiste ancora un feedback bidirezionale tra il modello digitale ed il mondo reale per cui la potenzialità dei gemelli digitali – che per ora, nella maggior parte dei casi, sono solo delle “ombre digitali” – rimane ancora tutta da esplorare8 .

La pianificazione e la previsione (tramite modelli matematici) sono al cuore del concetto di digital twin ma, come evidenziato da un recente lavoro del Politecnico di Losanna9, ci sono diversi ostacoli da superare prima che i gemelli digitali urbani possano essere utilizzati efficacemente per informare la gestione e la pianificazione dello sviluppo urbano – specialmente a lungo termine. Innanzitutto, i modelli esistenti non riescono a gestire la complessità dei sistemi urbani reali, i quali sono caratterizzati da una molteplicità di fattori ed interazioni che coinvolgono diversi attori

3 Weil et al., Urban digital twin challenges: A systematic review and perspectives for sustainable smart cities, cit.

4 J. Ferré-Bigorra, M. Casals e M. Gangolells, The adoption of urban digital twins, «Cities», 131, 103905, 2022.

5 T. Nochta, L. Wan, J. M. Schooling, A. K. Parlikad, A socio-technical perspective on urban analytics: The case of city-scale digital twins, «Journal of Urban Technology», 28(1-2), 2021, pp. 263-287.

6 A. Francisco, N. Mohammadi e J. E. Taylor, Smart city digital twin–enabled energy management: Toward real-time urban building energy benchmarking, «Journal of Management in Engineering», 36(2), 04019045, 2020.

7 N. H. Cowell, L. Chapman, D. Topping, P. James, D. Bell, T. Bannan, M. Birkin, Moving from monitoring to real-time interventions for air quality: are low-cost sensor networks ready to support urban digital twins?, «Frontiers in Sustainable Cities», 6, 1500516, 2025.

8 Ibid.

9 Weil et al., Urban digital twin challenges: A systematic review and perspectives for sustainable smart cities, cit.

Strumenti quantitativi per il progetto della città

(per es., residenti, lavoratori, turisti), processi (per es., fisici, demografici, e sociali), e settori (per es., economia, mobilità, energia, ambiente) su diverse scale temporali e spaziali10 (fig. 1). La maggior parte dei modelli attualmente in uso sono basati sull’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale per cui si comportano come “scatole nere” (i cosiddetti modelli black box).

Questi approcci permettono di analizzare una grande quantità di dati in modo piuttosto rapido ma non permettono ancora di comprendere le leggi fondamentali che governano il funzionamento di una città, per cui la loro affidabilità nel fare previsioni e la trasferibilità dei risultati a diversi contesti sono attualmente molto limitate.

In secondo luogo, i gemelli digitali esistenti si limitano alla geometria “statica” del tessuto urbano o, al massimo, alla gestione delle dinamiche a breve termine (ad esempio, il traffico). Come comprendere e prevedere l’evoluzione di una città – della sua popolazione, struttura, economia, servizi, clima, etc. – nell’arco di anni o decenni11 (fig. 2) è una sfida ancora tutta aperta12 .

In terzo luogo, l’approccio attuale alla creazione di gemelli digitali è considerato “materialistico”13, poiché si basa su dati relativi a edifici, strade, qualità dell’aria, e via dicendo, senza però considerare gli esseri umani e le loro attività sociali e culturali –una questione piuttosto problematica se si pensa che le città sono “progettate dalle persone per le persone”14 . È quindi chiaro che, sebbene i metodi basati sull’analisi di dati fisici (come traffico, consumo di energia, emissioni) rappresentino

10 Per la fonte dei dati si veda W. Yap e F. Biljecki, F., A global feature-rich network dataset of cities and dashboard for comprehensive urban analyses, «Scientific Data», 10(1), 2023, p. 667.

11 Per la fonte dei dati si veda S. Frolking, R. Mahtta, T. Milliman, T. Esch, T. e K. C. Seto, Global urban structural growth shows a profound shift from spreading out to building up, «Nature Cities», 1(9), 2024, pp. 555-566.

12 M. Batty, Digital twins, «Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science», 45(5), 2018, pp. 817-820.

13 G. Caldarelli, E. Arcaute, M. Barthelemy, M. Batty, C. Gershenson, D. Helbing, ... e J. L. Fernández-Villacañas, The role of complexity for digital twins of cities, «Nature Computational Science», 2023, pp. 1-8.

14 Ibid.

Gabriele Manoli

un importante passo avanti rispetto agli approcci di pianificazione territoriale del passato, il loro impiego esclusivo rischia inevitabilmente di influenzare la gestione delle città (e qualsiasi decisione basata su tali modelli) verso il mondo “materiale”, trascurando così le interazioni sociali ed i molti aspetti della vita umana che non possono essere facilmente quantificati in termini fisici.

Infine, bisogna ricordare che la raccolta ed analisi di dati richiede una grande capacità di calcolo.

È pertanto necessario ridurre i costi computazionali dei modelli, semplificandone la complessità per riuscire a gestire informazioni multiscala e multisettoriali – solo così si potrà raggiungere un approccio olistico alla pianificazione, limitando allo stesso tempo il consumo di energia e le emissioni di gas serra associate all’utilizzo di tecnologie digitali.

Una possibile soluzione per risolvere alcuni di questi problemi è offerta dalle teorie ed i metodi della scienza della complessità, oggi sempre più utilizzata per studiare la struttura e la dinamica delle città15 .

In analogia con la fisica delle particelle, dove il comportamento di grandi e complessi aggregati non può essere compreso studiando ogni singola particella elementare, così lo studio delle città deve considerare le proprietà emergenti – ovvero, il comportamento collettivo del sistema, che non è direttamente riconducibile alle caratteristiche dei singoli componenti, ma che deriva delle loro interazioni (tipicamente non lineari). In altre parole, “il tutto è maggiore della somma delle sue parti” e, a seconda della scala di interesse (o del livello di complessità), si possono scoprire proprietà completamente nuove del sistema, la cui comprensione richiede l’identificazione di leggi macroscopiche nuove16 . Nel caso delle aree urbane, i cittadini interagiscono direttamente e indirettamente tra loro e con l’ambiente circostante. Queste interazioni determinano la crescita urbana e lo sviluppo

15 Ibid.

16 P. W. Anderson, More Is Different: Broken symmetry and the nature of the hierarchical structure of science, «Science», 177(4047), 1972, pp. 393-396.

Strumenti quantitativi per il progetto della città

delle infrastrutture ma anche gli ingorghi stradali, la segregazione sociale, il consumo di energia, le emissioni antropogeniche, nonché la salute pubblica e l’esposizione della popolazione a rischi ambientali (come le ondate di calore e l’inquinamento dell’aria).

Le città dovrebbero quindi essere considerate come ecosistemi complessi, che si auto-regolano e co-evolvono con l’ambiente circostante – così come le piante e gli organismi si sono evoluti grazie a lenti e continui adattamenti al clima, alle risorse disponibili, ed alla competizione tra specie17 .

Si pensi infatti che, in modo del tutto analogo alle leggi allometriche che descrivono l’anatomia e la fisiologia dei sistemi biologici18, le diverse caratteristiche urbane (dal reddito, alla lunghezza del grafo stradale) seguono leggi di scala apparentemente universali19 .

In altre parole, nonostante la grande diversità di contesti culturali, economici, e geografici, le città del mondo sembrano seguire tutte le stesse leggi di comportamento – leggi del tutto simili a ciò che conosciamo in biologia ed ecologia.

Se guardiamo le città da questo punto di vista, diventa quindi chiaro che, come la medicina di precisione non può basarsi solo sui dati diagnostici, ma anche su una profonda comprensione della fisiologia umana, così la pianificazione “digitale” deve abbracciare la complessità dei sistemi urbani e migliorare la comprensione dei processi e delle dinamiche che ne regolano il funzionamento. Solo in questo modo si potrà evitare l’insorgenza di condizioni non ottimali o, nella peggiore delle ipotesi, di impatti negativi apparentemente imprevedibili.

Si pensi, ad esempio, allo sviluppo urbano orientato al trasporto pubblico (transit oriented development), un approccio

17 M. Barthelemy, P. Bordin, H. Berestycki e M. Gribaudi, Self-organization versus top-down planning in the evolution of a city, «Scientific reports», 3(1), 2013, p. 2153; G. Caldarelli et al., The role of complexity for digital twins of cities, cit.

18 Per es. M. Kleiber, Body size and metabolism, «Hilgardia», 6(11), 1932, pp. 315-353.

19 L. Bettencourt e G. West, A unified theory of urban living, «Nature», 467(7318), 2010, pp. 912-913.

Gabriele Manoli

di pianificazione urbana e territoriale volto a promuovere città più compatte e strategie di mobilità più sostenibile. Questo modello urbano favorisce l’accessibilità pedonale e ciclabile, con benefici per la salute (favorendo una maggior attività fisica) e l’ambiente (riducendo le emissioni di gas serra dal settore dei trasporti).

Tuttavia, città più dense aumentano anche il rischio di condizioni climatiche estreme (aumentando, ad esempio, le temperature massime estive20) e qualsiasi cambiamento nell’accessibilità e vivibilità di specifiche zone urbane può, a lungo andare, causare situazioni impreviste di iniquità e segregazione sociale21 .

Un chiaro esempio di tali “effetti indesiderati” sorti a seguito di buone intenzioni progettuali, è la cosiddetta gentrificazione verde (anche nota come gentrificazione climatica, dall’inglese climate gentrification).

In pratica, come avvenuto nel caso della High Line nella città di New York, alcuni interventi volti a creare o ripristinare spazi verdi per migliorare il clima urbano e la salute pubblica, finiscono con l’aumentare i prezzi degli affitti e delle abitazioni. Ne consegue che i residenti locali, se appartenenti a classi sociali medio-basse, vengono “sradicati” per lasciare il posto a residenti con un reddito più elevato – i cittadini di gruppi sociali più poveri e vulnerabili restano così esclusi dai benefici di parchi e verde urbano22 .

20 G. Manoli, S. Fatichi, M. Schläpfer, K. Yu, T W. Crowther, N. Meili, ... e E. Bou-Zeid, Magnitude of urban heat islands largely explained by climate and population, «Nature», 573(7772), 2019, pp. 55-60; W. T. K. Huang, P. Masselot, E. Bou-Zeid, S. Fatichi, A. Paschalis, T. Sun, ... e G. Manoli, Economic valuation of temperature-related mortality attributed to urban heat islands in European cities, «Nature communications», 14(1), 2023, p. 7438.

21 M. Padeiro, A. Louro e N. M. Da Costa, Transit-oriented development and gentrification: a systematic review, «Transport Reviews», 39(6), 2019, pp. 733-754; L. Rayle, Investigating the connection between transit-oriented development and displacement: Four hypotheses, «Housing Policy Debate», 25(3), 2015, pp. 531-548.

22 I. Anguelovski, J. J. Connolly, H. Pearsall, G. Shokry, M. Checker, J. Maantay, ... e J. T. Roberts, Why green “climate gentrification” threatens poor and vulnerable populations, «Proceedings of the National Academy of Sciences», 116(52), 2019, pp. 26139-26143.

Risulta quindi evidente che, su scale temporali lunghe (ad esempio, decennali), le interazioni tra sviluppo urbano, accessibilità, prezzi degli alloggi, e cambiamenti socio-demografici possono generare contesti e dinamiche urbane ben diversi da quanto pianificato originariamente sulla carta.

Se da un lato le città manifestano caratteristiche simili tra loro e sono caratterizzate da comportamenti, per certi aspetti, universali e prevedibili, bisogna infatti ricordare che i sistemi urbani sono anche “aperti” e “lontani dall’equilibrio” 23, ovvero dipendono da flussi di risorse ed energia su scala globale e la loro struttura, sia fisica che sociale, è in continua evoluzione sia nel tempo che nello spazio (fig. 2) – il che rende difficile fare qualsiasi previsione sul futuro o sui possibili impatti che un intervento di pianificazione potrebbe avere sui diversi settori e sottosistemi che compongono una città.

Un esempio della complessità di tali dinamiche (per così dire, “incontrollate”) è la cosiddetta “spirale catastrofica” (urban doom loop) che sta colpendo molte città americane.

Negli ultimi decenni infatti, i centri urbani di molte città degli Stati Uniti sono passati da essere pericolosi e in declino, a diventare sempre più inaccessibili ed esclusivi, per poi tornare a “morire” a causa della crisi immobiliare, l’aumento dei senzatetto, la desertificazione commerciale, e l’impoverimento dei servizi24 .

Ovviamente, su orizzonti temporali lunghi, tutto è potenzialmente transitorio e, seppur il futuro resti sempre un’incognita, alcuni esperti prefigurano ora che i centri urbani in declino si trasformeranno in “città parchi giochi”, ove le persone non avranno più bisogno di spostarsi dalla periferia al centro per raggiungere il posto di lavoro (dato che la tecnologia sta trasformando il modo in cui viviamo e lavoriamo), ma potranno vivere in quartieri socialmente misti che legano vita, lavoro, e tempo libero25 .

23 G. Caldarelli et al., The role of complexity for digital twins of cities, cit.

24 T. H. Loh e H. Love, Breaking the ‘urban doom loop’: The future of downtowns is shared prosperity, 2023, disponibile online (www.brookings.edu/articles/breaking-the-urban-doom-loop-the-future-ofdowntowns-is-sh ared-prosperity).

25 E. L. Glaeser e C. Ratti, Opinion: 26 Empire State Buildings Could Fit

Gabriele Manoli

In conclusione, la gestione della città e le politiche di sviluppo urbano possono trarre un immenso beneficio dell’utilizzo di dati e tecnologie digitali. Bisogna però fare attenzione e non dimenticare che le città sono sistemi complessi e, come tali, la loro evoluzione assomiglia più a quella di un organismo vivente che ad una macchina controllabile con volante e pedali26 .

Ogni forma di controllo imposta dall’alto ad un sistema complesso corre il rischio di fallire, di generare risultati imprevisti o, nel caso di città ed altri sistemi sociali, di influenzare la creatività, la diversità, e l’autoregolazione – proprietà fondamentali perché un sistema complesso possa evolvere e adattarsi ai cambiamenti ambientali che lo circondano27 .

La matematica e le leggi della fisica sono un strumento fondamentale non solo per analizzare e dare un senso alla grande mole di dati oggi disponibile ma anche per definire un chiaro quadro teorico e spiegare le interazioni complesse che sono alla base del funzionamento di una città (dalla demografia, all’economia, lo sviluppo urbano, la mobilità, il consumo di energia, gli impatti ambientali, e le questioni sociali).

In questo senso è nata negli ultimi decenni una “nuova scienza della città”28 che, grazie alla fisica statistica e la scienza dei sistemi complessi29, sta permettendo grandi progressi nella comprensione dei sistemi urbani, della loro struttura spaziale ed evoluzione nel tempo. La sfida resta però aperta e, come riconosciuto di recen-

Into New York’s Empty Office Space. That’s a Sign, «New York Times», 23 maggio 2023, disponibile online (www.nytimes.com/interactive/2023/05/10/opinion/nyc-office-vacancy-playground- city.html).

26 I. Capel-Timms, D. Levinson, B. Lahoorpoor, S. Bonetti e G. Manoli, The angiogenic growth of cities, «Journal of the Royal Society Interface», 21(213), 20230657, 2024.

27 G. Caldarelli et al., The role of complexity for digital twins of cities, cit.

28 M. Batty, The size, scale, and shape of cities, «Science», 319(5864), 2008, pp. 769-771; M. Batty, The new science of cities, MIT press, 2013.

29 L. Bettencourt e G. West, A unified theory of urban living, cit.; M. Barthelemy, The statistical physics of cities, «Nature Reviews Physics», 1(6), 2019, pp. 406-415; L. M. Bettencourt, Towards a statistical mechanics of cities. Comptes Rendus, «Physique», 20(4), 2019, pp. 308-318.

te30, abbiamo ancora molta strada da fare prima di poter informare la pianificazione urbana ed i processi decisionali con solide argomentazioni scientifiche.

30 M. Barthelemy, The statistical physics of cities, cit.

Gabriele Manoli

Città ai raggi X: rete stradale (a,b), densità di edifici (c,d) ed attività commerciali (e,f) per le città di Milano (sinistra) e Zurigo (destra). I dati sono aggregati alla risoluzione di 0.1 km e l’altezza delle barre è proporzionale al numero di edifici/ attività commerciali. Per la fonte dei dati si rimanda alla nota 10 nel testo.

Strumenti quantitativi per il progetto della città

Gabriele Manoli

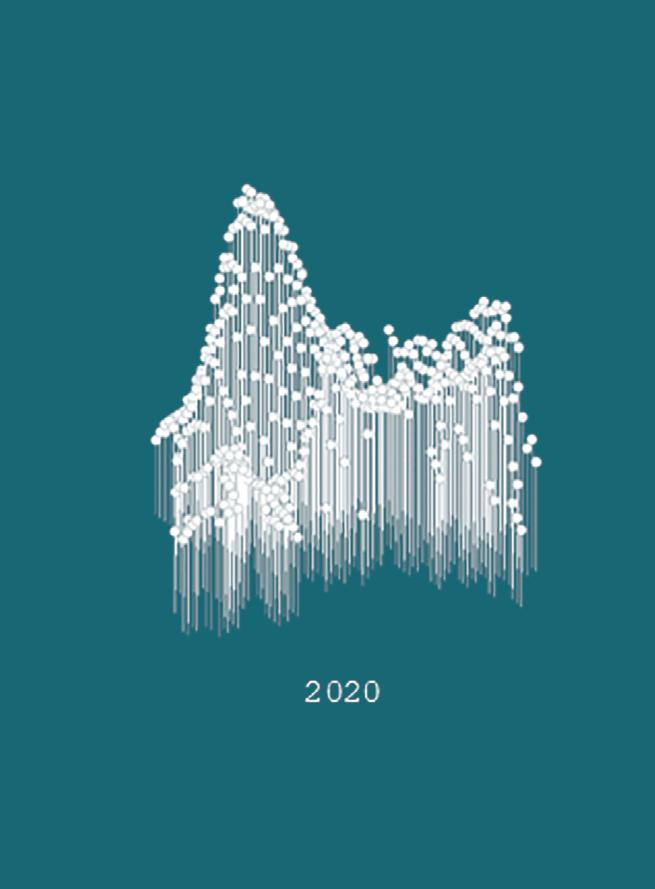

Evoluzione dell’altezza degli edifici di Shanghai fra il 2000 (in alto), 2010 (in basso) e 2020 (a fianco). L’altezza è stimata attraverso telerilevamento satellitare ad una risoluzione di 5km. Per la fonte dei dati si rimanda alla nota 11 nel testo.

Strumenti quantitativi per il progetto della città

Quaderni Iuav. Ricerche Iuav at Work

La serie di volumi della collana Quaderni Iuav. Ricerche Iuav at Work è edita nell’ambito della 19. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, all’interno del progetto Iuav at Work, quale estensione nel territorio cittadino del Padiglione Venezia. L’elenco dei volumi pubblicati è presente al link accessibile dal seguente QR code.

La ricerca sul “grafo” come strumento per modellizzare i sistemi urbani si inserisce in un lungo processo di esplorazione delle dinamiche che regolano l’evoluzione delle città. Questa tradizione riflette sulla possibilità di anticipare l’evoluzione urbana e di comprendere le forze che ne determinano il cambiamento. In questo contesto, viene esaminata anche l’evoluzione recente della modellazione urbana attraverso l’intelligenza artificiale per la generazione di simulazioni adattive.