Fare masterplan

Quaderni Iuav. Ricerche Iuav at Work

Collana a cura di Sara Marini, Massimiliano Condotta, Università Iuav di Venezia

Comitato scientifico

Caterina Balletti, Università Iuav di Venezia

Alessandra Bosco, Università Iuav di Venezia

Maurizio Carlin, Padiglione Venezia

Michele Casarin, Accademia di Belle Arti di Venezia

Alessandro Costa, Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità

Giovanni Dell’Olivo, Fondazione di Venezia

Giovanni Marras, Università Iuav di Venezia

Progetto grafico

Centro Editoria Pard / Egidio Cutillo, Andrea Pastorello

Fare masterplan a cura di Marco Ardielli

ISBN 979-12-5953-147-6

Prima edizione: aprile 2025

Impaginazione: Pietro Zandonella Maiucco

Immagine di copertina

Sara Prinzis, Rete rizomatica delle fortificazioni europee, 2025

Anteferma Edizioni Srl, via Asolo 12, Conegliano, TV

Stampa: Grafiche Antiga, Crocetta del Montello, TV

Copyright: Opera distribuita con licenza CC BY-NC-ND 4.0 internazionale

Volume edito nell’ambito della 19. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia all’interno del progetto Iuav at Work quale estensione nel territorio cittadino del Padiglione Venezia.

Volume realizzato con i fondi relativi all’attività di collaborazione fra Fondazione Iuav, Università Iuav di Venezia, Fondazione di Venezia e Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità.

Si ringrazia l’arch. Fabio Grilli, Head of Design & Development di EMAAR Properties, per la disponibilità al confronto e per aver condiviso con entusiasmo la propria idea di masterplan e l’importante esperienza professionale.

4

Doppio binario

Marco Ardielli

10 Dal logos al topos. Sull’uso e significato del masterplan

Alberto Vignolo

I. Fondamenti

22 Master what? Il progetto urbano tra fini e mezzi

Marco Ardielli

32 Tra prassi e regia. Un processo adattivo per la città

Paola Fornasa

II. Processi

116 Processi di accumulazione. Luigi Lineri

Matteo de Mayda

132 Problemi didattici. La trasmissione dei processi empirici

Claudia Cavallo

142 Giochi di ruolo. Esercitazione “Dealing with change”

Marco Ardielli

III. Sperimentazioni

162 Zoom-out. Dalle mura di Verona al Crocevia Gardesano

Claudia Cavallo

204 Zoom-in. Dalle teorie di rete a forte San Marco

Pietro Zandonella Maiucco

275 Bibliografia

Doppio binario Marco Ardielli

Questo libro nasce con l’intento di mostrare gli esiti dell’esperienza didattica condotta nell’ambito del corso di perfezionamento e formazione Masterplan: né piano né progetto. Il masterplan come metodologia operativa per intervenire sulla città, che ho diretto presso l’Università Iuav di Venezia nel 2024-2025. Il corso è parte integrante delle attività di C. SCARPA – Centro Superiore di Comprensione, Anticipazione e Ricerca Progettuale Applicata – una “comunità anticipatrice” che investe le energie di assegnisti, ricercatori e docenti, in collaborazione con enti pubblici e privati, con l’obiettivo di sviluppare una progettualità multiscalare e interdisciplinare in cui il progetto è inteso in senso ampio, come approccio proiettivo ai problemi del reale.

Con il centro di ricerca mi sono impegnato in questi anni nello sviluppo “fisico” del progetto Venezia Città Campus, attraverso un masterplan capace di dare forma all’economia della conoscenza che potrebbe, auspicabilmente, trasformare la città.

Tale esperienza fondativa si è riversata nel corso, che, in questo contesto, assume un duplice obiettivo: da un lato insegnare a governare lo strumento masterplan, insegnare ai giovani studenti neolaureati, agli assegnisti e ai dottorandi le tecniche, le procedure e i processi legati alla redazione dei masterplan; dall’altro lato, sviluppare questo processo insieme ad altri dipartimenti dell’ateneo, adattandolo alle nuove tecnologie informatiche, prima fra tutti l’intelligenza artificiale nella consapevolezza dell’irreversibilità e del suo utilizzo e della necessità di saperne governare i risultati.

Si tratta in realtà anche dell’ultima tappa di un percorso di riflessione teorica maturata a partire dall’esperienza professionale ultra trentennale di un architetto uscito dalla Scuola di Venezia negli anni Novanta: una formazione che è valsa, per me come per tutti, come un imprinting indelebile, sia per l’esempio dei Maestri che ho avuto la fortuna di incontrare durante quegli anni, sia per l’impostazione degli studi, imperniati su quell’architettura della città che, fuori da ogni riferimento specifico, rappresenta ancora oggi il campo dei miei interessi come architetto.

La dimensione urbana è stata infatti quella verso la quale ho spinto la mia curiosità, prima come apprendista (colui che vuole apprendere), poi come progettista.

Praticando l’architettura e, se non l’urbanistica come pianificatore, l’architettura a scala urbana, mi sono sporcato le mani con gli strumenti disciplinari disponibili sul campo della professione, piano e progetto: fino al momento in cui, da una sorta di cappello a cilindro, è uscito il “masterplan”. Non so dire esattamente quando questo strumento abbia fatto la sua comparsa per la prima volta tra i miei attrezzi del mestiere, ma sicuramente devo molto alla lettura di un manuale di progettazione urbana di matrice statunitense uscito nei primi anni Novanta che portava in primo piano in maniera incisiva, fin dal titolo la sfida del cambiamento: Dealing with change1. Con efficacia ed estrema semplicità, questo manuale affermava che c’è sempre una possibilità di trovare soluzioni interessanti e di qualità per qualsiasi tema o problema urbano attraverso il masterplan.

L’idea di un progetto-deal, ovvero un processo di trattativa che deve arrivare a un accordo, è uno dei più importanti obiettivi strategici dei masterplan che da allora redigo.

Quello che capivo, e al tempo stesso mi affascinava e continua ad affascinarmi, era che si trattava di una grande opportunità, di un metodo o di un insieme di pratiche agili, snelle, finalmente “libere” perché non ingabbiate da apparati normativi obsoleti e sempre più alieni da una realtà molto più rapida di ogni possibilità di legiferare. Utilizzare uno strumento così poco codificato, così rapido e così efficiente permette di affrontare il progetto con una visione di campo largo rispetto ai temi o ai problemi da risolvere.

Possiamo guardare contemporaneamente “al dito e alla luna” in un continuo lavorio a elastico tra il molto piccolo e l’estremamente grande 2, potendo così offrire alle nostre riflessioni

1 R. D. Yaro et al., Dealing with Change in the Connecticut River Valley: a design manual for conservation and development, Lincoln Institute of Land Policy and the Environmental Law Foundation, 1990.

2 Questo tipo di lavoro a elastico è in parte ispirato al documentario scritto e diretto da Charles e Ray Eames che raffigura la scala relativa dell’universo secondo un ordine di grandezza (o scala logaritmica) basato su un fattore di dieci, prima espandendosi dalla Terra fino a rilevare l’intero universo, poi riducendosi verso l’interno fino a

progettuali elementi e riflessioni più approfondite e incrociare nei casi più fortunati altre idee altri temi altri progetti.

Il masterplan è così diventato da più di vent’anni lo strumento del mio lavoro e il soggetto delle mie ricerche, tanto forse da attirarmi qualche scherno per questa sorta di mania. Eppure, non sono certo il solo a farne uso, anzi: a ben vedere, e sempre più, tutti fanno masterplan, posto che al dunque ognuno ne ha un’idea diversa, e quindi si dovrebbe constatare che ci sono tanti tipi di masterplan quanti sono i soggetti che ne fanno uso. Questa condizione generalizzata e insieme confusa mi ha portato già nel 2012 a un primo tentativo di sistematizzazione di ciò che poteva significare il termine, allora veramente sconosciuto ai più, di “masterplan”3. Oggi riguardo a quel libro con molto rispetto e affetto, sia pur trovandolo un po’ acerbo: perché nel frattempo i masterplan che ho elaborato sono cresciuti, entrando per così dire in una fase matura: più strutturati, robusti, attrezzati.4

È affinata la pratica e la capacità di gestire il metodo e sono cambiati in maniera turbinosa gli strumenti di visualizzazione. Non è questo un aspetto secondario, finalizzato unicamente agli aspetti produttivo dello strumento-masterplan, perché vedere è pensare, e “saper far vedere la città”, parafrasando Zevi, cambia il modo di pensarne gli sviluppi e la trasformazione. Tutto questo, tra le righe, sta a significare un passaggio epocale, l’avvento dell’intelligenza artificiale all’interno della progettazione urbana. L’AI che alcuni vedono come uno strumento rivoluzionario per ampliare le possibilità del progetto e molti altri come minaccia alla creatività e strumento per omologare il pensiero progettuale e sottrarre ruolo e identità all’architetto, ha con chi pratica il masterplan, un rapporto di grandissima sinergia operativa.

La necessaria capacità di designare gli obiettivi, di identificare chiaramente le strategie e di definire le azioni opportune osservare un singolo atomo e i suoi quark. Cfr. C. Eames, R. Eames, Powers of Ten, USA, 1977.

3 M. Ardielli, Masterplan: né piano né progetto, INU Edizioni, Roma 2012.

4 Il numero di masterplan e concept plan elaborati dallo studio Ardielli Fornasa dal 2008 è pari a 144.

Marco Ardielli

da mettere in campo permette al masterplanner di interagire in modo proattivo con questo strumento sfruttandone appieno le infinite capacità generative e prefigurative.

È maturato così un nuovo momento di riflessione grazie all’opportunità del corso di perfezionamento: un “tavolo” attorno al quale presentare agli studenti gli strumenti, i metodi e le pratiche del masterplan. Esperienza didattica che a sua volta ha avuto un precedente nel 20185, sia pur tematizzato al rapporto tra il turismo globale e la conservazione e valorizzazione del patrimonio urbano, ma che del masterplan faceva lo strumento principe di azione progettuale nella città storica.

La formazione di giovani professionisti interessati ad intervenire nei processi di trasformazione urbana con una visione strategica e integrata trova nel masterplan un formidabile alleato.

Il corso di perfezionamento si è posto l’obiettivo di fornire una base teorica sui concetti storici e contemporanei del masterplanning e di sviluppare competenze pratiche attraverso la sperimentazione in contesti reali, per stimolare negli studenti le conoscenze, le capacità e l’attitudine ricettiva essenziali per creare piani adattativi che rispondano efficacemente ai mutamenti della città e dei suoi contesti.

Il programma didattico dell’anno accademico 2024-2025 ha mirato alla trasmissione di un approccio progettuale che nasce da processi di accumulazione eterogenei di dati, conoscenze e immagini ed è animato da uno sguardo sulla realtà teso tra molteplici scale e discipline.

Il libro dà conto di quanto maturato in pochi impegnativi mesi di esperienza, oltre che di una precedente ricerca, sullo stesso argomento svolta all’interno di C.SCARPA, portata avanti e approfondita dagli studenti del corso.

La definizione di cosa è un masterplan e alcuni tentativi di lettura e sistematizzazione dei suoi fondamenti sono accompagnati dalle immagini di un importante masterplan per la città

5 Il Master in Urban Heritage and Global Tourism (MHT), da me diretto, è stato promosso dall’Università IUAV di Venezia con il patrocinio UNESCO negli anni 2018-2019.

termale di Tskaltubo in Georgia elaborato dallo studio Ardielli Fornasa 6, ulteriore esempio di un doppio binario tra pratica e teoria che mantiene la riflessione su cosa sia e come si faccia, in fondo, questo masterplan.

6 Il masterplan di Tskaltubo è stato sviluppato in due momenti: una prima fase propedeutica, finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Regionale della Georgia, nel biennio 2020-2021 e una seconda – il masterplan vero e proprio – finanziato dal Ministero dell’Economia della Georgia, realizzato e approvato nel biennio 2022-2023. Nel gennaio 2024 le previsioni contenute nel masterplan sono diventate norme vincolanti.

Alberto Vignolo

Dal logos al topos. Sull’uso e significato del masterplan

Di cosa parliamo quando parliamo di masterplan? Se già per Bruno Zevi «il termine “urbanistica” è ambiguo e polivalente» 1, figuriamoci quanto possa esserlo un suo derivato di nuova – si fa per dire – generazione2. Non è un caso che il masterplan, per il fatto di non essere codificato né incasellato in uno strumento normativo di significato corrente, rimanga a disposizione degli usi più disinvolti, anche grazie a quella polisemanticità che gli deriva dalla matrice anglofona, tradotta (o tradita) e risignificata da ciascuno a proprio comodo. Anche il tentativo di dargli una definizione e una cornice disciplinare coerente fatto nel 2013 da Marco Ardielli3 è dovuto ricorrere alla formula di una doppia negazione, né piano né progetto – ma potremmo anche dire né norma né forma, né programma né disegno, né autorità né partecipazione, né dall’alto né dal basso, oppure in termini poetici “ciò che non siamo/ciò che non vogliamo” –, lasciando ancora una volta aperto il campo aperto a usi e interpretazioni diverse. Sarà necessario ritornare sulla questione dell’identità nominale di questo strumento, che patisce la mancanza di un rito consacrato del battesimo (e la conseguente purificazione dal peccato originale derivante dall’essere “figlio illegittimo”, nato dalla relazione, romantica ma a volte burrascosa, tra architettura e urbanistica). Ma intanto è sulla “cosa” in sé che ci si deve concentrare, lasciando il tema del nome in sospeso.4

1 Cfr. B. Zevi, Saper vedere la città. Ferrara di Biagio Rossetti, «la prima città moderna europea», Einaudi, Torino 1960. Nella prima parte di uno dei capisaldi della letteratura urbanistica italiana, corollario dell’altrettanto fondamentale Saper vedere l’architettura pubblicato per la prima volta nel 1948, Zevi antepone alla lettura della città emiliana una sintetica “cronaca e storia” dell’urbanistica.

2 Se già nel 2010 Giuseppe Campos Venuti poneva la città contemporanea passata dall’espansione alla trasformazione alla metropolizzazione “nella quarta generazione dell’urbanistica”, chissà come oggi potrebbe aggiornare il quadro macro temporale. Cfr. G. Campos Venuti, Città senza cultura. Intervista sull’urbanistica, a cura di F. Oliva, Laterza, Roma-Bari 2010.

3 Cfr. M. Ardielli, Masterplan. Né piano né progetto, INU Edizioni, Roma 2012.

4 Qualcuno ricorderà di quando, nella fase della svolta post caduta del muro di Berlino, di fronte alle richieste di chi voleva conoscere il

Alberto Vignolo

Nel discorso pubblico sulla città, intanto, la “cosa” che chiamiamo masterplan continua ad aleggiare, spesso usando questo termine a copertura di una chiarezza che ancora manca, o pensando che possa essere la panacea di tutti i mali (“C’è un problema? Si faccia un masterplan!”). E forse è proprio da questo ruolo costituzionalmente ambiguo e molteplice che occorre partire, postulando una sua forma di necessità.

Perché in realtà non del masterplan come strumento “uno e uno solo” è lecito parlare, quando piuttosto di una declinazione di volta in volta varia, e delle attitudini o punti di vista di chi si serve di questo termine per “vestire” quel particolare habitus che sta tagliando e cucendo addosso al corpo urbano per far sì che possa stare in società comme il faut. Non si vuole qui parlare di quel “rammendo”5 propugnato quale toccasana per la città, perché si tratta in quel caso di un tipo di intervento micro progettuale – un taglia-e cuci urbano, per restare in ambito sartoriale – che non può che venire a seguito di una riflessione generale e di una strategia di interrogazione dei luoghi e dei bisogni. Materia, appunto della “cosa”.

Vi è poi necessariamente un tema di autorialità, di approccio personale e di esperienza dell’architettura e della città, condizioni necessarie e bagagli che si tematizzano nel modo di dire e di fare un masterplan. Qui si vuole fare riferimento a uno specifico approccio alla progettazione urbana, una “postura progettuale” per come è venuta a formarsi nel corso degli anni nel lavoro e nella ricerca di Marco Ardielli con Paola Fornasa: esperienza che ha trovato come catalizzatore e tentativo di codifica proprio l’uso del termine masterplan, semplicemente perché non esisteva – e non esiste, di fatto – una maniera altrettanto sintetica e trasmissibile

nuovo nome del PCI l’allora segretario del partito eruppe con un “prima viene la cosa, poi il nome”. Cfr. Cosa fu la svolta della Bolognina, «Il Post», mercoledì 12 novembre 2014, e N. Moretti, La cosa, Italia, 1990.

5 A fare un largo uso di questa espressione è Renzo Piano, in particolare per le attività condotte all’interno del gruppo di lavoro G124 sulle periferie e la città che sarà. Cfr. Il rammendo in sei punti, in https:// renzopianog124.com/il-metodo/.

di raccontare il proprio lavoro, ma che oggi probabilmente risulta limitativo o comunque parziale6. Nulla toglie che altri possano dare la propria interpretazione e raccontare una diversa esperienza; solo cosi, per accumulazione, sarà possibile comprendere compiutamente questa entità molteplice e polimorfa, la cui identità sfuggevole deve molto all’uso che ne viene fatto.

Ma un tratto comune, una matrice o impronta genetica va comunque riconosciuta entro una nozione generale di scala urbana, non in termini meramente dimensionali o di estensione territoriale e amministrativa, quanto piuttosto di ambito, ruolo o anche semplicemente aspirazione a “essere città”. Da cui deriva però, a sua volta, la necessità di definire cosa si possa chiamare città oggi, di fronte a realtà che, con la medesima forma retorica utilizzata per il masterplan, non sono «né metropoli né borghi»7. Dalle piccole cittadine di poche centinaia di abitanti, con bisogni e occasioni di progetto ben determinate, alle megalopoli planetarie in continua espansione, catalizzatrici di un urbanesimo che su scala globale non si è mai arrestato: benvenuti nell’era della “Città Generica”8 .

Per chi ha vissuto la stagione del passaggio dalla modernità all’epoca “post”, l’interesse disciplinare è stato a lungo catalizzato dai cosiddetti progetti urbani, figli di un’interpretazione della città come un insieme di parti9. Si è trattato, entro approcci e specificità differenti, di esperienze alla scala urbana, ma che stanno a pieno in una dimensione architettonica a partire da strategie urbane e pianificatorie già assodate, con programmi, fasi e soggetti definiti da strutturati assetti normativi. La tentazione di inqua-

6 Su queste pratiche si veda in particolare S. Mannironi, A. Vignolo, Progettare per la città: esperienze a confronto, in M. Ardielli, Masterplan... cit. pp. 29-149.

7 Si veda nuovamente B. Zevi, Saper vedere..., cit., in particolare la nota bibliografica Città non-città e città-paese, p. 32.

8 Cfr. La Città generica, in R. Koolhaas, Junkspace. Per un ripensamento radicale dello spazio urbano , a cura di G. Mastrigli, Quodlibet, Macerata 2006.

9 Cfr. tra gli altri P. Nicolin, L’urbanistica per progetti, in Ibid., La verità in architettura. Il pensiero di un’altra modernità, Quodlibet, Macerata 2012, pp. 107-123.

Alberto Vignolo

drare questi approcci alla progettazione urbana come prodromi del masterplan va dunque frenata, anche se si deve riconoscere una certa parentela o consanguineità. Ma è come se, a fronte di un sistema di passaggi e codifiche condivise, stratificazioni di regole e affinamenti di scala e dettaglio progressivi, a un certo punto sia maturata la necessità di rovesciare il punto di vista, rimescolare le carte e raffigurare in maniera più libera le potenzialità offerte dalla trasformazione urbana. Il tutto mentre iniziava a farsi largo l’idea di una necessaria deregulation in campo normativo urbanistico: idea che farà molta strada, stante la “disinvoltura” invalsa sempre più nel contesto storico e culturale che stiamo vivendo a proposito della pianificazione, in nome del superamento di tutti i lacci e lacciuoli frapposti alla rigenerazione, nuovo paradigma sostitutivo di quella crescita urbana attorno alla quale è stata costruita l’impalcatura normativa tuttora vigente, sia pur palesemente obsoleta. Parlare di raffigurazione a questo proposito non è casuale, perché uno dei motori del cambiamento è stato senza dubbio l’avanzamento nelle tecniche di rappresentazione della città offerto dalle nuove tecnologie. Se il tentativo di restituire in maniera immediata o comunque evocativa un’idea, un disegno di città o di una sua parte è sempre esistito – basti pensare alla antica tradizione della prospettiva a volo d’uccello – è altrettanto vero che si trattava di elaborati derivanti da un sistema di codifiche per addetti ai lavori o, sul versante opposto, virati verso una dimensione prettamente artistica o figurativa. Fino a quando di contro, rispetto a una visione iconica, ha preso il sopravvento una codifica “convenzionale” della città attraverso il piano e i suoi retini, colori e codicilli10 . Certo, il progetto architettonico in quanto tale ha sempre surrogato al suo carattere propriamente tecnico, vuoi attraverso l’autorialità del segno, vuoi con i mezzi che ciascun autore ha scelto a suggello della propria opera: dallo schizzo a penna al disegno acquerellato, dall’assonometria alla prospettiva al tratto o alla

10 La distinzione tra genere iconico e genere convenzionale riguardo alla pratica urbanistica si trova in P. Gabellini, Il disegno urbanistico, NIS, Roma 1996.

maquette, a seconda delle attitudini e degli stili11. L’avvento della modellazione digitale prima e delle tecniche di renderizzazione poi hanno di fatto segnato un cambio di passo, in primo luogo in termini temporali. Assuefatti oramai a visualizzazioni “più vere del vero”, a tutti sarà capitato, vedendo alcune immagini su un mezzo digitale – e dove altro, oramai? – di domandarsi se quell’edificio o quel brano di città fosse realmente esistente o, per l’appunto, solo una simulazione. Siamo probabilmente arrivati a quella soglia critica oltre la quale la “perfezione dell’illusione” teorizzata da Ernst H. Gombrich si autonega, perché di fronte alla perfezione nessun ulteriore avanzamento è possibile12 . Anche grazie alle attuali potentissime tecniche di seduzione visiva e alle strategie narrative ad esse correlate – che a partire dal mondo dell’advertising attingono sempre più all’universo della fiction e della narrazione cinematografica –, è indubbio che la pratica della progettazione, a qualsivoglia scala, viva oggi entro modi e tempi di produzione in passato impensabili. Constatazione che può apparire banale perché è oramai permeato nel DNA di ciascuno il “tutto e subito”, e nella quotidianità il carattere speditivo di passaggi un tempo per definizione lenti e cadenzati. Tutto ciò ha prodotto una sorta di strabismo temporale rispetto alle tempistiche dilatate di ogni trasformazione urbana, ma anche a quelle del produrre decisioni, esercitare scelte, valutare opzioni. Ecco come entra in gioco il masterplan, come strumento o insieme di azioni e pratiche che, godendo di una sorta di extraterritorialità derivante dall’essere fuori da una regola codificata, offre la maniera di insinuarsi tra le maglie delle possibilità, grazie all’uso di strumenti sempre più snelli e prestazionali. E anche uscendo dai sentieri prestabiliti delle codifiche disciplinari, destreggiandosi con forme e tecniche di comunicazione più aggiornate, veloci,

11 Dal modo di lavorare per immagini di Aldo Rossi alla archiscrittura di Àlvaro Siza, solo per fare due esempi. Cfr. Il pensare per immagini, in P. Nicolin, La verità... cit., pp. 53-59.

12 Il riferimento è in T. Maldonado, Reale e virtuale, Feltrinelli, Milano 1993: un vasto insieme di riflessioni che oltre trent’anni fa preconizzavano gli scenari epistemologici connessi all’uso delle nuove tecnologie nel campo della rappresentazione.

Alberto Vignolo

comprensibili. Se il disegno altro non è che una forma di comunicazione per gestire lo scambio di informazioni in un processo a cui partecipano soggetti con competenze e ruoli diversi, quando i processi devono essere rapidi ed efficaci lo devono essere anche gli strumenti a disposizione.

La strumentazione visiva svolge infatti un ruolo cruciale nella traduzione dell’essenza del progetto urbano in un linguaggio concreto e palpabile, assicurando che ogni aspetto contribuisca a creare un’esperienza significativa per i futuri utenti, certo non tutti addetti ai lavori. Non si tratta dunque di normare o prescrivere, bensì di raccontare, proporre interpretazioni, esortare, persuadere: poi verrà la norma, se necessaria, e verrà il progetto, anzi i progetti. In questo senso il masterplan deve essere, per così dire, programmaticamente “infedele”: promette ma, come un licenzioso seduttore, non sa se la promessa possa essere mantenuta. Propone esercizi di raffigurazione e accumula nuove possibilità compositive e organizzative, che altri probabilmente porteranno a compimento. La metafora del masterplan come tassello di un gioco di seduzione ne rivela anche i potenziali inganni o tradimenti: come quelli subiti dal protagonista di The Masterplan13 , opera narrativa (un romanzo a chiave) incentrata sull’ambizione e sull’ego di un architetto, e sulla sua brama di “fare una città”.

Lo scenario sopra descritto a grandi linee rappresenta però sostanzialmente un passato, sia pur recente: mentre il tempo presente, e senza avventurarci in improbabili esercizi di futurologia, sta vivendo un cambiamento radicale, foriero di rapidissimi sviluppi. Se nella pratica corrente della progettazione architettonica e urbana le applicazioni dell’intelligenza artificiale generativa (AI) stanno solo facendo capolino, è indubbio che si tratti della punta di un iceberg la cui massa critica, sommersa in un “altrove” imprecisato, ha già raggiunto traguardi che paiono impensabili. Un “altrove” che a breve sarà il “qui ed ora”. Fatichiamo a immaginare un tale cambio di paradigma per la progettazione, analogo a quello che ci farà dimenticare il rito consolidato, eppure già antico,

13 R. de Graaf, The Masterplan. A Novel, Archis, s.l., 2021. L’autore è uno dei fondatori e partner dello studio OMA.

della guida, non appena le automobili riusciranno a farne a meno: basterà stabilire la destinazione, e le modalità del percorso.

Il che vale anche per il “fare città”: dove vogliamo arrivare? Che tipo di insediamento desideriamo? Per che tipo di abitanti? In quale contesto? In una prospettiva di questo genere, nella quale il modo di progettare cambierà radicalmente – grazie alla facilità nella produzione di immagini prima, poi progetti, e verosimilmente un giorno anche prodotti, manufatti, edifici –, la necessità di uno strumento strategico di previsione, valutazione, definizione degli scenari e condivisione delle scelte si farà probabilmente ancora più necessario.

Stiamo entrando a grande velocità in una dimensione che potremmo definire di iper iconismo: la potenza delle immagini e la loro disponibilità immediata e sovrabbondante produce da un lato nuove possibilità, dall’altro stordisce e obnubila le capacità di giudizio e di misura. Occorre imparare a fare i conti con questa nuova realtà. «Quando e come finirà il gioco? Sta già finendo? Quale la fine, l’eschathon? Apocatastasi, o apocalissi? I segni della matita saranno inghiottiti dagli algoritmi, e dall’A.I.?»14. Eccoci giunti a un nuovo ceci tuera cela15: ma la messa in guardia da parte di Victor Hugo nei confronti di uno scenario catastrofista – «Il libro ucciderà l’edificio... La stampa ucciderà l’architettura» – alla prova dei fatti si è rivelata fallace. Come per tutti i nuovi strumenti, chi saprà farne uso riuscirà a non esserne succube. L’entusiasmo a volte ingenuo per le possibilità infinite e per la velocità stratosferica della AI deve fare i conti anche con la consapevolezza dei rischi di questo strumento, posto che qualcuno ne detiene il controllo e che, come minimo, potrebbe facilmente veicolare i modelli, le forme, i materiali che il mercato suggerisce.

Nella definizione dei processi generativi inerenti la struttura urbana e le sue trasformazioni, il masterplan può agire come strumento di lettura prima, di trascrizione dell’impianto fisico poi e

14 A. Isola, Disegnare. Mouse Matita Coltello, in S. Marini (a cura di), Teorie dell’architettura. Affresco italiano, Quodlibet, Macerata 2021, pp. 77-85.

15 V. Hugo, Notre-Dame de Paris, traduzione di C. Lusignolo, Einaudi, Torino 1972.

Alberto Vignolo

infine di interpretazione-traduzione nei confronti degli strumenti operativi. Ovvero: ciò in cui si concreta l’operatività degli strumenti di AI, la definizione del prompt da dare in pasto all’algoritmo, può rappresentare quel passaggio dal logos al topos dello spazio16 nel quale si manifesta ogni intenzione trasformativa. Centrale rimane dunque il quesito e la capacità di interrogare, non solo spazi e luoghi, bensì anche strumenti e software “intelligenti”. Ad un uso sempre più pervasivo del masterplan, sarà opportuno fargli corrispondere un nuovo appellativo? Eccoci ritornati sulla questione posta in apertura sull’identità nominale del masterplan. La scappatoia dell’anglicismo, invece che aggiungere senso, continua a essere fonte di ambiguità: perché anche tra vision e concept plan, ad esempio, ci sono in fondo solo lievi slittamenti di senso. Qualcuno potrebbe divertirsi a trovare rifugio nel latinorum, sostituendo a quel “master” di per sé così duro, predatorio e aggressivo, il corrispettivo “magister”, portatore di saggezza, arguzia e giudizio17. Come esercizio di stile, un magister planimus farebbe la gioia quanto meno di tutti i loosiani, muratori che hanno studiato il latino.

Inutile anche cercare conforto nell’aggettivazione con una delle parole d’ordine del momento, perché un masterplan non potrà non essere – elenco non esaustivo – sostenibile, oppure resiliente, biofilico, strategico, adattativo, situazionale... Si tratta di etichette, e come per le buone maniere sono regole di comportamento, pre-requisiti: poi, al dunque, occorre sapersi muovere in società. E allora potremmo attribuire al masterplan – o meglio al masterplanner – quell’atteggiamento di ostentata disinvoltura, di studiata noncuranza da parte di chi si sente sicuro di sé e dei propri mezzi, che Baldassare Castiglione a metà del Cinquecento attribuiva al Cortigiano in termini di sprezzatura18. Certo non siamo

16 S. Crotti, Dal logos al topos dello spazio urbano, in P. Zanella (a cura di), Morfologia dello spazio urbano. Questioni di analisi e di progetto, Franco Angeli, Milano 1988.

17 Una prima versione di questa riflessione linguistica è in A. Vignolo, Masterplan, «Architetti Verona», 135, 2023, pp. 26-27.

18 B. Castiglione, Il libro del Cortegiano, a cura di W. Barberis, Einaudi, Torino 2017.

più a corte, anche se il mondo dell’immobiliare si fonda su un sistema autocratico in cui il capitale, il denaro è l’unico sovrano, e si può ben dire che la vera urbanistica l’abbiano fatta solo sovrani, papi o dittatori19 .

Un riferimento all’antichità come modello, precisamente alla Roma imperiale e papale, compare anche in un grande classico della letteratura urbanistica, quel Collage City20 all’interno del quale gli autori fanno emergere la figura del bricoleur, ovvero colui che fa un lavoro con le proprie mani ma con strumenti diversi rispetto a quelli codificati nella pratica professionale. In questo senso l’architetto-urbanista non cerca una visione di sintesi definitiva del problema, quanto piuttosto un collante (il collage) tra più livelli di lettura. Va da sé che l’architetto-urbanista, il bricoleur e il masterplanner, altro non sono che la medesima figura.

19 «Fondamentalmente l’architettura e l’urbanistica sono autoritarie da sempre, perché architetti e urbanisti hanno fornito le loro prestazioni al potere e hanno quindi elaborato teorie, proposto soluzioni, studiato progetti in linea con i committenti». G. De Carlo, L’architetto e il potere, in Ibid., Gli spiriti dell’architettura, a cura di L. Sichirollo, Editori Riuniti, Roma 1992, pp. 191-197.

20 F. Koetter, C. Rowe, Collage city, MIT Press, Cambridge 1979. Un’edizione italiana del libro venne pubblicata nel 1981 da Il Saggiatore all’interno della collana Struttura e forma urbana diretta da Giancarlo De Carlo.

Processi di accumulazione. Luigi Lineri

Marco Ardielli

Giochi di ruolo. Esercitazione “Dealing

with change”

L’esercitazione “Dealing with change”, che abbiamo proposto agli studenti nella prima parte del corso, trae dall’omonimo libro1 lo spunto narrativo e tematico per simulare un processo decisionale e la dialettica tra le varie figure che concorrono allo sviluppo di un masterplan, avvalendosi di un autorevole validatore del processo come l’architetto Fabio Grilli2 .

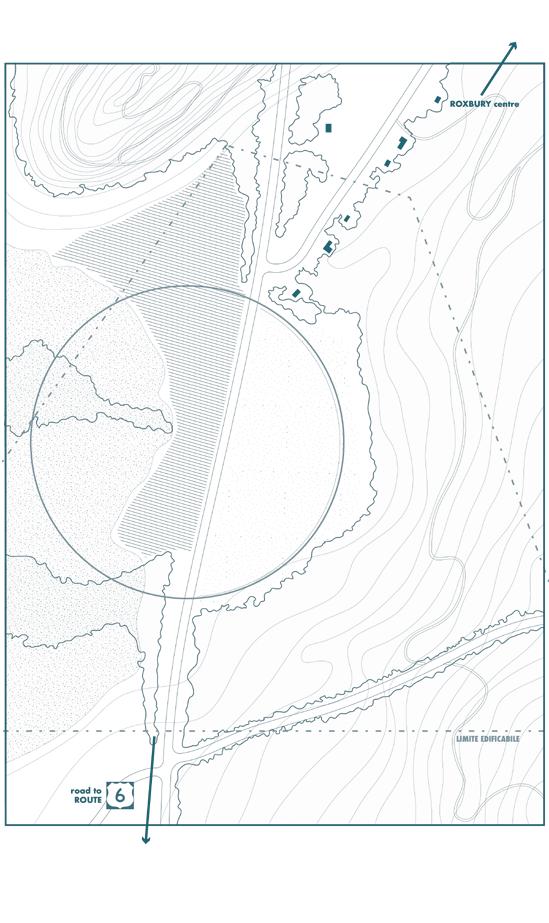

Gli studenti sono stati divisi in due gruppi, e il tempo complessivo dell’esercitazione è stato di cinque settimane: la prima è stata dedicata a una particolare forma di istruttoria e le restanti quattro settimane all’elaborazione del progetto. I temi assegnati: una nuova zona commerciale di iniziativa privata e una nuova zona residenziale di iniziativa pubblica, in paesaggi dal forte valore ambientale.

La nuova zona commerciale si sviluppa nei terreni agricoli di una ex fattoria su un’importante strada statale, dove le crescenti pressioni di sviluppo rendono imminente uno sviluppo commerciale su larga scala. Il terreno è circondato da un lato da colline boschive e, al lato opposto, da ampie zone paludose.

La nuova zona di sviluppo residenziale si inserisce in una vasta pianura, che costituisce un esempio significativo di paesaggio agricolo storico, nei terreni di una ex fattoria (azienda lattiero-casearia) in difficoltà finanziaria, che ha lasciato incolto un vasto terreno con collina panoramica, adiacente a un lago. L’area è attualmente attraversata da sole strade sterrate, ma è lambita sugli estremi da due strade cittadine; un grande frutteto si estende all’estremità orientale della proprietà. In questo scenario fortemente panoramico l’amministrazione cittadina vorrebbe inserire almeno 12 unità abitative multifamiliari.

1 R. D. Yaro et al., Dealing with change in the Connecticut River Valley: a design manual for conservation and development, Lincoln Institute of Land Policy and the Environmental Law Foundation, Cambridge 1990. 2 L’arch. Fabio Grilli ricopre attualmente il ruolo di Head of Design & Development presso EMAAR Properties, uno dei principali gruppi immobiliari a livello globale. La sua esperienza professionale si distingue per il coinvolgimento diretto nello sviluppo di masterplan su larga scala oltre a numerosi progetti in corso nell’area MENA e in Europa.

Marco Ardielli

Prima fase: accumulazione

La prima settimana abbiamo assegnato a ciascuno studente il ruolo di una figura che, pur non entrando nel disegno del progetto, influenza il processo decisionale e le azioni concrete che orientano la trasformazione di un’area. Per introdurre al progetto della nuova zona commerciale i ruoli assegnati sono stati: imprenditore (soggetto promotore), sindaco, assessore all’urbanistica, ambientalista, oppositore politico. Per la nuova zona di sviluppo residenziale: sindaco (soggetto promotore), assessore all’Urbanistica, imprenditore edile, comitato di quartiere, soprintendenza (tutela del paesaggio).

La prima consegna dell’esercitazione prevedeva che ciascun gruppo costruisse un “canovaccio” narrativo, per illustrare all’altro gruppo obiettivi e problemi alla base del progetto di trasformazione dal punto di vista – sempre diverso – dei personaggi assegnati. Il gruppo A presenta luogo, obiettivi e questioni irrisolte del tema progettuale che il gruppo B dovrà sviluppare e viceversa. Da una parte abbiamo quindi un gruppo che simula le eterogenee figure che influenzano il progetto, mentre dall’altra abbiamo il team progettuale. Nello stesso giorno, ciascuno studente passa dal ruolo assegnato per la controparte, a quello di progettista.

Seconda fase: prove generali di Masterplan

Dopo aver ascoltato la presentazione del gruppo opposto, ogni gruppo elabora e discute la propria proposta progettuale in risposta alle esigenze, idee e questioni critiche sollevate. Il gioco di ruoli ha messo ogni studente nella condizione di una esperienza “doppia”, in cui lo stesso progettista incarna anche la sua multiforme controparte.

Nei primi giorni era impossibile non leggere il carattere e le aspirazioni personali degli studenti nei preconcetti che guidavano le loro interpretazioni, ma, con il passare delle settimane, il giovane progettista ha iniziato a pensare come un sindaco, l’aspirante pianificatrice ha pensato come penserebbe un imprenditore e il più veemente dei trasformatori ha messo in gioco la sua dialettica per difendere il paesaggio agrario. Alcuni di loro hanno cambiato attitudine e, progressivamente, quasi tutti hanno iniziato a giocare. La diversa formazione dei componenti nei due gruppi ha determinato il più o meno veloce approdo a una ipotesi di configurazione formale

dell’impianto. E, paradossalmente, ci è sembrato che in questo percorso siano stati svantaggiati proprio gli studenti che, essendo più allenati nella traduzione formale delle idee a scala urbana, o nella rappresentazione, hanno saltato alcuni passaggi di sperimentazione delle molteplici possibilità che l’area avrebbe potuto offrire.

L’esperienza dell’esercitazione si è risolta, per entrambi i gruppi, in una corposa serie di immagini elaborate con AI, e in una presentazione, di cui riportiamo un estratto nelle pagine seguenti. Non si tratta propriamente di progetti urbani, ma di una struttura narrativa, capace di veicolare i concetti fondamentali che motivano e argomentano le caratteristiche dei progetti in fieri. Ci è sembrato più importante condurre la messa a fuoco del problema, l’affinamento delle domande e delle questioni, piuttosto che pervenire a un prodotto finale compiuto. L’esito più significativo dell’esercitazione è infatti, probabilmente, proprio un lavoro per “accordare” lo strumento, che rimane nascosto nelle immagini finali. In quello che per molti è stato il primo approccio all’elaborazione delle immagini con AI, gli studenti hanno compreso il ruolo cruciale dei riferimenti e le diverse possibilità di interazione con immagini e testi di partenza. Lo stupore di fronte alla velocità di una resa estremamente verosimile si è accompagnato alla difficoltà dell’affinamento, che palesa l’importanza di individuare in modo chiaro i riferimenti più appropriati. Immagini che appaiono molto efficiaci per una fruizione veloce e distratta, si rivelano spesso fallaci: una valle del Connetticut diventa in un attimo un laghetto alpino, il padiglione sull’acqua nella valle dei mulini assume l’aspetto di un generico discount sull’autostrada. Ma l’immagine è compiuta e diventa necessario affinare le capacità di scomporla, per poterla migliorare. Si compie qui, infatti, in pochi minuti, o poche ore, un lavoro tradizionalmente elaborato per settimane da diverse persone per passare dal disegno tecnico al modello tridimensionale al render, fino alla postproduzione. Servirà forse l’occhio clinico del critico d’arte o l’azione critica degli artisti per comprenderne logiche e “rubare” tecniche e strutture formali. Servirà, forse, un più vasto vocabolario di riferimenti assieme alla capacità di valutarne l’effettiva attuabilità. Sembra però che l’espressività e l’autocritica dell’artista, o del gruppo, resteranno ancora fondamentali per orientare il processo creativo.

Gruppo A: Una nuova idea di centro commerciale Vista delle serre che ospitano gli spazi produttivo-commerciali

Gruppo A: Una nuova idea di centro commerciale

Stato di fatto 0 100 m

Gruppo A: Una nuova idea di centro commerciale Ipotesi di progetto

0 100 m

Gruppo A: Una nuova idea di centro commerciale

Vista d’insieme

Quaderni Iuav. Ricerche Iuav at Work

La serie di volumi della collana Quaderni Iuav. Ricerche Iuav at Work è edita nell’ambito della 19. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, all’interno del progetto Iuav at Work, quale estensione nel territorio cittadino del Padiglione Venezia. L’elenco dei volumi pubblicati è presente al link accessibile dal seguente QR code.

Cosa intendiamo quando parliamo di masterplan? Quali processi, sperimentazioni e dispositivi hanno contribuito alla definizione di una prassi del masterplanning come metodologia operativa per intervenire sulla città? Le ricerche condotte da Marco Ardielli su questi temi hanno posto le basi per l’attivazione di un corso di perfezionamento promosso dal centro di ricerca C.SCARPA. Gli esiti di tale percorso sono qui presentati, assieme ai fondamenti di una personale riflessione metodologica in divenire.