Quaderni Iuav. Ricerche

Marco Marino

Marco Marino

Quaderni Iuav. Ricerche Iuav at Work

Collana a cura di Sara Marini, Massimiliano Condotta, Università Iuav di Venezia

Comitato scientifico

Caterina Balletti, Università Iuav di Venezia

Alessandra Bosco, Università Iuav di Venezia

Maurizio Carlin, Padiglione Venezia

Michele Casarin, Accademia di Belle Arti di Venezia

Alessandro Costa, Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità

Giovanni Dell’Olivo, Fondazione di Venezia

Giovanni Marras, Università Iuav di Venezia

Progetto grafico

Centro Editoria Pard / Egidio Cutillo, Andrea Pastorello

Dispositivi della progettazioane indotta. Il caso Venezia

Marco Marino

ISBN 979-12-5953-145-2

Prima edizione: aprile 2025

Immagine di copertina

Marco Marino, Vista assonometrica dei principali dispositivi che costituiscono il tessuto urbano di Venezia, 2024

Anteferma Edizioni Srl, via Asolo 12, Conegliano, TV

Stampa: Grafiche Antiga, Crocetta del Montello, TV

Copyright: Opera distribuita con licenza CC BY-NC-ND 4.0 internazionale

Volume edito nell’ambito della 19. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia all’interno del progetto Iuav at Work quale estensione nel territorio cittadino del Padiglione Venezia.

Volume realizzato con i fondi relativi all’attività di collaborazione fra Fondazione Iuav, Università Iuav di Venezia, Fondazione di Venezia e Fondazione Venezia

Capitale Mondiale della Sostenibilità.

4 Introduzione alla progettazione indotta

8 Venezia, la nascita della comunità anticipatrice

30 Dispositivi di sopravvivenza in un posto invivibile

124 L’atteggiamento proattivo

141 Bibliografia

Venezia è un organismo geneticamente modificato, un’entit à urbana che ha subito trasformazioni profonde e continue per adattarsi a un ambiente ostile. Non è il risultato di un piano prestabilito, ma di una progettazione indotta, un processo in cui ogni innovazione nasce da una necessità concreta e, ripetendosi, diventa parte integrante della città. Ogni piccolo cambiamento, inizialmente isolato, ha finito per propagarsi, modellando nel tempo l’identità urbana veneziana1 .

Come un codice genetico riscritto progressivamente, la città si è costruita attraverso innesti strutturali reiterati: fondazioni su pali lignei, solai agganciati ai muri con catene di metallo, camini dalle forme ingegnose, soffitti che simulano la pietra pur essendo di legno. Questi elementi, all’inizio estranei al paesaggio urbano, si sono diffusi fino a trasformare Venezia in ciò che conosciamo oggi. Le tecniche costruttive più basilari, nate dall’ingegno e dalla necessità, sono diventate il DNA della città. I pali che sorreggono le fondamenta venivano piantati uno alla volta con battipali manuali, l’acqua drenata con secchi di pelle. Azioni ripetute per secoli, fino a rendere possibile la costruzione di un’intera città sull’acqua. La progettazione indotta segue una logica biologica: una piccola modifica, se efficace, si diffonde e finisce per trasformare il sistema nel suo complesso. Non esiste un disegno unitario imposto dall’alto, ma una somma di soluzioni nate da necessità pratiche, che con il tempo si consolidano e diventano norme costruttive. È stato così che Venezia è passata in pochi decenni da un insediamento di capanne di legno a una città di pietra e mattoni. Un processo così rapido ha richiesto anche l’intervento delle istituzioni, che hanno

1 Si tiene a precisare che questo studio tratta uno degli argomenti più frequenti negli studi di morfologia urbana, cioè la forma della città di Venezia. Venezia minore del 1948 di Egle Renata Trincanato ha inaugurato una fortunata stagione di studi sul tessuto urbano storico della città di Venezia. Seguito poi da Studi per un’operante storia urbana di Venezia di Saverio Muratori del 1960, L’edilizia gotica Veneziana di Paolo Maretto con un’introduzione dello stesso Muratori sempre del 1960, che sono stati la base fondamentale – come sostiene lo stesso Carlo Aymonino nel suo Lo studio dei fenomeni urbani del 1977 – per la costruzione di una nuova scuola di pensiero intorno al progetto della città.

regolamentato le pratiche già in atto, senza stravolgerle, ma piuttosto riconoscendone il valore e favorendone la diffusione. Venezia, in questo senso, non è solo una città costruita, ma un sistema vivente, capace di evolversi per garantire la propria sopravvivenza. Persino l’estetica della città è frutto di questo processo. Le polifore alleggeriscono le facciate evitando carichi eccessivi su un terreno instabile, le cupole di legno rivestite in piombo sono leggere per non gravare sulle strutture sottostanti, i soffitti “finti” in pietra sono in realtà tavolati di legno dipinti per dare l’illusione della solidità. Nulla è stato concepito solo per bellezza, ogni elemento nasce come risposta a una sfida concreta e, nel tempo, diventa espressione architettonica. La sontuosità di Venezia non è un lusso fine a sé stesso, ma il risultato di un adattamento in cui la necessità si è trasformata in estetica.

Non è un caso che Carlo Scarpa, uno dei più grandi architetti veneziani del Novecento, abbia fondato il suo metodo progettuale su questa stessa logica. Il suo approccio parte dal dettaglio per arrivare all’insieme, da soluzioni costruttive minime che, sommandosi, definiscono l’organizzazione dello spazio. È lo stesso principio che ha reso Venezia un modello unico: la città non è stata progettata a tavolino, ma è cresciuta attraverso un processo di modificazione continua, guidato dall’esperienza e dalla necessità, tramandato come un codice genetico urbano.

Venezia dimostra che la progettazione può non essere un atto di pura volontà, ma un’evoluzione progressiva, fatta di gesti semplici ripetuti nel tempo. Anche le condizioni più estreme possono generare soluzioni straordinarie, e spesso è proprio nelle difficoltà che nascono le architetture più ingegnose. È questa capacità di adattarsi e trasformarsi che ha reso Venezia un organismo vivo, mutevole, eppure straordinariamente resistente.

Venezia ne è l’esempio perfetto: sin dalle origini, la città lagunare è stata un laboratorio di strategie proattive che hanno saputo anticipare e risolvere le sfide di un ambiente altrimenti invivibile. Fondata su terreni instabili e sabbiosi, soggetti a continui sprofondamenti, e circondata da acque salate che si alzano e abbassano quattro volte al giorno corrodendo le strutture, Venezia presentava condizioni estreme. A ciò si aggiungevano la mancanza di

acqua potabile e di risorse agricole o forestali, il clima umido con basse pressioni e venti stagionali (come la Bora e lo Scirocco) che portavano mareggiate, nonché un’aria salmastra che accelerava il degrado dei materiali. Nonostante tutto, la città non solo sopravvisse, ma prosperò. Ciò fu possibile grazie a una serie di soluzioni innovative sviluppate nei secoli, soluzioni indotte appunto dai vincoli del luogo. Le difficoltà ambientali, anziché ostacoli insormontabili, divennero stimolo per la trasformazione urbana, guidando l’adozione di principi architettonici ad alte prestazioni che aumentarono la resilienza e insieme la qualità estetica della città. Il concetto di facis de necessitate virtutem (trasformi la necessità in virtù), tratto dall’adagio di San Girolamo, riflette l’idea che le difficoltà possono diventare la forza motrice per l’innovazione. Come sostenevano Esopo e Platone con il detto mater artium necessitas (la necessità è la madre delle arti), anche in contesti come quello di Venezia, le sfide ambientali e sociali sono diventate il terreno fertile per soluzioni architettoniche e urbanistiche straordinarie, dimostrando che l’adattamento alle difficoltà porta a trasformazioni virtuose e sostenibili. Venezia si configurò così come una comunità anticipatrice, capace di trovare opportunità nell’avversità e di mettere a punto dispositivi costruttivi unici per fronteggiare un habitat fragile. Questa lezione storica – come sottolinea lo storico Piero Bevilacqua – parla direttamente al presente, in cui il nostro precario rapporto con risorse limitate e ambienti a rischio ci spinge a guardare a quel passato «come a una storia che affronta, in un certo senso, i nostri stessi problemi, oggi»2 .

2 P. Bevilacqua, Venezia e le acque: una metafora planetaria, Donzelli, Roma 1998, p. 4.

Venezia, la nascita della comunità anticipatrice

Venezia, la nascita della comunità anticipatrice

Esiste un tipo unico di progetto che nasce in “tempi duri” e che porta alla creazione di una straordinaria bellezza. Venezia ne è un esempio perfetto: un progetto civile e collettivo radicato in strategie proattive che anticipano e risolvono le sfide di vivere in un ambiente altrimenti considerato inabitabile. Fin dalla sua nascita, Venezia è stata progettata per superare i vincoli imposti da un ambiente ostile. Poggia su un terreno morbido e cedevole che si assesta costantemente, sommerso dall’acqua salata che si alza e si abbassa quattro volte al giorno, corrodendo e distorcendo le fondamenta degli edifici. La città è priva di acqua potabile, scarseggia di materiali da costruzione come pietra e legname ed è priva di risorse alimentari naturali. Il suo clima è costantemente a bassa pressione atmosferica, altamente umido ed esposto a venti stagionali come la Bora e lo Scirocco, che portano forti mareggiate e causano danni alle strutture. L’aria salmastra della laguna accelera il deterioramento delle superfici e dei materiali da costruzione.

Oltre a questi difficili fattori ambientali, Venezia ha dovuto affrontare un’incessante pressione demografica. Da una popolazione di 30.000 abitanti all’inizio del XIII secolo, passò a 120.000 nel 1338 e a 150.000 nel 15481 . Questa rapida crescita ha portato a densità edilizie e abitative impressionanti, anche per gli standard dell’epoca. Questa pressione demografica intensificò la domanda di risorse e rese necessari nuovi modi di adattare l’ambiente costruito della città per sostenere la popolazione in crescita.

Le difficoltà poste dall’ambiente della Laguna di Venezia hanno richiesto lo sviluppo di dispositivi e tecniche innovative per mitigare queste sfide. Questi adattamenti non solo hanno permesso la sopravvivenza, ma hanno anche giocato un ruolo decisivo nel plasmare e perfezionare la forma urbana di Venezia come la conosciamo oggi. Quelli che potevano sembrare ostacoli ambientali insormontabili si sono trasformati in opportunità di trasformazione urbana, spingendo l’adozione di principi architettonici ad

1 M. Ginatempo, L. Sandri, L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra medioevo e rinascimento (secoli XIII-XVI) , Le Lettere, Firenze 1990, p. 82.

alte prestazioni che hanno migliorato significativamente la resilienza e la qualità estetica della città.

La storia di Venezia, plasmata dalle sue acque e dalle catastrofi che hanno portato, è una storia lunga secoli della determinazione dell’umanità a domare un mondo fragile e inospitale. Per secoli, i veneziani hanno lottato contro inondazioni, paludi e malattie come la malaria per creare una città che potesse non solo sopravvivere, ma anche prosperare in tali condizioni. Questa storia non è solo un resoconto del passato, ma una narrazione continua che offre lezioni preziose per il presente e il futuro. In un mondo sempre più consapevole dei propri limiti e vulnerabilità ambientali, Venezia ci ricorda che le avversità possono stimolare l’ingegno e la resilienza. Come sottolinea lo storico Piero Bevilacqua, c’è una ragione profonda per rivisitare oggi la storia di Venezia.

Nel nostro tempo c’è una ragione più profonda e particolare per rimettere [la storia di Venezia e delle sue acque] al centro dell’attenzione contemporanea. [...] È la nostra condizione attuale, il nostro precario rapporto con le risorse limitate, la nostra collocazione in contesti ambientali sempre più degradati e per noi sempre più densi di rischi, che ci inducono a rivolgerci a quel singolare passato come a una storia che affronta, in un certo senso, i nostri stessi problemi, oggi e domani, con diversi secoli di anticipo.2

La storia di Venezia è una storia di adattamento proattivo, una lotta continua per trasformare un ambiente inospitale in uno di grande bellezza e funzionalità. La città esemplifica come la necessità possa guidare l’innovazione e come i vincoli della natura, se affrontati con creatività e determinazione, possano portare a risultati architettonici e urbanistici sorprendenti. La Laguna di Venezia, con le sue sfide, è diventata un laboratorio di progettazione, dove architetti e costruttori hanno inventato nuove tecniche per combattere le minacce quotidiane di erosione, cedimenti

2 P. Bevilacqua, Venezia e le acque. Una metafora planetaria, Donzelli, Roma 1998, p. 4.

Venezia, la nascita della comunità anticipatrice

I cosiddetti “casoni” (grandi case) nella laguna. Le case di Venezia dovevano essere così nella prima parte del Medioevo. Ph. Giuseppe Bruno, 1978

e inondazioni. Dal primo utilizzo di pali di legno per stabilizzare il terreno al complesso sistema di canali che gestiscono il flusso dell’acqua, il tessuto urbano di Venezia è una testimonianza dell’ingegno umano di fronte alle avversità.

Oggi, le sfide di Venezia risuonano con le preoccupazioni globali sui cambiamenti climatici, l’innalzamento del livello del mare e l’uso sostenibile delle risorse. La sopravvivenza e la prosperità della città per oltre un millennio in un ambiente così fragile offrono spunti preziosi per capire come affrontare le nostre sfide ambientali. Gli insegnamenti di Venezia – pianificazione proattiva, soluzioni innovative e un profondo rispetto per l’equilibrio tra l’abitare umano e la natura – rimangono attuali mentre affrontiamo le complessità della vita urbana moderna.

Venezia non è solo una città di grande importanza storica e architettonica; è un esempio vivente di come la civilt à umana possa prosperare anche nelle condizioni più avverse. Il suo approccio proattivo alla pianificazione urbana, fondato su una profonda comprensione dell’ambiente e dei suoi vincoli, le ha permesso di prosperare dove altri avrebbero potuto fallire. Questo modello di resilienza e lungimiranza offre un potente esempio per le generazioni future che devono affrontare le crescenti sfide del degrado ambientale, della scarsità di risorse e del cambiamento climatico. La storia di Venezia ci ricorda che, anche di fronte a difficoltà schiaccianti, c’è sempre spazio per la bellezza, l’innovazione e la speranza.

La velocità dell’invenzione

Il successo del sistema costruttivo veneziano può essere in gran parte attribuito alle difficili e inesorabili condizioni ambientali della Laguna di Venezia. Come nota il noto studioso Mario Piana, Venezia sviluppò un «concetto costruttivo assolutamente singolare»3 che sfidava uno dei principi fondamentali insiti in quasi

3 M. Piana, Materiali, tecniche, sistemi costruttivi dell’architettura lagunare; problemi di conservazione e di nuova utilizzazione, in J. Gallego Roca (a cura di), La Imagen de Venecia en la cultura de la restauración arquitectónica, Universidad de Granada, Granada 2004, p. 163. Venezia,

tutte le altre tradizioni costruttive, ovvero l’affidamento a tecniche murarie in pietra o mattoni. A Venezia prese forma un approccio rivoluzionario e altamente specializzato alla costruzione, e nessun’altra cultura edilizia italiana adottò tecniche così innovative in un arco di tempo così breve. Questa rapida evoluzione delle procedure costruttive era direttamente collegata alle condizioni della laguna, che consentivano una rapida valutazione della qualità e delle prestazioni delle costruzioni.

Piana spiega inoltre che le culture costruttive, prima della sistematizzazione delle moderne teorie ingegneristiche, sono progredite attraverso un graduale perfezionamento. Questi affinamenti avvenivano man mano che i costruttori accumulavano esperienza osservando i segni di instabilità o di degrado delle loro strutture. Le correzioni venivano applicate in risposta ai cedimenti visibili degli edifici, spesso emergendo come rimedi a problemi osservati empiricamente. La conoscenza delle costruzioni tradizionali era quindi il risultato di un lento processo di tentativi ed errori, con i costruttori che adattavano le loro tecniche in base alle prove di debolezza strutturale o di cedimento.

A Venezia, questo processo di apprendimento iterativo si è verificato con notevole rapidità rispetto ad altre regioni. Mentre in altre aree geografiche potevano essere necessari decenni o secoli per comprendere appieno l’evoluzione del comportamento di un edificio, a Venezia l’assetto degli edifici e le loro risposte alle pressioni ambientali potevano essere valutati quasi immediatamente. Ciò è dovuto alle scarse qualità meccaniche dei terreni paludosi e instabili su cui è stata costruita la città. Il terreno morbido e mutevole della laguna rappresentava una sfida estrema, ma forniva anche ai costruttori un feedback immediato sulle loro tecniche di costruzione.

Il rapido sprofondamento, assestamento o deformazione degli edifici di nuova costruzione permetteva ai costruttori veneziani di valutare tempestivamente il successo o il fallimento dei loro metodi. Mentre in altre regioni i segni di cedimenti edilizi come muri pendenti, murature incrinate o pavimenti deformati potevano richiedere generazioni per manifestarsi, a Venezia questi problemi potevano emergere molto prima grazie alle proprietà uniche

del terreno. Di conseguenza, gli errori di costruzione venivano identificati e corretti con una rapidità senza precedenti, trasformando quello che sembrava un grosso svantaggio in un vantaggio inestimabile. L’estrema morbidezza del terreno, che altrove avrebbe potuto rappresentare un grave ostacolo, a Venezia si è trasformata in un catalizzatore di innovazione.

I costruttori di Venezia, quindi, erano in grado di perfezionare rapidamente i loro metodi. Il feedback costante e visibile dell’ambiente li costringeva a perfezionare le loro tecniche. Come descrive Piana, il processo era caratterizzato dalla “valutazione immediata”4 del loro lavoro, che permetteva loro di implementare al volo le correzioni necessarie. Quello che in altri contesti avrebbe potuto essere un cedimento strutturale, a Venezia è diventato un’opportunità di adattamento. Questo processo ha portato alla creazione di edifici che, sebbene fragili nei loro singoli elementi, hanno raggiunto un notevole equilibrio nel loro insieme, mostrando una straordinaria capacità di mantenere equilibrio e stabilità nel tempo.

Nonostante la lunga traiettoria storica delle pratiche edilizie veneziane - che abbraccia almeno otto secoli - le istituzioni pubbliche della città, note come Magistrature, emersero in un periodo molto più breve. Questi organi di governo furono istituiti tra il 1224 e il 1297 e il loro ruolo era quello di supervisionare e salvaguardare l’integrità strutturale della città. La rapida formazione di queste istituzioni fu dettata dall’urgente necessità di trovare soluzioni per vivere in un ambiente così duro e ostile. La rapida risposta delle autorità pubbliche veneziane alle pressanti sfide ambientali dimostra la natura proattiva dell’approccio della città allo sviluppo urbano.

La serie di dispositivi tecnologici inventati dai veneziani, i professionisti specializzati che ne gestivano l’installazione, gli strumenti e i metodi utilizzati per spostarli e posizionarli, rappresentano un capitolo unico nella storia della città. Queste innovazioni erano eccezionali nel contesto più ampio dello sviluppo

4 Cfr. M. Piana, Materiali, tecniche, sistemi costruttivi dell’architettura lagunare; problemi di conservazione e di nuova utilizzazione. cit.

architettonico e si distinguono come testimonianza degli sforzi collettivi e proattivi della città per sopravvivere e prosperare in un ambiente altrimenti inabitabile.

Questi professionisti hanno lavorato a stretto contatto con la Magistratura per garantire il mantenimento del delicato equilibrio della città. La costante minaccia rappresentata dalle acque della laguna e la continua pressione della crescita demografica richiedevano un ciclo continuo di innovazione e adattamento. Il sistema edilizio di Venezia non era statico, ma era un processo dinamico e in evoluzione che rispondeva all’ambiente in tempo reale.

I metodi e le pratiche sviluppati a Venezia non sono stati solo reattivi, ma sono stati progettati in modo proattivo per anticipare le sfide future. I costruttori e le autorità della città hanno lavorato insieme per creare un tessuto urbano resiliente, in grado di resistere alle pressioni ambientali della laguna. Questo sforzo collettivo ha portato alla creazione di uno degli ambienti urbani più unici e duraturi del mondo, una città che continua ad affascinare architetti, ingegneri e storici.

Il successo del sistema costruttivo veneziano è il risultato diretto delle condizioni ambientali estreme della laguna. Il rapido ciclo di feedback creato dai terreni soffici ha costretto i costruttori veneziani ad adattare rapidamente i loro metodi, dando vita a un sistema costruttivo altamente raffinato e innovativo. La collaborazione tra istituzioni pubbliche, professionisti specializzati e ambiente locale ha permesso a Venezia di superare le sfide dell’ambiente circostante e di creare un centro urbano fiorente. La storia della città, fatta di pratiche edilizie proattive, offre lezioni preziose sulla resilienza, l’adattabilità e la forza dello sforzo collettivo di fronte alle avversità. Venezia è un esempio vivente di come l’ingegno umano possa trasformare anche gli ambienti più inospitali in spazi di grande bellezza e funzionalit à.

La nascita della bellezza veneziana Venezia è un esempio straordinario di come l’ingegno umano possa trasformare le avversità in bellezza. La capacità della città di prosperare in un ambiente intrinsecamente ostile all’abitare

riflette una caratteristica universale della bellezza, quella che emerge non nonostante le difficoltà, ma grazie ad esse. Questo concetto di fare virtù dalla necessità, come si vede nella costruzione e nello sviluppo di Venezia, si allinea con il pensiero di Oratio Greenough, scultore e teorico americano del XIX secolo che ha avanzato idee sul funzionalismo organico. Le sue intuizioni, riprese anche da personaggi come John Ruskin ed Emerson, ci aiutano a comprendere il profondo legame tra bellezza, economia dei mezzi e funzione, che si concretizza nell’esperienza veneziana.

La critica di Greenough ai valori estetici tradizionali, in particolare all’enfasi di Edmund Burke sul sublime, ha aperto la strada a una nuova concezione della bellezza come qualcosa di inerente al funzionale e all’organico. Come proposto da Greenough ed Emerson, la bellezza non è un’aggiunta ornamentale a una struttura, ma qualcosa che nasce naturalmente dall’armonia tra forma e funzione5 . L’idea che “la bellezza dipende dalla necessità” si riflette chiaramente a Venezia, una città che è cresciuta grazie a una continua e intricata negoziazione con il suo duro ambiente. In questo modo, Venezia esemplifica la convinzione di Greenough che i principi della costruzione possono essere trovati in natura, proprio come gli scheletri e le pelli degli animali sono perfettamente adattati ai loro ambienti.

In effetti, il riferimento al teorico rinascimentale Leon Battista Alberti 6 , che riteneva che la vera bellezza fosse intrinseca all’oggetto e non meramente decorativa, è particolarmente rilevante quando guardiamo a Venezia. Alberti paragonava gli edifici a organismi viventi, in cui ogni parte ha uno scopo funzionale all’interno dell’insieme. Egli sosteneva che la bellezza nasce naturalmente quando una struttura svolge efficacemente la sua funzione. A Venezia, questa filosofia ha assunto un significato molto letterale. L’architettura della città non è semplicemente una risposta a desideri estetici, ma una soluzione accuratamente

5 B. Albrecht, Conservare il futuro. Il pensiero della sostenibilità in architettura, Il Poligrafo, Padova 2012, p. 144.

6 L.B. Alberti, L’Architettura (De re aedificatoria), Il Polifilo, Milano 1966, libro VI, 2, p. 446. Venezia, la nascita

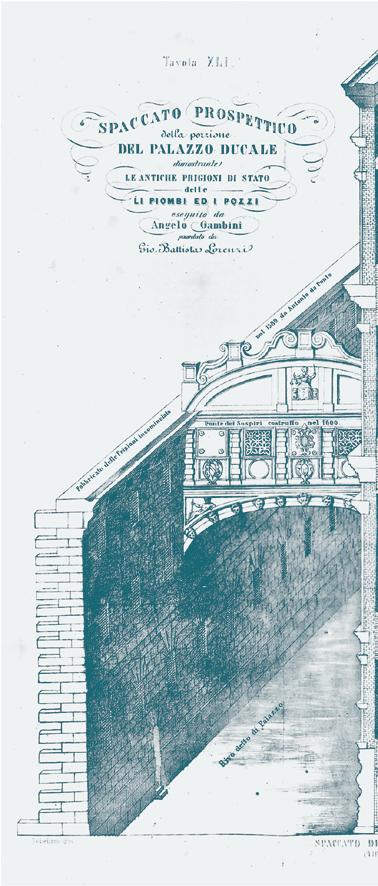

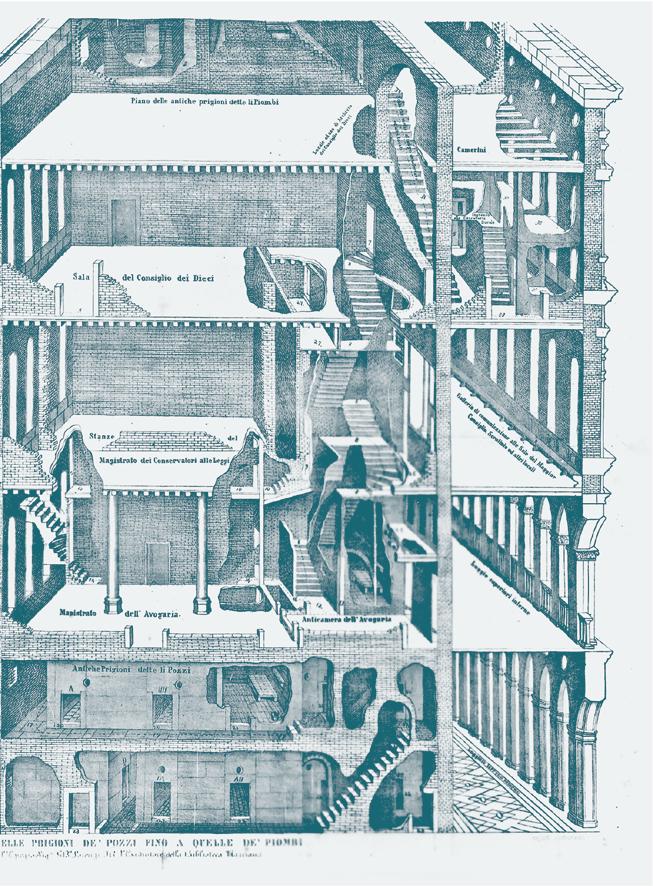

Angelo Gambini, Spaccato prospettico della porzione di Palazzo Ducale... Riproduzione dall’Archivio Trincanato, Università Iuav di Venezia, Archivio Progetti, fondo Egle Renata Trincanato, UA 261789.

costruita alle sfide ambientali poste dalla Laguna di Venezia. Gli edifici, le fondamenta e le vie d’acqua si adattano perfettamente alle peculiarità del luogo, rendendo Venezia un organismo colossale, come lo definì Ruskin, capace di adattarsi alle condizioni più difficili.

La descrizione che Ruskin fa di Venezia come una “colossale madrepora”7 , un’enorme struttura simile a un corallo composta da molte piccole parti interdipendenti, racchiude la complessità organica della città. Come il corallo, Venezia è composta da innumerevoli piccoli elementi - singoli edifici, strade, canali e isoleche lavorano insieme per creare un insieme armonioso in grado di resistere alle pressioni del suo ambiente. Il successo della città risiede nella sua capacità di rispondere in modo creativo alle sfide della vita in un paesaggio di paludi, maree e terreni mossi. In questo senso, la città stessa diventa una metafora della sostenibilità, un termine che oggi usiamo per descrivere la capacità di vivere in equilibrio con il nostro ambiente. Venezia, per forza di cose, ha sempre vissuto in modo sostenibile, utilizzando in modo efficiente risorse limitate e trovando il modo di coesistere con la natura piuttosto che dominarla.

La difesa di Ruskin della responsabilità intergenerazionale8 è un altro aspetto critico dell’architettura e dell’urbanistica veneziane. Per Ruskin, il vero valore di qualsiasi opera architettonica non risiede solo nella sua utilità immediata o nel suo fascino estetico, ma nella sua capacit à di durare nel tempo e di servire le generazioni future. Quando costruiamo, sosteneva Ruskin, dovremmo costruire con l’intenzione che le nostre strutture durino per sempre, o almeno fino a quando saranno necessarie. Questa idea risuona fortemente a Venezia, dove la sopravvivenza stessa della città è sempre dipesa dall’attenta conservazione delle risorse, sia materiali che culturali. La conservazione di Venezia non riguarda solo il mantenimento della sua forma fisica, ma anche i valori e le conoscenze insite nella sua architettura, valori che sono stati tramandati di generazione in

7 J. Ruskin, Le pietre di Venezia, Rizzoli, Milano 1987.

8 B. Albrecht, Conservare il futuro, cit., p. 160.

Venezia, la nascita della comunità anticipatrice

generazione. Questo concetto di “durabilità”, che il termine francese “durabilité” esprime, sottolinea la necessità di pensare all’architettura come a un investimento a lungo termine sia per il presente che per il futuro9 .

Questo senso di responsabilit à verso le generazioni future lega l’eredità di Venezia alle moderne preoccupazioni sulla sostenibilità e sulla gestione dell’ambiente. L’invito di Ruskin a costruire pensando al futuro può essere visto come un primo precursore degli attuali movimenti per l’architettura sostenibile. I veneziani, anche se non hanno usato lo stesso linguaggio, hanno praticato la sostenibilità per necessità. Progettarono la loro città per funzionare in modo efficiente in un ambiente difficile, assicurandosi che potesse sostenere non solo la popolazione attuale ma anche le generazioni future. Venezia, quindi, ci offre un modello per pensare allo sviluppo urbano di fronte alle sfide ambientali di oggi.

William Morris, contemporaneo di Ruskin, sviluppò ulteriormente queste idee, collegando il lavoro immaginativo dell’architettura a preoccupazioni sociali e ambientali più ampie. Morris era profondamente critico nei confronti della divisione capitalistica del lavoro, che a suo avviso allontanava i lavoratori dai prodotti del loro lavoro e degradava la qualità del lavoro e della vita. Come Ruskin, Morris credeva che l’architettura avesse il potere di rimodellare la società e che i principi di artigianato, comunità e sostenibilità dovessero guidare la progettazione di edifici e città. Per Morris, Venezia rappresentava l’incarnazione di questi valori, una città in cui l’unità organica di forma e funzione, artigianato e comunità, era ancora visibile e tangibile.

Ne Le pietre di Venezia, Ruskin scrisse della Natura del gotico, in cui vedeva la dipendenza reciproca del particolare e del tutto. Questa filosofia dell’interdipendenza si rispecchia nella laguna veneziana, dove la città è sia parte del paesaggio naturale sia un prodotto dell’ingegno umano. Venezia, secondo Ruskin,

9 Si veda J.A. Du Pisani, Sviluppo sostenibile, radici storiche del concetto, in «Environmental Sciences», 3(2), giugno 2006, pp. 83-96; B. Albrecht, Conservare il futuro, cit.

era “il paradiso delle città”10, non solo per il suo fascino estetico, ma perché rappresentava una relazione armoniosa tra gli esseri umani e il loro ambiente, tra arte e funzione, tra passato e futuro. Era una comunità gotica estesa in tre dimensioni, un organismo vivente che respirava e che poteva insegnare lezioni preziose su come vivere in modo sostenibile in un mondo complesso.

L’esempio di Venezia non è solo un esempio di genialità architettonica o artistica; è un modello di come le societ à possono adattarsi e mitigare l’impatto di condizioni ambientali avverse. I metodi positivi di lavoro della città, il suo approccio collettivo alla risoluzione dei problemi e il suo impegno per la sostenibilità a lungo termine ci offrono strategie che sono rilevanti oggi come lo erano in passato. In un’epoca in cui le città di tutto il mondo sono alle prese con gli effetti del cambiamento climatico, della sovrappopolazione e della scarsità di risorse, l’approccio proattivo di Venezia allo sviluppo urbano fornisce un modello per costruire città più resilienti, sostenibili e belle. La bellezza di Venezia non risiede nel suo aspetto superficiale, ma nel modo in cui incarna il rapporto organico tra forma, funzione e ambiente. È una città che ha fatto della necessità una virtù e, così facendo, ha creato un modello universale di bellezza che continua a ispirare architetti, artisti e urbanisti ancora oggi. Le lezioni di Venezia, così come articolate da pensatori come Ruskin, Greenough, Alberti e Morris, ci ricordano che la vera bellezza non è fine a se stessa, ma è il risultato di una profonda comprensione della natura, della comunità e delle conseguenze a lungo termine delle nostre azioni. Mentre affrontiamo le nostre sfide ambientali nel XXI secolo, l’esempio di Venezia ci offre una via da seguire, mostrandoci che la bellezza e la sostenibilità non si escludono a vicenda, ma sono in realtà la stessa cosa.

10 D. Leon, Ruskin: The Great Victorian, Routledge, London 1841, p. 65; R. Hewison, Ruskin on Venice: ‘The Paradise of Cities’, Yale University Press, New Haven-London 2009.

Quaderni Iuav. Ricerche Iuav at Work

La serie di volumi della collana Quaderni Iuav. Ricerche Iuav at Work è edita nell’ambito della 19. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, all’interno del progetto Iuav at Work, quale estensione nel territorio cittadino del Padiglione Venezia. L’elenco dei volumi pubblicati è presente al link accessibile dal seguente QR code.

La progettazione indotta è un processo evolutivo in cui soluzioni nate da esigenze pratiche si consolidano fino a plasmare l’intera città. A Venezia, piccoli dettagli costruttivi – come pali, tiranti, terrazzi e intonaci – si sono diffusi per necessità, generando un linguaggio architettonico coerente. Dal micro-intervento nasce un sistema urbano organico, resistente e funzionale, capace di fare della necessità una nuova forma urbana.