MOBILITÉ

Anne CIVEL

DSAA mention Design d’Espace Promotion 2013/2015

Lycée d’Arts Appliqués Bréquigny Rennes

Réédition 2022

Je remercie avant tout mes directeurs de mémoire, Lilian Froger et Véronique Villedieu pour leur aide, leur patiente et leurs précieux conseils qui ont enrichi ma réflexion. Je remercie également l’ensemble de l’équipe enseignante des domaines de formation artis tiques et littéraires pour leur contribution à la bonne rédaction de cet écrit et à la mise en forme du texte dans un second temps. Je ne manque pas d’exprimer ma gratitude envers les différentes associations que j’ai sollicité durant ce travail et qui ont su répondre à mes questions avec intérêt, notamment les membres d’Action Barbès et Alternative Urbaine.

Je suis également reconnaissante envers ma famille et mes proches qui ont été mes premiers lecteurs et m’ont apporté un soutien moral indispensable à cette production. Enfin je tiens à saluer la solidarité et l’entraide quotidienne de l’ensemble de ma promotion de DSAA qui a facilité le passage de cette étape en la rendant riche d’échanges et de partages.

2022Je remercie aujourd’hui mes étudiants et collègues de DNMADe mention Graphisme, qui m’ont donné envie de reparcourir cet écrit pour lui redonner une nouvelle forme.

Circulez !

Espace urbain anonyme hostile à l’appropriation

Espace impersonnel de traversée Espace physiquement et socialement morcelé Espace qui s’aseptise afin d’inciter au mouvement

Habitez ?

Occuper l’espace urbain, des installations fixes qui individualisent l’usager

Nécessité d’occuper la ville Dissuader de l’appropriation collective Les dessous du boulevard de la Chapelle, une émergence d’occupations fractionnées

Occupez !

S’émanciper des cadres, faire cohabiter flux et occupations

Espace à partager, cohabitation à grande échelle Espace à occuper collectivement, s’extraire d’une attitude individualiste Espace à s’approprier, passer d’occupant à habitant

bibliographie

Selon Hervé Marchal, sociologue, la Ville est l’« espace qui n’appartient à personne a priori mais passe petit à petit pour chacun d’“espace” à “lieu de vie, de passage, d’expé rience, de consommation et de travail”1. »

On perçoit l’espace urbain avec différents regards. Celui-ci désigne un « lieu ouvert, fréquenté gratuitement, qui se caractérise par son accessibilité et son anonymat2 ».

En tant qu’espace public il est disponible pour tous. On ne peut considérer qu’un espace en ville appartient davantage aux habi tants qui l’utilisent chaque jour, qu’aux tou ristes qui le découvrent pour la première fois3. Il est perçu comme un espace permissif où toutes formes de regroupements sont possibles sans réelles contraintes temporelles et spatiales. Cependant, cet idéal est souvent remis en question par des aménagements dis suasifs et une crainte publique des déborde ments. Cette inquiétude se matérialise dans le paysage urbain où les formes de regroupements sont disloquées. Elles s’installent loin des habitations en vue de créer un climat plus apaisant, moins dangereux. Ce bouleverse ment des pratiques urbaines est également dû à l’apparition de l’automobile qui a contribué à créer des « effets de coupure4 ».

Cette expression exclusivement française est née au cours des années 1970, époque de contestation croissante de l’automobile et des infrastructures routières5.

S’arrêter en ville ? Cette action n’est souvent possible qu’en dehors du trafic urbain afin de ne pas perturber son efficacité. Dans cette logique de séparation des fonctions, les espaces publics collectifs bénéficient de réglementations auto

1-Nicolas Hossard, Magdalena Jarvin (dir.), C’est ma ville. De l’appropriation et du détournement de l’espace public, Paris, L’Harmattan, coll. « Dossiers sciences humaines», 2005, p. 21.

2-Elisabeth Pélegrin-Genel, Une autre ville sinon rien, Paris, La découverte, 2012, p. 25.

3-Selon la source linguistique du Centre National de Res sources Textuelles et Lexicales, la définition de la ville est : « Agglomération relativement im portante dont les habitants ont des activités profession nelles diversifiées, notamment dans le secteur tertiaire. »

4-Les autres pays sont moins catégoriques dans leur qualification et parlent d’« ef fets de séparation » (Separation effect chez les Anglo-saxons, Trenwirkung en Allemagne) ou encore d’« effet de barrière » en Belgique et au Canada.

5-Frédéric Héran, La ville morcelée, Effets de coupure en milieu urbain, Paris, Economica, 2011, p. 1.

ritaires : « Veuillez respecter le silence après 22h », « Jeux de ballon interdits » qui mini misent les conflits entre usagers et facilitent une bonne cohabitation. Ces espaces de socia bilité en retrait de la densité urbaine, excluent les interactions spontanées qui surviennent déjà à l’échelle des rues. Le piéton est un des acteurs de la rue. Cependant on remarque que les trottoirs sont dépourvus d’aménagements qui lui sont destinés pour marquer un arrêt. Cette absence met en évi dence une circulation fonctionnelle. Davantage un lieu de passage anonyme que de résidence, on utilise l’espace urbain comme un espace transitoire entre un point de départ et d’arri vée. Il me semble intéressant d’interroger ce besoin de se déconnecter des lieux fonctionnels de la ville pour trouver le repos. Un espace de pause en contact avec le cadre urbain pourrait pourtant favoriser un autre rapport à la ville. Plutôt que de chercher à s’isoler de l’agitation, celle-ci pourrait générer une dynamique favo rable à l’activation d’un espace public.

J’ai choisi pour mener cette réflexion de l’inscrire sur le boulevard de la Chapelle, qui est un axe parisien majeur. Il s’impose dans le tissu urbain comme une liaison stratégique entre des sites touristiques importants (La butte Montmartre à l’ouest, les bassins de la Villette et le Canal Saint-Martin à l’est), une des raisons pour laquelle il est très fréquenté. À l’échelle urbaine, il s’inscrit au cœur d’un réseau de transport conséquent et est en liai son avec les gares du Nord et de l’Est, deux des plus importantes infrastructures ferroviaires parisiennes. À l’échelle du boulevard s’élève le viaduc de la ligne 2 du métro qui recouvre un espace piéton central sur le boulevard. Celui-ci est érigé en viaduc, les souterrains étant déjà investis par les voies de la gare du Nord et de l’Est. Les stations desservies sur le boulevard sont Barbès, La Chapelle et Stalingrad. C’est ce

« dessous » de la ville que j’envisage de requalifier [fig. 01, 02].

Les déplacements et usages sur le boule vard sont mis en relation par sa morpholo gie linéaire. À l’image de la description que fait Eric Charmes des occupations des rues du quartier de Belleville, les pratiques du boulevard se lient et se délient formant tan tôt des situations favorables à certaines caté gories d’usagers et défavorables à d’autres6 . La porosité du boulevard favorise des traversées de toute part qui se dessinent selon des trajectoires variables qui se croisent et se superposent. Cependant, on remarque vite que l’organisa tion des rapports sociaux est fragmentée par un manque de cohésion entre les espaces. Le bou levard se construit d’une juxtaposition de voies de circulation qui divisent l’espace dans sa largeur et limitent les circulations transversales. Le piéton est contraint dans son investisse ment du boulevard. Il est obligé de reconsidé rer sa place par rapport aux autres usagers. De plus la largeur conséquente du boulevard, 42 mètres environ, rend difficile sa traversée. Les dessous piétons du viaduc pourraient être propices à l’arrêt en dématérialisant les cir culations, mais ils restent ancrés dans une logique de mouvement permanent. Cet espace constitue une fracture surfacique7 qui à défaut de devenir un lieu de convergence, s’impose comme un obstacle.

6-Eric Charmes, La Rue, village ou décor ? Parcours dans deux rues de Belleville, Paris, Créaphis, 2006, p. 152.

7-Frédéric Héran, La ville morcelée, Effets de coupure en milieu urbain, op.cit., 2011, p. 70. Il explique ici que la « coupure surfa cique » constitue une étendue, tel un stade ou un cimetière, qui sépare des espaces continus de la ville.

En contre-partie, le contexte populaire des quartiers jouxtant le boulevard amène à consi dérer l’espace de la rue comme un lieu de vie à part entière, que l’on soit résident ou de passage. On constate, pour les classes populaires, que l’espace urbain est avant tout un lieu que l’on occupe, en opposition aux classes moyennes des quartiers résidentiels où il est considéré comme un lieu de passage8. Les modes de déplacements actifs9 participent à ce

processus d’occupation de l’espace urbain car ils offrent une possibilité d’arrêts fréquents, spontanés dans un secteur de proximité. Il me semble important de mettre en tension la mobilité et la pause dans le contexte de la rue. Je me demanderai alors : comment le designer peut transformer un espace urbain de circulation, conduisant à une attitude individualiste de l’usager, en un espace d’occupation spontanée connecté au cadre urbain ?

L’occupation désignera ici l’action de sta tionner et de demeurer dans l’espace, ce qui impliquera un arrêt court ou prolongé, ponc tuel ou récurrent de la part des usagers. On pourrait penser que ces espaces de stationnement deviennent imperméables à la circulation, cependant c’est dans une logique de cohabita tion que s’ancrera mon projet.

Étudier la définition de l’espace urbain et la manière dont sont construites les circulations sera le premier objectif. Il semble important de noter en quoi cette volonté de mise en mouvement de l’usager dans la ville conduit à dessiner un lieu impropre à une installa tion prolongée. L’arrêt en ville est perceptible mais ne revêt pas toujours une forme accueil lante. C’est au regard des espaces destinés à cet effet que ma réflexion mettra en avant l’aspect figé et restrictif des aménagements en ville. Des pistes de résolutions afin de mêler les flux et les espaces de pause seront envisa gés pour résoudre ce paradoxe. Un des objectifs sera de favoriser une cohabitation entre deux typologies d’usages de l’espace qui a priori sont aux antipodes et de proposer une expérience durable de l’espace urbain en tant que lieu de vie.

8-Eric Charmes, La Rue, village ou décor ? Parcours dans deux rues de Belleville, op.cit., 2006, p. 27.

9-Nicolas Soulier, Reconquérir les rues : exemples à travers le monde et pistes d’ac tions; pour des villes où l’on aimerait habiter, Paris, Ulmer, 2012, p. 132. En France le mode de déplacement piéton est appelé « doux », il est appelé « actif » au Danemark par exemple car on consi dère que les usagers sont acteurs de leurs déplacements.

Gare de l’Est

Répartition usagers

trottoir | Piétons chaussée

cyclistes chaussée

Automobiles terre-plein

Piétons chaussée

Automobile chaussée

cyclistes trottoir

Piétons

!

!

Un espace urbain anonyme hostile à l’appropriation

Un espace impersonnel de traversée

Nicolas Hossard, chercheur et Magdalena Jarvin, ethnologue qualifient l’espace urbain de « poreux ». Ils le considèrent également dans sa temporalité en le décrivant comme un lieu de cohabitation, coexistence, de copré sence ponctuelle ou prolongée entre étrangers. D’un point de vue social, l’espace urbain est décrit comme un « point de rencontres, d’in teractions et d’oppositions de personnes aux trajectoires individuelles, sociales et culturelles distinctes10 ». L’espace public est partagé entre ses occupants mais cette idéalisation de l’espace destiné à tous a ses limites. Il se posi tionne entre ouverture et restriction des liber tés d’usage. Il ne semblerait alors permissif que dans son accès, le reste de la définition étant à modérer au regard des aménagements actuels. En réalité l’espace urbain est davantage consi déré comme un « lieu de flux11 » où l’on ne se rencontre pas nécessairement. L’espace public se définit également par son sta tut juridique. Il appartient au domaine public et répond à des obligations en faveur des citadins. Ce sont des espaces surveillés, entretenus, gra tuits et généralement libre d’accès. Sa concep tion ne peut donc pas évacuer des contraintes techniques. On associe communément l’espace de la ville à notre quotidien. Cette relation à nos habitudes est relative, d’une part, à un climat rassurant lié à un univers de proximité12. Il procure un sentiment d’appartenance qui participe au bien-être du citadin dans sa ville.

10-Nicolas Hossard, Magdalena Jarvin (dir.), C’est ma ville. De l’appropriation et du détournement de l’espace public, op.cit., p. 21.

11-Traits Urbains, Hors série n°46 : « Espaces publics contemporains : com ment les concevoir, les gérer et les rendre attractifs? », 2010, p. 20.

12-Elisabeth Do rier-Apprill, Philippe Gervais-Lambony (dir.), Vies citadines, Paris, Belin, 2007, p. 76.

Bruce Bégout, philosophe et écrivain français, l’évoque sous le nom de « processus de “quotidianisation”13. » En revanche, un habi tant est parfois incapable de décrire précisé ment son environnement proche tant sa vision lui est devenue commune. On est ici dans l’as similation à un « milieu planifié et routinisé14. » Dans Ville éphémère, Ville durable les auteurs soulignent que l’on prête peu d’attention aux sonorités sauf lorsque leur intensité est inha bituelle ou que le silence s’installe15. C’est grâce à des modifications inattendues que le cadre urbain détourne les sens automatisés de l’usager. Dans le cas inverse, le paysage s’efface pour devenir un décor. L’urbaniste a ici un rôle à jouer pour modifier le regard de l’usager sur cet espace, le rendre de nouveau attractif.

13-Bruce Bégout, La découverte du quotidien, Paris, Allia, 2005, p.63.

14-Dorier-Apprill Eli sabeth, Gervais-Lam bony Philippe (dir.), Vies citadines, Paris, Belin, 2007, p. 75.

15-Pélegrin-Genel Elisabeth, Une autre ville sinon rien, Paris, La découverte, 2012, p. 36.

Un espace physiquement et socialement morcelé par des axes de circulations

Les voies automobiles « déchirent le pay sage16 », elles « effacent des lieux de vie, des continuités urbaines17 ». Ce propos radical nous montre que les infrastructures automobiles viennent désunir des entités urbaines. Dans La Ville morcelée, Frédéric Héran se demande si les séparations physiques en ville sont un fac teur de séparation sociale18. Une de ses analyses démontre qu’un habitant d’une rue à fort tra fic aurait deux fois moins de relations avec son voisinage. Il appuie son propos par le schéma de Donald Appleyard de 1981 qui s’intéresse à la politique de réduction du trafic dans les rues résidentielles [fig. 03]. On relève diffé rents facteurs conduisant à cette diminution de l’occupation des rues. Le premier est lié directement aux nuisances du cadre, la pollution sonore et visuelle notamment. Le deuxième est lié à la morphologie de l’espace linéaire qui induit naturellement une circulation. Cette observation est applicable au boulevard de la Chapelle qui est construit selon un dessin fonctionnel où on perçoit une rupture nette entre la rive droite et la rive gauche, scénographiée par le passage du métro. Sur l’avenue des Champs Élysées qui possède des dimensions supérieures, 70 mètres de lar geur sur une longueur de 2 kilomètres, les trot toirs sont traités comme des parvis et laissent la possibilité aux usagers de s’y installer. De plus l’échange visuel entre les deux rives per met de les connecter en invitant l’usager à une traversée. Le parcours du regard joue un rôle très important dans l’espace urbain. Michel Corajoud parle de « rétablir un rapport à l’horizon19 » comme étant l’un des enjeux de la ville contemporaine. Selon lui, un paysage de quali té ne présente pas de limites franches. Suivant un comportement instinctif, l’être humain se dirige là où son regard circule avec aisance.

16-Traits Urbains, Hors série n°46 : « Espaces publics contemporains : com ment les concevoir, les gérer et les rendre attractifs? », 2010, p. 23.

17-Ibid.

18-Frédéric Héran, La ville morcelée, Effets de coupure en milieu urbain, op.cit., p. 16.

19-Traits Urbains, Hors série n°46 : « Espaces publics contemporains : comment les conce voir, les gérer et les rendre attractifs? », 2010, p. 38.

C’est en partie à cause de l’obturation de la vue par la structure du viaduc que les usagers se cantonnent à « leur coté » du boulevard. Cette rupture physique matérialise la frontière entre le xviiie et le xe arrondissement, excluant ainsi des formes de transversalité entre les quartiers et les populations. Afin de ne pas accentuer cette rupture, j’envisage que mon intervention sous le viaduc n’obstrue pas le champ visuel des citadins. La présence d’une barrière phy sique a donc un impact à la fois direct et indi rect sur les qualités d’habitabilité de la rue. On y passe moins de temps, on y rencontre moins de personnes. S’extraire d’une utilisation uni quement linéaire de l’espace du boulevard en l’investissant dans sa largeur pourrait per met d’étendre les possibilités d’installations.

L’espace dédié à la circulation sur le boule vard, j’entends ici, la ligne du métro, ses couloirs et ses quais, les voies automobiles et bandes cyclables, pourraient actuellement être qualifiés de non-lieux. Le non-lieu est un espace dépourvu de valeur historique, rela tionnelle, identitaire20. Il qualifie l’espace du voyageur ou de celui qui se déplace de manière individuelle. Ces espaces sont vécus au présent, on les parcourt. Le terme de « non-lieu » désigne une absence même du lieu car rien dans cet endroit ne se rattache à une histoire ou à un contexte. Il est construit où le « vide » lui a permis de s’implanter mais pourrait être déplacé sans provoquer de nostalgie dans la mémoire d’un quartier, d’une ville. Ce manque de cohésion entre l’espace et l’usager réduit également la cohabitation entre les citadins. La majorité des individus se plient à la règle de la mise en circulation. Ceux qui tentent d’y résister ne trouvent pas toujours leur place et se voit rapidement rappelés à l’ordre par la signalétique ou les autres usagers21.

20-Marc Augé, NonLieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 1992, p. 100.

21-Annabelle Mo rel-Brochet, Ortar Nathalie (dir.), La fabrique des modes d’habiter. Homme, lieux et milieux de vie, Paris, L’Harmattan, coll. « Habitat et so ciétés », 2012, p. 157.

Le reste de l’espace du boulevard lui, est un espace identitaire qui reflète le contexte social d’un quartier cosmopolite où une précarité du logement domine.

L’espace urbain qui, nous l’avons consta té est fragmenté, se scinde à nouveau à échelle humaine pour indiquer et contrôler les circu lations. Ce cloisonnement organise et assiste l’usager par une accumulation d’éléments structurels (bordures, marquages au sol, bar rières). On remarque que cette pratique de l’espace urbain conforte les usagers dans une individualité. La conséquence de celle-ci étant la perte de l’identité et du caractère habitable du lieu ainsi que des liens sociaux. Le non-lieu est une expérience de parenthèse dans la ville. Le citadin cependant, est aussi attentif aux interactions qui se produisent sur son trajet. Dans le cas d’une fracture urbaine, l’appropriation est en revanche impossible, l’espace n’étant pas adapté à l’arrêt22.

22-Hervé Marchal, Jean-Marc Stébé, La Sociologie urbaine, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2010, p. 103.

Un espace qui s’aseptise afin d’inciter au mouvement

23-Hervé Marchal, Jean-Marc Stébé, La Sociologie urbaine, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2010, P. 86.

Le phénomène de gentrification a vu le jour à partir des années 1990. Il se définit par « le remplacement des populations par vagues successives d’installation23 » à l’échelle d’un quartier. Ce processus urbain est avant tout basé sur des mouvements géographiques [fig. 04]. Ce phénomène est progressif. Il est visible à l’origine à des échelles minimes et imper ceptibles à court terme. Il peut apparaître à travers l’installation de certains bars, commerces, infrastructures. On le voit de façon subtile à Barbès depuis la rénovation du ciné ma le Louxor, entre autre et plus récem ment avec l’installation de la brasserie barbès. Cependant, le boulevard de la Chapelle semble encore hermétique à cette transformation, ce qui le démarque nettement des quartiers voisins et rompt avec ses continuités, le boule vard de Clichy réhabilité en coulée verte et les bassins de la Villette. Le film Mon Oncle de Tati, dès 1958, illustre le phénomène de gentrifica tion en opposant l’univers de M. Hulot appartenant à une classe ouvrière et le couple Arpel issu d’une classe aisée, où technologie et épu ration des décors dominent. L’opposition est radicale entre l’univers figé, contrôlé et fluide des Arpel et le cadre de vie anarchique de Hulot. Bien que confronté à des obstacles et rup tures de parcours, on ressent dans l’univers de Hulot une liberté plus grande. Ce qui me permet de noter que la rupture en ville bien que contraignante n’est pas non plus à éva cuer car elle participe à la construction d’une dynamique spatiale24.

24-Frédéric Héran, La ville morcelée, Effets de coupure en milieu urbain, op.cit., p. 195.

25-C’est grâce à la rencontre de l’asso ciation Alternative Urbaine, que j’ai as sisté à une balade ur baine à Belleville lors de laquelle j’ai pu en apprendre davantage sur ces contrastes.

Le phénomène de gentrification fait émer ger de forts contrastes visuels à l’échelle de la rue. C’est le cas dans le quartier Belleville où les foyers dédiés aux travailleurs immigrés font face à des résidences bourgeoises25. L’uniformité

laisse place à un univers cosmopolite où l’insalubre dialogue avec le neuf. La gentrification peut donc être un « jeu […] dans lequel mobiles et sédentaires se côtoient, où s’entrelacent mouvements de populations, décisions d’amé nagements, groupes sociaux26. » Cependant cette appropriation comporte des revers, notamment l’exclusion progressive des populations en grande précarité et atténue la mixité sociale. Si certains dialogues s’éta blissent entre des usagers de catégories sociales mixtes, d’autres individus sont exclus sociale ment des espaces publics. La présence de personnes sans domiciles fixes et marginaux reste perçue comme dérangeante par le reste de la population. Leur exclusion, au delà du propos social, est également spatiale contrairement à ce que pense Nicolas Hossard qui consi dère que du fait de la permission de circuler, ils ne sont pas exclus spatialement27. Les politiques de ville par leurs prescriptions d’amé nagements, repoussent ces habitants hors des espaces publics. Des aménagements répres sifs se greffent alors aux espaces et mobiliers existants. Appelées « excroissances urbaines », pour citer les termes du collectif The Survival Group, elles sont efficaces mais absurdes dans les formes qu’elles adoptent et les espaces qu’elles condamnent. Ce collectif nous propose un archivage photographique non exhaustif de différentes installations qu’ils nomment com munément « les anti-sites » répertoriés notamment dans la ville de Paris. Certains, faisant preuve de mauvais goût, se dissimulent en étant sculptés comme de la végétation, des rochers, etc. En se fondant dans leur contexte, ces instal lations disparaissent pour le passant non averti [fig. 05]. A contrario, d’autres aménagements s’affirment par des formes menaçantes (piques, grilles...) et interpellent ici l’ensemble des usagers de la ville. Dans leur vidéo expérime,tale Le repos du fakir en 2003, Gilles Paté et Stéphane Argillet, deux

26-Hervé Marchal, Jean-Marc Stébé, La Sociologie urbaine, op.cit., P. 86.

27-Nicolas Hossard, Magdalena Jarvin (dir.), C’est ma ville. De l’appropriation et du détournement de l’espace public, op.cit., p. 79.

artistes plasticiens, portent un regard critique sur ces aménagements politiques. Dans cette performance, Gilles Paté tente de s’assoupir dans des espaces contraints par ces disposi tifs. L’absurdité des situations provoque chez le spectateur un sentiment de gêne. Les situa tions incongrues sont présentées avec ironie, appuyée par le travail de contorsionniste de l’acteur, qui s’accommode de ce mobilier afin de trouver un minimum de confort [fig. 06]. Les matériaux employés s’imposent violem ment. Le métal, matériau froid aux propriétés robustes, est le plus exploité afin de donner à lire l’aménagement comme non malléable et durable dans le temps. Cette répression se répercute nécessairement sur les autres usa gers de l’espace public, a priori tout le monde sans exception. Le confort semble alors relégué au second plan au profit d’un cadre urbain qui ne tolère que l’accueil de personnes « dans les normes ».

À l’heure actuelle, cette exclusion est par fois à mesurer car elle tend à évoluer vers une possible intégration. La place de la République à Paris, rénovée en 2014 par l’agence d’urbanisme Martha Schwartz Partners, dessine un espace ouvert qui inclue tout type d’usager à différents niveaux. Les aménagements ne s’ancrent pas dans une logique de restriction de l’installation. Pensées comme des platesformes, les assises n’imposent aucune règle sur la posture à adopter. Ici, on invite l’usager à faire des arrêts prolongés. L’agence soutient une volonté de mêler flux et arrêts par le biais d’un espace traversant. Ce projet contempo rain d’envergure démontre que l’on peut pen ser des équipements favorables à une mixité d’usager où la cohabitation se fait naturelle ment. Cependant il ne faut pas exclure que cette population puisse freiner la hausse de la fré quentation d’un espace public. Dans certains types d’aménagements, comme les jeux pour

enfants, où l’hygiène est importante, il est nécessaire de mettre en place des degrés et res trictions d’accessibilité induits par le mobilier.

Si l’installation de SDF est visible par tous, qu’en est-il de l’anticipation des risques? Ceux qui ne sont pas toujours évidents mais qui éveillent les craintes des urbanistes et qui répondent aux volontés des politiques de ville : la peur du conflit, de l’altercation entre usa gers, de la dégradation des biens publics. Ces dommages ne sont pourtant pas toujours véri fiés statistiquement. L’espace doit être rassurant, protecteur, isolant l’usager de toute confrontation. Un article de l’UNIL publié en 2011 s’intéresse à la montée en puissance des discours sécuritaires qui se matérialisent de façon croissante dans le paysage urbain28. La volonté de sécuriser les espaces est perçue à travers un redécoupage de dispositifs physiques : barrières, murs, clôtures. Autant de moyens déployés qui ont pour but de préser ver l’intégrité des espaces urbains et les pri vatiser. Cependant, ces formes hermétiques produisent de nombreux effets collatéraux sur la société29. Si l’on prend l’exemple des Gated Communities, l’espace est privatisé abusive ment au détriment d’une cohésion sociale et spatiale. En conséquence, l’usager est dépossé dé d’une surface qui devrait lui être accordée. La ville perd son unité, mettant en cause l’ac cumulation de limites qui la restructurent en archipels d’espaces hermétiques30. La sacrali sation du paysage urbain tend à construire des villes muséïfiées31.

Dans un deuxième temps, la sécurisation des espaces touche des modalités sensitives. La qualité des matériaux qui les façonne sont « sans aspérités32 ». Jean-Paul Thilbault, socio logue, explique justement la difficulté des usa gers à s’arrêter dans un espace où aucun recoin ne s’y prête. Il affirme que « l’aplanissement et

28-Christian Kreis, « L’urbanisme sé curitaire, De la ville bunkérisée à la ville passante », UNIL, juin 2013 [en ligne], consulté en juillet 2014, [http://www.unil.ch/ files/live//sites/ou vdd/files/shared/VsV/ vues_Sur__ville_ No30_2013.pdf]

29-Ibid.

30-Ibid.

31-Eric Charmes, La Rue, village ou décor ? Parcours dans deux rues de Belleville, op. cit., p. 152.

32-Cristiane Rose Duarte, Jean-Paul Thibaud, Ambiances urbaines en partage. Pour une écologie so ciale de la ville sensible, Genève, MétisPresses, 2013

le lissage des surfaces de la ville, comme la primauté accordée aux flux plutôt qu’à l’ancrage des corps, favorisent une autre mise en jeu de la perception haptique et proprioceptive33. » En d’autres-termes, la volonté de chasser toute accroche crée un « affadissement34 » des espaces. Enfin, la recherche d’une sécurité sans faille entraîne un effet cumulatif consistant à faire augmenter le sentiment d’insécurité pro portionnellement au développement croissant des formes sécuritaires. Cette utopie du « zéro risque » ne participe pas au développement d’espaces accrocheurs.

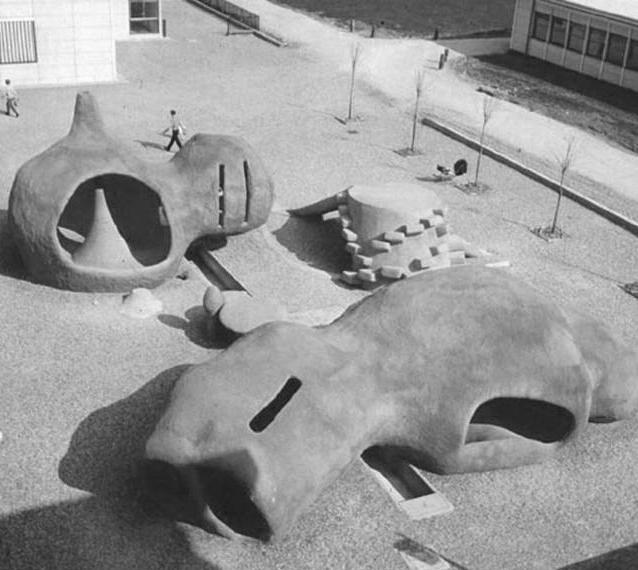

L’espace de la rue n’a pourtant pas tou jours adopté ce visage. Certaines restrictions, notamment celle du premier code de la route à partir de 1922, ont imposé au piéton de res ter sur les trottoirs. Ces premières contraintes de sécurités ont progressivement fait disparaître les enfants de la rue. À Amsterdam où les normes sont moins autoritaires, Aldo Van Eyck a construit de nombreux terrains de jeux entre 1947 et 1978. Ces terrains aux formes abstraites et multi-fonctionnelles se connectent à l’acti vité de la rue sans être cloisonnés [fig. 07]. On est ici dans l’assimilation de l’espace urbain à un espace récréatif, qui amène à revoir l’occu pation anonyme et passive comme active.

Selon la définition qu’en donnent Patrick Degeorges et Antoine Nochy, philosophes, on peut assimiler les dessous du viaduc à un espace résiduel, qui constitue une « chute du découpage fonctionnel de l’espace35.» Cet espace en retrait, à première vue, repousse les usagers. En effet, les occupations illicites qui s’y fixent de manière anarchique (vente à la sauvette, squats, etc.) reflètent un contexte social en difficulté. La structure qui devient une couverture supportée par des colonnes dessine un espace sombre où se multiplient les recoins [fig. 01, 02]. Cependant c’est à tra vers ce contexte de lieu « en attente » que l’es

33-Cristiane Rose Duarte, Jean-Paul Thibaud, Ambiances urbaines en partage. Pour une écologie so ciale de la ville sensible, Genève, MétisPresses, 2013

34-Ibid.

35-Antoine Nochy, Patrick Degeorges, « L’impensé de la ville », in Patrick Bouchain, Construire autrement, Arles, Actes sud, 2006, p.171.

pace résiduel déploie une identité singulière en dehors des « normes ». Son aménagement par tiel ou absent sur certaines portions le rend dis ponible à l’usage. À Los Angeles, les amateurs de sports dits « free » (street hockey, skateboard, roller, etc.) s’intéressent à ces espaces alterna tifs pour développer leur activité car ils sont peu animés et moins convoités. C’est donc là que les Angelinos s’approprient la « zone publique » le plus librement36. À l’inverse, on les imagine difficilement s’implanter au cœur d’aména gements fixes. Dans son article consacré aux délaissés urbains, Clara Guillaud évoque que les interstices urbaines conservent « le vague, l’indéfini, l’indéterminé37 », contrairement aux espaces figés de la ville moderne. Le terre-plein pourrait donc être une ressource sur le boule vard proposant une expérience « autre ».

36-Nicolas Hossard, Magdalena Jarvin (dir.), C’est ma ville. De l’appropriation et du détournement de l’espace public, op.cit., p. 39.

37-Guillaud Clara, « Interstices urbains et pratiques cultu relles », Implications philosophiques, 2009 [en ligne], consulté en juillet 2014, [http://www.implica tions-philosophiques. org/Habitat/Guillaud1. html]

Fig. 05. The Survival Group, Les « anti-sites », photographie, 2009, Paris.

Fig. 06. Gilles Paté et Stéphane Argillet, Le repos du Fakir, vidéo, 6’ 20’’, 2003, Paris.

Fig. 05. The Survival Group, Les « anti-sites », photographie, 2009, Paris.

Fig. 06. Gilles Paté et Stéphane Argillet, Le repos du Fakir, vidéo, 6’ 20’’, 2003, Paris.

?

-

-

-

habitez ?

Occuper l’espace urbain, des installations fixes qui individualisent l’usager

Nécessité d’occuper la ville

« Dans les années 2030 près de 90 % de la population française sera urbaine39 ». Cette statistique nous surprend autant qu’elle nous paraît être une évolution logique de la société. Les différentes activités, services, struc tures culturelles et sportives se polarisent au sein des villes et obligent les individus à éta blir un contact plus ou moins proche avec elles. Comment vit-on dans les villes ? Quel rapport entretenons-nous avec le paysage urbain ? Sont des questionnements récurrents dans les projets d’urbanisme et de paysage. « La ville commence quand on s’arrête40 ». On entend par là que la ville ne peut se vivre que lorsque l’on porte un regard sur elle et non lorsqu’on la traverse sans considération. L’image d’un tuyau est utilisée pour désigner la ville dans laquelle on ne fait que passer. La conséquence de cette priorité accordée au flux est une perte de l’espace et de sa sensation au profit d’un gain de temps41. « L’arrêt – étape, escale, halte, stationnement, interruption, pause, stagnation, suspension, cessation, fin, cesse, relâche, répit, repos42 », cette énumération de synonymes évoque tour à tour un sentiment très positif lié au bien être de la pause, d’autre part un sentiment de gêne en le rapprochant d’un état de passivité, d’une occupation encombrante. L’artiste Catherine Gier et la cartographe Anne-Christine Bronner ont exploré cette pratique en expérimentant ce qu’elles nomment des « actions contem

39-Elisabeth Péle grin-Genel, Une autre ville sinon rien, op. cit., 2012, p. 1.

40-Traits Urbains, Hors série n°46 : « Espaces publics contemporains : com ment les concevoir, les gérer et les rendre attractifs? », 2010, p. 24

41-Ibid.

42-Nicolas Hossard, Magdalena Jarvin (dir.), C’est ma ville. De l’appropriation et du détournement de l’espace public, op.cit., p. 170.

platives43 » au niveau de carrefours en ville44 [fig. 08]. Un groupe est invité à s’approprier l’espace en s’installant sur des chaises pliantes pour une durée indéterminée. Le choix de cette assise marque à la fois le caractère temporaire mais aussi revendiqué de l’installation, on ne reste pas debout, on s’implante réellement dans le territoire. On met en valeur un geste anodin à la portée de tous. L’impression des participants reste en majorité positive mais influencée par la dynamique du groupe. L’arrêt solitaire spon tané est bien moins naturel.

Porté par ce retour à une ville douce, des événements liés aux loisirs et à la détente se créent : Transat en ville à Rennes, Paris-plage dans la capitale ou La Voie est Libre à Montreuil [fig. 09], qui consiste en une marche et des activités de reconquête d’une portion de 2 km de l’autoroute A186. Notons que cette liste n’est pas exhaustive. Ces manifestations visent à transposer des usages de temps libres, loisirs, qui s’effectuent davantage en bord de mer ou en milieu rural, au sein d’une ville en activité permanente.

En dehors de ces événements, les espaces de pauses pérennes en ville sont moins liés aux plaisirs. Le mobilier pourrait ici être en cause.

43-Nicolas Hossard, Magdalena Jarvin (dir.), C’est ma ville. De l’appropriation et du détournement de l’espace public, op.cit., p.167.

44-Ibid.

Dissuader de l’appropriation collective

L’apparition de ce dernier est souvent bru tale. On matérialise l’arrêt via des équipements fixes où le nombre de places est limité. Il ne doit pas y avoir obstruction de l’espace destiné aux déplacements. L’exemple du banc montre que l’on occupe avant tout les extrémités du mobilier et non son centre. La logique d’indi vidualisme pousse les individus à détourner sa fonction première qui est d’accueillir un groupe et de générer des échanges. Certains aménagements, comme sur le parvis de la gare Saint-Lazare, cherchent à repen ser l’attente en proposant des rondes d’as sises qui se répondent entre-elles. Pour autant, l’aspect fixe et prédéterminé du mobilier rend inconfortable la cohésion de groupe [fig. 11]. De plus l’emplacement du mobilier répond au cahier des prescriptions architecturales et paysagères de la ville. Ce document complète le Plan Local d’Urbanisme et détermine les enjeux à respecter dans la conception d’un projet d’es pace public. Ces contraintes conduisent sou vent à dessiner des « bandes techniques » où s’alignent tous les éléments fixes de mobilier afin de faciliter l’entretien des espaces et les croisements.

Sur le boulevard de la Chapelle, les espaces de détente sont aux nombres de deux et équi pés de bancs alignés. Leur disposition est pensée selon une grille où chaque banc est éloigné du voisin. Aucune communication physique n’est possible entre eux. Bien qu’inconfor table, ces espaces sont constamment occupés par les habitants du quartier, seuls ou en petit nombre et démontrent un intérêt à pratiquer le boulevard en tant que lieu à vivre. Les acti vités principales des occupants sont la discus sion et la contemplation des alentours. Le banc public retrouve une fonction de lieu de sociabi lité. Selon l’anthropologue Anne Jarrigeon, « la

dynamique des regards et des corps dans l’espace public urbain [...] jouent un rôle important sur la possibilité de se sentir chez soi en ville45 ». Les échanges visuels instaurent une communi cation participant à la reconnaissance des uns et des autres.

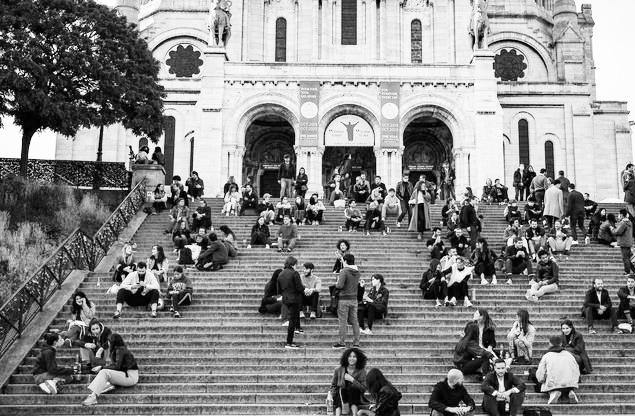

Les restrictions liées au mobilier poussent les usagers à boycotter certains parcs ou cer taines places. Comme le note d’ailleurs Éric Charmes, « rares sont les aménagements qui produisent le lien social attendu ; beaucoup [...] restent désespérément vides et semblent n’être là que pour mettre en évidence l’absence de relation de voisinage46 ». Les cita dins investissent généralement des espaces alternatifs où le mobilier est absent. Ils s’ap proprient l’espace public par le biais de détour nements : on s’allonge sur les places, s’assoit sur les murets, se rassemble sur des escaliers comme au Sacré-Cœur, sur l’esplanade de la Défense ou la Piazza di Spagna à Rome [fig. 10].

Un escalier est à l’origine un élément architec tural fonctionnel ou servant d’apparat permet tant l’accès et le passage d’un niveau à un autre. Ici, leurs largeurs autorisent l’installation sans gêner la montée ni la descente. L’installation d’un groupe renverse également la vision du « squat » en un rassemblement qui signale ces monuments comme des repères dans la ville. Une transversalité se crée entre des typolgies d’usagers aux comportements différents car se partageant le même espace. Les touristes se déplacent, entrent pour visiter, se mêlent aux habitants ou aux passants qui s’arrêtent pour profiter d’une pause. Sans forcer à l’échange et à la rencontre, le rassemblement permet à chacun d’occuper une place. L’arrêt peut donc se vivre comme une pause individuelle tout en se considérant faire partie d’un groupe par le biais d’aménagements continus, mutuali sables. Le mobilier urbain est dessiné suivant des contraintes d’ergonomie et de confort, même minimum. On remarque que la volonté

45-Annabelle

Morel-Brochet, Nathalie Ortar (dir.),

La fabrique des modes d’habiter. Homme, lieux et milieux de vie, op. cit., p. 208.

46-Éric Charmes, La Rue, village ou décor ?

Parcours dans deux rues de Belleville, op. cit., 2006, p. 10.

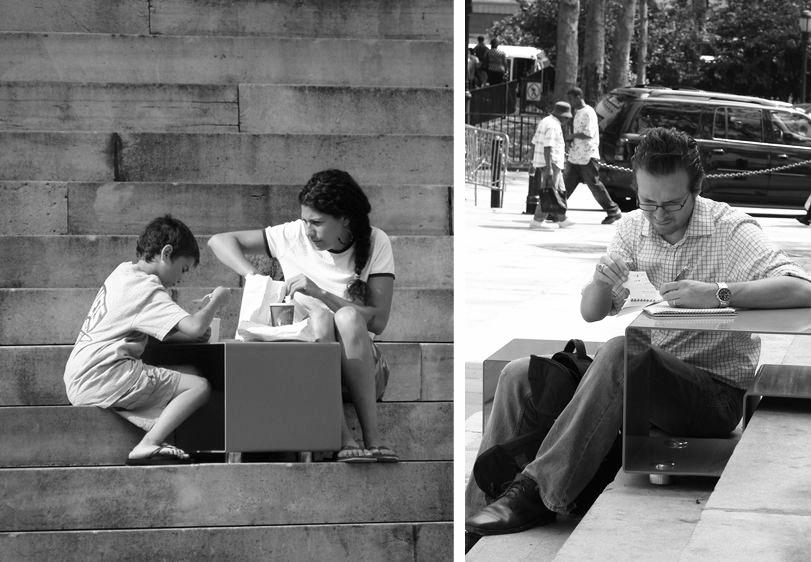

des urbanistes semble être de réduire l’usager à l’inaction par crainte des conflits, accidents et dégradations. La rue était auparavant un espace permissif où s’installaient des activi tés notamment récréatives. Aujourd’hui, on trouve en ville des espaces souvent clos (parcs, terrains délimités) qui accueillent ces activités afin qu’elles se déroulent en toute discré tion et sécurité. On concentre les équipements de loisirs dans des espaces dédiés prévus à cet effet qui impliquent également une normalisa tion du jeu. L’espace construit et ses attributs fonctionnels, comme les murets, dessinent des formes propices à une installation alternative à celle proposée par le mobilier urbain stéréoty pé. Dans ce cas, la ville dépasse le simple sta tut d’« espace à arpenter47 » pour devenir un « espace à pratiquer48 ». Certains designers s’affranchissent de ces comportements pour en faire la base de leur création. Le designer Mark Riegelman dans Stairs Squares vient prolonger les marches de la marie de Brooklyn à l’aide de la greffe de son mobilier [fig. 12]. Les cubes se détachent visuellement de la pierre du bâtiment grâce à une teinte bleue très vive et peu utilisée dans la signalétique alentour. Les formes épurées soulignent et complètent l’usage que font les habitants des marches, s’asseoir et contempler la ville, en lui octroyant un confort pour man ger, écrire, déposer des affaires. Riegelman multiplie ainsi le potentiel des espaces urbains à accueillir un deuxième usage pour lequel ils n’ont pas été pensés. Il est possible de s’inscrire dans cette démarche en tant que designer pour repenser les espaces de pause en ville. En soulignant les formes architecturales présentes, on renforce l’implication physique et réflexive de l’usager. Le sentiment d’appropriation est alors plus important. L’espace public devient un lieu exploratoire49.

47-Cristiane Rose

Duarte, Jean-Paul Thibaud, Ambiances urbaines en partage. Pour une écologie so ciale de la ville sensible, op. cit., p. 107.

48-Ibid. 49-Ibid.

Les dessous du boulevard de la Chapelle, une émergence d’occupations fractionnées

métros. L’espace est tiraillé entre collectivité et individualité, entre rejet et intégration.

Sur le boulevard de la Chapelle, les occupa tions sont matérialisées par des aménage ments adéquats comme les terrains sportifs et les espaces de repos. Leur attractivité est partielle auprès des usagers du boulevard et leur fréquentation variable. D’une part, certaines structures sportives sont devenues des lieux de squat plus que de jeu. D’autre part, la rigidité des aménagements, bien que nécessaire aux ter rains sportifs afin de ne pas laisser échapper le ballon, rend imperméable et illisible l’activité à l’intérieur. On ne perçoit pas non plus les accès depuis les extérieurs du boulevard. Le sport reste alors institutionnel et ne peut se dévelop per hors de ses cadres, ce qui limite sa pratique.

Les trois quarts de l’espace du terre-plein sont à l’inverse laissés à l’état brut. Aucune évolution n’a été opérée depuis la construc tion du viaduc, dessinant un espace inoccupé et dépouillé d’aménagements. L’espace est réduit à ses traits les plus fonctionnels. Ce terrain est le lieu d’exercice de pratiques informelles parfois illégales qui se déploient de manière organisée dans l’espace : vente à la sauvette, deal, etc. « L’informel » désigne des usages qui s’orga nisent spatialement sans règles fixes et strictes en dehors des structures ou tracés convention nels.

Sur le boulevard, les pratiques formelles et informelles ne dialoguent pas nécessairement mais établissent des continuités. C’est le cas les jours de marchés où les vendeurs à la sau vette viennent s’installer à côté des stands de primeurs. En conséquence les rapports sociaux sont disloqués. On identifie des groupes qui ne se croisent pas et se juxtaposent dans l’espace. Il y a également un déséquilibre de l’occupation : les individus se concentrent à des points stra tégiques tels que les carrefours ou les sorties de

Grâce à sa qualité d’espace couvert, le via duc constitue un refuge pour les sans abris. Plusieurs occupants se situent au niveau des structures sportives. Les subterfuges pour détourner l’espace du terre-plein animent visuellement l’espace mais dessinent un pay sage en marge qui nous tient à distance. L’inoccupation de l’espace est ici bénéfique à ces usagers. Sa réhabilitation pose la question de savoir s’ils en seront délogés. Le sans-abri, malgré l’antipathie qu’il peut éveiller, peut constituer une ressource pour la communau té. En tant qu’habitant permanent de la rue, il incarne une personnalité de l’espace urbain. J’ai pu vivre une expérience de rencontre de cet ordre grâce à l’association Alternative Urbaine qui depuis deux ans a pour mission de réinsérer des personnes en situation précaire par l’animation de promenades urbaines. Généralement anciens occupants du quartier, ils dessinent les balades avec la contribution des habitants, tout en y apportant leurs propres anecdotes et leur regard singulier. Celle de Belleville à laquelle j’ai assisté, se déroule en dehors des clichés d’une balade à visée touristique. On ne s’inté resse pas aux façades mais aux espaces cachés (arrière-cours, jardins partagés, anciens HLM ouvriers) et aux œuvres des street artistes du quartier. Cette expérience m’a forgé un regard nouveau sur la réalité de ce quartier et de son évolution.

En parcourant le dessous du viaduc, on remarque que certains coins et recoins sont traités comme des espaces intérieurs, car amé nagés selon la volonté de l’occupant. Le passant a alors la sensation de croiser des espaces semi-privés voire privés dans un espace public.

Cette caractéristique d’appropriation a por té en 2010 le projet de la place de La Riera La Salut de l’agence Pol Femenias Arquitectes. La

place en question est située dans la banlieue de Barcelone dans un quartier ouvrier dense où subsiste, pour les habitants, une envie de faire sien son espace extérieur de proximité.

On constate que l’espace public est redécou pé en de multiples surfaces à échelle humaine, que l’on identifie par les variations de qualité des sols et de la topographie [fig. 13]. Brigitte Donnadieu a analysé cette forme architectu rale du coin et la qualifie d’« architecture habi tée50 » car elle privilégie des repères intimes où l’on peut se couper des autres. Dans le projet de Pol Femenias, les micros-habitats permettent de se rapprocher au plus près d’un espace inté rieur domestiqué en continuité des habitations mitoyennes. Cette démarche permet à chacun de trouver une place dans l’espace public et de se positionner entre collectivité et intimité. La possibilité de retrouver une familiarité dans un espace collectif tout en conservant son intimité pourrait être une hypothèse de reconquête pro gressive.

Nous avons vu que les espaces « à occuper » en ville se localisent en dehors des flux et des rues car leur fonction de lieu d’arrêt paraît incompatible avec un mouvement continu. Pourtant, « les espaces de stationnement les plus prisés ne sont ni les plus calmes, ni les plus confor tables51 ». Les grands boulevards, espaces tra versés de part en part où s’exerce une forte mobilité sont souvent les plus populaires. La raison évidente est qu’ils offrent une vue plon geante sur la vie urbaine et que le mouvement devient un spectacle pour celui qui prend le temps de s’arrêter52. Retrouver une place pour créer des espaces de vie au cœur de la rue pro pose un double usage du lieu : un espace transitoire de qualité pour les passants et un espace d’occupation où l’installation prolongée est possible. L’espace dessiné sous le viaduc pos sède un potentiel de mise en relation des cir culations et des différentes formes d’arrêts,

50-Cristiane Rose Duarte, Jean-Paul Thibaud, Ambiances urbaines en partage. Pour une écologie so ciale de la ville sensible, op. cit., p. 107.

51-Eric Charmes, La Rue, village ou décor ? Parcours dans deux rues de Belleville, Paris, Créaphis, 2006, p. 132.

52-Ibid.

courts ou prolongés, sans obstruer les circulations du boulevard. C’est cette logique de coha bitation et de respiration qui pourra permettre de dynamiser la vie du boulevard sans la figer.

Fig. 13. Pol Femenias Arquitectes, La Riera La Salut, 2010, Liobregat, Espagne.

Fig. 13. Pol Femenias Arquitectes, La Riera La Salut, 2010, Liobregat, Espagne.

Occupez !

S’émanciper des cadres, faire cohabiter flux et occupations

Espace à partager, une cohabitation à grande échelle

Depuis les années 2000, la place du piéton en ville est devenue une des préoccupations majeures dans le projet urbain contemporain, bien que cette problématique soit déjà abor dée depuis les années 196053. Cette volonté est une réaction face à l’augmentation du nombre de voitures en ville, qui, en proposant une vision idéalisée du déplacement, plus confor table et plus efficace, mène la ville à accélérer son rythme et à adapter ses infrastructures au détriment du piéton. Nicolas Soulier, archi tecte et urbaniste, met l’accent sur un para doxe inhérent aux modes de transports rapides qui en améliorant l’accessibilité des lieux dis tants, nous éloignent des espaces de proximité54. La conséquence étant souvent une meilleure connaissance des villes voisines que de la sienne. Chaque ville a aujourd’hui l’obli gation de prendre en compte tous ces usa gers et de favoriser la réinsertion du piéton. Le Copenhagenize Guide to Liveable Cities illustre le visage de la ville de Copenhague au regard de l’évolution des usagers qui la fréquentent. Via un graphisme épuré, il remémore le visage de la ville avant l’arrivée de l’automobile, fait un état des lieux de la configuration actuelle et projette une ville où la place de l’automobile est secon daire [fig. 14]. En récupérant les dessous du viaduc comme une extension de l’espace pié ton du boulevard, mon projet s’inscrira dans la continuité du plan Bajo Puentes55 établi en

53-Cédric Fériel, « Le Piéton, la voiture et la ville, de l’opposition à la cohabitation », Métropolitiques, avril 2013 [en ligne],consulté en dé cembre 2014, [http:// www.metropolitiques. eu/Le-pieton-la-voi ture-et-la-ville.html]

54-Frédéric Héran, La ville morcelée, Effets de coupure en milieu urbain, op.cit., p. 105.

2009 au Mexique. Il vise à reconquérir les dessous inexploités de la ville. Ces terrains reven dus par la ville à prix dérisoires sont reconvertis en espaces publics (jeux, places, espaces de sta tionnement) et espaces commerciaux. L’intérêt est d’optimiser les espaces urbains délaissés pour proposer de nouveaux services.

À l’échelle urbaine, les voies sont divisées et délimitées. Des tentatives de décloisonne ment sont en cours notamment dans des rues au Royaume-Uni avec pour exemple la Methleys Home Zone, à Leeds où l’on repense un espace unique de déplacement pour tous. Le principe de routes nues56, qui consiste à réduire la signa létique au minimum en la rendant quasiment invisible, génère également une cohabitation active. Cette expérimentation pousse le citadin à plus d’attention [fig. 14, 15]. À l’opposé de cette démarche, on pourrait citer le projet de la place Nember conçue par Valeri Zoia et l’agence Stradivarie Architectes en 2010. La nature de cet espace est proche du contexte de mon site d’étude : un espace « d’entre-deux » entouré de voies de circulation motorisées [fig. 16]. Cet espace est destiné à des activités sociales, des jeux pour enfants tout en proposant une liaison douce entres les deux sections du boulevard qui est à la fois visuelle et spatiale. La volonté des architectes était de créer un contraste sai sissant entre les fonctions participant au bon usage du lieu. Cependant, on recrée un phénomène d’espace de circulation non appropriable. De plus, le tracé coloré pour relier les deux bou levards est anecdotique et renforce la signalé tique urbaine. Comme les exemples précédents le montrent, circuler en ville quelque soit le mode de déplacement est possible sans être matérialisé à outrance.

55-La traduction française est « sous les ponts ».

56-Constance Rubini, La Ville mobile (cat. expo.), Saint-Étienne, Cité du design, 2012, p.31.

Le milieu urbain est généralement critiqué pour son agitation continue défavorable à trouver le repos. On peut alors se deman der si la ville doit ralentir pour être habitable. Le projet de La Riera La Salut impose aux véhicules un ralentissement des voitures à 20 km/h. Cette diminution drastique n’est pas envisageable sur le boulevard de la Chapelle. Cependant, la ville de Paris compte réduire sur de nombreuses portions la circulation à 30 km/h et restreindre le nombre d’entrée des voitures au niveau des portes parisiennes. On envisage que la circulation à l’avenir sera adoucie sur le boulevard, favorisant davantage d'interactions spontanées entre usagers.

Espace à occuper collectivement, s’extraire d’une attitude individualiste

Lorsque les circulations ne sont pas détermi nées, une inversion naturelle de la hiérarchie pauses/circulations s’opère. Sur l’esplanade Beaubourg, la place est poreuse et traversante, de nombreux flux indéterminés se mêlent aux occupations que font les usagers de l’espace (individus assis au sol, vente à la sauvette, spec tacles de rue). La trajectoire déviée des passants n’est pas vécue comme une contrainte mais comme une rencontre de l’autre par le biais d’échanges visuels. Éric Charmes, chercheur en sciences sociales, illustre ce propos : « on peut trouver deux formes d’interactions sociales : celles qui sont associées au stationnement d’un groupe de personnes et celles qui naissent des rapports de trafics57 » lorsqu’ils se croisent. Sur le boulevard de la Chapelle, le terre-plein central présente un caractère interstitiel, par définition, qui se place entre les choses58. Cette surface poreuse pourrait se connecter au bou levard. Le projet d’étude de réhabilitation de la place Bellevue à Marseille par le collectif Le Bureau de l’Envers en est un exemple. Leur intervention relie les différentes activi tés de la place aux dessous de l’autoroute dans le but de révéler et d’inclure cet espace dans le quartier [fig. 17].

Mon intervention se concentrera sur deux intentions spatiales différentes mais complé mentaires. La première sera de proposer des espaces de pauses en relation directe avec la dynamique urbaine afin d’être perçus et acces sibles depuis l’ensemble boulevard. C’est ce contact entre espace circulé et espace de pause qui va permettre aux fonctions de s’enri chir mutuellement. L’individu à l’arrêt pour ra observer le mouvement de la ville comme un spectacle. Celui qui circule bénéficiera d’un environnement rythmé visuellement et spa

57-Eric Charmes, La Rue, village ou décor ? Parcours dans deux rues de Belleville, Paris, Créaphis, 2006, p. 147.

58-Clara Guillaud, « Interstices urbains et pratiques cultu relles », Implications philosophiques, 2009 [en ligne], consulté en juillet 2014, [http:// www.implica tions-philosophiques. org/Habitat/Guillaud1. html].

tialement par les différentes formes d’occupations qui se joueront sur le terre-plein. La deuxième intention sera de fluidifier les cir culations linéaires en créant un espace de cir culation continu tout au long du boulevard. Pour qu’il y ait « interaction », j’envisagerai qu’un maximum de circulations se concentrent et s’entrecroisent dans un même espace. Aujourd’hui, aucune transition n’est percep tible entre le boulevard et les dessous du via duc, les bouches des stations de métro et le terre-plein. Toutes les arrivées sont brutales et sans qualités. Mettre en place des espaces tampons transitoires entre les accès au boule vard et les activités situées sous le viaduc sera un moyen de désengorger les carrefours et de proposer une traversée plus aisée pour les pié tons. Ces espaces centraliseront et indiqueront les accès, sans pour autant s’imposer comme unique point d’accès aux dessous du viaduc. J’envisage également de rassembler les équi pements liés aux différents modes de trans port : borne Vélib’, parking à vélo, couloir de dépose-minute éventuellement, afin de pen ser une logique de cohabitation et de créer un espace repérable. Sur la place de la République à Rennes, les équipements liés à l’accessibilité (abris bus, parking vélo, bornes Vélo’star) sont regroupés sur les abords de manière à libérer le cœur uniquement pour les piétons [fig. 18].

On évolue d’un espace où la circulation est au premier plan à un espace où la mobilité est plus douce. Ce changement est visible par les diffé rences de traitement du sol qui induisent leur fonction. Le pavage en béton s’inscrit dans la continuité de la voirie et se transforme en un sol sableux plus doux.

Le boulevard de la Chapelle est très fréquen té et cela peu importe l’heure de la journée et de la nuit. C’est un lieu où les conversations se produisent naturellement. J’ai pu sur le boule vard, me retrouver au coeur de divers échanges,

« Vous visitez Paris?59 », « Cet homme, il est toujours là à regarder les gens passer, il a dû voir que vous n’étiez pas du quartier ! Faut pas s’inquiéter !60 », « Excusez-moi, le SacréCœur ?61 ».

Une dynamique curieuse de l’échange permet d’envisager extraire le boulevard d’un anonymat. En tant que liaison entre des quartiers sensibles, l’espace est socialement marqué et génère aussi des relations conflictuelles. Il est utopique de penser créer des relations entre tous les usagers sous prétexte que l’on des sine un espace collectif sous le viaduc. Une de mes intentions serait de proposer un espace de regroupements plus intimistes tout en préser vant un contact visuel entre tous les usagers. D’une part pour assurer une sécurisation des espaces et laisser l’occupant choisir son degré de proximité avec les autres. « Le contact ne s’établit pas forcément avec ces personnages mais [...] avec eux l’espace perd de son anony mat62. »

L’agence AL/Arch a pensé cette double rela tion à l’espace collectif dans le projet The Real Estate en 2012, une plateforme collective où se creusent sept niches. Ces espaces plus inti mistes ont été moulés d’après les silhouettes d’un ou plusieurs corps afin de suggérer un quota d’individus à accueillir au sein de la niche. La forme organique pour autant ne fige pas cette installation et invite l’usager à l’occuper à sa guise [fig. 19]. Suivant les postures adop tées, l’espace étend plus ou moins sa capacité d’accueil. On est dans une double relation au groupe. On peut s’en isoler partiellement sans causer de ruptures.

59-Barbès, un homme d’environ 50 ans qui m’a aperçu avec une caméra à la main.

60-La Chapelle, une femme bienveillante.

61-Stalingrad, un touriste qui cherche son chemin.

62-Eric Charmes, La Rue, village ou décor ? Parcours dans deux rues de Belleville, Paris, Créaphis, 2006, p. 91.

Espace à s’approprier, passer d’occupant à habitant

La mémoire collective des quartiers populaires amène la nécessité de respecter une éthique qui consiste à créer librement ses règles. En exploi tant la ressource sociale et spatiale même du territoire, on peut proposer un espace d’occu pation collective appropriable afin que l’usa ger transforme son statut de simple occupant à celui d’habitant. L’appropriation consiste à « faire sien par l’attribution d’un sens63 » et par ce biais considérer être acteur de l’espace. Les dessous du viaduc se densifient et se libèrent tour à tour, on y voit une succession spontanée des occupations suscitant la sur prise chez le passant. Si l’organisation spatiale est changeante, en revanche il arrive souvent de recroiser les mêmes occupants, notamment les adolescents qui jouent sur les terrains de basket et les habitants qui occupent les bancs. La dynamique spatiale oscille entre habitudes, repères et à l’inverse spontanéité et mouvance. Les occupations actuelles n’ont pas été pré vues par des professionnels de l’espace mais elles ont improvisées par les usagers. L’imprévu désigne ce qui arrive de façon inat tendue. Ces usages alternatifs sont issus d’une appropriation de l’espace « non dessi né ». Ils peuvent aussi résulter d’un détourne ment des aménagements des urbanistes. Dans Vies Citadines, le verbe « détourner » est associé à « la capacité des marges à infléchir des usages, à les négocier, à les détourner de leurs fonctions64. » Il y a donc un besoin de défier et de moduler les limites que propose l’espace public. Un exemple probant est l’appropria tion de places pensées comme des « dalles » vides, traversantes et lisses par les sportifs. C’est le cas sur la place de la République à Paris ou à plus petite échelle, sur la place Hoche à Rennes où prolifèrent des sports informels de glisse (skateboard, longboard, etc). Ces usages

63-Nicolas Hossard, Magdalena Jarvin (dir.), C’est ma ville. De l’appropriation et du détournement de l’espace public, op. cit., p. 23.

64-Elisabeth Dorier-Apprill, Gervais-Lambony Philippe (dir.), Vies citadines, op. cit., p.144.

sont secondaires, au sens où ils interviennent dans un deuxième temps et ne sont pas visibles au premier coup d’œil pour un usager lambda [fig. 20]. Ces lieux de rassemblements sponta nés constituent un spectacle pour les passants65 et favorisent une interaction entre circulant et stagnant.

65-Christian Dorvillé, Claude Sobry, « La ville revisitée par les sportifs...? », Territoire en mouve ment, 2006 [en ligne], consulté en septembre 2014, [http://tem. revues.org/295].

gers permet également d’amplifier un contexte intergénérationnel propre aux quartiers popu laires, qui est une dimension que je prendrai en compte dans mon projet.

Le boulevard de la Chapelle est un terrain où pourraient se développer une diversité de pra tiques spontanées et aléatoires. Toutes les occu pations actuelles ne sont pas à évincer mais au contraire à inclure au nouveau programme afin de conserver la mémoire du lieu. L’occupation des structures sportives démontre d’ailleurs le besoin de réintroduire des espace de loisirs en prise directe avec la rue et revenir à une occu pation plus libre. La morphologie longitudinale du site pourra être exploitée pour des sports de glisse. L’approche récréative peut être, dans le cas d’espaces relégués, un moyen de révéler une facette plus accueillante du lieu. Le projet d’intégration urbaine en Colombie de l’archi tecte Alejandro Echeverri en 2013, reconnecte le nord-est de la ville à son centre. L’objectif est de réduire la fracture entre une banlieue à l’écart, victime de la délinquance et une cen tralité convoitée où se polarisent l’ensemble des services. Pour unir ces espaces, un téléphé rique a été construit. Cette structure imposante marque le paysage, comme le fait actuellement l’architecture massive du viaduc. Cependant, l’occupation des dessous du téléphérique par des activités de jeux et de sports minimise son impact [fig. 21]. Le contraste entre les acti vités de jeu et la froideur de la mobilité fonc tionnelle donne à lire un paysage hétérogène où se met en place une cohabitation à grande échelle entre différentes activités. La transver salité crée entre les multiples typologies d’usa

Les équipements d’un projet sont à la fois moteurs et incitateurs des pratiques dans l’espace.L’émancipation du mobilier stéréo typé active les sens de l’usager. Le sculpteur Pierre Szekely, dans ses Modern Playgrounds entre 1957 et 1975 dessine des aires de jeux aux formes organiques ne répondant à aucun code des aires aseptisées que l’on trouve dans de nombreux squares parisiens. Pour Szekely les éléments « informes » bouleversent la connaissance que l’on pense avoir du jeu. Aucune structure de jeux n’est figurative [fig. 22]. À l’image de la méthode de concep tion du designer, l’usager est amené à repenser les formes qu’il a en face de lui : je vois une pente, un creux, une bosse, à quoi ces reliefs peuvent-ils me servir ? L’équipe de l’agence BASE composée de paysagistes, pour la concep tion de l’aire de jeux du parc de Belleville en 2008, a travaillé sur cette suggestion du jeu par les formes abstraites en s’affranchissant subtilement des normes de sécurité. En respectant la topographie du terrain d’origine, ils traitent l’espace comme un paysage, ce qui participe à faire appel à l’imaginaire et suggérer le jeu sans l’entraver [fig. 23]. À l’inverse, dans une aire de jeux normée, les actions sont évidentes et les usages secondaires sont bridés. Dans le pro jet Media Garden de l’agence La Dallman dans le Winconsin en 2005, l’aménagement fixe de bancs alignés cadre le lieu. La place a été pensée pour reconvertir un délaissé en un espace d’ac cueil d’événements dans le cadre de festivals. Ce lieu fonctionne lorsque l’espace est inves ti frontalement pour la projection d’un film [fig. 24]. Néanmoins, lorsque la représentation nécessite une scène, l’espace est inadapté et son occupation devient absurde : les danseurs

au milieu des bancs sont bloqués dans leur gestuelle tandis que les spectateurs s’accumulent debout autour de l’espace en délaissant les assises.

Le designer peut également peut également s'affranchir du volume en proposant un e surface plane à ses occupants. Cette intervention minimaliste qui semble superficielle déclenche un questionnement sur l’utilisation de l’es pace. L’esplanade Beaubourg joue de ce « vide » afin de laisser les usages s’installer librement. L’absence de mobilier incite à s’asseoir à même le sol, action qui pourrait être inappropriée ail leurs en ville66. Le confort modeste des pavés n’est pas un frein à l’installation cependant il pourrait l’être dans d’autres circonstances. La différenciation des sols participe à posi tionner des limites aux usages, même si elles restent présentes à titre indicatif et n’excluent pas le débordement. C’est le cas dans le pro jet Vallon Park, réalisé en 2013 par l’agence de paysage Ilex à Lyon. La gestion différenciée des espaces verts organise les usages [fig. 25]. Les espaces bénéficiant d’un entretien et d’une tonte régulière favorisent l’installation prolongée de groupes. À l’opposé, les espaces en friche incitent à une traversée exploratoire et à la contemplation avec davantage de mobilité. Par rapport au boulevard de la Chapelle, il me semble important de considérer ces espaces libérés comme des respirations ouvertes à l’inattendu et ne pas chercher à tout prix à encombrer chaque mètre carré.

Le workshop Serpentone Reload, réalisé en 2010 à Potenza en Italie, a été construit autour de la thématique de la « réparation des banlieues ». L’atelier Le Navire reconquiert un espace délaissé en concentrant divers usages expérimentaux sur un même espace. On est à la fois dans des usages mobiles sportifs, des usages de repos fixes et une expérimentation

66-Annabelle

Morel-Brochet, Nathalie Ortar (dir.),

La fabrique des modes d’habiter. Homme, lieux et milieux de vie, op. cit., p. 208.

du territoire. La porosité entre les différents usages provoque des interactions naturelles, des croisements ou superpositions. Dans la même optique, la plasticienne Maider Lopez en 2007 a tracé un terrain de football à l’aide d’une bande de peinture rouge sur une place publique de Sharjah aux Émirats Arabes Unis. Le reste de la place n’a subi aucune modifica tion et tous les éléments qui préexistaient au tracé ont été conservés, notamment les lam padaires et bancs publics. Cette intégration de l’activité déjà existante crée un espace hybride entre usage traditionnel et informel [fig. 26]. Ils sont hiérarchisés et lisibles dans leur unité tout en formant un ensemble. La réhabilita tion de la rue Georgia à Indianapolis aux ÉtatsUnis de l’agence Ratio en 2012 donne l’exemple d’une évolution de l’espace lors d’événements. La conservation de « vides » permet d’étendre les limites des activités temporairement et augmenter la capacité d’accueil du lieu. Ces moyens de rendre l’espace flexible permettent d’envisager différentes temporalités dans le projet et d'adapter l’espace à une multitude de situations. C’est cette mouvance que j’aimerai intégrer au sein de mon propre projet.

Affecter un équipement à un usage unique peut être parfois réducteur. Patrick Simon, socio-démographe souligne qu’un même banc peut être utilisé par différentes catégories de personnes tout au long d’une journée67. Mais on peut aussi considérer qu’un même équipe ment soit approprié à plusieurs usages dans des temporalités différentes. C’est le cas du projet Plaza At Bavnehoj Arena de l’agence Opland Landskabsarkitekter réalisé en 2011 à Copenhague. Des équipements linéaires en béton sont dessinés avec des facettes inclinées. Ils peuvent alors être utilisés comme des bancs et devenir par la suite une rampe de glisse pour les skateurs. Le matériau béton est choisi pour garantir cette transversalité entre ces deux

67-Éric Charmes, La Rue, village ou décor ? Parcours dans deux rues de Belleville, op. cit., p. 47.

pratiques. Un bloc dans un matériau souple n’aurait servi qu’à s’asseoir ou s’allonger mais aurait été impraticable par les sportifs.

Il semble paradoxal d’attribuer au designer, qui avant tout, est le dessinateur des lignes de l’espace, le rôle de « celui qui suggère mais n’impose pas ». Cependant cette posture n’est en rien une démission face à son interven tion mais une évolution de son statut vis-àvis des usages émergents et contemporains des villes. Le concepteur d’espace ne peut pas dicter de manière autoritaire un comportement car les usagers agissent avant tout selon leur volonté, influencée par leurs expé riences passées. En revanche il peut rendre des usages probables ou improbables68 . Avant de suréquiper l’espace il me semble important de tenir compte du site lui même. Mon intervention s’efforcera de révéler les caractéristiques de l’espace couvert, son rythme et son esthétique minérale. Une des hypothèses serait de se greffer à l’espace exis tant en contrastant avec celui-ci. On peut don ner l’exemple du mobilier extérieur du projet de jardin d’enfants Ecopolis Plaza à Madrid. Il a été réalisé par l’agence Eco systema urba no entre 2009 et 2010. L’assise se greffe sur le mur en béton et contraste par sa couleur vive, sa texture brillante et sa finesse permise par l’emploi du métal. Ce contraste coloré et formel détourne l’aspect fonctionnel du site en réintroduisant des pratiques récréatives à l’image ici de la structure participant au jeu. Sans forcément opérer de transformations, le site lui même peut être la base d’une inter vention. Le projet Estonoesunsolar mené par les architectes Patrizia Di Monte et Ignacio Gravalos, vise à réinvestir des espaces non investis à Saragosse en Espagne. Cette inter vention temporaire montre que le site génère des pratiques en étant simplement souligné. Ici, le sol devient un tapis de jeux et les murs

68-Eric Charmes, La Rue, village ou décor ? Parcours dans deux rues de Belleville, op. cit., p. 132.

des supports de signalétique [fig. 27]. Le site est laissé à l’état brut et n’a bénéficié d’aucune transformation.

À l’inverse, renforcer le caractère minéral du terre-plein affirmerait une singularité s’op posant avec ses prolongations : le boulevard de Clichy et les bassins de la Villette. Il s’agit de trouver le bon degré d’intervention entre monstration et dissimulation. Enfin, exploi ter la verticalité pourra inverser nos rapports habituels à la ville où le sol est communément ce qui lie les espaces entre eux. Le projet Factoria Joven (l’usine de la jeunesse) de l’agence d’ar chitectes Selgascano en 2011, tire partie de cette caractéristique en augmentant les proportions des fondations de l’architecture pour proposer des surfaces de murs d’escalade [fig. 28].

S’extraire des normes permet de créer de nouvelles formes d’interactions entre usages et usagers. Une forme abstraite peut accueillir différents usages. En effet, en croisant les attri buts des équipements nécessaires à chacune des activités proposées, on peut alors synthétiser leurs traits essentiels afin d’obtenir un équipement multi-fonctionnel. La simplicité des formes permet d’éveiller l’imaginaire et d’être prolongé par de nouveaux usages impensés. Le citadin vient ici compléter le travail de l’urba niste et du paysagiste.

Fig. 16. Valeri Zoia et Stradivarie Architectes, Piazza Nember, 2010, Jesolo, Italie.

Fig. 16. Valeri Zoia et Stradivarie Architectes, Piazza Nember, 2010, Jesolo, Italie.

lité des usages dans une ville contemporaine.

Le non-lieu devenu lieu ?

Nous avons ici questionné le conflit qui peut naître de la confrontation de deux usages opposés dans l’espace urbain. L’un consiste à circuler, être en mouvement, l’autre à investir l’espace-temps public en s’arrêtant de manière courte ou prolongée. Ces deux comportements n’induisent pas les mêmes rapports au paysage et à l’activité des rues et créent des tensions au sein de celle-ci. Au regard de ce constat, ma réflexion a porté sur le rôle du designer quant à la transformation d’un espace urbain de circu lation, conduisant à une attitude individualiste de l’usager, en un espace d’occupation sponta née en prise avec la dynamique du cadre urbain.

La circulation permanente au sein de l’espace public résulte d’une double conséquence que j’ai voulu mettre en évidence : celle de l’usager influencé par une société de la vitesse et celle d’une mise en circulation qui n’est pas tou jours désirée. Dans ce cas, l’espace fonctionnel devient inhospitalier. En écho au mouvement, l’arrêt est pensé dans des espaces « à part » qui se déconnectent de la rue dans un souci de performance et de sécurité. On scinde vie urbaine et stationnement. On a pu démontrer que l’usa ger n’est pas réticent à l’urbanité en général qui est pour lui un milieu familier où se déve loppent des relations liées à son quotidien. Le mouvement et l’arrêt s’envisagent comme deux comportements complémentaires qui se développent en parallèle l’un de l’autre. Cette cohabitation est possible grâce à une attention portée à l’appropriation spatiale et à la flexibi

En choisissant le boulevard de la Chapelle pour mener ma réflexion, j’ai pu faire naître des oppositions entre mobilité et résistances d’oc cupations. Le terre-plein central sous le viaduc est un lieu propice à générer des expérimen tations sociales connectées au cadre urbain. En tant qu’espace résiduel, sa nature ne corres pond en rien au stéréotype d’une place publique contemporaine lissée et aseptisée. Sa nature dialogue également avec un contexte social populaire affirmé, répondant à un investis sement libre de la rue. Pour aboutir à la cohabitation entre circulations fonctionnelles et occupations de la rue, envisager une interven tion à différentes échelles semble nécessaire.

À l’échelle du boulevard, le terre-plein affir mera sa présence interstitielle. Requalifier ses accès le rendra lisible comme un espace disponible. Le but est d’affirmer une image d’espace public qui se connecte à son environnement. Afin de créer une interaction entre les usa gers, des espaces tampons seront mis en place pour centraliser les équipements liés au transport (borne Vélib’, parking à vélos, stationnement-minute). À l’échelle du terre-plein central, j’envisage de repenser l’arrêt non plus comme un usage fixe contrôlé par des aména gements autoritaires mais comme une occu pation spontanée de l’espace. Les équipements répondront à une volonté d’usages non figés. De plus les différentes pratiques de l’espace seront complémentaires. Les espaces de pause rythmeront la circulation linéaire. La mobilité sera mise en avant au niveau des espaces d’ac cès et s’effacera pour occuper une place secon daire sur le reste du terre-plein.

En terme de programmation et suivant une logique d’appropriation de l’espace, les des sous du viaduc croiseront usages formels et informels de la pause. L’arrêt sera vécu à la

fois comme une action passive de détente mais également comme une occupation active à tra vers des activités de jeux et de sport informels. La réappropriation via une approche récréative sera transversale à tous les usages afin de réin troduire un plaisir d’occupation de la rue qui tend à disparaître. La plasticité de l’intervention révèlera les qualités architecturales du site et favorisera une relation avec son environne ment proche en s’affranchissant des qualités minérales déjà présentes. Il conviendra de ne pas le dénaturer ni le suréquiper avec des amé nagements lourds. Une des hypothèses pour souligner l’architecture du viaduc sera d’ex ploiter sa linéarité et sa verticalité.

Extraire un usager prisonnier d’un espace de circulation inhospitalier et de son indivi dualité peut donc se faire par le biais d’une appropriation spontanée du lieu via des occupations changeantes et défigées. La surprise produite par les mouvances de décor suscitera chez le passant un regard attentif. Cette réap propriation se fera par une occupation alter native et non institutionnelle du lieu. L’espace sous le viaduc ne sera assimilable à aucun espace connu. On ne pourra pas le qualifier de place ou parc. Ce sont les habitants, qui en l'investissant s’approprieront aussi son nom.

Bibliographie

1

Espace urbain et ses évolutions

Aries Paul (coord.), Ralentir la ville, pour une ville solidaire, Villeurbanne, Golias, 2010.

De Coninck Frédéric, Deroubaix José-Frédéric (dir.), Ville éphémère ville durable, Nouveaux usages Nouveaux pouvoirs, Paris, L’Oeil d’or, 2008.

Dorier-Apprill Elisabeth, Gervais-Lambony Philippe (dir.), Vies citadines, Paris, Belin, 2007.

Gravari-Barbas Maria, Aménager la ville par la culture et le tourisme, Paris, Édition du Moniteur, 2013.

Gwiazdinski Luc, La ville 24h/24 ?, La Tour d’Aigues, Édition de l’aube, 2003.

Héran Frédéric, La ville morcelée, Effets de coupure en milieu urbain, Paris, Economica, 2011.

Kreis Christian, « L’urbanisme sécuritaire, De la ville bunkéri sée à la ville passante », UNIL, juin 2013 [en ligne], consulté en juillet 2014, [http://www.unil.ch/files/live//sites/ouvdd/files/ shared/VsV/vues_Sur__ville_No30_2013.pdf].

Koolhaas Rem, Junkspace, Paris, Payot & Rivages, 2011.

Lecroart Paul, « De la voie rapide à l’avenue urbaine : la pos sibilité d’une “autre” ville ? », Institut d’aménagement et d’ubarnisme, octobre 2012 [en ligne], consulté en septembre 2014, [http://www.iau-idf.fr/en/detail/etude/de-la-voie-rapide-a-lavenue-urbaine-la-possibilite-dune-autre-vi.html].

Pélegrin-Genel Elisabeth, Une autre ville sinon rien, Paris, La découverte, 2012.

Rubini Constance, La Ville mobile (cat. expo.), Saint-Étienne, Cité du design, 2012.

Appropriation de l’espace urbain

Charmes Eric, La Rue, village ou décor ? Parcours dans deux rues de Belleville, Paris, Créaphis, 2006.

Dorvillé Christian, Sobry Claude, « La ville revisitée par les sportifs...? », Territoire en mouvement, 2006 [en ligne], consulté en septembre 2014, [http://tem.revues.org/295].

Duarte Cristiane Rose, Thibaud Jean-Paul, Ambiances urbaines en partage. Pour une écologie sociale de la ville sensible, Genève, MétisPresses, 2013.

Hossard Nicolas, Jarvin Magdalena (dir.), C’est ma ville. De l’appropriation et du détournement de l’espace public, Paris, L’Harmattan, coll. « Dossiers sciences humaines», 2005.

Labasse Alexandre, Sports reflet d’une métropole (cat. expo.), Paris, Édition du Pavillon de l’Arsenal, 2014.

Morel-Brochet Annabelle, Ortar Nathalie (dir.), La fabrique des modes d’habiter. Homme, lieux et milieux de vie, Paris, L’Harmattan, coll. « Habitat et sociétés », 2012.

Soulier Nicolas, Reconquérir les rues : exemples à travers le monde et pistes d’actions; pour des villes où l’on aimerait habiter, Paris, Ulmer, 2012.

Traits Urbains, Hors série n°46 : « Espaces publics contemporains : comment les concevoir, les gérer et les rendre attractifs ? », 2010.

2

Sociologie de l’espace urbain