13 minute read

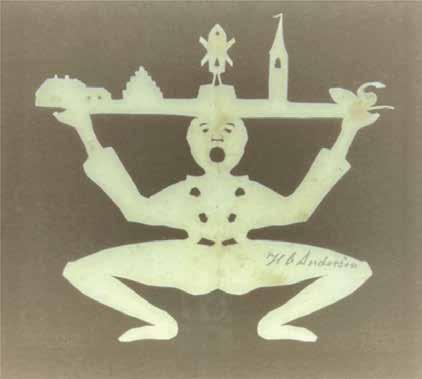

–Märchenerzähler und Schriftsteller

from Neu Nota Bene 25

by Mateo Sudar

Der weltberühmte Schriftsteller wurde am 2. April 1805 in Odense auf der dänischen Insel Fünen geboren und galt als „Tagträumer“. Der in ärmlichen Verhältnissen Aufgewachsene beschloss mit 14 Jahren, beim Königlichen Theater in Kopenhagen sein Glück zu versuchen. Der Sohn eines Schuhmachers und einer Waschfrau hatte jedoch wenig Erfolg bei seinen Versuchen, als Schauspieler oder Sänger Fuß zu fassen. Doch zum Glück fand er Förderer, die sein Talent

Advertisement

So auch 1855 in Bad Wildbad, das er von Stuttgart aus in einer Diligence erreicht hatte. „Es wurde halb sieben, ehe wir Wildbad erreichten, das keinen guten Eindruck auf uns machte“, so der Dichter, der im „Bellevue“ abstieg und sich über sein schlechtes Zimmer beschwerte. „Das Bett mit viel zu kurzen Laken, hart und wie zubereitet von einem Troll, der uns foppen will.“ Der wütende Andersen erhält ein neues Zimmer und beim Tee „im kleinen

Kreis“ las der dann sichtlich zufriedene Salonlöwe das „Kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“ und „Das hässliche Entlein“, bevor er am Abend zur Tafel mit dem Großherzog geladen war und dort den ältesten Sohn von Friedrich Schiller persönlich kennenlernen konnte. Als international anerkannter und verehrter Schriftsteller starb Hans Christian Andersen am 4. August 1875 in Kopenhagen.

Sabine Zoller

Es war der 17. Dezember 1943 –nach knapp einjähriger Ausbildung als Artillerist stand ich als 18-jähriger Fahnenjunker-Unteroffizier auf dem Breslauer Hauptbahnhof und wartete auf den Transportzug Richtung Osten – mein erster Fronteinsatz! Tränenreiche Abschiede entlang dem Bahnsteig – Mütter, Frauen, Mädchen, Kinder umarmten die Soldaten. Unfassbar für viele, so kurz vor Weihnachten die Fahrt antreten zu müssen. Mein Vater drückte mir lange die Hand – er kannte das, war er doch 1914/18 dabei gewesen. Mutters letzte Umarmung presste auch mir Tränen in die Augen, so dass ich kaum merkte, wie sie mir ein verschnürtes Paket in die Hand drückte und gerade noch mit erstickter Stimme herausbrachte: „Junge, das ist für den Heiligen Abend.“ Ich spürte noch die Arme meiner Schwester um meinen Hals – ein letztes Winken – die Räder rollten ins Ungewisse.

Die anfängliche Stille im Abteil wich. Bald wusste jeder vom anderen etwas. Alte Fronthasen waren dabei, die uns Jungen schonungslos aufklärten, was uns erwartete. Schon ab Lemberg hieß es in Güterwagen umzusteigen – Strohmatratzenlager. Am Ende des Zuges viele Waggons mit Munition – Nachschub für die Front. Vor und hinter der Lokomotive Flakabwehr gegen Tieffliegerangriffe und Partisanen. Zügig ging es über Shitomir, Kiew – doch dann kam ein langes Warten. Es hieß, die Strecke sei durch russische Fliegerangriffe blockiert. Zum Glück war in jedem Waggon ein Kanonenöfchen mit Kohlevorrat, das uns gegen die grimmige Kälte draußen etwas schützte. Inzwischen war der 23. Dezember herangerückt. Da sollten wir eigentlich schon in Kirowograd sein, unserem Endziel. Im Morgengrauen des 24. Dezember rollten wir weiter, langsam, mit vielen Stopps. Die „Alten“ klärten uns auf, dass jetzt die gefährlichste Strecke käme, wo Partisanen angriffen und Tieffliegerangriffe an der Tagesordnung seien. Es war eine knisternde Stimmung. Jeder lauschte nach draußen, uns war allen mulmig. Gut, dass wir einen Berliner dabeihatten, den verließ in keiner Situation der Humor!

Dann, es muss gegen 17 Uhr gewesen sein, erfüllte sich die Luft mit Dröhnen, und ich hörte gerade noch, wie es der Berliner Schnauze entfleuchte: „Ick globe, det Christkind kommt mit seinen Engelchen im Sturzflug.“ Da krachte es schon, Schüsse peitschten, knatternde Flakabwehr – alles schrie: Raus! – rechts den Karabiner, den „Affen“ (Tornister) chenden Hauswand. In dem Moment gab es eine Detonation. Etliche Munitionswagen flogen in die Luft, um uns splitterte es, Schreie von Verwundeten – dann Stille. Der Angriff war vorbei. Unsere schützende Hauswand gehörte zu einem kleinen Bahnwärterhaus. Wir zwängten uns hinein. Drinnen roch es nach muffigem Stroh. Da kaum noch Dachziegel drauf waren, türmten sich drinnen Schneewehen; aber wir fühlten uns in Sicherheit. Wir waren etwa fünfzehn Mann. Ein Offizier leuchtete plötzlich mit einer Taschenlampe herein und befahl: „Ihr bleibt die Nacht hier drin, stets zwei Mann Wache auf-

Heiligabend in Apostolowo, Russland 1943

auf den Rücken, Stahlhelm auf, Gasmaske um. Ich wollte gerade als letzter aus dem Waggon springen halt

Mutters Paket! Schon landete ich in einer hohen Schneewehe. Wohin? Nach links, nach rechts? Da hörte ich jemanden rufen: „Hierher!“ Ich wälzte mich durch den Schnee. Fest umklammerte ich mit der linken die Paketschnur. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich fand Deckung hinter einer plötzlich auftau- stellen, die anderen sind im nahen Dorf, Apostolowo heißt das hier, um die Verwundeten kümmern sich schon Sanitäter.“ Beim Herausgehen sagte er noch: „Schei… Weihnachten, gelt?!“ Allmählich erkannten wir die Umrisse des Raumes. Welch ein Segen, ein Backsteinofen, wenn auch arg ramponiert, stand an der Eckwand. Mit Feuerzeug, Papierfetzen, mit dem Seitengewehr zerkleinertem Holz entfachten wir schnell ein

Feuer und setzten uns in eine Runde. Im schwachen Lichtschein spiegelten sich traurige Soldatengesichter.

Ganz still war es auf einmal, nur von weitem tönte Geschützdonner. Da sagte jemand: „So, jetzt können wir uns frohe Weihnacht wünschen. Es ist Heiligabend. Wir haben noch heile Knochen.“ „Bei mir zu Hause ist jetzt Bescherung“, ertönte eine Stimme, „meine Tochter kriegt eine Käthe-Kruse-Puppe, die hat sie sich so gewünscht!“, „Und mein Klaus bekommt ’nen Roller“, „Meiner ein paar Schlittschuhe“, kam es aus einer anderen Ecke. „Männeken“, meldete sich der Berliner (Gott sei Dank war er noch bei uns), „wir ham doch ooch Bescherung, der liebe Jott hat uns doch eben nicht det Leben ausjehaucht!“ – und – „Guckt euch mal um, is nich hier wie in Bethlehem? Maria und Josef mit ihrem Jesuskindle hatten och nich mehr als wir.“ Nun war ich an der Reihe. „Doch“, sagte ich, „für uns gibt es auch eine Bescherung, passt mal auf.“ Ich baute das Paket in der Mitte auf. Wie es Mutters Art war, hatte sie es sorgfältig in Packpapier gewickelt, das durch den Schnee nur etwas feucht geworden war. Ich löste die Schnur. Noch mal eine Verpackung mit schönem Weihnachtspapier – das faltete ich sorgfältig auseinander und breitete es auf dem Boden aus. Als ich den Karton öffnete, mein Nachbar mit dem Feuerzeug hineinleuchtete, und alle Augen sich darauf richteten, erklang aus allen Kehlen ein „Aaach“, denn obenauf lag ein kleiner Adventskranz aus echter Tanne mit rotem Band und dazu gelegten Kerzen, selbst an Streichhölzer hatte die Gute gedacht. In Schleifen gewickelte Päckchen holte ich heraus, legte sie um den Adventskranz – es waren so viele, dass einer meinte: „Mensch, und das hast du alles geschleppt und sogar hierher gerettet!“. „Los“, sagte ich, „packt mit aus!“ „Nee du, das sind deine Sachen.“ „Quatsch, die gehören uns allen“, erwiderte ich, „was meint ihr, wie sich Mut- ter freuen würde, wenn sie das jetzt sähe!“ Kurzum: Alles wurde aufgeteilt. Zum Vorschein kamen: vier verschiedene große Würste, eine Menge Weihnachtsgebäck, mein damaliger Lieblingskuchen, „falscher Hase“, wir Kinder nannten es „Zebrakuchen“ (schichtweise Schokolade mit Keksen) und – hurra – eine Flasche Rum mit einem Beutel Zucker. Den konnten wir jetzt brauchen! Was war da noch eingewickelt in Weihnachtspapier? Ein kleiner echter Silberlöffel aus Mutters guter Schatulle, oh, Gott, dachte ich, ein Stück Zuhause! Schnell war in unseren Kochgeschirren Schnee aufgetaut, bald dampfte der Grog, und den ersten Schluck tranken wir auf meine Mutter. Dann sangen wir „Stille Nacht, heilige Nacht“ mit feuchten, glänzenden Augen, jeder in Gedanken zu Haus bei seinen Lieben. Ich hielt ein Tannenzweiglein über die Kerze – heimatlicher Weihnachtsduft nahm uns gefangen. Eine kurze Stille trat ein, dann kam Fröhlichkeit auf, jeder erzählte, wie es jetzt zu Haus bei ihm zuginge. Die Wache draußen wurde abgelöst, die Partisanen ließen uns in Ruhe.

Meine Gedanken sahen daheim einen langen, weiß gedeckten Tisch mit Tannengrün und Kerzen dekoriert. Ich war auf einem Hof groß geworden, alle Knechte und Mägde festlich angezogen, ließen sich „weiße Wurst mit polnischer Tunke“ und Sauerkraut (Schlesier kennen dies!), anschließend Karpfen, hinterher Mohnklöße schmecken. Dann war Bescherung, jeder wusste seinen Platz, alles freute sich. Ich am meisten, weiß ich doch noch, wie ich als Junge einen hölzernen Pferdestall mit zwei herrlichen Ackerpferden, einem Leiterwagen mit richtigem Heu (Mutter „freute“ sich über den anschließenden Dreck!) bekommen hatte, denn ich war es und bin es bis heute geblieben, ein Pferdenarr. Unser Onkel Sepp, Junggeselle, der immer bei uns feierte, setzte sich ans Klavier und sämtliche Weihnachts- lieder wurden gesungen. Vor der mitternächtlichen Christmette liefen meine Schwester und ich in den Stall und gaben den Pferden Zucker. Das ging mir alles durch den Kopf. Inzwischen quollen auch aus den Wortkargen Gefühlsausbrüche, jeder hatte was zu erzählen, es war wie ein Betäuben, keiner kam bei den Leckereien zu kurz, und als die vier Ersatzkerzen langsam am Ausbrennen waren (selbst daran hatte Mutter gedacht), unterbrach der Berliner die aufkommende Müdigkeit noch einmal: „Nu – hatten wir nich ’ne schöne Bescherung? Nur, det Eselchen von Maria und Josef fehlt ma jetzt, uff dem ritt ich noch in der Nacht bis nach Berlin.“ „Mensch, halt die Klappe“, kam eine Stimme aus der Ecke, „Esel sind wir doch selber, spätestens morgen früh wirst du’s merken!“ Nur noch das Feuer knisterte im Ofen. Die, die noch wach lagen, richteten ihre Augen durch das zerborstene Dach in den klaren Sternenhimmel. Ferner Geschützdonner mit hellem Aufblitzen holte uns in die Wirklichkeit zurück – in den verfluchten Krieg. Ich schob noch den Silberlöffel in die Brusttasche und dachte: „Wenn Du aus dem Schlamassel rauskommst, an dieses Weihnachten wirst du zeitlebens denken.“

Am nächsten Morgen bestiegen wir einen neu bereit gestellten Transportzug. Mein Marschbefehl war, mich als VB (Vorgeschobener Beobachter der Artillerie) des Artillerieregements 28 bei der 60. Infanterie-Division zu melden. Als Nachsatz möchte ich hinzufügen: Diesen Silberlöffel brachte ich durch den Krieg und die anschließende fünfjährige Gefangenschaft – er war mein Talisman. Die Daten eingraviert, halte ich ihn noch heute in Ehren. Meine Mutter hat viel mitgemacht, zwei Weltkriege erlebt. Die Leute aus Grottkau, glaube ich, haben sie in guter Erinnerung. Sie wurde von allen geschätzt.…

Quelle: Weihnachtsgeschichten aus schwerer Zeit, erzählt von Freunden und Förderern des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge englische Freibeuter wie Sir Francis Drake (dem im Übrigen auch eine Romanze mit seiner Königin nachgesagt wird). Die Regentschaft von Elisabeth I. währte insgesamt 55 Jahre (15581603) und brachte das Reich nicht nur politisch und wirtschaftlich zur Blüte, sondern es entstand auch in Kunst und Musik, in Theater und Malerei schöpferische Vielfalt, die bis heute als herausragend gilt. um 6 Uhr von Mama geweckt, die mir sagte, der Erzbischof von Canterbury und Lord Conyngham seien hier und wünschten mich zu sehen. Ich stieg aus meinem Bett und ging in mein Wohnzimmer (nur im Morgenmantel) und empfing sie allein. Lord Conyngham teilte mir dann mit, dass mein armer Onkel, der König, um zwölf Minuten nach zwei aus dem Leben geschieden war und folglich, dass ich Königin bin.“ Am 28. Juni 1838 fand die Krönungszeremonie in der Westminster Abbey statt. Während der ersten Jahre der jungen Königin war ihr erster Premierminister, Lord Melbourne, ihr engster Berater und väterlicher Mentor. Die ersten Jahre ihrer Regentschaft verliefen stabil, von einigen, ihrer Unerfahrenheit geschuldeten, Fehlentscheidungen abgesehen. Jedoch riefen diese jugendlichen Fehler der Königin immer mehr Stimmen auf den Plan, die eine schnelle Verheiratung der Monarchin forderten und dadurch einen mäßigenden Einfluss auf die emotionale Viktoria erhofften.

Die offizielle Vereinigung der beiden Königreiche wurde im Jahre 1707 mit dem „Act of Union“ festgelegt. Königin Anna wurde die erste britische Regentin. Das Unterhaus wurde um 45 schottische Abgeordnete erweitert, das Oberhaus um 16. Grenzen und Zölle wurden abgeschafft, allerdings gab es einige schottischen Institutionen, die nicht mit ihrem jeweiligen englischen Pendant fusionierten, so die „Bank of Scotland“ und die „Church of Scotland“ (die Bewahrung der kirchlichen Eigenständigkeit Schottlands, hat der derzeitige König Charles III gerade während seiner Proklamation mit einem feierlichen Eid bestätigen müssen!).

Am 10. Oktober 1839 traf der von Leopold I. favorisierte „Heiratskandidat“,

Das Reich, in dem die Sonne nie untergeht

Das sogenannte „Viktorianische Zeitalter“ begann am 20. Juni 1837. Viktoria, zu dem Zeitpunkt gerade einmal achtzehn Jahre alt, schreibt in ihrem Tagebuch über dieses Ereignis: „Ich wurde

Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha (ausgerechnet ein Deutscher) in Begleitung seines Bruders Prinz Ernst am britischen Königshof ein. In ihr Tagebuch schrieb sie: „Ich erblickte Albert mit einiger Bewegung, er ist schön!“ Schon vier Tage später teilte sie Lord Melbourne ihre Eheabsichten mit. „Ich bin der glücklichste Mensch“, schrieb sie in ihr Tagebuch. Am 15.Oktober hielt sie, wie vom Protokoll vorgeschrieben, um Alberts Hand an. Die königliche Hochzeit fand am 10. Februar 1840 in der Chapel Royal of St James’s Palace statt. In den ersten sechs Jahren ihrer Ehe bekamen die beiden fünf Kinder, insgesamt hatten sie neun an der Zahl. Aus Briefen und Tagebucheinträgen ist zu erfahren, wie glücklich Königin Viktoria mit ihrem Prinz Albert und ihren Kindern war. Albert engagierte sich fortan auf wissenschaftlichem Gebiet, genauso wie im Bereich der Fürsorge, Armenhilfe und anderen sozialen Aufgaben. Zudem sollte man nicht außer Acht lassen, wie wichtig Alberts Beitrag für das britische Weihnachtsfest war und ist. Er brachte die deutsche Tradition des Weihnachtsbaumes nach Großbritannien (anfangs kopfschüttelnd belächelt, wegen dieser deutschen Verrücktheit, sich Bäume ins Zimmer zu stellen!). Während Viktorias 63-jähriger Regentschaft, erreichte das britische Imperium die größte Macht und Ausdehnung seiner Geschichte. Der Ausspruch vom „Reich, in dem die Sonne nie untergeht“ ist legendär. Prinz Albert verstarb jedoch leider schon im Alter von 42 Jahren. Königin Viktoria kam nie über den Verlust ihres geliebten Ehemanns hinweg. In ihr Tagebuch schrieb sie: „Nie werde ich vergessen, wie schön mein Liebling aussah, als er dalag und die aufgehende Sonne sein Gesicht beleuchtete“.

Ein Weltkrieg und noch ein Weltkrieg

Am 27. Januar 1859 bekam die älteste Tochter von Königin Viktoria – ebenfalls Viktoria genannt – in Berlin einen Sohn: Prinz Wilhelm von Preußen, später Kaiser Wilhelm II. Die erschütternden Ereignisse des Ersten Weltkrieges lassen sich zumindest in ihrem psychologischen Ursprung auf drei äußerst fragwürdige Persönlichkeiten jener Zeit zurückführen: Drei miteinander konkurrierende, aufeinander eifersüchtige und machtgierige Enkel von Königin Viktoria (man nennt sie auch die „Großmutter Europas“) sind nicht unerheblich an Europas Sturz in einen gnadenlosen Vernichtungskrieg beteiligt: Ein gewisser Wilhelm, Kaiser in Berlin, ein durch und durch verunsicherter George, König von Großbritannien, und der Fortsetzung auf Seite 18 p

Der Festbraten zum Weihnachtsfest – egal, wo auf der Welt, wer es sich irgendwie leisten kann, versucht an den Feiertagen etwas Besonderes auf den Tisch zu bringen.

Weihnachtsessen –eine Sünde wert?!

Gesünder leben –Ernährung als Lebensstil (11)

Ich weiß nicht mehr genau, wo ich diesen Satz gehört oder gelesen habe, aber ich finde, er ist es wert, dass man ihn sich einprägt. Warum empfinde ich das so? Weil ich den Satz: „Ich habe an den Feiertagen gesündigt“ nicht nur einmal gehört habe. Und auch Sätze wie: „Wenn du wüsstest, was ich alles bei der Familie gegessen habe, es drehte sich den ganzen Tag nur ums Essen…“ Ja ist denn das so schlecht? Ist es nicht

Quellen:

Weihnachten in anderen Ländern – Weihnachtsbräuche weltweit (raab-verlag.de)

Weihnachten in anderen Ländern – Wie unsere Nachbarn das Fest feiern (weihnachtszeit.net)

Ein Blick über den Tellerrand: Weihnachtsessen aus aller Welt (lonelyplanet.de) wunderbar, Zeiten zu haben, an denen es die leckersten Gerichte gibt – und das hintereinander, gefühlt am Stück? Dürfen wir das nicht genießen?

Weihnachten ist die Zeit der Traditionen. Jede Familie hat ihre eigene und das auch beim Essen. Dies Tradition wird verknüpft mit Vertrautem, mit Geborgenheit, mit Erinnerungen. Es hält uns zusammen, es gibt uns einen Rahmen, es ist etwas Verlässliches.

In der Weihnachtszeit wollen wir keine Experimente, nichts Kreatives, nicht Neues. Da tut ein, „das war bei uns immer so“ oder „wir haben immer so gegessen“ einfach gut. Da wird das Rad nicht neu erfunden, da beruft man sich auf das Altbewährte.

Und da hält Essen nicht nur Leib und Seele zusammen, da hält es vielleicht sogar die Familie zusammen. Eine Zeit des Genießens und des Schlemmens.

Während es in Deutschland in vielen Familien dazu gehört, Gänse- oder Entenkeulen mit Rotkraut und Klößen an den Feiertagen zu essen oder alternativ einen anderen Festtagsbraten mit winterlichem Gemüse, gibt es in anderen Ländern andere traditionsreiche Gericht.

So zum Beispiel gilt in England der gefüllte Truthahnbraten und der Plumpudding (ein gekochter oder gedämpfter Pudding mit Trockenobst und reich-

Den italienischen Panettone kennen wir aus vielen italienischen Restaurants oder Feinkostläden, er ist seit einiger Zeit auch bei uns als Spezialität in der Weihnachtszeit zu bekommen. Er ist in den meisten Regionen Italiens als Weihnachtskuchen fester Bestandteil an den Feiertagen. Ansonsten gehören natürlich Pasta in unterschiedlicher Form dazu, aber auch Fisch und Fleischgerichte sind beliebt.

Ähnlich viel getafelt wie in Italien, wird auch in Polen Genau wie Italien ist dieses Land sehr katholisch und nimmt das kirchliche Weihnachtsfest sehr ernst. 12 Gerichte gehören an Heiligabend traditionell auf den Tisch. Das geht auf die 12 Apostel von Jesus zurück. Rote-Beete-Suppe und Piroggen (gefüllte Teigtaschen) sind auf jeden Fall dabei.

In Schweden heißt das Weihnachtsfest „Julfest“. Daher heißt das klassische Weihnachtsbüfett „Julbord“. Darauf darf der saftige Weihnachtsschinken (Julskin- lich Fett, der mit Alkohol getränkt und dann flambiert serviert wird) ganz klassisch zu den Weihnachtsessen. ka) nicht fehlen. Weiterhin gibt es Heringshappen, Butter und Brot, aber auch Köttbullar, kleine Fleischbällchen, die unseren Partyfrikadellen ähneln.

In Frankreich legt man, wie auch sonst an festlichen Tagen, Wert auf mehrgängige Menüs. Bestandteil dieser sind unter anderem Gänsestopfleber, Austern, Muscheln, verschiedene Pasteten, eine schöne Käseplatte und zum Dessert der „Buche de Noel“, ein Kuchen der wie ein Baumstamm aussieht.

Für unseren Geschmack vielleicht eher ungewöhnlich, im Libanon aber zu Weihnachten genau richtig: Truthahn oder Huhn mit gewürztem Reis gefüllt. Dazu andere Spezialitäten, wie „Kibbeh“ (Klöße aus Bulgur und Hackfleisch), Taboulé-Salat (aus Tomaten, glatter Petersilie, Zwiebeln, Minze und Bulgur) oder auch Humus (Aufstrich aus Kichererbsen und Sesam) und Auberginenpaste bereichern die Tafel.

Wahrscheinlich würde auch das Familienessen auf Madagaskar (das Fest wird im großen Familienkreis gefeiert) nicht unseren Gewohnheiten entsprechen. Hühnchen-/KokosnussEintopf oder Huhn mit Ingwer und Knoblauch gehören dort zu den beliebten Essen. Und eine besondere Leckerei sind Litschis zur Weihnachtszeit. Sie werden nicht nur zum Essen, sondern wegen ihrer kräftigen Farbe auch gerne für die Dekoration in den Schaufenstern der Läden verwendet.

Auch in Spanien ist Weihnachten das Fest der Familie und der Liebe. Je nach Familientradition gibt es unterschiedliche Festgerichte. Ganz typisch aber ist die Süßspeise „Turron“. Bestandteil sind geröstete Mandeln, Zucker, Honig und Eiweiß. Verfeinert wird diese, je nach persönlichem Geschmack, gerne mit kandierten Früchten oder Schokolade.

Die Weihnachtszeit mit ihren vielfältigen kulinarischen Genüssen darf getrost ohne schlechtes

Gewissen und Reue durchlebt werden. Sie ist neben dem religiösen Hintergrund einfach auch ein Stück individueller Lebensqualität – gemeinsam in der Familie ebenso wie für den Einzelnen, der die Feiertage vielleicht alleine verbringen muss. Und ab dem 2. Januar haben wir schließlich wieder 358 Tage Zeit, uns mit gesunder, kalorienangepasster Ernährung zu beschäftigen.

Freuen wir uns also auf die Feiertage und lassen uns das leckere Essen schmecken.

„Die Wahrheit wird über der Welt aufgehen, das Dunkel verschwinden, das Licht wird leuchten“

Johannes Reuchlin (1455 – 1522)

Open Air Veranstaltung mit dem Freien Theater in Bad Liebenzell