DEFECTOS MÁS COMUNES DEL ESMALTE

GUÍA CLÍNICA

Con evidencia científica actualizada, aplicación práctica en la consulta y propuestas de tratamientos modernos y responsables

DE LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTE EBOOK

Las fotografías utilizadas en este eBook son, y como siempre comento, propias, tanto las fotografías clínicas como las decorativas. Poseemos los consentimientos informados de cada paciente donde nos autorizan a su uso con fines académicos. Las fotografías clínicas y las decorativas que enmarcan este fabuloso eBook, forman parte de nuestro trabajo fotográfico profesional y artístico, porque sí, también hacemos arte fotográfico con los dientes.

Y aunque considero a la fotografía como arte y también como una escritura con luz, estoy seguro que la fotografía clínica es una herramienta indispensable en muchas profesiones y particularmente en la Odontología.

En mi profesión siempre trato de tener un pensamiento lateral, es por eso que disponemos de fotos artísticas desarrolladas con técnicas muy afinadas para

DE LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTE EBOOK

lograr impresionar a quienes confían en mi trabajo De la misma manera, disponemos de bancos de fotos clínicas y es una de las más potentes razones para dedicarnos a realizar estos eBooks, para mostrar y demostrar que, caminar por la calle menos transitada es lo mejor que podemos hacer para innovar y diferenciarnos en un mundo muy competitivo.

@NATERA FOTOGRAFIA

En esta oportunidad utilizamos varias fotos polarizadas logradas de manera diferente y sin ningún filtro a las exhibidas en el eBook sobre Blanqueamiento dental Son imágenes maravillosas que combinan y enmarcan de forma excelente, todo el contenido de esta “Guía Clínica para el Odontólogo”. Espero las disfruten y admiren como lo hago yo.

Derechos de autor y la edición de este eBook

El poder disfrutar de este trabajo, de su contenido y especialmente de sus fotografías, es señal de respeto y de preferencia de parte del lector.

Este es mi tercer eBook y sigo trabajando en otros que pronto publicaremos por lo que me encuentro muy orgulloso del trabajo en equipo. Mi concentración es total, incluso cuando no escribo ya que debo revisar mentalmente cada página y cada párrafo para lograr enviar el mensaje correcto y debidamente soportado. Debo cubrir cada detalle y cuidar las formas, cada uno requiere de mi plena atención en todo momento persiguiendo ideas por lo que casi no hago nada más durante mucho tiempo.

Ellos han nacido desde hace años en mi mente exigiendo esfuerzo, generando preocupaciones y fertilizando sueños.

Todo este trabajo de muchos días, horas y noches emocionantes me lleva a exigirle al lector NO violar los derechos de autor, la NO reproducción ilegal de este, el respeto por el trabajo de otros y que pudiendo hacer lo correcto, NO decidan hacer lo contrario.

Y como ya expresé en el Atlas sobre Fluorosis Dental publicado en Agosto 2024 y en el eBook sobre Blanqueamiento Dental 2025, esto tendría como consecuencia la pérdida del valor científico de este texto, la imposibilidad de poder seguir trabajando en otros proyectos

Derechos de autor y la edición de este eBook

tan valiosos como este y en el desprecio del lector como el principal beneficiario de este magno esfuerzo.

Para que existan libros como este es necesario el trabajo y dedicación de muchos. Su reproducción sin el permiso de su autor viola la ley y la lógica ya que contribuye a la muerte de nuevas ediciones y de los que aún disfrutamos leer y aprender.

Coloco en tus manos tu propia inversión al adquirir este eBook, el aprender de este trabajo y de esta colección académica de guías prácticas de la que este es el tercero y seguimos sumando.

Si se pierde, todos perdemos.

ISBN: 978-84-09-75848-7

Sobre el autor de este eBook

Od. Alfredo Natera

Graduado en la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela

Docente jubilado de la Cátedra de Odontología Operatoria. Facultad de Odontología. Universidad Central de Venezuela.

Director del Centro Venezolano de Investigación Clínica para el tratamiento de la Fluorosis Dental y Defectos del Esmalte. (CVIC FLUOROSIS)

Académico, investigador, autor de artículos científicos, experto en materiales dentales, conferencista

Fotógrafo clínico y experimental

CONOCIMIENTO DEDICACIÓN INNOVACIÓN ALTO VALOR CIENCIA

Para los buenos lectores...

“El error más común es restaurar lo que no ha sido correctamente diagnosticado. La ciencia está en ver más allá de la mancha.”

Dr. Nigel Pitts, líder ICDAS, King's College London

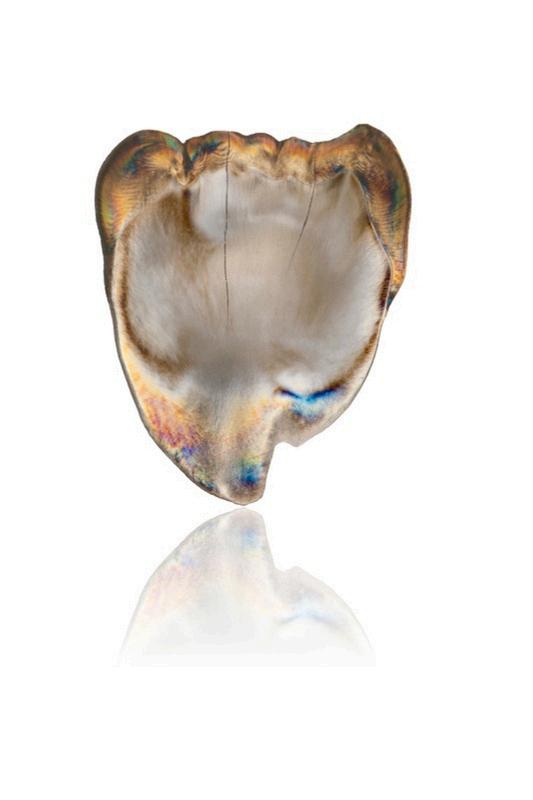

Diente de tiburón fosilizado de 200 millones de años de antigüedad Foto tomada por Alfredo Natera

Prólogo

Contenido

Objetivos del ebook

Metodología basada en la evidencia científica

Cómo usar esta guía práctica diaria

Importancia del diagnóstico precoz de las alteraciones del esmalte

Consecuencias clínicas de los defectos del desarrollo del esmalte

CAPÍTULO 1: Razonamiento clínico y raciocinio diagnóstico

1.1 Razonamiento clínico ¿Cómo piensan los médicos?

1.2 Razonamiento diagnóstico o razonamiento clínico: una habilidad que debe ser enseñada

1.3 Las 6 excusas más utilizadas para justificar prácticas no basadas en evidencia

1.4 Conclusiones

CAPÍTULO 2: Anatomía y fisiología del esmalte

2.1 Formación del esmalte: fases de la amelogénesis

2.2 Formación de la dentina: fases de la dentinogénesis

2.3 Interacciones epitelio-mesenquimatosas

2.4 Fisiología de la mineralización

2.5 Características histológicas y clínicas del esmalte sano

2.6 Diferencias entre hipoplasia e hipomineralización

2.7 Casos clínicos de referencia

Contenido

CAPÍTULO 3: Clasificación general de los defectos del desarrollo del esmalte (DDE)

3.1 Defectos cuantitativos (Hipoplasia)

3.2 Defectos cualitativos (Hipomineralización)

3.3 Factores etiológicos: prenatales, perinatales y postnatales

3.4 Índice DDE Modificado (FDI, 2001)

3.5 Epidemiología mundial y regional

3.6 Utilidad clínica de la Clasificación General de los defectos del desarrollo del esmalte (DDE)

CAPÍTULO 4: Hipoplasia del esmalte

4.1 Definición y caracterización clínica

4.2 Etiopatogenia ¿Qué origina la hipoplasia?

4.3 Clasificación clínica de la Hipoplasia del esmalte

4.4 Diferenciación con otros defectos

4.5 Métodos de diagnóstico clínico y radiográfico

4.6 Implicaciones funcionales y estéticas

4.7 Tratamiento y manejo clínico

4.8 Casos clínicos de referencia

CAPÍTULO 5: Hipomineralización del esmalte

5.1 Definición y características clínicas

5.2 Etiopatogenia ¿Qué la produce?

5.3 Hipomineralización molar-incisivo (HMI)

5.4 Clasificación clínica de la hipomineralización

5.5 Diferenciación clínica con otros defectos

5.6 Diagnóstico clínico

5.7 Implicaciones clínicas y funcionales

5.8 Tratamiento y manejo clínico

5.9 Casos clínicos de referencia

Contenido

CAPÍTULO 6: Fluorosis dental

6.1 Definición y características clínicas

6.2 Etiopatogenia: ¿Cómo ocurre?

6.3 Clasificación de Dean

6.4 Índice TF

6.5 Diferenciación clínica con otros defectos

6.6 Implicaciones funcionales y psicosociales

6.7 Manejo clínico según la severidad

6.8 Estrategias de prevención

6.9 Casos clínicos de referencia

CAPÍTULO 7: Amelogénesis imperfecta (AI)

7.1 Definición y contexto clínico

7.2 Etiología y base genética

7.3 Clasificación clínica

7.4 Manifestaciones clínicas y sistémicas

7.5 Diferenciación clínica con otros defectos

7.6 Abordaje clínico interdisciplinario

7.7 Consideraciones psicológicas y de calidad de vida

7.8 Enfoque restaurador por tipo y severidad

7.9 Enfermedades raras del ser humano

7.10 Árbol de decisiones

7.11 Casos clínicos de referencia

CAPÍTULO 8: Dentinogénesis imperfecta (DI)

8.1 Definición y contexto clínico

8.2 Etiología y base genética

8.3 Clasificación de Shields

8.4 Manifestaciones clínicas

8.5 Diferenciación clínica con otros defectos

8.6 Implicaciones funcionales y estéticas

8.7 Abordaje clínico y restaurador

8.8 Casos clínicos de referencia

Contenido

CAPÍTULO 9: Diente de turner (Hipoplasia postinfecciosa)

9.1 Definición y contexto clínico

9.2 Etiopatogenia ¿Cómo ocurre?

9.3 Características clínicas

9.4 Diagnóstico clínico y radiográfico

9.5 Diferenciación clínica con otros defectos

9.6 Implicaciones odontológicas

9.7 Abordaje clínico

9.8 Casos clínicos de referencia

CAPÍTULO 10: Lesión blanca inicial de caries (ICDAS 1 y 2)

10.1 Definición y significado clínico

10.2 Etiopatogenia ¿Cómo ocurre?

10.3 Localización común

10.4 Características clínicas

10.5 Diferenciación clínica con otros defectos

10.6 Diagnóstico por imagen

10.7 Sistema ICDAS: Detección y clasificación clínica de la caries

10.8 Clasificación ICDAS II

10.9 ICDAS + criterios para determinar actividad de la lesión

10.10 Protocolo clínico de detección y manejo

10.11 Ventajas del uso de ICDAS

10.12 Tratamiento y manejo clínico

10.13 Criterios para la remineralización exitosa

10.14 Resumen operativo de la consulta

10.15 Casos clínicos de referencia

CAPÍTULO 11: Tablas comparativas de los DDE, guía visual y diagnóstico diferencial

11.1 Compilación de información

11.2 Análisis histórico y sistémico

11.3 Examen clínico dirigido (protocolo y lista a verificar)

11.4 Clasificación diferencial y registro

11.5 Registro visual y documentación clínica

11.6 Estrategia de tratamiento basada en el diagnóstico

Bibliografía

Prólogo

Los defectos del desarrollo del esmalte son en su esencia, situaciones clínicas que van desde el poco impacto en la vida de los pacientes, hasta una verdadera catástrofe familiar.

Estas alteraciones han sido mencionadas en innumerables libros de texto, artículos, conferencias y seminarios. Unos con mayor resalte que otros, y no es si no a inicios de este siglo cuando toman relevancia y se reconoce, por medio de la Hipomineralización Molar Incisivo y su incomprensibles causas, que estamos ante circunstancias que exigen en gran medida, la dedicación y atención de la profesión desde la investigación hasta lo clínico, desde el estudio hasta el desarrollo de materiales dentales y técnicas que cubran los requerimientos preventivos y rehabilitadores de cada uno de ellos.

En la primera parte del eBook se hace énfasis en la identificación y el diagnóstico de estas alteraciones del desarrollo como punto de partida de un correcto y acertado tratamiento. Se incluye un capítulo de suma importancia sobre el “Razonamiento clínico y el raciocinio diagnóstico” y que trata de arrojar luces para los odontólogos, de la manera de pensar de los médicos para, con los datos recolectados en la historia clínica, lograr un diagnóstico adecuado y poder indicar un tratamiento que satisfaga el motivo de consulta del paciente.

Este tema se ha convertido en un nuevo paradigma para la odontología ya que nos puede ayudar en gran medida a adquirir esa habilidad tan útil y necesaria. Es por esta razón que se solicita al lector que lea detenidamente este capítulo ya que no se encuentra en ningún otra publicación por los momentos.

En la segunda parte del eBook, se ha desarrollado lo esencial que es conocer y comprender cómo es el esmalte sano y su formación, ya que de allí parte la comprensión del origen de cada defecto, y su clasificación dentro de cada visión.

Prólogo

Luego se describe desde varios ángulos las alteraciones del desarrollo más comunes: hipoplasia del esmalte (la alteración más mencionada y menos comprendida de todas), la hipomineralización molar incisivo, la fluorosis dental, la amelogénesis y la dentinogénesis imperfecta. Cada capítulo con propuestas de tratamientos y acciones clínicas para la mejor comprensión. Pero un capítulo que merece una especial mención es el de “la lesión blanca de caries inicial” (ICDAS 1 y 2), ya que los diagnósticos diferenciales de los defectos del esmalte se efectúa entre todos ellos y con ella. Y claro, siempre se incorporan fotografías de casos clínicos e imágenes de alta calidad como complemento educativo imprescindible para todo clínico.

En fin, se pudiera hablar mucho sobre lo que puede el clínico conseguir y lograr con esta guía práctica que señala el camino hacia el futuro. Sus herramientas se entregan para todo aquel que tenga la visión y la responsabilidad de ver el gran universo que existe en relación a los defectos del desarrollo del esmalte. Millones de pacientes en todo el planeta esperan ser atendidos correctamente por profesionales muy bien capacitados y entrenados, por lo que se debe comentar que cada día se logran avances en el conocimiento y cada investigador y autor suma su talento de la mano de la ciencia para prestar el mejor servicio de salud que merece cada ser humano, porque todos somos “pacientes”.

Bienvenidos mis estimados colegas a este maravilloso mundo que exige comprensión, conocimiento, inspiración, esfuerzo, constancia, concentración, habilidad y corazón.

LOS DEFECTOS DEL DESARROLLO DEL ESMALTE TE ESPERAN…

Objetivos del Ebook

Uno de los objetivos de este eBook es facilitar una ruta lógica, reproducible y eficiente para el diagnóstico clínico diferencial de las más comunes alteraciones del desarrollo del esmalte (DDEs) y lesiones blancas no cavitadas, evitando errores comunes de sobretratamiento o infradiagnóstico.

Así mismo, se desea ampliar la interpretación y la utilidad de este eBook, por lo que también se orienta a:

1.Proporcionar una guía clara, visual y actualizada para el diagnóstico diferencial de las principales alteraciones del esmalte.

2.Brindar herramientas clínicas útiles para distinguir entre hipomineralización, hipoplasia, fluorosis y otras condiciones del desarrollo del esmalte.

3.Establecer criterios basados en evidencia científica que orienten hacia el tratamiento más adecuado en cada caso.

4.Ofrecer al odontólogo recursos visuales y esquemas clínicos que faciliten la educación al paciente y la toma de decisiones terapéuticas.

5.Integrar la ciencia con la práctica diaria, con foco en la prevención, el diagnóstico temprano y el abordaje mínimamente invasivo.

Metodología basada en la evidencia científica

La presente guía ha sido elaborada mediante:

Revisión sistemática de literatura científica actualizada (PubMed, Scopus, Cochrane Library).

Inclusión de artículos de alto nivel de evidencia: revisiones sistemáticas, guías clínicas, ensayos clínicos controlados y estudios observacionales relevantes.

Estudio de las recomendaciones disponibles según el nivel de evidencia y grado de consenso clínico.

Consulta de publicaciones clave como las de la European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD), American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), y guías internacionales sobre HMI, fluorosis, Amelogénesis y Dentinogénesis imperfecta.

Todas las referencias consultadas se encuentran al final de la guía en la sección de “Bibliografía”.

Cómo usar esta guía en la práctica diaria

Consulta rápida y estructurada: Cada capítulo incluye tablas, esquemas comparativos, fotografías clínicas y algoritmos diagnósticos para facilitar su lectura

Enfoque por casos clínicos: Se presentan escenarios reales para aplicar el razonamiento clínico

Diagnóstico diferencial claro:

Se destaca lo que es y lo que no es en cada defecto, con claves visuales y clínicas

Recomendaciones prácticas:

Tratamientos sugeridos según tipo, severidad y localización del defecto

Se enfatiza en la identificación, en el razonamiento clínico y el raciocinio diagnóstico

Se ofrece una nueva visión de los defectos del desarrollo del esmalte para los clínicos.

Esta guía está diseñada para brindar a estudiantes y profesionales una herramienta práctica y estructurada que facilite la identificación y el manejo clínico de los defectos del desarrollo del esmalte (DDE). Incluye explicaciones teóricas, esquemas de decisión, tablas comparativas, diferenciación con caries inicial y recomendaciones clínicas. Puede ser consultada como material de referencia durante la atención clínica o como complemento para el estudio académico.

Importancia del diagnóstico precoz y oportuno de las alteraciones del desarrollo del esmalte

Numerosos estudios (Fragelli et al., 2015; Ghanim et al., 2017; Acosta y Natera, 2022) han demostrado que el reconocimiento precoz de estos defectos mejora significativamente los resultados terapéuticos, la satisfacción del paciente y su calidad de vida Es por esto que se hace énfasis en este aspecto tan importante para el paciente como para el profesional

El diagnóstico temprano y oportuno de los defectos del esmalte permite:

Prevenir complicaciones como caries de rápida progresión, hipersensibilidad dental, pérdida estructural por fracturas posteruptivas, alteraciones oclusales, masticatorias, funcionales y problemas psicosociales

Establecer un plan de tratamiento preventivo y restaurador individualizado

Educar a los padres o pacientes sobre la naturaleza del defecto y su pronóstico

Minimizar intervenciones invasivas en dentición joven y evitar procedimientos innecesarios

Conocer la magnitud del problema. Las tendencias indican aumento en la prevalencia y el número de casos

Atenuar los efectos negativos en la calidad de vida y el comportamiento en la consulta odontológica (miedo y ansiedad)

Importancia del diagnóstico precoz y oportuno de las alteraciones del desarrollo del esmalte

Mitigar las consecuencias clínicas de presentar DDE. (fracturas, desgastes, caries y fracasos en los tratamientos, restauraciones atípicas, necesidad de retratamientos y aumento de los costos).

Optar por tratamientos no invasivos y retardar los invasivos lo que disminuye el costo biológico, psicosocial y económico.

Fundamentar la toma de decisiones

Prever la transmisión genética en los casos que aplique.

Cumplir con los principios de ética y responsabilidad propios de una profesión dedicada a la “salud humana”.

La prevalencia mundial de los tres principales defectos (opacidades demarcadas, opacidades difusas e hipoplasias): Dentición primaria 10-49% Dentición permanente 9-68% Lo que indica una “gran población” que demanda atención correcta y oferta de tratamientos acertados y efectivos

Establecer estrategias y nuevos planes de negocios de acuerdo a las necesidades de la población en aumento en todo el mundo

Consecuencias clínicas de los defectos del desarrollo del esmalte

La evidencia consultada es sólida al confirmar que los DDE impactan en gran medida la vida de los pacientes. Cuando no se identifican y manejan adecuadamente, estas alteraciones pueden producir:

Miedo, ansiedad, dolor y desconfianza en la consulta y hacia el profesional.

Hipersensibilidad extrema al frío, calor o tacto (frecuente en Hipomineralización Molar Incisivo, Amelogénesis imperfecta y Dentinogénesis imperfecta).

Fracturas posteruptivas del esmalte, especialmente en molares jóvenes.

Mayor susceptibilidad a caries y erosión debido a la baja resistencia del esmalte afectado.

Dificultad para realizar procedimientos restauradores convencionales debido a la pobre adhesión a superficies afectadas.

Son causas de mordida abierta anterior y otras severas maloclusiones en muchos casos.

Pobre nutrición.

Fallas en el crecimiento y desarrollo del individuo.

Rechazo estético o impacto psicológico negativo, particularmente en dientes anteriores.

Consecuencias clínicas de los defectos del desarrollo del esmalte

Pérdida injustificada de órganos dentarios.

Consecuencias de tipo económico y familiar Fallas en las terapias y múltiples retratamientos.

Además, la presencia de múltiples lesiones puede ser indicativo de condiciones sistémicas o ambientales sufridas durante la odontogénesis, lo que requiere un enfoque clínico integral, multidisciplinario, análisis social y definitivamente, moderno y responsable Todo esto permite al clínico diferenciarse ampliamente, establecer nuevos horizontes, ampliar la oferta de servicios y lograr el prestigio profesional tan anhelado

RAZONAMIENTO CLÍNICO Y RACIOCINIO DIAGNÓSTICO

¿CÓMO PIENSAN LOS MÉDICOS?

UNA HABILIDAD QUE DEBE SER ENSEÑADA

CAPÍTULO 1

RAZONAMIENTO CLÍNICO Y RACIOCINIO DIAG

El presente capítulo es, quizás, junto a los dos textos anteriores, el contenido con mayor valor de este libro y aunque el lector pueda pasarlo por alto, estos textos argumentan a favor de publicaciones como esta, por lo que se recomienda con énfasis leerlo con detalle y tratar de internalizar sus objetivos.

Se reconoce que es un tema muy amplio y relevante para la odontología por lo que parte de los textos expuestos aquí han sido adaptados para este libro Esta es la principal razón para incluirlo y para citar las referencias consultadas y los autores específicamente al final de cada sección del capítulo. Por todo esto es que se resalta la importancia de que el odontólogo le dedique el tiempo adecuado para la recolección de datos necesarios siendo responsable de la información impresa en cada historia clínica

CAPÍTULO 1

1.1 RAZONAMIENTO CLÍNICO ¿CÓMO PIENSAN LOS MÉDICOS?

El razonamiento clínico es un concepto muy difícil de explicar, sin embargo, el personal de salud lo hace a diario sin detenerse a pensar en el proceso que logran con mucha naturalidad.

Desde hace varias décadas se viene investigando el razonamiento clínico en términos de comprender la cognición humana. El conocimiento obtenido por influencia de las ciencias, la teoría de la decisión, la informática y hasta de la Inteligencia artificial, ha permitido una visión amplia del proceso cognitivo, el cual constituye la base de las decisiones diagnósticas y de tratamientos en el área de la salud.

El razonamiento clínico es toda la gama de estrategias cognitivas desarrolladas con el objetivo de buscar una solución clínica adecuada al problema clínico de un paciente e inicia tan pronto como comienza la consulta. Por esto, el médico es capaz de discriminar desde la primera mirada y saludo al paciente y su familia. Es en este escenario, junto con la información dispersa, cuando capta muchos elementos aparentemente desprovistos de trascendencia clínica apreciable y juzga cuáles son importantes. Este conjunto de información se obtiene de los síntomas, los signos examinados o los resultados de las pruebas complementarias solicitadas.

CAPÍTULO 1

Una vez que el médico ha seleccionado la información, esta se traduce como parte de la semántica propia de la terminología médica. Esta información que se considera relevante pasa a constituir la situación problemática de una paciente, es decir, su motivo de consulta

Nombrar los signos y síntomas es insuficiente para la resolución clínica. Es necesario transportarlos al lenguaje médico lo que implica el recuerdo de referentes anatómicos, fisiopatológicos y otros relacionados almacenados en la memoria en forma de prototipos mentales de la enfermedad. Estos son guiones de la enfermedad (Clancey 1983), fueron construidos con base en la teoría-práctica y son ricos en información clínicamente relevante y reúne el modelo conceptual de una determinada patología con características clínicas definidas que la discriminan. De esta forma se organiza la información por el esfuerzo intelectual seleccionando la información importante para el diagnóstico.

1 - Croskerry P Alcanzando la calidad en la toma de decisiones clínicas: estrategias cognitivas y detección de sesgos Medicina Académica de Urgencias 2002

2 - Custers, Eugène JFM Treinta años de guiones de enfermedad: Orígenes teóricos y aplicaciones prácticas profesor de medicina, v 37, núm 5, pág 457-462, 2015

3 - Eddy, David m ; Clanton, Charles H El arte del diagnóstico: resolviendo el ejercicio clínico patológico Revista de Medicina de Nueva Inglaterra, v 306, núm 21, pág 1263-1268, 1982

4 - de Lacalle, A (2024) Pensamiento crítico y razonamiento clínico en enfermería

CAPÍTULO 1

5.- Kassirer JP, Gorry AG. Resolución de problemas clínicos: un análisis del comportamiento. Ann Intern Med. 1978; 89: 245-55.

6.- Kassirer, Jerome P. Razonamiento diagnóstico. Anales de Medicina Interna, v. 110, núm. 11, pág. 893-900, (1989).

7.- Peterson, Michael C. et al. Contribuciones de la historia, el examen físico y la investigación de laboratorio en la elaboración de diagnósticos médicos. Revista occidental de medicina, v. 156, núm. 2, pág. 163 (1992).

Texto escrito por: Gregorio Rodrigues

Revisado por: Camila Gosenheimer Righi Rodrigues G, Righi CG. Razonamiento diagnóstico: Una habilidad que necesita ser enseñada. Marzo 2017 En: https://ebmacademy.wordpress.com/

1.2

RAZONAMIENTO DIAGNÓSTICO O RAZONAMIENTO

CLÍNICO: UNA HABILIDAD QUE DEBE SER ENSEÑADA

El razonamiento diagnóstico, o razonamiento clínico, es una función básica de la práctica médica. La eficiencia de la atención médica depende en gran medida del análisis y la síntesis adecuados de los datos clínicos y de la calidad de las decisiones que implican riesgos y beneficios de las pruebas diagnósticas y del tratamiento. Tanto es así que numerosos estudios demuestran que los fallos cognitivos en la toma de decisiones desencadenan errores diagnósticos, malas intervenciones terapéuticas y resultados insatisfactorios

Los profesionales con insuficiente capacidad de razonamiento clínico no logran detectar la enfermedad que afecta a sus pacientes en un 10 a 15% de los casos. El impacto de esta falla cognitiva fue cuantificado y considerado un factor determinante en el 17% de los eventos clínicos adversos. El diagnóstico erróneo es la segunda causa principal de iatrogenia

CAPÍTULO 1

Por otra parte, cuando el raciocinio clínico está bien realizado, constituye un índice de la calidad de la atención médica. Los beneficios directamente relacionados con un buen razonamiento clínico son:

1. Optimización del tiempo de diagnóstico.

2 El uso racional de las pruebas para prescindir de investigaciones innecesarias y reducir los costos operativos y los riesgos potenciales de efectos adversos.

3. Aumentar la resolución del problema del paciente, aumentando su satisfacción.

4 Aumento de la autosatisfacción profesional, cuando la lógica de la conclusión es adecuada.

Ante esto, es natural que una de las tareas fundamentales atribuidas a los educadores médicos sea precisamente capacitar a los estudiantes para desarrollar esta habilidad. Tradicionalmente, sin embargo, se ha considerado que las habilidades cognitivas necesarias para este proceso suelen ser suficientemente adquiridas por los estudiantes de forma absolutamente tácita, sin intervención activa ni consciente de los sujetos implicados

1 - Aiken, Linda H et al Niveles educativos de enfermeras hospitalarias y mortalidad de pacientes quirúrgicos Jama, v 290, núm 12, pág 1617-1623, 2003

2 - Coderre, S , et al (2003) Estrategias de razonamiento diagnóstico y éxito diagnóstico Educación médica, 37(8), 695-703

3 - Leape, Lucian L , et al "La naturaleza de los eventos adversos en pacientes hospitalizados: resultados del Estudio de práctica médica de Harvard II" New England Journal of Medicine 324 6 (1991): 377-384

CAPÍTULO 1

Texto escrito por: Gregorio Rodrigues

Revisado por: André Luis Ferreira Azeredo-da-Silva y Camila Gosenheimer Righi

Rodrigues G, Azeredo-da-Silva ALF, Righi CG. Razonamiento diagnóstico: Una habilidad que necesita ser enseñada. Diciembre 2016 En: https://ebmacademy.wordpress.com/

Rodrigues G, Righi CG. Raciocinio Diagnóstico: una habilidad que precisa ser enseñada. Marzo de 2017 In: https://ebmacademy.wordpress.com

1.3 LAS 6 EXCUSAS MÁS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR PRÁCTICAS NO BASADAS EN EVIDENCIA

En la práctica de la salud basada en la evidencia, los profesionales orientan sus decisiones en base a textos con la mejor evidencia científica disponible (o al menos debería ser así). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores a la hora de indicar cualquier tipo de intervención sanitaria, como el coste, la conveniencia posológica, el perfil de eventos adversos y los valores y preferencias del paciente y su familia.

El médico sigue siendo un profesional basado en la evidencia si tiene todo esto en cuenta, siempre que sea claro para sí mismo y para el paciente qué tipo de expectativas realistas puede tener para cada opción terapéutica, considerando los conocimientos más actualizados y de estudios bien realizados sobre un tema particular.

CAPÍTULO 1

En muchas áreas, sin embargo, los profesionales creen que están siendo científicos al indicar intervenciones y pruebas, cuando, en realidad, están utilizando otras justificaciones que no se consideran prácticas basadas en evidencia. Sabemos que la toma de decisiones puede estar basada o influenciada por varios factores en el mundo real, como la creencia de que comprender los mecanismos y tratamientos de la enfermedad permitiría predecir de manera confiable cuándo funcionará un tratamiento y cuándo no (sería bueno si esta lógica funcionara).

A continuación, se presenta una lista de situaciones que pueden apoyar las decisiones de los profesionales de la salud:

1.Plausibilidad fisiopatológica (si actúa sobre el mecanismo de la enfermedad, debe funcionar).

2.Plausibilidad farmacodinámica (si el mecanismo de acción del fármaco tiene sentido para esta enfermedad, entonces debe funcionar).

3.Experiencia empírica (lo hago así y veo que funciona, o que no).

4.Inercia de entrenamiento ("así aprendí en la universidad").

5.Influencia de los líderes de opinión (“Dijo el Dr. Fulano de tal que este es el nuevo tratamiento a utilizar…”). “No es lo que dice la eminencia, es lo que indica la evidencia” (2002).

6.Influencia de la publicidad de la industria farmacéutica y de dispositivos (“Este nuevo tratamiento doctor, es lo último para este problema de salud. Existen estos estudios que prueban su eficacia. Debe actualizar su práctica y abandonar el tratamiento tradicional”).

CAPÍTULO 1

Si bien estas motivaciones tienen su lugar, ninguna de ellas debe usarse de forma aislada para justificar decisiones de salud. Por otra parte, la aplicación de los métodos anteriores para difundir y consolidar prácticas que realmente se basen en la mejor evidencia disponible puede ser beneficiosa, siempre que la base sea un cuerpo sólido de evidencia.

Por ejemplo: una vez que existe evidencia definitiva (conjunto de ensayos clínicos aleatorizados, controlados con placebo y metanálisis de los mismos), sobre la eficacia y seguridad de una intervención, como el ácido acetilsalicílico (AAS) para el tratamiento del infarto agudo de miocardio, este uso puede ser sensibilizado entre los profesionales de la salud presentando las justificaciones descritas anteriormente:

La causa del infarto de miocardio es la aterotrombosis; tiene sentido actuar sobre esta causa (plausibilidad fisiopatológica).

El AAS es un agente antiplaquetario que actúa sobre el ciclo del ácido araquidónico al reducir la producción de tromboxano A2, sustancia que induce la agregación plaquetaria; por tanto, el AAS reduce la tendencia a formar trombos vasculares (plausibilidad farmacodinámica).

He estado tratando pacientes con SAA y he observado que el fármaco es generalmente bien tolerado (experiencia empírica).

En la universidad, mi profesor de cardiología me presentó la base de evidencia para el uso de AAS, así fue como aprendí a tratar el infarto de miocardio (inercia de entrenamiento).

CAPÍTULO 1

El Dr. Fulano presentó una conferencia en la que defendió el uso de AAS para casos de infarto de miocardio (hacedores de opinión o líderes de opinión).

La campaña de marketing de este medicamento que utiliza AAS como principio activo se basa correctamente en conocer la acción del medicamento sobre la enfermedad y en los estudios clínicos que demuestran su eficacia y seguridad

Pero cuidado: este ciclo virtuoso de usar diferentes formas de justificación para el uso de un tratamiento sólo funciona si hay una base verdadera.

Es decir, debe existir realmente una demostración de eficacia y seguridad de una intervención a través de un conjunto de estudios clínicos de buena calidad con bajo riesgo de errores sistemáticos (sesgo) o errores aleatorios (error de muestreo).

Texto escrito por André Ferreira Azeredo https://ebmacademy.wordpress.com/

CAPÍTULO 1

1.4 CONCLUSIONES

1. Las decisiones deben basarse en la evidencia, nunca en las opiniones.

2. Las decisiones deben ser inteligentes.

3. Se debe evaluar las alternativas y de esta manera, tomar la mejor decisión.

4. Se debe transferir la evidencia científica a la práctica clínica.

5. Se debe realizar “siempre” una correcta historia clínica, basada en las definiciones adecuadas.

6. Esto obliga a utilizar el raciocinio de la mano de los criterios clínicos para llegar a un diagnóstico clínico y diferencial.

7. Para todo esto es un requisito “imperioso” la capacitación con el mayor nivel posible.

8. En este proceso se requiere de conocimiento, análisis y lógica.

9. Y se debe reconocer que el raciocinio clínico depende del cansancio del profesional, del estrés, de la falta de tiempo, de la empatía y responsabilidad del profesional, y de las emociones de este.

2

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL ESMALTE Y LA DENTINA

Es muy importante poder repasar y refrescar ciertos conceptos para poder obtener los beneficios del estudio, el entrenamiento a conciencia y la superación profesional. Es la razón por la que se presentan los siguientes fundamentos biológicos para el diagnóstico clínico diferencial de los defectos del desarrollo dental.

CAPÍTULO 2

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL ESMALTE Y LA DENTINA

Es muy importante poder repas y refrescar ciertos concept para poder obtener los benefici del estudio, el entrenamiento conciencia y la superaci profesional. Es la razón por que se presentan los siguient fundamentos biológicos para diagnóstico clínico diferencial los defectos del desarrollo dent

2.1 FORMACIÓN DE

ESMALTE:

FASES DE LA AMELOGÉNES

La amelogénesis es el proce biológico altamente regulado p el cual se forma el esmalte, tejido más duro del cuer humano, pero también uno de l más vulnerables durante formación

CAPÍTULO 2

Fases de la Amelogénesis

1.Fase presecretora

Diferenciación de las células del epitelio interno del órgano del esmalte en ameloblastos.

Inducción molecular mediada por proteínas como BMPs, FGFs, y SHH.

2.Fase secretora

Se forma la matriz del esmalte compuesta principalmente por amelogenina, enamelina, ameloblastina, tuftelina y amelotina. Esta matriz es secretada por los ameloblastos.

3.Fase de transición

Disminución de la actividad secretora.

Inicia la reabsorción parcial de la matriz proteica para dar paso a la mineralización.

4.Fase de maduración

Entrada intensiva de iones como Ca²⁺ y PO₄³ .

Formación de cristales de hidroxiapatita altamente organizados.

Intervienen proteínas como MMP-20 y KLK4.

Una interrupción en cualquiera de estas fases puede dar lugar a defectos cualitativos o cuantitativos del esmalte.

CAPÍTULO 2

2.2 FORMACIÓN DE LA DENTINA: FASES DE LA DENTINOGÉNESIS

La dentinogénesis ocurre antes y durante la formación del esmalte La dentina es menos mineralizada que el esmalte, pero esencial en la transmisión de estímulos.

1 Etapas clave:

Inicia con la diferenciación de odontoblastos derivados de células mesenquimatosas de la papila dental.

Formación de la dentina primaria, secundaria (post-erupción) y terciaria (reparativa)

Las proteínas más abundantes incluyen fosfoproteínas de la dentina (DPP), colágeno tipo I y proteínas no colágenas.

Una Dentinogénesis defectuosa puede presentarse clínicamente como dentinogénesis imperfecta o hipoplasia de la dentina.

2.3 INTERACCIONES EPITELIO-MESENQUIMATOSAS

Las señales epitelio-mesenquimatosas son esenciales en el desarrollo de estructuras dentales.

Genes clave: AMELX, ENAM, DSPP, DLX3, MSX1, PAX9.

Alteraciones en estas vías pueden generar síndromes o defectos estructurales aislados.

CAPÍTULO 2

2.4 FISIOLOGÍA DE LA MINERALIZACIÓN

El esmalte contiene 96% de minerales, principalmente hidroxiapatita.

La mineralización depende de:

Presencia de proteínas reguladoras.

Equilibrio ácido-básico.

Transporte iónico activado por ameloblastos.

La mineralización incompleta da lugar a hipomineralización, como ocurre en la HMI y la Amelogénesis Imperfecta tipo hipomadura.

2.5 CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL ESMALTE SANO

Parámetro

Característica del esmalte sano

Color Blanco marfil, translúcido y brillante

Superficie Lisa y homogénea

Espesor promedio 1.5 – 2 mm en zonas oclusales

Dureza (Knoop) 343–431

Permeabilidad Baja

Composición mineral Hidroxiapatita organizada 96%

Presencia de periquematías

Normal en dientes recién erupcionados

CAPÍTULO 2

El esmalte no posee capacidad de reparación biológica En condiciones normales, no presenta opacidades, manchas ni irregularidades superficiales

Las líneas de Retzius reflejan el ritmo circadiano del depósito de esmalte

Anomalías marcadas en el esmalte pueden evidenciar enfermedades sistémicas en el desarrollo dental.

2.6 DIFERENCIAS ENTRE HIPOPLASIA E HIPOMINERALIZACIÓN

Característica

Tipo de defecto

Origen

Aspecto clínico

Cuantitativo

Falla en la secreción de matriz

Depresiones, fisuras, pérdida de volumen

Cualitativo

Superficie

Rugosa, interrumpida o ausente

Falla en la maduración mineral

Opacidades blancas, crema, amarillas o marrones

Superficie generalmente intacta pero porosa

Resistencia mecánica

Disminuida por falta de estructura

Disminuida por porosidad interna y bajo contenido mineral

Diagnóstico

Clínico y visual

Clínico, con posible ayuda de imagenología

CAPÍTULO 2

2.7 CASOS CLÍNICOS DE REFERENCIA

Esmalte sano donde se pueden apreciar las características superficiales del tejido adamantino.

CAPÍTULO 2

2.7 CASOS CLÍNICOS DE REFERENCIA

Esmalte sano donde se pueden apreciar las características superficiales del tejido adamantino

CLASIFICACIÓN GENERAL

DE LOS DEFECTOS

DEL

DESARROLLO DEL ESMALTE (DDE)

Los DDE pueden clasificarse desde varios puntos de vista. Es el consenso de muchos autores el lograr su identificación, diagnóstico y clasificación de manera macroscópica.

CAPÍTULO 3

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS DEFECTOS DEL DESARROLLO DEL ESMALTE (DDE)

3.1 DEFECTOS CUANTITATIV

(HIPOPLASIA DEL ESMALTE)

Definición:

Se refiere a una reducción en cantidad de esmalte formado consecuencia de una alterac durante la fase secretora de amelogénesis.

Manifestaciones clínicas:

Surcos, líneas o depresion lineales, circulares u ovaladas

Fisuras o cavidades irregulare

Fosas o áreas de esma ausente en zonas localizadas

Bordes ásperos, rugos redondeados y fracturables.

Causas frecuentes:

Enfermedades sistémicas en infancia (sarampión, varice condición celíaca).

Deficiencias nutriciona severas (calcio, vitamina D).

Parto prematuro y bajo peso al nacer.

CAPÍTULO 3

3.2 DEFECTOS CUALITATIVOS (HIPOMINERALIZACIÓN DEL ESMALTE)

Definición:

Defecto en la calidad o grado de mineralización del esmalte, asociado a disfunción en la fase de maduración de los ameloblastos.

Manifestaciones clínicas:

Opacidades demarcadas o difusas blancas, amarillas o marrones.

Superficie aparentemente intacta pero porosa. Mayor susceptibilidad al desgaste y caries.

Hipersensibilidad térmica y a estímulos táctiles. Presencia de fracturas posteruptivas.

CAPÍTULO 3

3.3 FACTORES ETIOLÓGICOS: PRENATALES, PERINATALES Y POSTNATALES

Etapa Factores frecuentes Ejemplos

Prenatal Infecciones maternas, hipovitaminosis, uso de tetraciclinas

Rubéola, deficiencia de vitamina D

Perinatal Asfixia, parto prematuro, hipoxia neonatal

Nacimiento prematuro, trauma obstétrico

Postnatal Desnutrición, fiebre alta, enfermedades infecciosas

Sarampión, gastroenteritis crónica, condición celíaca

CAPÍTULO 3

3.4 ÍNDICE DDE MODIFICADO (FDI, 2001)

El Índice DDE Modificado (Modified Developmental Defects of Enamel), propuesto por la FDI y adaptado por la OMS, es una herramienta diagnóstica útil en epidemiología y clínica. Permite codificar defectos visibles del esmalte. Este índice agrupa a los DDE en: opacidades demarcadas (ODE), hipoplasias y opacidades difusas (ODI).

Las ODE, en la literatura, denominadas hipomineralizaciones, pueden tener por apellido el tipo de dientes afectados Por ejemplo: hipomineralización molar incisivo (HMI), hipomineralización del segundo molar primario (HSMP), e hipomineralización de molares deciduos (HMD).

A este índice DDEm se le debe añadir la evaluación de:

Fractura posteruptiva

Restauración atípica

Molar extraído por el defecto

Caries atípica

Código

0 Esmalte normal

Descripción del defecto

1 Opacidad demarcada blanca o crema

2 Opacidad demarcada color amarillo/marrón

3

4

5

6

Opacidad difusa: líneas blancas de opacidad que siguen las líneas de desarrollo de los dientes. Puede ocurrir confluencia de líneas adyacentes.

Parche: áreas nubosas irregulares de opacidad sin márgenes bien definidos.

Confluente: irregularidades difusas que se confunden en un área blanca tiza que se extiende de mesial a distal, cubren toda la superficie o están confinadas a un área localizada de la superficie dental.

Confluente/parche + pigmentación + pérdida de esmalte: cambios poseruptivos de color o pérdida de esmalte relacionada solo con áreas hipomineralizadas. Por ejemplo, apariencia de pérdida en fosas o áreas amplias de esmalte opacidades demarcadas por esmalte blanco tiza o pigmentado.

Hipoplasias: espesor reducido del esmalte y localizado. Fosas únicas o múltiples, superficiales o profundas aisladas u organizadas horizontalmente a través de la superficie dental y 2) surcos simples o múltiples, estrechos o amplios (máximo 2 mm), o ausencia parcial o completa de esmalte sobre un área considerable de dentina. El esmalte de espesor reducido puede ser traslúcido u opaco.

7 Fosas

8 Con ausencia total o parcial del esmalte

Código

9 Cualquier otro defecto Apariencia anormal en el esmalte

Combinaciones:

A Demarcada y difusa

B Demarcada e hipoplasia

C Difusa e hipoplasia

D Los tres defectos

Extensión: La extensión del defecto es la suma visual de todas las áreas afectadas y luego relacionadas con el área total de la superficie visible.

CAPÍTULO 3

3.5 EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL Y REGIONAL

Después de la caries dental, los DDE son las patologías más frecuentes en la corona del diente luego de la caries dental; sin embargo, los datos disponibles no son exactos y no se puede tener una visión global exacta de la prevalencia.

La prevalencia de los DDE ha aumentado en las últimas décadas, atribuida a factores ambientales, nutricionales y uso excesivo de flúor.

Datos relevantes:

Las hipoplasias del esmalte, las ODE y las ODI en dentición primaria van del 10% al 49%, y en dentición permanente del 9% al 68% sin diferencia en el género.

Hipoplasia del esmalte: 20–40% en dentición temporal.

HMI (Hipomineralización molar-incisivo): 13–25% en Europa y Latinoamérica.

Fluorosis dental: hasta 60% y más en zonas con fluoruración natural alta (>1.5 ppm)

Se considera que la falta de estandarización de los evaluadores y el subregistro colaboran con la inexactitud de los datos y el desconocimiento del problema.

CAPÍTULO 3

3.6 UTILIDAD CLÍNICA DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS DEFECTOS DEL DESARROLLO DEL ESMALTE (DDE)

Facilita la identificación y el diagnóstico de los DDE

Permite una evaluación estandarizada en contextos clínicos y de investigación

Es clave para decidir el enfoque terapéutico adecuado.

Facilita el seguimiento longitudinal del paciente pediátrico

RESUMEN COMPARATIVO:

HIPOPLASIA VS. HIPOMINERALIZACIÓN

Característica

Hipoplasia

Fase afectada Secretora

Tipo de defecto Cuantitativo

Aspecto clínico

Color

Depresiones, fisuras, bordes irregulares y redondeados

Color normal o ligeramente opaco

Integridad del esmalte Faltante o interrumpida

Sensibilidad

Hipomineralización

Maduración

Cualitativo

Opacidades bien delimitadas

Blanco, crema, amarillo, marrón

Presente pero frágil y poroso

Variable Alta

HIPOPLASIA DEL ESMALTE

Diagnóstico clínico, etiopatogenia y abordaje terapéutico del defecto más mencionado en la profesión odontológica y quizás, el menos acertado.

CAPÍTULO 4

HIPOPLASIA DEL ESMALTE

4.1 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN CLÍNICA

La hipoplasia del esmalte es defecto estructural de o cuantitativo, que se traduce en disminución del volumen o esp del esmalte, debido a una altera durante la fase secretora d amelogénesis

Se manifiesta clínicamente por:

Surcos, líneas o depresi lineales, circulares u ovalad

Fisuras o cavidades irregula

Fosas o áreas de esm ausente en zonas localizada

Bordes ásperos, rugo redondeados y fracturables

4.2 ETIOPATOGENIA

¿QUÉ ORIGINA LA HIPOPLAS

La hipoplasia puede tener o sistémico, local o genético. Ocurre cuando hay interrupción o disfunción en la actividad secretora de los ameloblastos durante el desarrollo del esmalte.

CAPÍTULO 4

FACTORES SISTÉMICOS

Tipo de factor

Infecciones prenatales

Déficit nutricional

Enfermedades exantemáticas

Prematurez y bajo peso

Intoxicación por flúor

Plomo

Ejemplos

Rubéola, sífilis congénita

Hipocalcemia neonatal, fósforo, vitamina A o D

Sarampión, varicela, escarlatina

Disfunción orgánica multisistémica

Fluorosis severa (interferencia en fase secretora)

Malnutrición

Factores locales:

Trauma dental en dentición primaria → Diente de Turner (ver Capítulo 9).

Infección periapical primaria → daño al esmalte en el germen sucesor (ver Capítulo 9).

Cirugía → trauma o daño al esmalte en el germen sucesor.

CAPÍTULO 4

4.3 CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LA HIPOPLASIA DEL ESMALTE

Tipo morfológico

Lineal

Puntiforme

Generalizada

Localizada

4.4

Descripción

Líneas paralelas al margen incisal, horizontales, únicas o múltiples

Fosetas múltiples agrupadas, sobre todo en incisivos o molares

Superficie con grandes zonas de esmalte ausente o irregular

Áreas circunscritas, únicas, muchas veces por trauma o infección local

DIFERENCIA CON OTROS DEFECTOS

Integridad del esmalte

Interrumpida

Color Normal

Superficie

Preservada pero débil

Blanco, amarillo, marrón

Preservada con opacidades difusas

Blanco tiza, patrón moteado

Irregular o ausente Lisa pero blanda Lisa, moteada, simétrica

CAPÍTULO 4

4.5 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y RADIOGRÁFICO

Evaluación clínica:

Inspección visual con buena iluminación y secado dental.

Transiluminación para mejor contraste

Anamnesis detallada (edad, enfermedades sistémicas, traumas, etc.).

Fotografía clínica para registro y monitoreo.

Diagnóstico por imagen:

Radiografías periapicales: Se observa menor espesor de esmalte.

CBCT (en casos complejos):

Útil para evaluar mineralización y morfología 3D.

4.6 IMPLICACIONES

FUNCIONALES Y ESTÉTICAS

Hipersensibilidad dental (al frío, ácido y tacto)

Mayor retención de placa bacteriana

Mayor susceptibilidad a caries temprana.

Compromiso estético en sectores anteriores

Alteración en oclusión por desgaste y pérdida de estructura.

4.7 TRATAMIENTO Y MANEJO

CLÍNICO

La elección del tratamiento depende de:

Grado de afectación

Edad del paciente

Cooperación del niño

Compromiso funcional o estético

CAPÍTULO 4

OPCIONES DE TRATAMIENTO

Tipo de defecto

Leve (pits aislados)

Abordaje terapéutico

Selladores de resina fluida, infiltración de resina, resinas compuestas o composites, control de biopelícula

Moderado Resinas compuestas con técnica de estratificación

Extenso

Estético anterior

Coronas de acero en molares primarios / ionómero en dentición mixta. Prótesis y tratamientos invasivos para restablecer función

Infiltración de resina, resinas estéticas, carillas directas o microabrasión del esmalte

Es importante resaltar que en el tejido hipoplásico la adhesión “no” se ve afectada ya que el esmalte no presenta alteración en el contenido de minerales, por lo que el grabado ácido y cualquier procedimiento adhesivo se puede realizar con cualquier técnica conocida.

Es por ello que la selección del mejor tratamiento para los dientes permanentes jóvenes hipoplásicos, depende del análisis de cada caso en particular que incluya la extensión de la lesión, la oclusión del paciente, la estética y el conocimiento y experiencia del profesional para tomar correctas decisiones.

CAPÍTULO 4

4.8 CASOS CLÍNICOS DE REFERENCIA

Hipoplasia celíaca

CAPÍTULO 4

4.8 CASOS CLÍNICOS DE REFERENCIA

Hipoplasia sistémica

HIPOMINERALIZACIÓN DEL ESMALTE

Enfoque clínico y científico sobre un defecto de creciente prevalencia: diagnóstico, etiopatogenia y manejo clínico.

CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 5

Posibles factores etiológicos:

Enfermedades respiratorias crónicas en los primeros 3 años de vida.

Nacimiento prematuro y bajo peso al nacer

Uso prolongado de antibióticos (amoxicilina/Ac. clavulánico).

Trastornos metabólicos, hipoxia neonatal

Factores ambientales o tóxicos (dioxinas, BPA).

5.3 HIPOMINERALIZACIÓN MOLAR-INCISIVO (HMI).

Es una subcategoría clínica bien definida de hipomineralización que afecta principalmente a los primeros molares permanentes y los incisivos. Los defectos también pueden observarse en los segundos molares primarios y la punta de la cúspide de los caninos permanentes.

Características clínicas:

Opacidades bien delimitadas (blancas, cremas, amarillas o marrones).

Fractura posteruptiva del esmalte.

Alta hipersensibilidad térmica y táctil.

Dolor durante la masticación.

Dificultad para anestesiar localmente.

Compromiso funcional y estético.

Posibles fracturas posteruptivas.

Restauraciones atípicas.

CAPÍTULO 5

5.4 CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LA HIPOMINERALIZACIÓN

Tipo de hipomineralización

Descripción clínica

Severidad

Leve

Moderada

Severa

Opacidades blancas bien delimitadas, sin fractura

Opacidades de esmalte en los primeros molares permanentes en áreas libres de fuerzas masticatorias (< 30% de la superficie de esmalte)

No hay hipersensibilidad dental

No hay lesiones de caries asociadas al defecto

Si los incisivos están afectados, las lesiones son muy pequeñas

Opacidades amarillentas o marrones en las caras oclusales, con posible fractura parcial (31 al 49% del esmalte está afectado)

Puede haber hipersensibilidad dental

Puede haber lesiones de caries asociadas al defecto

Se presenta queja estética

Fractura extensa con exposición de dentina

(>50% del esmalte afectado)

Hipersensibilidad y presencia de dolor

Presencia de lesiones de caries asociadas al defecto y restauraciones múltiples

Destrucción de la corona que puede involucrar al tejido pulpar

Se presenta queja estética

Baja

Media

Alta

CAPÍTULO 5

5.5 DIFERENCIACIÓN CLÍNICA CON OTROS DEFECTOS

Característica

Tipo de defecto Cualitativo

Presencia de esmalte

Color

Presente pero poroso

Cuantitativo

Faltante o interrumpido

Blanco, crema, amarillo, marrón Color normal

Fragilidad Alta

Patrón de distribución

Asimétrico

5.6 DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Métodos diagnósticos:

Cualitativo

Presente

Blanco tiza moteado

Variable Baja

Localizado o generalizado

Examen clínico visual tras secado dental.

Simétrico

Valoración de la hipersensibilidad con aire o estímulos térmicos.

Criterios de restauración.

Historia médica del paciente: infecciones, medicamentos, nacimiento prematuro.

Consideraciones: Fotografías clínicas de seguimiento.

Registro con índice HMI (European Academy of Paediatric Dentistry)

CAPÍTULO 5

5.7 IMPLICACIONES CLÍNICAS Y FUNCIONALES

Alta prevalencia de dolor e hipersensibilidad crónica.

Fracaso frecuente de restauraciones tradicionales.

Elevada incidencia de caries secundaria.

Posibilidad de fracturas posteruptivas.

Dificultades anestésicas locales.

Impacto negativo en la calidad de vida infantil.

Posible mordida abierta anterior.

5.8 TRATAMIENTO Y MANEJO CLÍNICO

El tratamiento debe adaptarse a la severidad, la edad y el nivel de cooperación del paciente.

OPCIONES TERAPÉUTICAS

Severidad

Leve

Moderada

Severa

Estético anterior

Tratamiento sugerido

Selladores de resina, barnices de flúor, desensibilización

Restauraciones adhesivas con resinas o vidrio

ionomérico de alta viscosidad, barnices de flúor, desensibilización.

Coronas de acero (temporales), zirconia, ionómeros modificados, restauraciones de PMMA reforzado con Grafeno, resina compuesta.

Carillas directas de resina, microabrasión, infiltración de resína

En todos los niveles de severidad se debe indicar CPP-ACP, fosfopéptidos + flúor.

CAPÍTULO 5

PREVENTIVAS

Uso diario de pastas dentales fluoruradas y enjuagues fluorurados.

Uso de dentífricos con fosfopéptidos de caseína con calcio y fosfato amorfo en pacientes con sensibilidad moderada a estímulos externos. Con estas cremas dentales se persigue la saturación del medio bucal para aumentar el transporte de minerales hacia el esmalte.

Aplicación de barniz de flúor (5%) 22600 ppm desde la primera cita y cada 3 o 6 meses en pacientes con hipersensibilidad espontánea.

S ll l l id i

Utilizar el sellado dentinario para controlar la hipersensibilidad dentinaria. Evaluar el uso de nitrato de potasio con flúor para herramienta para la hipersensibilidad.

Ante fracturas posteruptivas de paredes en molares y las fallas de los materiales restauradores, se debe recurrir al uso de bandas de ortodoncia y obturación con vidrio ionomérico de manera provisional o como restauración hasta que se pueda definir los pasos a seguir.

Aplicación de sellantes de fosas y fisuras en pacientes con molares totalmente erupcionados.

Aplicación de ionómero de vidrio en molares parcialmente erupcionados. Posible uso de bandas de ortodoncia para reconstruir paredes, preservar la vitalidad pulpar y la integridad del molar.

CAPÍTULO 5

RESTAURADORA

Uso de barniz de flúor previo a la cita de restauración.

Indicación de AINES una hora antes del tratamiento.

Uso de ARTICAÍNA como anestésico local. Si el paciente aún presenta dolor se debe colocar una restauración temporal con ionómero de vidrio la cual debe permanecer varias semanas.

Los defectos en los incisivos se corrigen con infiltración de resina o restauraciones de acuerdo al criterio del clínico.

Puede indicarse blanqueamiento dental con precaución y criterio

Se recomienda el uso de adhesivos autograbantes

Se recomienda el pretratamiento con hipoclorito de sodio al 5,25% durante 1 minuto previo al grabado ácido para mejorar la adhesión debido a la presencia de gran cantidad de proteínas en la superficie del esmalte.

Confección de coronas para molares con defectos extensos. Evaluar materiales como resina compuesta, acero, zirconia, PMMA reforzado con grafeno.

EXTRACCIONES

Cuando la HMI es severa, se presenta necrosis pulpar o pulpitis irreversible debe considerarse la extracción como alternativa de tratamiento

Previamente debe realizarse un estudio radiográfico, evaluar la presencia de terceros molares y el grado de desarrollo de los segundos molares

CAPÍTULO 5

8.5 a 9 años de edad es la ventana ideal para la extracción (se debe vigilar formación de furca de segundos molares).

Se debe evitar supraerupción de antogonistas.

Utilizar el conocimiento de odontopediatría y mucho sentido común.

El especialista en ortodoncia debe ser incluido en el equipo de trabajo, instruido en este importante tema y buscar su participación activa en las decisiones y acciones clínicas propuestas por la literatura como la exodoncia temprana de los primeros molares permanentes y erupción guiada del segundo molar permanente a posición del primer molar.

En todos los casos de HMI se debe educar a los padres sobre las medidas preventivas e implicaciones clínicas y sociales de acuerdo a la edad del paciente y sus diferentes etapas. Se debe sugerir una dieta libre de azúcares añadidos y de alimentos muy duros como chupetes, caramelos, palomitas de maíz, hielo, semillas, alimentos tostados y otros que puedan inducir fracturas.

CAPÍTULO 5

5.9 CASOS CLÍNICOS DE REFERENCIA

Cortes de un molar con presencia de hipomineralización en su cara vestibular donde se evidencia el daño producido por la fractura posteruptiva bajo las cargas oclusales y funcionales.

Foto: Od. Alfredo Natera

Cortes donde se evidencia la diferencia entre tejido adamantino bien mineralizado y el hipomineralizado, haciendo notable la razón de su falla mecánica bajo las fuerzas oclusales y masticatorias.

Foto: Od. Alfredo Natera

La misma foto anterior con transiluminación. Se puede observar la desorganización del tejido hipomineralizado.

Transiluminación con luz UVA

Método de transiluminación utilizado para determinar extensión del defecto y profundidad. Técnica muy útil para la toma de decisiones y mejorar la probabilidad de éxito de los tratamientos propuestos. Foto: Od. Alfredo Natera

Hipomineralización Molar Incisivo leve

Hipomineralización Molar Incisivo moderado

Hipomineralización Molar Incisivo severo

FLUOROSIS DENTAL

Enfoque clínico y científico sobre un defecto de creciente prevalencia: diagnóstico, etiopatogenia y manejo clínico.

CAPÍTULO 6

FLUORO

6.1 DEFINICIÓ CARACTERÍS

La fluorosis den desarrollo del e por hipominera una ingesta ex de flúor (norm agua de con amelogénesis, formación y esmalte. Esta porosidad subs dental, con severidad segú de la exposición

6.2 ETIOPAT OCURRE?

La fluorosis de cualitativo del durante la form de la matriz am exposición cró flúor sistémico años de vida años).

CAPÍTULO 6

Se manifiesta clínicamente como opacidades difusas blancas (sin márgenes definidos), con pérdida de translucidez, que pueden avanzar hacia pérdida estructural del esmalte en casos severos.

El flúor puede disminuir la concentración de iones libres de calcio, por lo que aumenta el contenido de proteínas en el esmalte.

El exceso de flúor sistémico altera la función de los ameloblastos, interfiriendo con la maduración del lt l li i ió d

Esto genera una hipomineralización subsuperficial, responsable del característico aspecto opaco, con solubilidad reducida del esmalte.

Fuentes comunes de flúor:

Agua potable fluorada (>1-1.5 ppm).

Ingesta de pastas dentales en niños pequeños.

Suplementos fluorados sin control profesional. Alimentos procesados preparados con agua fluorada. Ingesta de té o pescados en áreas de alta exposición en edades de riesgo.

CAPÍTULO 6

6.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN DEAN

Esta clasificación es la más conocida y utilizada. Es muy útil en trabajos epidemiológicos y estudios en poblaciones, aunque también es reconocida por muchos clínicos.

Grado de fluorosis

Descripción clínica

Normal Esmalte traslúcido, blanco nacarado

Muy leve

Pequeñas opacidades blancas, ≤25% del diente

Leve

Opacidades dispersas, ≤50% del diente

Moderada

Severa

Opacidades extensas con superficie áspera, pigmentación ocasional

Manchas marrones, pérdida estructural, picaduras, esmalte muy frágil

CAPÍTULO 6

6.4 ÍNDICE DE THYLSTRUP-FEJERSKOV (TF) PARA FLUOROSIS

DENTAL

Este índice es más amplio que el de DEAN y consta de 10 grados partiendo del esmalte normal como grado “0”. Es muy útil para planificar los distintos tratamientos ya que compara la histopatogenia con el aspecto clínico, pero que esto no asuste al lector porque si bien reviste cierta complejidad su aprendizaje, no es mucho mayor, y una vez comprendido, se puede reconocer lo que sucede en cada grado de severidad lo que impulsa al clínico a un mayor éxito

TF 0 Esmalte normal, superficie lisa, translúcida y brillante sin signos visibles de fluorosis.

TF 1 Líneas opacas blancas muy finas en la superficie del esmalte, visibles solo en luz oblicua

TF 2 Opacidades blancas más visibles, pero aún limitadas a áreas aisladas del esmalte Sin pérdida de estructura

TF 3 Opacidad blanca difusa cubriendo más del 50% de la superficie del diente El esmalte mantiene su integridad

TF 4

Opacidad generalizada con algunas superficies mostrando pérdida discreta de estructura en forma de desgaste

TF 5 Pérdida clara de estructura del esmalte en áreas menos expuestas al desgaste, generalmente junto a manchas marrones.

TF 6

Defectos estructurales marcados, con esmalte ausente en áreas prominentes. Presencia frecuente de pigmentación marrón

TF 7 Pérdida estructural extensa del esmalte, con exposición de dentina Manchas marrones profundas son comunes.

TF 8 Colapso generalizado del esmalte. Los dientes pueden mostrar forma alterada y zonas hundidas Manchas intensas

TF 9

Destrucción severa del esmalte con pérdida de forma anatómica de la corona Dentina expuesta ampliamente. Grave compromiso estético y funcional.

CAPÍTULO 6

6.5 DIFERENCIACIÓN CLÍNICA CON OTROS DEFECTOS

Condición Distribución Superficie Color Patrón

Fluorosis dental Simétrica

Hipomineralizac ión (HMI)

Hipoplasia del esmalte

Lesión blanca por caries

Suave o áspera

Asimétrica Frágil

Localizada Defecto cuantitativo

Blanca o marrón Generalizado

Amarillo o marrón Localizada

Color normal Fosas/líneas

Localizada Opaca, porosa Blanco tiza

Cerca del margen gingival

6.6 IMPLICACIONES FUNCIONALES Y PSICOSOCIALES

Generalmente no causa dolor ni sensibilidad. Afectación estética importante en casos moderados o severos. Puede conllevar un impacto emocional y baja autoestima. Desinserción social y escolar. Presencia de maloclusiones asociadas debido a las múltiples fracturas posteruptivas en edades tempranas. Se presenta alta complejidad para poder instaurar tratamientos efectivos y accesibles debido al poco conocimiento por parte de los profesionales. Preocupación creciente en zonas con flúor natural >1 ppm.

CAPÍTULO 6

6.7 MANEJO CLÍNICO SEGÚN LA SEVERIDAD

La literatura científica describe los siguientes tratamientos:

Blanqueamiento dental

Microabrasión del esmalte

Macroabrasión del esmalte

Tratamiento erosivo

Infiltración de resina

Combinación de algunos de estos tratamientos

Restauraciones de cualquier tipo tomando en cuenta el proceso de adhesión debido a la baja solubilidad del esmalte por la presencia del flúor durante la mineralización.

Casi siempre es necesario indicar la combinación de varios tratamientos de acuerdo a la severidad. En muchos casos existe una presencia importante de pigmentos extrínseos los cuales no son completamente retirados con los procedimientos erosivos o microabrasivos, necesitando el paciente por consiguiente de blanqueamiento dental.

Se debe tomar muy en cuenta la salud periodontal, inicio del éxito y longevidad de todo tratamiento.

En muchos casos también es necesario restaurar luego de procedimientos poco invasivos debido a las fracturas posteruptivas, esto sin menosprecio de estos procedimientos lo cuales se consideran abanderados y de primera elección al recibir pacientes con fluorosis dental.

Como última y no menos importante consideración, debemos observar el nivel socio económico del paciente ya que de esto dependerá la indicación y la planificación de los tratamientos individualizados.

CAPÍTULO 6

Severidad Manejo clínico recomendado

Muy leve / leve

Moderada

Severa

Blanqueamiento dental, técnicas de microabrasión.

Microabrasión + Blanqueamiento + Restauraciones estéticas. Sistemas erosivos. Infiltración de resinas.

Carillas de resina o cerámica, coronas en caso de pérdida estructural.

6.8 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

La prevención de la fluorosis dental se basa principalmente en controlar la exposición sistémica al flúor durante los años críticos de desarrollo dental (desde la gestación hasta los 8 años), sin comprometer sus beneficios anticaries. Las estrategias más efectivas incluyen:

Control de concentración de flúor en agua de consumo: la OMS recomienda un rango de 0.5–1.0 ppm, ajustado por clima y consumo promedio de agua.

Supervisión de la técnica de cepillado en menores de 6 años. Supervisión del uso de dentífricos fluorados en niños: se recomienda usar una cantidad del tamaño de un grano de arroz (0.1 g) en niños menores de 3 años, y del tamaño de un guisante en niños de 3 a 6 años.

CAPÍTULO 6

Evitar la ingesta accidental de pastas dentales y enjuagues fluorados en la infancia, ya que el esmalte se encuentra en desarrollo.

Educación parental sobre fuentes ocultas de flúor (alimentos procesados, aguas embotelladas, suplementos no indicados).

Uso racional de suplementos de flúor sólo en poblaciones con agua no fluorada, y siempre bajo prescripción odontológica individualizada.

Monitoreo del nivel de flúor en agua de consumo (ideal: 0.7 ppm)

Es importante comentar que una empresa española ha modificado un desecho volcánico con nanotecnología y lo comercializa como sedimento para filtrar el agua de consumo humano, logrando disminuir significativamente los niveles de fluoruro disuelto en agua de consumo humano, ya con proyectos instalados en México y Etiopía.

Este sistema es muy ecológico ya que el sistema de filtraje es por caudal con un gasto mínimo de energía. Luego de utilizado el sedimento, este se utiliza como fertilizante natural para las plantas por su alto contenido de nitrógeno.

CAPÍTULO 6

6.9 CASOS CLÍNICOS DE REFERENCIA

Fluorosis leve (TF2)

CAPÍTULO 6

Fluorosis moderada (TF4)

CAPÍTULO 6

Fluorosis severa (TF5)

CAPÍTULO 6

Fluorosis severa (TF7)

CAPÍTULO 6

Fluorosis severa (TF8)

CAPÍTULO 6

Fluorosis severa (TF8)

AMELOGÉNESIS IMPERFECTA

Diagnóstico genético, clasificación fenotípica y abordaje clínico interdisciplinario

CAPÍTULO 7

AMELOGÉNESIS IMPERFECTA

7.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTO

La amelogénesis imperfecta (AI) es un conjunto de trastornos hereditarios que afectan la formación del esmalte dental en ambas denticiones de todos o casi todos los dientes tanto primarios como permanentes.

Se produce por mutaciones genéticas que afectan directa o indirectamente a los genes implicados en la amelogénesis, dando lugar a esmalte anormal en cantidad, calidad o ambas.

Se ha encontrado asociada a mordida abierta anterior de origen esqueletal, retraso en la erupción y retención prolongada de dientes primarios.

7.2 ETIOLOGÍA Y BASE GENÉTICA

La AI puede presentarse con diferentes modos de herencia: autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al cromosoma X.

CAPÍTULO 7

GENES IMPLICADOS:

AMELX: codifica la amelogenina (ligada al X).

ENAM: codifica la enamelina (autosómica dominante).

MMP20: metaloproteinasa implicada en la maduración del esmalte.

KLK4: serina proteasa involucrada en degradación proteica.

FAM83H: asociado a AI hipoplásica autosómica dominante.

CAPÍTULO 7

7.3 CLASIFICACIÓN CLÍNICA

La clasificación tradicional de Witkop divide la AI en cuatro tipos principales según el aspecto clínico y microscópico del esmalte:

Tipo de AI

Hipoplásica

Hipomadurada

Hipocalcificada

Características clínicas

Esmalte delgado o ausente, contorno irregular, superficie rugosa o acanalada. Puede estar asociada a mordida abierta anterior y retardo de erupción

Esmalte blando, pigmentado (crema opaco, amarillo o café intenso), fractura fácil Radiográficamente hay poca diferencia en la radiolucidez de esmalte y dentina

Esmalte blando, se pierde fácilmente tras erupción. Ausencia de contacto entre los dientes

Hipersensibilidad a cambios de temperatura pronunciada

Puede estar asociada a mordida abierta anterior y retardo de erupción

Tipo de esmalte afectado

Cuantitativo

Cualitativo

Cualitativo

Hipomadurativa con taurodontismo

Asociada a taurodontismo en molares permanentes

Cualitativo + radicular

CAPÍTULO 7

7.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SISTÉMICAS

Afecta ambas denticiones, primaria y permanente.

Alteración del color: blanco tiza, amarillo, marrón.

El esmalte se puede presentar áspero, poroso o acanalado.

Gran impacto psicosocial y familiar.

Fácil fractura del esmalte.

Alta hipersensibilidad dental.

Dificultad en higiene y masticación.

Puede acompañarse de morfología anómala (taurodontismo, erupción retardada).

Muchas veces se evidencia falta de contacto proximal.

Relacionada con mordida abierta anterior y retardo en la erupción.

Tratamientos largos y complejos con retratamientos en las diferentes etapas.

Existe dificultad de lograr una correcta adhesión con el sustrato por su estructura desfavorable.

La prevalencia varía de 1:7.000 a 1:14.000, dependiendo de las poblaciones estudiadas.

CAPÍTULO 7

7.5 DIFERENCIACIÓN CLÍNICA CON OTROS DEFECTOS

Condición Localización Distribución Color

Amelogénesis imperfecta

Hipoplasia del esmalte

Fluorosis dental

Generalizado Ambas denticiones

Localizada o difusa

Simétrica

HMI

Primeros molares e incisivos

Segmentaria

Dentición permanente

Asimétrica

Hereditario

Variable Sí

Normal o blanco No necesariamente

Blanco/marrón No

Amarillo/marrón No

7.6 ABORDAJE CLÍNICO INTERDISCIPLINARIO

Tratamiento individualizado y debe basarse en:

Edad del paciente.

Severidad del defecto.

Nivel socioeconómico.

Estética y funcionalidad.

Inserción social y escolar.

Otras enfermedades asociadas.

CAPÍTULO 7

OPCIONES TERAPÉUTICAS

Etapa

Infantil

Tratamiento sugerido

Restauraciones con resina, ionómero. Atención a la higiene bucal, a las enfermedades sistémicas asociadas y especialmente a la función. Especial atención a las maloclusiones, a la hipersensibilidad y al gran impacto psicosocial.

Adolescente

Coronas de acero, seguimiento ortodóntico. Restauraciones de resina compuesta Evaluar el uso del PMMA reforzado con grafeno. Especial atención al impacto psicosocial en todo momento.

Adulto

Coronas de cerámica, zirconio y/o metal-cerámica, implantes si es necesario. Tratamiento protésico y estético complejo pero solucionable Evaluar terminación gingival por la dificultad de sellado y el tallado para lograr la estabilidad de las prótesis fijas. Evaluar el sustrato para decidir el cemento a utilizar: especial dificultad de adhesión en AI hipomadura e hipocalcificada. Atender la salud periodontal que se asocia con el impacto psicosocial.

CAPÍTULO 7

7.7 CONSIDERACIONES PSICOLÓGICAS Y DE CALIDAD DE VIDA

La AI afecta significativamente la autoimagen, genera problemas de socialización, ansiedad dental y dificultad para integrarse a entornos escolares o laborales, especialmente en pacientes adolescentes y adultos jóvenes.

7.8 ENFOQUE RESTAURADOR POR TIPO Y SEVERIDAD

El manejo restaurador de los pacientes debe ser individualizado según el tipo genético-clínico de AI, la edad del paciente, la severidad del defecto y el estado de desarrollo dentofacial.

1. TIPO HIPOPLÁSICO

Caracterizado por esmalte de espesor reducido, con surcos, punteados o superficies lisas generalizadas. El esmalte está bien mineralizado, pero mal formado en cantidad.

Leve: lesiones sin hipersensibilidad sin pérdida estructural importante pueden manejarse con restauraciones adhesivas directas (resinas compuestas)

Moderada a severa: carillas de composite o cerámicas que pueden indicarse en dentición permanente anterior.

En molares, las coronas metal-cerámicas, total cerámica o de zirconia ofrecen cobertura funcional duradera, especialmente si hay desgaste o pérdida vertical

CAPÍTULO 7

2. TIPO HIPOMINERALIZADO (HIPOCALCIFICADA/ HIPOMADURA)

Presenta esmalte de espesor normal, pero con mineralización deficiente El esmalte es blando, poroso y fácilmente fracturable El paciente presenta alta hipersensibilidad dental.

En dentición mixta: se recomienda sellado preventivo o restauración con ionómero de vidrio de alta viscosidad en molares primarios y primeros permanentes.

En jóvenes: las restauraciones adhesivas pueden fracasar por pobre adhesión, por lo que se prefiere cobertura completa.

En adultos: la rehabilitación con coronas cerámicas completas (disilicato de litio o zirconia) es el estándar de tratamiento para dientes afectados.

3. ENFOQUE POR SEVERIDAD (GUÍA CLÍNICA PRÁCTICA)

Grado

Leve (manchas, rugosidades)

Moderada (desgaste, sensibilidad)

Severa (colapso estructural)

Microabrasión + resina compuesta / infiltración y/o blanqueamiento dental pueden mejorar la estética

Restauraciones adhesivas directas + carillas de composite.

Coronas totales (zirconia/disilicato) / rehabilitación integral

CAPÍTULO 7

El tratamiento debe considerar la edad del paciente, el estado del desarrollo facial, la estética deseada, la relación oclusal y el pronóstico pulpar del diente. En niños, las soluciones provisionales deben preservar la estructura dentaria hasta poder realizar restauraciones definitivas en la adolescencia o adultez temprana. Los tratamientos sugeridos deben ser analizados e individualizados de acuerdo a las características de cada paciente. El objetivo principal debe ser mantener al paciente sano, bajo vigilancia durante el desarrollo y crecimiento, con buena higiene y alimentación correcta. Bajo riesgo de caries, periodonto sano y oclusión balanceada.

Consideraciones multidisciplinarias

La AI puede estar asociada con maloclusiones, erupción retardada, problemas periodontales y necesidad de tratamiento ortodóntico. Por tanto, el manejo debe ser interdisciplinario, involucrando odontopediatría, ortodoncia, periodoncia y prostodoncia.

CAPÍTULO 7

7.9 ENFERMEDADES RARAS

DEL SER HUMANO

El 28 de febrero de cada año y el 29 en caso de año bisiesto, se celebra el día mundial de las enfermedades raras del ser humano (www.diainternacionalde.com).

Una enfermedad es considerada rara cuando afecta a un número limitado de la población total, definido en Europa como menos de 5 por cada 10.000 habitantes. Las enfermedades raras están caracterizadas por una amplia diversidad de síntomas que varían no sólo de enfermedad a enfermedad, sino también dentro de la misma patología. La misma condición puede tener manifestaciones clínicas muy diferentes de una persona a otra. Para muchos desórdenes, hay una gran diversidad de subtipos de la misma enfermedad.

Entre el 3,5 y el 5,9% de la población mundial, más o menos, estaría afectada por estas enfermedades, o sea más de 3 millones de españoles, 30 millones de europeos, 25 millones de norteamericanos y 42 millones en Iberoamérica.

Se estima que existen más de 7.000 enfermedades raras distintas, que afectan a los pacientes en sus capacidades físicas, habilidades mentales y en sus cualidades sensoriales y de comportamiento.

Y es por esa razón que no podemos saber con certeza cuáles son más o menos comunes, aún más teniendo en cuenta que las enfermedades raras están caracterizadas por el gran número y amplia diversidad de síntomas que varían también dentro de la misma enfermedad.

CAPÍTULO 7

Las enfermedades raras son, en su mayor parte, crónicas y degenerativas. De hecho, el 65% de estas patologías son graves e invalidantes y se caracterizan por:

Comienzo precoz en la vida (2 de cada 3 aparecen antes de los dos años).

Dolores crónicos (1 de cada 5 enfermos).

El desarrollo de déficit motor, sensorial o intelectual en la mitad de los casos, que originan una discapacidad en la autonomía (1 de cada 3 casos).

En casi la mitad de los casos el pronóstico vital está en juego, ya que a las enfermedades raras se le puede atribuir el 35% de las muertes antes de un año, del 10% entre 1 y 5 años y el 12% entre los 5 y 15 años.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE QUIENES CONVIVEN CON ENFERMEDADES POCO FRECUENTES?

Sin duda alguna, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas con “Enfermedades Poco Frecuentes”, desde el primer momento, es el diagnóstico. Las principales causas de esta ausencia de diagnóstico atienden a múltiples causas; las principales son el desconocimiento que rodea a estas patologías, la dificultad de acceso a la información necesaria y la localización de profesionales o centros especializados.