La Sentinelle

Mai - Juin 2025 - n° 03

La parabole du sac de couchage et des véhicules blindés

Mai - Juin 2025 - n° 03

La parabole du sac de couchage et des véhicules blindés

AVANT-PROPOS PAR YVES HUWART | PRÉSIDENT

Pourquoi, au sein de la Défense, vaut-il mieux gaspiller des dizaines de millions d’euros d’impôts que d’avoir une déchirure dans son sac de couchage.

Il était une fois un soldat servant dans une unité d’infanterie. Son travail était éprouvant : environ 100 nuits par an, loin de chez lui, des exercices sous la pluie et dans le froid, d’innombrables bivouacs, des marches avec plus de 40 kg d’équipement, des tests de combat... Pourtant, il le faisait de bon cœur, son métier lui procurait de la satisfaction et il voulait ardemment partir en mission à l’étranger avec son unité. C’est pourquoi, il cherchait à faire ses preuves en accomplissant de manière exemplaire chacune de ses tâches, en restant disponible jour et nuit, sans jamais se plaindre et toujours prêt à exécuter n’importe quelle corvée.

Cependant, lors d’un ‘escape’ nocturne et en pleine nuit pendant un bivouac tactique, son sac de couchage s’accroche à une branche. Résultat : une grand déchirure. Ses supérieurs hiérarchiques le tiennent pour responsable des dégâts et décident qu’il devra payer 400 euros, soit environ un cinquième de son salaire mensuel. Il a été contraint de puiser dans ses économies ce mois-là pour payer le loyer de son appartement.

Les hauts gradés du soldat travaillent à Evere. Un jour, ils

décident que le temps est venu, que lui et ses collègues des unités opérationnelles de la Composante terre, aient besoin de nouveaux véhicules blindés. Ils militent activement pour les véhicules blindés français du type CaMo. Leurs efforts sont validés par le gouvernement, bien qu’une estimation budgétaire sérieuse fasse défaut.

Sur le plan des capacités opérationnelles et de l’interopérabilité, ces blindés français, Griffon et Jaguar, constituent indéniablement un recul. De plus, les Français sont quasi libres de fixer les prix des pièces détachées, des munitions, des adaptations logicielles et des mises à jour futures. Plus encore : ils perçoivent même une commission substantielle pour cela, sans pouvoir être tenus responsables d'aucune manière. Par ailleurs, ces officiers supérieurs et généraux négocient un retour économique totalement insuffisant pour notre pays. En résumé, la France décide, la Belgique paie, et l’armée hérite d’un chat dans un sac.

Contrairement au soldat, tenu de rembourser son sac de couchage déchiré, ces chefs militaires responsables de ce fiasco n’ont pas à payer en aucune façon, ni rendre

compte de leur défaillance. Bien au contraire, ils ont été promus jusqu’au niveau de leur incompétence. Le fait que le contribuable devra débourser plusieurs dizaines de millions d'euros à cet effet n'a apparemment aucune importance.

On pourrait qualifier cette affaire de pur cas d’hypocrisie. L’hypocrisie, aussi appelée duplicité, consiste à exiger d’autrui une morale ou un comportement bien précis, tout en ne s’y conformant pas soi-même.

On reproche au soldat, avec son sac de couchage, de négligence et d’un manque de conscience professionnelle, autrement dit d’un défaut d’intégrité. Pourtant, lorsque la haute hiérarchie militaire agit avec insouciance, renonce à sa fonction d’exemplarité, refuse d’assumer ses responsabilités et évite toute remise en question — manifestant ainsi un manquement flagrant d’intégrité — cela passe totalement inaperçu.

L'hypocrisie au sein de la Défense est tellement répandue qu'on pourrait presque penser qu'elle fait partie du mode de fonctionnement normal.

Photo : Alain Lazaron

La Sentinelle est le bimestriel de la Centrale Générale du Personnel Militaire. La Sentinelle est envoyée à tous les membres.

Tirage : 9.8000 exemplaires

Toutes les données sont traitées dans le respect de la Loi sur la vie privée (Loi du 8/12/1992 & GDPR).

Éditeur responsable : Yves Huwart Coordination : Jesse Arents et Concetto Bandinelli

Informations générales – CGPM : Romboutsstraat 1 – Bus 021 1932 Zaventem srt@acmp-cgpm.be www.acmp-cgpm.be

Tél. : 02 245 72 14

BE32 2100 6234 6602

BIC : GEBABEBB

BE57 0682 3639 9535

BIC : GKCCBEB

Mai - Juin 2025 - n° 03

Vers un accord social équitable 2 4 6 8 10 12 14 16 18

La parabole du sac de couchage et des véhicules blindés

50 ans de femmes à la Défense

La voie vers une ‘Weapon Safety Culture’

Adieu à un caporal

De gamer à militaire

Remboursement de lunettes ou de lentilles de contact

Des militaires créatifs avec l’IA

Aidez les généraux à sortir de l’impasse

Rejoignez-nous sur Facebook

Le 5 mai 2025 est une étape historique pour la Défense : ce qui en 1975 avait commencé comme un timide changement de politique est devenu une reconnaissance des talents, de la résilience et de la vision des femmes dans les services d’appui, et plus tard dans les unités de combat de la Défense. Un demi-siècle de femmes en uniforme : cette transformation a désormais un visage…

L’adjudant-major Anne Gabriëls en est la preuve vivante, à la retraite mais toujours réserviste dans l’âme. Cette militaire de la première génération, tant dans la profession militaire qu’en tant que déléguée syndicale militaire, est aussi mère d’une jeune femme qui suit aujourd’hui ses traces. Leur histoire incarne 50 années de combat, avec plus que des armes. Une lutte menée avec des mots, une maîtrise des dossiers, le silence lorsque nécessaire, mais surtout, la parole là où elle compte !

1975 : un moment charnière

L’année 1975 marque l’admission officielle des femmes dans les Forces armées belges. Dans le sillage de la deuxième vague féministe et sous l’influence des évolutions sociales et des tendances à l’échelle de l’Otan, la Défense ouvre ses portes aux femmes. D’abord timidement et de manière limitée. Puis, la graine semée germe.

Les femmes arrivent d’abord à l’appui, en petit nombre, puis par dizaines et ensuite par centaines. L’accès aux fonctions de combat, aux postes de commandement et aux plus hautes structures est

encore lointain, et il faut attendre longtemps – souvent trop longtemps – avant de pouvoir parler d’égalité. Mais les premières fissures dans le plafond de verre de la tour d’ivoire sont là, et la Défense ne sera plus jamais la même.

Une pionnière solitaire devient la mère de la compagnie

Anne a commencé sa carrière en 1980, comme l’une des premières femmes à être recrutées directement sur base de leur diplôme (AC2). Elle est immédiatement confrontée à la réalité : seule femme affectée à la 20e Compagnie de Transmissions à Delbrück, un environnement entièrement masculin. Elle tient bon. Sa formation en transmissions n’est pas une formalité, mais elle correspond parfaitement à sa devise : Omnia conjugo (« Je réunis tout »). Elle pousse littéralement la porte d’entrée d’un monde où « écouter avant de parler » devient une précieuse leçon de vie.

Au sein de la CAMP (Commission consultative du personnel militaire), elle trouve rapidement sa véritable vocation : aider les autres, les défendre, être leur voix lorsque la hiérarchie se fait trop dure ou aveugle.

Jeune déléguée syndicale, Anne est une tempête silencieuse, capable de se taire longtemps, mais d’attaquer avec précision et détermination. Ce style ne fonctionne que si l’on maîtrise parfaitement ses dossiers. Ce qu’elle fait.

Mais tout a un prix. Son mari étant également militaire, elle reste en Belgique pendant ses missions dans différentes zones d’opérations dans les Balkans et ne part finalement jamais en mission à l’étranger. Mère de deux enfants et cumulant de nombreuses responsabilités, Anne traverse une période difficile. Un divorce sur les bras et sa carrière qui semble stagner. Mais elle s’accroche. Elle mène sa carrière jusqu’à devenir sous-officier d’élite.

Avec un nouvel élan, Anne rejoint le NARFA où elle s’impose aussi sur la scène internationale. Elle y termine sa carrière à 56 ans, avec un peu de regret, mais encore loin d’avoir déposé les armes.

« On ne prend pas encore assez souvent les femmes au sérieux », dit-elle. « Mais je suis fière. Fière de toutes les personnes que j’ai pu aider. Fière d’avoir toujours mis la barre plus haut pour moi-même.

Parce que les femmes doivent tout simplement prouver deux fois plus. »

Aujourd’hui, elle reste active comme réserviste. Mais surtout, elle est un exemple inspirant pour la jeune génération. Une génération qu’elle a littéralement mise au monde.

Sofie Ghekiere, la fille aînée d’Anne, est aujourd’hui sous-officier à la base navale de Zeebruges. Son nom évoque non seulement celui de sa mère, mais aussi celui de son père, lui aussi un délégué syndical respecté de l’ACMP-CGPM. L’engagement, semble-t-il, est héréditaire dans cette famille.

Jeune syndicaliste, Sofie a commencé sa carrière comme opératrice radar à bord de la frégate Louise-Marie, mais elle a choisi aujourd’hui de contribuer au soutien logistique à terre. Comme sa mère, elle fait le choix conscient de

maintenir l’équilibre entre sa famille et son engagement envers la Défense.

En tant que déléguée syndicale, son combat se déroule désormais dans un nouveau contexte : la précarisation des carrières militaires par les externalisations, la diminution des fonctions évolutives pour les militaires expérimentés, l’incertitude sur les pensions militaires, l’attractivité de la profession militaire et toujours… ce besoin persistant pour les femmes de devoir faire leurs preuves au sein de la Défense.

« Ce n’est pas parce que nous sommes admises depuis 50 ans que le combat est fini. Il faut toujours se battre dur, et j’aime ce combat. »

La boucle bouclée mais pas refermée

D’Anne à Sofie, de 1980 à 2025 : l’histoire des femmes à la Défense se lit comme un livre fait de

persévérance, de nuances et de combativité. Les femmes transforment la Défense, comme la Défense les transforme aussi, sans doute.

La boucle semble bouclée, mais ce n’est pas une fin. Le mouvement continue, comme une spirale ascendante, porté et transmis de génération en génération. Grâce à des femmes comme Anne Gabriëls, qui ont brisé des murs avec une force tranquille, et des femmes comme Sofie Ghekiere, qui aujourd’hui parlent là où le silence ne suffit plus. Grâce à 50 ans de courage, de dévouement et de professionnalisme, le drapeau flotte encore, la lutte ne fait que commencer.

De la jetée de Zeebruges aux souvenirs de Delbrück, il y a aujourd’hui quelque chose qui n’existait pas avant : des femmes à la Défense, jamais identiques… toujours égales !

Les tensions globales et locales exigent que la Défense soit bien préparée face à des menaces immédiates. Une bonne préparation passe par un entraînement solide, qui exige à son tour une attention particulière à la sécurité de chaque exécutant. Les incidents impliquant armes et munitions pendant les entraînements montrent l’importance d’une véritable culture de la sécurité.

Une culture qui s’efface

Il ne s’agit pas de revenir à la logique de contrôle total d’avant l’introduction des TTC (Techniques de Tir de Combat), que les plus anciens d’entre nous se rappellent encore. Il faut plutôt comprendre pourquoi la culture de sécurité tend peu à peu à s’effacer. La routine y joue un rôle majeur. Après des premières années d’entraînement intensif à cette nouvelle manière de manipuler des armes et des munitions, la vigilance a diminué, ce qui a permis l’accumulation d’erreurs même minimes, jusqu’à devenir des habitudes nouvelles tant dans le stockage que lors du transport et de l’usage d’armes et de munitions.

Un changement de mentalité

Lorsqu’on manipule une arme, l’état d’esprit est vital. Une erreur mineure peut provoquer un accident grave, voire mortel – pas seulement pour soi, mais aussi pour les collègues. Une Weapon Safety Culture forte implique d’adopter un principe fondamental dans toutes les situations, avec chaque arme et chaque type de munition : la sécurité avant tout ! Le militaire qui intègre et applique cela fait preuve d’un très grand professionnalisme.

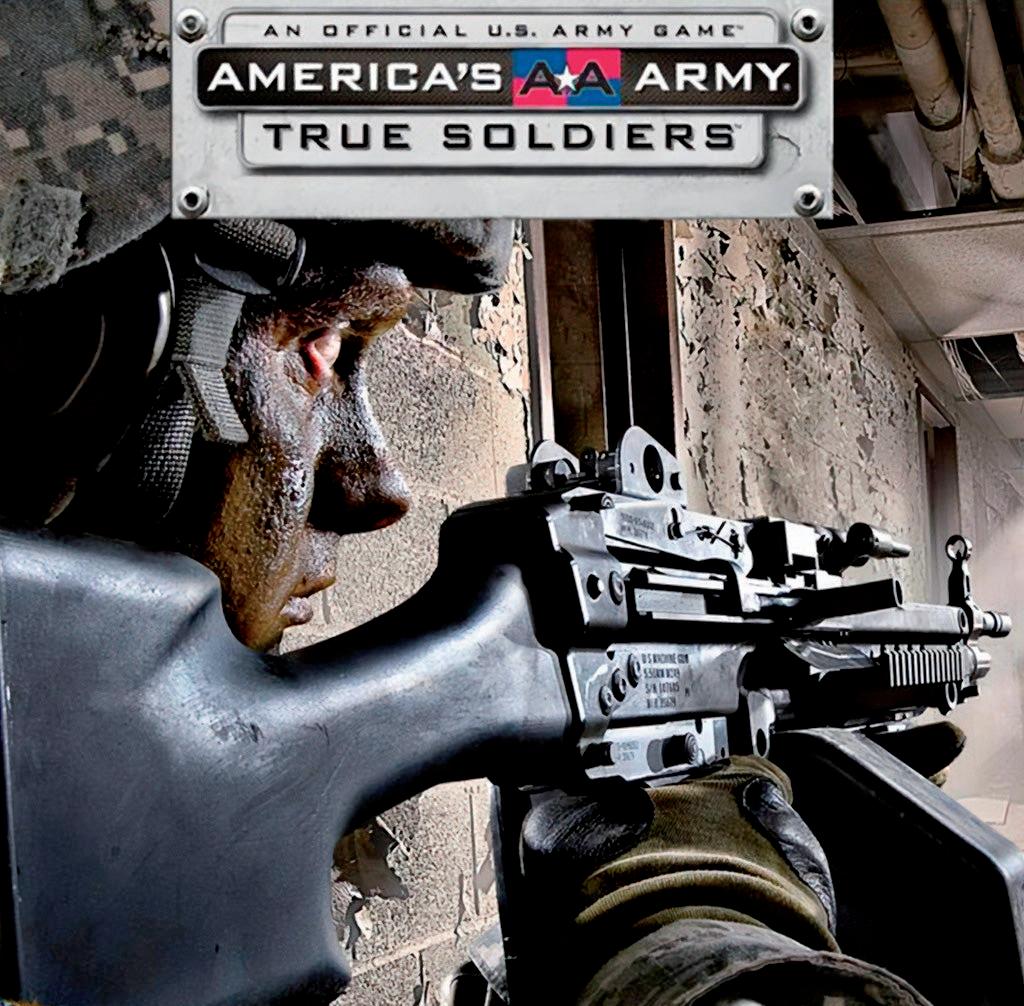

Transmettre ce professionnalisme à un jeune candidat-militaire de 18 ans n’est pas une mince affaire, surtout quand certains estiment avoir déjà acquis beaucoup d’expérience à travers les jeux vidéo ou les parties d’airsoft. Ces activités, aux conséquences souvent anodines, peuvent en réalité favoriser une certaine forme de négligence inconsciente.

Dans la pratique, qu’est-ce qu’une culture de la sécurité ? C’est apprendre à ne pas avoir peur, mais à avoir du respect pour les munitions et les systèmes d’armement. Le militaire doit pouvoir se fier à son entraînement et à son équipement, tout en restant continuellement alerte. C’est comparable au respect du code de la route : on ne conduit pas crispé de peur, mais on a confiance dans son véhicule tout en gardant assez de lucidité pour évaluer les risques et comprendre les conséquences du non-respect des règles.

Sécurité face à la réalité

Le métier de militaire est unique – il suffit de suivre l’actualité du front ukrainien pour s’en convaincre. Il est évident que les militaires sont parfois confrontés à des situations où la sécurité peut ne pas primer.

Lors d’opérations militaires, des objectifs sont imposés et comportent inévitablement des risques. Pourtant, même dans ce contexte, il reste essentiel de poursuivre l’objectif de sécurité pendant les entraînements réalistes, malgré les réalités du terrain.

La clé du succès réside dans une combinaison entre discipline acquise et environnement de travail aussi sûr que possible.

Un scénario réaliste ne doit jamais être une excuse à la négligence. La différence entre un exercice risqué mais bien préparé, et un entraînement imprudent, se joue dans la préparation et l’exécution. Les entraînements dans lesquels la sécurité ne peut pas être pleinement garantie – comme une opération de boarding en mer – doivent se faire sous contrôle strict d’instructeurs expérimentés, selon des règles claires imposées par ceux-ci.

Pour un militaire de 18 ans, cela peut sembler paradoxal et déroutant : comment respecter toutes ces règles de sécurité tout en participant à un entraînement quasi réel, avec un certain niveau de risque ? La réponse est simple : on apprend les règles et les techniques pour gérer les risques de manière contrôlée.

Un bon exemple : l’entraînement avec des munitions réelles. Cela ne se fait qu’après une longue phase de formation avec des armes inertes ou des munitions à blanc, puis avec des munitions de simulation, jusqu’à ce que le militaire maîtrise les gestes avant que les risques réels n’apparaissent.

S’entraîner de manière réaliste

L’actualité impose de plus en plus une formation au plus près des situations réelles. Il s’agit de vitesse, de prise de décision, d’improvisation – toutes des caractéristiques des situations de guerre.

Mais cela ne doit jamais justifier une culture où les risques sont

ignorés « pour réussir la mission », à n’importe quel prix.

Les jeunes militaires sont parfois insuffisamment ou trop brièvement formés à la manipulation sécurisée des armes et des munitions. Certains perçoivent les règles comme obsolètes ou paternalistes.

Un durcissement des consignes est d’ailleurs perceptible depuis peu – et c’est une bonne chose. Car l’expérience de guerre se fait rare chez les instructeurs. Cela s’explique en partie par le vieillissement du personnel, mais aussi parce que ceux qui ont réellement vécu des combats comme les OMLT en Aghanistan peuvent se compter sur les doigts d’une main.

La prudence est donc de mise si l’on veut s’entraîner de manière réaliste.

La responsabilité du militaire

Une Weapon Safety Culture commence avec le militaire, sous la responsabilité de bons Safety Leaders. Quel que soit son grade ou son expérience, chacun est

responsable de l’usage des armes selon les règles en vigueur. En résumé : cela fait partie intégrante du métier et garantit que vous et vos collègues puissiez opérer en sécurité et avec efficacité.

Plus forts ensemble, plus sûrs ensemble

La mission de la Défense n’est pas seulement de protéger le pays, mais aussi les femmes et les hommes qui rendent cela possible. Une Weapon Safety Culture forte n’est pas un luxe, mais une nécessité. En sensibilisant les jeunes militaires et en leur apprenant que sécurité et préparation vont de pair, la Défense peut construire une organisation forte, professionnelle, prête à relever tous les défis.

Le syndicat militaire ACMP-CGPM et ses conseillers en prévention soutiennent pleinement les actions de la DG H&WB – Service Protection et Prévention au Travail (SLPPT) ainsi que les initiatives des militaires à l’origine des Weapons Safety Directives (WSD).

La Belgique souhaite renforcer sa force de frappe pour apparaître plus crédible comme maillon – certes modeste – de l’Otan. Cela se traduit par un redémarrage ambitieux, voire audacieux. Mais cette ambition ne risque-t-elle pas de lui glisser entre les doigts, maintenant que les militaires expérimentés choisissent de plus en plus souvent de « partir à temps » ?

Le témoignage ci-dessous est une histoire personnelle, mais il illustre une tendance plus large. Tandis que les vannes du recrutement sont grandes ouvertes, personne à l’état-major supérieur ne semble s’inquiéter que la porte de sortie, elle aussi, reste grande ouverte. Les tentatives pour freiner cette fuite sont rares, ou inefficaces.

Chaque nouveau drame personnel s’ajoute désormais à une avalanche de signaux d’alarme que reçoit le syndicat militaire ACMP-CGPM. Ce sont les cris de militaires expérimentés, si profondément atteints dans leur motivation qu’ils sont désormais déterminés à prendre le large. L’un d’eux est le caporal J. F., un vétéran ayant servi en Afrique et bientôt civil. Voici pourquoi…

De recrue à la réalité

On peut sans doute lire une certaine fierté sur le visage de chaque (sous-)officier d’un centre de recrutement lorsqu’un jeune plein d’énergie s’engage pour l’un des métiers les plus exigeants de son temps. À 21 ans, on n’y réfléchit pas trop : dès le début de la sélection, on se lance dans une aventure haletante.

Une fois embarqué, le contact avec les « nouveaux » s’estompe

rapidement du côté des recruteurs, au profit des centres de formation. C’est un peu comme une course de relais : le témoin passe d’un coureur à l’autre, chacun garant de la progression du futur militaire jusqu’à la fin de son stage. Enfin, le témoin arrive à l’unité, qui doit elle-même « finir la course », sans trop le laisser tomber en chemin…

J. F. est éclaireur, un voltigeur dans le jargon, et il l’est dans l’âme. Dans ses jeunes années, il accepte sans trop râler les nuits passées en semaine à la caserne, sachant que faire l’aller-retour quotidien entre une commune frontalière française et Louvain lui coûterait un quart de son salaire.

Le fossé entre la caserne et la famille

Puis vient le temps de fonder une famille. Un(e) partenaire, des enfants… mais le jeune soldat ne renonce pas. Il continue avec détermination, avec honneur et au service de la Patrie. Mais la vie de famille vient s’ajouter à la pression, et pour l’alléger un peu, le militaire décide de supporter malgré tout les trajets quotidiens, dans toute leur complexité, tant que le service le permet.

Malheureusement, enfants et famille deviennent souvent un point

de friction avec l’employeur, du moins au niveau de l’environnement professionnel immédiat. Obtenir un minimum d’empathie lorsqu’il faut gérer une situation familiale est généralement exclu — même quand l’État doit déjà 700 (!) heures supplémentaires à ce caporal.

Un imprévu rend impossible le trajet vers le travail ? N’espérez aucune compréhension, pas même quand votre voiture rend l’âme après 400.000 km de loyaux services pour vos trajets. Il faut « vivre à la caserne » à nouveau ou passer six heures par jour dans le train.

Un militaire qui vit à l’autre bout du pays ? Il y a peu de sympathie à attendre d’un supérieur, bien qu’il risque lui aussi de connaître un jour une situation similaire dans sa carrière. Cette camaraderie qui fait la différence en temps de guerre, semble souvent absente en temps de paix — et c’est regrettable.

Une mission aux lourdes conséquences

Mais J. F. ne baisse pas les bras. Il cherche lui-même une issue à cette situation intenable : « Se perfectionner pour être le plus polyvalent possible dans un maximum de compétences ! » pense-t-il. Il réussit chaque nouvelle formation qu’il

entreprend : chauffeur, aidman, électromécanicien. Ces qualifications lui ouvrent des portes, peutêtre même plus proches de chez lui. Il envisage même de devenir sous-officier.

Mais avant cela, une mission à l’étranger l’attire : six mois avec une unité de reconnaissance au Mali. Les reportages de l’époque ne laissaient que peu de place à l’imagination, et cette mission a eu un prix. Chaque déploiement dans une zone de conflit laisse des traces psychologiques, mais J. F. subit en plus une blessure irréversible à un genou. À cause de cette blessure contractée en service, il est contraint d’adapter ses épreuves sportives — une entrave immédiate à ses perspectives de carrière, et à son rêve de devenir sous-officier. L’image de ce militaire fier, qui voit son avenir littéralement « s’enfoncer dans le sable du Sahel », symbolise parfaitement le manque de perspectives

attrayantes qu’affronte un soldat lorsqu’il ne rentre plus dans les critères physiques.

Le dernier ordre de marche

« J’ai tout donné à la Défense, mais la Défense m’a tout pris… », conclut le caporal J. F. C’est ici que s’arrête son parcours.

L’employeur le congédie après dix années comme BDL, avec un laconique « À jamais, caporal ». À part une prime de sacrifice bien méritée qui ressemble plus à une prime de départ, il ne lui reste plus qu’à construire un nouvel avenir dans la vie civile. Là, au moins, on reconnaît sa persévérance et ses compétences acquises. Certains s’étonnent, admirent même parfois, de voir un tel talent quitter l’armée volontairement.

Certes, l’ex-militaire améliore probablement son équilibre vie privée/ vie professionnelle, mais au prix

d’un sacrifice personnel : il doit laisser derrière lui ses amis, son honneur, sa fierté. Son nouvel employeur est même, dans un certain sens, perdant : il doit supporter les coûts liés aux nouvelles formations et à la perte d’expertise.

Une perte de puissance à grande vitesse

Le syndicat militaire ACMP-CGPM est chaque jour témoin de ces défaillances douloureuses, tant sur le plan individuel que collectif. La Défense est en train de perdre sa force opérationnelle à une vitesse inquiétante, car son personnel ne se sent pas suffisamment reconnu ni soutenu. N’hésitez donc pas à contacter le Secrétariat permanent si vous êtes aussi confronté(e) à de l’incompréhension lorsque vous signalez des conditions professionnelles inacceptables.

La Défense mène activement des campagnes pour augmenter sensiblement ses effectifs et se tourne de plus en plus vers les gamers. Les compétences cognitives sont cruciales, maintenant que la guerre hybride devient la norme. Être uniquement fort physiquement ne suffit plus...

Du fragging à la stratégie militaire

Le terme ‘fragging’ trouve son origine dans la guerre du Vietnam, où il désignait l’élimination intentionnelle d’un supérieur ou d’un collègue. Aujourd’hui, il a pris un tout autre sens : il représente la défaite d’un adversaire dans un jeu FPS (First Person Shooter). Ce jeu de mots, dérivé de la grenade à fragmentation, est extrêmement populaire chez les jeunes. Autrefois, on critiquait cette génération qui passait ses nuits devant son ordinateur ou sa console, mais il s’avère aujourd’hui que ces gamers ont un sens stratégique qui constitue un atout précieux pour l’armée.

Stéréotype ou opportunité de recrutement ?

Chaque nouvelle génération de recrues est observée avec scepticisme par les militaires expérimentés. Ceux qui peinent à faire dix tractions ou développent des ampoules après une marche rapide avec un sac de 20 kg sont parfois jugés trop rapidement comme ‘faibles’. Les vétérans voient souvent les jeunes joueurs comme une génération de ‘fragiles’, incapables de faire face aux rigueurs du combat. Ces préjugés s’avèrent désormais injustifiés.

Progressivement, un changement s’est opéré. Les militaires qui ont commencé leur carrière vers le début des années 2000 connaissent bien la situation. Ils forment aujourd’hui le cadre expérimenté et ont une autre vision des choses. Étant eux-mêmes familiers des jeux vidéo réalistes, ils comprennent que ces jeux ne sont pas simplement un passetemps. L’esprit tactique, la réactivité et la collaboration sont des compétences essentielles que certains types de jeux affûtent. Tout comme ils ont transmis leur passion du jeu à leurs enfants, ils transmettent aujourd’hui leur savoir militaire à une nouvelle génération de recrues ayant grandi avec une manette en main.

L’idée que "chaque soldat doit être un fantassin" est désormais dépassée

Le jeu comme terrain d’entraînement

Jouer pour apprendre n’est pas une exclusivité humaine : ce

comportement se retrouve fréquemment chez les mammifères, les oiseaux et même certains reptiles. Cela contribue au développement de compétences physiques, sociales et cognitives essentielles à la survie. Chez les humains, une transformation culturelle s’est amorcée au tournant du siècle : les jeunes qui passaient autrefois leur temps libre dans les cafés et discothèques sont devenus des geeks. On a alors vu émerger des organisations clandestines de jeux en réseau, où les câbles de consoles et ordinateurs s’entremêlaient dans les couloirs des campus et casernes militaires.

L’US Army a su tirer parti de cette nouvelle tendance en développant et lançant, en 2002, le jeu America’s Army, gratuit et conçu pour initier les jeunes à une carrière militaire. Ce jeu est rapidement devenu un outil de recrutement efficace : jusqu’à 30 % des nouvelles recrues y ont joué avant de s’engager. Son impact est toujours perceptible aujourd’hui.

Ce type de jeu a d’ailleurs posé les bases des simulateurs de combat réalistes utilisés dans certaines casernes. Car notre Défense aussi reconnaît de plus en plus la valeur des simulations pour le

recrutement, mais aussi pour l’instruction et l’entraînement.

L’idée que les jeux vidéo influencent les compétences militaires est désormais validée. Les jeunes qui développent leur esprit stratégique dans des jeux comme Battlefield et Counter-Strike appliquent cette connaissance dans des activités réelles comme l'airsoft ou les entraînements en réalité virtuelle, facilitant ainsi leur transition vers une formation militaire concrète.

Une manette comme arme

Le conflit en Ukraine met en lumière une tendance frappante : tandis que les soldats les plus âgés mènent une guerre de tranchées classique, la jeune génération influence la guerre à distance. Les opérations de drones, les bombardements de précision et

les cyberattaques sont souvent exécutés par des spécialistes confortablement installés derrière un écran. L’infanterie traditionnelle reste bien sûr essentielle, mais les batailles sont de plus en plus décidées par ceux qui maîtrisent les outils technologiques. La probabilité qu’un fantassin rencontre un adversaire partiellement ou totalement contrôlé par l’intelligence artificielle augmente considérablement.

Ce mode de guerre moderne appelle un nouveau type de soldat : une personne dotée d’une expertise technique, de réflexes rapides et d’une capacité d’analyse aiguisée. La force physique et l’endurance restent importantes, mais il est désormais clair que la guerre exige une combinaison de compétences physiques et cognitives.

Être militaire mérite un statut particulier !

Le syndicat militaire ACMP-CGPM souligne que si la Défense s’adapte rapidement à ces évolutions, elle peine encore à gérer son personnel. En particulier, l’évolution du métier militaire semble de plus en plus précaire, avec des exigences élevées et peu de reconnaissance en retour.

Mais il ne faut pas pour autant diviser le corps militaire en sousgroupes selon les spécialités, au risque de créer des disparités injustes.

Une révision du statut militaire doit prendre en compte les compétences et spécialisations de chacun. Certains excellent en force physique et en endurance, tandis que d’autres sont des génies en stratégie, des experts techniques ou des spécialistes en médecine d’urgence. Évaluer la charge physique et mentale sur une carrière entière sans critères équitables mènerait à une reconnaissance inégale et injuste.

Entre-temps, bon nombre de ces gamers et autres talents divers ont gagné leur place au sein de la Défense. Que vous soyez opérateur des forces spéciales, expert en piratage des systèmes informatiques ennemis ou fantassin participant à la guerre moderne, chaque spécialité est cruciale pour faire la différence entre la victoire et la défaite. La spécificité du métier militaire ? On n'y touche pas...

Des lunettes bien réglées, c’est non seulement mieux pour votre vue, mais aussi pour votre administration ! Depuis le 6 février 2023, une nouvelle directive est en vigueur au sein de la Défense concernant le remboursement des lunettes ordinaires, des verres de correction, et dans certains cas exceptionnels, des lentilles de contact.

L’instruction détaillée (GID) DGBF-GID-FMEDAMXO-001 intitulée ‘Déclaration de l’opticien et composition du dossier de remboursement des frais médicaux pour l’achat de lunettes ordinaires et de verres correcteurs auprès de la Section Tarification Médicale de la Défense’ remplace les instructions précédentes et apporte d’importantes clarifications sur la composition du dossier de remboursement

La nouvelle Instruction Détaillée (GID) précise :

- Quels documents vous devez soumettre ;

- L’obligation de passer chez un ophtalmologue ;

- Quand un Modèle Transfert est nécessaire ou non ; - Quand vous avez droit à une intervention pour des lentilles de contact.

Procédure à suivre pour obtenir un remboursement

Depuis le 6 février 2023, tous les dossiers liés aux lunettes relèvent du protocole AO-J/838. Voici les étapes à suivre :

1. Consultez votre médecin militaire ou un médecin agréé par la Défense avec remboursement du ticket modérateur

- Vous signalez un problème de vue à votre médecin habituel (agréé par la Défense).

- Le médecin rédige un Modèle Transfert vers un ophtalmologue. Ce document est valable un an et il est nécessaire pour le remboursement du ticket modérateur de la consultation chez l’ophtalmologue.

2. Rendez-vous auprès d’un ophtalmologue (sans remboursement du ticket modérateur)

- L’ophtalmologue établit une prescription pour des lunettes avec la dioptrie. Attention : ce document n’est valable que pendant six mois ! Les lunettes doivent être achetées dans ce délai de six mois pour pouvoir bénéficier d’un remboursement.

3. Achetez vos lunettes chez un OPTICIEN AGRÉÉ en Belgique

- Les lunettes ou verres sont réglés sur base de la prescription de l’ophtalmologue ;

- Les achats en ligne ou à l’étranger ne sont pas valables ;

- L’opticien remplit la Déclaration de l’opticien (Annexe A). Ce document est obligatoire et atteste que les lunettes répondent à toutes les conditions ;

- L’opticien fournit une facture d’achat originale mentionnant la dioptrie

4. Composition du dossier de remboursement

Envoyez le dossier à la Section Tarification Médicale (BFA-M). Il doit contenir :

- Demande de remboursement des frais médicaux (en deux exemplaires). Seule la page de garde doit être remplie ;

- Déclaration de l’opticien (Annexe A) ;

- Facture d’achat originale de l’opticien avec mention de la dioptrie obligatoire ;

- Prescription de l’ophtalmologue avec dioptrie (datée de moins de 6 mois) ;

- Modèle de Transfert vers un ophtalmologue (pour le remboursement du ticket modérateur de la consultation) ;

- Attestation de la mutualité pour le remboursement du ticket modérateur ;

- Envoi de la demande de remboursement uniquement par courrier postal, pas de version numérique !

Ce qui n’est pas remboursé

- Lunettes solaires renforcées ;

- Verres photochromiques ;

- Lentilles de contact, sauf si le port de lunettes est médicalement impossible (ceci doit ressortir de la déclaration figurant sur la prescription de lunettes de l’ophtalmologue).

Que doit contenir une facture ?

- Dénomination de l’entreprise IMPRIMÉE (pas de cachet)

- Coordonnées du vendeur : nom, adresse du siège social

- Forme juridique et numéro d’entreprise

- Mention « registre des personnes morales » ou

« RPR », suivie du siège du tribunal compétent

- Coordonnées bancaires du vendeur : IBAN et BIC

- Coordonnées de l’acheteur : nom, adresse

- Le mot « facture »

- Numéro séquentiel de la facture

- Date de la facture

À quelle fréquence avez-vous droit à un remboursement ?

- Lunettes ou monture : tous les 5 ans ;

- Verres correcteurs sans monture : tous les 2 ans ;

- La date de la facture fait foi pour le calcul de ces délais.

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à contacter par e-mail :

- BFA-M/TAR BE (Belgique)

- BFA-M/TAR EXPAT (Expats)

Conservez cet article, imprimez-le et affichez-le pour vos collègues. En cas de discussion ou d’incertitude, n’hésitez pas à contacter le syndicat militaire ACMP-CGPM via srt@acmp-cgpm.be

- Date de livraison (si différente de la date de la facture)

- Description des produits ou services fournis, de préférence avec un calcul de prix détaillé, quantités, etc.

- Dioptrie des lunettes

- Réductions éventuelles

- Montant de la TVA appliquée (taux applicable en Belgique : 6 %, 12 % ou 21 %)

- Éventuelles exonérations de TVA

- Montant total de la TVA

- Montant total TVA incluse

- Signature de paiement (« pour acquit »)

- Conditions générales de vente (facultatives mais utiles en cas de litige futur concernant la facture)

Le 13 mai 2024, l’intelligence artificielle a pris un nouveau visage. Grâce à GPT-4o, elle peut désormais parler, voir et entendre en temps réel, et ce, dans de nombreuses langues. Ce qui semblait réservé à la science-fiction devient accessible à tous. Même aux militaires. Mais sommes-nous prêts ?

De la science-fiction au terrain

Les jeunes militaires comprennent vite : ils ont grandi avec la technologie qu’ils ont intégrée depuis leur naissance. Pour les plus anciens, l’IA peut être déroutante, surtout quand ils travaillent avec des jeunes qui communiquent d’une façon bien à eux.

Entendre une IA parler pour la première fois est étonnant. On a l’impression de discuter avec un humain. Mais cette voix ne dort jamais, parle plus de 50 langues et comprend vite ce qu’on lui dit. Cela impressionne certains, et en inquiète d’autres. Comme pour tout nouvel outil sur le terrain, il ne faut pas lui faire une confiance aveugle — surtout aujourd’hui, avec les deepfakes toujours plus réalistes. L’IA peut être un outil très utile, à condition de bien la connaître.

Opérations, manque d’interprètes et malentendus

Lorsqu’on part en mission aujourd’hui, on sait que la langue et la communication restent souvent le maillon faible. Même avec une bonne maîtrise de l’anglais, ou parfois de l’arabe, il est difficile de transmettre clairement un message

à des inconnus sans perdre des informations essentielles. Que ce soit pour coopérer avec des partenaires de l’OTAN dans un environnement multilingue, parler avec la population ou les autorités locales, ou échanger des ordres et des coordonnées dans l’urgence, les risques sont réels.

Un mot mal compris sous le feu ennemi, ce n’est pas un détail, c’est un danger mortel. C’est justement là que GPT-4o peut faire la différence : comme traducteur en temps réel, formateur ou assistant numérique. Montrer une carte, faire écouter un message radio intercepté ou lire une notice médicale ? GPT-4o comprend, traduit, simplifie et restitue l’information en une fraction de seconde.

L’IA sur le champ de bataille ?

Aujourd’hui, GPT-4o se trouve encore dans un smartphone ou un ordinateur portable. Mais demain, il pourrait s’intégrer à un casque, un système tactique ou une oreillette, pour traduire en direct ce qu’on entend, analyser des images à travers une visière (identifier des symboles, des armes, des véhicules), ou transcrire et traduire des ordres reçus par radio ou en face à face. La technologie existe déjà. La vraie

question se pose maintenant : osera-t-on vraiment l’utiliser en situation opérationnelle ?

Un appui, pas un remplaçant

L’IA doit soutenir le soldat mais ne doit pas le remplacer. Elle n’a ni boussole morale, ni expérience du terrain, encore moins la capacité de gérer le stress. Elle reste une machine qui dépend des données qu’on lui fournit. Une erreur d’entrée ou une mauvaise interprétation peut avoir des conséquences graves. Croire que l’IA résout tous les problèmes, c’est sous-estimer la complexité des décisions militaires.

C’est pourquoi il ne suffit pas que la Défense investisse dans des F-35, des frégates ou des drones de pointe. Il est peut-être encore plus essentiel d’investir dans la formation et la reconnaissance de ceux qui utiliseront ces technologies : les militaires eux-mêmes.

La camaraderie reste humaine

Le niveau de l’intelligence artificielle est déjà impressionnant aujourd’hui, et il transformera sans aucun doute en profondeur la manière dont les militaires s’entraînent, communiquent et mènent

leurs opérations. Mais tout comme une arme n’est efficace que dans des mains compétentes, un outil ne vaut que par celui qui l’utilise. Mal employée, cette technologie peut aussi précipiter une défaite.

Le quotidien du militaire de demain sera sans doute très différent. Pourtant, la camaraderie, l’expérience et le bon sens resteront des qualités essentielles, irremplaçables. C’est pourquoi il

est crucial de ne pas négliger ce facteur humain, et de l’adapter lui aussi aux défis d’aujourd’hui.

Un soldat plus polyvalent, mieux équipé, moins sollicité physiquement, pourrait sans problème prolonger sa carrière de quelques années. C’es très bien. Mais pour tirer le meilleur parti de cette évolution, il faut aussi que l’institution reconnaisse cette valeur, avec le respect et le statut qu’elle mérite.

Enfin, le syndicat militaire ACMP-CGPM adresse un conseil important, surtout aux plus jeunes : avant de vouloir exploiter tout le potentiel de cette nouvelle technologie, veillez d’abord à cultiver votre intelligence humaine. C’est le meilleur moyen d’éviter que cet outil ne nuise à vos proches ou à vous-même.

La Défense fait face à un défi immense. Alors que le monde devient chaque jour plus instable, nos généraux tentent de redresser la situation avec des moyens limités et beaucoup de bonne volonté. Malheureusement, la tâche est ardue. Celui qui choisit aujourd’hui de porter l’uniforme militaire n’a pas seulement une mission, mais aussi une responsabilité : contribuer aux réformes nécessaires.

Les jeunes militaires sont confrontés à une organisation fragilisée par des décennies de sous-financement, de sous-évaluation et de sous-effectifs. Les conséquences sont palpables au quotidien : burnout, carrières incertaines, matériel obsolète et une administration encore trop lourde. Plutôt que de soutenir les jeunes recrues, le système les décourage. Même lors des nombreuses formations, le cadre peine à contrer la démotivation qui peut frapper chaque

candidat face au choc culturel entre la société civile et la discipline militaire. Trop souvent, il semble qu’on laisse trop vite un candidat abandonner…

Il ne fait aucun doute que les dirigeants militaires sont déterminés à mener des réformes. Toutefois, ces changements sont si profonds qu’ils menacent même le dernier pilier de reconnaissance du statut militaire. Si l’objectif est de rallier un large soutien parmi les troupes, cette stratégie pourrait s’avérer contre-productive.

Les militaires eux-mêmes doivent comprendre que se plaindre au comptoir ou sur les réseaux sociaux ne suffit pas. Un vrai changement requiert une organisation et, sans participation au débat, il est impossible d’être entendu

Sans participation au débat, il est impossible d’être entendu

L’ACMP n’est pas un obstacle, c’est votre voix

L’idée que les syndicats « ralentissent le processus » est bien ancrée. Quelques vétérans derrière leur clavier prennent même plaisir à répandre cette idée, ce qui est totalement contre-productif. En réalité, les syndicats sont pratiquement les seuls à mettre en lumière des problèmes structurels et à réfléchir à des solutions sur le long terme. Et oui, parfois, ils le font avec force

lors des comités de concertation ou des négociations. Après tout, le silence n’a encore jamais rien changé

Chers militaires, le syndicat militaire ACMP-CGPM n’est pas l’ennemi des réformes, mais bien leur garantie de réalisme. Qui d’autre représente à la fois les jeunes militaires et ceux proches de la retraite lors des négociations en cours ? Qui veille à ce que votre carrière reste attractive aujourd’hui et demain ? Qui dénonce les modifications législatives discrètement mises en place, compromettant votre sécurité et votre avenir professionnel ? Même l’Europe attend de nous de la maturité

Aucune réunion de l’Otan ou de l’UE ne se termine aujourd’hui sans que soit évoquée la nécessité d’une Défense européenne forte.

Mais une armée ne peut être bâtie uniquement sur des drones et un gros budget. Il faut une participation démocratique, un soutien populaire et surtout une concertation sociale efficace, afin de garantir une armée européenne composée de militaires motivés, bien équipés et respectés.

La voix d’un petit pays comme la Belgique peut sembler noyée dans la masse, mais sachez que le syndicat militaire ACMP-CGPM fait partie d’EUROMIL, la principale organisation européenne des associations et syndicats militaires.

Les généraux ne peuvent pas réussir seuls

Il est facile de dire que « c’est leur problème à résoudre depuis leur tour d’ivoire. » Mais que faire si l’état-major essaie réellement de

réformer et a besoin de votre soutien ?

Aidez les généraux à sortir de l’impasse. Rejoignez le mouvement, exprimez-vous ou devenez délégué. Non pas parce que c’est une obligation, mais parce que c’est la seule façon de construire une Défense qui fonctionne, qui renforce l’esprit de camaraderie et qui protège nos valeurs démocratiques.

Car sans vous, militaires engagés –et surtout, jeunes recrues – rien ne changera ! Vous voulez contribuer à l’armée de demain ? Rejoignez l’ACMP-CGPM dès aujourd’hui si ce n’est pas encore fait. Envoyez un mail à srt@acmp-cgpm.be ou contactez votre délégué syndical local via le site web www.acmp-cgpm.be

La réforme du régime des pensions militaires laisse des marques profondes. Là où le droit à une retraite juste constituait autrefois un élément fondamental du contrat implicite entre l’État et ses militaires, la réforme annoncée par le gouvernement Arizona est perçue comme une rupture de cet engagement historique. L’équilibre entre la spécificité du métier et les compensations accordées semble rompu. Dès lors, la nécessité d’un accord social s’impose avec une acuité particulière.

Les militaires ont une responsabilité unique. Disponibilité, déploiement et flexibilité ne sont pas des mots vides de sens, mais une réalité quotidienne. La spécificité de leur métier implique des contraintes physiques, mentales et sociales difficilement comparables à celles d'autres services publics. La mise à la retraite d'office n'était pas seulement un avantage, mais une reconnaissance de ces contraintes. Sa suppression ou sa réduction drastique nécessite donc des compensations équitables.

Le dialogue social comme boussole

À la suite de l'accord de coalition, un espace de dialogue s'est à nouveau ouvert. Les organisations syndicales militaires représentatives ont clairement exprimé leur point de vue : il faut travailler à des mesures compensatoires qui ne soient pas uniquement financières, mais aussi structurelles. Pensons par exemple à des perspectives de carrière réalistes, à des fins de carrière viables, à des fonctions adaptées pour les militaires plus âgés et à un meilleur soutien du militaire et de son entourage.

La concertation sociale est essentielle à cet égard. Il est nécessaire de parvenir à un accord qui soit soutenu par toutes les parties concernées et qui reflète la réalité sur le terrain.

Concertation confidentielle et discrète

La concertation sociale se déroule selon des procédures fixes et dans un cadre strict de respect mutuel. Tous les acteurs concernés – syndicats et pouvoirs publics – y participent dans un esprit de coopération, chaque étape du processus étant traitée de manière confidentielle. Cette discrétion n'est pas une forme de secret, mais une garantie nécessaire pour parvenir sereinement et de manière constructive à un accord soutenu. Les déclarations publiques ou les spéculations sur les résultats intermédiaires peuvent nuire à la concertation et porter atteinte à la confiance mutuelle. Ce n'est qu'en respectant ces règles que la concertation sociale peut jouer pleinement son rôle.

Pour un avenir équilibré

Le rétablissement de la confiance est un travail de longue haleine.

Mais il est possible, à condition d'être prêt à reconnaître le passé et à engager le dialogue sur des solutions équitables. Un accord social ne doit pas seulement réparer ce qui a été brisé, il doit aussi construire un avenir dans lequel les militaires se sentent appréciés et protégés.

L'attractivité de la profession est en jeu. En période d'incertitude géopolitique et de besoins opérationnels accrus, la Défense a besoin de personnes qui veulent et peuvent servir. Pour cela, il faut plus qu'une simple vocation : il faut aussi la sécurité juridique, le respect et des perspectives d'avenir.

La voie vers un accord social n'est pas facile, mais elle est nécessaire. Rétablir l'équilibre n'est pas seulement une question de justice, mais aussi de politique stratégique. Les militaires méritent de la clarté, de la reconnaissance et un cadre dans lequel leur engagement est récompensé de manière équitable. C'est ce pour quoi nous nous engageons en tant que syndicat militaire ACMP-CGPM.

NATHÉO – 14/04/2025

Dans la famille d’Arnaud ELOY (Liège)

LAURA – 15/04/2025

Dans la famille de Niels DONNÉ (Heusden-Zolder)

SOFIA – 18/04/2025

Dans la famille de Nordine BOUKHALFA (Braine-l’Alleud)

MEHDI- 24/04/2025

Dans la famille de Michaël BLOND (Louvain)

GABRIEL – 26/04/2025

Dans la famille de Marc HUET (Marche-en-Famenne)

FINN – 28/05/2025

Dans la famille de Gregory STEYLAERTS (Hasselt)

LANA – 03/06/2025

Dans la famille de Nicolas FAILON (Liège)

11/06/2022

BOUKHALFA Nordine et HASSAN Nadia (Seneffe)

19/10/2024

FORNAROLI Nolan et DESGAIN Lola (Pont-à-Celles)

02/04/2025

AUVERSACK Geoffrey et CHARLES Laureen (Héron) (Par cohabitation légale)

19/05/2025

VANDENBULCKE Servaas et DE BOCK Tine (Kruisem) (Par cohabitation légale)

04/06/2025

SANCHEZ MORENO Michaël et MAGNET Bérénice (Châtelet)

06/06/2025

CORDIER Gwendoline et CORDARO Simone (Erquelinnes)

DEPREITERE GABRIEL

1936 - 26/05/2025 (Florennes)

- Mars : 135,56 points

- Avril : 134,44 points

- Mai : 134,23 points

- Mars : 135,91 points

- Avril : 134,77 points

- Mai : 134,54 points

L’indice santé lissé s'établit à 132.55 points en septembre. L’indice-pivot pour la Fonction publique et les allocations sociales fixé à 133,28 points n’est donc pas dépassé

Le Bureau Fédéral du Plan fixe l’indice-pivot à 133,28 points. Ce dernier ne devrait pas être dépassé avant septembre 2025.

Source : Statbel

En tant que militaires, nous sommes toujours prêts pour les autres.

Mais pour nous ? Qui est là pour nous ?

ACMP-CGPM, le seul syndicat vraiment militaire : apolitique, indépendant et purement militaire.