Pionero en el mercado de Cocinas Modulares en el país, Haché cuenta con una gama de cocinas europeas en diversos estilos y terminaciones para satisfacer todos los gustos. La gama incluye cocinas en MDF con melanina, que son terminadas con topes de granito, Silestone, o resina, y complementadas con accesorios para mejorar la organización y aprovechamiento del espacio.

La oferta incluye tanto soluciones para particulares que desean hacer o remodelar sus cocinas, como para contratistas, que buscan el respaldo de una empresa con 130 años en el mercado, comprometida con la calidad y con cumplir con los plazos de entrega prometidos. En base a sus necesidades y preferencias, el equipo de diseño y ventas de Haché le prepara planos arquitectónicos de la cocina en planta y en 3D para facilitarle la decisión. Haché cuenta también con un equipo de instalación con una amplia experiencia para manejar con destreza los imprevistos que suelen presentarse en las obras.

Dentro de las novedades en cocinas, Haché presenta la línea española FINSA, cuya excelente relación calidad precio la ha convertido en una opción natural para contratistas regidos por un presupuesto, pero con necesidad de elevar la calidad de sus proyectos a través de una cocina de diseño y calidad. Las cocinas

Finsa son prácticas y funcionales. Su estilo moderno proyecta una imagen limpia y actual y está disponible para entrega inmediata.

Finsa ofrece tres líneas de cocinas para satisfacer una amplia gama de necesidades. Todas las líneas ofrecen gran capacidad de almacenaje y múltiples combinaciones de puertas, cajones, gavetas, y módulos, para adaptarse a los requerimientos del cliente y a los espacios disponibles en sus proyectos. Los accesorios disponibles comprenden zócalos y esquineros de aluminio, tiradores, bisagras y correderas.

Intersección de las avenidas Tiradentes y Gustavo Mejía Ricart, una de las más importantes del Polígono Central de Santo Domingo. En el centro de la imagen el Silver Sun Gallery, uno de los nuevos centros multiusos de la zona.

Foto de Héctor Vilorio para AAA.

ANTILLANA

Director/Editor

Gustavo Luis Moré

Coeditora

Lorena Tezanos Toral

Consultor de Diseño

Massimo Vignelli (†)

Directora de Arte

Chinel Lantigua

Sección Interiores

María del Mar Moré

Asistentes Gráficos

Manuel Flores / Pebel Cabrera

Ilustraciones

Rafael de los Santos “Poteleche”

Fotografía

Héctor Vilorio / Gustavo José Moré

Gerente Administrativa

Madeline Espinal

Gerente de Ventas y Mercadeo

Patricia Reynoso

Consultora de Mercadeo

María Elena Moré

Corrección de Estilo

Raquel Pellerano

Lorena Tezanos Toral

Asistente

Luis Checo

Preprensa e Impresión

Editora Corripio

Santo Domingo, RD

Fundadores

María Cristina Rodríguez

Gustavo Luis Moré

Antillas Francesas: Gustavo Torres, Serge Letchimy, Jack Sainsily, Bruno Carrer

Argentina: Ramón Gutiérrez, Fernando Diez, Mario Sabugo, Cayetana Mercé, Jorge Ramos (†)

Bahamas: Diane Phillips

Bolivia: Javier Bedoya, Gustavo Medeiros

Brasil: Ruth Verde Zein, Hugo Segawa, Roberto Segre (†)

Chile: Humberto Eliash, Andrés Téllez, Sebastián Irarrázabal, Horacio Torrent, María de Lourdes Muñoz

Colombia: Silvia Arango, Carlos Niño Murcia, Alberto Saldarriaga Roa, Sergio Trujillo, Claudia Fadul, Daniel Bermúdez, Lorenzo Fonseca, Gilberto Martínez

Costa Rica: Bruno Stagno, Luis Diego Barahona

Cuba: Eduardo Luis Rodríguez, José Antonio Choy, Omar López, Mario Coyula (†)

Curazao: Ronald Gill, Sofía Saavedra, Ronny Lobo, Michael Newton

Ecuador: Sebastián Ordóñez

El Salvador: Francisco Rodríguez

Guatemala: Blanca Niño Norton, Ana Ingrid Padilla, Cristian Vela, Raúl Monterroso

Jamaica: Patricia Green, Jaquiann Lawson, Patrick Stanigar, Mark Taylor, Robert Woodstock

México: Louise Noelle, Fernando Winfeld, Jaime García, Eliana Martínez, Carlos Flores M. (†)

Panamá: Silvia Vega, Eduardo Tejeira Davis (†), Sebastián Paniza, Carlos Morales

Paraguay: Jorge Rubiani

Perú: Pedro Belaúnde

Puerto Rico: Manuel Bermúdez, Segundo Cardona, Emilio Martínez, Ricardo Medina, Andrés Mignucci, Jorge Rigau, Enrique Vivoni, Luis Flores (†)

Rep. Dominicana: Rafael Calventi, Eugenio Pérez Montás, Esteban Prieto Vicioso, Mauricia Domínguez, Omar Rancier, José Enrique Delmonte, Lowell Whipple, George Latour, Marianne de Tolentino

Suriname: Jacqueline Woei A. Sioe

Trinidad y Tobago: Mark Raymond, Jenifer Smith

Uruguay: Sebastián Schelotto, Conrado Pintos, Nelson Inda

Venezuela: Francisco Feaugás, Ramón Paolini, Enrique Larrañaga, Martín Padrón, David Gouverneur, Federico Vegas

Honolulu: William Chapman

Miami: Roberto Behar, Andrés Duany, Elizabeth Plater-Zyberk, Rafael Fornés, Carmen Guerrero, Luis Trelles, Teófilo Victoria, José Gelabert Navia, Jean François Lejeune

New York: Joaquín Collado, Rafael Albert, Germán Pérez, Rafael Álvarez

Washington D.C.: Aurelio Grisanti, Francisco Ruiz

Austria: Mayra Winter

Suscripción, venta y publicidad

Santo Domingo, RD

Patricia Reynoso

Tel 809 687 8073 / Fax 809 687 2686

Miami, Fl

Laura Stefan

Cel 786 553 4284

San Juan, PR

Emilio Martínez

Tel 787 726 7966

Santiago de Chile

Humberto Eliash

56 22 480 3892

España: Antonio Vélez, Lluis Hortet, Oswaldo Román, Víctor Pérez Escolano, Juan Antonio Zapata

Francia: Kyra Ogando

Italia: Carmen A. Corsani, Stefano Topuntoli, Julia Vicioso

Suiza: Marilí Santos Munné

Japón: Cathelijne Nuijsink

AAA © es una edición trimestral. Publicada en marzo, junio, septiembre y diciembre. Santo Domingo: Número 62, marzo 2017.

Para envío de colaboraciones, cartas o informaciones favor contactar al editor en: Gustavo Luis Moré / AAA, E.P.S. P-4777, 8260 NW 14th st. Miami, Florida 33191 USA.

Dirección oficinas de redacción: Calle Benigno Filomeno Rojas #6, Penthouse 7 Norte, Torre San Francisco. Santo Domingo, República Dominicana.

Tel.: 809 687 8073. Fax: 809 687 2686.

E-mail: gustavoluismore@gmail.com Sitio Internet: www.archivosdearquitecturaantillana.com

Permitida la reproducción parcial siempre que se admita la fuente. El editor no se hace responsable de los conceptos emitidos por los articulistas. Publicación registrada con el No. 83238 del 15/4/96 en el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana ©. ISSN 1028-3072. LCCN 99110069 sn 98026218 OCLC number (OCoLC) ocm 40640773

Espacio público: Paseo Puerta de Tierra, San Juan, Puerto Rico

SCF Arquitectos: Segundo Cardona, Eduardo Bermúdez y Luis Félix

Artículo: Las tendencias actuales del diseño de terrazas y azoteas en

Núñez / Félix Adames

Aris Pichardo

Residencia Martha Peralta, sector El Millón, S.D.

Aris Pichardo

Residencia Ramona Polanco, sector Julieta, S.D.

Aris Pichardo

DGPU del Ayuntamiento del Distrito Nacional: la visión oficial de la Alcaldía

Amín Abel / Jesús D’Alessandro

Visión, expectativas y políticas públicas de la Autoridad Metropolitana de

Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET

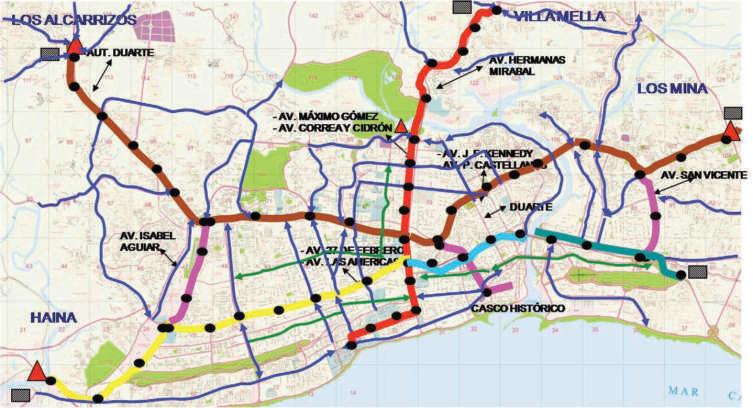

Usos de suelo, vialidad y transporte 64

Cristóbal Valdez

La congestión vial y el transporte masivo de pasajeros en el Gran Santo Domingo 70

Milcíades Pérez Polanco, Asesor de Transporte

Espacio público y calidad de vida en la ciudad de Santo Domingo 76

Omar Rancier

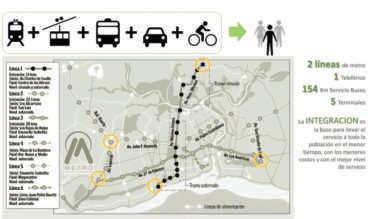

El Metro como integrador del sistema de movilidad en la ciudad de Santo Domingo 84

Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET

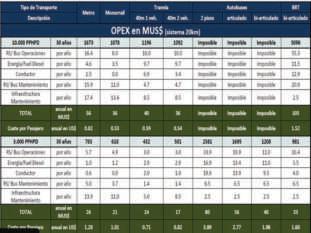

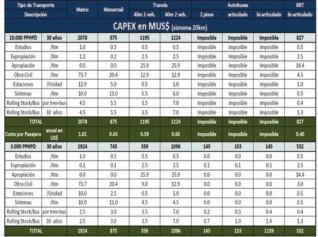

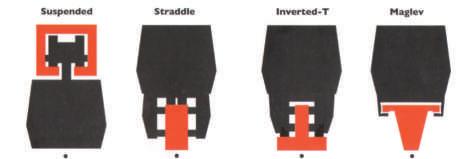

El monorriel como sistema de transporte masivo para la ciudad de Santo Domingo

Alex Ramírez De Marchena, ADOMON

Movilidad y data: Una entrada alternativa a las calles de Santo Domingo

Oliver Schetter y Margarita Gómez

Inclusión, integración e innovación: Pilares para el desarrollo de un sistema de movilidad urbana sostenible

Jhael Isa Tavárez

LEY 63-17: Medina promulga Ley de Transporte Terrestre

Listin Diario / Juan Eduardo Thomas

Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Diputado Rafael Tobías Crespo Pérez

Decálogo AAA para un mejor desarrollo urbano en la República Dominicana

Archivos de Arquitectura Antillana

Kuadra Residences, Piantini, Santo Domingo

Carlos Aguilar, GVA

Gustavo Luis Moré

Desde mediados del pasado año 2016, en los más diversos ambientes, un tema de conversación continuo era el de la calamitosa circulación cotidiana en la ciudad de Santo Domingo; familiares, amigos, colaboradores, clientes, y en verdad, la población capitaleña en general se preguntaba sobre los entaponamientos inevitables a cualquier hora del día y en todos los ámbitos de la ciudad, sobre las confusas directrices que las autoridades asumían en pos de su disminución, y sobre la falta de una visión clara respecto a como gestionar una ciudad de tanta vitalidad y con la creciente tasa de crecimiento del Gran Santo Domingo.

En AAA decidimos abordar de una manera comprehensiva la problemática, y desde nuestra posición editorial proponernos una investigación capaz de conocer a fondo el tema, analizarlo junto a los responsables de atenderlo desde las instancias oficiales y contando con reconocidos expertos en él, y pautar dentro de una perspectiva realista, una visión propositiva capaz de motorizar acciones concretas dirigidas a mejorar la complicada situación de la movilidad urbana capitalina.

Una vez asumido el reto, nos reunimos con varios de nuestros consultores editoriales para ensamblar la estructura del proyecto; las ideas de Cristóbal Valdez, Omar Rancier y Pedro Delgado Malagón fueron pivotales en el formato final que fue adquiriendo la edición, una vez decidimos solicitar la participación de representantes de aquellas instituciones públicas vinculadas al tema, y de varios profesionales de gran experiencia en determinados aspectos relativos al espectro total del fenómeno, a quienes logramos movilizar con éxito. De todos los invitados formalmente a participar, dentro del formato previsto, sólo extrañamos la respuesta oficial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Durante las pesquisas fuimos recibidos por el Lic. Tobías Crespo, Diputado ante el Congreso Nacional, quien en esos días promovía activamente un proyecto de ley sobre Movilidad y Transporte que, para sorpresa nuestra, fue promulgada oficialmente antes del cierre de la edición, y cuyo contenido ha sido aquí editado, enfatizando aquellos aspectos críticos de mayor impacto en la fábrica misma de la ciudad, a nuestro entender. Habrá que esperar que el contenido de este ambicioso proyecto legislativo pueda convertirse en una realidad beneficiosa para los dominicanos.

Desde que fueron hechas públicas las primeras concepciones relativas al sistema integral del Metro de Santo Domingo, hemos sido consistentemente creyentes en este como una solución, si bien costosa, definitiva y enormemente positiva en la proyección de la ciudad capital hacia el futuro, dándole mucho mayor potencial para asumir un rol de liderazgo regional que ya ha estado ejerciendo, aún sin ser comprendido a fondo ni por los políticos locales ni por la ciudadanía. Este sistema ha sido realizado sólo parcialmente, y su continuidad azarosamente dilatada, en lo que constituye uno de los errores mayores de la actual administración central. Completar los ejes principales y secundarios de la red del Metro, y su interacción superficial con las rutas de autobuses, constituirá una de las mayores oportunidades para convertir dialécticamente a Santo Domingo en la metrópolis antillana que los tiempos le están permitiendo ser. Sólo así podrá reducirse la destartalada dotación de vehículos privados y de taxis, estructurarse urbanísticamente la ciudad y entonces, paralelamente, enfocar la atención en los aspectos cualitativos del espacio público, las infraestructuras y la arquitectura misma.

Para acompañar este número y permitir su lectura a la gran mayoría de lectores posibles, decidimos contratar la toma de una serie de imágenes aéreas realizadas con drones por

los artistas Gustavo José Moré y Héctor Vilorio, que desarrollan una «película documental» complementaria a las entrevistas, planos y textos de la edición. Un mapa guía detalla aquellas intersecciones y tramos viales detallados en estas inéditas imágenes.

La edición de AAA062 se complementa con el proyecto de SCF para el hermoso Paseo de Tierra en San Juan de Puerto Rico; con las espectaculares imágenes en blanco y negro del buen amigo y excelente fotógrafo, Arq. Jorge Selman y cierra con un Dossier dedicado al atractivo conjunto habitacional Kuadra, de la firma méxico dominicana GVA, lidereada por el Arq. Carlos Aguilar. Un novedoso acercamiento a las terrazas de apartamentos en torres habitacionales insinúa un tema de creciente frecuencia...

Nos parece oportuno recordar aquí, como un legado a su obra musical y poética, estas letras de la canción «En ti comienza la Ciudad», del desaparecido autor dominicano Pedro Pablo Álvarez. Van estas dedicadas a su memoria y al futuro de la ciudad de Santo Domingo...

En ti comienza la ciudad y transito por tu rostro en rincones perdidos, entre sombras y entre ruidos que me amargan los sentidos y la luz

En ti comienza la ciudad, al fin me detendré en tu boca donde se cruzan las calles del placer que se cortan entre esquinas peligrosas

El viento es dulce de repente el semáforo intercambia los colores y estoy solo nuevamente con mi pequeña ilusión La noche llega instintivamente con anuncios luminosos divulgando sus noctámbulos deseos y una mezquina emoción

Ciudad, ¿por qué me hieres? Si yo quiero amarte, tal como eres?

Y en ti comienza la ciudad, y paseo la mirada por las gentes que llevan el corazón herido y por siempre insatisfecha una ambición

En ti comienza la ciudad y me refugio entre tus brazos en las plazas se agolpan multitudes con pancartas los mendigos que te lanzan su dolor

Ciudad, ¿por qué me hieres? Si yo quiero amarte, tal como eres?

Y en ti comienza la ciudad, y paseo la mirada por las gentes que llevan el corazón herido y por siempre insatisfecha una secreta ambición

En ti comienza la ciudad y se desnuda en el silencio mi sombra acrecentada se abre paso en tu camino mientras busco mi encuentro con el sol

Fototeca

Juan Jorge Selman

Espacio público

SCF Arquitectos: Segundo Cardona, Eduardo Bermúdez y Luis Félix

Artículo

AAA / Gustavo Luis Moré

Proyecto

Ronny Núñez / Félix Adames

Proyecto

Aris Pichardo

Proyecto

Aris Pichardo

Proyecto

Aris Pichardo

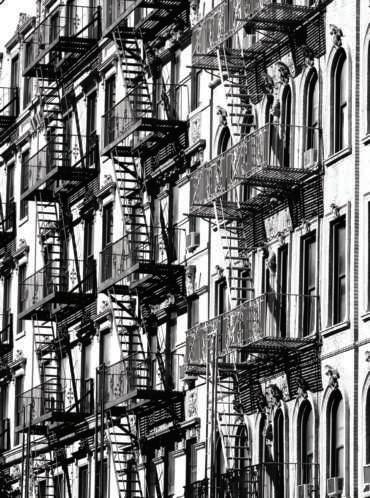

Pasión en blanco y negro

Juan Jorge Selman, arquitecto, diseñador de interiores y fotógrafo, captura con su lente insólitas perspectivas arquitectónicas, donde los efectos de luz y sombra transmiten vivencias y emociones.

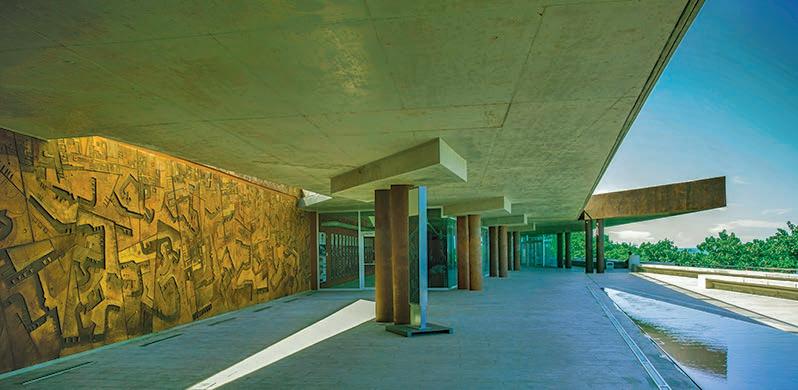

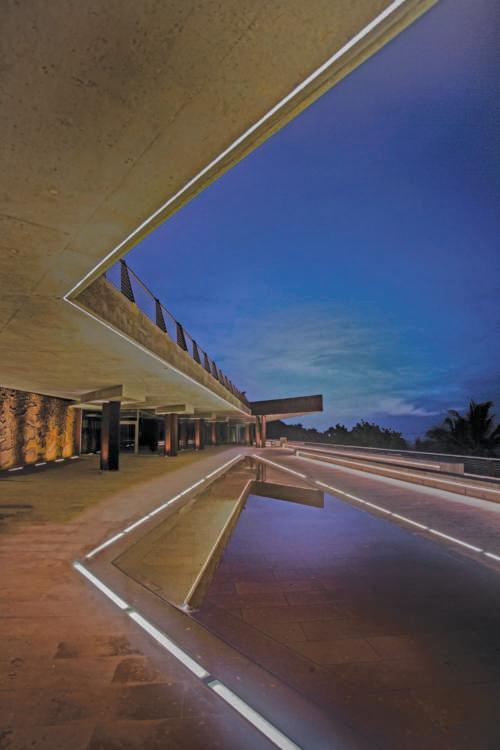

Paseo Puerta de Tierra, San Juan, Puerto Rico

Obra que transformó 5.8 kilómetros de la franja de tierra que bordea la costa Atlántica de San Juan, realzando la importancia histórica y el atractivo paisaje del sector puerta de Tierra —donde estuvieron las fortificaciones españolas que protegían la ciudad—, y creando espacios para la convivencia social, la contemplación y la recreación pasiva.

Las tendencias actuales del diseño de terrazas y azoteas en torres residenciales

Una nueva tendencia de la arquitectura y del diseño de interiores en Santo Domingo, consiste en convertir las azoteas de torres residenciales en acogedores espacios de ocio y convivencia familiar, con bellas vistas panorámicas y profusión de texturas y materialidades, vegetación y colores.

Rooftop Naco, S.D.

Los arquitectos diseñan una «cabaña en las nubes», con un techo a dos aguas sobre un acogedor espacio interior y un deck de madera con jacuzzi rodeado de jardineras perimetrales.

Residencia Karina Bretón, sector Serrallés, S.D.

Espacio angosto en forma de «L» que los arquitectos transforman en diversos espacios recreativos caracterizados por el uso de madera, luces cálidas y vegetación.

Residencia Martha Peralta, sector El Millón, S.D.

Arquitectura de espacios flexibles y estructura ligera en un cuarto piso, donde protagonizan la madera y la piedra hacia el interior, y la vegetación perimetral en el exterior.

Residencia Ramona Polanco, sector Julieta, S.D.

En un noveno piso de una torre residencial se transforma un área originalmente de lavado y secado, en una terraza con sala, comedor y jacuzzi de gran colorido y verdor.

Juan Jorge Selman

Juan Jorge Selman

Nace en Santo Domingo en octubre de 1956; es arquitecto y diseñador de interiores, y un apasionado de la fotografía desde temprana edad, oficio que se inicia como un hobby y se transforma en una forma de pensar y de expresarse a través del lente. Participa en exposiciones colectivas y se desarrolla como profesional de la fotografía, al ser comisionado por agencias de publicidad y particulares y por diversas publicaciones. Su trabajo abarca fotografía arquitectónica, de viajes, corporativa, y de la naturaleza.

Siente la luz y las formas como un ente de expresión que se convierten en vivencias gráficas, de una perspectiva, de una emoción, ya sea de un elemento común, de un objetivo, así como de la naturaleza que lo rodea. La fotografía «es» cuando en un momento se unen la luz, las circunstancias y el objetivo y se convierte en una imagen capaz de reflejar lo vivido y lo captado: en una instantánea de un sentimiento.

La visión de transmitir lo que nuestros sentidos captan y lo conmueven, es el principal motivo de adivinar ese momento en el que se plasma una imagen. Es el sentido de ver nuestro ambiente en ese momento, de descubrir y expresar lo que se siente cuando se describe con imágenes a través de luz y sombra, en un plano bidimensional.

Jorgito Selman es un artista multidimensional: apasionado de la música contemporánea, arquitecto de gran sensibilidad, creativo con la luz tanto en su diseño como en su percepción, tal como demuestra en estas imágenes, seleccionadas de su amplio portafolio de tomas en sus viajes y estancias por todo el mundo. AAA se enorgullece de contar con su presencia en este brevísimo asomo a su imaginativa visión.

SCF Arquitectos:

Segundo Cardona, Eduardo Bermúdez y Luis Félix

SCF Arquitectos: Segundo Cardona, Eduardo Bermúdez y Luis Félix

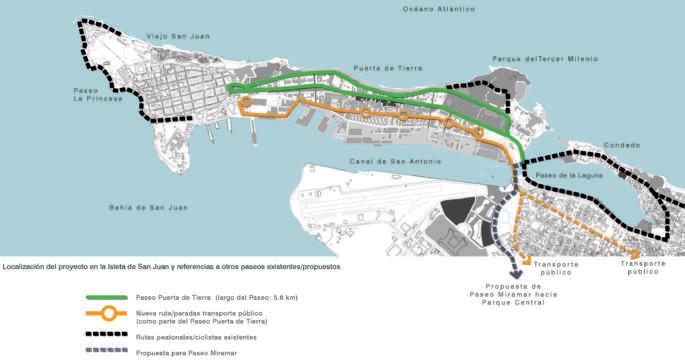

El Paseo Puerta de Tierra, un recorrido de 5.8 kilómetros de largo para peatones y ciclistas, logró una importante transformación de la franja de tierra que bordea la costa atlántica de la Isleta de San Juan. El proyecto es el resultado de un gran esfuerzo colectivo bajo la dirección del arquitecto Segundo Cardona, FAIA de SCF Arquitectos, y la colaboración de Barret Hale Álamo (ingenieros civiles y de transportación) y Berriz y Asociados (paisajismo), entre otros (ver listado de créditos).

El proyecto se ubica justo afuera del sector colonial histórico de la ciudad amurallada de San Juan, cuyas fortificaciones fueron construidas por España durante un lapso de varios siglos y declaradas Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas en 1983. El sector de Puerta de Tierra a su vez tiene un gran significado histórico, ya que muchas de las fortificaciones españolas que protegían la ciudad murada fueron construidas aquí. De hecho, el mismo nombre del barrio se refiere a la Puerta de Tierra, ya demolida, que era la única conexión desde la ciudad amurallada hacia el lado de tierra de la Isleta de San Juan.

El nuevo Paseo Puerta de Tierra también rinde homenaje al primer nombre con el que se conoció al Paseo Covadonga, al sur de la Isleta de San Juan, durante el final del siglo XIX. Con esta nueva intervención urbana, el distrito más amplio de la Isleta se une al esfuerzo de muchas ciudades de todo el mundo de promover la coexistencia segura de peatones y ciclistas con los automóviles, reduciendo la predominancia del tráfico vehicular para rescatar espacios que han sido tradicionalmente abandonados a su suerte. Se espera que el proyecto reduzca la emisión de gases de efecto invernadero mediante el aumento de los métodos alternativos de transporte (caminar, andar en bicicleta), una mejor planificación y gestión del transporte público.

El proyecto provee espacios de contemplación y recreación pasiva, pero más importante aún, reconoce la importancia histórica de Puerta de Tierra, realza su atractivo paisaje y promueve la convivencia social. Logra al fin que este espacio se distinga con carácter propio, que se destaque el trayecto entre el Viejo San Juan y Condado, y que el barrio reclame su merecido sitio en la cultura del país. El Paseo se dedica a las comunidades de este sector, pero ha sido construido con la esperanza de que una a todos los sectores de la sociedad de toda la isla de Puerto Rico, para que sea un lugar de encuentro y de reafirmación del espíritu noble que nos identifica como pueblo.

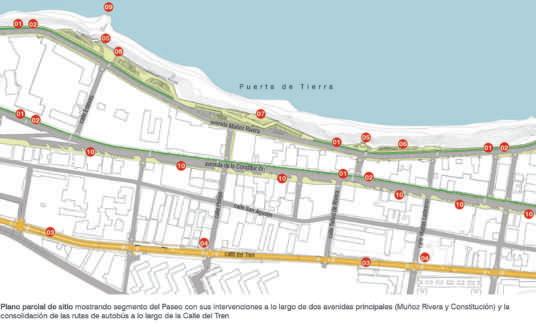

El concepto del proyecto fue impulsado principalmente por la idea de realinear y consolidar el sistema público de rutas de autobús, moviendo seis rutas dispersas a la calle del Tren, al sur de la Isleta de San Juan. Esto liberó el espacio ocupado ineficientemente por carriles exclusivos de autobuses a lo largo de las avenidas Muñoz Rivera y Constitución. Esta consolidación de rutas logró:

• Mayor confiabilidad y flujo más constante en el sistema de autobuses a lo largo de la calle del Tren, ya que todas las rutas se han consolidado en un solo corredor, proporcionando a los peatones más oportunidades para acceder al autobús en menos tiempo.

• Mejor orientación para encontrar paradas de autobús y mayor seguridad, debido a mejoras en ubicación estratégica de las paradas y mejor iluminación nocturna.

• Al eliminar el carril exclusivo de autobús al norte, se hace disponible espacio adicional para aumentar las áreas verdes, ensanchar aceras y crear el carril exclusivo de bicicletas en esta franja del litoral costero.

Otra necesidad urgente que el proyecto atendió fue el control de erosión del terreno que azotaba al litoral norte en varios puntos a lo largo de la avenida Muñoz Rivera desde hacía varias décadas. El aumento significativo de áreas verdes y enriquecimiento de vegetación a lo largo de todo el proyecto, el uso de pavimento permeable, el fortalecimiento de las bermas y pendientes que conducen a la costa norte y las modificaciones al drenaje pluvial, lograron proteger la costa y sus arrecifes de las fuertes correntías y redujeron la sedimentación.

Como propuesto, el proyecto ya ha iniciado una metamorfosis de la zona. El Paseo ha logrado proveer esparcimiento, recreación pasiva, y contemplación del paisaje, además de seguridad para peatones y ciclistas, separándolos del área de rodaje de los vehículos. A lo largo de toda la franja norte se han creado aceras más anchas, un aumento sustancial en áreas verdes y diversidad de flora urbana. El proyecto ha logrado carriles seguros y exclusivos para bicicletas, grandes plazas con bancos y «racks» de bicicletas, terrazas para observación del paisaje marítimo y su horizonte, mejoras a la iluminación nocturna, y mejoras a las calles, incluyendo estacionamiento. La accesibilidad para todos se ha garantizado con rampas. La relocalización y consolidación de las rutas de autobús a lo largo de otra vía (calle del Tren) han mejorado la seguridad y la orientación de los usuarios y han permitido el aumento de áreas verdes y los carriles exclusivos para bicicletas.

La Terraza al Mar fue creada para proveer al caminante y al ciclista con un refugio de reposo y contemplación del mar, y para ofrecer un espacio social y de disfrute para todos. El espacio interior está reservado para un concesionario que abrirá puertas en un futuro cercano. Una obra tripartita de Jaime Suárez, titulada «Muros sobre muros», se localiza en la Terraza del Mar. Es un relieve en concreto estampado, que explora en texturas y relieves patrones inspirados en las murallas de defensa y en el tejido urbano de Puerta de Tierra. Se integran al estampado gestos de dibujo libre que sugieren múltiples lecturas. El mural rinde homenaje a Puerta de Tierra y a la historia de su desarrollo, da bienvenida a los espacios de la Terraza, por las rampas desde oriente y occidente, y realza el espacio central de la Terraza con sus cálidas tonalidades que sugieren la materialidad del barro, de fragmentos de muralla y de metal corroído a la vez.

El lenguaje de los elementos arquitectónicos a lo largo del Paseo se inspiró en las geometrías y materiales de las fortificaciones, muros y trincheras que una vez se situaban a lo largo de esta zona. Los detalles de acero de Corten en barandillas y en superficies de la pared se relacionan con el color del suelo de la zona, rico en tonos rojos y marrones, y al color de los restos de la fortificación. El acero Corten también funciona bien con los efectos corrosivos del ambiente salino del Paseo. Por otro lado, la iluminación se incorporó en el mobiliario urbano y barandillas de seguridad para evitar la contaminación lumínica hacia la costa. Se emplearon sistemas sostenibles, tales como lámparas solares, techos verdes, recolección de agua de lluvia, entre otros.

La nueva experiencia ha beneficiado no sólo a la población del país sino también a los turistas del extranjero. José Menéndez, presidente del Capítulo de Puerto Rico del Sierra Club, comentó que caminar por la zona, que antes del proyecto había sido una experiencia bastante incómoda y molestosa, es ahora «más refrescante». Agregó que la señalización histórica fue una «agradable sorpresa», ya que «aborda profundamente la historia de las batallas de los españoles en defensa del Viejo San Juan y de los restos de la red defensiva». Por su lado, Alejandro García-Padilla, Gobernador de Puerto Rico, comentó que «el impacto económico en la zona se verá gradualmente evidente con el aumento

del tráfico peatonal y ciclista, que alimentará la microeconomía de la zona con movimiento y vitalidad.»

A continuación, un artículo 1 por Eduardo Bermúdez, arquitecto del proyecto bajo la dirección de Segundo Cardona, FAIA, dentro del equipo de SCF Arquitectos:

Las ciudades se vuelven invisibles cuando sus espacios se ignoran, se olvidan o se estancan. Cuando dejan de sorprendernos y cuando se experimentan de la manera equivocada.

Toda ciudad centenaria tuvo un comienzo modesto de impredecible crecimiento. Seguían formándose a fuerza de las particulares necesidades de sus habitantes y de adelantos constructivos y de infraestructura. También, las consecuencias de eventos naturales y de conflictos bélicos, y el vaivén de la economía y el desarrollo de sus industrias las moldeaba, mientras que planes urbanos se implementaban —a veces a medias— o se descartaban.

En tiempos recientes, ha surgido la necesidad de reducir la amenaza que representa el tráfico vehicular desmedido para los centros históricos de ciudades tradicionales. Para lograr combatirlo se han ido incorporando nuevas estrategias urbanas que favorecen a peatones y a medios de transportación colectiva o individual, pero de mucho menos impacto. En ocasiones, dependiendo del orden político de los países, estos cambios han producido resistencia porque invariablemente algunos los ven como una regresión o una transgresión a ciertos privilegios de los que disfrutan las clases con mayores recursos. Las ciudades que logran satisfacer necesidades a cortas distancias son muy distintas a aquellas en las cuales el uso del automóvil es imprescindible o a las que todavía pretenden emular el carácter feudal de recintos que marcan la desigualdad social.

El proyecto recién inaugurado del Paseo Puerta de Tierra, diseñado por el arquitecto Segundo Cardona, FAIA (SCF Arquitectos), une dos distritos con atractivos turísticos que pueden recorrerse peatonalmente: el Condado y el Viejo San Juan. Su localización se encuentra en esa franja longitudinal de terreno que una vez estuvo aislada de la antigua ciudad capital por medio de sus murallas y al que solo se podía acceder por una puerta, la de Santiago, cuyo apodo, la «Puerta de Tierra», adoptó dicha localización.

La demolición del frente este de las murallas de la ciudad en 1897 representó, no sólo la expansión urbana de la Isleta de San Juan, sino aspiraciones de progreso y una válvula de escape que la población citadina había comenzado a solicitar desde mediados del siglo XIX para poder aliviar varios problemas de hacinamiento, salubridad y alto costo de las viviendas. No debemos juzgar este acto desde la perspectiva de nuestros tiempos. Sin embargo, el territorio extramuros era controlado por el ejército, el cual se opuso tenazmente a compartirlo hasta que autoridades mayores lograron aplacarlo. Aun así, las tropas lograron mantener control del norte de la carretera central (conocida luego como avenida Ponce de León y más recientemente como avenida de la Constitución), mientras que en el sur se levantaban frágiles arrabales y viviendas multifamiliares de modesta construcción para obreros y personas con pocos bienes. Por desgracia, todavía permanecen cicatrices sociales de esa división.

Contrario a interpretaciones infundadas, el proyecto del Paseo Puerta de Tierra no tuvo nunca ninguna intención elitista. Afirmar tal cosa impide esclarecer malas interpretaciones presumiendo que la Isleta debe permanecer dividida y que su población no merece mejores ambientes. Se ignora que una verdadera ciudad la componen sectores distintos que deben convivir y aportar a la sociedad compartiendo derechos y una misma voluntad.

La intención principal del proyecto es proveer espacios que sean de beneficio común. La razón es obvia: el abandono del área se evidencia en la cantidad de edificios desocupados o en deterioro que sin embargo poseen un potencial de oportunidad para un desarrollo económico multisectorial. No se requieren enormes esfuerzos; se requiere voluntad. El área debe ser propicia para la inversión y la creación de empleos, y esa inversión puede surgir de microempresas e iniciativas comunitarias. Para lograrlo, el primer paso es atraer visitantes.

Además del Viejo San Juan, el paisaje del litoral norte hacia el océano Atlántico es de gran atractivo. Pero ese paisaje hay que contemplarlo a pie o a velocidades mucho menores que la que alcanza un automóvil. Cualquier apreciación de un ambiente se vuelve muy efímero desde un vehículo donde la atención debe concentrarse en el camino y se limita al marco de sus ventanas. De esta manera, no se pueden escudriñar los detalles, olfatear los olores, escuchar los sonidos ni sentir el clima del área que se pretende experimentar. Pero lo más triste es que, encerrados en nuestra cápsula móvil, no podemos conocer ni entablar diálogos con otras personas, evitando así la separación social y la falta de civismo de una sociedad.

El Paseo Puerta de Tierra no sólo proporciona espacios de encuentro o de soledad contemplativa, sino que también instruye e inspira. Un mural artístico de Jaime Suárez y un programa educativo de rótulos con información histórica y sobre las especies de la flora del recorrido refuerzan el sentido de importancia del sector que muy pocos conocen. Una cronología histórica del distrito se ha colocado en la planta baja de la construcción conocida como la «Terraza al Mar», la cual estará abierta al público próximamente. Esta plaza-observatorio fue diseñada con una geometría inspirada en planos antiguos de los muros defensivos que se supone se extendían por el litoral y de los cuales no se encontró evidencia arqueológica. Los principales edificios emblemáticos de la Isleta también han sido identificados con un breve texto sobre su historia y se ha provisto de un sistema de orientación para los visitantes. Por medio de estos recursos puntuales, los visitantes conocerán que Puerta de Tierra tiene personalidad propia. Sin este componente de investigación y descubrimiento, el proyecto carecería de respeto al lugar. Hay siempre que destacar la historia para entender que las ciudades son sus mejores testigos.

El proyecto se inauguró apenas pocos meses y hoy se nota a plenitud el fruto de la intensa labor que lo hizo realidad. Un lugar antes oscuro, inhabitado y escondido es hoy visitado por muchas personas, confirmando así su objetivo. No hay ciudades perfectas o estáticas, a menos que residan en nuestra imaginación. Siempre es preferible lo que se hace visible a fuerza del cambio constante: lo mutable, lo que podemos revivir, recorrer y recordar a nuestro propio ritmo.

Notas:

1Artículo por Eduardo Bermúdez, publicado en la Revista de Construcción del periódico El Nuevo Día (31 diciembre 2016).

01 Carriles exclusivos de bicicleta

02 Paseo / aceras

03 Nuevos carriles exclusivos de autobús

04 Nuevas paradas de autobús

05 Portales de observación y contemplación

06 Parque

07 Terraza al Mar:

Planta alta:

- Terraza con vista panorámica

Planta baja:

- Concesionario (restaurante)

- Exhibición permanente de cronología de Puerta de Tierra

- Murales de Jaime Suárez

08 Parque de Tajamar

09 Ruinas de Tajamar

10 Mejoras a calles y aceras; estacionamientos

Plano parcial de sitio mostrando segmento del Paseo con sus intervenciones a lo largo de la avenida Muñoz Rivera y Constitución

Plano parcial del sitio mostrando segmento del Paseo con sus intervenciones a lo largo de las avenidas Muñoz Rivera y Constitución.

Carriles exclusivos de bicicleta

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

01 Carriles exclusivos de bicicleta

Paseo/aceras

Nuevos carriles exclusivos de autobús

02 Paseo / aceras

Nuevas paradas de autobús

03 Nuevos canales exclusivos de autobús

Portales de observación y contemplación

Parque

04 Nuevas paradas de autobús

Terraza al Mar: Planta alta: - terraza con vista panorámica Planta baja: - concesionario (restaurante) - exhibición permanente de cronología de Puerta de Tierra - murales de Jaime Suárez

05 Portales de observación y contemplación

06 Parque

07 Terraza al Mar:

Planta alta:

Parque de Tajamar

Ruinas de Tajamar

- Terraza con vista panorámica

Huella indicando yacimientos arqueológicos del siglo XIX

Planta baja:

Mejoras a calles y aceras; estacionamientos

- Concesionario (restaurante)

- Exhibición permanente de cronología de Puerta de Tierra

- Murales de Jaime Suárez

08 Parque de Tajamar

09 Ruinas de Tajamar

10 Rueda indicando yacimientos arqueológicos del siglo XIX

11 Mejoras a calles y aceras; estacionamientos

Proyecto

Paseo Puerta de Tierra

Localización

Avenidas Muñoz Rivera y Constitución; calle del Tren, Puerta de Tierra, San Juan, Puerto Rico

Años de inicio y término de la obra 2013-2016

Cliente

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Gobierno de Puerto Rico

Arquitectura

SCF Arquitectos :

Segundo Cardona, FAIA (Socio de SCF a cargo de diseño)

Eduardo Bermúdez (arquitecto de proyecto)

Luis Félix (arquitecto)

Rotulación y «wayfinding»

SCF Arquitectos :

Teresa Hermida, AIA

Eduardo Bermúdez

Paisajismo

Gabriel Berriz y Asociados

Transportación e ingeniería civil

Barrett Hale Alamo (Ingenieros civiles y de transportación)

Murales en la Terraza al Mar

Jaime Suárez

Ingeniero eléctrico

Leonardo Vidal

Ingeniero estructural

Javier Quiroz

Ingeniero mecánico

Antonio Dájer

Consultor ambiental

Rafael Rosa

Control de erosión

JR + JD

Arqueología

Sharon Meléndez

Juan M. Rivera Groennou

Estudio de materiales tóxicos

Zymmetry Enviromental Management Corp.

Ingenieros geotécnicos

Geocim

Investigación histórica

Aníbal Sepúlveda

Fotografía

Eduardo Bermúdez

SCF Arquitectos

Desarrollos Metropolitanos (aérea)

Contratista general

Desarrollos Metropolitanos

Los siguientes proyectos han sido seleccionados atendiendo a características comunes tanto en su aspecto programático como en sus soluciones espaciales.

Hasta muy recientemente, el uso de las zonas residuales en los techos de algunos bloques de apartamentos en condominio, no era contemplado como espacio de esparcimiento y crecimiento en la arquitectura de edificios en la ciudad de Santo Domingo y otras ciudades. No obstante, en la actualidad, esto se ha convertido en una práctica que amplía las posibilidades espaciales de la vivienda en un lugar con grandes potenciales, y que además le confiere valor al inmueble.

Lo que fuera un espacio en desuso, o dedicado a la solución de las infraestructuras de servicio y equipamientos, ha tomado otra connotación como lugar lúdico y multifuncional, con las facilidades y amenidades que pueda adquirir su propietario, convirtiéndose a la vez en centro de actividades familiares y sociales. Las terrazas en altura son los nuevos espacios públicos, llevados al cielo, esta vez apropiados a la vida en familia individualizada.

Este gesto es novedoso en Santo Domingo. La proliferación de torres habitacionales, predominantes sobre todo en el Polígono Central capitalino (como podrá advertirse en las espléndidas fotos aéreas de esta edición especial, en las páginas posteriores), paralelamente a la normativa de diseño flexibilizada por las autoridades municipales y centrales, y el ejercicio creativo de diseñadores cada vez más diestros y calificados, han dotado a estos espacios de un valor agregado al inmueble habitacional en sí mismo. Hoy en día, diseñar una terraza en las alturas es un elemento de gran atractivo de venta, además de convertir la vivencia en apartamentos en altura en una experiencia más participativa del cambiante paisaje urbanístico y natural de Santo Domingo.

La conversión en terrazas habitables en las que se desarrollan programas que incluyen áreas sociales, comedores, kitchenettes y barbecues, jacuzzis, y en algunos casos otras amenidades, hacen de esta zona, antes considerada espacio sobrante, un lugar con oferta de confort para el sosiego familiar.

AAA seguirá prestando atención particular a este tema en sus ediciones siguientes.

Ronny Núñez / Félix Adames

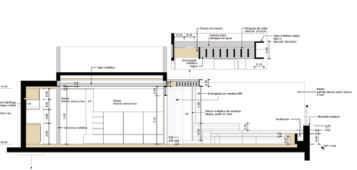

El proyecto tiene lugar en las alturas del sector Naco, en la azotea de un piso 15, cuyo propietario deseaba desarrollar un espacio íntimo para familiares y amigos. Previamente, el espacio, de 63 m2, consistía en una azotea al aire libre donde las únicas estructuras existentes eran la caseta de un medio baño y los muros perimetrales. Durante el briefing inicial con el cliente se determinaron como puntos de anclaje la dinámica espacial entre área privada y social, la vegetación y practicidad en la construcción. Las vistas a la ciudad debían de ser maximizadas sin comprometer la privacidad del cliente.

El programa comprende un área interior: estar, bar y baño; y un área exterior: deck y jacuzzi. La posición de las ventanas son manipuladas para generar marcos de interacción entre el interior y el exterior.

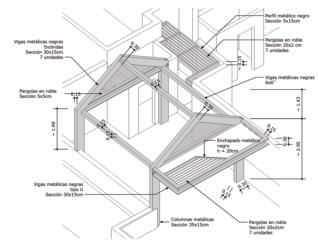

El diseño adopta el concepto de «una cabaña en las nubes», por la ubicación en altura del proyecto y la necesidad de un espacio de ocio acogedor. Se emula la morfología de una cabaña tradicional con un techo a dos aguas para incrementar la altura interior y disipar el calor. Se implementó un pórtico metálico como solución estructural por su durabilidad y estética industrial.

La incorporación indirecta de luz natural juega un papel importante en el diseño. Las elevaciones este y oeste son las de menor superficie, por lo que se crean aperturas de luz con quiebrasoles que generan una proyección dinámica de luz y sombra en el interior, y a su vez protegen de los rayos directos del sol. En la entrada, pérgolas de madera filtran energía solar a la jardinera interior.

Una puerta de 2.6 metros de altura en listones de roble da acceso al rooftop . La bienvenida es una jardinera interior empotrada en un mueble continuo que se convierte en librero y mueble de televisión. El piso de la recepción es mármol Portoro Gold. La selección de los materiales presenta un diálogo entre lo orgánico de la madera, piedras y plantas, con las terminaciones industriales de superficies blancas lisas y acero corrugado. Se implementó generosamente el uso de Roble Brasileño en combinación con especies de plantas nativas para evocar el espacio acogedor del interior de una cabaña en las montañas.

En el interior se maneja una luz cálida y puntual para enfatizar el confort. El techo revestido en madera es acentuado con luces escondidas en las vigas metálicas. Luces dirigibles bañan de luz las cortinas para realzar el efecto dramático de sus pliegos y textura. El bar posee tiras de luces que enfatizan el eje horizontal sobre un backsplash de mármol Gioia. Se pre-configuraron varias escenas de iluminación de acuerdo al tipo de actividad que se lleve a cabo.

El trabajo de interiorismo busca generar un área habitable, complementando el espacio con mobiliario y accesorios de tonalidades sobrias y de líneas ortogonales que respeten la simetría y estética de la arquitectura, materiales y acabados utilizados en el espacio. Al contar con una superficie limitada en dimensión pero de mucha riqueza estética, se decidió amueblar esta sala con pocos elementos y de manera muy sencilla, de tal forma que el mobiliario sirviera como complemento sin necesidad de competir con el diseño arquitectónico. Un amplio sofá con capacidad para cuatro personas, sirve como invitación a relajarse y disfrutar de la calidez y sensación acogedora que se logra a través de la armonía de colores y texturas dentro del espacio. Los accesorios utilizados fueron

piezas claves seleccionadas con la finalidad de lograr un espacio de ocio atractivo y poco recargado. La gran alfombra utilizada como punto focal de este pequeño interior logra, a través de su diseño geométrico y sus tonos blancos y negros, adoptar la función de elemento conector entre la arquitectura y el interiorismo del proyecto.

En el extremo colindante al área de jacuzzi, se crea un rincón triangular que incrementa el espacio interior utilizable y traza un eje visual a 45 grados que enmarca, mediante una ventana a altura completa, el paisaje urbano de Naco. Este eje define la dirección en la que se compone la terraza exterior.

El exterior es encapsulado por una serie de jardineras perimetrales que varían en dimensión y tipo de vegetación. Al salir al deck , dos grandes jardineras en los extremos funcionan como pilares compositivos, a partir de las cuáles el resto de las jardineras van descendiendo de nivel hasta llegar al extremo noreste, donde se focaliza la vista hacia la ciudad. Las especies utilizadas fueron el Podocarpus, Arraigán y Xanadu. Esta capa verde perimetral busca crear una sensación de intimidad, además de proteger la privacidad del usuario.

En el deck se utiliza el Cumarú Brasileño por ser una madera de alta resistencia apta para exteriores. La plataforma elevada posee una banqueta integrada para incrementar la capacidad de invitados en compañía de mobiliario de terraza para crear un estar exterior. Un trazado de piedras blancas enlaza la banqueta con los escalones que nos llevan al deck superior donde está el jacuzzi. Este trazado proyecta continuidad visual entre el rincón triangular y la plataforma. Los escalones manejan amplias huellas para crear una transición disimulada entre niveles. La iluminación se implementa indirectamente para crear un ambiente relajante, y además acentuar elementos arquitectónicos.

Imágenes

Planta arquitectónica 1er nivel Isométrica

Detalle de la estructura metálica, isométrica

Proyecto

Rooftop en Naco

Localización

Naco, Santo Domingo

Año inicio / término obra

Junio 2016 – Diciembre 2016

Área total de construcción

63 m2

Diseño arquitectónico

Ronny Núñez / Felix Adames

Empresa

Anarquitectura

Colaboradores

Laurelen González

Diseño eléctrico y sistema de A/A

Gregory Valdéz

Diseño sanitario

Anarquitectura

Diseño interior / decoración

Laurelen González

Diseño iluminación

Anarquitectura

Diseño paisajístico

Alexander Alcántara

Contratista general y supervisión

Anarquitectura

Instalaciones eléctricas y A/A

Gregory Valdéz

Instalaciones sanitarias

Julio Rojas

Estructuras metálicas

Talleres Dhimes Sterling

Estructuras de madera

Francisco Robles

Luminarias

Spectro Lighting

Puertas y ventanas

Viveneca

Cerramiento de vidrio

Leonardo Cruz

Ebanistería, revestimientos y pisos

Francisco Robles

Terminaciones / pintura

Yeny Luna

Plafones

Juan José Fernández

Impermeabilización

Jorge García

Mobiliario

Charo

Lu & Bo, Urbana

Turquesa

Arte San Ramón

Livin

Diseño gráfico

Ronny Núñez

Jacuzzi

Hidrocaribe

Aris Pichardo

En un área excedente del segundo piso se plantea este proyecto. El área consiste en un espacio angosto, en forma de “L” que requiere de un diseño cuidadoso. Se coloca un jacuzzi en la esquina, con un acceso en diagonal.

La idea del diseño fue alternar diferentes espacios rodeando la edificación, cada uno destinado para una actividad diferente. Los jardines sirven como medio de integración lineal entre estas distintas áreas, y como elemento de mitigación del clima y el ruido. La idea fue construir espacios humanizados, diseñados por el hombre y para el hombre.

El uso de las pantallas de madera genera privacidad al espacio, al mismo tiempo que crea un ambiente cálido y acogedor. Luces indirectas y cálidas y la profusión de la vegetación ayudan a crear el ambiente requerido.

Perspectiva isométrica

Imágenes antes de la remodelación

Nombre proyecto

Residencia privada

Localización

Sector Serrallés, Santo Domingo

Propietario

Karina Bretón

Año inicio / término obra

2015

Área total de construcción

130 m2

Diseño arquitectónico

Aris Pichardo

Colaboradores

René Damirón

Franchesca Paulino

Diseño estructural, eléctrico y sanitario

Aris Pichardo

Diseño sistema de A/A

Aris Pichardo

Diseño interior, decoración e iluminación

Aris Pichardo

Contratista general y supervisión

Aris Pichardo

René Damirón

Franchesca Paulino

Maestro de obras

Rafelito

Instalaciones eléctricas

Roberto

Instalaciones sanitarias

Tano

Instalaciones A/A

Alexander

Estructuras metálicas

César Estrella

Estructuras de madera

Marco Ulloa

Ebanistería

Marcos Ulloa

Mariano de los Santos Jackson

Revestimientos / pisos

Pelu

Terminaciones, pintura e impermeabilización

Raimer

Plafones

Miguel

Mobiliario

Ilumel

Aris Pichardo

En un área excedente de un cuarto piso, diseñamos esta terraza en base a las exigencias programáticas del cliente y las condiciones de la arquitectura existente, estableciendo un pre-análisis del contexto y la edificación.

La idea principal fue elaborar una arquitectura de espacios flexibles y de estructura ligera, creando riqueza espacial mediante una materialidad diferenciada de la envolvente. Se busca crear una arquitectura contemporánea que integre y unifique lo nuevo y lo viejo, revalorizando la totalidad del edifico. Se hace énfasis en la materialidad de la madera y la piedra hacia el interior, integrando la vegetación en todo el perímetro exterior del edificio.

Se produce una gran variedad de espacios o ambientes entre los que destacan un barbeque, un comedor, un estudio, una sala terraza y una vinera, creando un diálogo constante entre interior y exterior.

Nombre proyecto

Residencia privada

Localización

El Millón, Santo Domingo

Propietario

Martha Peralta

Año inicio / término obra

2015

Área total de construcción

120 m2

Diseño arquitectónico

Aris Pichardo

Colaboradores

René Damirón

Franchesca Paulino

Diseño estructural, eléctrico y sanitario

Aris Pichardo

Diseño sistema de A/A

Aris Pichardo

Diseño interior, decoración e iluminación

Aris Pichardo

Contratista general y supervisión

Aris Pichardo

René Damirón

Franchesca Paulino

Maestro de obras

Rafelito

Instalaciones eléctricas

Roberto Instalaciones sanitarias

Tano

Instalaciones A/A

Alexander

Estructuras metálicas

César Estrella

Estructuras de madera

Marco Ulloa

Ebanistería

Marcos Ulloa

Mariano de los Santos Jackson

Revestimientos / pisos

Pelu

Terminaciones, pintura e impermeabilización

Raimer

Plafones

Miguel

Mobiliario

Ilumel

Aris Pichardo

Este proyecto se concibe en un área excedente del noveno piso de una torre de apartamentos, originalmente concebido como área de lavado y secado de prendas de vestir. Partiendo del programa del cliente, hemos elaborado una propuesta basada en la arquitectura de un gueto judío de 1516. Este consiste en un espacio de estilo colonial, recreando dos viviendas adosadas, resaltando la escala, materiales, asimetría y los colores, siendo el verde el protagonista de este proyecto. Se recreó el escenario perfecto que nos transporta en tiempo y espacio a la atmosfera de la época.

Nombre proyecto

Residencia privada

Localización

Ensanche Julieta, Santo Domingo

Propietario

Ramona Polanco

Año inicio / término obra

2015

Área total de construcción

45 m2

Diseño arquitectónico

Aris Pichardo

Colaboradores

René Damirón

Franchesca Paulino

Diseño estructural, eléctrico y sanitario

Aris Pichardo

Diseño sistema de A/A

Aris Pichardo

Diseño interior, decoración e iluminación

Aris Pichardo

Contratista general y supervisión

Aris Pichardo

René Damirón

Franchesca Paulino

Maestro de obras

Rafelito

Instalaciones eléctricas

Roberto Instalaciones sanitarias

Tano

Instalaciones A/A

Alexander

Estructuras metálicas

César Estrella

Estructuras de madera

Marco Ulloa

Ebanistería

Marcos Ulloa

Mariano de los Santos Jackson

Revestimientos / pisos

Pelu

Terminaciones, pintura e impermeabilización

Raimer

Plafones

Miguel

Mobiliario

Ilumel

A la izquierda, cuatro viñetas del reconocido artista popular Rafael de los Santos “Poteleche”, seleccionadas por AAA para esta edición especial.

© Cortesía de Poteleche

AAA

Pedro Delgado Malagón

Amín Abel / Jesús D’Alessandro

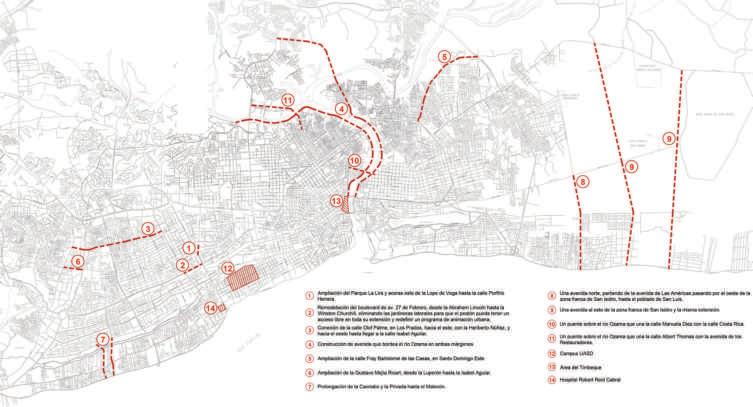

Diagrama crítico de la movilidad urbana en la ciudad de Santo Domingo

Mapa de la ciudad de Santo Domingo donde se localizan los puntos e intersecciones críticos en términos de tránsito y movilidad cuyas fotografías aéreas se incluyen en esta edición.

Apuntes de infraestructura: Atisbos del camino

Ensayo literario sobre los orígenes de caminos y senderos, desde el hombre prehistórico, pasando por Egipto, Grecia y Roma, hasta llegar a la Edad Media, «noche de la historia».

DGPU del Ayuntamiento del Distrito Nacional: la visión oficial de la Alcaldía

Entrevista al Director de Planeamiento Urbano y al Director de Planificación Estratégica del Ayuntamiento del Distrito Nacional (DGPU), sobre los planes y proyectos municipales en agenda para abordar el tema de la movilidad en la ciudad de Santo Domingo.

Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET

Cristóbal Valdez

Milcíades Pérez Polanco, Asesor de Transporte

Omar Rancier

Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET

Alex Ramírez de Marchena, ADOMON

Oliver Schetter

Margarita Gómez

Jhael Isa Tavárez

Listín Diario / Juan Eduardo

Thomas

Diputado Rafael Tobías Crespo Pérez

Archivos de Arquitectura

Antillana

Visión, expectativas y políticas públicas de la Autoridad Metropolitana de Transporte

Artículo que desglosa las acciones y controles que están siendo tomadas por la AMET para garantizar la fluidez del tránsito, prevenir accidentes y brindar mayor seguridad en las vías.

Usos del suelo, vialidad y transporte

El arquitecto Valdez explora las potencialidades de los cambios de usos de suelo para ayudar al tránsito y el transporte. El autor proporciona ejemplos precisos de intervenciones importantes que se podrían realizar para mejorar la movilidad urbana de la ciudad.

La congestión vial y el transporte masivo de pasajeros en el Gran Santo Domingo Análisis de las causas principales del problema del tránsito —parque vehicular obsoleto y en continuo crecimiento, mala calidad del transporte público, etc.— y soluciones posibles.

Arquitectura, espacio público y calidad urbana en la ciudad de Santo Domingo Omar Rancier llama la atención sobre la importancia del espacio público en la conformación y deleite de las ciudades, así como su disminución paulatina y preocupante en S.D., absorbidos por viaductos elevados y «grandes obras de infraestructura vial».

El Metro como integrador del sistema de movilidad en la ciudad de Santo Domingo Artículo que desglosa la planificación y construcción del Metro de S.D., incluyendo el diseño de la línea maestra y las rutas alimentadoras, las líneas construidas y proyectadas, su actual operación y mantenimiento, y los proyectos colaterales planificados.

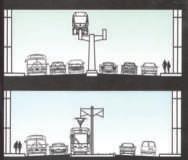

El monorriel como sistema de transporte masivo para la ciudad de Santo Domingo Artículo sobre la historia del monorriel, su forma de construcción y sus ventajas como sistema de transporte masivo, con propuesta para la ciudad de S.D. y Santiago.

Movilidad y data: Una entrada alternativa a las calles de Santo Domingo Análisis del problema del tránsito desde una iniciativa titulada UN-Data, que levanta y procesa data para apoyar y validar decisiones relativas a la movilidad urbana.

Inclusión, integración e innovación: pilares para el desarrollo de un sistema de movilidad urbana sostenible

Según el autor, una reforma integral de la movilidad debe constituirse en base a tres características: inclusión social, integración de múltiples modos de transporte, e innovación.

LEY 63-17: Medina promulga Ley de Transporte Terrestre

Resumen de las publicaciones del Listín Diario relativas a la promulgación de la Ley 63-17 y sus principales disposiciones, publicados durante el mes de febrero de 2016.

Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Transcripción (resumida) de la nueva ley, promulgada por el presidente el pasado 22 de febrero, y que en lo adelante regulará el sistema de tránsito del país.

Decálogo AAA para un mejor desarrollo urbano en la República Dominicana

Diez normas o «mandamientos», redactados por AAA, que resumen la edición y posibilitarían, de ser asumidos por el ciudadano, un mejor desarrollo urbano de nuestra nación.

Vista hacia el suroeste desde el río Ozama y la Avenida del Puerto.

Puede notarse el Alcázar de Colón en primer plano, y todo el litoral marino (Malecón) en la parte de arriba. Al fondo, el Mar Caribe.

Pedro Delgado Malagón

«Dicen los libros indios que dondequiera pone el hombre la planta pisa siempre cien senderos». José Ortega y Gasset

EL salvaje del estadio medio puede producir y mantener inacabadamente el fuego. Con el dominio de la hoguera se hacen comestibles pescados y mariscos, moluscos y crustáceos. La llama libera al hombre, asimismo, de la sumisión al clima y al hábitat. Las patas del salvaje recorren mares y ríos, mogotes y cerros, y trillan senderos en el suelo nuevo. Las primeras rutas son abiertas, posiblemente, por un arcantropino como el Sinanthropus de Chou-Kou-Tien, acaso 400 mil años atrás.

En el lapso de la barbarie, el hombre cría mamíferos mansos y obtiene, así, pitanza y cabalgadura, movilidad y nutrientes. Al paso de las bestias, los senderos se ensanchan y las distancias se abrevian. A través de los Pirineos y los Alpes marítimos, el salvaje deja huella de sus pasos al emigrar hacia el Sur de Europa. Aparecen, así, las grutas de Sorde y del Hombre Muerto. En Asia hay comunicación, desde el principio de los tiempos, entre el Asia interior y la Cachemira trasíndica, a través del paso Karakirum. Numerosas rutas pedestres interiores son descubiertas en el África durante el siglo XIX por los escoceses Mungo y Livingstone, los franceses Caillé y Duveyrier, los alemanes Barth y Nachtigre, la holandesa Alejandrina Tinne y el angloamericano Stanley.

Pero no se puede hablar de transportación sino hasta la aparición de la rueda. Aunque imaginemos que desde unos 6,000 años a.C. se rodaban cargas colocadas sobre troncos de árboles, será en la Mesopotamia, unos 3,500 años a.C., donde aparezcan los primeros indicios de un carro, con ruedas de discos macizos. Con la rueda —y su aplicación subsecuente, el carro— los caminos se multiplican. Ahora es posible trasladar grandes objetos y mercancías, cargas pesadas y grupos humanos en el rabo de un carruaje. La rueda trabada a la bestia multiplica por cien el poderío y la viveza de las piernas humanas.

En Babilonia existían cuatro grandes caminos, uno de ellos con 600 kilómetros de longitud, recubierto por láminas de piedra rejuntadas con asfalto. Se inaugura en estas vías el concepto de explotación económica, con el cobro de cuotas y un servicio de postas cada 25 kilómetros.

Heródoto (484-425 a.C.), sin embargo, señala a Keops como el constructor del camino de piedra más antiguo, destinado a transportar las grandes masas de roca de su gran pirámide. Bloques de 800 toneladas eran movidos por una suerte de trineos arrastrados por esclavos. El enlosado de piedra, toscamente labrado, se regaba con aceite y agua para atenuar los altos esfuerzos de fricción.

El camino griego carece de fluidez. No sabe zigzaguear, no conoce la media ladera, ni tiende viaductos. Sólo como excepción, la vía religiosa de Atenas a Eleusis posee un trazado técnico: plataforma a medio declive, muros de contención, pasarelas de piedra para cruzar los lagos. Si algún aporte hace el genio griego a la técnica antigua del camino es la premonición del «camino permanente»: la vía férrea. Así, en el camino de Esparta a Helos, los griegos tallaron profundos surcos en el enlosado a fin de garantizar un movimiento seguro a las ruedas de sus carruajes. Esta ruta, que permitía los cruces entre carros y las derivaciones hacia caminos secundarios, denota, por igual, la existencia de normas en el dimensionamiento de vehículos y ruedas. Pero Grecia prefiere la plaza, el parque, el diálogo. Su camino bélico y comercial es el mar.

Es el Imperio Romano quien instaura la construcción de vías sobre fundamentos técnicos. Roma jerarquiza los caminos: caminos enlosados, o stratis lapidibus ; caminos afirmados, o injecta glarea ; y caminos de tierra, o viae terrenae . Los caminos principales o enlosados, eran ejecutados sin eludir los desmontes rocosos, como en la Vía Appia junto a Terracina; ni los muros de sostenimiento o las perforaciones de túneles, como en el Averno y el Pausilipo; ni los gráciles viaductos, como en Alcántara y Martorell.

Pero es en la concepción del pavimento donde Roma sobrepuja a todas las culturas antecedentes. Las rutas principales, las stratis lapidibus , son guarnecidas con grandes losas escuadradas que descansan sobre una base de grava unida con mortero. Esta capa, a su vez, se apoya en dos espesos estratos de grandes piedras desiguales; todo el conjunto superpuesto en una apretada y lógica gradación. Las vías afirmadas, las injecta glarea , constituían la mayor parte de una red de 300 mil kilómetros. Estaban integradas por una capa superior de grava trabada que proveía resistencia a la fricción; por un segundo estrato de elementos pétreos de tamaños medios; y por una o dos tongadas de grandes piedras. Los caminos de tierra, viae terrenae , eran definidos por un terraplén apisonado, con cierta pendiente lateral para fines de drenaje.

El camino romano disponía de dos carriles para carruajes, cada uno de aproximadamente 2.25 metros de anchura, y dos paseos laterales, también pavimentados, hasta llegar a un ancho total de 5.50-6.00 metros. Los pavimentos nunca eran menores de 45 centímetros y, por lo general, alcanzaban un espesor en el orden de 90 centímetros a un metro. Las vías romanas tenían cunetas laterales de drenaje, separadas por una fila de losas de la zona afirmada.

La hegemonía del Imperio Romano se sitúa en las tres primeras centurias de nuestra era. Luego, durante los siglos IV, V y VI, Roma decae. El panorama es de

Caminos griegos, Corintio.

empobrecimiento general, de retroceso del comercio, del trabajo manual y del arte. Disminuye la población, decaen las ciudades y la agricultura degenera a un grado inferior. El mundo feudal del siglo VII abandona los viajes. El estribo y la herradura, germánicos artilugios, hacen olvidar la rueda. El camino deviene en vereda.

En Europa, los nuevos pueblos se reúnen en los burgos, alrededor de los Señores. Las comunidades cristianas igual hacen en torno a los monasterios. Peregrinos, únicamente, transitan los viejos caminos romanos. La técnica de trazar y construir caminos se detiene.

Estamos en la noche de la historia.

Carcassone, ciudad medieval. Debajo: Vía Appia, Roma.

Intersección avenidas John F. Kennedy y Máximo Gómez. Vista hacia el noreste. Puede notarse la torre del Banco Popular a la derecha y el centro comercial Sambil (AAA046) a la izquierda de la John F. Kennedy. Esta intersección es resuelta soterrando el eje de la John F. Kennedy, bajo el puente peatonal elevado. Punto 5 en Diagrama Crítico.

Amín Abel, Director de Planeamiento Urbano

Jesús D’Alessandro, Director de Planificación Estratégica

Entrevista al Arq. Amín Abel, Director de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional (DGPU); y al Arq. Jesús D’Alessandro, Director de Planificación Estratégica del Distrito Nacional, realizada el día 2 de febrero de 2017.

Gustavo Luis Moré: Como ustedes ya saben, hemos d ecidimos hacer esta investigación sobre el tema de la movilidad urbana en la ciudad de Santo Domingo, para recoger la visión diagnóstica de las autoridades y de los profesionales del sector, analizar la situación y poder plantear a la ciudadanía una serie de opciones o de caminos orientados al manejo del problema del tránsito en la ciudad. Me gustaría comenzar, o por lo menos abrir la puerta, con el siguiente tema: ¿Cuáles son los elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta dentro del problema de la movilidad de la ciudad de Santo Domingo?

Amín Abel: El tema de la movilidad ha sido uno de los principales problemas que nosotros desde que iniciamos nuestra gestión hemos visto, y sobre el que hemos empezado a pensar y a abordar. Como tú sabes, yo vengo de una experiencia de años en el Plan de Ordenamiento Territorial, y de alguna manera ya habíamos tenido acercamientos y estudios sobre este tema. En una de las últimas reuniones que sostuve, precisamente a partir de un taller que desarrollamos con un evento paralelo a «Habitat 3», se hacían tres estudios de tres ciudades en términos de movilidad, la ciudad de México, Santo Domingo y Postdam, en Alemania. En esta reunión estuvimos reunidos con varios de los actores que inciden en la problemática, porque uno de los componentes del problema es que tenemos muchos actores que inciden en el tema pero que todavía no se ponen de acuerdo. Una de las cosas que más me sorprendió de esa reunión es que todos los actores que se sentaron en la mesa —OPRET, Obras Públicas, AMET, entre otros— tienen un conocimiento cabal y claro de cuál es la problemática y cuáles deberían ser las soluciones. Cuando yo les abordé y les dije: «Pero si ustedes saben y tienen el conocimiento, y son técnicos preparados, ¿por qué es que no se ha hecho?», y es un asunto político. Básicamente es un asunto de coordinación, y hasta de protagonismo político, que hace que las iniciativas y la visión, que debe ser una visión conjunta, no progrese. Pero realmente, los conocimientos y los planes existen; están y hay personas pensando. Creo que una de las cosas que podría solucionar este tranque, esta falta de coordinación, es precisamente la iniciativa de la creación del Instituto del Transporte que se mencionó en el último discurso, que lo que pretende precisamente es aunar todas las instituciones con una sola visión para tener una política de transporte y de movilidad —que son dos cosas diferentes— consensuada, apropiada y diversificada. Yo creo que uno de los componentes principales es ese, en términos políticos e institucionales; porque el problema es sistemático y no se puede ver en una sola área territorial, sino que se tiene que abordar de manera integral y sistemática. Evidentemente dentro del Ayuntamiento nosotros tenemos una responsabilidad, y

estamos pensando cómo podemos, dentro de esa visión sistemática, aportar a la solución.

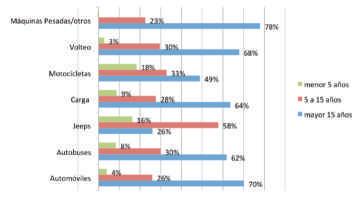

Otro de los principales elementos, es el tema de la apuesta al modelo del transporte. Nosotros tenemos un sistema que depende, exclusivamente, del transporte privado; y además, un sistema donde solamente se aporta y no se retira, por lo tanto, es un sistema que colapsa. Nosotros no tenemos políticas de revisión del parque vehicular y tenemos políticas muy flexibles, digámosle así, para la comercialización de vehículos nuevos y usados que entran al parque vehicular indiscriminadamente con unos niveles de impuestos muy bajos. En los países donde se piensa el tema de la movilidad hay ciertas restricciones para introducir los vehículos, inclusive se determinan los niveles de CO2 y tú pagas ciertos impuestos por el nivel de consumo y los niveles de emisiones de CO2, lo que hace que las personas tengan ciertos criterios para adquirir el parque vehicular, para adquirir su vehículo.

E ntonces, ese modelo de transporte, tiene que estar apoyado en un sistema de integración, que sea diversificado, y con una planificación que apoye a ese sistema. Porque la movilidad no es solamente el tema del transporte público, la movilidad tiene que ver también con la manera en que las personas transitan y se mueven en la ciudad; debe existir una planificación que apoye el sistema de transporte masivo. Por ejemplo, una densificación alta relacionada a los sistemas de transporte masivo, y una ciudad acondicionada a que sea peatonal. Nosotros tenemos un clima envidiable, evidentemente, pero no tenemos una ciudad apta para que las personas puedan caminar, no tenemos una ciudad «caminable». Entonces, la planificación —que se puede hacer muy bien desde el ámbito local— tiene una gran responsabilidad en apoyar todo el sistema, para que esas políticas de transporte puedan ser aplicables de una manera sistemática. Nosotros de entrada, ya estamos trabajando, por ejemplo, en varias iniciativas con las personas de La Barquita y el tema del teleférico; y estamos elaborando una planificación conjunta en el área de Gualey para poder generar un desarrollo urbano en esa zona, apoyado en ese sistema comunicado con el metro. Lo estamos utilizando como proyecto modelo, es el primero que vamos a hacer, inclusive utilizando una modalidad que no se utilizó aquí, que creo que fue una de las deficiencias del tema del transporte del metro, que es lo que le llaman el park and ride . El park and ride es sencillamente tener dotaciones de estacionamientos para que las personas que tienen vehículo privado puedan dejar su carro e integrarse al sistema público. Si yo, por ejemplo, en Arroyo Hondo tuviera esa oportunidad, podría venir al ayuntamiento en el sistema de transporte público. Yo creo que es una deficiencia que todavía es subsanable, y por eso q ueremos inaugurar, como ayuntamiento, el primer park and ride en ese lugar. No va a ser ese el nombre, tenemos que buscar uno, pero esa es la idea. Asimismo, tenemos unos estudios de algunas de las estaciones del metro de la administración pasada, que queremos

revisar para ver en términos d e planificación, qué podemos trabajar. Estamos trabajando actualmente en el Plan de Ordenamiento Territorial Capital, el POTCapital, y uno de sus componentes es el tema de la movilidad; con varios proyectos que se han elaborado y que queremos rescatar e integrarlo a la idea de la planificación. De hecho, dentro del POTCapital hay una iniciativa que se llama City Links o «Ciudades Hermanas»; y nosotros estamos hermanados con la ciudad de Austin, Texas. Ya hemos tenido visitas de técnicos y estuvimos trabajando el tema de la participación y del uso; y ahora, a finales de febrero, vendrán otros técnicos a trabajar el tema de la movilidad y del medio ambiente. Nosotros estaremos en Austin en abril para manejar el tema de articulación de planificación.

Y este es un panorama general… Voy ahora a darle la palabra a Jesús D’Alessandro, Director del Plan Estratégico de la Ciudad.

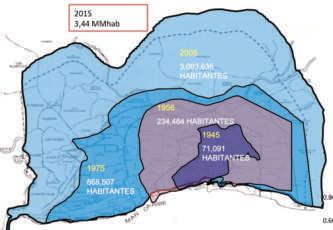

Jesús D’Alessandro: Bueno, algunas de las variables fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta son intrínsecamente económicas, pero tienen una repercusión social y política también. Nosotros somos la ciudad más importante de un país que tiene, por los últimos años, el crecimiento más acelerado de toda Latinoamérica, y la ciudad principal paga el precio del crecimiento, incurre en los horrores del crecimiento. Tenemos un problema social que abordar; usted mencionaba los actores del problema del tráfico, y uno de mis héroes más recientes del siglo XIX era Alexis de Tocqueville; era un escritor de la era de la Post-Revolución Francesa, un individuo, discípulo de Rousseau, que luego viajó a Estados Unidos y vió en ese ambiente un entendimiento de la vida civil muy elevado, que no había sido producto de un conflicto, como el que él había vivido ya en la Revolución Francesa. Y él, de hecho, creó un constructo que se llamaba «los hábitos del corazón», para definir las razones por las cuales cada individuo, en Estados Unidos, e n el ambiente en el que él estuvo, hacía lo que tenía que hacer por el placer de hacerlo. Y a mí me hace mucho sentido pensar que una ciudad ideal es una ciudad en la que cada ser humano hace lo que tiene que hacer por el placer de hacerlo, por un entendimiento holístico completo de la conveniencia del actuar civil y del actuar moral. En ese sentido, todo individuo que vive en la ciudad es un actor del problema del tránsito, y esto conlleva una labor de educación. La creación de una agencia es un elemento importante en esa línea de tiempo, pero en todo momento, la labor de llegar al individuo debiera ser, probablemente, el norte que guíe cualquier otra línea de acción. Nosotros tenemos una ciudad que para 2015 había contabilizado, según la Agencia de la DGII, un carro por cada 1.5 habitantes; y eso significa que nosotros tenemos, por cada kilómetro cuadrado, 9,000 unidades de motor. Es un número elevado, considerando que nosotros no tenemos todavía el espacio público suficiente que pueda albergar semejante volumen de densidad de vehículos de motor. Nosotros tenemos ya un programa caminando, que es algo que probablemente le sirva de primicia a la pub licación, junto con la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, que es la asociación principal de colegios privados de la ciudad, del Distrito Nacional, de fomento de transporte privado colectivo escolar; es algo absolutamente innovador, de consenso social…

GLM: Ahora, porque cuando yo era chiquito todo el mundo iba en güagüa al colegio…

AA: ¡ Hasta eso se ha perdido!

JDA: Ahora tenemos que invertir en la cultura, y hacer que ese proyecto permee a la gente. La idea es llevar los valores de densidad de tráfico a los números que hay en junio, julio y agosto. Para nadie es una sorpresa que manejar en esos tres meses es una delicia, comparativamente hablando; y manejar también en el tiempo del asueto de diciembre. La idea es descongestionar la ciudad con autobuses de 25 personas que sustituyan 8 ó 10 carros en la calle, que están dejando una huella de carbón, y están costándole tiempo y dinero a los padres, y afectando a todo el resto de la población que quiere llegar rápido a los lugares de trabajo. Vamos a empezar con

el Quisqueya, que es el que tiene la mayor densidad de colegios dentro del Distrito Nacional, y la idea es que los demás colegios adopten el programa. Una meta realista que nos hemos trazado es comenzar con un plan piloto aquí, en el distrito, y lograr, con la asociación de colegios privados, ese consenso, inicialmente de las instituciones y luego de los individuos especialmente. Es la forma más sostenible de lograr un cambio, y probablemente la forma más eficiente de hacerlo. Se toma un tiempo, claro que sí, pero es sostenible, en términos de éxito duradero. Nosotros sostuvimos una reunión con la Presidenta de la AINEP, Julia Muñiz, quien consensuó el proyecto con su board de administración y con algunos directores de colegios. Ya hemos recibido su retroalimentación y estamos madurando el draft para pronto, en el curso de un mes probablemente, hacer un evento público de consolidación de alianza. Eso nos va a ayudar ahora a tomar otras medidas que están en agenda en una ciudad que crece. Usted mencionaba algo clave: Santo Domingo es una ciudad que crece, no es cualquier ciudad, el 40% de las ciudades europeas están en un proceso de estancamiento demográfico o de decrecimiento. Santo Domingo, como otras ciudades del mundo, absorbe los valores del crecimiento macroeconómico que anda por un buen desempeño, por lo menos en números macroeconómicos, y lo absorbe con una explotación de la inversión que se hace internamente. En ese sentido, la segunda etapa de una agenda de desarrollo de la ciudad es buscar formas de densificación urbana. Uno de los estudios más serios que se han hecho sobre el desarrollo de las ciudades fue el que hizo Habitat, que concluyó en el verano del año pasado, y que envolvió casi 8,000 personas de todo el mundo haciendo brainstorming en 113 países, y realizando un estudio comparativo de ciudades que funcionan muy bien. Este estudio recogió puntos que son muy importantes; y uno de ellos es la expansión y el mejoramiento en calidad del espacio público y la densificación del espacio urbano no público. ¿En qué sentido? Y es un tema muy delicado, porque hablar de densificación a nivel local inmediatamente pone a mucha gente a pensar en caos, en un esquema que no es al que se refiere toda la literatura académica que se ha presentado hasta el día de hoy para defender un crecimiento sostenible de la ciudad. Densificación habla de acercamiento de los factores de producción; la economía de densificación es diez veces más grande que la economía de urbanización. Si ustedes oyen el discurso de las Naciones Unidas, y particularmente de Joan Clos, se van a dar cuenta que por la abundancia de data en cuanto a ciudades que realmente están funcionando, comparado con ciudades que tienen disfunciones sistémicas, se ha llegado a la conclusión de que al densificar la ciudad y acercar los factores de producción, me refiero a personas, a recursos humanos que tienen la capacidad de emprender proyectos que luego se vuelven rentables financieramente para el individuo y para su contexto, que generan empleos directos e indirectos; acercar esos espacios de producción en menos espacio urbano, en una ciudad que crece verticalmente, hace que la economía de la ciudad se dinamice…

GLM: Y hacer uso mixto, ¿no? Tener los factores de producción distribuidos de una manera más o menos equilibrada dentro del entorno…

JDA: Correctamente. Entonces, no estamos hablando de una densificación absoluta del Distrito Nacional, por supuesto que no, es literalmente una ubicación de focos de densificación, porque de nuevo, hay que reconocer que hay partes de la ciudad que deben permanecer en baja densidad. Pero en un sentido holístico, tenemos que salvar los obstáculos que nos impiden crecer verticalmente como ciudad, y frenar un poco el crecimiento de periferia…

GLM: ¿El alcalde, y la sala capitular están conscientes de eso?

JDA: Sí, es algo que nosotros hemos estado discutiendo.

AA: Sí, pero eso representa retos. Nuestros gobiernos locales se estructuran a un nivel institucional muy precario. En las ciudades que funcionan, los gobiernos locales manejan todos los sistemas, manejan el sistema de transporte, ¡hasta la

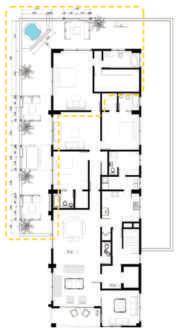

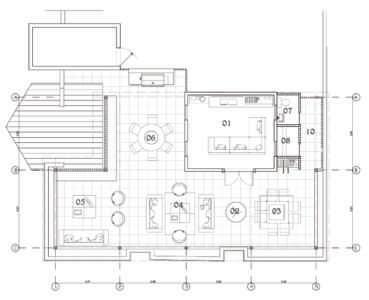

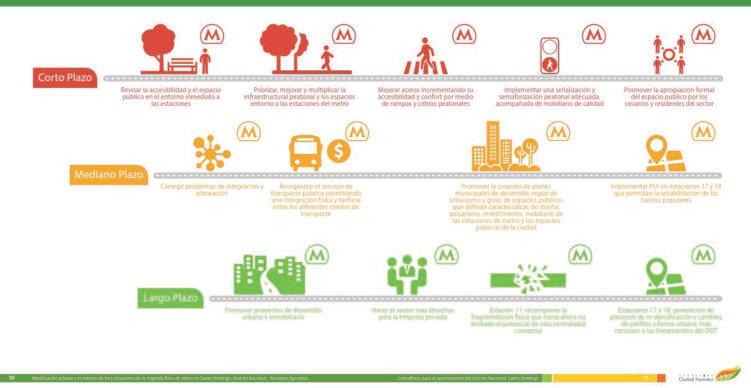

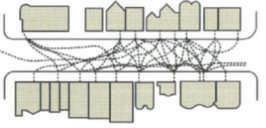

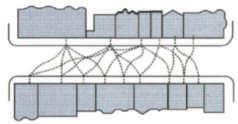

Dos imágenes esquemáticas que explican de manera sencilla la visión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, ADN, en relación a la planificación orientada a los sistemas de transporte masivos —uno de sus principales pensamientos sobre el manejo de la movilidad en la zona metropolitana de Santo Domingo—; en este caso del Metro de Santo Domingo.

La primera imagen (izquierda) consiste en una propuesta de intervención de algunas de las estaciones del Metro de Santo Domingo, por estación y por escalas.

En la segunda imagen (debajo), se grafica la planificación urbana del entorno de tres estaciones de la segunda línea de Metro de Santo Domingo, con metas a corto, mediano y largo plazo.

educación!, y pueden, cuando se asume una posición de planificación por ejemplo, manejar todo el sistema de equipamiento urbano, de movilidad, todo, y poder hacer una planificación más integral. El reto que nos supone, como bien dice Jesús, es que para nosotros poder hacer un crecimiento sostenible a nivel de densificación, tenemos que hacer coordinaciones, porque tenemos que asegurar que esa densificación no se haga solamente por el mero hecho de permitir más altura o permitir más personas habitando en un mismo espacio… Si no logramos que los sistemas que apoyan a esa densificación funcionen, entonces sí puede sobrevenir un caos urbano que tenga un impacto negativo en la ciudad. Entonces, el reto es que nuestro ámbito de planificación sea lo suficientemente integral, en términos institucionales y participativos, para que todas las instituciones que tienen que ver con la infraestructura nos comprometamos a ese crecimiento.

GLM: El sistema sanitario del Polígono, por ejemplo…

JDA: Eso iba a mencionar, hay dos elementos que constituyen ese techo, que frenan ese proceso de crecimiento organizado al que debe avocarse la ciudad: uno es el transporte, otro es alcantarillado. No es cualquier elemento de infraestructura, yo señalaría específicamente esos dos, porque los demás sistemas son más adaptables, sin una intervención invasiva de la ciudad. Y ambos están en agenda. El alcantarillado sistemático de la ciudad está ahora mismo en agenda y en un proceso de discusión.