Hualien

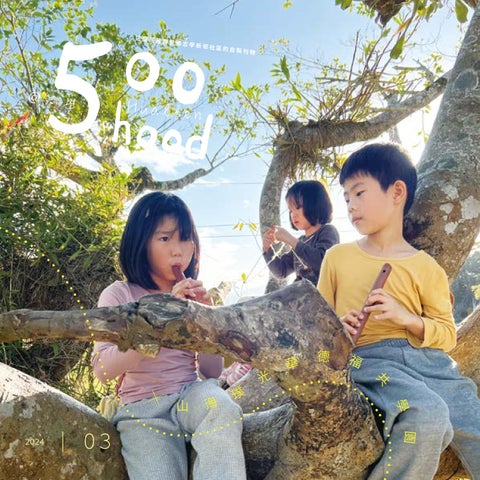

這一期,我們要來分享在壽豐的山海璞華德福共學團的故事~~

攝影/黃逸梵

500hood 03

本期企劃\ 楊皓婷、蔡韶雯

執行編輯\ 蔡韶雯

文 字\ 楊皓婷、林高帆、蔡韶雯

攝 影\ 黃逸梵(豆芽)、徐瑋琳、蔡韶雯、張華娗、楊皓婷

美 編\ 蔡韶雯

出版單位\ 社團法人台灣山海好生活協會

地址\ 花蓮縣壽豐鄉志學新邨179號2樓

電話\ 0975-861-746

Email\ 500lalateam@gmail.com

指導單位\

織溫和地帶入孩子的身體_以真老師

文/蔡韶雯_攝影/蔡韶雯、張華娗

「以前帶幼兒園畢業典禮時總是痛苦,為什麼孩子要像海洋公園的 海豚一樣做表演。」

兒童美語補教界出身的以真,是認識華德福教育後才選擇生小孩 的。因為看過體制內的教育生態,她說,婚後她不希望孩子身處這 樣的教育環境,所以沒考慮生產,一直到參加自己侄兒的華德福幼 兒園畢業典禮,才發現,有另一種溫暖、充滿祝福的畢業方式。

因此,以真還沒有懷孕前,就開始找尋相同教育理念的共學團體, 當時花蓮市有華德福讀書會,但卻還沒有共學團,一直到社區的家 長佩容發起,家長們響應。而正是這群家長的堅持,以真老師今年 將升山海璞光華德福小學六年級的孩子,Pangpang,能和同伴一 起在田野裏學習,奔跑、做木工、玩雜耍。

照顧身心的教育方式

「我喜歡這個教育方式,是因為它在意的不是智性的知識學習,更 關注人的身體和心是否平衡。」

一開始共學的時候,以真覺得這個教育糸統簡直像邪教,這個不行、那個不行---「不建議使用錄 音機發出的聲音,最好媽媽自己唱歌」,「不建議環境裏有太多的非自然的噪音干擾」---不可以 穿這個,不可以吃那個。

後來,才發現那些建議不是否定,而是幫助,就好像在養一棵植物,早期給它良好的輔助,植物 就能夠健康地長大,當它穩定後,外面這些協助的東西就能慢慢解開了。「我現在就在享受剝除 框架的感覺,發現那些建議不是教條而已,而是幫助自己在教養的路上更有意識,不是盲從外面 的規定。」,以真說。

單純穩定的作息

談到幼兒共學,「很多人說會怕孩子輸在起跑點上,但孩子已經準備好進入學習了嗎?孩子可能 連筆都拿不好。」以真說,在人智學的觀念裏,七歲以前的孩子在發展的是身體,他們需要的, 只是好好的吃、好好的睡,很簡單單純,有規律的生活,最棒的老師其實就是媽媽。由媽媽帶著, 在生活的日常節奏裏,透過規律且重複的作息,讓孩子好好地把器官長好,有了健康成長的器官 和身體,他們就能準備好在七歲之後,進入教室裏學習。

幼兒共學最主要目的,就是讓孩子經驗穩定和規律呼、吸節奏;呼是往外的,像出去散步、自由 遊戲;吸就是向內的,例如晨圈、或吃點心、聽故事。呼和吸之間的平衡,是幼兒共學很重要的 節奏。因此幼兒園一天的開始,就是自由遊戲,因為孩子坐了車來,要馬上靜下來是困難的,會 需要轉換的時間,所以會先有自由遊戲,也藉著這個遊戲內化整理出來一個星期裏的生活經驗。

晨圈的魔法

再來就是晨圈,是和季節有關的唸謠和歌曲。因為對音樂有興趣,以真上 了華德福的音樂與英文進修課程,她發現,「幼兒時期撒在孩子心裡的歌 曲,其所帶的優美節奏和歌詞就是孩子的語文基礎,唱著唱著,這些帶著 節奏性,美而簡單的詞,會融入到孩子的身體裏面去。」

英文同樣有韻律與旋律在裏面,不是從A到Z,而是從歌曲、唸謠、遊戲

的安排,讓這個語言用一種溫暖平常的方式,先進入孩子的身體和記憶中。

因此,當以真聽到自己的孩子,到了中年級還能回憶起幼兒時唱的歌曲, 她說,「這就是晨圈的魔法。」

和季節有關的晨圈結束,就會一起洗手。幼兒的共學做的事,就看起來很 無聊,很重覆,但洗手也是個練習,讓孩子學習排隊,可能會有爭執,也 沒關係,為孩子也在學習成為人類社群的一員。洗完手就會一起吃點心, 每個家準備點心,大家一起分享,很像每個禮拜見面的家人。吃完點心, 這時候,小孩就知道該出去大大的呼出剛剛吸收的一切了。

所以去看一個孩子需要什麼,會發現他們自己的本能都知道-就是在呼吸 之間找到平衡,這是最舒服的狀態。有的人覺得孩子需要放電,或白天安 排許多行程把孩子弄累一點,晚上比較好睡,但如果真正看到孩子的狀態, 其實那是孩子累過頭了,這時候,反而是要幫助孩子回到自己身心,出去、

回到自己,再出去,在呼吸之間的平衡,帶有安全感的界限就會出現。

散完步回來就是聽故事,有一個「收」的過程,故事結束,幼兒園共學就 結束了。幼兒共學一個月只說一個故事,因為孩子會需要沈澱、消化,故事背 後有很多的意義,但不會和孩子解釋太多。就像刷油漆一樣,一層又一層,住

到孩子心裏去。甚至每個季節都會有一個特定的故事,像秋天的《南瓜小小》。

神奇的是,故事不斷重覆,即使聽了七年,從兩歲到中年級,孩子還是可以寧 靜專注的聽同一個故事。

以真說,『共學的日子雖只有一天,但希望家長們能把這樣的經驗帶到生活裏

去,去懂得觀察孩子的需要,看懂孩子什麼時候需要「吸」,什麼時候需要 「呼」。』當然也有和孩子的需求拉踞的時候,這時候就要有智慧的幫孩子營

造出一種畫面,一種故事的可能性,「我們一起再去做另一件事吧!」這樣孩 子就能被引導到另一個故事裏去,一起行動。

從一開始的華德福教育麻瓜,和夥伴們一起被前輩說服「沒關係,三首歌就可 以開始晨圈」,以真和家長們做過各種不同的嘗試,曾經彼此認領教學活動、

舉辦音樂會募款,一直到現在,有了比較穩定的師資和校園,這一群家長培養 出了革命情感。而且和Pangpang同年的孩子,恰恰好幾乎都是明秀姐接生的 溫柔生產寶寶。

「應該是約著一起來地球的吧!我們家長是被他們推著前進的。」,以真笑著 這樣說,「走過這一遭,覺得生命也沒有太大的遺憾了。」

是媽媽,也是老師

文/羅敏儀_攝影/

筆者敏儀是花蓮山海璞光華德福共學園國小部第一屆創校家長,在第一班升三年級時成為主帶老師,

順利帶班畢業升入附近國中就讀後,繼續參與學校營運和組織化過程至今。

一頭栽入這個教育的起點,其實是大女兒痛苦的國小經驗。不過她後來都沒有機會享受到華德福教 育,反而是二女兒得著好處。

大女兒剛讀小一時,每晚都得先哭上一小時後,才能在陪伴誘哄下完成作業。同時學習注音符號、

英文大小寫,甚至還有國語考試卷,龐大的學習量和功課量壓垮了她。與老師溝通減少功課、停掉

試卷,老師卻表示為了在「全縣國民中小學基本學習能力檢核」測驗中得到好成績,必須先讓孩子 做卷子習慣題型。

我們家庭移居東部的一個主因,是為孩子尋覓一個更自由自在與親近土地自然的成長空間,沒想到 移居花蓮仍擺脫不了考試作業壓力!

於是轉而積極尋找體制外教育,認識了位在壽豐的光小孩華德 福親子共學團、參加在市區舉辦的假日親子共學體驗,喜歡上華德福老師引領孩子在林野中散步, 撿拾自然物演出故事偶劇,自在歌唱遊戲和手工勞作的學習節奏。

於是為了進入華德福教育,從市區搬遷到壽豐,讓二女兒得以進入當時在「光合作用有機農場」內

剛成立的「小村華德福意象幼兒園」,大女

兒則轉入附近國小,同時參加小村舉辦的國

小華德福課後班。

小村的華德福教育嘗試歷經一年便因故停

止,當時光小孩幼兒共學團正要奮力長出國

小部——「山海華德福共學園」一年級,我

便就帶著二女兒轉入,並且在主帶老師—馬

培芳和光小孩夥伴引領下積極參與學校事

務。甚至與好幾位家長報名慈心華德福學校

開辦的師資培訓課程,每月有一個周末要去 宜蘭上課進修,但是大家互相鼓勵甘之如飴,還彼此打氣要好好學習、撐起學校、幫助孩子。

但計畫永遠趕不上變化,因為極度不足的經濟條件,和嚴苛的教學、校務乃至辦學理念溝通考驗, 才走完兩年的小樹班面臨瓦解危機。為了繼續小樹班的學習、讓二女兒能在體制外教育成長,我決

定帶著已有修習國小教育學程、實習、並擔任國小代課教師經驗做基礎,在帶班中去理解融合華德 福教育。

經歷第一年帶班,就白了頭髮,朋友不理解地問我,為什麼把自己和生活搞得這麼累?放棄會不會 比較好?

明白自己的行為看似一意孤行,但是,大女兒痛苦的學習經驗,讓我看到主流教育對孩子的壓迫,

二女兒在華德福教育受到的滋養和自由自在發展,支持我繼續探詢、實踐並決心要撐起這樣一個給 孩子不同學習可能的場域。

還記得我開始擔任三年級主帶時,這年齡孩子的自我開始萌芽,想要向外探索、主張自我、擴張世

界,課程安排了「語文-東西方創世神話」、「數學-度量衡」,還有「建築與農耕主課」,這些都 難不倒學生,唯有手工課學習雙手用棒針織自己的帽子,難到大人小孩都哀哀叫,邊哭邊打滾生悶 氣。但最後孩子們還是在故事意象與身體的規律節奏中學會了,雙手更加細緻穩健,眼中閃動自信 光芒。

連我自傲的主課程教學,也得重頭學習沒有課本沒有教案,必須自行消化所有內容,再反芻出適合 的故事、課文、黑板畫、教學次第的。尤其華德福教育期待教師與學生一同成長,期許每位主帶老

師會陪伴引領孩子至少六至八年,所以老師也必須有跨年齡跨學科的廣泛學習,才足以站在學生面 前以身示範。

六年級的主課囊括:希臘羅馬歷史故事、中國歷史故事(至漢朝)、尺規幾何、分數小數四則運算與 商業數學、地質、物理等。講完主課故事與討論後,學生必須自行書寫故事摘要;做完一個個實驗

和觀察後,必須用圖文記錄過程、結果和自己的觀察。龐大的備課量,逼得我每天四點起來讀書準 備,不敢鬆懈。但課堂上學生好奇的眼眸與學習後深深滿足的表情,也給予我極大反饋。

對於體制外教育,許多人聽到的第一個反應都是:將來如何銜接主流教育? 如何跟上?是否能融入?

這也是我帶六年級時心裡最沉重的壓力,因為當時共學園還無力延伸出國中部,學生都得回到一般 學校就讀。沒有參照標準,我們就是花蓮的第一屆,只能抱持信念繼續教學,相信一直照顧感官發

展、用故事滋養情感、用心守護孩子的學習之火,就是 育人者最能依循的解答。

畢業後,孩子們都順利融入國中學習,表現不俗。在為 數眾多不看老師不願回答的學生群中,他們滿溢好奇心

始終緊盯老師,積極發問討論,表現出強大的學習能 力。也時常在課後回來找我,訴說新學校的點滴,與種 種光怪陸離不可思議。

「你教我們思考,他們只想填我們!」一個學生這樣告 訴我。這是我能想像到的,對一個老師最高的讚美。

感謝華德福教我,如何教孩子思考,如何陪伴孩子成為 一個人,成為他自己。而我,也因此成為我自己。

文字/蔡韶雯_攝影/汝慧提供

從小學三年級便進入美術資優班,汝慧憑藉著美術專長一路升學至大學,畢業後從事舞台佈景製 作,並曾擔任藝術經理人,連結藝術家與大眾。

然而,汝慧坦言:「我其實並不喜歡繪畫,也從沒想過要當老師。」

婚後她為了支持先生,放棄工作;搬到花蓮,則是希望讓孩子能在自然中成長。然而,這也讓她 開始過著偽單親的生活,一人獨自照顧兩個孩子。「家務是我最不擅長的,廚藝也一樣不行。」, 她說,「這讓我開始尋找一起照顧孩子的社群。」

幾經波折,她與孩子加入社區家長佩容發起的光小孩共學團,並擔任藝術教師至今。在這期間,

她不斷充實自己,先後進修於新竹教育大學(現已併入清華大學),並參與慈心華德福的師訓課 程。

當我問到汝慧,「妳覺得華德福的藝術教育與體制內的藝術教育有什麼不同?」她回答,「就我

個人的觀察,一個主要的差異在於,體制內的藝術教育通常以作品為目標,人為藝術服務,而華 德福教育則看重的是人本身。」

她進一步解釋,「透過繪畫,緊繃的人可以放鬆,鬆散的人可以集中,這是一種找到平衡的過程。」

身為藝術老師,汝慧更注重陪伴和觀察孩子,而不是評價他們。例如,她會留意孩子是否使用適 合自己能力的畫筆,或是否能打破固有的繪畫習慣。

她指出,另一個重要的不同是重視過程,「不同的上色順序會引發完全不同的心理感受。例如,

黃與藍的結合會產生綠色,但先上黃色再上藍色,與先上藍色再上黃色,會帶來截然不同的心理

變化。華德福幼兒藝術教育有建議的色彩順序,是因為它主要旨在透過色彩的變化增加感受的敏 銳,而非模仿外在事物。」

汝慧舉例,有的孩子個性外放夢幻,他的畫面充滿水份、色彩清淡,筆觸短促顯得沒有自信,便 鼓勵他嘗試較為濃烈的色彩,以此作為平衡。隨著時間推移以及孩子自身的變化,他的用色開始

飽滿的同時,也得見言行姿態的漸趨內歛。繪畫與整個人的生命內外在是相關的。她眼中閃爍著 興奮,說道:「孩子的改變不需要強迫,時間到了,他們自然會成長,變得更有彈性。」她回憶

起曾為一位老人上課的經驗,老人家畫作中段經常顯得緊繃,經過了解後才知道老人曾做過喉部 手術。為了幫助老人放鬆,汝慧特意請她直接在充滿水份的紙面上工作,讓原本乾澀的色彩能自 由游移。那天,老人的畫作表現果然放鬆許多,那天課後,老人連喉嚨都感到舒緩許多。

汝慧熱愛華德福教育,不僅是為了孩子,而更是出於她自己的內心需求。具有宗教背景的她,常 感受到一種「捨己」的束縛,容易過於苛責自己。而華德福的學習與藝術教學,對她來說,或許 成為了一條療癒與自我成長的道路。

若嵐一家,在六年前老大庭庭八個月時,因為先生阿信在馬匹輔助教育中心工作的關係,來到 花蓮。一開始,夫妻與孩子三人,一起住在馬場宿舍裏,但因為老二樂樂的誕生,所以希望能

找到比較充裕的空間。一度住到美崙,但因同時在志學伍佰戶參與幼兒自學,往來路途遙遠, 因此轉而開始在志學伍佰戶的生活。

「我好像一直都不知道自己喜歡什麼,也沒有特別崇拜什麼偶像。」,若嵐這樣說。

若嵐回憶自己的家庭教育,父親很嚴格,也對孩子頗有期望,甚至從出生就寫下孩子的未來規 劃,大女兒美髮,小女兒法律,大兒子車廠⋯⋯,在這樣的教育背景下,她回憶自己在做生涯 選擇的時候,一直沒有特別的感覺,想往哪裏走。大學為了父親的期望考上法律糸,但因對語 文的興趣,加考了公立的日文學校,因此能節省開支,並說服父親學習日文,但畢業後,對日 文相關的工作,卻也稱不上有熱忱。人生的選擇上一直是用刪去法,沒有特別的喜好,所以若 嵐在面對孩子的教育時,反而希望讓孩子有更多的體驗,而能在未來能有清楚明確的想法。只 給孩子選擇的權利_家長若嵐.阿信 文/蔡韶雯_攝影/張華娗、徐瑋琳

要與孩子的教育有關,若嵐與阿信夫妻倆總是花很多時間討論,他們也儘可能地讓孩子體驗,在大 人保護之下,盡情嘗試。

九月初,庭庭開始進入山海璞光華德福小學一年級,在低年級混齡上課,和比自己年齡大的同學一

起上課,庭庭很適應很開心。她說最喜歡烹飪課,還從冰箱拿出一袋自己做的粉圓給我們看,若嵐 說,「之前還做月餅呢!」。前幾天烹飪課,老師還帶著孩子搭火車去黃昏市場,教孩子認野菜,

還出任務給孩子,要孩子鼓起勇氣,每個人都要對攤販提出問題。

爸爸阿信形容華德福學校很有儀式感,例如新生儀式走彩虹橋,每一季也有因季節相應而生的慶

典。而新生入學時,若嵐也花了一個白天加兩個晚上,為孩子做了屬於自己的筆袋,不同於外面速 成買來的筆袋,這個筆袋是用庭庭嬰兒時期的衣服做成的。若嵐說,沒有想到筆袋會這麼難做,一

來是因為沒有縫紝機,一針一線都得自己縫,再來是因為筆袋層層疊疊,布不好捉對齊,開學前一

天做到凌晨四點,連阿信都起來幫忙搓線,但看到庭庭很喜歡,一切都值得。連幼兒共學園老師

Bibi也為庭庭做了專屬的圍裙,做為祝福,讓孩子未來上繪畫課或烹飪課,都能記得幼兒園老師的 心意。

而學校也因為家長的加入,讓孩子在課程或托育時間,能 有深度而豐富多元的體驗,像這次因為庭庭一家的加入,

低年級托育就開始有了馬場工作體驗,讓孩子們去馬場當 志工,學習牽馬、收馬、撿馬糞、準備晚餐,未來還規劃讓 孩子騎馬,多了一堂難得的生命教育課。

「陪伴著孩子成長,就像重新經歷學習一次一般」,若嵐說,

「這樣的學習很開心,而學習不就是要開心嗎?」

若嵐為庭庭的新生入學做筆袋

Bibi老師說明

材料準備 阿信爸爸幫忙手編

筆袋的布用的是庭庭小時候的衣服

家長老師

給新生的禮物

老師和家長與學校的高年級生 為新生教室的窗簾染新色

走出教室,走入山林_高帆老師

文_林高帆 圖片/高帆提供

這個學校的第一個班級叫做小樹班,班如其名,一路風雨飄搖地成長。我不懂華德福,但因為孩子 在班內,自己有一點戶外專業,也有意願,因此從一開始的散步課,一路陪了六年,直到他們畢業。

小樹班的人數一直都少少的,雖然團體動力不好經營,但戶外風險相對好掌握。我們在社區內散步,

再到有機田區走路,也偶爾幫農。隨著孩子們長大,能力與需求都更強更大後,我們到隔鄰淺山探 險、附近小溪溯溪,然後我們開始騎單車、走長距離步道、爬過夜大山,甚至還結合其他家長的專 業,下海玩獨木舟、小帆船。

我幾乎沒有想要教會他們什麼,只是想帶著他們盡可能地親身去嘗試,希望他們在自然裡感受到美 好,與自然有連結、有回憶。

小樹班後還有松果班,而松果班的戶外課,我從五年級才開始帶領,因此捨棄了單車旅行,盡可能 聚焦在健行與山區活動。二○二四年的九月底,我帶著松果班的孩子們與老師,以及一位小樹班

的學長,進到台東海端鄉的山區,進行了一場三天二夜的活動。活動內容包含了在山中的衣

食住行,這樣說好像很簡單,但是魔鬼藏在細節裡,比如地點的選擇、宿營的方式、行程、各種裝 備的用與不用、餐食的規劃以及交通等。

戶外課與教室課或有限範圍內的體育課最大的差異,我想是「風險」吧!

交通有風險、走路有風險、戶外環境有風險、天氣有風險、用火、過溪、健康因素等等皆是風險。

戶外課如果真有甚麼學習,「風險管理」會是很大一部分,但這要怎麼教,如何學?

行前說明了天氣與裝備,我們也真的遇到了不好不壞的天氣,—下山那天,山陀兒颱風還發佈了海 警。在海拔二千七百公尺的林中空地間搭天幕露宿,夜裡陣風開始吹,雨也間歇著下。

「這營地選得好嗎?」「地布下開始積水,如果再下多點雨會如何?」「十度不到的氣溫冷嗎?」

「帶來的外套如何?」「睡袋夠暖?」「起床要燒水喝嗎?」

昨晚丟在帳外的爐頭都濕了點不著,保暖帽也不曉得塞哪兒去了。孩子們鑽出睡袋便一直喊冷,但 戶外課老師不會噓寒問暖,只會催促著大家動起來,因為還有好多工作要做!

滿天的星星,微笑月亮不久後也從林間空隙露臉。有些孩子忙碌著,有些一時不知道該做甚麼。沒

本期企劃_皓婷::

原來我是這樣被好好照顧長大的呀!」在訪談華德福老師及孩子的過程中,心裡不斷 的浮現這句話。作為一個華德福的畢業生,很多過去對教育體制的不理解和挫折;又 或是各種以前嫌棄,但現在想起來卻很懷念的日常,都在一次次的訪談中被輕輕的梳 理、撫平。

本期企劃_韶雯:

謝謝寫手、攝影 、校稿和熱情分享的爸爸媽媽們, 希望大家闔家平安健康。

關係,慢慢會知道的。

取水又是另一則故事了。我們的第一個營地在溪邊,沒有水 的問題。如果不嫌溪水冰冷的話,晚餐後沒事,大家還能一

起走去溪邊,梳洗一番。第二個營地則不然,山稜線附近的 營地,得下切溪谷才有可能取得水,而且多半得切蠻深。

那天大家走到營地搭好天幕,都顯得有點累。小樹班學長興 致匆匆吆喝了兩個學弟,和我們一起去取水,雖說我之前已

經說過這裡找水、取水不易,甚至可能找不到,就得撤回溪 邊營地。孩子們可能沒有理解到不易是多麼的不易,或著這 已經超過個人生命經驗,無法臆測。總之,我們花了將近兩 個小時來回,去程一路陡下,在沒有路徑只有獸跡的坡面,

而回程與去程的路線完全不同,或者應該說本來就沒有路 線,辛苦背水捉方向,陡上回來。

路途中,孩子們已經開始在盤點身上剩多少食物,有沒有辦法度過一夜等,他們已經覺得有可能迷 途回不去了;走過許多地方都說,「有,我們有走過這裡!」,究竟哪裡來的自信?,我心裡想著。

最後當確實看到去程時做的路標時,大家鬆一口氣歡呼。這應該是發自生命的歡呼了吧。

這三天二夜,是松果班第一次背著所有裝備出門過夜爬山,我相信很多經驗當是深刻的。疲勞是 真實的、摔倒疼痛是真實的、愉快與成就感是真實的、無敵好吃的臘肉麵與餐後甜湯也是真實的。

日月星辰,冷風與細雨,既獨立又互助。

而我相信實際的生命經驗與自然本身,就有最大的力量。謝謝小樹班。

共學與自學之間_學生豆芽訪談

文/楊皓楟_攝影/蔡韶雯、黃逸梵提供

坐在熟悉的木桌一角,那是豆芽平常畫畫的工作桌,上面擺著水彩盒以及一張畫到一半的作品。

視線順著桌緣往旁邊看,會發現一個三層木櫃,裡面放著各式畫具和許多豆芽珍藏的漫畫。不

過更吸睛的,是在身後一張張畫作組成的作品牆,每一張都是繪者用心完成的作品,主要以人 物居多,也不乏一些插圖、文字等等。

「我蠻喜歡看動漫,有一些角色我很喜歡,就會試著臨摹出來。」說到畫畫這件事,豆芽的雙 眼閃著光芒:「我也會在區間車上練習速寫,我就一直看旁邊的人,旁邊的人也一直看我。」

除了水彩以外,豆芽也嘗試使用不同的創作方式,像是粉彩、炭筆,甚至現在還學了動畫。講

到這裡,豆芽分享了一件有趣的事情:「動畫老師之前給我一個很大的挑戰,他說妳能夠挑戰 一個月不看電視和手機的話,我就給你一套灌籃高手的漫畫!所以我挑戰成功就得到漫畫了。」

這是豆芽的漫畫啟蒙關鍵點,也是「開一間漫畫店」夢想的開始。這個「想要」成為很大的驅 動力,促使她把握每次打工的機會,自己賺錢買漫畫,以及上相關的課程。

發現自己喜歡的事物並主動找資源學習,每天都帶著期待又開心的心情上課,這是自學這兩年 帶給豆芽的禮物,不過最重要的是,她整個人變得更放鬆,情緒也較為穩定。在自學前,豆芽 曾是山海璞光華德福共學園的學生,談到這兩者的差異,她說是「時間」。「現在我最早的課 就是九點~」豆芽說。以前共學的時候7:30出門,7:50上第一堂課,一整天的課結束之後, 回家又要繼續寫作業,這樣的安排對豆芽來說時間太過緊湊,再加上她對自己要求完美的性格, 常常累積許多情緒。

「她配合度超高的,老師都很喜歡,都說:『她很好,她很棒~』,但是回來就看到一個ㄖㄨㄚˋ!。」

書琴(豆芽媽媽)演了一個大吼的樣子。「就是會在家裡爆炸。」,豆芽補充說道。

共學有些挫折,但也有些美好的事物留在她心中。「我最喜歡學校的藝術課。」豆芽說。在藝術課中, 她學習炭筆、色鉛筆素描、濕水彩等等。「老師會先讓我們領紙,之後會講故事,」豆芽打趣的說:

「讓我們聽優雅的故事之後,開始進行隨性地作畫。」雖然華德福上的藝術課和豆芽現在常畫的角 色臨摹很不同,但卻在她心裡種下一些種子。「可能它啟發我喜歡水彩這件事。」豆芽說。

從共學到自學,現在的豆芽準備進入求學階段的第三個轉折點。「九月一號我就要回去上華德福六 年級的混齡班。」豆芽說。會做這個決定,起先是來自媽媽的邀請。「媽媽說:『妳要不要回去體

驗最後一年共學?因為他們人不夠,所以可能不會有國中一年級了。』我就說好啊~」豆芽說。而 聊到回去共學之後,對自己有什麼樣的期待,豆芽想了想,不好意思的笑著說:「希望我可以早起。」

從一個相對來說較自由的自學生活,要回到有固定時間、固定課程的共學節奏不是一個很簡單的決 定,但相信過去的積累會成就勇氣。