這一期,我們要來分享社區大家共同互助帶孩子的故事~~

織起一張柔韌的網

文/陳瀅婷_攝影/黃逸梵、趙書琴

支持一個孩子的成長,需要怎麼樣的環境?

志學新邨五百個家戶中,一定有人問過這樣的問題,又或者,是為了回答這個問題,移居此地,只 因想為孩子創造一個能好好生活、好好長大的環境。

「當初搬來五百戶,就是為了想要有人一起養育孩子,因為覺得只有我自己一定沒辦法,在這邊有

人一起,我就有勇氣。」書琴說起當年選擇搬進這花蓮人都認為太緊密的集合式住宅重要的考量。

十年過去,此刻的五百戶,有越來越多家庭因著想讓孩子在接近自然的生活環境中成長,選擇把自己 種在鯉魚山腳下的這片有機田旁。

若是將孩子想像成一株植物,植物要長大,需要陽光、空氣、水、養分,需要蓬勃的生態系支持 一株植物的成長,才能生生不息。若我們以這樣的眼光看待孩子,作為孩子身旁的大人,便需要

思考:作為一個獨特的個體,孩子需要什麼?適合什麼?然後以孩子為核心,構築起適合的生長 環境。

身為五百戶的新鮮人,移居之初遇見書琴與她的女兒豆芽,看見豆芽在家學習的生活樣貌,帶給我許 多啟發。

豆芽的課表是書琴與她一同討論設計的:「理財」、「英語」、「日文」、「畫畫」、「手作」等課 程,是從她的興趣與學習熱情發展出來的學習內容。而豆芽的老師們,則是書琴連結了在社區認識的 各路好手,組成支持豆芽學習的教師群。每周除了上述課程外,豆芽的日常還有許多豐富的行程:她

運用理財課所學,幫阿嬤在市集擺攤賣豆之家滷味,製作財務報表;也發揮自己的繪畫專長與獨到的 攝影眼光,參與從食招來團隊的刊物製作;因為自學沒有固定班級同儕的她,透過和鄰居們共煮共食, 創造豐富的交流時光。

這是書琴以豆芽為核心,為她建構的成長生態系。接著,讓我們調整目光,將視域移至社區兩位四歲 小小孩——星羽、瓜瓜身上,我發現,年僅12歲的豆芽,其實也是兩個小小孩生長環境中重要的資源。

每周一和周四,豆芽會陪伴星羽和瓜瓜一起度過兩個小時的社區探索時光,從活動中心一樓的聊遇空間一 起讀繪本說故事開始,一起吃點心、在社區裡走跳、採集野花、撿拾樹葉與果實做成玩具,兩小時的玩耍 結束後,孩子們會和豆芽一起回到One-One共享空間,享用書琴與鄰居們準備好的午餐。

豆芽運用自己從小在華德福共學團的經驗,設計出陪伴孩子的流程,而這兩小時的時光,對於每日照顧小 小孩的大人,同時也是她的英文老師、木工老師——盈君、小郭來說,更是重要的「呼吸時間」。

不只孩子,大人也是一樣的,我們都需要適合自己、蘊含養份的土壤,才能自在舒展枝葉、好好生長。

有時候,只是需要專心做回自己的時間,豆芽的陪伴,為家長們在忙碌日常中撐出一絲縫隙,讓盈君、

小郭從「豆芽的學習支持者」,轉為「被支持者」,對於星羽和瓜瓜來說,豆芽也為他們成長的土壤帶

來豐厚的滋養,活在這裡的每個人,既能分享自己擁有的,也能得到自己需要的資源。

在五百戶當中,存在著好多溫柔的支持網,「光小孩華德福親子共學園」、「山海璞光華德福共學團」

等等,也有許多家庭,因孩子年齡相仿,時常會跑去彼此家串門子、玩耍、吃飯,爸媽可以趁這個時候 輪流忙裏偷閒;有時家裡有急事,在壽豐找臨時托育人員不易,好在,平常孩子們玩在一起,對彼此的 家庭都很熟悉,鄰居也很願意互相幫忙照顧。這樣自然形成社區的互助網絡,很像早期鄉村社會,家裡 的大門總是敞開、也樂於為鄰居小孩添上一副碗筷。社區共學團的發起者佩容就曾說:「社區裡最有趣

的風景之一就是——餐桌上有小孩,只是不是自己家的孩子。(笑)」

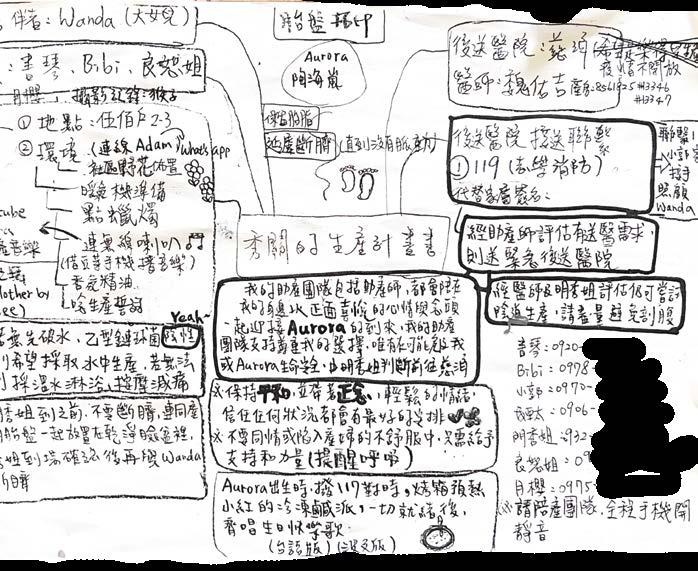

就如同我們的生命一樣,社區的互助網絡也隨著時間的遞移,持續有機的開展,像是即將迎來新生 命的李珊與阿偉,在思考如何迎接寶寶的過程中,舉辦了溫柔生產和父親育兒交流會,找到未來育

兒路上的前輩夥伴,形成「新手奶爸後援團」;又或是幾個像我一樣的30+青年,因著想為生命 下一階段作預備,而找到高鵬開啟了「理財共學團」,這些循生命之流而拋出的真誠叩問,在這片土 地上總有人溫柔接應著。

在非洲,有句俗諺說:「拉拔一個孩子長大,需要整個村落的力量。」

在鯉魚山腳下的志學新邨,這樣擁有五百個家戶的緊密村落,「人」成為了這片土地上豐富的資源, 因著人們相互連結、彼此分享而織起的網,既溫柔又有韌性,不只拉拔孩子,也陪伴大人們一起經歷 生命的不同階段,使扎根於此的大人和小孩們,攜手長成豐饒的生態系。

社區共學的開始

文/楊皓婷_攝影/蔡韶雯、吳佩容提供

「是孩子推著我們持續在實驗教育上走著。」

被社區家長們暱稱「共學創校之母」的佩容,在十年前為了孩子的教育,開始在網路上號召發起華德福 幼兒共學團。談起最初為什麼想以華德福教育的方式共學,佩容說,是因為察覺到孩子的需要,又剛好 在雜誌中看到華德福教育的介紹、參與了台北華德福共學團舉辦的體驗,深受感動。

「對孩子不需要講道理或教條,就是慢慢地順著春夏秋冬,體驗生活。」,佩容這樣形容對華德福教 育的印象。

當時花蓮沒有華德福共學團,但心中強烈的渴望使佩容鼓起勇氣,在花蓮華德福的臉書社團發了一篇文 章,希望尋找對華德福教育有興趣的家庭一起共學。這篇貼文引發不錯的迴響,召集到了約十個左右的 家庭,但真正開始共學,是因為張秋香老師帶領共學體驗時,積極鼓勵缺乏信心的家長們,開始幼兒共 學運作。

憶起這件事,佩容半開玩笑地說,秋香老師「強迫」大家開始共學,「禮拜幾有空?」 大家回覆禮拜 四有空,她就說,「好,那就下個月的禮拜四開始共學。」連最困難的場地問題,秋香老師也帶著大家 馬上行動,「我們現在就去看房子」。

「當時我們什麼都不會、什麼都不懂,可是有一個共識,就 是我們都要華德福。」佩容說。「也剛好我們幾個媽媽都很

聊得來,孩子年齡很接近,見面常常聊到欲罷不能。」

在一切看似順利時,考驗卻出現了。一個是空間的問題,因 為無法繼續在原場地共學;再來是人的問題,有一半的人, 因為對於如何實踐華德福本土化有不同意見,而決定出走另 外成立共學。

面對種種困難,卻也沒有任何能遲疑的時間。為了解決空間的問題,家長們費盡心思遍尋場地,一位

共學媽媽認識的長輩,雖素未謀面,甚至熱心空拍鄰近土地,看是否有適合的閒置空間,結果真的發 現社區附近就有一處名為「慵懶草原」的場域,純樸卻夢幻的田野空間很適合作為共學場地,但嘗試 著聯絡,卻不得其門而入。

直到某天,佩容帶著孩子,騎車到慵懶草原附近,竟看到打開著的柵門,「主人在家!」。而且主人 家知道華德福教育,一聽到共學團要找場地,立馬答應,完全不收取任何費用。就這樣,大家協力整 頓場地、辦盲捐修繕空間,開啟了幼兒共學。

而家長們也透過實際的參與共學、上華德福的師培課程,踏實地了解自己選擇的教育方式,並在孩子

身上得到印證;也在這樣的過程中,家長的凝聚力變高,不僅會聊孩子的近況,也會交換私人生活的 甘苦,從共學關係進一步成為更親密的朋友關係。

「不管是上課還是共學,我們彼此陪伴,彼此療癒,變成像家人一樣。」,佩容說。

「而且幼兒共學後,才發現幼兒要的很簡單很單純,反而變成孩子們帶著我們回歸『簡單生活』,我 想這也是後來社群漸漸擴大的原因--大家都想要活得很簡單,就很幸福。」

慵懶草園幼兒共學時期。

早期幼兒共學團的孩子已經成為青少年,

也有家庭移居到其他縣市,但孩子們仍然會相約出遊玩耍。

而社區/社群共學仍在持續。

並且吸引越來越多的家長帶著孩子來共學,甚至從瑞穗、美崙來到壽豐志學。

很難得的是,社區爸爸們也參與育兒行列, 這是家庭裡很需要的神隊友~~~~

而媽媽們也互相分享自己生產、育兒的經驗,相互支持。

成為孩子的中心_小郭爸爸專訪

文字/蔡韶雯_攝影/黃逸梵、張華娗

星期五早上,路過社區中央公園,常常看到一大一小樹下散步的剪影,那是「小郭」郭鎮維,帶著 孩子瓜瓜,要到光小孩華德福親子共學團上課,兩人輕鬆優雅地像要去郊遊。小郭曾在誠品、劇場

工作,也曾在猴硐經營廢棄空間,目前是自由工作者,為了孩子的養育教育,和太太憶菱特地從宜 蘭搬到社區。

好奇在育兒的過程,能一直像在樹下散步般優雅嗎?

Q1:如何做好成為爸爸的準備?

沒有特別做什麼準備,就是「接受」,一起面對現實,因為家就是一起的家,有新的成員出現就想

什麼方式迎接,也不是都很順利。像老二瓜瓜,一開始在慈濟產檢,發現唐氏症機率很高,要做羊 膜穿刺,所以又回台北醫院去檢查,檢查OK了,又發現有乙型鏈球菌,居家生產時還特別聯絡消 防隊以防萬一。所以就是接受、面對,一步一步做出選擇。

Q2:在各種不同的育兒理論 裡 ,你和太太如何協調各自信仰的生育/養育理念?

都蠻相近的,可以溝通,彼此聊完就覺得好像有道理,就不會太堅持。

Q3:與太太的分工 ?

和太太蠻多是互相體諒,憶菱還沒進學校教書就是她帶、我工作,現在她在學校當主帶老師,我就 帶孩子,或者請社區朋友幫忙。

Q4:帶孩子的態度?

我帶孩子的態度,是讓孩子知道我在,他們世界的中心是圍著我繞的,我比較不會是他要什麼我就 配合,而是我有我的立場,你要請我幫忙,要好好說話,不能用那種「我想要,我就要」的態度。

Q5:如果孩子不配合怎麼辦?

看狀況、看事情,例如剔牙、刷牙、整理玩具這些應該要做的事,就會態度堅持,甚至牽著他的手做;

如果說是可以有彈性的事,就會說「等一下再請你過來」,幾次沒有效之後,就會設定時間,例如 三分鐘之後回來。但其實也不是叫他完全自己收,而是一起收,因為孩子的狀態是以我們為中心,

跟隨著我們,所以要他們自己收,不一定會收,但一起收就會收。這樣就不需要花太多時間指責孩 子,不過也不是每一次都能夠很冷靜,也是偶爾會帶有情緒,但自己會懺悔會跟孩子道歉。

Q6;成為爸爸的感覺?

男生和女生不同,女生會有生理期、生產等很明顯的生理變化,男生則對生命

來到面前,其實沒有很多感覺。對我來說,那不是從我身體出來的,孩子比較 像是一個責任,要一起生活的人;但因為每天去累積互動、情感,孩子就變成 自己在意的部份。

慢慢開始面對他們的吃喝拉撒睡,然後開始有一種不是有條件的愛,真的就會 愛他,而且是互相的,不管我們彼此對對方做了什麼事,其實我們都還是會互 相愛對方。但不像媽媽和孩子的關係,有一條臍帶建立起來,父親更像是後來

慢慢堆砌起來,愈來愈緊密,漸漸辨認出彼此,形成堅固的關係。

聽說鯉魚山下的伍佰戶社區,人們會像大家庭一樣共同育兒?我們來看看家長怎麼說…

Q1、是花蓮人嗎?

社區共同育兒_咖哩爸爸

文/劉柏傳_攝影/劉柏傳提供

不是,是高中畢業那年夏天在台北參與一場來自花蓮光復的舞蹈藝術團的演出,被邀請到花蓮光

復參加豐年祭(現稱年祭或ilisin),爾後更選擇在花蓮的家防中心服社會役,深深被愛上這片土地。

Q2、是移居者的話,什麼時候移居過來,又為什麼移居來伍佰戶?

因為期待能夠給予孩子一個天然成長的環境,因而選擇移居花蓮國,起初在市區住了三年多,在 今年四月便移居到伍佰戶。

Q3、據說社區裡的家長會互相互助帶孩子,你有這樣的經驗嗎?

這是伍佰戶迷人的地方,一群家長們認真關照著並守護孩子們的身心靈,且願意關照其它孩子們 如同自己孩子一般,且因為孩子們在社區裡頭是安全的,且能夠來去自如在社區移動著並串門子

和玩耍,因此在當自己可能因為工作下班時間較晚或是有事情需要獨自處理,透過與鄰居家長聯 繫都是能夠被支援著,那是一種很安心的感覺。

Q4、對社區共同育兒有什麼觀察?

那是一種共同的眼光和方向,更具體說是一種對於看待生命的眼光--每個生命都需要被溫柔的呵護與 關照,基於此出發點待孩子稍長些,需要接受教育時,社群中的爸爸媽媽們便努力的向外學習,參加

華德福師訓或相關研習進而一同辦學,只為了給孩子們一個相較主流教育體制較為自由、溫暖的教育、 生活學習成長的環境和價值。

雖然各家會有各自的家庭文化規範和習慣,但能夠建立在關係的信任上,達到一致看待孩子們的價值, 且彼此若看到孩子們的狀態和需求都可以適時的介入與關懷,這樣的歷程更是照顧者陪伴著孩子們一 起繼續學習成長的機會。

Q5、在社區育兒有什麼樣特別深刻的印象?

印象深刻是近期發生的一個事件,社區一位孩子在鄰居家庭中玩耍,當時由高處向下跳,不慎跌

倒而手骨折,社群身兼老師角色的家長,想到需要召集孩子們

和家長一起聊聊,讓彼此的心情和感受都能夠被說出來與被

理解,並且想想能夠如何協助受傷的孩子。自己雖然沒有在

其中,但是聽見社群家長們提出想要這樣介入處理這樣一個 事件,自己內心真心覺得很感動。

Q6、對社區育兒又有什麼樣的期待?

覺得很幸運能夠在縱谷間生活著,因此會期盼若有機會能夠多 些機會,對於山林或是海洋教育文化熟悉的朋友們,可以帶著 我們的孩子和家長們,一同在山海中繼續學習著;且自己也發現

在社區有不少長輩們,也期待未來能夠有一些青銀共學的時光和 機會,相互陪伴關照著。