Hauptpartner:innen

Hauptpartner:innen

Ob das sanfte Summen eines Elektromotors oder das Crescendo im Konzertsaal – Klänge sind Schlüssel zu unseren Emotionen.

Liebes Publikum, liebe Freundinnen und Freunde des Zürcher Kammerorchesters

Der Beginn einer neuen Saison ist jedes Mal wieder etwas ganz Besonderes. Dieses Besondere drückt sich bei uns im Orchester immer in auflockernder Vorfreude, gespannten Erwartungen mit einer grossen Portion Neugier auf die bevorstehenden musikalischen Erlebnisse und Begegnungen mit unserem Publikum aus.

Unser Saisonthema «Boulangerie» könnte missverstanden werden, wüsste man nicht, dass es sich hierbei keinesfalls um köstliches französisches Gebäck, sondern vielmehr um die Kompositionsschule der grössten Musikpädagogin des 20. Jahrhunderts handelt. Nadia Boulanger war nicht nur Pianistin und Dirigentin. Als begnadete Pädagogin und Komponistin unterrichtete und inspirierte sie unzählige Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Igor Strawinsky, Leonard Bernstein, Grażyna Bacewicz und viele andere. Ihr Einfluss soll in dieser Saison auch für unser Publikum spürbar werden.

Unsere diesjährigen Solist:innen haben sich auf wunderbare Art und Weise mit der «Boulangerie» beschäftigt und dabei mit uns gemeinsam einzigartige Programme für Sie zusammengestellt.

Freuen Sie sich auf den magischen Akkordeonisten Martynas Levickis, die bezaubernde Trompeterin Tine Thing Helseth und den begnadeten Cellisten Maximilian Hornung und seien Sie dabei, wenn wir mit unserem Music Director Daniel Hope nicht nur die Saison feierlich eröffnen, sondern auch mit ihm und dem legendären Sänger Thomas Hampson den Jahreswechsel einläuten.

Wechsel und Veränderungen gehören fest zu unserem Leben. Nach fast sieben Jahren in der Funktion als künstlerische Geschäftsführerin des Zürcher Kammerorchesters ist es für mich nun an der Zeit

weiterzuziehen. Der Wunsch nach einer besseren Balance zwischen Berufs- und Familienleben hat mich dazu bewogen, dieses Herzensprojekt zum richtigen Zeitpunkt in neue kompetente Hände zu übergeben. Es ist mir eine grosse Freude, an dieser Stelle Franziska Frey als neue künstlerische Geschäftsführerin ab 1. Oktober ankündigen zu dürfen. Für diese spannende und im höchsten Masse erfüllende Aufgabe wünsche ich ihr viel Freude, Inspiration und Rückenwind.

Von Ihnen, liebes Publikum, verabschiede ich mich bei unserer Saisoneröffnung am 30. September mit Daniel Hope und Leonard Bernsteins Serenade, einem Werk, das voller Leidenschaft und Liebe steckt.

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Treue zu unserem Orchester und die unzähligen, wertvollen Begegnungen und Gespräche in den vergangenen Jahren.

Herzlich Ihre

Lena-Catharina Schneider Geschäftsführung/Künstlerische Leitung

Hauptpartner:innen

Subventionsgeber:innen und Freundeskreis

6 Ein grosses Dankeschön

Zum Abschied von Lena-Catharina Schneider

8 Saisoneröffnungskonzert mit Daniel Hope Wir starten mit bewegenden Klängen in die neue Saison 2025/26

10 Königsdisziplin Streichquartett Dem Streichquartett auf der Spur

12 Neuland

Hier ist Raum für spannende Geschichten, eigene Erkundungen und offene Fragen

14

Musikalische Trickkiste ohne Schubladen Martynas Levickis erfindet das Akkordeon im Alleingang neu

16 Feder und Bogen: Lili & Nadia Boulanger

18 Bach, Boulanger und Bacewicz Werke aus der «Boulangerie» adaptiert für die Trompete von Tine Thing Helseth

20 Sinnlich und berauschend Maximilian Hornung am Violoncello

24 Weihnachtskonzerte Festliche Klänge mit dem Zürcher Konzertchor

26 Strings, Songs and Melodies Jahreswechsel mit Thomas Hampson und Daniel Hope

28 Grosse Gefühle in kleiner Besetzung

30 Feder und Bogen: Anton Tschechow

32 Hereinspaziert! Mit dem Zürcher Kammerorchester auf Tuchfühlung

34 Die Mozart-Paris-Connection Leuchtende Sterne des 18. Jahrhunderts

36 Familienkonzerte

8

Saisoneröffnung mit Daniel Hope

Bei der Saisoneröffnung mit Daniel Hope erklingt mit Leonard Bernstein ein berühmter Schüler aus Nadia Boulangers musikalischer Kaderschmiede, genannt «Boulangerie».

18

Tine Thing Helseth

Werke aus der «Boulangerie» – präsentiert von der norwegischen Trompeterin Tine Thing Helseth.

14

Martynas Levickis

Der litauische Musiker Martynas Levickis brilliert mit dem Akkordeon auf den grossen Konzertbühnen der Welt.

Thomas Hampson und Daniel Hope

Wir feiern den Jahreswechsel mit Musik aus dem einst verheissungsvollen Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Zum Abschied von

Lena-Catharina Schneider

Als Lena-Catharina Schneider Anfang 2019 auf Empfehlung von Music Director Daniel Hope eine Stelle im Künstlerischen Betriebsbüro des Zürcher Kammerorchesters antrat, konnte sie nicht ahnen, wie schnell sich die Dinge wandeln würden. Durch die turbulenten Ereignisse in der Leitung des ZKO kamen zahlreiche neue Aufgaben und grosse Verantwortung auf sie zu und bereits im Oktober 2019 wurde sie in die Position der künstlerischen Leiterin und Geschäftsführerin in Co-Leitung mit der kaufmännischen Leitung gewählt.

Um in schwierigen Zeiten Führungsverantwortung zu übernehmen, braucht es eine grosse Portion Mut, Kompetenz, Überzeugtheit und Tatkraft. All das hat Lena-Catharina Schneider reichlich. Dafür und für vieles mehr, was sie in ihrer Zeit als künstlerische Geschäftsführerin geleistet, aufgebaut und weiterentwickelt hat, bin ich als Präsidentin des Zürcher KammerorchesterVereins ungemein dankbar. Denn kaum in der neuen Verantwortung angekommen, hiess es, die Herausforderungen der Corona-Pandemie zu meistern. Keine Kleinigkeit in Zeiten, in denen die Grundfesten der Kulturbetriebe ins Wanken gerieten. Was ist schon ein Orchester, wenn es nicht für sein Publikum spielen darf?

Mit Kreativität, Musikalität und fundiertem Wissen hat Lena-Catharina Schneider Programme gestaltet, das Repertoire erweitert, neue Formate wie Feder und Bogen , Hereinspaziert! oder Neuland entwickelt und die Zusammenarbeit mit den anderen Zürcher Kulturinstitutionen aufgebaut. Sie, liebes Publikum, haben es ihr gedankt –

mit einer guten Konzertauslastung und viel Freude an den neuen Formaten. Dass Lena-Catharina Schneider die Rolle der sympathischen Moderatorin und Musikvermittlerin auf den Leib geschrieben ist, davon durften wir uns vor jedem Konzertbeginn überzeugen. Ihr kooperativer Führungsstil, das Vorleben des Co-Leitungsprinzips sowie die Mitbeteiligung und -verantwortung von Orchester und Administration an Entwicklung und Planung haben zu einer inspirierenden und erfolgreichen Stimmung im ZKO geführt. Mit dem Orchester ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entstanden. Darüber hinaus wurde Klarheit in Organisation und Abläufe gebracht und damit ein idealer Rahmen geschaffen, in dem das Zürcher Kammerorchester seine hohe Qualität und Reputation erfolgreich einsetzen und weiterentwickeln konnte.

Im Namen des Vorstands, aber auch ganz persönlich, danke ich Lena-Catharina Schneider für ihren herausragenden Einsatz für das Zürcher Kammerorchester und für die vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit. Wir alle lassen sie nur ungern gehen, verstehen und respektieren aber ihren Wunsch, sich beruflich neu zu orientieren, um Beruf und Familie besser vereinbaren zu können.

Es war mir eine grosse Freude, mit Lena-Catharina Schneider zusammenarbeiten zu dürfen, und ich wünsche ihr für ihre berufliche und persönliche Zukunft nur das Allerbeste.

Kathrin Martelli Präsidentin Verein Zürcher Kammerorchester

Saisoneröffnung mit Daniel Hope

Nadia Boulanger (1887–1979) war fast überall die erste Frau: Professorin für Komposition in Paris, Dirigentin berühmter Orchester in den USA, Monteverdi-Entdeckerin. Sie war die prägendste Kompositionslehrerin ihrer Epoche und wurde zur Antipodin von Arnold Schönberg erklärt.

Text Corinne Holtz

Mit acht Jahren liest sie alle Notenschlüssel, transponiert ein Stück in eine andere Tonart und ist mit der Harmonielehre vertraut. Wörter lesen jedoch kann sie noch nicht. «Ich habe nichts normal gelernt», sagte Nadia Boulanger, «die Noten sind mir bis heute vertrauter als die Buchstaben.» Beinahe wäre sie an der Führerscheinprüfung in den USA gescheitert. «Weil ich immer das V und das U verwechselte –und damit den Beamten in Verlegenheit brachte.»

Musik war der Mittelpunkt in der Familie: der Vater ein geachteter Komponist, die Mutter Sängerin aus russischem Adel. Sie wachte über die Ausbildung von Nadia und ihrer sechs Jahre jüngeren Schwester Lili. Die beiden waren eng verbunden und trotzdem ganz unabhängig. Lili spielte Klavier, Geige, Cello, Orgel, Harfe. Sie kam über das Improvisieren zum Komponieren. Nadia hingegen grub sich tief in die Materie ein,

gewann am Pariser Konservatorium erste Preise in Harmonielehre, Orgelbegleitung und Komposition. Sie wurde zu einer Instanz, während Lilis Ausnahmebegabung als Komponistin schon mit 24 Jahren erlosch. Sie starb 1918 an den Folgen einer chronischen Darmentzündung und hinterliess ein vielversprechendes Werk.

Neben ihrer Lehrtätigkeit am Pariser Konservatorium unterrichtete Nadia Boulanger ihre Schüler:innen in ihrer privaten Wohnung in der Rue Ballu in Paris. Jeden Mittwoch, fast vierzig Jahre lang, empfing sie dort Musiker:innen aus aller Welt. Sie fühlte Komponisten wie Aaron Copland, Leonard Bernstein, Philip Glass und Quincy Jones auf den Zahn. Harmonik, Kontrapunkt und Orchestration standen im Zentrum, dem jeweiligen Temperament angepasst, die stilistische Neigung respektierend. Ihr jüngster Schüler war vermutlich Igor Markévitch, der später als Dirigent berühmt werden sollte. Er kam mit 15 Jahren in ihre Klasse. Es galt, einen Kontrapunkt zu vier Stimmen nachzuspielen. Niemand traute sich. «Wenn Sie erlauben, Mademoiselle, würde ich das gerne versuchen», brach Markévitch das Schweigen. «Unmöglich, du hast doch nie Kontrapunkt gemacht.» Er schaffte es und spaltete die Klasse, so Boulanger. «Die eine Hälfte war ihm innig ergeben, die andere bleich vor Neid.»

«Sie hatte vier Ohren und sah alles», so Markévitch. Legte man ihr eine Komposition vor, entdeckte sie Satzfehler, korrigierte einen Basston, als würde sie das Stück schon kennen. Kamen Pianisten zu ihr, wie Dinu Lipatti und Daniel Barenboim, analysierte sie das Gehörte aus dem Stand. Die Harmonik war der Ausgangspunkt für den Ausdruck, mit ihrer linken Hand führte sie wie eine Dirigentin durch die Musik.

Privates hielt Nadia Boulanger bedeckt. Fragte man sie, warum sie aufhörte zu komponieren: «Das geht niemanden etwas an!» Briefe ihrer verstorbenen Schwester Lili an deren Freundin Miki Piré hielt sie zurück. Liebesbeziehungen sind keine überliefert.

Zu ihrer Wahlfamilie wurden sehr wahrscheinlich die weit über tausend Menschen, die sie mit heiligem Ernst unterrichtet hatte. Darunter Leonard Bernstein, von dem sie sagte: «Für diesen

Saisoneröffnung mit Daniel Hope

warmherzigen und sensiblen Menschen hege ich eine besondere Zuneigung.» Er wiederum erinnerte sich an einen seiner letzten Besuche. Da war Nadia Boulanger schon halb blind, ihre Gestalt gebrochen, als sie ihn wie stets aufforderte, eine neue Komposition anzuspielen. Er wählte ein Lied, eine «freitonale Angelegenheit», und konterte die Melodie mit einem dissonanten Basston als sie ihn mit einem «Halt!» unterbrach. «Nicht wegen der Dissonanz, sondern weil ich den Ton schon in der Melodie verbraucht hatte», so Bernstein. Er war mit ihr eng verbunden und berichtete vom Besuch an ihrem Sterbebett: «Sie hörte Töne bis zuletzt.» Vielleicht waren es Werke von Mozart, Monteverdi, Bach, Strawinsky, Ravel und Lili. Ihre «wütende, totale Leidenschaft» begleitete sie in den Tod.

Di | 30. September 2025 | 19.30 Uhr

Tonhalle Zürich

Daniel Hope Music Director

Nicola Mosca Harfe Zürcher Kammerorchester

Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis für doppeltes Streichorchester

Ottorino Respighi

Antiche Danze ed Arie: Suite Nr. 3, P. 172

Claude Debussy Danses sacrée et profane für Harfe und Streichorchester, L.103

Leonard Bernstein Serenade nach Platons Symposion für Violine, Streichorchester, Harfe und Perkussion

Ticketpreise

CHF 115 / 105 / 90 / 65 / 40

Das Streichquartett gilt unter den musikalischen Gattungen als Nerd: kompliziert und ein bisschen weltfremd. Die Musik scheint um sich zu kreisen und ist mit möglichst vielen Verwicklungen eine Herausforderung für die Hörenden.

Text Sophia Gustorff

Fehlanzeige! Schon die Eltern des Streichquartetts waren nicht etwa verbissen, sondern Genussmenschen. Quartettdivertimenti hiessen sie, und die leichte Unterhaltung war ihnen – wie der Name schon sagt – eingeschrieben. Auch Joseph Haydn schrieb, zum Vergnügen vor allem von Adeligen, Divertimenti, bevor er Komplexeres auszutüfteln begann, das, was man später Streichquartett nannte. Haydn gilt als einer der Begründer der Gattung, innerhalb von 50 Jahren schrieb er fast 70 Exemplare. Seine Quartette sind zweifellos elaboriert, schon zu Lebzeiten wurde

er für die trickreiche Motivführung bewundert. Charme, Witz und Leichtigkeit gehören jedoch auch zu ihrer DNA und stehen meist im Vordergrund. Das B-Dur-Quartett aus Opus 64 bietet dafür ein schönes Beispiel: kein Anzeichen von strenger Kopfarbeit. Haydn führt uns vielmehr an der Nase herum –zu unserem Vergnügen. Entstanden ist der Zyklus Opus 64 in einer biografischen Umbruchphase. Nachdem Haydn 1790 aus seinem nahezu vierzigjährigen Dienstverhältnis bei den Fürsten Esterházy in Eisenstadt ausgeschieden war, reiste er nach London, um als freischaffender Musiker zu arbeiten. Die Streichquartette waren wie geschaffen für den freien Musikmarkt, auf dem sich Haydn jetzt als «Rentner» tummelte.

In der Romantik erfüllte das Streichquartett abseits von geistiger Grübelei eine noch ganz andere Funktion: subjektiver Gefühlsausdruck. Vier Streicherstimmen reichen schliesslich aus, um den gesamten Kosmos an Gefühlen

abzubilden, von Schwärmerei bis Beklemmung. Das Streichquartett op. 80 von Felix Mendelssohn formuliert dabei ein Extrem – eine Düsterheit, die unumkehrbar scheint. Im Frühsommer 1847 war Fanny Hensel, die geliebte Schwester des Komponisten, unerwartet gestorben. Mendelssohn verfiel daraufhin in eine tiefe Depression, die ihn an Musik, wie er selbst schrieb, zunächst «überhaupt nicht denken» liess. Dann aber folgte das f-Moll-Quartett und mit ihm ein absolutes Ausnahmewerk. Die wilden Vibrationen zu Beginn sind Triebe der grössten Verzweiflung. Im Adagio fliessen dann Tränen. Kein Zweifel: Hier wird Trauerarbeit geleistet. Dass der Komponist zwei Monate nach Fertigstellung der Komposition selbst verstarb, gehört zu den unheimlichsten Fakten der Musikgeschichte. Mendelssohn wurde nur 38 Jahre alt. Das letzte Werk, das er hinterliess, gehört zum Eindrücklichsten der gesamten Streichquartettfamilie. Dass diese viel smarter sind als ihr Ruf, dürfte hiermit bewiesen sein.

So | 26. Oktober 2025 | 11.00 Uhr

ZKO-Haus

Simon Wiener Violine

Jana Karsko Violine

Frauke Tometten Molino Viola

Anna Tyka Nyffenegger Violoncello

Joseph Haydn

Streichquartett B-Dur, op. 64/3, Hob. III:67

Felix Mendelssohn Streichquartett Nr. 6 f-Moll, op. 80

Ticketpreis CHF 50

Mit Neuland wollen wir allen Leuten, die sich bisher noch nie in ein Konzert getraut haben, die Scheu nehmen. Bei Neuland dürfen Sie Fragen stellen oder einfach nur zuhören, wenn Musikvermittler Oliver Hauser Wissenswertes zu den Instrumenten, Komponist:innen und zum Orchesterbetrieb präsentiert. Wer also bisher wenig oder gar keine Berührungspunkte mit klassischer Musik und dem Zürcher Kammerorchester hatte, ist herzlich eingeladen, in entspannter Atmosphäre die Welt eines Kammerorchesters kennenzulernen.

Interview Petra Meyer

Sie wissen nicht, was Sie schon immer fragen wollten? Hier eine kleine Auswahl der schönsten Fragen aus dem letzten Neuland, beantwortet von unserer künstlerischen Leiterin Lena-Catharina Schneider:

Warum hören ältere Menschen viel häufiger klassische Musik? Kann man auch in jungen Jahren lernen, diese Musik zu schätzen und zu lieben?

Das Hören von klassischer Musik ist vollkommen altersunabhängig und kann in jedem Alter und in jeder Lebensphase begonnen werden. Das beste Beispiel sind unsere Nuggi-Konzerte, die bereits von Babys und ihren Eltern besucht werden. Es gibt zahlreiche Studien, die sich mit dem demografischen Wandel im klassischen Konzertpublikum auseinandersetzen. Wenn man einigen dieser Studien Glauben schenken würde, müsste man davon ausgehen, dass es bald keine Konzerthäuser mehr geben würde. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Noch nie zuvor in unserer Menschheitsgeschichte wurde so viel

klassische Musik gespielt und gehört. Die weltweiten Veranstaltungszahlen sind gigantisch. Es ist nie zu spät, sich diesem faszinierenden Kosmos zu nähern. Dies kann über Konzertbesuche, das Erlernen eines Instrumentes, Hören von Podcasts oder Schauen von Konzertmitschnitten im TV oder Internet geschehen. Ich selbst würde immer das Live-Erlebnis und damit den Konzertbesuch vorziehen. Aber als Vorbereitung kann auch mal ein Podcast wie zum Beispiel Meisterstücke von WDR 3 oder Das Starke Stück von BR Klassik dienen.

Was würden die klassischen Komponist:innen vergangener Jahrhunderte wohl von heutiger Popmusik halten?

Hier würden die Meinungen sicherlich stark auseinandergehen und sehr vielfältig sein. Ich frage mich, ob Komponist:innen vergangener Jahrhunderte überhaupt mit unserer zeitgenössischen Art der Musikkonsumation umgehen könnten. Was würde Antonio Vivaldi sagen, wenn er immer wieder Ausschnitte aus seinen Vier Jahreszeiten zur Untermalung einer Autowerbung im Fernsehen sehen würde? Wäre er stolz, dass er mit diesem Werk auch einen Teil Kulturgeschichte geschrieben hat? Vielleicht wären einige Komponist:innen auch grosse Popmusiker:innen geworden, wie zum Beispiel Ludwig van Beethoven? Er hinterliess definitiv in der Popkultur so manche Spuren und wurde für viele zur starken Inspirationsquelle. Die Beatles, namentlich John Lennon, liessen sich 1969 von Beethovens Mondscheinsonate inspirieren. Er habe seiner Ehefrau Yoko Ono zugehört, als sie die hochemotionale Fantasie auf dem Klavier spielte; aus der Idee der arpeggierten Akkorde sei der Song Because entstanden.

Musik ist Musik, sie ist eine universelle Sprache in unterschiedlichen Ausformungen wie zum Beispiel Klassik, Volksmusik, Pop- oder Rockmusik. Die verschiedenen Stile werden sich immer gegenseitig inspirieren und das ist das Fantastische und Faszinierende daran. Das Universum Musik bietet den Menschen die Gelegenheit – unabhängig von Kultur oder Herkunft –, sich miteinander beim unmittelbaren Erleben von Musik zu verbinden und zu spüren.

Warum gibt es so viele Aufnahmen desselben Werkes?

Seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt es bereits Tonaufzeichnungen und damit Konzertmitschnitte. Im Laufe der Zeit haben sich nicht nur die Aufführungspraxis, sondern auch die Tontechnik stetig weiterentwickelt, was dazu geführt hat, dass natürlich unzählige Aufnahmen unterschiedlichster Couleur entstanden sind, je nach dem aktuellen Zeitgeist. Das Magische an Musik ist, dass sie nichts Statisches an sich hat und ihre Erscheinung immer stark durch die Interpretation des oder der Ausführenden geprägt ist. Jede Aufführung eines Werkes wird damit einzigartig.

Muss ich Noten lesen können, um klassische Musik zu verstehen?

Nein, in keinem Fall. Ich würde sogar behaupten, dass das Gegenteil der Fall sei. Die Noten sind das Werkzeug der Komponist:innen und Musiker:innen, natürlich auch der Musikwissenschaftler:innen. Für den reinen Musikgenuss bedarf es in erster Linie ein offenes Ohr, ein offenes Herz und die Freude an musikalischen Erlebnissen. Es handelt sich um eine Sprache, die jeder verstehen und erfahren kann, ganz ohne Sprachkurs.

Freuen Sie sich auf einen lebendigen Austausch mit spannenden Geschichten und genügend Raum für eigene Erkundungen und offene Fragen, die Sie ohne Scheu stellen können. Seien Sie unser Gast. Der Eintritt zu Neuland ist frei!

Sa | 1. November 2025 | 18.00 Uhr ZKO-Haus

Oliver Hauser Moderation

Eintritt frei *

*Freikarte im Webshop oder via Beratung und Verkauf erhältlich

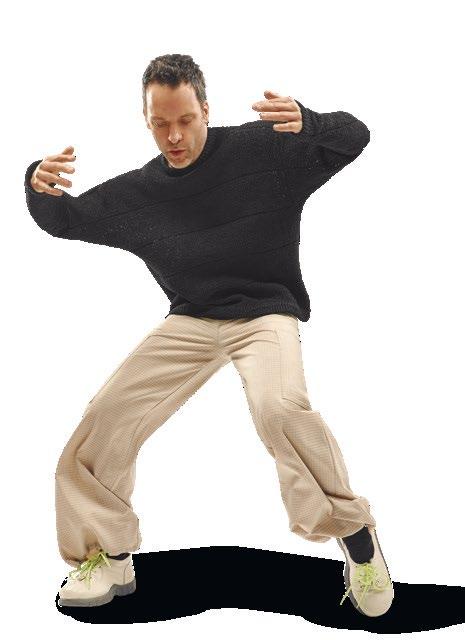

Martynas Levickis

Schifferklavier, Quetschkommode, Schweineorgel. Das Akkordeon hat häufig keinen leichten Stand. Zu gross sind die Vorurteile: plump, verstaubt, volkstümlich und irgendwie nervig. «Halt!», würde Martynas Levickis wahrscheinlich rufen, wenn er diese Zeilen läse, «alles nur Gerede!». Er ist Akkordeon-Weltmeister, angetreten, um seinem Instrument den Ruhm zu verschaffen, den es verdient. Das hat er geschafft – und wie!

Text Marvin Josef Deitz

«Ich bin vor allem in dieser Show, weil ich das Image dieses Instruments ändern möchte. Als ich auf die Bühne gekommen bin, haben mich die Leute angeschaut und gefragt: ‹Wer ist dieser Typ mit der Concertina?› Ihr sollt wissen: Das ist keine Concertina, das ist ein Akkordeon!» Mit diesen Worten stellt sich Martynas Levickis 2009 in der Fernsehshow Lithuania’s Got Talent vor. Im ersten Versuch scheitert er, im Folgejahr gewinnt er das Finale. Plötzlich ist er ein Star in seiner Heimat und löst eine schiere Akkordeon-Mania aus. Die Nachfrage nach Akkordeonunterricht schnellt in die Höhe. Im Folgejahr möchten gleich fünf Akkordeonisten in der Talentshow ihr Können unter Beweis stellen.

Schon mit drei Jahren sitzt Levickis in den weiten Wäldern Litauens und versucht, auf seinem Akkordeon die Stimmen der Vögel und das Rauschen der Bäume nachzuahmen.

Später geht er nach London, um an der Royal Academy of Music zu studieren. Im Jahr 2010 gewinnt er den Coupe Mondiale World Accordion Championship und darf sich fortan AkkordeonWeltmeister nennen.

Heute ist er «der Mann, der das Akkordeon im Alleingang neu erfindet» (Independant), der «die Aufmerksamkeit der Musikwelt auf sich zieht und die Menschen dazu bringt, sein Instrument in einem neuen Licht zu sehen» (Classic FM). Wie er das gemacht hat? Mit Herzblut und Leidenschaft, einer ansteckenden Begeisterung für das Akkordeon, mit spektakulären Bühnenshows und einem vielseitigen Repertoire. «Trickkiste» nennt er sein Instrument gerne. Schubladen hat sie nicht: Er spielt Bach genauso wie Philip Glass, kombiniert Filmmusik von Yann Tiersen mit dem Tango nuevo von Astor Piazzolla, covert Lady Gaga und Katy Perry, arrangiert und komponiert selbst.

Diese Vielfalt zeigt er auch im Konzert mit dem Zürcher Kammerorchester: Der Abend beginnt mit Astor Piazzolla, dem Vater des Tango nuevo, und einem Stück aus seinen Cuatro estaciones porteñas, den vier Jahreszeiten der Hafenstadt, gemeint ist natürlich Buenos Aires. Es heisst, man könne die Stadt sehen, wenn man die Musik von Astor Piazzolla hört. Der Herbst, Otoño Porteño, ist «die Zeit des Abschieds», so der argentinische Flötist Maximilano Ribichini: «Die Flüchtigkeit der Leidenschaft weicht der Vergänglichkeit. Die Stadt beginnt, sich in Gelb zu kleiden. Die Noten scheinen Ausschau zu halten, sie sinken sehnsüchtig in die Tiefe.»

Beauštanti aušrelė (Der Morgen bricht an) ist eine Eigenkomposition von Levickis auf Basis eines litauischen Volkslieds. «Beauštanti aušrelė ist mein Lieblingslied aus Litauen. […] In diesem Lied beziehe ich mich auf einige Motive aus meiner Kindheit im Sommerhaus, den Wind, das Rauschen der Bäume, den Gesang der Vögel, die man am Ende sehr deutlich hören kann.»

Mit seiner Bearbeitung des Klavierkonzerts Nr. 1 zeigt Levickis, wie sehr Bach ihm ein Bruder im Geiste ist. Denn Schubladen kannte auch er nicht: Das Klavierkonzert entstand aus einem heute verschollenen Werk für Violine und Orchester. In seiner Kantate BWV 146 verwendet er später den Kopfsatz als Vorspiel mit obligater Orgel und den Mittelsatz für den Eingangschor. Das Finale macht er zur Sinfonia seiner Kantate BWV 188. Da hätte Bach wohl auch keine Einwände gehabt, wenn Levickis den Solopart auf dem Akkordeon spielt: «Kommen Sie, um in die Vergangenheit zu horchen – neu erfunden» (Manchester Camerata).

Sa | 1. November 2025 | 19.30 Uhr

ZKO-Haus

Martynas Levickis Akkordeon

Willi Zimmermann Violine und Leitung

Zürcher Kammerorchester

Astor Piazzolla

Otoño Porteño, aus: Las cuatro estaciones porteñas, bearbeitet für Akkordeon und Streichorchester von Richard Galliano

Martynas Levickis

Beauštanti aušrelė

Richard Galliano

Opale Concerto für Akkordeon und Streichorchester

Astor Piazzolla

Oblivion, bearbeitet für Akkordeon und Streichorchester von Martynas Levickis

Béla Bartók

Rumänische Volkstänze, Sz. 68

Johann Sebastian Bach

Konzert für Klavier und Streichorchester Nr. 1 d-Moll, BWV 1052, bearbeitet für Akkordeon und Streichorchester

Ticketpreis

CHF 75

Feder und Bogen: Lili & Nadia Boulanger

Nadia (1887–1979) und Lili Boulanger (1893–1918) sind das berühmteste Schwesternpaar der Musikgeschichte: Verschieden genug, um ihren eigenen Weg zu gehen, und Ausnahmetalente, die sich der Frauenrolle entzogen.

Text Corinne Holtz

Nadia und Lili Boulanger teilen sich ein Zimmer, die Liebe zur Musik und den Respekt vor ihren unterschiedlichen Begabungen. Nadia zieht es später und ausschliesslicher ans Klavier. Lili singt als Fünfjährige Lieder vor Gabriel Fauré, begleitet von ihm selbst. Im Alter von sieben Jahren probiert sie am Klavier aus, was sie im Unterricht von Nadia am Pariser Konservatorium gehört hat. Dazwischen drängte sich die Krankheit: Als Zweijährige überlebt Lili eine Lungenentzündung, hinzu kommt eine chronische Darmerkrankung, an deren Folgen sie mit 24 Jahren stirbt. Sanatoriumsaufenthalte diktieren ihr Leben, dennoch hinterlässt sie in den zehn Jahren ihres Schaffens über 60 Kompositionen. Und sie gewinnt 1913 als erste Frau in der Musikgeschichte Frankreichs den Prix de Rome. Die Zeitschrift Comoedia illustré schreibt:

«Der Feminismus hat einen Sieg errungen, der mit Ungeduld erwartet worden ist, seit Frauen beim Wettbewerb zugelassen sind.»

Die Kantate Faust et Hélène weiss Lili der akademischen Jury anzupassen. Das Resultat ist weniger individuell als etwa das Vorgängerwerk Pour les Funérailles de Soldat. Wagnerische Elemente sind wirksam, zwei Leitmotive prägen die Komposition. Der poetisch anspruchsvolle Text von Eugène Adenis erfüllt zudem die Anforderungen an ein musikalisches Drama. Liebesverlangen und Erfüllung, Angst und Tod sowie zuletzt Mephistopheles’ Fluch sind abzuschreiten. Die Kantate hatte Signalwirkung: Sie ist Nadia gewidmet.

«Eine Wiege, darin meine kleine Schwester mit rabenschwarzem Haar. Ich war sechs, und hatte das Gefühl, mir wäre es aufgetragen, sie zu beschützen. Sehr bald bin ich dann die Beschützte gewesen.»

Lili Boulanger steht zunächst im Bann von Claude Debussy. Werke wie Nocturne und Le retour enthalten Anspielungen auf seine Musik. Sie bevorzugte jedoch religiöse Texte und lässt sich von Symbolisten wie Émile Verhaeren, Francis Jammes und Maurice Maeterlinck zu einer spirituell anmutenden Klangsprache inspirieren. Geschmeidige Linien und raffinierte Überblendungen zeichnen sie aus. Hinzu kommt ein Feuer für Dramatik, das in eine Oper hätte münden sollen. Ihr Schwerpunkt ist die Vokalmusik, der französischen Tradition insofern folgend, als die Sprache formgebend für die Musik ist. Lilis Schaffen, ein Drittel davon unvollendet oder verschollen, zeugt von einer herausragenden Stimme der französischen Moderne.

Die Rezeption ist massgeblich von Nadia Boulanger geprägt: Sie wacht über Lilis Nachlass und findet anerkannte Interpreten für die Aufführungen der Werke. So legt Igor Markévitch, ein ehemaliger Schüler Nadias, 1960 die erste Einspielung vor: eine Referenzaufnahme von Psaume 24, Psaume 129, Vieille Prière Bouddhique (dem Bekenntniswerk für Frieden) sowie Pie Jesu, dessen Schluss Lili im Winter vor ihrem Tod Nadia diktiert. «Wir möchten mehr von ihr hören. Wir möchten wissen, was uns entgangen ist», schreibt der Kritiker der Ersteinspielung in der Saturday Review.

Feder und Bogen: Lili & Nadia Boulanger

Gibt es ein Leben neben der Musik? Liebesbeziehungen sind keine überliefert, bis heute fehlt eine kritische Gesamtausgabe, der Nachlass Lili Boulangers ist verstreut. Die «Fondation International Lili et Nadia Boulanger» in Paris hütet von Nadia gesäuberte Quellen. «Es gab nicht den leisesten Schatten eines Geheimnisses im Leben meiner Schwester», beteuerte Nadia im Gespräch mit dem Filmemacher Bruno Monsaingeon.

Hier hätte auch die Mutter sprechen können, eine Sängerin aus russischem Adel, bedacht auf Etikette und das Fortkommen ihrer beiden hochbegabten Töchter. Sie weiss schon vor dem Tod des Vaters im Jahr 1900 von der Aufgabe ihrer Töchter in der Welt: «Sie müssen alles geben, was sie können.» Dieser Auftrag wird zum Credo in der streng katholischen Familie. Er verspreche «innere Freude», so Nadia Boulanger, «und Freude hält aller Trauer und Melancholie stand».

Do | 6. November 2025 | 19.30 Uhr ZKO-Haus

Thomas Douglas Erzählung Anina La Roche Konzept und Dramaturgie Musikerinnen und Musiker des Zürcher Kammerorchesters Werke von Lili Boulanger, Nadia Boulanger und Weiteren

Ticketpreis CHF 50

Was haben Johann Sebastian Bach, Nadia Boulanger und Grażyna Bacewicz gemeinsam? Tatsächlich mehr als nur das «B» in ihrem Namen. Auf der Spurensuche von Leipzig über Paris nach Łódź entspinnt sich ein Netz aus Inspiration und Verehrung.

Bachs zweite Orchestersuite in h-Moll, deren abschliessende Badinerie heute zu den bekanntesten barocken Musikstücken zählt, besticht nicht nur durch die ungewöhnliche Besetzung mit einer konzertierenden Soloflöte, sondern offenbart unter ihrer scheinbar simpel und leicht anmutenden Oberfläche Einflüsse aus verschiedenen Regionen und Epochen. Auch wenn die Suite zuweilen noch in der Köthener Zeit angesetzt wird, ist der Stil der galanten Dresdner Hofmusik gerade im Finalsatz so deutlich, dass sie kaum vor 1738 komponiert wurde. Der erste Abschnitt der Ouvertüre weist dagegen mit seinen Schleifern, Trillern und punktierten Rhythmen schon fast demonstrativ auf Frankreich und JeanBaptiste Lullys Ouvertürentypus des 17. Jahrhunderts zurück. Es ist gut möglich, dass Bach die Suite für den französischen Solo-Flötisten der Dresdner Hofkapelle Pierre-Gabriel Buffardin komponiert hat, dem er gemäss Schilderung von Carl Philipp Emanuel Bach in Leipzig begegnet war. Leipzig und Dresden waren zu Bachs Zeiten Teil der Personalunion Sachsen-Polen durch den Kurfürsten Friedrich August. Unweigerlich gelangte so polnische Musik nach Sachsen, nicht nur in Form der Polonaise und Mazurka, sondern auch in einem polnischen Stil, dem man etwa im auf die Einleitung folgenden Fugenthema der Ouverture oder in den Wendungen des Flötensolos in der Bourrée der Suite begegnet.

Dass Bach Generationen von Künstler:innen beeinflusst hat, ist unbestritten. So auch Nadia Boulanger, eine der bedeutendsten Musikpädagoginnen des 20. Jahrhunderts: «Er hat mir solche grosse Freude geschenkt, dass ich versuche, etwas von dieser Freude an andere weiterzugeben.» Etwa an den zwölfjährigen Boulanger-Schüler Daniel Barenboim, der zugegebenermassen weniger erfreut gewesen sein dürfte, wenn sie ihn mit einem Lineal züchtigte, sobald ihm ein Transponierfehler im Wohltemperierten Klavier unterlief. Nadia Boulanger prägte auch zahlreiche polnische Komponist:innen, unter ihnen Grażyna Bacewicz aus Łódź. Ihr vielfältiges Œuvre reicht von französischem Neoklassizismus über den Einbezug polnischer Folklore bis hin zu einer atonalen Kompositionsphase ab den späten 1950er-Jahren. Zweifelsohne ihr bekanntestes Werk ist das 1948 komponierte Konzert für Streichorchester,

Tine Thing Helseth

das gerade im eröffnenden Allegro mit Anspielungen auf Bach und Händel barocke Anklänge hat – der polnische Komponist und Musikkritiker Stefan Kisielewski, seinerseits ebenfalls Schüler Boulangers, nannte es bei der Uraufführung ein «zeitgenössisches Brandenburgisches Konzert». Weitaus weniger bekannt ist die zwei Jahre zuvor entstandene Sinfonie für Streichorchester. Doch auch ihr erster Satz ist eine unverkennbare Hommage an Johann Sebastian Bach und den Barock, hörbar etwa in typischen Progressionen und imitatorischen Passagen zwischen Melodie- und Bassstimmen. Übrigens: Ebenfalls 1946 spielte Bacewicz in Paris in einem Rezital Lili Boulangers Nocturne. Diese gibt es nun in Kombination mit Werken von Astor Piazzolla, Nadia Boulanger – und eben Bach und Bacewicz – mit dem Zürcher Kammerorchester und der norwegischen Trompeterin Tine Thing Helseth zu hören, welche die Werke aus der «Boulangerie» für ihr Instrument adaptiert hat.

Di | 18. November 2025 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

Tine Thing Helseth Trompete

Willi Zimmermann Violine und Leitung Zürcher Kammerorchester

Johann Sebastian Bach Suite für Orchester Nr. 2 h-Moll, BWV 1067

Johann Baptist Georg Neruda Konzert für Trompete und Streichorchester Es-Dur

Grażyna Bacewicz Sinfonie für Streichorchester

Astor Piazzolla

Adios Nonino, bearbeitet für Trompete und Streichorchester von Tine Thing Helseth

Lili Boulanger

Nocturne, bearbeitet für Trompete und Streichorchester von Tine Thing Helseth

Nadia Boulanger

Lux aeterna, bearbeitet für Trompete und Streichorchester von Tine Thing Helseth

Ticketpreise

CHF 115 / 105 / 90 / 65 / 40

Die orchestralen Werke des 20. Jahrhunderts sind bekannt für ihre riesigen Besetzungen, ihre machtvolle Perkussion, aber auch für rhythmische und harmonische Experimente – sie spiegeln ein Ausloten der Grenzen nicht nur des Modells «Orchester», sondern auch der Musik wider. Auf den Einsatz von Schlagwerk oder schweren Blechbläsern warten die Zuhörenden bei Carters Elegy, Schönbergs Verklärter Nacht und sogar bei Schoecks Cellokonzert jedoch vergeblich. Nicht einmal filigrane Holzbläserstimmen sind in diesen drei Werken vorgesehen.

Text Anna Maria Hausmann

In seinem Violinkonzert, welches Othmar Schoeck in den Jahren 1910–1912 komponierte, ist das Bläserensemble noch ein wichtiger Bestandteil des Orchesters. Dagegen lässt er sein 1947 entstandenes Cellokonzert rein von Streicherstimmen begleiten. Trotzdem gelingt ihm eine grosse Varietät an Klangfarben: Perkussive Staccato-Schläge, durchdringende Unisono-Stellen oder lyrische Melodien formen gemeinsam mit atmosphärischflötenden Arpeggi des Cellos eine Vielzahl emotionaler Kontraste.

Bekannt geworden ist der Schweizer Komponist durch sein vor allem von Hugo Wolf inspiriertes Liedschaffen, «weil es auf tief bewegende Weise von den ewigen Dingen, von der ‹innern Musik der Welt› zu künden und von einem versinkenden Reich der Schönheit einen wärmenden Hauch in unsere Zeit herüberzuretten weiss» – so die Laudatio bei der Vergabe des ersten Komponistenpreises des Tonkünstlervereins 1945 an Schoeck. An diesem Prinzip des Ausdrucks hielt er auch nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs fest, während Maximilian Hornung

die Idee der romantischen Musik vor allem in Deutschland der Avantgarde und Abstraktion weichen musste. So schrieb er 1947 das Cellokonzert und widmete es dem französischen Cellisten Pierre Fournier, der es am 10. Februar 1948 in der Tonhalle Zürich uraufführte. Schoeck wusste die technischen Möglichkeiten des Cellos virtuos einzusetzen und auch seine Fertigkeiten zu emotionalem Ausdruck und liedhaft-lyrischer Melodieführung werden im warmen Streicherklang von Solist Maximilian Hornung und dem Zürcher Kammerorchester hörbar.

Einen Kontrast zu den Werken aus dem 20. Jahrhundert bildet das Eröffnungsstück des Abends, die ganz kleine Nachtmusik KV 648 von Wolfgang Amadeus Mozart. Dabei handelt es sich um eine siebensätzige, suitenartige Serenade in C, die Mozart vor seinem 14. Lebensjahr komponiert hatte.

Das Werk wurde erst 2024 in Leipzig wiederentdeckt und ist vermutlich identisch mit der verschollenen «ganz kleinen Nachtmusick bestehend in 2 violin und Basso» (KV 41g), die Mozarts Schwester Nannerl im Februar 1800 in einem Brief an die Verleger Breitkopf und Härtel erwähnte. Trotz des zarten Alters des Komponisten ist die Serenade sehr abwechslungsreich gestaltet und folgt der traditionellen Anlage Salzburger Nachtmusiken, die für eine Aufführung unter freiem Himmel vorgesehen waren.

Von Mozart über Schönberg bis Schoeck zeigt dieses Konzert den grossen Facettenreichtum eines Streichorchesters auf. Ob jugendlich klar oder spätromantisch verklärt, ob elegisch oder virtuos: das Publikum darf sich freuen auf ein sinnlich berauschendes musikalisches Erlebnis.

Was ist das Besondere an Othmar Schoecks Konzert für Violoncello und Streichorchester?

Es ist wohl das einzige Stück dieser Gattung, welches solch symphonischen Charakter hat. Schon allein die Dauer ist mit knapp 35 Minuten enorm. Gleichzeitig ist es aber auch unglaublich filigran und kammermusikalisch. Der Solopart ist sehr eng mit dem Orchester verwoben, es passiert in jedem Moment wahnsinnig viel, die Musik ist lebendig, vielschichtig und wunderschön, ein Mikrokosmos im Maxi-Format.

Das Konzert mit dem Zürcher Kammerorchester steht unter dem Motto sinnlich berauschend. Inwiefern trifft das auf Schoecks Cellokonzert zu?

Das trifft es sehr gut. Das Cellokonzert ist auf eine Art extrem. Ich muss dabei immer ein bisschen an die Schreibweise Erich Wolfgang Korngolds denken, der ähnlich dicht und schwelgerisch, mit viel Rubato, hoch romantisch leidenschaftlich komponiert hat. Das Cellokonzert geht sehr in diese Richtung, wie ich finde.

Wie bereiten Sie sich auf ein Solokonzert vor?

Informieren Sie sich auch über die Hintergrundinformationen der Komposition, wenn Sie ein Werk einstudieren? Wenn ja, inwiefern hilft Ihnen das für Ihre Interpretation?

Als Werkinterpret ist man immer auch eine Art Archäologe. Man begibt sich auf eine Zeitreise und versucht zu rekonstruieren. Ich kann schwer sagen, inwiefern das am Schluss meiner Interpretation hilft, aber für meine Inspiration ist es unerlässlich. Schoecks Cellokonzert entstand kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Gerne würde ich ihn fragen, wie er die Welt damals wahrgenommen hat. Das Werk steckt voller Geheimnisse, die ich gerne entschlüsseln würde.

Wie ist es für Sie, nun als erfolgreicher Solocellist in Zürich aufzutreten, in einer Stadt, in der Sie einen Teil Ihrer Studienzeit verbracht haben?

Ich liebe Zürich! Ich komme sehr oft und gerne in diese wunderbare Stadt. Viele sehr enge Freunde und sogar Verwandte leben dort. Die vier Jahre Studium damals bei Thomas Grossenbacher haben mich ausserordentlich geprägt und mich mit der Stadt im Herzen unzertrennlich verbunden. Konzerte in Zürich fühlen sich für mich immer an wie ein Heimspiel.

Was bedeutet Musik für Sie?

Musik ist für mich der Kern von Menschlichkeit, Respekt, Achtung, Miteinander, von Zuhören und Verstehen. Musik ist der Motor der Seele.

Sie haben einige Wettbewerbe gewonnen, darunter den ARD-Musikwettbewerb und den Deutschen Musikwettbewerb. Was ist Ihre persönliche Meinung zu Wettbewerben in der Musik?

Wettbewerbe halte ich für nicht ungefährlich, sie können gleichermassen aufbauen wie zerstören. Mit der richtigen mentalen Einstellung aber kann ein Wettbewerb immer eine gute und sehr lehrreiche Erfahrung sein.

Di | 9. Dezember 2025 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

Maximilian Hornung Violoncello

Willi Zimmermann Violine und Leitung Zürcher Kammerorchester

Wolfgang Amadeus Mozart Eine ganz kleine Nachtmusik, KV 648 (Neuentdeckung 2024)

Elliott Carter Elegy für Streichorchester

Arnold Schönberg Verklärte Nacht für Streichorchester, op. 4

Othmar Schoeck Konzert für Violoncello und Streichorchester, op. 61

Ticketpreise

CHF 115 / 105 / 90 / 65 / 40

Mit einem sorgfältig zusammengestellten Programm von André Fischer, dem Künstlerischen Leiter des Zürcher Konzertchors, werden das ZKO und der ZKC auch in diesem Jahr die Weihnachtszeit verzaubern. Im Rampenlicht stehen diesmal Georg Friedrich Händel und Sir John Kenneth Tavener.

Text Mara-Sarina Eberhard

«Nach den eher bunten Programmen der vergangenen Jahre schwebte mir als Kontrast für einmal etwas Ruhigeres vor: ein Händel gewidmeter Abend, kontrapunktiert einzig durch zwei A-cappella-Stücke von Tavener, den wir unserem Publikum letztes Jahr als gewichtige Stimme des ausgehenden 20. Jahrhunderts vorgestellt haben», so André Fischer im Gespräch.

Nachdem in den letzten Jahren Bachs Kantaten eine Konstante des Programmes darstellten, ist es diesmal die Vertiefung der Bekanntschaft mit Taveners Werk. Beide ertönende Werke Taveners strahlen eine tiefe Schönheit aus. Nebst dem fast kosmischen Klang von Hymn to the Mother of God, welches Tavener in Erinnerung an seine Mutter komponierte, ertönt auch Today the Virgin, welches von einem mittelalterlichen Weihnachtsvolkslied inspiriert wurde.

Obwohl Tavener und Händel bei erster Betrachtung nicht viel verbindet, können starke Parallelen zwischen den beiden Komponisten gezogen werden. «Verbindende Elemente sind einmal die englische Sprache und der geistliche Aspekt der Musik. Es gibt aber, wie ich meine, noch andere Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Komponisten respektive ihrer Musik: Sie suchen und mögen beide einen emotional verdichteten Klang. Eine weitere Parallele ist die Librettisten-Treue beider: So fand Sir John Kenneth Tavener in Mutter Thekla eine langjährige, verlässliche Mitstreiterin, ähnlich wie seinerzeit der alternde George Frideric Handel in der Person von Thomas Morell einen treuen Zulieferer fand», erläutert André Fischer.

Thomas Morell schrieb auch das Libretto zu The Triumph of Time and Truth, Händels letztem Grossprojekt. Dieses Oratorium ist eine Umarbeitung älterer Werke Händels, welches als einziges nach seiner Erblindung 1751 überhaupt noch realisierbar war. So basiert es auf dem 1737 entstandenen Oratorium Il Trionfo del Tempo e della Verità, welches seinerseits auf dem noch älteren, 1707 in Rom entstandenen Oratorium Il Trionfo del Tempo e del Disinganno basiert. Im selben Jahr komponierte Händel auch das Laudate Pueri, den Psalm 112. Wie André Fischer erläutert, «gilt der Psalm 112 zurecht als weihnachtlich, weil er unter anderem schildert, wie der Herr eine kinderlose Frau in sein Haus aufnimmt und zur glücklichen Mutter macht». Dieses Werk erlaubt zudem der Sopranistin Carmela Konrad, ihre bemerkenswerte Koloraturkunst zu präsentieren. Im Gegenzug ermöglichen die beiden Arien aus den

Oratorien Messias und Saul der Mezzosopranistin Yvonne Naef, ein möglichst breites Spektrum ihrer Interpretationskunst darzubieten.

«Alle Jahre wieder» endet das Weihnachtskonzert mit zwei traditionellen Liedern, bei welchen das Publikum aus voller Kehle mitsingen darf und das Fraumünster zum Klingen bringen soll. André Fischer blickt mit grosser Vorfreude auf die kommenden

Weihnachtskonzerte: «Das Zürcher Kammerorchester, der Zürcher Konzertchor und ich freuen uns sehr, unser geschätztes Publikum auch dieses Jahr wieder in weihnächtliche Stimmung zu versetzen und mit festlicher Musik zu verwöhnen.»

Do | 18. Dezember 2025 | 19.30 Uhr

Fraumünster Zürich

Fr | 19. Dezember 2025 | 19.30 Uhr

Fraumünster Zürich

André Fischer Leitung

Carmela Konrad Sopran

Yvonne Naef Mezzosopran Zürcher Konzertchor Zürcher Kammerorchester

John Tavener

Today the Virgin

Georg Friedrich Händel

Arie «But who May Abide the Day of His Coming», aus: Messias, HWV 56

Georg Friedrich Händel

Laudate pueri Dominum (Psalm Nr. 112), HWV 237

John Tavener

A Hymn to the Mother of God

Georg Friedrich Händel

Arie «O Lord, whose Mercies Numberless», aus: Saul, HWV 53

Georg Friedrich Händel

Auszüge aus: The Triumph of Time and Truth, HWV 71

Traditionell

Oh du fröhliche, bearbeitet von André Fischer

Traditionell

Dona nobis pacem, bearbeitet von André Fischer

Ticketpreise

CHF 95 / 85 / 65 / 40 / 25

In der Zwischenkriegszeit eroberte der Jazz Europa mit seiner Neuartigkeit und inspirierte zahlreiche Komponist:innen. Jenseits des Atlantiks formte er massgeblich die Suche nach einer eigenständigen amerikanischen Musiksprache.

Text Silvio Badolato

«Millionen von unterernährten, korrumpierten, verzweifelt geilen, wütend vergnügungssüchtigen Männern und Frauen torkeln und taumeln dahin im Jazz-Delirium. Der Tanz wird zur Manie, zur idée fixe, zum Kult.» So beschrieb Klaus Mann die Unterhaltungskultur Berlins der frühen 1920er-Jahre. Der Siegeszug des Jazz im Zwischenkriegs-Europa ging auch an Komponisten wie Maurice Ravel, Igor Strawinsky und Darius Milhaud nicht spurlos vorbei. Für Kurt Weill bot der Jazz, neben anderen Tanzformen, die er in Berlin antraf, eine Möglichkeit, die Kunstmusik und die sich seiner Meinung nach in der Krise befindende Oper zu vereinfachen und für ein breiteres Publikum zu öffnen.

Eine solche Entlehnung von populären Tanzformen in der klassischen Musik ist keineswegs neu, man denke etwa an das Menuett in Haydns und Mozarts Sinfonien. Wenn Komponisten sich nicht ab und zu von naiverer Volksmusik erfrischen liessen, so Aaron Copland, würden sie Gefahr laufen, auszutrocknen

und akademisch zu werden. In Amerika war der Jazz für viele Komponist:innen aus einem weiteren Grund wichtig: Er war für sie ein zentraler Bestandteil auf der seit Antonín Dvořáks Amerikareise

1892 anhaltenden Suche nach einem genuin amerikanischen Klang. Dvořáks Vorbild entsprechend begannen zahlreiche Komponist:innen, Melodien der Ureinwohner:innen und der Afroamerikaner:innen in ihre Werke zu integrieren. Copland befand diese Versuche der in Europa ausgebildeten

Komponist:innen jedoch nur selten für erfolgreich, so fehle ihnen die Fähigkeit, mit eigenen Mitteln die Emotionen dieser Melodien zu vermitteln: «You can’t decide to be American; you can’t just sit down and say, ‹I’m going to write American music, if it kills me›; you can’t be nationalistic on purpose.»*

Für Leonard Bernstein war Charles Ives der wohl erste grosse Komponist in der US-amerikanischen Geschichte. Ives verstand es, etwa in seiner zweiten Sinfonie, Hymnen, patriotische Lieder, Melodien aus Songs von Stephen Foster und traditionelle Volkslieder mit europäischer Sinfonik zusammen zu einem eigenen persönlichen Stil zu verbinden. Eine nicht minder grosse «Amerikanität» attestierte Bernstein der Musik George Gershwins: «It’s got ‹America› written all over it.» Gershwin schlug die Brücke zwischen populärer und klassischer Musik – dabei spielte der Jazz eine grosse Rolle. Auch wenn er nicht so weit ging, zu behaupten, dass Jazz die amerikanische Musik revolutionieren würde, bringt dieser für Gershwin doch die Vitalität amerikanischen Lebens zum Ausdruck, «it is the spontaneous expression of the nervous energy of modern American life».**

Wie Gershwin experimentierte auch Aaron Copland mit Elementen des Jazz, allen voran dem Rhythmus. Dass Amerikanismus nicht unbedingt USA heissen muss, wird dabei bei Copland deutlich: Neben Jazz verarbeitete er auch Klänge aus Mexiko und Lateinamerika, so etwa den kubanischen Danzón. Wie Kurt Weill, um auf den in den USA vor allem mit Broadway-Werken bekannt gewordenen Komponisten zurückzukommen, erkannte Copland eine sich stetig vergrössernde Lücke zwischen Komponist:innen und dem Publikum, die er mit der Integration populärer Stile zu schliessen suchte. Die Tanzmanie der 20er-Jahre hatte so einen bleibenden Eindruck auf den Musikdiskurs des 20. Jahrhunderts hinterlassen – und das beidseits des Atlantiks.

Jahreswechsel mit Thomas Hampson & Daniel Hope

Mi | 31. Dezember 2025 | 17.00 Uhr | KKL Luzern

Do | 1. Januar 2026 | 17.00 Uhr | Tonhalle Zurich

Daniel Hope Music Director

Thomas Hampson Bariton

Johannes von Ballestrem Klavier

Dimitri Monstein Schlagzeug Zürcher Kammerorchester

Aaron Copland Hoe-Down, aus: Rodeo für Streichorchester

Leonard Bernstein America, aus: West Side Story-Suite, bearbeitet für Violine und Streichorchester von Paul Bateman

Jessie Montgomery Starburst für Streichorchester

Florence Price Adoration, bearbeitet für Violine und Streichorchester von Paul Bateman

Stephen Foster Beautiful Dreamer, bearbeitet für Violine, Bariton und Streichorchester von Paul Bateman

Harold Arlen

Medley, bearbeitet für Violine, Bariton und Streichorchester von Paul Bateman

Bernard Herrmann

Vertigo-Suite, bearbeitet für Violine, Klavier, Streichorchester und Perkussion von Paul Bateman

Kurt Weill

Medley, bearbeitet für Violine, Bariton und Streichorchester von Paul Bateman

George Gershwin Song-Suite, bearbeitet für Violine, Jazz-Trio und Streichorchester von Paul Bateman

Ticketpreis

CHF 125 / 115 / 100 / 75 / 45 Silvesterkonzert: Ticketverkauf über das KKL

* Man kann nicht beschliessen, Amerikaner zu sein; man kann sich nicht einfach hinsetzen und sagen: ‹Ich werde amerikanische Musik schreiben, und wenn es mich umbringt›; man kann nicht absichtlich nationalistisch sein.

** sie ist der spontane Ausdruck der nervösen Energie des modernen amerikanischen Lebens.

Liebe, Leidenschaft, Hoffnung, Träume und Glückseligkeit. Wer verliebt ist, kennt solche Begriffe nur zu gut. Auch in der Kunst und insbesondere in der Musik spielten und spielen sie eine grosse Rolle – denn hier kann sich der Mensch unmittelbar ausdrücken und seine Gefühle mit anderen teilen.

Text Lion Gallusser

Im Zeitalter des Barocks wurde der persönliche Ausdruck immer wichtiger und die Musik entsprechend ausdrucksstärker. Das Ziel dabei war, durch den möglichst adäquaten Ausdruck von Gefühlen die Hörerschaft direkt anzusprechen, damit diese alles möglichst intensiv erleben und nachvollziehen konnte. In der Folge entstand Musik, die sich im Vergleich zu früheren Zeiten bewusst die expressiven Klänge von Dissonanzen zunutze machte.

Eine gute Möglichkeit für den persönlichen Ausdruck bot die Kantate. Diese Gattung für eine oder mehrere Singstimmen mit einer in der Regel kleinen Instrumentalbegleitung wurde häufig im intimen, privaten Rahmen aufgeführt, beispielsweise in Bürgerhäusern oder gar schönen Palazzi von Adligen. Auch die Matinée im ZKOHaus, bei der die Aufführenden dem Publikum sehr nahe sind, bietet das perfekte Setting, um sich ganz in die Atmosphäre des Barocks zu versetzen. In diesem Licht sind auch die drei Kantaten zu sehen, die Carmela Konrad und die vier Instrumentalist:innen präsentieren. Sie stammen von Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi und dem heute etwas weniger bekannten Francesco Mancini. Letzterer verfügte seinerzeit allerdings über einen grossen Namen – nicht zuletzt dank seiner renommierten Tätigkeit am Hof in Neapel.

In allen drei Kantaten geht es um die Liebe und die dazugehörigen Gefühle, gefasst in wunderbar poetische Worte und Szenen, vertont mit berührender Musik.

Wie man diese Musik einem breiten Publikum darbietet, wissen Carmela Konrad und das Instrumentalensemble bestens, schliesslich kennen sie sich allesamt hervorragend mit der Alten Musik aus. Im Wirken der aus der Schweiz stammenden Sopranistin Konrad nimmt diese eine zentrale Stellung ein, machte Konrad doch mit etlichen herausragenden Aufführungen national und international von sich reden. Die Instrumentalist:innen zeigen ihr Können sowohl in den Kantaten als auch in drei barocken Sonaten von Bononcini, Porpora und Vivaldi, die das Programm stimmig ergänzen.

Kammermusik@ZKO: Nel dolce dell’oblio

Das süsse Vergessen, das «dolce oblio», bezieht sich insofern lediglich auf die unglücklich schmachtenden Momente der Liebe – keinesfalls aber auf das Konzert, das verspricht, noch lange beim Publikum nachzuhallen.

Nel dolce dell’oblio

So | 11. Januar 2026 | 11.00 Uhr ZKO-Haus

Carmela Konrad Sopran

Kio Seiler Violine

Nicola Mosca Violoncello

Emanuele Forni Laute und Barockgitarre

Sebastian Wienand Cembalo

Giovanni Bononcini

Sonate a-Moll für Violoncello und Basso continuo, aus: Six Solos for two

Georg Friedrich Händel

Kantate Pensieri notturni di Filli, HWV 134

Nicola Antonio Porpora

Sonate für Violine und Basso continuo D-Dur, op. 12/11

Francesco Mancini

Kantate Quanto dolce è quell’ardor

Antonio Vivaldi

Triosonate für Laute, Violine und Basso continuo C-Dur, RV 82

Kantate Lungi dal vago volto, RV 680

Ticketpreis

CHF 50

Feder und Bogen: Anton Tschechow

Anton Tschechow ist einer der bedeutendsten Dramatiker der Weltliteratur. Seine Texte sind oft unspektakulär im äusseren Geschehen, aber tiefgründig im Inneren – präzise, atmosphärisch und voller Zwischentöne. Es sind Momentaufnahmen des Lebens, die das Tragische im Banalen offenbaren.

Text Anna Maria Hausmann

Anton Tschechow (29.1.1860 in Taganrog – 15.7.1904 in Badenweiler) ist kein Schriftsteller, der sich einer bestimmten Kategorie zugeordnet wissen wollte. In einem viel zitierten Brief vom Oktober 1888 schrieb er: «Ich bin kein Liberaler, kein Konservativer, kein Reformanhänger, kein Mönch, kein Indifferenter. (...) Mein Allerheiligstes sind der menschliche Körper, Gesundheit, Geist, Talent, Begeisterung, Liebe und absolute Freiheit, Freiheit von Gewalt und Lüge.» So distanzierte er sich auch von jedwedem ideologischen Gedankengut – was für ihn zählte, war das (un-)dramatische Leben selbst und die Erkenntnis menschlicher Fragilität.

Aufgewachsen unter strenger Erziehung und fünf Geschwistern, die ebenso in den verschiedenen Künsten begabt waren – sein Bruder Nikolai spielte Violine, Klavier und malte, wie auch seine Schwester Maria –, begann seine kreative Laufbahn als durchschnittlicher Schüler mit einer schönen Tenorstimme im Chor. Erst als seine Eltern vor Gläubigern nach Moskau flohen und der 16-jährige Anton allein in Taganrog zurückblieb, um das Gymnasium abzuschliessen, verbesserte sich seine Leistung. Er erhielt sogar ein Stipendium für das anschliessende Medizinstudium. Während dieser Zeit betätigte er sich erstmals literarisch und versuchte sich an humoristischen Kurzgeschichten. Die Arbeit als Arzt, die er trotz des Schreibens nie aufgab, sowie seine eigene Biografie brachten ihn dem Leben einfacher Menschen nahe und waren eine Inspirationsquelle für seine Werke. Als Mediziner behandelte er kostenlos Bauern, kämpfte gegen die Cholera und half dabei, Schulen zu errichten. Als Schriftsteller begleitete er seine Figuren in ihrem alltäglichen Leben. Aus präzise beobachteten, flüchtigen Momenten – den sich auflösenden Augenblicken des Hier und Jetzt – formte er die individuellen Charaktere seiner Erzählungen. In diesem Aspekt gleichen seine Werke Musik,

Feder und Bogen: Anton Tschechow

die ihre Bedeutung genauso durch das Aneinanderfügen gegenwärtiger Momente gewinnt. Tschechow streicht heraus, wie jede Person anders wahrnimmt, empfindet, auf die eigene Vergangenheit zurück- und auf die Gegenwart herabblickt.

«Der russische Mensch liebt die Erinnerung, aber er lebt nicht gern in der Gegenwart»,

schreibt er in seiner ersten grossen Erzählung Die Steppe (1888). Doch gerade dieses Leben in der unspektakulären Jetztzeit interessiert Tschechow in seinen Dramen. Statt Konflikten und der am Ende ersehnten Auflösung stehen die Menschen und deren Innenleben im Vordergrund. In Die Möwe (1895) legt Tschechow seinem Protagonisten, dem Schriftsteller Treplew, die folgenden Worte in den Mund, die auch für sein eigenes Schreiben zutreffen mögen: «Ja, ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass das Wesentliche nicht in neuen oder alten Formen liegt, sondern darin, dass man schreibt, ohne an Formen zu denken, nur weil es aus der Seele kommt.»

Der Arzt, der sich stets um das Leben anderer bemühte, war selbst nicht vor Krankheit gefeit: Er litt zunehmend an Tuberkulose. Ein Kuraufenthalt führte ihn zuletzt nach Badenweiler im Schwarzwald, wo er 1904 starb.

Do | 15. Januar 2026 | 19.30 Uhr

ZKO-Haus

Thomas Douglas Erzählung

Anina La Roche Konzept und Dramaturgie Musikerinnen und Musiker des Zürcher Kammerorchesters Werke von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, Nikolai Rimski-Korsakow und Weiteren

Ticketpreis CHF 50

Sonntag, 11. Mai 2025. Hereinspaziert zu einem neuen Projekt des ZKO. Wie wird das wohl sein, sich als Zuhörerin so einfach zwischen die Musiker und Musikerinnen zu setzen und aus allernächster Nähe mitzuerleben, wie sie arbeiten? Werde ich verstehen, worüber in den Proben manchmal so hart diskutiert wird?

Text Helen Oplatka

Dieses Projekt lockt mich – und etwa 50 weitere Interessierte, darunter einige Kinder und Jugendliche. Zunächst werden wir in Gruppen eingeteilt und wechseln dann, von einem Stuhl neben den Geigen – aufgepasst, liebe Sitznachbarin, dass dir der Geigenbogen nicht in die Quere kommt! – zu den Celli und Bassgeigen. Dann weiter zum Smalltalk mit Daniel Hope und zu einer Werkeinführung durch den französischen Komponisten Richard Dubugnon, dessen Uraufführung, die Passacaille concertante, gerade geprobt wird. «Ein anspruchsvolles und

spannendes Werk», erzählen die Musiker:innen. Auch für uns Laien, vor allem, wenn wir versuchen wollen, die Partitur mitzulesen. Blitzschnell sind die Seiten mit Fuss- oder Fingerklick hin- und hergeblättert. Es muss eine Erleichterung für die Musiker:innen sein, dass die grossblättrigen Partituren abgeschafft wurden. Wir hören und sehen ihrer Arbeit zu und staunen, wie selbstverständlich, locker und friedlich die Kommunikation vor sich geht. Es ist spannend für uns «Uneingeweihte», von den Musikerinnen und Musikern auf unsere Fragen eingehende Antworten zu bekommen.

«Wie lange arbeitet ihr schon an dem Stück?»

«Seit gestern, aber die Partitur haben wir schon längst zur Vorbereitung erhalten.»

«Gefällt euch die Komposition?»

«Immer besser – mit der Probenarbeit wird sie immer spannender.»

«Der Part der Bassgeige ist anspruchsvoll», sagt SeonDeok Baik. Der Komponist selbst ist Kontrabassist und hat genaue Vorstellungen davon, wie das Werk klingen soll. Und was bewegt Richard Dubugnon, jetzt, wo er sein Werk zum ersten Mal wirklich hören kann? Bisher gefällt ihm das Ergebnis seiner Auftragskomposition für das Zürcher Kammerorchester sehr; es könne aber durchaus noch während der Proben Änderungen an der Partitur geben. Mit Daniel Hope verbindet ihn, das ist ganz deutlich zu sehen und zu hören, eine lange, freundschaftliche Zusammenarbeit.

«Wie ist es, ein Stück zu proben, das man noch nie gehört hat?»

«Es tut wirklich gut, sich wieder einmal mit etwas völlig Unbekanntem, mit etwas Neuem zu beschäftigen.»

Das findet auch eine Zuhörerin, die sich passioniert mit neuester Musik auseinandersetzt. Da sitzen wir also, und wenn der Klang eines kleinen Glöckchens ertönt, wechseln wir auf den nächsten Stuhl.

Wie aber beurteilen die Musiker:innen das Experiment? Sehr, sehr positiv! Endlich können sie ihr Publikum berührungsnah spüren – nicht nur in der abstrakten Distanz der Tonhalle. Und die vielen Fragen bedeuteten für sie viel Anregung.

Das Experiment ruft von beiden Seiten nach Wiederholung. Für das Orchester, das sich über die Nähe zum Publikum freut und für uns, welche die Leistung der Musiker:innen nun noch mehr zu würdigen wissen.

So | 25. Januar 2026 | 15.00 Uhr ZKO-Haus

Lisa Stepf Konzeption

Daniel Hope Music Director Zürcher Kammerorchester

Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Christoph Willibald Gluck, Joseph Bologne und Joseph Haydn

Ticketpreis

CHF 50

«Dich nehme ich aus, aber alle anderen Compositeurs sind wahre Esel!», soll Wolfgang Amadeus Mozart zu Josef Haydn gesagt haben. Denn auch wenn er für viele Musikerkollegen häufig nur Hohn und Spott übrighatte, gab es auch solche, zu denen er ehrlich aufblickte, die er respektierte, ja sogar bewunderte – darunter die Komponisten dieses Programms: Haydn, den er sogar liebevoll «Papa» nannte, Gluck, mit dem er zu Abend speiste und Bologne, mit dem er in Paris zusammenwohnte.

Text Marvin Josef Deitz

Als Mozart nach zehn beschwerlichen Tagen endlich mit seiner Mutter in Paris ankommt, steckt er voller Erwartungen: «Ich bin an einem Ort, wo man ganz gewiss Geld machen kann.» Doch statt mit offenen Armen wird er mit kalter Schulter empfangen, muss um Auftritte betteln und über Stunden in kalten Vorzimmern warten. Zu allem Überfluss stirbt dann auch noch seine Mutter. Niedergeschlagen, einsam und allein nimmt er Logis bei Madame du Montesson. Hier wohnt zu dieser Zeit auch Joseph Bologne, den er in einem ganz anderen Gemütszustand trifft: Der 32-jährige Geiger und Komponist steht gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere.

Als Sohn eines französischen Plantagenbesitzers und einer Sklavin kommt Bologne auf Guadeloupe zur Welt. Später entpuppt er sich in den feinsten Kreisen der Pariser Salons als Sensation – nicht allein aufgrund seiner dunklen Hautfarbe: Er gilt als bester Fechter Europas, brilliert beim Schwimmen, Reiten und Tanzen, weiss seine Mitmenschen mit Charme und Manier um den Finger zu wickeln. US-Präsident John Adams wird später vom «vollendetsten Menschen Europas» sprechen. Seine Konzerte als Solist und Dirigent der Concerts des Amateurs sind umjubelt. Für dieses Orchester, das die besten Musiker des Landes vereint, komponiert Bologne seine Violinkonzerte op. 5.

In Paris leuchtet sein Stern also sehr hell, jedoch nicht weit über die Stadtgrenzen hinaus. So wird sich Joseph Haydn im fernen Österreich gewundert haben, als er 1785 einen Brief von Bologne erhält, in dem dieser sechs Sinfonien bei ihm bestellt –Haydns «Pariser» Sinfonien, uraufgeführt in der französischen Hauptstadt von Joseph Bologne: für die Musikgeschichte lange der einzige Grund, seinen Namen zu erwähnen.

Mitte der 1770er-Jahre hat Bologne also Rang und Namen – Mozart weder das eine noch das andere. Dennoch soll sie ein freundschaftliches Verhältnis verbunden haben. Die Antwort auf die Frage, wer nun wen beeinflusst hat, wird die Geschichte später verklären, indem sie Bologne als den «schwarzen Mozart» bezeichnet. Dabei müsste es genau andersherum sein: Wenn überhaupt, dann wäre Mozart der «weisse Bologne». Das zeigen die Werke, die Mozart nach seiner Begegnung mit Bologne zu Papier bringt – vor allem, was die Spieltechnik der Geige angeht.

Diese beherrscht nämlich auch Mozart, wenn auch nur wider Willen. Dem Aufruf seines Vaters, er möge mit «Figur, Herzhaftigkeit und Geist spielen», um «der erste Violinspieler in Europa» zu werden, kommt er nur ungern nach. Ob Mozart den Solopart bei der Uraufführung seines Ersten Violinkonzerts selbst übernommen hat, ist ungewiss. Mozart, der zumindest vorgibt, «kein grosser Liebhaber von Schwierigkeiten» zu sein, stellt den oder die Solist:in in diesem Konzert technisch zwar vor nicht allzu grosse Herausforderungen, sehr wohl aber, was die musikalische Ausgestaltung angeht.

Als sich Mozart und Bologne begegnen, lebt auch Christoph Willibald Gluck in Paris, wo er mit seinen Reform-Opern nach anfänglichen Widerständen erste Erfolge feiert. Sein Ziel: tiefempfundene Musik im Sinne der Dichtung statt hohles Vokalfeuerwerk im Sinne der Virtuosität. Orpheus und Eurydike ist die erste dieser Opern; der Tanz der Furien weit mehr als eine Reform – er ist eine Revolution.

Wie schon bei Haydn steht der beträchtliche Altersunterschied auch der Freundschaft zwischen Mozart und Gluck nicht im Weg: «meine Oper ist gestern wieder […] und zwar auf begehren des glucks gegeben worden. gluck hat mir viele Complimente darüber gemacht. Morgen speise ich bey ihm.»

Di | 27. Januar 2026 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

Daniel Hope Music Director Zürcher Kammerorchester

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonie Nr. 51 D-Dur, KV 196/121

Christoph Willibald Gluck Tanz der Furien, aus: Orpheus und Eurydike, Wq. 41

Joseph Bologne Konzert für Violine und Streichorchester A-Dur, op. 5/2

Wolfgang Amadeus Mozart Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 B-Dur, KV 207

Joseph Haydn Sinfonie Nr. 49 f-Moll, La Passione, Hob. I:49

Ticketpreise

CHF 115 / 105 / 90 / 65 / 40

Familienkonzerte

ABC-Konzert

Die Abenteuer der Maus Lou: Im Traumland mit Salvador Dalí

So | 19. Oktober 2025 | 11/14/16 Uhr

ZKO-Haus

Evamaria Felder Konzept und Erzählung Musikerinnen und Musiker des Zürcher Kammerorchesters

Maus Lou steckt im Traumland fest. Sie möchte so gerne wieder aufwachen und in ihre gemütliche Mausehöhle zurückkehren, aber sie findet den Ausgang nicht. Auf der Suche trifft sie auf übergrosse Elefanten und andere surreale Traumwesen. Und dann begegnet ihr auch noch die ausgelaufene Zeit. Vielleicht hat die ja etwas mit dem Festsitzen von Maus Lou zu tun?

ab 5 Jahren / Kinder CHF 15 | Erwachsene CHF 35

Nuggikonzert

So | 26. Oktober 2025 | 14.00 Uhr

ZKO-Haus

Simon Wiener Violine

Jana Karsko Violine

Frauke Tometten Molino Viola Anna Tyka Nyffenegger Violoncello Werke von Joseph Haydn und Felix Mendelssohn

0–1 Jahr / Babys gratis* | Erwachsene CHF 35

* benötigen eine Freikarte

Nuggikonzert

So | 11. Januar 2026 | 14.00 Uhr ZKO-Haus

Carmela Konrad Sopran Kio Seiler Violine

Nicola Mosca Violoncello Emanuele Forni Laute und Barockgitarre Sebastian Wienand Cembalo

Werke von Giovanni Bononcini, Georg Friedrich Händel, Nicola Antonio Porpora, Francesco Mancini und Antonio Vivaldi

0–1 Jahr / Babys gratis* | Erwachsene CHF 35

* benötigen eine Freikarte

Krabbelkonzert

So | 18. Januar 2026 | 11/14/16 Uhr

ZKO-Haus

Renata Blum Konzept und Erzählung Musikerinnen und Musiker des Zürcher Kammerorchesters

Die Prinzessin hat ihre goldene Kugel verloren – mitten in den Brunnen ist sie gefallen. Zum Glück holt ihr ein Frosch die Kugel zurück. Als Belohnung verspricht sie ihm, dass er von ihrem Tellerchen essen und in ihrem Bettchen schlafen darf. Ob das wohl gut geht?

ab 1 Jahr / Kinder CHF 15 | Erwachsene CHF 35

So | 30. November

11.00 Uhr – 14.00 Uhr

ZKO-Haus, Galerie

Seefeldstrasse 305

8008 Zürich

Sibylle Pasche und Arnaldo Ricciardi laden mit neuen Werken zum alljährlichen 1. AdventsWeihnachts-Apéro im ZKO-Haus ein. Die herausragende Pianistin Ekaterina Bonyushkina wird diesen vorweihnachtlichen Anlass klangvoll begleiten und ihm eine ganz besondere, festliche Note verleihen.

Der Anlass ist öffentlich und ohne Voranmeldung, Eintritt frei, Kollekte für die Pianistin.

2000 Jahre musikalisches Erbe

Lehrgang Musikgeschichte mit Claudio Danuser

Start: Montag, 5. Januar 2026

Franziska Frey wird neue künstlerische Geschäftsführerin

Franziska Frey wird zum 1. Oktober 2025 die künstlerische Geschäftsführung des Zürcher Kammerorchesters übernehmen. Die studierte Musikwissenschaftlerin, Philosophin und Kulturmanagerin bringt zehn Jahre Berufserfahrung als Konzertdramaturgin und im Orchestermanagement mit. Die letzten acht Jahre war sie beim Sinfonieorchester St. Gallen tätig. Zuvor sammelte sie Erfahrung bei der Schweizerischen Chorvereinigung, bei Musikschule Konservatorium Zürich und dem Lucerne Festival, hauptsächlich in den Bereichen Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Herzlich willkommen beim ZKO.

Probejahr bestanden

Nach erfolgreichem Abschluss ihres Probejahres heissen wir Christina-Maria Moser (2. Violine) und Guillermo Ortega Santos (Violoncello) als feste Orchestermitglieder im Zürcher Kammerorchester willkommen. Die beiden haben sich in kürzester Zeit als Zugewinn für das Orchester erwiesen. Wir freuen uns auf viele weitere musikalische Projekte.

Abschied von Musikvermittler

Oliver Hauser

Nach zwölf schöpferischen und erfolgreichen Jahren verlässt Musikvermittler Oliver Hauser das ZKO. Er war massgeblich an der Konzeption des Musikvermittlungsangebots Junges ZKO beteiligt. Wir bedanken uns bei Oliver Hauser für seine Kreativität, Energie, Empathie und vieles mehr, womit er unser Junges ZKO geleitet und geprägt hat. Als Nachfolgerin konnten wir mit Evamaria Felder eine diplomierte Montessori-Pädagogin gewinnen. Mit ihren märchenhaften Geschichten rund um Maus Lou hat sie die Herzen der Kinder bei unseren Familienkonzerten im Sturm erobert.

Wir haben eine der schönsten Eventlocations der Schweiz!

Das ZKO-Haus hat beim Swiss Location Award 2025 das Gütesiegel «Ausgezeichnet» erhalten. Damit gehört es nun offiziell zu den schönsten Eventlocations der Schweiz! Herzlichen Dank an alle, die für unsere attraktive Heimstatt im Zürcher Seefeld gestimmt haben.

Das Beste dabei sind die Freundschaften und das Wiedersehen an den verschiedenen Anlässen, sagen einige. Es sind die vielen verschiedenen Möglichkeiten, von Angeboten zu profitieren und gleichzeitig damit die Musikerinnen und Musiker zu unterstützen, sagen andere. In einem sind sich allerdings alle einig: Das grösste Erlebnis ist, die Konzertproben des ZKO zu besuchen.

Die offenen Konzertproben für den Freundeskreis

Die Konzertproben finden entweder am Vor- oder am Nachmittag im ZKO-Haus statt. Um die 40 angemeldete Personen waren es jeweils in der letzten Saison. Auch Freunde und Bekannte sind sehr willkommen. Wir warten gespannt, was wir hören und sehen werden, denn wir kennen zwar das Programm des bevorstehenden Konzerts, aber nicht den Inhalt und den Ablauf der Probe. Manchmal geht es um eine fast fixfertig geprobte Arbeit, die ruhig, mit wenig Unterbrüchen abläuft. Oder es gibt Anmerkungen, Unsicherheiten und Wiederholungen – die Unterschiede sind spannend.

Wenn ein Dirigent dabei ist, kann es ganz schön aufregend und anstrengend werden: Es wird abgeklopft, verbessert, dreimal, zehnmal. Und wenn die Solistin, der Solist mitmacht, wird es spektakulär. Wir erinnern uns mit Enthusiasmus an die wunderbare Sopranistin Julia Lezhneva, die im April zu Gast war. Am Konzertabend trug sie üppige Spitzen, zur Probe war sie direkt angereist und kam in einem kleinen dunkelgrauen Mäntelchen die Treppe hinunter,

wandte sich zu den Musiker:innen, und der Probensaal füllte sich mit neapolitanischem Barock. Sie sang wie aus dem Himmel und liess sich von Maurice Stegers Blockflöte begleiten, beide unprätentiös, unkompliziert; ein unvergesslicher, sehr emotionaler Morgen. In besonderer Erinnerung haben wir auch Vivaldi im grandiosen Doppel von Daniel Hope und Sebastian Bohren, die wir aus der Nähe beobachteten, wie sie sich mit ihren Geigen aneinander zu messen hatten, sich ergänzten, abgrenzten, wieder zusammenfanden – und nochmals und nochmals mit dem Orchester an den heiklen Stellen feilten.

Lassen Sie sich zu einer Probe einladen!

Buchen Sie eine Mitgliedschaft im Freundeskreis. Wir brauchen Sie, und wir danken herzlich.

Ihr Vorstand

Freundeskreis des Zürcher Kammerorchesters

Konzert für den Freundeskreis

Fr | 3. Oktober 2025 | 18.00 Uhr

ZKO-Haus

Willi Zimmermann Violine und Leitung Zürcher Kammerorchester

Arbeitsprobe

Mo | 17. November 2025 | 10.00 Uhr

ZKO-Haus

Tine Thing Helseth Trompete

Willi Zimmermann Violine und Leitung

Zürcher Kammerorchester

Generalprobe

Mi | 17. Dezember 2025 | 19.00 Uhr Kirche Fraumünster

André Fischer Leitung

Carmela Konrad Sopran

Yvonne Naef Mezzosopran

Zürcher Konzertchor Zürcher Kammerorchester

Wir trauern um

Johannes Meili (05.03.1922 – 04.01.2025), Hausarzt, Amateurmusiker, sachverständiger Präsident des Zürcher KammerorchsterVereins während 28 Jahren, Freund und Begleiter von Edmond de Stoutz, einer seiner treuesten und tatkräftigsten Unterstützer in schwierigen Zeiten und vertrauter Gesprächspartner, der bis zuletzt an seinem Orchester und den Musikerinnen und Musikern regsten Anteil nahm.

Wir gedenken in grosser Zuneigung

Inès Geneviève Heuer de Stoutz (14.04.1933 – 15.01.2025), Mitarbeiterin in den Anfängen des Kammerorchesters und beständige Unterstützerin ihres Bruders Edmond de Stoutz, das langjährigste Mitglied der Freunde des Zürcher Kammerorchesters, an das sich auch die Orchestermusikerinnen und -musiker mit grosser Dankbarkeit erinnern. Ihre Freude und Freundlichkeit an Proben und festlichen Anlässen hat uns alle beglückt.

Silvesterkonzert

Mi | 31. Dezember 2025 | 17.00 Uhr

KKL Luzern

Daniel Hope Music Director

Thomas Hampson Bariton

Johannes von Ballestrem Klavier

Dimitri Monstein Schlagzeug Zürcher Kammerorchester

Der Freundeskreis unterstützt das Zürcher Kammerorchester.

Freie Probenbesuche und Kammerkonzerte, reduzierte Preise auf das Konzertabonnement.

Schnupperbeitritt 1 Jahr CHF 100, Mitgliedschaft ab CHF 500

Gern nimmt Alexandra Steiner Ihre Anmeldung entgegen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse.

+41 44 552 59 12 | info@zko-freunde.ch

Zürcher Konzertchor –Krönungsmesse

So | 31. August 2025 | 17.00 Uhr

Reformierte Kirche Fraumünster, Zürich

Brugg-Festival 2025

Alexey Botvinov, Sebastian Bohren & Edna Unseld

Fr | 5. September 2025 | 19.30 Uhr

Stadtkirche Brugg

Brugg-Festival 2025

Li La & Willi Zimmermann

Sa | 6. September 2025 | 19.30 Uhr

Stadtkirche Brugg

Daniel Hope & Nils Landgren

Mi | 10. September 2025 | 20.30 Uhr

Stadttheater Teatro Puccini, Meran

Daniel Hope, Julian Kainrath & Sophie Hauzel

Do | 11. September 2025 | 20.30 Uhr Kurhaus Meran

Daniel Hope, Johannes von Ballestrem, Joscho Stephan & Dimitri Monstein – America

Sa | 13. September 2025 | 17.00 Uhr / 21.00 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg

Daniel Hope – Dance

Sa | 20. September 2025 | 19.30 Uhr

Frauenkirche Dresden

Klassik Forum Chur Martynas Levickis

So | 2. November 2025 | 19.30 Uhr Theater Chur

Daniel Hope & Thomas Hampson

Mi | 3. Dezember 2025 | 20.00 Uhr

Frauenkirche Dresden

September

Di | 30. September 2025 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

Oktober

So | 19. Oktober 2025 | 11/14/16 Uhr ZKO-Haus

So | 26. Oktober 2025 | 11.00 Uhr ZKO-Haus

So | 26. Oktober 2025 | 14.00 Uhr ZKO-Haus

November

GASTMAHL DER LIEBE Saisoneröffnung mit Daniel Hope

ABC-KONZERT Die Abenteuer der Maus Lou: Im Traumland mit Salvador Dalí

KAMMERMUSIK@ZKO Curiosity Experiment Innovation

NUGGIKONZERT Curiosity Experiment Innovation

Sa | 1. November 2025 | 18.00 Uhr ZKO-Haus Neuland

Sa | 1. November 2025 | 19.30 Uhr ZKO-Haus

Do | 6. November 2025 | 19.30 Uhr ZKO-Haus

Di | 18. November 2025 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

Dezember

Di | 9. Dezember 2025 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

Do | 18. Dezember 2025 | 19.30 Uhr Fraumünster Zürich

Fr | 19. Dezember 2025 | 19.30 Uhr Fraumünster Zürich

Mi | 31. Dezember 2025 | 17.00 Uhr KKL Luzern

Januar

Do | 1. Januar 2026 | 17.00 Uhr Tonhalle Zürich

So | 11. Januar 2026 | 11.00 Uhr ZKO-Haus

MAGISCHE TRICKKISTE Martynas Levickis

FEDER UND BOGEN Lili & Nadia Boulanger

INSPIRATION UND VEREHRUNG Tine Thing Helseth

SINNLICH BERAUSCHEND Maximilian Hornung

Weihnachtskonzerte

Weihnachtskonzerte

STRINGS, SONGS & MELODIES Silvesterkonzert mit Thomas Hampson & Daniel Hope

STRINGS, SONGS & MELODIES Neujahrskonzert mit Thomas Hampson & Daniel Hope

KAMMERMUSIK@ZKO Nel dolce dell’oblio

So | 11. Januar 2026 | 14.00 Uhr ZKO-Haus

Do | 15. Januar 2026 | 19.30 Uhr ZKO-Haus

So | 18. Januar 2026 | 11/14/16 Uhr ZKO-Haus

So | 25. Januar 2026 | 15.00 Uhr ZKO-Haus

Di | 27. Januar 2026 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

NUGGIKONZERT Nel dolce dell’oblio

FEDER UND BOGEN Anton Tschechow

KRABBELKONZERTE Der Froschkönig Hereinspaziert!

MOZART:PASSION Daniel Hope

Di | 24. Februar 2026 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

März Februar

So | 8. März 2026 | 11.00 Uhr Schauspielhaus Zürich, Pfauen

Fr | 13. März 2026 | 19.30 Uhr Kunsthaus Zürich, Chipperfield

So | 15. März 2026 | 11/14/16 Uhr ZKO-Haus

Sa | 21. März 2026 | 15.00 Uhr ZKO-Haus

Di | 24. März 2026 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

Sa | 28. März 2026 | 15.00 Uhr ZKO-Haus

April

So | 12. April 2026 | 11/14/16 Uhr ZKO-Haus

Di | 21. April 2026 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

So | 26. April 2026 | 11.00 Uhr ZKO-Haus

So | 26. April 2026 | 14.00 Uhr ZKO-Haus

MAGISCHER KLANGZAUBER Vivi Vassileva & Stephanie Childress

KINDERKONZERT Vo de Quälle bis zum Meer

Wandelkonzert

PURZELKONZERT Die Abenteuer der Maus Lou: Im Garten von Claude Monet

ZÜRICH BAROCK Inmo Yang

BOULANGERIE

Annelien Van Wauwe & Marzena Diakun

ZÜRICH BAROCK Konzert mit Le Concert d’Astrée

ABC-KONZERT Das tapfere Schneiderlein

DIE KUNST DER SCHÖNEN MELODIEN Lucas Debargue

KAMMERMUSK@ZKO Take Five

NUGGIKONZERT Take Five

Mai

Di | 5. Mai 2026 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

So | 10. Mai 2026 | 11/14/16 Uhr ZKO-Haus

Do | 14. Mai 2026 | 19.30 Uhr Kunsthaus Zürich, Chipperfield

So | 17. Mai 2026 | 11.00 Uhr Schauspielhaus Zürich, Pfauen

Do | 28. Mai 2026 | 19.30 Uhr ZKO-Haus

Juni

Do | 4. Juni 2026 | 19.30 Uhr ZKO-Haus

Fr | 5. Juni 2026 | 19.30 Uhr ZKO-Haus

Sa | 6. Juni 2026 | 11/14 Uhr ZKO-Haus

Sa | 6. Juni 2026 | 19.30 Uhr Moods, Zürich

So | 7. Juni 2026 | 11.00 Uhr ZKO-Haus

So | 7. Juni 2026 | 14.30 Uhr ZKO-Haus

So | 14. Juni 2026 | 11/14/16 Uhr ZKO-Haus

Mi | 17. Juni 2026 | 19.30 Uhr ZKO-Haus

KECKE TÖNE Jan Lisiecki

KRABBELKONZERT Für Hund und Katz ist auch noch Platz

GESPRÄCHSKONZERT ZUR SONDERAUSSTELLUNG Marisol

KINDERKONZERT Hoppla Schorsch

FEDER UND BOGEN

Robert Walser

ZKO-FESTIVAL Für die Ewigkeit

ZKO-FESTIVAL Pioniere

KINDERKONZERT / ZKO-FESTIVAL Rosanui

ZKO-FESTIVAL In the Mood for Jazz

ZKO-FESTIVAL French Connection

ZKO-FESTIVAL Geschwisterliebe

PURZELKONZERT Die Abenteuer der Maus Lou: Im Blumenreich von Georgia O’Keeffe

Abschlusskonzert Junges ZKO

Do | 18. Juni 2026 | 19.30 Uhr ZKO-Haus Abschlusskonzert Junges ZKO

Di | 23. Juni 2026 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

So | 28. Juni 2026 | 11/14/16 Uhr ZKO-Haus

SPANNUNG UND LEIDENSCHAFT Saisonabschluss mit Regula Mühlemann & Daniel Hope

PURZELKONZERT Zilly, die Zauberin

ZKO BERATUNG UND VERKAUF

Seefeldstrasse 305, 8008 Zürich

tickets@zko.ch, Tel. 044 552 59 00

Mo–Fr, 11.00 bis 16.00 Uhr

BILLETTKASSE TONHALLE ZÜRICH

Claridenstrasse 7, 8002 Zürich

Tel. 044 206 34 34

SCHAUSPIELHAUS PFAUEN (für Konzerte im Schauspielhaus) Rämistrasse 34, 8001 Zürich

Tel. 044 258 77 77

PRODUKTION

Multicolor

AUFLAGE UND ERSCHEINUNGSDATUM

10 500 Ex., erscheint zweimal jährlich September 2025

HERAUSGEBER

Zürcher Kammerorchester-Verein

Seefeldstrasse 305, 8008 Zürich

REDAKTION

Petra Meyer