Programm

Magazin 2024/25 September – Januar

Programm

Magazin 2024/25 September – Januar

Ob das sanfte Summen eines Elektromotors oder das Crescendo im Konzertsaal – Klänge sind Schlüssel zu unseren Emotionen.

Liebes Publikum, liebe Freundinnen und Freunde des Zürcher Kammerorchesters

Wir sind voller Vorfreude, unsere Türen wieder für Sie zu öffnen und mit Ihnen gemeinsam in eine neue, musikalisch aufregende Saison zu starten!

Es erwarten Sie fantastische Konzertprojekte mit unserem Music Director Daniel Hope, der Sie gleich zu Beginn unserer Saison mit der hochvirtuosen KreutzerSonate von Ludwig van Beethoven in einer Fassung für Violine und Streichorchester begrüssen wird. Mit ihm gemeinsam arbeiten wir an einer Gesamtaufnahme aller Streichersinfonien von Felix Mendelssohn, von denen Sie auch in dieser Saison wieder eine Auswahl hören werden.

Ganz besonders freuen wir uns im November und Dezember auf Sergei Nakariakov und Julia Fischer, die in unterschiedlichen Konzertprojekten dem Ausnahmekomponisten Dmitri Schostakowitsch huldigen werden. Seine Musik ist wie kaum eine andere ein erschütterndes Zeugnis einer schweren politischen Epoche und zugleich zeitloser Ausdruck existenzieller menschlicher Empfindungen und Erfahrungen.

Seien Sie auch mit dabei, wenn wir uns ein weiteres Mal mit dem Zürcher Konzertchor zu unseren traditionellen Weihnachtskonzerten im wunderschönen Fraumünster

zusammenfinden und uns gemeinsam auf die bevorstehenden Festtage einstimmen.

Unser musikalisches Programm zum Jahreswechsel haben wir mit Auszügen aus Händels Feuerwerksmusik und Haydns Feuersinfonie ganz und gar dem Feuer verschrieben. Es ist eine grosse Freude, für diese feierlichen Konzerte in Luzern und Zürich die venezolanische Pianistin Gabriela Montero begrüssen zu dürfen, die mit ihrem leidenschaftlichen Temperament und ihrer hochvirtuosen Spielweise das Klavierkonzert Nr. 24 in c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart zum Leben erwecken wird.

Aber besonders freuen wir uns auf Sie, liebes Publikum. Ihre Begeisterung und Ihre Unterstützung sind das Herzstück unserer Konzerte. Lassen Sie uns zusammen diese magischen Momente teilen!

Herzliche Grüsse Ihre

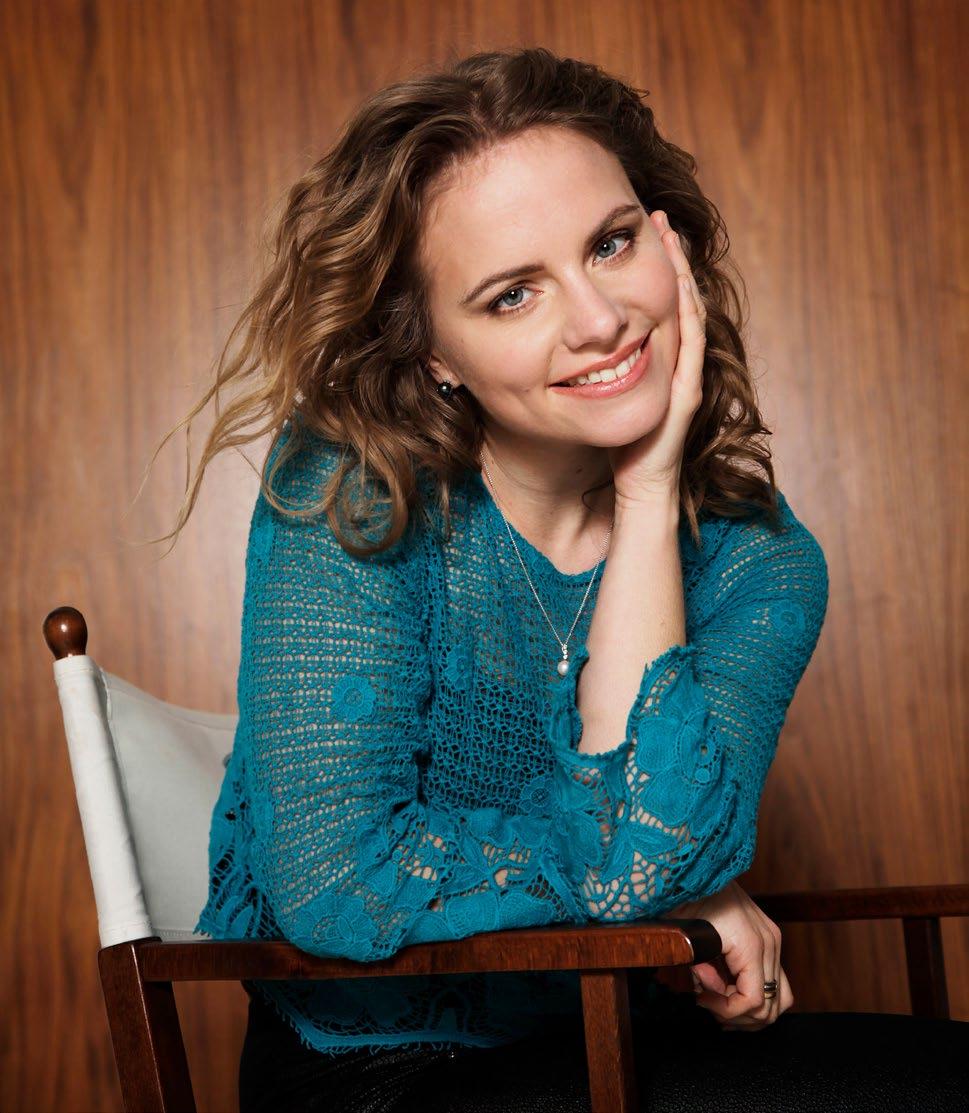

Lena-Catharina Schneider Geschäftsführung/Künstlerische Leitung

Angela Sgura Geschäftsführung/Kaufmännische Leitung

Kathrin Martelli Präsidentin ZKO Verein

6

Kammermusik@ZKO: Triangulation

Öfter mal die Perspektive wechseln

8 Musikalische Metamorphosen Saisoneröffnung mit Daniel Hope

12 Das Geheimnis der Musik

Thomas Mann in der Reihe Feder und Bogen

14 Ein Engel bläst Trompete

Sergei Nakariakov spielt Schostakowitsch

16 Ein Star übernimmt Verantwortung

Julia Fischer präsentiert Bach

18 Weihnachtskonzerte

Vorweihnachtliche Stimmung mit dem Zürcher Konzertchor

20 Improvisieren liegt ihr im Blut

Ein feuriger Jahreswechsel mit Gabriela Montero

24 Schmerz in Schönheit verwandelt

Matthew Wong – Vincent van Gogh

26 Ein Lachen durch Tränen

Mit Manuel Nägeli auf den Spuren der Klezmermusik

28 Eine unsterbliche Freundschaft Feder und Bogen mit Virgina Woolf

30 Fingerspitzengefühl

Daniel Hope präsentiert Mendelssohns Streichersinfonien

32 Familienkonzerte

34 Stolpersteine und Sternstunden

Seit fünf Jahren lenkt Lena-Catharina Schneider als Teil der Geschäftsleitung die Geschicke des Zürcher Kammerorchesters

38

41 Kunst im ZKO-Haus: Mechthild

8

Expressiv und virtuos

Expressiv und virtuos erklingt das Eröffnungskonzert des Zürcher Kammerorchesters, bei dem unter anderem Beethovens berühmte Kreutzersonate sowie Strauss’ Metamorphosen auf dem Programm stehen.

Die deutsche Violinistin Julia Fischer präsentiert Johann Sebastian Bachs schillernd-sprühende Violinkonzerte BWV 1041 und BWV 1042.

14

Mutig und effektvoll

200 Jahre liegen zwischen Bach und Schostakowitsch. Das Konzert mit Sergei Nakariakov und Maria Meerovitch ist eine Hommage an zwei grosse Komponisten, deren Werk sowohl mit herrschenden Traditionen verbunden war, aber auch für den Durchbruch ins Unbekannte steht.

Dieser Jahreswechsel wird feurig! Mit der Pianistin Gabriela Montero, bekannt für ihre Fähigkeit spontan zu improvisieren, begrüssen wir das neue Jahr 2025 in der Tonhalle Zürich.

Der Begriff Triangulation stammt aus dem Lateinischen, wo «tri» die Zahl drei bezeichnet und «angulus» den Winkel. Bei der Triangulation werden verschiedene Blickwinkel miteinander kombiniert, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Im musikalischen Sinne ergibt die Triangulation ein spannendes Hörerlebnis.

Text Sophia Gustorff

Waren Sie im Sommer im Urlaub? Haben Sie Sightseeing gemacht? Dann kennen Sie diesen Effekt: Sie gehen um ein grosses Gebäude, beispielsweise eine Kirche, herum und von jedem Punkt aus entdecken Sie etwas Neues. Und auch Ihr Gefühlseindruck ändert sich je nachdem, von wo aus Sie den Bau betrachten. Stehen Sie vor dem Portal, wirkt die Kirche einladend und prächtig. Sie empfängt Sie mit offenen Armen. Von den Seiten aus wirkt sie technisch und kalt, wie eine grosse Lagerhalle. Stehen Sie direkt unter dem Kirchturm und blicken zur Spitze hinauf, stellt sich ein Gefühl von Erhabenheit ein. Vielleicht empfinden Sie aber auch Schwindel oder Ohnmacht – Triangulation ist der wissenschaftliche Begriff dafür. Er steht für die Methode, einen Gegenstand von unterschiedlichen Perspektiven aus zu betrachten.

Wie klingt ein Klaviertrio, das sich immer wieder neu formiert?

Daria Zappa Matesic, Anna Tyka Nyffenegger und Massimiliano Matesic laden im Konzert «Triangulation» dazu ein, dieser Frage nachzugehen: Violine, Violoncello und Klavier spielen hier in unterschiedlichen Formationen: Violoncello und Klavier, Violine und Klavier, Violine und Violoncello und zum Abschluss alle gemeinsam.

Einen triangulischen Blick ermöglicht das Trio auch auf eine musikalische Epoche, die zu den spannendsten Phasen der Musikgeschichte überhaupt gehört: die Zeit um 1910. Die kreative Suche nach neuen Ausdrucksformen führte hier zu radikalen Experimenten und brachte eine noch nie dagewesene Fülle an unterschiedlichsten Stilen hervor. Einen vorherrschenden Stil wie beispielsweise in der Wiener Klassik gab es nicht mehr, und das ist bis heute so geblieben.

Die zwei Stücke Nocturne und Cortège der früh verstorbenen französischen Komponistin Lili Boulanger repräsentieren die moderne Vorliebe für das Kurze, Flüchtige und Miniaturhafte. Zugleich durchweht sie ein Hauch romantischer Schwärmerei.

Zoltán Kodály liess sich für sein Duo für Violine und Violoncello von der Volksmusik seiner Heimat Ungarn inspirieren: Mit ihren eigenen Rhythmen, Melodien und Harmonien ist sie ein riesiger Schatz an Musik, den er zusammen mit seinem Freund Béla Bartók erforschte.

Der berühmte französische Komponist Claude Debussy gilt als Vertreter des Impressionismus. Mit fortschreitendem Alter schlug aber auch er andere ästhetische Wege ein. Seine drei Jahre vor seinem Tod entstandene Cellosonate überrascht mit Augenzwinkern und Ironie, ruppig und frech.

Das Poème von Massimiliano Matesic wiederum lässt uns mit seinen sanften Wellen den Sog des französischen Impressionismus spüren. Das Klaviertrio wurde im Jahr 2021 uraufgeführt, damals mit Viola statt Violoncello. Nachdem wir nun während des Programmes, bildlich gesprochen, einmal um die Kirche gelaufen sind, erwartet uns zurück vor dem Portal, ein letzter Seelenschmaus.

Kammermusik@ZKO: Triangulation

So | 29. September 2024 | 11.00 Uhr

ZKO-Haus

Daria Zappa Matesic Violine

Anna Tyka Nyffenegger Violoncello Massimiliano Matesic Klavier

Claude Debussy

Sonate für Violoncello und Klavier d-Moll, L. 135

Lili Boulanger

Zwei Stücke für Violine und Klavier

Zoltán Kodály

Duo für Violine und Violoncello, op. 7

Massimiliano Matesic Poème für Violine, Violoncello und Klavier

Ticketpreis

CHF 50

Saisoneröffnung mit Daniel Hope

Zwischen den Streichersinfonien des Wunderkindes Felix Mendelssohn-Bartholdy und den Metamorphosen des über achtzigjährigen Richard Strauss liegen nicht nur über hundert Jahre Musikgeschichte, sie markieren auch konträre Positionen im Leben und Werk der beiden Komponisten.

Text Silvio Badolato

Johannes Brahms vollendete seine erste Sinfonie im Alter von 43 Jahren und auch Anton Bruckner wagte sich erst am Schluss seiner jahrelangen Studien an die spätestens seit Beethoven als grosse, öffentliche Gattung geltende Sinfonie. Ganz anders der junge Felix Mendelssohn-Bartholdy: Als dieser mit zwölf Jahren den Unterricht in Generalbass, Choralsatz und Kontrapunkt abgeschlossen hatte, komponierte er sogleich erste Opern und Sinfonien. Freilich, seine ersten sechs Streichersinfonien, die er innerhalb eines Jahres komponiert hatte, fielen mit einer Aufführungsdauer von gut 10 Minuten noch relativ bescheiden aus. Sie als belanglose Studienstücke abzutun, würde ihnen jedoch nicht gerecht. Die später um sechs weitere Sinfonien erweiterte Serie dokumentiert eindrucksvoll den Reifeprozess des jungen Komponisten. Die sechste Sinfonie steht dabei an der Schwelle zu einer stilistischen und kompositorischen Neuorientierung. Der erste Satz orientiert sich noch an barocker Figuration und der Themenbildung frühklassischer Sonaten. Im Mittelsatz, nun erstmals ein Menuett, beweist Mendelssohn einen originellen, durchaus ironischen Umgang mit dem Satztypus, den er formal sogleich mit einem zweiten Trio aufbricht und mit geistreicher

Saisoneröffnung mit Daniel Hope

Verflechtung von Choral, Fuge und Zwischenspielen nobilitiert. Auch die folgenden Sinfonien zeugen von fortschreitender Entwicklung. Die nun viersätzigen Werke erreichen neue Dimensionen und an die Stelle barocker Idiomatik tritt ein an Mozart orientierter Stil.

In einer gänzlich anderen Position befand sich der über achtzigjährige Richard Strauss, als er 1945 die Metamorphosen für 23 Solostreicher vollendete. Das von Paul Sacher, Willi Schuh und Karl Böhm für das Collegium Musicum Zürich in Auftrag gegebene Werk entstand zweifelsohne unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs. Angesichts der Fülle von rhetorischen Mitteln des Schmerzes wie chromatischen Abgängen, Vorhalten und verminderten Tonsprüngen sowie der omnipräsenten Allusion an Beethovens Eroica -Trauermarsch, verwundert es nicht, dass die Metamorphosen oft als Begräbnismusik für das

Di | 15. Oktober 2024 | 19.30 Uhr

Tonhalle Zürich

Daniel Hope Music Director Zürcher Kammerorchester

Felix Mendelssohn

Sinfonie für Streichorchester Nr. 5 B-Dur, MWV N5

Ludwig van Beethoven

Sonate für Violine und Klavier Nr. 9 A-Dur, Kreutzer-Sonate, op. 47, bearbeitet für Violine und Streichorchester von Richard Tognetti

Felix Mendelssohn

Sinfonie für Streichorchester Nr. 6 Es-Dur, MWV N6

Richard Strauss

Metamorphosen, TrV 290

Ticketpreise

CHF 115 / 105 / 90 / 65 / 40

zerbombte München, Berlin und Wien interpretiert wurden. Dabei sollte das Werk vielmehr auf einer philosophischen und selbstreflexiven Ebene betrachtet werden. Das Beethoven-Zitat verweist zurück auf Strauss’ Ein Heldenleben , das er als Antwort auf Beethovens Sinfonien verstand. War diese Anknüpfung damals Anstoss für Neues, ist sie nun bloss noch eine Reminiszenz, mit der er den Kreis zu schliessen versucht. Diese Rückschau vollzieht sich auch im Hinblick auf die Musikgeschichte. Der Kreis lässt sich hier aber nicht mehr schliessen: War für Strauss der Höhepunkt der musikgeschichtlichen Entwicklung mit der in Wagner vollendeten Deutschen Musik erreicht, so sah er im Krieg und der Zerstörung der Opernhäuser den Untergang dieser Kultur. Der Musik bleibt da nur noch ein letzter, schmerzvoller Kommentar – ein Kommentar, mit dem sich Strauss in der Geschichte zu positionieren sucht.

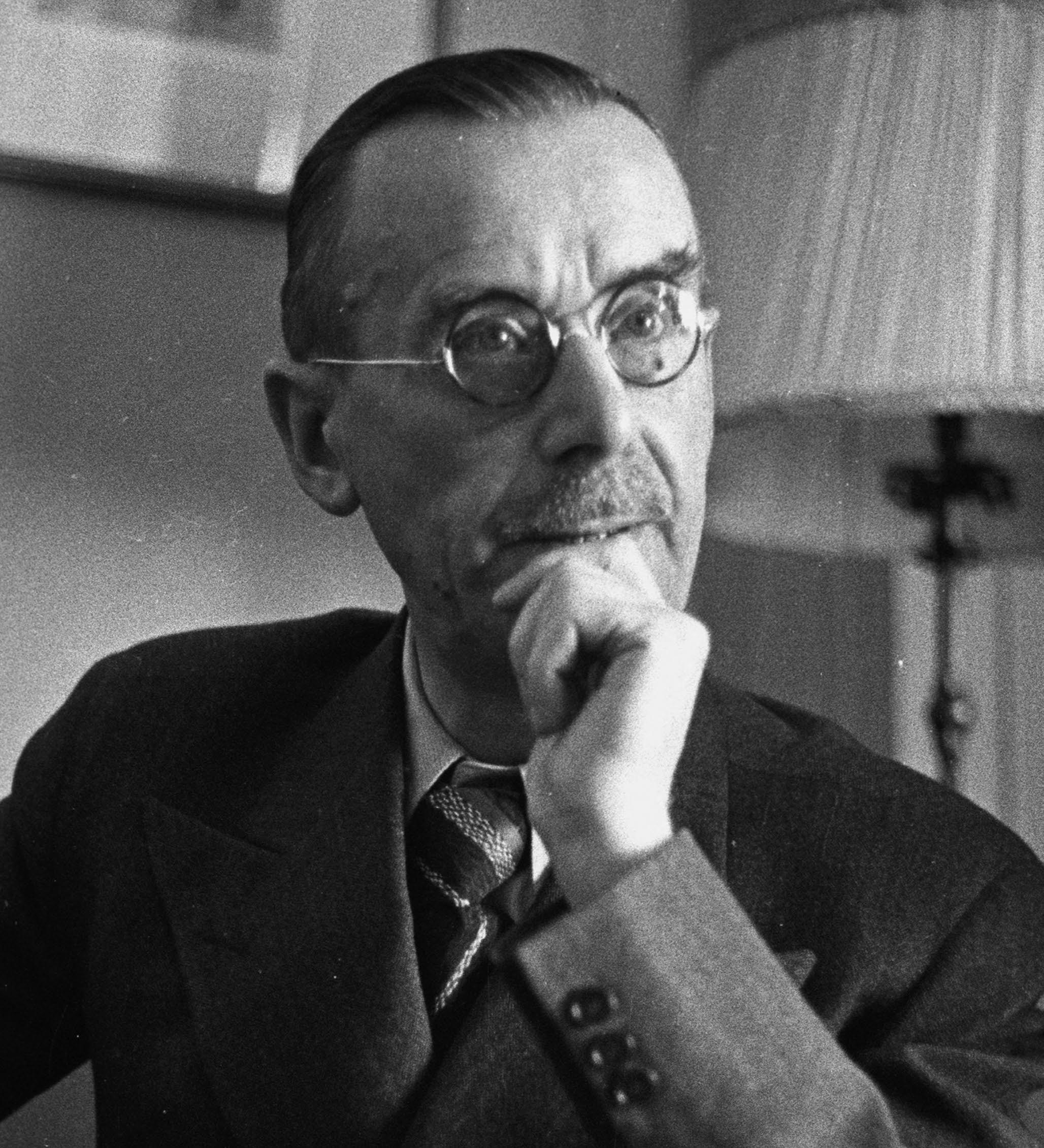

Feder und Bogen: Thomas Mann

In zahlreichen Essays und Aufsätzen reflektierte der Träger des Literaturnobelpreises Thomas Mann über die Rolle der Musik. Er erkannte in ihr eine Kunstform, die mehr noch als Sprache in der Lage ist, tiefe menschliche Erfahrungen und Emotionen auszudrücken.

Text Miriam Hefti

In seinem 1924 erschienenen monumentalen Roman Der Zauberberg schreibt Thomas Mann: «Was ist Zeit? Ein Geheimnis – wesenslos und allmächtig.» In mehreren Kapiteln verschränken sich seine Reflexionen über das Phänomen der Zeit mit dem Nachdenken über Musik. Überhaupt lässt sich im Gesamtwerk des Jahrhundert-Literaten das eine (Musik) ohne das andere (Zeit) nicht denken. Später wird es Mann selbst so formulieren:

«Gross ist das Geheimnis der Musik, von jungauf habe ich dem Rätsel ihres Wesens nachgehangen, sie belauscht, sie zu ergründen gesucht, bin als Schriftsteller ihren Spuren gefolgt.»

Wie kaum ein anderer deutscher Autor des 20. Jahrhunderts hat Thomas Mann in seinen Romanen, Erzählungen und Essays die Musik zum Thema gemacht, sie als Reflexionsfigur für die grossen Fragen seiner Zeit verwendet. Von der frühen Erzählung Tristan über den Zauberberg bis zum späten Roman Doktor Faustus – eine fiktive Romanbiografie eines Komponisten – ziehen sich musikalische Themen und Erzählstrukturen, die er von musikalischen Techniken ableitete, leitmotivisch durch sein Œuvre.

Thomas Mann wurde 1875 in Lübeck in eine angesehene Kaufmannsfamilie hineingeboren. Seine Mutter Julia war musikalisch. Mann selbst hat Geige gespielt, begleitete seine Eltern schon früh zur Oper, besuchte Kammerkonzerte und besass bereits in jungen Jahren ein Grammophon, das ihm intensive Hörmomente bereitete – ähnlich seinem Protagonisten Hans Castorf aus dem Zauberberg Begegnungen mit Persönlichkeiten wie dem Dirigenten Bruno Walter oder dem Komponisten Arnold Schönberg bleiben nicht blosse Lebensrealität, sie finden Niederschlag in seinen literarischen Reflexionen. Als Fixstern galt ihm der musikalische Kosmos Richard Wagners, den er anfangs verehrte, ihm gegenüber mit der Zeit aber eine ambivalente Haltung einnahm. Die Auseinandersetzung mit Wagners Musik schlägt sich etwa in den Buddenbrooks oder dem Zauberberg literarisch nieder – in Form der berühmten Leitmotivtechnik Wagners als Stilmittel. Auch Thomas Mann setzt Leitmotive ein, um das Lineare des Erzählens zu durchbrechen.

Die intellektuelle Auseinandersetzung des Literaten mit dem Komponisten kulminiert in seinem berühmten Essay Leiden und Grösse Richard Wagners. Darin thematisiert Thomas Mann die Gefahr, die auf der Grossartigkeit der Verführungskunst der Musik Richard Wagners beruhe. Den Essay hatte er 1932 entworfen und im Frühjahr 1933 im Schweizer Exil ausformuliert. Es ist geschichtlich und biografisch bemerkenswert, dass dieser wegweisende Text im April 1933 eine heftige Kontroverse auslöste, die den Literaturnobelpreisträger für immer aus Deutschland vertreiben sollte. Thomas Mann exilierte nach Pacific Palisades bei Los Angeles und später nach Kilchberg bei Zürich. 1955 stirbt Thomas Mann in seinem Schweizer Exil.

Im Rahmen des Feder-und-Bogen-Konzerts wird die enge Verbindung Thomas Manns zur Musik anhand literarischer Fundstücke beleuchtet. Den musikalischen Rahmen bilden Kompositionen aus seiner Zeit.

Do | 24. Oktober 2024 | 19.30 Uhr ZKO-Haus

Thomas Douglas Erzählung

Anina La Roche Konzept und Dramaturgie Musikerinnen und Musiker des Zürcher Kammerorchesters

Werke von Ludwig van Beethoven, Arnold Schönberg und Weiteren

In Kooperation mit der Thomas Mann Gesellschaft Zürich

Ticketpreis CHF 50

Sergei Nakariakov spielt das gesamte Repertoire für Trompete und Flügelhorn, erweitert es durch Transkriptionen und regt halsbrecherische Auftragswerke an.

Text Corinne Holtz

Eigentlich hätte er Pianist werden sollen wie seine ältere Schwester. «Damals sass meine Mutter neben mir und passte auf, dass ich ordentlich übe», sagt Nakariakov in einem Radiointerview. Alles hätte gut gehen können: Der Vater war Klavierlehrer, die Mutter musikliebende Ingenieurin und die Sowjetunion brauchte Talente. Ein Autounfall im Jahr 1986 brachte die entscheidende Wende. Sergei Nakariakov erlitt mit neun Jahren eine Wirbelsäulenverletzung, wegen der er kaum noch sitzen konnte. So begann er sich ernsthaft mit der Trompete zu beschäftigen, mit der er bisher lediglich «herumgespielt» hätte. Im Gegensatz zum Klavier sprang der Funke über, so dass er bereits mit 11 Jahren sein erstes bezahltes Konzert gab.

Nakariakov hatte die Trompete mit dem Jazz verbunden, bis seine Schwester, die Pianistin Vera Okhotnikova, aus Moskau zwei Aufnahmen des berühmten Timofei Dokshitzer nach Hause brachte. Er sei «zu Tränen gerührt» gewesen, als er diesen Bachs Präludium in es-Moll aus dem Wohltemperierten Klavier (I) in einer Mischung aus Demut und Grösse spielen hörte. Das Vorbild Dokshizer gab den Takt an, rasch ging es vorwärts. Als junger Mann war Nakariakov regelmässig im Staatsrundfunk zu hören und zu sehen.

Längst hat Nakariakov seine Heimatstadt Gorki verlassen und lebt heute in Paris. Vor dem Fall der Berliner Mauer erlaubte ihm das Regime eine einzige Reise: ins nahe Finnland an das dort stattfindende Korsholm-Festival. Die Presse feiert den Musiker seither als «Paganini der Trompete», der selbst dem Kornettisten Jean-Baptiste Arban seine an Paganini angelehnten Kabinettstückchen um die Ohren bläst. Dessen Variationen über Casta Diva aus Bellinis Norma spielt Nakariakov ebenso schwerelos wie für ihn geschriebene neue Musik. Fazıl Say und Jörg Widmann etwa sind über ihr jeweiliges Instrument (Klavier bzw. Klarinette) zum Komponieren gekommen und bei Nakariakov an keine Grenzen gebunden. Widmanns Trompetenkonzert ad absurdum (2006) ist eigentlich unspielbar, nur wenige Musiker:innen können die Zirkularatmung, die auf die Oboeninstrumente zurückgeht, auf die Trompete übertragen. Diese Blastechnik ermöglicht Ausatmen bei gleichzeitigem Einatmen und einen damit verbundenen Variantenreichtum an Klang und Rhythmus. «Absurd schwer» sei das Konzert, sagt Nakariakov, auch für das Orchester. Entschädigt würden sie jedoch mitsamt Publikum durch die elektrisierende Energie.

Nakariakov teilt sich im Konzert mit dem ZKO den Solopart mit der Pianistin Maria Meerovitch. Das Klavier habe die Aufgabe, dem einfarbigen Streicherklang Glanz zu verleihen und die Trompete bei exponierten Einsätzen zu unterstützen, begründet André Jolivet die ungewöhnliche Besetzung des Concertino (1948). Schostakowitsch hingegen lässt in seinem Konzert für Klavier, Trompete und Streicher (1933) dem Tasteninstrument den Vortritt. Das Werk gleicht einem Blitzgewitter durch die Musik- und Lebensgeschichte des Komponisten. Beethoven, Haydn und die Neoklassik purzeln hinein, auf die der ehemalige Stummfilmbegleiter Schostakowitsch mit satirisch aufgeladenen Zwischenrufen antwortet. So klingt Musik, die sich über die konservative Seriosität des Musikbetriebs lustig macht. Noch spasst Schostakowitsch, ohne sich zu fürchten. Drei Jahre später werden ihm erstmals «westliche Dekadenz» und «Verfallserscheinungen» vorgeworfen.

Di | 19. November 2024 | 19.30 Uhr

Tonhalle Zürich

Sergei Nakariakov Trompete

Maria Meerovitch Klavier

Willi Zimmermann Violine und Leitung

Zürcher Kammerorchester

Wilhelm Friedemann Bach

Sinfonie F-Dur, Fk 67

André Jolivet

Concertino für Trompete, Streichorchester und Klavier

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonie h-Moll, Wq.182/5

Johann Christoph Friedrich Bach

Sinfonie d-Moll, WFV I:3

Dmitri Schostakowitsch

Adagio und Allegretto für Streichorchester, bearbeitet von Christian Sikorski

Dmitri Schostakowitsch

Konzert für Klavier, Trompete und Streichorchester c-Moll, op. 35

Ticketpreise

CHF 115 / 105 / 90 / 65 / 40

Ein Konzert vor Wladimir Putin wie beim G8-Gipfel im Jahr 2007 wird Julia Fischer nicht mehr geben. Mit Klimaprotestierenden wie in der Elbphilharmonie würde sie jedoch weiterdiskutieren. Und Zug fährt sie, wann immer es geht. Neuerdings nach Boswil.

Dort leitet sie zusammen mit Benjamin Nyffenegger das Festival «Boswiler Sommer».

Text Corinne Holtz

«Das ist und bleibt eine bescheuerte Idee.» So lautet einer der jüngsten Sätze von Julia Fischer, zu lesen in der Süddeutschen Zeitung. Fischer meinte damit die Budgetkürzungen in der Grundschule auf dem Buckel der musischen Fächer. Und das ausgerechnet in Bayern, dem reichsten Bundesland Deutschlands. Zusammen mit dem Bariton Christian Gerhaher protestierte sie 2024 gegen die Grundschulreform und schrieb einen offenen Brief an den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder und das deutsche Kultusministerium.

Julia Fischer könnte regelmässig nach Asien fliegen und dort Konzerte geben. Sie hätte ihre GuadagniniGeige im Handgepäck und würde in ausverkauften Konzertsälen Bach, Mozart und Beethoven spielen. Etwa im National Centre for the Performing Arts (NCPA) in Peking, dem grössten Haus der Welt für Oper, Konzert und Theater.

«Es ist nicht zu vereinbaren mit klimaverantwortlichem Handeln», sagt Fischer. Sie reist meistens mit dem Zug und tritt vor allem in Europa auf. Hier ist auch ihre Vermittlungsarbeit beheimatet. 2006 trat sie die Nachfolge von Ana Chumachenco an der Hochschule für Musik und Theater München an; mit 23 Jahren war sie die jüngste Professorin Deutschlands. 2017 gründete sie mit dem JF Club ihre eigene Musikplattform und machte sich damit unabhängig vom Diktat der Labels. Die Nachwuchsförderung wurde für sie immer wichtiger. Das fängt bei den Kleinsten an.

«Musik ist eine Möglichkeit, Kinder zusammenzubringen.»

«Rhapsody in School» bringt Klassik und Jazz auch dorthin, wo Musik für viele keine Rolle spielt: in Schulklassen ausserhalb gehobener Quartiere, zu Kindern aus Kriegsgebieten. Mitbegründer Lars Vogt, der 2023 verstorben ist, fand, er habe nie etwas Sinnvolleres gemacht. Auch Julia Fischer steht auf der Künstler:innenliste, die inzwischen gegen 600 Namen umfasst und bisher 79 000 Schülerinnen und Schüler erreicht hat. In Gauting gründete Fischer die Kindersinfoniker, ein Streichorchester für Sechs- bis Vierzehnjährige. «Musik ist eine Möglichkeit, Kinder zusammenzubringen» und die «Schere im Klassenzimmer» zu verkleinern, so Fischer. Unterstützt wird sie dabei vom Komponisten Johannes X. Schachtner. Noch steht vor allem Barock und Romantik auf dem Programm. Ob die Kindersinfoniker dereinst auch neue Musik einstudieren werden, ist noch nicht entschieden.

Mit dem Zürcher Kammerorchester setzt Fischer den Schwerpunkt auf Johann Sebastian Bach. Die berühmten Violinkonzerte in E-Dur und a-Moll verdanken wir einem Schlüsselereignis. Antonio Vivaldi veröffentlichte 1711 in Amsterdam seine zukunftsweisenden Concerti, op. 3 unter dem Titel

L’estro armonico. Bach könnte in der Bibliothek des reisefreudigen Prinzen Johann Ernst in Weimar Vivaldis Partituren studiert haben. Jedenfalls bearbeitete Bach Vivaldis op. 3 und transformierte die Neuerungen in eigene Instrumentalkonzerte. Die Entstehungszeit der beiden Violinkonzerte ist ungesichert. Das E-Dur-Konzert verweist stilistisch auf Köthen und die Zeit um 1720. Bach war am Hof Anhalt-Köthen Kapellmeister und Kammermusikdirektor. Dort schrieb er für die Kapelle mit bis zu 17 Musikern massgeschneiderte Werke und versammelte sie unter seiner Leitung in der «Probierstube» in einem Haus am Holzmarkt. Konzertmeister Joseph Spiess könnte den Solopart gespielt haben, während Fürst Leopold im Tutti geigte. Er feierte prunkvolle Hoffeste und wusste offensichtlich, was er an Bach hatte. Er bezahlte ihn so gut wie den Hofmarschall, während ein Kapellmeister oft mit dem Gehalt eines Lakaien vorliebnehmen musste.

Di | 10. Dezember 2024 | 19.30 Uhr

Tonhalle Zürich

Julia Fischer Violine und Leitung Zürcher Kammerorchester

Johann Sebastian Bach Konzert für Violine und Streichorchester a-Moll, BWV 1041

Josef Suk Serenade für Streichorchester Es-Dur, op. 6

Johann Sebastian Bach Konzert für Violine und Streichorchester E-Dur, BWV 1042

Dmitri Schostakowitsch Kammersinfonie As-Dur, op. 118a, bearbeitet von Rudolf Barschai

Ticketpreise

CHF 115 / 105 / 90 / 65 / 40

«Alle Jahre wieder» stellt André Fischer, der künstlerische Leiter des Zürcher Konzertchors, ein sorgsam ausgewähltes Weihnachtsprogramm zusammen, das gemeinsam mit dem ZKO und einer exquisiten Auswahl an Gesangssolist:innen im Fraumünster Zürich erklingt. Im Gespräch verrät er mehr dazu.

Text Lion Gallusser

Herr Fischer, die traditionellen Weihnachtskonzerte gehören zu den Höhepunkten in der Saison des Zürcher Kammerorchesters. Welchen Stellenwert haben die Konzerte für Sie?

Den denkbar grössten. Für den Zürcher Konzertchor sind die Weihnachtskonzerte der feierliche Abschluss eines Chorjahres, der uns für eine knappe Woche mit «unserem» ZKO zusammenführt. Zwischen Chor und Orchester bestehen langjährige freundschaftliche Bande und wir hoffen, dass sich die Freude am gemeinsamen Musizieren auch dieses Jahr wieder auf unser Publikum überträgt.

Sie haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt mit Werken aus verschiedenen Epochen und Regionen. Was ist der rote Faden in diesem Jahr?

Der Faden ist nicht rot, sondern eher bunt! In diesem Jahr beginnen wir das Programm mit zeitgenössischer Musik: zuerst mit Pop und dann mit New Age Classic, wie ich Taveners Spätstil vorsichtig beschreiben würde. Die beiden Stücke verbindet eine gleiche melodische Anfangsformel. Zur festlichen Stimmung tragen dann ein schwedisches Weihnachtslied und eine Folge von Bach-Stücken bei, die im lockeren Wechsel mit stilistisch unterschiedlichen Perspektiven auf die Melodie «Wie schön leuchtet der Morgenstern» erklingen.

Johann Sebastian Bach ist also gleich mit drei Werken auf dem Programm vertreten. Gehört er für Sie untrennbar zu Weihnachten?

Bachs Musik ist universell und passt zu jedem feierlichen Anlass. Es ist aber nicht Bach selbst, der das Publikum ansprechen möchte, es sind wir Musikerinnen und Musiker. Wir werden alles darauf ausrichten, das Publikum in den Bann zu ziehen, indem wir Bachs verschiedenen Betrachtungen zum Thema Zeit (das wäre hier der rote Faden, wie ich meine) nachlauschen und sie in den Ohren unseres Publikums Klang werden lassen.

Auf dem Programm stehen auch Trois Chants de Noël des Schweizer Komponisten Frank Martin, dessen Todestag sich in diesem Jahr zum fünfzigsten Mal jährt. Sie haben diese Komposition für die Weihnachtskonzerte bearbeitet.

Wie würden Sie diese Musik beschreiben? Und wie taucht man in ein solches Werk ein, wenn man es bearbeitet?

Meiner Meinung nach ist Frank Martin mit seinem unverwechselbaren Stil – einer ganz persönlichen Art von gleitender Tonalität – und seinem unglaublichen Flair für das Vokale der individuellste Schweizer Komponist. Trois Chants de Noël hatte Martin im Original für eine kleine Besetzung geschrieben. Die Uraufführung erfolgte 1947 im Familienkreis, mit dem Komponisten am Klavier, seiner Gattin Maria an der Flöte und seiner Tochter als Sängerin. In der Bearbeitung ging es mir darum, den schlichten Grundklang für Kammerorchester und Chor zu übersetzen, ohne dabei dessen Intimität zu stören. Oder um bei Ihrer Frage zu bleiben: Man kann da nicht nur ein bisschen die Füsse benetzen, sondern muss schon mit Haut und Haar und ganzer Seele eintauchen. Ich bin sicher, dass das Publikum von den Farben dieser drei Miniaturen – ich bin geneigt zu sagen: dieser klingenden Chagall-Fenster –begeistert sein wird.

Do | 19. Dezember 2024 | 19.30 Uhr

Fr | 20. Dezember 2024 | 19.30 Uhr

Fraumünster Zürich

André Fischer Leitung

Mirjam Wernli Sopran

Jan Thomer Altus

Rodrigo Carreto Tenor

Joachim Höchbauer Bass

Guillermo Ortega Santos Violoncello

Zürcher Konzertchor

Zürcher Kammerorchester

Werke von Amanda McBroom, John Tavener, Gustaf Nordqvist, Johann Sebastian Bach, Peter Cornelius, Frank Martin, Michael Praetorius und Felix Mendelssohn

Ticketpreise

CHF 95 / 85 / 65 / 40 / 25

Jahreswechsel mit Gabriela Montero

Der Jazz brachte die Improvisation ins 20. Jahrhundert zurück. Ab 1972 bahnte Friedrich Gulda den Weg in die Klassik. Er schreckte das Festspielpublikum in Salzburg mit einem Gegenprogramm. Bei Gabriela Montero ist das Improvisieren fester Bestandteil ihrer Konzerte.

Text Corinne Holtz

Nichts ist vor ihr sicher. Ein deutscher Schlager oder der Anfang aus Schumanns Rheinischer Sinfonie, die Aria aus Bachs Goldberg-Variationen oder ein Chanson von Piaf – das Publikum mag die Themen noch so ungefähr wiedergeben, Gabriela Montero entziffert deren Kern und legt nach einer kurzen Konzentrationspause los. Aus Bachs berühmter Aria, der Wurzel der Goldberg-Variationen, entspinnt sich zunächst eine am französischen Impressionismus angelehnte Introduktion. Dann tastet sich die Musik in eine verrauchte Bar der 1920er-Jahre vor und landet schliesslich im gepflegten Easy Listening.

Gabriela Montero spielt aus dem Stegreif ohne Noten und schöpft während des Improvisierens aus einer unsichtbaren Quelle.

Und das scheinbar unvorbereitet, wie die Herkunft des Wortes aus dem Lateinischen («ex improviso») glauben macht. Eine überzeugende Improvisation setzt im Gegenteil sehr viel voraus. So greifen Improvisierende meist auf bestimmte stilistische Formeln zurück, die sie im Zuge jahrelangen Umgangs mit Musik unterschiedlicher Epochen verinnerlicht

haben und abrufen können. Sie spielen sich entlang spezifischer Ausformungen von Harmonik, Melodik und Rhythmus und entfernen sich unterschiedlich weit vom Ausgangspunkt. Das eingeweihte Publikum freut sich, wenn es «nach Bach» klingt und sich ein kontrapunktisches Geflecht im Stil der Fuge entfaltet. Soll Mozart ins Spiel kommen, darf der sogenannte Alberti-Bass in der Begleitung nicht fehlen, wie er etwa den Beginn der populären Sonata facile prägt. Die Töne der Akkorde werden nacheinander gespielt, eingebürgert hat sich dabei Domenico Albertis Schema der Reihenfolge «tiefster, höchster, mittlerer, höchster» Ton.

Das Improvisieren war im 17. und 18. Jahrhundert Teil jeder gründlichen musikalischen Ausbildung, so auch bei Mozart. Er beherrschte die improvisatorische Technik des Generalbassspiels. Notiert ist lediglich eine Bassstimme, beziffert mit Zahlen, die das jeweilige Intervall bezeichnen, das vom Basston aus zusätzlich zu greifen ist. Daraus ergeben sich Akkorde, deren Oberstimme, Dichte und Verzierungen nicht genau festgelegt sind und von der Persönlichkeit des Spielers geprägt werden. Im Stegreifspiel lösen sich die Interpret:innen vollständig von den Noten. Virtuos:innen wie Clara Schumann und Franz Liszt wurden auch dafür gefeiert. Dann verlagerte sich diese Kunst in die Salons, um erst mit dem Jazz wieder aufzublühen.

Jahreswechsel mit Gabriela Montero

«Improvisieren macht einen grossen Teil meiner selbst aus. Es ist der natürlichste und spontanste Weg, mich auszudrücken.»

Gabriela Montero musste sich das Improvisieren erkämpfen. Gegen den Willen ihrer Lehrpersonen pflegte die Venezolanerin ihre Leidenschaft im Geheimen. Eine Sinnkrise brachte die Wende und die Musikerin schöpfte im Rahmen einer «Berufsund Lebensberatung» bei Martha Argerich Kraft, als Pianistin neu anzufangen. Seit dieser Zeit lebt Gabriela Montero ihre Leidenschaft auch im Konzert. Zum festlichen Jahreswechsel mit dem ZKO ist von ihr eine improvisierte Kadenz in Mozarts Klavierkonzert Nr. 24 c-Moll, KV 491 zu erwarten.

Lassen Sie sich von Gabriela Montero und ihrer magischen Energie anstecken!

Di | 31. Dezember 2024 | 17.00 Uhr | KKL Luzern

Mi | 1. Januar 2025 | 17.00 Uhr | Tonhalle Zürich

Gabriela Montero Klavier

Willi Zimmermann Violine und Leitung Zürcher Kammerorchester

Georg Friedrich Händel

I. Ouvertüre, aus: Feuerwerksmusik, HWV 351

Jean-Féry Rebel

I. Le Chaos, aus: Les Eléments

Joseph Haydn

Sinfonie Nr. 59 A-Dur, Feuersinfonie, Hob. I:59

Wolfgang Amadeus Mozart

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 24 c-Moll, KV 491

Ticketpreise

CHF 125 / 115 / 100 / 75 / 45

Silvesterkonzert: Ticketverkauf über das KKL

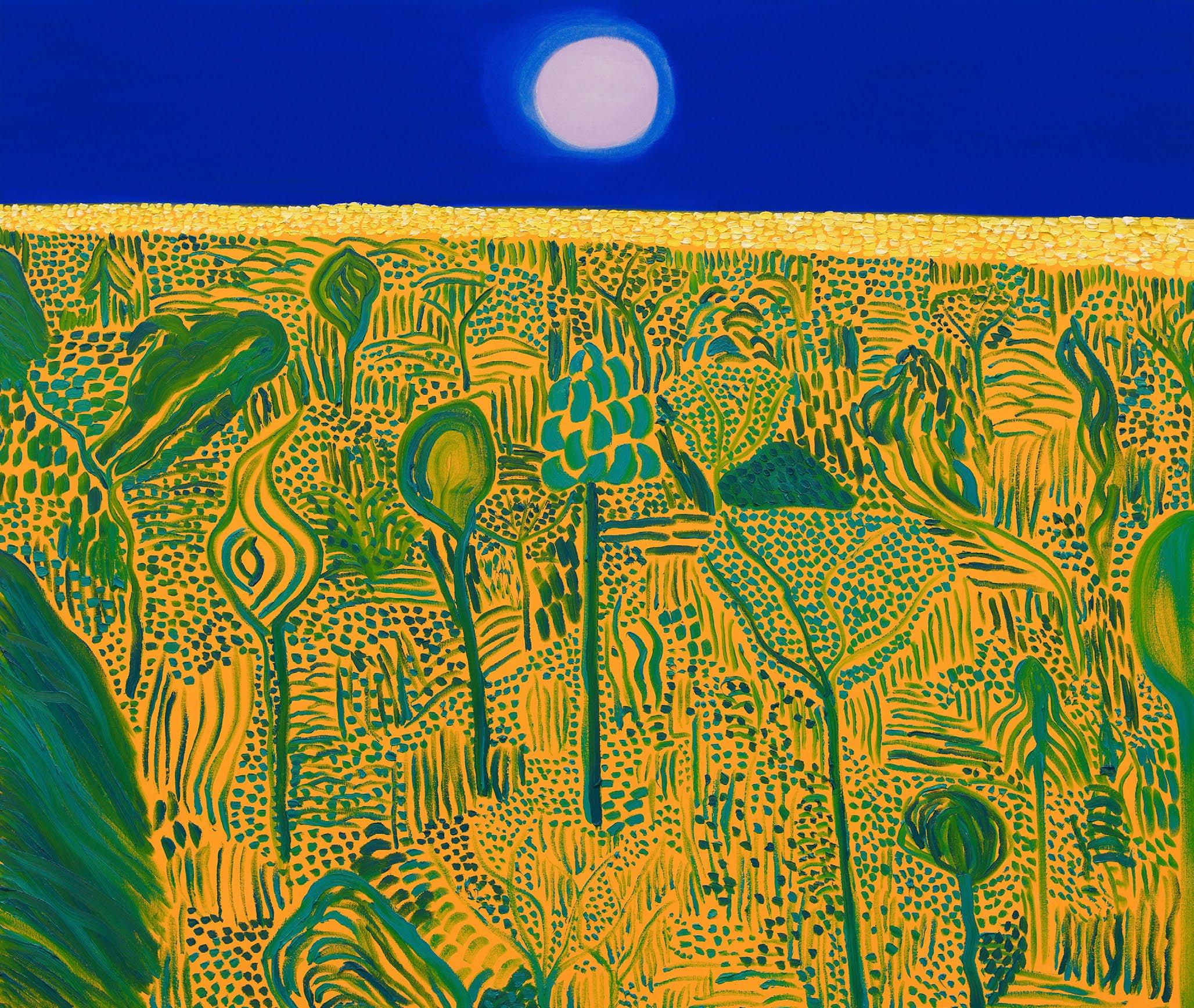

Matthew Wong – Vincent van Gogh

«Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander», lautet ein uralter Mythos, der so alt ist wie die Kunst selbst. Friedrich Nietzsche brachte das Phänomen in seinem berühmtesten Werk Also sprach Zarathustra auf die poetische Formel: «Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.» Für den weltbekannten Künstler Vincent van Gogh ähnelt die Normalität einer gepflasterten Strasse: «Sie ist bequem zu gehen, aber auf ihr wachsen keine Blumen».

Text

Petra Meyer

Matthew Wong wurde in Toronto geboren und pendelte sein Leben lang zwischen Kanada und Hongkong. Nach einer Reihe von Studiengängen, Praktika und Jobs begann er im Alter von 27 Jahren zu zeichnen und zu malen. Innerhalb weniger Jahre entwickelte er einen sehr persönlichen Stil, mit intensiven Farben und fantasievollen Landschaften. Wong selbst beschrieb die Malerei als seinen letzten Versuch, Sinn und Anerkennung im Leben zu finden. Er hatte eine Vielzahl von psychischen Erkrankungen aus dem Autismus-Spektrum sowie chronische Depressionen, Angstattacken und Tourette.

Matthew Wong liess sich von vielen Künstler:innen inspirieren und kombinierte Beispiele aus der europäisch-amerikanischen und der chinesischen Kunstgeschichte auf originelle Weise. Unverkennbar ist der Einfluss von Vincent van Gogh auf Wongs achtjährige Tätigkeit als Künstler, sichtbar an der ausdrucksstarken Farbgebung, der dick aufgetragenen Farbe und den wiederkehrenden Motiven. Wongs Verbindung zu van Gogh ist jedoch mehr als nur künstlerisch. «Ich sehe mich selbst in ihm. Die Unmöglichkeit, in diese Welt zu gehören», sagte Wong 2018.

In van Gogh erkannte Wong einen verwandten Geist. Beide Künstler waren Autodidakten, beide schufen ihr erstes Werk im Alter von 27 Jahren, beide malten mit dicken, ausdrucksstarken Pinselstrichen und grosser Farbigkeit und beiden Künstlern wird eine äusserst obsessive Arbeitsweise nachgesagt. Bei van Gogh entstand im Schnitt alle 36 Stunden ein neues Bild, von Wong heisst es, er hätte 5 bis 6 Bilder an einem Tag geschaffen. Das rege Schaffen der beiden endete in jungen Jahren durch Suizid.

Kaum fünf Jahre nach seinem ersten Werk erwarb ein renommiertes Museum ein Gemälde von Wong, und viele namhafte Sammler folgten ihm. Die New York Times betitelte ihn 2019 als «einen der talentiertesten Maler seiner Generation».

Die Ausstellung im Kunsthaus Zürich beleuchtet sowohl die künstlerische als auch die biografische Ähnlichkeit zwischen den beiden Künstlern. Im Mittelpunkt stehen – eine Premiere für die Schweiz – rund 45 Gemälde sowie Zeichnungen Wongs. Ergänzt werden sie durch eine Gruppe ausgewählter Meisterwerke van Goghs.

Auch in der Musikwelt lässt sich ein Zusammenhang zwischen ausserordentlicher Kreativität und psychischer Erkrankung feststellen. Es ist zwar heikel, lange Jahre nach dem Ableben eine verlässliche Diagnose zu stellen, aber bei Robert Schumann gilt eine bipolare Störung als gesichert. In der jüngeren Vergangenheit haben vor allem wegweisende Musikerinnen und Musiker wie Kurt Cobain, Frank Sinatra, Jimi Hendrix, Sting oder Amy Winehouse ihre psychischen Schwierigkeiten in ihrem kreativen Schaffen verarbeitet. Aber auch körperliche Qualen finden ihren Ausdruck im Werk grosser Komponisten: Beethoven galt als multimorbid und musste neben seiner zunehmenden Taubheit heftige Schmerzen ertragen, Smetana wurde von Tinitus geplagt, Gustav Mahler war herzkrank und Maurice Ravel litt unter der PickKrankheit. Was uns Menschen in der Kunst zutiefst berührt, erschüttert und erbeben lässt, ist häufig das Ergebnis einer Metamorphose – unerträglicher Schmerz verwandelt in berückende Schönheit.

Im Gesprächskonzert erweitert das Zürcher Kammerorchester die Ausstellung um die musikalische Dimension und schafft eine hörbare Verbindung zu Matthew Wong und Vincent van Gogh. Lena-Catharina Schneider, Künstlerische Leitung des ZKO, und Kurator Jonas Beyer werden durch das Programm führen.

GESPRÄCHSKONZERT ZUR SONDERAUSSTELLUNG

Do | 16. Januar 2025 | 19.30 Uhr Kunsthaus Zürich, Chipperfield

Willi Zimmermann Violine und Leitung Zürcher Kammerorchester

Werke von Claude Debussy, Maurice Ravel und Zeitgenoss:innen

In Kooperation mit dem Kunsthaus Zürich

Ticketpreis

CHF 75

Das Konzertticket berechtigt gleichzeitig zum Eintritt in die Sonderausstellung im Kunsthaus Zürich

Die Bezeichnung Klezmer stammt ursprünglich aus dem hebräischen und weist auf eine Vorstellung hin, die den Menschen als beseeltes Musikinstrument betrachtet. Der Körper (hebr.: kli) ist Gefäss und Instrument zugleich und die belebte Seele ist der Gesang (hebr.: s[e]mer).

Silvio Badolato Kammermusik@ZKO: Klezmer

«Jede Volksmusik ist schön, aber von der jüdischen muss ich sagen, sie ist einzigartig! Sie ist so facettenreich, kann fröhlich erscheinen und in Wirklichkeit tief tragisch sein. Fast immer ist es ein Lachen durch Tränen», so beschreibt Dmitri Schostakowitsch die jiddische Volksmusik. Sie schaut auf eine über tausendjährige Geschichte zurück, in der sie zahlreiche Wandlungen erfahren hat.

Ihre Blütezeit erlebte die Klezmermusik im 19. Jahrhundert in Ost- und Südeuropa, einer Region, in der zahlreiche Musiktraditionen zusammentrafen und aufeinander einwirkten. Jüdische Wandermusikanten, die Klezmorim, liessen sich von moldawischen, ukrainischen und rumänischen Volksliedern und -tänzen inspirieren. Und aus der türkischen Musik stammt vermutlich die für den Klezmer charakteristische übermässige Sekunde. Doch auch die jüdische Tradition übte einen grossen Einfluss aus: Der Synagogengesang prägte die typischen Ornamente und ein grosser Teil des melodischen

Schatzes des Klezmerrepertoires stammt von den Chassidim, einer jüdischen Mystikerbewegung aus dem Süden Russlands. Mit ihren Instrumenten imitierten die Klezmer-Musiker die Nigunim, die «Lieder ohne Worte» der Chassidim.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschwand die Klezmer-Tradition aufgrund der Pogrome gegen die Juden aus Europa. Unzählige Klezmorim wanderten in die USA aus, wo sich Elemente jüdischer Folklore mit amerikanischen Trends wie Jazz und Swing vermischten. Während sich Klezmer immer mehr der Weltmusik öffnete, eine Entwicklung, der auch die globale Klezmer-Renaissance der 1970er-Jahre keinen Einhalt gebieten konnte, gab es gleichzeitig Bemühungen um ein möglichst originäres Repertoire. Einen bedeutenden Beitrag dazu leistete der 1882 im heutigen Lettland geborene Abraham Zvi Idelsohn. In zehn wegweisenden Bänden präsentierte er die in akribischen Feldstudien zusammengetragenen Melodien aus der Blütezeit

der osteuropäischen Klezmermusik – darunter auch Hava Nagila («Lasst uns glücklich sein»). Dieses Stück, ursprünglich eine chassidische Nigun aus Sadagora in der heutigen Ukraine, avancierte schnell zu einem Emblem des Klezmers, es wurde jüdische Hochzeitshymne, europäischer Fussballgesang, es war Gegenstand eines jahrelangen Rechtsstreits und eines Dokumentarfilms.

Doch was ist nun das Geheimnis dieser Musik?

Manuel Nägeli, der das Programm für den KlezmerMorgen im ZKO-Haus zusammenstellt, schliesst sich Schostakowitsch an: «Ich finde Klezmer wahnsinnig abwechslungsreich, viele Melodien berühren mich zutiefst. Tatsächlich kann die Musik ungemein fröhlich scheinen, aber irgendwo ist auch der Schmerz und das Tragische darin mehr oder weniger offensichtlich verborgen. Ich bin mir sicher, dass die Klezmer-Musik die Herzen vieler Zuhörer:innen sehr schnell erobern werden, denn Klezmer muss man einfach lieben!»

So | 19. Januar 2025 | 11.00 Uhr ZKO-Haus

Simon Wiener Violine

Kio Seiler Violine

Manuel Nägeli Viola

Nicola Mosca Violoncello

Hava Nagila, Mazel Tov, Halleluya und weitere traditionelle Klezmer-Werke

Ticketpreis CHF 50

Virginia Woolf und Ethel Smyth verband eine tiefe weibliche Verbundenheit. Der Versuch, sich in der Welt der Literatur und der Musik Gehör zu verschaffen und sich als Frau in einer von Männern dominierten Welt durchzusetzen, hat die beiden sicherlich zusammengeschweisst, gegenseitig gestärkt und den Weg für viele kommende Frauen geebnet.

Text Cinzia Caracciolo

20. Februar 1930 – Virginia Woolf, gekleidet in einen alten Morgenmantel, 52 Tavistock Square, London: «Ich lag hier gestern um vier, als ich die Klingel hörte, dann ein energisches Stampfen die Treppe herauf, und dann, siehe da, stürmte eine raue, aber herzliche, militärische alte Frau (älter als ich dachte) ins Zimmer […] mit Dreispitz-Hut und Schneiderkostüm.» «Lassen Sie sich ansehen», rief ihr die Komponistin Ethel Smyth laut zu. Virginia Woolf lag zerbrechlich im Bett und erholte sich gerade noch von einer Grippe. Eigentlich gab sie auch nur selten Interviews, aber in diesem Fall machte sie eine Ausnahme. Die beiden Frauen unterhielten sich rege bis 19 Uhr abends. Nach dem Besuch schrieb Virginia Woolf in ihr Tagebuch: «Die Basis für eine unsterbliche Freundschaft wurde geschaffen.»

Beide Frauen hätten unterschiedlicher nicht sein können: Ethel Smyth, 71 Jahre alt, ledig, fast taub, kämpferisch und selbstbewusst, und Virginia Woolf, verheiratet, 47 Jahre alt, zerbrechlich und introspektiv. Und doch hatten sie viel gemeinsam. Beide kämpften darum, sich in einem Metier, das traditionellerweise von Männern dominiert wurde, durchzusetzen.

Feder und Bogen: Virginia Woolf

Beide thematisierten die Unterrepräsentation von Frauen in ihren Disziplinen und versuchten in ihren Schriften über ihre Erfahrungen als Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft zu erzählen. Beide pflegten lange, intensive Beziehungen zu Frauen und ihre feministischen und lesbischen Tendenzen sind relevant, um ihr Leben und Schaffen zu verstehen.

Ihre lesbischen Neigungen lebten die beiden Frauen jedoch sehr gegensätzlich aus. Ethel Smyth lehnte die patriarchalischen Normen der Ehe ab und entsprach dem zeitgenössischen Stereotyp der lesbischen, männlichen Frau. Virginia Woolf hingegen suchte Sicherheit in einer heterosexuellen Ehe, um ihre wahre Identität zu verschleiern, und unterwarf sich damit den soziokulturellen Konventionen, die sie von innen heraus zu untergraben suchte.

Beide schienen sich der lesbischen Züge ihrer Beziehung zueinander bewusst zu sein. Ethel schrieb nach ihrem Treffen mit Virginia in ihr Tagebuch: «Ich glaube, dass ich mich noch nie für jemanden so sehr interessiert habe ... 18 Monate lang [nach dem Treffen mit Woolf] habe ich wirklich an nichts anderes gedacht. Ich denke, das beweist, was ich schon immer behauptet habe – dass für viele Frauen, jedenfalls für mich, die Leidenschaft unabhängig von der Sexmaschine ist.» Ethel führte Virginias Name als Letze auf der langen Liste ihres «Katalog der Leidenschaften, der die Mädchen und Frauen auflistet, die für meinen Heiratsantrag infrage kämen, wenn ich ein Mann wäre». Diese Eintragungen hat sie als Schulmädchen begonnen und hat in autobiografischen Schriften Bilder von ihren Freundinnen und Beziehungspartnerinnen entworfen. Ethel spürte jedoch, dass Virginia ihre Leidenschaft nicht auf die gewünschte Weise erwiderte. Virginia wusste davon, dass «eine alte Frau von einundsiebzig Jahren» sich in sie verliebt habe. Sie selbst habe sich jedoch «nicht in Ethel verliebt». Nichtsdestotrotz war der Autorin klar, dass es sich um eine besondere Verbindung zwischen ihnen beiden handelte.

Virginia Woolfs Haltung gegenüber Ethel Smyths Kompositionen war von einem Gefühl der Ambivalenz geprägt. Einerseits lobte sie die Komponistin als «erste Frau, die eine Oper komponierte» (das war allerdings Francesca Caccini 1625). Andererseits äusserte die Autorin eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber Ethel Smyths Musik und Unsicherheit über ihren Platz in der Musikgeschichte. Virginia Woolf

selbst erhielt in ihrer Kindheit eine musikalische Grundausbildung und hörte ihr ganzes Leben lang gerne Musik. Sie war auch entfernt verwandt mit dem Komponisten Ralph Vaughan Williams.

Ethel nahm Virginia in eine Probe ihrer Oper The Prison, worauf sie in ihrem Tagebuch Ethels Komposition mit der Musik von Beethoven verglich. Eine scharfsinnige Beobachtung, strebte die in Deutschland ausgebildete Smyth doch nach den Idealen Beethovens und Brahms’. Virginia Woolf schätzte bestimmt auch Ethel Smyths entschlossenen Entscheid, eine berufliche Karriere in der Musik anzustreben und nicht die Ehe. Die Komponistin gab an, dass die Art ihrer künstlerischen Aktivitäten eine Ehe ausschloss: «Wo sollte man den Mann finden, dessen Existenz mit meiner verschmelzen könnte, ohne dass beide Seiten an Qualität einbüssen?

Meine Arbeit muss und würde immer an erster Stelle stehen.»

Ethel Smyth und Virginia Woolf haben sich seit ihrem Kennenlernen bewundert, begehrt, aber auch herausgefordert. Sie diskutierten unter Spannung, ermutigten sich gegenseitig und kritisierten sich auch gerne. Die beiden Frauen bereuten, sich nicht bereits früher kennengelernt zu haben. Sie pflegten bis zu Virginias Suizid 1941 eine innige Beziehung, hielten viele lange persönliche Gespräche, tauschten Tagebücher, Briefsammlungen und Manuskripte aus und hinterliessen eine umfangreiche Korrespondenz.

Do | 23. Januar 2025 | 19.30 Uhr

ZKO-Haus

Thomas Douglas Erzählung

Anina La Roche Konzept und Dramaturgie Musikerinnen und Musiker des Zürcher Kammerorchesters

Werke von Ethel Smyth, Ludwig van Beethoven und Weiteren

Ticketpreis CHF 50

Daniel Hope und das Zürcher Kammerorchester interpretieren ein spannendes Streicherprogramm, in dessen besonderem Fokus die ersten beiden Streichersinfonien von Felix Mendelssohn stehen.

Text Lion Gallusser

Auch im neunten Jahr als Music Director des ZKO gehen Daniel Hope die Projektideen mit «seinem Orchester» nicht aus. Ein Beispiel dafür ist das ambitionierte und auf mehrere Jahre angelegte, gemeinsame Projekt, alle dreizehn Streichersinfonien von Felix Mendelssohn auf CD einzuspielen. Angesprochen darauf, was für ihn den Reiz dieses jugendlichen Geniestreiches ausmacht (Mendelssohn schrieb die Sinfonien im Alter von 12 bis 14 Jahren) antwortet Hope: «Die dreizehn Streichersinfonien, die der 1809 geborene Mendelssohn zwischen 1821 und 1823 schrieb, zeugen nicht nur von seiner aussergewöhnlich raschen Entwicklung, sie sind auch und vor allem Beispiele für wunderbare, virtuose Musik im galanten Stil, die den Einfluss von Carl Philipp Emanuel Bach erkennen lassen.

Andere Einflüsse, vor allem in den langsamen Sätzen, die oft an Choräle erinnern und Mendelssohns spätere Meisterschaft auf dem Gebiet des Oratoriums vorwegnehmen, sind jene von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Joseph Haydn.»

In didaktischer Absicht entstanden, verraten die Streichersinfonien das grosse Talent des Wunderkinds Mendelssohn und kündigen fast schon dessen grossen Erfolg im späteren Leben an. «Einem bekannten deutschen Sprichwort zufolge», fährt Hope fort, «wird niemand als Meister geboren. Aber dieses Sprichwort ist schwer zu glauben, wenn der betreffende Meister sein Genie bereits im zarten Alter von zehn Jahren offenbart. Es heisst, dass der junge Mendelssohn kurz nach Beginn des Unterrichts beim damals berühmten Carl Friedrich Zelter über seinen Mentor hinausgewachsen war.»

Dass Hope sämtliche Streichersinfonien von Mendelssohn mit dem ZKO auf CD einspielt, ist für ihn eine Herzensangelegenheit. «Ich habe diese Musik immer geliebt, und ich freue mich sehr, dass wir sie nun für die Ewigkeit bei einem so renommierten Label wie der Deutschen Grammophon aufnehmen dürfen.» In diesen Zeilen schwingt auch Hopes Hochachtung für das ZKO mit:

«Ich schätze es enorm, mit diesen Musikerinnen und Musikern zu spielen. Sie sind so vielseitig, wissbegierig und inspirierend. Unsere bisherige Reise war unglaublich, und ich freue mich auf viele weitere gemeinsame Erlebnisse.»

Zur ersten und zweiten Streichersinfonie Mendelssohns gesellen sich beim Konzert am 28. Januar Kompositionen von Haydn, Tschaikowsky und Dvořák. Sie zeugen von der Leidenschaft und der cleveren Programmzusammenstellung von Hope und dem ZKO. «Das sind alles Werke», schliesst Hope, «die unserem Orchester sehr am Herzen liegen. Und sie zeigen den Weg, den die Musik des Kammerorchesters in rund 120 Jahren von der zentralen Wiener Klassik bis zur Spätromantik zurückgelegt hat.»

Di | 28. Januar 2025 | 19.30 Uhr

Tonhalle Zürich

Daniel Hope Music Director

Zürcher Kammerorchester

Felix Mendelssohn

Sinfonie für Streichorchester Nr. 1 C-Dur, MWV N1

Joseph Haydn

Konzert für Violine und Streichorchester C-Dur, Hob. VIIa:1

Felix Mendelssohn

Sinfonie für Streichorchester Nr. 2 D-Dur, MWV N2

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky

Elegie für Streichorchester

Antonín Dvořák

Serenade für Streichorchester E-Dur, op. 22

Ticketpreis

CHF 115 / 105 / 90 / 65 / 40

Nuggikonzert

So | 29. September 2024 | 14.00 Uhr

ZKO-Haus

Daria Zappa Matesic Violine

Anna Tyka Nyffenegger Violoncello Massimiliano Matesic Klavier

Werke von Claude Debussy, Lili Boulanger, Zoltán Kodály, Massimiliano Matesic

0–1 Jahr / Babys gratis* | Erwachsene CHF 35

* benötigen eine Freikarte

So | 24. November 2024 | 11/14/16 Uhr

ZKO-Haus

Kinderkonzert

So | 27. Oktober 2024 | 11.00 Uhr

Schauspielhaus Zürich, Pfauen

Jolanda Steiner Konzept und Erzählung

Zürcher Kammerorchester

Die Zauberflöte ist eine der berühmtesten Opern aus der Feder Wolfgang Amadeus Mozarts. Die Geschichte handelt vom jungen Prinzen Tamino, der von der Königin der Nacht damit beauftragt wird, ihre Tochter Pamina aus dem Schloss von Sarastro zu befreien. Gemeinsam mit dem Vogelfänger Papageno macht er sich auf den Weg in ein spannendes Abenteuer.

ab 5 Jahren / bereits ausverkauft

Evamaria Felder Konzept und Erzählung Musikerinnen und Musiker des Zürcher Kammerorchesters

Die Maus Lou ist ein leidenschaftlicher Wandervogel –oder besser: eine leidenschaftliche Wandermaus. Gemeinsam mit dem Maler Caspar David Friedrich geht es mit prall gefülltem Rucksack durch atemberaubende Landschaften in Richtung Meer, dem Ort ihrer Träume.

ab 5 Jahren / Kinder CHF 15 | Erwachsene CHF 35

Purzelkonzert

Ein Geräusch, wie wenn einer versucht, kein

Geräusch zu machen

Sa | 7. Dezember 2024 | 11/14/16 Uhr

ZKO-Haus

Thomas Douglas Konzept und Erzählung

Anina La Roche Dramaturgie Musikerinnen und Musiker des Zürcher Kammerorchesters

Ein Junge macht sich mitten in der Nacht mit seinem Vater auf Monstersuche. Denn das Geräusch, das er gehört hat, kann eigentlich nur von einem Monster «mit ohne Arme und Beine» stammen.

ab 3 Jahren / Kinder CHF 15 | Erwachsene CHF 35

Nuggikonzert

Klezmer

So | 19. Januar 2025 | 14.00 Uhr

ZKO-Haus

Simon Wiener Violine

Kio Seiler Violine

Manuel Nägeli Viola

Nicola Mosca Violoncello

Hava Nagila, Mazel Tov, Halleluya und weitere traditionelle Klezmer-Werke

0–1 Jahr / Babys gratis* | Erwachsene CHF 35

* benötigen eine Freikarte

Purzelkonzert

So | 2. Februar 2025 | 11/14/16 Uhr

ZKO-Haus

Jolanda Steiner Konzept und Erzählung Musikerinnen und Musiker des Zürcher Kammerorchesters

Wer wird der gefürchtetste Piratenkapitän?

Das entscheidet jedes Jahr ein grosser Wettkampf. Es gewinnt, wer an einem Tag die grösste Beute macht. Wie die Piratentochter Letizia mit der Hilfe ihrer tierischen Freunde gewinnen kann, das erfahrt ihr in dieser spannenden Geschichte.

ab 3 Jahren / Kinder CHF 15 | Erwachsene CHF 35

Stolpersteine und Sternstunden

Mit viel Herzblut, Vorstellungskraft und künstlerischer Weitsicht lenkt Lena-Catharina Schneider seit fünf Jahren die Geschicke des Zürcher Kammerorchesters als Teil der Geschäftsleitung und als künstlerische Leiterin.

Interview

Petra Meyer

Ziemlich genau vor fünf Jahren, am 1. Oktober 2019, hast du die Stelle als künstlerische Leitung des ZKO angetreten. Weisst du noch, mit welchen Plänen und Idealen du damals gestartet bist?

Ja, total. Ich kam direkt vom Schleswig-Holstein Musikfestival, wo ich sechs Jahre lang für die künstlerische Planung zuständig war. In Zürich habe ich die Möglichkeit bekommen, in die Orchesterperspektive zu wechseln. Das fand ich sehr spannend und aufregend. Aber ich musste erst einmal in dieses Gefüge hineinwachsen und ganz anders denken lernen. Hier waren viel mehr Absprachen nötig und wir hatten mit einer schwierigen finanziellen Situation zu kämpfen. Rückblickend waren es intensive Jahre.

Was hast du damals als erstes angepackt?

Zunächst war es mir wichtig, die Musiker:innen am Planungsprozess mitzubeteiligen. Deshalb wurde die Programmkommission wiederbelebt, in der auch unser Music Director Daniel Hope dabei ist. Leitungsstrukturen wurden abgebaut, flache Hierarchien eingeführt und wir haben neue Kommunikationsgefässe, auch mit dem Orchester geschaffen. Das ist ein Prozess, den wir immer noch weiterentwickeln.

Gab es Stolpersteine, die überraschend aufgetaucht sind?

Corona war eine grosse Herausforderung –wahrscheinlich für jeden von uns. Aber da wir uns gerade in der Orientierungsphase befanden, war die Pandemie ein Schlag ins Gesicht. Die Musiker:innen haben gelitten, weil sie nicht spielen konnten. Gleichzeitig war bei uns in der Administration «Land unter». Gefühlt haben wir Tag und Nacht gearbeitet. Ein Glück, dass alle zusammengehalten haben. Auch das Publikum und unsere Sponsoren und Subventionsgeber standen an unserer Seite. Aber in jeder Krise liegt auch eine Chance. Wir Kulturschaffenden sind insgesamt viel enger zusammengerückt und haben uns intensiver ausgetauscht. So konnte ich in kürzester Zeit wertvolle Kontakte knüpfen. Noch während Corona bin ich in den Vorstand des Orchesterverbandes eingetreten, habe so die Schweizer Kulturszene noch besser kennengelernt und kann mich heute für die Anliegen der Schweizer Berufsorchester einsetzen.

Welche Erfahrungen waren in den letzten fünf Jahren besonders eindrücklich und beglückend für dich?

Für mich ist es ein grosses Privileg, der Musik so nahe sein zu dürfen. Wenn es die Zeit erlaubt, dann setze ich mich gerne in eine der Generalproben und wenn das nicht möglich ist, geniesse ich die flimmernde Atmosphäre, wenn Musik durch das ZKO-Haus schwebt. Ein weiteres Highlight ist unser CoLeitungsmodell, das sich über die Jahre bewährt hat. Die Zusammenarbeit mit Angela Sgura und dem ganzen Team ist sehr eng. Wir vertrauen einander,

haben kurze Wege und arbeiten sehr effektiv. Wir ziehen alle am selben Strang, jede(r) einzelne ist wichtig und auch der Humor kommt nicht zu kurz. Das Wohl des Orchesters liegt uns allen am Herzen. Das sind für mich die beglückendsten Erfahrungen.

Welche Herausforderungen kommen deiner Meinung in den kommenden Jahren auf das ZKO zu? Welche Anpassungen sind nötig, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben?

Ich denke, dass wir vor einem grossen Wandel stehen. In Deutschland werden heute schon Rundfunkorchester abgebaut oder weggekürzt. Die Orchesterlandschaft in der Schweiz kann glücklicherweise noch auf institutionelle Unterstützung zählen. Aber auch hier hat die Diskussion über den Erhalt der Kulturlandschaft begonnen. Kultur ist teuer und die Entwicklung von Konzertformaten kostet Geld. Sponsorengelder sind immer schwerer zu akquirieren und Kulturstiftungen

Erfolgreiche Doppelspitze

Diese beiden teilen sich die Führung des Zürcher Kammerorchesters: Lena-Catharina Schneider und Angela Sgura. Das vor fünf Jahren erfolgreich eingeführte Co-Leitungsmodell veranschaulicht beispielhaft, wie eine moderne Geschäftsführung als Alternative zum klassischen Leitungsmodell gelingen kann. Dabei leistet das Zürcher Kammerorchester in der Schweizer Kulturlandschaft noch Pionierarbeit. Die Vorteile sind klar erkennbar: Zwei Personen bringen ihr Fach- und Führungswissen sowie ihre Erfahrungen mit ein und können so nicht nur voneinander lernen, sondern auch deutlich differenzierter auf Problemstellungen eingehen.

werden mit Gesuchen überhäuft. Aber wir befinden uns in einem der reichsten Länder der Welt, was eine grosse Chance darstellt. Die Finanzierung eines Orchesters ist generell eine Herausforderung. Angesichts der aktuellen globalen Entwicklungen werden wir eine neue Bescheidenheit an den Tag legen müssen. Es gilt, mit den vorhandenen Mitteln gut auszukommen und dennoch attraktive Programme zu bieten. Kreativität ist dabei ein wichtiger Faktor.

Kannst du das konkretisieren?

Grundsätzlich liegt mir jedes einzelne Konzert am Herzen. Aber ich bin gespannt wie unsere neuen Vermittlungsformate «Neuland» und «Hereinspaziert» in Zürich angenommen werden. Sie wurden entwickelt, um das Publikum auf neuen Wegen an die klassische Musik heranzuführen. «Neuland» setzt dabei eher niederschwellig an und richtet sich vor allem an Menschen, die noch keine Erfahrung mit klassischer Musik haben. Mit «Hereinspaziert» bieten wir ein immersives Hörerlebnis, man sitzt mittendrin, im Orchester, hier im ZKO-Haus – unserem Zuhause im Seefeld, wo wir täglich eine frische Prise Züriseeluft schnuppern dürfen. Stolpersteine und Sternstunden

Ich denke da an Formate, die vom klassischen Konzertformat abweichen. Formate, in denen sich Menschen in einem ganz ungezwungenen Kontext begegnen können oder in denen sich unterschiedliche Kunstformen miteinander verbinden. Unsere Kooperationen mit dem Schauspielhaus, mit dem Kunsthaus oder dem Opernhaus tragen immer wieder wundervolle Früchte. «Moby Dick; or, The Whale» war ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus entstanden ist. Es wurde nicht nur in Zürich viele, viele Male aufgeführt, sondern auch international, von Venedig bis New York, mit vielen Gastspielen gefeiert. Wenn Projekte hier in Zürich entstehen und dann hinausgehen in die Welt, dann sind das für uns wahre Sternstunden.

Wenn du dich einfach mal nach Herzenslust austoben dürftest, welches Herzensprojekt würdest du sofort umsetzen?

Mein Steckenpferd ist die Volksmusik. Bisher konnte ich bereits einzelne Projekte realisieren, aber eine ganze Saison lang der Verbindung von Volksmusik und klassischer Musik nachzuspüren, das wäre ein Traum. Ein weiteres Herzensprojekt sind Auftragskompositionen. In den letzten Jahren haben wir einige Werke in Auftrag gegeben und auch in dieser Saison werden wir am 13. Mai eine Uraufführung mit Richard Dubugnon erleben, einem französischen Komponisten mit Schweizer Wurzeln. Es ist eine grosse Freude, mit zeitgenössischen Komponist:innen zu arbeiten und neues Repertoire für Kammerorchester entstehen zu lassen.

Kein Traum, sondern baldige Realität: Gibt es ein Projekt, das dir in der kommenden Saison 2024/25 besonders am Herzen liegt und auf das du dich heute schon freust?

Lena-Catharina Schneider

Im Herzen Schleswig-Holsteins geboren, entbrannte bei Lena-Catharina Schneider bereits in frühen Jugendjahren eine grosse Leidenschaft für die Musik. Sie begann das Geigenspiel im Alter von sechs Jahren und fokussierte sich, nach dem klassischen Geigenunterricht, vor allem auf die Volksmusiken aus Dänemark, Schweden, Norwegen, Shetland und Schottland. Nach Abschluss ihres Studiums in Kiel und Kopenhagen war sie als Konzertplanerin und Ausbilderin im Veranstaltungswesen für das SchleswigHolstein Musik Festival tätig. Schon während des Festivals lernte sie das Zürcher Kammerorchester kennen. Diese Begegnung führte sie 2019 nach Zürich, wo sie seit dem 1. Oktober die Geschäfte des Zürcher Klangkörpers in Co-Leitung mit Angela Sgura führt.

Zu ihren Aufgaben gehört die künstlerische und strategische Programmplanung der Konzertsaison mit jährlich rund 150 Konzerten im In- und Ausland, Konzertbegleitung, Moderationen und Programmeinführungen, Fundraisingund Sponsorengespräche sowie Personalführung.

Gemeinsam mit der Agentur Glück aus Berlin wurde in den vergangenen Monaten intensiv an einem neuen äusseren Erscheinungsbild gefeilt. Mit leuchtenden, bunten und kräftigen Farben starten wir nun in die neue Saison. Die grosse Virtuosität und Spielfreude unserer Musikerinnen und Musiker wird symbolisiert durch die ZKO-Klangwelle. Ganz nach dem Motto: Musik, die bewegt!

Wir gratulieren Simon Wiener. Er wurde nach einjähriger Probezeit zum neuen stellvertretenden Konzertmeister im ZKO ernannt.

Junges ZKO begeistert mit A Place to be

Mit Standing Ovations bedankte sich das Publikum bei den Abschlusskonzerten des Jungen ZKO am 18./19. Juni im ZKO-Haus. Die 5. Klasse des Schulhauses Altweg und die 6. Klasse des Schulhauses Entlisberg haben das Publikum mit ihrem selbst geschriebenen Musical A Place to be förmlich aus den Sitzen gerissen. Unterstützt wurden die beiden Schulklassen vom Musikpädagogen Oliver Hauser und der Filmkomponistin Carmen Nuñez.

Jahre im ZKO

Seit 20 Jahren bereichert Anna Tchinaeva, 2. Violine/ Stv. Stimmführung, das ZKO. Wir gratulieren herzlich und freuen uns auf viele weitere musikalische Abenteuer.

25 Jahre im ZKO

Wir gratulieren Jana Karsko, 1. Violine, ganz herzlich zu ihrem 25-Jahr-Dienstjubliäum. Vielen Dank, liebe Jana, für dein Engagement, deine Virtuosität und deine Leidenschaft fürs ZKO.

Abschied und Neubeginn

Mit grossem Applaus verabschiedete das Zürcher Publikum unseren Bratschisten Pierre Tissonnier Ende Januar, bei seinem letzten Konzert in der Tonhalle Zürich. Nach fast 40 Jahren im ZKO geht er nun in den verdienten Ruhestand. Pierre hat das Orchester über Jahrzehnte massgeblich geprägt. Neben seiner herausragenden Musikalität, seinem ausgeprägten Teamgeist und seiner fröhlichen Wesensart gilt besonders sein grosser Einsatz als Vorstandspräsident im Orchestervorstand sowie sein hohes Engagement für die Familienkonzerte zu erwähnen.

Mit einem Blumenstrauss zum Dank für 37 Jahre Leidenschaft, Spielfreude und Kollegialität wurde Silvia Rohner Geiser beim Abschlusskonzert am 2. Juli in der Tonhalle Zürich in den Ruhestand verabschiedet. Die neugewonnene Zeit möchte unsere Violoncellistin nun einer weiteren Leidenschaft widmen – dem Gambenspiel.

Kein Abschied ohne Neubeginn. Wir begrüssen neu beim Zürcher Kammerorchester Christina-Maria Moser (2. Violine), Justin Lee Mark Caulley (Viola / Stv. Stimmführung), Guillermo Ortega Santos (Violoncello) und Sebastian Wienand (Cembalo).

Herzlich willkommen in unserem Klangkörper.

KURSE

Sinfonik um 1900. Mahler – Strauss – Sibelius

Prof. Dr. Laurenz Lütteken, ab 28.11.2024, 3×

Wenn Gesang den Tod überwindet. Der Orpheus-Mythos durch die Jahrtausende Thomas Meyer, ab Di 7.1.2025, 3×

Der Reiz des Unvollendeten. Berühmte Fragmente der Musikgeschichte

Prof. Dr. Hans-Joachim Hinrichsen, ab Di 28.1.2025, 3×

Daniel Hope – Dance!

Di | 17. September 2024 | 20.30 Uhr

Kurhaus Meran

Mi | 18. September 2024 | 19.30 Uhr

Kirche St. Johann Schaffhausen

Mi | 27. November 2024 | 19.30 Uhr

Stadtcasino Basel

Matthias Würsch –Glasharmonika

Sa | 28. September 2024 | 19.00 Uhr

Kirche St. Martin Zillis

Daniel Hope

Mi | 16. Oktober 2024 | 19.30 Uhr

Heinrich-Lades-Halle Erlangen

Do | 17. Oktober 2024 | 19.30 Uhr

Kultur- und Kongresszentrum Weingarten

Fr | 18. Oktober 2024 | 19.30 Uhr

Frauenkirche Dresden

Klassik Forum Chur –Sergei Nakariakov

Mi | 20. November 2024 | 19.30 Uhr

Theater Chur

Albrecht Mayer

Do | 5. Dezember 2024 | 20.00 Uhr

Congress Center Rosengarten Mannheim

Julia Fischer

Do | 12. Dezember 2024 | 19.30 Uhr

Dvorana Union Maribor

Sa | 14. Dezember 2024 | 19.30 Uhr

Aula Magna, Universität Freiburg

Avi Avital

Do | 9. Januar 2025 | 20.00 Uhr

Bürgersaal Rheinfelden Baden

KUNST IM ZKO-HAUS

Seit einigen Jahren nimmt die Kunst der Kalligrafie einen wesentlichen Platz in Mechthild Ackermanns Schaffen ein. Die Ausstellung im ZKO-Haus zeigt Arbeiten auf nepalesischem Kahari-Papier, grossformatige Bild-Schriften auf Seiden-Voiles und eine Serie aus der Zusammenarbeit mit dem Pianisten Aleksandr Shaikin. Ein kurzer Film vermittelt einen Einblick in die Welt ihrer Entstehung.

«Schreiben ist für mich ein organischer, ununterbrochener Prozess.»

Nach ersten Schriftbildern in den Jahren 2016/17 und Erfahrungen mit chinesischer Kalligrafie führte ihr Weg zu einem freieren und bildhaften Umgang mit Schrift und zu neuen, ungewohnten Bildformen. In ihren kalligrafischen Werken kommuniziert Mechthild Ackermann sowohl über das grafische Bild als auch über den Textinhalt. Niederschriften werden im Vorfeld keine gemacht; ihre Gedanken, Reflexionen und Gefühle fliessen direkt auf das Papier, um dort ihre sichtbare Form anzunehmen.

Vernissage

Di | 10. September 2024 | 18.00 Uhr

ZKO-Haus | Eintritt frei

Programm:

18.00 Uhr, Apéro 19.30 Uhr, Konzert mit Lorraine Butty Sopran und Aleksandr Shaikin Klavier, Dauer ca. 45 Minuten

Finissage

Mo | 18. November 2024 | 18.00 Uhr

ZKO-Haus | Eintritt frei

Samstag, 16. März 2024: Wir, eine Gruppe von 25 ZKO-Freundinnen und -Freunden mit dazugehöriger Begleitung, versammelten uns beim Carparkplatz in Zürich. Das leichte Nieselwetter tat der Vorfreude auf die zweite Kulturreise keinen Abbruch. Unser Reiseleiter Hans-Peter Schefer, Vorstand der GFZKO, begrüsste alle sehr herzlich und los ging es Richtung Bündner Herrschaft nach Maienfeld am Fusse des Falknis. Dort wurden wir im Weingut Pola der Familie von Sprecher erwartet. Beim eindrücklichen Rundgang durch die grösste Privatbibliothek des Kantons Graubünden nutzten wir die Gelegenheit, seltene alte Bücher und Dokumente in den eigenen Händen zu halten. Anhand eines grossen Wandbildes wurden Sagen und Legenden der Herrschaft zum Leben erweckt. Die daran anschliessende Besichtigung des Weinkellers wurde durch die Degustation von edlen «Herrschäftlern» und einem ausgiebigen Bündner Plättli im Gewölbekeller abgerundet. Weiter ging es danach nach Chur, wo wir mitten in der Altstadt im Hotel Freieck Quartier bezogen. Nach kurzem Spaziergang trafen wir uns im Hotel Stern zum Nachtessen, einem Bündner Menü mit Pizzoccheri, Maluns und Capuns.

Nach dem Frühstück am Sonntag trafen wir uns zum ausgiebigen Stadtrundgang. Da gab es viel zu erfahren, zu lernen oder aufzufrischen, z.B. dass der Kanton Graubünden in diesem Jahr den 500. Jahrestag des Zusammenschlusses der Drei Bünde feiert. Zu Fuss ging es durch die belebten Gassen hoch bis zur Kathedrale. Die beiden Gruppen trafen sich anschliessend zum Lunch in der Hofkellerei, im ältesten Restaurant der Stadt. Das Lokal aus dem Jahr 1522 imponierte mit seinem gotischen Speisesaal. Den Nachmittag verbrachten wir mit spannenden Führungen, wahlweise im Rätischen Museum, in einem 1675 erbauten barocken Patrizierhaus, welches Bündner Geschichte vermittelt, oder im Bündner Kunstmuseum in der Sonderausstellung «Augusto Giacometti. Contemplazione. Arbeiten auf Papier».

Der Höhepunkt der Reise war das Treffen mit den Musikern und Musikerinnen des ZKO mit Apéro und das nachfolgende Konzert, welches im Rahmen des «Klassik Forum Chur» und der «Orpheum Stiftung» stattfand. Letztere fördert junge, ausserordentlich talentierte Musikerinnen

und Musiker mit Auftrittsmöglichkeiten an der Seite von hochkarätigen Solistinnen und Solisten. Das wunderschöne Programm mit Werken von Bach, Bruch und Mozart unter der Leitung von Daniel Hope war hinreissend. Im Anschluss trafen wir uns zu einem Künstlergespräch, bei dem Daniel Hope und Oliver Schnyder von ihrem Einsatz für junge Talente berichteten.

Am Montag verliessen wir Chur Richtung Sargans, um dem seit 1966 stillgelegten Bergwerk Gonzen einen Besuch abzustatten. Schon die Römer gewannen hier hochwertiges Eisenerz. Im Mittelalter diente das Gonzenerz den Eidgenossen zur Herstellung ihrer gefürchteten Hieb- und Stosswaffen. Mit Helm ausgerüstet bestiegen wir den Bergwerkszug für die zwei Kilometer lange Fahrt durch den Basisstollen.

Konzert für den Freundeskreis

Fr | 27. September 2024 | 18.00 Uhr

ZKO-Haus

Bartlomiej Niziol Violine und Leitung

Matthias Würsch Glasharmonika

Zürcher Kammerorchester

Arbeitsprobe

So | 17. November 2024 | 14.00 Uhr (bis zur Pause)

ZKO-Haus

Sergei Nakariakov Trompete

Maria Meerovitch Klavier

Willi Zimmermann Violine und Leitung

Zürcher Kammerorchester

Generalprobe

Mi | 18. Dezember 2024 | 19.00 Uhr

Fraumünster Zürich

André Fischer Leitung

Mirjam Wernli Sopran

Jan Thomer Altus

Rodrigo Carreto Tenor

Joachim Höchbauer Bass

Guillermo Ortega Santos Violoncello

Zürcher Konzertchor

Zürcher Kammerorchester

Auf einem beleuchteten Rundgang erhielten wir Einblick in die Infrastruktur rund um den Hauptbahnhof. Im Stollenbeizli, weit unter Tag, genossen wir ein Glas Gonzenwein.

Weiter ging es danach ins Weinbauerndorf Fläsch, die nördlichste Gemeinde der Bündner Herrschaft, abseits der grossen Durchgangsstrassen. Der «älteste Fläscher», der Föhn, sorgt im Herbst für die optimale Reife der Trauben.

Beim Mittagessen in der gemütlichen AdlerGaststube wurden Erlebnisse der Reise ausgetauscht, Freundschaften vertieft oder neu geschlossen und manch einer oder eine überlegte: Wohin wird uns die Reise des Freundeskreises wohl im nächsten Jahr führen?

Silvesterkonzert

Di | 31. Dezember 2024 | 17.00 Uhr KKL Luzern

Gabriela Montero Klavier

Willi Zimmermann Violine und Leitung

Zürcher Kammerorchester

Arbeitsprobe

Mo | 27. Januar 2025 | 14.00 Uhr (bis zur Pause)

ZKO-Haus

Daniel Hope Music Director Zürcher Kammerorchester

September

So | 29. September 2024 | 11.00 Uhr ZKO-Haus

So | 29. September 2024 | 14.00 Uhr ZKO-Haus

Oktober

Di | 15. Oktober 2024 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

Do | 24. Oktober 2024 | 19.30 Uhr ZKO-Haus

So | 27. Oktober 2024 | 11.00 Uhr Schauspielhaus Zürich, Pfauen

November

Di | 19. November 2024 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

So | 24. November 2024 | 11/14/16 Uhr ZKO-Haus

Dezember

Sa | 7. Dezember 2024 | 11/14/16 Uhr ZKO-Haus

Di | 10. Dezember 2024 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

Do | 19. Dezember 2024 | 19.30 Uhr Fraumünster Zürich

Fr, 20. Dezember 2024 | 19.30 Uhr Fraumünster Zürich

Di | 31. Dezember 2024 | 17.00 Uhr KKL Luzern

KAMMERMUSIK@ZKO Triangulation

NUGGIKONZERT Triangulation

EXPRESSIV UND VIRTUOS Saisoneröffnung mit Daniel Hope

FEDER UND BOGEN I Thomas Mann

KINDERKONZERT

Die Zauberflöte für Kinder

MUTIG UND EFFEKTVOLL

Sergei Nakariakov & Maria Meerovitch

ABC-KONZERT

Die Abenteuer der Maus Lou: Auf Wanderschaft mit Caspar David Friedrich

PURZELKONZERT

Ein Geräusch, wie wenn einer versucht, kein Geräusch zu machen

SAITENSPRÜNGE

Julia Fischer

Weihnachtskonzerte

Weihnachtskonzerte

GEHEIMNIS INSPIRATION

Jahreswechsel mit Gabriela Montero

Januar

Mi | 1. Januar 2025 | 17.00 Uhr Tonhalle Zürich

Do | 16. Januar 2025 | 19.30 Uhr Kunsthaus Zürich, Chipperfield

So | 19. Januar 2025 | 11.00 Uhr ZKO-Haus

So | 19. Januar 2025 | 14.00 Uhr ZKO-Haus

Do | 23. Januar 2025 | 19.30 Uhr ZKO-Haus

Di | 28. Januar 2025 | 19.30 Uhr Tonhalle Zürich

GEHEIMNIS INSPIRATION

Jahreswechsel mit Gabriela Montero

GESPRÄCHSKONZERT ZUR SONDERAUSSTELLUNG

Matthew Wong – Vincent Van Gogh

KAMMERMUSIK@ZKO Klezmer

NUGGIKONZERT Klezmer

FEDER UND BOGEN II

Virginia Woolf

FINGERSPITZENGEFÜHL

Daniel Hope

ZKO BERATUNG UND VERKAUF

Seefeldstrasse 305, 8008 Zürich tickets@zko.ch, Tel. 044 552 59 00 Mo–Fr, 11.00 bis 16.00 Uhr

BILLETTKASSE TONHALLE AM SEE

Claridenstrasse 7, 8002 Zürich

Tel. 044 206 34 34

SCHAUSPIELHAUS PFAUEN (für Konzerte im Schauspielhaus) Rämistrasse 34, 8001 Zürich Tel. 044 258 77 77

PRODUKTION

Multicolor

AUFLAGE UND ERSCHEINUNGSDATUM

11 000 Ex., erscheint zweimal jährlich September 2024

HERAUSGEBER

Zürcher Kammerorchester-Verein

Seefeldstrasse 305, 8008 Zürich

REDAKTION

Petra Meyer

MITARBEIT

Cinzia Caracciolo, Thomas Hunziker, Robin Keller, Alexandra Steiner

AUTOREN

Silvio Badolato, Cinzia Caracciolo, Miriam Hefti, Dr. Sophia Gustorff, Dr. Lion Gallusser, Dr. Corinne Holtz (www.corinneholtz.ch), Petra Meyer, Lena-Catharina Schneider

BILDNACHWEIS

Covergestaltung: © Glück Berlin

S. 3: Lena-Catharina Schneider, Kathrin Martelli und Angela Sgura © Thomas Entzeroth

S. 4: Saisoneröffnung 2023/24 © Thomas Entzeroth; Sergei Nakariakov © Thierry Cohen

S. 5: Julia Fischer © Uwe Arens; Gabriela Montero © Anders Brogaard

S. 6: Anna Tyka Nyfenegger, Massimiliano Matesic & Daria Zappa © Lera Furrer

S. 9/11: Saisoneröffnung 2023/24 © Thomas Entzeroth

S. 12: Thomas Mann © gemeinfrei

S. 14: Sergei Nakariakov © Thierry Cohen

S. 16: Julia Fischer © Uwe Arens

S. 18: André Fischer © Michel Bumann/ZKO

S. 20/23: Gabriela Montero © Anders Brogaard

S. 24: Matthew Wong, Coming of Age Landscape, 2018 © Foundation c/o Pictoright Amsterdam 2023

S. 26: Manuel Nägeli © Michel Bumann/ZKO

S. 28: Virginia Woolf und Ethel Smyth © New York Public Library

S. 30: Daniel Hope © Inge Prader

S. 35: Angela Sgura und Lena-Catharina Schneider © Michel Bumann/ZKO

S. 37: Lena-Catharina Schneider und Zürcher Kammerorchester © Thomas Entzeroth

S. 38: Illustration © Glück Berlin; Abschlusskonzert Junges ZKO © Samuel Karsko; Simon Wiener, Anna Tchinaeva und Jana Karsko © Harald Hoffmann

S. 39: Verabschiedung Pierre Tissonier und Silvia Rohner Geiser © Michel Bumann/ZKO

S. 40: Kio Seiler und Tanja Sonc © Antonio Lagares

ILLUSTRATIONEN

S. 32: Michel Bumann/ZKO

S. 33: Illustration von Tatjana Hauptmann aus: Ein Geräusch, wie wenn einer versucht, kein Geräusch zu machen. Eine Geschichte von John Irving. Mit vielen Bildern von Tatjana Hauptmann. Aus dem Amerikanischen von Irene Rumler

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2003 Diogenes Verlag AG Zürich

Besuchen Sie uns auf

S. 33: Wettkampf der Piraten © Salome Preisendanz und Natalie Claudio, Adonia Verlag, 2019

GESTALTUNG UND LAYOUT

Michel Bumann

PREMIERE

19. OKTOBER 2024 | PFAUEN KÖNIG LEAR

VON WILLIAM SHAKESPEARE ÜBERSETZT UND NEU BEARBEITET

VON THOMAS MELLE

REGIE ANNE LENK

NACH FRANZ KAFKA REGIE LEONIE BÖHM

AB OKTOBER 2024 | AUFFÜHRUNGEN AN SCHULEN IN ZÜRICH

KLASSENZIMMERSTÜCK AB 13 JAHREN EIN PROJEKT ÜBER CYBERMOBBING VON STICK AROUND

5. DEZEMBER 2024 | PFAUEN DIE

VON JEAN-PAUL SARTRE

REGIE JAN BOSSE

URAUFFÜHRUNG

11. JANUAR 2025 | SCHIFFBAU-MATCHBOX STAUBFRAU

VON MARIA MILISAVLJEVIĆ REGIE ANNA STIEPANI

URAUFFÜHRUNG

1. MÄRZ 2025 | SCHIFFBAU-MATCHBOX HALLUZINA-

VON MARIA URSPRUNG

REGIE HELGE SCHMIDT

PREMIERE

9. APRIL 2025 | PFAUEN ROBIN HOOD

FAMILIENSTÜCK

VON MOVED BY THE MOTION

REGIE WU TSANG

KINDERSTÜCK AB 7 JAHREN VON JOHN VON DÜFFEL

NACH DEM ROMAN VON KURT HELD

REGIE SELEN KARA

PREMIERE 25. JANUAR 2025 | PFAUEN DIE KLEINE MEERJUNGFRAU

A FLUID FAIRY FANTASY NACH HANS CHRISTIAN ANDERSEN REGIE BASTIAN KRAFT

URAUFFÜHRUNG

8. MÄRZ 2025 | SCHIFFBAU-BOX EIN NEUES STÜCK

VON SUNA GÜRLER UND ENSEMBLE EMPFOHLEN AB 14 JAHREN REGIE SUNA GÜRLER

URAUFFÜHRUNG | MAI 2025 | PFAUEN FLUCHT AUS DER ZEIT. DADA BOHÈME

7 SIMULTANGEDICHTE AUS AKTUELLEM ANLASS PROJEKT UND REGIE THOM LUZ

PREMIERE 16. NOVEMBER 2024 | PFAUEN PRIMA FACIE

VON SUZIE MILLER AUS DEM ENGLISCHEN VON ANNE RABE

REGIE BARBARA WEBER

SOWIE EINE INSZENIERUNG VON BONN PARK

Wir engagieren uns – Sie profitieren: Tickets 20% günstiger.

Wir engagieren uns – Sie profitieren: Tickets 20% günstiger.