Phénoménologie du lieu

Se manifeste à travers Se traduit dans l’espace par L’expérience individuelle : lien affectif (individu – espace)

L’exploration

La perception sensorielle et sensible

L’expérience du lieu à travers le parcours

Les formes Le rapport du plein au vide

L’éclairage qui varie en fonction des épisodes de la journée

Un espace d’ubiquité et de dialogue pour développer des relations positives et valorisantes

La pensée symbolique

Le rapport de l’ombre et de la lumière

La favorisation de la rencontre

Les métaphores dévoilant les traits des ambiances

7.3. Concepts spatiaux

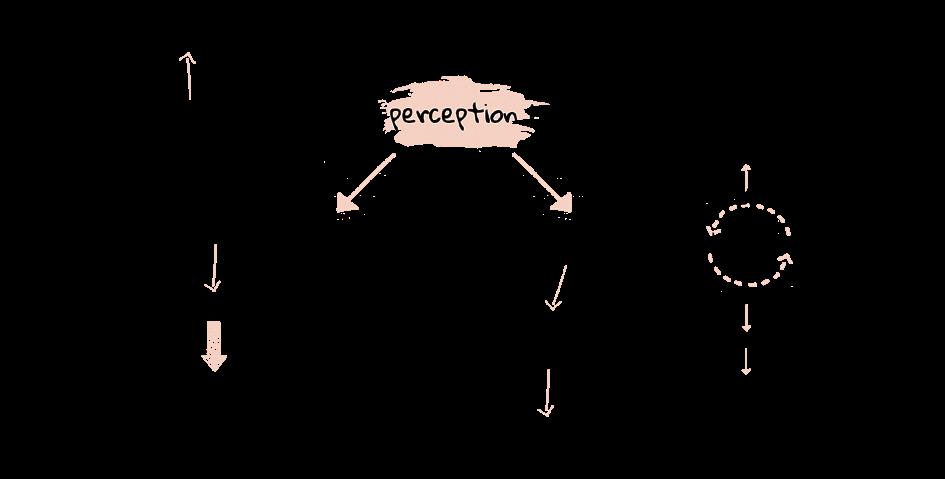

L’expérience de l’espace se fait à travers les modes de perception établis par Xavier Bonnaud :

Registre d’expérience

Sensorialité

Echelle

Contexte

Intériorité

Convivialité

Processus réceptif

Dimensionnement

Agit sur

Sol, lumière naturelle, paysage, végétation etc.

Ressenti par l’aménagement

Lieux valorisant la rencontre

48

Tableau 4. Phénoménologie du lieu : manifestation et spatialité

Tableau 5. Les modes de perception

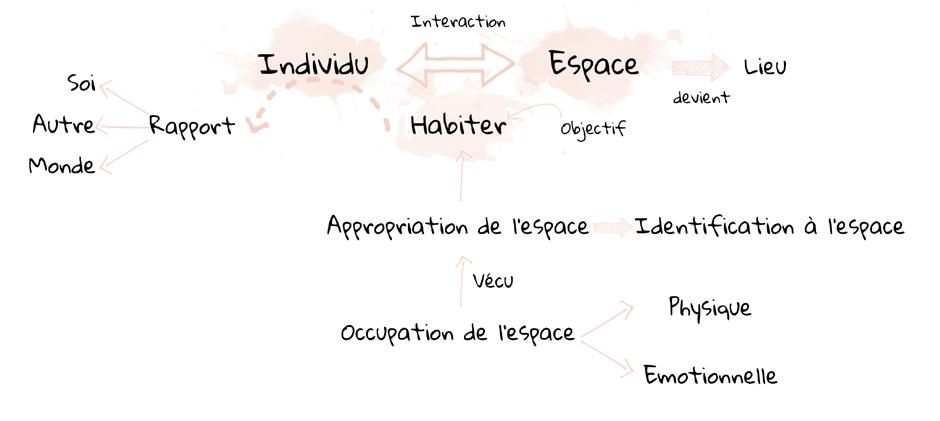

Le but de la phénoménologie sensorielle est la création de lieux pour l’habiter, favorisant l’échange entre l’individu et l’espace.

Pour Maurice Sauzet46, l’organisation sensorielle de l’espace se fait par :

→ instauration du dedans/dehors

→ parcours permettant la découverte progressive

→ cadrage des vues

→ changement de direction, imposition de certains points de vue

L’espace vécu est un espace imaginaire : la phénoménologie traite de l’image projetée de l’espace réel propre à chaque usager, dépendant de sa culture et ses expériences.

« Par les voies de l’imaginaire, naissent les ambiances47. »

Les ambiances sont des signaux physiques dans l’espace qui se montrent sous la forme de phénomènes sensibles tels que le son, la lumière, la chaleur etc., appelés facteurs d’ambiance. Ces signaux interagissent avec la perception, le ressenti, la pratique et les représentations des usagers.

Signaux Physiques

Lumière Matériaux Formes Détails

Intensité

Couleurs

Ouvertures

Textures Couleurs

Tadao Ando, l’Église de la lumière. Peter Zumthor, les Thermes de Vals.

Géométrie

Structure Escaliers Dispositifs d’entrée

Les ambiances dépendent de la dimension matérielle de l’environnement qu’elle soit visible ou invisible, comme dans le cas d’un fond sonore ou de la teinte du ciel etc., et des occupants de l’espace qui à travers leurs regards, leurs voix etc. peuvent affecter l’expérience des autres usagers.

46 Maurice Sauzet, architecte et penseur français.

47 Jean-François Augoyard, A comme Ambiance(s). Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, 20/21, 33-37.

49

Le Corbusier, NotreDame du Haut. Steven Hall, extension de l’Université de New York.

Tableau 6. Les ambiances

Même si, la plupart du temps l’ambiance se constitue de manière spontanée d’après Jean-François Augoyard, les concepteurs peuvent les exploiter de manière consciente lors de la planification de l’organisation spatiale dans le but de créer des « […] situations spatiales où l’homme se sent instinctivement bien48. »

50

48 Peter Zumthor, Penser l’architecture, p.54.

Figure 16. Peter Zumthor, Maison Zumthor (Peter Zumthor, Penser l’architecture, p.25)

Figure 17. Herzog et De Meuron, extension du Musée MKM en Allemagne (divisare. com)

« D’ordinaire, quand il est question d’habiter, nous nous représentons un comportement que l’homme adopte à côté de beaucoup d’autres49. »

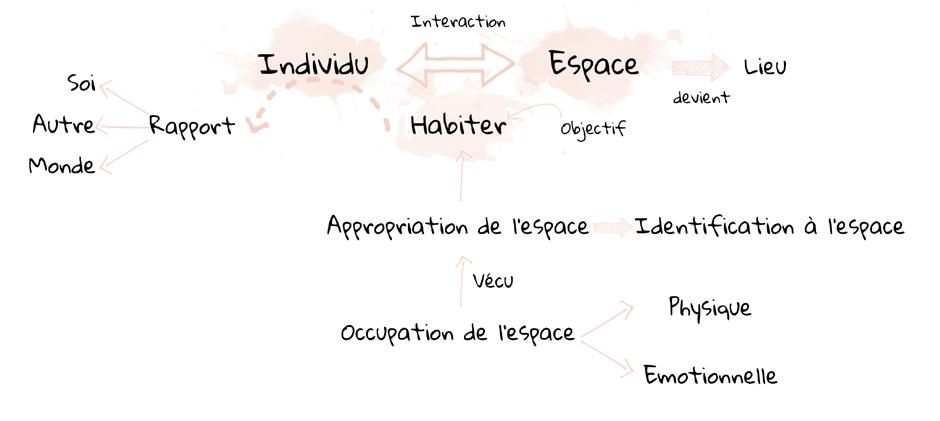

L’espace peut jouer le rôle d’une passerelle vers l’inclusion, permettant les interactions sociales. Il définit le rapport entre nous et les autres, vu qu’il est perpétuellement social. Effectivement, il est constamment associé à une culture, à une société qui influe sur sa production ou sur le sens qui lui est donné.

La fragilité de l’espace entraîne la fragilité de la société. Pour les renforcer il faut par conséquent repenser l’espace dans une perspective qui corresponde à la société contemporaine.

L’architecte, en créant un espace qui invite à habiter « contribue à façonner la réalité, à donner à l’espace construit une atmosphère où [les] sensations puissent s’enflammer50. »

Habiter est étroitement lié aux personnes fabriquant des lieux pour les investir, ce concept renvoie à ce qui fait l’humanité de l’être : pouvoir se sentir chez soi pour pouvoir être pleinement soi. Le rapport entre l’individu et l’espace agit sur la notion de sociabilité. En effet, l’habiter affecte la participation à la vie sociale, à l’inclusion dans un groupe. Le vécu est à la fois localisé dans le «moi» et étendu dans la communauté d’après Marc Richir.

Les lieux vécus revêtent une importance et signification variables, particulièrement dans le rapport à autrui qu’ils engendrent, dépendant de la situation sociale, de l’âge, du genre, de l’état de santé etc.

49 Martin Heidegger, Essais et conférences, p.172-173.

50 Peter Zumthor, Penser l’architecture, p.88.

51

RAPPORT 3 : L’INCLUSION SOCIALE

De nos jours, on entend fréquemment parler de la notion d’inclusion, que ce soit dans les médias ou au niveau des programmes politiques qui promeuvent le « vivre ensemble », de même qu’il est rare d’entreprendre des actions d’ordre social sans évoquer ce concept qui est en évolution constante. Une société inclusive représente une « composante majeure de la quête vers un nouvel humanisme » selon l’UNESCO51

Il est donc naturel de l’évoquer quand il s’agit de planifier un urbanisme social, tenant compte des différences de tous.

1. Définition

1.1. Inclusion

Substantif féminin, emprunté au latin classique inclusio, -onis « emprisonnement ». C’est l’action d’inclure quelque chose dans un tout, un ensemble.

En mathématiques, une relation d’inclusion est le rapport entre deux ensembles dont l’un est entièrement compris dans l’autre. En sciences, on parle d’inclusion lorsqu’un élément est inclus dans un milieu de nature différente. Il s’agit également de l’action d’intégrer une personne ou un groupe et mettre ainsi fin à leur exclusion (sociale, notamment).

Au vu de son sens latin d’origine (emprisonnement), son usage a été interrompu pendant une longue période avant d’être repris au XIXe siècle, en tant que synonyme du mot « insertion ». Ce mot s’emploie désormais dans un contexte à connotation méliorative. La notion d’inclusion est rarement utilisée seule. On parle d’inclusion économique, sociale, culturelle, citoyenne, professionnelle...

1.2. Inclusion sociale

Niklas Luhmann52 a été le premier à employer le concept d’inclusion sociale afin de définir les rapports entre les individus et les systèmes sociaux. Puis la signification de cette notion a évolué au fur et à mesure de l’évolution des besoins de la société et des politiques cherchant à y répondre.

51 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture.

52 Niklas Luhmann (1927-1998), sociologue allemand, spécialiste de l’administration et des systèmes sociaux. Il est le fondateur de la théorie des systèmes sociaux.

53

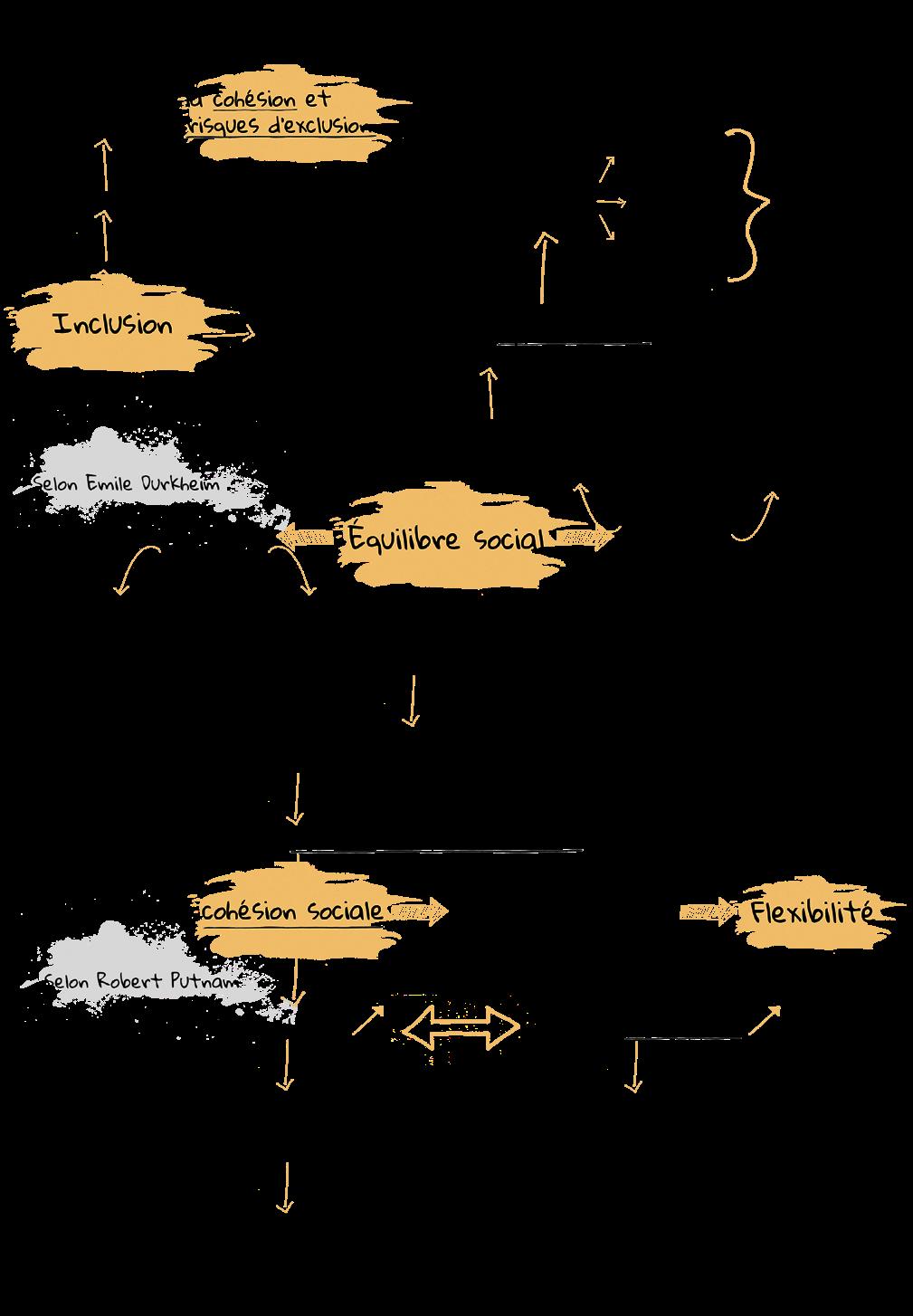

La terminologie a également évolué : on est passé de « lutte contre l’exclusion sociale » à « inclusion sociale » au début du XXIe siècle.Au départ, il s’agissait essentiellement d’une action de lutte contre la pauvreté, puis, suite à l’apparition du concept de durabilité, en plus de l’équilibre économique recherché se sont rajoutés deux autres objectifs qui sont la préservation de l’environnement et la cohésion sociale. Cette dernière ne pouvait être atteinte que grâce à l’investissement des ressources humaines et à la lutte contre l’exclusion sociale.

L’inclusion sociale a donc évolué pour ajouter un volet humain et environnemental au volet économique primaire.

« [L’inclusion] est une question de respect des droits de l’homme […]. Elle est donc indissociable de la manière dont on conçoit le type de société et de bien-être que l’on souhaite et de la manière dont on envisage le « vivre ensemble » […] tendre vers une société inclusive constitue le fondement même du développement social durable53… »

L’inclusion est à la fois le processus et le résultat. En effet, en favorisant les interactions entre les individus dans un cadre inclusif, cela renforcera l’inclusion sociale qui en résultera, qui sera durable sur le long terme.

1.3. Nuance entre inclusion, intégration et insertion

Pour certains, les termes : insertion, intégration et inclusion se valent, pour d’autres la variation des mots constitue une évolution de la notion.

Insertion, substantif féminin, du bas latin insertio, -onis, « insertion (dans un écrit) ; greffe, action de greffer », signifie l’introduction d’un élément supplémentaire dans un objet existant. Ce dernier garde habituellement son autonomie. On peut donc en conclure que le fait de s’insérer dans une société ne signifie pas pour autant y être inclus, vu que les éléments conservent leurs indépendances absence d’interactions.

Intégration, substantif féminin, du latin integratio, onis « renouvellement, rétablissement », définie comme étant l’action d’incorporer un ou plusieurs éléments étrangers à un ensemble constitué. C’est l’assimilation d’un individu ou d’un groupe à une communauté, à un groupe social.

53 UNESCO, citée par Brigitte Bouquet, L’inclusion approche socio-sémantique. Vie sociale, 3(11), 15 à 25.

54

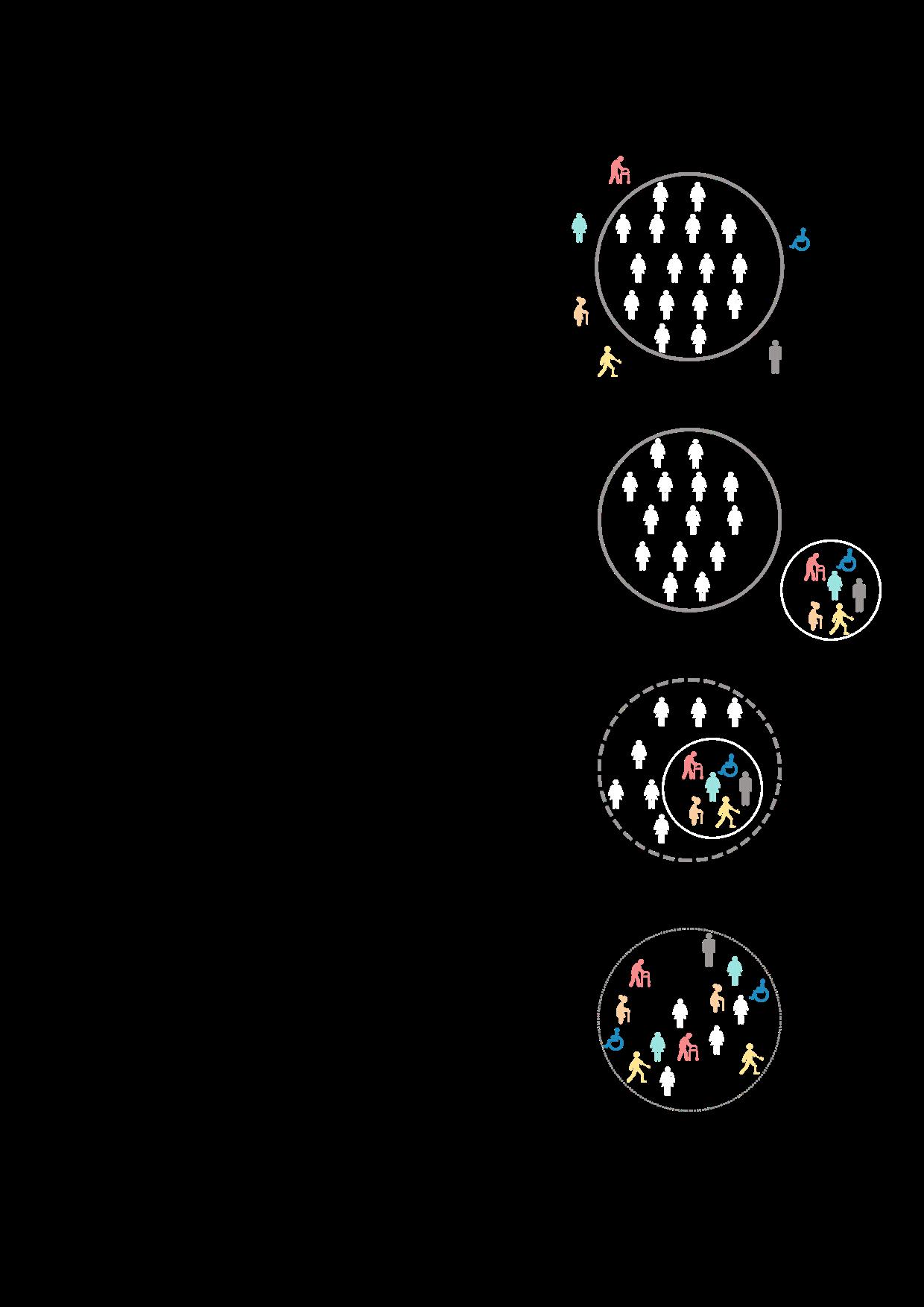

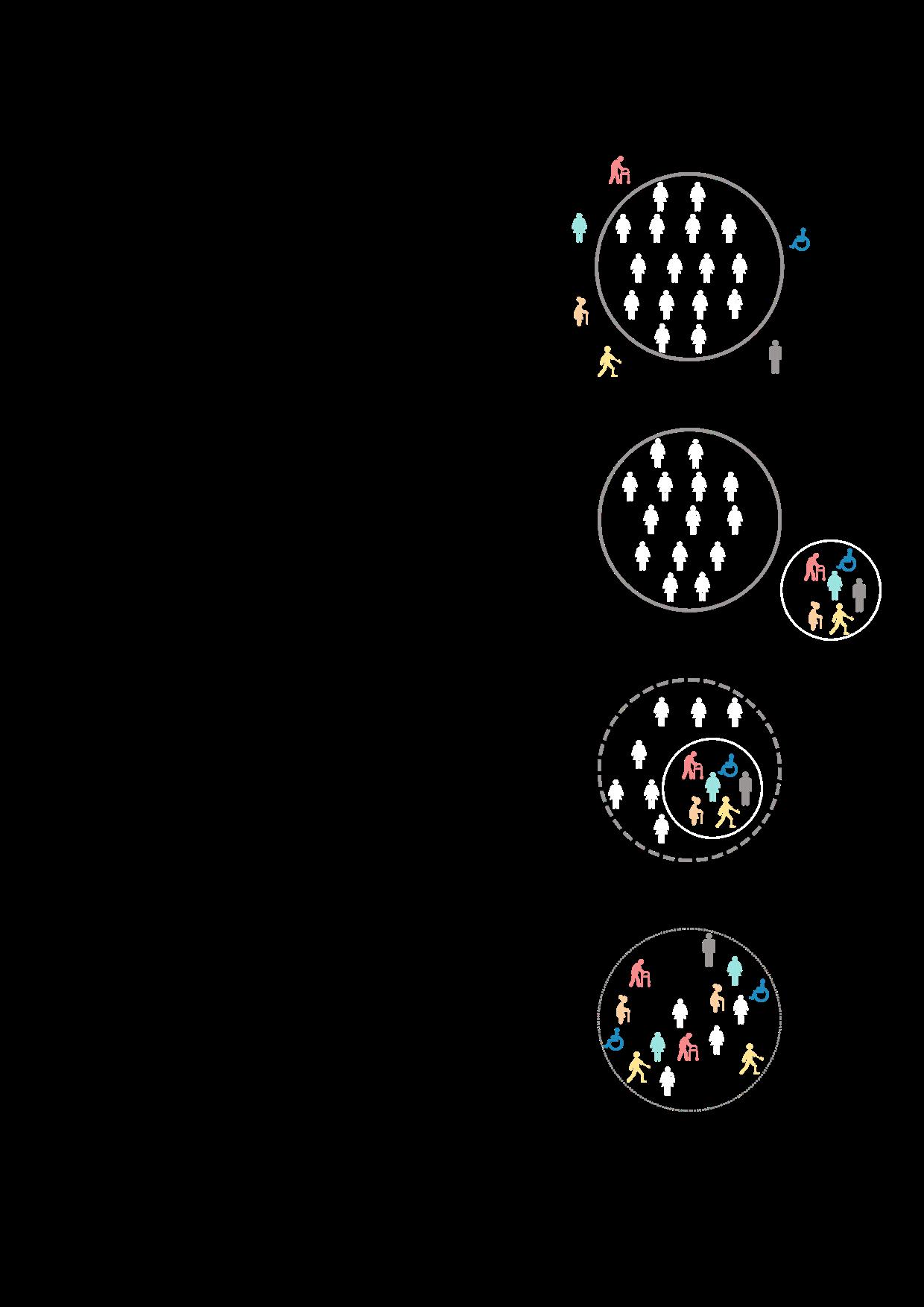

Tableau 7. Rapport aux différences des étapes vers l’inclusion sociale

Figure 18. Exclusion, Ségrégation, Intégration, Inclusion (Analyse ASPH 2020 - Illustration de l’auteure)

Tableau 7. Rapport aux différences des étapes vers l’inclusion sociale

Figure 18. Exclusion, Ségrégation, Intégration, Inclusion (Analyse ASPH 2020 - Illustration de l’auteure)

« Une société inclusive est une société pour tous au sein de laquelle chaque individu a son rôle à jouer. Une telle société s’appuie sur les valeurs fondamentales de l’équité, de l’égalité, de la justice sociale et des droits et libertés de l’homme ainsi que sur les principes de la tolérance et de l’acceptation de la diversité55. »

Dans les sociétés se voulant équitables, l’exclusion paraît intolérable puisqu’elle représente une atteinte à la dignité et aux droits de l’Homme.

Nicolas Lebrun56 estime que l’exclusion résulte d’une manière de penser une certaine normalité qui fait que les exclus ne sont pas reconnus comme étant normaux, ce qui peut mener à l’homogénéisation et à la normalisation des humains, qui à son tour causera la stagnation de l’humanité vu que la différence est porteuse de créativité et d’innovation.

Du point de vue de Michel Foucault, certaines politiques de lutte contre l’exclusion s’évertuent plus à normaliser tous les individus que de créer une cohésion sociale entre eux en conservant leurs différences. Or, ce n’est pas le but escompté dans une société inclusive.

55 UNESCO, Fiche thématique | Inclusion sociale.

56 Nicolas Lebrun, maître de conférences à l’Université de Lille et précédemment à celle d’Artois, docteur en géographie et aménagement.

56

Il est donc temps d’apporter les modifications nécessaires pour permettre à tout un chacun d’avoir sa place dans la société, sans pour autant être conforme aux normes préétablies. Au lieu de vouloir faire correspondre tout le monde au même moule, le moment est venu de faire en sorte que cette matrice soit plus flexible pour qu’elle puisse s’adapter aux différences des humains, offrant ainsi à tous la possibilité d’évoluer.

« Les notions d’école inclusive, de loisirs inclusifs… sont posées, afin de prendre en compte la dimension sociale du handicap et de poser la reconnaissance de la diversité57. »

Il est nécessaire d’instaurer un développement local inclusif pour tous, dont l’objectif est la participation des populations vulnérables dans le cadre d’une communauté inclusive, aspirant à un « mieux-vivre », les accompagnant tout en leur accordant les moyens de développer leur autonomie. Cela suppose de repenser la réflexion et l’organisation de l’espace.

« Par exemple, l’inclusion d’une personne handicapée en «entreprise ordinaire», pour être réussie, nécessite l’information, la formation et l’accompagnement de la personne elle-même, mais également de son entourage professionnel58. »

De même, au niveau des espaces publics, l’inclusion nécessite une prise de conscience collective, que ce soit de la part des marginalisés actuels ou de ceux qui sont considérés comme étant « normaux ».

57 Brigitte Bouquet, L’inclusion approche socio-sémantique. Vie sociale, 3(11), 15 à 25. 58 Guy Hagège, Société inclusive : un «projet» politique universel. Le Monde

57

Le séparatisme dans la réponse conceptuelle entre ces deux groupes, rend compliquée la mise en place des valeurs d’une société inclusive, sachant que les normes de référence ne répondent pas forcément aux besoins de tous. De sorte que dans les grandes surfaces par exemple, les femmes et les hommes ne correspondant pas aux idéaux, bien que n’ayant pas de besoins particuliers en théorie, ne peuvent pas atteindre les étagères les plus hautes parce qu’elles correspondent à la taille d’un être humain « idéal », qui n’est pas représentatif de la société.

« Une société inclusive n’est pas une utopie […] L’inclusion doit être appréhendée […] comme un investissement durable, source d’humanité mais aussi de richesses pour la société tout entière59. »

3. Urbanité et cohésion sociale

« L’inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes aient les moyens de participer en tant que membres valorisés, respectés et contribuant à leur communauté et à la société60. »

Sauf que, pour que tous les membres de la société puissent participer, il est fondamental que les barrières physiques et mentales, empêchant les gens de se retrouver, soient brisées. C’est pour cela qu’il faut commencer à l’échelle des quartiers et des communes à effectuer des modifications architecturales et urbaines permettant à tous de s’exprimer.

Selon Laidlaw Foundation61, l’inclusion sociale se base sur 5 piliers, qu’on peut également appliquer à l’échelle urbaine et architecturale :

→ Reconnaissance valorisée => Valorisation des différences

→ Opportunités de développement humain

→ Implication et engagement

→ Proximité

→ Bien-être

59 Guy Hagège, ibid.

60 Laidlaw Foundation, citée par Brigitte Bouquet, L’inclusion approche socio-sémantique. Vie sociale, 3(11), 15 à 25.

61 Laidlaw Foundation, fondation reconnue d’utilité publique fondée en 1949 par Robert A. Laidlaw, à Toronto au Canada. Cette institution supporte de nombreuses causes dans les domaines de la santé, l’éducation, l’inclusion sociale, la culture et l’art.

58

59

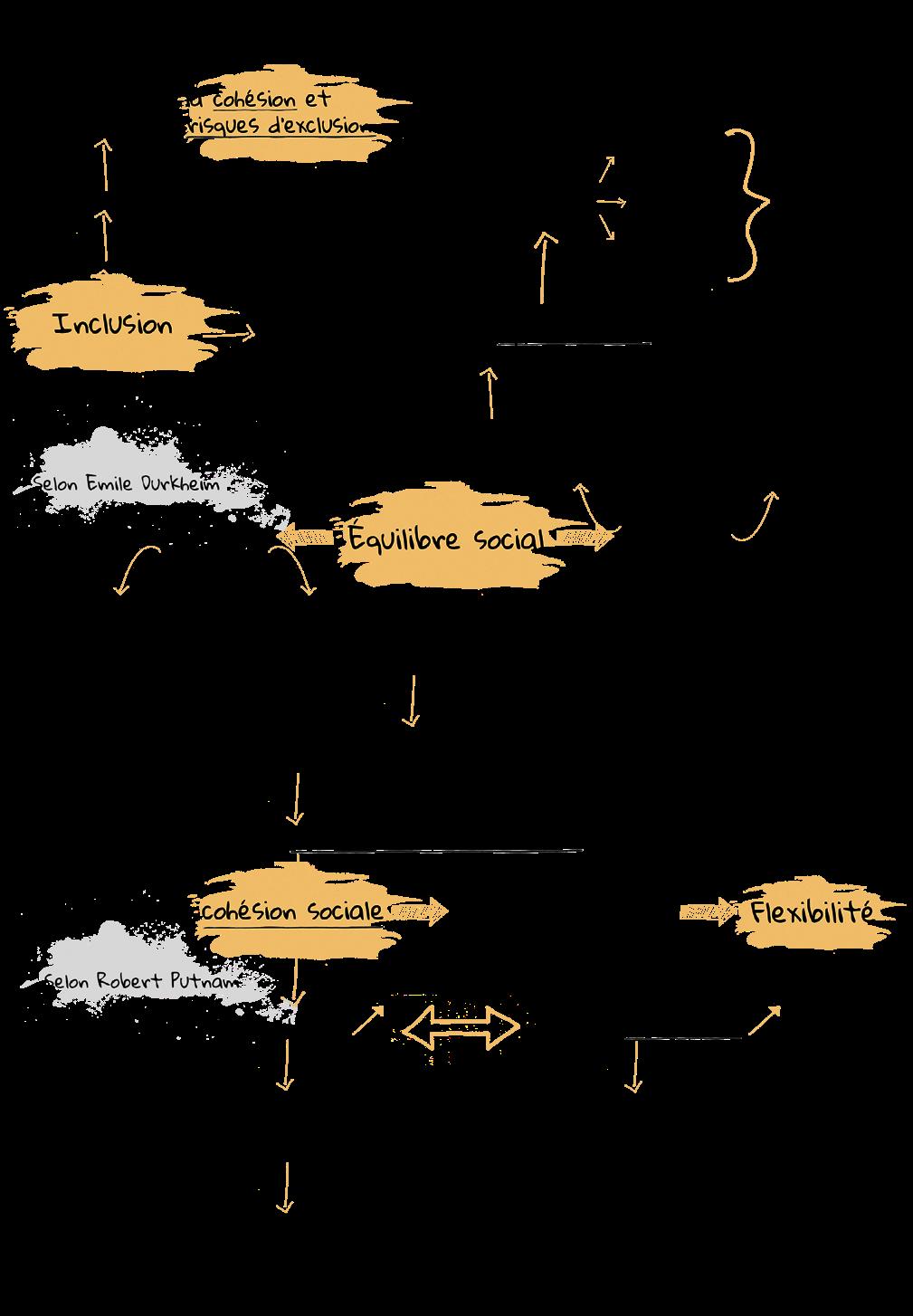

« L’inclusion est non seulement une politique mais est perçue aussi comme une valeur, comme une éthique prônant la justice sociale et la cohésion de la communauté62. »

La cohésion sociale est un concept sociologique instauré par Emile Durkheim63 dans son livre La division du travail en 1893. Nicolas Lebrun est d’avis que la cohésion sociale n’est pas une évidence, elle se cultive et s’entretient pour perdurer.

Certains penseurs préconisent qu’un changement de lois peut remédier à l’exclusion. En réalité, c’est plutôt le changement du cadre de vie qui a plus de chances d’avoir une incidence. Selon Henri Lefebvre, la ville se situe entre « l’ordre proche », défini par les relations des individus et des groupes, et « l’ordre lointain », qui représente les principes moraux et juridiques ainsi que les croyances religieuses des sociétés. Le tissu urbain traduit en plan ce qui est dicté par ces règles de conduite pour influencer les rapports sociétaux.

« Le regard parcourt les rues comme des pages écrites : la ville dit tout ce que tu dois penser, elle te fait répéter son propre discours, et tandis que tu crois visiter [...] tu ne fais qu’enregistrer les noms par lesquels elle se définit elle-même et dans toutes ses parties64. »

L’objectif est donc d’agir à l’échelle urbaine et architecturale pour créer des espaces qui renforcent le sentiment d’appartenance au collectif et qui favorisent par la suite la cohésion sociale et l’esprit de communauté. Cela est possible en appliquant le concept d’urbanité.

62 Brigitte Bouquet, L’inclusion approche socio-sémantique. Vie sociale, 3(11), 15 à 25.

63 Emile Durkheim (1858-1917) sociologue français considéré comme l’un des fondateurs de la sociologie moderne.

64 Italo Calvino, Les villes invisibles, p.22.

60

Les interactions communautaires font partie des dimensions de la participation à la société des individus, or de nos jours nous vivons, dans les différentes villes du monde, dans des sociétés qui sont de plus en plus individualistes.

L’inclusion est caractérisée par la recherche des capacités et des besoins des personnes dans le but d’adapter l’environnement aux différents acteurs.

Offrir de meilleures conditions de vie, au sein d’une société équitable donnant sa chance à tout un chacun, favorise l’épanouissement de tous et mènera à une augmentation de productivité qui sera bénéfique pour le pays à long terme.

61

4.

Effet sur la conception des espaces publics : la notion de limites

Les villes offrent une qualité de vie importante socialement. D’après Christian de Portzamparc, l’essence de la ville est formée par « être », se rapportant à l’existence et l’identité des individus, et « bouger », relevant du mouvement dans l’espace. Ils constituent le fondement de sa perception. L’« être » permet de donner du sens à « bouger ». Tout ce qui relève de ce dernier au niveau de la ville se trouve dans la rue, y compris les réseaux d’évacuation. La ville moderne, par sa compartimentation, suit la logique de l’industrie, ce qui a impliqué la scission entre « être » et « bouger ».

La création des voies de circulation véhiculaire a contribué à l’instauration de la ville découpée en secteurs, avec le zoning notamment. Les véhicules et les voies forment une barrière physique, ce qui a modifié la manière avec laquelle la ville est perçue. Jusqu’au XVIIe siècle, la démarcation entre privé et public n’était pas aussi prononcée qu’elle l’est de nos jours. A cette époque, la vie était constamment commune. Les dogmes de la modernité sont appliqués sans être questionnés à l’heure actuelle, ce qui a rendu la conception des villes particulièrement systématique, sans accorder de l’importance à la qualité de l’espace et de son vécu, ce qui a eu pour conséquence sa fragmentation.

« Le Corbusier rationalise l’espace autour de fonctions distinctes […] La méthode est cohérente mais quelque chose dans ce système est irrémédiablement perdue, c’est la qualité de la rue […] les endroits où l’on passe et ceux où l’on se tient sont distincts, sans lien organique65. »

Les temps ont changé. En effet, pour les modernes, c’est le programme qui primait ; présentement, le lieu est l’essentiel, ce qui a engendré l’évolution de nombreux concepts, dont ceux des limites et frontières. Dans la réflexion d’un projet architectural et urbain, on admet l’importance de questionner et revoir les frontières et limites auxquelles on s’était longuement accommodé. On tente de rétablir l’urbain dissocié, en rassemblant ce qui a été séparé et dispersé, en essayant de retrouver dans l’urbanisme la « liaison organique » permettant de retrouver la place du piéton et de la rue.

62

65 Christian de Portzamparc, Conférence, Fabriquer un tissu urbain contemporain, Les matinées du CEGDD.

Figure 19. Limite de la communication avec la rue depuis un immeuble (Jan Gehl, 2010, Pour des villes à échelle humaine)

Figure 19. Limite de la communication avec la rue depuis un immeuble (Jan Gehl, 2010, Pour des villes à échelle humaine)

ouvert. La rue, polyfonctionnelle, définit le vide qui constituera l’espace public. La rue est un espace social, moment privilégié de la société. De fait, elle structure les rapports entre acteurs de l’espace par la visibilité et la coprésence, selon Erving Goffman68. Le boulevard, la rue, le parc, le bâtiment servant de repère, permettent de distinguer, contrôler, écarter. Ce sont des limites au rôle structurant, à l’action filtrante, renforçant le lien à l’espace.

4.1. Définition et concepts associés

Pour Aristote, un lieu se définit par ses limites. De fait, l’illimité est intraversable, indéterminé, sans fond. Il est dépourvu d’une délimitation perceptible ce qui le rend inhabitable. L’absence de limites et de repères nous déstabilise. Nous habitons le vide délimité dans l’espace.

Limite, substantif féminin, emprunté au latin limes, -itis « chemin bordant un domaine, sentier entre deux champs ; limite, frontière ».

Il s’agit de la ligne qui circonscrit un espace, une chose ayant un développement spatial. Elle sépare deux étendues ou territoires contigus, marquant leur début et/ou leur fin. La limite est la bordure au-delà de laquelle ne peut s’étendre une action, une influence etc.

« La limite n’est pas ce où quelque chose cesse, mais bien, comme les Grecs l’avaient observé, ce à partir de quoi quelque chose commence à être69. »

L’espace, milieu de nos échanges, est en négociation continue entre les usagers. Ses

68 Erving Goffman (1922-1982) sociologue et linguiste américain, fait partie des principaux représentants de la deuxième école de Chicago.

69 Martin Heidegger, Essais et conférences, p.183.

Figure 20. Exemples de dispositions spatiales génératrices de limites (Brigitte Donnadieu, 2002, L’apprentissage du regard)

Figure 21. Bab Jedid, l’une des portes reliant la Médina de Tunis à ses faubougs (Photo de l’auteure)

délimitations déterminent les continuités et les discontinuités spatiales et sociales. On peut faire en sorte que les limites, au-delà de leur rôle séparateur, se transforment en espaces de partage, en lieux où s’exercent les sociabilités, par la mise en évidence des phénomènes sociaux de solidarité et de proximité.

Parmi les concepts associés aux limites on trouve : seuils, frontières, passages, liens, ouvertures, mouvements, échanges, intersection, nœud, circulation, parcours, etc.

4.1.1. Frontières.

Les frontières sont des lieux investis d’une forte capacité de structuration sociale et politique, prenant différentes formes spatiales telles que les barrières en bois, le fil de fer barbelé, etc. A l’Antiquité, il s’agissait de l’entité au-delà de laquelle se trouve l’inconnu. Elle permet de distinguer l’altérité, l’étranger. De nos jours, ce concept est en mutation. En effet, on cherche à en faire un espace d’ouverture, de passage et non à vocation défensive.

Dans les villes, les frontières, constituant une rupture de l’espace plus ou moins marquée, renforcent les différenciations internes. Elles incluent ou excluent, selon le côté considéré ; leur franchissement est sélectif et contrôlé. Parmi les propriétés des frontières on peut citer : la mise à distance, le filtrage, l’affirmation politique, la distinction...

La frontière sociale est le produit des limites spatiales construites par la société et des limites perçues et vécues par les individus. Elle est liée aux effets de lieu associé à un espace sociétal et entraîne une différence de contribution à la société de ses membres et groupes d’après Georg Simmel. Au dire de Kant, les bornes constituent des frontières négatives, les limites quant à elles représentent des frontières positives.

4.1.2. Limites.

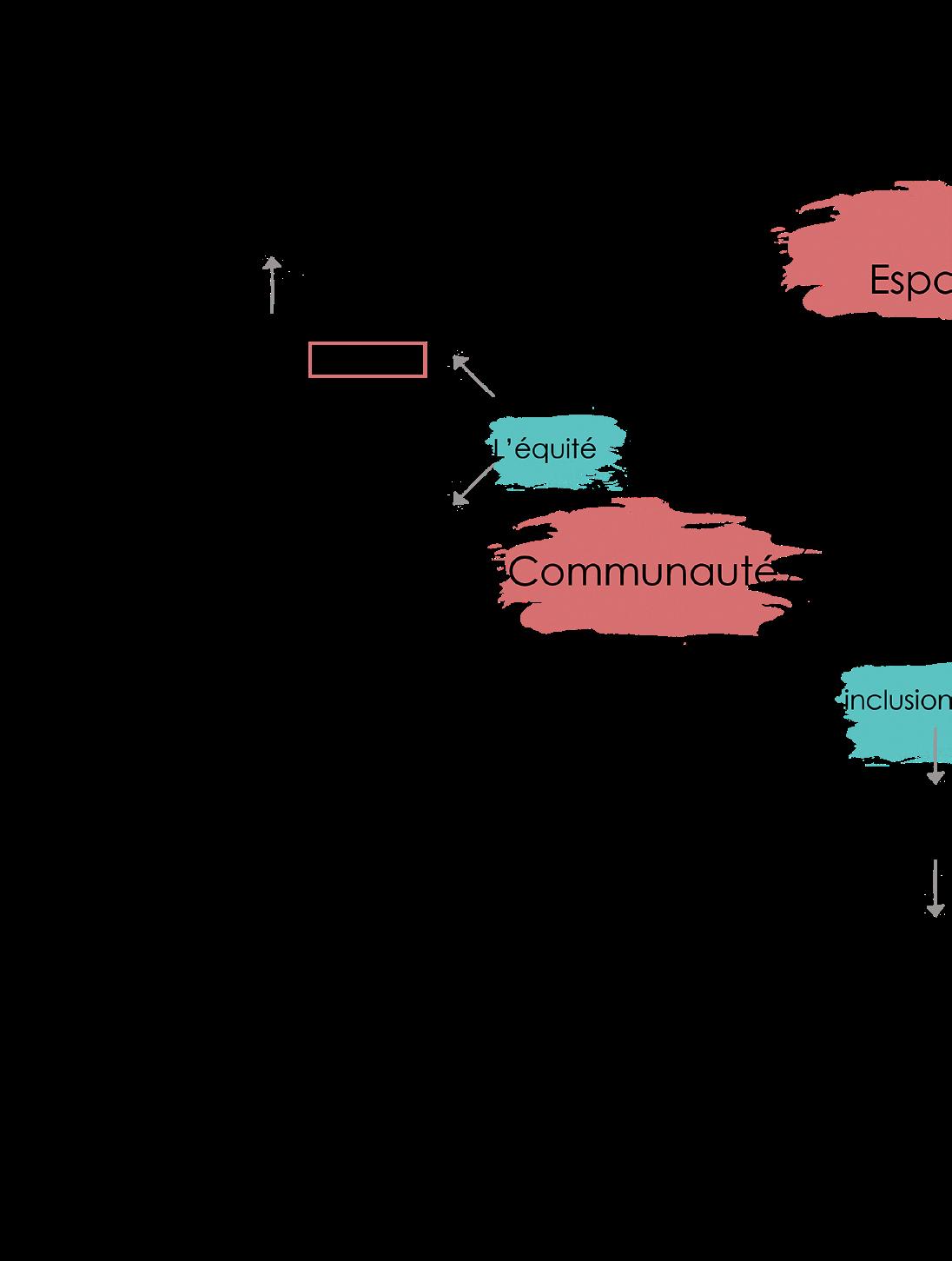

La limite est un espace virtuel de dimension variable, de séparation, de mise en tension, pouvant réunir ou séparer des espaces adjacents à plusieurs niveaux. C’est le point de rencontre entre le dedans et le dehors, entre le privé, refuge, et le public, espace d’interactions.

Les démarcations permettent de contrôler l’aptitude à fréquenter les entités spatiales pour des raisons de sécurité ou de sauvegarde à travers des actions telles que la monétisation de l’espace public.

65

La limite forme une zone de tension, de défense du privé, qui est en interaction avec les relations qu’il contient, entre individus, et qui le contiennent, à l’échelle de la société. C’est une ligne matérielle ou imaginaire, qui régit les rapports humains. Il s’agit d’une barrière psychologique, à la fois spatiale et symbolique, fixée dès le plus jeune âge par les parents, distinguant ce qui est interdit de ce qui est toléré ou autorisé. Les limites peuvent être floues, ambiguës, enchevêtrées...

Les limites distinguent l’intérieur de l’extérieur, elles sont partout et à toutes les échelles. Cependant, on n’en est pas forcément conscients. Leur franchissement, imposé par la vie quotidienne, se fait à travers le seuil.

4.1.3. Seuil.

Le seuil est un lieu de transition, de mouvement, qui est perméable contrairement aux limites, permettant ainsi de les traverser. Il réunit et révèle le

66

rapport entre le dedans et le dehors tout en rendant possible le dialogue entre deux espaces.

« Le seuil désigne au sens constructif la dalle formant le pas de la porte […] premier dispositif de transition. […] Marches, perrons, marquises, avanttoits, porches, portails, … chacun de ses éléments offre un espace de transition et de représentation au seuil70. »

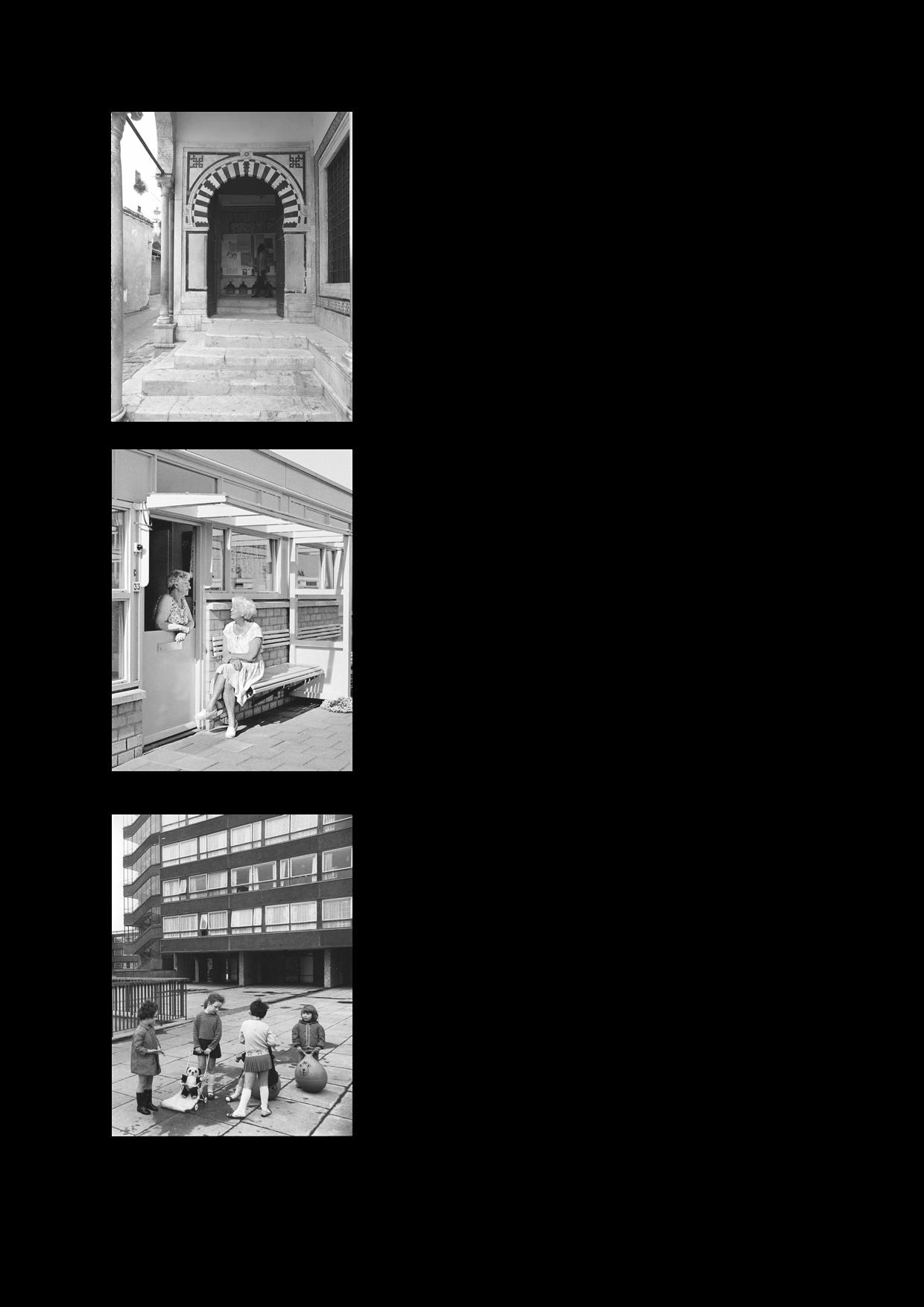

Le seuil est appropriable par les habitants. La distinction entre public et privé dans ce cas n’est pas évidente. En effet, ils le considèrent comme le prolongement du « chez-soi », lieu accueillant participant à l’espace public comme dans le cas du trottoir situé devant la maison. Le seuil est porteur de sociabilité par le fait qu’il contribue à la naissance de contacts par les rencontres qu’il provoque.

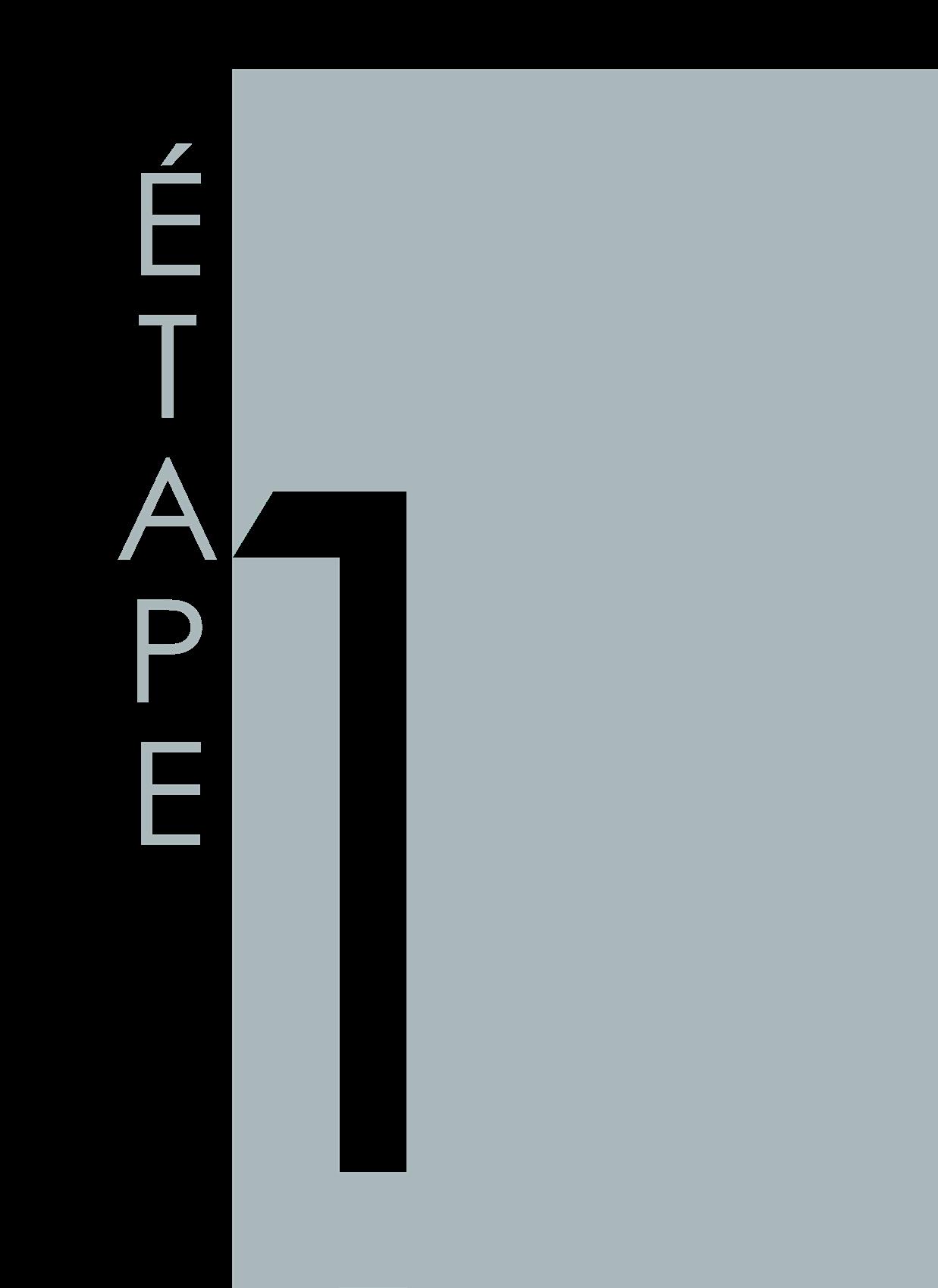

Il s’agit en plus d’un lieu d’arrêt pour observer. Néanmoins, l’immobilisation n’y dure pas. Les personnes âgées et les enfants aiment l’occuper. Les uns s’y installent pour observer les passants, les autres pour jouer avec les amis tout en restant à la portée de la surveillance des parents... De même, les passants s’y abritent des intempéries.

Pour citer Brigitte Donnadieu71, il est question de la « limite marquant le passage [physique, du regard,] à un autre état […] entre espaces de nature différente72 », notamment au niveau de la maison arabo-musulmane avec sa skifa, où le seuil concerne le passage des regards également.

L’entrée est un ensemble de dispositifs matériels et symboliques particuliers, signalant et préparant le franchissement et passage entre espaces. La porte, qu’elle soit ouverte ou fermée, n’a de sens que pour celui qui franchit le seuil. Elle matérialise la communication ou la séparation.

« Les portes arrêtent et séparent. La porte casse l’espace, le scinde, interdit l’osmose, impose le cloisonnement : d’un côté, il y a moi et mon chez-moi, le privé, […] de l’autre côté, il y a les autres, le monde, le public, le politique. […] On ne passe pas de l’un à l’autre, ni dans un sens, ni dans un autre : il faut un mot de passe, il faut franchir le seuil, il faut montrer patte blanche73. »

70 Brigitte Donnadieu, L’apprentissage du regard, p.227;230.

71 Brigitte Donnadieu, architecte, maître-assistant à l’Ecole d’architecture de Strasbourg.

72 Brigitte Donnadieu, ibid, p.47.

73 Georges Perec, Espèces d’espaces, p.52.

67

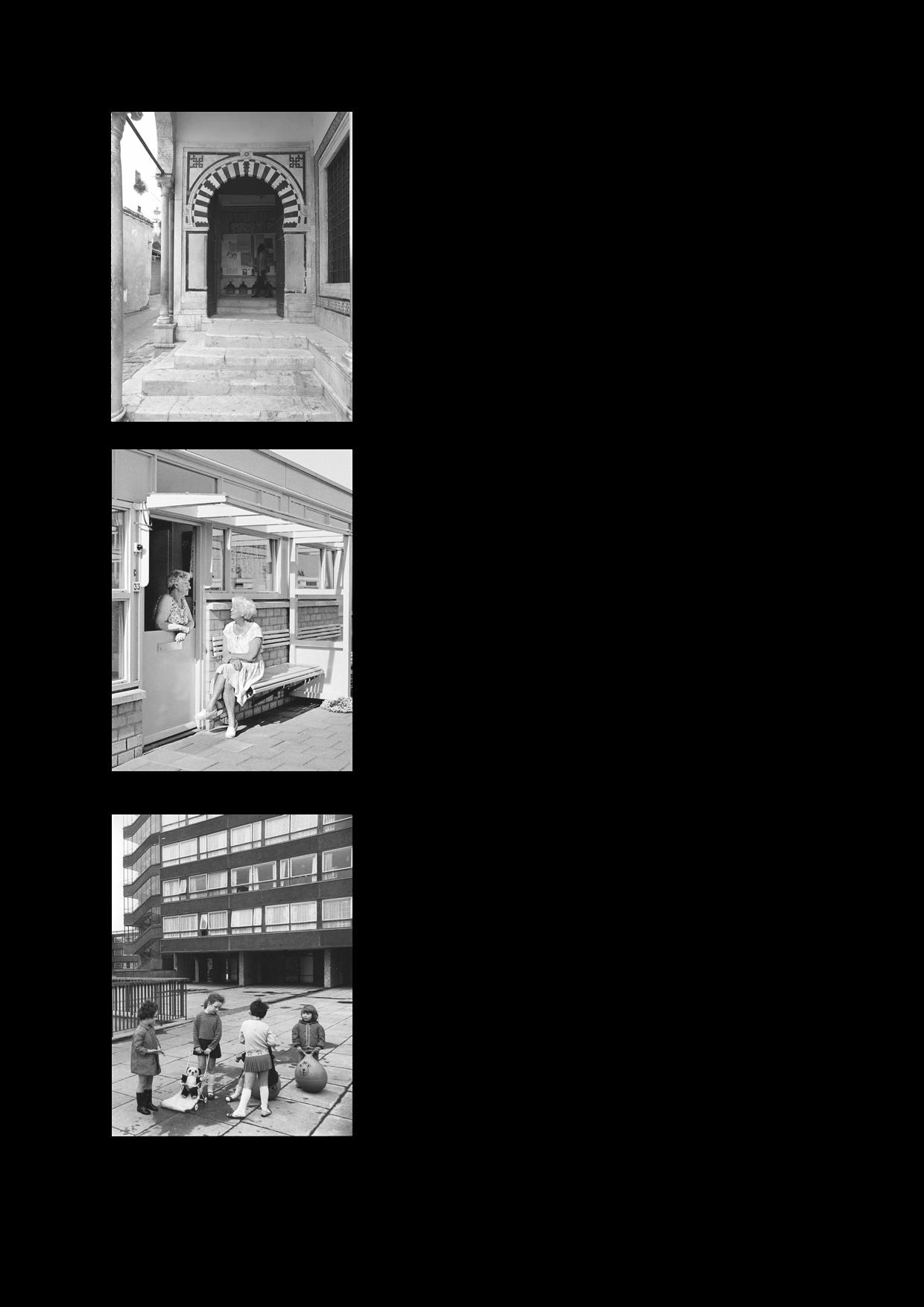

Figure 22. Porte ouvrant sur une skifa à la Médina de Tunis (photo de l’auteure)

Figure 23. Herman Hertzberger, De Overloop, Appropriation du seuil (www. raweproject.com)

Figure 24. Enfants jouant dans un espace semi-public (entre-deux), dans le Pepys Estate à Londres (theculturetrip.com)

Figure 22. Porte ouvrant sur une skifa à la Médina de Tunis (photo de l’auteure)

Figure 23. Herman Hertzberger, De Overloop, Appropriation du seuil (www. raweproject.com)

Figure 24. Enfants jouant dans un espace semi-public (entre-deux), dans le Pepys Estate à Londres (theculturetrip.com)

L’architecte et l’urbaniste doivent accorder de l’importance aux espaces de transitions et prévoir un passage progressif de l’échelle urbaine à l’échelle architecturale. La transition public-privé peut se faire par le retrait par rapport aux voies de circulations, en aménageant un espace abritant une certaine fonction, tel qu’une cour ou une place, créant ainsi un lieu pour un moment d’arrêt, de contemplation. Cet entre-deux représente un espace tampon, jouant le rôle d’une sorte de sas de décompression.

En redéfinissant les limites, il est possible de créer de nouveaux espaces et de nouveaux vécus, entre autres en aménageant un lieu de rencontre à l’entrée des écoles, qui peut à la fois servir d’espace de jeu pour les enfants qui attendent d’avoir accès à l’école ou d’espace d’attente pour les parents qui peuvent s’y installer et prendre le temps de discuter en attendant la sortie des enfants. Des espaces intermédiaires similaires peuvent être prévus à l’échelle architecturale, au niveau des cours d’immeubles ou des halls des logements collectifs par exemple, où peuvent s’organiser des initiatives du type « fête des voisins ». L’espace permet de vivre dans une proximité symbolique ou réelle avec la tribu.

L’édification de sas symboliques, répond au besoin d’espace sécurisé. Ceci renforce le sentiment d’appartenance dans les déambulatoires proches du « Chez-soi ». L’espace rassure et instaure différents types de liens, à travers l’ancrage spatial mettant en valeur l’appartenance à un groupe familial, social, culturel. Les liens entre voisins, limitent la sensation d’insécurité, ce qui peut contribuer à la diminution de la privatisation des espaces publics.

Le quartier « Générations » de Dijon est un lieu de vie intergénérationnel où tous les locataires signent la charte « Bonjour voisin » et sont reliés par téléphone interne. La qualité du lien, plus important que le bien, y est mise en évidence.

L’effacement progressif des frontières entre l’espace public et l’espace privé va de concert avec l’évolution parallèle de la conception architecturale avec l’ouverture de l’espace, la transparence, l’emploi de surfaces vitrées, de cloisons amovibles…

69

4.2. Spatialité

La ville se définit à travers l’interaction spatiale entre les objets bâtis. Les bâtiments définissent l’espace public, ils ne peuvent être réduits à ne former que des espaces individuels limités par des frontières.

Le projet urbain ou architectural est un ensemble d’assemblage d’espaces différents reliés entre eux. Le passage qui se fait de manière progressive est un indice de continuité, invitant à la découverte, à l’exploration des lieux. Ces espaces devront suivre certaines idées directrices lors de leur conception :

→ Prévoir des îlots ouverts, à hauteurs variables qui font entrer la lumière tout en conservant les rues

→ Séparer les espaces par le décalage d’un objet, par la différence de niveaux

→ Créer l’ouverture sans recourir aux portes et percements, par l’emploi du plan libre par exemple

→ Exhiber et mobiliser des limites non étanches, poreuses, permettant les échanges

L’arrangement de lieux collectifs tels que les places et les cours, renvoie à l’idée de communauté. L’objectif est d’en faire des espaces habités, comme dans le cas des trottoirs et escaliers, que les enfants, en se les appropriant, transforment en terrain de jeu.

« Une architecture poreuse est une architecture qui laisse la vie et les actions des hommes la traverser75. »

70

75 Chris Younès, Limites, passages et transformations en jeu dans l’architecture. Revista de urbanismo, (15)

Figure 25. Frida Escobedo, Pavillon de l’été 2018 de la Serpentine Gallery, Londres (www.archdaily.com)

L’inclusion est une démarche complexe, dont l’application à l’échelle urbaine constitue un défi. Les villes, qu’elles soient dans les pays développés ou en voie de développement, font face à des inégalités spatiales.

L’inclusion est devenue un référentiel global, affirmant les droits fondamentaux, qui stipulent que tous ont les mêmes privilèges quant au domaine public, peu importe les éventuelles particularités qu’ils pourraient avoir, et ce peu importe le domaine concerné.

Quand il s’agit de planifier les espaces publics, architectes et urbanistes sont tenus d’envisager les besoins en fonction des différences des usagers, afin de leur permettre de vivre ensemble et de pouvoir participer à tous les aspects de la vie sociale.

Pour s’en assurer, il faut prévoir dans un premier temps les dispositifs leur permettant d’être autonomes, et dans un second temps revoir les limites pour encourager la rencontre entre les habitants et les interactions entre eux.

71

LES PROJETS DE RÉFÉRENCE

ÉTAPE 1 : LES PROJETS DE RÉFÉRENCE

1. « Gender Mainstreaming »

1.1. Présentation du projet

Lieu : Vienne, Autriche

Date : 1992-2025

Contexte : Vienne est une ville pionnière au regard du Gender Mainstreaming76, depuis plus de 30 ans maintenant. Elle offre la meilleure qualité de vie à l’échelle mondiale. En effet, elle a été en tête du classement du Global Liveability Index77 à plusieurs reprises. En 2018 par exemple, Vienne occupait la première place tant dis que Tunis était 106e.

76 Gender : En référence au genre social et non physiologique. Il sagit plutôt du rapport construit, social et sociétal. Le genre s’étend au-delà de la bi-catégorisation, il se rapporte à l’âge, la racisation, la sexualité ainsi qu’à la classe sociale.

Mainstreaming : Revoie au fait que cette politique se veut partie intégrante de la prise de décision dans la planification.

En somme, il est question de globaliser une planification urbaine et architecturale sensible au genre, tenant compte des différences et en faire la nouvelle norme.

77 Global Liveability Index est un score établi par l’Economist Intelligence Unit (EIU), entreprise britannique appartenant à The Economist Group. Cet index est calculé à travers des scores attribués aux villes dans cinq catégories qui sont : la culture, la santé, l’éducation, l’infrastructure et le divertissement. Il permet de classer les 173 villes choisies (140 avant 2022) selon les résultats qu’elles obtiennent.

77

Figure 26. Vue aérienne de la ville de Vienne en Autriche (www.wien.info)

Figure 27. Couverture du Guide de la planification urbaine de la ville de Vienne.

De nos jours, la pratique par défaut à Vienne est d’approcher les conceptions urbaines et architecturales depuis une perspective sensible au genre. En 2008, l’ONU-Habitat78 a reconnu la stratégie de planification urbaine de Vienne comme étant la meilleure.

Certaines villes telles que Berlin, Barcelone et Copenhague n’ont commencé à suivre l’exemple de Vienne que récemment, en intégrant le Gender Mainstreaming à leur politique de planification urbaine. La France n’a commencé à l’envisager qu’à partir de la deuxième décennie du XXIe siècle, et il a été l’objet des Journées Nationales de l’Architecture en 2020.

1.2. Intérêt du Gender Mainstreaming

Les autorités autrichiennes ont pris conscience de l’inégalité des espaces architecturaux et urbains suite à l’exposition photographique faite par des urbanistes en 1991, intitulée «Qui détient l’espace public – La vie quotidienne des femmes dans la ville». Des urbanistes dont Eva Kail, qui jouera par la suite un rôle important dans le développement du Gender Mainstreaming à Vienne, ont suivi des femmes différentes pendant une journée entière et ont documenté par la photographie leur rapport à l’espace. Ces femmes avaient des profils différents, allant de l’écolière, à la personne à mobilité réduite, en passant par la retraitée active. Cela a mis au jour un côté de la ville auquel on ne prêtait pas attention auparavant, démontrant que l’usage de l’espace différait entre les hommes et les femmes, et que ces dernières n’étaient même pas prises en considération lors de la planification urbaine.

S’en est ensuivi la création du Frauenbüro (Bureau des Femmes) au sein de la municipalité de Vienne avec Eva Kail à sa tête, dont l’objectif était une étude plus approfondie, cette fois-ci appuyée par les autorités politiques et de la est né le projet «Gender Mainstreaming», qui a pour but de rendre la ville plus égalitaire envers les femmes en premier lieu, puis le projet a évolué pour viser différentes catégories de la société comme les enfants, les personnes âgées ou encore celles aux besoins spécifiques. Ce service a établi un manuel regroupant les recommandations à suivre quand on cherche à créer un espace sensible au genre.

«Gender Mainstreaming», concept novateur instauré à Vienne en 2001, est une stratégie de la planification et du développement urbain dont l’objectif est d’essayer d’atteindre un certain équilibre entre les besoins des différents groupes pour distribuer équitablement la ressource limitée qu’est l’espace 78 Programme des Nations Unies pour les établissements humains.

78

urbain, afin d’augmenter le support des groupes sous-représentés.

Le Gender Mainstreaming assure la qualité de la planification et peut être intégré à différentes phases de planification, qu’elle soit urbaine ou architecturale. Son objectif est la création d’espaces qui s’accordent à la diversité des usagers et à la variation de la vie quotidienne. On l’applique lors de la conception des espaces publics, des parcs et jardins, de l’habitat et des équipements publics.

La planification sensible au genre emploie une approche spécifique au site et au groupe considérés. Elle prend en considération les besoins des personnes qui sont habituellement négligées. C’est pour cela que les intérêts spécifiques au genre, à l’âge, ou à certains groupes sont étudiés lors des différentes phases de planification. Cette politique s’applique à différentes échelles, celle qui nous intéresse dans le cadre de ce mémoire est celle de la conception des espaces et équipements publics et les projets de logements.

1.3. Usagers

La relation entre l’usager et l’espace, dépendant du genre, varie également en fonction de la phase de vie. D’après le manuel, un projet urbain doit s’adresser de manière équitable à ces différents occupants, qu’il subdivise en six catégories.

1.4. Exemples de projets

Le premier projet pilote du Frauenbüro, achevé en 1997, est le FrauenWerk-Stadt I79, complexe résidentiel dont le but était de faciliter la vie des femmes par : l’intégration d’un espace de stockage pour les poussettes, la construction d’escaliers plus larges pour permettre aux voisins de s’arrêter et

79 Femmes-Travail-Ville

79

discuter sans gêner la circulation, l’aménagement flexible des appartements, la mise en place d’une hauteur limite pour conserver le contact avec la rue etc.

Le quartier d’Aspern est conçu en ayant pour point focal la famille. Environ la moitié de la surface totale y est allouée à l’espace public. L’objectif est de créer une ville de courtes distances qui correspond à une structure urbaine polycentrique, ce qui la rend compatible avec la vie quotidienne à travers les espaces : ouverts, verts et communautaires, les aires de jeux à portée de vue et de voix pour les personnes en charge des enfants, les commerces et services de proximité.

Les autorités œuvrent en vue d’améliorer l’espace public dans le but de le rendre moins anxiogène. Les feux de circulation ont été modifiés pour donner la priorité aux piétons, on a installé du mobilier urbain et des bancs le long des rues, on a élargi les trottoirs et on a fait en sorte de faciliter l’accès dans différents arrondissements aux personnes âgées, aux personnes aux besoins

spécifiques, aux poussettes et aux chariots de courses.

Figure 28. Vue sur une façade, le jardin d’enfants et un espace de jeu du projet Frauen-Werk-Stadt I (www.theguardian. com)

Figure 29. Plans types des appartements flexibles du projet Frauen-Werk-Stadt, créés par l’architecte Elsa Prochazka (Guide de la planification urbaine de la ville de Vienne)

Figure 30. Vues sur le quartier d’Aspern (www.theguardian.com)

Figure 31. Amélioration de l’accessibilité de la ville par la construction d’une rampe (fr.yelp.ca)

Figure 32. Amélioration de l’accessibilité de la ville par l’ajout d’un ascenseur (www.theguardian.com)

spécifiques, aux poussettes et aux chariots de courses.

Figure 28. Vue sur une façade, le jardin d’enfants et un espace de jeu du projet Frauen-Werk-Stadt I (www.theguardian. com)

Figure 29. Plans types des appartements flexibles du projet Frauen-Werk-Stadt, créés par l’architecte Elsa Prochazka (Guide de la planification urbaine de la ville de Vienne)

Figure 30. Vues sur le quartier d’Aspern (www.theguardian.com)

Figure 31. Amélioration de l’accessibilité de la ville par la construction d’une rampe (fr.yelp.ca)

Figure 32. Amélioration de l’accessibilité de la ville par l’ajout d’un ascenseur (www.theguardian.com)

2. The Pelgromhof

2.1. Présentation du projet

Architecte : Frans van der Werf

Lieu : Zevenaar, Pays-Bas

Date : 1998-2001

Surface couverte: 1200 m²

Contexte : Finaliste des «World Habitat Awards 2004», ce projet est un établissement d’hébergement pour personnes âgées. Il comprend 169 appartements prévus pour l’usage des séniors indépendants, un centre de soins pour ceux qui ont besoin d’être assistés et un parking au sous-sol pour 86 voitures.

2.2. Intérêt de la référence

Au dire de son concepteur, l’objectif du projet est d’offrir aux personnes âgées une opportunité de vivre dans un environnement agréable où ils peuvent être indépendants, tout en étant entourés de végétation.

C’est un bâtiment qui a la capacité d’accompagner ses habitants dans les différentes phases de leur vie, évoluant avec leurs besoins. L’accessibilité, l’adaptabilité, la flexibilité ainsi que les espaces de rencontre y sont mis en avant. Il contribue à l’implication de ses occupants dans la vie de communauté.

2.3. Situation

The Pelgromhof est situé au centre-ville de Zevenaar, à 97km au sud-est d’Amsterdam. Il est proche d’équipements et de commerces dont pourraient avoir besoin ses occupants.

81

Figure 33. Vue aérienne de The Pelgromhof (www. percurazorg.nl)

Certaines fonctions telles que la cour intérieure et la salle de spectacle sont ouvertes au grand public pour ne pas isoler les personnes âgées de leur contexte urbain.

2.4. Fonctionnalité

Le centre de soin est constitué de 46 chambres, une salle communautaire, un restaurant, une cuisine, une chapelle, une salle de spectacle, un magasin, une bibliothèque... Les occupants des appartements peuvent également profiter des équipements du centre. Les commerces et services donnant sur la rue peuvent quant à eux offrir services aux passants.

Les espaces publics sont plutôt concentrés au rez-de-chaussée. Les espaces situés en hauteur sont propres aux habitants et leurs visiteurs.

Les galeries font le tour de l’établissement, facilitant l’accès au personnel soignant. Leur élargissement au rez-de-chaussée, de même que les balcons qui y sont aménagés, notamment face aux portes des appartements, sont créés afin de favoriser l’occupation par les habitants et les discussions entre eux. Ils peuvent avoir un rôle plus technique en facilitant les demi-tours en fauteuils roulants ou encore l’accès des civières des ambulanciers et les meubles.

82

Figure 34. Situation de The Pelgromhof (Google Earth - Illustration de l’auteure)

83

Figure 35. Plans présentant les fonctions du projet (www. vdwerf.nl - Illustration de l’auteure)

Figure 36. Plans présentant les circulations du projet (www. vdwerf.nl - Illustration de l’auteure)

2.5. Forme

C’est une architecture organique qui suit la forme des voies existantes, et maintient la forme adoptée par l’immeuble voisin donnant sur la place Masiusplein, qui lui sert de parking.

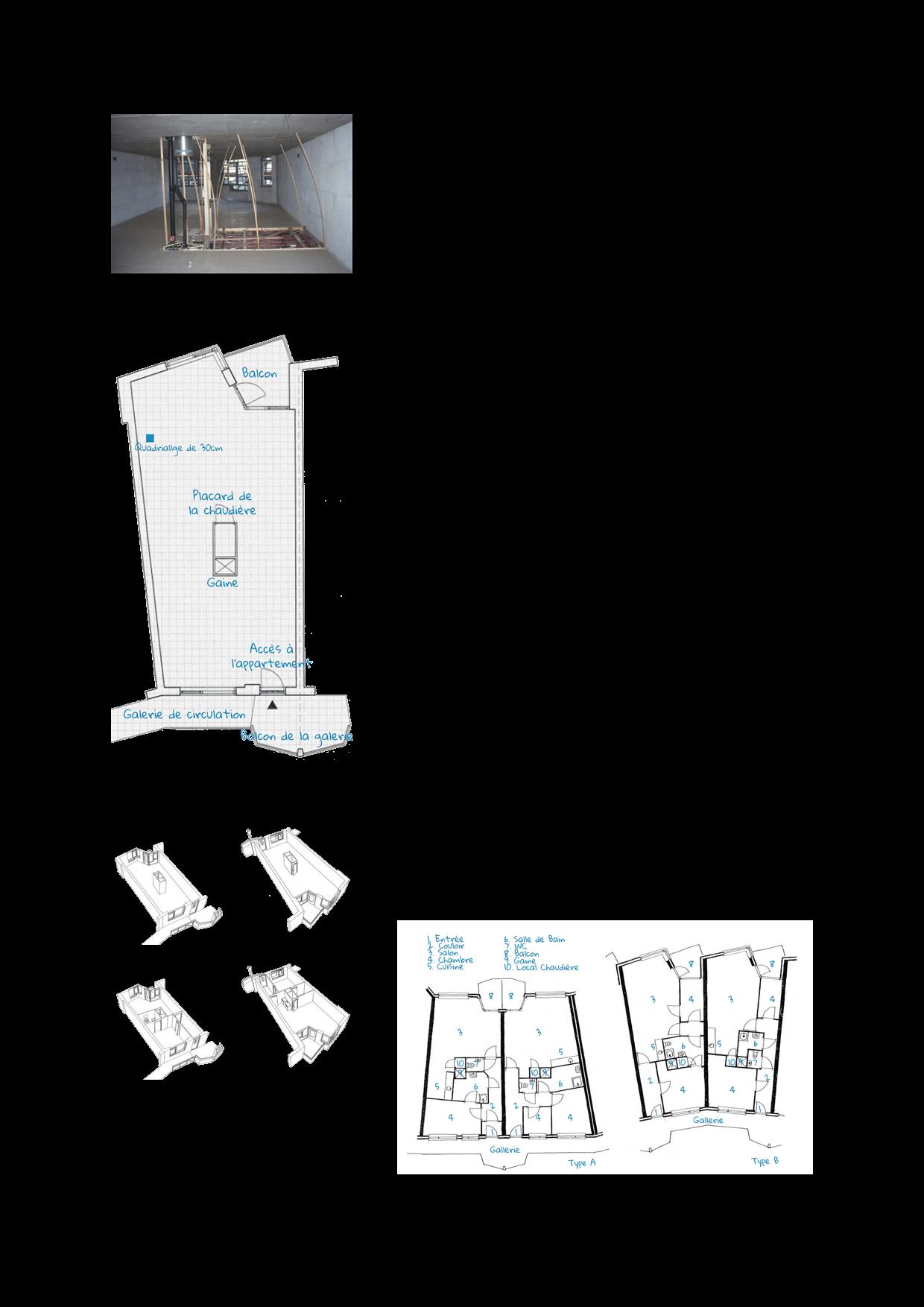

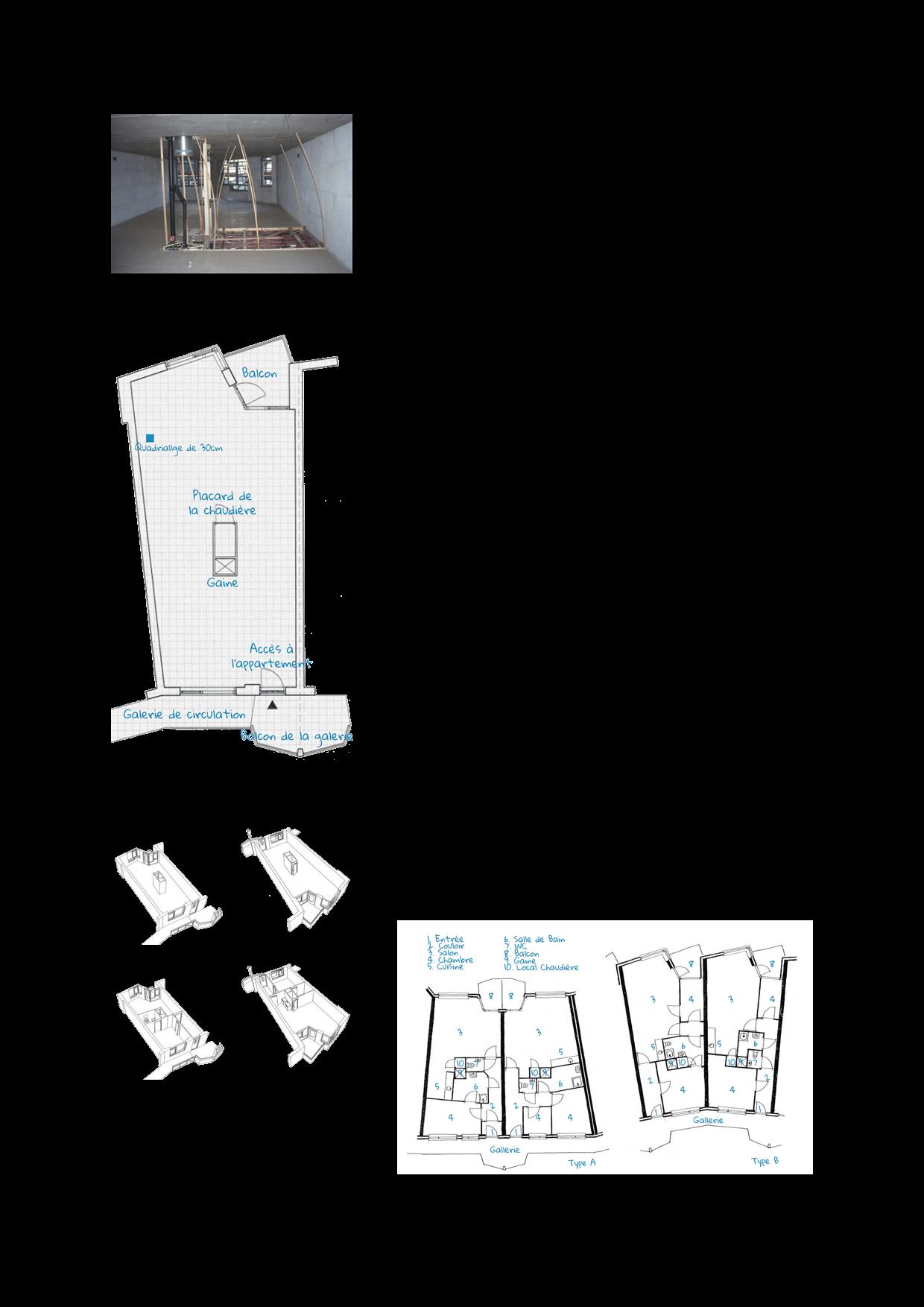

La forme organique a produit différentes formes d’appartements. L’architecte a employé ce qu’il a nommé une méthode de « construction ouverte » pour permettre aux futurs habitants de décider de l’aménagement de leur logement.

Les éléments fixes sont : les dalles, les galeries et balcons ainsi que les poteaux en béton préfabriqué ; la toiture en bois, couverte par une variété de plantes de sedum, et les murs extérieurs en briques. Les appartements ont une superficie moyenne de 76m².

Le quadrillage de 30cm au sol sert à faciliter la répartition des appartements et le placement des parois intérieures.

Le projet est pour les personnes âgées, sujettes à la baisse de l’acuité visuelle et de la motricité, toutes les portes font 93cm de plus le plancher doit être plat et uniforme et convenir à la circulation des fauteuils roulants. Pour cette raison la chape de rattrapage n’est coulée qu’une fois la subdivision des

84

Figure 37. Forme de The Pelgromhof (Google Earth - Illustration de l’auteure)

Figure 38. L’appatement à la livraison au client (www.vdwerf.nl)

Figure 39. Forme organique des appatements (www.vdwerf.nl)

Figure 40. Axonométrie d’un appartement avant et après la subdivision de l’espace intérieur (www.vdwerf.nl)

Figure 41. Plans d’appatements types proposés par l’architecte (www. vdwerf.nl)

Figure 38. L’appatement à la livraison au client (www.vdwerf.nl)

Figure 39. Forme organique des appatements (www.vdwerf.nl)

Figure 40. Axonométrie d’un appartement avant et après la subdivision de l’espace intérieur (www.vdwerf.nl)

Figure 41. Plans d’appatements types proposés par l’architecte (www. vdwerf.nl)

Figure 42. Vue sur la cour intérieure du bâtiment (www.vdwerf.nl)

Figure 43. Toiture terrasse du premier étage (www. vdwerf.nl)

Figure 44. Appropriation de la circulation extérieure par les habitants (www.vdwerf.nl)

Figure 45. Circulation donnant sur la cour intérieure du bâtiment (www. vdwerf.nl)

Figure 46. Bâtiment ouvert à son environnement (www.vdwerf.nl)

Figure 42. Vue sur la cour intérieure du bâtiment (www.vdwerf.nl)

Figure 43. Toiture terrasse du premier étage (www. vdwerf.nl)

Figure 44. Appropriation de la circulation extérieure par les habitants (www.vdwerf.nl)

Figure 45. Circulation donnant sur la cour intérieure du bâtiment (www. vdwerf.nl)

Figure 46. Bâtiment ouvert à son environnement (www.vdwerf.nl)

3. Ku.Be House of Culture and Movement

3.1. Présentation du projet

Architecte : MVRDV + ADEPT

Lieu : Frederiksberg, Danemark

Date : 2016

Surface : 3200 m²

Contexte : Finaliste des «World Architecture Festival 2017», ce projet est un centre communautaire et culturel qui offre à ses usagers une variété d’activités : sport, méditation, danse, parkour80. La mairie de la ville, maître d’ouvrage du projet, avait demandé aux architectes de concevoir « un bâtiment qui réunit les gens et qui améliore la qualité de leur vie ». La réponse architecturale résultante est Ku.Be, une sorte de parc de jeu géant.

3.2. Intérêt de la référence

Le projet offre l’opportunité de se rencontrer et d’interagir les uns avec les autres, en permettant à la communauté de s’approprier l’espace dépendant des besoins spécifiques de ses individus. Le centre combine théâtre, sport et apprentissage dans un espace où le corps et l’esprit peuvent se développer, et les liens se créent entre les individus peu importe leur âge, capacité ou centre d’intérêt.

A travers Ku.Be, les architectes ont également voulu questionner la manière standard de se déplacer à l’intérieur d’un bâtiment. Les usagers y sont invités à trouver leurs propres chemins à l’intérieur, en recourant à la méthode qui leur convient le mieux, en accord avec leurs capacités et âges.

80 Exercice incluant course, escalade et saut

87

Figure 47. Vue aérienne de Ku.Be House of Culture and Movement (www.mvrdv.nl)

3.3. Situation

Ku.Be House of Culture and Movement est situé dans Flintholm, un quartier résidentiel de Frederiksberg, qui est à la fois une municipalité indépendante et un quartier faisant partie de Copenhague.

Il se trouve à moins de 100m de l’une des voies principales de la ville, desservie par bus, facilitant ainsi l’accès au projet. Les jardins localisés du côté de la façade Nord-Est servent quant à eux de transition, de liaison entre Ku.Be et son environnement, à travers les sentiers piétons en pente qui y sont aménagés.

En effet, l’objectif du centre est d’offrir, à la fois à son voisinage immédiat ainsi qu’aux habitants de la capitale danoise, un point de rencontre dynamique pour des personnes de tout âge qui participent à la variété d’activités qu’il propose.

3.4. Forme

Dans sa forme globale, le bâtiment est simple et rectiligne. Ku.Be est composé de 6 masses principales qui se distinguent par leur forme, leur couleur et leur matérialité.

La façade fragmentée avec ses surfaces vitrées et carrelées, fait écho aux formes des volumes intérieurs, dont chacun englobe une fonction particulière.

88

Figure 48. Situation de Ku.Be House of Culture and Movement (Google Earth - Illustration de l’auteure)

3.5. Fonctionnalité

L’intérieur du bâtiment est divisé en six parties ayant chacune une forme et une couleur différente. Elles abritent les fonctions suivantes :

→ L’espace Zen est un espace de méditation.

→ L’espace d’étude abrite des fonctions telles que une bibliothèque, un atelier, une salle de réunion...

→ L’espace de performance est composé de l’amphithéâtre intérieur ainsi que les coulisses, les salles de répétitions et un ascenseur.

→ L’espace Nourriture contient, en plus de l’unité de circulation verticale, un espace de stockage et des vestiaires pour les employés au soussol, un café-snack au rez-de-chaussée, des sanitaires au premier et deuxième étage et un local technique au troisième étage.

→ L’espace de rythme est constitué de vestiaires et de sanitaires au rez-de-chaussée, d’espace d’entraînement en double hauteur au premier étage. Son plancher accessible au troisième étage peut servir d’extension à l’espace de méditation ou encore d’espace de jeux pour enfants.

Il y a aussi des espaces intermédiaires, qui sont plus flexibles dans leur usage, dépendant de l’appropriation des usagers.

89

Figure 49. Genèse du projet (www.mvrdv.nl - Illustration de l’auteure)

Des formes alternatives de mouvement, à travers des toboggans ou des poteaux de pompiers par exemple sont encouragées ; des circulations plus classiques sont également disponibles tout en maintenant une continuité visuelle au niveau du bâtiment.

Ku.Be est subdivisé en zones de détente et d’autres au rythme plus soutenu. Les architectes ont essayé de répartir ces espaces sur les différents étages pour qu’un groupe d’usagers ait la possibilité de courir librement tandis que l’autre se repose sur des poufs.

3.6. Spatialité

Le projet est conçu pour rassembler les gens et les inciter à interagir entre eux.

La circulation verticale offerte encourage différentes manières de déplacement. Ainsi, le passage entre le deuxième et troisième étage se fait à travers un réseau de cubes, des filets suspendus offrent aux enfants la possibilité

Figure 50. Plans et coupe du projet (www. archdaily.com - Illustration de l’auteure)

d’explorer le bâtiment et les toboggans rendent la descente rapide.

Les jardins entourant le bâtiment intègrent une variation de son, lumière et d’odeur. La pente de la colline environnante incorpore un amphithéâtre extérieur et des toboggans.

Projet Concepts retenus

Gender mainstreaming, Ville de Vienne

→ Référentiel de conception inclusive

→ Favoriser la mixité fonctionnelle au zonage. S’assurer de la présence des fonctions de base à avoir dans tous les quartiers : espaces verts, habitat, équipements publics et commerces de proximité.

→ Prévoir des rues piétonnes.

→ Maintenir la continuité visuelle pour que les usagers se sentent en sécurité.

The Pelgromhof, Franz van der Werf

→ Architecture flexible s’adaptant au besoin des usagers.

→ Circulation horizontale extérieure couverte avec des espaces appropriables par les usagers.

→ Cours et espaces verts comme espaces de détente et de rencontre.

→ Espaces d’activités telles que la peinture ou la musique favorisant l’échange.

→ Garder le projet ouvert sur ce qui l’entoure.

Ku.Be House of Culture and Movement, MVRDV + ADEPT

→ Circulations variées au sein du bâtiment.

→ Activités attrayantes pour différents groupes d’usagers, favorisant les interactions entre eux.

→ Espaces flexibles pouvant changer de fonction selon les besoins.

→ Assurer la continuité avec l’environnement du projet.

Figure 51. Différents types de circulation verticale (www.mvrdv.nl)

Figure 52. Rapport du projet à son environnement (www.mvrdv.nl)

Tableau 8. Tableau récapitulatif des concepts retenus

Tableau 7. Rapport aux différences des étapes vers l’inclusion sociale

Figure 18. Exclusion, Ségrégation, Intégration, Inclusion (Analyse ASPH 2020 - Illustration de l’auteure)

Tableau 7. Rapport aux différences des étapes vers l’inclusion sociale

Figure 18. Exclusion, Ségrégation, Intégration, Inclusion (Analyse ASPH 2020 - Illustration de l’auteure)

Figure 19. Limite de la communication avec la rue depuis un immeuble (Jan Gehl, 2010, Pour des villes à échelle humaine)

Figure 19. Limite de la communication avec la rue depuis un immeuble (Jan Gehl, 2010, Pour des villes à échelle humaine)

Figure 22. Porte ouvrant sur une skifa à la Médina de Tunis (photo de l’auteure)

Figure 23. Herman Hertzberger, De Overloop, Appropriation du seuil (www. raweproject.com)

Figure 24. Enfants jouant dans un espace semi-public (entre-deux), dans le Pepys Estate à Londres (theculturetrip.com)

Figure 22. Porte ouvrant sur une skifa à la Médina de Tunis (photo de l’auteure)

Figure 23. Herman Hertzberger, De Overloop, Appropriation du seuil (www. raweproject.com)

Figure 24. Enfants jouant dans un espace semi-public (entre-deux), dans le Pepys Estate à Londres (theculturetrip.com)

spécifiques, aux poussettes et aux chariots de courses.

Figure 28. Vue sur une façade, le jardin d’enfants et un espace de jeu du projet Frauen-Werk-Stadt I (www.theguardian. com)

Figure 29. Plans types des appartements flexibles du projet Frauen-Werk-Stadt, créés par l’architecte Elsa Prochazka (Guide de la planification urbaine de la ville de Vienne)

Figure 30. Vues sur le quartier d’Aspern (www.theguardian.com)

Figure 31. Amélioration de l’accessibilité de la ville par la construction d’une rampe (fr.yelp.ca)

Figure 32. Amélioration de l’accessibilité de la ville par l’ajout d’un ascenseur (www.theguardian.com)

spécifiques, aux poussettes et aux chariots de courses.

Figure 28. Vue sur une façade, le jardin d’enfants et un espace de jeu du projet Frauen-Werk-Stadt I (www.theguardian. com)

Figure 29. Plans types des appartements flexibles du projet Frauen-Werk-Stadt, créés par l’architecte Elsa Prochazka (Guide de la planification urbaine de la ville de Vienne)

Figure 30. Vues sur le quartier d’Aspern (www.theguardian.com)

Figure 31. Amélioration de l’accessibilité de la ville par la construction d’une rampe (fr.yelp.ca)

Figure 32. Amélioration de l’accessibilité de la ville par l’ajout d’un ascenseur (www.theguardian.com)

Figure 38. L’appatement à la livraison au client (www.vdwerf.nl)

Figure 39. Forme organique des appatements (www.vdwerf.nl)

Figure 40. Axonométrie d’un appartement avant et après la subdivision de l’espace intérieur (www.vdwerf.nl)

Figure 41. Plans d’appatements types proposés par l’architecte (www. vdwerf.nl)

Figure 38. L’appatement à la livraison au client (www.vdwerf.nl)

Figure 39. Forme organique des appatements (www.vdwerf.nl)

Figure 40. Axonométrie d’un appartement avant et après la subdivision de l’espace intérieur (www.vdwerf.nl)

Figure 41. Plans d’appatements types proposés par l’architecte (www. vdwerf.nl)

Figure 42. Vue sur la cour intérieure du bâtiment (www.vdwerf.nl)

Figure 43. Toiture terrasse du premier étage (www. vdwerf.nl)

Figure 44. Appropriation de la circulation extérieure par les habitants (www.vdwerf.nl)

Figure 45. Circulation donnant sur la cour intérieure du bâtiment (www. vdwerf.nl)

Figure 46. Bâtiment ouvert à son environnement (www.vdwerf.nl)

Figure 42. Vue sur la cour intérieure du bâtiment (www.vdwerf.nl)

Figure 43. Toiture terrasse du premier étage (www. vdwerf.nl)

Figure 44. Appropriation de la circulation extérieure par les habitants (www.vdwerf.nl)

Figure 45. Circulation donnant sur la cour intérieure du bâtiment (www. vdwerf.nl)

Figure 46. Bâtiment ouvert à son environnement (www.vdwerf.nl)