Sur la couverture

Images : WallonieBE. (2021, 25 janvier). Qu’est-ce que la cohésion sociale ? [Vidéo]. Youtube. https://www.youtube.com/ watch?v=ZAUhT1tR-dU

Turbulence, © Nicolas LEBRUN

Texte :

Martin Heidegger, Essais et conférences, Gallimard, p.227228.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE CENTRALE

ECOLE CENTRALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE PRIVEE DE TUNIS

Humanisation de l’espace : Équité, précurseur du vivre-ensemble

MEMOIRE D’ARCHITECTURE

Étudiante : Zeineb KHIARI

Directeur de Mémoire : M. Samir MAKHLOUF

NOVEMBRE 2022

ma chère mère la mémoire de mon père

REMERCIEMENTS

Je tiens à témoigner toute ma reconnaissance aux personnes suivantes, pour leur aide dans la réalisation de ce mémoire :

Je voudrais dans un premier temps témoigner toute ma gratitude à mon directeur de mémoire M. Samir MAKHLOUF, pour sa disponibilité, pour les discussions qui ont contribué à alimenter ma réflexion et surtout ses conseils et recommandations qui ont fait évolué ce mémoire pour aboutir au présent document.

Toute ma reconnaissance va à mes enseignants pour avoir contribué à ma formation durant mes années d’études architecturales.

Je tiens à remercier ma mère Nehla ROUISSI pour son soutien infaillible et ses nombreuses relectures.

Je voudrais exprimer ma reconnaissance envers ma tante de cœur Najla Oumaima HADDAOUI, pour la relecture de mon mémoire et ses conseils.

Un grand merci à mes oncles, Chawki ROUISSI et Slim ROUISSI, ainsi que ma cousine Shaima ROUISSI, pour leur soutien constant et leurs encouragements.

iv

RÉSUMÉ

L’espace raconte une histoire individuelle et sociale. C’est grâce à lui que naît le sentiment d’appartenance à un groupe, permettant l’ancrage social. La fragmentation spatiale est source d’injustice sociale, entraînant le cloisonnement des différences et leur marginalisation.

Ce mémoire cherche à mettre à profit le rôle de l’espace public dans la rencontre et l’échange entre les usagers, en proposant un prototype de quartier équitable et inclusif, un lieu où le vivre-ensemble est mis en valeur.

Mots clés : Espace , Équité , Inclusion sociale, Convivialité, Différences, Limites.

ABSTRACT

Space tells an individual and social story. Thanks to it, a feeling of belonging to a certain group is born, allowing social integration. Spatial fragmentation causes social injustice, leading to marginalisation.

This architecture thesis tries to make a good use of public space when it comes to its part in gathering people, putting forward a prototype of an equitable and inclusif neighbourhood, a place where coexistence is highlighted.

Keywords : Space, Equity, Social inclusion, Togetherness, Otherness, Limits.

v

vi SOMMAIRE RemeRciements ������������������������������������������������������������������������������������ iv Résumé ����������������������������������������������������������������������������������������������� v AbstRAct �������������������������������������������������������������������������������������������� v AvAnt-pRopos ������������������������������������������������������������������������������������ ix INTRODUCTION ����������������������������������������������������������� 11 intRoduction ������������������������������������������������������������������������������������ 12 pRoblémAtique ���������������������������������������������������������������������������������� 14 méthodologie ��������������������������������������������������������������������������������� 16 PARTIE I : ��������������������������������������������������������������������� 18 DU SOCIAL��� ��������������������������������������������������������������� 18 RAppoRt 1 : l’équité �������������������������������������������������������������������������� 23 1.Différentes définitions usuelles 23 2.Evolution dans l’Histoire 23 3.La notion d’équité dans différents domaines 25 4.Nuance entre équité et égalité .......................................................... 27 5.Dans la conception urbaine et architecturale ................................. 28 6.Quelques manifestations de l’iniquité dans l’espace public tunisien ................................................................................................................... 29 7.Transposition spatiale : le concept de flexibilité ............................... 30 RAppoRt 2 : l’hAbiteR ������������������������������������������������������������������������ 35 1.Définition ................................................................................................ 35 2.Évolution de l’habiter en tant que concept ..................................... 37 3.Espace habité, espace vécu.............................................................. 39 4.Appropriation de l’espace .................................................................. 40 5. Le chez-soi 43 6. Le lieu 44 7.La phénoménologie en tant que concept spatial 44 RAppoRt 3 : l’inclusion sociAle �������������������������������������������������������� 53 1.Définition 53 2.Différence, source de richesse 55 3.Urbanité et cohésion sociale 58 4.Effet sur la conception des espaces publics : la notion de limites . 62 synthèse ������������������������������������������������������������������������������������������� 72 PARTIE II : �������������������������������������������������������������������� 74

vii ���AU SPATIAL �������������������������������������������������������������� 74 étApe 1 : les pRojets de RéféRence ������������������������������������������������������� 77 1.« Gender Mainstreaming » ................................................................. 77 2.The Pelgromhof ..................................................................................... 81 3.Ku.Be House of Culture and Movement ............................................ 87 étApe 2 : le contexte d’inteRvention ��������������������������������������������������� 93 1.Situation ................................................................................................. 93 2.Choix du site .......................................................................................... 94 3.Aperçu historique ................................................................................. 94 4.Analyse 95 étApe 3 : le pRojet �������������������������������������������������������������������������� 103 1.Le projet urbain ................................................................................... 103 2.Le projet architectural........................................................................ 106 CONCLUSION ����������������������������������������������������������� 107 conclusion ����������������������������������������������������������������������������������� 108 bibliogRAphie ���������������������������������������������������������������������������������� 110

Georges Perec, Espèces d’Espaces, 1974, p.86

viii

« Il n’y a rien d’inhumain dans une ville, sinon notre propre humanité. »

AVANT-PROPOS

Lors de mon premier contact avec la conception architecturale en tant qu’étudiante fraîchement débarquée en architecture en provenance d’une section précédemment purement scientifique, je trouvais fascinante l’idée d’avoir des normes préétablies et des mesures génériques à suivre pour concevoir les bâtiments. Puis, en avançant dans le cursus, je me suis rendue compte que cette méthode de travail écartait de nombreux usagers, les excluant du confort accordé aux personnes servant de normes.

Ceci s’est confirmé suite à la lecture du livre Femmes invisibles : Comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait par les hommes de Caroline Criado Perez1. Dans une partie de son livre, l’auteure traite de l’exclusion des femmes de la conception du monde et son effet néfaste sur le quotidien de celles-ci. Cette marginalisation est essentiellement due à la non prise en considération des besoins des femmes, qui peuvent différer de ceux des hommes, dans les conceptions urbaines et architecturales, ce qui les rend par conséquent destinées à une partie de la société tout en laissant de côté presque la moitié de celle-ci. Les urbanistes et architectes ont été pendant longtemps exclusivement des hommes blancs valides, d’une certaine tranche d’âge leur permettant d’exercer et avoir leurs idées prises au sérieux ; « […] ils avaient élaboré leur programme par rapport à leurs besoins. Ils ne cherchaient pas sciemment à exclure les femmes. C’est juste qu’ils ne songeaient pas à elles. Ils n’avaient pas envisagé que les besoins des femmes pouvaient être différents2. »

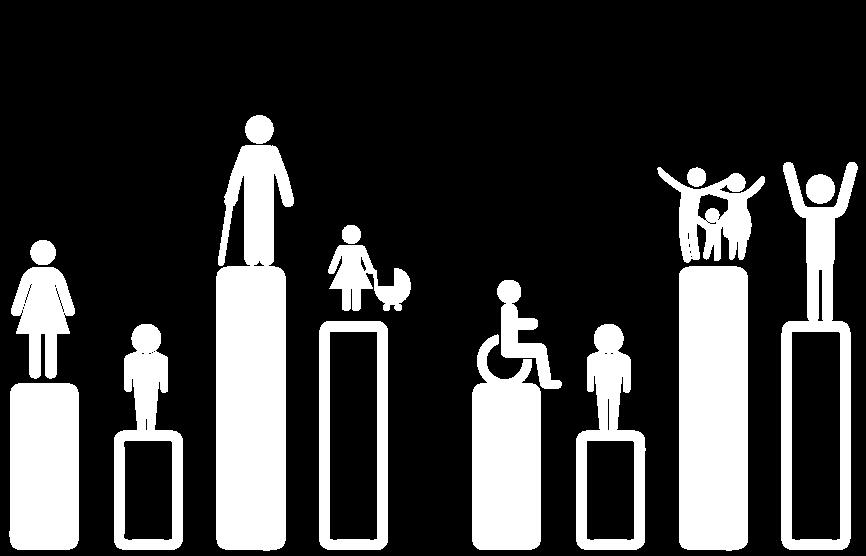

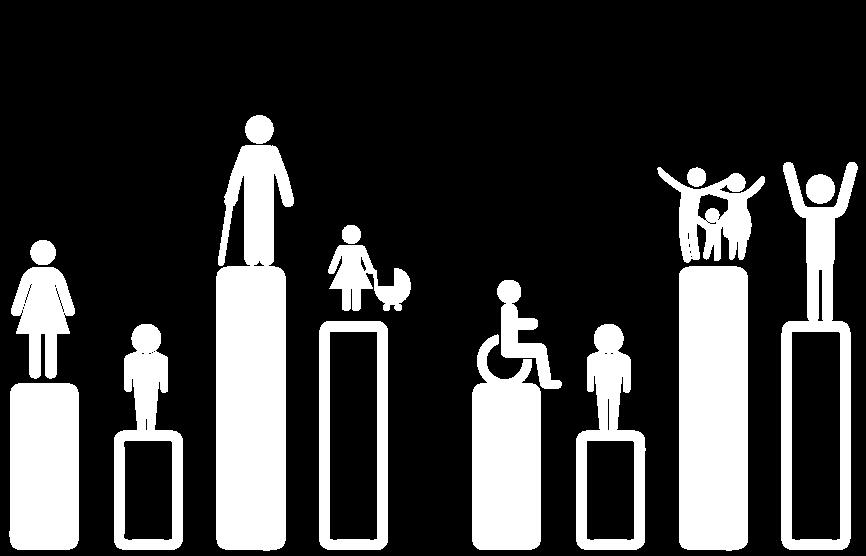

Les femmes ne sont cependant pas les seules oubliées dans le processus de conception, les enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de handicap... ne sont pas pris en compte quand un quartier est planifié. Tout est fait de sorte à ce que les personnes en âge de travailler aient un certain confort leur permettant d’accomplir ce qu’on attend d’eux, sans se soucier des autres êtres partageant le même environnement, qui eux sont plus susceptibles de pratiquer l’espace urbain, notamment dans les quartiers résidentiels. Pourtant, le fait de concevoir un quartier qui tiendrait compte des différences de ses

1 Caroline Criado Perez, militante féministe et journaliste britannique, son livre cité a reçu le prix 2019 du livre scientifique de la Royal Society (équivalent de l’Académie des sciences en France).

2 Caroline Criado Perez, 2019, Femmes invisibles, p.48

ix

usagers pourrait créer un environnement riche, qui serait convivial pour tous et permettrait peut-être même à ceux qui servent actuellement de norme de s’approprier l’espace autrement.

Femmes invisibles a fait en sorte que j’ai commencé à voir l’espace autrement, à travers l’observation du vécu de ses usagers. Ce qui m’a fait penser à la raison principale de mon choix de reconversion dans l’architecture : avoir la possibilité d’agir pour améliorer le bien-être des êtres humains au quotidien.

« Ce métier est un métier de service, parce que l’architecture est d’abord un service3. »

x

3 Renzo Piano, 2009, La désobéissance de l’architecte, p.21.

INTRODUCTION

INTRODUCTION PROBLÉMATIQUE MÉTHODOLOGIE

INTRODUCTION

L’espace est une notion ambiguë, souvent associée à celle du temps. Aristote le définit comme un contenant de choses. Ce concept est resté flou jusqu’au Moyen Âge et ce n’est qu’à partir du XVe siècle que se précise une conception de l’espace dépendante de la perspective. L’espace a été déterminé pour la première fois de manière théorique au XVIIIe siècle par Leibniz et Kant qui préconisent que l’espace-temps n’existe pas en soi, mais relativement aux objets. Cette notion peut également être définie par rapport aux sociétés humaines, ce qu’on peut considérer comme une évidence.

« L’espace est une représentation nécessaire a priori qui sert de fondement à toutes les perceptions extérieures. On ne peut jamais se représenter qu’il n’y ait pas d’espace, quoique l’on puisse bien penser qu’il n’y ait pas d’objets dans l’espace. Il est considéré comme la condition de la possibilité des phénomènes, et non pas comme une détermination qui en dépende, et il est une représentation a priori qui sert de fondement, d’une manière nécessaire, aux phénomènes extérieurs4. »

Espace, substantif masculin, emprunté au latin spatium « champ de course, arène, étendue, durée ». Sa signification dépend du domaine concerné. En architecture il est souvent associé à la géométrie euclidienne, qui traite d’un espace à trois dimensions, où la position des points est définie par trois coordonnées. Au dire de Henri Poincaré, l’espace est caractérisé par les propriétés suivantes : il est continu, infini, à trois dimensions, homogène et isotrope. La théorie de la relativité affirme que le temps et l’espace sont indissociables, et que l’espace est constitué de quatre dimensions : les trois de l’espace euclidien reliées au temps. Il s’agit du concept de l’espace-temps, nécessaire pour déterminer un phénomène.

« L’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. […] le plus souvent nous passons d’un endroit à l’autre, d’un espace à l’autre sans songer à mesurer, à prendre en charge, à prendre en compte ces laps d’espace. […] ce que nous appelons quotidienneté n’est pas évidence mais opacité5. »

4 Emmanuel Kant, cité par Alain Reynaud, 1971, La notion d’espace en géographie. Travaux de l’Institut Géographique de Reims, (5), 3-14.

5 Georges Perec, 1974, Espèces d’espaces

12

L’espace urbain et architectural est un espace pensé, appréhendable et construit par et pour l’homme. En effet, l’espace ne peut être défini sans l’humain, et l’humain ne peut être sans l’espace. Ce dernier reflète les valeurs et les représentations de la culture locale. C’est le milieu idéal générateur de sensibilité, dans lequel l’individu peut se développer, s’épanouir. L’espace vital est le volume dont on a besoin pour se développer. Le but des planifications urbaines est d’équilibrer l’espace vital individuel et l’espace collectif, de rencontres. L’espace public est constitué par l’ensemble des lieux ouverts à tous, sans restriction d’accès. Ce bien commun définit et est défini par la manière d’y être ensemble.

Ce mémoire, cherche dans un premier temps à déterminer l’influence de l’espace sur la vie de l’individu et de la société et en dégager des concepts spatiaux. Dans un second temps, une solution spatiale équitable sera proposée, sous la forme d’un prototype de quartier répondant au mieux aux besoins des usagers différents, tout en créant des occasions de rencontre, afin de renforcer le sentiment d’appartenance à la société.

13

PROBLÉMATIQUE

Pour Camillo Sitte6 et Henri Lefebvre7, la crise de la ville à l’échelle mondiale a débuté avec l’industrialisation et ne cesse de s’approfondir, causant ainsi des problèmes de développement de la réalité urbaine. Lefebvre affirme que l’industrialisation est le « moteur des transformations dans la société », qui a connu la naissance du capitalisme. Par ailleurs, il indique que l’urbanisme est pensé à trois niveaux distincts. Le premier est celui des architectes et écrivains, lié à un humanisme qui prône la construction à l’échelle humaine. Le second, celui des administrateurs, se veut scientifique et abstrait. Et enfin, celui qui domine actuellement, l’urbanisme des promoteurs, dont l’objectif principal est le profit. Ainsi, les produits de l’industrialisation, au lieu d’être employés comme moyens pour parvenir à une fin, sont devenus une fin en soi. Sitte énonce que dès lors, la construction et l’extension des villes sont devenues des questions purement techniques. La dimension artistique et le ressenti des habitants ont été négligés. Plus de 50 ans après la publication de Le droit à la ville, ces réflexions restent toujours d’actualité, et ce malgré l’essor technologique que nous connaissons.

« Tout ce qu’on a construit alors [après la guerre], encore et encore, était fonctionnel, rationnel, économique. […] Dans ces conditions l’architecture perd son sens8. »

Le XXIe siècle est en continuité avec le modernisme et ses tendances. L’espace urbain et architectural contemporain est conçu selon une logique marchande et commerciale, répondant aux besoins de la société de consommation. On est tombé dans le rationalisme techniciste : la conception résulte d’une analyse fine des données, d’une sorte d’abstraction qui fait que l’espace matériel est détaché de ses occupants. Pourtant, l’humain joue un rôle majeur dans la spatialité du monde. L’architecture a toujours été liée d’une manière particulière au présent, elle répond aux objectifs de son époque. Viollet-le-Duc, notamment, prônait une architecture qui soit de son temps, accordée aux exigences d’une société nouvelle.

6 Camillo Sitte (1843-1903) architecte et théoricien de l’architecture autrichien.

7 Henri Lefebvre (1901-1991) philosophe et sociologue français.

8 Tadao Ando, 2018, Centre Pompidou : Entretien avec Tadao Ando [Vidéo].

14

« La société n’est jamais statique, le changement fait partie intégrante de la civilisation, tendant habituellement vers le progrès et l’amélioration des conditions de l’existence humaine.9 »

De nos jours, nous nous retrouvons dans un contexte où les espaces de vie partagés souffrent de leurs structures architecturales et urbaines, causant une rupture entre l’espace et la société d’une part et entre les différents individus et groupes composant le corps social d’autre part. De plus, vivant dans une époque où l’inclusion sociale occupe une place importante dans les débats quotidiens, notamment au niveau des relations entre différents genres, races etc., il est naturel de questionner la position de l’urbanisme et de l’architecture la concernant.

L’espace public peut-il être considéré comme étant équitable ?

Comment créer un quartier permettant à ses habitants de s’y identifier et donc de se l’approprier, en mettant à profit le lien émotionnel qui se développe chez l’usager ?

Comment améliorer la qualité de vie, le confort et l’épanouissement de tous par l’intégration et l’inclusion des marginalisés dans la conception urbaine et architecturale, de sorte que leur différence soit perçue et vécue comme un facteur de richesse et d’évolution et non comme une contrainte législative ?

Comment concevoir un milieu urbain, et par extension un espace architectural, qui peut s’adapter aux besoins de tous les usagers tout en tenant compte et en profitant de leurs différences, au niveau du site choisi ?

9 Robert Kronenburg, , 2007, Flexible : Une architecture pour répondre au changement, p.16.

15

MÉTHODOLOGIE

16

10 Méthodologie inspirée et adaptée à un mémoire d’architecture, du livre de Umberto Eco, Comment écrire sa thèse, 1977, p. 28 :

« Faire une thèse signifie :

1. Identifier un sujet précis

2. Rassembler des documents sur le sujet

3. Organiser ces documents

4. Réexaminer le sujet à la lumière des documents rassemblés

5. Donner une forme systématique aux réflexions précédentes […] »

17 10

PARTIE I : DU SOCIAL���

RAPPORT 1 : L’ÉQUITÉ

RAPPORT 2 : L’HABITER

RAPPORT 3 : L’INCLUSION SOCIALE

SYNTHÈSE

Avec l’investissement massif actuel dans le monde virtuel, on ressent le besoin de renouer avec le monde physique. L’architecture et l’urbanisme proposent des expériences ouvertes à tous qui mettent en évidence le rapport à la nature, à soi et aux autres, notamment au niveau des espaces publics.

« La ville est l’œuvre des hommes. Elle nous rassemble, elle favorise l’échange11. »

Le tissu urbain est un écosystème, un organisme porteur de l’urbanité, lieu de rencontre des habitants. Il est influencé par les processus économiques, sociaux, politiques et culturels, qui affectent la façon avec laquelle les individus perçoivent leur place dans leurs communautés et dans l’espace. L’urbain change quand la société change. Ces transformations ne dépendent pas uniquement de la structure sociale, mais aussi des rapports entre les personnes et groupes la composant.

D’après Henri Lefebvre, les relations personnelles et interpersonnelles, supposant la transformation de soi par les autres et inversement, ne peuvent être détachées de la spatialité. De fait, les rapports sociaux n’existent pas sans point d’ancrage : l’espace construit. Celui-ci ne se limite pas au simple contexte inerte, support de la manière de vie sociale et culturelle de la société urbaine. C’est un intervenant qui affecte la communauté qui l’a produit et est une des conditions de son existence. Dès lors, la discontinuité dans l’espace engendre la discontinuité des rapports sociaux.

« Certains sites définis par leur forme architecturale comptent plus que d’autres parce qu’ils ont un impact plus significatif sur le fonctionnement de la société. Les humains sont des individus, mais l’humanité évolue et se développe grâce à la société. Celle-ci existe à travers la collaboration d’individus qui partagent des savoir-faire et des ressources. Pour qu’il y ait un progrès continu, il faut inventer de nouvelles manières de travailler ensemble. C’est peut-être pourquoi les espaces architecturaux primordiaux, hors des habitations, sont les lieux où les individus se rencontrent12. »

19

11 Peter Zumthor, 2008, Penser l’architecture, p.96.

12 Robert Kronenburg, 2007, Flexible : Une architecture pour répondre au changement, p.58.

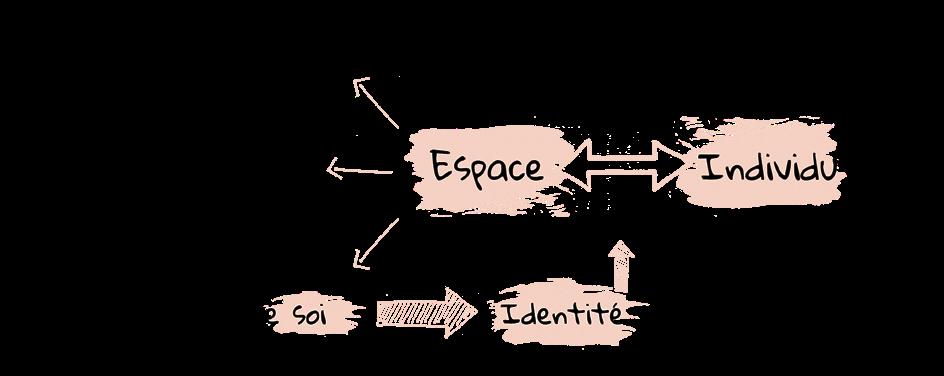

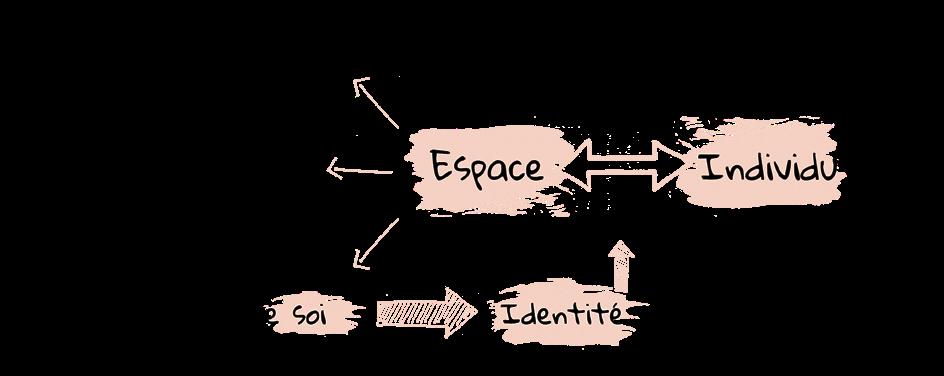

Cette partie se focalise sur le rapport entre trois acteurs qui par leur concours, contribuent à l’établissement de l’espace vécu. Il s’agit de l’espace, la communauté et l’individu. Par l’étude des rapports les liant deux par deux, on dégage les concepts spatiaux qui aboutiront aux conceptions urbaines et architecturales.

Le premier rapport définit l’éthique de l’espace, qui est une sorte de code de conduite régissant la société, mis en évidence par la forme. Il affecte la façon d’agir par l’expérience spatiale.

Le second rapport détermine l’influence de l’espace dans l’expression de l’identité spatiale et culturelle de l’individu, résultant des interactions avec le contexte où il se trouve.

Le troisième rapport est celui des interactions des membres de la société entre eux, telles qu’elles sont suggérées par l’espace.

20

21

L’ÉQUITÉ

« On ne peut qu’aimer l’équité. Elle est un appel aux sentiments les plus nobles de l’homme. »

André Tunc

RAPPORT 1 : L’ÉQUITÉ

La loi, ancienne ou trop générale, néglige les besoins présents ou la condition des individus auxquels on l’appliquerait.

L’équité, qui par son étymologie évoque le traitement égal des humains, requiert une application humaine des normes préétablies. Son objectif est de les corriger, réformer et mettre en accord avec les besoins de la société ou les exigences de la conscience de l’époque.

On peut donc supposer que l’emploi du principe d’équité lors des conceptions urbaines et architecturales pourrait donc donner naissance à un espace plus humain.

1� Différentes définitions usuelles

D’après la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales, l’équité est un substantif féminin emprunté au latin classique aequitas, -atis « esprit de justice, égalité, juste proportion ». C’est le principe impliquant l’appréciation juste, le respect absolu de ce qui est dû à chacun. En droit, elle est considérée comme étant la règle idéale, dont les règles du droit positif peuvent s’écarter dans la pratique.

Selon le dictionnaire Larousse, il s’agit de la qualité consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû par référence aux principes de la justice naturelle. Synonymes : droiture - impartialité - justice. Contraires : iniquité - injusticepartialité.

Le dictionnaire Le Robert quant à lui définit l’équité comme étant la vertu qui consiste à régler sa conduite sur le sentiment naturel du juste et de l’injuste. En droit, c’est la justice spontanée, qui n’est pas inspirée par les règles du droit en vigueur (opposé à droit positif, à loi).

2� Evolution dans l’Histoire

Depuis l’Antiquité, l’équité a été un sujet de réflexion de nombreux penseurs, et elle a toujours été étroitement liée aux notions d’égalité et de justice.

23

C’est au IVe siècle av. J.-C. que l’idée d’équité a été mise en évidence par le philosophe grec Aristote. Dans la société athénienne, le concept d’égalité entre tous les citoyens devant la loi était appliqué. On s’y est vite aperçu que la loi se caractérise par sa généralité et qu’elle ne peut intégrer les multiples cas particuliers, Aristote introduit alors la notion d’équité qui se présente comme une vertu associée au juge, destinée à corriger les insuffisances de la loi.

La civilisation romaine quant à elle a eu recours au droit prétorien, dont les règles ont été établies par le préteur en se basant sur l’équité, pour compléter le droit strict.

Certes l’équité était essentielle pour corriger les failles de l’application de l’égalité devant la loi, cependant, elle était toujours reléguée au second plan.

« Le raisonnement en équité est alors mobilisé comme auxiliaire de celui de l’égalité dans la perspective de permettre, à un terme lointain, la meilleure garantie de l’égalité abstraite […] les politiques sociales s’efforcent d’agir équitablement en faveur de publics cibles visés, supposés en position la plus défavorable dans l’ordre social, économique, et, plus récemment, politique13.»

Jusqu’aux années 1970-1980, l’équité était subordonnée à l’égalité. Pour Simon Wuhl14, c’est la parution de l’ouvrage de John Rawls15, Théorie de la justice, en 1971, qui a relancé les débats sur la justice sociale et les rôles des notions d’égalité et d’équité ont dû être révisés. Ainsi, l’équité n’est plus employée pour aspirer à un idéal égalitaire, mais devient référence qui définit les principes de la justice régulant le fonctionnement de la société.

D’après John Rawls, les « biens premiers » correspondent aux « bases sociales du respect de soi ». Pour certaines sociétés cela équivaut à avoir un toit, un travail, et pouvoir se nourrir au quotidien, pour d’autres, c’est le fait de pouvoir s’offrir des vacances et avoir accès à des moyens de transport de qualité, des parcs etc.

13 Hélène Thomas, citée par Simon Wuhl, L’équité.

14 Simon Wuhl, sociologue français et enseignant à l’Université.

15 John Rawls (1921-2002), philosophe américain.

24

Pour atteindre l’égalité, une société doit être tout d’abord fondée sur une base d’équité selon Rawls. En effet, il considère que l’équité devrait occuper une place centrale dans la justice de traitement des individus et non auxiliaire comme elle l’a toujours été. De ses travaux a résulté la focalisation sur la recherche de l’équité sociale, en tant qu’enjeu de lutte contre l’exclusion, et abandon de la lutte des inégalités socio-économiques.

3� La notion d’équité dans différents domaines

3.1.

Philosophie

Selon Aristote, l’équité est la justice tempérée par l’amour. Elle a pitié « du faible, de la veuve, du pauvre ». Elle est caractérisée par la bienveillance et l’indulgence. Cette vertu considère les personnes auxquelles s’appliquent les normes et évalue quelles conséquences résulteraient pour elles de l’application stricte de la règle.

3.2. Droit

D’après le dictionnaire juridique, « l’équité est le principe modérateur du droit selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable ». Dans le cas où l’application stricte de la loi aurait des effets inégalitaires, le législateur confie au juge la responsabilité de rendre son verdict « ex aequo et bono » (selon ce qui est équitable et bon).

25

« Quand la loi est claire, il faut la suivre ; quand elle est obscure, il faut en approfondir les dispositions. Si l’on manque de lois, il faut consulter l’usage ou l’équité. L’équité est le retour à la loi naturelle dans le silence, l’opposition ou l’obscurité des lois positives16. »

3.3. Politique

3�3�1� Aménagement du Territoire�

Au dire de François Taulelle17, dès 1980, dans certains pays tels que la France, on a commencé à inclure la notion d’équité dans la planification afin d’essayer d’atteindre les objectifs d’équilibre territorial et de bien-être. Les géographes voient alors l’équité comme un remède face à la rigidité des découpages administratifs qui ne tiennent pas compte des spécificités de chaque région en tant que territoire vécu.

« Ce n’est plus poursuivre une égalité des chances mythique pour des territoires et leurs populations. C’est remplacer un droit à l’égalité impossible à mettre en œuvre dans ce domaine par un droit à disposer d’une chance de développement adaptée aux spécificités du territoire18 »

Toutefois, un obstacle se dresse face à l’application de l’équité au niveau de la planification du territoire : c’est l’égoïsme socio-spatial.

« Au fond, la justice spatiale est aussi difficile à faire admettre que la justice sociale. Dans les deux cas, les groupes ou les régions aux dépens desquels s’exerce la solidarité ont tendance à protester et à s’accrocher à leurs avantages et privilèges19. »

3�3�2� Sociale�

L’équité est employée dans le domaine socio-économique pour veiller à la distribution égale des droits selon les politiques sociales en vigueur. L’Etat, de par sa politique sociale, tente de répondre à l’ambition égalitaire.

16 J. E. Portalis, cité par André Tunc, Équité, Encyclopædia Universalis.

17 François Taulelle, géographe et professeur des universités à l’INU Champollion.

18 François Ascher, cité par François Taulelle, Aménagement du territoire, Encyclopædia Universalis.

19 Alain Reynaud, cité par François Taulelle, Aménagement du territoire, Encyclopædia Universalis.

26

3.4. Éducation

L’application d’un même programme scolaire à tous, dans la politique d’égalité des chances, tourné vers une priorité pour l’abstraction, est inéquitable dans la mesure où il favorisera certains élèves par rapport à d’autres.

4� Nuance entre équité et égalité

L’égalité est un principe objectif inclus dans les lois et fondements des sociétés démocratiques, par rapport auquel chaque individu doit se situer. Elle est, selon le modèle global de référence, constituée de 3 volets :

→ égalité devant la loi (des droits)

→ égalité des chances

→ égalités des conditions matérielles d’existence (des droits économiques et sociaux)

L’application de l’égalité considère les citoyens comme étant abstraits et ne tient donc pas compte des différences et particularités de chacun, pouvant entraîner le renforcement des inégalités.

En contrepartie, l’équité, considérée subjective, est maintenue en dehors des textes juridiques et est subordonnée à l’égalité. Elle dépend des contextes politiques, idéologiques et sociaux. L’équité suppose qu’une attention spéciale soit accordée aux situations des individus les plus susceptibles d’être victime d’inégalité.

20 Peut-on réellement prétendre à une sélection juste quand tous les animaux, sans tenir compte de leurs particularités, doivent passer le même examen ? « Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu›il est stupide ». [Citation attribuée à Albert Einstein]

20

Figure 1� Examen “juste” (marquetteeducator.wordpress.com)

Figure 2 Inégalité, égalité, équité, justice (onlinepublichealth.gwu.eduIllustration de l’auteure)

« L’égal s’attache toujours au sans différence, afin que tout s’accorde en lui21. »

Pour cette raison, l’emploi dans le contexte de ce mémoire du terme « équité » au lieu d’« égalité » semble plus pertinent, vu qu’on ne peut être complètement détaché des sociétés et du site dans lesquels s’inscrit un projet architectural et urbain. La conception prend dans ce cas un caractère subjectif, dépendant de l’appréciation de l’architecte et de l’urbaniste, l’appliquant à un groupe d’usagers.

5� Dans la conception urbaine et architecturale

André Tunc22 a pensé le sens de l’équité dans le domaine du Droit. De son point de vue, « l’équité sert à compléter, corriger ou humaniser les règles du droit. » En établissant un parallélisme entre l’équité de point de vue juridique, et ce à quoi elle devrait correspondre en architecture et urbanisme, cela donne :

Tableau

En cas de lacune, on recourt à l’équité pour répondre à un besoin.

Exemple :

Du point de vue législatif, dans les écoles, collèges -qui en général sont en R+1- et lycées -qui peuvent atteindre R+2- rien n’oblige les concepteurs à prévoir un moyen d’accès aux étages supérieurs autres que les escaliers. L’architecte peut inclure une rampe pour la circulation verticale sans que cela ne soit obligatoire.

Dans le cas d’injustice, recourir à l’équité pour la corriger.

Exemple :

La loi exige un ascenseur pour les immeubles à partir de R+4, mais à partir d’un certain âge, il devient compliqué pour les personnes âgées d’accéder à leur logement en R+2 ou R+3, sont-ils obligés de déménager uniquement parce que la loi ne nous oblige pas à prévoir un mode de déplacement plus flexible ?

21 Martin Heidegger, 1954, Essais et conférences, p.231.

L’équité considère les personnes auxquelles sont conçus les bâtiments ou le quartier, même si on conçoit pour des inconnus pour les projets à grande échelle, rien ne nous empêche de faire une enquête pour essayer de rapprocher le projet le plus possible de l’humain, pour qu’il ne lui soit pas hostile

22 André Tunc (1917-1999) juriste français et professeur émérite à l’université

28

1� L’équité complète, corrige, humanise

Équité Complète Corrige Humanise

de Paris I.

Au vu de leurs formations qui les initient à la sociologie et à l’observation des usagers, l’architecte et l’urbaniste, en tant que personnes sensibles et conscientes des difficultés rencontrées par une partie de la société, peuvent à leur échelle recourir à l’équité au niveau de leurs conceptions, sans que cela ne leur soit imposé par la loi.

Même si les normes architecturales et urbaines fixées tiennent rarement compte des différences des usagers des espaces urbains et architecturaux, le concepteur se doit d’essayer de les intégrer dans son projet quand cela lui est possible. L’objectif étant de créer des projets qui sont conçus pour les humains qui vont les utiliser par la suite comme point de départ de la réflexion.

6� Quelques manifestations de l’iniquité dans l’espace public tunisien

Centre médical, où il faut obligatoirement passer par les escaliers pour avoir accès aux soins médicaux quand on est malade.

Une personne souffrant d’un handicap a dû patienter qu’une âme bienveillante lui achète ses médicaments, vu qu’aucun accès n’était prévu pour les personnes à mobilité réduite, et si elle devait se faire vacciner ?

Trottoir envahi par les feux de circulation, les tables du café, et l’accès du bâtiment. La plupart des usagers de cette rue se voit contrainte d’empreinter la chaussée pour passer, et les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées et celles accompagnées par des enfants en bas âge ont du mal à l’utiliser.

L’Avenue Habib Bourguiba, avenue principale de la capitale, qui accueille au quotidien des milliers de personnes, est submergée par des barrières de sécurité, de fil de fer barbelé, de policiers, de militaires... Cet espace, supposé public, perd de plus en plus sa qualité spatiale et les gens ne font que le traverser, si cela leur est encore possible.

29

Figure 3 Photo d’un centre médical (Photo de l’auteure)

Figure 4 Photo d’une pharmacie (Photo de l’auteure)

Figure 5 Photo d’un immeuble à Avenue du Ghana (Photo de l’auteure)

Figure 6 Photo de l’Avenue Habib Bourguiba (© Nicolas Fauqué)

7� Transposition spatiale : le concept de flexibilité

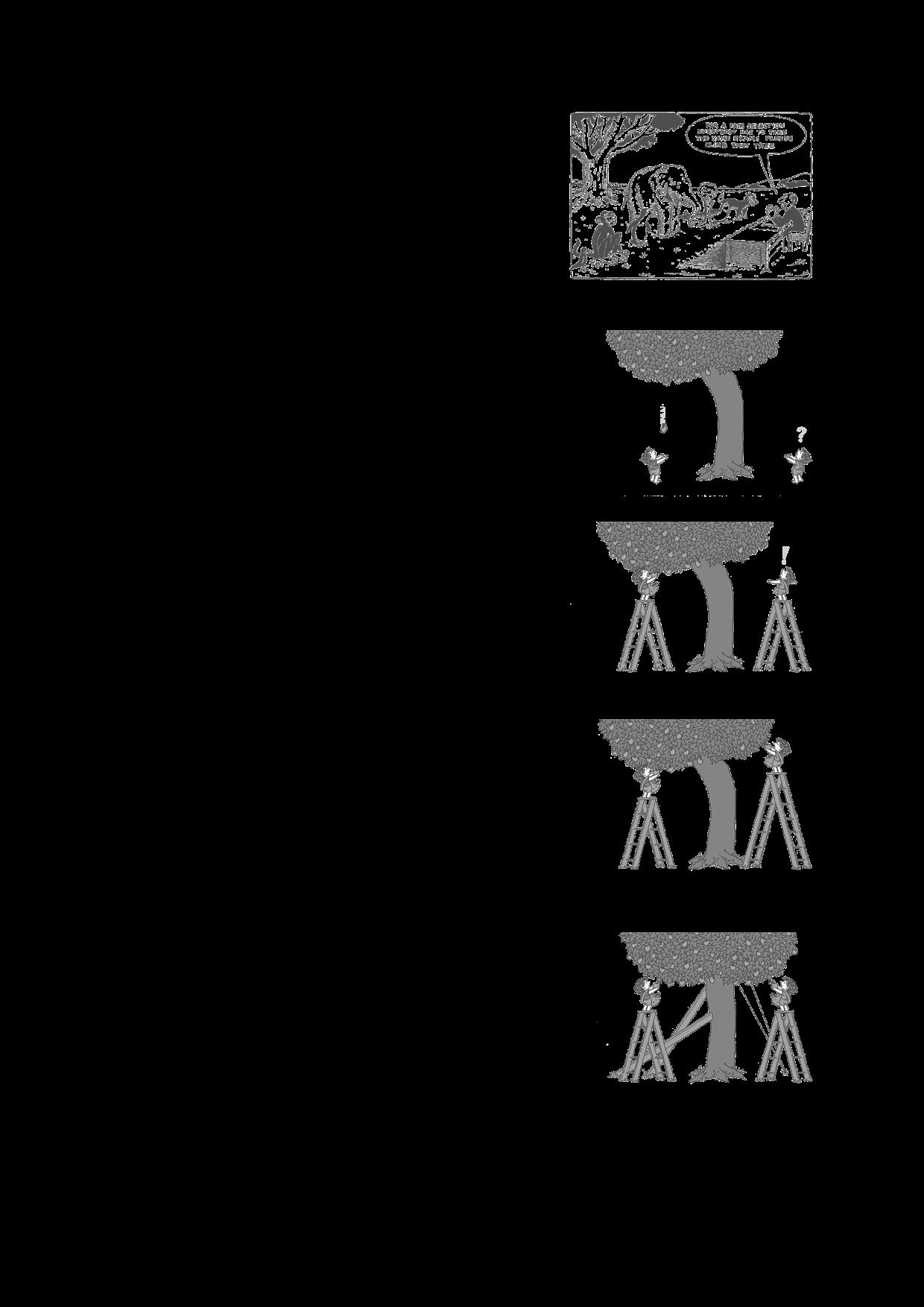

Par les temps qui courent, on s’est adapté à vivre, travailler et se retrouver dans des environnements statiques, standardisés, conçus pour une population standard dans le but de répondre à des fonctions standards. Or la conception ne peut se limiter à un ensemble de normes rigides, aboutissant à la création d’un modèle se voulant universel.

Les inventions et les avancées technologiques existent tout d’abord pour répondre à un besoin humain dans un domaine précis, mais rien n’empêche les concepteurs de les adapter à l’architecture et l’urbanisme, surtout s’ils ont la capacité d’améliorer la qualité de vie des usagers de l’espace.

Vu que les moyens technologiques nous le permettent, pourquoi ne pas faire en sorte que l’espace soit désormais celui qui s’adapte à l’humain et non l’inverse ?

7.1. Définition :

Flexibilité, substantif féminin, emprunté au latin flexibilitas, -atis. Qualité de quelque chose qui est flexible, souple, qui peut s’adapter aux circonstances particulières. En architecture, il s’agit de l’aptitude d’un espace construit à se plier à une utilisation évolutive ou différente.

Flexible, adjectif, emprunté au latin flexibilis. Qualifie ce qui se plie, se courbe aisément ; ce qui est souple ; ce qu’on peut adapter aux circonstances particulières, aux diverses influences.

7.2. Caractéristiques :

Les espaces flexibles ont longtemps été considérés comme étant moins importants que ceux qui sont permanents. Pourtant, la construction traditionnelle est flexible, ce qui a rendu possible son intégration dans la nature. On peut citer à titre d’exemple la tente bédouine, la yourte, l’architecture japonaise etc.

Le bâti représente le prolongement de qui nous sommes et de la manière dont nous vivons. Il est en évolution constante et sa fonction peut changer au cours de sa vie. En effet, les facteurs économiques, sociaux, culturels et esthétiques affectent la conception spatiale, ce qui crée une interdépendance entre l’espace et le style de vie de ses occupants.

30

« Les bâtiments, quelle qu’en soit la finalité, nous conviendraient mieux s’ils avaient un certain degré d’adaptabilité, de flexibilité et de capacité de changement23. »

La flexibilité permet aux usagers d’adapter l’espace à leurs besoins (télétravail, taille variable de la famille, etc.) et à différentes activités de se jouer à l’intérieur d’un même espace changeant comme dans le cas des pièces multifonctionnelles (pièce de tatami dans la maison japonaise avec son mobilier et équipement qu’on peut enlever ou déplacer selon le besoin).

L’expérience humaine génère par la suite la forme architecturale, résultant en un sentiment de « lieu ». 23 Robert Kronenburg, , 2007, Flexible : Une architecture pour répondre au changement, p.13.

31

Le concept de flexibilité doit être établi dès la phase de conception pour permettre les changements futurs. Il peut être effectué de trois manières : par modification instantanée, suite à une évolution à long terme et par l’expansion ou la contraction de l’espace.

Adaptation - Nécessaire pour répondre au changement

- Permet l’amélioration de la qualité de vie des usagers en répondant au mieux à leurs besoins

- Édifice à durée de vie prolongée

- Solution de durabilité

Transformation Modifie le rapport Individu – Espace (qui dans ce cas n’est plus statique)

L’ouvrage dans ces conditions engendre un sentiment d’identité différent Déplacement Technique de construction par système modulaire, volumétrique, en kit, extensible, pneumatique.

En général on combine plusieurs techniques dans un même édifice.

Interaction Automatisation de certains aspects du fonctionnement du bâtiment :

- suivant un schéma prédéterminé

- ayant un résultat prédéterminé (construction intelligente)

Exemple : Les façades adaptatives

7.3. Spatialité :

La flexibilité se manifeste au niveau des constructions à travers :

→ Les parois coulissantes, pliantes, escamotables, mobiles.

→ L’espace ouvert, continu et libéré des éléments structurels dans la partie principale du bâtiment au moins.

→ L’emploi de matériaux facilement modifiables : structures métalliques, panneaux de verre, plaques de plâtre etc.

→ L’installation de mécanismes permettant aux parois de se transformer ou se déplacer.

→ La mise en place de structures éphémères accueillant des fonctions temporaires.

32

Tableau 2� Caractéristiques de l’espace flexible

Dans l’état actuel des choses, l’espace n’est pas équitable. Ce qui cause une gêne quant à l’évolution des humains pour qui le bâti a été conçu.

Avoir des objectifs et tout mettre en œuvre pour les atteindre est une caractéristique de la nature humaine. Certains ont beaucoup plus de contraintes, liées à la conception spatiale, les empêchant de réaliser leurs objectifs. Bien que l’architecture et l’urbanisme ne puissent pas remédier directement aux injustices sociales, ils peuvent au moins essayer d’éviter de causer des injustices spatiales.

C’est pour cette raison qu’il faut rendre l’espace public le plus équitable possible afin de permettre à tout un chacun d’évoluer et de vivre de manière digne et autonome.

33

Figure 7� Shigeru Ban, Curtain Wall House (www.architonic.com)

Figure 8� Gerrit Rietveld, Rietveld Schroder House (www.archdaily.com)

Figure 9� Santiago Calatrava, Pavillon UAE (architectural-photographer.eu)

L’HABITER

Peter Zumthor

Peter Zumthor

« Une bonne architecture doit accueillir l’être humain, le laisser vivre et habiter. »

RAPPORT 2 : L’HABITER

L’espace se forme par l’assemblage de valeurs, savoirs et imaginaires des individus formant la société, qu’ils soient professionnels ou non de la conception spatiale. Actuellement, on s’intéresse de plus en plus aux sociétés, à leurs rapports avec l’espace ainsi que leurs manières de se l’approprier.

Pourtant, le lien émotionnel reliant l’individu à l’espace reste peu analysé, malgré le fait qu’il place l’humain au centre de la compréhension et la conception spatiales, à travers la représentation qu’il a de l’espace. Fabrice Larceneux24 juge que le rapprochement entre les caractéristiques de l’espace et l’identité des individus qui vont l’occuper et l’investir permet de mettre en valeur le lien qui se crée. Ce rapport est défini par ce que les sociologues appellent l’« habiter ».

1� Définition

1.1. Définition usuelle

Habiter, verbe emprunté au latin habitare « habiter, résider », qui signifie loger quelque part ; occuper habituellement un lieu. Il peut également avoir pour sens avoir son domicile dans un lieu, y résider de manière relativement permanente, y vivre. Habiter avec quelqu’un, c’est vivre ensemble, cohabiter, coexister. Être habité, se dit d’un espace ayant des occupants.

1.2. L’habiter

L’habiter est propre aux humains. En outre, cette notion est définie par la relation entre l’individu et son lieu de vie, entre soi et le monde, à travers laquelle le premier donne du sens au second en investissant l’espace, en y apportant des modifications et en y associant des significations. C’est la manière d’être dans l’espace, son mode d’occupation par les individus et les usages. C’est la mémoire des lieux, la sensibilité des individus envers eux.

Ce concept récent, s’est diffusé à la fin des années 1960 chez les sociologues. Il ne se limite pas aux murs du logement, la notion s’étend également à la répartition spatiale des bâtiments, au paysage, aux espaces publics, à la société et à son style de vie, ce dernier étant largement influencé par la mentalité des habitants et leur rapport à l’espace. Habiter est caractérisé par ses dimensions individuelles, sociales, symboliques et physiques.

35

24 Fabrice Larceneux Chercheur CNRS, Université Paris-Dauphine.

« L’espace […] est un assemblage de personnes, d’objets, d’idées, de valeurs, de trajectoires (physiques ou mentales), de sentiments et non pas un simple contenant ou support de formes visibles. L’Habiter est un mode de connaissance du monde qui engage aussi notre relation affective aux lieux. Le territoire est fabriqué par les individus, il ne préexiste pas, il n’existe pas sans eux25. »

1.3. Nuance entre habiter, loger et s’abriter

Loger, verbe signifiant procurer à quelqu’un un lieu d’habitation, un abri, ou avoir sa résidence, permanente ou provisoire, quelque part. Se loger, être logé veut dire avoir un endroit pour habiter.

S’abriter, verbe ayant pour sens se mettre à l’abri, se protéger de quelque chose telle que des intempéries ou du danger.

« La fonction d’abri de l’habitat est une fonction passive. Son but actif est de constituer une unité signifiante et pertinente au sein de l’espace social d’une culture26. »

Au-delà de se loger, qui représente plutôt le côté fonctionnel, habiter englobe également la relation avec l’espace qui définit et informe sur ceux qui l’occupent. L’être humain habite quand il s’identifie à l’espace et expérimente la signification d’un lieu.

L’étude du monde ne peut être détachée des humains. L’habiter est associé au chez-soi, qui peut se traduire par l’affection qu’éprouve l’individu envers l’espace concret, vécu au quotidien. L’espace ne se limite pas à la forme, mais également au mode de vie et aux usages de l’individu. Ce dernier n’est pas uniquement résident, il est engagé dans le lieu, qui sert de scène où se déroule la vie. Habiter est surtout le rapport aux lieux de la vie quotidienne et les différentes manières de les pratiquer.

« “Habiter” signifie « être-présent-au-monde-et-à-autrui ». […] Loger n’est pas “habiter”. L’action d’“habiter” possède une dimension existentielle. […] “Habiter” c’est […] construire votre personnalité, déployer votre être dans le monde qui vous environne et auquel vous apportez votre marque et qui devient

25 Jean François Thémines, Habiter… [Conférence]. Université Toulouse Jean Jaurès.

26 Amos Rapoport, cité par Perla Serfaty-Garzon, Le Chez-soi : habitat et intimité.

36

vôtre. […] C’est parce qu’habiter est le propre des humains […] qu’inhabiter ressemble à un manque, une absence, une contrainte, une souffrance, une impossibilité à être pleinement soi, dans la disponibilité que requiert l’ouverture27. »

2� Évolution de l’habiter en tant que concept

La notion d’espace a connu une évolution parallèle à celle de la perception spatiale de l’être humain, de même que l’habiter.

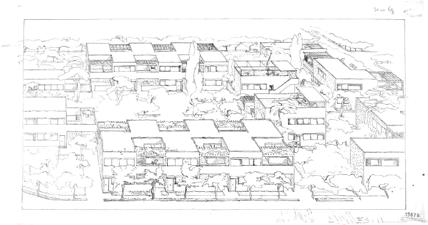

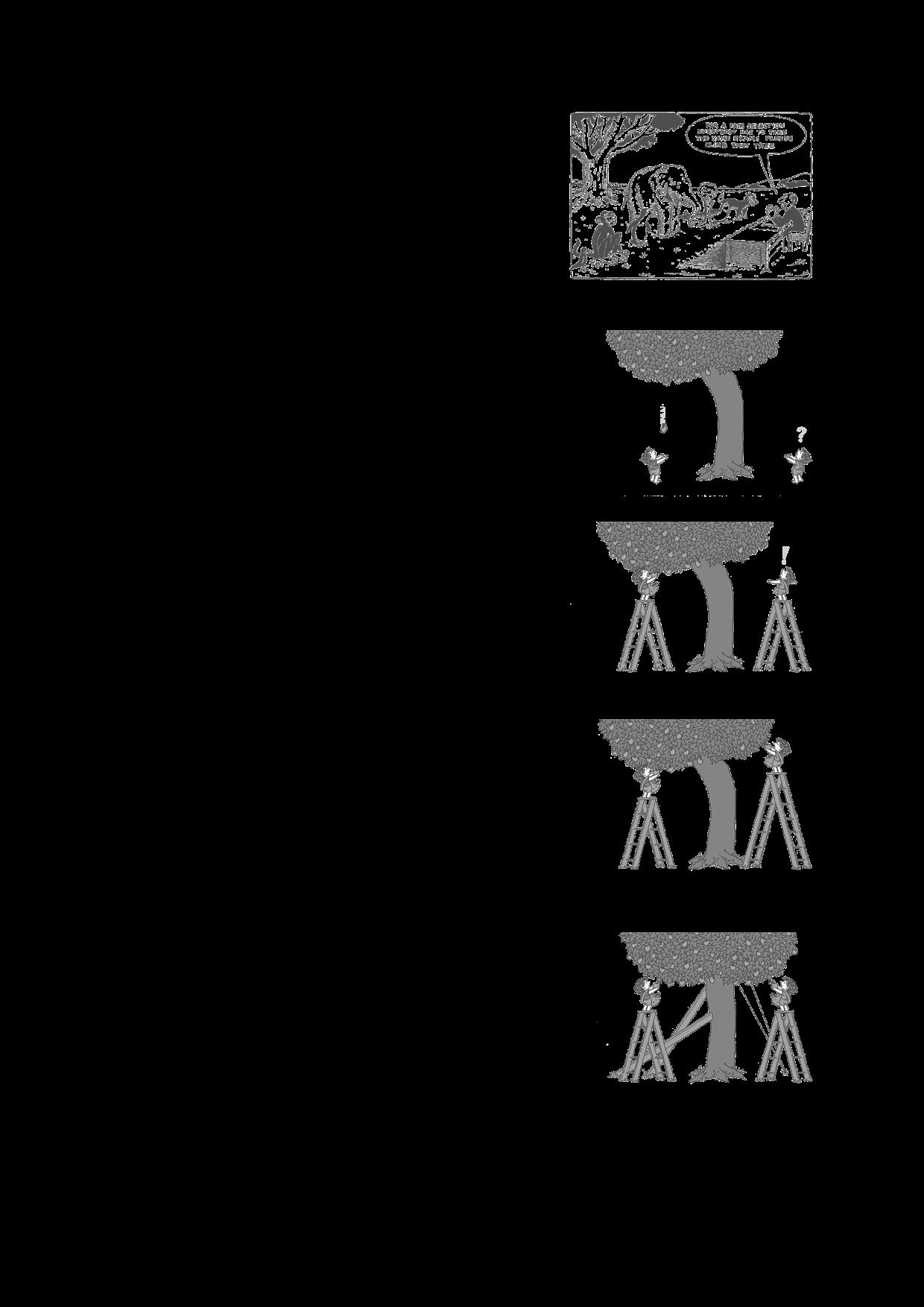

Au XIXe siècle, suite à la révolution industrielle et à l’émergence de l’urbanisme standardisé, un courant utopiste est apparu. Son objectif est la conception d’un nouveau mode d’habiter, pouvant répondre aux différents besoins des habitants, en favorisant leurs confort et sociabilité. Parmi ses penseurs nous pouvons citer : Pierre-Joseph Proudhon, Charles Fourier, Robert Owen, Etienne Cabet, Victor Considérant… Tous avaient cette volonté de loger les travailleurs avec les équipements nécessaires à leur bien-être tout en favorisant l’harmonie, l’entraide et l’équité entre eux.

L’habiter est remis en question au XXe siècle, dans le contexte d’aprèsguerre, par des architectes tels que Le Corbusier, qui dans la conception de sa Cité Radieuse s’est inspiré de la Cité Jardin d’Ebenezer Howard, en pensant la circulation d’air et l’intégration de la verdure dans l’espace. L’objectif est de favoriser l’entraide et la coopération entre les habitants.

27 Thierry Paquot, cité par Annabelle Morel-Brochet, Un point sur l’habiter. Heidegger, et après…

37

Figure 10 Plan d’un Phalanstère de Charles Fourier (www. familistere.com)

Figure 11 La Cité radieuse de Le Corbusier (© Pascal Volpez)

Figure 12 Principe de la Cité Jardin d’Ebenezer Howard (www.researchgate.net)

La paternité de la notion de « l’habiter » est associée au philosophe Martin Heidegger28 et ses références phénoménologiques. Il l’a développée dans son essai Bâtir Habiter Penser. La phénoménologie s’interroge notamment sur les rapports entre l’être et l’espace. D’après Heidegger, l’habiter, propre aux humains, ne peut être réduit à la dimension fonctionnelle de l’habitat. Le concept possède une dimension sociétale : rapport de l’être à l’espace et une autre spatiale de la vie sociale.

Dans les années 1960, Henri Lefebvre a introduit la notion d’habiter telle qu’elle est définie actuellement dans la sociologie française, en se référant en premier lieu à la définition de Le Corbusier, qui le considérait comme une fonction telle que « circuler », « travailler »… puis en second lieu il s’est référé à la définition phénoménologique de Heidegger, pour qui habiter signifie « être présent au monde et à autrui », pour enfin la définir à sa manière en tant qu’appropriation de l’espace par l’individu et le rapport réciproque entre les deux.

« Le rapport de “l’être humain” avec la nature et sa propre nature, avec “l’être” et son propre être, se situe dans l’habiter, s’y réalise et s’y lit29. »

A partir des années 2000, l’idée d’un habiter autrement impliquant les habitants dans la conception, la construction et la gestion de leur lieu de vie attire de plus en plus de personnes, favorisant l’apparition de lois régissant l’habitat participatif dans certains pays dont la Suisse, l’Allemagne, la Belgique et la Norvège.

Le XXIe siècle connaît également un retour à la nature, où l’être humain se retrouve nostalgique d’une époque où il n’était pas encore aussi éloigné de la nature dans son cadre de vie, dans un effort de renouer avec ses origines. On cherche à vivre de nouveau en symbiose avec les éléments naturels.

Certaines récurrences se constatent au niveau des différentes réflexions : la centralité de la notion de communauté, le fait de vouloir faire en sorte que les résidents participent à la gestion de leur cadre de vie et enfin, le maintien de l’équilibre entre naturel et bâti. La nécessité d’un dialogue interdisciplinaire associant philosophie, anthropologie, sociologie, géographie, urbanisme et architecture pour la création d’un lieu de vie humaine adéquat est également

28 Martin Heidegger (1889-1976) philosophe allemand, disciple de Edmund Husserl, père de la phénoménologie, qui a grandement influencé ses pensées.

29 Henri Lefebvre, cité par Laurence Costes, Habiter autrement ? Socio-anthropologie, 32, 9-19.

38

admise.

Malgré cela, au dire de Maria Villela-Petit30, « nous ne sommes pas encore dégagés de la voie ouverte par le rationalisme des Lumières, qui a fait « perdre à la Terre sa qualité d’habitat matriciel de ces vivants-mortels que nous sommes », la réduisant ainsi au « rang de simple planète »31. » Ce qui suggère que nous avons toujours du mal de nos jours à percevoir l’espace comme plus qu’un simple environnement nous entourant, alors que c’est un acteur à part entière dans nos vies au quotidien.

3� Espace habité, espace vécu

L’espace habité ne se réduit pas aux simples propriétés métriques ou esthétiques. On ne peut donc pas le considérer comme étant uniquement un cadre inerte ou fonctionnel. Il est constitué notamment de personnes, d’objets, d’idées… qui par leurs pratiques individuelles et sociales, génèrent un espace social. Ce dernier, chargé de significations engendrées par l’ensemble des expériences sensorielles, motrices, tactiles, visuelles, émotionnelles et sociales des occupants, s’inscrit dans l’espace géométrique.

L’espace cartésien, défini par des propriétés métriques et matérielles, propres aux architectes et ingénieurs, est le support de l’expérience vécue, concrète et immédiate de l’individu dans son cadre de vie. L’occupation de l’espace se fait à travers l’expression spatiale des émotions du vécu propre au sujet.

L’espace vécu ne peut être détaché de l’individu qui l’occupe et qui l’investit d’après Abraham Moles32. En effet, l’espace pur n’existe pas pour l’être humain, il se définit constamment en référence à un être ou un groupe, d’après le point de vue d’un sujet en rapport avec l’environnement.

« Moi, ici et maintenant, je suis le centre du monde et toutes choses s’organisent par rapport à moi dans une découverte fonction de mon audace. Un monde centré sur Moi ne se peuple d’êtres et d’événements qu’à la mesure de ma perception33. »

30 Maria Villela-Petit chercheure émérite au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

31 Maria Villela-Petit citée par Annabelle Morel-Brochet, Un point sur l’habiter. Heidegger, et après…

32 Abraham Moles (1920-1992) ingénieur et chercheur universitaire français.

33 Abraham Moles, cité par Sabine Vassart, 2006. HABITER. Pensée plurielle, 2(12), 9-19.

39

La différenciation des espaces dépend non seulement de la distance par rapport à l’individu, mais également de la représentation, du vécu et de l’expérience de ce dernier. Les gens ont souvent tendance à attribuer des caractéristiques humaines à l’espace, le dotant de personnalité propre, qui le rendrait, selon l’observateur, attirant, accueillant, inquiétant…

L’espace habité permet :

→ à chacun d’exprimer son individualité

→ la prise de conscience de soi

→ de se ressourcer pour mieux s’ouvrir au monde

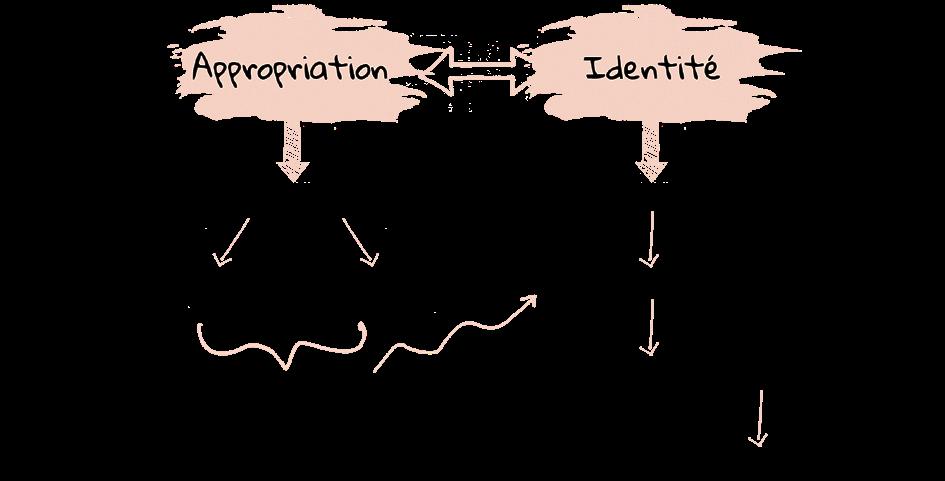

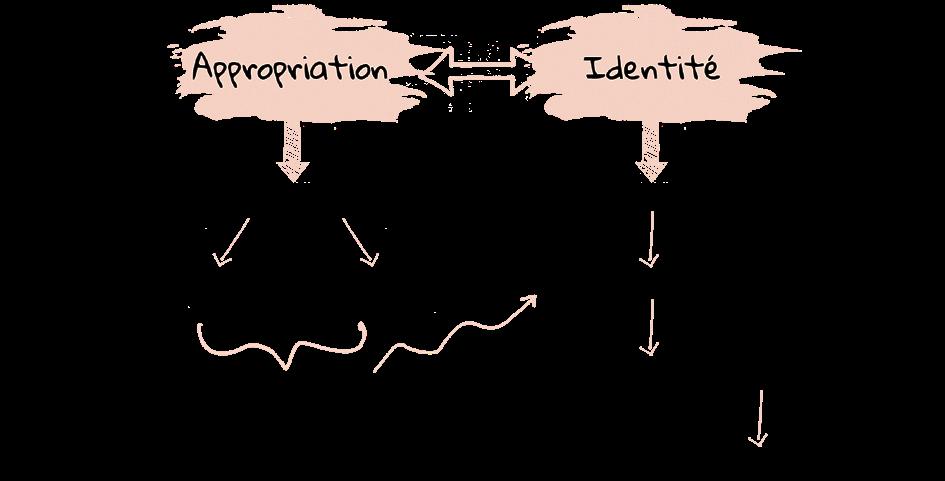

4� Appropriation de l’espace

« L’Habiter devient alors la spatialité typique des acteurs individuels34. »

L’appropriation est une pratique individuelle, qui résulte de l’identification du sujet ou groupe à l’espace. C’est le sens particulier que revêt l’espace chez l’individu et le rapport entre les deux, qui contribue à l’affirmation identitaire de l’habitant. Il s’agit d’un lien sensible et vécu, indissociable de la pratique sociale, qui fait appel à la dimension affective et symbolique chez les usagers de l’espace.

« L’appropriation renvoie au processus par lequel les lieux deviennent signifiants en raison des activités, du travail et des éléments d’attachement qu’ils contiennent. […] L’appropriation permet d’envisager l’espace comme le lieu par excellence de l’appartenance exprimant un mode de vie spécifique. […] L’espace ainsi approprié devient en quelque sorte une extension ou le prolongement de soi35. »

40

34 Georges Perec, cité par Jean François Thémines, Habiter… [Conférence]. Université Toulouse Jean Jaurès.

35 Sabine Vassart, HABITER. Pensée plurielle, 2(12), 9-19.

L’appropriation regroupe également toutes les pratiques impliquant de modeler, de façonner l’espace mais également de l’entretenir constamment : nettoyage, réparation… Les usagers s’investissent dans la valorisation de l’image du support de leurs vies.

L’identité spatiale, fondamentale au fonctionnement humain, est investie par les quartiers et les villes qui se soucient de leur image aux yeux des usagers, résidents ou non. En effet, on peut en tenir compte lors de la conception ou la projection d’espaces

Gustave-Nicolas Fischer36, considère que le processus d’appropriation est un style d’occupation correspondant à un langage symbolique, non verbal, informant sur la manière avec laquelle est vécu l’espace.

Gustave-Nicolas Fischer psychologue, professeur honoraire de psychologie sociale à l’université de Lorraine.

41

par les architectes, les promoteurs et les pouvoirs publics.

36

Figure 13� Exemples d’appropriation de l’espace (Photos de l’auteure)

En ce qui concerne Perla Serfaty-Garzon37, il est question d’une possession « d’ordre moral, psychologique et affectif ». Elle suppose que l’appropriation s’exprime par :

→ contrôle : perméabilité des frontières physiques symboliques des lieux.

→ marquage : identification psychologique de l’individu au territoire.

→ personnalisation : identification se reflétant par la transformation de l’espace par l’individu.

Le rapport entre les individus et l’espace est dynamique, évoluant dans le temps, se traduisant par l’appropriation.

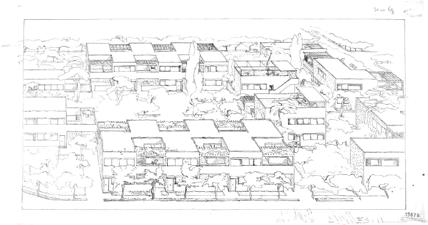

Philippe Boudon38 a étudié, en 1969, les dispositifs spatiaux conçus par Le Corbusier à Pessac pour les ouvriers locaux. Par l’interaction entre habitants et espace proposé, la perception du privé, de la sociabilité et du voisinage a été modifiée, de même que l’espace qui a été altéré par les usagers qui ont fait en sorte qu’il leur corresponde plus.

42

37 Perla Serfaty-Garzon universitaire, sociologue et psychosociologue, écrivaine et essayiste française et canadienne.

38 Philippe Boudon, architecte et urbaniste français.

Figure 15� Le Corbusier, Vue en perspective de la Cité Frugès (lecorbusier-worldheritage.org)

Figure 14� Le Corbusier, Cité Frugès (architecturalvisits.com)

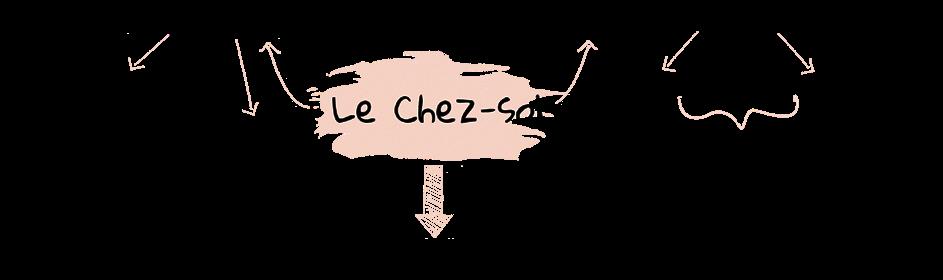

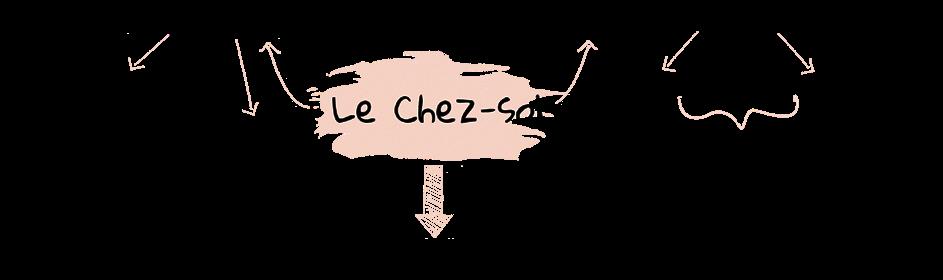

5� Le chez-soi

Le chez-soi représente un espace physique privilégié à forte résonnance émotionnelle et sociale, que l’être humain expérimente au quotidien. Il s’agit d’un lieu chargé de significations, constitué par l’ensemble des dimensions spatialisantes de l’humain et de sa personnalité, qui se caractérise par l’ensemble des relations et liens que forge l’individu avec son environnement.

« Le chez-soi est […] l’espace de la constitution d’une identité et de la dynamique d’évolution de cette dernière39. »

Le chez-soi symbolise, si l’on se rapporte à Fischer, la somme de l’espace matériel, celui qui l’habite ainsi que son mode de vie et d’habiter. Il constitue « une sorte de biographie sociale et individuelle de ses occupants ». L’espace du chez-soi ne correspond pas forcément au logement de l’individu. Un chauffeur de taxi par exemple peut se sentir plus chez lui dans sa voiture que dans sa maison.

Les espaces d’intimité varient selon les individus. Les adolescents, les femmes avec enfants et les personnes âgées perçoivent l’espace public proche du logement comme étant une zone de chez-soi étendu. Il peut donc être employé pour renforcer la solidarité spatiale au sein d’une communauté. Et le pouvoir public est dans ce cas responsable de ce « chez-nous » partagé.

Par ailleurs, les espaces auxquels les individus ne peuvent pas s’identifier ne permettent pas de se sentir « chez soi », résultant en espaces de non-lieux :

On parle dans ce cas de : Au lieu de :

39 Perla Serfaty-Garzon, Le Chez-soi : habitat et intimité.

43

Voie de circulation

Echangeur Dalle Rue Carrefour Place

ou de passage

Tableau 3� Le non-lieu

6� Le lieu

L’espace offert par les architectes et urbanistes n’est pas l’œuvre finie, achevée. L’espace est en évolution constante. Il a besoin de l’intervention, de l’expérience et de l’appropriation de ses habitants pour qu’il soit capable de créer un sentiment de lieu d’après Martin Heidegger.

« Le lieu est le produit de l’espace et du temps vécus40. »

Cependant, la spatialité du lieu ne dépend pas de la durée de l’occupation mais de la manière d’être dans l’espace. Elle est définie par la relation entre l’individu et ce qui l’entoure. Au dire de Heidegger, les êtreshumains reconnaissent et établissent un sens du lieu. Ce dernier tel que le philosophe l’a précisé est lié au vécu et rattaché à des souvenirs particuliers. Le lieu constitue une référence, un point de départ, une source, qui se caractérise par l’association d’une interprétation aux qualités perceptibles de l’espace.

7� La phénoménologie en tant que concept spatial

Les architectes et urbanistes aspirent à faire du cadre bâti un lieu habité, caractérisé par sa spatialité, possédant des valeurs et significations bien déterminées chez ses occupants. L’habiter est un dialogue, un échange entre l’usager et le lieu : les individus et groupes sociaux investissent l’espace à travers la perception, le jugement, le sentiment ou l’évaluation.

Marc Richir41 admet une corrélation phénoménologique entre vécu, habiter et architecture. La phénoménologie fait ressortir la relation fondamentale de réciprocité entre les êtres et leur environnement.

40 Günter Nitschke, cité par Robert Kronenburg, , 2007, Flexible : Une architecture pour répondre au changement, p.13.

41 Marc Richir (1943-2015), philosophe phénoménologue belge.

44

Dans ses travaux, Maurice Merleau-Ponty souligne le rôle du sensible et du corps dans l’expérience humaine de l’espace. En effet, la dimension phénoménologique de l’habiter rend compte du vécu de l’espace en mettant en évidence les scénarios de vie des espaces habités, ainsi que l›aventure sensorielle et sensible de l›usager et sa perception de l’espace, conçu à son échelle.

« L’architecture n’est pas abstraite, mais concrète. […] Faire l’expérience concrète de l’architecture, c’est toucher, voir, entendre, sentir son corps42. »

La conception ne peut se détacher de la dimension humaine. Au-delà de l’échelle humaine, il faut également tenir compte de la dimension sensible. Le concepteur permet ainsi aux usagers de mieux se projeter dans l’espace ce qui enrichit l’expérience spatiale. L’espace est perçu à travers son rapport au corps, ses dimensions et proportions. La perception de l’espace dépend de l’identité individuelle et de la perspective de l’observateur, qu’il soit habitant ou passant. L’espace, rapporté à l’échelle humaine, rend possible son appropriation et suscite le souvenir.

« Dans la mesure où l’architecture se destine à ceux qui y vivent, à ceux qui s›en servent, les liens au corps sont profonds. Ce n’est pas un monde abstrait, mais la superposition d’un monde concret et du concept qui le fonde43. »

7.1. Définition

Phénoménologie, substantif féminin. Dans son sens global, il s’agit de l’observation et de l’étude descriptive de la succession des phénomènes et/ou d’un ensemble de phénomènes et de leurs modes d’apparition, sans jugement de valeur.

La phénoménologie est plurivoque, son sens variant selon la problématique et le domaine concernés. Elle est caractérisée par deux courants majeurs, le premier visant la détermination de l’être : l’ontologie ; le second portant sur le concept de science.

En philosophie, ce terme technique signifie la « science » du « phénomène ». La phénoménologie a d’abord été utilisée et définie par Kant puis par Hegel,

45

42 Peter Zumthor, Penser l’architecture, p.66. 43 Tadao Ando, Centre Pompidou : Entretien avec Tadao Ando.

mais c’est Husserl, initiateur d’un courant phénoménologique de la philosophie contemporaine, qui lui donne son sens moderne. Toutes les réflexions ultérieures ont été grandement influencées par la pensée de ce dernier. Elles supposent la description des faits vécus de pensée et de connaissance.

Pour Kant, la nature est déterminée par l’ensemble des phénomènes, que la phénoménologie se charge d’étudier. Le phénomène n’est pas la chose en soi, il est ce qui apparaît dans le temps ou dans l’espace, un objet d’expérience, mis en forme subjectivement. La phénoménologie hégélienne se veut comme une science de l’expérience de la conscience, dans ses différentes phases d’évolution par la formation de l’esprit : conscience, conscience de soi, raison, esprit, religion, afin d’accéder à la Raison et au savoir absolu. La conscience dans ce cas est définie comme le rapport entre un moi et un objet.

Husserl quant à lui préconise une phénoménologie qui suppose le « retour aux choses mêmes ». La philosophie pour lui doit se distinguer en tant que science, et non se figer dans des préceptes métaphysiques. On distingue deux moments dans sa pensée. En premier lieu, la phénoménologie est définie comme une « analyse descriptive des vécus en général ». Dans un second temps, elle n’est plus limitée à la description, mais se voit attribuer une fonction analytique de la conscience, qui attribue les sens et significations des choses, visant à la constitution du « soi ». Ses disciples ont eu leur propre interprétation quant à la signification de la phénoménologie. Heidegger par exemple, conçoit la phénoménologie comme méthode d’accéder à et de déterminer l’ontologie, « science de l’être ».

En France, après 1945, on retrouve la phénoménologie au niveau des travaux de nombreux philosophes, tels que Sartre, Merleau-Ponty, Ricœur etc.

Pour Maurice Merleau-Ponty la phénoménologie est un « compte rendu de l’espace, du temps, du monde « vécu ». C’est l’essai d’une description directe de notre expérience telle qu’elle est44. »

Dans le domaine des sciences humaines, la phénoménologie est l’étude des faits de l’expérience vécue, indépendamment des principes ou des théories (étude des rapports du sujet humain avec le monde, de la signification de la réalité sociale...).

46

44 Maurice Merleau-Ponty cité par Clémence Thimonier et François Del Valle, Concevoir une architecture, phénoménologie de la perception spatiale, p.20.

7.2. Caractéristiques

La notion d’expérience interroge la relation au réel, permet un regard nouveau sur l’architecture à travers les modes de perception en engageant le visiteur, l’habitant et le promeneur. La nature de l’expérience vécue dépend de l’aménagement de l’espace et de l’ambiance et suppose une interdépendance des formes construite, perçue et représentée de l’espace.

Pour Xavier Bonnaud45, l’expérience architecturale repose sur la perception phénoménologique du lieu, ou encore, sur la triade « sentir, se mouvoir, signifier » comme l’énonce Henri Maldiney. Elle met en étroite relation l’architecture et la phénoménologie, les humains et les environnements construits.

La perception est l’étude de la relation de l’humain au monde et aux éléments de l’environnement. La perception sensorielle architecturale à travers les aspects phénoménologiques affecte l’appréciation de l’espace. Selon Peter Zumthor, percevoir, en se fiant à l’expérience sensorielle, l’atmosphère qui règne dans l’espace affecte le ressenti. Ainsi, l’architecture ne se définit pas en elle-même mais à travers l’expérience qu’en font ses usagers.

Les différentes modalités sensorielles se matérialisent par l’expérience subjective, émotionnelle et esthétique de la construction, qui impacte l’apparence et ambiance d’un espace. La phénoménologie se traduit par la description de la relation du sujet à son univers, ce rapport dépend de l’expérience personnelle. La perspective phénoménologique se distingue par la spatialité, la nature du sujet ainsi que des données historiques et sociales.

L’approche phénoménologique consiste à faire varier la nature de l’expérience sensorielle en fonction du contexte, en agissant sur la lumière, les matériaux, les formes et les détails. La phénoménologie du lieu a un impact conséquent sur le sentiment d’appartenance et la relation vécue rapportée à l’espace et au temps.

45 Xavier Bonnaud est un architecte, docteur en urbanisme, chercheur à l’institut d’urbanisme de Paris et enseignant à l’université de Clermont-Ferrand.

47

Peter Zumthor

Peter Zumthor