Oldenburg Energy Design Quarter

Jade Hochschule

Campus Oldenburg

Fachbereich Architektur

Projekt + Detail 1

5. Bachelor-Semester

Andreas Oevermann Prof. Anja Willmann

Jade Hochschule

Campus Oldenburg Fachbereich Architektur

Ofener Straße 15 26121 Oldenburg

Oldenburg Energy Design Quarter

BA 1.5 Projekt und Detail I, 5. BA-Semester Wintersemester 2020-21

Andreas Oevermann Prof. Anja Willmann

Vorwort............................................................................5 Oldenburg Energy Design Quarter...............................8 Quartier & Typologie....................................................12 Gebäude & Energie 15 Fakten & Zahlen...........................................................21 Student*innenentwürfe 26 Abbildungsverzeichnis................................................66 Inhalt

4

Vorwort

Der Klimawandel, das ist seit geraumer Zeit deutlich, ist eine der großen Herausforderungen für die Menschheit im 21. Jahrhundert, ja vermutlich sogar die Epochenfrage schlechthin. Alle Lebensbereiche sind von ihm durchdrungen und er verlangt tiefgreifende Änderungen im Umgang mit den uns zum Leben und Überleben zur Verfügung stehenden Ressourcen. Damit berührt er ganz unweigerlich auch den Bausektor, der mit einem weltweiten CO2-Emissionsanteil von immerhin 38 Prozent einen verhältnismäßig großen Teil zu den menschengemachten Veränderungen des Weltklimas beiträgt.

Es ist aus mehreren Gründen naheliegend und erforderlich, die Auswirkungen des Klimawandels und die Frage, wie man seine Folgen mildern, wenn nicht abwenden kann, in der Architekturausbildung zu thematisieren. Die angehenden Architekt*innen, die wir derzeit ausbilden, sind noch jung und werden, wie alle Jungen ihrer Generation, die Folgen des sich ändernden Klimas noch sehr lange tragen müssen. Zudem sind sie als zukünftige Umweltgestalter*innen und Akteur*innen im Bausektor Teil des Problems und damit Teil der vielfältigen Lösungen.

Die vorliegende Publikation zeigt Student*innenentwürfe des 5. Bachelor-Semesters, die sich gleich auf mehreren Ebenen mit den oben skizzierten Herausfordererungen auseinandersetzen. Die Aufgabe war, ein energieautarkes Stadtquartier zum Wohnen und Arbeiten zu planen, das die benötigte Betriebsenergie innerhalb des Quartiers unter Einbeziehung regenerativer Energien bereitstellt. Die besondere Herausforderung für die Student*innen war dabei, bereits von Beginn des Entwurfsprozesses an für jeden Gebäude-Baustein des Quartiers ein eigenes energetisches Konzept zu entwickeln und dessen Komponenten wie Solarpaneele, Mini-Windkrafträder, etc. zu gestaltprägenden Elementen der jeweiligen Architektur zu machen.

Die Student*innen des Seminars nahmen die Herausforderungen der Aufgabe mit großem Engagement an und entwickelten ihre Projekte trotz der widrigen Umstände während der Corona-Pandemie im regen Austausch untereinander.

Andreas Oevermann

Anja Willmann

Oldenburg, Herbst 2021

5

6

7 OEDQ

Oldenburg Energy Design Quarter

Oldenburg Energy Design Quarter

Die Aufgabenstellung zum Oldenburg Energy Design Quarter war längst geschrieben und das Semester hatte trotz Corona Fahrt aufgenommen, als im November 2020 im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft die Neue Leipzig Charta verabschiedet wurde. Für die nachhaltige Transformation unserer Städte und Gemeinden hin zu Klimaneutralität und gerecht verteilten Lebensbedingungen räumt sie insbesondere den Quartieren und der Quartiersentwicklungspolitik eine große Bedeutung ein. Die Betonung der Quartiersebene für zukünftige Stadtentwicklung gab dem Oldenburg Energy Design Quarter eine neue Akzentuierung, die zunächst in der Semesteraufgabe gar nicht vorgesehen war. Hier stand vielmehr die Frage im Fokus, ob und ggf. wie sich in der Gebäudeplanung aus den erhöhten Anforderungen an nachhaltige Energiekonzepte und Konstruktionen gestalterisches Potential entwickeln ließe.

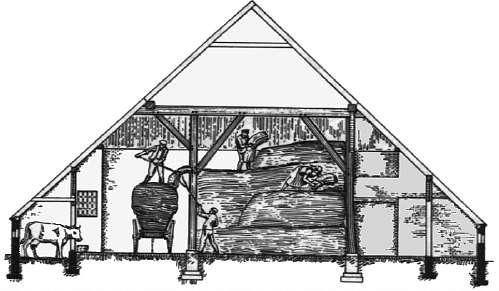

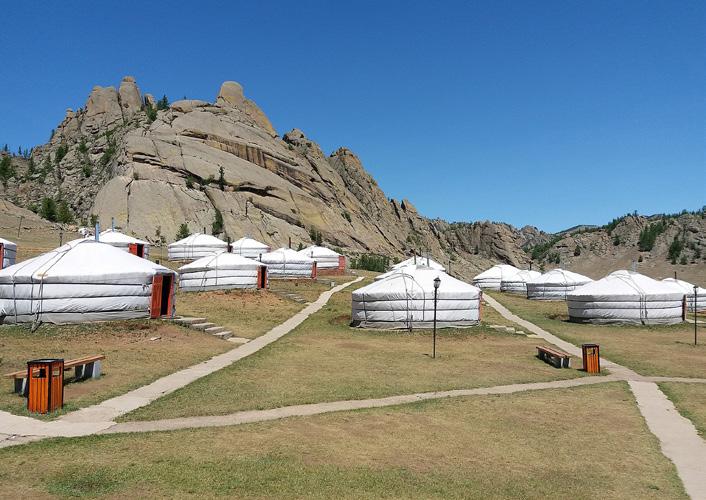

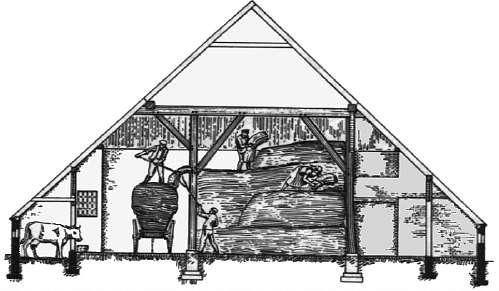

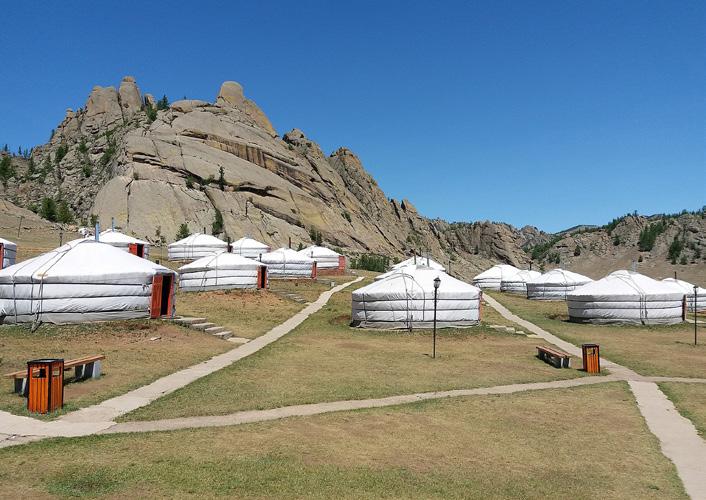

Die autochthonen Bautraditionen haben auf der ganzen Welt Architekturen hervorgebracht, die aus ihrer inhärenten Logik und unmittelbaren Lesbarkeit auch ihre besondere Schönheit beziehen. Ob es sich dabei um den Fachwerkbau eines norddeutschen Gulfhauses, um mongolische Jurten, die Tulous im chinesischen Fujian, das Appenzeller Bauernhaus in Strickbauweise oder das arabische Wohnhaus handelt: Sie alle sind umfassender Ausdruck jahrhundertealter Bauerfahrung und beantworten jeweils unterschiedlich mit den am Ort vorkommenden Rohstoffen und Handwerkstraditionen die klimatischen, konstruktiven, funktionalen, sozialen und kulturellen Anforderungen an das Bauen. Viele dieser traditionellen Bauweisen entsprechen nicht mehr unseren heutigen Ansprüchen an Komfort, Raumbedarf, Hygiene und Diversität der Wohn- und Lebensformen - was sie, ganz nebenbei, zu gefährdeten, von Abriss und Zerfall bedrohten menschlichen Hervorbringungen macht - und dennoch kann die Ganzheitlichkeit traditioneller Architekturen uns wichtige Hinweise für unser planendes Handeln als Architekt*innen geben.

Aufgabenstellung

Das Projekt Entwurf + Detail I im Wintersemester 2020-21 ging mit Bachelor-Student*innen des 5. Semesters der Frage nach, wie die ökologischen und energetischen Anforderungen und ihre konstruktiv-technischen Entsprechungen an das heutige Bauen zu integrativen Bestandteilen der Entwurfsstrategie werden können und wie sich daraus ganz neue Gestaltqualitäten entwickeln lassen. Im Unterschied zum traditionellen Bauen, das Typologien ausbildete und auf Wiederholbarkeit einmal gefundener baulicher Lösungen zielte, sollten im Seminar individuelle Architekturen in Abhängigkeit vom Umgang mit den am Ort verfügbaren Ressourcen Wind, Sonne, Erdwärme, Begrünung und Wasser

8

entstehen. Von diesen Potenzialen sowie von der Wahl der eingesetzten Materialien, der Gebäudetiefen und –höhen, der Nutzungsmischung aus verschiedenen Wohn- und Gewerbeformen und der Wahl individueller Energiekonzepte sollte sich der Entwurfsansatz ableiten. Das Seminar zielte, anders als im klassischen Entwurfsprozess üblich, darauf ab, mit dem Energiekonzept zu entwerfen und die gebäudetechnischen Komponenten von Anfang an im Entwurfsprozess zu berücksichtigen und sie als architektonisch wirksame Gestaltungselemente einzusetzen. Die hier vorgestellten Entwürfe entstanden aus Fragen, die sich eine heute zeitgemäße Architektur stellen muss:

- Was kann eine Photovoltaikanlage mit dem Dach machen, wenn sie nicht einfach nur als Add-On auf ein Ziegeldach montiert wird?

- Lassen sich Solarthermie-Elemente z.B. auch als Balkonbrüstung ein setzen? Wie lässt sich Begrünung in den sommerlichen Wärmeschutz integrieren?

- Was bedeutet die passive Nutzung von Sonnenenergie für die Fassaden?

- Wie kombiniert man diese mit Kühlsystemen, um eine Überhitzung der Gebäude im Inneren zu vermeiden?

- Welche Auswirkungen hat es auf den Grundriss, wenn die Außenwände eine Stärke von 75 cm und mehr haben, oder umgekehrt fast nur aus Glas bestehen?

- Wie lassen sich Wind und Wasser in den Entwurf integrieren?

- Wie sehen Gebäude aus, die in sich mehrere thermische Zonen haben?

- Kann ein Gebäude oder Teile davon sich mit den Elementen Wind und Sonne drehen?

Auf alle diese Fragen gibt es bereits Antworten. Man muss also nicht das Rad neu erfinden, aber eben doch die richtigen, d.h. neuen Antworten für diesen speziellen Ort in einem urbanen Quartier ausprobieren.

9

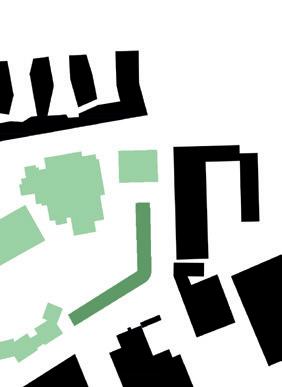

Quartier & Typologie

11 OEDQ

Quartier & Typologie

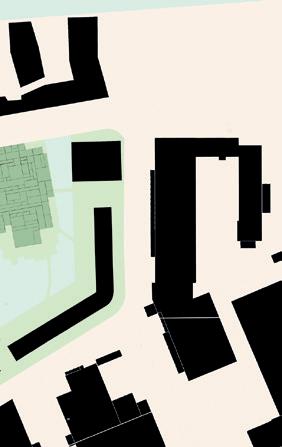

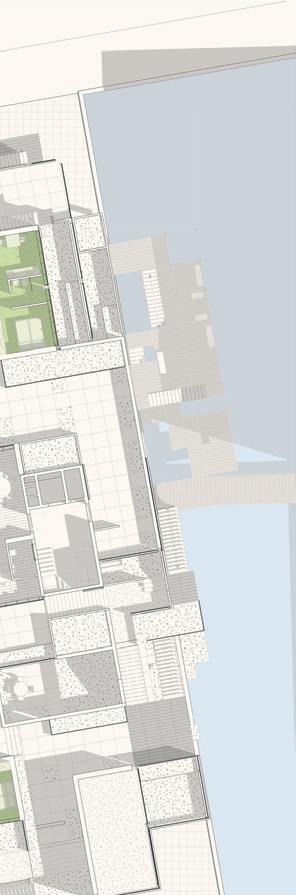

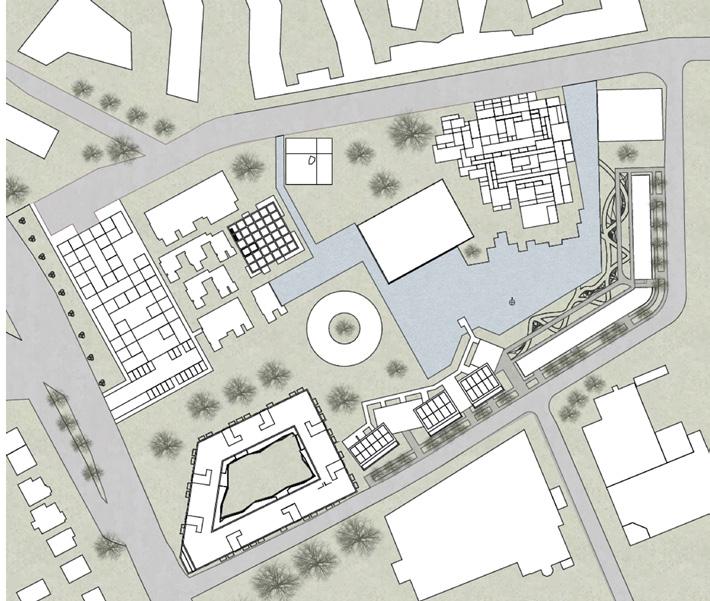

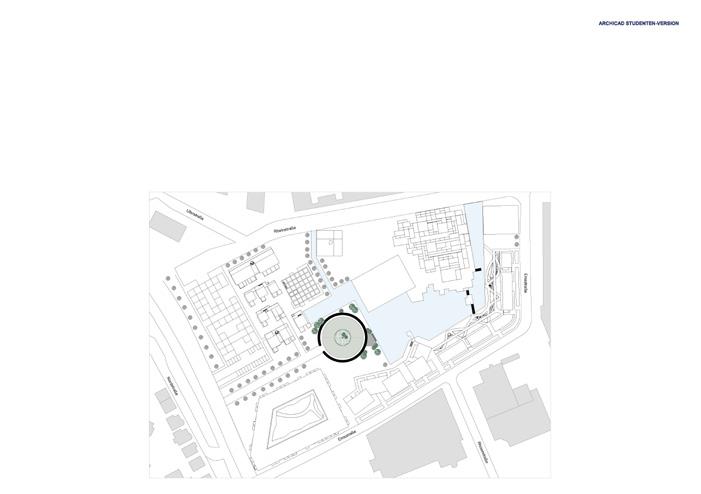

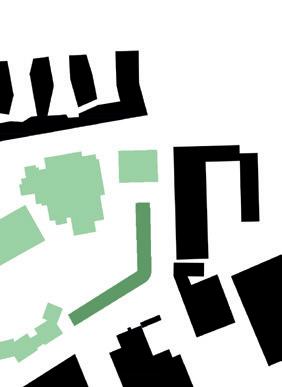

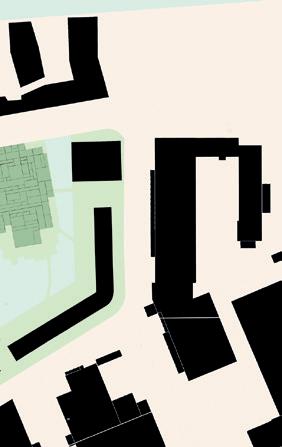

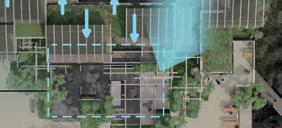

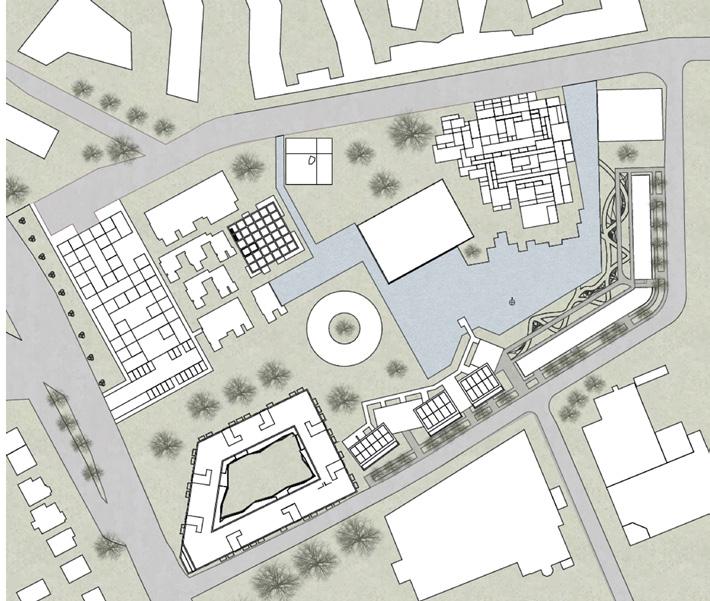

Quartiersentwurf_Ein derzeit als reines Gewerbegebiet genutztes Gelände südlich des Oldenburger Hafens soll zu einem neuen Quartier für Wohnen und Arbeiten werden. Das Areal wird zu einem so genannten Urbanen Gebiet gem. § 6a BauNVO (Baunutzungsverordnung) umgewidmet. Diese neue, 2017 zum Zweck der innerstädtischen Verdichtung und leichteren Nutzungsmischung eingeführte Gebietskategorie dient „dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören“. Die vorhandene Bebauung auf dem Gelände kann als abgängig angesehen werden, kann aber unter dem Aspekt der Ressourcenschonung z.T. auch erhalten und ggf. umgenutzt werden.

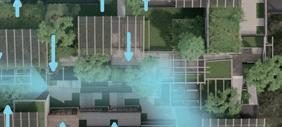

Luftbild des heutigen Gewerbeareals südlich angrenzend an den Oldenburger Hafen

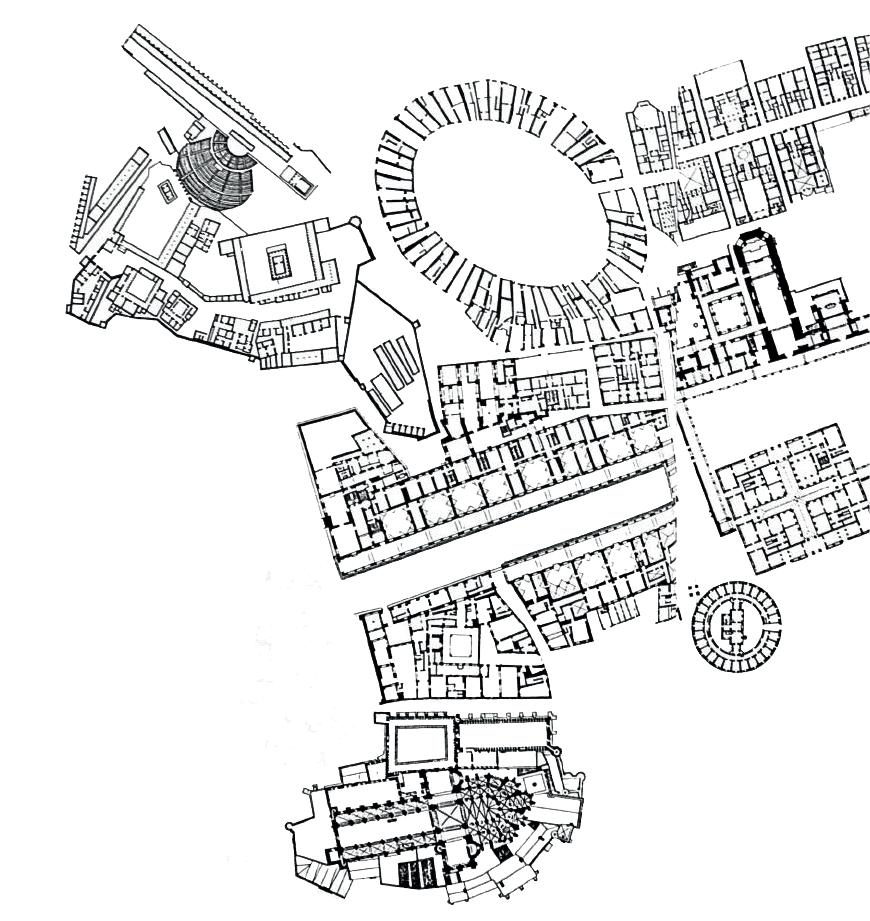

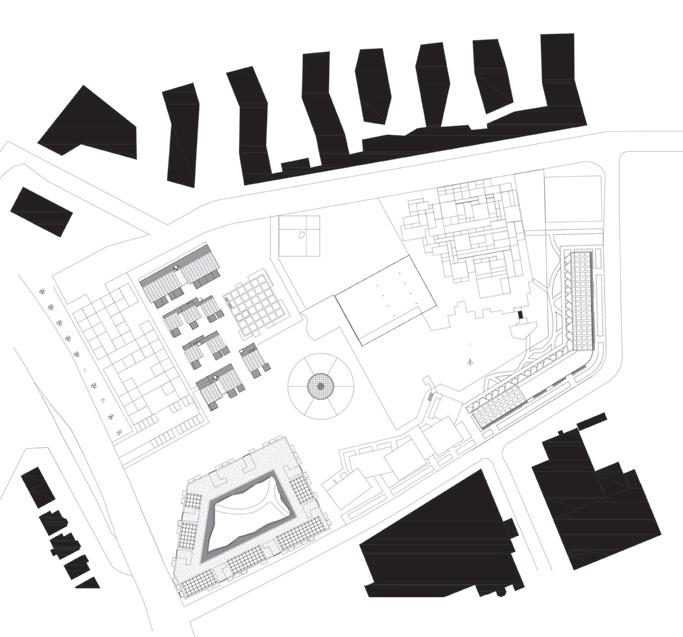

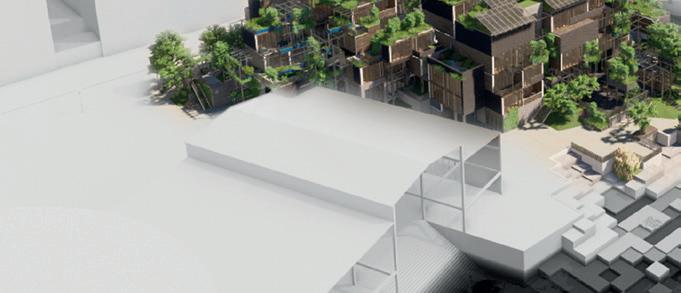

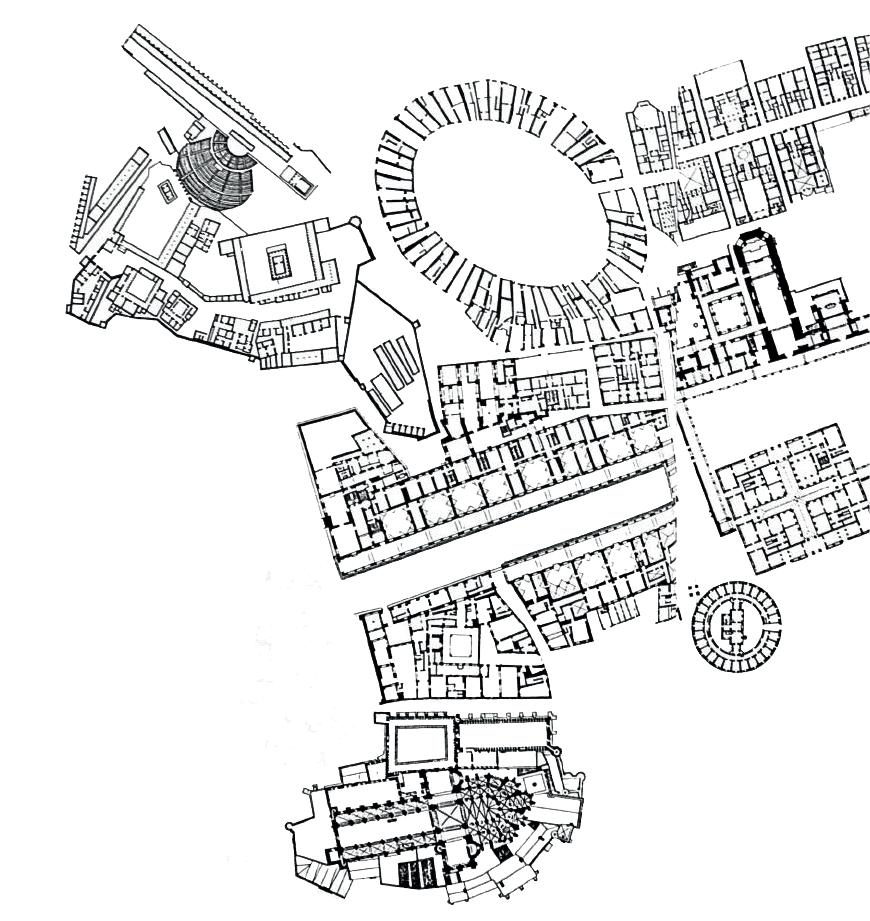

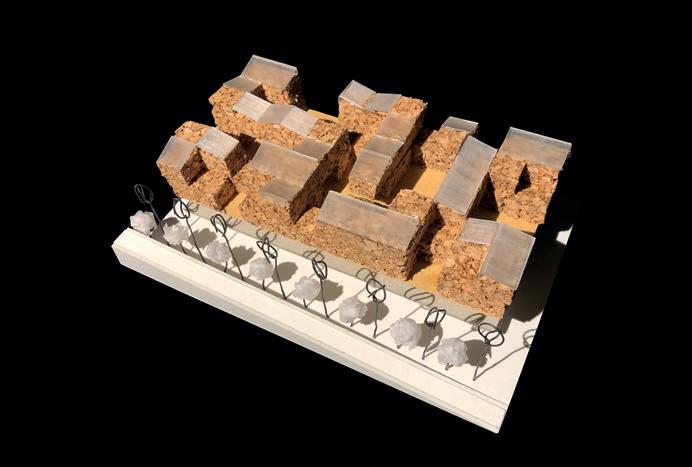

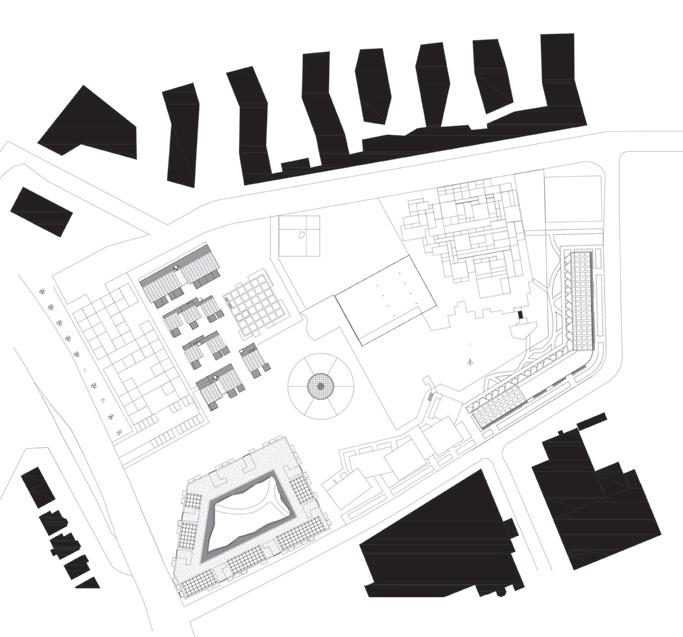

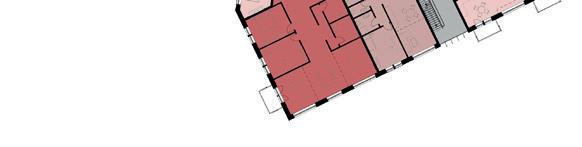

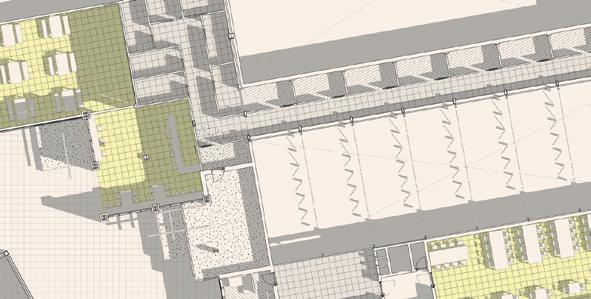

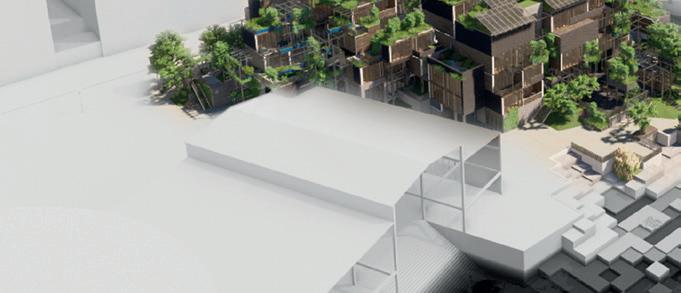

Quartiersentwurf Heinrich Holterhaus und Leon Smolka_Siegerentwurf im seminarinternen städtebaulichen Wettbewerb

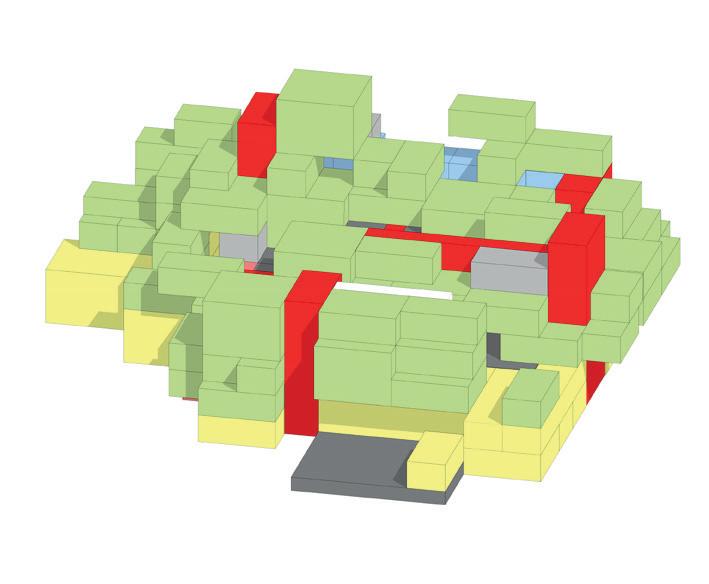

Typologische Bausteine_Um einen raschen Einstieg in den energetischen Entwurf zu ermöglichen, werden einige typologische Bausteine für den städtebaulichen Teil des Entwurfs vorgeschlagen. Diese sind nicht absolut bindend und können um weitere Bausteine erweitert werden. Das städtebauliche Konzept mit Verteilung der Baumassen, Lage und Arten der Verkehrsinfrastruktur (ruhender und fließender Verkehr, Rolle des Autos Anlieferung etc.,), Freiraumplanung mit Bepflanzung und öffentlichen Flächen für Begegnung und Sport wird am Semesteranfang von der ganzen Seminargruppe entwickelt und festgelegt. Das wohnungsnahe Grün und die Erdgeschosszonen werden in den individuellen Entwürfen vertieft. Die städtebaulichen Bausteine für das neue Areal sind:

Druse_Klassischer Wohnblock, viergeschossig, allerdings mit maximaler Fassadenabwicklung im Hof analog zur mineralischen Druse. Der vielfach kristallin gebrochene Hohlraum der Druse (mineralogischer Fachterminus) ist hier die Analogie für den Hof. Gewerbe, z.B. Arztpraxen, Läden, Büros im EG zu den Straßen.

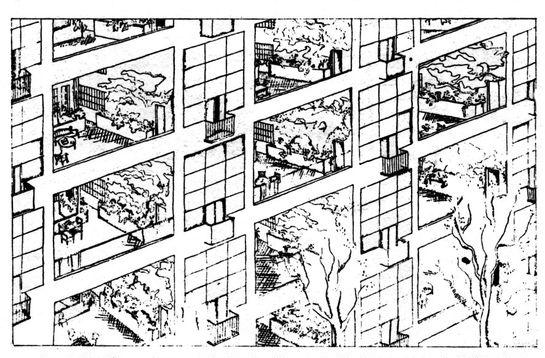

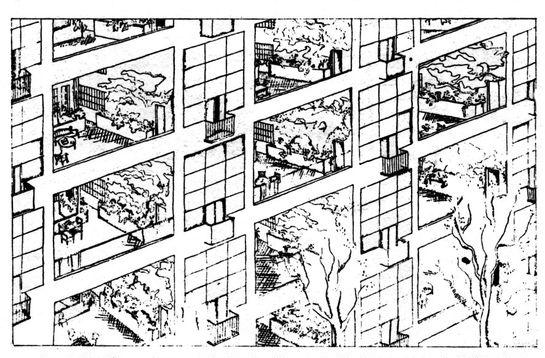

Gerüst_sechsgeschossig, Fill-Ins im Selbstbau mit viel Offenheit in der Vertikalen, Netto-Abmessungen ca. 21 x 21 m, Gewerbe eingeflochten auf allen Etagen

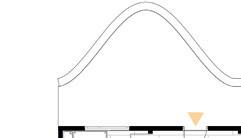

Grüner Hügel_Fünf- bis sechsgeschossiger, terrassierter, begrünter Wohn-“Hügel“. Hier liegt der Fokus auf Fragen der Wohnungserschließung und Schachtführung, der Belichtung (Wohnungstiefe) und dem wohnungsnahen Grün in Form von Dachgärten. Die gewerbliche Nutzung sollte zum Schnitt des Gebäudes passen, der unter den Wohnungen einen ebenfalls umgekehrt terrassierten, sehr tiefen Raum aufweist

Höhle_Punkthaus, sechsgeschossig, Außenwände mit einer Stärke von 75 cm und mehr, Netto-Abmessungen ca. 21 x 21 m, Grundrissdisposition höhlenartig (Massivität). Gewerbe: Sauna, Spa, Hallenbad

Hof-Cluster_Zwei- bis dreigeschossige, L-förmige Garten-Hofhäuser auf einbis zweigeschossigem Gewerbe oder kultureller Nutzung (z.B. Markthalle, Stadtteilbibliothek o.ä.)

Immeuble Villa II_Gestapelte Reihenhäuser mit min 2 Geschossen und mit großen, zweigeschossigen Loggien/Wintergärten

13

Kettenhaus_Versetzter drei- bis viergeschossiger Wohnungsbau mit offenen Erschließungen an den Kettenelement-Enden, kein Gewerbe, dafür im EG Fahrräder und Reparaturwerkstätten, Kita, Probenräume o.ä.

Kinetisches Haus_bewegliches Gebäude, das schon in seiner punktsymmetrischen Grundrissdisposition eine Drehbewegung mit der Sonne andeutet und an dem viele die Beweglichkeit und Sonnenorientierung architektonischer Elemente untersucht werden kann.

Schlanker Riegel_Zum Beispiel als Grenze nach Norden und/oder Osten, Nutzungstiefe max. ca. 8,50 m. Geschosse können terrassenartig gestaffelt sein, auf Terrassen/Loggien kann zugunsten einer weitgehenden Öffenbarkeit der Fassade verzichtet werden, Gewerberäume im UG/EG können tiefer ausfallen

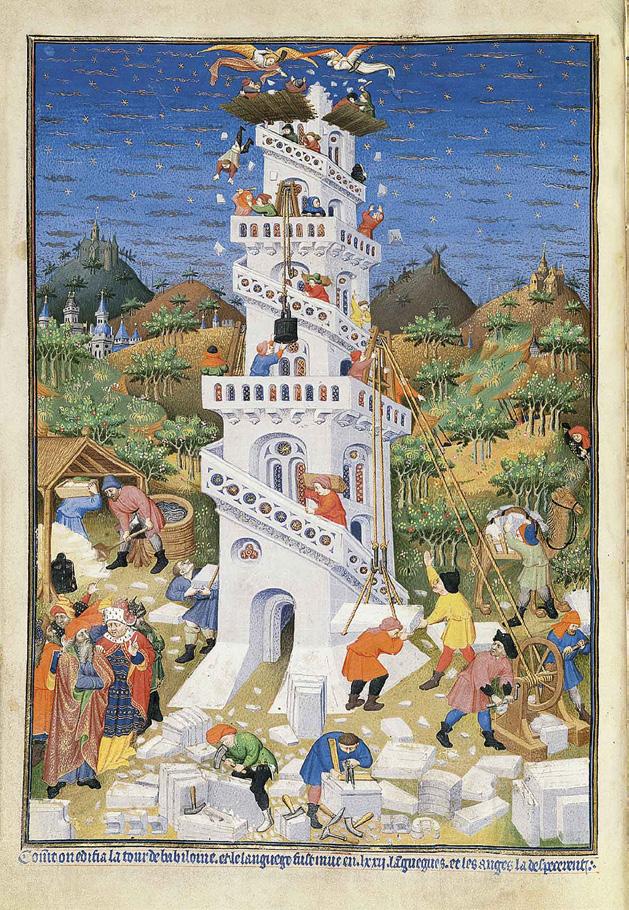

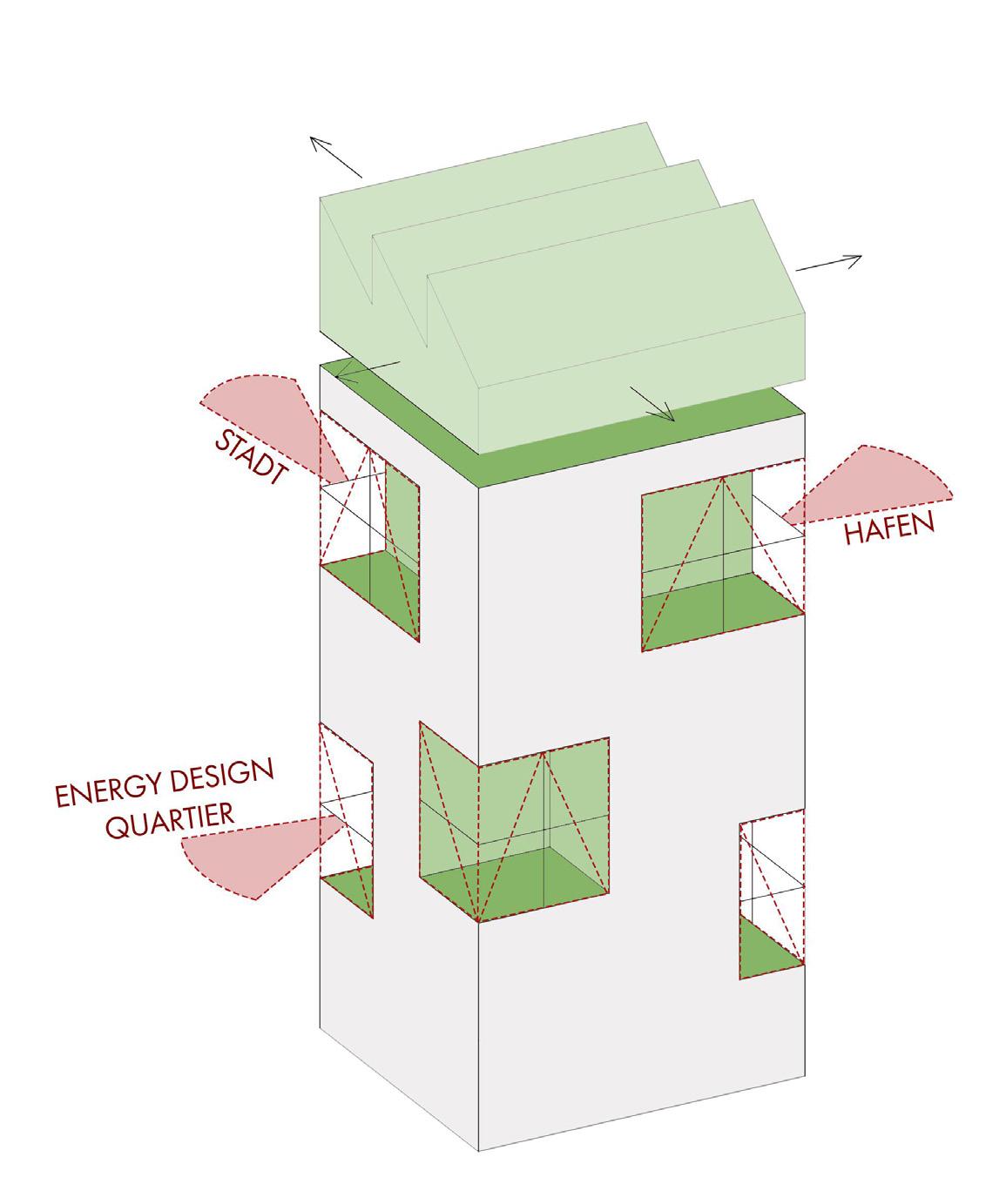

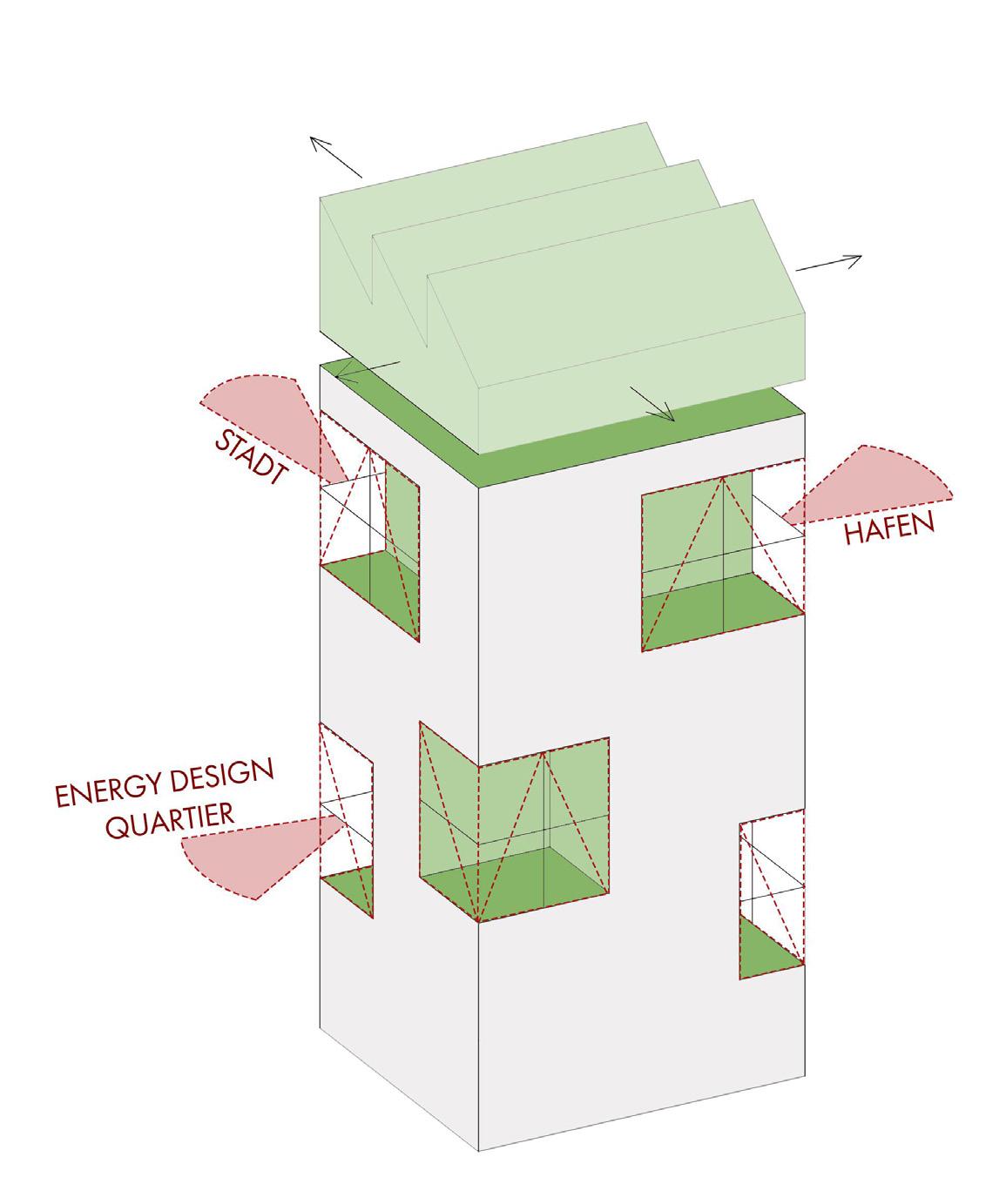

Turm_Max. 16 Geschosse (durch seine Höhe grüßt der Turm zu den Silos jenseits der Bahntrasse am Ufer der Hunte) mit einer Netto-Tiefe von ca. 20 m und einer Netto-Breite von min 20 m. Der Turm ist brutto ringsum von einer 2,00 m tiefen Loggia-/Balkon-/Erschließungsschicht umgeben.

14

15 OEDQ

Gebäude & Energie

Gebäude & Energie

Um die Klimaschutzziele der Bundesregierung (Klimaschutzprogramm) zu erreichen, müssen die Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 um mehr als 65% sinken. In den verbleibenden neun Jahren müssen folglich ALLE Bauprojekte CO2-neutral konzipiert, geplant und errichtet werden – auch um den großen Anteil der Bestandsgebäude auszugleichen, die größtenteils nicht bis zur Zielsetzung saniert werden können. Ein Mix aus verstärkter Förderung und CO2-Bepreisung erscheint das Mittel der Wahl für die Regierung, um Bauen und Wohnen in Deutschland klimafreundlicher zu machen. Dabei soll das Wohnen bezahlbar bleiben.

Mit den bisherigen Maßnahmen konnten die gesetzten Ziele nicht erreicht werden: 2016 und 2017 sind die Emissionen sogar gestiegen. Hauptsächlich witterungsbedingt aufgrund des milden Winters sanken die Emissionen 2018 wieder. 2019 entsprachen die Treibhausgasemissionen einer Minderung um ca. 6% gegenüber dem Vorjahr und insgesamt ca. 36% gegenüber dem Referenzjahr 1990. Der Gebäudesektor weist nach der Wärme- und Elektrizitätserzeugung, dem Transport- und dem Industriesektor immerhin den viertgrößten Minderungsfaktor auf. Allerdings hat sich die Minderungsdynamik in den letzten Jahren abgeschwächt (Klimaschutzbericht 2019).

Diesen Trend gilt es zu durchbrechen. Es muss deutlich mehr Augenmerk auf die Integration energieproduzierender Strukturen gelegt werden. Die Energiewende bringt uns retrospektiv zu präfossilen Energieinfrastrukturen zurück: Lokale Produktion am und im Gebäude, lokale Speicherung und redundante Quellen sowie Verteilnetze sind erforderlich, um die Verschiebung zu einer Versorgung der Gebäude aus rein erneuerbaren Energien zu bewältigen und dabei die fossile Energiesicherheit zu gewährleisten.

Mehr noch: Die Optimierung einzelner Gebäude war und ist ein notwendiger Schritt, aber bei weitem nicht ausreichend angesichts des großen Bestandsanteils in Deutschland. In Zukunft müssen ganze Gebäudeensembles, Quartiere oder Stadtteile als Betrachtungsparameter herangezogen werden. Dabei ist es notwendig, den Anteil der Gebäude, die aufgrund ihrer Nutzung, ihrer verbleibenden Lebensdauer oder ihres baukulturellen Wertes nicht bis zur maximalen Effizienz optimiert werden können, durch synergetische Maßnahmen im Stadtquartier so auszubalancieren, dass die ambitionierten Ziele der Energiewende und des Aktionsprogrammes Klimaschutz 2020 über den Betrachtungsperimeter Stadt trotzdem erreicht werden können.

Dieser Aufgabe widmen wir uns im Projekt „Oldenburg Energy Design Quarter“: Die neu zu planenden Gebäude sollen neben einem leben-

16

digen, diversen Stadtquartier mit bezahlbarem Wohnraum und lokaler Infrastruktur als Quartier eine Nullenergiebilanz aufweisen. Das bedeutet, dass jedes Gebäude entsprechend seiner räumlichen, nutzungsbezogenen und architektonischen Möglichkeiten zur Produktion von Wärme und Strom aus erneuerbaren Energiequellen für das Stadtquartier beiträgt und gleichzeitig bestrebt ist, die eigene Energieeffizienz zu maximieren. Damit aber diese Ziele nicht nur quantitativ erreicht werden, sondern konzeptionell die Entwurfsarbeit mitbestimmen, sind die Student*innen des Seminars zunächst aufgefordert, die angebotenen städtebaulich-typologischen „Bausteine“ des Quartiers mit Leben zu füllen. Darüber hinaus nähern sie sich mit gezielten Fragen zu energetisch sinnvollem zeitgenössischem Planen und Bauen in all seiner der Komplexität an. Die interaktive Berechnung der Energiebilanz in den einzelnen Entwurfsphasen erfolgt überschlägig anhand von Kennwerten und Faustformeln.

Das Entwurfsseminar zielt also auf ein ganzheitliches Entwerfen, bei dem die individuellen Energiekonzepte und ihre technisch-baulichen Komponenten auch auf ihre Gestaltwirksamkeit für die Architektur untersucht werden. Sie sollen den Ausdruck der Architektur maßgeblich mitprägen. Methodisch halfen bei der Findung der jeweiligen spezifischen Energiekonzepte die Nutzungskombinationen aus Wohnen und individuellem Gewerbe, Infrastruktur und Freizeiteinrichtungen sowie bereits in der Aufgabenstellung formulierte Fragen und Narrative, die im Folgenden vorgestellt werden:

Wohnen & Gewerbe_Wählen Sie einen der städtebaulichen Bausteine aus und entwerfen Sie mit den o.g. Gebäudeparametern einen Wohn- und Gewerbebau. Es empfehlen sich schallemissionsarme Gewerbe, deren Nutzungsabwärme aus Maschinen, Computern, Servern, Abwasser und Menschen in das energetische Konzept eingebunden werden können. Im Fokus steht dabei, anders als in klassischen Gewerbegebieten, die Verbindung von Wohnen und Arbeiten mit möglichst kurzen Wegen. Es soll ein lebendiges, diverses Quartier entstehen.

Narrative zum Energiekonzept (quartiersbezogen)_Die Sonne ist der größte Energielieferant der Erde. Wie groß muss die PV-Fläche (Dach/Wand) des Quartiers sein, um es energieautark zu machen und ggf. sogar Strom ins Netz einspeisen zu können? Flachdächer sind im Projekt außer für Dachbegrünungen ausgeschlossen. Die Energiekonzepte und ihre technischen Komponenten sollen den Ausdruck der Architektur maßgeblich mit prägen. Bei der Findung des Energiekonzeptes können energetische Narrative hilfreich sein, die im Folgenden beispielhaft vorgestellt werden:

17

Aktiv Passiv I Das Wortspiel dieses Narrativs erklärt sich als aktive Nutzung passiver Energiegewinne. Derartige Energiegewinne können nach zwei Prinzipien der Aufheizung erzielt werden: zum einen mit der sogenannten Trombewand (benannt nach dem frz. Ingenieur Félix Trombe), bei der eine massive, dunkle und damit absorbierende Wand im Abstand von 10-15 cm hinter einer Glasfassade als Flächenkollektor wirkt. Wie verhindert man im Sommer die Überhitzung und im Winter das Auskühlen des Hauses?

Beispiel: Wohnhaus in Odeillo, F. Trombe & J. Michel

Beispiel: Wohnhauserweiterung in Freiburg, G. Pfeifer

Aktiv Passiv II_Das andere Wirkprinzip ist der Luftkollektor, bei dem ebenfalls hinter einer lichtdurchlässigen Fassade Luft in einem Zwischenraum erwärmt wird und über ein Lüftungssystem den zu wärmenden Räumen zugeführt wird. Wie wird der Transport der erwärmten Luft organisiert und ggf. gespeichert?

Beispiel: Wohnhauserweiterung in Freiburg, G. Pfeifer

Beispiel: Kita Goldhofer in Memmingen, heilergeiger

Haus ohne Klimatechnik Heutiges Bauen ist für Viele ohne aufwendige Haustechnik nicht vorstellbar. Wie muss ein Gebäude beschaffen sein und welche technischen Komponenten sind unverzichtbar, wenn weitgehend auf Klimatechnik, also auf technische Lösungen für Heizung, Kühlung und Lüftung verzichtet wird und es dennoch komfortabel ist?

Beispiel: Wohnhaus Birgisch, Daniel Gienzendanner

Beispiel: 2226, Eberle Architekten

Haus ohne Wände_Wie geht man energetisch mit einem Haus um, dessen innere und äußere Abmessungen durch sehr geringe Außenwandstärken minimiert sind und dessen Wärmeverluste im Winter und Wärmeeinträge im Sommer extrem sind?

Beispiel: Curtain Wall House, Shigeru Ban

Jahreszeitenhaus_Wie sehen Grundrisse aus, die die Jahreszeiten abbilden? Ist es denkbar, dass sich die Wohnung in den Übergangszeiten und im Sommer vergrößert und gleichzeitig kühle Rückzugsmöglichkeiten tief in ihrem Inneren bietet? Wie gestaltet sich eine Verkleinerung der Wohnung im Winter, um den Energiebedarf für zu heizende Flächen zu minimieren?

Beispiel: Antivilla, Brandlhuber

Beispiel: Einfamilienhaus Latapie, Lacaton Vassal

18

Kinetisches Haus_Gebäude maschinenähnlich beweglich zu machen, wird in der Architektur schon seit fast hundert Jahren untersucht. Was bedeutet es, wenn sich Gebäude als Ganzes oder teilweise mit ihren energetischen Komponenten nach dem Stand der Sonne oder der Windrichtung bewegen?

Beispiel: Heliotrop, Rolf Disch

Beispiel: Il Girasole, Angelo Invernizzi

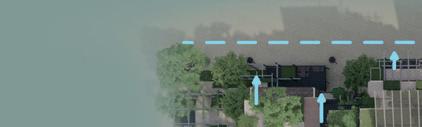

Pflanzen und Wasser_Pflanzen und Wasser haben sowohl positive Effekte auf das Stadtklima im Außenraum, da sie CO2 und Feinstaub binden, als auch auf das Innenraumklima, da die Verdunstungskühlung sowohl zur Klimatisierung als auch zur passiven Luftführung durch das Gebäude genutzt werden kann. Welche Bedingungen braucht ein sommerlicher Wärmeschutz durch Wasser und Bepflanzung? Lassen sich Pflanzen finden, die darüber hinaus die Biodiversität fördern?

Beispiel: Park Royal Hotel, WOHA Beispiel: Kö-Bogen II, Ingenhoven

19

20

Fakten & Zahlen

21 OEDQ

Fakten & Zahlen

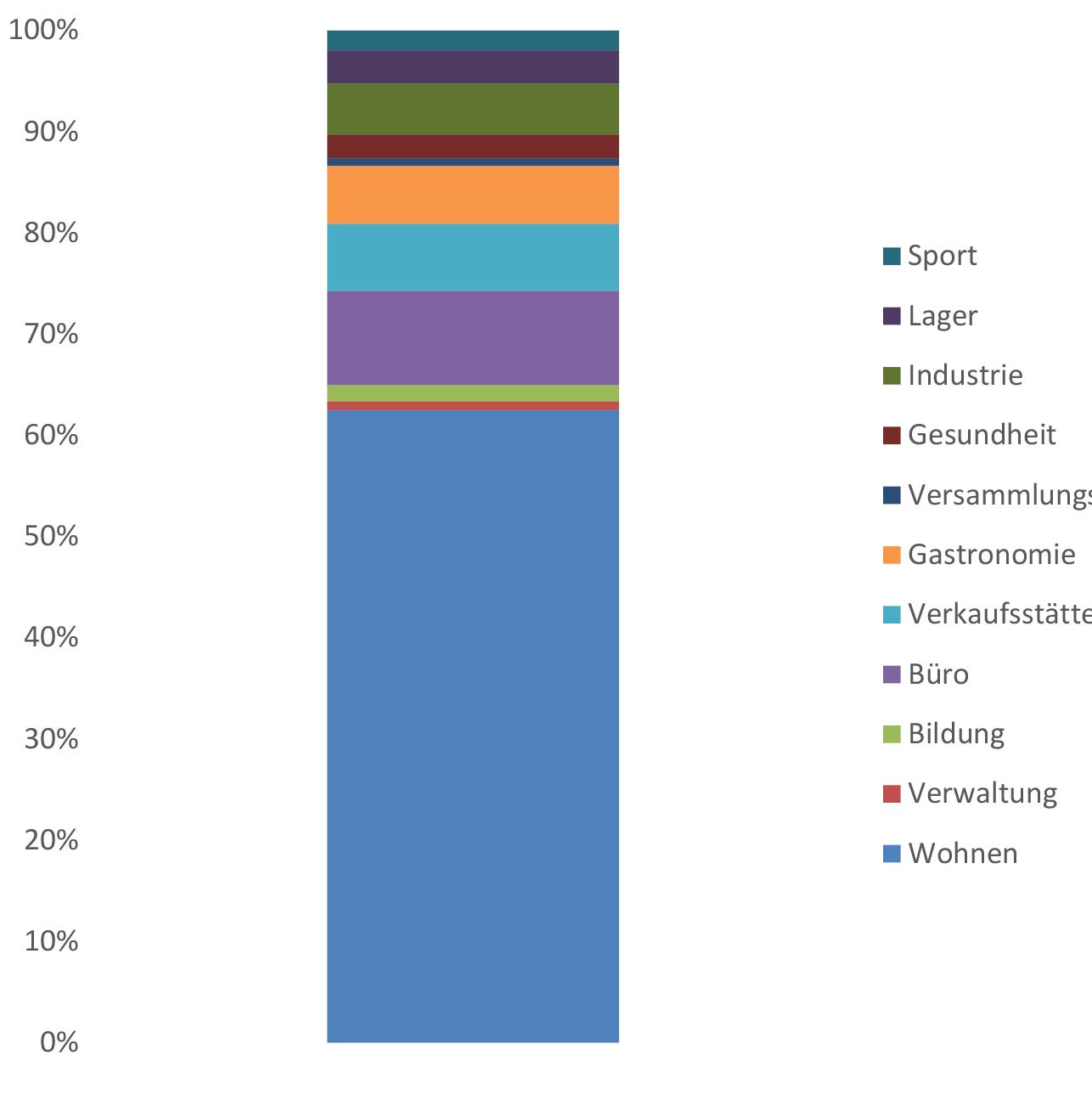

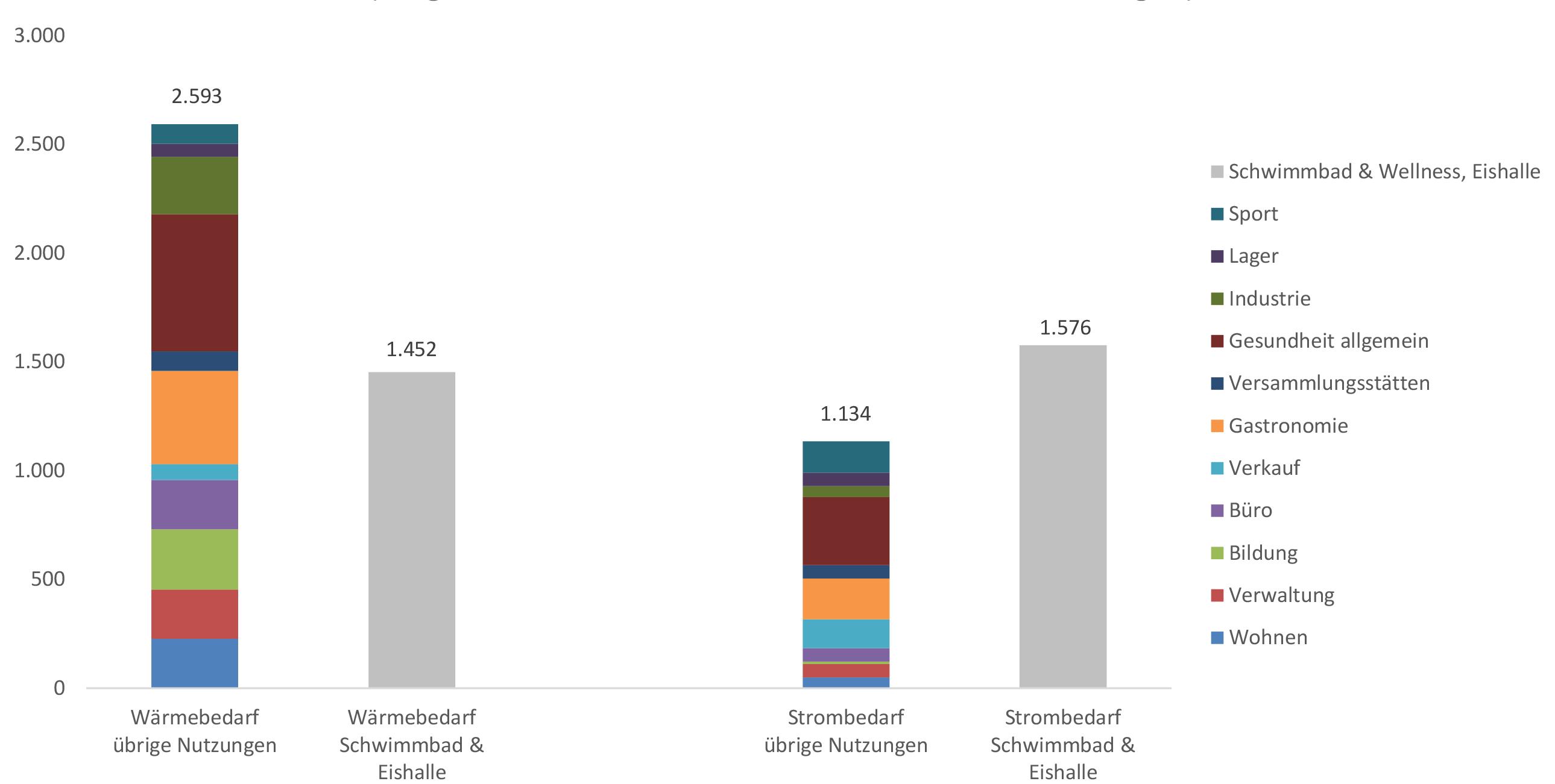

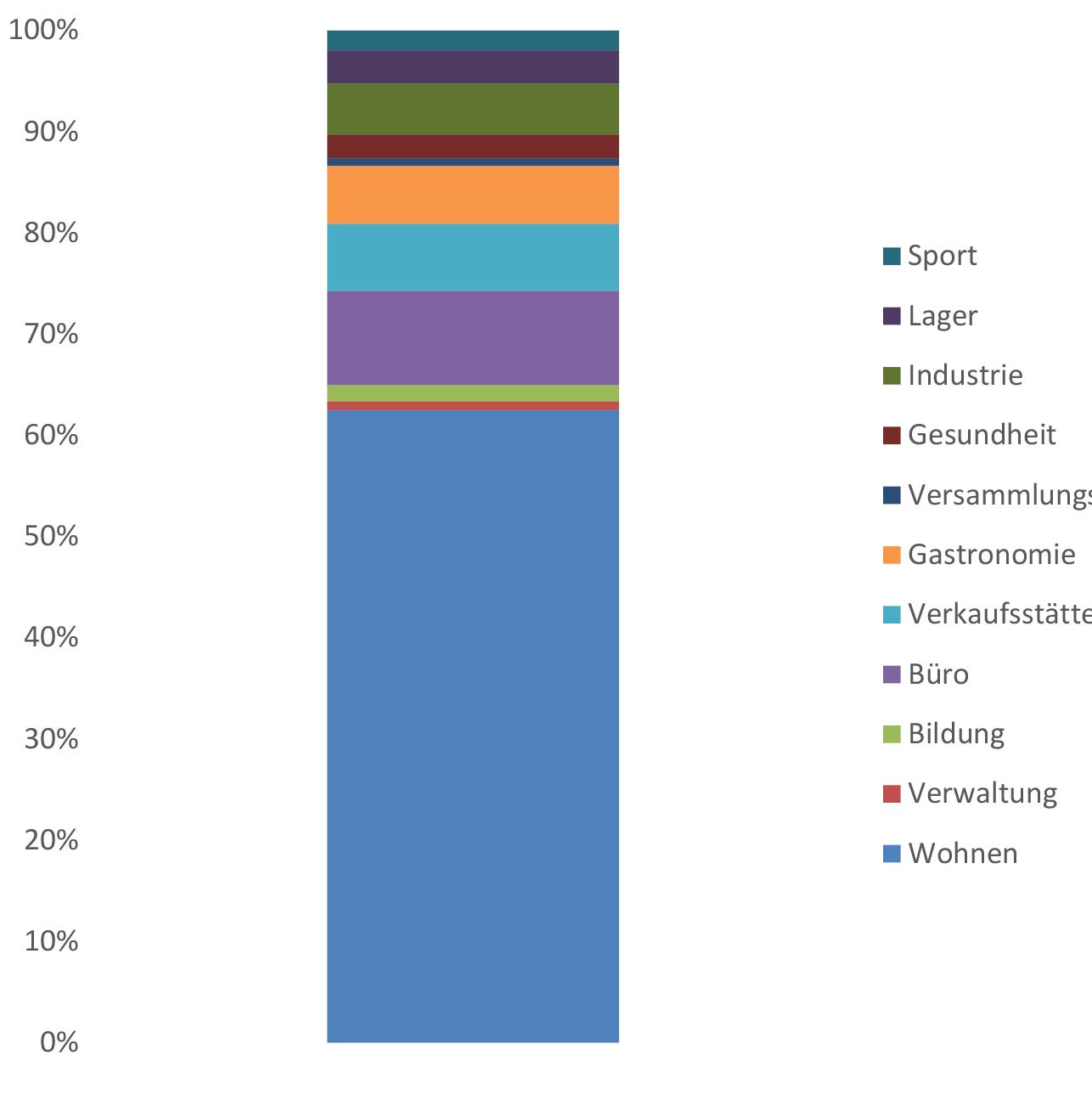

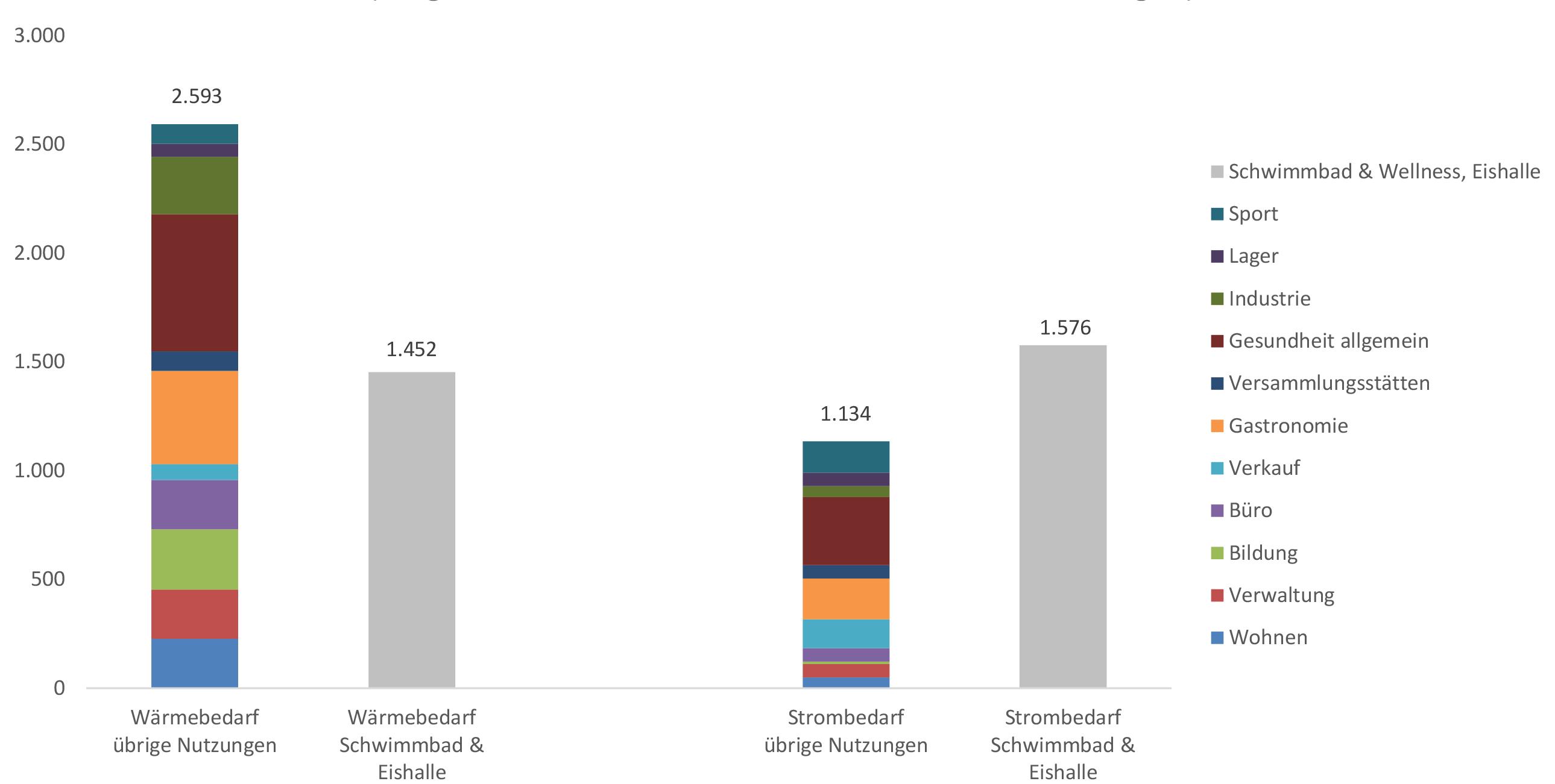

Jährlicher Energiebedarf MJ/qm Flächenverteilung BGF in qm

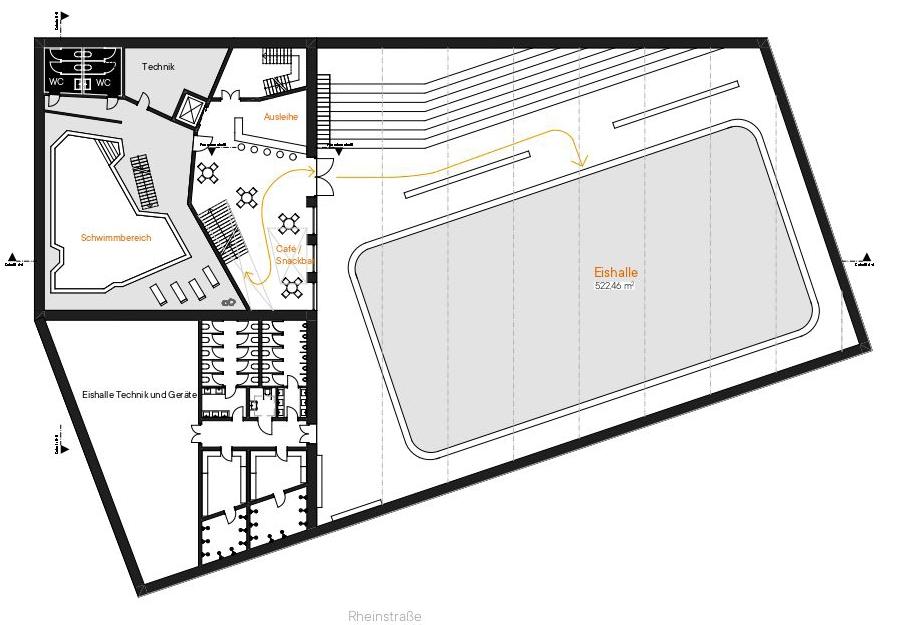

Energiebedarf pro Nutzung in MJ/qm (Vergleich Schwimmbad & Eishalle mit anderen Nutzungen)

22

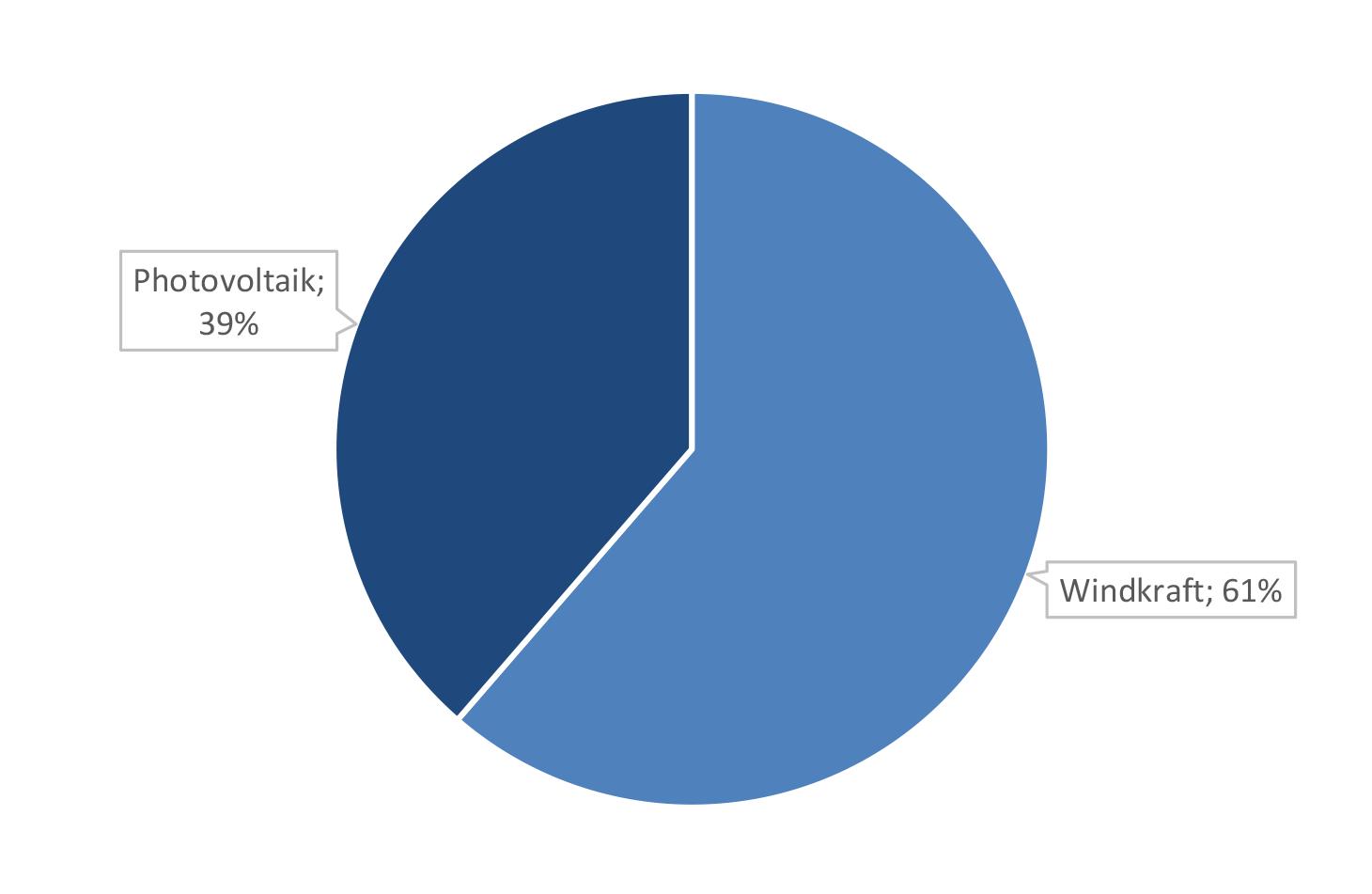

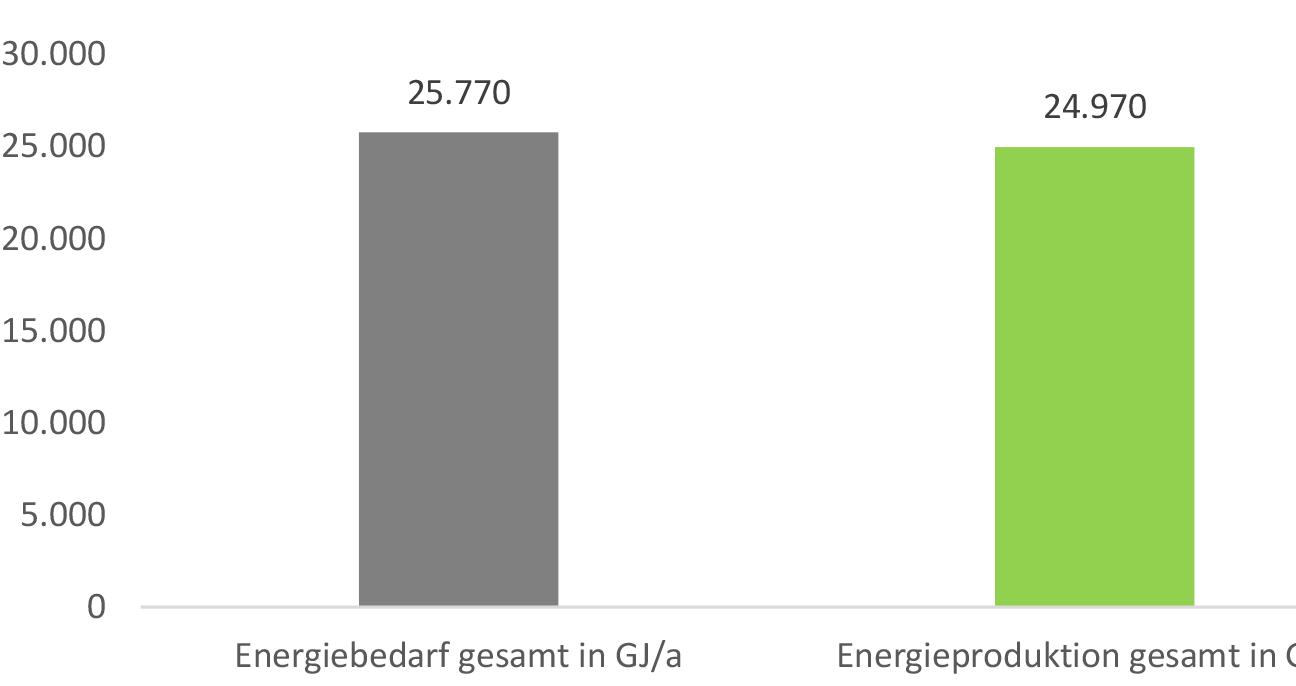

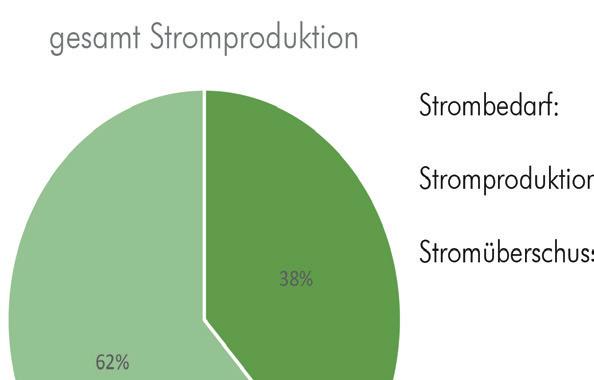

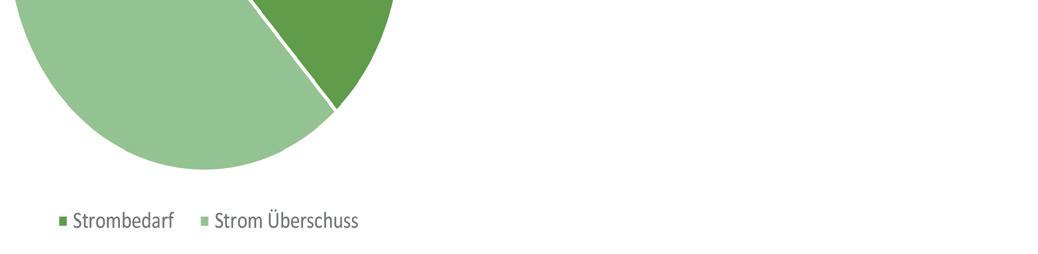

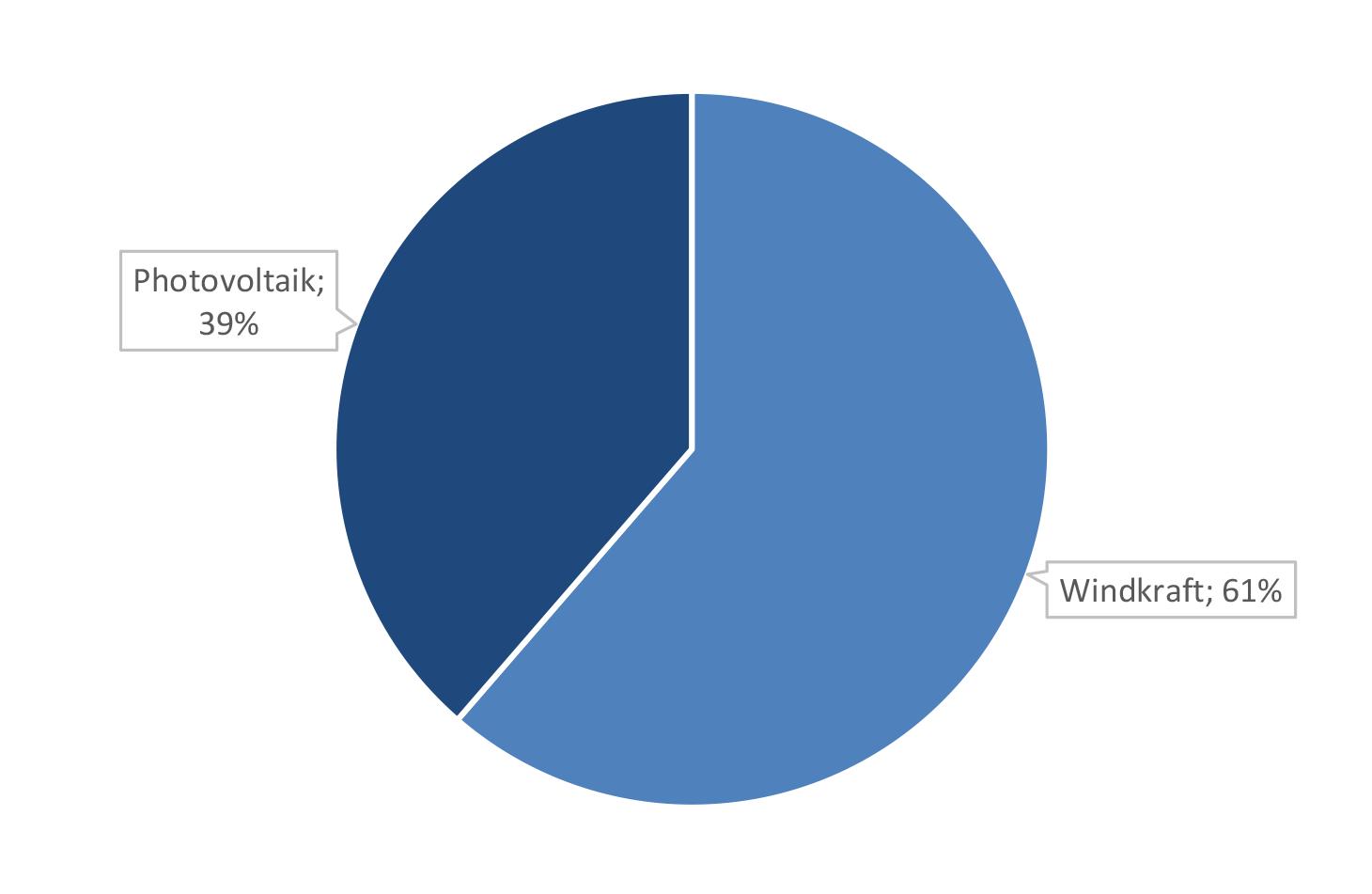

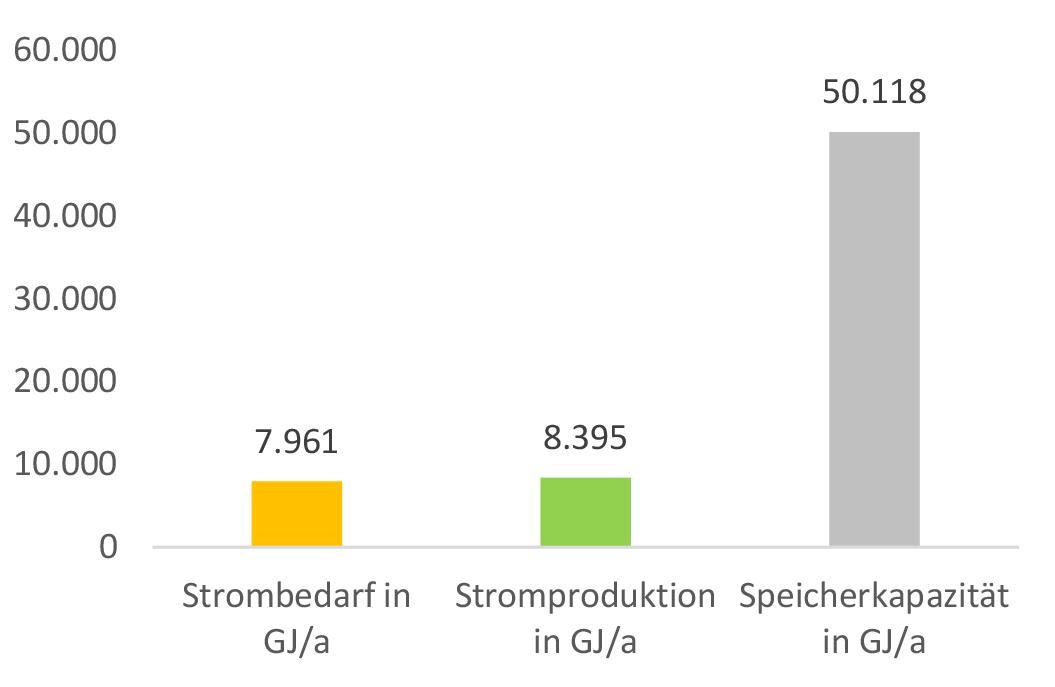

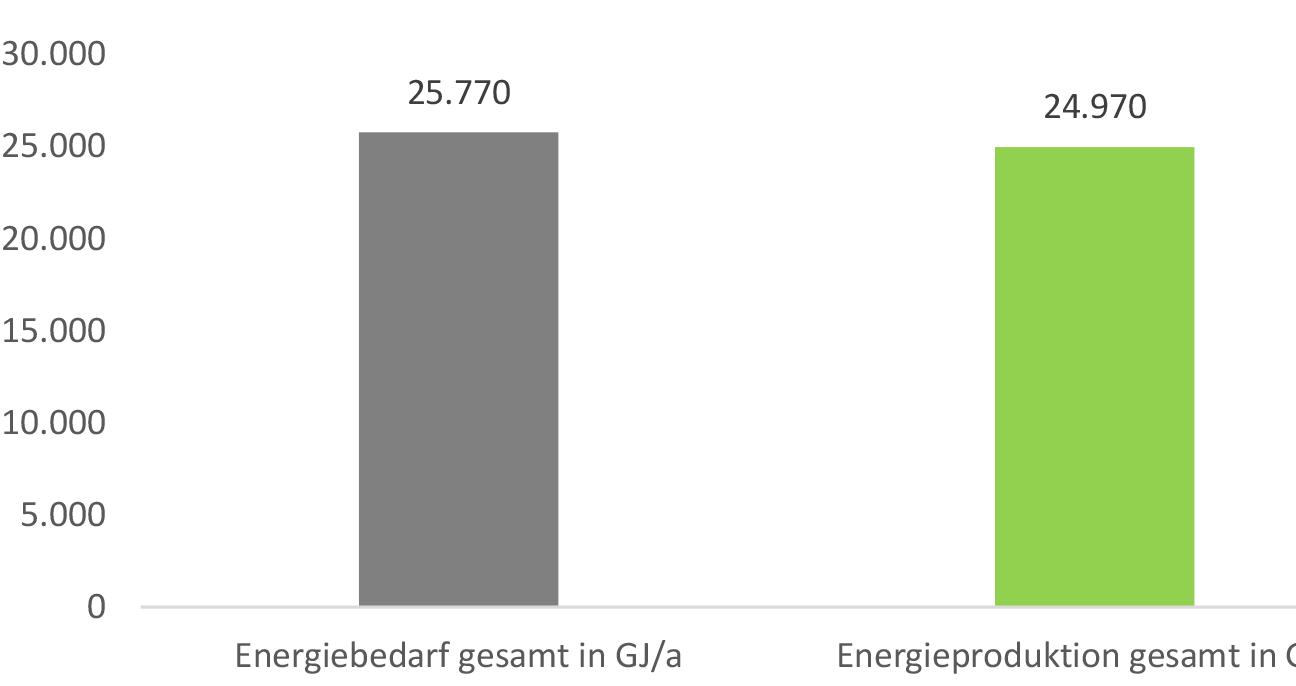

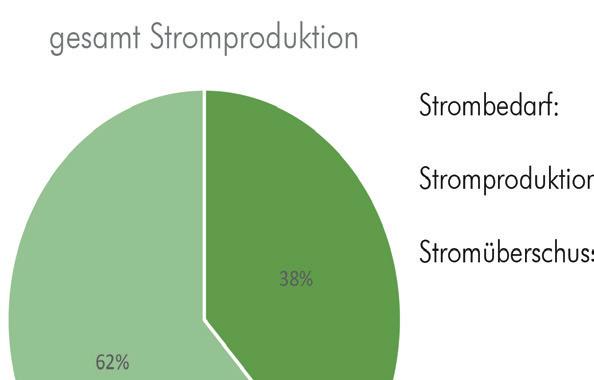

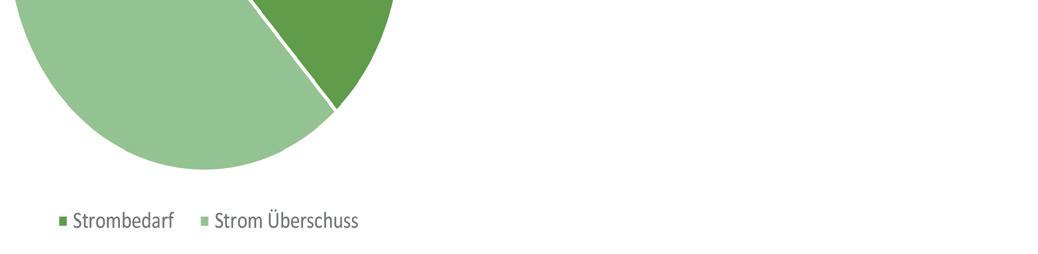

Stromproduktion OEDQ in GJ/a

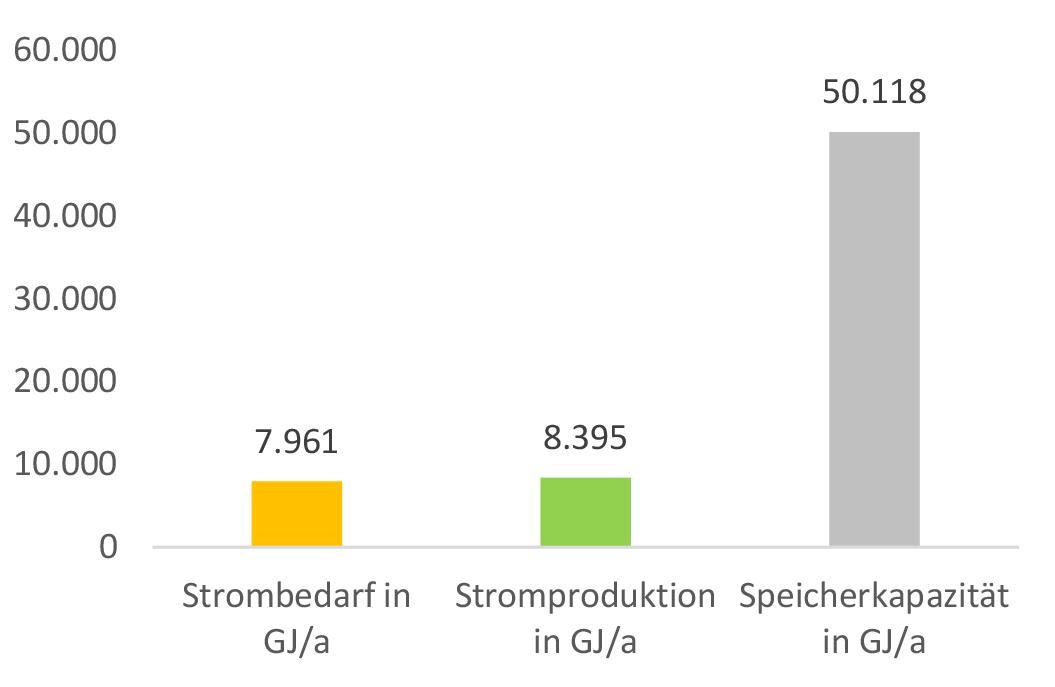

Jährliche Strombilanz OEDQ

Wärmeproduktion OEDQ in GJ/a

Jährliche Energiebilanz OEDQ

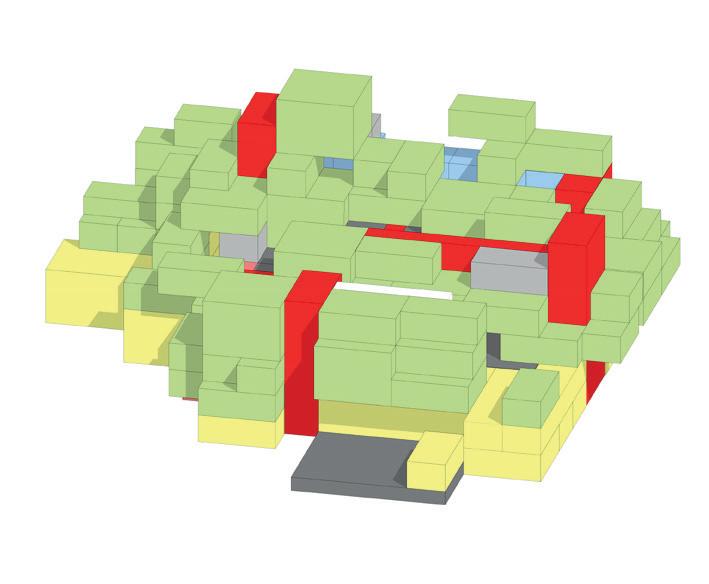

Das neue Oldenburg Energy Design Quarter weist neben 62% Wohnfläche 9% Büroflächen, diverse Industrie- (5%) und Verkaufsflächen (7%), Bildungseinrichtungen und in der Typologie Höhle gemeinschaftlich genutzte Flächen in Form einer Eishalle und eines Schwimmbades auf.

Die jeweiligen Wärme- und Strombedarfe sind stark nutzungsabhängig. Dabei fällt vor allem der hohe Energiebedarf für die Eishalle und das Schwimmbad auf, der allerdings durch die Gemeinschaft des Quartiers auch energetisch getragen werden kann. Insgesamt erreicht das Quartier in seiner Zusammensetzung eine Deckung von fast 97% des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien. Zur lokalen Speicherung der Wärme wird vor allem das Erdreich herangezogen, während für die Stromspeicherung das in der Typologie Turm verortete Pumpspeicherwerk ausreichend Kapazität bietet.

23

24

25 OEDQ Student*innenentwürfe

Hofcluster

Tjark Eggers & Damian Müller

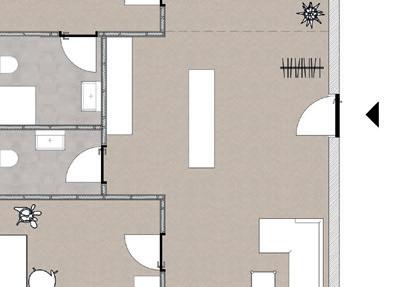

4-Zimmerwohnung

3-Zimmerwohnung

2-Zimmerwohnung

Restaurant

Supermarkt

Lager

Treppe Fahrstuhl Hybridkollektor Dachscheibe Holzrahmenbau OG Holzrahmenbau UG Ortbeton Stahlbetonfertigteil Stahlstütze

Diagramme Nutzungen, Konstruktionssystem

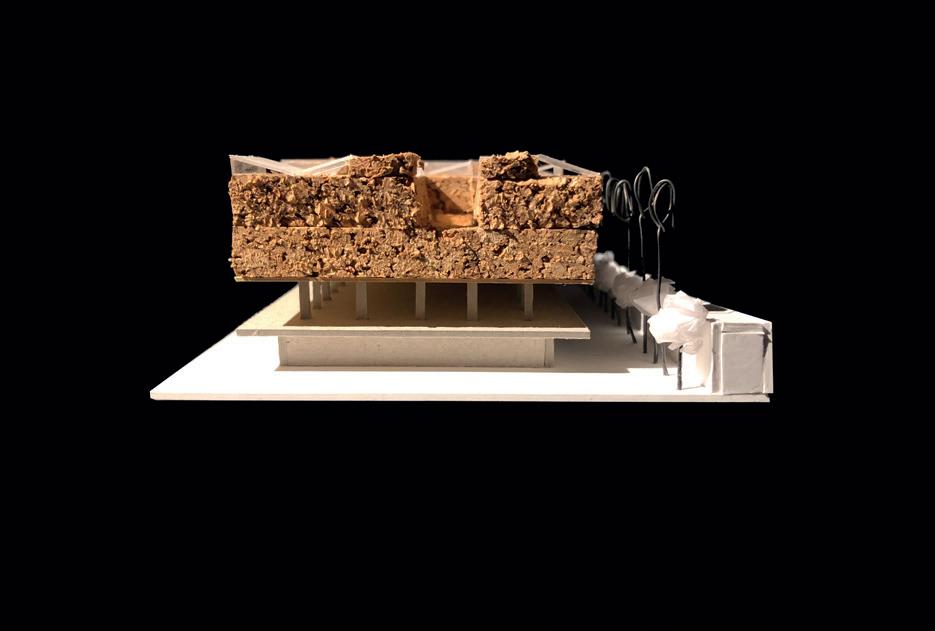

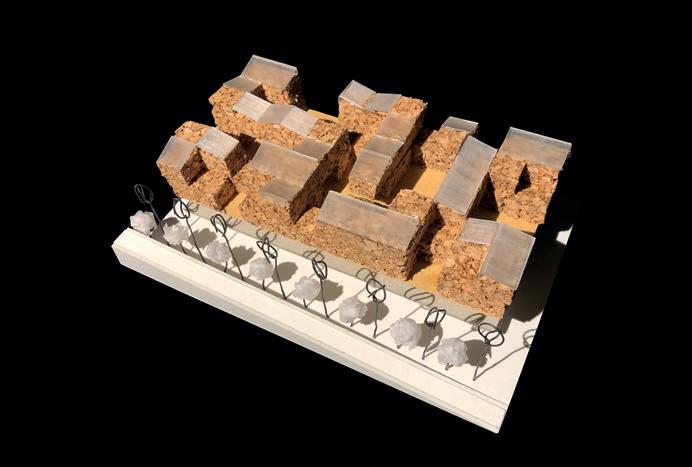

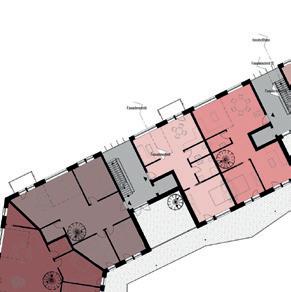

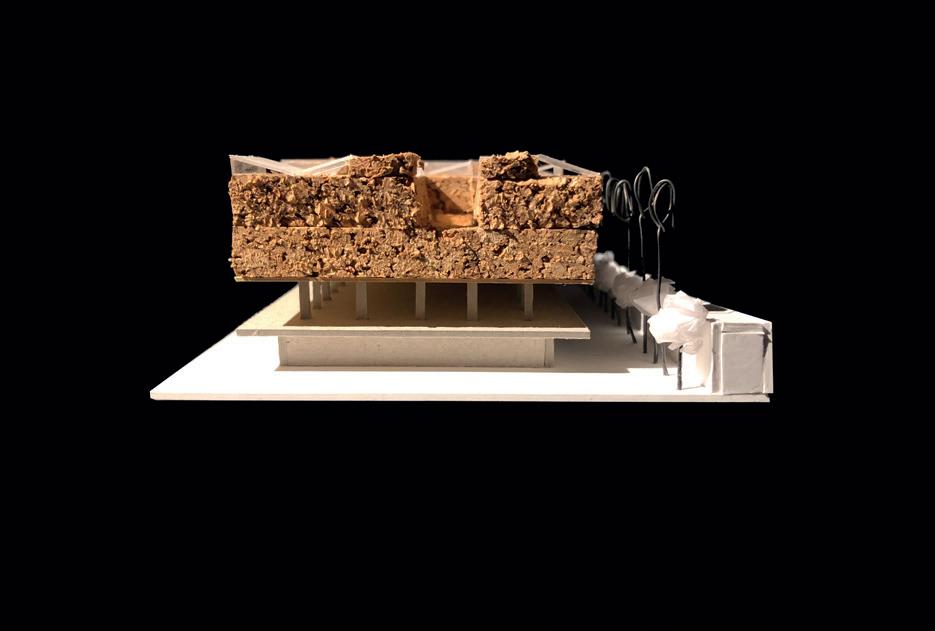

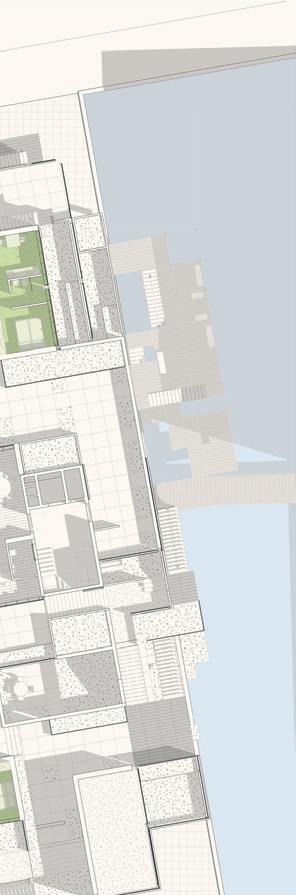

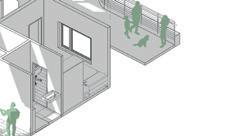

Der Hofcluster an der Auffahrt Amalienbrücke nimmt mit einem Bio- Supermarkt im Erdgeschoss, Bar-Restaurants im 1. Obergeschoss und insgesamt 22 Wohneinheiten in einem zwei bis dreigeschossigen Wohnbereich darüber wichtige Versorgungsfunktionen für das Quartier wahr. Das Gebäude ist konstruktiv von einem strikten Raster geprägt, das sich sowohl im Tragsystem zeigt, als auch im Wohncluster auf die Struktur der Wohneinheiten auswirkt. Das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss sind konstruktiv von einem Stahlbetonrost auf Stahlstützen geprägt. Das 2. und 3. Obergeschoss stellen als Holzrahmenbau hierzu einen materiellen und inhaltlichen Kontrast dar.

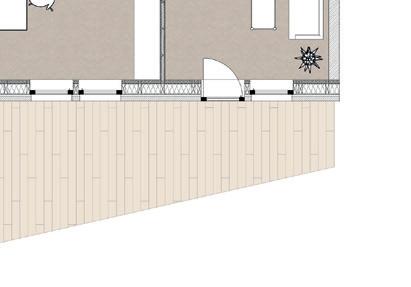

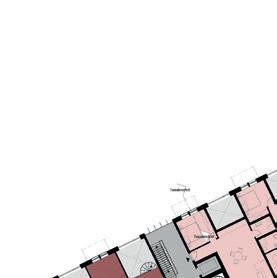

Grundriss Erdgeschoss/Bio-Supermarkt

26

16 19 21 28 30 18 13 15 18 20 25 27 34 16 19 21 28 30 N A A B HWR

Tjark Eggers / Damian Müller Projekt, Entwurf & Detail I / Jade Hochschule / OL FB Architektur / Prof. Anja Willmann / Andreas Oevermann ENERGY DESIGN QUARTER / oldenburg Tjark Eggers Damian Müller Projekt, Entwurf & Detail / Jade Hochschule OL FB Architektur Prof. Anja Willmann Andreas Oevermann ENERGY DESIGN QUARTER oldenburg

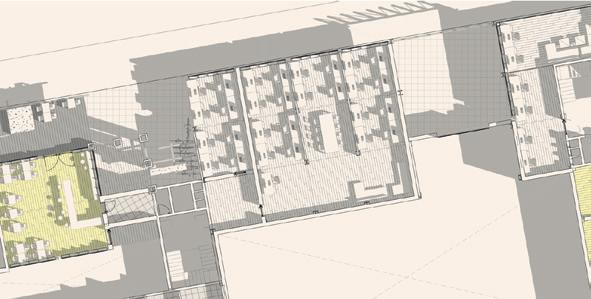

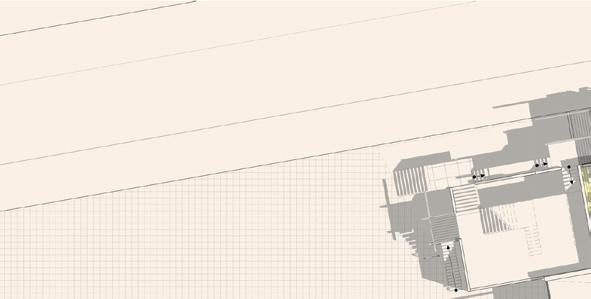

Lageplan

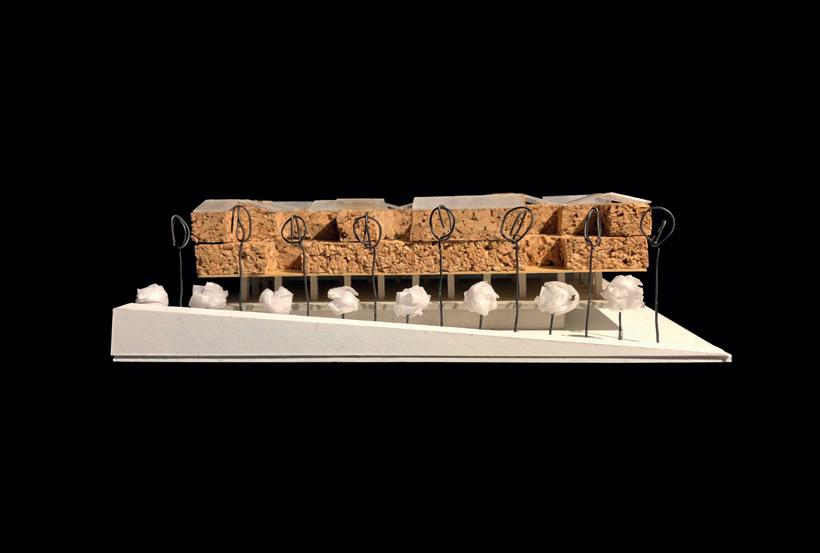

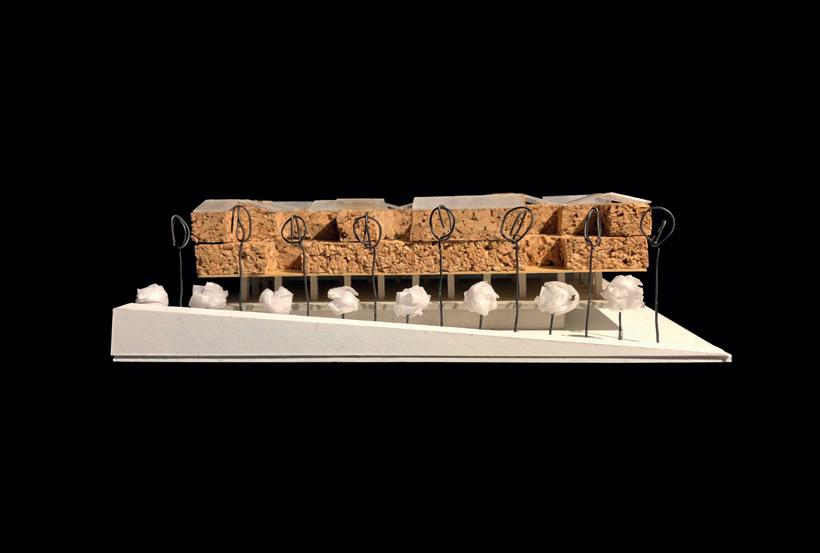

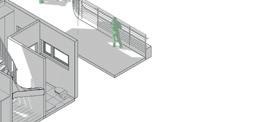

Schnittmodell

Grundriss Erdgeschoss/Restaurants

Grundriss Wohngeschoss 2

Perspektive Eingang Bio-Supermarkt

Grundriss Wohngeschoss 2

27 11 16 21 23 28 30 32 11 16 21 23 28 30 32 13 15 17 18 20 27 29 34 33 31 A A B B A A B B A A B B Tjark Eggers Damian Müller Projekt, Entwurf & Detail Jade Hochschule OL FB Architektur Prof. Anja Willmann Andreas Oevermann ENERGY DESIGN QUARTER oldenburg

Modellfotos

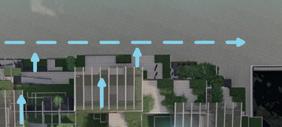

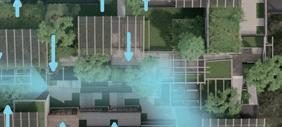

Energiekonzept

WINTER

WINTER

WINTER

Das Hofcluster reiht sich mit einer Vielzahl von erneuerbaren Energien in das Konzept der thermischen und energetischen Unabhängigkeit des Quartiers ein. Durch seine Größe, die Anzahl der Bewohner*innen und die inkludierten Nutzungsfunktionen ist der Strombedarf des Hofclusters mit ca. 1500 GJ/a sehr hoch. Dieser Bedarf wird gedeckt durch Windturbinen in Hauptwindrichtung, Hybridkollektoren auf dem Großteil der Dachflächen und ein mit Bio-Flüssiggas betriebenes Blockheizkraftwerk. Es kommt zu einem Energieüberschuss von 50 GJ/a. Die energetische Unabhängigkeit wird bei der Betrachtung der thermischen Energiequellen noch klarer. Insgesamt rund 2600 GJ/a Heizenergiebedarf werden durch Hybridkollektoren, das Blockheizkraftwerk und 72 Geothermiebohrungen erzeugt. So kommt ein Überschuss von ca. 3350 GJ/a thermischer Energie zustande. Zukunftsorientiert und nachhaltig ist das Hofcluster zusätzlich durch Ladestationen für E-Autos und E-Bikes.

WINTER

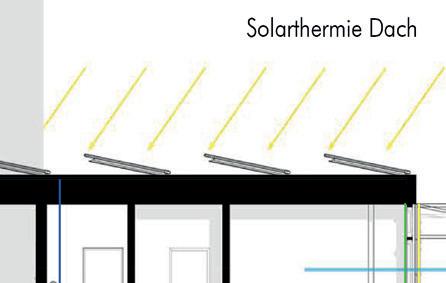

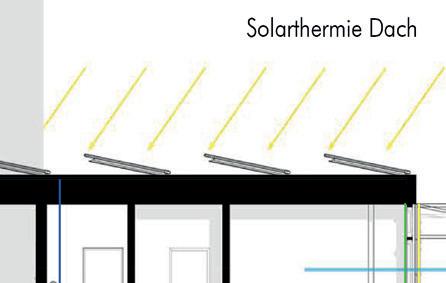

HYBRIDKOLLEKTOREN

900 m² genutzte Dachfläche

Photovoltaik: 457 GJ/a

Solarthermie: 1.522 GJ/a

Sonnenscheindauer Jahr: 1548 h

Monatsdurchschnitt direkte Sonneneinstrahlung: 42,5 kWh/m²

Monatsdurchschnitt Globalstrahlung: 375 kWh/m²

Quelle: Deutscher Wetterdienst

WINDTURBINEN

10 Windturbinen entlang der Westfassade Turbinengröße: 5 m Durchschnittliche Windgeschwindigkeit: 4,5 m/s

HYBRIDKOLLEKTOREN

Leistung: 277 GJ/a

900 m² genutzte Dachfläche

Quelle: Datenbank UL International

Photovoltaik: 457 GJ/a

HYBRIDKOLLEKTOREN

900 m² genutzte Dachfläche

HYBRIDKOLLEKTOREN

Solarthermie: 1.522 GJ/a Sonnenscheindauer Jahr: 1548 h Monatsdurchschnitt direkte Sonneneinstrahlung: 42,5 kWh/m² Monatsdurchschnitt Globalstrahlung: 375 kWh/m² Quelle: Deutscher Wetterdienst

Photovoltaik: 457 GJ/a

Solarthermie: 1.522 GJ/a

900 m² genutzte Dachfläche

Photovoltaik: 457 GJ/a

Solarthermie: 1.522 GJ/a

Sonnenscheindauer Jahr: 1548 h

Monatsdurchschnitt direkte Sonneneinstrahlung: 42,5 kWh/m²

Sonnenscheindauer Jahr: 1548 h

Monatsdurchschnitt Globalstrahlung: 375 kWh/m²

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Monatsdurchschnitt direkte Sonneneinstrahlung: 42,5 kWh/m²

Monatsdurchschnitt Globalstrahlung: 375 kWh/m² Quelle: Deutscher Wetterdienst

HYBRIDKOLLEKTOREN

900 m² genutzte Dachfläche

BLOCKHEIZKRAFTWERK

Photovoltaik: 457 GJ/a Solarthermie: 1.522 GJ/a

WINDTURBINEN

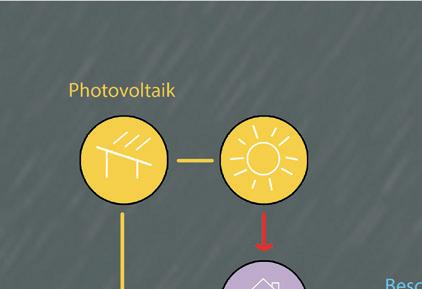

Diagramm Energiekonzept

Sonnenscheindauer Jahr: 1548 h

Monatsdurchschnitt direkte Sonneneinstrahlung: 42,5 kWh/m²

Monatsdurchschnitt Globalstrahlung: 375 kWh/m² Quelle: Deutscher Wetterdienst

Das BHKW wird mit Flüssiggas betrieben und ist für eine jährliche Nutzungsdauer von 6000 Stunden mit einem vom Hersteller angegebenen Wirkungsgrad von 92,73% eingeplant. Die im Sommer entstehende überschüssige thermische Energie wird mittels einer Adsorptionskältemaschine für den Betrieb des Kühllagers vom Restaurant und dem Biomarkt genutzt und spart so entstehenden Stromverbrauch ein.

WINDTURBINEN

10 Windturbinen entlang der Westfassade Turbinengröße: 5 m Durchschnittliche Windgeschwindigkeit: 4,5 m/s Leistung: 277 GJ/a Quelle: Datenbank UL International

10 Windturbinen entlang der Westfassade Turbinengröße: 5 m

WINDTURBINEN

10 Windturbinen entlang der Westfassade Turbinengröße: 5 m

Thermische Leistung: 80 kW/h 2520 GJ/a Elektrische Leistung: 40 kW/h 1260 GJ/a

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit: 4,5 m/s

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit: 4,5 m/s Leistung: 277 GJ/a Quelle: Datenbank UL International

Leistung: 277 GJ/a Quelle: Datenbank UL International

WINDTURBINEN

E-MOBILITÄT

Das EDQ ist als autofreies Quartier zukunftsweisend und setzt auf nachhaltiges

BLOCKHEIZKRAFTWERK

10 Windturbinen entlang der Westfassade Turbinengröße: 5 m Durchschnittliche Windgeschwindigkeit: 4,5 m/s Leistung: 277 GJ/a Quelle: Datenbank UL International

BLOCKHEIZKRAFTWERK

CO²-einsparendes Konzept. Dennoch bietet das Hofcluster Ladestationen für insgesamt 10 E-Autos Ladestationen für Kunden und Gäste des Bio-Marktes und des Restaurants. Für ein klimaneutrales Durchqueren des Quartiers und Oldenburg besteht die zusätzlich die Möglichkeit der Nutzung von zahlreichen E-Bikes und E-Scootern.

BLOCKHEIZKRAFTWERK

Das BHKW wird mit Flüssiggas betrieben und ist für eine jährliche Nutzungsdauer von 6000 Stunden mit einem vom Hersteller angegebenen Wirkungsgrad von 92,73% eingeplant. Die im Sommer entstehende überschüssige thermische Energie wird mittels einer Adsorptionskältemaschine für den Betrieb des Kühllagers vom Restaurant und dem Biomarkt genutzt und spart so entstehenden Stromverbrauch ein.

Das BHKW wird mit Flüssiggas betrieben und ist für eine jährliche Nutzungsdauer von 6000 Stunden mit einem vom Hersteller angegebenen Wirkungsgrad von 92,73% eingeplant. Die im Sommer entstehende überschüssige thermische Energie wird mittels einer Adsorptionskältemaschine für den Betrieb des Kühllagers vom Restaurant und dem Biomarkt genutzt und spart so entstehenden Stromverbrauch ein.

Thermische Leistung: 80 kW/h 2520 GJ/a Elektrische Leistung: 40 kW/h 1260 GJ/a

Das BHKW wird mit Flüssiggas betrieben und ist für eine jährliche Nutzungsdauer von 6000 Stunden mit einem vom Hersteller angegebenen Wirkungsgrad von 92,73% eingeplant. Die im Sommer entstehende überschüssige thermische Energie wird mittels einer Adsorptionskältemaschine für den Betrieb des Kühllagers vom Restaurant und dem Biomarkt genutzt und spart so entstehenden Stromverbrauch ein.

Thermische Leistung: 80 kW/h 2520 GJ/a Elektrische Leistung: 40 kW/h 1260 GJ/a

BLOCKHEIZKRAFTWERK

Thermische Leistung: 80 kW/h 2520 GJ/a Elektrische Leistung: 40 kW/h 1260 GJ/a

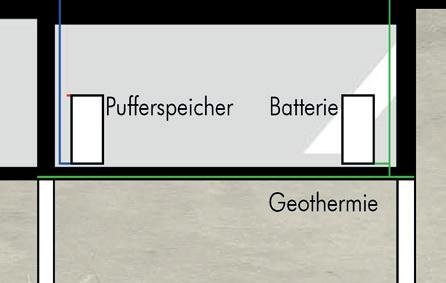

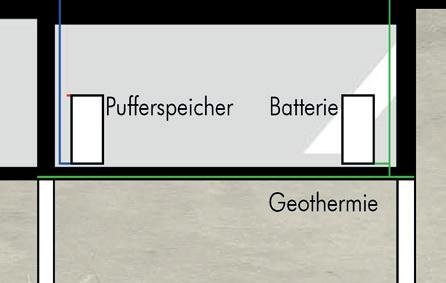

GEOTHERMIEBOHRUNGEN

Das BHKW wird mit Flüssiggas betrieben und ist für eine jährliche Nutzungsdauer von 6000 Stunden mit einem vom Hersteller angegebenen Wirkungsgrad von 92,73% eingeplant. Die im Sommer entstehende überschüssige thermische Energie wird mittels einer Adsorptionskältemaschine für den Betrieb des Kühllagers vom Restaurant und dem Biomarkt genutzt und spart so entstehenden Stromverbrauch ein.

E-MOBILITÄT

Thermische Leistung: 80 kW/h 2520 GJ/a

Nutzung der von der Jahreszeit unabhängigen geothermalen Energie 72 Geothermiebohrungen Tiefe der Bohrungen: 100 m Leistung: 2799 GJ/a

E-MOBILITÄT

Elektrische Leistung: 40 kW/h 1260 GJ/a

E-MOBILITÄT

Das EDQ ist als autofreies Quartier zukunftsweisend und setzt auf nachhaltiges CO²-einsparendes Konzept. Dennoch bietet das Hofcluster Ladestationen für insgesamt 10 E-Autos Ladestationen für Kunden und Gäste des Bio-Marktes und des Restaurants. Für ein klimaneutrales Durchqueren des Quartiers und Oldenburg besteht die zusätzlich die Möglichkeit der Nutzung von zahlreichen E-Bikes und E-Scootern.

Das EDQ ist als autofreies Quartier zukunftsweisend und setzt auf nachhaltiges CO²-einsparendes Konzept. Dennoch bietet das Hofcluster Ladestationen für insgesamt 10 E-Autos Ladestationen für Kunden und Gäste des Bio-Marktes und des Restaurants. Für ein klimaneutrales Durchqueren des Quartiers und Oldenburg besteht die zusätzlich die Möglichkeit der Nutzung von zahlreichen E-Bikes und E-Scootern.

Das EDQ ist als autofreies Quartier zukunftsweisend und setzt auf nachhaltiges

CO²-einsparendes Konzept. Dennoch bietet das Hofcluster Ladestationen für insgesamt 10 E-Autos Ladestationen für Kunden und Gäste des Bio-Marktes und des Restaurants. Für ein klimaneutrales Durchqueren des Quartiers und Oldenburg besteht die zusätzlich die Möglichkeit der Nutzung von zahlreichen E-Bikes und E-Scootern.

E-MOBILITÄT

Das EDQ ist als autofreies Quartier zukunftsweisend und setzt auf nachhaltiges

GEOTHERMIEBOHRUNGEN

Nutzung der von der Jahreszeit unabhängigen geothermalen Energie

CO²-einsparendes Konzept. Dennoch bietet das Hofcluster Ladestationen für insgesamt 10 E-Autos Ladestationen für Kunden und Gäste des Bio-Marktes und des Restaurants. Für ein klimaneutrales Durchqueren des Quartiers und Oldenburg besteht die zusätzlich die Möglichkeit der Nutzung von zahlreichen E-Bikes und E-Scootern.

GEOTHERMIEBOHRUNGEN

72 Geothermiebohrungen

Nutzung der von der Jahreszeit unabhängigen geothermalen Energie

GEOTHERMIEBOHRUNGEN

Tiefe der Bohrungen: 100 m Leistung: 2799 GJ/a

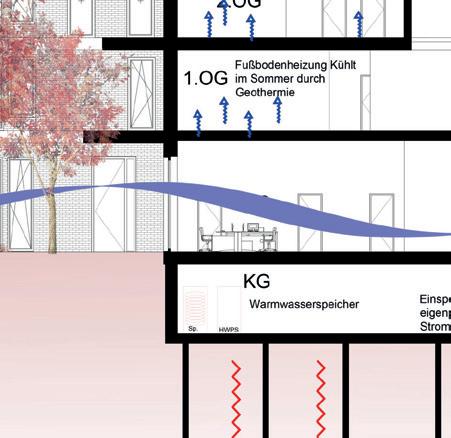

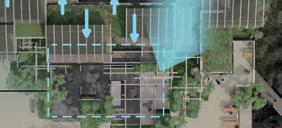

Schnitt Energiekonzept

Nutzung der von der Jahreszeit unabhängigen geothermalen Energie

72 Geothermiebohrungen Tiefe der Bohrungen: 100 m

72 Geothermiebohrungen

Leistung: 2799 GJ/a

Tiefe der Bohrungen: 100 m

Leistung: 2799 GJ/a

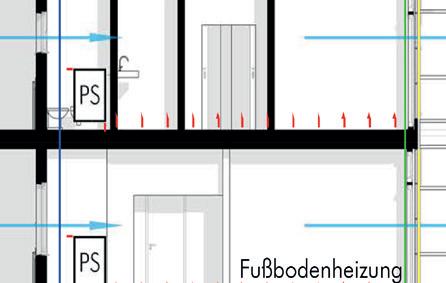

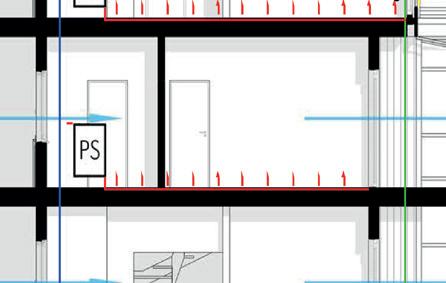

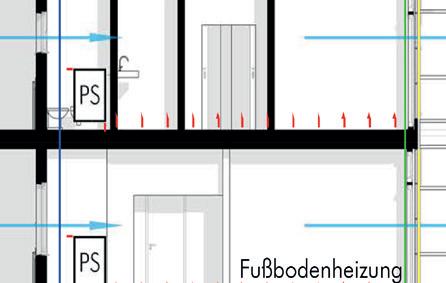

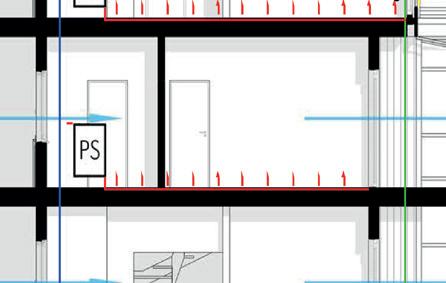

28 Warmwassertank zur Speicherung, Regulierung und Verteilung der Wärmeenergie im Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung Intelligentes Steuerungssystem zur Versorgung des Hofclusters

Fußbodenheizung zur Klimatisierung im Winter Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung Abwärme von Supermarkt Abwärme von Restaurantebene geringer baulicher Verschattung Adsorptionskältemaschine zur Umwandlung der Wärmeenergie im Sommer

N O S W SO NO SW NW J F M A M J J A S O N D 0 1 2 3 4 5 Windgeschwindigkeit in 15 m Höhe (m/s) Hauptwindrichtungsanteil von Jahresgesamtleistung (100%)

Frischluftaustausch Terrassenbelag aus nachhaltigen Warmwassertank zur Speicherung, Regulierung und Verteilung der Wärmeenergie im Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung Intelligentes Steuerungssystem zur Versorgung des Hofclusters

Fußbodenheizung zur Klimatisierung im Winter Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung Abwärme von Supermarkt Abwärme von Restaurantebene geringer baulicher Verschattung Adsorptionskältemaschine zur Umwandlung der Wärmeenergie im Sommer

N O S W SO NO SW NW J F M A M J J A S O N D 0 1 2 3 4 5 Windgeschwindigkeit in 15 m Höhe (m/s) Hauptwindrichtungsanteil von Jahresgesamtleistung (100%)

Frischluftaustausch Terrassenbelag aus nachhaltigen 900 m² Hybridkollektoren als Dachelement zur Gewinnung von Strom und Wärme durch solare Einstrahlung Wärmeenergie im Hofcluster Erzeugung von Strom und Wärmeenergie, durch die Verbrennung von Flüssiggas mit E-Bikes Dezentrales Lüftungssystem mit zwischengeschaltetem zur Versorgung des Hofclusters und der Aufrechterhaltung der Behaglichkeit

Fußbodenkühlung zur Klimatisierung Lüftungssystem mit zwischengeschaltetem Abwärme von Supermarkt Abwärme von Blockheizkraftwerk Anschluss öffentliches Stromnetz durch tiefstehende Sonne mit geringer baulicher Verschattung Wärmeenergie im Sommer Kühlsystem für Restaurant- und Supermarktlager

N O S W SO NO SW NW J F M A M J J A S O N D 0 1 2 3 4 5 Windgeschwindigkeit in 15 m Höhe (m/s) Hauptwindrichtungsanteil von Jahresgesamtleistung (100%)

Großzügige Vegetation im Außenraum zur Steigerung der Luftqualität des Hofclusters Natürlicher Frischluftaustausch Natürlicher Materialien mit hoher Albedo zur Reflektion des Sonnenlichts Gewinnung von Strom und Wärme durch solare Einstrahlung Speicherung, einem Blockheizkraftwerk Dezentrales Lüftungssystem mit zwischengeschaltetem Wärmerückgewinnung

Fußbodenheizung zur Klimatisierung Fußbodenkühlung zur Klimatisierung im Sommer Lüftungssystem mit zwischengeschaltetem Wärmerückgewinnung Abwärme von Restaurantebene Kühlsystem für Restaurant- und Supermarktlager

N O S W SO NO SW NW J F M A M J J A S O N D 0 1 2 3 4 5 Windgeschwindigkeit in 15 m Höhe (m/s) Hauptwindrichtungsanteil von Jahresgesamtleistung (100%)

Natürlicher Frischluftaustausch 900 m² Hybridkollektoren als Dachelement zur Gewinnung von Strom und Wärme durch solare Einstrahlung Wärmeenergie im Hofcluster Erzeugung von Strom und Wärmeenergie, durch die Verbrennung von Flüssiggas mit Dezentrales Lüftungssystem mit zwischengeschaltetem zur Versorgung des Hofclusters und der Aufrechterhaltung der Behaglichkeit WINTER Fußbodenkühlung zur Klimatisierung Lüftungssystem mit zwischengeschaltetem Abwärme von Supermarkt Abwärme von Blockheizkraftwerk Anschluss öffentliches Stromnetz durch tiefstehende Sonne mit geringer baulicher Verschattung Wärmeenergie im Sommer Kühlsystem für Restaurant- und Supermarktlager

N O S W SO NO SW NW J F M A M J J A S O N D 0 1 2 3 4 5 Windgeschwindigkeit in 15 m Höhe (m/s) Hauptwindrichtungsanteil von Jahresgesamtleistung (100%)

Großzügige Vegetation im Außenraum zur Steigerung der Luftqualität des Hofclusters Natürlicher Frischluftaustausch Natürlicher Materialien mit hoher Albedo zur Reflektion des Sonnenlichts

Geothermiebohrungen Blockheizkraftwerk Hybridkollektoren Windturbinen

100 Bauliche Verschattung der hochstehenden Sommersonne durch auskragende Deckenscheiben und eingezogenen Baukörper 10 Windturbinen mit südlicher und westlicher Ausrichtung entsprechend durchschnittlicher Jahreshauptwindrichtung Ladestationen für E-Autos, E-Bikes und E-Scooter Dezentrales Lüftungssystem mit zwischengeschaltetem Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung SOMMER Abwärme Natürlicher Frischluftaustausch Terrassenbelag aus nachhaltigen Materialien mit hoher Albedo zur Reflektion des Sonnenlichts

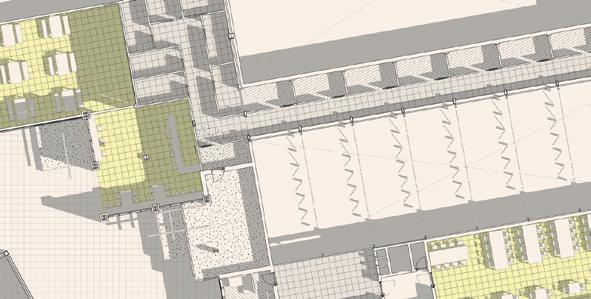

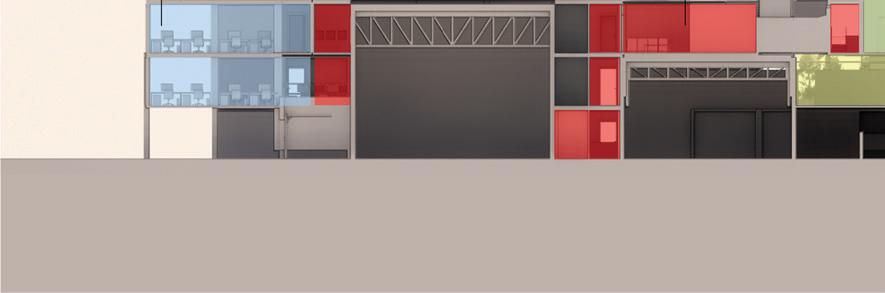

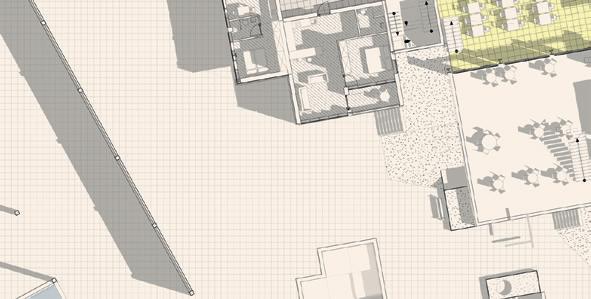

Längsschnitt

29 900 m² Hybridkollektoren als Dachelement zur Gewinnung von Strom und Wärme durch solare Einstrahlung Warmwassertank zur Speicherung, Regulierung und Verteilung der Wärmeenergie im Hofcluster Erzeugung von Strom und Wärmeenergie, durch die Verbrennung von Flüssiggas mit Intelligentes Steuerungssystem zur Versorgung des Hofclusters und der Aufrechterhaltung der Behaglichkeit WINTER Fußbodenheizung zur Klimatisierung im Winter Fußbodenkühlung zur Klimatisierung im Sommer Lüftungssystem mit zwischengeschaltetem Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung Abwärme von Supermarkt Abwärme von Blockheizkraftwerk Abwärme von Restaurantebene Anschluss öffentliches Stromnetz Trinkwasseranschluss Großer winterlicher Sonneneinfall durch tiefstehende Sonne mit geringer baulicher Verschattung Adsorptionskältemaschine zur Umwandlung der Wärmeenergie im Sommer Kühlsystem für Restaurant- und Supermarktlager Großzügige Vegetation im Außenraum zur Steigerung der Luftqualität des Hofclusters Frischluftaustausch Natürlicher Frischluftaustausch

Druse

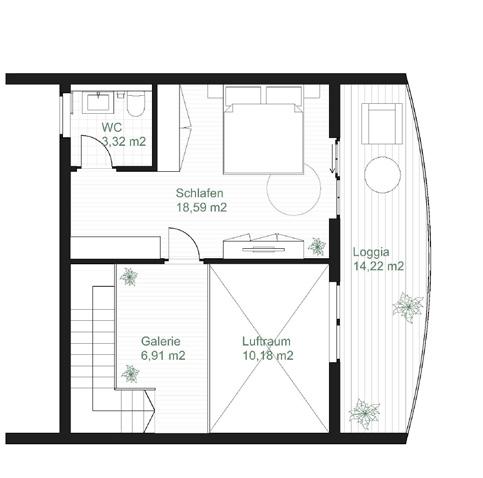

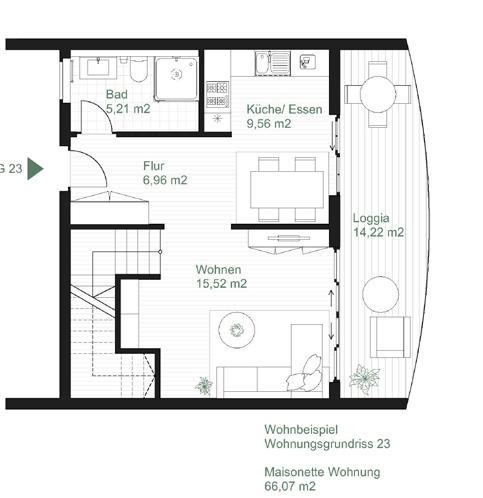

Sarah Kruse & Janina Pöppe

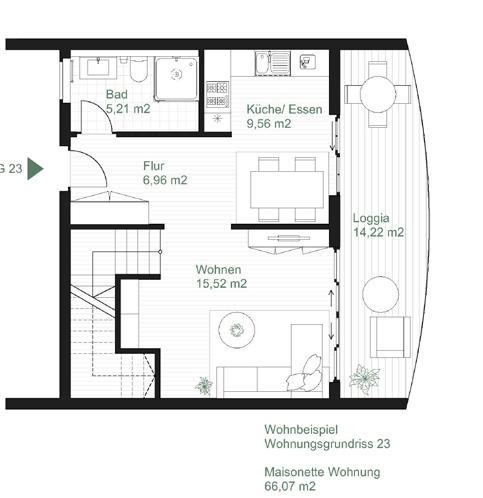

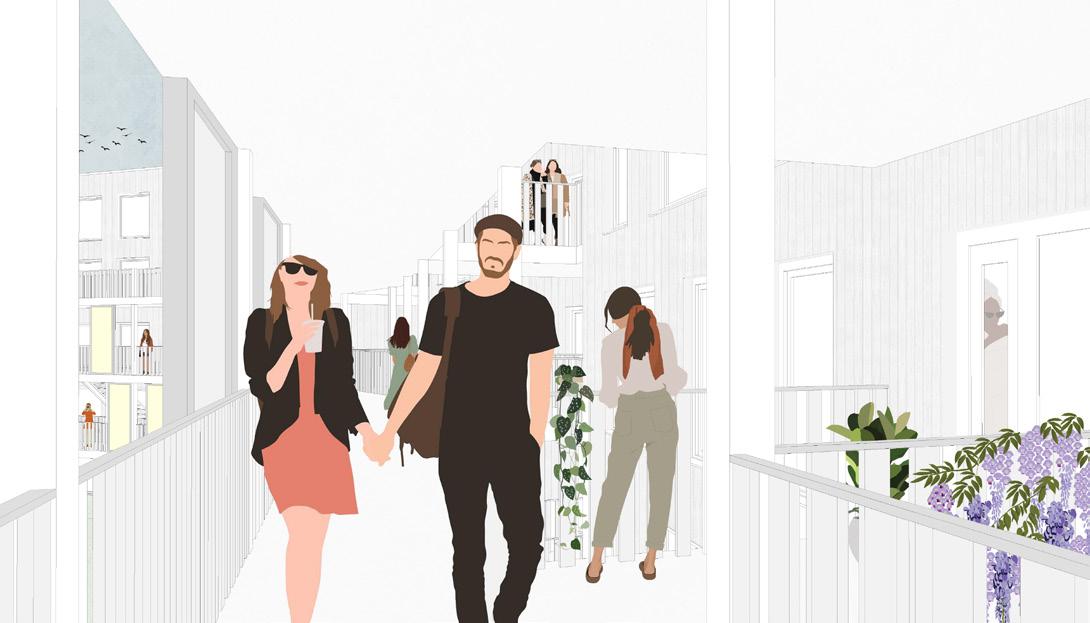

Perspektive Maisonettewohnung

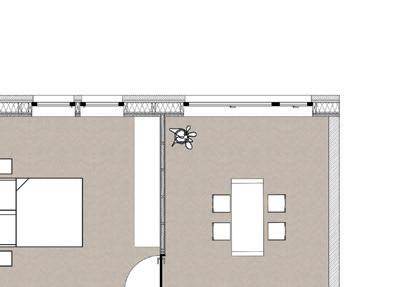

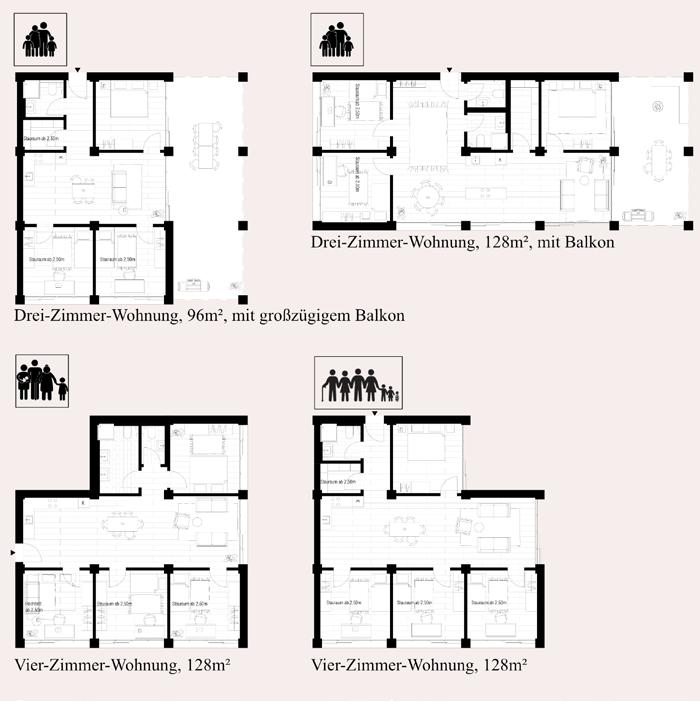

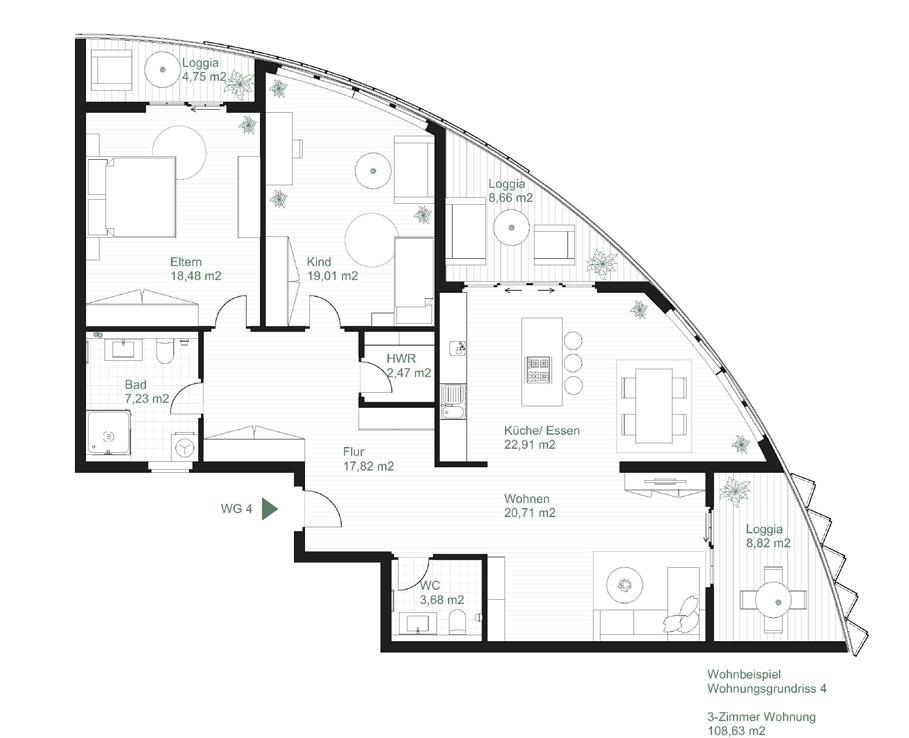

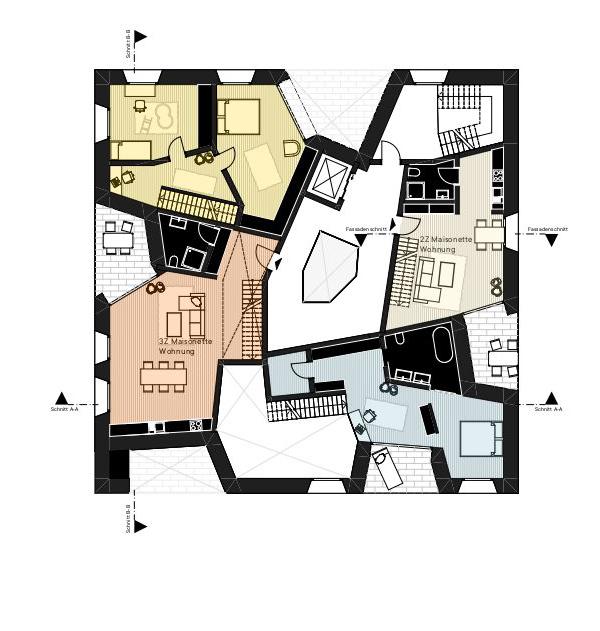

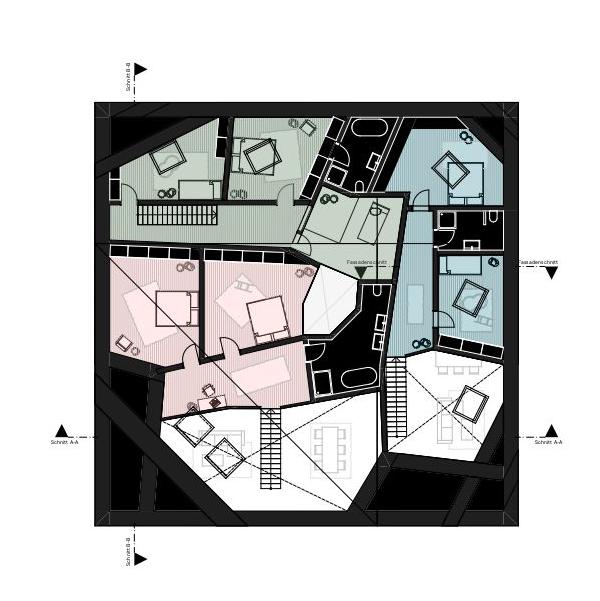

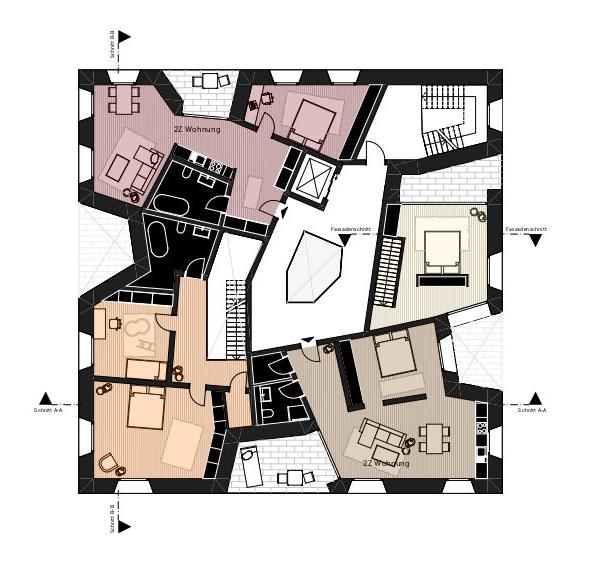

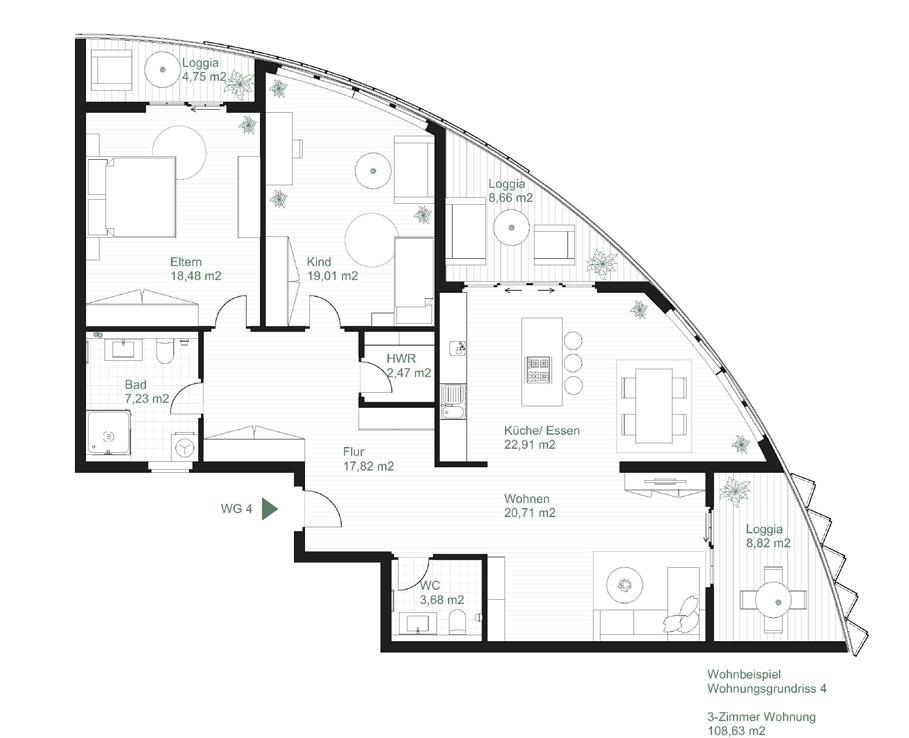

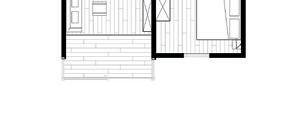

Grundrisse, Zwei- und Dreizimmerwohnung

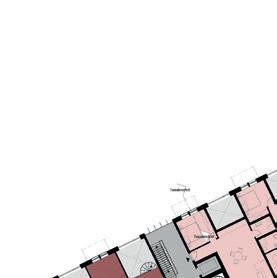

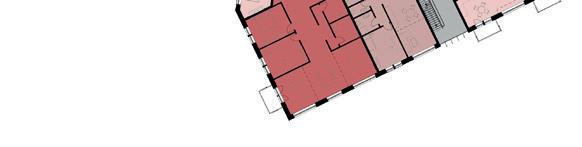

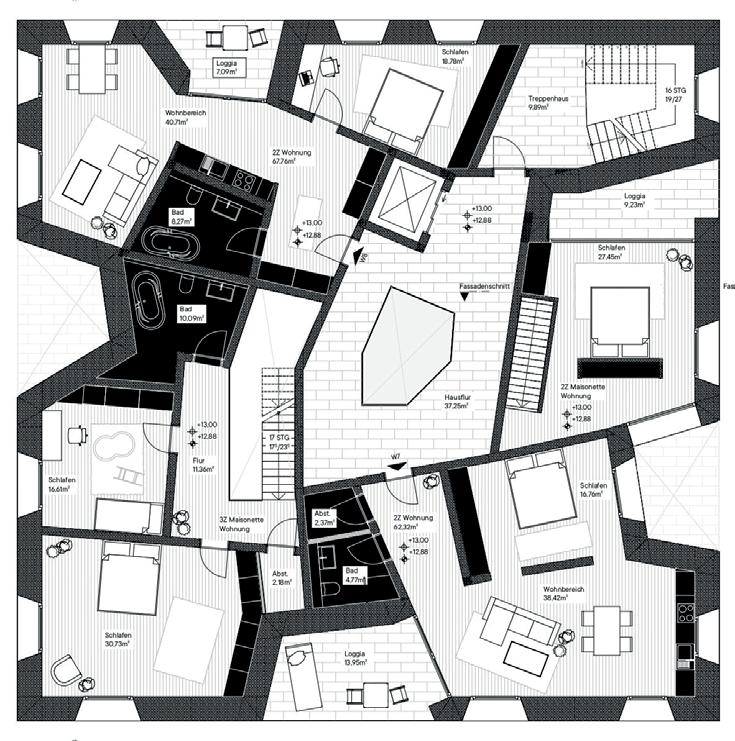

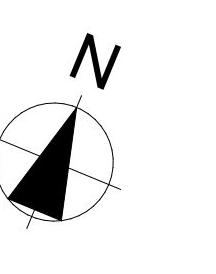

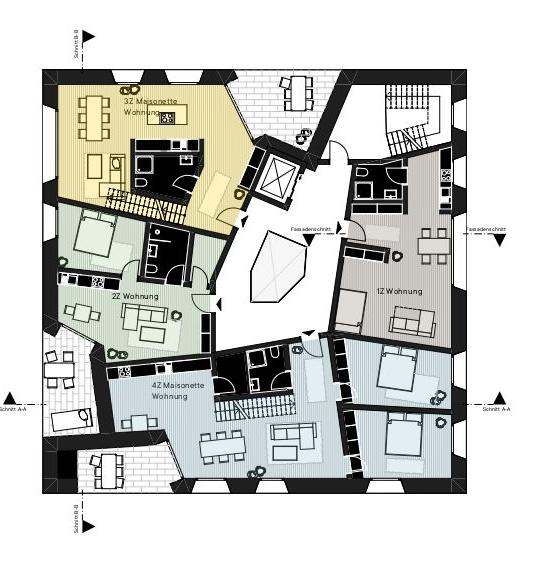

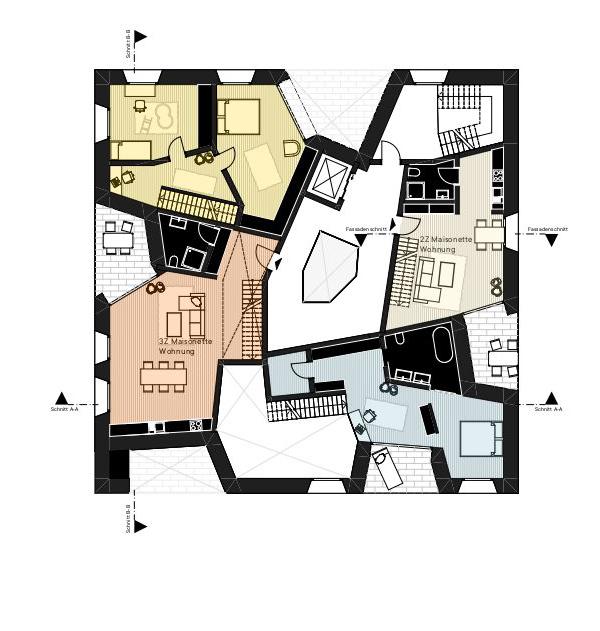

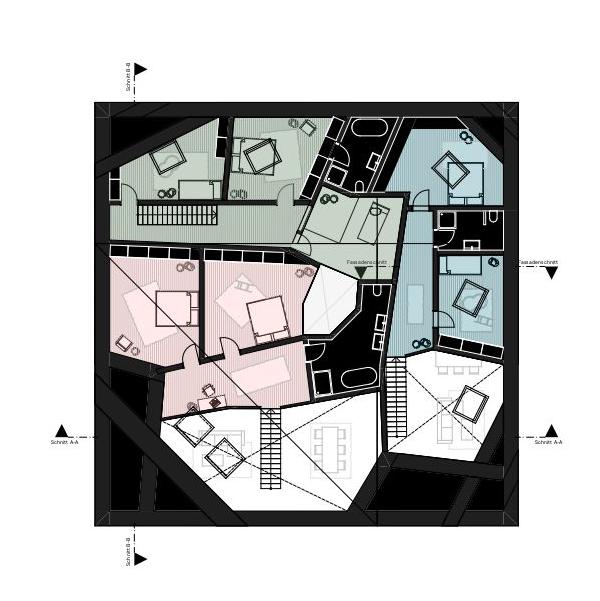

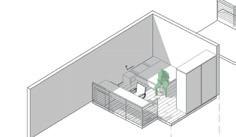

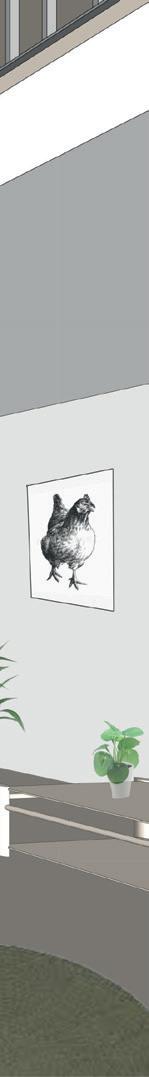

Die „Druse“ an der Süd-West-Ecke des Quartiers ist mit ihren Wohn- und Geschäftsnutzungen der einzige klassische Stadtbaustein des Quartierss. Im Erdgeschoss sind u.a. Büroräume, ein Kinderarzt, ein Café mit einem Waschsalon, eine Stadtteilbücherei, eine Apotheke und ein kleines Lebensmittelgeschäft zu finden. Die vier Obergeschosse dienen ausschließlich dem Wohnen. Die Dachterrasse ist Gemeinschaftsort für alle Bewohner*innen des Blocks. Hier sind auch Flächen für Urban Gardening vorgesehen.

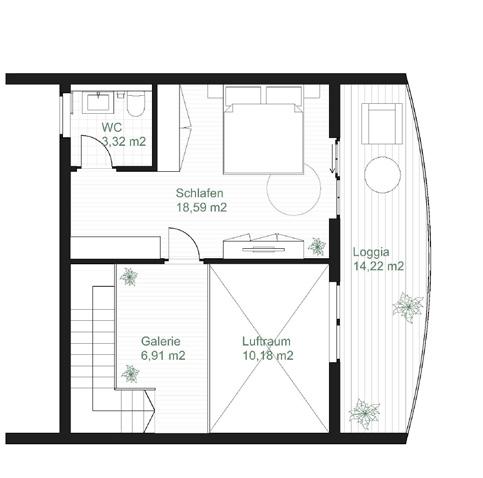

Der Wohnungsmix ermöglicht Wohnen für Singles, Student*innen, Paare, große und kleine Familien, WGs und Mehrgenerationen-Wohnen. Einige Wohnungen sind als Maisonetten geplant. Sie haben Galerien an Lufträumen und „zweigeschossige“ Fenster. Zudem bietet jede Wohnung die Möglichkeit, sich einen Zutritt ins Freie zu verschaffen. Durch einen umlaufenden Balkon im Hofinneren, der an der Wohnung liegt oder durch die doppelgeschossigen Loggien, die am Treppenhaus angeschlossen sind und somit für jede*n zugänglich. Von der Loggia führt eine Wendeltreppe in das nächsthöhere Geschoss. Faltbare Fensterelemente ermöglichen eine räumliche Schließung des zurückspringenden Bereiches, der als Gemeinschaftsbereich auch bei schlechtem Wetter gut genutzt werden kann.

30

Lageplan

Grundriss Erdgeschoss

Grundrisse Obergeschosse

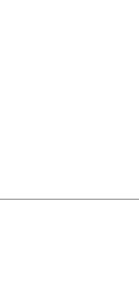

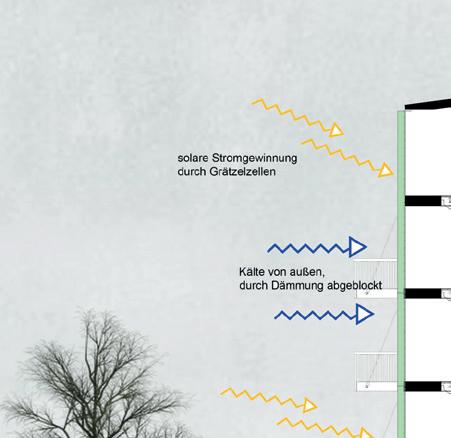

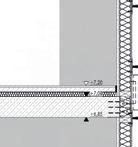

Detailschnitt & -ansicht, Grätzelzellen

31

Energiekonzept

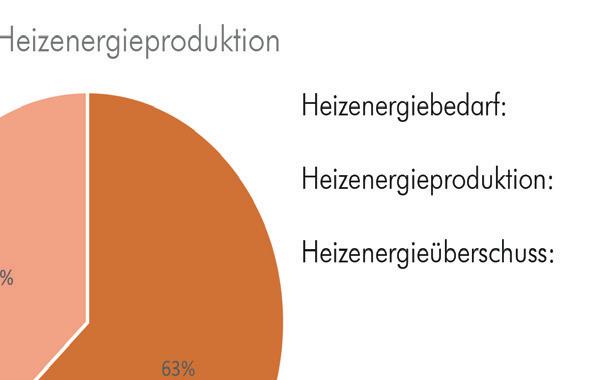

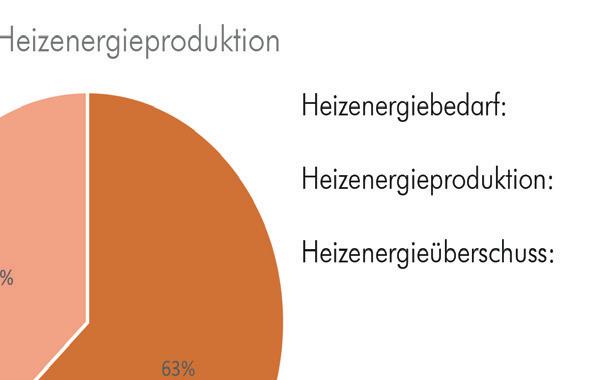

Ein Schwerpunkt des Entwurfs war die Integration des energetischen Konzeptes, das auf solarer Energie, Geothermie und Verdunstungskühle von Pflanzen basiert. Als Pergola ausgebildet befinden sich Hybridkollektoren auf der Dachterrasse und wandeln solare Energie in elektrische und thermische Energie um. Gleichzeitig spenden sie im Sommer Schatten und ermöglichen eine angenehme Aufenthaltsqualität. Die Fassaden der Treppenhäuser bestehen aus sog. Grätzel-Zellen in den Farben rot, grün, orange und blau. Sie erzeugen auch bei diffusem Tageslicht elektrische Energie und geben gleichzeitig ein angenehmes Lichtspiel ins Treppenhaus ab. Unter der gesamten Grundfläche der Druse befinden sich 67 Geothermie-Erdbohrungen für die Wärmeproduktion. Zudem sind die doppelgeschossigen Loggien und die Absturzsicherungen mit unterschiedlichen Grünpflanzen bewachsen und sorgen so direkt für kühlere Luft und indirekt für die Kühlung der Innenräume.

32

Querschnitt Innenhof

33

Schnitt Energiekonzept

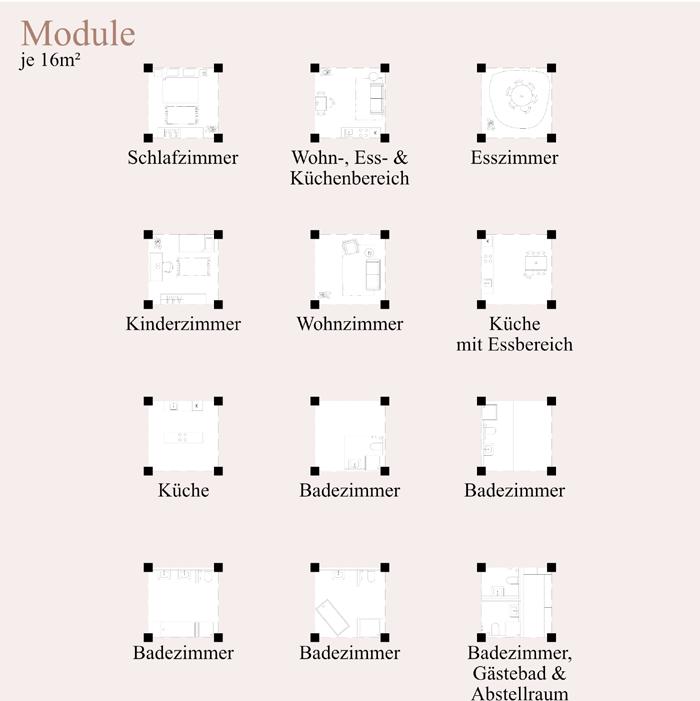

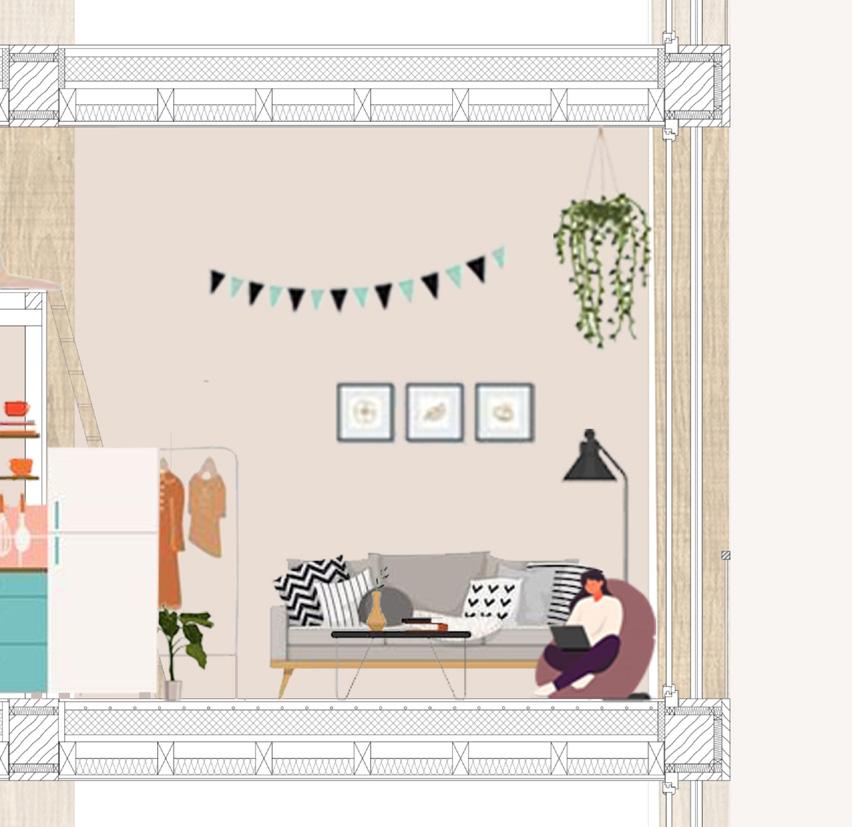

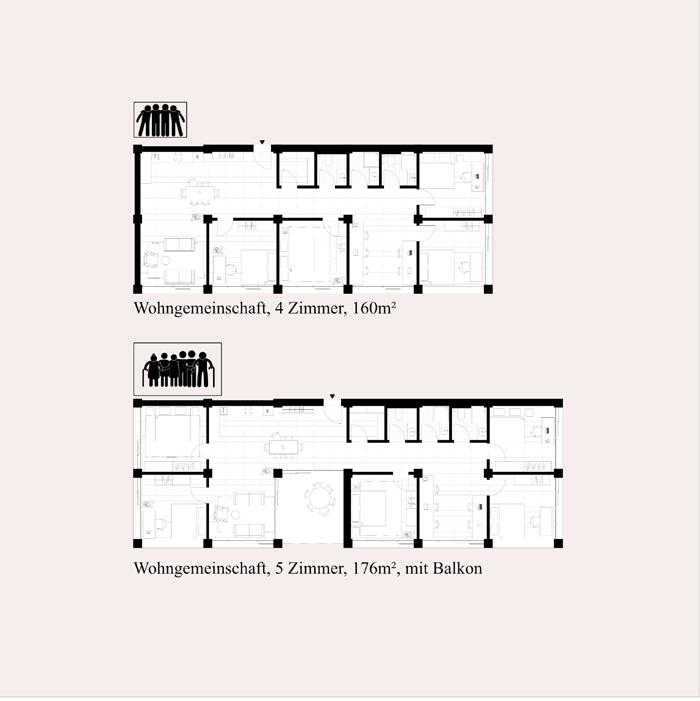

Gerüst

Karolin Egbers & Clara Kornfeld

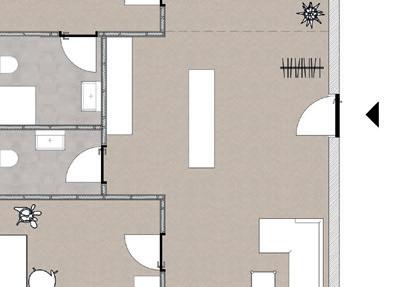

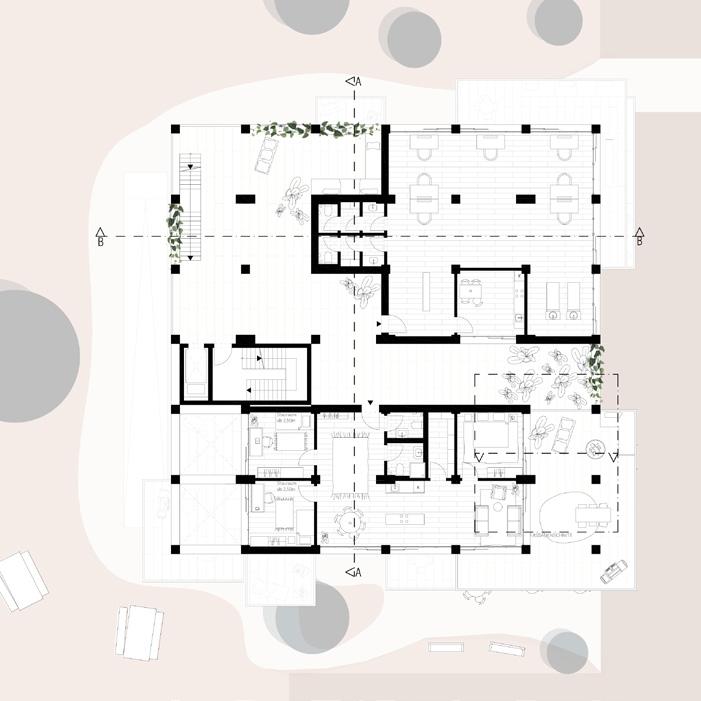

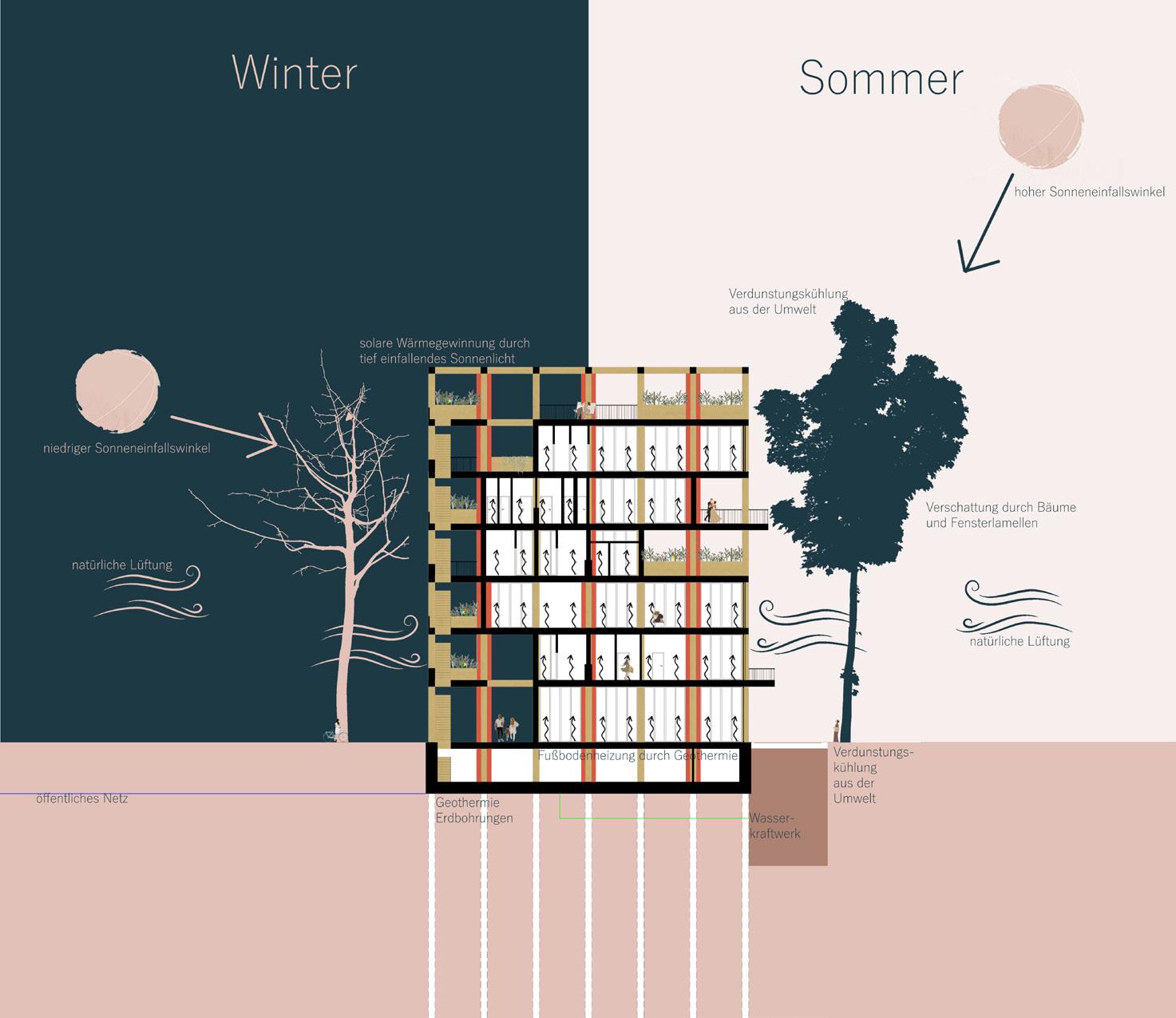

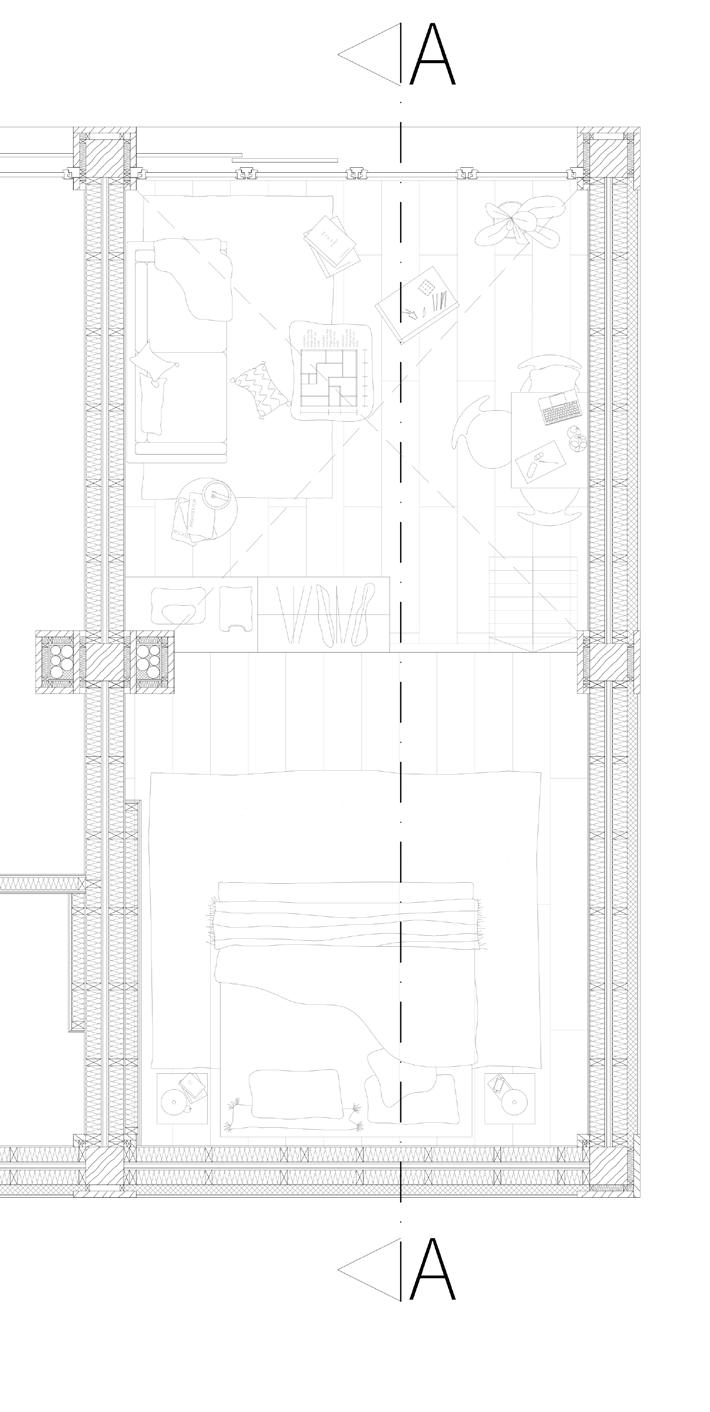

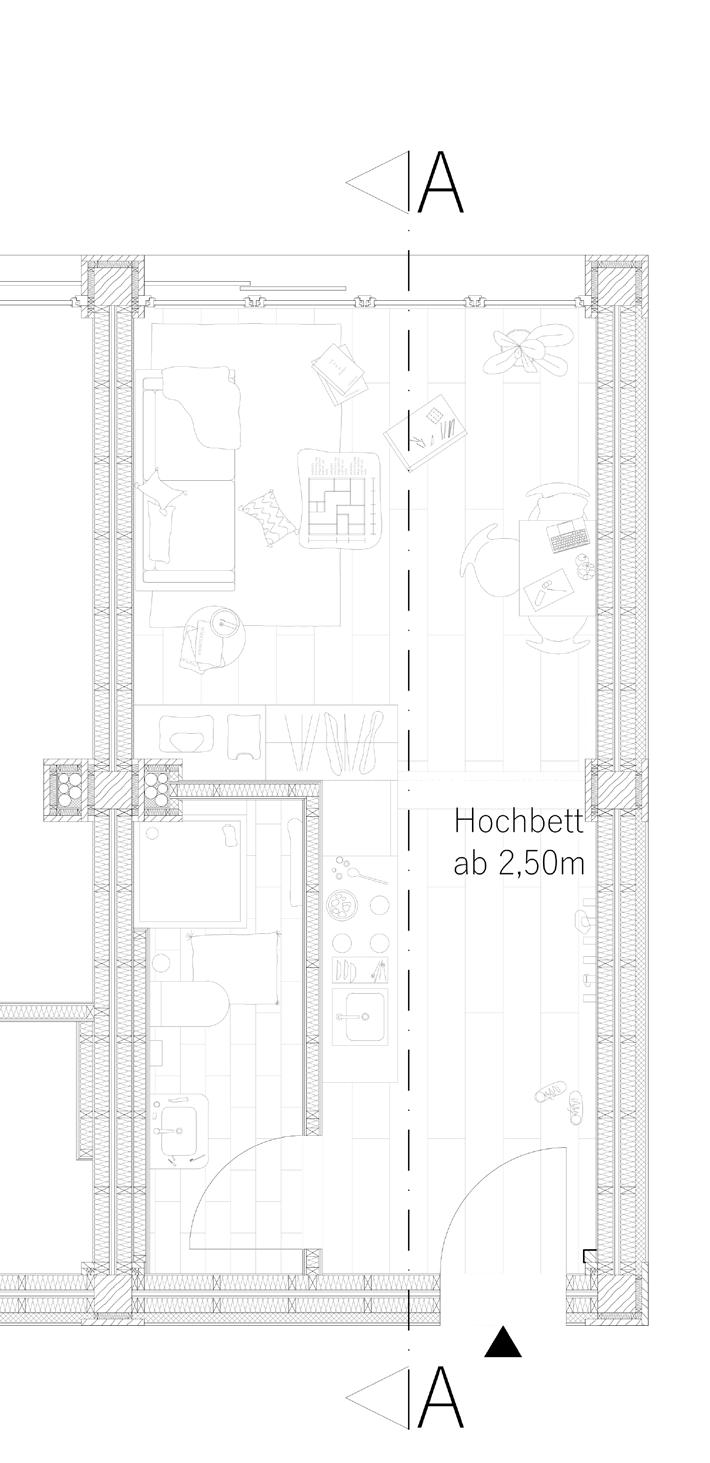

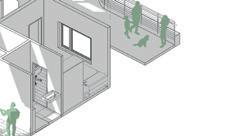

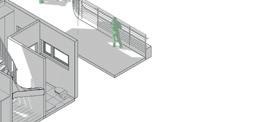

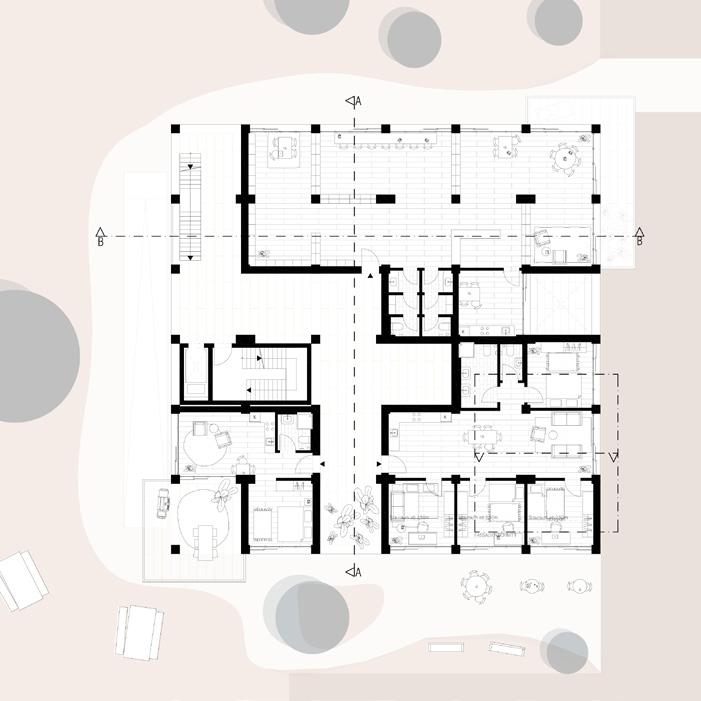

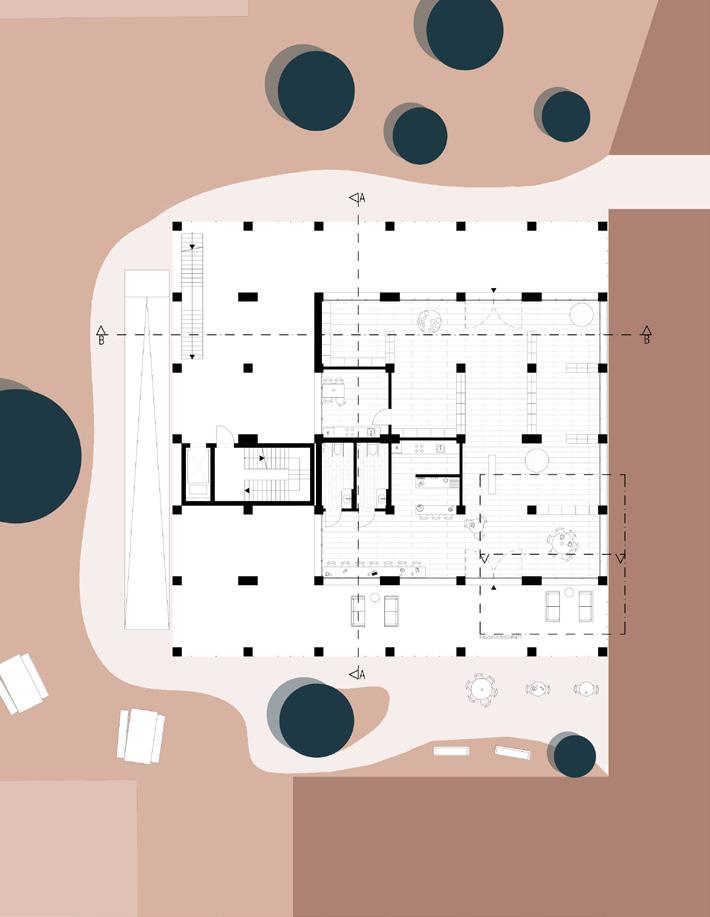

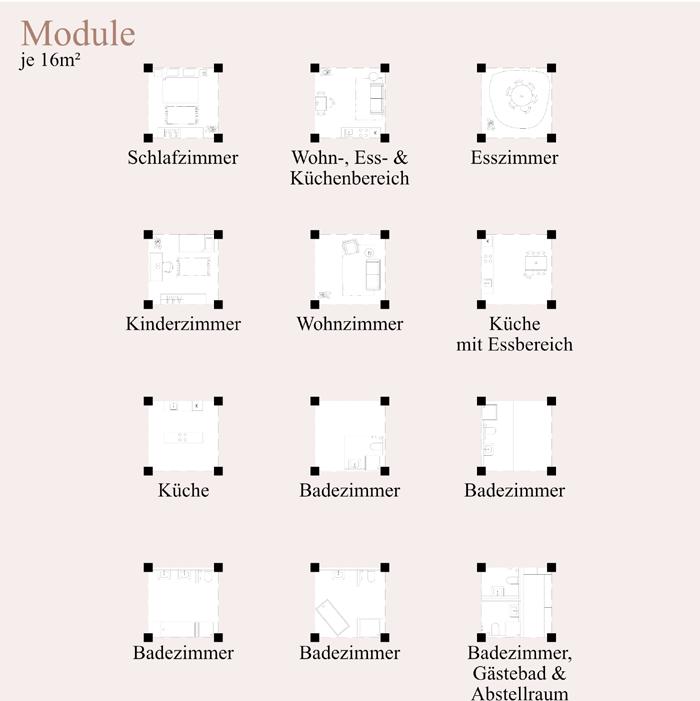

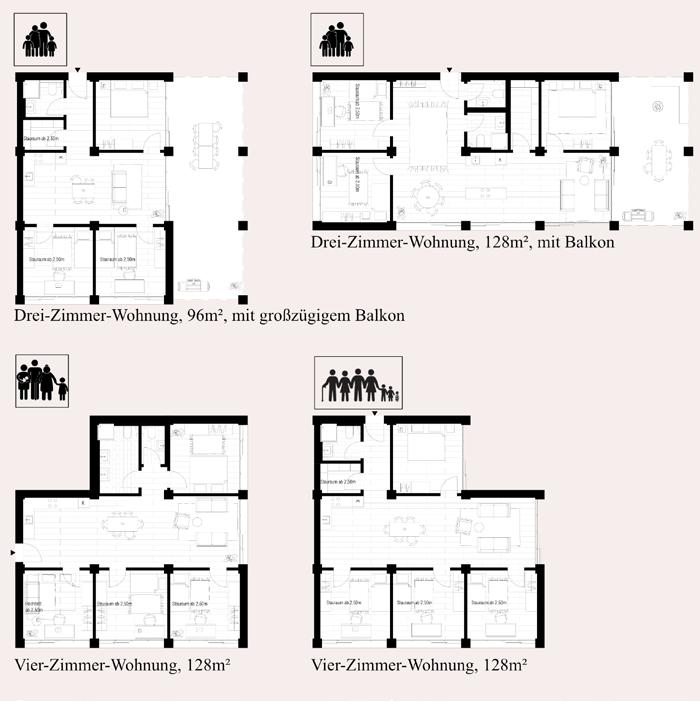

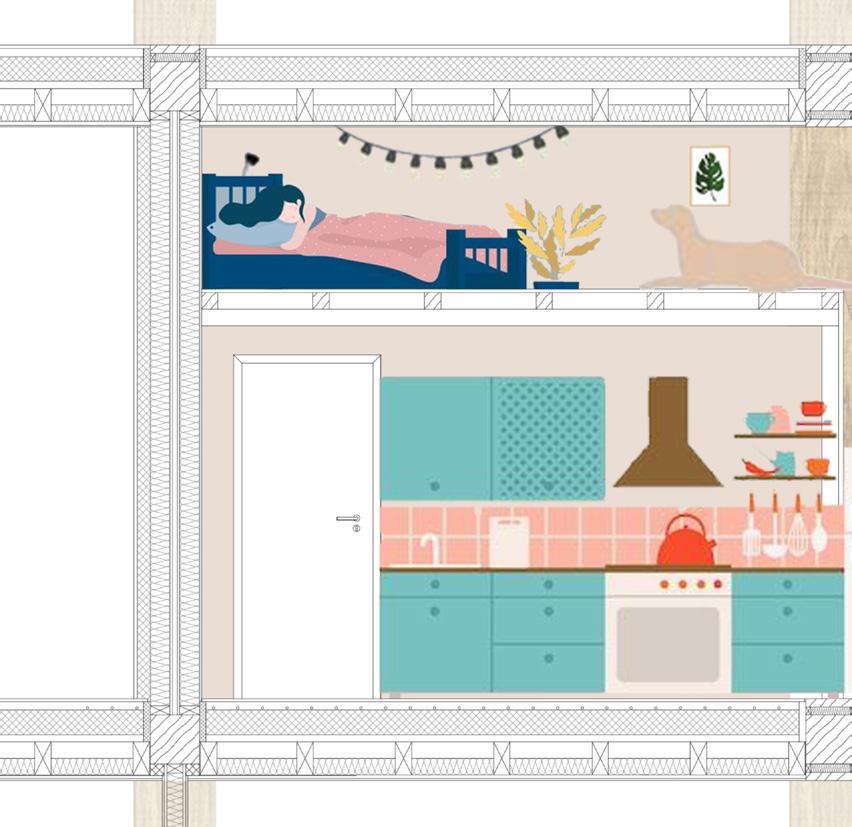

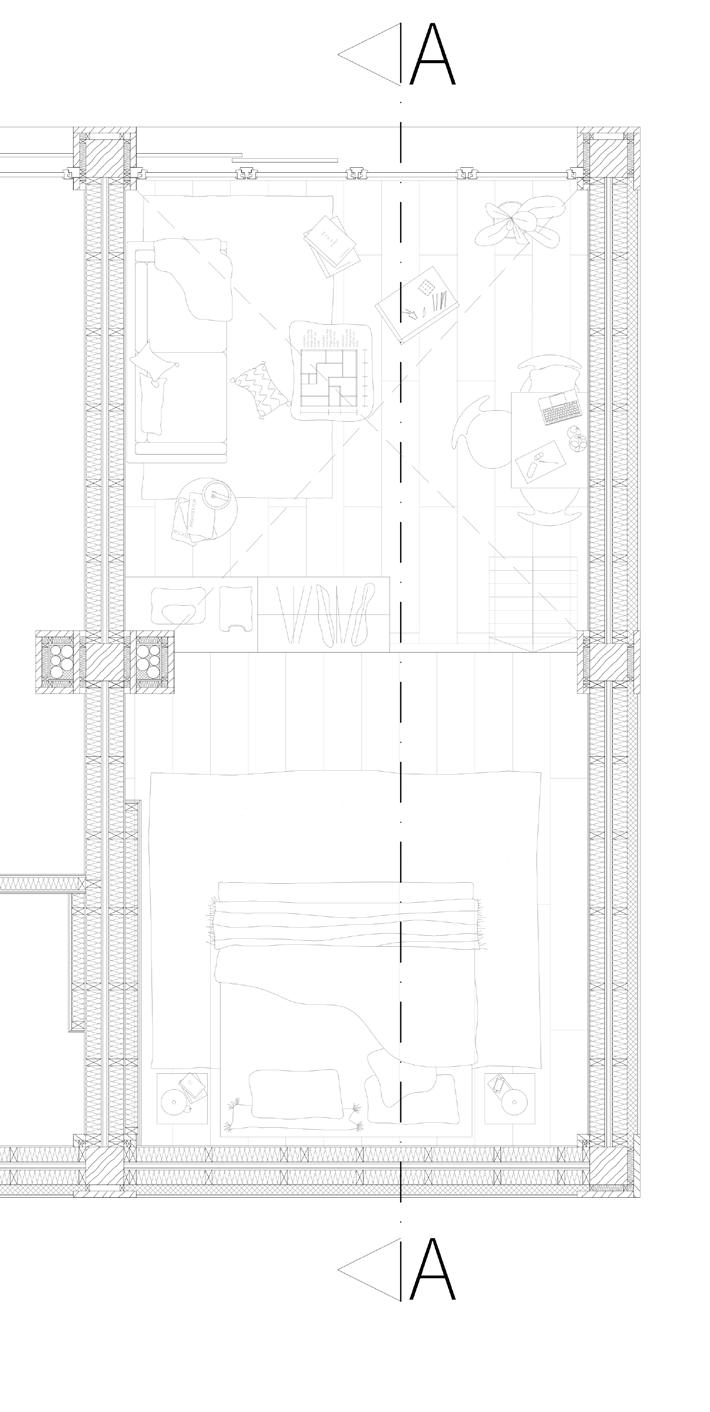

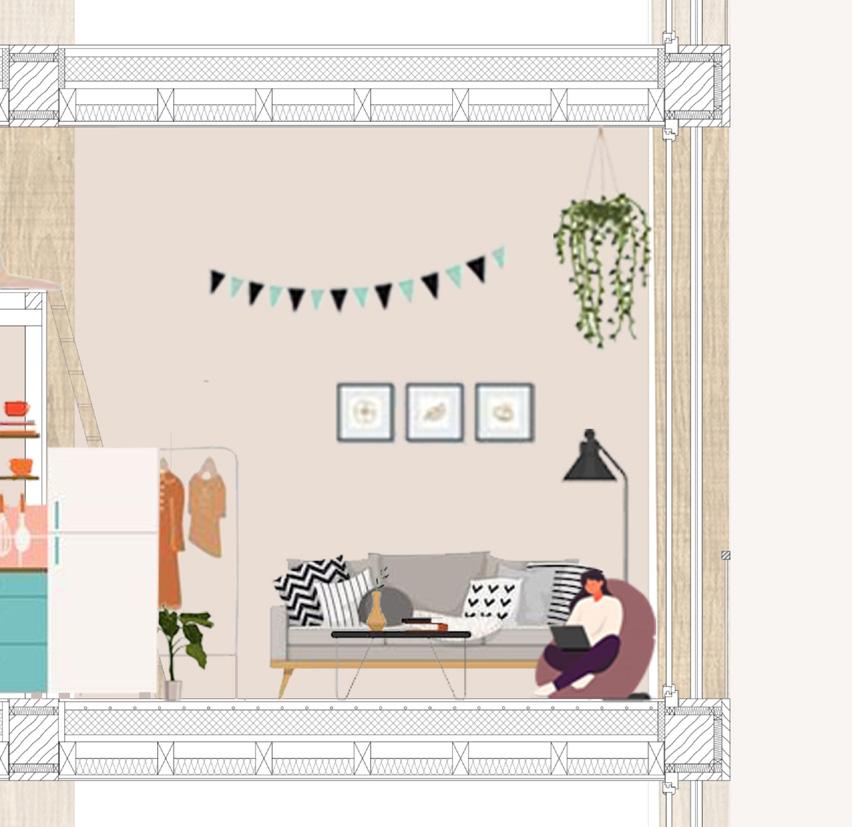

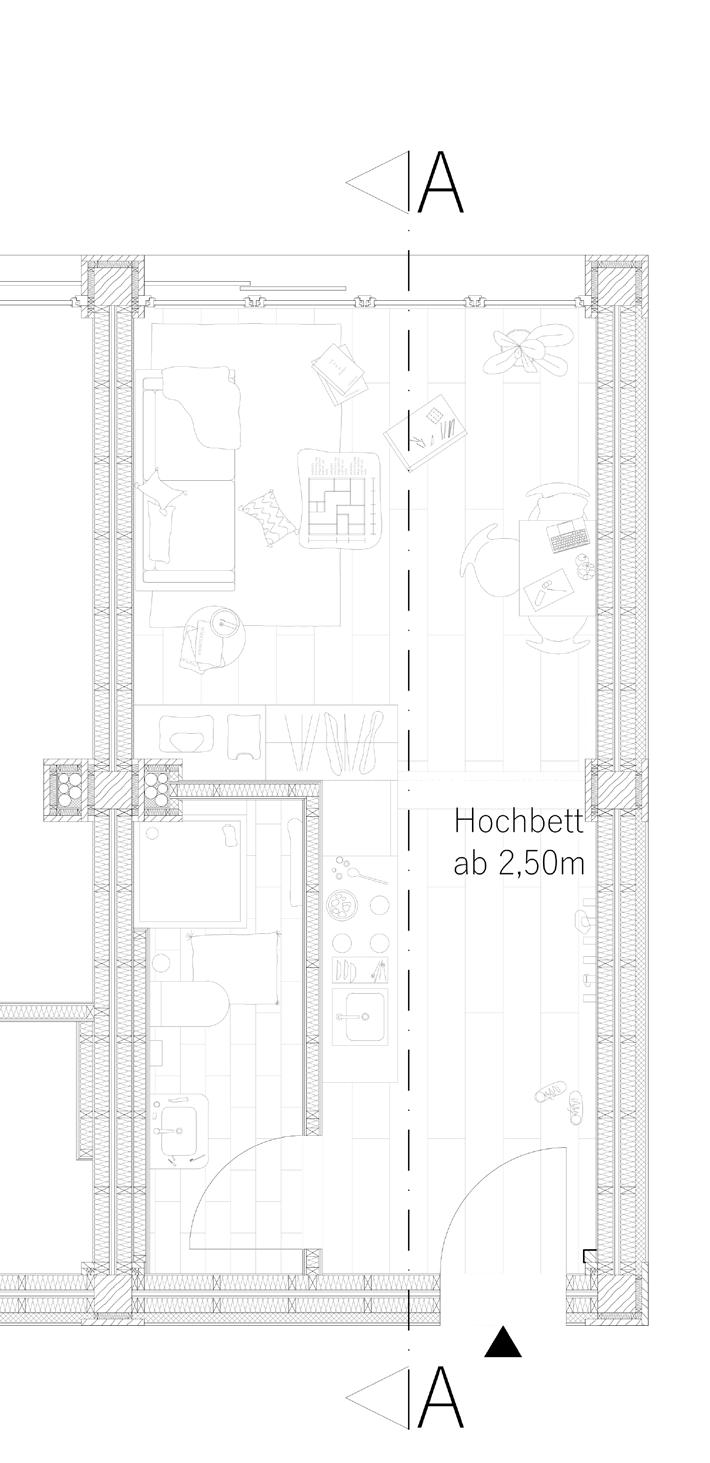

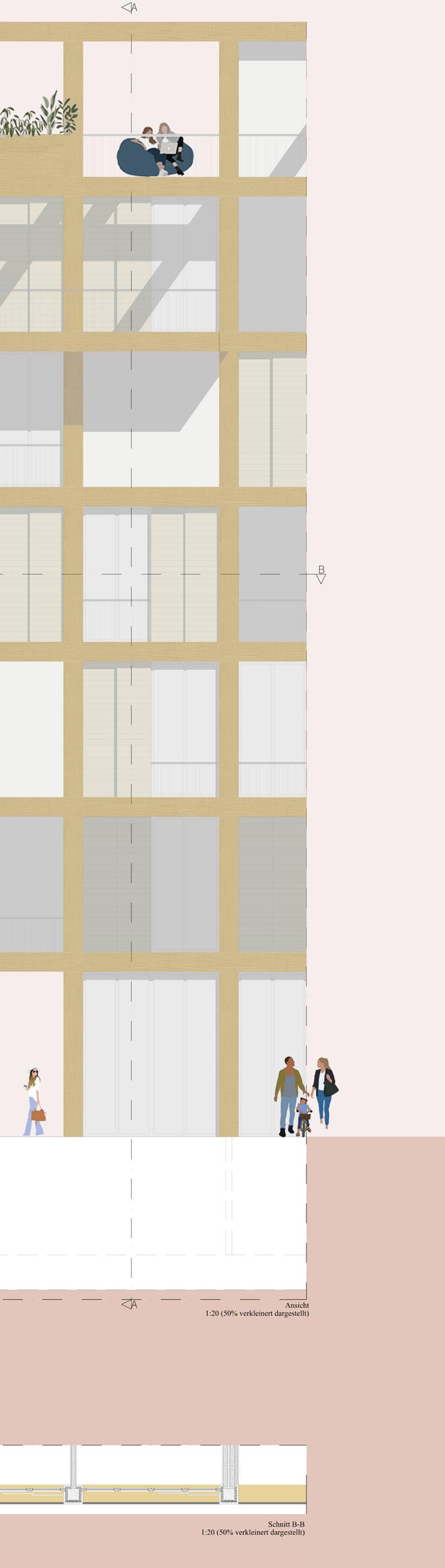

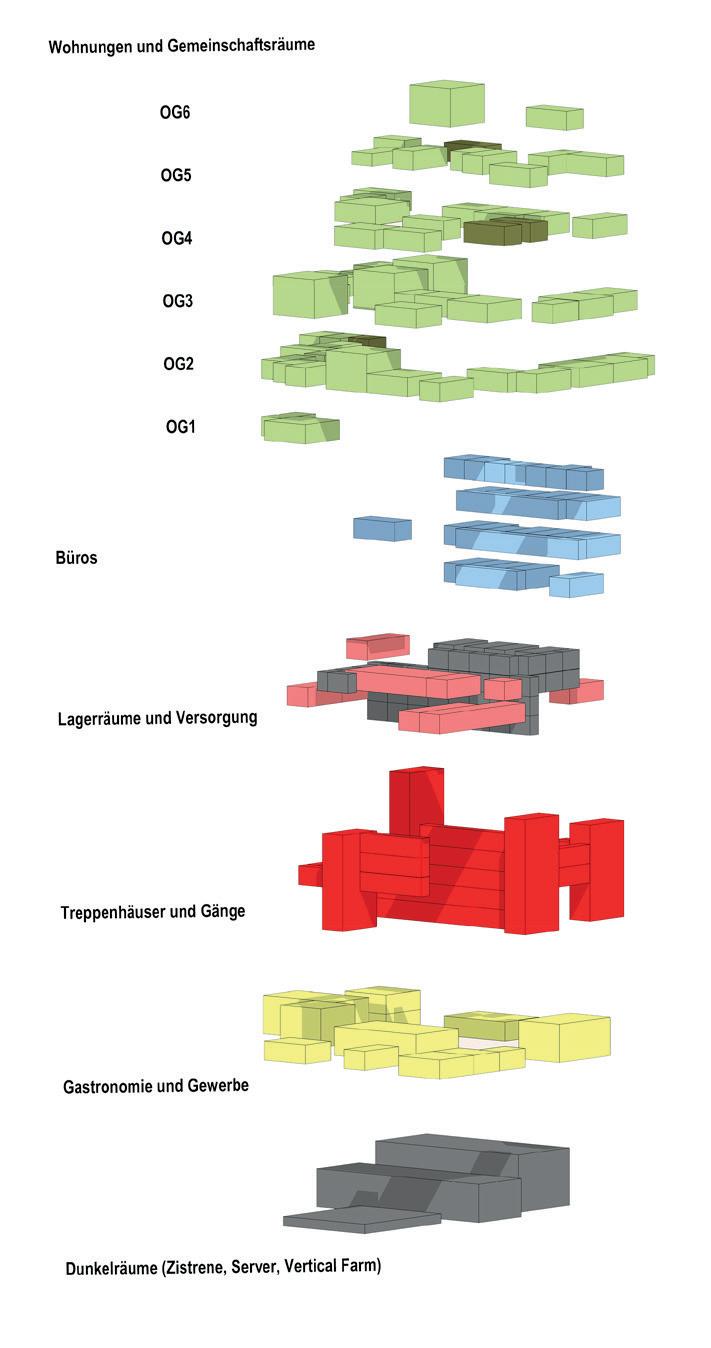

Gemeinsam wohnen, miteinander arbeiten, zusammen entspannen. All das lässt sich im Gerüst vereinen. Die eigene Wohnung zusammenstellen, ein Büro für das nächste Meeting mit Kolleg*innen und Kund*innen finden, erneuerbare Energien nutzen, selbst Hand anlegen? Mit seiner Modulbauweise bietet das Projekt Vier4 für all diese Bedürfnisse Antworten. So kann z.B. ein Ein-Zimmer-Appartement in zwei Boxen auf wenig Platz errichtet werden. Das optionale Hochbett ermöglicht die optimale Ausnutzung der Geschosshöhe. Module für Stauflächen ergänzen das Programm, mit dem sich unterschiedlichste Wohnund Gewerbbeedürfnisse realisieren lassen.

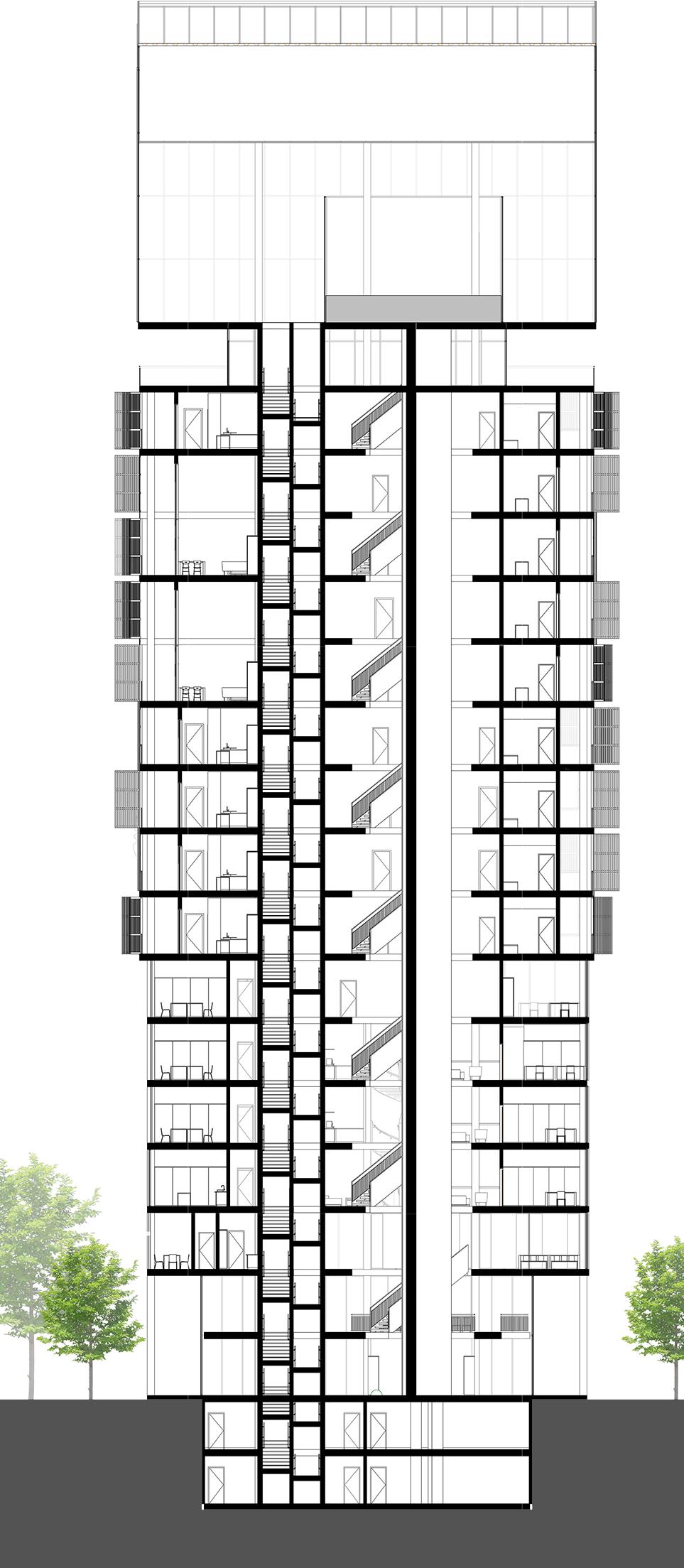

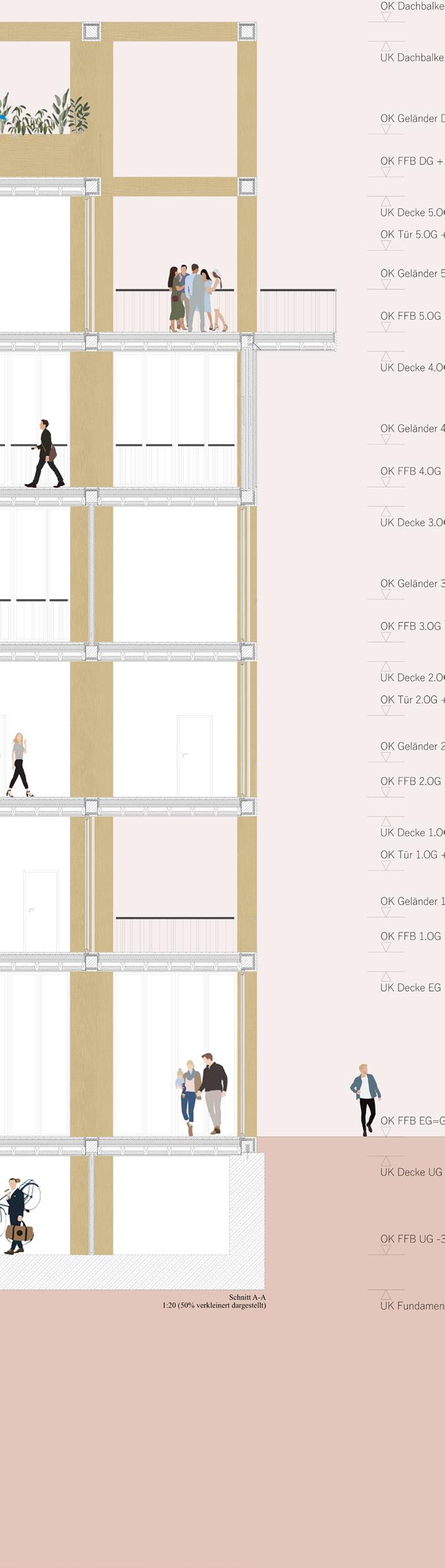

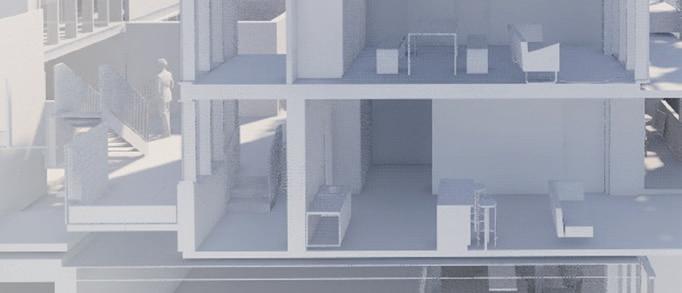

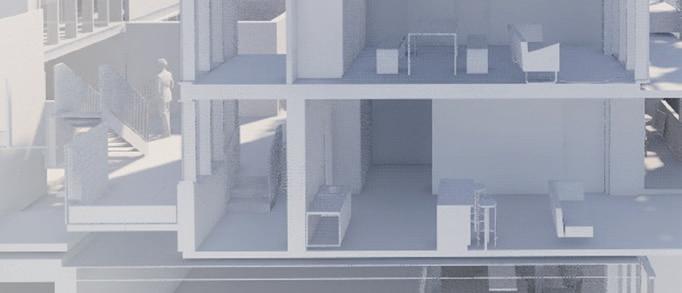

Die Primärkonstruktion des Vier4 besteht aus 49 vertikalen Stützen und 49 horizontalen Balken, einem Fluchttreppenhaus inklusive Fahrstuhl, einem offenem Treppenaufstieg. Das Gebäude ist vollständig unterkellert. Das Gerüst ist 27,9 m hoch und hat eine quadratische Grundfläche mit einer Seitenlänge von 24,6 m. Der Stützenabstand wie die Geschosshöhe betragen 4,00 Meter. Das Gerüst ist frei bespielbar.

34

Lageplan

Schnitt

Grundriss 2. OG, Co-Working & Wohnen Perspektive

Grundriss 1. OG, Gemeinschaftsraum & Wohnen

Grundriss Erdgeschoss

Module und Wohnungstypen

35

Energiekonzept

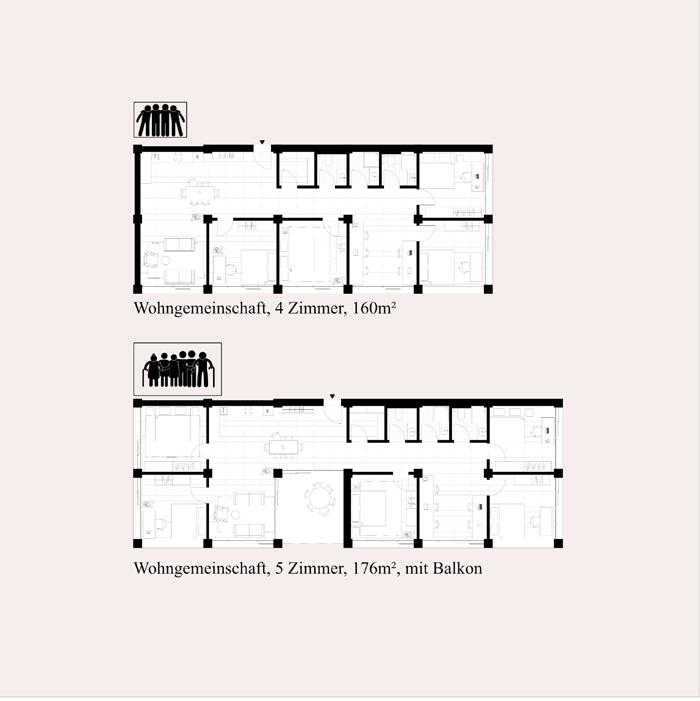

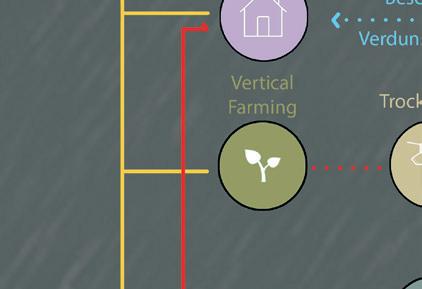

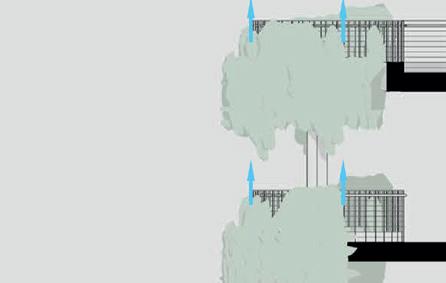

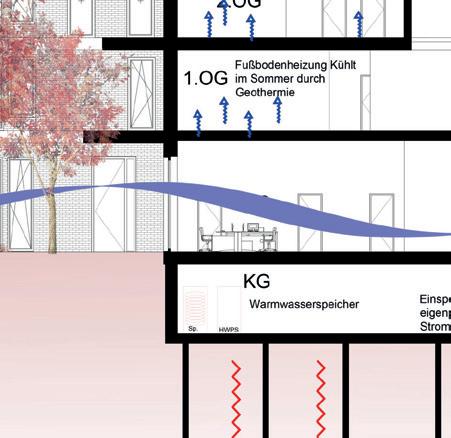

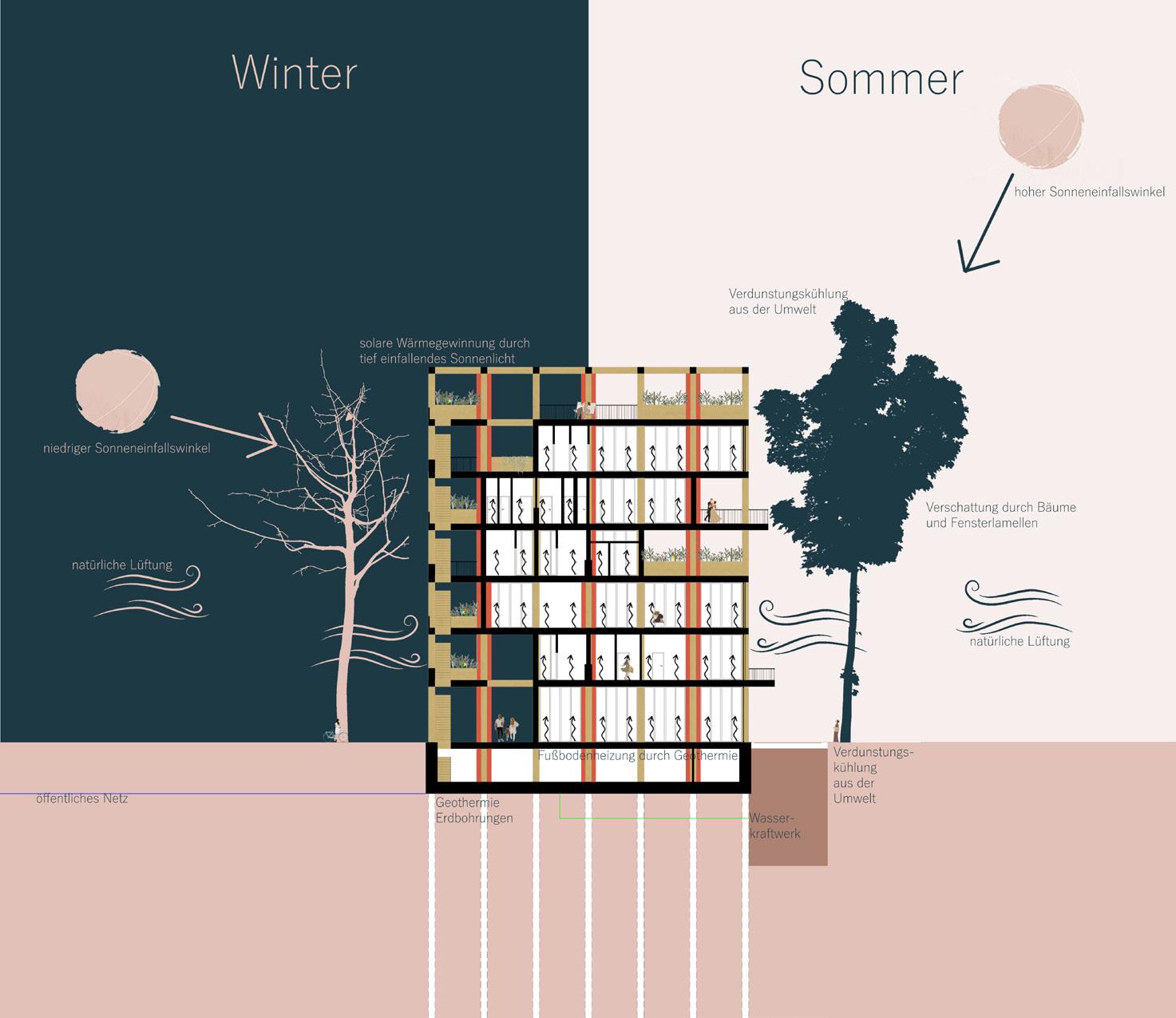

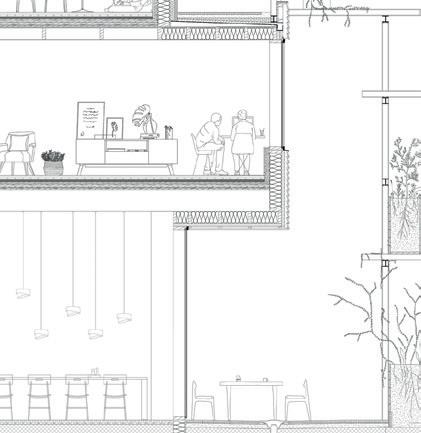

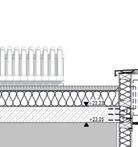

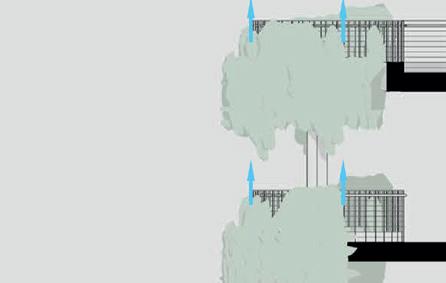

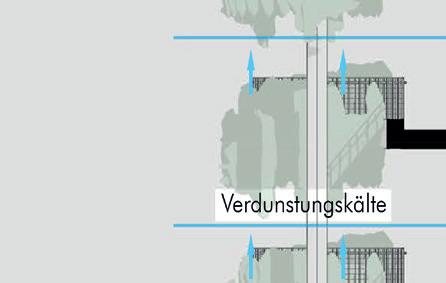

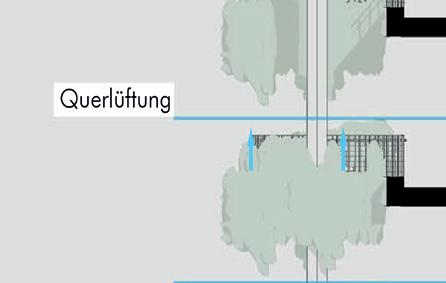

Das Modern Energy Design Quarter setzt auf erneuerbare Energien, um die Umwelt zu schützen und zu schonen. Photovoltaik, Geothermie, Solarthermie oder Wasserkraft – in unserem urbanen Gebiet wird auf nichts verzichtet. Das Oldenburger Vier4 heizt mit Geothermie, kühlt und lüftet auf natürlichem Wege- mittels Verdunstungskühlung aus der Umwelt und erzeugt Strom mit einem Wasserkraftwerk.

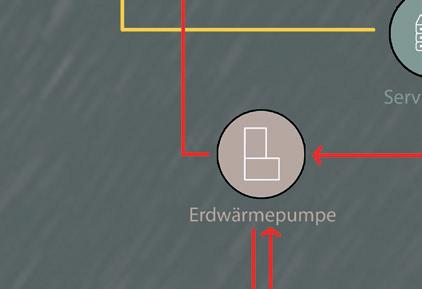

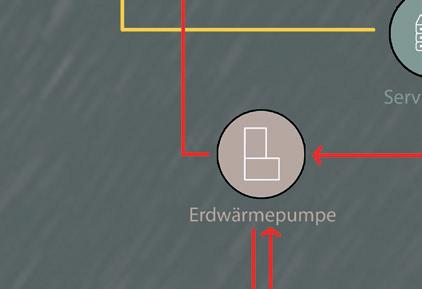

Die geothermische Energie wird durch Erdbohrungen an die Oberfläche befördert, mit einer Wärmepumpe umgewandelt und in einem Warmwassertank gespeichert, bis sie benötigt wird. Gekühlt wird mithilfe der Verdunstungskühlung der Bäume und dem Wasser der Hunte. Gelüftet wird mit der natürlichen Außenluft.

Strom erzeugt das Vier4 dank eines Wasserkraftwerkes, welches die Energie mit einer Turbine umwandelt und in einem Generator speichert. Das leere Gerüst verfügt über 18 Versorgungsschächte, die jeweils zwei der 4x4 Module versorgen. In den Modulen ist eine freie Grundrissgestaltung möglich, da stets ein Installationsschacht in der Nähe ist.

Grundriss Eingangsebene

36

Schnitt Energiekonzept

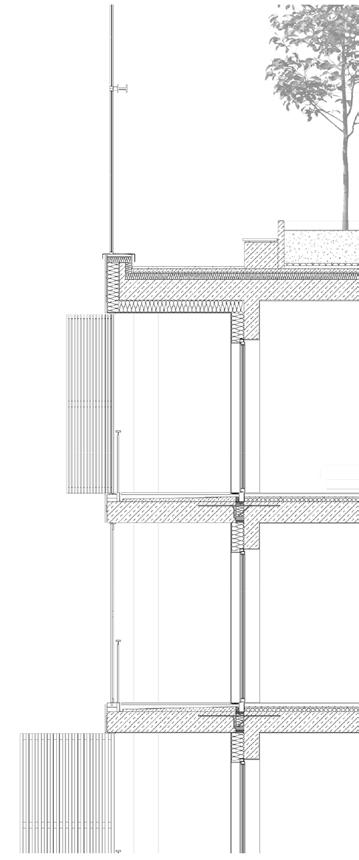

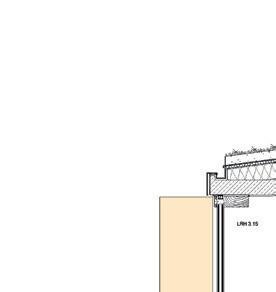

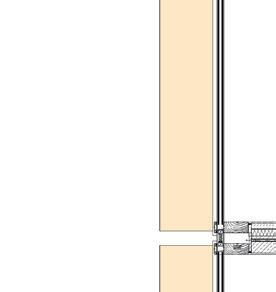

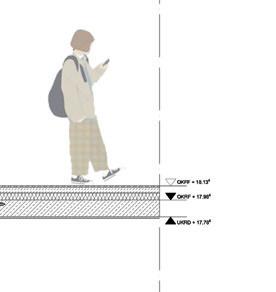

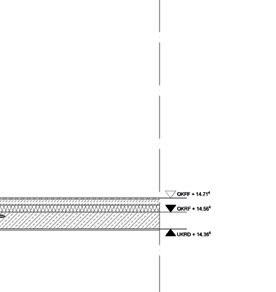

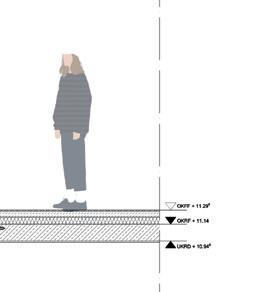

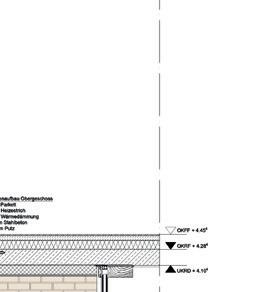

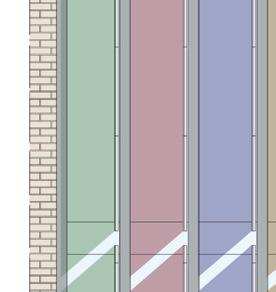

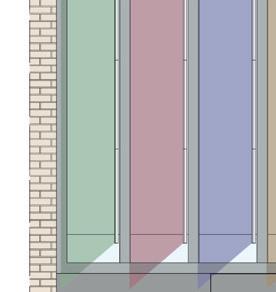

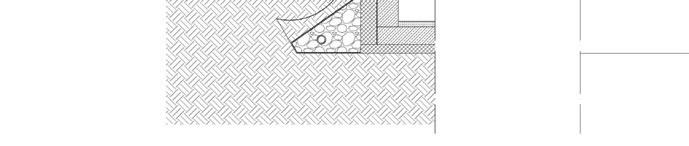

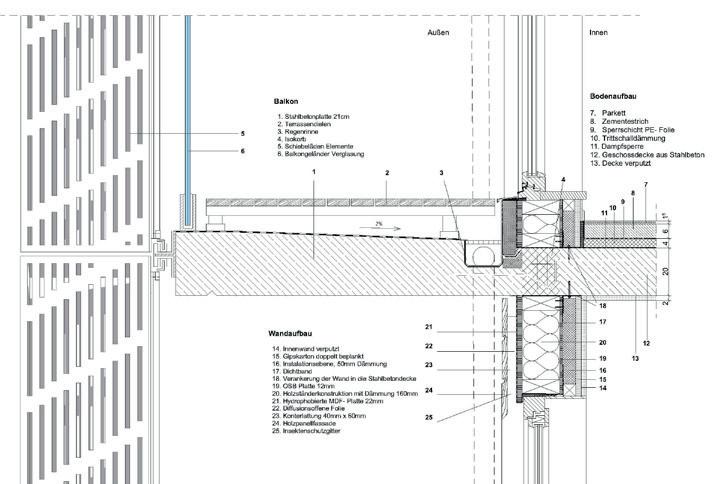

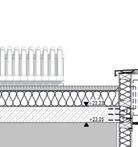

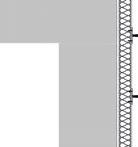

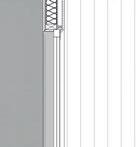

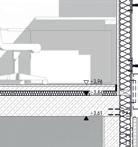

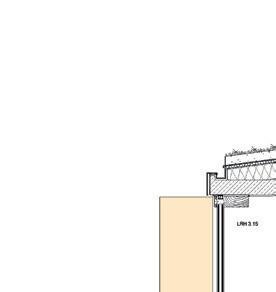

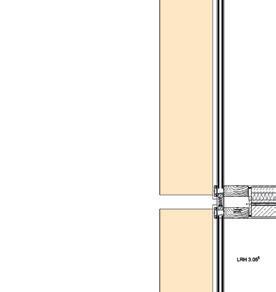

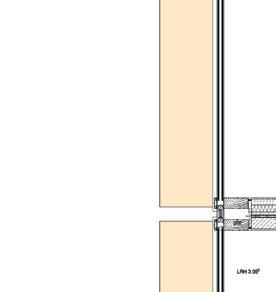

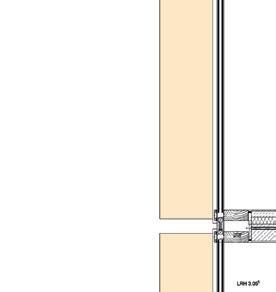

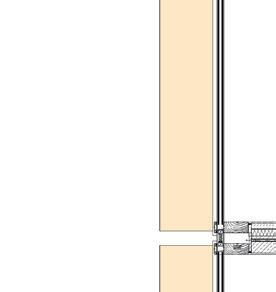

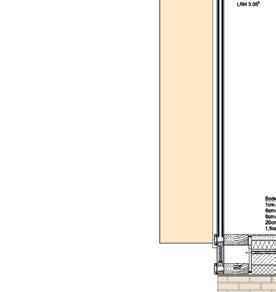

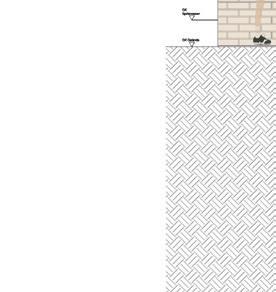

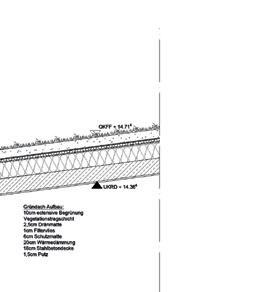

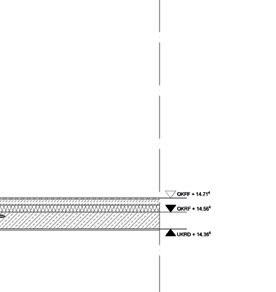

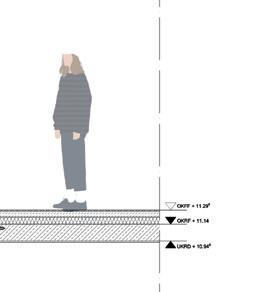

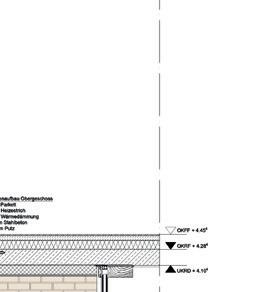

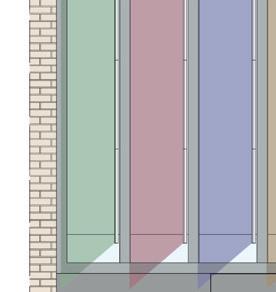

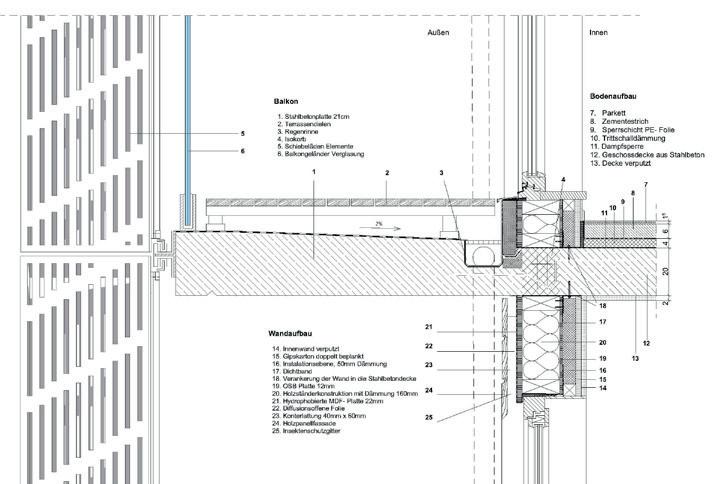

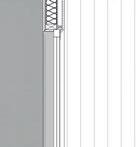

Detail Schnitt

Detailansicht & -schnitt

37

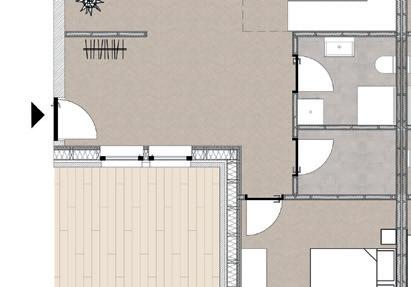

Grundriss, Ausbau mit Bad & Hochbett

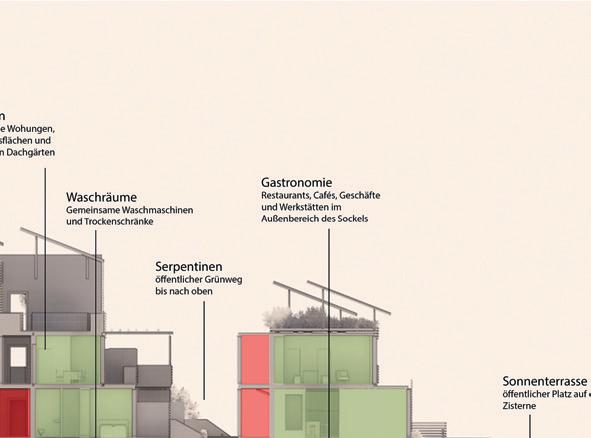

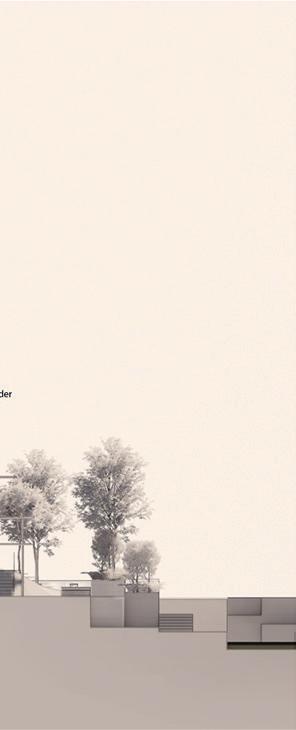

Grüner Hügel

Florian Carius & Silas Schmidt

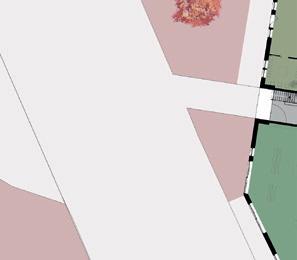

Lageplan

Diagramm Nutzungen

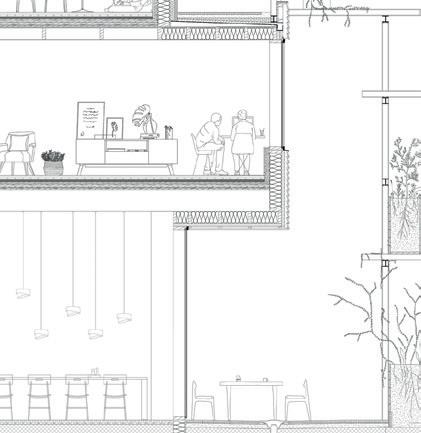

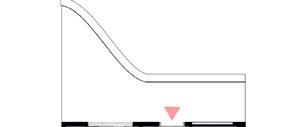

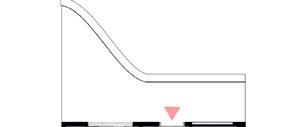

Systemschnitt

Grundriss Erdgeschoss

38

Perspektive Dachgarten

Innenraumperspektive Wohnung

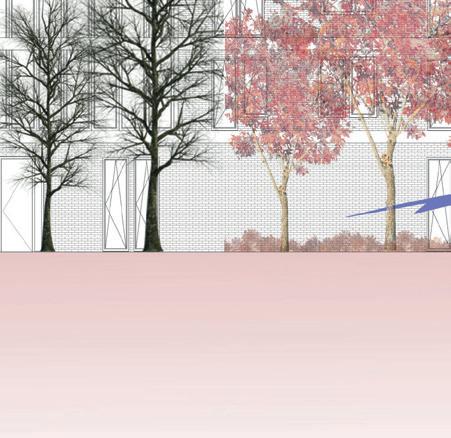

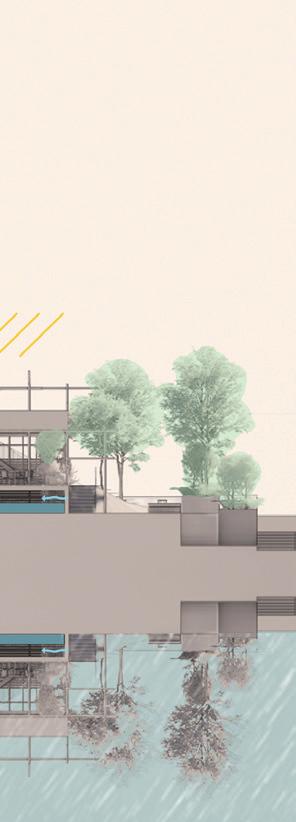

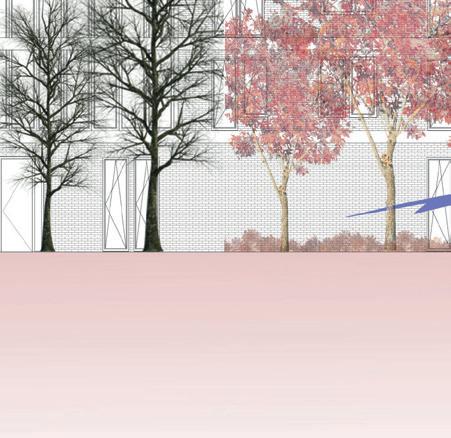

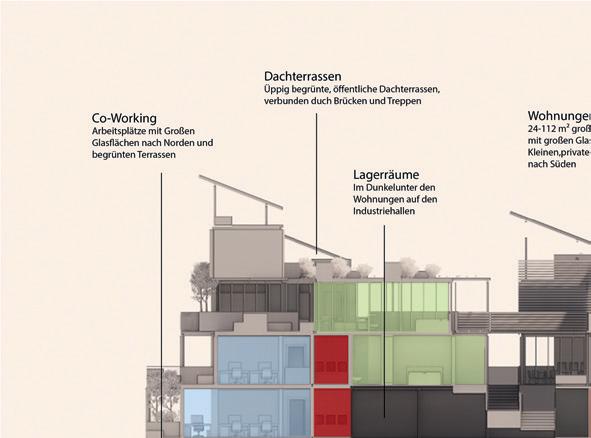

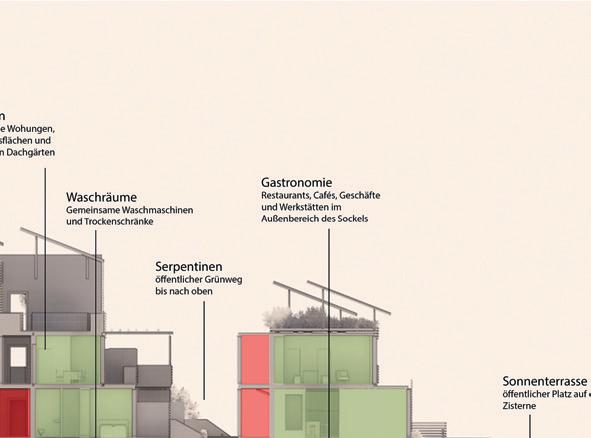

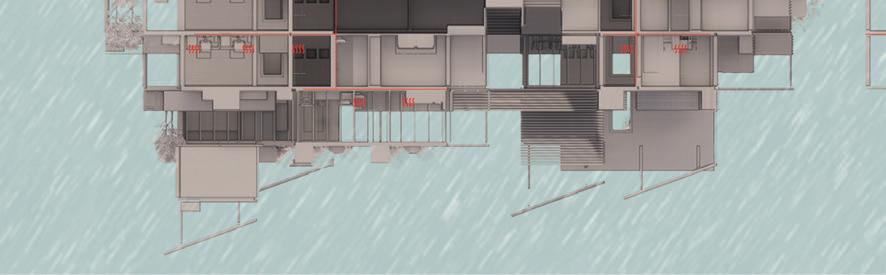

Am Nordufer des zentralen Wasserbeckens im Quartier hebt sich der Grüne Hügel aus dem Wasser. Zunächst steigt das Ufer in würfeligen Kubaturen langsam an. Dann setzen sich die Formen in großen Boxen aus Brettschichtholz fort, die sich nach Norden hin auftürmen und einen Hügel bilden, der an der Rheinstraße seinen Gipfel erreicht und danach wieder steil abfällt. Die Anordnung der Boxen scheint willkürlich, doch ihr liegt ein striktes Raster zugrunde. Innerhalb diese Rasters können Boxen beliebig addiert und entfernt werden.

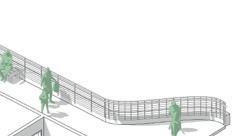

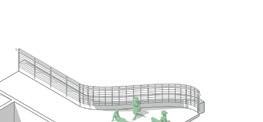

Die Dächer bilden üppig begrünte Dachgärten mit Büschen, Blumenwiesen, Hochbeeten und Pflanztrögen, die auch kleinen Bäumen genug Erdreich bieten. Zusätzlich überwuchert ein Gerüst aus stählernen Pergolen den Hügel. Aus den darin hängenden, leuchtend blauen Pflanztrögen beranken Schlingen, Wein und Efeu die Stahlprofile und beschatten und kühlen das Gebäude. Außerdem trägt das Gerüst kleine Balkone, filigrane Treppen und einen Serpentinenweg, der sich von Süden her den Hügel hinauf schlängelt und Gärten und Dachterrassen

39

Vogelperspektive

Schnittperspektive

Diagramm Nutzungen und Erschließung

Schema Energiekonzept

Regenwassermanagement

Grundriss Dachgärten

Perspektive Dachgarten mit Pergolen

40

verbindet. Jede der Boxen des Hügels umschließt eine Wohneinheit. Der Wohnungs-Mix reicht vom 24m²-Einzelappartment bis zur großen Maisonette-Wohnung. Kleinen Familien und Singles wie Pärchen jeden Alters bietet der Hügel ein Zuhause und einen eigenen kleinen Fleck im Grünen. Gemeinschaftlich nutzen die Bewohner*innen die großen Dachterrassen und -gärten sowie Wäscheräume, Werkstätten und Gemeinschaftsräume. So kann eine enge Nachbarschaft entstehen.

Energiekonzept

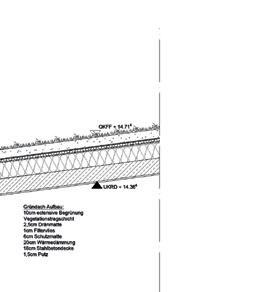

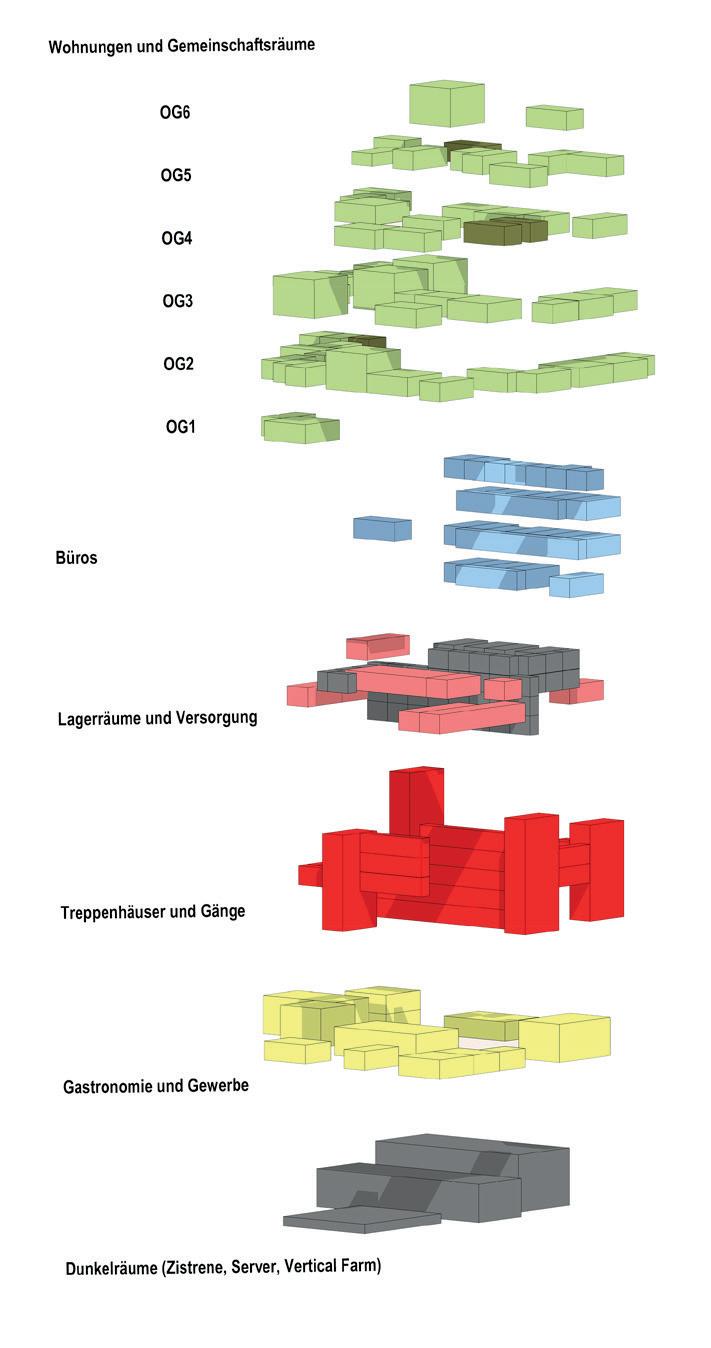

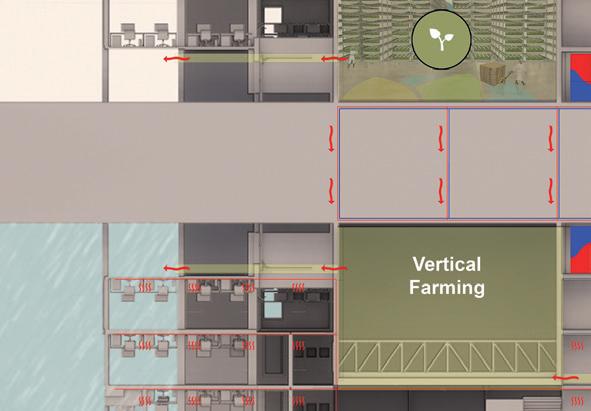

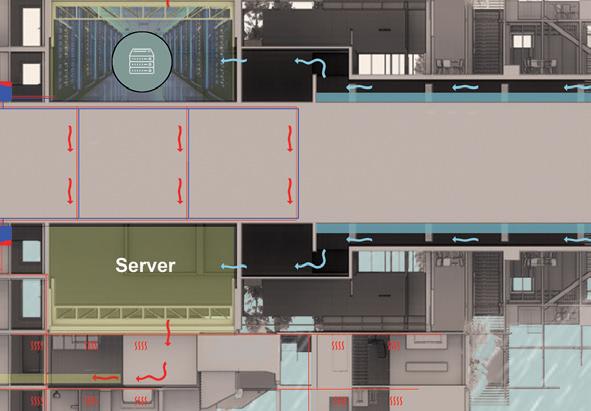

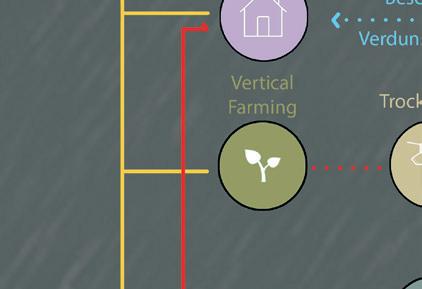

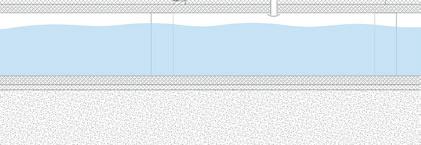

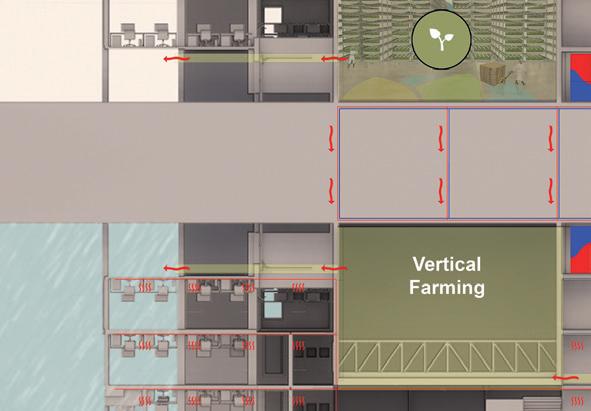

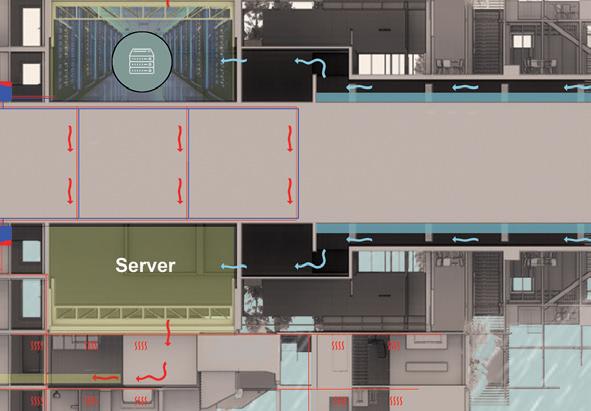

Auf dem Gerüst schweben große Photovoltaikflächen über den Gärten. Im Inneren des Grünen Hügels befinden sich eine Regenwasserzisterne, eine Serverfarm und eine Vertical Farm. Diese stehen für alle Nutzungen, die kein Sonnenlicht benötigen. Die Abwärme der beiden Farmen wird effektiv genutzt. Dazu strömt vorgekühlte Luft durch die Zisterne in die Serverräume. Dort erwärmt, steigt sie zunächst durch die Trockenschränke des Wäscheraums, wird dort angefeuchtet und beheizt dann die Vertical Farm. Die saisonal mit Erdwärmesonden gespeicherte Wärme der wasserbasierten Kühlung speist die Fußbodenheizung des Gebäudes. Detailschnitt

41

Energiekonzept

Schnitt

Höhle

Greta Block & Kathrin Klöhn

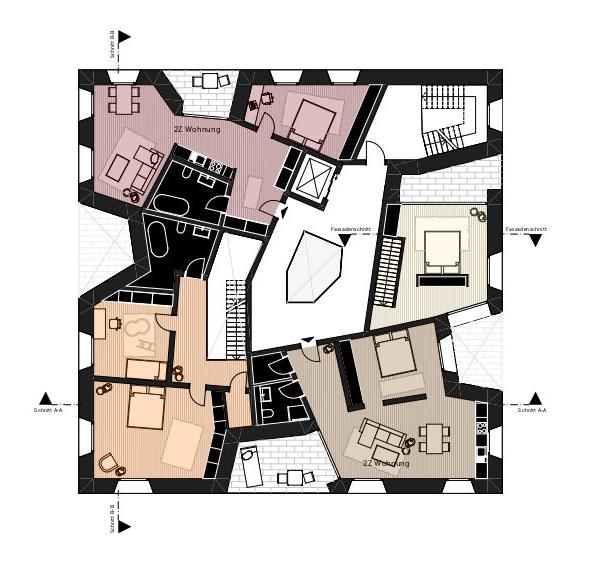

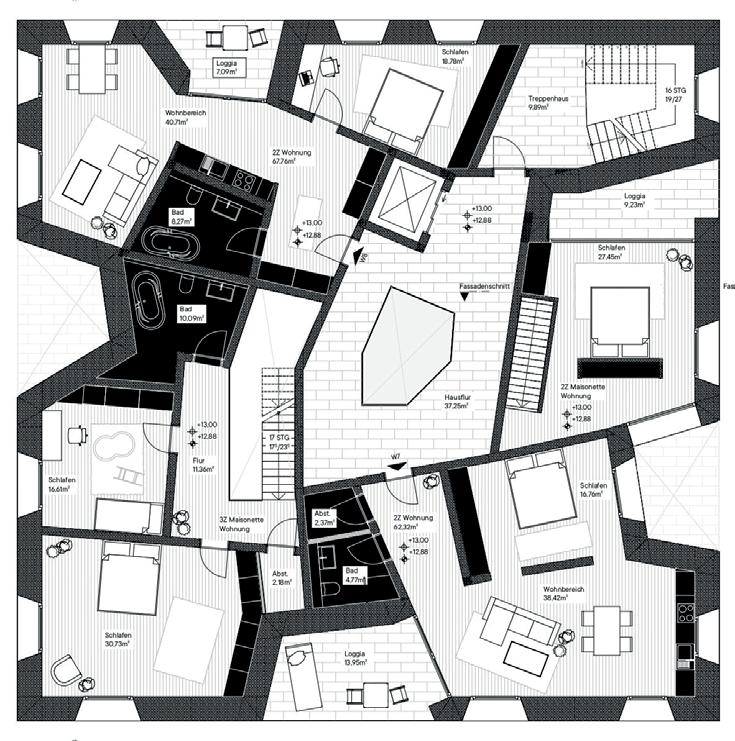

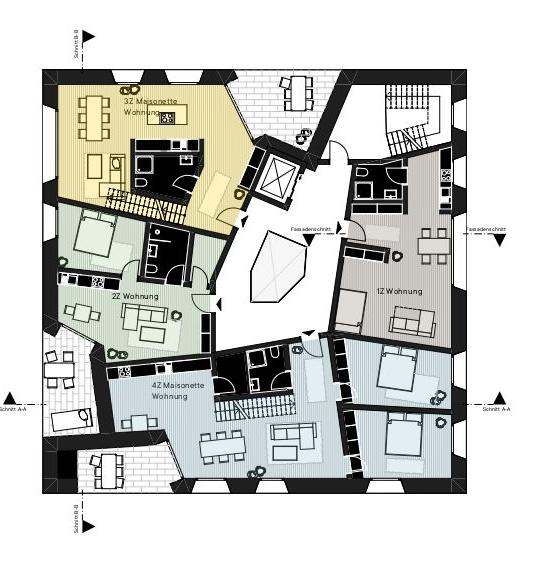

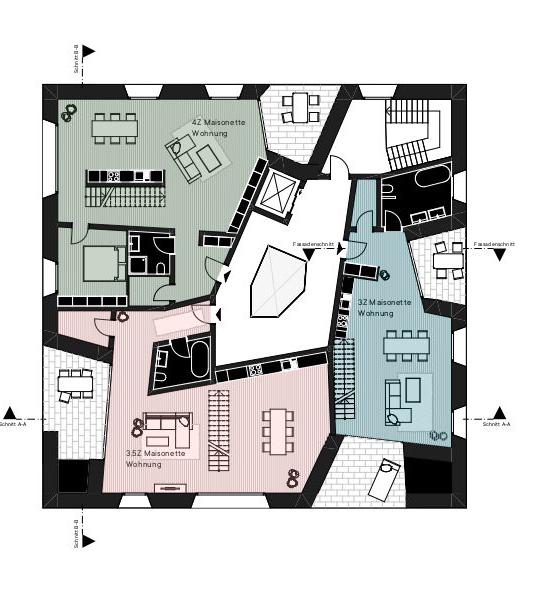

Grundriss Wohngeschoss

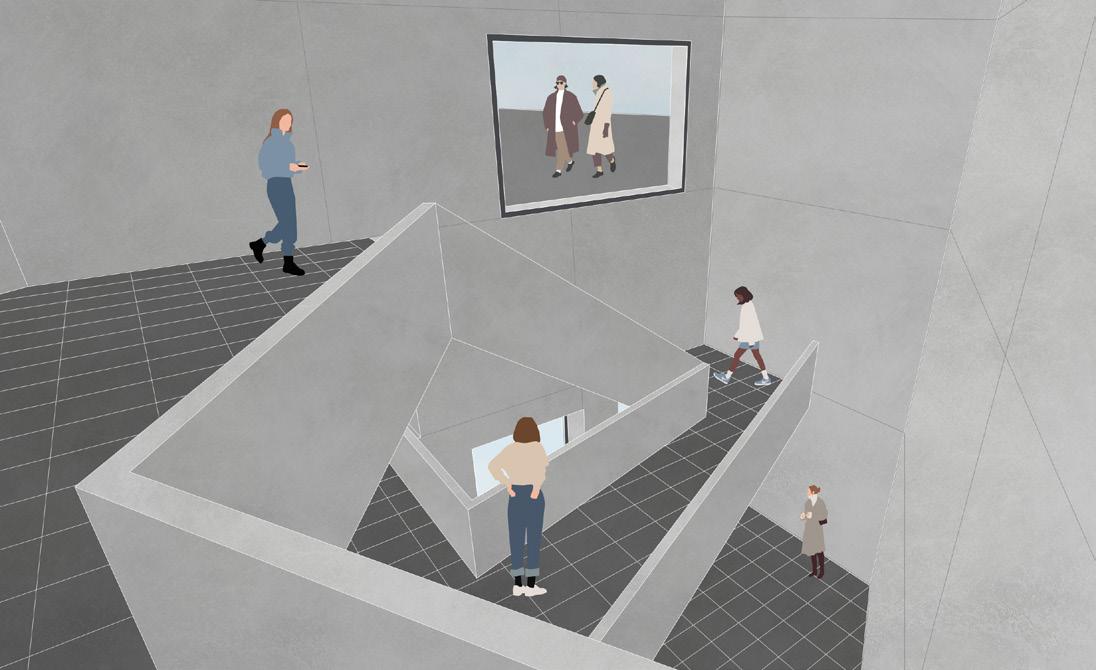

Perspektive

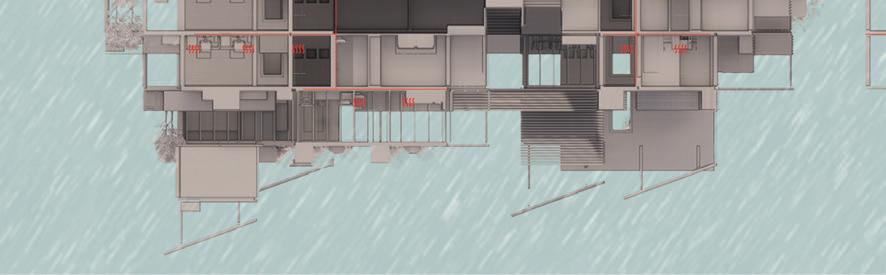

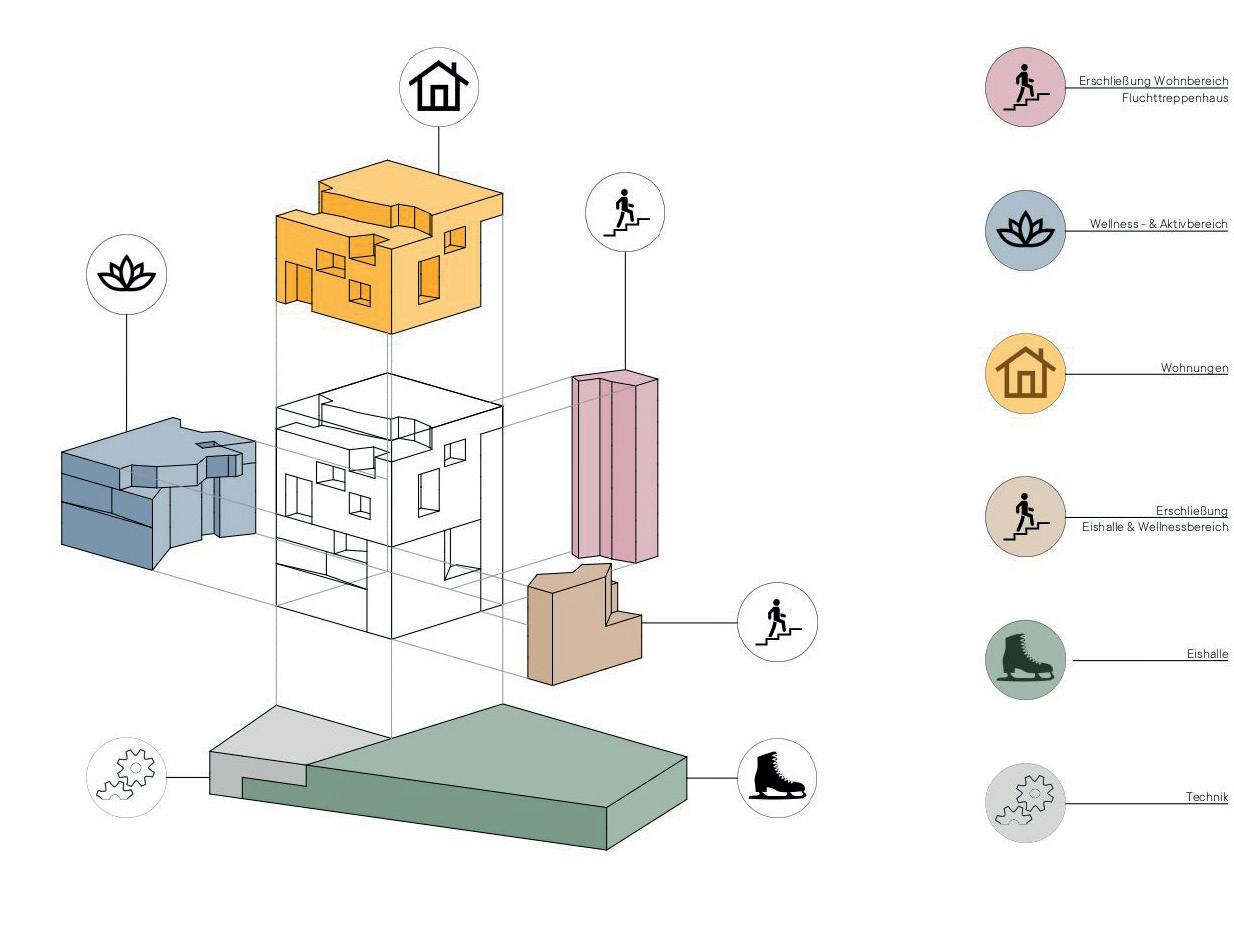

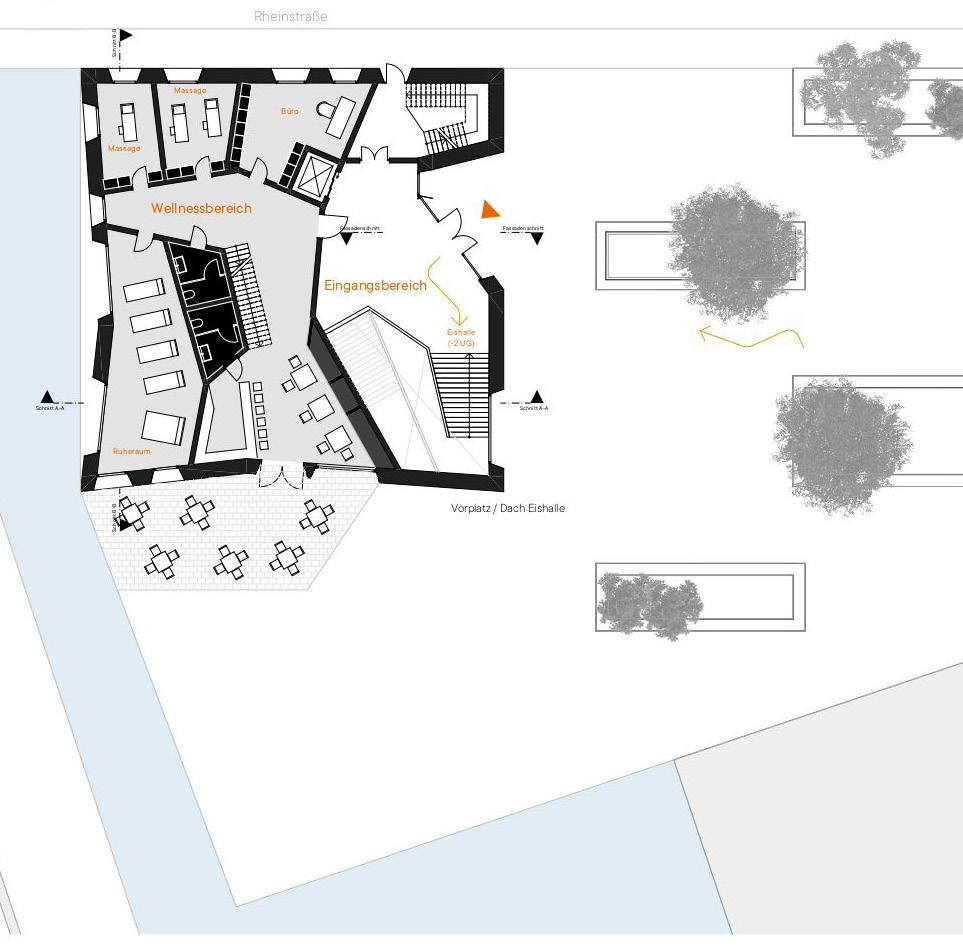

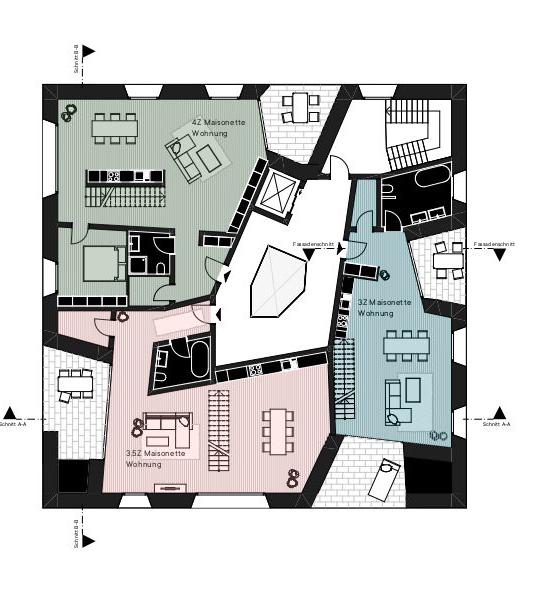

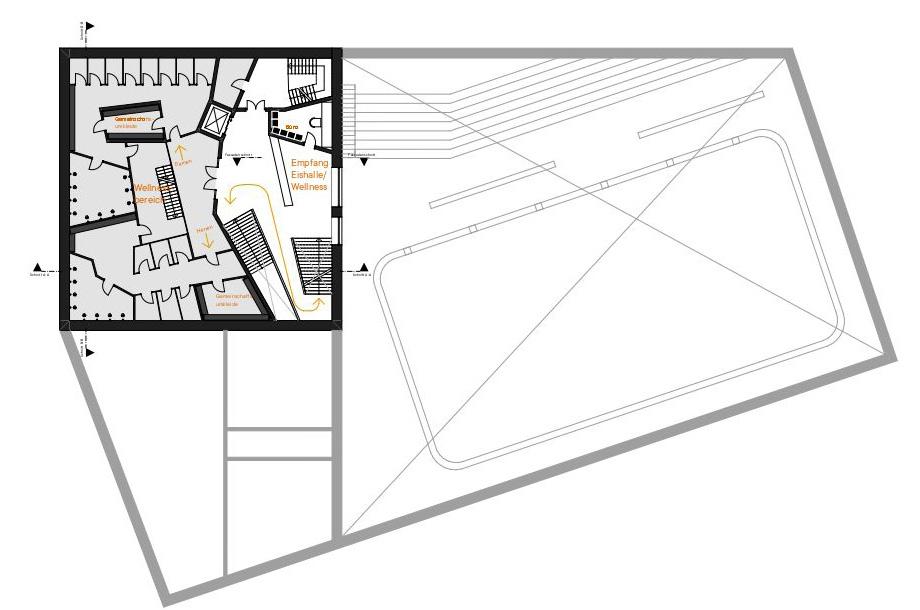

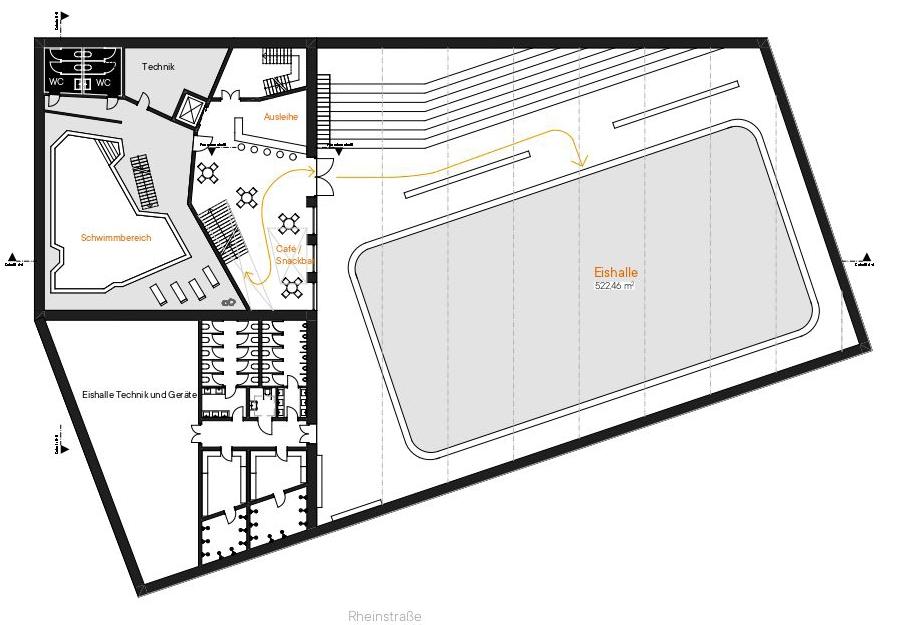

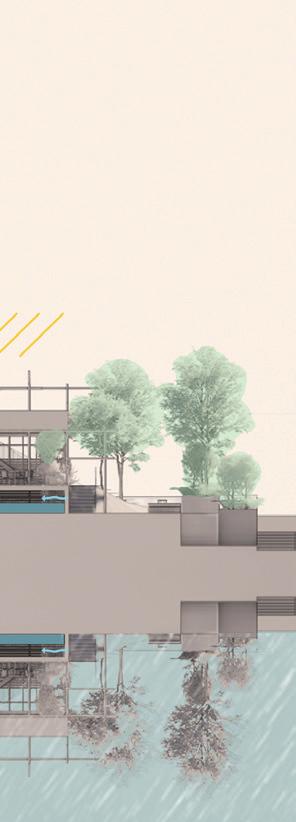

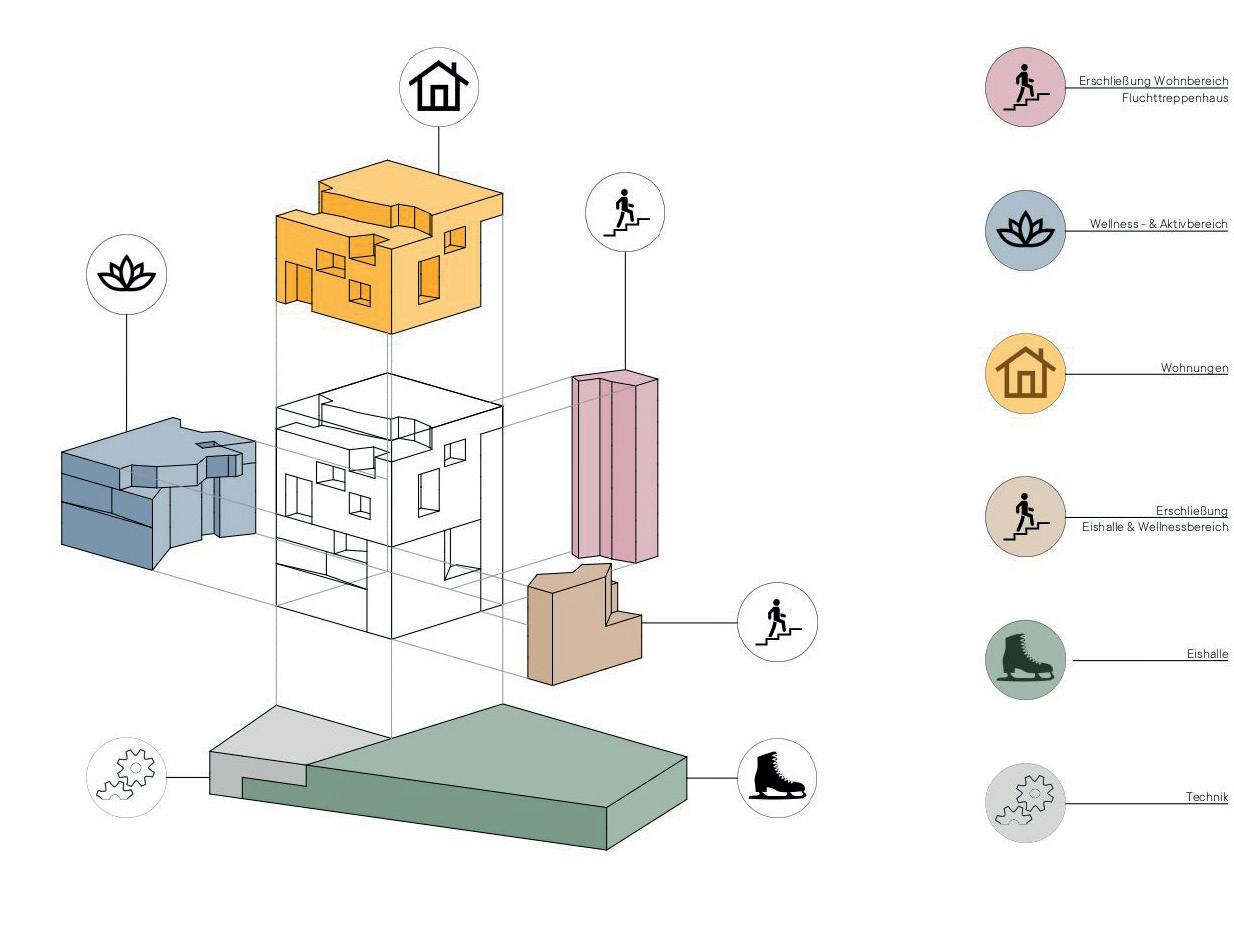

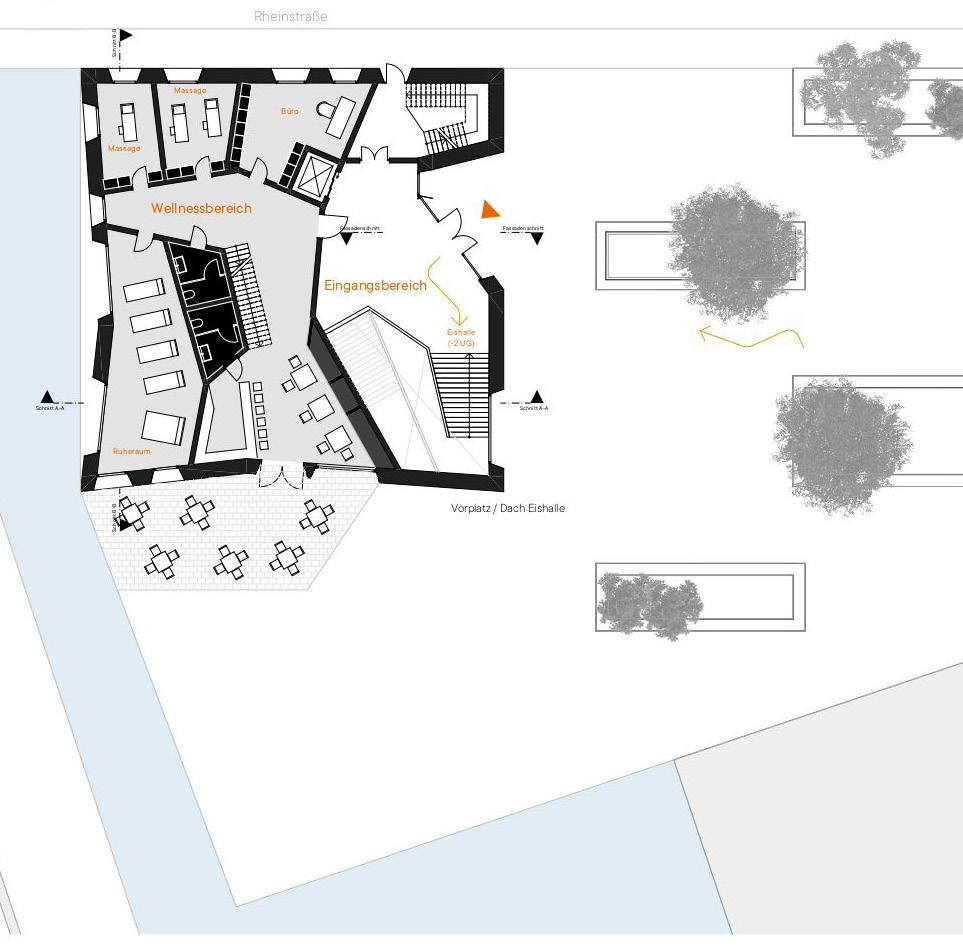

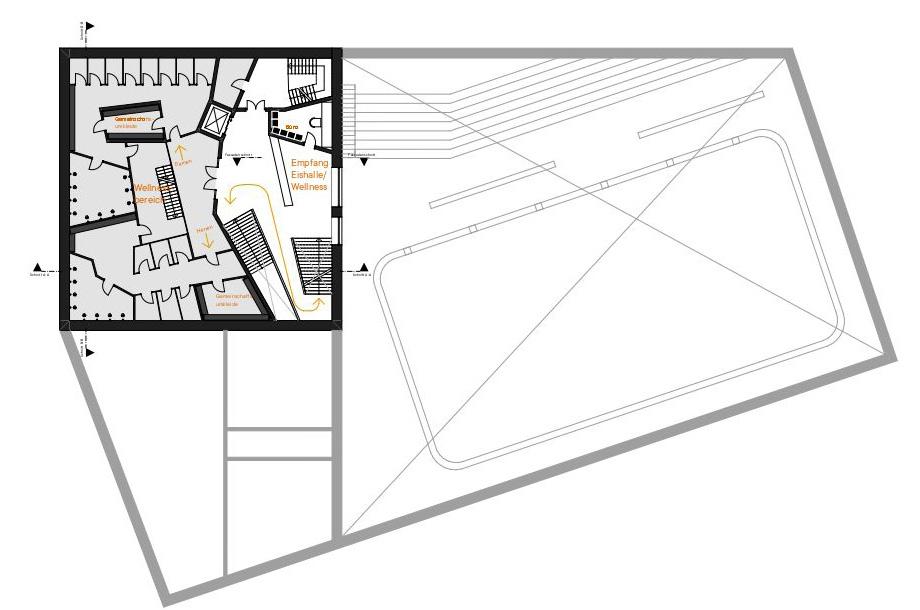

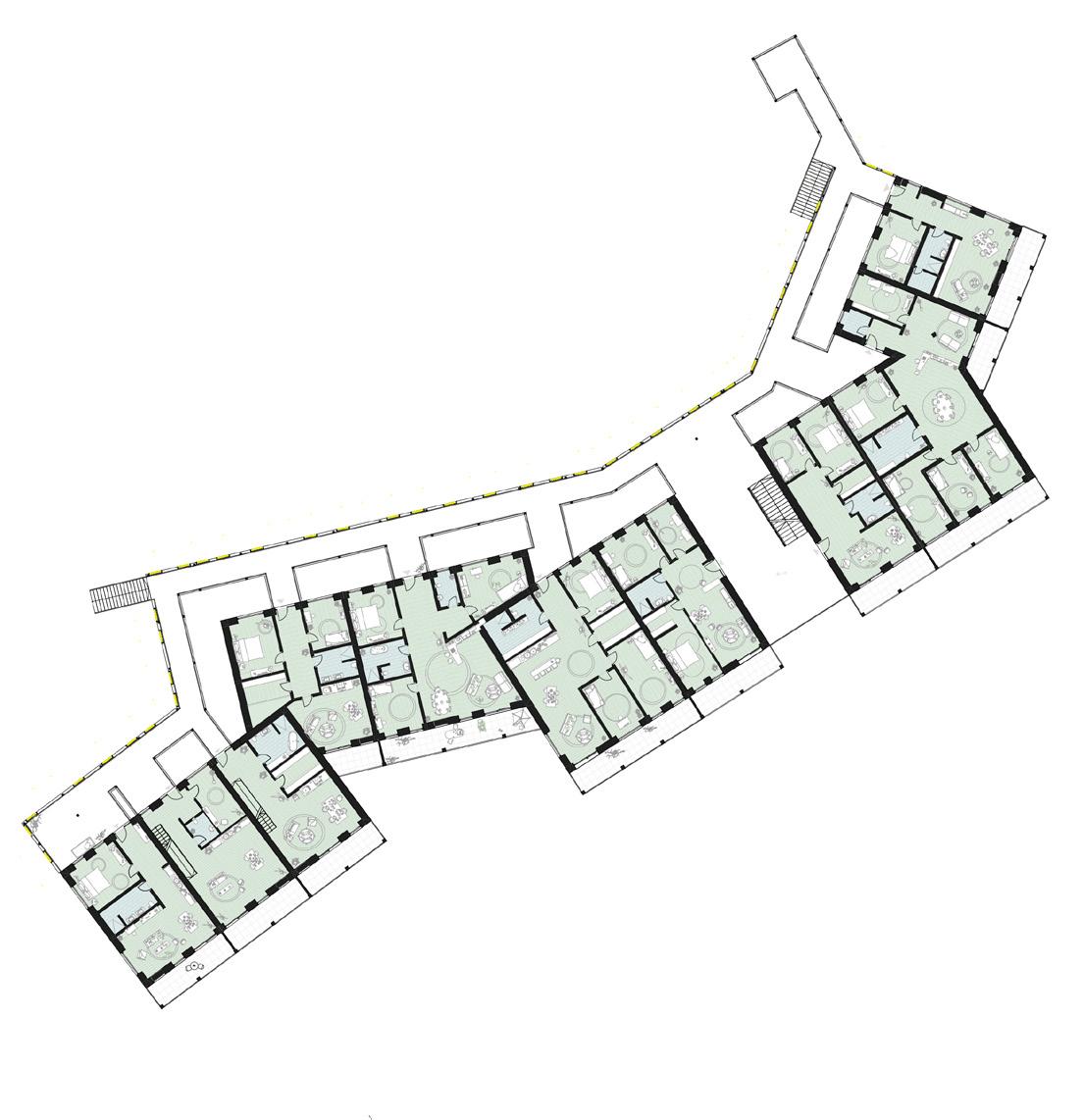

Der Gebäudeentwurf zur Typologie Höhle liegt im Energy Design Quarter direkt an der Wasserkante eines Abzweigs der Hunte, der durch das Quartier fließt und dem Viertel eine besondere außenräumliche Qualität verleiht. Neben einem Wellnessbereich und Wohneinheiten befindet sich in dem oberirdisch sechsgeschossigen Gebäude unterirdisch eine Eishalle.

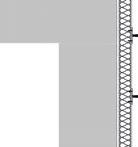

Die monolithische Konstruktion mit Außenwänden und Dach aus Dämmbeton verleiht der Typologie Höhle ihren architektonischenAusdruck. Die massiven Außenwände haben eine Stärke von 75 Zentimetern. Im Kontrast dazu stehen die vielen hohen Lufträume, die eine Höhle ebenso ausmachen, wie ihre Massivität. Neben schrägen Innenwänden aus Recyclingbeton betonen verschieden tiefe Loggien, die durch Maisonette-Wohnungen auch in der Höhe variieren, die Typologie ebenso, indem sie unterschiedliche „Aussichtsebenen“ bilden. Das Thema Beton zieht sich durch unser komplettes Gestaltungskonzept, da er in Sichtbetonausführung sowohl von innen als auch von außen und auch auf dem Dach sichtbar ist.

In den fünf oberen Geschossen befinden sich unterschiedlich große Wohneinheiten für verschiedene Lebensweisen. Jedes Geschoss hat mindestens eine Maisonette-Wohnung. Der Wellnessbereich sowie die Eishalle in den Untergeschossen werden über einen repräsentativen Eingangsbereich erschlossen, der sich über vier Geschosse erstreckt und mit großen Lufträumen den Höhlencharakter des Gebäudes unterstreicht.

42

Lageplan

Diagramm Funktionen

Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Untergeschoss 1/Umkleiden

Grundriss Untergeschoss 2/Wellnessbereich, Eissporthalle

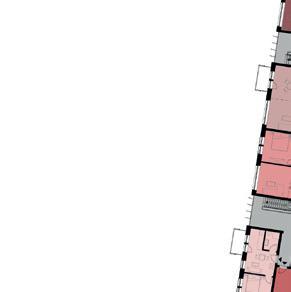

Grundrisse Obergeschosse

Grundrisse Dach-Maisonetten

Perspektive Eissporthalle

Perspektive Erschließungshalle

43

In den oberen Geschossen befinden sich neben Massage- und Bewegungsräumen drei Saunen, ein Ruhebereich sowie Gastronomie. Die Eishalle bietet den Besuchern auf 500 Quadratmetern Eisfläche Platz zum Eislaufen. Zudem hat sie eine separate Gastronomie im untersten Geschoss, in dem sich auch die Ausleihe sowie die Umkleiden befinden.

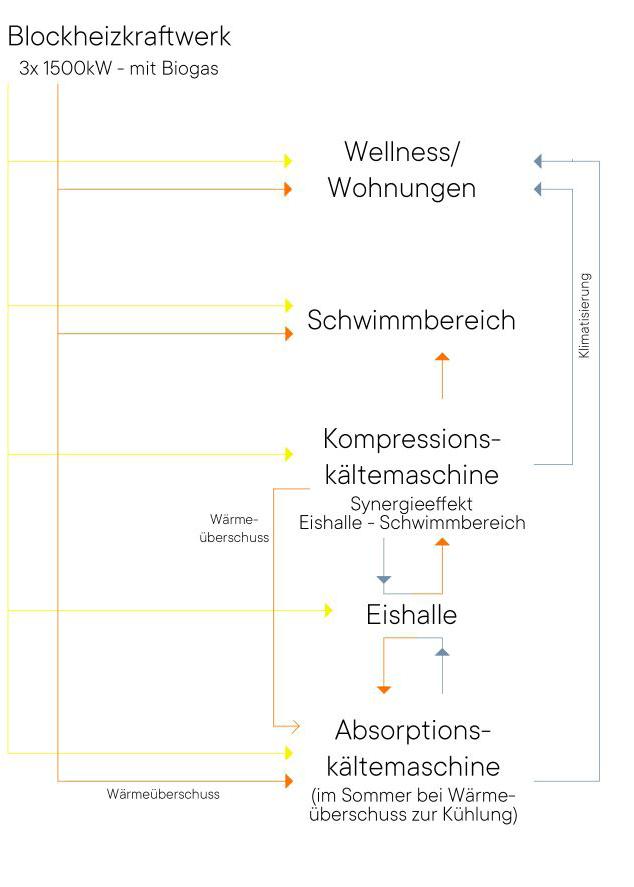

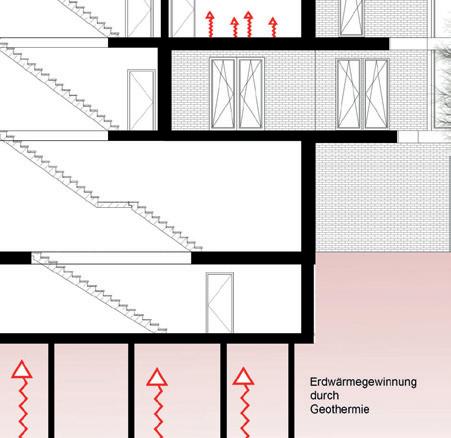

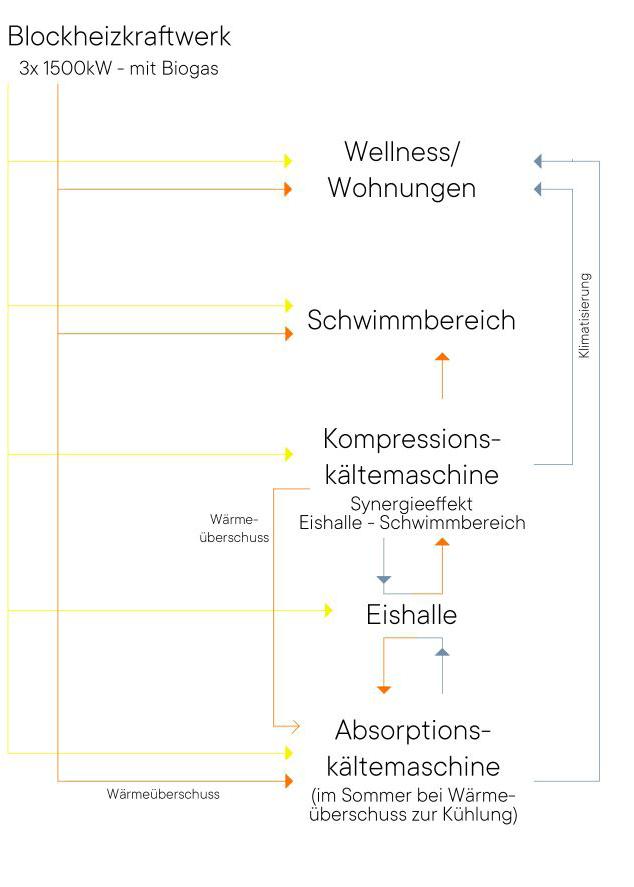

Energiekonzept

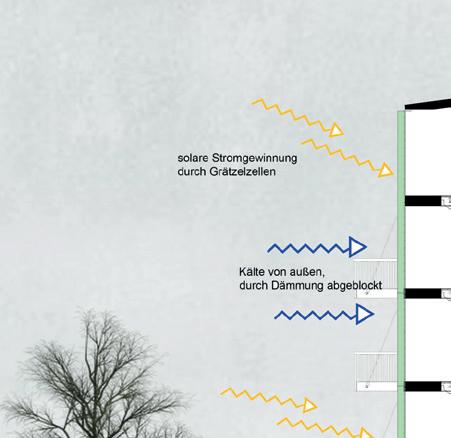

Die Energie- und Stromversorgung erfolgt für die Wohneinheiten über Geothermie und für die Gewerbebereiche zudem über ein mit Biogas betriebenes BHKW. Zwischen Eishalle und Wellnessbereich besteht zudem ein Synergieeffekt , da die Abwärme, die bei der Kühlung der Eishalle entsteht, für den Wellnessbereich genutzt werden kann.

44

Schema Energiekonzept

Schnitte Energiekonzept

45

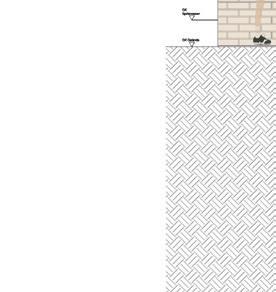

Detailschnitt- und -ansicht

Kettenhaus

Elena Wilken & Christa Willhorst

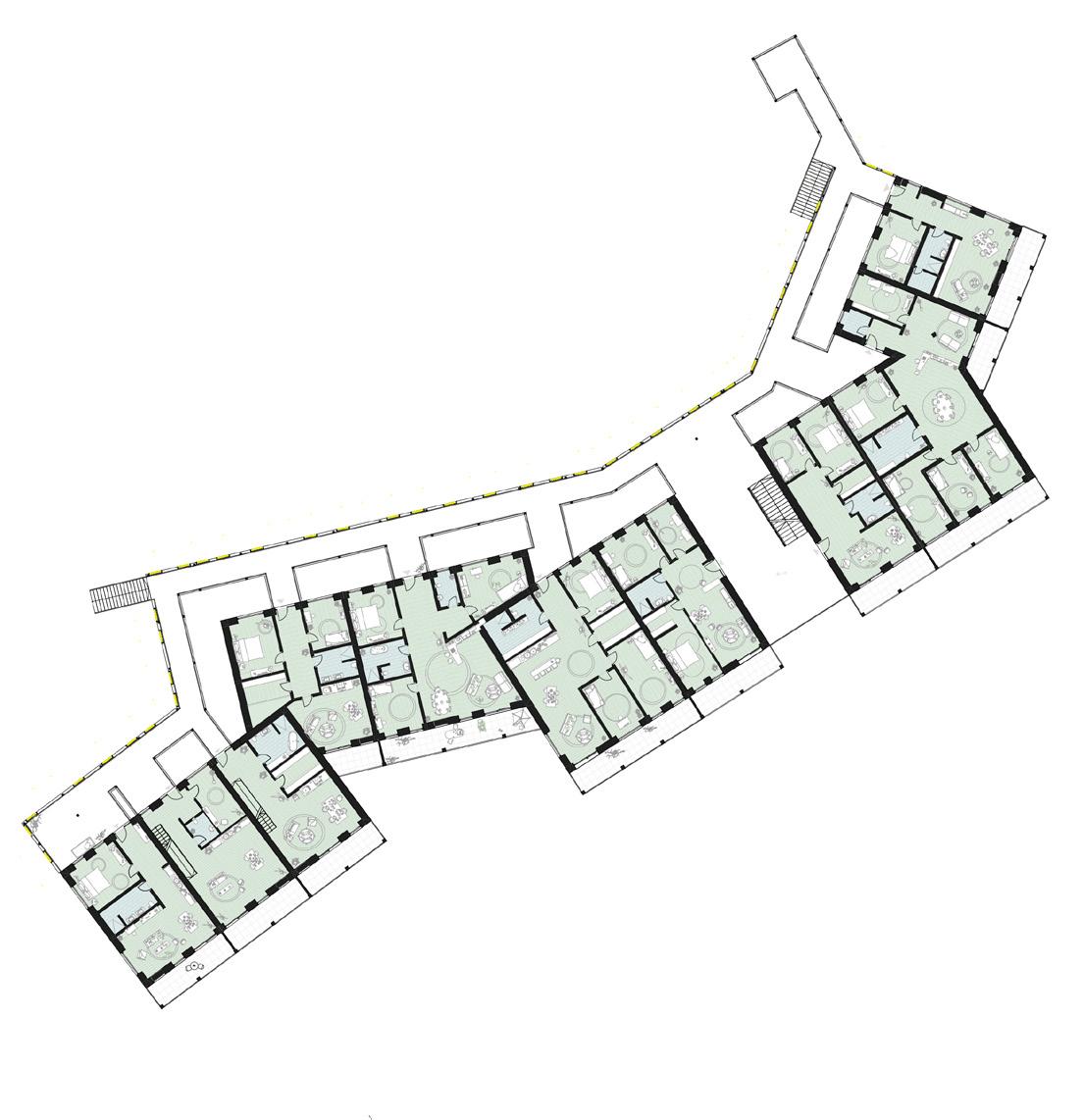

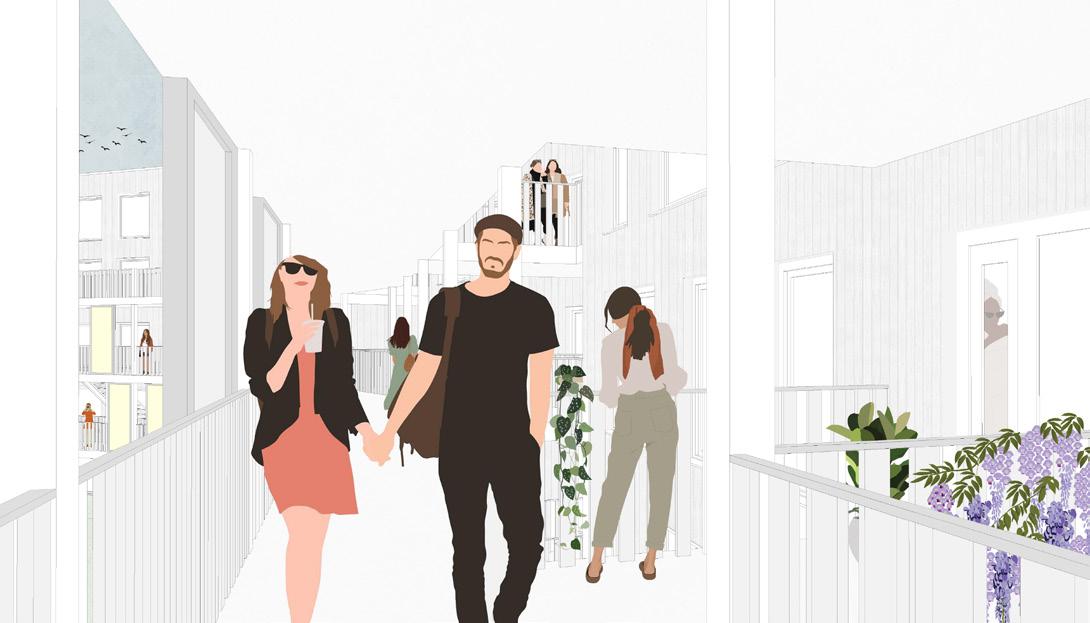

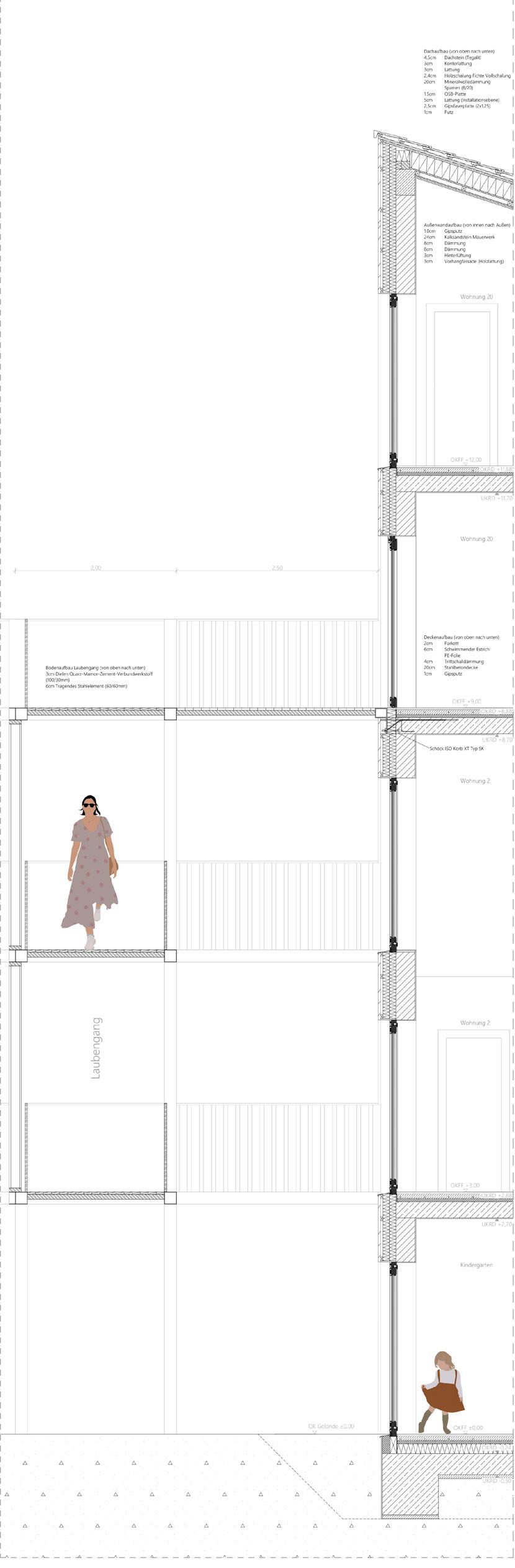

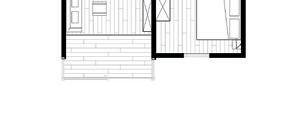

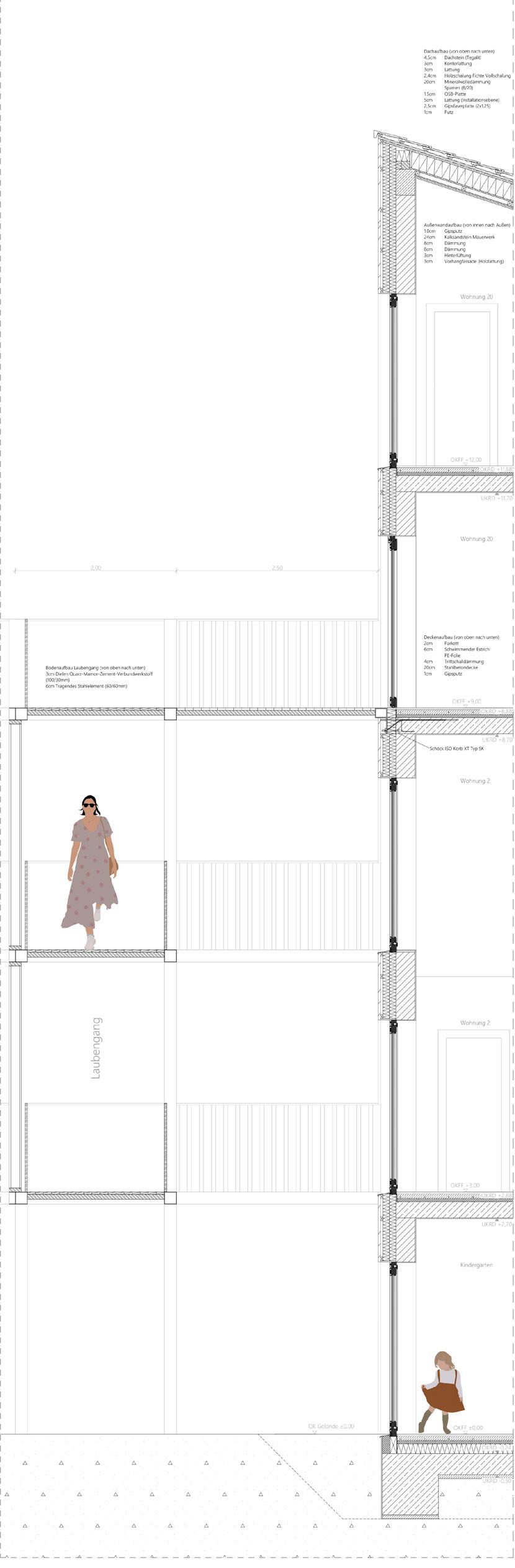

Im Ensemble mit den neun anderen Entwürfen entsteht im Süden des Quartiers als Bindeglied zwischen der Druse und dem langen Riegel das Kettenhaus, ein Gebäudekomplex aus mehreren über Stege verbundenen und erschlossenen Baukörpern. Durch eine freie Treppe in der Fuge zwischen den Baukörpern sowie zwei Treppen an den Enden des Steges gelangt man in die oberen Wohnetagen.. Im Erdgeschoss befinden sich ein Kindergarten und ein Fahrradladen mit Werkstatt und Ladestationen.

Der Mix aus verschieden großen Wohnungen adressiert Singles, Paare, Familien und Mehrgenerationen-Konzepte. Die Maisonetten im obersten Geschoss nutzen den Raum unter den nach Süden geneigten Pultdächern. In gleicher Himmelsrichtung erweitern großzügige Balkone die Wohnungen in allen Obergeschossen. Hinzu kommen große Gemeinschaftsflächen, die die beiden Wohnkomplexe auf jeder Ebene miteinander verbinden. Sie bieten Bewohner*innen wie Besucher*innen überdachten Raum zum Treffen, Entspannen oder für gemütliche Sommerabende.

Bei der Außen -und Innenraumgestaltung liegt der Schwerpunkt auf der Balance zwischen Nutzbarkeit, Langlebigkeit und Natürlichkeit. Natürliche Materialien wie Holz, Glas und Stahl bestimmen das Gesamtbild. Das Lichtkonzept im Inneren setzt auf das Wechselspiel zwischen akzentuierter und warmer Beleuchtung. Durch große Fenster kommt viel natürliches Licht in die Zimmer. Der Laubengang auf der Südseite, dient zwar im Wesentlichen zur

46

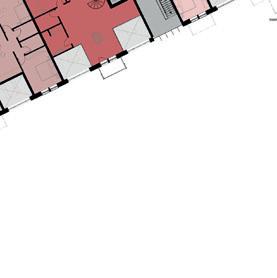

Grundriss Erdgeschoss/KiTa Grundriss 1. Obergeschoss/Wohnen

Lageplan

Laubengangerschließung

Gemeinschaftszone Laubengang

Grundriss 3. Obergeschoss/Maisonetten

Gemeinschaftsfläche

Grundriss 4. Obergeschoss/Maisonetten

Schnitt

47

Klimaschnitte:

Erschließung der Wohnungen, soll jedoch einen Mehrwert für die Nutzer*innen haben. Er fällt nicht nur durch seinen zickzackartigen Verlauf auf, sondern auch durch breite Wege und große Stege zu den Wohnungen. Damit ist der Laubengang der perfekte Ort, um die Aussicht zu genießen und seinen Nachbar*innen zu begegnen.

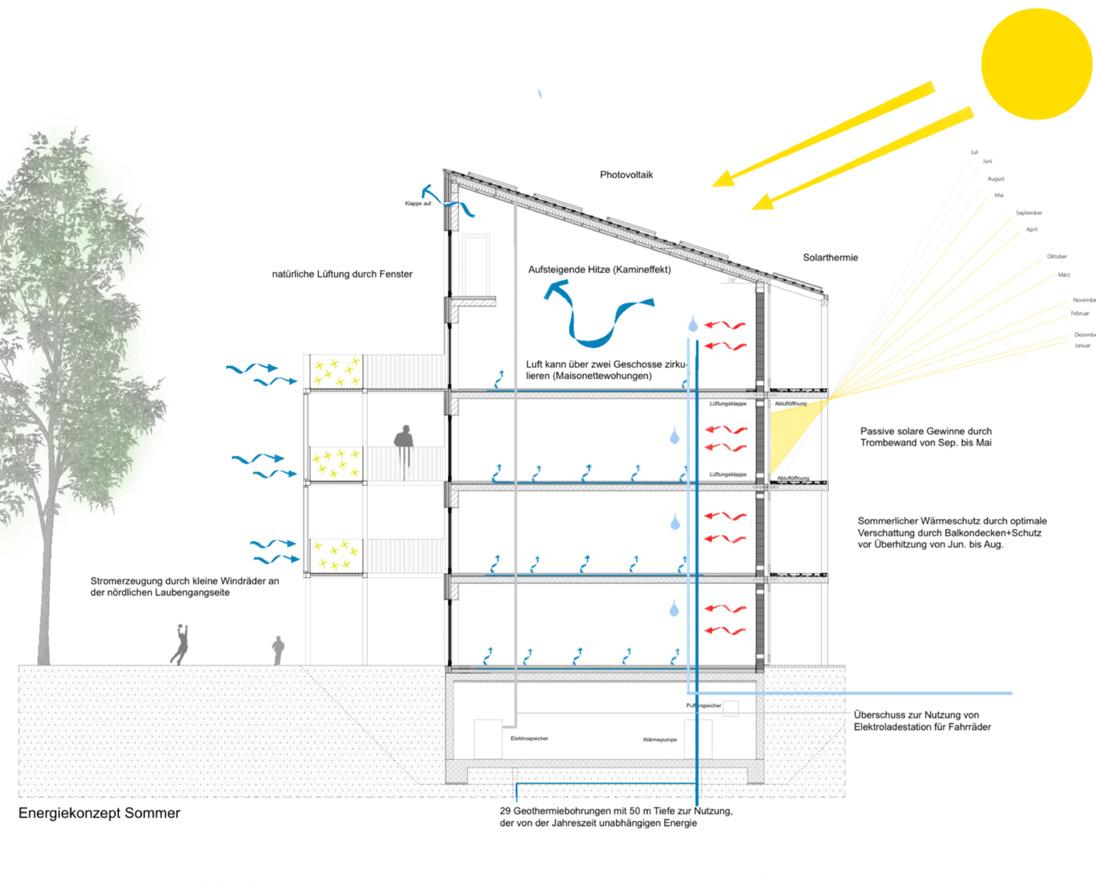

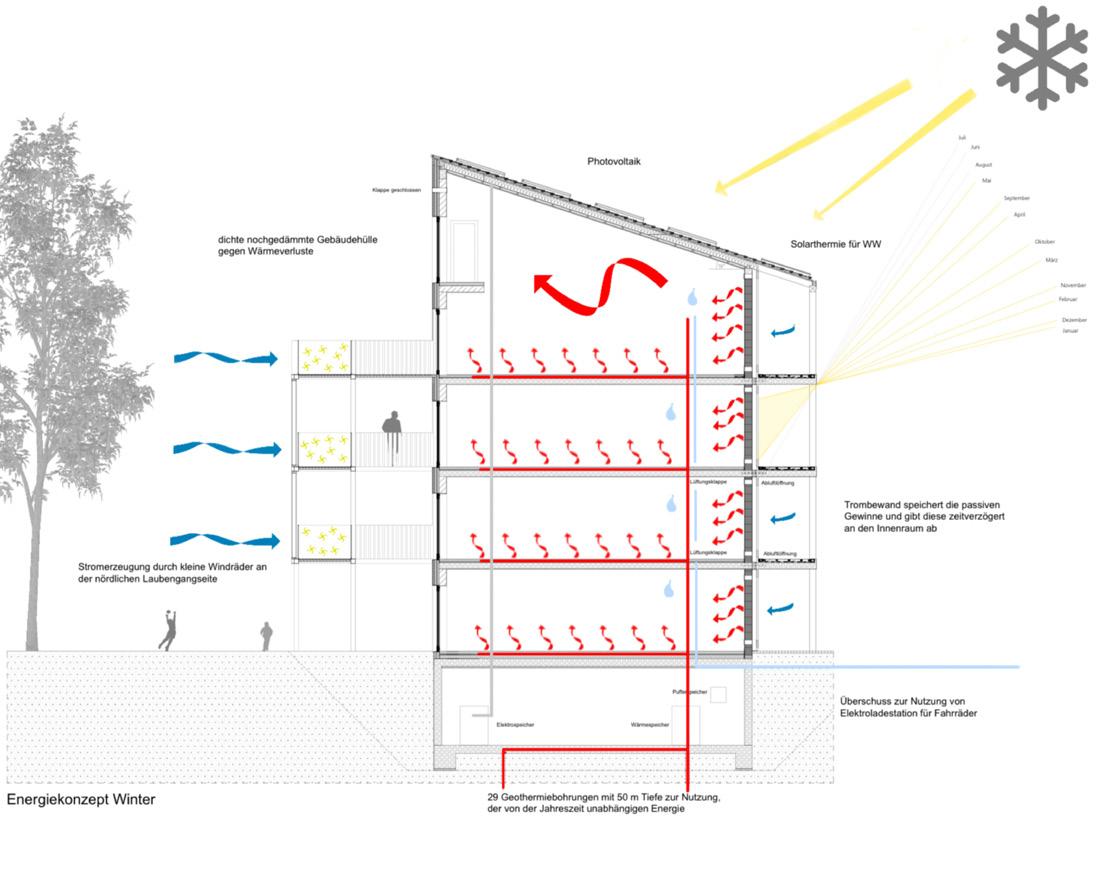

Energiekonzept

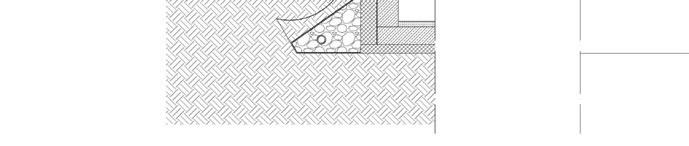

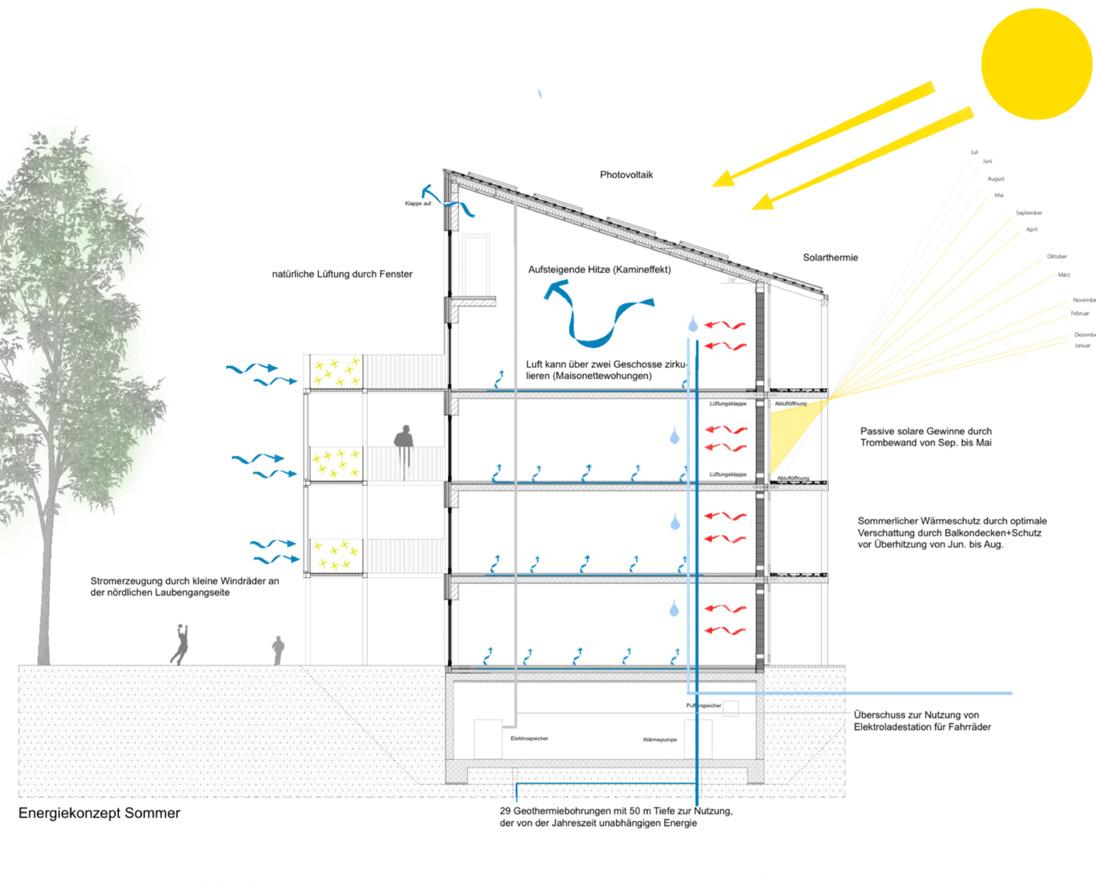

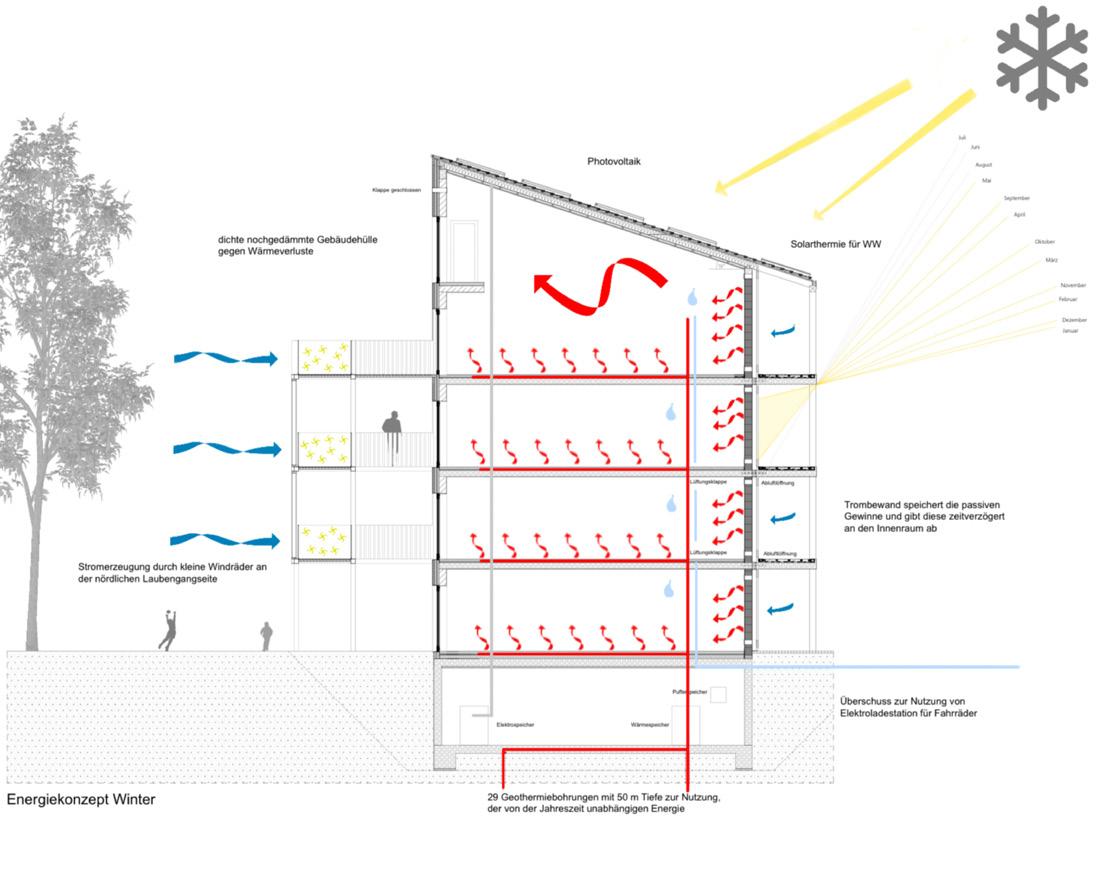

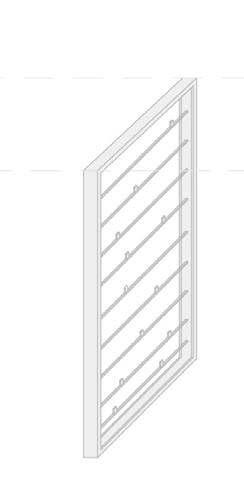

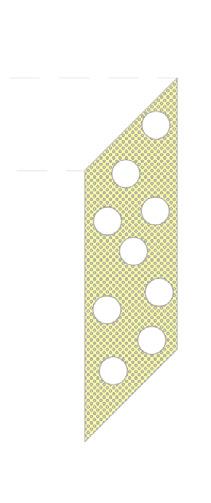

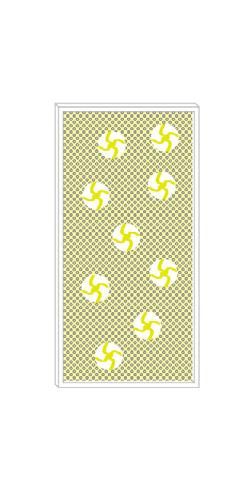

Das Energiekonzept sieht im Süden Trombewände vor, die passiv die Sonnenwärme speichern und zeitversetzt an den Innenraum weitergeben. Die Balkonplatten dienen auch als Sonnenschutz und verhindern eine Überhitzung der Wände. Auf den Dächern befinden sich Photovoltaikanlagen und Solarthermiemodule. 29 Geothermie-Bohrungen mit 50 Metern Tiefe nutzen die von den Jahreszeiten unabhängige Erdwärme. Am Laubengang im Norden sind Paneele mit gelben Windrädern montiert. Sie tragen mit ihren fröhlichne Farben nicht nur wesentlich zum Ausdruck der Fassade bei, sondern integrieren sich auch in den Energiekreislauf des Gebäudes.

48

Sommer & Winter

Windrad-Paneele

Detailansicht Laubengangerschließung

Schnitt Laubengang/Fassade

49

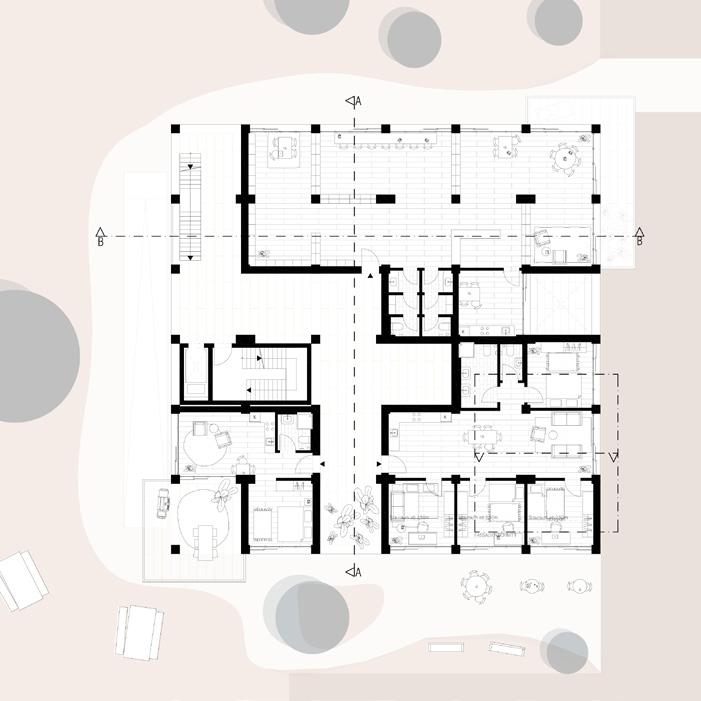

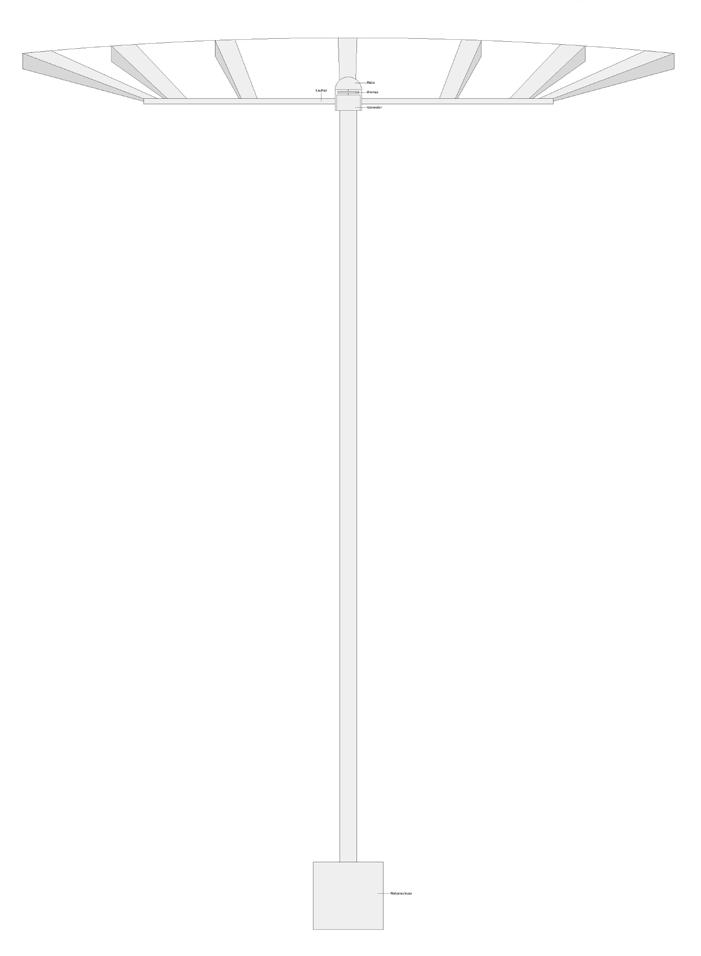

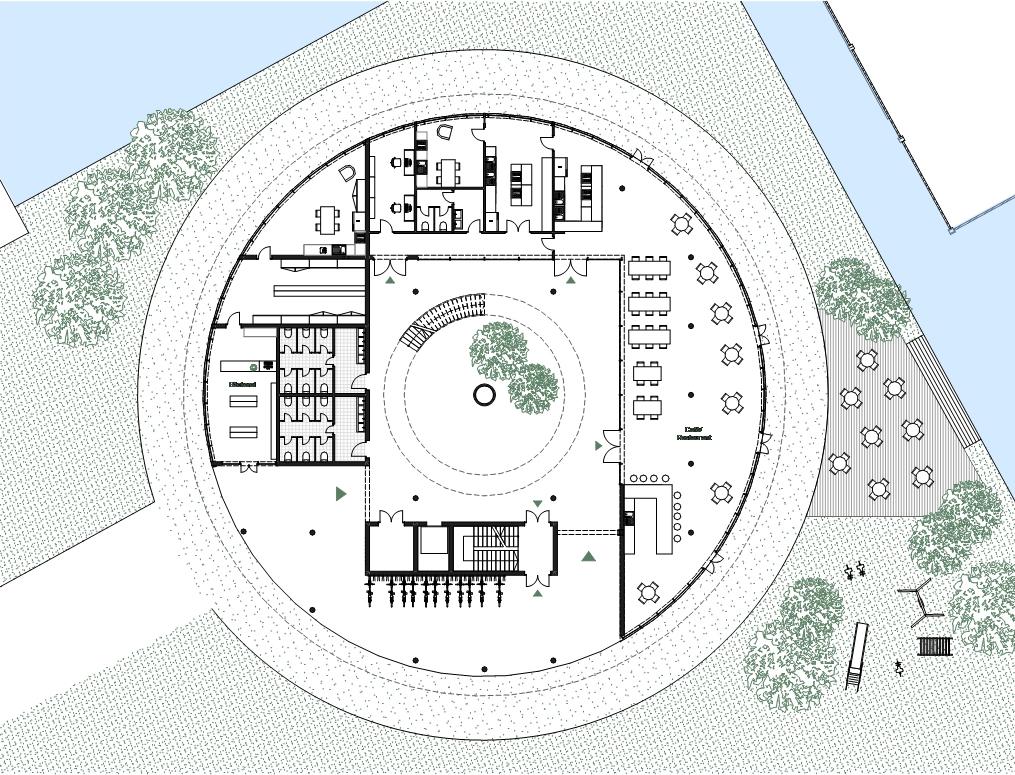

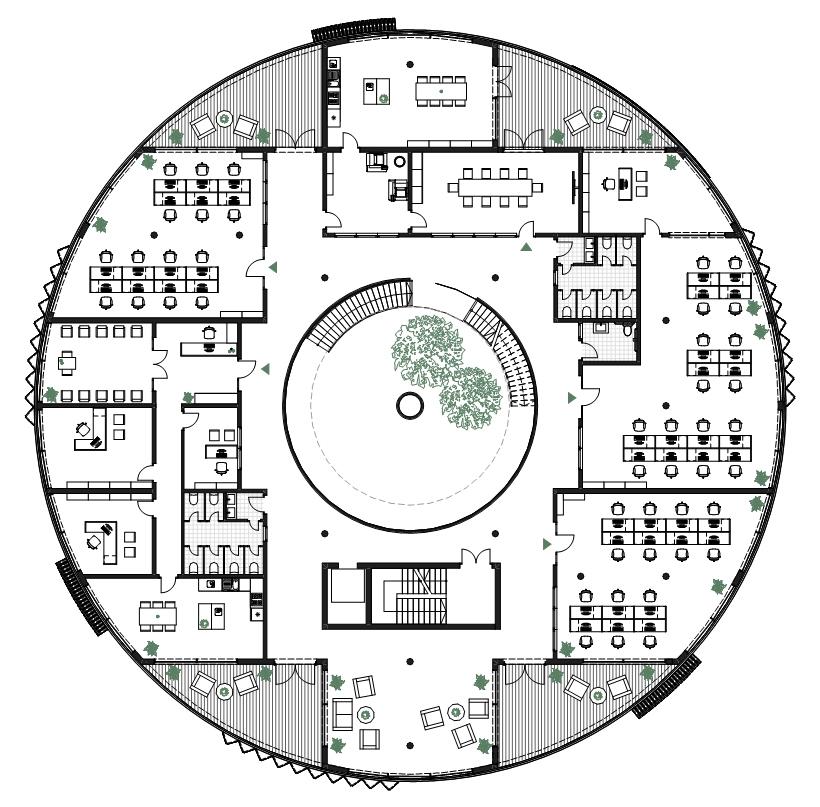

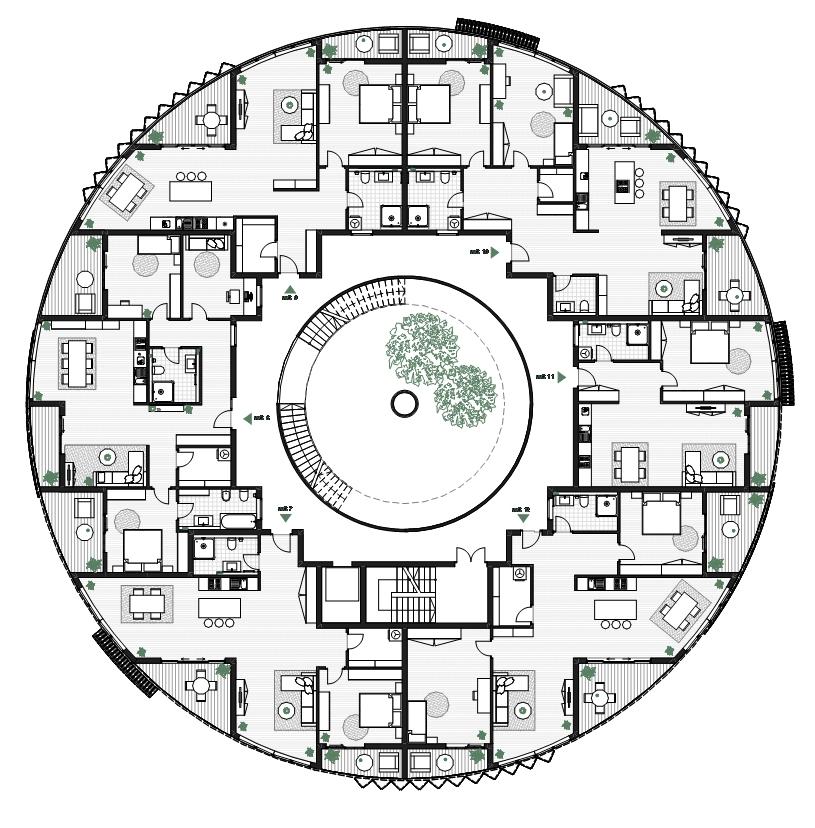

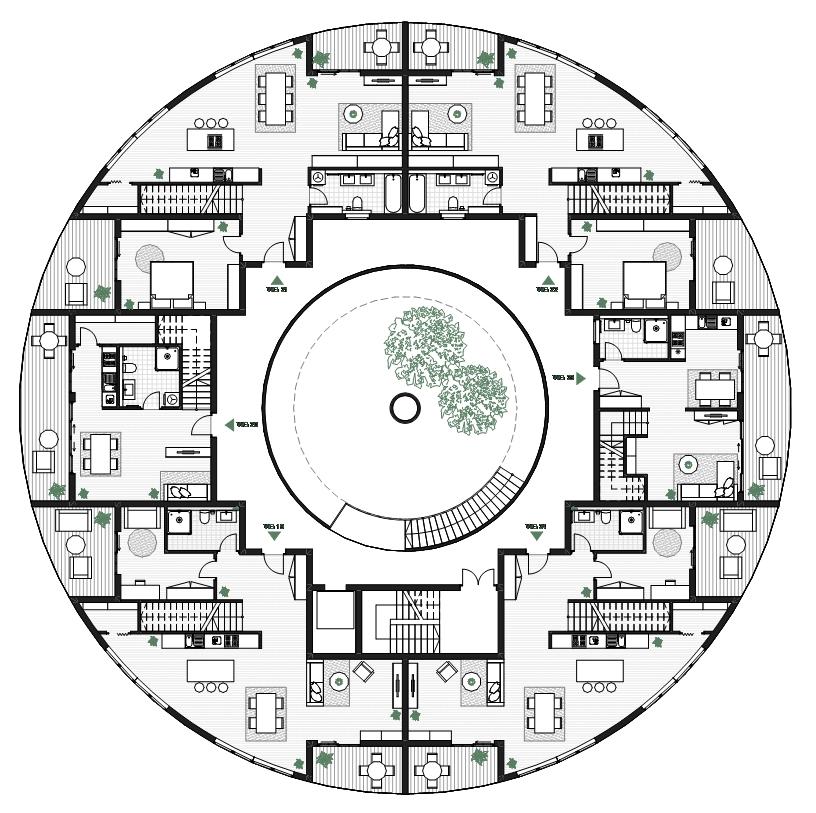

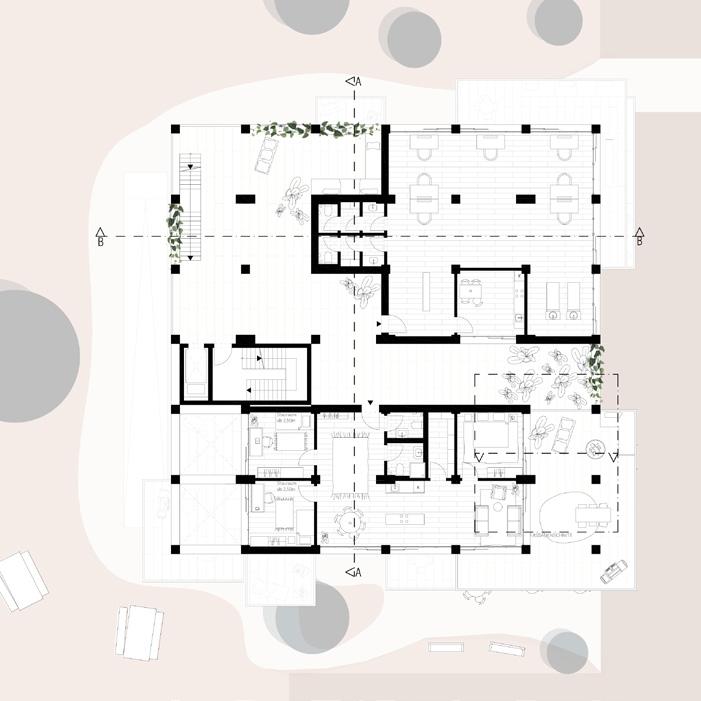

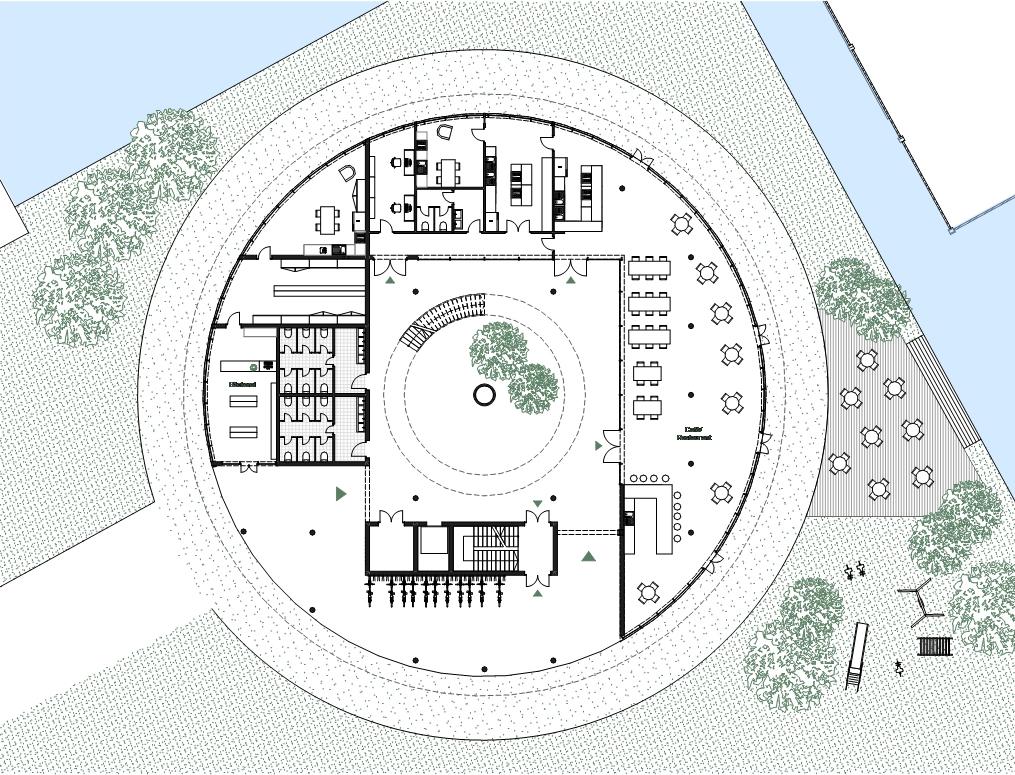

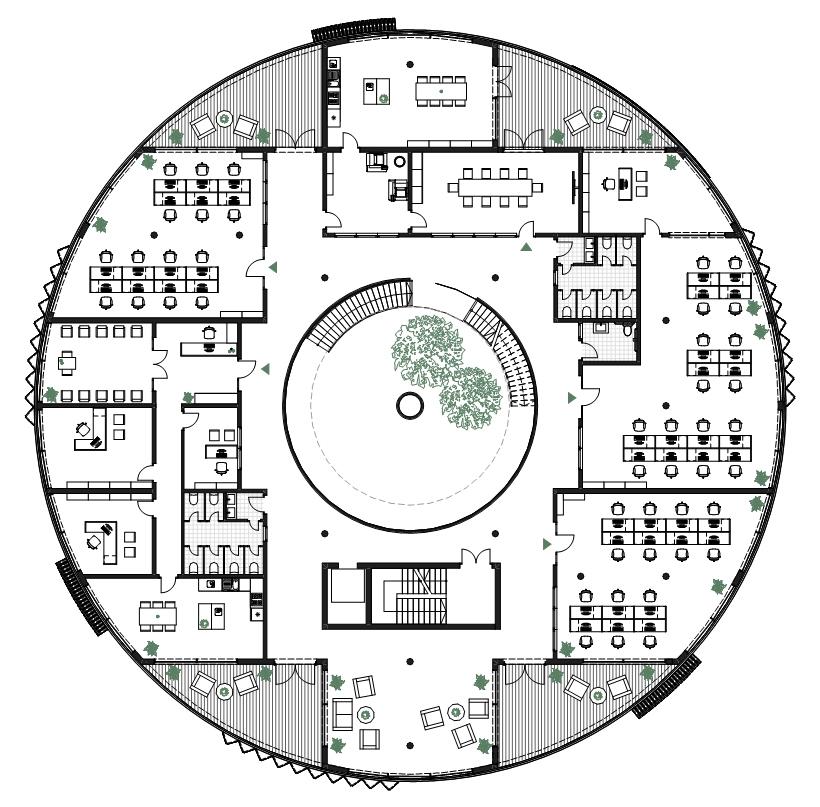

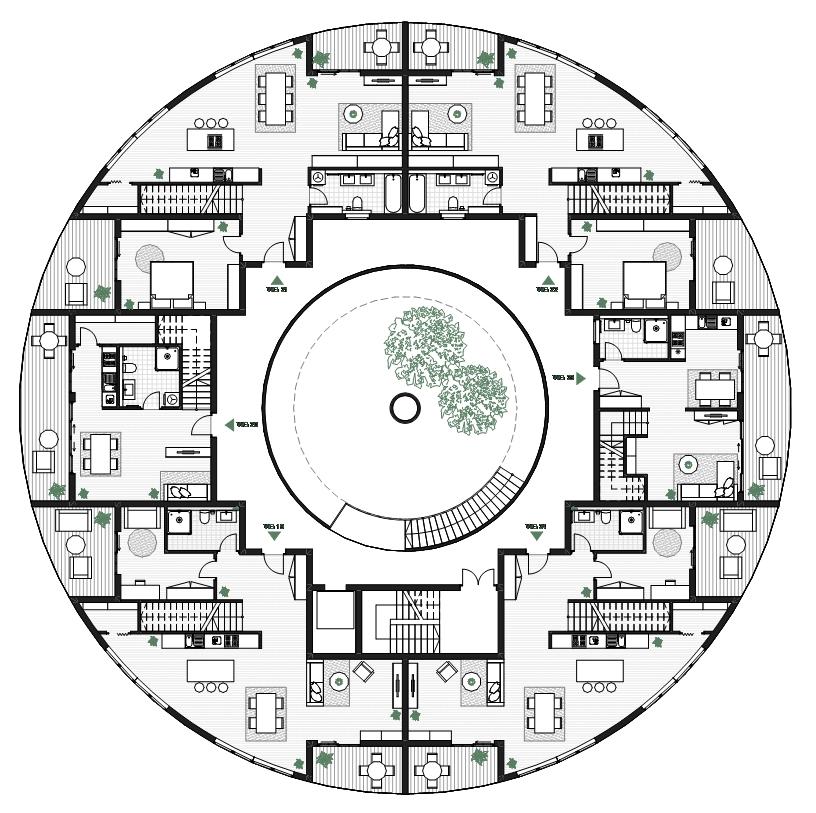

Kinetisches Haus

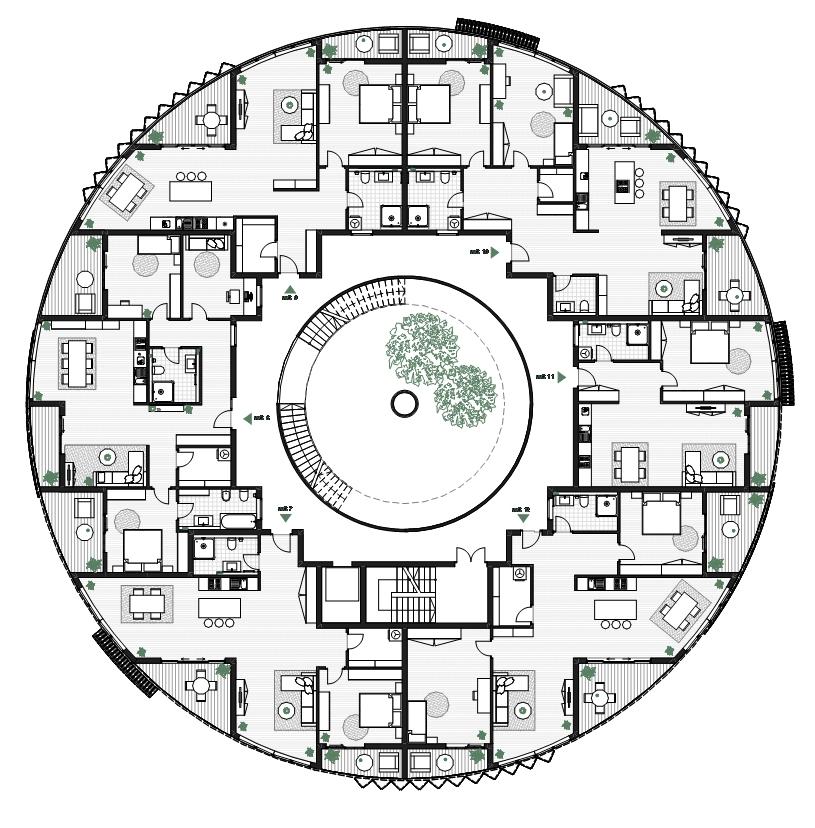

Alina Wilhelm

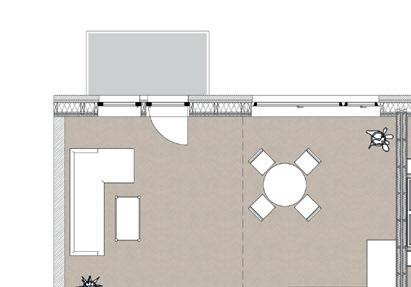

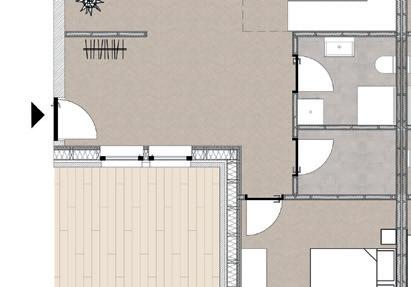

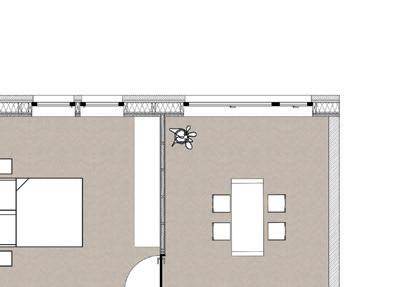

Das Kinetische Haus mit seiner zylindrischen Form ist das Zentrum des Quartiers. Das Zusammenspiel von Radialität und Orthogonalität unterstreicht die Dynamik, die das Haus mit seinen teils beweglichen Komponenten zur Energiegewinnung besitzt. Das Nutzungsprofil des Hauses umfasst im Erdgeschoss eine Bäckerei und ein Café-Restaurant. Darüber befinden sich zwei Geschosse mit Büro-, Praxis-, Meeting- und Gemeinschaftsflächen. In den oberen Etagen befinden sich insgesamt 12 Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer Wohnungen und 12 Maisonette-Wohnungen.

Energiekonzept

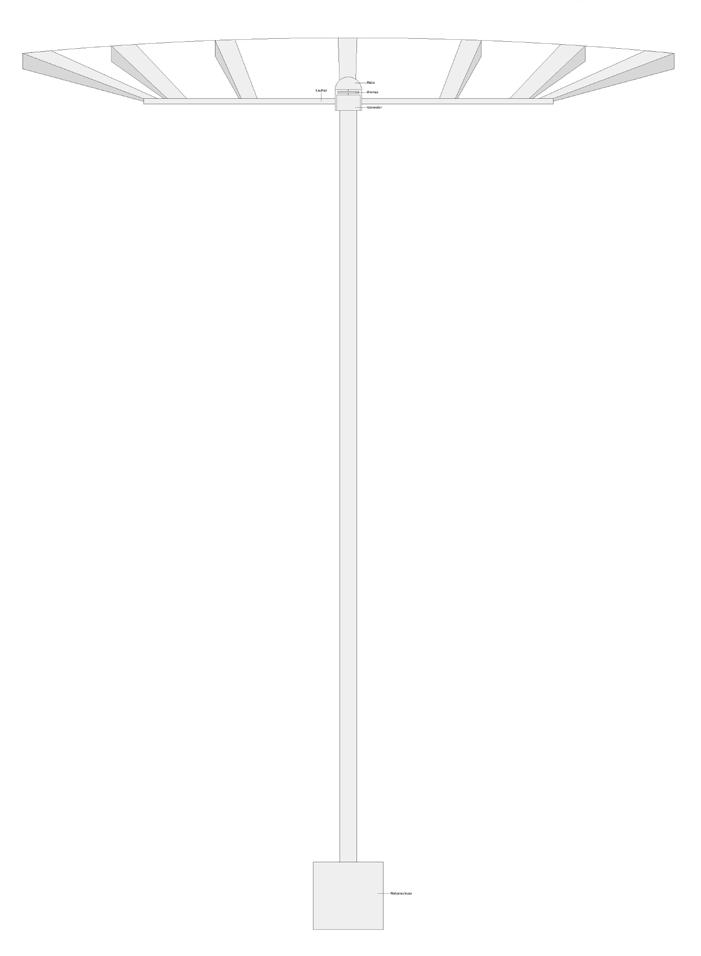

Das auffälligste Element des Energiekonzeptes für das Kinetische Haus ist ein Aufwindkraftwerk, das sich im zentralen, licht- und luftdurchfluteten Atrium befindet. Durch Sonneneinstrahlung erwärmt sich die Luft unter dem großen tranzluzenten Dach des Hauses. Auf Grund des dabei entstehenden Dichteunterschiedes zwischen der warmen und der kalten Luft strömt die Luft im Atrium nach oben auf und trifft auf die Rotorblätter des Aufwindkraftwerks. Diese lenken die Luft ab und erhalten dadurch einen Rückstoß. Durch die so entstehende Rotation wandelt die Turbine über einen Generator die mechanische in elektrische Energie um.

Die Heizungs- und Warmwasserenergie wird über Geothermiesonden gewonnen. Das durch die Sonden fließende Wasser nimmt die Wärme des Erd-

Aufwindkraftwerk, Prinzipskizze

Grundriss Erdgeschoss/Gastronomie, Fahrräder etc.

50

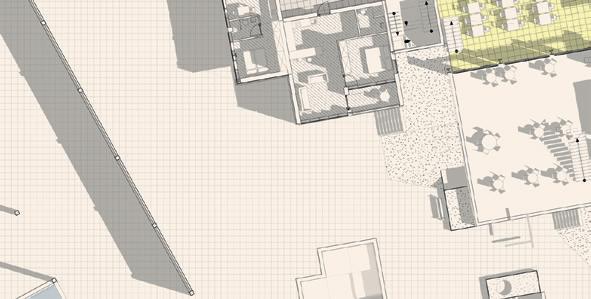

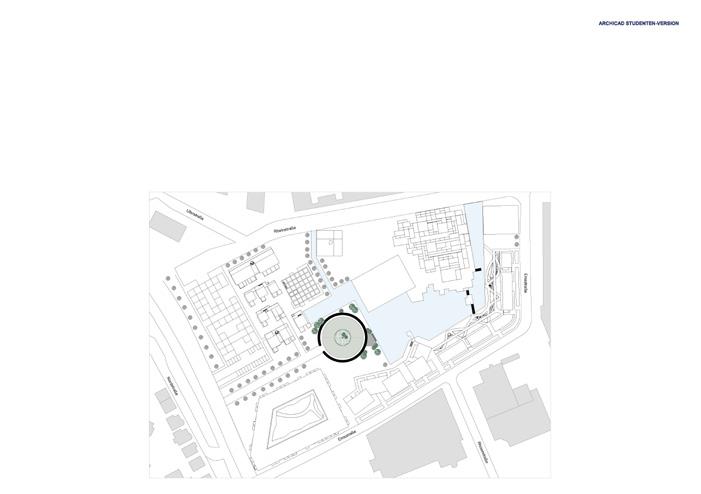

Lageplan

Grundriss Bürogeschoss

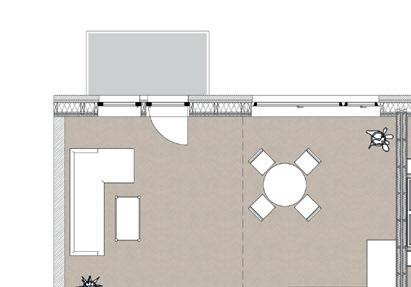

Ausschnitt/Dreizimmer-Wohnung

Grundriss Wohngeschoss

Ausschnitt Maisonette, oben

Ausschnitt Maisonette, unten

Grundriss Maisonetten, oben

Grundriss Maisonetten, unten

Schnitt Ansicht

51

Modellfoto überdachter Innenhof

Dreitafelprojektion Grundriss, Ansicht Schnitt

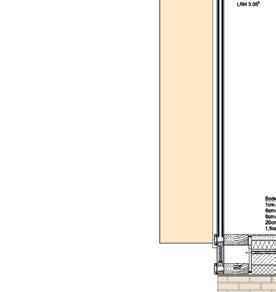

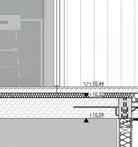

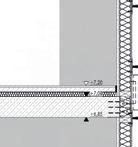

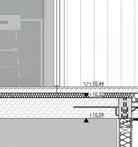

52 20 2 4 2 16 1 1 Parkett 2 Zementestrich Sperrschicht4 Trittschalldämmung 5 Dampfsperre 6 Geschossdecke aus Stahlbeton verputzt 1 3 5 Innen Außen 3-Scheiben-Wärmeschutzglas 8 Glasscheiben Sonnenschutzbeschichtung 10 Scheibenzwischenraum mit Edelgas 11 Abstandhalter 12 Diffusionsöffnung 13 Butyldichtung 14 Trocknungsmittel 10 2 3 2 Außen Fassadendetails

reichs auf, die von einem Wärmeträger an die Wärmepumpe übertragen wird. So wird das komplette das Gebäude an kalten Tagen beheizt und an warmen Tagen entsprechend gekühlt.

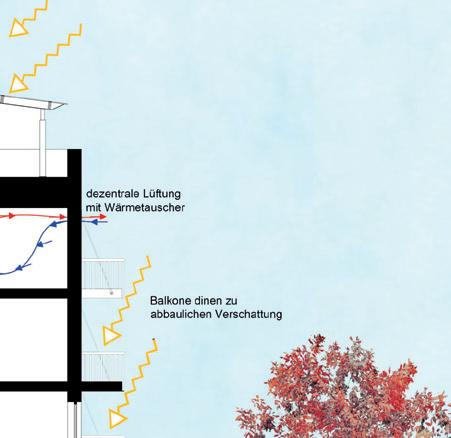

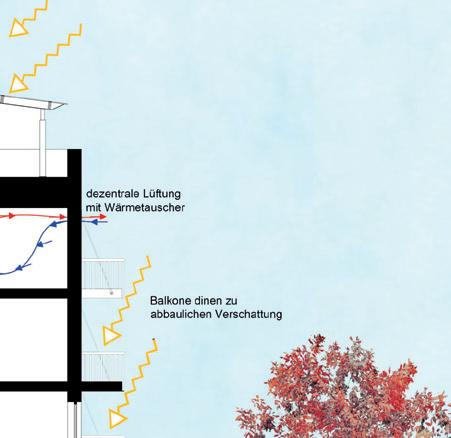

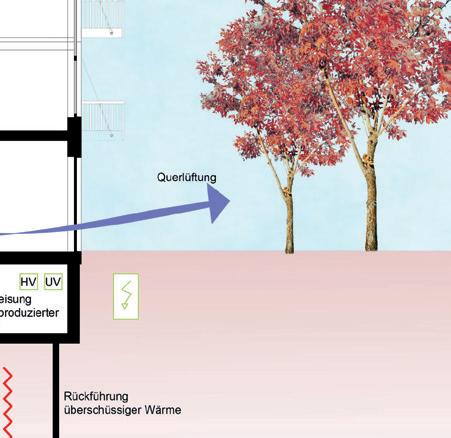

Zusätzlich unterstützen die auf dem Dach platzierten Solarmodule den täglichen Warmwasser- und Strombedarf. Eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt nicht nur für frische Luft, sondern wirkt sich auch positiv auf das Gebäude aus. Auf Grund der Wärmerückgewinnung entstehen kaum noch Wärmeverluste. Die verbrauchte Luft im Innenraum wird durch Frischluft von außen ersetzt.

Die in der Abluft enthaltene Wärme wird in einem Wärmetauscher umgewandelt und auf die Zuluft übertragen. So entstehen kaum Wärmeverluste. Außerdem werden zusätzlich Energie eingespart und die Heizkosten reduziert. Das anfallende Regenwasser wird aufgefangen, gefiltert und in einer Zisterne gesammelt. Durch ein seperates Rohrsystem wird das gesammelte Wasser zu einer Entnahmestelle gepumpt. Durch den Einbau einer Regenwassernutzungsanlage wird der Trinkwasserverbrauch deutlich reduziert und die Grundwasserressourcen geschont.

Außenluft Regenwassernutzungsanlage WW Tank Photovoltaik + Solarthermie Solarstrah ung Außenliegender Sonnenschutz durch Schiebeläden Baulicher Sonnenschutz durch Deckenplatte Gebäudehülle im Passivhaus Standard lichtdurchlässiges Dach Luftstrom Kühlung durch Fußbodenleitung Lufträume für bessere Licht- und Luftverhältnisse Zuluft von Außen ins Atrium Filterung des Regenwassers in einer Zisterne und anschließende Pumpung zur Entnahmestelle Umwandlung der mechanischen Energie in elektrische durch Rotation der Turbine Zisterne 25 Geothermiebohrungen mit 30m Tiefe zur Nutzung der geothermalen Energie öffentliches Stromnetz Fortluft Fortluft Sonnenstrahlung Heizung Kühlung Lüftung Regenwasser Strom Abluft/ Fortluft Generator Außenluft Regenwassernutzungsanlage WW Tank Photovoltaik + Solarthermie Gebäudehülle im Passivhaus Standard lichtdurchlässiges Dach Luftstrom Heizung durch Fußbodenleitung Lufträume für bessere Licht- und Luftverhältnisse Filterung des Regenwassers in einer Zisterne und anschließende Pumpung zur Entnahmestelle Umwandlung der mechanischen Energie in elektrische durch Rotation der Turbine Zisterne 25 Geothermiebohrungen mit 30m Tiefe zur Nutzung der geothermalen Energie öffentliches Stromnetz Fortluft Fortluft solare Wärmegewinnung durch tief einfallendes Sonnenlicht Solarstrah ung Vorgewärmte Zuluft aus Atrium für Wohnungen Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Generator Sonnenstrahlung Heizung Kühlung/ Lüftung Regenwasser Strom Abluft Fortluft Dez Lüftungsanlage mit WRG

53

Schnitte Energiekonzept: Sommer & Winter

Schlanker Riegel

Heinrich Holterhaus & Leon Smolka

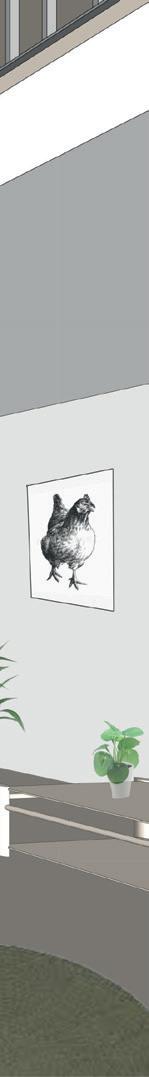

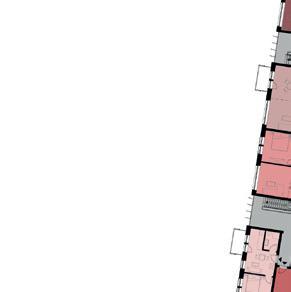

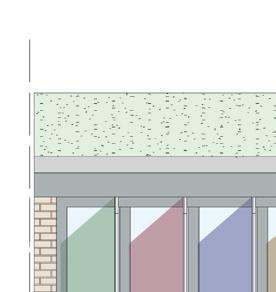

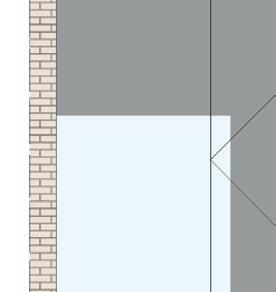

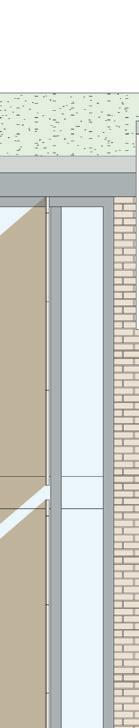

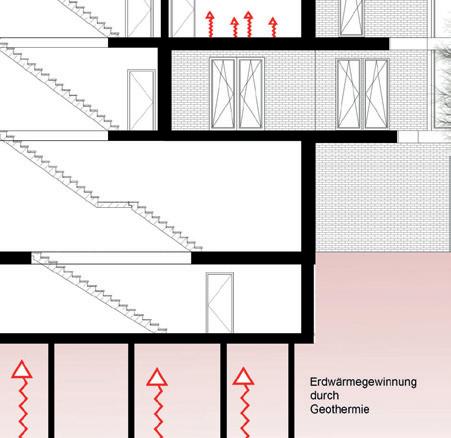

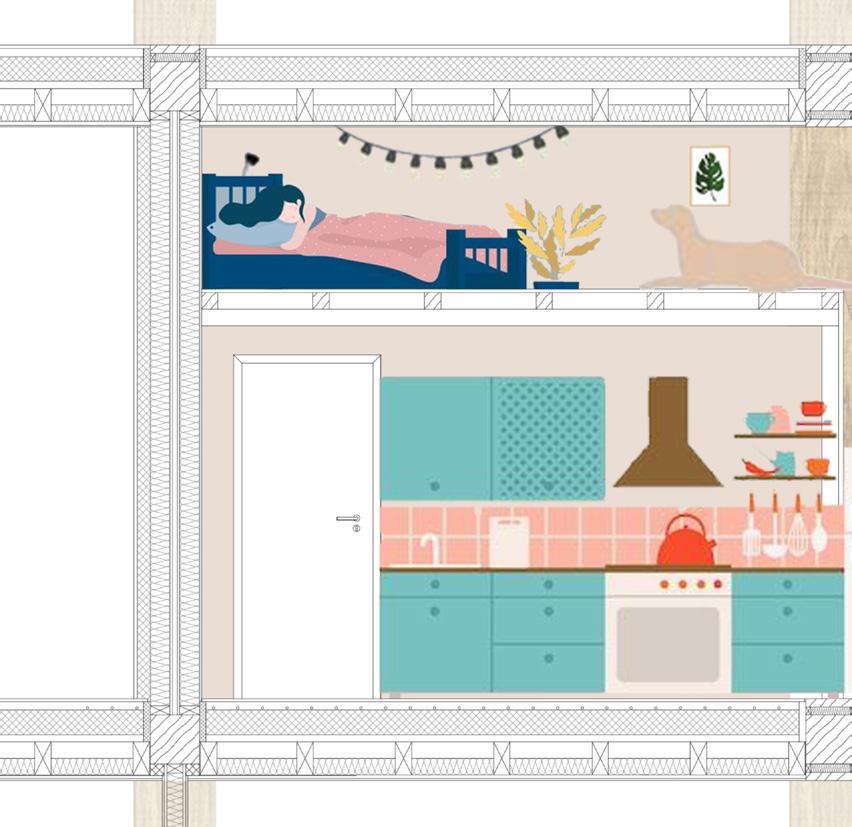

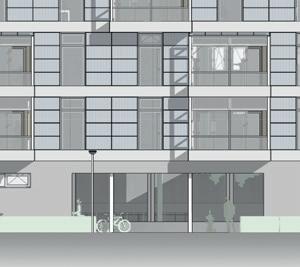

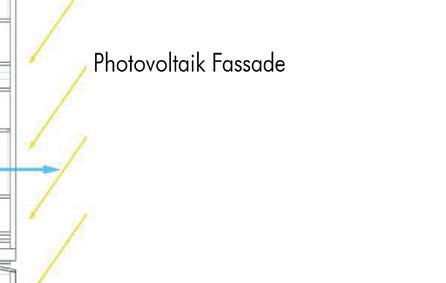

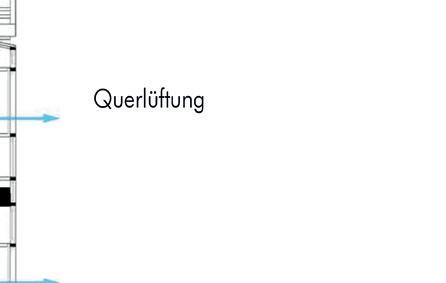

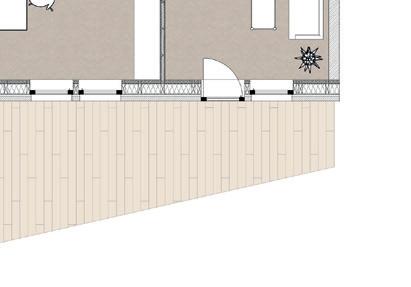

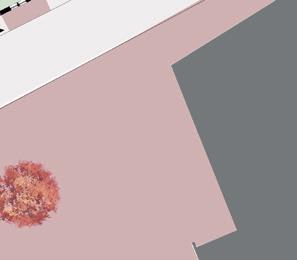

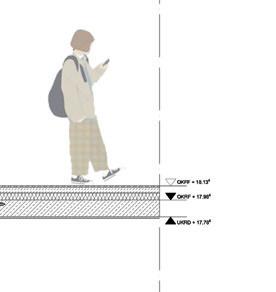

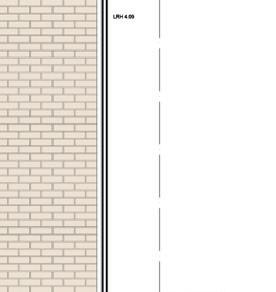

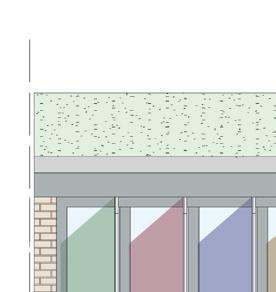

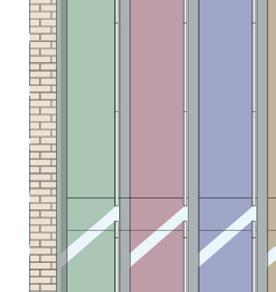

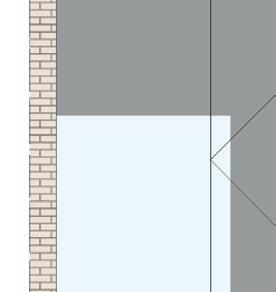

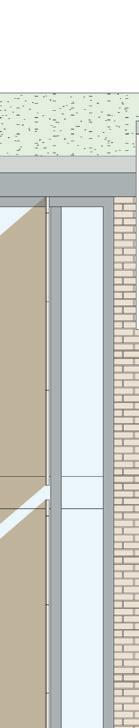

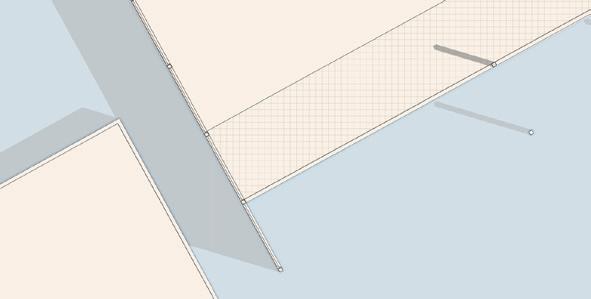

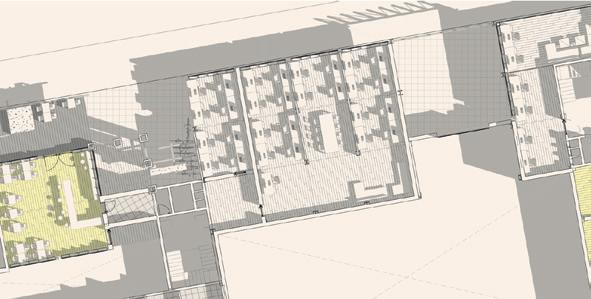

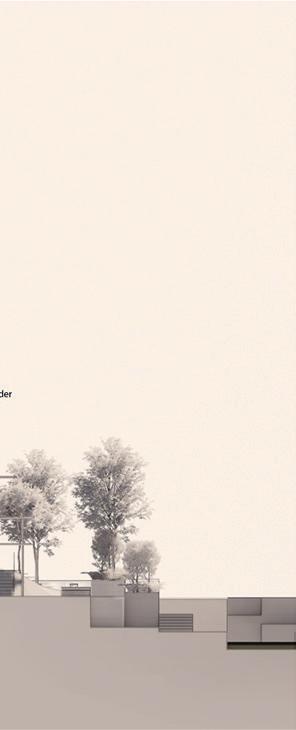

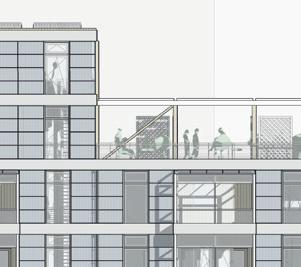

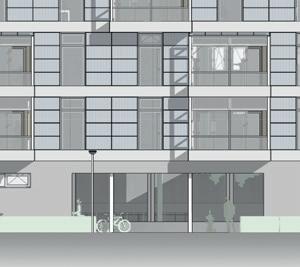

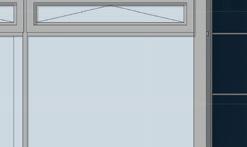

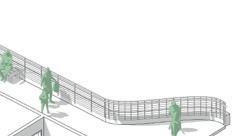

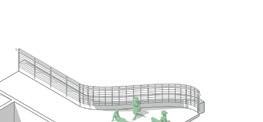

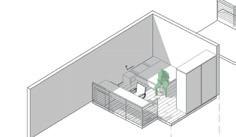

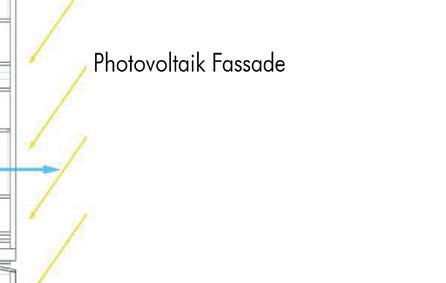

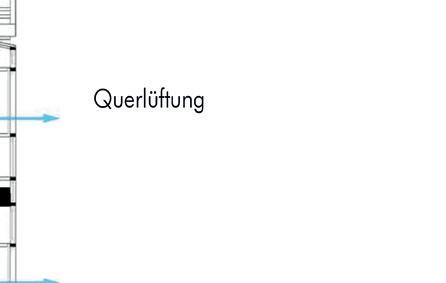

Der Schlanke Riegel bildet den süd-östlichen Abschluss des Quartiers. Aufgrund seiner geringen Gebäudetiefe von knapp über acht Metern wird er auf seiner Innenseite mit teils weit ausschwingenden Laubengängen erschlossen. Die kaskadierenden Aufweitungen der Laubengänge laden zum Verweilen, zum Plausch mit den Nachbarn und zur Bepflanzung ein. Die Straßenseiten des Riegels sind im Gegensatz dazu nur schwach reliefiert. Ihr wesentliches Merkmal sind Solarpaneele als Fassadenbekleidung und auskragende Wintergärten.

Die Wohngrundrisse sind sehr variabel und bieten eine große Vielfalt an Wohnungstypen von Single-Appartments bis hin zu Luxus Apartments. Das Erdgeschoss dient mit Gemeinschaftsküchen, einer Werkstatt und flexibel nutzbaren Räumen der Gemeinschaft. Alle Räume lassen sich zum Areal hin öffnen und schaffen so eine Verbindung zwischen Innen- und Außenraum. Des Weiteren bietet ein Gemeinschaftsraum pro Geschoss eine zusätzliche Nutzfläche außerhalb der Wohnungen. Im fünften Obergeschoss gibt es einen Dachgarten mit Sitzmöglichkeiten unter einer schattigen Pergola.

Die tragende Konstruktion besteht aus im Vier-Meter-Raster liegenden Kalksandsteinwänden. Die Holzrahmenkonstruktion der Außenwand dient nur als Raumabschluss. Die Innenwände werden mit Lehmbauplatten und Lehmputzfinish verkleidet.

54

Lageplan

Straßenansicht

Modellfoto Gebäudeecke

Grundriss Regelgeschoss

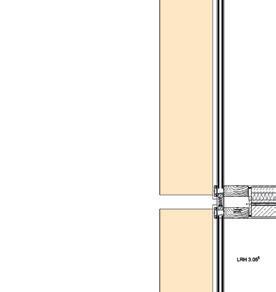

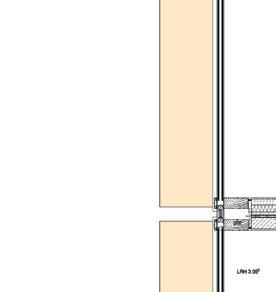

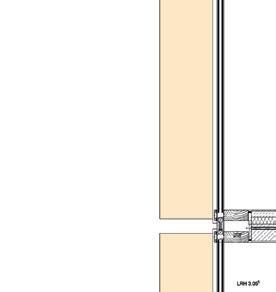

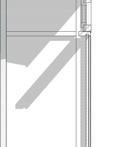

Detailschnitt und -ansicht

Modellphoto Hofseite

Modellphoto Hofseite

55

Typ 9, 162 qm

9-Zimmer-Wohnung

zweigeschossiger

Gemeinschaftsbereich

Typ 4, 88,5 qm

3-Zimmer-Wohnung

1 Joker-Raum, 14 qm

Typ 2, 44 qm

1,5-Zimmer-Wohnung

Straßenperspektive

Energiekonzept

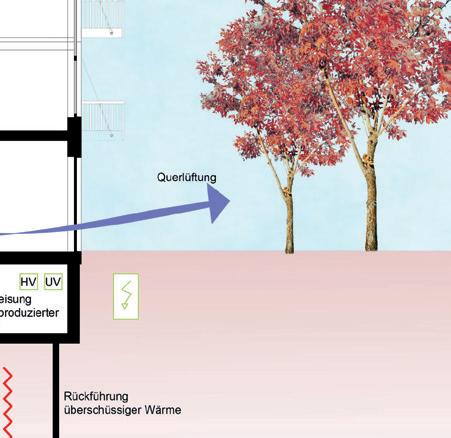

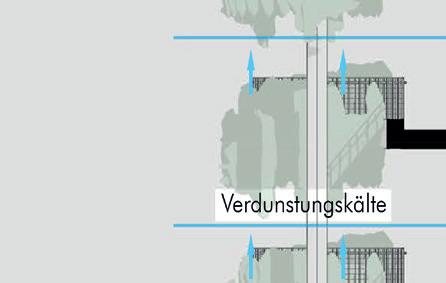

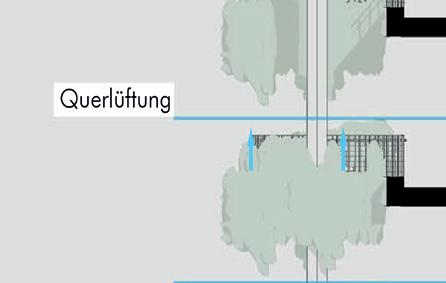

Die Straßenfassaden im Osten und Süden sind mit ihren PhotovoltaikPaneelen und Wintergärten neben der Solarthermie auf dem Dach und den Geothermie-Bohrungen Teil des Energiekonzepts. Die Effektivität der vertikalen Photovoltaik-Elemente ist zwar nicht so hoch wie die herkömmlicher Elemente, allerdings macht hier die Masse den Unterschied. So kommt das Gebäude sowohl beim Strombedarf als auch beim Heizenergiebedarf in den Plusbereich. Es produziert also mehr Energie, als es selbst verbraucht. Die überschüssige Energie kann entweder gespeichert, oder dem Quartier zur Verfügung gestellt werden.Die Begrünung der Fassade auf der quartierszugewandten Seite sorgt für Verdunstungskälte und produziert Sauerstoff, der durch Querlüftung direkt in den Wohnungen ankommt.

56

Wohnungstypen

Schnitt Energiekonzept 57

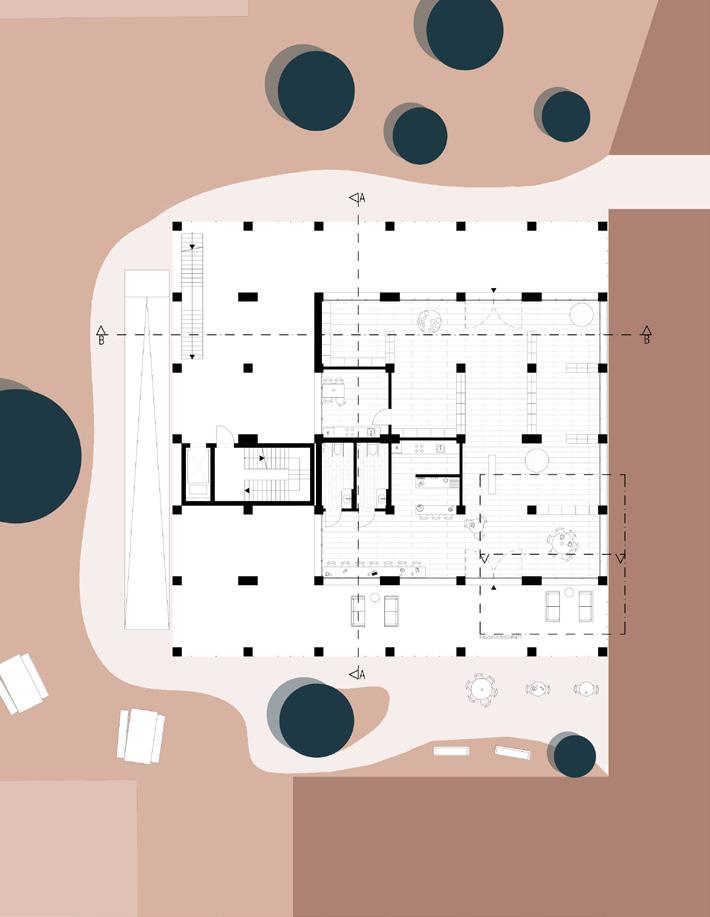

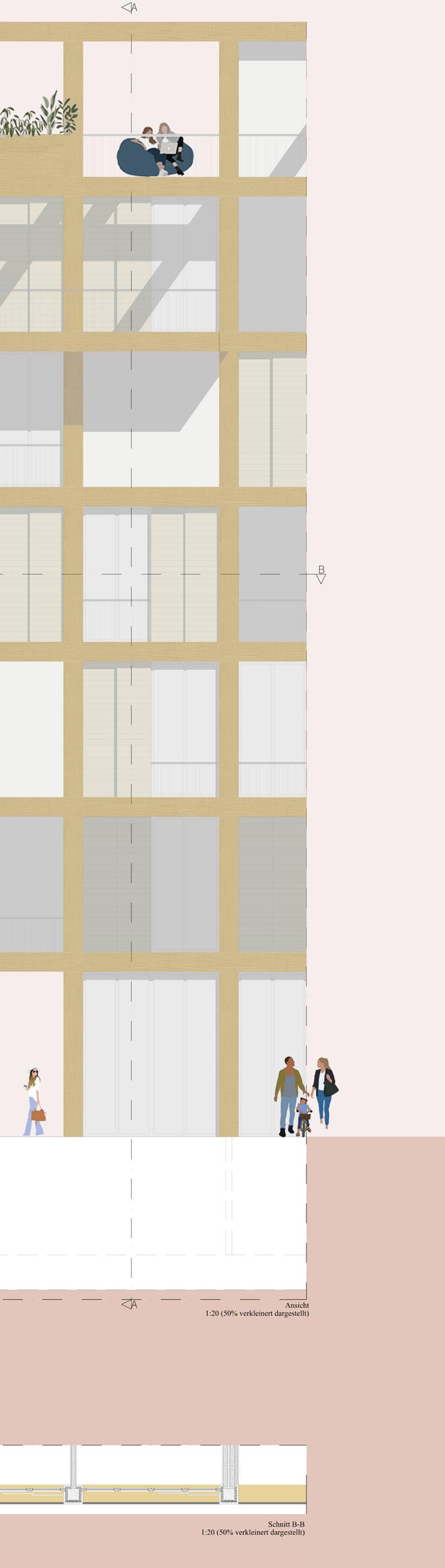

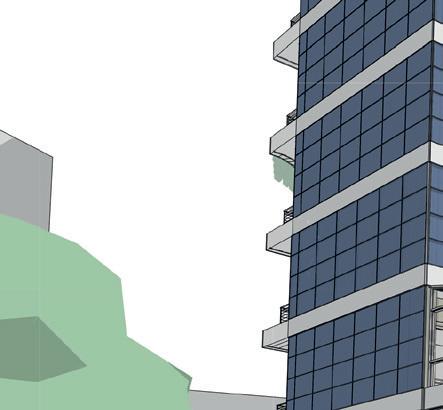

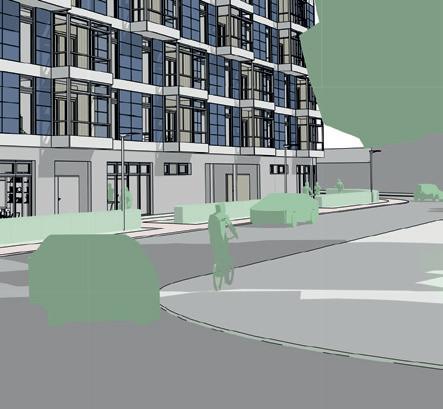

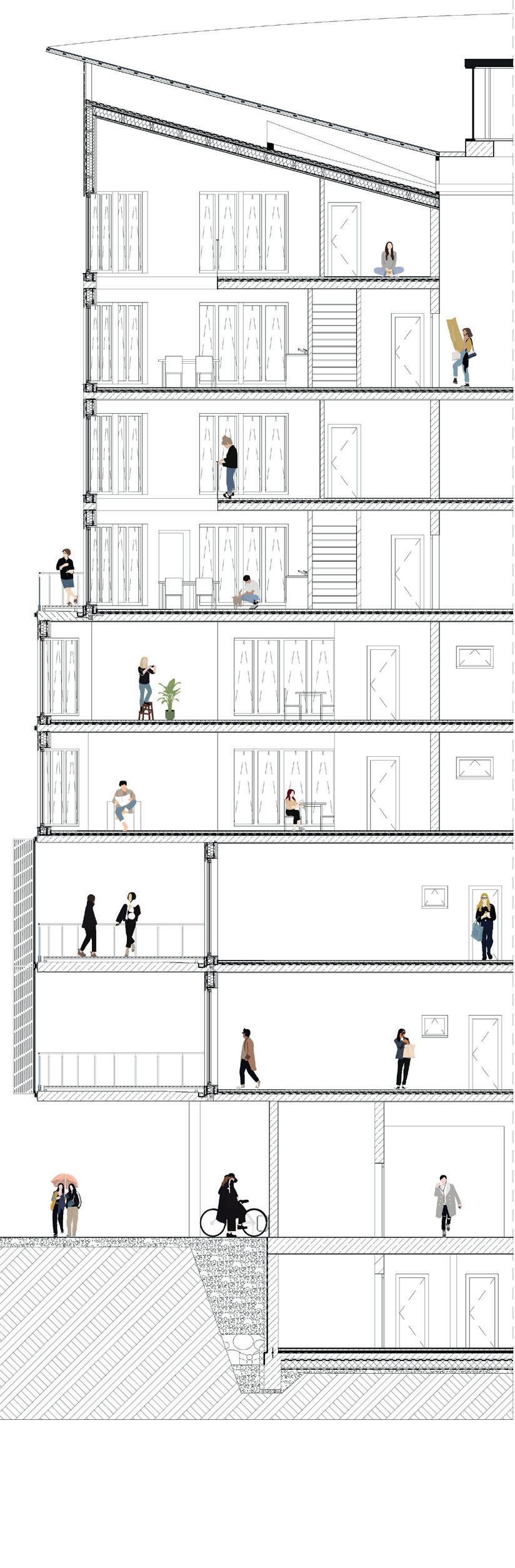

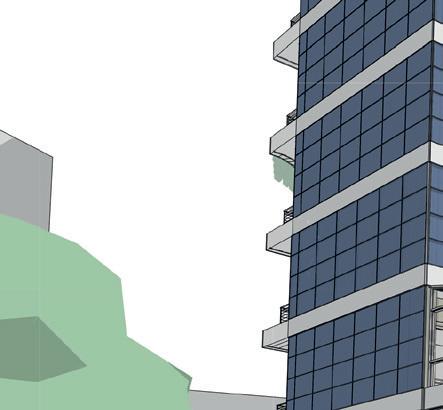

Turm

Ole Lücking & Jana-Marie Thomann

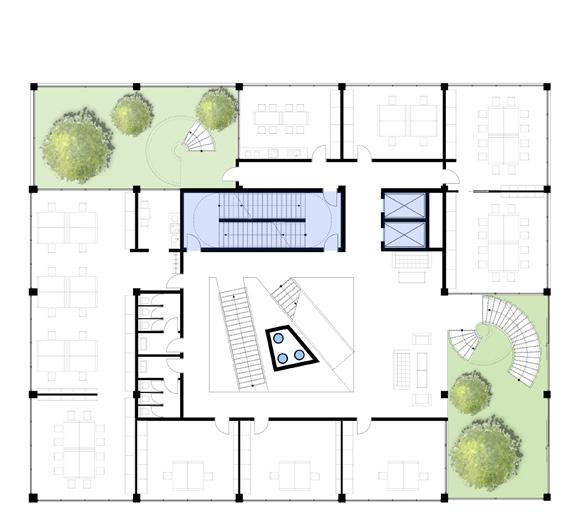

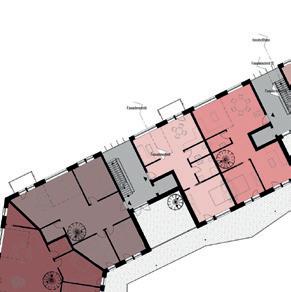

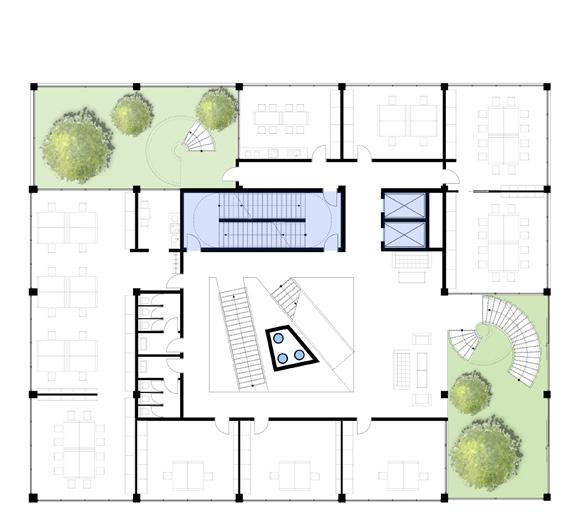

Grundriss 2. OG, Mensa

Grundriss 3. OG, Büros

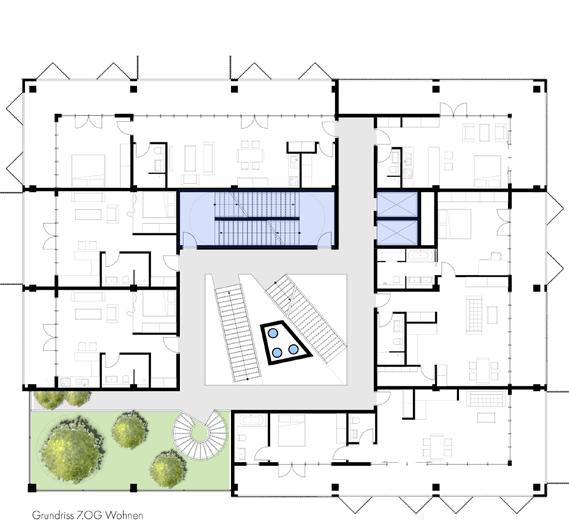

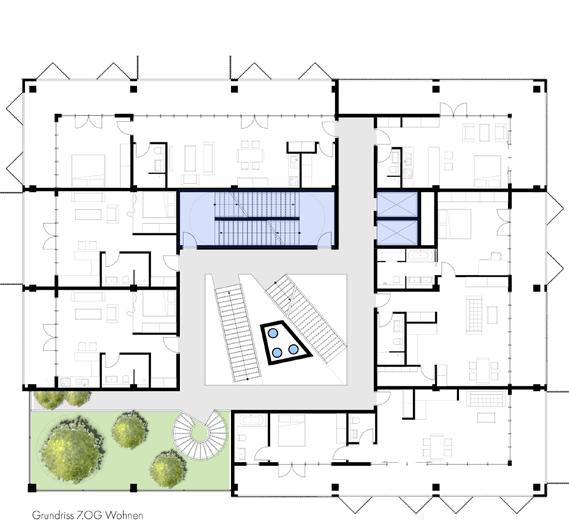

Grundriss 7. OG, Wohnen

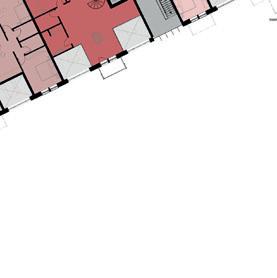

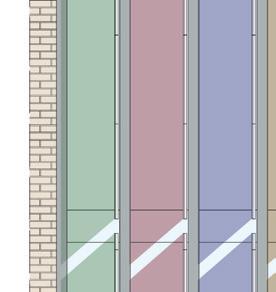

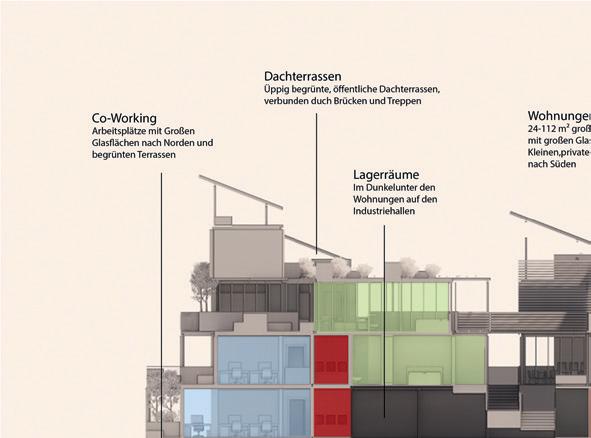

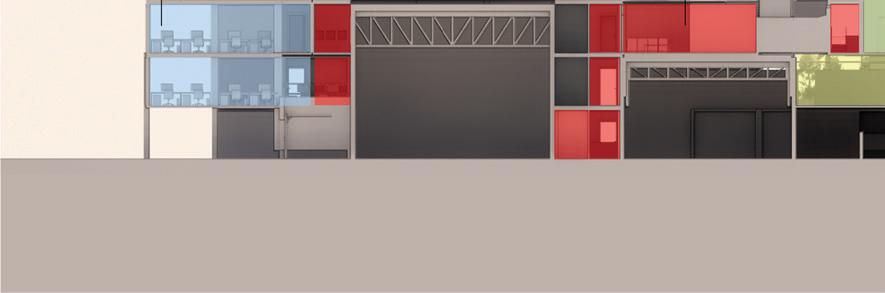

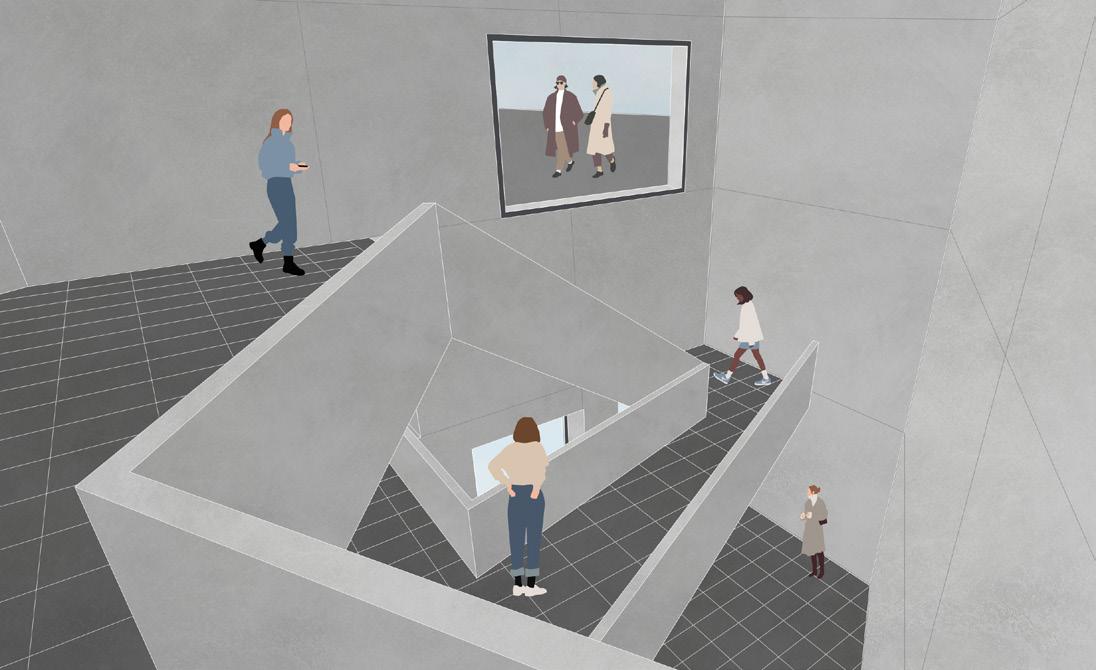

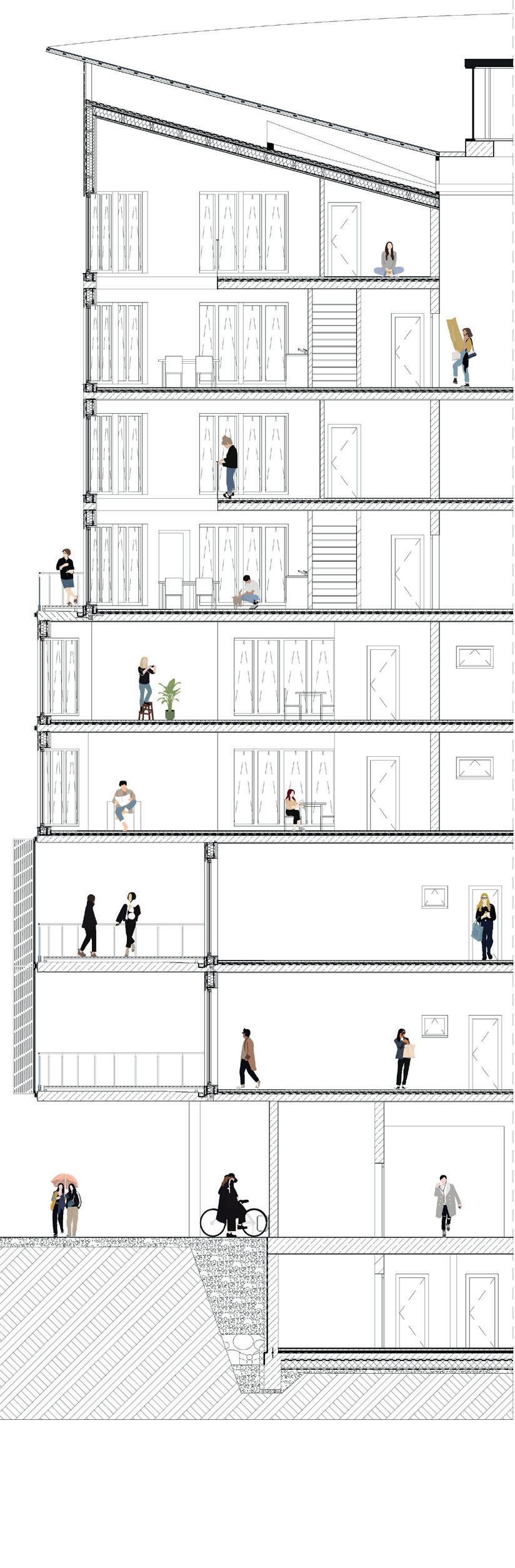

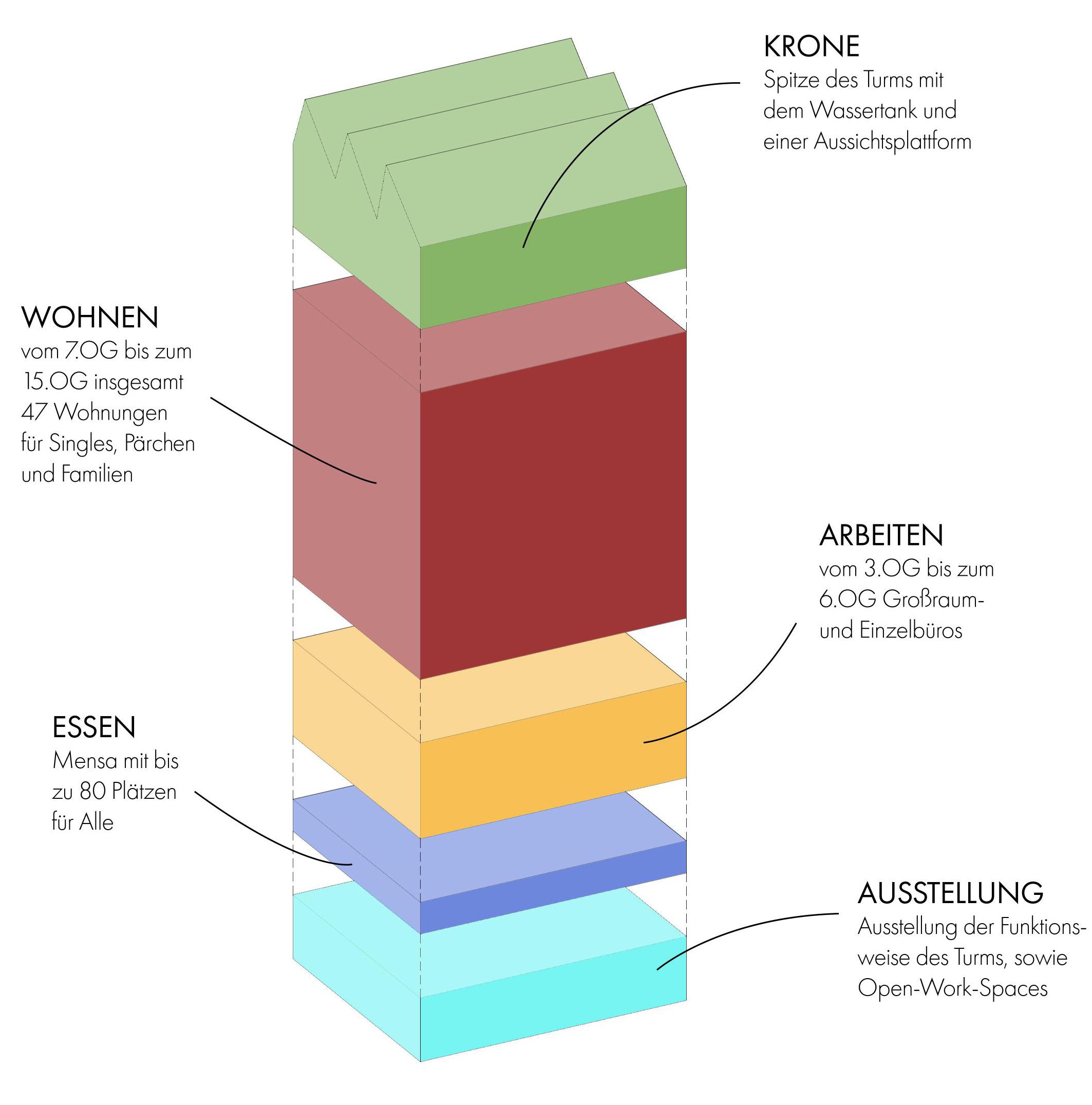

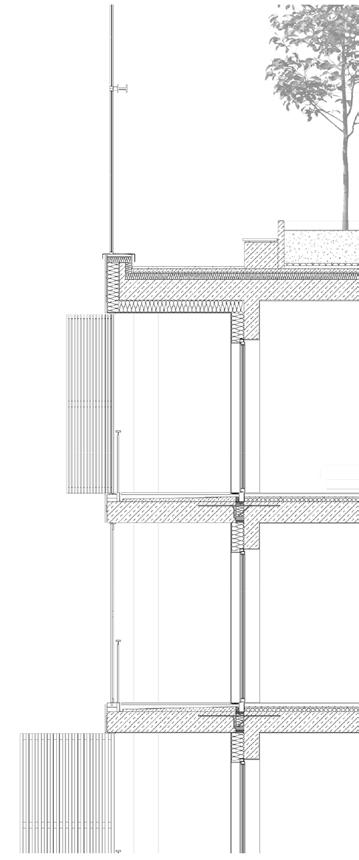

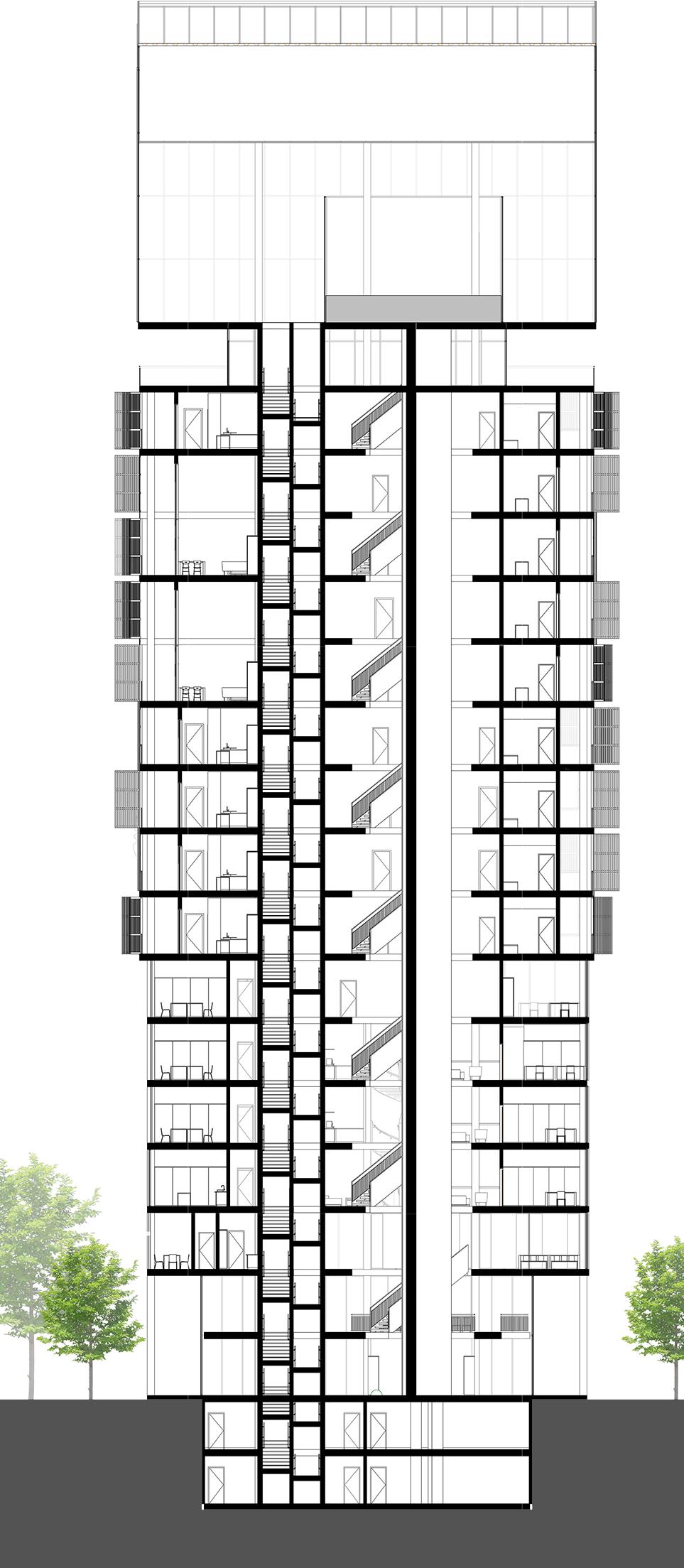

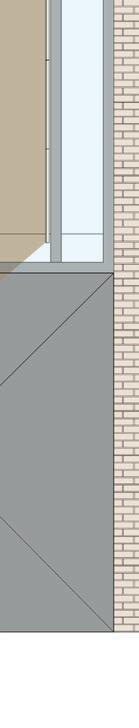

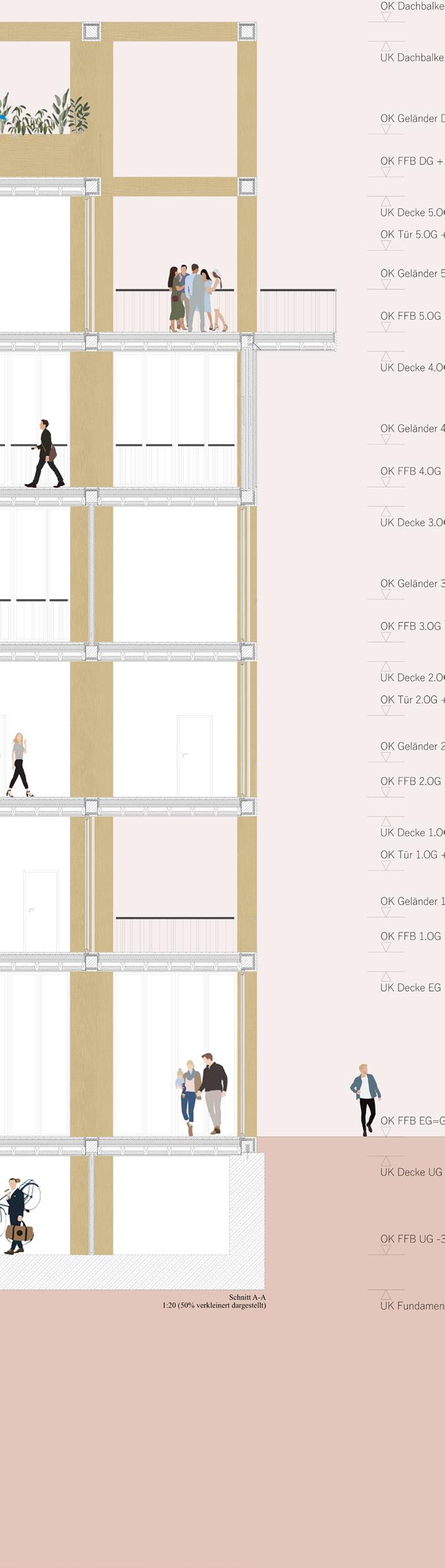

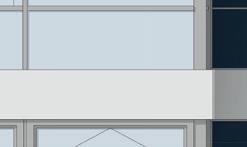

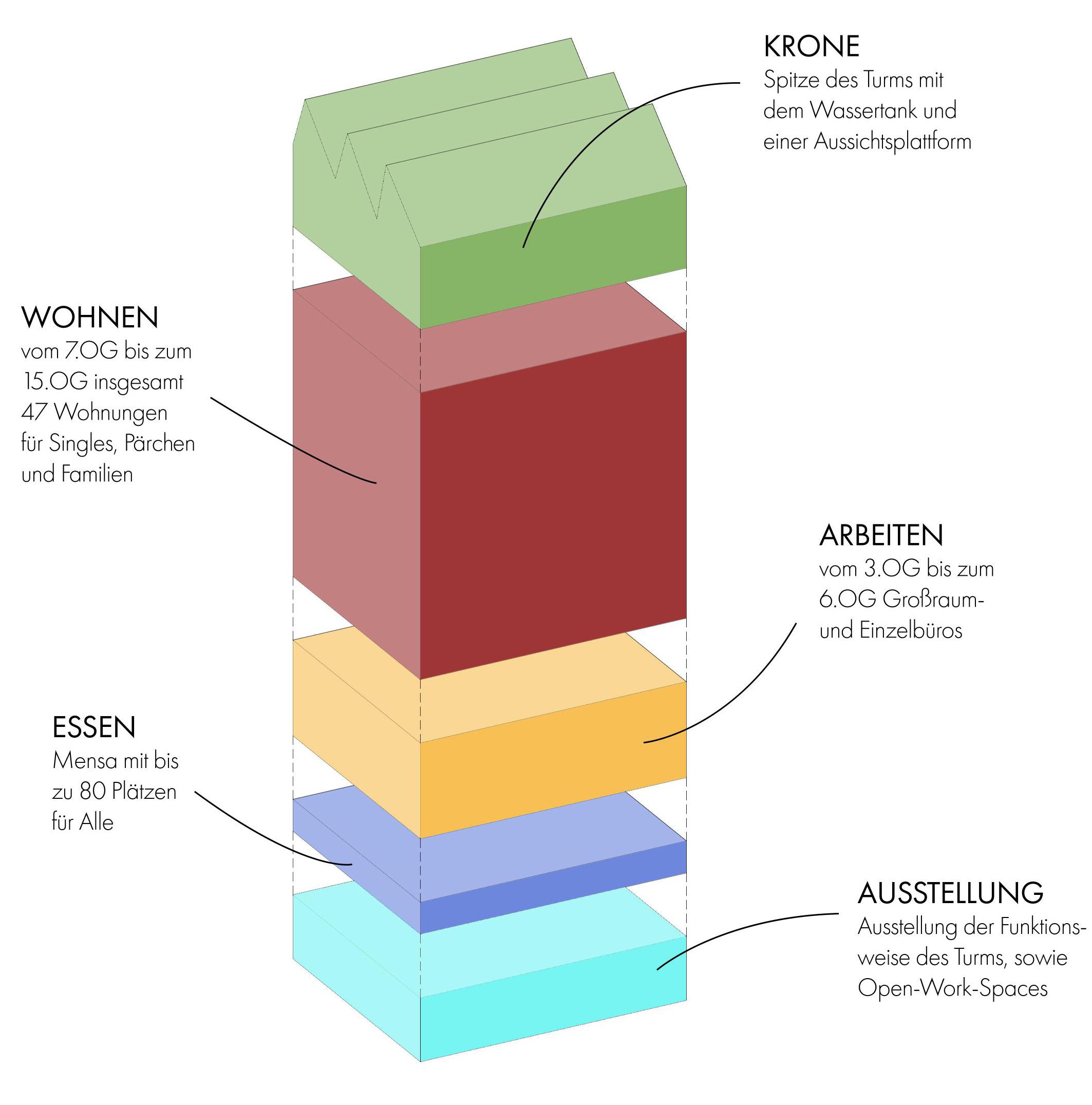

Der Wohn- und Büroturm TRIdent liegt am nordöstlichen Rand des Quartiers, um seinen Schattenwurf auf umliegende Gebäude zu minimieren. Er ist 30 Meter breit, 24 Meter tief und 75 Meter hoch. Die im Erdgeschoss liegende Lobby präsentiert neben der Rezeption und den Garderoben in ihrem Zentrum den verglasten wasserführenden Schacht. Die beiden darüber liegenden Geschosse zeigen eine Ausstellung des ungewöhnlichen Energiekonzepts.

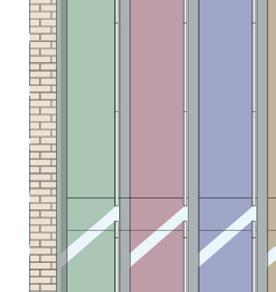

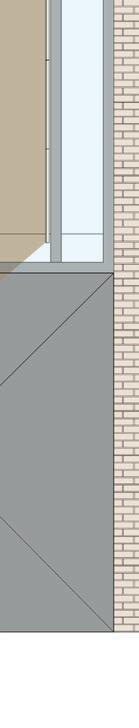

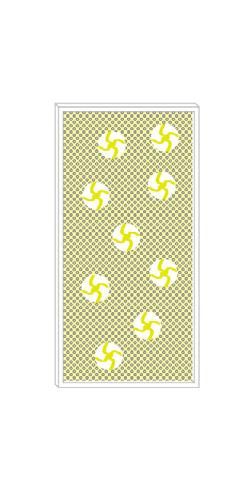

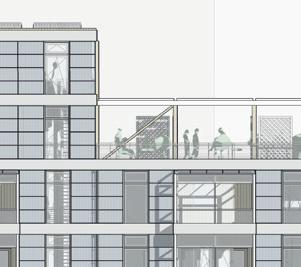

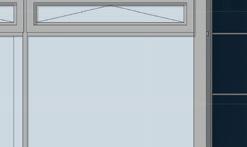

Ein großer Präsentationsraum im 1. OG ermöglicht Vorträge zum Energiekonzept des Turms und des gesamten Quartiers, im 2.Obergeschoss ergänzt eine Kantine, die für die darüber liegenden Büros, Wohnungen und für Besucher*innen zugänglich ist, die Ausstellung. In den Geschossen drei bis sieben befinden sich Büros. Ab dem 7.Obergeschoss gibt es insgesamt 47 Wohnungen unterschiedlicher Größe für Singles, Paare und Familien. Dieser Teil des Turms wird von z.T. verschieblichen vertikalen Paneelen aus Holzlamellen umhüllt, die im offenen Zustand Ausblick ermöglichen, geschlossen als Verschattungselemente dienen.

58

Lageplan

Diagramm Funktionsmischung

Perspektive Wintergarten

Diagramm Position Wintergärten

Diagramm Position Wintergärten

59

Südansicht

Ein weiteres Merkmal des Turms sind die wie Windmühlenflügel angeordneten Wintergärten, die jeweils vier Geschosse hoch sind und zum Verweilen im Grünen einladen. Zwischen dem Wohnteil des Turms und dem Wassertank an seiner Spitze gibt es eine große Aussichtsplattform, von der aus man einen Rundumblick über die Stadt Oldenburg und ihr Umland hat.

Energiekonzept

Der Turm ist zusätzlich zu seinen anderen Funktionen ein Kraftwerk. Über solarstrombetriebene Pumpen wird Wasser in einen großen Tank im 16. Stock gepumpt. An sonnenarmen Tagen und nachts wird es über Rohre wieder fallen gelassen und erzeugt über Generatoren Strom. Dann leuchtet der Wassertank bläulich im Oldenburger Nachthimmel. Die auf den Sheddächern des Wassertanks installierten Photovoltaikanlagen versorgen die Wasserpumpen mit Strom. Im Boden sind Erdsonden in einem Raster von 6 x 6 m verbaut. Sie sorgen für zusätzliche Energie im Viertel. Auf diesem Raster sind auch die tragenden Stützen des Turms angeordnet.

60

Schnitte Energiekonzept Sommer & Winter

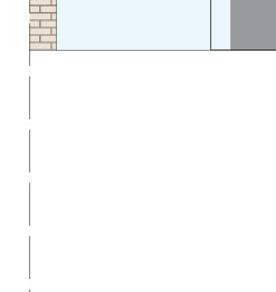

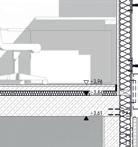

Fassadenausschnitt Wintergarten

Ausschnitt Fassadenschnitt und -ansicht mit Sonnenschutzlamellen

Längsschnitt

61

Teilnehmer*innen

Oldenburg Energy Design Quarter

BA 1.5 Projekt und Detail I

5. Bachelor-Semester

Wintersemester 2020-21

Lehrende

Andreas Oevermann

Prof. Anja Willmann

Student*innen

Greta Block

Florian Carius

Carolin Egbers

Tjark Eggers

Anne Feldhaus

Heinrich Holterhaus

Kathrin Klöhn

Clara Kornfeld

Sarah Kruse

Ole Lücking

Damian Müller

Janina Pöpping

Silas Schmidt

Leon Smolka

Jana-Marie Thomann

Mert Tüter

Alina Wilhelm

Elena Wilken

Christa Willhorst

62

63

OEDQ Anhang

Abbildungsnachweis

Seite 8 mo.: Wiki Creative Commons Friesisches Gulfhaus

Seite 8 mo.: Wiki Creative Commons Fachwerk. St.Petersmühle in Hünstetten OT Wallrabenstein

Seite 8 mu.: Wiki Creative Commons Yurts used as hotel

Seite 8 u.: Wiki Creative Commons Tulou Gaobei Qiaofulou Fujian, China

Seite 9 o.: feinerfotografie.ch Bearth & Deplazes Haus Schneller Bader, Tamins, Graubünden, Schweiz

Seite 9 m.: Wiki Creative Commons Jaques Michel & Felix Trombe The first Trombe Wall in Odeillo, Font-Romeu-Odeillo-Via, France

Seite 12 o.: Wiki Creative Commons Agate Quarz Druse

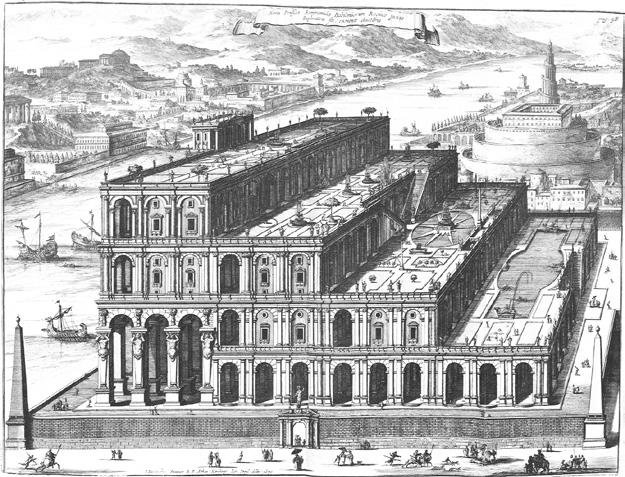

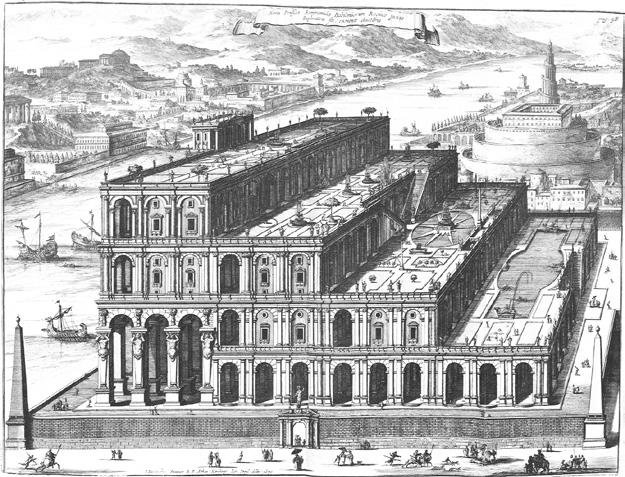

Seite 12 m.: Wiki Creative Commons Athanasius Kircher Turris Babel, Hanging Gardens of Semiramis

Seite 12 u.: Wiki Creative Commons Luftaufnahme der algerischen Stadt El Qued

Seite 14 o.: Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst Le Corbusier Immeuble Villa

Seite 14 m.: Wiki Creative Commons Angelo Invernizzi Villa Il Girasole, Vrona, Italien

Seite 14 u.: Wiki Creative Commons Bedford Master The Tower of Babel

Seiten 22-23 Prof. A. Willmann Grafiken zu Fakten & Zahlen

Seiten 26-29 Tjark Eggers, Damian Müller Typologie Hofcluster

Seiten 30-33 Sarah Kruse, Janina Pöppe Typologie Druse

Seiten 34-37 Karolin Egbers, Clara Kornfeld Typologie Gerüst

Seiten 38-41 Florian Carius, Silas Schmidt Typologie Grüner Hügel

Seiten 42-45 Greta Block, Kathrin Klöhn Typologie Höhle

Seiten 46-49 Elena Wilken, Christa Willhorst Typologie Kettenhaus

Seiten 50-53 Alina Wilhelm Typologie Kinetisches Haus

Seiten 54-57 Heinrich Holterhaus, Leon Smolka Typologie Schlanker Riegel

Seiten 58-61 Ole Lücking, Jana-Marie Thomann Typologie Turm

64

Impressum

Das Copyright für die Texte liegt bei den Autor*innen

Das Copyright für die Abbildungen liegt bei den Inhaber*innen der Bildrechte

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv:

Andreas Oevermann unter Verwendung von Hans Kollhoff: City of Composite Presence, zuerst erschienen im ersten Kapitel von Collage City, Colin Rowe und Fred Koetter, MIT Press, 1979

Autor*innen: Andreas Oevermann, Prof. Anja Willmann, die teilnehmenden Student*innen

Lektorat: Ina Lülfsmann

Gestaltung und Satz: Andreas Oevermann

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http:// dnb.d.nb.de abrufbar

Oldenburg, Oktober 2021

ISBN 978-3-9823881-0-6

65

Wieviel Einfluss nimmt die Energiewende auf die Architektur? Wie kann ein energieautarkes Stadtquartier aussehen? Wie manifestiert sich lokale Energieproduktion und -speicherung im städtischen Raum oder in der Architektur von Gebäuden? Welche zusätzlichen Funktionen und Gestaltungsebenen müssen zukunftsfähige Gebäude aufnehmen? Die vorliegende Publikation dokumentiert die Ergebnisse aus dem Entwurfsseminar OEDQ_Oldenburg Energy Design Quarter am Fachbereich Architektur der Jade Hochschule, Campus Oldenburg im Wintersemester 2020-21.

Erstmalig entwarfen die am Seminar teilnehmenden Student*innen ein ganzes Stadtquartier unter der Maßgabe, dass die benötigte Betriebsenergie lokal im Quartier unter Einbindung der verfügbaren regenerativen Energiequellen erzeugt wird. Dieses Ziel wurde in Modellrechnungen während des gesamten Entwurfsprozesses interaktiv überprüft. Am Ende verfehlten sie das Ziel zwar knapp, die Ergebnisse des Seminars zeigen aber deutlich, dass der Verzicht auf fossile Energien auch im Quartiersmaßstab möglich ist und die frühe Einbeziehung energetischer Fragestellungen in den Entwurfsprozess diesen maßgeblich beeinflusst und zu anderen architektonischen Lösungen führt.

Die Publikation zeigt beispielhaft, wie in Zukunft Energiefragen, Fragen der Gebäudetechnik und Gestaltfragen der Architektur in der Ausbildung von Architekt*innen zusammengedacht werden können. Sie soll Student*innen ermutigen, den notwendigen Umbau unserer Städte hin zu klimafreundlichen, in jeder Hinsicht lebenswerten Orten als angehende Architekt*innen aktiv und zuversichtlich mitzugestalten.

Alle Student*innen, deren Arbeiten hier veröffentlich sind, waren seinerzeit im 5. Bachelor-Semester. Das Seminar konnte wegen der Corona-Pandemie ausschließlich im Online-Modus stattfinden.

9 783982 388106

Modellphoto Hofseite

Modellphoto Hofseite

Diagramm Position Wintergärten

Diagramm Position Wintergärten