Bootshaus Spie keroog

Interdisziplinäres Lehrprojekt

Jade Hochschule Wilhelmshaven/ Oldenburg/ Elsfleth

Frankfurt University of Applied Science

Titelbild: Dünenlandschaft Spiekeroog Nähe CVJM-Heim - Birgit Sinnigen

BOOTSHAUS SPIEKEROOG

Interdisziplinäres Lehrprojekt im Sommersemester 2024 als Kooperation der Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth und der Frankfurt University of Applied Science.

LEHRENDE

Bauingenieurwesen - Prof. Dr. Sebastian Hollermann - Jade HS

Geoinformation - Prof. Dr. Roland Pesch - Jade HS

Zukuntssicher Bauen - Prof. Anja Willmann - Frankfurt UAS

STUDIERENDE DER STUDIENGÄNGE

B.Sc. Geoinformatik, Jade HS

B.Sc. Angewandte Geodäsie, Jade HS

B.Eng. Wirtschaftsingenieurwesen-Geoinformation, Jade HS

B.Eng. Bauingenieurwesen, Jade HS

M.Eng. Zukunftssicher Bauen, Frankfurt UAS

Heiber GmbH Druck & Verlag

1.Auflage

ISBN 978-3-936691-42-9

Vorwort

Florian Fock: Schulleiter der Hermann Lietz-Schule

Heinz-Werner Meyer: Vorsitzender des Beirates der Hermann Lietz-Schule

4

Prolog der Professoren

Prof. Hollermann, Prof. Pesch, Prof. Willmann

Anreise

Fotostrecke: Ankunft auf der Insel

8

Besuch der Hermann Lietz-Schule

Fotostrecke: Erkundung des Geländes der Hermann Lietz-Schule

Wattwanderung

Fotostrecke: Führung im Naturschutzgebiet Wattenmeer

Fachreferate

Datenerfassung mit QField

16

Open-Source-Software im Geoinformationswesen am Beispiel von QGIS Entwicklung und Design von Open-Source-WebGIS-Anwendungen Digitale Zwillinge und deren Anwendung in der Verwaltung öffentlicher Gebäude Quartiermodellierung und Simulation mit City Energy Analyst (CEA) Bootshaus auf Spiekeroog: Wie das Bauingenieurwesen zur Planung beiträgt

Baudenkmale

Studierendenbeitrag

44

Projektarbeiten Boothaus

Gruppe 1: Entwurf eines Bootshauses

Gruppe 2: Haus des Handwerks

Gruppe 3: Bauen im Bestand

Gruppe 4: MODULBAU HAND-WERK

Gruppe 5: Haus des Handwerks - Nach den Sternen greifen

5

12

18

50

Vorwort

Florian Fock | Schulleiter/Geschäftsführer der Herrmann Lietz-Schule

Liebe Leserschaft,

Seit 1928 hat sich die Hermann Lietz-Schule Spiekeroog dem Lernen mit Kopf, Herz und Hand verschrieben. Zum Internatsalltag gehören auch handwerkliche Tätigkeiten, zum Beispiel in unserer Bootsbaugilde. In der Wintersaison kümmern sich die Schüler und Schülerinnen in dieser Gilde unter fachkundiger Anleitung um Jollenkreuzer, Hobie Cats oder Jollen. Im Sommer geht es dann aufs Wasser.

Seit einigen Jahren wachsen die Pläne für ein neues Gebäude, das "Hand-Werk", in dem Bootsbau sowie das sonstige handwerkliche Engagement der Schülerschaft ein neues Zuhause bekommen soll. Zeitgleich wird derzeit in einem neuen B-Planverfahren für das gesamte Gelände der Hermann Lietz-Schule die bauliche Entwicklung der nächsten Jahrzehnte festgeschrieben.

Aus dem mehrjährigen Kontakt mit Sebastian Hollermann entstand die Idee, in diese beiden Vorhaben ein interdisziplinäres Studienprojekt zu integrieren. Reizvoll daran und Anreiz sowohl für die Studierenden als auch für unser Inselinternat: Alle Ideen können in die laufenden Planungen einfließen.

Im Vorfeld bekamen die Studierenden alle bereits bestehenden Planungsunterlagen, auch die von einem bereits beteiligten Architekturbüro. Ich wurde in die Vorlesungssäle zugeschaltet und gab Einblicke in unser besonderes pädagogisches Konzept. Vor Ort wurden die Studierenden durch Schüler und Schülerinnen über das Gelände, auch in den bestehenden alten Bootsschuppen, geführt. Während der anschließenden Projektphase bekam ich viele interessierte Nachfragen.

Was dann im Abschlussmeeting präsentiert wurde und nun hier in gedruckter Form zu bewundern ist, beeindruckte mich und die anderen Teilnehmenden aus unseren schulischen Gremien sehr. Man merkt das Engagement, die Kreativität und interdisziplinäre Professionalität, mit der um bauliche und raumplanerische Lösungen gerungen wurde. Explizit wurden den Studierenden dabei keine inselbezogenen Vorgaben gemacht, damit die individuellen gestalterischen Denkrichtungen nicht ausgebremst werden und neue Impulse entstehen können.

Nun werden wir in einen intensiven weiteren Austausch in unseren Gremien und mit dem beteiligten Architekturbüro gehen, um unsere Planungen zu konkretisieren. Herzlichen Dank an alle Arbeitsgruppen und die betreuenden Professoren und Professorinnen für die hervorragende Arbeit. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es nun bei uns weitergeht.

Herzliche Grüße,

Florian Fock

Heinz-Werner Meyer | Vorsitzender des Beirates der Hermann Lietz-Schule

Liebe Professorinnen, liebe Professoren, liebe Studierende, liebe Leserschaft,

wie Herr Fock in seinem Vorwort erläutert hat, plant die Hermann Lietz-Schule Spiekeroog einen Neubau für die handwerkliche Bildung mit dem Arbeitstitel "Handwerk". In dem Gebäude sollen räumlich beste Bedingungen geschaffen werden, damit in diesen Räumen die verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten optimal gelehrt, gelernt und ausgeübt werden können. Die handwerklichen Arbeiten und Fähigkeiten dienen dazu den reformpädagogischen Ansatz der Schule zu unterstützen und zu optimieren.

Die Strategie der Weiterentwicklung der reformpädagogischen Arbeit der Schule durch wissenschaftliche Begleitung und Innovation, durch Nutzung von Qualitätssicherungsmaßnahmen und zukunftsweisenden Investitionen ist seit vielen Jahren erfolgreich und wird konsequent fortgeführt. Die jetzige interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Bereichen Geoinformation, Bauwesen und zukunftssicher Bauen der Hochschulen aus Frankfurt und Oldenburg unterstreicht und unterstützt diesen Anspruch.

Ich selber durfte bei der Vorstellung der verschiedenen Projektarbeiten der Studierenden anwesend sein. Die unterschiedlichen Entwürfe und Denkansätze beeindruckten mich sehr. Den Lehrenden und Lernenden spreche ich meinen großen Dank aus. Ich habe den Wunsch und die Hoffnung, dass diese interdisziplinäre Zusammenarbeit für alle Beteiligten ein Mehrwert bzw. Gewinn ist. Als ehemaliger Wirtschaftsprüfer könnte ich mir auch noch positive Effekte durch die zukünftige, ergänzende Einbindung Studierender im Bereich der Betriebswirtschaft vorstellen, um Fragestellungen zur Investitionsrechnung, zur Finanzierung und zu Veränderungen bei der Vermögens- Finanz- und Ertragslage mit abzudecken. Ich danke für die Zusammenarbeit.

Beste Grüße

Heinz-Werner Meyer

Prolog der Professoren

Prof. Sebastian Hollermann, Prof. Roland Pesch, Prof. Anja Willmann

Die Herausforderungen und Chancen interdisziplinärer Zusammenarbeit sind ein zentrales Thema in der modernen akademischen Bildung und Praxis. Dieses Buch präsentiert die Ergebnisse eines einzigartigen Vorlesungsmoduls, an dem Studierende aus zwei Hochschulen und fünf verschiedenen Studiengängen beteiligt waren. Gemeinsam arbeiteten sie an einem Projekt, das nicht nur die Grenzen ihrer Disziplinen durchbrach, sondern auch eine besondere geografische und regulatorische Komplexität integrierte: die Insellage.

Das ausgewählte Setting für dieses interdisziplinäre Vorhaben war eine Insel mit einer speziellen Gestaltungssatzung, die für den Ortskern gilt, und ihrer Lage im Nationalpark Wattenmeer. Diese Herausforderungen wurden durch ein speziell entwickeltes didaktisches Konzept adressiert, das eine fortlaufende Wechselwirkung zwischen der Arbeit in Fachgruppen und der Arbeit in interdisziplinären Teams ermöglichte.

Dieses Buch dokumentiert hauptsächlich die Ergebnisse aus den Zwischen- und Abschlusspräsentationen der Studierenden. Diese Präsentationen spiegeln die Vielfalt und Tiefe der bearbeiteten Themen wider und zeigen die kreativen Lösungen, die aus der Zusammenarbeit hervorgegangen sind. Darüber hinaus enthält das Buch wertvolle Hintergrundinformationen zu den Fachthemen Building Information Modeling (BIM), Geoinformationssystemen (GIS) und Simulation (SIM), deren Schnittstellen wesentliche Bestandteile des Projekts und der behandelten Problemstellungen sind.

Zum ersten Mal in der Historie dieses interdisziplinären Moduls konnten die Arbeitsgruppen ihre erhobenen Daten und Analyseergebnisse digital untereinander austauschen: basierend auf den GIS-Daten für Oberflächen, Bodengrund und Bebauungsstruktur konnte ein Modell für die energetische Quartierssimulation und ein mögliches lokales Wärmenetz erstellt werden, das mithilfe von BIM-Gebäudedaten zu Material, Konstruktion und Zonierung der Nutzung noch detaillierter simuliert werden kann als es klassische urbane Simulationsmodelle erlauben. Desweiteren erlaubt die BIM-Modellierung in Kombination mit VR-Technik die Visualisierung der Entwürfe vor Ort, um die räumliche Anordnung und den vorgeschlagenen Maßstab in der zukünftigen Umgebung vor Ort überprüfen zu können.

Durch die Unterstützung der Fachbereiche konnten die Studierenden nicht nur ihre fachlichen Kenntnisse vertiefen, sondern auch wertvolle Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Disziplinen sammeln. Diese Erfahrungen und Erkenntnisse werden in diesem Buch dokumentiert und dienen als Inspiration und Leitfaden für zukünftige interdisziplinäre Projekte in der akademischen und praktischen Welt.

Wir laden Sie ein, die Reise und die Erfolge dieses Vorlesungsmoduls mitzuerleben und die Bedeutung der interdisziplinären Arbeit in einer zunehmend komplexen Welt zu entdecken und zu schätzen.

Lehrmethode

Unterstützung durch die Lehrenden in den Fachdisziplinen

Interdisziplinäre Gruppenarbeit an den Enwürfen

Präsentation der Ergebnisse vor den Projektbeteiligten

Studierende: Bauingenieurwesen

Jade Hochschule als Berater für Baustellenlogistik, BIM-Methoden und CAD-Modell

Studierende: Geoinformation

Jade Hochschule

Bereitstellung von Geodaten über Ökologie, Demografie, Boden und Klima der Insel zur Ermittlung möglicher Standorte, GIS-Datenmodell

Studierende: Zukunftssicher Bauen

Frankfurt University of Applied Science als Berater für klimagerechtes Bauen, durchführen von Simulationen

Anreise

19. April 2024 | Ankunft auf der Insel

Bilder: Birgit Sinnigen

Am Morgen des 19. April 2024 traf die Projektreisegruppe mit Studierenden, Betreuern und Professoren auf der Insel Spiekeroog ein. Der Weg zur Unterkunft, dem CVJM Haus Quellerdünen im Osten der Insel, führte durch den Ortskern. Die Professoren nutzten den Weg, um an verschiedenen Stationen Informationen über die Insel, ihre Bebauung und die besondere Flora und Fauna zu geben.

Abb.1: Aufbruch vom Hafen Richtung Ortskern

Abb.2: Ankunft im Ortskern

Abb.3: Ortschild am Hafen

Das Alte Inselhaus

Abb.4: Eingang: Altes Inselhaus

Abb.5: Die Gruppe vor dem Inselhaus

Das Inselhaus ist das älteste Haus auf Spiekeroog. Es verfügt noch über ein sogenanntes Schwimmdach, das sich bei einer Überschwemmung der Insel vom Gebäude ablösen und auf dem Wasser treiben kann. So haben sich die Bewohner in früheren Jahrhunderten im Fall einer Sturmflut mit Nahrungsvorräten und Tieren in den Dachraum der Häuser geflüchtet, um im Notfall nach der Sturmflut mit dem Schwimmdach aufs Festland zu treiben. Die Decke des Hauses ist nicht mit dem Mauerwerk verbunden, sondern nur durch unvernagelte Zapfen mit dem Dach. Das Schwimmdach ist allerdings nur begrenzt seetauglich. Weiterhin kann man am Inselhaus sehr schön das tiefgezogene Dach und die eingeschossige Bauweise aus Mauerwerk als Schutz gegen das salzhaltige feuchte, niederschlagsreiche Klima ablesen. Die Holzverschalung am Giebel des Dachgeschosses dient ebenfalls dem Witterungsschutz und muss regelmäßig aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit erneuert werden.

Abb.6: Altes Inselhaus

Holthuus

Das 2013 erbaute Holthuus auf Spiekeroog wurde 2016 mit dem Holzbaupreis Niedersachsen ausgezeichnet. Es zeichnet sich durch eine schlichte, zurückhaltende Fassade und großzügige Terrassen aus, die Innen- und Außenbereich verbinden. Das Gebäude ergänzt die Freizeitstätte „Frankfurter Haus“ des Evangelischen Regionalverbands, schließt den Hof zum Garten hin ab und harmoniert mit den historischen Nebengebäuden. Holz wurde wegen seiner leichten Transportierbarkeit per Schiff, der kurzen Bauzeit, seiner Nachhaltigkeit und seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gewählt. Es strahlt zudem Wärme und Ruhe aus. Der Evangelische Regionalverband Frankfurt am Main schuf hier einen einladenden Raum mit Seitenschiff und Empore – ein Ort, an dem der Urlaub beginnt, wie Siegrun Reuter und Paul Werr betonen.

Abb.9: Die Gruppe vor dem Holthuus

Abb.10: Auf dem Weg aus dem Ortskern

Abb.7: Holthuus

Abb.8 :Holthuus

Flora und Fauna

Als Teil des Biosphärenreservats Wattenmeer zeichnet sich die Insel Spiekeroog durch eine hohe Diversität an Tier- und Pflanzenarten aus. Neben Dünen und Salzwiesen beherbergt die Insel auch Waldabschnitte, die im 19. Jahrhundert von den Bewohner*innen u.a. mit Schwarzkiefern angelegt wurden. Die ausgezeichnete Luftqualität der Insel wird durch das reiche Vorkommen von Flechten unterstrichen, die auf den bewachsenen Dünen weit verbreitet zu finden sind. Die Insel bietet zahlreichen Vogelarten, darunter Watvögeln, Gänsen, Enten und Möwen, einen idealen Lebensraum. Besonders erwähnenswert ist hierbei das Vorkommen der Zwergseeschwalbe und des Austernfischers.

Abb.13: Auf dem Weg zur Unterkunft

Abb.12: Die Gruppe vor der Dünen Klinik

Abb.11: Auf dem Weg zur Unterkunft

Besuch der Hermann Lietz-Schule

19. April 2024 | Hermann Lietz-Schule

Bilder: Birgit Sinnigen

Noch am Anreisetag machte sich die Reisegruppe auf den Weg zur Hermann Lietz-Schule. Direkt neben der Schule befindet sich das Nationalpark-Haus Wittbülten. Schulleiter Florian Fock führte die Gruppe zunächst durch das Nationalpark-Haus und teilte sie anschließend in Kleingruppen ein. Die Kleingruppen wurden dann von einem Schüler oder einer Schülerin über das Gelände und durch die Schule geführt. Besonders wichtig war dabei die erste Begutachtung des alten Bootshauses und der Umgebung, in der das neue Bootshaus entstehen könnte.

dem Eingang der Hermann Lietz-Schule

Abb.1: Hermann Lietz-Schule

Abb.2: Gruppen Foto vor

Abb.3: Im Nationalpark-Haus Wittbülten

Abb.4: Klassenzimmer in der Hermann Lietz-Schule

Abb.5: Teil der Außenanlage der Hermann Lietz-Schule

Abb.6: Schafsherde der Hermann Lietz-Schule

Abb.7: Bestandsbootshaus Hermann-Lietz Schule

Abb.8: Außenanlage Hermann Lietz-Schule mit Blick auf die Windkraftanlage

Abb.9: Außenanlage Hermann Lietz-Schule: Tinyhäuser

Abb.10: Außenanlage Hermann Lietz-Schule: Tinyhäuser

Abb.11: Schüler Café - „Offener Treff“

Wattwanderung

21. April 2024 | Nordsee

Abb.1: Die Gruppe und der Wattenmeerführer

Abb.3: Salzwiese

Bilder: Birgit Sinnigen

Abb.2: Salzwiese

Abb.4: Der Weg ins Watt

Abb.6: Graugänse

Abb.5: Schild - Vogelschutzgebiet

Abb.7: Die Gruppe im Wattenmeer

Abb.10: Auf den Spuren der Wattbewohner

Abb.11: Herzmuscheln

Abb.12: Tierischerfund: Der Wattwurm

Abb.13: Das Wattenmeer vor der Insel Spiekeroog

Abb.14: Der Wattwurm

Abb.15: Waschstation

Abb.8: Tief im Watt

Abb.9: Schritt für Schritt

FACHREFERATE

Hüntelmann, Nadine | Ringel, Luca | Witthaus, Patrick | Zippel, Isabel

Datenerfassung mit QField

Abstract

Dieser Beitrag beleuchtet den Einsatz der in dem interdisziplinären Lehrprojekt eingesetzten mobilen Datenerfassungs-App QField, die als Open-Source-Lösung von OPENGIS.ch entwickelt wurde und auf QGIS aufbaut. Ziel ist es, eine Übersicht über Installation, Einrichtung, Funktionalitäten und die praktische Anwendung von QField in der Feldarbeit zu bieten. QField ermöglicht es, GIS-Daten mobil zu erfassen und zu bearbeiten, sie unterstützt dabei verschiedene Datenformate, integriert GPS und funktioniert auch offline. Hervorgehoben werden die Potenziale und Herausforderungen bei der Datenerfassung im Feld, insbesondere im Hinblick auf Datenqualität und -einheitlichkeit sowie die Unterscheidung zwischen originärer und sekundärer Datenerfassung. Der Beitrag untersucht, wie QField die Erzeugung und Bearbeitung von Vektorgeometrien und die alphanumerische Datenerfassung unterstützt, um eine hohe Einheitlichkeit und Qualität der erhobenen Daten zu gewährleisten.

Einleitung

In der heutigen Zeit spielt die Datenerfassung eine zentrale Rolle in vielen Bereichen wie Umweltmonitoring, Stadtplanung oder Landwirtschaft. Effiziente und genaue Datenerfassungen sind wichtig für fundierte Entscheidungsgrundlagen und nachhaltige Lösungen. Die QField App bietet eine leistungsfähige und anwendungsfreundliche Lösung für die mobile Datenerfassung im Feld. In diesem Beitrag werden die Kernmerkmale von QField betrachtet dessen Anwendung in der Feldarbeit beleuchtet, schließlich wird die Effektivität der App in verschiedenen Nutzungskontexten diskutiert.

Grundlagen

QField, eine Open-Source-App entwickelt von OPENGIS.ch, verändert die mobile Erfassung und Bearbeitung von GIS-Daten, indem es Benutzer*innen ermöglicht, Informationen direkt im Feld zu erfassen und zu bearbeiten. Die App, die auf QGIS basiert, gewährleistet eine nahtlose Integration, welche den Austausch von Daten zwischen der Desktop-Version von QGIS und der mobilen Anwendung vereinfacht. Zu den Hauptfunktionen von QField zählt die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Datenformaten, zusätzlich eine GPS-Integration und eine umfassenden Offline-Funktionalität, die Feldarbeit unter verschiedensten Bedingungen ermöglicht. Die App ist auf die Funktionen beschränkt, die im Feld benötigt werden, um ein einfaches User Interface zu bieten. GIS-Daten zu erfassen, wird dadurch vereinfacht und zugleich effizienter gestaltet. Jegliche Weiterverarbeitung der erhobenen Daten sowie deren tiefere Analyse findet in QGIS statt. Die Trennung der Datenerfassung von der datenintensiven Analyse erleichtert nicht nur die Feldarbeit, sondern erhöht auch die Qualität bei der weiterführenden Datenbearbeitung innerhalb der QGIS-Umgebung (OPENGIS.ch GmbH: 2023).

Installation und Einrichtung

Die Installation der QField App auf einem mobilen Gerät gestaltet sich besonders anwendungsfreundlich und kann mühelos über einen der zahlreichen verfügbaren Appstores vollzogen werden. Um jedoch das volle Potenzial von QField ausschöpfen zu können und eine effiziente Nutzung zu gewährleisten, sind einige vorbereitende Schritte unerlässlich. Diese Schritte sind entscheidend, um eine nahtlose Integration und Kooperation zwischen QField und dem Desktop-GIS-System QGIS sicherzustellen. Für die Initialisierung von Projekten sowie den reibungslosen Datenaustausch zwischen verschiedenen Endgeräten ist die Einrichtung eines QFieldCloud Accounts unumgänglich (OPENGIS.ch GmbH: 2023). Durch die Schaffung dieses Accounts wird es ermöglicht, das Projektmanagement umfassend in der QFieldCloud durchzuführen. Diese Cloud-Lösung vereinfacht nicht nur die Verwaltung von Daten und Projekten erheblich, sondern unterstützt auch das Teammanagement, was die simultane Arbeit mehrerer Personen an identischen Projekten begünstigt (OPENGIS.ch GmbH: 2023).

Nach Erstellung eines QFieldCloud Accounts erfolgt die direkte Anmeldung in der QField App unter Verwendung eben dieses Accounts. Für eine vollständige Vernetzung und Synchronisation zwischen QField und QGIS ist zudem das Plugin QField Sync erforderlich. Dieses Plugin muss innerhalb von QGIS installiert und aktiviert werden, wobei auch hier die Anmeldung über den zuvor erstellten QFieldCloud Account erfolgt. Mit Hilfe von QField Sync lässt sich die Erstellung und Bearbeitung von QField-spezifischen Projekten direkt in QGIS durchführen. Diese Projekte können nach ihrer Fertigstellung unkompliziert in die QFieldCloud hochgeladen und dort verwaltet werden. Für Nutzer*innen, die komplett neue Projekte anlegen möchten, bietet die QFieldCloudWebseite die Möglichkeit, solche Projekte direkt online zu erstellen. Darüber hinaus kommt QField Sync eine Schlüsselrolle bei der Synchronisation der im Feld erhobenen Daten zu, indem es die nahtlose Übertragung dieser Daten zurück in das QGIS-System ermöglicht. Durch diese Vorgehensweise werden die in QField erfassten Daten problemlos in QGIS integriert und stehen somit für weiterführende Analysen und Bearbeitungen zur Verfügung. Die Implementierung dieser Schritte gewährleistet eine optimierte Nutzungserfahrung und maximiert die Effizienz des Datenaustausches zwischen QField und QGIS.

Datenerfassung im Feld

Das Erfassen raumbezogener Daten stellt eine zentrale Funktion der QField App dar und wird durch ihre freie Verfügbarkeit zusätzlich gefördert. Besonders im Bereich des Crowd-Sourcings, also der Datenerfassung durch freiwillige Akteure, eröffnet QField neue, vielfältige Möglichkeiten. Die durch diese moderne Methode erhobenen Daten bieten großes Potential, müssen jedoch im Hinblick auf Datenqualität und deren Einheitlichkeit mit besonderer Sorgfalt kritisch betrachtet und analysiert werden, um die Verlässlichkeit zu sichern.

Bei der Datenerfassung mit QField wird generell zwischen originärer Datenerfassung und sekundärer Datenerfassung unterschieden. Originäre Datenerfassung beschreibt den Prozess, bei dem reale Objekte mittels direkter oder indirekter Vermessungsverfahren erfasst werden, und bildet somit die Grundlage für eine exakte Abbildung der physischen Welt. Die sekundäre Datenerfassung hingegen bezieht sich auf die Nutzung digitaler oder analoger Vorlagen, wie beispielsweise Luftbilder oder georeferenzierte Karten, als Grundlage für die Datenerhebung. Angesichts der Tatsache, dass die Arbeit mit der QField App häufig auf dem Vergleich zwischen Feldbeobachtungen und den im Projekt verfügbaren Vorlagen beruht, ist in den meisten Fällen eine Zuordnung zur sekundären Datenerfassung angebracht (Günter H., Dietmar G.: 1994).

Um die Datenaufnahme zu ermöglichen, bietet die QField App eine Reihe von leistungsfähigen Werkzeugen an. Nutzer*innen können mittels dieser Tools alle gängigen Vektorgeometrien, wie Punkte, Linien und Flächen, effektiv erzeugen und präzise bearbeiten. Die Generierung dieser Vektorgeometrien erfolgt primär durch die manuelle Eingabe der Stützpunkte mittels eines

Geoinformation | Datenerfassung mit QField

Fadenkreuzes, wobei auch die Integration von Stützpunkten bereits bestehender Geometrien durch den Objektfang unterstützt wird. Des Weiteren ermöglichen spezielle Teilungswerkzeuge, wie das Split tool, eine differenzierte Bearbeitung von Flächen und Linien. Über die Stützpunktbearbeitung, bekannt als Vertex tool, können Lageveränderungen von Stützpunkten bei Punkt-, Flächen- oder Linienobjekten vorgenommen werden, wobei mittels topologischer Bearbeitung der Bezug zu anderen geometrischen Objekten und deren Integrität gewahrt bleibt. Zusätzlich wird durch die alphanumerische Datenerfassung die interaktive Eingabe von Attributdaten ermöglicht, und vorgegebene Werte im Attributformular sichern eine hohe Qualität und Einheitlichkeit der erfassten Daten. Durch diese umfassenden Funktionen gewährleistet QField eine präzise und anwendungsfreundliche Erfassung raumbezogener Daten, die die Grundlage für viele weitere Analysen und Entscheidungsprozesse bildet (OPENGIS.ch GmbH: 2023).

Fazit

Die in diesem Beitrag vorgenommene Charakterisierung von QField als innovatives Werkzeug für die mobile GIS-Datenerfassung zeichnet ein umfassendes Bild von dessen Nutzen im Kontext der modernen Datenerfassung, insbesondere für Anwendungen wie Umweltmonitoring, Stadtplanung oder Landwirtschaft aber auch für interdisziplinäre Lehrveranstaltungen. Durch die Bereitstellung einer anwendungsfreundlichen Oberfläche und der nahtlosen Integration mit QGIS erleichtert QField den Prozess der Datensammlung im Feld und unterstützt die effektive Zusammenarbeit innerhalb von Teams. Die Evaluierung hebt die Bedeutung der Datenerfassungsstrategien hervor, insbesondere die Balance zwischen originärer und sekundärer Erfassung, sowie die Notwendigkeit, Datenqualität und -einheitlichkeit sicherzustellen, um die Genauigkeit und Nachhaltigkeit der erhobenen Informationen zu gewährleisten. Während QField zahlreiche Möglichkeiten für die Feldarbeit bietet, unterstreicht die Studie auch die Bedeutung einer kritischen Betrachtung der mittels Crowd-Sourcing gewonnenen Daten und der Herausforderungen, die mit der Gewährleistung einer hohen Datenkonsistenz verbunden sind. Abschließend wird betont, dass QField als Schlüsseltechnologie dient, um die Effizienz der Datenerfassung zu steigern und fundierte Entscheidungen in verschiedenen Disziplinen zu unterstützen.

Literaturverzeichnis

OPENGIS.ch GmbH (2023): QField Ecosystem Documentation, https:/ /docs.qfield.org/get-started/ concepts/(abgerufen: 06.06.2024)

OPENGIS.ch GmbH (2023): Erste Schritte in QFieldCloud, https:// docs.qfield.org/de/get-started/ tutorials/get-started-qfc/ (abgerufen: 14.06.2024)

OPENGIS.ch GmbH (2023): QFieldCloud, https://qfield.cloud/ (abge rufen: 14.06.2024) Günter Hake, Dietmar Grünreich. Kartographie. Berlin u.a. : de Gruyter (1994): S. 278 – 288. Ostadabbas H., Weippert H., Behr F.-J. (2020): Using the synergy of QFIELD for collecting data on-site and QGIS for interactive map creation by ALKIS® data extraction and implementation in PostgreSQL for urban planning processes, In: Journal volume & issue, Jg. 2020, Nr.4, S.679 – 683.

Geoinformation | Datenerfassung mit QField

02. Geoinformation

Garwels, Lorena | Lemke, Svenja-Christin | Meyer, Marvin | Richter, Jan-Niklas | Träger, Nikita

Open-Source-Software im Geoinformationswesen

am Beispiel von QGIS

Abstract:

Dieser Artikel untersucht den Einsatz von Open-Source-Software im Geoinformationswesen, wobei der Schwerpunkt auf der Software QGIS liegt, die in dem interdisziplinären Lehrprojekt zum Einsatz kam. Zunächst werden die grundlegenden Prinzipien von Open-Source-Software erläutert, die besondere Vorteile im Geoinformationsbereich bieten. Anhand der Beispiele gvSIG, OpenJUMP und QGIS werden verschiedene Open-Source-GIS-Systeme vorgestellt. QGIS wird dabei detailliert beschrieben, einschließlich seiner Entwicklungsgeschichte, technischen Merkmale und Erweiterungsmöglichkeiten. Ein Vergleich mit der proprietären Software ArcGIS Pro zeigt, dass beide Systeme nahezu identische Funktionalitäten bieten, wobei QGIS kostenfrei und durch Plugins erweiterbar ist. Ein spezifischer Vergleichspunkt, die Verarbeitung von 3D-Daten, verdeutlicht, dass ArcGIS Pro durch die direkte 3D-Erfassung benutzerfreundlicher ist, während QGIS hier manuelle Schritte erfordert. Der Artikel schließt mit der Feststellung, dass Open-Source-Software wie QGIS eine flexible und leistungsstarke Alternative zu proprietären Lösungen darstellt und durch ihre Offenheit und Anpassungsfähigkeit Innovationen im Geoinformationswesen fördert.

1. Open-Source-Software - Definition und Prinzipien

Open-Source-Software baut auf den Prinzipien von Offenheit und Kollaboration auf, was im Geoinformationsbereich erhebliche Vorteile bietet. Im Gegensatz zu proprietärer Software können besser spezielle Anpassungen an dem Anwendungsprogramm erfolgen. Nach der Free Software Foundation gilt Software als frei, wenn vier Kriterien erfüllt werden: Zum einen muss der Anwender die Freiheit haben das Programm für jeden Zweck nutzen zu können. Des Weiteren liegt der Quellcode offen vor und der Anwender kann verstehen, wie die Software funktioniert. Zudem darf das Programm verbessert werden und die Verbesserungen sowie Kopien dürfen anschließend der Öffentlichkeit zu Verfügung gestellt werden (SCHRÖDER 2011: 197).

2. Beispiele von Open Source Software im GIS-Bereich

Einige bekannte Open-Source-GIS sind gvSIG, OpenJUMP und QGIS.

• gvSIG: Entwickelt für die Verwaltung der spanischen Gemeinschaft Valencia, bietet gvSIG Module für ca. 20 verschiedene Sprachen. Besonders das Erzeugen von thematischen Karten und die vielen unterstützten Datenformate sind ein positiver Aspekt von gvSIG (SCHRÖDER 2011: 198 f.).

• OpenJUMP: Konzentriert sich auf die Visualisierung und Bearbeitung von Vektordaten. Die Verarbeitung von Rasterdaten ist eingeschränkt, lässt sich aber unter der Verwendung von Toolboxen realisieren (SCHRÖDER 2011: 202 f.).

• QGIS: Zeichnet sich durch eine leicht bedienbare Benutzeroberfläche mit vielen Erweiterungsmodulen, die sich zur Verarbeitung von Daten einbinden lassen, aus (SCHRÖDER 2011: 200 f.). Im nachfolgenden Kapitel werden die Funktionen des weit verbreiteten OpenSource-GIS weiter ausgeführt.

3 Die Open Source-Software QGIS QGIS, ehemals bekannt als Quantum GIS (QGIS 2024a), ist ein benutzerfreundliches Open-SourceGIS, das unter der GNU General Public License veröffentlicht wird. Als offizielles Mitglied der Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) wurde QGIS entwickelt, um räumliche Daten zu visualisieren, zu bearbeiten, zu erfassen, zu analysieren und darzustellen. Es läuft auf einer Vielzahl von Betriebssystemen, darunter Linux, Unix, Mac OS X, Windows und Android, und unterstützt zahlreiche Vektor-, Raster- und Datenbankformate sowie -funktionen (QGIS 2024c).

Die Entwicklung von QGIS begann 2002. Die erste Version mit Langzeitunterstützung (LTR) wurde 2009 veröffentlicht (Cavallini et al., 2009). 2013 wurde der Name von „Quantum GIS“ in „QGIS“ geändert, um Missverständnisse zu vermeiden (QGIS 2024a). QGIS ist hauptsächlich in C++ geschrieben und nutzt intensiv die Qt-Bibliothek. Es wird durch freiwillige Entwickler regelmäßig aktualisiert und gepflegt. (QGIS, 2024b) Es ist ein Projekt, dass auf Freiwilligenarbeit und Spenden basiert und Beiträge in Form von Programmcode, Fehlerkorrekturen, Fehlerberichten, Dokumentationen, Empfehlungen und Benutzerunterstützung begrüßt (QGIS 2024c). Die Erweiterungsinfrastruktur von QGIS ermöglicht die Integration zahlreicher neuer Funktionen durch eigens entwickelte Erweiterungen, die in C++ und Python geschrieben werden können. PythonEntwickler profitieren besonders von QGIS, da viele Aufgaben innerhalb des Systems durch Python automatisiert werden können (QGIS 2024b).

4. Vergleich von QGIS mit anderen Geoinformationssystemen Bereits seit 1955 wird Software zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation von Geodaten programmiert. (LANGE 2023: 17 f.). Die Anzahl der verschiedenen Geoinformationssysteme ist nicht ermittelbar, doch es gibt im Open-Source-Bereich sowie im proprietären Bereich viele bekannte Software-Produkte. Neben der ArcGIS-Produktfamilie von ESRI (Environmental Systems Research Institute) gehören zum proprietären Bereich zum Beispiel auch GIS-Software wie das Geomedia Geoinformationssystem von Hexagon Geospatial und Smallworld von General Electric. Im Open Source-Bereich gibt es GRASS GIS, gvSIG und QGIS (LANGE 2023: 380 ff.).

Im Folgenden wird die Open-Source-Software QGIS mit der proprietären Software ArcGIS Pro von ESRI verglichen.

Als Open Source Software ist QGIS kostenfrei, ArcGIS Pro kostet je nach Lizenztyp und Nutzer (gewerblich oder privat) ab 100$ für private Nutzer pro Jahr (ESRI 2023a). Bei Fragen zu Funktionen bietet QGIS eine Benutzer-Dokumentation (QGIS, 2024e) sowie verschiedene Foren im Internet zum Austausch. ArcGIS Pro bietet zusätzlich zur Online Hilfe-Dokumentation auch die Möglichkeit, einen Kundenservice zu kontaktieren (ESRI 2023b).

Die Funktionalität der beiden Systeme ist fast identisch. Funktionen, die nicht zur Basis-Installation von QGIS gehören, können durch verschiedene, frei verfügbare Plugins hinzugefügt werden (QGIS 2024e). Der Funktionsumfang von ArcGIS Pro variiert je nach Lizenztyp. So steht zum Beispiel die Erweiterung „ArcGIS Spatial Analyst“, mit der verschiedene Arten von Rasterkalkulationen durchgeführt werden können, nur mit der jeweiligen Lizenz zur Verfügung (ESRI 2022).

5 Herausforderungen im Umgang mit QGIS am Beispiel der 3D-Daten-Verarbeitung Obwohl QGIS ein Geoinformationssystem ist, das gleichwertig zu ArcGIS Pro ist, gibt es bei der Erfassung von 3D-Daten markante Unterschiede. Während die für die Lehrveranstaltung relevante Erfassung von 3D-Objekten in ArcGIS Pro mit Hilfe der Nutzung einer „Lokalen Szene“ so möglich ist, dass die Geometrien bereits in einer 3D-Ansicht erfasst werden können (ESRI 2023c), ist das Erfassen von 3D-Geometrien in QGIS nur in einer 2D-Ansicht möglich. Hierbei werden die „Erweiterten Digitalisierungswerkzeuge“ verwendet, mit denen manuell eine Z-Koordinate zugewiesen wird (QGIS 2024d). Die Erfassung in der 3D-Ansicht hat den Vorteil, dass der Nutzer das Ergebnis direkt prüfen kann, In QGIS muss dafür erst eine 3D-Ansicht erstellt oder aktualisiert werden.

Die Abb. 1 und 2 zeigen das Gelände der Herrmann-Lietz-Schule auf Spiekeroog. Zu sehen sind die Gebäude als 3D-Gebäudemodell im Level of Detail 2 (LOD2). Projiziert wird das Digitale Orthophoto (DOP) auf einem digitalen Geländemodell (DGM). Alle gezeigten Daten wurden vom Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) für das interdisziplinäre Lehrprojekt bereitgestellt oder konnten über die Infrastruktur für die digitale Transformation in Niedersachsen - OpenGeoData.NI – des LGLN bezogen werden. Abbildung 1 zeigt eine 3D-Szene, die mit dem Plugin three.js in QGIS erstellt wurde, die 3D-Szene aus Abbildung 1 eine lokale Szene in ArcGIS Pro. Die Ergebnisse sind beinahe identisch, die Erfassung in der 3D-Ansicht in ArcGIS Pro ist für den Nutzer allerdings komfortabler.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Open-Source-Software im Geoinformationswesen, insbesondere QGIS, eine leistungsstarke und flexible Alternative zu proprietären Lösungen darstellt. Trotz einiger Herausforderungen, wie der 3D-Daten-Verarbeitung, bietet QGIS durch seine Offenheit und Erweiterbarkeit zahlreiche Vorteile. Der Vergleich mit ArcGIS Pro zeigt, dass beide Systeme nahezu gleichwertige Funktionen bieten, wobei die Wahl der Software oft von den individuellen Bedürfnissen und Gewohnheiten der Nutzer abhängt. Open-Source-Software fördert durch ihre Prinzipien von Offenheit und Kollaboration Innovation und Anpassungsfähigkeit im Geoinformationswesen und stellt somit eine wertvolle Ressource für Nutzer weltweit dar.

Abb. 1: Die Hermann-Lietz-Schule auf Spiekeroog als LOD2-Modell in QGIS (Quelle: Eigene Darstellung, Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen)

Abb. 2: Die Hermann-Lietz-Schule auf Spiekeroog als LOD2-Modell in ArcGIS Pro (Quelle: Eigene Darstellung, Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen)

Literaturverzeichnis

CAVALLINI, P., DASSAU, O., HUGENTOBLER, M., SHERMAN, G. & SUTTON, T. (2009) "Quantum GIS 1.0: A Testimony to the Power of Open Souce", GEOInformatics Magazine for Surveying, Mapping & GIS Professionals, No. 12, S. 44.

ESRI (2022) ArcGIS Spatial Analyst: Erweiterte GIS-basierte Werkzeuge für die räumliche Analyse und Modellierung [Online]. Verfügbar unter https://www.esri.com/de-de/arcgis/products/arcgisspatial- analyst/overview (Abgerufen am 3 Juni 2024).

ESRI (2023a) ArcGIS Pro - Preise [Online]. Verfügbar unter https://www.esri.com/de-de/arcgis/ products/arcgis-pro/buy#f%C3%BCr-einzelpersonen (Abgerufen am 3 Juni 2024).

ESRI (2023b) ArcGIS Pro-Hilfe—ArcGIS Pro | Dokumentation [Online]. Verfügbar unter https://pro. arcgis.com/de/ pro-app/latest/help/main/welcome-to-the-arcgis-pro-app-help. htm (Abgerufen am 3 Juni 2024).

ESRI (2023c) Erstellen von Multipatch- oder 3D-Objekt-Features—ArcGIS Pro | Dokumentation [Online]. Verfügbar unter https://pro.arcgis.com/de/pro-app/latest/help/editing/createmultipatch-features.htm (Abgerufen am 3 Juni 2024).

LANGE, N. DE (2023) Geoinformatics in theory and practice: An integrated approach to geoinformationsystems, remote sensing and digital image processing [Online], Berlin, Heidelberg, Springer. Verfügbar unter http://www.springer.com/.

QGIS (2024a) Changelog for QGIS 2.0 [Online]. Verfügbar unter https://www.qgis.org/en/site/ forusers/visualchangelog200/index.html#feature-quantum-gis-is-now-known-only-asqgis (Abgerufen am 8 Juni 2024).

QGIS (2024b) Entwicklung in QGIS [Online]. Verfügbar unter https://www.qgis.org/de/site/ getinvolved/development/development.html (Abgerufen am 8 Juni 2024).

QGIS (2024c) QGIS entdecken [Online]. Verfügbar unter https://qgis.org/de/site/about/index.html (Abgerufen am 8 Juni 2024).

QGIS (2024d) 16.3. Editierfunktionen — QGIS Documentation Dokumentation [Online]. Verfügbar unter https://docs.qgis.org/3.34/de/docs/user_manual/working_with_vector/editing_ geometry_attributes.html#rules-of-z-coordinate-or-m-value-assignment (Abgerufen am 3 Juni 2024).

QGIS (2024e) Dokumentation für QGIS 3.34 — QGIS Documentation Dokumentation [Online] Verfügbar unter https://docs.qgis.org/3.34/de/docs/ (Abgerufen am 3 Juni 2024).

SCHRÖDER, D. (2011) "Open-Source-Arbeitsplatz GIS — Aktuelle Entwicklungen", KN - Journal of Cartography and Geographic Information, Vol. 61, No. 4, S. 197–203.

03. Geoinformation

Yayan, Dilan | Karatas, Nermin | Niedringhaus, Tabea | Gendler, Jessica

Entwicklung und Design von Open Source-WebGIS-Anwendungen

Abstract

Für die Arbeiten des hier beschriebenen Lehrprojektes wurden mit Blick auf Geoinformationssysteme ausschließlich Open-Source-Programme verwendet. Unter Open-Source-Programmen verstehen sich Produkte, die für jeden frei zugänglich sind, ohne für diese zahlen zu müssen (Hüttenegger 2006: o.S.). Mit einem Geoinformationssystem können raumbezogenen Daten modelliert, visualisiert, verwaltet und analysiert werden (Kurz 2016: 281). Dabei ist es möglich, in die Karte hinein- und herauszuzoomen, unterschiedliche Layer anzuzeigen, die Karte farblich anders darzustellen und verschiedene Werkzeuge, wie Buffer oder andere Berechnungsfunktionen anzuwenden und somit unterschiedliche Analysen durchzuführen. Ein Web-GIS ist eine GIS-Anwendung im World Wide Web (WWW), welches raumbezogene Informationen arbeitet (Seip, C. et al. 2017). Im Folgenden wird die Entwicklung von WebGIS-Anwendungen mit der Open-Source-Software QGIS erläutert, sowie die Funktionen erklärt.

Entwicklung und Datennutzung von Open-Source-WebGIS-Anwendungen Die erste kartengestützte WebGIS-Anwendung wurde 1993 von Xerox Palo Alto Research (PARC) erstellt. Hiermit war bereits möglich in die Karte hinein- und herauszuzoomen, und es konnten ebenfalls bereits Vektordaten und Rasterdaten eingebettet werden. Weitere Werkzeuge waren zu dem Zeitpunkt noch nicht entwickelt.

Für offene Datenformate ist das Open Geopatial Consortium (OGC) verantwortlich, die seit 1994 tätig sind und seit 2007 den Word Wide Web Consortium angehören. Die OGC hat die Aufgabe allgemein gültige Standards für Geodaten zu bilden. Dies ermöglicht, dass zwischen den Geoinformationssysteme Interoperabilität gewährleistet werden kann. Rechnerbasierte Sprachen wie Geography Markup Language (GML), Keyhole Markup Language (KML) sowie verschiedene Dienste wie WebMapService (WMS), WebMapFeature (WMF) und WebCatalogService (CSW) stehen hier zu Verfügung (Kurz 2016: 301). Auch die in dem Lehrprojekt verwendete QGISSoftware stellt WebGIS-Anwendungen bereit. In diesem Fall wurde neben QGIS zusätzlich die App QField benutzt, beide Applikationen sind kostenlos.

Design anhand QuantumGIS

QGIS ist so aufgebaut, dass der größte Teil des Fensters die Karte beinhaltet. Es können beliebig viele Layer hinzugefügt und entfernt werden. Diese können farblich anders dargestellt werden, aber auch die Form und Stärke kann verändert werden, je nachdem welche Aspekte oder welches Ziel mit der Darstellung erreicht werden möchte. Die Vielzahl an Werkzeugen können vom Nutzer variabel in die Graphical User Interface (GUI) integriert werden. Bei Bedarf können ferner sogenannte Erweiterungen oder Plugins integriert werden. In QGIS ist es nicht nur möglich offline zu arbeiten, sondern auch Online. Es können WebMapSercive- und WebFeautureService-Daten aus dem Internet bezogen werden und in die Karte geladen und anschließend damit weitergearbeitet werden. So wurden in unserem Projekt zusätzlich WMS-Daten zu Biotopen und Naturschutzgebiete verwendet und diese Informationen zum Planen des neuen Bootshauses genutzt. Aus einer in QGIS erstellten Karte ist es zudem möglich eine Web-GIS-Anwendung zu erstellen. Diese kann anschließend mit einem Link im Internet aufgerufen werden. Welcher Layer auf dem Web-GIS

angezeigt werden soll und wie diese aussehen sollen, wird vorher definiert. Zusammengefasst ist das Design sehr benutzerfreundlich und bietet eine klare Struktur. Durch verschiedene Funktionen lassen sich unterschiedliche Anwendungen erarbeiten, unabhängig vom technischen Hintergrund.

Funktionalität und Design von WebGIS-Anwendungen

In dem Lehrprojekt Projekt wurde mit dem Plug-In “qgis2web” aus QGIS heraus ein WebGIS erstellt. Im Folgenden werden die Funktionalitäten und die Designmöglichkeit des Plug-Ins beschrieben.

In der WebGIS-Anwedung ist es genauso wie in den normalen GIS-Anwendungen möglich, reinund rauszuzoomen. Ebenfalls kann die Karte per Festhalten der linken Maustaste nach Belieben verschoben werden und somit können verschiedene Perspektiven auf die Karte ermöglicht werden. Dazu ist es möglich, die einzelnen Layer in der Ansicht ein- und auszublenden, um so einen Fokus auf die Details zu ermöglichen, die Nutzende am meisten interessieren.

Auch kann eine Suche innerhalb eines Layers eingefügt werden. Diese Suche verläuft über ein Attribut in dem Layer, d.h. wenn es sich z.B. um einen Gebäude-Layer handelt und dieser das Attribut “Gebäudenamen” besitzt, kann in dem WebGIS in einer Suchleiste nach einem Gebäudenamen gesucht werden und das entsprechende Gebäude wird anschließend auf der Karte hervorgehoben. Bei dem Suchergebnis kann es sich auch um mehrere Gebäude handeln, dann werden alle Gebäude mit dem gesuchten Gebäudenamen in der Karte hervorgehoben. Ferner ist es möglich Längen in der Karte zu messen. Die Maßeinheit wird dabei vorher von der bearbeitenden Person festgelegt.

Es kann aber auch eine Übersicht über alle Attribute eines Objektes gemacht werden, indem ein Klick mit der linken Taste auf ein Objekt durchgeführt wird. Dann erscheint bei dem Objekt ein Pop-up-Fenster mit allen vorhandenen Informationen zu dem Objekt und auch die Information, zu welchem Layer dieses Objekt gehört.

Die einzelnen Layer können im Vorfeld von der entwickelnden Person in ihrem Design festgelegt werden. In einem GIS können Objekte als Punkt, Linie oder als Polygon, also ein Flächenobjekt, dargestellt werden. Die Objekte können in unterschiedlichen Farben dargestellt werden, dabei kann zwischen dem Rand und der Füllung des Objektes unterschieden werden. So kann z.B. ein Objekt in der Füllung auch halbtransparent oder gestrichelt dargestellt werden oder die Füllung kann auch ganz weggelassen werden, sodass nur der Rand des Objektes in der Karte abgebildet wird. Die Farben der Geoobjekte können so entweder passend zum Geoobjekt dargestellt werden oder je nach Wichtigkeit des Objektes farblich hervorgehoben werden. Bspw. können Bäume als grüne Punkte dargestellt werden oder Gebäude, die in diesem Projekt eine große Rolle spielen, als Polygon in einer auffälligen Farbe.

Für die Darstellung im WebGIS kann eine Hintergrundkarte festgelegt werden. Dies ist nicht zwingend notwendig, diese kann allerdings als Hilfe zur Orientierung in der Darstellung genutzt werden. Hierbei können unterschiedliche Karten gewählt werden. Die Hintergrundkarte kann z.B. farblich oder in Graustufen dargestellt werden. Ebenfalls ist es möglich als Hintergrund ein Luftbild zu nehmen. Dieses verfügt zwar über keine Straßen- und Ortsnamen, kann aber genauso bei der Orientierung helfen, besonders wenn Nutzende sich vor Ort auskennen.

Literaturverzeichnis

Hüttenegger, G. (2006): Open Source Knowledge Management. Kurz, S. (2016). Informationssysteme. In Digital Humanities. Springer Fachmedien, Wiesbaden. Seip, C., Korduan, P., Zehner, M.L. (2017): Web-Gis: Grundlagen, Anwendungen und Implementierungsbeispiele.

Eichner, Lara | Eiken, Ines | Heinze, Nico | Hilker, Robin

Digitale Zwillinge und deren Anwendung in der Verwaltung öffentlicher Gebäude 04. Geoinformation

Abstract

In einer zunehmend digitalisierten Welt, in der Technologien wie das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz und Datenanalyse eine immer größere Rolle spielen, müssen auch in der öffentlichen Verwaltung Anpassungsprozesse stattfinden. Die Verwaltung öffentlicher Gebäude muss effizienter arbeiten und Ressourcen effektiver nutzen, während sie gleichzeitig Nachhaltigkeit und Resilienz gewährleistet. In diesem Zusammenhang treten digitale Zwillinge als eine vielversprechende Technologie auf, die das Potenzial hat, die Planung und Verwaltung öffentlicher Gebäude grundlegend zu ändern.

Theoretische Grundlagen

Ein digitaler Zwilling ist eine digitale Replik eines physischen Objekts oder Prozesses der Realität (SCHIMMER & WENZEL 2022: 11). Bei der Nutzung von digitalen Zwillingen ist es jedoch irrelevant, ob das Gegenstück in der realen Welt bereits existiert oder in Zukunft existieren soll (KUHN 2017: 440). Dabei ist es lediglich wichtig, dass der digitale Zwilling die zentralen Eigenschaften besitzt, die das zukünftige Gegenstück haben soll. Dabei kann bereits in der Planung das Gegenstück ausprobiert und angepasst werden. Wenn die genutzten Daten nah an den derzeitigen oder zukünftigen realen Daten sind, sollte sich der digitale Zwilling so ähnlich wie möglich zum Gegenstück verhalten (KUHN 2017: 440). Dadurch unterstützen digitale Zwillinge die schnellere und bessere Weiterentwicklung der Stadtentwicklung. Es werden Monitoringsysteme verbessert und begründetere Entscheidungen können getroffen werden (BBSR 2023: 7).

Ein digitaler Zwilling besteht aus verschiedenen Bausteinen. Als Basis werden die Infrastrukturdaten aus der Datenerfassung per Drohnen und Sensoren genutzt. Aber auch weitere Daten von Fachämtern der Stadt werden mit in die Datenplattform eingepflegt (BBSR 2023: 26). Es werden meist Echtzeitdaten in verschiedenen Dimensionen der realen Welt aufgenommen, die für die anschließende Analyse relevant sind, wie z.B. der Energieverbrauch (SCHIMMER & WENZEL 2022: 11). Ebenso werden viele Daten des betrachteten Objekts über den Lebenszyklus hinweg erfasst, wie z.B. die Zustandsdaten. Zudem werden Daten zur Entscheidungsunterstützung erzeugt, wie z.B. durch Vorhersagemodelle. Dadurch haben digitale Zwillinge die Eigenschaft dynamisch und aktuell zu sein und das betrachtete Gegenstück zu analysieren, zu monitoren und vorhersagen zu treffen (NIERBROWSKI ET AL 2023: 87). Der Ablauf ist entsprechend, dass Teile oder Prozesse des 3D-Abbilds analysiert werden, Simulationen durchgeführt werden und die Verfahren der künstlichen Intelligenz (KI) anschließend genutzt werden, um Zusammenhänge und Hilfestellungen bei den Entscheidungen zu leisten (BBSR 2023: 27).

Effizienzsteigerung

Digitale Zwillinge bieten erhebliche Potenziale zur Effizienzsteigerung in der Verwaltung öffentlicher Gebäude. Durch den digitalen Zwilling können in Echtzeit Daten aus verschiedenen Sensoren integriert und analysiert werden. Diese Technologie ermöglicht eine präzise Überwachung und Optimierung von Betriebsabläufen.

Darüber hinaus können digitale Zwillinge auch bei der Planung neuer Gebäude eingesetzt werden, indem sie präzise virtuelle Modelle erstellen, die alle physischen und funktionalen Eigenschaften

des geplanten Baus abbilden. Diese Modelle ermöglichen es Architekten und Ingenieuren, verschiedene Designoptionen zu simulieren und deren Auswirkungen auf Energieeffizienz, Kosten und Nachhaltigkeit zu bewerten. Dies zeigt sich auch im Projekt „Haus des Handwerks“ auf Spiekeroog, in welchem der begrenzte Platz effiziente Lösungen erforderte. Durch die Integration von Echtzeitdaten können digitale Zwillinge auch zukünftige Nutzungsszenarien und Wartungsanforderungen prognostizieren. Zudem erleichtern sie die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Beteiligten, indem sie eine gemeinsame Plattform für die Planung und Entscheidungsfindung bereitstellen.

Anforderungen zur Projektumsetzung

Wie bereits deutlich wurde, ist die Grundlage der digitalen Zwillinge eine große Menge an Daten aus verschiedenen Disziplinen. Damit die Umsetzung solcher Projekte gelingt, wird eine umfassend ausgebaute technische Infrastruktur benötigt, die die Vernetzung aller Daten und Systeme ermöglicht. Um eine strukturierte Datenmenge und ein strukturiertes Projekt, mit konkreten Meilensteinen und Zielen zu realisieren, ist es von großer Bedeutung, dass eine klare Strategie zur Umsetzung entwickelt wird, in der auch alle Ziele aus allen Disziplinen und auch alle Zuständigkeiten der einzelnen Akteure festgehalten werden. Die Beteiligung aller Akteure kann auf verschiedenste Art gefördert werden, wie z.B. durch Workshops. Denn nur durch diese Zusammenarbeit ist es möglich mit Dynamik auf Veränderungen, auch aus anderen Disziplinen, eingehen zu können. (BBSR 2023: 27).

Sicherheitsmanagement

Da digitale Zwillinge umfangreiche und fortlaufend aktualisierte Datenmengen erfordern, müssen wirksame Maßnahmen zum Datenschutz und zur Datensicherheit umgesetzt werden. Dies umfasst den Einsatz von Verschlüsselung, Zugangskontrollen und regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen. Ein umfassendes Sicherheitsmanagement ist daher unerlässlich, um die Integrität und Vertraulichkeit der Daten in digitalen Zwillingen zu gewährleisten (SHAHZAD ET AL 2022: 10).

Literaturverzeichnis

BUNDESINSTITUT FÜR BAU-, STADT- UND RAUMFORSCHUNG – BBSR (2023): Digitale Zwillinge. Potenziale in der Stadtentwicklung. (BBSR im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) Bonn.

KUHN, T. (2017): Digitaler Zwilling. In: Informatik Spektrum, H. 40, S. 440-444.

NIEBRWOSKI, S., WINDMANN, S., BEDNORZ, I. & T. ZINKE (2023): Digitaler Zwilling Brücke im Betrieb In: Bautechnik 100, H.2, S. 86-93.

RÜCKER, F. & M. SAUER (2021): Die Erstellung eines digitalen Zwillings. (Springer Fachmedien Wiesbaden) Wiesbaden.

SCHWIMMER, E. & G. WENZEL (2022): Digitale Abbilder der Kommune von morgen Trendreport 1/2022 des Kommunalen Innovations Centers KIC@bw. (Frauenhofer IAO) Stuttgart. SHAHZAD, M., SHAFIQ, M.T. DOUGLAS, D. & M. KASSEM (2022): Digital Twins in Built Environments: An Investigation of the Characteristics, Applications, and Challenges. In: Buildings 2022, H. 12, 120, S.1-19.

05. Zukunftssicher

Bauen

Ataei,Hana|Devji,Jyotika|Guddat,Lena|Schäfer,Sophie|Schwickart,Vanessa|Zimmermann,Martin

Quartiersmodellierung und Simulation mit City Energy Analyst (CEA)

Abstract

Im Rahmen des Studiengangs "Zukunftssicher Bauen" wurde eine Exkursion zur ostfriesischen Insel Spiekeroog unternommen, um die besonderen Herausforderungen und Lösungsansätze im Bereich nachhaltiges Bauen in einer insularen Umgebung zu erforschen. Ziel dieses Projektes war es, ein Bootshaus für die Hermann-Lietz-Schule zu entwerfen. Hierbei hatten wir die Möglichkeit, uns mit den besonderen baulichen Anforderungen auf Spiekeroog auseinanderzusetzen und so innovative Entwürfe zu entwickeln. Ein besonderes Augenmerk für unseren Studiengang lag hier auf den innovativen Methoden der energieeffizienten Bauweisen und der Energieversorgung, welche wir mithilfe der Software City Energy Analyst (CEA) simuliert haben.

Der City Energy Analyst ist ein Programm zur energetischen Modellierung von Quartieren und Gebäudeensembles und bietet Berechnungstools zur Gestaltung kohlenstoffarmer und hocheffizienter Städte. Nutzer müssen relevante Informationen zu Gebäuden, Energienetzen und klimatischen Bedingungen sammeln und in das System einpflegen. Anschließend ermöglicht das Tool die Durchführung umfangreicher Simulationen, die verschiedene Szenarien der Energieversorgung und -nachfrage abbilden. Die Ergebnisse dieser Analysen helfen, fundierte Entscheidungen für die Planung und Umsetzung nachhaltiger städtischer Energiesysteme zu treffen.

Eingabe

Im City Energy Analyst lassen sich Projekte mit verschiedenen Szenarien anlegen, simulieren und untereinander vergleichen.

In unserem Fall hieß das, zuerst die Bestandsgebäude der Hermann-Lietz-Schule qualitativ aufzunehmen und dann im Programm abzubilden, die unterschiedlichen Gebäudetypologien von Wohn- über Schulgebäude und Restaurant sowie die vielfältigen Möglichkeiten zur Konstruktion, Materialität und den Fensterflächen einzugeben. Die Eingabemaske des Programmes wird in Abbildung 1 dargestellt. Danach haben wir die Gebäudetechnik und Energieversorgung für Wärme, Kälte und Strom für die Bestandsgebäude eingegeben. Anschließend haben wir die richtigen Wetterdaten für den Ort Spiekeroog im Programm hinterlegt und konnten die ersten Simulationen (Sonneneinstrahlung, Belegung, Energiebedarf) durchführen.

Abb. 1: CEA Eingabemaske - GIS-Daten und spezifische Projektdaten

In der Zwischenzeit haben wir einen Entwurf für das neue Bootshaus entwickelt, den wir dann als neues Szenario mit Hilfe der Geoinformationsstudenten in unser Programm integrieren konnten. Auch hier haben wir die spezifischen Gebäudekenndaten eingegeben, die ersten Simulationen laufen lassen und uns die Energiebedarfe ausgeben lassen.

Nun konnte man zu seinem neuen Entwurf immer wieder neue Szenarien erstellen und beispielsweise unterschiedliche Versorgungskonzepte miteinander vergleichen. Eine andere Möglichkeit war, verschiedene Entwürfe miteinander zu vergleichen, um herauszufinden, welcher Entwurf beispielsweise einen niedrigeren Energiebedarf oder eine höhere Eigenstromdeckung aufgrund der angebotenen Fläche für Photovoltaik hat.

Hilfreich für die Auswertung ist die Ergebnisdarstellung über das Dashboard, siehe Abbildung 2. Mithilfe von Diagrammen lassen sich hier die durchgeführten Simulationen evaluieren und untereinander vergleichen.

Abb. 2: CEA Dashboard

Defizite

In den jeweiligen Gruppen sollten verschiedene Konzepte und Schwerpunkte zur Energiesimulation konzipiert werden.

Themen, die sich in den Gruppen überschnitten haben, waren folgende:

1. Reicht der Ertrag der PV-Flächen auf den Dächern des Ensembles zur Versorgung des Gebäudequartiers?

2. Inwiefern vermindern interne Wärmegewinne, wie Abwärme aus Duschabwasser, Geräten oder auch den Menschen in den Gebäuden, den Heizbedarf?

3. Welchen Unterschied birgt die Bauweise in Leichtbau (Holz) oder in Massivbau (Beton) hinsichtlich der CO2-Emissionen?

Die untenstehenden Fragen, sind das Produkt, die sich bei allen Gruppen ergeben haben. Keine der Fragen konnte durch das Programm mit einer Zuverlässigkeit beantwortet werden. Dies empfanden wir als Studierende herausfordernd, da die relevanten Fragestellungen erarbeitet wurden, das Programm jedoch an seine Grenzen gestoßen ist.

Zu Frage 1:

Der CEA bietet keine Diagramme an, die solare Erträge über PV-Flächen in direkter Gegenüberstellung mit den Gebäudebedarfen anzeigt. Über den ,,energy balance’‘ und den ,,pv area per district‘‘ konnte man diese Parameter in zwei verschiedenen Diagrammen anzeigen lassen. Eine Gegenüberstellung in Form eines Diagramms wäre hilfreicher, da diese Frage eine der Kernfragen darstellt, inwiefern die solaren Erträge auch die Strombedarfe abdecken können.

Zu Frage 2:

Es gibt die Möglichkeit sich über das ,,Water Body Potential‘‘, sowie der ,,Sewage Potential‘‘ das Abwärmepotential zu simulieren. Wir konnten während der Bearbeitungszeit keine passenden Diagramme zur Darstellung dieser Simulationen finden. Man musste über die Exceltabellen des ,,demand‘‘ die Werte zusammenaddieren und dadurch konnte man das Abwärmepotenzial in kWh pro Jahr addieren. Für Erstnutzende des Programmes, kann das etwas unübersichtlich sein und die Herleitung diese Werte in der Exceltabelle herauszusuchen ist nicht selbsterklärend in der Vorgehensweise.

Zu Frage 3:

Viele Gruppen beabsichtigen für die Konzipierung des Entwurfs eine Trennung der Bootshalle (im Leichtbau) und dem Rest des Gebäudes (Massivbau). Die Gründe hierfür sind beispielsweise die visuelle Trennung der verschiedenen Nutzungsbereiche. Weiter ist die Bootshalle ein ,,kaltes‘‘ Gebäude, welches nicht geheizt werden müsste und deshalb im Leichtbau ausgeführt werden kann.

Somit ergibt sich die Fragestellung, inwiefern sich die verschiedenen Bauweisen auf die CO2-Emissionen auswirken. Dies lässt sich nicht im CEA abbilden, da das Programm hier keine Unterscheidung in eine Holzbauweise macht. Auch dies wäre eine Anregung unsererseits zur Untersuchung von verschiedenen Bauweisen in ihren Vor- und Nachteilen.

Die CEA-Berechnungen wurden stets unter der Annahme eines Flachdachs durchgeführt, was insbesondere das Photovoltaik- und Solarthermie-Potential verfälscht. Zudem liegen keine Informationen über die Wärmeleitfähigkeit des Bodens vor, wodurch die Berechnung des Geothermie-Potentials unklar bleibt. Eine Anpassung des Wärmenetzlayouts ist nicht möglich, zudem wurde die Bestimmung von Kosten und Emissionen durch Anbauten und Sanierung wurde nicht durchgeführt, und es erfolgt keine Integration einer PV-Anlage in das Energiesystem.

Wir sind der Auffassung, dass der CEA eine wertvolle Quelle zur Untersuchung des Gesamtzusammenhangs innerhalb eines Quartiers darstellen kann. Einige zentrale Fragestellungen, die uns bei der Bearbeitung aufgekommen sind, konnten leider nicht mithilfe dessen beantwortet werden. Demnach blieb die Verlässlichkeit der Aussagen, die wir treffen mussten, wage aus, da wir oft Annahmen machen mussten.

Dennoch war die Bearbeitung mit CEA eine bereichernde Erfahrung, hinsichtlich der Energiesynergien, die in einem Quartier möglich sind.

Ausblick:

Um unsere Städte und Gemeinden nachhaltiger zu gestalten, müssen wir alle relevanten Faktoren berücksichtigen und verschiedenste Blickwinkel betrachten. CEA könnte dabei in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Durch die Integration fortschrittlicher Datenanalysen, maschinellen Lernens und IoT-Technologien kann der CEA präzise Vorhersagen und Empfehlungen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes und zur Verbesserung der Energieeffizienz liefern. Diese Entwicklungen ermöglichen Stadtplanern und Entscheidungsträgern fundierte Entscheidungen zu treffen, die nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch die Lebensqualität der Bewohner erhöhen.

06. Bauingenieurwesen

Bohlken, Angelina | Hackmann, Celina | Iordanidis, Eliza | Isik, Betül | Janßen, Hilke | Kampers, Sandra Klawonn, Emma | Lammers, Denise | Rademacher, Fenna | Stünkel, Anna

Bootshaus auf Spiekeroog; Wie das Bauingenieurwesen zur Planung beiträgt

Abstract

Unsere Gruppe vom Fachbereich Bauingenieurwesen hat sich zur Vorbereitung zusammengesetzt und überlegt, wie wir mit unserem Fachwissen das Projekt Bootshaus auf Spiekeroog unterstützen können und die anderen Fachdisziplinen ergänzen. Dabei haben wir im Laufe der Ausarbeitung uns mit den Themen Visualisierung des Entwurfs, der Implementierung in Augmented Reality („AR“) und der Logistik und dem Frachtverkehr der Insel Spiekeroog. Zusätzlich haben wir uns mit den besonderen Gegebenheiten auf der Insel Spiekeroog, die den Bau beeinflussen können, beschäftigt sowie mit den genauen Wunschvorstellung der Hermann-Lietz-Schule.

Visualisierung und Implementierung in AR

In Vorbereitung auf den Besuch auf Spiekeroog wurde der vorläufige Architektenentwurf neu gezeichnet. Abb. 1 zeigt das „Building Information Modeling“-Modell, welches mit der CADSoftware Revit konstruiert wurde. Dieses BIM-Modell ermöglicht, den Bauteilen Attributen wie z.B. Name oder Materialeigenschaften zuzuweisen. Darüber hinaus ermöglicht es die Integration und Zusammenführung der Modelle der anderen Disziplinen, was die Koordination und Zusammenarbeit unterstützen.

Abb. 1: Architektenentwurf in Revit (Screenshot Revit)

Dieses Modell wurde zusätzlich dafür genutzt, um es mithilfe von Augmented Reality, kurz „AR“ in der realen Welt darzustellen. In Abb. 2 sieht man, wie das Modell auf ein Tablet übertragen wurde und mithilfe einer App in die Umgebung integriert wird. Diese App ermöglichte, das virtuelle Modell zu positionieren und zu skalieren, wodurch eine realistische und interaktive Visualisierung geschaffen wurde. Dadurch können die Benutzer das Modell aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und beobachten, wie sich das Gebäude in die realistische Umgebung einfügt.

Abb. 2: Visualisierung mit AR übers Tablet (Eigene Darstellung)

Logistik und Frachtverkehr der Insel Spiekeroog Zwischen Festland und Spiekeroog

Die Inselspediton “Lüders Logistik” ist zuständig für den Transport von Gütern zur und auf der Insel Spiekeroog. Durch die nicht vorhandene Anbindung an das Festland, ist die Insel auf die Lieferung von Gütern, über das Meer, angewiesen. Aufgrund des Wattenmeeres ist der Frachtverkehr abhängig von den Gezeiten. Ebbe und Flut entscheiden, wann und ob etwas vom Festland zur Insel geliefert werden kann. Die “Spiekeroog IV” ist das Frachtschiff, welches nicht nur Passagiere, sondern auch Frachtcontainer zwischen Spiekeroog und dem Festland transportiert (Nordseebad Spiekeroog GmbH). Es kann bis zu neun LKW-Container, mit jeweils ca. 13,7 t Zuladung, befördern.

Abb. 3: Spiekeroog IV (Spiekeroog IV Sommer - Spiekeroog IV – Quelle: Wikipedia)

Auch Baumaschinen und Materialien werden mit der Spiekeroog IV, die in Abb. 3 dargestellt ist, zur Insel und zurück transportiert. Aufgrund der beschränkten Möglichkeiten und Anzahl von Überfahrten, ist eine genaue Planung der Beschaffung von Material und Baumaschinen Voraussetzung, um einen reibungslosen Bauablauf durchzuführen.

Verkehr auf der Insel Spiekeroog

Die Insel Spiekeroog ist autofrei, selbst Fahrräder sind besonders im Ortskern nicht gern gesehen. Die Insel ist darauf ausgerichtet zu Fuß überall hinzugelangen. Große Straßen, die vernünftig ausgebaut sind gibt es kaum, viel mehr sind Fußwege vorhanden, die sich auf der ganzen Insel hinweg strecken. Dies erschwert den Transport von großen und schweren Materialien oder Baumaschinen.

Abb. 4: Luftbild Spiekeroog (Google Earth)

Besonderheiten der Insel Spiekeroog

Die Insel Spiekeroog zeichnet sich durch eine Reihe von Besonderheiten aus, die bei der Planung und dem Bau des Bootshauses berücksichtigt werden müssen. Diese betreffen sowohl ökologische als auch ästhetische und technische Aspekte bei der Auswahl der Materialien und der Gestaltung des Bauwerks. Spiekeroog ist Teil des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer, der zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt. Aufgrund dieser besonderen Schutzstellung gibt es strenge Auflagen zum Schutz der natürlichen Umwelt. Bei der Auswahl der Materialien sollte hier ein besonderes Augenmerk auf umweltfreundliche und nachhaltige Baustoffe gelegt werden. Darüber hinaus zeichnet sich die Insel durch ihre salzhaltige Luft aus. Hier sollten die Baumaterialien äußerst korrosionsbeständig sein. Des Weiteren gibt es auf der Insel eine traditionelle Bauweise, die stark durch die norddeutsche Architektur geprägt ist – etwa wie Giebeldächer und eine schlichte und funktionelle Gestaltung in natürlichen Tönen, wie beispielsweise weiß, grau und rot. Zusätzlich sind bei der Planung des Bauwerks der überwiegend feine Sand der Insel zu berücksichtigen. Um auf eine gleichmäßige Setzung des Bootshauses zu zielen, ist die Wahl einer Flachgründung für das gesamte Bauwerk im Vorteil. Bei der Umsetzung des Bauwerkes, kann unter Berücksichtigung der genannten Besonderheiten zu teilen eine Massivbauweise in Kombination einer Leichtbauweise gewählt werden.

Abb. 5: Das Drifthaus Altes Inselhaus auf Spiekeroog - Quelle: Wikipedia

Wünsche der Hermann-Lietz-Schule

Die Abb. 6 zeigt die Ziele des neuen Bootshauses auf. Die Säulen und das Fundament sind die Grundsteine, um diese Ziele zu erreichen. Eine praxisnahe Möglichkeit zur Umsetzung dieser Ziele wäre die Umnutzung des Dachs des alten Bootshauses. Es ist eine Tradition, dass sich die Abschlussklassen auf diesen Brettern verewigen. Um die Tradition, die Erinnerungen und einen Teil der Schulgeschichte weiterleben zu lassen, könnten die Bretter in einem gemeinsamen Projekt mit Schülern, lehrenden Handwerkern, und den Absolventen umgenutzt werden. Beispielsweise könnte aus ihnen Tische für Gemeinschaftsräume, Trennwände oder Garderoben hergestellt werden. Dieses Projekt könnte ein von vielen unter den Zielen des neuen Bootshauses sein.

Abb. 6: Darstellung der Ziele des Projektes

Literaturverzeichnis

Nordseebad Spiekeroog GmbH: Logistik & Fracht nach Spiekeroog, https://www.spiekeroog.de/ service/nsb/logistik-fracht (zuletzt abgerufen: 21.08.2024)

BAUDENKMALE

Friedrich-Luca Ringel, Marleen Straka-Emden, Katharina Wilkening

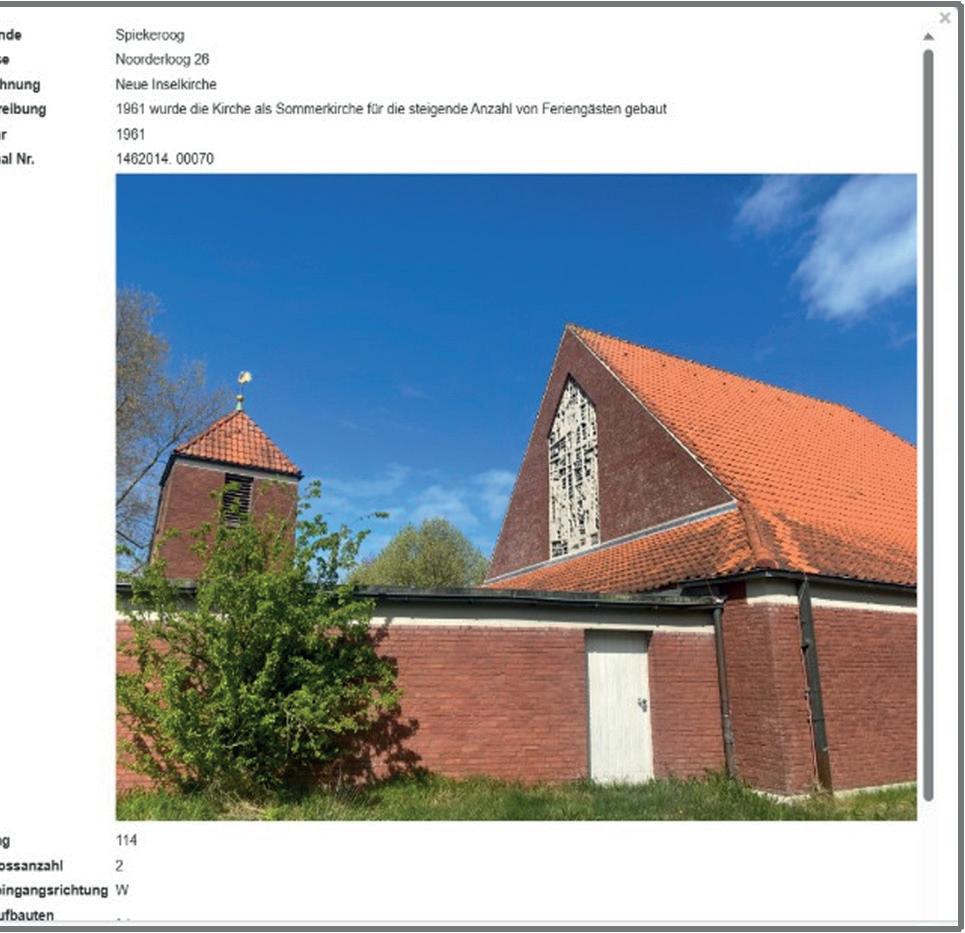

Das Projekt beschäftigt sich mit den Baudenkmalen auf der Insel Spiekeroog. Baudenkmale sind zu schützen und zu pflegen sowie im öffentlichen Interesse zugänglich zu machen. Früher wurden ältere Gebäude abgerissen, ohne zu wissen, ob diese Baudenkmale waren, da sie nicht gekennzeichnet waren. Heute gilt es, dies zu vermeiden. Es wurde überlegt, eine 2D- und 3D-GIS-Anwendung zu erstellen, in der unter anderem verschiedene Eigenschaften der jeweiligen Gebäude dargestellt werden. Diese können zum einen für weitere Planungen dienen, wie z.B. für die Installation von Photovoltaikanlagen, oder auch für den Tourismus.

Ziel des Projektes war es, denkmalgeschützte Gebäude auf der Insel Spiekeroog in einem GIS zu dokumentieren. Dafür wurden die Software QGIS und die App QField verwendet. In dem QGIS-Projekt wurden LoD2-Daten vom Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) als Grundlage importiert. LoD2-Daten sind 3D-Gebäudemodelle, welche als einfaches Blockmodell mit standardisierter Dachform dargestellt werden. Erstellt werden die 3D-Gebäudemodelle auf Grundlage von Daten aus dem amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (Gebäudegrundriss), dem digitalen Geländemodell (Geländehöhe des Gebäudes) und den 3D-Messdaten (Höhenpunkte des Gebäudedaches aus der Laserscan-Punktwolke bzw. Matching-Punktwolke) (LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND LANDESVERMESSUNG NIEDERSACHSEN (o.J.)). Mit dieser Basis konnte eine Erweiterung der Attribute in der Attributdatentabelle ausgeschmückt werden.

Folgende Attribute dienten zur Erfassung der Denkmale:

• Bezeichnung

• Straße & Hausnummer

• Beschreibung

• Bauzeit

• Denkmalnummer

• Foto

• Nutzung

• Geschosse

• Grundriss (rechteckig, L-Form, T-Form)

• Hauptdachneigung

• Traufhöhe vom Hauptdach

• Firsthöhe vom Hauptdach

• Richtung des Hauptfirstes (Nord-Süd, Ost-West)

• Dachaufbauten (Gauben, Dachflächenfenster)

• Schornstein

• Farbe der Dacheindeckung

• Farbe der Fensterrahmen

• Farbe der Haustür

• Ist eine Veranda vorhanden?

• Sind Informationen zum Denkmal erkennbar? (Informationstafel, Denkmalkennzeichnung,…)

• Farbe der Fassade

• Himmelsrichtung der Haupteingangstür

Diese Attribute sind geprägt durch die Fragestellung bzgl. Anpassung der Gestaltungssatzung und der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten, zum Beispiel die Installation von Photovoltaikanlagen. Das QGIS-Projekt wurde in einer Cloud hochgeladen und mit der QField-App vor Ort aufgerufen. Durch eine Begehung vor Ort wurden die Denkmale analysiert und mit den Attributen inklusive Fotos aufgenommen. Mit einer Synchronisierung konnten die Veränderungen auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Ein Beispiel ist die Inselbäckerei. Sie ist ein eingeschossiger, traufständiger Putzbau mit einem Krüppelwalmdach mit Schleppgaube. Sie besitzt eine Veranda. Aufzufi nden ist das Kulturdenkmal unter der Adresse Noorderloog 13. Gebaut wurde es um 1850. Dieses Objekt ist im Denkmalverzeichnis mit der Objekt-ID: 34616144 aufgelistet. Ein öffentliches Interesse besteht aufgrund seiner geschichtlichen und städtebaulichen Bedeutung (NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE (o.J.)).

Nachdem die Daten mit der QField-App erfasst und mit dem Projekt auf dem Desktop-GIS synchronisiert wurden, mussten die Daten für weitere Präsentations- und Anwendungszwecke verarbeitet werden. Das heißt, dass alle aufgenommenen Attribute an die LoD2-Geometrien übertragen werden müssen. Zwischen den 2D-Geometrien, mit denen die Attribute im Feld erfasst wurden, und den 3D-Geometrien der LoD2-Daten besteht eine Lagebeziehung, die über Verarbeitungswerkzeuge genutzt werden kann, um Attribute zu verknüpfen.

Abb. 01: Inselbäckerei

Abb. 02: QGIS-Verarbeitungswerkzeug – Attribute nach Position verknüpfen

Über dieses Werkzeug werden die Attribute eines Vergleich-Layers an den Objekten eines weiteren Layers nach den ausgewählten geometrischen Prädikaten angehängt. Als zusätzliche Einstellung können alle Objekte, die nicht die gewählten Prädikate erfüllen, in einem separaten neuen Layer ausgelagert werden. Im weiteren Prozess wurden die 3D-Gebäudegeometrien mit den ergänzten Attributen für die Präsentation in einem 3D- und 2D-Web-GIS aufgearbeitet. Ein Web-GIS ist ein browserbasiertes Geoinformationssystem, mit dem über eine räumliche Darstellung und Interaktionsmöglichkeiten raumbezogene Informationen angezeigt und abgerufen werden können. Um mit dem QGIS-Desktop-GIS ein 3D- bzw. 2D-Web-GIS zu erstellen, müssen zwei freie Erweiterungspakete installiert werden.

Um das 3D-GIS realistischer wirken zu lassen, wurde das digitale Geländemodell mit einer Aufl ösung von 1x1m dem Projekt hinzugefügt. Dadurch entsteht ein realitätsnahes Relief, auf dessen Oberfl äche sich die 3D-Gebäude befi nden. Um den Nutzern eine Orientierung zu ermöglichen, wurde eine Karte auf dieses 3D-Gelände projiziert.

Abb. 03: 3D-Web GIS – Darstellung im Webbrowser (Gebäudedaten im LOD1; Digitales Geländemodell Datenquelle: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen)

Im 3D-Web-GIS werden die denkmalgeschützten Gebäude rot angezeigt und alle anderen Gebäude grau (Abb. 03). Des Weiteren besteht die Möglichkeit, interaktiv Informationen zu den Gebäuden über einen Klick abzurufen. Auch wenn die 3D-Darstellung realistischer wirkt und den Benutzern ein besseres Raumgefühl bietet, hat die Erweiterung Grenzen im Bereich der Informationsdarstellung. Um eine bessere Darstellung der Attributdaten zu ermöglichen, wurde ein 2D-Web-GIS erstellt, das im Bereich der Darstellung von Attributen besser abschnitt (Abb. 04).

Abb. 04: 3D links – Darstellung der Attributdaten im 3D-GIS / rechts – Darstellung der Attributdaten im 2D-GIS

Betrachtet man beide Darstellungen, stellt man fest, dass die Darstellung von Fotos im 3D-Web-GIS nicht möglich ist, während im 2D-Web-GIS Fotos problemlos angezeigt werden. Insgesamt sind die Attributdaten im 2D-Web-GIS deutlich nutzerfreundlicher aufbereitet und können besser interpretiert werden.

Das Projekt ermöglicht eine Übersicht über die denkmalgeschützten Gebäude der Insel zu bekommen. Mit über 40 Denkmalen auf der Insel ist ganz viel zu entdecken und Geschichtliches über die Insel zu erfahren.

Literaturverzeichnis

LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND LANDESVERMESSUNG NIEDERSACHSEN (o.J.): 3D-Gebäudemodelle (LoD1 und LoD2). https://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/ geodaten_karten/3d_geobasisdaten/3d_gebaudemodelle/3d-gebaeudemodelle-142891.html, zuletzt abgerufen am 16.06.2024.

NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEge (o.J.): Denkmalatlas Niedersachsen. https:// denkmalatlas.niedersachsen.de/viewer/metadata/34616144/1/-/, zuletzt abgerufen am 16.06.2024.

PROJEKTE

Die Projektarbeiten befassen sich mit dem Neubau der Bootswerkstatt an der Hermann Lietz-Schule. Für die Entwürfe haben die Studierenden interdisziplinär in 5 Gruppen gearbeitet.

Gruppe 1

Entwurf eines Bootshauses

Hana Ataei, Anna Stünkel, Denise Lammers, Jan-Niklas Richter, Nikita Träger, Isabel Zippel 52

Gruppe 2

Haus des Handwerks

Angelina Bohlken, Fenna Rademacher, Jyotika Devji, Lorena Garwels, Marvin Meyer, Patrick Witthaus

Gruppe 3

Bauen im Bestand

Svenja-Christin Lemke, Nadine Hüntelmann , Ines Eiken, Lena Guddat, Sandra Kampers, Eliza Iordanidis

86

Gruppe 4

MODULBAU HAND-WERK

Jessica Gendler, Celina Hackmann, Nermin Karatas, Tabea Niedringhaus, Sophie Schäfer, Dilan Yayan

74

102

Gruppe 5

Haus des HandwerksNACH DEN STERNEN GREIFEN 116

Lara Eichner, Nico Heinze, Robin Hilker, Betül Isik, Hilke Janßen, Vanessa Schwickart

Gruppe 1

Entwurf eines Bootshauses

Hana Ataei, Anna Stünkel, Denise Lammers, Jan-Niklas Richter, Nikita Träger, Isabel Zippel

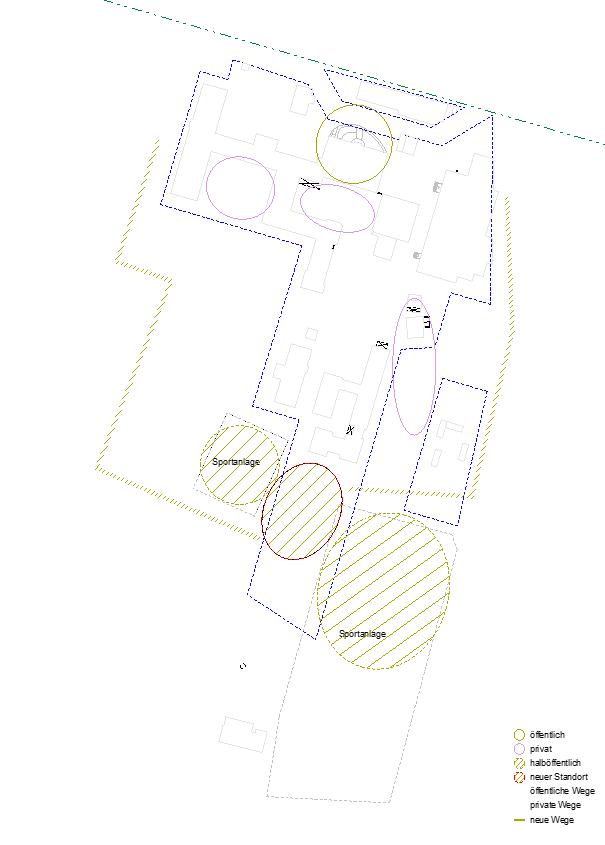

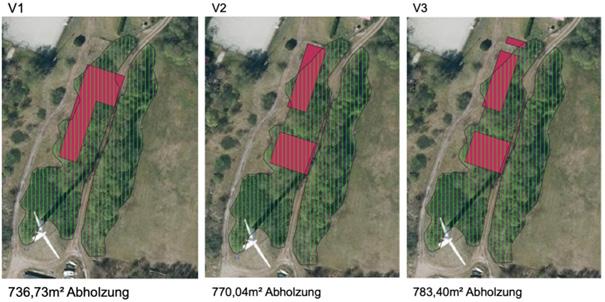

Standortwahl

Im Rahmen der interdisziplinären Projektarbeit wurde die Planung eines neuen Bootshauses in unmittelbarer Umgebung der Hermann-Lietz-Schule vorgenommen. Der Standort südlich der Schule, welcher im Vergleich zum Vorgängerbau zwar ebenfalls südlich, aber eine verminderte Distanz zur Schule aufweist, wurde nach umfassenden Überlegungen bezüglich der integrierenden Funktion des neuen Gebäudes gewählt. Abbildung 1 zeigt die Hermann-Lietz-Schule in einem Luftbild, aufgenommen mit einer Drohne durch einen Studierenden sowie die Platzierung des Entwurfs in rot-oranger Farbgebung.

Abb. 01: Rahmenbedingungen des Projekts auf Spiekeroog; Kartierung der Standortbedingungen mit Luftbild (Gebäudedaten im LOD2, Digitales Orthophoto (DOP); Datenquelle: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen)

Die Auswahl des Standorts in der Nähe des Grillplatzes und des, für Schlagball genutzten, Sportplatzes erfolgte aufgrund der multifunktionalen Zielsetzung des Bootshauses. Neben der primären Funktion als Lager- und Wartungsgebäude für Boote und Bootsutensilien, ist das Gebäude darauf ausgerichtet, den gemeinschaftlichen Austausch und das Zusammenwirken der SchülerInnen zu fördern. Die Platzierung in der Nähe der bestehenden Freizeit- und Sporteinrichtungen schafft somit einen natürlichen Ankerpunkt für soziale Interaktionen, der durch die leicht zugänglichen Bestandswege erschlossen wird. Weiterhin berücksichtigte die Standortentscheidung die Nutzung des neuen Bootshauses als Wohngebäude. Die räumliche Nähe zum Grillplatz unterstützt die Schaffung einer attraktiven, multifunktionalen Außenanlage, die sowohl den Bewohnenden als auch der gesamten Schülerschaft zugutekommt. Dieses Konzept folgt der Idee, dass gemeinsame Aktivitäten im Freien, wie Grillabende oder Sportveranstaltungen, die soziale Kohäsion und das Gemeinschaftsgefühl nachhaltig stärken.

Abb. 02: Rahmenbedingungen des Projekts auf Spiekeroog; Kartierung der Standortbedingungen (Gebäudedaten im LOD2; Datenquelle: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen; Hintergrund: OpenstreetMap)

In der Gesamtheit reflektiert die Standortwahl nicht nur die funktionale Ausrichtung der baulichen Maßnahme, sondern verkörpert auch einen Beitrag zur Förderung der schulischen Gemeinschaft und des sozialen Miteinanders. Durch die Verbindung von Freizeit-, Sport- und Wohnfunktionen wird ein zusammenführender Freiraum geschaffen, der die pädagogischen Ziele der Institution unterstützt und bereichert.

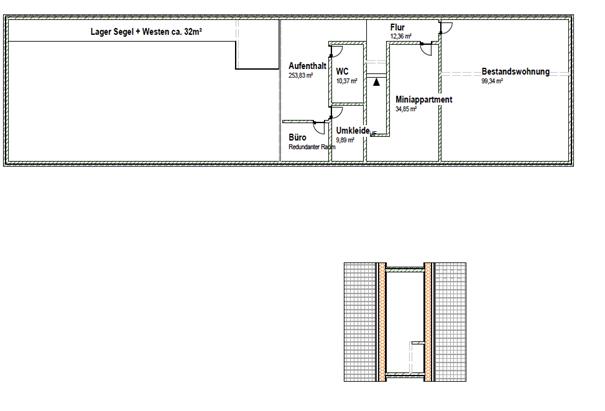

Entwurfskonzept – Raumeffizienz und Funktionalität

Der folgende Entwurf ist ein effizienter Neubau, südlich vom schulischen Gebäudeensemble. Es wird vom Norden erschlossen und die Vorsprünge des Baus bilden einen windgeschützten Vorplatz aus. Architektonisch gesehen, markiert die Bootshalle den Mittelpunkt des Gebäudes. Entsprechend sind alle funktionalen Räume danach angeordnet an beiden Seiten. Dadurch entsteht eine hohe Effizienz, hinsichtlich der versiegelten Fläche und die Wegführung im Gebäude ist klarer, da das Bootshaus das Zentrum des Entwurfs darstellt. Die windgeschützte Fläche bildet einen kommunikativen Austausch, indem hier ebenfalls ein Café, anstelle des OT ausgebildet wird, sowie die Fahrradwerkstatt. Der Schwerpunkt des Gebäudes liegt in der offenen Architektursprache, die die Kommunikation der SchülerInnen und Lehrenden fördern soll. Das jetzige OT soll in Zukunft als Wohnraum umgestaltet werden. Dies wird aufgrund der direkten Nähe zu den Tiny Houses einen Einklang in das Gesamtbild der Schule bekommen. Außerdem entsteht so die Möglichkeit, mehr Wohnraum zu generieren und mehr SchülerInnen oder LehrerInnen den Freiraum, einer eigenen Wohnung zu geben.

Abb. 03a: Visualisierung des Entwurfes (von Norden)

Leitmotiven des Entwurfes

Das Entwurfskonzept leitet sich in vier Leitbildern ab:

Flächeneffizienz

Durch die kompakte Bauweise und die geringe Versiegelungsfläche fügt sich das Gebäude in seine Umgebung ein und es muss weniger Fläche bebaut werden. In Anbetracht der Flora und Fauna ist dies unterstützenswert. Das Gebäude bildet mit seiner U-Form eine Öffnung zum Schulensamble im Norden.

Kommunikation

Die Architektursprache suggeriert den Austausch der Nutzenden des Bootshauses, durch den Vorplatz soll ein geschützter Außenraum am Café entstehen, oder auch im Gebäude selbst kann der Eingangsbereich optional erweitert werden.

Bootshalle

Der visuelle und architektonische Schwerpunkt bildet die Bootshalle. Alle Funktionsräume im Erdgeschoss sind um dieses angeordnet und vom 1. Obergeschoss kann man es ebenfalls sehen und gleichzeitig ist es ein Augenfänger.

Funktionalität

Die Anordnung der Funktionsräume an die Bootshalle ermöglichen kurze Wege und tragen zur Funktionalität des Entwurfes bei. Zudem ist gleichzeitig eine Querlüftung im Gebäude möglich, sodass die frisch gestrichenen Boote schneller trocknen können.

Abb. 03b: Visualisierung des Entwurfes (von Süden)

a) Interaktion mit Umgebung Orientierung des Gebäudes zur Umgebung und Interaktion mit dieser.

b) Interaktion im Haus Gebäudemittelpunkt ist die Bootshalle. Anordnung der Räume fördert Austausch.

c) Funktionalität im Haus Raum- und Platzeffizienz

Abb. 04: Konzept des Entwurfs

d) Lüftung Querlüftung möglich durch Schiebefenster

Abb. 05: Standortwahl: Lageplan

Abb. 06: Grundriss Erdgeschoss, maßstabslos

07: Grundriss 1. Obergeschoss, maßstabslos

Abb.

Abb. 08: Entwurfsvariante (erster Stand des Entwurfs)