Interdisziplinäres Lehrprojekt

Jade Hochschule Wilhelmshaven/ Oldenburg/ Elsfleth - Hochschule Emden/ Leer

Titelbild: Orkan Christian, Svenja Wiemers

INSELKITA SPIEKEROOG

Interdisziplinäres Lehrprojekt im Sommersemester 2020 als Kooperation der Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth und der Hochschule Emden/Leer.

LEHRENDE

Bauingenieurwesen - Prof. Dr. Sebastian Hollermann - Jade HS

Kindheitspädagogik - Prof. Dr. Lena S. Kaiser - HS Emden/Leer

Geoinformation - Prof. Dr. Roland Pesch - Jade HS

Architektur - Prof. Anja Willmann - Jade HS

STUDIERENDE DER STUDIENGÄNGE

B.A. Kindheitspädagogik, HS Emden/Leer

B.A. & M.A. Architektur, Jade HS

B.Sc.. Geoinformatik, Jade HS

B.A Bauingenieurwesen, Jade HS

Brune-Mettcker Druck- und Verlags-GmbH

1. Auflage

9783941929142

Vorwort 5

Interdisziplinärer Ansatz 6

Exkurs: Bedeutung des Raumes für die Bildungsprozesse in der frühen Kindheit 8

Ablaufplan Während der Corona Pandemie 10

Wissenssammlung Fachreferate der Studierenden 12

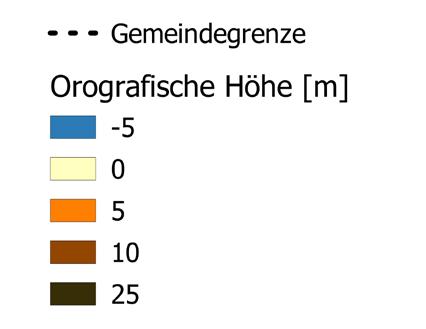

GIS - Projekt 01 Spiekeroog

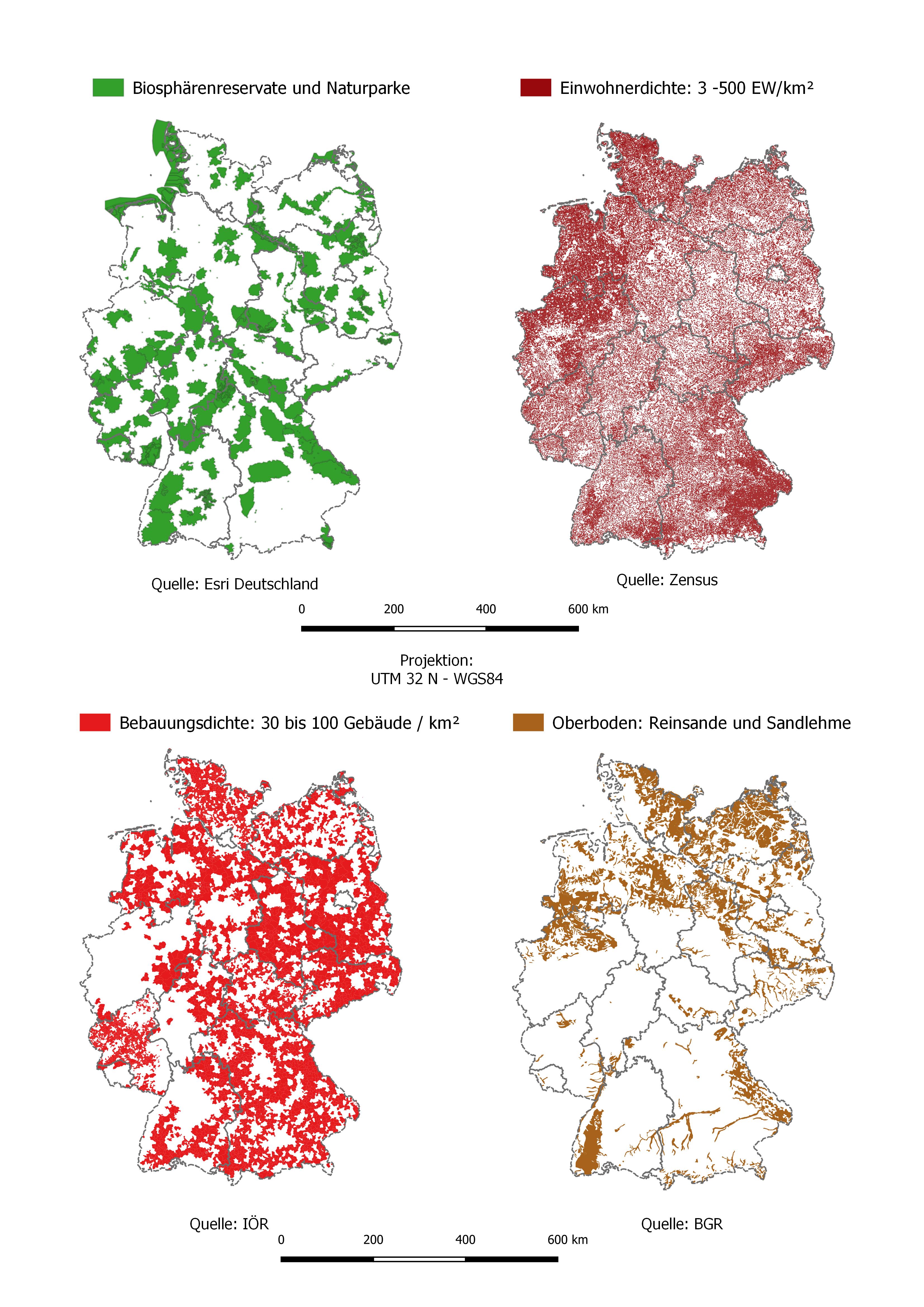

GIS - Projekt 02 Übertragbarkeit

69

Entwurfsprojekte

157

Danksagung

73

160

Grußwort des Ministers für die Ergebnisveröffentlichung der Jade Hochschule und Hochschule Emden/Leer zum interdisziplinären Lehrprojekt „Inselkita Spiekeroog“

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Sommersemester 2020 wird uns sicherlich allen nachhaltig in Erinnerung bleiben. Die Corona-Pandemie hat unseren Alltag auf den Kopf gestellt. Das gilt ganz besonders für die Hochschulen und den sehr kurzfristig umgesetzten Umstieg auf die Online-Lehre. Die Studierenden haben in dieser nur bedingt planbaren Situation ihren Teil dazu beigetragen, dass der Lehrbetrieb fortgesetzt werden konnte. Hierfür möchte ich zunächst einmal sowohl den Hochschulen, den Lehrenden als auch ganz besonders den Studierenden ausdrücklich danken!

Zugleich konnten wir wieder einmal erleben, dass unsere Hochschulen in der Lage sind, auch großen Herausforderungen zu begegnen und neue Lösungen zu entwickeln. Hierfür ist das interdisziplinäre Lehrprojekt „Inselkita Spiekeroog“ der Jade Hochschule und der Hochschule Emden/Leer ein besonderes Beispiel. Es ist beeindruckend, was die sechs aus ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen kommenden Studierendengruppen entwickelt haben. Man hat förmlich die salzige Luft der Nordsee in der Nase, sieht die Dünenlandschaft vor dem inneren Auge und spürt den Sand der Insel Spiekeroog unter den Füßen, so plastisch und lebendig sind die Ergebnisse. Dabei konnten die Mitwirkenden das Projekt aufgrund der Corona-Situation nur aus der Ferne beziehungsweise online erarbeiten. Der Kreativität hat dies offensichtlich keinen Abbruch getan, ganz im Gegenteil.

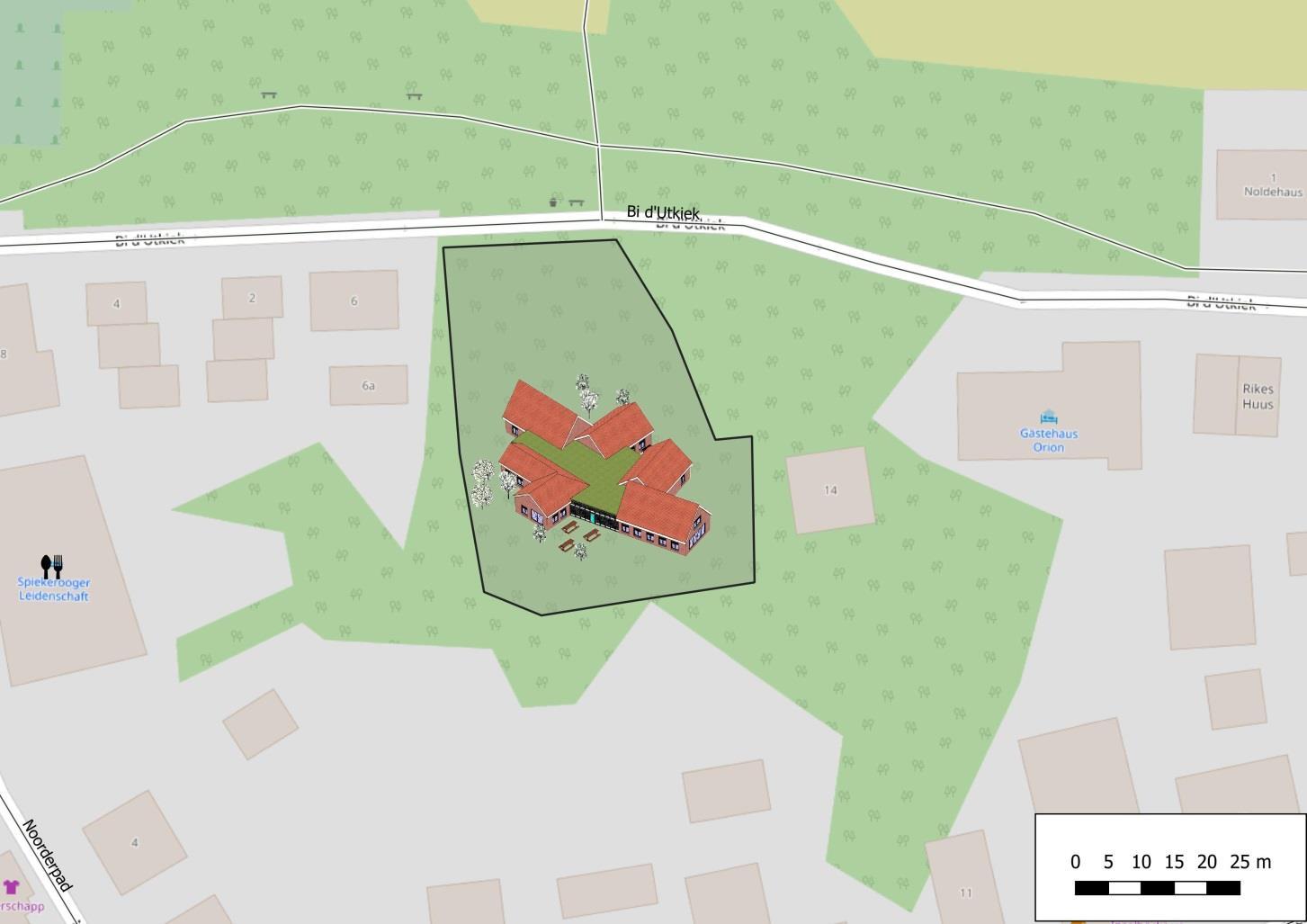

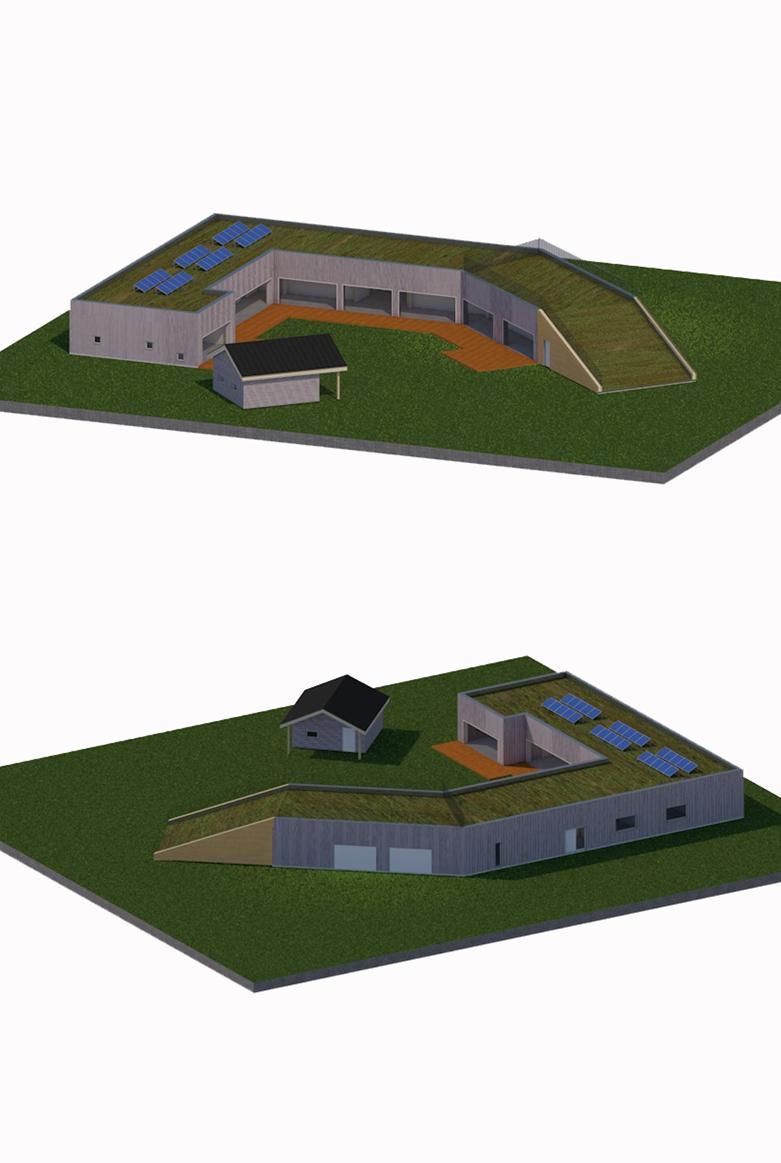

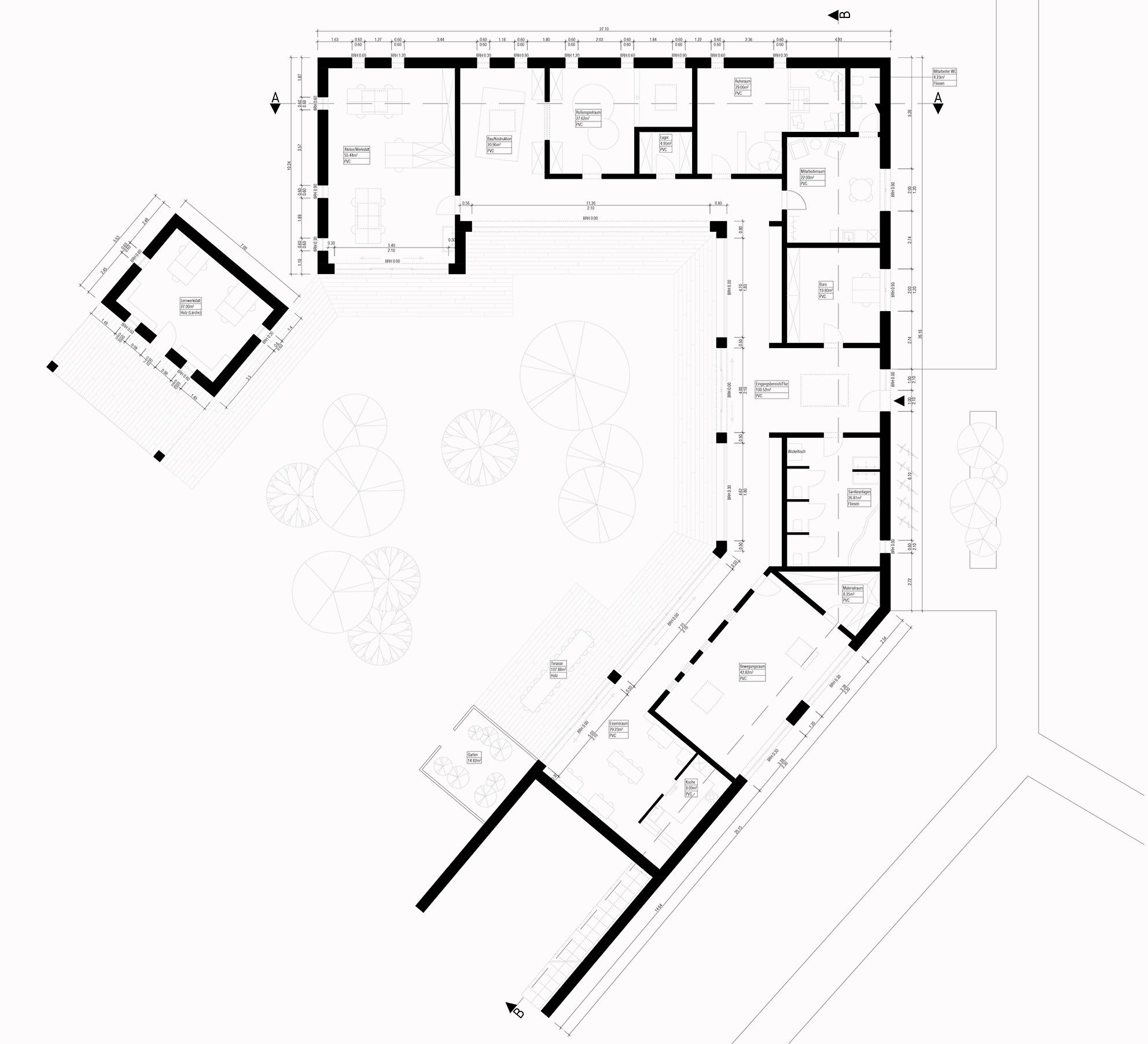

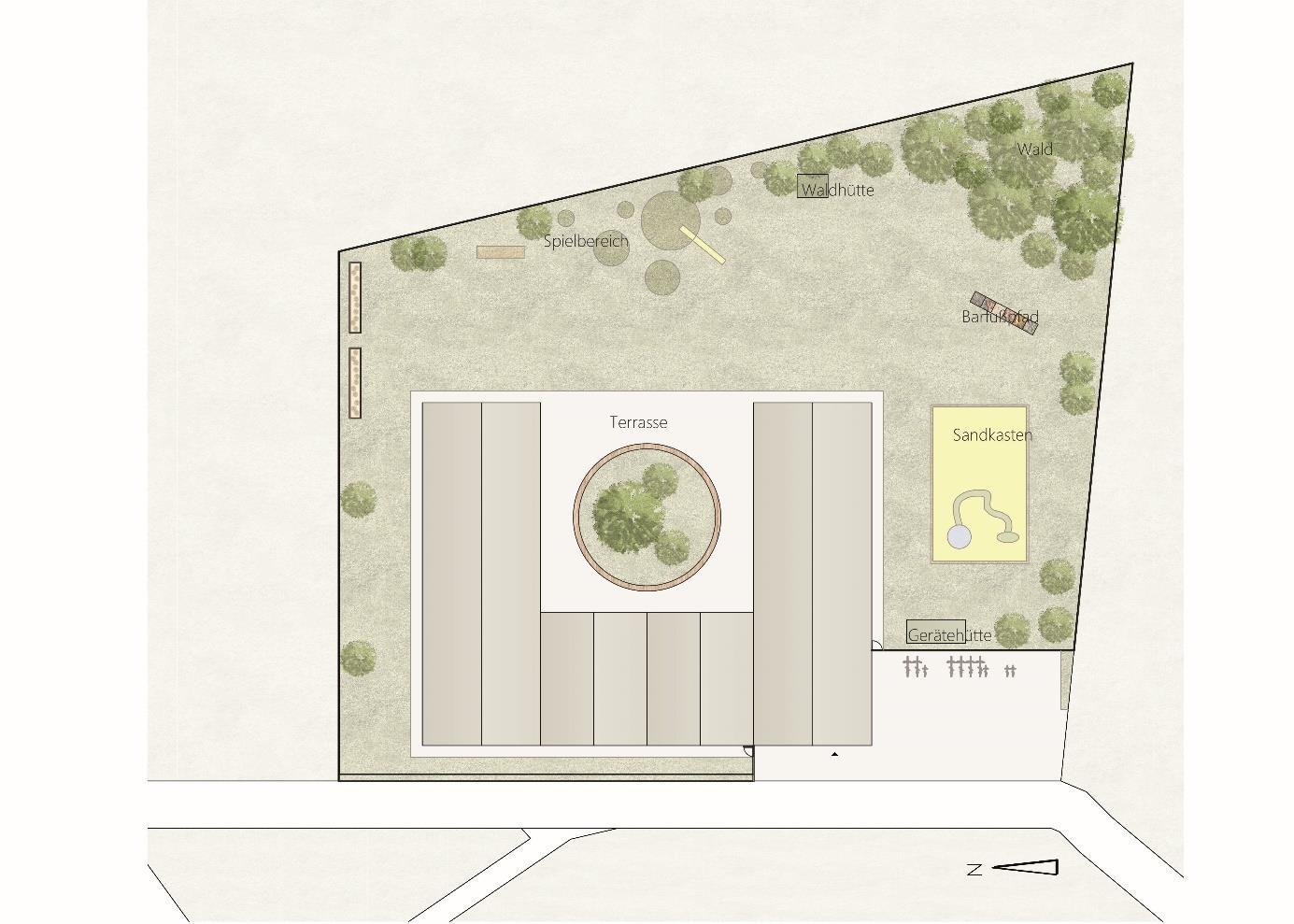

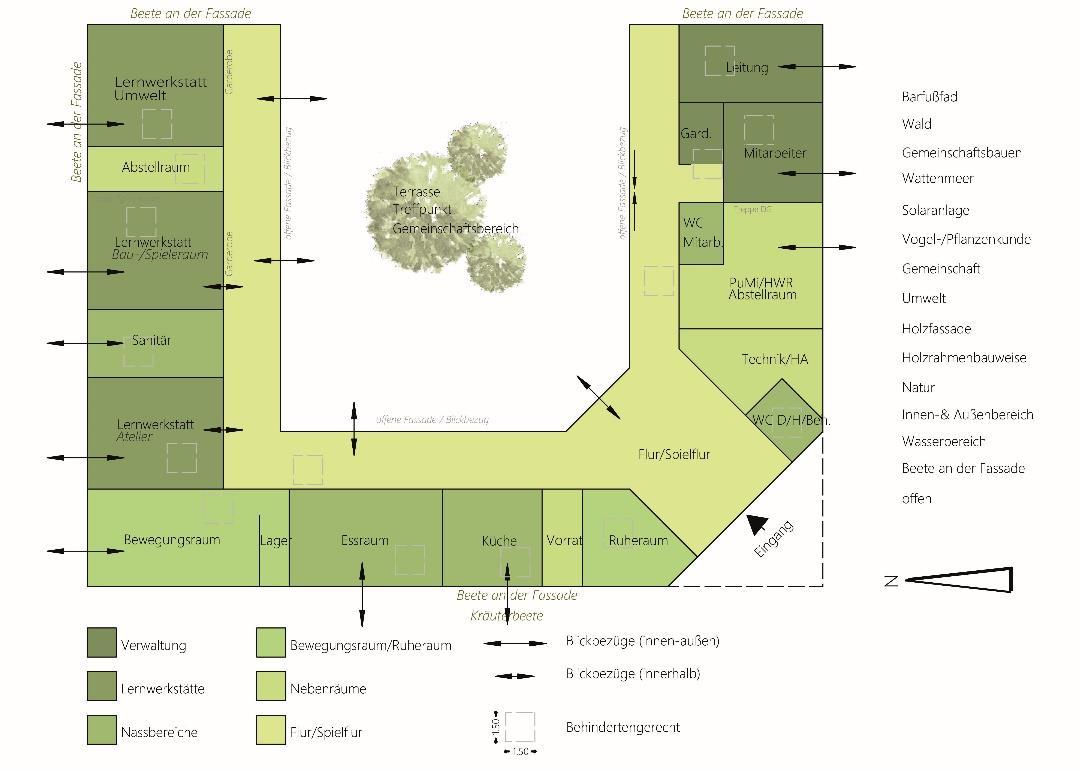

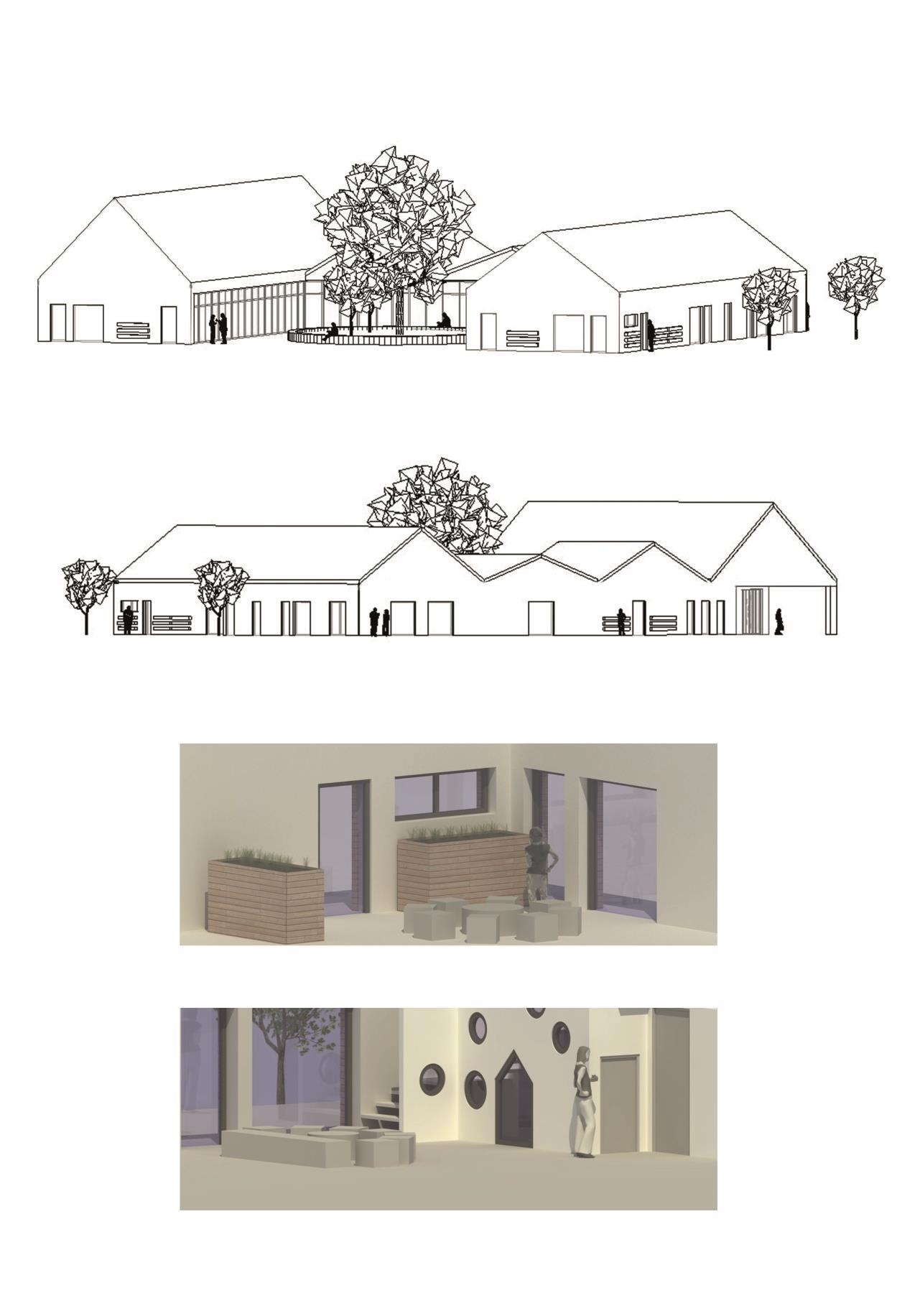

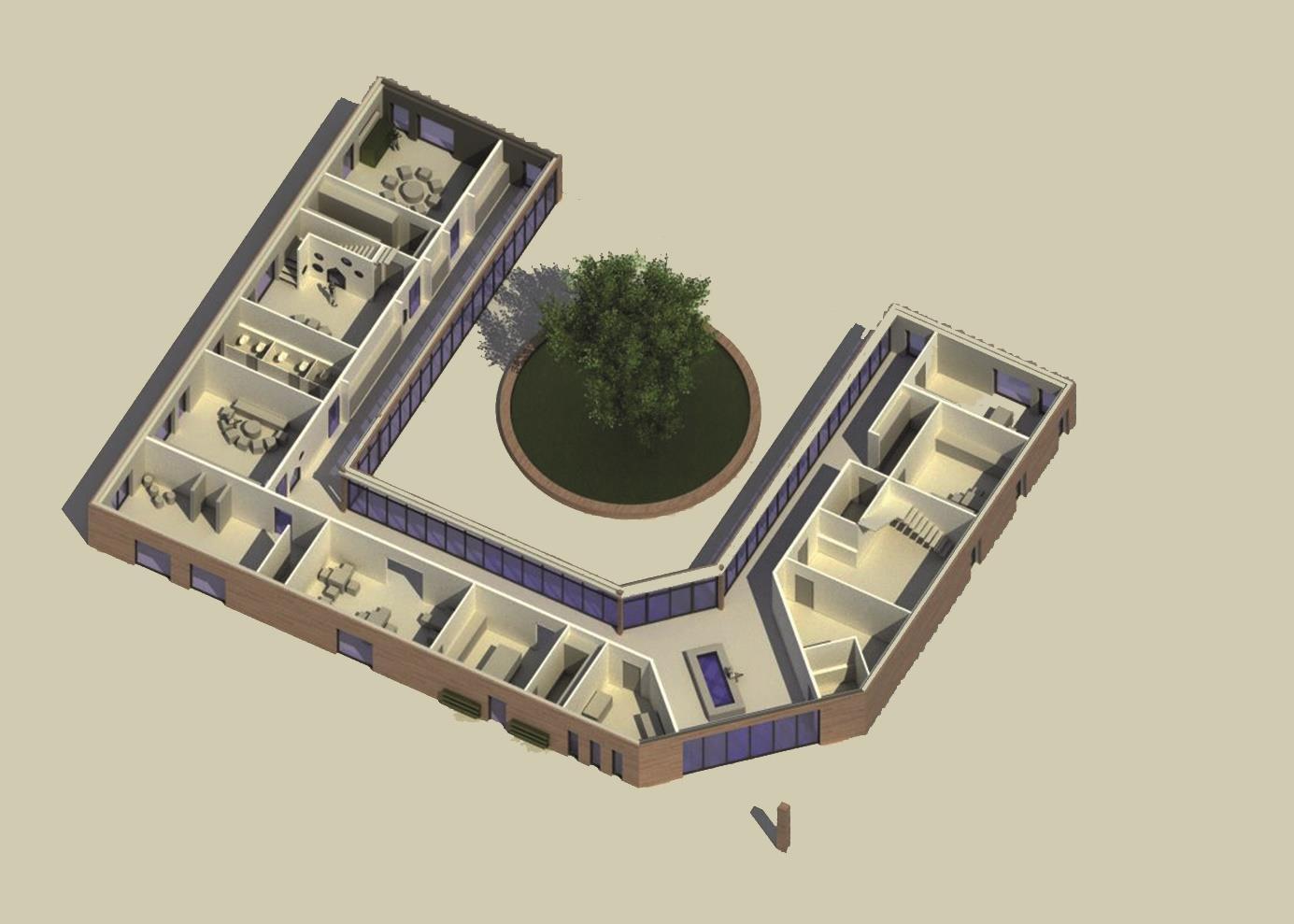

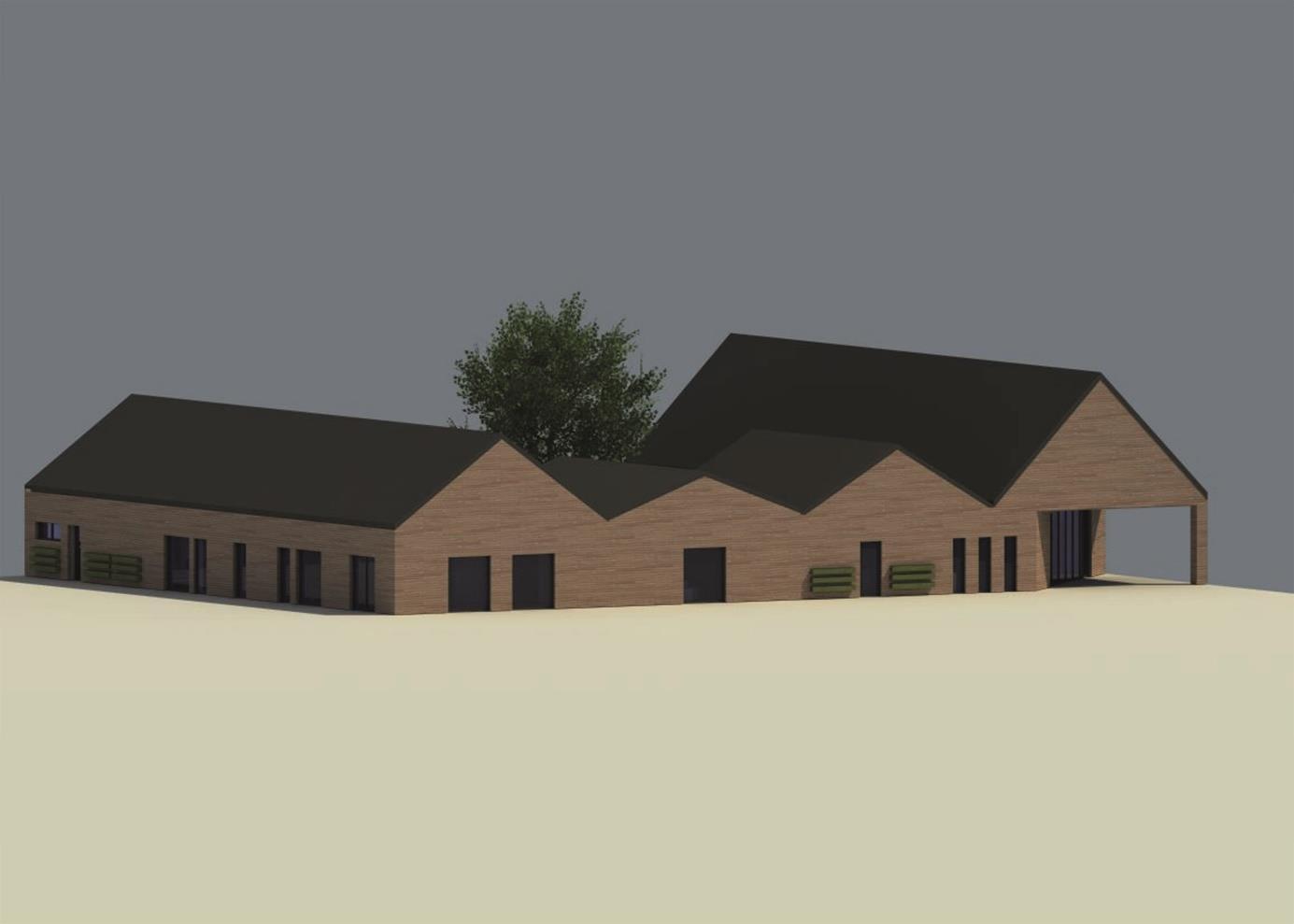

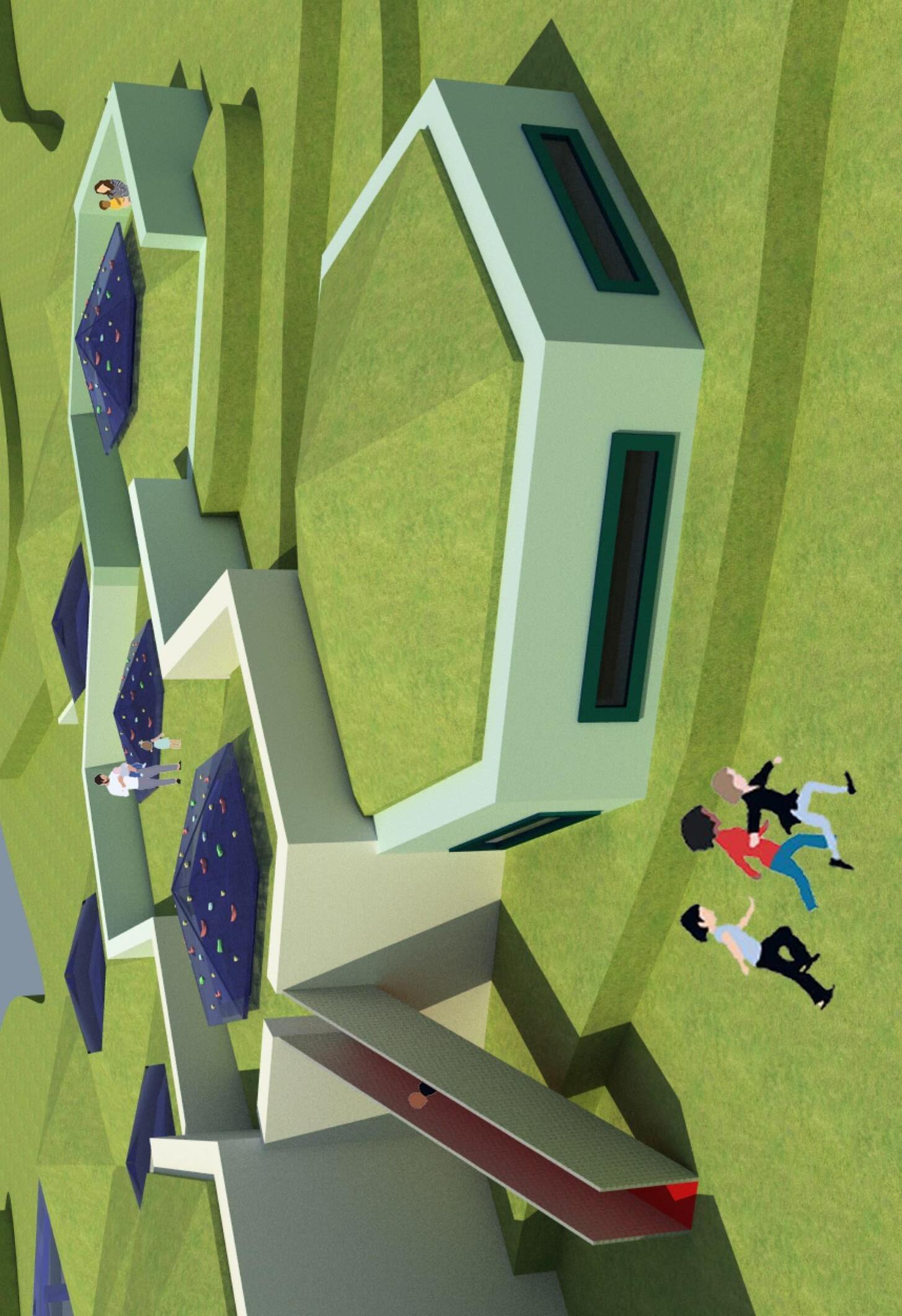

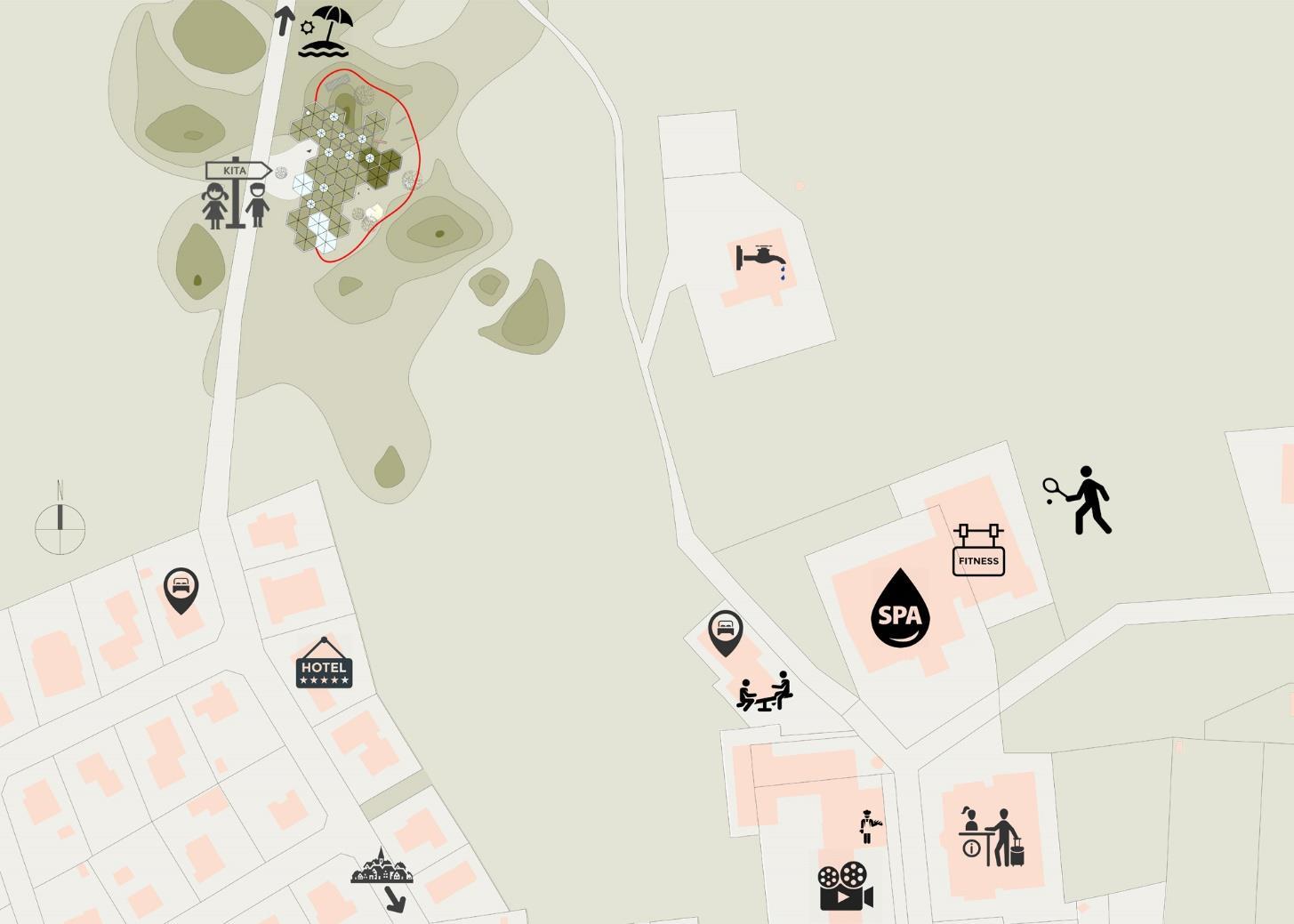

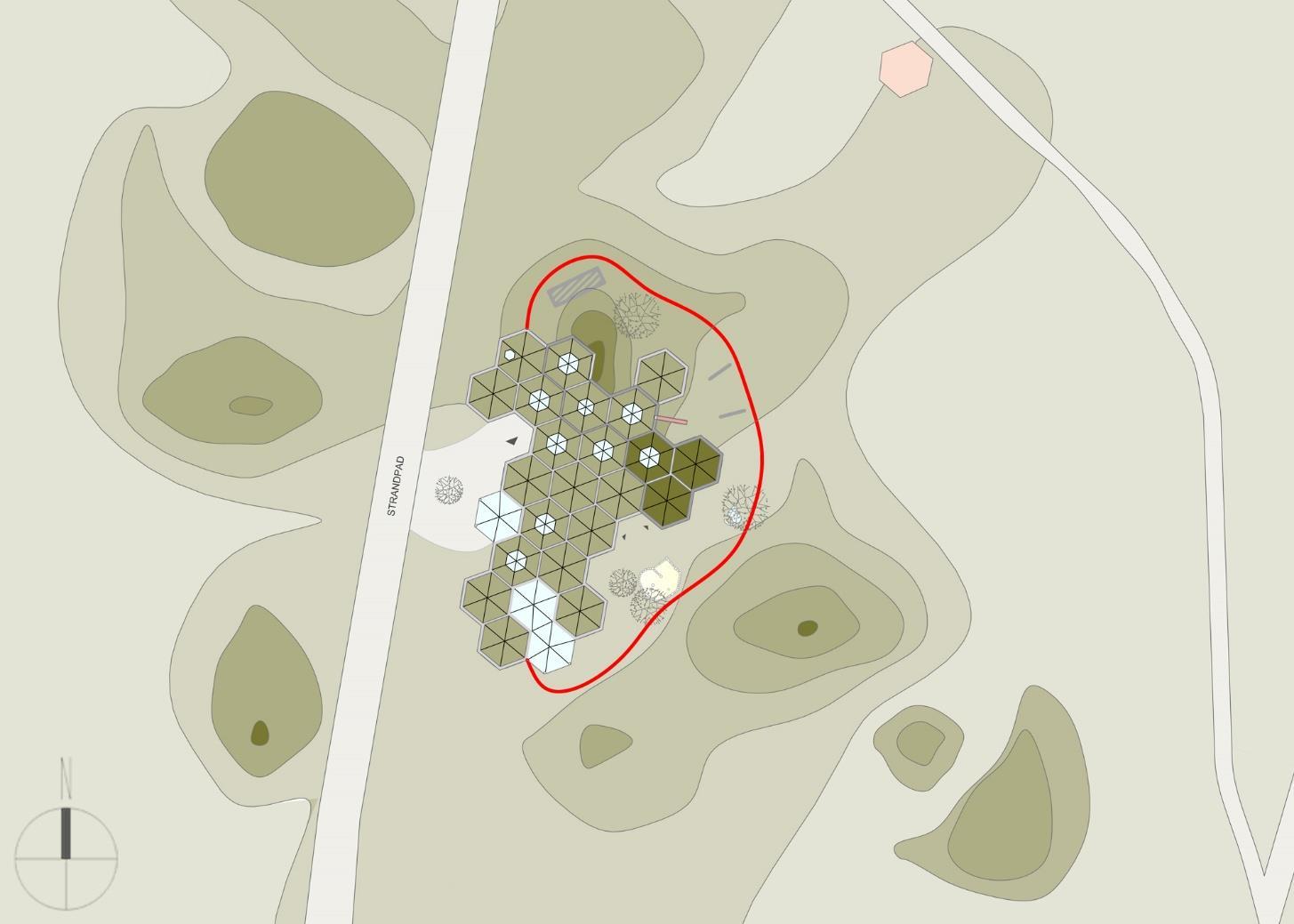

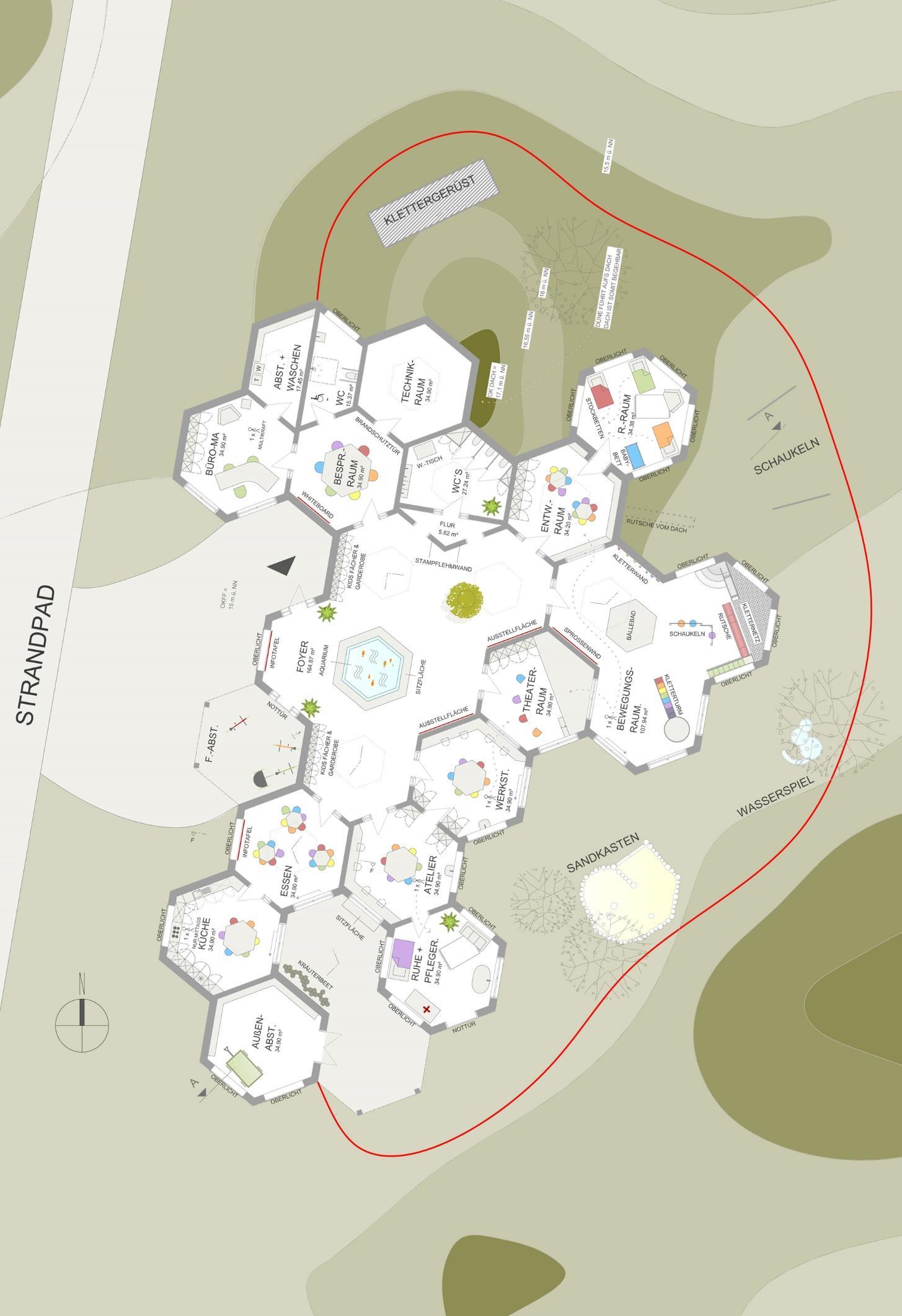

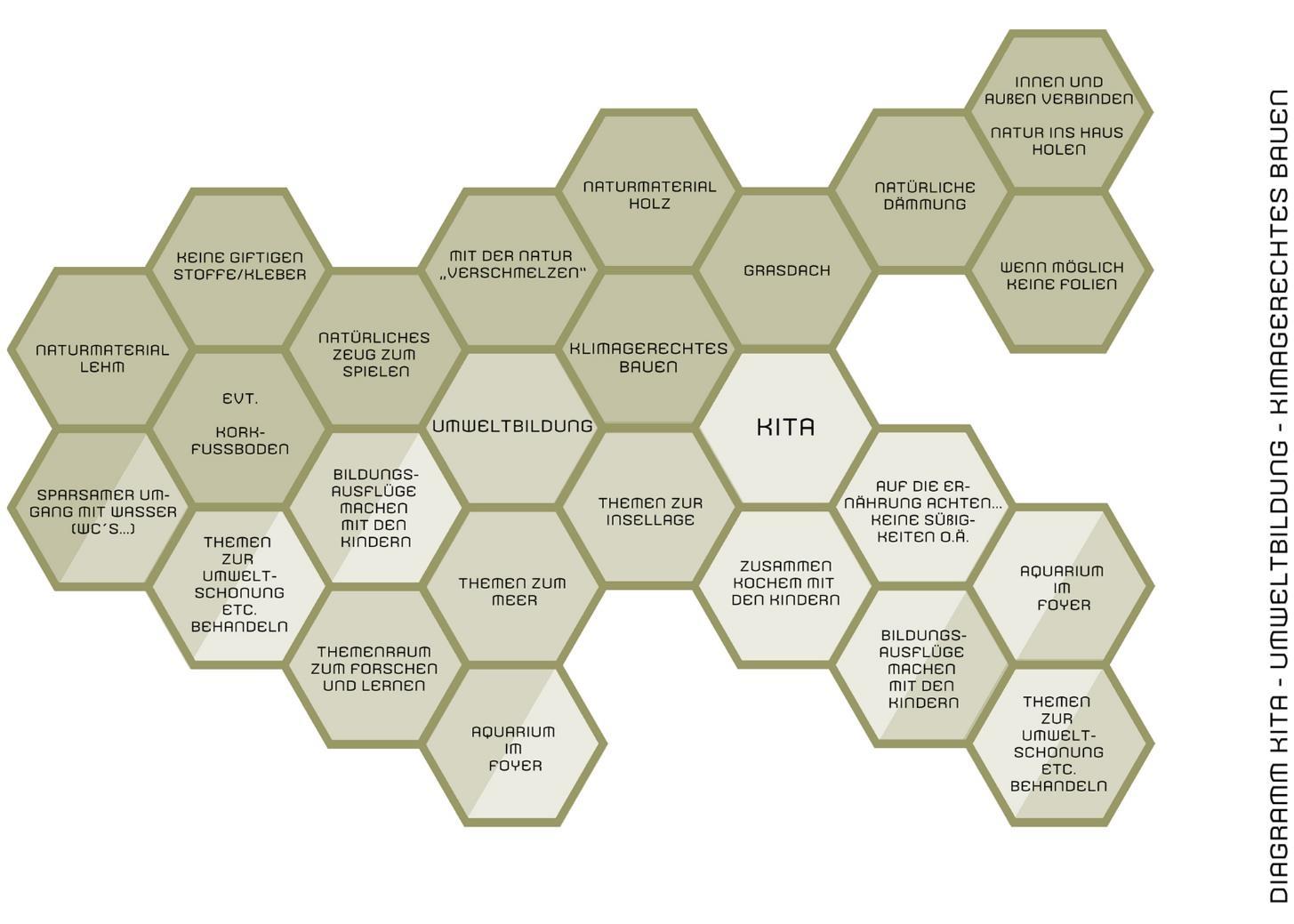

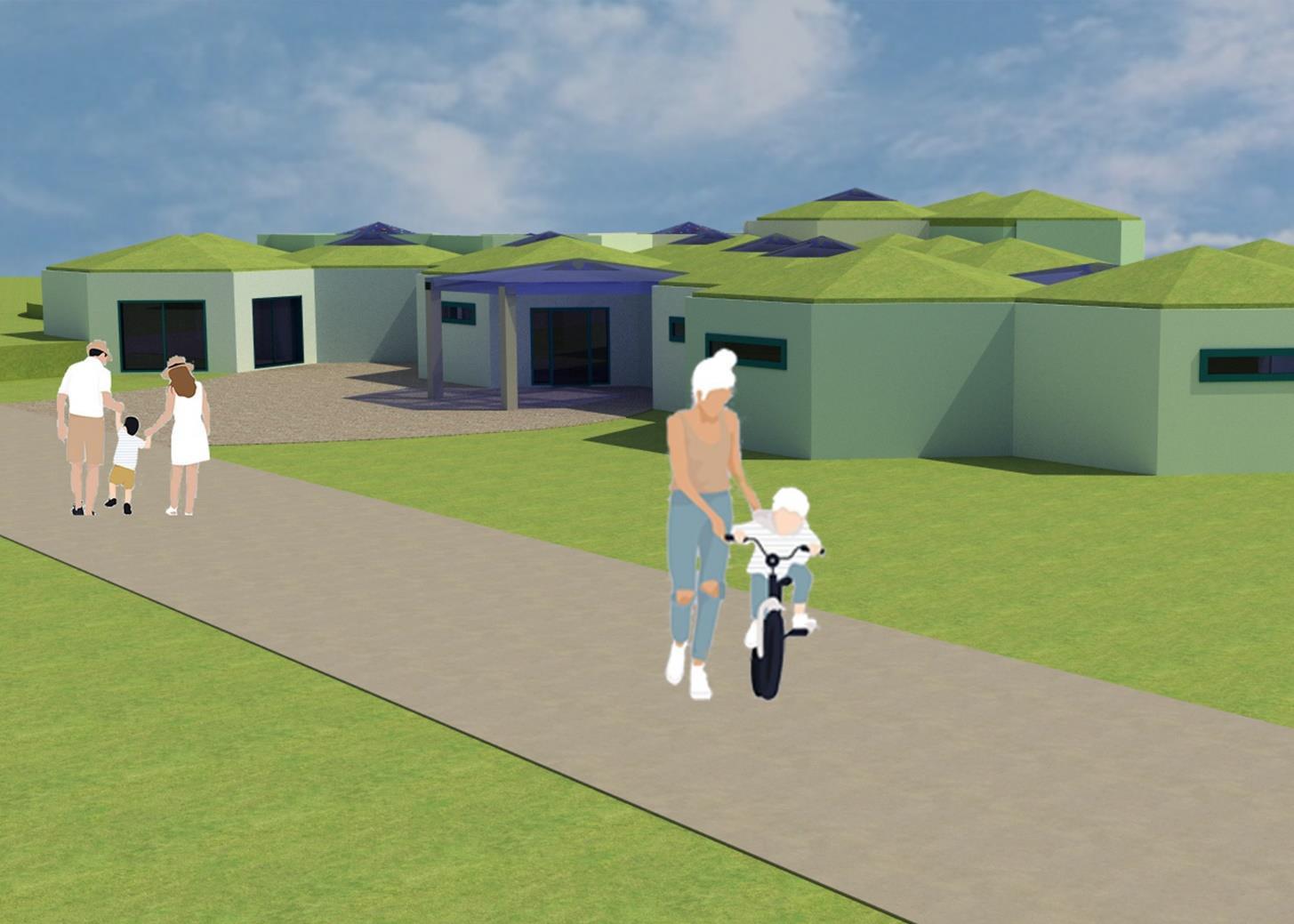

Mit den Entwürfen haben die Studierenden sechs fiktive Kindertagesstätten für Spiekeroog entworfen – vom pädagogischen Konzept über einen Standortplan bis zu architektonischen Zeichnungen und detaillierten Bauplänen. Entstanden sind stimmige Gesamtkonzepte, die unter Berücksichtigung der Besonderheiten Spiekeroogs jeweils ein nachhaltiges Gebäude orientiert an den pädagogischen Zielen entstehen lässt. All das passend zur grünen Insel ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit: Klimagerecht und mit dem Schwerpunkt Umweltbildung.

Mein Dank gilt daher allen Beteiligten, die dieses Projekt ermöglicht und durchgeführt haben. Ich hoffe, dass den Hochschulen eine Fortsetzung gelingt und die Studierenden den eigentlich für das Sommersemester geplanten Besuch der Insel bald nachholen können. Denn so wertvoll die digitalen Möglichkeiten sind, die echte Inselluft können sie dann doch nicht ersetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Björn Thümler

Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur

Aufgabenstellung: Inselkita Spiekeroog

Das Lehr-Lernprojekt „Inselkita Spiekeroog“ fokussiert auf die komplexe Betrachtung von gesellschaftlichen, sozialen und baulich-konstruktiven Aspekten der Nachhaltigkeit für Bildungsbauten. Am Beispiel einer Kindertagesstätte in Insellage im Biospährenreservat Wattenmeer werden die Themen Umweltbildung, umnutzbare und flexible Architektur, klimagerechte Konstruktion sowie ortsspezifische Baulogistik erarbeitet und in einem gemeinsamen fiktiven Bauprojekt umgesetzt. Die Fachdisziplin Geoinformation erarbeitet die Standortbedingungen der Insel (Boden, Klima und Demographie) und legt damit den Grundstein für eine mögliche Standortwahl. Die Fachdisziplin Kindheitspädagogik bereitet eine Vorstellung diverser pädagogischer Ansätze für KiTas auf und stellt diese den anderen Teilnehmern so vor, dass Platzbedarf und Außenraum-Innenraum-Verhältnis in Abhängigkeit der gewählten Pädagogik ermittelt werden können und die Standortwahl auf der Insel Spiekeroog finalisieren. Anschließend erarbeitet die Fachdisziplin Architektur auf Basis der beiden vorangegangenen Inputs einen Baukörper, der in seiner inneren Organisation und dem Außenraumbezug auf die Pädagogik und das spezifische Inselklima abgestimmt ist. In Kooperation mit der Fachdisziplin Bauingenieurwesen wird die Konstruktion unter Berücksichtigung des Klimas und der besonderen Baulogistik einer Insellage definiert.

Lernziele: Interdisziplinarität

Dieses Projekt versetzt Studierende in die Lage, in einem interdisziplinären Umfeld zu arbeiten. Es adressiert die Herausforderungen der Interdisziplinarität am Beispiel Raumkonzept einer auf Umweltbildung ausgerichteten Kindertageseinrichtung vor dem Hintergrund ressourcenorientierter und umweltbewusster Bauweisen, indem es den Studierenden fachübergreifend eine umfangreiche praxisorientierte Aufgabe zum projektorientierten Lernen anbietet. Im Rahmen des Lehr-Lernprojekts erhalten die Studierende eine realitätsnahe Problem-/Aufgabenstellungen, die sie in Kooperation mit Studierenden aus anderen Fachbereichen gemeinsam lösen müssen. Die Aufgaben werden in Kooperation mit den Fachgebieten: Kindheitspädagogik, Bauingenieurwesen, Architektur und Geoinformationswesen entwickelt und aufbereitet.

Zweck und Intention des Lern-Lehrprojektes Projektes liegt insbesondere in den nachfolgenden Kompetenzbereichen:

1.Kommunikationsfähigkeit

2.Kooperationsfähigkeit

3.Koordinationsfähigkeit

4.Entwicklung eines forschend-reflektiven Habitus

5.Entwicklung von Flexibilität und Offenheit gegenüber Unbekanntem und Fremdem

Darüber hinaus ist das Lernen in einem sicheren Erprobungsraum (Task-Bearbeitung im Schutzraum Hochschule) mit realen Aufgaben ein Prozess, der Studierende in Explorations-, Simulations- und Erprobungsweisen bringen soll. Der Wechsel von der reinen Inhaltsvermittlung hin zur Fokussierung auf die Wissensvertiefung und Kompetenzentwicklung soll den Lehrenden auch ermöglichen, Lernende wieder vermehrt zu unabhängigen, kreativen und verantwortungsbewussten Lernen zu inspirieren und darüber Freude und intrinsische Motivation am

Lernen wieder zu entwickeln.

Die größte Herausforderung bestand in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Die Studierenden haben sich nie zuvor gesehen und in ihrem bisherigen Ausbildungshergang kaum mit anderen Fachdisziplinen zusammengearbeitet. Jede Fachdisziplin arbeitet in der Regel in ihren eigenen Arbeitsmethodiken und einer eigenen Fachkultur.

Durchführung: Online statt Exkursion

Ursprünglich war das gesamte Modul als Blockseminar auf Spiekeroog geplant. Die Exkursion sollte die Hemmnisse der Kommunikation überwinden und der neue Arbeitsrahmen erleichtern, bisherige Arbeitskulturen zu verlassen und sich auf neue Rahmenbedingungen und Arbeitsweisen einzulassen.

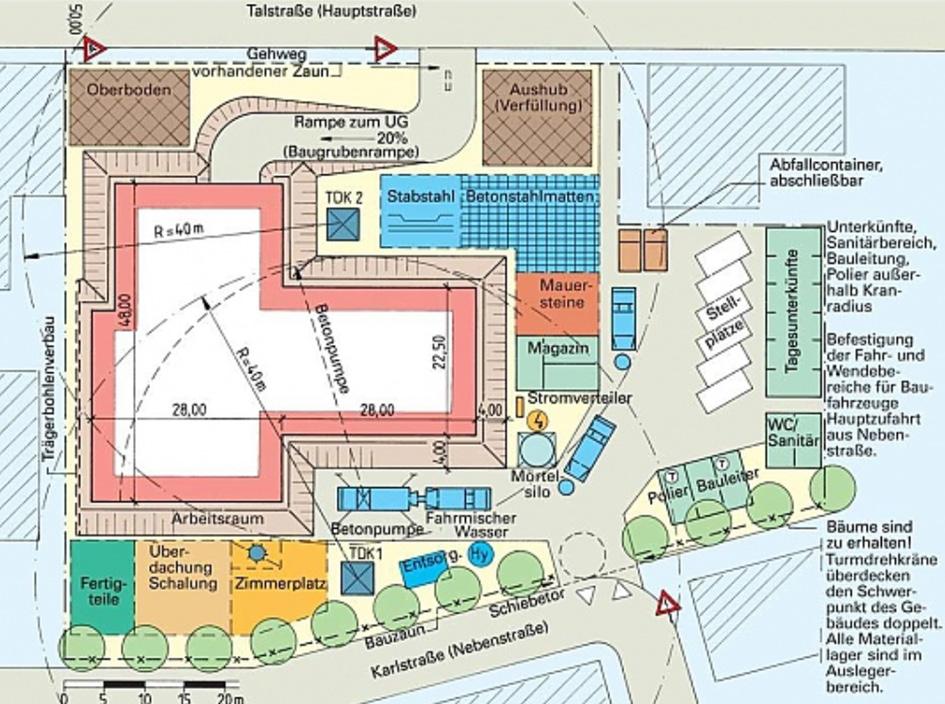

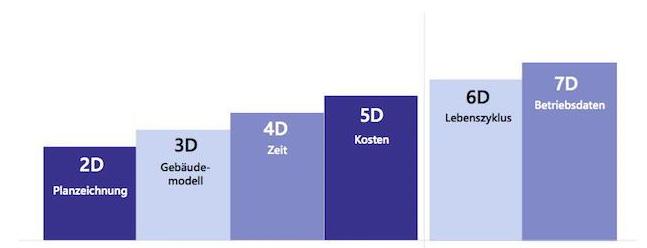

Aufgrund der eingetretenen Corona-Krise hat die Durchführung in dieser Form nicht stattgefunden; das Modul für eine digitale Durchführung adaptiert: Statt der Exkursion gab es nun 8 Wochen Intensivprojektphase online mit wöchentlichen Tasks und Präsentationen der Teilergebnisse. Die Arbeitspakete der Fachdisziplinen blieben dabei bestehen; ebenso die interdisziplinären Arbeitsgruppen. Für die Gruppenarbeit wurde ein Teams-Tool bereitgestellt, sodass die Arbeitsgruppen sich austauschen, aber auch Dokumente, Ideen und Anregungen an einem Ort sammeln konnten. Wöchentliche Ergebnis-Präsentationen der einzelnen Fachdisziplinen für alle Arbeitsgruppen dienten dabei jeweils als Basis für die Aufgabe der kommenden Woche und wurden so von Fachdisziplin zu Fachdisziplin, aber auch jeweils an alle Arbeitsgruppen weitergegeben, damit diese in die Entwürfe des Kindergartens einfließen konnten. Parallel zur interdisziplinären Entwurfsbearbeitung fanden fachspezifische Lehrveranstaltungen, insbesondere Software-Vermittlung zu Geoinformationssystemen (GIS), Building Information Modeling (BIM) und thermisch-dynamischer Simulation (SIM) statt.

Lessons learned Überraschenderweise erwies sich die rein digitale Durchführung des Moduls als sehr barrierearm hinsichtlich der interdisziplinären Zusammenarbeit. Entgegen den Erwartungen haben die Arbeitsgruppen sehr gut zusammengearbeitet. Die Motivation der Studierenden blieb konstant hoch über den Verlauf des Projekts.

Allerdings gab es an den Schnittstellen der fachspezifischen Arbeitspakete Reibungen, Mehrarbeit und Informationsverluste. Dies könnte mit einem digitalen Software-Workflow für die Datenübergabe optimiert werden.

Abb. 1: Interdisziplinäre Herangehensweise mit Arbeitspaketen der einzelnen Fachgebiete

Sich mit Kindern zu identifizieren und die eigene Selbstwahrnehmung einzusetzen, um sich etwas über die Befindlichkeit von Kindern zu erschließen, gehört zur Professionalität von Menschen, die sich mit jungen Kindern beschäftigen.

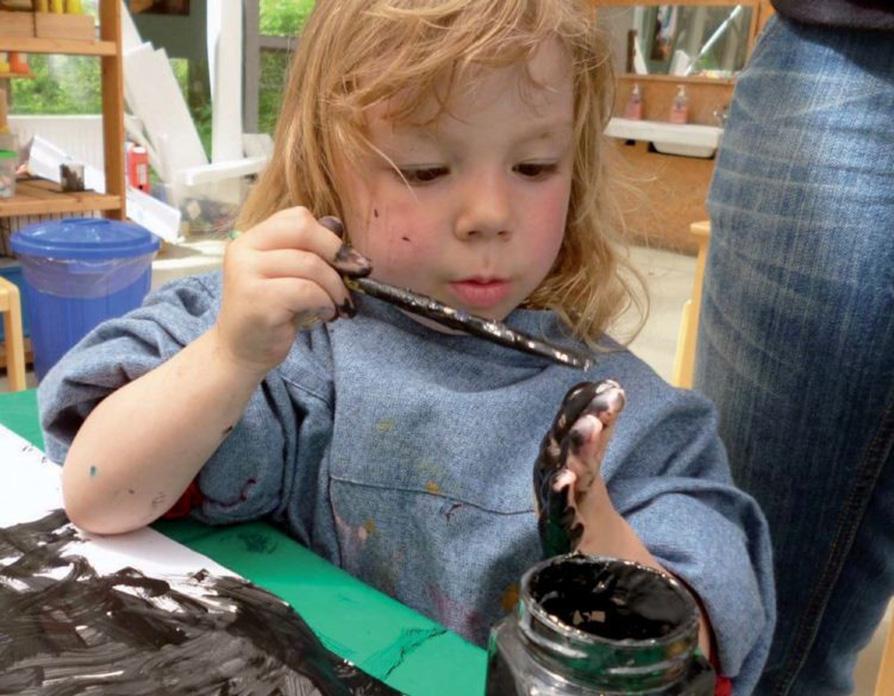

An der Hochschule Emden/Leer lernen Studierende im Rahmen des Bachelor Studiengangs Kindheitspädagogik inwiefern „Kinderräume bilden“ und „Kinder Räume bilden“ und beschäftigen sich daher unter anderem mit Raumgestaltung in Kitas. Ausgehend von einem aktiven Kind, dass sich aus eigener Initiative und mit den Mitteln selbst bildet, die ihm durch seine (Lern-)Umgebung zur Verfügung gestellt werden, lernen Studierende bereits im ersten Semester nicht nur über frühkindliche Bildungsprozesse nachzudenken, sondern diese auch im Kontext von Raumgestaltung, Materialauswahl und pädagogischen und didaktischen Konzepten in den Blick zu nehmen.

Vielfältige Materialsammlungen und unterschiedlich konzipierte Lern- und Bildungsarrangements werden entwickelt, erprobt, mit anderen diskutiert und reflektiert, um die Erfahrungslern- und Bildungsprozesse von Kindern nachzuvollziehen und gemeinsam darüber in den Austausch zu kommen. Daher werden bereits im Studium insbesondere Dinge und Lernarrangements in den Blick genommen, die Kinder für ihre Bildungsprozesse benötigen. Unser konstruktivistisch geprägtes Bild vom Kind als Konstrukteur seiner Entwicklung geht davon aus, dass Kinder sich nicht grundsätzlich mit den Dingen an sich bilden, sondern dies in einem individuellen Handlungszusammenhang tun. Bildungsprozesse vollziehen sich dann, wenn Kinder beteiligt werden. Insbesondere Beteiligung am Alltagsgeschehen durch Selbstorganisation und in der Erfahrung und eigenständigen Bewältigung von Konflikten, in denen mit Unterschieden konstruktiv umgegangen wird, liegen grundlegende Bedingungen für das Entstehen einer „Kultur des Lernens“ (Schäfer 2014: 274). Raumgestaltung soll in diesem Kontext Selbsttätigkeit ermöglichen und Kindern Gelegenheiten eröffnen, eigenständig Entscheidungen bezüglich ihrer Tätigkeiten, Handlungen, Spielsituationen und Spielpartner vorzunehmen. Dazu ist es notwendig auch auf Gleichaltrige zu treffen und Räume vorzufinden, die alle Sinne anregen. Räume und Materialien in Kindertageseinrichtungen sollten positiv wahrgenommen werden, zum Wohlbefinden aller Kinder beitragen und gleichzeitig Anregungen und Impulse für neuartige Aneignungs- und Denkprozesse schaffen. In diesem Zusammenhang ist es bedeutsam Raum und Material für Kinder zu entwickeln, die „ihnen Rückzug und den selbstbestimmten Wechsel zwischen Aktivität und Passivität ermöglichen, ihre Sinne, vor allem den akustischen und den visuellen, nicht überfordern und ihr größtes Sinnesorgan, den Hautsinn unterfordern“ (von der Beek 2012: 12f.).

Eine gute Raumgestaltung zeichnet sich dann zum einen durch „Freiräume“ und zum anderen durch „Gestaltungsräume“ (Schäfer 2011: 271) aus, innerhalb derer eine Partizipatorische Didaktik durch wahrnehmendes Beobachten, Dokumentation, Kooperation mit dem Kind aber auch durch Zurückhaltung im Lernprozess der Kinder (Schäfer 2011: 250f.) gelebt wird. Und nun konkreter: „Was sind das für Räume?“ Frei- und Gestaltungsräume können durch Werkstätten in Kindertageseinrichtungen eingerichtet werden. Werkstätten, in denen Kinder und Erwachsene gemeinsam fragen und Antworten finden, sind Lernwerkstätten. Sie bilden eine Grundlage für die Auseinandersetzungen der Kinder mit der sie umgebenen Welt und bieten Möglichkeiten zum tastenden Ausprobieren. Gemeint ist hier ein Ort des Lernens, „der es durch seine Ausstattung mit Werkzeugen und Materialien und seiner Didaktik ermöglicht, Lernen als Werken und Wirken, als Produzieren und Gestalten, als Experimentieren und Erproben, als Handeln und Lernen mit allen Sinnen

zu erfahren“ (Kaiser & Schäfer 2016: 6f.). In Lernwerkstätten sind Auseinandersetzung mit Dingen und Phänomenen, die in einem alltäglichen Sinnzusammenhang stehen, erwünscht und intendiert. Die ursprüngliche Herkunft aus dem Handwerk hilft zu verstehen, wie in Lernwerkstätten gearbeitet werden kann. Sie sind Orte, an denen durch Handeln gelernt wird, indem Kinder mit Materialien und Werkzeugen tätig sind, die Neugier wecken, ihnen einen so selbstständigen Umgang mit diesen Materialien und Werkzeugen wie nur möglich ermöglichen und sowohl individuelle Tätigkeiten als auch das Zusammenwirken in Gruppen erfordern. Zudem wissen wir um die Bedeutung der Wahrnehmung von Welt durch gestaltende Mittel (vgl. Schäfer 2006, S. 187). Eine ästhetische Raumgestaltung geht nicht nur einfach von „schönen“ Räumen aus, sondern setzt den Fokus auf die Bedeutung eines Denkens in Bildern und fördert ästhetische Bildung und das Umarbeiten. Besonders die alltäglichen sinnlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen, die Kinder im Umgang mit der materiellen und sozialen Welt machen, sind hier bedeutungsvoll für Bildungsprozesse. Dabei kommt es auf die Bildung von Wahrnehmungs- und Vorstellungstätigkeit durch entsprechende Arrangements, Räume und Materialien an. Hierauf muss höchste Aufmerksamkeit in vor- und grundschulpädagogischen Einrichtungen gerichtet werden.

Gerade das Wahrnehmen und Erfahren von Differenziertheit und Vielfältigkeit sind elementare Ausgangspunkte, um Fragen zu stellen und zu eigenen Konstruktionen von Wirklichkeit und Welt zu gelangen. Gleichzeitig geht damit aber auch einher, dass es Ideen und Zugangsweisen braucht, um Wirklichkeit differenziert wahrnehmen zu können. Bildungsprozesse können dann angeregt werden, wenn die pädagogischen Arrangements und Räume (z. B. Lernwerkstatt, Atelier, o. ä.) die spezifischen alltäglichen Tätigkeiten von Kindern berücksichtigen (Neuß & Kaiser 2019, 19).

Zusammenfassend zeigt sich für die Gestaltung von Bildungsräumen für Kinder und für den Bau einer Kita innerhalb zeitgemäßer pädagogischer Vorstellungen der Bedarf ausgiebiger und den aktuellen, wissenschaftlichen Ausarbeitungen entsprechender Planung und Abstimmung mit vielen beteiligten ExpertInnen. In diesem Prozess spielt nicht allein das eigene Empfinden von Schönheit eine Rolle, sondern es braucht eine gedankliche Auseinandersetzung mit dem pädagogischen Konzept der Kita, den Bedürfnissen von Kindern und ihrem Wohlergehen sowie eine Vorstellung von Lernen in Bezügen zur sozialen und materialen Umwelt. Aus diesem Grund müssen Räume in einem gesellschaftlich verantworteten Erziehungssystem unterschiedliche Standards aufweisen, unter anderem bezüglich der Größe und Ausstattung. Einen Rahmen für die räumlichen Gegebenheiten in Kitas gibt der Gesetzgeber vor. Die pädagogische Ausgestaltung, individuelle Umsetzung und das Raum- und Materialkonzept, die räumliche Umsetzung und Architektur sowie Innen- und Außenbereichskonstruktion und -gestaltung wird von verschiedenen Akteuren diskutiert und schlussendlich von Kindern durch ihre täglichen Tätigkeiten evaluiert und erprobt und für gut oder weniger gut befunden.

Literaturverzeichnis

Von der Beek, A. (2012): Raum als erster Erzieher. In: Haug-Schnabel, G.; Wehrmann, I. (Hrsg.): Raum braucht das Kind. Anregende Lebenswelten für Krippe und Kindergarten. Weimar und Berlin: Verlag das Netz, S. 11-20.

Von der Beek, A.; Buck, M. & Rufenach, A. (2006): Kinderräume bilden. Ein Ideenbuch zur Raumgestaltung in Kitas. 2. Erweiterte Auflage. Weinheim und Basel: Beltz.

Kaiser, L. S. & Schäfer, G. E. (2016): Gemeinsam fragen und Antworten finden. Lernwerkstätten – was sie sind und wer dort lernt. Entdeckungskiste (2), S. 6-9.

Neuß, N. & Kaiser, L. S. (2019): Ästhetische Erfahrung als Grundkategorie frühkindlicher Bildung. In: Neuß, N.; Kaiser, L. S. (Hrsg.): Ästhetisches Lernen im Vor- und Grundschulalter. Stuttgart: Kohlhammer, S. 13-22.

Schäfer, G. E. (2011): Was ist frühkindliche Bildung. Kindlicher Anfängergeist in einer Kultur des Lernens. Weinheim und München: Juventa.

Schäfer, G. E. (2014): Partizipatorische Didaktik in der Lernwerkstatt Natur. In: Hagstedt, H.; Krauth, I. M. (Hrsg.) (2014): Lernwerkstätten. Potenziale für Schulen von morgen. Frankfurt am Main: Grundschulverband e.V., S. 122-138.

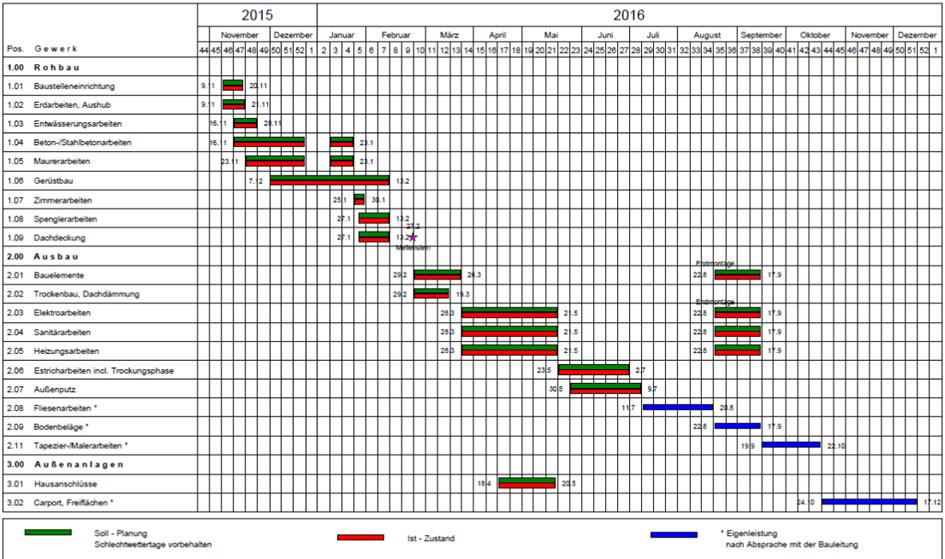

ONLINE Einführung 1 GIS Auffrischung (QuantumGIS)

Einführung in klimagerechtes Bauen

ONLINE Einführung 2 GIS Auffrischung (QuantumGIS)

ONLINE Einführung 3 GIS Auffrischung (QuantumGIS)

Workshop EDDA (Environmental Digital Design Analysis)

/ 14.03

Informationsveranstaltung für die Studierenden, Vergabe der Referatsthemen

Input Kindheitspädagogik Online-Veranstaltung

Organisationstreffen Exkursion, Gruppenzuteilung

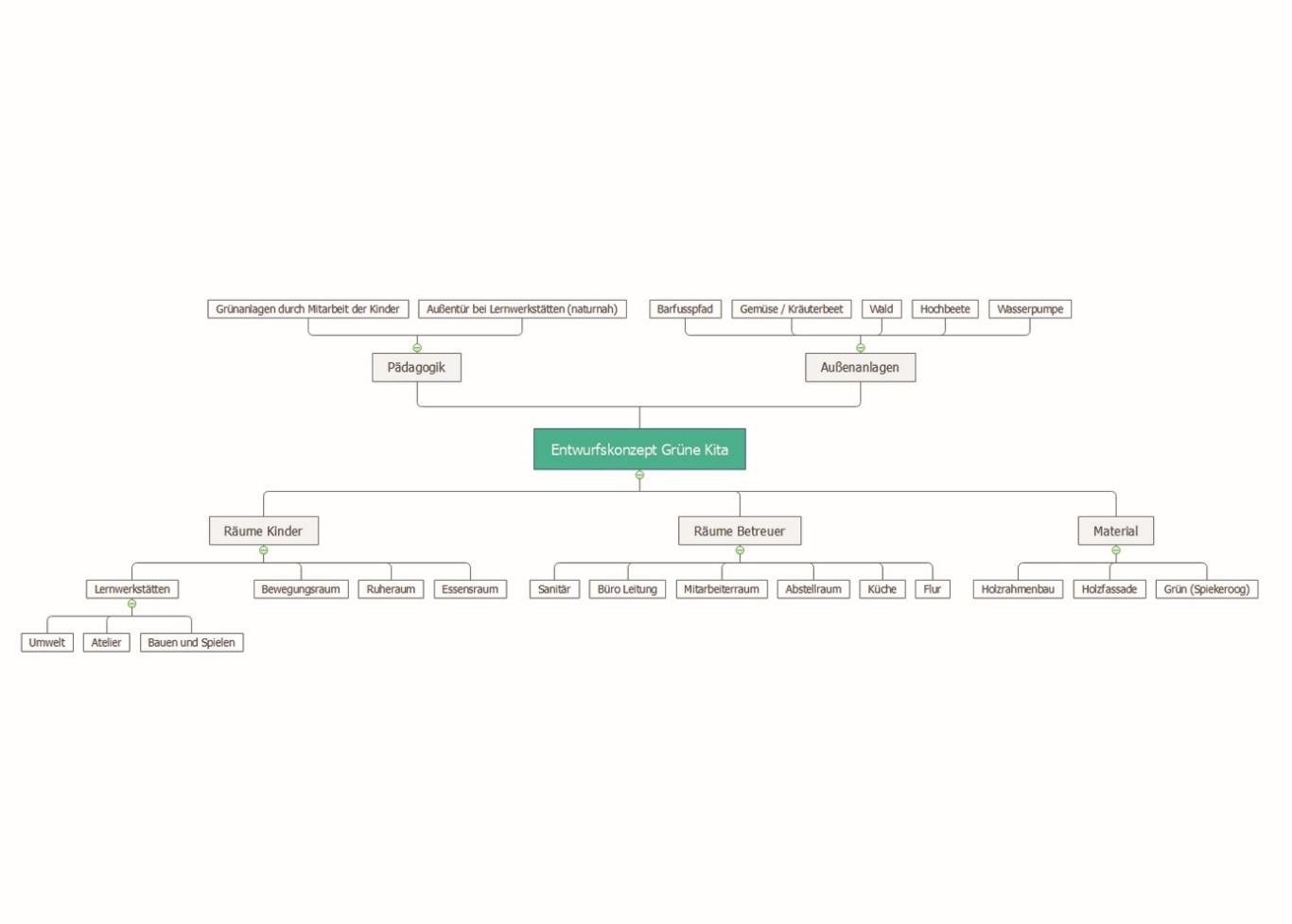

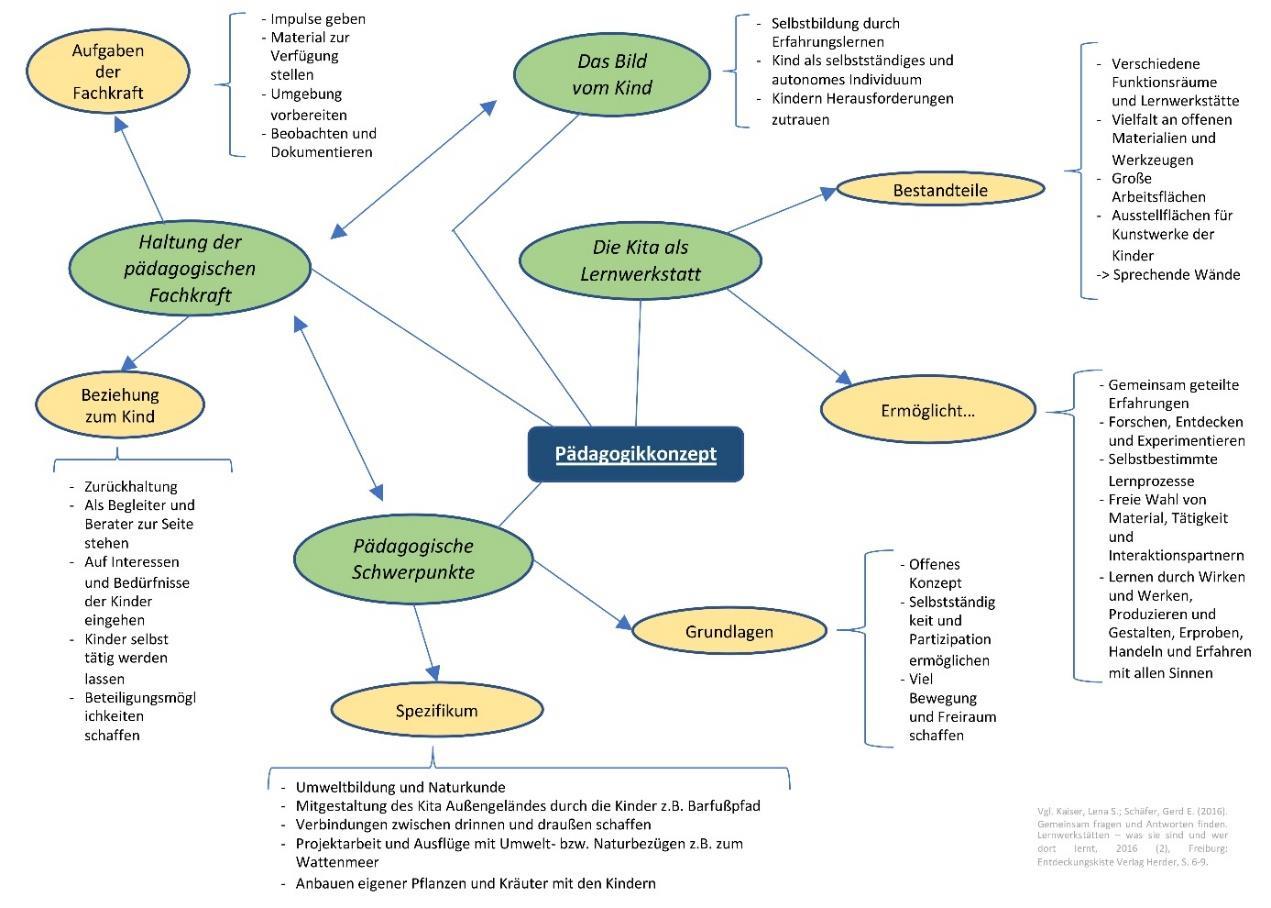

Expertenbeitrag Kindheitspädagogik, Herausarbeitung der Kernparameter für das Entwurfskonzept, Pädagogikkonzept & Standortwahl

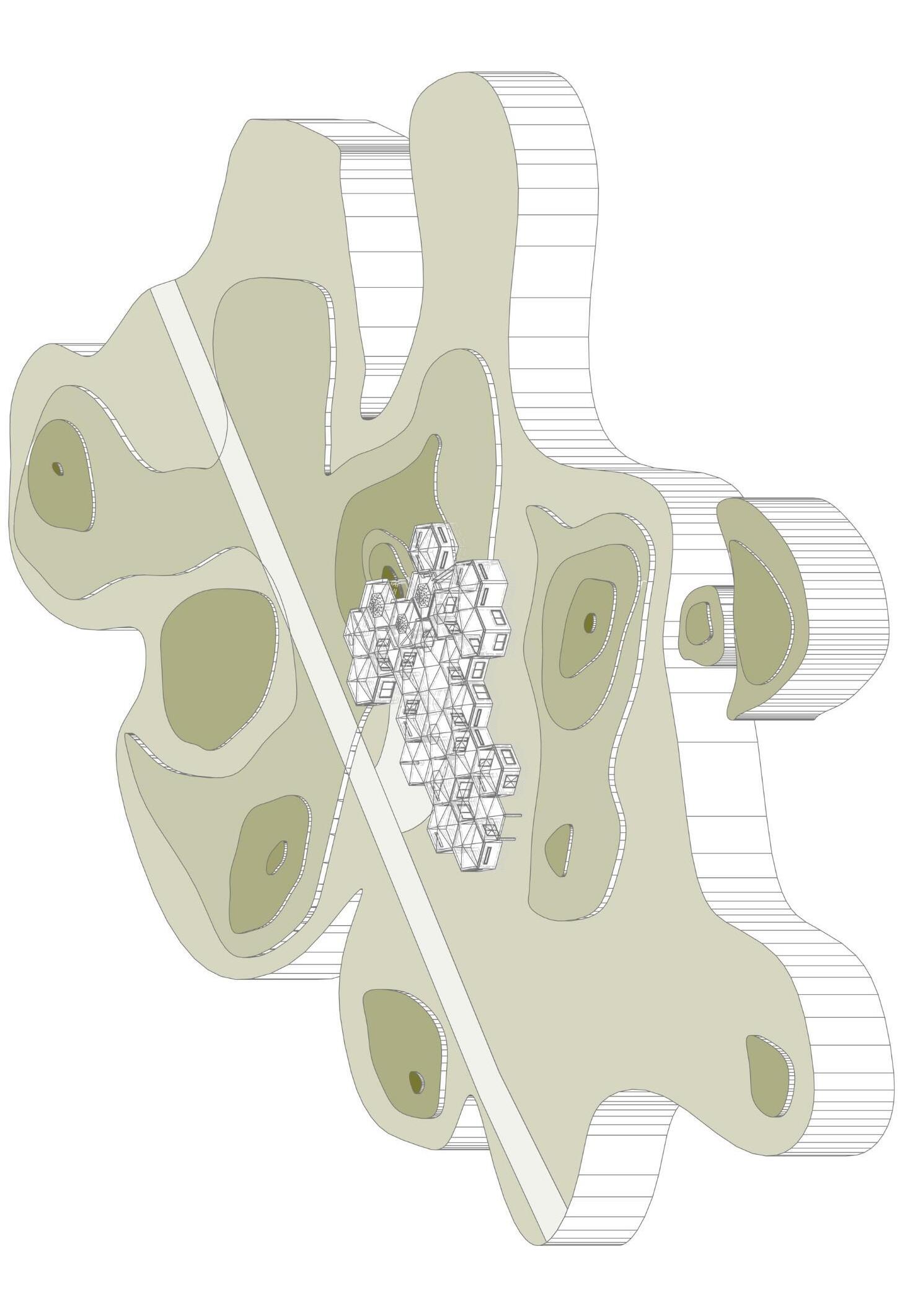

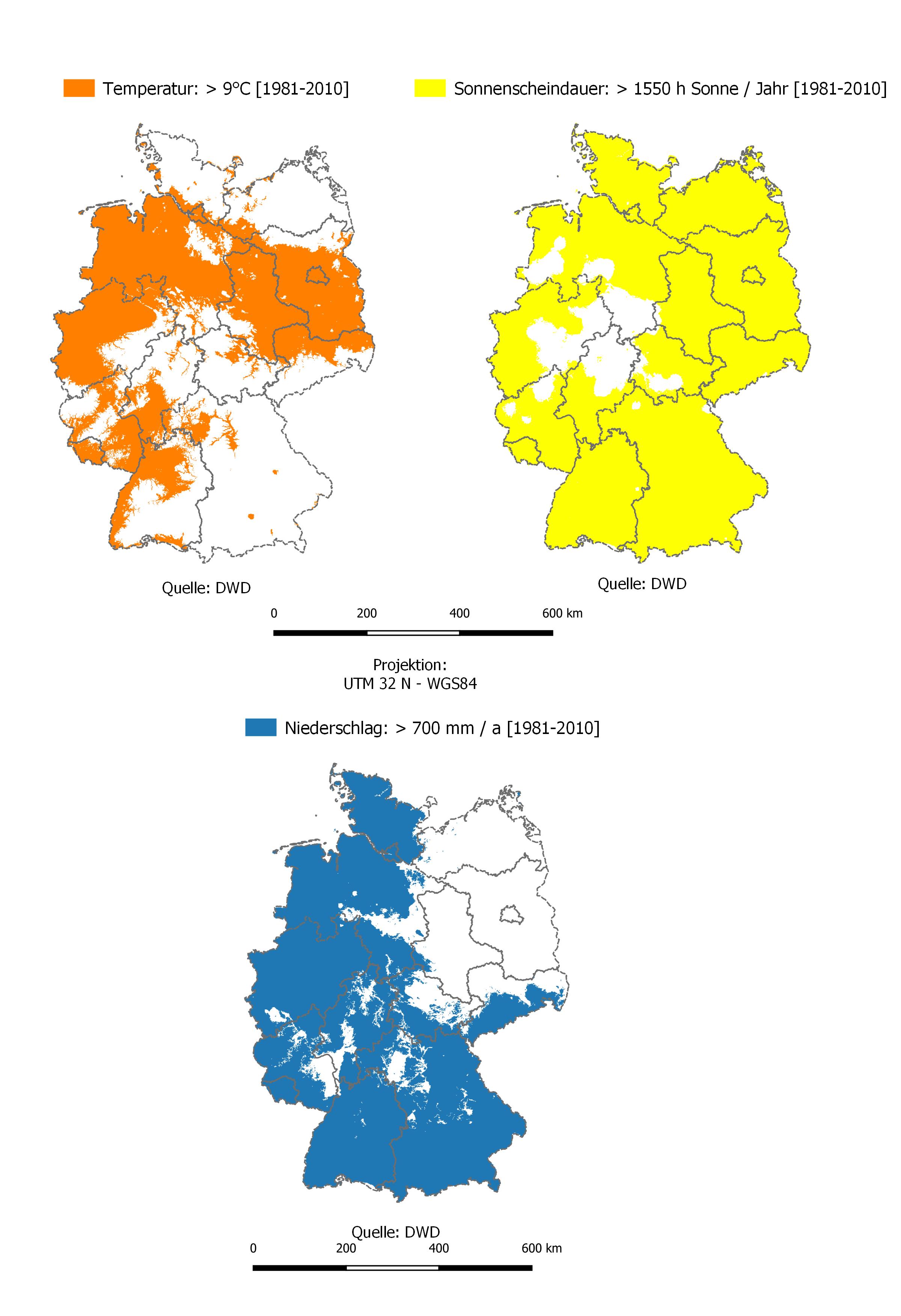

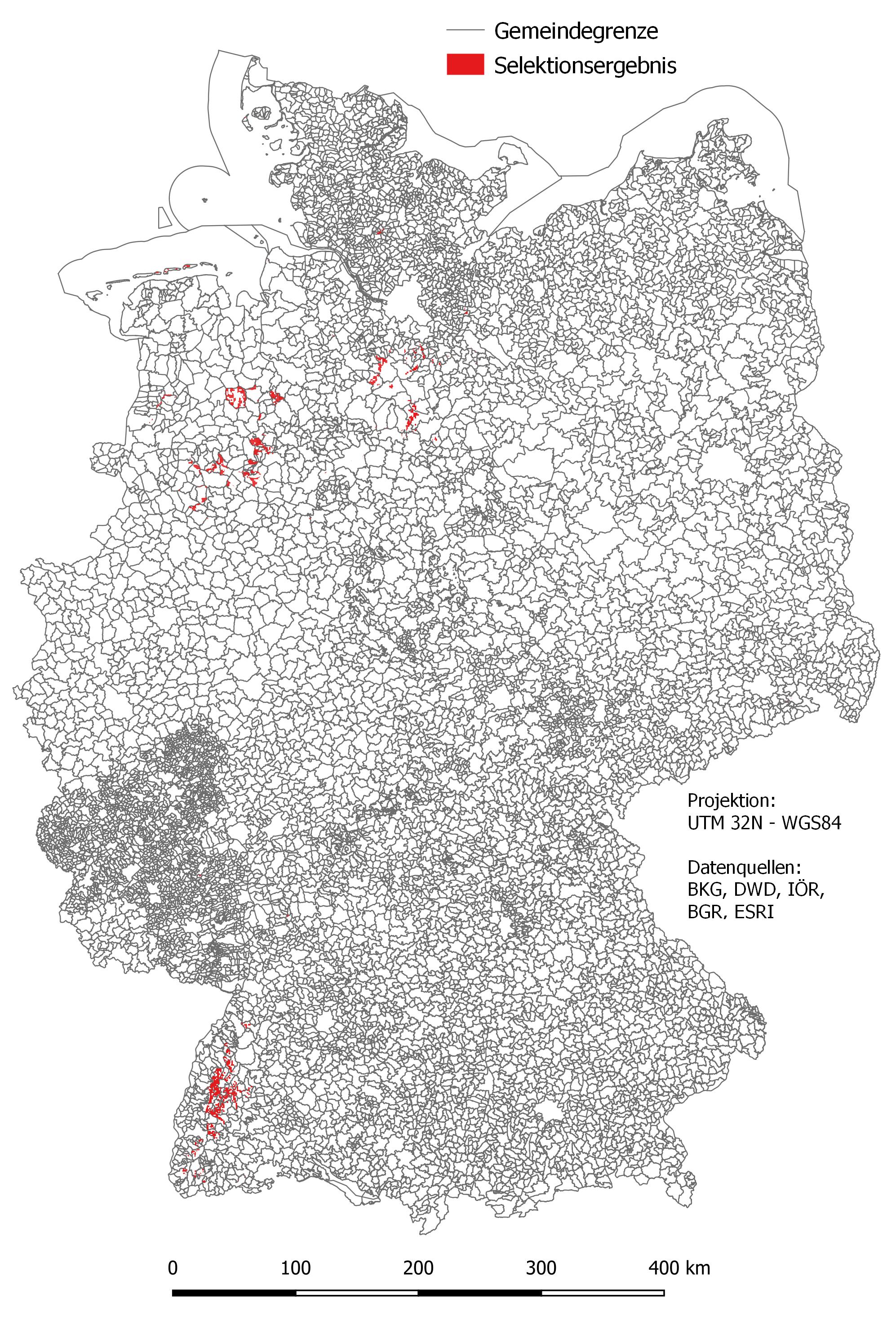

Räumliche Übertragung, wo kann es noch gebaut werden?

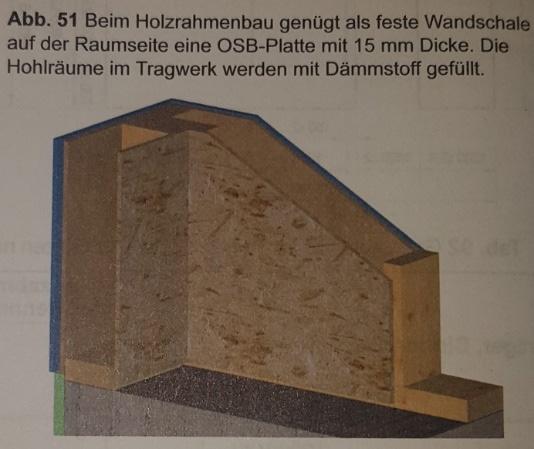

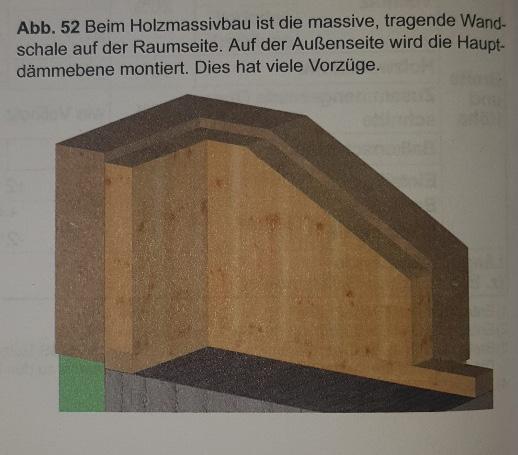

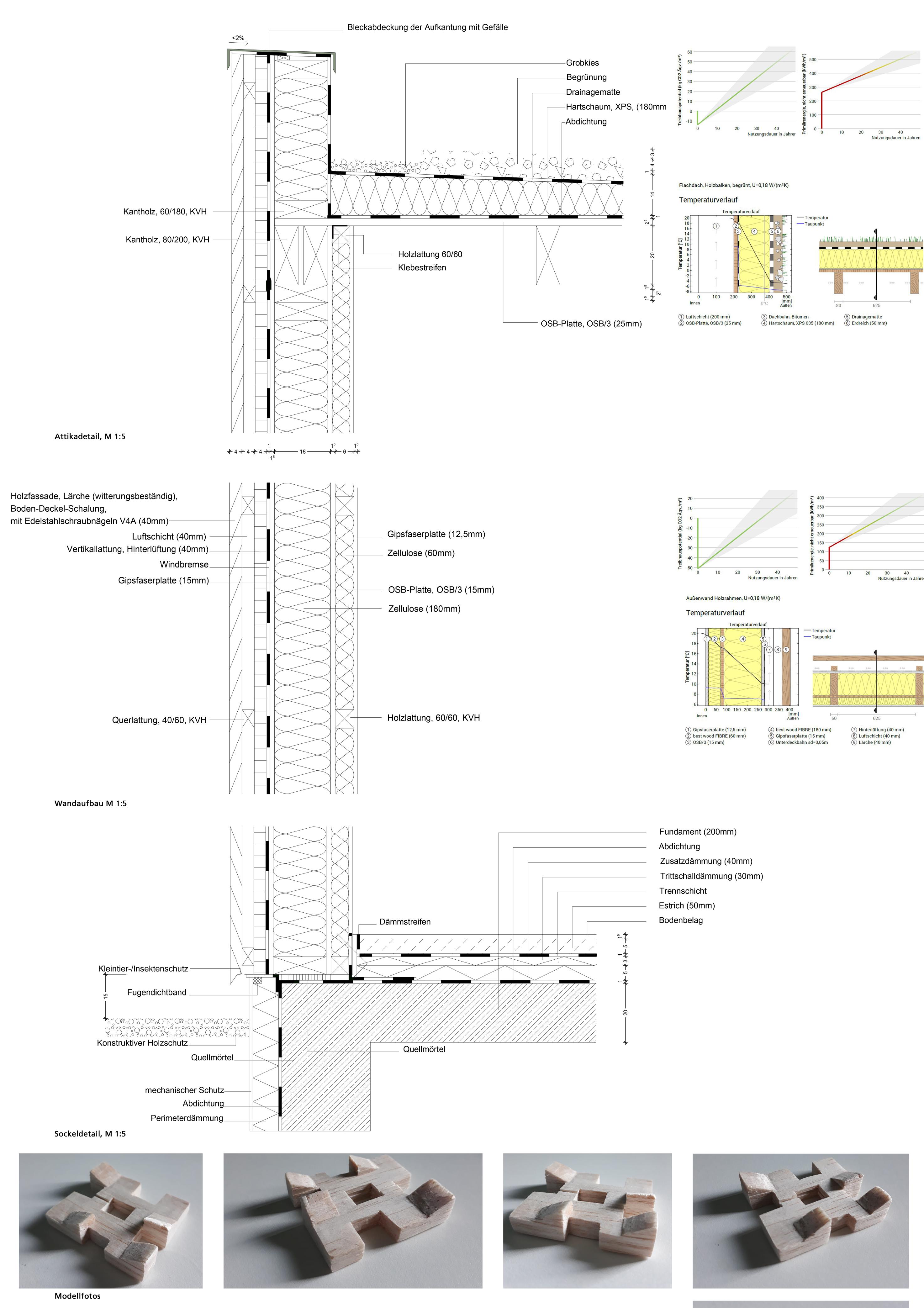

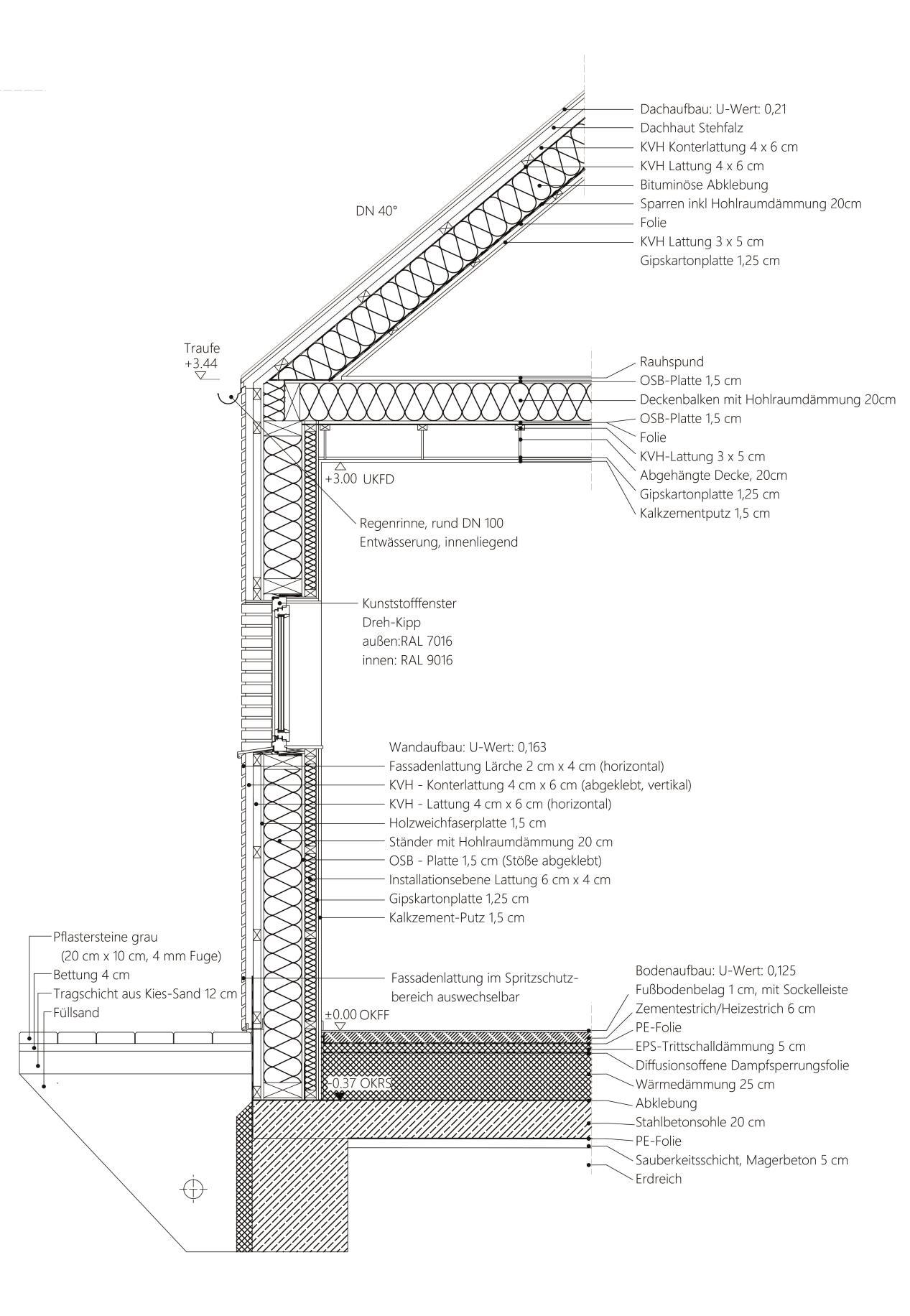

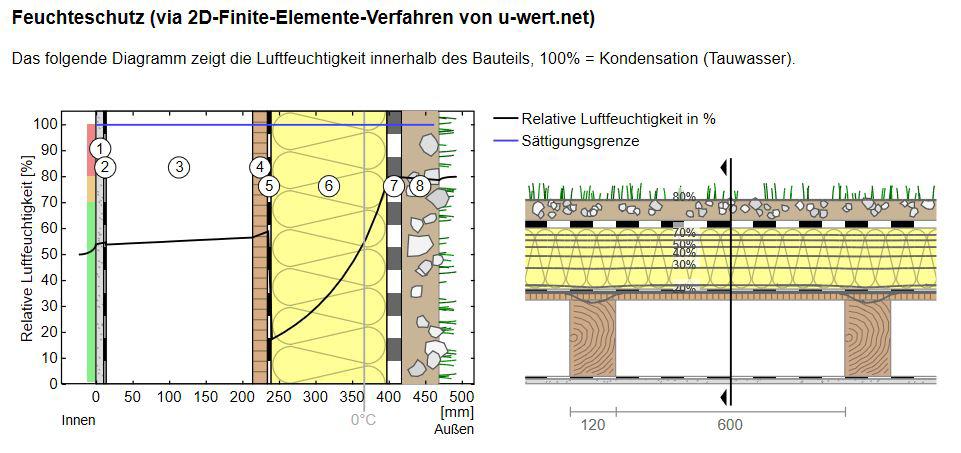

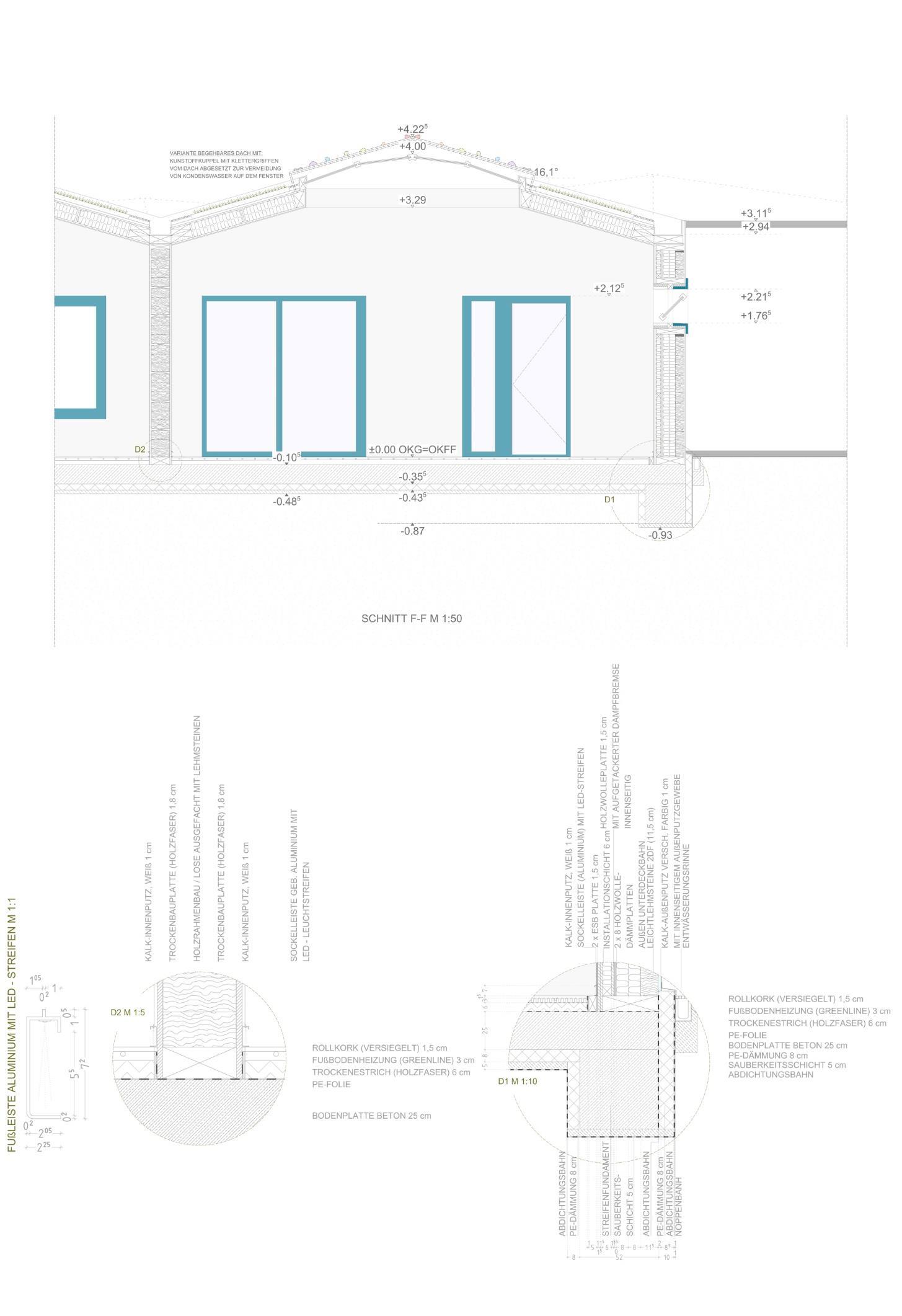

EDDA Tutorium, Baukonstruktion & Details zu Wandaufbau, Material & Bauverfahren

Referate Bauingenieure, Entwurf M:100, Raumkonzept

Vorbereitung Referate

Abgabe der Vorträge

Organisation, Gruppenaufteilung, Input digitale Werkzeuge, Referate zur Geographie Spiekeroogs

Referate Architektur, Entwurfskonzept & Diagramm zur Herangehensweise zur Überlagerungen der Themen von Kita, Umweltbildung und klimagerechtes Bauen

Online - Veranstaltungen

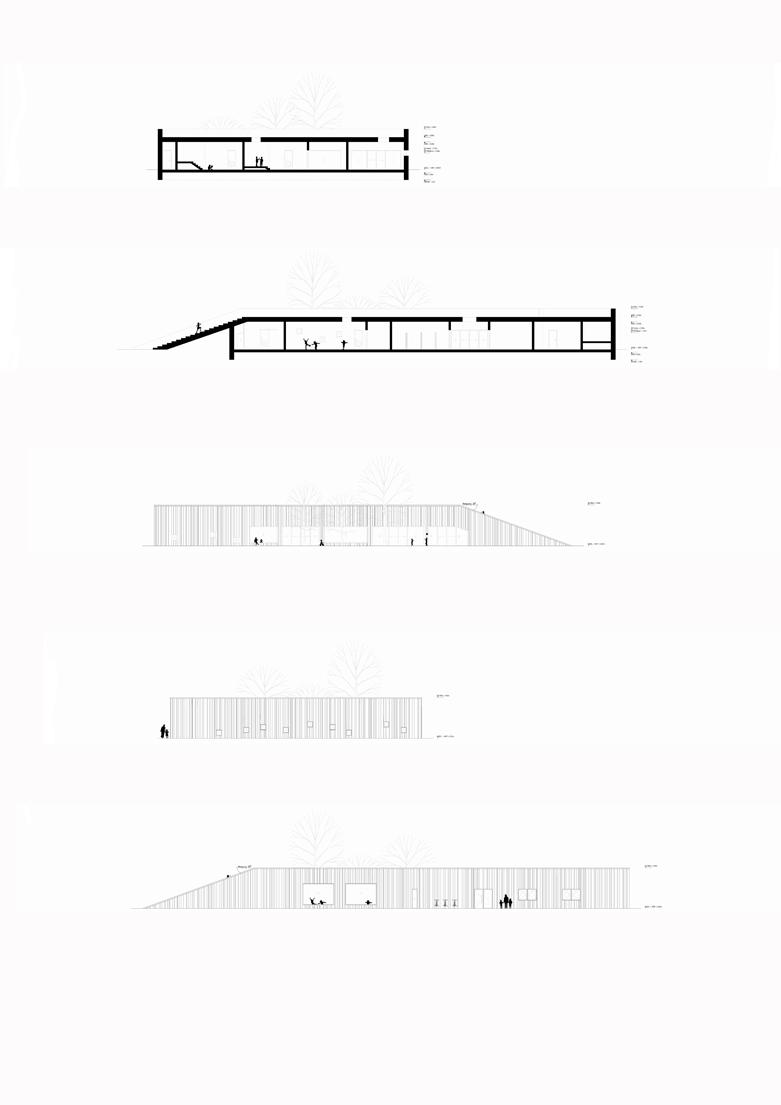

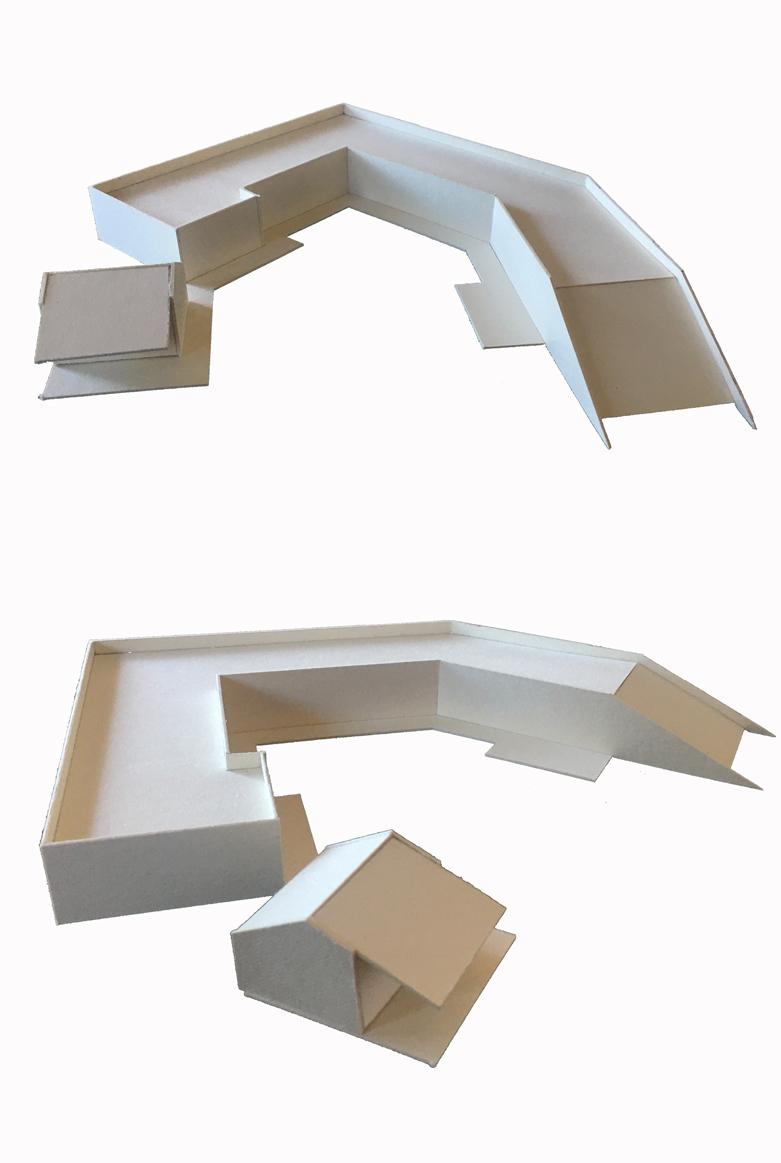

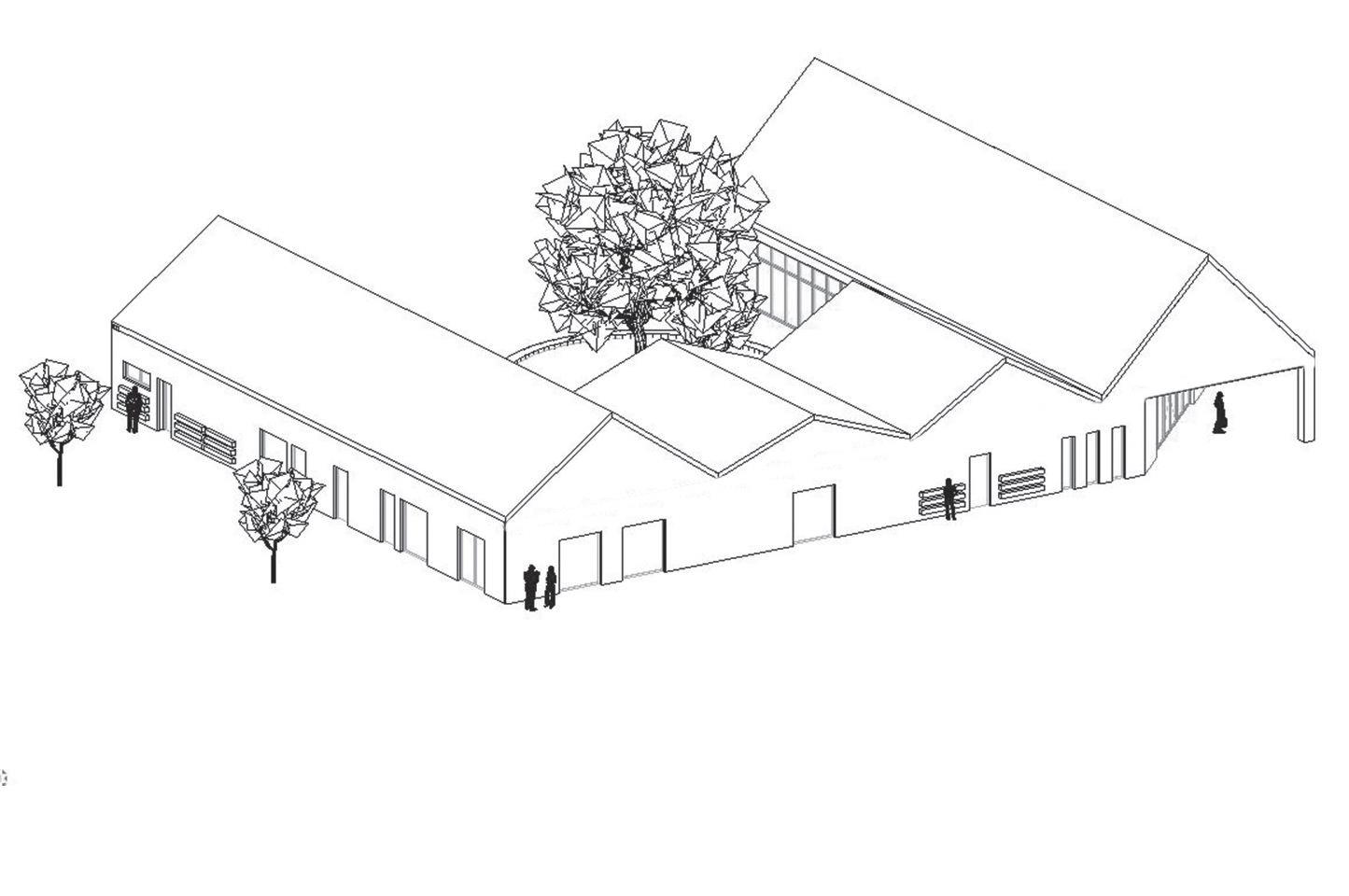

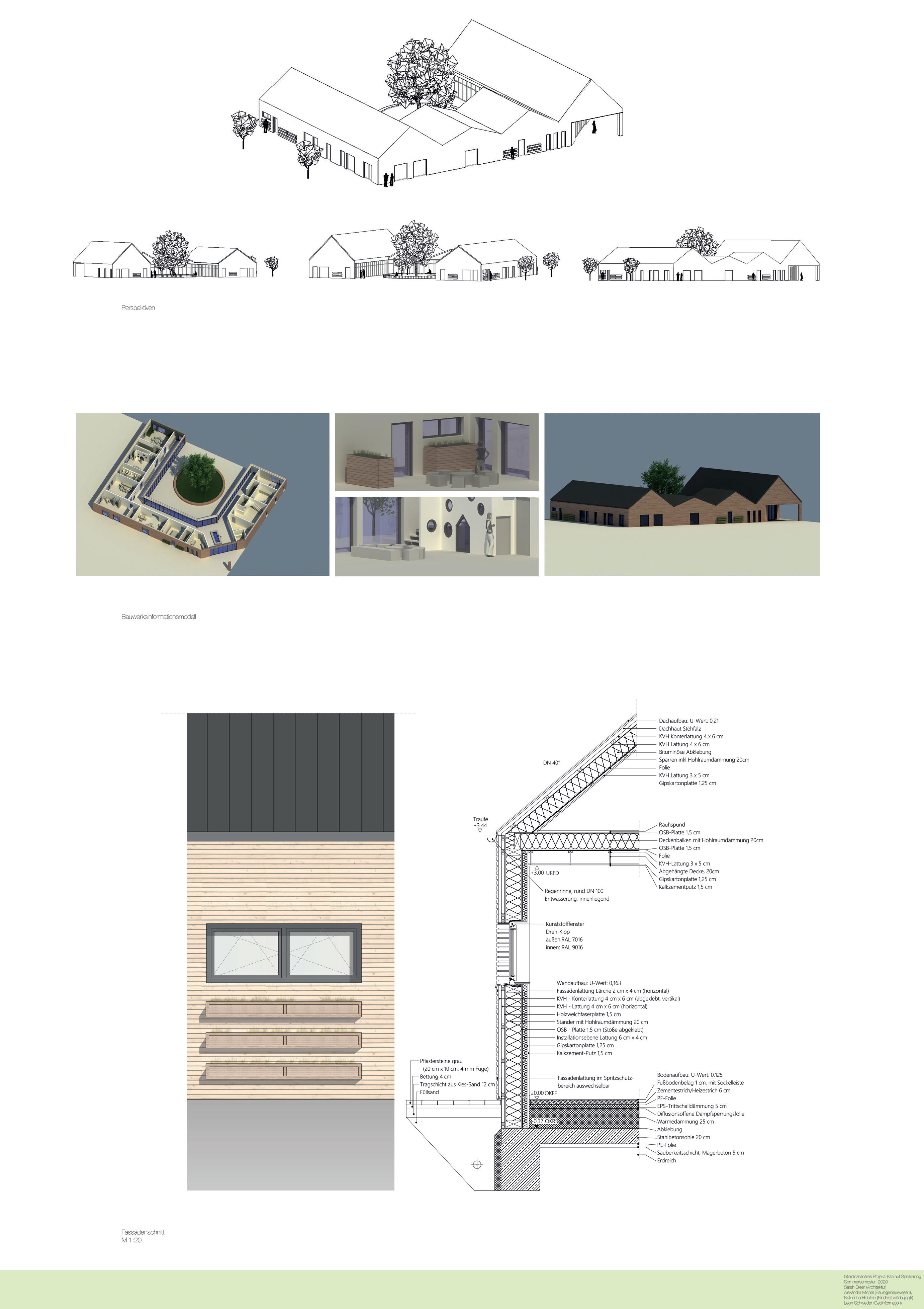

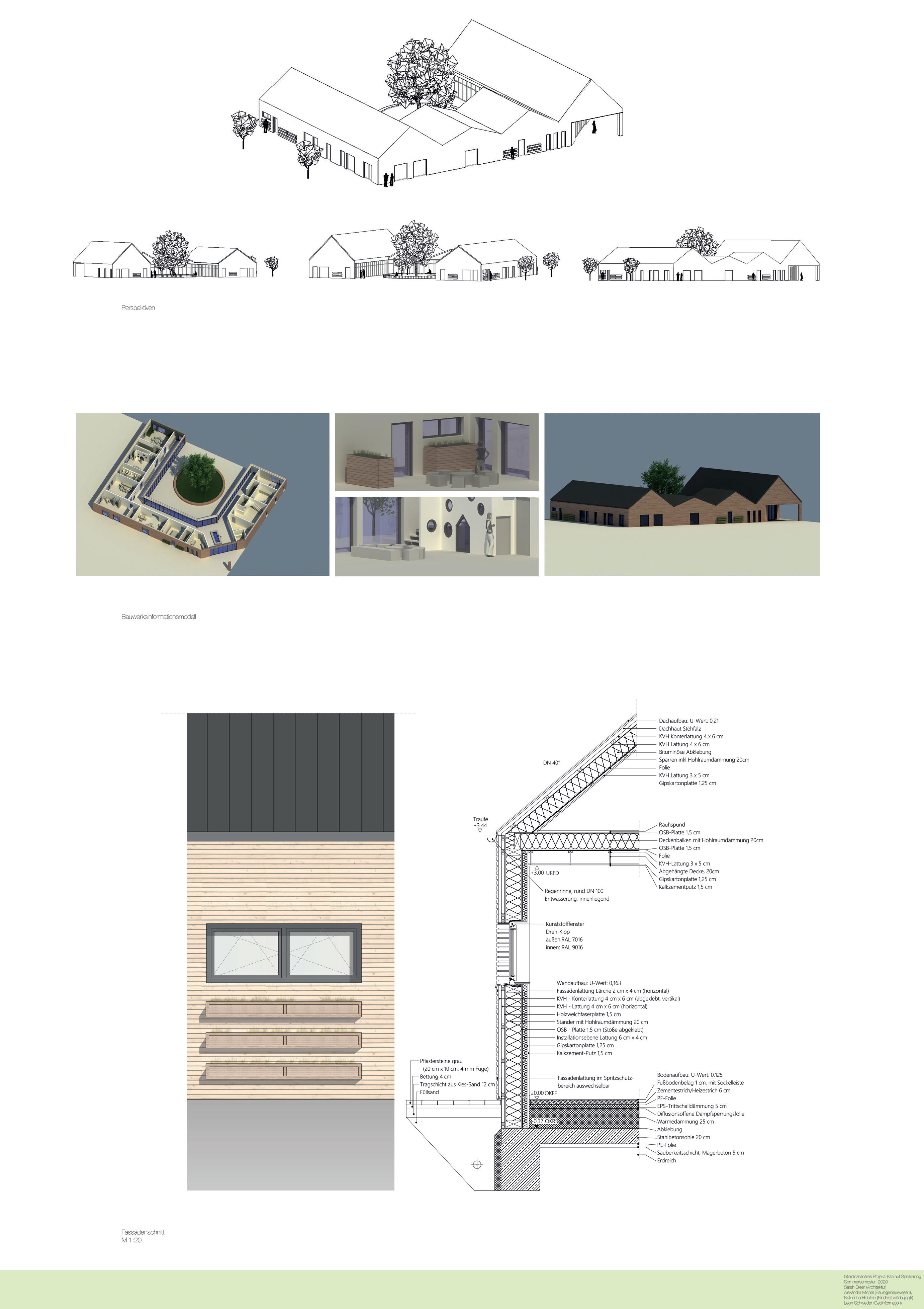

Bauwerksinformationsmodell, Grundriss, Ansichten und Schnitt M:100, Details und Isometrien

Abschlußveranstaltung, Präsentation der Gesamtergebnisse

1. Erdgeschichtliche und kultur- historische Entwicklung der Insel Spiekeroog

Die spezielle Herausforderung eines interdisziplinären Projektes besteht in den unterschiedlichen Wissensständen zu den benötigten Themen, die oft fachspezifisch ausgeprägt sind. Daher bringen sich die Gruppen gegenseitig mit kleinen Expertenbeiträgen aus dem eigenen Fach auf einen gemeinsamen Wissensstand.

14

2. Die Insel Spiekeroog als heutiger Siedlungs- und Wirtschaftsraum 18

3. Das Niedersächsische Biosphärenreservat Wattenmeer

Herausforderungen für die Insel Spiekeroog als Modellregion für nachhaltiges Wirtschaften und Umweltbildungsprozessen 22

4. Räume bilden: Der Raum als Bildungsbegleiter

(Bildungsräume für 3. bis 6.-jährige Kinder)

5. Kita als Lernwerkstatt

30 durch Ateliers und Werkräume

6. Akustik, Licht & Farbe

34

7. Umweltbildung anhand des Fuji-Kindergartens in Tokio

8. Best Practice - Kindergarten 46

9. Klimagerechtes & Traditionelles Bauen auf Spiekeroog

10. Bauverfahren, Logistik, Bauablauf 54

11. Bauwerksinformationsmodell 58

50

26

12. Material und Baukonstruktion 62

42

Entstehungsgeschichte. Die ostfriesische Insel ist geologisch gesehen ein relativ junges, holozänes Gebilde. Spiekeroog besteht aus einer zirka zwanzig bis dreißig Meter mächtigen Schicht aus Sanden und maritimen Sedimenten, die im Wechsel und Zusammenspiel von Wind, Meeresströmungen und Wellenschlag dem untergegangenen Festlandsockel aufgelagert wurden. (NITHACK 2010: 1).

Die derzeitige Küstenmorphologie und der dynamische Prozess im aktuellen Küstengebiet sind das vorläufig letzte Stadium des Wandels, stellen aber keineswegs eine vollständig abgeschlossene geologische Entwicklung dar. Bereits seit der sogenannten Perm-Formation vor zirka 280 Mio. Jahre ist das Nordseebecken ein Senkungsgebiet, in dem sich während des Erdmittelalters und der Erdneuzeit mächtige Gesteinsschichten ablagerten. Im Quartär, also seit ca. vor 2,5 Mio. Jahren, wurde die Entwicklung des Nordseeraumes durch starke klimatische Schwankungen bestimmt. Diese Faktoren führten einerseits zu den Eisvorstößen der Elster-, Saale- und Weichsel Eiszeit, andererseits zum Anstieg des Meeresspiegels in den dazwischenliegenden Wärmeperioden (STREIF 1982: 19).

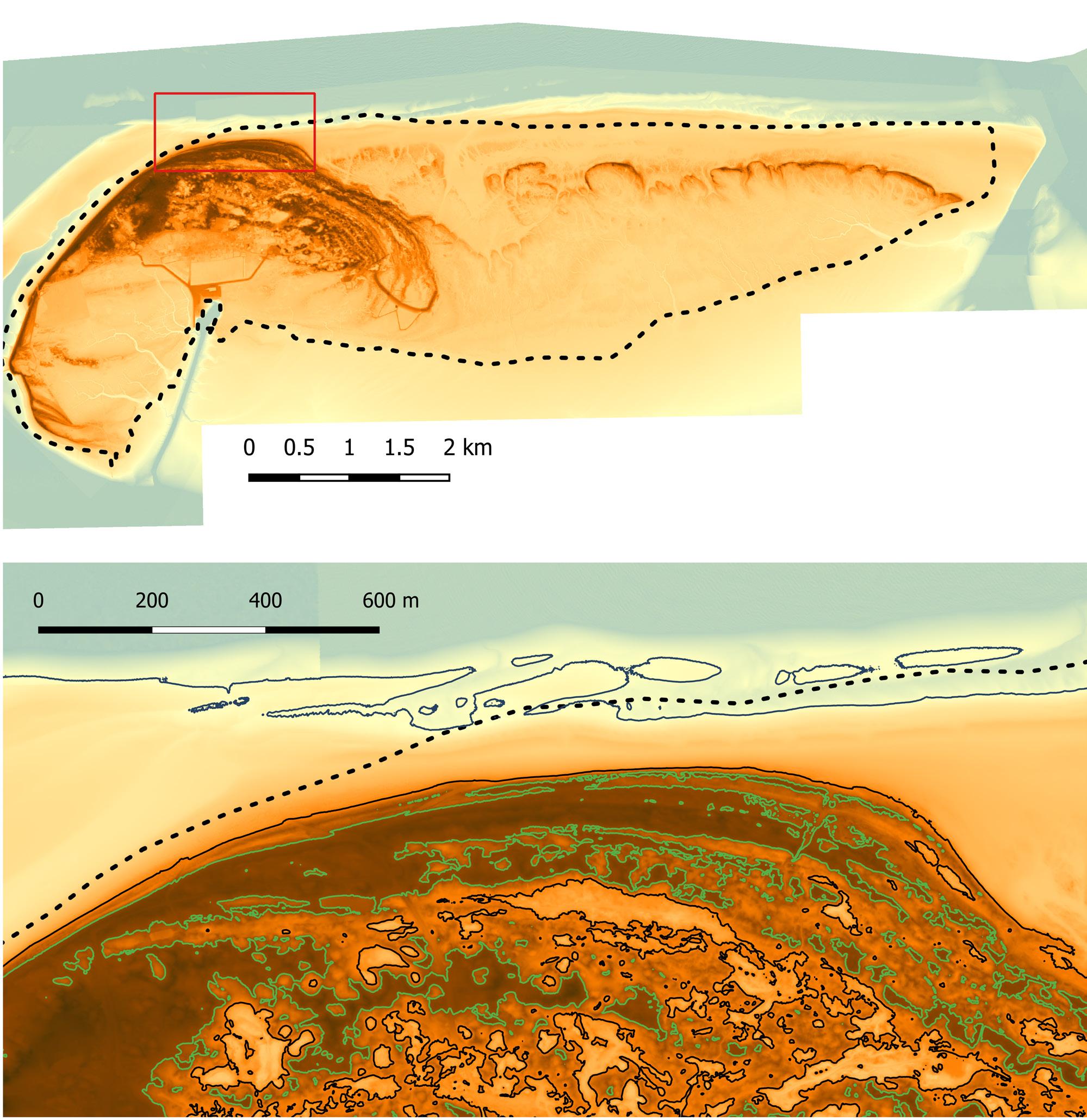

Spiekeroog erstreckt sich von der Otzumer Balje (eine Strömungsrinne) bis zur Harle mit über 9,8 km. Die Insel ist ca. 2 km breit und nimmt eine Fläche von 21.3 Quadratkilometer ein. Morphologisch betrachtet ist ein alter bogenförmiger Dünenkern im Westteil der Insel von einer ausgedehnten Ostplate zu unterscheiden. Im Westteil Spiekeroogs und der Otzumer Balje liegt ein kleiner Salzstock, der in einer Tiefe von 5000 bis 5300 m zu finden ist. So haben Zechsteinsalze im Muschelkalk und im tiefsten Keuper Salzkissen gebildet. Während der Eem-Warmzeit überflutete ein Meeresvorstoß das Gebiet um Spiekeroog. So entstanden Flussablagerungen, Basalttorf und brackisch-marine Sedimente (STREIF 1990: 224).

Dünen und Landschaft: Spiekeroog hat eine tideabhängige Fährverbindung mit Neuharlingersiel. Am Südwest Ende der Insel liegen zwei kleinere Dünenfelder, die mit massiven Schutzbauwerken wie z.B. Spundwänden an das ausgedehnte Hauptdünenfeld angeschlossen sind. Der Name Lütjeoogdünen erinnert so an die kleine ursprünglich auf dem von Spiekerooger Watt gelegene Insel Lütjeoog, die mit der Hauptinsel zusammengewachsen ist. Zwischen dem alten Hafen, den Süder- und Lütjeoogdünen erstreckt sich eine großes von mehreren Priel-Systemen durchzogenes Salzwiesen-Gebiet. Die Ostplate ist ein ideales Areal, um die unterschiedlichen Stadien der Dünenentwicklung und verschiedener Formen der Dünen zu beobachten. Zwischen der Hermann-Lietz-Schule und den jungen Dünen der Ostplate erstreckt sich eine weitere Niederung, die in der heutigen Zeit vermehrt von Sturmfluten überströmt wird (STREIF 1990: 305).

Der Kern der alten Insel ist ein Dünenkomplex, der im Norden und Osten mehr als ein Kilometer, im Westen und Südwesten aber nur wenige hundert Meter breit ist. Heute ist die Westseite durch zahlreiche Wellenbrecher und dicke Dünenhänge geschützt. Ein weiteres Merkmal Spiekeroogs sind die kleinen „Wälder“, die am Ortsrand aus Schwarzkiefern, Zitterpappeln und

Eichen bestehen (NIEDRINGHAUS 2009: o.S.).

Historische Entwicklung. Die Insel Spiekeroog ist eine sehr junge geologische Insel. In der Forschung wird ein Alter von ca. 3000 Jahren angenommen. Ihr Name wurde das erste Mal 1398 erwähnt und als „Spykeroog“, ,,Spikerooge“ oder Spikeroog“ bezeichnet. Bis heute ist die Bedeutung des Namens umstritten. Der Name wird aber auch auf eine mittlerweile vergangene Form der Insel, „Spieker“ gleich „Nagel“ oder „Piekser“ zurückgeführt. Letzte Klarheit ist hier jedoch noch nicht vorhanden (WALL et al. 1997: 151).

Das erste Mal urkundlich erwähnt wurde die Insel im Jahr 1406 und 1448 von Ulrich von Greetsiel. Die bekannteste Kirche auf der Insel Spiekeroog ist die evangelisch-lutherische Alte Inselkirche. Sie wurde 1696 gebaut und ist gleichzeitig das älteste erhaltene Gotteshaus der Insel. Ab dem 18. Jahrhundert wurden die ersten Seebäder nach englischem Vorbild gegründet. In den Jahren danach entwickelte sich Spiekeroog immer mehr zu einer primär touristisch genutzten Insel. Der Drinkeldodenkarkhoff im Tranpad, auch Friedhof der Heimatlosen genannt, ist eine Gedenkstätte für die Opfer des Auswandererschiffes Johanne, das am 6. November 1854 vor Spiekeroog strandete. Durch das Unglück verloren 77 Auswanderer ihr Leben, darunter 18 Männer, 34 Frauen, 18 Kinder unter zehn Jahren und sieben Säuglinge (NITHACK 2010: 5).

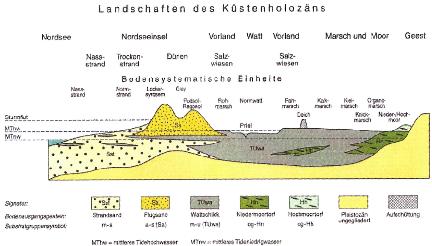

Abb. 1 Alter und Beschaffenheit im Nordseebecken sowie die geologischen Prozesse, Quelle: REINECK, E., H 1982

Abb. 2 Bodenlandschaften, Quelle: Ad-hoc-AG Boden, 2005

GIANI, L., MASSMANN, G., RÖPER, T. (2011): Landschaftsraum Spiekeroog. Exkursionsführer. Abrufbar unter: https://uol.de/fileadmin/user_upload/biologie/ag/bodenkunde/Exkursionsfuehrer_Spiekeroog_2018.pdf (Abgerufen am: 01.05.2020).

NIEDRINGHAUS, R. (2009): Die Flora und Fauna der Ostfriesischen Inseln. Abrufbar unter: http://www.natosti. uni-oldenburg.de/ostfriesische_inseln/09_inseln_spiekeroog.html (Abgerufen am 03.05.2020).

NITHACK, D. (2010): Ostfriesische Landschaft. Spiekeroog Landkreis Wittmund. Abrufbar unter: https://www. ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEK/HOO/HOO_Spiekeroog%20alt.pdf (Abgerufen am: 03.05.2020).

STREIF, H. (1982): II. Geologie des Untergrundes. In: REINECK, H. – E. (Hg.): Das Watt. Ablagerungs- und Lebensraum. (Waldemar Kramer) Frankfurt am Main, S. 19-24.

STREIF, H. (1990): Das Ostfriesische Küstengebiet. Nordsee, Inseln, Watten und Marschen. In: GWINNER, M. P. (Hg.): Sammlung Geologischer Führer Band 57. (Gebrüder Borntraeger) Berlin, Stuttgart, S.224-305.

WALL, K.-H. (1998): Spiekeroog: Auf den Spuren der Inselgeschichte. Abrufbar unter: https://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEK/HOO/HOO_Spiekeroog.pdf (Abgerufen am: 03.05.2020).

Abbildungsverzeichnis

REINECK, E., H. (Hg.) (1982): Das Watt. Ablagerungs- und Lebensraum. (Hansjörg Streif) Frankfurt am Main. WALL, KARL-HEINZ (1998): Spiekeroog: auf den Spuren der Inselgeschichte.

AD-HOC-AG BODEN (2005): Bodenkundliche Kartieranleitung. Schweizerbartsche, 5. Aufl.,Stuttgart (letzter Zugriff 03.05.2020).

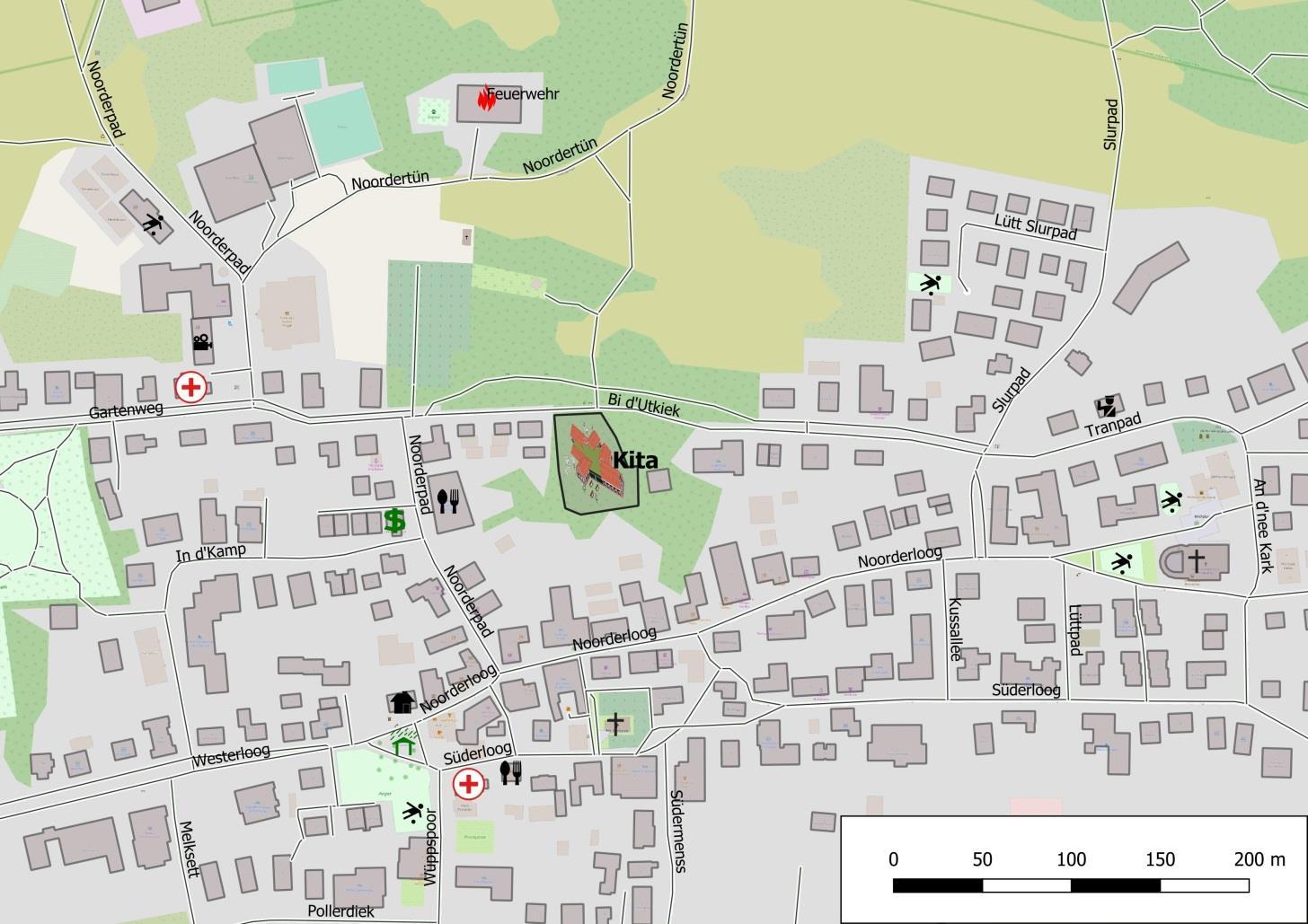

Ist Spiekeroog ein potenzieller Wirtschaftsstandort? Mit dieser Fragestellung haben wir uns im Rahmen dieses Projektes beschäftigt und zur Beantwortung den Siedlungs- und Wirtschaftsraum der Insel genauer betrachtet. Auffällig am Standort ist die besondere Lage, wodurch Spiekeroog als eine der ostfriesischen Inseln eine besondere wirtschaftliche Position einnimmt. Im Gegensatz zu vielen anderen Siedlungs- und Wirtschaftsräumen ist Spiekeroog maßgeblich durch den Tourismussektor geprägt, produzierendes Gewerbe hingegen findet man auf Spiekeroog kaum. Dies motiviert, vorhandene Siedlungs- und Wirtschaftsraum-strukturen genauer zu betrachten.

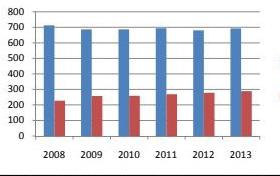

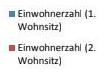

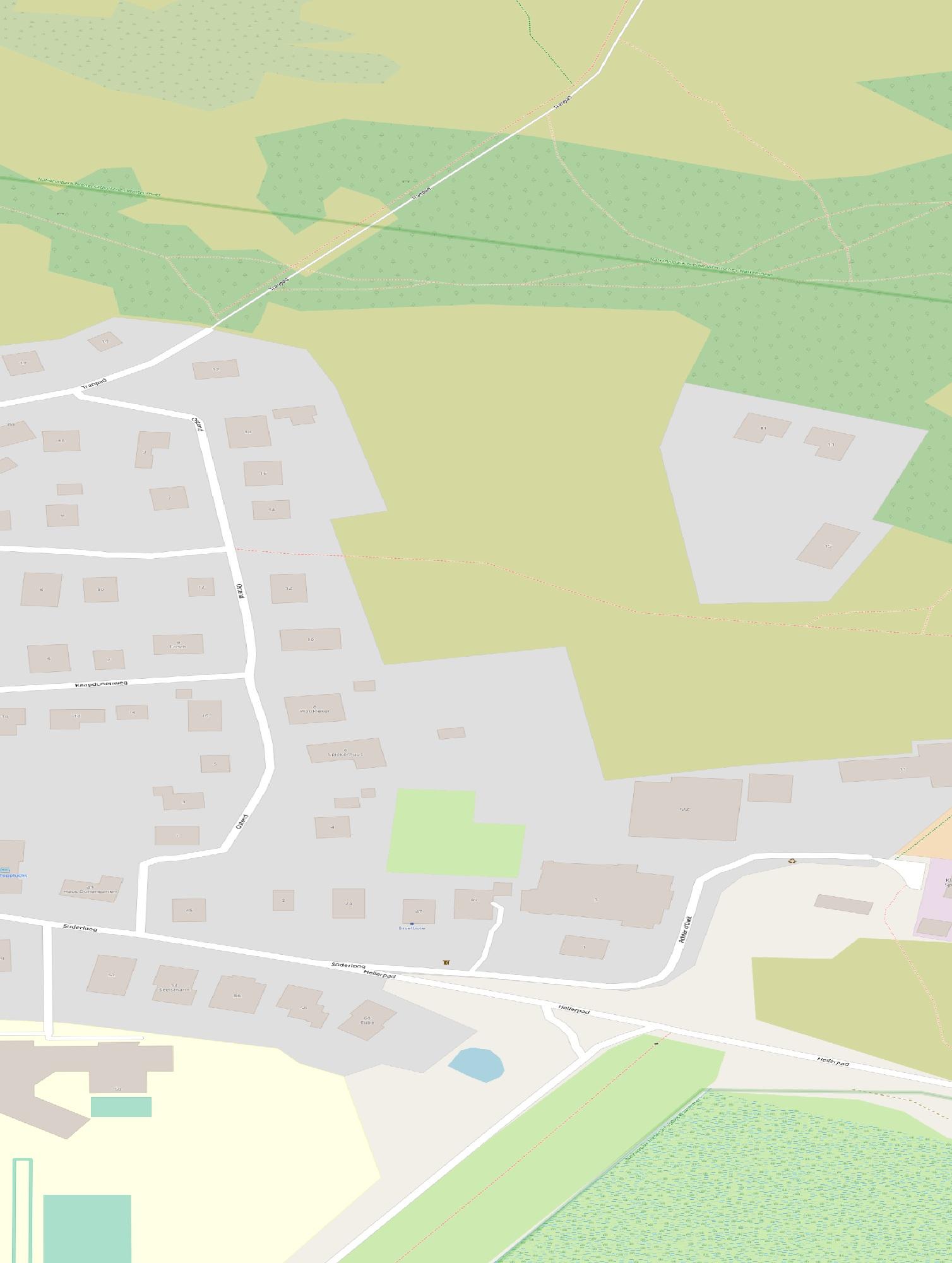

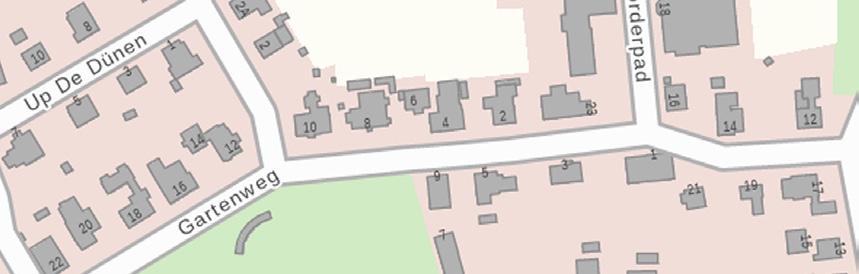

Die Gesamtfläche Spiekeroogs beträgt 18,15 km² (LANDESAMT FÜR STATISTIK NIEDERSACHSEN 2018: 31). Die Insel erstreckt sich über 10 km in ihrer längsten Achse und hat eine maximale Breite von 2 km, wobei jährliche Abweichungen möglich sind (DOLGOW 2013: 27). In diesem breiteren westlichen Teil der Insel liegt das Dorf. Hiervon sind 5,8 ha als reines Wohngebiet ausgeschrieben. Mit 16,1 ha entspricht die Wohnfläche, welche zusätzlich auch für Ferienwohnungen verwendet werden darf, mehr als dem Doppelten des reinen Wohngebiets. Den größten Teil der vorhandenen Nutzung laut Bebauungsplan nehmen die reinen Ferienwohnungen ein (siehe Abbildung 1 und 2), sowie Hotels und Pensionen (GESELLSCHAFT FÜR RÄUMLICHE PLANUNG UND FORSCHUNG 2018: 23 U. 26). Die Gastronomie beschränkt sich vorwiegend auf die Ortsmitte. Auffallend ist die eingeschossige Bauweise mit wenigen Ausnahmen, welche sich überwiegend auf die Hotels konzentriert (GESELLSCHAFT FÜR RÄUMLICHE PLANUNG UND FORSCHUNG 2018: 5). Während sich die Einwohnerzahl mit erstem Wohnsitz von 2008 bis 2013 kaum verändert hat, ist die Einwohnerzahl mit zweitem Wohnsitz um fast 30% angestiegen (siehe Abbildung 3). Allerdings sind mit 700 Erstwohnsitzen zu 300 Zweitwohnsitzen im Jahr 2013 mehr als doppelt so viele dauerhafte Wohnsitze auf Spiekeroog vorhanden (DOLGOW 2013: 83).

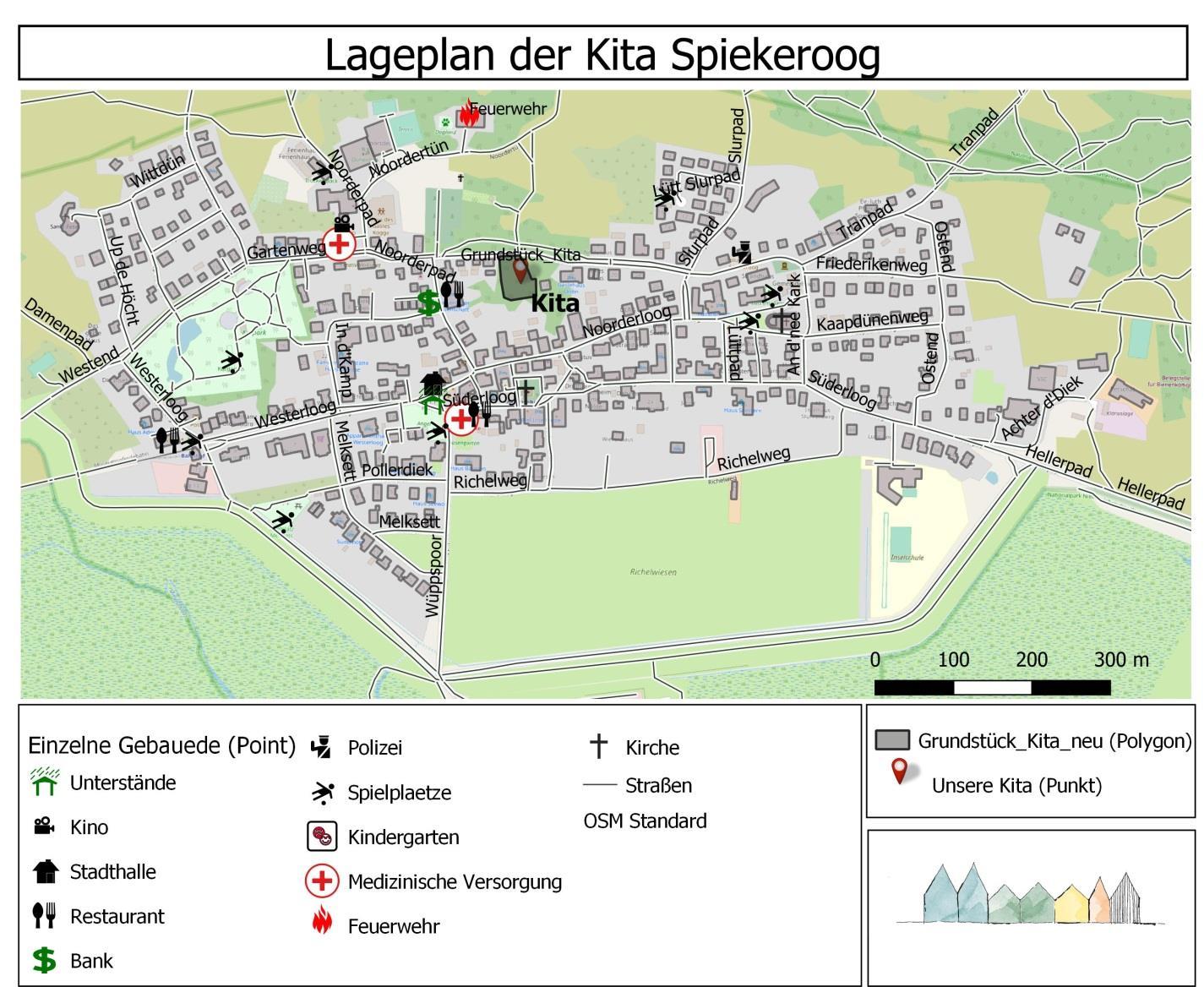

Die Versorgung von Spiekeroog mit Wasser wird ganzjährig autark sichergestellt. Möglich ist dies durch Süßwasserlinsen unterhalb von Dünenkörpern (DOLGOW 2013: 71). Zudem gibt es in Spiekeroog eine medizinische Grundversorgung und verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Ein Kindergarten, die Inselschule, welche als Grund-, Haupt- und Realschule fungiert und das Hermann-Lietz-Gymnasium, welches ein Internat ist, sind die auf Spiekeroog vorhandenen Bildungseinrichtungen (DOLGOW 2013: 32). Außerdem gibt es verschiedenste Freizeitangebote vom Nationalpark-Haus Wittbülten über den Zirkus Tausendtraum hin zum Inselkino (HEEREN U. KÖSTERS 2018: 54) und Sportangebote in Form von zum Beispiel einer Reitschule, einer Segelschule oder in Form von Tennisstunden (HEEREN U. KÖSTERS 2018: 57), welche den Tourismussektor aufwerten und zusätzlich eine weitere Einnahmequelle bieten. Zudem bildet die Tourismusbranche in Spiekeroog einen wichtigen Wirtschaftssektor. Neben der Bettenvermietung und den Gästebeiträgen als Einnahmequelle für Spiekeroog bilden die Gastronomien (HEEREN U. KÖSTER 2018: 58f.) und diverse Freizeitangebote (HEEREN U. KÖSTER 2018: 54f.) nicht nur Anreize für Gäste, die Insel zu besuchen, sondern eine wesentliche Einnahmequelle für Einheimische. Auch ist die Insel Spiekeroog ein anerkanntes Nordseeheilbad, was den Strand zu einer weiteren Attraktion und somit zu einem weiteren Wirtschaftsträger macht. Die Strandkorbvermietung bildet hierbei ein saisonales Geschäft (HEEREN U.

Abb. 1 Real erkennbare Nutzungen aus dem Bebauungsplan Spiekeroog 2018, Quelle: PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH GESELLSCHAFT FÜR RÄUMLICHE PLANUNG UND FORSCHUNG 2018: 5

KÖSTER 2018: 66).

Diese Angebote haben nicht zuletzt eine große wirtschaftliche Bedeutung für die angesiedelten Branchen auf der Insel. Im Gegensatz zum fast verdrängten produzierenden Gewerbe bestehen die Branchen heute in erster Linie aus Gastgewerben, Gastronomien und anderen Dienstleistungsgewerben rund um den Badeurlaub, die wiederum stark vom Besucherverkehr abhängig sind. Daher liegt es auch im Interesse der Zuständigen die Badesaisonzeiten so lang wie möglich zu gestalten. Von April bis Oktober können die öffentlichen Strände Spiekeroogs von allen Gästen genutzt werden (HEEREN U. KÖSTER 2018: 49). Ähnlich wie andere ostfriesische Inseln kann Spiekeroog daher auch auf das ganze Jahr gerechnet ein positives Pendlersaldo von ca. 122 verzeichnen (LANDESAMT FÜR STATISTIK NIEDERSACHSEN 2005: 328). Welche Bedeutung der Tourismus für den Wirtschaftsraum Spiekeroog hat, lässt sich auch an der positiven Beschäftigungs- und Bevölkerungsveränderung erkennen. Von 1995 bis 2005 erfolgte auf Spiekeroog ein Beschäftigungszuwachs von 13% und ein Bevölkerungszuwachs von 15,3% (LANDESAMT FÜR STATISTIK NIEDERSACHSEN 2005: 328). Seitdem stiegen auch die Immobilienpreise von Ferienwohnungen in guter Lage auf ca. 7400 €/m², sodass Spiekeroog heute auf Platz neun der teuersten Ferienwohnungen in Deutschland steht (STATISTA 2018). Das wirtschaftliche Potential der Insel zu expandieren, steht jedoch im direkten Konflikt mit den natürlichen, meeresexponierten Gegebenheiten der Insel. Ob eine kostenintensive Instandhaltung der Schutzdünen eine langfristige Lösung hierfür bietet, bleibt ungewiss (NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ 2010: 37).

Abb. 3: Struktur der ersten bzw. zweiten Wohnsitzverteilung im Verhältnis zur Einwohnerzahl 2008-2001, Quelle: DOLGOW 2013: 83

Die wirtschaftliche Bedeutung der Insel Spiekeroog ist überwiegend durch die Tourismusbranche charakterisiert. Durch das vorhandene Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten, sowie Gastronomiebetrieben und Freizeitbeschäftigungen ist bereits eine grundlegende Infrastruktur für den Besucherverkehr gedeckt (HEEREN U. KÖSTER 2018: 54ff). Auch die Versorgung der Gäste und der dort dauerhaft lebenden Menschen ist durch die ganzjährige Wasserversorgung und die vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten sichergestellt (DOLGOW 2013: 31). Für die medizinische Grundversorgung, Sicherheit, und Bildungsmöglichkeiten ist ebenfalls gesorgt (DOLGOW 2013: 32). Das wichtigste Merkmal der Spiekerooger Tourismusbranche ist allerdings das abgeschiedene und von Ruhe geprägte Inselleben, welches die Touristen dort suchen. Werden vorhandene Angebote weiter ausgebaut, um mehr Touristen die Insel zugänglich zu machen, können diese Merkmale verloren gehen. Der für den Ausbau benötige Platz ist kaum bis nicht vorhanden, unter anderem aufgrund der auf Spiekeroog vorhandenen Naturschutzgebiete und ungewissen Küstenentwicklung. Neben der saisonalen Abhängigkeit des Tourismus steht Spiekeroog auch vor der Herausforderung den Wert der einheimischen Bevölkerung mit dem von Immobilieneinnahmen abzuwägen (DOLGOW 2013: 77). Das bedeutet in diesem Kontext Kultur und Geschichte der Insel Spiekeroog aufrechtzuerhalten und gleichzeitig einen wirtschaftlichen Immobilienmarkt zu gewährleisten. Insbesondere aufgrund des vorhandenen Kapazitätsproblems für Wohnflächen besteht ein Interessenkonflikt (DOLGOW 2013: 50).

2 Prozentualer Anteil der Beherbergungsarten am Gesamtangebot, Quelle: DOLGOW 2013: 77

ANNIKA VON DOLGOW (2013): Nachhaltige Messung auf kommunaler Ebene – Entwicklung eines Indikatorenkatalogs für die Gemeinde Spiekeroog. (Universität Oldenburg) Oldenburg.

HEEREN U. KÖSTERS (2018): Gastgeberverzeichnis 2018. Spiekeroog, unter: file:///D:/Downloads/Gastgeververzeichnis_Spiekeroog_2018.pdf (letzter Zugriff: 17.04.2020)

LANDESAMT FÜR STATISTIK NIEDERSACHSEN (2005): Übersicht und Gebietsentwicklung Landkreis Wittmund. Hannover, unter: https://www.statistik.niedersachsen.de/download/49206+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de&client=firefox-b-d (letzter Zugriff: 25.09.2020)

LANDESAMT FÜR STATISTIK NIEDERSACHSEN (2018): Bevölkerung der Gemeinden am 31. Dezember 2018. Hannover, unter: https://www.statistik.niedersachsen.de/download/153884 (letzter Zugriff: 25.09.2020) NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ (2010): Generalplan Küstenschutz Niedersachsen – Ostfriesische Inseln - . Norden, unter: https://www.nlwkn.niedersachsen. de/startseite/hochwasser_kustenschutz/kustenschutz/generalplane_fur_insel_und_kustenschutz/generalplan-kuestenschutz-45183.html (letzter Zugriff: 17.04.2020)

STATISTA (2018): Deutschlands teuerste Ferienwohnungen unter: https://de.statista.com/infografik/13530/ deutschlands-teuerste-ferienwohnungen/ (letzter Zugriff: 17.04.2020)

PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH GESELLSCHAFT FÜR RÄUMLICHE PLANUNG UND FORSCHUNG (2018): Bebauungsplan “Dorf“ Teil A. Oldenburg, unter: file:///D:/Downloads/3._Anlage_B-Plan_Dorf_Teil-A_Begruendung_mit_Umweltbericht.pdf (letzter Zugriff: 17.04.2020)

ANNIKA VON DOLGOW (2013): Nachhaltige Messung auf kommunaler Ebene – Entwicklung eines Indikatorenkatalogs für die Gemeinde Spiekeroog. (Universität Oldenburg) Oldenburg.

GEOINFORMATION

Krause, Jan-Simon; Michels, Christopher, Willeke, Kathrin

Herausforderungen für die Insel Spiekeroog als Modellregion für nachhal- tiges Wirtschaften und Umweltbildungsprozessen

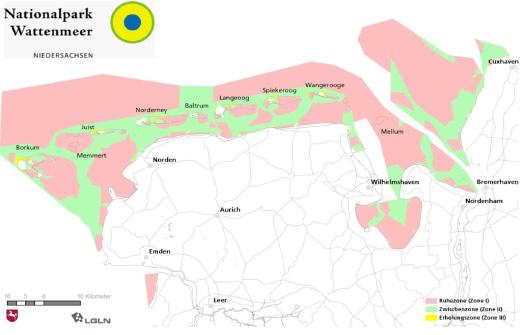

Biosphärenreservate sind von der UNESCO eingerichtete Modellregionen für nachhaltige Entwicklung. Die Grundlagen dieses interdisziplinär konzipierten Programms zum nachhaltigen Umgang des Menschen mit der Natur sind das „Man and the Biosphere“ Programme von 1970, die Sevilla-Strategie von 1996 und der Aktionsplan von Madrid aus dem Jahr 2008. Es gibt derzeit 701 Biosphärenreservate in 124 Ländern der Erde, die untereinander vernetzt sind, wobei Erfahrungen und Informationen ausgetauscht werden (UNESCO MAB 2020: o.S.). Nach §25 BNatSchG sind Biosphärenreservate einheitlich zu schützende und zu entwickelnde Gebiete (Bundesamt für Justiz 2020: o.S.).

Jedes UNESCO Biosphärenreservat teilt sich in drei Zonen auf:

• Die Kernzone ist dabei ein streng geschützter Teil des Reservats, in dem die Land schaft, das Ökosystem und die Artenvielfalt zu schützen und zu erhalten ist;

• Die Pflegezone oder auch Pufferzone umgibt die Kernzone und dient der wissenschaftlichen Forschung, der Überwachung sowie umweltpädagogischer Aspekte. Sofern vereinbar sind hier auch Tourismus und schwache landschaftliche Nutzungen durch den Menschen möglich.

• Die Entwicklungszone umgibt die Pflegezone. Hier lebende und arbeitende Menschen sollen den Raum nachhaltig und ökologisch sinnvoll nutzen (UNESCO 2020: o.S.).

„Das UNESCO-Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer umfasst eine Naturlandschaft und ein einzigartiges Ökosystem in der Dynamik der Gezeiten und, hinter den Deichen eine vom Menschen über Jahrhunderte geprägte Kulturlandschaft“ (Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer 2010: o.S.). Es wurde im Jahre 1993 gegründet und umfasst ein Areal von ca. 240.000 ha und der Entwicklungszonen des Binnendeichs. Die Abb. 1 zeigt den kompletten Nationalpark zwischen der Ems und der Elbe und der vorgelagerten Inseln.

Für das UNESCO-Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer wurden folgende Leitziele zur Bewahrung und Entwicklung des Naturraums zugrunde gelegt:

• Erhaltung natürlicher oder naturnaher Lebensräume,

• Rückführung gestörter Bereiche in ihren natürlichen Zustand,

• Bewahrung der das Wattenmeer prägenden hohen Dynamik,

• Erhaltung der wattenmeertypischen biotischen Strukturen und Funktionen,

• Erhaltung der Regenerationsfähigkeit,

• Stärkung der Selbstregulationsfähigkeit

• Schutz der Ressourcen,

• Entwicklung nachhaltiger, ressourcenschonender Nutzungsformen, die den Leitzielen nicht zuwiderlaufen. (Erdmann 1995: 128)

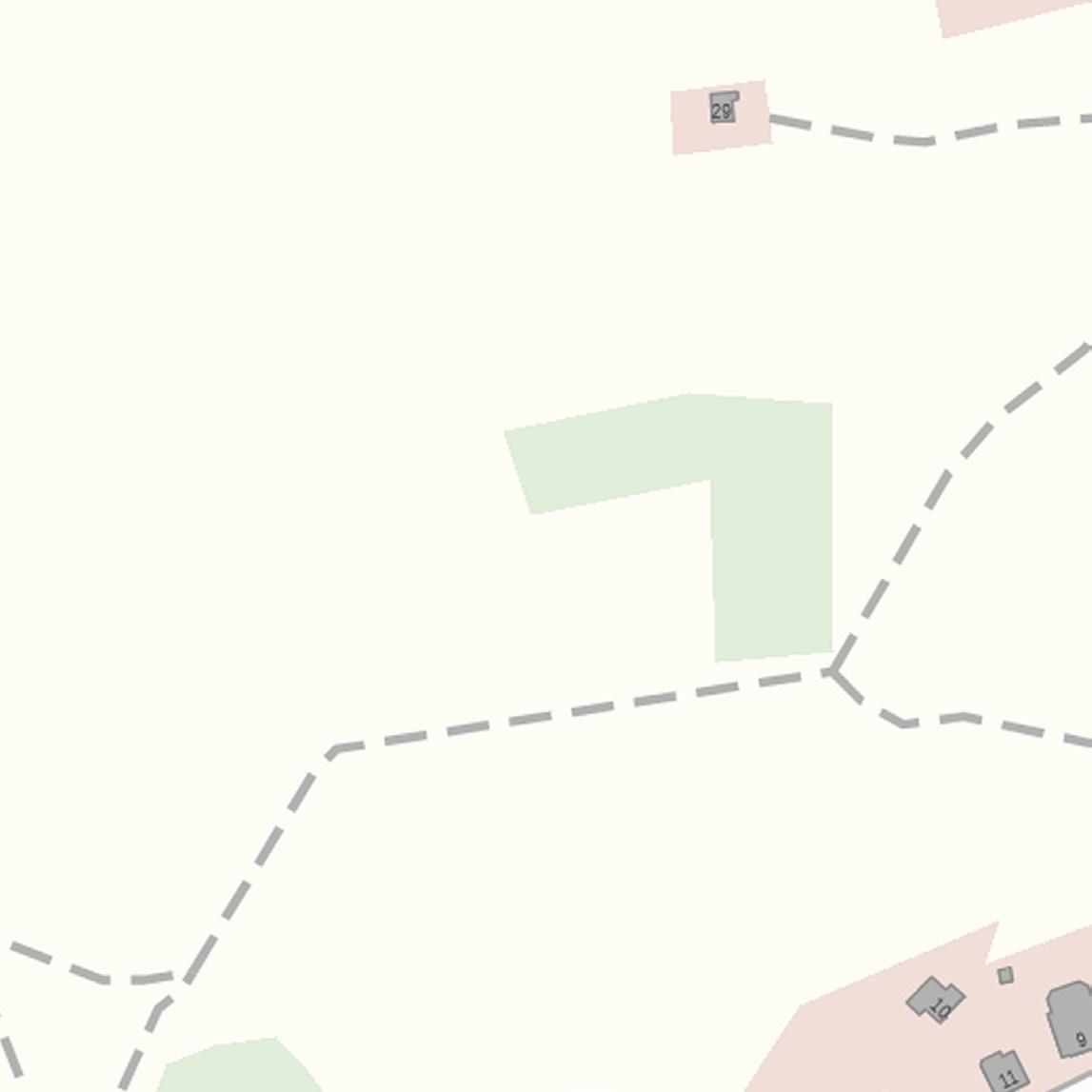

Der nachhaltige Umgang mit der Natur wird auf der Insel Spiekeroog sehr ernstgenommen.

Die Insel hat es sich dabei zur Aufgaben gemacht, die Nachhaltigkeit als Leitfaden für die zukünftige Entwicklung der Insel zu etablieren. Der größte Teil der Insel Spiekeroog besteht aus Ruhe- und Schutzzonen. Sie sollen der Natur den nötigen Raum und Platz geben, um sich zu entwickeln. Auch ist es ein Ziel, den CO2-Fußabdruck der Insel in den kommenden Jahren

möglichst klein zu halten. Unterschiedlichste Projekte und Initiativen wurden daher von der Gemeinde initiiert, um den Fußabdruck zu verringern (Nordseebad Spiekeroog GmbH: o.S.). An den Stränden wurden Strandmüllboxen eingerichtet, mit deren Nutzung Touristen dazu beitragen können, die Strände von Plastik frei zu halten. Die Boxen stehen für den gestrandeten oder mitgebrachten Plastik zur Verfügung (Nordseebad Spiekeroog GmbH: o.S.). Ein weiteres Projekt der Insel ist das eigene Inselkino. „Denn für den Betrieb des Kinos setzen wir auf 100% Ökostrom bzw. Nahwärme und nutzen ein modernes Theater Management System, mit dem wir unsere Filme in digitaler Form statt auf dem Postweg erhalten“ (Nordseebad Spiekeroog GmbH: o.S.). Das wichtigste, sogar zertifizierte Projekt, ist ein Projekt, in dem naturverträglicher Tourismus auf der Insel gefördert werden soll. Partner des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer, wozu auch Spiekerooger Betriebe zu zählen, sorgen mit festgelegten Qualitäts-und Gütestandards für den Schutz des Nationalparks. „Auf der Basis vielfältiger Kriterien wie Qualität, umweltfreundliche Wirtschaftlichkeit oder Regionalität erhalten die teilnehmenden Partner-Betriebe eine Zertifizierung und bekennen sich so zu ihrer Verantwortung für die ökologisch sensiblen Lebens- und Naturräume Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer“ (Nordseebad Spiekeroog GmbH: o.S.).

Abb. 1 Karte Nationalpark Wattenmeer, Quelle: NATIONALPARK WATTENMEER 2016

Umweltbildung bedeutet im Zusammenhang mit Biosphärenreservaten, dass „ökologische Zusammenhänge aufgezeigt und Handlungsanleitungen für ein umweltschonendes, den Naturraum angepasstes Verhalten gegeben werden“ (Ständige Arbeitsgruppe der Biosphärenreservate in Deutschland 1995: 129). Dabei sollen ökonomische, soziale, kulturelle und ethische Aspekte berücksichtigt werden (Ständige Arbeitsgruppe der Biosphärenreservate in Deutschland 1995: 129). Vor allem in den 18 Nationalpark-Häusern im Nationalpark Wattenmeer wird über die Vielfalt des Wattenmeers in den Bereichen Natur, Kultur und Fauna informiert (Nationalpark Wattenmeer Niedersachsen 2020: o.S.). Wichtig ist hier vor allem, dass nicht nur ein Umweltbewusstsein geschaffen wird, sondern dass auch eine Veränderung im Verhalten erfolgt (Rost 2002: 7). Die Hermann-Lietz-Schule ist ein auf Spiekeroog ansässiges Internat, dass 2019 zur Biosphärenschule ernannt wurde (Hermann-Lietz-Schule Spiekeroog 2020b: o.S.). Das Internat gewinnt seinen Strom über ein eigenes Windrad und Sonnenenergie wird für Warmwasser genutzt. Obst und Gemüse kommt aus dem schuleigenen Garten und die SchülerInnen kümmern sich um die eigenen Schafe und Rinder (Nationalpark-Haus Wittbülten 2020a: o.S.). Im Nationalpark-Haus Wittbülten lernen die Schüler und Schülerinnen mehr über den Lebensraum und den Schutz der Umwelt. In Kooperation mit der Universität Oldenburg finden in dem Nationalpark-Haus

auch Forschungsprojekte statt, an denen die SchülerInnen des Internats teilnehmen können. Es gibt auch eine Ausstellung, in der Touristen mehr über die Besonderheiten des Wattenmeers lernen können (Nationalpark-Haus Wittbülten 2020b: o.S.).

BUNDESAMT FÜR JUSTIZ (Hg.): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BundesnaturschutzgesetzBNatSchG) § 25 Biosphärenreservate, unter: https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/__25.html (letzter Zugriff: 16.04.2020)

HERMANN LIETZ-SCHULE (2020a): Leben im UNESCO Weltnaturerbe, unter: https://www.lietz-nordsee-internat. de/de/leben-auf-lietz/leben_im_weltnaturerbe.html (letzter Zugriff: 15.04.2020)

HERMANN LIETZ-SCHULE (2020b): Nationalpark Wattenmeer ernennt Lietz-Internat auf Spiekeroog zur „Biosphärenschule“, unter: https://www.lietz-nordsee-internat.de/de/aktuelles/news/auszeichnung-biosphaerenschule-wattenmeeer-region (letzter Zugriff: 15.04.2020)

NATIONALPARK WATTENMEER NIEDERSACHSEN (2020): Nationalpark-Häuser im Wattenmeer, unter: https:// www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/liste-der-nationalparkhaeuser (letzter Zugriff: 15.04.2020)

NATIONALPARK-HAUS WITTBÜLTEN (2020): Dauerausstellung mit Pottwalskelett, unter: http://www.nationalparkhaus-wittbuelten.de/de/ausstellung/ausstellung.html (letzter Zugriff: 15.04.2020)

NATIONALPARKVERWALTUNG NIEDERSÄCHSISCHES WATTENMEER (Hg.) (2010): Steckbrief. Eine Naturlandschaft in der Dynamik der Gezeiten … und eine lebendige Kulturlandschaft hinter den Deichen, unter: https:// www.nationalpark-wattenmeer.de/nds/biosphaerenreservat/steckbrief (letzter Abruf: 16.04.2020)

ROST, J. (2002): Umweltbildung – Bildung für nachhaltige Entwicklung. In: Zeitschrift für inter nationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, Jg.25, Nr. 1, 01.03.2002, S. 7-9

UNESCO (Hg.): Biosphere Reserves. What are Biosphere Reserves?, unter: https://en.unesco.org/node/314143 (letzter Zugriff: 16.04.2020)

UNESCO (Hg.): Man and the Biosphere (MAB) Programme, unter: https://en.unesco.org/mab (letzter Zugriff: 16.04.2020)

ERDMANN, KARL-HEINZ (1995): Biosphärenreservate in Deutschland. Leitlinien für Schutz, Pflege und Entwicklung. Springer, Berlin, Heidelberg.

NATIONALPARKVERWALTUNG NIEDERSÄCHSISCHES WATTENMEER (Hg.) (2010): Steckbrief. Eine Naturlandschaft in der Dynamik der Gezeiten … und eine lebendige Kulturlandschaft hinter den Deichen, unter: https:// www.nationalpark-wattenmeer.de/nds/biosphaerenreservat/steckbrief (letzter Zugriff: 16.04.2020).

NORDSEEBAD SPIEKEROOG GMBH (Hg.): Nachhaltigkeit. Die grüne Insel: Mehr als ein Versprechen!, unter: https://www.spiekeroog.de/nachhaltigkeit/ (letzter Zugriff: 15.04.2020)

NORDSEEBAD SPIEKEROOG GMBH (Hg.): Strandmüllboxen, unter: https://www.spiekeroog.de/nachhaltigkeit/ strandmuellboxen/ (letzter Zugriff: 17.04.2020)

NORDSEEBAD SPIEKEROOG GMBH (Hg.): Nationalpark Partner. Nationalpark Partner Niedersächsisches Wattenmeer. Eine Zertifizierung für den Schutz des Nationalparks, unter: https://www.spiekeroog.de/nachhaltigkeit/ nationalpark-partner (letzter Zugriff: 17.04.2020)

NATIONALPARK WATTENMEER (2016), Karte mit Grenzen des Nationalparks und der drei verschiedenen Schutzzonen, 30.08.2016, unter: https://www.nationalpark-wattenmeer.de/nds/nationalpark/karte (letzter Zugriff: 17.04.2020)

PÄDAGOGIK

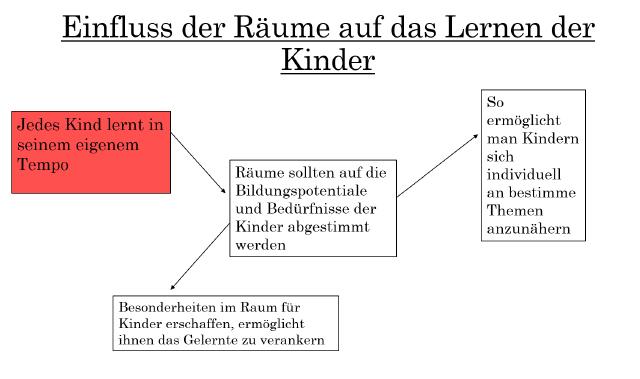

Gehrke, Annika; Gruber, Amelie; Reimer, VeronikaZiel dieser Arbeit, war es im Rahmen eines erstmals stattfinden interdisziplinären Seminars, zu untersuchen, was einen Bildungsraum ausmacht. Die Ergebnisse unserer Recherchen wurden in einem Referat zusammengetragen, welches nun hier zusammengefasst wird. Aus den Ergebnissen kann festgestellt werden, dass es, um einen Bildungsraum zu schaffen, mehr bedarf als den Raum und Lernmaterialien. Den Kindern muss ebenfalls die Chance ge-geben werden den Raum und ihre Umgebung sinnlich zu erfahren, wobei die verschiedene Raumelemente und Beziehungs- bzw. Erziehungskonstellationen von enormer Bedeutung sind.

Ein Raum hat die Aufgabe, auf die Bildungspotentiale der Kinder abgestimmt zu sein, da jedes Indivi-duum in seinem eigenen Tempo, von seinen Interessen und bisherigen Erfahrungen geleitet, lernt. Wenn ein Raum so gestaltet ist, dass Kinder in der Lage sind, sich dort frei zu entfalten und selbstbe-stimmt zu handeln, besteht die Möglichkeit der individuellen Aneignung von Themen und Fähigkei-ten. Kinder lernen aus Interesse und nach ihren Interessen. Daher ist es förderlich „etwas Besonde-res“ im Raum zu schaffen. Ein Detail, an welches sich die Kinder erinnern, erstellte Werke der Kinder, die ihren Platz im Raum finden. Auf diese Art und Weise wird das Erlernte im kindlichen Gedächtnis verankert. Eine bedeutsame These besagt: „Die Umwelterkundung basiert auf dem Lustprinzip.“ (WILK, 2016: 76) Um die Lust und Neugierde der Kinder anzuregen, bietet sich eine Atmosphäre an, die sinnliches Erleben fördert. Eine Umgebung, die möglichst viele Sinne der Kinder anspricht. Sie sollen den Raum und das darin vorhandene Material nicht nur sehen, sondern auch berühren, aus-probieren, gegebenenfalls hören oder schmecken können. Damit diese Erfahrungen möglich sind, bedarf es Konstruktionen auf Augenhöhe der Kinder, sodass sie die bildenden Elemente jederzeit erreichen können. Da die Partizipation ein bedeutender Bestandteil der kindlichen Entwicklung ist, sollten die Kinder sich selbstbestimmt bewegen können, ohne vermeidbare Hürden überqueren zu müssen, wie verschlossene Türen und Schränke. Auch die Bedürfnisse der Kinder müssen bestmög-lich erfüllt sein, damit diese ihre Lernprozesse ungehemmt vollführen können. Daher sind Räume optimaler Weise auf die kindlichen Bedürfnisse abgestimmt. Darunter zählen nicht nur Grundbedürf-nisse, wie essen oder Toilettengänge, sondern ebenso der Drang nach Bewegung, Spiel und Rückzug. Der Raum schafft Plätze und andere Möglichkeiten, die diese Bedürfnisse gezielt markieren und von Kindern wahrnehmen lassen. Ein Kita-Raum ist nicht nur ein architektonischer Raum, sondern ein „Forschungsfeld“ (WILK, 2016: 75). An diesem Ort dürfen Kinder entdecken und probieren. Die zu Beginn erwähnte Besonderheit im Raum können auch zum Beispiel Fensterbänke sein, die gelichzei-tig eine Sitzmöglichkeit geben, oder ein Fußboden, der aus verschiedenen Holzarten besteht.

Um einen Raum für Kinder zu gestalten, muss dieser zudem die verschiedenen Sinne ansprechen, denn Kinder erleben Räume durch eben diese (vgl. TIETZE/VIERNICKEL 2016: 52ff.), sie sehen sich um und nehmen visuell die Größe und Wandfarbe wahr, befühlen verschiedene Möbel und Textilien und benutzen den Gleichgewichtssinn durch das Besteigen verschiedener Höhen (zum Bespiel Podeste, Stühle etc.). Ebenso dienen diese festen Bezugspunkte, wie die Podeste, den Kindern zur Strukturie-rung und als Orientierungshilfe im Raum. Die räumliche

Abb. 2: Einfluss der Räume auf das Lernen der Kinder, QUELLE Eigene Darstellung

Gestaltung wirkt sich nicht nur darauf aus, wie das Kind den Raum wahrnimmt, sondern auch darauf wie das Kind sich selbst wahrnimmt. Kinder können sich als selbstwirksam wahrnehmen, wenn ihnen die Möglichkeit gegeben wird, bei der Raumgestaltung mitzuhelfen und -entscheiden. Dies kann alles, von der Auswahl der Spiel- und Lern-objekte (Bausteine, Stifte etc.) bis hin zu größeren Entscheidungen (Wandfarbe, Möbel etc.), ein-schließen. Die Wahrnehmung als ein selbstwirksames und entscheidungsfähiges Idividuum steigert ebenso das kindliche Selbstbewusstsein und fördert die Entscheidungsfreudigkeit.

Das Schaffen eines Bildungsraumes bezieht sich jedoch nicht lediglich auf die Gestaltung eines Rau-mes, sondern auch auf die entstehenden Erziehungskonstellationen. Die räumliche Infrastruktur muss Raum liefern, um Interaktionen zu ermöglichen. Gruppentische beispielsweise erschaffen die Möglichkeit der Interaktion der Lernenden untereinander. Ebenso sollte der/die Lehrende den Ler-nenden die Möglichkeit geben, dass sie die verwendeten Lernmethoden mitgestallten können (durch Stellwände, Gruppenarbeiten, Audiodateien etc.). Der Bildungsraum soll als Gegenerfahrung zur „in-terpellativen Konsumorientierung“ (KERGEL 2020: 132) dienen. Demnach soll der Raum den Kindern die Möglichkeit bieten, aus einer lernunterbrechenden Situation auszutreten und mit relativ geringer Quantität an Material dafür aber sehr qualitativen Material eine neue Lernumgebung schaffen. Wichtig zur Gestaltung eines Bildungsraumes ist es ebenso, dass die Kinder durch verschiedene Lernmethoden die Möglichkeit haben, ihre Persönlichkeit frei zu entfalten. Sie sollen ihren individu-ellen Interessengebieten nachgehen können und dabei wachsen.

Literaturverzeichnis

KERGEL, D. (2020): Erziehungskonstellationen analysieren und Bildungsräume gestalten, Ein Methodenbuch für die pä-dagogische Theorie und Praxis, Springer VS, Wiesbaden, S 132f.

TIETZE, W.; VIERNICKEL, S. (2016): Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder. Ein Nationaler Kriterienkatalog. Vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage, Weimar.

WILK, M. (2016): Der Raum als Erzieher. Die Bedeutung des Raumes für die kindliche Entwicklung, Weimar.

Abbildungsverzeichnis

SPIEKEROOG (2010): Inseldorf Spiekeroog, unter: https://www.spiekeroog.de/inselerlebnis/inseldorf/ (letzter Zugriff: 15.04.2020)

PÄDAGOGIK

Hinrichs, Lara; Holstein, Natascha

Was ist eine Lernwerkstatt?

„Eine Lernwerkstatt stellt einen (Bildungs-)Raum dar, in dem selbstbestimmte Lernprozesse der Kinder ermöglicht werden. Forschen, Entdecken und Experimentieren stehen im Mittelpunkt.” (VOLLMER, 2012: 210)

Eine Lernwerkstatt ist ein gesonderter Raum oder Bereich in der Kita, der immer für alle Kinder offen ist. In diesem Raum können die Kinder frei und ohne großen Einfluss durch die Fachkräfte experimentieren, forschen und entdecken. Eine Lernwerkstatt ist auf einen Themenbereich bezogen, zum Beispiel Naturwissenschaften oder Mathematik. Zu dem Themenbereich ist in dem Raum viel verschiedenes Material vorhanden. Dazu zählen themenspezifische sowie Alltagsmaterialien. Außerdem stehen den Kindern vielfältige Forschungsgegenstände zur Verfügung.

Pädagogischer Hintergrund

In einer Lernwerkstatt geht es darum gemeinsam mit den Kindern Fragen zu entwickeln und diese zu beantworten (vgl. KAISER/SCHÄFER, 2016: 6). Die Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit der Kinder wird gefördert, da diese eigenständig tätig werden können. Zudem wird so ein hoher Grad an Partizipation ermöglicht. Kinder haben das Recht gleichwertig an ihrem Bildungsprozess beteiligt zu sein (vgl. SCHÄFER, 2019: 86). Dafür sind demokratische Strukturen notwendig (ebd.: 72). Die Kinder können hier eigene Interessen und Themen finden, da sie den Dingen nachgehen können, die sie interessieren.

Der Begriff „Lernwerkstatt“ bezeichnet einen Ort des Lernens. Seine Ausstattung mit Werkzeugen und Materialien sowie seine Didaktik ermöglichen folgende Lernprozesse: Das Lernen als Werken und Wirken, Lernen als Produzieren und Gestalten, Lernen als Experimentieren und Erproben, Lernen als Handeln und Lernen mit allen Sinnen zu erfahren (vgl. KAISER/SCHÄFER, 2016: 6). Es geht also darum, durch das Tätig sein zu lernen und Erfahrungen zu sammeln.

Raumgestaltung

Die vorbereitete Umgebung mit den offenen Materialien ermöglicht eine freie Auswahl von Tätigkeit, Material und Interaktionspartnern (vgl. KAISER/SCHÄFER, 2016: 6). Kinder lernen durch Erfahrungen in Alltagsituationen für sie zugängliche Dinge (vgl. SCHÄFER 2019: 69), weshalb Werkstätte einen idealen Rahmen dafür bieten. Um sein Wissen zum Handeln nutzen zu können muss ein Kind dieses erst mit selbst gemachten Erfahrungen verbinden (ebd.: 70).

Die Lichtverhältnisse in der Lernwerkstatt haben einen großen Einfluss auf das kreative Handeln der Kinder. Um dies zu fördern ist viel Tageslicht nötig, welches durch große und bodentiefe Fenster ermöglicht wird. Außerdem können die Kinder durch den Blick nach draußen einen Bezug zu ihrer Umwelt herstellen. Ansonsten sollte warmes und natürliches Licht verwendet werden.

Die Ausstattung in einer Lernwerkstatt sollte vielfältig und gut durchdacht sein. Es sollten große Arbeitsfläche vorhanden sein, welche sich nicht nur auf Tische reduzieren, sondern ebenfalls freie Fläche zum Arbeiten auf dem Boden beinhalten. Grundsätzlich sollte der Raum nicht

zu vollgestellt sein, damit die Kinder sich frei bewegen können. Die Regalsysteme sind offen zu gestalten und auf Höhe der Kinder anzubringen, damit die Kinder selbstständig auf Materialien zugreifen können. Zusätzlich ist eine übersichtliche Lagerung wichtig. Das Atelier sollte außerdem über einen Wasseranschluss verfügen und Platz zum Trocken der Kunstwerke der Kinder bieten. Zudem ist es wichtig einen Ausstellungbereich für die Arbeiten zu schaffen, so dass die Kinder Wertschätzung erfahren. Die Farbkomposition in der Lernwerkstatt sollte nicht zu grell sein, um die Kreativität der Kinder nicht zu stören. (vgl. BEEK/BUCK/RUFENACH, 2010: 135)

Abb. 3 Atelier, Quelle: ITK RHEINLAND 2020

Abb. 4 Sprechende Wände, Quelle: MARKSBURG KITA BIBERBAU 2020

Abb. 5 Werkstatt, Quelle: JOHANNITER 2020

Literaturverzeichnis

BEEK, A. VON DER; BUCK, M.; RUFENACH, A. (2010): Kinderräume bilden: Ein Ideenbuch für Raumgestaltung in Kitas, Cornelsen Scriptor.

KAISER, LENA S.; SCHÄFER, GERD E. (2016): Gemeinsam fragen und Antworten finden. Lernwerkstätten – was sie sind und wer dort lernt, 2016 (2), Freiburg: Entdeckungskiste Verlag Herder, S. 6-9.

SCHÄFER, GERD E. (2019): Bildung durch Beteiligung. Zur Praxis und Theorie frühkindlicher Bildung. Weinheim: Beltz Juventa.

VOLLMER, K. (2012): Lernwerkstatt. In: Vollmer, K.: Fachwörterbuch für Erzieherinnen und pädagogische Fachkräfte. Freiburg: Verlag Herder. S. 210. online abrufbar unter: https://www.herder.de/kiga-heute/fachbegriffe/ lernwerkstatt/ (letzter Zugriff: 23.04.2020)

Abbildungsverzeichnis

MÜHLHEIM-RURH (2018), Lernwerkstatt Natur, 04.04.2018, unter: https://www.muelheim-ruhr.de/cms/lernwerkstatt.html (letzter Zugriff: 23.04.2020)

ITK RHEINLAND (2020), Bildergalerie, unter https://muenster.kita-navigator.org/kitas/staedtische-kindertageseinrichtung-eichendorff/bilder/ (letzter Zugriff: 23.04.2020)

MARKSBURG KITA BIBERBAU (2020), Sprechende Wände, unter: https://www.marksburgkitabiberbau.de/dasist-uns-wichtig/bild-vom-kind/beobachten-und-dokumentieren/ (letzter Zugriff:23.04.2020)

JOHANNITER (2020), Eindrücke aus der Mole Kita, unter: https://www.johanniter.de/einrichtungen/fuer-kinder-und-jugendliche/kindertageseinrichtungen/betriebskindertagesstaette-mole-kita/ueber-uns/eindruecke-aus-der-mole-kita (letzter Zugriff: 23.04.2020)

Dobrinski,

Celine; Hentschel, Martha; Schlegel, NatalieIn Räumen spielen, lernen, bewegen und entspannen sich Kinder. Damit sie dies tun können, muss der Raum, in dem sich die Kinder bewegen, an die Bedürfnisse und Interessen derer angepasst werden. Sie sollen zur Aktivität angeregt, jedoch nicht überfordert werden. Um so einen idealen Raum zu schaffen, müssen unteranderem die drei Komponenten berücksichtigt werden, die bereits in der Überschrift dieses Abschnitts niedergeschrieben sind – Akustik, Licht und Farbe. Wie diese auf Kinder wirken und wie sie am besten eingesetzt und berücksichtigt werden können, wollen wir im weiteren Verlauf erläutern.

In einem Kindergarten herrscht oft, wie wir alle wissen, eine hohe Lautstärke. Das Ziel bei dem Bau und der Einrichtung eines Raumes ist es deshalb, die Schallausbreitung zu stoppen und zu lenken. Geschieht dies nicht, führt es zur einem starken Nachhall, der zum Anstieg der Sprachlautstärke führt („Lombard-Effekt“/“Kneipeneffekt“). Eine schlechte Akustik führt dementsprechend also zu einer erschwerten Kommunikation, aber hat auch andere Auswirkungen, wie Stress, Konzentrationsschwierigkeiten, Erschöpfung oder andere gesundheitliche Beschwerden. (vgl. ZEH ET AL., 2017)

Um eine bessere Akustik im Kindergarten zu schaffen, bieten sich schallschluckende Elemente, wie Teppichflächen, Kissen oder Decken an. Auf glatte Oberflächen sollte weitestgehend verzichtet werden und gerade in Ruheräumen muss besonders darauf geachtet werden, dass lärmmachende Spielzeuge der Kinder draußen bleiben. (vgl. KOSICA, 2011: 118) Zusätzlich zu diesen Möglichkeiten der Schalleindämmung, stießen wir auf die Idee von Akustikpaneelen an den Decken oder Wänden, und auf bunte Akustikwürfel, die sich vielfältig einsetzen lassen. Die Würfel sind in verschiedenen Formen und Farben erwerblich und lassen sich aufhängen, können aber auch einfach auf den Boden gestellt werden. Diese haben dann nicht nur einen wirksamen Effekt, sondern geben dem Raum auf der dekorativen Ebene auch noch einmal eine besondere Note. (siehe Abb. 1, Abb. 2)

Es wird zwischen dem natürlichen und künstlichen Licht unterschieden. Licht allgemein dient nicht nur als Sicherheit und Orientierung, sondern kann Einfluss auf die Psyche der Kinder und ihren bio-logischen Rhythmus haben. Die Lichteinstrahlungen erzeugen bei Kindern Aktivität, bei zu wenig Licht kann es zu Müdigkeit führen, welches in manchen Räumen gewollt ist, beispielsweise im Ruhe-/ Schlafraum (s. Abb. 4). Außerdem hat Licht und Lichtführung eine entscheidende Bedeutung für die Wahrnehmung des Raumes und der Dinge, die sich dort befinden (vgl. WALDEN, 2011: 74ff).

Durch große Raumöffnungen, die in Form von Türen und Fenstern auftreten, haben Kinder die Möglichkeit die Veränderung des Tages- und Jahresverlaufs eigenständig zu entdecken und nehmen somit die unterschiedlichen Farbwechsel wahr. Außerdem können sie weitere Erscheinung der Außenwelt sehen, indem sie dem Verlauf der Sonne folgen, Tiere beobachten und ihren Eltern nachschauen können. Die Ausrichtung der Räume, bzw. deren Fensteröffnungen sollten so angeordnet werden, dass helle Bereiche für Aktivitäts- und Bewegungsorte genutzt werden und dunkle Bereiche für Ruhe- und Rückzugsorte (ebd., 2011: 76ff).

Abb.1: Akustikwürfel, Quelle: BAUNETZ WISSEN 2020

Durch den Tages- und Jahresrhythmus ist es nicht möglich die Räume ausschließlich durch natürliches Licht zu beleuchten. Daher werden vom Deutschen Institut für Normung in Kindertagesstätten die Töne von warmweiß bis neutralweiß der Leuchten empfohlen. Lichtquellen sollten flexibel sein und völlig nutzer- bzw. situationsorientiert eingesetzt werden. Hierbei kann man mit höhen- und stärkeverstellbare Hänge- und Pendellampen zusammen mit den Kindern Schatten- und Lichtspiele durchführen (ebd., 2011: 80ff).

Ob an der Decke, auf dem Fußboden oder an der Wand – die Farbwahl spielt eine große Rolle. Diese hat in jedem Fall Einfluss auf den Gefühlszustand und die körperliche Verfassung der Kinder und ist essentiell für den Wohlfühlcharakter des Raumes. Denn bei Menschen lösen bestimmte Farben Assoziationen aus. Zum Beispiel verbinden wir Pastellfarben mit Zitrusfrüchten. Zusätzlich wirken satte Farben anregend bis drückend, wohingegen helle Farben offen und kühlend wirken. Die Wirkung ist dabei aber auch abhängig von der Fläche, dem Lichteinfall und der Oberflächenstruktur. Für große Flächen werden generell helle Farben oder Muster empfohlen, da sie die eigentliche Farbe heller wirken lassen und einen zurückhaltendes und harmonisches Gefühl vermitteln. Außerdem ist das Licht eng verbunden mit der Farbe. Das Licht bestimmt, wie die Farbe wirkt. Weißes Licht lässt die Farben dabei am echtesten. Aufgrund der extremen Wirkung von Licht auf die Farben, sollten die einzelnen Farben an das Tageslicht und das künstliche Licht Vorort angepasst werden. Die Oberflächenstruktur hat ebenfalls Auswirkungen auf die Wirkung der Farben, da unebene Flächen durch den feinen Schattenwurf die Farbe dunkler wirken lassen als an glatten Wänden. Jedoch vermitteln raue Oberflächen ein Gefühl von Tiefe, während ebene Flachen begrenzend oder sogar beengend wirken können. (vgl. KOSICA, 2011: 64-69)

Neubau Kindertagesstätte Lohstraße, Quelle: STADT ESSEN 2020

3: Die Kita im grünen Uetersen, Quelle: EVANGELISCHE KINDERTAGESSTÄTTE 2020

Literaturverzeichnis

KOSICA, S. (2011): Architekturpsychologie für Kindertagesstätten. Lengerich: Pabst Science Publishers. Tietze, W./Viernickel, S. (2016): Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder. Ein Nationaler Kriterienkatalog. Weimar.

ZEH, M. ET. AL. (2017): Schluss mit Kita-Lärm – Verbessern wir die Raumakustik!, unter: https://ifb.info/laerminkindertagesstaetten/#top (letzter Zugriff: 27.04.2020)

Abbildungsverzeichnis

STADT ESSEN (2020): Neubau Kita an der Lohstrasse, unter: https://www.essen.de/leben/planen__bauen_und_ wohnen/staedtische_bauprojekte/abgeschlossene_projekte/neubau_kita_lohstrasse.de.html (letzter Zugriff: 28.04.2020)

EVANGELISCHE KINDERTAGESSTÄTTE (2020): Die Kita im grünen Uetersen, unter: https://jochen-klepper-str. eva-kita.de/willkommen.html (letzter Zugriff: 28.04.2020)

BAUNETZ WISSEN (2020), Bunte Akustikwürfel, -quader und -kegel, unter: https://www.baunetzwissen.de/ akustik/tipps/news-produkte/bunte-akustikwuerfel--quader-und--kegel-4782911 (letzter Zugriff: 27.04.2020)

TRENDPANEL (2020): Akustikpaneele, unter: https://trend-panel.com/akustikpaneele/ (letzter Zugriff: 27.04.2020)

ARCHITEKTUR

Abeln, Johanna; Kuhlmann, Karin; Schulte, Rebecca

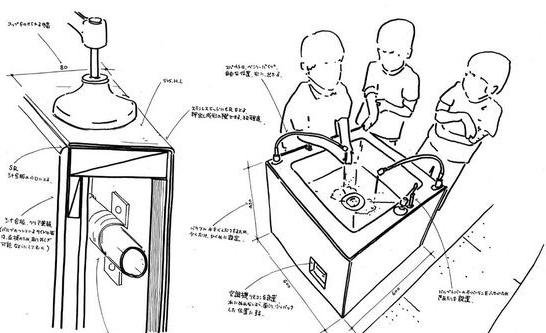

Der 2007 erbaute Fuji-Kindergarten in einem Vorort von Tokio hat eine Bruttogeschossfläche von 1094m² und ist ein oval förmiges Gebäude mit Innenhof. Die Architekten des Gebäudes Takaharu und Yui Tezuka wollten die Atmosphäre der ehemaligen Grünanlage des Kindergartens erhalten, die durch die großen Zelkoven-Bäume entstand, und umschlossen diese mit dem Gebäude in Form von Atrien, da nur so die Fläche des Grundstücks effektiv ausgenutzt werden konnte. So ergab sich die Form des Ovales. Zudem enstehen keine toten Ecken und großzügige, übersichtliche Freiflächen entstanden, die das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe stärkten, und fließende Übergänge von Gruppenraum zu Gruppenraum und ebenso durch vollflächig verglaste Fassadenelemente, die komplett öffenbar sind, von Innenraum zu Außenraum geschaffen werden konnten. Die Kinder haben das Gefühl direkt in der Natur spielen zu können und erleben so auch die Jahreszeiten hautnah mit. Den Architekten war es wichtig, dass das große Raumprogramm nicht auf Kosten der Freifläche gehen sollte. Deswegen wurde ein begehbares Flachdach geplant, das den Kindern sogar noch mehr Freifläche und Platz zum Spielen bietet.

Grundkonzept des Entwurfs war die Planung des Kindergartens nach Montessori-Pädagogik. Das heißt, es wird auf Komfort verzichtet und die Kinder werden zum Unbequemen gezwungen, um Selbstverständlichkeiten zu erlernen und der virtuellen Entwicklung und dem alltäglichen Umgang mit Technik entgegenzuwirken. Spielgeräte gibt es daher keine. Das gesamte Gebäude fungiert als „Spielzeug“ (TEZUKA ARCHITECTS., 2008: S.190). Es führen Rutschen vom Dach hinunter in den Innenhof und die Bäume, die durch das Gebäude über das Dach wachsen, können zum Klettern benutzt werden. Es wird mit von der Natur gegebenen Mitteln gearbeitet.

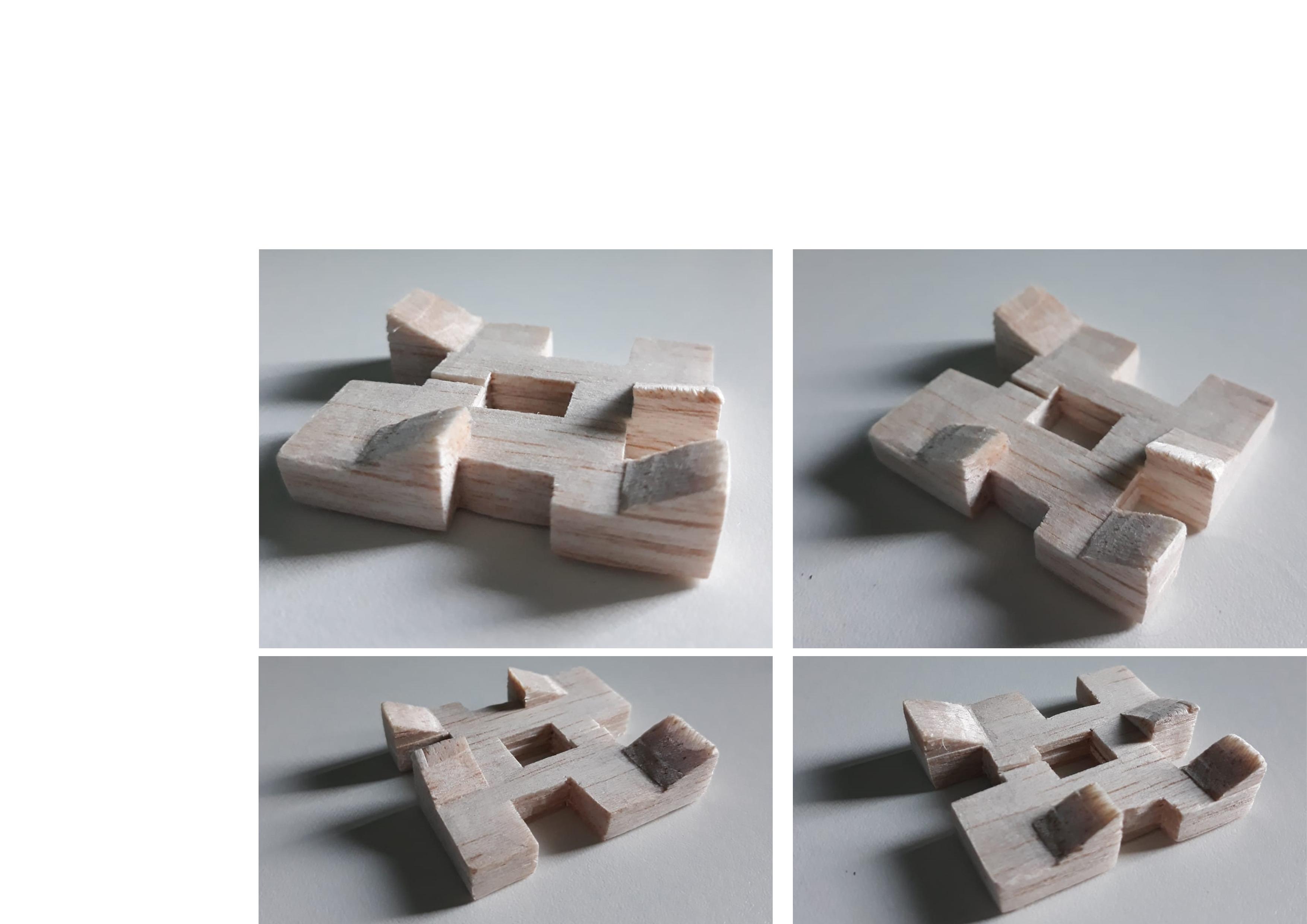

Möbel als sanfte Raumteiler

Die Boxen, mit denen das Gebäudeinnere unterteilt wird, wurde von einer Studentenorganisation ursprünglich aus MDF-Platten entwickelt. Für die Boxen des Kindergartens wurde in der Umsetzung nun jedoch weiches Paulowina-Holz verwendet (siehe Abbildung 1), so werden höchstens die Boxen Dellen bekommen, wenn sich ein Kind den Kopf anschlägt. Die Ecken wurden abgerundet, um Verletzungen und abgebrochenen Kanten vorzubeugen. Paulowina-Holz ist sehr leicht, die Kisten können deshalb selbst von einem Kind leicht hochgehoben werden. Trotzdem sind sie stabil genug, auch wenn die Kinder auf ihnen herumhüpfen oder sie herumwerfen. Nachdem die Boxen fertiggestellt wurden, spielten und stapelten die Kinder die Boxen von ganz allein. Die Boxen waren ein Erfolg, auch wenn diese eigentlich für die Erzieher als Staufläche für Unterrichtsmaterial bestimmt waren.

Offene Fassade

Zu zwei Drittel des Jahres sind die verglasten Schiebetüren geöffnet, das Gebäude wird in jeder Beziehung offen genutzt, es fungiert als riesige Veranda. Außen- und Innenbereiche befinden sich auf demselben Niveau; es wird nicht differenziert, wo „außen“ aufhört und „innen“ anfängt (siehe Abbildung 2). Auch gibt es im Kindergarten keine Hausschuhe, denn im ganzen

Gebäude wurde ein Warmluft-Heizsystem nach dem Prinzip traditioneller koreanischer Beheizung installiert, sodass man selbst im Winter keine kalten Füße bekommt. Ein solches System strahlt auch nicht die natürliche Hitze der elektrischen oder mit Warmwasser betriebenen Fußbodenheizung ab, sondern der warme Luftstrom wird über Klappen unter dem gesamten Fußboden oder in einem Kanal entlang der Fassade verteilt. Licht unverkleideter Glühbirnen

Die Belichtung kommt von nackten Glühbirnen (siehe Abbildung 2). Neonlicht ist zwar heller, aber die Kinder können von Glühbirnen lernen, wie Licht entsteht. Weil es keine Trennwände gibt, gibt es auch keine Wände, an denen man Lichtschalter anbringen könnte. In den Räumen hängen Strippen von der Decke, mit denen das Licht von einzelnen Lampengruppen ein- und ausgeschaltet wird. Die Kinder kommen dort zusammen, wo das Licht an ist und schaffen so einen nur durch das Licht definierten Aufenthaltsort. Jede Glühbirne verfügt über eine Dimmfunktion, um einmal die Lebensdauer zu verlängern, aber auch den Kindern die Möglichkeit zu geben, die Leuchtdrähte zu inspizieren, wenn diese erloschen sind.

Wasserbrunnen in den Gruppenräumen

Anstelle der üblichen Waschräume wurden in mitten der Gruppenräume Brunnentröge installiert, wie man sie sonst im Freien kennt. Somit wurde den Kindern die Möglichkeit gegeben, ganz ungezwungen um diese Brunnen zu stehen und sich beim Händewaschen zu unterhalten, was interessanter ist, als an eine Wand zu starren (siehe Abbildung 3).Durch das selbstständige Bedienen lernen die Kinder die Wassermenge zu regulieren.

Außengestaltung im Hof

Wasserhähne sind im Freigelände eines Kindergartens unverzichtbar, jedoch ist das Problem, dass diese schnell verstopfen, denn die Kinder pressen häufig mithilfe von Schaufeln Matsch durch die Abflussgitter. Im Fuji-Kindergarten stehen die Wasserhähne frei (siehe Abbildung 4), während die Abflüsse nur dann sichtbar sind, wenn man sie freilegt. Sie werden von einem Bodenbelag aus runden Baumstämmen umgeben, zwischen denen das Wasser versickern kann. Im Innenhof gibt es Ziegen, die das Gras auf biologische Weise mähen.

Dachgestaltung

Die Rutsche ist das einzige Spielgerät, wodurch das Dach an sich als Spielgerät umfunktioniert wird. Zur Rutsche gelangt man über eine Treppe, die sich auf einem ein Meter hohen Hügel befindet. Dadurch war es möglich eine flache Treppe zu planen, sodass keine großen Verletzungen beim Herunterfallen entstehen (siehe Abbildung 5). Auch der Hügel wird von den Kindern als Spielmöglichkeit genutzt, genauso wie die Dachluken, denn hier versammeln sich immer wieder mehrere Kinder, um von oben in die Gruppenräume zu sehen (siehe Abbildung 6). Die geringe Dachneigung reicht schon aus, um die Kinder zum Laufen zu animieren, wodurch die meisten Kinder unbewusst, ganz freiwillig Sport machen.

Geländer oder Fangnetze

Die Architekten umfassten die Dachfläche mit einem filigranen Geländer aus vertikalen Stäben. Die Abstände der Stäbe von maximal 11 cm verhindern, dass ein Kind seinen Kopf durchstecken könnte (siehe Abbildung 7), aber die Möglichkeit hat, seine Beine hinunterbaumeln zu lassen. Im Dach wurden Öffnungen für die Zelkoven-Bäume belassen. Vom Boden aus ist es schwierig die Bäume zu erklettern, vom Dach aus ist das jedoch kein Problem, daher wurde rund um die Stämme ein speziell angefertigtes Netz angebracht, sodass sie von den Kindern regelrecht belagert werden konnten (siehe Abbildung 8).

Abb. 1: Zeichung Möbel als sanfter Raumteiler unverkleideter, Quelle: TEZUKA ARCHITECTS 2008: 193

Abb. 2: Offene Fassaden und Licht, Glühbirnen; Quelle: TEZUKA ARCHITECTS 2008: 197

Abb. 3: Wasserbrunnen in den Gruppenräumen; Quelle: TEZUKA ARCHITECTS 2008: 192

Abb. 4: Außengestaltung im Hof; Quelle: TEZUKA ARCHITECTS 2008: 197

Abb. 5: Die Rutsche als einziges Spielgerät; Quelle: TEZUKA ARCHITECTS 2008: 191

Abb. 6: Dachluken; Quelle: TEZUKA ARCHITECTS 2008: 194

Abb. 7: Filigranes Geländer ; Quelle: TEZUKA ARCHITECTS 2008: 193

Abb. 8: Speziell angefertigte Netze um die Bäume; Quelle: TEZUKA ARCHITECTS 2008: 195

TEZUKA ARCHITECTS, (2008): „Kindergarten in Tokio“,Fachzeitschrift Detail Konzept, 2008/3, S190 -199.

TEZUKA ARCHITECTS, (2008): „Kindergarten in Tokio“,Fachzeitschrift Detail Konzept, 2008/3, S191 -197.

ARCHITEKTUR

Steggemann, Thea

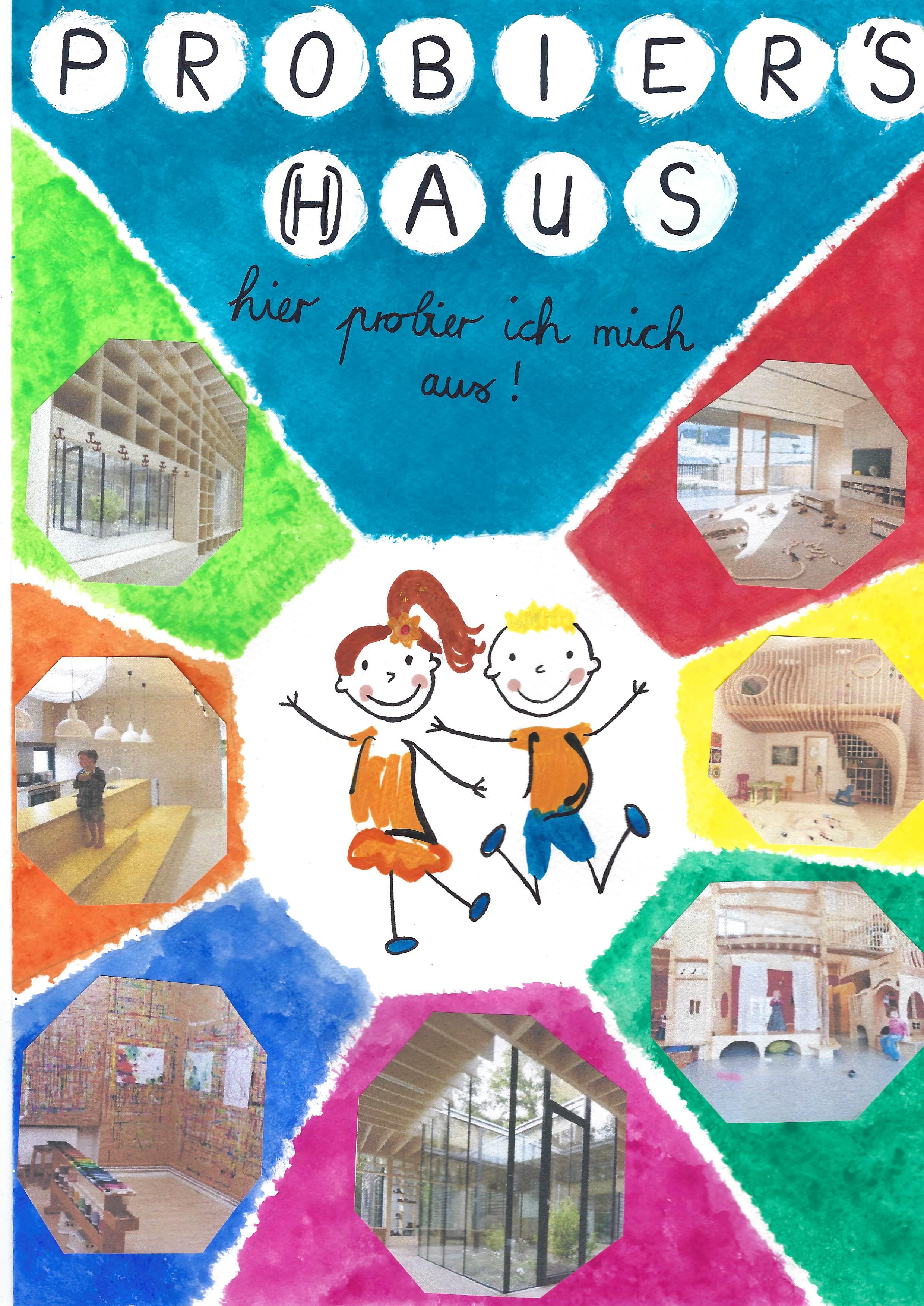

In diesem Referat geht es um erfolgreiche Kindergarten Modelle, im Detail erläutert an drei Beispielen. Auf Grund der Standortwahl wird auch das Prinzip der Hermann Lietz Schule Spiekeroog erörtert und die Option, es auf einen Kindergarten zu übertragen. Zudem befinden sich unter den Bildmaterialien Beispiele für ästhetische Kindergartenlösungen, denn zum Vermitteln der richtigen Werte sollte auch das Erscheinungsbild überzeugen!

Was vermutlich jedes Erfolgsmodell teilt, ist die Stellung des Kindes im Kindergarten. Das Kind steht im Vordergrund. Wichtige Werte sollen über die Jahre an die Kinder vermittelt werden. Im Vordergrund stehen vor allem die Selbständigkeit, die Persönlichkeitsentfaltung und der Naturbezug. Es gibt insgesamt 7 Kita Modelle (vgl. DANA 2019: o.S.), welche diese Werte teilen und speziell auf jedes Kind eingehen.

1. Konzept nach Kneipp

2. Freinet - Kindergarten

3. Konzept nach Reggio

4. Konzept nach Montessori

5. WaldoWrf Kindergarten

6. Waldkindergarten

7. Situationsansatz

1. Konzept nach Kneipp (vgl. DANA 2019: o.S.)

Das Konzept nach Kneipp geht zurück auf Pfarrer Sebastian Kneipp. Er entwickelte ein 5 - Säulen Modell, bei dem er den Fokus auf gesundheits- und naturbewusstes Leben legt.

Säule 1: Gesunde & ausgewogene Ernährung

Säule 2: Kräuterkunde, der eigene Kräutergarten soll den Kindern das Wissen über heilende Pflanzen vermitteln

Säule 3: Wasser, Kinder sollen das Wasser in all seinen Facetten kennenlernen

Säule 4: Aktivität & Bewegung, als Ausgleich für Seele und Geist

Säule 5: Lebensordnung

Ein regelmäßiger Tagesablauf und ein Sinn für das Aufräumen vollenden das Kneipp Konzept.

2. Konzept nach Montessori (vgl. DANA 2019: o.S.)

Maria Montessori steht mit ihrem Konzept für die Selbständigkeit. „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist hier das Motto, dem Kind wird also so wenig wie möglich abgenommen. Stattdessen soll es in seinen Handlungen bestärkt werden. Dabei werden die Lerngeschwindigkeit und Lebensbedürfnisse jedes Kindes individuell beachtet. Das Kind entscheidet selbst, womit es sich beschäftigen möchte und vor allem wie lange. Zu dem, ob es gerade ein Teil der Gruppe sein möchte oder lieber für sich alleine sein möchte. Trotzdem wird das Kind nicht sich selbst überlassen, sondern die Erzieher beobachten es genau und gehen auf seine speziellen Fähigkeiten ein. Auf Lob und Tadel wird in dieser Pädagogik weitgehend verzichtet, um die Motivation des Kindes nicht zu verfälschen.

3. Situationsansatz (vgl. DANA 2019: o.S.)

Der Situationsansatz entstand in den 1970er Jahren, als Eltern erkannten, dass der Kindergarten nicht nur zum Zeit absitzen der Kinder da war. Es sollte in den ersten Jahren schon um eine intensive Förderung gehen. Die Erzieher richten die Wochengestaltung nach den Interessen der Kinder und beziehen sie dabei gezielt mit in den Tagesablauf ein. Der Situationsansatz geht somit auf die aktuellen Bedürfnisse und Wünsche des Kindes ein. So wird es mit alltäglichen Situationen konfrontiert und auf das zukünftiges Leben vorbereitet.

Die Hermann Lietz Schule Spiekeroog (vgl. LIETZ-NORDSEE-INTERNAT.DE 2020: o.S.)

Das Ziel des Gründers Hermann Lietz war es, Heranwachsende geschützt vor den negativen Einflüssen der Stadt, geborgen in Familien ähnlichen Strukturen im Sinne Pestalozzis mit „Kopf, Herz und Hand“ zu erziehen. „Lernen mit Kopf, Herz und Hand: nicht nur Wissen, sondern Kompetenzen erwerben“, ist bis heute das Motto der Hermann Lietz Schulen. Die Schule entspricht der Tradition der klassischen Reformpädagogik, stellt sich dabei aber den modernen Herausforderungen mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche auf ein verantwortungsbewusstes Leben in der Gesellschaft vorzubereiten.

Die Arbeit und das Schulleben werden von drei Kernthemen bestimmt:

1. Persönlichkeitsbildung

2. Freude am Lernen

3. Aufbruch in Beruf und Gesellschaft

Dies ist durch eine individuelle und intensiven Betreuung im Unterricht und im Alltag möglich. Schüler werden gefördert und gefordert. Neben der intellektuellen Bildung sind handwerkliche und kreative Fähigkeiten in Gilden und AGs wichtig. In denGilden können die Schüler ihre Begabungen entdecken, ihre Kenntnisse und Fantasie einsetzen und Verantwortung übernehmen, für sich und die Gemeinschaft. Beispielsweise gibt es die Bootsbau-, die Deichbau- oder die Museumsgilde.

Die Hermann Lietz Schule versucht ebenfalls, ähnliche Werte wie die Kindergarten Modelle zu vermitteln, geht aber insbesondre mit den Gilden und AGs auf die besondere Lage der Insel ein. Weshalb es meiner Meinung nach möglich wäre, dieses Modell auch auf den neu geplanten Kindergarten zu übertragen.

Abb. 1 Konzept nach Kneipp, Säule 3, Quelle: KNEIPP KINDERGARTEN; MARKUS WEGMANN 2020

Abb. 1: Konzept nach Kneipp, Säule 3: Wasser (Quelle: www.familie-und-tipps.de)

Abb. 2: Bootsbaugilde Hermann Lietz Schule (Quelle: www.lietz-nordsee-internat.de)

Abb. 1 Bootsbaugilde Hermann Lietz Schule, Quelle: HERMANN LIETZ SCHULE SPIEKEROOG o.J.

Abb. 1: Konzept nach Kneipp, Säule 3: Wasser (Quelle: www.familie-und-tipps.de)

Abb. 1: Konzept nach Kneipp, Säule 3: Wasser (Quelle: www.familie-und-tipps.de)

Abb. 1: Konzept nach Kneipp, Säule 3: Wasser (Quelle: www.familie-und-tipps.de)

Abb. 2: Bootsbaugilde Hermann Lietz Schule (Quelle: www.lietz-nordsee-internat.de)

Abb. 2: Bootsbaugilde Hermann Lietz Schule (Quelle: www.lietz-nordsee-internat.de)

Abb. 2: Bootsbaugilde Hermann Lietz Schule (Quelle: www.lietz-nordsee-internat.de)

Abb. 4: Kindergarten von Miller & Maranta (Quelle: www.architekturbasel.ch)

Abb. 4: Kindergarten von Miller & Maranta (Quelle: www.architekturbasel.ch)

Abb. 4: Kindergarten von Miller & Maranta (Quelle: www.architekturbasel.ch)Abb. 4 Kindergarten von Miller & Maranta, Quelle: ARCHITEKTURBASEL 2018

Abb. 5: Montessori Kinderhaus (Quelle: www.architekturbasel.ch)

DANA FRITZ (2019): Der Kindergarten: Diese Unterschiede über die verschiedenen Kindergarten-Konzeptionen sollten Sie kennen, unter: https://www.kita.de/wissen/kindergarten/ (letzter Zugriff: 23.04.2020)

LIETZ-NORDSEE-INTERNAT.DE (2020): unter: www.lietz-nordsee-internat.de, (letzter Zugriff: 25.04.2020)

KNEIPP KINDERGARTEN; MARKUS WEGMANN (2020): Was ist das, unter: https://www.familie-und-tipps.de/ Kinder/Kinderbetreuung/Kindergartenmodelle/Kneipp-Kindergarten.html (letzter Zugriff: 25.04.2020)

HERMANN LIETZ SCHULE SPIEKEROOG (o.J.): Bootsbaugilde, unter: https://www.lietz-nordsee-internat.de/de/ leben-auf-lietz/bootsbau.html (letzter Zugriff: 25.04.2020)

ARCHITEKTURBASEL; REUDI WALTI (2018): Kindergarten von Miller & Maranta: Märchenhafte Kinderwelt an der Paradiesstrasse,11.12.2018, unter: https://architekturbasel.ch/kindergarten-von-miller-maranta-maerchenhafte-kinderwelt-an-der-paradiesstrasse/ (letzter Zugriff: 23.04.2020)

ARCHITEKTUR

Kohl, Charline; Wiemers, Svenja; Ullrich, Jana

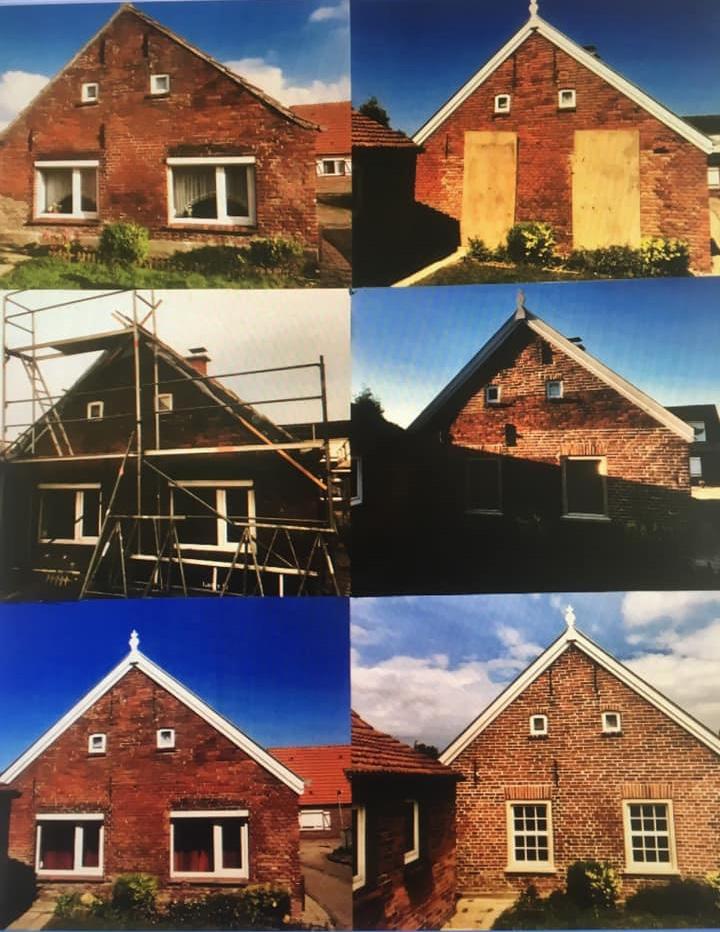

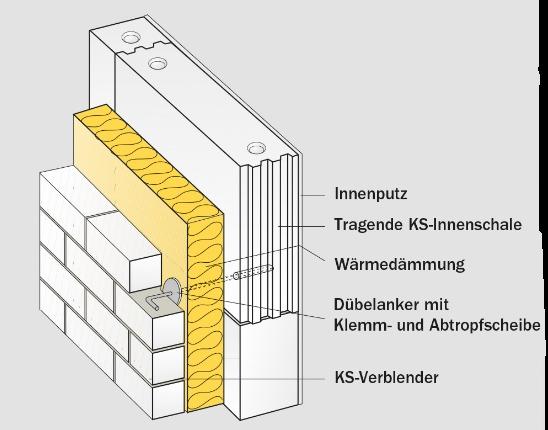

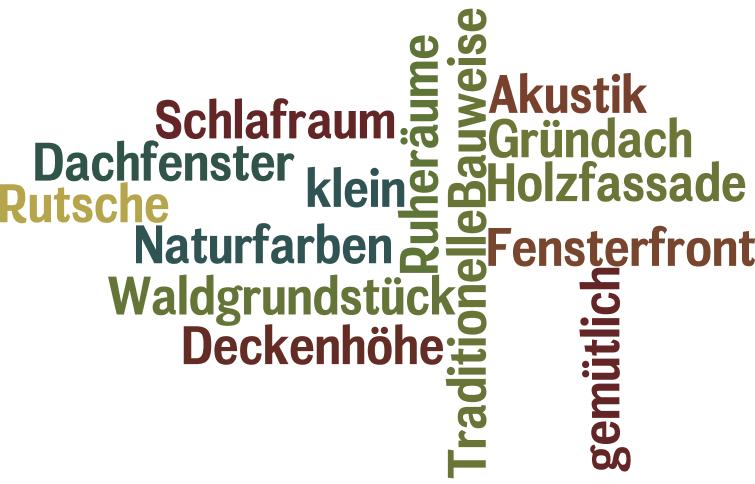

Die Bauweise auf Spiekeroog ist durch die besondere Lage als Insel und das damit verbundene Klima geprägt. Durch die Insellage ist die Materialbeschaffung mit einer gewissen Schwierigkeit und mit hohen Kosten verbunden. Zudem bietet die Insel nur einen begrenzten Umfang an unterschiedlichen Baumaterialien. Somit wurde auf der Insel mit dem gebaut, was vorhanden war und bereits verwendete Materialien, soweit es möglich war, wiederverwendet. Die Bebauung und die Materialität wurde zudem auch der besondere Wetterlage auf der Insel, welche durch starken Winde und salzige Seeluft geprägt ist (siehe Abbildung 6 bis 9), angepasst. Dadurch hat sich eine Bauweise auf Spiekeroog entwickelt, die auf ihre eigene Art und Weise besonders ist.

Merkmale der traditionellen Bauweise

Materialien

• Klinker oder geschlämmte Ziegel

• Mit Kuhdung gemauert

• Lehm und Matsch

Bauweise

• Geneigte Dächer (rot bis rotbraun)

• Kein/wenig Dachüberstand = Wetterschutz: Wind hätte die Dächer sonst runter gerissen; Sparsam

• Schwimmdach Konstruktion

• Windfedern

• Giebeldreicke aus senkrechter Holzverschalung (Farbe meist Blau, Grün oder Weiß)

• Häuser sollen wenig Angriffsfläche für den Wind bieten

• Überwiegend kleine Fensterflächen (Holzfenster)

• Veranda (Eingeschossig, durchgehendes Fensterband)

• Kleine Grundstücke

• Fensterbänke sollten Sandstein darstellen

Farbe

• Farbreste wurde oft zusammengemischt

• Grün, Weiß, Blau

Einfriedungen

• Bepflanzte Erdwälle, Staketenzäune, gehobelte Bohlenzäune, Hecken als Einfriedung

Baugestaltungsansatzung

Die Baugestaltungssatzung der Insel Spiekeroog wurde im Jahr 1985 aufgestellt. Diese Satzung ist eine örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung des Ortskernes und den umliegenden

Bereich. Hierzu werden Aussagen getroffen, wie und in welcher Form die Bebauung auf der Insel Spiekeroog ausgeführt werden darf. Die Satzung dient dazu die Grundelemente der insel-