medizin Aktuell

Das Magazin für Gesundheit, Wissenschaft und Naturheilkunde

„Stille Gefahr“ Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Gefäßgesundheit: Es geht immer ums Ganze

Gewissheit haben: Das Herz-Kreislauf-Risiko messen

L-Arginin: Ausgezeichnet mit dem Nobelpreis (1998) Prävention: Für die Vorsorge ist es nie zu spät!

Glossar: L-Arginin von A-Z

Mit ARGILIN.Plus Arteriosklerose, Bluthochdruck und anderen chronischen Durchblutungsstörungen frühzeitig begegnen und die Gefäße auf natürliche Weise stärken

Lebensqualität

5 € Neukundenrabatt

Gefäßschutz im Einklang mit der Natur

Vitalstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, das Co-Enzym Q10 und Cayennepfeffer fördern die Durchblutung und damit das Wohlbefinden.

Wellnest

Pflanzenkraft & Lebensqualität

Jetzt www.wellnest-shop.com besuchen, Wunschprodukte aussuchen, im Warenkorb den Rabattcode

eingeben und bereits bei der ersten Bestellung sparen!

Noch Fragen? Unser Serviceteam berät Sie gerne persönlich und kostenfrei werktags von 9 bis 16.30 Uhr unter 0800 401 35 60.

Mit dem Wellnest Onlineshop für Naturheilmittel die Lebensqualität natürlich und nachhaltig steigern:

www.wellnest-shop.com

Herausgeber:

Wellnest International LTD 19 The Close • East Grinstead RH19 1DQ • Großbritannien

Verantwortlich für den Inhalt: Tatjana Kunze

Die Vervielfältigung, Verbreitung, Wiederbzw. Weitergabe und sonstige Nutzung des hier vorliegenden Magazins „Medizin aktuell. ‚Stille Gefahr‘ Herz-Kreislauf-Erkrankungen“ ist ohne schriftliche Genehmigung der Rechteinhaber nicht gestattet.

Bildrechte: Soweit nicht anders angegeben, unterliegen alle Bilder und Grafiken dem Recht des Herausgebers.

Bezugsadresse ARGILIN.Plus: www.wellnest-shop.com/argilinplus

© Wellnest International LTD 2017 Impressum

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Seite 6 - 10

Betreffen Ihre Gesundheit als Ganzes: Durchblutungsstörungen

Koronare Herzkrankheit (KHK)

Eine Erfolgsgeschichte geht in die 3. Runde

Das Resultat schlechter Angewohnheiten Arteriosklerose und Bluthochdruck Seite 20 - 24

Das

Herz-Kreislauf-Krankheiten

Betreffen Ihre Gesundheit als Ganzes: Durchblutungsstörungen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen fassen sämtliche Krankheiten des Herzens und der Blutgefäße zusammen. Obwohl ihr Spektrum breit ist, basieren sie alle auf chronischen Durchblutungsstörungen. Am verbreitetsten sind Arteriosklerose und Bluthochdruck. Sie haben einen schleichenden Verlauf und können unbehandelt tödlich enden. Tatsächlich stellen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems einen zentralen Mortalitätsfaktor in den Industrienationen dar.

Herz-Kreislauf-Krankheiten sind weit verbreitet

Sei es in der Familie, im Freundeskreis oder bei der Arbeit, die meisten kennen Personen, die schon mal einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten. Gerade in Deutschland ist das keine Ausnahme: Erkrankungen des HerzKreislauf-Systems gelten als typische Zivilisationskrankheit und stellen hierzulande die häufigste Todesursache dar – jährlich versterben rund 340.000 Bundesbürger an den Folgen degenerierter Blutgefäße, insbesondere an den Manifestationen der Koronaren Herzkrankheit (KHK). Das entspricht etwa der Hälfte aller Todesfälle.

Das Problem der „stillen Gefahr“

Nun mögen Sie einwenden: Betroffen sind doch nur ältere Menschen, was geht mich das an? Richtig, in erster Linie haben Senioren mit Krankheiten des Herzens und der Blutgefäße zu kämpfen – dennoch steigt die Zahl der Erkrankten unter 50 Jahren. Zur Schwarzmalerei besteht allerdings kein Grund! Für Präventionsmaßnahmen ist es erstens nie zu spät, und zweitens enden chronische Durchblutungsstörungen nicht zwangsläufig mit dem schlechtesten aller denkbaren Fälle. Doch dafür ist zunächst die Einsicht erforderlich, dass sich Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf tückische Weise maskieren und als „stille Gefahr“ im Verborgenen ihr Unwesen treiben.

Zum Beispiel Angina pectoris (Brustenge)

Was ist damit gemeint? Wenn beim Treppensteigen das Atmen schwerfällt, plötzlich die Brust schmerzt und das Gefühl aufkommt, jemand hätte ein schweres Gewicht auf dem Brustkorb abgelegt, dann liegt eine Angina pectoris vor. Und die sollte nicht ignoriert werden – obwohl die Beschwerden in der Postbelastungsphase wieder vergehen!

Abb.: Die Angina pectoris gehört zu den häufigsten Symptomen in der Kardiologie. Typisch sind dumpfe, einschnürende, drückende oder brennende Beschwerden im Brustraum. Sie beruhen auf einer Minderversorgung des Herzmuskels mit sauerstoffreichem Blut. Die Beschwerden können in andere Körperteile ausstrahlen.

Die umgangssprachliche Brustenge oder Herzenge ist ein anfallsartiges Symptom, das einer vorübergehenden Durchblutungsstörung des Herzens geschuldet ist. Gewöhnlich beruht diese auf verengten Herzkranzgefäßen und tritt im Rahmen einer durch Arteriosklerose verursachten Koronaren Herzkrankheit auf.

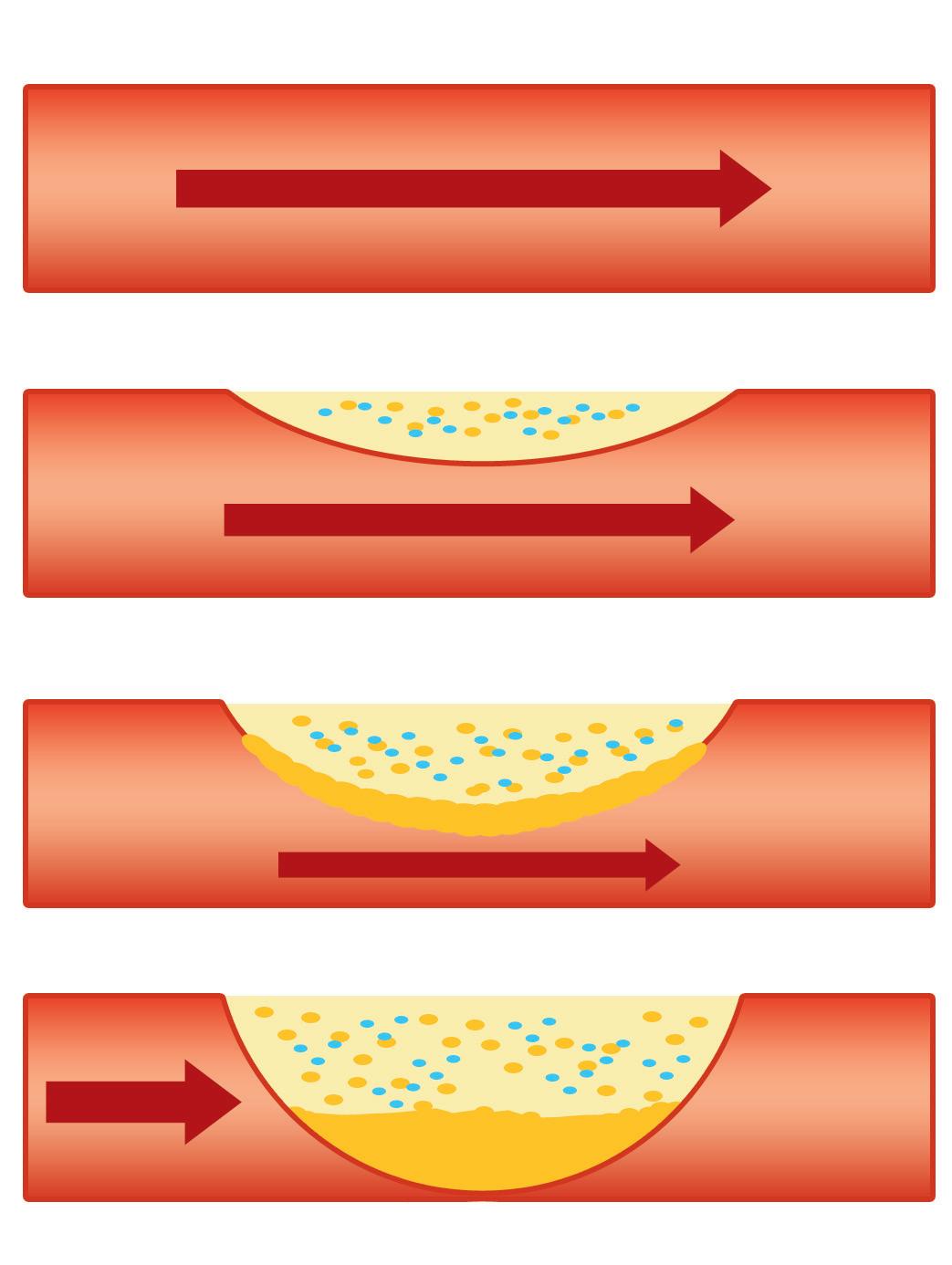

Verhärtete, verdickte und verengte Gefäße

Gesunde Gefäße besitzen glatte und elastische Innenwände, in denen das Blut ungehindert fließen kann. Bedingt durch Risikofaktoren wie Rauchen, hohe Cholesterinwerte, Diabetes oder Bluthochdruck lagern sich nach und nach Blutfette, Entzündungszellen, Blutgerinnsel und Kalk in den Gefäßwänden zu so genannten Plaques an. Dieses Krankheitsbild nennt man Arteriosklerose (Arterienverkalkung): Die Gefäße verhärten und verdicken, was mit einer abnehmenden Elastizität einhergeht und zu Verengungen des Gefäßvolumens führt. Das Ganze wird lebensbedrohlich, sobald durchblutungsstrategisch wichtige Arterien betroffen sind und die Blutzirkulation unterbrochen wird. Fließt das Blut beispielsweise nicht mehr durch die Herzkranzgefäße, führt die Angina pectoris zum Herzinfarkt!

Gefäßwand

gesunde Arterie

normaler Blutstrom

Einlagerung von Fetten, Kalk und Zellbestandteilen = Plaque noch normaler Blutstrom

aufgebrochene Plaque mit Thrombus (Blutgerinnsel)

akuter Gefäßverschluss

Blutfluss eingeschränkt

kein Blutfluss mehr

Abb.: Vom freien Blutfluss über durch Ablagerungen (Plaques) verengte Arterien bis zum Gefäßverschluss durch instabile Plaques, gelöste Fettklumpen, Blutgerinnsel etc. – Arteriosklerose entsteht schleichend, über viele Jahre hinweg.

Lokale Probleme stehen für eine Systemkrise

Für Betroffene kommen Herzinfarkte aus heiterem Himmel. Deren vermeintlich plötzlicher Eintritt täuscht jedoch darüber hinweg, dass die Blutgefäße gewöhnlich über einen langen Zeitraum geschädigt, doch Frühsymptome wie Atemnot, Brustenge oder Bluthochdruck überhört wurden. Daher der Ausdruck „stille Gefahr“. Er signalisiert: Chronische Gefäßstörungen betreffen Gesundheit als Ganzes, lokale Gefäßprobleme stehen für eine Systemkrise – Erektionsstörungen (erektile Dysfunktion) können der Vorbote eines Herzinfarktes sein, dauerhaft schmerzende Beine beim Gehen (Schaufensterkrankheit) können im schlimmsten Fall sogar zur Fußamputation führen.

Die vier Stadien der Schaufensterkrankheit (pAVK:)

Stadium 1

Geringe Engstellen, keine Beschwerden – pAVK ist meist ein Zufallsbefund.

Gelegentliche Beinschmerzen ernst nehmen!

Stadium 3

Dauerhafte Schmerzen in den Füßen und Zehen im Ruhezustand, besonders im Liegen.

Stadium 2

Alarmsignal: Schmerzen in Waden, Gesäß oder Oberschenkeln.

Längere Strecken können nicht schmerzfrei gegangen werden!

Stadium 4

Das Gewebe ist schwer geschädigt, es bilden sich Geschwüre.

Eine Amputation kann notwendig werden.

Abb.: Bei der peripheren Arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK), umgangssprachlich Schaufensterkrankheit, handelt es sich um eine Störung der arteriellen Durchblutung der Extremitäten. Die Erkrankung gehört zu den chronischen Gefäßkrankheiten der Arterien und ist in der Generation 50plus weit verbreitet.

ARGILIN.Plus: Perfekt zur Herz-Kreislauf-Prävention

Ziel dieser Broschüre ist es, für diese Gefährdungslage zu sensibilisieren, Hintergründe zu erklären und Betroffene dazu zu motivieren, einen Kurswechsel vorzunehmen – Gefäßstörungen verschwinden nicht von alleine. Ob vorsorgend oder therapiebegleitend, ARGILIN.Plus eröffnet dabei die Möglichkeit, Arteriosklerose, Bluthochdruck und anderen chronischen Durchblutungsstörungen gezielt zu begegnen: Als rein natürliches Nahrungsergänzungsmittel bündelt ARGILIN.Plus das Who is who der Herz-Kreislauf-Vitalstoffe in einem Präparat und ist im Rahmen einer ausgeglichenen Ernährung und bewegungsfördernder Maßnahmen optimal geeignet, die Gefäßgesundheit nachhaltig zu stärken.*

* Hinweis: Diese Broschüre wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie ersetzt auf keinen Fall eine ärztliche Diagnose, dient ausschließlich der Information und soll weder zur Selbstdiagnose noch zur Selbstbehandlung auffordern. Bei gesundheitlichen Problemen steht der Besuch beim Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten an erster Stelle.

Seite 10 - medizin Aktuell

Koronare Herzkrankheit (KHK)

Die Koronare Herzkrankheit (auch: Ischämische Herzkrankheit) bezeichnet eine Erkrankung der Herzkranzgefäße, in der Regel verursacht durch Arteriosklerose. Bei der KHK lagern sich in den Koronararterien Ablagerungen an, so dass die Gefäße versteifen und enger werden. Dadurch kann das Blut nicht mehr ungehindert fließen, die Sauerstoffversorgung der Herzmuskulatur funktioniert nur noch eingeschränkt. Leitsymptom der KHK ist die Angina pectoris. Mit zunehmendem Fortschreiten der Erkrankung treten meist Begleiterscheinungen wie Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz auf. Kommt es schließlich zur vollständigen Arterienverstopfung, sind lebensbedrohliche Komplikationen wie Herzinfarkt und plötzlicher Herztod wahrscheinlich.

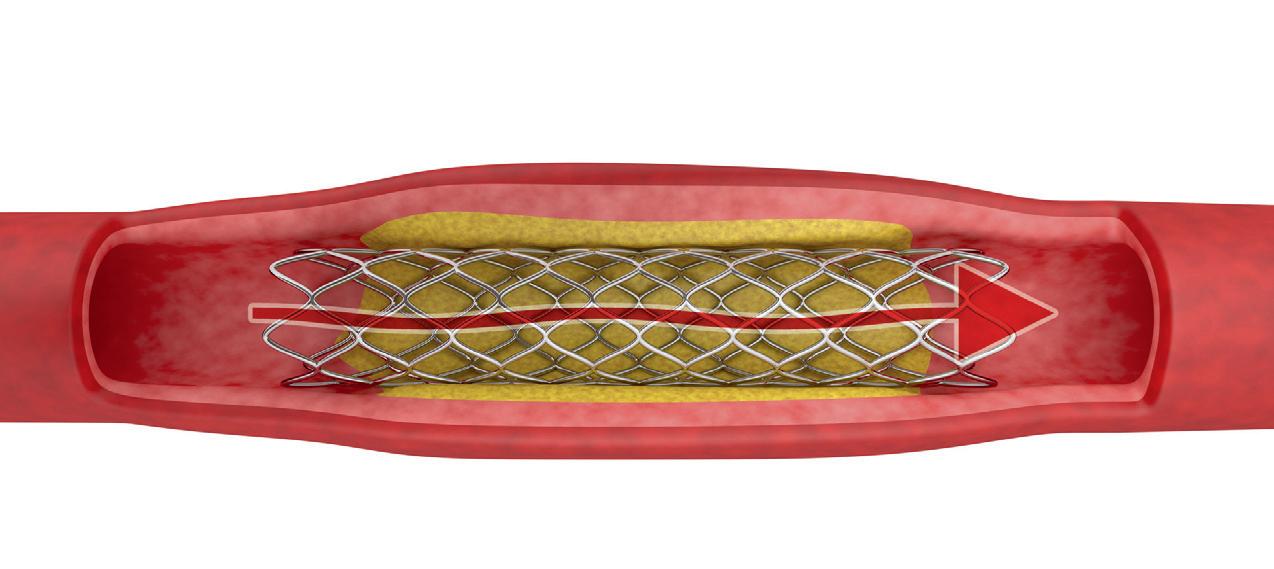

Abb.: Meist liegt dem Herzinfarkt eine durch Arteriosklerose bedingte Verengung der Herzkranzgefäße zugrunde. Wird eine solche Engstelle durch ein Blutgerinnsel verstopft, werden alle darauf folgenden Herzmuskelareale nicht mehr mit Blut und Sauerstoff versorgt. Der Herzmuskel stirbt innerhalb weniger Stunden ab.

Eine Erfolgsgeschichte geht

in die 3. Runde

Zahlreiche wissenschaftliche Studien seit den 1980er-Jahren belegen, dass der Verzehr von L-Arginin einen günstigen Einfluss auf die Gefäßgesundheit hat. Doch erst die clevere Kombination mit dessen natürlicher Vorstufe L-Citrullin einerseits und das Herz-Kreislauf-System stärkender Vitalstoffe andererseits machten aus einem starken Solisten ein nachhaltig wirksames Orchester: ARGILIN.Plus.

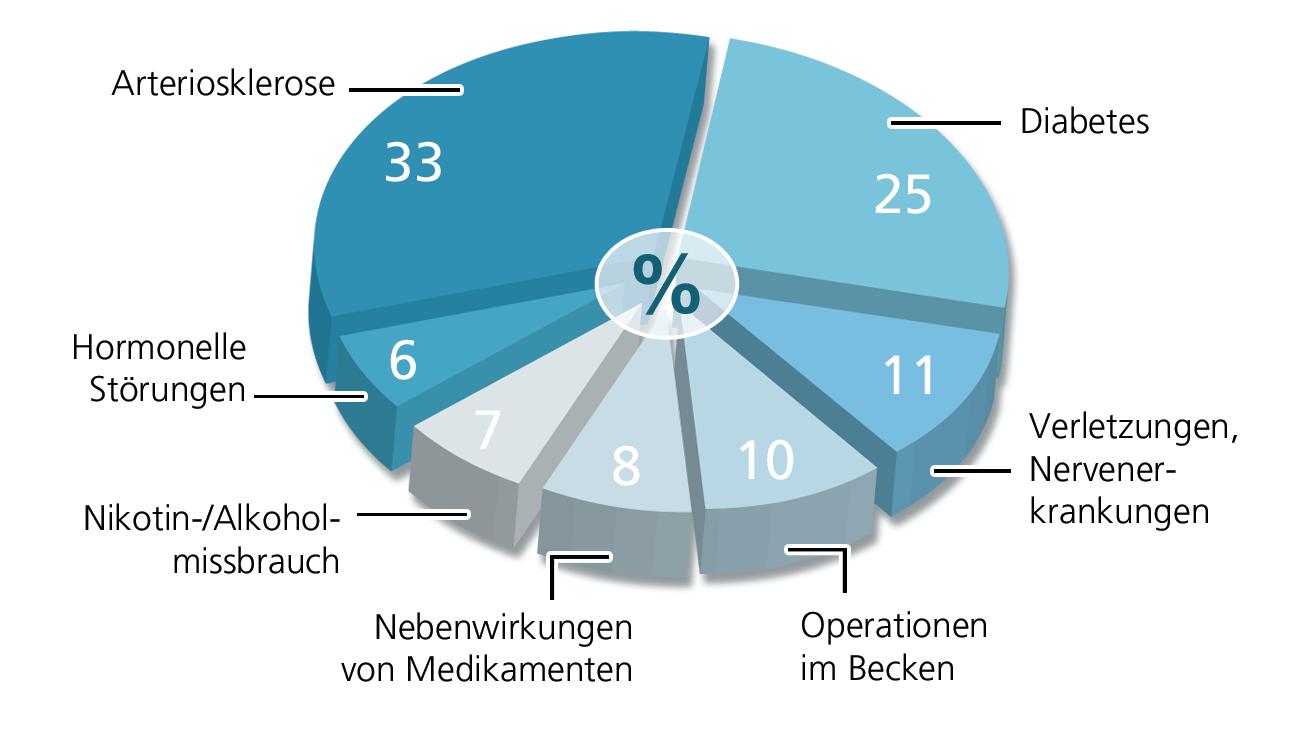

L-Arginin: Ausgezeichnet mit dem Nobelpreis (1998)

Die semi-essentielle Aminosäure L-Arginin spielt für das Herz-Kreislauf-System eine elementare Rolle. Diesen Zusammenhang beschreibende Arbeiten wurden 1998 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Sie zeigen, dass die Zufuhr von diätetischem L-Arginin einen natürlichen Gefäßschutz leisten kann: Im Blut wird aus L-Arginin automatisch der Botenstoff Stickstoffmonoxid gebildet. Dieser hält die Gefäße weit und geschmeidig und reguliert den Blutdruck und Blutfluss.

ARGILIN.retard wirkt viermal länger als L-Arginin

Als Solist ist L-Arginin aufgrund der kurzen Wirkdauer für die Herz-KreislaufPrävention jedoch nur bedingt geeignet, da sich die Wirkung von L-Arginin nach etwa drei Stunden erschöpft. Auch wenn es paradox klingt: ganz gleich, wie groß die auf einmal zugeführte L-Arginin-Menge ist. Erst die Kombination mit dessen Vorstufe L-Citrullin kann – bei entsprechender Dosierung – eine für die Prävention unerlässliche Rund-um-die-Uhr-Wirksamkeit bieten. Studien beweisen, dass die Zugabe von L-Citrullin den L-Arginin-Spiegel im Blut dauerhaft verlängert: die Kombination wirkt viermal länger als reines L-Arginin. Diese Entdeckung mündete 2009 in das L-Arginin-L-Citrullin-Präparat ARGILIN.retard, das im Umfeld des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf entwickelt wurde.

Abb.: Untersuchungen zeigten, dass Vitalstoffpräparate, die diätetisches L-Arginin und L-Citrullin kombinieren, bis zu viermal länger wirken als reine Arginin-Monoprodukte. Und damit, eine entsprechende Dosierung vorausgesetzt, rund um die Uhr.

Neun Vitalstoffe, ein Ziel: Der optimale Gefäßschutz

Seit Frühjahr 2017 liegt dessen Nachfolger ARGILIN.Plus vor. Dieses Nahrungsergänzungsmittel fußt auf jahrelangen Forschungsarbeiten und enthält über das unersetzliche Präventivdoppel L-Arginin und L-Citrullin hinaus Kurkuma, die Omega-3-Fettsäure DHA, das Co-Enzym Q10, Resveratrol, Rosmarin und die Vitamine D3 und K2. Kurz: Das Who is who der Herz-Kreislauf-Vitalstoffe in einem Präparat. Sie sind in besonders abgestimmter, biologischer Weise dazu geeignet, rein natürlich die Funktion und Struktur der Blutgefäße zu stärken.

L-Arginin: Die wichtigste biologische Funktion der semi-essentiellen Aminosäure L-Arginin besteht in der Bildung von Stickstoffmonoxid. Sie stellt einen natürlichen Schutzmechanismus vor Arteriosklerose dar: Stickstoffmonoxid weitet die Adern, hält das Gefäßsystem geschmeidig, reguliert den Blutfluss und Blutdruck, verhindert, dass Blutplättchen mit der Arterienwand verkleben und erleichtert die Herztätigkeit.

L-Citrullin: Die Aminosäure L-Citrullin wird im Körper zu L-Arginin umgebaut. Diesen Umstand nutzt ARGILIN.Plus: Während L-Arginin seine Wirkung direkt nach der Einnahme entfaltet, wird L-Citrullin zeitverzögert in L-Arginin umgewandelt. So sorgt L-Citrullin als VerweildauerVerlängerer (= Retard-Funktion) dafür, dass der L-Arginin-Spiegel im Blut länger hoch bleibt.

DHA: Docosahexaensäure (DHA) ist eine Omega-3-Fettsäure, deren positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System wissenschaftlich belegt sind. DHA fördert die Durchblutung, schützt vor koronaren Herzkrankheiten, stärkt die Herzkranzgefäße, beugt Herzrhythmusstörungen vor, stabilisiert schadhafte Gefäßbezirke und senkt die TriglyceridWerte (Blutfette).

Vitamine D3 & K2: Durch die Fähigkeit, in den Gefäßen Kalkablagerungen bzw. Kalziumüberschüsse zu reduzieren, eignet sich Vitamin K2 ideal zur Arteriosklerose-Vorsorge. Damit K2 dieser Aufgabe nachkommen kann, ist ein ausgeglichener Vitamin-D3-Spiegel erforderlich. Doch viele Menschen haben hierzulande einen D3-Mangel, weil das Vitamin nur bei Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet wird.

Q10: Das Co-Enzym ist in essentieller Weise an der Umwandlung von Nährstoffen in Energie beteiligt und gilt daher als Jungbrunnen für Körper und Geist. Außerdem unterstützt Q10 mit seinen hoch antioxidativen Eigenschaften ein gesundes Herz-Kreislauf-System.

Resveratrol: Sekundärer Pflanzenstoff mit hoher antioxidativer und gefäßschützender Kraft. Findet sich vor allem in Beeren, Pflaumen und Trauben. Vorherrschend ist Resveratrol in der Haut roter Weintrauben und gilt daher als „Wirkstoff des Rotweins“.

Kurkuma & Schwarzer Pfeffer: Nur als Kombi wirksam. Die CurryZutat Kurkuma (Gelbwurz) ist eine stark entzündungshemmende Heilpflanze zum Schutz der Gefäßwände. Schwarzer Pfeffer sorgt dafür, dass die anti-arteriosklerotischen Pflanzenbestandteile die Darmwand passieren, indem er die Aufnahmefähigkeit des Körpers für Kurkuma um den Faktor 20 erhöht!

Rosmarin: Diese Gewürzpflanze bietet ungeahnte Heilkraft, indem sie das Herz-Kreislauf-System stärkt und Entzündungen als natürliches Antibiotikum vermindert. Auch bei Diabetikern wurden positive Wirkungen von Rosmarin beobachtet.

Vitalstoffe ARGILIN.Plus pro vegetarische Kapsel:

So wirkt ARGILIN.Plus rund um die Uhr

Die für die Gefäßgesundheit klinisch relevante Menge L-Arginin liegt bei täglich rund 5 g, je nach Alter, Gewicht und physischer Konstitution. Eine Kapsel ARGILIN.Plus enthält zusammengerechnet 625 mg L-Arginin und L-Citrullin. Pharmakologisch gesehen empfiehlt es sich, die Einnahme von ARGILIN.Plus mit jeweils vier Kapseln morgens und abends zu starten. Dem Körper werden so zweimal 2,5 g Wirkmenge zugeführt, die dieser aufgrund der RetardFunktion gleichmäßig über den Tag hinweg verwerten kann – eine optimale Tagesversorgung mit L-Arginin ist gewährleistet. Für den nachhaltigen Erfolg ist ein regelmäßiger und langfristiger Verzehr von ARGILIN.Plus unerlässlich. Bei bestehenden Vorerkrankungen, die zum Beispiel die Einnahme blutdrucksenkender Mittel notwendig machen, sollte der Einsatz von ARGILIN.Plus mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Rein, bekömmlich, pflanzlich und schadstoffgeprüft

Hauptbestandteil von ARGILIN.Plus ist der Rohstoff L-Arginin Base. Nicht ohne Grund: L-Arginin Base hat neben dem bekömmlichen basischen pH-Wert von 10,5 bis 12 vor allem einen Reinheitsgrad von nahezu 100 Prozent. Damit entspricht 1 g Rohstoff auch 1 g Wirkstoff. L-Arginin Base wird aus schadstoffgeprüfter Gerste in natürlicher Fermentierung hergestellt und ist damit rein pflanzlich. L-Arginin Hydrochlorid, welches auch auf dem Markt erhältlich ist, hat einen Reinheitsgrad von durchschnittlich 80 Prozent und einen sauren, unzuträglichen pH-Wert von 6 bis 6,5. L-Arginin HCL wird oft aus den Federn von Enten aus Massentierhaltung gewonnen. Eine Rückstandsbelastung durch Pestizide, Arzneimittel, insbesondere Antibiotika, oder Schwermetalle ist nicht auszuschließen.

Darum enthält ARGILIN.Plus keine B-Vitamine

Häufig werden L-Arginin-Präparate mit den B-Vitaminen B6, B9 (Folsäure) und B12 kombiniert, um die Konzentration von Homocystein zu senken. Das macht keinen Sinn:

Homocystein ist ein Stoffwechselprodukt, das beim Eiweißabbau in den Zellen entsteht.

Bei Menschen, die ausreichend mit B-Vitaminen versorgt sind, wird Homocystein automatisch in die unbedenkliche Aminosäure L-Cystein umgewandelt. Erfolgt dieser Abbau nicht, steigt die Homocystein-Konzentration an. Mit negativen Konsequenzen, denn Homocystein hat gefäßschädigende Eigenschaften.

Allerdings entdeckte man, dass eine überproportionale B6-, B9und B12-Zufuhr für einen massiven Anstieg der ADMA-Konzentration sorgt.

Asymmetrisches Dimethylarginin (ADMA) ist eine körpereigene Substanz. Sie steht in direkter Konkurrenz zu L-Arginin und verhindert dessen Wirkung bei der Bildung von Stickstoffmonoxid, was ADMA zum Gesundheitsgegner macht (s. Kap. 6).

Insofern ist die forcierte Kombination von B-Vitaminen mit L-Arginin paradox, da diese den von L-Arginin geleisteten Gefäßschutz sabotiert!

Deshalb enthält ARGILIN.Plus keine B-Vitamine. Andernfalls würde man den Bock zum Gärtner machen.

Natürlich spricht nichts dagegen, neben ARGILIN.Plus auch B-Vitamine einzunehmen – solange Sie einen zeitlichen Abstand von etwa zwei, drei Stunden einhalten.

Gut zu wissen

Nährstoffe

Zum Leben benötigen wir regelmäßig und ausreichend Nährstoffe.

Diese lassen sich gemäß ihrer Verwendung, Herkunft und Art kategorisieren. Zu den Makronährstoffen gehören die Energielieferanten Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Hingegen ordnet man Vitamine, Aminosäuren, Mineralstoffe (Mengen- und Spurenelemente), sekundäre Pflanzenstoffe sowie gewisse Fettsäuren den Mikronährstoffen zu. Diese sind auch unter dem Sammelbegriff Vitalstoffe bekannt, den der Chemiker Hans Adalbert Schweigart 1935 einführte. Fast alle Vitalstoffe haben eine essentielle Natur, das heißt sie müssen dem Körper durch Nahrung zugeführt werden.

Eine hinreichende Nährstoffversorgung ist in Deutschland zwar durch ein entsprechendes Angebot gegeben, aber es zählen nicht allein die Möglichkeiten, sondern vielmehr die Lebensumstände. Ob im Klimakterium oder Wachstumsalter, während einer Schwangerschaft oder beim Sport, für die körperliche Befindlichkeit ist maßgeblich, was im Zusammenspiel von Zellen, Gefäßen und Organen passiert. Die Regelkreise des Körpers sind bestrebt, ein Gleichgewicht zu erhalten. Damit dies gelingt, benötigen sie eine optimale Versorgung aus Sauerstoff, Wasser, Makronährstoffen und Vitalstoffen. Entspricht die Zufuhr nicht der persönlichen Lebenssituation, sind gestörte Stoffwechselprozesse wahrscheinlich und nachfolgend gesundheitliche Probleme möglich.

Bestes Beispiel ist Vitamin B12. Bekanntlich ist Cobalamin nur in tierischen Lebensmitteln enthalten. Mehr als die Hälfte aller Veganer, aber auch viele Vegetarier leiden daher unter einem B12-Mangel. Das hat Folgen: Als wichtiges Co-Enzym wird es von allen Zellen benötigt und beeinflusst die Blutbildung, die Energiegewinnung, den Schutz der Nerven, den Eiweißstoffwechsel, die Herstellung von Neurotransmittern, die Zellteilung und die DNA-Synthese. Sind die Körperspeicher geleert, können diese nur durch die nachhaltige Einnahme eines Vitamin-B12-Supplements wiederaufgefüllt werden. Aber auch für Raucher hat Vitamin B12 eine gewisse Bedeutung,

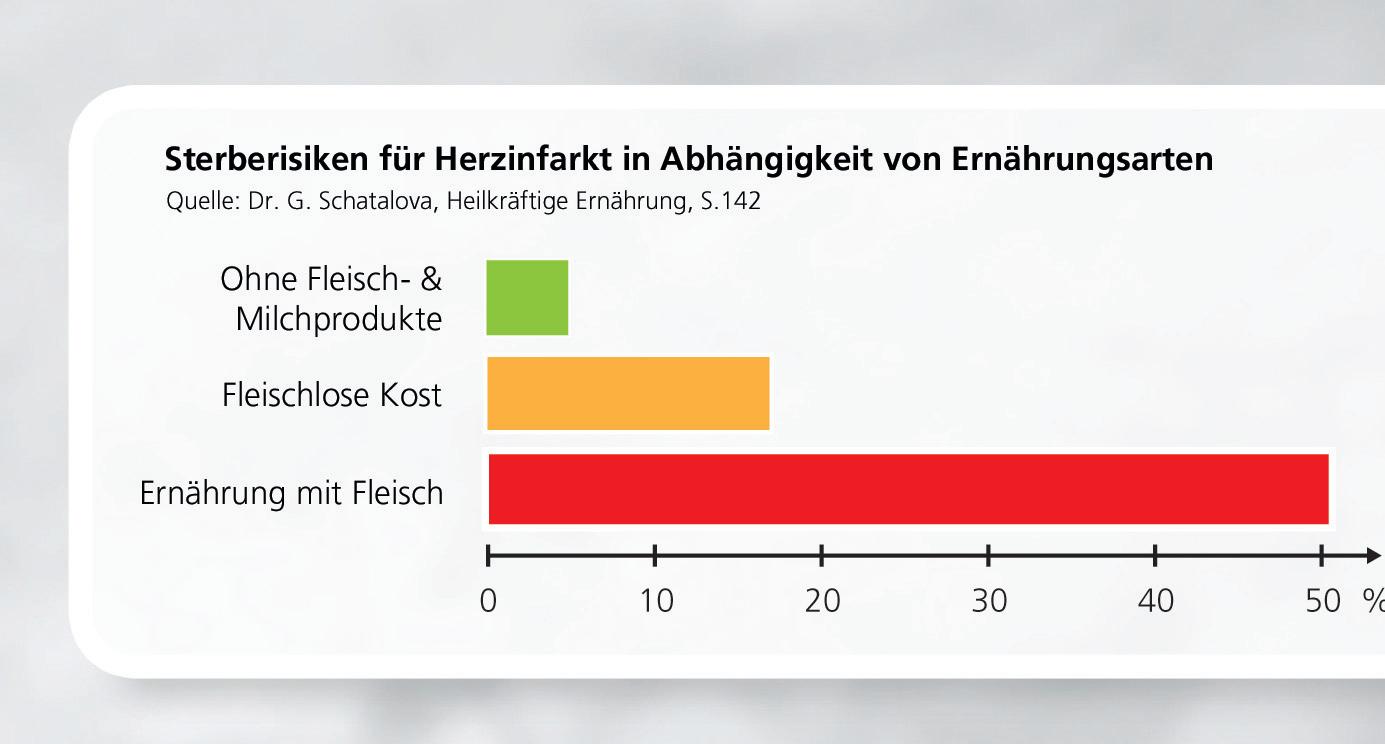

Abb.: Zivilisationskrankheiten basieren auf einer eindimensionalen, vitalstoffarmen Ernährungsweise. Fleisch und Milchprodukte zu meiden, senkt das Herzinfarkt-Risiko enorm. Die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung sind hier deutlich erkennbar. zumindest in seinen Formen Hydroxo- und Methylcobalamin. Sie eignen sich zur Entgiftung des gefährlichen Cyanids (Blausäure), das im Zigarettenqualm enthalten ist. Das Vitamin bindet das Cyanid, so dass es über den Urin ausgeschieden werden kann. Raucher sollten deshalb die regelmäßige Einnahme eines Vitamin-B12-Präparats in den Alltag integrieren.

Arteriosklerose und Bluthochdruck

Das Resultat schlechter Angewohnheiten

Ausdruck eines grundsätzlichen Problems

Stichwort „stille Gefahr“: Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben nicht sofort ernste Konsequenzen. Bluthochdruck-Patienten können jahrzehntelang relativ beschwerdefrei leben und klassische Symptome wie Schwindel, Kurzatmigkeit, Herzstechen, Sehstörungen, Gedächtnisschwäche, schmerzende Beine, Taubheitsgefühle oder schlechte Wundheilung als Alterserscheinungen abtun. Diagnostiziert dann der Hausarzt beim Gesundheits-Check primäre Hypertonie, so drückt sich darin ein tieferliegendes Problem aus.

Jeder vierte Bundesbürger ist von Bluthochdruck betroffen, bei den Über55-Jährigen ist es sogar jeder Zweite. Man unterscheidet die primäre und sekundäre Hypertonie. Während Letztere als Folge hormoneller Störungen, Nierenerkrankungen oder Medikamenteneinnahmen entsteht, kann für Erstere kein spezifischer Auslöser genannt werden. Dies ist bei 90 Prozent der Betroffenen der Fall. Doch auch ohne diagnostizierte Grunderkrankung ist davon auszugehen, dass primäre Hypertonie und Arteriosklerose Hand in Hand gehen.

Abb.: Mehr als 140.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland an Folgen der Hypertonie – 18 Prozent aller Todesfälle. Demnach raubt Bluthochdruck in den Industrieländern mehr Lebensjahre als Zigaretten oder Alkohol.

Sich gegenseitig verstärkende Beeinträchtigungen

Wie eingangs erläutert, stehen Gefäßstörungen für eine Systemkrise und betreffen die ganze Gesundheit. Das gilt gerade für Bluthochdruck, der sogleich Ursache und Folge der Arteriosklerose ist. Beide Erscheinungen kann man nicht voneinander trennen. Schon allein wegen überschneidender Risikofaktoren wie Bewegungsmangel, Fehlernährung, Übergewicht oder Rauchen. Doch vor allem bedingen sie sich gegenseitig:

Von Bluthochdruck zu Arteriosklerose: Dauerhaft erhöhter Blutdruck führt zu Verletzungen an den Arterieninnenwänden. Dies fördert die Entstehung arteriosklerotischer Prozesse, indem sich Ablagerungen bilden, welche die Gefäße verengen und verhärten.

Von Arteriosklerose zu Bluthochdruck: Kann das Blut aufgrund arteriosklerotisch degenerierter Gefäße nicht mehr frei fließen, muss es mit erhöhtem Aufwand durch die Gefäßbahnen gepumpt werden. Physikalisch gesehen kann das nur eine Folge haben: steigenden Blutdruck.

NORMAL VERSORGTE ZELLEN

NÄHRSTOFFE

UNTERVERSORGTE ZELLEN

ABLAGERUNGEN

ABLAGERUNGEN

Abb.: Wenn sich die Blutgefäße durch Ablagerungen versteifen und verengen, erhöht das zwangsläufig den Blutdruck, da das Fassungsvermögen des Gefäßsystems bei gleichbleibendem Blutvolumen abnimmt. Seite 22 - medizin Aktuell

Vorsorge ist und bleibt die beste Medizin

Primäre Hypertonie ist demnach nicht monokausal durch eine einzelne Ursache erklärbar. Hinzu kommt, dass eine Diagnose häufig erst dann gestellt wird, wenn die Krankheit bereits ausgebrochen ist. Leider bildet Bluthochdruck eine maßgebliche Grundlage für die Entstehung weiterer Herz-Kreislauf-Erkrankung- en. Erfreulich: Obwohl diese in Deutschland den größten Mortalitätsfaktor darstellen, geht die diesbezügliche Sterberate zurück. Seit den 1970ern sank sie um 25 Prozent. Dafür sind vier Faktoren verantwortlich:

• verbesserte Intensivmedizin

• frühere Diagnose

• effektivere Behandlung

• gesundheitsbewusstere Lebensweise

Besonderes Augenmerk verdient die Lebensführung, bekanntlich ist Vorsorge die beste Medizin. Eine ausgeglichene Ernährung, die Zufuhr von diätetischem L-Arginin durch ARGILIN.Plus, Nikotinverzicht und Sport stellen einfache Möglichkeiten zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems dar.

Schon Kleinigkeiten sorgen für große Erfolge

Wer Risikofaktoren minimiert, schützt das Gefäßsystem und verbessert die Lebensqualität. Und das ist gar nicht so schwer – nur am Anfang etwas. Doch halten Sie sich vor Augen: Schon zwei- bis dreimal die Woche 30-60 Minuten Wandern, Joggen, Radfahren oder Schwimmen sorgt für spürbare Effekte: Werden solche Ausdauerbewegungen regelmäßig mit moderater Intensität und einem Mindestumfang von zwei Stunden wöchentlich durchgeführt, bedeutet dies für die Gesundheit einen gesicherten Schutzfaktor. Untersuchungen belegen, dass ein wohldosiertes Ausdauertraining bereits nach wenigen Monaten die Fitness und Zufriedenheit mit dem eigenen Wohlbefinden verbessert.

Mit dem Gesundheitspuls 130 macht Bewegung Spaß

Jeder Mensch ist verschieden und reagiert unterschiedlich auf Belastungen, gerade bei zunehmendem Alter. Machen Sie Pausen und orientieren Sie sich an einem Puls von 130 Schlägen die Minute. Die Zahl kennt man auch als Gesundheitspuls. In Anlehnung daran propagiert der Deutsche Sportbund das berühmte Trimming 130. (Senioren orientieren sich pulstechnisch an der Formel „180 minus Lebensalter +/– zehn“.) Der wichtigste Faktor bleibt jedoch die Freude am Erlebnis: Bewegung soll Spaß machen und keine Qual sein.

Rauchstopp: Effekte nach der letzten Zigarette

Auch der Nikotinverzicht illustriert nachdrücklich, warum es dem Wohlbefinden gut tut, einer gesundheitsbewussten Lebensweise den Vorzug zu geben. Folgendes passiert nach der letzten Zigarette:

20 Minuten: Körpertemperatur normalisiert sich, Puls und Blutdruck wie beim Nichtraucher

8 Stunden: Bessere Sauerstoffversorgung

24 Stunden: Herzinfarktrisiko nimmt ab

1 bis 2 Tage: Geschmacks- und Geruchssinn kehren zurück

2 bis 12 Wochen: Atmen gelingt besser, Kreislauf stabilisiert sich

1 bis 9 Monate: Immunsystem kräftigt sich, Raucherhusten verschwindet

1 Jahr: Herzinfarktrisiko halbiert sich

5 Jahre: Auch Schlaganfallrisiko halbiert sich

10 Jahre: Risiko für Lungen-, Mundhöhle-, Rachenhöhle-, Speiseröhre- und Bauchspeicheldrüsenkrebs sinkt

15 Jahre: Herzinfarktrisiko ist auf dem Niveau von Nichtrauchern

Die Einnahme von ARGILIN.Plus, das immerhin neun gefäßschützende Vitalstoffe enthält, stellt dabei eine komfortable Möglichkeit dar, das Herz-Kreislauf-System ergänzend zu stärken.

Gut zu wissen

Bluthochdruck und Medikamente

Der Blutdruck beschreibt den Druck, der im Inneren der Gefäße herrscht. Er ist für den Kreislauf lebenswichtig und wird durch die Pumpleistung des Herzens angetrieben. Dabei entsteht kein gleichförmiger Strom, wie dies zum Beispiel bei einem Wasserhahn der Fall ist. Vielmehr wird das Blut mit jedem Herzschlag stoßartig durch den Körper gepumpt. Damit es von Kopf bis Fuß in jede noch so kleine Gefäßverästelung gelangt, ist ein gewisser Aufwand nötig: der Blutdruck.

Dieser wird immer durch zwei Zahlen angegeben, nämlich dem systolischen und diastolischen Messwert:

Der systolische Blutdruck (oberer Messwert): Zieht sich die linke Herzkammer zusammen, wird das Blut stoßartig in die Hauptschlagader gepumpt. Das lässt den Blutdruck in den Gefäßen kurz ansteigen.

Der dabei erreichte maximale Wert ist der systolische Blutdruck. Idealerweise liegt er im Bereich von 110-130 mmHg. Die Anspannungsund Auswurfphase nennt man Systole.

Der diastolische Blutdruck (unterer Messwert): Die linke Herzkammer hat sich beim Pumpvorgang zusammengezogen und muss sich für den nächsten Stoß wieder mit Blut füllen. Dafür entspannt sich die Kammer. In dieser Entspannungsphase, in der kein weiteres Blut in die Hauptschlagader gepumpt wird, fällt der Druck in den Blutgefäßen langsam ab. Der dabei erreichte minimale Wert ist der diastolische Blutdruck. Er sollte normalerweise im Bereich von 80-89 mmHg liegen. Die Phase zwischen größter ruckentwicklung (systolischer Druck) und größtem Druckabfall (diastolischer Druck) nennt man Diastole.

Misst der Arzt beispielsweise einen Blutdruck von „170 zu 95“, so pulsiert dieser wellenförmig zwischen 170 und 95 mmHg hin und her – und zwar in einem bedenklichen Bereich. Bei „170 zu 95“ liegt gefährlicher Bluthochdruck vor!

Blutdruck Klassifizierung (WHO)

Hoch - Normal

Phase 1: Milder Bluthochdruck

Phase 2: Mittelschwerer Bluthochdruck 160 – 179

Phase 3: Schwerer Bluthochdruck > 180 > 110

Abb.: Der Blutdruck wird in mmHg angegeben. 1 mmHg ist der Druck, den ein Millimeter (mm) einer Quecksilbersäule (Hg) ausübt. 1 mmHg entspricht 0,00133 bar. Gemäß der Weltgesundheitsorganisation WHO (World Health Organisation) wird eine chronische Erhöhung des Blutdrucks über 140 mmHg systolisch und 90 mmHg diastolisch unabhängig von der Krankheitsursache als Hypertonie bezeichnet. Bereits jetzt sollte man sich an einen Arzt wenden und regelmäßige Selbstkontrollen durchführen.

Bluthochdruck ist eine Gefäßerkrankung, bei der die Blutdruckwerte dauerhaft zu hoch sind, und die sich schleichend und meist unbemerkt entwickelt. Sie schädigt im Lauf der Jahre nicht allein die Gefäße, sondern auch wichtige Organe wie Herz, Gehirn und Nieren.

Als typische Spätfolgen kommen daher lebensbedrohliche Komplikationen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall in Frage. Die häufigste Form der Hypertonie ist der primäre (auch: essentielle) Bluthochdruck, der ohne ursächlich nachweisbare organische Grunderkrankung entsteht.

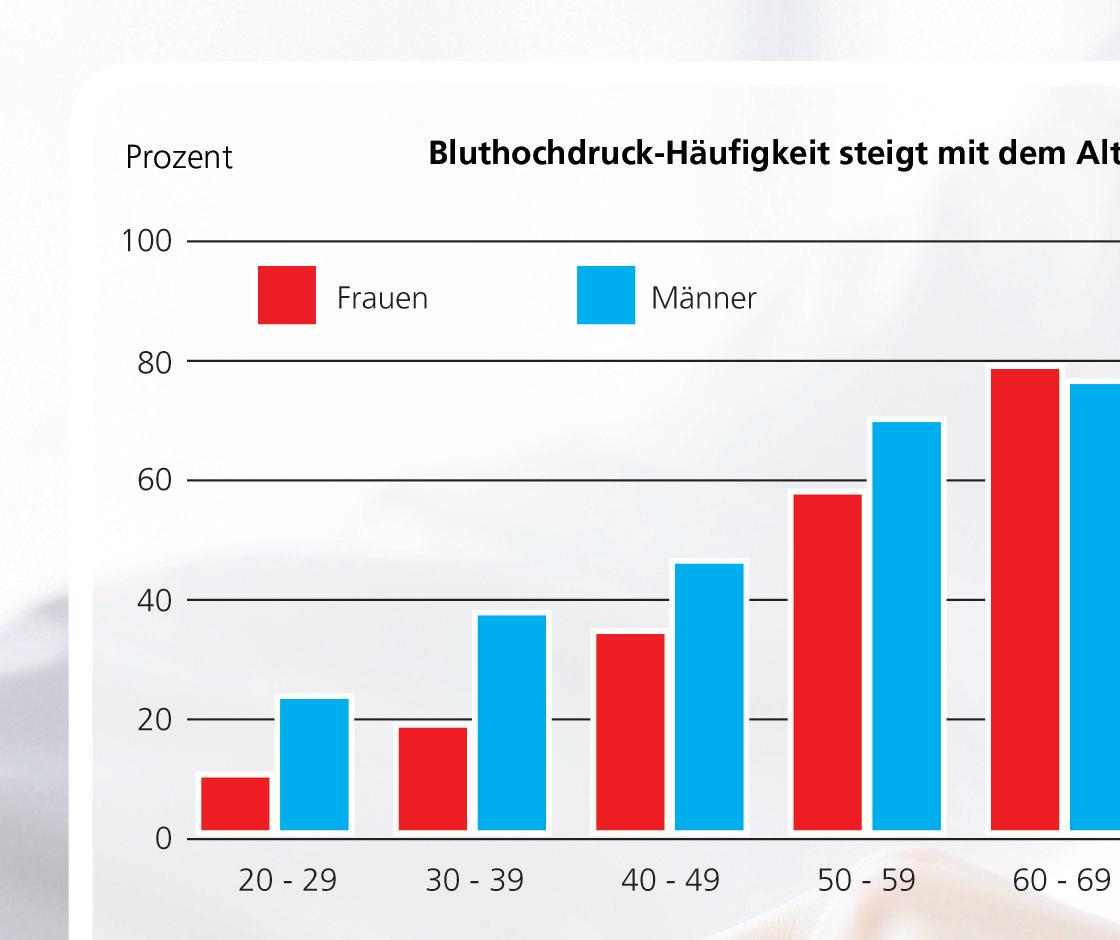

Dies ist bei neun von zehn Diagnosen der Fall. 20 bis 30 Millionen Bundesbürger sind von Bluthochdruck betroffen. 80 Prozent der Betroffenen wissen von ihrer Krankheit. Im Alter nimmt die Bluthochdruckgefahr markant zu.

Das wichtigste Behandlungsziel ist die dauerhafte Senkung des Blutdrucks auf einen normalen Wert. Das beugt der Schädigung der Organe vor und trägt dazu bei, Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit mortalem Ausgang zu verhindern.

Lediglich die Hälfte der Behandelten erreicht durch die Einnahme von verschreibungspflichtigen blutdrucksenkenden Medikamenten kontrollierte Blutdruckwerte. Letztlich ein teuer erkaufter Erfolg, da die regelmäßige Medikamenteneinnahme gewöhnlich mit gravierenden Nebenwirkungen verbunden ist. Zu diesen zählen unter anderem depressive Verstimmungen, Erektionsstörungen, Müdigkeit, Schuppenflechte oder Asthma. Durch die Zufuhr von diätetischem L-Arginin mit ARGILIN.Plus kann hier die Lebensqualität gesteigert werden.

Erstens haben klinische Untersuchungen eindeutig den Nachweis erbracht, dass L-Arginin eine blutdrucksenkende Wirkung hat. Zweitens sind keine Wechselwirkungen zwischen L-Arginin und Blutdrucksenkern bekannt, einer parallelen Einnahme steht damit nichts im Weg.

Dadurch eröffnet sich für Hypertoniker die Möglichkeit, die Dosis chemischer Blutdrucksenker zugunsten von vegetarischem ARGILIN.Plus zu reduzieren und im Zuge dessen die Gefahr gefährlicher Nebenwirkungen einzuschränken. Bluthochdruckpatienten sollten das mit dem behandelnden Arzt klären.

Risikofaktoren der Arteriosklerose 04

Ein Herz-Kreislauf-Unglück kommt selten allein

Erworben oder angeboren

Als Hauptrisikofaktoren für Arteriosklerose gelten neben Bluthochdruck und erhöhten Cholesterinwerten das Rauchen, Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes und erbliche Belastungen. Zudem spielen Fehlernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel und Stress eine entscheidende Rolle. Nicht zu beeinflussende Risikofaktoren sind darüber hinaus die persönliche Veranlagung, das Alter, das männliche Geschlecht und bei Frauen die Menopause.

Studien haben gezeigt, dass zahlreiche Risikofaktoren an der Entwicklung von Arteriosklerose im Speziellen und Herz-Kreislauf-Krankheiten im Allgemeinen beteiligt sind. Heikel ist die Kombination mehrerer Risikofaktoren. Allerdings können Betroffene dieser Problematik kaum ausweichen, da sich viele Faktoren gegenseitig verstärken. Beste Beispiele sind Bluthochdruck und Diabetes Typ 2.

Beeinflussbare Risikofaktoren

Rauchen: Abgesehen davon, dass Zigaretten ohnehin giftig sind, schädigen sie die Arterienwände und machen diese anfällig für instabile arteriosklerotische Ablagerungen (Plaques), die sich lösen und die Gefäße verstopfen können. Insbesondere auch deshalb, weil Nikotin die Verengung und Verhärtung der Gefäße fördert; dadurch steigen der Blutdruck und die Pulsfrequenz an. Zudem lässt Nikotin das Blut dickflüssiger werden. Problematisch ist weiterhin, dass das Rauchen in einem engen Zusammenhang zu Fettstoffwechselstörungen steht.

Die meisten der in ARGILIN.Plus enthaltenen Vitalstoffe wirken Gefäßschädigungen entgegen: L-Arginin, L-Citrullin, DHA, die Vitamine D3 und K2, Resveratrol und Kurkuma leisten einen natürlichen Arteriosklerose-Schutz.

Fettstoffwechselstörungen (Cholesterinwerte): Fettreiche Kost, zu viel Alkohol, Diabetes, Gicht und bestimmte Nierenerkrankungen können den Blutfettspiegel erhöhen. Unter den verschiedenen Fetten nimmt Cholesterin eine exponierte Stellung ein. Cholesterin setzt sich aus verschiedenen Fraktionen zusammen, im Wesentlichen LDL- und HDL-Cholesterin. Ersteres gilt als „böses Cholesterin“, da es die Plaque-Bildung fördert.

Mit ihren entzündungshemmenden Eigenschaften schützen Kurkuma und Rosmarin die Gefäße vor Ablagerungen und tragen so dazu bei, diese glatt und geschmeidig zu halten.

Bluthochdruck: Führt unbehandelt zu Organschäden. Herz, Gehirn, Nieren und Gefäße sind am stärksten gefährdet. Bluthochdruck zieht Verletzungen der Arterieninnenwände nach sich und bietet so Angriffspunkte für arteriosklerotische Prozesse. Diese gehen mit einer weiteren Gefäßverengung und Abnahme der Gefäßelastizität einher, was den Blutdruck weiter erhöht.

Vor allem L-Arginin und L-Citrullin mit ihren Blutfluss und Blutdruck regulierenden Eigenschaften haben sich bei Hypertonie bewährt.

Diabetes mellitus 2: Typ-2-Diabetiker leiden unter einer verminderten Insulinwirkung bzw. Insulinresistenz, was über Umwege zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel führt. Die hohe Glukose-Konzentration im Blut schädigt die Gefäßwände. Das macht Diabetes zum zentralen Risikofaktor für die Arteriosklerose und Koronare Herzkrankheit (KHK). Häufig treten zusätzlich FettstoffwechselStörungen auf, die bei Typ-2-Diabetikern von Bluthochdruck und Übergewicht begleitet werden (metabolisches Syndrom).

Nahezu alle Vitalstoffe in ARGILIN.Plus besitzen natürliche ArterioskleroseSchutzwirkungen, in herausragender Weise L-Arginin und L-Citrullin. Die Omega-3-Fettsäure DHA stärkt zudem das Herz gegen Koronare Herzkrankheit.

Fehlernährung: Fett- und kalorienreiche Nahrungsmittel führen zu hohen LDL-Cholesterinwerten und Übergewicht. Der Mangel an ausgesuchten Vitalstoffen fördert Durchblutungsstörungen jedweder Art: Zum Herz-Kreislauf-Schutz braucht der Mensch essentielle Nährstoffe wie die Aminosäure L-Arginin, Vitamine (vor allem C, Folsäure und E) oder das Co-Enzym Q10. Am besten in einer Form, wie sie die Natur in Obst und Gemüse zusammengestellt hat. Viele dieser schützenden Substanzen sind auch in ARGILIN.Plus erhältlich.

Einige dieser von Natur aus durchblutungsfördernden, antioxidativen und gefäßstärkenden Nährstoffe wie Q10, Resveratrol, Vitamin K2, L-Arginin und L-Citrullin sind auch in ARGILIN.Plus enthalten.

Bewegungsmangel: Führt zu Bluthochdruck und verschlechtert den Cholesterinstoffwechsel. Geht meist mit Übergewicht einher.

Auch hier ist die Gesamtheit aller in ARGILIN.Plus vereinten Vitalstoffe Gold wert.

Übergewicht (Adipositas): Nomen est omen – Fettleibigkeit ist mit einer das normale Maß überschreitenden Vermehrung des Körperfetts verbunden. Übergewichtige Menschen haben in der Regel auch erhöhte Blutfettwerte. Hinzu kommt eine Neigung für Diabetes Typ 2 und Bluthochdruck (metabolisches Syndrom).

Bei Blutfetten kann Docosahexaensäure (DHA) zur Senkung der TriglyceridWerte beitragen, während L-Arginin und L-Citrullin die Gefäße geschmeidig halten und deren Anhaftung an den Gefäßwänden entgegenwirken.

Stress: Dauerhafter negativer Stress in Beruf und Familie begünstigt unter anderem die Risikofaktoren Bluthochdruck und Übergewicht.

Lang anhaltender Stress ist mit entzündlichen Prozessen im ganzen Körper verbunden, insbesondere im Gefäßsystem – „Stress geht aufs Herz“. Deshalb sind Kurkuma, Q10, Resveratrol und Rosmarin in ARGILIN.Plus enthalten.

Nicht zu beeinflussende Risikofaktoren

Alter: Mit zunehmendem Alter steigt automatisch die Gefahr für verkalkte Gefäße. Frauen sind durch ihre weiblichen Hormone länger geschützt als Männer. Während Frauen typischerweise erst nach der Menopause einen Herzinfarkt erleiden, das heißt ab dem 50.-55. Lebensjahr, sind Männer schon häufig ab 45 betroffen.

Menopause bei Frauen: In den Wechseljahren nimmt die Zahl der gefäßschützenden östrogenhaltigen Hormone im weiblichen Körper signifikant ab.

Männliches Geschlecht: Männer sind statistisch häufiger von Arteriosklerose betroffen als Frauen.

Veranlagung: Wenn Familienmitglieder mit Durchblutungsstörungen zu tun hatten und beispielsweise einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich ebenfalls eine Herz-Kreislauf-Krankheit entwickelt.

Risikofaktoren verstärken sich gegenseitig

Jeder Risikofaktor birgt in sich schon eine höhere Erkrankungsgefahr. Besonders heikel ist jedoch die Kombination mehrerer Faktoren. Sie lässt das Gefährdungsrisiko dramatisch ansteigen. Allerdings kann man dieser Problematik als Betroffener kaum ausweichen, da sich die Faktoren gegenseitig verstärken und in ihrem chronischen Verlauf einen immer drastischeren Einfluss haben. Dieser Zusammenhang lässt sich an den Zusammenhängen des metabolischen Syndroms vertiefend veranschaulichen.

Blut, das menschliche Lebenselixier:

Rund acht Prozent Körpergewicht eines Erwachsenen entfallen auf Blut, etwa 5-6 Liter.

Das gesamte Adersystem erstreckt sich über eine Länge von rund 95.000 Kilometer.

Täglich pumpt das Herz 7.000 Liter Blut durch das Adernetzwerk. Blut strömt mit etwa einem Meter pro Sekunde aus dem Herzen; in den kleinen Arterien wird es langsamer.

Blut transportiert alle Nähr- und Treibstoffe zu Organen und ins Gewebe.

Blut versorgt den Körper mit lebenswichtigem Sauerstoff und entsorgt Krankheitserreger und Schadstoffe.

Wenn es im Körper Probleme gibt, aktiviert Blut körpereigene Abwehrkräfte.

Ein Tropfen Blut braucht für den Weg vom Herz zum großen Zeh und wieder zurück etwa eine Minute.

Gut zu wissen

Diabetes 2 und der diabetische Fuß

Bei Diabetes Typ 2 reagieren die Zellen nicht mehr auf Insulin. Da Insulin die Aufgabe hat, im Anschluss an die Nahrungsaufnahme Zucker aus dem Blut in die Zellen zu schleusen und dort für die Energiegewinnung fruchtbar zu machen, fällt bei einer Insulinresistenz die Weiterleitung von Zucker in die Zellen aus: der Blutzuckerspiegel steigt.

Abb.: Insulinresistenz und Insulinmangel sind für Diabetes Typ 2 verantwortlich: Zellen werden für das blutzuckersenkende Insulin resistent, und die Bauchspeicheldrüse ist nicht mehr in der Lage, ausreichend Insulin zu produzieren.

Was macht der Körper? Er produziert gemäß seinem natürlichen Bauplan erst einmal noch mehr Insulin, um der Zuckerschwemme Herr zu werden. Seiner eigentlichen Aufgabe „beraubt“, schickt das Insulin stattdessen Zucker und Nahrungsfette in die Fettzellen; da der Körper auch Zucker in Fett umwandelt, findet eine Mästung der Fettzellen statt. Leider verhindert ein erhöhter Insulinspiegel den Fettabbau in den Fettzellen. Stattdessen werden Fettsäuren in Form von Triglyceriden gespeichert, insbesondere im Bauch.

Erhöhte Triglycerid-Werte sind – neben niedrigen HDL-Cholesterin- sowie gestiegenen LDL-Cholesterin-Werten – für Adipositas (Fettsucht) symptomatisch und gelten als ein zentraler Risikofaktor für die Ausbildung chronischer Durchblutungsstörungen und damit kardiovaskulärer Erkrankungen.

Zellen fordern Zucker

Bauchspeicheldrüse produziert Insulin zum Transport von Zucker

Zucker bleibt im Blut

Zellen nehmen Zucker nicht an

Abb.: Insulinresistenz bedeutet, dass die Zellen unempfindlich auf Insulin reagieren und der Blutzucker nicht mehr in die Zellen transportiert wird. Um die Resistenz zu überwinden, schüttet der Körper mehr Insulin aus. Allerdings erschöpft sich die Insulinproduktion mit der Zeit (Insulinmangel). Das hat einen Anstieg des Blutzuckers zur Folge.

Kurz: Typ-2-Diabetes geht mit Übergewicht und dramatischen Stoffwechselentgleisungen einher, was die Gefäßgesundheit ruiniert und zahlreiche Komplikationen nach sich zieht. Zum Beispiel schwere Unterzuckerungen, Fettstoffwechselstörungen, Augenerkrankungen, Nervenleiden, Nierenerkrankungen oder das Diabetische Fußsyndrom (DFS).

Vom Diabetischen Fußsyndrom (DFS) sind in Deutschland rund 250.000 Diabetiker betroffen. Verursacht wird der sogenannte diabetische Fuß durch Wunden am Fuß oder Unterschenkel, die aufgrund mangelnder Durchblutungsleistungen schlecht verheilen: Hautgeschwüre wachsen tief in betroffene Körperteile hinein und werden nach wiederholten, aber erfolglosen Antibiotika-Kuren von multiresistenten Keimen besiedelt, die eine normale Wundheilung verhindern.

Hinzu kommt, dass dauerhaft erhöhte Blutzuckerwerte die Nerven in den Extremitäten schädigen und so die Empfindungsfähigkeit in den Füßen schleichend abnimmt. Verletzungen, selbst schwere Entzündungen oder absterbendes Gewebe, werden nicht mehr erkannt/gefühlt. Allgemein nehmen DFS-Patienten daher viel zu spät eine ärztliche Behandlung in Anspruch.

Dabei sind diabetische Füße Notfälle! Wenn Wunden nicht mehr verheilen oder zu spät behandelt werden, steigt das Amputationsrisiko: jährlich werden etwa 40.000 diabetische Füße amputiert. Stents oder Ballonkatheter überbrücken das Amputationsrisiko, lösen aber nicht das eigentliche Problem – chronische Gefäßstörungen sind Ausdruck einer Systemkrise.

Trotzdem ist die Lage nicht hoffnungslos, Spätschäden sind vermeidbar. Durch rechtzeitige Maßnahmen können Folgeerkrankungen zum Stillstand gebracht oder – in frühen Stadien – sogar zurückgebildet werden. Es empfehlen sich eine ausgeglichene Ernährung, körperliche Aktivitäten, Gewichtsreduktion und die Zufuhr von ARGILIN.Plus, denn dieses Supplement kombiniert das Who is who der Herz-Kreislauf-Vitalstoffe.

Stadien des diabetischen Fußsyndroms:

Metabolisches Syndrom

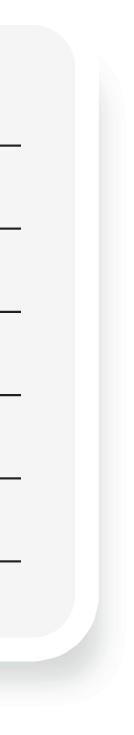

Diabetes Typ 2, Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen und Bluthochdruck sind klassische Folgen einer einseitigen Lebensführung und stehen in einem sich chronisch verstärkenden Zusammenhang, den man metabolisches Syndrom nennt. Es ist mit so schweren degenerativen Prozessen verbunden, dass eine nachhaltige Änderung der Lebensweise unumgänglich ist.

Das Quartett voller Nieten

Vom Alterszucker zum Problem junger Menschen

Um die Zusammenhänge des metabolischen Syndroms besser verstehen zu können, empfiehlt es sich zunächst, Diabetes Typ 2 in den Fokus zu rücken. Weltweit ist Diabetes mit seinen ausgeprägten Folgeerkrankungen auf dem Vormarsch. Sieben bis neun Millionen Bundesbürger gelten als Diabetiker.

Typ 2 betrifft rund 90 Prozent davon. Er manifestierte sich bis vor wenigen Jahrzehnten mit steigender Häufigkeit erst im höheren Lebensalter, weshalb man auch von Alterszucker sprach. Heute sind verstärkt jüngere Menschen betroffen.

Abb.: Die International Diabetes Federation nennt die weltweite Verbreitung von Diabetes eine „globale Epidemie“, an der 2014 etwa 387 Millionen Menschen erkrankt waren. Nach einer Studie des Robert-Koch-Instituts ist die Häufigkeit von Typ-2-Diabetes in Deutschland bei Erwachsenen seit 1998 von 5,2 auf 7,2 Prozent gestiegen. Laut einer Studie von „Gesundheit in Deutschland Aktuell“ sind sogar neun Prozent der erwachsenen Bevölkerung betroffen. Die unterschiedlichen Zahlen erklären sich aus einer recht hohen Dunkelziffer unentdeckter Fälle. Experten gehen von bis zu neun Millionen Typ-2-Diabetikern aus.

Fehlernährung und Bewegungsmangel

Diabetes Typ 2 stellt ein komplexes, sich einschleichendes und zunächst meist unbemerktes Krankheitsbild („stille Gefahr“) dar, das seine Ursache in genetischer Veranlagung sowie Fehlernährung, Bewegungsmangel und – daraus resultierend – Übergewicht findet. Das Zusammenspiel dieser Faktoren hat

zur Folge, dass die Bauchspeicheldrüse weniger Insulin ausschüttet (Insulinmangel) und die Insulinwirkung nachlässt (Insulinresistenz). Dadurch steigt nicht nur der Blutzuckerspiegel, der Körper reagiert auch nicht mehr angemessen auf das Insulin. Damit läuft der Stoffwechsel aus dem Ruder, eine weitere Gewichtszunahme, verkalkte Arterien und Gefäßschäden sind unvermeidlich. Was war zuerst da: Huhn oder Ei? Diese Frage lässt sich nicht mehr beantworten.

Kategorie

(kg/m2) Risiko für Begleiterkrankungen Häufigkeit in

Abb.: Kategorisierung des Körpergewichts anhand des Body Mass Index (BMI = Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch die Körpergröße zum Quadrat). Zahlen auf Basis der deutschen Verzehrstudie 2008.

Wohlstandskrankheit metabolisches Syndrom

Daher ist Diabetes Typ 2 auch keine singuläre Erscheinung, die allein durch den außer Kontrolle geratenen Blutzucker erklärbar wäre. Neben Übergewicht und dauerhaft erhöhten Blutzuckerkonzentrationen sind Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen für Diabetes Typ 2 typisch. Man fasst diese vier Manifestationen als metabolisches Syndrom zusammen:

Bluthochdruck: 75 Prozent der Diabetiker sind betroffen. Die Kombination aus Bluthochdruck und Diabetes steigert die Gefährdung für lebensgefährliche Komplikationen massiv, das Herzinfarkt- und Schlaganfall-Risiko verdoppelt sich.

Fettstoffwechselstörung: Jeder zweite Diabetiker leidet darunter, dass die „guten“ HDL-Cholesterin-Werte sinken, während die „bösen“ Blutfettwerte (Triglyceride, LDL-Cholesterin) ansteigen

Übergewicht/Adipositas: Die meisten Diabetiker sind übergewichtig und besitzen zu viel gefährliches Bauchfett. Rund die Hälfte aller Diabetiker gilt sogar als fettsüchtig. Von Adipositas spricht man ab einem BMI > 30.

Glukosestoffwechselstörung: Mit Bluthochdruck, Übergewicht/Bauchfett sowie erhöhten Blutfettwerten steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Störung des Zuckerstoffwechsels drastisch an – das Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, erhöht sich um den Faktor 10.

Abb.: Keine eigenständige Erkrankung, sondern eine Kombination der vier Faktoren: Übergewicht (Adipositas), gestörter Fett- und Cholesterinhaushalt, Bluthochdruck und krankhaft erhöhter Blutzuckerspiegel durch zu geringe Insulinwirkung. Das metabolische Syndrom ist gewissermaßen der MegaRisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen; es wird im Englischen bezeichnenderweise auch „deadly quartet“ genannt.

Den gordischen Knoten zerschlagen

Kann man diesem metabolischen Syndrom Herr werden? Ja, zumindest in Ansätzen. Wurzel des Übels ist das Übergewicht. Zum einen produziert das Bauchfett Hormone und Entzündungsbotenstoffe, die Zellen unempfindlich gegen Insulin machen und so Diabetes befördern, zum anderen lösen Fetthormone aus dem Bauch Bluthochdruck und Cholesterin-Stoffwechselstörungen aus. Je ausgeprägter die Risikofaktoren, desto wahrscheinlicher sind Komplikationen und schwere Gefäßschäden wie zum Beispiel der diabetische Fuß (DFS).

Kategorien/Klassifizierung des Bauchumfangs bei Erwachsenen

Erhöhtes Risiko Stark erhöhtes Risiko

Frauen 80 – 88 cm > 88 cm

Männer 94 – 102 cm > 102 cm

Abb.: Kategorisierung/Klassifizierung des Bauchumfangs bei erwachsenen. (Quelle: WHO)

Diätetisches L-Arginin als Systemschlüssel

Eine Ernährungsumstellung ist beim metabolischen Syndrom also unerlässlich –chronische Gefäßstörungen verschwinden nicht von alleine. Ein Blick auf deren biochemischen Zusammenhänge illustriert diesen Sachverhalt prägnant und eröffnet therapeutische Interventionsmöglichkeiten, vor allem durch die Zufuhr von diätetischem L-Arginin mit ARGILIN.Plus. Sind Durchblutungsstörungen Ausdruck einer Systemkrise, so ist L-Arginin der Systemschlüssel.

Anzeige

Carbonit Wasserfilter SanUno Vital: Erfrischend reines Trinkvergnügen für die ganze Familie

+ Installationsfertiges Auftischgerät für die Küche

+ Leitungswasser wird gefiltert, regeneriert und vitalisiert

+ Einfach an bestehende Armaturen und Wasserhähne anschrauben

+ Komfortable Ausstattung, hochmoderne Filterleistung

+ Filterpatrone: Carbonit Monoblock EM Premium 5

Mehr Informationen auf www.wasserladen-hamburg.de

Gut zu wissen

Erektile Dysfunktion

Erektile Dysfunktion (ED) ist eine Sexualstörung und auch als Erektions- oder Potenzstörung geläufig. Sie bedeutet, dass ein Mann in mehr als zwei Dritteln der Fälle keine Erektion bekommen oder aufrecht erhalten kann, die für einen Geschlechtsverkehr ausreicht. Der

Penis wird nicht hart genug oder erschlafft vorzeitig. Besteht diese Problematik über mindestens sechs Monate, handelt es sich um eine behandlungswürdige Störung.

Scham ist unangebracht, denn meist – und mit zunehmendem Alter ohnehin – stecken körperliche Ursachen hinter Erektionsstörungen.

Unter den 40-Jährigen ist etwa jeder zehnte Mann betroffen, unter den 60-Jährigen sind es schon ca. 50 Prozent und bei den 70-Jährigen mehr als zwei Drittel. Experten vermuten allerdings, dass es eine große Dunkelziffer gibt.

Vor allem jenseits der 50 sollte man ED als ein Warnhinweis auf eine schwer wiegende Erkrankung sehen: Man schätzt, dass ab 50 zu etwa 80 Prozent körperliche Ursachen vorherrschen. Studien belegen, dass ED oft ein Hinweis auf einen drohenden Herzinfarkt oder Schlaganfall ist, da die Blutgefäße des Penis denen des Herzens ähneln. „Frühwarnsystem Penis“ – hinter der Erektionsstörung steckt also häufig eine Verkalkung derjenigen Gefäße, die den Penis mit Blut versorgen. Doch Arteriosklerose betrifft immer den Körper als Ganzes. Die blutversorgenden Gefäße des Herzens oder Gehirn könnten auch schon verhärtet, verdickt und verengt sein.

Abb.: Bei Männern ab 50 Jahren sind es vor allem körperliche Ursachen, die Erektionsstörungen auslösen. An erster Stelle stehen chronische Gefäßanomalien.

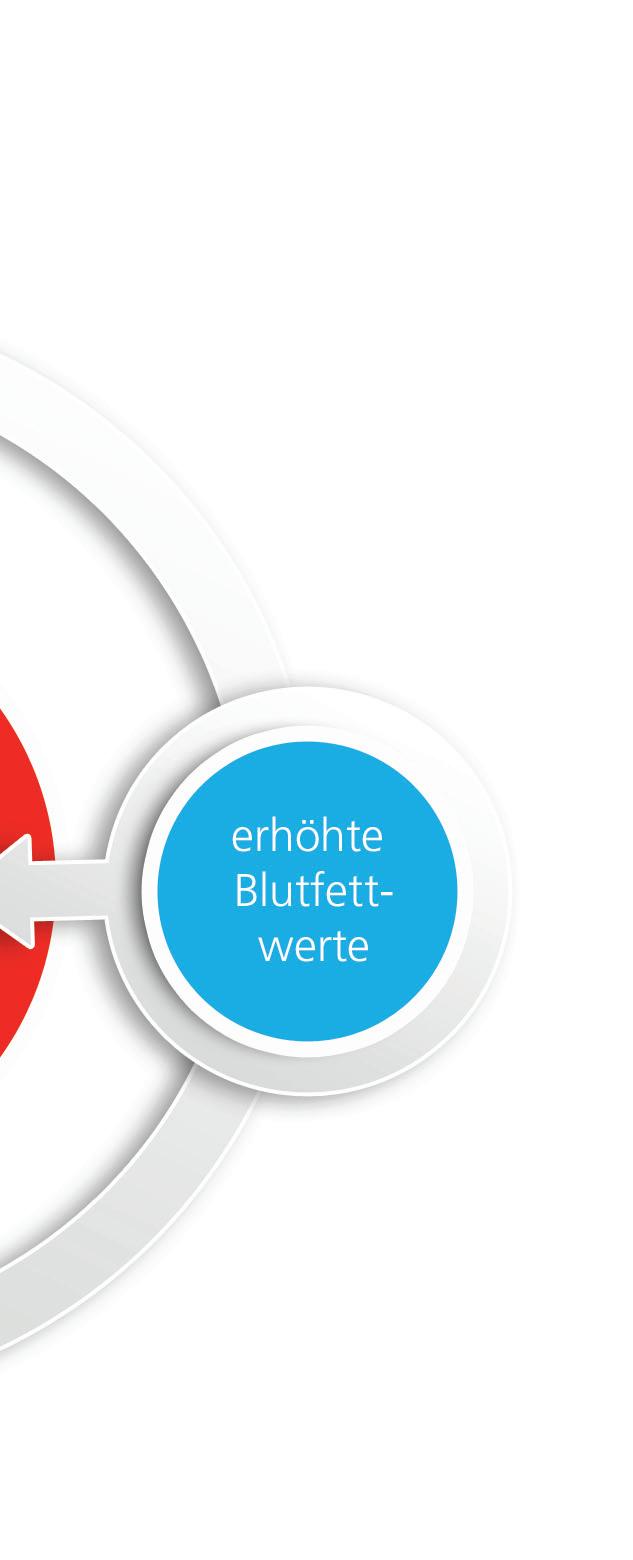

Unter den körperlichen Erkrankungen stellen Arteriosklerose, Bluthochdruck und Diabetes mellitus mit etwa 50 Prozent die Hauptursachen für ED dar. Weitere sind vor allem Alkohol, Tabak und andere Suchtmittel, Medikamente (insbesondere Blutdrucksenker, Antidepressiva und Antiepileptika) oder Operationen. ED zu diagnostizieren ist zunächst Aufgabe des Urologen, anschließend sollte ein Internist oder Kardiologe konsultiert werden.

Die gute Nachricht: Bei Erektionsstörungen ist oft eine erfolgreiche medikamentöse Therapie mit Phosphodiesterase-5-Hemmer möglich. Diese bilden die Grundzutat von Potenzmitteln wie Viagra & Co. Ursprünglich wurden PDE-5-Hemmer zur Behandlung der Angina pectoris (Brustenge) entwickelt. Sie gehen mit einer schwunghaften und länger anhaltenden Erweiterung der Blutgefäße einher. Was zeigt, dass es neben dem Einsatz chemischer Mittel weitere Behandlungsmöglichkeiten geben kann: ARGILIN.Plus funktioniert analog.

Mit dem Unterschied, dass ARGILIN.Plus nicht nur die Symptome, sondern im Einklang mit der Natur sogar die eigentlichen Auslöser der Erektionsstörung behandeln kann. Was im Einzelfall am besten hilft, sollte mit dem Arzt oder Therapeuten besprochen werden. Tipp: Was die Gefäße vital hält, beugt auch Erektionsstörungen vor. Wer sich viel und regelmäßig bewegt, nicht raucht, nur wenig Alkohol trinkt, ausgewogen ernährt und kein Übergewicht hat, besitzt gute Chancen auf ein erfülltes Liebesleben.

Stickstoffmonoxid 06

Die beiden Gesundheitskontrahenten L-Arginin und ADMA

L-Arginin ist die Vorstufe von Stickstoffmonoxid

Der lebensnotwendige Botenstoff Stickstoffmonoxid wird automatisch in den Gefäßen aus der semi-essentiellen Aminosäure L-Arginin gebildet. Bei Aminosäuren handelt es sich um Eiweißbausteine. Diese finden sich in allen lebenden Organismen und Zellen, also auch in unserer Nahrung. Lebensmittel, die sich durch einen hohen L-Arginin-Anteil auszeichnen, sind neben Erbsen, Reis und Lachs vor allem Kürbis und Pinienkerne sowie Erd- und Walnüsse.

Stickstoffmonoxid schützt Herz, Kreislauf und Gefäße

Die wichtigste biologische Funktion von L-Arginin besteht in der Bildung von Stickstoffmonoxid. So lange den Gefäßen ausreichend Stickstoffmonoxid zur Verfügung steht, bleiben diese elastisch, glatt und geschmeidig. Dann kann das Blut ungehindert strömen, die lebensnotwendige Versorgung des Körpers mit Sauerstoff und Nährstoffen ist gewährleistet. Somit stellt die intakte Stickstoffmonoxid-Bildung einen natürlichen Schutzmechanismus vor chronischen Durchblutungsstörungen dar. Das bedeutet: Eine ausreichende L-Arginin-Zufuhr trägt generell zum Erhalt des Wohlbefindens bei!.

Arteriosklerose & Co. entwickeln sich schleichend („stille Gefahr“). Werden Symptome nicht rechtzeitig gedeutet, ist mit ernsten Herz-Kreislauf-Komplikationen zu rechnen – je nachdem, welche Gefäße am schwersten betroffen sind. Dennoch gibt es mit der nachlassenden Stickstoffmonoxid-Produktion ein verbindendes Merkmal für chronische Durchblutungsstörungen. Für dieses ist das Verhältnis von L-Arginin und ADMA im Blut entscheidend.

Gesundheitspartner vs. Gesundheitsgegner

Die Zellen bauen permanent Eiweiß ab und um; dabei werden Aminosäuren freigesetzt. Eine dieser Aminosäuren ist die körpereigene Substanz Asymmetrisches Dimethylarginin (ADMA). Sie steht in direkter Konkurrenz zu L-Arginin und verhindert dessen Wirkung bei der Bildung von Stickstoffmonoxid. Letztlich zählt daher das Verhältnis von L-Arginin zu ADMA für die Beurteilung der Fähigkeit des Körpers, Stickstoffmonoxid zu bilden. Je ungünstiger das Verhältnis, desto größer das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten:

Steigt die ADMA-Konzentration im Blut, nimmt die StickstoffmonoxidBildung ab.

Sinkt die Stickstoffmonoxid-Konzentration, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Es liegt daher nahe, dem Herz-Kreislauf-Risiko durch die Zufuhr von L-Arginin mit ARGILIN.Plus zu begegnen und so die Gefäßgesundheit zu stabilisieren.

Ein „ausgezeichnetes“ Molekül: Stickstoffmonoxid

Die Entstehungsweise und lebenswichtige Bedeutung des Schutzfaktors Stickstoffmonoxid beschrieben in den frühen 1980er-Jahren die drei US-amerikanischen Wissenschaftler Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro und Ferid Murad. Für ihre Entdeckung wurden sie 1998 mit dem Nobelpreis für Medizin geehrt. Sie erhielten die Auszeichnung „Für die Erforschung der Wirkungen von Stickstoffmonoxid als Signalmolekül im menschlichen HerzKreislauf- und Gefäßsystem“.

Wahrscheinliche Folgen:

Schlaganfall, Herzinfarkt, Bluthochdruck, Impotenz („erektile Dysfunktion“), Herzschwäche, Brustenge („Angina pectoris“), Durchblutungsstörung des Herzmuskels, Schaufensterkrankheit usw.

Erhöhte ADMA-Werte führen zu einer Störung der arteriellen Funktion (Elastizität)

ADMA

Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen lassen den ADMA-Spiegel steigen

Gut zu wissen

ADMA-Wert

Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes und hohe Cholesterinwerte sind typische Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man nennt diese auch Risikomarker, da sie ein Gefährdungsrisiko kennzeichnen.

In den vergangenen 20 Jahren haben Wissenschaftler herausgefunden, dass diese Ereignisse schon im Anfangsstadium mit erhöhten ADMA-Konzentrationen im Blut einhergehen.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass John Cooke, Professor am Medical Center in Houston (Texas) und Pionier der klinischen L-Arginin-Forschung, im Jahr 2003 ADMA als Über-Marker und damit als das Risikomerkmal schlechthin bezeichnete. Warum? Weil die Kontrolle des ADMA-Werts die Aussage darüber verbessert, wie wahrscheinlich das Auftreten einer Herz-Kreislauf-Erkrankung ist.

Insbesondere dann, wenn die Auswertung klassischer Risikomarker wie des Cholesterin-, Blutdruck- oder Blutzuckerwerts keine Zuordnung in die Hoch- oder Niedrigrisikogruppe möglich macht, was erstaunlich häufig der Fall ist. Doch sicher ist: Erhöhte ADMA-Spiegel mindern die Elastizität der Blutgefäße, da sie in einem direkten Zusammenhang zur nachlassenden Stickstoffmonoxid-Produktion stehen.

Internationale Fachkreise werten dies als Frühzeichen eines erhöhten Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mit anderen Worten bewirken die meisten Herz-Kreislauf-Risikofaktoren schon im Anfangsstadium einen Anstieg der ADMA-Konzentration im Blut.

Daher ist der ADMA-Wert perfekt dafür geeignet, das Gefährdungsrisiko anzuzeigen.

Gewissheit haben

Das Herz-Kreislauf-Risiko messen lassen

Beschwerdefreiheit kann trügerisch sein

Stichwort „stille Gefahr“ – Beschwerdefreiheit kann trügerisch sein: Chronische Durchblutungsstörungen stellen sich schleichend ein, bis zu den ersten Symptomen vergehen oft viele Jahre. Mit zunehmendem Alter empfiehlt es sich daher, regelmäßig einen Gesundheits-Check beim Hausarzt durchführen zu lassen.

Das L-Arginin/ADMA-Verhältnis bildet das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko ab. Da sowohl der ADMA- als auch L-Arginin-Wert mit einem Blutbild vom Arzt gemessen werden können, zum Beispiel beim Gesundheits-Check, lässt sich das persönliche Gefährdungsrisiko konkret in Zahlen ausdrücken. Und so rechtzeitig intervenieren.

Check-up 35: Der Kontrolltermin für Ihre Gesundheit

Beim Gesundheits-Check klärt der Arzt die persönliche Krankengeschichte und fragt neben Vorerkrankungen die familiäre, berufliche und soziale Situation sowie Risikofaktoren ab. Dem Ganzen folgen eine Ganzkörperuntersuchung durch Anschauen, Abtasten und Abhören sowie Labordiagnostik. Letztere beinhaltet die Untersuchung von Blut- und Urinproben. Ist das Blut ausreichend mit lebensnotwendigen Mikronährstoffen angereichert, dann sind es auch die Organe, Knochen, Gelenke, Nerven- und Muskelfasern – kurz: alle Zellen des Körpers. Solange das Blut gesund ist, bleibt der Mensch vital und widerstandsfähig.

Das Blutbild zeigt, wie es einem wirklich geht

Beim Blutbild (Hämogramm) unterscheidet man das kleine und große Blutbild. Ersteres dient der Überprüfung der festen Blutbestandteile. Zu diesen gehören unter anderem die roten Blutkörperchen, der Farbstoff Hämoglobin und die Anzahl der Blutplättchen. Informationen über die weißen Blutkörperchen und den Zustand des Immunsystems liefert das große Blutbild.

Abb.: Ein erhöhter Blutdruck und hohe Blutfettwerte machen eine Arteriosklerose wahrscheinlich, Risikofaktoren wie Übergewicht oder Rauchen erhärten den Verdacht. Dann sind Belastungs-EKG, Ultraschalluntersuchung des Herzens, Doppler-Sonografie und Röntgenkontrastdarstellung klassische Maßnahmen, den Herz-Kreislauf-Zustand näher zu bestimmen. Alternativ kann dafür auch das L-Arginin/ADMA-Verhältnis im Blut herangezogen werden.

Medizinisch

bedeutsam: L-Arginin/ADMA-Verhältnis

Wenn Sie es genauer wissen möchten, bitten Sie Ihren Arzt um die Offenlegung Ihrer ADMA- und L-Arginin-Werte. Diese können im Rahmen des großen Blutbilds gegen eine geringe, selbst zu entrichtende Gebühr erhoben werden. Es lohnt sich, denn das L-Arginin/ADMA-Verhältnis macht das Herz-KreislaufErkrankungsrisiko transparent, ohne dass man dafür die Blutzucker-, Blutdruckoder Cholesterinwerte heranziehen müsste, und genauer, als es diese tun.

Für die Herz-Kreislauf-Prävention ist es nie zu spät

Gewöhnlich besteht im Blut zwischen L-Arginin und ADMA ein ausgewogenes Verhältnis, das im Normalfall bei 160-100:1 liegt. Das heißt: Wenn 160- bis 100-mal mehr L-Arginin vorhanden ist als ADMA, ist auch die Stickstoffmonoxid-Bildung intakt. Unter negativen Voraussetzungen – Rauchen, Diabetes, Übergewicht usw. – gerät dieses natürliche Gleichgewicht ins Wanken und die ADMA-Konzentration nimmt zu. Schon eine geringe Zunahme um 0,1 Einheiten bedeutet ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

< 0,7 µmol/l > 0,7 µmol/l

Arginin/ADMA-Verhältnis > 160:1 160-100:1 < 100:1 Arginin > 120 µmol/l 80-120 µmol/l < 60 µmol/l

Das L-Arginin/ADMA-Verhältnis verbessern

Vorteilhaft: Beim L-Arginin-Blutspiegel handelt es sich um einen beeinflussbaren Wert! Die ernährungsmedizinische Prävention mit diätetischem L-Arginin durch ARGILIN.Plus ist dazu geeignet, das aus den Fugen geratene Gleichgewicht zwischen ADMA und L-Arginin wieder in ein dem Wohlbefinden verträglicheres Verhältnis zu bringen und so die Stickstoffmonoxid-Bildung zu verbessern sowie die Funktion und Struktur der Blutgefäße zu stärken. Darüber hinaus sollte der negative Befund Anlass sein, Risikofaktoren zu minimieren und den Lebensstil umzustellen.

Zur Illustration: Beispielhafte Messergebnisse

Wie können die ADMA- und L-Arginin-Werte interpretiert werden? Dazu nachfolgend die grafisch aufbereitete Darstellung von drei beispielhaften Messergebnissen:

Beispiel 1: Mann (56) mit unauffälligen Werten. Lebensführung gibt keinen Anlass zur Sorge.

Beispiel 2: Mann (58) mit Risikowerten. Hier liegt offenbar eine gesundheitlich bedenkliche Lebensweise vor. Die Einnahme von ARGILIN.Plus und weitere Vorsorgemaßnahmen empfehlen sich.

Beispiel 3: Frau (62) mit therapeutischen Werten. Ehemalige Risikowerte konnten durch L-Arginin-Gaben (ARGILIN.Plus) in ein akzeptables Verhältnis gebracht werden.

Die Beispiele erlauben keine verbindliche Aussage über Ihre individuellen Blutwerte; diese klären Sie mit Ihrem betreuenden Arzt.

Beispiel 1 • Ein nahezu ideales Messergebnis: Niedriger ADMA-Wert, normale Arginin-Konzentration und unauffälliges Arginin/ADMA-Verhältnis.

Beispiel 2 • Typisches Messergebnis für einen Risikopatienten: Hoher ADMA-Wert, niedrige Arginin-Konzentration und auffälliges Arginin/ADMA-Verhältnis.

Mann (58 Jahre)

Beispiel 3 • Messergebnis eines Vorsorgers, der bereits diätetisches Arginin zuführt: Hoher ADMA-Wert, aber gleichfalls hohe Arginin-Konzentration und optimales Arginin/ADMA-Verhältnis.

Messergebnis Frau (62 Jahre)

10-Jahres-Sterberisiko

Durchschnittlicher Normalwert: niedriges Erkrankungsrisiko

Schwellenwert für ein erhöhtes Gefährdungsrisiko

Doppelt so hohes 10-Jahres-Sterberisiko wie bei 0,5 µmol

Ab hier nimmt das 10-Jahres-Sterberisiko drastisch zu

Statistisch doppelt so hohes Risiko

Statistisch normales Risiko

Mögliche ADMA-Werte

Abb: Die Darstellung illustriert anhand von Daten der amerikanischen Framingham-Herz-Studie (2009) den Zusammenhang zwischen ADMA-Werten und dem 10-Jahres-Sterberisiko.

Gut zu wissen

Gesundheits-Check

Vorsorgeuntersuchungen wie der Check-up 35 basieren auf Erkenntnissen der 1948 begonnenen Framingham-Herz-Studie.

Diese mittlerweile in der dritten Generation durchgeführte Untersuchung der Bevölkerung der US-amerikanischen Kleinstadt Framingham im Bundesstaat Massachusetts mit rund 30.000 Teilnehmern widmet sich im weitesten Sinn den Ursachen und Risiken von Herz-KreislaufErkrankungen und Arteriosklerose.

Die Studienergebnisse, zusammengefasst in über 1.000 wissenschaftlichen Publikationen, haben die Medizin grundlegend verändert und gehören heute zum Inventar der Gesundheitsprävention: Während Rauchen, Bewegungsmangel, Fehlernährung und Übergewicht Herzerkrankungen und Schlaganfälle begünstigen, beugen die Senkung des Cholesterinspiegels sowie die Einstellung des Blutdrucks und Blutzuckers chronischen Gefäßstörungen vor.

Dank der Framingham-Studie kennt man zum Beispiel den Cholesterinspiegel seit 1961 als Risikofaktor. Im Praxisalltag ist dieser vor rund zwei Jahrzehnten angekommen. Der ADMA-Wert allerdings noch nicht, obwohl auch dessen Bedeutung 2009 bei der Auswertung der Framingham-Daten ins Blickfeld rückte.

Leider vergehen in der Regel Jahrzehnte, bis medizinische Erkenntnisse in der Öffentlichkeit einen Niederschlag finden – wenn sie das überhaupt tun. Neben psychologischen, ökonomischen, medialen oder politischen Gründen ist dafür vor allem der Vermittlungsaspekt ausschlaggebend: Ärzte müssen a.) sich weiterbilden können und b.) an Fortbildungen teilnehmen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Nur so wird die Basis für einen erfolgreichen Wissenstransfer gelegt.

Zeckenbiss – und dann?

Gegen Borreliose sind zwei Kräuter gewachsen!

Zwei immunstärkende Heilpflanzen für die Borreliose-Nachsorge*:

Wellnest Kardenwurzel

Frischpflanzen Bio Konzentrat:

Regt die Selbstheilungskräfte an, führt so zur Abnahme für Borreliose typischer Beschwerden und verbessert dadurch das Wohlbefinden.

Wellnest Katzenkralle (Cat‘s Claw)

Kräuter Konzentrat:

Besitzt starke immunstimulierende Wirkung, die praktisch (in vivo) und im Labor (in vitro) nachgewiesen wurde und den Erfolg der Kardeneinnahme steigert. Auch entgiftend, entzündungshemmend und reinigend.

Wir beraten

Sie persönlich

0800 401 35 60 (kostenfrei)

* Zur Borreliose-Nachsorge empfehlen wir die Lektüre von Wolf-Dieter Storls Bestseller „Borreliose natürlich heilen“ Erhältlich in Ihrem gut sortierten Wellnest Shop.

Herz-Kreislauf-Prävention

Lebenswandel ändern, Risikofaktoren minimieren

Wer ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Komplikationen hat, kann durch zahlreiche Präventivmaßnahmen deren Entwicklung mindestens verlangsamen, im günstigen Fall auch aufhalten. Bei jüngeren Patienten besteht sogar die Chance, Gefäßveränderungen – wenigstens zum Teil – rückgängig zu machen. Dabei kommt es vor allem darauf an, die Lebensführung einer schonungslosen Kritik zu unterziehen und gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen nachhaltig zu ändern. Hierbei ist zwar ein gewisses Maß an Disziplin gefragt, doch den inneren Schweinehund zu überwinden lohnt sich.

Neben den nichtbeeinflussbaren Herz-Kreislauf-Risikofaktoren wie Alter oder Geschlecht kennen wir Bewegungsmangel, Bluthochdruck, Diabetes, Fehlernährung, Fettstoffwechselstörungen (hoher Cholesterinspiegel), Rauchen, Stress und Übergewicht als Hauptauslöser. Diesen gilt es durch die Lebensführung entgegenzuwirken, bevor medikamentöse oder operative Maßnahmen erforderlich werden.

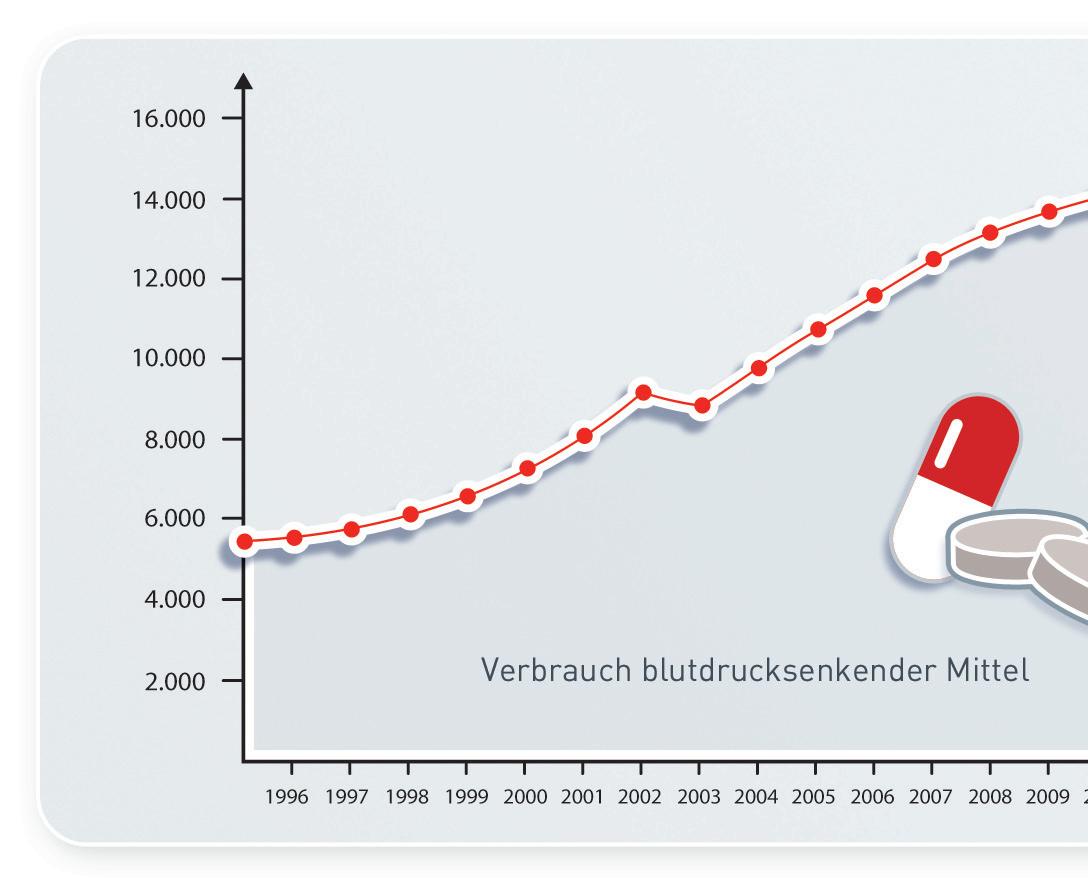

Abb.: Verbrauch blutdrucksenkender Mittel (Antihypertonika) in Deutschland (1996-2013) in Mio. DDD (definierte Tagesdosen). Die Zahlen sind eindeutig – obwohl der Medikamentenverzehr mengenmäßig zunimmt, sinkt die Rate für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht. (Quelle: Statista, 2015)

Medikamente und Operationen therapieren keine Arteriosklerose

Haben Durchblutungsstörungen erst den berüchtigten Umkipppunkt überschritten, werden medikamentöse Behandlungen oder sogar Operationen wahrscheinlich. Der Umkipppunkt bezeichnet einen Moment, an dem eine Entwicklung durch bestimmte Rückkopplungen abrupt abbricht, die Richtung wechselt oder stark beschleunigt wird. Mit anderen Worten: Tabletten mögen zwar dazu geeignet sein, beispielsweise den Blutdruck zu senken, aber sie heilen keine Gefäßverengungen. Genau so wenig therapieren Stents und Bypässe eine Arteriosklerose – sie beseitigen Symptome, nicht die Ursachen.

medizin Aktuell - Seite 57

Wandern, Joggen, Radfahren und Schwimmen

Körperliche Aktivitäten stärken die Leistungsfähigkeit des Herz-KreislaufSystems und helfen, das Gewicht zu reduzieren. Früher verordnete man Herz-Kreislauf-Patienten Schonung. Heute empfehlen Mediziner Bewegung, natürlich im Rahmen der individuellen Belastbarkeit. Als Idealsportart gilt Wandern. Zwar werden beim Wandern nur relativ geringe Belastungsintensitäten erreicht, doch Studien weisen die günstigen Effekte auf Herz und Kreislauf eindeutig nach:

Auch mäßige körperliche Belastungen beeinflussen die Elastizität der Blutgefäße positiv – solange sie ausdauernd und kontinuierlich sind.

In der Folge fällt der Blutdruck und die Herzfrequenz sinkt, sowohl in Ruhe als auch unter Belastung.

Zudem führt Wandern zu einer verbesserten Energieversorgung der Skelettmuskulatur.

Zum Schutz vor Durchblutungsstörungen empfehlen sich – bei entsprechender Konstitution – auch die klassischen Ausdauersportarten Joggen, Radfahren und Schwimmen. Schon ein zusätzlicher Energieverbrauch durch Muskelaktivität von wöchentlich 1.000 Kalorien leistet einen Beitrag, Herz-Kreislauf-Risiken zu reduzieren. Wer sich sorgt, das Herz zu überlasten, richte sich nach der Faustregel: Solange parallel eine Unterhaltung ohne Atemnot möglich ist, droht keine Gefahr.

Ausgeglichene Ernährung und regelmäßige Bewegung

Entscheidend ist zudem eine ausgeglichene Ernährungsweise: Sich teils über Jahrzehnte erstreckende Untersuchungen großer Bevölkerungsgruppen („Framingham-Herz-Studie“) haben die Effektivität ernährungstherapeutischer Maßnahmen eindeutig bewiesen. Die überragende Bedeutung von Zucker, Fast Food und des Fettstoffwechsels bei der Entstehung von HerzKreislauf-Krankheiten sind unumstritten. Besonders nachteilig auf die Durchblutung wirkt sich die Kombination von fettreichen Mahlzeiten, Alkohol und Zigaretten aus. Auf übermäßigen Alkoholkonsum und Nikotin sollte man ohnehin verzichten. Wer es genauer wissen will, greift zum Ernährungsratgeber.

Empfehlung: Die Dr. Feil Strategie

Empfehlenswert ist zum Beispiel „Die Dr. Feil Strategie“. Das Konzept wird hier nur grob skizziert, weiterführende Informationen finden sich unter www.dr-feil.com. Im Mittelpunkt der Strategie steht die „Dr. Feil Pyramide“. Sie berücksichtigt die vier Bausteine Ernährung, Bewegung, Nährstoffe und Gelassenheit. Diese ergänzen sich gegenseitig und erhöhen so die Lebensqualität. Um die Ernährungspyramide lebensnah zu gestalten, wurden gängige Strukturen durchbrochen. Zusätzlich zu den Makronährstoffen Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett finden sich auch die Gruppen Süßungsmittel, Süßigkeiten und Getränke.

Regionale, saisonale und naturbelassene Lebensmittel

Als Getränke Wasser, Kaffee, Tee (vor allem grüner Tee)

Gemüse, Beeren, Obst in Maßen, viel Gewürze, viel frische Kräuter Hochwertige Eiweißquellen: Tierprodukte aus artgerechter Haltung Fettschlaue Ernährung: Fette und Öle mit Omega-3-Fettsäuren Wenig Kohlenhydrate (Zucker, Getreide)

Als Süßungsmittel Stevia, als Süßigkeit dunkle Schokolade Verzicht auf industriell verarbeitete Lebensmittel Nicht unter Druck setzen, in Maßen zu genießen

Abb.: Ernährungspyramide nach Dr. Feil | https://www.dr-feil.com/die-dr-feil-strategie

Gut zu wissen

L-Arginin und Stents

Kommt der Patient kurzatmig, mit schmerzenden Beinen, BrustengeGefühlen, Schwindel oder Seh-, Hör-, Schlaf- und Konzentrationsstörungen zum Arzt, können dafür lokale Arterienschädigungen verantwortlich sein. Drohen lebensgefährliche Akutfolgen, werden diese operativ beseitigt oder umgangen.

1.) Ballon-Dilatation: Über ein Blutgefäß in der Leiste wird ein Katheter eingeführt und bis zur Engstelle geschoben. Dort wird der enthaltene Ballon aufgepumpt und das Gerinnsel an die Gefäßwand gedrückt. Allerdings verengen sich in 25 Prozent der Fälle die Gefäße wieder.

2.) Stent-Implantation: Um ein Gefäß offenzuhalten bzw. der erneuten Gefäßverengung nach einer Ballondilatation vorzubeugen, wird an der Engstelle ein Stent eingesetzt: ein kleines, aus Drahtgeflecht bestehendes Röhrchen. Neben reinen Metallvarianten kennt man heute Modelle mit Beschichtung, die wachstumshemmende Medikamente freisetzen. Jährlich werden in Deutschland rund 350.000 Koronarstents implantiert.

Arterienwand

Stent aus Drahtgeflecht

Zusammengepresste Plaque

Geweitetes Gefäß lässt Blutstrom wieder ungehindert passieren

3.) Bypass-Operation: Ab einem gewissen Gefäßschädigungsgrad muss die Engstelle durch ein neues Blutgefäß umgangen werden. Dafür entnimmt man aus dem Unterschenkel eine Vene, öffnet die betroffene Arterie vor und nach der Engstelle und näht die Vene dazwischen.

Diese Verfahren „heilen“ keine Arteriosklerose, sondern beseitigen lokale Störungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis erneut Beschwerden auftreten. Davor sind auch Stellen, die mit einem Stent versorgt wurden, nicht gefeit. Für die sogenannte In-Stent-Restenose gibt es zwei Gründe:

• Es bildet sich Narbengewebe durch das Stützgeflecht in den Blutstrom hinein. Das betrifft vor allem konventionelle Stents aus Metall.

• Medikamentenbeschichtete Stents verringern zwar das Wucherungsrisiko. Aber auch sie können nicht komplett verhindern, dass sich Blutplättchen anlagern und Plaques bilden.

Daher müssen Stent-Patienten blutgerinnungshemmende Medikamente wie Acetylsalicylsäure (ASS) einnehmen. Sie wirken der Blutplättchen-Anlagerung und verbundenen Komplikationen entgegen.

Stent-Patienten sollten die Prophylaxe mit ARGILIN.Plus fördern: L-Arginin ist für die Erweiterung der Blutgefäße und die Regulation des Blutflusses und Blutdrucks unverzichtbar. Ergänzend belegen wissenschaftliche Ergebnisse, dass die konzentrierte Gabe von L-Arginin die In-Stent-Restenose reduzieren kann: Als Vorstufe von Stickstoffmonoxid verhindert L-Arginin, dass Blutplättchen mit der Arterienwand verkleben. Abgesehen davon schützen auch die anderen in ARGILIN.Plus kombinierten Vitalstoffe vor Gefäßanomalien.

Anhang: L-Arginin von A-Z

L-Arginin ist eine semi-essentielle Aminosäure. Semi-essentiell bedeutet „bedingt lebensnotwendig“. Zwar kann der Körper L-Arginin in geringem Maße selbst synthetisieren, doch unter bestimmten Bedingungen wird eine Zufuhr durch die Nahrung erforderlich. Dazu zählen Wachstumsalter, Rauchen, starke körperliche Belastungen, Schwangerschaft, Bewegungsmangel und natürlich chronische Durchblutungsstörungen.

Die wichtigste Funktion von L-Arginin besteht in der Bildung von Stickstoffmonoxid, einem lebensnotwendigen Botenstoff: Da Stickstoffmonoxid für die Erweiterung der Blutgefäße sowie für die Regulation des Blutflusses und Blutdrucks unverzichtbar ist, stellt die intakte Stickstoffmonoxid-Bildung einen natürlichen Schutzmechanismus vor Herz-Kreislauf-Krankheiten dar.

ADMA (Asymmetrisches Dimethylarginin): Aminosäure, die der Körper automatisch produziert. Eine erhöhte ADMA-Konzentration ist meist die Folge eines ungesunden Lebenswandels (Rauchen, fettreiches Essen usw.), kann aber auch genetisch bedingt sein. In beiden Fällen sollte das Augenmerk auf Prävention gerichtet sein, denn ADMA steht in direkter Konkurrenz zu L-Arginin und verhindert dessen Wirkung bei der Bildung von Stickstoffmonoxid. Ein hoher ADMA-Spiegel im Blut kennzeichnet daher ein größeres Risiko für Arteriosklerose, Bluthochdruck und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Antioxidans: Freie Radikale sind Zwischenprodukte chemischer Prozesse, vor allem der Zellatmung. Sie sind für die Zellen schädlich, werden aber von Antioxidantien, wie sie bspw. in Knoblauch, Kohl oder Zitrusfrüchten enthalten sind, in harmlose Nebenprodukte verwandelt. Das bekannteste Antioxidans ist Vitamin C. Auch L-Arginin verfügt über antioxidative Eigenschaften und schränkt so die Wirkmöglichkeiten freier Radikale ein.

Arteriosklerose (Gefäßverkalkung): Gesunde Arterien besitzen glatte und elastische Innenwände, in denen das Blut ungehindert fließen kann. Bedingt durch Risikofaktoren wie Rauchen, hohe Cholesterinwerte, Diabetes

oder Bluthochdruck lagern sich nach und nach Blutfette, Entzündungszellen, Blutgerinnsel und Kalk in den Gefäßwänden zu Plaques an: Die Gefäße verhärten und verdicken, was mit einer abnehmenden Elastizität einhergeht und zu Verengungen des Gefäßvolumens führt. Im schlimmsten Fall droht sogar ein vollständiger Gefäßverschluss. Sobald durchblutungsstrategisch wichtige Arterien wie die Halsschlagader betroffen sind, besteht Lebensgefahr. Dem wirkt L-Arginin doppelt entgegen: L-Arginin reduziert das Verkleben von Plaques an den Gefäßwänden und verbessert die arterielle Durchblutung und den Blutdruck.

Blutzucker: L-Arginin steuert die Freisetzung von Insulin aus der Bauspeicheldrüse und trägt zur Regulation des Blutzuckerspiegels bei. Daher ist die Zufuhr von diätetischem L-Arginin für Diabetiker ideal, da so die Glukosetoleranz und Empfindlichkeit der Körperzellen gegenüber Insulin gesteigert wird.

Blutdruck und Blutfluss: L-Arginin optimiert nicht allein die Durchblutung und die Sauerstoffversorgung der Gefäße und Organe, sondern sorgt zudem für geschmeidige und geweitete Arterien. Das macht L-Arginin zu einem wirksamen Mittel gegen Bluthochdruck.

Cholesterin: L-Arginin ist ein Lipidsenker. Im Körper sind Lipidsenker für die Reduktion von Blutfetten verantwortlich. Die Zufuhr von L-Arginin kann den Cholesterinspiegel um bis zu 14 Prozent senken.

Diabetes Typ 2: Diabetes stört die Funktion der Gefäße. Man unterscheidet unspezifische (Makroangiopathie) und spezifische Gefäßschäden (Mikroangiopathie). Für Erstere sind Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen, der Hauptschlagader sowie den Blutgefäßen des Gehirns und der Beine verantwortlich, für Letztere Ablagerungen, welche die Kapillargefäßwände krankhaft verdicken und Nerven, Nieren, Augennetzhäute und Füße beschädigen. In beiden Fällen kann L-Arginin die Durchlässigkeit und Geschmeidigkeit der Gefäße verbessern und so der gestörten Gefäßfunktion von Diabetes entgegenwirken.

Erektionsstörungen (Erektile Dysfunktion): Männer mit Standschwierigkeiten finden in L-Arginin eine Aufbauhilfe. Die gefäßerweiternde Wirkung von L-Arginin verbessert die Schwellfähigkeiten des Penis und damit die sexuelle Leistungsfähigkeit des Mannes – ganz natürlich und ohne Nebenwirkungen. (Hinweis: Die Blutgefäße des Penis ähneln denen des Herzens. Deshalb kann die erektile Dysfunktion der Vorbote eines Herzinfarktes sein und sollte ärztlich begutachtet werden.)

Fitness: Mit der Zufuhr von L-Arginin wird die individuelle Leistungsfähigkeitausgebaut. Einerseits steigert L-Arginin die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), was als Kriterium für eine höhere Ausdauer zu bewerten ist, andererseits verbessert L-Arginin die Durchblutung der Muskeln, sodass diese zu größerer Kraftentfaltung in der Lage sind.

Gefahrensituationen: Bei Bedrohungen schüttet der Körper Adrenalin und Noradrenalin aus und sorgt so für eine erhöhte Energieversorgung, die in Gefahrensituationen (überlebens-)notwendig sein kann. Eine ausreichende Menge LArginin im Körper sichert im Bedarfsfall die vitale Ausschüttung benötigter Stresshormone.