Ein wilder Ritt

Das bewegte Leben des Aimé Felix Tschiffely

Impressum

Alle Angaben in diesem Buch wurden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und von ihm und vom Verlag mit Sorgfalt geprüft. Inhaltliche Fehler sind dennoch nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Autor noch Verlag übernehmen Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

In den Originaltexten dieses Buches finden sich Begriffe, die aus heutiger Sicht als problematisch gelten. Diese wurden im Originaltext unverändert übernommen, um den historischen Kontext und die Authentizität der Quellen zu wahren.

Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.

© 2025 Weber Verlag AG, 3645 Thun/Gwatt

Idee und Texte: Benno Affolter Fotos: siehe Bildnachweise

Weber Verlag AG

Verlagsleitung: Annette Weber-Hadorn

Projektleitung: Madeleine Hadorn

Gestaltung: Sonja Berger

Satz: Sonja Berger und Aline Veugel

Lektorat: Blanca Bürgisser

Korrektorat: Sophie Souvignier

Der Weber Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.

ISBN 978-3-03818-788-2

www.weberverlag.ch mail@weberverlag.ch

Auslieferung EU

Brockhaus Commission GmbH Postfach 1220 D-70803 Kornwestheim info@brocom.de

Ein wilder Ritt

Das bewegte Leben des Aimé Felix Tschiffely

Nur weil ich einmal von Buenos Aires nach Washington, D.C., geritten bin, finden es meine Freunde unbegreiflich, dass ich mich neben Pferden und Indianern noch für andere Dinge interessiere.

Just because I once rode from Buenos Aires to Washington D. C. on horseback, my friends think it is incongruous that I should take an interest in other things besides horses and Indians.

Aimé F. Tschiffely, London, Juni 1941

Wenn er (Tschiffely) die Fleet Street entlangschritt, begleitet von seinem kleinen, aber Respekt gebietenden Freund General Rafael de Nogales, dem venezolanischen Söldner, dann wusste von den Passanten nicht einer unter tausend, dass dies zwei der aussergewöhnlichsten der lebenden Männer waren.

[…] When he (Tschiffely) used to stride up Fleet Street accompanied by his small but redoubtable friend, General Rafael de Nogales, the Venezuelan soldier of fortune, not one passer-by in a thousand knew that they were two of the most extraordinary of living men.

The Bystander, London, 18. November 1936

Das Salz des Lebens kosten

Kapitel 8

Die unmögliche Reise oder Skizzen eines dreieinhalb Jahre dauernden Ereignisses

Kapitel 9

Vom Río Grande del Norte zum Potomac oder Texas–Oklahoma–Missouri–Illinois–Indiana–Ohio–West-Virginia–Virginia–Maryland–Washington, D.C.

Kapitel 10

Endlich Richtung Süden oder Drei Helden kehren zurück

Kapitel 11

Ein «verstossener» Stoss Papier oder Die Odyssee eines Manuskripts

Kapitel 12

Chronik eines (nicht) angekündigten Erfolges oder Wie der Bestseller (doch noch) wurde

Kapitel 13

Der Gescheckte und der Milchkaffeebraune oder Die Frage von Pferden

Kapitel 14 166

Ein blaublütiger Gaucho oder Der weisse Ritter vom River Clyde

Kapitel 15

So war’s nicht geplant oder Das völlig neue Leben

Kapitel 16 176

Bohemien findet Bohemienne oder Termin auf dem Standesamt

Kapitel 17

Schreiben, reden, reisen oder Die neuen Beschäftigungen

Kapitel 18

Tod eines galanten Rebellen oder Don Roberto ist nicht mehr

179

190

Kapitel 19 196

Zwischen 39 ˚ und 54.5 ˚ Süd oder Durch Patagonien ans Ende der Welt

Kapitel 20 224

1939 – 1943 oder Kriegs- und andere Sorgen

Kapitel 21

Argentinien 1943 bis 1945 oder Nochmals am Río de la Plata

Kapitel 22

Zurück in England oder Verdammt zum Weiterschreiben

Kapitel 23

Marke: Royal Enfield; Kontrollschild: JAB 376 – GB oder Auf 1,25 PS durch Iberien

Kapitel 24

The Reasons of my Mission oder Das Mysterium um Evitas Manuskript

Kapitel 25

1951 bis 1953 oder Die letzten Jahre

224

258

268

278

284

Kapitel 26

Adiós, Mister Tschiffely oder Aufbruch zur längsten Reise

Kapitel 27 306

Darling Longa oder Die Frau an seiner Seite

Kapitel 28 312

A.F. Tschiffely, der Mensch oder Wie war er?

Kapitel 29 322

Was geblieben ist oder Wenn er wüsste, dass …

Kapitel 30

Und (fast) zum Schluss noch dies oder Anstelle eines Nachwortes

Kapitel 31 334

Was lange währt … oder Der Kreis schliesst sich

Zeittafel

Bibliografie A. F. Tschiffely

Bibliografie Robert B. Cunninghame Graham 341

Bibliografie Emilio Solanet

Bibliografie: übrige 343

Dank

Der Autor

Vorwort

Aimé Félix Tschiffelys Lebensgeschichte fasziniert mich. Ein Schweizer, der 1925 in Buenos Aires mit zwei Pferden aufbricht, um bis nach Washington, D.C., zu reiten – und damit eine der kühnsten Unternehmungen des 20. Jahrhunderts wagt. Was mich besonders berührt, ist nicht nur die Leistung an sich, sondern der Geist dahinter: der Mut, das Unmögliche zu denken, und die Entschlossenheit, es in die Tat umzusetzen.

Auch ich bin in der Schweiz aufgewachsen und habe später viele Jahre meines Lebens, meiner Forschung und meiner Führungsaufgaben in den USA verbracht. Wie Tschiffely war ich getrieben von Neugier – auf das Fremde, auf neue Perspektiven, auf die grossen Fragen. Während meine Wege durch die Welt der Wissenschaft und Raumfahrt führten, bewundere ich seinen Weg durch Landschaften, Kulturen und innere Zweifel ebenso. Beide Reisen verlangen Beharrlichkeit, Vorstellungskraft –und die Fähigkeit, über das Naheliegende hinaus zu denken. Tschiffely wurde zu Beginn seiner Reise als Spinner belächelt. Doch genau solche «Spinner» sind es, die uns als Gesellschaft voranbringen. Menschen, die das Gewohnte infrage stellen und das Aussergewöhnliche wagen. Sie zeigen uns, dass es sich lohnt, gegen Widerstände zu bestehen – und ermutigen uns, auch selbst schwierige Wege zu gehen.

Diese Biografie von Benno Affolter erzählt Tschiffelys Leben mit Sorgfalt, Tiefe und Zuneigung. Sie beleuchtet nicht nur einen fast vergessenen Abenteurer, sondern ein Menschenbild: unabhängig, weltneugierig, unbeirrbar. Ich hoffe, dass sie viele Leserinnen und Leser dazu inspiriert, eigene schwierige und wichtige Wege zu gehen – so wie einst Tschiffely.

Zürich / Park City, Utah, 2025

Thomas H. Zurbuchen

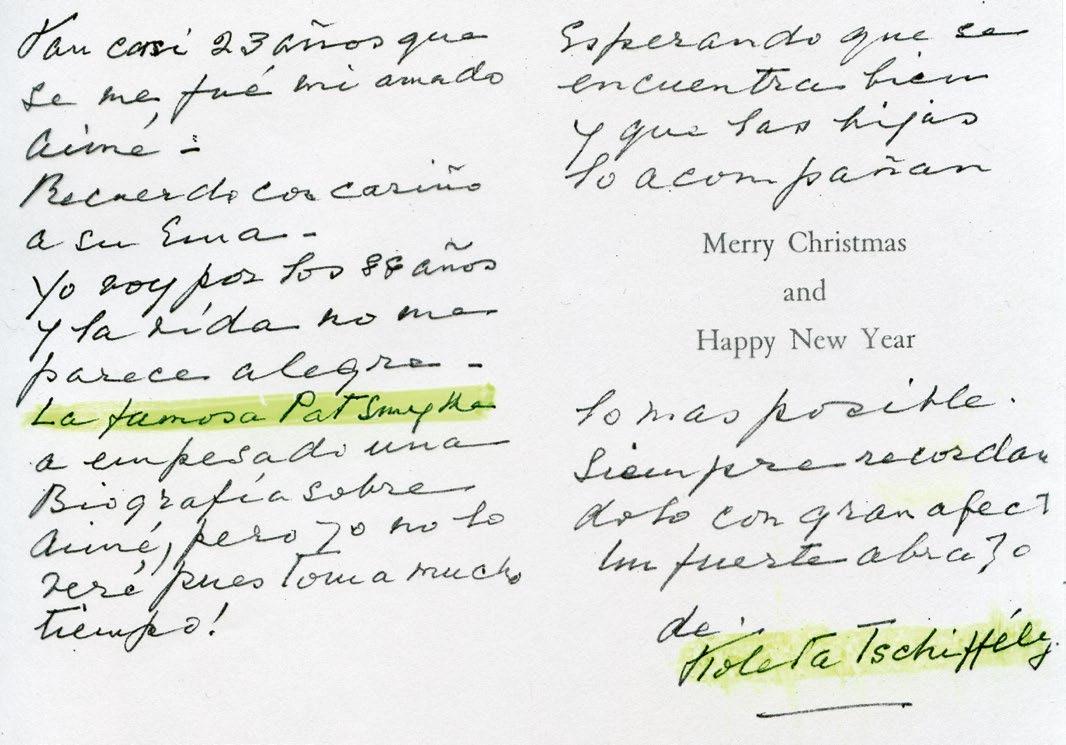

«Die berühmte Pat Smythe hat eine Biografie meines geliebten Aimé begonnen, aber ich werde sie nicht mehr sehen, denn es wird lange dauern. […]» © Violeta Tschiffely; Archiv El Cardal

Die Folgen einer Weihnachtskarte

oder Anstelle einer Einleitung

Am 29. August 1928 finden geneigte Leserinnen und Leser in den USA eine Zeitungsnotiz, die besagt, dass heute zwei Argentinier in Washington, D.C., erwartet würden. Der eine sei Manuel Malbrán, der neue Botschafter Argentiniens in den USA. Er komme per Schiff in New York an und werde direkt in die Hauptstadt weiterreisen. Der andere sei Aimé Felix Tschiffely, argentinischer Archäologe, der vor mehr als drei Jahren zu einem 9500 Meilen langen Ritt zu Pferd von Buenos Aires nach Washing ton aufgebrochen sei. Die Meldung steht nicht in irgendeinem unbedeutenden Lokalblatt, sondern in der renommierten Washington Post.

Dass der neue Botschafter Argentinier ist, stimmt natürlich. Im Falle des Zweiten der Ankommenden, Tschiffely, hingegen ist es so, dass dieser vor dem Ritt zwar einige Jahre in Argentinien gelebt hat, er aber Schweizer ist. Und ihn als Archäologen zu bezeichnen, entspricht ebenfalls nicht ganz den Tatsachen; die Archäologie ist zwar eines seiner Interessengebiete, denen er, wenn sich Gelegenheit ergab, während des Rittes frönte, «von Haus aus» ist der Mann jedoch Sportlehrer.

Die letzten dreieinhalb Jahre aber ist Tschiffely «hauptberuflich» Reiter und Abenteurer gewesen, der mit seinem «Gewaltsritt» ein ganz bestimmtes Ziel verfolgte, dem er alles andere unterordnete: beweisen, dass die argentinischen Criollo-Pferde – mit zwei Exemplaren dieser Rasse ist er unterwegs gewesen –die stärksten, ausdauerndsten, anspruchslosesten, widerstands-

fähigsten der Welt sind. Mit dem Beweis wollte er einer – vorerst – kleinen Gruppe argentinischer Züchter, die dabei war, für die Rettung dieser vom Verschwinden bedrohten Pferderasse zu kämpfen, Argumente liefern. Das Ziel hat Tschiffely erreicht; nach unvorstellbaren Strapazen, Mühen und Gefahren ist er mit den gleichen, gesunden Pferden in Washington angekommen, mit denen er im April 1925 in Buenos Aires aufgebrochen ist.

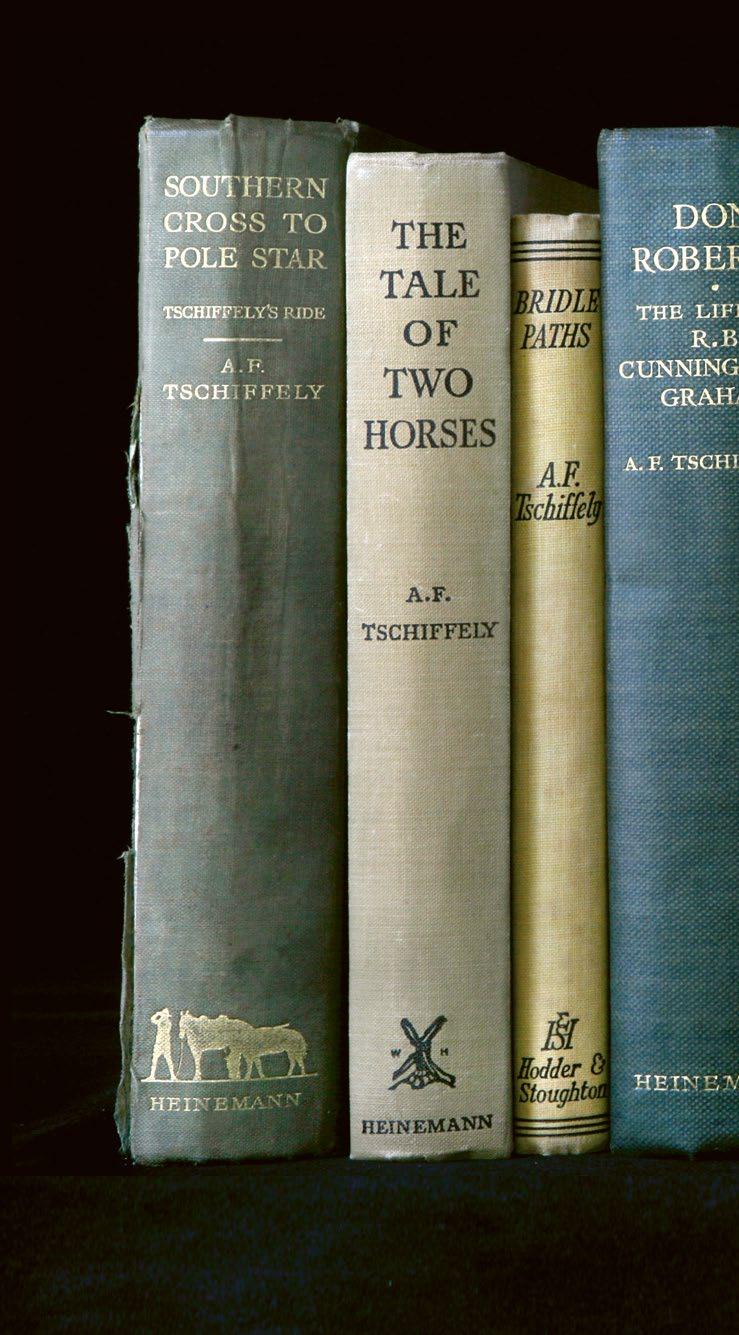

Der Ritt – solche, die es wissen müssen bezeichnen ihn als eine der grössten reiterischen Leistungen des 20. Jahrhunderts –prägt Tschiffely für den Rest seines Lebens. Sein Buch «Tschiffely’s Ride» über das Abenteuer zementiert dieses Image; dabei ist es nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass das Buch überhaupt erscheint und so etwas wie ein ewiger Bestseller wird und auch in andere Sprachen übersetzt wird.

Tschiffely lebt von nun an – 1932 – in London. Vom Erfolg seines Buches ermutigt und von seinen Freunden ermuntert, verlegt er sich ganz aufs Schreiben. Er unternimmt weitere Reisen – nicht mehr ganz so spektakuläre zwar – wiederum zu Pferd oder mit Pferd und Wagen, mit dem Auto und auch dem Motorrad und schreibt darüber. Er wagt sich ebenfalls an historische Themen und Biografien und versucht sich, ohne Erfolg, als Romancier. Bis zu seinem Tod 1954 in London veröffentlicht er ein Dutzend Bücher. In ganz Grossbritannien ist er zudem ein beliebter Referent, der spannend und unterhaltsam über seine Abenteuer berichtet.

Als vielseitig interessierter Erdenbürger versucht er immer wieder, vom einseitigen Image des Reiters wegzukommen, vergeblich. Im Burgerbuch der Burgergemeinde Bern – die Tschiffelys sind Bernburger – wird sein Beruf mit Forschungsreisender und Schriftsteller angegeben. Er selbst sieht sich in erster Linie als Bohemien. Und wenn man den «bunten» Kreis von Freunden und die unglaubliche Vielfalt von Charakteren betrachtet, mit denen er in seinem Leben in Kontakt ist, kann man nicht anders, als ihm zustimmen.

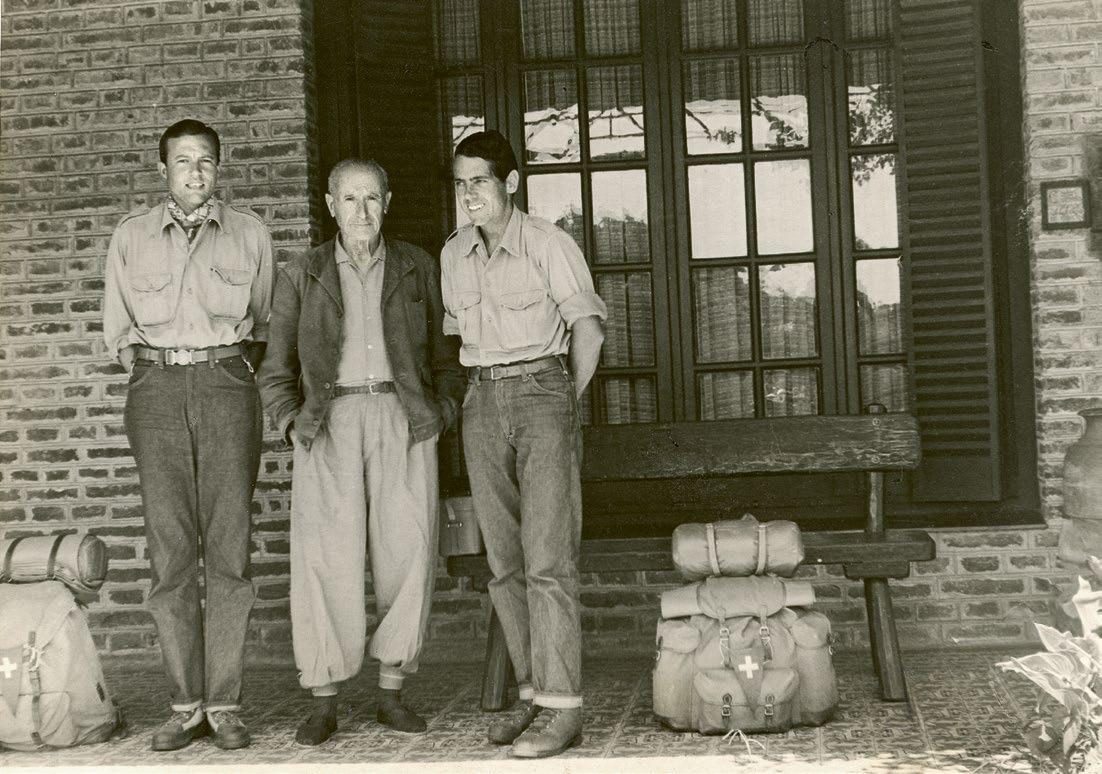

Zum ersten Mal begegne ich Tschiffely zu Beginn der 1960erJahre, als mir ein Freund das Buch «Tschiffely’s Ride» zur unbedingten Lektüre empfiehlt. Beide sind wir vom unglaublichen Abenteuer dieses Mannes beeindruckt und begeistert. Eine unmittelbare Konsequenz ist, dass mein Freund und ich nach Argentinien aufbrechen, mit der Absicht, einen Ritt «à la Tschiffely» zu versuchen. Nach mehrmonatigem Aufenthalt in der Pampa kommen wir aber zur Einsicht, dass ein solches Unternehmen für uns eine Nummer zu gross ist. Und vielleicht war es ganz gut so, denn: Was hätte es für einen Sinn gemacht, einfach etwas «Einmaliges» zu wiederholen?

Dieser erste Aufenthalt in Argentinien 1962 hat mich indessen mit einer besonderen Pferderasse, den Criollos ¹ eben, und ihrer interessanten und bedeutsamen Geschichte in Kontakt gebracht. Und es ist diese Geschichte, die mich nie mehr ganz losgelassen hat und schuld daran ist, dass ich mich fast vierzig Jahre später, diesmal mit meiner Frau Monique, am Tag meiner Pensionierung Ende Oktober 2000 nochmals nach Argentinien aufmache, um mich eingehender in sie zu vertiefen.

Estancia: Das Wort hat verschiedene Bedeutungen, deren wichtigste u. a. Aufenthalt, Verweilen, Wohnsitz sind. In Argentinien wird mit Estancia in der Regel eine grössere Farm bezeichnet.

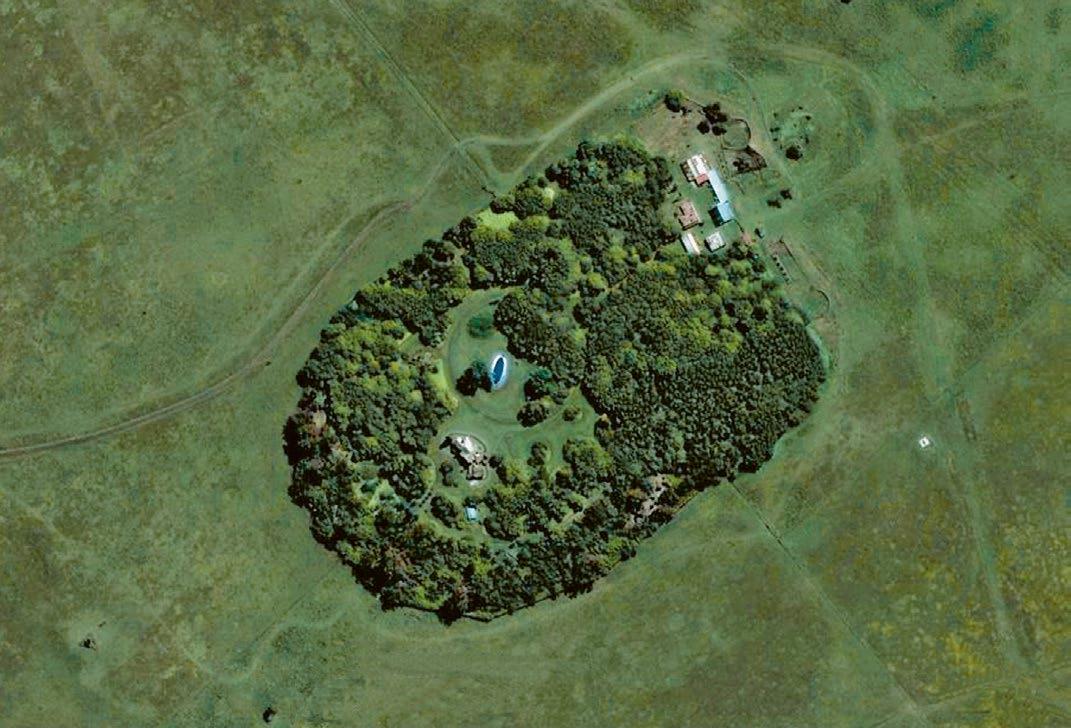

El Cardal, zu Deutsch das Distelfeld, ist eine typische, für heutige argentinische Verhältnisse mittelgrosse Farm. Durch Erbteilung hat sie mit 1300 Hektaren noch knapp einen Viertel ihrer ursprünglichen Ausdehnung. Heutiger Besitzer ist Oscar Emilio Solanet, Sohn des erwähnten Emilio Solanet. Traditionell und wie auch schon sein Vater bewirtschaftet sie Oscar Emilio mit seiner Familie als Rinderfarm.

Daneben spielt die Zucht von CriolloPferden eine wichtige Rolle.

Wer sich in irgendeiner Art mit den argentinischen Criollos befassen will, für den ist die Estancia El Cardal obligate Anlaufstelle. Diese Farm liegt zirka dreihundert Kilometer südlich von Buenos Aires in der sogenannten feuchten Pampa. El Cardal war die Wirkungsstätte von Dr. Emilio Solanet (1887–1979), des Mannes, dem massgeblich zu verdanken ist, dass diese Pferderasse, die Ende des 19. Jahrhunderts vom Verschwinden bedroht war, gerettet wurde.

1 siehe auch Kapitel 6

Luftaufnahme des Parks der Estancia El Cardal: Am oberen rechten Rand die Gebäude aus der Gründerzeit der 1880er-Jahre. Etwas südwestlich des in der Mitte erkennbaren Ringweges liegt das 1922 erbaute neue Wohnhaus (helles Dach). Die Tschiffely-Gedenkstätte befindet sich links der hellgrünen Fläche am oberen Rand des Parkes (siehe Kapitel 31, S.336). © Satellite image courtesy of Digital Globe

(links) und mir bei unserem Besuch auf El Cardal im Februar 1967.

Privatarchiv Benno Affolter. Fotograf unbekannt

Es war auch dieser Emilio Solanet, der Tschiffely die beiden Pferde zur Verfügung gestellt hat. Auf El Cardal begegnet man deshalb unweigerlich auch Tschiffely und seinem Ritt, denn der Mann und die zwei Pferde sind wichtiger «Bestandteil» der Überlebensgeschichte dieser Rasse. Im Park der Estancia haben nicht nur Tschiffelys Pferde Mancha und Gato ihr Denkmal, seit 1998 ist auch die Asche ihres Meisters mit ihnen dort vereint.²

Im Laufe meiner Recherchen in Argentinien stellte ich mit zunehmender Verwunderung fest: Dass, erstens, praktisch nichts «Biografisches» über Tschiffely existiert, und zweitens, wie sehr man sich in Argentinien noch heute an ihn erinnert, jedoch «nur» an Tschiffely den Reiter. Den Menschen, sein ganzes bewegtes Leben, den «vollständigen» Tschiffely sozusagen, kennt man nicht oder er ist vergessen. Und in unserem Land ergeht es ihm kaum besser, er ist heute fast ein Unbekannter.

Je länger ich mich mit Tschiffely befasste, desto mehr bin ich zur Überzeugung gelangt, unser Landsmann hätte es verdient, aus der Vergessenheit «geholt» zu werden. Für den entscheidenden Impuls ist dann das Schicksal besorgt, als es mir auf El Cardal eine Weihnachtskarte von Violeta, der Witwe Tschiffelys, vom Dezember 1976 an Don Emilio Solanet in die Hände spielt.

Violetas Hinweis in der Karte, «die berühmte Pat Smythe hat eine Biografie meines geliebten Aimé begonnen, aber ich werde sie nicht mehr sehen, denn es wird lange dauern», lenkte mich auf eine Spur, die nach einigen Zufällen und Windungen zu einer mit Tschiffely-Material gefüllten Reisetruhe mit den Initialen A. F. T. auf dem Deckel in einem alten Pferdestall in den malerischen Cotswalds in England führte.

Die Truhe enthielt Dokumente, die Pat Koechlin Smythe in den 1970er-Jahren von Violeta erhalten oder selbst zusammengetragen hatte.

2 Die ausgestopften Felle von Mancha und Gato befinden sich seit ihrem Tod 1944 bzw. 1947 im Complejo Museográfico Provincial «Enrique Udaondo» in Luján, Argentinien.

Der Fund in England erlaubte mir, mich meinerseits an eine Arbeit über Tschiffely zu machen, die schliesslich 2015 unter dem Titel «Ein Mann, zwei Pferde und ein Dutzend Bücher» als «voluminöses Werk» – heute vergriffen – erschienen ist.

Im April 2025 waren es hundert Jahre her, dass Tschiffely in Buenos Aires zu seinem «verrückten» Abenteuer gestartet ist, Anlass für eine überarbeitete und «leichtere» Neuausgabe, die dem bewegten Leben dieses vergessenen Schweizer Abenteurers, Schriftstellers und Bohemiens folgt, wobei seine Bücher den roten Faden bilden, dem ich folgte.

Solothurn, im April 2025

Benno Affolter

Smythe, Pat (1928–1996), in den Fünfzigerjahren eine weltbekannte englische Springreiterin und später mit Dr. Samuel Koechlin aus Basel verheiratet, begann sich auf Wunsch der Witwe Tschiffelys Ende der 1970er-Jahre mit dem Projekt einer Biografie von A. F. Tschiffely zu befassen. Sie ist jedoch 1996 gestorben, ohne das Vorhaben verwirklichen zu können.

Dass die Truhe mit dem TschiffelyMaterial noch vorhanden war, ist Monica und Lucy Koechlin, den Töchtern von Pat und Samuel Koechlin, sowie Vera Warwick – einer ehemaligen Mitarbeiterin von Pat –zu verdanken; Mrs. Warwick hat sie in ihrem Haus in Miserden, in der Nähe von Gloucester, aufbewahrt in der Hoffnung, dass sich vielleicht eines Tages doch noch jemand findet, der/die sich für Aimé Felix Tschiffely und dessen Leben interessiert.

P. S. Der weitaus grösste Teil der Unterlagen und Dokumente von und über Tschiffely und seine Frau sind in Englisch oder Spanisch. Wo nichts anderes vermerkt ist, stammen die Übersetzungen ins Deutsche von mir; dasselbe gilt für Zitate aus denjenigen von Tschiffelys Büchern, die nur in Englisch herausgegeben wurden.

2002,

August

erste Sichtung des Materials aus der Truhe in Miserden.

© Benno Affolter

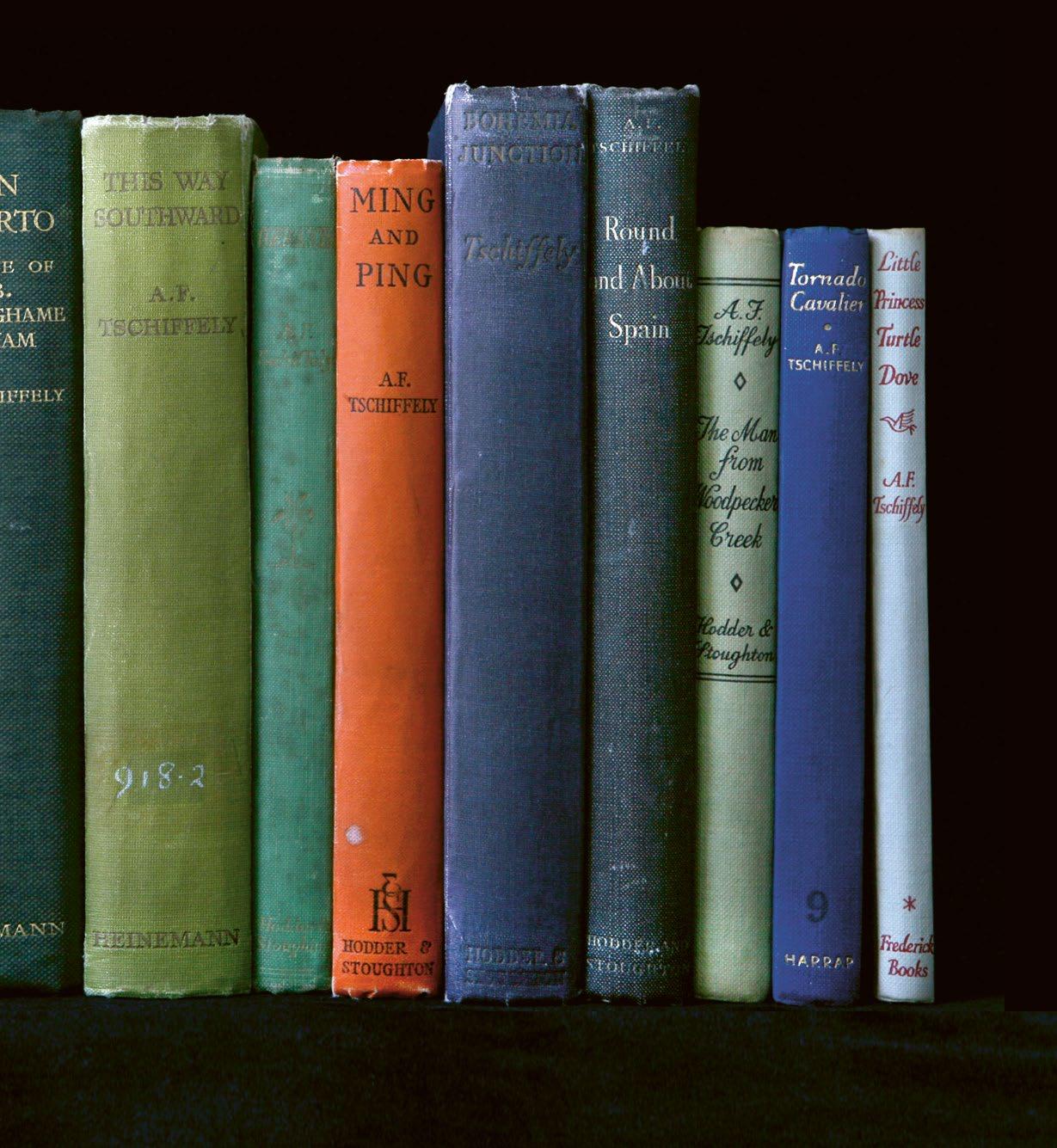

Tschiffelys Dutzend – die Bücher A. F. Tschiffelys, von links: «Southern Cross to Pole Star – Tschiffely’s Ride» (1933), «The Tale of Two Horses» (1934), «Bridle Paths» (1936), «Don Roberto» (1937), «This Way South ward» (1940), «Coricancha», (1943), «Ming and Ping» (1948), «Bohemia Junction» (1950), «Round and About Spain» (1952), «The Man from Woodpecker Creek» (1953), «Tornado Cavalier» (1955), «Little Princess Turtle Dove» (1957).

© Judith Affolter

The Baltimore News, 15. November 1928. Gemäss der Zeitung eines der dramatischsten Bilder des Unglücks; es zeigt Passagiere auf dem Schiff, das bereits schwere Schlagseite hat, wie sie durch Umklammern der Hände eine Kette bilden und verzweifelt versuchen, ein Rettungsboot ins Wasser zu lassen

© Fred Hanson, Crew-Mitglied; www.bluestarline.org/lamports/ vestris_disaster_1.html

Alles hätte anders kommen können

oder Das Desaster der S. S. Vestris und das Glück des A. F. Tschiffely

Die ersten SOS-Signale sendet der Dampfer am Montagmorgen, 12. November 1928, aus, als er sich 200 Meilen ausserhalb von Hampton Roads an der Küste des US-Staates Virginia befindet. Kurz darauf wird das Schiff aufgegeben; um zwei Uhr nachmittags neigt es sich vollends zur Seite und sinkt. Von den 325 Personen an Bord verlieren 110 ihr Leben.³

Die S. S. Vestris, ein Passagier- und Frachtschiff, läuft zwei Tage zuvor, am Samstag, 10. November 1928, mit 129 Passagieren und 196 Besatzungsmitgliedern von New York mit Destination Buenos Aires aus. Am folgenden Tag gerät es in einen heftigen Sturm und erhält Schlagseite. Zuerst kommt die Fracht, später die Kohlenkästen ins Rutschen. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf.

Eine Fügung des Schicksals sorgt dafür, dass einer, der auf der Vestris nach Buenos Aires zurückkehren wollte, die Reise in New York nicht antreten kann: A. F. Tschiffely und mit ihm seine Pferde.

Nach fast dreieinhalb Jahren des Unterwegsseins waren es für Reiter und Pferde noch einmal hektische Wochen und Monate zwischen Washington, D.C., und New York. Am 29. August 1928 war Tschiffely in die Hauptstadt der USA eingeritten. Einen Monat später traf er in New York ein. Ein dicht gedrängtes Programm an Empfängen, Einladungen, Interviews, Sportveranstaltungen usw.

3 Über die genaue Zahl der Opfer gibt es unterschiedliche Angaben.

zehrten an den physischen und psychischen Kräften.⁴ Tschiffely sehnt sich den Tag herbei, an dem er mit seinen Pferden in New York an Bord gehen kann und ist froh, das Datum der Abreise frühzeitig festlegen zu können: 10. November 1928 mit der S. S. Vestris.

Doch dann ein Anruf aus Washington, der alles auf den Kopf stellt: Die National Geographic Society lädt ihn nochmals nach Washington ein, um im November einen Vortrag über sein Abenteuer zu halten. Tschiffely, ermüdet von den Strapazen und geplagt von Zweifeln, ob er der Aufgabe gewachsen sei, zögert, die Einladung anzunehmen. Schliesslich willigt er ein.

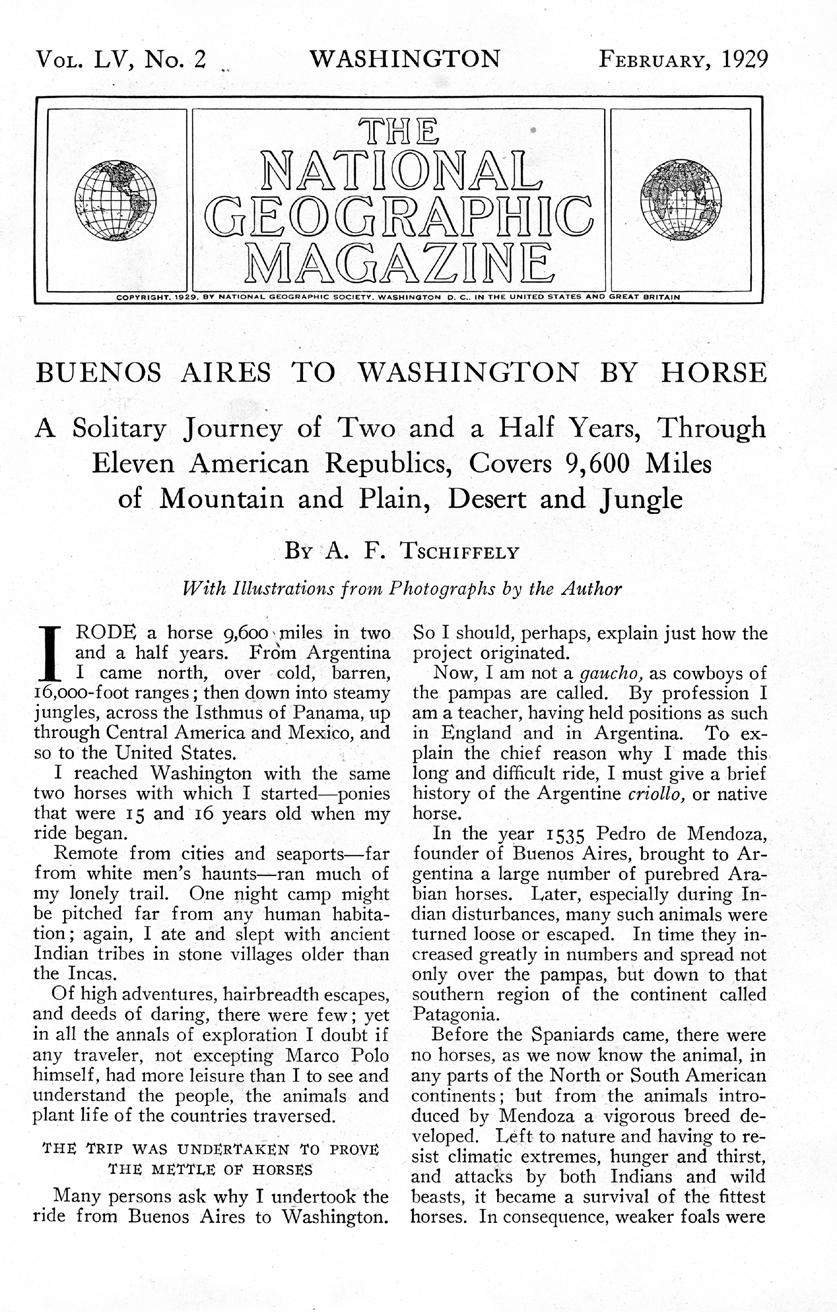

Bereits nach seiner Ankunft in Washington Ende August war er Gast am Hauptsitz der National Geographic Society gewesen. Nun, drei Monate später, findet unter veränderten Vorzeichen sein zweiter Auftritt in der Hauptstadt statt. Mit Tschiffelys Vortrag eröffnet die National Geographic Society ihren jährlichen Zyklus von Referaten eminenter Wissenschaftler und Forscher. «Vorgänger» von Tschiffely sind zum Beispiel 1927 Richard E. Byrd, Pionier der Polarforschung und berühmter Pilot, und 1926 Roald Amundsen, ebenfalls Polarforscher und erster Mensch am Südpol.

Mit weichen Knien und zittrigen Händen steht Tschiffely am 23. November 1928 am Pult des mit erwartungsvollen Zuhörern gefüllten City Auditoriums.⁵

© Washington Post, 23. November 1928

4 Siehe auch Kapitel 9, S. 117.

5 Die Vorträge waren öffentlich.

Erste Seite des Berichtes im National Geographic Magazine (aus unerklärlichen Gründen schreibt Tschiffely von einem Ritt von zweieinhalb anstatt dreieinhalb Jahren).

© National Geographic Magazine, February 1929

[…] Ich fühlte mich nur als Atom, als ich vor den Mikrophonen stand und mir grosse Mühe gab, unsere ganze Reise in weniger als einer Stunde, der für einen Vortrag zugestandenen Zeit, zu beschreiben. Aufgrund des Applauses am Ende meines Referates kam ich zum Schluss, dass es mir gelungen war, die zahlreichen Zuhörer zu interessieren, oder aber, dass das amerikanische Publikum sehr nachsichtig ist, wenn es einen Mann sieht, der verzweifelt Anstrengungen macht.⁶

Der Anlass ist ein voller Erfolg und bedeutet für Tschiffely eine verdiente Anerkennung seiner ungeheuren Leistung. Das Wichtigste jedoch ist die Tatsache, dass er ihm wahrscheinlich das Leben rettet, dasjenige von Mancha und Gato aber ganz bestimmt.

Alles hätte anders kommen können, in der Tat. Dass unser Protagonist und seine vierbeinigen Begleiter vom Schlimmsten bewahrt werden, ist eine augenfällige Fügung des Schicksals, jedoch nicht die einzige im Leben des A. F. Tschiffely.

Etwas aber ist anders gekommen: Washington und der Bericht im National Geographic Magazine werden zum Ausgangspunkt einer Wende in seinem Leben, die sich Tschiffely so nicht vorgestellt hat:

[…] Hier muss ich insbesondere Dr. John Oliver La Gorce, Vize-Präsident der Gesellschaft erwähnen, der, indirekt, verantwortlich ist für die Tatsache, dass ich – anstatt weiterhin das Leben in der freien Natur geniessen zu können, wie es meine Absicht war – nun die sesshafte Tätigkeit des Schreibens ausübe.⁷

Doch beginnen wir von vorne.

6 Übersetzung aus «From Southern Cross to Pole Star – Tschiffely’s Ride», Heinemann, London 1933.

7 Tschiffely in seinem Buch «Bohemia Junction», Hodder and Stoughton, London, 1950.

Zwischen Deutsch und Welsch

oder Ein junger Rebell wächst heran

Chiffy, Chiffón, Chifali, Shiff oder einfach Tschiff ist er später für Freunde und Bekannte. Seine Familie nennt ihn Fifi. Getauft jedoch wird das am 7. Mai 1895 geborene dritte Kind des Georges Friedrich Alfred Tschiffeli und der Marie Amalie, geborene Sutermeister, auf die Namen Felix Hellmuth Aimé. Die Familie lebt zu jener Zeit in Zofingen, dem Heimatort der Mutter. Dort werden schon die beiden älteren Kinder geboren: 1891 Oswald und 1893 Désirée. 1900, die Tschiffelis sind inzwischen nach Zürich umgezogen, folgt Marianne.

Vater Tschiffeli trat 1888 als «Anteilhaber in das Wachstuchfabrikationsgeschäft J. Sutermeister & Cie. dahier»⁸ in das Unternehmen seines Schwiegervaters in Zofingen ein.

Zehn Jahre später, im Mai 1898, werden Fabrik und Wohnhaus durch einen Brand vollständig zerstört und die Familie verliert das gesamte Hab und Gut. Vater, Mutter und die Kinder können nur das nackte Leben retten.

8 Gemäss Sitzungsprotokoll des Gemeinderates von Zofingen, 27. Juli 1888.

Wahrscheinlich ist Georges Friedrich Alfred Tschiffeli zu jenem Zeitpunkt alleiniger Inhaber der Fabrik. Es ist ein schwerer Schlag, denn aus unbekannten Gründen bezahlt die Versicherung den Schaden nicht. Es scheint, dass das Unglück der Beginn eher unruhiger Zeiten ist für die Familie. Wenige Monate nach dem Brand zieht sie nach La Neuveville am Bielersee und bereits ein Jahr später nach Zürich. 1906 erfolgt der Umzug nach Bern. Der Vater versucht sich in verschiedenen nicht näher bezeichneten Unternehmungen. In einem der alten Ortsbürgerregister der Stadt Bern wird sein Beruf mit Reisender und Privatier angegeben.