Hotelier e

Sie führten das

Sonnenschloss in eine goldene Zukunft

Politisches

Historisches Hotels im Krieg

Booking: Aus für die Knebelverträge

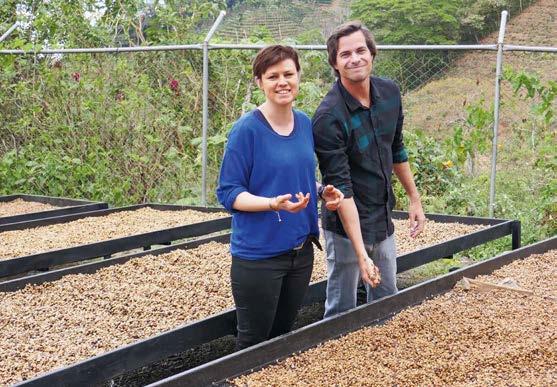

Simon und Gabriela Jenny, Castello del Sole, Ascona

Ihr Hotelbäcker.

Da greift man gerne zu: Mit viel Leidenschaft und Bäckerstolz produzieren wir als eigenständiges Schweizer Familienunternehmen ein breites Sortiment tiefgekühlter Feinbackwaren sowie Konditoreiprodukte und beliefern damit die ganze Schweiz. So können Sie Ihre Gäste jederzeit verwöhnen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf romers.swiss oder Ihren Anruf unter 055 293 36 36.

Hotel-Mobile

Ein Hauch, ein Schlag, eine Erschütterung, ein achtloses Vorbeigehen, ein bewusstes Anstossen – und das Mobile bewegt sich. Sanft oder turbulent. Kaum wahrnehmbar, oder es droht auseinanderzureissen. Dann dauert es eine gewisse Zeit, bis es wieder in der Balance ist.

Balanciert sein bedeutet nicht Ruhe. Im Gegenteil, es ist höchste und permanente Präsenz, dauernde Bewegung und Anstrengung. Balance ist immer nur vorläu g und eher nur für kurze als für lange Zeit erreichbar. Die nächste «Störung» kommt bestimmt, ja, sie ist immer schon im Anzug.

Das Mobile eignet sich als Modell für ein Hotel ebenso wie für das Redaktionskonzept unseres Fachmagazins. Ja, es scheint mir das beste Konzept für ein lebensnahes, lebendiges Magazin zu sein. Ein Konzept «wie das wirkliche Leben» im und ums Hotel herum.

«Hotelier»:«Hotelière»1 stellt das Hotel-Mobile in all seinen Facetten dar. Wird ein Mobile-Element oder das ganze Mobile-System irgendwie in Schwingung versetzt, gilt es, diese Bewegung im Magazin wahrzunehmen, aufzugreifen und zu begleiten. Dabei soll das komplexe, komplizierte, feine, wirtschaftliche, freizeitliche, genüssliche, anstrengende, politische, ästhetische, durch und durch menschliche Konstrukt, dieser einzigartige Hotel-Kosmos, publizistisch balanciert daherkommen.

Das Ausgewogensein einer Zeitschrift – wie beim Mobile – ist nur über die Zeit möglich; nicht in jedem Artikel, nicht in jeder Heftausgabe. Erreicht wird die vorläu ge Balance der verschiedensten selbst- und fremdbestimmten Mobile-Elemente durch kreatives, kritisch-konstruktives Zusammenwirken verschiedenster Personen, Ideen, Absichten oder Interessen der Leserschaft und der Inserenten.

Garantien gibt es dafür nicht. Aber ein Versprechen will ich hier abgeben. Unsere Zeitschrift «Hotelier»: «Hotelière» – dafür werden wir uns anstrengen – soll immer wieder überraschen, «zufällig» sein, (un-)berechenbar, auch bildend, genussvoll, träumerisch, innovativ und vieles mehr sein. Einzig langweilig darf das Magazin nie sein. Nehmen Sie uns beim Wort.

Dr. Hilmar Gernet Chefredaktor

Mittendrin: Politisches

58 Knebelverträge

64 Nicolo Paganini

70 Mediensteuer

72 Frontex

Inspirieren: Historisches

74 Hotels im Krieg

88 Interview Andreas Züllig

Sich anstrengen: Bildendes

94 Hotelfachschule Luzern 96 Hoteliers

Ausgezeichnetes

99 Hundehotel

Vereinigung Diplomierter Hoteliers VDH

100 O zielle

Verbandsmitteilungen

Sommelier Verband Schweiz SVS

Marktliches Auf den SchlussPunkt gebracht

Fragen von Karl Wild

Willkommen im Paradies: Zufahrt zum Ferienschloss der Superlative.

«Wir

gerieten damals in eine andere Welt»

Sie waren im vergleichsweise bescheidenen Hotel Hof Maran in Arosa, als sie vor 20 Jahren völlig überraschend den heiss begehrten Job im Luxushotel Castello del Sole in Ascona erhielten. Behutsam, unaufgeregt und souverän machten Simon und Gabriela Jenny aus dem einst recht steifen Sonnenschloss ein Ferienhotel der Superlative, das seinen Stil gleichwohl bewahrt hat.

Text: Karl Wild Bilder: Stefania Giorgi / e Living Circle

Die Luxushotellerie von Ascona lässt sich an Qualität und Glamour nur mit jener von St.Moritz oder Gstaad vergleichen. In den 90er-Jahren war es Hans C. Leu, der mit seinem Albergo Giardino für Furore sorgte und es zum besten Ferienhotel der Schweiz machte. Fünf Jahre lang stand das Giardino an der Spitze der besten Ferienhotels im Land. Dann hörte Leu auf, das Giardino verlor Rang eins an das benachbarte Eden Roc. Dort hatte Selfmade-Milliardär Karl-Heinz Kipp seinen Palast am See mit über 100 Millionen Franken herausgeputzt und ihn weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Der Dritte im Bund der Traumherbergen von Ascona war das Castello del Sole. Das Sonnenschloss, an dem sich die Geister lange schieden.

Simon und Gabriela Jenny.

Der exklusive Privatstrand La Piagga aus der Vogelperspektive.

Auf den neuen, exklusiven Strandmöbeln, Lounges und Liegen lässt sich träumen wie im tiefsten Süden.

Direkt am Wasser, die Füsse im Sand und die warme Sonne auf der Haut.

Sie schauten sich die neue Welt in Ruhe an und begannen, diese behutsam zu verändern.

Für die einen war es eine wunderbare Oase der Ruhe, für andere überaltert und langweilig. Ein Lachen falle dort unangenehm auf, wussten Lästermäuler. Eine makabre Legende besagt, an den frei gewordenen Fensterplätzen im Hotelrestaurant sei zu Beginn der Saison jeweils erkennbar gewesen, wie viele Stammgäste innert Jahresfrist das Zeitliche gesegnet hatten. Anspruch auf die frei gewordenen Tische hätten jeweils jene Gäste erhoben, die es in den Jahren davor schon bis in Reihe zwei gescha t hatten; es habe gar eine Warteliste existiert. Wie auch immer: Die Auslastung im Castello war in Ordnung. Die Besitzerin, Kunst und Musikmäzenin Hortense Anda-Bührle, war zufrieden. Die Frau, die einst die reichste der Schweiz war, wollte keine Veränderungen.

Eines Tages freilich wären die Stammgäste aus biologischen Gründen weggeblieben. Der Zeitpunkt für einen Neustart war deshalb ideal, als Castello-Direktor Bruno Kilchenmann vor 20 Jahren in Pension ging. Rund 70 Personen aus ganz Europa bewarben sich für den Posten, darunter auch prominente Namen. Das Staunen war entsprechend gross, als Simon Jenny und seine Frau Gabriela das Rennen machten. Ausgerechnet zwei, die den vergleichsweise bescheidenen Hof Maran geleitet hatten. Ein 4 -Stern-Haus oberhalb von Arosa, das hauptsächlich von Wanderern, Hündelern und Jassern lebte. Und wo sich mit Einbruch der Dämmerung Fuchs und Haase gute Nacht sagten.

Doch die Wahl erwies sich als goldrichtig. «Wir gerieten in eine andere Welt», erinnern sich die Jennys – und taten genau das, was getan werden musste. Sie schauten sich die neue Welt in Ruhe an und begannen, diese behutsam zu verändern. Zuerst entfernten sie die Verbotstafeln, die an jeder zweiten Ecke standen, stellten ein neues, hoch motiviertes Team zusammen – und nicht zuletzt entdeckten sie den «vergessenen» Privatstrand. Obwohl der See nur durch den prächtigen, hoteleigenen Park mit uralten Bäumen vom Hotelkomplex getrennt ist, wurde der Beach kaum wahrgenommen. Das ist umso erstaunlicher, als es sich um einen naturbelassenen, umwerfend schönen und breiten Sandstrand inmitten von subtropischer Vegetation handelt. Gesäumt von mannshohem Schilf und belebt von Schwänen, Enten, Vögeln und allem, was da so kreucht und eucht.

Heute ist der Privatstrand La Piagga ein malerisches Refugium mit der Aura der Einzigartigkeit. Idyllisch, charmant, natürlich, lieblich, einfach atemberaubend schön. Im Sommer lässt sich in den neuen, exklusiven Strandmöbeln, Lounges und Liegen träumen wie im tiefsten Süden, mit einem Drink aus der Snack Bar La Spiagga in der Hand sowieso. Und hat man das süsse Dolcefarniente mal satt, lassen sich mit dem Kanu, dem Paddel, dem Pedalo oder dem Motorboot die örtlichen Gewässer erkunden. Die eigenen Instruktoren Samuele und Franco sind Wassersport-

Entspannen im prächtigen, hoteleigenen Park mit uralten Bäumen.

Kulinarik der Extraklasse unter freiem Himmel im Restaurant Tre Stagioni.

Zeitlos eleganter Einrichtungsstil trifft auf Wohlfühlatmosphäre.

Spezialisten, die auch Anfängern und Kindern den Spass auf dem Wasser vermitteln.

Im «Karl Wild Hotelrating Schweiz», das für die Branche massgeblich ist, steht das Castello del Sole zum vierten Mal in Folge an der Spitze der besten Ferienhotels im Land. Das erstaunt deshalb kaum, weil das Resort eine ganze Palette unschlagbarer Trümpfe ausspielen kann. So werden auf dem 150 Hektar grossen eigenen Landwirtschaftsbetrieb Terreni alla Maggia Reis, Hartweizen und Mais angebaut. Im feinen Shop auf dem Bauerngut, nur wenige Schritte vom Hotel entfernt, werden Risotto, Polenta, Mehle, Gewürze, Honig und vieles mehr angeboten. Aber auch Bier, Whisky, Gin und Grappa. Alles aus eigener Produktion. Und dann natürlich der Wein: Auf einer Fläche von 10,5 Hektaren wird eine repräsentative Auswahl an Weinen angebaut, die die Terreni alla Maggia unter die 150 besten Schweizer Winzer gebracht hat.

Nachdem Hortense Anda-Bührle vor einigen Jahren verstarb, übernahm Sohn Gratian Anda auch das Hotelgeschäft der Familie. Anda gründete den Living Circle und ernannte mit Jürg Schmid, dem früheren Chef von Schweiz Tourismus, eine Branchenikone zum VR-Präsidenten.

Unter dem Dach des kleinen, feinen Living Circle sind neben dem Castello unter anderem die 5-Stern-Häuser Storchen und Widder in Zürich sowie das Alex Lake Zürich in alwil zusammengefasst. Und Anda sorgte gleich für einen weiteren Ruck im Castello: 1000 Meter über dem Lago Maggiore kaufte er das Rustico del Sole, ein Anwesen zwischen Himmel und Erde mit spektakulärer Aussicht aufs Tal, einen ungemein romantischen Fleck für exklusive Momente im Freundeskreis. Das kleine Paradies erreicht man direkt vom HotelHeliport des Castello mit einem tollen Helikopter ug über die wilde VerzascaSchlucht. Für den Private Lunch im Rustico ist dann das Team von Starkoch Mattias Roock zuständig.

Am Abend wirkt Roock wieder in seiner berühmten Locanda Barbarossa im Castello. Dort hatte zuvor Othmar Schlegel einen Michelin-Stern erkocht, und als er vor gut fünf Jahren in Pension ging, wurde Roock sein Nachfolger. Es war ein Lottosechser. Der junge Hamburger mit Leidenschaft für die mediterrane Küche beliess die Klassiker seines Vorgängers klugerweise auf der Karte, erweiterte diese mit neuen, geschmacklich glattweg fantastischen Kreationen und erhielt ebenfalls den Michelin-Stern. 2018 wurde der hoch-

Hier nicht nur erlaubt, sondern erwünscht: «Il dolce far niente.»

In den Restaurants sorgt Sternekoch Mattias Roock für Glücksmomente.

Das Superior Double Room mit Balkon ist eines der 37 Doppel- und Einzelzimmer.

begabte, bescheidene Künstler am Herd bereits als Schweizer Koch des Jahres ausgezeichnet. Und die Begeisterung der Gäste in der Locanda Barbarossa steigt bis heute von Jahr zu Jahr.

Auch die Belegung des Hotels ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Daran sind Simon und Gabriela Jenny massgeblich beteiligt. Mit einer unglaublichen Zuverlässigkeit, Zähigkeit und Unaufgeregtheit scha ten sie es, das Haus trotz vielen Veränderungen und Anpassungen an die Zeit in jeder Hinsicht stets auf höchstem Niveau zu halten und es mit klaren Vorstellungen in die Zukunft zu führen. Wobei das Castello eigentlich kein Haus ist, sondern ein wunderbarer Komplex mit einem grossen Weiterentwicklungspotenzial. Dass die Möglichkeiten längst nicht ausgeschöpft sind, weiss Gratian Anda, der die Liebe zu den Hotels von seiner Mutter geerbt hat, sehr genau. Seine Zukunftspläne benötigen noch etwas Zeit, aber sie haben es in sich. Allein schon die vorgesehene neue Zufahrt durch den hoteleigenen Landwirtschaftsbetrieb dürfte zum Erlebnis werden. Derart eindrücklich präsentieren sich nur die Zufahrten zu den schönsten Weingütern in Südafrika.

Man wird noch einiges hören vom Castello del Sole. Und auch vom Living Circle. Dieser hat sich vor Kurzem mit der Caminada Group des weltberühmten Starkochs Andreas Caminada zusammengetan. Malt man sich aus, welche Synergien sich aus dieser Kooperation ergeben, bleibt nur ein Fazit: Der Deal ist ein Geniestreich.

Neue Naturerlebnisse

Das Castello hat auf diese Saison hin neue Natur- und Genusserlebnisse zusammengestellt.

Rice and Wine Talk

Eine Reise in die wunderbare Welt des Reises und des Weins der Terreni alla Maggia. Alles Wissenswerte in 33 Minuten.

Take a Walk with Mother Nature Sehen, riechen, fühlen und schmecken, was auf den Feldern der Terreni alla Maggia gedeiht und reift. Ein inspirierender Parcours in 33 Minuten (abkürzen erlaubt).

Apecar Weindegustation

Jeden Freitagmittag Degustation von vorzüglichen Tropfen aus dem eigenen Landwirtschaftsbetrieb.

It’s Cocktail o’Clock

Mixen von ausserordentlichen Cocktails mit Zutaten aus den eigenen Feldern, gemeinsam mit den Barchefs.

Tree Walk im Park

Spaziergang durch den weitläufigen Park, wobei der Gärtner spannende Geschichten erzählt.

Birdwatching Walk

Ein Teil der Parkanlage ist Naturschutzgebiet. Vogelbeobachtung auf eigene Faust oder mit einer Expertin.

Das Spa des Castello bietet auf 2500 m² ein unver gleichliches Wellnes- und Beauty-Vergnügen.

Living Circle und Caminada Group: die Traumhochzeit des Jahres

Ende März gaben die Caminada Group und e Living Circle ihre neue Zusammenarbeit bekannt. Es ist die Traumhochzeit des Jahres in der Branche. Gemeinsam erwarben Andreas Caminada und Gratian Anda von der Heinrich-Schwendener-Stiftung die von der Caminada Group betriebenen Liegenschaften im bündnerischen Fürstenau und gründete dazu die Schloss Schauenstein AG mit Sitz in Fürstenau. Durch den angekündigten Immobilienkauf entsteht die perfekte Zukunftslösung für Fürstenau. Die Partner streben eine Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen an und bauen den Standort Fürstenau aus.

Neben dem Kauf der Immobilien in Fürstenau erwirbt der Living Circle von Gratian Anda auch eine Minderheitsbeteiligung an der Betriebsgesellschaft Caminada Group AG. Der Verwaltungsrat der Caminada Group AG setzt sich neu aus Sarah Caminada, Andreas Caminada, Jürg Schmid und Gratian Anda zusammen. Andreas Caminada: «Wir bewirtschaften das Schloss Schauenstein als Pächter seit 2003 und haben über die Jahre erfolgreiche und nachhaltige Konzepte für die Nutzung der umliegenden historischen Gebäude entwickelt. Unsere Energie und Leidenschaft für Fürstenau haben sich für uns immer wie etwas Eigenes angefühlt.» Der selbstständige Spitzengastronom verrät, dass er nach Bekanntwerden der Verkaufsabsichten der heutigen Vermieterin aktiv auf e Living Circle zugegangen sei. «Ich freue mich sehr, dass durch den Kauf nun tatsächliches Eigentum an den von uns betriebenen Liegenschaften entsteht und wir heute gemeinsam mit e Living Circle eine neue Zukunft am Standort Graubünden ankünden dürfen.»

In Fürstenau betreibt die Caminada Group das mit drei Michelin-Sternen dekorierte Restaurant im Boutique Hotel Schloss Schauenstein, das vegetarische Fine-Dining-Restaurant Oz sowie das Bündner Gasthaus Casa Caminada mit Restaurant, Zimmern und Bäckerei. Fürstenau ist durch den Erfolg von Andreas Caminada, der zu den weltbesten Köchen zählt, berühmt geworden als Ort für höchste Gastgeberkul-

tur und besondere Genusserlebnisse. Mit Blick auf die neue Partnerschaft unterstreicht Caminada das grosse Potenzial der Allianz: «Mit e Living Circle gewinnen wir einen starken Partner, der in seinen Hotels und seinem Gastronomieangebot auf Spitzenqualität, regionale Verankerung und Produkte aus der eigenen Landwirtschaft setzt. Das passt perfekt zu unseren Maximen und gibt uns gleichzeitig zusätzlichen unternehmerischen Spielraum.»

Die Caminada Group Fortan bündelt die neu gegründete Caminada Group alle Unternehmungen von Andreas und Sarah Caminada. Die Caminada Group mit Unternehmenssitz in Fürstenau hat ihren Ursprung in der 2003 von Andreas Caminada gegründeten und stetig weiterentwickelten Genuss-Werkstatt. Zur Caminada Group gehört neben dem Schloss Schauenstein, dem Fine-Dining-Restaurant Oz und dem Bündner Gasthaus Casa Caminada auch das Atelier Andreas Caminada zum Vertrieb von Eigenerzeugnissen. Dazu kommt die 2015 von Andreas und Sarah Caminada gemeinsam gegründete AC Lizenz AG mit aktuellen Lizenznehmern für IgnivKonzeptrestaurants in St. Moritz, Zürich, Bad Ragaz und Bangkok. Im Besitz der Caminada Group be ndet sich seit 2022 auch die Mammertsberg Gastro AG, die das Hotel und Restaurant Mammertsberg mit geplanter Wiedererö nung im September 2022 im thurgauischen Freidorf betreibt.

e Living Circle Group

Die Gruppe setzt sich aus vier Hotels, drei landwirtschaftlichen Betrieben, einem Restaurant sowie einem Rustico zusammen. Dies sind das Castello del Sole in Ascona, das Widder Hotel und der Storchen in Zürich sowie das Alex Lake Zürich in alwil. Dazu kommen das Restaurant Buech in Herrliberg, das Rustico del Sole in Ascona und die Landwirtschaftsbetriebe Schlattgut in Herrliberg, die Terreni alla Maggia in Ascona und das Château de Raymontpierre in Vermes. e Living Circle Group be ndet sich im Besitz der Familie von Gratian Anda.

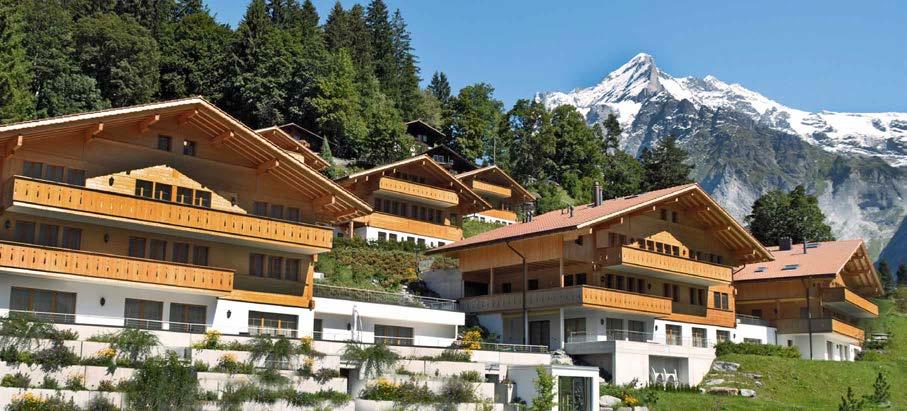

Direktion für das neue Hotel Maistra160 in Pontresina steht

Irene und Martin Müller übernehmen die Direktion des sich noch im Bau be ndenden Hotels Maistra160 in Pontresina. Das erfolgreiche Hotelier-Paar führt zurzeit das Hotel Castell in Zuoz. Bereits im Oktober dieses Jahres werden die beiden mit ins neue Projekt einsteigen. Die Erö nung des Maistra160 ist auf den Sommer 2023 geplant.

Text: bearbeiteter zVg-Text Bild: zVg

Bettina und Richard Plattner – die Besitzer, Initianten und Bauherren des Hotelprojektes Maistra160 mitten im Feriendorf Pontresina – freuen sich, dass die Frage nach der Direktion des ambitionierten Hotelprojektes so früh und mit einer optimalen Besetzung geregelt werden konnte. Irene und Martin Müller führen seit 2015 das Hotel Castell in Zuoz – einen Leuchtturm der Engadiner Hotellerie. Davor leiteten Müllers fünf Jahre lang erfolgreich das Parkhotel Bellevue in Adelboden.

Zwei neue Bauten: Hotel und Mitarbeiterhaus

Das Maistra160 wird von Grund auf neu gedacht und aufgebaut. Mitten im Dorfkern von Pontresina, an der Via Maistra 160, an der Stelle des ehemaligen Hotels Post, entstehen 36 Zimmer und zehn Wohnungen. Mit viel Convenience orientiert sich das Angebot am neuen Ferienverhalten und liefert Antworten auf die Bedürfnisse einer mobilen, individualisierten und multioptionalen Gesellschaft. Der Stil ist hochalpin, puristisch und funktional. Er trägt die Handschrift des renommierten Bündner Architekten Gion A. Caminada. Das 4-Sterne-Haus wird unter anderem über ein Restaurant mit Terrasse, eine Bar, einen Workspace und eine Bibliothek, einen Fitness- und Yoga-Raum sowie eine Spa-Landschaft und ein o enes Atrium verfügen.

Gleichzeitig mit dem Hotel Maistra160 wird in Pontresina auch ein eigenes Mitarbeiterhaus erstellt. Die Chesa Curtinella besteht aus 19 Einheiten mit Studios und Wohnungen, Garten, Fitness- und Gemeinschaftsraum. Damit soll neben einer optimalen Arbeits- auch eine hohe Lebensqualität für Mitarbeitende geschaffen und schon im Vorfeld auf den akuten Fachkräftemangel in der Hotellerie reagiert werden.

Plattner & Plattner neu mit 200 Betten Mit ihren Alpine Lodges hat das Hotelier- und Unternehmerpaar Bettina und Richard Plattner bereits vor zehn Jahren frischen Wind in die Engadiner Ferienlandschaft gebracht. Die stilvollen Ferienwohnungen in moderner alpiner Architektur bieten Geborgenheit und ein unabhängiges Feriendesign. Drei Lodges mit eigenem Fitness- und Wellnessbereich stehen in Pontresina zentral zur Verfügung – verschiedenste Zusatzleistungen vom gefüllten Kühlschrank bis zum Personal Trainer können individuell dazugebucht werden. Seit bald 30 Jahren sind Bettina und Richard Plattner ein eingespieltes Team mit viel Erfahrung als Führungsduo in der Hotellerie. Plattner & Plattner besitzt und betreibt nach Fertigstellung des Hotels Maistra160 ein Beherbergungsunternehmen mit rund 200 Betten.

Bettina und Richard Plattner, Eigentümer des Hotel Maistra160, mit der gewählten Direktion Irene und Martin Müller.

Internationaler Frauentag ist auch Marketing: Relais & Châteaux feierte

Geschäftsführerinnen

Der Internationale Frauentag (8. März) bot Relais & Châteaux den Anlass, um weibliche Führungskräfte der weltweiten Vereinigung von 580 Hotels und Restaurants zu feiern. Fünf Geschäftsführerinnen sprachen über ihre Fähigkeiten, ihre Stärken und ihre Visionen. Darunter auch zwei Geschäftsführerinnen aus der Schweiz: Anna Metry, Zermatt, und Barbara Gibellini, Lugano.

Text: bearbeiteter zVgText

Digitalisierung und WorkLifeBalance sind zentrale Themen, denen sich die beiden Managerinnen in den Relais& ChâteauxDestinationen Zermatt und Lugano widmen. Nicht nur am Internationalen Frauentag. «Ich liebe die Vielseitigkeit meines Berufs», sagte Anna Metry, Direktorin im Chalet Hotel Schönegg in Zermatt.

Konkret spricht sich den damit verbundenen Spagat zwischen dem «Menschlichen», wie sie es nennt, und dem Technischen an. «Es gibt viele Bereiche, die mittlerweile digitalisiert sind. Von den Reservationsplattformen über das GästeFeedback und die Schlüsselkarte bis zum SpaBereich. Da gilt es, überall à jour zu sein, den Überblick zu behalten.» Das ist herausfordernd, birgt aber auch Potenzial: «Ich hoffe, dass durch die fortschreitende Digitalisierung viele Prozesse einfacher werden und wieder mehr Zeit für die Gästebetreuung selbst bleibt», so Metry weiter.

Der Kontakt mit Menschen aus aller Welt mache ihre Arbeit zum «schönsten Job, den es gibt», findet Barbara Gibellini, General Manager der Villa Prinicipe Leopoldo in Lugano. Die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden nimmt dabei einen hohen Stellenwert ein. Seit Gibellinis Stellenantritt hat sich in dem Fünfsterne

hotel am Luganersee so einiges getan. «Um unsere Angestellten bei der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie besser zu unterstützen, haben wir Teilzeitarbeit eingeführt. Das war nicht einfach und hat ein Umdenken im Hinblick auf die Schichten verlangt», erläutert Gibellini. «Das hat zwar seinen Preis. Aber es lohnt sich, wenn wir dadurch wertvolle Mitarbeitende behalten können.»

WorkLifeBalance, das zeigten auch die Gespräche mit Geschäftsführerinnen in Italien, Irland oder Indien, ist ein zentrales, ein internationales Thema. Die Branche erlebe hier eine Metamorphose. Freie Wochenenden und Abende müssen Wirklichkeit und nicht nur Wunschtraum sein oder unbedingt werden. Zudem habe der Wert Nachhaltigkeit während der Pandemie an Bedeutung gewonnen.

Philippe Gombert, Präsident von Relais & Châteaux, kündigte Ende letzten Jahres anlässlich des 51. jährlichen Kongresses an: «Unsere Stellen müssen optimale WorkLifeBalance bieten und Raum für Lebensfreude lassen.» Die Dringlichkeit, Männer und Frauen in der Branche gleich zu entlohnen, wurde von ihm betont. Zudem müsse den Mitarbeitenden die Möglichkeit gegeben werden, ihre Arbeitszeiten anzupassen, und ihnen müssen Karrieremöglichkeiten angeboten werden.

Das Hotel Castell in Zuoz wird neu von Christine Abel und Matthias Wettstein geführt.

Hotel Castell in Zuoz mit neuer Führung

Die beiden erfahrenen Hoteliers Christine Abel und Matthias Wettstein übernahmen 2022 die Führung des Vier-Sterne-Superior-Hotels Castell in Zuoz. Das bisherige Direktionspaar Irene und Martin Müller zog nach sieben Jahren nach der Wintersaison weiter.

Text: bearbeiteter zVg-Text Bild: zVg

Das bei Familien, Sportlern und Kunstliebhabern beliebte Hotel Castell in Zuoz hat ein neues Direktionspaar. Im April 2022 übergaben Irene und Martin Müller die Rolle der Gastgeber an Christine Abel und Matthias Wettstein. Das eingespielte neue Direktionspaar blickt auf langjährige und internationale Erfahrungen in der Hotellerie zurück. Zuletzt verantworteten sie gemeinsam die operative Führung des Sorell Hotels Tamina in Bad Ragaz. Davor leiteten sie erfolgreich über mehrere Jahre das Maiensässhotel Guarda Val auf der Lenzerheide.

Neue Herausforderung in der Hotellerie «Wir freuen uns auf die neue Herausforderung im idyllischen und facettenreichen Hotel Castell. Es wurde mit Herzblut und Passion geführt, und diesen Schwung nehmen wir gerne mit», sagen Christine Abel und Matthias Wettstein. Noa Bechtler, Verwaltungsratspräsidentin der Castell Zuoz AG, freut sich auf die neuen Gastgeber: «Mit Christine Abel und Matthias Wett-

stein haben wir zwei erfahrene Hoteliers gefunden, die die Werte des Castells perfekt verkörpern. Sie werden unser alpines Kunsthotel erfolgreich weiterführen.»

Das Castell in Zuoz gilt als Inbegri einer gelungenen Hotelwelt, die Kunst, Natur, Kulinarik und Wohlbe nden integriert. Highlights sind beispielsweise die sinnliche Rote Bar, gestaltet von der Architektin Gabrielle Hächler und der Künstlerin Pipilotti Rist; die leicht federnde Sonnenterrasse des japanischen Künstlers Tadashi Kawamata; der o ene Turm – eine Lichtinstallation mit Blick zum Himmel – des US-Künstlers James Turrell oder das Hamam, wo sich orientalische Badekultur mit alpiner Hotelwelt vereinigt.

Ein grosses Dankeschön geht an das bisherige Direktionspaar Irene und Martin Müller, die das Hotel per Ende Wintersaison verlassen: «Durch ihren unermüdlichen Einsatz, die innovativen Ideen und die herzliche Hotelführung haben sie das Castell zu einem der beliebtesten Hotels im Engadin entwickelt», lobt Bechtler.

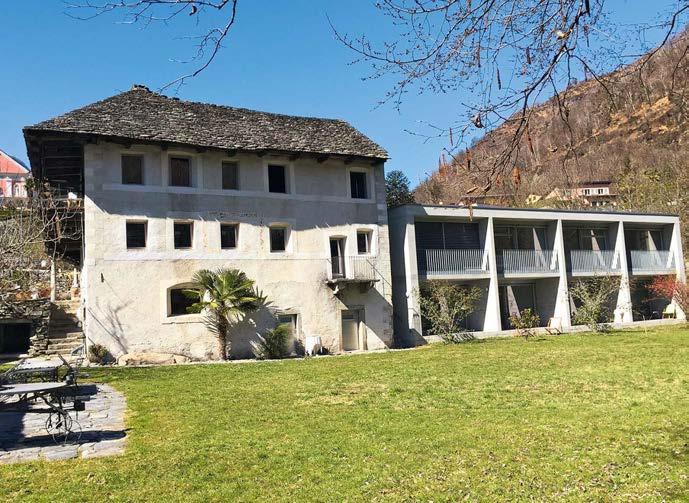

Mix aus Mut und Meisterschaft: Casa Martinelli

AText: Hilmar Gernet Bild: zVg

ngefangen hat es vor 14 Jahren. Monika Gmür, Tochter des bekannten und 2004 verstorbenen Theater-, Musical- und Kabarettautors Hans Gmür, damals 54 -jährig, zog vom Zürichsee nach Maggia im Tessin. So weit, so uninteressant. Der mutige Teil ihres Entschlusses bestand darin, den Neubeginn mit dem Traum zu verbinden, ein eigenes Hotel zu verwirklichen.

Vor zehn Jahren, nach intensiver und langjähriger Planung, eröffnete Monika Gmür ihr schmuckes Boutique-Hotel unter dem Namen Casa Martinelli. Stararchitekt Luigi Snozzi hat das über 300 -jährige Tessinerhaus sanft renoviert und mit einem zweistöckigen Kubus aus Beton ergänzt.

Entstanden ist eine idyllische Oase, wo schon viele Gäste – darunter auch viele bekannte Persönlichkeiten – ihre freie Zeit genossen haben. Marc Sway, Walter Andreas Müller, Alain Berset oder Jürg Randegger liessen im Casa Martinelli schon ihre Seele baumeln.

Mit der Architektur des Casa Martinelli ist Luigi Snozzi ein beeindruckendes Beispiel kreativer, angewandter Gestaltung gelungen. Ihm ist es gelungen, alle relevanten Ansprüche des Hauses wirkungsvoll zu vereinen: Innovation und Bewahrung, Kultur und Natur, Gegenwart und Vergangenheit. Der Mix aus dem Mut der Gastgeberin und der Meisterschaft des Architekten hat ein charmantes Bijou kreiert. Es darf mit Stolz auf die ersten zehn Jahre zurückblicken.

Dem Architekten Luigi Snozzi gelang die Symbiose von gestern und heute.

Frisches Design.

Hotel Seidenhof und Restaurant Enja setzen frische Akzente mitten in Zürich

Nach mehrmonatigem Umbau ö nete Anfang März das Hotel Seidenhof wieder seine Türen. Mit dem 4-Sterne-Hotel entstand im Herzen von Zürich ein lebendiger Tre punkt für Reisende aus dem In- und Ausland. Neben dem Boutique-Hotel lädt das neue Restaurant Enja im gleichen Haus mit innovativer Kochkunst auf o enem Feuer zu einer genussvollen Auszeit.

Text: bearbeiteter zVg-Text Bilder: zVg

Das geschichtsträchtige Hotel Seidenhof erstrahlt nach fast zwei Jahren Umbauzeit in neuem Kleid. Am 4. März 2022 wiedererö net, erwartet das Hotel die Gäste mit 78 stilvoll eingerichteten Boutique-Zimmern für Kurz- und Langzeitaufenthalte. Liebevoll gestaltete Details erinnern an die Geschichte des Hauses inmitten des einstigen Zentrums der europäischen Seidenindustrie. «Der Seidenhof ist seit 1902 Tre punkt für Menschen aus aller Welt, und wir freuen uns sehr, wieder Gäste im frisch renovierten Haus willkommen zu heissen und diese Tradition fortzuführen», so omas Kleber, COO Hotels der Genossenschaft ZFV-Unternehmungen, zu der das Hotel Seidenhof als Teil der Sorell Hotels gehört. Persönlich geführt wird das Haus von Matthias Ramer, der als Cluster General Manager gleichzeitig auch für das 2020 erö nete Sorell Hotel St. Peter in Zürich verantwortlich ist.

Kulinarische Höhen üge im Restaurant Enja

Im Erdgeschoss des Hotels lädt die Bar ganztägig zu spannenden Begegnungen mitten im Kreis 1 ein, morgens mit Ka eespezialitäten und abends zum Apéro

Der Seidenhof traditionell und markant.

Gemütlich wohnlich.

Man trifft sich unaufgeregt.

Business wie daheim.

mit feinen Häppchen. Kulinarische Höhenüge verspricht das angrenzende Restaurant Enja. Saisonale und regionale Zutaten, insbesondere Gemüse, Kräuter und Früchte, stehen beim Team um Küchenche n Jessica Maggetti und Gastgeber Benjamin Schmid im Mittelpunkt. Auch Fleisch- und Fischliebhaber:innen kommen mit lokalen Spezialitäten auf ihre Kosten. «Wir möchten mit unseren auf o enem Feuer zubereiteten Kreationen überraschende kulinarische Akzente in der Zürcher Restaurantszene setzen», so omas Kleber. Auf der Speisekarte nden sich beispielsweise Sellerie in der Kohle gegart mit Hummus, Selleriebrösmeli, Randenpickles und Limettensauce oder grillierter Rotschmierkäse von Jumi mit Rotkabis, Schmorzwiebeln, Zwiebelcon t und Bratkarto eln. Die Köstlichkeiten werden ab Sommer 2022 auch im

begrünten Innenhof serviert, der als ruhige Oase zu erholsamen Stunden mitten im Grossstadtdschungel einlädt.

Strategische Weiterentwicklung

Die Hotelgruppe Sorell Hotels Switzerland, aktuell mit 16 Hotels, hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich Digitalisierungs- und Umbauprojekte umgesetzt, wobei die Erö nungen des Hotels Seidenhof und des Restaurants Enja weitere Meilensteine in der strategischen Weiterentwicklung der Sorell Hotels darstellen. Wie bereits beim Umbau des Sorell Hotels St. Peter wurde beim Hotel Seidenhof das Architekturbüro Andrin Schweizer Company für den Innenausbau beauftragt, derweil im Restaurant Enja Grego Architektur für die Innenarchitektur verantwortlich zeichnete.

Die Sorell Hotels im Überblick

Die Sorell Hotels sind die grösste Schweizer Hotelgruppe in Eigen besitz mit 16 individuellen Stadt- und Ferienhotels im 3- und 4-Sterne-Bereich in Zürich, Dübendorf, Basel, Winterthur, Bern, Rapperswil, St. Gallen und Bad Ragaz. Die Sorell Hotels gehören der Genossenschaft ZFV-Unternehmungen, innovativer Gastgeberin in den Bereichen Verpflegung, Beherbergung und Betreuung.

sorellhotels.com

Anzeige

Ein Hotelkonzept führt in neue digitale Dimensionen.

Neuro Campus Hotel DAS MORGEN erö net

Wo Musik und Gastroboter Gästen Genuss bereiten

DAS MORGEN in Vitznau widmet sich der Neurologie, der Musik und dem Genuss. Damit gelingt dem emenhotel eine weltweit einzigartige Fokussierung. Wissenschaftliche Erkenntnis und Forschung werden im Campus Kultur Kulinarik Vitznau konkret. Personalisierte Ernährung, Musik und Gästeroboter bescheren den Gästen vielfältige Erlebnisse. Ein vielversprechendes Konzept, das Gastronomie, Kulinarik und die Neuro Music Academy miteinander vernetzt.

Text: Ronald Joho-Schumacher, Hilmar Gernet Bilder: Emanuel Ammon/AURA, DAS MORGEN

Der Campus Kultur Kulinarik Vitznau gründet auf einer Vision des Investors Peter Pühringer. Seine Pühringer-Gruppe machte sich mit Innovationen im Bereich der neurowissenschaftlichen Forschung und Anwendung einen Namen. Ein Beispiel dafür ist die international anerkannte Reha-Klinik für neurologische Erkrankungen in Weggis. DAS MORGEN wird von seinen Betreibern verstanden als Synonym für das Erleben und das Erfahren von Genuss, basierend auf Erkenntnissen der neurowissenschaftlichen Forschung.

Reale Vision

Wie wird die Vision umgesetzt? Der Campus Kultur Kulinarik Vitznau ist mit seinem Kernprojekt DAS MORGEN ein Ort, der Verbindungen scha t. Wegleitend dafür ist das Credo «Vergangenheit bewahren und die Zukunft gestalten». Wie sich im menschlichen Gehirn ständig neue neuronale Netzwerke bilden, so sollen auch im neuen Campus Verbindungen, Konzepte, Ideen und Werke entstehen. Die Bestandteile des Netzwerks wecken die Sinne. Sie heissen Hotellerie,

Das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau.

Gastronomie, Kulinarik und Musik. Für Elke Hesse, die Verantwortliche für Kunst und Kultur der Pühringer-Gruppe, wird das Neuro Campus Hotel «innovatives Denken fordern und fördern», und zwar durch «beste Infrastrukturen auf der Basis neuster Erkenntnisse der Neurowissenschaften».

Das Neuro Campus Hotel ist mit seinen 54 Zimmern und 128 Betten auch ein Denkraum für Forschung und Innovationen innerhalb des Campus Kultur Kulinarik Vitznau. Es gliedert sich in vier Gastzonen, die sich, so der verantwortliche Resident Manager Tim Moitzi, auf das Erdgeschoss und das Dach verteilen. Dort geniessen die Gäste Drinks, kleine Speisen und erholen sich unterstützt durch die eindrückliche Sicht auf den Vierwaldstättersee und die Berge.

Die konzeptionellen Gastzonen orientieren sich am Gestern, am Heute und am Morgen. Im Gestern erwartet den Besucher ein heimelig anmutendes «Stübli». Es verbindet Traditionelles mit Regionalem. Da wird die lokale zusammen mit der klassischen Küche modern interpretiert. Experimenteller sind die Zonen Heute und Morgen. «Jedem Gast sein Gusto» lautet das Prinzip im Heute. Das gilt für die Feingestaltung seiner Bestellung ebenso wie für die individuelle Nutzung der Räumlichkeiten im Erdgeschoss.

Im Morgen wird permanent an der Gastronomie der Zukunft geforscht und geprobt. Hervorzuheben ist beispielsweise die personalisierte Speisenempfehlung via Smartphone und App. Die Zutaten werden von den Präzisionsköchen des Campus zum genussvollen, persönlichen Menü nalisiert.

Personalisierte Ernährung

«DAS MORGEN», so der Gastgeber des Neuro Campus, Silvan Sutter, «scha t mit seinem bemerkenswerten Konzept ein völlig neues Genre in der europäischen Hotelszene.» Hier werde eine «einzigartige Symbiose von individualisierter Gastronomie mit automatisierter Hotellerie, ergänzt durch Forschung und durch Musik» praktiziert. Das einzigartige Konzept ist vom Neuro Culinary Center (NCC), das zur PühringerGruppe gehört, entwickelt worden.

Dazu Geschäftsführer Markus Arnold: «Wir scha en Innovationen in Hotellerie und Gastronomie, indem wir Produkte, Prozesse und Präzision im Bereich der

Kulinarik weiterentwickeln.» Das NCC fokussiert dabei auf personalisierte Ernährung, welche zugleich die Möglichkeiten der Automatisierung, Digitalisierung und Robotik konsequent nutzt. Das Neuro Campus Hotel positioniert sich zudem als Kompetenzzentrum, welches ein umfassendes Angebot an Wissensvermittlung und Weiterbildung bietet. Ein besonderes Angebot sind in diesem Kontext die Dinner-Experience-Aktionen. Es sind Erlebnis- und Selbstentdeckungsabende, wo den Gästen die Neurogastronomie nähergebracht wird und sie die personalisierte Ernährung geniessen können.

Gastroboter: Vitzi und Telli In Küche und Service werden die neusten Automatisierungs- und Robotertechniken genutzt. Beispiel dafür sind eigens entwickelte Gastroboter. Zwei davon, Telli und Vitzi mit Namen, sind voll ins Konzept der Automatisierung in der Gastronomie und der Hotellerie einbezogen. Telli steht für den verlässlichen Tellerbringer vom Dienst. Vitzi ist die Abkürzung für den ersten Vitznauer Roboter. NCC-Geschäftsführer Markus Arnold: «Mit o enem und geschlossenem Warentransport oder Bildschirmen ausgestattet, unterstützen sie viele Prozesse. Bei der Begrüssung im Restaurant, bei der Litftnutzug oder beim Zimmerservice stehen sie im Einsatz für unsere Gäste.»

Das Neuro Campus Hotel setzt generell auf eine Kombination von Digitalisierung und persönlichen Servicedienstleistungen. Während des Aufenthalts kann der Gast über eine innovative Software verschiedene Leistungen – zum Beispiel Seminarequipment im Zimmer, Roomservice, Zimmerreinigung – exibel buchen. Funktionen wie das digitale Abschliessen von Türen oder das kontaktlose Bezahlen im Restaurant sind im Neuro Campus Hotel selbstverständlich Standard.

Neuro Music Academy und Musikita «Musik begleitet Menschen rund um die Welt durch ihr Leben. Musik ruft Emotionen hervor, lässt Menschen miteinander in Beziehung treten und weckt Erinnerungen an Dinge, die einem lieb sind», erklärt Martin Baumgartner, der künstlerische Leiter der Neuro Music Academy. Die Neuro Music Academy knüpft an diesen sozialen Kontext der Musik an. Sie verknüpft Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der Musik und gestaltet so ihr Angebot. Die Neurowissenschaften helfen, zu verstehen, wie Musik

Jedes Zimmer im Neuro Campus Hotel hat seine eigene Geschichte.

DAS MORGEN –die Verantwortlichen Einzigartige Projekte brauchen beste Lagen. Das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN liegt in Vitznau – dort, wo das ehemalige Hotel Flora einst Gäste aus aller Welt beherbergt hat. Die Vernetzung des Campus Kultur Kulinarik Vitznau mit der international anerkannten Reha-Klinik für neurologische Erkrankungen im nahe gelegenen Campus Hotel Hertenstein ist denn auch erklärte Strategie der Pühringer-Unternehmensgruppe. Die Pühringer-Gruppe betreibt in der Schweiz neben dem Neuro Campus Hotel DAS MORGEN auch das Park Hotel in Vitznau sowie das Campus Hotel in Hertenstein.

Die Idee zum Campus Kultur Kulinarik Vitznau hatte der österreichische Unternehmer, Investor, Visionär und Musikliebhaber Peter Pühringer. Elke Hesse, die Verantwortliche für Kunst und Kultur der PühringerGruppe, und der Hotelier Tim Moitzi sind für die Umsetzung des Campus Kultur Kulinarik Vitznau mit dem Campus Hotel DAS MORGEN verantwortlich. Elke Hesse kann bei ihrer Arbeit unter anderem auf ihre Erfahrungen als Entwicklerin und Leiterin des Konzertsaales der Wiener Sängerknaben zurückgreifen. Tim Moitzi ist innerhalb der Pühringer-Gruppe als Resident Manager im Campus Hotel Hertenstein tätig. Ihnen zur Seite stehen Marcella Tönz, Projektleiterin Musikita Vitznau, Martin Baumgartner, künstlerischer Leiter der Neuro Music Academy, Markus Arnold, Geschäftsführer der Neuro Culinary Center AG. Silvan Sutter ist als Gastgeber Gastronomie des Neuro Campus Hotels DAS MORGEN verantwortlich.

Aufgestellt: Frische und leichte Atmosphäre.

Foyer und Lobby:

ankommen.

wirkt und was sie im Gehirn der Zuhörenden wie auch der Künstlerinnen und Künstler auslöst. Die Neuro Music Academy bietet entsprechend vielseitige Angebote zur musikalischen Aus- und Weiterbildung für Laien und und Pro s an.

Grosse Bedeutung schenkt der innovative Campus auch der musikalischen Jugendförderung. Dabei ist die Kammermusik Akademie Vitznau ein zentraler Partner. Sie startet im Oktober 2022 «ein wegweisendes Stipendienprogramm für internationale Talente», wie Martin Baumgartner ausführt. Unter dem Dach der Neuro Music Academy nden zudem mehrtägige Foren und Praxisworkshops statt. Das erste Forum zum ema «Auftreten –Präsentieren–Überzeugen» fand bereits Ende März 2022 statt.

Integrierender Bestandteil der Neuro Music Academy ist die Musik-Kita Vitznau. Ihr Konzept beruht auf einer Vielzahl von Studien, welche die Vorteile einer intensiven Beschäftigung von Kindern mit Musik für deren persönliche Entwicklung belegen.

Projektleiterin Marcella Tönz versteht die Musikita «nicht als Talentschmiede, sondern als kindlichen Lebensraum in engem Kontakt zur Musik. Es soll ein Ort sein, wo Leistung, Lust und Spass ineinander iessen. Hier hat es Platz für Experimente. Hier wird Musik mit allen Sinnen gelebt.»

Die Arbeitsweise der Musikita Vitznau basiert auf der WirthMethode. Bei der vom österreichischen Musikpädagogen Gerald Wirth entwickelten Methode sollen die musikalischen Einheiten nicht einem vorgefassten Plan folgen, sondern vielmehr der momentanen Situation angepasst werden. Dabei spielen die Inputs der Kinder eine wesentliche Rolle. Alles soll geprägt sein von Freude und Spass am Musizieren, Spielen und Lernen. Die Musikita Vitznau betreut seit Januar 2020 20 Kinder aus der Region. Die Kosten für die musikpädagogische Begleitung der Kinder werden von der Pühringer Foundation übernommen.

Vorbild Berlin: Kammermusiksaal

Ein grundlegendes Element des Neuro Campus Hotels ist auch der unterirdische Kammermusik- und Multimediasaal. Er wird im Frühjahr 2023 erö net. Er bietet Platz für rund 300 Personen. Der Saal wird – selbstverständlich, ist man geneigt festzustellen –über eine Hightech-Infrastruktur verfügen, die Tonaufnahmen in bester Qualität erlaubt. Für die hochklassige Akustik zeichnet der namhafte holländische Klangarchitekt Martijn Vercammen verantwortlich. Er hat auch das Akustikkonzept für die Berliner Staatsoper entwickelt. Der Kammermusik- und Multimediasaal steht den Gästen der Hotels und Institutionen der PühringerGruppe, aber auch Touristen, angehenden Musikpädagoginnen und -pädagogen sowie Kunstscha enden zur Verfügung. Geplant sind neben Mini-Festivals und Konzerten auch Projekte in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern sowie mit weiteren Festivalveranstaltern aus der Region. Ein Highlight sind die Wiener Sängerknaben, welche während ihres zweiwöchigen Sommeraufenthalts hier üben und es sich gut gehen lassen.

Willkommen,

EDEN SPIEZ – WELLNESS UND GENUSS

AM THUNERSEE SEIT 1903

Willkommen im Paradies!

Ob als Hotelgast oder Tagesgast im Eden Spa – während Ihrem Aufenthalt geniessen Sie den Blick auf die schönste Bucht Europas und die Berge der Jungfrau-Region.

Vom Balkon jedes der 45 individuell gestalteten Zimmer blicken Sie auf das malerische Schloss Spiez, den Dorfkern von Spiez, das atemberaubende Bergpanorama des Berner Oberlandes oder den Thunersee. Zentral in Spiez gelegen, bietet das Eden Spiez auch den idealen Ausgangspunkt für Ihre Aktivitäten und Ausflüge.

Nach Erlebnis und Besichtigung von Sehenswürdigkeiten lässt es sich im 650 m² grossen Eden Spa herrlich entspannen. Geniessen Sie die Kraft der Elemente im Sole-Aussenbad (33 Grad) mit «Jungbrunnenwasser», sprudelnden Attraktionen und Unterwasserliegen. Ein Salzraum mit Himalaya-Salz steinen, eine finnische Sauna, eine Biosauna, ein Dampfbad und ein Panorama-Hallenbad laden ebenso zur Erholung und zum Entschleunigen ein.

Kulinarische Köstlichkeiten finden Sie im eleganten Restaurant Belle Epoque. Das Küchenteam um Thomas Pape ergänzt die

genussvollen Speisen mit Kräutern, Obst und Gemüse aus dem Garten Eden. «Gault Millau» zeichnete ihre Küche jüngst mit 13 Punkten aus. Für Ihr leibliches Wohl ist also gesorgt.

Das Serviceteam um Salvatore Bruno serviert diese Kreationen mit viel Hingabe und empfiehlt charmant den passenden Wein. In der ausgezeichneten Weinkarte befinden sich neben den Weinen vom Spiezer Rebberg über 250 Positionen auserlesener Schweizer Weine und aus speziell ausgesuchten Regionen Europas.

Die Bistro-Bar, wo Kaffeespezialitäten, Spiez-Wein und leichte Bistrogerichte in ruhigem Ambiente serviert werden, lädt den ganzen Tag zum Verweilen ein.

Eine Smokers Lounge für Zigarrenliebhaber und eine Seeterrasse, auf der Sie im Sommer das mediterrane Klima geniessen können, runden das genussvolle Angebot ab.

Seien Sie herzlich willkommen! Wir freuen uns auf Sie!

Romantik Hotel

Schweizerhof, Grindelwald.

Neues Label: Pearls by Romantik

Mit dem neuen Label Pearls by Romantik ö net sich die europaweit tätige Hotelkooperation Romantik Hotels & Restaurants noch stärker für die Vermarktung von 5-Sterne-Hotels. Zum Start sind neun exklusive Häuser in fünf Ländern auf der Plattform vereint. Mit dem Romantik Hotel Schweizerhof in Grindelwald gehört auch ein Schweizer Haus zu den Perlen.

Text: bearbeiteter zVg-Text Bild: zVg

Als «neue Alternative mit starker Verankerung in den Heimatmärkten in diesem Segment» beschreibt Romantik-CEO omas Edelkamp Pearls by Romantik. Das Label sei eine natürliche Weiterentwicklung der Marke. Denn im Portfolio von Romantik habe es schon immer 5-Sterne-Hotels gegeben. «Mit Pearls erhalten diese Hotels nun eine eigene Plattform für die Pro lierung und erfolgreiche Positionierung in allen relevanten Kanälen. Markendesign und Logo sind geeignet, Pearls by Romantik auch alleinstehend zu vermarkten», sagt Edelkamp.

Pearls by Romantik startet mit acht exklusiven Hotels in vier Ländern Zu den Pearls-Hotels zählen neben dem Romantik Hotel Schweizerhof in Grindelwald auch das Romantik Wellnesshotel Deimann (Schmallenberg), das Romantik Hotel Sackmann in Baiersbronn, das Romantik Hotel auf der Wartburg (Eisenach) und das Romantik

Roewers Privathotel (Rügen) in Deutschland. Hinzu kommen in Österreich das Romantik Hotel Die Krone von Lech (Lech) sowie in Italien das Romantik Hotel Turm (Völs) und das Romantik Hotel Cappella (Corvara). Die neuste Perle, seit März 2022, ist das Parkhotel de Wiemsel im Kunststädtchen Ootmarsum direkt an der niederländisch-deutschen Grenze.

Romantik – Markenaufbau seit fünf Jahrzehnten

Romantik ist seit 50 Jahren im europäischen Markt aktiv. Besonders stark sei die Marke im deutschsprachigen Raum, wo sie in den letzten Jahrzehnten viele Fans in allen Altersgruppen gewonnen habe, erläutert omas Edelkamp. Tausende loyale Gäste, zudem eine besonders anspruchsvolle Klientel, die grossen Wert auf Genuss lege, reisten jedes Jahr mit der Marke in die neun Romantik-Länder. Der weitere Aufbau des Netzwerkes soll nun selektiv und mit konsequent hohen

Qualitätsansprüchen betrieben werden. Dabei bleibt das 5-Sterne-Segment bei Romantik familiär geprägt.

«Die Romantik-Gastgeber sind einer der Grundpfeiler der Marke und garantierten genau die Leichtigkeit, die Reisende von den Häusern der Kooperation kennen und erwarten», so Edelkamp weiter.

Orte für Geniesser, Erlebnis-Sammler und Individualisten

Der Markenexperte beschreibt die meist familiengeführten Pearls-by-Romantik-Hotels als «Orte für Geniesser, Erlebnis-Sammler und Individualisten», die sich auch durch aussergewöhnliche WellnessBereiche und eine hochstehende Kulinarik auszeichnen. «Unser neues Kundenbindungsprogramm, Partnerschaften mit Miles & More und Bahn-Bonus, ein eigener digitaler Service zur Tischreservierung sowie unsere MyRomantik-CRM-Plattform, die alle Aktivitäten und Informationen europaweit verbindet und massgeschneidertes Direktmarketing erlaubt, füllen die Marke mit Leben», so omas Edelkamp.

Alexandra Hürlimann.

Alexandra Hürlimann ist die neue Direktorin im B2 Hotel Zürich

Nina Schröder verlässt das B2 Hotel im Hürlimann-Areal Zürich, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Als Nachfolgerin übernahm Alexandra Hürlimann per 1. April als Direktorin die Verantwortung für die Betriebsleitung.

Text: bearbeiteter zVg-Text Bild: zVg

Alexandra Hürlimann übernahm per 1. April die Leitung des B2 Hotels in Zürich. Nach Abschluss der Matura und der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern konnte sie wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Gastronomie- und Hotelbetrieben sammeln. Ihre Stationen umfassen das Kempinski Grand Hotel des Bains in St. Moritz, das KKL Luzern, das Zürich Marriott Hotel sowie zuletzt während zehn Jahren die 25hours Hotels Zürich.

Martin Emch, CEO der Turicum Lifestyle Hospitality Management AG, freut sich über das Engagement von Alexandra Hürlimann. «Mit ihr konnten wir eine ausgewiesene Fachfrau gewinnen, die mit ihrer spürbaren

Leidenschaft für das Hotelfach das B2-Hotel-Konzept weiter prägen wird.»

Nina Schröder hat sich entschieden, sich eine Auszeit zu gönnen und sich anschliessend einer neuen Herausorderung zu stellen. Martin Emch meint dazu: «Wir bedauern den Weggang von Nina Schröder sehr. Während sieben Jahren hat sie den Hotelbetrieb mit grossem persönlichem Engagement und erfolgreich geführt. Sie hat mit einer ausgezeichneten Teamleistung den B2-Spirit gelebt.»

Das B2 Hotel ist eine Eigenmarke der Turicum Lifestyle Hospitality Management AG und wurde 2012 im Hürlimann-Areal in Zürich erö net.

Bellevue Interlaken

Winter für Winter für die Zukunft gebaut

IText: bearbeiteter zVg-Text Bilder: zVg

n rund 20 Jahren haben Regula und omas Dübendorfer aus dem anfangs sehr renovationsbedürftigen Gebäude des Hotels Bellevue in Interlaken ein beachtliches 4-Sterne-Haus gemacht. Heute bietet das Bellevue 38 Zimmer in verschiedenen Grössen und Kategorien, ein Appartement und das Riverhouse direkt an der Aare. Vervollständigt wird das Angebot mit der Alplodge, die 22 Zimmer für eher budgetorientierte Gäste bietet.

Zum Familienunternehmen gehört auch der Goldene Anker, das erst kürzlich erworben wurde. Ein grosser Teil dieses geschätzten Kulturlokals wurde abgebrochen und wieder aufgebaut. Mit einer völlig neuen Planung konnten elf neue Bellevue-Loft-Zimmer im 4-Sterne-Bereich mit direktem Blick auf die Jungfrau realisiert werden. Zudem wird auch die Alplodge um neun Zimmer erweitert. Es entstehen aber nicht nur neue Zimmer, der Anker bekommt ein neues, attraktives Gartenrestaurant mit rund hundert Sitzplätzen.

Die Ära «Goldener Anker» geht weiter

Dem Kult- und Kulturlokal «Goldener Anker» wird von Regula und omas Dübendorfer neues Leben eingehaucht. Sie wissen um die Bedeutung des Lokals für die einheimische Bevölkerung. Denn der «Goldene Anker» ist nicht nur ein Restaurant. Hier haben viele internationale Sänger und Bands – u. a. Shaggy, e Wailers, Jimmy Cli , Toots & the Maytals – und lokale Künstler gespielt und das Haus zum Beben gebracht.

Neue Perspektiven

Seit gut einem Jahr ziehen auch Sohn Timotheus Dübendorfer und seine Frau Nadine im Familienbetrieb Bellevue & Alplodge mit. So wurde aus dem Umbau- ein Zukunftsprojekt, eine Pespektive für die nachfolgende Generation. Das bisherige Boutique Hotel Garni wird um ein Restaurant ergänzt. So können Gäste direkt im Haus essen und bei Seminaren und anderen Anlässen ist das Restaurantangebot ein Vorteil. Bis das Projekt x fertig realisiert ist, für welches ein Budget im höheren einstelligen Millionenbereich vorgesehen ist, dauert es noch rund ein Jahr.

Alplodge Aussenansicht.

Jens Massem ist der neue Küchenchef im Deltapark Vitalresort

Jens Massem ist seit dem 1. März 2022 als Küchenchef für die Restaurants Delta, Delta Gourmet, Deltaverde ai Cuisine und das Hotelrestaurant des Deltapark Vitalresorts in Gwatt verantwortlich.

Der 35-Jährige folgt auf Stefan Prieler, der das 4-Sterne-Superior-Hotel nach knapp vier Jahren verlässt.

Text: bearbeiteter zVg-Text Bilder: Romel Janeski

Seit Anfang März werden die Gäste des Deltapark Vitalresorts unter der Leitung des neuen Küchenchefs Jens Massem verköstigt. Der gebürtige Deutsche übernimmt die Verantwortung für den gesamten Kulinarik-Bereich: das Restaurant Delta Gourmet, das Deltaverde ai Cuisine, das A-la-carte-Restaurant Delta sowie das Hotelrestaurant. Massem ist Chefkoch mit eidgenössischem Fachausweis, Berufsbildner und hat über zehn Jahre Berufserfahrung in der Schweiz und Deutschland.

Zuletzt war er in Interlaken im Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa als Senior Sous-Chef des Restaurants La Terrasse (16 GaultMillau-Punkte) und anschliessend über zwei Jahre im Congress Centre Kursaal Interlaken als Chef de Cuisine tätig.

Frische und Leichtigkeit

Die Verköstigung durch seine Küche zeichnet sich durch viel Frische und Leichtigkeit aus. Dabei richtet er seinen Fokus auf regionale Produkte und frische Kräuter mit Ein üssen aus der vitalen Vollwertkost.

Jens Massem.

Dazu sagt Massem: «Mir ist ein regelmässiger Austausch und eine enge Zusammenarbeit mit den Produzenten und Lieferanten wichtig – somit kann ich sowohl dem Lebensmittel als auch dem Produzenten den verdienten Respekt zollen.»

Gourmetküche weiter ausbauen Jens Massem folgt auf Stefan Prieler, der nach knapp vier Jahren das Deltapark Vitalresort verlässt, um sich einer neuen Herausforderung in seiner Heimat Österreich zu widmen. Prieler war massgebend am Erfolg des Restaurantkonzeptes des Hotels beteiligt: Im Juni 2020 wurde das Restaurant Delta Gourmet unter seiner Leitung mit 16 GaultMillau-Punkten ausgezeichnet.

Das Deltapark Vitalresort setzt auch zukünftig auf Gourmetküche, wie der Hoteldirektor Mirco Plozza sagt: «Jens Massem bringt die nötige Expertise mit, um den Gourmetbereich weiterzuentwickeln, den wir mit viel Sorgfalt in den letzten Jahren aufgebaut haben.»

Stefan Prieler.

Deltapark Vitalresort Gwatt.

Anzeige

«Sonder-BAR»

Eine etwas andere Presseschau

Text: Hilmar Gernet

Schweiz: mehr Köche ins Parlament Der bekannte Wirtschaftsprofessor und Glücksforscher Bruno S. Frey hat in einem grossen «Blick»Interview (7. 3 2022) über wesentliche Zukunftsfragen gesprochen. Die Politik werde in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen, so Frey. Das Problem aber sei, dass immer weniger Berufsleute und dafür immer mehr Akademiker im Parlament sitzen. «Im Parlament sitzen keine Schreinermeister und Elektroinstallateure, sondern vor allem studierte Juristen und Lobbyisten.»

Diese Entwicklung trage dazu bei, dass die Distanz zu den Stimmberechtigten wachse. Frey fordert deshalb, dass die Politik sich wieder mehr den Problemen der Durchschnittsbürger widme. Er schlägt vor, neben dem National und dem Ständerat eine neue dritte Kammer zu schaffen. Die Mitglieder dieser dritten Kammer, zusammengesetzt aus «normalen Bürgern», sollen per Los bestimmt werden.

In der dritten Kammer, die ebenfalls Gesetzgebungskompetenz hätte, sollten die Anliegen der «Tramfahrerin, des Kochs, des Coiffeurs» vertreten werden. «Das garantiert Vielfalt, es garantiert gesunden Menschenverstand, es durchbricht Seilschaften und Klüngeleien.»

Teneriffa: siebter Kreis der Hölle

Die «Göttliche Komödie» (Divina Commedia) ist das Hauptwerk des italienischen Dichters Dante Alighieri (1265–1321). Sie entstand während der Jahre seines Exils und wurde wahrscheinlich um 1307 begonnen und erst kurze Zeit vor seinem Tod vollendet. Sie beschreibt Hölle, Fegefeuer und Paradies und gilt als eine der bedeutendsten Dichtungen der italienischen Literatur und eines der größten Werke der Weltliteratur. Die zeitlose Komödie inspiriert Autoren und Journalisten bis heute in allerlei Kontexten immer wieder.

Jüngst erinnerte sich ein Journalist in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (3. 3 2022) in einem Artikel über Teneriffas Tourismus – «Das Ende der Vergänglichkeit» – an die Komödie. Im wohlwollenden Artikel zu den positiven Entwicklungen, in denen sich die Kanareninsel «allmählich besinnt auf ihre wahren Schätze», wurde ein gegenwärtiger Kreis der DanteHölle auf Teneriffa beschrieben:

«In Orten wie L.C. oder P.d.l.A. bewegen sich die Herren prinzipiell oben ohne trozt schauderhaft tätowierter Plauzen und begrüssen den jungen Tag am liebsten mit einem frischen Bier. Die Damen interessieren sich schon lange nicht mehr für Äusserlichkeiten, erst recht nicht für die eigenen (…) Es ist der siebte Höllenkreis des Massentourismus aus Irish Pubs, Table Dance, Fast Food, Pizza, Pasta, Steaks und Schnapsläden, die als Supermärkte getarnt sind. Jeder scheint den Kampf gegen die Hässlichkeit aufgegeben zu haben, weil er ohnehin hoffnungslos ist – und wir fragen uns fassungslos, wie der Mensch ein solches Los für ein bisschen Sonne und Strand nur so breitwillig in Kauf nehmen kann. Doch der erste Eindruck täuscht, Teneriffa gibt sich nicht geschlagen, sondern wandelt sich zum Besseren.»

Kiew: Frühstück im Hotel im Krieg Reisekolumnisten, in friedlichen Zeiten sind die besseren anregende Philosophen des Reisens, sind im Krieg überfordert. Zeitungsspalten müssen dennoch gefüllt werden. Eine Kolumnistin versuchte in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (3. 3. 2022) den Spagat zwischen «gutem Leben und Leid» im Ukrainekrieg.

Sie blicke auf die TVBilder aus Kiew, «da haben wir Bier getrunken, dort waren wir einkaufen». Dann erinnert sie sich an das Frühstücksbuffet im Hotel Ukrajina. Von der Dachterrasse blicke man auf den MaidanPlatz und dem «goldenen Erzengel auf seiner Säule direkt in den Rücken». Im Frühstücksraum mit «steifer Staatsbankettatmosphäre» gab es «zwei Arten von Frühstück» zur Auswahl: «Mehr Richtung Heringsalat oder mehr Richtung Erdbeersahnebisquitrolle, dazwischen gibt es nichts. Das Hotel Ukrajina ist günstig, zentral und empfehlenswert, wenn nicht gerade Krieg ist.»

Die Situation ist unerträglich, so versucht sie, sich irgendwie philosophisch zu arrangieren: «Reisen gibt einem ein vollständigeres Bild von der Welt, und es ist einem auch nicht mehr so viel egal. Das mag stellenweise unbequemer sein, als Konflikte in den Nachrichten einfach durchzuwinken (…) Das gute Leben und das Leid sind kaum zu trennen. Nun stehen wieder Barrikaden rund um Kiew, und man wünscht sich nur, dass sie halten.» – Ein Kolumne aus einer anderen Welt, einer Welt, die – nicht nur in Kiew – nicht mehr zurückkehrt.

Genf / London: Oligarchen zu Hause statt im Restaurant «Ich kann nicht mal einen Restaurantbesuch bezahlen. Ich muss zu Hause essen und bin praktisch unter Hausarrest gestellt.» So beklagte sich der in London domizilierte Oligarch und ZwölffachM illiardär Michail Fridman (Forbes). Es fehle ihm das Geld für ein Taxi, um Essen zu kaufen. Er erwartet Unterstützung durch die britischen Behörden. Sie sollten ihm Geld geben, auch wenn es nur «sehr begrenzte Mittel sein werden, gemessen an den Lebenshaltungskosten in London». (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30. 3. 2022).

Ähnliche Probleme hat Alexander Pumpianski, schweizerischrussischer Doppelbürger, der bei Genf lebt. Er steht auf der rund 900 Namen umfassenden Sanktionsliste des Bundesrats. In den Reichstenlisten taucht er als «Erbe» seines Vaters Dimitri auf, eines milliardenschweren, russischen Stahlmagnaten. Auch wenn die Pumpianskis ein «unauffälligeres Leben als andere Oligarchenfamilien» führen, sieht Alexander ein erstes Problem am Horizont aufsteigen: die Einkäufe. «Es besteht die Gefahr, dass man nach Alternativen suchen muss, nur um in die Migros zu gehen.» Er habe keinen Zugriff mehr auf seine Bankkonten. Als Alternative bliebe allenfalls eine teilweise Selbstversorgung auf seinem zweiten Weingut, das er vor Kurzem im französischen Jura erworben hat. Das andere liegt im Languedoc. (Der Bund, 29. 3 2022)

Wege aus dem Dschungel Arbeitsrecht

Es gehört zum guten Ton, über die vielen Vorschriften zu schimpfen. An jeder Ecke droht ein Prozess. Erfahrene, prozessierende Anwälte aber wissen: Die Kunst ist nicht, einen Prozess zu gewinnen, sondern ihn zu vermeiden. Im beruflichen Alltag wäre man auf eine klare Rechtslage angewiesen. Hier lesen Sie, weshalb das nicht so ist.

Text: Martin Schwegler Bild: zVg

Im Arbeitsrecht für Hotellerie und Gastronomie gibt es drei wesentliche Rechtsquellen: das Obligationenrecht (OR) als Basis, den LandesGesamtarbeitsvertrag (LGAV) als branchenspezifische Ergänzung dazu und das öffentlichrechtliche Arbeitsgesetz (ArG). Es herrscht allerdings keine klare Ordnung, wo sich was findet. Gewisse Themen sind an mehreren Orten geregelt – für NichtJuristen ein undurchdringlicher Dschungel.

Ein konkretes Beispiel: Im LGAV wird beispielsweise die Probezeit anders als im OR geregelt. Die Norm aber, wonach sich Krankheit in der Probezeit verlängernd auf die Kündigungsfrist auswirkt, steht nur im OR. Im LGAV wird definiert, wie viele Ruhetage zu gewähren sind und dass ein Ruhetag 24 Stunden im Anschluss an die Nachtruhe umfassen muss. Die Dauer der Nachtruhe muss man aber im Arbeitsgesetz nachschlagen. Ohne professionelle juristische Erfahrung hat man als Laie daher keine Chance, sich zurechtzufinden. Man ist auf Fachpersonen angewiesen. Aber auch die Fachpersonen, also die Juristen, kommen oft an ihre Grenzen.

Fristlos oder doch nicht fristlos?

Man stelle sich vor, eine Mitarbeiterin betritt in ihrer Freizeit betrunken und zu leicht bekleidet die hoteleigene Wellnessanlage und belästigt Gäste. Sofort stellt sich die Frage: Kann man die junge Dame fristlos entlassen? Im Kontakt mit dem Rechtsdienst des Verbandes kriegt man die Antwort, dass es eventuell nicht reicht, man müsse verwarnen. Ein bekannter Anwalt meint hingegen, dass dies seiner Ansicht nach ein Grund für eine fristlose Kündigung ist, letztlich aber müsse dies ein Gericht beurteilen. Nebenbei erwähnt, manchmal ist eine fristlose Kündigung gar nicht intelligent. Gerade wenn noch viele Überstunden und Ruhetageguthaben vorhanden sind, sucht man besser den Weg über eine Aufhebungsvereinbarung.

Unbestimmte Rechtsbegriffe sind zu interpretieren

Woher kommt es, dass auf klare Fragen häufig keine rechtlich klaren Antworten gegeben werden können?

Es gibt im Wesentlichen zwei Ursachen: Zum einen verwendet das Gesetz zahlreiche sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe. Zum anderen sind die gesetz

Martin Schwegler, lic. iur. /RA

Der Autor dieses Beitrages ist seit 1994 Dozent für Arbeitsrecht an der SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern. Hauptberuflich ist er in der von ihm gegründeten Anwaltskanzlei Schwegler & Partner Rechtsanwälte und Notare AG in Menznau (LU) tätig. 2020 hat er die correct.ch ag gegründet, welche arbeits rechtliche Dienstleistungen für die Hotel- und Gastrobranche anbietet. Ein Produkt der Firma ist correctTime, eine Zeiterfassung, welche nach L-GAV und ArG korrekt rechnet.

lichen Normen häu g nicht so vollständig und di erenziert, dass sie auf jeden Sachverhalt des Lebens ohne Weiteres anwendbar sind.

Das Obligationenrecht regelt in Art. 337 OR die fristlose Kündigung. Dort steht, dass aus «wichtigen Gründen» jederzeit fristlos das Anstellungsverhältnis aufgelöst werden kann. Als wichtiger Grund gilt «jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf». Schliesslich soll der Richter über das Vorhandensein solcher Umstände «nach seinem Ermessen» entscheiden.

Es menschelt im Gericht

Dieser Art. 337 OR strotzt nur so von unbestimmten Rechtsbegri en. Niemand kann klar sagen, wann es für eine fristlose Kündigung reicht und wann eben nicht. Weil Richterinnen und Richter auch nur Menschen sind, menschelt es am Gericht sehr. Je nach Erfahrungshintergrund oder politischer Einstellung, vielleicht auch sogar nur wegen Sympathie oder Antipathie gegenüber Parteien oder deren Rechtsvertreter, kann es so oder anders rauskommen.

Die Gesetzesordnung kann gar nicht so geschrieben sein, dass darin für jeden Fall eine eindeutige Antwort gefunden werden kann. Die Gesetze enthalten deshalb zwangsläu g nur Regeln, welche dann auf den Einzelfall angewandt werden müssen. Ihre Anwendung führt dann ebenso zwangsläu g dazu, dass ähnliche Fälle hier so und anderswo anders entschieden werden.

Gesetze sind sehr oft lückenhaft

Wie wird der Anspruch auf Ruhetage nach Art. 16 L-GAV und deren Bezug berechnet, wenn ein Mitarbeiter während dreier Monate zu 100 Prozent arbeitsunfähig war, danach zu 30 Prozent wieder einstieg, nach einem Monat auf 50 Prozent erhöhte und erst nach drei weiteren Monaten wieder voll arbeitsfähig war?

Wer den Art. 16 L-GAV liest, ndet die Antwort sicher nicht. Auch der entsprechende juristische Kommentar schweigt dazu. Weil die Ruhetage im Arbeitsgesetz erwähnt sind, ndet man dort vielleicht einen Hinweis. Aber auch da: Fehlanzeige. Der Ruhetageanspruch ist grundsätzlich klar, mindestens zwei Tage pro Woche. Aber wie viele Ruhetage werden faktisch bezogen, wenn der Mitarbeiter an fünf Halbtagen pro Woche arbeitet? Eigentlich hat er ja dann fünf Halbtage plus

Martin Schwegler.

zwei ganze Tage frei gehabt. Können diese so bezogenen Ruhetage allenfalls mit einem Saldo aus früherer Zeit oder in der Zukunft verrechnet werden? Fragen über Fragen.

Kommentare sind hilfreich, aber keine Gesetze Weil die Gesetzestexte lückenhaft sind, weil viele unbestimmte Rechtsbegri e interpretiert werden müssen, werden oft juristische Kommentare verfasst. Gerade für das Arbeitsrecht gibt es viele solche dicken Bücher, in denen man die Details nachschlagen kann.

Arbeiten mit Schutzstatus S

Sobald aber in einem GAV vom OR abweichende Normen enthalten sind, helfen die klassischen ORKommentare nicht mehr weiter. In der Hotellerie und im Gastgewerbe haben wir immerhin die relativ gute Ausgangslage, dass in der Onlineversion des L-GAV Kommentare zu den einzelnen Artikeln enthalten sind, welche Hinweise für die Praxisanwendung geben. Allerdings sind auch diese mit Vorsicht zu geniessen: Letztlich ist der Kommentar nicht mehr als eine Meinung von Fachpersonen. Die Gerichte sind daran nicht gebunden.

Die aus der Ukraine in die Schweiz fliehenden Menschen werden vorerst mit dem Schutzstatus S hier leben können. Das erlaubt ihnen, während ihres Aufenthalts zu arbeiten, obwohl sie aus einem Nicht-EU-Land stammen. Denn Art. 30 Abs. 1 Bst. l des Ausländer- und Integrations gesetzes (AIG) erlaubt dies grundsätzlich. Es sind dabei die Vorgaben der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) einzuhalten.

Mindestlöhne sind einzuhalten

Eine vorübergehende Erwerbstätigkeit wird bewilligt, wenn es die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage erlaubt, wenn keine inländischen Arbeitskräfte gefunden werden können und wenn die branchenüblichen Anstellungsbedingungen eingehalten werden. Für die Hotellerie und Gastronomie bedeutet dies auch, dass die Mindestlöhne nach Art. 10 L-GAV eingehalten werden müssen. Dieser liegt für nicht in der Branche ausgebildete Arbeitskräfte bei 3477 CHF monatlich zuzüglich Anteil 13. Monatslohn.

In einer sogenannten Einführungszeit von maximal zwölf Monaten kann dieser Lohn um acht Prozent, also 278 CHF, unterschritten werden. Der absolute Mindestlohn beträgt somit 3199 CHF monatlich. Auf den Stundenlohn umgerechnet ergibt dies 17.52 CHF Basislohn. Darauf sind je nach Umständen noch die Ferien (10,65 %) und die Feiertagsentschädigungen (2,27 %) und immer der Anteil 13. Monatslohn sowohl auf dem Basislohn wie auf den Entschädigungen geschuldet.

Bewilligung der Behörden ist zwingend Wenn nun die Person, welche man anzustellen gedenkt, über eine einschlägige berufliche Ausbildung im Heimatland verfügt, so ist der Mindestlohn der höheren Kategorie geschuldet. Die Einordnung kann im Einzelfall schwierig sein. Eine zweijährige Ausbildung im Heimatland (Ukraine) entspricht dem Berufsattest und eine dreijährige Ausbildung dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ). Bevor man Menschen aus der Ukraine anstellen darf, muss der Arbeitgeber um eine Bewilligung bei der zuständigen kantonalen Behörde nachsuchen, ansonsten macht er sich strafbar.

Martin Schwegler, Rechtsanwalt

Nachhaltigkeit garantiert Spitzenqualität

Sie sagen: «Nachhaltigkeit scha t Qualität. Davon sind wir überzeugt.» Warum?

Beatrice Rast: Gerade beim Anbau von Ka ee und bei dessen Verarbeitung ist Nachhaltigkeit ein entscheidender Qualitätsfaktor. Denn die gewünschte Spitzenqualität kann langfristig nur dann gewährleistet werden, wenn auf die klimatischen und sozialen Veränderungen Rücksicht genommen wird. Die Investition in eine nachhaltige Produktion und ein partnerschaftlicher Umgang mit allen Leistungspartnern sind dabei elementar. Als Ka eerösterei sind wir überzeugt: Um Spitzenqualität in der Ka eeproduktion zu erreichen und zu erhalten, gehen ökologische und soziale Verantwortung Hand in Hand.

Was bedeutet dies für Ihren Ka eeEinkauf?

Über faire Einkaufspreise muss den Ka eeproduzenten und deren Mitarbeitenden ein gutes Einkommen ermöglicht werden. Die Ka eebauern müssen überzeugt sein, dass sich eine nachhaltig ausgerichtete Produktion mit Fokus auf höchste Qualität auszahlt. Es muss sich lohnen, Ka ee sorgfältig und ökologisch anzubauen, ohne die natürlichen Ressourcen auszubeuten und dafür auf eine intensive und kurzfristig auf die Maximierung ausgerichtete Produktion zu verzichten.

Sie stehen im direkten Austausch mit Ihren Ka eeproduzenten. Warum orientieren Sie sich nicht nur an den ausgewiesenen Zerti zierungen?

Nachhaltigkeitszerti kate sind Eckwerte für die Überprüfung der Einhaltung der geforderten Standards – und sollten für alle zugänglich gemacht werden. Auch für kleine Ka eefarmen ohne grosses Budget. Viele von ihnen erfüllen alle Zerti zierungsstandards, können sich aber die Kosten für den Zerti zierungsaufwand nicht leisten. Zertizierungen ersetzen nicht die langjährigen, direkten, partnerschaftlichen Beziehungen zu den Ka eeproduzenten und vor allem nicht die lückenlose Informationskette.

Nachhaltigkeit beginnt in den Ursprungsländern des Ka ees … … endet aber nicht mit der Ernte, sondern muss bis zur Röstung und zur Ka eezubereitung ganz am Schluss die gesamte Wertschöpfungskette umfassen. Damit auch ein Hotelier und Gastronom sich mit seinem Unternehmen über eine konsequente Nachhaltigkeit und einen ebenso konsequenten Qualitätsanspruch im Ka eekonzept positionieren kann.

Wie setzt Rast Ka ee im Röstalltag auf Nachhaltigkeit?

Wir streben nach einer ganzheitlichen Nachhaltigkeit im Umgang mit den Res-

Im persönlichen Kontakt mit den Produzenten: Beatrice Rast auf der Kaffeeplantage

Sonora in Costa Rica mit Plantagenbesitzer Diego Guardia.

sourcen und achten genauso auf die Energieherkunft wie auf ihren Verbrauch, wir reduzieren das Verpackungsmaterial und lassen aus den beim Rösten anfallenden Ka eehäutchen Biogas gewinnen.

Wie sieht Ihre Vision einer nachhaltigen Gourmetrösterei aus?

Zusammen mit der Stiftung myclimate haben wir unser Unternehmen in allen Fra gen der Nachhaltigkeit entlang der gesamten Produktionskette analysiert. Zusätzlich zu unseren betriebsinternen Massnahmen unterstützen wir ganz konkrete Nachhaltigkeitsprojekte direkt vor Ort bei unseren Ka eepartnern. Ein gutes Beispiel dafür sind unsere Partner in Brasilien: Die Fazenda Samambaia will bis 2025 CO2-neutral Ka ee anbauen und engagiert sich mit grosser Kraft für dieses Ziel. Ebenso die Balehonnur-Farm in Indien. Ihr Besitzer Jacob Mammen sah sich aus Kostengründen gezwungen, die Anscha ung einer automatischen Maschine für die Ka eesortierung zu prüfen und damit 21 Mitarbeitende aus den umliegenden Dörfern einzusparen. Dank einem Preisaufschlag auf den Rohka ee kann er die Mitarbeitenden nun weiterbeschäftigen. Wir suchen verantwortungsvolle Partner, welche die ökologische und soziale Nachhaltigkeit glaubhaft leben.

Die Expertin

Beatrice Rast ist zu sam men mit ihrer Schwester Evelyne Rast Inhaberin und Mitglied der Geschäftsleitung der Gourmet Rösterei Rast Kaffee mit Sitz in Ebikon bei Luzern.

rast.ch

Das Berner Oberland erweist sich als Schlaraffenland in ungeahnter Fülle: Die nachhaltig aufgezogenen Shrimps stammen von einem Emmentaler Bauernhof.

Historische Grandezza mit modernem Twist

Das Victoria-Jungfrau in Interlaken, die «Grande Dame» der Schweizer Luxushotellerie, deckt zur Rundumerneuerung auf: mit Kindervilla und neuen Restaurants – wie dem Radius.

Und es gibt neue, lokal-radikale Speisekarten mit mehr veganen Köstlichkeiten.

Text: Daniela Dambach Bilder: Tina Sturzenegger, Zürich, zVg

Stefan Beer steht draussen vor dem imposanten Prachtbau des Victoria-Jungfrau Grand Hotels & Spa und blickt der Sonne entgegen, die sein weisses Kochhemd leuchten lässt. Die Rasen äche zu seinen Füssen wird auf die Sommersaison hin in eine Terrasse für sonnen- und genusshungrige Gäste ver wandelt: Diese erweitert das Restaurant La Terrasse Brasserie, das seit Ende 2021 Brasserie-Klassiker mit modernem Twist bietet.

«Menü vo hie»

Dies ist nur eine der zahlreichen Neuerungen, die derzeit ein Werkzeugkasten hier und eine Baumaschine da erahnen lassen, wenn man durch die noblen Hallen mit 150-jähriger Geschichte schreitet: So sind auch die Räumlichkeiten für das neue Gourmetrestaurant Radius by Stefan Beer im Entstehen. Hier wird der Executive Küchenchef die Erfolgsstory seines «Menü vo hie» ab Frühsommer 2022 fortführen, das er im ehemaligen Fine-Dining-Restaurant La Terrasse bereits etabliert hatte.

Geerntet vor den Toren des Grandhotels: Aus dem eigenen Garten des VictoriaJungfraus stammen Kräuter, Beeren und Nüsse, die Stefan Beer in seine lukullischen Genüsse verwandelt.

Was in der Region saisonal verfügbar ist, ergibt das Menü: So kreiert Stefan Beer beispielsweise Berner Oberländer Kalb nach Szegediner Art.

«Ganz verkehrt nde ich es, für vegane Menüs zu versuchen, Fleisch zu imitieren.»

Stefan Beer, Executive Küchenchef Victoria-Jungfrau

Doppelt lokal: Das köstliche, vegane Gericht Fredo, zubereitet mit Keimlingen aus Uetendorf, Stangensellerie und Apfel, ist auf in Wilderswil getöpferten Tellern angerichtet.

Wissen, wo das Wahre keimt: Stefan Beer pflegt persönliche Beziehungen zu Fischern, Käsern und Bauern, welche die erlesenen Zutaten für seine Gerichte produzieren, nicht selten extra für ihn.

«Ich möchte meinen Gästen eine emotionale Küche bieten, die berührt, indem sie Gefühle weckt.» Und das erreicht Stefan Beer mit Zutaten, deren Geschichten er erzählen kann – bald in seinem neuen Gourmetrestaurant.

«Ich fokussiere mich bei der Zutatensuche weiterhin auf das Tal zwischen den zwei Seen», sagt der Chefkoch und kneift seine Augen zusammen – wegen der grellen Kraft der Frühlingssonnenstrahlen. Kein Auge zu drückt er hingegen, wenn es um die Herkunft der Produkte geht, aus denen er seine Speisen kreiert. Er lässt seinen Blick schweifen, auf die Interlakner Flaniermeile und die wolkenkratzenden Felswände. Nein, die Zutaten stammen nicht gerade aus Sichtweite: Im Umkreis von maximal 50 Kilometern wurzeln, gedeihen, weiden, blühen und schwimmen die Rohsto e, denen jene Ra nesse entwächst, für die ihn GaultMillau jüngst mit 17 Punkten auszeichnete – einem Punkt mehr als im vorherigen Rating.

Aha-Erlebnisse

50 und keinen Kilometer mehr. Die Spielregel für sein Gourmetkonzept hat der Spitzenkoch selbst aufgestellt: «Mich so radikal im Radius einzuschränken, gibt mir Inspiration», erläutert er. «Es lässt mir folglich keine Wahl, strikt saisonal zu kochen.» Fragt ein Gast im nie enden wollenden Spätwinter nach Spargeln, scheut sich Stefan Beer nicht davor, am Tisch zu erklären, dass jene aus Belp noch nicht Saison haben.

«Solche Aha-Erlebnisse sensibilisieren die Gäste dafür, was Nachhaltigkeit tatsächlich bedeutet: Manches ist noch nicht oder nicht mehr verfügbar.» Überdies verleihe es dem Genuss Echtheit: «Es würde sich nicht stimmig anfühlen, auf einen von Bergen umrahmten See zu blicken und dazu Meerestiere aus Südafrika zu essen. Oder?»

Produkte aus der Schweiz? Das wäre dem Küchenchef eben nicht wirklich genug «vo hie». Über Jahre hinweg hat er die Gegend durchstreift und Einheimischen Insider-Adressen entlockt, um Lieferanten aufzuspüren, die seine Philosophie mittragen. Die Geschichten, die er bei ihnen erlebte, erzählt er seinen Gästen, denn mittlerweile ist er allen, die Erlesenes zu seinem Menü «vo hie» beisteuern, begegnet. So schipperte er mit Fischer Marco Gurtner über den Brienzersee, um einen Hecht wirklich an der Angel zu haben. Oder balancierte im nahgelegenen Feld von Peter Zwahlen zuoberst auf der Holzleiter, um den rotbackigsten Apfel zu p ücken. Oder spazierte mit der «Trü elfrau» Christina Mader aus Bönigen und ihrer vierbeinigen «Schnüffelnase» Camina durch die Wälder, auf der Suche nach dem schwarzen Gold.

Radikal-lokal

Eine der Partnerschaften ist jene mit Espro in Uetendorf: Gerade feilt er an einem Gericht, für das sämtliche Zutaten wie Microgreens, Sprossen, Blüten und Pilze aus dem Familienbetrieb stammen. Unter dem Motto «Was noch nicht hier wächst, wird hier angep anzt» experimentiert Frédéric Amstutz-von Arx mit dem Anbau von Ingwerknollen, die er speziell für Stefan Beer in der nährsto reichen Erde vergräbt. Diese Speise kredenzt Stefan Beer in Tellern und Schalen, die eine Künstlerin aus Wilderswil für ihn getöpfert hat. «Das macht es im eigentlichen Sinn doppelt lokal», kommentiert er mit Freude, die ihm ins Gesicht geschrieben steht.

Dass gerade Stefan Beer auf radikal-lokal setzt, ist bemerkenswert, sind seine Kochkünste doch von internationalen Ein üssen geprägt. Mit 29 Jahren zog es ihn die Ferne, wo er an Stationen wie Shanghai, Bangkok, Singapur oder Dubai Halt an den hochkarätigsten Herden machte. Nach zehn Jahren in den wummernden Weltmetropolen, in denen seine Restaurants viele Gastro -Bestenlisten anführten, kehrte er 2016 mit seiner Frau und seinen zwei Kindern zurück in die beschauliche Heimat. Zurück in ein Engagement im 5-Sterne-Superior-Haus Victoria-Jungfrau, in die Region, wo er aufgewachsen ist. Sein Vater, der aus Spiez stammt, führte einst mit seiner Mutter ein kleines Dorfrestaurant. Nicht zuletzt deshalb war für Stefan Beer das Berufsziel früh klar. Bereits kurz nach seiner Kochlehre gewann er internationale Wettbewerbe wie den Culinary World Cup.

Nahe an der Wahrheit bleiben Damals, als junger Koch, habe er gedacht: Je komplizierter, desto besser. Diese Denition von vermeintlicher Kreativität war beein usst durch seine Ausbildungsjahre. Später erlangte er die Erkenntnis, dass es nicht 30 verschiedene Zutaten braucht für einen Gaumenschmaus, ganz im Gegenteil. Das emp nde er als gesucht, gekünstelt. Einer seiner Lehrmeister ö nete ihm die Augen: «Stefan, du kannst ein Lamm rollen, drehen und schneiden – aber es einfach perfekt braten, das kannst du nicht», klingen die aufschlussreichen Worte bis heute in seinen Ohren nach.

Heute setzt er auf qualitativ hochstehendes Lamm aus der nächsten Umgebung, so perfekt gelagert und gebraten wie nur möglich und vollendet mit dem, was es ins beste Licht rückt. Es gehe ihm nicht mehr darum, das Lamm zu marinieren, zu stopfen oder zu füllen. Er will es möglichst nahe am Ursprung belassen. «Bei der Wahrheit zu bleiben», nennt er diesen eigenen Anspruch.

Kreation statt Fusion

Die Auslandsstationen haben ihn geprägt: «Doch anders, als man vielleicht denkt», sagt er schmunzelnd. In der Ferne habe er gelernt, dass Fusion für ihn nicht funktioniert: Er will freigeistig jenes kombinieren, was miteinander wächst, am selben Ort. «Wenn ich Äpfel, P aumen und Honig habe, ergibt sich daraus intuitiv, fast wie von allein, eine Kreation.»

Völlig anders gestaltet es sich bei der veganen Zubereitung: Das Kochen erfordert eine andere Denk- und Herangehensweise: «Wie mache ich es cremig?» «Wie luftig?» «Wie binde ich es – und muss ich das überhaupt?» Diese forschenden Fragen hat Stefan Beer exzessiv ergründet. Und er hat eine Antwort gefunden: Sein durchdachtes Sechs-Gänge-Menü tischt er auch als vegane Version auf.

Exzessiv experimentiert

Das Vegane ist bei Stefan Beer gewissermassen eine Lorbeere des Lockdowns. Während dieser Zeit hat sich der Spitzenkoch exzessiv mit der Kochkunst beschäftigt, die auf rein p anzliche Ingredienzen setzt. Gäste, die Veganes mögen, sind es gewohnt, im Restaurant eine – im wahrsten Sinn – abgespeckte Variante des Menüs vorgesetzt zu bekommen. Bei Stefan Beer und Küchenchef Michael Althaus handelt sich es aber um eine ausgetüftelte Speiseabfolge, die dem Fleisch- oder Fischmenü in ihrer Exzellenz in nichts nachsteht. «Ganz verkehrt nde ich es, beim veganen Menü zu versuchen, Fleisch oder Fisch zu imitieren», stellt Stefan Beer klar. Von Fleischersatz hält er nichts: «Das wäre bloss Plan B, weil man das Original verschmäht.»