Dr. med.

Adel Abdel-Latif

Dr. med.

Adel Abdel-Latif

Dr. med. Adel Abdel-Latif

Impressum

Alle Angaben in diesem Buch wurden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und von ihm und vom Verlag mit Sorgfalt geprüft. Inhaltliche Fehler sind dennoch nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Autor noch Verlag übernehmen Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.

© 2025 Weber Verlag AG, 3645 Thun/Gwatt

Weber Verlag AG

Texte: Dr. med. Adel Abdel-Latif

Illustrationen: Christina Wald Verlagsleitung. Annette Weber-Hadorn Projektleitung: Madeleine Hadorn Gestaltung Cover: Sonja Berger Gestaltung und Satz: Sonja Berger, Lorena Hadorn Infografiken Seiten 7, 13, 17, 21, 38 oben, 43, 48 oben, 56 oben: Lorena Hadorn, Seite 30 oben: Sonja Berger Lektorat: Alain Diezig Korrektorat: Maximilian Geiger

Der Weber Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.

ISBN 978-3-03818-787-5 www.weberverlag.ch mail@weberverlag.ch

Auslieferung EU

Brockhaus Commission GmbH Postfach 1220 D-70803 Kornwestheim info@brocom.de

Für meine wundervollen Kinder Soraya, Rubina, Omar, meine Eltern und alle Patientinnen und Patienten, die mir über die Jahre ihr Vertrauen geschenkt haben.

Hüpfen, laufen, aufrecht stehen

Deine Knochen, Muskeln und Gelenke

Der Wundermotor, der dich am Leben hält

Dein Herz und was es für dich leistet

Tief einatmen!

Wie uns die Lunge am Leben erhält

Das Trio für eine gute Verdauung

Team Leber, Gallenblase & Bauchspeicheldrüse

Filterspezialisten und Immunprofis

Was Nieren und Milz in deinem Körper leisten

Wie unser Körper Nahrung verwandelt

Unser erstaunliches Verdauungssystem

Penis, Hoden & Co.

Jungs und ihre Geschlechtsorgane

Scheide, Gebärmutter & Co.

Ein Blick in den weiblichen Körper

Das grösste Organ deines Körpers und dein wichtigster Schutzschild Die Haut

«Du

Papa, was ist eigentlich dein Lieblingsknochen?»

Diese herrlich schräge Frage stellte mir meine Tochter Soraya, damals acht Jahre alt, mit glänzenden Augen und einer Neugier, die ich so nur bei Kindern kenne. Sie hatte sich gerade im British College auf Ibiza mit dem menschlichen Körper beschäftigt – und ich sass plötzlich mit einer Frage da, auf die ich selbst als Arzt keine spontane Antwort hatte. Lieblingsknochen? Da gibt es doch über 200 zur Auswahl!

Was als einfache Kinderfrage begann, war der Auftakt zu einem Feuerwerk an täglichen medizinischen Rätseln, gestellt von meinen mittlerweile ebenfalls achtjährigen Zwillingen Rubina und Omar. Fragen, die mich oft mehr forderten als jeder medizinische Fachvortrag. Denn: Ein Kind will es wirklich verstehen. Keine Fachbegriffe, kein Drumherum. Klare Antworten, echte Bilder, einfache Sprache. Und wenn die Antwort nicht reicht? Dann wird weitergefragt. Bis es klick macht.

Besonders Rubina gibt sich nie mit der erstbesten Erklärung zufrieden. Ihre Beharrlichkeit hat mich mehr als einmal ins Schwitzen gebracht – und gleichzeitig daran erinnert, warum ich Arzt geworden bin: um Wissen weiterzugeben, um Menschen zu begeistern für das Wunder, das jeder von uns in sich trägt – unseren eigenen Körper.

Der entscheidende Impuls kam schliesslich von einem Kollegen. Bei einem Abendessen – während wir ein Steak zerteilten und über Verdauung sprachen – sah er mich mit ernstem Blick an:

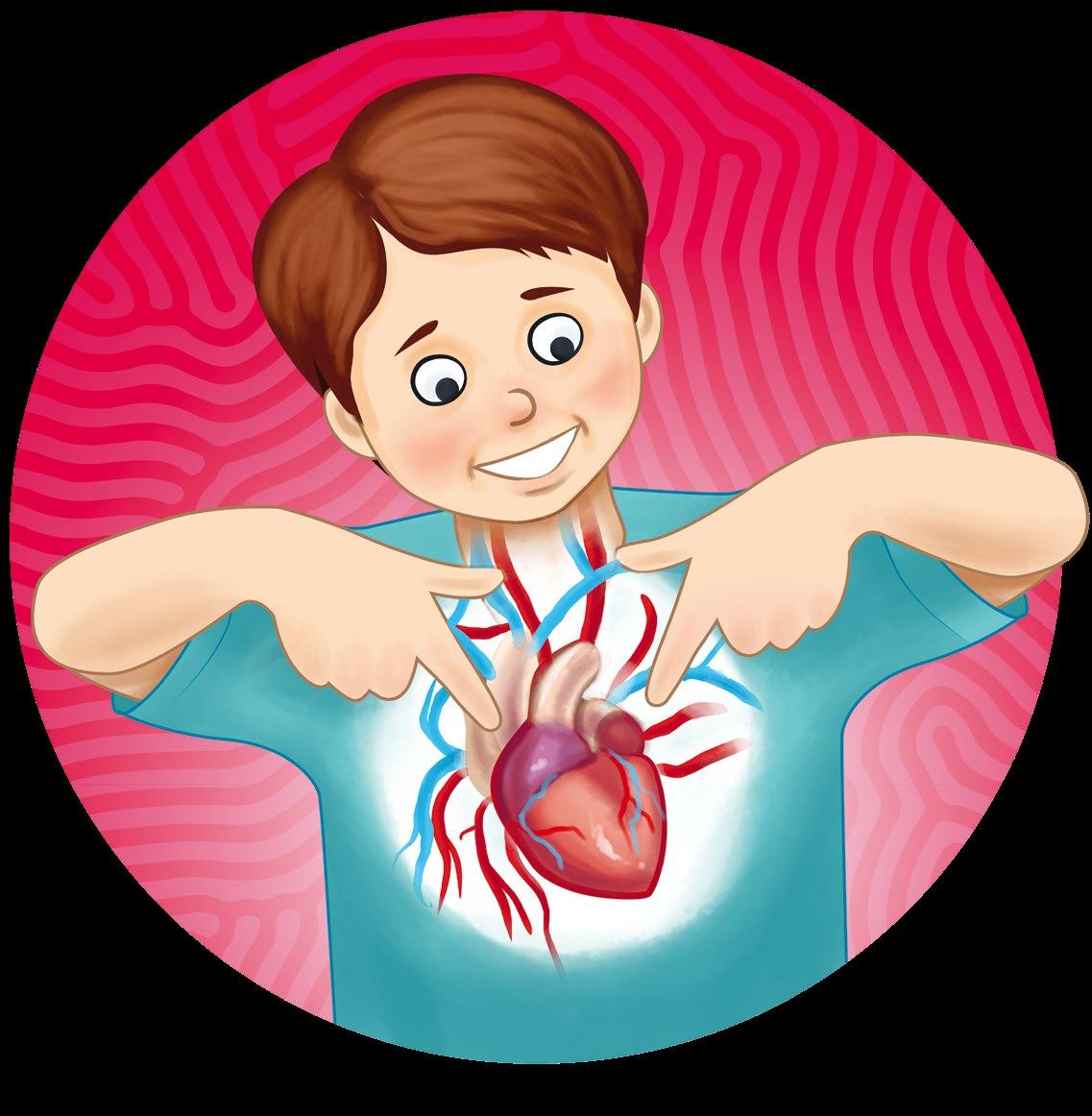

«Du bist doch Vater. Warum schreibst du nicht ein Medizinbuch für Kinder?»

Diese Frage traf mich wie ein Stromschlag. Es war, als hätte jemand das Licht wieder angeknipst. Inmitten meines unternehmerischen Alltags, der vielen Projekte und Zahlen, war plötzlich mein alter Herzschlag wieder da: die Liebe zur Medizin – und der Wunsch, sie weiterzugeben. Das Titelbild mit dem «kleinen Doktor» ist mehr als nur ein Cover – es ist ein liebevolles Symbol für meine Kinder, ihre klugen Fragen und die kindliche Neugierde, die dieses Buch überhaupt erst möglich gemacht hat.

Dieses Buch ist also mehr als nur ein Kindersachbuch. Es ist eine Einladung. Eine Einladung, sich gemeinsam – Kinder, Eltern, Grosseltern, Lehrer – auf eine spannende Reise zu machen in eine Welt voller Wunder, die nicht hinter fernen Galaxien liegt, sondern in uns selbst: unser Gehirn, unser Herz, unsere Knochen, unsere Nerven, unser Leben.

Ich wünsche mir, dass dieses Buch zum Staunen anregt. Zum Lachen. Zum Weiterfragen. Und vor allem dazu, das Staunen über unseren eigenen Körper nie zu verlieren – ganz gleich, wie alt wir sind.

Herzlich, Ihr

Dr. med. Adel Abdel-Latif, MBA Facharzt FMH für Radiologie

Dein Körper in Aktion: Abenteuer Bewegung

Im Körper jedes Menschen befinden sich die Knochen. Sie bilden eine Art Gerüst, geben unserem Körper eine Form und sorgen dafür, dass wir nicht in uns zusammensacken. Man nennt das ein Skelett. Sicher hast du schon mal ein Bild von einem Skelett gesehen. Neben den Knochen kannst du dort auch Gelenke erkennen, zum Beispiel am Knie und an der Schulter. Sie sind dafür da, dass du nicht nur starr herumstehen musst, sondern, dass du Arme und Beine abknicken kannst, zum Beispiel, um dich fortzubewegen. Damit das Gelenk gut zusammenhält, während du tanzt oder Fussball spielst, sorgen Bänder dafür, dass die Knochen fest miteinander verbunden bleiben. Und damit sich überhaupt etwas bewegt, braucht es Sehnen, die die Muskeln mit den Knochen verbinden – sie übertragen die Kraft deiner Muskeln. In den Muskeln steckt die Kraft, die deine Knochen in Bewegung setzt. So kannst du rennen, schwimmen und einen Purzelbaum schlagen. Alles zusammen nennen wir den Bewegungsapparat.

Unsichtbare Helden: deine knochenstarke Schutztruppe

Rund 206 verschieden grosse und unterschiedlich geformte Knochen bilden dein Skelett. Teilweise sind sie direkt miteinander verbunden. So besteht dein Becken beispielsweise aus Knochen, die miteinander

verwachsen sind und gemeinsam ein ziemlich ausgetüfteltes Gelenk ergeben. So kannst du dich einerseits bewegen und gleichzeitig stabil stehen. Die Knochen in deinem Schultergelenk wiederum sind so angeordnet, dass du deine Arme in ganz unterschiedliche Richtungen bewegen kannst. Probiere es mal aus!

Unser Skelett hat aber noch eine andere, sehr wichtige Funktion: Es schützt die weichen inneren Organe, die du dringend zum Leben brauchst. Dein Brustkorb ist durch die gebogenen Rippen elastisch und gleichzeitig sehr stabil. Er bildet so etwas wie einen stabilen Käfig um deine Lungen, das Herz und die Leber. Stösst du zum Beispiel beim Fussball mit deinem Gegenspieler zusammen oder fällst du auf der Strasse hin, sorgt dein Brustkorb dafür, dass der Aufprall abgefedert wird und dass Herz, Lunge und die Organe, die weiter oben sitzen, nicht verletzt werden.

Von ziemlich gross bis winzig klein

Der grösste Knochen in deinem Körper ist der Oberschenkelknochen. Er verbindet dein Knie mit der Hüfte. Den kleinsten Knochen hast du im Ohr: Dieses Gehörknöchelchen ist gerade mal 5 Millimeter klein, also etwa so gross wie ein Marienkäfer!

Dabei ist dein grösster Knochen nicht einmal der härteste. Der liegt nämlich ebenfalls im Ohr. Man nennt ihn Felsenbein. Er ummantelt die Gehörknöchelchen und die Gleichgewichtsorgane deines Innenohrs und

Spüre deine Muskeln, wenn du auf ein Bein springst!

schützt sie so vor Krafteinwirkungen. Wenn du dir beispielsweise deinen Kopf an einer Tischplatte anstösst, sorgt das Felsenbein dafür, dass dein Gleichgewichtssinn und dein Hörorgan keinen Schaden nehmen.

Zu Besuch beim Arzt: Knochenbruch? Keine Sorge!

Unsere Knochen bestehen grösstenteils aus Kalk und haben noch dazu jede Menge ganz kleine Löcher, die sogenannten Poren. Was viele nicht wissen: Knochen leben. Sie werden von feinsten Äderchen mit Blut versorgt. Ausserdem bauen kleinste Knochenzellen deine Knochen ständig um, erneuern sie, lassen sie wachsen und sorgen dafür, dass sie stabil und gesund bleiben. Deine Knochenzellen sind dauernd aktiv –Tag und Nacht. Das hilft uns zum Beispiel auch, wenn an unserem Skelett einmal etwas kaputtgeht.

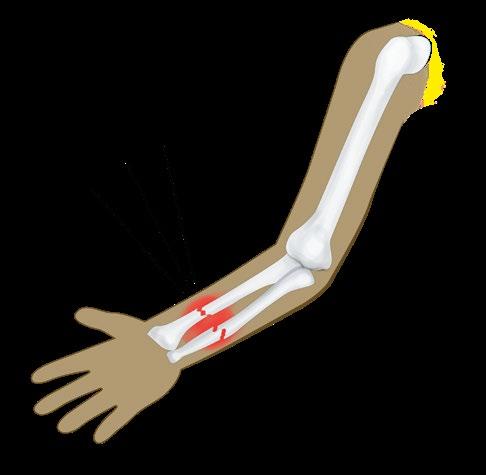

Was bei einem Knochen bruch passiert

Stell dir mal vor, du fällst mit dem Fahrrad hin. Meist ist das keine grosse Sache, du stehst auf und fährst einfach weiter. Manchmal kann es aber passieren, dass dabei zu viel Kraft auf einen deiner Knochen einwirkt: Dann bricht oder splittert er wie ein Stück Holz.

Je nachdem, wie alt ein Mensch ist, brechen manche Knochen leichter als andere. Bei Kindern sind das häufig die Unterarmknochen, bei alten Menschen bricht eher der Oberschenkelhals oder ein Wirbel. Das hängt damit zusammen, dass mit zunehmendem Alter die Knochen brüchiger werden. Das Skelett kann Stürze dann nicht mehr so gut abfangen.

Wenn dein Knochen bricht, bildet sich an dieser Stelle zuerst ein Bluterguss: Das Gewebe wird dick und schmerzt. du kommst zum Arzt oder vielleicht auch ins Krankenhaus, wo der Bruch versorgt wird.

Wie du wieder stark wirst

Dein Körper kann einen Bruch reparieren, wenn die Bruchteile des Knochens möglichst exakt aufeinander liegen. Kleine Knochenzellen verbinden dann die Stelle wieder stabil. Das dauert einige Zeit und damit die Knochenteile gut zusammenwachsen, muss die Stelle ruhig gelagert werden. Deshalb bekommst du einen Gips, der deinen Knochen für ein paar Wochen ruhig stellt.

Manchmal sind Brüche etwas komplizierter, und dann reicht ein Gips nicht aus. Damit es dann nicht zu Schwierigkeiten bei der Heilung kommt, muss der Arzt den Knochen operieren und die Teile mit Schrauben und Platten stabil zusammenfügen.

Wie schnell so ein Bruch verheilt, hängt davon ab, wie alt und gesund du bist. Wenn du zum Beispiel 12 Jahre alt bist und dir den Unterarm brichst, dauert die Heilung etwa vier Wochen. Bei deinem Papa dauert das vielleicht doppelt so lange. Je älter ein Mensch ist, desto langsamer verläuft die Knochenheilung.

Die Superhelden in uns:

Muskeln und ihre unglaublichen Kräfte

Muskeln halten dich in Bewegung. Ohne deine Muskeln könntest du weder deinen Kopf drehen noch deine Arme ausstrecken oder mit den Fingern wackeln. Wusstest du, dass du rund 650 verschiedene Muskeln besitzt? Sie unterscheiden sich in Form, Länge und Funktion. Meist sind mehrere verschiedene Muskeln an einer Bewegung beteiligt. Damit hier alles geregelt abläuft, steuert dein Gehirn alles mit feinsten Impulsen.

Je nachdem, was passieren soll, zieht ein Muskel sich zusammen oder entspannt sich, wenn das Gehirn den Befehl dazu gibt. Deine Muskeln sind über Sehnen mit deinen Knochen und Gelenken verbunden. Ziehen die Muskeln sich zusammen, dann bewegen sie so die Knochen.

Jeder Muskel besteht aus vielen Muskelzellen, die von Faszien, einer netzartigen Haut, umgeben sind. Und jeder Muskel ist gut durchblutet und wird so mit Sauerstoff versorgt. Dazu komme ich aber später.

Gerade

Bauchmuskeln

Oberschenkelmuskel

Quergestreift oder glatt? Was viele nicht wissen

Soll ich dir ein wirklich cooles Geheimnis verraten, das nur wenige Erwachsene kennen? Okay, pass auf: Es gibt quergestreifte und glatte Muskeln.

Die quergestreiften Muskeln, das sind rund 400 deiner Muskeln, kannst du mit deinem Willen steuern. Wenn du rennen möchtest, setzt dein Gehirn die entsprechenden Muskeln in Kraft, damit deine Beine sich bewegen und du schnell vorwärtskommst.

Die glatten Muskeln hingegen kannst du nicht steuern. Sie arbeiten unabhängig von deinem Willen. Der wichtigste Muskel überhaupt, dein Herz, ist so Muskel. Es schlägt ganz von allein! Mehr dazu erzähle ich dir im nächsten Kapitel.

Die Champions unter deinen Muskeln

Der kräftigste Muskel in deinem Körper ist der grosse Gesässmuskel. Er formt deine Pobacke. Den kleinsten Muskel, den Steigbügelmuskel, findest du in deinem Innenohr. Er ist winzig – kaum grösser als der Kopf einer Stecknadel. Bei Lärm oder lauter Musik zieht er sich zusammen und schützt so dein Hörorgan vor Schädigungen.

Steigbügel

Oberschenkelknochen

Knie

Der rasanteste Muskel befindet sich an deinem Auge. Er kann es blitzschnell schliessen und so davor schützen, dass ein Fremdkörper hineingerät. Man nennt diesen Schutzmechanismus den Lidschlussreflex. Du kannst ihn nicht steuern, und er betrifft immer beide Augen gleichzeitig.

Hilfe, Muskelkater!

Wenn du Sport treibst und dich dabei sehr anstrengst, kommt es in deinen Muskeln zu ganz feinen Rissen, manchmal sogar zu kleinsten Blutergüssen. Autsch, das kann ziemlich wehtun! Meist passiert das, wenn du dich nicht genügend aufgewärmt hast und gleich voll durchstartest. So ein Muskelkater ist zwar schmerzhaft, bildet sich aber nach einigen Tagen von selbst zurück. Willst du ihn vermeiden, dann wärme dich besser etwas länger auf, bevor du mit dem Sport anfängst! So bereitest du deine Muskeln auf die Belastung vor und verringerst ausserdem das Risiko, dich zu verletzen.

Woraus besteht er?

Warum ist der Bewegungsapparat so wichtig?

Wo ist der grösste, wo ist der

Was muss der Doktor tun, wenn du dir einen Knochen brichst?

Kannst du alle Muskeln mit deinem Willen steuern? Welcher grosse Muskel funktioniert völlig unabhängig?

Wie kannst du Muskelkater vermeiden?

Ein ganz besonderes Organ

Das Herz ist der wichtigste Muskel in deinem Körper. Es gilt zurecht als «Motor des Lebens». Dein Herz versorgt deine Organe und das Gewebe kontinuierlich mit Blut. Ein Leben lang, Tag und Nacht. Ganz egal, ob du wach bist oder schläfst. Im Blut enthalten sind unter anderem lebensnotwendiger Sauerstoff und Nährstoffe. Mehr über das Blut und was alles in diesem roten Saft schwimmt, kannst du weiter hinten in diesem Buch erfahren.

Am besten stellst du dir das Herz wie eine Pumpe vor. Sie treibt den Blutkreislauf an, indem sie einerseits das Blut aus den Blutgefässen ansaugt und es andererseits in jeden Winkel deines Körpers bringt.

Ein Muskel, so gross wie eine Faust

Dein Herz liegt in etwa in der Mitte deines Brustkorbs, von dir aus gesehen etwas weiter links. Dein Brustbein schützt das Herz gegen Stösse von aussen.

Das Herz deines Papas ist, sofern es gesund ist, in etwa so gross wie eine Männerfaust und wiegt rund 300 Gramm. Wenn dein Papa ein gut trainierter Sportler ist, kann es sogar bis zu 500 Gramm schwer sein. Warum das so ist? Das Herz einer Person, die sich körperlich betätigt, muss mehr Blut in den Körper pumpen. Dazu braucht es eine stärkere Muskulatur, und das Herz wird grösser.

Wusstest du, dass dein Herz innen hohl ist? Längs durch die Mitte dieses Muskels verläuft eine Wand, die ihn in eine rechte und eine linke Hälfte teilt. Jede dieser Hälften besteht wiederum aus zwei Räumen, die du dir wie Zimmer vorstellen kannst: dem sogenannten Vorhof und der Herzkammer.

Sauerstoffarmes und sauerstoffreiches Blut

Das Besondere am rechten Vorhof ist, dass hier das sauerstoffarme Blut aus den Gefässen deines Körpers gesammelt wird, bevor es über die rechte Herzkammer in deine Lungen gepumpt wird. In den Lungen wird das sauerstoffarme Blut mit Sauerstoff angereichert. Dann fliesst es zurück zum Herzen: erst in den linken Vorhof, dann in die linke Herzkammer. Von hier wird das sauerstoffreiche Blut in den ganzen Körper gepumpt, um dein Gewebe und deine Organe zu versorgen.

Damit das alles reibungslos funktioniert und das Blut in die richtige Richtung fliesst, gibt es vier sogenannte Herzklappen. Sie befinden sich zwischen den Herzkammern und den Vorhöfen und an den Öffnungen der Kammern zu den Schlagadern. Herzklappen funktionieren wie Ventile. Sie lassen das Blut nur in einer Richtung und in der richtigen Menge durch.

Miss mit 2 Fingern am Handgelenk deinen Puls im Sitzen und in Bewegung.

Obere Hohlvene

Pulmonalklappe

Rechter Vorhof

Trikuspidalklappe

Rechte

Herzkammer

Untere Hohlvene

Ein Leben lang im Takt

Ohne ein einwandfrei funktionierendes Herz ist ein normales Leben ohne Einschränkungen kaum möglich. Würde dein Herz nicht regelmässig schlagen und deinen Körper mit dem lebenswichtigen Sauerstoff versorgen, den du einatmest, wäre deine körperliche Leistungsfähigkeit sehr schnell sehr stark eingeschränkt.

Um das Blut in deinen Körper zu pumpen, muss sich dein Herz zusammenziehen und sich wieder entspannen. Wie schnell dein Herz schlägt, hängt davon ab, wie alt du bist und ob du deinen Körper gerade belastest. Wenn du zum Beispiel rennst, brauchen deine Organe und dein Gewebe mehr Blut, und dein Herz schlägt schneller. Bei deinen Eltern schlägt es in Ruhephasen etwa 60 bis 80mal pro Minute.

In einer Minute fliessen so rund 5 bis 6 Liter Blut durch das Herz in deinen Körper. Unglaublich: An einem Tag fliessen so bis zu 10 000 Liter Blut durch ein Herz!

Normalerweise bekommst du von deinem Herzschlag nicht viel mit. Nur wenn dein Herz heftig schlägt, zum Beispiel bei grosser Anstrengung, spürst du, wie es in dir pocht.

Aorta

Lungenarterie

Lungenvenen

Linker Vorhof

Mittelklappe

Aortenklappe

Linke

Herzkammer

Sauerstoffarmes Blut

Sauerstoffreiches Blut

Was du an der Innenseite deines Handgelenks spürst, ist übrigens nicht dein Herzschlag, sondern dein Puls. Hier spürst du, wie das Blut durch deine Adern gepumpt wird.

Der zauberhafte Dirigent deines Herzens

Damit sich das Herz zusammenziehen kann, sind elektrische Impulse nötig. Sie werden vom sogenannten Sinusknoten ausgesendet, der sich im rechten Vorhof befindet. Man nennt ihn auch den Taktgeber des Herzens. Du kannst ihn dir auch wie einen Muskel vorstellen – einen mit ganz besonderen Fähigkeiten. Der Sinusknoten sorgt nämlich mit kleinen elektrischen Impulsen dafür, dass das Herz schlägt und gibt auch vor, wie schnell es schlagen soll. Das alles ist ein ziemlich ausgeklügeltes System. Wenn alles richtig funktioniert, sind die Impulse so aufeinander abgestimmt, dass dein Herz regelmässig und gleichmässig pumpt.

Zu Besuch beim Arzt: Alarm im Herzen –Was geschieht bei einem Herzinfarkt?

Das Herz braucht natürlich auch regelmässig sauerstoffreiches Blut. Es wird über die Herzgefässe versorgt. Wenn es hier zu einem plötzlichen Verschluss kommt,

wird der Herzmuskel nicht mehr ausreichend durchblutet und die Funktion des Herzens ist gestört. Das kann passieren, wenn sich in den Gefässen Stoffe ablagern, die es verstopfen.

Jetzt ist Eile geboten!

Wenn der Herzmuskel nicht mehr ausreichend versorgt wird, sterben seine Zellen und das Gewebe nach und nach ab. Dann funktioniert das Herz nicht mehr und es kann den Körper nicht mehr versorgen. Das kann schnell zu einer lebensbedrohlichen Situation führen.

Oft ist es so, dass Menschen, die einen Herzinfarkt erleiden, starke Schmerzen im Brustbereich verspüren. Manchmal gehen ihre Schmerzen auch bis in den linken Arm oder gar in den linken Kiefer. Menschen mit solchen Beschwerden müssen sofort ins Krankenhaus gebracht werden und idealerweise vom Herzspezialisten, dem sogenannten Kardiologen, behandelt werden.

Wenn du also vermutest, dass jemand, beispielsweise dein Opa oder deine Oma, einen Herzinfarkt erleidet, rufst du sofort die an! Mach das auch, wenn du dir nicht sicher bist.

Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig! Dein Anruf kann Leben retten! 144

Testfragen: weisst du es noch?

Wie ist das Herz aufgebaut?

Wie schwer ist es, wie oft schlägt es pro Minute? Was hält das Herz am Schlagen?

Was ist ein Herzinfarkt und wie bemerkst du diesen bei einer Person?

Atmen – ein luftiges Abenteuer

Die Lunge ist unser lebenswichtiges Atemorgan. Sie sorgt dafür, dass Sauerstoff in unsere Blutbahn gelangt und dass unser Körper das Kohlendioxid wieder loswird. Kohlendioxid oder CO2 , das ist die chemische Formel, ist wie Sauerstoff ein Gas – nur, dass wir es nicht benötigen. Es fällt als Abfallprodukt in unserem Körper an, wenn die Zellen sich den Sauerstoff aus dem Blut holen. Die Lunge befördert es mit jedem Ausatmen nach draussen. Sauerstoff rein, Kohlendioxid raus – das nennt man Gasaustausch.

Deine Lunge liegt, wie auch dein Herz, in deiner Brusthöhle. Sie besteht aus dem rechten und linken Lungenflügel, die von der Form her an Engelsflügel erinnern. Der linke Flügel ist etwas kleiner, weil er sich den Platz in deiner Brusthöhle mit deinem Herzen teilen muss. Jeder Lungenflügel ist in Lungenlappen unterteilt und jeder Lungenlappen besteht aus Lungensegmenten.

Wie ein Baum mit vielen Ästen

Atmest du ein, strömt die Luft durch Nase oder Mund in den Rachen und gelangt über den Kehlkopf in die Luftröhre. Diese kannst du dir als ein etwa 10 bis 12 Zentimeter langes Rohr vorstellen. Es beginnt am Kehlkopf, der im oberen Bereich deines Halses liegt, und zieht sich bis in den unteren Brustraum. Dort verzweigt sich die Luftröhre in die Hauptbronchien.

Das Ganze ähnelt einem Baum, der auf dem Kopf steht: Die Luftröhre ist dabei der Stamm, der am Kehlkopf beginnt und sich in Äste – die Hauptbronchien –verzweigt. Diese gabeln sich weiter auf und werden dabei immer feiner. Alles wird von Luft durchströmt und so werden die Lungensegmente mit der lebensnotwendigen Atemluft versorgt.

Am Ende der Bronchienzweige hängen kleine Bläschen wie Trauben, die sogenannten Lungenbläschen oder Alveolen. Das sind die kleinsten Einheiten, die in der Lunge versorgt werden. Stell dir mal vor: Deine Lunge besteht aus etwa 300 Millionen solcher Alveolen! Die Lungenbläschen kümmern sich um den Gasaustausch. Hier kommt mit dem Einatmen die Luft mit dem Sauerstoff an und gelangt ins Blut. Mit dem Ausatmen schicken die Lungenbläschen das Kohlendioxid aus dem Körper heraus.

Wie wir die frische Luft tanken

Wenn du einatmest, füllt sich die Lunge mit Luft und dehnt sich aus. Dein Brustkorb weitet sich. Wenn du ausatmest, zieht sich die Lunge zusammen, dein Brustkorb wird wieder kleiner. Wenn du bis hierher aufgepasst hast, dann weisst du sicher schon, wie das funktioniert. Genau! Mit Muskeln. Die Lunge selbst hat keine Muskeln, aber sie hat Helfer. Hier kommen das Zwerchfell und die so genannten Zwischenrippen-