Hotelier

Das Schweizer Fachmagazin für Hotellerie & Gastronomie

Gespräch mit Murat Baki und Claudia Vogl Baki (Hotel «La Couronne», Solothurn)

Sie sind das Hotelier-Traumpaar

Das Schweizer Fachmagazin für Hotellerie & Gastronomie

Gespräch mit Murat Baki und Claudia Vogl Baki (Hotel «La Couronne», Solothurn)

Sie sind das Hotelier-Traumpaar

Hotelprojekt-Experte Damien Rottet über das Hotel nach der Pandemie. | Tourismusprofi Jürg Schmid über die Zukunft der Stadthotellerie. | EHL-Vorsitzende Dr. Carole Ackermann über Diversity und Inclusion. | NEU: Hotelbetten-Check. Kostenloses Analyse-Tool

Unser Handwerk hat 47 Jahre Tradition – Sie scha en das in wenigen Minuten! Denn mit unseren in der Schweiz hergestellten Backwaren und Konditoreiprodukten servieren Sie Ihren Gästen zu jeder Zeit hochwertige süsse und salzige Köstlichkeiten. Nebst Luxushotels bedienen wir weitere Unternehmen, denen nur das Beste gut genug ist.

Bestellen Sie jetzt unsere feinen Produkte direkt auf www.romers.ch oder rufen Sie uns an unter 055 293 36 36.

4 Editorial

6 . Szene

14 Zu Gast

«Hotelier»-Talk

16 Murat Baki und Claudia Vogl Baki: «Hotellerie ist für uns ein HerzblutBusiness»

Report Schweiz

26 Welches Hotelmodell wird nach Corona Erfolg haben?

30. Wie geht es Ihnen im Tessin, Herr Caratsch?

33 Wo sind sie denn, die Hoteldirektorinnen?

34. Stadthotels sollten vermehrt Freizeitangebote haben

36 . «Ein Hotelier und Gastwirt muss vom Virus infiziert sein»

Report Ausland

42. «Hyatt setzt vermehrt auf die Ferienhotellerie»

46. «Die Resort-Hotellerie bleibt der grosse Gewinner»

48. Wird sich der Tourismus wirklich verändern?

Food & Beverage

52. Vegetarisches Fine Dining by Andreas Caminada

60. Was steckt hinter der Traubensorte Amigne?

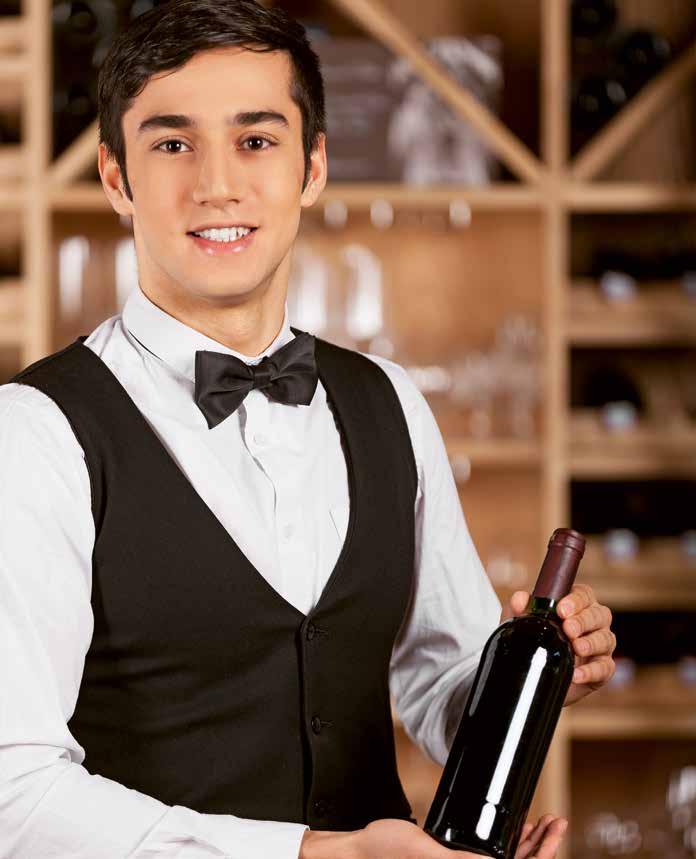

Sommelier

64 Was erwarten Sie von einem Sommelier?

66 . Das grosse Finale im «Splendide Royal» in Lugano

Digital

68 . Fast alles im Hotel läuft über die App

70. Warum Hoteliers flexible, digitale Systeme brauchen

Schlafkomfort

72 Swissness ist ab sofort grün!

75. Betten-Check: Kostenloses Analyse-Tool für Hotels im Internet

Events

76 . Jürg Schmid, was sind die Highlights am SID 21?

77 The Return of Travel?

10 Fragen

78. Wie lautet Ihre Perspektive für die Luxushotellerie?

VDH-News

80 Präsident als Nicht-VDH-Mitglied. Wie kommt das?

82 Am Markt

R. AMREIN

Ja, es gibt sie. Hoteliers und Hotelier-Paare, die nicht nur und ständig über Leidenschaft und Herzblut reden, sondern dies auch im Alltag leben. Ich könnte an dieser Stelle viele Namen nennen, aber ich konzentriere mich auf ein junges Paar, das seit zwei Jahren eines der schönsten und ältesten Stadthotels der Schweiz führt, nämlich das aus dem 17. Jahrhundert stammende «La Couronne» in Solothurn, ein Barockbau direkt neben der St. Ursen-Kathedrale. Ein wunderbares kleines Vier-Sterne-Boutique-Hotel mit hervorragender (klassischer) Gastronomie und wunderschön sanierten Zimmern und Suiten. Der Inhaber der Liegenschaft, die Zürcher Immobilienfirma «Swiss Prime Site», hat rund 20 Millionen Franken in die Sanierung der ehemaligen «Krone» investiert. Seit Mai 2017 erstrahlt das Haus in neuem Glanz, wie man so schön sagt. Und hat glänzende Gastgeber, die als Musterbeispiel in einem Fachbuch über «Service Excellence» Erwähnung finden könnten. Motto: «So führt man mit Leidenschaft, Herzblut, Engagement und hoher Professionalität einen Hotelbetrieb.» Sie heisen Murat Baki und Claudia Vogl Baki. Seine Grosseltern sind türkisch-syrischer Abstammung, sie stammt aus Deutschland und Österreich. Murat und Claudia haben sich 2009 kennen- und lieben gelernt. Sie sind für mich das aktuelle «Hotelier-Traumpaar der Schweiz». Leider gibt es diese Kategorie in den Hotelratings (noch) nicht.

Murat und Claudia bringen (fast) alles mit, was erfolgreiche und engagierte Gastgeber auszeichnet. Sie sind so etwas wie «Bilderbuch-Gastgeber». Ja, ich spreche aus Erfahrung, denn ich habe sie «live» in ihrer Hotelwelt erlebt. Wie Murat seine Gäste empfängt, wie er auf sie eingeht, wie er mit ihnen kommuniziert – vorbildlich. Seine Frau Claudia, gelernte Restaurant- und Weinfachfrau (Sommelier), serviert den Gästen im stilvoll eingerichteten Restaurant nicht einfach schön zubereitete «Klassiker», nein, sie zelebriert die Speisen und Weine mit einem «inneren Feuer» und einer Ausstrahlung, wie ich das selten erlebe in Hotels. Und erst ihr junges, hoch motiviertes Team. Eine TopCrew. Sie haben längst begriffen, um was es in dieser Branche eigentlich geht: Der Gast will als Individuum wahrgenommen werden, er erwartet Aufmerksamkeit, authentischen, engagierten Service – er will etwas ganz Besonderes erleben. Und all das neben hoher Qualität, passendem Design, perfekt funktionierender Infrastruktur und einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie.

Kein Wunder, denken Murat und Claudia bereits an neue, spannende Herausforderungen. Zwar hätten sie «derzeit überhaupt nicht die Absicht», das wunderbare Haus in Solothurn zu verlassen, wie Claudia Vogl Baki im «Hotelier»-Talk erklärt, aber irgendwann in den nächsten Jahren wollen sie sich als Hotelier-Paar und Gastgeber verändern. Ihr Traum: ein schönes Boutique-Hotel am Wasser. Zürich. Ja, das wäre ihre Traumdestination, wie sie sagen. In die Stadt Zürich hätten sie sich verliebt, sagt Murat, dort sei auch ihr Sohn auf die Welt gekommen.

«Murat

und Claudia, die wunderbaren Gastgeber im historischen Barockstädtchen Solothurn, ersetzen

jedes Lehrbuch zum Thema «guest relations»

HANS R. AMREIN

Claudia und Murat sind nicht nur ein Paar. Hoteliers, die sechzehn Stunden am Tag durch ihr Hotel eilen und sich nur für ihr Haus aufopfern. Sie sind eine Familie, haben zwei kleine Kinder. Wie sie es schaffen, Familie, Kinder und Job unter einen Hut zu bringen, lesen Sie im erwähnten «Hotelier»-Talk. Das Beispiel Murat & Claudia zeigt eindrücklich, dass es absolut möglich ist, mit hundertprozentigem Engagement Beruf (sprich Hotel) und Familie in Harmonie zu leben. Und noch etwas: Murat und Claudia sind jung – aber bereits sehr erfolgreich, auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Murat Baki ist ein ausgewiesener Revenue-Management-Experte – er schafft es, dank cleveren Tools im Hintergrund, den Betrieb mit nur 37 Zimmern und Suiten sowie hohem Food-&-Beverage-Anteil (60%) mit Gewinn zu führen. Sein «Chef», der renommierte Gastronomieexperte Martin Volkart von der «Genossenschaft Baseltor», darf stolz sein auf sein «Traumpaar».

Was können wir von Murat Baki und Claudia Vogl Baki lernen? Leidenschaft und Herzblut sind, wie gesagt, nicht einfach schöne Worthülsen, sondern können im Alltag authentisch und professionell gelebt werden. Kann man Leidenschaft und Herzblut lernen? Kann man vielleicht sogar ein Diplom oder einen «Master in Herzblut» erwerben? Nein. Eine gewisse Begabung (DNA) muss vorhanden sein. Man muss infiziert sein vom «Service-Virus» (nicht zu verwechseln mit dem Corona-Virus). Man muss dieses Virus tief in seinem Herzen tragen. Ja, Hospitality ist eine ganz besondere und deshalb faszinierende Branche. Warum? Weil es fast immer um Menschen, Kommunikation, Erlebnisse und Geschichten geht. Es ist, wie wir alle wissen, ein «People-Business» (tönt schrecklich).

Und wo Menschen sind, spielen Leidenschaft, Achtsamkeit und Herzblut die zentrale Rolle. Zimmer über Booking.com vermarkten, ja, muss oder kann man. Essen und Trinken an den Gast bringen, ja, ergibt Sinn. Design und Hotelarchitektur, ja, kann ein Positionierungsmerkmal sein. Die Lage des Hauses, ja, kann relevant sein. Aber es geht nichts über Menschen und Geschichten. Murat und Claudia, die wunderbaren Gastgeber im historischen Barockstädtchen mit dem Namen Solothurn, ersetzen jedes Lehrbuch und jedes Weiterbildungseminar zum Thema «guest relations».

Hans R. Amrein

Hans R. Amrein, Publizist, Hoteltester, Buchautor und Dozent, ist seit 2010 Chefredaktor der Fachzeitschrift «Hotelier». Er ist auch Mitglied mehrerer Fachjurys.

DUNCAN

O’ROURKE, CEO ACCOR NORTHERN EUROPE, ÜBER DAS NEUE MÖVENPICK HOTEL BASEL:

Dort, wo früher das «Hilton Basel» stand, wird am 16. September das neue Mövenpick Hotel Basel eröffnet. 234 Zimmer und 30 Suiten bietet das neue Vorzeigehotel. General Manager ist der gebürtige Berner und Ex-Les-Trois-Rois-Direktor Reto Kocher. Was erhoffen sich die Betreiber (Accor) vom neuen Businesshotel beim Bahnhof SBB?

Das Mövenpick Hotel Basel gilt als «jüngstes Vorzeige-Projekt» der Marke. Es ist das sechste Mövenpick-Haus in der Schweiz und positioniert sich als Stateof-the-Art-Businesshotel im PremiumSegment. Es befindet sich direkt am Basler Bahnhof SBB als Teil des neuen Baloise Parks. Für den Bau des Hotels zeichnen die Architekten Miller & Maranta verantwortlich. Das Interior Design stammt aus der Feder des international bekannten Designers Matteo Thun.

Von der Baloise Group als einem der grössten Versicherungsdienstleister des

Landes entwickelt, wird das Hotel künftig von der Berliner «HR Group» als Franchisenehmerin unter der MövenpickFlagge geführt. General Manager ist Reto Kocher, der auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Luxushotellerie (Bellevue Gstaad, Les Trois Rois Basel) blickt.

«Wir freuen uns sehr über die Eröffnung des Mövenpick Basel», so Duncan O’Rourke, CEO Accor Northern Europe. «Der Standort hat für uns nicht nur

eine strategische Bedeutung – für Accor ist es wichtig, das Wachstum der Marke Mövenpick in der Schweiz weiter zu fördern und die starke Position am Hotelmarkt zu sichern. Zudem sind wir stolz darauf, dass auch unsere Partnerschaft mit der HR Group weiter wachsen kann –damit zählt das Mövenpick Basel zu einem unserer wichtigsten Projekte innerhalb der Region Northern Europe».

Für den Gebäudeentwurf hat die Baloise Group mit Miller & Maranta einen renommierten Partner an Bord geholt. Das Basler Architekturbüro verantwortete den Bau des gesamten Hotels, das über 234 Zimmer und 30 Suiten (darunter 20 Junior Suiten, neun Suiten und eine Präsidenten Suite) verfügen wird. Das atmosphärische Interieur trägt dagegen ganz die Handschrift des weltbekannten Designers Matteo Thun, der für die stimmige Gestaltung des insgesamt 19 Stockwerke umfassenden Hotels in engem Austausch mit Miller & Maranta stand. Getreu dem Motto «Timeless Modern» unterstreichen warme Farben und natürliche Materialien den bewussten Stilmix aus eleganter Schweizer Schlichtheit und zeitlosem Komfort.

Aktuell betreibt Mövenpick Hotels & Resorts fünf Hotels mit insgesamt 1306 Zimmern in der Schweiz:

Das Mövenpick Hotel & Casino Genf, das Mövenpick Hotel Egerkingen, das Mövenpick Hotel Lausanne, das Mövenpick Hotel Zürich Airport und das Mövenpick Hotel ZürichRegensdorf. Das Mövenpick Resort Savognin wird das Portfolio als siebtes Hotel der Marke ergänzen.

In der Region Nordeuropa, wozu Accor aktuell 31 Länder zählt (darunter neben Deutschland, Österreich und der Schweiz auch die Benelux-Staaten, das Vereinigte Königreich, Osteuropa und Russland) sind aktuell insgesamt zwölf Mövenpick-Projekte in der Entwicklungs-Pipeline. Ein besonders starkes Potential sieht die Marke in Deutschland, den Nenelux-Ländern und Osteuropa. Für letzteres hat sie jüngst Verträge für vier neue Hotels unterzeichnet, wobei der Fokus auf dem Resort-Ausbau liegen wird.

Die Gastronomie

Herzstück der Marke Mövenpick ist seit jeher das Gastronomie-Konzept hinter jedem Hotel. «Das Restaurant PURO mit Showküche verbindet in ungezwungenem Ambiente lateinamerikanische Spezialitäten mit den traditionellen Aromen Asiens und den besten regionalen Produkten», schreibt Mövenpick in einer Medienmitteilung. Als Executive Chef setze der Argentinier Pablo Löhle «neue überraschende Akzente». Löhle habe zuvor auch schon die Speisekarte im Basler Grand Hotel Les Trois Rois massgeblich prägte. Zu seinen weiteren Stationen zählen die namhaften Hotels Kempinski Hotel Bristol, Grand Hyatt und Hotel Adlon Kempinski in Berlin.

Im Erdgeschoss des Hotels bietet sich das MP’s Bistro & Bar mit Aussenterrasse als Treffpunkt für Einheimische und Hotelgäste an. In modern-lässigem Ambiente werde hier «vom Frühstück über saisonal und regional inspirierte Gerichte bis hin zu raffinierten Cocktails und erlesenen Weinen alles serviert», so Mövenpick.

Als wichtiger Wirtschafts- und Veranstaltungsort international bedeutender Messen wie der Art Basel verfügt das Hotel auch über ein umfassendes Business- und MICE-Angebot. So fasst das hochmoderne Konferenzzentrum eine Gesamtfläche von 2000 Quadratmetern. Der unterteilbare Ballsaal mit einer Raumhöhe von fünf Metern gestattet Festlichkeiten mit bis zu 600 Gästen.

Ausserdem verfügt das Mövenpick Hotel Basel über einen luxuriösen Spa- und Fitnessbereich auf 240 Quadratmetern.

[01] Lobby und Eingangshalle.

[02] Doppelzimmer.

[03] Konferenzraum.

[04] Das neue Mövenpick Hotel Basel im Baloise Park.

[05] Duncan O’Rourke, CEO Accor Northern Europe.

[06] Reto Kocher, General Manager im neuen Mövenpick Hotel Basel.

PERSONELLE NACHRICHTEN JUNI UND JULI 2021

Nadja Lang, die amtierende Verwaltungsratspräsidentin der Genossenschaft ZFV-Unternehmungen, hat Ende Juni 2021 die operative Verantwortung übernommen und folgt somit auf Andreas Hunziker, der seinen Rücktritt als CEO im April bekanntgegeben hatte. «Nadja Lang bringt dank ihren Tätigkeiten bei Coca-Cola, General Mills und Fairtrade Max Havelaar sowie dank verschiedenen Verwaltungsratsmandaten breite strategische und operative Erfahrungen mit», so der ZFV.

Das Finale des grössten Schweizer Kochwettbewerbs, «Der Goldene Koch 2021», im Kursaal Bern hat Paul Cabayé (28), Chef de Partie Fleisch im Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier für sich entschieden. Unter den Augen einer hochkarätigen Jury hat sich Paul Cabayé nach fünfeinhalb Stunden, in denen er ein Fisch- und ein Fleischgericht zubereiten musste, gegen drei weitere Kandidaten durchgesetzt.

Mark Urech übernimmt am 1. September 2021 die Position «Leiter Ausbildung» an der Belvoirpark Hotelfachschule HF in Zürich. Sein Vorgänger, Anton Pfefferle, verabschiedet sich nach vielen erfolgreichen Jahren per Ende August 2021 in die Pension. Mark Urech ist aktuell an der Swiss Hotel Management School (SHMS) in Leysin (VD) tätig.

Nach über acht Jahren hat sich Hotelier Kurt Wodicka entschieden, beruflich neue Wege zu beschreiten und die Fred Tschanz Gastronomie-Gruppe in Zürich zu verlassen. Er führte die Hotels der Gruppe, so z. B. das Walhalla Hotel Zürich, seit 2012. Seine Nachfolgerinnen im «Walhalla» sind Claudia Jenni und Sabrina Schreiber. Wodicka wird Manager bei der Senevita Gruppe.

Mit dem Direktionsehepaar Stephanie und Michael Lehnort bekommt das Carlton Hotel St. Moritz gleich zwei neue, erfahrene Gastgeber. Nach mehreren Stationen in Deutschland und der Schweiz, u. a. Brenner’s Park-Hotel & Spa, Gstaad Palace und Park-Hotel Vitznau, konnten die beiden in den letzten Jahren im neu eröffneten Valsana Hotel Arosa als Pioniere das Thema Nachhaltigkeit in der Schweizer Hotellerie neu definieren setzten. Das Valsana Hotel Arosa wird neu vom Bündner Claudio Laager geführt. Als aktueller Viezedirektor des zur gleichen Gruppe gehörenden Tschuggen Grand Hotel Arosa ist der Weg ins Valsana nicht weit.

Im Flughafen Zürich im Herzen des Circle hat anfangs April das Hyatt Regency Zurich Airport The Circle seine Türen geöffnet. Verantwortlich ist Benno Geruschkat (50), General Manager für das Hyatt Regency und das Hyatt Place Zurich Airport The Circle sowie das The Circle Convention Center. Er übernahm vor zwei Jahren seine jetzige Position.

Tatkräftig unterstützt wird Benno Geruschkat seit Ende 2018 von Paul Dirksen (37), Cluster Director of Sales & Marketing. Der gebürtige Holländer wirkte rund drei Jahre im Hyatt Place Amsterdam als Director of Sales & Marketing.

Das traditionsreiche Sorell Hotel Rüden in Schaffhausen mit Frühstücksrestaurant, Seminarräumen und Veranstaltungsbereich hat seit Anfang 2021 eine neue Gastgeberin: Samantha Schnewlin verfügt über fundierte Erfahrung in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie und ist in der Sorell Hotelgruppe keine Unbekannte: sie war bereits von November 2016 bis Dezember 2019 im Sorell Hotel Rüden als Betriebsassistentin tätig. Die 36-jährige Schweizerin schloss 2014 an der Höheren Gastronomie- und Hotelfachschule in Thun die Ausbildung zur Dipl. Restauratrice-Hôtelière HF ab.

Thomas Ulrich (44) hat am 1. Juni die Nachfolge von Roland Barmet-Garcia (60) als Direktor des Cascada Boutique Hotels mit dem spanischen Restaurant Bolero angetreten. Barmet-Garcia, seit 1988 für das Haus am Bundesplatz in Luzern tätig, übernahm die Direktion im Jahr 1990 und prägte dabei die erfolgreiche Entwicklung des Cascada Boutique Hotels massgeblich. Er wird dem Unternehmen weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen und lanciert gleichzeitig ein eigenes Beherbergungsprojekt in seiner Finca in Spanien.

Im Rahmen der unternehmensweiten Umstrukturierung von Accor wurde Pascal Rüegg zum Accor Invest Vice President Operations Switzerland and Germany ernannt. Er verantwortet damit den Bereich Operations von insgesamt 35 Accor Invest Hotels in der Schweiz sowie dem benachbarten Deutschland. Zuletzt war Rüegg, der bereits seit 1992 in der Hospitality-Branche tätig ist, als Regional Vice President Mövenpick Switzerland sowie Cluster General Manager Mövenpick Zürich-Airport & Egerkingen für die Gruppe tätig.

Bei der diesjährigen Ruinart Sommelier Challenge hat die Jury von Maison Ruinart Angelika Grundler vom Hotel Baur au Lac Zürich zur Sommelière des Jahres gekürt. Die Maison Ruinart veranstaltete die vierte Ausgabe der Sommelier Challenge und lud die vielversprechendsten Sommeliers der Schweiz ein. Unter den 20 Teilnehmenden an der Ruinart Sommelier Challenge fiel die Wahl der Jury jetzt auf Angelika Grundler. Die 29-Jährige wuchs im elterlichen Hotel- und Gastronomiebetrieb am Bodensee auf und schloss ihre Restaurantfachausbildung im Brenner’s Park-Hotel & Spa, Baden-Baden ab.

Neu betreut Michael Böhlers SUM Hospitality das Arosa Vetter Hotel. Dank zugewonnenem Know-how soll das Aroser Haus für die Zukunft gerüstet werden. Der zweite Zuwachs kommt durch Raphael Simcic, der neu bei SUM Hospitality als Business-Partner tätig ist. Neben dem Arosa Vetter Hotel wird das Know how der Swiss Urban & Mountain Hospitality bereits seit Herbst 2020 im Hotel Alpina Parpan eingesetzt. Die Nachfolge für das Traditionshaus in der Lenzerheide ist damit gesichert. Das junge Direktionspaar Stephan Bittel und Alexandra Neuberger konnte diesen Winter ihre erste Saison mitgestalten.

Der Vorstand der «Zürich City Hotels» wählte Michael Böhler in den Vorstand. Böhler tritt die Nachfolge von John Rusterholz an. «Mit Böhler kommt ein neugieriger, kreativer und äusserst erfahrener Direktor in den Vorstand. Der ursprünglich aus dem Zürcher Unterland stammende Vollbluthotelier ist Group General Manager der Meili Hotels und verantwortet unter anderem die Geschäftsgänge der beiden Innenstadtbetriebe Hotel Opera und Hotel Felix», so der Vorstand. Die Vereinigung der «Zürich City Hotels» wurde 1997 gegründet und umfasst heute rund 20 Mitglieder (total 1200 Zimmer).

York Scheunemann wird Mitglied des Verwaltungsrats der EHL Holding SA und der EHL Next SA, der neuen Einheit der EHL Gruppe, die für Innovationsprojekte zuständig ist. Als Führungskraft aus der Technologiebranche werde er die Fähigkeit der EHL Gruppe, die Bildungslandschaft von morgen neu zu gestalten, zusätzlich stärken, so die EHL Group. In seiner aktuellen Rolle ist Scheunemann bei Google für Kundenprogramme im EMEA-Raum tätig.

Der gebürtige Italiener Marco Valmici ist seit rund 20 Jahren mehrheitlich in der Schweizer Tourismusbranche tätig und leitet seit Anfang Juni das Hotel La Palma au Lac in Locarno. Zuletzt war er Hoteldirektor des Sorell Hotel Rüden in Schaffhausen. Bevor Marco Valmici seine Passion in der Hotellerie fand, gab der diplomierte Saxophonist Musik- und Saxophonunterricht in Bologna und Basel. Im Jahr 2007 entschloss sich Valmici für ein Hotel-Management-Studium in Bellinzona, das er 2010 beendete.

Dream & Chill lautet das Motto des Lifestyle-Hotels Moxy (90 Zimmer), das von der RIMC Hotels & Resorts-Gruppe in Rapperswil eröffnet wurde. Geführt wird das Haus von Bernard Krabbenhöft.

In der prestigeträchtigen «Diageo World Class Competition» für Cocktails geht der 1. Platz an das Fünf-Sterne-Boutique Hotel Widder in Zürich. Ein eleganter Italiener mixte die Zürcher Institution an die Spitze. Dass er sein Handwerk versteht, hat er in Italien, London und nun in der Widder Bar unter Beweis gestellt. Doch jetzt ist es amtlich: Matteo Moscatelli ist 2021 der beste Bartender der Schweiz.

Sebastian Rabe wird Küchenchef im «Caspar» in Muri (Aargau). Seit 15 Jahren bereichert der deutsche Spitzenkoch die Schweizer Restaurantszene und sorgte zuletzt in der «Wart» in Hünenberg für eine kreative, frische und regionale Küche. Dass sich ein Küchenchef vom Format Sebastian Rabes für das «Caspar» habe begeistern lassen, sei ein Glücksfall, sagt Hoteldirektor John M. Rusterholz.

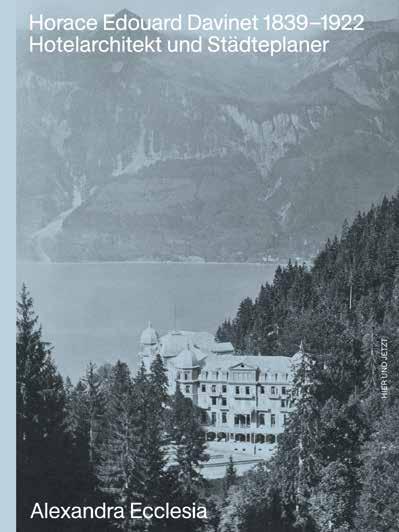

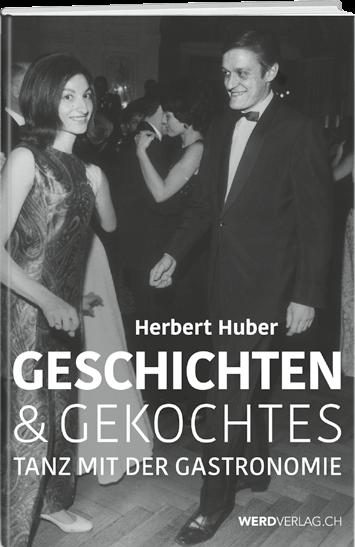

NEUES BUCH ÜBER ARCHITEKT

HORACE EDOUARD DAVINET (1839 BIS 1922)

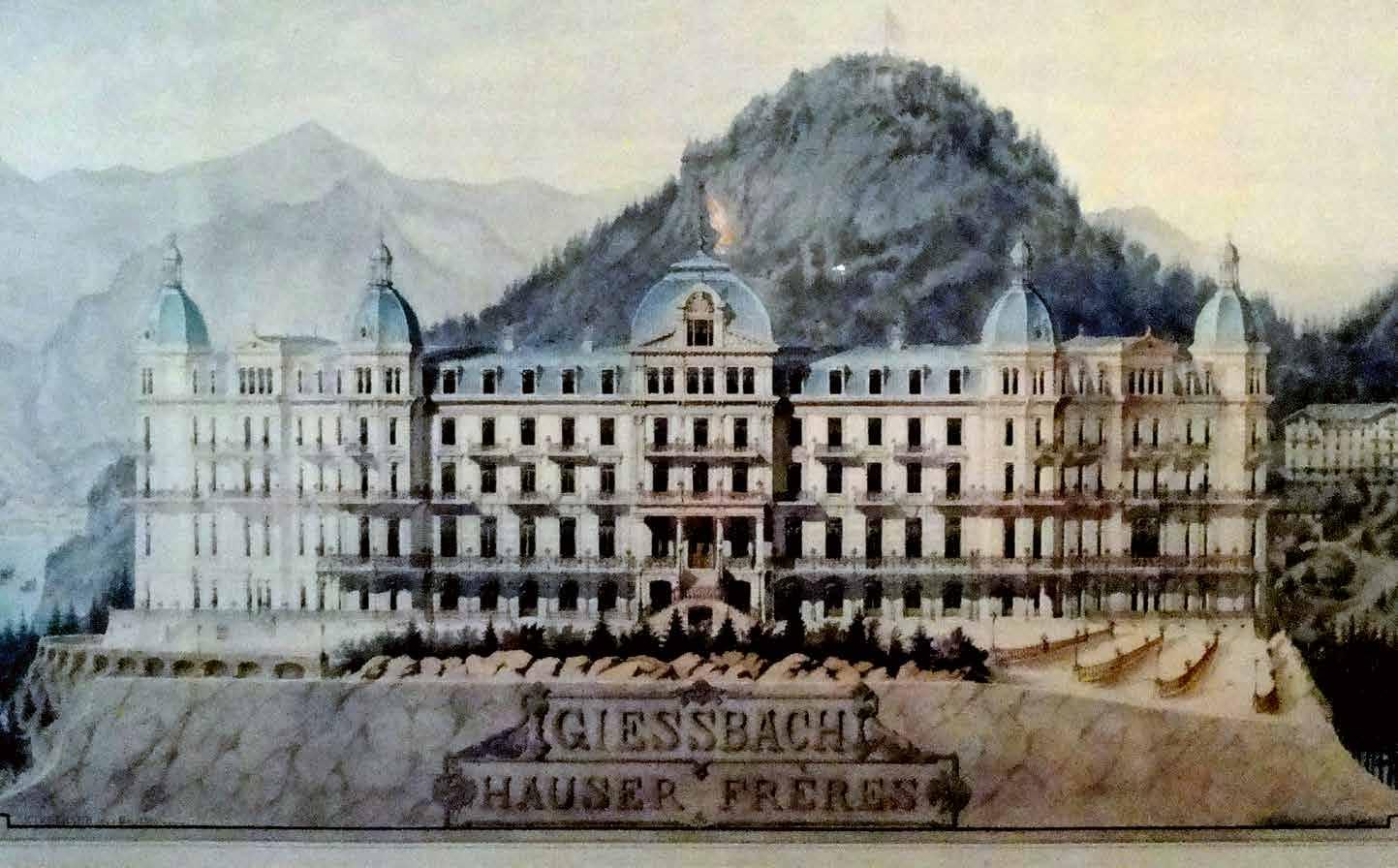

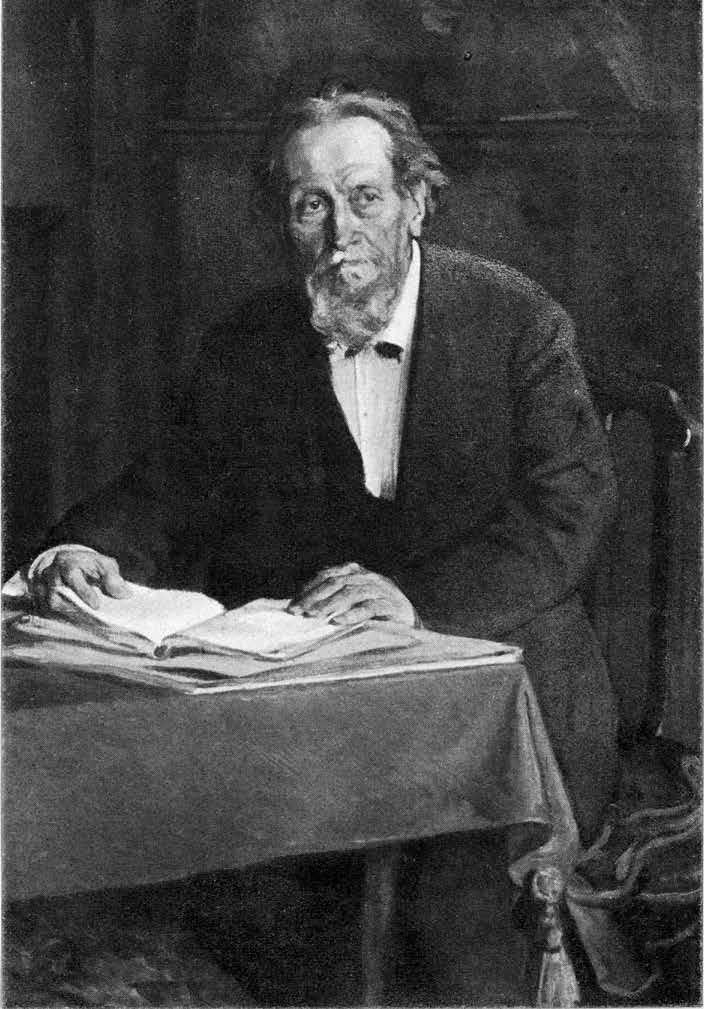

Horace Edouard Davinet gilt als einer der wichtigsten Architekten zur Zeit der Grand Hotels in den Alpen. Zusammen mit seinem Schwager, dem Baumeister Friedrich Studer, führte er ein erfolgreiches Architekturbüro in Interlaken, in welchem er bald einmal die alleinige Führung übernahm. Bauten wie das Hotel Schreiber auf Rigi Kulm (1875), das Hotel Giessbach (1875, 1884), der Kursaal Heiden (1874), das Grand Hotel Seelisberg (1874/75) oder das Hotel Beau-Rivage in Interlaken (1873) sind oder waren Zeugen seines Schaffens.

Auch mit Projekten in Deutschland, Frankreich, Korsika und Spanien wurde er beauftragt. Weniger bekannt ist Davinets Schaffen in der Stadt Bern selbst, wo er unter anderem zahlreiche Villenbauten realisierte und sich in der Planung des Kirchenfeldquartiers engagierte. 1891 wurde er zum Direktor des Kunstmuseums berufen und wirkte als Ratgeber und Experte in der ganzen Schweiz.

Davinet erweist sich als eine Schlüsselfigur in der Berner und Schweizer Architekturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Sein Werk und seine Leistungen

als Architekt, Siedlungs- und Städteplaner sind von gesamtschweizerischem Interesse.

Im «Hier und Jetzt Verlag» ist soeben das erste umfassende Buch über Davinet erschienen. Verfasst hat es die in Bern aufgewachsene Architekturhistorikerin Alexandra Ecclesia. Das Buch ist eine Überarbeitung ihrer Abschlussarbeit an der Universität Lausanne.

Seit 2018 arbeitet sie bei der Denkmalpflege der Stadt Lausanne.

[01] Im Stil eines französischen Barockpalastes: Das alte, ursprüngliche Giessbach Hotel im Jahr 1875.

[02] Hotelarchitekt Horace Edouard Davinet (1839 bis 1922).

Autorin: Alexandra Ecclesia 248 Seiten, 240 schwarz-weisse und farbige Abbildungen, gebunden CHF 49.–, Verlag Hier und Jetzt Mai 2021, 978-3-03919-525-1

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (IHG)

Willemijn Geels, Vice President Development Europe bei der Intercontinental Hotels Group (IHG), kündigt starkes Wachstum mit neuen Marken an – auch im deutschsprachigen Raum (DACH). «Wir haben während der gesamten Pandemie ein erhöhtes Interesse an Kurzstrecken-, Freizeit- und Inlandsreisen festgestellt, und die Holiday-Inn-Markenfamilie hat sich in dieser Zeit als äusserst widerstandsfähig erwiesen. Wir haben ein spezielles Resort-Team und bieten Eigentümern eine Reihe von Entwicklungsmodellen, wenn sie ein Resort-Produkt in Erwägung ziehen. Für die Zukunft sehen wir in der DACH-Region starke Wachstumschancen für unsere Premiummarke Voco sowie für die Marken Intercontinental und Kimpton im Luxussegment. Aktuell haben vier Resorts in Europa eröffnet und 14 befinden sich in unserer Entwicklungspipeline», so Willemijn Geels gegenüber der deutschen Fachzeitung AHGZ.

Und welche Standorte sucht IHG und ab welcher Grösse? «Je nach Standort suchen wir typischerweise nach Immobilien, die eine Zimmerzahl von 70 und mehr haben. Es sei denn, es handelt sich um ein Produkt der gehobenen Luxusklasse, bei dem eine kleinere Zimmerzahl in Betracht gezogen wird, da die Gäste einen intimeren Aufenthalt erwarten. Wir schauen uns aktiv auch schweizerische Alpen-Destinationen an, von denen wir gesehen haben, dass sie jetzt eher ganzjährig als saisonal betrieben werden.»

Und: «Wir glauben, dass Marken innerhalb der Resort-Kategorie zunehmend an Bedeutung gewinnen werden.»

Willemijn Geels, Vice President of Development Europe der Intercontinental Hotels Group.

«Alpen Gold Hotel»

Michel Reybier Hospitality hat Anfang Juni das Management des Intercontinental Davos übernommen und führt das Haus unter dem neuen Namen «Alpen Gold Hotel». Bereits Ende 2019 erwarb AEVIS VICTORIA die Immobilie des Intercontinental Davos sowie dessen Betreibergesellschaft Weriwald AG. Nach der Beendigung des Vertrages mit Intercontinental, sei es daher nur selbstverständlich, dass AEVIS VICTORIA das Management dieses Flagship-Hotels in die bekannten Hände von Michel Reybier Hospitality lege, betont die Hotelgruppe.

«Das Hotel hat eine Menge zu bieten und ich freue mich sehr, ihm eine neue Dynamik geben zu können. Insbesondere hoffe ich, dass nach der Übernahme die Davoser Bevölkerung das Hotel als einen integralen Bestandteil des Ortes sieht und annimmt. Es soll, auch gerade aufgrund seiner Lage inmitten der Natur, ein Treffpunkt für alle sein. Grundsätzlich wird sich das Alpen Gold wieder in der Schweiz etablieren müssen», erklärt Michel Reybier.

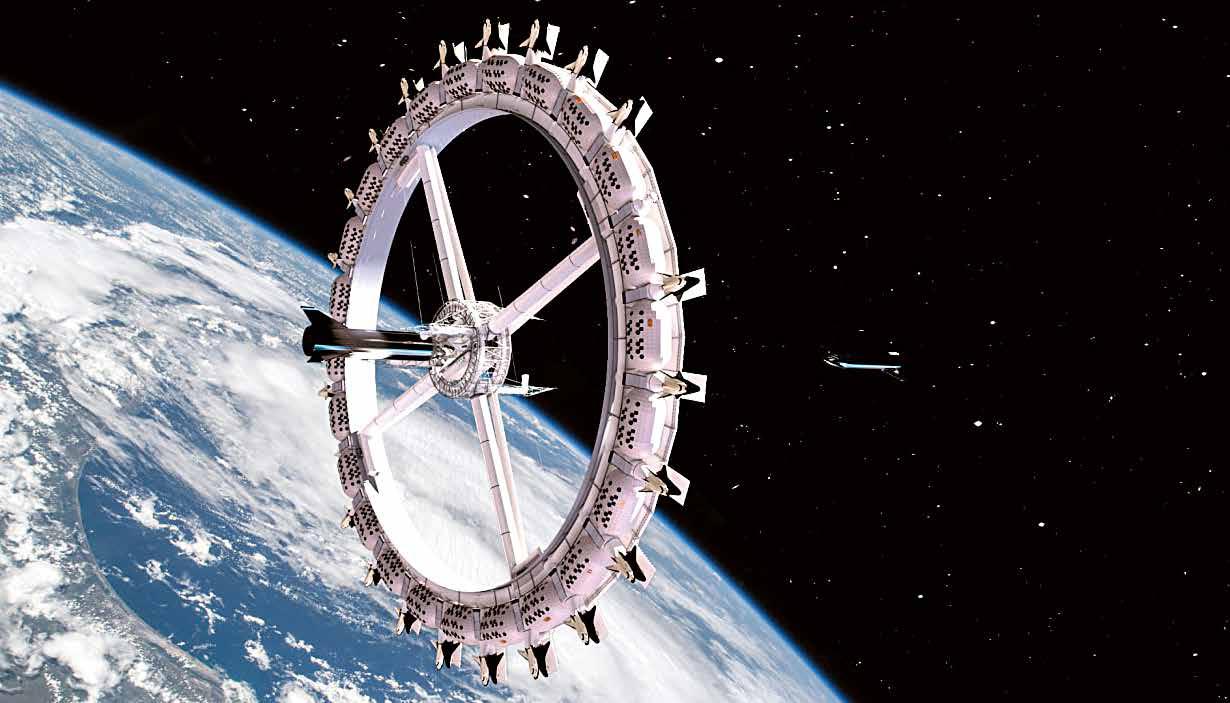

Das Universum fasziniert die Menschen seit Jahrtausenden. Nun soll 2027 ein Hotel in der Erdumlaufbahn mit faszinierenden Möglichkeiten für 280 Gäste eröffnen. Eine Sporthalle, in der die Spieler sechsmal höher springen können als auf der Erde, eine Hotelsuite mit Ausblick auf den blauen Planeten und Übernachtungspreise ab 5 Mio. US-Dollar. Das soll ein Weltraumhotel bieten, dessen Eröffnung nach ehrgeizigen Zeitplänen für das Jahr 2027 geplant ist.

Das Projekt verwirklichen will die amerikanische Firma Orbital Assembley Corporation. Das Unternehmen hat sich auf das Bauen im Weltraum spezialisiert und will unter anderem auch ein Solarkraftwerk im Weltall erstellen. Geplant ist eine riesige Voyager Station im All mit 11 600 Quadratmeter Wohnfläche in Modulen und Röhren zum Leben, Arbeiten, Spielen und Essen. Die Menschen werden von einer Leichtigkeit des Lebens fasziniert sein, denn die Schwerkraft soll nur ein Sechstel der Erdanziehungskraft betragen.

So könnte das Weltraumhotel aussehen.

Das Vorhaben ist allerdings nicht die erste Ankündigung dieser Art. Schon 2001 wurde publik gemacht, dass vielleicht 2004 das Weltraumhotel «Mini Station 1» gebucht werden könne. «Die private Weltraumstation kostet umgerechnet 218 Millionen Mark, finan-

HOTELIMMOBILIENMARKT 2021 IM DACH-RAUM

lauten die

Das erste Halbjahr 2021 war in Bezug auf Transaktionen im Hotelbereich ein äusserst ruhiges: Gerade zwei nennenswerte Verkäufe im DACH-Raum konnten verzeichnet werden. In Stuttgart wurde das Projekt «Turm am Mailänder Platz», welches von den beiden Betreibern Adina Hotels und Premier Inn betrieben wird, für rund 137 Mio. Euro verkauft, in Frankfurt die Villa Kennedy (Betreiber: Rocco Forte).

Martin Schaffer, Geschäftsführer und Partner von mrp hotels, sieht dies symptomatisch für das Jahr 2021: «Im Gegensatz zu vielen internationalen Experten sehen wir die Lage differen-

ziert vom russischen Raketenbauer Energiya und zwei amerikanischen Geschäftsleuten», hiess es damals.

zierter. Unserer Ansicht nach wird es auch im zweiten Halbjahr zu keinem rasanten Anstieg der Transaktionen oder Portfoliobereinigungen kommen.»

Die Ursache für den zurzeit schwachen Transaktionsmarkt sieht mrp hotels unter anderem in den Staatshilfen, die fortdauernd ausgezahlt, aber noch nicht fällig gestellt wurden. Genauso wie in der schwierigen Beurteilbarkeit in der Qualität bzw. finanziellen Leistungsfähigkeit der Betreiber. «Für Investoren sind aufgrund der fehlenden Einsichtsmöglichkeiten und aussagekräftiger Kennzahlen viele Betreiber weiterhin eine absolute ‹Black Box›», so Martin Schaffer.

Was bringt der Ruf nach «Diversity» und «Inklusion», der zurzeit durch alle Branchen hallt? Was versprechen wir uns für die Hospitality-Industrie von Diversity in allen Dimensionen – und was soll sich dadurch nicht nur verändern, sondern sich vielmehr verbessern? Dr. Carole Ackermann, Verwaltungsratspräsidentin der EHL Holding AG und Vorsitzende der EHL-Stiftung, zeigt im folgenden «Hotelier»-Gastbeitrag Mittel und Wege auf.

Viele Produkte des täglichen Gebrauchs wie Kleider, Möbel, Nahrungsmittel, Autos, Elektronik und ähnliches richten sich an eine immer breiter werdende Kundschaft mit unterschiedlichen Vorstellungen und diverser Herkunft, was sich in vielen spezifischen Varianten bezüglich Gestaltung, Farbe und Funktionsweise niederschlägt. Man schätzt, dass zirka 80 Prozent der Konsumentscheide von Frauen getroffen werden und dass sogar in der mutmasslichen Männerdomäne, dem Autokauf, in 60 Prozent der Fälle Frauen die finale Entscheidung über Modell, Farbe und Innenraumgestaltung treffen – während sich Männer noch auf PS und Fahreigenschaften fokussieren. Die Autoindustrie hat daher vermehrt die Frauen im Fokus, wenn es um die Gestaltung der Fahrzeuge geht.

Noch extremer ist es bei der Wahl der Feriendestination und der Auswahl von Hospitality-Anbietern oder auch der Buchung von Geschäftshotels, wo Assistentinnen entscheiden und zunehmend Frauen selbst auf Geschäftsreise sind. Wir können also der Frage nicht ausweichen, auf welche Gäste wir unsere Angebote ausrichten – dies in Bezug auf Gender, Altersgruppe, Interessen etc. – und wie die verschiedenen Führungsrollen in unseren Unternehmen besetzt sind, um diese Kundinnen und Kunden gezielt zu bedienen.

Frauen in der Mehrheit an der EHL

Wenn wir die Zusammensetzung der Studierenden an der EHL – Ecole hôtelière de Lausanne – auf den verschiedenen Graduierungsstufen näher anschauen, fällt auf, dass seit über zehn Jahren rund 60 Prozent Frauen und 40 Prozent Männer an diesen Kursen teilnehmen. Demgegenüber liegt der Frauenanteil in den oberen Führungsebenen in der Hospitality-Industrie bei unter 25 Prozent.

Es stellt sich die Frage, wo und wieso dieser grosse Anteil an Frauen bei fortschreitenden Karrieren verloren geht. Zugleich fragt es sich, welche Chancen zur Differenzierung damit vergeben und wie viel Fokussierung auf die wichtigste EntscheiderGruppe, die Frauen eben, damit verspielt wird. Oder anders formuliert: Sind Männer die besseren Frauenversteher, wenn es um Einrichtung, Ausstattung und Bedienung der weiblichen Kundschaft geht?

Wenn dies die nackten Zahlen der Hospitality-Industrie sind, wie attraktiv oder abschreckend sind wir dann für FrauenKarrieren? Was bringt der Ruf nach «Diversity» und «Inclusion», der zurzeit durch alle Industrien hallt? Und was versprechen wir uns für die Hospitality-Branche von Diversity in allen Dimensionen? Sprich: Was soll sich dadurch nicht nur verändern, sondern sich vielmehr verbessern?

Diversity ja – kombiniert mit Inklusion

Branchenübergreifend wurde darüber schon viel geforscht und noch mehr darüber geschrieben. Es lohnt sich deshalb darüber nachzudenken, was für uns in der Hotellerie an Schritten zur Veränderung möglich ist. Die ganz allgemeine und nachvollziehbare Erfahrung ist, dass Asiatinnen und Asiaten Asien besser verstehen, Frauen Frauen besser verstehen, «divers» aufgestellte Teams die Probleme breiter analysieren und kreativere Lösungen entwickeln. Aber – und es gibt hier ein grosses Aber: Diversity bringt nur dann bessere Ergebnisse und engagiertere Teams mit mehr Energie, wenn Diversity von Inklusion begleitet ist. Und diese Inklusion setzt neue Fähigkeiten bei den Team-Leadern und Führungskräften auf allen Stufen voraus. Dies beginnt mit einer gemeinsamen Sprache, die alle verstehen. Mit Rollenverständnissen und Regeln, die klar und akzeptiert sind. Mit einer Kultur, die auf Teamwork und Einbezug des Teams setzt, sowie neue Wege wie Top-Sharing, Teilzeitarbeit, Portfolio-Working oder Homeoffice ausprobiert.

Die heutige Nachwuchsgeneration – die Generation Z – hat andere Erwartungen an die Unternehmenskultur, das heisst: wie wir miteinander umgehen. Sie hat grössere Führungsansprüche und sucht nach Ge-

staltungsspielraum. Sie will mehr als Befehlsempfängerin sein. Dafür ist sie aber auch bereit, sich mit allem, was sie hat, einzubringen.

Selbstbestimmung schafft Selbstvertrauen und Vertrauen in andere

Diese Entwicklung erfolgt entlang der Formel: Selbstbestimmung führt zu Selbstvertrauen und Selbstvertrauen zu Vertrauen in andere. Dieses Vertrauen wiederum ist der wichtigste Faktor zur Reduktion von sozialer Komplexität – und erst dieses Vertrauen macht ein Unternehmen handlungsfähig. Fehlt es, muss alles, was geschehen könnte, im Vornherein geregelt werden.

An der EHL haben wir dazu zusammen mit der IMD Business School in Lausanne eine Initiative gestartet, mit der wir im ersten Schritt die Kultur, wie wir die Schule führen, weiterentwickeln wollen. Im zweiten Schritt dann wollen wir auch die Führungsausbildung unserer Studierenden auf einen neuen Stand bringen und diese mit gutem Beispiel vorleben. Dabei gilt das Prinzip: «Panta rhei» – alles fliesst. Und so müssen wir alle jeden Tag einen kleinen Schritt in punkto Entwicklung machen.

Kulturwandel schlägt sich im Lehrplan nieder

Was kann die Hospitality-Industrie von der EHL auf diesem Weg nun erwarten? Neben den bisherigen, zentralen Themen

der Fach- und Hospitality-ManagementAusbildung wollen wir diesen Kulturwandel, den die Millennials und die Generation Z einfordern, ernst nehmen. Unser Lehrplan integriert transversale Themen, sodass unsere Studierenden diese auch in ihrer künftigen beruflichen Tätigkeit pflegen werden. Teamarbeit wird noch wichtiger. Zudem befähigen wir unsere Studierenden noch stärker, Neues auszuprobieren. Ebenso fordern wir bewusst den Diskurs zu gleichermassen diverser wie inklusiver Perspektive und entsprechendem Verhalten. Ein erstes kleines Resultat dieser ernsthaften Auseinandersetzung ist der neue Dresscode an der EHL, der für alle auf dem Campus ab September 2021 gilt und mehr Inklusion zu leben versucht. Denn wir sind überzeugt, dass Kundinnen und Kunden lieber ein Hotel buchen, dem es gelingt, Diversity und Inklusion zu verinnerlichen, den Unterschied zu fördern und so diese Werte täglich erlebbar macht.

Corporate Social Responsibility (CSR) wird ein zunehmend wichtigerer Bestandteil unserer Strategie und wir wenden ESGKriterien (environmental, social und governance) bei der Leistungsbeurteilung ebenso an, wie wir Studierenden auch aufzeigen, welchen Stellenwert ein Engagement hinsichtlich CSR für Investoren bei der Finanzierung neuer Hospitality-Projekte hat. Institutionelle Investoren, aber auch Rating-Agenturen und Fonds, geben neu dem Aspekt «social» eine noch grössere Gewichtung und strafen Unternehmen ohne Diversity in Führungsfunktionen ab.

Carole Ackermann ist Verwaltungsratspräsidentin der EHL Holding AG, der weltweit führenden Ausbildungsgruppe für Hospitality, und Präsidentin der EHL-Stiftung. Ackermann verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in Geschäftsleitungen und Verwaltungsräten. Als Mitgründerin und CEO der privaten Investmentgesellschaft Diamondscull AG investiert sie in junge Unter nehmen in den Bereichen ICT und Technologie. Carole Ackermann ist zugleich Mitglied des Verwaltungsrats von Allianz Schweiz, der BKW, von BNP Paribas Schweiz und der BVZ Holding, unterstützt als Vorstand die Berner Innovationsagentur «be-advanced» und ist Fakultätsmitglied der Universität St. Gallen (HSG).

Wegweisend: Initiative «Women in Leadership»

Mit unserer «Women in Leadership Initiative» (WIL) untersuchen wir an der EHL seit 2018, unter der Leitung von Prof. Sowon Kim, die unterschiedlichen Dimensionen weiblicher Karrieren im Hospitality-Bereich. Ein erstes konkretes Resultat daraus ist die konsequente und obligatorische Ausbildung aller Studierenden und Mitarbeitenden zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ebenso verfügen wir über eine Gruppe von «Leading Hôtelières», der Prof. Kim als Mentorin angehört, wo Fragen wie Lohngleichheit, Karrierechancen für alle und flexible Arbeitsmodelle diskutiert werden. Und «Lifelong learning – lifelong consulting» heisst unser ambitiöses Programm, wo wir die Inklusion über Generationen hinaus adressieren.

Der Diversity-Shift in der Tourismus- und Hospitality-Industrie ist also mehr als «nur» ein neues Frauenförderungsprogramm. Ein inklusiver Umgang mit vielfältigen Lebensformen und diversen Meinungen fordert ein Umdenken von uns allen, um für künftige Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende attraktiv zu bleiben. Wir sind stolz, dass Diversity und Inklusion beim Lehrkörper wie auch bei den Studierenden der EHL einen hohen Stellenwert genies-

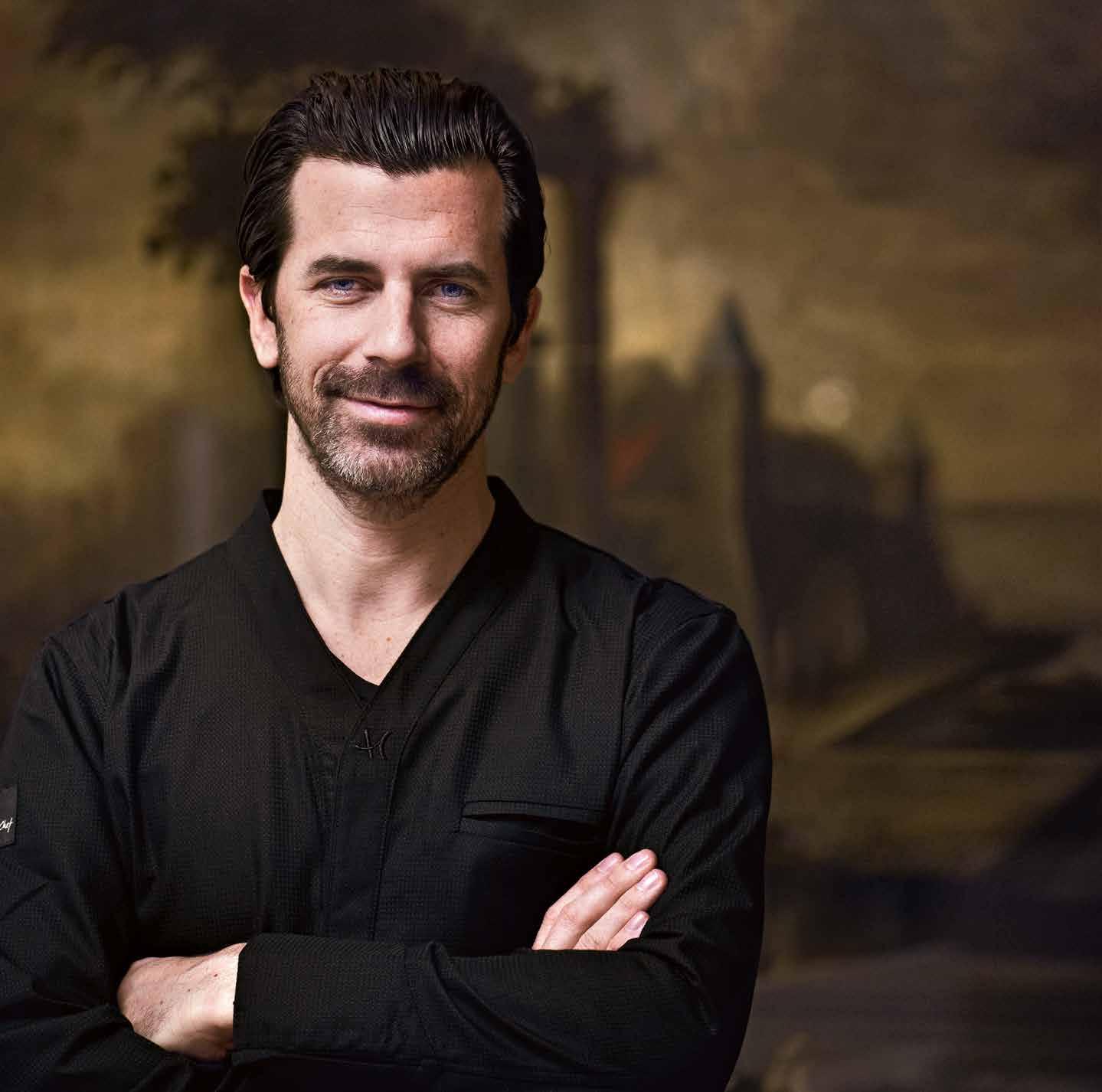

«Hotelier»-Gespräch mit Murat Baki und Claudia Vogl Baki

Sie sind ein Hotelier-Traumpaar. Er, ein Ausnahmetalent und Vollblutgastgeber. Sie, eine charmante, höchst professionelle Restaurateurin und Weinkennerin. Zusammen sind sie ein Power- Direktionspaar: Murat Baki und Claudia Vogl Baki. Seit zwei Jahren führen sie gemeinsam das historische Hotel «La Couronne» in Solothurn. Was steckt hinter dem Erfolg der beiden Hoteltalente?

Hans R. Amrein

Murat Baki, Sie gelten in der Branche als Ausnahmetalent. Sie tragen das sogenannte «Service-Gen» in Ihrer Brust. Mit anderen Worten: Sie sind der perfekte Gastgeber und Hotelier …

Murat Baki (lacht und fühlt sich geehrt): Nun, ich wusste bereits als 14-jähriger Bub, dass ich später mal Hoteldirektor werden wollte. Damals konnte ich gut zeichnen, hatte da sogar ein gewisses Talent. Doch ich interessierte mich für Kulturen und Sprachen, deshalb stellte sich die Frage: Wo kann ich das ausleben?

Natürlich in der Hotellerie!

Sie sind in Bad Säckingen im Schwarzwald aufgewachsen.

Ja, da habe ich mich als Schüler dann auch für diverse Praktika in Hotel- und Gastronomiebetrieben beworben.

Murat Baki tönt nicht unbedingt nach Schwarzwald und Titisee … … so ist es. Das ist ursprünglich ein arabischer Name und stammt aus dem Syrischen. Murat heisst «Wunsch», Baki «Ewigkeit».

Der «ewige Wunschhotelier». (lacht). Mein Vater ist Türke, meine Mutter ist türkisch-syrischer Abstammung. Durch meinen Grossvater kamen sie 1964 nach Deutschland. Meine Mutter kam als 5-jähriges Mädchen nach Deutschland und absolvierte eine Ausbildung als Dolmetscherin, mein Vater war Textilmeister in einer grossen Firma.

Ihre Eltern hatte also mit dem Gastgewerbe nichts zu tun. Wie erklären Sie sich Ihre Begabung?

Man spricht ja von der türkischen oder orientalischen Gastfreundschaft. Vielleicht habe ich diese Gene in mir.

Claudia Vogl Baki, Sie stammen aus Österreich und Deutschland.

Ich wurde in Augsburg (Deutschland) geboren, doch mein Vater kommt aus Österreich. Meine Eltern sind Gastronomen durch und durch. Sie führten in Augsburg dreissig Jahre lang ein Restaurant.

Mir wurde das Gastgewerbe in die Wiege gelegt. Mein Vater ist ein grosser Weinkenner- und Liebhaber und meine Mutter eine tolle Köchin.

Claudia, Sie sind Restaurantfachfrau, wie man dem in Deutschland sagt.

Richtig. Ich machte eine klassische Ausbildung in Augsburg. Im «Palais Goburg» in Wien, wo eine der grössten Weinsammlungen der Welt existiert, hatte ich meine Ausbildung zum Sommelier.

Murat, was haben Sie gelernt?

Ich bin gelernter Hotelfachmann. Diese Ausbildung oder Lehre dauert drei Jahre. Da erhält man eine solide Grundlage. Und nebst weiteren Weiterbildungen, habe ich 2017 den Eidg. Dipl. Hotelmanager NDS/HF in der Schweiz abgeschlossen.

Und dann?

Ging es hinaus in die weite Welt.

Also, jetzt haben wir hier eine Restaurantfachfrau und einen Hotelfachmann. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt?

Murat Baki: Ich war auf dem Luxusschiff MS Europa im Service tätig und suchte dann einen Job an einer Rezeption. Ich fand diesen Job im «Steigenberger Graf Zeppelin» in Stuttgart, wo ich dann Claudia kennenlernte.

Sie waren am Anfang so etwas wie NachtRezeptionist. Richtig.

Claudia, wie haben Sie dann Murat kennenund lieben gelernt?

Ich war im Restaurant des Steigenberger Hotels stellvertretende Restaurantleiterin und Sommelier. Nach Feierabend musste ich Murat, dem Nachtportier, jeweils unsere Abrechnungen übergeben.

Und so entstand spät in der Nacht eine Liebesgeschichte. Wann haben Sie geheiratet? Vier Jahre später.

Murat Baki: 2007 haben wir uns kennengelernt.

Claudia Vogl Baki: Murat wollte dann in die Schweiz. Am Anfang war ich unsicher, er sagte dann: Entweder gehen wir zusammen in die Schweiz – oder wir trennen uns wieder. Wir gingen dann nach Zürich, arbeiteten aber in verschiedenen Häusern. Erst in Langenthal führten wir gemeinsam das Boutiquehotel «L’Auberge», eine kleine Villa mit 17 Zimmern und 15-Punkte-Restaurant.

Was fasziniert Sie an der Hotellerie?

Murat Baki: Es ist ein Herzblut-Business. Ich bin gerne mit Menschen zusammen. Es gibt keine andere Branche, in der man so viele unterschiedliche Menschen und Kulturen trifft.

Claudia Vogl Baki: Für mich ist es ebenfalls der Fokus Mensch. Ich kommuniziere gerne mit Leuten. Den ganzen Tag an einem Schreibtisch sitzen? Könnte ich nicht.

Ihr habt zwei kleine Kinder, 4- und 8-jährig. Wie bringt man Hotel und Familie unter einen Hut? Ist das nicht besonders herausfordernd …

Claudia Vogl Baki: Viele fragen sich, wie man das schafft. Nun, wir haben für uns ein modernes Arbeitsmodell gewählt. Wir haben ja die Kinder zusammen auf die Welt gebracht, deswegen teilen wir uns auch die Betreuung der Kleinen nach der Formel 50:50. Am Vormittag und über die Mittagszeit sind wir zusammen im Hotel, die Kinder sind dann in der Kita oder in der Schule, nachmittags gehe ich nach Hause und schaue zu den Kids. Murat arbeitet bis 17 Uhr, geht dann nach Hause – und ich übernehme das Abendgeschäft.

Und das funktioniert?

Ja, sehr gut. Wir haben viel Zeit für unsere Kinder.

Sie sind Geschäftsführer des Hotels. Ihr Arbeitgeber ist die Genossenschaft Baseltor. Wie frei ist man da im Hotelalltag?

Murat Baki: Natürlich gibt es einen Rahmen der Genossenschaft – darin müssen wir uns bewegen. Aber dieser Rahmen ist sehr weit gesteckt. Wir dürfen dieses Haus so führen, wie wenn es unser eigenes Hotel wäre.

Claudia Vogl Baki: Das war ja der springende Punkt, denn wir können dieses wunderschöne Haus nur erfolgreich und nachhaltig führen, wenn man uns den Freiraum dazu gibt. Ab und zu gehen wir auch unkonventionelle Wege, aber wichtig ist das Vertrauen.

Sie führen »La Couronne» seit etwa zwei Jahren. Ihre Zwischenbilanz?

Murat Baki: Super! Es ist uns schon nach drei Monaten gelungen, den Betrieb und das Team in eine Richtung zu lenken, sodass wir erfolgreich arbeiten konnten. ➤

La Couronne

Das 4-Sterne-Boutiquehotel

La Couronne liegt im Zentrum der barocken Altstadt von Solothurn und wurde im Mai 2017 – nach einer umfassenden Sanierung – neu eröffnet. Den heutigen Betreibern geht es darum, die illustre und geschichtsträchtige Vergangenheit des Hauses mit den feinen Annehmlichkeiten eines 4-Sterne-Hauses mit privatem Flair in die heutige Zeit zu überführen. Das Haus umfasst heute 37 Zimmer und Suiten, ein Stadtrestaurant mit modern interpretierten französischen Klassikern, eine Bar à vin und einen grossen Festsaal mit Blick auf die Kathedrale.

Rund um «La Couronne» und die Krone ist in den vergangenen 500 Jahren ein grosser Strauss von Geschichten zusammengekommen. «Es gilt urkundlich als zweitältestes Gasthaus der Schweiz und ist untrennbar mit der Geschichte der Ambassadoren stadt Solothurn verbunden», erklären die Hotelbetreiber auf ihrer Webseite. «Als gesellschaftliches und politisches Zentrum spielte das Hotel oft eine entscheidende Rolle», so die Solothurner Zeitung in einer zwei teiligen Serie über das ehemalige Hotel Krone. Zur Geschichte des Hauses gehören auch zahlreiche illustre und prominente Gäste wie Casanova, Napoleon, Jane Fonda oder Sophia Loren.

Was heisst «in eine Richtung zu lenken»?

Wir alle sind jetzt Gastgeber! Heute dürfen wir sagen, dass das Haus und unser Team sehr erfolgreich aufgestellt sind.

Und die Pandemie, die uns seit März 2020 beschäftigt und im Gastgewerbe zu einer Krise führte?

Claudia Vogl Baki: Wir haben diese Krise für uns genutzt und – zum Beispiel – das Restaurant in eine komplett andere, erfolgreiche Richtung gelenkt. Wir waren und sind immer gut gebucht – und wir erreichen unsere Zahlen, darauf bin ich schon etwas stolz. Die Verluste aus dem Bankettgeschäft konnten wir mit der Gastronomie weitgehend wieder kompensieren.

Wie hoch ist denn eigentlich der Anteil Food & Beverage am Gesamtumsatz?

Murat Baki: Fünfundsechzig Prozent.

Ist das Haus mit 37 Zimmern und hohem Gastronomie-Anteil rentabel, das heisst: Verdienen Sie damit gutes Geld?

Ja, der Betrieb ist selbsttragend. Wir er wirtschaften sogar einen kleinen Gewinn. Wir verdienen so viel Geld, dass wir immer wieder investieren können. Im Corona-Jahr 2020 war das natürlich völlig anders, da lagen keine Gewinne drin.

Nochmals: Wie schaffen Sie es, mit nur 37 Zimmern und 65 Prozent Food & Beverage einen Gewinn zu erzielen?

Wir schaffen es mit einem professionellen uns strikten Revenue- und Ertragsmanagement. Wir achten darauf, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Raten haben. Die Airlines machen es uns ja seit vielen Jahren vor!

Dank Ihrem klugen Revenue-ManagementSystem haben Sie mehr Zeit für die Gäste. So ist es.

Wie haben Sie das Krisenjahr 2020 überlebt?

Nachdem Ende März fast alles zusammenbrach, war der Sommer 2020 hervorragend, ab Mai hatten wir eine Auslastung von über 80 Prozent. Auch der Herbst war sehr gut, bis Mitte Dezember, als die Restaurants erneut schliessen mussten.

Claudia Vogl Baki: Wir sind stolz, dass wir keine Mitarbeitenden entlassen mussten.

Kommen wir zum Werbespot für Ihr Hotel. Warum soll ich in Solothurn ausgerechnet im Hotel «La Couronne» absteigen?

Claudia Vogl Baki: Wir reden nicht nur von Gastfreundschaft und Herzlichkeit, wir leben sie.

Murat Baki: Auf allen Bewertungsportalen sind wir top. Auf Tripadvisor sind wir schon lange die Nummer eins in Solothurn. Ein Indiz dafür, dass die Gäste unser

Haus mögen. Der Gast steht bei uns immer im Mittelpunkt. Unsere ganzen Prozesse im Hintergrund sind darauf ausgerichtet.

«La Couronne» ist einer der ältesten Gasthöfe der Schweiz. Welche Rolle spielt die Geschichte des Hauses im Jahr 2021?

Murat Baki: Wir bieten hier 500 Jahre Geschichte! Laut Urkunden ist unser Haus das zweitälteste Hotel der Schweiz. Die Anfänge gehen bis ins Jahr 1418 zurück, die heutige Barockfassade sowie die Grundstruktur des Hauses stammen aus dem Jahr 1772. So eine Geschichte hat nicht jeder Hotelier.

Das Hotel wurde nach einer zweijährigen Sanierung im Mai 2017 neu eröffnet. Wie viel Geld haben die Investoren, die Immobiliengruppe «Swiss Prime Site», in das Haus gesteckt?

Murat Baki: Ins Haupthaus wurden unter Denkmalschutz rund 18 Millionen investiert, weitere zwei Millionen in unsere Dependance «Atelier».

Geschichte, Gastfreundschaft, Herzlichkeit, Design, gutes Restaurant: Wie würden Sie die aktuelle Positionierung des Hauses umschreiben?

Murat Baki: Es gibt hier mehrere Positionierungsmerkmale. Einige haben Sie bereits angesprochen, so zum Beispiel die Geschichte. Wir sind auch Mitglied bei «Swiss Historic Hotels». Das historische Flair spürt man nach wie vor im ganzen Haus. Wir sind ein Boutique-Hotel mit Anlehnung an die französische Lebens- und Gastronomiekultur. Deshalb auch der Name «La Couronne». Das Haus ist seit vielen Jahren ein gesellschaftlicher Mittelpunkt. Hier trifft sich die Stadt. Fast jeder Solothurner hat hier etwas erlebt –ein Fest, einen Ball, eine Geburtstagsfeier, eine Hochzeit …

Claudia, warum ist Ihr Restaurant so einzigartig?

Auch in der Gastronomie lassen wir Traditionen wieder aufleben: Wir bieten Grossstücke an, flambieren, filetieren und tranchieren am Tisch. Wir bieten dem Gast bewusst eine klassische, eher französisch geprägte Küche, die dort ansetzt, wo sie in den Siebzigerjahren mal war.

Und Ihre Weinkarte? Die wirkt im ersten Moment nicht sehr umfangreich …

Claudia Vogl Baki: Auf die Menge kommt es ja nicht an. Wir haben die Karte erst vor zwei Jahren neu arrangiert. Einer der Schwerpunkte ist immer noch Frankreich, dazu kommen eher unbekannte, kleinere Winzer. Was mir wichtig ist: Die Weine werden bei uns am Tisch im Restaurant zelebriert – und nicht einfach serviert. ➤

«Wir reden nicht nur von Gastfreundschaft und Herzlichkeit, wir leben sie»

Die Geschichte der heutigen Genossenschaft Baseltor in Solothurn beginnt 1978 im selbstverwalteten, basisdemokratischen Löwen mit dem Künstler Schang Hutter als erstem Präsidenten. Die Utopie der Pionierzeit – kollektiv zusammenleben und -arbeiten, die Gesellschaft durch Gastronomie und Kultur verändern, stellt die Aktivistinnen und Aktivisten der ersten Stunde auf eine harte Probe. Neben den langen Arbeitstagen im gut besuchten Löwen werden zusätzlich am Sonntag Entscheidungen in Vollversammlungen gesucht. Es wird diskutiert, argumentiert und gestritten, und dennoch: Die Beiz versinkt weder im Chaos, noch leidet die Motivation. Was zählt, sind der Idealismus und die Begeisterung fürs Kollektiv bei gleichem Lohn für alle. Der Löwen ist schon dannzumal der «Place to go» in Solothurn.

1992 erfolgt der Umzug ins ehemalige Chez Derron im Domherrenhaus bei der St.-Ursen-Kathedrale. Die Liegenschaft wird gekauft, renoviert und mit 6 (heute 17) Hotelzimmern ausgestattet. Beim Umbau wird die alte Bausubstanz geschickt mit neuen Elementen kombiniert, wofür die Genossenschaft Baseltor auch einen Architekturpreis gewinnt.

Die Genossenschaft entwickelte sich langsam und stetig weiter. Der Betrieb wurde professioneller, ohne dabei genossenschaftliche Werte aufzugeben, und im Zehn-Jahres-Rhythmus kamen neue Betriebe in der Stadt dazu. Auch in diesen neuen Lokalen gelang das Zusammenspiel von attraktiver Gastronomie, zeitgemässem Design und historischer Bausubstanz.

Heute führt die Genossenschaft Baseltor die vier Betriebe Baseltor, Solheure, Salzhaus und HOCH3 Catering, die zusammen einen wesentlichen Beitrag zu einer lebendigen Stadt mit kultureller Ausstrahlung leisten. Im Mai 2017 übernahm die Genossenschaft die damalige Krone, das erste Haus am Platz. Es wurde nach einer umfassenden Sanierung neu als La Couronne Hotel & Restaurant eröffnet.

Die Genossenschaft Baseltor ist heute ein Unternehmen mit 300 Genossenschaftern. Sie beschäftigt rund 110 Mitarbeitende und erwirt schaftet einen Gesamtumsatz von rund 12 Mio. Franken. Sie wirtschaftet nachhaltig, die Gewinne kommen den Mitarbeitenden zugute und werden in die Entwicklung der Betriebe reinvestiert.

Delegierter im Vorstand ist der Gastronomie-Berater Martin Volkart.

Mir fällt auf, dass Sie überdurchschnittlich motivierte und junge Mitarbeitende beschäftigen. Wie schaffen Sie es, das Team täglich zu motivieren?

Murat Baki: Wir geben unseren Mitarbeitenden Freiraum und schenken ihnen Vertrauen. Wir nehmen unsere Leute so, wie sie sind. Wir betonen ihre Stärken. Läuft an einem Tisch mal was schief, kann die Service-Mitarbeitende direkt entscheiden und dem Gast was Gutes tun. Unser Ziel: Wir wollen einen zuvorkommenden, authentischen, professionellen und herzlichen Service bieten. Übrigens auch ein Positionierungsmerkmal.

Ich sehe vor mir ein junges Direktionspaar. Früher waren solche Paare in Hotels stark verbreitet, denken wir an Emanuel und Rosmarie Berger (Victoria-Jungfrau) oder Helen und Vic Jacob (Suvretta House), jetzt haben in vielen Hotels die Manager das Zepter übernommen. Drängt es sich nicht bald auf, ein eigenes Haus zu besitzen und zu führen?

Claudia Vogl Baki (lacht): Ein eigenes Hotel? Das können wir uns gar nicht leisten.

Sie könnten als Pächter ein Hotel übernehmen, damit sind Sie auch Unternehmer.

Claudia Vogl Baki: Wenn das richtige Angebot auf uns zu kommt, würden wir uns das sicher überlegen.

Das richtige Angebot?

Murat Baki: Es ist, ähnlich wie «La Couronne», ein kleines, feines Boutique-Hotel. 50 bis 80 Zimmer, dazu eine schöne Gastronomie …

Sie haben eine besondere Beziehung zu Zürich. Müsste dieses Hotel an der Limmat angesiedelt sein – und warum eigentlich Zürich?

Murat Baki: Wir sind beide 2009 in Zürich gestartet, Claudia in den Kunststuben bei Horst Petermann, ich im damaligen «Sheraton Neues Schloss Hotel», zuletzt als Front Office Manager.

Claudia Vogl Baki: Ich war von 2009 bis 2013 bei Petermanns – als Restaurantleiterin und Sommelier. Iris Petermann war mein grosses Vorbild, eine wunderbare Gastgeberin!

Sie haben also in Zürich gearbeitet, aber warum sollte Ihr künftiges Hotel dort stehen?

Murat Baki: Wir haben uns in die Region Zürichsee verliebt – ja, und wir mögen den See.

Claudia Vogl Baki: Kommt hinzu, dass unser Sohn in Zürich geboren wurde.

Murat Baki: Es spielt uns eigentlich keine Rolle, ob wir als Direktionspaar oder Pächter ein Haus führen. Wir sehen uns in jedem Falle als Gastgeber.

Wenn ich Sie so höre, werden Sie Solothurn bald einmal verlassen und vielleicht eben in Zürich ein Hotel übernehmen. Oder liege ich falsch?

Claudia Vogl Baki: «La Couronne» verlassen? Nein, im Moment ist das kein Thema für uns, aber später werden wir vielleicht weiterziehen und eine neue Herausforderung annehmen. Wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo man sagen müsste: Wir haben hier in Solothurn alles erreicht.

Viele jüngere Hoteliers träumen vom grossen Luxushaus. Eine Option?

Murat Baki: Definitiv.

Claudia Vogl Baki: Wichtig ist uns, dass wir gemeinsam vorne beim Gast präsent sein können. Und noch etwas: Wir arbeiten und engagieren uns als Direktionspaar, das macht uns aus.

Wer hat den Lead?

Murat Baki: Wir beide, auch grundsätzlich Dinge besprechen und entscheiden wir immer gemeinsam.

Zurück nach Deutschland?

Wir bleiben in der Schweiz.

Ein Haus in der Türkei oder in Syrien ist also keine Option.

Murat Baki (lacht): Nein, definitiv nicht. Ich hatte tatsächlich auch schon Angebote aus Istanbul oder Izmir.

Welche Hotels oder auch Restaurants sind für Sie so etwas wie «Traumbetriebe»?

Claudia Vogl Baki: Ich denke dabei wieder an Zürich – zum Beispiel an das Hotel Storchen und das «Widder Hotel». Faszinierende Häuser. Lage, Gastronomie, Geschichte – da stimmt alles.

Murat Baki: Mich haben viele Häuser, auch im Ausland, fasziniert. Das Althoff Seehotel Überfahrt am Tegernsee gehört dazu. Ich liebe Hotels am Wasser. Auch das Hotel Alex in Thalwil, direkt am See gelegen, finde ich grossartig. Es gibt viele tolle Hotels, in New York, Hamburg … oder eben in Zürich.

Claudia und Murat Baki, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg!

Seit zwei Jahren sind die Eltern zweier Kinder (Florin und Ilara) als Gastgeber im historischen Hotel «La Couronne» in Solothurn tätig. Während sich Murat Baki als Direktor in erster Linie um das Hotel, Management und Marketing kümmert, zeichnet sich Claudia Vogl Baki als Directrice für das Restaurant sowie Personal verantwortlich. Die beiden sind ein eingespieltes Team, denn bereits von 2015 bis 2019 waren sie gemeinsam tätig: Sie führten das familiäre Boutique-Hotel «L’Auberge» im bernischen Langenthal mit Erfolg.

«Ich wusste schon als 14-jähriger Bub, dass ich später einmal Hoteldirektor werden wollte»

[01] Hotelier-Traumpaar Murat Baki und Claudia Vogl Baki (vor dem historischen Hotel La Couronne).

[02] Historisches Haus mit Barockfassade aus dem 18. Jahrhundert: La Couronne Solothurn.

[03] Junior Suite.

[04] Badezimmer.

[05] Konferenz- und Tagungssaal im La Couronne.

[06] Das klassisch-französische Restaurant.

Bis der Traum der gemeinsamen Arbeit als Hotelierpaar in Erfüllung gehen konnte, durchliefen Claudia wie auch Murat intensive Ausbildungs- und Wanderjahre in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Geboren in der ersten Hälfte der 1980er-Jahre, absolvierten Claudia und Murat klassische Ausbildungen. Während Murat den Weg zum Hotelfachmann einschlug, meisterte Claudia – als Tochter einer Gastronomiefamilie nicht weiter verwunderlich – die Ausbildung zur Restaurationsfachfrau. Ihre ersten beruflichen Erfahrungen sammelte sie in Wien im Restaurant Steirereck und im Palais Coburg, wo sie auch die Leidenschaft zum Wein entdeckte und sich zur diplomierten Sommelière weiterbildete. Murat seinerseits verdiente sich seine ersten Sporen am Tegernsee, im Seehotel Überfahrt und auf hoher See, auf der MS Europa.

Ihre Wege kreuzten sich schlussendlich in Stuttgart, wo beide im Hotel Steigenberger Graf Zeppelin tätig waren. Nach weiteren, getrennten Stationen in Deutschland, zogen die beiden 2009 nach Zürich, wo Murat unter anderem als Front Office Manager im Sheraton Neues Schloss Hotel arbeitete. Claudia ihrerseits war unter Iris und Horst Petermann in Petermann’s Kunststuben (19 Punkte, 2 Sterne) als Chef de Service und Chef-Sommelière tätig. Nach operativen Leitungsstellen in Oerlikon und Zürich folgte ein Abstecher in die Bündner Herrschaft, wo Claudia gemeinsam mit Iris Petermann das Hotel und Restaurant Weiss Kreuz in Malans übernahm und erfolgreich aufbaute. Murat arbeitete während dieser Zeit in Davos für die drei Hotels der Seehof Selection Gruppe als Rooms Division Manager.

Murat und Claudia sind Gastgeber, Hoteliers, Gastronomen, aber auch Eltern und Eheleute mit grosser Leidenschaft. Geschickt vereinbaren sie Berufung und Familie und lassen es an keinem der beiden Orte an Herzlichkeit fehlen.

Als Experte für Hospitality und Bau entwickelt und setzt Damien Rottet seit sieben Jahren bei D&D Hospitality Projects GmbH Projekte um. Als unabhängiger Experte führt er mit seinem fünfköpfigen Team Projekte mit ganzheitlichem Blick zum Erfolg und agiert im Interesse der Bauherrschaft. Konzeption, Realisierung und Beschaffung von FF&E, OS&E und IT gehören zu den Kernleistungen des Unternehmens. Rottet ist weiter an der Firma COM. Cierge beteiligt, welche die ganzheit liche Digitalisierung der Branche vorantreibt. Um ganzheitliche Konzepte aus einer Hand umzusetzen, hat er 2020 die Firma Gastruum GmbH gegründet, die Umbauten und Ausstattungen aus einer Hand und unter einer Verantwortung ausführt. Vor seiner Zeit als Unternehmer war Damien Rottet über fünf Jahre bei «Katara Hospitality Switzerland» aktiv und prägte damals die Projekte Hotel Schweizerhof Bern, Hotel Royal Savoy Lausanne und das Bürgenstock Resort mit. hospitalityprojects.ch

Hotelprojekt-Experte Damien Rottet über das Hotel nach der Pandemie

Die Coronakrise hat uns aufgezeigt, wie schnell und unverhofft unser Alltag aus den Fugen geraten kann.

Die Krise erfordert(e) ein hohes Mass an Flexibilität, Innovation und Energie seitens unserer Branche und ein sich «neu-erfinden» der touristischen Akteure insgesamt, schreibt der Hotelbau- und Projektexperte

Damien Rottet. Er stellt die Frage: Welche Hospitality-Modelle werden nach Corona Erfolg haben?

TEXT Damien Rottet

Nach über 18 Monaten Covid-19 stellt sich die Frage: Was folgt nach der eigentlichen Pandemie? In der Entwicklung von neuen Hotels, die binnen zwei bis fünf Jahren entstehen, stellen sich heute mehr denn je Fragen wie: Werden Hotels weiterhin so sein wie zuvor? Oder wird sich die Branche fragmentieren und lauter «Spezialisten» generieren? Wird der aktuelle Fachkräftemangel überwunden oder übernimmt die Digitalisierung grosse Teile des Personaleinsatzes? Und welche neuen Produkte entstehen aus ehemaligen Hotels?

Ich wage eine Prognose mit 10 Schlagwörtern und Thesen:

1. Spezialisierung: Unsere Akteure fokussieren sich auf Ihr Kerngeschäft: Hoteliers auf das Schlafen, Gastronomen auf die Verpflegung, Seminar-, Event- und Livestream-Organisatoren auf die Erlebnisse und das Rahmenprogramm. Dies hat zur Folge, dass der «klassische» Hotelier, der sich bis anhin in allen Belangen autonom um das Wohl der Gäste kümmerte, sich langsam aber sicher einem Netz von Spezialisten anschliesst, um eben diesen verschiedensten Anforderungen gerecht zu werden. Neue Marken und Anbieter ent-

stehen mit dem Ziel, Hotels in neuer Form zu bespielen. Was heute teilweise in Städten schon umgesetzt wird, wird sich in Zukunft in allen Regionen (auch im Berggebiet und in der Resort-Hotellerie) etablieren: Ein Hotelbetrieb ist ein Zusammenschluss mehrerer Spezialisten aus unterschiedlichen Disziplinen, die sich einem Ziel widmen – dem Gästeerlebnis.

2. Instagrammability: Hotels und letztendlich Marken werden so konzipiert, dass gewisse Bereiche oder Anlagen WowEffekte generieren, die gezielt auf #instagrammability ausgelegt sind. Es ist das Ziel, eine schnelle und effiziente Vermarktung über die sozialen Netzwerke zu schaffen. Was heute teilweise subtil in Projekte einfliesst, wird in Zukunft Teil des Raumprogramms sein und bei der Planung von Neu- oder Umbauten gezielt inszeniert werden.

3. Social Social Social: Die Bedürfnisse der Gäste waren bereits vor der Krise volatil und kaum mehr einem klaren Profil zuzuordnen. Durch Corona wurde diese Entwicklung weiter beschleunigt: Heute als Businessgast im Stadthotel, morgen als Nomade mit gleichgesinnten Freunden im Baumhaus am Lagerfeuer. Die soziale Ent-

fernung in über 18 Monaten Covid-19 generiert eine Rückwärtsbewegung. Motto: Wo kann man sich vermehrt an öffentlichen, sicheren Orten mit viel Platz in den unterschiedlichsten Formen und Formaten treffen? Öffentliche Räume sowie Aussenräume und Dachflächen werden heiss begehrt und aktiv bespielt, um den sozialen Austausch bewusst zu fördern. Wo früher eine Hemmschwelle für externe Gäste galt, wird das moderne Hotel zum Ort der Zusammenkunft im sicheren Rahmen.

4. Klassifikationsform: Die heutige Klassifikation in Sterne-Kategorien, die gewissermassen auch Anforderungen an die Entwicklung neuer Produkte stellt, wird sich wohl oder übel verändern müssen. Neue Marken und Konzepte wie z. B. CitizenM, Revier-Hotels oder hybride Beherbergungsformen wie StayKooook erfordern ein höheres Mass an Flexibilität in der entsprechenden Kategorienordnung. In Zukunft werden Hotels über deren Fokus identifiziert: Lifestyle, Boutique, Nomade, Retreat, Regenerate.

5. Make or Buy: Durch die fragmentierten Betriebsstrukturen wird sich in Zukunft vermehrt die Frage stellen: Soll ich die Leistung selbst erbringen (make) oder ➤

zukaufen (buy)? Outsourcing und/oder Kooperationen sind bereits zum heutigen Zeitpunkt in der Stadt gängig und werden auch in ein paar Jahren verstärkt in ländlichen Gebieten anzutreffen sein. B-Smart, zum Beispiel, hat die Krise genutzt, um die B-Smart-Services aktiv am Markt zu platzieren und kleinen/mittleren Hotels ein Outsourcing der Rezeption zu ermöglichen. Ein Trend, der sich in Zukunft weiter etablieren wird.

6. Immobilie als Plattform: Die städtische Hotelentwicklung der letzten Jahre erfuhr aufgrund eines eher schwachen Büromarktes einen Aufschwung. In Zukunft dürften sich Investoren und Besitzer von Hotels in allen Regionen über die Spezialisierung von Unternehmen erfreuen, die aufgrund ihrer Synergien und ihrer Expansion noch effizienter werden. Der fragmentierte Hotelbetrieb, geführt von einzelnen Spezialisten unter einem Dach und mit einem Ziel, wird sich als Standard durchsetzen. Die Immobilie des Investors oder Besitzers bietet dazu die notwendige Plattform. Durch die höhere Effizienz der Parteien ist es dem Investor oder Besitzer auch möglich, einen stabilen Miet- oder Pachtertrag zu generieren, was ihm wiederum die Möglichkeit bietet, in die Infrastruktur zu investieren. Insgesamt ein Win-Win-Win-Modell für Eigentümer, Betreiber und Gast.

7. Experience Economy: Aufgrund der sozialen Entfernung erachte ich es als realistisch, dass Gäste zunehmend Erlebnisse buchen werden, bei denen Sie im sicheren Ambiente soziale Kontakte haben und zugleich für sich und ihre ganz persönliche Lernmotivation etwas Neues erleben. Entsprechend werden sich Hotels im Rahmen der unterschiedlichen Konzepte auch zu erlebnisorientierten Zentren entwickeln, durch welche Gäste erfahrungsreicher werden.

8. E-Hotel: Von grösserer Bedeutung wird demnach auch die Digitalisierung sein. Die Service-Prozesse können durch individuell abgestimmte Technologien verkürzt werden, was wiederum dem Hotelier die Chance gibt, mehr Zeit dem Gast zu widmen, aber auch einen ökonomisch effizienteren Prozess ermöglicht. Dank digitalen Prozessen wird der administrative, aber auch der personelle Aufwand markant reduziert. Dies hat zur Folge, dass dem Gast mehr Zeit gewidmet wird.

9. Co-Everything: Bereits vor Covid waren Konzepte im Rahmen der «Sharing Economy» gefragte Betriebsformen. Nun werden diese Konzepte im Rahmen von neuen Marken und Betreibern mehr denn je aktiviert: Co-Living wird genauso wie CoWorking, Co-Dining und Co-Socializing in Hotels Einzug halten. Konzepte wie zum Beispiel «Tomo Domo» haben bereits begon-

nen, Hotels zu Co-Living-Liegenschaften umzunutzen. Co-Everything beschreibt auch die Co-Existenz mehrerer Betriebsformen unter einem Dach – sogenannte hybride Formen. Wir sehen Hotelprodukte als Matrix von Möglichkeiten, in welchen Co-Konzepte mit Lifestyles der Hotelbranche komplett frei und flexibel zu einem neuen Produkt verpackt werden.

10. Architectural Design: Und wo liegt die Zukunft im Design? Ich erachte es als zunehmend realistisch, dass der Fokus in Zukunft auf schlichte, geradlinige Formen und helle, klare, hygienische Farben gesetzt wird. Etwas femininer wird das Design wirken, hübsch und mit viel ausgewähltem Make-Up oder Dekorationen. Der Fokus in den neuen Designs: warme, helle, grosszügige Räumlichkeiten schaffen mit hygienisch unbedenklichen, nachhaltigen Materialien.

FAZIT: Hotels der Zukunft werden als fragmentierte, digitalisierte «Orte» gelten, wo sich unterschiedliche Aufenthalts- und Beherbergungskonzepte unter einer «Marke» – dem Hotelnamen – vereinen. Diese Hotels bieten den Gästen einen sicheren Ort für sozialen Austausch – und das in modernem, femininem Design. Der Ort entspricht den hygienischen Anforderungen und bietet zugleich ein überdurchschnittliches Mass an Erlebnissen und #instragammability.

In Hotellerie und Gastronomie spielen Emotionen und die Steuerung dieser eine bedeutsame Rolle. Das Schaffen von Identität mit emotional aufgeladenen gestalterischen Mitteln, trägt zu einer nachhaltigen Bindung und Identifikation mit den Gästen bei. Die Konsumenten, kulturelle Trends und demographische Entwicklung sind im stetigen Wandel. Zudem haben sich auch die Interessen verschoben. Dies schlägt sich auch im Marketing nieder. Instagrammability, das sogenannte Influencer Marketing, ist wichtiger denn je, gerade wenn man als Hotel oder Restaurant heutzutage bei der Entscheidungsfindung der Konsumenten eine Rolle spielen möchte. Heutzutage sind fotogene Orte und aussergewöhnliche Interieurs für ein erfolgreiches Social-Media Marketing massgebend. Like-hungrige Followers suchen nach der perfekten Kulisse, nach der idealen Szenerie für ein perfektes Instagram-Bild. Wer es also schafft seine Lokalität zu einem attraktiven Foto Spot zu etablieren, braucht sich eigentlich um das Marketing kaum noch Sorgen zu machen.

Der Drang etwas zu erleben und dies mit anderen zu teilen, ist ein immer grösseres Bedürfnis geworden und ein unverzichtbarer Bestandteil bei der Planung in Hotellerie und Gastronomie. Heute suchen Gäste nach einem emotionalen Mehrwehrt, nach einzigartigen und aussergewöhnlichen Erlebnissen. Nur was jemanden berührt, kann ihn auch begeistern. Die Erlebnisinszenierung in Hotellerie und Gastronomie ist heutzutage genauso wichtig, wie ein gutes Essen und komfortables Schlafen. Das Ambiente muss entsprechend gestaltet sein. Das Ziel der Inszenierung ist eine Atmosphäre zu schaffen, welche bei dem Gast positive Gefühle auslöst, die nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Umso multisensorischer dabei eine Inszenierung ist, umso effektiver, spannender und nachhaltiger das Erlebnis. Visuelle Reize haben dabei natürlich den grössten Effekt, diese erreichen den Gast sofort und schaffen es, ihn gezielt in eine gewollte Stimmung zu versetzen.

In der Innenarchitektur sind die Bausteine der Inszenierung ähnlich wichtig, wie auf einer Bühne. Um eine aussergewöhnliche Welt zu kreieren, greift die Erlebnisinszenierung in Hotellerie und Gastronomie auf die Instrumente des klassischen Theaters zurück. Betrachtet man ein Restaurant oder ein Hotel wie ein Theater, so finden wir auch dort alle dazugehörigen Komponenten: Der Raum als solches wird zur Bühne, wir haben die Kulissen, die Requisiten, den Ton, das Licht und die Schauspieler. Im Folgeschluss ist jeder Raum eine Bühne und unsere Aufgabe ist es ihn zu bespielen.

Um ein erfolgreiches «Theater» zu kreieren, kann man sich an den vier Bausteinen der Inszenierung orientieren. Als erstes gilt es ein übergeordnetes Thema zu finden. Danach beginnt man mit der Gestaltung des Umfeldes, dem sogenannten «Setting». Hier liegt der Schwerpunkt besonders in der Materialisierung, der Farbgebung und der Formensprache. Doch am wichtigsten sind Storytelling und Dramaturgie, also der Einsatz der gestalterischen Mittel, welche das Stück zum Leben erwecken.

Das Ziel ist erreicht, wenn der Raum beginnt zu erzählen.

Ivo Christow ist Dipl.-Des. Scenography (FH) und Interior Designer.

Krucker Partner AG Sonnmatthof 1 6023 Rothenburg krucker-partner.ch

Seit 2018 fungiert er bei der Krucker Partner AG als Head of Design und ist in der Geschäftsleitung. In dem Innenarchitekturbüro, welches sich vorwiegend auf Hotel- und Gastronomiegestaltung spezialisiert hat, führt er sein Team mit starkem Fokus auf Storytelling und Inszenierung. Einzigartige und aussergewöhnliche Konzepte schaffen ist seine Leidenschaft.

«Ich bin überzeugt, dass der Erfolg in Hotellerie und Gastronomie nicht mehr nur über den Verkauf von Übernachtungen und gutem Essen erreicht wird. Heute suchen Gäste nach einem emotionalen Mehrwert, einem einzigartigen Erlebnis»

«Hotelier»-Gespräch mit Bruno Caratsch, General Manager im Hotel Casa Berno, Ascona

Eine Terrasse mit grossem Pool und Sicht über den Lago Maggiore. Einzigartig.

Das Hotel Casa Berno in Ascona ist ein spezielles Haus – nicht nur wegen der tollen Lage hoch über dem See. Das Hotel gehört einer Stiftung der katholischen Kirche. «Hotelier» wollte von Gastgeber und Direktor Bruno Caratsch wissen: Wie geht es Ihnen unmittelbar nach der eigentlichen Coronakrise?

INTERVIEW Hans R. Amrein

Bruno Caratsch, wenn Sie auf die letzten 19 Monate Corona und Pandemie zurückschauen und für Ihr Hotel Casa Berno in Ascona eine Art Bilanz ziehen müssten, wie würde diese lauten?

Ein Wechselbad der Gefühle. Als wir kurz vor der Saisoneröffnung im März 2020 den kompletten Lockdown hinnehmen mussten, war die Situation äusserst anspruchsvoll. Nach einem Winter mit Investitionen und Vorbereitungen, standen wir plötzlich vor einer nicht vorhersehbaren Situation. Als wir endlich öffnen durften, waren wir über die enorme Nachfrage überrascht, die zum Glück bis heute anhält. Wir konnten schlussendlich trotz zwei Monaten weniger Öffnungszeit die Saison sehr erfolgreich abschliessen. Vorsichtig, jedoch sehr optimistisch sind wir dann in die Saison 2021 gestartet, bis jetzt mit grossem Erfolg.

Es ist jetzt Anfang August 2021. Wie werden die nächsten Monate sein? Wird die grosse «Schweizer Nachfrage» bei Ihnen und im Tessin bis Ende Herbst 2021 anhalten?

Ich gehe davon aus, dass die Nachfrage geringfügig nachlassen wird, wir jedoch weiterhin mit hoher Auslastung arbeiten werden. Der Herbst war bei uns bereits vor der Pandemie immer stark.

Das Tessin hat im in den letzten 19 Monaten einen wahren Deutschschweizer Gäste-Boom erlebt. Wird dieser Boom nachhaltig sein? Oder war das nur ein krisenbedingter Aufschwung?

Dieser Boom wird nicht mehr die Dimensionen der letzten zwei Saisons haben, trotzdem bin ich aufgrund der Feedbacks unserer «neuen» Gäste überzeugt, dass einige wieder kommen werden. Seit 2016 ging es nach schwierigen Jahren im Grossen und Ganzen stetig aufwärts. Wenn wir weiter an unseren Angeboten arbeiten und in unsere Betriebe investieren, werden wir auch in Zukunft eine gute Chance haben.

Was haben Sie als Tessiner Hotelier von der Krise oder dieser Pandemie gelernt? Die neuen Gegebenheiten erforderten viel Flexibilität, die Bedürfnisse der Gäste ha-

ben sich zum Teil verändert. Die Kurzfristigkeit und Schnelllebigkeit des Geschäfts ist und bleibt eine Herausforderung. Es gilt, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Digitalisierung muss verstärkt vorangetrieben werden, auch in der klassischen Ferienhotellerie.

Haben sich bei Ihren Gästen Buchungsverhalten, Bedürfnisse vor Ort (Hotel) und Konsum in den vergangenen Pandemie-Monaten markant verändert?

Das Buchungsverhalten hat während dieser Zeit den Trend zu kurzfristigen Buchungen verstärkt. Die Bedürfnisse nach Sicherheit, gesundem Leben und ökologischem Handeln sind spürbar. Als Beispiel haben wir in den letzten zwei Jahren eine deutliche Zunahme an Gästen, die mit Elektrofahrzeugen anreisen, aufgrund dessen wir nun sechs Ladestationen installiert haben.

Das Tessin gilt nach wie vor als «Sonnenstube der Schweiz». Ist dieses Image noch aktuell und für Tourismus und Hotellerie sinnvoll?

Ich denke, dass wir nach wie vor als Sonnenstube der Schweiz wahrgenommen werden. Gerade für kurzfristige Kuraufenthalte spielt unser mediterranes Klima eine grosse Rolle. Das Tessin hat sich jedoch weiterentwickelt und bietet heute viel Abwechslung – von der Kunst über Sportangebote bis hin zu grossen Events.

Sagen Sie mir drei bis fünf Gründe, warum ein Gast aus Zürich oder Basel Ferien oder ein Wochenende bei Ihnen im Tessin verbringen sollte?

Das Tessin ist nicht zuletzt durch den Gotthard-Basistunnel und den neuen CeneriTunnel näher an die Deutschschweiz gerückt, was es für kurzfristige Aufenthalte sehr interessant macht.

Die Angebote sind heute sehr vielfältig und gerade das Neu-Entdecken der Swissness ist im Tessin sehr ausgeprägt. Einfach mal abschalten, das «Dolce far niente» geniessen, dafür eignet sich das Tessin nach wie vor hervorragend.

Immer mehr Ferien- und Wochenendgäste setzen auf Spa- und

Wellness-Angebote. Sie bieten den Gästen heute einen Pool mit Seesicht. Haben Sie die Absicht, den Spa-Bereich auszubauen?

Ja, bereits nächsten Winter werden wir unser Spa-Angebot durch neue Saunen, Fitness und andere Dinge erweitern.

Die Lage Ihres Hotels hoch über dem Lago Maggiore mit wunderbarer Sicht auf den See sowie die Nähe zur Natur sind einzigartig. Doch einige Bereiche des Hauses sind eher austauschbar, Beispiel Gastronomie, öffentliche Räume (Lobby) … Wie wollen Sie Ihre Positionierung schärfen und das Haus noch einzigartiger machen?

Seit nun fünf Jahren investieren wir in die Modernisierung unseres Hotels. Auch der Restaurationsbereich wird in den nächsten zwei Jahren komplett neu gestaltet. Momentan erarbeiten wir Konzepte und Ideen für die Neuausrichtung unserer Gastronomie, die wir nächstens unserem Stiftungsrat zur Entscheidung vorlegen werden.

Bis Ende 2023 will die Stiftung 4,5 bis 5 Millionen Franken ins «Casa Berno» investieren. Das ist richtig. Wie bereits erwähnt, werden wir nächsten Winter (2021/22) den Eingangsbereich umbauen und einen neuen, multifunktionellen Raum für kleinere Veranstaltungen errichten. Hinzu kommen zwei neue Juniorsuiten sowie die erwähnte Erweiterung des Spa-Bereiches. Und im folgenden Winter ist der komplette Umbau der Restauration geplant. Schlussendlich wäre dann noch die Renovierung der letzten Zimmer zu erledigen.

Die Folgen von Corona werden den Strukturwandel in der Schweizer Hotellerie beschleunigen. Leider existieren im Tessin im Drei- und Vier-Sterne-Segment viele Hotels, die eigentlich nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Kommt es nächstens zum grossen «Hotel sterben» in der «Sonnenstube»?

Aus meinen Erfahrungen der letzten Jahre werden nicht mehr wettbewerbsfähige Hotels irgendwann durch Investoren ➤

erworben, dann wird investiert – und später werden die Häuser wieder als Hotel betrieben. Ein grosses Hotelsterben erwarte ich nicht.

Sie haben zusammen mit zwei anderen Hoteliers eine kleine Hotelkooperation («Benvenuti Hotels») gegründet. Was bringt dieser «Zusammenschluss» den einzelnen Betrieben?

Entstanden ist unsere Kooperation ursprünglich im Rahmen einer MarketingZusammenarbeit. In den Jahren haben wir uns weiterentwickelt, und heute ist die Zusammenarbeit vielfältiger – Marketing ist weiterhin der wichtigste Bestandteil der Zusammenarbeit, wir nützen Synergien, vom Benchmark bis zum Mitarbeiteraustausch, wir unterstützen uns bei Grossanlässen, kaufen gemeinsam ein …

Das Hotel Casa Berno ist im Besitz der Stiftung «Fondazione Beato Pietro Berno, Ascona». Hinter der gemeinnützigen Stiftung steht die katholische Kirche. Gemeinnützigkeit, soziale Zwecke und Geld verdienen bzw. gute Renditen erzielen – wie schaffen Sie diesen Spagat? Eigentlich ist es kein Spagat – das eine braucht das andere. Um gemeinnützige Projekte unterstützen zu können, sind wir auf eine gute Rendite angewiesen. Um auch in Zukunft eine gute Rendite erarbeiten zu können, muss ein Teil in unser Haus investiert werden, damit wir das Hotel stetig verbessern können und somit auch in Zukunft die nötigen Mittel für die Unterstützung von sozialen Werken gewährleisten können.

Sie führen das Hotel – zusammen mit Ihrer Frau Manuela – seit rund 14 Jahren. Wie lange bleiben Sie

dem Hotel noch treu? Oder anders gefragt: Reizt es Sie nicht, wieder mal ein anderes Haus oder gar ein eigenes Hotel zu führen?

Wir fühlen uns sehr wohl im Casa Berno! Der Reiz nach Neuem ist immer präsent, jedoch sehen wir nach wie vor sehr viel Entwicklungspotenzial für unser Haus, was die Aufgabe spannend macht. Die nächsten drei bis vier Jahre sind für die Ausrichtung des «Casa Berno» sehr wichtig und wir freuen uns, Teil dieser Aufgabe zu sein.

Schlussfrage: Welche Hotels oder Mitbewerber bewundern Sie?

Ich bewundere einerseits Hotels, die betreffend Architektur und Infrastruktur aussergewöhnlich sind, jedoch auch HotelierKollegen, die mit guten Ideen und mit konsequenter Positionierung ihre Betriebe führen. Da gibt es einige im In- und im Ausland.

Hotelgeschichte