natürlich

Periodenprodukte

Weg von Wegwerfprodukten

Endometriose

Wenn der Schmerz zur Qual wird

Das verborgene Tabu Falsche Scham in vielen Kulturen

Kinesio-Tapes

Kleine Bänder, grosse Wirkung

Sport

Zyklus für bessere Leistungen nutzen

Periodenprodukte

Weg von Wegwerfprodukten

Endometriose

Wenn der Schmerz zur Qual wird

Das verborgene Tabu Falsche Scham in vielen Kulturen

Kinesio-Tapes

Kleine Bänder, grosse Wirkung

Sport

Zyklus für bessere Leistungen nutzen

mit der Excellence Empress

Excellence Empress

Luxus und Gastlichkeit für das Hier und Jetzt. Als erstes Fluss- Passagierschiff der Welt setzt die Excellence Empress einen Meilenstein für umweltgerechtes Flussreisen – mit dem Clean Air Technology System. An Bord erwartet Sie Kulinarik vom Feinsten.

Route 1 Strassburg – Colmar

Tag 1 Schweiz > Strassburg

Busanreise zum Strassburger Weihnachtsmarkt. Nachmittags Busfahrt zum Hafen in Kehl. Um 17 Uhr legt die Excellence Empress ab. Romantische Lichterfahrt nach Breisach.

Tag 2 Colmar > Schweiz

Nach dem Frühstück Bustransfer von Breisach zum Weihnachtsmarkt in Colmar – das Schmuckkästchen unter den elsässischen Städten. Nachmittags erfolgt die Busrückreise in die Schweiz zu Ihrem Abreiseort.

Route 2 Colmar – Strassburg

Reise in umgekehrter Richtung. Detailprogramm auf Anfrage.

Reisedaten 2022

Route 1, 02.12.–03.12., 04.12.–05.12., 06.12.–07.12., 08.12.–09.12. Route 2, 05.12.–06.12., 07.12.–08.12., 11.12.–12.12.

Preise pro Person Fr. Kabinentyp Katalogpreis Sofortpreis 2-Bett, Hauptdeck 275 195 2-Bett, frz. Balkon, Mitteldeck 335 255 2-Bett, frz. Balkon, Oberdeck 375 295

Das Excellence-Inklusivpaket Excellence Flussreise in eleganter Flussblick-Kabine • Excellence Fluss-Plus: Komfort-Reisebus während ganzer Reise • Gepäckservice • WiFi an Bord • Excellence-Kreuzfahrtleitung Zuschläge Wochenende Fr–Sa / Sa–So 35 • Alleinbenützung Kabine HD 45 • Alleinbenützung Kabine MD/OD 125 • Königsklasse-Luxusbus 30

Reise & Buchung

Route 1 Paris – Rouen – Vernon

Tag 1 Schweiz > Paris Busanreise (alternativ Anreise mit TGV) nach Paris.

Tag 2 Paris Stadtrundfahrt Paris (Fr. 35). Transfer zum Weihnachtsmarkt La Défense.

Tag 3 Paris > Conflans

Ausflug Schloss Chantilly (Fr. 54).

Tag 4 Rouen

Die Excellence Royal bietet Platz für 144 Gäste. Die Kabinen befinden sich aussen, sind erstklassig-exquisit ausgestattet: Dusche/WC, Sat.-TV, Minibar, Safe, Föhn, Haustelefon, individuell regulierbare Klimaanlage und Heizung.

Weihnachtsmarkt in Rouen.

Tag 5 Vernon > Schweiz Busrückreise zu Ihrem Abreiseort.

Route 2 Vernon – Rouen – Paris

Reisedaten 2022

Route 1, Paris–Rouen–Vernon, 24.11.–28.11. Do–Mo,

Preise pro Person Fr. Kabinentyp

Das Excellence-Inklusivpaket Excellence Flussreise mit Genuss-Vollpension an Bord • Excellence Fluss-Plus: Komfort-Reisebus während der ganzen Reise • Excellence-Kreuzfahrtleitung

Zuschläge Alleinbenützung HD 195, MD/OD 255 • Königsklasse-Luxusbus 195 • TGV An-/Rückr. Schweiz - Paris v.v. (one way) ab 90

Reise in umgekehrter Richtung. Reise & Buchung

Die Excellence Queen zählt zu den luxuriösesten Schiffen Europas. Die Kabinen auf dem Mittelund Oberdeck sind 16 m² gross mit französischem Balkon, ausgestattet mit Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, SAT/TV, Minibar, Safe, Telefon. Lift von Mittel- zu Oberdeck mit Whirlpool.

Route 1 Koblenz – Trier

Tag 1 Schweiz > Koblenz. Busanreise. Zur Adventszeit verwandelt sich die Stadt in ein stimmungsvolles Vor-Weihnachtsparadies.

Tag 2 Koblenz > Cochem. Winterliche Flussreise auf der Mosel. Gerade in der Adventszeit erstrahlt Cochem in besonderem Glanz.

Tag 3 Traben-Trarbach > Bernkastel. Wenn die «Queen» in Bernkastel anlegt, tut sich schon am Hafen die romantische Atmosphäre im idyllischen Moselstädtchen auf.

Tag 4 Trier > Schweiz. Am Hauptmarkt der Römerstadt, vor der Kulisse des Doms, erwartet Sie eine stimmungsvolle Winterwelt. Busrückreise.

Route 2 Trier – Koblenz Reise in umgekehrter Richtung.

Reisedaten 2022

Route 1, Koblenz – Trier, 03.12.–06.12., 09.12.–12.12., 15.12.–18.12.

Route 2, Trier – Koblenz, 06.12.–09.12., 12.12.–15.12.

Preise pro Person Fr. Kabinentyp Katalogpreis Sofortpreis 2-Bett, Hauptdeck

499 2-Bett, frz. Balkon, Mitteldeck

2-Bett, frz. Balkon, Oberdeck

Das Excellence-Inklusivpaket Excellence Flussreise mit Genuss-Vollpension • Excellence Fluss-Plus: Komfort-Reisebus während der ganzen Reise • Excellence-Kreuzfahrtleitung Zuschläge Alleinbenützung HD 155 • Alleinbenützung MD/OD 195 • Königsklasse-Luxusbus 95 • Treibstoffzuschlag 20

Reise & Buchung

Sofortpreis mit beschränkter Verfügbarkeit! Nicht eingeschlossen Auftragspauschale pro Person Fr. 30 • Persönliche Auslagen und Getränke • Trinkgeld • Ausflüge • Versicherung Abfahrtsorte Wil •, Burgdorf •, Winterthur–Wiesendangen SBB, Zürich-Flughafen •, Aarau SBB, Baden-Rütihof •, Arlesheim •, Basel SBB. Abfahrtszeiten auf Anfrage

Liebe Leserin, lieber Leser

Eigentlich ist der monatliche Menstruationszyklus die natürlichste Sache der Welt. Unsere biologische Existenz hängt schliesslich mit der Periode, beziehungsweise deren Ausbleiben, zusammen. Das beantwortet vielleicht auch die Frage, warum ich mich als Mann überhaupt wage, ein Editorial dazu zu schreiben. Menstruation betrifft uns alle. Punkt. Doch nicht immer und überall auf der Welt sah man und sieht man das so. In vielen Kulturen war und ist heute noch die Periode mit Scham, ja mit Tabus behaftet. Warum dem so ist und wie sich die Einstellung der Menschen zur Menstruation entwickelt hat, dem geht der Artikel «Menstruation – das verborgene Tabu» nach.

Fast ebenso alt wie die Menstruation an sich sind die sogenannten Periodenprodukte. Während lange Zeit einfache, natürliche Produkte zum Auffangen des Menstruationsblutes verwendet wurden, kamen im 20. Jahrhundert zahlreiche Einwegprodukte auf den Markt. Wir gehen im Beitrag «Für eine nachhaltige Periode» der Frage nach Alternativen nach. Unter dem Titel «Periode – die weibliche Kraft» geht unsere Kolumnistin Sabine Hurni den positiven Aspekten des Monatszykluses nach. Sie empfiehlt, die natürlichen Schwankungen als Antriebskraft zu nutzen, anstatt sie zu unterdrücken.

Zum Schluss noch ein ganz anderes Thema: Farbige Tapes werden immer häufiger zur sanften Therapie von Muskeln und Gelenken eingesetzt. Die sogenannten Kinesio-Tapes können – wenn sie richtig angebracht werden – Gelenke stabiliseren, Lymphflüssigkeit zum Abfliessen bringen oder Muskeln entspannen.

Dies und noch einige andere spannende Beiträge können Sie im Heft lesen, das Sie in den Händen halten. Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei!

Samuel Krähenbühl, Chefredaktor

Einzigartig frisches und qualitativ hochwertiges Kurkumapulver

Durch die schonende Verarbeitung von frischem Bio-Kurkuma in der Schweiz bleibt das charakteristische Aroma und alle Inhaltsstoffe der Kurkumawurzel vollständig erhalten!

Zellavie Bio Kurkuma eignet sich hervorragend für alle Diäten und Therapien mit Kurkuma, da der Curcumin-Gehalt doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Pulvern ist.

Es entfaltet sich auch goldig froh in Ihren Getränken und Gerichten.

Jetzt bestellen auf zellavie.ch

GESUND SEIN

8 Das verborgene Tabu

Woher kommt die Stigmatisierung der Menstruation?

12 Periodenprodukte

Es müssen nicht immer

Wegwerfprodukte sein.

18 Sabine Hurni über … … die weibliche Kraft.

GESUND WERDEN

24 Endometriose

Der Spezialist sagt, was Abhilfe schaffen kann.

28 Kinesio-Tapes

Wie bunte Klebstreifen heilen können.

32 Winterblues Ade

Wie Sie Licht in den Herbst bringen können.

DRAUSSEN SEIN

46 Gesunder Rasen

Die richtige Rasenpflege beginnt im Herbst.

52 Periode und Sport

Nutzen Sie den Schwung Ihres Zyklus für den Sport.

56 Erfahrungsmedizin

Was versteckt sich hinter der Erfahrungsmedizin?

03 Editorial / 06 Leben und Heilen / 16 Rezepte / 23 Liebesschule

42 Staunen und Wissen / 61 Hin und weg / 63 Neu und gut / 64 Rätsel / 65 Vorschau / 66 Eva unterwegs

Jentschuras BasenKur

Fasten erleichtert den Körper und beflügelt Geist und Seele nach der bewährten P. Jentschura Methode

7x7® KräuterTee – der geniale Basentee mit 49 Kräutern WurzelKraft® – das Naturlebensmittel aus mehr als 100 pflanzlichen Zutaten

MeineBase® – das Original unter den Basenbädern mit pH 8,5

Jetzt einkaufen und erleben: www.jentschura-shop.ch Jentschura (Schweiz) AG · 8806 Bäch/SZ

FORSCHUNG

Meer macht noch glücklicher als Wald

Neue Forschungsarbeiten zeigen, dass uns ein Aufenthalt am Wasser noch mehr entspannt als das Grün des Waldes. Das schreibt spektrum.de. Vor etwa zehn Jahren kam erstmals die Idee auf, dass blaue Räume noch besser sein könnten als grüne. Susana Mourato von der London School of Economics und George Mackerron von der University of Sussex beschlossen, dem auf den Grund zu gehen. Sie forderten mehr als 20 000 Menschen im Vereinigten Königreich dazu auf, eine Smartphone-App zu nutzen, die ihnen zu zufälligen Zeitpunkten einen Fragebogen zusandte. Wie fühlen Sie sich? Fragen wie diese mussten sie an Ort und Stelle beantworten. Die Forschungsgruppe sammelte mehr als eine Million Antworten. Anhand der Standortdaten der Telefone ermittelte sie, dass die Menschen in der Natur wesentlich glücklicher waren als jene in der Stadt. Selbst wenn sie Faktoren wie den Wochentag oder das Wetter berücksichtigte, blieb der Zusammenhang bestehen. Aber: An Meeres- und Küstengebieten seien die Menschen mit Abstand am glücklichsten, schreiben die Forschenden. Küstengebiete schnitten auf einer 100-Punkte-Glücksskala etwa sechs Punkte besser ab als städtische Bezirke. ska

GESUNDHEITSPREIS

Erfolgreiche Amputation

Anthropolog*innen sind auf der Insel Borneo auf einen erstaunlich frü hen Fall einer chirurgischen Behandlung gestossen: Einem jungen Pa tienten wurde vor etwa 31 000 Jahren der linke Fuss samt eines Teils des Unterschenkels entfernt, geht aus der Untersuchung eines Skelettfundes hervor, schreibt wissenschaft.de. Die Amputation wurde offenbar er staunlich professionell durchgeführt und war mit anschliessender Für sorge verbunden: Das Individuum lebte noch jahrelang weiter. Den Forschenden zufolge legen die Befunde somit nahe, dass bereits einige Jäger*innen und Sammler*innen der Altsteinzeit komplexes medizini sches Wissen besassen. ska

BRITISCHER KÖNIG

Neuer König Charles III. ist Schirmherr der Fakul tät für Homöopathie

Der neue britische König Charles III., der sein Amt am Tag des Todes seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September an trat, ist seit längerem als Anhänger von naturheilkundlichen Methoden bekannt. In den letzten beiden Jahrzehnten hatte sich der frühere «Prince of Wales» klar für die Komplementärmedizin und insbeson dere für die Homöopathie ausgesprochen, schreibt «dasgoetheanum.com».

Im Jahr 2019 gab die alte ‹Londoner Fakul tät für Homöopathie› beispielsweise den Namen ihres neuen Schirmherrn bekannt: Prinz Charles. Doch als wäre das alles noch nicht genug, hat sich der König nicht nur für den ökologischen Landbau und die Homöopathie ausgesprochen – er äusserte sich auch öffentlich zu seiner Bewunderung für Rudolf Steiner und die biologisch-dynamische Landwirtschaft. Dies geschah 2017 in einer Rede, die er per Videokonferenz bei der Eröffnung des Kongresses der Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum hielt. ska

Die Menstruation ist ein natürlicher Vorgang. Und dennoch gibt es kaum Kulturen oder Religionen, in der die zyklische Blutung nicht schambehaftet ist. Woher rühren Scham und Stigmatisierung?

Täglich menstruieren weltweit zwischen 300 und 800 Millionen Frauen, Mädchen sowie Menschen, die sich ihrem biologischen, weiblichen Geschlecht nicht zugehörig fühlen. Das Frauen menstruieren, sollte längst kein Tabu mehr sein. Und dennoch ranken sich Mythen um die Tage und halten sich hartnäckig, auch in unseren mitteleuropäischen Breiten.

Blut gilt vielen Religionen als Träger des Lebens. Beim Thema Menstruationsblut zeigt sich hingegen ein ambivalentes Verhalten, denn in vielen Glaubenssystemen gelten menstruierende Frauen als unrein. Mary Douglas, britische Kulturanthropologin, stellte Mitte der 1960er-Jahre in ihrem Buch «Reinheit und Gefährdung» folgende These auf: Viele Glaubenssysteme nehmen das Menstruationsblut als Überschreitung war und somit als Bedrohung der Ordnung, denn «Schmutz verstösst gegen Ordnung», er ist Materie am falschen Ort. Diese «Unordnung» gilt es zu beseitigen mit einer Reihe von Konsequenzen, die je nach Religion unterschiedlich formuliert sein können, sich aber im Kern ähneln: Ausgrenzung der menstruierenden Frau von ihrem sozialen Umfeld, Distanz zum Partner und in alltäglichen Handlungen, zudem vom jeweiligen Heiligen.

Menstruation als Unreinheit

Im Alten Testament spielen in seinen normativen Texten «Reinheit» und «Unreinheit» eine zentrale Rolle, das Buch Levitikus erklärt im 15. Kapitel die aus der Menstruation entstehende Unreinheit und ihren Geltungsbereich und laut Levitikus 15,24 gilt auch ein Mann, der mit einer menstruierenden Frau Sex hatte, ebenfalls sieben Tage als (rituell) unrein. Zur Wiederherstellung der «Reinheit» lesen wir in Levitikus 15,30 folgendes: Zwei Tauben werden durch den Priester geopfert, um «für sie so vor dem HERRN wegen ihres verunreinigenden Ausflusses Versöhnung (zu) erwirken».

Religionsführer sind häufig männlich. Ob es auch daran liegt, dass menstruierende Frauen in vielen Religionen als unrein gelten?

Der griechische Philosoph und Wissenschaftler Aristoteles (384 v. Chr.–322 v. Chr) sah in der Menstruation den Beweis für die weibliche Minderwertigkeit und der Römer Plinius der Ältere (ca. 23 n. Chr–79 n. Chr) beschrieb, dass in der Nähe menstruierender Frauen der Wein verderbe, Bienen stürben und Saatgut unfruchtbar würde. Der Schweizer Theologe und Philosoph Paracelsus (1493–1541) setzte noch einen drauf, indem er die Menstruationsblutung zur Bedrohung der Menschheit stilisierte.

Das Christentum erlang seine Identität durch Abgrenzung vom Judentum auch durch bewusste Übertretung jüdischer Reinheitsvorschriften. Es findet sich keine offizielle Lehre des Menstruationstabus. Beim Evangelisten Markus lesen wir von folgender Begegnung: Eine Frau, die «den Blutfluss seit 12 Jahren hat und somit als unrein und als Unberührbare gilt, berührt das Gewand Jesus, das eines Juden. Sie begeht damit – nach jüdischer Reinheitsauffassung – eine Gesetzesüberschreitung. Jesus lässt sie gewähren und entlässt die menstruierende Frau mit den Worten, «meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht; geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage!», Markus 5,25–34.

In ärmeren Ländern haben nicht alle Mädchen und Frauen Zugang zu Monats-Hygieneprodukten.

Christentum:

Unreinheit verliert an Bedeutung

Das Christentum verortet die Kategorien «rein» und «unrein» theologisch in das Innere des Menschen. Die körperliche Reinheit verliert ihre zentrale Bedeutung, allerdings auch im Sinne der Hygieneverweigerung. Die alttestamentarischen Menstruationsvorschriften gelten im Christentum nicht mehr. Soweit die Theorie, denn die Praxis sieht anders aus: Auch menstruierende Christinnen gelten in einigen Regionen der Welt als unrein und folglich wird auch ihnen während ihrer Periode der Kontakt mit dem Heiligen in ihrem Religionssystem verwehrt.

Der Islam, die jüngste der drei grossen monotheistischen Weltreligionen, unterscheidet ebenfalls strikt zwischen dem Zustand der Reinheit und der Unreinheit. Dazu Sure 2:222: Und sie werden dich über die Menstruation befragen. Sprich: «Sie ist ein Leiden». Enthaltet euch daher eurer Frauen während der Menstruation und naht ihnen erst wieder, wenn sie sich gereinigt haben. Sind sie jedoch rein, dann verkehrt mit ihnen, wie Allah es euch geboten hat. Siehe, Allah liebt die Bekehrenden und liebt die sich Reinigenden. Je nach Auslegung, gilt das Verbot für menstruierende Frauen zu beten und zu fasten, die Berührung des Koran sowie das Betreten einer Moschee.

Auch im Hinduismus und Buddhismus herrscht die Vorstellung Menstruationsblut sei verunreinigend. In Nepal müssen Mädchen und Frauen die Zeit ihrer Tage abgesondert von der Gemeinschaft in einer sogenannten «Menstruationshütte» verbringen. Viele haben Angst vor der monatlichen Isolierung, die einige Gefahren mit sich bringt, wie etwa eisige winterliche Kälte, Verletzungen durch wilde Tiere und Bedrohung durch übergriffige Männer. In Indien hat das Mens-

truations-Stigma mitunter verheerende BildungsNachteile für Mädchen, denn in vielen staatlichen Schulen fehlen Toiletten. Schätzungsweise jedes vierte indische Mädchen verpasst während seiner Periode den Unterricht.

Berichten der Weltgesundheitsbehörde, der WHO, zufolge, haben vielerorts mittellose Mädchen und Frauen keinen Zugang zu Monats-Hygieneprodukten und prostituieren sich für Binden und Tampons. Laut WHO und der Hilfsorganisation CARE steigt die Zahl stetig. CARE versucht diesem alarmierenden Trend durch mehr Bewusstsein für die hygienische Notlage der Frauen entgegenzuwirken.

Menstruationsblut in zentraler Rolle In einigen tantrischen Praktiken und indigenen Kulturen hingegen spielt Menstruationsblut in religiösen Zeremonien eine zentrale Rolle. Die Anthropolog*innen Thomas Buckley und Alma Gottlieb deuten die Verwendung von Menstruationsblut als Akt extremer Transgression von Reinheitsvorstellungen und Reinheitsgeboten, deren bewusste und gewollte Überschreitung als heroischer Akt hochstilisiert werde aber keineswegs die Trennung von rein und unrein aufhebe.

«Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse.» Dieser Werbesatz sollte einst das Tabu aufbrechen, ist aber prototypisch für das, was Werbung für Menstruationsprodukte ausmacht: Das Tabu der Menstruation wird reproduziert und verstärkt. «In Würde bluten» fordern Frauen weltweit am 28. Mai, dem Internationalen Tag der Menstruation. Die monatliche Blutung ist der natürlichste Vorgang der Welt, höchste Zeit für einen natürlichen gesellschaftlichen Umgang mit ihr.

«Menstruationsblut ist nicht kontrollierbar»

Interview: Gundula Maria Tegtmeyer

Fast alle grossen Religionen betrachten die Menstruation als etwas Unreines, ja, gar Bedrohliches. Professorin Dr. Theresia Heimerl, römisch-katholische Theologin vom Institut für Religionswissenschaft, Graz, sagt, wie es dazu gekommen ist.

«natürlich»: Frau Professorin Heimerl, einer Ihrer theologischen Forschungsschwerpunkte ist «Körper – Geschlecht – Religion». Bitte erläutern Sie unseren Lesenden die Kategorisierung von Menstruationsblut als unreine Ausscheidung.

Theresia Heimerl: Blut generell hat in vielen Religionen einen ganz besonderen Status. Es spielt für Opfer ebenso eine Rolle wie für magische Praktiken, der Kontakt von Blut mit «dem Heiligen», also sprich wann und wie Blut in die Sphäre der Transzendenz, konkret in Tempel, Opferstätten usw. gelangen darf, ist strengen Regeln unterworfen. Menstruationsblut ist ein besonderer Fall innerhalb dieser komplexen Rolle von Blut: Es ist nicht kontrollierbar, wie etwa bewusst herbeigeführte Verletzungen bei religiösen Praktiken. Es ist einem Geschlecht vorbehalten und konstituiert so die Geschlechterbinarität wesentlich mit. Es fällt «örtlich» im Körper mit den anderen Ausscheidungen zusammen und gehört dadurch zum Bereich des «Verborgenen» und «Unreinen».

Finden wir die Kategorisierung in rein und unrein auch heute noch im Christentum?

Das Christentum positioniert sich in seinen Anfängen bewusst gegen das traditionelle jüdische Reinheitsverständnis. Allerdings finden wir bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts sowohl im katholischen als auch orthodoxen Christentum als eine der Begründungen für den Ausschluss für die Weihe von Frauen, dass diese während der Menstruation das Allerheiligste beflecken

würden. Auch sind in Osttirol oder der Schweiz bis vor wenigen Jahrzehnten sogenannte «Aussegnungen» von Frauen 40 Tage nach der Geburt überliefert, bis dahin durften sie aufgrund der nachgeburtlichen Blutung keine Kirche betreten.

Menstruierende Frauen werden in vielen Glaubenssystemen und Gesellschaften als Überschreitung, gar als Bedrohung der Ordnung wahrgenommen. Warum ist das so?

Alle grossen Religionssysteme sind in patriarchal geprägten Gesellschaften entstanden. Die Ordnungskategorie «rein – unrein» ist aus männlicher Perspektive konzipiert und trug zum Ausschluss von Frauen aus verschiedenen Bereichen der Öffentlichkeit bei. Ob Frauen an dieser Kategorisierung aktiv beteiligt waren, lässt sich religionshistorisch nicht mehr rekonstruieren. Wenn heute von manchen Vertreterinnen eines spirituellen Feminismus Absonderungsriten rund um die Menstruation bei indigenen Kulturen als Form einer speziellen weiblichen Religiosität oder geheimen Machtstruktur propagiert werden, so ist dies eine sehr junge Entwicklung und postmoderne Umdeutung.

Beobachten Sie das Aufbrechen des Tabus Menstruationsblut?

Aktionen wie die «Erdbeerwoche» oder die Forderung, Menstruationsartikel gratis zur Verfügung zu stellen oder Menstruationsbeschwerden auch arbeitsrechtlich als Krankheit anzuerkennen, zeigen deutlich, dass das Thema in der Gesellschaft immer mehr enttabuisiert wird. Allerdings gibt es dazu seitens der katholischen und protestantischen Kirche keine Stellungnahmen, dem Thema «rein – unrein» wird kaum mehr Bedeutung beigemessen. Die gegenwärtigen Diskurse über Menstruation sind rein säkular.

Herkömmliche Periodenprodukte sorgen nicht nur für riesige Müllberge, sie sind oft auch schädlich für die Gesundheit. Doch in den letzten Jahren haben nachhaltige Alternativen an Beliebtheit und Bekanntheit gewonnen.

Blanca Bürgisser

Eine menstruierende Person hat während rund 35 Jahren ihres Lebens ihre Periode, was sich auf über 400 Zyklen beläuft. Wer reguläre Einwegprodukte wie Binden oder Tampons verwendet, benutzt somit 10 000 bis 15 000 Hygieneartikel. Jährlich werden so weltweit um die 45 Milliarden Tampons und Binden verbraucht. Dies ist problematisch, da viele dieser Produkte aus synthetischen Materialien bestehen und weder biologisch abbaubar noch recyclebar sind. Und wenn sie erstmal in der Umwelt landen – was leider viel zu oft der Fall ist –, brauchen diese Produkte Hunderte von Jahren, bis sie sich zersetzen.

Eine weitere Problematik besteht darin, dass viele der herkömmlichen Periodenprodukte Schadstoffe enthalten. Dies ist besonders schlimm, wenn man bedenkt, dass die vaginale Schleimhaut eine der empfindlichsten und aufnahmefähigsten Körperstellen ist und Schadstoffe darüber rasch ins Blut gelangen. Dazu gehören Rückstände von Pestiziden, Bleichmitteln und Weichmachern, die für die Verarbeitung von Baumwolle und Zellulose genutzt werden. Aber auch Duftstoffe und Mikroplastik sind in vielen Binden enthalten. Trotz dieser Tatsache sind Firmen nicht verpflichtet, die Inhaltsstoffe auf der Packung aufzulisten. Neben gesundheitlichen und ökologischen

Vorteilen sind viele nachhaltige Periodenprodukte auch besser für das Portemonnaie. Studien gehen davon aus, dass Menstruierende in ihrem Leben zwischen 2000 und 6000 Franken für Einwegperiodenprodukte ausgeben. Glücklicherweise gibt es zahlreiche nachhaltige Alternativen, die den Müllberg senken und zudem besser für Umwelt und Gesundheit sind. Anbei stellen wir Ihnen sieben Alternativen vor, die Ihnen helfen, die Periode nachhaltiger zu gestalten.

Die Menstruationstasse

Die Tasse aus medizinischem Silikon, die wie ein Tampon eingeführt wird, hat zahlreiche Vorteile. Sie kann bis zu 35 Milliliter Blut auffangen und acht Stunden am Stück getragen werden. Nach dem Einsetzen bildet sich ein Vakuum, wodurch im Normalfall kein Blut ausläuft und unangenehme Gerüche verhindert werden. Die Tasse kann nach dem Leeren mit Wasser ausgespült und gleich wieder eingesetzt werden. Nach jedem Zyklus sollte die Tasse abgekocht werden, wodurch sie bis zu zehn Jahren haltbar ist. Anders als beim Tampon werden die Schleimhäute weniger ausgetrocknet. Das Einsetzen kann zu Beginn etwas herausfordernd sein, ebenso wie das eigene Blut zu sehen. Beim Kauf sollte auf hochwertiges Material geachtet werden, doch auch solche Exemplare gibt es bereits ab 30 Franken.

Stoffbinden

Bis zur Erfindung und Vermarktung der modernen Wegwerfbinden waren Stoffbinden das wohl am meisten verwendete Periodenprodukt in der westlichen Welt (siehe Kasten). In ihrer Form unterscheiden sie sich kaum von den gängigen Binden. Dank natürlichen Materialien wie Baumwolle oder Hanf sind sie sehr langlebig und besser für die empfindliche Vulvahaut.

Weil sie mit Druckknöpfen an der Unterhose angebracht werden, haben sie keine Klebefolie mit potenziellen Schadstoffen. Sie sind atmungsaktiver, wodurch man weniger schwitzt und das Risiko für eine Pilzinfektion sinkt. Anders als bei der Menstruationstasse muss man sich jedoch gleich einige Exemplare kaufen, wodurch die Kosten höher sind. Wer möchte, kann sie sich auch selbst nähen. Das Wechseln unterwegs kann eine Herausforderung darstellen. Es empfiehlt sich, dafür einen beschichteten und gut verschliessbaren Beutel dabeizuhaben.

Stofftampons

Stofftampons bestehen aus einem rechteckigen Stoffstück, das aufgerollt und mit einer Baumwollschnur zusammengebunden wird. Sie sind einfach selbst herzustellen und können alles, was ein regulärer Tampon kann. Sie sind jedoch schwieriger einzuführen und können die Schleimhaut austrocknen. Um Infektionen zu vermeiden, müssen sie zudem öfters gewechselt werden. Wie bei der Stoffbinde spült man den Stofftampon nach der Entnahme kalt aus und wäscht ihn dann bei mindestens 60 Grad.

Die Schwämmchen werden wie ein Tampon verwendet. Man muss sie vor dem Einführen nur kurz befeuchten und auswringen. Sie können gut mit den Fingern entfernt werden. Da Schwämme essenziell für die Meeresfauna sind, sollte man sie nur von Firmen kaufen, die den Artenschutz berücksichtigen.

Schwämme sind Lebewesen, ihre Verwendung ist also nicht vegan. Trotzdem haben sie einige Vorteile: Sie passen sich an den Körper an und sind komfortabel zu tragen. Ihre Grösse lässt sich zuschneiden, und sie können auch während des Sex getragen werden. Sie trocknen die Schleimhäute nicht aus und sind leicht zu reinigen. Man muss sie nur mit kaltem Wasser ausspülen und kann sie wieder einsetzen. Zwischendurch kann das Schwämmchen zur gründlichen Reinigung über Nacht in Essigwasser eingelegt werden.

Freebleeding

Beim Freebleeding verzichten Menstruierende auf Periodenprodukte. Mit der Beckenbodenmuskulatur kontrolliert man die Blutung, sodass man nur blutet, wenn man auf der Toilette ist, oder man sucht die Toilette auf, sobald sich ein Blutschwall ankündigt.

Da man dabei komplett auf Periodenprodukte verzichtet, spart man Geld und erzeugt keinen Abfall. Freebleeding kann jedoch einschränkend sein: Man ist stets auf den Zugang zu einer Toilette angewiesen und muss auch in der Nacht öfters aufs WC.

Stoffbinden haben Druckknöpfe, mit denen sie an der Unterhose festgemacht werden können.

Einwegprodukte aus Biobaumwolle

In manchen Situationen sind herkömmliche Binden und Tampons am praktischsten. Biobaumwollprodukte sind auch eine gute Zwischenlösung für alle, die langsam auf nachhaltige Periodenprodukte umstellen möchten. Der Verzicht auf Pestizide schützt nicht nur die Umwelt und die Menschen in den Produktionsländern, sondern ist auch besser für die eigene Gesundheit, da keine Schadstoffe in den Körper gelangen. Durch ihre Plastikfreiheit sind sie zwar zersetzbar, es handelt sich jedoch immer noch um ein Einwegprodukt. Zusätzlich hat der Baumwollanbau einen hohen Wasserverbrauch, und die Weiterverarbeitung benötigt viel Energie.

Periodenunterwäsche

Auf den ersten Blick hat Periodenunterwäsche viele Vorteile. Sie kann wie normale Unterwäsche getragen werden. Sie absorbiert so viel Blut wie bis zu drei Tampons, ohne sich feucht anzufühlen. Viele Modelle enthalten jedoch Mikroplastik, der beim Waschen ins Wasser gelangt. Während die antibakterielle Schicht unangenehme Gerüche verhindert, wirkt diese meist nur wenige Jahre und enthält oft bedenkliche Biozide, die unter Verdacht stehen, gesundheitsschädlich zu sein. Biozide werden eingesetzt zum Abtöten von Bakterien und Pilzen. Denn wenn unser Blut über längere Zeit in der Menstruationsunterhose eingeschlossen ist, bilden sich in der Feuchtigkeit Bakterien und Mikroorganismen. Um diese abzutöten, müsste man die Periodenunterwäsche bei 70 bis 80 Grad waschen, was aufgrund der darin enthaltenen Materialien nicht möglich ist.

Die Vielfalt an Periodenprodukten ist gross.

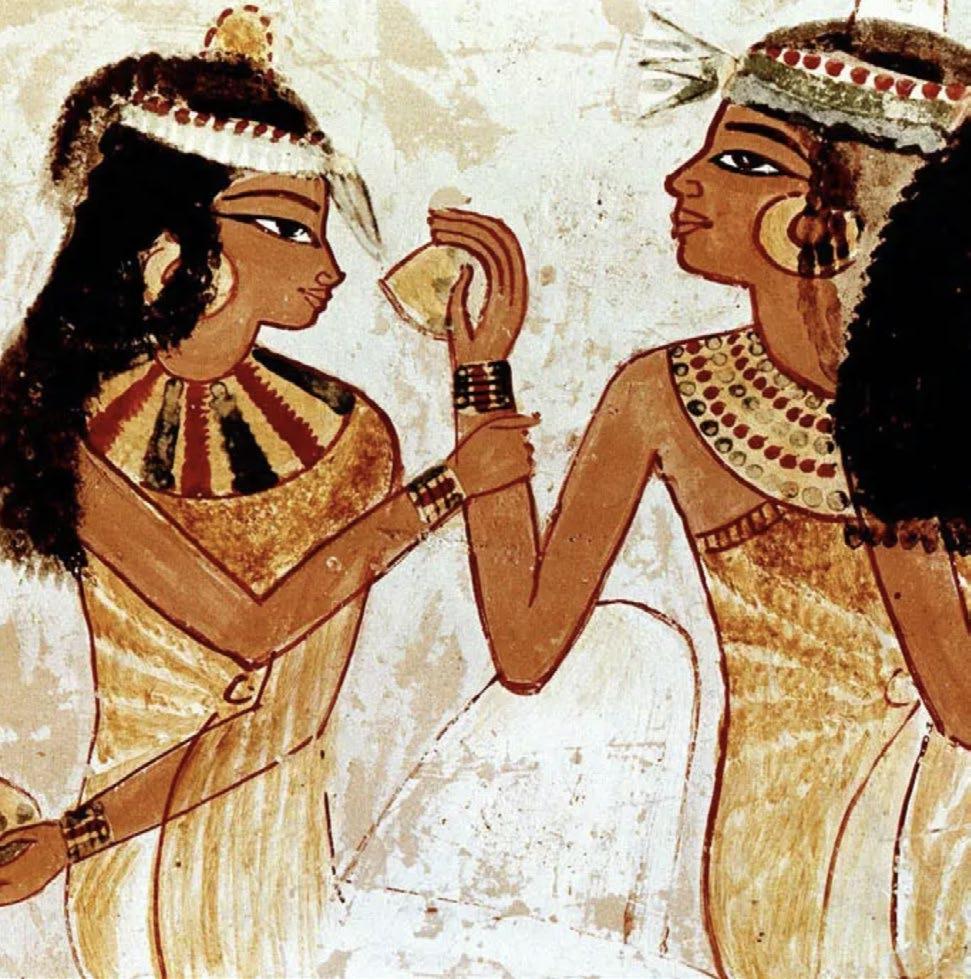

Die Auswahl an Menstruationshygieneartikeln ist erst seit Kurzem so umfassend. Industriell hergestellt werden sie erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Namentlich die industriell hergestellten Einwegprodukte gibt es erst seit wenigen Jahrzehnten auf dem Markt. Doch schon viel früher gab es erste Periodenprodukte. Im alten China hatten sie eine vergleichsweise breite Auswahl. Frauen fertigten Binden per Hand an und fixierten sie mit Bändern am Gürtel. Diese waren mit Strohpapier, Baumwolle oder Altkleidern gefüllt. Je nach Material waren sie waschbar oder Einwegartikel. Die Frauen des Alten Ägyptens halfen sich mit Holzstäbchen, die sie mit Papyrus umwickelten. Vermutlich trugen sie während ihrer Menstruation ausserdem spezielle Unterwäsche, die sie anschliessend wuschen. Dort hineingestecktes Gras und Papyrus diente zum Aufsaugen des Blutes.

Im europäischen Mittelalter galt die verbreitete Meinung, Menstruationsblut solle ungehindert abfliessen. Teilweise war es Frauen sogar verboten, Unterwäsche zu tragen oder ihre Periode anderweitig aufzufangen. Die durchschnittliche Frau war zu dieser Zeit sehr häufig schwanger oder stillte. Daher bekamen viele Frauen im gebärfähigen Alter nicht so oft ihre Menstruation. Später, zu Beginn der Neuzeit, halfen Frauen sich mit Binden aus Leinen, Altkleidern oder Wolle. In Amerika war in Mulltuch eingeschlagene Baumwolle üblich. Die ersten industriell hergestellten Artikel für die Monatshygiene kamen Ende des 19. Jahrhunderts auf den Markt. Sie bestanden aus Holzwolle, Torfmoos und später auch aus Frottierstoff oder Watte. In Deutschland entwickelten im Jahre 1926 die Vereinigten Papierwerke Nürnberg, die später auch Tempo-Taschentücher vermarkteten, eine Zellstoffbinde im Netzschlauch für den Einmalgebrauch; das Produkt trug den Namen «Camelia». Heute enthalten Damenbinden Zellstoff, Baumwolle und/oder Kunststoff. Sie sind ausserdem mit einer Klebeseite versehen, damit die Binde nicht verrutscht. ska

Das Geheimnis sei sofort verraten: Dem hohen Beta-Carotin-Gehalt der Goldhirse ist es zu verdanken, dass diese Bratlinge so sonnig-knusprig sind. So wie sie aussehen, so schmecken sie. Fabelhaft! Kein Wunder, sind die glutenfreien Körnchen ihr Gold wert –bei all den gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen, die sie zu bieten haben.

Zutaten

für 4 Personen

250 g Biofarm Goldhirse

1 EL Biofarm Olivenöl

6 dl Bouillon

150 g Rüebli

100 g Greyerzer gerieben

150 g Vollmilch Quark

2 Eier

100 g Biofarm Hirseflocken

1 Knoblauchzehe

50 g Frischer Schnittlauch

Nach Bedarf Salz und Pfeffer

Nach Bedarf Basilikum, Majoran, Paprika, Pfeffer, Chili

Nach Bedarf Biofarm Weissmehl

Zum Anbraten Biofarm Sonnenblumen-Bratöl

Hirsenbratlinge

1. Die Goldhirse unter fliessendem Wasser abspülen und abtropfen lassen.

Die Hirse in einer Pfanne mit Olivenöl bei schwacher Hitze kurz anrösten. Mit der Bouillon ablöschen, aufkochen und bei schwacher Hitze 5 bis 8 Minuten weichkochen. Die Pfanne von der Platte nehmen, die Hirse etwa 10 Minuten quellen und anschliessend auskühlen lassen.

2. In der Zwischenzeit die Rüebli fein raffeln und mit Käse, Quark, Eiern, Hirseflocken und Schnittlauch in eine Schüssel geben. Den Knoblauch dazu pressen. Die Goldhirse mit den andren Zutaten mischen und mit Salz, Pfeffer und weiteren Gewürzen abschmecken.

3. Aus der fertigen Masse Bratlinge formen. Sollte die Masse zu feucht sein, etwas Mehl dazugeben, bis eine schöne kompakte Masse entsteht. Die Bratlinge in eine Bratpfanne mit Öl geben und auf beiden Seiten gold-braun anbraten.

Süsse Hauptspeise oder zum Dessert: Topfenknödel sind immer eine gute Wahl. Typisch österreichisch, saftig und locker. Topfen ist übrigens das österreichische Wort für Quark und verleiht dem Knödel seine Luftigkeit und Frische. Die Zubereitung geht blitzschnell und macht damit auch spontane Gäste satt und glücklich.

Für die Topfenknödel:

500 g Topfen

2 Eier, Gr. M

8 EL Dinkel Griess

4 EL Dinkel-Semmelbrösel

Prise Salz

1 Pkg. Vanillezucker (optional)

Für die Butterbrösel:

50 g Butter

150 g Dinkel-Semmelbrösel

Für das Apfelmus:

3 – 4 süss-saure Äpfel

50 ml Wasser

Spritzer Zitronensaft

Prise Zimt

Opfenknödel mit Apfelmus

1. Für die Dinkel Topfenknödel alle Zutaten rasch miteinander verrühren und für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank durchziehen lassen.

2. Äpfel schälen, in kleine Stücke schneiden und in einen kleinen Topf geben. Mit Wasser aufgiessen, Zitronensaft sowie Zimt zugeben und auf kleiner Flamme köcheln lassen bis die Äpfel zerfallen. Alternativ können die weichgedünsteten Äpfel auch mit einem Mixstab fein püriert werden.

3. Einen Topf mit reichlich Wasser aufsetzen und zum Sieden bringen. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und mit feuchten Händen oder einem Eisportionierer Knödel formen.

4. Die Knödel ins siedende Wasser legen und für ca. 10–12 Minuten ziehen – nicht kochen lassen. Je nach Größe der Knödel kann sich die Garzeit etwas verkürzen oder verlängern.

5. In der Zwischenzeit die Butter schmelzen und die Dinkel-Brösel darin goldbraun rösten.

6 Knödel aus dem Wasser nehmen, in den Bröseln schwenken und mit Apfelmus servieren.

Ist unsere monatliche Blutung ein Defizit oder ein Geschenk der Natur? Ich stelle fest, dass die Periode in der Öffentlichkeit immer als Problemfall betrachtet wird. Wir lesen von prämenstruellen Beschwerden, Endometriose, Myome bis hin zu Wechseljahrbeschwerden. Die Thematisierung ist oft auch berechtigt. Die meisten Frauen fühlen sich in diesen Tagen sensibler und dünnhäutiger als sonst. Haben Schmerzen, sind müde und unkonzentriert – und müssen trotzdem so tun, als wäre alles wie immer in bester Ordnung. Nicht wenige Frauen gehen Monat für Monat durch die Hölle und schlucken während zwei Tagen Schmerzmittel, um einigermassen über die Runden zu kommen. Aber Hand aufs Herz. Ist es das, was die Schöpfung für uns Frauen vorgesehen hat?

Einen Körper, der sich rund vierzig Jahre lang monatlich auf die Möglichkeit einstellt, Kinder zu gebären und uns schmerzhaft in Erinnerung ruft, dass wir mit durchschnittlich zwei Kindsgeburten pro Frauenleben den Daseinszweck mehrheitlich nicht erfüllen? Was, wenn wir die Geschichte umdrehen? Wenn wir mit Hilfe unseres Zyklus unseren Körper, unsere Spiritualität, unsere tiefe Kreativität, unsere Weiblichkeit und unsere Kraft besser kennenlernen. Hören wir doch auf, unsere ureigenste Weiblichkeit als ein störendes Defizit zu betrachten, nur weil wir in einem, mehrheitlich von männlichem Gedankengut geprägten Umfeld mithalten wollen, müssen oder meinen zu müssen. Durch das Nichtannehmen von dem, was ist, erhöhen wir die Beschwerden, welche die Menstruation begleiten können. Und umgekehrt. Je tiefer wir uns auf den natürlichen Prozess der Blutung einlassen können, desto entspannter kann sich die Mischung aus Blut, Wasser und Schleimhaut von der Gebärmutter lösen und ausgestossen werden. So zumindest berichten viele Frauen, die sich von PMS und Erschöpfung befreit haben, indem sie einen achtsameren Umgang mit sich und ihrem Zyklus gefunden hatten.

Liebe Frauen, unser Zyklus ist unsere Natur, unser Nährboden und unser Taktgeber. Nicht ich – mein Ego – gebe den Rhythmus vor, sondern die Natur meines Körpers, die verbunden ist mit der Zeitrechnung des Mondes. Wir dürfen mit Hilfe von unserem Zyklus lernen, dass wir einem Zeitgeschehen unterstellt sind, das wir nicht kontrollieren oder beherrschen können. Wir können uns diesem Rhythmus lediglich hingeben, genauso wie wir uns beim Tanzen der Musik hingeben und uns von ihr durch den Raum tragen lassen. Betrachten Sie sich als fliessendes Gleichgewicht. Wie das Meer bei Ebbe und Flut zieht sich Ihre Energie in der Zeit der Mensturation zurück in Ihr Innerstes. In der Zeit gegen den Eisprung hin, überfluten Sie Ihr Umfeld mit Ihrer Energie. Die Energie wird, genauso wie das Meerwasser, nicht weniger – sie zieht sich nur zurück, um später umso kraftvoller zurückzukommen.

Eine Möglichkeit, die Natur des Menstruationszyklus wieder ins Bewusstsein zu rufen, und mehr in Fluss zu kommen, ist die Auseinandersetzung mit dem Mond und die Symbolik der Jahreszeiten, welche die verschiedenen Phasen des Zyklus repräsentieren. Mit dem ersten Tag der Blutung beginnt der innere Winter (ca. Tag 27 bis 5). Danach bewegt sich der Körper mit einer Aufbruchstimmung in den Frühling (ca. Tag 6 bis 11), erreicht im Sommer (ca. Tag 12 bis 19) in der Zeit des Eisprungs seinen energetischen Höhepunkt und zieht seine Energie dann langsam mit der Herbstphase (ca. Tag 20 bis 26) zurück, bis mit dem Einsetzen der nächsten Blutung erneut der Winter Einzug erhält. Frauen die nicht, oder nicht mehr bluten nehmen den Mond als Orientierungshilfe. Mit dem Neumond beginnt der Winter, im Vollmond ist die Spitze der Energie und dazwischen baut sich die Energie entweder auf, zum Vollmond hin, oder ab, zum Leermond hin. Frühling und Sommer stehen für Offenheit. Wir sind nach aussen orientiert, voller Energie, voller Kraft, gesellig und sprühend. Im Herbst beginnt sich das Licht im Aussen zu dimmen. Es

geht darum, dass wir nun langsam bei uns selbst ankommen, vermehrt nein sagen und im Winter, beim Einsetzen der Blutung dann die Qualität des inneren Raumes geniessen. Überlegen Sie sich mal, wo sie gerade stehen in Ihrem Zyklus oder im Mond. Überlegen Sie sich auch, wie Sie sich fühlen und worauf sie, jetzt am meisten Lust hätten. Raus ins Geschehen oder rein in die warme Höhle?

Die Zeit des inneren Winters ist eine magische Zeit. Es geht um Rückzug, Neinsagen zur Welt, Loslassen, Ruhe und Stille. Die Lichter der Aussenwelt gehen aus, dafür wird das innere Licht umso stärker. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie sie sich in ihrer momentanen Lebenssituation rausnehmen können. Für die eine Frau ist das ein freier Tag, für die andere sind es fünf Minuten bewusste Ruhe. Je regelmässiger Ihr Zyklus ist, je besser lässt sich ihr Leben um den Zyklus planen. Ich bitte Sie, lassen Sie sich nicht mehr von ihren Schmerzen zur Ruhe zwingen, sondern planen Sie die Zeit für sich selbst bereits jetzt, proaktiv, in ihrem Kalender ein. Führen Sie ein einfaches Zyklustagebuch, in das Sie ab dem ersten Tag der Menstruation schreiben, wie sie sich fühlen und was Ihnen jetzt guttut. Nach ein paar Monaten erkennen Sie ein Muster, das Ihnen Einblick gibt in Ihr Energielevel. Das eine Prozent mehr Ruhe, das Sie sich in der Zeit des inneren Winters schenken, werden Sie in der Zeit des Frühlings wieder zur Verfügung haben.

Während der Menstruation sind wir empfänglicher für spirituelle Aspekte im Leben. Empfangen Visionen und kreieren Ideen, lassen gehen, was nicht mehr wichtig ist und finden einfacher einen Zugang zur inneren Tiefe. Diese Tiefe ist wichtig. Aus ihr schöpfen wir Frauen Kraft. Es braucht Mut, dort hinunterzusteigen. Die Welt will uns strahlend, lachend und nickend. Doch auch die Melancholie, die Vergänglichkeit und das Abtauchen brauchen Platz in unserem weiblichen Lebensrhythmus. Und nicht vergessen: Die Zeit der inneren Einkehr ist auf einige Tage begrenzt. Am Tag 5 kommt erneut der Frühling. Sie reissen sich aus der Höhle, hüpfen über das Feld und vergnügen sich. Im Sommer setzen Sie voller Energie alle Projekte mit Links um, im Herbst beginnen Sie sich langsam vom Aussen zu verabschieden und dürfen sich bereits freuen, dass um die Zeit des inneren Winters ein paar ruhige Tage anstehen, die Ihnen erlauben, einfach mal nichts zu machen.

Männliche Energie hat etwas Strukturiertes. Da wird gut eingeteilt und kontinuierlich einen Schritt vor den anderen gesetzt. Weibliche Energie ist Bewegung. Das sind energetische Wellenberge und Wellentäler. Ich wünsche mir so sehr, dass immer mehr Frauen in diese Kraft kommen und zu ihrer bewegten Weiblichkeit stehen. Die Welt muss lernen, damit umzugehen – und das wird sie auch. Und wir Frauen müssen lernen, auch unser eigenwilliges, borstiges, zutiefst weibliches Herbst-Winter-Gesicht anzunehmen, das vermeintlich weniger attraktiv und verführerisch ist als unsere, von der Gesellschaft als weiblich empfundene Frühling-Sommer-Seite.

Der Text ist inspiriert vom Buch: «Wild Power – discover the magic of your menstrual cycle and awaken the feminine path to power» von Alexandra Pope und Sjanie Hugo Wurlitzer.

Sabine Hurni arbeitet als Naturheilpraktikerin und Lebensberaterin in Baden, wo sie auch Ayurveda Kochkurse, Lu Jong- und Meditationskurse anbietet.

KNIESCHMERZEN

Ich leide seit 6 Monaten an einer Pseudogicht mit Kalziumpyrophosphatkristallen. Ein Teil davon wurde schon abgesogen und einmal wurde Cortison gespritzt. Ich habe Quarkwickel gemacht, gekühlt, Cartilago/Mandragora comp. und Bryona/Stanum injziert, Arnikaglobuli geschluckt und Arnikaöl eingerieben. Leider ohne Erfolg. Ich habe auch eine schwere Osteoporose, deshalb sind wir zurückhaltend mit Cortisonspritzen. Ich weiss nicht mehr wie weiter. Anscheinend weiss man die Ursache nicht, könnte es eine Stoffwechselstörung sein? Haben Sie einen guten Rat?

U. B., Zürich

Ich würde im Moment den Körper vorwiegend innerlich stärken und strikt auf alles verzichten, was die Entzündung vorantreibt und die Säure im Köper erhöht. Versuchen Sie in den nächsten Wochen das Gemüse zu Ihrer Nahrungsgrundlage zu machen. Verzichten Sie auf Schweinefleisch und Eier. Sie dürfen ab und zu, das heisst maximal zweimal die Woche, Fleisch essen, aber nur in Kombination mit viel Gemüse.

Beim Käse geben sie den Schaf- und Ziegen milchprodukten den Vorrang, weil diese Milch eher wärmend ist für den Körper und weniger häufig zu Stress führt im Immunsystem. Und sorgen Sie beim Getreide ebenfalls für Abwechslung. Essen Sie höchstens einmal täglich ein Weizen- oder Dinkelprodukt und weichen Sie vermehrt auf Reis und Hirse aus.

Auf diese Weise reduzieren Sie die stärksten Entzündungsförderer aus der Nahrung und sorgen Sie für ein ausgewogenes Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper. Das scheint mir im Moment sehr wichtig zu sein. Oder anders gesagt: Bis die Entzündung weg ist, würde ich Ihnen sehr ans Herz legen, sich an das sogenannte Schimpansenfutter ;-) zu halten:

Gemüse und Früchte als Nahrungsgrundlage. Essen Sie Gemüse mit Reis, Gemüse mit Käse, Gemüse mit Fisch (Lachs), Gemüse mit Nüssen/Kernen.

Hier noch ein paar Inputs zum Reinspüren, ob das etwas wäre für Sie: Sie können sich in der Drogerie auch eine Packung Basen-Badesalz kaufen und damit die Füsse baden und das Knie einreiben. Oder Vollbäder machen. Als Alternative ginge auch Heilerde. Es gibt zudem Basensalze, die man einnehmen kann, um das gesunde Gleichgewicht wieder herzustellen. Und kennen Sie MSM? Sie erhalten in Drogerien und Apotheken Kurkumapräparate, die mit MSM angereichert sind. Das MSM ist eine Schwefelverbindung, die stark entzündungshemmend wirkt. Ich wünsche Ihnen von Herzen gute Besserung!

Sie dürfen die beiden Produkte aufbrauchen. Die Salbe über Nacht anwenden, die Tropfen am Tag bei Bedarf. Wenn die Salbe mal offen ist, sollte man sie innert rund sechs Monaten aufbrauchen. Ansonsten müssen sie sich keine Sorgen machen wegen einer Überdosierung. Befeuchtende Augenpräparate werden Sie vermutlich in der Zukunft immer mehr oder weniger intensiv begleiten. Wenn Sie Ihre Produkte aufgebraucht haben, können Sie auch mal die Augentropfen von Wala probieren. Es ist, wie auch Weleda, ein anthroposophisches Präparat und enthält eine sehr interessante Wirkstoffkombination. Sie finden die Tropfen in Drogerien und Apotheken unter dem Namen: Wala Chelidonium/Terebinthina laricina comp.

VERSPANNUNGEN

Ich habe seit geraumer Zeit Schmerzen und Verspannungen im unteren Rücken/ Po/Hüfte/Leiste. Die Physiotherapie hat anfänglich geholfen, dann hat es stagniert und jetzt ist die Situation eher wieder schlechter. Wie kann ich – allenfalls durch entsprechende Ernährung – die Muskeln geschmeidiger machen?

D. R., Winterthur

Haben Sie in Ihrer Nähe die Möglichkeit, sich Ayurveda Massagen zu gönnen? Oder Shiatsu, Lomilomi, Esalem – etwas, das ihren ganzen Körper rundherum behandelt. Besonders die Ayurveda-Behandlungen mit warmem Öl sind Balsam für harte Muskeln und machen Sie tatsächlich geschmeidig. Allenfalls können Sie sich sogar mal eine oder zwei Wochen Ayurveda-WellnessFerien gönnen. Das tut ungemein gut, nicht zuletzt auch deshalb, weil man gehegt und gepflegt wird wie ein Baby. Was die Ernährung betrifft so gilt im Ayurveda zur Beruhigung der harten Muskeln: Warm, regelmässig, gekocht, süss im Geschmack. Das heisst, drei warme Mahlzeiten pro Tag, auch als Kleinstmahlzeit möglich als heisse Bouillon oder gedämpfter Apfel. Aber warm und gekocht muss es sein. Trinken Sie über den Morgen verteilt heisses Ingwerwasser, essen Sie Rohkost nur über Mittag und als Zwischenverpflegung, trinken Sie allgemein warmes Wasser und essen Sie am Abend eine Suppe. Sehr wohltunend ist auch die Selbstmassage: Ölen Sie sich selbst zweimal die Woche von Kopf bis Fuss mit warmem Sesamöl ein.

Achten Sie auch auf Ihre Haltung sich selbst gegenüber. Oft deuten Anspannungen im Gesässbereich auf eine unendlich hohe Messlatte hin, die man sich auferlegt. Das Gefühl, nicht zu genügen prägt den Alltag und führt dazu, dass man sich selbst an den Rand der Belastbarkeit puscht. Es können auch alte Erwartungshaltungen von Seiten der Eltern sein, denen man niemals entsprechen kann. Als Extrembeispiel: Es kommt ein Mädchen zur Welt, obwohl sich die Eltern einen Jungen gewünscht hätten. Solche Themen können zu massiven inneren Anspannungen führen, die sich oft im Gesässbereich zeigen. Versuchen Sie allgemein sehr liebevoll im Umgang mit sich selbst zu sein. Muten Sie sich nur Dinge zu, die sie auch von anderen erwarten. Und reden Sie innerlich nur so mit sich selbst, wie sie auch mit anderen Menschen sprechen. Es ist extrem, wie brutal hart wir Menschen im inneren Dialog mit uns selbst ins Gericht gehen.

Sie stinkt gehörig, doch die heilsame Wirkung einer Zwiebel über dem Kinderbett oder eines Zwiebelwickels bei Ohrenschmerzen ist unbestritten.

So hilft die Zwiebel: Zwiebeln enthalten stark riechende Schwefelverbindungen, Kalium, Folsäure, Vitamin B6 und Vitamin C. Diese Wirkstoffe vermögen zähen Schleim zu lösen und Schmerzen zu stillen. Die Zwiebel kann deshalb bei Mittelohrenentzündungen helfen.

Anwendung: Es braucht eine Zwiebel, ein dünnes Baumwolltuch, ein Stück Rohwolle oder Watte und ein Stirnband oder eine Mütze zur Befestigung.

1. Die Mütze oder das Stirnband leicht vorwärmen,

2. In einer Pfanne etwas Wasser aufkochen.

3. Eine Zwiebel schälen und die äusserste, dickste Zwiebelhülle ablösen.

4. Die beiden Hälften auf das Tuch legen und auf dem Pfannendeckel wärmen.

5. Dem Kind kann schon mal die warme Mütze aufsetzen.

6. Wenn die Zwiebeln warm sind, im Tuch zerquetschen, damit der Saft austritt.

7. Ein Päckchen formen und dieses unter die Mütze auf das schmerzende Ohr schieben und mit Rohwolle abdecken.

Beachten Sie: Zwischen Zwiebel und Ohr sollte nur eine Lage Stoff sein. Zudem soll er das Ohr und den Bereich hinter dem Ohr bedecken. Zwei Stunden oder über Nacht einwirken lassen.

Soforthilfe bei Ohrenentzündungen:

• Zwiebelwickel sollten bei ersten Anzeichen einer Ohrenentzündung angewendet werden. Verbessert sich der Zustand des Kindes nach der Anwendung nicht, sollte der Kinderarzt aufgesucht werden.

• Auch ein Tropfen naturreines, ätherisches Lavendelöl kann helfen. Auf ein Stück Watte tröpfeln und ins Ohr schieben.

• Bei wiederkehrenden Ohrenschmerzen und Mittelohrenentzündungen könnte eine Kuhmilchallergie vorliegen.

Heute ist in der Medizin sehr vieles möglich und oft herrscht die Meinung vor, dass alles gemacht werden muss, was irgendwie möglich ist. Dabei wird verkannt, dass nicht alles, was möglich wäre, im konkreten Fall auch sinnvoll sein muss. In vielen Fällen ist sogar das Gegenteil der Fall. Es ist allgemein bekannt, dass sowohl unterlassene oder verspätete Leistungen als auch unnötige Mehrbehandlungen oder Fehlbehandlungen zu enormen Schäden führen. All dies kann grosse Probleme für Patient*innen darstellen, führt Fehlversorgung doch nicht selten zu Verunsicherung, Komplikationen oder sogar Folgeeingriffen.

In der Beratungspraxis begegnen uns Fälle aus allen Ausprägungen der schädlichen Versorgung, überwiegend jedoch aus dem Bereich der Fehlversorgung. Ungefähr die Hälfte aller Personen, welche sich an die SPO wenden, haben Fragen zu Behandlungen bzw. Behandlungsfehlern. Immer wieder zeigt sich: Es braucht ein Umdenken weg von der Standardisierung hin zur patientenorientierten Medizin. Das ständig wachsende medizinische Wissen muss der konkreten Situation dem einzelnen Patient*innen gegenübergestellt werden. Dazu muss ein bestimmter Prozess entwickelt werden, wonach das medizinische Fachwissen eingebracht, dann aber die Situation der Patient*innen ins Zentrum gerückt wird. Das heisst: Patient*innen müssen dort abgeholt werden, wo sie gerade stehen. Und das geht nur, indem man sie fragt.

Susanne Gedamke, Geschäftsführerin SPO

Mehr zum Thema Patient*innenrecht:

Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz, www.spo.ch

Telefonische Beratung via Hotline 0900 567 047, Fr. 2.90/Min.

Im Rahmen der SPO-Mitgliedschaft erhalten Sie diese Beratung unentgeltlich (044 252 54 22).

NÜSSE RÖSTEN ODER NICHT?

Immer wieder wird berichtet, man sollte Nüsse vor dem Verzehr rösten in der Pfanne oder im Backofen. Ist das unbedingt notwendig? Wir essen so viele Nüsse jeden Tag, dass ich unmöglich alle rösten kann.

E. S., Zürich

In unzähligen Blogs und Beratungsseiten heisst es, man müsse die Nüsse einweichen oder rösten. So werden sie bekömmlicher und die Nährstoffe seien besser verfügbar. Ich würde diese Aussage eher mit Vorsicht geniessen. Es stimmt, dass Nüsse, genauso wie Hülsenfrüchte und Getreide, Phytinsäure enthalten. Diese binden die Mineralstoffe und verhindern, dass diese von unserem Körper aufgenommen werden kann. Nun ist es aber so, dass der Phytingehalt in den Nüssen sehr variabel ist. Die einen Mandeln enthalten viel, die anderen wenig. Unter dem Strich heisst das, dass Sie vielleicht nicht ALLE Mineralstoffe aus der Mandel aufnehmen, aber immer noch genügend viele, auch wenn Sie die Mandeln weder rösten noch einweichen. Das Rösten macht die Nüsse und Mandeln knackiger und aromatischer. Und ja, sie werden dadurch auch bekömmlicher, weil sie aufgrund der Erhitzung die Verdauungsleistung unterstützen, auch wenn sie später kalt gegessen werden. Ein Lebensmittel, das einmal erhitzt war, hat eine andere thermische Qualität als ein rohes. Wenn jemand empfindlich auf Nüsse reagiert, kann das Rösten helfen. Walnüsse lösen roh bei vielen Leuten Aphten aus. Geröstet hingegen nicht.

Wenn Sie die Nüsse bisher gut vertragen haben, und davon gehe ich aus, wenn Sie derart viele davon essen, dann essen Sie diese auch in Zukunft roh. Für die vielen ungesättigten Fettsäuren ist das ohnehin viel besser. Wenn Sie trotzdem Lust haben, die Nüsse ab und zu zu rösten, dann einfach sehr schonend! Ich persönlich röste sie für 8 Minuten bei 180 Grad Umluft im Backofen. Meist, wenn ich ihn ohnehin grad brauche. Dann lasse ich die Mandeln abkühlen und fülle sie ins Einmachglas. Ich mag dieses Aroma und liebe auch das Knacken, wenn man sie verbeisst. Für den Salat röste ich die Kerne jeweils frisch in einer kleinen Pfanne. Ebenfalls so schonend wie möglich. Sie schmecken einfach besser.

Haben Sie Fragen?

Sabine Hurni, Drogistin, Naturheilpraktikerin und AyurvedaExpertin, beantwortet Ihre Fragen zu Gesundheits- und Ernährungsthemen persönlich und ganzheitlich: s.hurni@weberverlag.ch

Kann ein Mensch lieben und gleichzeitig Krieg führen? Die meisten Menschen scheinen davon auszugehen. Sonst gäbe es kaum so viele Kriege und gleichzeitig so viele Menschen, die von der Liebe träumen. Ich wette, dass auch ein General, der gerade einen Vergeltungsschlag befohlen hat, sich nach Zärtlichkeit sehnt. Dasselbe gilt für Söldner, Waffenhändler und sämtliche Rädchen im Kriegsgetriebe. Manche behaupten sogar, aus Liebe Krieg zu führen: Aus Liebe zur Heimat, zu Gott, ihrem Volk – oder ihren Eltern, Lehrern und anderen Autoritäten zu-«liebe». Ganz zu schweigen von den vielen Liebesbeziehungen, in denen Krieg herrscht: Krieg aus Eifersucht; Krieg darum, wer recht hat; Krieg um die Farbe des neuen Sofas usw. – es gibt nichts, um das Beziehungspartner nicht kämpfen könnten.

Gehören also Liebe und Krieg zusammen? Nein. Angesichts der Weltsituation sage ich aus vollem Herzen: Krieg ist das Gegenteil von Liebe. An alle, die vorgeben, trotz ihrer Liebe oder gar aus Liebe Krieg zu führen: Ihr irrt euch. Ihr nennt etwas Liebe, was keine Liebe ist. Wer liebt, findet immer eine andere Lösung als Kampf. Wer etwas wirklich liebt – sei es die Heimat, einen Gott, bestimmte Wertvorstellungen oder die eigenen Kinder – den macht diese Liebe weit und offen. So weit, dass auch die Heimat, der Gott, die Wertvorstellungen oder die Kinder des jeweils anderen darin Platz haben. So offen, dass wir uns in die anderen hineinversetzen können. Und dann fühlen wir: So innig, wie wir lieben, so innig lieben auch die die anderen. Bei allen Unterschieden: Unsere Liebe ist dieselbe. Und in Liebe wollen wir das Beste für den oder die Geliebten.

Geht ein liebender Mensch also allen Konflikten aus dem Weg? Nicht unbedingt. Konflikte sind noch kein Krieg. Konflikte in Liebe auszutragen, kann etwas Wunderbares sein. Es bedeutet, gemeinsam um die beste Lösung zu ringen. Dabei muss es nicht immer sanft

zugehen, es kann auch einmal laut und leidenschaftlich werden. Doch aufgepasst, es gibt einige Dinge, die wir beherzigen sollten. Mein Rat: Handeln wir nicht aus dem Affekt! Nehmen wir uns lieber Zeit, dem Gegenüber wirklich zuzuhören. Können wir probehalber seine Position einnehmen? Wie fühlt es sich an, «in ihren Mokassins zu gehen», wie die amerikanischen Ureinwohner sagen? Könnte an seiner Kritik etwas Wahres sein, selbst wenn sie weh tut? Können wir nachgeben? Oder wer oder was in uns will, unbedingt Recht behalten – ist das wirklich die Liebe?

Liebe können wir nicht aufteilen in Gut und Böse. Sie kommt aus dem Ganzen und meint immer das Ganze. Wir können auf Dauer nicht unseren kriegerischen und unseren sanften Teil voneinander trennen – sie werden einander durchdringen. Wenn wir uns für Krieg entscheiden, dann wird etwas in uns hart werden. Dann werden wir zu einem Kriegerin oder Krieger, die die Zärtlichkeit, nach der sie sich sehnen, nicht mehr annehmen können. Wenn wir uns aber für die Liebe entscheiden, dann wird sie unseren inneren Krieg überwinden. Stück für Stück. Durch Hingabe, Aussprechen, Nachgeben und Neuanfang. Das ist nicht immer einfach – schliesslich haben wir zeitlebens etwas anderes gelernt. Aber es lohnt sich. Denn in Beziehungen gilt dasselbe wie auf den Schlachtfeldern: Kriege kann man nicht gewinnen. Gewinnen kann nur, wer Frieden schafft.

Leila Dregger ist Journalistin und Buchautorin. Sie begeistert sich für gemeinschaftliche Lebensformen, lebte u. a. über 18 Jahre in Tamera, Portugal, sowie in anderen Gemeinschaften. Am meisten liebt sie das Thema Heilung von Liebe und Sexualität sowie neue Wege für das Mann- und Frau-Sein.

Fast jede zehnte Frau ist von Endometriose betroffen. PD Dr. Patrick Imesch ist Gynäkologe und Spezialist für dieses häufige Krankheitsbild, welches oft mit starken Schmerzen verbunden ist. Die Beschwerden können auch mit konservativen und naturheilkundlichen Ansätzen angegangen werden, erklärt er im Interview.

Interview: Samuel Krähenbühl

«natürlich»: Es gibt verschiedene Formen und Stärkegrade von Monatsbeschwerden. An was kann Frau erkennen, dass sie möglicherweise an Endometriose leidet?

Patrick Imesch: Die Wahrnehmung von Schmerzen ist individuell sehr unterschiedlich und lässt sich demnach nicht in eine allgemein gültige Formel verpacken. Suspekt ist sicherlich, wenn man regelmässig Schmerzmittel während den Menstruationen einnehmen muss und wenn die Menstruationen von der betroffenen Frau jeweils regelrecht ersorgt wird. Wenn zudem regelmässig Ausfälle in der Schule oder am Arbeitsplatz dazu kommen, ist eine weiterführende Abklärung sicherlich sinnvoll.

Was genau ist eigentlich Endometriose? Endometriose definiert sich durch das Vorhandensein von gebärmutterartiger Schleimhaut ausserhalb der Gebärmutter. Sehr häufig wachsen diese Schleimhautinseln im Bereich des Bauchfells, an den Eierstöcken. Manchmal wachsen diese Herde auch in benachbarte Organe und Strukturen ein, beispielsweise den Darm, die Blase und so weiter.

Was für Symptome kann Endometriose auslösen?

Die Symptome können sehr unterschiedlich sein, was mitunter auch die langen Latenzzeiten zwischen den Erstsymptomen und der Diagnosestellung erklären kann. Zu den typischen Symptomen gehören aber starke Menstruationsbeschwerden, chronische Unterbauchschmerzen, Schmerzen beim Wasserlösen und Stuhlgang, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Endometriose ist einerseits eine Schmerzerkrankung, sie kann aber andererseits aber auch eine Ursache für eine ungewollte Kinderlosigkeit sein.

Der

Diagnose geht oft eine lange Leidenszeit voraus.

Wie viele Frauen sind prozentual etwa von Endometriose betroffen?

Man geht davon aus, dass immerhin sechs bis zehn Prozent der Frauen in der reproduktiven Phase ihres Lebens von Endometriose betroffen sind. Für die Schweiz bedeutet das, dass derzeit mindestens 190 000 Frauen davon betroffen sind.

Gibt es einen Zusammenhang mit dem Alter?

Die Erkrankung manifestiert sich vor allem in der reproduktiven Phase des Lebens, das heisst in der Phase, in der die Frauen menstruieren. Die Diagnose erfolgt meist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, wobei dann häufig schon eine mehrjährige Leidensgeschichte vorangegangen ist.

Inwiefern wirkt sich Endometriose auf die Empfängnis und Schwangerschaft aus?

Endometriose kann mit erschwerter Schwangerschaftsentstehung assoziiert sein, muss aber nicht, was ganz wichtig ist. In spezialisierten Kinderwunschsprechstunden sind Endometriosepatientinnen aber überdurchschnittlich häufig vertreten. Ungefähr 30 bis

Ein operativer Eingriff ist bei Endometriose nicht zwingend.

50 der Frauen mit Endometriose zeigen Veränderungen in der Fruchtbarkeit. Man darf allerdings festhalten, dass schlussendlich gleichwohl 60–70 % der betroffenen Frauen spontan schwanger werden können.

Gibt es auch Fälle von Endometriose, welche weitgehend symptomlos sind?

Das ist auch möglich. Es kommt gelegentlich vor, dass man zufälligerweise eine Endometriose entdeckt, beispielsweise im Rahmen einer anderen Operation. Bei einer asymptomatischen Endometriose ist keine Therapie notwendig, die Endometriose hat dann keinen Krankheitswert. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine milde, asymptomatische Endometriose später Probleme macht, wird insgesamt als klein angesehen.

In welchen Fällen empfiehlt sich eine Behandlung oder gar ein operativer Eingriff?

Eine Behandlung empfiehlt sich in allen symptomatischen Fällen. Endometriose ist eine chronische, entzündliche und hormonabhängige Erkrankung. Wegen dem chronischen Charakter braucht es einen langfristigen Plan, die Hormonabhängigkeit bietet eine therapeutische Option. Heutzutage wird in den meisten Fällen primär eine medikamentöse Therapie, beispielsweise mit Gelbkörperhormonen empfohlen. Eine Operation ist dann nötig, wenn die Schmerzen medikamentös nicht beherrschbar sind, wenn die Medikamente nicht toleriert werden, wenn Organe darunter leiden, beispielsweise eine Einengung des Darmtraktes oder der Harnleiter. Eine Operation wird zudem häufig auch bei unerfülltem Kinderwunsch geplant.

Wie wird bei einer Operation vorgegangen?

Ziel ist die vollständige Entfernung aller sichtbaren Endometrioseherde und die Wiederherstellung der Anatomie. Dies sind häufig sehr aufwendige und schwierige Operationen. Idealerweise werden solche Operationen deshalb durch Spezialist*innen durchgeführt, welche auch interdisziplinär arbeiten.

Gibt es auch Möglichkeiten zu einer naturheilkundlichen Behandlung?

Diese Möglichkeit gibt es und ist auch sinnvoll. Aus meiner Erfahrung erzielt man die besten Resultate, wenn man die Frauen in einem multimodalen Therapiekonzept betreut. Innerhalb dieses Konzepts gehören durchaus auch naturheilkundliche Behandlungsoptionen.

Welche pflanzlichen Wirkstoffe können Beschwerden lindern?

Es gibt zahlreiche bioaktive Verbindungen aus Pflanzen, die nachweislich hemmende Wirkung auf die Endometriose haben. Die wissenschaftliche Datenlage ist derzeit aber leider noch sehr beschränkt. Man weiss aber beispielsweise das Granatapfel antiproliferative und antiaromatase Eigenschaften haben, welche in der Entstehung der Endometriose bedeutsam sind. Vom Mönchspfeffer sind dopaminerge und prolaktinsenkende Eigenschaften, und eventuell Aktivität an Östrogen-, Endorphin- und Opioidrezeptoren beschrieben.

Nach dem Studium in Bern hat sich PD Dr. Patrick Imesch in grossen gynäkologischen Zentren breit aus- und weiterbilden können. Als langjähriger Kaderarzt im Universitätsspital Zürich konnte er im gesamten Spektrum der Gynäkologie sowohl im konservativen wie auch operativen Gebiet grosse Erfahrung sammeln. Wichtige Schwerpunkte seiner klinischen Tätigkeit stellen dabei die Diagnose und Therapie bei Endometriose und unklaren, chronischen Unterbauchschmerzen dar. Seit 2021 betriebt er eine eigene Praxis mit Schwerpunkt Endometriose in der Klinik Bethanien in Zürich.

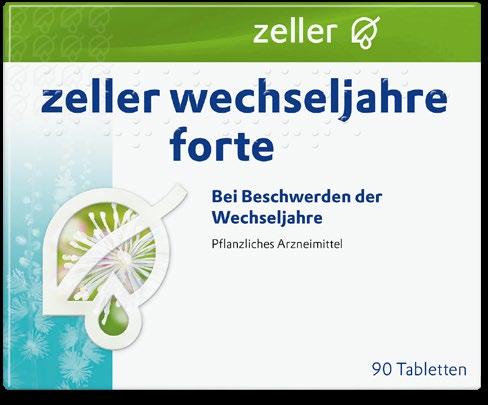

prefemin® – gegen PMS-Symptome wie Brustspannen, Reizbarkeit oder Stimmungsschwankungen. prefemin®

Auch bei Zyklusstörungen

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn, www.zellerag.ch

PFLANZLICH.

MIT MÖNCHSPFEFFER.

1 TABLETTE TÄGLICH.

Wenn Menschen mit farbigen Tapes auf der Haut unterwegs sind, handelt es sich dabei mit grosser Wahrscheinlichkeit um sogenannte Kinesio-Tapes. Sie werden bei verschiedensten Symptomen rund um Muskeln und Gelenke mit Erfolg eingesetzt.

Fabrice Müller

Ein Autofahrer fuhr mit über hundert Kilometer pro Stunde in eine stehende Autokolonne. Neben leichteren Verletzungen trug der Mann ein schweres Schleudertrauma davon. «Zu Beginn konnte er den Kopf kaum noch bewegen», erzählt sein Sporttherapeut Beat Wegmüller, der gleichzeitig als Leiter und Dozent der SWISS Sporttherapieschule in Langenthal Weiterbildungen anbietet. Beat Wegmüller und seine Schule gehörten zu den ersten in der Schweiz, die vor zwölf Jahren Weiterbildungen für Kinesio-Taping anboten. Die Kombination aus Sporttherapie und Taping war es denn auch, die dem Patienten mit dem Schleudertrauma wieder so weit brachte, dass er heute seinen Kopf sogar besser bewegen kann als vor dem Unfall. «Dank dem Taping haben wir in der Therapie sehr schnell Fortschritte erzielt. Zudem haben die Tapes dem Patienten auf der psychologischen Ebene als zusätzliche Stütze mehr Sicherheit gegeben», berichtet Beat Wegmüller, der früher als Leistungssportler im Berglauf aktiv war und seit 17 Jahren in der Sporttherapie und Weiterbildung tätig ist.

Kinesio-Taping wurde bereits anfangs der 70er-Jahre durch den japanischen Arzt und Chirotherapeuten Dr. Kenzo Kase entwickelt (siehe auch Info-Box). Der Begriff Kinesio-Taping setzt sich zusammen aus «Kinesis», was auf griechisch Bewegung bedeutet, und «Taping», ein englischer Ausdruck für das Befestigen mit einem Band. Beat Wegmüller hatte selbst das Glück, Kenzo Kase persönlich kennen zu lernen und sich bei ihm in der Anwendung der Tapes weiterbilden zu lassen. Nun gibt er sein Wissen an Therapeutinnen und Therapeuten, darunter auch medizinische Praxisassistentinnen und -assistenten, weiter. «Taping ist gerade in der Physiotherapie mittlerweile ein Muss», sagt Beat Wegmüller. Weiter arbeitet er mit Hochschulen zusammen, um noch mehr über die Wirkung der Tapes zu forschen. Dadurch

entstanden Forschungsarbeiten zum Beispiel zur Reizübertragung dank dem Kinesio-Tape auf das stimulierende Gewebe oder zur Optimierung von Leistungen im Spitzensport.

Das Einsatzgebiet der Kinesio-Tapes, die nur längs- und nicht querdehnbar sind, ist vielfältig. Sie werden über vorgedehnte Muskeln- oder Gelenkzonen geklebt. Je nach Körperstelle und Beschwerden legen die Therapeutinnen und Therapeuten die Tapes in gerader Form oder zum Beispiel als Ypsilon auf die Haut, um die Muskeln zu entlasten; dies ist unter anderem bei Knie- und Schultergelenkbeschwerden der Fall. Sogenannte Fächertapes eigenen sich bei Lymphanlagen, um den Abflussprozess zu beschleunigen. Beat Wegmüller empfiehlt, das Tape mindestens drei Tage auf der Haut zu lassen. Wird der Muskel oder das Gelenk bewegt, bleiben die Tapes auf der Haut haften, wodurch es zu einer permanenten Verschiebung der Haut gegen die Unterhaut kommt. Dies führt zu einer Reizung der darunter liegenden Muskel-, Bänder- oder Gelenkareale wie auch der Lymphe. Diese ganzheitliche Anregung der erkrankten

«

Die Einsatzmöglichkeiten von Kinesio-Tape sind vielfältig. »

Buchtipp

Kinesiologische Tapes

Verspannungen lockern, Schmerzen lindern, Gelenke unterstützen

9. Mai 2017, Garant Verlag GmbH, 128 Seiten, ISBN 978-3-7359-1290-9, CHF 12.90

Die Kinesio-Tapes wurden durch den japanischen Arzt und Chirotherapeuten Dr. Kenzo Kase 1973 entwickelt. «Ursprünglich experimentierte Kenzo Kase mit den Nasenpflastern der Firma Niko Denko», berichtet der Schweizer Sporttherapeut Beat Wegmüller. Dabei habe Kenzo Kase zum Beispiel eingerenkte Schultern mit Tapes fixiert – anstelle eines Schlingenverbandes, der – so Beat Wegmüller – zu Fehlhaltungen und Verkürzungen an den Muskeln führen könne. Kenzo Kase entwickelte die ursprünglichen Nasenpflaster zu Tapes für die Muskulatur weiter. Sein Ziel war es, die bis anhin vorhandenen Stabilitätstapes so zu verändern, dass sie nicht nur stabilisieren, sondern auch den Heilungsprozess beschleunigen und Rückfälle verhindern

Aus dieser Forschungsarbeit heraus entstand ein Material aus einer Art Baumwollgewebe, das in der Lage ist, Wasser und Schweiss abzutransportieren. Eine spezielle Acrylbeschichtung ist für die Elastizität verantwortlich. Der Kleber muss zum einen eine hohe Stabilität gewährleisten, zum andern jedoch sich auch wieder von der Haut entfernen lassen. Ausserdem sind die Tapes ausserordentlich dehnfähig und müssen hohen hygienischen Anforderungen entsprechen, wie Beat Wegmüller erklärt. Nicht alle Produkte erfüllen offenbar diese Qualitätsanforderungen, sei es auf der Ebene des Baumwollgewebes wie auch beim Kleber. «Ein Produkt für unter zehn Franken kann diese Qualität nicht erfüllen», sagt Beat Wegmüller

Region unterstützt den Rückgang von Schwellungen und Entzündungen, durch die Förderung des Lymphflusses. Darin liegt auch der therapeutische Unterschied zum starren Verband der Schulmedizin, der nur über die Ruhigstellung wirkt. Die Wirkprinzipien lassen sich physiologisch gut erklären, zudem belegen einige wissenschaftliche Studien sowie positive Erfahrungen etwa im Hochleistungssport den Erfolg des Kinesio-Taping.

Das Tape gibt dem Muskel seine Hautfunktion zurück Die Tapes werden zum Beispiel eingesetzt bei der Unterstützung von geschwächten Muskeln etwa nach einem Unfall, einer Krankheit oder bei neurologischen Problemen. Soll das Kinesio-Tape einen bestimmten Muskel oder ein bestimmtes Gelenk entlasten, wird es mit Zug aufgebracht. Hierbei wird es gedehnt entlang des Muskelverlaufs auf die Haut geklebt. Die gespannte Haut leitet einen Reiz an den Muskel weiter, der sich hierdurch besser entspannt. Die Mobilität wird gesteigert und Schmerzen reduziert. «Das Tape gibt dem Muskel seine Hauptfunktion vor. Dabei wird der Muskel geführt und verhindert, dass er falsche Bewegungen ausübt», erklärt Beat Wegmüller. Das Imitieren von Bewegungen trage zum einen zur Heilung, zum andern zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Beweglichkeit des Muskels bei. Bei Tennis- und Golferarm kommt das Tape häufig zum Einsatz und leistet gute Dienste bei der Behandlung von Sehnenscheidenentzündungen und Prellungen. Das Kinesio-Tape kann zudem bei Kopfschmerzen, Neuropathien, Multiple Sklerose und Aszites angewendet werden. Bei Lymphödemen beispielsweise fördert es den Abtransport von Lymphflüssigkeit.

Haltungskorrekturen

Weiter werden die Tapes etwa bei Korrekturanlagen für Haltungskorrekturen eingesetzt – zum Beispiel am Knieoder Sprunggelenk sowie für die Schulterhaltung. «In solchen Fällen schränkt das Tape einerseits gewisse Fehlfunktionen ein, andererseits unterstützt es die Muskeln bei der Ausführung der korrekten Haltung», sagt Beat Wegmüller und nennt das Hohlkreuz als Beispiel einer solchen Anwendung. Mit den Kinesio-Tapes lassen sich zudem alte, schädigende Muster, die sich in der Haltung oder bei Muskelbewegungen eingeschlichen haben, auszumerzen. «Es braucht zwischen 500 und 700 Bewegungen, bis das Gehirn diese neuen Abläufe als Synapse gespeichert hat. Mit dem Tape unterstützen wir den Körper in diesem Prozess.»

Hier werden die Tapes zur Unterstützung des Kniegelenks angebracht.

Wirkung auf der neurologischen Ebene

Wird das Tape für sogenannte Stabilisationsanlagen verwendet, lässt sich die Stabilität eines Muskels oder von Bändern laut Beat Wegmüller um bis zu 98 Prozent erhöhen. Dies sei zum Beispiel bei wieder eingerenkten Gelenken wertvoll, weil das Tape die Muskeln gezielt unterstütze und Belastungen abfedere. «Dass man mit den Tapes auch am Bandapparat arbeiten kann, wissen viele nicht», stellt Beat Wegmüller immer wieder fest. Ebenfalls vermutlich wenig bekannt ist, dass die Kinesio-Tapes auch auf der neurologischen Ebene wirken, indem durch das bewusste Führen, Stärken oder Entlasten von Muskeln und Bändern dem Nervensystem entsprechende Signale übermittelt werden.

Dies verhindert zum Beispiel, dass der Körper sich dauernd überfordert und zu stark belastet. «Wir schaffen mit den Tapes ein neues Umfeld und können gezielt die Leistung des Körpers fördern», ergänzt Beat Wegmüller. Dies sei auch ein Plus für die Psyche, ist der Sporttherapeut überzeugt: «Der Körper reagiert anders, wenn es der Psyche gut geht. Der Heilungsprozess wird dadurch zusätzlich beschleunigt.»

Jeder Mensch reagiere anders auf Tapes, stellt der Therapeut immer wieder fest. Neben der körperlichen Konstitution spielen hier auch die mentale Einstellung und die persönliche Lebenserfahrung eine gewisse Rolle. «Manchmal bin ich überrascht, wie schnell ein Tape wirkt. Während ich die Wirkung auf

Kinesio-Tape zur Stärkung der Handgelenke.

Anhieb erkenne, ist sie den Patientinnen und Patienten oft nicht sofort bewusst.» Andere Personen reagieren abstossend auf die Tapes, weil sie sich zum Beispiel am Hautkontakt stören.

Vorsicht bei Narben und Hautkrankheiten

Trotz der vielen positiven Effekte, die von den Kinesio-Tapes ausgehen, hat diese Technik auch ihre Grenzen. «Die Tapes ersetzen keine Therapie, sie ergänzen sie oder sorgen für ein effizienteres Training», betont Beat Wegmüller. Kein Tape verwenden würde der Sporttherapeut beispielsweise nach einer Operation, solange noch keine andere Therapie möglich ist. Man könne zwar Körperstellen mit Narben tapen, allerdings nur unter ärztlicher Aufsicht. Auch vor einer Lymphanlage mit Tapes im Rahmen einer Chemotherapie rät Beat Wegmüller ab. «Erst, wenn der Patient oder die Patientin therapiert werden kann, dürfen die Tapes zur Anwendung kommen.» Auch bei Neurodermitis, Ekzemen und Psoriasis ist von der Anwendung dringend abzusehen, weil die Tapes bzw. der darin enthaltene Klebstoff die Haut zu stark irritieren könnte. Bei einer unsachgemässen Fixierung des Tapes kann es zu Bewegungseinschränkungen, Schwellungen oder Beeinträchtigung des Blutflusses kommen. Doch: «Die Gefahr, mit den Tapes etwas falsch zu machen, ist gering. Viel grösser ist die Chance, einen positiven Effekt zu erzielen», betont Beat Wegmüller.

www.swisssporttherapie.ch

Weniger Licht im Winter schlägt auf unser Gemüt. Vieles kann helfen: Ob Lichttherapie, Johanniskrauttee, Sport oder gemütliches Kuscheln. Probieren geht über Studieren.

Lioba Schneemann

Diese Zeit des Jahres liegt mir wie ein Mühlstein auf der Seele. Meine Nerven versagen, meine Zähne schmerzen und mein Mut fällt in die bodenlose Tiefe der Unendlichkeit.»

Der US-Amerikanische Chronist Henry Adams schrieb dies im Jahr 1869. War er Opfer einer Winterdepression? Dass unsere Stimmung und unsere Energie von der Jahreszeit, je nach Individuum sicher unterschiedlich stark, beeinflusst wird, weiss jedes Kind. Man redet von der Frühjahrsmüdigkeit, dem euphorischen Sommerhoch, und dem Winterblues. Hierbei klagen die Betroffenen über eine ausgeprägte Verstimmung mit Antriebslosigkeit und vermehrter Müdigkeit.

Zwei Seelen in der Brust

Rund 10 Prozent der Menschen in unserem Kulturkreis sind vom Winterblues betroffen. Eine regelrechte Depression – als «saisonal abhängige Depression» (SAD) bezeichnet – tritt, je nach Studie, bei 2,5 bis 6 Prozent der Bevölkerung auf. Eine SAD wird diagnostiziert, wenn typische Symptome regelmässig im Winter und mindestens zwei Jahre hintereinander auftreten. Von einer SAD Betroffene berichten von einer bedrückten Stimmung, Antriebs- und Lustlosigkeit, Desinteresse, Verminderung der kognitiven Leistungsfähigkeit, Zu-

kunftsängsten, Minderwertigkeitsgefühlen oder gar einer sozialen Dissoziation. Dazu können Schlafstörungen, ein gesteigertes Schlafbedürfnis oder Schwindel sowie Kopf- und Rückenschmerzen auftreten. Da oft der Appetit auf kohlenhydratreiche Lebensmittel zunimmt, nehmen viele auch an Gewicht zu. Im Frühling ist der Spuk dann meist vorbei. Eine Betroffene berichtet, sie habe das Gefühl, buchstäblich «zwei Seelen in ihrer Brust» zu haben – im Sommer eine fröhliche, im Winter eine traurige. Oft wir diese Winterdepression nicht erkannt, obwohl es eine ernst zu nehmende Erkrankung ist. Auch Kinder und Jugendliche können betroffen sein. Offenbar werden die auftretenden Symptome von unserer Gesellschaft in gewisser Weise als normale Begleiterscheinung der dunklen Jahreszeit bewertet.

Allerdings sollte man grundsätzlich Diagnosen kritisch betrachten. Bei einem Verdacht auf SAD kann nämlich auch eine andere Erkrankung vorliegen. Eine gründliche ärztliche Untersuchung, etwa der Schilddrüse, auf Unterzuckerung oder auf eine Vireninfektion ist ratsam. Allerdings spricht ein wiederholtes Auftreten vieler Symptome im Winter mit einem Abklingen im Frühjahr stark für eine saisonal abhängige Depression

Schlafstöruungen oder ein gesteigertes Schlafbedürfnis gehören zu den Symptomen der Winterdepression.

Schokolade hat nicht umsonst einen Ruf als Glücksbringer.

Mehr Licht!

Nach der Ursache für eine Feinfühligkeit muss man nicht lange suchen: Es ist das fehlende Licht im Winter. Das wusste übrigens schon Hippokrates, der einst schrieb, dass man als erstes die Jahreszeiten erforschen müsse. Die dunkle Jahreszeit mit den kurzen Tagen –im Dezember sind die Tage gegenüber dem Juni um rund 8 Stunden kürzer – sorgt dafür, dass unser Körper auch am Tag mehr Melatonin ausschüttet. Melatonin ist ein Hormon, das den Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers beeinflusst. Und es steht im Zusammenhang mit dem Botenstoff Serotonin, der bei der Entstehung einer Depression eine zentrale Rolle spielt.

Warum jedoch manche Menschen im Winter an einer Depression erkranken, andere «nur» einen milderen Blues spüren, hat noch andere Gründe. Man nimmt an, dass Anomalien in der Ausschüttung bestimmter Hormone oder eines Systems chemischer Botenstoffe an der Entstehung einer SAD beteiligt sind. Möglich ist zudem, dass die Augen von SAD-Patient*innen auf Licht anders reagieren als bei Nichtbetroffenen.

Licht erhellt das Gemüt

Lichttherapie wird heute oft bei Winterdepression oder Winterblues angewendet. Diverse Studien zeigen, dass Lichttherapie bereits nach zwei bis acht Wochen die Symptomatik einer Depression stärker verbesserte als Placebo. Zwischen 60 bis 80 Prozent aller SAD-Patient*innen profitierten von der Lichttherapie. Zudem traten bei der Lichttherapie im Vergleich zum Antidepressivum Fluoxetin weniger Nebenwirkungen auf. Licht wird auch bei der Behandlung von anderen Formen der Depression und von Schlafstörungen oder anderer Erkrankungen wie etwa Alzheimer, eingesetzt. Lichtlampen können auch einfach und zeitlich flexibel

zu Hause angewendet werden. Bei der Behandlung wird das Licht durch die Augen aufgenommen. Die Therapielampen sind ohne UV-Licht konstruiert, um Augenschäden zu verhindern. Neben Antidepressiva und Lichttherapie wird oft auch eine kognitive Verhaltenstherapie empfohlen. Dass übrigens eine Vitamin-D-Kur nützt, ist unter Medizinern umstritten, da Studien dazu bei einer Winterdepression fehlen.

Glücksbringer Essen

Eine ausgewogene Ernährung hat ebenso einen grossen Einfluss auf unser Gemüt. Essen macht glücklich, man denke nur an Kakao! Die Qualität der Nahrungsmittel und ein wirkliches Genusserleben spielen jedoch ebenso eine Rolle.

Natürlich wäre es praktisch, wir könnten den Glücksstoff Serotonin einfach essen. Diskutiert wird, die Vorstufe davon, die Aminosäure Tryptophan, mit der Nahrung aufzunehmen. Für dessen Transport und Aufnahme im Gehirn sind auch Kohlenhydrate wichtig. Geraten wird darum, Fisch, Milch- und Sojaprodukte sowie Nüsse, Samen, Trockenfrüchte, dunkle Schokolade und Vollkornprodukte zu essen. Nüsse wie Cashewkerne, Mandeln, Para- und Erdnüsse beispielsweise, enthalten zudem viel Magnesium, das als «Mineral der inneren Ruhe» bezeichnet wird. Auch scharfe Gewürze wie Chili sollen die Stimmung heben, denn die Schärfe wird von unserem Gehirn als Schmerz wahrgenommen, wir schütten Endorphine aus, was uns euphorischer macht.

Sein Leben unter die Lupe nehmen Jedoch, wie so oft, sind die Zusammenhänge auch hier komplexer. «Die Rolle der Ernährung spielt eine Rolle beim Winterblues und auch bei einer Depression. Heil-