Psoriasis

Der Ursache auf den Grund gehen

Tattoos

Viele Stiche, eine Aussage

Hautpflege

Gesichtsmasken selber herstellen

Tierwelt

So viele Tiere, so viele Häute

Haut

Mehr als nur ein vielseitiges Organ

Berühren Nahrung für die Seele

Psoriasis

Der Ursache auf den Grund gehen

Tattoos

Viele Stiche, eine Aussage

Hautpflege

Gesichtsmasken selber herstellen

Tierwelt

So viele Tiere, so viele Häute

Haut

Mehr als nur ein vielseitiges Organ

Berühren Nahrung für die Seele

Dank nachhaltiger Zusammenarbeit mit Bio Suisse seit 1993.

1 von über 3700 Produkten

Liebe Leserin, lieber Leser

Durch die schonende Verarbeitung von frischem Bio-Kurkuma in der Schweiz bleibt das charakteristische Aroma und alle Inhaltsstoffe der Kurkumawurzel vollständig erhalten!

In der deutschen Sprache gibt es viele Redensarten, die mit der Haut zu tun haben. Spannend daran ist, dass es in einigen buchstäblich ums nackte Überleben geht: «Die eigene Haut retten», «Mit heiler Haut davonkommen», «Jemandem die nackte Haut retten». Dann gibt es einige Sprichwörter, welche das Wohlbefinden zum Thema haben: «Da möchte man aus der Haut fahren», «Ich möchte nicht in ihrer Haut stecken», «Ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut», «Es geht mir unter die Haut». Sogar der Charakter wird mit der Haut in Verbindung gebracht: «Eine ehrliche Haut», «dünnhäutig sein». Ja, und dann gibt es natürlich auch noch den Themenkreis des Aussehens: «Er ist nur noch Haut und Knochen.»

Es kann kein Zufall sein, dass der Volksmund derart vielfältige Ausdrucksweisen zum Organ Haut geprägt hat. In Wikipedia lesen wir beim Artikel zum Thema Haut folgendes: «Die Haut ist funktionell das vielseitigste Organ eines menschlichen oder tierischen Organismus.» Ja, man kann die Haut mit Fug und Recht als eierlegende Wollmilchsau unter den Organen bezeichnen.

Es würde zu weit führen, hier alle Funktionen der Haut im Detail aufzulisten. Denn die Haut ist äusserst komplex. Zum einen gibt es nicht nur «eine» Haut. So sind etwa die Schleimhäute ganz anders aufgebaut als etwa die Lederhaut an den Extremitäten. Denn die Haut ist kein homogenes Konstrukt. Sie besteht aus mehreren Schichten und enthält ihrerseits ganz viele Gefässe, Rezeptoren oder etwa auch Haarfolikel.

Wir können deshalb in dieser Ausgabe auch nur Streiflichter zum sehr breit gefassten Thema bringen. Das tun wir aber sehr vielfältig. Von Hautkrankheiten wie der Schuppenflechte über selber gemachte Hautpflegeprodukte bis hin zu den verschiedenen Häuten in der Tierwelt und vieles mehr versuchen wir, Ihnen ein richtiges Kaleidoskop zur Thematik Haut zu zeigen.

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Mix in der neusten Ausgabe von «natürlich» gefällt. Und wenn Sie das nächste Mal ein Sprichwort aus dem Themenkreis der Haut verwenden, denken Sie daran, wie wichtig dieses oft genannte, aber trotzdem wenig beachtete Organ für uns ist!

Samuel Krähenbühl

Chefredaktor

Zellavie Bio Kurkuma eignet sich hervorragend für alle Diäten und Therapien mit Kurkuma, da der Curcumin-Gehalt doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Pulvern ist.

Es entfaltet sich auch goldig froh in Ihren Getränken und Gerichten.

Herzensbilder schenkt professionelle Familienfotografien.

Dort, wo ein Kind oder Elternteil schwer krank ist oder wo ein Kind viel zu früh oder still geboren wird. In aufwühlenden Zeiten übermittelt Herzensbilder Botschaften, die von Verbundenheit, Tapferkeit und Liebe sprechen.

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung !

Verein Herzensbilder

Postfach, 8157 Dielsdorf

mail@herzensbilder.ch

Spenden

IBAN CH42 0900 0000 8529 5327 3

Postfinance Bern herzensbilder.ch/unterstuetzung

GESUND SEIN

8 Hautsache gesund

Das Gesicht einfach und doch gut pflegen.

12 Unter die Haut

Tätowieren ist in. Wir sagen, auf was dabei zu achten ist.

16 Haut zum Essen gern

Tierische Häute stecken in überraschend vielen Lebensmitteln.

18 Sabine Hurni über … … Getreidegras.

22 Leserberatung

Starke Menstruationsbeschwerden: Was hilft wirklich?

GESUND WERDEN

26 Schuppenflechte

Viele Ursachen, viele Wege zur Heilung.

30 Berühren

Über die Haut berühren wir die Seele.

34 Allergien

Allergien sind lästig. Doch es gibt Wege zur Besserung.

38 Krebs

Der sanfte Weg gegen den aggressiven Parasiten

44 Heilpflanzen

Nachtviole –Das scharfe Energiebündel

DRAUSSEN SEIN

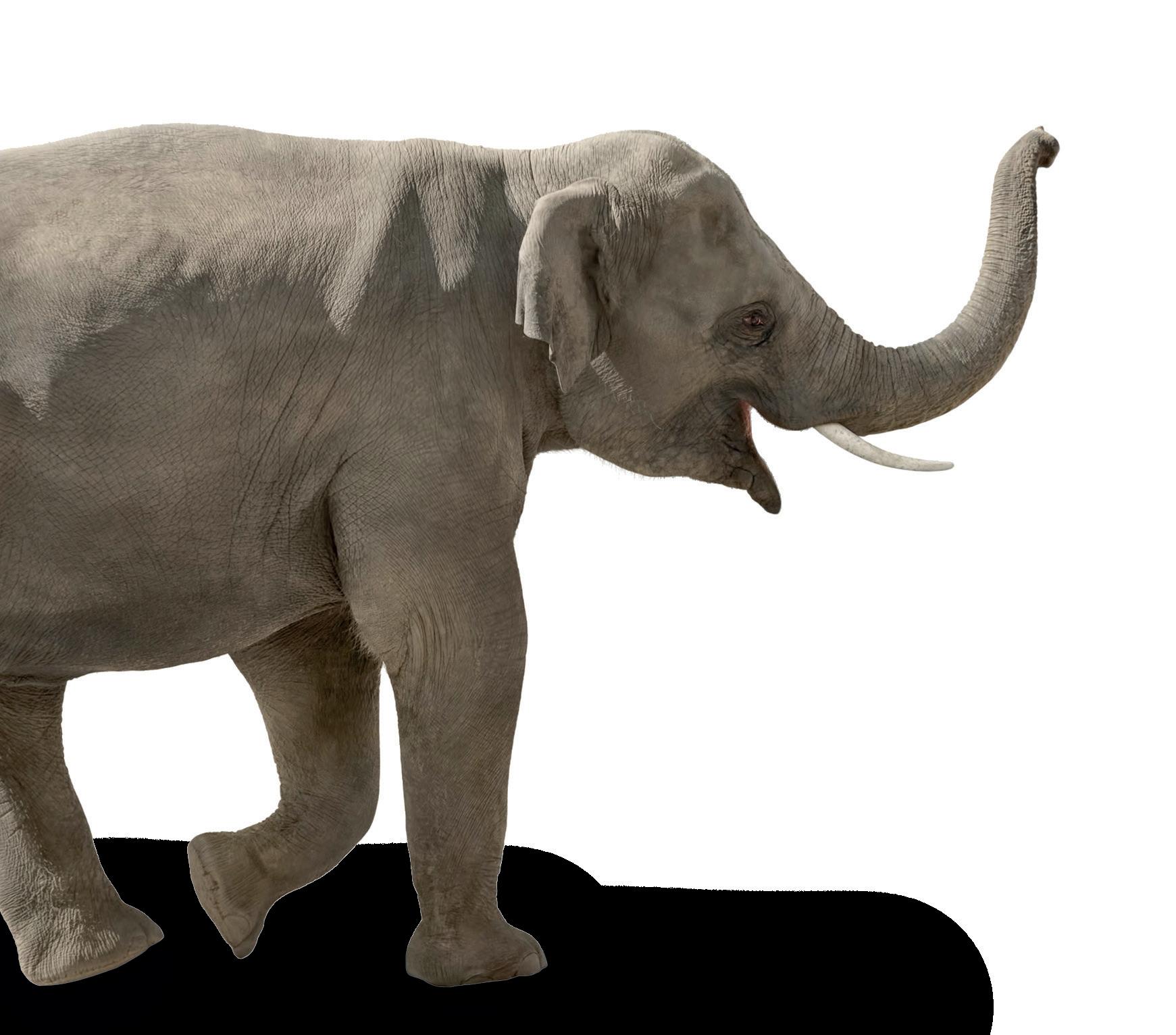

48 Jedem Tier seine Haut

Die Häute in der Tierwelt sind extrem unterschiedlich.

56 Permakultur

Mit und nicht gegen die Natur arbeiten.

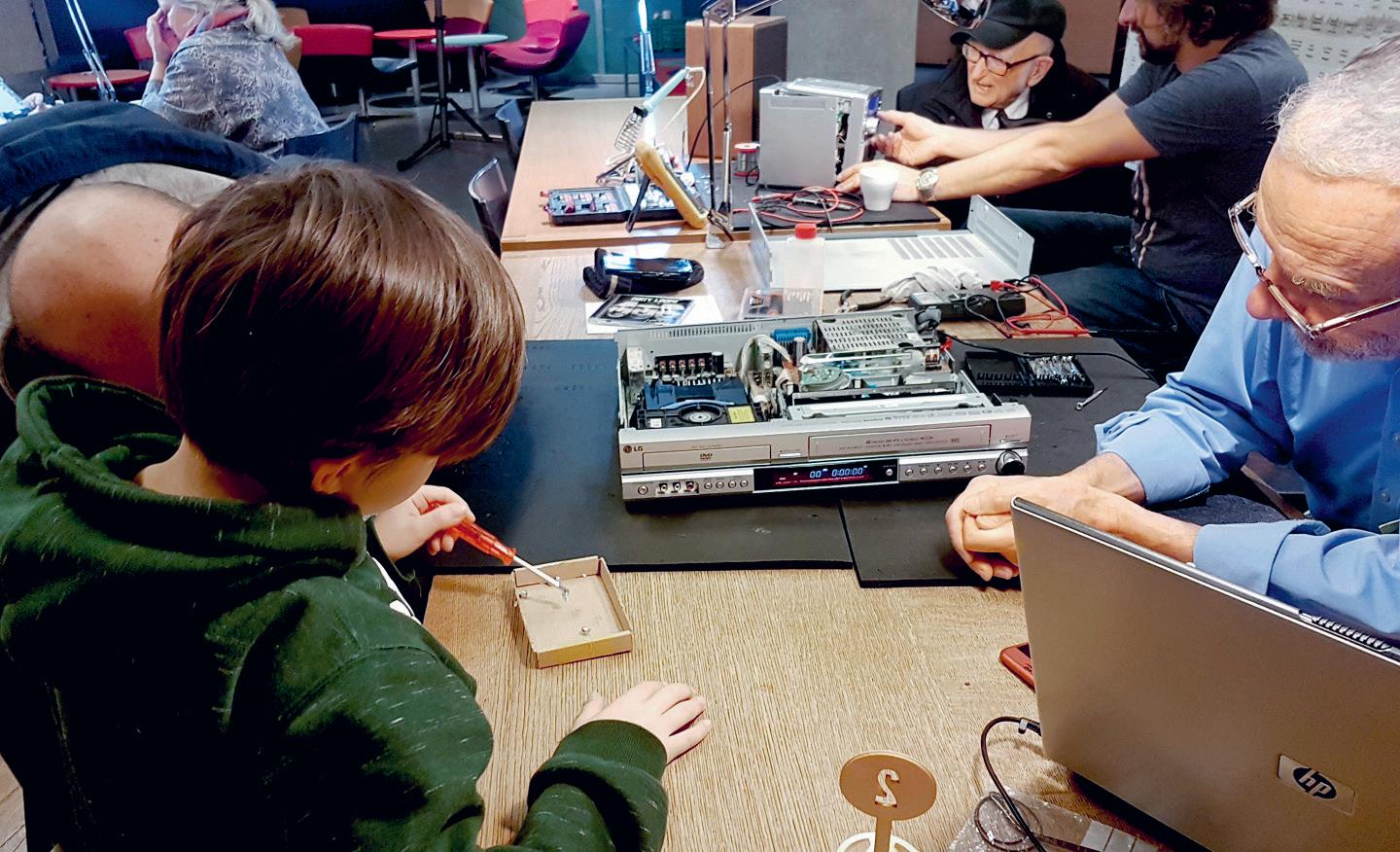

60 Bewusst in die Zukunft

Immer mehr Projekte beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit.

62 Wellness

Spezielle Behandlungen für schöne Haut

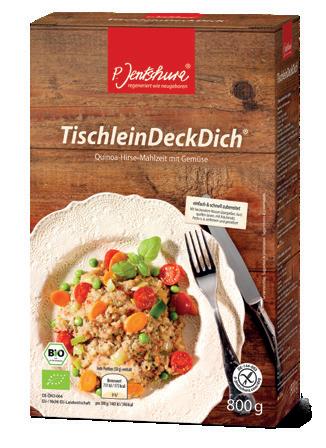

Sag Hallo zu 100 % Natürlichkeit & abwechslungsreichem, basischem Genuss

Das leckere Familienfrühstück für den perfekten Start in einen erfolgreichen Tag!

Mit mehr als 100 pflanzlichen Zutaten für eine omnimolekulare Vital- und Nährstoffversorgung!

Zaubert im Handumdrehen himmlisch gesunde Leckereien für Gross und Klein!

04 Editorial / 06 Leben und heilen / 18 Rezepte / 25 Liebesschule / 43 Alice im Wunderland / 52 Staunen und wissen / 55 Neu und gut / 55 Hin und weg / 64 Rätsel / 66 Eva unterwegs / 67 Vorschau

Kostenlos Proben bestellen

p-jentschura.com/nch18

Jentschura (Schweiz) AG · 8806 Bäch/SZ www.jentschura-shop.ch

Fussball Ärzt*innen fordern Kopfball-Verbot für Kinder

Das ärztliche Fachpersonal der Hamburger Asklepios Klinik Nord haben gemäss rp-online.de ein Verbot von Kopfbällen im Fussball mit Kindern unter zwölf Jahren gefordert. Die medizinischen Fachpersonen – darunter Neurolog*innen, Hals-Nasen-Ohren-Spezialist*innen und Kinderchirurg*innen –kritisierten zugleich die Haltung des Deutschen Fussball-Bundes, der auf altersgemässe Regelungen setzt. Die Ärzte der Hamburger Asklepios Klinik riefen den DFB auf, sofort Position gegen das frühe Kopfballspiel zu beziehen und das Kopfball-Training für Kinder unter zwölf Jahren auszusetzen. Eine schottische Studie hatte 2019 bei Fussballer*innen ein erhöhtes Risiko dafür gefunden, an Demenz oder Alzheimer zu sterben. Eine Antwort auf die Frage, ob Kopfbälle schwere Gehirnerkrankungen auslösen könnten, gibt es bisher nicht. ska

Blutdruck senken ohne Medikamente

Bluthochdruck steigert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Um den Blutdruck zu senken, sind nicht immer Medikamente nötig. Wie der ganzheitliche Ansatz der Naturheilkunde helfen kann, zeigen die NDR Natur-Docs. Behandelt wird gemäss ndr.de mit verschiedenen Verfahren, deren Wirksamkeit in Studien belegt ist. Die Einsatzgebiete sind vielfältig: Bei Rheuma, Polyneuropathie oder Arthrose ebenso wie bei Krebs, Burnout oder Hauterkrankungen kann die Naturheilkunde helfen. Statt Tabletten gegen schlechte Blutwerte einzunehmen, kann Fasten viel bewirken. In der Naturheilkunde gibt es eine Reihe von Tiefenentspannungsverfahren, die gegen Bluthochdruck und Stress wirken. Wichtig ist es, den Körper einmal am Tag so richtig runterzufahren. Auch extreme Kälte kann gegen Bluthochdruck helfen. Ähnlich wie die Kältekammer wirken auch Wassergüsse nach Kneipp, die man auch zuhause machen kann. Auch Bewegung hilft, den Blutdruck auf natürliche Weise zu regulieren. Wer sich ohne Leistungsdruck auspowern möchte, kann zum Beispiel Wassergymnastik machen. ska

Körpergrösse

Proteinüberschuss lässt Mädchen grösser werden

Wie gross Kinder später einmal werden, hängt von vielen Faktoren ab. Einer davon ist die Ernährung. Welche Rolle die Eiweisszufuhr im Kinder- und Jugendalter für die spätere Grösse von Mädchen und Jungen hat, haben Forschende in einer Langzeitstudie untersucht. Gemäss einer Meldung von «wissenschaft.de» können zu viele Proteine bei Mädchen zu einer grösseren Statur führen. So ist ein durchschnittliches Plus von täglich sieben Gramm Eiweiss mehr als empfohlen mit einer Erhöhung der Erwachsenenkörpergrösse um einen Zentimeter verbunden. Bei Jungen dagegen zeigte sich keine Verbindung zwischen Proteinkonsum und Körpergrösse. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Mädchen 0,8 bis 0,9 Gramm Eiweiss pro Kilogramm Körpergewicht, also beispielsweise 48 Gramm Proteine für eine 60 Kilogramm schwere Jugendliche. Schon eine zusätzliche Aufnahme von sieben Gramm Eiweiss mehr am Tag ist der Studie zufolge bei Mädchen mit einer Erwachsenengrösse von einem Zentimeter mehr assoziiert. ska

Die Haut, im Volksmund oft als «Körper der Seele» bezeichnet, will sorgsam gepflegt sein. Dafür braucht es keine teuren Cremes in schicken Tiegeln. Denn was der Haut guttut, findet man auch in der Küche und im Garten.

Text:

Andreas Krebs

Die Haut ist das grösste Organ des Menschen. Sie wird im Volksmund oft als «Spiegel der Seele» bezeichnet. Auch Redewendungen weisen auf die enge Verbindung von Haut und Psyche hin, etwa «das geht einem unter die Haut», «das juckt mich nicht» oder «das ist zum aus der Haut fahren». Und tatsächlich haben Hauterkrankungen wie Nesselsucht (unterdrückte Wut) oder Neurodermitis (Stress) oft psychischseelische Ursachen. So überrascht es nicht, dass gemäss einer neuen europäischen Studie fast jede*r dritte Hautkranke auch unter psychischen Problemen leidet. Die Psychohygiene ist also elementar für die Haut. Dazu zählt die Selbstliebe ebenso wie regelmässige Entspannung und gute soziale Kontakte.

Die Haut verwöhnen

Darüber hinaus freut sich die Haut über liebevolle Zuwendung. Regelmässige Trockenbürstenmassagen sorgen nicht nur für eine gute Durchblutung, was den Kreislauf anregt und das Immunsystem stärkt, sondern auch für ein gesundes Hautbild. Peelings, Masken und Cremes sind weitere Verwöhnmöglichkeiten für die Haut. Auf teure und abfallintensive Produkte kann man dabei in aller Regel verzichten. Produkte mit langen Zutatenlisten, darunter Mineralöle, Mikroplastik, Konservierungsstoffe und so weiter, kommen für Purist*innen ohnehin nicht in Frage. Auf ihre Haut kommt nur, was sie auch essen oder trinken würden. Vitamin C zum Beispiel, Olivenöl, Kamille, Lavendel, Löwenzahn, Quark oder Honig (Rezepte siehe Seite 11). Das wollen wir uns genauer ansehen.

Zutaten für die Hautpflege

Vitamin C wirkt entzündungshemmend und antioxidativ: Es macht freie Radikale unschädlich und schützt so unsere Zellen. Zudem fördert es – regelmässig und langfristig angewendet – ein ebenmässiges Hautbild und ist für die Produktion von Kollagen unverzichtbar. Grosse Teile des Bindegewebes bestehen aus diesem Protein, das für die Elastizität von Blutgefässen, Sehnen, Bändern und Haut sorgt. Eine gute Vitamin-C-Versorgung (innerlich wie äusserlich) geht mit einer erhöhten Kollagenproduktion einher. Die Haut bleibt so länger elastisch, hat eine höhere Spannkraft und neigt nicht so stark zur Faltenbildung. Ein einfaches Vitamin-C-Gesichtswasser besteht aus destilliertem Wasser, in dem man Vitamin-C-Pulver aus der Drogerie oder Apotheke («Ascorbinsäure») auflöst. Wichtig ist die

Konzentration: Am besten fängt man mit einer fünfpro zentigen Lösung an, um die Haut daran zu gewöhnen. Im Laufe der Zeit kann man die Konzentration auf bis zu maximal zwanzig Prozent erhöhen. Am besten in einer Braunglasflasche im Kühlschrank aufbewahren und innert drei Monaten aufbrauchen. Morgens und abends auf das gereinigte Gesicht auftragen; Augenpartie aussparen.

Lindenblüten pflegen die Haut nicht nur, sie wirken an heissen Tagen auch wunderbar erfrischend. Dazu einen Tee zubereitet, abkühlen lassen, in eine Sprühflasche abfüllen und bei Bedarf auf Gesicht und Hals sprühen. Man kann auch Wattepads in kaltem Lindenblütentee tränken und zehn Minuten auf die strapazierten Augen legen. Das wunderbar erholsam und pflegt zugleich die zarte Haut um die Augen.

Lavendelblüten fördern, als Gesichtswasser angewandt, die Durchblutung der Haut, erneuern die Zellen und lassen die Haut frisch glänzen. Dazu einfach morgens einige Blütenstängel in 0,1 Liter warmes Wasser eintauchen und tagsüber stehen lassen. Abends ist das wohlriechende, milde Gesichtswasser fertig. Im Kühlschrank hält es eine Woche.

Löwenzahnblüten kann man als Pads verwenden. Damit wird die Haut zart und weich. Dazu zwei Handvoll Blüten mit einer Tasse heissem Wasser übergiessen, ziehen und auf Körpertemperatur abkühlen lassen. Dann die Blüten leicht ausdrücken und als natürliche Packung für mindestens zehn Minuten auf das Gesicht legen. Anschliessend die Haut mit dem Löwenzahntee abwaschen.

Kamillenblüten unterstützen die Wundheilung, beugen Infektionen vor und beruhigen die Haut. Dazu einfach einen Tee aufbrühen, abkühlen lassen und dann damit die Wunde betupfen oder mit einer Kompresse einen Umschlag machen. Letztere höchstens zehn Minuten auf der Wunde belassen.

Ackerschachtelhalm enthält reichlich Kieselsäure und Mineralstoffe. Eine Salbe daraus ist besonders wertvoll für Menschen mit trockener, rauer und/oder juckender Haut. Auch zur regelmässigen Hautpflege bei Psoriasis und Neurodermitis ist sie wunderbar geeignet, da sie die Haut effektiv beruhigt und auch aufbaut.

Olivenöl enthält mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die Vitamine A und E sowie Antioxidantien. Es wirkt der Faltenbildung entgegen und spendet Feuchtigkeit. Man kann Cremes ein paar Tropfen beigeben oder das Olivenöl gleich pur anwenden, etwa bei trockener Haut und spröden Lippen.

Naturjoghurt respektive die darin enthaltenen Milchsäurekulturen gleichen den pH-Wert der Haut aus und unterstützen so die natürliche Hautbarriere; das Milchfett und die Feuchtigkeit lassen die Haut praller und gepflegter aussehen.

Quark spendet nicht nur Feuchtigkeit, er enthält auch Kalzium und andere wertvolle Mineralstoffe. Als Bestandteil von Gesichtsmasken wirkt er entspannend und feuchtigkeitsspendend. Ausserdem eignet er sich dank seiner Konsistenz prima dazu, andere Zutaten zu binden, damit sie sich leicht auftragen lassen.

Honig fördert die Wundheilung, etwa bei spröden Lippen. Ausserdem wirkt er antiseptisch. Gesichtsmasken beigemischt versorgt er die Haut mit Vitaminen und Mineralstoffen.

Zitrusfrüchte enthalten viel Vitamin C, das der Hautalterung vorbeugen kann (siehe oben). Die enthaltenen Fruchtsäuren haben einen leicht peelenden Effekt und beeinflussen den pH-Wert der Haut positiv.

Zucker, Salz oder Kaffeesatz eignen sich als Zutaten für Peelings.

Rezepte für Peelings, Gesichtsmasken und -wässer

Peelings wirken tiefenreinigend und bereiten die Haut für die nachfolgende Pflege vor. Gesichtsmasken immer auf gereinigte Haut auftragen; empfindliche Augenpartie aussparen. Nach der Einwirkzeit mit warmem Wasser gründlich abwaschen. Die aufgeführten Mengen reichen für eine Anwendung an Gesicht und Dekolleté.

1. Olivenöl-Zucker-Peeling

Ideal für raue Hautpartien wie Füsse, Ellbogen und Knie. Dort entfernen die groben Zuckerpartikel, unterstützt vom Zitronensaft, Hornhaut; das Olivenöl macht die Haut zusätzlich zart und geschmeidig.

• 2 EL Kristallzucker

• 2 EL Olivenöl

• 1 TL Zitronensaft

Zutaten gut vermischen und das Peeling am besten unter der Dusche anwenden. Nicht zu stark schrubben und nicht bei empfindlichen Hautpartien anwenden.

2. Kokos-Kaffee-Peeling

Mit dieser weniger groben Mischung kann auch die Gesichtshaut gepeelt werden.

• 2 TL Kaffeesatz

• 1 EL Kokosöl

Zutaten gut mischen. Gesichtshaut damit drei Minuten peelen, dann Gesicht mit Wasser abspülen und, bei Bedarf, eine Gesichtsmaske auftragen.

Es gibt viele weitere natürliche Produkte, die der Haut schmeicheln, Entzündungen hemmen und die Regeneration oder Wundheilung unterstützen. Dazu zählen z. B. Holunderblüten, Ringelblumen, Schafgarbe, Gurken und Heilerde, aber auch Mandel- oder Jojobaöl. Wer mag kann damit experimentieren und auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmte Rezepte kreieren. Als Inspiration stellen wir nachfolgend einige einfache Rezepte vor, die Sie 1:1 oder individuell ab -

3. Honig-Quark-Maske

Beruhigt, spendet Feuchtigkeit und wirkt wundheilend bei strapazierter und aufgerauter Haut.

• 2 EL Quark

• 2 TL Honig

• 1 TL Kurkuma (optional)

• 1 TL Olivenöl

Alle Zutaten gut miteinander verrühren. Die Maske 10 bis 30 Minuten einwirken lassen, danach mit Wasser abspülen.

4. Maske für trockene Haut

Spendet besonders viel Feuchtigkeit und beruhigt trockene und gereizte Haut. Die Milch lindert Rötungen, die Haferflocken lösen trockene Hautschüppchen und haben eine glättende Wirkung.

• 1 TL Honig

• 3 EL Milch

• 3 EL gemahlene Haferflocken

Zutaten gut mischen und auf die gereinigte Gesichtshaut auftragen. 15 bis 20 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser abnehmen und allenfalls Tages- oder Nachtcreme auftragen.

5. Maske für reife Haut

Macht die Haut weicher und nährt sie.

• ½ Glas pürierte Bananen

• 1 TL Mandelöl

Gut mischen und die Masse für 15 Minuten auf dem Gesicht belassen. Danach gut mit lauwarmem Wasser abspülen.

6. Maske für fettende Haut

• ½ Glas pürierte Gurken

• 2 TL Zitronensaft

Gut mischen, die Masse auftragen und für 10 bis 15 Minuten auf dem Gesicht belassen. Danach gut mit lauwarmem Wasser abspülen. Man kann auch einfach dünne Gurkenscheiben auf fettiger Haut einwirken lassen.

7. Maske für straffe Haut

Diese Maske sollte man nicht öfters als einmal pro Woche anwenden.

• ½ TL Kokosöl

• 1 Eiweiss

• ½ TL Zitronensaft

Alles gut verrühren und auf das Gesicht auftragen. 15 bis 20 Minuten einwirken lassen, dann gründlich mit lauwarmem Wasser und einem weichen Lappen abwaschen, und zwar mit kleinen, kreisenden Bewegungen. So werden lose Hautschüppchen abgetragen.

8. Maske bei Akne

Diese Maske hilft, regelmässig angewendet, bei Unreinheiten und Akne. Teebaumöl wirkt entzündungshemmend und antibakteriell; Joghurt unterstützt die Hautflora, Magerquark entzieht der Haut überschüssiges Fett, Honig wirkt beruhigend und antiseptisch und Zitronensaft löst abgestorbene Hautschüppchen und nährt die Haut mit Vitamin C.

• 1 EL Vollmilchjoghurt

• 1 EL Magerquark

• 2 TL Honig

• 1 TL Zimt (optional)

• 1 Spritzer Zitronensaft

• 2 bis 4 Tropfen Teebaumöl

Zutaten gut verrühren, auftragen und Maske 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Augen, Mund und Nasenlöcher aussparen, da das Teebaumöl Augen und Schleimhäute reizen kann.

9. Schonendes Rasierwasser

Auch geeignet für besonders empfindliche Haut.

• 50 ml Ringelblumentinktur

• 75 ml Holunderblütenwasser

• 75 ml Kamillenblütentee

• 5 Tropfen ätherisches Lavendelblütenöl (optional)

Alles gut mischen und in einen Zerstäuber abfüllen.

Natürliche Sonnenpflege von Dr. Hauschka. Fünffacher Heilpflanzenkomplex und mineralischer Sonnenschutz

Tattoo-Träger*innen finden sich heutzutage quer durch alle Gesellschaftsschichten. Wer sich unter die Nadel legt, sollte einige gesundheitliche Aspekte beachten.

Text: Gundula Madeleine Tegtmeyer

«

Mein Körper ist mein Tagebuch und meine Tattoos sind meine Geschichte. »

Johnny Depp, Sc hauspieler

Die Kunst des Tätowierens reicht in der Menschheitsgeschichte weit zurück. 2018 berichtete die Fachzeitschrift «Journal of Archeological Science «von zwei schätzungsweise 5350 Jahre alten Mumien mit deutlich erkennbaren Tätowierungen, Fundort: ein kleiner Ort in Oberägypten. Noch rätselt die Wissenschaft über die Bedeutung der eingestochenen Motive. Bestaunen kann man sie im Britischen Museum in London. Im antiken Griechenland sollen in die Haut gestochene Zeichen Spion*innen als Geheimcode untereinander gedient haben. Muster und Zeichen können zudem die ethnische Herkunft kodieren, Tattoos als Zeichen der kulturellen Identität. Kopten, eine ethnisch-religiöse Gruppe mit Ursprung im heutigen Ägypten, tragen bis heute als gegenseitiges Erkennungsmerkmal als Christ*in in einem islamisch geprägten Umfeld, ein kleines Tattoo-Kreuz am rechten inneren Handgelenk.

Von Ägypten ausgehend breitete sich diese christliche Tradition des Tätowierens auch im Heiligen Land aus und von dort weiter zu den Ostchrist*innen des Nahen und Mittleren Ostens. 1099 eroberten die Kreuzritter auf ihrem ersten Kreuzzug Jerusalem von den Muslim*innen zurück und verbreiteten in der Folge die Tattoo- Tradition auch unter europäischen Christ*innen. Bis heute lassen sich Menschen aus aller Welt zum Abschluss ihrer Pilgerreise im in der Jerusalemer Altstadt bei «Razzouk Ink», tätowieren, meist ein Kreuz. Die christlich-arabische Familie Razzouk ist seit gut 500 Jahren in Jerusalem ansässig und hält diese alte christliche Tradition seit vielen Generationen am Leben.

In einigen Weltregionen gelten Tätowierungen als Kulturgut, wie etwa in Französisch-Polynesien, gelegen im Südpazifik. Die Körperkunst hatte wahrscheinlich ihren Ursprung vor etwa 1500 Jahren auf den nahen Marquesas-Inseln, von wo sie auf den Rest Polynesien überschwappte. Die Einheimischen verewigen Familienchroniken auf ihrer Haut. Viele Tätowierungen, wissenschaftlich Tatauierung, haben zudem eine spirituelle Bedeutung und dienen als Talisman.

James Cook, britischer Kapitän und Entdeckungsreisender im Namen der englischen Krone, und der ihn begleitende Forscher Joseph Banks fanden auf ihren Pazifikreisen im 18. Jahrhundert Gefallen an den traditionellen Körperbemalungen und liessen sich noch vor Ort selbst tätowieren. Es war Cook, der den Begriff Tattoo in den Westen brachte. Aus dem tahitischen Begriff «te tatau», sinngemäss etwa «ein Zeichen, ein Muster schlagen» wurde über die Jahre das englische Wort Tattoo.

Elektrische Nadel erfunden

Dem irisch-stämmigen US-Amerikaner Samuel O’Reilly gelang eine wegweisende Innovation. Im Jahr 1875 hatte Thomas Edison (1847–1931) einen «Stencil Pen» erfunden. Die elektrisch bewegte Nadel im Stift perforiert beim Schreiben oder Zeichnen eine Vorlage, die als Schablone für Vervielfältigungen benutz werden kann. O’Reilly hatte eine geniale Idee: Durch die von ihm an der Stencil Pen vorgenommen Umbauten, konnte nun Farbe unter die Haut gestochen werden. 1891 liess er sich seine elektrische Tätowiermaschine, die «Tattoo-Gun» patentieren und eröffnete in New York City am Chatam Square sein eigenes Tattoo-Studio.

Eine gründliche Vorbereitung der Haut zum Stechen, Nachsorge sowie Hautpflege kann vor bösen Überraschungen schützen und helfen, dass die Farbe unter der Haut dauerhaft schön aussieht. Tätowierer*in ist kein anerkannter Ausbildungsberuf, daher ist Sorgfalt bei der Auswahl des Tattoo-Studios geboten. Auch wenn die Ausrüstung der Studios in der Bundesgesetzgebung nicht geregelt ist, hat das Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) eine Richtlinie für eine «Gute Arbeitspraxis» herausgegeben, welche von einer Expertengruppe erarbeitet wurde. Am Tag vor dem Tattoo-Stechen sollten Sie alkoholische Getränke, blutverdünnende Schmerzmittel und Sonnenbäder vermeiden. Die Rasur der ausgewählten Körperpartie überlassen Sie besser dem Profi. Die Tätowierungsprozedur kann für den Kreislauf belastend sein. Trinken, essen und schlafen Sie ausreichend.

Jede Tätowierung verursacht mikrofeine Hautverletzungen. Mit bis zu 120 Stichen pro Sekunde jagt die Nadel Farbpigmente in die Lederhaut und dies ein bis drei Millimeter tief, was an einigen sensiblen Körperstellen, wie etwa dem Gesicht, äusserst schmerzhaft sein kann. Die Farbe Rot tut besonders weh. Tattoos müssen nach einer Weile nachgestochen werden, denn die Konturen werden mit der Zeit unscharf, die Farben verblassen. Dieser Umstand sollte bei der Motivwahl und gewählten Körperstelle berücksichtigt werden. Professionelle Tattoo-Studios desinfizieren die frische Wunde, cremen sie ein und wickeln die frisch tätowierte Hautpartie in eine Folie ein.

Farbpigmente oder deren Abbauprodukte können wandern und sich in andere Körperstellen, wie etwa den Lymphknoten, ablagern. In der Schweiz gelten gesetzliche Anforderungen an Tätowier- und Permanent-Makeup-Farben. Festgelegt sind sie in der «Verordnung über Gegenstände für den Humankontakt». Besonders bedenkliche Substanzen, wie etwa solche mit nachweislich krebserregenden Eigenschaften, sind bereits verboten. In der EU wurde mit der aktuellen Verordnung (EU) 2020/2081 eine Regulierung über das Chemikalienrecht neu eingeführt.

Die Schweiz prüft derzeit diese Regelungen und passt im laufenden Revisionsverfahren gegebenenfalls die Verordnung entsprechend an, welche voraussichtlich Mitte März 2023 in Kraft treten wird. Entsprechende Übergangsfristen sind vorgesehen.

Seit 2015 feiern weltweit Tattoo-Liebhaber*innen am 21. März, dem Datum der Sonnenwende und somit dem astronomischen Frühlingsanfang, den «World Tattoo Day». Das Logo der internationalen Tattoo-Organisation schmücken vier Symbole: der Anker steht für Hoffnung, Vertrauen und ewige Liebe, die Krone verkörpert die Loyalität zu Tattoos und Körperbemalung, ihre fünf Zacken stehen für die fünf Kontinente. Die Erdkugel symbolisiert Grenzenlosigkeit, das Seil als ein Appell sich zu verbinden um Ziele und allgemeingültige Werte zu erreichen.

Tattoo–Pflegetipps:

Frisch gestochene Tattoos sind Hautverletzungen. Generell gilt: Während der Abheilungsphase darf das Tattoo weder durch Kontakt mit zu viel Wasser aufweichen noch durch zu wenig Feuchtigkeit austrocknen. Die tätowierte Haut schält sich in den ersten Wochen, was meist mit einem starken Juckreiz einhergeht. Vermeiden Sie zu kratzen! Zudem tritt während des Abheilungsprozesses von 3 bis 4 Wochen Farbe aus, da nur die unteren Hautschichten Farbe dauerhaft speichern kann. Um Entzündungen oder gar Schlimmeres zu vermeiden, sollten folgende Pflegetipps beherzigt werden: Waschen Sie sich vor jedem Eincremen ihre Hände. Benutzen Sie regelmässig eine spezielle Tattoo-Pflege. Vermeiden Sie starkes Schwitzen sowie in den ersten Wochen chlorhaltiges Wasser, Badewannen sowie baden im Meer sowie Sonnenbäder und Solarien. Schützen Sie das frisch gestochene Tattoo vor Schmutz und Staub. Vermeiden Sie das Tragen fusseliger Kleidung, die Fasern könnten sich in der frischen Wunde verfangen und Farbe herausziehen. Sollte sich ein frisches Tattoo dennoch entzünden, kann als Erste-Hilfe-Massnahme Wundalkohol die Beschwerden lindern. Tätowierte Hautpartien benötigen einen hohen Lichtschutzfaktor von mindestens 50. •

«Tattoos sind auch eine Ausdrucksform für Gefühle»

Kevin Gubser ist Tattoo-Artist und Inhaber von Swiss Ink Tattoo, Weesen SG. Er rät, sich nur von gut ausgebildeten und seriösen Tätowierer*innen stechen zu lassen.

Interview: Gundula Madeleine Tegtmeyer natürlich: Herr Gubser, seit nunmehr 10 Jahren arbeiten Sie als selbstständiger Tattoo-Artist in Ihrem eigenen Studio in Weesen. Ihre Stilrichtung bezeichnen Sie als fotorealistisch. Tätowierer*in ist keine geschützte Berufsbezeichnung, kein anerkannter Ausbildungsberuf. Was zeichnet eine*n handwerklich gute*n und gewissenhafte*n Tätowierer*in aus?

Kevin Gubser: Ich empfehle im Vorfeld eine Ausbildung zu absolvieren, die Kenntnisse verlangt, die auch beim Tätowieren zentral sind. Dabei denke ich beispielsweise an ein Kunststudium und eine medizinische Ausbildung. Letztere ist hilfreich rund um das Thema Wundheilung und Hygienevorschriften. Grössere Tattoo-Studios bieten Praktikumsplätze an. Für den Entwurf von Tattoos und ihre Umsetzung sowie das Arbeiten nach Vorlagen bringen Interessierte idealerweise eine zeichnerische Begabung mit. Seriöse Tätowierer*innen gehen geduldig auf die Fragen ihrer Kundinnen und Kunden ein, versuchen die Wünsche und das, was tatsächlich möglich ist, in Einklang zu bringen. Zudem befolgen sie die strengen Hygienerichtlinien und zeigen grosse Sorgfalt bei der Auswahl der Farben und Nadeln. Last but not least: Setzen sie nur Motivwünsche um, hinter denen sie stehen können.

Gibt es in der Schweiz ein gesetzliches Mindestalter für Tattoos?

Ein gesetzliches Mindestalter ist 16 Jahre, allerdings mit Einverständnis der Eltern. Ab dem Alter von 18 Jahre können alle selbst für sich entscheiden.

Eine Tätowierung wurde mangelhaft ausgeführt. Was ist zu tun? Was raten Sie unseren Leserinnen und Lesern?

Betroffene sollten zuerst den Tattoo-Artist aufsuchen, der das Tattoo gestochen hat. Sollte das Problem nicht behoben werden können rate ich zwei bis drei weitere Studios zu konsultieren, um sich weitere Meinungen über die bestehenden Möglichkeiten einzuholen. Ist es ein medizinisches Problem, rate ich umgehend ein*e Ärzt*in zu konsultieren.

Was Tätowierfarbe langfristig im Körper verursacht, darüber kann aufgrund dünner Studienlage nur spekuliert werden. Können Tätowierungen ein gesundheitliches Risiko sein?

Jede Tätowierung ist ein Eingriff in den Körper und kann entsprechende Risiken bergen. Allerdings zeigt meine Erfahrung, dass eher selten Probleme auftreten.

Tätowierungen wurden lange ausschliesslich unteren Gesellschaftsschichten zugeschrieben. Das hat sich geändert. Inzwischen finden sich Tattoo-Trägerinnen und -Träger quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Was hat Tattoos salonfähig gemacht?

Den Medien kommt dabei eine wichtige Rolle zu, denn sie promoten prominente Tattoo-Träger*innen, wie beispielsweise Fussball- und Filmstars. Im täglichen Miteinander erkennen viele Menschen zunehmend, dass nicht nur Rocker*innen oder Seeleute Tattoos tragen, sondern auch Ärzt*innen, Polizeikräfte und Anwält*innen, um nur einige zu nennen.

In einigen Regionen der Welt gehören Tätowierungen zum Kulturgut. Muster und Zeichen werden seit Generationen überliefert, sind von hoher Symbolkraft und drücken die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder Ethnie aus. Wir hingegen streben Individualität an. Warum lassen sich Schweizer*innen tätowieren?

Zum einen gefallen Tattoos den Leuten ganz einfach. Für viele Menschen bieten Tattoos darüber hinaus eine Form der Verarbeitung von einschneidenden Ereignissen und Erinnerungen, ein Tattoo als eine Ausdrucks- und Präsentationform ihrer Gefühle.

Wer Fleisch isst, isst oft auch mehr oder weniger bewusst Haut mit. Manchmal essen wir aber auch Haut, wenn wir es gar nicht merken. Etwa bei Gummibärchen.

Text: Samuel Krähenbühl

Gleich vornweg: Wer sich ausschliesslich vegetarisch ernährt, wird jetzt vielleicht denken, dass ihn oder sie dieser Beitrag kaum zu interessieren habe. Irrtum. Denn tierische Häute stecken in mehr Lebensmitteln, als sich der Durchschnittsverbrauchende vorstellen können. Schon nur daher ist es auch für sie spannend, dabei zu bleiben. Aber bleiben wir zunächst beim Offensichtlichen. Wer Fleisch mag, der mag ziemlich sicher den Geruch von frisch grilliertem Poulet. Und gar der Biss in die noch warme, würzige Haut kann gar ganze Geschmacksorgien entfachen. Ja, gegrilltes Poulet lebt, bzw. hat für den feinen Geschmack gelebt, den es unserem Gaumen nach seinem Ableben in Form seiner knusprig braunen Haut schenkt. Vielleicht schon etwas gewöhnungsbedürftiger ist das Eisbein, in Schweizer Dialekt auch als «Haxe» bezeichnet. Dieses wird in einigen Regionen gekocht gerne zu Sauerkraut gegessen. Oder auch im Erbsmus als Fleischeinlage geschätzt. Damit die Haut und das Bindegewebe mitgegessen werden können, muss die ganze Haxe richtig gar sein. Denn sonst wird es zäh.

Schwarte – Beliebter Wurstbestandteil Fleischesserinnen und -esser essen aber auch unbewusst oft Haut mit. Etwa in der Schweizer Nationalwurst, der Cervelat. «Ein Cervelat besteht aus Rindfleisch, eventuell Schweinefleisch, Wurstspeck, Schwartenblock und Eiswasser. Als Gewürze nimmt man Frischzwiebeln, Pfeffer, Koriander, Muskatnuss, Knoblauch und Nelken.» Das können wir auf der Website des Kulinarischen Erbes der Schweiz lesen. Schwarte ist in dem Fall nichts anderes als Schweinehaut. Auch in anderen Wurstwaren ist häufig «Schwarte» zu finden. Sogar im Namen trägt den Begriff die «Schwartenwurst».

Doch damit noch nicht genug. Wir haben deshalb nachgefragt bei der Centravo AG in Lyss, welche sogenannte Schlachtabfälle verwertet. Es handelt sich hierbei um beträchtliche Mengen, welche jedoch mehrheitlich zu Leder verarbeitet werden (siehe Kasten). Gemäss Eric Rava, Leiter Unternehmenskommunikation, können aber Tierhäute –selbstverständlich unter der Einhaltung aller dafür notwendigen Hygiene- und Lebensmittelvorschriften – auch in stärker verarbeiteten Lebensmitteln landen: «Der Spalt des Leders (der untere Teil der Haut) kann auch in der der Gelatine-Produktion verwertet und so beispielsweise letztendlich in Gummibärchen verwendet werden.» Wobei: Nicht in allen Gummibärchen und CO. steckt heute mehr tierische Gelatine. Der bekannte Hersteller «Haribo» schreibt dazu auf seiner Website: «HARIBO bietet schon seit vielen Jahren Produkte an, die ohne tierische Gelatine erzeugt werden. Da das Interesse insbesondere an vegetarischen Produkten immer grösser wird, haben wir uns entschlossen, eine Zertifizierung der in Frage kommenden Produkte durch eine unabhängige Organisation durchzuführen.»

Rezepttipp

Die meisten Häute werden Leder

Die Centravo AG verarbeitet beträchtliche Mengen an Häuten und Fellen. Grossvieh, Pferde und sogenannte Exoten machen gemäss Sprecher Eric Rava ungefähr 393 000 Stück aus. Kalbfelle und sogenannte «Fresser» ungefähr 190 000. Und schliesslich Schaf- und Lammfelle ungefähr 233 000 Stück. «Die Tierhäute werden zu Leder verarbeitet und daraus dann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Nach unserer Verarbeitung werden diese der Kürschnerei zugeführt», erläutert Rava.

«

Tierische Häute stecken in mehr Lebensmitteln, als sich der Durchschnittsverbraucher vorstellen kann. »

Mit Mass genossen schadet es nicht

Doch zurück zu den Häuten, welche verspiesen werden. Das eingangs beschriebene grillierte Poulet schmeckt sicher auch dank seiner würzigen Haut besonders gut. Das hat auch einen logischen Grund: Poulethaut besteht vorwiegend aus Fett. Und Fett ist ein Geschmacksträger. Stéphanie Bieler, Fachexpertin Ernährung bei der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung (SGE) nennt Zahlen: «100 Gramm Pouletbrust ohne Haut enthält nur ein Gramm Fett, während 100 Gramm Pouletbrust mit Haut 6,5 Gramm Fett enthält. Die Haut enthält auch bedeutende Mengen an Cholesterin.» Weitere Beispiele können unter www.naehrwertdaten.ch nachgeschlagen werden. Doch sie gibt auch Entwarnung: «Ob man die Haut essen möchte oder nicht ist vor allem eine Frage der Vorliebe. Wer Fleisch – wie im Rahmen der Lebensmittelpyramide empfohlen – massvoll konsumiert, braucht sich wegen des erhöhten Fettgehalts keine Sorgen zu machen und kann die Haut gerne mitverzehren.»

Eine andere Frage, die sich weiter stellt, ist die nach der besseren Verwertung der Lebensmittel, respektive von «Food Waste». Könnte eventuell hier der vermehrte Verzehr von Tierhäuten einen Mehrwert bringen. Bieler winkt ab, zumindest teilweise: «Natürlich würde dies auch einen Beitrag zur Reduktion von Foodwaste leisten – allerdings sehe ich da grundsätzlich eher wenig Potential im Vergleich zu anderen Massnahmen, die zur Reduktion von Food Waste getroffen werden könnten.» •

Sie überzeugen farblich auf den ersten Blick, geschmacklich auf den ersten Happen. Verbindet sich die tolle Knolle mit den lustigen Erbsen vom Schweizer Nachbaracker, beginnt ein Märchen aus dem Orient. Denn mit dieser Traumkombination wirkt auf dem Teller ihr Zauber garantiert: Der graue Alltag schmeckt plötzlich rosig.

Zubereitung

1. Die Kichererbsen über Nacht einweichen.

2. Anschliessend mit frischem Wasser eine Stunde weichkochen.

3. Die vorgekochte Rande schälen und in Stücke schneiden.

4. Kichererbsen und Rande zusammen mit Olivenöl, Knoblauch und Petersilie in den Mixer geben und solange pürieren, bis die Masse schön cremig ist.

5. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen und anrichten.

Passt hervorragend zu Biofarm Maischips aus Schweizer Bio-Knospe-Anbau.

Offeriert von biofarm.ch

HUMMUS MIT RANDEN für 4 Personen

Zutaten

250 g Biofarm Kichererbsen

1 Rande gekocht

3 EL Biofarm Olivenöl

1 Knoblauchzehe

1 Bund Petersilie nach Bedarf Salz und Pfeffer

1-2 EL Zitronensaft

Zubereitung

1. Warmes Wasser, Salz und Hefe in die Mulde geben und nach und nach zu Teig kneten, Honig, Olivenöl und Zitronensaft mitverarbeiten, 30 Minuten gehen lassen.

2. Nüsse in den Teig kneten. In drei gleiche Teile und Stangen formen. Bei warmer Zimmertemperatur überdeckt, verdoppeln lassen.

3. Im vorgeheizten Ofen 200°C, ca. 35 Minuten backen. Auf einem Rost auskühlen lassen.

HASELNUSS- PISTAZIEN-BROT

Ergibt 3 Brote à 600 g

Zutaten

300 g Weissmehl, gesiebt

700 g Fünfkornmehl, gesiebt

2 TL Salz

6 TL Trockenhefe

6 dl warmes Wasser

3 TL Honig

½ dl Olivenöl

2 TL Zitronensaft

Je 50 g Haselnüsse und Pistazien, sauber geschält

Beim Stichwort Getreide denken die meisten Leute wohl an Teigwaren und Brote. Ich möchte Ihnen heute ein anderes Bild der herkömmlichen Getreidearten präsentieren. Jenes des Superfoods, der Vitalstoffbombe und Nahrungsergänzung. Wir reden nicht vom Getreidekorn, sondern von den zartgrünen, frisch gekeimten Pflänzchen. Aus diesen Jungpflanzen wird Getreidegraspulver hergestellt, das Ihnen vielleicht im Regal der Reformabteilung von Bioläden oder Drogerien bereits begegnet ist. Wer zum ersten Mal einen Teelöffel voll Gersten-, Weizen-, oder Dinkelgraspulver in ein Glas Wasser gibt und kräftig rührt, damit es sich auflöst, blickt wohl etwas skeptisch auf das Gebräu. Knallgrün die Farbe, grasig der Geruch und entsprechend herb schmeckt die erste Verkostung. Die etwas ungewohnte Nahrungsergänzung hat es jedoch in sich: Kein anderes Blattgemüse enthält so viele Nährstoffe, wie die getrockneten und pulverisierten Getreidesprösslinge.

Als Entdecker des Getreidegrases gilt der Japaner Dr. Yoshihide Hagiwara. Er untersuchte in den 1960er-Jahren verschiedene Blattgemüsearten auf ihre Nährstoffdichte. Dabei entdeckte er die beeindruckende Nährstoffvielfalt von frisch gekeimten Süssgräsern, zu denen auch der Weizen und der Dinkel gehören. Gersten-, Weizen-, wie auch Dinkelgras enthalten beachtliche Mengen an Ballaststoffen, am Pflanzenfarbstoff Chlorophyll, Enzymen, sekundären Pflanzenstoffen, Eiweissen, Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Die Nährstoffe kommen in einem ausgewogenen Verhältnis vor und können vom Körper sehr gut aufgenommen werden. Man gewinnt das Süssgraspulver aus jungen Getreidepflanzen, die gerade mal 10 Tage alt und rund 15

über Getreidegras

Zentimeter hoch sind. In diesem Stadium steht die Pflanze in ihrem vollen Saft, die Zellteilung ist extrem aktiv und die Nährstoffdichte ist so hoch wie nie.

Die Gräserpulver unterscheiden sich nicht wesentlich voneinander. Ganz grob kann man aber sagen, dass Gerstengras durch seine starke Basenwirkung und den leicht bitteren Geschmack als ideale Begleitung für die Frühlingsmonate überzeugt. Weizengras gilt als wertvoller Eisen- und Vitamin-C-Lieferant, das im Winter das Immunsystem unterstützen kann und Dinkelgras kommt oft als Sportgetränk zum Einsatz, weil es neben den vielen Mineralstoffen den höchsten Proteingehalt hat. Bei der Internetrecherche über die Getreidegräser, bekommt man den Eindruck, die Gräserpulver wären Alleskönner, die jede Krankheit besiegen. Das ist sicher zu hoch gegriffen. Die Getreidegräsern liefern uns jedoch viele Nährstoffe, die uns im Alltag tendenziell fehlen. Allen voran die Ballaststoffe. Führen wir sie über die Einnahme der Getreidegräser zu, machen wir einen grossen Schritt in die richtige Richtung.

Bei vielen Beschwerdebildern können die in Wasser gelösten Getreidepulver eine äusserst effektvolle und harmonisierende Wirkung zeigen. Sehr gute Erfahrungen werden zum Beispiel beim Ausgleich des Säure-Basenhaushalts gemacht. Aufgrund der hohen Mineralstoffdichte in den Süssgräsern liefern die Süssgräser dem Körper eine Möglichkeit, überschüssige Säuren aus der Ernährung zu binden. Das entlastet den Stoffwechsel, kann bei allen Beschwerden des rheumatischen Formenkreises Linderung bringen und auch den Hautstoffwechsel positiv beeinflussen. Getreidegras, insbesondere das Gerstengras, sorgt für

Harmonie bei Stoffwechselstörungen wie Diabetes oder erhöhten Blutfettwerten. Es wirkt mit seinen sekundären Pflanzenstoffen als Radikalfänger und somit als Zellschutz bei Entzündungen, Hauterkrankungen oder Darmbeschwerden. Weil Süssgräser aufgrund der hohen Ballaststoffdichte für ein darmbakterienfreundliches Darmklima sorgen, vermag das Pulver durchaus auch Entzündungen zu lindern und viele Darmerkrankungen sehr günstig zu beeinflussen.

Getreidegräser sind im Fachhandel erhältlich. Man kann sie aber auch mit rudimentären Gartenkenntnissen und in bester Bio-Qualität selbst grossziehen. Wer Erfahrung hat mit der Zucht von Kresse oder dem Anbau von Sprossenmischungen, wird vertraut sein mit den einzelnen Arbeitsschritten:

• Kaufen sie keimfähiges Saatgut für Gerste-, Dinkeloder Weizen in Bio-Qualität.

• Legen Sie das Saatgut während acht Stunden in zimmerwarmes Leitungswasser ein.

• Geben Sie eine rund zwei Zentimeter dicke ErdSubstrat-Schicht in ein flaches Gefäss und befeuchten Sie die Erde sehr gut.

• Verteilen Sie die eingeweichten Getreidekörner auf der feuchten Erde. Die Körner sollen nahe beieinander aber nicht übereinander liegen. Leicht andrücken.

• Stellen Sie das Gefäss an einen hellen, sonnigen Platz und halten Sie die Erde feucht. Am besten geht es mit einem Zerstäuber.

• Schon nach zwei bis drei Tagen beginnen die Körner zu keimen. Die gekeimten Getreidekörner sind kleine Kraftpakete und eignen sich als Salatbeigabe.

• Nach 10 Tagen haben die Getreidegräser eine Höhe von rund 10 Zentimeter erreicht. Sie sind bereit zur Ernte. Das Gras wird oberhalb der Wurzel abgeschnitten. Die verbleibenden Getreidekörner treiben wieder aus, der Nährstoffgehalt nimmt bei der Zweiternte jedoch ab.

• Man kann das frische Getreidegras für Smoothies verwenden oder in einem dunklen, trockenen, gut durchlüfteten Raum schonend trocknen.

• Das getrocknete Gras im Mörser zerreiben und in dunklen Gläsern lagern.

Gersten-, Weizen-, und Dinkelgras nimmt man als Nahrungsergänzung zwei- bis dreimal täglich aufgelöst in einem grossen Glas Wasser ein. Am besten am Morgen auf nüchternen Magen, zwischen den Mahlzeiten und abends vor dem Zubettgehen. So wird verhindert, dass die Aufnahme der Inhaltstoffe durch andere Lebensmittel oder Genussmittel gestört ist. Die deftigen Getreidespeisen, die uns im Winter so wohlig genährt haben, dürfen im Frühling ruhig auf der Seite gelassen werden. Die knallgrünen Säfte aus Getreidegräsern hingegen liefern genau das, was der Körper jetzt braucht: geballte Lebenskraft.

Sabine Hurni arbeitet als Naturheilpraktikerin und Lebensberaterin in Baden, wo sie auch Ayurveda Koch kurse, Lu Jong – und Meditationskurse anbietet. Sie befasst sich intensiv mit allen Richtungen der Natur heilkunde, Ernährung und spirituellen Lebensthemen.

Meine Tochter (30) hat seit Jahren starke Menstruationsbeschwerden.

Könnte sie an Endometriose leiden? Im Netz gibt es ja Vieles zu finden. Doch wie/wo beginnen …?

M. D., Berlin

Eine schmerzhafte Menstruation kann viele Ursachen haben. Vom Beckenschiefstand über zu kalte Nahrung bis hin zu Stress ist alles möglich. Oft ist es wichtig, einfach mal irgendwo anzufangen und im Dschungel der Behandlungsmethoden auf die Intuition zu vertrauen. Vielleicht fühlt sich ihre Tochter eher zu einer Körpertherapie hingezogen, vielleicht mehr zur Ernährung als Medizin oder zur Homöopathie. Schlussendlich führt jeder Weg einen Schritt näher zu sich selbst und zu einem bewussteren Umgang mit sich und der Aussenwelt. Im Ayurveda wird bei schmerzhafter Menstruation zum Beispiel empfohlen, warm zu essen. Wenig Rohkost, keine kalten Produkte aus dem Kühlschrank, keine Sandwichs und keine kalten Getränke. Das heisst, von früh bis spät alles kochen, wärmen und gut würzen. Auch die Chinesische Medizin mit Akupunktur oder APM kann sehr viel bewirken, weil es den Energiehaushalt ausgleicht. Zudem helfen Kräuter wie die Schafgarbe, der Frauenmantel oder

die Himbeerblätter, die Schmerzen etwas auszugleichen. Ideal in Kombination mit einer Wärmeflasche und viel Ruhe. Ihre Tochter soll sich einige Monate Zeit nehmen, um sich diesem Thema naturheilkundlich zu nähern. Wichtig dabei ist, dass sie ihren eigenen Weg geht und ihrer Intuition vertraut. Das Buch von Dr. Sylvia Mechsner kann ihr sicherlich Antworten liefern. Zudem gibt es in Berlin bestimmt viele Frauenärzt*innen, die ganzheitlich arbeiten. Oder auf Frauenheilkunde spezialisierte Naturheilpraktiker*innen.

Falls die oben erwähnten Massnahmen keine Veränderung bringen, ist eine Abklärung sicher sinnvoll, um eine mögliche Endometriose auszuschliessen. Das geht nur über den schulmedizinischen Weg und deren Diagnosemethoden. Die Behandlung danach, kann, je nach Befund, durchaus naturheilkundlich erfolgen oder als Kombination zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde.

Fersenrisse

Ich habe seit jeher viel Hornhaut an den Füssen und immer wieder Fersenrisse. Eine Zeit lang hat Hirschtalgcreme gut geholfen, dann bekam ich den Schüsslerstick empfohlen, der die Haut weich macht. Seit anfangs Jahr habe ich aber trotzdem wieder Fersenrisse. Haben Sie mir einen Rat, was noch weiter helfen könnte?

Ein super Heilmittel für die Füsse ist Rizinusöl. Sie können das Öl jeweils nach einem Fussbad einreiben, oder abends anstelle einer Salbe die Fersen damit einölen. Danach einfach Socken über die Füsse ziehen, weil sie sehr ölig werden. Rizinusöl ist nicht nur fettig, sondern auch sehr befeuchtend und wundheilend. Sie sollten es so oft wie möglich auf die schmerzende Wunde auftragen. Als Fussbad eignet sich ein Cremebad, Ölbad oder Salzbad. Geben Sie jeweils einen Schuss Apfelessig ins Wasser. Die Feilen und Raspel sind oft zu aggressiv. Besonders die Raspel sollte man nur auf der trockenen Haut anwenden, weil sonst die Haut zu stark verletzt wird, und sich erst recht wieder Hornhaut bildet. Also lieber die Füsse im Fussbad zuerst einweichen, dann mit dem Frottiertuch die Hornhaut abrubbeln und mit Rizinusöl befeuchten.

Für die normale abendliche Anwendung und generell zur Pflege der Füsse sollten Sie Produkte anwenden, die einen hohen Fettanteil haben. Insbesondere tierische und pflanzliche Fette sind ideal. Verzichten Sie auf Produkte mit Mineralöl. Vielleicht kennen Sie den Kartoffelbalsam für die Füsse? Er ist in Reformhäusern und Drogerien erhältlich.

Achten Sie darauf, das Sie genug trinken und dass Sie mit genügend gesunden, pflanzlichen Fetten versorgt sind. Also gerne etwas Olivenöl über das Gemüse träufeln und Nüsse essen. Ideal sind auch Produkte mit ungesättigten Omega3-Fettsäuren, wie Lachs, Thunfisch, Leinsamen oder Baumnüsse.

Muskeln entspannen

Ich habe etliche Operationen hinter mir. Karpaltunnel, Knieprothese, Hüftimplantat. Im Moment habe ich das Gefühl, mein ganzer Körper sei verspannt. Sogar der Kiefer schmerzt. Gerne möchte ich das ganzheitlich angehen, aber ich weiss nicht wo anfangen.

D. R., Aarau

Die Arthrose ist mit den künstlichen Gelenken zwar beseitigt, doch die Muskeln, die über Jahre verkürzt, überdehnt oder versteift waren, um die Fehlhaltung auszugleichen, müssen in ihre natürliche Position zurückfinden. Es ist deshalb wichtig, dass Sie gezielt mit den Muskeln arbeiten. Zum Beispiel mit Massagen, Sauna oder Thermalbad. Das sorgt für Entspannung für Geist und Körper. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie für die Massagen eine ganzheitliche Therapie wählen. Shiatsu, Akupunkturmassage oder klassische Ganzkörpermassagen, damit der Energiefluss im ganzen Körper wieder ins Fliessen kommt.

Eigentlich wäre eine Ayurveda-Kur ideal für Sie. Körpermassagen mit warmem Öl sorgen für Entspannung der Muskulatur, auf Sie abgestimmte Ernährung stärkt den Körper und zudem wird der Lymphfluss durch die Massagen angeregt, was die Entgiftung fördert. Falls diese Art von Massagen und Therapien Sie anspricht, finden Sie gute Adressen in der Schweiz oder im nahen Ausland. Sie dürfen sich auch gerne nochmals melden, wenn Sie einen Tipp brauchen.

Haare sind einem ständigen Prozess des Werdens und Vergehens unterworfen. Nach etwa acht Jahren erreichen jeden Tag ungefähr 100 Haare ihre maximale Lebensdauer und fällen aus. Im Frühling und Herbst etwas mehr. Für ein gesundes Wachstum sind die Haare auf Nährstoffe angewiesen, die ihnen über den Blutkreislauf zugeführt werden. Deshalb ist es wichtig, dass der Kopfboden gut durchblutet ist.

So hilft die Klettenwurzel: Die Wurzeln der grossen Klette enthalten ätherische Öle und schwefelhaltige Ayetylenverbindungen. Diese Wirkstoffe regen die Durchblutung des Haarbodens an und wirken leicht antiseptisch. Der Extrakt der Klettenwurzel ist Bestandteil vieler Haarpflegeprodukte. Zum Beispiel in Haarölen oder Haarwasser.

Wie anwenden: Wichtig ist, dass der Extrakt direkt mit dem Haarboden in Berührung kommt. Ein Klettenwurzelöl kann man nach dem Haarwaschen mit den Fingerspitzen auf den feuchten Haarboden auftragen und sanft einmassieren. Für eine intensivere Wirkung kann man mit dem Öl auch eine Haarpackung machen, ein Handtuch um den Kopf und mehrere Stunden einwirken lassen. Achten Sie beim Kauf auf ein natürliches Basisöl.

Das hilft ebenfalls gegen Haarausfall:

• Es ist normal, dass im Frühjahr der Haarausfall stärker wird. Trinken Sie viel Brennnesseltee. Die Brennnessel enthält Kieselsäure und stärkt das Haar. Auch als Haarwasser geeignet.

Haben Sie Fragen?

Sabine Hurni, Drogistin, Naturheilpraktikerin und Ayurveda-Expertin, beantwortet Ihre Fragen zu Gesundheits- und Ernährungsthemen persönlich und ganzheitlich. s.hurni@weberverlag.ch

• Bürsten Sie Ihr Haar mit einer Naturbürste sanft in alle Richtungen. Das regt die Durchblutung und den Lymphfluss an.

• Bei starkem Haarausfall hilft die Stärkung von innen. Haaraufbaupräparate liefern dem Haar alles, was es braucht. Sie sollten kurmässig für drei bis sechs Monate angewendet werden.

Per Arthroskopie wurde vor 3 Monaten der Meniskus teilweise entfernt. Jetzt habe ich immer noch Beschwerden, wenn ich Sport betreibe. Der Arzt sagt, ich hätte eine Arthrose. Ich möchte mich bei Ihnen erkundigen was ich dagegen tun kann.

E. B., Chur

I ch habe die Erfahrung gemacht, dass die Arthroskopie-WundNarben oft Störfelder hervorrufen. Das erstaunt zwar, weil die Narben viel kleiner sind als lange Schnittwunden, aber offenbar fühlt sich das Gewebe gestresst durch die Einstiche. Man sollte deshalb auch eine minimal-invasive Narbe immer entstören und sie nach der Operation gut pflegen. Wenn die Narbe als weisser Punkt sichtbar ist, heisst, das, dass sie schlecht durchblutet ist und vermutlich die Energie blockiert. Eine Behandlungsmöglichkeit ist Johanniskrautöl. Es hilft, Entzündungen zu mildern, die Narben zu pflegen und dringt zudem tief ein, damit auch der Knorpel gut geschmiert wird. Auf diese Weise erhöhen Sie die Durchblutung im Knie, verbesssern die Versorgung des Knorpels mit Nährstoffen und lockern die Muskeln und Sehnen um das Gelenk.

Kaufen Sie sich eine Flasche Johanniskrautöl und massieren Sie die OP-Einstichwunden wie auch das Knie sehr intensiv ein, am besten jeden Abend vor dem Zubettgehen.

Ambulant vor stationär – sinnvoller Grundsatz für Patient*innen?

Der medizinische Fortschritt ermöglicht es, dass Patientinnen und Patienten bei immer mehr Eingriffen noch am gleichen Tag nach Hause gehen können. Immer mehr Operationen erfordern daher keinen Spitalaufenthalt mehr. Diese Verlagerung von medizinischen Eingriffen vom stationären in den ambulanten Bereich ist ein grosses gesundheitspolitisches Thema. Seit dem 1. Januar 2019 gilt eine schweizweit verbindliche Liste ambulant durchzuführender Eingriffe. Mit der neuen Regelung verfolgt der Bund das Ziel, Verlagerungen in den ambulanten Sektor zu fördern und die Kostenentwicklung zu dämpfen. Doch was nützt die Regelung den Patientinnen und Patienten?

Patientinnen und Patienten sollen dort behandelt und betreut werden, wo sie mit ihrem Gesundheitsproblem am besten aufgehoben sind – und dies möglichst ohne Unterbrüche. Je nach Behandlungsund Betreuungssituation kann ein ambulantes oder stationäres Setting für die Patient*innen passender sein. Es greift daher zu kurz, ambulanten Leistungen pauschal den Vorzug vor stationären Leistungen zu geben. Für die einen Patient*innen ist es wichtig, möglichst früh ins gewohnte soziale Umfeld zurückzukehren. Bei anderen Patient*innen macht eine längere Überwachung im Spital mehr Sinn. Der Grundsatz «ambulant vor stationär» ist deshalb zu undifferenziert. Anstatt einen Sektor zu bevorzugen, wäre es wichtig, den gesamten Behandlungsund Betreuungsprozess in den Fokus zu nehmen. Dies wäre ein echter Fortschritt für Patientinnen und Patienten.

Susanne Gedamke, Geschäftsführerin SPO.

Mehr zum Thema Patientenrecht unter Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz, www.spo.ch

Telefonische Beratung via Hotline 0900 567 047, Fr. 2.90/Min.

Im Rahmen der SPO-Mitgliedschaft erhalten Sie diese Beratung unentgeltlich (044 252 54 22).

Mal ehrlich – was ist Ihr erster Gedanke, wenn Sie ein Paar mit einem grossen Altersunterschied sehen? Zum Beispiel der reife Mann und die junge Frau, die da Hand in Hand über die Strasse schlendern. Denken Sie: Er muss wohl Geld oder Macht haben, wie sonst könnte sie sich für ihn interessieren?

Oder wenn ein junger Mann zärtlich eine Frau küsst, deren Haar sich bereits grau färbt. Ist er vielleicht ihr gut bezahlter Loverboy? Oder warum sonst liebt er eine Frau, die offensichtlich so gar nicht zu ihm passt? Bei gleichgeschlechtlichen Paaren reagieren wir ähnlich.

Wir können an unserer eigenen Reaktion ablesen, wie sehr wir in äusserlichen Bildern von Liebe und sexueller Attraktion festhängen. Lust und Liebe selbst sprechen meist viel direkter. So manche reife Frau oder ältere Mann wäre überrascht, wenn sie sehen könnten, wie häufig sie trotz Altersspuren, Fältchen oder Bauch auf dem erotischen Radar jüngerer Menschen auftauchen. Sowohl die Anziehung zwischen Menschen mit grossem Altersunterschied als auch das Befremden darüber haben eine eindeutige Ursache: Die Verbindung zwischen Mutter und Sohn bzw. Vater und Tochter gelten als das Tabu aller Tabus.

Dabei ist die Anziehung normal: Mama und Papa waren unsere ersten Geliebten. Ihr Bild tragen wir zeitlebens in uns, manchmal tief vergraben, beeinflusst es unser Bild vom perfekten Partner. Das gilt seelisch, aber auch sinnlich: Wir sind als winzige Wesen zwischen den riesigen Schenkeln einer Frau geboren worden. Sie war unsere leibliche Heimat! Und Papa war für die meisten Mädchen der erste Mann, den sie beeindrucken wollten. Wenn wir dann als Erwachsene dieses Seelenbild in einer Frau, einem Mann wiedererkennen – egal welchen Alters – dann kann uns das magisch anziehen – oder auch abstossen.

Bis vor kurzem hätte ich jeden Geliebten, der in mir eine Mutterfigur sieht, von der Bettkante geschubst. Die Mutter! So langweilig und alt bin ich für ihn? So ein Muttersohn ist er, dass er das attraktiv findet? Doch

inzwischen kenne ich die erotische Ausstrahlung von Mütterlichkeit. Wenn ich beim Sex nicht nur heiss, sondern voll überschäumender Zärtlichkeit bin, wenn ich den oder die Geliebte innig halten und streicheln will, wenn ich vor allem will, dass es ihm oder ihr gut geht – dann ist da auch immer ein Stück Mutter mit im Spiel. Mutter und sexy – das ist nur ein Tabu, solange wir in einer Welt voller patriarchaler Vorstellungen leben. Denn nur in dieser Welt sind Mütter asexuell, kontrollierend, über-emotional und furchteinflössend. In anderen Kulturen gibt es andere Mutter-Ikonen –voller Erotik, Verlockung und Fülle.

Nicht dass ich darauf beschränkt werden will. Als erotische Frau kann ich vieles sein. Wenn ich für einen Mann die Mutter verkörpere und wir darin unsere Lust entdecken, dann beginnt eine neue Vertiefung unserer Liebe. Sie wird inniger, direkter, saftiger. Wir treten aus einem einengenden Bild der Sexualität aus und lassen uns in einen neuen Kosmos der Lust führen. Diesem Weg zu folgen, bedeutet, immer mehr Klischees und Erwartungen hinter uns zu lassen. Wir werden uns jenseits aller Bilder treffen und erkennen, dort wo wir zutiefst wir selbst sind. Da können wir einander Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Schwester, Bruder, Geliebte und bester Freund sein – unabhängig jeden Alters. Das ist das Ziel der Liebe. •

Leila Dregger ist Journalistin und Buchautorin. Sie begeistert sich für gemeinschaftliche Lebensformen, lebte u. a. über 18 Jahren in Tamera, Portugal, sowie anderen Gemeinschaften auch in anderen Kontinenten. Am meisten liebt sie das Thema Heilung von Liebe und Sexualität sowie neue Wege für das Mann- und Frau-Sein.

Schuppenflechte | gesund werden

Etwa zwei Prozent der Bevölkerung sind von Schuppenflechte betroffen. Die Hautkrankheit hat genetische, physische und psychische Ursachen. Oft ist die sogenannte Psoriasis ein Signal für weitere Krankheiten.

Text: Fabrice Müller

Die rötlichen Krankheitsherde auf der Haut sind von mehr oder weniger dichten, silbrig-weissen Schuppen bedeckt. Die Herde können bis zu einigen Zentimetern gross sein. Bei allen Betroffenen kann die Schuppenflechte, auch Psoriasis genannt, anders ausgeprägt sein. Das Erscheinungsbild reicht von wenigen kleinen Herden, insbesondere an den Ellbogen, den Knien, in der Steissbeinregion und am Kopf bis zum Befall der gesamten Hautoberfläche. Auch die Nägel können betroffen sein. Etwa 60 Prozent aller Psoriasis-Patientinnen und -Patienten sind von Schuppenherden auf der Kopfhaut betroffen. Dehnen sich die Herde stark aus, ist oft die gesamte Kopfhaut mit dichten, panzerartigen Schuppenfeldern bedeckt. Wird die dicke Schuppenschicht über längere Zeit nicht abgelöst, fallen die Haare aus oder brechen ab. Bis zu einem Drittel aller Menschen, die mit Schuppenflechten zu kämpfen haben, leiden zusätzlich an einer schmerzhaften und bewegungseinschränkenden Entzündung der Gelenke. Die Psoriasis-Arthritis beginnt meist zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr. Im Gegensatz zum Gelenkrheuma betrifft es vielfach nur wenige Fingermitteloder Fingerendgelenke.

Schon die Pharaonin Hatschepsut litt darunter

In der Schweiz gibt es schätzungsweise über 200 000 Betroffene, weltweit sind es mehr als hundert Millionen. Neu ist diese Krankheit, die als Zivilisationskrankheit gilt, allerdings nicht. 2011 fanden deutsche Forschende bei der Analyse eines Flakons aus dem ägyptischen Museum in Bonn heraus, dass das Gefäss der alt-ägyptischen Pharaonin Hatschepsut (1479–1458 vor Christus) eine teerhaltige Lotion enthielt. Diese wurde damals zur Behandlung von Hautkrankheiten eingesetzt. Offenbar ist es bekannt, dass in der Familie von Hatschepsut Fälle von Hauterkrankungen vorkamen. Erste schriftliche Überlieferungen zu Schuppenflechte stammen aus dem antiken Griechenland. So berichtete der Arzt Hippokrates (460–370 vor Chrisus) von einer schuppenden Hautkrankheit, bei der es sich vermutlich um Psoriasis handelte. Allerdings benutzte er dabei den Ausdruck Impetigo, worunter man heute die sogenannte Borkenflechte versteht.

Heute weiss man: Die Schuppenflechte ist eine nicht ansteckende Hauterkrankung, die in jedem Lebensalter auftreten kann. Die Schulmedizin spricht von einer Systemerkrankung, bei der der Körper und die Psyche überfordert sind und das Immunsystem in eine Dysfunktion geratet. Die Ursachen für dieses Phänomen sind nicht gänzlich geklärt. PD Dr. Matthias Möhrenschlager, Chefarzt Dermatologie an der Hochgebirgsklinik in Davos, nennt die genetische Veranlagung als möglichen Faktor, der diese Krankheit begünstigt. «Oftmals sind jedoch weitere Einflüsse mit im Spiel, die eine Schuppenflechte auslösen», gibt der Mediziner zu bedenken. Weitere Einflussfaktoren seien zum Beispiel seelische Belastungen, Infektionen durch Keime, bestimmte Medikamente wie Psychopharmaka, Betablocker oder Verhütungsmittel, Nikotin, Alkohol oder Übergewicht. Laut Matthias Möhrenschlager tritt die Schuppenflechte häufig in Kombination mit anderen Erkrankungen wie Bluthochdruck, zu hoher Harnsäure oder Fetten im Blut auf. «Die Schuppenflechte deutet oft auf ein erhöhtes Schlaganfallrisiko hin und ist sozusagen ein äusseres Signal für weitere Krankheiten», sagt der Dermatologe. Je nach Ausmass der Schuppenflechte bedeutet die Krankheit eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität. Betroffene meiden aus Scham den Besuch von öffentlichen Bädern. Beim Schwitzen verstärken sich die Rötungen und der Juckreiz der Haut zusätzlich. Aus der unbegründeten Angst, angesteckt zu werden, werden Menschen mit Psoriasis nicht selten ausgegrenzt und zurückgewiesen – etwa im Freundeskreis oder in der Partnerschaft.

Die Abteilung für Dermatologie und Allergologie der Hochgebirgsklinik Davos ist auf die Behandlung von Psoriasis spezialisiert. Das Sonnenlicht mit seinen UVB- und UVAStrahlen spielt dabei eine zentrale Rolle, wie Chefarzt Matthias Möhrenschlager erklärt. «Bestimmte Wellenlängen des natürlichen Lichts drängen die Schuppenflechte zurück.» Hinzu kommt eine äussere Behandlung etwa mit salicylsäurehaltigen Salben, die zuerst die Schuppen von der Haut lösen. Die Schuppen verhindern das Eindringen von Sonnenlicht und weiteren Wirkstoffen. Danach kommen Cremes mit Schieferöl oder auch Cortison in Kombination mit Vitamin-D-Analoga zum Einsatz. Eine weitere Behandlungsmöglichkeit ist laut Matthias Möhrenschlager ein Bad mit Lichtsensibilisatoren und einer Bestrahlung mit UVA-Wellen. Zudem gibt es medikamentöse Therapien mit sogenannten «Biologicals» in Tablettenform, als Injektionen oder Infusionen, um die Entzündungen zu blockieren. «Bei allen Behandlungen geht es um eine möglichst langanhaltende Milderung des Erscheinungsbildes. Aber heilbar ist die Schuppenflechte nicht», betont Matthias Möhrenschlager und verweist auf die genetische Veranlagung dieser Krankheit.

Gift- und Zusatzstoffe

Wie beurteilt die Naturheilmedizin das Phänomen der Schuppenflechte? Für Urs Schäffler, der in Winterthur eine manuell-energetische Praxis führt und auch Patientinnen und Patienten mit Psoriasis behandelt, spielen die Gift- und Zusatzstoffe in Lebensmitteln eine zentrale Rolle. «Die heu tige Ernährung hat einen wesentlichen Einfluss, indem sie zum Beispiel die Darmflora angreift und Autoimmunkrank heiten auslöst. Dabei richtet sich das Immunsystem gegen die Zellen des eigenen Körpers.» Aus naturheilkundlicher Sicht kann die Schuppenflechte auch durch Allergene, Medika mente, Hormonschwankungen, Infektionen, Stoffwechsel störungen oder Übergewicht ausgelöst werden.

Schlackenstoffe und Hitze

Auf der psychischen Ebene begünstigen seelische Belastungen, beruflicher Stress und eine unregelmässige Lebensführung die Bildung von Schuppenflechten. In diesem Sinne gilt diese chronische Hautkrankheit stets als ein Hinweis auf den gesundheitlichen Zustand eines Menschen. Ähnlich wird die Schuppenflechte in der ayurvedischen Medizin beurteilt: Dort spricht man von Schlackenstoffen sowie einem Übermass an Hitze. Dies schwächt das Immunsystem, so dass die Schadstoffe tiefer ins Gewebe vordringen und Haut-, Muskelgewebe sowie das lymphatische System betreffen. In der Traditionellen Chinesischen Medizin gilt Blut-Hitze als Hauptgrund für Schuppenflechte. Je mehr Hitze im Blut vorhanden ist, desto röter sind die schuppigen Hautstellen und desto aktiver ist die Krankheit.

Ausscheidungsorgane anregen

Die Naturheilmedizin behandelt die Psoriasis auf mehreren Ebenen, da man häufig von einem Wechselspiel zwischen physischen und psychischen Faktoren ausgeht. Wie Urs Schäffler informiert, werden in den natur- und volksheilkundlichen Behandlungsmethoden als erster Schritt die Ausscheidungsorgane angeregt – zum Beispiel mit harntreibenden Tees wie Brennnessel, Goldrute oder Zinnkraut. Für die Darmreinigung empfiehlt der Therapeut Flohsamen oder Leinsamen. «Sie erhöhen das Darmvolumen und fördern so

Psoriasis-Fluid:

6 Teile Wasser, 2 Teile Storchenschnabeltinktur, 1 Teil Lavendeltinktur, 1 Teil Kamillentinktur. Zweimal täglich einreiben.

Eigenurin-Anwendungen:

Zuerst einen Kamillendampf anwenden, damit sich die Poren öffnen. Dann frischen Morgenurin in Form einer fünf- bis zehnminütigen Auflage oder einer Einreibung aufbringen. Nachher in der Luft trocknen lassen und nicht abwaschen.

Vollbad mit Schöllkraut:

1 Handvoll Schöllkraut in 1 Liter Wasser aufkochen, 5 Minuten ziehen lassen, abfiltrieren und dem Badewasser beigeben.

15 bis 20 Minuten baden.

Quelle: Urs Schäffler, Irchelpraxis, Winterthur, www.irchelpraxis.ch

Schuppenflechte | gesund werden

die Ausscheidung», ergänzt Urs Schäffler. Zur Unterstützung der Leberfunktion wird eine Mariendistel-Tinktur empfohlen. Eine basenreiche Ernährung unterstützt den Heilungsprozess. Dabei sollte – so Urs Schäffler – auf die genügende Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren geachtet werden, beispielsweise mit Lein-, Nuss- oder Fischöl. Ebenso ist es wichtig, den Mineralstoffwechsel mit Kieselsäure, Zink, Kalzium und Schwefelverbindungen zu optimieren.

Nur pflanzliche Produkte für die Hautpflege

Für die tägliche Pflege der Haut rät Urs Schäffler, ausschliesslich auf pflanzliche Produkte zu setzen. Nach dem Duschen kann die Haut mit Rizinus-, Jojobaöl oder Sheabutter eingerieben werden. «Echte Naturkosmetika sollten nur essbare Inhaltsstoffe enthalten», empfiehlt Urs Schäffler. Weiter schlägt der Therapeut verschiedene Tinkturen mit Storchenschnabel, Lavendel oder Kamillen vor (siehe Info-Box). Gewöhnungsbedürftig, aber wirkungsvoll seien auch Anwendungen mit Eigenurin. «Bei vielen Hauterkrankungen ist der Harnstoffgehalt in der Haut stark reduziert. Urinanwendungen führen den fehlenden Harnstoff zurück, sie verhindern eine Austrocknung, Alterung und Erkrankung der Haut.» Wer keinen Urin anwenden möchte, kann Harnstoff in Form einer Crème mit mindestens drei Prozent Urea bzw. Urin auftragen. Weitere Behandlungsmöglich-

keiten sind laut Urs Schäffler zum Beispiel feuchtwarme Wickel mit Lehm bzw. Heilerde, das Betupfen der befallenen Stellen mit reinem Eiweiss oder Waschungen mit drei- bis vierprozentiger, körperwarmer Salzlösung.

Schutz vor Verletzlichkeit

Die Haut gilt als Spiegel der Seele. Die Naturheilkunde behandelt die Schuppenflechte je nach Patientin bzw. Patient deshalb oft auch auf der psychologischen Ebene. Dabei werden alltägliche Gewohnheiten hinterfragt, um Auslöser und (Mit-)Ursachen der Schuppenflechte zu identifizieren und auszuschliessen. Auf seelischer Ebene steht die Schuppenflechte für den Schutz vor einer Verletzlichkeit, indem sich die Betroffenen verpanzern oder abgrenzen. Gleichzeitig kann diese Hautkrankheit aber auch ein Ausdruck für eine grosse Sehnsucht nach Liebe und Zuwendung sein. «Das Wichtigste im Umgang mit Schuppenflechte ist, sie nicht zu ignorieren und nichts zu unternehmen», betont Urs Schäffler, «ansonsten dehnt sie sich im Körper weiter aus.» •

Linktipps:

www.hochgebirgsklinik.ch www.irchelpraxis.ch

Hametum® LipoLotion

Nährende Intensivpflege

Pflanzlich mit Hamamelis

Reichhaltig mit Arganöl und Shea Butter

Ohne Paraffine

Ohne Parabene

Klebt nicht

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Unser Tastsinn gilt als Mutter der Sinnesorgane. Vor allem achtsame und sanfte Berührungen geben uns das Gefühl von bedingungloser Liebe.

Text: Lioba Schneemann

Berührung prägt uns

Die Haut ist unser grösstes Organ. Über 2 m 2 Hautoberfläche bedecken den menschlichen Körper mit Millionen von Zellen, die auf Berührung reagieren. Wir nehmen vor allem damit Kontakt zu anderen auf. In der embryonalen Entwicklung gehen Haut und Nervensystem aus demselben Keimblatt hervor (Ektoderm). Somit stellt die Haut das externe Nervensystem dar. Bereits nach wenigen Wochen kann der Embryo Reize erkennen und darauf reagieren. Das sensorische und motorische System sind miteinander verbunden. Der Tastsinn ermöglicht dem Baby, eine der wichtigsten Erfahrungen zu machen: den eigenen Körper und sich selbst wahrnehmen und erkunden. Auch später ist die Qualität der Berührung, die das Kind durch die Eltern und andere Bezugspersonen erfährt, von prägender Bedeutung für die Mutter-Kind-Beziehung wie auch für das ganze Leben. Wie wir berührt wurden, prägt unsere Sicht auf uns und auf die Welt; es bestimmt, wie wir lieben und Liebe weitergeben. Liebevolles Berühren nährt uns jedoch in jedem Alter. Es sorgt dafür, dass wir Hormone ausschütten, die wiederum Prozesse für ein gesundes Leben steuern. Dabei spielen Oxytocin, Endorphine und Neurotransmitter eine grosse Rolle. Interessant sind aktuelle Forschungen über Nervenfasern. So entdeckte man «Streichel-Sensoren» (C-taktile Fasern), die Informationen von sehr langsamen Berührungen an bestimmte Areale im Gehirn weiterleiten. Das Aktivieren der CT-Fasern erzeugt ein Gefühl von Wohlsein. Sie sind, so stellte man fest, nur auf behaarten Oberflächen zu finden und sind offenbar

dazu da, aus der Flut von Berührungen diejenigen herauszufiltern, die für das emotionale und soziale Leben wichtig sind. Diese Fasern werden angeregt, wenn wir bewusst ausgeführte, liebevolle und weiche Streichelberührungen mit einer Geschwindigkeit von drei bis zehn Zentimetern pro Sekunde erleben. Langsam ausgeführte Berührungen berühren uns demnach tiefer als schnelle.

Sinnlichkeit als Tabu

Heute weiss man, dass Berührungen sehr heilsam sind. Sie helfen beispielsweise, unseren Stress abzubauen, sich emotional zu stabilisieren, sie regulieren den Blutdruck und harmonisieren den Schlaf-Wach-Rhythmus. Louka Leppard, der Begründer der Tula-Massage spricht der Berührung eine überragende Bedeutung zu: «Wir müssen durch Berührung kommunizieren, es ist unsere ursprünglichste Sprache, in seiner höchsten Form nichts anderes als Poesie. Genauso wie wir darüber sprechen müssen, wie wir uns fühlen und was wir denken, müssen wir auch durch unseren Körper und unsere Hände sprechen. Ebenso wie wir intellektuell verstanden werden wollen, sehnen wir uns danach, physisch verstanden zu werden.»

In unserer Kultur ist das Berühren zumindest teilweise in «Misskredit» geraten. Zunehmende Digitalisierung, Entfremdung und zuletzt die unnatürliche Distanzierung in der Pandemie haben diesen Trend und eine diffuse Angst vor Nähe sicher verstärkt. «Ich beobachte derzeit zwei Strömungen», sagt der Berührungs- und Prozesscoach Markus Mühlbacher, Gründer von «Berührungswelten» in Luzern. «Auf der einen Seite eine Pseudo-Prüderie, die jede Art von Sinnlichkeit als ‹unmoralisch›, ‹sexistisch› oder als ‹Macho-Getue› ablehnt. Andererseits stelle ich ein zunehmendes Bedürfnis nach achtsamen Berührungen fest. Gerade auch Frauen trauen sich, offener ihre Bedürfnisse auszusprechen, und sich diese auch zuzugestehen.»

Seinen Klient*innen geht es vor allem um wahre Begegnung und Heilung. Die Gründe für eine Kuschelstunde oder eine Tantra-Massage sind vielfältig. «Einige sind einfach einsam, andere suchen nährenden Körperkontakt oder auch Geborgenheit, Nähe und die Erfahrung von bedingungsloser Liebe. Andere wollen sich persönlich und intim austauschen», sagt Mühlbacher.

Dieses ganzheitliche Wahrnehmen des ganzen Körpers hätten viele Klient*innen so noch nie erlebt. «Es geht um die Verbindung der Energiezentren (Chakren), aber es geht auch darum, sich geborgen, aufgehoben und geliebt zu fühlen. Sich fallen zu lassen, ganz bei sich sein.» Er höre immer wieder, dass sie dies in ihren Beziehungen nicht könnten, sich nicht getrauten oder dafür einfach die Zeit fehle. «Wahre Intimität und Nähe ergeben sich nur, wenn beide sich genügend Zeit nehmen, bei sich und beim anderen anzukommen. Und Hineinspüren, was jetzt gerade da ist.» Es erstaune nicht, dass Studien zeigten, dass Paare, die viel kuschelten wesentlich länger zusammen blieben als Paare mit viel Sex, aber weniger Kuschelmomenten. Viele Klient*innen bringen auch einen «schwer gefüllten Rucksack» mit in die Berührungssitzungen: Trauma, Verletzungen, körperlicher und seelischer Missbrauch, Depressionen oder Burnout. «Sie möchten in erster Linie einen geschützten Raum, wo sie einfach sie selbst sein können. Dieses ‹alle Emotionen sind willkommen› öffnet einen heilsamen Raum, den viele bisher in dieser Form noch nie erlebt haben», ergänzt der Therapeut.

Wertfrei und wohlwollend Berührung, egal in welcher Form, stellt eine in allen Kulturen praktizierte und ursprünglichste Heilmethode dar, unabhängig von Kultur und Epoche. Im ayurvedischen Heilsystem etwa ist die Wichtigkeit von Massagen bis heute überliefert. Jede Massage oder Therapie – sei es Kuscheltherapie, Tula-Massage, Lomi-Lomi-Massage bis hin zur Tantra-Massage – wirkt heilend. Das zunehmende Gewahrsein der Wichtigkeit von Berührungen spiegelt sich sowohl in der Wissenschaft, den Medien als auch in der steigenden Nachfrage an körperbetonten Therapien wider. Auch der Boom an achtsamkeitsbasierten Methoden zeigt, dass ein grosses Bedürfnis nach Körperlichkeit, Selbstbewusstsein und Sinnhaftigkeit vorherrscht, und ganz im ursprünglichen Sinne: Wollen wir andere mit allen Sinnen und wahrhaftig berühren und dies erlernen, egal, ob

Markus Mühlbacher, Berührungs- und Prozesscoach in Luzern

nun mit oder ohne Sex, ist ein stabile Basis wichtig. Dazu gehören die Fähigkeit, sich zentrieren zu können und im eigenen Körper anwesend zu sein sowie eine wertfreie und wohlwollende Wahrnehmung als innere Haltung. Schliesslich der Wille, die eigene «sinnliche Insel» zu entdecken und sie zu bewohnen. Präsenz sei entscheidend, betont der Berührungscoach. «Ich bin mit meinem Fühlen 100 % im Hier und Jetzt, örtlich genau bei der Berührung, die ich gerade gebe. Dies führt zu einem genussvollen, entspannten Zustand, weit weg von äusseren Bildern. Bringen wir Achtsamkeit in die Berührungen, erzeugen wir automatisch Liebe, Wachheit und Verbindung.» •

Spüren ohne Worte

Probieren Sie für zwei Minuten, körperliche Empfindungen oder Gefühle wahrzunehmen, ohne sie zu benennen. Erleben Sie einfach, wie sie kommen und gehen. Nur spüren. Wärme, Müdigkeit, Leichtigkeit

Wie ist es gelungen? Konnten Sie die Wahrnehmungen so lassen ohne Kommentar, ohne Gedanken darüber? Wenn das passiert ist, ist es kein Problem, sondern heisst: wiederholen!

Das nächste Mal, wenn Sie Ihre*n Partner*in umarmen, tun sie dies drei Minuten lang. Achten Sie beide auf einen guten Stand. Bleiben Sie in der Umarmung, ohne Reden oder Tun. Entspannen Sie dabei, so gut es geht und spüren Sie den Kontakt der Körper miteinander. Spüren Sie Ihren Atem und den Atem des anderen. Am Ende lassen Sie das Erlebte nachklingen: Was war anders als sonst? Wie hat es sich angefühlt? Wie war es für den anderen?

Wiederholen Sie diese Übung die nächsten drei Wochen täglich. Dabei sollten abwechselnd beide den*die andere dazu einladen.

Mehr unter: www.beruehrungswelten.ch

Mit EGK freier Zugang zu Natur- und Komplementärmedizin.

Grundsätzlich handelt es sich bei einer Allergie um eine Überreaktion des Immunsystems gegen an sich unbedenkliche Stoffe. Bei einer Autoallergie sogar gegen sich selbst. Man spricht dann von einer Autoimmunerkrankung. Rund ein Viertel der Menschen sind in ihrem Leben von Allergien betroffen. Tendenz steigend. Doch es gibt auch Wege aus der Allergie.

Text: Rolf Wenger Illustration: Sonja Berger

Die Symptome können sehr unterschiedlich sein.

Beim Heuschnupfen, der Pollenallergie, kennen wir die laufende, verstopfte Nase und tränende, oft juckende Augen. Je nach Allergieart reicht das Spektrum aber noch viel weiter. Es geht von Schleimhautschwellungen über Ekzeme, Nesselsucht (Bläschenbildung), Asthma, Magen-Darm-Beschwerden mit Durchfällen bis hin Schlafstörungen und depressiven Verstimmungen. Alles eine Folge der Freisetzung des körpereigenen Hormons Histamin, ein lebenswichtiger Mediator bei Entzündungsreaktionen.

Bei der Allergie kennt die Medizin zwischenzeitlich sechs verschiedene immunologische Wege, die zu unterschiedlichen Reaktionszeiten führen. Bei einer Typ-1-Allergie spürt man die Reaktionen unmittelbar nach dem Kontakt. Das kann im schlimmsten Fall zum Tod führen, indem das Anschwellen der Schleimhäute die Atmung blockiert. Bei anderen Reaktionswegen können die Symptome erst Stunden oder gar Tage nach dem Kontakt auftreten. Das macht es für die Betroffenen nicht einfach, die auslösenden Substanzen herauszufinden.

Ähnliche Beschwerden können aber auch durch sogenannte Intoleranzen verursacht werden. Dabei handelt sich nicht um eine Allergie, sondern meist um einen Mangel an gewissen Stoffen wie zum Beispiel Enzymen. Dadurch können Lebensmittelbestandteile wie Lactose (Milchzucker), pharmakologische Substanzen wie Glutamat (Geschmacksverstärker), Lebensmittelzusätze oder an sich schon histaminhaltige Lebensmittel nicht richtig abgebaut werden.

Wir können auf fast alles eine Allergie entwickeln. Zu den klassischen Auslösern gehören Pollen und Sporen, Tier haare, -epithelien, Hausstaubmilben, Insektengifte, Kos metika (auch Bio, wenn man auf bestimmte Pflanzenstoffe reagiert), Medikamente wie z. wie z. B. Nüsse, Nahrungsmittelzusatzstoffe, Chemikalien wie etwa Waschmittel oder Metalle wie Nickel.

Kreuzallergie auf ähnliche Stoffe

Vielleicht haben Sie auch schon von der Kreuzallergie ge hört. Das heisst, dass das Immunsystem auch auf ähnliche Stoffe reagiert, wie sie im Primärallergen vorhanden sind. So kann es bei einer Allergie auf Baumpollen eine Kreuz reaktion auf einige Stein- und Kernobstsorten, Nüsse, Kiwi, Sellerie, diverse Gewürze wie Curry, Anis, Knoblauch, Hopfen, Soja, Petersilie, Basilikum und/oder Zwiebeln kommen. Bei einer Allergie auf Kräuter- und Blumenpollen sind es teilweise wieder andere Substanzen. Für Betroffene ist es wichtig, dies zu wissen.

Es ist bekannt, dass Kinder von Eltern mit Allergien eine deutlich grössere Allergieneigung aufweisen, zum Teil bis um das Vierfache. Die Ursachen für die Überreaktionen sind medizinisch weitgehend unbekannt. Es werden viele mögliche Ursachen diskutiert, wobei vermutlich eine Kombination derselben ausschlaggebend ist. Wenn wir uns damit beschäftigen, kennen wir auch schon die ersten Therapieansätze.

Umweltfaktoren: Dazu gehören nebst den natürlichen Stoffen wie Pollenflug oder Ozon auch die menschgemachte Luftverschmutzung durch Abgase, Feinstaub von Kerzen oder toxische Stoffe, wie z. B. Quecksilber aus Amalgamfüllungen, welche ein Kind bereits im Mutterleib über die Plazenta oder später als Neugeborenes über die Kleider von Raucher*innen aufnimmt.