natürlich

Im Garten Eden

Klostergärten heute

Segnen und Beten

Von guten Kräften geborgen

Die Blacke

Eine ungnädige Hoheit

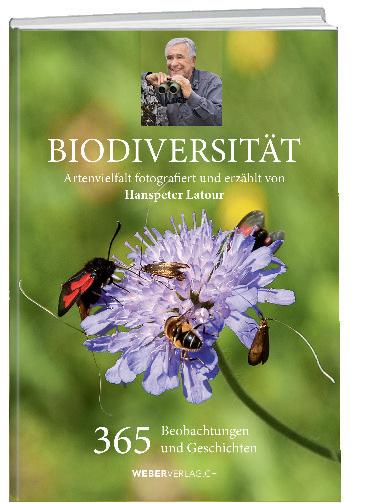

Biodiversität

Hanspeter Latours neues Buch

Exzeme

Was gegen Ausschlag getan werden kann

Im Garten Eden

Klostergärten heute

Segnen und Beten

Von guten Kräften geborgen

Die Blacke

Eine ungnädige Hoheit

Biodiversität

Hanspeter Latours neues Buch

Exzeme

Was gegen Ausschlag getan werden kann

Altes Heilwissen aus den Denkfabriken des Abenlandes

Spannende Hintergruninformationen

Liebe Leserin, lieber Leser

Es wird Frühling! Und mit dem Frühling erwacht die Natur. Mit den Pflanzen wachsen auch zahlreiche Stoffe heran, welche uns als Heilmittel dienen. Das Wissen um die Pflanzen und ihre Wirkungen auf die Gesundheit ist alt. Kein Wunder, denn früher gab es neben dem, was uns die Natur von sich aus gibt, keine Alternativen.

Während mehr als einem Jahrtausend wurde dieses Wissen im Abendland vor allem in den Klöstern gepflegt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Klöster insbesondere im Mittelalter neben den geistlichen Aufgaben in praktisch allen Lebensbereichen wichtige Funktionen ausübten. Die Klöster waren denn auch die intellektuellen «Think Tanks», oder zu gut deutsch «Denkfabriken» dieser Zeit. Die Mönche aber insbesondere auch die Nonnen sammelten und praktizierten ein zu ihrer Zeit erstaunliches Wissen über Kräuter und Heilpflanzen.

Besonders berühmt ist die Benediktinerin Hildegard von Bingen (1098–1179), welche im Kloster Rupertsberg in Bingen am Rhein wirkte. Sie gilt gar als eine der ersten Universalgelehrten. Über sie werden Sie in dieser Ausgabe selbstverständlich einiges erfahren. Aber auch die Schweiz hat ein bedeutendes Erbe im Bereich der Klöster. Sie werden deshalb lesen können, wie im Kloster Jakobsbad bei Gonten AI noch heute Heilproddukte aus dem eigenen Klostergarten produziert werden. Da in Klöstern bekanntlich nicht nur gearbeitet, sondern auch gebetet wird, haben wir auch hierzu etwas zu bieten. Und zwar unter dem Motto «Segnen und Beten».

Eine Pflanze, die nicht nur in Klostergarten wächst, aber meist nicht sonderlich beliebt ist kennen wir alle: Die stumpfblätterige Ampfer, auch als Blacke bekannt. Viel weniger bekannt ist aber, dass die Blacke auch als Heilpflanze namentlich im Verdauungsbereich eingesetzt werden kann.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen der neusten Ausgabe von «natürlich». Und machen Sie doch halt, wenn Sie das nächste Mal bei alten Klostermauern vorbeikom men. Es lohnt sich!

Samuel Krähenbühl

Chefredaktor

Zellavie® Bio-Wietofu ist die Alternative zu herkömmlichem Tofu aus Soja. Wietofu sieht genauso aus und hat eine ähnliche Konsistenz, die Nährwerte und Inhaltsstoffe sind jedoch hochwertiger.

Unser Wietofu «Nature» ist cremig fein, mit leicht nussigem Aroma und besteht lediglich aus 2 Zutaten: Bio-Hanfsamen und Wasser.

Wietofu kann Soja-Tofu mehr als gleichwertig ersetzen, ist sogar wesentlich gehaltvoller und weist bessere Nährwerte auf (je 100 g):

✓ Mehr Protein (20 g)

✓ Mehr Ballaststoffe (4 g)

✓ Mehr und wertvolleres Öl mit Omega Fettsäuren (12 g)

Probieren Sie es aus, verwenden Sie Wietofu in Ihren Lieblingsrezepten anstelle von Fleisch und Tofu.

Seit über 20 Jahren zeichnet das ErfahrungsMedizinische Register EMR qualifizierte, erfahrene Therapeut:innen der Komplementär- und Alternativmedizin mit dem EMR-Qualitätslabel aus – für fast alle Krankenversicherer auch die Grundvoraussetzung, um deren Leistungen zu vergüten.

Finden auch Sie Therapeut:innen mit EMR-Qualitätslabel ganz einfach mit der Suchfunktion auf emr.ch

Mehr zum EMR erfahren Sie aus der Publireportage in diesem Heft

einzigartig * wohltuend * bekömmlich

GESUND SEIN

8 Im Garten Eden Klostergärten heute.

14 Heilende Worte

Warum wir wieder öfters Segen sprechen sollten.

20 Sabine Hurni über … … die Sehnsucht.

22 Leserberatung

Was hilft bei Entzündungen und Nervenschmerzen.

GESUND WERDEN

28 Klostergärten

Jahrhundertealte Orte der Heilung.

32 Harninkontinenz

Das hilft bei Blasenschwäche.

36 Wolfs Heilpflanzen

Wieso die Blacke mehr ist als nur ein Unkraut.

40 Klinik Arlesheim

Wie eine Ärztin Schul- und Komplementärmedizin vereint.

DRAUSSEN SEIN

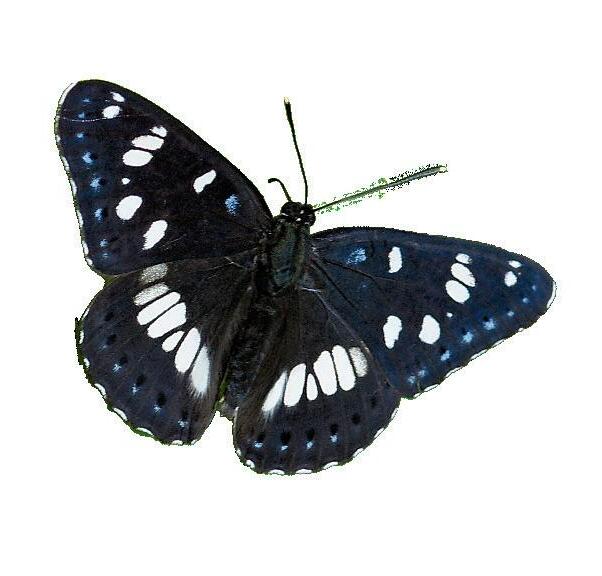

48 Biodiversität

Wie sich Hanspeter Latour für unsere Natur einsetzt.

50 Zimmerpflanzen

So klappt es mit dem grünen Wohnzimmer.

54 Draussen kochen

Das Feuer lockt nicht nur zum Bräteln.

58 Aus dem Herzen gesprochen

Von Erfahrungen, die das Leben prägten.

04 Editorial / 06 Leben und heilen / 18 Rezepte / 27 Liebesschule / 43 Alice im Wunderland / 44 Staunen und wissen / 62 Neu und gut / 63 Hin und weg / 64 Rätsel / 65 Vorschau / 66 Eva unterwegs

Kostenlos Proben bestellen p-jentschura.com/nch18 Jentschura (Schweiz) AG · 8806 Bäch/SZ www.jentschura-shop.ch

Kollagen

Dieses Eiweiss hält jung und beweglich

Straffe Haut, kräftige Knochen, belastbare Gelenke und starke Muskeln:

Kollagen ist der Stoff, der unseren Körper jung und robust hält und als wahrer Jungbrunnen gilt. Das Eiweiss Kollagen ist mit sechs Prozent unseres Körpergewichts das häufigste Eiweiss und hält unsere Körper zusammen. Die Einnahme von Kollagen kann die körpereigene Kollagensynthese verbessern und so Sehnen, Bänder und Gelenke schützen sowie die Hautstruktur verbessern, schreibt «Die Vollwertige». Kollagen kommt hauptsächlich in zähen Fleischteilen vor. Früher war Kollagen –beispielsweise durch Knochenbrühe – ein fester Bestandteil unserer Ernährung. Heute fehlen Kollagenquellen oft. Es kann deshalb auch durch Präparate ersetzt werden. ska

Der Krankheit davonlaufen

Eigentlich unterschied sich die untere Lendenwirbelregion der Neandertaler*innen kaum von der unsrigen, berichten Forschende. Frühere Annahmen über Unterschiede beruhten offenbar darauf, dass die Wirbelsäulen von Neandertaler*innen mit denen von heutigen Menschen verglichen wurden, die von der modernen Lebensweise geprägt sind. Die Merkmale im Kreuzbereich bei unseren präindustriellen Vorfahren unterscheiden sich demnach kaum von denen der archaischen Menschenform. Erst ab dem späten 19. Jahrhundert zeichnen sich bestimmte Veränderungen ab, die möglicherweise mit dem Auftreten von Rückenschmerzen zusammenhängen, sagen die Forschenden. Wie sie berichten, ging aus ihren Auswertungen hervor: Im Vergleich zu den Wirbelsäulen der postindustriellen Zeit weisen diejenigen der vorindustriellen Menschen eine Anordnung der Lendenwirbel auf, die zu einer stärkeren Krümmung im Kreuzbereich führt. Offenbar handelt es sich demnach um einen Effekt der modernen Lebensweise. Die vorindustrielle Version ist somit die natürliche Konfiguration beim modernen Menschen, legen die Ergebnisse nahe. Wissenschaft.de

Chloe Brown ist chronisch krank, als sie beinahe stirbt, beschliesst sie eine Liste zu machen, die ihr helfen soll aus ihrer Komfortzone auszubrechen. Doch das stellt sich als schwerer heraus als gedacht. Kurzerhand bittet sie ihren Nachbar Red Morgan um Hilfe.

Trotz anfänglicher Abneigung, kommen sich die beiden immer näher. Talia Hibberts romantische Komödie hat die perfekte Portion Humor gemischt mit liebenswerten Charakteren, herzerwärmenden Momenten und einer Liebesgeschichte, die die Lesenden zum Schwärmen bringt.

Talia Hibbert

«Kissing Chloe Brown», Ullstein 2020, ca. Fr. 20.–ISBN 9783548062846

Gesundheit

Täglich ein bis zwei Karotten zu essen, kommt unserer Gesundheit zugute. Der Grund: Das Gemüse enthält viel Vitamin A. Nicht grundlos sollten Karotten in keiner Küche fehlen. Die Rüben zählen zu den kalorienärmsten Gemüsesorten, sind reich an Carotin und enthalten zudem viel Vitamin A. Ein regelmässiger Konsum kommt sowohl unserem Körper als auch unserer Gesundheit zugute, schreibt «nau.ch». In kaum einem Gemüse steckt so viel Betacarotin wie in Karotten. Der Körper wandelt dieses in Vitamin A um, das wiederum gut für unsere Augen ist. Denn die Netzhaut benötigt dieses, um hell und dunkel sehen zu können. Zudem schützt es die Haut vor schädlichen UV-Strahlen und die Zellen vor freien Radikalen. Nur zwei Karotten reichen aus, um den Tagesbedarf an Vitamin A zu decken. ska

„Weniger müde, mehr munter.“

Vitamin B12 Boost ist hochdosiert und sinnvoll bei grosser geistiger und körperlicher Belastung sowie einer veganen Lebensweise, da Vitamin B12 vor allem in tierischen Lebensmitteln vorkommt.

Vitamin B12 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

Es gibt wohl kaum ein Kloster ohne Klostergarten. Er diente nicht nur der Selbstversorgung, sondern auch als Ort der Heilung, Mystik und Kontemplation, wie dieser Beitrag aufzeigt.

Text: Fabrice Müller

Mit ruhiger Hand füllt Schwester Dorothea die kleinen weissen Döschen mit der minzgrünen Crème, die gegen allerlei Rheumaerkrankungen helfen soll. Verschiedene Kräuter wie zum Beispiel Thymian, Minze, Wacholder, Rosmarin und Lavendel werden für diese Crème nach einem alten, überarbeiteten Rezept des Kapuzinerinnenklosters «Leiden Christi» im appenzellischen Jakobsbad beigemischt. Die Crèmes seien bei der Kundschaft des Klosterladens sehr beliebt, erzählt Schwester Dorothea und zeigt mir in einem Nebenraum das Kräuterlager. Einige der Kräuter stammen aus dem eigenen Klostergarten, doch der Grossteil wird bei spezialisierten Herstellern eingekauft. Der Aufwand für den Anbau und die Ernte, um auf die benötigte Menge zu kommen, wäre zu gross. Zu den Produkten des Klosterladens, der auch einen Online-Shop betreibt, zählt beispielsweise auch das Jakobsbader Stärkungs- und Zellvitalisierungsmittel bei Müdigkeit und Leistungsabfall im Alltag. Das Kloster verfügt über einen weit herum bekannten Laden. Er befindet sich seit 2010 in grosszügigen Räumlichkeiten im Nebengebäude zum Kloster, dem ehemaligen Knechtenhaus. Die Kraft der Naturheilmittel sei –so Schwester Dorothea – die natürliche Ergänzung zur «geistigen» Apotheke der Schwestern mit den Kraftquellen Gottes und der Kirche.

Gartenteam mit drei

Ein Ort zum Auftanken ist auch der Klostergarten, den man durch ein schmiedeeisernes Tor betritt. Doch nur ein Teil des grossen Klostergartens ist öffentlich zugänglich. Der Rest bleibt den Ordensfrauen vorbehalten. Der Garten wird mit viel Liebe von den Schwestern Chiara, die als Jugendliche eine Floristinnenlehre absolvierte und in einer Gärtnerei arbeitete, M. Veronika und M. Josefa gepflegt. Beim Spaziergang zwischen den geometrisch angeordneten Beeten hindurch begegnet man allerlei Gemüse und Salaten. Bereits anfangs Februar beginnt die Saat des Salates. Bis tief in den Winter können verschiedene Kohlsorten, Lauch, Randen und andere Wintergemüse geerntet werden. Jahrzehntelang nahm die Selbstversorgung mit Landwirtschaft und eigenem Gemüsegarten einen hohen Stellenwert im Kloster Jakobsbad ein. Heute ist die Landwirtschaft verpachtet, der Gemüsegarten wird weiterhin liebevoll gehegt und gepflegt und einige Rohstoffe für den Klosterladen und die Apotheke daraus gewonnen. Dazu gehören zum Beispiel die Pfefferminze und Zitronenmelisse, die für Tinkturen oder Getränke verwendet werden. Weiter geht es an Beeten voll Agera«

Der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen, und ein Vernünftiger verachtet sie nicht.

Bibel (Jesus Sirach 38,4)

Brunnen | Der Brunnen mitten im Klostergarten ist zum einen ein Symbolbild fürs Leben. Er hat aber natürlich auch ganz praktische Bedeutung.

Schwestern | Drei Schwestern des Klosters in Jakobsbad kümmern sich um den grossen Garten.

Gemüse | Im Klosgergarten wächst auch Gemüse. Federkohl, auch bekannt als Grünkohl oder Kale, ist ein sehr gesundes und vielseitiges Wintergemüse.

tum, Korn- und Ringelblumen vorbei, die von den Schwestern für Salben und Tees genutzt werden. Nur als Zierde für den Salat dienen die blauen Borretsch-Blüten. Wichtig für den Kirchenschmuck sind die goldenen Sonnenblumenblüten. «Durch die Sonnenblume reichen wir den Schein Gottes weiter», sagt Schwester Chiara und erklärt, dass die Mitte der Sonnenblume mit ihren nahrhaften Körnern ein Energiespeicher für verschiedenste Lebewesen sei. Zu den weiteren «Bewohnern» des Klostergartens zählen zum Beispiel auch Maiglöckchen, die in der christlichen Symbolik für Maria stehen. Eine knallrote Rose lenkt nun die Blicke auf sich. Als Symbol der Liebe blüht sie in mehreren Arten und Farbtönen, ebenso wie die Apfelbäume. Im Frühling werden sie ausgelichtet, damit das Licht in die Mitte kommen kann – auch in die Mitte der Menschen.

Der Heilige Benedikt legte in seinem Regelwerk vieles im Leben seiner Glaubensbrüder fest – auch was den Klostergarten betrifft. So schreibt er im Kapitel 65: «Das Kloster soll, wenn möglich, so angelegt werden, dass sich alles Notwendige, nämlich Wasser, Mühle und Garten, innerhalb des Klosters befindet und die verschiedenen Arten des Handwerks dort ausgeübt werden können. So brauchen die Mönche nicht draussen herumzulaufen, denn das ist für sie überhaupt nicht gut.» Die von Benedikt geforderte Beständigkeit des Mönchs ist die Grundbedingung für das Werden und Wachsen eines Gartens, seiner Pflanzenwelt im Speziellen und für die Entwicklung der Gartenkultur im Allgemeinen, schreibt Peter Paul Stöckli in seinem Kunstführer «Die Gärten des Klosters Muri». Der Landschaftsarchitekt beschäftigt sich beruflich seit über 50 Jahren mit historischen Gärten und Anlagen und dabei auch mit den Gärten mehrerer Klöster (siehe auch Interview).

Barockes Bauwerk mit nationaler Bedeutung

Nun blüht es wieder in den Gärten des Klosters Muri. Und das Wasser plätschert aus dem 2008 wiederhergestellten Martinsbrunnen mit der Figur von Martin von Tour, dem Klosterpatron von Muri. Insgesamt vier Gärten prägen diese Klosteranlage. Das im Jahre 1027 von den Habsburgern gestiftete und vom Mutterkloster Einsiedeln gegründete Kloster Muri gehört zu den wichtigsten barocken Klosteranlagen der Schweiz. Der Klosterhof ist die Eingangspforte für die Besuchenden. Von hier aus erreicht man den Konventgarten und den grossen Küchengarten. Früher befanden sich hier auch die zwei ehemaligen Apothekergärten, die jedoch im Zuge der politisch initiieren Klosteraufhebung 1841 verschwanden. «Der Konventgarten diente der stillen Erholung, der Kontemplation, dem Gebet, dem Gespräch, der Naturbetrachtung und der gärtnerischen Arbeit», erklärt Peter Paul Stöckli. Der neben dem Klosterhof liegende Konventgarten übernimmt in seiner heutigen Gestaltung die ursprüngliche Gliederung in drei etwa gleich grosse Gartenteile, ausgerichtet auf die Sichtachsen der Klostergebäude. Die Beete wurden im barocken Stil bepflanzt mit Gehölzen, Buchsstauden und Zwiebelpflanzen, die jedoch herrlich zu blühen beginnen. Mit Ausnahme des Fürstengartens – des heutigen Pflegiparkes – wurden alle Gärten zwischen 1996 und 2004 durch das Wettinger Büro SKK Landschaftsarchitekten AG neu, aber im Geiste und in den Grundzügen der nach 1841 zerstörten Vorgängergärten gestaltet.

Aufgrund seiner herausgehobenen Stellung des Abtes im Benediktinerorden erhielt dieses demokratisch gewählte Klosteroberhaupt einen eigenen Garten – den Fürstengarten. «Hier empfing der Abt seine Gäste, führte mit ihnen Gespräche und speiste mit ihnen», berichtet Peter Paul Stöckli. Im Zusammenhang mit der Restaurierung des Ostflügels wurde 1987 mit einer freien Rekonstruktion eine Erinnerung an den durch die Klosterauflösung verlorenen Fürstengarten in Form einer barocken Gartenterrasse geschaffen. Im Zentrum befindet sich ein Wasserbecken – ein Attribut, das den Abtgarten über viele Jahrhunderte schmückte. Wie Peter Paul Stöckli informiert, gehörte einst auch eine Orangerie mit exotischen Pflanzen zum Abt- bzw. Fürstengarten. Die Orangerie fiel dem Neubau des Klosters von 1789 bis 1798 zum Opfer. Im Ostbereich des Klosters liegt der grosse Küchengarten. Er ist symmetrisch aufgebaut. Die Gartenbeete und Wege sind auf ein Zentrum hin ausgerichtet. Der klösterliche Küchengarten dient heute – wie alle anderen Gärten auch – den Bewohnerinnen und Bewohnern des im Klostergebäude integrierten Pflegeheims als Arbeits- und Erholungsort. Hier gedeihen Gemüse und Beeren. Als ein mystischer Ort präsentiert sich der Kreuzganggarten des Klosters: «Er ist kein Innen-, sondern ein Freiraum», sagt Peter Paul Stöckli. Um diesen nach oben, dem Himmel zugewandten Raum ist das ganze Kloster angeordnet. Im Vergleich zu anderen Klöstern ist der Kreuzganggarten von Muri klein. Heute nimmt die kreuzförmige Gliederung mit vier Rahmen aus niederen Buchshecken und einem kreisrunden Beet im Zentrum Bezug auf die Gartenausgänge des Kreuzganges. www.klosterleidenchristi.ch www.klosterapotheke.ch www.klostermuri.ch

Apotheke | In der klostereigenen Apotheke werden Kräuter zu Heilmittel und Kosmetika verarbeitet.

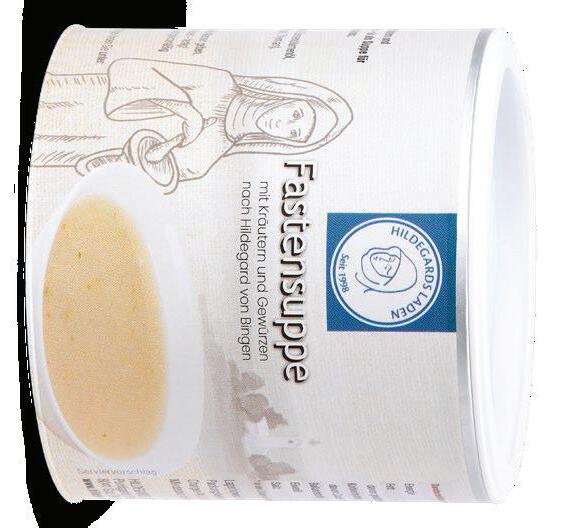

Hildegard von Bingen

Heilpflanzen spielten bei Hildegard von Bingen (1098-1179) eine zentrale Rolle. Die deutsche Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin und Komponistin war zugleich eine bedeutende natur- und heilkundige Universalgelehrte. Hildegard von Bingen arbeitete in der Volksheilkunde vor allem mit einheimischen Heilkräutern. In ihren medizinischen Werken geht Hildegard von Bingen auf über hundert Heilpflanzen ein und formuliert Rezepte für ihre Anwendung als Kräuterwein, Pulver, Tee, Auflage, Salbe und Tinktur.

Kloster Jakobsbad | Aussenansicht des Kapuzinerinnenklosters «Leiden Christi» im appenzellischen Jakobsbad.

Kunstführer

«Die Gärten des Klosters Muri»

Peter Paul Stöckli

September 2013, ISBN 978-3-03797-112-3, CHF 16.90

Klostergärten – Paradiese der Stille

Kriemhild und Aloys Finken

August 2015, ISBN 978-3-7995-0680-9, CHF 36.90

«Der

Paul Peter Stöckli setzt sich als Landschaftsarchitekt und Fachexperte für Gartendenkmalpflege seit einem halben Jahrhundert für den Schutz und die Pflege von historischen Gärten als wichtiges Kulturgut ein – so auch im Kloster Muri. Wir haben uns mit ihm über die Faszination von Klostergärten unterhalten.

Sie beschäftigen sich schon seit Längerem mit Klostergärten. Was fasziniert Sie daran?

Peter Paul Stöckli: Ich beschäftige mich praktisch und theoretisch mit dem Kulturgut der historischen Gärten und Anlagen. Dazu gehören sicher die Gärten der Klöster, denn sie sind es, die die Gartenkunst der Antike in die Neuzeit übertragen haben. Die Gärten sind immer Ausdruck der gesellschaftlichen und persönlichen Verhältnisse der Gartenbesitzer, aber auch des Kenntnisstandes und des Zeitgeschmacks. Gerade in einem Klostergarten wie Muri hat sich ein fast tausendjähriger Erfahrungsschatz angesammelt.

Wodurch zeichnen sich Klostergärten aus?

Es gibt nicht den klassischen Klostergarten. Zudem verfügen viele Klöster über mehrere Gärten innerhalb ihres Bezirks. Meist allen Klöstern gemein ist der Kreuzgarten. Er ist das Herz des Klosters und auf allen vier Seiten vom Gebäude umschlossen, aber nach oben offen. Der Kreuzgarten ist in der Regel der älteste Garten der Anlage und diente zur Kontemplation. In vielen Klöstern findet man zudem einen Konventgarten als Erholungsort, einen Apothekergarten mit Heilkräutern, einen Küchengarten sowie – wie in Muri – einen Abtgarten mit repräsentativen Aufgaben. Die meist orthogonale Struktur der Gartengestaltung sowie der Bezug zu den umliegenden Gebäuden darf man in den meisten Fällen als weitere Gemeinsamkeit von Klostergärten bezeichnen.

Der Klosterplan St. Gallen spielte bei der Planung von Klostergärten eine zentrale Rolle. Weshalb?

Dieser Plan gilt als Ursprung für die Planung solcher Gärten und ist mit über 800 Jahren einer der ältesten seiner Art. Er beinhaltet die Bereiche Essen, Heilen, Erholung und Kontemplation.

Dem Klostergarten kommt ja auch eine spirituelle bzw. religiöse Bedeutung zu?

Der Klostergarten repräsentiert sozusagen das Paradies, den Garten Eden auf Erden. Er fördert die geistige Versenkung und das Gebet. Die Hinwendung zur Natur und zu den Pflanzen ist in diesem Sinne ein geistliches Werk.

Wer war für den Unterhalt der Klostergärten verantwortlich – die Klosterbrüder und -frauen?

Am Anfang schon. Später dann wurden eigene Gärtner angestellt. Nach der Aufhebung der Klöster machten sich die Klostergärtner nicht selten selbständig, schliesslich waren sie die einzigen, die diesen anspruchsvollen Beruf wirklich beherrschten. So wurden durch die Gärten und Gärtner der Klöster die Hortikultur entwickelt, und manche Pflanze, die sich in den Bauerngärten der Umgebung fand, hatte ihren Ursprung in einem Klostergarten.

Interview: Fabrice Müller www.skk.ch

Der St. Galler Klosterplan ist die früheste Darstellung eines Klosterbezirks aus dem Mittelalter und zeigt die ideale Gestaltung einer Klosteranlage zur Karolingerzeit. Er ist an den Abt Gozbert vom Kloster St. Gallen adressiert, entstand vermutlich zwischen 819 und 826 im Kloster Reichenau unter dem Abt Haito und ist im Besitz der Stiftsbibliothek St. Gallen. Er wird dort unter der Bezeichnung Codex 1092 aufbewahrt. Der Klosterplan mit seinen 52 Gebäuden besteht aus fünf zusammengenähten Pergamentblättern (112 cm mal 77,5 cm). Der St. Galler Klosterplan ist der einzige Bauplan, der aus dem frühen Mittelalter erhalten ist. Die Bedeutung des Planes erschliesst sich schnell bei genauerer Betrachtung des Plans. Dargestellt werden etwa 50 Gebäude in ihrer Lage, ihrer Grösse und ihrer

Wo Sie statt Meerblick mehr Blick haben.

Im Kurhaus St. Otmar blicken Sie aus dem Fenster und sehen mehr als Meer. Bewusst wahrnehmen, weil Fasten Ihre Sinne schärft. Bewusst erleben, weil Sie Zeit haben zum Sein. Fastenkuren in St. Otmar – Ihre Mehrzeit

Kurhaus St. Otmar · 6353 Weggis · www.kurhaus-st-otmar.ch

Funktion. In nicht wenigen Gebäuden finden wir Darstellungen von der Inneneinrichtung, Betten, Tischen und vielem mehr. Damit liefert er eine Beschreibung eines Klosters mit den Bedürfnissen seiner Einwohner. Der Zeichner des Plans stellte die Anordnung der Gebäude dar, wie es ihm für ein grösseres Kloster nach der Regel des heiligen Benedikts ideal erschien. Und eben auch die verschiedenen Gärten. Das sind der Arzneimittelgarten, der mit dem Friedhof kombinierte Obstgarten und der Gemüsegarten. sam •

1 Arzneikräutergarten

2 Obstgarten und Friedhof

3 Gemüsegarten

362318_bearbeitet.qxp 19.3.2009 16:50 U

Sass da Grüm – Ort der Kraft Es gibt Orte, von denen eine spürbare positive Kraft ausgeht. Solch ein Ort ist die Sass da Grüm. Baubiologisches Hotel, Bio-Knospen-Küche, Massagen, Meditationen, schönes Wandergebiet, autofrei, traumhafte Lage. Hier können Sie Energie tanken. Verlangen Sie kostenlos Unterlagen.

Hotel Sass da Grüm CH-6575 San Nazzaro Tel. 091 785 21 71 www.sassdagruem.ch

Ist Segnen und Beten noch zeitgemäss? Wir meinen Ja. Worte des Segens können heilend wirkend und Liebe vermitteln.

Text: Eva Rosenfelder Illustration: Sonja Berger

Segnen und Beten, das mag in vielerlei Ohren etwas altmodisch oder allzu «religiös» anklingen. Schade, denn hier findet sich ein Quell der Kraft, der für alle Menschen unabhängig einer Glaubensrichtung zur Verfügung steht.

Wer dereinst um Segen bat, betete zu (einem) Gott oder zur geistigen Welt, je nach Religion. Das «Segnen» überliess man der Kirche auf Grundlage der Bibel, wie z. B. das Segensgebet von Moses für das Volk Israel: «Der Herr segne dich und bewahre dich! Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen! Der Herr sei dir nah und gebe dir Frieden!» (4. Moses 6, 24–26)

Im Mittelalter und der Frühen Neuzeit war das Segensprechen wie auch das Wahrsagen durch «nicht als dazu befugte Laien» – sprich keine Kirchenvertreter – «als verbotene und verdächtige Handlung» bewertet und von staatlichen und kirchlichen Behörden bekämpft und geahndet. Es wurden Verordnungen erlassen gegen «Medikaster und Segensprecher, Zauberer, Wahrsager und Teufelsbeschwörer», so dass das «hochverpoente und verdammliche Laster des Segensprechens ganz ausgerottet werde». Ob von daher eine gewisse Scheu kommt, das Segnen als einen kraftvollen Akt ins persönliche Leben einfliessen zu lassen und für unseren modernen Alltag zu beleben?

Der Glaube an «etwas Höheres» ist in unseren Breitengraden stark in den Hintergrund getreten, vielmehr hat man sich einer Art von «materieller Religion» zugewandt, dem Glauben an die Allmacht der Wissenschaft. Das eine scheint neben dem anderen wenig Platz zu haben.

Stille Wirkkraft

«Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen», schrieben wir uns dereinst ins Poesiealbum, was mich dies als Kind jedes Mal mit Freude erfüllte. «Heile, heile, Säge!», ein weitherum bekannter Segen, dessen kraftvolle Wirkung kaum jemand nicht selbst oder mit seinen Kindern erfahren hat. Er wirkte immer zu 100 Prozent: Der Schmerz war wie weggeblasen. Bekommen wir den Segen oder zumindest die Absegnung für ein neues Projekt, gibt das guten Fahrtwind; ein wohlgemeinter Reisesegen oder Segenswünsche zum Geburtstag nehmen wir ebenfalls gerne an, während ein schiefhängender Haussegen uns schwer zu schaffen macht.

«Grüss Gott», bzw. «Grüezi» ist ebenfalls ein Segensspruch, genauso wie das Anstossen mit einem Glas Wein und dem Ausspruch «auf dich!».

In Alltagsfloskeln verwenden wir alte Segenswünsche ohne uns dies gross bewusst zu sein: «Adieu» etwa, was so viel bedeutet wie «Gott sei mit dir», nahe verwandt mit dem arabischen «Salam» oder hebräischen «Schalom», was soviel bedeutet wie «Friede sei mit dir». Was bei uns in wenig bewussten «Relikten» noch vorhanden ist, halten dafür andere Kulturen umso lebendiger. Das indische «Namaste» (Sanskrit = Verbeugung) in der Yogastunde ist uns lustigerweise vertrauter geworden, als eine «gesegnete Mahlzeit», oder ein warmer Händedruck mit einem «Sei gesegnet», wie es vielleicht schon längst verstorbene Grosseltern zu tun pflegten. Gesten, die einfach nur guttun.

Das exotische «Namaste» ist Ausdruck derselben Wertschätzung, dass die Begrüssten in der Göttlichkeit ihrer Seele gesehen und anerkannt werden – ein echter Segen also.

Das deutsche Wort «segnen», ist eine Verstärkung von «sagen», es stammt vom Lateinischen «benedicere» (Lateinisch: bene = gut, dicere = sagen), also «Gutes sagen, loben, preisen», was den Hauptaspekt des Segnens ausdrückt: Der Segen ist ein gutes Wort, das zu oder über einem Menschen oder eine Situation ausgesprochen wird.

Der Segen meint es einfach nur gut mit dem angesprochenen Menschen, er will ihn stärken, nähren und vor allem: in keinerlei Weise verändern. Sei gesegnet, als das, was du bist. Anders als Hoffen oder Wünschen beinhaltet der Segen mehr: Er schafft Verbindung zu einer tragenden Kraft, die über uns hinausgeht. Sie soll in den Menschen einströmen und ihn bewahren. Sie soll bewirken, dass er mit seinem Tun in Einklang kommen und mit sich selbst Frieden finden kann. Der Segen ist ein Schutzraum, in dem Geborgenheit spürbar wird; zugänglich alle, unabhängig von Religion, Hautfarbe, Herkunft oder Geschlecht, egal ob Mensch, Tier oder Pflanze. Ein Segen schliesst niemanden aus, so wie die Sonne, die allen Lebewesen ihre wärmenden Strahlen schenkt. Dieses Geschenk, das wir vom Leben selbst erhalten haben und weitergeben dürfen, erfordert aber auch eine gewisse Demut, denn für einmal geht es nicht um unser Ego oder ums Machen: Segnen ist ganz einfach Liebe.

Eine Einladung, dem Leben mit allen seinen Erscheinungen das Herz zu öffnen und Liebe fliessen zu lassen. Eine Liebe, welche die Freiheit haben soll, so zu wirken wie sie möchte.

Wer segnet, gibt. Ein Geschenk, das auf die Gebenden zurückwirkt und sie ebenfalls erhellt. Das ist das Wunderbare und Unerklärliche daran.

Gedanken und Materie

Erstaunlich, dass gerade grosse Wissenschaftler*innen, wie beispielsweise der grosse Physiker Albert Einstein, als religiöse Menschen bekannt waren und über ihr Forschen zu einer erweiterten Religiosität fanden: «In jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich nicht vorzustellen vermag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er erschaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden …»

Die Wahrnehmung, dass es Kräfte geben könnte, die hinter all den Erscheinungen wirken, rückt bei der «Krone der Schöpfung» gern in den Hintergrund. Die menschliche Spezies schreibt sich vor allem eigene «Schöpferkraft» zu, um sich zuweilen vor lauter freien Willen und begnadetem Individualismus ihre eigenen Wurzeln zu kappen. Gerade in diesem Zusammenhang sind die Erkenntnisse der modernen Physik ungemein spannend, die belegen, dass allein die Betrachtung eines Experimentes durch eine*n Versuchsleiter*in selbst schon dessen Ergebnis mitbestimmt. Der amerikanische Nobelpreisträger John Wheeler prägte dafür den Begriff «Beobachter-Universum». So findet etwa eine Person, welche «neutral» das physikalische Verhalten von Licht untersucht je nach ihrer eigenen Erwartungshaltung das Licht einmal als Welle, das andere Mal als Teilchen. Erwartet sie die Welle, dann tritt sie ein, das andere Mal das Teilchen – also immer genau das Ergebnis, das sie im vornherein zu entdecken glaubt. Die Kraft unserer

• Segnen ist einfach. Wo immer Sie mit dem Herz dabei sind, jemandem helfen, ihre Anteilnahme zeigen, jemanden beschützen oder verteidigen, wirken Sie «segnend».

• Ein Segen ist immer eine klare und direkte Ansage: «Du schaffst es!», «Viel Kraft», «Gott sei mit dir» (indirekter Befehl).

• Segnen verändert uns selbst, unser Umfeld, sowie unsere Beziehung zur Schöpfung.

• Alles, was es für einen Segen braucht, haben Sie immer dabei: Ein mitfühlendes, warmes Herz und einen achtsamen, bewussten Geist.

• Segnen ist praktizierter Selbstwert. Hören Sie auf zu jammern und zu schimpfen, sondern fragen Sie sich: Was möchten Sie wirklich? Welchen Segen möchten Sie verschenken durch Ihr Sein in dieser Welt?

• Segnen zieht Segen nach sich.

• Segnen ist nicht beschränkt auf die menschliche Perspektive, sondern folgt dem Sinn der Schöpfung.

Gedanken und Worte wirken also auf der Schwingungsebene in einem ganz anderen Ausmass, als wir uns es je vorstellen würden.

Alles schwingt miteinander

Auch in anderen Disziplinen, etwa der Medizin, beobachtete man dieselbe feine Schwingungsebene, so beim «PlaceboEffekt»: Hier ist die Erwartungshaltung aller Beteiligten wesentlich für den Genesungserfolg – ebenso beim «Nocebo-Effekt», wo der Glaube an eine hoffnungslose Situation fatale Auswirkungen haben kann. Dies insbesondere bei einer erfolgten Fehldiagnose, die sich dann selbst bewahrheitet.

Was bedeutet das für unser Leben? Nicht nur, dass unsere Erwartungen offensichtlich eine viel grössere Rolle spielen als wir je glaubten, sondern noch viel mehr: Diese Tatsachen zeigen, dass wir nicht getrennt sind von unserer Umwelt, sondern in ständiger Wechselwirkung mit anderen Menschen und mit der Natur. Auf feinste, unsichtbare Weise ist alles verwoben mit allem, was lebt. Oder um es mit Mahatma Gandhis Worten zu sagen: «Ich kann dir nicht weh tun, ohne mich selbst zu verletzen.»

So belegen wissenschaftliche Studien auch längst, dass die scheinbar unbelebte Materie Erinnerungsvermögen hat, was z. B. der Japaner Masaru Emoto mit seinen Wasser-Kristallbildern eindrücklich sichtbar machen konnte. Auch Klang und Schwingung von Wörtern wirken messbar lange nach. Doch dies nicht nur in unserer Umgebung, sondern auch in der eigenen Erinnerung und im Unbewussten – was sich nicht nur die Werbung zunutze macht …

Achtsam sein in alle Richtungen

Ein Segen wirkt über diese unsichtbare Schwingungsebene heilend und gerade darum ist das bewusste Segnen heute wichtiger denn je. Indem wir uns dem Guten zuwenden, bewirkt es dies auch in der Welt, die uns umgibt.

Doch wo Worte wirken, da gilt auch der Umkehrschluss: Wenn wir mit ständigem Klagen, Jammern und Motzen der Unzufriedenheit zu den Umständen dieser Welt unseren «Segen» geben, so kann dieser zum Fluch werden. Ein echter Jammer, denn es ist eine neurologische Tatsache, dass sich unsere Gehirnsynapsen gemäss unseren Gedanken und Worte prägen, sie brüten das aus, was wir ihnen ins Nest legen. Worte haben sehr viel Potenzial – zum Heilen und Vernichten.

Es gilt also achtsam zu bleiben in alle Richtungen, was auch einen guten Bodenkontakt bedingt: «Vertraue auf Gott, aber binde dein Pferd an …», so der Dalai Lama kurz und bündig. Der Selbstverantwortung sind wir auch aller Gebete und Segnungen wegen nicht entbunden. Doch, wer sich auf diese nährende Ebene des Urvertrauens begibt, wird dort immer wieder Kraft schöpfen, und kann sich getrost in die widrigen Winde des Lebens wagen und für diese Welt ein echter Segen sein. •

gefragt: Gisula Tscharner

Kurzinterview mit Gisula Tscharner

Was unterscheidet ein Gebet und eine Segnung?

Beten ist Kommunikation, man will etwas, erbittet etwas. Segnen ist eine Kraftübertragung, man gibt etwas.

Können alle Menschen natürlicherweise segnen und beten, oder braucht es dafür eine Glaubensrichtung, Kirche, besondere Rituale?

Segnen bedeutet ganz einfach «Gutes sagen», das können wir alle. Dies etwa mit Worten wie «Mögest du gesegnet sein» oder «Du wirst es schaffen». Ein Segenswunsch ist immer verbindlich: «Das grosse Geheimnis behütet und begleitet dich». Wünsche oder Hoffnungen sind schwächer: «Ich hoffe, (wünsche dir), dass du gesund wirst» – im Gegensatz zu: «Mögest du gesund sein!», was einem Segen gleichkommt.

Was gibt einem Gebet oder einem Segen seine eigentliche Kraft?

Man gibt mehr als nur Worte. Unterstützend ist die rituelle Wortfolge, wie im Kindervers «Heile heile Säge». Wichtig ist auch die Wiederholung, aber auch Berührung so etwa mit den Worten «Mögest du stark sein» die Schultern zu berühren. Oder dann auch mit Gesten - schlussendlich ist es immer die Energie, die heilt.

Zur Person

Gisula Tscharner ist ehemals freiberufliche Seelsorgerin und Ritualbegleiterin.

Sehnsucht nach etwas Wärme und nach dem «Land, wo die Zitronen blühn»?

Jetzt darf beim Kochen und Geniessen etwas Italianita für sonnig-helle Stimmung sorgen. Dieser Klassiker aus dem Süden – mit Mehl vom Schweizer Acker – schmeckt selbstgemacht wie von der Mamma und ganz wie reine Poesie!

RAVIOLI MIT RICOTTAZITRONENFÜLLUNG für 4 Personen

Teig

200 g Biofarm Dinkelhalbweissmehl

50 g Biofarm Hartweizenmehl

2 Eier

2 EL Biofarm Olivenöl

3 EL Wasser

Füllung

1 Bio-Zitrone, Schale und Saft

250 g Ricotta

1 Eigelb

130 g Greyerzer, gerieben wenig Salz und Pfeffer

1 Eiweiss wenig Salz

Zubereitung

1. Beide Mehle in eine Schüssel geben, gut mischen und danach eine Mulde in die Mitte drücken.

2. Eier, Öl und Wasser in einem Messbecher verrühren und in die Mitte der Mulde giessen. Flüssigkeit mit dem Mehl von innen nach aussen mit einer Gabel vermengen.

3. Den Teig etwa 10 Minuten kneten bis eine schöne, glatte Kugel entsteht. Die Teigkugel in einer mit einem feuchten Tuch bedeckten Schüssel etwa 30 Minuten bei Raumtemperatur ruhen lassen.

4. In der Zwischenzeit die Füllung vorbereiten. Von der Zitrone die Schale in eine Schüssel reiben und danach eine Hälfte der Zitrone auspressen. Ricotta, Eigelb und Käse dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Alles gut mischen bis eine gebundene Masse entsteht.

5. Nun den Pastateig sehr dünn auswallen oder durch eine Teigwarenwalze geben.

6. Mit einer runden Ausstechform (ca. 8 cm Durchmesser) Raviolihälften ausstechen. Den ausgestochenen Teig mit Eiweiss bestreichen und etwa einen Kaffeelöffel von der Masse in die Mitte geben. Mit einem weiteren Kreis bedecken und den Rand leicht andrücken.

7. In einer Pfanne Wasser aufkochen und Salz dazugeben. Die Ravioli portionenweise im Wasser garkochen.

Zubereitung

1. Butter mit einer Prise Salz aufschlagen, Zucker daruntermischen und kurz weiterschlagen. Eier hinzufügen und schlagen, bis die Masse ein wenig heller wird.

2. Mit Vanilleextrakt, Kirsch und geriebener Zitronenschale verfeinern. Zum Schluss Mehl unterheben und ca. 20 Minuten zugedeckt kühl stellen.

3. Bretzeleisen erhitzen (dabei Bedienungsanleitung beachten) und mit ganz wenig Öl bestreichen, dies ist nur vor dem ersten Backvorgang notwendig. Aus dem Teig nussgrosse Kugeln formen und portionenweise hellbraun backen.

für 75 bis 100 Stück

125 g Butter, zimmerwarm

1 Prise Salz

125 g Zucker

2 Eier

1 TL Vanilleextrakt

15 ml Kirsch

½ Zitrone (Schale)

225 g Mehl

ALPE-CHUCHI BERNER OBERLAND

Anna Husar, Fr. 39.–weberverlag.ch | ISBN 978-3-03818-148-4

Wonach sehnen Sie sich? Vielleicht nach den ersten warmen Sonnenstrahlen? Nach Regen? Nach fester Nahrung, falls Sie am Fasten sind oder nach Erlösung, falls Sie Schmerzen haben? Unser Leben ist voller Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Dingen, die nicht sind. Dinge, die in der Vergangenheit wichtig waren und Umstände, mit denen wir uns eine schönere Zukunft erhoffen. Die Sehnsucht ist das Feuer, das uns am Leben hält. Was wäre das Leben, ohne Feuer? Wir alle kennen das bittersüsse Gefühl der Sehnsucht. Süss, weil es so oft mit Liebe und verheissungsvollem Glück zusammenhängt. Bitter, weil es unerreichbar ist. So sehr, dass Sehnsucht ein schmerzliches Ziehen in der Brust hervorrufen kann. Sehnsucht ist der Liebeskummer. Aber nicht nur! Sehnsucht ist auch Vorfreude und führt zum glückseligen Dauerlächeln, wenn man die grosse Liebe gefunden hat. Sehnsucht liegt im Schmerz der endgültigen Trennung und im vorübergehenden Getrenntsein zweier frisch Verliebten.

In der Psychologie ist das komplexe Phänomen der Sehnsucht wenig untersucht. Vermutlich deshalb, weil das Gefühl so individuell ist wie die Vorstellung des perfekten Lebens. Eine Forschergruppe der Universität Zürich hat sich diesem Thema angenommen und verschiedene Merkmale der Sehnsucht herausgefiltert. So entstanden verschiedene Definitionen der Sehnsucht: Sehnsucht ist die Unerreichbarkeit einer persönlichen Utopie, wie das Leben aussehen sollte. Sehnsucht ist die Trauer darüber, dass das Leben nie vollkommen sein kann. Sehnsucht ist im-

über die Sehnsucht

mer gleichzeitig auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft ausgerichtet. Das heisst, wir sehnen uns in der Gegenwart nach etwas, das in der Vergangenheit existierte und hoffen, dass es in der Zukunft wieder da IST. Eine verstorbene Person, eine verflossene Liebe, ein verspieltes Vermögen. Sehnsucht ist aber auch eine Möglichkeit, wie wir uns selbst erforschen können. Sie gibt Aufschluss über den eigenen Lebensweg, die Wünsche und Träume, die wir entweder leben oder unterdrücken. Sehnsucht ist die Chance, die innersten Bedürfnisse hinter dem Konsumverhalten zu entdecken. Das heisst, wenn ich mich nach einem schnittigen Sportwagen sehne, könnte das heissen, dass ich mir im Leben mehr Freiheit, Unabhängigkeit und Unbeschwertheit gönnen sollte. Diese Gefühle lassen sich mit dem Kauf des Wagens nur vorübergehend befriedigen. Ihnen hingegen auf die Spur zu kommen, kann für das eigene Leben sehr sinngebend sein. Solange die Sehnsucht im Bereich des Kontrollierbaren liegt, kann sie sehr inspirierend sein. Diesen Umgang mit der Sehnsucht muss man im Laufe des Lebens allerdings erlernen. Junge reagieren oft viel melancholischer auf Sehnsucht als ältere Menschen. Vielleicht haben die Älteren gelernt, damit umzugehen, vielleicht werden die Träume mit zunehmendem Alter auch bescheidener und demütiger, weil das Leben selbst bereichernd und erfüllt war.

Sehnsucht und Kunst

Wonach sehnen Sie sich? Nach einer geliebten Person? Nach dem Haus an der Amalfiküste? Sehnsucht ist ein Gefühl des schmerzlichen Verlangens. Es ist ein inni-

ges Zehren nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen, immer in Verbindung damit, dass das Ziel der Begierde nicht erreicht werden kann. Das ist Stoff für allerbeste Dramen. Es verwundert nicht, dass die Sehnsucht jegliche Formen der Kunst seit jeher inspiriert. Die Theaterbühne, die Literatur, den Tanz, die Musik und die Oper. Sie alle leben vom Schmerz der unerfüllten Liebe, der Sehnsucht nach Rache oder der Sehnsucht nach einem besseren Leben. Wie schön sind doch all die Klagelieder, die Arien und Chansons, die von Schmerz, von Trennung oder von unerfüllter Liebe handeln? Wie berührend die Klänge der Geige, die das Gefühl der Sehnsucht so eindringend an uns heranträgt. Nicht zu vergessen die Poesie, wo über reduzierte Worte so unendlich viel Sehnsucht, Schwärmerei und Schwelgen in einen Text gepackt wird.

Neben der Literatur und der Musik, befassten sich auch die Philosophie, die Mythologie und die Mystik auf unterschiedlichste Weise mit der Wissenschaft der Sehnsucht. Der Philosoph Immanuel Kant bezeichnete die Sehnsucht als Zeitspanne, zwischen Begehren und Erwerben des Begehrten. In der griechischen Mythologie wird unsere Suche nach Vollkommenheit mit einer Geschichte erzählt, die von Kugelmenschen handelt. Diese hatten vier Hände, vier Füsse und einen Kopf mit zwei Gesichtern. Weil sie den Himmel stürmen wollten, bestrafte Zeus sie und zerlegte die Kugelmenschen in zwei Hälften. Diese Hälften sind die heutigen Menschen. Sie leiden unter Unvollständigkeit, suchen ständig nach der verlorenen zweiten Hälfte und sehnen sich nach der einstigen Ganzheit.

Sehnsucht und Spiritualität

Mit der Ganzheit und dem Getrenntsein vom Göttlichen befasst sich auch die Sehnsucht nach einer spirituellen Verbindung. Die Suche nach dem eigenen Ursprung, das Erforschen der Spiritualität und die Auseinandersetzung mit den Sinnfragen des Lebens hat sehr viel mit Sehnsucht zu tun. In der Mystik des Islam, dem Sufismus, wird die Sehnsucht nach der Rückverbindung mit dem Göttlichen oft mit der Suche nach dem Geliebten, dem Falter, der um den Schein der Kerzenflamme flattert oder mit der klagenden Flöte beschrieben, die sich nach dem Bambusrohr sehnt, von dem sie getrennt worden war, bevor sie zur Flöte wurde. In allem ist die unstillbare Sehnsucht nach der Liebe, dem Licht und der Wurzel, die in keiner Art und Weise befriedigt werden kann.

Die Bambusflöte sehnt sich nach der Wurzel des Rohres, von dem Sie getrennt wurde. Jede Blume welkt in der Sehnsucht nach dem Stängel, von dem Sie getrennt wurde. Ist diese Vorstellung nicht herzzerreissend schön? •

Sabine Hurni arbeitet als Naturheilpraktikerin und Lebensberaterin in Baden, wo sie auch Ayurveda Kochkurse, Lu Jong – und Meditationskurse anbietet. Sie befasst sich intensiv mit allen Richtungen der Naturheilkunde, Ernährung und spirituellen Lebensthemen.

Ich habe sehr trockene, zu Ekzemen neigende Haut. Vermutlich hormonbedingt, da es mit der Geburt meiner Tochter begonnen hat. Ich verwende dermatologische Hautlotionen und Flüssigseife, dusche nur alle zwei Tage und nehme Nachtkerzen- und Leinöl ein. Die Ernährung ist abwechslungsreich und gesund.

S. W., Aarau

Eine Schwangerschaft verlangt vom Körper sehr viel ab. Der Nährstoffbedarf steigt zum Teil um das Doppelte, der Wasserbedarf ebenso und auch viele essenzielle Fettsäuren wandern direkt zum Kind. Schliesslich wird das ungeborene Kind zu 100 Prozent über die Nährstoffe versorgt, welche die Mutter zu sich nimmt. Es kann sein, dass die trockene Haut mit einem leichten Defizit an Nährstoffen wie Eisen, Omega-3-Fettsäuren oder Zink zusammenhängt. Es wäre sicher sinnvoll, wenn Sie Ihren Nährstoffhaushalt mit einer geeigneten Nahrungsergänzung aufbauen. Um direkt auf der Haut eine Beruhigung zu erzielen, sollten Sie diese vorwiegend mit Öl pflegen. Zum Beispiel Mandelöl, Kokosfett oder Sesamöl. Die stark entzündeten Hautstellen ölen Sie VOR dem Duschen ein. Sie sollten auf keinen Fall mit Wasser in Kontakt kommen. Sehr wohltuend sind auch Selbstmassagen mit Öl. Falls Sie sich einmal pro Woche die Zeit nehmen können, sich von Kopf bis Fuss einzuölen, wäre das ein ideales Wellnessprogramm für Körper und Seele. Auch von Seiten der Homöopathie und der Pflanzenheilkunde gibt es Möglichkeiten, die Haut zu unterstützen. Zum Beispiel mit Produkten, die Cardiospermum enthalten. Cardiospermum, auch Ballonrebe oder Herzsame genannt, ist eine stark wuchernde Schlingpflanze. Sie gilt als leicht giftig, weshalb sie hierzulande ausschliesslich in

homöopathischen Heilmitteln zu finden ist. Wie Sie vielleicht wissen, werden in der Homöopathie pflanzliche Urtinkturen verdünnt und verschüttelt, sodass nur die feinstoffliche Information der Heilpflanze im Heilmittel gespeichert bleibt. Das homöopathische Heilmittel Cardiospermum hat eine kortisonartige Wirkung. Es wird oft sehr erfolgreich bei allergischen Hauterkrankungen, Hautentzündungen oder schuppiger Haut angewendet. Hier arbeitet man am besten innerlich wie auch äusserlich. Von aussen mit einer fettreichen Salbe oder einer leichten Lotion, je nach dem, was geeigneter ist. Innerlich mit einem SpagyrikSpray, den Sie gut auch während dem Stillen anwenden können, weil der Alkoholgehalt sehr gering ist. Der Spagyrik-Spray hat den Vorteil, dass Sie sich ihre ganz individuelle Mischung zusammenstellen lassen können und neben dem Cardiospermum auch andere Substanzen hineinmischen lassen können, die den Hautstoffwechsel in Schwung bringen, den Hormonhaushalt ausbalancieren und den Energiehaushalt stärken.

Noch ein Tipp aus dem Ayurveda: Nehmen Sie jeden Abend einen Teelöffel Ghee (ayurvedische Bratbutter) mit etwas warmem Wasser ein. Das hilft beim Rückfetten. Im Reformhaus finden Sie zudem die Süssigkeit mit dem Namen «Laddhu». Das fettreiche Konfekt essen indische Frauen nach der Geburt, weil es das Windelement ausgleicht und den Darm befeuchtet.

Lungenkollaps

Mein Sohn (18), Nichtraucher, hatte einen Lungenkollaps. Was kann er präventiv machen, damit sich das nicht wiederholt?

A. C., Bern

Es gibt einige Erkrankungen, bei denen man etwas salopp sagen muss: «Einmal ist keinmal.» Ein Lungenkollaps kann beim Sport entstehen, infolge eines Rippenbruchs oder während einer Operation. Dabei dringt Luft in den Lungenfellraum ein, was zum

Kollaps des Lungengewebes führt. Was nach so einem Ereignis zur Stärkung der Lunge sicher gut tut, ist die Atemtherapie. Dort erlernt man spezielle Atemtechniken zur Kräftigung der Atemmuskulatur.

Falls Ihr Sohn im Moment allgemein eine emotional intensive Zeit durchmacht, wäre es zudem wichtig, dass er Menschen um sich hat, die ihm zuhören, sich seinen Anliegen annehmen und sich Zeit für ihn nehmen – Freunde, Eltern, Verwandte oder auch ein*e Lehrer*in oder Lehrmeister*in. Für Jugendliche ist es eh schon keine einfache Zeit. Selbst sind sie in einer Lebensphase des Umbruchs, die Pandemie, die ganze Welt steht Kopf – es ist alles andere als einfach, Orientierung zu finden. Ich denke, es wäre jetzt wichtig, dass er nicht alles in sich hineinfrisst, sondern sich «Luft macht», indem er redet, sich mitteilt und wenn nötig auch mal laut wird und seinen Ärger hinausschreit. Das «Dampf ablassen» muss nicht zwingend verbal sein. Auch mit Schreiben, Malen oder mit Musik kann man sich Luft verschaffen.

Druckstelle am Knöchel

Mein Mann hat am rechten Fussknöchel seit längerer Zeit eine Druckstelle mit Rötung und Kruste. Da es keine andere Lagerung gibt, haben wir nun ein Fellpolster gekauft und ich mache ihm eine Paste mit Schüsslersalz 3. Was könnte ich sonst noch tun?

R. H., Bern

Druckstellen sind immer auch ein Durchblutungsproblem. Vielleicht könnten Sie anfangen, ihm den Fuss vor dem Schlafengehen mit etwas Öl einzumassieren. Zum Beispiel ein Mandelöl, in das Sie einige Tropfen ätherisches Lavendelöl geben. Das macht die Haut geschmeidig, lindert die Entzündung und fördert die Durchblutung. Es könnte auch helfen, ein Stück unbehandelte Schafwolle auf die Stelle zu legen. Man benutzt die Rohwolle auch bei Kindern, die um die Windeln herum wund sind. Zuerst ölen, dann die Wolle drauf und fixieren. Rohwolle, oder auch Fettwolle oder Wundwolle bekommen Sie im Internet oder über ein Fachgeschäft.

Richtige Ernährung bei Hämorrhoiden

Ich leide unter Hämorrhoiden. Ich pflege sie mit Hametumsalbe und Hämorrhoisenzäpfli. Zudem nehme ich 3-mal nach den Mahlzeiten 1 Löffel eingeweichte Leinsamen gegen die Verstopfung und trinke 1,5 Liter Tee pro Tag. Kann ich Salbe und Zäpfli bedenkenlos über längere Zeit nehmen?

Hametumsalbe und die pflanzlichen Zäpfchen sind schon mal eine gute Basis für die Pflege und Schmerzlinderung von aussen. Beides eignet sich für die Langzeittherapie. Wenn Sie an Verstopfung leiden, ist es zudem sinnvoll, den Darm so zu pflegen, dass der Stuhl nicht zu stark herausgepresst werden muss. Da können Sie mit der Ernährung einiges machen. Vermeiden Sie zum Beispiel Brot/Kräcker/Knäckebrot am Abend, das trocknet den Darm aus. Besser ist gekochtes Getreide, Kartoffeln, Suppen, Gemüse und so weiter. Essen Sie zudem viele Ballaststoffe. Nüsse zum Beispiel, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und natürlich viel Gemüse. Wenn Sie Reis kochen, der ja kaum mehr Ballaststoffe enthält, könnten Sie in den letzten fünf Minuten eine Handvoll Rosinen und gehackte Nüsse begeben. Was ebenfalls super schmeckt sind geröstete Kürbiskernen oder Sonnenblumenkernen über dem Salat, zusammen mit ein paar Datteln. So können Sie diese Ballaststofflieferanten in die Hauptmahlzeiten integrieren.

Kennen Sie das Gerstengraspulver? Ich finde es ein geniales Nahrungsergänzungsmittel für den Darm. Zur Herstellung werden junge, frisch gekeimte Gerstenpflanzen getrocknet und pulverisiert. Sie enthalten zu diesem Zeitpunkt Unmengen von Mineralstoffen, Eiweissen, den grünen Pflanzenstoff Chlorophyll und andere wertvolle Substanzen. Gerstengras vermag im Darm vieles zu regulieren. Der Stuhl wird weicher und oft verschwinden auch Entzündungen. Man mischt jeweils morgens als Erstes und abends als Letztes je einen Teelöffel mit etwas Wasser. Achten Sie darauf, dass Sie unmittelbar davor und danach keinen Kaffee trinken und keine Milchprodukte essen, damit Sie sämtliche Inhaltstoffe gut aufnehmen können.

Noch kurz zu den Leinsamen: Bei Verstopfung nimmt man die geschroteten, oder im Mörser leicht gequetschten Leinsamen trocken ein, zusammen mit einem sehr grossen Glas Wasser. Auf diese Weise quellen die Samen im Darm und vergrössern dort das Volumen. Ich würde Ihnen empfehlen, dies morgens zu tun. Die Wirkung sollte 24 Stunden später einsetzen. Dreimal täglich ein Löffel Leinsamen erscheint mir eher etwas viel. Zusammen mit dem Gerstengras und einer Anpassung der Nahrung sollte ein Esslöffel morgens ausreichen.

Lagerungsschäden: Keine Chance auf Entschädigung?

Für alle Operationen ist eine spezifische Lagerung der Patientinnen und Patienten vorgeschrieben. Werden Patient*innen unter Narkose nicht korrekt gelagert, kann es insbesondere bei längeren OP-Zeiten zu Nervenschädigungen kommen. Grundsätzlich gehören solche Schädigungen zum Risiko einer Operation und werden als Komplikationen gewertet. Das bedeutet auch, dass sie in der Regel nicht haftpflichtrelevant sind. Aber ist das immer so?

Bei Frau Z. kam es bei einem operativen Eingriff zu einer Nervenschädigung am Arm, die sie im Alltag deutlich einschränkte: Sie musste über längere Zeit in ambulante Physiotherapie und benötigte mehrere Monate Hilfe im Haushalt. Dadurch entstanden ihr erhebliche Mehrkosten.

Nachdem Frau Z. ihr Anliegen an die Haftpflichtversicherung des Spitals gemeldet hatte, erhielt sie tatsächlich eine Entschädigung dafür.

Was können wir aus solchen Beispielen lernen? Zwar gehören mögliche Lagerungsschäden zum Risiko einer Operation. Das Operationsteam ist jedoch auch bei der Lagerung dafür verantwortlich, Schaden von den Patientinnen und Patienten abzuwenden. Kommt es durch mangelnde Sorgfalt zu Schäden, kann es sich lohnen, diese zu melden.

Chantal Agthe, Patientenberaterin SPO.

Mehr zum Thema Patientenrecht unter Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz, www.spo.ch Telefonische Beratung via Hotline 0900 567 047, Fr. 2.90/Min. Im Rahmen der SPO-Mitgliedschaft erhalten Sie diese Beratung unentgeltlich (044 252 54 22).

Mein Sohn hat eine Augenentzündung, die nicht heilen will und muss nun Kortisontropfen nehmen. Sie wirken für kurze Zeit, dann ist das Problem wieder da. Er trinkt oft Ingwershots. Kann das einen Einfluss haben? H. N., Tessin

Die Augen sind ein sehr heikles Thema. Ideal wäre es, wenn ihr Sohn mithilfe der Akupunktur die Energie und die Selbstheilungskräfte im Auge unterstützen könnte. Da wird er bestimmt ein Angebot finden. Ergänzend zum kortisonhaltigen Präparat könnte er natürliche Augentropfen auf der Basis von Homöopathie oder Anthroposophie verwenden, welche eher das Ziel haben, die Selbstheilungskräfte anzuregen. Das Eine schliesst das Andere nicht aus! Von Seiten der Nahrungsergänzungen wirken die Omega3-Fettsäuren entzündungshemmend und haben zudem einen starken Bezug zu den Augen. Ich würde sie in Form von Kapsel aus Fisch- oder Leinöl einnehmen. Auch mit dem Konsum von Nüssen und Kernen können wir den Omega-3-Fettsäure-Konsum erhöhen. Gleichzeitig lohnt es sich, das Schweinefleisch zu reduzieren, weil dieses die Entzündungen eher fördert. Es gibt auch Vitaminpräparate, die extra auf die Bedürfnisse des Auges eingestellt sind. Sie enthalten in der Regel Zink, Selen, Vitamin A und verschiedene Aminosäuren. Ingwer ist in der Tat nicht ideal bei entzündeten Augen. Am besten ersetzt er den Shot mit Aloe-vera-Saft. Dieser wirkt im Gegensatz zum Ingwer leicht kühlend und besänftigend. Zudem befeuchtet er den ganzen Körper, auch die Augen und regt mit seinen Bitterstoffen den ganzen Stoffwechsel an. Ein entzündetes Auge signalisiert zudem, dass dringend eine Pause nötig ist. Bildschirme aller quadratischen Geräte, die wir ständig nutzen, sind für unsere Augen leider sehr anstrengend. Ebenso künstliches Licht im blauen Bereich. Deshalb: Machen Sie immer mal wieder dicht. Legen Sie die Arbeit und die Sozialen Medien zur Seite, schliessen Sie die Augen und richten Sie den Blick nach innen. Das hilft uns, vom Visuellen zum Fühlen, Hören, Riechen und Schmecken zu wechseln. Es sind Sinneseindrücke, die genauso wichtig und wertvoll sind, wie das Sehen.

Ich leide unter den Folgen einer Gürtelrose im Gesicht. Trotz Schmerzklinik und Medikamenten sind die Nervenschmerzen immer noch da, zum Teil fast unerträglich. Was kann ICH dagegen noch tun?

H. R., Winterthur

F angen Sie an, mit Öl zu arbeiten. Am besten mit Johanniskrautöl. Es beruhigt sehr stark die Nerven. Am besten massieren Sie jeden Abend Gesicht und Nacken mit dem Öl ein. Das ist sehr wohltuend. Essen Sie möglichst oft warme und gekochte Mahlzeiten und versuchen Sie auch, warm zu trinken. Regelmässige, warme Mahlzeiten beruhigen das Nervenkostüm sehr effektvoll. Kennen Sie CBD-Hanf-Öl? Es hilft ebenfalls sehr gut bei Nervenschmerzen und wäre durchaus ein Versuch wert. Sie erhalten das Öl in vielen Drogerien und Apotheken. Wenn Sie so nicht weiterkommen, könnte Ihnen eine homöopathische Behandlung helfen. Aconitum ist zum Beispiel ein sehr gutes Nervenmittel, aber es gibt bestimmt noch andere. Soweit zum körperlichen Aspekt. Sie haben sich bereits sehr intensiv mit Ihrer Krankheit auseinandergesetzt. Nun ist es wichtig, dass Sie sich mit der Gesundheit verbinden wenn eine Krankheit nicht weggehen will, ist es häufig so, dass es nicht daran liegt, dass man das richtige Heilmittel noch nicht gefunden hat, sondern dass man am falschen Ort sucht. Jede Krankheit oder jedes Beschwerdebild ist dazu da, uns etwas zu zeigen. Solange wir die anstehenden Schritte noch nicht sehen und noch nicht aus dem Hamsterrad herausgesprungen sind, kann die Krankheit nicht weggehen weil sie uns an etwas erinnern möchte. Nehmen Sie sich SEHR viel Zeit für sich selber. In der hektischen Alltagswelt kann man den Ruf des Herzens manchmal nur schlecht hören. Gönnen Sie sich viel Ruhe zum Innehalten und zum inneren Erforschen, welche Wünsche/Träume/Ziele Sie in ihrem dritten Lebensabschnitt verfolgen möchten. Das können auch innere, spirituelle Themen sein, da ja das Alter die Zeit der Weisheit ist. Und holen Sie sich wenn nötig Hilfe in einem Coaching oder ähnlichem.

Sabine Hurni, Drogistin, Naturheilpraktikerin und Ayurveda-Expertin, beantwortet Ihre Fragen zu Gesundheits- und Ernährungsthemen persönlich und ganzheitlich. s.hurni@weberverlag.ch

Zeit, den Stein im Bauch abzuwerfen

Der anspruchsvolle Alltag und schnelle, oft kalte Mahlzeiten zwischendurch fordern die Verdauung, insbesondere im Magen. Dies zeigt sich durch ein Gefühl von Kälte, das als Stein im Bauch empfunden wird. Nutze das alte Wissen der Tibeter um das Gleichgewicht zwischen warm und kalt, Aktivität und Ruhe für ein aus

Isst du etwas Kaltes, trink etwas Warmes oder iss eine Suppe dazu. Bist du gehetzt, nimm dir Zeit zum Essen und Kauen. Aus Sicht der Tibetischen Konstitutionslehre verleihen auch viele Gewürze einer kalten oder deftigen Mahlzeit balancierende Wärme. Dein Gewürzregal passt nicht in die Tasche? Fertige Tibetische Kräuterkompositionen in kontrollierter Qualität als Kapseln sind praktisch zum Mitnehmen. PADMA DIGESTIN plus mit Granatapfel, Kardamom, Cassia-Zimt, langem Pfeffer, kleinem Galgant und Calcium ist ideal zur Ergänzung, wenn die Küche kalt bleibt. Calcium unterstützt die normale Funktion der Verdauungsenzyme.

«Ankommen, ausatmen, abschalten –ein Aufenthalt, der gut tut»

Eingebettet in eine grosse Parklandschaft und umgeben von zwei Naturschutzgebieten bietet das Deltapark Vitalresort den idealen Ort für Entspannung und tiefe Erholung. Für einen gesunden Schlaf und einen vitalen Start in den Tag sorgen high performance Schlafanzüge, ein Kissen- und Duvetprogramm sowie das einmalige Bettensystem. Wohltuende Behandlungen und sanfte Aktivitäten runden das Angebot ab.

In unseren neuen Packages lassen wir Sie in 3-4 Tagen wesentliche Elemente der Schlafqualität live erleben.

Entdecken Sie mit uns den positiven Effekt von entspannungsfördernden Treatments und Ritualen. Während Ihrem Aufenthalt steht Ihnen zudem unser Vital-Coach mit wertvollen Tippsund Ticks für bessere Entspannung und Regeneration zur Seite.

Buchbar ab Juni 2022 deltapark.ch/betteryoursleep

Eine Beziehung zu führen, ist wie einen gemeinsamen Tempel aufzubauen – einen Tempel der Liebe. Das ist ein völlig anderes Konzept als jede Beziehung unter Hollywood-Bedingungen. Denn dort sind wir wie Konsumbabies: Alles muss perfekt sein, sonst ist es nichts wert. Und wenn der Partner nichts wert ist, wird er halt umgetauscht auf dem großen Markt, es gilt die Devise: «Beim nächsten Mann wird alles anders.»

I n Konsum-Mentalität trennen sich Paare viel zu früh. Sie haben eine Weile über all die auftauchenden, kleinen, störenden Details hinweg geschaut. Erst als sie sich zu einem riesigen Müllhaufen auftürmten, als sie nicht mehr anders konnten, bequemten sie sich, hinzuschauen – und dann war es oft zu spät. Sie hatten vergessen, dass Beziehung kein vollautomatischer, rosaroter Traum ist, sondern Arbeit. Liebesarbeit. Diese Arbeit besteht aus hinschauen, hineinfühlen, verstehen, erkennen, ansprechen, annehmen, verzeihen, fühlen, reden, reden, reden, sich ändern, versöhnen – für die Liebe.

Ein Paar, welches diese Arbeit leistet, baut damit einen Tempel auf. Stein für Stein, Moment für Moment. Ihren Tempel der Liebe, errungen durch jeden Schritt aufeinander zu, durch geteilte Werte, durch jeden Moment echten Interesses am Wohlergehen des anderen, durch jede gemeinsam vergossene Träne, jedes Stück geteilter Anteilnahme für die Welt und jeden Blick, den sie dem Partner in die eigene Seele gewähren.

Damit dieser Tempel bleibt, gilt es, ihn zu schützen, zu erweitern und immer schöner zu machen. Nicht, indem wir andere ausschliessen – denn bekanntermassen wird Liebe mehr und nicht weniger, wenn wir sie teilen. Sondern schützen vor Alltäglichkeit, Unachtsamkeit, falschen Gewohnheiten, mangelnder Selbstliebe, falschen Gedanken – und manchmal auch vor uns selbst.

So schmerzhaft es ist, das zu erkennen: Aber auch der wunderbarste Mensch kann sich trotz aller Schwüre gegen den Liebestempel wenden, den er selbst mit auf-

gebaut hat. Er – oder sie – kann ihn verlassen, ihm entgegenhandeln, ihn leugnen, ja sogar verraten. Das sind die Momente, wo wir unseren Geliebten – im Namen der Liebe – eine Grenze setzen müssen. Wo wir aus Liebe nein sagen müssen. So wie ich mir wünsche, dass mein Geliebter mir ein Nein setzt, wenn ich aus einem alten Schmerz, aus Bequemlichkeit, Eitelkeit oder einer traumatischen Erfahrung heraus unsere Liebe verrate. Da brauchen wir einander, in aller Klarheit und Deutlichkeit.

I m äussersten Fall kann das auch Trennung bedeuten. Sich aus Liebe zu trennen, ist eine der schwierigsten Entscheidungen, die es gibt. Aber alles in Kauf zu nehmen, was der Geliebte in einer Phase von Selbsthass mir, sich selbst und unserem Tempel antut – das würde den Tempel zerstören. Wir würden vielleicht zusammenbleiben, aber ohne Liebe, ohne Werte, ohne Tempel. Uns in Liebe zu trennen, zerstört den Tempel nicht. Es bewahrt ihn.

Trennung bedeutet nicht Rache. Es bedeutet nicht das Ende meiner Liebe. Natürlich kann ich auch weiterhin für ihn da sein und ihm als guter Freund zur Seite stehen, wenn das sinnvoll ist. Echte Treue bedeutet, den Tempel zu schützen. Dann bleibt er stehen mit all seiner Schönheit und Würde. Und falls sich der Geliebte eines Tages besinnt und den Weg zurückfindet, dann wird der Tempel immer noch da sein. •

Leila Dregger ist Journalistin und Buchautorin. Sie begeistert sich für gemeinschaftliche Lebensformen, lebte u. a. über 18 Jahren in Tamera, Portugal, sowie anderen Gemeinschaften auch in anderen Kontinenten. Am meisten liebt sie das Thema Heilung von Liebe und Sexualität sowie neue Wege für das Mann- und Frau-Sein.

Er ist still und versteckt sich meist hinter dicken Mauern. Der sagenumwobene Klostergarten birgt die Geheimnisse einer Pflanzenwelt, deren Heilkräuter schon vor der Christianisierung Tradition hatten. Wild wuchs im Klostergarten kaum ein Kraut: Schon im Frühmittelalter hatte im «hortulus» alles seine Ordnung.

Text: Erna Jonsdottir

Friedvolle Nonnen, die in ihrem idyllischen Garten Unkraut jäten, rote Äpfel und Feigen, die von den Bäumen hängen und bunte Schmetterlinge, die von einer Blume zur anderen tanzen. Dazu ein warmer Wind, der die Ziersträucher streichelt und das Summen der Bienen, die vom süssen Nektar der Rosen und des Salbeis angelockt werden: Diese Schilderung eines Klostergartens ist beinah paradiesisch. Und das war kein Zufall.

Tatsächlich wollten Nonnen und Mönche mit ihren Klostergärten den biblischen Garten Eden aus dem Buch Genesis auf die Erde holen. Eine noch wichtigere Rolle spielte die wirtschaftliche Unabhängigkeit. So heisst es im Klosterregularium des Benediktiner-Ordens aus dem frühen Mittelalter (540), das Kloster solle so angelegt werden, dass sich alles Nötige wie Wasser, Mühle und Garten innerhalb des Klosters befinde. Diese Unabhängigkeit erreichten die Mönche gemäss Ulrich Willdering, Professor für Botanik, mit Hilfe von Laienbrüdern und Feldarbeitern nicht nur innerhalb, sondern auch ausserhalb der Klostermauern, womit sie ihr Wissen über Kulturpflanzen, Anbaumethoden und Gartenanlagen an die Allgemeinheit weitergaben.

Strabo und sein «hortulus»

Mit der frühmittelalterlichen Realität schwindet das Bild des wildromantischen Klostergartens: Wie der St. Galler Klosterplan aus dem 9. Jahrhundert zeigt, unterlag dieser gewissen Vorschriften. Nach der Benediktsregel, oder «Regula Benedicti», sollte ein Musterkloster über einen Kreuz-, einen Heilkräuter- und Gemüsegarten sowie über einen Obstbaumgarten (gleichzeitig Friedhof) verfügen. Abgesehen vom Kreuzgarten sollten alle nach bestimmten Anbaumethoden bepflanzt werden.

Das Pflanzenbild prägte Walahfrid Strabo, Abt des Klosters Reichenau, nicht nur in St. Gallen. Das um 840 in Versen verfasste Lehrgedicht «De cultura hortorum», kurz «hortulus» (Gärtlein), oder «Über die Gartenpflege», beschreibt 24

Der Mensch, der Gutes wirkt, gleicht einem Obstgarten, der von den Früchten guter Werke voll ist.

Hildegard von Bingen (1098–1179)

Heilkräuter, Küchen- und Zierpflanzen (siehe Box) und gilt als älteste Abhandlung über den Gartenbau. Die von Strabo beschriebene Anordnung der Pflanzen dient noch heute als Vorlage für mittelalterliche Heilkräutergärten.

Ganzheitlicher Ansatz in der Klostermedizin

Der zweite Namen, mit dem wir das Thema Klostergarten verbinden, ist «Hildegard von Bingen». Die Benediktinerin und Äbtissin (1098–1179), die oft als erste deutsche Ärztin, Naturwissenschaftlerin und Apothekerin beschrieben wird, hinterliess mit ihren Schriften ein verlässliches Bild hochmittelalterlicher Klostergärten. Weil sie den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele sah, legte sie den Grundstein für die ganzheitliche Medizin. Eine gesunde Ernährung nahm dabei eine wichtige Rolle ein.

In ihrem Werk «Physica» hinterliess sie fast 2000 Rezepte, die der österreichische Arzt Gottfreid Hertzka (1913–1997) aufarbeitete. Er ist Begründer der sogenannten Hildegard-Medizin und war überzeugt, dass ihre Ernährungslehre zusammen mit der «rechten Lebensweise» das einzig richtige ist, um Krankheiten zu verhindern und zu heilen. Tatsächlich decken Hildegards Empfehlungen fast alle Krankheiten ab, die wir unter dem Betriff Zivilisationskrankheiten zusammenfassen: Diabetes mellitus, Übergewicht, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Allergien lassen sich auf einen modernen Lebensstil sowie auf Ernährungsfehler zurückführen.

Göttliche Eingebungen

Das wichtigste Lebensmittel der «Hildegard-Medizin» ist der Dinkel. Sein positiver Einfluss auf die Gesundheit ist heute unumstritten; genauso wie ihrer empfohlenen Gemüse Fenchel, Karotten oder Sellerie und Gewürze wie Quendel, Galgant, Minze oder Zimt. Viele ihrer beschrieben Pflanzen werden noch heute in der Naturheilkunde und Homöopathie eingesetzt. Dazu gehören Gewürznelken, Hirschzungenfarn, Schafgarbe und Ingwer oder bitterstoffhaltige Heilpflanzen wie Andorn, Salbei, Mariendistel, Tausendgüldenkraut und Wermut. Bitterstoffen schrieb Hildegard wegen ihrer positiven Eigenschaften auf die Gesundheit der Leber und des Magen-Darms grosse Bedeutung zu.

Wie Hildegard zu ihren Lebzeiten betonte, schrieb sie nur nieder was sie in ihren Visionen sah und selbst die Dinge nicht kannte – ein intelligenter Schachzug einer kräterkundigen Frau im Mittelalter. Zweifellos hinterliess sie uns mit ihren medizinischen Werken «Physica» und «Causae et cu-

Kräuterhexen und Schaman*innen waren des Teufels

Die Volksmedizin war mit der Christianisierung in Verruf geraten. Damals gehörten heidnische Heilpriester*innen und Schaman*innen zu den grössten Rivalen der Missionar*innen. «Sie waren des Teufels, genau wie ihre Kräuter und Heilung», schreibt der bekannte Ethnobotaniker WolfDieter Storl. Weil das Volk trotzdem zu den Kräuterhexen lief, «konnte die Kirche nicht anders, als die Kräuter wieder zuzulassen». Allerdings erhielten nur die Pflanzen der Bibel und diejenigen aus den Ländern, in denen die Apostel gewirkt hatten, einen Platz im Hortulus der Klöster. Viele Heilkräuter aus der Volksmedizin erhielten dabei einen biblischen Namen. So wurde das «Hartheu», die «Teufelsflucht» oder der «Jagdteufel» in «Johanniskraut» umgetauft. Gut, dass es heute keine göttlichen Eingebungen mehr braucht, um dem Scheiterhaufen zu entkommen – auch wenn eine gewisse Kluft zwischen den «Göttern in Weiss», der Pharmaindustrie und den Kräuterkundigen geblieben ist.

Mit Beginn des Frühjahrs sollte man in die Natur hinausgehen und mit dem Sammeln von Kräutern beginnen.

Maria Treben (1909–1991)

Heilkräuter aus dem Garten Gottes

Die Auswirkungen dieser Kluft zu spüren bekam Maria Treben (1909-1991); eine gläubige Hausfrau, die sich besonders gut mit Kräutern auskannte und als Pionierin in der Kräuterheilkunde gilt: Nachdem der Dorfpfarrer sie dazu motivierte hatte, ihre Kräutererfahrungen für das örtliche Kirchenblatt aufzuschreiben, wurde daraus zuerst eine Broschüre und später – mit über acht Millionen verkauften Exemplaren – ein Beststeller. Die «Gottesapothekerin» war umstritten, und wurde aus den Kreisen der Ärzteschaft und der pharmazeutischen Industrie «regelmässig scharf, und nicht immer fair, angegriffen», wie sie in ihrem Vorwort «Heilkräuter aus dem Garten Gottes» schreibt. Von der Arnika über die Goldrute bis hin zum Zinnkraut – über 30 einheimische Heilpflanzen beschreibt Maria Treben in ihrem Nachschlagewerk, das nebst Pflanzenporträts hilfreiche Kräuterrezepte enthält. Damit können sich moderne Kräuterhexen an eine RingelblumenSalbe wagen (bei offenen Wunden), einen Bärlauch-Wein kochen (bei Atembeschwerden und Atemnot) oder ein Schwedenbitter (siehe Rezept) herstellen. Dieses bezeichnete sie als «wahres Lebenselixier» – genauso hatte es Hildegard von Bingen mit ihren Bittertropfen.

Übrigens haben die beiden Frauen noch mehr gemeinsam: Während Hildegard an einer chronischen Krankheit litt, wäre Treben ohne das Schöllkraut und das Schwedenbitter wohl an Typhus verstorben. Es muss dank ihrer Lebensweisen und dank der Kräuter gewesen sein, dass beide ein hohes Alter erreichten. •

Buchtipps:

• Kräuterkunde – Das Standardwerk, Wolf-Dieter Storl, Aurum

• Heilkräuter aus dem Garten Gottes – Guter Rat aus meiner Kräuterbibel für Gesundheit und Wohlbefinden, Maria Treben, Ennsthaler Verlag, Steyr

Maria Treben: «Kleiner Schwedenbitter»

Gegen Schmerzen und Erkrankungen jeglicher Art als Vorsorgemassnahme morgens und abends einen kleinen Teelöffel mit etwas Wasser verdünnt einnehmen.

Kräutermischung

10 g Aloe, ersatzweise Enzianwurzel oder Wermutpulver, 10 g Angelikawurzel, 5 g Eberwurzwurzel, 10 g Manna, 5 g Myrrhe, 10 g Natur-Kampfer, 10 g Rhabarberwurzel, 0,2 g Safran, 10 g Sennesblätter, 10 g Theriak Venezian, 10 g Zitwerwurzel.

Kräuter in eine Flasche füllen und mit 1,5 Liter 38- bis 40%igem Kornbranntwein übergiessen. Unter täglichem Schütteln mindestens 14 Tage in der Wärme stehen lassen.

Mit fortschreitender Lagerung reift die Heilkraft des Kleinen Schwedenbitters an.

Quelle

Heilkräuter aus dem Garten Gottes, Ennsthaler Verlag

Die Strabo-Pflanzen

Das sind die 24 von Walahfrid Strabo in seinem «hortulus» beschriebenen Pflanzen. Diese werden noch heute in der Heilkunde, in der Küche und als Zierpflanzen verwendet.

• Salbei

• Weinraute

• Eberraute

• Flaschenkürbis

• Melone

• Schlafmohn

• Muskatellersalbei

• Frauenminze

• Minze

• Poleiminze

• Das Heilwissen der Hildegard von Bingen – Naturheilmittel, Ernährung & Edelsteine, Günther H. Heepen, Gräfe und Unzer Verlag GmbH

• Wermut

• Andorn

• Fenchel

• Schwertlilie

• Liebstöckel

• Kerbel

• Lilie

• Sellerie

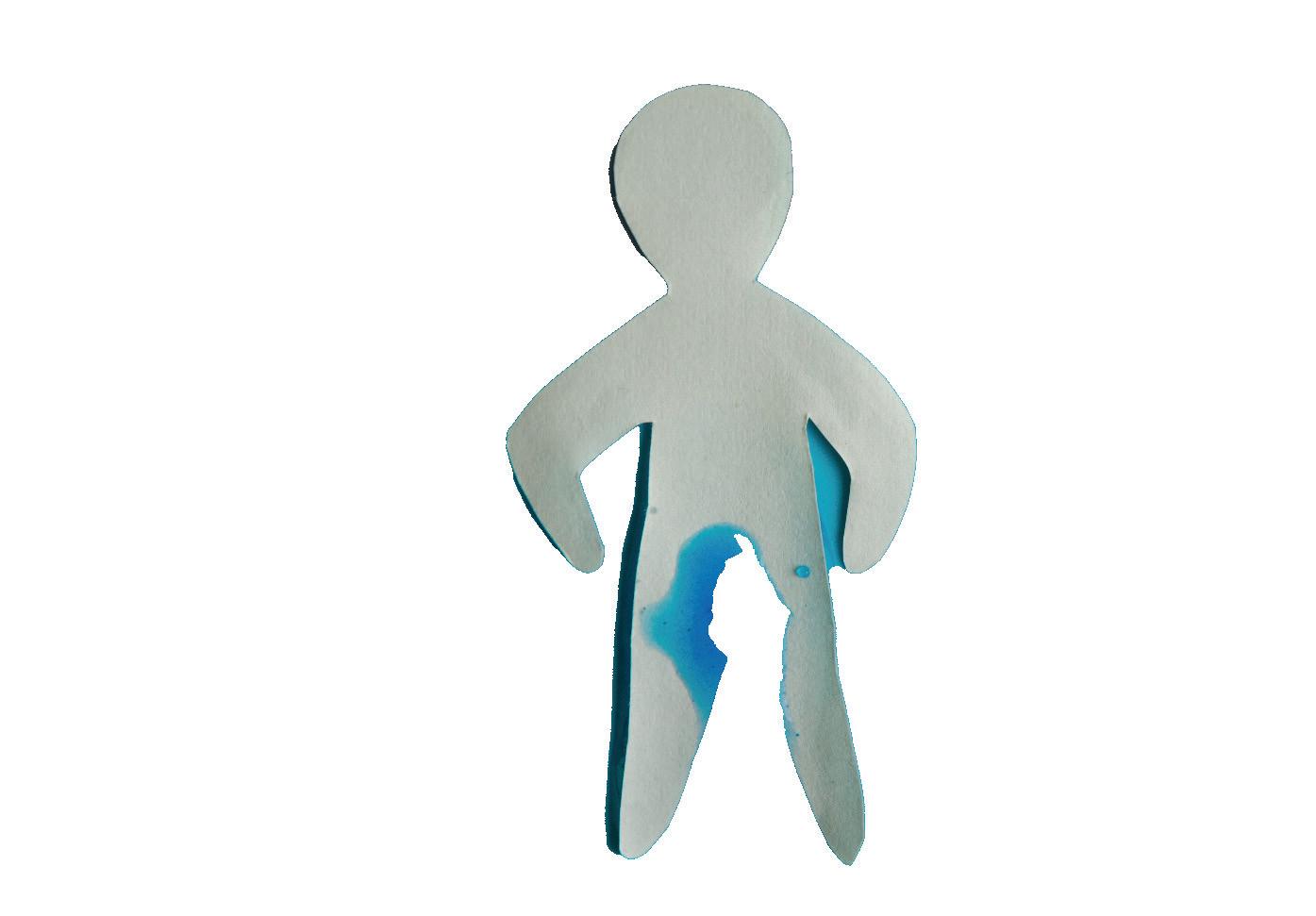

Harninkontinenz, besser bekannt als Blasenschwäche, bezeichnet den ungewollten Abgang von Urin. Im Laufe des Lebens trifft es rund jede dritte Frau. Und auch Männer sind betroffen. Trotzdem ist das Leid nach wie vor mit Scham behaftet. Wir brechen mit dem Tabu, reden darüber und erfahren: Meist ist eine Heilung oder zumindest deutliche Besserung möglich.

Text: Andreas Krebs

Vielleicht trifft es einem so hart, weil es uns an unsere Vergänglichkeit erinnert. Wenn es unwillkürlich tropft oder wir uns gar wieder einnässen wie ein Baby, dann ist das unangenehm. Aber in der Regel kein Drama. Es gibt Hilfsmittel wie Einlagen; und die Aussicht auf Heilung oder zumindest starke Besserung. Man ist mit dem Problem auch nicht alleine: Schätzungsweise 500 000 Menschen in der Schweiz leiden an einer Form der Harninkontinenz, dem unwillkürlichen Verlust von Urin. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Mit zunehmendem Alter steigt die Zahl der Betroffenen; Frauen sind dreimal häufiger betroffen als Männer. Die Hauptursache einer Harninkontinenz bei Männern ist eine operative Entfernung der Prostata (Prostatektomie). Neben Alten leiden Schwangere und Übergewichtige besonders häufig an Harninkontinenz.

«Der unkontrollierte Abgang von Harn muss nichts mit der Blase zu tun haben», erklärt Apotheker Simon Trösch. «Es gibt viele möglichen Ursachen.» Oft liege dem Problem eine schwache Beckenbodenmuskulatur zugrunde. Auch eine Bindegewebeschwäche oder die hormonelle Umstellung in den Wechseljahren – insbesondere ein Mangel an Östrogen – könne zur Harninkontinenz führen respektive diese verschlimmern; ebenso starkes Übergewicht, Nervenstörungen, eine vergrösserte Prostata, eine Blasenentzündung oder eine hyperaktive Blase («Reizblase»). Bei letzterer haben Betroffene ständig das Gefühl, aufs WC zu müssen, obwohl die Blase nicht voll ist. Sehr selten sind Grunderkrankungen wie z. B. Tumore, Multiple Sklerose oder Verletzungen der Rückenmarksnerven verantwortlich für eine Harninkontinenz. «Es ist wichtig, zunächst die Ursache zu ergründen», betont Trösch. Denn je nach Anamnese fällt die Behandlung unterschiedlich aus.

Unterschiedliche Formen der Inkontinenz

Die gute Nachricht: «Eine Harninkontinenz ist in den meisten Fällen heilbar beziehungsweise deutlich verbesserbar», weiss Trösch. «Die Behandlung muss individuell angepasst werden – an die Ursache, die Art und das Ausmass der Beschwerden sowie an die Lebenssituation der

«Der

unkontrollierte Abgang von Harn muss nichts mit der Blase zu tun haben.»

Betroffenen.» Liegt der Inkontinenz zum Beispiel eine Blasenentzündung zugrunde, muss natürlich diese ursächlich behandelt werden.

Gemäss der International Continence Society (ICS) unterscheidet man fünf Formen der Harninkontinenz:

• Dranginkontinenz: Der Harnverlust tritt durch einen starken, nicht zu unterdrückenden Harndrang auf. Ursachen: Alter, Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer, Schlaganfall, Blasensteine und -entzündung, psychosomatische Faktoren. Symptome: plötzlicher, starker Harndrang; unfreiwillige Blasenentleerung.

• Stress- oder Belastungsinkontinenz: Harnverlust bei körperlicher Anstrengung. Ursachen: schwacher Beckenboden; operative Entfernung der Prostata. Symptome: unkontrollierter Harnverlust beim Tragen schwerer Lasten, Treppensteigen sowie beim Husten, Niesen oder Lachen.

• Unbewusste Inkontinenz: Harnverlust der nicht wahrgenommen wird und auch nicht mit Harndrang einhergeht.

• Post-miktionelles Tröpfeln: Nachtröpfeln von Urin nach der willentlichen Blasenentleerung.

• Kontinuierlicher Harnverlust: Ständiger Verlust von Urin.

Weiter gibt es Mischformen. Am häufigsten ist die Belastungsinkontinenz. Ursache ist oft eine ungenügende Funktion des Schliessmuskels der Harnröhre infolge einer Schwächung der

Beckenbodenmuskulatur und/oder eine Schädigung des Bandhalteapparats, der unter anderem für den korrekten Verschluss der Harnröhre zuständig ist. Ausgelöst wird diese Form z. B. durch die starke Dehnung der Beckenbodenmuskulatur bzw. des Bindegewebes während einer Schwangerschaft und Geburt. Bei rund jeder zweiten Frau kann dies zu einer Belastungsinkontinenz führen. In der Regel bessert sich der Zustand nach der Geburt. Rückbildungsgymnastik hilft dabei. «Wir haben fast keine jungen Mütter bei uns in der Beratung», sagt Trösch. Weitere Ursachen für eine Belastungsinkontinenz sind schwere körperliche Arbeit, starkes Übergewicht und chronische Bronchitis bei Raucher*innen.

Prävention und Behandlungsmöglichkeiten

Ein gesunder Lebensstil mit einem gesunden Körpergewicht sowie viel Bewegung, Sport wie Velofahren, Walken oder Schwimmen und Beckenbodentraining sind eine gute Prävention. Beckenbodenübungen kann man ganz leicht in den Alltag integrieren, so Trösch: «Spannen Sie einfach mehrmals am Tag den Muskel an, der Urin zurückhält. Wichtig ist, dass das Beckenbodentraining konsequent und über eine längere Zeit durchgeführt wird, bis sich eine Wirkung zeigt.»

Betroffene sollten Lebensmittel meiden, die die Blase reizen: Alkohol, Koffein und Zitrusfrüchte zum Beispiel. Gegen Abend kann man die Trinkmenge zwar reduzieren; allgemein sei es aber wichtig, über den Tag verteilt genug zu trinken, betont Trösch. «Denn wenn man wenig trinkt, wird der Urin konzentrierter und wirkt aggressiver auf die Blase. Etwa zwei bis maximal drei Liter am Tag sollte man deshalb schon trinken, abhängig natürlich auch von der körperlichen Tätigkeit.» Ideal sind stilles Wasser und harntreibende Tees aus Brennnessel oder Goldrute; letztere hilft, wie Petersilie, bei Blasenentzündung und -schwäche. Zu den wichtigsten

Der Beckenboden

Die etwa zwei bis drei Zentimeter dicke Muskelplatte, die den Bauchraum und die Organe, die sich im Becken befinden (Blase, Gebärmutter und Enddarm), von unten abschliesst, wird als Beckenboden bezeichnet. Er bildet die untere Begrenzung zwischen Schambein, Steissbein und den beiden Sitzbeinhöckern und besteht aus Muskeln, Bindegewebe, Sehnen und Nerven. Die Muskeln und Bänder des Beckenbodens halten die Beckenorgane in Position und stützen den Blasenschliessmuskel. Ein geschwächter Beckenboden fördert die Blasenschwäche.

Werden die Muskeln und das Bindegewebe geschwächt, können sie die inneren Organe nicht mehr an ihrem Platz halten und es kommt zu Senkungszuständen. Es können eine Genitalsenkung oder auch eine Harninkontinenz entstehen.

gefragt:

Simon Trösch

Herr Trösch, dass ab und zu mal ein paar Tröpfchen daneben gehen, ist noch kein Grund zur Sorge. Wann wird es Zeit für eine Inkontinenzberatung?

Die Harninkontinenz ist immer noch ein grosses Tabuthema. Deshalb gibt es wohl eine hohe Dunkelziffer. Dabei geht es vielen gleich. Man muss sich nicht schämen. Für Betroffene ist das Leid eine grosse Belastung. Deshalb sollten sie das Problem nicht anstehen lassen, sondern frühzeitig Hilfe holen. Je früher desto besser. Mit unserem niederschwelligen Angebot gehen wir auf das Problem ein und zeigen Möglichkeiten auf, die Inkontinenz in den Griff zu bekommen.

Welche Möglichkeiten gibt es?

Wir empfehlen Einlagen und geben Muster mit. Sie lindern zwar nicht die Symptome, können Betroffenen aber helfen, Lebensqualität zurückzugewinnen. Weiter muss abgeklärt werden, um was für eine Form von Inkontinenz es sich handelt. Je nach Ursache gibt es dann verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Bei der häufigsten Form, der Stress- oder Belastungsinkontinenz, ist z. B. Beckenbodentraining sehr effizient. Es gibt einfache, sehr wirkungsvolle Übungen, die man zuhause machen kann, um die Beckenbodenmuskulatur zu stärken. Viele kennen solche Übungen vom Yoga, Pilates oder von der Physiotherapie, etwa Übungen, um die Hüften zu stärken. Auch eine Art Liebeskugeln sind eine Möglichkeit, den Beckenboden zu aktivieren.

Dabei muss man nicht einmal aktiv etwas dafür tun. Beckenbodentraining lässt sich also quasi nebenbei erledigen.

Braucht es eine professionelle Anleitung für das Beckenbodentraining?