Starkes Ich 10 Schritte für psychische Gesundheit

natürlich Optimismus

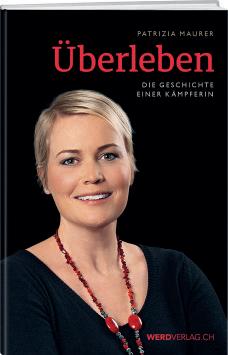

Überleben

Vom Mut, nie aufzugeben

Erholsame Nachtruhe

So schlafen Sie wie ein Murmeltier

Fliegen lernen Dein Potenzial entfalten

Humor Lachen ist die beste Medizin

Was eine lebensbejahende Grundhaltung auszeichnet

Trockene Haut? Ausschlag? Juckreiz?

OMIDA® Cardiospermum-N Salbe bei trockenen, juckenden Hautausschlägen sowie akuten und chronischen Entzündungen.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Erwarten Sie das Beste!

Liebe Leserin, lieber Leser

Samuel Krähenbühl

Sind Sie optimistisch? Viele werden jetzt bereits etwas ins Grübeln kommen. Denn das Wort «Optimismus» ist auf der einen Seite positiv besetzt. Aber bei einigen mag ein starker Optimismus vielleicht schon als Naivität gelten. Gehen wir doch mal zurück zum Ursprung des Wortes. «Ad fontes», zur Quelle, wie es auf Lateinisch heisst. Denn Optimismus ist ein pur lateinisches Wort. Es ist die grösste Steigerung des Wortes «bonus», was «gut» bedeutet. Der Komparativ heisst in diesem Falle «melior», also «besser». Und «Optimus» ist der Superlativ, also die höchste Steigerungsform und bedeutet der oder das «Beste» oder «am besten».

Optimismus ist also eine Lebenshaltung, die immer das Beste will, auf das Beste hofft, das Beste sucht. Und nun noch einmal zurück zur Frage, ob eine solche Lebenshaltung nicht als naiv gelten könnte? Nicht alles ist immer gut, geschweige denn am besten. Wir erleben als Menschen und als Gesellschaft immer wieder Rückschläge, schwierige Zeiten, Krankheit und Tod.

Im Porträt über Rolando Schutzbach lesen Sie, warum man bei allen Herausforderungen des Lebens optimistisch sein sollte. Er ist ein Paradebeispiel eines Menschen, der diese optimistische Haltung lebt. Ja, er predigt sie geradezu. Zentral für ihn ist das Lachen. Seine klare Meinung: Man lacht nicht, weil man fröhlich ist. Man ist fröhlich, weil man lacht.

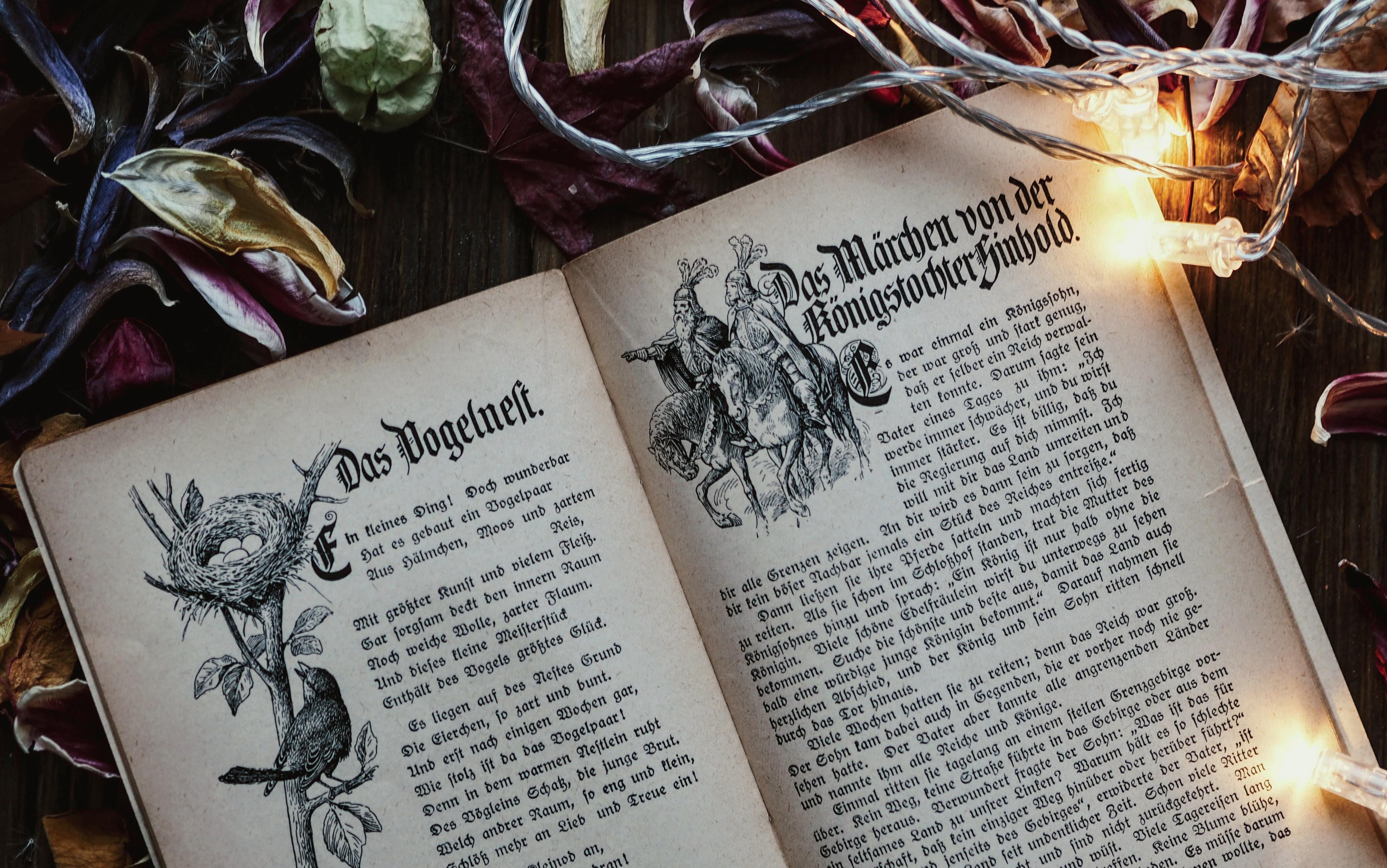

Immer optimistisch enden auch die Märchen der Gebrüder Grimm. Zwar ist der Inhalt manchmal brutal. Da verstossen Eltern ihre Kinder, Stiefmütter starten gar Mordversuche gegen ihre Pflegkinder und böse Hexen treiben ihr sprichwörtliches Unwesen. Doch am Ende werden die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Und wenn die Guten nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Wir gehen auch hier der Frage nach, was dahintersteckt.

Kein Märchen, aber eine Geschichte, die letztendlich hoffnungsvoll stimmt, hat Patrizia Manolio erlebt. Sie wurde vergewaltigt, erkrankte schwer an Krebs und brauchte eine Nierentransplantation. Wie hat sie all die Schicksalsschläge er- und überlebt? So viel sei schon hier verraten: Sie ist eine Kämpferin. Und auch eine Optimistin.

Dies alles und noch mehr gibt es in der Winterausgabe von «natürlich» zu lesen. In diesem Sinne wünschen wir allen ein optimistisches neues Jahr und stets gute Gesundheit!

Samuel Krähenbühl

Chefredaktor

Schweizer Vielfalt.

Spannende Hintergruninformationen

Inhalt Service

GESUND SEIN

10 Lach dich frei!

Roland Schutzbach zelebriert die beste Medizin: den Humor.

14 Starke Psyche

10 Tipps, wie Sie sich selbst etwas Gutes tun können.

18 Wie Märchen wirken

Die tiefen Botschaften hinter den oft schaurigen Geschichten.

26 Sabine Hurni über… … das gesunde Frühstück.

28 Leserberatung

Von Fusskrämpfen, laufenden Nasen und steifen Gelenken.

GESUND WERDEN

32 Überlebensmut

Die dramatische Geschichte von Patrizia Manolio gibt verzweifelten Menschen Mut.

36 Persönliches Wachstum Wie wir unser Potenzial voll entfalten können.

40 Gesunder Schlaf

Wieso die Nachtruhe so wichtig ist und wie wir wieder richtig gut schlafen können.

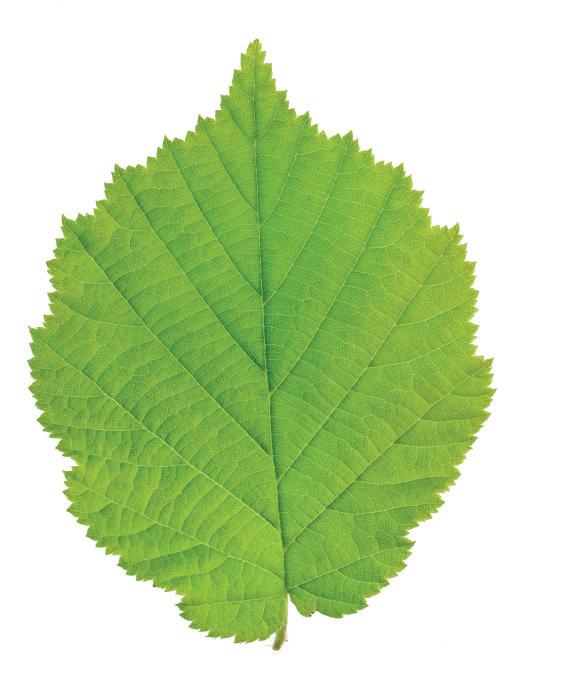

46 Wolfs Heilpflanze

Der Hasel steht für Harmonie und Vollkommenheit.

DRAUSSEN SEIN

54 Mein Apfelbaum

Jetzt ist es Zeit, Bäume zu pflanzen. «natürlich» zeigt, wie es geht.

58 In die Pilze gehen

In heimischen Wäldern wachsen jetzt die delikaten «Kalbfleischpilze».

Jentschuras BasenKur

04 Editorial / 06 Leben & heilen / 31 Liebesschule / 45 Alice im Wunderland / 50 Staunen & wissen / 62 Neu und gut / 62 Hin und weg / 64 Rätsel / 65 Impressum und Vorschau / 66 Eva unterwegs

Fasten erleichtert den Körper und beflügelt Geist und Seele nach der bewährten P. Jentschura Methode 7x7® KräuterTee – der geniale Basentee mit 49 Kräutern WurzelKraft® – der Rundumversorger mit 103 Pflanzen MeineBase® – das Original unter den Basenbädern mit pH 8,5

Kostenlos Proben & Infos bestellen p-jentschura.com/nch18

Jentschura (Schweiz) AG · 8806 Bäch/SZ www.jentschura-shop.ch

& leben heilen

Operation

Erkältung

Ingwer schützt

Ingwer (Zingiber officinale) enthält reichlich ätherische Öle wie das Gingerol. Diese sind sehr gesund und verleihen der Knolle die typische Schärfe. Wegen seiner «wärmenden» Eigenschaften ist Ingwer ein ideales Naturmittel zur Vorbeugung von Erkältungen:

Es fördert die Durchblutung der Schleimhäute im Mund- und Rachenraum und wirkt so Infektionen entgegen. Dazu kann man mehrmals täglich ein Glas Ingwertee trinken (schmeckt besonders gut mit einem Schuss Orangensaft). Als Alternative bietet sich Ingwermilch an. Dazu 1 TL geriebenen Ingwer in 200 ml warme Milch geben, ein paar Minuten sanft köcheln und bei Bedarf mit etwas Honig süssen. krea

Ohr-Akupunktur lindert die Angst

Fast jeder Patient verspürt Angst vor einem operativen Eingriff. Eine Ohr-Akupunktur kann über die Stimulation des Vagusnervs präoperative Ängste wirksam, kostengünstig und ohne Nebenwirkungen lindern. Dies zeigt eine systematische Übersichtsarbeit, für die Mediziner von der Berliner Charité 15 randomisierte, kontrollierte Studien mit insgesamt 1603 Teilnehmern ausgewertet hatten. Demzufolge war eine Ohr-Stimulation deutlich wirksamer als keine Behandlung und auch einer Scheintherapie (Placebo) überlegen. Die beobachteten Effekte waren vergleichbar mit denen von angstlösenden Psychopharmaka (Benzodiazepine). MM

Antibiotikaresistenz

Hoffnung dank Künstlicher Intelligenz

Forschende des Universitätsspitals Basel und der ETH Zürich haben gezeigt, dass sich Resistenzen von Bakterien mittels neuartigen Computeralgorithmen deutlich schneller ermitteln lassen als bisher. Dies könnte helfen, schwere Infekte in Zukunft effizienter zu behandeln – und wäre ein grosser Fortschritt im Kampf gegen antibiotikaresistente Bakterien. Rund 300 Menschen versterben alleine in der Schweiz pro Jahr an Infektionen, die durch multiresistente Bakterien verursacht wurden. unispital-basel.ch

«

Es ist der Geist, der sich den Körper baut. »

Friedrich

Schiller (1759 – 1805), deutscher Arzt und Dichter

Pollenallergie

Das hilft kurzfristig

Psychotherapie hilft vor allem älteren Patienten

Pensionäre mit einer Depression oder anderen seelischen Krankheit profitieren stärker von einer Psychotherapie als jüngere Patienten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des University College London. Diese Erkenntnis widerspreche Vorurteilen, wonach Menschen über 65 schlechter auf eine Psychotherapie ansprechen, weil sie kognitiv weniger flexibel seien, schreiben die Forscher im Fachblatt «Journal of Affective Disorders». gesundheitstipp/krea

Schon bald reizen die ersten Pollen von Hasel, Erle und Esche die Schleimhäute von Allergikern. Für eine – ohnehin umstrittene – Hyposensibilisierung oder Immuntherapie ist es zu spät. Daher ist schnelle Hilfe unverzichtbar. Das hilft: Kleider wechseln, öfters kurz abduschen und Nasenspülungen sowie spezielle Heuschnupfenpräparate auf Pflanzenbasis. Die Blätter der Pestwurz (siehe Foto) etwa enthalten sogenannte Petasine, die allergieauslösende Reaktionen hemmen. Tees aus natürlichen Heilpflanzen wie der Brennnessel wirken bei der Behandlung von Heuschnupfen-Beschwerden ebenfalls unterstützend. Auch Schwarzkümmelöl und Vitamin C können helfen, die Symptome zu reduzieren. Auf www.pollenundallergie.ch finden Betroffene die «Pollenprognose Schweiz». Bei starker Belastung sollten sie den Aufenthalt im Freien allenfalls reduzieren und danach duschen und die Kleider wechseln. krea

So finden Sie qualifizierte Therapeutinnen und Therapeuten

Seit über 20 Jahren zeichnet das ErfahrungsMedizinische Register EMR qualifizierte, erfahrene Therapeut:innen der Komplementär- und Alternativmedizin mit dem EMR-Qualitätslabel aus – für fast alle Krankenversicherer auch die Grundvoraussetzung, um deren Leistungen zu vergüten.

Finden auch Sie Therapeut:innen mit EMR-Qualitätslabel ganz einfach mit der Suchfunktion auf emr.ch

Mehr zum EMR erfahren Sie aus der Publireportage in diesem Heft

Wie das Lymph- das Immunsystem stärkt

Während einer Infektion schwellen häufig die Lymphknoten an. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern in erster Linie ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem auf Hochtouren läuft und der Körper gegen die Erreger ankämpft. Denn was viele nicht wissen: Das lymphatische System, ein komplexes Netzwerk von Zellen, Geweben und Regulationsmechanismen, steht in engem Zusammenhang mit dem körpereigenen Abwehrsystem und dem Blut bildenden System im Knochenmark. Mit diesem Buch erfährt der Leser mehr über die heilsame und regenerierende Kraft der Lymphe und wie sanfte Selbstmassagen Vitalität und Lebensqualität steigern können.

Lisa Levitt Gainsley

«Die heilende Kraft der Lymphe. Wie Sie Ihre Abwehrkräfte steigern und Ihren Körper dauerhaft verjüngen»

Integral 2021, ca. Fr. 30.–

buchtipp gewusst?

Hausarbeit hält im Alter fit

Wenn Senioren ihren Haushalt selbst erledigen, hat dies gleich mehrere gesundheitliche Vorteile für sie. Dies ergab eine Studie des Instituts für Technologie in Singapur. Demnach steht Hausarbeit bei älteren Menschen im Zusammenhang mit einem besseren Gedächtnis, einer längeren Aufmerksamkeitsspanne, einer stärkeren Beinkraft und damit einem besseren Schutz vor Stürzen. In der Folge sinkt das Risiko von Langzeiterkrankungen, Immobilität und Abhängigkeit. Hausarbeit ist laut den Forschern diesbezüglich sogar effizienter als andere Arten von regelmässiger körperlicher Betätigung. MM

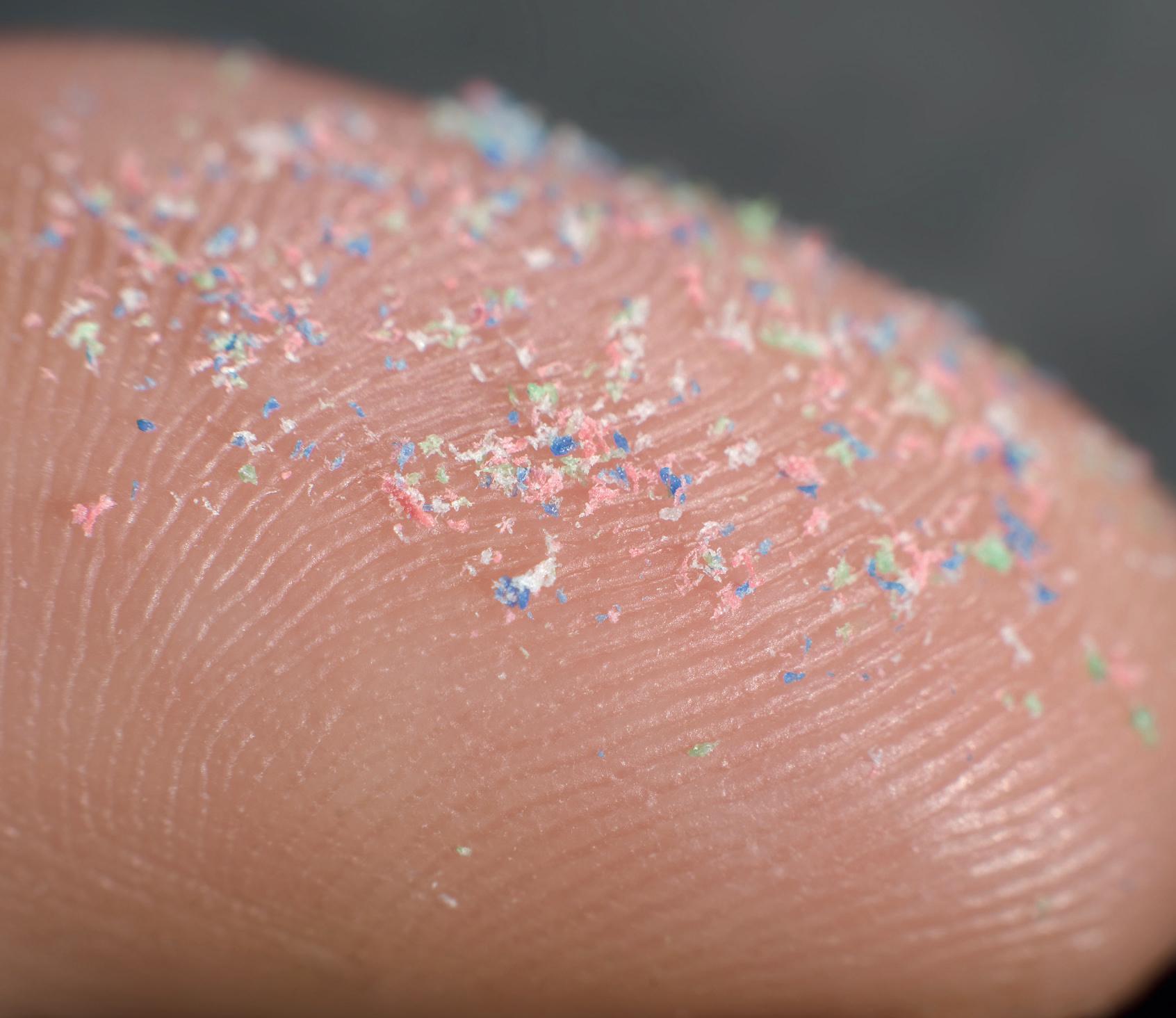

Umweltgift Mikroplastik kann Zellen schädigen

Forschende aus Grossbritannien haben festgestellt, dass Mikroplastik zumindest im Reagenzglas schädlich für menschliche Zellen ist: Es kann die Zellwände schädigen, allergische Reaktionen auslösen und bis zum Absterben der Zelle führen. «Wir sollten uns Sorgen machen», so die Forscher. Denn solche Zellschädigungen lösten in vielen Fällen andere gesundheitsschädliche Effekte aus, z. B. entzündliche Reaktionen, die Krankheiten Vorschub leisten.

In Tierversuchen fanden Forschende bereits, dass Mikroplastik aus der Lunge von schwangeren Ratten in die Organe ihrer Föten wandert. Auch in der Plazenta von Menschen wurden die winzigen Partikel schon gefunden. Bei Mäusen überwindet Mikroplastik die Blut-Hirn-Schranke. Ausserdem gibt es Hinweise darauf, dass Mikroplastik Bakterien dabei unterstützt, Antibiotikaresistenzen zu entwickeln. infosperber.ch

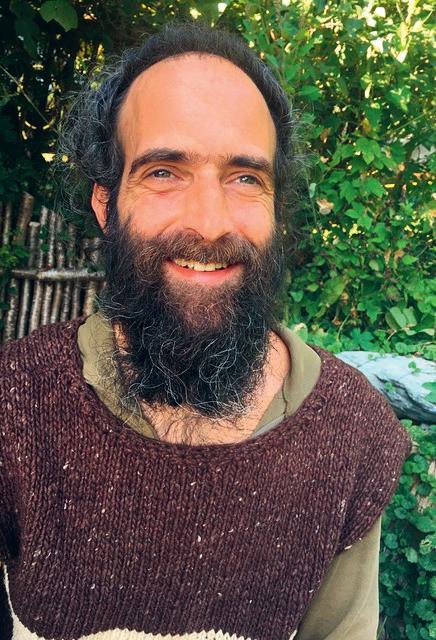

«Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt»

Rolando Schutzbach lacht. Und lacht. Und lacht. Täglich. Möglichst oft. Das hat ihn bekannt gemacht. Nun berät der 73-Jährige andere Senioren, wie auch sie im dritten Lebensabschnitt mehr Freude haben können.

Text: Samuel Krähenbühl

Nein, ein typischer Lehrer ist er nicht. Obschon der studierte Philosoph in der Heimschule «Schlössli Ins» und anderswo als Lehrer tätig war. Mit seinem Lockenkopf und dem sonnigen Gemüt würde er hingegen gut in ein Kinderbuch passen. Etwa in eines der «Pippi Langstrumpf»-Bücher der schwedischen Autorin Astrid Lindgren. Und selbstverständlich mag er die quirlige «Pippi». Auf sie angesprochen hat er sofort eines ihrer Bücher zur Hand. Ihre positive Lebenseinstellung, ihre Offenheit allem Neuen gegenüber, die fasziniert auch Rolando Schutzbach. Pippis Lebensmotto «Ich mach’ mir die Welt, Widdewidde wie sie mir gefällt!» macht er sich zu eigen. Sein früheres Wohnhaus hatte nicht umsonst den Namen «Villa Kunterbunt», so wie Pippi Langstrumpfs Haus. «Es ist gesünder, optimistisch zu sein», sagt Schutzbach, lacht laut und erklärt: «Ich bin ein Optimystiker.»

Der studierte Philosoph mit Doktortitel, der 1982 aus Bayern mit der Familie in die Schweiz gekommen ist, war nach eigenem Bekunden schon immer ein Optimist. Und schon als Kind habe er immer andere Wege begangen als seine Geschwister. Später, als 20-Jähriger, fuhr er in bester Hippie-Manier mit einem VW-Bus nach Indien, um sich dort inspirieren zu lassen. Dass er heute besonders viel und vor allem auch bewusst lacht, das hat eine besondere Bewandtnis: «Vor 21 Jahren habe ich das Lachen für mich entdeckt. Es war wie eine persönliche Neuerfindung», erklärt er. Und lacht schallend. Damals habe er einen Artikel in der Zeitung «Der Bund» über das Thema «Lachyoga» gelesen. «In Mumbai haben 10 000 Menschen auf einem Platz zusammen gelacht. Das hat mich schwer beeindruckt», erklärt er.

Später habe er den Gründer der Lachyogabewegung und Initiator des Weltlachtags, den indischen Arzt Madan Kataria, persönlich kennengelernt. An der Landesausstellung Expo 02, die im Dreiseenland, also in Schutzbachs neuer Heimat am Bielersee, stattfand, konnte er sich mit einem Beitrag beteiligen: Unter dem Motto «Quelle des Lachens» hat er ein «Lachlabyrinth» realisiert. In den Folgejahren sei er bekannt gewesen als «der oberste Lach-Philosoph der Schweiz», sagt Schutzbach – und lacht.

Nicht alles auf sich einprasseln lassen Schutzbach wäre nicht Philosoph, wenn er neben Pippi Langstrumpf nicht noch andere Vorbilder hätte. Er nennt etwa Meister Eckhart (1260 – 1328). Der Theologe und Philosoph des Spätmittelalters hat stets die universelle Einheit betont. Und dann natürlich der altgriechische Philosoph Epikur (341 v. Chr–270 v. Chr.). Epikur, der Hedonist. Hat der nicht einfach das Lustprinzip gepredigt? Ob das ethisch vertretbar ist, fragen wir Schutzbach. «Ja, Epikur hat gesagt, man solle aus Lust leben», antwortet der. «Aber das wurde und wird manchmal falsch aufgefasst. Teilweise haben die Epikureer auch mit sehr wenig irdischen Gütern gelebt, auf viel verzichtet. Aber sie hatten die Freude der Freundschaft.»

So gesund ist lachen

Regelmässiges Lachen hat viele gesundheitliche Vorteile, gerade in unserer gehetzten und pandemiebelasteten Zeit. So werden beim Lachen von Kopf bis Bauch rund 300 Muskeln angespannt, 17 allein im Gesicht. Durch die schnellere Atmung erhöht sich der Gasaustausch um ein Dreifaches; das Zwerchfell spannt sich, dadurch dehnen sich die Lungenflügel, sodass beim Lachen viel Luft in den Körper und Sauerstoff in den Blutkreislauf gelangt. Für kurze Zeit ist der Organismus sehr aktiv. Der Stoffwechsel wird angeregt. Nach der Aufregung durch den Lachanfall entspannt sich der Körper. Die Arterien weiten sich, der Blutdruck sinkt wieder, es folgt ein wohliger Entspannungszustand. So baut Lachen Stress ab.

Zudem werden beim Lachen Endorphine und das «Glückshormon» Dopamin freigesetzt – mitunter so viel, dass sie Schmerzen lindern. Und auch das Immunsystem wird durch das Lachen angeregt: Antikörper, die der Körper zum Schutz vor Bakterien und Viren braucht, werden neu gebildet. Lachen hat also mindestens drei positive Auswirkungen auf den Menschen: Es stärkt die Abwehrkräfte, senkt den Stresspegel und sorgt für Glücksgefühle. Das alles gilt übrigens nicht nur für spontanes, sondern auch für künstliches oder erzwungenes Lachen. krea

« Ich lache nicht, weil ich glücklich bin. Ich bin glücklich, weil ich lache. »

Doch zurück zum Lachen. Kann man denn einfach so lachen, quasi ohne Grund? Und das jeden Tag? «Ich lache nicht, weil ich glücklich bin. Sondern ich bin glücklich, weil ich lache», sagt Schutzbach. Lachen helfe den Menschen, ist er überzeugt. Viele seien gefangen in ihren Ängsten. Gerade auch in den vergangenen Monaten. Und dagegen helfe das Lachen. Wobei Lachen für ihn nicht ein Reflex ist, sondern etwas Bewusstes. Übrigens findet Schutzbach, dass nicht nur Lachen, sondern auch Gähnen wichtig sei. «Bei uns ist das alles tabuisiert. Das finde ich schade», meint er.

Aber was ist, wenn wirklich mal was Schlimmes passiert? Wenn zum Beispiel ein Mensch stirbt, mit dem der Philosoph in einer engen Beziehung stand. «Wenn etwas Trauriges passiert, dann bin ich auch traurig», sagt er. «Aber ich habe erfahren, dass ich mit einer fröhlichen Grundhaltung auch mehr Mitgefühl habe.» Und noch etwas sei ihm wichtig: «Ich beschäftige mich nicht mit all den schlechten Nachrichten, die mich gar nicht betreffen. Ich überlege mir bewusst, was ich wissen will und was nicht.» Schutzbach lässt sich auch nicht entmutigen, wenn etwas nicht auf Anhieb gelingen will. Etwa sein Projekt des Lachturms. «Der Lachturm soll ein grosser Turm sein. 20 Meter hoch. Aber er kostet einige Millionen. Und die wollte bisher noch niemand bezahlen», erläutert er lachend. Schutzbach wäre nicht Schutzbach, wenn er nicht auch dafür eine Alternative hätte. So baut er in seiner Garage einen kleinen Lachturm aus Holzklötzen. Auf jedem Klotz steht ein positives Wort, das ihm Freunde zugesandt haben.

Weiser und heiterer werden

Neben dem Lachen hat der fröhliche Rentner eine neue Leidenschaft: «Inspiriertes Älterwerden» nennt er es. «Forschungen zeigen, dass Altern umkehrbar ist», sagt er. «Sie weisen darauf hin, dass Altern zu einem grossen Teil ein mentaler Prozess ist, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung: Ich werde immer schwächer und verliere meinen Schwung, ich werde nicht mehr gebraucht, ich sollte mich zurückziehen. Wenn wir diese Gedankenmuster umkehren, dann werden wir jünger! Das erlebe ich an mir selbst, und das habe ich im Gespräch mit vielen inspirierten Älteren immer wieder gehört.» Auf seinen vielen Reisen, etwa in Indien oder Thailand, habe er erlebt, dass dort die Alten viel mehr geehrt würden als in unserer Kultur. Auch das sei ein wesentlicher Beitrag zu ihrer Gesundheit. Schutzbach zitiert Rabbi Zalman Schachter-Shalomis Buch «From Aging to Saging» (Vom Älter werden zum Weiser werden). «In dem revolutionären Buch geht es darum, wie ein älterer Mensch nicht nur gesünder lebt, sondern auch positiv auf die Menschheit einwirken kann.»

Schutzbach bietet in diesem Sinne Lebensfeiern «mit Humor und Firlefanz für lebenslustige und inspirierte» ältere Menschen an («Lebensfeier 60+»): «Es ist mir ein Anliegen, dass die Alten sich feiern lassen.» Und wie läuft so eine Feier ab? «Das Element des gemeinsamen Musizierens, Singens und Tanzens gehört dazu. Im Mittelpunkt steht aber meine Rede. Ich interviewe den Jubilar etwa ein halbes Jahr vor der Feier. Wie geht es Dir? Was hast Du für Pläne? Was hast Du für Hobbies? Mit viel Humor fasse ich dann das Ganze zusammen und würdige den zu Feiernden.» Es gebe viele Anlässe für so eine Feier: die Pensionierung, einen Geburtstag, eine Feier zum 1. Enkelkind oder vor dem Umzug in die Seniorenresidenz. Für viele Menschen ist das Thema Älterwerden indes eher belastend, da es auch mit dem irdischen Tod, der zwangsläufig näherkommt, zusammenhängt. Aber auch hier ist Schutzbach Optimist: Als Anthroposoph glaubt er an die Reinkarnation. Und als Epikureer bleibt er auch im Alter ein gegenwärtiger Mensch. Und wiederum zitiert er ein Buch, diesmal mit dem Titel «Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen». Eines davon sei, dass Freundschaften nicht gepflegt worden seien. Deshalb sei es ihm besonders wichtig, die Beziehungen zu seiner Familie, seinen Enkeln, seinen Freunden zu pflegen. Und was ist sein eigenes Vermächtnis? «Mein Wirken hat etwas bewirkt», ist er überzeugt. «Mit der Ausbildung von Lachtrainern, mit Lachevents auf den Strassen, mit einer Lachparade in Bern.» Generell sei die Welt weniger spiessig als noch in seiner Jugend, so Schutzbach. «Der Glaube daran, etwas verändern zu können, bewirkt die Veränderung», ist er überzeugt. «Die Welt ist so, wie ich sie wahrnehmen will. Wie bei Pippi Langstrumpf.» •

Schutzbachs Lebenslauf in seinem eigenen Telegrammstil

Geboren 1948 – stop – Aufgewachsen in Ingolstadt, Bayern – stop – Vater war Augenarzt, ich Jüngster von vier Kindern – stop – Nach dem Abitur als Profimusiker mit dem Kontrabass unterwegs – stop – Studium in Hamburg, München und Würzburg, Pädagogik und Philosophie –stop – 1970 ab nach Indien mit grosser Verwandlung –stop – Heirat 1973 – Anthroposophisches Studium in Stuttgart – stop – Kinder kommen, Beginn als Waldorflehrer in Würzburg – stop – 1982 wandert die Familie aus in die Schweiz – stop – Lehrer 10. bis 12. Klasse im Schlössli Ins bis 1993 – Promotion Dr. phil. in Philosophie, 1994 – Leiter Drogentherapie im Schlüssel Detligen – stop – Zen-Meditation – stop – 1999 Scheidung – stop – 2000 Beginn der lachenden Inspirationen – stop – Begegnung und Verbindung mit Christina Fleur de Lys – stop – Aufbruch ins Freudenfeuer – stop – 2005 Auswanderung nach Spanien – stop – 2009 Rückkehr, Heirat – stop – 2010 bis 2018 gemeinsame Reisen und Weltreisen jeweils im Winter – stop – Thema seit 2015: «Inspiriertes Älterwerden».

Wie Zähneputzen für die Seele

Nicht nur der Körper, auch die Psyche will gepflegt sein, damit wir uns rundum wohlfühlen in unserer Haut. Wie das spielerisch geht, zeigen die «10 Schritte zur psychischen Gesundheit».

Autorin: Annette Hitz, Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz*

Illustration: Sonja Berger

Die psychische Gesundheit ist ein vielschichtiger Prozess, der laut Weltgesundheitsorganisation

WHO Aspekte wie Wohlbefinden, Optimismus, Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, Beziehungsfähigkeit, Sinnhaftigkeit, Alltagsbewältigung und Arbeitsbewältigung umfasst. Oder anders gesagt: Ein Mensch fühlt sich psychisch gesund, wenn es ihm möglich ist, seine geistigen und emotionalen Fähigkeiten zu nutzen, die alltäglichen Lebensbelastungen zu bewältigen, produktiv zu arbeiten und in der Gemeinschaft einen Beitrag zu leisten.

Die meisten Menschen wissen, wie sie ihre körperliche Gesundheit fördern können: Durch gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und Alltagshygiene. Was man zur Pflege seiner psychischen Gesundheit tun kann, wird hingegen kaum thematisiert. Die Kampagne «10 Schritte für psychische Gesundheit» ist als Denkanstoss hierzu gedacht. Jede und jeder fördert seine psychische Gesundheit am besten, wenn sie oder er etwas findet, das Spass macht und guttut. Die zehn Schritte für psychische Gesundheit wollen dazu inspirieren.

1. Steh zu dir: Niemand ist perfekt

Mich selbst annehmen bedeutet, dass ich meine Fähigkeiten kenne und nutze und weiss, was mich zufrieden macht. Ich bin in der Lage, meinen Körper und seine Signale bewusst wahrzunehmen, und daraus Sicherheit zu gewinnen. Ich kann meine Gefühle erkennen und deshalb Entscheidungen treffen, die mir guttun. Im Wissen um meine Stärken und Fähigkeiten gelingt es mir, auch meine Fehler und Schwächen als einen Teil von mir zu akzeptieren. Zu mir selbst Sorge tragen heisst, an mich selbst zu denken, auch wenn es anderen nicht gefällt. Das braucht Mut. Dabei achte ich darauf, wo meine Grenzen sind und spüre, was für mich gut ist und was mir schadet.

Tipps dazu:

• Schreibe deine Gedanken auf: Was tut mir momentan gut? Was nicht? Was kann ich selbst verändern, sodass es mir besser geht?

• Verzeih dir und deinem Gegenüber, wenn du gereizt reagierst.

• Setze dir Tagesziele, die du einhalten kannst.

2. Bleibe aktiv:

Bewegung ist Vorausset zung für Entwicklung

Körperliche Bewegung ist ein wertvoller Ausgleich in unserem oft stressigen, hektischen und reizüberfluteten Alltag. Doch wir bewegen uns immer weniger. Als Faust regel gilt: Man soll sich mindestens 2½ Stunden pro Woche bewegen in Form von Alltagsaktivitäten oder Sport. Dazu zählt jede Form der Bewegung ab zehn Minuten, bei der Puls und Atmung leicht beschleunigt sind und man allenfalls auch leicht ins Schwitzen kommt. Schlendern zählt also nicht, schnell spazieren schon.

Tipps dazu:

• Tanze durch die Wohnung zu deinen Lieblingsliedern.

• Übe dich im Seilspringen und mache Liegestützen, bis du schwitzt.

• Mach einen Wohnungsputz: Wasche die Vorhänge, miste die Schubladen aus, räume den Keller, putze die Küche.

3. Entspanne dich bewusst: In der Ruhe liegt die Kraft

Unser Denkprozess ist ein fortwährender Strom aus Bildern und Gedanken, ein Zustand des steten Aufruhrs. Deshalb ist es wichtig, dass auf aktive Zeiten eine Phase der Entspannung und Erholung folgt. Wenn wir entspannt sind, fühlen wir uns wohl; wir sind ruhig, gelöst und wach. Wer entspannt ist, kann darüber hinaus sich und andere besser einschätzen und in Ruhe Entscheidungen fällen. Entspannungsmöglichkeiten findet man überall, und das meist kostenlos.

Tipps dazu:

• Versetze dich in deiner Vorstellung an deinen Lieblingsort und verweile dort, solange du magst.

• Höre Musik und schliesse die Augen.

• Mach eine Medienpause, leg das Handy weg und höre höchstens einmal pro Tag Nachrichten.

• Wickle dich in eine kuschelig warme Decke und setze dich auf den Balkon oder in einen Park.

4. Sei kreativ: Kreativität steckt in uns allen Viele Menschen tragen Sehnsüchte, Wünsche, Ängste und Gedanken in sich, die sie nicht in Worte fassen können. Durch kreatives Gestalten – malen, musizieren, basteln, kochen, Blumen pflücken und vieles mehr – können sie diese Gefühle ausdrücken. Kreativität schafft einen Ausgleich für die vielen Spannungen, die mich einengen. So kann ich mich entspannen und Kraft schöpfen.

Tipps dazu:

• Mach ein digitales Album mit deinen letzten Ferienfotos.

• Kreiere deinen eigenen Risotto oder deine spezielle Pastasauce.

• Stricke einen Schal mit Restwolle. Häkle eine Decke für die Eltern.

• Erstelle mit Kindern ein Naturbild im Wald («Land Art»).

5. Lerne Neues: Lernen ist Entdecken

Neues zu lernen, heisst eine Entdeckungsreise zu machen, die mich aus dem Alltag herausführt, mir neue Impulse verleiht und mein Selbstwertgefühl hebt. Wer bereit ist, Neues zu lernen, zeigt auch, dass er sich weiterentwickeln will – persönlich und beruflich. Lernen ist nicht nur Kopfsache, sondern beansprucht all unsere Sinne. Es ist nie zu spät, etwas Neues auszuprobieren.

Tipps dazu:

• Besuche einen (online) Kunstkurs.

• Lerne Vogelstimmen kennen.

• Gestalte deine eigene Website.

6. Beteilige dich: Menschen brauchen eine lebendige Gemeinschaft

Teil einer Gemeinschaft zu sein gehört zu den wichtigsten Lebenserfahrungen. Gemeinschaft fordert von uns Mut zur Begegnung. Sich beteiligen bedeutet, dort Wünsche, Interessen, Fähigkeiten, Ängste und Hoffnungen einzubringen, wo es um Dinge geht, die mir wichtig sind. In einer Gemeinschaft zu Leben heisst auch: Ich fühle mich getragen und unterstütze Nahestehende.

Tipps dazu:

• Trainiere den Tennisnachwuchs.

• Organisiere mit deinen Freunden einen (virtuellen) Buchclub und lest und diskutiert zusammen über Bücher mit Mehrwert.

• Mache etwas für andere; schon etwas Kleines kann sehr viel sein. Es ist schön, zusammenzustehen und kleine Gesten können viel bewirken.

7. Halte Kontakt mit Freunden:

Freunde sind wertvoll

Mit Freunden und Freundinnen bin ich vertraut, wir können über alles sprechen. Intimes bleibt unter uns. Von Freundinnen will ich keinen Druck und ich bin da, wenn sie mich brauchen. Freundinnen und Freunde dürfen kritisieren und lassen mich den Menschen sein, der ich bin.

Tipps dazu:

• Organisiere einen Spieleabend.

• Schreibe jede Woche eine Postkarte an jemandem aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis.

• Verabrede dich auch im Winter mit dem Nachbarn auf dem Balkon oder zu einem Café und Schwatz.

8. Sprich darüber:

Alles beginnt im Gespräch

Über Dinge sprechen, zuhören, ordnen, klären, Anteil nehmen, in Worte fassen, was mich bewegt – das hilft, Anspannung und Druck zu mildern. Für Betroffene und oft auch für Mitbetroffene ist es nicht immer einfach, offen über Sorgen zu sprechen. Wenn ich mich aber traue, mit anderen Menschen über meine Probleme zu sprechen, entstehen daraus für beide Seiten oft neue Sichtweisen oder Lösungsansätze. Es liegt in der Natur des Menschen, Freud und Leid miteinander zu teilen.

Tipps dazu:

• Telefoniere regelmässig mit einem Freund oder einer Freundin und redet darüber, was euch bewegt.

• Für Eltern und Paare: Organisiert einen regelmässigen Paarabend und redet, nur zu zweit.

• Bei Suizidgedanken: Hilfe holen, z. B. bei www.reden-kann-retten.ch.

9. Frage um Hilfe: Hilfe annehmen ist ein Akt der Stärke, nicht der Schwäche

Wer um Hilfe fragt, zeigt Stärke und nicht Schwäche. Es gibt Menschen, die mir helfen wollen, wenn ich mich ihnen anvertraue. Ich darf mir Hilfe holen und bin trotzdem kein Schwächling. Um Hilfe bitten, heisst auch, jemandem Vertrauen entgegenbringen. So kann ich wieder aktiv handeln und fühle mich nicht hilflos meinen Gefühlen und Sorgen ausgeliefert. In besonders belastenden Situationen ist es wichtig, sich auf seine wesentlichen Fähigkeiten zu konzentrieren, Aufgaben abzugeben und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das erfordert Ver- und Zutrauen – auch in andere. Tipps dazu :

• Kontaktiere die Dargebotene Hand, Tel-Nr. 143.

• Für Jugendliche: Tel. 147.

• Nimm Unterstützung und Hilfe an. Du hilfst damit an deren, sich nützlich zu fühlen.

10. Glaub an dich und gib dich nicht auf: die Krisen des Lebens meistern

Die emotionale Verarbeitung von Schock, Trauer und traumatischen Ereignissen braucht Zeit. Deshalb ist es wichtig, sich diese Zeit zu nehmen und sie auch anderen in Krisensituationen zu gewähren. Wenn scheinbar nichts mehr geht, ist es gut, sich auf den vitalen Rhythmus (Ernährung, Atmung, Schlaf, Bewegung) zu konzentrieren. Ich muss da nicht alleine durch. Ich habe das Recht, in Krisensituationen professionelle Hilfe zu holen und diese auch anzunehmen.

Tipps dazu:

• Schreibe jeden Tag in ein Tagebuch, was dich belastet und was dich freut.

• Schenke den schönen Momenten im Alltag mehr Aufmerksamkeit und verankere diese Momente: Mit einer kleinen Perle im linken Hosensack, die du bei einem schönen Moment herausnimmst, dir diesen nochmals bewusst machst (gedanklich und gefühlsmässig), tief ein- und ausatmest und die Perle dann in den rechten Hosensack versorgst. Beim nächsten Mal wandert sie dann von rechts nach links.

• Kontaktiere die Meldestelle für Glücksmomente, die es in vielen Kantonen gibt (siehe Internet). •

* Danke an das Gesundheitsamt des Kantons Aargau und dureschnufe.ch für die Texte

10 Schritte für psychische Gesundheit

«10 Schritte für psychische Gesundheit» ist eine Sensibilisierungskampagne zur Förderung der psychischen Gesundheit in jedem Alter. Die zehn Schritte für psychische Gesundheit sind wissenschaftlich evaluiert. Das Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz (www.npg-rsp.ch) hat die Nutzungsrechte für die Schweiz erworben und stellt sie kostenlos seinen Mitgliedorganisationen zur Verfügung.

Aktuell setzen über 80 Institutionen in der Schweiz die «10 Schritte für die psychische Gesundheit»-Kampagne um. Die Wirkung der Kampagne für die Förderung der eigenen psychischen Gesundheit, wird dadurch verstärkt, indem möglichst viele Akteure mit der gleichen Botschaft

Weiterführende Informationen zur Kampagne finden sich www.10schritte.ch.

Mit Märchen fürs Leben gewappnet

Die Hausmärchen der Gebrüder Grimm gehören nach der Bibel zu den am häufigsten übersetzten und publizierten Texten der Welt. Doch was fasziniert die Menschen an diesen 200 Jahre alten Geschichten? Und sind sie überhaupt kindgerecht? Teils brutal und ungerecht werden Märchen kontrovers diskutiert.

Text: Erna Jonsdottir

Es war einmal ein junger Mann namens Omar, der in die Schweiz gereist war, um die deutsche Sprache zu erlernen. Vorbildlich erschien er jeden Morgen pünktlich in der Sprachschule, hörte gespannt dem Unterricht zu und machte fleissig mit. Substantive, Adjektive, Verben, Genus oder Casus – nichts schien den bezaubernden Mann aus dem Norden Afrikas aus der Ruhe zu bringen.

Doch als seine Lehrerin eines Tages einen Lückentext zum Märchen-Klassiker «Rotkäppchen» aushändigte, sollte er nicht nur sprachlich herausgefordert werden: Nachdem der böse Wolf die Grossmutter gefressen und danach das arme Rotkäppchen verschlungen hatte, der Jäger dem schla fenden Tier den Bauch aufschlitzte und ihm nach seinem Tod auch noch das Fell abzog, fragte Omar entsetzt: «Erzählt ihr euren Kindern solch’ schrecklichen Geschichten?!» Die Lehrerin hielt inne. «Das tun wir seit Generationen. Diese Geschichten sind literarische Meisterwerke und haben eine erzieherische Funktion», erklärte sie kurz und knapp. «Ich würde meinen Kindern niemals solche grausamen Märchen erzählen», antwortete Omar und seine Mitschüler nickten.

Das Entsetzen ihrer fremdländischen Schüler über raschte die Lehrerin, waren die grimmschen Märchen doch ein fester Bestandteil ihrer Kindheit gewesen. Niemals hatte sie diese als grausam oder schrecklich empfunden. Im Ge genteil: Sie war fasziniert von den alten Geschichten, in denen das Gute meist über das Böse siegte.

Diese Faszination für Märchen erklärt der deutsche So zialpsychologe Dieter Frey wie folgt: «Pech und Glück, Feig heit und Mut, Gut und Böse – in den Märchen kommen die ganzen menschlichen Komödien und Tragödien des Lebens vor, meist mit glücklichem Ausgang. Die Geschichten sind durch einfache Gegensätze wie Gut und Böse, Arm und Reich, Schön und Hässlich geprägt.» Das sei sowohl für Kinder wie auch für Erwachsene deshalb faszinierend, weil es besonders einfach und somit nachvollziehbar sei. Hinzu komme, dass man im Märchen meist einer gutmütigen und unschuldigen Hauptfigur mit reinem Herzen begegne, die ihren beschwerlichen Weg tapfer und beständig bis zum Ende gehe. «Menschen identifizieren sich gerne mit solchen Helden.»

«Nazi-Märchen» verbannen?

Trotzdem ist Omars Frage berechtigt: Märchen werden schon länger kontrovers diskutiert. Tatsache ist, dass sich hinter vielen Märchen auch Ungerechtigkeit und Gewalt verbergen. In Deutschland waren die grimmschen Märchen nach dem zweiten Weltkrieg umstritten und für eine kurze Zeit sogar verboten. Die Nationalsozialisten hatten den deutschen Märchenschatz für sich beansprucht, weshalb die Alliierten davon ausgegangen waren, dass diese für die Gräueltaten der Nazis mit verantwortlich waren. 30 Jahre später wurden die Märchen mit ihren boshaften Stiefmüttern, kannibalistischen Hexen, abgeschnittenen Fingern und ausgestochenen Augen als Werkzeug schwarzer Pädagogik kritisiert. An den Heidelberger Märchentagen 1972 forderten die Teilnehmenden sogar, die Märchen aus der Kindererziehung zu verbannen. Eine Antwort auf diese Forderung gab der mittlerweile verstorbene Kinderpsychologe Bruno Bettelheim 1977 mit seinem Buch «Kinder brauchen Märchen». Als Professor für Psychologie und Psychiatrie sowie als Therapeut von psychisch schwer kranken Kindern stellte er die These auf, dass Märchen dem Kind die Möglichkeit geben, «innere Konflikte, die es in den Phasen seiner seelischen und geistigen Entwicklung erlebt, zu erfassen und in der Fantasie auszuleben und zu lösen». Märchen seien eine wichtige Lebenshilfe, um die chaotischen Spannungen ihres Unterbewussten zu bewältigen. Seit Bettelheims Publikation sind 45 Jahre vergangen. Omars Frage – «kann man Kindern diese Geschichten zumuten?» –, ist allerdings nach wie vor aktuell.

Märchensymbolik versus Gewalt im TV Für Dieter Frey ist klar: «Ja, man kann.» Einerseits hätten Kinder einen unbewussten Zugang zur Märchensymbolik: «Sie verstehen, dass die Todesbedrohung der Heldin und des Helden zu deren Entwicklungsweg gehört und das Geschehen überhaupt erst recht in Gang bringt», erklärt der Professor für Sozialpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Anderseits würden Kinder heutzutage in ihrer realen Welt laufend mit Gewalt konfrontiert. Sei es im Fernsehen, im Kino oder in Computerspielen. «Die medialen Gewalt- und Kriegsgeschichten überfordern Kinder», so Frey.

Märchen hingegen erzählten ruhig; die Sprache komme mit wenigen Adjektiven wie etwa arm, reich, alt oder jung aus und beschreibe keine Details. «Schmerz und Leid werden mit klaren Worten dargestellt und nicht ausgeschmückt», erklärt Frey den Unterschied zur Gewalt an TV und Co. Und: «Auf die Gefühle der Beteiligten wird wenig eingegangen. Anstelle dessen werden die Handlungen beschrieben.» So weinen etwa die sieben Zwerge um Schneewittchen und Aschenputtel verrichtet ohne Gram ihre Aufgaben. An «schrecklichen Stellen» eines Märchens sei es wichtig, einen respektvollen Umgang mit dem beim Kind aufkommenden Gefühl zu haben. Die Aussage: «Die Stiefmutter mit dem Apfel ist wirklich ganz schön bedrohlich» sei besser als: «Du brauchst keine Angst zu haben!» Sie zeigte dem Kind, dass seine Empfindungen durchaus angemessen ist.

Die Moral von der Geschichte

Märchen werden laut Frey seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitererzählt, weil in ihnen sehr viel Lebensweisheit steckt und sie Orientierung für das eigene Leben geben. «So helfen die Geschichten zu reflektieren, was gut und was böse oder faires und unfaires Verhalten ist.» Nicht umsonst heisse es meist zum Schluss: «Und die Moral von der Geschichte …». Weiter würden Märchen eine Art Lebenshilfe bieten: «Sie geben Mut und Hoffnung, weil sie immer wieder aufs Neue zeigen, dass Probleme – egal wie ausweglos sie scheinen mögen – lösbar sind.»

Dabei handelt der Held stets werteorientiert und übernimmt somit eine Vorbildfunktion. Der Gegenspieler hingegen fordert den Helden heraus, ihn in seiner positiven Haltung noch besser hervorzuheben. Werte, die vermittelt werden, sind zum Beispiel

• dass sich Grossherzigkeit und Gutmütigkeit lohnen,

• dass es nicht auf Äusserlichkeiten, sondern auf die inneren Werte ankommt,

• dass Neid und Missgunst auf das Äusserste bestraft werden, während sich Bescheidenheit und Mitgefühl auszahlen,

• dass Zivilcourage Leben retten kann,

• dass Durchsetzungskraft und Selbstvertrauen zum Erfolg führen können und

• dass die Liebe so mächtig ist, dass sie sich selbst von den spitzesten Dornen (Rapunzel) nicht aufhalten lässt.

Doch weshalb ist die Vermittlung von Werten so wichtig? Erstens: Werte erleichtern unser Zusammenleben und machen es wertvoll. Zweitens: Wir richten unser Verhalten an Werten oder moralischen Prinzipien aus, müssen uns an Werten und Normen orientieren und die Perspektive anderer Menschen mit in unsere Entscheidungen einbeziehen. Dies alles lernen wir im Laufe unseres Lebens.

Lernen können wir einerseits von unseren Eltern oder Lehrpersonen. «Moralische Vorbilder können aber auch durch Figuren wie in Bilderbüchern, Geschichten und Märchen symbolisiert werden. Diese erfordern ein Mitdenken, Mitfühlen und Mithandeln», erläutert Frey. «Und weil sich Kinder mit dem Helden identifizieren, können sie auf diese Weise Erfahrungen in einer parallelen Welt sammeln.» Interessant dabei sei, dass die meisten Menschen Ansätze einer gesellschaftlichen Moral zuerst in der Märchenstunde empfangen. Durch die Übertreibung und Personalisierung des Guten und Bösen würden dabei Normen und Werte exemplarisch vorgeführt. ➞

Rotkäppchen psychologisch analysiert

Bleiben wir bei «Rotkäppchen», einem der bekanntesten und meist interpretierten Märchen Europas. Folgende Charaktere dienen als Grundlage der psychologischen Analyse:

• Die Mutter wird lediglich am Anfang der Geschichte erwähnt und nimmt damit eine Nebenrolle ein. Sie schickt ihr Kind zur kranken Grossmutter. In der Ermahnung, nicht vom Weg abzukommen, ist bereits zu erkennen, dass sie sich Sorgen um ihr Kind macht.

• Die kranke Grossmutter hat ebenfalls eine Nebenrolle. Sie ist der Auslöser dafür, dass sich das Mädchen auf den Weg in den Wald begibt.

• Das Rotkäppchen steht im Zentrum des Märchens. Klischeehaft und den Stereotypen entsprechend wird es als kleines, süsses und anständiges Mädchen beschrieben. Ihr naives und vertrauensseliges Verhalten bietet Angriffsfläche für das «Böse» und trägt zur Dramatik des Märchens bei. Rotkäppchen lässt sich vom Weg abbringen, um Blumen für die Grossmutter zu pflücken. Dabei verliert das Mädchen sein Ziel aus den Augen und bricht sein Versprechen gegenüber der Mutter.

• Der Wolf widerspiegelt das Böse. Er wittert bei Rot käppchen die Chance auf leichte Beute. Während er von Gier getrieben das Kind vom Weg abbringt, schafft er sich Zeit, um zuerst die Grossmutter und dann das Mädchen zu fressen. Schamlos und gerissen nutzt er dessen Naivität aus und täuscht es durch sein gerisse nes Vorgehen.

• Der starke Jäger stellt den positiven Gegenpol zum Wolf dar. Er tritt als Retter und Verteidiger auf. Durch seine Achtsamkeit und hohe Sensitivität bemerkt er das laute Schnarchen der Grossmutter. In der Notsituation handelt er umsichtig und bedacht: Er erschiesst den Wolf nicht sofort, sondern schneidet ihm den Bauch auf, um Rotkäppchen und die Grossmutter zu retten.

Das Rotkäppchen nimmt aufgrund seiner Hilflosigkeit und ungeschickten Handlungen die Opferrolle ein, während der Wolf den Verfolger, Machthaber und Unterdrücker symbolisiert. In die Rolle des Retters schlüpft der Jäger. Mit seinem Helfersyndrom signalisiert er ein sogenanntes prosoziales Verhalten (freiwillige Handlungen, die darauf abzielen, einem Menschen Gutes zu tun). Die drei Charaktere mit ihren entsprechenden Rollen bilden in der Psychologie das «Dramadreieck»: Das Opfer, der Täter und der Retter – ein Muster, das sich in gewissen Lebenssituationen immer wieder finden lässt.

Was wir daraus lernen können

Kinder und Erwachsene können aus dem prosozialen Verhalten der Akteure vieles lernen. Unsere Gesellschaft ist von einem demografischen Wandel gekennzeichnet, weshalb es immer wichtiger ist, Verantwortung für die ältere Generation zu übernehmen. Bei allem Leid und aller Ungerechtigkeit auf dieser Welt, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, benachteiligten Menschen Unterstützung zu bieten.

Ein weiteres Märchen-Phänomen ist das Versprechen: «Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen» – diesen Spruch kennen schon Kinder. Das Dilemma: Mit einem Versprechen werden Erwartungen geweckt. Und: Wer sein Versprechen bricht, wird mit Vertrauensverlust und Distanzierung rechnen müssen.

Zusammengefasst illustrieren die «Rotkäppchen»Charaktere und deren Handlungen die wichtige Bedeutung von Versprechen, Vertrauen und prosozialem Verhalten. (siehe Seite 22) Darauf bauen nicht nur unsere persönlichen Beziehungen, sie begründen ebenso die gesamte Gesellschaft.

Und die Moral der Geschichte? Kinder, insbesondere attraktive, wohlerzogene Mädchen, sollten niemals mit Fremden reden, da sie in diesem Fall sehr wohl das Opfer eines für einen Wolf (in Menschengestalt) abgeben könnten. Diese Moral gilt noch heute! •

Ganzheitliche Krebsbehandlung

Ihre kostenlose Broschüre unter www.iscador.ch/gkb0122

Erfahren Sie mehr über die Ursachen und integrativen Behandlungsmöglichkeiten von Krebserkrankungen.

Rezepte des Monats

Jetzt den Gaumen feiern lassen

Seinen Senf dazugeben mit auserlesenen Zutaten hiesiger Felder? Unbedingt und bitte ganz ungeniert! In diesem einfachen Gericht spielt Schweizer Birnensenf mit Birnel die grosse Geige. Seine ebenso rassige wie süsse Musik wirkt erheiternd auf unsere Geschmackspapillen. Ein Fest vom ersten bis zum letzten Löffel.

Zubereitung

1. Grobfasrige Teile des Lauchs entfernen und die Stange in sehr feine Ringe schneiden.

2. Butter bei schwacher Hitze in einer Pfanne erwärmen, den Lauch darin andünsten, mit Mehl bestäuben und mit Gemüsebouillon ablöschen.

3. Suppe unter Rühren aufkochen und anschliessend bei schwacher Hitze 10 Minuten köcheln lassen.

4. Crème fraîche und Birnensenf unterrühren.

5. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

BIRNENSENFSUPPE

Für 4 Personen

1 Lauch

50 g Butter

40 g Biofarm Dinkelweissmehl

1 l Gemüsebouillon

250 g Crème fraîche

100 g Biofarm Birnensenf Salz und Pfeffer

Offeriert von biofarm.ch

Härdöpfelgratin mit Bire

Zubereitung

1. Milch und Rahm zum Kochen bringen und bei kleiner bis mittlerer Hitze ein wenig einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

2. Kartoffeln und Birnen schälen und die Birnen entkernen. Hobeln oder sehr dünn schneiden und mit dem Guss vermischen.

3. Die Auflaufform mit Knoblauch ausreiben und mit geschmolzener Butter bestreichen. Die KartoffelBirnen-Mischung in die Form füllen und bei 200 Grad ca. 35 bis 40 Minuten backen.

4. Käse reiben und auf die Kartoffeln verteilen, bei der gleichen Ofentemperatur weitere 15 bis 20 Minuten backen.

ALPE-CHUCHI BERNER OBERLAND

ISBN 978-3-03818-148-4

KARTOFFELGRATIN MIT BIRNEN

Für 4 Personen

750 g Kartoffeln

350 g Birnen

200 ml Milch

200 ml Vollrahm

5 bis 6 Knoblauchzehen

125 g Käse

Butter, geschmolzen

Muskatnuss, gerieben Salz, Pfeffer

Frühstücken Sie? Ich stelle in meinen Beratungen fest, dass dieses wichtige Ritual, das auch von der Schweizerischen Ernährungsgesellschaft empfohlen wird, etwas aus der Mode gekommen zu sein scheint. Oft fehlt die Zeit dazu oder der Tag beginnt so früh, dass schlicht noch kein Appetit vorhanden ist. Das hat zur Folge, dass viele Leute mit einem Kaffee im Magen aus dem Haus eilen, unterwegs ein Brötchen essen und erst am Mittag endlich eine richtige Mahlzeit zu sich nehmen. Ist das Frühstück tatsächlich eine derartige Zeitverschwendung? Oder gar ein Dickmacher?

Breakfast, das englische Wort für Frühstück, heisst wörtlich übersetzt Fastenbrechen. Nicht nur im englischen ist das so: Auch das spanische desayuno kommt von ayunar, was fasten bedeutet; und auch das französische petit-déjeuner bedeutet kleines Fastenbrechen. Weil das Frühstück die erste Mahlzeit des Tages ist, nachdem man über Nacht mehrere Stunden nicht gegessen und somit gefastet hat.

Betrachtet man das Frühstück aus Sicht der Ernährungsmedizin, so versorgt ein regelmässiger Mahlzeitenrhythmus den Körper besonders gut mit Energie und Nährstoffen. Dadurch bleiben Konzentrations- und Leistungsfähigkeit über den Tag erhalten und Heisshungerattacken können verhindert werden. Sinnvoll sind deshalb drei Hauptmahlzeiten: ein leichtes Frühstück, ein Mittagessen und ein frühes und leichtes Abendessen. Wenn nötig sind ein bis zwei Zwischenmahlzeiten okay. Diese sind insbesondere für Kinder wichtig, die auf diese Weise genügend Energie für den Tag erhalten. Am besten isst man dazu einen Apfel und ein paar Nüsse oder Trockenfrüchte. Mehrere Studien zeigen, dass sich Kinder, die ein ausgewogenes Früh-

Sabine Hurni

über das gesunde Frühstück

stück einnehmen, in der Schule besser konzentrieren können und leistungsfähiger sind. Das kann auch eine Kombination aus Frühstück und Znüni sein. Wichtig dabei ist, dass die Lebensmittelgruppen Wasser oder ungezuckerter Tee, Obst und Gemüse, Getreide und Milchprodukte abgedeckt sind. Frühstücksmuffel sollten zu Hause zumindest ein Glas Wasser oder warme Milch trinken und zum Znüni einen Apfel mit etwas Brot und einem Stück Käse essen. Sind Kinder nicht zum Frühstücken zu bewegen, können es die Eltern mit Porridge oder Griessbrei versuchen. Viele Kinder lieben eine solche warme Morgenmahlzeit.

Das warme Frühstück ist in vielen Ländern gang und gäbe. Von der Nudelsuppe über gekochte Eier, Reis, Bohnen mit Tomatensauce, Würstchen bis hin zum Kartoffelcurry mit Fladenbrot wird insbesondere in den asiatischen Ländern eine breite Auswahl zum Zmorge aufgetischt. Demgegenüber stehen viele Trends, die kommen und gehen: das Budwig-Müseli mit Quark, Leinsamen und Leinöl etwa oder die Vollwertflocken mit frischen Früchten und Kefir, der Smoothie mit allen möglichen Superfoods, Selleriesaft und vieles mehr. Hierzulande werden wohl vorwiegend Butterbrote gestrichen mit Konfitüre, Honig, Joghurt und Käse genossen; oder man startet den Tag mit einem Müesli aus Getreideflocken, einem geriebenen Apfel und Milch oder Quark.

Das perfekte Frühstück gibt es nicht. Es gibt nur das ganz persönliche ideale Frühstück – das wiederum variieren darf, je nach Jahreszeit, Lebensalter und individuellen Bedürfnissen.

Im Auyrveda und in der chinesischen Medizin, wo Lebensmittel gleichsam als Arznei angesehen werden, heisst es, dass wer keinen Hunger hat, sich nicht zum

Essen zwingen soll. Stattdessen kann man zwei grosse Gläser Wasser trinken, am besten warmes, um die Organe, den Stoffwechsel, den Magen und den Darm am Morgen anzuregen. Spätestens um 9 Uhr sollte der Magen allerdings etwas zu tun bekommen. Denn um diese Zeit zieht der Körper reichlich Kraft aus der Nahrung. Es lohnt sich, dieses Potential auszunutzen und dem Körper vollwertige und aufgewogene Nahrung zu gönnen: Haferflocken, Datteln, Nüsse oder Früchte sind ideal. Das Gipfeli und das Schoggi-Brötli schmecken zwar köstlich, liefern jedoch «leere Energie», die schnell abgebaut ist, und führen deshalb zu Heisshunger am Mittag.

Manchmal hilft ein Selbstexperiment, um herauszufinden, ob der Tag mit Kohlenhydraten, Eiweiss oder Fett starten soll. Das Frühstück soll immer im Kontext des ganzen Tages betrachtet werden: Essen wir gekochte oder rohe Früchte am Morgen, soll am Mittag eine vollständige Mahlzeit auf den Tisch kommen; wer mittags gern einen Salat über die Gasse holt, sollte morgens den Magen mit einem Porridge wärmen; und wer nicht auf sein Honigbrot verzichten möchte, kann sich am Mittag Gemüse und Eiweisse einverleiben und die Finger lassen von Spaghetti, Pizza oder Sandwiches. So kommt man der Ganzheitlichkeit in der Ernährung näher. Und das tut rundum gut, der Gesundheit wie dem Wohlbefinden. Man hat einfach mehr Energie und Lebensfreude, wenn man sich gut ernährt. Mit einem Blick auf die östlichen Lehren, die Chinesische, Tibetische und Indische Medizin, ist die Nahrung für das Frühstück gut, welche vollständig verdaut werden kann, nicht müde macht, im Magen ein gutes Gefühl hinterlässt, mindestens drei Stunden anhält und den Appetit auf das Mittagessen, der wichtigsten Mahlzeit des Tages, nicht unterbindet.

Grundsätzlich gilt: Je kälter das Wetter ist, desto wärmer darf das Frühstück sein. Die Rhythmen der Natur prägen unser Leben genauso wie die Rhythmen des Tages. Der Darm braucht Strukturen, die sich täglich wiederholen, sei es mit den Mahlzeiten wie auch mit den Schlafenszeiten. Wer die Essenszeiten nicht mehr beachtet, gerät aus diesem inneren Rhythmus und findet nur mit grossen Schwierigkeiten zur eigenen Balance zurück. Viele haben im Moment so viele Freiheiten wie noch nie. Sie können den Tag dank Homeoffice selbst einteilen, (theoretisch) von überall auf der Welt arbeiten, Ideen verwirklichen und sich mit anderen Menschen über den ganzen Erdball hinweg zu jeder Tages- und Nachtzeit austauschen. Der Verdauungsapparat ist jedoch auf uralte Rhythmen getrimmt. Es hilft ihm – und schlussendlich auch unserer Konzentrationsfähigkeit, der Zentriertheit und der Bodenhaftigkeit – enorm, dreimal täglich mit gesunden und möglichst warmen Mahlzeiten die eigene Mitte zu stärken.

Auch wenn wir in einer Zeit der enormen Veränderungen sind: Die Rhythmen der Organe, der Natur und der Wach- und Schlafenszeiten bleiben. Begrüssen Sie die anbrechende Nacht mit einem frühen und leichten Abendessen; und heissen Sie den neuen Tag willkommen mit einem Frühstück, das zu Ihnen passt. Und nicht vergessen: dankbar sein für das, was wir haben und das Essen in Ruhe geniessen. In diesem Sinne: wohl bekomms! •

Sabine Hurni ist dipl. Drogistin HF und Naturheilpraktikerin, betreibt eine eigene Gesundheitspraxis, schreibt als freie Autorin für «natürlich», gibt Lu-Jong-Kurse und setzt sich kritisch mit Alltagsthemen, Schulmedizin, Pharmaindustrie und Functional Food auseinander.

Beratung

Fusskrämpfe

Ich trage orthopädische Mass-Schuheinlagen. Nun bekomme ich seit zwei bis drei Jahren immer wieder heftige Krämpfe im Fuss und/oder in den Zehen, öfters nachts als tagsüber. Tagsüber tritt dieses Phänomen fast nur dann auf, wenn ich z. B. in eine Hose schlüpfe und dabei den Fuss kurz durchstrecke. Ich nehme Magnesium und massiere die Füsse mit einer wärmenden Kupfersalbe ein. Trotzdem treten die schmerzhaften Krämpfe immer wieder auf. Was würden Sie mir empfehlen?

Frau D. R.

Es kann sei n, dass die Füsse aufgrund der Einlagen etwas «erstarrt» sind. Aufgrund der Stützfunktion der Einlagen nimmt das natürliche Muskelspiel ab; das führt dazu, dass der Muskel nicht mehr ganz so intensiv durchgeknetet wird beim Gehen.

Mit dem Magnesium und der Kupfersalbe haben Sie eine gute Basis geschaffen. Ergänzend dazu können Sie die Fussmuskulatur, die Sehnen, Bänder und Knochen entspannen, aktivieren und entlasten. Am besten kaufen Sie sich dazu eine Mini-Black-Roll. Es geht zwar auch mit einem Besenstil oder anderen runden Holzstück oder auch einem Tennisball; aber der feste Schaumstoff der Faszienrolle ist schonender und für das Abrollen der Füsse ideal. Und so geht’s: die Rolle auf den Boden legen. Ein Fuss steht auf dem Boden, der andere rollt mit dem Druck des eigenen Körpergewichtes über die Rolle; mehrmals wiederholen. Dabei können Sie sich an der Wand abstützen, damit Sie die Balance behalten. Danach wechseln Sie die Füsse. Das Abrollen der Füsse löst die Faszienplatte an den Fusssohlen und aktiviert die Durchblutung der Füsse und des

ganzen Beines. Oft wirkt diese einfache Übung Wunder. Ich benutze die Rolle jeweils nach einem Wandertag in Bergschuhen mit starrer Sohle – jeden Fuss mehrmals abrollen und die Strapazen der Wanderung sind wie weggeblasen.

Zudem würde ich Ihnen empfehlen, als Abendritual vor dem Zubettgehen möglichst oft ein warmes Fussbad zu nehmen. Sie können eine Handvoll Meersalz – z. B. Salz vom Toten Meer – ins Wasser geben, allenfalls vermischt mit ein paar Tropfen Lavendelöl. Das ätherische Öl zuerst ins trockene Salz tröpfeln und dann alles zusammen im Badewasser lösen. So vermengt sich das Öl und schwimmt nicht auf der Wasseroberfläche. Nach dem Bad die Füsse mit Johanniskrautöl einölen, dicke Socken anziehen und schlafen gehen. Auch dieses kleine Verwöhnprogramm lockert die Fussmuskulatur und entspannt den ganzen Körper; darüber hinaus sorgt es für einen tiefen Schlaf. Gerade jetzt, im Winter geht nichts über ein Fussbad. Aber auch zu jeder anderen Jahreszeit sollte man sich öfters mal ein Fussbad gönnen, besonders in Stresssituationen, nach einem langen Arbeitstag auf den Beinen oder in emotional anspruchsvollen Zeiten.

Hilfe, die Nase läuft

Sobald es kühl wird, beginnen bei meinem Partner die Nase zu laufen und die Augen zu tränen. Haben Sie Tipps, um das auszugleichen? Vielleicht kennen Sie sogar ein «Wundermitteli»? Sollte er weniger Käse essen? Es ist das einzige Milchprodukt, das er grosszügig zu sich nimmt.

C. H., Zürich

Säm tliche Beschwerden, die sich durch Wind verstärken, werden im Ayurveda mit Öl behandelt. Öl ist der perfekte Ausgleich zu Kälte und Trockenheit. Doch wie beim trockenen Auge, das überläuft, könnte die Ursache für das Laufen der Nase auch die Trockenheit sein.

Ihr Partner könnte die Nase mit einem Sesamöl-Nasenspray pflegen oder mit dem Finger etwas Sesamöl in jedes Nasenloch reiben. Achten Sie darauf, dass es das normale Sesamöl ist, nicht jenes aus geröstetem Sesam – das wäre viel zu intensiv. Sesamöl nährt und schützt die Nasenschleimhaut. Dadurch können auch allergieauslösende Stoffe wie Hausstaub, Milben oder Pollen weniger gut über die Nase in den Körper eindringen. Ob das nun das Wundermittel für die Nase Ihres Partners ist, kann ich nicht versprechen; aber es ist sicher ein guter Anfang. Für die Augen sollte er Augentropfen kaufen für trockene Augen. Also kein Augentrost, sondern ein Tränenersatzprodukt. Denn auch das Überlaufen der Augen ist eine Reaktion des Körpers auf zu wenig Tränenflüssigkeit. Was die Ernährung betrifft, so würde ich empfehlen, mehrheitlich warm zu essen. Da Brot ohnehin sehr trocken ist, wären zum Frühstück ein Porridge, gedämpfte Apfelschnitze oder gebratene Bananen ideal. Am Abend statt Brot und Käse lieber gedämpftes Gemüse, Suppen oder Eintöpfe mit Gemüse. Käse wirkt bedeutend weniger kühlend und verschleimend, wenn er zusammen mit etwas Warmem gegessen wird. Das Ersetzen von Brot durch Kartoffeln oder Gemüse kann bereits eine Linderung bringen. Zusätzliche Entlastung gäbe die Bevorzugung von Schaf- und Ziegenkäse anstelle von Kuhmilchkäse und grundsätzlich nur solchen aus Rohmilch. Denn im Rohmilchkäse sind sämtliche verdauungsfördernden Enzyme noch enthalten. Zudem könnten Sie die Käsespeisen mit etwas Scharfem ergänzen. Eine scharfe Sauce, Feigensenf oder ein Frucht-Chutney (eine Art scharf gewürzte Marmelade) kann man einfach selbst herstellen. So isst man die verdauungsfördernden Gewürze gleich mit.

Kalkwasser

Bis anhin habe ich ein bis zwei Liter Wasser zehn Minuten kochen lassen und durch einen Kaffeefilter gegossen. Ohne diesen Filter ist das Wasser für mich ungeniessbar, weil mich der verbleibende Kalk im Hals kratzt. Nun wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass diese Methode nicht gut sei, da das Wasser keine Mineralien mehr enthalten würde. Ich habe das so zubereitete Wasser immer sehr gerne getrunken, da es sehr leicht ist und mir schmeckt. Was meinen Sie dazu?

R. H. Igis

Mag sein, d ass mit dem Kalk ein Teil des Kalziums gefiltert wird. Sie haben aber immer noch sehr viele Mineralien im Wasser. Ein Kaffeefilter hält diese kaum zurück. Ausserdem sind sie hitzestabil und werden durch das Kochen nicht zerstört. Ich sehe deshalb keinen Grund, dass Sie von Ihrer Routine abweichen. Im Gegenteil: Wenn Sie zwei Liter abgekochtes Wasser trinken, wirkt sich das in Ihrem Körper aus wie ein Heilmittel. Der Grund: Das Wasser wird durch das längere Kochen energetisiert und kann besser von den Zellen aufgenommen werden. So zumindest lautet das überlieferte Wissen aus der AyurvedaLehre. Demnach stärkt abgekochtes Wasser wichtige Stoffwechselprozesse. Und allgemein gilt: Wichtiger als die Kalziummenge im Wasser ist die Gesamttrinkmenge, die bei vielen Menschen viel zu gering ist.

Und noch ein Tipp: Es gibt von der Firma Phytodor die Bachblütentropfen 40, Wasserbelebung. Man verwendet sie in der Regel für die Bachblütenmischungen. Bei uns zu Hause sind diese Tropfen nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Ein Tropfen pro Liter Wasser reicht aus, um hartes Leitungswasser in bekömmliches Trinkwasser zu verwandeln. Ich fülle jeweils morgens einen grossen Krug mit Wasser, gebe die Tropfen rein und trinke tagsüber davon. So haben die Tropfen Zeit, ihre Wirkung zu entfalten. Gesundheitstipp

Knoblauch schützt vor Viren und Bakterien

Lieber stinkend das Leben geniessen als wohlriechend krank sein. Das könnte man Kritikern des Knoblauchgenusses entgegenhalten. Denn Knoblauch hilft bei Erkältungen und hält die Blutgefässe gesund. Er stärkt im Winter die Immunabwehr und regt im Frühling den Leberstoffwechsel an. Wirkung: Knoblauch wirkt auf den Körper erhitzend. Das stark anregende Heilmittel hilft so der Verdauung auf die Sprünge und bringt viele Stoffwechselprozesse in Gang bringt. Allicin, der Hauptwirkstoff im Knoblauch, wirkt schleimlösend, entzündungshemmend und antibakteriell. Zudem senkt er die Cholesterinwerte, erhält die Gesundheit der Blutgefässe und könnte sogar eine vorbeugende Wirkung bei Darmkrebs haben. Studien dazu laufen.

Wie anwenden: Es ist der Saft des Knoblauchs, der so wertvoll für unsere Gesundheit ist. Knoblauchzehen kann man pressen, quetschen oder kleinschneiden und über die Speisen geben oder zum Kochen verwenden. Um den Knoblauch als Heilmittel zu nutzen, zum Beispiel bei Erkältungen, zerdrückt man gleich mit den ersten Symptomen zwei bis vier Knoblauchzehen und nimmt den Saft zusammen mit etwas Wasser ein. Das soll die Schwere und die Dauer der Erkältung reduzieren. Knoblauch gibt es auch in Form von Fertigpräparaten im Fachhandel zu kaufen.

Tipps rund um den Knoblauch:

• Frühlingskur: Knoblauch hilft der Leber, ihre Entgiftungsfunktion wahrzunehmen. Der enthaltene Schwefel regt die Leberenzyme an und hilft der Leber beim Abbau und der Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten.

• Tipp für die Küche: Wer rohen Knoblauch nicht mag, kann ihn nach dem Quetschen mit zwei Esslöffel heissem Pflanzenöl übergiessen und das Ganze ins Salatdressing, in die Dipp-Sauce oder über das Gemüse geben.

Haben Sie Fragen?

Sabine Hurni, Drogistin, Naturheilpraktikerin und Ayurveda-Expertin, beantwortet Ihre Fragen zu Gesundheits- und Ernährungsthemen persönlich und ganzheitlich. s.hurni@weberverlag.ch

• Gegen die Knoblauchfahne: Vermeiden oder zumindest vermindern lässt sich die Ausdünstung des Knoblauchs mit Chlorophyll. Etwa in Form von Blattgrüntabletten oder durch das Kauen frischer, grüner Kräuter wie Oregano oder Salbei.

Steife Gelenke

Ich habe seit einiger Zeit morgens beim Aufstehen oder nach langem Sitzen steife Gelenke. Was kann ich aus Sicht der ayurvedischen Medizin dagegen tun? Ich bin jemand, der eher kalt hat. Ich versuche, drei Mal pro Tag warm zu essen, turne jeden Morgen, fahre Velo und schwimme. An Knie und Hüfte habe ich eine Arthrose und am Knie eine Zyste, die schmerzhaft sein kann. Kann ich mit einem Öl, einer Massage, mit der Ernährung oder einem Nahrungsergänzungsmittel meine Gelenke geschmeidig machen?

H. K., Wohlen

S teife Gelenke und Kältegefühl sind ayurvedisch betrachtet eine Störung des Windelements. Auch Ihr Kältegefühl deutet darauf hin. Das Windelement besänftigen heisst im Ayurveda: warm, ölig, süss und regelmässig essen.

Den ersten Schritt mit den warmen Mahlzeiten haben Sie bereits gemacht, das ist super. Suppen, Eintöpfe und gekochtes Wurzelgemüse sind ideal. Beobachten Sie eine Zeit lang, was das Abendessen mit ihrem Körper macht. Und essen Sie zwei Wochen lang keine tierischen Eiweisse am Abend, stattdessen Gemüse, Kohlenhydrate und Kartoffeln. Denn Eiweisse am Abend übersäuern den Körper und führen

zu Ablagerungen. Man sollte sie lieber über Mittag geniessen, dann hat der Körper Zeit, sie abzubauen. Verwenden Sie wärmende Gewürze wie Fenchel, Kardamom, Zimt, Lorbeer, Basilikum und Ingwer.

Machen Sie zudem zwischendurch mit warmem Wasser sanfte Entgiftungskuren. Dazu lassen Sie morgens in einer Pfanne zwei Liter Wasser während zehn Minuten köcheln und füllen es dann in eine Thermoskanne. Von diesem heissen Wasser trinken Sie alle 30 bis 60 Minuten ein Glas. Stellen Sie den Wecker. Das klingt vielleicht etwas banal, aber Sie werden sehen, es tut sehr gut. An Tagen, an denen dieses Vorgehen nicht möglich ist, trinken Sie morgens zwei grosse Gläser abgekochtes Wasser und den Rest über den Tag verteilt immer dann, wenn es ihnen einfällt.

Ein weiteres Heilmittel ist Öl: Massieren Sie die steifen Gelenke, Knie und Hüfte regelmässig mit Johanniskrautöl ein. Es wärmt, bringt Geschmeidigkeit in den Körper und dringt tief ein, sodass auch die Knorpelsubstanz genährt wird. Vielleicht könnte es ihnen auch helfen, wenn Sie ein Knorpelaufbaupräparat einnehmen. Grünlippmuschelextrakt oder «Gelenkkapseln» mit Glucosamin und Chondroitin zum Beispiel.

Und noch etwas: Achten Sie beim Schwimmen darauf, dass Sie nicht kalt haben und nehmen Sie am Tag des Schwimmens abends ein warmes Fussbad.

Die Patientenfrage

Todesfall nach Routineoperation – was wir daraus lernen können

E ine Patientin sucht ein kleineres Regionalspital auf, um ihre Gallenblase entfernen zu lassen – ein Eingriff, der in fast jedem Spital häufig durchgeführt wird. Nachdem die OP zunächst gut zu verlaufen schien, stellte sich im Nachhinein heraus, dass die Leber beschädigt worden war. Nachdem detaillierte Untersuchungen zu spät eingeleitet worden waren, verstarb die Patientin an multiplem Organversagen. Dieser tragische Fall zeigt mehrerlei:

• Auch bei Routineoperationen können Komplikationen vorkommen, gerade im Bauchraum, wo lebenswichtige Organe nahe beieinanderliegen. Doch die Gefahr für Patienten könnte minimiert werden, indem frühzeitig das beste verfügbare Wissen beigezogen wird, ggf. durch Kontaktaufnahme mit einer spezialisierten Klinik.

• Zu diesem wichtigen Wissen muss auch das Wissen der Angehörigen gezählt werden. Der Partner der Verstorbenen ist zurecht verstört, dass auf seine eindringlichen Hilferufe erst so spät reagiert wurde – niemand kannte die Patientin besser als er.

Daher gilt: Informieren Sie sich auch bei häufigen Operationen darüber, wie oft ein Eingriff am jeweiligen Spital vorgenommen wird. Routine schliesst Fehler nicht aus, aber erhöht die Chance, dass auch bei Komplikationen richtig reagiert wird.

Chantal Agthe, Patientenberaterin SPO. Mehr zum Thema Patientenrecht unter Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz, www.spo.ch Telefonische Beratung via Hotline 0900 567 047, Fr. 2.90/Min. Im Rahmen der SPO-Mitgliedschaft erhalten Sie diese Beratung unentgeltlich (044 252 54 22).

Liebe und . . . die Angst davor

K ennen Sie das? Ein Leben lang haben Sie davon geträumt, und jetzt geschieht es: Die grosse Liebe – oder mindestens der erträumte Lebensabschnittsgefährte – und er zeigt, dass er «der Richtige» ist. Alle Versuche, Irrwege und Neustarts Ihres Lebens haben zu diesem Moment, zu diesem Menschen geführt. Sie müssen nur noch ja sagen, aufmachen, den anderen einlassen – und lieben. Einfach nur diesen einen Schritt weitergehen und das Zeichen geben, dass Sie ihn (oder sie) meinen. Sie sollten es tun. Jetzt. Sie wollen auch – aber … Sie bleiben verstockt. Sie sagen etwas Unverbindliches, schinden Zeit – und schon ist der Augenblick vorbei.

I hr Gegenüber ist sichtlich enttäuscht. Was hält Sie zurück? Gibt es noch jemand anders, der ihnen mehr bedeutet? Einen Ex oder einen Treueschwur, den Sie einmal geleistet haben? Ist Ihr Erwählter doch nicht die heisseste Wahl? Doch, das ist er. Er – oder sie – ist wunderbar und alles, was Sie sich gewünscht haben. Was also ist passiert? Sie allein wissen es: Sie haben die Hosen gestrichen voll.

A ngst in der Liebe. Bindungsangst, Einlassstörung, Berührungshorror schreien Ihnen ins Genick; und gehorsam und verängstigt ziehen Sie die Handbremse. Wie schon so oft. Manche Angsthasen werden in diesem Moment mittels «Ghosting» zum Geist. Sie verschwinden von der Bildfläche, melden sich nicht mehr, antworten nicht auf Anrufe, ändern die E-Mail-Adresse oder finden andere Wege, ganz aus dem Leben des geliebten Menschen zu verschwinden. Das scheint besser, als zu erklären, was los ist. Besser, als die Peinlichkeit zu ertragen. Und ganz sicher besser, als wirklich Gefahr zu laufen, sich doch noch einzulassen. Und so bleibt man allein, tut, was man so tut, und versucht zu vergessen – bis man es wieder mit einem neuen Flirt versucht.

Ich selbst habe mir lange vorgemacht, meine Angst vor Nähe wäre eine besondere Art der Freiheit: Es gibt doch noch so viele Blüten, an denen ich schnuppern, so viele Menschen, die ich lieben kann. Das stimmt. Aber mit einem muss man mal anfangen, und dafür muss ich einen Weg um die Angst herum finden.

Seit einiger Zeit habe ich etwas entdeckt: Ich muss mich nicht für meine Angst schämen und fertig machen. Ich muss sie auch nicht besiegen oder kleinreden. Ich muss ihr aber auch nicht blind folgen. Es gibt etwas viel besseres: Ich kann meine Angst lieb haben.

Wenn die Stimme der Angst brüllt, ich soll abhauen – dann drehe ich mich um und stelle mir vor, sie ganz lieb in den Arm zu nehmen. Manchmal frage ich sie auch: «Was ist denn los? Was soll denn schon passieren? Sag du mir doch, wie ich lieben soll.» Und wie erstaunlich: Die Stimme der Angst, sonst so allwissend, weiss an dieser Stelle gar nichts. Mit Liebe kennt sie sich nicht aus. Sie will nur eines: mich beschützen vor Schmerz; und notfalls vor der Liebe. Dann nehme ich sie fester in den Arm, knuddle und liebkose sie, fühle mich in sie hinein und finde … meinen uralten Liebeskummer. Ja, ich bin verlassen worden! Das tut immer noch weh. Und es war einmal so heftig, dass ich nie wieder lieben wollte! Nie wieder so verletzlich sein und so verletzt werden.

Na und? Das soll mich davon abhalten zu lieben?! Jetzt, wo ich das wieder fühle, kann ich auch neue Entscheidungen treffen: Ich will Nähe. Ich will mich einlassen auf die Liebe. Komm ruhig mit, meine Angst. Du darfst auch da sein; aber du bist nicht mehr Herrin in meinem Haus. Unser beider Herrin ist die Liebe.

Leila Dregger ist Journalistin und Buchautorin. Sie begeistert sich für gemeinschaftliche Lebensformen, lebte u. a. über 18 Jahren in Tamera, Portugal, sowie anderen Gemeinschaften auch in anderen Kontinenten. Am meisten liebt sie das Thema Heilung von Liebe und Sexualität sowie neue Wege für das Mann- und Frau-Sein.

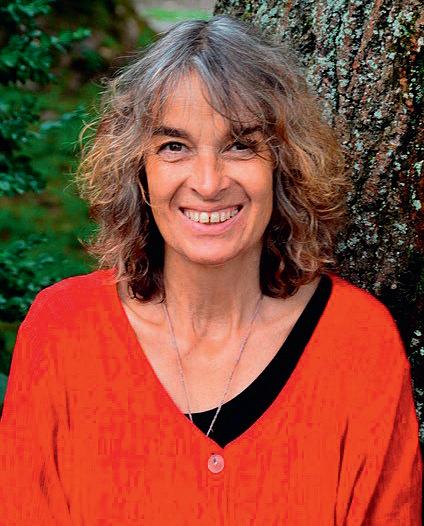

Dem Schicksal die Stirn bieten

Patrizia Manolio wurde vergewaltigt, erkrankte schwer an Krebs und brauchte eine Nierentransplantation. Wie hat sie die brutalen Schicksalsschläge er- und überlebt? Eine Geschichte von Tiefschlägen und dem Mut, nie aufzugeben.

Text: Blanca Bürgisser

Patrizia Manolio ist eine Kämpferin. Sie hat brutale Schicksalsschläge überlebt: 2004 wurde sie vergewaltigt; 2011 wurde bei ihr Knochenkrebs diagnostiziert, die Ärztinnen und Ärzte gaben ihr nur noch drei Monate zu leben. Nach 13 Chemozyklen hatte sie den Krebs besiegt. Kurz darauf versagten ihre Nieren. Deren wichtige Hauptaufgabe ist die Entgiftung des Körpers. Drei Jahre lang ging Manolio, die damals noch Maurer hiess, in die Bauchfelldialyse und wartete auf eine Nierentransplantation. Die Rettung brachte dann die Nierenspende ihrer Schwester.

Während ihres langen Kampfes hat die heute 38-Jährige nach Geschichten gesucht, die Mut machen. Doch sie wurde nicht fündig – die meisten endeten mit dem Tod. So hat sie sich selbst das Versprechen gegeben, das zu ändern: Sollte sie jemals mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit, dann in Form eines Buches, das Mut macht.

Als es ihr einige Monate nach der Nierentransplantation wieder besser ging, erinnerte sich die junge Frau an ihr Versprechen. Sie dachte daran, wie viele Menschen am Kämpfen sind wie sie und vielleicht genau auf so einen Hoffnungsschimmer warteten. Das gab ihr den Anstoss, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. Die Umsetzung ihres Buches «Überleben» sei ihr sehr leicht von der Hand gegangen, erzählt Manolio. «Vielleicht gerade deshalb, weil ich mir schon viele

Gedanken über alles gemacht hatte.» All das Erlebte zu Papier zu bringen, habe ihr auch ein Stück weit geholfen, abzuschliessen und die Gedankenkreise im Kopf etwas zu beruhigen: «Mit dem Aufschreiben war es raus, und ich kann es seither ruhen lassen.»

Woher kommt die Kraft?

Wenn man ihre Geschichte hört, fragt man sich, wie Patrizia Manolio die Kraft gefunden hat, weiterzuleben. Darauf antwortet sie: «In erster Linie war es ein Stück weit Trotz und meine Sturköpfigkeit.» Aber auch der Glaube an Gott habe ihr während ihres Kampfes immer wieder Kraft gegeben. «Ich hatte einige Schutzengel hatte auf meinem Weg», erzählt sie, «und sicher eine grosse Portion Glück.» Letzteres betont sie besonders, denn sie möchte auf keinen Fall implementieren, dass Menschen, die den Kampf verloren haben, nicht stark genug waren.

Manolio erzählt im Gespräch auch, wie es ihr gelingt trotz allen Schicksalsschlägen das Positive zu sehen. Für sie sei das auch eine Art Schutz: «Vielleicht liegt es daran, dass ich tief in mir eine Romantikerin bin und an Happy Ends glaube.» Andersherum sei sie überzeugt, dass man Schlechtes anzieht, wenn man nur noch das Schlechte sieht. Trotz dieser Überzeugung: «Oft gelingt es mir erst im Nachhin-

Vom Wert der «bucket list»

Patrizia Manolio ist es aber auch wichtig, dass «positiv zu sein» nicht bedeutet, dass man immer alles positiv sieht. Auch mit Ratschlägen, wie «du darfst nur die Hoffnung nicht verlieren», ist sie vorsichtig. «Schliesslich möchten alle, die so einen Schicksalsschlag durchmachen, überleben und wieder nach vorne schauen.» Sie betont, dass es normal ist, dass man manchmal einfach wütend ist oder keine Energie mehr hat. «Wenn man in einer Sackgasse landet und das Gefühl hat, es geht nicht vorwärts, besteht immer noch die Möglichkeit rückwärts oder nach links oder rechts zu gehen.» Manolio ist überzeugt, dass man sich auch Rückschläge erlauben darf, wenn man in eine positive Richtung steuert.

Der lange

Weg in die Normalität

Und wie gelang es ihr, die extremen Traumata zu überwinden? Sie selbst sagt, dass zu einem grossen Teil Zeit tatsächlich die Wunden heilt. Gespräche mit Bekannten und Familie hätten ihr dabei sehr geholfen. Und ebenso die Tatsache, endlich wieder in der «Normalität» zu leben.

Den Weg zurück in diese Normalität sei für sie enorm schwierig gewesen. «Denn tief im Innern hat man eine Wehmut an alte Zeiten, und möchte diese möglichst schnell wieder zurückhaben. Doch in der Realität ist das schwierig. Man muss lernen mit den körperlichen und psychischen Veränderungen umzugehen und diese ein Stück weit zu akzeptieren.» Als sie diese neuen Voraussetzungen zu akzeptieren und auf ihnen aufzubauen begann, habe sie ihren Weg gefunden: «Ich musste mir auch sagen, dass zehn Jahre vergangen sind seit dem Schicksalsschlag mit dem Krebs. Selbst ohne diese Erkrankung, wäre jetzt nicht mehr alles so möglich wie damals. Ich glaube, mit diesem Bewusstsein konnte ich mich etwas trösten.» Auch der Fokus auf «normale» oder bescheidene Ziele habe ihr sehr geholfen. Darunter waren beispielsweise die Wünsche, wieder arbeiten zu können oder einen eigenen Haushalt zu führen; wieder Velofahren lernen, war ebenso ein grosser Vorsatz, den sie erreicht hat. Auch Alltagsprobleme wieder zuzulassen sei ein grosser Schritt für sie gewesen: «Als ich mich wieder über Dinge wie Stau aufregen konnte, zeigte mir das, dass ich langsam wieder in der Normalität angekommen bin.»

Die schweren Schicksalsschläge haben auch zur Folge, dass Patrizia Manolio heute viel intensiver lebt. «Als ich die Diagnose Knochenkrebs erhielt, wurde mir bewusst, wie viel ich immer machen wollte, es aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben habe.» Im Zuge der Diagnose habe sie sich geschworen, nie mehr in eine Situation zu kommen, wo sie das Gefühl habe, sie hätte nicht das bestmögliche aus ihrem Leben rausgeholt. «Ich will auf Jahre zurückblicken können, von denen ich sagen kann, dass ich wirklich gelebt habe.»

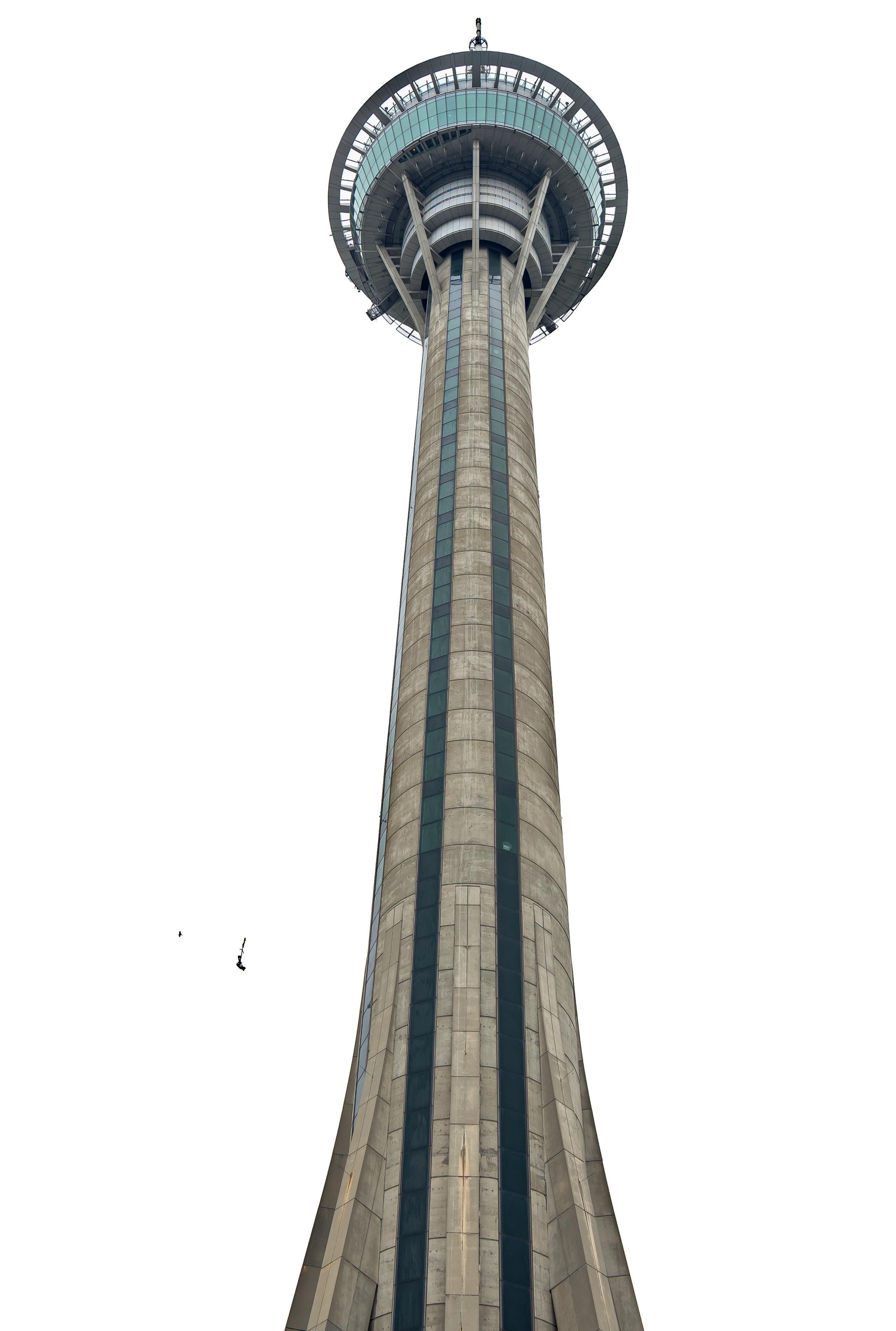

Als sie im Spital den Film «Das Beste kommt zum Schluss» (Original: «The Bucket List») gesehen habe, habe sie realisiert, dass sie auch so eine Liste brauche. Eine bucket list ist im gängigen angelsächsischen Sprachgebrauch eine Liste, auf der man alles aufzählt, was man bis zu seinem Lebensende noch gerne machen möchte. Und Patrizia Manolio wollte noch so vieles erleben! Das begann bei Sachen, die vielen «normal» erscheinen, wie wieder selbständig zu duschen oder die Türe abschliessen zu können, um für sich zu sein. Aber auch Dinge wie einen Cervelat bräteln, an ein Konzert gehen, Heiraten und vieles mehr schrieb sie auf ihre bucket list. Auch Bungee-Jumping war auf ihrer Liste. «Das mit dem Bungee-Jumping habe ich auf die Liste gesetzt, weil ich im Spital im Bett oft in Situationen geraten bin, in denen ich mich gefangen gefühlt habe. Und nachts habe ich oft vom freien Fall geträumt», erzählt Manolio. «Ich glaube, meine Psyche hat mir damit zu verstehen gegeben, dass mir die Freiheit fehlt.» abzugewinnen.» Ein extremes Beispiel dafür: Die heftige Gewalteinwirkung in der Nacht der Vergewaltigung hat dazu geführt, dass ihre Schilddrüsen beschädigt wurden. Jahre später sagte ein Arzt, dass der Krebs sich aufgrund ihrer fehlenden Schilddrüse weniger schnell gestreut habe.

Macao Turm | Die höchste Bungee-Anlage der Welt – sie befindet sich 233 Meter über dem Grund.

Als sie in der chinesischen Sonderverwaltungszone

Macao die Chance hatte, von der welthöchsten kommerziellen Bungee-Station (Absprunghöhe: 233 Meter) zu springen, ergriff sie die Gelegenheit ohne zu zögern. «Als ich oben gestanden bin, war mir schon etwas mulmig zumute», räumt sie ein. Doch sie hat sich daran erinnert, wie sehr sie es sich damals im Spital gewünscht hat und habe sich gesagt: «Wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich es irgendwann bereuen.» Das Gefühl vom freien Fall sei unbeschreiblich gewesen: «Es war für mich wie ein Befreiungsschlag. Es war ein Gefühl von jetzt ist auf einmal alles weg. Das war einfach unglaublich schön. Danach war ich noch drei Tage lang wie auf Adrenalin.»

Das Leben als Hürdenlauf

Seit der Erscheinung ihres Buches im Jahr 2020 hat sich für Patrizia Manolio einiges verändert. Trotz den äusseren Einschränkungen durch die Coronapandemie hat sie den Fokus auf etwas Schönes gelegt: auf ihre Hochzeit. Diese musste zwar um ein Jahr verschoben werden; «umso schöner war dafür das Fest in der Toskana letzten Sommer». Auch in der Arbeitswelt hat für Manolio ein neues Kapitel begonnen: seit einem Jahr arbeitet sie bei der Stiftung Swisstransplant. Wenn sie davon erzählt, wird ihre enorme Begeisterung spürbar: «Es ist interessant, das Ganze von der anderen Seite zu sehen. Gleichzeitig habe ich sehr viele spannende Austausche mit Menschen, die ähnliche Schicksalsschläge erlebt haben wie ich.»

Auch in Zukunft möchte Patrizia Manolio für andere Menschen, die schwere Schicksalsschläge durchlitten haben, da sein. Sie plant nächsten Januar eine Weiterbildung Richtung Coaching. Sie möchte eine Plattform aufbauen für andere «Kämpferinnen und Kämpfer», eine Plattform wo man sich austauschen und vernetzen kann. Und sie möchte Menschen begleiten, die ähnliche Schicksalsschläge erlitten haben wie sie; möchte ihnen zuhören, als jemand, der aufgrund der Eigenerfahrung Verständnis hat für die Situation und dadurch wertvolle Ratschläge geben kann: «Mich mehr und mehr in diese Menschen hineinzuversetzen und ihnen zu helfen, das ist mein aufrichtiger Wunsch», sagt sie. «Menschen, die wie ich nicht den langweiligen einfachen Weg gewählt haben, sondern den schwierigen Hürdenlauf.» •

Buchangebot

Mehr über Patrizia Manolios Geschichte erfahren Sie in ihrem Buch «Überleben».

Leser:innendes «natürlich» können es mit dem Gutscheincode «natürlich» für Fr. 29.–statt 39.– bestellen (inklusive Versand). weberverlag.ch

Bungee-Jumping | In Macao hat Patrizia Manolio den freien Fall gewagt –und damit einen weiteren Punkt auf ihrer bucket list abgehakt.

Lass dir Flügel wachsen

Ohne Metamorphose erblickt kein «Imago» das Licht der Welt. Was können wir aus dieser Erkenntnis aus dem Reich der Insekten für unser persönliches Wachstum lernen?

Text: Eva Rosenfelder