METAMORFOSIS VENEZUELA AGROEXPORTADORA Y MINEROEXPORTADORA Autora: Valeria Pizarro Octubre, 2022 Venezuela miserablemente rica H I S T O R I A

La presente revista tiene la intención de hacer viajar al lector directamente al pasado, para estar presente en los grandes acontecimientos de la historia económica del país. Poder hacer sentir al leyente que esta viviendo las diferentes y maravillosas eras de Venezuela.

VENEZUELA EN EL PASADO

Como autora me da un gusto, que cada persona que tenga la oportunidad de leer esta pieza, se sienta impregnado de Venezuela, de la misma forma que yo me sentí. Una revista inspirada en la época gloriosa de Venezuela, con un estilo minimalista. A ti lector que le estas dando una oportunidad a mi revista, siéntete libre de sentir a una Venezuela que muchos añoran y muchos otros tienen el deseo de conocer.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

Valeria Pizarro 30479987 III 213 00176V Octubre, 2022 1era Edición 2

VENEZUELA EN EL TIEMPO ÍNDICE Desde la Colonia............................................................................................................................... 5 Escasez de Mejoras.......................................................................................................................... 8 Puertos y Casas Comerciales.......................................................................................................11 Desde el Inicio de los Tiempos...................................................................................................15 Extracción de Riquezas..................................................................................................................17 Metamorfosis Venezolana........................................................................................................... 18 Siempre Entre Nosotros............................................................................................................... 19 Primer Paso a la Grandeza......................................................................................................... 20 Nuevos Proyectos en el País....................................................................................................... 21 Desarrollo, Industria y Capital, Extranjero.......................................................................... 22 El Paso a la Estatización.............................................................................................................. 26 PDVSA: La Presea Venezolana................................................................................................... 30 Armagedón: El Fin de una Era.................................................................................................. 34 Venezuela en Ruinas..................................................................................................................... 36 Encuentra la Palabra..................................................................................................................... 37 ÍNDICE 3

4

DESDE LA COLONIA

La estructura económica existente durante el período colonial no sufrió cambios fundamentales durante el proceso de independencia y establecimiento de la república. Esta estructura agroexportadora y mono productiva se basó en la utilización de mano de obra esclava en las grandes plantaciones de cacao y en la utilización de mano de obra peonera en las fincas ganaderas.

Las relaciones sociales coloniales, incluida la esclavitud, fueron ratificadas por la Constitución de 1830. Uno de los cambios más significativos se produjo con la incorporación de los jefes militares a la oligarquía gobernante como grandes terratenientes y poseedores de poder politico.

FIN DE LA SUJECIÓN

Otro cambio fue el duro golpe que sufrió el sistema esclavista con la independencia, pues aunque se mantuvo vigente hasta 1854, la oligarquía nunca logró recuperar el grado de dominio social que disfrutó durante la colonia.

La economía de Venezuela era agrícola exportadora. El principal producto de exportación de la colonia, el cacao, fue reemplazado por el café en los años 1830 1840. Además, durante el siglo XIX, Venezuela exportó a los mercados internacionales ganado y cueros (durante todo el período), algodón y añil (hasta la década de 1880), azúcar (hasta la década de 1860) y tabaco (hasta principios del siglo XX) dividive (exportado a partir de 1875) y caucho (entre 1885 y 1910)

CARENCIA DE INFLUENCIA

Vale la pena señalar que nuestra economía agrícola de exportación jugó un papel extremadamente secundario en el mercado mundial capitalista. El café y el cacao eran productos de menor importancia para las naciones industrializadas; y los demás productos se exportaban en cantidades tan pequeñas que constituían un peso considerable en la renta nacional. La nuestra era la tercera o cuarta "economía de mesa " del mundo. Venezuela era un país pobre y sin industria en el que, hasta 1839, el 72% de la población trabajadora trabajaba en la agricultura; Este estado de cosas se mantuvo invariable hasta fines de siglo: en 1894, el 71,9% de la población económicamente activa se dedicaba aún a estas actividades.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

5

VENEZUELA EN EL TIEMPO 6

VENEZUELA EN EL TIEMPO 7

ESCASEZ DE MEJORA

En ese momento, no hubo grandes avances en la tecnología de cultivo de estos cultivos que permitieran cultivarlos con técnicas intensivas (la tecnología en este sentido nunca se desarrolló). Pero hubo varias técnicas para el cultivo intensivo de café en Centroamérica y Colombia que los caficultores venezolanos aquí nunca usaron.

Este atraso tecnológico resultó en baja productividad, bajo nivel de vida, cultivo extensivo, poco desarrollo del mercado interno y muy poca sobreproducción. Por lo tanto, durante el período de dominio en esta fase agroexportadora, la acumulación de capital en la economía venezolana fue extremadamente baja.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

8

Otro factor que influyó en lo anterior fue el control que las casas comerciales extranjeras ejercían sobre el comercio de productos agrícolas venezolanos. Los principales beneficiarios de las ganancias generadas por la economía agroexportadora fueron los exportadores e importadores comerciales, así como los grandes terratenientes. Este excedente no volvió a materializarse en la agricultura: las ganancias de las casas comerciales contribuyeron a la acumulación de los grandes países capitalistas al repatriar las ganancias que allí generaban estas casas comerciales; y las ganancias obtenidas por los terratenientes se invertían esencialmente en actividades no agrícolas.

Las principales casas comerciales que dominaron la economía agroexportadora venezolana fueron: Blohm (alemana), operando en La Guaira desde 1835; y Boulton (inglés), 1826; la cual mantuvo una red de ventas a nivel nacional a través de sucursales y sucursales. La clase dominante de exportadores agrícolas de Venezuela se formó originalmente como una alianza entre grandes terratenientes de la región costera central y líderes militares independientes encabezados por Páez.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

9

TIEMPO

Con el tiempo, el dominio de comerciantes y financieros, dueños de grandes casas comerciales, que mantenían constantes conflictos con los caudillos regionales, representantes de los intereses de los productores agrícolas, se prolongó hasta la guerra de confederación. Tras el triunfo de la federación, los caudillos regionales se incorporaron a la clase dominante, se convirtieron en terratenientes y, en este sentido, pasaron a depender del circuito comercial y financiero controlado por casas extranjeras. El poder financiero de los comerciantes financieros era tan grande que financiaban el presupuesto estatal. En marcado contraste con la realidad vivida por la Venezuela petrolera que surgió en el siglo XX, donde el Estado era todopoderoso y subsidiaba prácticamente todas las actividades económicas no petroleras del país.

El café se cultivaba en dos unidades de producción fundamentalmente diferentes: la finca y la finca familiar. La primera predominó en la región centro norte, y la segunda en la región andina. En las haciendas que originalmente cultivaban cacao y que posteriormente centraron su actividad en la producción de café,

el trabajo esclavo se combinaba desde la época colonial con el trabajo de los peones; las características de ambas relaciones de trabajo no diferían mucho. La escasez de mano de obra y el cultivo extensivo del café en las haciendas se tradujeron en un bajo rendimiento por hectárea, comparado con otros países productores, como Colombia. Este rendimiento fue en descenso continuo hacia fines del siglo XIX y continuó descendiendo en las primeras décadas del XX.

La economía familiar campesina que cobró auge en la región andina en el último tercio del siglo XIX, se basó en el cultivo de pequeñas áreas, realizado por el grupo familiar campesino. El cultivo del café en estas unidades se realizó en forma intensiva, combinado con cultivos de subsistencia. El pequeño tamaño de las unidades productivas permitió la incorporación de mayor trabajo por área en las distintas labores, lo que permitió más altos rendimientos por hectárea en la región andina. A diferencia del peón, cuya actividad no lo vinculaba al circuito comercial agrícola, el campesino se vinculaba directamente al mercado local e indirectamente al internacional. Para fines del siglo XIX, los Andes venezolanos concentraban el mayor porcentaje en la producción nacional de café.

VENEZUELA EN EL

10

PUERTOS Y CASAS COMERCIALES

VENEZUELA EN EL TIEMPO 11

Durante el siglo XIX la economía venezolana se concentraba en torno a los puertos que organizaban la exportación de la producción agropecuaria café, cacao, tabaco, añil, cueros y la importación de mercancías variadas por las casas comerciales asentadas en el litoral. Los comerciantes lograron concentrar la mayor cantidad de riqueza, de manera que los ingresos del Estado dependían en gran medida de las aduanas asentadas en los puertos más importantes del país, La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo. Al mismo tiempo las inversiones para la producción agropecuaria también dependían de los créditos emitidos por un capital comercial que tendía a constituirse en el principal acreedor del país y la base de una estructura financiera incipiente.

Las ciudades del litoral constituían los centros económicos más importantes en la medida en que gestionaban el flujo comercial internacional, mientras el país atravesaba las guerras y conflictos del siglo XIX. Después de la Guerra Federal, comienza una etapa de expansión del modelo agroexportador centrado en la producción de café y la recaudación fiscal de las aduanas portuarias, estimulada por la creciente demanda de la Europa industrializada a partir de la década de 1860. Las casas comerciales lograban un proceso de acumulación sostenido y con una articulación nacional que le daba la capacidad de constituirse como el sujeto ideal para la centralización de la economía nacional. Incluso el desarrollo del transporte marino a través de barcos de vapor desde finales del siglo XIX, permitió una interconexión entre las poblaciones del litoral, que se veían aisladas por la geografía montañosa de la costa.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

TERMINALES DE MARACAIBO

12

Durante el siglo XIX la economía venezolana se concentraba en torno a los puertos que organizaban la exportación de la producción agropecuaria café, cacao, tabaco, añil, cueros y la importación de mercancías variadas por las casas comerciales asentadas en el litoral. Los comerciantes lograron concentrar la mayor cantidad de riqueza, de manera que los ingresos del Estado dependían en gran medida de las aduanas asentadas en los puertos más importantes del país, La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo. Al mismo tiempo las inversiones para la producción agropecuaria también dependían de los créditos emitidos por un capital comercial que tendía a constituirse en el principal acreedor del país y la base de una estructura financiera incipiente.

Las ciudades del litoral constituían los centros económicos más importantes en la medida en que gestionaban el flujo comercial internacional, mientras el país atravesaba las guerras y conflictos del siglo XIX. Después de la Guerra Federal, comienza una etapa de expansión del modelo agroexportador centrado en la producción de café y la recaudación fiscal de las aduanas portuarias, estimulada por la creciente demanda de la Europa industrializada a partir de la década de 1860. Las casas comerciales lograban un proceso de acumulación sostenido y con una articulación nacional que le daba la capacidad de constituirse como el sujeto ideal para la centralización de la economía nacional. Incluso el desarrollo del transporte marino a través de barcos de vapor desde finales del siglo XIX, permitió una interconexión entre las poblaciones del litoral, que se veían aisladas por la geografía montañosa de la costa. La relación entre las casa comerciales y el Estado venezolano fue fundamental para adquirir créditos y recursos financieros que permitieran el ritmo de inversiones que requería el “progreso”, además de hacerle frente a la permanente situación de endeudamiento que presionó la economía durante todo el siglo XIX y comienzo del XX.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

PUERTO CABELLO, ALMACENES Y DIQUE ASTILLERO NACIONAL.

13

VENEZUELA EN EL TIEMPO 14

DESDE EL INICIO DE LOS TIEMPOS

Los primeros escritos que develan la presencia de minerales en el territorio venezolano, datan del siglo XVI a partir de la presencia de los conquistadores españoles a los que se sumaron tiempo después, piratas y corsarios anglosajones, enviados al Nuevo Mundo con fines de colonización, evangelización de nativos, exploración de territorios e identificación de riquezas. No obstante, algunos hallazgos e investigaciones arqueológicas, permiten afirmar la existencia de actividades mineras antes de la presencia española en el territorio venezolano. La presencia de minas de oro fue conocida por los conquistadores españoles gracias a las narraciones proporcionadas por los aborígenes, cuyos líderes lucían sencillas prendas como símbolo de estatus y poder. El reino de España dirigió sus esfuerzos y recursos para adentrarse cada vez más hacia aquellas zonas, donde se indicaba la existencia del preciado mineral. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, comenzó la explotación con fines comerciales de los yacimientos de oro, ubicados en determinadas zonas de la Provincia de Venezuela.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

15

El florecimiento y rendimiento en términos lucrativos de los yacimientos de oro, se produjo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pero esta vez, en las prósperas minas ubicadas en los alrededores del río Yuruari (sureste del estado Bolívar), donde se profundizaron estudios sobre el mineral aurífero y logró fundar en 1892, la Escuela de Minería de Yuruari en la población de Guasipati.

La región minera de El Callao, Tumeremo, Guasipati y El Dorado registró una de los períodos de mayor productividad a partir de la introducción de maquinarias, tecnologías y personal calificado, por parte de compañías e inversión extranjera, quienes operaban bajo la figura de concesiones otorgadas por el Estado venezolano. El descubrimiento de los grandes yacimientos de oro de aluvión, de filones y vetas en la cuenca del río Cuyuní, así como la existencia de diamantes en las cuencas de los ríos Caroní y La Paragua, se contaron entre los avances en materia geológica y minera alcanzados durante la última década del siglo XIX.

A lo largo del siglo XX, las diversas compañías extranjeras que explotaban las minas de oro, introdujeron mano de obra foránea, que sumada a la procedente de entidades limítrofes a la región Guayana, se amalgamaron con la centenaria cultura minera local. Las manifestaciones culturales, la mixtura de lenguas, los modos de vida y elementos organizativos, la aprehensión colectiva que le confieren al mineral aurífero, como representación mágica creadora de principios y valores que direccionan la vida social de quienes se auto reconocen como pueblo minero, dan cuenta una identidad, memoria e historia colectiva construida basada en la diversidad, la inclusión y la tradición.

VENEZUELA EN EL TIEMPO 16

EXTRACCIÓN DE RIQUEZAS

Junto a la economía agroexportadora, la Venezuela del siglo XIX se inició en la explotación de minerales con las minas de oro de Guayana, las cuales comenzaron a explotarse a fines de la década de 1860. La explotación de oro tuvo su auge en las dos últimas décadas del siglo XIX. Para 1883 la exportación de oro significó el 23 % del total de las exportaciones venezolanas. Con el agotamiento de las principales minas, la explotación del oro de Guayana dejó de tener significación en nuestra economía para la segunda década del siglo XX.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

17

METAMORFOSIS VENEZOLANA

VENEZUELA EN EL TIEMPO 18

SIEMPRE ENTRE NOSOTROS

Los pueblos originarios de Venezuela, al igual que muchas sociedades antiguas, ya utilizaban petróleo crudo y asfalto, que rezumaba naturalmente a través del suelo hacia la superficie, en los años anteriores a la colonización española. El líquido negro y espeso, conocido por los lugareños como mene, se utilizaba principalmente para fines medicinales, como fuente de iluminación, y para el calafateado de canoas.

A su llegada a finales del siglo XV, los conquistadores españoles aprendieron de los pueblos indígenas el uso del asfalto presente de manera natural para calafatear los barcos, y para el tratamiento de sus armas. El primer envío de petróleo documentado en la historia de Venezuela ocurrió en 1539, cuando un solo barril fue enviado a España para aliviar la gota del emperador Carlos V.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

19

PRIMER PASO A LA GRANDEZA

En 1878, un grupo de emprendedores venezolanos fundó la compañía Petrolia del Táchira, que perforó varios pozos y construyó un alambique que llegó a producir 15 barriles de kerosén por día (b/d). Esta compañía funcionó hasta 1934. Su importancia radica en que no sólo es la primera empresa fundada por un grupo de venezolanos, encabezado por Manuel Antonio Pulido, sino que además desplegó todas las actividades de la industria petrolera, al extraer, procesar y comercializar por primera vez los hidrocarburos en nuestro país.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

20

NUEVOS PROYECTOS EN EL PAÍS

Siguiendo una tradición que viene de la Corona Española, en Venezuela las minas pertenecen a la nación y esta las puede explotar directamente u otorgarlas a operadores privados. En el caso de los hidrocarburos, el Estado cedió a manos privadas terrenos para explorar y extraer el crudo por un tiempo determinado, mediante la modalidad de concesiones, las concesiones fueron otorgadas por los presidentes Cipri ano Castro, Juan Vicente Gómez, López Contreras y Medina Angarita a ciudadanos venezolanos, quienes de inmediato las traspasaron a empresas extranjeras. Los dos primeros gobernantes se beneficiaron personalmente con esas transacciones. La primera concesión se otorgó a principios del siglo XX. En 1945, la Junta Cívico Militar, presidida por Rómulo Betancourt, eliminó la política de concesiones, que fue reanudada por el dictador Pérez Jiménez en 1956 y abolida definitivamente por el presidente Betancourt en 1959. Las primeras empresas extranjeras en llegar a Venezuela fueron inglesas y holandeses, seguidas por las estadounidenses. En 1914, el pozo Zumaque I, de la Carribbean Petroleum Co., produjo 200 b/d, y con el “reventón” del pozo Los Barrosos 2, en el estado de Zulia, se inició la producción comercial a gran escala. Las transnacionales, entre ellas Shell, Creole, Mene Grande, Chevron y Gulf, extrajeron, refinaron y comercializaron el petróleo hasta 1975.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

21

DESARROLLO, INDUSTRIA Y CAPITAL EXTRANJERO

Cuando arribaron las compañías extranjeras, Venezuela era un país rural, sometido a una dictadura, atrasado, con elevado índice de pobreza, alta incidencia de paludismo y muy pocas carreteras. Las únicas actividades de cierta importancia eran las exportaciones de café y cacao, sujetas a los vaivenes de los precios. Ya en 1927 el ingreso de divisas por las exportaciones de petróleo superó las de estos dos productos. Para poder atraer recursos humanos a los sitios remotos donde operaba la industria petrolera, las compañías construyeron barrios cerrados o campos residenciales para sus empleados extranjeros. Estos espacios contaban con buenas viviendas, aire acondicionado, piscinas e instalaciones deportivas. Los obreros que provenían de actividades de pesca y agricultura no tenían vivienda, su salario era muy bajo, trabajaban durante diez horas al día y, pese a laborar en áreas de intenso calor, no se les suministraba agua fría. Estas condiciones fueron la razón de una huelga en 1925 y otra en 1936.

Gradualmente las compañías construyeron viviendas para sus obreros y comisariatos para la provisión de comida a precios subsidiados, aumentaron los salarios e introdujeron otras medidas para mejorar las condiciones de vida. El trabajador petrolero alcanzó un mejor nivel de bienestar que el del común de los venezolanos.

Mientras tanto los gobiernos locales se preocuparon poco por la vida de quienes habitaban alrededor de los campos petroleros, con lo cual se agravaron las diferencias entre los de “adentro” y los de “afuera” y, lógicamente, se creó cierto resentimiento.

ALTAS Y BAJAS DE LA POLÍTICA PETROLERA

En 1920 se promulgó la primera Ley de Hidrocarburos, que tuvo varias modificaciones en años sucesivos. En general, las disposiciones gubernamentales fueron muy favorables para las empresas extranjeras, que incluso participaban en la redacción de las normas porque, según el dictador Gómez, ellas “ eran las que conocían el negocio”.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

22

VENEZUELA EN EL TIEMPO 23

Gracias a estas normas, las transnacionales evadían el impuesto sobre la renta y abusaban de las exoneraciones fiscales por las importaciones que llevaban a cabo. Sin embargo la Ley Convenio de Hidrocarburos de 1943 estableció el impuesto sobre la renta, uniformizó los contratos de concesiones, determinó que éstas se vencerían en un plazo de 40 años (o sea en 1983), y obligó a las empresas tanto a llevar libros de contabilidad como a construir refinerías en el país. Aunque esta ley buscaba limitar las ventajas de las transnacionales y normalizar su funcionamiento, ignoró las enormes irregularidades cometidas en el proceso de otorgarles las concesiones. Cierta ambigüedad de la norma impidió hacer realidad el concepto de que los impuestos pagados por las compañías debían ser iguales a sus ganancias.

TIEMPOS DE DRAMAS Y CRÍTICAS

La política de concesiones ha sido muy controversial. Según una de las críticas, en 1945 las compañías ocupaban 11.746.768 hectáreas, pero solo operaban en un 1,5 por ciento de estos terrenos. También se criticaba que tales concesiones fueran concedidas a amigos de los gobernantes, quienes se beneficiaron sin correr riesgo ni agregar valor a la industria. Pero por otra parte hay que tener en cuenta que a mediados del siglo pasado, Venezuela no tenía la capacidad para explorar ni extraer el petróleo. Si no se hubieran otorgado estas concesiones, las compañías extranjeras habrían buscado otros países. Cuando se suspendieron estas prerrogativas, disminuyó la actividad exploratoria, con el correspondiente impacto negativo sobre las reservas. Quizá la mejor decisión habría sido reglamentar el otorgamiento de concesiones y establecer plazos menores para llevar a cabo las explotaciones. Mientras las multinacionales contaron con el favor del Estado, su producción de crudo alcanzó un pico de 3.366.000 b/d y operaban seis refinerías con una capacidad total de procesamiento de 1.000.000 de b/d. .

VENEZUELA EN EL TIEMPO

24

En 1948 se aprobó la ley que establecía claramente la modalidad de ganancias compartidas (cincuenta por ciento cincuenta por ciento). En 1958 se aumentó el porcentaje para la nación a sesenta y cinco por ciento, y este fue aún mayor en años posteriores. Hasta 1967 los precios de referencia para el pago de impuestos fueron fijados por las compañías. Entre esa fecha y 1971 fueron acordados por las empresas y el Estado. De allí en adelante, los estableció el Gobierno venezolano.

VENEZUELA EN EL TIEMPO 25

EL PASO A LA ESTATIZACIÓN

A medida que se aproximaba la fecha en que las instalaciones industriales debían pasar a la nación, las transnacionales dejaron de explorar y limitaron sus actividades al mínimo necesario para seguir obteniendo utilidades. En vista de esta situación, en 1971 el Gobierno promulgó la Ley sobre Bienes que disponía revertir estas propiedades a manos de la nación. En 1974 se nombró una Comisión Presidencial con este fin. En 1975 se produjo el decreto de nacionalización de la industria de los hidrocarburos y se creó Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El 1 de enero de 1976 la nación venezolana asumió todas las operaciones.

VENEZUELA EN EL TIEMPO 26

Es preciso destacar que las petroleras hicieron importantes aportes al país a través de instancias como la Fundación Shell y la Creole. La educación, salud, cultura y deporte resultaron beneficiados. Las transnacionales también promovieron una cultura de planificación, fijación y evaluación de metas, así como la puntualidad en el trabajo. Conjuntamente con el Colegio de Ingenieros llevaron a cabo programas de formación de recursos humanos para “venezolanizar” gradualmente a la industria.

Antes de la estatización, los presidentes de la Shell y de la Mene Grande eran venezolanos y en todas las compañías había directores y gerentes generales nacionales. En el momento de la estatización, en toda la industria petrolera operaban solo doscientos trabajadores extranjeros y había diecinueve empresas transnacionales y cuatro venezolanas. Así mismo, La producción había caído a 2.350.000 b/d, la capacidad de refinación era de 1.000.000 de b/d de crudos livianos y las reservas eran de 18.000.000.000 de barriles.

La nación venezolana indemnizó a las compañías por un monto de unos 1.054.000.000 de dólares, de los cuales solo 117.000.000 fueron en efectivo y el resto en bonos de la deuda pública a plazo de cinco años. Algunos criticaron esta compensación, por considerar que esas empresas dejaban considerables pasivos ambientales como consecuencia de la tecnología de la época.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

27

VENEZUELA EN EL TIEMPO 28

VENEZUELA EN EL TIEMPO 29

PDVSA: LA PRESEA VENEZOLANA

nacionalización para asegurar la transparencia de las nuevas corporaciones nacionales. Estas estructuras se fusionaron gradualmente hasta que a finales de 1997 sólo existía una empresa operadora.

Para 1975, casi todo el personal, a todo nivel, era venezolano. La naturaleza de una empresa de derecho privado permitió que PDVSA y sus filiales aseguraran salarios competitivos con la industria petrolera internacional y así mantener al personal más calificado, al menos en las etapas iniciales.

PDVSA, aunque era una empresa estatal, estaba sujeta a la ley privada, una corporación cuyas acciones eran propiedad de la nación. Siendo de derecho privado, PDVSA y sus subsidiarias estaban sujetas al Código de Comercio, con las garantías de transparencia y responsabilidad que esto conlleva. La relación a distancia aseguró que el Gobierno no tuviera interferencia directa en el funcionamiento de la empresa. En el momento de la nacionalización, la decisión fue mantener las estructuras de las empresas transnacionales que operaban en el país, que se convirtieron en filiales de PDVSA. De la misma manera, se mantuvieron los sistemas de control y balance existentes antes de la

A PDVSA se le permitió conservar las ganancias netas después de impuestos para financiar sus inversiones. Además, se estableció una reserva legal del 10% del ingreso bruto anual para financiar los gastos de PDVSA. La empresa pudo entonces crecer de manera constante, financiar sus inversiones y pagar impuestos similares a los pagados en otros países petroleros.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

30

En 1975, la industria petrolera venezolana producía 2.346 MBD (miles de barriles diarios), por debajo de su pico de producción de 3.708 MBD en 1970, y las reservas probadas de petróleo crudo eran del orden de 18.390 MMB (millones de barriles). Tenía cuatro grandes refinerías construidas por las compañías petroleras extranjeras durante los años 40 y 50 para procesar petróleos livianos y medianos y que estaban orientadas a satisfacer el mercado de “fuel oil” residual de la costa atlántica de los Estados Unidos, pero que no estaban adecuadas para el cambiante mercado de transporte automotor.

ADELANTANDO LA MIRADA

Miraremos entonces a PDVSA alrededor de 1998 como representación de la evolución de la industria petrolera venezolana desde su nacionalización.

Esta elección es una simplificación, ya que las cifras son en todo caso una representación incompleta de la organización y su gente, su estrategia y su ejecución, pero nos dará al menos una imagen razonable de la compañía y su dinámica en ese momento. En 1998, la producción de Venezuela fue de 3.279 MBD de petróleo crudo, 170 MBD de GLP (gas líquido de petróleo) y 3.965 MMPCD (millones de pies cúbicos por día) de gas natural, lo que equivale a una producción total de 4.133 MBPD de petróleo equivalente, con unas reservas de 76.108 MMB de petróleo crudo y 146.573 BCF de gas natural, un aumento significativo en comparación con 1975. Del mismo modo, en 1998, PDVSA tenía una capacidad neta de refinación de petróleo crudo de 3.096 MBPD, de los cuales 1.620 MBD estaban en Venezuela (incluida la Refinería Isla en Curazao), 1.222 MBD en los Estados Unidos y 252 MBD en Europa; esto como resultado de que PDVSA ejecutó con éxito, durante las décadas de los 80 y 90 del siglo XX, la llamada «Estrategia de Internacionalización”. La estrategia giraba alrededor de la adquisición de capacidad de refinación en nuestros principales mercados, con el objetivo de asegurar la colocación de sus crecientes volúmenes de petróleo mediano y pesado. En paralelo, se invirtió fuertemente en Venezuela para transformar el parque de refinación nacional, para así minimizar la producción de “fuel oil” y aumentar la producción de derivados de alta calidad, como demandaba el mercado mundial.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

31

Para el año 1998, PDVSA estaba en camino de convertirse en una compañía de energía, mucho antes de que esas denominaciones estuvieran de moda: primero, el Gobierno había asignado a PDVSA la gestión de la problemática industria petroquímica nacional y luego el control de las minas de carbón en el occidente de Venezuela. Además, PDVSA finalmente había creado una filial dedicada exclusivamente al desarrollo de la industria del gas natural y, mediante el uso de la tecnología propietaria, Orimulsión, había desarrollado un nicho de mercado de combustible de calderas basado en una parte de los vastos recursos de hidrocarburos pesados en la Faja del Orinoco.

Para 1998, esta estrategia había atraído a 55 empresas de 18 países diferentes, incluidas 12 empresas venezolanas, que recaudaron USD 2 mil millones (USD 3 mil millones de 2018) de bonos de firma, y compromisos de inversión de alrededor de USD 20 mil millones hasta 2001 (USD 30 mil millones de 2018). Como resultado, PDVSA otorgó o creó 33 contratos operativos, 4 empresas conjuntas en la Faja del Orinoco, 8 contratos de exploración a riesgo, así como múltiples empresas extranjeras y venezolanas que participan en el negocio de distribución y venta de lubricantes y combustible. El resultado de la estrategia abarcó una verdadera cornucopia de actores e inversiones, que le permitieron a la nación visualizar un futuro brillante en sincronía con su abundante base de recursos de hidrocarburos.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

32

VENEZUELA EN EL TIEMPO 33

ARMAGEDÓN: EL FIN DE UNA ERA

Para 1998, el largo periplo de PDVSA había resultado, según la mayoría de las cuentas, en un éxito. Sin embargo, a pesar de su indudable evolución técnica y comercial, no todos fueron elogios en un país que consideraba que la industria seguía siendo un enclave. La política de cuotas de la OPEP, por ejemplo, siempre fue un tema polémico entre el ministerio de energía y minas de Venezuela y los tecnócratas de la compañía. Otras fuentes de irritación también contribuyeron al roce: los salarios y beneficios de los trabajadores petroleros; el aislamiento de la industria de la sociedad general, en particular de las comunidades en áreas operativas; la discusión en torno a las inversiones en el extranjero; y, lo que es más importante, la controversia creada por el creciente papel del capital extranjero en las actividades de exploración y producción. Sin duda, esta irritación no se limitó a los políticos, sino que se extendió a los académicos, a los empresarios y al público en general.

Los gerentes de PDVSA se formaron en una cultura que perseguía ante todo la excelencia técnica y, en general, estaban mal equipados para ser sensibles a los posibles matices políticos de sus actividades y decisiones. En el argot de la gerencia moderna, PDVSA no era muy hábil en la gestión de su entorno social y político. A su vez, paradójicamente, a la sociedad en general le importaba nada o muy poco entender el negocio de la industria petrolera, siempre y cuando éste produjera suficientes ingresos para que el país los disfrutará.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

34

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, en un entorno de bajos precios del petróleo, no llegó solo. El nuevo presidente trajo consigo una opinión prejuiciada sobre la industria petrolera y sus trabajadores, derivada de años de tensiones y malentendidos, así como también se rodeó de un grupo de asesores compuesto de adversarios históricos de PDVSA; no en vano, la clase dirigente de PDVSA sentía desconfianza de sus nuevos amos políticos.

Hoy se entiende que las dos fuerzas estaban destinadas a enfrentarse tarde o temprano. En el 2002, después de algunas escaramuzas, las tensiones explotaron de manera destructiva en el contexto de una crisis social y política generalizada. PDVSA ya no se recuperaría.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

35

VENEZUELA EN RUINAS

Veinte años han pasado desde 1998 y muy poco queda de la PDVSA que describo aquí. Como venezolana me debato entre la tristeza causada por el paraíso perdido y la comprensión de que la utopía era defectuosa y que su pérdida era inevitable. Las empresas estatales son propensas al fracaso, ya sea por ineficiencia o como víctimas de la injerencia política, y PDVSA no fue una excepción.

En Atenas, las ruinas del Partenón dan testimonio de una época dorada. En Venezuela, la posibilidad de progreso que una vez fue su industria petrolera es casi imposible de identificar entre los escombros en un país enmarañado en la agitación política y colapso económico generalizado. Los venezolanos parecen haber olvidado los principios que guiaron sus aspiraciones y sueños durante décadas y hoy se ven obligados a lidiar con un mundo de ilusiones destrozadas.

VENEZUELA EN EL TIEMPO

36

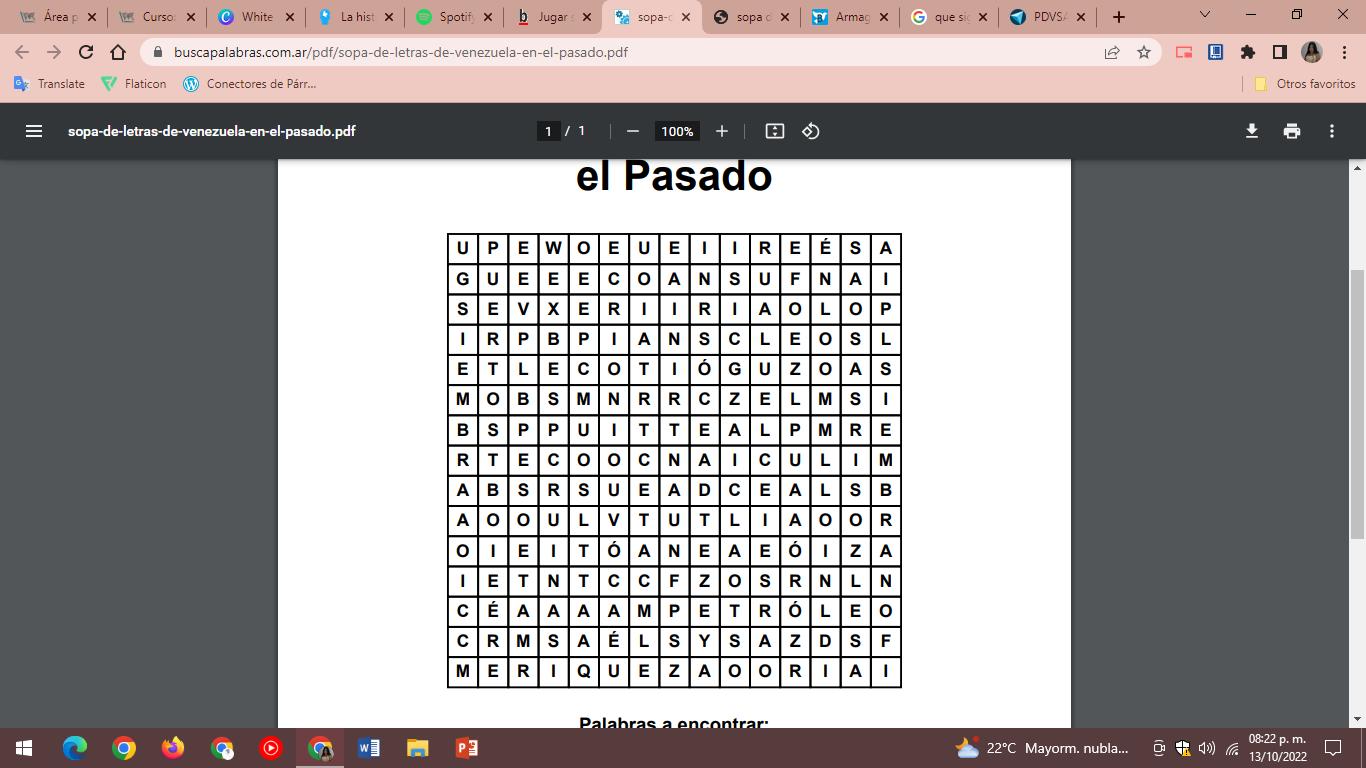

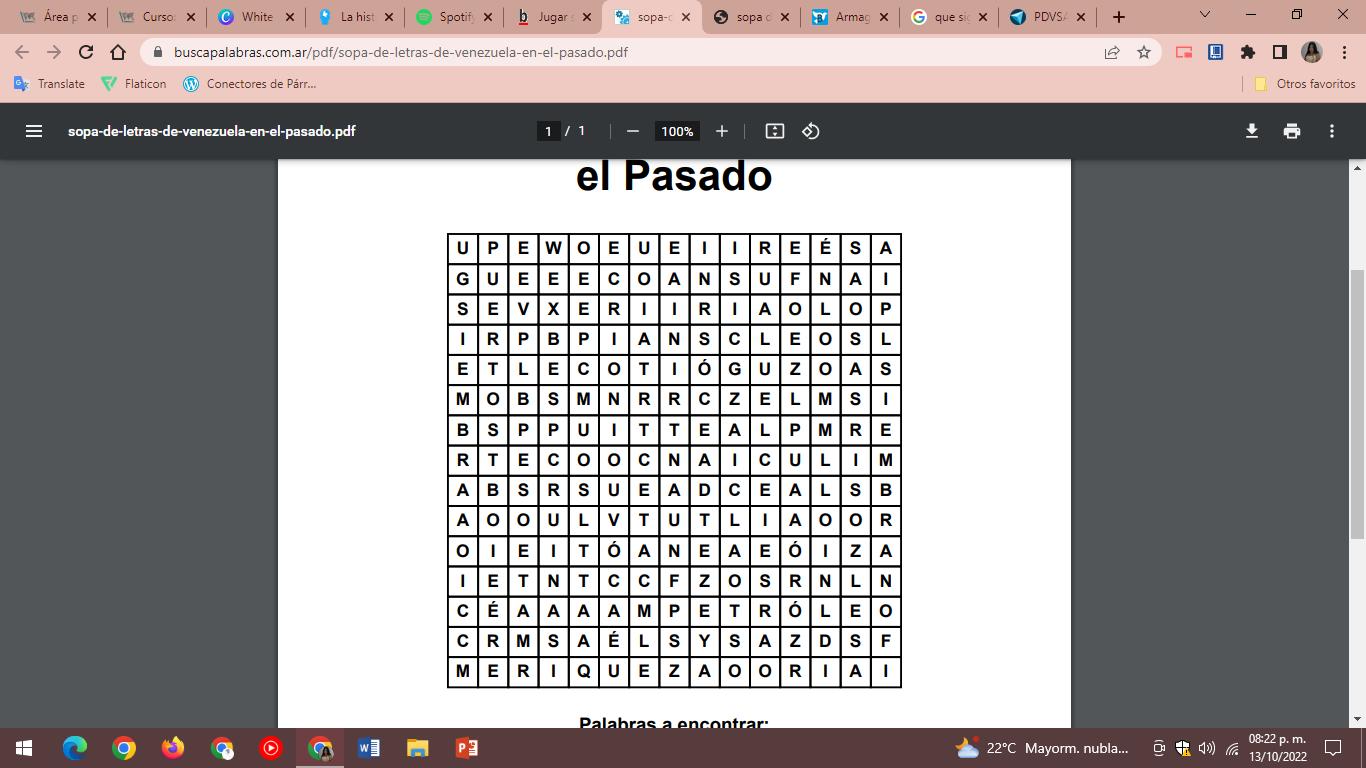

LA PALABRA

VENEZUELA EN EL TIEMPO ENCUENTRA

RUINAS VENEZUELA SIEMBRA PUERTOS CAUDILLOS EXPORTACIÓN PETRÓLEO ORO RIQUEZA CACAO SIEMBRA CAFÉ ENCUENTRA LAS PALABRAS MÁS REPETIDAS EN LA REVISTA ¡EXITOS! 37

¡Escanea el código QR para encontrarnos en las redes sociales! VENEZUELA EN EL PASADO