Inversión

Edición No. 63 / Mayo 22 de 2024

Edición No. 63 / Mayo 22 de 2024

Industria de Balanceados

Industria Pesquera

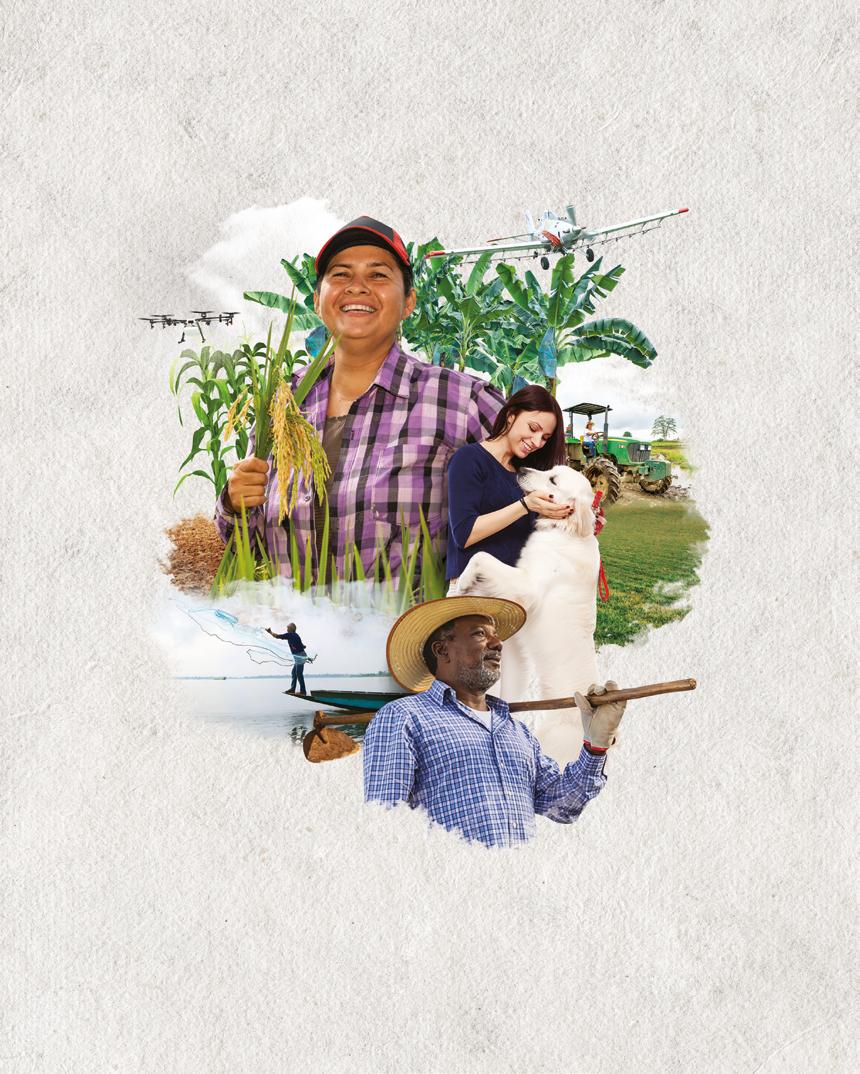

Seguridad Alimentaria

Economía Circular

EDITORIAL•VISTAZO

Director Editorial y Gerente General: Francisco Alvarado González

Editor: Fausto Lara Flores

Reporteros: Cecibel Serrano y Sandra Armijos

Corrección: Henry Almeida

Fotografía: César Mera, José Dimitrakis, Shutterstock y cortesía

Director de Arte: Daniel Valverde López

Diagramación: Jose Zambrano

Tecnología y nuevos ingredientes

Seguridad Alimentaria

Jefe Nacional de Ventas: Ángel Seixas aseixas@vistazo.com

Quito Paola Cortez pcortez@uio.vistazo.com

Ventas y Clasificados: Editorial Vistazo

Guayaquil: (04) 2327-200; 2328-505

Quito: (02) 3985-700

i Información o Opinión e Entretenimiento p Publicidad

Publicación de Editores Nacionales S.A.

En busca de buen viento y buena mar

Productos seguros en el mercado

La producción de alimento balanceado en Ecuador registra una tendencia al alza impulsada por el sector camaronero. Internamente se busca incrementar la cosecha de maíz para abastecer a la industria.

EL 2023 fue un buen año para la industria de piensos en el Ecuador. Según datos de la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados (Aprobal), la producción cerró con 5,5 millones de toneladas y un crecimiento global del 10 por ciento, encabezada por la línea para camarón, seguida por la de pollos broilers.

El sector ha crecido en función de la demanda interna de proteína ani-

mal y las exportaciones camaroneras. En los últimos 14 años, el consumo per cápita anual de carne de pollo pasó de 22 a 30 kg y la de cerdo de 7 a 12 kg. Esta tendencia, explica el director ejecutivo del gremio, Jorge Josse, ha hecho que la fabricación de dietas para pollos de engorde pase de 950.000 a 1´900.000 toneladas y la de porcinos de 690.000 a 1´200.000. Mientras que la de camarón creció a un ritmo del 21

LA

por ciento anual en el último lustro.

“En camarón en los años 2018, 2020 y 2021 el crecimiento superó el 30 por ciento, es así que de 640.000 toneladas de balanceado producidas en 2017, pasó a 2´400.000 el año pasado”, explica el directivo.

La Aprobal prevé que en el 2024 la fabricación de piensos para este segmento crecerá alrededor de un 15 por ciento, impulsada por el aumento de las exportaciones del crustáceo. Asimismo, se espera que las dietas para pollos, gallinas, pavos y cerdos suban en el orden del 2 a 3 por ciento.

Una empresa que quiere apro -

DEMANDA de piensos en Ecuador ha crecido en función del consumo interno de proteína animal y de las exportaciones de camarón.

vechar estas proyecciones, es Grupo Casa Grande. Su presidente, Iván Chávez, cuenta que para atender a la demanda interna y externa de alimentos avícolas se está ampliando la planta principal en Ambato y fortaleciendo otra piloto en la provincia de Los Ríos.

El año pasado, la empresa produjo aproximadamente 46.000 toneladas métricas (tm) de piensos bajo la marca El Troje, este se dirigió principalmente al consumo de sus planteles y la diferencia a mercados de la zona.

“En función del crecimiento de nuestros clientes y su diversificación hemos desarrollado líneas complementarias como la de ganado lechero, ponedoras, cerdos y otras categorías de pollo, siendo estas últimas las de mayor rotación. Queremos seguir complementando nuestro portafolio con líneas para el sector acuícola y de especies menores”, anuncia.

Contribución de la industria a la cadena de proteína animal 2023

Pollos y pavo 548.000 toneladas

Cerdo 216.000 toneladas

Huevos

3.580 millones de unidades

Leche 2.200 millones de litros

Camarón

2.677 millones de libras exportadas

La producción nacional de maíz cubre entre el 80 y 85 por ciento de la demanda de la industria local de alimentos balanceados.

do ponen sobre la mesa la necesidad de contar con la materia prima suficiente para abastecer al mercado. Hoy

laciones para aves y cerdos, ambos suman aproximadamente el 80 por ciento de su peso.

EL BALANCEADO producido en el 2023 permitió generar 216.000 toneladas de carne de cerdo.

mos cuatro años ha sido de alrededor de 1,6 millones de tm, siendo las provincias de Los Ríos y Manabí las principales zonas de siembra.

El subsecretario de Comercialización Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nelson Yépez, afirma que la superficie sembrada del grano ha sido variable. “En promedio en estos cuatro años se ha sembrado alrededor de 290.000 hectáreas y los rendimientos también han variado alcanzando en el periodo un promedio de 5,8 tm por hectárea”, menciona.

Jorge Josse señala además que en el 2023 Ecuador atravesó por un dé ficit de este grano de alrededor de 92.000 toneladas, teniendo que ser cubierto con importación. Actualmen te, el país se autoabastece de maíz en tre un 80 y 85 por ciento y el volumen faltante debe ser importado, al igual que la torta de soya, pues la cosecha local es mínima.

“Existen otras materias primas de producción nacional utilizadas como

PARA LA ELABORACIÓN de sus piensos Grupo Casa Grande utiliza maíz, trigo, soya y aceite.

el afrecho de trigo, el polvillo de arroz, el arrocillo y el aceite de palma. En el caso del alimento para camarón, se usa al trigo como principal cereal, debido a sus características aglutinantes en la conformación de los pellets y la torta de soya como principal fuente de proteína”, detalla.

Según el informe Agri-Food Outlook 2024 de Alltech, el sector de mascotas a nivel mundial sigue en expanFoto cortesía Grupo Casa Grande

sión, siendo América Latina y Europa los principales motores. El aumento de la tenencia de animales, después de la pandemia, está contribuyendo a una mayor demanda de productos y servicios para ellos.

Una compañía que ha visto crecer este segmento es Pronaca. A partir del 2020 el negocio de balanceado para mascotas ha registrado un crecimiento del 7 al 10 por ciento anual.

Para atender a este segmento está invirtiendo 25 millones de dólares en ampliar su planta de Durán, en la provincia del Guayas, con el objetivo de incrementar en un 25 por ciento su capacidad instalada y ampliar su portafolio de productos.

La compañía ha desarrollado una amplia variedad de alimentos, desde líneas económicas hasta versiones premium y súper premium. La diferencia entre estas dietas radica en su elaboración y la tecnología que utiliza para potencializar su calidad nutricional. Entre sus formulaciones para perros están: Compa, Pro-can y Avant, para y gatos Chiki y Pro-Cat.

De forma general, los retos de este año para la industria serán continuar mejorando la calidad de sus formulaciones; alcanzar mejores tasas de conversión y superar los inconvenientes en temas de costos, logística, importaciones de materias primas, inseguridad y carga impositiva.

Foto Shutterstock

Foto Shutterstock

En Cifras

En Cifras

En Ecuador hay alrededor de 40 fábricas de alimentos balanceados. Guayas, Pichincha, Tungurahua y Manabí congregan a la mayor parte de los productores, éstas son las cifras del 2023.

Los fabricantes de piensos están cada vez más tecnificados, sus procesos no solo buscan eficiencia, sino también trazabilidad. La suma de nuevas materias primas marca el camino del sector.

Mejorar de forma constante la calidad de las dietas, su tasa de conversión de alimento, así como implementar nuevas materias primas y tecnología son algunos de los objetivos que se está trazando la industria de alimento balanceado a nivel global.

De acuerdo con el informe AgriFood Outlook 2024 de Alltech, realizado a más de 27.000 fábricas de piensos de más de 140 países, las tec-

nologías de mayor crecimiento de este sector son las de reducción de metano, bioseguridad, imágenes aéreas, conocimientos geoespaciales, de drones, inteligencia artificial, aprendizaje automático y automatización.

Esta última no es nueva en el país y algunas fábricas ya la emplean. Una de ellas es Bioalimentar, su planta -ubicada en la provincia de Tungurahua- cuenta con sistemas de automatización que aumentan la eficiencia y precisión en la elaboración de los ali-

mentos, así como en las etapas de enmelazado y engrase.

El director de Producción y Mantenimiento de la empresa, David Córdova, afirma que se han implementado procesos automatizados en todas las etapas, incluyendo en la dosificación de ingredientes; el mezclado homogéneo de las formulaciones; el control de temperatura y humedad; así como en el envasado final de los productos.

“Esta automatización no solo aumenta la eficiencia y la precisión en la producción, sino también garantiza la consistencia y calidad de los balanceados que producimos”, manifiesta.

Recientemente, la empresa sumó un sistema de última generación para el proceso de peletizado y extrusión,

el cual utiliza temperatura y presión controlada para mejorar la digestibilidad y absorción de los nutrientes en los animales.

Córdova destaca que se ha invertido en investigar nuevas fuentes de materia prima, así como en optimizar su formulación, a través de tecnología de procesamiento que utilizan técnicas como la micronización, extrusión y encapsulación.

Los altos costos de las materias primas y la búsqueda de ingredientes más sustentables están llevando a esta industria a incluir insumos y tecnologías emergentes para su fabricación.

Ese es el caso de Pronaca, que a más de utilizar maíz y soya en sus dietas, ha sumado una variedad de opciones nutritivas, adaptadas a las necesidades específicas de cada especie y etapa de crecimiento.

“Nuestro compromiso con la innovación e investigación nos lleva a colaborar estrechamente con productores locales y a explorar constantemente nuevas fuentes de ingredientes y tecnologías que puedan mejorar la calidad y el rendimiento de nuestros piensos”, asegura el director de relaciones institucionales, Andrés Pérez.

Los balanceados de Pronaca, agrega, están formulados con ingredientes que promueven la salud digestiva y fortalecen el sistema inmunológico de los animales, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento de los nutrientes, un peso saludable y resistencia a enfermedades.

Agripac es otra industria del sector que está experimentando y evaluando el perfil nutricional de materia prima local para el desarrollo de sus balanceados. “Investigar y evaluar este tipo de ingredientes no convencionales no solo enriquece nuestras dietas, sino que también nos coloca a la vanguardia de la innovación, impulsando el

desarrollo en múltiples ámbitos”, destaca la compañía.

En los últimos años su portafolio se ha diversificado y hoy cuenta con líneas para camarón, aves, cerdos, ganado, peces y mascotas, ésta última dividida en categorías súper premium, premium plus, premium y standard. Su más reciente lanzamiento fue el balanceado Alcon Ganado, formulado para las diferentes etapas y necesidades de los animales.

A decir del gerente ejecutivo de Avipaz, Polo Guerrero, independientemente de su tamaño, los productores siempre están buscando mejores resultados y precios en lo que se refiere a alimentos, por lo que los fabricantes deben proveer dietas que les permitan reducir sus costos.

La soya norteamericana y el maíz nacional son sus materias primas básicas, la última pasa por un tratamiento de recepción, mantenimiento, limpieza y almacenamiento para estar en óptimas condiciones para su producción.

“Las fórmulas son dinámicas y se van adaptando a las nuevas tecnologías en nutrición, lo que permite que mediante el uso de software y análisis comparativos obtengamos siempre los mejores rendimientos en ganancia de peso y en la defensa del animal en crecimiento”, enfatiza Guerrero.

El informe de Alltech demostró que las soluciones nutricionales más adecuadas para la producción de piensos, son aquellas que mejoran la eficiencia alimentaria y gestionan la salud intestinal, las micotoxinas, enzimas y minerales.

Esta empresa de origen ambateño produjo el año pasado 46.268 toneladas métricas de alimento para aves, cerdos, mascotas, tilapia, ganado y cuy, siendo las tres primeras líneas las de mayor demanda.

Las tecnologías de mayor crecimiento en la industria de balanceados son las de reducción de metano, bioseguridad, conocimientos geoespaciales, inteligencia artificial y automatización.

Los silos son necesarios para un almacenaje seguro y

eficiente de granos, semillas y piensos. Los materiales de construcción y su capacidad dependerán de las necesidades específicas de las granjas o industrias.

Posterior a la cosecha y previo a su uso, los granos y semillas son acopiados en silos para una óptima conservación. Estas estructuras verticales, construidas en acero, concreto o fibra de vidrio, brindan una mayor estabilidad y protegen a la materia prima de la humedad.

Estos sistemas son altamente requeridos por el sector alimentario y los productores de piensos, especialmente del sector avícola y camaronero. Para atender la demanda de espacios de almacenamiento de graneles, el Terminal

Logístico Durán (TLD) arrancó el año pasado su cuarta etapa de ampliación, la obra tiene una inversión de 8,3 millones de dólares y operará a partir del 2025.

“La actual etapa se encuentra en un avance del 64 por ciento, la obra finalizada comprenderá 14.400 m² adicionales de bodegas con una capacidad total de 72.000 toneladas métricas (tm). Aquí se almacenarán graneles agrícolas, como maíz de cosecha nacional e importado, trigo, DDGS y pasta de soya”, asegura el gerente general, Fabián Prieto Bowen. La nueva construcción contará con

estructuras de hormigón armado, áreas para maquinaria pesada, instalaciones eléctricas protegidas, sistema contra incendios certificado, áreas de maniobra y operación, monitoreo 24/7, así como de prevención y detección de plagas.

En el 2014, TLD ya contaba con siete silos metálicos con capacidad de 28.500 tm, entre el 2018 y 2020 incorporó 18 bodegas horizontales con 67.500 toneladas adicionales de capacidad.

Prieto prevé que con la finalización de la cuarta etapa el Terminal Logístico Durán alcanzará una capacidad cercana a las 210.000 tm de almacenamiento.

Otra empresa que está mejorando su capacidad instalada es Grupo Dajahu. La firma sirve hace más de 20 años al sector agroindustrial, con un enfoque en arroz y con su división de negocios de recepción, secado y almacenaje de granos y derivados.

EL TERMINAL Logístico Durán arrancó su cuarta etapa de ampliación, ésta contempla 14.400 m ² adicionales de bodegas con una capacidad total de 72.000 tm.

Si bien a nivel nacional la capacidad de almacenamiento de graneles es la adecuada, en determinados momentos los picos de demanda, por efectos de cosechas conjuntas, pueden llevar al límite a estos espacios.

Recientemente, renovó parte de su infraestructura para la recepción de camiones y básculas. El gerente general de la compañía, Gabriel Román, cuenta que están en proceso de implementar un sistema informático y un acceso en planta para dar mayor flexibilidad al ingreso de camiones y tráilers.

Ubicado en la vía Durán Tambo, Grupo Dajahu arrienda bodegas de tipo galpón e iglesias graneleras para el acopio de granos y derivados, además ofrece el servicio de secado y almacenamiento en silos. Estos espacios tienen una capacidad de más de 85.000 toneladas, ya sea para maíz, trigo, soya o sorgo.

“Estamos en proceso para obtener la certificación de buenas prácticas de almacenamiento, que nos permitirá destacarnos de la competencia y mantener nuestro compromiso de calidad frente a nuestros clientes”, enfatiza Román.

ELECTROSIS COMERCIALIZA e instala silos metálicos, de fibra de vidrio y cónicos para graneles y pasta de soya.

Construcción

Pequeñas granjas y grandes empresas agroindustriales requieren hoy de soluciones propias para el almacenamiento seguro y eficiente de sus productos.

Previo a la construcción de estas infraestructuras, los especialistas recomiendan considerar los materiales de fabricación, pues éstos deben ser duraderos y resistentes para proteger la ma-

GRUPO DAJAHU arrienda bodegas e iglesias graneleras para el acopio de granos y derivados.

teria prima, así como la vida útil del silo. Francisco Cevallos, CEO de la empresa Electrosis, señala que el diseño y construcción de estos sistemas debe garantizar tanto la estabilidad estructural como la seguridad de los graneles y de los trabajadores. En cuanto al mantenimiento, deben ser operativas y fáciles de limpiar. Además, deben tener un equilibrio entre calidad y precio para obtener el mejor retorno de inversión.

“La eficiencia en la carga y descarga de productos es crucial. Los clientes buscan silos que permitan un acceso fácil y rápido al contenido, ya sea mediante sistemas de transporte neumático, transportadores de tornillo, sistemas de gravedad, entre otros”, explica.

Cevallos agrega que, para productos sensibles, como granos, es importante mantener condiciones específicas de temperatura y humedad a fin de prevenir la proliferación de hongos.

Electrosis es una empresa que se ha especializado en la construcción de plantas industriales. Actualmente, comercializa e instala silos metálicos, de fibra de vidrio y cónicos para el almacenamiento de granos, alimentos, cemento, químicos y pasta de soya. Hasta la fecha han instalado alrededor de 25 infraestructuras de todo tipo de capacidad a lo largo del país.

El sector pesquero espera recuperar sus niveles de producción y exportación. La salida del Ecuador de la ‘Tarjeta amarilla’ y la aprobación de la Ley IDEA son algunos de los escenarios que se esperan concretar este 2024.

EL AÑO PASADO el sector pesquero ecuatoriano exportó 445.045 toneladas de productos a nivel global. Si bien estos envíos representaron ingresos por más de 1.875 millones de dólares, estos tuvieron una disminución del 5,4 por ciento en comparación con el 2022; siendo la caída de los precios uno de los principales factores para el bajo desempeño. Este 2024 la industria espera recu-

tima que su operación genera el 2,9 por ciento del PIB nacional, así como alrededor de 200.000 empleos directos, sin contar con los negocios que se forman alrededor.

Asimismo, al ser un sector manufacturero, el 67 por ciento de sus exportaciones tienen valor agregado. Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), señala que la industria requiere de una gran mano de obra, para la operación de las flotas pesqueras, fábricas y servicios asociados.

“El 80 por ciento de lo que se produce en el país es pesca de atún, el otro 20 por ciento es de pelágicos pequeños, de este último sale la harina de pescado, componente importantísimo para la fabricación de balanceados para la industria camaronera”, remarca.

Y es que Ecuador es un país atune-

ha invertido más de 1.2 millones de dólares en infraestructura y tecnología para sus dos plantas.

ro por excelencia, su flota pesquera es la más grande del Océano Pacífico Oriental con 113 embarcaciones industriales. En el 2023 las capturas ecuatorianas representaron el 39,7 por ciento del volumen total registrado en la región.

Aunque la directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (CEIPA), Mónica Maldonado, aclara que dichas capturas solo representan un 50 por ciento de la materia prima que requieren las empresas procesadoras, por lo que el porcentaje restante se importa.

Actualmente, el país es el segundo mayor exportador de lomos precocinados y conservas de atún a nivel mundial, después de Tailandia. Las procesadoras atuneras están en las provincias de Gua-

yas, Santa Elena y Manabí, esta última aporta con aproximadamente el 70 por ciento de las exportaciones.

“A nivel de la Subsecretaria de Calidad e Inocuidad están registradas y aprobadas 57 plantas procesadoras pesqueras. Su capacidad instalada es de 550.000 toneladas aproximadamente, produciendo de manera normal”, destaca Maldonado.

Una de las empresas más importantes de este segmento es Nirsa, su complejo industrial ubicado en Posorja, provincia del Guayas, procesa diariamente cerca de 450 toneladas de atún, una labor en la que participan 3.700 personas.

La compañía cuenta con 14 embarcaciones atuneras y su planta posee siete cámaras de congelación con capacidad para almacenar hasta 20.000 toneladas métricas de pescado. El año pasado rompió su récord de pesca con 70.000 toneladas y este 2024 espera alcanzar un resultado similar.

Bajo su marca Real, Nirsa ha incursionando con sus conservas de atún en versiones en agua, aceite de oliva, aceite

La flota

de girasol, tipo francés, ensaladas y encebollado en 35 países, siendo Estados Unidos el mayor comprador. Adicionalmente, procesa productos para marcas privadas alrededor del mundo.

La gerente de asuntos corporativos, Melissa Aguirre, señala que su portafolio tiene una destacada participación en la Unión Europea, uno de los mercados más exigentes en cuanto a calidad, inocuidad y sostenibilidad.

Para mejorar sus etapas de procesos, la compañía ha renovado toda su infraestructura. En los últimos años ha sumado sistemas automáticos para la cocción del atún, rayos x para la detección de metales y posibles contaminaciones, así como un brazo robotizado que empaqueta 600 cajas por hora.

Otro ejemplo de mejora constante en la industria se observa en las plantas de atún y sardina de Envasur, ubicadas en Manta y en la comuna Valdivia de la provincia de Santa Elena.

Esta empresa ecuatoriana destinó en los últimos dos años más de 1,2 millo-

Foto César Mera

ECUADOR es uno de los cinco principales proveedores de atún de Estados Unidos. Con la aprobación de la Ley IDEA se prevé que el producto ingrese libre de aranceles a este mercado.

nes de dólares en infraestructura, tecnología y certificaciones para incrementar su producción, disminuir costos y cumplir con los estándares de calidad y seguridad alimentaria.

Entre sus últimas adquisiciones está una cerradora de latas formato oval para sardina que sella 220 latas por minuto, un analizador enzimático de histamina, así como tecnología para controlar la tra zabilidad, análisis estadístico y vehículos.

Su gerente general, Julio Tigua, cuen ta que las plantas de Envasur tienen una capacidad diaria de procesamiento de 30 toneladas de atún y 60 de sardina. Sus conservas en aceite de soya, girasol, oli va, agua y especialidades se comerciali zan en países como: Colombia, México, Uruguay y Venezuela.

El año pasado la compañía lanzó su marca propia Tunnis, con la que aspira ganar terreno en el mercado local e inter nacional. “Las exportaciones en el 2023 cerraron por encima de 24 millones de dólares, las acciones comerciales que se han realizado en los últimos dos años nos

LA PLANTA ATUNERA de Nirsa cuenta con un brazo robotizado que empaqueta 600 cajas por hora.

permite proyectar un crecimiento del 75 por ciento para este año”, asegura Tigua.

El panorama de este año para el sector pesquero trae desafíos significativos,

no contar con los elementos de control necesarios contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. En septiembre de este año se prevé realizar la última auditoría para salir de ese estatus.

Otro objetivo propuesto es modernizar y repotenciar la flota pesquera y seguir trabajando en los requerimientos de la certificación Marine Stewardship Council (MSC).

“El siguiente reto es conseguir la entrada preferencial de nuestros productos pesqueros a Estados Unidos libres de impuestos”, manifiesta.

Con él coincide la vocera de CEIPA, quien cree que las exportaciones de túnidos se fortalecerán con la aprobación de la Ley IDEA (Innovación y Desarrollo en Ecuador). Estados Unidos es el segundo destino de las exportaciones de atún procesado del país, después de España.

Hasta noviembre del año pasado se enviaron 47.202 toneladas a este país. De darse luz verde a esta ley, el producto podría ingresar libre de aranceles en todas sus presentaciones.

“El año anterior, el mercado estadounidense significó el 11 por ciento del total de las exportaciones anuales de conservas y lomos de atún del Ecuador, por lo

sostenible a través del impulso de programas de altos estándares de gestión. Desde el ámbito privado se destacan varias iniciativas que tienen eco a nivel internacional.

El océano es una fuente inmensa de alimento para la humanidad, pero sus recursos no son inagotables y lo que hasta hace décadas era un ambiente de abundantes especies, hoy muchas empiezan a escasear por la sobreexplotación y la degradación del ecosistema marino.

Ese fue el caso de la anchoa del Cantábrico, una las especies de mayor valor comercial para la flota española. Las capturas de este pez empezaron a reducirse décadas atrás debido a la sobrepesca, para evitar su desaparición a mediados del 2005 la Unión Europea prohibió su captura en el Golfo de Vizcaya, una medida que se mantuvo por cinco años.

Pero la amenaza de esta especie no es exclusiva, en todo el mundo ya se aprecia una reducción de la biomasa de ciertas pesquerías. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), muestran que uno de cada tres caladeros (zona marítima donde los pescadores calan sus redes) está por debajo de los límites de su sostenibilidad biológica.

Ecuador está tomando desde hace algunos años un papel protagónico en la conservación de los recursos marinos, especialmente del atún.

Con el objetivo de alcanzar una pesca más sostenible para esta especie nace Tunacons. La agrupación está conformada por ocho compañías atuneras,

seis de bandera ecuatoriana y dos de Es tados Unidos y Panamá, las que se han comprometido a adoptar un modelo de captura más consciente en el Océano Pacífico Oriental.

Es así que, a través del proyecto de mejoramiento pesquero (FIP), el grupo logró en el 2022 y 2023 la certificación Marine Stewardship Council (MSC) para el atún aleta amarilla y barrilete, respectivamente.

“De las ocho empresas miembros, seis ya tienen sus flotas certificadas y las dos restantes se espera que para el primer semestre también lo estén. Prevemos que a finales de este año esté certificado el atún patudo”, asegura el director de la Fundación Tunacons, Guillermo Morán.

Las acciones emprendidas han permitido alcanzar un estado saludable de las poblaciones de túnidos, así como regresar vivos al mar a alrededor del 90 por ciento de los individuos capturados incidentalmente, entre ellos tortugas, ti-

burones y mantarrayas.

El trabajo científico que desarrollan se efectúa en cooperación con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Pesca, la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Dentro de las acciones está la cobertura del cien por ciento de observadores a bordo en todas las flotas miembro de Tunacons, este monitoreo técnico permite recolectar datos para estudios científicos de evaluación de poblaciones de atunes y los impactos en el ecosistema marino. Asimismo, se han desarrollo plantados cien por ciento biodegradables y no enmallantes para eliminar la contaminación y evitar enredos de especies marinas vulnerables.

Nirsa, uno de sus miembros, colabora precisamente en investigaciones y pruebas de diversos prototipos de dispositivos agregadores de peces (DAPs o FADs por sus siglas en inglés) biodegradables y ya ha llevado a cabo pruebas en alta mar para garantizar su resistencia y eficacia.

La compañía cuenta con una flota de 21 barcos (14 para la captura de atún y siete para sardinas), así como ocho embarcaciones menores. Los primeros están equipados con sistemas satelitales Vessel MonitoringSystems, que monitorean la localización de sus naves.

Para la pesca de túnidos las embarcaciones emplean los métodos Brisa (redes de cerco) y de plantados. “Nirsa utiliza DAPs no enmallantes para prevenir la captura incidental de especies no objetivas, como tiburones, tortugas y mantarrayas, éstas forman parte de las prácticas

NIRSA REEMPLAZÓ sus plantados sintéticos por versiones eco-amigables, elaboradas a base de cáñamo.

LAS ESPECIES capturadas incidentalmente como tortugas, y mantarrayas son devueltas al

óptimas recomendadas por organizaciones internacionales como la CIAT y la ISSF; y son exigidos por la legislación ecuatoriana”, enfatiza la compañía.

Como parte de su compromiso, colabora también con el levantamiento de información de las poblaciones de atún y en mitigar los impactos de la pesca incidental. Los datos son compartidos con las autoridades pesqueras de Ecuador y la CIAT.

En el país también se ejecutan programas de mejoramiento pesquero para los pelágicos pequeños, dorado y camarón pomada, con el objetivo de establecer medidas de conservación para los recursos.

Asimismo, capacita a tripulantes y capitanes en la liberación adecuada de especies no objetivas que pueden encontrarse junto al atún.

Nirsa cuenta con el sello MSC para el atún aleta amarilla y barrilete, así como la certificación Dolphin Safe, emitida por el Earth Island Institute, la cual garantiza que el pescado ha sido capturado sin lastimar a los delfines.

“Cada vez más los consumidores y el mercado en general están otorgando relevancia a los productos pesqueros que se producen de manera sostenible y que promueven el cuidado de los océanos y la fauna marina”, remarca la empresa.

Morán asegura que las certificaciones de sostenibilidad permiten ofrecer productos de una fuente responsable con el medio ambiente marino a mercados tan exigentes como: Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, entre otros.

La industria pesquera está enfocada en atender las necesidades de sus consumidores y las exigencias de los mercados. Propuestas con mayor valor agregado se vienen incorporando a las conservas.

Se estima que a nivel mundial los productos acuáticos proporcionan alrededor del 17 por ciento de proteínas de origen animal. Para el 2030 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), prevé que su demanda se incrementará en un 13 por ciento.

Estas proyecciones traen consigo muchos desafíos para el sector pesquero, pues los mercados cambian constantemente y los consumidores demandan de presentaciones con mayor valor agregado. A nivel local, ya se ha puesto mucho énfasis en mejorar la oferta, especialmente en el segmento de conservas.

Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), cuenta que en atún se está trabajado en ‘descomoditizar’ esta proteína con el desarrollo de productos con alto valor agregado, tales como ensaladas, mezclas con arroz, de tipo gourmet e inclusive encebollado.

“Muchas innovaciones ya están en la línea de producción para ver si son rentables y sustentables en el tiempo, eso por el lado del atún. En pelágicos pequeños, sigue la tradicional lata oval de sardina y de pinchagua y la lata de caballa, pero se abrió un mercado importante de pesca congelada”, manifiesta.

En sintonía con estos cambios, las empresas del sector están realizando in-

LAS EMPRESAS PESQUERAS están desarrollando nuevos productos y sabores en sus conservas.

versiones. Por ejemplo, la procesadora de atún y sardina Envasur ha desarrollado nuevas presentaciones para sus túnidos: ahumados, al limón, con ají y con vegetales.

Estos desarrollos, que hasta el año pasado llegaban exclusivamente a Colombia, México, Uruguay y Venezuela, hoy son también comercializados con su marca propia.

“Identificamos una oportunidad de diferenciación en el mercado de productos de atún, lo que llevó al lanzamiento de la marca Tunnis… tenemos en proyecto sacar todos los años dos o tres productos con valor agregado, estamos en camino de desarrollar la sardina ahumada”,

asegura el gerente general, Julio Tigua.

Para abrir nuevas oportunidades en el extranjero, Envasur no solo invirtió en la obtención de certificaciones internacionales de inocuidad como la British Retail Consortium, sino también en aumentar su nómina en alrededor de un 15 por ciento.

En la actualidad, Tunnis se vende en Venezuela y México y, localmente en la provincia de Manabí. Próximamente, sus productos estarán disponibles en las perchas de supermercados.

“Esperamos cerrar el 2024 con un crecimiento del 15 por ciento a nivel general en facturación. El año pasado Tunnis representó el cinco por ciento de las ventas”, expresa el gerente general.

Participar en ferias internacionales de mariscos también permite tener un acercamiento a las nuevas necesidades de los consumidores, así como a potenciales clientes del mercado externo. Ese fue el caso de Maramar que en abril pasado participó con su portafolio en la Feria de

Avilés, cuenta que a más de estas exhibiciones manejan estrategias de innovación de productos, tomando en consideración las necesidades del consumidor internacional, como por ejemplo formatos más pequeños e ítems catalogados AAA por su calidad, estos últimos están enfocados al mercado japonés.

La planta de la empresa está ubicada en Durán y produce mensualmente

otros mariscos bajo las marcas Puromar y Ecuatics. Los productos se comercializan localmente y a España, Portugal, Italia, Estados Unidos y Japón.

LA MARCA Ecuadorian Roots de Propemar ha crecido con filetes de atún y de dorado. Foto cortesía Propemar

Para mejorar sus procesos y con una inversión de un millón de dólares, Maramar implementó un túnel para congelación IQF. “Este túnel es bastante utilizado en los retails, pues optimiza los procesos de conservación, de esta forma mejora los niveles de producción y disminuye los tiempos de congelación”, enfatiza Avilés. Otra empresa que ha inyectado capital para mejorar sus instalaciones y adquirir nuevos equipos para cumplir con las demandas de Europa, Asia y América, es Propemar. En los últimos años destinó más de tres millones de dólares en ampliar sus salas de procesos, equipos, mantenimiento de vehículos de carga pesada, sistemas de bombeo, repotencia-

Su vicepresidenta, Mikaela Corral, detalla que entre sus últimas adquisiciones están una máquina clasificadora, difusores, agitador, batidor, selladora de porción y su línea Cyclone con sistema de multipesado y central frigorífica IQF.

La planta, asentada en la vía MantaMontecristi, en Manabí, exporta y comercializa pescado, camarones y moluscos a Estados Unidos, Canadá, Europa, China, Latinoamérica y África. Su producto estrella es el camarón y procesa mensualmente cuatro millones de libras.

“En los dos últimos años la marca Ecuadorian Roots ha venido creciendo con filetes de atún y de dorado, y con camarón P&D, con cáscara, entero y cola”, asegura Corral.

Los pelágicos pequeños y los subproductos de las atuneras son la materia prima de la harina de pescado. Con el proyecto SPS se busca garantizar la sostenibilidad para el mercado de balanceado.

La harina de pescado es un ingrediente esencial para la elaboración de alimento balanceado. Su alto contenido proteico y digestibilidad, así como sus micronutrientes y omega-3 son importantes para la salud, crecimiento y desarrollo del sistema inmunológico de distintas especies en acuicultura, ganadería y avicultura.

En los últimos años se han hecho esfuerzos para sustituir esta materia prima con otras fuentes, sin embargo, no se han obtenido rendimientos o costos para que lo hagan factible a

DEBIDO A SU ALTO contenido proteico y digestibilidad, la harina de pescado es crucial en la alimentación para la acuicultura.

país, pero el año pasado se registraron 69.100 toneladas exportadas.

“Si bien existe capacidad instalada local para abastecer la demanda, el crecimiento de la producción está condicionado a la disponibilidad de materia prima, tanto de la pesquería de pelágicos pequeños como de los subproductos de la industria conservera”, explica.

Ante esta realidad, el déficit de harina de pescado es cubierto por importaciones para abastecer la demanda local, sobre todo del sector camaronero.

María Emilia Bermúdez, gerente general de FeedPro, afirma que el crecimiento de la industria acuícola ha impulsado el consumo de harina local, siendo un ingrediente importan-

Foto Cámara Nacional de Pesqueríate en su dieta. Otro rubro destacado lo tiene el aceite de pescado.

La planta industrial de esta harinera está ubicada en Santa Elena y tiene una capacidad de procesamiento de 28 toneladas por hora. Su infraestructura está equipada con tres sistemas de secado, que permiten llevar las materias primas a su máximo rendi-

miento, logrando mejoras en cuanto a rangos de calidad y estandarizando su producción en categoría premium.

Bermúdez asegura que sus capturas se realizan dentro del perfil costanero del Ecuador con barcos pesqueros con capacidad de 100 a 240 tm en bodega de frío, su pesca se destina tanto al consumo directo o indirecto,

el 2030 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima un aumento global del 11 y 13 por ciento en la producción de harina y aceite de pescado, respectivamente.

siendo las principales especies la botella y el morenillo.

“Poseemos una flota pesquera propia y control de descarga de la materia prima, por lo que podemos garantizar la utilización del recurso de manera responsable y con un alto estándar de clasificación y criterios de aceptación; además de contar con la línea de proceso de control calidad interno automatizado que permite tener información en tiempo real de lo que ocurre durante el proceso productivo”, manifiesta la vocera de Feedpro.

Origen sostenible

El reto para las productoras de harina de pescado, a decir del presidente de Borsea y de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leone, está en lo grar que la materia prima con la que se trabaja provenga de una fuente sos tenible.

Esto ya se está logrando a través del proyecto Small Pelagics Sustaina bility (SPS), el mismo que busca me jorar la pesca de pequeños pelágicos, una de las principales fuentes de la industria procesadora de harina de pescado.

En esta iniciativa están involucra das las productoras de piensos acuíco las: Skretting, Vitapro, Biomar y Car gill, multinacionales cuyas políticas contemplan la compra de productos provenientes de fuente sostenible. En esta senda está justamente ca minando Borsea. Su operación cuenta con el sello MarinTrust, un estándar líder para la certificación de ingre dientes marinos. “Ésta es la más alta en el rubro, y ahí nos controlan todo: procesos, calidad, infraestructura, hasta la parte social y laboral de nues

tros trabajadores”, reseña.

Los insumos con los que esta empresa trabaja provienen de los subproductos de las atuneras, su planta ubicada en Guayaquil procesa aproximadamente 130 toneladas al día. Su producto es secado cien por ciento a vapor para preservar el nivel proteico y de digestibilidad. Actualmente, su harina y aceite de pescado se comercializa localmente y en Colombia.

Ecuador ya ha empezado a trabajar en garantizar su acceso al mercado de materias primas sostenibles y en cumplir con los estándares de sostenibilidad, como el de la Aquaculture Stewardship Council (ASC) que rige para la acuicultura y los piensos.

sobrepesca y sobreexplotación y que desde sus inicios en el 2018 hasta hoy ha recuperado las poblaciones de estos peces a niveles sostenibles.

Entre los hitos alcanzados por la iniciativa está la ejecución de siete cruceros de prospección hidroacústica para estimar la biomasa y abundancia de los pelágicos pequeños; un plan de manejo para la gestión sostenible de la pesquería (fijado por acuerdo ministerial); evaluaciones de stocks de recursos y de impactos ecosistémicos; análisis de impactos de la pesquería en especies en peligro, protegidas o vulnerables; mejoras en procesos; seguimientos de abundancia de huevos y larvas y de condiciones oceanográficas; capacitación a investigadores y tripulantes, entre otros avances.

El SPS ha permitido que nueve empresas de Ecuador obtengan el reconocimiento de sostenibilidad y prácticas de manufactura MarinTrust Improver Programme para la producción de harina con pescado entero. Asimismo, ocho más se han certificado para ha-

Los sistemas de refrigeración y congelación aseguran la calidad de los recursos pesqueros en toda la cadena de producción, desde las embarcaciones hasta las plantas procesadoras.

Desde el momento de su captura, peces y mariscos se ven expuestos a las condiciones del ambiente. Para preservar sus propiedades alimenticias, conservar el aspecto visual y evitar su descomposición, la industria pesquera emplea diferentes métodos de frigo-conservación.

Rodrigo Cevallos, gerente de Refrisa, explica que salvaguardar la calidad es vital para mantener el precio del recurso pesquero en los mercados internacionales. “Si la cadena de frío se interrumpe los productos se descomponen y no son aptos para el consumo humano y apenas se puede aprovechar para hacer harina de pescado, pero a un precio de venta menor, lo que significa pérdidas”, detalla.

La refrigeración y congelación están inmersas en todo el proceso del sector

pesquero: barcos, vehículos transportadores, plantas de procesamiento y almacenamiento.

Las embarcaciones, por ejemplo, cuentan con sistemas de refrigeración que facilitan el transporte del pescado hasta las procesadoras, éstas a su vez lo reciben a una temperatura promedio de -8°C, para luego embodegarlas en cámaras frigoríficas a -20°C, explica Cevallos.

Asimismo, de las bodegas frigoríficas sale el producto a las salas de procesamiento para las diferentes modalidades de exportación, el producto se despacha a una temperatura mínima de -20°C.

Juan Sebastián Salgado, gerente operativo de Mosatec, cuenta que, ante el cambio de las normativas gubernamentales, respecto al mejoramiento del aprovechamiento de la pesca, se in-

LAS CÁMARAS frigoríficas ofrecen un alto grado de aislamiento para asegurar la temperatura y conservación de los productos.

corporaron métodos de refrigeración en la flota pesquera nacional, algo que hasta ese entonces no se proyectaba.

“Esto crea la necesidad de tecnificación de los sistemas de las plantas, tanto en la recepción como en la congelación de la pesca… En las embarcaciones pesqueras se ha implementado el sistema RSW (Refrigerated Sea Water), el cual nos permite utilizar el agua de mar como medio refrigerante para la pesca”, manifiesta.

Asimismo, para la recepción de los mariscos en planta se han sumado equipos para enfriamiento de agua o por amoniaco, así como túneles de congelación.

Mosatec ofrece para este segmento el diseño y montaje mecánico de métodos de refrigeración, asesoría técnica, mejoras de procesos y equipos en plantas y flota pesquera, así como una

línea de suministro de hielo para pesca artesanal e industrial.

Soluciones a medida

Si bien tanto embarcaciones como plantas procesadoras requieren de soluciones de frigo-conservación, cada una tiene necesidades específicas, llámese cámaras frigoríficas, túneles de congelación, transporte refrigerado, productoras de hielo o congeladoras de placas.

De la selección de estos sistemas dependerá la implementación de equipos y tecnologías como compresores, evaporadores, condensadores o dispositivos de control de temperatura o de monitoreo.

Marco Mora, gerente de Grupo M&M Refrigeración, afirma que los requerimientos pueden ser de aislamiento térmico, equipamiento, muelles herméticos para despacho o puertas

M&M REFRIGERACIÓN comercializa también condensadores, evaporadores y monoblocks.

automáticas bajo normas europeas.

“Un problema que he mos logrado solucionar en la industria pesquera es el de las puertas. Nor malmente aquí hay mu chos inconvenientes en los procesos operativos, gracias a nuestras puertas (importadas y fabricadas localmente) hemos logrado tener a los clientes satisfechos, pues con una buena puerta hay un ahorro de energía importante y previene cualquier tipo de contaminación”, manifiesta.

de congelación por lotes de producción, así como cámaras de refrigeración, congelación, para almacenamiento y preenfriamiento, además de chillers, bancos y máquinas de hielo, paneles frigoríficos y puertas.

Actualmente, el departamento de proyectos de Grupo M&M Refrigeración diseña y fabrica túneles de enfriamiento, de congelación rápida (IQF) y

La vida comercial de los productos marinos varía según su especie, tamaño, contenido graso y método de captura. Los pescados pequeños con alto contenido graso, por ejemplo, se deterioran antes que los de mayor tamaño y con menos grasa.

Con 50 años de experiencia en la industria pesquera y camaronera, así como en proyectos en Ecuador, México, Colombia, Guatemala y Perú, Refrisa ha sido parte del diseño de plantas procesadoras, incluyendo refrigeración para transporte; clasificación y embodegamiento; cámaras de baja temperatura; sistemas IQF y de producción de hielo; túneles de congelación; climatización de las salas de empaque, entre otros.

“Realizamos los planos para los diferentes procesos que luego son construidos por ingenieros civiles. Proveemos los paneles térmicos para la construcción de las cámaras frigoríficas, puertas adecuadas, equipos de refrigeración con refrigerantes específicos para cada proceso que no son ecológicamente dañinos”, señala.

En los últimos años, la industria pesquera ha incorporado tecnologías con mejoras energéticas que no solo benefician al medioambiente, sino que también reducen los costos operativos.

REFRISA realiza el montaje completo de sistemas de refrigeración y congelación.

de sus productos a través de estándares de gestión certificados e inversiones en infraestructura y equipos.

Lograr la inocuidad de los alimentos es un proceso que inicia desde la selección de las materias primas y se extiende hasta la correcta distribución de los productos para llegar al consumidor final. En toda esta cadena, las empresas del sector ejecutan acciones para mantener la calidad y evitar así afectaciones en la salud, más aún cuando se estima que una de cada diez personas a nivel global se enferma por ingerir alimentos contaminados, según la Organización Mundial de la Salud.

Para garantizar la inocuidad de los

productos es esencial contar con un sistema de gestión certificado. Así lo hace Pronaca, que produce y comercializa proteína animal (pollo, cerdo y pavo), salsas, conservas, embutidos, nuggets, carne de hamburguesa, pizzas, entre otros alimentos. A esta oferta se suma el palmito y una línea de nutrición y salud animal.

La empresa cuenta con un sistema de gestión de inocuidad, alineado con los estándares aprobados por la Global Food Safety Iniciative (GFSI) y que integra los requisitos regulatorios definidos por la Agencia Nacional de Regulación,

productos se elaboran bajo la certificación FSSC 22000 V5.1.

Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad).

A través de estas normas, la compañía ofrece una trazabilidad completa y un control sanitario permanente en todas las fases de su cadena de valor, que además están sustentadas en certificaciones.

Por ejemplo, la planta Yaruquí cuenta con la norma ISO 22000 de seguridad alimentaria, las plantas de conservas, congelados y platos preparados funcionan bajo la FSSC 22000 de inocuidad alimentaria. Mientras que la fábrica Inaexpo tiene los sellos Kosher, Gluten free, Palmito orgánico, Non-GMO e International Featured Standard para alimentos.

“Hemos demostrado un firme compromiso con la mejora continua de los estándares de gestión relacionados con la inocuidad alimentaria, el cual se refleja en una serie de acciones e inversiones estratégicas para garantizar la calidad y seguridad de nuestros productos” , destaca Pronaca.

Con esta misma responsabilidad trabaja Nestlé, que ofrece en el mercado ecuatoriano una amplia gama de productos en varias categorías que incluyen lácteos, jugos, chocolates, galletas, nutrición infantil, cereales, café, alimentos para mascotas, entre otros.

El Sistema de Seguridad Alimentaria de la empresa es el marco bajo el cual se desarrolla sus programas de prerrequisitos, controles operaciones y estandarización de procesos para garantizar alimentos y bebidas seguros.

En la actualidad, la compañía cuenta con las certificaciones FSSC 22000 y la HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), las cuales se suman al cumplimiento de normativas internas y de legislación nacional, manifiesta Melina Andrade, vicepresidenta Técnica y de Manufactura de Nestlé Ecuador.

MONITOREO de microbiología, patógenos y contaminantes químicos realiza Nestlé para fortalecer sus estándares de inocuidad.

Nestlé también ha integrado la robotización en sus fábricas para garantizar una mayor precisión y eficiencia en los procesos, e invierte en mejora de su infraestructura. “Las fábricas en Ecuador llevan varios años en procesos de transformación, mejorando sus edificios, ins-

talaciones, equipos de control y líneas de proceso para que cumplan altos criterios de Ingeniería Higiénica, así como equipos de control para minimizar riesgos, tales como rayos X, detectores de metales, tratamiento térmico con tecnología actualizada”, destaca Andrade.

La inversión es un elemento clave para alcanzar y mantener la inocuidad. Por ello, Ajecuador ha ejecutado proyectos para mejorar las condiciones de infraestructura de sus bodegas de materia prima y de productos terminados, y ha invertido en la adquisición de equipos de medición para adaptarse a las nuevas exigencias de los sistemas de gestión alimentaria.

En la actualidad, la empresa cuenta con la certificación internacional FSSC 22000 V5.1 y se encuentra en el proceso de migración a la última versión de esta norma. Este esquema está basado en los estándares ISO 22000 e ISO 22002.

Todo el portafolio de productos de la compañía, el cual contempla gaseosas, néctares, refrescos, agua envasada, bebidas hidratantes y energizantes, se elabora bajo los lineamientos de esta certificación.

Para fortalecer sus estándares de inocuidad, la empresa realiza acciones complementarias. Una de ellas es la inversión en planes de monitoreo de microbiología, patógenos y contaminantes químicos, a fin de asegurar que los materiales que ingresan a sus instalaciones no sean nocivos.

Una de cada diez personas a nivel global (alrededor de 780 millones) se enferma por ingerir alimentos contaminados, según la Organización Mundial de la Salud. De ahí, la importancia de la inocuidad alimentaria.

“Contamos con un Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria donde se administra, controla y mejora continuamente sus procesos lo largo de la cadena de suministro mediante la ejecución de actividades tales como: monitoreo de parámetros de procesos relacionados a la inocuidad alimentaria, entrenamientos y generación de cultura de inocuidad al personal”, destaca Jorge Carpio, gerente de Cadena de Suministros de Ajecuador.

PRONACA también cuenta con certificaciones nacionales, tales como Buenas Prácticas de Manufactura y de Almacenamiento, y la acreditación de faenamiento de aves y cerdos.

Foto cortesía Nestlé Foto cortesía

La industria alimenticia está a la vanguardia en la implementación de procesos amigables con el ambiente. Así garantiza un equilibrio en su negocio y cumple

con las exigencias de los consumidores.

EN EL 2022, más de 2.500 millones de dólares se movieron en el mercado de las inversiones ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) a nivel mundial, registrando una tendencia de crecimiento en los últimos años. Esto evidencia que los inversores, las empresas y hasta los gobiernos están apostando por la imple-

mentación de procesos más sostenibles y acciones amigables con la naturaleza.

La industria alimenticia está a la vanguardia en este ámbito, a través del cual logra un equilibrio en el negocio, evitando la explotación excesiva de los recursos naturales y garantizando materia prima de calidad, además cumplir

con las exigencias de sus consumidores.

La empresa agroindustrial PepsiCo sigue esta tendencia sostenible en sus operaciones mundiales. En Ecuador, por ejemplo, implementa la iniciativa Demofarms, que son parcelas demostrativas donde trabaja junto a sus agricultores socios, en las cuales se aplica prácticas regenerativas con el fin de restaurar la tierra y fortalecer los medios de vida de los productores.

“La relación que tenemos con los agricultores es de ganar-ganar ya que generamos crecimiento los unos a los otros, y gracias a la confianza construida, ellos obtienen precios justos y estables, y nosotros obtenemos materia pri-

ma de la más alta calidad”, resalta Elaina Licairac, general manager de PepsiCo Alimentos Ecuador.

La compañía comercializa en el mercado nacional las marcas de snack Ruffles®, Lay’s®, Doritos®, De Todito®, Natuchips®, entre otras; y toda la materia prima proviene de Carchi, Cotopaxi y Pichincha. Al año, consume aproximadamente 9.000 toneladas de papa, 1.000 de maíz y 1.000 de plátano pelado. En su planta de producción, ubicada en el cantón Rumiñahui, la empresa

instaló 996 paneles solares que le permiten operar con un 24 por ciento de energía limpia y renovable. A su vez, evitan la emisión de 291 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al ambiente.

Todas estas acciones, explica Licairac, se enmarcan en la visión corporativa PepsiCo Positivo (pep+), que busca la transformación estratégica integral de la compañía colocando a la sostenibilidad y al capital humano en el centro de la generación de valor y crecimiento.

Este camino sostenible también lo transita Productos Olé, empresa ecuatoriana que fabrica más de 60 ítems como salsas, aderezos, snacks, vinagres y conservas, todos elaborados a partir de materias primas frescas que vienen desde el campo.

La compañía mantiene una relación cercana con sus proveedores agrícolas, a quienes acompaña y guía en la promoción de prácticas de cultivo responsable.

“ Trabajamos con más de 280 pequeños agricultores provenientes de la Costa, Sierra y Oriente, principalmente de Carchi, Imbabura, Santo Do-

mingo, Manabí y próximamente Sucumbíos, quienes son nuestros aliados y proveedores de las materias primas que utilizamos, entre ellas: maracuyá, tomate, pimiento, ají, limón, aguacate, chochos, cebolla, zanahoria, perejil, entre otras”, detalla Pedro Vega, gerente general de Productos Olé.

En la actualidad, más de 200 familias son beneficiarias directas de esta alianza con la empresa, que compra de manera directa sin intermediarios, garantizando condiciones de precios y pagos justos y estables.

La compañía también ejecuta el programa ‘Del Campo al Campo’ mediante el cual proporciona abono orgánico gratuito para los cultivos de los pequeños agricultores proveedores. Con esta iniciativa se mejora la nutrición de la tierra y la producción aumentó en un 30 por ciento.

El insumo se elabora con los residuos orgánicos, tales como cáscaras y restos de frutas y verduras, que resultan de los procesos productivos de la empresa.

Una operación sostenible no solo ayuda a la empresa a mejorar sus indicadores ambientales, sino que también le ayuda a ser más eficiente y a reducir sus costos de producción.

PARA SU OPERACIÓN, Productos Olé utiliza frutas y verduras ecuatorianas que vienen directamente del campo.

Foto cortesía PepsiCo

Foto cortesía PepsiCo

2.252 productos

alimenticios contaban con certificación orgánica hasta septiembre pasado, entre los cuales constan café, frutas, palma aceitera, chocolate, panela, infusiones, deshidratados y snacks.

“Mensualmente, entregamos 2.400 kilogramos de abono orgánico de manera gratuita, fortaleciendo así la cadena alimentaria local y apoyando la agricultura sostenible. Este círculo virtuoso 360 nos permite mejorar la calidad de las frutas y vegetales que son claves para conseguir el máximo sabor en nuestros productos”, afirma Vega.

ORGANIC LIFE comercializa huevos orgánicos certificados de gallinas libres de jaula.

Algunas empresas enfocan su visión sostenible a través de la producción orgánica. Tal es el caso de Organic Life, que tiene diez años de trayectoria ofreciendo en su portal web una amplia gama de alimentos producidos libre de químicos.

La producción de huevos orgánicos certificados de gallinas libres de jaula y el cultivo de frutilla orgánica, son los productos estrella del negocio que también se comercializan en una cadena de supermercados.

Para garantizar las características de sus productos, la empresa cuenta con plantaciones propias ubicadas en Amaguaña con una extensión de 40 hectáreas y también trabaja con pequeños productores de vegetales que tienen parcelas certificadas, cumpliendo así altos estándares de calidad y sostenibilidad.

“Tenemos auditorías regulares por parte de Agrocalidad y por organismos certificadores reconocidos internacionalmente, ellos verifican que nuestras prácticas de producción cumplan con

LA EMPRESA Arsaico cuenta con producción propia en su mayoría y de asociados, que cumplen con estándares certificados.

todas las normativas orgánicas establecidas”, asegura Viviana López, gerente general y propietaria de Organic Life.

Otra alternativa libre de químicos en el mercado nacional es Arsaico, ubicada en el cantón Chambo y que lleva 26 años ofreciendo productos hortícolas de la sierra con la marca ES.VI.DA.

La empresa cuenta con cuatro hectáreas de cultivo bajo invernadero y extensiones a campo abierto en pequeña escala, pero, si surge la necesidad de una producción más grande dispone de 15 hectáreas de cultivos externos.

En el transcurso de su trayectoria, Arsaico ha certificado sus procesos de producción conforme a las normativas or-

gánicas, y es sometido a auditorías de control realizadas por autoridades locales, así como por firmas certificadoras.

“Nuestro propósito es generar biodiversidad al producir alimentos mineralizados manteniendo el equilibrio biológico de la naturaleza al brindar salud y bienestar al consumidor porque amamos la vida”, indica Alex Sancho, gerente de la compañía.

Sin embargo, el ejecutivo reconoce que falta mucho por hacer para generar una verdadera cultura de consumo orgánico en el país, que pasa por incentivos para los agricultores y de información para los consumidores, entre otras acciones.

el consumo

de los recursos

naturales y ser más eficiente en los procesos de producción. En Ecuador se impulsa la implementación de este modelo sustentable.

DDE ACUERDO con estimaciones del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), hasta el 2050 la humanidad consumirá el equivalente a los recursos naturales de tres planetas como la Tierra sino cambia su modelo de producción lineal,

que consiste en extraer, transformar, consumir y desechar.

Esta proyección constituye una gran alerta para los seres humanos, pues implica que no podrán contar los suficientes alimentos, agua, energía u otro elemento básico para subsistir, a

global y en el desequilibrio climático.

Ante esta situación, el modelo de economía circular, que consiste en elaborar, consumir, reciclar y reutilizar, surge como la solución adecuada para aprovechar los recursos disponibles en la naturaleza de una forma eficiente y sostenible.

Según las Naciones Unidas, esta manera de producción no solo tiene un beneficio ambiental, reduciendo la necesidad de materia prima virgen, sino que también provocaría mayor

producción y empleo.

“Algunos estudios sugieren que la transición a una economía circular podría generar un beneficio económico neto de 1,8 billones de euros para Europa en 2030, y un valor anual de aproximadamente 624.000 millones de dólares en la India para el año 2050, en comparación con el escenario lineal actual”, indica el organismo.

En América Latina y el Caribe, en cambio, se prevé que el nuevo modelo podría crear un incremento neto de 4,8 millones de puestos de trabajo.

Por este triple impacto: ambiental, económico y social, los países están dirigiendo sus acciones hacia la implementación de la economía circular en sus diferentes actividades productivas, y Ecuador no es la excepción.

En nuestro país se aprobó la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, en julio de 2021, y un año más tarde se promulgó el respectivo reglamento. El objetivo es establecer un modelo productivo más sostenible, al promover criterios y mecanismos específicos para implementar principios de ecodiseño, producción y consumo amigable con el ambiente.

“Además, se busca reducir la generación de residuos, fomentar la gestión integral e inclusiva de residuos, y promover políticas públicas y financiamiento”, destaca el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Para impulsar a las empresas del país a cambiar hacia un modelo productivo circular, la Cartera de Estado también ejecuta acciones. Una de ellas son los incentivos fiscales como una deducción adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta para las empresas que cuenten con programas, fondos y/o proyectos de prevención, protección, conservación, bioemprendimientos, restauración y reparación ambiental.

Asimismo, se desarrollan jornadas

de capacitación y asistencia técnica, y se promueven alianzas público-privadas para la ejecución de proyectos innovadores en gestión de residuos y uso eficiente de recursos.

En Ecuador hay un gran potencial para la reutilización de residuos. En el 2022, se estimó que a nivel nacional se generaron 13.981 toneladas de desechos cada día, que dieron aproximadamente 5,1 millones de toneladas anuales.

De este total, el 59,6 por ciento correspondió a desechos orgánicos y el porcentaje restante (40,4 por ciento) a inorgánicos, tales como plásticos, cartón, papel, vidrio, metales, entre otros, de acuerdo con datos del Ministerio del Ambiente.

Solo en productos elaborados con resinas plásticas, el país desechó más de 1.300 toneladas diarias, las cuales pueden ser aprovechadas en la producción de nuevos artículos, debido a las propiedades, flexibilidad y composición de este material.

Una situación que se puede repetir con los otros residuos inorgánicos tomando en consideración que de los 221 gobiernos autónomos descentralizados en el territorio nacional, 128 aplican o desarrollan alguna iniciativa enfocada en la recuperación y aprovechamiento de desechos sólidos.

El sector empresarial juega un rol protagónico en la implementación de la economía circular siempre que las acciones estén sustentadas en su visión corporativa. Un ejemplo de ello es Arca Continental Ecuador que lleva adelante el programa ‘Un Mundo sin Residuos’, en conjunto con Coca-Cola. La iniciativa se sustenta en tres ejes: diseño de empaques sostenibles,

Según las Naciones Unidas, el modelo de economía circular no solo tiene un beneficio ambiental, sino que también provocaría mayor producción y empleo en diferentes regiones del mundo.

recolección y reciclaje. Además, genera alianzas estratégicas con otras organizaciones para contribuir con el medio ambiente.

La empresa ofrece sus productos en empaques elaborados con plástico PET y vidrio, que tienen una vida útil de hasta 10 años y pueden utilizarse hasta 50 veces. También ha innovado en algunas líneas para elaborar envases con materia prima cien por ciento reciclada.

El compromiso de la compañía hasta el 2030 es recolectar una botella de PET por cada envase que pone en el mercado y transformar ese material en nuevas botellas hasta en un 50 por ciento de resina reciclada.

Ecuador, que además de su impacto positivo en el medio ambiente, son 30 por ciento más económicos porque solo se paga por el líquido”, explica Alexandra Chamba, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental Ecuador.

En esta misma línea está Tetra Pak,

13.981 toneladas de desechos al día se generó en el Ecuador durante el 2022. De este total, el 40,4 por ciento correspondió a residuos inorgánicos como plástico, papel, cartón, metal, entre otros.

que promueve el reciclaje y la transformación de residuos en nuevos materiales a lo largo de su cadena de valor.

Gracias a ello, en el último año la tasa de recuperación de sus envases posconsumo alcanzó el 31 por ciento, lo que equivale a 186 millones de unidades.

Como el material recuperado no se puede usar en la elaboración de nuevos envases de Tetrapak, la empresa invierte en plantas transformadoras. Una de ellas es Ecuaplastic que produce polialuminio con el cual se fabrican planchas, techos, pisos, paredes y mobiliario.

La capacidad instalada en esta planta, que ha mantenido una alianza con Tetra Pak Ecuador por más de 10 años, ayuda a cubrir la recuperación de los envases puestos en el mercado, creando nuevas aplicaciones y usos del material.

“Desde 2017 hemos reemplazado 1.700 millones de botellas con la venta de nuestros envases retornables en

Para lograrlo, la compañía ha establecido acuerdos con aliados claves y asociaciones de recicladores.

Así, otras empresas en el país también ejecutan programas alineados con la sostenibilidad que contribuyen con la implementación de la economía circular, un modelo que se está expandiendo en los diversos sectores productivos.

A través de la simbiosis industrial empresas ecuatorianas han encontrado soluciones para reducir su huella de carbono y ser más eficientes en sus procesos productivos.

L‘LA BASURA DE UNOS es el tesoro de otros’. Con esta frase se puede explicar la simbiosis industrial, una operación en la cual dos o más empresas se benefician mutuamente del intercambio de residuos o subproductos para utilizarlos como insumos.

Los procesos industriales generan desechos, tanto de materias primas como de agua, los cuales deben recibir un manejo adecuado para su disposición final o tratamiento. En ambos casos representan inversiones para las empresas, que se suman a los costos

operativos del negocio.

La simbiosis industrial cambia este esquema generando grandes beneficios. El principal está en el aspecto ambiental, debido a que reduce el volumen de desperdicios en los rellenos sanitarios y disminuye el uso de materias primas nuevas.

También tiene un impacto positivo en el ámbito empresarial. Un estudio del Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial de España indica que la reutilización de residuos gracias a la simbiosis podría generar un ahorro de 1,4 billones

UNACEM ECUADOR usa desechos de otras industrias para el coprocesamiento de combustibles y materias primas alternativas.

de euros anuales a las compañías de la Unión Europea.

Esta práctica no es una novedad en el Ecuador. La cementera Unacem lleva más de una década trabajando en el coprocesamiento de combustibles y materias primas alternativas usando los desechos de otras industrias.

En el 2023, un 30 por ciento de las mezclas de combustibles de la empresa provino de aceites usados y biomasas. Mientras que, del total de óxido de hierro mineral requerido para la producción de clínker, un 99 por ciento correspondió a la escoria que genera la industria siderúrgica.

Unacem también mantiene convenios de cooperación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra, Otavalo y

Foto cortesía Unacem EcuadorCERVECERÍA NACIONAL

entregará 28.000 m3 de agua tratada y filtrada en sus instalaciones para la fabricación de concreto.

la Prefectura de Imbabura, para implementar un sistema de gestión que permite el aprovechamiento e industrialización de los residuos sólidos urbanos.

El coprocesamiento en hornos cementeros coadyuva a una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la mitigación del cambio climático, asegura Patricio Díaz, gerente de Sostenibilidad Unacem Ecuador.

Solo el año pasado, la empresa dejó de emitir 26.848 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente por el uso de combustibles alternos.

Dos grandes compañías del país se sumaron a la simbiosis industrial. Cervecería Nacional y Holcim Ecuador establecieron una colaboración estratégica a fin de fomentar la reutilización responsable del recurso hídrico.

Con este acuerdo, el agua tratada y filtrada en las instalaciones de la cervecera se someterá a rigurosos procesos de desinfección para ser utilizada por la cementera en el proceso de fabricación de concreto.

“Esta apuesta sostenible de ambas organizaciones facilitará la reutilización y reintegración de 28.000 m³ de agua en un periodo de cinco años, la primera etapa iniciará en la cervecera en Pascua-

2021

Simbiosis Industrial EC, una herramienta digital que busca conectar empresas que generan materiales residuales con otras que puedan aprovecharlos como materias primas alternas.

les”, explica Sandra Cañizares, gerente de Marca Corporativa, Comunicación y Sostenibilidad de Cervecería Nacional.

Esta acción se enmarca en el compromiso de la cervecera de optimizar el uso del recurso hídrico en todas sus operaciones. En la actualidad, la compañía usa 2,3 litros de agua para producir un litro de cerveza y la meta es lograr una relación uno a uno.

Además, uno de los objetivos fundamentales de la empresa es reducir su huella de carbono en un 25 por ciento hasta el 2025, y alcanzar la elimina-

ción total de sus emisiones de CO2 para el 2040.

Desde el lado de Holcim Ecuador este acuerdo representa una reducción en el consumo de agua fresca en sus procesos productivos, que es uno de los objetivos de la empresa.

En la actualidad, la cementera ya había logrado reducir en un 17 por ciento este indicador gracias a la implementación de máquinas recicladoras y sistemas de recolección de agua lluvia.

“Una de las materias primas fundamentales para la fabricación de concreto es el agua. Por eso la empresa, ha estado impulsando iniciativas para el cuidado de este recurso”, manifiesta Elvira Tovar, coordinadora de Ambiente de Holcim Ecuador.

Los 28.000 m³ de agua que entregará Cervecería Nacional equivalen al consumo de 1.023 personas o al volumen de líquido en 11 piscinas olímpicas, lo cual garantizará el acceso a agua limpia para todos los consumidores.

HOLCIM ECUADOR ha reducido en un 17 por ciento el consumo de agua fresca para su producción de concreto.

En un contexto general, la visión ambiental y la meta de sostenibilidad de la cementera se centran en reducir de manera significativa su huella de carbono y promover prácticas que beneficien a las personas y a la naturaleza.

Foto cortesía Cervecería Nacional

Los desechos peligrosos y la basura electrónica generan gran atención en el mundo, debido al impacto que provocarían en el ambiente si no tienen una gestión especializada y técnica.

TODA ACTIVIDAD productiva genera desechos, orgánicos o inorgánicos, que deben ser recolectados para su disposición final en los rellenos sanitarios. Sin embargo, en ocasiones, estos residuos son considerados peligrosos por sus contenidos tóxicos, inflamables, explosivos, corrosivos o con riesgo biológico.

De acuerdo con una estimación de investigadores de España, en el mundo se producen entre 300 y 500 toneladas anuales de estos desechos especiales, que provienen especialmente de las industrias manufactureras y de las empresas de servicios.

Estos residuos peligrosos generan una preocupación global por el gran impacto que pueden provocar en el medio ambiente. Por ello, se han establecido protocolos para su recolección, acopio, transporte y tratamiento técnico.

Ecuador no es ajeno a esta realidad y desde el 2018 estableció el Programa Nacional de Gestión de Químicos (PNGQ), a través del cual hasta el momento se logró

EN EL 2023, Incinerox recolectó y manejó 11.200 toneladas de residuos peligrosos.

la eliminación de 239 toneladas de plaguicidas obsoletos y envases vacíos, de 58 toneladas de residuos con posible contenido de Compuestos Orgánicos Persistentes y de 569 kilogramos de desechos con mercurio.

Además, existen en el país más de 130 gestores ambientales autorizados para el manejo de sustancias peligrosas. Uno de ellos es Incinerox, que tiene 24 años de experiencia en la gestión de residuos de los sectores petrolero, minero, farmacéutico, alimenticio, cosmético, metalúrgico, automotriz, agrícola y ganadero, de salud, transporte, entre otros.

Para sus clientes, la empresa ofrece soluciones ambientales para la recolección, transporte y tratamiento de los desechos especiales en sus plantas industriales ubicadas en Quito y Santa Elena.

En estas infraestructuras realiza los servicios de reciclaje, estabilización, recuperación y revalorización, destrucción, bajas de inventarios, gestión de sanitarios, incineración y celda de seguridad, con los equipos e instalaciones adecuadas.

“Para todos estos procesos contamos con los permisos y licencias ambientales que facultan y avalan nuestras operaciones por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica”, manifiesta Natalia Hermida, gerente general de Incinerox.

Adicionalmente, la compañía opera bajo estándares de gestión certificados, tales como la ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de medio ambiente y la ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo.

En el 2023, la empresa recolectó y manejó 11.200 toneladas de residuos peligrosos, lo cual mantiene la tendencia positiva en la demanda de sus servicios en los últimos años.

“Este aumento refleja una crecien-

Foto cortesía Vertmonde

VERTMONDE realiza el manejo de dispositivos electrónicos en desuso para el aprovechamiento de materiales reciclables y la correcta disposición de los desechos.

te conciencia en la sociedad ecuatoriana sobre la importancia crítica de una gestión responsable de los desechos para la protección del medio ambiente y la salud pública. Adicional, esto se debe también a las exigencias normativas que progresivamente son más rigurosas por parte de la autoridad ambiental”, indica Hermida.

Otro desecho de atención en el mundo es la basura electrónica, debido a la demanda creciente de los dispositivos de este tipo por la mayor tecnología y conectividad digital de la sociedad.

Según las Naciones Unidas, en el 2022, la humanidad generó 62 millones de toneladas de residuos electrónicos y con la tasa de crecimiento actual se prevé que esta cifra llegue a las 82 millones de toneladas para el 2030.

Pero, la preocupación esencial viene

En Ecuador existen más de 130 gestores ambientales autorizados para el manejo de sustancias peligrosas, que cuentan con infraestructuras y equipos especializados.

por el lado de la disposición final de los desechos. Se estima que solo el 22,3 por ciento de la basura electrónica es reciclada, dejando un gran volumen sin reutilizar y aumentando el riesgo de contaminación por los componentes que tienen los celulares, computadoras, baterías y demás dispositivos en desuso.

Estos desperdicios también demandan un manejo especializado y Ecuador cuenta con empresas que ofrecen este servicio. Vertmonde es parte de este segmento con su solución todo en uno para la gestión circular de electrónicos.

La compañía realiza un proceso técnico de reciclaje, a más de ello se encarga de la movilización de los desechos y de la gestión y administración de activos, incluyendo el refurbish (acondicionamiento) de equipos no obsoletos.

“Finalmente, proveemos el único servicio certificado de sanitización de información, que garantiza a nuestros clientes que no habrá filtraciones de información y que se cumpla con la ley de protección de datos inclusive al momento de desechar sus residuos”, asegura Jhoanna Rosales, directora de Triple Impacto de Vertmonde.

La empresa cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, y está certificado bajo los estándares R2 de reciclaje responsable de residuos electrónicos.

Para la ejecución de proyectos permanentes de economía circular, se requiere el compromiso corporativo de las empresas a fin de destinar los recursos necesarios para la implementación de las iniciativas.

100.000 millones de toneladas de materiales vírgenes que se extraen de la Tierra cada año, solo el 7,2 por ciento vuelve a la economía en forma de materiales reciclados. Así lo revela el informe de Brecha de Circularidad 2023, elaborado por la organización Circle Economy en colaboración de la consultora Deloitte.

Estas son malas noticias no solo por el bajo nivel, sino por la tendencia negativa del indicador. En el informe del 2018, se registró una recuperación del

9,1 por ciento y para el 2022 se llegó al 8,6 por ciento.

Uno de los factores principales para esta incipiente circularidad es la inversión que demanda la ejecución de proyectos ‘verdes’ permanentes. Por el lado privado, esta acción requiere un compromiso corporativo hacia la sostenibilidad para canalizar los recursos económicos necesarios.

Así lo entendió Novacero, que reconoce la importancia de gestionar adecuadamente el material que antes no

se empleaba en la producción de acero limpio debido a la presencia de componentes no ferroso.

Por ello, la empresa implementó su Planta de Recuperación de Residuos, a través de la cual desechos sólidos urbanos como el caucho, madera, plástico, espuma, fibra, textiles, papel y cartón, que regularmente no eran reciclados, se transforman en CDR, usado principalmente como combustible sólido alternativo en otros procesos productivos.

Además, permite recuperar aluminio, cobre y acero inoxidable, que se convierten en materia prima de gran

LA PLANTA DE RECUPERACIÓN de Residuos de Novacero, que representó una inversión de tres millones de dólares, evita que 12.000 toneladas anuales de desechos se conviertan en basura.

LAS BOTELLAS PET pos consumo son la materia prima de la planta de transformación de Origin®, que procesa entre 1.000 y 1.200 toneladas al mes.

utilidad para otras industrias, así como también se reutilizan los desperdicios electrónicos para fomentar la minería inversa, explica el gerente general de No vacero, Ramiro Garzón.

La inversión de la planta ascendió a los tres millones de dólares y evita que 12.000 toneladas anuales de desechos se conviertan en basura, prolongando su vida útil.

Pero esta no es la única acción en este sentido. La compañía ha realiza do inversiones para mejorar sus proce sos productivos, promover la reutiliza ción de residuos y ser más eficientes en el consumo de recursos.

“Hasta la fecha, la empresa ha pro rida a través de su red de recicladores y dos los materiales generados, gracias a