Posgrados

Industria pesquera

Industria de balanceados Economía circular

Posgrados

Industria pesquera

Industria de balanceados Economía circular

EDICIÓN 73

AMPLIAR EL CONOCIMIENTO es una búsqueda constante del ser humano. Anteriormente, se realizaba a través de viajes para conocer nuevas culturas o leyendo libros, pero con la globalización que vive la sociedad esta visión ahora es más extensa y la educación de cuarto nivel es una muestra de esta transformación.

En la actual edición de Revista Enfoque mostramos cómo los programas de posgrados en el Ecuador se abren a la internacionalización para brindar un segundo título reconocido en otro país y, lo más importante, fortalecer el perfil académico de los profesionales.

Las clases con profesores extranjeros, la implementación de cursos avalados por instituciones educativas de gran prestigio y hasta la posibilidad de permanencia en el exterior, permite a los estudiantes insertarse en redes de conocimientos y de investigación, a más de conseguir oportunidades laborales. La educación online también contribuye a romper las fronteras físicas y las universidades están fortaleciendo esta modalidad de aprendizaje.

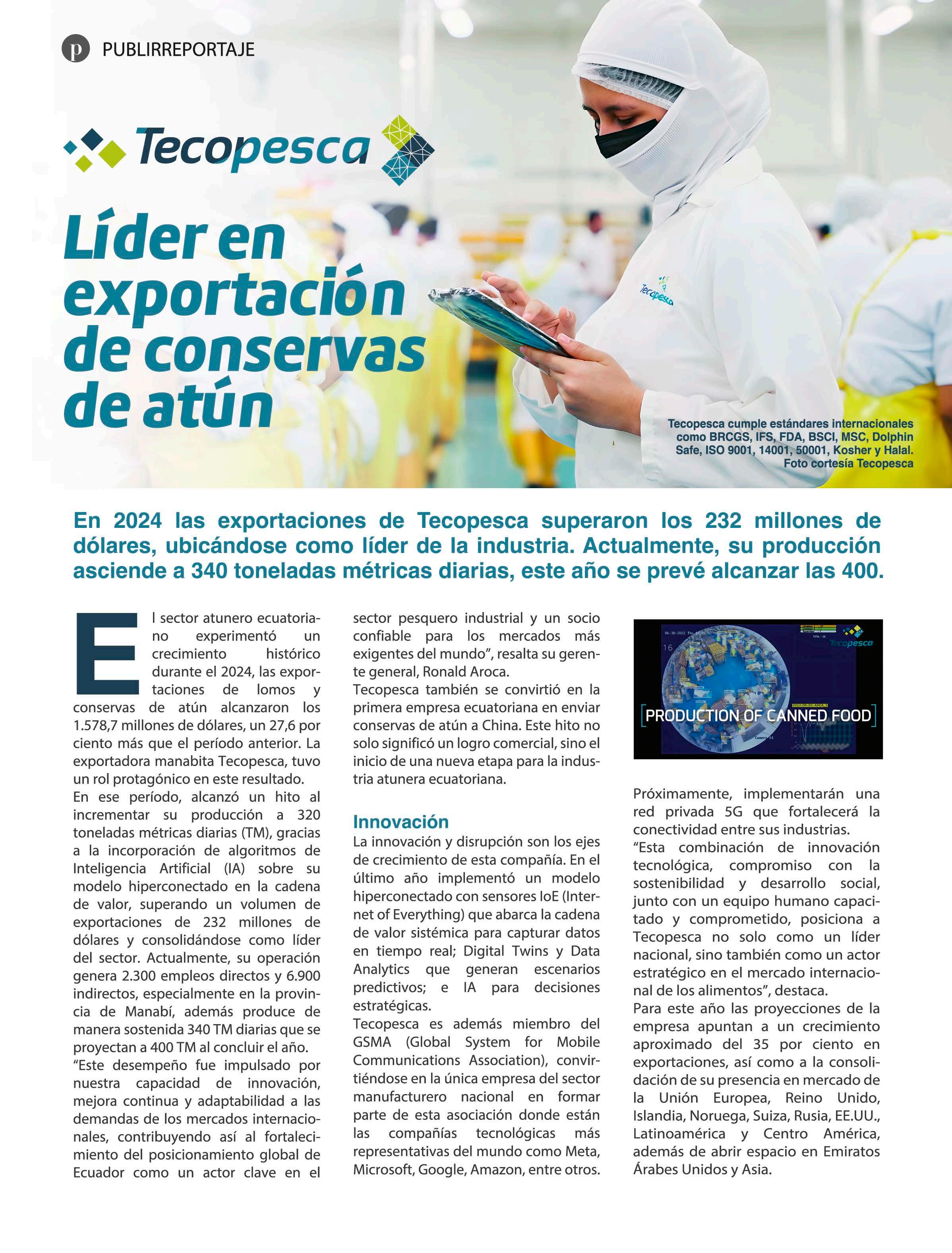

Cambiando de páginas, tenemos buenas noticias en la industria pesquera ecuatoriana, la cual se ha consolidado como un líder mundial, no solo en producción y exportación de atún, sino también en sostenibilidad y en combate contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Otra tendencia positiva se avizora en el ámbito ambiental, pues Ecuador cuenta con una estrategia definida para una verdadera implementación de la circularidad en su economía. Esto se complementa con varias iniciativas de empresas que están ejecutando acciones para la reutilización de plásticos, agua y otros residuos en procesos productivos y en la elaboración de nuevos productos.

Sin duda, una edición que aumenta la esperanza de mejores días para el país.

EDITORIAL•VISTAZO

Director Editorial y Gerente General: Francisco Alvarado González

Editor: Fausto Lara Flores

Reporteros: Cecibel Serrano y Sandra Armijos

Corrección: Henry Almeida

Fotografía: César Mera, Shutterstock y cortesía

Director de Arte: Daniel Valverde López

Diagramación: Juan Yépez

Jefe Nacional de Ventas: Ángel Seixas aseixas@vistazo.com

Quito Paola Cortez pcortez@uio.vistazo.com

Ventas y Clasificados: Editorial Vistazo

Guayaquil: (04) 2327-200; 2328-505

Quito: (02) 3985-700

SIMBOLOGÍA i Información o Opinión e Entretenimiento p Publicidad

Publicación de Editores Nacionales S.A.

Las Notas de Crédito desmaterializadas del Servicio de Rentas Internas (SRI), que reciben los contribuyentes que tiene un saldo a favor en el año fiscal, pueden convertirse en dinero en efectivo, a través de la plataforma de Liquidez.ec.

La empresa tiene el respaldo del Grupo ANDERSEN y ofrece una herramienta para recuperar los saldos tributarios.

Los dueños de las notas de crédito deben ingresar al portal web de Liquidez.ec para cotizar los documentos. Una vez obtenida la oferta económica, se registra la cuenta bancaria del titular, se endosan los documentos y se firma el acuerdo de compra. El dinero es transferido en minutos. “Como es una transacción cien por ciento virtual, se puede realizar desde

cualquier parte de Ecuador o incluso fuera del país”, asegura el gerente general de Liquidez.ec, Gianpaolo Lauri.

En la actualidad, muchos trabajadores bajo relación de dependencia, emprendedores, profesionales independientes que facturan y empresas, desconocen que tienen derecho a la devolución de valores en casos de pagos en exceso de impuestos, de beneficios tributarios o de ajustes en declaraciones fiscales.

50 MILLONES de dólares en notas de crédito adquirió Liquidez.ec durante el 2024.

El SRI ofrece dos opciones para la devolución de los saldos tributarios: la transferencia del dinero a una cuenta bancaria y a través de Notas de Crédito desmaterializadas. La primera está sujeta a la disponibilidad de recursos estatales; mientras que en la segunda, el contribuyente recibe el certificado en 30 días.

La firma surcoreana LG Electronics y la empresa de soluciones en climatización SAIRE anunciaron la apertura de su nueva tienda de experiencia en Quito. El local, que combina showroom y punto de venta, fue inaugurado con una demostración de las últimas tecnologías en climatización inteligente de la mano de expertos de ambas compañías.

El nuevo centro se enfoca en soluciones HVAC (por sus siglas en inglés: Heating, Ventilation and Air Conditioning) que significa calefacción, ventilación y aire acondicionado. Estas tecnologías son fundamentales para el confort térmico, la eficiencia energética y la calidad del aire en espacios interiores, en hogares, negocios y diversos tipos de industrias.

Con el compromiso de seguir transformando la educación, la red de colegios internacional Innova Schools colocó la primera piedra de su próxima sede en La Aurora, en el cantón Daule.

Este proyecto forma parte de su plan de expansión en el país, que prevé alcanzar 32 unidades operativas hasta el 2034.

La inversión aproximada para este plantel, que es el primero de Innova Schools en la región Costa, es de ocho

millones de dólares, monto destinado a la construcción de infraestructura y equipamiento tecnológico. Daniel Buchelli, CEO de Innova Schools, indica

que este nuevo punto estará habilitado para el año lectivo 2026-2027 y proyecta recibir más de 500 estudiantes, lo cual generará 68 plazas de empleo en la zona.

8

MILLONES de dólares es el monto inicial que se empleará en la construcción de Innova Schools

La Prefectura del Guayas en convenio con el Instituto Tecnológico Escuela de los Chefs desarrollaron una investigación, a través de la cual elaboraron materias primas y productos alimenticios a base de la gramínea.

Guayas es la principal provincia productora de arroz en el Ecuador con alrededor de 270.000 hectáreas sembradas, de las cuales dependen económicamente miles de familias. Sin embargo, estos productores son parte del quintil de menos ingresos en el país. Ante esta realidad, la Prefectura del

Guayas suscribió un convenio con el Instituto Tecnológico Escuela de los Chefs para elaborar una investigación, con el objetivo de impulsar la innovación y el desarrollo de productos derivados de la gramínea.

Luego de meses de trabajo, en el cual se aplicó una metodología mixta con revisión documental y desarrollo experi-

▪ DE IZQ. A DER. Santiago Granda, Rector del Instituto Tecnológico Escuela de los Chefs; Igor Burlutskiy; investigador; Marcela Aguiñaga, Prefecta del Guayas; Daniela Valverde; investigadora; y Doménica Señalin, investigadora.

mental, los resultados fueron positivos con la consecución de materias primas para elaborar diversas categorías de productos, entre salados, dulces y fermentos. "Creemos firmemente en el campo y en el poder de la innovación para hacer cosas diferentes. Ahora, con esta investigación podemos generar valor agregado en la cadena productiva del arroz para mantener y producir empleo", manifestó la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.

A la presentación de los resultados

de la investigación asistieron representantes de los industriales arroceros, del sector alimenticio, hoteleros y de la academia, quienes conocieron de primera mano el trabajo de los investigadores: los chefs Daniela Valverde, Doménica Señalin e Igor Burlutskiy.

Una de las materias primas fruto de ese trabajo fue la harina de arroz en dos variedades. La primera, elaborada a través de la pulverización de los granos y, la segunda, usando el bagazo de la leche de arroz. Con este insumo se pueden preparar galletas o macarrones, por ejemplo.

También se destacó el papel de arroz con el cual se pueden elaborar snacks o crocantes. Otros de los productos son el alcohol, gomitas, mermeladas, helado y el arroz deshidratado para preparación instantánea.

"Se han aplicado varias técnicas como extrusión, fermentación y parbolizado. Pero, lo más importante es que hemos establecido procesos de producción innovadores para el arroz", destacó Santiago Granda, director de la Escuela de los Chefs.

Los resultados de la investigación fueron presentados

a representantes de los industriales arroceros, del sector alimenticio, hoteleros y de la academia. La intención es lograr el desarrollo comercial de los productos.

Para el desarrollo de estos productos también se tomó en consideración las nuevas tendencias alimenticias. Así, los investigadores incluyeron aspectos al evento, indicó que ahora se debe trabajar de forma articulada para desarrollar estos productos.

DE ARROZ, snacks o crocantes, mermeladas y alcohol son algunos de los productos con valor agregado, derivados del arroz.

nutricionales, de facilidad de consumo, libre de gluten y de lactosa, entre otras características.

"Esta investigación es el comienzo de un gran camino. El siguiente paso es invitar a las industrias y cadenas productivas para que se embarquen a esta iniciativa y elaboren estos productos y los comercialicen", resaltó la prefecta Marcela Aguiñaga. Palabras que fueron acogidas de forma favorable por el sector privado. Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador, quien asistió

“La investigación es positiva, porque consumir el arroz convencional no es suficiente, al darle valor agregado ofrecemos alimentos que desde el punto de vista nutricional favorecen a la población y ayudamos al productor”, agregó el directivo.

Con esta iniciativa, la Prefectura del Guayas aumenta el potencial productivo de la gramínea, reduce las pérdidas post cosecha y mejora la competitividad del producto en el mercado, a la par incrementa la rentabilidad y el impacto económico en las zonas del cultivo.

▪ EL SUMMIT de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Enfoque congregó a más de 500 asistentes.

▪ CHRISTINA MURILLO, titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), habló sobre el aporte de las cooperativas a la inclusión financiera.

•

César Mera

Fotos

Revista Enfoque organizó el 21 de mayo el I Summit de Cooperativas de Ahorro y Crédito en Guayaquil. Autoridades, expertos, catedráticos y gerentes de las entidades participaron de charlas y paneles sobre inclusión financiera, digitalización, financiamiento con perspectiva de género, IA, entre otros temas.

▪ MÓNICA NICOLALDE, gerente general de la COAC 23 de Julio (i); Jeaneth Chávez, gerente general del COAC CACMU; y Catalina Pazos, líder de la Maestría en Dirección Financiera de la Escuela de Negocios de la UTPL.

▪ GEOVANNY BAÑOS, subgerente de TI del COAC Riobamba (i); Rosa Barragán, gerente general de ETIKOS COAC Jardín Azuayo; y Sebastián Terán, Head of Growth & Customer Success de Denarius.

En el Ecuador, las universidades han adoptado estrategias sólidas de internacionalización que permiten a los estudiantes insertarse en redes de conocimiento, investigación y oportunidades profesionales.

En un mundo interconectado, la educación de cuarto nivel se ha convertido en un puente hacia escenarios globales donde las competencias pro-

fesionales se amplían, se especializan y se validan con estándares internacionales.

Las universidades en Ecuador han entendido esta dinámica, implemen -

tando modelos de internacionalización en sus programas de cuarto nivel que benefician directamente a sus estudiantes y egresados. En el caso de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) este aspecto se contempla de manera esencial en la formación universitaria de posgrado, vinculada a su visión de artes liberales.

Una de sus estrategias centrales es la participación de docentes extranjeros que imparten en la mayoría de los casos clases presenciales. Esta dinámica es particularmente visible en maestrías como Gestión de Empresas Deportivas, Nanoelectrónica, MBA o en Inteligencia Artificial.

En la USFQ también se organizan

han implementado modelos de internacionalización en sus programas de cuarto nivel,

cursos, congresos o conferencias magistrales dictadas por expertos internacionales, que traen sus conocimientos para compartir con los estudiantes de posgrado, como sucede en las especializaciones odontológicas.

Darío Niebieskikwiat, decano del Colegio de Posgrados de la Universidad San Francisco de Quito, indica que los programas de maestría son diseñados con una perspectiva internacional desde su origen. Un ejemplo de ello es la maestría en Nanoelectrónica, que permite a los estudiantes cursar su segundo año en instituciones aliadas en Toulouse (Francia) o Calabria (Italia) integrándose a proyectos investigativos en Europa y en relación directa con la industria tecnológica.

La maestría en Física, por su parte, promueve la colaboración con investigadores europeos, permitiendo que sus estudiantes realicen estadías de investigación en laboratorios del exterior para el desarrollo de sus proyectos de tesis. En el ámbito de los negocios, la maestría en Finanzas ofrece una semana internacional, y su MBA incluye una experiencia en la institución Babson College (Estados Unidos) reconocida por su trayectoria en emprendimiento.

La formación de cuarto nivel no solo es una oportunidad para desarrollar competencias técnicas, sino también un proceso transformador en la vida profesional de cada individuo. En la Universidad de las Américas (UDLA) sus programas no solo buscan dotar a los estudiantes de conocimientos especializados, sino también forjar su carácter, consolidar su autonomía y cultivar una mentalidad de Lifelong Learning (aprendizaje continuo).

En respuesta a las necesidades emergentes del mercado global, Paola Garcés, directora de Educación en Línea de la UDLA, indica que la institución ha rediseñado varias maestrías para asegurar su relevancia y competitividad. Una de ellas es la de Experiencia de Usuario.

Este programa ha sido concebido para formar profesionales calificados

▪ LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS ha diseñado diversas estrategias para asegurar que sus programas de posgrado y de educación continua ofrezcan espacios donde se combine la perspectiva global con el impacto local.

La

internacionalización de los posgrados además de mejorar el perfil académico de los profesionales, también redefine las trayectorias laborales al conectar a los estudiantes con el mundo.

en diseño centrado en el usuario, funcionabilidad y accesibilidad. El plan de estudios incluye asignaturas clave como Design Thinking, gestión de proyectos ágiles en UX, visualización de grandes volúmenes de datos, desarrollo de aplicaciones cercanas y estrategias de marketing digital.

Además, ofrece una certificación internacional en metodologías ágiles Scrum, fortaleciendo el perfil profesional de los alumnos para entornos colaborativos y multidisciplinarios. En respuesta a las nuevas dinámicas del

trabajo remoto y la creciente colaboración transnacional, la maestría incorpora una red de docentes y mentores internacionales con experiencia en la industria y en la docencia universitaria en Europa y Estados Unidos.

Más contactos

En un avance hacia la internacionalización académica y profesional, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) alcanzó una alianza estratégica con la institución Miami Technology & Arts University (MTA),

que permitirá a sus egresados y estudiantes de posgrado acceder a un programa con un segundo título reconocido en Estados Unidos.

Los programas que ofrece la MTA, ubicada en Coral Gables, Miami, están diseñados en una modalidad en línea,

Algunas

maestrías con internacionalización brindan un segundo título reconocido en otros países, lo cual genera una ventaja competitiva a nivel educativo y laboral.

▪ UNA DE LAS ESTRATEGIAS centrales que tiene la Universidad San Francisco de Quito para lograr una mayor internacionalización es la participación de docentes extranjeros en las clases presenciales de sus programas.

en español y con flexibilidad horaria. Además de acceder a una formación académica los participantes podrán presentar su tesis y asistir presencialmente a la ceremonia de graduación en el país norteamericano, así como habilitarse para realizar prácticas profesionales en empresas ubicadas en los Estados Unidos.

Para fortalecer nuevos acuerdos con otras Instituciones de Educación Superior del extranjero, el rector de la UCSG, Walter Mera, también visitó la Universidad de Tianjin de Ciencia y Tecnología y la Universidad de Petróleo en Beijing, ambas ubicadas en China.

En esta última institución, las autoridades reafirmaron el compromiso de implementar el programa Summer Camp, que ofrecerá estancias académicas de cuatro a seis semanas para estudiantes y docentes, y una enseñanza básica de mandarín.

Alejandro Ribadeneira Espinosa

Con una trayectoria de más de 57 años en docencia universitaria, Alejandro Ribadeneira, quien también fue titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), decano y rector de varias universidades del país, analiza la importancia de los programas de doctorado en el país.

Cuál es la realidad entre la demanda y oferta actual de los doctorados en el Ecuador?

Por un lado, existe una alta demanda para obtener un Doctorado en Filosofía (PhD) por quienes desean ejercer una trayectoria y un cargo, ya sea en una institución de educación superior o en una institución pública. Por otro lado, están los profesionales que tienen la necesidad de potenciar una verdadera investigación en el país, lo cual creo que es el objetivo fundamental de un doctorado.

▪ ALEJANDRO RIBADENEIRA ESPINOSA

¿Cuál es el rol que tienen las universidades que forman a los profesionales de cuarto nivel?

Conseguir una aprobación para emitir un doctorado es una tarea titánica y compleja porque tienen que cumplir altos estándares y pasar por una serie de filtros controlados por el Consejo de Educación Superior (CES). Por ello, no son muchas las universidades que se arriesgan a ofrecer doctorados y que tienen el lujo de impartir programas de este tipo con una oferta muy amplia.

Existen diversos programas de doctorados de calidad que cumplen con las normas que establece el CES en el Ecuador, pero también hay una proliferación de ofertas que circulan en redes sociales, -que vienen desde el exterior- en su mayoría desde el área de Ciencia Sociales con una baja rigurosidad, incluso con una malla curricular totalmente en línea.

En ese sentido, ¿qué medidas debería tomar la Senescyt para controlar este tipo de títulos?

Creo que la normativa que tiene en vigencia el sistema público de educación superior es un reglamento bastante lógico, exigente y ajustado a la realidad. Por ahí

no viene el problema, sino por parte de quienes se dejan engañar con falsas ofertas y desean obtener un doctorado en instituciones que tampoco se ajustan a la realidad y exigencias del Ecuador.

¿De qué manera la investigación podría impactar de una mejor forma en el desarrollo del país?

Un proceso de investigación serio debe ayudar a resolver los problemas fundamentales del país y una dificultad básica que tiene el Estado es la generación de divisas. Si existe una política nacional de apoyo al desarrollo de la investigación, esta debe apuntar a favorecer el desarrollo productivo y social del país.

¿Cómo se puede lograr aquello?

Las investigaciones deben estar alineadas a la mejora de procesos de industrialización, generación de valor agregado, apoyo agrícola, pesquero, camaronero y de los pequeños agricultores, que permitan lograr una mayor eficiencia. Pero todo va a depender de la política que el Gobierno quiera tener hacia el impulso académico de este segmento.

Para ello, existen tres partes en este proceso: la persona, la institución y el Estado. Con esa inversión tripartita se podrían cumplir los objetivos de la política pública y también la satisfacción de la persona para ir progresando en el conocimiento de un área específica de la ciencia.

Fotos Shutterstock

¿Qué expectativas podría tener un profesional que alcanza un doctorado, cuando las plazas de empleo adecuado en el país son limitadas?

Si regresamos hace más de una década, el Gobierno invirtió dinero en muchos estudiantes para que puedan realizar doctorados en el extranjero sin mirar las alternativas de trabajo o de desempeño que había en el Ecuador.

Por ello, la política del Estado debería definir las líneas de investigación que le interesan al país, para que los profesionales puedan apuntar

“Creo que la normativa que tiene en vigencia el sistema público de educación superior es un reglamento bastante lógico, exigente y ajustado a la realidad”.

a esas áreas y una vez que regresen u obtengan su título de manera local, el Gobierno sepa cómo aprovechar esos conocimientos adquiridos.

El hecho de hacer un doctorado, únicamente pensando en que cuando tenga dicho título voy a conseguir un mejor empleo en el Ecuador no es posible. Creo que es un desperdicio de tiempo, recursos y talento.

Por

EN LA ACTUALIDAD, según el Foro Económico Mundial, más del 50 por ciento de las empresas globales contrata por habilidades, no por títulos. LinkedIn reporta que las ofertas sin exigencia de diploma han subido más del 30 por ciento en pocos años, y Deloitte advierte que el valor del título está en duda, especialmente si no evidencia un impacto real del profesional.

Para el año 2030, los algoritmos de reclutamiento ya no aplicarán filtros basados en títulos del postulante. Las entrevistas iniciales las conducirán agentes de Inteligencia Artificial que escanean trayectorias, habilidades, proyectos realizados y la solidez de las redes profesionales.

Los currículums han mutado a portafolios vivientes y las plataformas de trabajo por encargo han reemplazado a los empleadores tradicionales.

Frente a un escenario donde la información se automatiza, los sistemas aprenden y el diploma pierde valor transaccional, resignificar el aprendizaje se vuelve imprescindible.

En esta economía líquida y descentralizada, donde todo cambia antes de asentarse, los modelos lineales de carrera ya no son la norma. El título universitario como “llave de entrada” ha perdido fuerza simbólica. Lo que importa no es lo que estudiaste, sino cómo resuelves lo incierto, qué tan rápido puedes reaprender, con quién colaboras y qué eres capaz de construir.

En ese sentido, la educación superior avanza por esa misma vía. Hoy, las maestrías adoptan formatos más flexibles: microcredenciales, trayectorias modulares y proyectos aplicados. El

aula se transforma en una comunidad crítica, y lo digital en entorno de personalización y acceso continuo.

Pero este no es solo un cambio técnico, es también un cambio cultural. Entramos en una ecología del aprendizaje mediada por sistemas que “aprenden” y que moldean decisiones, hábitos y modos de pensar.

El conocimiento ya no está contenido: fluye. Ya no vive solo en libros ni aulas, sino también en redes, flujos y conversaciones. Las máquinas redactan, corrigen, evalúan y muy pronto enseñarán.

Frente a un escenario donde la información se automatiza, los sistemas aprenden y el diploma pierde valor transaccional, resignificar el aprendizaje se vuelve imprescindible. Lo que hoy marca la diferencia no es lo que sabes, sino cómo lo transformas y qué haces con eso en tu comunidad.

Algunas maestrías aún pueden ofrecer algo radicalmente humano: la posibilidad de repensarse. Por eso, lo que importa no es el diploma, sino lo que transforma.

Una maestría vale cuando amplía tu mirada, fortalece tu criterio y conecta tu trabajo con un propósito. Cuando te saca de la repetición y te devuelve al sentido.

Cuando te entrena para colaborar, anticipar preguntas y construir una voz propia en medio del ruido. Porque en una era automatizada, el valor no está en el diploma. Está en lo que eres capaz de volver significativo.

En tiempos donde lo predecible lo hace una máquina, la diferencia la marca quien piensa con profundidad, se atreve a aprender más allá de lo evidente y actúa con propósito.

Hasta el 2024, la Universidad Regional Autónoma de Los Andes contaba con un registro de más de 500 artículos indexados en revistas como Scopus y Web of Science, gestionadas por SCImago.

La producción científica en las universidades es un elemento fundamental para impulsar el avance del conocimiento, contribuir al desarrollo de soluciones a problemas actuales y fortalecer la formación de profesionales competentes. Adicional a ello, contribuye a mejorar el posicionamiento de las instituciones educativas a nivel nacional e internacional.

En un compromiso con mejorar el conocimiento, durante la última década, la Universidad Regional Autónoma de Los Andes (Uniandes) ha trabajado por incrementar sus investigaciones académicas. En el 2017, la universidad registró siete publicaciones científicas,

mientras que a finales del 2024 esta cifra ascendió a más de 500 artículos indexados.

Su trabajo se encuentra articulado entre docentes, investigadores, estudiantes y autoridades. Sus resultados se agrupan en cuatro dominios que aportan directamente al bienestar humano y al desarrollo sostenible:

Salud y medio ambiente: estudios genéticos, investigaciones sobre parasitismo, nutrición infantil, contaminación por metales pesados en agua y alimentos, así como contaminación química derivada del uso de pesticidas y agroquímicos.

Derecho y sociedad: proyectos enfocados en la protección de datos perso-

▪ EL TRABAJO INVESTIGATIVO de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes se encuentra articulado entre docentes, investigadores, estudiantes y autoridades.

nales, el bienestar animal y el enfoque de género, incluyendo investigaciones sobre violencia de género.

Administración y negocios: el Centro de Innovación Empresarial impulsa proyectos sobre contabilidad 5.0, sostenibilidad empresarial y transformación digital.

Tecnología y educación: desarrollo de software y aplicaciones basadas en inteligencia artificial para optimizar procesos en instituciones educativas y organismos de control.

En cumplimiento de diversos requisitos internos y externos educativos, el cuerpo docente de Uniandes posee un porcentaje significativo con título de PhD. Además, la universidad realiza capacitaciones semestrales en metodologías de investigación científica, redacción académica y desarrollo de proyectos, fortaleciendo permanentemente las competencias investigativas de sus docentes.

Las universidades reinventan sus programas de maestrías para responder a los desafíos actuales, adaptándose a las necesidades del mercado laboral y al estilo de vida de los nuevos profesionales.

En una época marcada por la transformación digital, la automatización, el trabajo remoto y la necesidad de habilidades blandas, las universidades y profesionales enfrentan constantemente el reto de reinventarse.

Desde el sector educativo, existen nuevas propuestas académicas adapta-

das al contexto actual. Esta evolución no solo responde a la necesidad de modernizar contenidos o incorporar tecnologías, sino también a una transformación hacia el desarrollo profesional, económico y social del país.

Con un enfoque interdisciplinario que permite a los profesionales abordar los retos contemporáneos, la Uni-

versidad Ecotec cuenta con maestrías en modalidades presencial e híbrida y modelos en línea que se adaptan a las nuevas tecnologías, realidades y formas de trabajo en el país. Asimismo, estos programas atraviesan una constante renovación para estar al frente de estos cambios.

Un ejemplo es la maestría de Gestión Financiera, que en la actualidad incluye el análisis de fintech y de otros elementos como activos digitales blockchain y cripto activos.

Mario Cuvi, director ejecutivo de Posgrado de Universidad Ecotec, indica que otra innovación se ve reflejada en la maestría en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías la cual permite desde la perspectiva jurídica, adaptarse a la proyección de datos de la propiedad intelectual al área fintech y otras que

van desarrollándose con una nueva economía digital.

La digitalización e implementación de nuevos modelos de negocio también ha demandado una constante mejora en los programas de cuarto nivel, para incorporar competencias digitales, liderazgo ético y sostenibilidad.

En este sentido, la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) ha enfocado sus esfuerzos en desarrollar maestrías en línea orientadas hacia las necesidades sociales y económicas del país. Es así como la institución ha logrado responder proactivamente a los desafíos económicos actuales.

Eduardo Espinoza, decano de la Facultad de Posgrados de la UNEMI, afirma que otra estrategia ha sido la respuesta oportuna a las nuevas demandas del mercado laboral. Un ejemplo es la maestría en Educación Inicial, con mención en Innovación en el Desarrollo Infantil, que integra enfoques basados en neurociencia, tecnologías educativas y estrategias lúdicas para el desarrollo de los menores, respondiendo a las tendencias pedagógicas.

Otro caso, es la maestría en Agroindustria, con mención en Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria, la cual prepara a los profesionales para enfrentar los desafíos de la industria alimentaria moderna, enfocándose en sostenibilidad, innovación y calidad.

En los últimos años, la educación superior en Ecuador ha enfrentado una transformación disruptiva, que ha consolidado a la modalidad virtual como una herramienta clave para garantizar la continuidad y evolución del aprendizaje. Este cambio ha demostrado que la educación en línea no solo es una tendencia, sino un paso fundamental hacia el futuro del sector educativo.

Mairelis Sánchez, directora de la Universidad UNIR en Ecuador, afirma que para responder a los requerimientos actuales del mercado laboral, la institución ha creado el Observatorio del Conocimiento, una iniciativa que analiza millones de ofertas de empleo

▪ LA UNIVERSIDAD ECOTEC cuenta con maestrías en modalidades presencial e híbrida y modelos en línea que se adaptan a las nuevas tecnologías, realidades y formas de trabajo en el país.

Las maestrías en línea además de ser flexibles también brindan una experiencia personalizada, con acceso a docentes internacionales, bibliotecas digitales, laboratorios virtuales y plataformas de aprendizaje adaptativo.

procedentes de portales especializados en países como Ecuador, Colombia, España o Estados Unidos.

Luego, por medio del uso de tecnologías avanzadas como big data, inteligencia artificial y minería de texto, la universidad identifica, procesa y analiza tendencias laborales globales de manera precisa y actualizada.

Esto permite saber en tiempo real qué perfiles y habilidades están buscando las compañías para adaptarlas a la formación de sus programas. Gracias a este enfoque la UNIR ofrece más de 160 maestrías alineadas al mundo laboral actual.

En estas también se han incorporado tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, para personalizar el aprendizaje y ofrecer una mejor

experiencia en línea.

La UNIR ofrece a sus estudiantes un valor agregado al contar con programas de maestrías reconocidas por la Senescyt, que no solo están alineados con las demandas laborales, sino que también cuentan con reconocimiento internacional.

“Nuestros títulos son verificados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y aprobados por el Consejo de Universidades de España, lo que garantiza su validez en todo el Espacio Europeo de Educación Superior. Este reconocimiento internacional facilita que los egresados de UNIR puedan ejercer su profesión en países como España sin necesidad de homologar su título”, afirma Sánchez.

Por

Giuseppe Marzano, Decano de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador

LA UNIVERSIDAD DE STANFORD, en su estudio 2025 AI Index Report, informa que en los Estados Unidos el nivel de inversión privada en Inteligencia Artificial (IA) en el 2024 fue de 109 billones de dólares. En el mismo país, el 78 por ciento de las organizaciones encuestadas usa la IA como una herramienta que con gran rapidez se está volviendo más accesible y menos costosa.

Frente a estas oportunidades hay una exigencia inmediata e imperativa de formar capital humano altamente cualificado y capaz de aprovechar las oportunidades de esta revolución tecnológica. Por lo tanto, los programas de maestría tienen que repensar cuál es el perfil profesional del futuro.

Los programas de maestría tienen que repensar cuál es el perfil profesional del futuro. Aquel que sea capaz de liderar en un mundo que requiere al mismo tiempo la capacidad de entender la parte técnica y práctica de la IA.

Aquel que sea capaz de liderar en un mundo que requiere al mismo tiempo la capacidad de entender la parte técnica y práctica de la IA. Esta nueva visión permite clarificar cómo la Inteligencia Artificial puede crear valor en diferentes industrias y organizaciones, por lo que la formación de cuarto nivel debe proveer a los estudiantes herramientas y habilidades a fin de que puedan innovar y entregar soluciones para problemas que anteriormente parecían insuperables.

Es asombroso ver la capacidad que tiene esta tecnología para adaptarse a un sin número de problemas y de ayudar al usuario a encontrar soluciones. En los temas relacionados con la for-

mación en negocios, específicamente en marketing, el dominio de las herramientas de IA permite, por ejemplo, llegar a dominar los métodos que facilitan la hiper personalización de la experiencia del cliente.

Por ejemplo, la experiencia de compras de Amazon es absolutamente personal: cada uno no solo ve una página de inicio completamente distinta a las que ven otros clientes, sino que recibe recomendaciones basadas en su historial de compras, ubicación geográfica, búsquedas, etc. Lo mismo pasa con Netflix o Spotify con sus patrones de escucha o de películas vistas.

En el campo de las ingenierías, la IA también facilita el diseño generativo y el mantenimiento predictivo, permitiendo la reducción de costos y los tiempos de inactividad. La medicina es otro ámbito donde se generan impactos positivos sobre la vida de millones de personas, al permitir la detección temprana de ciertas enfermedades y la reducción del tiempo de desarrollo de nuevos fármacos.

Por lo tanto, es una obligación de la academia, a través de sus programas de posgrado, formar a profesionales que dominen este recurso como un nuevo estándar de alfabetización y un elemento critico de empleabilidad.

En este ámbito, la IA no tiene que ser vista como algo pasajero, y de la misma forma como la imprenta de Gutenberg cambio la propagación del conocimiento, la difusión de internet multiplicó la circulación de información, así la Inteligencia Artificial redefine las fronteras de lo que sabemos y de cómo interactuamos entre humanos y máquinas, soluciones más creativas, eficaces e impactantes en el mundo.

En un mundo profesional en constante transformación, los programas de Maestría en Administración de Empresas se consolidan como herramientas clave para impulsar el liderazgo, adaptabilidad y la acción emprendedora.

Ainicios de abril del 2025 el presidente estadounidense Donald Trump impuso una serie de aranceles globales a los productos que llegan a los Estados Unidos. Aunque este plan económico ya había sido anticipado, a partir del anuncio, la divisa estadou-

nidense tuvo una fuerte caída y Wall Street también reflejó un desplome en las acciones de distintas empresas, teniendo a sus inversionistas y ejecutivos en gran alerta.

Sin embargo, este escenario cambiante no es el único desafío que enfrenta la economía global en la ac -

▪ LOS PROGRAMAS DE MBA deben preparar a los nuevos profesionales para enfrentar los cambios de una economía digitalizada.

tualidad. Quienes están al frente de la toma de decisiones, independientemente del sector donde se desarrolle, se encuentran expuestos a grandes niveles de incertidumbre, cambios tecnológicos disruptivos y una competencia cada vez más intensa.

A nivel local, Ecuador enfrenta sus propios retos estructurales. Diego Jaramillo, director general del IDE Business School, indica que estas dinámicas globales se combinan con desafíos que restringen el desarrollo competitivo del país. Entre los principales, se encuentran la inseguridad, el desempleo, las brechas persistentes en el acceso y el uso de tecnologías emergentes.

Ante este escenario, Jaramillo afirma que resulta esencial apostar por

una formación integral que desarrolle habilidades técnicas y principios éticos, y prepare a los nuevos profesionales para enfrentar los cambios de una economía digitalizada, liderar procesos de innovación y aportar activamente a la construcción de un modelo de desarrollo más equitativo, sostenible e inclusivo.

Por ello, los programas de posgrado han tomado un giro hacia la formación práctica, interdisciplinaria y centrada en el desarrollo de competencias reales.

En consecuencia con ello, Gustavo Gallo Mendoza, coordinador de la Maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Andina Simón Bolívar, indica que se han incorporado áreas como transformación digital, innovación, sostenibilidad, inteligencia emocional, liderazgo adaptativo y análisis de datos.

Adicionalmente, la educación de posgrado ha apostado por la flexibili-

• Dominio de herramientas técnicas de gestión.

• Capacidad para interpretar contextos complejos y gestionar la incertidumbre.

• Habilidad para liderar equipos diversos y adoptar decisiones con visión ética, social y sostenible.

• Sensibilidad cultural, pensamiento estratégico, competencias digitales, y habilidades para la innovación.

• Comprensión del comportamiento del consumidor en entornos digitales, optimización de decisiones con base en datos y adaptación del modelo de negocio a una economía cambiante.

dad, ofreciendo formatos en línea o híbridos que responden a las necesidades de ejecutivos que requieren compatibilizar sus estudios con sus responsabilidades laborales.

La Universidad Andina Simón Bolívar ha rediseñado su programa de MBA, que se ofrece desde hace más de 25 años en el país. Entre las novedades consta la nueva maestría que se imparte en modalidad completamente en línea, lo cual permite democratizar el acceso a la educación sin comprometer su calidad.

Para todos los sectores

Virginia Lasio, subdecana de la Escuela de Negocios de la ESPOL (ESPAE) asegura que un MBA es una maestría en administración de organizaciones, enfocada en la aplicación de conocimientos en situaciones reales de negocios, que desarrolla en los participantes habilidades de gestión y la toma de decisiones en entornos complejos.

En el caso de la ESPAE, por ejemplo, sus programas están diseñados para recibir a profesionales de cual -

quier área como ingeniería, economía, administración, medicina, leyes, entre otras, que buscan complementar su formación con habilidades de gestión.

“El enfoque en el aprendizaje aplicado del MBA les permite a los profesionales desarrollar proyectos de titulación de creación de nuevos negocios, que contribuyen con mejoras en las empresas donde se desenvuelven o para su propia organización”, afirma Virginia Lasio.

La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) también ha identificado las oportunidades que brinda este tipo de maestría en distintos sectores, definiéndola como una herramienta de transformación transversal. Su programa no está dirigido exclusivamente a ejecutivos o gerentes, pues está abierto a todo profesional que quiera potenciar sus habilidades de liderazgo y gestión.

Dentro de su experiencia, la universidad ha formado a médicos, ingenieros, abogados, docentes, servidores públicos y emprendedores de diversos sectores.

Por Francisco Sandoval, Director de la Carrera de Telecomunicaciones de la UTPL

EN LOS AÑOS NOVENTA surgió el término “brecha digital”, inicialmente entendido como la separación entre quienes podían acceder a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), especialmente Internet, y quienes quedaban excluidos, debido a factores como ingresos, ubicación geográfica, educación, raza.

Hoy, en 2025, este concepto ha evolucionado: ya no basta con acceder a Internet, sino también con tener habilidades digitales, calidad de conexión, asequibilidad y la capacidad de usar la tecnología de manera significativa.

Evaluando a Ecuador desde esta perspectiva, los avances son evidentes, pero también desiguales. Con una población de 18,2 millones de personas -de las cuales el 65,2 por ciento reside en zonas urbanas- el país registra 18 millones de conexiones móviles celulares, según el Digital 2025 Global Overview Report. El 94,7 por ciento corresponde a redes 3G y 4G.

Sin acciones en educación, innovación y acceso equitativo, existe el riesgo de que las brechas tecnológicas amplíen aún más las desigualdades económicas, educativas y sociales.

Sin embargo, el porcentaje de personas que tienen acceso a celulares activados apenas alcanza al 61,3 por ciento de la población, según datos del INEC (2024).

En cuanto al Internet, Ecuador reporta 15,2 millones de usuarios activos, logrando una tasa de penetración del 83,7 por ciento. A pesar del progreso, 2,97 millones de ecuatorianos aún carecen de conexión, reflejando brechas persistentes, especialmente en zonas rurales y comunidades vulnerables.

A nivel de infraestructura, destaca la implementación de 933 Puntos Digitales Gratuitos en zonas urbanas y rurales, y la modernización de 611 localidades a redes 4G.

También son significativas las iniciativas de capacitación impulsadas por el Ministerio de Telecomunicaciones: más de 1,6 millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas, han recibido formación en competencias digitales. De igual manera, programas de becas TIC orientados a jóvenes de comunidades indígenas y sectores vulnerables marcan un esfuerzo hacia la equidad tecnológica.

Estos avances se enmarcan en la Agenda de Transformación Digital 2022-2025, que establece metas para mejorar la infraestructura, fortalecer la educación digital y fomentar la innovación tecnológica.

No obstante, el desafío es mayor, la brecha digital ya no puede definirse únicamente como la falta de acceso. Hoy hablamos también de:

• Brechas de segunda generación: quienes acceden a Internet, pero no pueden aprovecharlo productivamente.

• Brechas de tercera generación: quienes, aun usando tecnologías, no logran mejorar sus condiciones de vida.

Más aún, con la creciente integración de la inteligencia artificial, la transformación digital y el Internet de las Cosas, se abren nuevas capas de desigualdad. La brecha digital de 2025 implica diferencias en el uso, la comprensión crítica y el control de tecnologías avanzadas.

En definitiva, Ecuador ha logrado avances importantes en la reducción de la brecha digital tradicional, pero ahora enfrenta un desafío aún mayor: formar ciudadanos que no solo consuman tecnología, sino que también la comprendan, la desarrollen y la gobiernen en beneficio propio y colectivo. El futuro tecnológico no concede treguas: o asumimos un rol protagónico, o quedamos relegados como simples espectadores.

A través de proyectos de mejora pesquera y medidas de ordenamiento, nuestro país trabaja en la sanidad de las poblaciones de atún, pelágicos pequeños, camarón pomada y dorado.

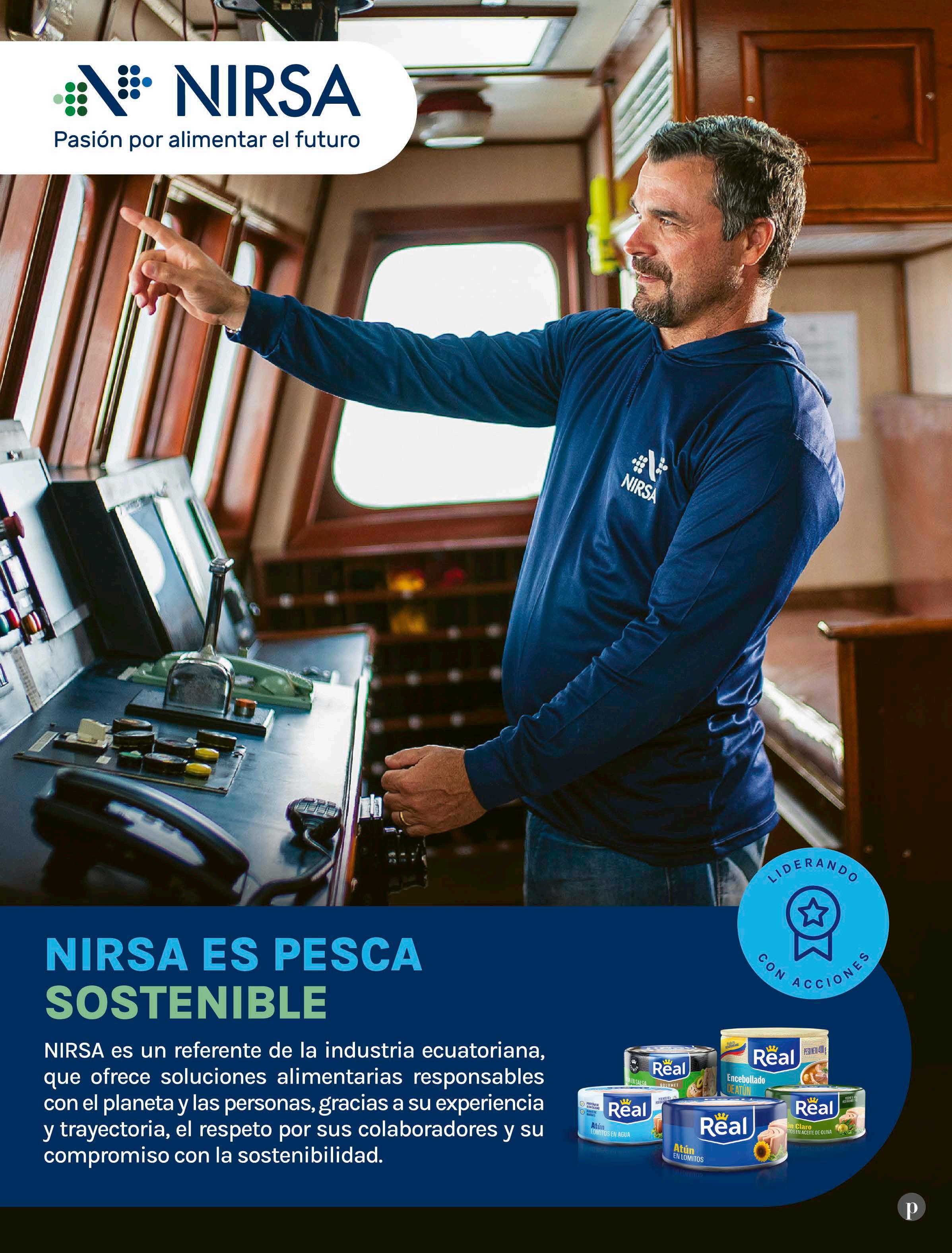

En las últimas dos décadas el sector pesquero ecuatoriano ha emprendido grandes esfuerzos para implementar una operación más sostenible, ya sea mejorando su gestión, implementando programas de monitoreo e investigación de especies clave, fortaleciendo el control y la normativa pesquera o participando con organismos que promueven la pesca responsable.

Estos esfuerzos vienen tanto del sector público como privado. A nivel estatal, por ejemplo, se han establecido políticas para fortalecer la gestión de

los recursos pesqueros, entre las que se contempla el monitoreo, control y sanciones para el incumplimiento del ordenamiento pesquero; el combate a la pesca ilegal y la transparencia.

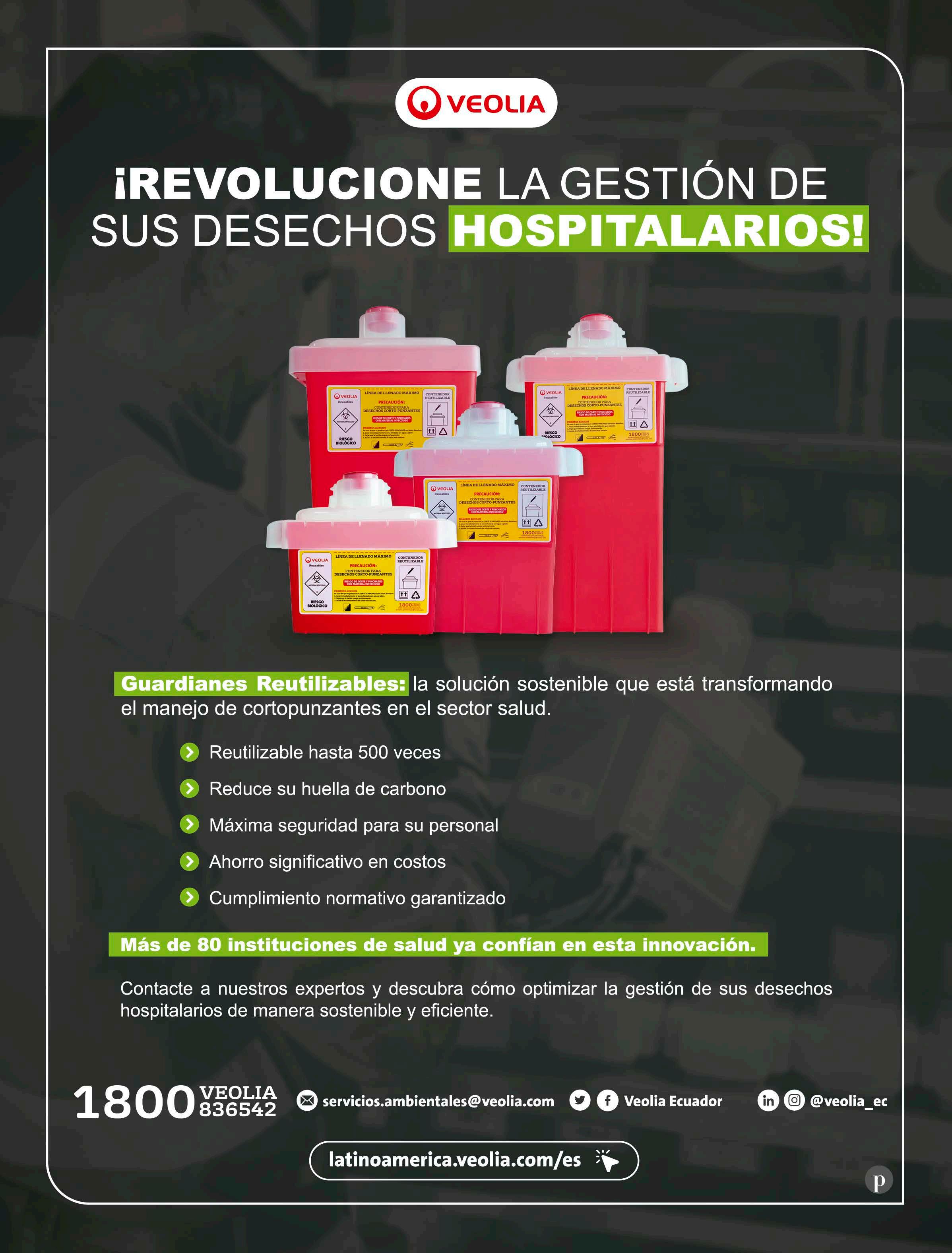

Desde el ámbito privado también hay avances. Ese es el caso de Fundación TUNACONS que lidera la transición hacia prácticas sostenibles. En marzo pasado su flota obtuvo la certificación Marine Stewardship Council (MSC) para la pesca de atún patudo, la que se sumó a las obtenidas para el atún aleta amarilla y barrilete.

Este logro implica que el 100 por

▪ LAS CAPTURAS DE atún aleta amarilla, barrilete y patudo de TUNACONS tienen la certificación MSC.

ciento de las capturas de las empresas asociadas a la fundación cumplen con estándares de sostenibilidad, tales como conservación de las poblaciones de atunes, trazabilidad, reducción de impactos ambientales, entre otros.

“Este reconocimiento no solo fortalece la posición de Ecuador como el segundo mayor exportador de atunes a nivel mundial, después de Tailandia, sino que también mejora su competitividad en mercados internacionales que exigen certificaciones ambientales para sus importaciones, como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón”, explica el director de TUNACONS, Guillermo Morán.

El representante comenta que, gracias a las vedas temporales, los planes de acción, la reducción de la captura incidental y la conservación a nivel regional las poblaciones de atunes tropicales en el Océano Pacífico Oriental (OPO) se mantienen en niveles sostenibles.

Protección de especies

Los proyectos de mejora pesquera (FIPs) para especies como el dorado, pez espada, pelágicos pequeños y camarón pomada o titi también se destacan en el Ecuador.

En el caso de los pelágicos pequeños (peces de la capa superficial del mar), desde el 2018 la Cámara Nacional de Pesquería (CNP) y el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP) impulsan un programa que busca alcanzar la sostenibilidad biológica de este recurso.

Esta iniciativa la conforman 23 empresas de la cadena de suministros de ingredientes marinos y tiene por objetivo que tanto productores de harina de pescado como de alimento balanceado acuícola obtengan los sellos MarinTrust y ASC para piensos, este último certifica la sostenibilidad de las materias primas.

“Este proyecto asegura que toda la

pesquería realiza sus operaciones bajo criterios de sostenibilidad ambiental y social. Para esto se requiere investigación de largo aliento; y los costos operativos los financian la CNP y el sector pesquero de pelágicos pequeños”, indica el oceanógrafo de la Espol, Franklin Ormaza. Otro proyecto que gestiona el gremio pesquero es el Titi Shrimp Sustainability (Titi-FIP), el cual busca mantener la sostenibilidad del camarón pomada. A través de esta iniciativa se monitorea al menos el 80 por ciento de la pesquería industrial de este recurso.

Este año se implementó también un registro de las acciones que realizan los barcos para mejorar sus prácticas y se capacitó a los tripulantes y al personal para que se respete la talla mínima de madurez sexual de la especie.

“Tenemos programadas más capacitaciones en pesca responsable, asimismo algunos barcos registran en bitácoras de pesca datos de biometría del recurso con la finalidad de identificar si hay capturas de juveniles”, manifiesta Jimmy Anastacio, asesor económico de la CNP.

En el caso del dorado, a nivel público se ha desplegado un Plan de Acción Nacional para el manejo de este recurso con el objetivo de mantener sanas sus poblaciones estableciendo medidas como vedas, talla mínima, límite de fibras a remolque por nodriza y observadores abordo.

Desafíos pesqueros

Pablo Guerrero, director de conservación de paisajes marinos de WWF Ecuador, señala que, al ser el país eminentemente pesquero, los desafíos son múltiples porque las pesquerías son multiartes y multiespecí ficas. Desde las atuneras de redes de cerco, pasando por las palangreras oceánicas hasta las de recolección que se realizan en los manglares.

El especialista resalta que toda pesquería debería tener un esquema de manejo, que incluya monitoreo, control y vigilancia, y cumplimiento.

“El problema es que, así como hay pesquerías muy bien manejadas como la atunera industrial con redes de cer-

▪ EL PLAN PARA el manejo del dorado establece vedas, talla mínima, límite de embarcaciones y observadores abordo.

La captura de pelágicos pequeños es la segunda pesquería industrial más importante del Ecuador. Sostiene la cadena de suministro de harina y aceite de pescado para balanceado, así como alrededor de 25.000 puestos de trabajo.

co, hay otras que no lo tienen, como las que utilizan redes de enmalle y trasmallos de diversos tipos y que están dirigidas a especies pelágicas, demersales y bentónicas. Hay miles de esas redes de varios diseños que se utilizan sin control, generando basura y captura

incidental de especies”, detalla. Otro desafío importante es la trazabilidad. En la mayoría de las pesquerías la información sobre la captura diaria, el esfuerzo pesquero y la captura incidental es limitada o no existe, lo que obstaculiza los esfuerzos para gestionar

El 100 por ciento de las capturas de atunes aleta amarilla, barrilete y patudo de las embarcaciones de TUNACONS cumplen con los estándares de sostenibilidad de la certificación MSC.

El proyecto inició con todas las especies objetivo en condiciones de sobrepesca y sobreexplotación. Desde su ejecución se han recuperado sus indicadores poblacionales a niveles sostenibles.

Al menos el 80 por ciento de la pesquería industrial de esta especie es monitoreada y sus actores pesqueros conocen periódicamente el estado de su población.

Se establecieron observadores a bordo de las embarcaciones, capacitación a pescadores en mejores prácticas de mitigación de capturas incidentales y el recambio de anzuelos tipo J por circulares.

de manera sostenible los recursos pesqueros y combatir la pesca ilegal, no reportada y no reglamentada.

Si Ecuador quiere asegurar el acceso a mercados con sistemas de control de importación exigentes como Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo, se deben mejorar los sistemas de trazabilidad.

WWF Ecuador promueve bitácoras electrónicas que reducen el retraso en la disponibilidad de datos y los errores creados al transcribir datos manuscritos de papel hacia una computadora.

Mónica Maldonado, directora ejecutiva de CEIPA

La Directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (CEIPA) destaca las cifras récord logradas por el sector en el 2024, sin olvidar los desafíos de competitividad que se deben afrontar en la actualidad.

Cómo le fue el sector atunero ecuatoriano en el 2024?

Al cierre del ejercicio fiscal 2024, las exportaciones de atún procesado alcanzaron un valor sin precedentes de 1.578,7 millones de dólares, estableciendo un nuevo máximo histórico para el sector. Esta cifra representa un incremento significativo del 27,6 por ciento respecto al período anterior, equivalente a 341,6 millones de dólares adicionales.

En términos de volumen, se registró igualmente un desempeño récord con 328.530 toneladas exportadas, lo que constituye una expansión del 33,9 por ciento en comparación con el ejercicio previo.

Estos indicadores reflejan el sólido posicionamiento del sector atunero en los mercados internacionales y su creciente relevancia como generador de divisas para la economía nacional.

¿Cuáles fueron los factores que permitieron el crecimiento?

El excepcional desempeño del sector atunero ecuatoriano durante el 2024 responde a una con-

▪ MÓNICA MALDONADO, directora ejecutiva de CEIPA.

fluencia de factores estratégicos. La abundancia del recurso pelágico en su estado natural constituyó un elemento determinante, proporcionando un suministro óptimo de materia prima para la industria procesadora. Esta disponibilidad privilegiada de biomasa permitió a las plantas procesadoras de conservas operar a niveles cercanos a su capacidad instalada.

¿Qué más influyó?

La robusta cadena de abastecimiento se tradujo en una ventaja competitiva significativa en términos de costos, posicionando al producto ecuatoriano en un rango de precios altamente atractivo para los mercados internacionales.

Adicionalmente, el atún ecuatoriano ha consolidado su posición como referente mundial gracias a tres pilares fundamentales que agregan valor diferencial: trazabilidad integral, inocuidad certi-

ficada y sostenibilidad verificable.

Esta combinación de eficiencia productiva y excelencia cualitativa ha consolidado al Ecuador como actor protagónico en el mercado global de conservas de atún.

¿Cuán importante es la industria atunera para la actividad pesquera nacional?

La industria del atún es una fuente importante de ingresos para la economía ecuatoriana.

En el 2024, las exportaciones de atún ecuatoriano representaron el 6,4 por ciento de las exportaciones nacionales no petroleras, considerando que esta estimación se refiere únicamente a atún enlatado y lomos de atún.

En ese mismo periodo, las actividades pesqueras como también de elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos alcanzaron los 5.954 millones de dólares. Destacándose el sector exportador de atún procesado que significó el 26,5 por ciento dentro de este sector.

Mirando a la actualidad, ¿cuáles son los principales desafíos de competitividad que se deben afrontar?

El principal reto que enfrenta actualmente el sector atunero ecuatoriano es la superación de la notificación preventiva, también llamada ‘tarjeta amarilla’, impuesta por la Comisión Europea en 2019.

Ante esta coyuntura crítica, la Autoridad Regulatoria Competente, Viceministerio de Acuacultura y Pesca, ha implementado un plan de acción integral orientado a subsanar las observaciones técnicas señaladas por las autoridades comunitarias.

¿Cómo contribuye a la industria las certificaciones de buenas prácticas pesqueras y de sostenibilidad que está alcanzando la flota ecuatoriana?

La obtención y mantenimiento de certificaciones reconocidas internacionalmente representa un pilar fundamental en la estrategia de competitividad para la industria atunera

Foto Sandra Armijos

La obtención y mantenimiento de certificaciones de buenas prácticas pesqueras y de sostenibilidad de la flota, reconocidas internacionalmente, representa un pilar fundamental en la estrategia de competitividad para la industria atunera nacional.

nacional. Estos avales técnicos constituyen no solo un mecanismo de validación de prácticas operativas, sino un instrumento determinante para la consolidación y expansión de la presencia comercial en mercados globales altamente exigentes.

En este contexto, las certificaciones específicas relacionadas con buenas prácticas pesqueras y sostenibilidad de la flota extractiva adquieren particular relevancia estratégica.

¿Cuáles son las perspectivas del mercado para el atún ecuatoriano en el presente año?

Para el ejercicio fiscal 2025, la industria atunera nacional ha establecido un enfoque estratégico bifocal que

contempla simultáneamente la preservación de posiciones comerciales consolidadas y la expansión hacia nuevos destinos con potencial de crecimiento significativo.

La estrategia de mantenimiento se centra en la gestión proactiva de relaciones comerciales y cumplimiento regulatorio en mercados clave que históricamente han representado el núcleo de las exportaciones sectoriales como la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido.

Paralelamente, se ha identificado como imperativo estratégico la diversificación de destinos comerciales, priorizando aquellos mercados, donde existen acuerdos comerciales vigentes o en proceso de negociación.

HACE APENAS UNOS AÑOS, Ecuador enfrentaba una advertencia de la Unión Europea: la temida "tarjeta amarilla" por incapacidad institucional de garantizar que los productos pesqueros exportados no provenían de actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Hoy, nuestro país no solo está cerca de superar ese desafío, sino que se ha convertido en un referente regional y global en la lucha por la sostenibilidad pesquera. Esta transformación es un logro colectivo, fruto del esfuerzo coordinado entre el gobierno, la industria y la sociedad civil.

Hoy, Ecuador utiliza tecnología satelital y herramientas de inteligencia para rastrear la flota pesquera, una medida que ha reducido significativamente las potenciales actividades de pesca INDNR.

En 2019, la pesca INDNR era una sombra para Ecuador. Las críticas internacionales señalaban la falta de controles y la poca transparencia. Pero lejos de paralizarnos, esa advertencia fue el impulso para actuar. En tiempo récord, ratificamos el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP) de la FAO, un instrumento clave para evitar que los barcos infractores desembarquen sus capturas en nuestros puertos. Además, a inicios de 2020 promulgamos la ley de pesca más moderna de la región, un marco legal que prioriza la sostenibilidad y la trazabilidad de los recursos marinos.

Inversión y tecnología al servicio del mar

Uno de los pilares de este éxito ha sido la inversión en monitoreo, control y vigilancia. Desde 2020, se han destinado más de 60 millones de dólares para

modernizar sistemas, equipar a las autoridades y capacitar a los actores del sector. Hoy, Ecuador utiliza tecnología satelital y herramientas de inteligencia para rastrear la flota pesquera, una medida que ha reducido significativamente las potenciales actividades de pesca INDNR.

El mundo ha tomado nota de estos avances. Ecuador no solo presidió el AMERP, sino que también adoptó el estándar FITI, promoviendo la transparencia en la gestión pesquera. Además, nuestro país lidera la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), demostrando que la cooperación internacional es clave para proteger nuestros océanos. Como bien señaló un reportaje reciente: "Ecuador pasó de ser un país señalado a un modelo a seguir".

Este logro no sería posible sin el compromiso de la industria pesquera, que ha entendido que la sostenibilidad es también un negocio. Las empresas han adoptado mejores prácticas, colaborando con las autoridades en la implementación de normativas. Por otro lado, el gobierno actual ha demostrado una clara voluntad política, asignando recursos y priorizando el diálogo con todos los actores del sector.

Aún hay desafíos, pero el rumbo es claro. Ecuador ha demostrado que, con decisión y trabajo conjunto, es posible transformar las críticas en oportunidades. Hoy, somos un ejemplo de cómo un país pequeño puede liderar grandes cambios. El mar es nuestro más grande patrimonio, y protegerlo es tarea de todos.

Equipos de comunicación, monitoreo satelital, IA y blockchain, son algunas de las tecnologías implementadas por la industria pesquera. Con estas se busca mejorar la eficiencia y operatividad.

La implementación de blockchain e inteligencia artificial (IA), fue clave para que la exportadora de atún Asiservy modernizara sus procesos, generara confianza entre sus clientes y cumpliera con los estándares GDST (Global Dialogue on Seafood Traceability).

A través del sistema ZEYO, la empacadora pesquera pudo registrar procesos, emitir certificados digitales y compartir trazabilidad, es decir, datos como origen del producto, así como fechas de captura, procesamiento y permisos, para ser compartidos con autoridades, clientes o consumidores. En la pesca, esta data refuerza el cumplimiento normativo, previene prácticas ilegales, aporta transparencia, fortaleciendo la sostenibilidad.

Ricardo Ruano, CEO de ZEYO Inc., comenta que el sistema puede aplicarse en cualquier punto de la cadena como embarcaciones, plantas de procesamiento o centros de acopio. Su IA supervisa operaciones en tiempo real, detecta anomalías, optimiza tiempos y entrega recomendaciones.

“Facilita auditorías, pero además las garantiza con información confiable, actualizada y oportuna siendo ideal para productos de exportación, pues es compatible con normativas como FSMA 204 (FDA) de Estados Unidos y requisitos de la Unión Europea”, destaca.

Al momento, más de 240 empresas de pesca, alimentos y logística han utilizado el sistema, trazando más de 180 millones de productos. “El objetivo es agregar valor al producto ecuatoriano mediante esta trazabilidad, haciendo visibles atributos como su pureza, calidad y buenas prácticas en los mercados internacionales”, indica Ruano.

Zunibal es otra empresa dedicada a desarrollar soluciones integrales que equipan a la flota atunera con tecnología avanzada, combinando hardware, software y servicios oceanográficos, orientados a mejorar las operaciones a bordo y garantizar el uso responsable de los recursos marinos.

Una de sus principales innovaciones son las boyas satelitales, un centro

de información acústica que integra ecosondas de alta precisión que proporciona datos sobre la biomasa y las especies objetivo.

“Esta tecnología optimiza cada lance, ayudando a pescar mejor, maximizando el tiempo en el mar y asegurando el cumplimiento de las cuotas de pesca”, detalla la directora de comercial Latam de Zunibal, Idoia González.

De igual forma, la compañía cuenta con la boya ZuniSOS DMS, un dispositivo especializado para el monitoreo electrónico obligatorio de barcos pesqueros, diseñada para cumplir con las regulaciones de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos. Por medio de este equipo, se transmiten automáticamente datos como latitud, longitud, velocidad y rumbo de cada nave en intervalos de una hora.

Durante los últimos cinco años, Zunibal en conjunto con Cambrian Intelligence han desarrollado herramientas como Hot Tuna Points, para la identificación de zonas óptimas de pesca a través de mapas inteligentes por medio de IA. También el modelo Fish/No Fish para la detección de atún bajo los FADs (dispositivos de agregación de peces), la cual evita lances innecesarios y reduce la pesca incidental; y Trajectory Prediction, que optimiza la planificación de rutas.

▪ LAS BOYAS SATELITALES de Zunibal integran ecosondas de alta precisión que proporcionan datos sobre la biomasa y las especies objetivo.

El blockchain permite registrar información clave como: origen del producto, fechas de captura, procesamiento o permisos. En la pesca, esto refuerza el cumplimiento normativo, previene prácticas ilegales y aporta transparencia.

La recopilación de datos a través de equipos de punta y el envío de comandos o instrucciones a unidades remotas (marítimas o terrestres) mediante telecomando, es la esencia de los desarrollos de, firma dedicada al diseño, fabricación y suministro de sistemas especializados, incluyendo el Control de Consumo y Nivel de Combustible (SMC) y Telemetría, en las Islas Galápagos.

Según explica su gerente general, Jannet Gutiérrez, la tecnología se basa en comunicaciones móviles y utiliza las constelaciones de satélites Inmarsat/ Orbcomm, e incluso redes celulares convencionales.

Además, han implementado un sistema de comunicación similar a WhatsApp, que permite la interconexión desde equipos desplegados en zonas lejanas o a bordo de embarcaciones, directamente a los smartphones de los usuarios en las empresas.

Asimismo, Marimsys cuenta con el Sistema de Control de Despacho de Combustible (SDC) para pontones o naves surtidoras, el cual usa sensores de medición en metros cúbicos por hora para controlar la cantidad entregada.

“La autorización desde la base al pontón o nave se realiza vía satélite desde dispositivos como PC, notebook, tablet o smartphone, conectados a internet. Este proceso genera registros, respaldos y confirmaciones de entrega automáticamente sin intervención del operador”, explica Gutiérrez.

El próximo 29 de julio se inicia el primer período de veda del atún en el OPO, que se extiende hasta el 8 de octubre. Durante este tiempo, embarcaciones atuneras aprovechan para realizar sus mantenimientos.

Ecuador tiene la mayor flota atunera en el Océano Pacífico Oriental (OPO) con un total de 115 embarcaciones y una capacidad de pesca que supera las 460.000 toneladas anuales en promedio. Entre el 29 de julio y el 8 de octubre próximo, la mayor parte de estas naves paralizarán sus actividades por la veda del atún establecida por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).

El organismo dispone dos vedas en el año con el fin de conservar el buen estado de las especies, permitir su reproducción, el crecimiento de las poblaciones y la conservación del ecosistema. La segunda restricción se desarrollará entre el 9 de noviembre y el 19 de enero de 2026.

El primer intervalo es aprovechado por una gran cantidad de embarcaciones para realizar sus mantenimientos, entre los que se incluyen arreglos mecánicos, pintura, limpieza y otros. Un estudio de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), estima que el gasto anual por este concepto bordea los 102 millones de dólares, incluyendo el costo de materiales y repuestos.

Los astilleros son los lugares destinados para realizar este tipo de trabajos. Uno de los más grandes es Astinave EP, el mismo que está en capacidad de atender hasta 10 buques por mes, dependiendo del tipo de mantenimiento.

La empresa brinda en sus dos plantas de Guayaquil servicios de carena -

miento y proyectos de repotenciación naval; su infraestructura recibe embarcaciones de hasta 4.000 toneladas de levante, 120 metros de eslora, 16 metros de manga y 6 metros de calado.

En estos trabajos, explica la gerente comercial de Astinave, Brenda Sánchez, se realizan toma de espesores, cambio de planchaje, recorrido de soldadura, sistemas de propulsión y gobierno (ejes y hélices), limpieza y pintado de obra viva y muerta, cubierta, protección catódica y anclas y cadenas. Como parte de la repotenciación se ejecutan alargamientos, instalación de bulbos, y cambio de motores.

Para estos trabajos, la empresa cuenta con un equipo de ingenieros navales, mecánicos,

▪ ASTINAVE EP realiza mantenimientos a embarcaciones de hasta 4.000 toneladas de levante y seis metros de calado. Foto cortesía Astinave EP

eléctricos e industriales; técnicos en soldadura, propulsión y gobierno, electricidad, limpieza y pintado, gasfitería, calidad para control de trabajos; operadores de diques y de montacargas, entre otros.

Asimismo, durante esta temporada de veda el Astillero Taera se encarga del mantenimiento naval de varias embarcaciones. Sus instalaciones están al sur de Guayaquil y cuenta con una parrilla para naves de hasta 600 toneladas, un galpón de 800 metros cuadrados y un área de talleres para trabajos de mecánica, soldadura o carpintería.

Su gerente general, Henry Durán, comenta que existen labores que pueden realizarse tanto a flote como en parrilla. En el primero consta la preparación de superficies y pintada de cubiertas, superestructuras y bodegas; reparación con soldadura, mantenimiento de motores y aparatos de pesca; mientras que, en el segundo -además de todo lo anterior- se realizan labores en sistemas de propulsión y gobierno, cambio de protección galvánica, y revisión y arreglo de válvulas de fondo en tomas de mar.

La compañía se especializa en reparación de superficies (limpieza con alta presión de agua, chorreado abrasivo y lijado) y pintura en todas las áreas de las embarcaciones; trabajos de soldadura y tubería, mecánica naval; y reparaciones con máquinas y herramientas para trabajos en sistemas de propulsión y gobierno, y balanceo estático de hélices.

▪ EL ASTILLERO TAERA cuenta con una parrilla para recibir naves de hasta 600 toneladas de peso para labores de mantenimiento.

Un estudio de la Cámara Nacional de Pesquería estima que el gasto anual por concepto de mantenimiento de las embarcaciones bordea los 102 millones de dólares, incluyendo el costo de materiales y repuestos.

Al igual que las estructuras físicas de los barcos, las redes de pesca también necesitan un tratamiento especializado para evitar su deterioro. Joel Liñan, jefe técnico del patio de redes de Probrisa, explica que, durante la veda se realizan trabajos preventivos y correctivos en función del tiempo de vida de los materiales y resistencia a la tracción

▪ PROBRISA TIENE tres patios destinados al mantenimiento y reparación de redes de pesca para atún y pelágicos pequeños.

cortesía Probrisa

Foto

por parte de los mismos; con ello, se minimiza cualquier daño en las faenas.

“Se consideraría actualmente un 70 por ciento de mantenimientos preventivos y un 30 por ciento de correctivos; dado que el sector pesquero tiene diversas variables que intervienen como hidrobiológicos (biomasa), meteorológicos, económicos, etc.”, manifiesta.

La empresa cuenta en la provincia de Manabí con tres patios de redes, dos dedicados para las redes de la pesca de atún y uno para la captura de pelágicos menores. En sus instalaciones se han reparado atarrayas de: Samoa, Panamá, Corea, Japón, Perú, Colombia, Venezuela, entre otros países.

Para la confección de sus redes, Probrisa utiliza materia prima base es el nylon; en el caso de los cabos trabaja con nylon y otras fibras. Dentro de las principales innovaciones que ha desarrollado está su diseño de rejilla, que permite seleccionar a los especímenes jóvenes y facilitar su exclusión, lo que contribuye al cuidado y preservación de la especie.

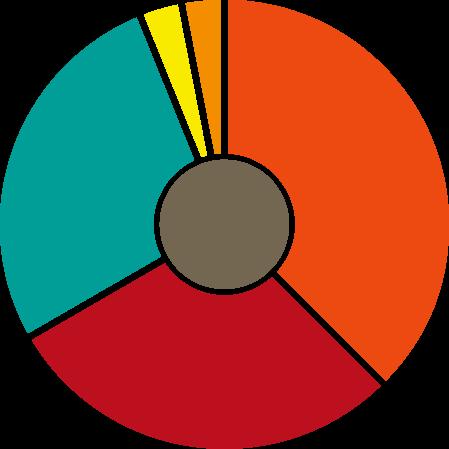

La producción de balanceado en Ecuador registró un crecimiento del 4,4 por ciento durante el 2024, impulsada principalmente por el aumento en el consumo de carne de cerdo.

La industria de alimento balanceado de Ecuador registró un excelente 2024 con un crecimiento del 4,4 por ciento en comparación con el 2023, una cifra en la cual destacó la fabricación de alimentos para cerdos que pasó de 1,25 a 1,70 millones de toneladas métricas (MTM), según cifras de la Asociación de

Productores de Alimentos Balanceados del Ecuador, Aprobal.

Jorge Josse Moncayo, director ejecutivo del gremio, explica que esto se debió a un aumento inusitado de la demanda y consumo de este tipo de carne que, si bien se consolidó en 2024, ya mostraba un alza significativa desde el año anterior.

La alta calidad de la carne de cerdo que se produce en el país y su precio asequible serían los principales factores que derivaron en este hecho.

“El aumento de la demanda de proteínas animales se ve directamente estimulado por un aumento en la capacidad adquisitiva de la población, es decir, por una mejora económica en la situación de los países”, comenta.

Según Aprobal, la producción de balanceado para otro tipo de animales se mantuvo estable o con una leve disminución, como el camarón que registró un cinco por ciento menos (aproximadamente con 2,3 MTM).

En el caso del balanceado para aves la producción alcanzó 1,8 MTM; para ganado 191.000 toneladas métricas (TM) y para mascotas 174.000 TM. En total, se produjo 6’220.000 TM.

Estas cifras se lograron pese a la crisis energética que vivió el país entre los meses de septiembre y diciembre, en gran medida por el avance en tecnología y producción que permitió mantener la estabilidad en los precios de las carnes de pollo, cerdo y huevos.

Para el 2025, se proyecta que el segmento de balanceado para aves pueda crecer entre un dos y tres por ciento; en alimento porcino se espera un incremento del cinco por ciento; y se estima recuperar los niveles del año 2023 en la producción de piensos para camarón.

En Ecuador, la cadena de proteína animal genera alrededor de 300.000 empleos, siendo el sector de alimentos balanceados uno de sus principales contribuyentes. El año pasado representó aproximadamente el 3,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El maíz, el trigo y la torta de soya, son las tres materias primas principales en la elaboración de piensos. De ellas, solamente la primera se produce en cantidades significativas en el país y cubre alrededor del 85 por ciento de la demanda, por lo que es necesario cubrir ese déficit con importación del producto, una situación que se repite con las otras dos, aunque en mayor porcentaje.

En el rubro del maíz, por ejemplo, la producción nacional bordea las 1’450.000 toneladas métricas y la necesidad de la industria asciende a 1’700.000, es decir, las 250.000 toneladas restantes deberían ser traídas del extranjero.

No obstante, el mayor monto de importación se da en la torta de soya cuya elaboración alcanza las 30.000 TM y se necesitarían importar alrededor de 1’870.000 TM.

Mientras que, para el trigo, gran parte de las 20.000 TM que se producen en el país son absorbidas por el sector molinero, esto genera que la industria de balanceado tenga que adquirir del exterior alrededor de 1’000.000 de toneladas del producto.

en toneladas métricas

* Absorbida totalmente por el sector molinero Fuente: Aprobal

En el país existen alrededor de 70 empresas formales de alimentos balanceados categorizadas dentro del sector industrial.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció un acuerdo entre el Consejo Consultivo del Maíz Amarillo, productores, industriales, avicultores y porcicultores, para establecer el precio mínimo de sustentación del quintal de maíz con 13 por ciento de humedad y uno por ciento de impureza, en 17,35 dólares.

La Cartera de Estado, indica que este consenso responde a la necesidad de dar estabilidad al mercado, proteger al productor nacional, frenar la especulación y garantizar una cadena productiva fuerte y sostenible.

El acuerdo establece que se reformen los instrumentos legales para viabilizar un nuevo esquema de precios, a través de una franja de piso y techo fijados entre 17,35 y 19,50 dólares.

Otras materias primas de producción nacional que se utilizan para la elaboración del balanceado son el polvillo de arroz, harina de pescado, arrocillo, harina de alfalfa, afrecho de trigo y aceite de palma. También se deben considerar en este ámbito las vitaminas, minerales y aminoácidos que se agregan a las fórmulas para completar su perfil nutricional.

En el 2024, la industria mundial de alimento balanceado superó el estancamiento del último periodo y logró un leve crecimiento del 1,2 por ciento, cerrando el año con una producción de 1.386 millones de MTM.

Este indicador positivo fue posible pese a los desafíos que afrontó el sector como la influenza aviar altamente patógena, las fluctuaciones climáticas y la incertidumbre económica, lo cual demuestra la resiliencia y la adaptabilidad de la industria agropecuaria internacional.

En este periodo, el alimento balanceado para aves experimentó un aumento en su producción: tanto para los pollos de engorde como para las ponedoras. Asimismo, la producción mundial de alimento balanceado para la acuicultura disminuyó ligeramente un 1,1 por ciento; continuando una tendencia a la baja en este sector que se observó por primera vez desde 2023.

Para este año se espera que el sector agroalimentario mundial mantenga un crecimiento modesto, con un ritmo y una distribución que varían según las regiones y las especies.

Se prevé que las zonas donde se prioricen la bioseguridad, costes, y la

Toneladas

* En conjunto, estos 10 países produjeron el 65,6% del alimento balanceado del mundo. Fuente:

La industria nacional produjo 6’220.000 toneladas métricas de alimento balanceado durante el 2024, un 4,4 por ciento más que en el 2023. El sector representa el 3,7 por ciento del Producto Interno Bruto.

innovación sostenible, obtengan buenos resultados; sin embargo, es probable que la dinámica regional, incluidos los brotes de enfermedades, la normativa sobre sostenibilidad y la volatilidad

económica, siga afectando a la producción de piensos, según el informe de la empresa Alltech.

Se proyecta que el sector avícola mantenga su predominio representando entre el 43 y el 45 por ciento de toda la producción mundial. Por su parte, la producción acuícola variará según la región, se espera un crecimiento modesto en Europa y algunos mercados latinoamericanos, pero en Asia-Pacífico será sensible a los riesgos sanitarios, condiciones climáticas y costes.

De su lado el sector porcino es el único que genera opiniones divididas respecto de perspectivas de desarrollo; en tanto que, para los ganados de leche y vacuno de carne, las previsiones son prudentemente optimistas, aunque para este último se pronostican obstáculos con reducciones esperadas en mercados clave como China y Europa.

Mientras que el segmento de mascotas está preparado para seguir creciendo, aunque a un ritmo más moderado.

En Ecuador existen 168 empresas activas que elaboran alimentos balanceados, según información de la Superintendencia de Compañías. Presentamos a las cinco que más ventas registraron en 2024.

Ecuador

Empresa dedicada -a través de su línea Aquaxcel- al desarrollo de soluciones nutricionales para camarón. En 2024, sus ventas alcanzaron los 184’413.103 de dólares.

Tiene 19 plantas en igual número de países; en Ecuador, sus instalaciones están en Durán, Guayas, y fueron inauguradas en 2018 con una inversión aproximada de 65 millones de dólares tras una alianza con la firma ecuatoriana Naturisa. Cuenta con una capacidad de producción de alrededor de 165.000 toneladas de piensos.

Durante el 2024, los ingresos por ventas de las productoras de alimentos balanceados superaron los 1.160 millones de dólares. Las cinco primeras facturaron más de 680 millones de dólares.

La empresa, tiene su planta ubicada en Durán, y es parte del Grupo Haid de China. Los ingresos de la compañía llegaron a 177’293.340 dólares en el 2024. Su fábrica está enfocada en la elaboración de balanceado acuícola y cuenta con dos líneas de producción peletizado y extruidos, ambas con tecnología de procesamiento automático. La planta produce 120.000 toneladas de balanceado para cada etapa del ciclo de cultivo del crustáceo y su financiamiento superó los 50 millones de dólares.

La empresa filial de Corporación Favorita registra 71’588.913 dólares en ingresos. Tiene una línea de elaboración y procesamiento de productos avícolas incluidos los balanceados. Su planta produce anualmente 46.218 toneladas de alimento balanceado.

En el 2023 la compañía implementó una línea completa de alimento balanceado de peletizado, lo que mejoró los resultados de producción y conversión alimenticia para las aves que produce.

Este grupo empresarial ecuatoriano cuenta con varias líneas de balanceados para las industrias avícola, acuícola, ganadera y porcina. El conglomerado alcanzó ventas por 171’637.876 dólares el año pasado.