Sonderausgabe 2009

Sonderausgabe 2009

Für unsere Gäste pagine italiane (31-34)

Für unsere Gäste pagine italiane (31-34)

im Vinschgau

Sonderausgabe 2009

Sonderausgabe 2009

Für unsere Gäste pagine italiane (31-34)

Für unsere Gäste pagine italiane (31-34)

im Vinschgau

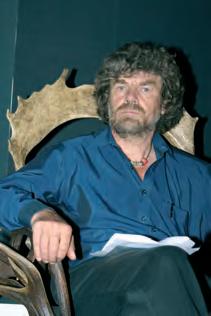

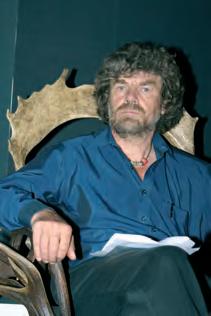

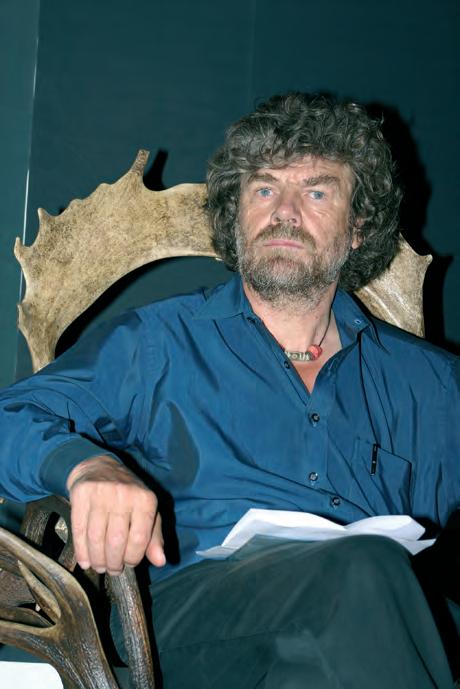

4 Reinhold Messner: Museumsmacher

6-7 Reschen: Plamort - Grenzgang

8-9 Vinschgau: Wege entlang der Waale

10-11 Churburg: Graf, abt und Stadt

12-13 Tartscher Bichl: auf den Spuren der Geschichte

14-15 Schlinig/Rasass: Sommerfrische mit tradition

16-17 Naturns: am nörderberg

18-19 Latsch: am Kalkofen vorbei

36-37 Schlanders: Zwischen Dorf und Stadt

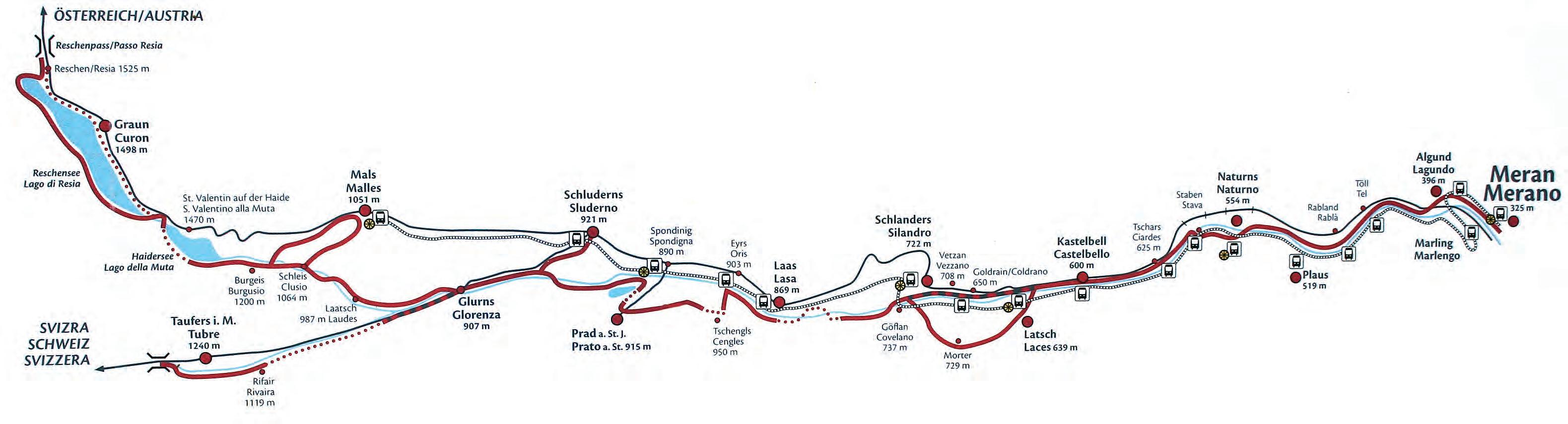

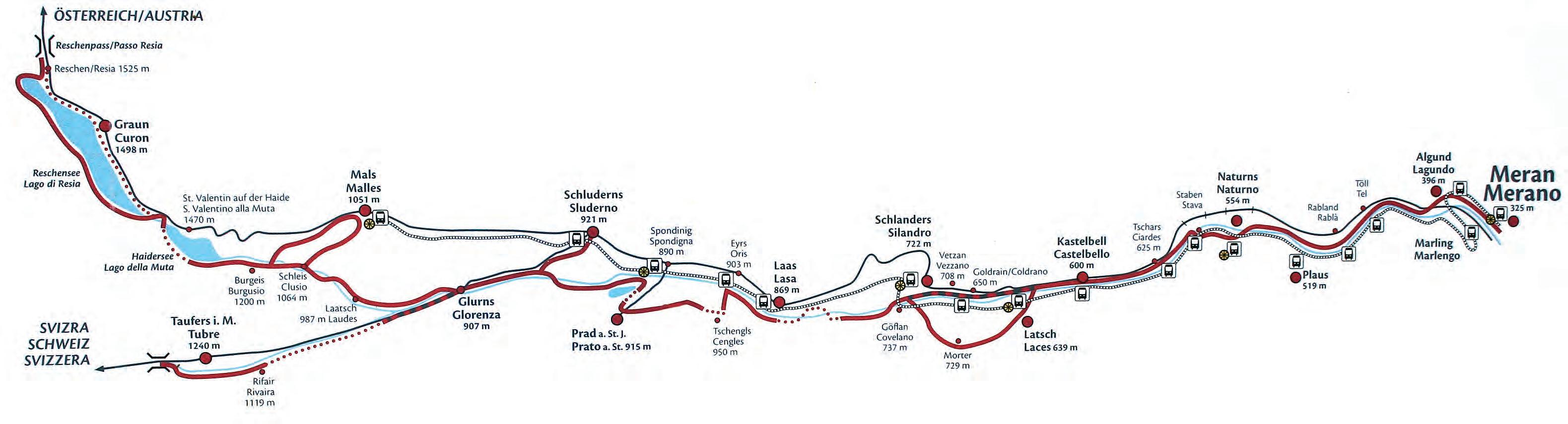

38-39 Vinschgau: Mit dem Rad durch’s tal

42-43 Martell: Gletscher, Milch, honig und süße Früchte

44-45 Karthaus: Kraftplatz der Mönche

46-47 Schnals: Königstour zum ‚Ötzi’

48-49 Vinschgau: Wein für Genießer

56-57 Sulden: Bäriges

58-59 Laas: Fenster öffnen

Pagine italiane

31 Solda: Julius Payer, cartografo

32-33 alberi, sacri

34 Il Papa a laces

willkommen in einem der schönsten Täler des Alpenbogens. Sie haben Ihren Urlaubsort wohl gewählt, das sei Ihnen versichert. Der Willkommensgruß gilt auch jenen Gästen, die dem Vinschgau in Treue verbunden sind und schon seit mehreren Jahren hierher kommen, um aufzutanken, um sich zu erholen, um sich zu stärken, um sich sportlich zu betätigen, einfach um zu genießen. Der Vinschgau ist eine Schatztruhe. Als kleine Bezirkszeitung „Vinschgerwind“ ist es uns heuer wieder gelungen, einen, wie wir meinen, ansprechenden „Sommerwind“ auf die Beine zu stellen. Auf der Spurensuche dieser Schätze im Vinschgau wollen wir Sie mit diesem „Sommerwind“ ein Stück weit begleiten, Ihnen einige Anregungen geben. Gelungen ist uns dieser „Sommerwind“ mit Hilfe unserer treuen Werbekunden, die Sie ebenfalls herzlich willkommen heißen.Wenn Sie Anregungen haben, auch Kritik, kontaktieren Sie uns. Schicken Sie uns eine E-mail an redaktion@vinschgerwind.it. Damit wir auf Ihre Wünsche im nächsten Jahr eingehen können. Denn ein Wiedersehen im nächsten Jahr wünschen wir uns. Und Ihnen wünschen wir einen erholsamen, auch einen erlebnisreichen Urlaub. Auf dass Sie gestärkt und mit guten Eindrücken unser schönes Tal in Erinnerung behalten.

Erwin Bernhart

Dantestraße 4, 39028 Schlanders tel. 0473 - 732196, Fax 0473 - 732451 redaktion@vinschgerwind.it

Chefredakteur: Erwin Bernhart

Stellvertreterin: Magdalena Dietl Sapelza

Grafik: hartwig Spechtenhauser, Marion Fritz

Impressum: Sonderdruck zum „Der Vinschger Wind“ 12/2009

Redaktion: hans Wielander, Gianni Bodini, ludwig Fabi, angelika Ploner, Maria Gerstgrasser, Elke Wasmund, Martin Platzgummer, Monika Feierabend

Werbung: Edwina Oberthaler, Esther Stricker, Gerti alber

Druck: Fotolito Varesco, auer, nationalstraße 57

Preise: Jahresabonnement im Vinschgau: Euro 30; außerhalb des geografischen Bezirkes Vinschgau Euro 40; restl. Italien und Auslandsabonnement: Euro 100 (Inkl. Porto); Schweiz: Sfr 95.Eigentümer und Herausgeber: Info-Media Gmbh

Ermächtigung des landesgerichtes Bozen nr. 6/2005

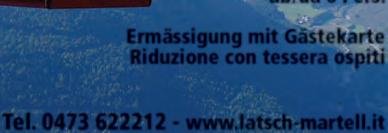

verführerische düfte zu duften preisen, schicke Uhren, Schmuck und Markensonnenbrillen aber auch Wein, SingleMalt-Whisky (600 verschiedene Abfüllungen) und andere Spirituosen, Elektrogeräte, Digitalkameras, Fernoptik, Spielwaren, Lebensmittel, Zigarren, Zigaretten und vieles mehr und alles viel günstiger. – Natürlich mit Restaurant und Zollfrei-Tankstelle!

Acla da Fans SA

Zollfreies Einkaufscenter & BP Tankstelle / 7560 Martina / GR Tel +41 (0)81 861 84 20 / Fax +41 (0)81 861 84 30 www.acla-da-fans.ch / team@acla-da-fans.ch MEHR EINKAUFEN, STATT MEHR BEZAHLEN IM GROSSEN ZOLLFREI-EINKAUFSZENTRUM 8 KM VOR SAMNAUN.

ÖSTERREICH

Ausstellung - Anno ’09

Schloss Sigmundskron, hoch über Bozen mit Blick auf den Südtiroler Hausberg, den Schlern, beherbergt das „Messner Mountain Museum Firmian“ wehrt sich

Nicht das Schwert ist unsre Waffe, nein, das Wort, Licht und Gesetz!“

Anastasius Grün (1831, Spaziergänge eines Wiener Poeten)

Messner Mountain Museum Firmian, Schloss Sigmundskron, Bozen

Tel. +390471 631264

Fax+390471 633884

www.messner-mountain-museum.it

MMM Firmian für eine sanfte Mobilität

20’ zu Fuß von Sigmundskron, Wanderweg Nr. 1

25’ mit Fahrrad von Bozen Stadt

30’ Zugfahrt von Meran + 20’ Wanderung ab Bahnhof Sigmundskron

SALIAMO AL MUSEO!

MMM Firmian per una mobilità sostenibile

20’ a piedi da Ponte

Adige, sentiero nr. 1

25’ in bicicletta dal centro di Bolzano

30’ in treno da Merano + 20’ di passeggiata

dalla stazione di Ponte

Adige

Tirol, das Land im Gebirge, hat seit jeher eine wichtige strategische Funktion im Herzen Europas. Deshalb kam es wiederholt unter Druck. Ob der Freiheitskampf 1809 nun taktisch klug oder überhaupt sinnvoll, ob Andreas Hofer dabei strahlender Held oder Bauernopfer war, der Krieg bleibt Fakt – seine Auswirkungen waren verheerend.

Heute ist Hofer wesentlicher Teil der miteinander verbundenen Geschichte aller fünf Landesteile und damit Integrationsfigur für ein modernes Tirol-Verständnis. Denn das Erbe des alten Tirol, das wir auch der Identität stiftenden Figur Hofers verdanken, lebt fort – im Bundesland Tirol, in Südtirol, Trentino (Welschtirol) und in mehreren Gemeinden der Belluneser Dolomiten (Anpezo-Hayden und Buchenstein).

„Ich sehe darin mehr Möglichkeit als Schicksal. Denn auf der Basis unserer geschichtlichen Einheit, des Schengen-Abkommens im Rahmen der EU als Aufhebung von Grenzen und Überwinden von Kriegsgeschichte, liegt es an uns, in Tirol Lebensqualität und Zukunft zu gestalten. Das heutige Tirol ist nicht mehr das Opfer irgendeiner Niedertracht, sondern die Summe von Menschen verschiedener Sprachen und Kulturen, von Bodenschätzen wie Wasser und Berge sowie unverwechselbaren Landschaftsbildern. Was diesem Tirol an

Größe fehlt, gilt es mit Einsatz als das Gemeinsame zu verantworten. Unsere Waffe dabei sei das Wort.“ Reinhold Messner

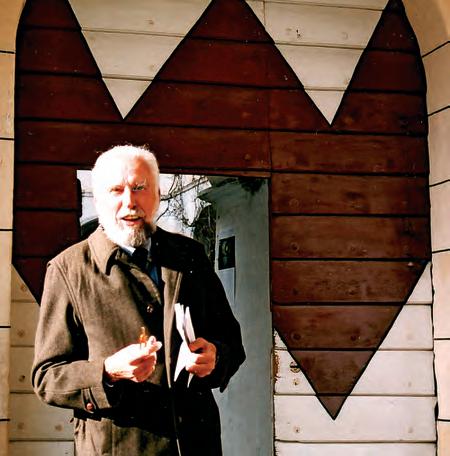

Anlässlich des Gedenkjahres 200 Jahre Tiroler Freiheitskämpfe erläutert Reinhold Messner in seinem Bergmuseum die Stationen, welche ein Bergvolk, in diesem Fall Tiroler Bauern, dazu gebracht haben, sich gegen die großen bayrischen und napoleonischen Heere zu verteidigen. Bilder von Künstlern jener Zeit, Erinnerungen der Protagonisten, Reliquien aus dem Jahr 1809 und Werke zeitgenössischer Künstler bringen uns die Figur Andreas Hofer und die Tragik der damaligen Ereignisse näher.

Die Ausstellung ist Teil des Rundganges im Messner Mountain Museum Firmian auf Schloss Sigmundskron, und ist vom 1. März bis 15. November 2009 zugänglich.

Ausstellungsdauer: 01.03. – 15.11.2009

Öffnungszeiten: 10.00 – 18.00 Uhr Montag Ruhetag

“Messner Mountain Museum”

Mit einem zentralen Museum in Sigmundskron und vier Ablegern, in denen Einzelthemen behandelt wer-

den, schafft Reinhold Messner ein Berg-Museum, das einmalig ist. Als seinen „15. Achttausender“ bezeichnet Messner selbst dieses Projekt. Hier gibt er sein Wissen, seine Erfahrungen und die Geschichten, welche aus den Begegnungen zwischen Mensch und Berg entstehen, an den Besucher weiter.

Das Projekt beinhaltet derzeit vier Museen: MMM Firmian im Schloss Sigmundskron bei Bozen ist das Zentrum des Bergmuseums; MMM Ortles in Sulden widmet sich den Gletschern, dem ewigen Eis; MMM Dolomites, auf dem Monte Rite südlich von Cortina, befasst sich mit dem Thema Fels und dem Alpinismus in den Dolomiten. Für das Jahr 2010 ist die Eröffnung des fünften Bergmuseums geplant: das MMM Ripa im Schloss Bruneck wird sich mit dem Thema Bergvölker befassen.

In den alten Mauern des Schlosses Sigmundskron, ergänzt durch eine moderne Struktur aus Stahl und Glas, schlägt das kreative Herz des gesamten Museumskonzeptes. Der Ausstellungsparcour führt durch Bögen, Aufgänge und Innenhöfe und bietet dem Besucher eine Gesamtvision des Universums Berg. Bilder, Skulpturen, symbolische Gegenstände und Erinnerungen wurden von Reinhold Messner ausgewählt und geben Einblick in die enge Verbindung zwischen Mensch und Berg, die Entstehung von Bergketten, die Beziehung zwischen Religion und Berg, aber auch in die Alpingeschichte und den heutigen Alpintourismus. Zudem beherbergt der Große Saal jedes Jahr eine Sonderausstellung. Während der Sommermonate wird Schloss Sigmundskron auch Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen mit

> Erlebnisbad Naturns

Lust auf Abenteuer, Spaß und Erholung? Dann sind Sie hier genau richtig! Denn ein Besuch im Erlebnisbad Naturns - das ist wie Urlaub mit Sonne, Strand und Meer. Das Freibad lädt mit der 75 m Riesenrutsche, Wasserfontänen und Sprudeln sowie einer großzügigen Liegewiese zum Relaxen ein. Auch bei schlechter Witterung ist der Badespaß im Hallenbad und der Saunalandschaft garantiert. Zudem wird kostenlose Wassergymnastik, Schwimmstilberatung und Kinderanimation geboten! www.erlebnisbad.it

Das St. Prokulus Kirchlein bei Naturns ist berühmt wegen seiner einzigartigen Fresken aus dem Frühmittelalter. Aber das kleine Kirchlein hat weitaus mehr zu bieten. Dieses einmalige kunsthistorischer Erlebnis kann durch einen Besuch im Prokulus Museum ergänzt werden. Der Museumsparcours, der gänzlich unterirdisch angelegt ist, befindet sich direkt neben der Kirche und bietet dem Besucher eine vielschichtige, multimedial unterstützte Zeitreise in die Vergangenheit. www.prokulus.org

> Einmalig in Südtirol!

Der erste und einzige Jugend- und Erlebnisbahnhof in Naturns (Staben) lädt mit einem 500 m langen Bahngleis zu einer nostalgisch-abenteuerlichen Draisinenfahrt ein. Die über 800 m lange Garteneisenbahn bietet Zugspaß für Jung und Alt! Ideale Raststation am Vinschger Radweg! www.eisenbahn.it

> Naturparkhaus Texelgruppe

Wer den Naturpark Texelgruppe kennen lernen möchte, dem bietet das Naturparkhaus hervorragende Gelegenheit. In gut verständlicher Form bekommen Sie den Park präsentiert und können sogar Spaß daran finden, natürliche Dinge in die Hand zu nehmen, zu riechen, zu fühlen. Wollen Sie „Natur einmal anders erleben“, dann besuchen Sie das Naturparkhaus! Geöffnet von April bis Oktober.

Tel. +39 0473 668201

> Seilbahn Unterstell Naturns Wanderparadies Naturnser Sonnenberg und Naturpark Texelgruppe: Die Seilbahn Unterstell bringt Sie schnell und bequem zum Ausgangspunkt angenehmer aber auch anspruchsvoller Wanderungen auf dem Meraner Höhenweg, Wanderungen in Richtung Schnalstal, Katharinaberg oder nach Partschins.

Fahrplan: Täglich von 8.00 - 19.00 Uhr jede halbe Stunde.

Tel. +39 0473 668418

Plamort, ein unheimlicher Name. Eine flache, von Gletscherströmen aus dem Massiv der Klopairspitze herausgestemmte Berglehne, bestückt mit Panzersperren: Eiserne Betonstacheln, die von Mussolini gegen Deutschland, gegen den Freund Hitler gerichtet waren.

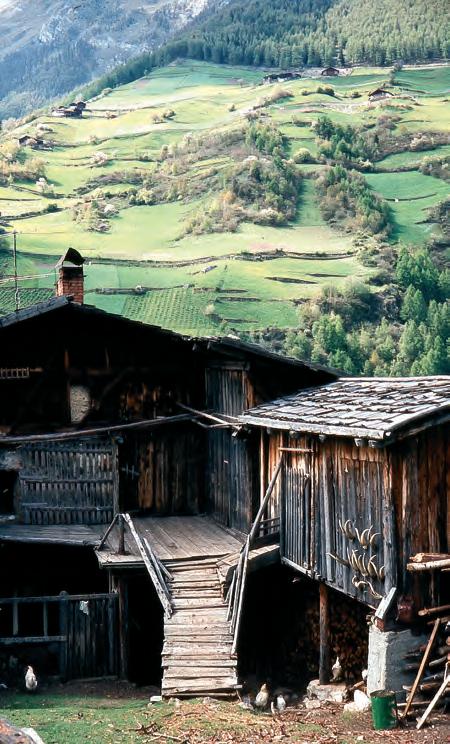

Vorüber ist dieser Alptraum, nun haben sich die Grenzen geöffnet, nach Nauders, auch zum Engadin, über das unser Blick vom Piz Lat fast bis zum Malojapass schweift. Unvergleichlich die Ortschaften dieses Tales, dessen Baukultur sich im Vinschgau fortsetzt und hoffentlich bewahrt wird.

Eine andere Grenze öffnet sich in Richtung Kaunertal und Piztal, also nach Nordtirol, diesmal aber nur für Hochtouristen und Schifahrer. Der kleine Mann auf dem riesigen Felsblock oberhalb von Melag wird vielleicht eines Tages hier mit den Skiern gleiten. Geplant ist die Erschließung des hintersten Langtauferertales über den Alpenhauptkamm. Was werden dazu die Saligen Frauelen und die scheuen Berggeister sagen?

Hans Wielander

links: Klapoarspitze mit Plamort, im Vordergrund herbstlicher Almboden auf dem Weg zur Dreisprachenspitze Piz Lat

unten: über Melag, Langtaufers, Blick zur Weißkugel

rechts: Blick vom Piz Lat über das Unterengadin

Burgeis

• Heidepark & 0473-831260

• Kaufhaus Theiner & 0473-831320

• Sennerei Burgeis & 0473-831220

g alsaun

• Weinhandlung Forcher & 0473-624074

Mals

• Despar Dietl & 0473-831196

Prad

• Despar Rungg & 0473-618290

• Maxi Team & 0473-618222

ir führen den besten Südtiroler Speck in der Theke, abgepackt und in Geschenkkartons.

Prad

• Supermarket Sait & 0473-61662

reschen

• Gol Market & 0473-633219

• Recla Filiale & 0473-633115

schlanders

• Despar Rungg & 0473-732446

• Recla-Shop Vetzan & 0473-737352

• Weinhandlung Walzl & 0473-730178

TarTsch

• Despar Schuster & 0473-831110

urlaub geht durch den Magen. näheres auf www.recla.it

Wandertipp:

Leichte Rundwanderung entlang des Tscharser und des Stabner Waales

An der Martins-Kirche in Tschars beginnt diese einfache Wanderung. Dort orientieren wir uns in nördliche Richtung und folgen dem Wanderweg mit der Markierung Nr. 1A, der nach etwa 300 m in den Weg Nr. 3 mündet. Kurze Zeit später treffen wir auf den Tscharser Schnalswaal. Dieser ist mit elf Kilometern einer der längsten Kanäle in Südtirol. Sein Bau wurde 1505 begonnen, nach zwölf Jahren Bauzeit fertig gestellt und ist heute immer noch in Betrieb. Hier wird das Wasser von Neurateis aus dem Schnalstal über das Schloss Juval bis zu den trockenen Südhängen bei Tschars geleitet. Dem Waalweg folgen wir nun zunächst nach Norden und später ostwärts. Während dieser Passage genießt man stets die großartigen Ausblicke in das Etschtal und auf die Bergregion des Nationalparks Stilfserjoch im Süden. Nach einer Weile erreichen wir eine Abzweigung und nehmen dort den linken Steig zum Schloss Juval. Die ehemalige, mittelalterliche Burganlage, heute ein Schloss, wurde etwa um 1250 erbaut und ist jetzt im Besitz des Extrembergsteigers Reinhold Messner. Auch für das leibliche Wohl finden sich hier und in unmittelbarer Umgebung verschiedene Buschenschänke. Danach steigt man auf dem letzten Stück der Aufstiegsroute wieder bis zur vorherigen Abzweigung zurück und hält sich dann links. Nun schlängelt sich der Weg durch die Weinberge hindurch und beschreibt nach wenigen hundert Metern einen Bogen nach rechts. Entlang des Stabener Waales geht es schließlich wieder in westlicher Richtung zurück. Der Stabener Waalweg wurde im frühen 19. Jh. erbaut und führt heute nur noch zeitweise Wasser. Gesäumt von Wein- und Obstgärten erreichen wir schließlich wieder den Ausgangspunkt.

Im niederschlagsarmen Vinschgau, vor allem am trockenen Sonnenberg, war der Mensch seit altersher gezwungen, ein ausgedehntes Netz von Bewässerungskanälen anzulegen. Die hier ‚Waale’ genannten, künstlichen Wasserläufe leiten das Wasser zu den einzelnen Höfen hin. Wie grüne Lebensadern durchziehen sie die trockenen Hänge. In alten Urkunden ist ersichtlich, dass die Waale bereits im Mittelalter angelegt worden sind. Aus den Bächen höher gelegener Täler wurde das Wasser abgeleitet. Je nach Gelände floss das Wasser in Erdkanälen sowie Rinnen oder Holzröhren, die in den

oben: Waalschelle am Tscharser Waalweg: „Die Waalschell hell erklingt, solang das Wasser rinnt. Und bleibt das Wasser einmal aus, so muss der Waaler aus dem Haus“

Fels geschlagen worden waren, bergab. Wo einst 200 Waale wasserführend waren, deren Hauptadern an die 600 km betrugen, sind heute nur noch etwa 15 Waale in Gebrauch.

Entlang der Waale verlaufen Steige, die für die Instandhaltung von äußerster Wichtigkeit waren. Der Waaler, zuständig für ungehinderten Wasserlauf, musste täglich den Waal begehen, um eventuelle Verschmutzungen, Schäden oder Verstopfungen zu beheben. Mit der Wasser- oder Waalerhaue auf dem Rücken bewältigte er auch die gefährlichsten, teils stark ausgesetzten, Stellen. Eine wichtige Unterstützung bei den Kontrollgängen stellte die Waalschelle dar. Sie wird durch das Fließwasser des Waales betrieben und berichtet durch das gleichmäßige Klopfen dem Waaler, ob die Wasserversorgung störungsfrei gewährleistet ist. Auch oblag dem Waaler die Kontrolle über die jeweiligen Nutzungsrechte, denn nicht selten gab es Streitigkeiten um das kostbare Nass.

Als um 1950 die Technisierung der Landwirtschaft einsetzte, übernahm der Beregnungswart die Aufgaben des Waalers. Streckenweise fließt das Wasser nun durch unterirdisch verlegte Metallrohre, und doch bieten heute die Wanderungen entlang der Waale Einblicke in die Geschichte und Kultur einer früheren Epoche.

Maria Gerstgrasser

Die Vinschgauer sind eine sehr vielschichtige Gesellschaft: Sie haben eine Stadt, einen Abt und einen Grafen - mehr brauchen sie nicht. Die Stadt ist zwar sehr klein, aber alt und geheimnisvoll; auch der Abt Bruno stammt aus dieser Stadt. Die Grafenfamilie besaß einst die halbe Stadt Glurns, mittlerweile ist das nicht mehr so. Aber der Graf Johannes Trapp kümmert sich immer noch um seine Leute, also um die Vinschger. Ganz im Gegensatz zu anderen Grafen, die sich nur um sich, um die eigenen Kreise kümmern. Der Graf ist wichtig für die Schludernser Ritterspiele, für die Churburger Wirtschaftsgespräche und natürlich für die

Churburg als Museum. Die Vorfahren mussten einst als Vögte das Kloster Marienberg beschützen, deshalb befindet sich dort auch ein Totenschild der Familie. Zum heutigen „sprechenden“ Wappen: Zwei Laufvögel - die Trappen - rote Sparrenbalken auf silbernem Grund und im Herzschild drei blaue Flügel auf Silber, das ererbte Wappen der Vögte von Matsch. Aber Schluderns hat neben der Churburg auch noch das Vintschger Museum mit einer hervorragenden Dokumentation zur ländlichen Kultur und Wirtschaft.

Die Sammlung mit Funden aus der Frühgeschichte wird ständig erweitert.

Hans Wielander

oben links: viel Renaissance: Kamine, Zinnen und Fresken

oben rechts: Wasserspeier auf der Churburg

links: Graf Johannes Trapp

rechts: Kupferschlange als Armband, Ganglegg

St. Veit auf dem Tartscher Bichl

DRundwanderung:

Start beim Vintschger Museum in Schluderns, Richtung Churburg, nach 20 Metern links den Weg bis zur Talsperre nehmen; links daran vorbei und rechts zum Edelweißsteig (rund 20 Minuten); zum Bergwaal (30 Min.), den Waalweg entlang in die Klamm und über den Leitenwaal bis Ganglegg (60 Min), dann den Sonnenhang entlang bis zur Matscher Straße und nach Tartsch (60 Min.), nach Mals (20 Min.); von dort nach Glurns (25 Min.) Zum Ausgangspunkt zurück (25 Minuten). Schluderns und Mals sind an die Vinschgerbahn angebunden.

er Wanderspaß lässt sich mit einer Zeitreise in die Geschichte fast nirgendwo so gut verbinden, wie in der Ferienregion rund um den „Tartscher Bichl“. Überall trifft man auf Zeugen aus der Vergangenheit. Eine der interessantesten kulturhistorischen Rundwanderungen kann man in Schluderns beim „Vintschger Museum“ am Fuße der Churburg beginnen. Der Weg führt über „Waalwege“ zur prähistorischen Ausgrabungsstätte „Ganglegg“, am „Tartscher Bichl“ nach Mals und ins mittelalterliche Städtchen Glurns.

Der „Bergwaal“ und der „Leitenwaal“ bei Schluderns zählen zu den schönsten des Landes. Die Waale werden teilweise heute noch so genutzt wie vor Hunderten vor Jahren. Sie sind beeindruckende Reste des einst kapillar verzweigten und ausgeklügelten Bewässerungssystems, das einst die Hänge des gesamten Tales durchzog und die Lebensader für die Bauern im niederschlagsarmen Vinschgau darstellte. Der „Waaler“ überwachte den Fluss des Wassers und teilte den einzelnen Fluren das kostbare Nass zu. Am „Bergwaal“ können Wanderer noch heute dem „Waaler“ begegnen, der sich gelegentlich in seiner „Waalerhütte“ aufhält. Ein Steg in der Saldurbach Klamm stellt die Verbindung zum „Leitenwaal“ her, der zur prähistorischen Ausgrabungsstätte „Ganglegg“ führt. Dort geht der „Leitenwaal“ über in den Wanderweg Richtung Tartsch und gibt schon bald den Blick frei auf den„Tartscher Bichl“ mit dem Kirchlein St. Veit. Auf dem mystischen Hügel wurden ebenfalls prä-

historische Mauerstücke ausgegraben und Schalensteine lassen darauf schließen, dass die Ur-Vinschger dort ihren Göttern geopfert haben. Auf dem Kultplatz ist die Kirche gebaut, deren Turm in die romanische Zeit weist. Doch so ganz ließen sich die heidnischen Rituale bis heute nicht verdrängen. Beim „Scheibenschlagen“ am ersten Fastensonntag machen es die heutigen Vinschger ihren Urahnen nach und vertreiben den Winter mit glühenden Scheiben, die sie durch die dunkle Nacht schleudern. An der Matscher Straße kann sich der Wanderer entscheiden, ob er den längeren Weg über „Malettes“ nach Mals wählt, oder den kürzeren über den Gehsteig. Der Hauptort des oberen Vinschgaus besticht durch seine Türme, die von einst gelebter christlicher Volksfrömmigkeit zeugen. Zu den Kostbarkeiten zählt die St. Benediktskirche aus karolingischer Zeit. Mals beeindruckt durch seine gepflegten Ansitze und seine verwinkelten Gassenstrukturen. Von Mals aus führt ein Gehsteig in die mittelalterliche Stadt Glurns. Die Armut der Menschen vergangener Jahrhunderte hatte einen positiven Nebeneffekt. Die Stadt ist in ihrer ursprünglichen Form, mit Stadtmauern und Toren erhalten geblieben. Ein Rundgang über den Stadtplatz und durch die malerischen Gassen vermittelt den Besuchern einen hautnahen Eindruck vom Leben im Mittelalter. Und wenn’s heiß ist, finden Sie an den Brunnen und in den Lauben des so genannten „Unterstadtl“ oder am „Mühlbachl“ Abkühlung.

Magdalena Dietl Sapelza

Ferienregion Obervinschgau

39024 Mals

St. Benediktstrasse 1

Tel. 0473 831190

Fax: 0473 831901

www.ferienregion-obervinschgau.it info@ferienregion-obervinschgau.it

Besuchen Sie mit uns die geheimnisumwitterten Bunker im oberen Vinschgau, architektonische Relikte aus der Zwischenkriegszeit, monumentale Abwehranlagen und letzte Zufluchtsorte. Eingebettet in den Fleckenteppich der Obervinschger Kulturlandschaft und gut getarnt durch Wiesenbewuchs und Bäume sind diese Festungsanlagen kaum mehr als Teil des Alpenwalls zu erkennen.

Beginn: jeden Donnerstag vom 25. Juni bis 24. September 2009

Treffpunkt: 14.00 Uhr Tourismusbüro Mals

Dauer: ca. 2,5 Stunden

Anmeldung: erforderlich bis 17.00 Uhr des Vortages im Tourismusbüro Mals

Sagenhaftes Glurns Erlebnisstadtführung

Aus jedem Winkel lugt noch das Mittelalter hervor. Die wehrhafte Stadtummauerung mit ihren runden Ecktürmen kündet von kriegerischen Zeiten, von landesfürstlicher Politik und von einer Zeit, als sich hier ein Umschlagplatz für den Salzhandel zwischen dem süddeutschen Raum und der Lombardei befand. Die Glurnser hatten noch eine eigene Maßeinheit, Märkte und den Sitz des landesfürstlichen Gerichts. Was für Hammeln der Rattenfänger ist, das ist für Glurns sein berühmter Mäuseprozess...

Beginn: jeden Dienstag vom 21. April bis 27. Oktober 2009

Treffpunkt: 09.30 Uhr

Tourismusbüro Glurns

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Anmeldung: nicht erforderlich!!

Waale: uraltes Bewässerungssystem des Vinschgaus

Mit einfachen technischen Mitteln wurden im trockenen Vinschgau die Waale, ein ausgeklügeltes weiträumiges Bewässerungssystem, errichtet. Sie prägen nachhaltig die Natur- und Kulturlandschaft des Vinschgaus. Auf den ausgedörrten Steppenhängen ist das üppig wuchernde Baum- und Heckendickicht längs der ruhig plätschernden Wasserwaale für Singvögel und für Wanderer eine wahre Lebensfreude.

Termine: 23.06. + 30.06. + 07.07. + 14.07. + 22.07. + 29.07. + 05.08. + 12.08. + 19.08. + 26.08. + 08.09. + 22.09. + 06.10. + 20.10.2009

Treffpunkt: 09.00 Uhr

Tourismusbüro Schluderns

Dauer: ca. 3 Stunden

Höhenunterschied: ca. 300 m

Anmeldung: erforderlich bis 17.00 Uhr des Vortages im Tourismusbüro Mals

Schliniger Tal

Die Malser Jungrinder zählen zu den traditionsreichsten „Sommerfrischlern“ im Schliniger Tal. Seit 400 Jahren ziehen sie auf die Sommer Alpe „Sursass“ auf Schweizer Gebiet, im Volksmund „Rassass“ genannt. Sie ziehen vorbei am „Prälatenstein“, wo 1304 der Matscher Graf Ulrich II. den Marienberger Abt Hermann von Schönstein köpfen ließ, vorbei an der alten „Pforzheimer Hütte“, und an der neuen „Sesvennahütte“. Die einst unwegsame Uina-Schlucht war der Grund, dass

die Schweizer den Tirolern vor über 500 Jahren die Alpe überließen. Den ersten Pachtvertrag schloss die Gemeinde Sent (CH) 1472 mit den Mönchen des Klosters Marienberg ab. Dass die Schweizer bei der Reformation um 1600 vom katholischen Glauben abfielen, ärgerte die Marienberger und sie trotzten, indem sie den Jahreszins nicht mehr bezahlten. Diese Reaktion kam den Malser Bauern gelegen, die schon lange eine Sommerweide für ihre Jungtiere suchten. 1608 besiegelten die Senter einen neuen Vertrag mit den Malsern. Diese erhielten schließlich auch das Durchzugsrecht über das Marienberger und Schliniger Gebiet unter anderem mit folgender Auflage: Die Malser mussten den Auftrieb drei Tage vorher melden. Hunde und Gewehre durften keine mitgeführt werden. Der Vertrag zwischen Mals und Sent ist immer noch gültig. Im vergangenen Sommer wurde das 400 Jahr Jubiläum gefeiert. Doch nicht nur den Tieren kommt die Sommerfrische rund um den Sesvenna-Kopf entgegen, sondern auch den Wanderern aller Schuhgrößen. Das hatten bereits die Mitglieder der Sektion Pforzheim des deutschen Alpenvereins erkannt und begannen 1899 mit dem Bau der „Pforzheimer Hütte“ auf 2256 Metern Meereshöhe. Nach der Eröffnung 1901 pulsierte dort das Bergsteigerleben. Noch attraktiver wurde das Gebiet, als 1910 nach zweijähriger Bauzeit die Uina-Schlucht über den 1.000 Meter langen und in den Fels gehauenen 1,30 Meter breiten Weg begehbar war. Die Kosten von 32.500 Franken teilten sich die Sektion Pforzheim und die Schweizer Behörden. 3.500 Übernachtungen wurden zwischen 1901 und 1914 gezählt, was für die damalige Zeit beachtlich war. Den touristischen Aufschwung stoppte der I.Weltkrieg. Nach der Angliederung Südtirols zu Italien 1918 ging die Hütte als „Rifugio Rassass“ an den italienischen Alpenverein CAI über. Das mangelnde

oben: der lange Marsch von Mensch und Tier auf die Sommerweide

Wandertipp Schlinig - UinaSchlucht

Vom Dorf Schlinig aus geht’s in rund zwei Stunden über die Schliniger Alm zur Sesvennahütte. Von dort führt der Steig Nr. 18 weiter. Nach 30 Minuten erreicht man die Staatsgrenze am Schlinigpass. Grenzkontrollen sind nicht üblich, doch ein Ausweis sollte dennoch mitgeführt werden. Die trichterförmig angelegten Mauern dort dienten einst zum Zählen der SursassTiere. Weiter geht’s an Hochgebirgsmooren und an der Abzweigung zu den Rimsseen vorbei. Das Tal wird enger. Nach 30 bis 40 Minuten tauchen die 800 Meter senkrecht abfallenden Felswände der Uina Schlucht auf. Wer nach Sur Ent ins Unterengadin will, muss noch zwei Stunden dazurechnen.

Interesse an der Hütte leitete den Niedergang ein. Anfangs der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts diente sie nur noch den Finanzbeamten als Unterkunft. Die „Finanzer“sollten dort die Schmuggler aufspüren, die Tabak, Kaffee und Saccharin illegal über die Grenze trugen. Die Staatsbeamten drückten allerdings oft ein Auge zu und aßen und tranken viel lieber in der Hütte als Wache zu schieben. Nach einer geselligen Runde machte sich eines Nachts das Herdfeuer selbstständig, was der „Pforzheimer Hütte“ den Rest gab.

Im Jahre 1975 ließ der Alpenverein Südtirol AVS die neue „Sesvennahütte“ in unmittelbarer Nähe erbauen. Die alte Hütte erzählt seither als Ruine von vergangenem Glanz. Nachgedacht wurde über eine Schleifung und 1998 lag der Abbruchbescheid auf dem Tisch der Gemeinde Mals. Das mobilisierte Kräfte zur Rettung des Schutzhauses. An vorderster Front kämpfte das Schliniger Ur-Gestein Sepp Saurer. 2004 kam es zur Gründung des Vereins „Cunfin“, der die Sanierung der Hütte zum Ziel hat. Mittlerweile ist die „Pforzheimer Hütte“ denkmalgeschützt und kann weiterhin von vergangenen Tagen im geschichtsträchtige Schlinigertal mit der wild romantischen Uina-Schlucht erzählen, über ein Fleckchen Erde, das zu den schönsten Wandergebieten Südtirols zählt.

Der Naturnser Almenweg

Während der Sonnenberg des Untervinschgaus und besonders die beiden Seilbahnen in Naturns und Partschins von den lokalen Tourismustreibenden kräftig beworben werden, ist der Nörderberg dagegen in der öffentlichen Wahrnehmung als Wandergebiet etwas in Vergessenheit geraten. Um dem entgegenzuwirken, widmet sich der „Sommerwind“ in diesem Wandertipp der reiz

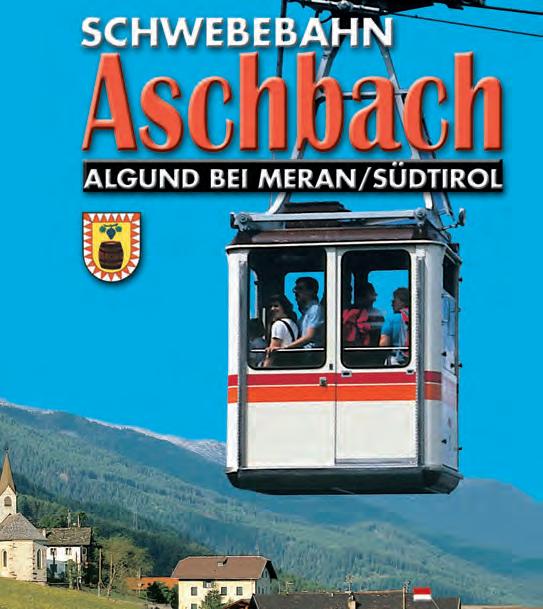

Der Naturnser Almenweg, ca. 1200m hoch über dem Tal, verbindet die Naturnser Alm, die Zehtenalm und die Frantschalm, auch Mauslochalm genannt. Der Weg verläuft großteils im Wald und ist daher besonders für heiße Sommertage zu empfehlen. Dabei gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten der Begehung. Ob Rundwanderung oder das Wandern in nur eine bestimmte Richtung, man kann es sich nach Belieben aussuchen. Die vielen Auf- und Abstiegsmöglichkeiten erlauben auch kurzfristige Routenänderungen. Am besten mit Hilfe einer aktuellen Wanderkarte. Wer eine leichte Wanderung mit wenigen Höhenmetern machen will, dem sei der folgende Vorschlag ans Herz gelegt. Ausgangspunkt ist der Parkplatz „Kreuzbrünnl“ am Naturnser Nörderberg. Vom Parkplatz aus folgt man der Beschilderung „Naturnser Alm“. Die meiste Zeit geht man dabei einen Forstweg entlang und erreicht die Alm nach ca. 1 Stunde Gehzeit. Dort beginnt der Almenweg und führt zur Zehtenalm. Dieser alte, idyllische Weg verläuft leicht absteigend und durchquert schöne Waldhänge unterhalb des Naturnser Hochjochs. Von der Zehten-Alm geht die Wanderung weiter zur Frantschalm. Auf diesem Abschnitt hat man an exponierten Stellen einen großartigen Ausblick auf die Gletscher des Schnalstales und auf die Texelgruppe. Von der Frantschalm führt ein Forstweg zurück zum Ausgangspunkt, dem Parkplatz „Kreuzbrünnl“. Insgesamt benötigt man für diese leichte Rundwanderung ungefähr 3,5 Stunden. Bewirtet wird man bei allen drei Almen. Geübten und ausdauernden Berggehern empfehlen wir folgende Route. Ausgangspunkt ist Naturns Dorf, von wo aus man über die Schwarzplatzerhöfe und dem Platzgummhof, zur Frantschalm (1835m) hinaufsteigt. Der ca. 2,5 stündige Aufstieg setzt ein gewisses Maß an Kondition voraus. Danach folgt man dem Almenweg bis zur Zehten-Alm. Von dort aus kann man wieder nach Naturns absteigen. Der Weg führt durch schattigen Wald, an den Höfen am Partscheilberg vorbei, hinunter bis nach Naturns. Im Blick hat man dabei den gesamten Untervinschgau von der Töll bis Kastelbell. Für den Abstieg braucht man ungefähr 2 Stunden. Wer sich dem „Seilbahnen-Trend“ nicht entziehen möchte, kann dies auch auf dem Nörderberg tun. Mit der Aschbacher Seilbahn fährt man von Rabland aus zum Dörfchen Aschbach in 1326m Höhe. Von dort gelangt man in einer guten Stunde, über einen mäßig steilen Weg hinauf zum Vigiljoch (1720m). Vom Vi-

Aufstieg durch den Märchenwald

links: die Naturnser Alm, die Mauslochalm und die Zehtenalm

giljoch aus geht es weiter zur Naturnser-Alm (1922m) und über den Almenweg bis zur Zehten-Alm. Dort kann man nach Naturns absteigen, oder lässt sich von einem Shutteldienst am Parkplatz „Kreuzbrünnl“ unterhalb der Alm abholen. Ausdauernde Geher können weiter zur Frantsch-Alm wandern und von dort ins Tal absteigen. Der Gästebus oder die Vinschgerbahn bringen Sie wieder direkt zurück zum Ausgangspunkt, der Talstation der Aschbacher Seilbahn. Der besondere Reiz des Nörderberges ist, dass er nicht direkt der Sonne ausgesetzt ist und wegen des dichten Waldes, auch an heißen Tagen angenehm kühl bleibt. Besonders der Weg von der Naturnser Alm bis zur Frantschalm ist gekennzeichnet durch schattige, urige Waldhänge und reizvolle Almwiesen. Die Wanderwege sind nicht übermäßig steil und man begegnet keinen „Prozessionen“ von Wanderern, die von einer Seilbahn zur nächsten „pilgern“. Beliebt ist der Nörderberg auch bei Mountainbikern. Vom Tal aus kann man über die Forstwege bis zu den Almen fahren. Eine beliebte Rundfahrt für Biker ist von Naturns nach Lana, mit der Seilbahn Vigiljoch hinauf aufs Joch, dann zur Naturnser Alm und die Abfahrt nach Naturns.

Abschließend ein paar Tipps für einen schönen und vor allem sicheren Wandertag: Das Wichtigste für eine Wanderung ist die Ausrüstung. Festes Schuhwerk sollte selbstverständlich sein, auch wenn man keine Gipfel erstürmt. Sehr schnell kann man umknicken, oder aufgrund fehlenden Profils an der Schuhsohle ausrutschen. Des Weiteren sollte man die Höhe nicht unterschätzen, man wird schneller müde als im Tal und die Temperaturen können schnell umschlagen, angemessene Kleidung und eine gesunde Portion Selbsteinschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit sind gefragt. Bei längeren Touren ohne Einkehrmöglichkeiten ist geraten, sich vorher über das Wetter zu informieren. Besonders im Hochsommer können sich recht schnell Gewitter bilden, deshalb sollte man den Himmel selbst bei Sonnenschein nie gänzlich aus den Augen lassen. Wichtig ist auch immer genug zum Trinken, Wasser oder Fruchtsäfte, dabei zu haben.

Berücksichtig man diese einfachen Hinweise, steht einem schönen Tag am Berg nichts mehr im Weg. Viel Freude mit den Wandertipps des „Sommerwind“.

Martin Platzgummer

Vielerlei Mystisches lässt sich in unseren Wäldern am Vinschgauer Talrand entdecken. Sagen und Geschichten lassen aufhorchen und beflügeln die Phantasie. Aber auch Überbleibsel, welche die Realität und das Leben unserer Vorfahren verdeutlichen, finden sich zuhauf.

Eine Wanderung beginnend an der Talstation der Tarscher Alm führt über alte, mittlerweile verwachsene Kalköfen zur Tarscher oder Latscher Alm. Diese Kalköfen erzählen uns etwas über das Kalkbrennen unserer Vorfahren vor nicht allzu langer Zeit. Bereits im Altertum, bis hinauf ins 20. Jahrhundert, dienten diese Öfen zur Gewinnung von Kalk, der für die Zubereitung von Mörtel benötigt wurde. Meist wurden die Kalköfen in der Nähe des Dorfes am Waldrand errichtet, wo genügend Holz zur Verfügung stand und der Transport der gebrannten Kalksteine nicht zu beschwerlich war. Leider kann nichts Genaues über die Entstehungszeit der Kalköfen gesagt werden, sicher ist, dass sie seit langem nicht mehr benutzt wurden. Zudem sind sie in einiger Entfernung zum Dorf errichtet worden, was wohl mit der besonderen Erreichbarkeit des Brennstoffes Holz zusammenhängt.

ungestörtes Wandern, vorbei an erfrischenden Quellen

Die mittlerweile recht verwaiste Talstation des Sesselliftes zur Tarscher Alm dient als Ausgangspunkt für diese Wanderung. Das Auto kann auf den großzügig vorhandenen Parkplätzen abgestellt werden. Von hier startet man die etwa 1 ½-stündige Wanderung und folgt dem Weg Nr. 1, welcher unterhalb des heute geschlossenen Restaurants beginnt. Dieser führt nach ungefähr 20 Minuten zum Grillplatz „Platzläng“, wo

eine erste kleine Rast eingelegt werden kann. Der Weg nach „Platzläng“ führt durch dichten Mischwald und ist im letzten Stück etwas beschwerlich. Er kann bei Bedarf auch über den Fahrweg umgangen werden. Zum Teil ist der Weg noch von den großen Schneemengen des Winters geprägt. Weitläufige Aufräumarbeiten ermöglichen jedoch ungestörtes Wandern, hie und da sieht man noch einzelne abgebrochene Äste und umgesägte Bäume, welche den Schneemassen nicht standhalten konnten. In „Platzläng“ bietet fließendes Quellwasser eine erfrischende Abkühlung an heißen Wandertagen. Von „Platzläng“ geht es weiter bergauf, folgend Weg Nr. 1, der nach ungefähr 20 Minuten zum Kalkofen führt, der versteckt und mit Gras, Moos und Sträuchern überwachsen direkt am Wegrand liegt. Der gemauerte Ofen ist jedoch deutlich zu erkennen und erinnert an den Vorgang des Kalkbrennens, der mit bloßen Händen in mühevoller Arbeit über mehrere Tage hinweg stattgefunden hat. Vier bis fünf Tage lang musste das Feuer ständig geschürt werden, wollte man einen guten Brand erhalten. Dafür benötigte man ca. 100 m³ Holz, das im umliegenden Wald gerodet wurde und dann direkt zum Brennplatz gebracht wurde. Am Kalkofen befindet sich die erste Kreuzung, die es zu beachten gilt. Hier kann entweder geradeaus der Weg Nr. 1 weiter verfolgt werden, vorbei an einem weiteren Kalkofen bis zur Tarscher Alm oder rechts abgebogen werden und dem Weg Nr. 2 folgend zur Latscher Alm gewandert werden. Der Weg Nr. 2 ist einfach zu schaffen; er ist abwechslungsreich und bietet öfters eine schöne Aussicht auf das Tal. Der Weg mündet

rechts: die Latscher Alm

links: Der Rastplatz „Platzläng“ bietet frisches Wasser und Rast

Der gemauerte Ofen für das Kalkbrennen ist noch deutlich sichtbar

schließlich in den Fahrweg, welchen man für kurze Zeit entlang läuft. Man gelangt schließlich zu einer weiteren Kreuzung, wo noch einmal die Möglichkeit zum Aufstieg zur Tarscher Alm besteht. Folgt man dem Fahrweg immer geradeaus, beschreitet man den Weg zur Latscher Alm. Nach ungefähr 10 Minuten überquert man schließlich einen kleinen Bach und gelangt zum unteren Ende der Latscher Almwiese (Gampen). Die letzten 20 Minuten hoch zur Almhütte über den „Latscher Gampen“ sind etwas beschwerlich. Aus diesem Grund wurde der steile alte Alm-

weg bereits vor einiger Zeit durch einen neuen Weg ersetzt, welcher dem Wanderer durch einige Kurven

doch den beschwerlicheren früheren Weg erahnen.

derer schon bevor er das Almgebäude sieht. Auf 1700 Metern angelangt, kann man schließlich gemütlich

schung und eine Almjause genehmigen.

Monika Feierabend

Parkmöglichkeit:

Talstation Sessellift

Tarscher Alm (Sessellift und Restaurant außer Betrieb), ausreichend Parkplätze vorhanden

Ausgangspunkt:

Talstation Sessellift Tarscher Alm (1200m ü. d. M.), unterhalb des Restaurants

Beginn des Weges Nr. 1 Richtung Latscher Alm (1708 m ü. d. M.)

Ansprüche: mittelschwere Wanderung, geeignet für Familien, normale Kondition und Trittsicherheit

Höhenmeter: 500 m

Dauer: 1,5 Stunden mit Pausen

Weitere

Informationen: Tourismusbüro Latsch Tel. 0473/623109 oder unter: www.latsch-martell.it

Seilbahn - Funivia

Wandergebiet Latsch 1.740m

Ganzjährig geöffnet aperto tutto l’anno Fahrplan/orario

7.00, 7.30, 8.30, 9.30 10.30, 11.30, 12.30 14.00, 15.00, 16.00 17.00, 18.00

Sommer letzte Fahrt um/alle 18.30

Estate ultima corsa

Mittagspause/pausa 12.30 - 14.00

Zwischenfahrten corsa intermed. ab/da 6 Pers.

Ermässigung mit Gästekarte Riduzione con tessera ospiti

Am unteren Ende des Vinschgaus, wo die Etsch sich der Engstelle auf der Töll, dem Töller Würgegriff, nicht entziehen kann, schaut man ins Burggrafenamt. Zwar gehören die Gemeinde Naturns, Plaus und Partschins verwaltungsmäßig zum Bezirk Burggrafenamt, geografisch gehören sie zum Vinschgau.

Der weite Talkessel von Meran tut sich auf. Besonders beeindruckend kann das Panorama vom ‚Gigglberg’ aus genossen werden. Das ist jener hervorstehende kleine Bergrücken, auf den man mit der nagelneuen Texelbahn gelangt, deren Talstation zwischen Rabland und Partschins liegt. Bis hinüber in die Dolomiten reicht der Blick, auf der anderen Seite die Gletscherwelt des Ortlermassivs. Ein wunderbares Schauspiel von steilen Bergzacken, von sanften Bergrücken, wie dem Tschögglberg, von Wäldern und schneeweißen Hüten - und drunten im Tal reihen sich die Dörfer entlang der Etsch.

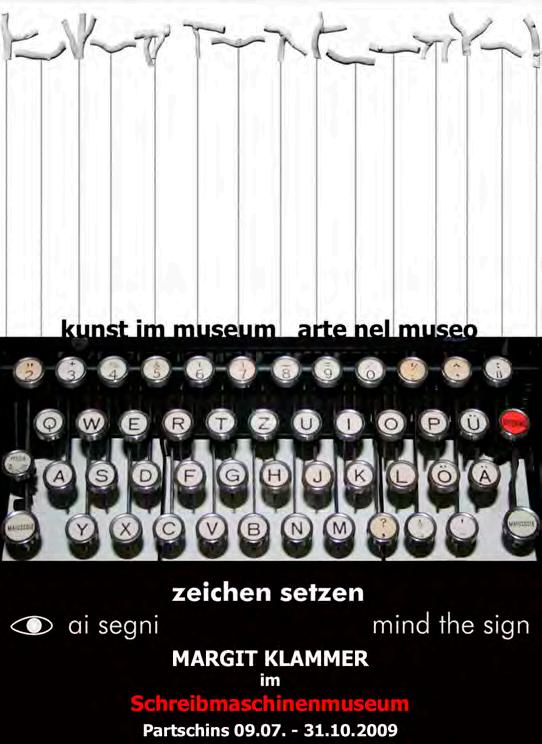

Ein besonderes Dorf da unten, vom Gigglberg aus gesehen, ist Partschins. Ein bäuerliches Haufendorf mit weit in die Vergangenheit reichenden Wurzeln am Hangfuß, wo der Zielbach über Wasserfälle den Hang hinunterrauscht und dann aus der Texelgruppe schießt. Einen Sohn aus nicht ferner Vergangenheit haben die Partschinser hoch in Ehren. Es ist Peter Mitterhofer. Mitterhofer, als Sohn eines Zimmermannes 1822 in Partschins geboren, erlernte das Zimmereihandwerk - und war lange Zeit auf der Walz. Österreich, Deutschland, Holland und Frankreich: Mitterhofer kam viel herum, saugte wissbegierig Lernenswertes auf und kam wieder zurück. Der begabte Tüftler wurde in seinem Heimatdorf wohl als Spinner verkannt. Spitzenprodukt seiner Tüf-

telei war eine Schreibmaschine. Laufend verbesserte er sein Werk und stellte so mehrere Modelle her. Mitterhofer war ein Erfinder. Ein Unternehmer war er nicht. Zwar machte er sich zu Fuß auf nach Wien zum Hof von Kaiser Franz Josef I., um seine Erfindung anzupreisen, kam aber mit mäßigem Erfolg wieder zurück. Die kaiserlichen Begutachter dürften für den Zimmermann aus Partschins ein müdes Lächeln übrig gehabt haben. Immerhin bekam Mitterhofer vom Kaiser 200 Gulden für seinen Schreibkasten und nochmals 150 Gulden für eine verbesserte Version. Der Kaiser schenkte die Werke dem „Polytechnischen Institut“ für seine Modellsammlung. Das Kuriosum wurde in Wien damit abgehakt. Dem Erfinder der Schreibmaschine haben die Gemeindeväter ein Museum errichtet. Am Kirchplatz in Partschins. Kurt Ryba, ein gebürtiger Meraner und Münchner Unternehmer, hat das Museum mit Schreibmaschinen aus aller Welt bestückt und mit einem Schenkungsvertrag der Gemeinde Partschins übertragen. Der leidenschaftliche Sammler hat mittlerweile rund 1.500 Exponate verschiedenster Hersteller und aus allen Zeiten, seit die Schreibmaschine ihren Siegeszug in die Büros angetreten hatte, zusammengetragen. Kuriositäten ebenso wie weltweit einzigartige Stücke, die ein Vermögen gekostet haben. Eine Reise durch die „Steinzeit des Computers“ im weltweit größten Schreibmaschinenmuseum, im Partschinser Schreibmaschinenmuseum „Peter Mitterhofer“, birgt für den einen Erinnerungen, für den anderen Überraschungen, für alle Staunenswertes und Informatives. Zum Ausgangspunkt zurückgekehrt sind die Nichten und Neffen von Mitterhofers Erfindung.

Erwin Bernhart

Blick von der Sonnenterrasse, vom „Dursterhof“, auf Partschins

Ausstellung „Zeichen setzen“ von Margit Klammer

Schreibmaschinenmuseum Partschins 9.07. – 31. 10.2009 www.typewritermuseum.com

FAHRPLAN DER SCHWEBEBAHN

Sommer: 1. April bis 30. September

Stündlich von 8.00 bis 19.00 Uhr Monat Oktober

Stündlich von 8.00 bis 18.30 Uhr

Winter: 1. November bis 31. März

Werktags

8 9 12 13 14 16 17 18 18.30 Uhr

Sonn- und Feiertags

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18.30 Uhr

1) Meraner Höhenweg West –Naturpark Texelgruppe

Bergstation Giggelberg – Meraner Höhenweg 24 Richtung Westen –Jausenstation Hochforch (1555 m) –„1000 Stufenschlucht“ (987 Stufen), vorbei an den Jausenstationen Pirch (1445 m), Grub (1377 m), Galmein (1384 m), dann Mark. 10A absteigend zur Bergstation Unterstell (1300 m) und mit der Seilbahn nach Naturns. Ab Naturns Busverbindung nach Rabland, Töll und Partschins.

Gehzeit3,5 Std.

Höhenmeter150 m Aufstieg 361 m Abstieg

Schwierigkeit

2) Meraner Höhenweg Ost –Naturpark Texelgruppe

Bergstation Giggelberg – Meraner Höhenweg Richtung Osten Mark. 24 –Nasereitalm – Tablander Alm (1788m) ET – Hohe Wiege (1809 m) – Hochgangalm (1839 m) ETS – Abstieg über Mark. 7 und 7 A – Partschins – Talstation Texelbahn.

Gehzeit6,5 Std.

Höhenmeter578 m Aufstieg 1530 m Abstieg

Schwierigkeit

3) Lodnerhütte

Bergstation Giggelberg – Meraner Höhenweg Richtung Osten – Mark. 24 –Nasereitalm – Mark. 8 – Zielalm (ET) –Lodnerhütte (2259 m) ETS – Rückweg wieder über Mark. 8 – Nasereit –Mark. 24 – Bergstation Texelbahn.

Gehzeit5,5 Std. Höhenmeter694 m Aufstieg 694 m Abstieg

Schwierigkeit

4) Zielspitz (3009 m)

Bergstation Giggelberg – Mark. 2

Richtung Zielspitz, schwerer Aufstieg über das Schindeltal. Abstieg über Mark. 3 – Königshofalm (verfallen) –Mark. 8 Nasereit – Mark. 24 Richtung Westen – Bergstation Texelbahn.

Gehzeit8,5 Std. Höhenmeter1628 m Aufstieg 1624 m Abstieg

Schwierigkeit

5) Orenknott (2258 m)

Bergstation Giggelberg – Mark. 2 in Richtung Zielspitz. Kurz vor dem Schindeltal zweigt Mark. 25A ab, die auf den Orenknott führt (Wetterkreuz). Von hier Abstieg auf Steig 25 zur Orenalm (1947 m) und nach Hochforch (1555 m), dann über den Meraner Höhenweg 24 (Richtung Osten) zurück nach Giggelberg. Mit der Texelbahn schweben wir nach Partschins hinunter.

Gehzeit3,5 Std.

Höhenmeter850 m Aufstieg 850 m Abstieg

Schwierigkeit

6) Talwanderung über Birkenwald

Bergstation Giggelberg – Mark. 2B/8 –Gasthaus Birkenwald (960 m) – Mark. 1 –Amesauer-Hof (769 m) – Winkler-Hof (682 m) – Talstation Texelbahn (635 m).

Gehzeit2,0 Std.

Höhenmeter0 m Aufstieg 909 m Abstieg

Schwierigkeit

8) Große Tablander Höfewanderung

Bergstation Giggelberg – Mark. 2B/8 –Rammwald-Hof (1305 m) – FletscherHof (1300 m) – Tabland – Mark. 26 –Jausenstation Greiter (1357 m) –Mark. 26A – Gander-Hof (1198 m) –Oberhaus-Hof (1163 m) – NiederhausHof (930 m) – Mark. 7/A – Partschins –Talstation Texelbahn (635 m).

Bergstation Giggelberg – Mark. 2B/8 –Rammwald-Hof (1305 m) – FletscherHof (1300 m) – Mark. 8B – Gasthaus Wasserfall (1073 m) – zum Absprung des Wasserfalls über den Fischer-EnglSteig – Mark. 23 – Gasthaus Birkenwald (960 m) – Mark. 1 – AmesauerHof (769 m) – Winkler-Hof (682 m) –Talstation Texelbahn (635 m).

Gehzeit2,5 Std.

Höhenmeter0 m Aufstieg 909 m Abstieg

Schwierigkeit

Gehzeit4,5 Std

Höhenmeter150 m Aufstieg 1050 m Abstieg

Schwierigkeit

9) Kleine Tablander Höfewanderung

Bergstation Giggelberg – Mark. 2B/8 –Rammwald-Hof (1305 m) – FletscherHof (1300 m) – Mark. 1A – Gasthaus Prünster (1196 m) – Mark. 23/26/1 –Ebner-Hof (1018 m) – Mark. 1B/1 –Amesauer-Hof (769 m) – Winkler-Hof (682 m) – Talstation Texelbahn (635 m).

Gehzeit3,0 Std.

Höhenmeter0 m Aufstieg 970 m Abstieg

Schwierigkeit

Information Informazioni

Parkplatz Parcheggio

Bushaltestelle Fermata autobus

10) Giggelberg – Naturns Dorf

Bergstation Giggelberg – Mark. 2 –Rabenstein-Hof (1312 m) – Mark. 39B –Gasthaus Gruberhof (ET) – Mark. 26 –Unterwand-Hof (1023 m) – Mark. 39A –Runster Mühle – Mark. 39 – Naturns (529 m). Rückweg zur Talstation der Texelbahn mit dem Gästebus.

Gehzeit3,0 Std. Höhenmeter0 m Aufstieg 1050 m Abstieg Schwierigkeit

11) Giggelberg – Talstation Texelbahn

Bergstation Giggelberg – Mark. 2 –Rabenstein-Hof (1312 m) – Mark. 39B –Gasthaus Gruberhof (1121 m) – Mark. 39 Gasthaus Happichl – Rablander Waalweg – Talstation Texelbahn.

Gehzeit3,0 Std. Höhenmeter0 m Aufstieg 1050 m Abstieg Schwierigkeit

1) Alta Via di Merano ovest –Parco naturale Gruppo Tessa Stazione di monte Giggelberg – Alta Via di Merano 24 direzione ovest –

Maso Hochforch (1555 m) – „1000 Stufenschlucht“ (987 scale) – passando i masi Pirch (1445 m), Grub (1377 m), Galmein (1384 m), seguendo la marc. 10A direzione stazione di monte funivia Unterstell (1300 m) – Naturno. NaturnoParcines in Bus oppure in treno.

Tempo 3,5 ore

Dislivello150 m salita 361 m discesa Livello

2) Alta Via di Merano est – Parco naturale Gruppo Tessa

Stazione di monte Giggelberg – Alta Via di Merano, direzione est marc. 24 –Malga Nasereit – Malga Tablander Alm (1788 m) ET-Hohe Wiege (1809 m) –Malga Hochgang (1839 m) ETS –

Discesa marc. 7 e 7 A –Parcines –Stazione di valle funivia Texelbahn.

Tempo 6,5 ore

Dislivello578 m salita 1530 m discesa Livello

3) Baita Lodnerhütte

Stazione di monte Giggelberg – Alta Via di Merano, direzione est – marc. 24 –Malga Nasereit – marc. 8 – Malga Zielalm (ET) – Baita Lodnerhütte (2259 m) ETS – marc. 8 – Nasereit –marc. 24 – Stazione di monte funivia Texelbahn.

Tempo 5,5 ore

Dislivello694 m salita 694 m discesa Livello

4) Cima di Tel (3009 m)

Stazione di monte Giggelberg – marc. 2 alla cima, passando la valle Schindel (salita molto difficile) – Cima di Tel. Discesa seguendo marc. 3 – Malga Königshofalm (chiusa) – marc. 8 Nasereit – marc. 24 direzione ovest –Stazione di monte funivia Texelbahn.

Tempo 8,5 ore

Dislivello1628 m salita 1624 m discesa

Livello

5) Orenknott (2258 m) Stazione di monte Giggelberg – marc. 2 direzione Cima di Tel. Prima della valle Schindeltal seguire marc. 25A, direzione Orenknott – Orenknott. Discesa sull sentiero 25 fino alla malga Orenalm (1947 m) e il maso Hochforch (1555 m), Alta Via di Merano 24 (direzione est) stazione di monte Giggelberg. Discesa con la funivia Texelbahn.

Tempo 3,5 ore

Dislivello850 m salita 850 m discesa Livello

6) Maso Giggelberg – Albergo Birkenwald – Stazione di valle Stazione di monte Giggelberg – marc. 2B/8 – Albergo Birkenwald (960 m) –marc. 1 – Amesauer-Hof (769 m) –Winkler-Hof (682 m) – Stazione di valle funivia Texelbahn (635 m).

Tempo 2,0 ore

Dislivello0 m salita 909 m discesa

Livello

7) Maso Giggelberg – Cascata Sazione di monte Giggelberg – marc. 2B/8 – Maso Rammwald (1305 m) –Maso Fletscher (1300 m) – marc. 8B –Albergo Wasserfall (1073 m) –visitazione della cascata seguendo il sentiero visitatori – marc. 23 – Albergo Birkenwald (960 m) – marc. 1 – Maso Amesauer (769 m) – Maso Winkler (682 m) – Stazione di valle funivia Texelbahn (635 m).

Tempo 2,5 ore

Dislivello0 m salita

909 m discesa

Livello

8) Percorso (grande) ai masi di Tablà

Stazione di monte – marc. 2B/8 –Maso Rammwald (1305 m) – Maso Fletscher (1300 m) – Tablà – marc. 26 –Albergo Greiter (1357 m) – marc. 26A –Maso Gander (1198 m) – Maso Oberhaus (1163 m) – Maso Niederhaus (930 m) – marc. 7/A – Parcines –Stazione di valle funivia Texelbahn (635 m).

Tempo 4,5 ore

Dislivello150 m salita 1050 m discesa

Livello

9) Percorso (piccolo) ai masi di Tablà

Stazione di monte Giggelberg – marc. 2B/8 – Maso Rammwald (1305 m) –Maso Fletscher (1300 m) – marc. 1A –Albergo Prünster (1196 m) – marc. 23/ 26/1 – Maso Ebner (1018 m) – marc. 1B/1 – Maso Amesauer (769 m) – Maso Winkler (682 m) – Stazione di valle funivia Texelbahn (635 m).

Tempo 3,0 ore

Dislivello0 m salita 970 m discesa Livello

10) Giggelberg – Naturno (paese) Stazione di monte Giggelberg –marc. 2 – Maso Rabenstein (1312 m) –marc. 39B – Albergo Gruberhof –marc. 26 – Maso Unterwand (1023 m) – marc. 39A – Runster Mühle –marc. 39 – Naturno (529 m). Ritorno alla Stazione di valle funivia Texelbahn in Autobus.

Tempo 3,00 ore Dislivello0 m salita 1050 m discesa Livello

11) Giggelberg – Stazione di valle della funivia Texelbahn Stazione di monte Giggelberg –marc. 2 – Maso Rabenstein (1312 m) –marc. 39B – Albergo Gruberhof (1121 m) –marc. 39 Albergo Happichl – Waalweg di Rablà – Stazione di valle funivia Texelbahn.

Tempo 3,0 ore

Dislivello0 m

1050 m discesa Livello

Der Naturpark Texelgruppe ist ein Refugium für viele Tiere und Pflanzen. Aber auch für den Menschen ist Platz, beispielsweise als naturverträglich wirtschaftender Almbauer oder als Erholung suchender Gast. Das Landesamt für Naturparke, zuständig für die Führung dieses Großschutzgebietes, bemüht sich, Freiräume und Entwicklungsmöglichkeiten für die Natur zu bewahren und gleichzeitig den Ansprüchen der Menschen gerecht zu werden.

Anfangs war das nicht leicht, die Bevölkerung wetterte gegen „Einschränkungen und Einmischungen von oben“. Inzwischen – 35 Jahre nach Ausweisung des ersten von insgesamt sieben Naturparks – hat sich das geändert. Naturparks gelten nicht mehr als Verhinderungsinstrumente, sondern als Bausteine für die regionale Entwicklung.

Diese Akzeptanz ist das Ergebnis jahrzehntelanger Überzeugungsarbeit und konkreter Maßnahmen wie Instandhaltung des Wege- und Steigenetzes, Information und Umweltbildung sowie finanzielle Förderungen für natur- und landschaftsschonend arbeitende Bauern. Wanderwege und –steige zum Vorzeigen

Der rund 33.420 Hektar große Naturpark Texelgruppe bietet von gemütlichen Wanderungen bis zu Dreitausender-Gipfelerlebnissen viele lohnende Ausflugsziele. Unverzichtbar dafür sind bestens instand gehaltene und beschilderte Wanderwege und –steige sowie ein sauberes Gebiet. Das lässt sich die Naturparkverwaltung jährlich knapp 150.000 Euro kosten, insgesamt 14 über die Landesforstbehörde angestellte Saisonarbeiter sind acht Monate im Einsatz. Von dieser Besucherlenkung profitiert auch die Natur, denn so bleiben störungsfreie Ruhegebiete erhalten.

Naturerlebnis draußen und drinnen

Nach dem Motto „Natur er-leben, be-greifen und erhalten“ hat das Naturparkamt im Lauf der Jahre ein

umfangreiches Naturerlebnisangebot auf die Beine gestellt.

Dazu gehören die Schutzgebietsbetreuer, die an den Hauptzugängen über den Naturpark informieren, aber auch die mit den Tourismusvereinen der Naturparkgemeinden angebotenen Erlebniswanderungen. Das umfangreiche Angebot, das auch spezielle Wanderungen für Kinder umfasst, liegt in den Tourismusvereinen auf und ist im Internet www.provinz.bz.it/naturparke zu finden. Landschaftlich schön, bequem zu erwandern und kulturhistorisch interessant ist das Pfossental in Schnals. Ideal für einen Almerlebnisweg, bei dem die Wanderer so ganz nebenbei viel Wissenswertes über das Tal und die Almwirtschaft in früheren Zeiten erfahren.

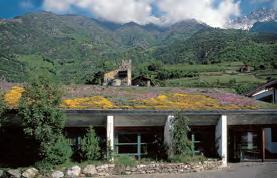

Mittelpunkt der Information und Umweltbildung ist das Naturparkhaus Texelgruppe in Naturns. Neben der Dauerausstellung zum Naturpark beherbergt es immer wieder Wanderausstellungen zu verschiedenen naturkundlichen Themen, Vorträge und Kindernachmittage runden das Programm ab. Geöffnet ist das Besucherzentrum von dienstags bis samstags, im Juli, August und September auch sonntags von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei Voranmeldung (Tel. 0473 668201) sind Führungen möglich. In Moos in Passeier soll heuer die Infostelle Bunker Mooseum eröffnet werden. Auch hier wird es viel Information rund um den Naturpark geben.

Neben diesen Aufgaben und Angeboten hat die Naturparkverwaltung in den letzten Jahren die Aktivitäten im Bereich Forschung verstärkt. Dazu hat auch das europäische Schutzgebiets-Netzwerk Natura 2000 - zu dem auch Bereiche des Naturparks Texelgruppe gehörenbeigetragen. Mehr Wissen schafft die Voraussetzungen, den Naturpark auch zukünftig mit all seinen landschaftlichen und ökologischen Besonderheiten zu erhalten –für Tiere, Pflanzen und Menschen.

Ulrike Lanthaler Autonome Provinz Bozen-Südtirol Abteilung Natur und Landschaft

Abteilung Natur und Landschaft

Naturparkhaus Texelgruppe

I-39025 Naturns, Feldgasse 3

Tel. +39 0473 668201

Mehr Infos

Amt für Naturparke

I-39100 Bozen, Rittner Straße 4

Tel. +39 0471 417770

www.provinz.bz.it/naturparke

Geö net: Anfang April bis Anfang November, dienstags bis samstags, Juli, August und September auch sonntags

Infostelle Bunker Mooseum

I-39013 Moos in Passeier

Erö nung voraussichtlich Sommer 2009

Fotos: Nicht gekennzeichnete Bilder stammen aus dem Archiv des Nationalparks Stilfserjoch

Texte: HP. Gunsch, Nationalpark Stilfserjoch

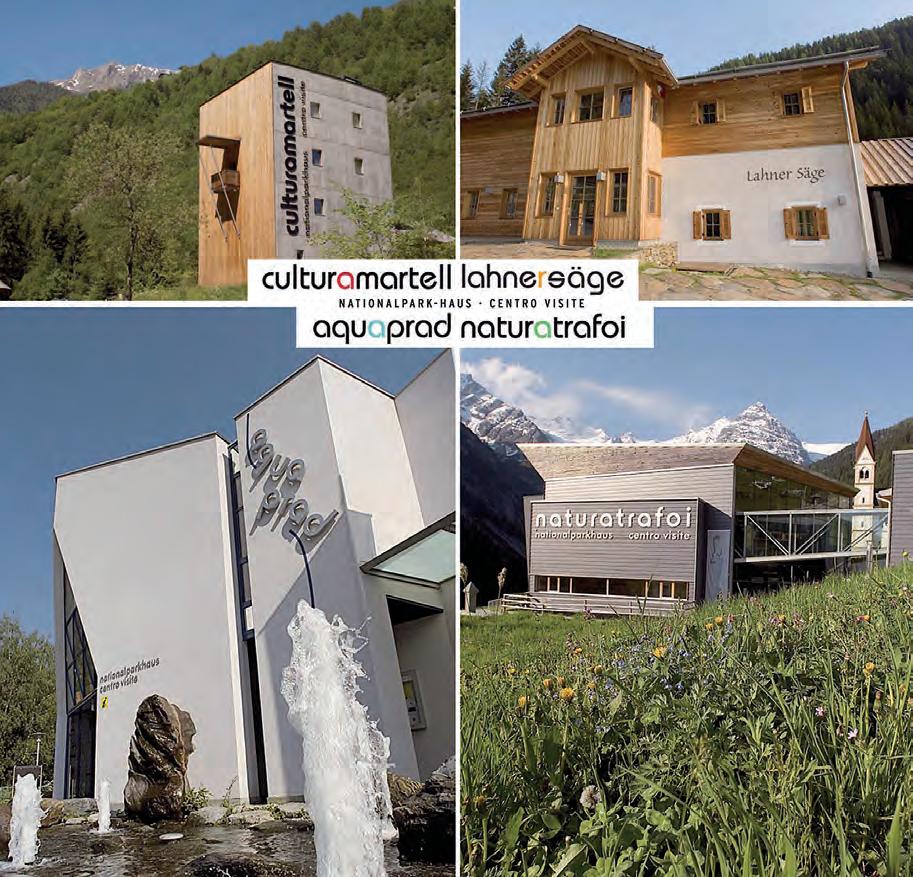

liegt im Herzen der Alpen. Er umschließt das gesamte Ortler – Cevedale Massiv.

Der Nationalpark Stilfserjoch hat Flächenanteile an den Ländern Südtirol, Trentino und der Lombardei. Er grenzt an den schweizerischen Nationalpark und ist durch eine Vielzahl an Alpentieren und Pflanzen gekennzeichnet. Der Nationalpark Stilfserjoch bildet mit derzeit 1.307 km² eines der größten Schutzgebiete der Alpen. Im Gebiet des Nationalparks Stilfserjoch gehört die Wohnbevölkerung der deutschen und italienischen Sprachgruppe an.

Im Park liegen ausgedehnte Wälder und landwirtschaftlich genutzte Flächen, ganzjährig bewohnte Berghöfe, Weiler und Dörfer. Daher ist es verständlich, dass durch Jahrzehnte hindurch unterschiedliche Interessen aufeinander trafen und treffen. Das Hauptziel des Nationalparks Stilfserjoch ist, seine nachhaltige Entwicklung durch die Erhaltung natürlicher

Ressourcen zu fördern, die Vollständigkeit der Ökosysteme zu gewährleisten und die biologische Vielfalt zu garantieren.

Weitere Informationen: Außenamt des Nationalparks Stilfserjoch, Rathausplatz 1, I - 39020 Glurns, Tel. 0473/ 830430; info.bz@stelviopark.it

In unseren Besucherzentren erwarten Sie spannende Ausstellungen und viel Wissenswertes über das Schutzgebiet. Wir geben Ihnen gerne auch Auskunft über mögliche Wanderziele und sonstige Aktivitäten für Groß und Klein.

Die Ausstellung wurde vom Zoologischen Museum Zürich und dem Bündner Naturmuseum konzipiert, umgesetzt und füllt von Ende Juli 2009 bis Anfang Juni 2010 die Ausstellungsräume von aquaprad. Anhand von historischen Knochenfunden wird belegt, wie der Steinbock während der Eiszeiten sein Verbreitungsgebiet ins Tiefland nach Süditalien, Griechenland, nach Belgien und die Niederlande ausweitete. Nach der letzten Eiszeit zog er sich ins Gebirge zurück. Viele verwandte Wildziegen weisen heute in Asien und Afrika ebenso isolierte Populationen auf.

Der Steinbock wurde vor nicht allzu langer Zeit aus verschiedensten Gründen im Alpenraum ausgerottet und abenteuerlich aus der Schweiz her wieder angesiedelt. Die Bestände haben sich im gesamten Alpenbogen erholt und………… mehr erfahren Sie in der Ausstellung.

Der Nationalpark Stilfserjoch hat den Waldtierpfad konzipiert und errichtet. Finanziert wurde der Rundweg von der Ferienregion Ortlergebiet im Nationalpark Stilfserjoch, der Autonome Provinz Bozen, der Gemeinde Prad, dem Nationalpark und Swarovski Optik Italien.

Der Ausgangspunkt ist die Kirche St. Georg in Agums. Gegen den Urzeigersinn erreicht der Besucher in ca. 1,5 Stunden mit Aufenthalt an den 13 Stationen wiederum den Ausgangspunkt.

Der Waldtierpfad Gumperle vermittelt auf spielerische Art und Weise Wissenswertes über unsere heimischen Wildtiere.

An den Stationen erfährt der Besucher gemeinsam mit der Waldmaus Ferdinand mehr über Tierspuren, Vogelstimmen, den Dachstunnel, und über einen Spechthügel. Fragen, wieso der Specht beim Hämmern keine Kopfschmerzen bekommt, warum der Hirsch ein so mächtiges Geweih trägt, der Bartgeier so große Flügel hat, und die Ameise stark wie ein Bär ist, sind auf dem Waldtierlehrpfad spielerisch aufgearbeitet.

Mehr davon am Gumperle…….

Molti avranno già sentito nominare il rifugio Payer costruito nel 1875 e posto a 3029 m lungo la via che porta alla cima dell’Ortles. Qualcuno lo avrà magari raggiunto salendo da Solda o da Trafoi per godere del formidabile panorama o per utilizzarlo come campo base per la salita alla cima dell’Ortles. Ma chi era quel personaggio che ha dato il nome a questo rifugio?

Julius Payer, nato in Boemia nel 1841, lo troviamo nel 1862 a Verona con il grado di sottotenente dell’esercito imperiale austriaco. Matura le sue prime esperienze alpinistiche nei Monti Lessini e sul Monte Baldo e nel 1863 conquista anche le vette dell’Adamello e della Presanella fino ad allora inviolate. Già allora traccia schizzi e disegni delle sue escursioni e a solo 24 anni, su incarico dell’Istituto Geografico Militare di Vienna, inizia una minuziosa rilevazione del gruppo Ortles-Cevedale

che segnava allora il confine tra Italia e Austria. Tra il 1865 ed il 1868 risiede prevalentemente a Solda e sale oltre 60 vette, 22 delle quali in prima assoluta. Generalmente è accompagnato dalla guida di Solda Johann Pinggera e da alcuni portatori locali poiché gli strumenti di misurazione dell’epoca erano pesanti ed ingombranti. Realizza così le prime carte topografiche della zona e lascia numerosi scritti dai quali si evincono interessanti aspetti sulle sue escursioni, sull’ambiente, sulle abitudini della gente, sul cibo e curiosità come per esempio la delusione di Pinggera di non riuscire a vedere il Duomo di Milano dalla cima dell’Ortles. Oppure quando annota che la stessa cima si chiama Monte Zebrù per i lombardi, Königspitze per gli abitanti della Val Martello e Königwand per quelli di Solda (per saperne di più si può leggere il libro “Caro Ortles” a cura di Luciana Viazzi, Persico Edizioni, Cremona 1977). Dal 1872 al 1874 prende parte ad alcune spedizioni polari che lo rendono famoso nell’impero austro-ungarico. Muore nel 1915.

Gianni Bodini

Dal 1 luglio al 10 agosto 1868 si stabilí in val Martello ove compí oltre 60 ascensioni con relative misurazioni. Recentemente é stata localizzata e restaurata una piccola baita in legno, non lontana dal rifugio Nino Corsi, che serví da campo base al Payer ed ai suoi collaboratori.

Zin queste lande desolate, sulla sommità di un colle completamente brullo, un albero solitario. È un chiaro indizio di un luogo sacro poiché per la gente dei dintorni era tradizione recarvisi in processione e appendervi tra i rami nastri colorati, legati al desiderio che di norma era la pioggia. Se poi essa cadeva, vi si saliva una seconda volta per portare sacrifici in onore del yagmar baba, il padre della pioggia. Queste antiche tradizioni si sono protratte per millenni fino ai nostri giorni ad Hattusa, antica capitale degli Ittiti e a Göbeklitepe, un sito archeologico risalente ad oltre 10.000 anni fa. Ma sappiamo che anche i Greci, i Romani ed i Germani veneravano alberi o interi boschi fino a quando il cristianesimo ne vietò il culto. Il Codice Teodosiano (IV secolo) proibiva esplicitamente di abbellire con nastri e luci gli alberi e di deporvi offerte nei pressi. Anche nella tradizione popolare tirolese il culto degli alberi gioca un ruolo molto importante e numerose sono le tradizioni legate ad essi. A Nauders, nei pressi del passo di Resia esiste ancora oggi un luogo detto Heiligbaumboden (il piano dell’albero sacro) dove si erge un antichissimo larice sul quale si raccontano leggende di tesori nascosti sotto le sue radici e custoditi da fanciulle. Leggende su alberi si trovano alle Tre Fontane di Trafoi, in Val d’Ultimo o al Totenbödele, (Pian dei Morti) sopra Stelvio. Si

parla di persone cattive tramutate in alberi o di alberi sui cui rami apparvero la Madonna o altri Santi. Di fatto, nelle cavità di alcuni alberi secolari abbattuti, sono stati trovati denti, monete, palline di ceramica ed altro. Trapanare una betulla o violentare una vergine era un delitto della stessa gravità. Sotto gli alberi di tiglio si tenevano le riunioni della comunità ed ancora oggi, quando si erige una nuova casa, sul colmo del tetto si mette un albero decorato con nastri colorati: un segno di buon auspicio e di protezione, un rito che forse risale a tanti secoli fa.

Gianni Bodini

Questo antichissimo e misterioso bassorilievo conservato nella chiesa di Avelengo rappresenta una figura umana che mostra due alberi. Forse l‘albero della vita e l‘albero della conoscenza del bene e del male, presenti nella mitologia di molte antiche civiltà. Non dimentichiamo che anche nella religione cristiana tutto ha inizio con la raccolta di un frutto dall‘albero proibito posto al centro del giardino di Eden.

Passeggiare nel bosco è sempre una esperienza „mistica“: la luce radente, i colori, i rumori... Ma qualche albero veramente particolare lo si può vedere lungo il sentiero che collega il convento di Müstair a quello di Monte Santa Maria. Un larice plurisecolare si nota lungo il sentiero che da Madonna di Senales porta a Certosa. Ci sono poi delle suggestive querce contorte sul Monte Sole, sopra Castelbello, nei pressi delle rovine del castello di Colsano.

L’estate scorsa Papa Benedetto XVI ha soggiornato a Bressanone ed i media di tutto il mondo hanno celebrato l’avvenimento facendo conoscere a milioni di persone il nome di quella località. Ma anche a Laces, in Val Venosta, un Papa ha soggiornato lasciando tracce della sua presenza: si tratta di Giovanni XXIII, ma non il Papa buono … Dobbiamo tornare indietro nel XV secolo, quando la chiesa era divisa come non mai. Una corte papale si era trasferita ad Avignone e lì viveva Papa Benedetto XIII sostenuto dai Francesi, dagli Spagnoli e dagli Scozzesi. A Roma risiedeva Gregorio XII sostenuto dagli Inglesi, dai Portoghesi e da alcuni re tedeschi e qui si parla di feste, di concubine, di vita dissoluta … Allora a Pisa un gruppo di clericali indisse nel 1409 un Concilio, nel corso del quale venne eletto il Papa Alessandro V e vennero scomunicati gli altri due. Ma nessuno si dimise. Ma Alessandro V morì subito e a lui seguì Giovanni XXIII che si insediò a Firenze. Il caos era totale e solo dopo lunghe mediazioni del re tedesco Sigismondo, le varie parti decisero di tenere un Concilio a Costanza, piccola città sulle rive del lago omonimo, equidistante dai vari paesi europei coinvolti nella lotta per il potere. Due Papi si fecero rappresentare e solo Giovanni XXIII decise di parteciparvi di persona sperando di venire così confermato. La numerosa delegazione partì da Firenze e decise di attraversare la catena alpina proprio al Passo di Resia al termine della Val Venosta. Possiamo immaginarci l’imponente processione avanzare

lentamente, preceduta dagli incaricati che dovevano trovare vitto ed alloggio per tutti al termine di ogni giornata di marcia. Non risultano in valle testimonianze del passaggio del Papa se non a Laces, tappa del lungo viaggio. Si tratta di una lastra di marmo murata all’esterno della chiesa della Madonna al Colle che rappresenta la tiara papale con la data del 1414 ed un breve testo che ricorda l’avvenimento. Il Papa giunse a Costanza giusto in tempo per assistere a un colpo di scena: il 6 aprile 1415 il Sinodo si dichiarò al di sopra del potere papale e stabilì di essere il legittimo rappresentante della chiesa cattolica. Vennero quindi processati Gregorio XII, che comunque restò in carica, e bandito Benedetto XIII che si ritirò in un castello in Catalogna. Giovanni XXIII, il cui nome era macchiato da voci di palazzo, intuendo la fine imminente cercò di fuggire, ma venne riconosciuto ed arrestato. Nel 1417 il conclave a Costanza nominò nuovo Papa: Oddo Colonna, rampollo di un’influente famiglia romana, che assunse il nome di Martino V. Il 16 maggio 1418 il Concilio si concluse. Solo nel 1516 il Sinodo venne di nuovo sottoposto al Papa e terminò così la breve parentesi di “vita democratica nella chiesa”.

Gianni Bodini

Quante cose si possono desumere da una semplice lastra di marmo inserita in una chiesa quasi sconosciuta e ancora in questa chiesa nel 1992 venne alla luce una stele di marmo risalente al III millennio a. C.

Ulrich Riechenthal redisse una minuziosa cronaca del Concilio di Costanza. I suoi diari vennero illustrati da un pittore anonimo. Tra le immagini si trova anche questa che testimonia di un incidente occorso alla carrozza di Giovanni XXIII che si era rovesciata in Val Venosta nel corso del lungo e pericoloso viaggio.

Sich verrennen in der Freiheit“. Einer der Gedanken, denen sich die Gesamttiroler Landesausstellung 2009 - geöffnet bis 30. Oktober - unter dem Titel „Labyrinth und Freiheit“ in der Franzensfeste bei Brixen widmet. Dafür wurde eine Zeichnung von Paul Flora ausgewählt: „Pater Haspinger, das geistliche Haupt des Aufstandes“ . Diese Arbeit stammt aus der Serie „Verwurzelte Tiroler“. Sie stechen in wilder Raserei auf ihre Feinde ein, so auch der Pater Joachim Haspinger. Die hagere Gestalt steht unter Strom, zittert, sprüht vor Wut, fuchtelt und zeigt mit dem Kreuz als Waffe in Richtung Feind. Der Bart sträubt sich, ebenso das Zingulum, der Strick der Kapuzinerkutte. Magnetisiert vom Sog der fliehenden Feinde. Haspinger ist die dämonische Gestalt unter den Führern der Tiroler Freiheitskriege des Jahres 1809. Er und andere Fanatiker zwangen den friedensbereiten Andreas Hofer, den sinnlos gewordenen Kampf gegen die bayrisch-französische Fremdherrschaft bis zum katastrophalen Ende fortzusetzen. Sein Gegenspieler ist der aus Schlanders stammende, sprachgewandte Geistliche Josef Danay, der anfangs den aufständischen Tirolern diente, letztlich aber mäßigend zu wirken versuchte und die Katastrophe vermeiden wollte.

Aber worum ging es eigentlich bei dieser Empörung? Je nach Weltanschauung werden verschiedene Gründe angeführt: Widerstand gegen die neuen Ideen der Aufklärung, gegen die Pockenimpfung zum Beispiel, gegen Beschränkung des religiösen Lebens. Das mag alles zutreffen. Aber letztlich ging es um den Protest gegen die Aufhebung altbewährter Rechte. Und da kann man leicht in Wut geraten. Hans Wielander

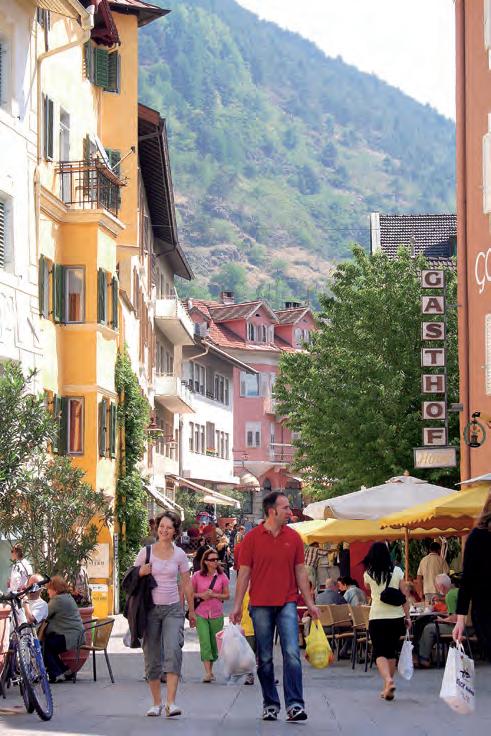

Mal pulsierend, dann wieder sanft und leise, das ist Schlanders, der Hauptort des Vinschgaus. „Schlanders - Leben im Vinschgau“ nennt sich der Leitspruch, der die Attribute des rund 6.000 Einwohner-Dorfes bündelt und die starken Kontraste, die Schlanders zweifelsohne zu einem besonderen Ort machen, verbindet. Denn Schlanders ist Dorf und Stadt zugleich, hat ländlichen, peripheren und zum anderen städtischen Charakter. Die weitläufigen Apfelanlagen, die Schlanders umgeben, sind unübersehbare Zeugnisse großbäuerlicher Nutzung, gestriegelt und durch großflächige Flurbereinigungen in Reih und Glied gebracht. Das ist das Dorf Schlanders, die bäuerliche Seite, die den satten, grünen Nörderberg und den kargen Sonnenberg mit einschließt. Dort oben bewirtschaften rührige Bauernhände die steilen Hänge in mühseliger Arbeit und mit wenigen technischen Hilfsmitteln. Die Natur hier ist einzigartig, ein roher Diamant. Ländlich zeigt sich Schlanders auch mit seinen Fraktionen, Kortsch, Göflan, Vetzan, Sonnen- und Nörderberg. Sie sind die geografischen Seitenarme des Hauptortes,

sind landschaftliche Ruhepole etwa mit den alten, noch erhaltenen Waalwegen und kunsthistorischen Juwelen. Da ist zum einen das Ägidiuskirchlein am Schatzknott in Kortsch, das vor rund 700 Jahren erbaut wurde oder die beiden gotischen Kirchen „Zum Heiligen Martin“, mit zwei Flügelaltären, und die Kirche „St. Walburgis“ in Göflan. Stolz ist Schlanders auf sein reges Vereinsleben. Die Vereine, die altes Brauchtum hegen und pflegen, knüpfen an die kulturelle Blüte im 19. Jahrhundert an und stärken die dörfliche Identität samt Tradition. Städtisch zeigt sich Schlanders im Zentrum, im Inneren. Die ausgedehnte Fußgängerzone, die mitten durch den Dorfkern führt und verbunden durch den lauschigen Hauptplatz mit Marmorbrunnen ist, bildet das Herz von Schlanders. Geschäfte, Cafès und Restaurants säumen die Einkaufs- und Genießerstraße, die einzige im ganzen Vinschgau. Fast schon mediterranes Flair kommt hier bei einem „Macchiato“, einem „Cappuccino“ oder bei „Spaghetti“ auf. Und so bunt wie die Fassaden, der teilweise alten Bürgerhäuser, ist auch das Angebot in der verkehrsfreien, pulsierenden Fußgängerzone. Zum anderen

Kurz & bündig

Schlanders wurde zum ersten Mal im Jahre 1077 urkundlich erwähnt. Das Wappen, drei silbergraue Spitzen auf blauem Hintergrund, hat Schlanders von den adligen Herren von Schlandersberg. Zu den wichtigsten Brauchtümern zählen das Scheibenschlagen, die Herz-JesuSonntag-Feier mit Herz-Jesu-Feuer am Sonnen- und Nörderberg, die Maria-Namen-Prozession und der Krampus-Einzug am 5. Dezember.

vereint Schlanders sämtliche Ämter, Schulen und das Krankenhaus auf sich und ist damit nicht nur geografisch, sondern von Amts wegen sozusagen städtische Mittelpunktgemeinde mit einer Vielzahl an Sehenswürdigkeiten. Der Turm der Pfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ – der höchste von Tirol - ist mit seinen 97 Metern Höhe das Wahrzeichen von Schlanders. Die Schlandersburg, die mittlerweile die Bibliothek und verschiedene Ämter beherbergt, lädt mit den bewundernswerten Arkadengängen zu historischem Tiefgang. Der Freienturm, der heute von den hiesigen Gemeindevätern als Rathaus genutzt wird, mit einer Kapelle in der Mitte, zeigt kostbare Details aus dem Mittelalter. Und Schloss Schlandersberg, das am Sonnenberg über Schlanders thront, gewährt Einblick in eines der bedeutendsten Geschlechter Tirols, den Herren von Schlandersberg. Auch das ist „Schlanders – Leben im Vinschgau“ – mal pulsierend und städtisch, mal ländlich, sanft und leise.

Angelika Ploner

Der Vinschger Radweg

Auf

zweierlei sind die Vinschger besonders stolz: auf ihre Vinschgerbahn und ihren Vinschger Radweg. Beides ist einzigartig. Beides ist vorbildhaft. Und beides ist nicht voneinander zu trennen. Mit Bahn und Bike durch den Vinschgau – dieser Slogan soll die Bahn als Zubringer für das rund 80 Kilometer lange Radwegenetz bewerben, soll das Ticket für ein unvergleichliches Raderlebnis mit landschaftlichem, kulturellem und besonders historischem Tiefgang sein. Denn geradelt wird auf den Spuren der Römer, der Via Claudia Augusta. Der Vinschger Radweg ist Teil der Via Claudia Augusta, die sich von Augsburg bis Venedig erstreckt. Entlang grandioser Bergpanoramen, im „Windschatten“ des Hasenöhrls etwa und abseits von Hauptverkehrsstraßen auf vornehmlich asphaltierten Wirtschafts- und Traktorwegen schlängelt sich der Radweg durch den Vinschgau, vorbei an Dörfern, die sich wie Perlen am Radweg aufreihen und vorbei an liebevoll restaurierten Bahnhöfen. Als Ausgangspunkt – wie geschaffen für Einsteiger, Genussradler, Familienradler und Mountainbiker – empfiehlt sich Mals, die letzte Station der

Bahn auf der Vinschger Trasse. Das Tal liegt den Radlern - hier auf rund 1100 Höhenmetern - im wahrsten Sinne des Wortes zu Füßen. Vom Bahnhof in Mals geht’s bergab auf asphaltierter Straße bis nach Glurns. Glurns ist die kleinste Stadt Südtirols, Tirols und Italiens. Umgeben von dicken, wehrhaften und gut erhaltenen Stadtmauern, lädt Glurns im Inneren zum Verweilen. Enge Gassen, kleine Winkel, der idyllische Marktplatz, malerische Bürgerhäuser und versteckte Laubengänge und Hinterhöfe laden zum Flanieren. Von Glurns folgt der Vinschger Radweg dann dem Flusslauf der Etsch Richtung Prad am Stilfserjoch, gibt den Blick frei auf die Churburg, die über Schluderns thront und schlängelt sich – im wahrsten Sinne des Wortes - durch die Prader Sand, dem Flussdelta des Suldenbaches samt Fischerseen und einmaliger, unberührter Auenlandschaft bis nach Prad. Prad zählt zu den sonnigsten Dörfern im ganzen Tal und ist Tür und Tor zum Stilfserjoch Nationalpark und zum Ortlergebiet samt Dreitausender. Weiter führt die Route – gleichmäßig nivelliert - über Tschengls durch das Eyrser und Tschenglser Biotop. In den Flussauen der Etsch gelegen, erleben Radler auf diesem Teilstück Seltenes, nämlich unverfälschte, natürliche Flora und Fauna, bevor sich dann das Marmordorf Laas - nach einem fast geraden Streckenverlauf – vor den Augen auftut. Laas ist berühmt. Weltweit kennt man das „weiße Gold“, den Marmor, der in Laas über die alte Schrägbahn abgebaut wird. Überall im Dorf ist man dem Marmor auf der Spur. Weiße Steine am Bahnhof, auf dem Hauptplatz und auf den Gehsteigen geben Laas einen unverkennbaren Charakter. Daneben sind die Marille, die in Laas besonders gern angebaut wird, und der Marmor schon

lange eine kulturelle Liebschaft eingegangen, deren Früchte immer einmal im Jahr, im August, bei einem Kulturfest gefeiert werden. Nach Laas geht’s auf dem Vinschger Radweg bergab. Sattelfest bleiben heißt’s bis nach Göflan auf viel Schotter und wenig Asphalt. Göflan ist eine Fraktion des Vinschger Hauptortes Schlanders, das mit einer einmaligen Fußgängerzone, mit unzähligen Geschäften, mit Einkehren und mit kulturellen Sehenswürdigkeiten aufwartet. Spätestens ab hier dominiert der Apfelgarten Vinschgau die weitere Route. Wohin das Auge reicht, stehen die Apfelbäume in Reih und Glied. Mitten hindurch führt der Vinschger Radweg mit sanften An- und Abstiegen und meist geraden Teilstücken über Morter bis nach Latsch, das auf rund 640 Höhenmetern mitten im Apfelgarten liegt. Ein zarter Abschnitt, neben Etsch und Vinschgerbahn, folgt bis Kastelbell, wo Schloss Kastelbell die Radler weithin sichtbar empfängt. Für Spargel und Wein ist Kastelbell kulinarisch bekannt. Die Weinreben ranken sich die Hänge am kargen Sonnenberg empor und lassen hier edle Tropfen reifen. Weiter führt die Route ohne große Anstrengungen bis nach Naturns und zwischen farbenfroher und kontrastreicher Landschaft bis zur Töll. Hier endet der Vinschgau geografisch. Der Radweg, die Via Claudia Augusta, aber geht weiter. Bis nach Venedig.

Zur Orientierung dient auf dem gesamten Vinschger Radweg eine einheitliche und gut sichtbare Radwegemarkierung. Und: Eine radfreundliche Gastronomie lädt die Radler zu Erholung und zu Genuss.

oben: Gramsenferner in Martell, rechts der Grat zur Vorderrotspitz, im Hintergrund erkennbar die Zufallspitzen mit dem Cevedalegletscher und der Königsspitze.

Erkennbar in der Wandergruppe: Claudia Bodini und Gianni Bodini, ferner ein befreundetes Paar. Gianni Bodini ist „der“ Vinschgau Fotograf, genauer der Martellfotograf. Dort hat er lange gewohnt, dorthin kehrt er immer wieder zurück, wie in eine vertraute Heimat. Wie die Saligen Frauelen, die im eisigen Palast des Cevedale wohnen. Diesmal bin ich der Fotograf, die Aufnahme entstand auf etwa 3000 m Meereshöhe vor etwa 30 Jahren. Wie der Gletscher wohl heute aussehen mag? Vielleicht hat er sich heuer etwas erholt, der Gletscher, der nur wachsen kann, wenn viele Meter Schnee fallen. Erst unter großem Druck verdichtet sich der Firn zum Gletschereis.

Die Bergriesen ziehen im Hochsommer ihre Rüstung aus und liegen nackt in der Sonne.

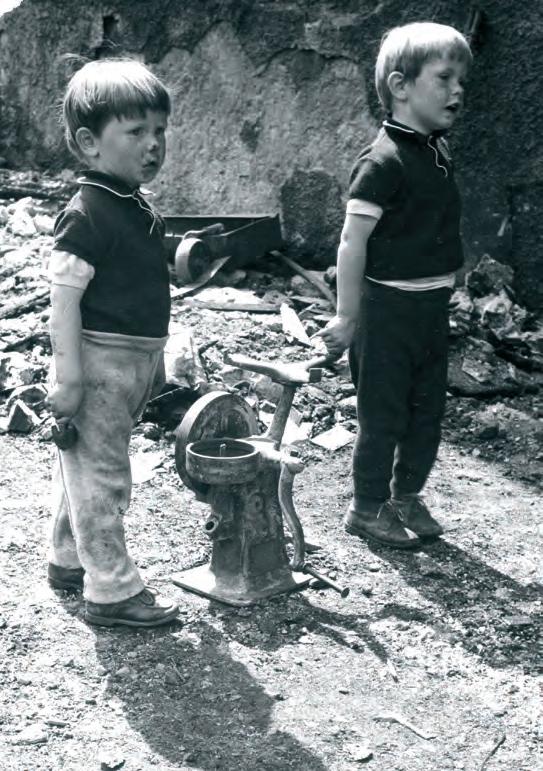

links: Was ist eine Zentrifuge? Viele junge Marteller kennen vielleicht noch den Ausdruck, vielleicht auch das Gerät, nicht aber das „Singen“ des sich langsam beschleunigenden Räderwerkes. Dieses einst wichtige Gerät zur Verarbeitung der Milch gehörte zur Melodie eines Bauernhofes.

Die beiden Buben spielen in den Trümmern ihres

ausgebrannten Heimathofes mit den Überresten einer solchen Zentrifuge. Die Aufnahme ist etwa 35 Jahre alt und entstand unmittelbar nach einem gewaltigen Brand in Martell Dorf, dem ein großer Hof zum Opfer fiel.

unten: Bei den Stoanhöfen in Martell mit Blick zu den Ackerfluren und Wiesen auf dem Marteller Sonnenberg. Die Aufnahme ist etwa 30 Jahre alt. Was hat sich seither verändert, was ist noch geblieben? Unten im Talboden wird im „Haus der Natur“ neben Sport und Freizeit auch Altbewährtes aus dem mühevollen Leben der Menschen dieses Tales gezeigt.

Hans Wielander

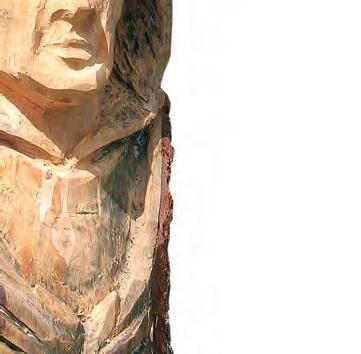

ach einigen Kurven die Straße hinauf begrüßt den Besucher bereits am Ortseingang ein Mönch, der jeden vom Gas gehen lässt und nach ein paar Metern ist es mit Fahren auch schon vorbei. Karthaus muss man zu Fuß erkunden und die einzelnen Autos, die auf der 100 Meter langen „Hauptstraße“ unterwegs sind, fahren sowieso Schritttempo, da hier die Kinder Vorrang haben. Eigentlich ist das oben auf einem Hügel gelegene Karthaus der Mittelpunkt des Lebens im Schnalstal. Jeder Einwohner des Tales muss hierher, um die täglichen Dinge des Lebens im Rathaus, auf der Post oder der Bank zu erledigen. Hektik kommt trotzdem in keiner Weise auf, außer ein Schnalser hat sich über die leidige Bürokratie geärgert und tut seinen Unmut bei einem „Schwarzen“ kund. Jeder grüßt jeden und auch der Besucher bekommt ein freundliches „Grias Gott“ zu hören. Man trifft sich in der Bar oder auf dem herrlichen Marktplatz, um zu plaudern und die neuesten Nachrichten auszutauschen. Vielleicht hat das mit der