ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES A.C. ISSN 2448-5292 viasterrestres.mx

AÑO 16 #97 SEPTIEMBRE OCTUBRE 2025

ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES A.C. ISSN 2448-5292 viasterrestres.mx

AÑO 16 #97 SEPTIEMBRE OCTUBRE 2025

EDITORIAL

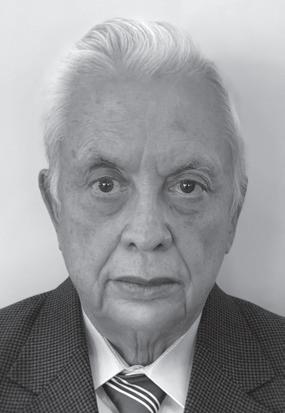

Clemente Poon Hung

REDES NEURONALES ARTIFICIALES PARA RETROCALCULAR DEFORMACIONES CRÍTICAS EN PAVIMENTOS: UNA MIRADA A LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL

Paul Garnica Anguas

MOVILIDAD URBANA Y PERIURBANA

José Eduardo Segura Navarro

EXPECTATIVAS DEL USO A FUTURO DEL ASFALTO Pedro Corona Ballesteros

CURIOSIDADES MATEMÁTICAS

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TAMPICO. DESAFÍOS DE LA INGENIERÍA MEXICANA

David Villegas Gómez

CURIOSIDADES MATEMÁTICAS Y SUS RESPUESTAS

PUERTO LOGÍSTICO INTERMODAL DE PROGRESO, YUCATÁN Celso Morales Muñoz

INVERSIONES MIXTAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Óscar de Buen Richkarday

INFRAESTRUCTURA PARA LA VIDA: UNA VISIÓN INTEGRAL XIV SEMINARIO DE INGENIERÍA VIAL BITÁCORA

VÍAS TERRESTRES

AÑO 16 No 97, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025

Disponible digitalmente en www.viasterrestres.mx

NOTICIAS Y BOLETINES: Encuentre las noticias de la Asociación y del gremio en nuestras redes sociales.

COLABORACIONES viasterrestres@amivtac.org

Todos los trabajos se someten a dictamen editorial. Contáctenos para conocer nuestros lineamientos editoriales o para información más detallada.

SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD alberto@amivtac.org

Foto de portada: Viaducto alterno Puerto Progreso, Yucatán. Archivo fotográfico Coconal.

CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA

Presidente

Juan José Orozco y Orozco

Director General

Arturo Manuel Monforte Ocampo

Subdirector

Amado de Jesús Athié Rubio

Consejeros

Demetrio Galíndez López

Manuel Zárate Aquino

Óscar Enrique Martínez Jurado

Verónica Flores Déleon

Carlos Alberto Correa Herrejón

Martín Olvera Corona

Alfredo Bonnin Arrieta

Rubén Frías Aldaraca

Alberto Patrón Solares

VÍAS TERRESTRES

AÑO 16 No 97, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025

VÍAS TERRESTRES es una publicación bimestral editada por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. Camino a Santa Teresa No. 187, Col. Parques del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14010, CDMX. México. Tel. 55.55283706 www.amivtac.com | www.viasterrestres.mx correo electrónico: viasterrestres@amivtac.org

Editor responsable: Arturo Manuel Monforte Ocampo. Reserva de derechos al uso exclusivo 04-2022-050213421100-102, ISSN: 2448-5292 , ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de título: 14708, Licitud de contenido: 12881, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso en trámite. Impresa por: CODEXMAS, S. de R.L. de C.V., Quetzal No. 1 Int. 1, El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, 04330 CDMX, México. Este número se terminó de imprimir el 31 de agosto con un tiraje de 1,000 ejemplares.

El contenido de los artículos, así como las opiniones expresadas por los autores, no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista Vías Terrestres como fuente, incluyendo el nombre del autor y número de la revista.

PRODUCCIÓN EDITORIAL:

CODEXMAS, S. de R.L. de C.V.

Estimado asociado, si usted desea recibir la revista impresa, favor de solicitarla a alberto@amivtac.org

Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A. C.

XXVI MESA DIRECTIVA

Presidente

Juan José Orozco y Orozco

Vicepresidentes

Juan Manuel Mares Reyes

Luis Manuel Pimentel Miranda

Carlos Alberto Correa Herrejón

Secretario

Franco Reyes Severiano

Prosecretario

Agustín Melo Jiménez

Tesorera

Verónica Flores Déleon

Subtesorera

Verónica Arias Espejel Vocales

Martha Vélez Xaxalpa

Yunuen Alhelí López Barbosa

Ericka Santillán León

Adriana Cardona Acosta

Alberto Mendoza Díaz

David Omar Calderón Hallal

José Antonio Ramírez Culebro

Juan Carlos Miranda Hernández

Carlos Iván Martínez Guzmán

Gerente Administrativo

Cinthia Janeth Méndez Soto

DELEGACIONES ESTATALES

Presidentes estatales

Aguascalientes, Gregorio Ledezma Quirarte

Baja California, Sergio Barranco Espinoza

Baja California Sur, Jorge Mejía Verdugo

Campeche, Jorge Armando Iriarte Simon Chiapas, Verónica Cruz Velázquez

Chihuahua, Leonel Barrientos Juárez

Coahuila, Ernesto Cepeda Aldape

Colima, Jesús Javier Castillo Quevedo

Durango, Sotero Soto Mejorado

Estado de México, José Rodolfo Martínez Rodríguez

Guanajuato, Dalia Eréndira Mendoza Puga

Guerrero, Ricardo Alarcón Abarca

Hidalgo, Benjamín Norberto Samperio Pérez Jalisco, Sonia Alvarado Cardiel

Michoacán, Armando Ballesteros Merlo

Morelos, Óscar Rigoberto Coello Domínguez

Nayarit, Marco Antonio Figueroa Quiñones

Nuevo León, Blanca Estela Aburto García

Oaxaca, Esteban Rutilio Sánchez Jacinto

Puebla, Jesús Ramiro Díaz

Querétaro, Juan Antonio Flores Rosas

Quintana Roo, Yolanda del Carmen Basulto May

San Luis Potosí, Jaime Jesús López Carrillo

Sinaloa, Saúl Soto Sánchez

Sonora, Rafael Luis Zambrano Sotelo

Tabasco, José Alfredo Martínez Mireles

Tamaulipas, Natalia Jasso Vega

Tlaxcala, Juana Torres Castillo

Veracruz, Luis Antonio Posada Flores

Yucatán, José Antonio Morales Greene

Zacatecas, Jorge Isidoro Cardoza López

VÍAS TERRESTRES 97 septiembre-octubre 2025

En el ámbito de las vías terrestres, solemos asociar el progreso con la construcción de nuevas obras; sin embargo, conservar lo que ya existe es también una forma profunda de avanzar. Cada kilómetro conservado, cada puente rehabilitado, cada señal visible y funcional representa no solo una inversión en infraestructura, sino un acto de responsabilidad hacia la sociedad y las futuras generaciones.

La conservación vial no es un tema menor ni exclusivamente técnico; es una tarea estratégica, continua y muchas veces silenciosa, que garantiza la seguridad de los usuarios, la eficiencia del transporte y la sostenibilidad del sistema. En tiempos en que los recursos son limitados y los desafíos crecen —ya sea por fenómenos climáticos, el aumento del parque vehicular o la expansión urbana—, conservar con inteligencia se vuelve tan relevante como construir con visión.

En este contexto, el 17 de octubre celebramos el Día del Caminero, una fecha significativa para honrar la labor diaria de quienes, con dedicación y profesionalismo, mantienen vivas nuestras carreteras. Su esfuerzo es muchas veces invisible, pero indispensable. A todas y todos los camineros —ingenieros, técnicos, operativos y especialistas— nuestro más profundo reconocimiento.

También es ocasión para rendir homenaje a la ingeniería mexicana, cuya capacidad, talento y compromiso han dado forma, por generaciones, al desarrollo vial del país. La infraestructura de transporte que hoy sostiene la movilidad y la competitividad nacional no sería posible sin el ingenio, la formación y el esfuerzo de miles de profesionales que, desde distintos frentes, han aportado soluciones a los retos del territorio y del tiempo.

Desde la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C., refrendamos nuestro compromiso con la conservación, no solo como una práctica técnica, sino como una visión de futuro. Porque cuidar lo que tenemos es también una forma de honrar lo que hemos construido. Y sobre esa base firme, seguir trazando caminos hacia un país más conectado, más seguro y más justo.

Clemente Poon Hung

Presidente de la XIX Mesa Directiva Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C.

CIID, Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo en Infraestructura y Seguridad Vial, México paulgarnica@ciid.com.mx

La evaluación de la capacidad estructural de un pavimento existente suele requerir el retrocálculo de los módulos elásticos de sus capas, a partir de deflexiones medidas en campo. No obstante, este procedimiento presenta varias limitaciones: requiere conocer los espesores de las capas, depende del algoritmo de solución y no siempre ofrece resultados confiables.

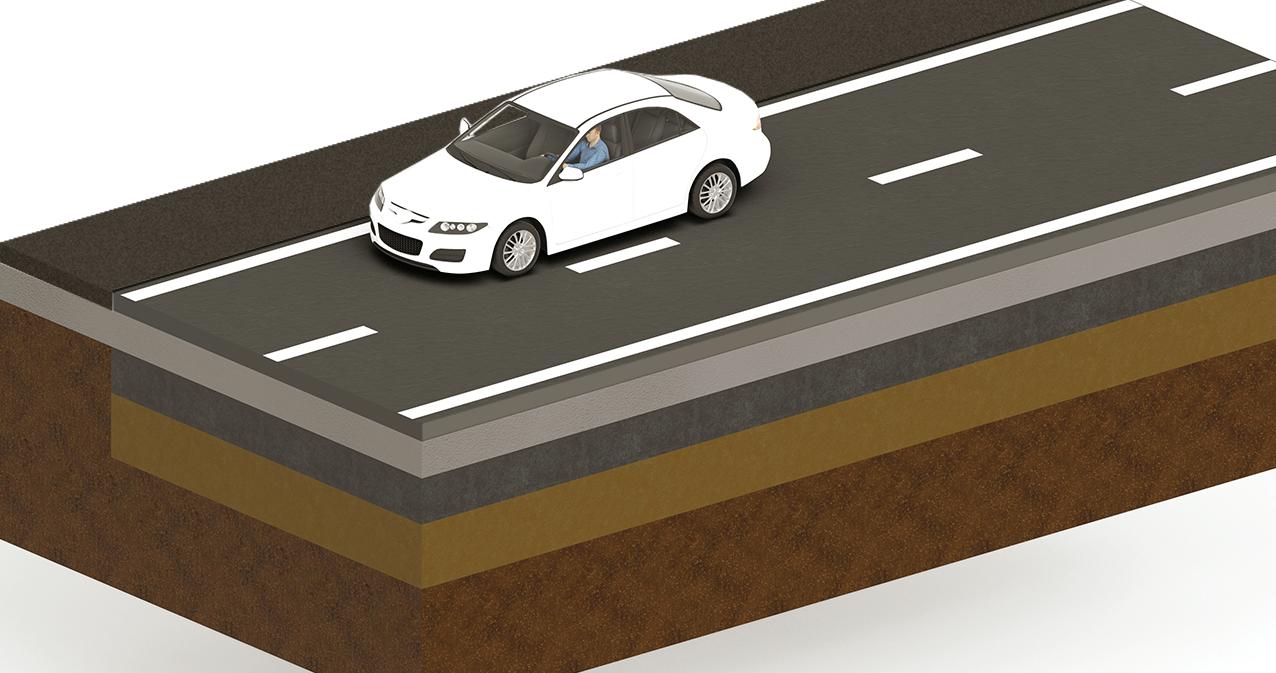

Este artículo propone una alternativa innovadora: el uso de redes neuronales artificiales (RNA) para estimar directamente las deformaciones unitarias críticas de tensión y compresión —los verdaderos indicadores del comportamiento estructural— sin necesidad de conocer previamente los espesores. Esta propuesta, desarrollada a partir de una base de datos generada mediante software de elasticidad multicapa y calibrada con herramientas de ciencia de datos, abre nuevas posibilidades para la evaluación y gestión de pavimentos en las redes carreteras.

En la práctica de la ingeniería vial, uno de los mayores retos es estimar con precisión la vida remanente de los pavimentos existentes. El método tradicional consiste

en medir deflexiones superficiales y retrocalcular los módulos elásticos de cada capa estructural del pavimento, para luego calcular las deformaciones críticas mediante modelos mecanicistas (FIGURA 1).

Sin embargo, este procedimiento enfrenta diversas dificultades: la solución del problema inverso no es única, está sujeta a incertidumbres en los espesores, a cambios en la temperatura y al comportamiento no lineal de los materiales. En consecuencia, los módulos retrocalculados pueden variar significativamente según el método y las condiciones.

Este artículo sugiere un enfoque alternativo: entrenar un modelo de red neuronal artificial (RNA) para estimar directamente las deformaciones unitarias críticas, a partir de las deflexiones medidas con equipos como el FWD (Falling Weight Deflectometer), sin necesidad de retrocalcular módulos ni conocer espesores. Así, se trata de cambiar el paradigma: en lugar de buscar parámetros intermedios (módulos), se propone estimar directamente lo que realmente interesa desde el punto de vista estructural: las deformaciones críticas que provocan el deterioro del pavimento.

FIGURA 1. Esquema de cuencas de deflexiones medidas en estructuras de pavimento y su relación con los módulos y los espesores correspondientes.

El cálculo inverso parte de una premisa clara: si se conoce la estructura (espesores) y se mide la respuesta (deflexiones), es posible estimar los parámetros que gobiernan el comportamiento del sistema (módulos).

Esta metodología ha sido la base de numerosos sistemas de evaluación estructural de pavimentos en todo el mundo. No obstante, su aplicación práctica ha mostrado limitaciones importantes:

· El problema inverso es matemáticamente mal condicionado: pequeñas variaciones en las deflexiones pueden producir grandes diferencias en los módulos calculados.

· Se requieren datos adicionales difíciles de obtener, como los espesores exactos, la temperatura del material y las condiciones de humedad.

· La interpretación de los resultados no siempre es confiable y el procedimiento depende de la experiencia del operador y del algoritmo utilizado.

de deformaciones

Como consecuencia, muchos gestores de infraestructura se ven obligados a tomar decisiones sin explotar adecuadamente la información que generan los programas de auscultación de sus carreteras.

Las deformaciones críticas de tensión en la capa asfáltica y de compresión en la subrasante son los parámetros que verdaderamente explican el agrietamiento por fatiga y las deformaciones permanentes en los pavimentos. Si pudiéramos estimarlas directamente, tendríamos una herramienta poderosa para evaluar la capacidad estructural de manera más práctica y directa (FIGURA 2).

La hipótesis central de este trabajo es que la cuenca de deflexión observada con el FWD representa una respuesta global del sistema, que contiene implícitamente la información necesaria para estimar las deformaciones. Las redes neuronales artificiales, con su capacidad para identificar patrones complejos en grandes conjuntos de datos, ofrecen una herramienta idónea para esta tarea.

Para construir el modelo propuesto, se generó una base de datos con más de 7,000 casos sintéticos de secciones de pavimento flexible de tres capas, calculados con el software Kenpave, que simula el comportamiento de un medio elástico multicapa.

Cada caso incluye:

· Espesores y módulos de cada capa (generados en rangos realistas).

· Deflexiones superficiales en distintos radios (D0, D30, D60, etcétera).

· Deformaciones unitarias críticas: una de tensión en la capa asfáltica (ε) y otra de compresión en la subrasante (ε).

Posteriormente, se entrenó una red neuronal del tipo GMDH (Group Method of Data Handling), utilizando software comercial de modelado predictivo, dividiendo los datos en subconjuntos de calibración y validación (FIGURA 3).

Los resultados mostraron coeficientes de correlación superiores al 95 % entre los valores estimados por la red neuronal y los valores

D20

D30

D45

D60

D75

D90

D120

D150

D180

1

Medición de deflexiones en campo (FWD u otro equipo)

calculados teóricamente, lo que indica una alta capacidad predictiva (FIGURAS 4 y 5).

y = 0.972x + 18.079 R² = 0.9735

valor exacto de εfat, en με

FIGURA 4. Capacidad de predicción del modelo calibrado para la deformación unitaria de compresión en terracerías, εrut

2

Preparación de Ios datos de entrada (deflexiones DO, D30, D60, etc.)

Ingreso de datos al modelo de Red Neuronal Artificial (RNA)

Procesamiento interno en la RNA (modelo entrenado previamente)

Estimación de deformaciones críticas de tensión (εfat) y compresión (εrut)

Interpretación de resultados para análisis estructural y toma de decisiones

FIGURA 3. Modelo de red neuronal para calcular las deformaciones críticas a partir de las deflexiones medidas, sin necesidad de conocer los espesores de las capas.

εfat

Una vez entrenado, el modelo puede utilizarse directamente con las deflexiones medidas en campo mediante el FWD, sin requerir la extracción de núcleos, la estimación de espesores ni el retrocálculo de módulos. Como salida, el modelo proporciona las deformaciones críticas, lo que permite evaluar directamente la condición estructural.

Esto abre la puerta a múltiples aplicaciones:

· Estimación rápida de la vida remanente del pavimento (FIGURA 6).

· Priorización de intervenciones con base en deformaciones reales.

· Evaluación de la efectividad de tratamientos estructurales aplicados.

· Generación de mapas estructurales continuos a lo largo de corredores carreteros.

Además, permite aprovechar de forma más efectiva la información generada por los sistemas de auscultación, evitando que quede subutilizada por falta de herramientas analíticas accesibles.

análisis por fatiga, corredor Querétaro-Cd. Juárez, años vida por fatiga, análisis nacional, años

Este trabajo no busca reemplazar la ingeniería tradicional, sino ampliarla. Los modelos de redes neuronales no eliminan la necesidad del juicio profesional; sin embargo, facilitan el procesamiento y la extracción de valor de grandes volúmenes de datos con rapidez y flexibilidad.

Hoy existen múltiples plataformas de ciencia de datos disponibles al ingeniero, que no requieren que el usuario sea programador ni experto en inteligencia artificial. Lo que se necesita es entender su lógica, evaluar su aplicabilidad a los problemas concretos que enfrentamos, y usarlas con un criterio técnico. El caso aquí presentado —retrocálculo de deformaciones en pavimentos— es un ejemplo de cómo estas herramientas pueden ayudarnos a ver con nuevos ojos los mismos problemas de siempre y, posiblemente, encontrar soluciones más efectivas.

Garnica Anguas, Paul (2025). Retrocálculo de deformaciones en pavimentos con un modelo de redes neuronales artificiales Trabajo de ingreso a la Academia de Ingeniería de México.

emanente, años

FIGURA 6. Ejemplo de cálculo de vida remanente al utilizar los módulos retrocalculados en un determinado corredor carretero con datos del 2018.

Ingeniero Civil por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Maestría en Administración de la Construcción por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Diplomado en Alta Dirección por el ITESM. Expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de San Luis Potosí. Exdelegado de AMIVTAC en San Luis Potosí.

La Asociación Mundial de la Carretera, conocida como PIARC (por sus siglas en inglés Permanent International Association of Road Congresses), y de la cual la AMIVTAC es el Comité Técnico en México, tiene entre sus objetivos la gestión internacional de tecnología, seguridad y medioambiente para las carreteras, identificando y difundiendo la experiencia y buenas prácticas, con el fin de lograr una mejor toma de decisiones basada en información técnica sólida e imparcial, integrando medios de transporte e interactuando con otras materias como son la economía, las finanzas y la política.

Uno de los temas que ha cobrado relevancia y se ha convertido en un reto permanente y foco de atención a nivel mundial es la movilidad, y no solo en carreteras entre ciudades, sino también dentro de ellas y hacia sus suburbios, áreas conurbadas o metropolitanas. Ha pasado de ser un subtema de la ingeniería vial a un tema paralelo, ya que ambos (ingeniería vial y movilidad) tienen una interdependencia muy alta entre sí, además de con otras materias relacionadas. El crecimiento de las ciudades, del comercio, las necesidades de servicios educativos y de salud, así

como de las oportunidades de trabajo y desarrollo en el mundo global, lleva a que los habitantes de las ciudades requieran más y mayores desplazamientos para satisfacer esas necesidades. Para atender esta situación, la PIARC realiza estudios de la movilidad urbana y periurbana a través de su Comité Técnico 2.1.

Para entender un poco el contexto, se exponen dos extremos: una ciudad sin habitantes no tiene vida ni movilidad, aunque tenga la mejor infraestructura; una ciudad llena de habitantes, pero sin infraestructura adecuada, es un caos. Lo anterior lleva al razonamiento lógico de que la infraestructura de la ciudad debería ser —en lo posible— un traje a la medida de la población y de sus necesidades.

En el mundo existen ciudades que nacieron con un enfoque en la industria, otras en el comercio, otras en el turismo y otras que engloban todos los sectores. De ese enfoque surgieron sus necesidades, algunas muy bien planeadas y desarrolladas, y otras con limitaciones, que al día de hoy, con el crecimiento de la población y del parque vehicular, generan contaminación del ambiente, tanto por la saturación vial como por la emisión de gases y ruido.

Es innegable el placer que la experiencia de conducir un auto genera en las personas, un placer que se ve alterado al transitar por una vía congestionada o en malas condiciones físicas, lo que genera riesgo de accidentes, además de aumentar los tiempos de traslado y el estrés en los conductores.

Una de las formas de resolver ese problema es generando más vialidades, más carriles, velocidades adecuadas y nodos viales que permitan distribuir el tránsito eficazmente, así como la entrada y la salida de cada vialidad.

Sin duda, este tipo de soluciones motiva el sentimiento de que las ciudades están creciendo y desarrollándose, impulsando la industria de la construcción y la economía de la ciudad y del país.

Hay que tomar en cuenta que la infraestructura es la parte inmóvil del sistema, mientras que la parte móvil está conformada por las personas y los medios de transporte, tanto individuales como colectivos, que desplazan personas y productos y/o servicios.

Mundialmente han surgido conceptos como “la ciudad de los 15 minutos”, que se enfoca en que el traslado de un punto A a un punto B no debería consumir más de ese tiempo, promoviendo además la movilidad no motorizada, la caminata, el uso de la bicicleta, motocicleta e incluso scooters o patinetas.

Otro de los conceptos que se están promoviendo es la Movilidad como un Servicio (MaaS, Mobility as

los traslados menores, el uso de bicicletas y scooters propios o en renta para atender el traslado de la última milla. También se impulsa el formato en que el usuario pueda acceder al transporte público ingresando con su propio scooter o bicicleta.

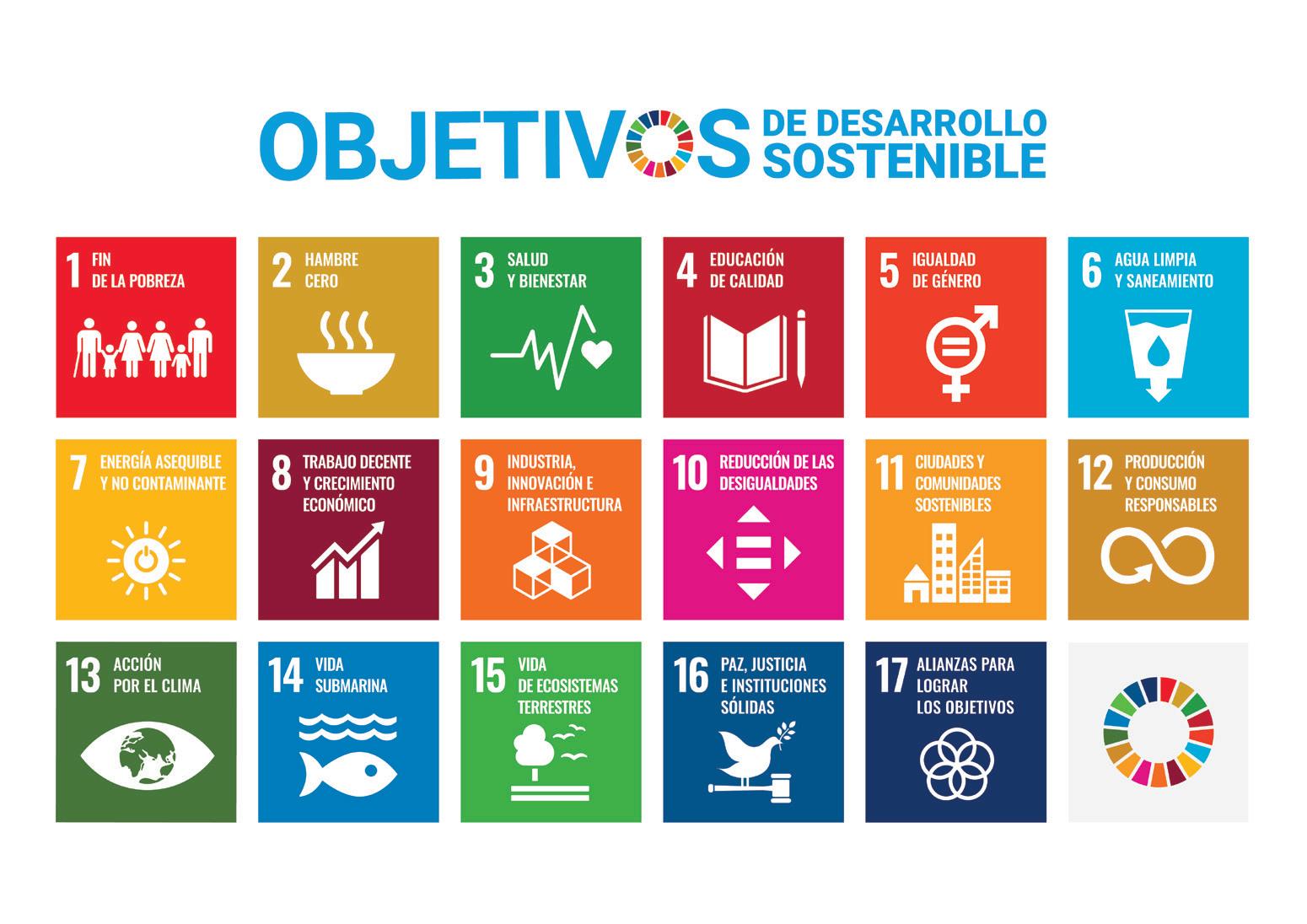

En el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, para que los países y sus sociedades emprendieran un nuevo camino para mejorar la vida de todas las personas, sin dejar a nadie afuera. (FIGURA 1).

El Objetivo 11 tiene 10 metas estratégicas, de las cuales 3 están vinculadas con la movilidad, y son:

11.2 Ampliación y acceso a sistemas de transporte seguros (principalmente públicos), accesibles y sostenibles, mejorando la seguridad vial y atendiendo las necesidades de las personas más vulnerables.

11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible, así como la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos.

11.5 Reducción del número de muertes causadas por los desastres, y de las pérdidas económicas directas provocadas por ellos, en especial, con enfoque a los pobres y a las personas en situaciones de vulnerabilidad.

El Comité Técnico 2.1 de PIARC realizó, en 2022-23, 16 estudios de caso en 8 países, agrupándolos en tres

A. Centros de tránsito multimodal.

B. Utilización de la carretera (vialidad) de manera más eficiente.

C. Uso de modos de transporte activo (movilidad no motorizada).

La primera categoría analizó centros de tránsito multimodal, los cuales conectan diferentes tipos de transporte público y modos individuales, incluidos los modos activos, analizando un viaje desde su origen hasta su destino y ofreciendo alternativas al uso del automóvil en viajes puerta a puerta. Esto alivia la carga excesiva sobre las vialidades en horas pico y garantiza la competitividad en términos de tiempo de viaje, fiabilidad, costos, cansancio, etcétera. Fueron tres estudios realizados en China y tres de Japón, además de un estudio en cada uno de los siguientes países: Corea, Bélgica, Francia, Italia y República Checa. Cada país presentó sus propios resultados y conclusiones, algunos de los cuales son comunes y se muestran a continuación:

· Reducción del tiempo de viaje/traslado mediante una mejor coordinación entre los modos de transporte y el consiguiente cambio modal de un solo coche a una combinación de modos alternativos que integran el transporte público, los modos activos, el uso compartido del coche, entre otros.

· Prevención del tráfico de automóviles inducido por el desarrollo.

· Provisión de rutas de tránsito estables, independientemente de las condiciones climáticas.

· Mejora de la viabilidad a largo plazo del transporte público, fomentando el aumento de pasajeros e ingresos.

· Reducción de las emisiones de CO2, gases de escape y ruido a través de los cambios modales de los automóviles privados.

La segunda categoría se centró en establecer medidas para utilizar las carreteras de manera más eficiente en carriles de tráfico general, lo que implica un aumento en su capacidad en términos de número de personas transportadas. Esto es posible gracias a la reasignación del espacio vial existente, a veces por un tiempo limitado, lo que permite incrementar el número de pasajeros por auto en lugar de uno solo (carpool) y asignar un carril vial exclusivo para

autobús urbano. Se llevaron a cabo dos estudios en Francia y uno en Bélgica, obteniendo como principales resultados:

· El uso compartido del automóvil conduce a relaciones más cooperativas mutuas.

· El transporte público crea un entorno que facilita el contacto humano.

· Reducción de los costos de viaje en comparación con la conducción en automóvil solo.

· Aumenta el número de pasajeros sin ampliar las carreteras.

· Reducción de las emisiones de CO2, la contaminación atmosférica y el ruido, mediante la descongestión del tráfico y la reducción del tráfico de automóviles.

La tercera categoría se enfocó en implementar medidas para facilitar el uso de modos activos, como la caminata y el uso de bicicleta. En esta categoría se incluyen dos estudios de caso: en la República Checa, se habilitaron carriles para bicicletas mediante el estrechamiento de los carriles de tráfico existentes, mientras que en Uganda se analizó la implementación parcial de un nuevo corredor centrado en una carretera reservada para modos activos. Se lograron como principales resultados los siguientes:

· Se fomentan los modos de transporte más económicos.

· Se permite un flujo seguro y fluido del tráfico de peatones y ciclistas.

· Los modos activos son resilientes por naturaleza, ya que no requieren tecnología de alto nivel ni recursos energéticos fósiles.

· Se reducen las emisiones de CO2, gases de escape y ruido mediante cambios modales de modos motorizados a modos activos.

· Se ofrecen opciones de movilidad seguras y asequibles a los usuarios vulnerables, mejorando la salud de los usuarios en modo activo.

· Se promueve la circulación y la mezcla de personas de todas las clases sociales a través de caminatas, ciclismo y otras actividades sociales realizadas a lo largo de la ruta.

En México, y en muchos otros países, se han establecido —a través del entorno legal— políticas públicas para que el desarrollo urbano atienda y priorice en sus

proyectos el enfoque de la pirámide de la movilidad, que es (FIGURA 2):

Transporte público

Transporte de carga

Automóviles y motocicletas

Ha cobrado auge el concepto de diseñar vialidades bajo el esquema de calles completas, partiendo de los siguientes preceptos:

· El espacio vial está limitado.

· Eficientar la movilidad.

· Garantizar la seguridad de las personas.

· Elevar el nivel de vida de la población.

Atendiendo la prioridad señalada en la pirámide de movilidad, la calle completa tiene como objetivo proporcionar acceso a todos los medios de transporte, garantizando la seguridad de las personas, principalmente de quienes se desplazan a pie, en bicicleta y en transporte público, sin importar su edad, género, capacidades o modo de transporte preferido. Esto se logra a través de intervenciones para la redistribución vial que aseguren la correcta operación de la calle.

Se han impulsado políticas que fomentan el desarrollo vertical de las ciudades, en lugar de impulsarlo de forma horizontal, lo cual podría provocar un incremento en la infraestructura y las distancias de traslado. Sin embargo, es importante considerar que el impulso de la verticalidad de los desarrollos implica aumentar la densidad de las áreas urbanas, lo cual lleva a la incorporación de más personas a las calles, así como un mayor número de vehículos, saturando con ello las vías existentes.

Si también se toma en cuenta que en diversas ciudades se ha impulsado la reducción de carriles

destinados a vehículos y el aumento de áreas peatonales y ciclovías, el problema se agudiza si no hay soluciones globales.

Por otro lado, toda ciudad requiere de vialidades primarias, que unen puntos distantes de lado a lado de ella y concentran grandes volúmenes de tránsito. También es necesario contar con vialidades secundarias, que alimentan a las primarias y las interconectan entre sí, así como con las vialidades terciarias. Finalmente, se requieren las terciarias o locales, que proporcionan acceso a puntos destino como viviendas, comercio, servicios e industrias.

No todas las vialidades pueden satisfacer completamente lo indicado en la pirámide de movilidad y en el concepto de calle completa, ya que ello depende de su naturaleza, usos y características propias. No obstante, es necesario revisar, conciliar y adecuarlas para que puedan cumplir con los conceptos de funcionalidad, seguridad y eficiencia de forma equilibrada y sustentable, según la naturaleza de cada vialidad y su objetivo de comunicación.

Otro de los conceptos abordados por diversas personas, grupos de interés e incluso autoridades, es el de promover el uso de vehículos no motorizados, como bicicletas y scooters, con el objetivo de disminuir el uso del automóvil.

En diversos estudios donde se han realizado aforos vehiculares, se ha obtenido que entre el 4 % y el 5 % de los vehículos corresponde a bicicletas. Los usuarios de estas son personas entre 20 y 35 años, siendo predominantemente hombres (80 %), en lugares con clima templado (20 a 30 °C), en vialidades con pendientes de hasta el 5 % y recorriendo distancias de hasta 3 km (15 minutos). Además, se observó que, fuera de la Ciudad de México, ninguna persona que requiere vestir de traje para su actividad utiliza la bicicleta como medio de transporte.

En la segunda parte, continuación de este artículo, se analizarán elementos para mejorar la movilidad.

Ingeniero Civil. Profesor de posgrado en Vías Terrestres, Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Perito Profesional en Vías Terrestres, Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. (CICM)

Es innegable la futura escasez del asfalto a mediano y largo plazo y, por consiguiente, su eventual incremento en el costo obliga al mundo a explorar alternativas que ofrezcan la misma rentabilidad, resistencia, estabilidad, desempeño y escala de producción para la construcción y conservación de pavimentos flexibles de las carreteras, calles y aeropistas.

Por otra parte, es necesario disminuir los gases de efecto invernadero; por ello, para lograr esta reducción, se prevé que, en casi todos los países, se prohibirá la venta de vehículos de combustión interna, lo que provocará la carencia progresiva del asfalto.

Otro problema que ocurrirá es la falta de materia prima para la fabricación de los neumáticos para vehículos, la cual demanda una cantidad considerable de petróleo.

En resumen, la carencia progresiva del petróleo, y, por consiguiente, del asfalto es un serio problema que las instituciones responsables deben, de manera urgente, empezar a resolver.

Los bosques, suelos y océanos son considerados los principales sumideros naturales que absorben o alma-

cenan dióxido de carbono (CO2), lo cual contribuye a la reducción de sus niveles en la atmósfera. Así ha sido durante miles de años; sin embargo, la actividad humana interfiere en su función, ya que emite más CO2 del que estos sumideros pueden capturar. Estos sumideros naturales captan el CO2 de la atmósfera mediante diferentes procesos biogeoquímicos.

En el caso de los sumideros continentales, el carbono se almacena de forma resiliente y a largo plazo en dos compartimentos: en los bosques, a través de la madera, y en el suelo, mediante la vegetación. Los océanos, por otro lado, son el principal sumidero del planeta. Llevan miles de años absorbiendo CO2 y manteniendo el equilibrio del ciclo del carbono.

Nuestra dependencia de los combustibles fósiles está provocando que emitamos más CO2 del que la naturaleza puede absorber, por lo que gran parte de este gas se acumula en la atmósfera, lo que a su vez crea el efecto invernadero y causa el cambio climático (FIGURA 1).

Las concentraciones de CO2 en la atmósfera se han incrementado constantemente, a un ritmo que se ha acelerado en los años recientes, a pesar de la promesa de muchos países de reducir las emisiones de este gas,

Radiación total que llega a

que provoca el efecto invernadero. Solamente Europa y Australia están mostrando una trayectoria de muy lento descenso.

Los suelos y los bosques de todo el mundo retiran, de forma natural, el 30 % de las emisiones antropogénicas derivadas de la quema de combustibles fósiles y de los cambios en los usos del suelo; el 25 % lo retira el océano y el 45 % restante es el que se acumula en la atmósfera. Este es el problema: los grandes sumideros de carbono, terrestres y marítimos, no son capaces de capturar todo el CO2 que emitimos.

El consumo de combustibles en el sector del transporte es uno de los mayores difusores de emisiones de CO2. En países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los vehículos que circulan por carretera consumen aproximadamente el 85 % de la energía que consume el sector transporte y emiten el 90 % del total de CO2

Actualmente, la principal solución que se contempla para mitigar el cambio climático, consiste en proteger y potenciar los sumideros de carbono naturales que ya tenemos. Esto incluye toda la vegetación terrestre y la costera, como las marismas, los manglares y las praderas marinas.

La protección y cuidado de los sumideros de carbono se basa, en primer lugar, en eliminar la explotación industrial de las selvas tropicales y los manglares. Cuidar los manglares es esencial, porque son muy buenos sumideros de carbono: los mangles cumplen una doble función, ya que son árboles que también forman un gran depósito de carbono bajo el agua.

Los sumideros de carbono operaron sin alteraciones hasta que el ciclo del carbono, que se había mantenido inmutable durante milenios, comenzó a sufrir las consecuencias de la quema de combustibles fósiles y el consiguiente aumento acelerado de la concentración de CO2 en la atmósfera. Esta realidad no solo se ha mantenido en el tiempo, sino que se ha ido agravando: desde los inicios de la Revolución Industrial hasta la actualidad, la concentración de CO2 en el aire ha pasado de 278 partes por millón (ppm) a más de 400 ppm, tal como advierte la organización Global Carbon Project (2022).

Ante este incremento desproporcionado de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), los principales sumideros de carbono de todo el planeta resultan insuficientes para absorber la totalidad del CO2 presente en la atmósfera; tan solo son capaces de eliminar el 55 %, dejando un 45 % sin retirar.

El presidente actual de los Estados Unidos de América se manifiesta como un abierto negacionista del cambio climático. Hace unos meses, lo calificó como «una de las mayores estafas de todos los tiempos», y su vuelta a la presidencia del segundo país que más contribuye al calentamiento global dificulta aún más el objetivo de frenar el incremento de la temperatura global.

Hoy en día, el consumo mundial de petróleo asciende a más de 103 millones de barriles diarios, y las emisiones de gases de efecto invernadero superaron los 40 giga toneladas en 2023 (1 giga = 109 o mil millones).

Así lo indica el más reciente artículo Statistical Review of World Energy, publicado por Instituto de Ingeniería de los Estados Unidos.

Se prevé que el volumen de la demanda diaria mundial de gasolina, diésel y otros, producto de la destilación del petróleo (FIGURA 2), expresado en millones de barriles por día, experimente variaciones entre 2025 y 2045, según se detalla en la TABLA 1

Por lo anterior, es de esperarse que la producción de asfalto, que constituye el residuo de la destilación del petróleo, se mantenga casi sin variación hasta el año 2045.

Según el estudio Diagnóstico Sectorial Petróleo y Petrolíferos, elaborado por la Unidad de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Economía de México,

gas licuado de petróleo

torre de destilación fraccionada

fracciones que disminuyen en densidad y punto de ebullición

petróleo crudo

fracciones que aumentan en densidad y punto de ebullición

FIGURA 2. Proceso de destilación del petróleo.

en 2013, las reservas probadas de petróleo a nivel mundial ascendieron a 1’489,865 millones de barriles, equivalentes a 264,000 millones de toneladas (t). Esta cantidad sería suficiente para cubrir una demanda global durante 44 años.

TABLA 1. Demanda diaria mundial de los derivados del petróleo, en millones de barriles.

químicos

petróleo para vehículos

combustible para avión, parafina para alumbrado y calefacción

combustible diésel

aceites lubricantes, ceras, abrillantadores

combustible para barcos y procesos industriales

asfalto para caminos y techos

Con base en estas cifras, el petróleo se agotaría en el año 2057, si se considera que el consumo mundial de petróleo es de 5,978’000,000 t/año, y un consumo anual del asfalto de 108’000,000 t/ año (5,978’000,000 t/año x 0.03 x 0.6 de aprovechamiento).

Para obtener estos 108’000,000 t/año de asfalto (3 %), se requiere refinar el petróleo para obtener los siguientes productos (FIGURA 3 y TABLA 2):

42 % de gasolina.

23 % de diésel.

18 % de otros productos.

10 % de combustible para jets.

4 % de petróleo líquido.

La eliminación progresiva de los vehículos de gasolina y diésel se logrará, pues 60 países y territorios de todo el mundo han fijado objetivos, firmado compromisos o anunciado planes para tal propósito, una medida que los científicos del clima consideran totalmente necesaria y esencial para que las naciones

Productos típicos elaborados a partir de un barril de 42 galones de petróleo crudo refinado

3. Derivados del petróleo.

alcancen un nivel neto de cero emisiones de carbono.

Asfalto

Petróleo licuado

Combustible para aviones

Gasolina Otros productos

Combustible diésel y aceite de calefacción

El final de los vehículos de combustión interna está cada vez más cerca, al menos en la Unión Europea, la cual pretende alcanzar la neutralidad de carbono para el año de 2050. Con este fin, dicha Unión ha propuesto que los vehículos de gasolina y diésel cesen su comercialización en 2040.

La Unión Europea ratificó, a principios de 2023, una ley que prohibirá la venta de automóviles con motor de gasolina en los Estados miembros, a partir de 2035.

TABLA 2 . Lista parcial de productos elaborados a partir del petróleo (144 de 6,000 artículos).

Disolventes Gasóleo

Tinta Cera para pisos

Tapicería Suéteres

Neumáticos de bicicleta Carrocerías de coches deportivos

Vestidos Llantas

Casetes Piezas de lavavajillas

Casco de motocicleta Calafateo

Reproductor de CD Arandelas de grifo

Cortinas Conservantes de alimentos

Cápsulas de vitaminas Antihistamínicos

Paneles de control Cortisona

Masilla Tintes

Cafeteras de percolación Chalecos salvavidas

Esquís Muebles de TV

Estantes para herramientas

Estuches para baterías de automóvil

Fregonas Pantalones

Paraguas Hilo

Techumbre Asientos de inodoro

Adhesivo para dentaduras postizas Linóleo

Oradores Madera plástica

Raquetas de tenis Cemento de caucho

Cuerda de nailon Velas

Tuberías de agua Loción para manos

Champú Ruedas

Aceite de motor Grasa para cojinetes

Bolígrafos Bolas de fútbol

Barcos Insecticidas

Esmalte de uñas

Señuelos de pesca

Bolsas de golf Perfumes

Caja de herramientas Asfalto

Jalea de petróleo Cinta transparente

Antisépticos Tendedero

Balones de baloncesto Jabón

Monederos Zapatos

Desodorante Agujas para cordones de zapatos

Medias panti Refrigerante

Alcohol para frotar Revestimientos

Alfombras peludas Cinta de electricista

Epoxy Pinturas

Repelente de insectos Filtros de aceite

Fertilizantes Coloración del cabello

Cañas de pescar Lápiz labial

Bandejas para cubitos de hielo Caucho sintético

Mantas eléctricas Glicerina

Botas de pesca Dados

Bolsas de basura

Pintura para la casa

Patines de ruedas Tablas de surf

Rodillos de pintura Cortinas de ducha

Cuerdas de guitarra

Anticongelante

Equipaje

Cascos de fútbol

Ropa Cepillos de dientes

Peines CD y DVD

Vaporizadores

Válvulas cardiacas

Aspirina Gafas de seguridad

Toldos Lentes

Hieleras

Globos

Lápices de color

Esmalte Almohadas

Anestésicos Césped artificial

Dentadura postiza Coches modelo

Crema fría

Correas de ventilador

Refrigeradores

Película de cine

Esmalte para coches

Pelotas de golf

De acuerdo con la Administración de Información

Energética de los Estados Unidos (AIE), la proyección de ventas globales de vehículos eléctricos (incluidos los híbridos) para el año de 2024 será de 15 millones; para 2025, de 17 millones; y para 2030, de 35 millones. La propia Administración indicó que, para lograr el objetivo de cero emisiones netas de CO2 en el sector energético en 2050 —imprescindible para limitar el aumento de la temperatura global 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales—, es necesario detener de inmediato la apertura de nuevas explotaciones de carbón, petróleo y gas, aunque el nuevo gobierno dio marcha atrás a este propósito.

La AEI estima que el planeta alcanzará la demanda máxima de petróleo en el año 2028 y que, a partir de entonces, comenzará a disminuir. Asimismo, considera que el sector del transporte constituye el mayor consumidor de petróleo, pues representa alrededor del 60 % de los 103.6 millones de barriles que se consumen a nivel mundial cada día.

México, al igual que la gran mayoría de los países del mundo, ha asumido el compromiso de ajustar su política energética para alcanzar la meta de reducir a cero sus emisiones de CO2 en el año 2050 (revista Ingeniería Civil del CICM, núm. 655, agosto de 2024).

Zhang Run, embajador de China en México, en su artículo China y México son buenos socios en el camino hacia la modernización, publicado en el periódico La Jornada el 16 de octubre de 2024, afirma que: “Las empresas chinas de energía fotovoltaica y eólica en México han reducido las emisiones de carbono de 650’000,000 de árboles. Los vehículos de nueva energía de China también han contribuido

Balones de fútbol

Pinceles para pintar Detergentes

Gafas de sol

Paracaídas

Platos

Tiendas de campaña

Teléfonos

Cámaras

Miembros artificiales Vendajes

Puertas plegables

Rizadores de pelo

Lentes de contacto Tazas para beber

Crema de afeitar

Pasta dentífrica

Amoniaco

Gasolina

al ahorro energético y a la reducción de emisiones en México. Según estadísticas, en comparación con el uso de un vehículo tradicional, conducir un vehículo eléctrico durante un año equivale a plantar 153 árboles”.

Como se evidencia, lo más efectivo para reducir la emisión y almacenamiento de los gases de efecto invernadero consiste en sustituir los vehículos de gasolina y diésel por vehículos eléctricos.

Si se incrementa el uso de vehículos eléctricos con el objetivo de minimizar la generación de gases de efecto invernadero, también se observará una disminución en la proporción de gasolina, diésel y la cantidad de asfalto disponible. Esta reducción en la cantidad de asfalto genera un serio problema, ya que impacta considerablemente la demanda de este material para la construcción y conservación de las vías terrestres pavimentadas, que en nuestro país y en el mundo representan alrededor del 95 %.

La tecnología avanza a gran velocidad, y se puede esperar que en los próximos 25 años —de 2025 a 2050— aparezcan algunas técnicas o innovaciones capaces de sustituir al asfalto, materiales que tengan las propiedades físicas necesarias para conformar la estructura de un pavimento flexible. Por tal motivo, es necesario y urgente que institutos, asociaciones, universidades, colegios u organizaciones dedicadas a la investigación sobre la materia, inicien la búsqueda del sustituto efectivo del asfalto.

Varias organizaciones y personas, influidas por el hecho de la gran dificultad de la sustitución de los 6,000 artículos derivados del petróleo y de que el 82 % de la energía total del mundo proviene de dicha fuente, consideran que aún está lejos una reducción

importante en el uso de los combustibles fósiles. Por ello, sostienen que no debe haber motivo de preocupación, por el momento, en cuanto a encontrar el sustituto del asfalto, pues aún queda un largo camino por recorrer en lo que respecta a frenar el cambio climático.

A este respecto, lo definitivo es que está próximo el agotamiento, a nivel mundial, de las reservas probadas de petróleo, que ascienden a 1’489,865 millones de barriles. Dicho agotamiento ocurrirá dentro de 32 años a partir de 2025, es decir, en el año 2057. Ante este límite, debemos ser preventivos, iniciando la búsqueda del sustituto del asfalto.

Otro problema de importancia que se presentará a futuro, por la eliminación de la producción de los combustibles fósiles, es la fabricación de neumáticos para los vehículos. Actualmente, a nivel mundial se generan 1,000’000,000 de neumáticos al año, que demandan 70’000,000 de toneladas de petróleo al año. Hoy en día, los neumáticos se componen por un 19 % de hule natural —un recurso muy escaso— y un 24 % de hule sintético, procedente del petróleo.

1. Las reservas mundiales de petróleo se agotarán en el año 2057, pero la eliminación progresiva mundial de los vehículos de gasolina y diésel con motor de combustión interna —a fin de disminuir los gases de efecto invernadero—, se prevé que para el año de 2050 (dentro de 26 años), en casi todos los países, se prohibirá la venta de este tipo de vehículos.

Al no haber refinación del petróleo para la obtención de combustibles destinados a los vehículos, también dejará de producirse asfalto para carreteras, dado que este es un residuo de dicha refinación. Por ello, la carencia progresiva de los combustibles es un serio problema que se debe empezar a resolver urgentemente

2. Por ser el asfalto un producto no renovable, existen ya diversas líneas de investigación cuyo objetivo principal es sustituirlo por otros materiales con las mismas cualidades, pero sostenibles. Ya se emplea un tipo de microalgas que, tras pasar por

un proceso químico, presenta una textura viscosa similar al asfalto, capaz de repeler el agua. Gracias a este material más sostenible, es posible producir “bioasfaltos”.

Los bioasfaltos, como su nombre lo indica, tienen un origen biológico y no artificial, y están siendo objeto de estudio en varias universidades y empresas europeas. Algunos de ellos, basados en microalgas, se investigan en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de la Universidad de Nantes (Francia), donde desde hace varios años se ha observado que, después de haber sido tratadas mediante un proceso químico, los investigadores han encontrado que las microalgas adquieren una composición muy similar al asfalto, siendo capaces de repeler el agua.

También existen otros tipos de bioasfaltos que aprovechan las sustancias que producen de manera natural los árboles, como investiga la empresa holandesa TNO. Se trata de bioasfaltos basados en la lignina, que es un biopolímero de la corteza de los árboles que actúa para impedir la entrada del agua en el cuerpo de la célula.

De acuerdo con los estudios realizados hasta la fecha, estos bioasfaltos no solo permiten la resistencia del pavimento, sino que también disminuyen la cantidad necesaria de asfalto en las mezclas y las emisiones de CO2, ya que este se almacena en el pavimento durante un largo periodo de tiempo. El polvo de neumático y el grafeno, así como el plástico reciclado, reducirán la cantidad necesaria de asfalto en la mezcla; también lo hará la producción de lignina, que es una opción de reemplazo del asfalto por ser un polímero biodegradable que está presente en abundancia en las plantas. La lignina tiene una estructura similar a la resina o fracción de asfalteno de un asfalto, con grandes anillos unidos por cadenas alquílicas.

Las iniciativas anteriores, para las que el material primario es de origen vegetal, se enfrentan al problema de la escala de producción. Para producir más de 100’000,000 de toneladas por año de asfalto, se requiere una gran cantidad de vegetales, difíciles de cultivar en nuestro planeta. Además, los campos de siembra competirían con los de los cultivos de los vegetales destinados a la alimentación de los humanos y de los animales.

El asfalto proveniente del carbón mineral resulta muy oneroso, dado su proceso de fabricación y la cadena de producción especializados. Para sustituir parcialmente el asfalto, se está investigando el uso de hule de neumático procedente del mineral de carbón, modificado con diferentes aditivos.

En los últimos años, empresas italianas han realizado varias pruebas que incluyen un producto a base de grafeno y plástico reciclado en varias infraestructuras viales como sustituto del asfalto.

3. La inevitable carencia de asfalto, a mediano y largo plazo, obliga al mundo a encontrar un sustituto que aporte la misma resistencia, estabilidad y escala de producción para la construcción y conservación de los pavimentos flexibles de las carreteras, calles y aeropistas.

A este respecto, según el trabajo de Jorge Valero, Ventajas e inconvenientes de las carreteras de plástico, Madrid, España, todo apunta a que el plástico podría sustituir al asfalto, y que las carreteras de plástico comienzan a ganar relevancia como sustituto de las actuales (FIGURA 4). La idea detrás de las carreteras de plástico es resolver el problema que se presentará a mediano plazo ante la eventual carestía del asfalto.

que los materiales plásticos que utilizan sargazo, así como subproductos de algas marinas, tendrían una alta eficiencia económica y un efecto de protección ambiental.

Aquí, en México, los estudiantes de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, creadores del “Bioplástico”, presentaron el proyecto en una jornada de exhibición de Biotecnología en la UPQROO, en febrero de 2016. El proyecto se basa en la elaboración de Bioplástico a partir de la harina de sargazo.

Cabe mencionar que en el litoral de Quintana Roo en el año de 2024, se recolectaron 37,000 t de sargazo en las playas, una cantidad que va en aumento, por lo que esta iniciativa es muy útil para producir plástico suficiente para carreteras, calles y aeropistas de México, ayudando, a la vez, a la sanidad del medioambiente.

BIOGUÍA-Tendencias cita que los científicos trabajan en la producción de plásticos a partir de residuos vegetales, tales como: hongos, algas, maíz, fibra de coco, bambú, cáñamo, caucho; residuos de piedra caliza y resina, entre otros. Se trata de iniciativas ecológicas que sustituyen la elaboración del plástico procedente del petróleo.

Corea del Sur ha lanzado un proyecto para desarrollar materiales bioplásticos marinos biodegradables, utilizando algas marinas como el sargazo (Sargassum homeri), que daña las granjas marinas casi todos los años. El ministerio anticipa un efecto dominó industrial, afirmando

El sargazo, con propiedades parecidas al plástico o sus variantes, irá sustituyendo al asfalto, pues da lugar al diseño de la estructura del pavimento, ligera y desmontable, de la carretera del futuro: segura, de posibilidades infinitas en cuanto a prestaciones inteligentes, tales como detectores de tráfico y accidentes, inclusión de paneles solares para la alimentación automática de los autos eléctricos, coloraciones diferentes de la capa de rodadura, disminución del ruido, etc.

Con este tipo de material se pueden construir los tramos de pavimento en una fábrica cercana a la obra, para luego trasladarlos hasta su punto de instalación, con el consiguiente ahorro de tiempo e inversión.

4. Como una innovación muy destacada, ajena a nuestro tema, pero muy interesante, está la fabricación del concreto transparente con paneles solares. Esta innovación no solo permite eliminar la dependencia del asfalto, sino que es altamente eficiente desde el punto de vista energético, ya que permite cargar coches eléctricos gracias a los paneles solares y a los sistemas de inducción instalados en el pavimento. Encontramos ejemplos de estos materiales inteligentes en China y Francia, donde ya llevan años desarrollándolos e implantándolos en algunos tramos carreteros.

5. A alguien se le podría ocurrir aumentar la siembra y el cultivo de árboles en la superficie terrestre a fin de abatir el CO2 acumulado en la atmósfera, que representa el 45 % del total, para reducirlo a cero. Ello es imposible, pues se requeriría sembrar una y media veces la superficie arbolada y de suelo que actualmente tiene la tierra.

AIE (2023), Perspectivas globales de vehículos eléctricos 2023 , AIE, París https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Licencia: CC BY 4.0

AIE (2023), Petróleo 2023 , AIE, París https://www.iea.org/reports/oil2023, Licencia: CC BY 4.0

Bioguía. Tendencias. Los sorprendentes materiales que están sustituyendo al plástico y salvando el planeta. https://www.bioguia.com/ tendencias/nuevos-materiales-estan-sustituyendo-plastico-salvando-planeta_131435425.html

Global Carbon Budget, 2022. https://essd.copernicus.org/articles/14/4811/2022/

La Vanguardia. Informe de la AIE. La demanda mundial de petróleo tocará techo en el 2028. https://www.lavanguardia.com/economia/20230614/9038686/demanda-mundial-combustibles-fosiles-tocara-techo-2028.html

Revista Ingeniería Civil, número 655, agosto de 2024. https://issuu.com/ cicm_oficial/docs/agosto_2024_ic655-fin

Secretaría de Energía. (2013) Prospectiva de petróleo crudo y petrolíferos. 2013-2017. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ file/62951/Prospectiva_de_Petr_leo_y_Petrol_feros_2013-2027.pdf

Statiscal Review of World Energy. https://www.energyinst.org/statistical-review

Valejo, Jorge. Ventajas e inconvenientes de las carreteras de plástico Hipertextual, Movilidad, 23 de julio de 2015. https://hipertextual. com/movilidad/ventajas-inconvenientes-carreteras-de-plastico/ Zhang Run, China y México son buenos socios en el camino hacia la modernización. Periódico La Jornada, 16 de octubre de 2024. https:// www.jornada.com.mx/2024/10/16/opinion/014a1pol

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y colega:

Ing. José Humberto Aguilar Alcérreca

Nos unimos al dolor de su familia y amigos, deseándoles pronta resignación. 1 de julio, 2025.

PROBLEMA No. 97

REGLA DE TRES

Casi todos manejamos la regla de tres simple para resolver problemas. Por ejemplo, “si por la renta de una máquina durante 3 meses pagas 200,000 pesos, ¿cuánto debes pagar por 11 meses?”. Para obtener la respuesta planteamos el caso con el siguiente diagrama:

Meses Costo renta

3 ← ÷ ← 200,000 ↗ × 11 ↗ ��������

La solución se obtiene multiplicando el número inferior izquierdo por el superior derecho, y el resultado se divide por el número superior izquierdo. En otras palabras, se multiplican en diagonal los valores conocidos, y el resultado se divide entre el valor restante. De este modo, se obtiene el valor de la incógnita x. Este procedimiento tiene la siguiente lógica:

El pago mensual se obtiene al dividir 200,000 entre 3, y luego el resultado se multiplica por el número de meses, que es 11. Estos cálculos son equivalentes a los que se realizaron anteriormente, salvo que ahora se dividió primero entre 3 antes de multiplicar por 11. El resultado final, sin embargo, es el mismo.

El problema anterior se conoce como regla de tres simple directa, ya que las variables son directamente proporcionales, es decir, si se incrementa uno, se incrementa el otro.

La regla de tres simple inversa es la que involucra elementos o variables inversamente proporcionales. Por ejemplo: “Si 2 albañiles tardan 5 días en construir un muro, ¿cuántos días ocuparán 7 albañiles en construir el mismo muro?”. Para esto, se elabora un diagrama como el anterior:

Albañiles Días

2 5 7 x

El razonamiento ahora es:

Si 2 albañiles construyen el muro en 5 días, entonces un solo albañil lo hará en 5 x 2=10 días. Por tanto, 7 albañiles lo construirán en 10/7=1.43 días.

Así, para obtener el valor de x permutamos las posiciones de 5 y de x en el diagrama: Albañiles Días

2 x 7 5

A continuación, despejamos x multiplicando en diagonal 2 � 5 y dividiendo entre 7. El resultado es 10/7=1.43 días.

Podemos pasar ahora a la regla de tres compuesta, con la que se pueden resolver problemas más complejos que consideren tres variables. Por ejemplo: “3 albañiles repellan 400 m2 de un muro en 6 turnos. ¿Cuántos m2 podrán repellar 9 albañiles en 11 turnos?”

Esquematicemos el problema:

Albañiles m2 Turnos

3 400 6

9 x 11

Albañiles m2 Turnos

3 400 6

3 x 11

Para resolverlo, repitamos primero una de las variables distinta de la incógnita (sea la del número de albañiles), y construyamos el siguiente diagrama:

Aquí, vemos en la fila superior que 3 albañiles pueden repellar 400 m2 en 6 turnos. Esos mismos 3 albañiles, ¿cuántos m2 pueden repellar en 11 turnos? Vemos que las variables (m2) y (turnos) son directamente proporcionales, por lo que despejamos �������� = 400 × 11 6 = 733 33��������2

Podemos afirmar que 3 albañiles pueden repellar 733.33 m2 en 11 turnos; esto lo podemos escribir como primera fila del diagrama siguiente.

Ahora, repitamos el valor de la otra variable distinta de la incógnita (turnos) y hagámonos la pregunta de ¿cuántos m2 pueden repellar 9 albañiles en 11 turnos?, que fue el planteamiento inicial del problema. Reflejemos esto en la segunda fila. Podemos deducir ahora el valor de x utilizando

Albañiles m2 Turnos 3 733.33 11 9 x 11

la regla de tres simple directa a las variables (albañiles) y (m2), que son directamente proporcionales:

�������� = 9 × 733.33 3 = 2,200 ��������2 , que es la respuesta final.

Recomendaciones

1. Antes de aplicar la regla de tres simple, analizar si las variables son directa o inversamente proporcionales, y proceder en consecuencia.

2. Al aplicar la regla de tres compuesta, colocar en la columna izquierda la variable que se va a repetir primeramente, y en la columna central la variable incógnita.

Se propone al amable lector resolver el siguiente problema: Tres costureras cortan y confeccionan 8 vestidos de dama en 3.5 horas. ¿Cuántas costureras se requieren para producir 1,000 vestidos en 72 horas?

(Respuesta en el próximo No. 98 de la revista).

ING. DAVID VILLEGAS GÓMEZ

Ingeniero Civil por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Especialidad de Ingeniería en Vías Terrestres en la UNAM, 1970. Residente de la obra, Dirección General de Carreteras Federales.

Históricamente, la petición de autoridades tamaulipecas ante varios gobiernos federales para la construcción de un puente sobre el río Pánuco, que comunicara a los estados de Tamaulipas y Veracruz, fue ignorada durante mucho tiempo. Desde el gobierno del presidente Miguel Alemán se había solicitado esta obra. Durante el gobierno del presidente Ruiz Cortines, la petición se volvió a plantear cuando éste visitó la ciudad de Tampico en 1955, a raíz de la tragedia causada por el ciclón Hilda, que azotó la ciudad y su zona conurbada. Esta solicitud también fue ignorada, al igual que por los gobiernos subsecuentes de López Mateos y Díaz Ordaz. Fue hasta el gobierno de Luis Echeverría Álvarez que esta petición fue atendida.

Los habitantes del puerto de Tampico son testigos del acelerado progreso que ha tenido esta ciudad y sus zonas aledañas. Por otra parte, su situación geográfica la ha convertido en la ruta más viable para la exportación de sus productos.

El problema a vencer era el cruce del imponente y caudaloso río Pánuco, que se realizaba por medio de chalanes, los cuales resultaban insuficientes para la

gran cantidad de vehículos de transporte. Este sistema provocaba que con frecuencia se formaran largas filas de autobuses, camiones y automóviles en espera de cruzar el río; en algunas ocasiones, estos vehículos se veían imposibilitados de hacerlo durante varios días, por la presencia de fuertes ciclones, crecientes y temporales.

Por todo ello, durante décadas, la construcción de un puente que resolviera de manera definitiva este ancestral problema estuvo en la mente de los habitantes de la zona.

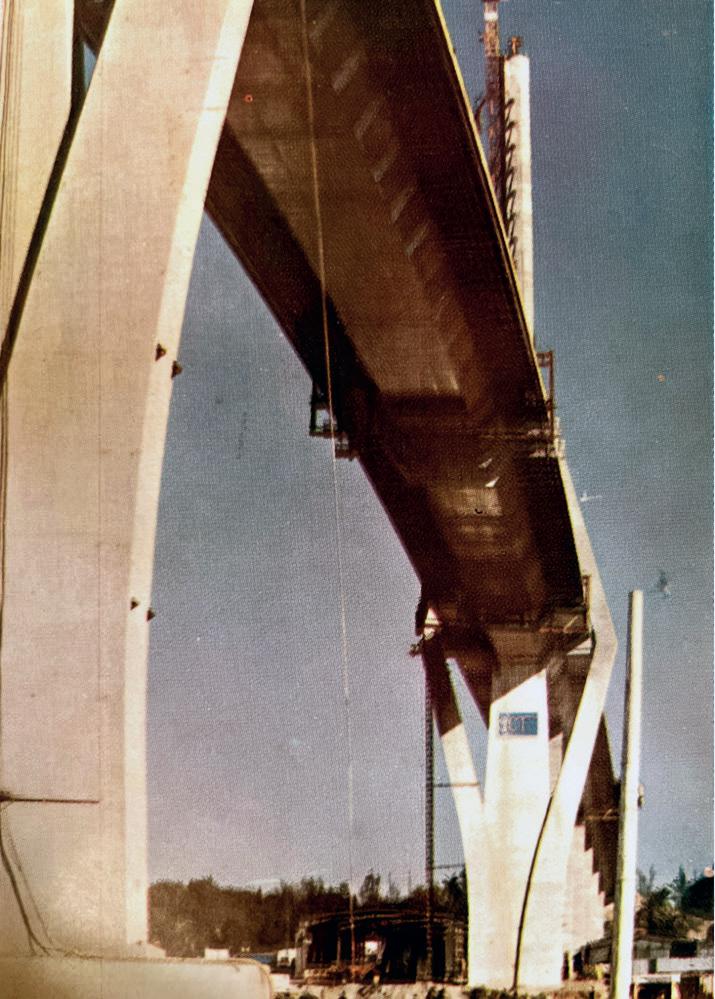

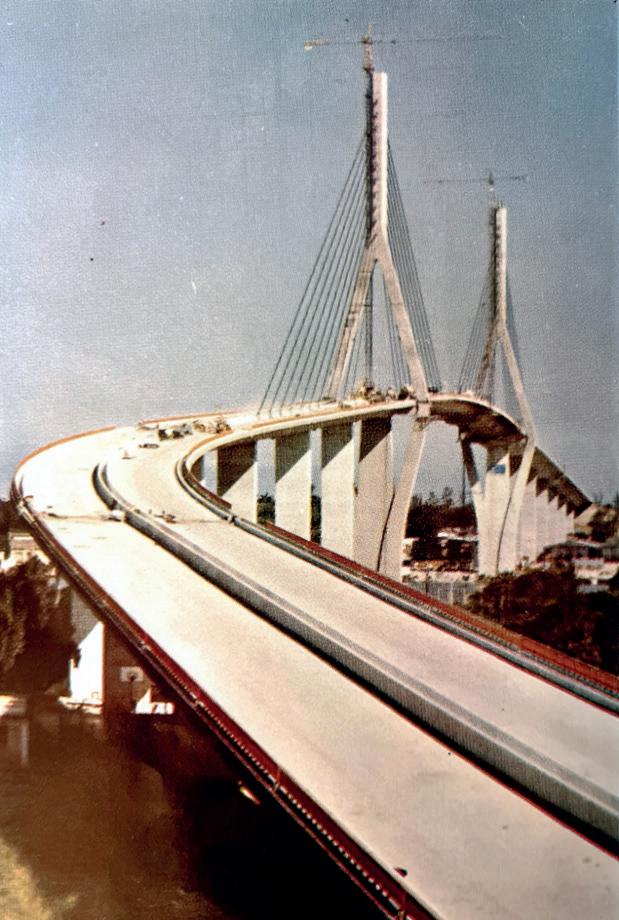

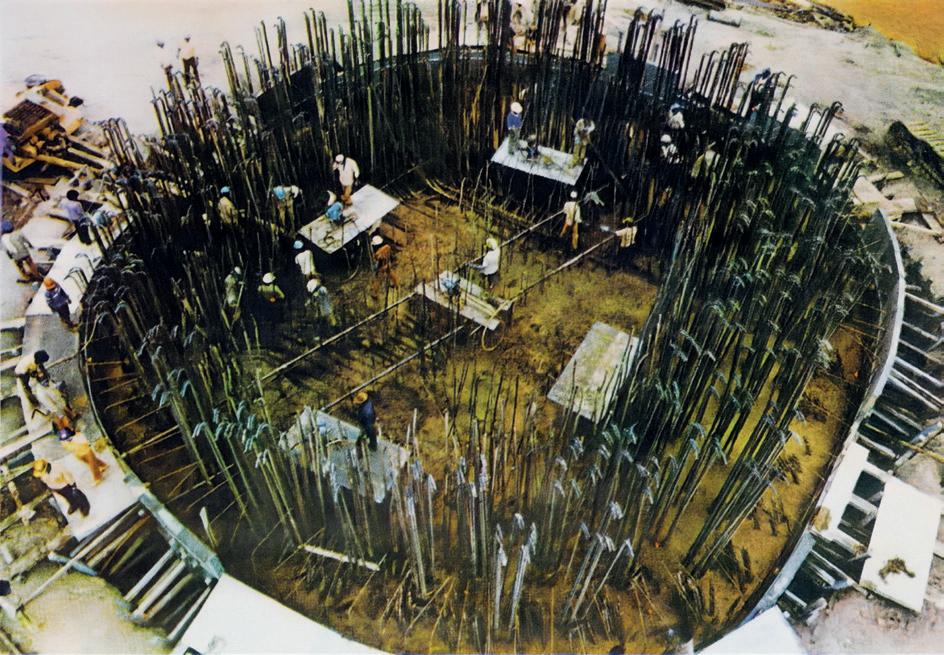

Finalmente, en las postrimerías de los años setenta se concibieron los primeros anteproyectos para la construcción del puente. Con la intervención de los técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de empresas particulares, se elaboraron casi mil planos del proyecto definitivo para llevar a cabo esta magna obra, que se logró después de nueve años de permanentes esfuerzos en su construcción (FIGURA 1 Y 2).

Con lo anterior, se hizo realidad un sueño acariciado durante largo tiempo y se puso de manifiesto la gran capacidad técnica de los ingenieros mexicanos.

El tipo de estructura se determinó con base en los estudios de los diferentes factores que intervinieron en su proyecto y construcción, tales como su ubicación, aspectos geológicos, topográficos, hidráulicos y estructurales. Además, se consideraron los siguientes puntos:

a. Procurar la continuidad de la Carretera Costera del Golfo, evitando desvíos costosos y poco operativos.

b. Asegurar la congruencia con los estudios de conurbación en la desembocadura del río Pánuco.

c. Permitir el paso simultáneo de los vehículos terrestres y embarcaciones, debido al fuerte tránsito de ambos tipos de transporte.

d. Salvar totalmente el canal de navegación sin obstáculos intermedios, por lo que fue necesario un puente con un claro central de 360 m.

e. Cimentación de tipo profundo con desplantes hasta 65 m por debajo del nivel del terreno.

f. Dejar una altura libre mínima de 50 m para permitir el paso de embarcaciones de gran calado.

g. Dadas las altas velocidades del viento en la zona, proyectar una estructura que resistiera el empuje producido por vientos de hasta 250 km/hora.

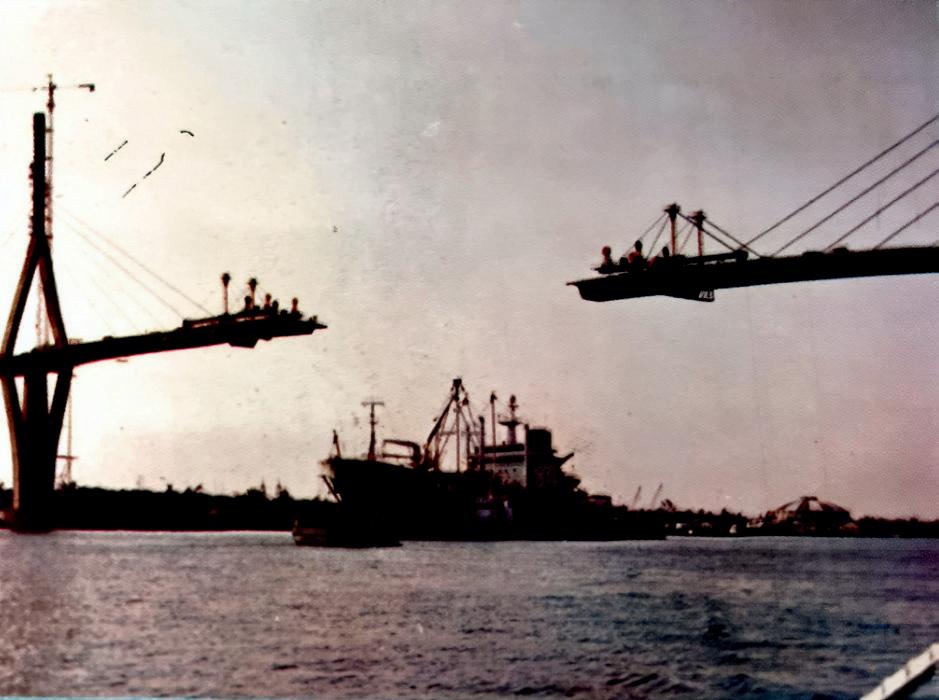

Con las premisas anteriores, se proyectó un puente de tipo atirantado con superestructura en su claro central de acero estructurado en forma ortotrópica, ya que en esa época aún no se tenía experiencia en puentes atirantados de concreto para el claro requerido.

Las principales características del puente son las siguientes: una longitud total de 1,543 m, constituida por un tramo principal atirantado de 876.80 m, que consta de 8 dobles voladizos de concreto presforzado con claros de 70 m, y un tramo de acero estructurado en forma ortotrópica de 293.50 m, que forma parte del claro central de 360 m (FIGURA 3), el más largo construido hasta esa fecha en la República mexicana, además de dos viaductos.

El tramo de la margen izquierda es de 473.60 m, con cuatro dobles voladizos de 63 m de claro y cuatro tramos continuos de 56 m, todos de concreto presforzado; el de la margen derecha es de 192.60 m, con tres tramos en doble voladizo de concreto presforzado de 63 m de claro.

La infraestructura consiste en una cimentación profunda en los apoyos 7 al 13 en la margen izquierda, y del 14 al 17 en la margen derecha. La pila No. 7, dadas las características muy especiales que presentó el subsuelo, fue cimentada a base de pilotes colados en el lugar, de 1.50 m de diámetro y 18.50 m de profundidad.

FIGURA 3. Superestructura y mástiles atirantados. Al frente está Tamaulipas y al fondo, Veracruz.

Para los apoyos del 8 a 12 y del 15 a 17, se utilizaron cilindros de cimentación de concreto armado, con diámetros exteriores de entre 6.40 y 8.90 m, paredes de 80 cm de espesor, hincados por el sistema de pozo indio a profundidades que variaron entre 10 y 65 m. En los apoyos 13 y 14, correspondientes al claro central, se utilizaron cajones de cimentación de concreto reforzado de forma elíptica, de 13.40 m en su eje mayor y 10.50 m en el menor, con paredes de 1 m de espesor y diafragmas interiores de 80 cm para contrarrestar las presiones, formando 4 celdas que fueron utilizadas para la extracción del material y lograr su hincado (FIGURA 4). El primero de ellos se hincó a una profundidad de 65 m y el otro, a 30 m.

Los apoyos extremos 1 y 21 son caballetes formados por 2 columnas simétricas unidas por un cabezal y un diafragma. Los cuerpos de las pilas de los apoyos 2 al 12 y 15 al 20 son de sección rectangular hueca de

4. Fotografía del cajón del apoyo 13. Obsérvese el armado para el tapón superior.

6.40 m por 2.40 m, con un espesor de 40 cm en los viaductos y 50 cm en el tramo atirantado; sus alturas varían de 5 a 45 m.

Las pilas de los apoyos 13 y 14, correspondientes al tramo principal, son de sección variable, con una sección de 3.50 m por 12.00 m en el arranque, espesor mínimo de 40 cm y altura de 45 m, dividiéndose en 3 ramas para ofrecer una vista arquitectónica.

Para el moldeado de las pilas se utilizó cimbra deslizante en unos casos y cimbra trepante en otros; el colado del concreto se realizó por medio de bombas y/o utilizando torres-grúa.

La cimentación de los apoyos del 1 a 6 y del 18 a 21 se efectuó mediante zapatas de concreto reforzado desplantadas por superficie.

La superestructura está constituida por cajones de concreto presforzado en los viaductos (FIGURA 7) y por acero de alta resistencia estructurado con el sistema ortotrópico para el tramo principal. Con el objeto de dar una apariencia agradable al conjunto del puente, en ambos casos la sección transversal es de 18.10 m de ancho total en la parte superior del cajón, de 6.40 m en su base inferior, y de 3.00 m de peralte, con paredes inclinadas. En el ancho total se alojan cuatro calzadas de circulación de 3.5 m, un camellón central de 1.50 m y 2 banquetas laterales para peatones, de 1.30 m cada una.

El procedimiento constructivo para la parte de concreto se realizó mediante obra falsa tradicional para los claros entre los apoyos 1 y 5, y para el resto

del puente mediante el sistema de colado de dovelas sucesivas simétricas con doble voladizo a partir de las pilas. Para este último procedimiento fue necesaria la utilización de dispositivos móviles de colado, que son estructuras metálicas cuya mitad posterior se apoya en el elemento ya construido, mientras que la otra mitad queda en voladizo para el colado de la siguiente dovela (FIGURA 8).

Cuando el concreto de la dovela colada alcanzaba la resistencia de proyecto, se aplicaba el presfuerzo correspondiente, se soltaban los dispositivos de colado y se desplazaban hacia adelante hasta colocarlos en posición para el colado de la siguiente dovela, repitiendo el ciclo tantas veces como dovelas por colar tuviera el claro, habiéndose utilizado —en un momento dado— hasta 6 juegos de dispositivos simultáneamente.

El atirantamiento del tramo principal es axial, del tipo denominado medio abanico, y está formado por 44 tirantes con longitudes variables de 58 m a 206 m, constituidos por torones galvanizados de 5/8” de diámetro, con un mínimo de 33 torones y máximo de 60. Estos torones se alojaron en fundas de polietileno de 20 cm de diámetro y 2 cm de espesor, las cuales se inyectaron con una cera especial derivada del petróleo. Los tirantes no son continuos en el mástil; dentro de éste se colocan los anclajes muertos, mientras que los anclajes vivos se encuentran debajo del tablero, y desde estos se efectúa el tensado de los tirantes.

El acero estructural del tramo metálico (2000 toneladas) es del tipo A-572, grado 50, con una resistencia a la ruptura de 4,570 kg/cm2 y un límite

FIGURA 9. Tirantes del tramo central, lado Veracruz.

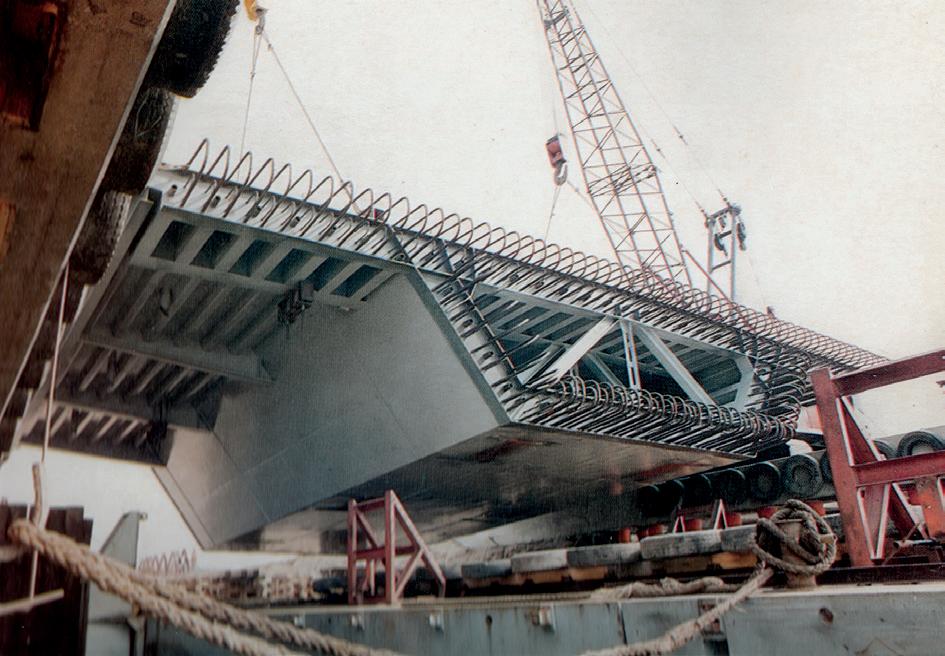

elástico de 3,515 kg/cm2. Las dovelas metálicas se diseñaron con una longitud de 12 m, considerando las medidas comerciales de laminación y la facilidad de su fabricación, transporte y ensamble. A su vez, cada dovela está dividida en 9 submódulos, y las 7,100 piezas que en total las conforman fueron fabricadas con tan solo 170 “tipos”, repitiéndose en promedio 42 veces cada uno (FIGURA 10).

La fabricación de los submódulos de las dovelas se realizó en la Ciudad de Monterrey, N.L., y fueron transportados a la margen derecha del río, donde se construyeron las instalaciones de tipo industrial para efectuar su armado mediante juntas soldadas para todas las uniones.

Posteriormente, se fusionaron 2 dovelas para crear un solo elemento de 24 m de largo por 18.10 m de ancho y un peso de 155 toneladas. Esto se realizó para izar 2 dovelas simultáneamente, eliminando el método original de una por una, para evitar (en lo posible) uniones soldadas en el espacio y lograr un considerable ahorro de tiempo en la construcción.

Cabe destacar que todas las uniones soldadas —con más de 120 toneladas de soldadura— fueron sometidas a una radiografía.

La maniobra de izaje de dovelas se inició con su transportación hasta el muelle de embarque, construido para este fin, donde eran levantadas por medio de 2 grúas con capacidad de 150 toneladas cada una, para colocarlas sobre un chalán, el cual era transportado por un remolcador hasta el punto de izaje (FIGURA 11).

El tensado de los tirantes se efectuó del lado de los anclajes vivos, mediante un gato con capacidad de 1,000 toneladas, accionando simultáneamente los tirantes del lado tierra y del lado agua.

Finalmente, el cierre se llevó a cabo mediante la soldadura inicial de 5 submódulos de 1.70 m de claro, colocados primeramente en uno de los voladizos; el otro extremo se unió cuando la temperatura del acero y del ambiente eran mínimas, lo que ocurre entre las 0 y las 7 horas (FIGURA 12).

Es importante señalar que, con objeto de confirmar las hipótesis de cálculo, se realizaron pruebas de carga estática y dinámica en varias condiciones, las cuales arrojaron resultados satisfactorios.

14. Dovela en el patio de maniobras para cargar al chalán y posteriormente colocarla en el punto de izaje.

En las FIGURAS 13 a 16 se muestran varios aspectos de la obra.

Esta importante obra de la ingeniería mexicana recibió el Premio Internacional “Puente de Alcántara”.

El puente de Alcántara, con más de 1,900 años de antigüedad, conjuga técnica, estética y funcionalidad; es un claro exponente de la ingeniería civil romana, admirado por estudiosos. Por ello, los reyes de España y la Fundación San Benito de Alcántara entregaron por primera vez, en 1988, este premio al Puente Tampico, elegido entre 36 obras de ingeniería civil participantes en el certamen convocado para países de habla hispana y Portugal.

El premio internacional de Alcántara, de periodicidad bianual, fue creado para galardonar construcciones de ingeniería civil distinguidas por su técnica y diseño.

El puente Tampico, hoy convertido en emblema de la ciudad, fue construido por el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General de Carreteras Federales, con una inversión de 143,000 millones de pesos de la época.

Entrega del Premio Nacional de Ingeniería 2025 al

Ing. Salvador Fernández Ayala

Presidente de la XXV Mesa Directiva de la AMIVTAC

por su trayectoria profesional en la ingeniería

25 de julio, 2025

H. Cámara de Diputados

¡Enhorabuena!

- y sus -

RESPUESTA AL PROBLEMA No. 96 EN VÍAS TERRESTRES #96, PÁG.26

Solución. La velocidad angular de la manecilla minutera (���������������� ) es 2�������� 60 ����������������������������������������������������������������/������������������������

La velocidad de la horaria es 2�������� 720 ������������������������ /������������������������

Sea t el tiempo que transcurre desde las 3:00 h hasta que las manecillas coinciden.

Sea ∝ el ángulo correspondiente.

A partir de las 3:00 h, el ángulo ∝, en función de la velocidad angular de la manecilla minutera, es ∝= 2�������� 60 ��������. También, en función de la manecilla horaria, ∝= �������� 2 + 2�������� 720 �������� Igualando los ángulos ∝ y operando algebraicamente: t = 16.3636… min = 16 min 21.8 seg

∴ ∝= 2�������� 60 × 16 3636… = 1.7136 radianes

RESPUESTA: Las manecillas coinciden a las 3h:16m:21.8s y el ángulo que forman con la vertical es 1.7136 x 57.296°=98.182°.

PROBLEMA

¿A qué hora, entre las 3:00 h y las 4:00 h, se jun tan o coinciden las manecillas horaria y minutera del reloj, y qué ángulo forman con la vertical?

Perito Profesional en Ingeniería Marítimo Portuaria, CICM

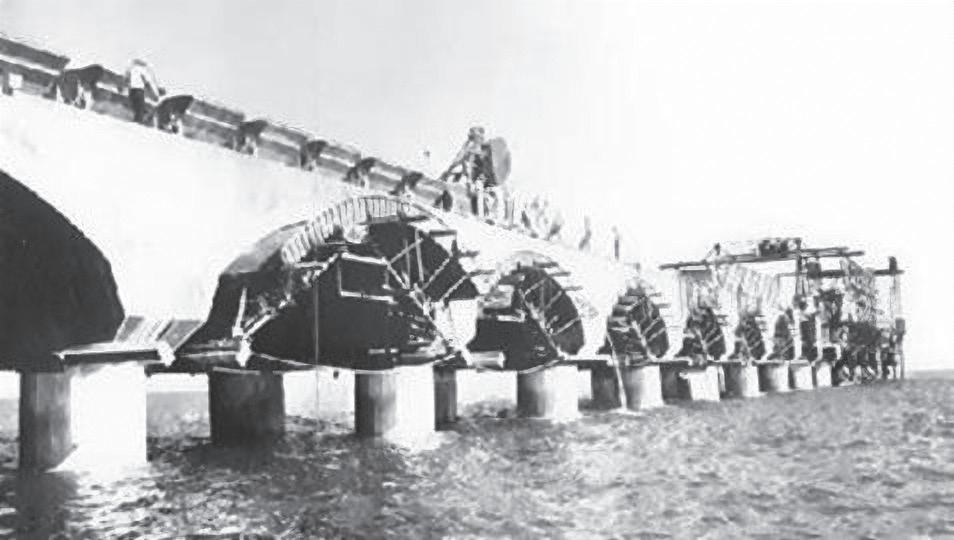

El Puerto de Progreso, ubicado a 36 km de Mérida, Yucatán, es el único puerto de altura del estado y uno de los más importantes del Golfo de México y el Caribe. Se construyó debido a la necesidad de contar con un puerto en la península de Yucatán que facilitara la comunicación marítima con el puerto de Veracruz y el centro de la República, así como la exportación e importación del comercio marítimo del estado. Entre 1937 y 1941 se construyó un viaducto de arcos de concreto (FIGURA 1), integrado por 145 claros de 12 m, así como un muelle fiscal de 205 m de longitud por 50 m de ancho, con una profundidad de entre 5.4 y 6.0 m, alcanzando una longitud total de 1,945 m. Al centro de la plataforma se construyó el edificio de la aduana, en tres niveles. La constructora fue la empresa danesa Christiani and Nielsen. La construcción del viaducto–muelle fue clave para el desarrollo, y la obra se consolidó como un importante punto de entrada y salida de productos, lo que permitió adaptarse a las demandas del comercio internacional durante el auge del henequén, el «oro verde» que impulsó la economía yucateca.

(Christensen, 1954).

Las empresas portuarias comenzaron a adquirir barcos y a recibir buques mercantes. Las transacciones comerciales mostraron una notable mejoría, con embarques de productos como la miel de abeja, derivados del henequén, chicle, pescado y otros.

El gobierno federal inició en 1985 la construcción de la terminal remota, que más adelante se convertiría en el puerto de altura. Esta terminal fue construida mediante una prolongación del viaducto de arcos,

conformada por un enrocamiento tipo rompeolas, estructurado con un núcleo central de fragmentos de caliza y taludes de secundarios con roca caliza, protegidos con corazas a base de cubos de concreto (debido a la falta de roca sana en la región), con una longitud de casi 5 km.

La terminal, de 4 hectáreas, contaba con una posición de 250 m para buques, otra para trasbordadores y un edificio destinado a atender a los pasajeros de los cruceros. Esta terminal entró en operación el 6 de octubre de 1989.

El cambio de estructuración de un viaducto de arcos —que permitía el paso de los sedimentos— a una sección de enrocamiento continuo fue una solución razonada, en virtud de que el transporte litoral natural de sedimentos que se desarrolla a lo largo de la costa se extiende hasta una distancia aproximada de 600 m mar adentro desde la línea de playa.

A finales del siglo xx, esta obra se consolidó como uno de los puertos más importantes de la región, gracias al plan desarrollado por la Dirección General de Puertos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT.

Entre 1997 y 2000 se realizó una ampliación del puerto, que consistió en las siguientes obras marítimas:

Prolongación del rompeolas en 1,300 m y reforzamiento del existente (FIGURA 2).

Dragado de 4 millones de metros cúbicos en roca caliza, a partir de la terminal remota, donde había una profundidad del orden de 7.5 m, para llegar a los 11.00 m, con un canal de navegación de 150 m de ancho y 7.5 km de longitud; también se dragó la ampliación de la dársena de ciaboga.

Habilitación de 40 ha adicionales de relleno con material producto del dragado, ampliando las áreas operativas de la terminal remota (23 ha), de la terminal de cruceros y ferry (5 ha), y del área de aduanas (12 ha).

Construcción de 4 muelles: uno para contenedores (250 m), uno de usos múltiples (250 m), uno para graneles (150 m) y uno con dos

posiciones para barcos de cruceros (300 m), además de una plataforma para ferry. También se habilitó un tramo de muelle a lo largo del rompeolas para Petróleos Mexicanos.

Ampliación del viaducto de terraplén, pasando de 2 a 4 carriles.

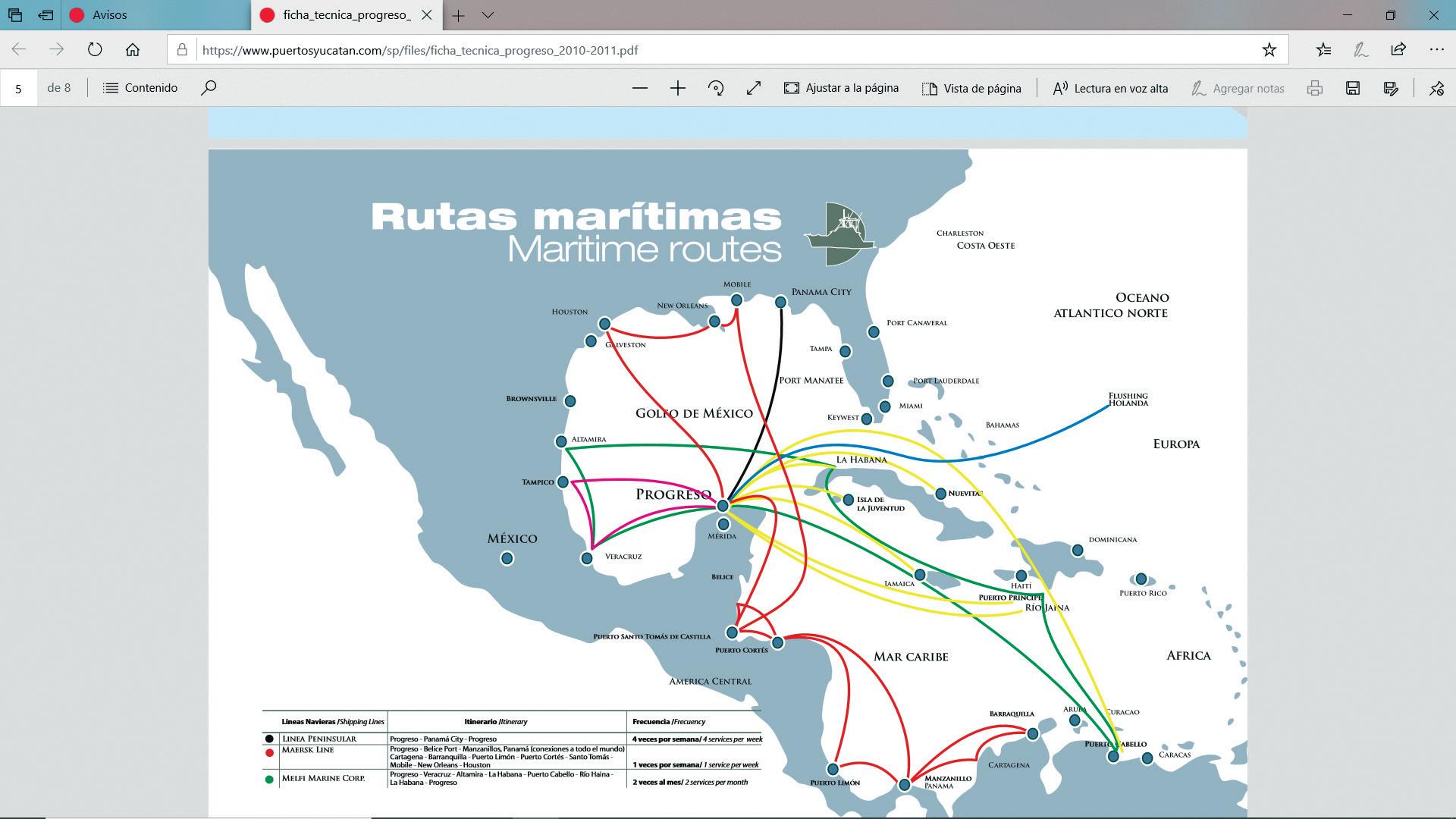

Estas obras permitieron el acceso de embarcaciones más grandes provenientes de las rutas internacionales, mejorando la capacidad comercial del puerto y posicionándolo como un eje importante del comercio marítimo mundial (FIGURA 3).

Estas intervenciones transformaron el puerto de Progreso mediante la creación de una infraestructura moderna, con mayor capacidad de manejo de carga y una mejor logística terrestre. Los buques que atracan en el puerto de altura transportan pasajeros y todo tipo de mercancías: telas para maquiladoras, electrodomésticos, lanchas, pipas, maquinaria pesada, transformadores, generadores, alimentos y combustible para Yucatán, así como para los aeropuertos de Cancún y Cozumel, en Quintana Roo. En la FIGURA 4 se muestran los volúmenes registrados del 2015 a 2022.

Aunque aún no se ha publicado la estadística correspondiente para los años 2023 a 2025, se sabe que en 2024 el puerto manejó 4.0 millones de toneladas de mercancía, y que, en lo que va de 2025, ha manejado más de 4.8 millones de toneladas.

de toneladas

Yucatán

4. Estadística del movimiento de carga entre 2015 y 2022.

Las llegadas de cruceros aumentaron un 131 % en el primer cuatrimestre de 2025, con un total de 74 arribos y 200 mil pasajeros, convirtiendo a Progreso en una puerta de acceso al mundo maya.

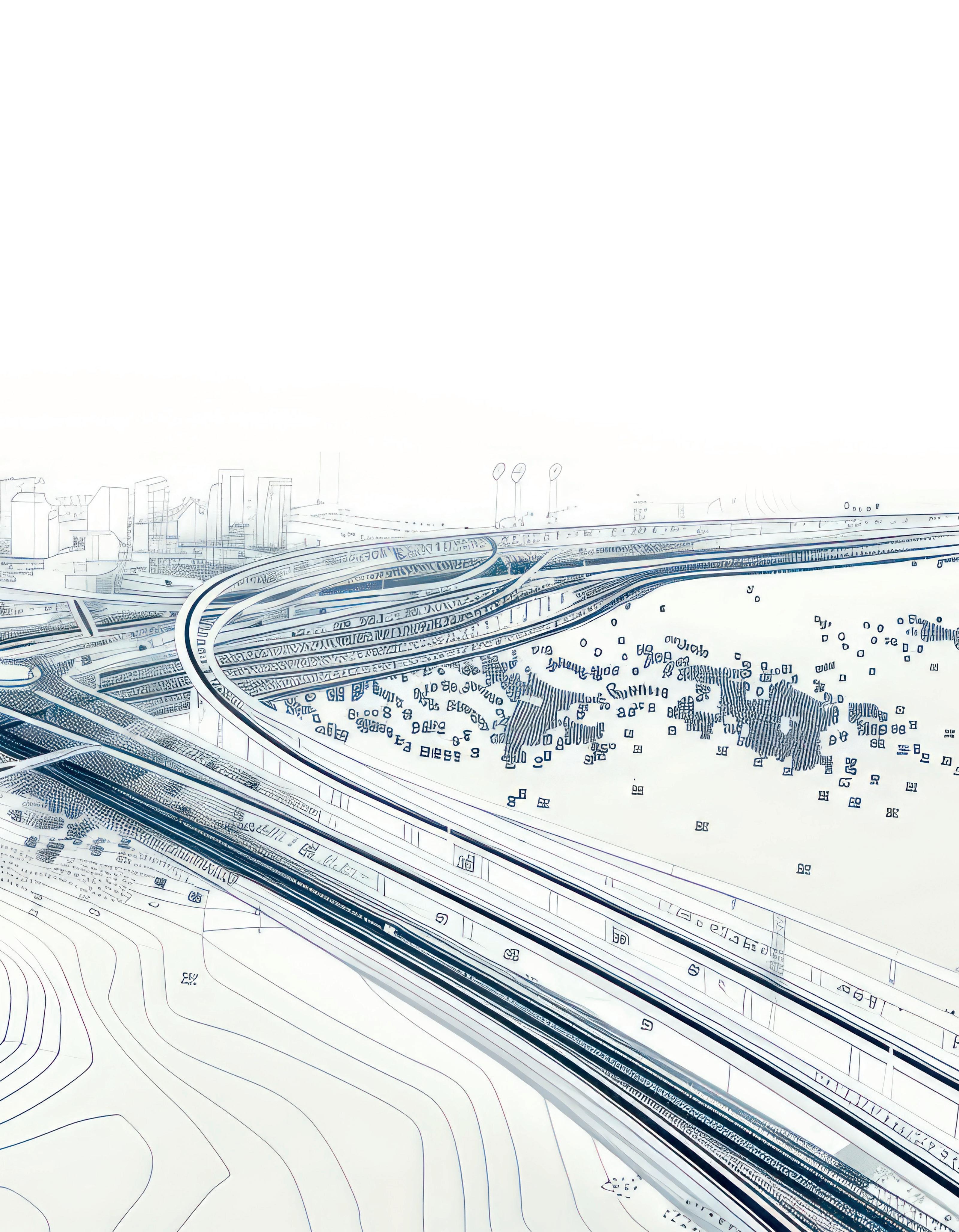

Viaducto alterno

Se construyó entre los años 2014 y 2017 con una longitud total de 2.5 km (FIGURA 5 y 6), diseñado para incrementar en un 80 % la capacidad de camiones de carga; alivió el tráfico de transporte pesado, ya que permitió que los camiones no circulen por el viaducto original, lo que a su vez mejoró la movilidad terrestre.

La obra, con una inversión de 738 millones de pesos, incluyó una estructura amplia (14 m y dos carriles) sobre pilotes y vigas acarteladas prefabricadas de concreto presforzado, de 24 m de longitud, diseñadas para soportar hasta 180 toneladas de carga.

Distribuidor vial

Se construyó como complemento de las obras del viaducto y se concluyó en agosto de 2019, con una extensión de sus ramas de 2.5 km.

FIGURA 5. Viaducto de arcos (1941) a la izquierda y y viaducto alterno (2014) a la derecha. (Vista hacia la costa). AdobeStock

FIGURA 6. Viaducto original (izquierda) y viaducto alterno (derecha). (Vista hacia mar dentro). Fotografía de Coconal.

El plan de desarrollo 2025-2027 requiere una inversión mixta, con recursos fiscales y de inversionistas particulares, esencialmente en las terminales especializadas. Este proyecto de modernización no solo mejorará la infraestructura del puerto, sino que también fortalecerá la economía de Yucatán al facilitar el movimiento de mercancías y atraer nuevas inversiones.