Introduzione a lTakeover

In un mondo sempre

più frenetico e complesso, spesso finiamo per privarci del tempo da dedicare a noi stessi.

Viviamo tutto all’ultimo minuto, senza mai prenderci davvero il tempo per definirci all’interno della città in cui abitiamo. Questa corsa continua ci porta a svalutare le attività più semplici e naturali della nostra vita sociale.

Evitiamo di prendere un caffè al bar perché c’è troppo caos, ordiniamo il cibo online per non dover cucinare, facciamo arrivare tutto a casa per non dover uscire, e spesso la pizzeria che ci porta la cena non si trova nemmeno a un chilometro di distanza da noi. Diventiamo sempre più silenziosi, a volte quasi assenti, nel nostro stesso quartiere. Le interazioni sociali spontanee, quelle che avvengono senza un motivo preciso o un incontro organizzato, stanno diventando non altro che un dolce ricordo.

Ma come siamo arrivati a tutto ciò? Perché non fermarsi al bar sotto casa invece che a quello vicino al lavoro? Perché non mangiare in pizzeria invece di optare per il domicilio? Perché ci si ostina a leggere le notizie sui social anziché sui giornali?

Le città dei “15 minuti”, le attività di prossimità e simili sono pratiche che mirano a sostenere il benessere del cittadino, facendolo diventare non solo fruitore, ma anche parte attiva dei servizi che la città offre.

L’evento Bar Regina Takeover nasce proprio con l’intento di far riflettere su questi temi attraverso un’esperienza diretta. Attraverso l’evento si cerca di riscoprire quella identità, ormai silenziosa, di un bar che per quasi un secolo è stato punto di riferimento per generazioni. Il Bar Regina rappresenta il classico bar di quartiere: quello sotto casa, che sembra essere sempre frequentato dalle stesse persone, quello dove pensiamo sempre “prima o poi ci passo a prendere qualcosa”, quello che non smetteremo di frequentare. L’evento quindi si pone come uno strumento per rivitalizzare questi luoghi, valorizzando la cultura popolare che riecheggia tra le loro pareti.

“Il teatro relazioni

delle possibili”

led B ar icoS o logia

Sociologia del Bar

“Molto prima di avermi come cliente il bar mi ha salvato: mi ha ridato fiducia quando ero bambino, si è preso cura di me quando ero adolescente e mi ha accolto quando ero un giovane uomo. Anche se siamo attratti da ciò che ci abbandona, o promette di abbandonarci, alla fine credo che sia quel che ci accoglie a segnarci” - J.R. Moehringer, Il bar delle grandi speranze

Nella cultura popolare, di massa, o come la si voglia chiamare, il bar come luogo e contesto archetipico dell’aggregazione sociale ha svolto un ruolo decisivo e formativo per intere generazioni. La tradizione del bar in Italia può e deve essere associata al rito del caffè, bevanda che rappresenta per eccellenza secondo il sociologo Massimo Cerullo il “rito minimo”, ovvero quella consuetudine che rientra nelle azioni quotidiane che, sebbene risultino ripetitive e talvolta scadenti, sono cariche di impatto sociale e culturalmente identitario.

Quel sentimento di accoglienza descritto da J.R. Moehringer, comune a lui come a un’ampia percentuale di italiani, è stato una matrice fondamentale per la crescita, formazione, maturazione e solidificazione di un tessuto sociale unificato e soprattutto caratterizzato da una serie di pattern e dinamiche che sono andati a rinvigorirsi e ad affermarsi con il tempo nella cultura folkloristica, quella ovvero capace di connotare il cosiddetto “spirito del popolo”.

Vittorio Lannutti, sociologo ed autore, rimarca questo concetto affermando che il bar è uno dei principali luoghi dell’aggregazione sociale e soprattutto della socializzazione, sostiene inoltre che proprio dai bar si potrebbe ripartire per ricostruire rapporti e seminare fiducia tra le persone, che sempre più spesso perdono la volontà di connettersi in favore di eremitaggi sociali, talvolta in forma digitale, che li allontanano dalla realtà delle cose.

In un certo senso infonde speranza l’idea che il bar rappresenti ancora il “teatro delle relazioni possibili”, per usare un’espressione dal libro “Un caffè tra amici, un whiskey con lo sconosciuto” del professore di Sociologia urbana Giampaolo Nuvolati, un palcoscenico in cui chi dirige la scena probabilmente è il barista, personaggio chiave dell’identità del bar, mentre chi recita, gli attori, sono i clienti, che possono essere i soliti, ai quali non c’è nemmeno bisogno di prendere l’ordinazione, radicati ormai da svariato tempo nella quotidianità del luogo. Seguono gli occasionali, personaggi secondari per apparenza ma non per importanza, capaci di conferire una sfumatura inaspettata ed imprevedibile alla monotonia della scena. Vengono poi, ancor più d’interesse, le comparse, gli avventori nello sfondo, capitati nella sceneggiatura del bar maggiormente per circostanza che per ambizione o volontà. Sono il più delle volte avvolti da un’aura di mistero misto a timidezza, il che li rende altamente vulnerabili e allo stesso tempo fruitori passivi degli eventi che si susseguono attorno al bancone e dietro le quinte.

In generale si può dire che le persone che animano il bar sono il bar stesso, che altrimenti non avrebbe alcuna peculiarità profonda e, presumibilmente, un motivo per esistere. L’aspetto che colpisce di più se si analizza nel dettaglio la questione, quasi a farne uno studio sociologico, è probabilmente la varietà che frequenta un determinato bar, si parla ovviamente di bar locali, resistenti, autentici, non templi dell’intrattenimento spicciolo. Marco Malvaldi, scrittore noto ai più per esser stato autore della collana e serie televisiva “I delitti del BarLume”, afferma in uno dei suoi libri: “Dal professore al muratore, dall’avvocato al diseredato, all’interno del bar siamo tutti uguali, e i tempi di attesa per il caffè, il cornetto e la Gazzetta non variano a seconda della nostra posizione nella società”. Si rimarca così con una certa fermezza la democraticità di questo luogo, che per decenni sarebbe potuto esser considerato l’ultima agorà italiana, all’interno della quale lo scambio di idee, opinioni, giudizi, per quanto spesso infondati e privi di una qualsiasi forma di approfondimento e certezza, ha giocato un ruolo fondamentale. Sarebbe possibile concepire un’enciclopedia riguardante i “tipi”, in senso pirandelliano, che frequentano il bar. Ne è un tentativo, sebbene non fosse questo l’intento primitivo, il libro “La terapia del bar” di Paolo Ciampi, scrittore e viaggiatore, in cui oltre a narrare dei bar resistenti, oasi del dialogo e del dibattito, fornisce un ampio spettro dei personaggi topici e tipici del bar. Si erge primo fra tutti il “tuttologo”, figura capace di spaziare da discorsi politici, di natura economica fino ad arrivare a discussioni calcistiche e di spessore intellettuale inferiore ai primi. Rispetto a ciò risulta di efficace sintesi e d’impatto il verso di Giorgio Gaber: “gli italiani al bar sono tutti grandi statisti, ma quando vanno al Parlamento sono tutti statisti da bar”.

Il bar oltre ad avere un merito rispetto allo sviluppo della collettività, in senso più circostanziale come occasione e contesto per incontrarsi e dare libero sfogo ad un sentimento escapista, si fa carico di una responsabilità individuale ben più profonda e determinante per la vita di ognuno. Esso si designa infatti come luogo in cui ritrovare. Ritrovare vecchi amici. Amori spesso irraggiungibili. Ricordi passati. Progetti futuri o quantomeno una vaga, e nella maggior parte dei casi irrealizzabile, idea di essi.

Ma più di questo, è un luogo in cui ritrovarsi, anestetizzando timori, dubbi ed incertezze tipiche soprattutto dell’età giovanile. Il bar va inteso come un momento durante il quale oltre che ad essere in compagnia si può esercitare la solitudine, che ad oggi viene esplorata da pochi ed incalliti argonauti.

In definitiva sono soffi di umanità, i bar. Bisogna continuare a viverli. Restiamo umani.

Sono soffi di umanità, i bar. Bisogna continuare a viverli.

R estiamoumani

Il caffè sospeso

“Una volta a Napoli, nel quartiere Sanità, quando uno era allegro, perché qualcosa gli era andata bene, invece di pagare un caffè ne pagava due e lasciava il secondo caffè, quello già pagato, per il prossimo cliente. Il gesto si chiamava ‘il caffè sospeso’. Poi, di tanto in tanto si affacciava un povero per chiedere se c’era un ‘sospeso’. Era un modo come un altro per offrire un caffè all’umanità” - Luciano De Crescenzo, Il Caffè Sospeso

Vivere il bar è molto di più del consumo di una bevanda. Vivere il bar è l’ingresso in un mondo diverso, con le sue regole, le sue caratteristiche, i suoi vizi. Vivere il bar non è uguale per tutti. C’è chi ha di più e c’è chi ha di meno, ciò che è certo è che un caffè non si nega a nessuno. La Napoli di un tempo questo lo aveva capito. Trovare un caffè sospeso era la cosa più umana e solidale che potesse avvenire in un bar. Un vero e proprio gesto d’amore verso il prossimo. Spesso da chi di caffè se ne poteva permettere anche più di uno, o semplicemente da chi era felice, allegro, su di giri, e quando si vuole che anche chi ci sta attorno lo sia.

Indagando le origini del caffè sospeso, la tradizione avrebbe avuto origine dalle dispute che sorgevano al momento di pagare il caffè tra gruppi di amici o conoscenti che si erano incontrati al bar. Quello che succedeva era, nell’incertezza di chi avesse consumato e chi ritenesse di dover pagare per gli altri, che si finisse per pagare un caffè che non era stato consumato. Tale caffè diventava “sospeso” e sarebbe stato disponibile per chiunque lo avesse chiesto, anche uno sconosciuto. Il gesto è rimasto per gran parte dello scorso secolo, fino a declinare negli ultimi anni.

Non è un caso che la tradizione nasca a Napoli, dai napoletani, da sempre coesi, uniti, l’uno per l’altro. E dove il caffè ha un significato così centrale nella vita di ognuno, dove un “buongiorno” equivale a un caffè preso insieme, dove per fare due chiacchiere si va al bar, dove il caffè non scende sullo stomaco, come in altre città, ma sale dritto al cervello, e dove condividere un piacere è sempre meglio che tenerselo per se stessi. È un peccato che questa tradizione non viva più come prima, ma forse questo dice qualcosa della società che siamo diventati.

Il luogo d’incontro che il bar rappresenta allora non può andare perduto. Anche se un caffè dura un istante. Il bar è l’ultima frontiera di una nuova società che ci vede sempre più connessi ma allo stesso tempo separati. Il bar, al contrario, ci permette di essere presenti, veri, vivi nel nostro quartiere, stando insieme a chi di vita ne ha vissuta più di noi e chi di meno. Al bar ci andiamo per ridere, per scherzare, per parlare, per comunicare, per gioire e per soffrire. Ciò che non manca mai è un caffè. Ancora più buono se lo troviamo “sospeso”, perché significa che qualcuno ha pensato a noi, e che qua non saremo mai soli.

Iconografia del caffè nella storia del cinema e del teatro italiano

Il bar come istituzione e caposaldo culturale ha interpretato un ruolo ricorrente nella produzione cinematografica e teatrale italiana. Da una prospettiva prettamente estetico-visiva fino ad arrivare ad una concezione più profonda, descrittiva del valore sociale che rappresenta, questo luogo ha ispirato ed influenzato i più celebri registi e sceneggiatori italiani, che abilmente ne hanno individuato uno spessore semantico ricco di impatto.

La banda degli onesti, 1956

Third PlacesWhywe needth e m

Per

una società che vuole davvero prosperare, dipende dai Third Places, spazi pubblici o semi-pubblici di incontro.

Il desiderio di luoghi di interazione sociale è profondamente radicato nella natura umana. Non c’è da stupirsi che intere strategie aziendali ruotino intorno a essi. È ora di riportare i Third Places alle loro radici!

Third Places and why we need them

Tutti conoscono Starbucks. Siamo tutti familiari con il suo marchio verde scuro e difficilmente possiamo immaginare una grande città senza di esso. Nonostante la lunga storia delle consolidate culture del caffè in molti paesi diversi, Starbucks è riuscito ad affermarsi nel corso degli anni. Sia negli Stati Uniti, dove ha la sua sede, sia su scala globale. Ma cosa rende Starbucks così di successo? Ispirandosi al modello europeo del caffè, Starbucks è prima di tutto un luogo di ritrovo dove le persone possono incontrare amici e conoscenti, socializzare con nuove persone o semplicemente godersi una tranquilla solitudine in un’ atmosfera vivace e di tendenza.

Un Third Place esiste al di fuori delle restrizioni del primo luogo, casa, e del secondo luogo, lavoro, creando un nuovo spazio comunitario e pubblico.

- Zoe Krueger Weisel, Mila Miletić

Coniato dal sociologo Ray Oldenburg, un luogo del genere viene chiamato “Terzo Luogo/Third Place” (1989). Un termine che Starbucks stesso ha ora adottato e incorporato abilmente nella sua strategia aziendale. Un Third Place esiste al di fuori delle restrizioni del primo luogo, casa, e del secondo luogo, lavoro, creando un nuovo spazio comunitario e pubblico.

Secondo Oldenburg, questi luoghi includono piazze, bar, caffè e qualsiasi altro spazio dove si ha l’opportunità di incontrare persone diverse, scambiare idee, stringere rapporti, rilassarsi e godersi il tempo libero senza dover spendere soldi. Mentre leggi questo articolo, potresti trovarti tu stesso in un Third Place.

1.1 La differenza tra Third Place e Third Space

Cosa rende il concetto di “terzietà” così attraente e versatile nella sua ampia applicazione, tanto che persino grandi aziende come Starbucks utilizzano il termine Third Place?

Third Place viene spesso utilizzato in modo sinonimico con l’idea di Third Space. I due concetti si sovrappongono nel tentativo di superare la natura binaria puramente materiale delle nostre esperienze. L’uso di “place” e “space” in contesti differenti non è un fenomeno nuovo. Nel campo della geografia sociale, ad esempio, esiste un ampio consenso sul fatto che lo space sia costruito attraverso relazioni e azioni sociali, e sia quindi interrelazionale.

L’idea di Third Spaces è stata ispirata dalla decostruzione di modi di pensare binari in altre discipline. Nella ricerca sulla migrazione e sugli espatriati, ad esempio, il termine Third Culture è spesso utilizzato per spiegare la complessità tra le culture di origine e quelle di accoglienza. I Third Spaces rappresentano un’ apertura radicale e una mutabilità costante, e sono quindi visti anche come spazi di resistenza. Prendendo spunto dagli studi postcoloniali e femministi, i geografi sociali hanno deliberatamente coniato il termine Third Space (a volte scritto anche come thirdspace) in modo flessibile e aperto. L’intento era di incoraggiare un flusso continuo di idee ed eventi differenti, attribuendo al termine un’orientazione transdisciplinare. In questo modo, hanno lasciato il termine aperto a una varietà di interpretazioni, con il risultato che attori con obiettivi meno sociali hanno potuto appropriarsene.

1.2 Una società funzionante ha bisogno di Third Places

I Third Places sono principalmente spazi gestiti dalla comunità. Descritti nella letteratura come commons, mirano a sostenere la vitalità di una comunità cercando costantemente di superare le polarità tra apertura e chiusura, così come inclusività ed esclusività. I beni pubblici, inclusi sia spazi che luoghi che resistono, a modo loro, alle politiche neoliberiste di privatizzazione, finanziarizzazione, mercificazione e neoimperialismo, non sono ancora entrati nel mainstream.

Nel suo saggio del 1968, The Tragedy of the Commons, il microbiologo ed ecologo Garrett Hardin ipotizzò due scenari “inevitabili” per tutti i commons: la regolamentazione centrale da parte dello Stato o la privatizzazione. Più di 50 anni dopo la sua previsione, dobbiamo porci una domanda: esistono ancora luoghi (Third Places) accessibili dove le persone possono riunirsi senza vincoli finanziari, o hanno effettivamente subito un destino tragico? La buona notizia è che sì, ne esistono molti, e no, Starbucks non è uno di questi. Un esempio è la Street Gallery di Belgrado. Ora gestita da un collettivo artistico, la galleria ha avuto origine dalla riqualificazione di una strada trascurata nel centro città.

Col tempo, si è trasformata in una galleria aperta con un programma continuo di inaugurazioni di mostre, concerti, performance e dibattiti, accolta positivamente nonostante, o forse proprio a causa, dell’ambiente politico ostile della capitale. Collocando l’arte nello spazio pubblico e promuovendo artisti giovani e socialmente impegnati, la Street Gallery di Belgrado rende l’arte accessibile a un vasto pubblico, concentrandosi al contempo su temi ignorati per decenni. Tra questi, soprattutto questioni di rilevanza sociale come il futuro dello sviluppo urbano e le pratiche culturali. Tuttavia, come sostengono alcuni geografi sociali critici, riconoscere semplicemente l’esistenza di qualcosa non significa necessariamente potenziarla. In questo caso, la galleria non solo ha fornito uno spazio per la discussione e l’interazione con un pubblico più ampio, ma ha anche ispirato altre iniziative simili nel Paese, creando una rete di gallerie urbane in Serbia.

I Third Places dovrebbero essere accessibili a tutti, economici, spontanei e privi di stress. Dovrebbero creare spazi per la discussione e lo scambio di prospettive diverse.

- Zoe Krueger Weisel, Mila Miletić

1.3 Accessibili, economici, spontanei e senza stress

I Third Places sono fondamentali per il buon funzionamento di una società. Favoriscono le connessioni sociali, lo scambio di idee e la creazione di un’identità condivisa. Soprattutto durante la pandemia da coronavirus e le relative restrizioni di movimento, è emersa chiaramente l’importanza di avere accesso a luoghi al di fuori delle proprie mura domestiche e del luogo di lavoro. Ma cosa accade quando questi Third Places vengono creati da grandi aziende come Starbucks? Quando diventano parte di una strategia di marketing guidata dal capitalismo? Possiamo davvero continuare a parlare di Third Places nel senso descritto da Oldenburg? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo ricordare i criteri essenziali. I Third Places dovrebbero essere accessibili a tutti, economici, spontanei e privi di stress. Dovrebbero offrire spazi per la discussione e lo scambio di prospettive diverse. Un’azienda come Starbucks, cresciuta da una piccola caffetteria di Seattle fino a diventare un franchising multimilionario, difficilmente può ancora essere considerata un luogo di questo tipo. Soprattutto se si considera che Starbucks non è accessibile a tutti, ma richiede il consumo (e non è un segreto che i prezzi siano elevati) come prerequisito per l’ingresso. Questo di fatto attrae un determinato tipo di clientela, quella che può permetterselo. Le grandi aziende che includono nella loro strategia di marketing la creazione artificiale di Third Places assumono così una posizione di potere all’interno della società.

Ciò vale anche per aziende come Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, ecc.) o ByteDance (TikTok), che, tramite piattaforme online e cookies, mirano a sostituire o almeno ridefinire il concetto fisico di Third Place con alternative digitali.

Queste aziende possono progettare tali luoghi (virtuali), controllare l’accesso e appropriarsi del concetto di Third Place come meglio credono.

È di estrema importanza per una società mantenere e preservare spazi che possano funzionare come Third Places fisici. Questo è particolarmente rilevante nell’era della digitalizzazione, dei social media e della crescente diffusione dello smart working. - Zoe Krueger Weisel, Mila Miletić

1.4 Non possiamo permettere alle grandi aziende di prendere il controllo degli spazi pubblici

È di fondamentale importanza per una società mantenere e preservare spazi che possano funzionare come Third Places fisici, specialmente nell’era della digitalizzazione, dei social media e dell’ascesa dello smart working. Luoghi come la Street Gallery di Belgrado, le biblioteche e i parchi, che non sono legati al consumo e al profitto e sono veramente inclusivi e aperti a tutti. Quando Starbucks si presenta come un Third Place tra casa e lavoro, il cuore della vitalità sociale della comunità, mentre allo stesso tempo intreccia la sua narrativa attorno a un prodotto, alle relazioni e a un senso di appartenenza, la domanda non è solo a chi Starbucks è inclusivo e accessibile. La domanda è anche come riprendersi il concetto di Third Place per rispondere al grande bisogno umano di spazi comunitari che permettano alle persone di interagire senza essere vincolati dal consumo. Non possiamo permettere che il termine e il concetto ci vengano sottratti da grandi aziende con agende egoistiche. I Third Places autentici dovrebbero sempre essere al servizio della società nel suo complesso e contribuire al rafforzamento della comunità. Sono essenziali per la creazione di una società sana e partecipativa. Aiutano a superare la divisione tra casa e luogo di lavoro e ci offrono uno spazio per essere noi stessi. Tuttavia, dobbiamo procedere con cautela e comprendere che non tutti i luoghi al di fuori di casa e lavoro sono automaticamente Third Places. Riconoscere gli attori e le motivazioni dietro la creazione di questi luoghi è cruciale per aiutarci a fare scelte informate su dove e come vogliamo trascorrere il nostro limitato tempo libero.

FONTI ED INFORMAZIONI SULL’ ARTICOLO

“Third Places and Why we need them” è un articolo pubblicato sul blog di Eurac Research, scritto dalle ricercatrici Zoe Krueger Weisel e Mila Miletić. Originariamente pubblicato in lingua tedesca nel numero THE NEW WORLD 1/24 all’interno di stayinart Bookazine.

Storia del Bar Regina

Il palazzo che oggi si chiama Villa Osvalda, su Viale Venezia, è stato costruito negli anni ‘30 dello scorso secolo da una famiglia originaria della provincia di Udine. Funzionava come una specie di albergo: i proprietari vivevano nel seminterrato e gli ospiti nei piani più “appetitosi”. Successivamente venne allestito un bar, più grande rispetto a quello odierno, poichè comprendeva parte di uno degli appartamenti adiacenti, dove si giocava a carte e a biliardo. Il locale ha continuato a svolgere la sua funzione per gran parte del secolo, fino alla sua chiusura. Fabio, il proprietario attuale, e un socio hanno riaperto il bar nel 2015, riscoprendo la nominazione Bar Regina e garantendo di nuovo quel luogo d’incontro che ancora oggi arricchisce il quartiere.

“Non t’importava, trovavi sempre qualcuno, vedevi sempre le stesse facce, ma non c’era mai quell’appuntamento importante”

“Quando fai il barista ne vedi un po’ di tutte. L’importante è starne distaccato senza entrare troppo nella vita dei miei clienti”

Il Regista d e l BarRegi n a

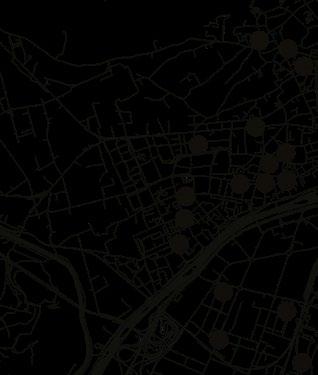

Mappatura caffè

L’espresso a 1 euro è il fiore all’occhiello della cultura italiana del bar, l’epitome liquefatta della “dolce vita”. Tuttavia, l’inflazione e le strozzature dell’offerta ci allontanano sempre più dal sogno del caffè a 1 euro. Non c’è solo un divario nord-sud nel prezzo di un espresso all’interno del Paese, ma anche un divario tra centro e periferia nella geografia cittadina.

Media in Italia

Bolzano: 1,36€

Bologna: 1,27€

Milano: 1,17€

Napoli: 1,08€

Roma: 1,07€

FONTE

Federazione Italiana Pubblici Esercizi

Bar Culture Fanzine è una produzione editoriale indipendente curata dal ViaDante Collective.

Stampata a Dicembre 2024 Edizione di 120 pezzi