4 minute read

Wunder-Welten bei den Menschen der Steinzeit und danach

Sie hatten mich damals in meiner Fantasie mehr blockiert als begeistert: die farbigen Höhlenzeichnungen von Altamira [→162] und Lascaux [→199], angepriesen vom Buchklub Ex Libris [→180] in Zürich. Als 17-jäh riger Jugendlicher konnte ich damit nicht viel anfangen und habe mich damit getröstet, dass die Profis mehr wüssten als ich. Als solchen betrach tete ich mit Sympathie den Wirtschaftsmann und Politiker Gottlieb Duttweiler [→177], der dem Buchklub seinen Anfangsschub gab. Dafür bin ich heute noch dankbar, und das ist lange her. Nun sind mir die damaligen Bilder plötzlich wichtig geworden. Und so zog ich den Schluss: Höhlen müssen als Ort eines Neubeginns, als Ausgangspunkt einer Entwicklung gesehen werden, die mit Kultur im weitesten Sinn in Zusammenhang steht. Wenn dann weiter gefragt wird, was im geschützten Unterschlupf über das Alltägliche hinaus in der menschlichen Fantasie entstand und schliesslich in eine wie auch immer gearteten Religion mündete, dürfte der Schluss naheliegend sein: Die Höhle ist ein Ort der Geborgenheit, der Besinnung wie auch des Neuanfangs. Dazu gibt es viele Beispiele. Perso nen der Bibel wie der Prophet Elija, Jesus aus Nazareth, aber auch Zarathustra [→237], Mohammed [→211], Ignatius von Loyola, Benedikt von Nursia und noch viele andere sollen eine Zeit ihres Lebens in Höhlen zu gebracht und anschliessend als veränderte, neue Menschen an die Öffentlichkeit getreten sein. Kommt noch die Nervenkrankheit Epilepsie [→178] hinzu, sprudeln Schilderungen in diesem Zustand zum Erstaunen ihrer Umgebung in nie geahnter Weise. Der wohl berühmteste Epileptiker des 19. Jahrhunderts war Fjodor Dostojewski (1821–1881). Für ihn konnten epileptische Anfälle sehr inspirierend und von erhabener emotionaler Subjektivität sein, in der sogar die Zeit stillsteht. So lässt er in seinem Ro man Der Idiot den Hauptdarsteller Fürst Myschkin von transzendentalen Erfahrungen berichten. Als in einer Osternacht ein alter Freund Dosto jewski in seinem sibirischen Exil besuchte, beschrieb der Verbannte während eines epileptischen Anfalls eine prophetische Vision mit folgenden

Wunder-Welten im Bild

Magischer «Weiler mit Schafe» in einer Bündner Winterlandschaft. Motiv auf Büttenpapier aquarelliert von Karl Bischof, 2014.

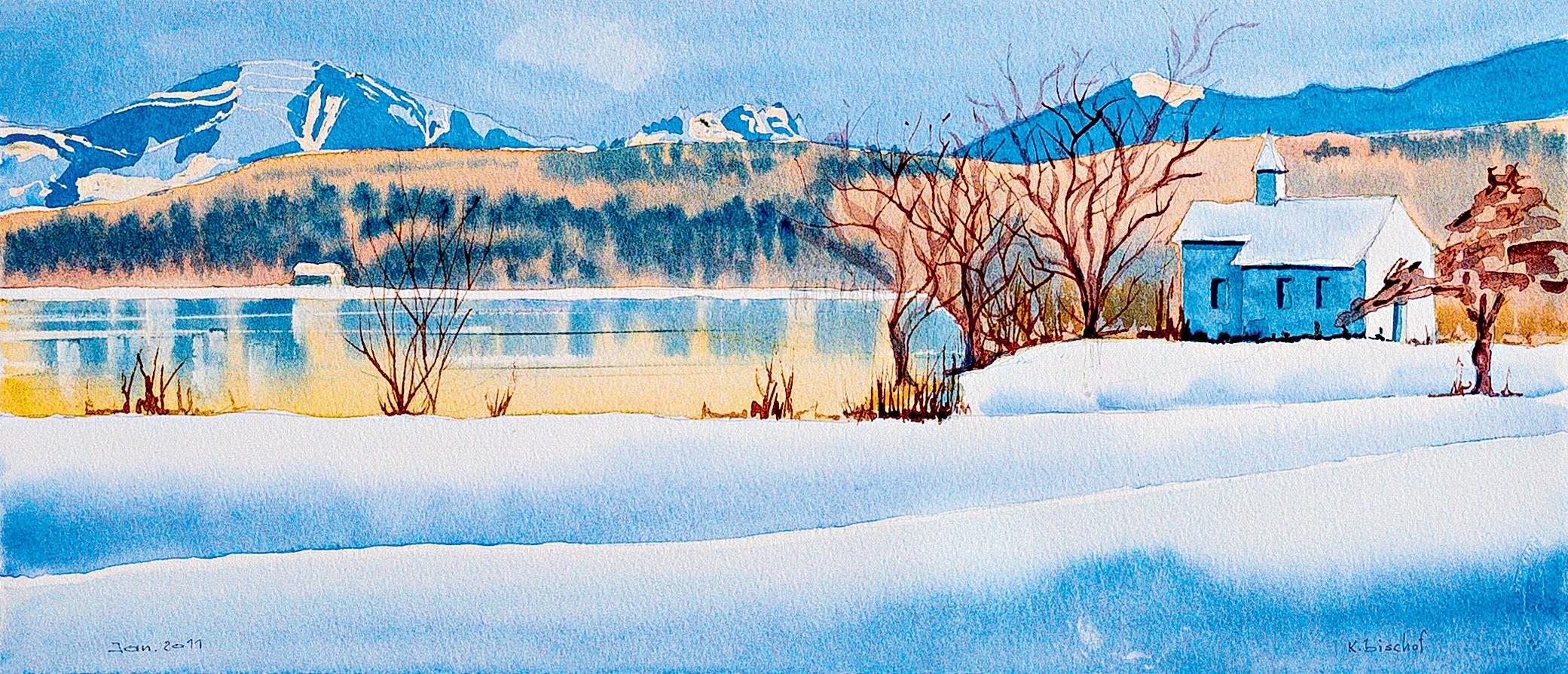

Die idyllische Pankratiuskirche Bollingen am oberen Zürichsee im Winterkleid. Auf Bütten aquarelliert von Karl Bischof, 2010, Privatbesitz.

Kapelle Sankt Meinrad, Oberbollingen. Zwischen Winter und Frühling, Karl Bischof, 2009, Privatbesitz.

Erläuterungen

Ägypten

Die Geschichte des Alten Ägypten reicht von der Zeit der frühesten bisher bekannten Besiedlungen im vierten Jahrtausend vor Christus bis zum Jahr 395 nach Christus, dem Ende der griechisch-römischen Zeit.

Aleidis von Cambrai

Aleidis wurde der Nachwelt vor allem durch ihren Tod am 17. Februar 1236 auf dem Scheiterhaufen bekannt, den der fanatische päpstliche Inquisitor Robert [→219] der Bulgare veranlasst hatte.

Alexamenos

Im Jahr 1856 machten Forscher auf dem Hügel Palatin in Rom eine interessante Entdeckung. Als sie den Trümmerschutt einer alten rö mischen Kadettenanstalt entfernt hatten, fanden sie an der Wand ein Kreuz. Es war mit einem Nagel oder einem Messer in den Wandver putz eingeritzt. Ein Junge erhebt grüssend und betend seine Hand zum Kreuz hin. Am Kreuz hängt ein Mann. Aber sein Kopf ist ein Eselskopf. Darunter steht in ungelenken Buchstaben: Alexamenos se bete theon – Alexamenos betet (seinen) Gott an! Eine Karikatur, ein Spott-Kruzifix. Die Forscher datieren die Entstehung auf die Zeit von 123 bis 126 nach Christus. Damit ist dieses Bild eines Gekreuzigten eines der frühesten in der christlichen Zeitrechnung. – Gott am Kreuz? Dieser Gott ist ein Esel, und wer ihn anbetet, ist es auch!

Algarve

Das arabische Wort al-gharb bedeutet auf Deutsch der Westen. Damit ist die Gegend westlich von Andalusien gemeint, die während Jahr hunderten unter muslimischer Herrschaft stand.

Altamira

bei Santander in Spanien. Dort wurden 1879 die ersten Höhlenmalereien aus der Altsteinzeit entdeckt. Diese dürften vor 16000 Jahren entstanden sein.

Ambrosius

Bischof von Mailand, 337–397. Ambrosius stammte aus einer vornehmen Familie der römischen Senatsaristokratie. Sein Vater Aurelius Ambrosius war Präfekt der Gallia Narbonensis mit Sitz in Trier, wo Ambrosius auch geboren wurde. Nach dem frühen Tod seines Vaters lebte Ambrosius in Rom und erhielt eine juristische Ausbildung für eine spätere Beamtenlaufbahn. An der Stelle, an der er der Überliefe rung nach mit seiner Schwester, der heiligen Marcellina, damals gelebt haben soll, steht heute die Kirche Sant’Ambrogio della Massima [→207]. Im Jahr 365 erlangte er eine der begehrten Zulassungen als Anwalt bei Gericht und diente schliesslich in Sirmium unter dem Prä torianerpräfekten Sextus Petronius Probus. Ambrosius vertrat seine Rechtsfälle so geschickt, dass ihn Probus 370 zu seinem Beisitzer be rief. Etwa 372/73 wurde ihm die Präfektur der Provinzen Ämilien und Ligurien anvertraut, worauf Ambrosius Wohnsitz in Mailand nahm. Die lombardische Metropole wie auch Trier waren damals Kaiserresi denzen. Das Bistum Mailand (ungefähr um 200 zusammen mit Brescia gegründet) war wie die übrige damalige Kirche tief zerstritten. Als 374 nach dem Tod des Arianers Auxentius eine Bischofswahl an stand, ging der allseits beliebte und geachtete Präfekt Ambrosius in die Basilika, um einen Aufruhr in dieser Krisensituation zu verhin dern. Seine Ansprache wurde der Überlieferung nach durch den Zwischenruf eines Kindes: «Ambrosius episcopus!» (Ambrosius soll Bischof werden!) unterbrochen, worauf er einstimmig gewählt wurde. Er war in keiner Weise auf ein solches Amt vorbereitet. Gemäss Pau linus und Rufinus nahm Ambrosius erst nach einer schriftlichen Rücksprache mit Kaiser Valentinian I. (364–375) die Wahl an; schliess lich befand er sich ja im kaiserlichen Dienst. Innerhalb einer Woche empfing er die Taufe, die Weihe zum Diakon und zum Priester, so dass seiner Bischofsweihe nichts mehr im Weg stand. Ambrosius er warb sich theologische Grundlagen, studierte die Bibel und griechische Autoren wie Philo, Origenes, Athanasius und Basilius von Caesa-