L’ÉDUCATION

Chaque enfant a le droit d’apprendre. Selon l’Unicef, bien que le nombre d’enfants scolarisés n’ait jamais été aussi élevé, les états tenus de garantir ce droit à chaque enfant n’ont pas réussi à améliorer l’apprentissage. Il s’agit d’un échec collectif profond et vaste aux lourdes conséquences. De nombreux enfants ne disposent pas des connaissances ni des compétences nécessaires pour réaliser pleinement leur potentiel et optimiser la contribution qu’ils apportent à leur communauté.

2019-2030 : des lignes directrices à télécharger www.unicef.org

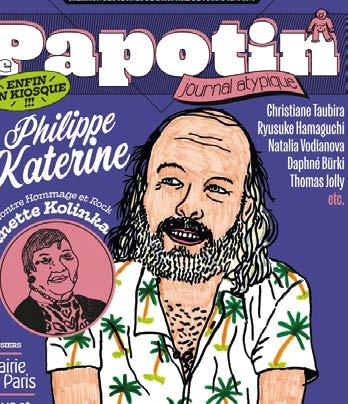

LE PAPOTIN est un journal, né il y a 33 ans à l’hôpital de jour d’Antony, un centre qui accueille des adolescents autistes âgés de 15 à 25 ans. Aujourd’hui, le comité de rédaction s’est élargi à une douzaine d’autres centres sanitaires et médico-sociaux d’Île-de-France, et il est composé d’une quarantaine de membres âgés de 14 à 50 ans. Les journalistes du Papotin sont médiatisés une fois par mois sur France 2, la version papier sort une fois par an, disponible en kiosque.

La ligne éditoriale repose sur la rencontre-interview d’une personnalité médiatique pour des reportages coups de cœur et des articles écrits ou dictés par les journalistes atypiques. Ainsi, ont été rencontrées de très nombreuses personnalités culturelles et politiques, comme par exemple : Mireille Mathieu, Anne Hidalgo, Daniel Pennac, Cédric Villani, Jacques Chirac, Stéphane Hessel, Roselyne Bachelot, Barbara, Christiane Taubira, Emmanuel Macron, Angèle, Clara Luciani, et bien d’autres en 33 ans.

Les objets, les vêtements, la nourriture, les moyens de transports, ou de communication… Tout ce qu’on utilise chaque jour possède une empreinte carbone, cette unité de mesure qui permet d’évaluer la quantité de gaz à effet de serre (GES) émis durant la production ou l’usage. A travers une exposition pleine de jeux et d’expériences, le musée des Arts et Métiers donne des clés pour mieux comprendre comment nos modes de vie influent sur l’environnement.

A partir de 8 ans, jusque fin mai 2025, à Paris 3e. www.arts-et-metiers.net

Pour le mook annuel, une grande part est laissée aux dessins et illustrations de ses rédacteurs et rédactrices, ainsi qu’à leur expression de forme poétique libre.

« L’autre est notre reflet, notre miroir, notre étendoir. L’autre est aussi votre moitié, il est la fleur de lance qui pique votre cœur. L’autre est rempli de tendresse à votre égard, l’autre vous sourit quand vous êtes triste et vous donne le sourire quand vous avez de la peine. L’autre est le meilleur remède pour que la vie soit plus belle. » - Otto, page 2 du Papotin n°42.

L’association de solidarité La Cimade est engagée depuis 80 ans dans la défense des droits des migrants et réfugiés. Son action peut être soutenue par des achats solidaires et militants, via toute une collection enfante et adulte de t-shirts à messages. Il n’y a pas d’étrangers sur cette terre, Réinventons l’hospitalité, La liberté n’a pas de frontières…

Si vous vous retrouvez à travers ces slogans, partagez ces valeurs et êtes déterminés à porter ces messages de solidarité et de fraternité, rendez- vous sur la boutique en ligne de la Cimade www.lacimade.org

Du débat naissent les idées

Déb’Acteur est une association citoyenne et apartisane, créatrice d’ateliers citoyens et de formations, propose de faire vivre la démocratie participative. Elle le fait par le jeu, le jeu de rôles en deux heures d’atelier ou chacun e va incarner un député ou une députée avec un groupe de pensée politique (conservateurs, sociaux, libéraux, écologistes) et va défendre ou combattre par amendements un projet de loi. Des sujets législatifs comme la régularisation immédiate de tous les réfugiés en France, la légalisation du cannabis, la place du nucléaire…

https://www.debacteur.fr/

En quatre épisodes, l’émission LSD de France

Culture part à la rencontre des apprentis agriculteurs sur les fermes et dans les lycées. Alors que 200 fermes disparaissent chaque semaine, qu’un agriculteur sur deux a plus de 50 ans, et que ces dix dernières années, la France a perdu un quart de ses agriculteurs, comment la relève est-elle formée ?

Quelle place à l’agroécologie, quels freins rencontrés par les aspirants à l’installation ?

Ecouter l’émission sur : www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts

La Maif, l’assureur « militant », créé en 1934, est organisée en délégations départementales. Tout au long de 2025, douze conférences décentralisées s’y tiendront, animées par Bruno Humbeeck, chercheur en pédagogie familiale et scolaire à l’université de Mons. Il donne des clés pour détecter les situations de harcèlement puis agir dans l’intérêt des victimes.

Actualités éducatives

É dito

Concepts et définitions

Une précarité en hausse constante

Notre très chère école

Un pacte pour plus de solidarités

Le grand entretien avec Cécile Duflot

Services publics et redistribution, deux outils majeurs pour lutter contre les inégalités

Rappeler l'État à ses obligations

ATD Quart Monde, acteur engagé contre l’échec scolaire

Quand l'aide sociale permet les apprentissages

Une inégalité multifactorielle en Guyane

3aMIE : l'école-amie des mineurs isolés

Fonds Social comme « fraternité et solidarité »

Épicerie universitaire : le bien-vivre à tout prix

Tero Loko, terroir d’insertion

Coup de règle contre la précarité menstruelle

L’ANLCI agit aussi contre l’illectronisme Pour aller plus loin

Morgane VERVIERS

Secrétaire générale - UNSA éducation CPE

Béatrice LAURENT

Secrétaire nationale

Secteur É ducation et C ulture

Professeure des écoles - Formatrice INSP É ont coordonné ce numéro auquel ont participé :

secteur ÉDUCATION ET CULTURE

Willie CHARBONNIER

Conseiller national, Professeur de mathématiques

Jean-Jacques HENRY

Conseiller national

Professeur d'économie

Gilles LELUC

Conseiller national

Professeur de lettres modernes

Stéphanie de VANSSAY

Conseillère nationale

Professeure des écoles

Solenn TEXIER

Conseillère Nationale

Professeure d’Histoire-Géographie

M ourad OURAOU

Conseiller national Enseignant spécialisé

Pierre-Loic AUBERT

Conseiller national

Inspecteur de l'enseignement agricole

Lutter contre la pauvreté et les inégalités, sans faillir

La pauvreté se maintient à un niveau élevé : en 2024, la France comptait 5,1 millions de pauvres soit 1,4 millions de pauvres en plus en 20 ans, selon l’Observatoire des inégalités. De nouvelles catégories de la population, jusque-là épargnées, sont touchées en raison des effets des crises et surtout de l’inflation.

Pour l’UNSA Éducation, les conditions matérielles, en particulier les capacités financières des familles quelle que soit leur origine ou leur nationalité ne doivent plus être un frein à la scolarisation et à la réussite des élèves et des étudiant·es au regard de son coût : restauration, hébergement, internat, fournitures et manuels, sorties et voyages scolaires, accès au numérique (internet et impressions), transport scolaire, vêtements de sport et professionnels... Il en est de même pour l’accès à la culture, aux loisirs et aux vacances, autant de facteurs d’émancipation, d’épanouissement, qui contribuent à la cohésion sociale, à une société plus égalitaire et plus apaisée.

Directeur de publication

Crédits photographique

- Unplash - Pexels - Pixabay www.unsa-education.com

Ce numéro de Questions d' É duc . explore les conséquences de la précarité, cet état instable, inconfortable qui fragilise les conditions de vie. Et donc, empêche les bonnes conditions d’étude pour les enfants et les jeunes et d’exercice de leur métier pour les professionnels de l’éducation qui peuvent également la subir. Il met en lumière celles et ceux qui ne se résignent pas face à ce fléau des inégalités sociales et ses répercussions concrètes sur la vie des hommes et des femmes. Celles et ceux qui par leurs actions nous aident à prendre conscience du phénomène, nous encourage à le prendre en compte, et à œuvrer pour en réduire les effets. Car, la précarité ne doit pas être une fatalité !

L'équipe éditoriale de "Questions d'éduc."

résulte de l'absence de protections face aux aléas de la vie. Elle peut être économique, sociale ou environnementale et compromet la capacité des individus à se projeter dans l'avenir et à participer pleinement à la vie sociale. Elle peut engendrer des tensions sociales, des migrations forcées et une perte de cohésion communautaire.

se caractérise par un manque de ressources financières et matérielles, empêchant les individus de satisfaire leurs besoins fondamentaux. C’est un état de carence qui inclut l'accès limité aux ressources essentielles comme l'eau potable, la nourriture, l'éducation ou la santé. Une forte dépendance aux écosystèmes locaux pour leur subsistance enferme les personnes concernées dans un cycle où la destruction environnementale aggrave leur condition économique et sociale.

est l’aide nécessaire pour soulager les situations d'urgence. Pour être efficace, elle doit viser à renforcer l'autonomie des individus en tenant compte des interactions entre les dimensions sociales et professionnelles. Par exemple, des programmes qui allient un soutien financier comme le RSA et un accompagnement vers l'emploi peuvent simultanément répondre aux besoins de base tout en visant l'insertion professionnelle et sociale à long terme.

*Sources :

- La pauvreté dans le monde - OXFAM France

- Précarité, pauvreté et exclusion : ce qu'il faut savoirInfirmiers.com

- La pauvreté : une approche socio-économique - Entretien avec Jean-Luc Dubois, Revue Transversalités, juillet-septembre 2009

est un processus qui prive les individus de leur participation pleine à la société en les écartant des systèmes sociaux, économiques et culturels. L’exclusion résulte souvent d'inégalités structurelles liées à des facteurs comme le chômage, l'accès inégal aux ressources naturelles ou la dégradation environnementale. Cela a des répercussions sur divers aspects de la vie, comme l'accès à l'emploi, au logement, à la santé et à l'éducation.

désigne une situation d'instabilité qui fragilise les conditions de vie, qu'elles soient économiques, sociales ou environnementales. Cette absence de sécurité empêche les personnes d'assumer leurs responsabilités élémentaires, de jouir de leurs droits fondamentaux, de se projeter dans l'avenir et les pousse souvent à adopter des pratiques de survie. La précarité prolongée peut conduire à la grande pauvreté.

est la capacité réduite d'un individu ou d'une communauté à anticiper, faire face ou se remettre des chocs, qu'ils soient sociaux ou environnementaux.

Elle est différentielle et peut résulter des inégalités. Certains groupes, comme les personnes âgées, les enfants, les femmes ou les populations à faibles revenus, sont plus vulnérables que d'autres.

État des lieux

La pauvreté est en augmentation constante dans notre pays selon le 4 e rapport de l’Observatoire des inégalités* sur la pauvreté en France. Voici les principales données de cet édifiant panorama

1/

Combien de personnes pauvres ?

5,1

millions de pauvres en France

millions

d’allocataires de minima sociaux

majoritairement cela concerne l’allocation pour handicap et le minimum vieillesse, suivent les allocataires du RSA puis les demandeurs d’asile. soit 1,4 millions de pauvres en plus en 20 ans.

+de 2 millions de personnes

échappent aux statistiques : celles qui vivent en collectivités (maisons de retraite, casernes, etc), celles qui ont une habitation mobile et enfin les sans domicile.

2/ Qui est pauvre ?

1014 euros

après prestations sociales pour une personne seule : c’est le seuil de pauvreté calculé par l’Observatoire.

Parmi les plus pauvres, 1% survit avec moins de 400 euros/mois.

45% des pauvres ont moins de 30 ans.

11,4% des pauvres ont moins de 18 ans.

Les mineur . es subissent la pauvreté de leur famille.

Pour les jeunes de 18 à 29 ans, issu.es de milieux modestes, comme notre système scolaire reste marqué par les inégalités sociales, ces jeunes demeurent écartés des « bonnes places ». Une partie décroche, n’arrive pas à s’insérer dans l’emploi et reste pauvre.

5,5 % des actif . ves vivent sous le seuil de pauvreté en 2022

mais cette moyenne masque de profondes disparités selon les milieux sociaux. Les moins qualifié es sont dans les situations les plus durables.

Ils touchent respectivement : 1000€/mois, 560€/mois et 430€/mois.

En sont exclus une partie des étrangers réfugiés en France et les moins de 25 ans.

3/ Des privations constantes

13,1 %

des ménages étaient en situation de privation matérielle et sociale en 2023.

20%

déclarent ne pas pouvoir partir en vacances une semaine dans l’année.

10%

disent se priver d’éléments de base, comme chauffer suffisamment son logement ou s’acheter des vêtements neufs.

*L’Observatoire des inégalités a opté pour le seuil de pauvreté de 50 % du niveau de vie médian, tout comme l’OCDE et non le seuil de 60%, plus souvent utilisé, qui fait monter le nombre de pauvres à 9 millions en France. Il l’explique par le fait qu’une conception extensive de la pauvreté s’avère contreproductive car les revenus retenus pour caractériser la pauvreté s’avèrent en décalage par rapport à la réalité observée sur le terrain.

Coût de la vie... scolaire

Gratuites les études ? En principe dans le public, oui, mais si on y regarde de plus près, comme nous le rappellent les médias à chaque rentrée scolaire, il existe un tas de frais annexes qui sont loin d’être négligeables, voire conséquents surtout pour les plus modestes. Revue de détails.

FOURNITURES SCOLAIRES1

Contenu du PANIER

Équipement sportif

Cartable

Trousse

Cahiers et feuilles

Matériel divers

236€ en élémentaire

324€ au collège

398€ au lycée

217€ à l’université.

1 L’association Familles de France souligne toutefois qu’à la rentrée 2024, les prix avaient un peu diminués, -1.27%, grâce au ralentissement de l’inflation.

entre 500 et 1000€ par an pour les repas entre 100 et 400€ par an pour le transport scolaire selon les politiques locales.

Entre 50 et 500€ par an pour les sorties et voyages scolaires

Université (frais d’inscriptions)

175€ en licence

250€ en master

618€ en école d’ingénieur publique (jusqu’à 10 000€ dans le privé).

Coût moyen de la vie pour un étudiant non boursier 2 :

3157€ dont : 563,25€ pour le logement

563,25€ pour l’alimentation Il faut savoir aussi que :

3

les coûts de logiciels ou de matériel technique dans certaines filières comme la santé entraînent une dépense de 176 à 266€, 708€ en STAPS et jusqu’à 1400€ pour les futurs dentistes.

2 Selon la Fédération des associations générales étudiantes (Fage)

40% des parents se déclarent en difficulté pour faire face aux dépenses d’éducation

53% affirment se restreindre pour y faire face.

Des aides existent :

✓ l’allocation de rentrée scolaire, conditionnée au niveau de ressources et qui varie en fonction du nombre d’enfants à charge.

3 Selon l’enquête annuelle Cofidis les coûts des manuels ont augmenté jusqu’à15% 20% d’entre elles et eux ne mangeraient pas à leur faim Nombre de repas que les étudiant. es sautent en moyenne par semaine

Elle ne concerne que les enfants de 6 à 18 ans.

✓ les bourses nationales et locales, les fonds sociaux collégien et lycéen peuvent aussi soutenir les familles en difficulté.

Action publique

Le Pacte des solidarités a été présenté en septembre 2023 par Élisabeth Borne, alors première ministre. Celle-ci avait promis une hausse de 50% des crédits pour la nouvelle stratégie contre la pauvreté, le président Macron souhaitant «éradiquer la grande pauvreté d’ici 2030». Coconstruit avec l’ensemble des acteurs du secteur, il est entré en vigueur au 1 er janvier 2024 et devrait s’étendre jusqu’en 2027. Il s’agit d’un plan national avec des déclinaisons assurées par les collectivités territoriales qui veut mobiliser l'ensemble de la société : associations, professionnels, entreprises et personnes concernées.

1. Prévenir la pauvreté et lutter contre les inégalités dès l'enfance

Déploiement du service public de la petite enfance

Généralisation des dispositifs de soutien à la parentalité

Renforcement des petits déjeuners gratuits à l'école

Meilleur accompagnement des enfants mal logés

Accès aux loisirs et aux vacances pour tous

2. Amplifier la politique d'accès à l'emploi pour tous

Lever les freins périphériques (garde d'enfants, santé, logement, mobilité)

Réduire les freins financiers à la reprise d'activité

Déployer des dispositifs d'accompagnement pour les personnes éloignées de l'emploi

Ressources sur le site ministériel : https://solidarites.gouv.fr

3. Lutter contre la grande exclusion grâce à l'accès aux droits

Déploiement massif des démarches d'aller-vers

Renforcement du réseau des accueils sociaux

Plan de prévention des expulsions locatives

Amélioration de l'accès à la santé pour les plus précaires

4. Construire une transition écologique solidaire

Réduction des dépenses contraintes des ménages (alimentation, énergie, mobilité)

Développement du programme "Mieux manger pour tous"

Déploiement de plateformes de lutte contre la précarité énergétique

Soutien aux intercommunalités fragiles pour la tarification sociale de l'eau

Un an après l’entrée en vigueur du Pacte des solidarités, les associations réunies dans le collectif Alerte déclarent que le compte n’y est pas (voir p. 15) et rappellent que la pauvreté s'est aggravée depuis quinze ans, qu’elle s'est élargie à de nouveaux publics, notamment les jeunes et les femmes, et qu’elle s'est enracinée de génération en génération, car les gens n'en sortent pas. Ce Pacte aurait dû être assorti, dès le départ, d’un dispositif d’évaluation continu, notamment en matière de mesure d’impact, ce qui n’est hélas pas le cas.

Le grand entretien avec…. Cécile Duflot

La pauvreté en France et dans le monde est un sujet malheureusement récurrent et d’autant plus vif actuellement qu’on débat de la réduction du budget national. Car les 500 premières fortunes professionnelles de France pèseraient au total 1 170 milliards d’euros en 2023 contre 124 milliards d’euros 20 ans plus tôt, soit une hausse de 844 % qui dépasse de très loin l’inflation. De nombreux acteurs associatifs et ONG continuent de dénoncer ce fossé qui ne cesse de s’agrandir entre « ultra riches », « classes moyennes » et « pauvres », tout en proposant des solutions d’avenir pour rétablir de la justice sociale. L’ancienne secrétaire nationale d’Europe Écologie Les Verts et ministre du Logement et de l’Égalité des territoires Cécile Duflot, actuellement directrice d’Oxfam France, ONG de lutte contre les pauvretés, a accepté de nous rencontrer.

Quelle est la raison d'être d'Oxfam ?

Comment met-elle en œuvre son slogan, « le pouvoir citoyen contre la pauvreté » ?

Cécile DUFLOT. La caractéristique d'Oxfam, est d'être à la fois très engagée sur le terrain, que ce soit en situation de catastrophes climatiques, de conflits, donc une réponse humanitaire, mais aussi sur des projets de développement, en particulier aux côtés des communautés de femmes, ce qui est une de nos spécificités. De même, on travaille sur les causes de ces inégalités et de la pauvreté. C'est vraiment un travail simultané d'actions de terrain et de plaidoyer. On publie régulièrement des rapports pour essayer d'analyser la situation, avec la conviction que la mobilisation du pouvoir citoyen, le fait que chacun ait conscience de son rôle en tant que citoyen, que ce soit dans des collectivités organisées, comme le sont les associations, les ONG ou les syndicats, permet ou non, de faire bouger les choses. Ce qui fonde notre engagement, c’est la conviction très profonde qu'il n'y a pas de fatalité, qu'un certain nombre de situations, et notamment la question des inégalités, de la qualité des services publics, est totalement liée à des choix ou des non-choix de politiques publiques.

De la même manière, la question des inégalités est très liée pour nous à la question de la justice climatique. Parce qu'on sait que les conséquences du changement climatique sont injustement proportionnelles à la responsabilité de chacun. C'est-àdire que ce sont les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont les plus menacés par le changement climatique, alors qu'ils en sont les moins responsables. Voilà pourquoi cette question de justice est au cœur de notre engagement.

Pour sensibiliser l’ensemble de la population à la réalité des inégalités, on a utilisé un outil, « la fresque des inégalités » 1. La fresque du climat est assez bien connue. L'idée, c'est de sensibiliser l'ensemble des populations à la réalité du changement climatique, mais aussi à cette question des ordres de grandeur. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas ? Dans quel domaine il faudrait être plus actif ? Nous, on a traduit ce système-là à la question des inégalités, pour que les uns et les autres en prennent conscience. Un exemple chiffré, tiré de notre rapport sur les inégalités mondiales 1 qui sort chaque année à l'occasion du sommet de Davos : si Ber -

https://bit.ly/421OxGo Lire l’intégralité de l’entretien.

Autres sujets abordés : bâti scolaire, habitat précaire, Mayotte

nard Arnault, le premier milliardaire français, perdait 99 % de sa fortune, il resterait milliardaire. On a plutôt du mal à imaginer la puissance des inégalités, puisque chacun voit bien ce que c'est 1 million d'euros, presque 2 millions d'euros. Mais dès qu'on parle en milliards, et évidemment encore plus en centaines de milliards, là on est tous perdu. Alors qu'il y a un potentiel fiscal et de redistribution qui est évidemment considérable.

Malheureusement, la précarité et la grande pauvreté sont présentes partout dans le monde. Y a-t-il des populations qui sont particulièrement touchées ?

C.D. La précarité est un système cumulatif où les causes de vulnérabilité s'additionnent. En particulier, plus on est enfant de pauvre plus on a de chances d’être précaire. C’est encore plus vrai si on est une femme. Cette question des inégalités genrées est très forte en France. Elle est particulièrement notable parmi les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Cela se retrouve dans les inégalités scolaires. Les enfants qui vivent dans des familles monoparentales sont souvent plus en difficulté. Les

bution via les services publics sont des outils très forts de réduction des inégalités.

C'est d'ailleurs ce qui fait que la France est encore en situation relativement favorable, en termes de revenus et de services publics, même si les choses s'abîment. On sait bien que l'École n’est pas tout à fait gratuite en France, pareil pour la santé. Mais quand vous devez payer pour envoyer vos enfants à l'école ou quand ils peuvent y aller sans trop payer, ce n’est pas la même chose. C'est pour ça qu’on est attentif à deux sujets : un, la redistribution et deux, le financement des services publics. Ce sont les deux outils majeurs de réduction des inégalités.

Plus on est enfant de pauvre plus on a de chances d’être précaire. C’est encore plus vrai si on est une femme.

femmes qui ont la charge à la fois des enfants et de subvenir à leurs besoins sont dans des situations encore plus difficiles.

C'est pour ça qu'il faut être assez clair sur la manière dont on analyse les causes et les politiques publiques qu'on met en réponse. Ce qu'on appelle classiquement les aides sociales et les services publics permettent de doter ces familles de moyens de subsistance. Les services publics et la redistri -

Selon les ressources des territoires eux-mêmes et notamment parce que certains services publics sont décentralisés et donc indexés sur la richesse des collectivités locales, d’autres inégalités se cumulent à celles précédemment évoquées. C'est très notable pour l'éducation parce que les écoles sont du ressort des municipalités ; entre une mairie qui aura peu d'enfants mais beaucoup de moyens et une mairie qui aura beaucoup d'enfants et peu de moyens, l'équipement, même physique, des écoles ne sera pas le même. Cette capacité du niveau national à mutualiser les moyens, à mettre en œuvre une péréquation juste, pour donner les moyens au service public partout sur le territoire et faire de la redistribution est une question essentielle.

Cette capacité du niveau national à mutualiser les moyens, à mettre en œuvre une péréquation juste, pour donner les moyens au service public partout sur le territoire et faire de la redistribution est une question essentielle.

Ces politiques publiques ambitieuses de lutte contre la grande pauvreté que vous prônez nécessitent des moyens. On entend souvent que la France serait un pays d'assistés. Par ailleurs, le niveau de la dette et des déficits publics justifierait une politique d'austérité. Alors comment faire ?

C.D. Ce sont surtout les entreprises qui sont les assistées aujourd’hui quand on voit les budgets énormes qui sont consacrés aux aides publiques aux entreprises. Et quand on parle de fraude sociale, donc de ceux qui bénéficieraient d'aides indues, on voit que c’est essentiellement

de la fraude aux cotisations sociales ou aux taxes. Le rapport entre la fraude aux prestations et la fraude aux cotisations, c'est l'équivalent du rapport entre un lapin et un hippopotame. Mais on s'intéresse au lapin plus qu'à l'hippopotame. Le discours est assez biaisé sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on a fait un travail sur ce que nous appelons le « manifeste fiscal » 1 afin de montrer comment on pourrait dégager des recettes et ce qu'on pourrait financer avec.

Par rapport à d'autres pays, la redistribution telle qu'elle existe chez nous est un outil puissant d'éradication de l'extrême pauvreté, ou du moins un outil qui la fait régresser. Et le meilleur moyen pour y parvenir, c'est la lutte contre les inégalités. Ce n’est pas seulement Oxfam qui le dit mais la Banque mondiale et le FMI aussi. Le débat public actuel tourne autour des 50 milliards d'économies qu'on doit faire, soit 10% du patrimoine des 47 premiers milliardaires français ; l'idée n’est pas de taxer immédiatement ce pourcentage de leur patrimoine mais de donner un ordre de grandeur de la réalité de l'enjeu ; 47 personnes, ça tient dans une seule pièce.

1 Tous les documents en renvoi sont disponibles sur le site www.oxfamfrance.org

https://bit.ly/41rWg0d Lire le Manifeste fiscal d’Oxfam France

https://bit.ly/41rWg0d Lire le Manifeste fiscal d’Oxfam France

Le collectif Alerte regroupe 37 fédérations et associations nationales de solidarité engagées dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Il permet à ses membres d’échanger et de faire entendre une voix commune. Dans le cadre de son 30 e anniversaire, Alerte vient de lancer une campagne de communication nationale pour interpeller les citoyens et les pouvoirs publics, et rappeler à l’État ses obligations dans la lutte contre la pauvreté. Son directeur, Noam Léandri, nous explique sa démarche.

Comment est né le collectif Alerte et comment fonctionne-t-il ?

Alerte est un collectif de plaidoyer, porte-parole des plus démunis, mais qui ne mène pas d’action directe, contrairement à certaines des associations membres. Il est aujourd’hui piloté par des représentants des principales associations : APF France handicap, ATD Quart Monde, Emmaüs France, Fédération des acteurs de la solidarité, Fondation Abbé Pierre, Les Petits Frères des Pauvres, Médecins du Monde, Secours Catholique, Unaf et Uniopss.

Quel est l’état actuel de l’action publique de l’État ?

Au vu de l’ambition affichée du Président Macron en 2018 avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui prévoyait, en deux ans, l’éradication du sans-abrisme, la déception est grande face à la faiblesse actuelle de l’action publique. Déception également quant au pacte de so -

Collectif alerte www.alerte-exclusions.fr/

lidarité qui se contente de gérer la pauvreté plutôt que de prendre en compte ses dimensions structurelles. D’autant que la lutte contre la pauvreté n’est pas seulement une dépense, mais un investissement rentable.

Une étude que nous avons fait réaliser pro bono par le cabinet Oliver Wyman a permis de montrer que si l’on ajoute le coût indirect de la pauvreté (environ 40 milliards d’euros) aux coûts directs (50 milliards d’euros), la lutte radicale contre la pauvreté générerait des recettes à moyen terme (TVA, retour à l’emploi…). La France a donc intérêt à éradiquer la pauvreté : lutter contre la pauvreté, cela rapporte.

Quels sont vos constats et propositions dans le domaine de l’éducation ?

L’échec scolaire est un facteur majeur de reproduction de la pauvreté. Les enfants issus de milieux défavorisés ont un taux d’échec scolaire plus élevé. Comme l’indique l’OCDE dans un rapport de 2018, il faut six générations, soit 180 ans, en France aujourd’hui, pour qu’un enfant issu d’une famille classée dans le dernier décile des revenus atteigne le revenu moyen. La situation se dégrade : il n’y a plus de mobilité sociale en France, l’ascenseur social est en panne.

L’ascenseur social est-il irrémédiablement en panne ? Que faire pour lutter contre le déterminisme social en matière d’école ? Un combat auquel s’est attelée l’association ATD Quart Monde, avec une démarche méthodique et une ambition humaniste : mettre en évidence et théoriser les dimensions cachées de la pauvreté, prendre en compte la parole de ceux qui n’ont pas réussi et agir en mettant autour de la table tous les acteurs du système.

La France demeure, hélas, l’un des pays de l’OCDE dans lesquels l’origine sociale des élèves conditionne le plus leur réussite scolaire. Malgré les intentions politiques parfois ambitieuses des 20 dernières années et l’engagement des acteurs de terrain — enseignants, AESH, personnels de vie scolaire et de santé — l’école républicaine peine à résoudre ce problème : être pauvre, c’est avoir beaucoup moins de chances de réussir à l’école et, donc, dans la société. Ainsi, on observe une surreprésentation des enfants issus de familles en situation de précarité dans certaines filières. Ainsi, 80 % des élèves scolarisés en Segpa appartiennent à des familles de catégories socioprofessionnelles défavorisées.1

Cette situation s’explique par des facteurs visibles, tels que le manque de moyens financiers pour se nourrir, se vêtir ou se soigner, mais aussi par des éléments plus invisibles, face auxquels l’école est parfois démunie. Au-delà des évidences et parfois des représentations figées, il existe des « dimensions cachées de la pauvreté » selon une étude d’ATD Quart Monde.

Réalisée en collaboration avec l’Université d’Oxford, cette étude en a identifié neuf, regroupées en trois dimensions interdépendantes, dont le manque de pouvoir d’agir (l’incapacité à contrôler sa vie ou la dépendance vis-à-vis des autres) et la maltraitance institutionnelle (l’incapacité des pouvoirs publics à répondre aux besoins des personnes en situation de pauvreté) devant lesquelles l’école est impuissante.

Pour agir, l’association, fondée en 1957 par Joseph Wresinski, dispose d’un Département École, organisé au niveau national et régional. Ces réseaux organisent des actions de formation et d’animation destinées à tous les acteurs de l’école, ainsi que des moments d’accompagnement des équipes souvent démunies face à la précarité. Ils mettent également en place des temps de croisement des savoirs, valorisant la parole des familles et des jeunes. Comme l’indique Clotilde Granado, responsable du Département École à ATD Quart Monde : « Pour rendre du pouvoir d’agir aux jeunes et aux familles, il faut créer non seulement du consensus, mais aussi du collectif, ce qui suppose avant tout du dialogue et encore du dialogue » Un dialogue empreint de considération et de respect, car, oui, on peut tous « apprendre des scolarités abîmées ». 2

1 Selon le rapport IGEN de mai 2015 : Grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de la solidarité pour la réussite de tous. Jean-Paul Delahaye. 2 Voir https://questionsdeduc. wordpress.com

Métier sous tension

42.000 enfants vivent en hébergement d’urgence, et ils sont 2 000 autres à la rue en 2024 en France selon l’Unicef.

3 millions d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté et 311 000, suivis en protection de l’enfance.

Les assistant. es de service social sont en première ligne dans le système éducatif lorsque les personnels détectent des situations de précarité.

Gros plan sur leur métier.

« La précarité peut s’entendre de différentes façons : il n’y a pas une précarité mais des précarités » , explique Annie Butard, assistante sociale de l’Éducation nationale dans l’académie de Dijon et co-secrétaire générale du SNASEN UNSA.

Le service social en faveur des élèves accompagne les enfants et adolescents à travers plusieurs actions clés :

• Évaluation des besoins : analyser les situations spécifiques de chaque enfant. Cela peut aller du manque de matériel scolaire à la mise en protection contre des violences intra-familiales.

• Soutien psychologique : par l’écoute active, la rencontre avec un personnel social permet d’identifier le stress, l'anxiété ou des problèmes émotionnels. Le service social fait appel à des partenaires : PsyEn, psychologue libéral, maisons de santé, pédopsychiatre…

• Accès aux ressources : ce sont des aides matérielles à mettre en place pour être un élève comme les autres. L’assistant e de service social agit avec les moyens internes et externes : service social des départements, ASE, le PAS de l'hôpital, les programmes réussites éducatives, l’AFEV…

• Accompagnement familial : aider à établir un dialogue entre les parents et l'école. Cela peut aller jusqu’à de la médiation scolaire en cas de conflits entre les deux.

• Sensibilisation et prévention : organiser des ateliers avec les parents pour notamment expliquer et permettre l'accès à différents droits comme celui des bourses de l'éducation nationale et des départements.

• Coopérations avec d'autres acteurs : institutionnels mais aussi associatifs et services de santé pour offrir un soutien global aux élèves en situation de précarité, en prenant en compte tous les aspects de leur vie.

Des personnels engagés et sachant intervenir en complémentarité, en nombre bien insuffisant, puisqu’ils/elles sont quelque 3 000 pour 12 millions d’élèves. L’essentiel de leurs interventions se situe dans le 2 nd degré. Et pourtant, la précarité n’attend pas l’entrée en 6 e pour saisir les enfants.

L’UNSA Éducation milite pour la prise en compte des besoins sociaux des enfants dès l’entrée en maternelle, car comment devenir élève quand des besoins essentiels ne sont pas assouvis ?

Dans les territoires ultramarins, les difficultés éducatives sont souvent liées au phénomène de pauvreté qui traverse les structures éducatives tout comme les populations. En Guyane, 25 % de la population est considérée comme vivant dans la grande pauvreté. La spécificité de ce « bout de France » située de l’autre côté de l’Atlantique incite à examiner de près la question en cette ère post-coloniale.

« De manière générale, nous avons tendance à observer les liens entre pauvreté et éducation sous le seul angle des inégalités scolaires » alors que « la pauvreté est multiforme » , prévient Alexandra Vié, sociologue et chercheure, qui a réalisé une étude sur le lien entre éducation et pauvreté en Guyane 1. De fait, ce territoire cumule les problématiques : outre ces inégalités scolaires, une géographie complexe, un niveau de vie faible et la diversité ethnique impactent fortement la question éducative.

« Nos comparatifs Insee restreignent la réalité du territoire qui est également producteur d’économie et de savoirs, ce dont on ne tient pas compte, tout comme l’environnement proche, le contexte d’autochtonie ou l’histoire coloniale qui sont des réalités peu questionnées dans la compréhension des enjeux de pauvreté » , poursuit Alexandra Vié.

On peut alors s’interroger sur la mise en œuvre de politiques publiques métropolitaines pouvant démultipliées les inégalités contre lesquelles elles sont censées lutter.

Ainsi, alors que les écoles et collèges de Guyane sont tous classés en éducation prioritaire, « un dédoublement de classe n’est pas partout réalisable parce que le bâti scolaire ne le permet pas. Là où nous devrions avoir deux classes de 12 élèves, on a une classe à 24 avec deux enseignants, souvent moins formés et peu expérimentés car jeunes titulaire et stagiaire » . Inégalité amplifiée également sur le plan territorial puisque le dé -

doublement des classes « a vidé l’intérieur du pays au profit du littoral où sont affectés les nouveaux titulaires » . De fait, il n’y a pas de lycée dans les territoires de l’intérieur, obligeant les familles qui le peuvent à envoyer leurs enfants sur le littoral.

La question de l’ascenseur social en panne « produit ici des effets exacerbés » ; en témoigne les ségrégations socio-ethniques qui contribuent à ce que chaque jeune guyanais·e se sente prédéterminé·e et limité·e dans ses choix d’avenir à cause de son origine.

En Guyane, la géographie complexe, le niveau de vie faible et la diversité ethnique impactent fortement la question éducative.

« Mais des leviers existent » , promet-elle. « Grâce au travail souvent peu valorisé de professionnel·les engagé·es, à des coopérations locales et des adaptations normatives, des initiatives existent » , permettant à des enfants et des jeunes de trouver par et avec l’école, une forme d’émancipation sociale.

1. Prévue à la sortie au mois de mars 2025, l’étude s’intitule : « Éducation et (grande) pauvreté. Expériences scolaires et professionnelles en contexte de pauvreté : quand la marginalité vient questionner la mise en œuvre des politiques publiques éducatives ». Elle a été réalisée dans le cadre du Centre Henri Aigueperse de l’UNSA Éducation pour le compte de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES).

À Grenoble, une école associative pas comme les autres accueille et forme des mineur . es isolé . es étranger . ères pour les accompagner vers l’intégration et l’emploi.

En 2017, sept associations grenobloises déjà engagées dans l’aide aux mineurs et en faveur des plus précaires décident de mutualiser leurs compétences au travers de 3aMIE (accueillir, aider et accompagner les mineurs isolés étrangers) pour insérer ces jeunes migrants dans la vie active. Si chaque association garde ses prérogatives, les unes assurant l’hébergement, les autres le suivi social, 3aMIE joue donc le rôle d’association-école.

Forte de 120 bénévoles (retraités et actifs) et de 5 salariés, 3aMIE accueille 100 jeunes âgés de 15 à 17 ans. Pour assurer la réussite de ses formations elle met en place un cadre scolaire pour que les jeunes soient dans un contexte favorable. C’est ainsi qu’un « contrat d’engagement mineur » est signé par l’élève qui s’engage à respecter les horaires, à justifier ses retards, à respecter les locaux et les personnes indépendamment de

leurs origines, religions, orientation sexuelle, etc. L’association se pose ainsi comme une vraie école en reprenant ses modes de fonctionnement connus par les professionnels de l’éducation.

Objectif lycée professionnel

La première formation proposée est axée sur le français et les maths avec l’objectif de scolariser les jeunes au lycée professionnel. La difficulté majeure réside dans cette instabilité due aux entrées et sorties permanentes des mineur es dans l’association. Peu de jeunes sont allophones, les pays d’origine étant principalement la Guinée et la République Démocratique du Congo. L’école 3aMIE a mis en place un cursus de formation pour préparer de 15 à 20 jeunes de moins de 21 ans à se présenter en candidats individuels au CAP productions et

« La première formation proposée est axée sur le français et les maths »

services en restauration et au CAP intervention en maintenance techniques des bâtiments. L’installation de l’association dans une ancienne école maternelle mise à disposition par la ville de Grenoble comporte un plateau technique adapté à ce diplôme et encadré par des bénévoles professionnels du secteur. Les taux de réussite sont satisfaisants, respectivement de 75 % et 100%.

À la question de la réussite de l’association, Marie Michel, directrice de l’association, affirme avec satisfaction que les jeunes migrant. es accueilli . es retrouvent dans ses murs l’envie de se former pour réussir un nouveau départ. Elle met en avant un réel apprentissage à travers les contenus apportés mais aussi le cadre scolaire mis en place, matérialisé par un bulletin issu d’un conseil de classe comme dans une « vraie école ».

Outils et ressources

Il existe dans les collèges et lycées des fonds sociaux (FSC et FSL), une aide souvent méconnue des familles qui en auraient besoin. Accordée sur dossier, elle ne se limite pas aux boursiers.

8h20.

En ce froid mardi de décembre, les collégien.nes viennent de monter en classe. Dans une salle impersonnelle du rez-de-chaussée, la commission d'attribution des fonds sociaux débute l’étude des dossiers. Autour de la table, face au principal, la secrétaire générale d’EPLE, l’infirmière scolaire, la CPE (conseillère principale d’éducation) et des représentants du personnel, des élèves et des parents. L’assistante sociale, qui exerce sur plusieurs établissements, est excusée.

« Le fonds social aide les familles à surmonter leurs difficultés ponctuelles »

Demandes diverses : santé, transport, cantine

Le principal vient d’exposer succinctement et anonymement à la commission, le premier dossier sur lequel elle va statuer. À l’ordre du jour, l’attribution d’aide à la demi-pension ; une autre fois, ce sera l’aide aux voyages scolaires, à l’équipement de sport ou aux soins médicaux (bucco-dentaires, appareillage auditifs ou lunettes).

Le fonds social aide les familles à surmonter leurs difficultés ponctuelles. Pour y prétendre, elles doivent en exprimer la demande, et fournir les justificatifs requis. Davantage de familles ont fait des demandes cette année, « c’est important », se félicite la secrétaire générale d’EPLE « car les fonds non utilisés devront être rendus avec le risque d’une baisse des dotations à l’avenir ». Cette enveloppe de crédits alloués par l’État était de 55 millions d’euros en 2023, répartis en fonctions des effectifs et de critères sociaux. Les collectivités locales financent, elles, le volet demi-pension.

Dans ce collège, périurbain et plutôt favorisé, c’est 10 000 euros qu’il faudra attribuer cette année.

À l’annonce de ce chiffre, les deux délégués des élèves se redressent, impressionnés visiblement d’être « responsables » d’une telle somme.

Retour à l’étude du dossier, la mère de famille propose d’utiliser une part des bourses pour payer le tiers de la somme due et demande une aide de 100 euros pour financer le reste. La proposition fait écho aux principes du chef d’établissement : « les familles doivent participer même de façon symbolique ». Accord unanime de la commission.

Ce jour-là, une dizaine de dossiers se succèdent. Le principal égraine, toujours avec discrétion, des situations souvent proches. Des mères seules le plus souvent (7/10 ici), parfois fraîchement séparées mais qui, sans jugement de divorce, ne peuvent plus payer un montant qui ne tient pas compte des pertes de revenus. Là encore, la commission valide les demandes.

Après une heure de réunion pour étudier tous les dossiers, le principal lève la séance : près de 1 200€ ont été attribués.

Une épicerie solidaire universitaire permet aux étudiants en situation de précarité d’acheter des produits de première nécessité (alimentation, hygiène, papeterie, etc.) à des prix très réduits, généralement entre 10 % et 30 % du prix habituel. Ces structures, généralement situées sur les campus ou à proximité, sont accessibles sur présentation de justificatifs attestant de la situation financière de l'étudiant.

Contrairement aux banques alimentaires classiques, ces épiceries offrent une expérience plus inclusive et valorisante. Les bénéficiaires ne reçoivent pas seulement des dons, mais participent activement à leur démarche de consommation en sélectionnant eux-mêmes leurs produits, ce qui renforce leur autonomie et leur dignité.

Soutien psychologique et social

Elles sont généralement gérées par des associations étudiantes, en partenariat avec des universités, des collectivités locales et des

Face à l'augmentation du coût de la vie et aux difficultés financières des étudiants, les épiceries solidaires universitaires se présentent comme une solution concrète et essentielle pour garantir l'accès à une alimentation de qualité à moindre coût.

acteurs privés. Les produits sont souvent obtenus grâce à des dons d'entreprises, de supermarchés, ou d'associations caritatives comme les Restos du Cœur ou la Banque Alimentaire.

Certains lieux organisent également des ateliers de sensibilisation autour de la nutrition, du gaspillage alimentaire ou encore de la gestion budgétaire, afin d'accompagner les étudiants dans une démarche plus globale de mieux-vivre.

Défis d’image et de pérennité

Enfin, ils deviennent souvent des lieux d'échange et de convivialité

où les étudiants peuvent se rencontrer, discuter et briser l'isolement.

Si ces épiceries rencontrent un succès grandissant, elles font face à plusieurs défis : une demande croissante du fait de l’aggravation de la précarité étudiante, une pérennité fragile car ces initiatives dépendent fortement des dons et des subventions ou encore la crainte de stigmatisation de certains étudiants qui hésitent à venir s’y approvisionner à cause de leur image caritative.

En France, parmi les initiatives qui se démarquent

• AGORAé, réseau national d’épiceries solidaires implantées dans plusieurs villes universitaires. Il est géré par la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE). Site de la Fage : www.fage.org/innovation-sociale

• Le Secours Populaire Étudiant. Dans certaines villes, des antennes locales du Secours Populaire gèrent des épiceries ou des distributions gratuites spécifiquement destinées aux étudiants.

Créée en 2017 sous l’impulsion de trois fondatrices, l’association Tero Loko s’est installée à Notre Dame de l’Osier car cette commune a volontairement choisi de s’engager pour les personnes en situation de précarité. Le projet a convaincu une bonne partie des 500 habitants, au point que plusieurs d’entre eux sont impliqués en tant que bénévoles.

Le choix du monde rural est au cœur du projet de Tero Loko. En effet, constat a été fait que les aides aux personnes réfugiées ou en situation de précarité abondent plutôt les projets urbains et situés en ville. De plus, la redynamisation du territoire dans ce « petit coin d’Isère » à l’habitat dispersé est un véritable enjeu ; le marché solidaire hebdomadaire de producteurs sur la place du vil -

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de migrant . es et leur retour à l’emploi, tel est le projet de l’association iséroise Tero Loko qui vise à contribuer ainsi au développement territorial en milieu rural. Acteur solidaire

lage en est l’exemple concret. Tout comme Tero Loko désormais, acteur local social reconnu.

L’accompagnement des personnes vers l’insertion doit d’abord répondre à leurs besoins élémentaires : leur trouver un lieu de vie et d’hébergement, puis les soutenir dans leurs attentes et recherches en matière d’emploi.

L’équipe de permanent es accompagne 29 salarié es en contrat à durée déterminée d’insertion de 12 à 24 mois. Ce statut permet la reconnaissance du travail fourni par un salaire, premier pas vers le monde du travail ; il offre aussi la possibilité de bénéficier de périodes de mise en situation professionnelle chez un autre employeur, ce qui peut déboucher sur une embauche ou une formation qualifiante. Le taux de sorties dynamiques atteint 88%, un vrai

gage de réussite pour l’association. Tero Loko a choisi deux activités supports pour l’insertion : le maraîchage et la boulangerie. Ce sont 10 tonnes de pain vendues, 4 800 paniers de légumes au tarif solidaire écoulés dans les communes alentours.

Pratique de la langue

La vie à Tero Loko permet aussi de s’approprier des savoir-être importants pour le retour à l’emploi comme le travail en équipe dans le respect de chacun e et des règles collectives, mais également de s’insérer au travers de la pratique de la langue. Pour cela 3 000 heures de cours de français langue étrangère (FLE) sont donnés par des enseignant.es bénévoles.

Un tel projet est possible grâce à l’accompagnement de la commune, mais aussi des organismes sociaux comme la CAF ou la MSA et d’autres association en particulier le réseau des Jardins de Cocagne dont fait partie Tero Loko.

Pour Adeline, codirectrice, la clef de la réussite est la forte mobilisation de ressources humaines qui accompagnent les migrant.es et les plus démuni es dans leur projet d’insertion sociale et d’éloignement de la précarité.

Acteur du quotidien

« Règles Élémentaires » est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. Sa mission : permettre à toutes les personnes de vivre leurs règles dans de bonnes conditions et faire qu’avoir ses règles ne soit plus un frein dans leur quotidien.

Oser parler de souffrance, de difficultés économiques, c’est déjà commencer à lever le tabou. Car oui, les règles ça peut faire mal et ça coûte cher : près de 8 000 euros dans la vie d’une femme, et ça revient chaque mois ! C’est également sujet à propos déplacés et sexistes qui ont la vie longue et dure dans un monde sous influence patriarcale.

Lever un tabou

Pour lever le tabou, il faut développer des actions concrètes de sensibilisation avec des interventions dans les écoles notamment, pour donner de l’information là où elle est encore absente et pourtant nécessaire. Sensibiliser et former sont deux modes d’actions pour réduire ce tabou.

Chaque formation casse les idées reçues, apprend la physiologie, informe sur la pluralité des protections. Elle peut s’adresser directement à un public jeune adolescent en mixité de genre, ou vers les adultes, acteurs et actrices éducatifs (établissements scolaires, universités, clubs sportifs, associations).

La précarité menstruelle est une situation vécue par toute personne qui éprouve des difficultés financières à disposer de suffisamment de protections périodiques pour se protéger correctement pendant ses règles. L’association collecte, stocke et redistribue en tous lieux collectifs des protections : universités, associations locales.

Plus de 3 000 collectes annuelles sont organisées sur tout le territoire. Chacun, chacune, peut organiser une collecte autour de soi, dans son collectif de travail, ou son engagement associatif ou syndical. En quelques clics c’est possible sur : www.regleselementaires.com

France,

4 millions de personnes souffrent de précarité menstruelle

30% des femmes ont déjà manqué leur travail à cause de règles douloureuses

80 % des filles sont stressées d’avoir leurs règles à l’école.

L’illectronisme, parfois appelé « illettrisme numérique », caractérise la situation d’un adulte ne maîtrisant pas suffisamment les usages des outils numériques usuels pour accéder aux informations, les traiter et agir en autonomie dans la vie courante. Hervé Fernandez, directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), témoigne de cette réalité qui touche en France des milliers de personnes.

Programme Familire sur https://www.anlci.gouv.fr

* Observatoire des non-recours aux droits et aux services https://odenore.msh-alpes.fr/

Quels liens de causalité peut-on établir entre numérique et pauvreté ?

H.F. Il est important de souligner que l’illettrisme et l’illectronisme ont des conséquences concrètes dans la vie quotidienne. Nous savons que l’illectronisme freine l’accès aux soins et plus largement aux droits ce qui accroît les fragilités. Les personnes concernées ne parviennent pas à comprendre une consigne de travail en la lisant par exemple, à mettre à jour leurs droits, à utiliser une application numérique dans leur vie personnelle ou professionnelle...

Les travaux que nous avons conduits en partenariat avec l’ Odenore* montrent que si les personnes en situation d’illettrisme ont moins recours à leurs droits ce n‘est pas parce qu’elles méconnaissent leurs droits mais c’est avant tout parce que les démarches leur paraissent insurmontables.

Le tout numérique facilite la vie des personnes les mieux outillées mais isole davantage celles qui ne maîtrisent pas la première marche indispensable en lecture, écriture, calcul. En Occitanie, nous avons constaté que près de 60% des personnes concernées par l’illectronisme sont en situation d’inactivité.

Quels outils et actions l'ANLCI met-elle en œuvre pour permettre aux personnes en situation de pauvreté d'atténuer leur illectronisme, voire d'en sortir ?

H.F. Si les outils numériques peuvent effrayer les personnes confrontées à l’illettrisme et renforcer les inégalités, nous savons que leur usage constitue aussi un formidable levier de motivation pour réapprendre. Face à ce défi, nous agissons pour offrir aux pouvoirs publics, aux partenaires sociaux et aux acteurs de la société civile un éclairage sur les définitions, sur les référentiels et sur les données disponibles grâce aux travaux de l’observatoire de l’illettrisme et de l’illectronisme que nous avons créé en 2023. Nous proposons des outils pour organiser un repérage plus systématique, nous coopérons à la mise en place de formations pour les acteurs chargés de la médiation numérique, du réseau France service ou de la formation pour adultes (démarche Duplex pour lutter contre le double illettrisme). Nous expérimentons aussi des solutions nouvelles comme le programme Familire déployé en Guyane, à la Réunion et à Mayotte : il s’agit d’accompagner vers l’autonomie numérique de très jeunes mamans au moment où leur enfant entre à l’école.

par l’économiste Guillaume Allègre

Souvent associée à la désincitation au travail due aux aides sociales, la trappe à pauvreté est en fait liée au manque de ressources lui-même, qui empêche les individus de faire les investissements nécessaires pour s'en sortir.

À retrouver sur son blog https://blogs.alternatives-economiques.fr

EXCEPTION CONSOLANTE

de Jean-Paul Delahaye aux éditions de la Librairie du Labyrinthe

Jean-Paul Delahaye, enfant de pauvre devenu haut fonctionnaire, raconte son parcours atypique dans un système éducatif inégalitaire. Son récit émouvant met en lumière le sacrifice de sa mère, qui l'a aidé à échapper à son destin de pauvreté. L’auteur partage ses analyses critiques sur un système éducatif qui ne veut toujours pas mélanger “les torchons et les serviettes”, soulignant la nécessité d'une réforme pour promouvoir une réelle égalité des chances.

de Jean-Paul Delahaye, Inspecteur général de l'Éducation nationale (mai 2015)

EN FINIR AVEC LES IDÉES FAUSSES

SUR LA PAUVRETÉ

# MALTRAITANCE

INSTITUTIONNELLE

par Isabelle Motrot avec les dessins de Joël Alessandra, Camille Besse, Philippe Geluck, Pascal Gros, Nikolaz, Pancho et Loïc Sécheresse aux éditions Quart Monde/éditions de l’Atelier

Agrémenté de dessins de presse, cet ouvrage combat les idées fausses sur la pauvreté en France, dénonçant les stéréotypes qui stigmatisent les plus précaires. Il met en lumière la maltraitance institutionnelle et sociale dont ils sont victimes, notamment le soupçon permanent qu’ils s’occuperaient mal de leurs enfants et ne sauraient pas gérer leur budget.

une série d’albums pour enfants par Esther Duflo illustrés par Cheyenne Olivier chez Seuil jeunesse

Cette série met en scène des enfants du monde entier dans leur village, explorant leurs aventures, défis et rêves sans tomber dans les stéréotypes liés à la pauvreté. Chaque album se termine par un texte d'Esther Duflo pour les adultes, offrant un éclairage sur les thématiques abordées et favorisant la discussion avec les enfants.

Ce rapport analyse l'impact de la grande pauvreté sur la réussite scolaire des élèves en France. Il décrit les difficultés rencontrées par les enfants issus de milieux défavorisés et l'insuffisance des réponses institutionnelles. Le rapport propose également des leviers d'action pour favoriser une éducation plus équitable et inclusive.

Questions d'éduc .

Questions d'éduc. :

une revue de l'UNSA Education thématique, numérique et gratuite qui aborde sous différents angles, et avec des regards complémentaires, une question d'éducation

https://www.unsa -education.com

Abonnez-vous ! https://questionnaire. unsa-education.com/index. php/155994?lang=fr pour recevoir " Questions d'éduc. " directement dans votre boîte mail

Pour retrouver les anciens numéros c'est ici : Questions d'éduc

Pours'abonner c'estparlà!