Sistema señalético urbano para la ciudad XIUTETELCO, PUEBLA

Sistema señalético urbano para la ciudad

Xiutetelco, Puebla

Tesis para obtener

el título de licenciado en Diseño Gráfico

Presenta

Yissel Marín Lombard

Asesores

MCG. Juan Luis Cordero Osorio

DG. Adrián Lara Castillo

CG. Ixtacihuatl Alpizar Hernández

CG. Adalberto Taffoya García

CP. Jeanneth Lambert Jiménez

LLH. Alejandra Palmeros Montúfar

DG. Diana González Domínguez

Marzo, 2015

INTRODUCCIÓN

Antecedentes 8

Origen y desarrollo de la señalización 9

Evolución hacia la señalética 11

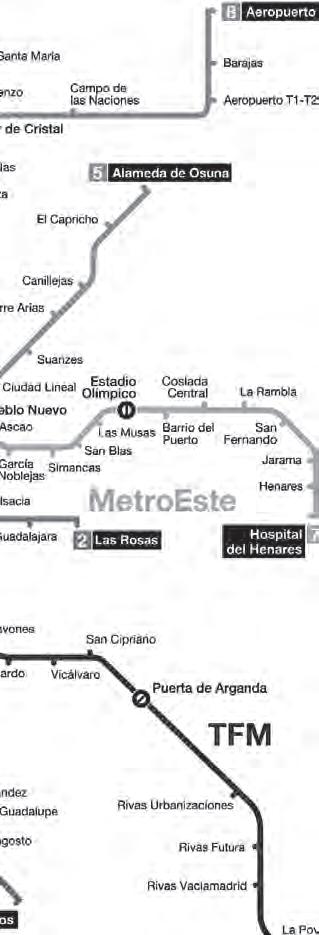

Señalética para medios de transporte 15

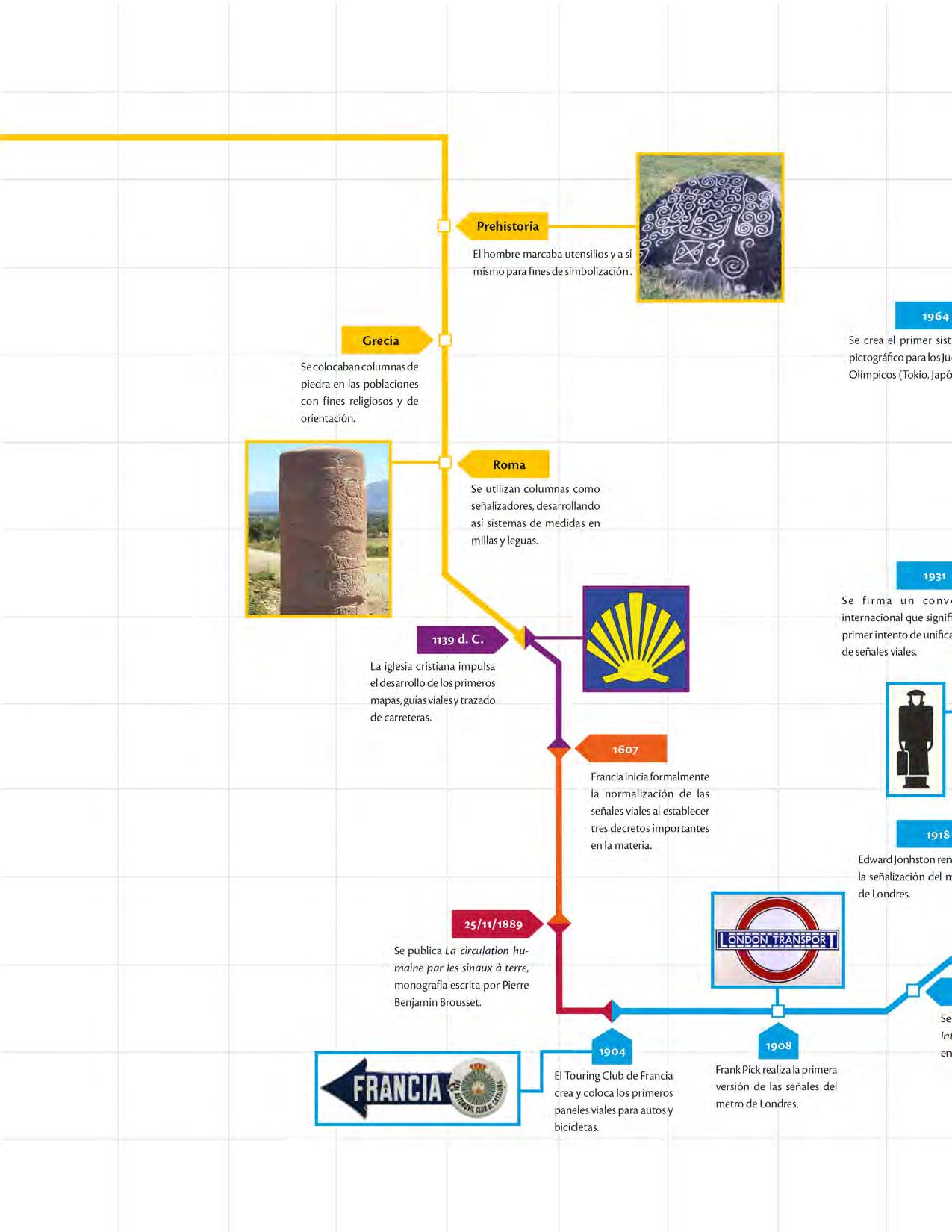

Línea del tiempo 17

Signo y semiótica 24

El pictograma 26

Comunicación visual 28

Sistemas señaléticos 30

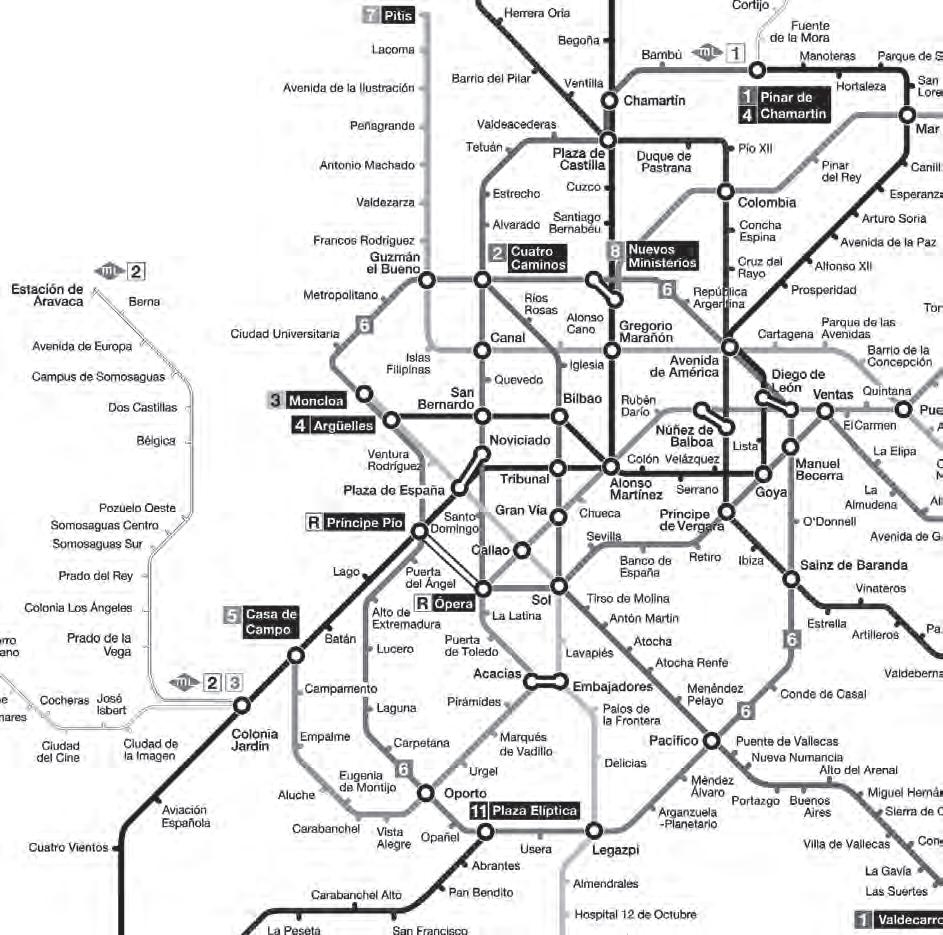

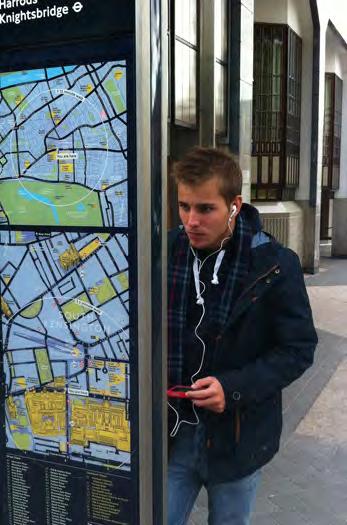

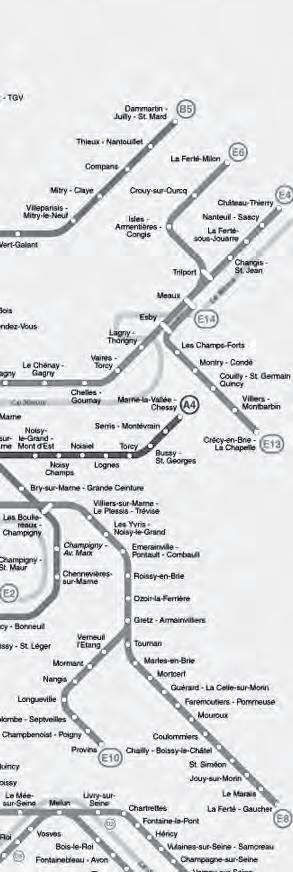

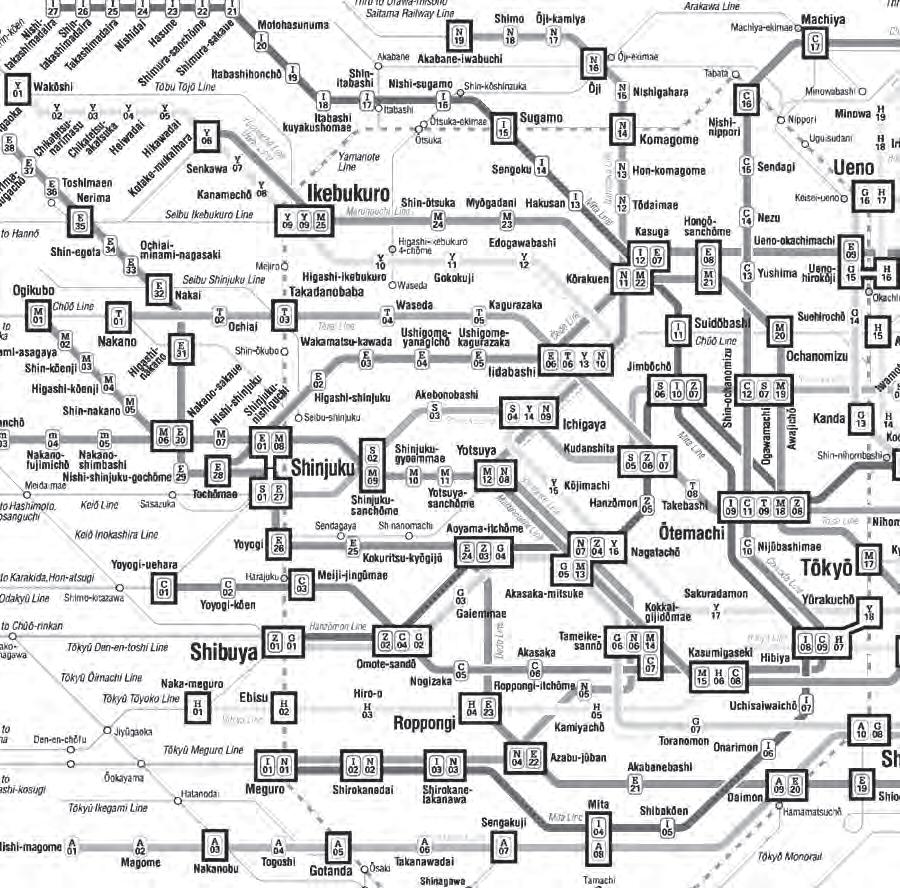

Sistema de transporte de Londres 40

Legible London 42

Señalización informativa urbana Aimpe 44

Sistema pictográfico del Zoológico Nacional Smithsoniano 46

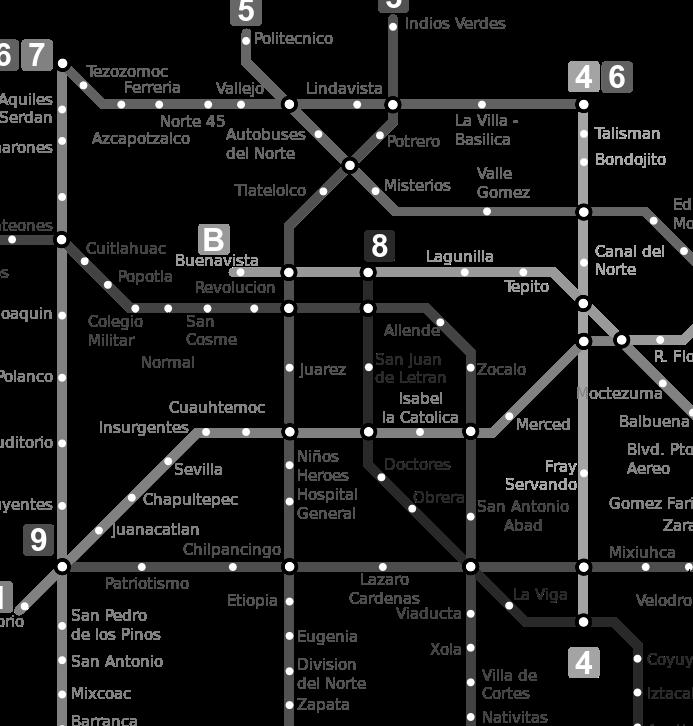

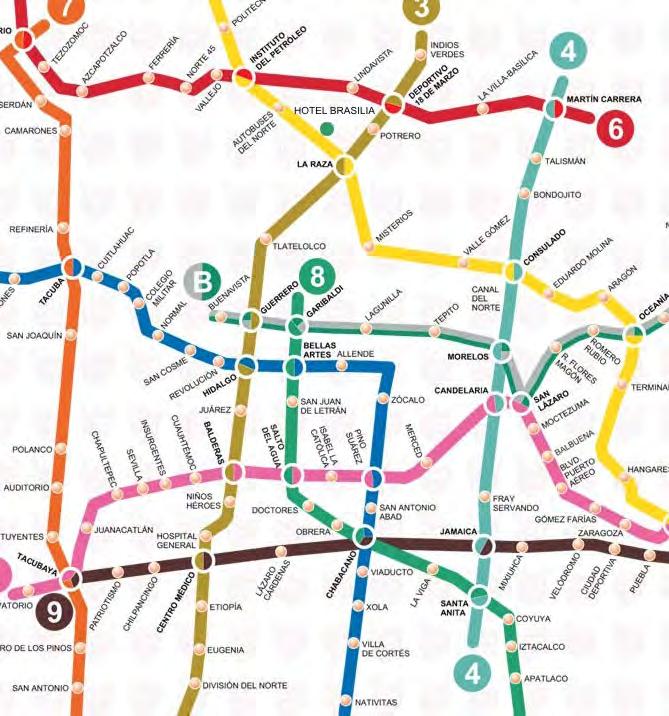

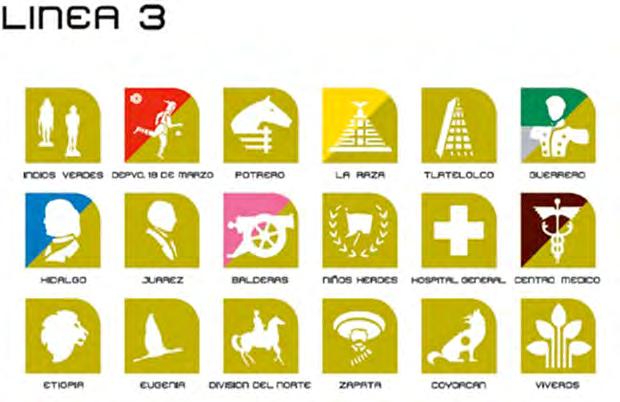

Sistema de información visual del Transporte Colectivo Metro 48

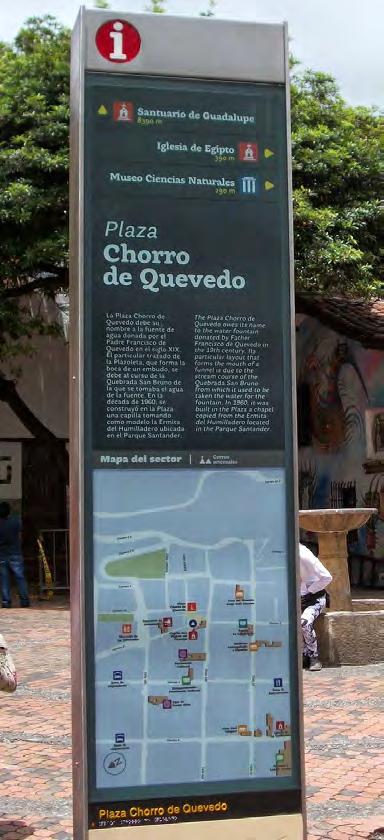

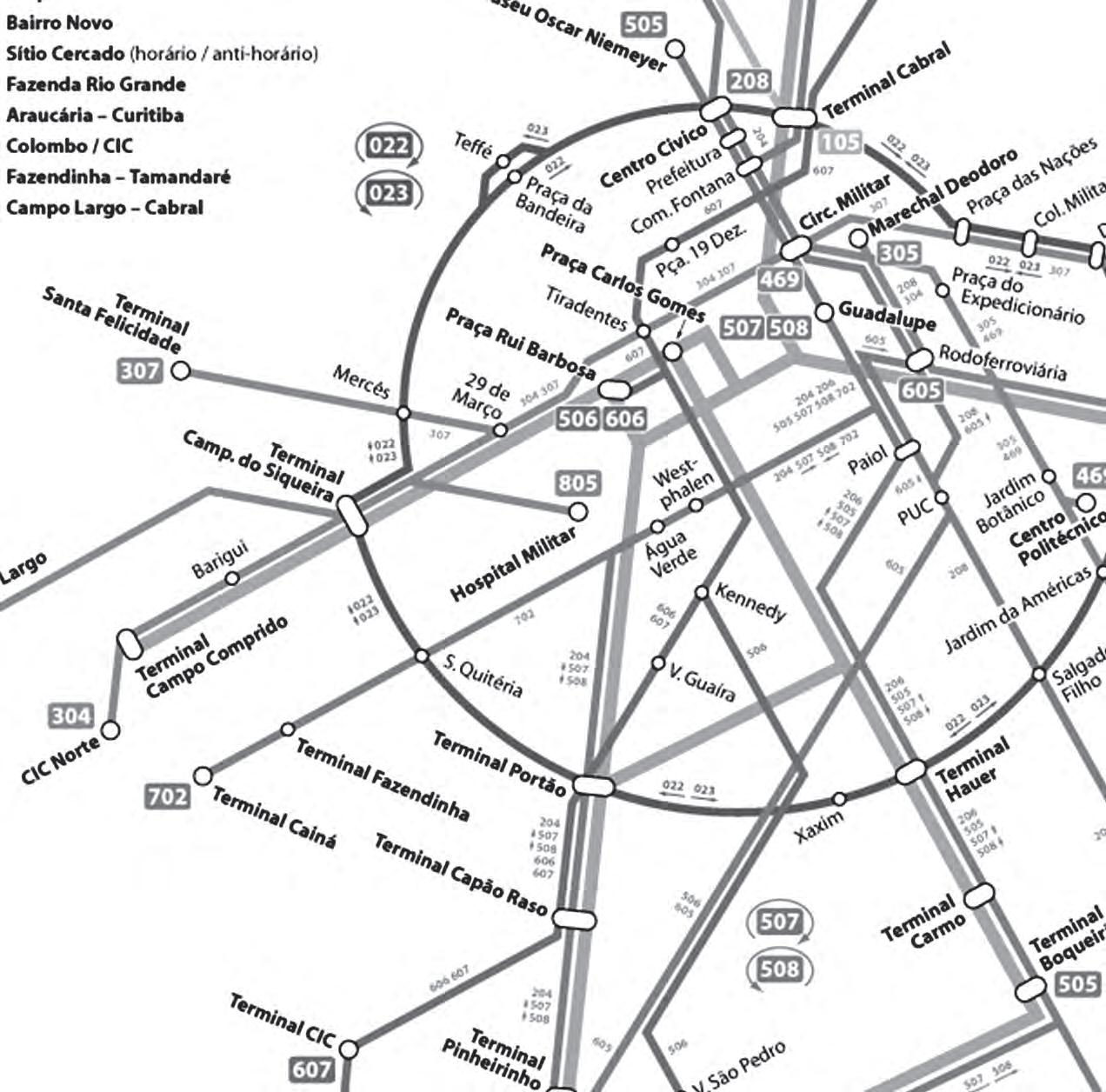

Ciudades Navegables 51

Sistema de información visual de los Juegos Olímpicos 1968 54

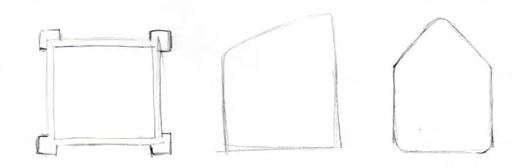

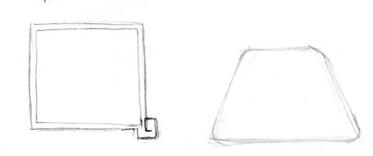

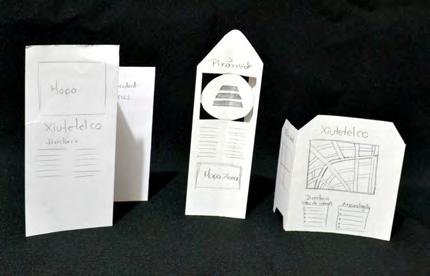

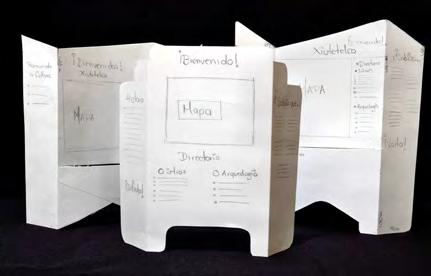

Presentación del caso 62

Propuesta de diseño 63

Conceptos rectores

Proceso de diseño

Descripción del proyecto

PRESENTACIÓN

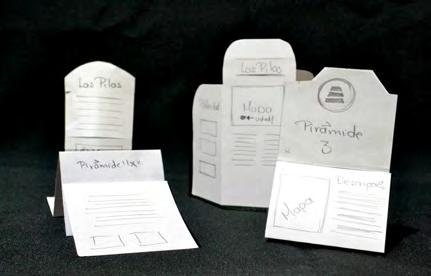

Pictogramas para la vía principal y letrero exterior 116

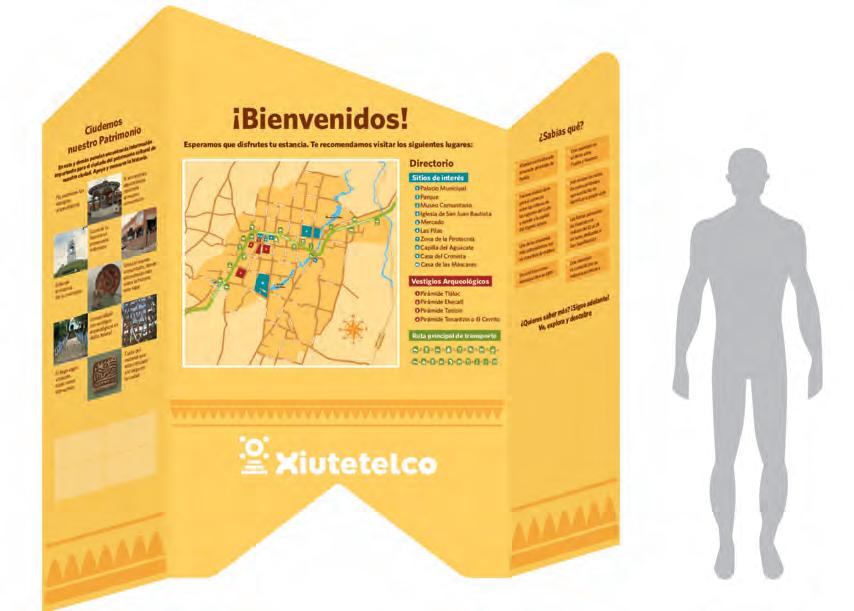

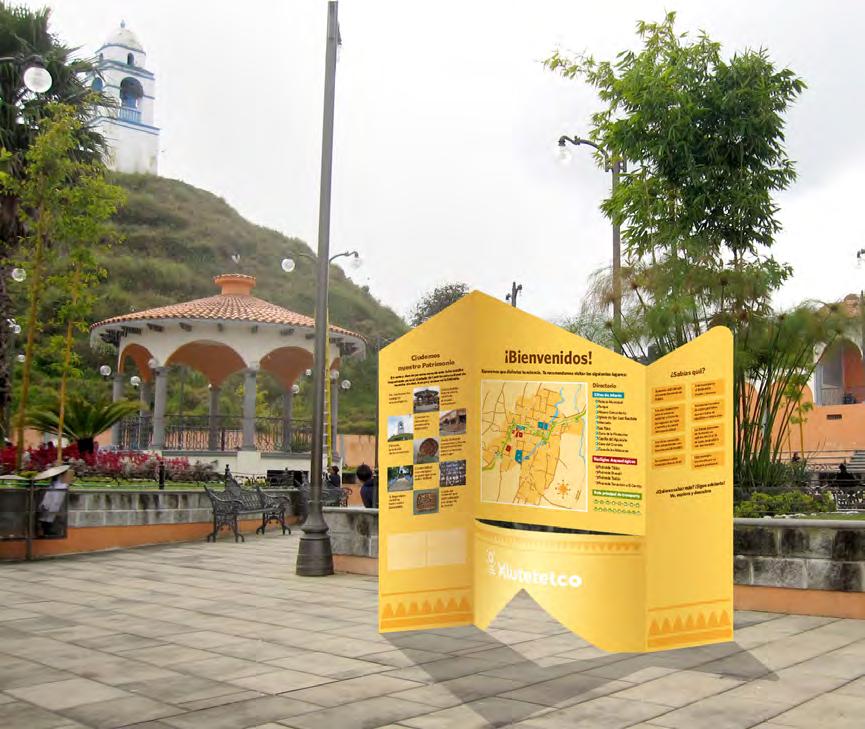

Mapa y Panel principal 118

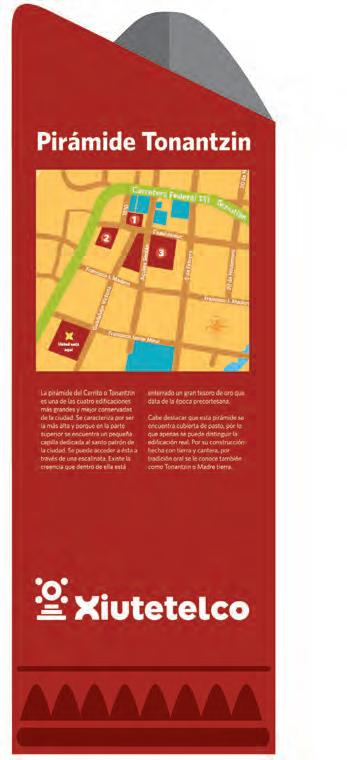

Columna secundaria para zona arqueológica 120

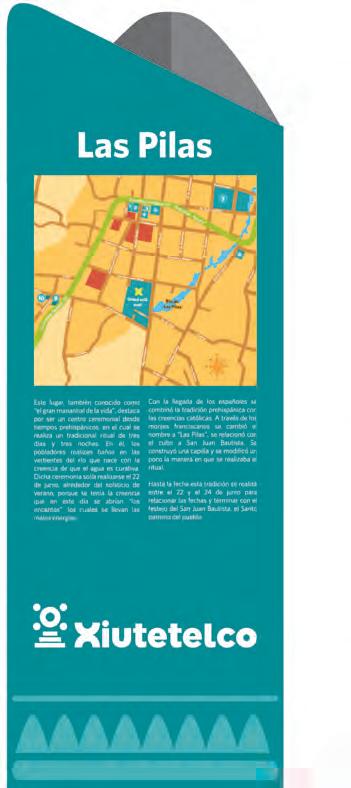

Columna secundaria para sitios de interés 122

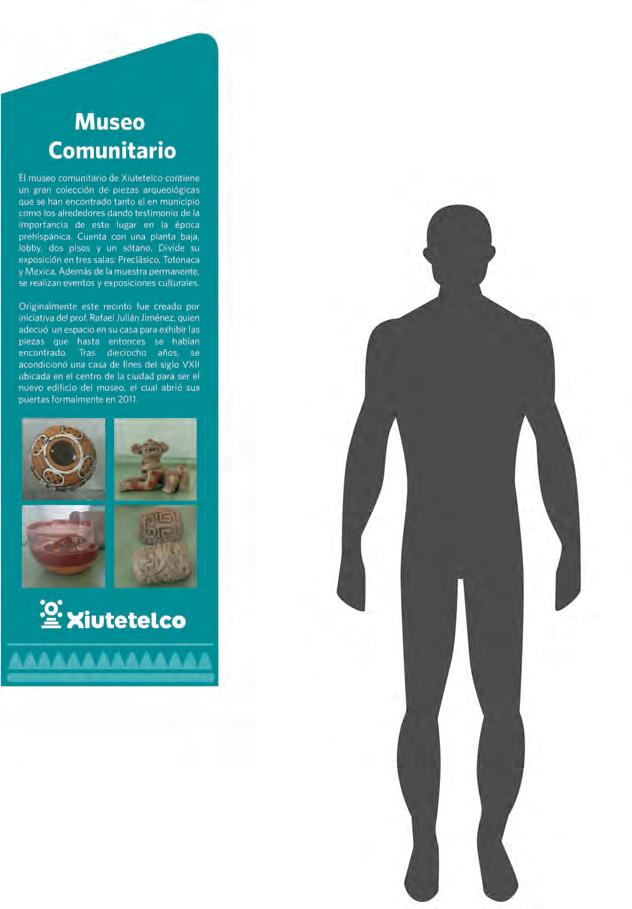

Panel secundario de pared para sitios de interés 124

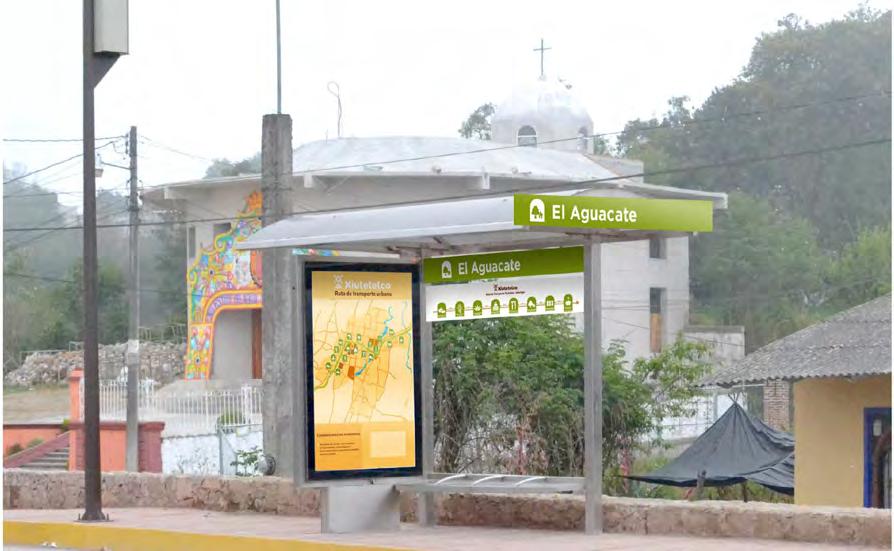

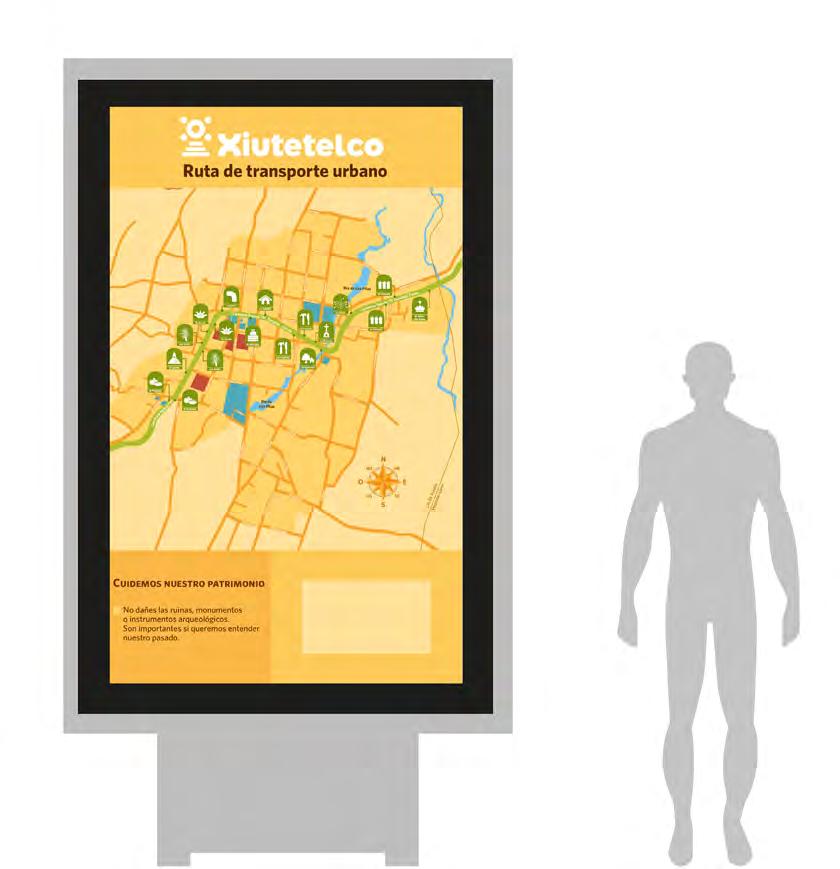

Mapa de caseta 126

Letrero y Mapa lineal 128

Señaladores direccionales de caseta 130

Señaladores direccionales de poste 132

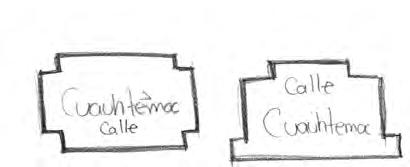

Placa de calle 134

COSTOS Y PRESUPUESTOS

Análisis de mercado 138

Investigación de campo 143

Determinación de costos 147

Análisis de costo de servicio de diseño 151

Tabla de fases y costos del proyecto 153

Introducción

El siguiente documento de tesis expondrá la propuesta de proyecto gráfico que se realizó en el Taller de Titulación. A lo largo de los capítulos presentados se hace un recorrido amplio desde las bases históricas, teóricas y referenciales del trabajo, para poder llegar a la presentación del producto y sus resultados generales. En otras palabras, se mostrará todo el proceso que requiere un proyecto de este nivel, el cual ayudará también a la obtención del título de licenciatura en Diseño Gráfico.

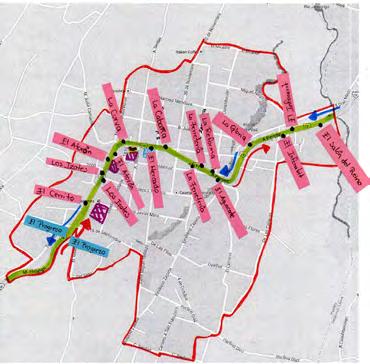

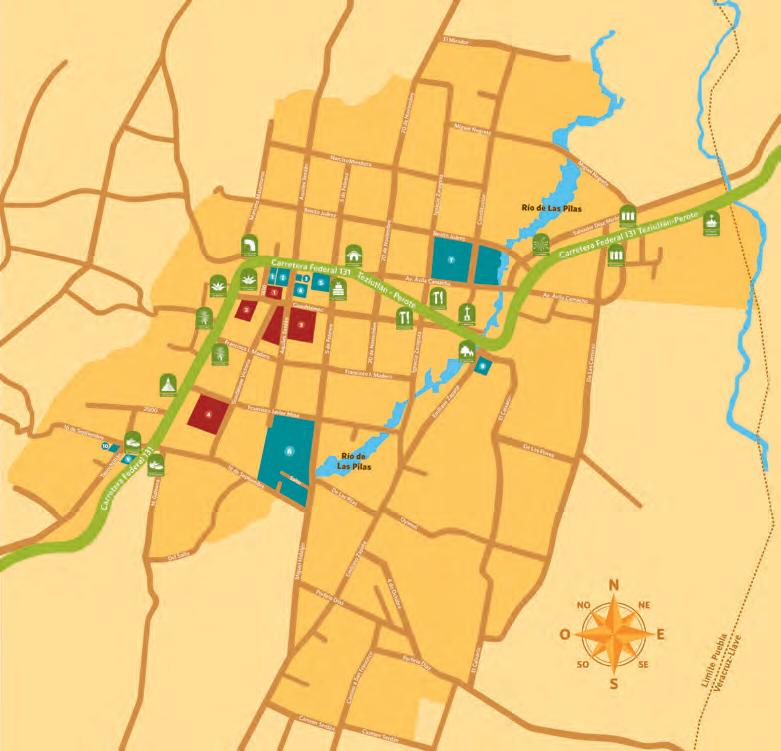

El objetivo del presente es diseñar un modelo de señalética urbana para una ciudad que está en vías de desarrollo, para permitirle a sus habitantes moverse de manera adecuada dentro del territorio, facilitando la comprensión de su trazado a través de material gráfico que cumpla funciones de orientación, identificación e información. Entre otras de sus metas se encuentra formar una imagen para la ciudad, que responda a la situación actual de la misma.

La ciudad en cuestión, Xiutetelco (ubicada al noreste del estado de Puebla), por muchos años mantuvo un desarrollo urbano lento, pero de unos años a la fecha ha sufrido un crecimiento notable que la ha llevado a la modernización, la cual se ha reflejado de varias maneras, siendo las más notables la reconstrucción y remodelación de edificios y espacios públicos y la restauración de sus vías de transportes (calles y avenidas) Esto ha también ha generado una imagen moderna, fresca y jovial de la misma. Esto se debe en parte a las intenciones del ayuntamiento de convertirla en un sitio turís-

tico dentro estado, para que la ciudadanía conozca el lugar, su historia y patrimonio, y así impulsar aún más su desarrollo.

En consecuencia, existe la posibilidad de crear un producto que apoye estos objetivos, permitiendo que este espacio sea vuelva comprensible por las personas, tanto las que viven ahí como las que llegan de otros lugares, para facilitar el flujo urbano y el movimiento dentro de ella. De esta manera, la formación como diseñador gráfico permitió comprender esta situación y brindar una solución a través de disciplina de la señalética, la cual se enfoca en promover un adecuado movimiento de los individuos dentro de determinados espacios a través de la utilización de elementos gráficos como señales, letreros, mapas, pictogramas, entre otros, brindando autonomía e independencia a los usuarios, y facilitando la toma de decisión y los actos individuales.

A través de un trabajo multidisciplinario, realizado a lo largo de seis meses bajo la modalidad de Taller de Titulación, se obtuvo un trabajo cercano al nivel profesional de diseño. Bajo la guía de varios asesores que coordinaron las áreas de Diseño Gráfico, Investiga-

ción/Contenido, Redacción y Diseño Editorial se condensaron las ideas iniciales, se experimentó con ellas y se fabricaron en productos tangibles, hasta obtener respuestas gráficas concretas y adecuadas, que concluyeron en un producto gráfico y editorial que, si bien queda en un nivel teórico, exponen una solución a la problemática inicial planteada.

A lo largo de esta tesis se podrá apreciar el desarrollo de este proyecto y las bases que ayudaron en su formación. Dividida en cinco capítulos, el Marco histórico expone la evolución de la disciplina señalética a través del tiempo, el Marco teórico presenta las teorías y tópicos que sustentan el proyecto, el Marco referencial expone diversos proyectos de la misma naturaleza cuyas particularidades ayudaron en la definición de parámetros y características utilizadas en el siguiente capítulo, Propuesta Gráfica, donde se presenta de manera detallada todo el proceso de diseño y se describen los componentes del trabajo actual. Presentación de finales muestra las aplicaciones finales de los ya mencionados componentes dentro de un contexto realista. Por último, se hace un apartado de Costos y Presupuestos, con el que se expone el proceso que brindó de un precio de venta para el proyecto.

MARCO Histórico

Señalizar proviene de la necesidad básica del hombre de orientación propia y para otros. Este acto pronto se convierte en una práctica empírica que se fue desarrollando progresivamente, perfeccionando al tiempo en que las poblaciones crecían y el número de individuos itinerantes aumentaba impulsado con la bicicleta y los automóviles.

Ante este hecho, se empezaron a requerir lenguajes comprensible por todos para regularizar la manera en que las personas empezaban a desplazarse. Fue así que iniciaron los primeros intentos de normalización los cuales se han perfeccionado hasta nuestros días.

En este capítulo se abordará la historia de la señalética, cuyo origen y evolución han estado muy ligados al desarrollo del hombre. Para ello, se iniciará desde la época prehistórica, siguiendo hacia el nacimiento de la señalización y su posterior adaptación como una disciplina específica del diseño gráfico, tal y como la conocemos hoy en día.

Antecedentes

Se considera que la señalética tiene sus orígenes en la prehistoria. Aunque obedecía a fines mágicos, el hombre colocaba señales y marcas en utensilios e incluso se marcaba a sí mismo para distintos fines. Esto obedece a una “simbolización” o “el acto de infundir significados, ideas y conceptos ausentes a las cosas”. (Costa: 1989: 34)

Se pueden considerar como las primeras señalizaciones a las piedras, las cuales podrían ser también los primeros señalizadores que indicaban caminos y rutas aunque éstos no existieran propiamente.

En la antigua Grecia se colocaban en los pueblos montículos de piedra o columnas toscas del mismo material las cuales eran representaciones simbólicas del dios Hermes y cuyo fin era su veneración. Sin embargo, los viajeros las utilizaron como guías para el camino al no haber otro referente que les ayudara, ya que estaban situadas a distancias regulares lo que les permitía llegar a su destino. Conforme avanzó el tiempo, a dichas columnas de piedra se les agregó remates en forma de cabeza humana, llegando a tener hasta cuatro; de esta manera se indicaban bifurcaciones, caminos de triple dirección y encrucijadas.

Los romanos siguieron implementando el sistema de columnas con fines de orientación espacial y de señalización,

lo que obligó a la creación de un sistema de medidas en millas y en leguas. A partir del siglo III, dichas columnas se inscribían con instrucciones que intentaban informar más específicamente a los viajeros, lo que significó los primeros intentos de una señalización funcional. A la par se utilizaron placas de cerámica en las cuales se grababan indicaciones sobre las distancias y los caminos para ser colgadas en los muros de edificios.

En la Edad Media (476 d.C. – 1453 d.C.) el desarrollo de los caminos, y por ende de la señalización, sufrió una grave regresión: a consecuencia de la evangelización cristiana, las columnas, obeliscos, pilastras y pirámides fueron derrumbados para evitar que su influencia perdurara en las poblaciones. En su lugar colocaron cruces, el símbolo de la nueva religión, a las cuales se les inscribió un nombre, generalmente el nombre del pueblo en el que se encontraban.

Alrededor del año 1139 d. C., y al erigirse Santiago de Compostela como el nuevo santuario de la religión cristiana, la misma Iglesia restauró todas aquellas vías que habían quedado en desuso: creó una guía para los peregrinos que incluía el trazado de rutas, la indicación de los pueblos y burgos que se encontraban a lo largo del camino, así como la ubicación de santuarios y reliquias, constituyendo una de las primeras anticipaciones de los actuales mapas y guías viales o de carreteras. (Costa: 1989: 40-42)

Origen y desarrollo de la señalización

A partir de 1607 Francia inicia formalmente la normalización de las señales viales. (Costa: 1989: 46) Los decretos más sobresalientes en la materia fueron en 1811, al clasificar y numerar las “rutas imperiales”; en 1813, al establecer las dimensiones de bornes y postes, y en 1853 al indicar el material, color y posición de postes y pilastras en las rutas, además del uso de placas indicadoras en las entradas y salidas de los pueblos.

Como efecto de lo anterior, la identificación de casas y calles propició el desarrollo de un sistema de nomenclatura y numeración, el cual se convirtió en la base de la señalización urbana. Esto trajo consigo la aparición de dos símbolos: la mano señaladora y la flecha, los cuales se volverían esenciales en las placas identificadoras de las ciudades, siendo la segunda la que posteriormente se convertiría en el símbolo básico de la circulación. (Op. cit. 48)

El 25 de noviembre de 1889 se publicó una monografía de 30 páginas que recopilaba las innovaciones logradas en el campo de la señalización: La circulation humaine par les sinaux à terre, escrita por Pierre – Benjamin Brousset. Ésta, que fue pionera en la disciplina, mencionaba los principios y funciones de las señales: “no imponerse al público y dejar toda la libertad de acción individual (…) ayudar a facilitar de la decisión de la masa en todos los lugares sometidos a una reglamentación de orden”. (Op. cit. 54) Este documento

hacía una distinción entre los elementos que componen la circulación humana: Dirección, Indicación del recorrido y Destino. Tomando como inspiración las señales marítimas, también se establecieron varios códigos de color, formas e inscripciones que respondieran a las exigencias de transmisión de información que se presentaban.

A principios del siglo XX, la iniciativa privada tuvo una mayor actuación en el desarrollo de la señalización, quien entendió las nuevas necesidades de las poblaciones surgidas a partir de su rápido desarrollo y con la aparición del automóvil. Compañías como Michelin, Renault, Pirelli y el Touring Club de Francia e Italia donaron fondos para la creación de las señalizaciones y colocaron sus marcas en ellas, logrando introducir publicidad moderada en estos soportes de servicio público.

En 1904 el Touring Club de Francia creó y colocó, bajo las normativas existentes, los primeros paneles de prescripción para autos y bicicletas. Cuatro años después, el 1º de diciembre de 1908, se celebró el 1er Congrès International de la Route, en el cual se establecieron varias normas relacionadas con el diseño y la colocación de las señales de obstáculos o de peligro.

Al terminar la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones (antecedente de la Onu) manifestó su preocupación por el problema de la unificación internacional de las señales de circulación vial. Para resolverlo, organizó al Comité

Borne señalizador del camino a Santiago de Compostela.

Uno de los primeros ejemplos de marcaje en piedra fueron los petroglifos.

Marco Histórico 1

Señal marítima. Significa “cargo a estribor” Señal creada por el Tourin Club Italiano. Indica “paso a desnivel”

Especial para el Tráfico, el cual preparó un nuevo proyecto para presentarlo ante un nuevo Convenio Internacional. De esta manera, se celebró en París la Conferencia Internacional sobre la Circulación, en la cual intervinieron 53 naciones. Sus resultados principales fueron la ratificación del uso de las señales establecidas en 1908, sus formas y la rectificación de éstas. Pocos años después se logró lo que se consideraría el primer intento de unificación de las señales viales, a través de un convenio internacional firmado en Ginebra en 1931. (Op. cit. 56) En éste se hacía distinción de tres tipos de señalamientos: peligro (con forma triangular y de color amarillo), prescripción absoluta (de forma circular y de color rojo) e indicación (de forma rectangular y de color azul).

Aún con estas regulaciones, el crecimiento en el uso del automóvil y el desarrollo de los transportes por carretera generó nuevas problemáticas. El 19 de septiembre de 1949, en Ginebra, Suiza, se firmó un nuevo protocolo sobre la señalización de carreteras. Éste fue formulado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones de la Onu, la cual retomó el trabajo realizado por la Asamblea de la Sociedad de Naciones a partir de 1936. Este documento resultó ser una completa y detallada instrucción de la aplicación a nivel mundial, de formas, colores, dimensiones, condiciones, implantación de las señales ya empleadas y para aquéllas que pudieran ser requiridas en el futuro próximo, brindándole preeminencia al uso de símbolos. Gracias a a la firma de este protocolo, el desarrollo del sistema de señales viales europeo llegó a su total culminación.

Señalización vial. Indica “curva peligrosa”

El 7 y 8 de octubre de 1968 se realizó en Viena, Austria, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Circulación por Carretera, la cual tenía por objetivo establecer reglas comunes que deberían encontrarse de manera obligatoria en cualquier código de circulación. Como consecuencia, se establecieron importantes acuerdos en dos capítulos esenciales: Convención sobre la Circulación Vial y Convención sobre la Señalización vial. (Op. cit. 58)

Gracias a estas normas, se pretendía asegurar la universalidad de los sistemas de señalización, tanto por las disposiciones de circulación, la colocación de marcas y señales, como por lo que le corresponde a las mismas. Sin embargo, pronto las regulaciones establecidas por la Convención de Viena encontrarían un problema en su implantación: Europa y América habían establecido una señalización propia, y ésto crearía muchos conflictos. Por ello, la Convención dejó libre la adopción de cualquiera de las soluciones. Aún así, dentro de sus mayores logros se encontró la adopción de las señales europeas por el continente americano, el abandono del uso del idioma nacional para las inscripciones de las señales indicativas y la unificación total de las señales por continente.

A partir de 1971, la señalización vial aumenta su relevancia debido a las nuevas características de la circulación en carretera, lo que la convierte en un elemento básico para la seguridad y facilidad de flujo del transporte terrestre. Sus principales aportes son las señales perpendiculares y el marcaje de suelo.

Marco Histórico

Evolución hacia la señalética

A partir de los avances en la señalización y el crecimiento de las poblaciones, surge paralelamente una necesidad más. Si bien gran parte de la movilidad de las personas aumentó gracias al uso de medios de transporte, principalmente terrestre, queda claro que dicho movimiento no está relegado a las autopistas, carreteras o caminos. Existen en el entorno diversos escenarios en los cuales los individuos requieren interactuar, circular, atravesar y realizar acciones de diversos niveles de complejidad. Por ello, estos espacios necesitan de elementos que permitan su correcto uso y la ubicación de sus propias unidades.

De lo anterior surge la señalética, que se considera como una evolución de la señalización vial y cuyos propósitos son menos genéricos y más particulares. Son propiamente sistemas de información y orientación avanzados, que están definidos de acuerdo a las necesidades de los espacios, su naturaleza, características y funciones. (Costa: 1989: 102-104) Entre algunos ejemplos se puede citar a restaurantes, hoteles, hospitales, universidades, escuelas, almacenes, supermercados, centros de esparcimiento y hasta eventos deportivos.

Los primeros intentos de los que podría considerarse una señalética se remontan a finales del siglo XIX, cuando se empezaba a generar el moderno concepto de imagen objetual. Ejemplos claros de ésta se pueden observar en los catálogos de los grandes almacenes comerciales que se establecieron hasta principios del siglo XX.

Cabe destacar la participación realizada por Otto Neurath a partir del año 1920, cuyo trabajó significó la primera tentativa de crear un sistema de signos gráficos con el objetivo de desarrollar “un nuevo lenguaje mundial sin palabras”. (Meggs, Purvis: 2009: 326)

Considerando que los cambios producidos después de la Primera Guerra Mundial exigían una comunicación clara para ayudar al público a comprender cuestiones sociales importantes, Neurath desarrolló un sistema de pictogramas que repre-

El origen de la señalética moderna se remonta a finales del siglo XIX, con la aparición del concepto imagen objetual

El sistema Isotype estaba compuesto por aproximadamente 1140 elementos

sentaban datos complejos, los cuales eran totalmente funcionales. Se le denominó sistema Isotype (International System of Typographic Picture Education) y estaba compuesto por aproximadamente 1140 elementos, diseñados en su mayoría por Gerd Arntz. (Op. cit. 326-327) Las principales aportaciones de Isotype fueron los acuerdos para la formalización del lenguaje pictográfico, tales como la sintaxis pictográfica (sistema de imágenes relacionadas que generan una estructura ordenada y un significado determinado) y la simplificación en su diseño. Su impacto se reflejó en investigaciones posteriores para el desarrollo de sistemas de lenguaje visual y el uso de pictogramas en sistemas de señalización y de información.

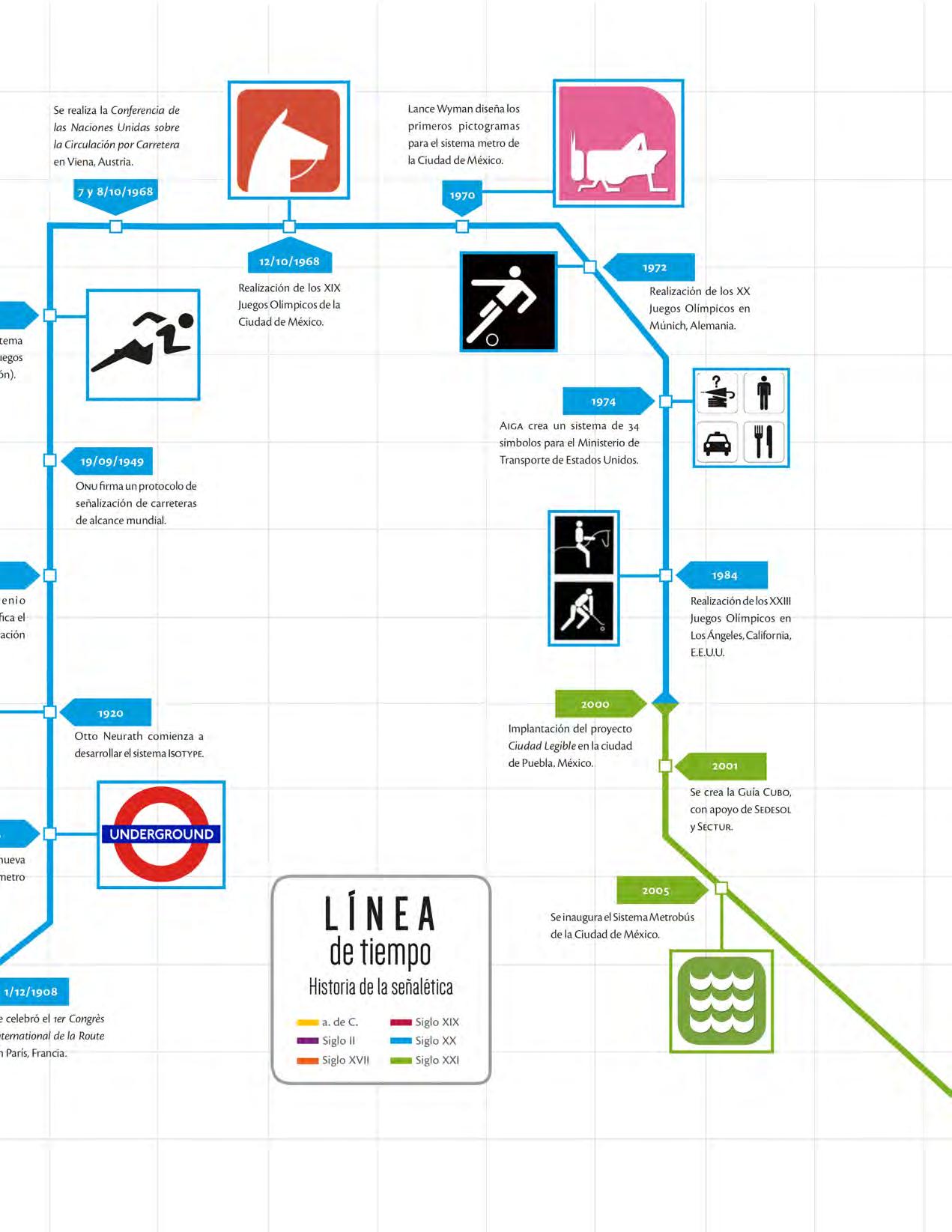

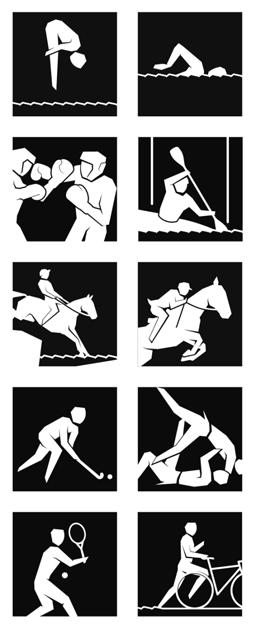

El desarrollo de los programas señaléticos en el siglo XX se vio impulsado por diversos acontecimientos de alcance internacional: la interacción entre personas de distintas nacionalidades y culturas, que evidentemente hablan distintos idiomas, se daba en un espacio-tiempo determinado. Dichos eventos fueron principalmente deportivos, y específicamente, en las justas de Juegos Olímpicos, que obligaron a los diseñadores gráficos a adecuar una comunicación inmediata y sencilla para transmitir información importante y orientar a los usuarios con rapidez y sin complicaciones mediante la señalización pictográfica, la cual cobró gran importancia en la comunicación visual.

Uno de los primeros ejemplos se puede encontrar es en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, donde los deportes y disciplinas se representaron con dibujos de contornos sobre el rótulo del nombre.

Fue en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 donde por primera vez se elaboraron pictogramas para representar las disciplinas deportivas

Uno de los pictogramas del sistema ISOTYPE.

(Aicher, Krampen: 1991: 129), estableciendo pautas en el diseño para que fueran aplicadas en otros eventos que se suscitaron más adelante.

A partir de aquí, tres eventos deportivos representan un hito en la historia del diseño de programas de identidad por su funcionalidad, integración y originalidad, incluyendo el diseño de programas señaléticos para la identificación, orientación y comunicación efectiva. (Meggs, Purvis: 2009: 415)

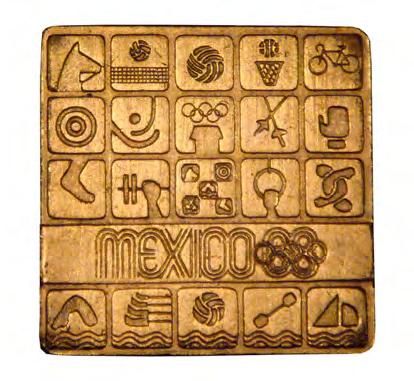

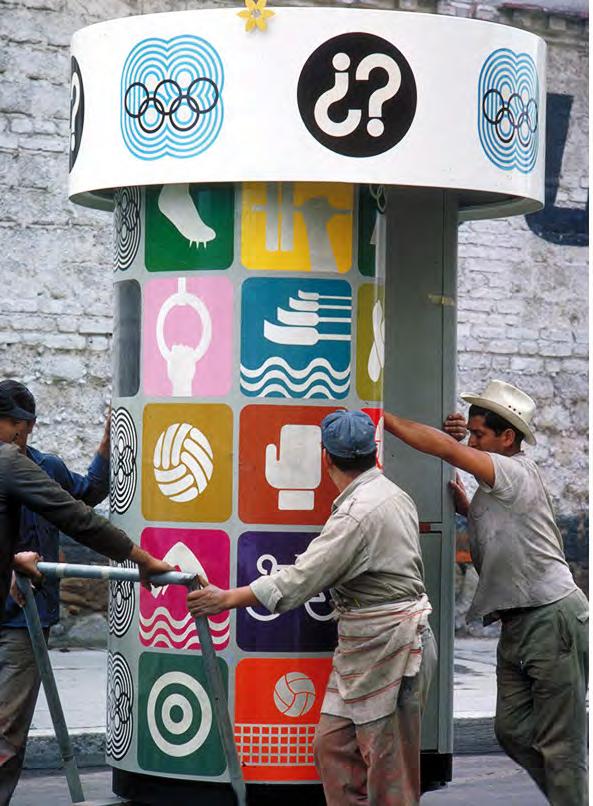

El primero de ellos es el de los XIX Juegos Olímpicos de la Ciudad de México en 1968, cuya organización estuvo dirigida por Pedro Ramírez Vázquez, quién a su vez reunió un equipo de diseño que incluía a Lance Wyman como director de Diseño Gráfico y a Peter Murdoch como director de Productos Especiales.

Uno de los principales retos que enfrentaría este programa sería el promover la orientación y ubicación de todos los eventos, debido a que éstos se realizarían en toda la ciudad y sus alrededores, para un público amplio y pluricultural. Por ello, el desarrollo de aplicaciones gráficas como señales de orientación exterior, paneles modulares, carteles informativos, planos y una señalética pictográfica para los eventos deportivos y culturales fueron la clave para su efectividad. Debido a su originalidad, eficacia, simplicidad y valor funcional, el trabajo hecho para esta estos juegos olímpicos es considerado uno de los más importantes dentro de la comunicación gráfica. (Op. cit. 417)

El segundo caso son los XX Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania de 1972, siendo el director de gráfica Otl Aicher. Éste tenía como objetivo lograr desarrollar y aplicar un programa más sistematizado y formal. Entre sus principales avances en el campo de la señalética fueron la creación de un amplio número de pictogramas trazados mediante una retícula modular cuadrada, cuyo tramado de líneas verticales, horizontales y diagonales permitió representar el movimiento sin perder significado, especialmente los específicos de deportes. Aunado a esto, se establecieron normas para el uso de estos elementos, el símbolo principal del evento, la paleta cromática y la tipografía oficial para su aplicación en otros productos gráficos, como publicaciones y letreros de identificación. (Íbidem)

El tercer evento fueron los XXIII Juegos Olímpicos de Los Ángeles (California, Estados Unidos) de 1984. En este caso, el programa de identidad se basó en uso de formas básicas sencillas y una paleta de color brillante para unificar todas las instalaciones deportivas y crear un ambiente funcional. Las reglas de combinación de formas y color se aplicaron a los sistemas de señalización, que resultaron ser coherentes y muy flexibles, además de respetar la utilización de pictogramas simplificados que representaran a cada uno de los deportes. (Op. cit. 417- 419)

Conforme avanzaron los años, los sistemas señaléticos se han ido adaptando a las necesidades de los usuarios y a los lugares en los que se colocan. Su presencia en la vida coti-

Pictograma de ciclismo, Tokio 1964. Pictograma de ciclismo, México 1968. Pictograma de ciclismo, Múnich 1972. Marco Histórico

La presencia de la señalética en la vida

cotidiana ha sido discreta, pero es determinante para la manera en que las

personas se mueven en sus entornos

diana ha sido discreta, pero es determinante en la manera en que las personas se mueven en sus entornos, los cuales abarcan desde edificios corporativos hasta ciudades enteras y sus vías de transporte.

Esto puede verse reflejado en naciones de primer mundo, las cuales empezaron a desarrollar programas señaléticos urbanos que respondieran a sus espacios y su complejidad (considerando los resultados positivos de los anteriores eventos deportivos), beneficiando a sus habitantes y al turismo.

Hoy en día la implementación de programas de comunicación visual se ha visto en poblaciones con alto peso histórico y/o artístico, ciudades patrimonio de la humanidad y centros históricos de gran relevancia. Algunos de los países beneficiados con este tipo de programa son España, Inglaterra, Francia, Suiza, Argentina y México.

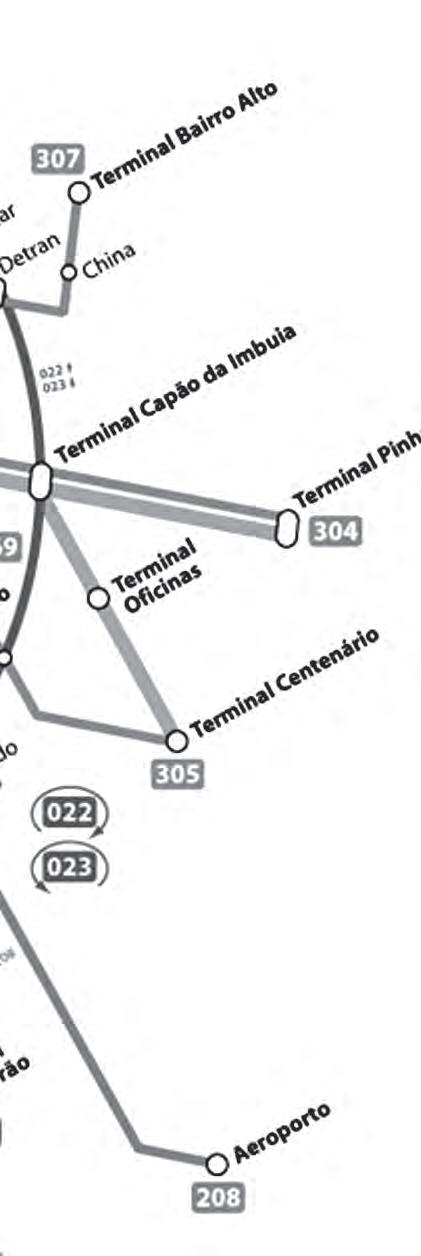

Un caso que vale la pena mencionar, como un intento de adaptar un modelo sistematizado de señalética urbana para una ciudad con un centro histórico o turístico importante, es el proyecto Ciudades Legibles, iniciado en la ciudad de Puebla en el año 2000.

Dicho sistema, que posteriormente se conocería como Modelo Cubo, fue desarrollado por Germán Amuchástegui a través del programa Soluciones Señaléticas. Éste comprende el estudio de la ciudad para conocer las vialidades e identi-

ficar los sitios con mayor valor patrimonial del lugar, para establecer un diseño que unifique toda la señalización y hacerla parte del todo.

Los principales elementos que rigen el diseño de los elementos son la Forma (del módulo principal, la señal), la Tipografía y el Color. A partir de la definición de los tres anteriores se establecen señales tipo y sus correspondientes subsistemas (que incluyen paneles informativos, señalización direccional, placas de nombres de calles, etc.), los cuales también contemplarán elementos de la señalización para su integración en la propuesta. (Sedesol : 06/06/2014)

Después de observar resultados positivos en la implantación de este sistema, el proyecto de Ciudades Legibles recibió en 2001 el apoyo de la Sedesol y Sectur para que se creara un manual de normas y reglas de vialidad, dispositivos de tránsito y mobiliario urbano o Guía Cubo, que ayudó a establecer sistemas señaléticos similares en nueve ciudades más, consideradas como Patrimonio de la Humanidad. En 2005 se integran también señales de conductividad peatonal, y en 2006 el manual se renombra como Guía técnica para el desarrollo de modelo de Ciudad Legible en ciudades mexicanas. (Germán Amuchástegui: 02/04/2014)

A la fecha, este modelo ha sido aplicado en más de 30 ciudades de la República, debidamente adaptado y diseñado de acuerdo a las condiciones de cada una de ellas.

Señalética para medios de transporte

Dado que la señalética responde a las necesidades particulares de un lugar o situación específico, tiene como principal objetivo “hacer inteligible un espacio en función de su uso social” (Costa: 1989: 107); por lo tanto las vías de comunicación terrestre también se han visto incluidas en esta ramificación del diseño.

Uno de los primeros programas señaléticos para medios de transporte terrestre está el desarrollado para el metro de la ciudad de Londres, Inglaterra.

Alrededor de 1908, Frank Pick asumió la responsabilidad de la publicidad del sistema de Metro de Londres. De esta manera, además de todo el diseño de carteles y carteleras, se encargó de realizar la primera propuesta de las señales para las estaciones de dicha red de transporte: estaban compuestas de un disco rojo atravesado por una barra azul que contenía el nombre de la estación. 10 años después, en 1918, Edward Johnston se encargó de la renovación de este sistema y es la versión que se usa actualmente. (Meggs, Purvis: 2009: 242)

En 1974 el Ministerio de Transporte de Estados Unidos, con el afán de traspasar las barreras del lenguaje y simplificar los mensajes básicos, encargó al Instituto Estadounidense de Artes Gráficas (Aiga), la creación de un conjunto de 34 símbolos coherentes e interrrelacionados para los pasajeros y peatones, que se pudiera usar en los servicios de transporte. Así, un equipo de diseño encabezado por Thomas H. Geismar se encargó de realizar el trabajo. La propuesta final, que conservaba algunos símbolos originales y que proponía algunos nuevos, fue hecha por Roger Cook y Don Shanosky. Este trabajo significó uno de los primeros pasos hacia una comunicación gráfica unificada y eficaz, que traspasa los obstáculos del lenguaje y culturales, siendo utilizado en la actualidad por el Ministerio de Transporte. (Op. cit. 414-415)

Señalador con mapa ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Marco Histórico

En casos nacionales, uno de los mejores ejemplos de señalética de este tipo se observa en el Sistema Metro de la Ciudad de México, en México D.F., diseñado por Lance Wyman en 1970. (Troconi: 2010: 300)

Por su asertividad y funcionalidad, este programa de identidad se destaca por el diseño de la simbología y las señalizaciones: los íconos se definieron gracias a una cuidadosa investigación de las actividades, elementos y objetos asociados al lugar de cada paradero, lo cual permitió establecer una identidad a cada estación a través de dicha figura. La aplicación de principios Gestalt, el uso de un envolvente constante y una paleta de color determinada, permitieron

a los habitantes de la ciudad aprender rápidamente el uso del sistema e identificar cada una de las paradas de las tres primeras rutas diseñadas.

El número de pictogramas ha aumentado conforme al crecimiento en el número de líneas del sistema, y hasta la fecha es utilizado por una gran cantidad de personas, originarias o no de la ciudad.

Otros ejemplos claros de señalética en el ámbito del transporte en el país son los sistemas de Metrobús de las ciudades de León, México, Puebla y Monterrey, las cuales han sido desarrolladas en este orden.

Símbolo básico del Metro de Londres.

Pictograma del sistema Metro de la Ciudad de México.

Pictograma del sistema Metrobús de la Ciudad de México.

Conclusión

La señalética se ha convertido en una de las áreas más importantes dentro del diseño gráfico. Si bien ha estado presente desde los orígenes de las sociedades, es ahora cuando ha cobrado mayor relevancia: el importante crecimiento de las poblaciones, su complejidad y la cantidad de espacios en las que se desarrollan las personas han exigido respuesta ante los problemas surgidos de dichas problemáticas. A pesar de su discreción, la señalética es un apoyo necesario que ayuda a descifrar y facilitar el flujo urbano dentro de ambientes muy diversos, brindando seguridad a los usuarios y promoviendo comunicación efectiva e inmediata para quien haga uso de ella. Mientras las sociedades y los espacios de interacción sigan creciendo, esta disciplina se adaptará y ofrecerá cada vez más y mejores soluciones.

Números curiosidades

pictogramas cabezas

componen el sistema de señales del Metro de la Ciudad de México, distribuídos en 12 líneas

más de símbolos estándares

ciudades

elementos

se requieren para el desarrollo de las señales base de una ciudad legible: forma, color y tipografía era el número máximo que podían tener las estatuas de Hermes en los caminos griegos

son básicos en la navegación urbana: la flecha y la mano señaladora son utilizados para la circulación vial: el europeo y el americano

han sido beneficiadas con el proyecto Ciudades Legibles

Pictogramas

integran la señalización básica del Ministero de transporte de Estados Unidos

Metro de Londres

El sistema señalético del Metro de Londres se caracteriza por el uso de un símbolo único para la identificación de las estaciones de la red, el cual fue creado por Frank Pick. Edward Johnston lo renueva en 1918 dando lugar a la versión que se usa hasta el día de hoy: un círculo rojo con un rectángulo azul, donde se coloca el nombre de la estación.

Momentos ISOTYPE

señaléticos

Metro

Ciudad de México

Los pictogramas creados sirven para identificar cada una de las estaciones del sistema de transporte. Es uno de los únicos en el mundo que utiliza este tipo de referencias visuales para la navegación. El diseñador encargado de este proyecto fue Lance Wyman.

Isotype consistió en un sistema de aproximadamente 1140 pictogramas, que representaban ideas y conceptos complejos. Fue iniciado por Otto Neurath en la década de 1920, con el apoyo de Gernt Arnzt y Marie Neurath

Juegos Olímpicos México 1968

La gráfica de estos Juegos Olímpicos resaltó por su atractivo visual y su funcionalidad, del cual destacan los pictogramas de las disciplinas deportivas, que se caracterizaron por su sencillez y practicidad en aplicación. Fueron diseñados por Lance Wyman y su equipo, bajo la dirección de Eduardo Terrazas.

Juegos Olímpicos Múnich 1972

El diseño para los XX Juegos Olímpicos quedó bajo la dirección de Otl Aicher, el cual resultó ser formal y sistemático. Los pictogramas para las disciplinas deportivas resaltan por su dinámica, dada por el trazo hecho sobre una retícula con líneas horizontales, verticales y diagonales

MARCO Teórico

Este capítulo abordará el desarrollo de la parte teórica de este proyecto, la cual resulta de gran importancia porque ayuda a comprender las bases y los alcances a los que se puede llegar con la señalética.

El conocimiento de la teoría ayuda a sustentar el producto gráfico final, ya que los procesos, leyes y propiedades definidos a través de la investigación ayudan al diseñador a comprender su trabajo, la manera en que lo deberá desarrollar, las estrategias que deberá seguir y las limitantes que ha de imponer para que el trabajo se beneficie no sólo en la parte visual, sino que adquiera un mayor significado al sostenerse en información determinada y real, en consecuencia, mayor será su funcionalidad.

Marco Teórico

Signo y semiótica

Una de las partes más importantes de la comunicación visual (o de cualquier tipo) es el signo. En definición, se le podría entender como: objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro. Es un hecho perceptible que nos da información sobre algo distinto de sí mismo. (Vidales: 1985: 21)

Pero para comprenderlo a profundidad, debe ser entendido desde la disciplina que se enfoca en su origen, existencia y las relaciones que establece tanto con las personas como con el entorno, es decir, la semiótica.

La semiótica es la ciencia que estudia los signos y las relaciones entre ellos, con los sujetos y con la cultura. Tiene sus orígenes en la antigua Grecia, cuando Aristóteles ofreció una primera definición de signo. Su desarrollo continuó a lo largo de los siglos con poca resonancia, casi desapareciendo. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX la disciplina vuelve a impulsarse debido al rápido desarrollo de los sistemas de comunicación y los nuevos lenguajes que aparecieron. (López: 1993: 157-158)

Pero es realmente a partir de los estudios realizados por Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Pierce que la semiótica recupera su importancia y se define como la ciencia que se conoce hasta nuestros días. Ambos trabajaron en paralelo y jamás se conocieron entre sí, ni su obra; sin embargo, senta-

ron las bases para el estudio de los signos, coincidiendo en la misma intención: buscar la unidad mínima de significación, respondiendo a distintas perspectivas. (Sexe: 2001: p. 53)

Ferdinand de Saussure, profesor suizo y precursor de la escuela francesa de la semiótica, concibió esta disciplina con el nombre de semiología. En su Curso de Lingüística General, la define como:

Una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social; sería una parte de la psicología social, y por consiguiente de la psicología general […] Del griego semeion = signo. Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. (en López: 1993:187)

La semiología de Saussure tiene un enfoque más humanístico, ya que se relaciona con la vida social y el lenguaje. Para él, el signo es la unión de un concepto y una imagen acústica y puede ser estudiado en relaciones binarias o dicotomías, las cuales surgen al enfrentar dos elementos importantes: lenguaje y pensamiento. Los conceptos más importantes surgidos a partir de sus análisis son lengua –habla, significado – significante, sintagma- paradigma y diacronía-sincronía.

Por su parte, Charles Sanders Pierce, profesor estadounidense y pionero de la pragmática, es considerado el verdadero fundador de la semiótica actual, así como de la escuela anglosajona. (Op. cit. p. 161; Sexe: 2001: 56)

Signo

Elementos

Objeto Representamen

Interpretante Sintáctico

sinóptico que

Para él, la semiótica es la doctrina formal de los signos, la cual podría ser considerada también como la lógica . Tiene por objeto cualquier pensamiento, de cosas existentes y/o inexistentes, sea cual fuera su carácter material, a la cual también llama “lógica pragmatista”. (López: 1993: 162) Su postura está definida a partir de las “Artes Liberales” del Trivium medieval (Lógica, Gramática y Retórica) que se enfocaban principalmente a los procesos de comunicación, y la fortalece a partir de los estudios históricos que realiza sobre ésta disciplina. (Íbidem)

Su teoría contempla la actuación de tres elementos básicos para la significación del signo. El primero es el objeto, el cual es considerado la parte objetual del signo, ya que es aquello representado por éste último; puede ser material, ideas, palabras, etc., lo que lleva a englobar “cosas” tangibles e intangibles. El segundo elemento es el representamen, o el signo propiamente dicho. Pierce lo define como “algo que para alguien, representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter.” (Íbidem) Su función principal es la de representar, es decir, actuar en lugar de otra entidad, ya que reemplaza a algo en determinados aspectos y está dirigido hacia alguien. Podría decirse que es el vehículo que trae un objeto ausente a la mente del quien lo requiere. (Sexe: 2001: 44-45)

El tercer y último elemento es el interpretante, que es la interpretación del representamen e indica un objeto. Se considera que es también el significado, ya que refiere al proceso de interpretación. (López: 1993: 162)

Niveles

Pragmático

Subniveles

Semántico

Índice Ícono Símbolo

Al conjuntar estos elementos, la interdependencia que se genera es lo que conforma el signo; la ausencia de alguno de ellos lo desvirtuaría por completo. (Íbidem)

A partir de lo anterior, y debido al orden establecido entre ellos para conformar al signo completo, Pierce considera que cada uno de estos elementos puede ser analizado en su relación con los demás en tres formas distintas, creando así las llamadas relaciones triádicas, las cuales establecen a su vez uno de los tres niveles del mismo signo. (Íbidem)

Dichos niveles son el sintáctico, surgido a partir de la relación triádica de comparación, la cual implica al signo consigo mismo. Éste puede ser considerado también el nivel gramatical, y engloba todo aquello que tiene que ver con las cualidades, formulación, tipo y reglamentos del signo. Los tres elementos que definen este nivel son el cualisigno, el sinsigno y el legisigno o type.

El nivel semántico es el que está determinado por las relaciones triádicas de pensamiento, y se produce entre el signo y su interpretante. En este nivel, al que también se le denomina retórico, se involucran todos los elementos que cierran el proceso de comunicación, de interpretación y de significado del signo. Los elementos que componen este nivel son el rema, el dicent o disigno y el argumento.

Y el nivel pragmático, el cual se genera a partir de la relación triádica de funcionamiento, denominándose también como

Cuadro

representa la división del signo de acuerdo a la teoría de Pierce.

la lógica del signo. Incluye elementos que están relacionados a su práctica y se compone de índice, ícono y símbolo. De acuerdo con Pierce, éste es el nivel más importante del signo, y es particularmente importante en el área de la comunicación visual debido a la relación referencial del signo con el objeto y su funcionalidad. Por ello, se debe ahondar en el conocimiento de cada uno de sus componentes. (Op. cit. 165-167, 179)

En primera instancia se encuentra el índice, cuya función principal, tal como su nombre refiere, es la de indicar o señalar. Éste crea una relación de coexistencia con el objeto que denota y estará determinado por la experiencia o por reglas previamente convenidas.

El segundo elemento es el símbolo, siendo su función principal diferenciar algún elemento a través de un estereotipo o emblema. Proveniente del término griego symbalein, que significa “convención” o “hacer contrato”; se puede definir como un signo que no es ni ícono (porque no es similar al objeto) ni índice (porque no denota al objeto ni es contiguo al mismo), por lo que su “existencia” se encuentra en otra parte. También es definido por convencionalidad.

El elemento final es el ícono (del griego eikón, “imagen”); su principal función es la de representar algo ya existente, mostrando una o varias cualidades del objeto al que refiere. Puede ir desde lo más realista hasta lo más abstracto, siempre conservando su configuración esencial.

A su vez, Pierce clasifica los íconos en tres niveles, de acuerdo a su grado de imitación, por lo que aparece una nueva subdivisión: ícono imagen, aquel que expone cualidades muy simples de su objeto, por lo que el representamen es similar a él (ejemplo: la fotografía.); ícono diagrama, que hace una analogía de proporción entre sus propios elementos con los del objeto que representa (ejemplo: un mapa); e ícono metáfora, generado al representar alguna propiedad de manera paralela al objeto con el que se relaciona (ejemplo: la escritura ideográfica). (Sexe: 2001: 48)

A partir de todo lo expuesto anteriormente, una de las partes más importantes dentro de la tesis de Pierce y su semiótica es el precepto que dice: Los signos más perfectos son aquellos en los cuales el carácter icónico, indicial y simbólico están amalgamados en proporciones lo más iguales posibles. (Op. cit. 50)

El pictograma

Tal como lo enuncia la teoría de Pierce, el signo puede ser estudiado a partir del enfoque de la pragmática, que le brinda las propiedades de funcionalidad y lo vincula de manera importante hacia la comunicación visual. De acuerdo con el mismo Pierce, es el ícono, el índice y el símbolo la división fundamental de los signos por brindar precisión en el significado del mensaje gráfico dentro del proceso de la comunicación. (López: 1993: 257)

Ejemplo de signo tipo índice. Ejemplo de signo tipo símbolo.

Ejemplo de signo tipo ícono.

Se considera que un mensaje que contenga los tres elementos colocados en la jerarquía correcta, facilita las posibilidades de comunicación. Si bien es difícil que cada uno de ellos se diferencie por sí solo, ya que los tres se influencian por los otros, el privilegiar a uno ayudará también a definir el tipo de mensaje que se quiere establecer. (Op. cit. 258)

A partir de esto, se puede definir al pictograma como la imagen que denota a un objeto o sujeto real representado de forma sintética para su fácil comprensión. Éste debe ser conocido dentro del ambiente en el cual se usará y requiere de un nivel de abstracción que lo lleve a un adecuado nivel de iconicidad para que no pierda su configuración característica. (De la Torre y Rizo: 1992: 73)

Hoy en día las imágenes están adquiriendo una gran importancia en los sistemas de información. El pictograma se está constituyendo como un lenguaje de características muy particulares, ya que para su comprensión no requiere de estudios especializados ni de un idioma especial. Debe ser entendido en forma natural e intuitiva para que todas las personas, sin importar su origen o cultura, comprendan su significado. (Op. cit.11)

Como se mencionó, el privilegiar en un mensaje visual a una de las tres categorías ayuda a definir el objetivo de la comunicación gráfica. En el caso de los pictogramas, deben cumplir primordialmente con la función de índice. Esto se debe a que dicha categoría es la que establece una conexión real con el objeto que indica, el cual puede estar presente o cercano, promoviendo así que el receptor (o usuario) pueda observarle y provoque en él algún tipo de acción o respuesta activa. Para que ésto pueda ser posible, el pictograma deber ser diseñado con el objetivo de ser preciso y monosémico, sin dejar lugar a interpretaciones ambiguas o confusas (López: 1993: 265).

Dicho de otra manera, el pictograma se considera índice porque es un elemento que obliga al usuario a fijar la atención y por consiguiente, realizar una acción determinada. (Op. cit. 268)

En un segundo nivel, los pictogramas también podrían ser considerados dentro del nivel de ícono, porque en su representación gráfica debe parecerse al objeto, semejando alguna o varias de sus propiedades esenciales y proyectarlas hacia el usuario (Op. cit. 259)

El ícono, el índice y el símbolo es la división fundamental de los signos

Juego de pictogramas que representan disciplinas deportivas.

Contexto

Código

Fuente

Mensaje

Retroalimentación

Esquema del proceso de comunicación de Shannon y

Sin embargo, no hay que olvidar que el significado de los signos dependerá siempre del contexto en el que se usen, por lo que su sentido puede cambiar entre índice e ícono según el momento, el lugar y el propósito de comunicación. Así que se habrá de tomar en cuenta esta aseveración al diseñar pictogramas, más aún cuando deban ser aplicados a la realidad. (Op. cit. 261-262)

Comunicación visual

La comunicación es un proceso de interrelación humana realizado a partir del uso de signos estructurados en forma de códigos, los cuales permiten la transmisión de información. (Maldonado: 1998: 13) Resulta determinante en el desarrollo de los individuos y en la formación y existencia de los grupos en los que se presenta. Cumple con tres funciones importantes hacia la persona: 1) Le proporciona un esquema del mundo, 2) Define su posición con respecto a otras personas y 3) Lo ayuda a adaptarse con éxito a su ambiente. (Blake, Haroldsen: 1989: 3-4)

Siendo un proceso, la comunicación debe contener ciertos elementos y cumplir con un orden determinado para que pueda ser efectiva. De acuerdo al modelo de Shannon y Weaver, los elementos que componen al proceso comunicativo son: emisor, mensaje, receptor, fuente, contexto, referente, canal o medio, código, retroalimentación y ruido.

Con éstos, el proceso comunicativo se da de la siguiente manera: desde alguna fuente, el emisor envía un mensaje, que debe ser expresado en un código común. El mensaje es conducido a través de un canal para que llegue al receptor quien, al comprenderlo, tiene la posibilidad de establecer una retroalimentación, respondiendo con un nuevo mensaje para cerrar el ciclo comunicativo. En ocasiones, la transmisión puede verse interrumpida por el ruido, el cual afectará el sentido original del mensaje. Finalmente, este proceso se da dentro de un contexto, lo que le da sentido a todo. (Cuevas: 2003: 24-28)

La comunicación no se limita al área de la lengua, porque dependerá de la información y los códigos que se manejen. Uno de los tipos más importantes es la visual, ya que a través de ésta es como el ser humano recibe una mayor cantidad de información de su entorno. Ésta tiene que ver con el proceso de percepción, el cual es llevado a cabo a través de los sentidos. Éstos actúan en conjunto, pero es la vista la que capta el 80% de los mensajes, siendo el canal con mayor efectividad. Por esta razón, la información visual está cobrando cada vez mayor importancia en el área de la comunicación (De la Torre y Rizo: 1992: 51). A pesar de esto, los lenguajes verbal y visual son interdependientes.

La manera en que la información se procesa a través del canal visual empieza cuando los ojos perciben formas, colores, elementos, etcétera, los cuales son captados por el receptor,

Weaver.

el cual los percibe en conjunto (ya que no puede hacerlo aisladamente) y les asigna características en relación al todo. Posteriormente, se piensa en las palabras que puedan describir a esa imagen para así convertir este hecho visual en conceptos, lo que concluye con la comprensión y en la adquisición de su significado. (Guerra:1987: 24, 28-31)

Se conoce como información visual a todo aquello que capta la vista, y se divide en intencional y casual (De la Torre y Rizo: 1992: 51). El lenguaje que emplea es el icónico, el cual refiere a las imágenes y engloba varios códigos no verbales que al combinarse, pueden representar una idea, por tener una fuerza emotiva y expresiva muy fuerte. (Cuevas: 2003: p. 21) Su unidad básica de información es el signo icónico, el cual puede ser expresivo (cuando expresa estados emocionales) o lógico (cuando transmite ideas o conceptos concretos). (Guerra:1987: 26)

Los signos visuales también necesitan organizarse para ser coherentes, pero lo hacen dentro de un espacio bidimensional estructurado, con una distribución armónica de formas y colores. Por ello se dice que las imágenes son globales, ya que adquieren ciertas cualidades al estar en relación tanto con el fondo que las circunda, como con la estructura total.

Por tanto, para que la comunicación visual adquiera cohesión, requiere de la articulación y jerarquización de los elementos que componen el mensaje, en este caso, una imagen. Cada parte que la configura depende de la estructura total para significar algo, y al mismo tiempo, el todo está influido por cada una de sus partes. Al conformarse en una unidad, las imágenes adquieren todo su significado dentro del contexto en el que se presenten. (Op. cit. 36-37)

Lo anterior descrito es la base de la Teoría de la Percepción o Teoría Gestalt. Ésta señala la manera cómo el cerebro recibe información a través de la percepción, de tal manera que cualquier cosa que sea captada a través de los sentidos se organiza como un todo (Leone: 20/09/2014) y, posteriormente cobra sentido en el pensamiento, donde ya es posible ser analizada por partes. De ahí que su premisa sea “el todo es más que la suma de sus elementos”. (Íbidem)

Finalmente, una de las cualidades más importantes de las imágenes es que mantienen cierto grado de semejanza con la realidad que representan. Dependiendo el mensaje que requiera comunicar, las imágenes pueden presentarse en distintos niveles de abstracción: si se colocaran una tabla, en el extremo izquierda se encontrarían los medios altamente

La comunicación visual permite al ser humano recibir una mayor cantidad de información de su entorno

Se refiere a Incidencia

Comunicación

Aprendizaje

Ejemplos

Imágenes ícono

Temas concretos

Infinitos

Restringida a temas concretos

Rápido

Imágenes estilizadas

Categorías

Imágenes abstractas

Idioma logográfico

Idioma alfabético Letras

Conceptos Palabras Palabras Sonidos

Muchos 10,000 Apróx. 26

Sin límite

Largo

Fotografías Chino Inglés

Dibujos

Cómics

Pictogramas

Mapas

Gráficas

Diagramas

visuales como las fotografía o la maquetas; estos se conservan muy fieles a la realidad y requieren un periodo corto de aprendizaje para que puedan ser entendidos. Hacia el extremo derecho del esquema se encontrarían símbolos, números y letras, las cuales reflejan conceptos e ideas abstractos y requieren de un aprendizaje más lento debido a su poca o nula relación con la realidad. (Mijksenaar: 2001: 34)

Sistemas señaléticos

Un sistema señalético es, en esencia, un sistema de señales visuales o mensajes espaciales de comportamiento cuyo principio es la identificación de lugares y servicios determinados (en primer lugar en el exterior, y posteriormente en el interior) para facilitar su localización en los espacios arquitectónicos y urbanísticos. Dicha información debe estar siempre presente para que responda a las motivaciones y necesidades de los usuarios, para permitirles elegir libremente qué servicios usar, cuándo y en el orden que prefieran. Pero lo que en verdad determina un sistema de esta clase es la organización del espacio y, en consecuencia, la organización de los actos individuales. (Costa: 1989:112)

Antes de entrar en materia, primero se debe comprender qué es un sistema. É ste se define como un conjunto de elementos que funcionan de manera recíproca, y es gracias a estas relaciones que pueden llegar a un fin determinado trabajando como un todo. Si alguna de estas partes falla,

Corto

las siguientes no pueden realizar sus respectivas acciones y el resultado final se ve afectado. La señalética también se denomina como sistema de información, ya que se compone de elementos diversos orientados al tratamiento, administración y organización de datos en información para que cubra ciertas necesidades al ser aplicados y utilizados por los usuarios. (FAO: 26/09/2014; Costa: 1989: 9-10)

Entre los principales objetivos que debe seguir un sistema de comunicación de esta índole están: ofrecer información para el público, instantánea y universal; permitir al individuo orientarse en función de sus necesidades; no imponerse, no persuadir ni influir en las decisiones del usuario, ni “dejar huella” en su memoria; actuar en puntos definidos del espacio, integrándose a él; los mensajes transmitidos deben ser monosémicos, evitando la retórica visual; regirse por la economía generalizada: máxima información con el mínimo de elementos y esfuerzo, y por último responder a las particularidades y funciones del espacio en el que se coloca. (Costa: 1989: 9-14, 17, 31)

Así como el signo es la unidad mínima de significación, cada unidad de información señalética se le denomina señal, la cual es un estímulo visual que transmite mensajes a través del empleo de signos gráficos. (Op. cit. 140) Se caracteriza por su rapidez, claridad y brevedad, además de su economía. Su objetivo principal es brindar información y coordinar acciones a través de instrucciones o avisos. Por su configuración se aproxima al signo puro.

Tabla de los niveles de la imagen.

Cada unidad de información señalética

se le denomina señal

De esta manera, el emisor puede enviar la información que deseé para que posteriormente el receptor la tome, la descifre y asigne un solo significado. La comunicación a través de señales será efectiva cuando la señal tenga el mismo sentido para el receptor y para el emisor. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que la identificación certera del mensaje dependerá de las circunstancias en las que se encuentre la señal, es decir, que se encuentre en el lugar correcto y que cumpla con una función concreta. (Aicher:1991: 9)

Una de las características más importantes de la señalética, y que es determinante para su funcionalidad, es la legibilidad. Si bien este concepto es mayormente usado en el ámbito de los textos, es importante para la adecuada configuración de los mensajes visuales. La legibilidad engloba todos aquellos atributos que favorecen u obstaculizan la lectura (o comprensión) de algún elemento por parte de un lector. En otras palabras, se refiere a la facilidad de reconocimiento (o de “ser leído”) de algún objeto, palabra o forma, debido a su claridad, estructura o disposición, para que el usuario pueda acceder a la información sin complicaciones. (AAL: 26/09/2014; Lavín Z: 26/09/2014)

Para que la legibilidad, compresión y manejo del sistema sea el adecuado, la señalética también contiene su propio vocabulario, el cual engloba las características principales para su desarrollo gráfico y funcionalidad. Éstas se han agrupado en tres conjuntos importantes: el icónico, el cromático y el lingüístico.

El conjunto icónico engloba el desarrollo de pictogramas o elementos gráficos que serán parte del sistema, ya que representan cosas que se ven en la realidad y están relacionadas con el entorno. Las figuras que se realicen son progresivamente sintetizadas y esquematizadas con el fin de lograr la mayor expresividad con el menor número de elementos o infrasignos. Dichas figuras son los pictogramas, gráficos y señales, los cuales deben ser diseñados con el objetivo de ofrecer la menor potencialidad, a favor de obtener la mejor comunicación posible. Es decir, el mensaje que comunique estos elementos no permitirá más de una interpretación. (De la Torre y Rizo: 1992: 61)

La configuración de los elementos gráficos de este conjunto deberá basarse en el principio de pregnancia, o ley de la Buena Forma de la teoría de la percepción. Ésta indica que las formas que mejor serán

Columna señalizadora, colocada en la ciudad de Bogotá, Colombia.

percibidas son aquellas que conservan propiedades tales como regularidad, simetría y simplicidad, ya que el cerebro prefiere figuras integradas, completas, estables y nítidas. De esta manera, el usuario podrá diferenciar, reconocer los gráficos y retenerlos en la memoria, debido a la fuerza visual que posee. (Forgus: 1978: 140; Duero: 19/09/2014)

Una consideración importante que hay que tomar en cuenta es que, si bien los pictogramas representan una realidad simplificada, existen lugares, conceptos o eventos que no pueden ser expresados o traducidos icónicamente, por lo que requerirán de un proceso de interpretación para crear ciertas metáforas visuales y así representar el concepto.

Aún así, si la información sigue siendo muy compleja, se permite la incorporación de textos, letreros o rótulos que ayuden a comunicar aquello que las imágenes no pueden. (Costa: 1989: 166-168)

El segundo conjunto, el lingüístico, comprende todas las palabras o textos que transmiten información a través del acto de la lectura.

Uno de los aspectos más relevantes que comprende este rubro es la selección tipográfica adecuada. Si bien no hay una tipografía específica para señalética, existen una serie de consideraciones que ayudarán en su elección. Entre ellas están atender a las premisas de legibilidad y visibilidad inmediatas, la adecuada lectura a distancia en el menor tiempo posible y la no ambigüedad. Los tipos más recomen-

dables son los que se compongan de caracteres lineales de trazo uniforme con una abertura generosa en el ojo de la letra, procurando que su forma sea los más neutra posible. Algunos ejemplos son Univers, Roissy, Optima y Antique Olive. (Op. cit. 176)

Es importante también el uso de una palabra para las señales, seleccionando la que se use en mayor medida por el público. Se debe evitar el uso de abreviaturas y el corte de palabras, porque obstaculizan la lectura. También se recomienda que las palabras se escriban en minúscula con la inicial en mayúscula para facilitar la lectura. El tamaño de la letra será determinado por la legibilidad de los letreros en la distancia, lo que también establecerá el tamaño de las señales. Otro aspecto que ha de ser considerado es la jerarquía de los textos, la cual deberá limitar el número de variantes al mínimo. (Op. cit. 179-180)

Finalmente, otro punto de consideración importante en la parte tipográfica es el espacio entre los elementos, que influirá directamente en la legibilidad de las señales. Este aspecto debe considerar el interletrado, el espacio entre palabra, entre líneas, entre texto y pictograma, y las distancias de éstos ente los márgenes de la señal o los paneles. (Op. cit. 181)

Por último, el conjunto cromático se encarga de la utilización del color como un estímulo fuerte y pregnante. Una de sus funciones principales es destacar de manera evidente

Los elementos de un sistema señalético adquieren sentido total dentro del ámbito para el cual son diseñados.

La combinación de texto e imagen favorece a la legibilidad de las señales.

la información para hacerla inmediatamente perceptible y utilizable. (Op. cit. 182)

La elección de un determinado color o paleta cromática obedece a ciertos criterios como la identificación, el contraste, la integración o la connotación de los elementos que compongan el sistema. Sin embargo, uno de los puntos más importantes que debe cubrir es el contraste, la cual puede presentarse en situaciones de la alta saturación entre las figuras y el fondo del soporte.

El contraste es también una ley perceptiva, y refiere a la manera en que se diferencian las formas, ya sea por su tamaño, color, textura, contorno entre otros. Uno de sus más beneficios más importantes es la diferenciación y la comparación , que ayudan en el procesos de reconocimiento de las formas. Es la técnica visual más dinámica, una fuerte herramienta de expresión y gran potenciador de significados. (Dondis: 1990: 28,104)

El adecuado manejo del contraste beneficiará la lectura de la información, y por tanto su entendimiento: entre mayor sea el contraste, mejor se comportará la legibilidad de los elementos del sistema.

La función de los colores en la señalética se define a través de varios criterios, de los cuales el más importante es la complejidad organizacional, arquitectónica o espacial del lugar donde se colocará la señalética. (Costa: 1989:183)

Existen elementos físicos en los sistemas señaléticos que permitirán mostrar la información. A éstos se les conoce como gráficos urbanos y se pueden clasificar en seis categorías:

• Gráficos que indican la ubicación de lugares y servicios

• Gráficos que informan sobre reglamentos, su aplicación y observancia

• Gráficos para identificar objetos, edificios, instituciones y corporaciones

• Gráficos de promoción de eventos

• Gráficos que mejoran el aspecto exterior e interior de edificios y lugares públicos. (De la Torre y Rizo: 1992: 122)

Algunos ejemplos de este tipo de materiales son mapas, directorios, subdirectorios, paneles murales, colgantes, banderolas, postes señaladores, placas, información de sobremesa y carteleras. (Costa: 1989:180)

Dependiendo su colocación, estos materiales se pueden clasificar en dos tipos: fijos, aplicados sobre lugares que permanecen siempre en un sitio; y móviles, que se aplican en vehículos, manteniéndolos en constante circulación. (De la Torre y Rizo: 1992: 122)

Es importante mencionar que el diseño de un programa señalético obliga al diseñador a conocer profundamente el espacio de acción para comprender su organización y cumplir, entre muchas otras, con una tarea primordial: informar al público y hacer identificables y localizables los

Ejemplo de la aplicación del elemento cromático a una señal.

Aplicación del elemento lingüístico en una señalética.

El diseño de un programa señalético obliga al diseñador a conocer profundamente el espacio de acción

servicios, además de lograr la acción que han de realizar los usuarios, siempre con la mayor eficacia posible y manteniendo una postura de neutralidad, que le ayudará a aclarar los objetivos sobre los que necesita trabajar. (Costa: 1989: 112)

La señalética se diferencia de la señalización por el objetivo de su función: ser capaz de responder a problemas particulares ocupando programas específicos para cada uno de ellos.

Sin embargo, para poder realizarlo debe tomar en cuenta algunos aspectos especiales.

Si bien el diseño que se realice se adaptará al entorno, existen ciertas señales que deben ser tomadas directamente de la señalización normalizada, como las que regulan el tránsito o las preventivas. Esto se debe a los reglamentos internacionales que establecen usos y aplicaciones de ciertas señales que indican códigos de comportamiento y normas, regulando la manera en que las personas se desenvuelven en los espacios. Estas normas también regulan el uso de ciertos colores, por lo hay que tomarlas en cuenta cuando se elija una gama cromática para una señalética en particular. (De la T. : 22/09/2011)

Conclusión

A lo largo del capítulo se pudo constatar que, sin importar su naturaleza, cada proyecto necesita ser bien sustentado para que pueda cumplir con sus propios objetivos.

Para comprender un sistema señalético fue necesario estudiarlo desde las base con el signo y la comunicación. Estos tópicos ayudaron a entender su carácter práctico e informativo, la manera en que las personas establecen un proceso comunicativo con elementos gráficos y algunas reglas básicas para su creación, las cuales son esenciales para que la señalética cumpla con sus propósitos tanto estéticos como funcionales. Es la teoría anteriormente presentada la que establecerá pautas en el diseño de esta propuesta gráfica, para que pueda cumplir con sus principios básicos y sea agradable visualmente, sin olvidar que debe servir principalmente a los usuarios que puedan hacer uso de él.

Números curiosidades

de acuerdo con la teoría de Charles Sanders Pierce, clasifican a los signos: sintáctico, pragmático y semántico

3 leyes Gestalt

conjuntos

componen el lenguaje señalético: icónico, cromático y lingüístico

4

son básicas para la creación de pictogramas y señales: pregnancia y contraste

2 80 % 1/70

que recibimos son captados por el sentido de la vista

9

elementos colores

están reglamentados para su uso en señales: rojo, amarillo, azul y verde

de los mensajes del espectro

componen el proceso de comunicación

es percibido por el ojo humano, correpondiente a las longitudes de onda comprendidas entre 380-760 nanómetros

“El diseño es un lenguaje y lo principal es cómo usas ese lenguaje”

Tibor Kalman

MARCO Referencial

Si cada programa señalético responde a casos particulares, es fácil entender que tengan características propias que cumplan con resolver problemas de movimiento y navegación peatonal que también les permitan ser parte de una entidad más grande, aunque su acción se limite a ciertas áreas, espacios y al tiempo. A lo largo de la historia del diseño gráfico se han creado numerosos proyectos de esta naturaleza. Se puede asegurar que han sido influyentes para los que posteriormente se han desarrollado, ya sea por sus aciertos o por sus fallos. A continuación se presentarán algunos trabajos señaléticos y sistemas de información internacionales y nacionales que se han tomado como casos de estudio para el trabajo planteado. Éstos han sido descritos de manera concreta para entender sus objetivos, características gráficas y funcionalidad, para resaltar aquellas particularidades que se aplicarán en la propuesta final del proyecto presentado en esta tesis.

Simbología

Referente

Internacional

Referente Nacional

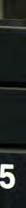

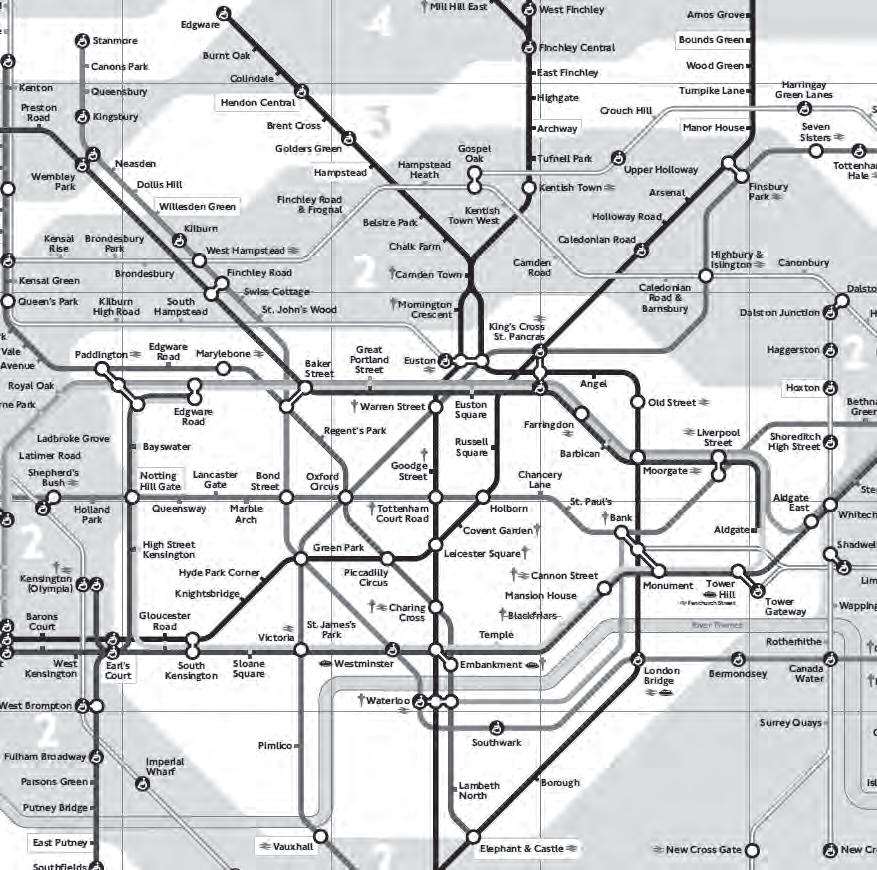

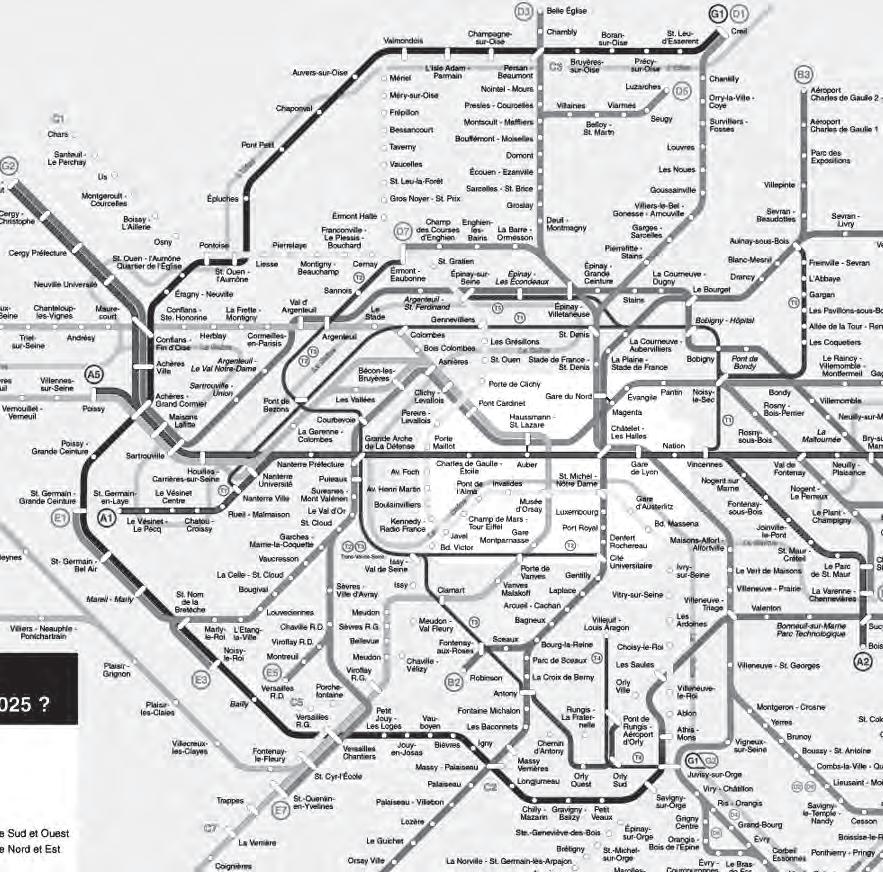

Sistema de Transporte de Londres

Inglaterra

El sistema de transporte de la ciudad de Londres o Transport for London, es el organismo gubernamental encargado de regular todos los medios de transporte de dicha ciudad. Comenzó únicamente con el London Underground o Metro en el año 1863, incorporando a lo largo del tiempo otros servicios como los autobuses, taxis, tren eléctrico, embarcaciones y bicicletas, logrando unificarse en un solo organismo en 2003. En años recientes ha incorporado rutas peatonales para ofrecer al público otro tipo de experiencias durante su estadía en la capital inglesa.

Una de las características más relevantes de todo este sistema es el desarrollo de un completo trabajo señalético para cada uno de sus servicios, iniciado en las primeras décadas de vida del London Underground con el trabajo de Frank Pick. Éste creó el símbolo representativo del sistema tanto para identificar al transporte como para delimitar cada una de sus estaciones, el cual sería renovado posteriormente por Edward Johnston en 1918, versión que se utiliza en la actualidad.

Si el símbolo de este medio de transporte, el redondel rojo con el rectángulo azul, se analiza como un signo de acuerdo a la teoría de Pierce; se encontraría dentro del nivel pragmático porque su existencia implica que debe cumplir una tarea específica: señalar el lugar dónde se encuentra ubicada una estación a través de un elemento visual, siendo reforzado con el nombre. A su vez se incluye dentro de los subniveles de índice, por establecer una relación con el lugar que denota (en este caso, una estación con un nombre específico); y de símbolo, porque su significado fue convenido para identificar al sistema de transporte, pero su forma no es una abstracción ni es similar a lo que representa.

Visto desde el diseño gráfico, este signo se compone de dos figuras básicas: un círculo rojo y un rectángulo azul en el cual se coloca como rótulo el nombre de la estación escrito en mayúsculas de color blanco. Su forma sencilla y geométrica beneficia la pregnancia, que facilita el reconocimiento y, en consecuencia, la comunicación de esta información visual. Los colores empleados generan un buen contraste, lo que le permite resaltar en el entorno. La tipografía utilizada, London Railway, es una palo seco con un peso regular, la cual resalta por ser clara, bien proporcionada y legible, lo que beneficia aún más la función de identificación de estas señales, ayudando al individuo a navegar en la compleja red de transporte.

Este símbolo se aplicó en todo el sistema londinense siguiendo las mismas reglas que en el Metro, con la diferencia de que se desarrolla un sistema de color para identificar a cada medio de transporte. De esta manera, y por citar algunos ejemplos, el servicio de autobuses se distingue porque su símbolo es completamente rojo, el tranvía por el color verde claro del círculo, o el sistema de bicicletas por su círculo aqua.

Se ha elegido este referente para este proyecto de tesis por la creación del signo identificador del sistema y su correcta función como índice y símbolo, por la aplicación de color como elemento de contraste, identificación y diferenciación mediante un sistema definido, y por el material desarrollado para un completo programa señalético implementado en cada uno de los medios de transporte tales como mapas, mapas lineales, tótems informativos, postes, paneles, letreros, señales, carteleras, entre muchos más.

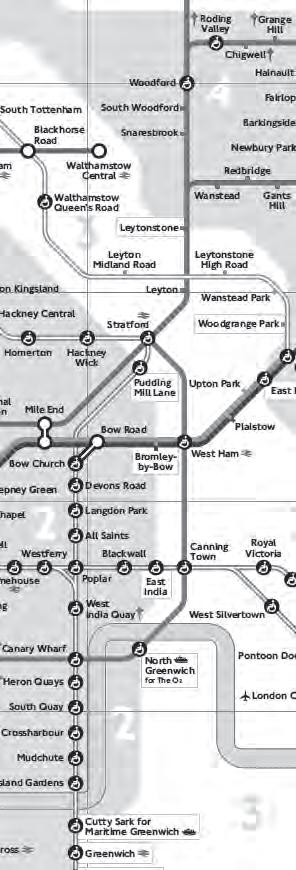

Legible London

Inglaterra

Es un complejo programa de comunicación visual desarrollado para la capital de Inglaterra. Su principal objetivo consiste en promover el movimiento peatonal de los ciudadanos y visitantes, para paulatinamente convertir a la ciudad en una de “las más caminables del mundo” en 2015.

Para lograr esto, se han desarrollado una serie de materiales tanto gráficos como objetuales para facilitar el entendimiento de la compleja morfología de la ciudad y simplificarla, haciéndola accesible al público al aplicarla sobre soportes informativos simples para permitir el adecuado movimiento peatonal de las personas que se encuentren en Londres.

Uno de los elementos gráficos más sobresalientes de este programa es el mapa de la ciudad desarrollado por el Depar-

tamento de Transporte. Éste se caracteriza por estar trazado en congruencia a la geografía del lugar, respetando en proporción las dimensiones de las calles y los espacios públicos. Éste también se diseñó para ser punto de referencia , indicándole al usuario dónde se encuentra respecto al espacio (usando el reconocible recurso “usted está aquí”). Esta característica llevó al desarrollo de un segundo juego de mapas, los cuales en representaban un área determinada e indicar los lugares sobresalientes a los que se puede llegar en cinco o diez minutos con el fin promover el movimiento peatonal. En cuanto al diseño, dichos mapas emplean una paleta cromática de alto contraste que incluye azul oscuro en fondo y amarillo, blanco, verde, azul y otros para los demás elementos y la tipografía. De ésta última resalta el empleo de una sin serifas con pesos regular y negrita con

jerarquía bien definida en los rótulos y texto, dada por el puntaje y por la variación entre mayúsculas y minúsculas. De los elementos más particulares en los mapas es que contienen representaciones miniatura de los edificios y espacios arquitectónicos sobresalientes que resaltan por su forma en tercera dimensión y el color, de tal manera que puedan ser reconocidos y accesibles para los usuarios. Además, se incluyen pictogramas y señalizaciones para indicar paradas de autobús, estaciones de metro y bicicleta, taxis y otros.

Finalmente, la aplicación de la gráfica sobre los soportes sencillos colocados en puntos estratégicos hacen que el funcionamiento de este sistema de información sea práctico. Los ya mencionados soportes tienen una franja amarilla en la parte superior con un pictograma de un hombre cami-

nando que permiten sean identificados como parte del programa peatonal. Entre algunos de ellos se encuentran tótems, columnas, mapas y postes señaladores, los cuales, además de contener los mapas, despliegan información de dirección, directorios y teléfonos de servicios importantes.

La elección de este programa de información visual como referente se debe a los diversos componentes del sistema que lo integran, que por su forma sencilla y su colocación en puntos clave propician una adecuada navegación a través de la ciudad; y por la creación de un juego de mapas, general y específicos, que refuerzan su propósito como apoyo al peatón para permitirle recorrer el espacio geográfico a su gusto. Además, la colocación de información relevante complementan este programa.

Señalización Informativa Urbana Aimpe

(Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España)

España

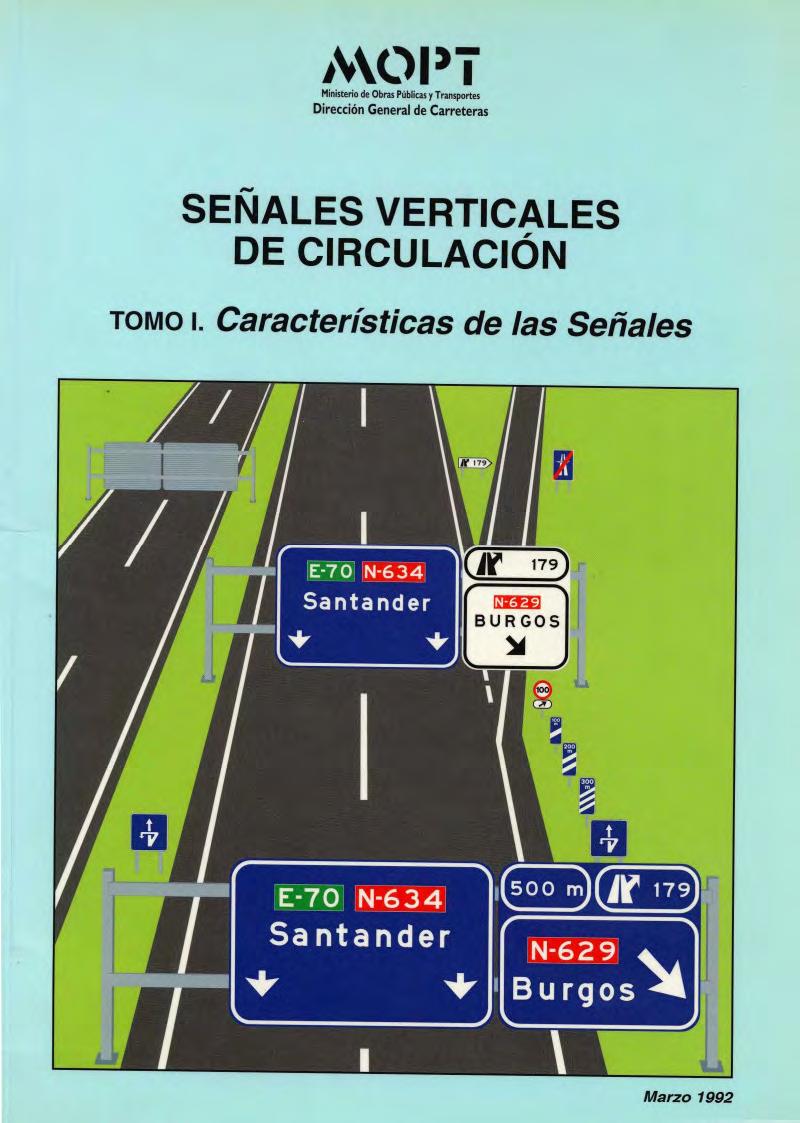

La señalización vertical AIMPE se desarrolló en España a partir de 1981. Tiene como objetivo unificar las señales urbanas y ordenarlas bajo criterios claros que permitan el entendimiento de los espacios. Surgieron a partir de las recomendaciones de la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (organización cuyas siglas le dan nombre a esta señalización), lo que propició la creación de este sistema con base a la normativa general de la Unión Europea. Si bien éste no es igual a la señalización de este continente, guarda similitudes y conserva señales importantes como las de sitio y las de límite de velocidad.

Se le denomina señalización vertical por la jerarquía en que se colocan los letreros, establecidos bajo dos criterios: un código direccional el cual indica que en primer lugar, de arriba abajo, deberán ir las señales que dirijan al frente (flecha hacia arriba), en segundo irán las que dirijan a la izquierda con una flecha inclinada a 45º grados, en tercero las que dirijan hacia la izquierda, en cuarto las que dirijan a la derecha con una flecha a 45º y en quinto lugar las que se indiquen hacia la derecha.

El segundo criterio se basa en el color y su posición. De acuerdo con éste, los colores sirven de indicador para diferenciar el tipo de lugar, vía o zona que representan, empleando un código de ocho tonos: azul (vías y autopistas), blanco (otras), amarillo (lugares de interés), naranja (lugares deportivos o recreativos), rosa (lugares de tipo cultural y monumentos), verdes (red viaria urbana), café (lugares ecológicos o de carácter geográfico) y gris (zonas industriales). La jerarquía de estos colores se da por la colocación de arriba a abajo, del azul al gris.

Lo más interesante de este referente es que, si bien es un caso de señalización, contiene características que lo pueden definir como señalética, ya que está respondiendo a las necesidades únicas de España para facilitar el comportamiento vial y la urbanidad de este país. Resuelve casos generales de navegación basándose en normas establecidas, pero se vuelve particular por el empleo de un código de color extenso. Es la función de estos colores lo que hace más interesante este caso: cada uno de ellos pueden considerarse que adquiere valor abstracto de señal, ya que envían cierta información al usuario de manera rápida y clara. También se pueden categorizar como símbolos porque aunque no representan algo a través de una forma precisa, se convino que representaran algo en particular para mejorar las condiciones de circulación vial. Cabe destacar que los colores no actúan por sí solos, pero aportan una gran parte del significado de estos módulos informativos.

Finalmente, para que estas señales adquieran su significado total se les agrega un letrero en tipografía palo seco, escrito en mayúsculas y minúsculas y con colores blanco o negro (dependiendo el caso), una flecha y un ícono sencillo que representa de manera simplificadad el edificio, lugar o espacio que requiere indicar. La aplicación limitada del color en la tipografía sirve para crear un buen contraste entre éste y la base, para que la legibilidad de los textos no se vea afectada y responda con la rapidez de comunicación que exige la señalización vial.

Se rescata de este referente internacional el manejo del color como un indicador establecido bajo un código normalizado y por su aplicación en un sistema de señalización/señalético.

Sistema Pictográfico del Zoológico Nacional Smithsoniano

Washington, EEUU

El sistema señalético del Zoológico Nacional fue creado por Lance Wyman y Bill Cannan en 1973, con el fin de establecer una mejor movilidad dentro de este zoológico, que facilitara el recorrido que realizaban los visitantes. Se caracteriza principalmente por la delimitación de seis caminos que permiten ver a las especies animales más sobresalientes de tal manera que los usuarios puedan elegir qué y cuántos tramos desean recorrer, a partir de tótems señalizadores colocados al inicio de cada uno de ellos. Éstos indican qué especies se encuentran dentro de las mismas a través del uso de pictogramas.

Entre los aspectos más importantes de este proyecto es el sistema pictográfico, compuesto de 36 elementos que consisten en la representación simplificada de las especies animales existentes, haciendo énfasis especial en su cabeza.

Como ya se ha estipulado en la teoría, estos pictogramas funcionan como tal por varias razones, entre las cuales la principal es que son imágenes que denotan sujetos reales, pero llevados a un nivel de abstracción que les permita reflejar sus características más significativas sin perder su configuración real. Otra razón es que cumplen con una función pragmática, priorizando los niveles de ícono, por representar lo existente a través de sus cualidades; e índice, por establecer una relación entre lugar o posición y el sujeto denotado.

Su configuración gráfica sencilla dada por la abstracción de las formas de los animales, su equilibrio en la relación figura –fondo, un envolvente sencillo y la perfecta distinción creada por el contraste tanto de forma como de color, permiten a los pictogramas ser pregnantes y visualmente fáciles de entender.

Este sistema señalético se fortalece con la utilización de color, que distingue los senderos de los recorridos, los cuales incluyen un ícono más: la forma simplificada de las huellas de los animales que le dan nombre a cada uno de ellos, y que dirigen al vistante con ayuda de una repetición secuencial de éstas, distinguiéndose así el camino de la grulla coronada (color verde), el camino del pato (color ocre), el camino del elefante (marrón), el camino del león (naranja), el camino del oso polar (azul) y el camino de la cebra (negro).

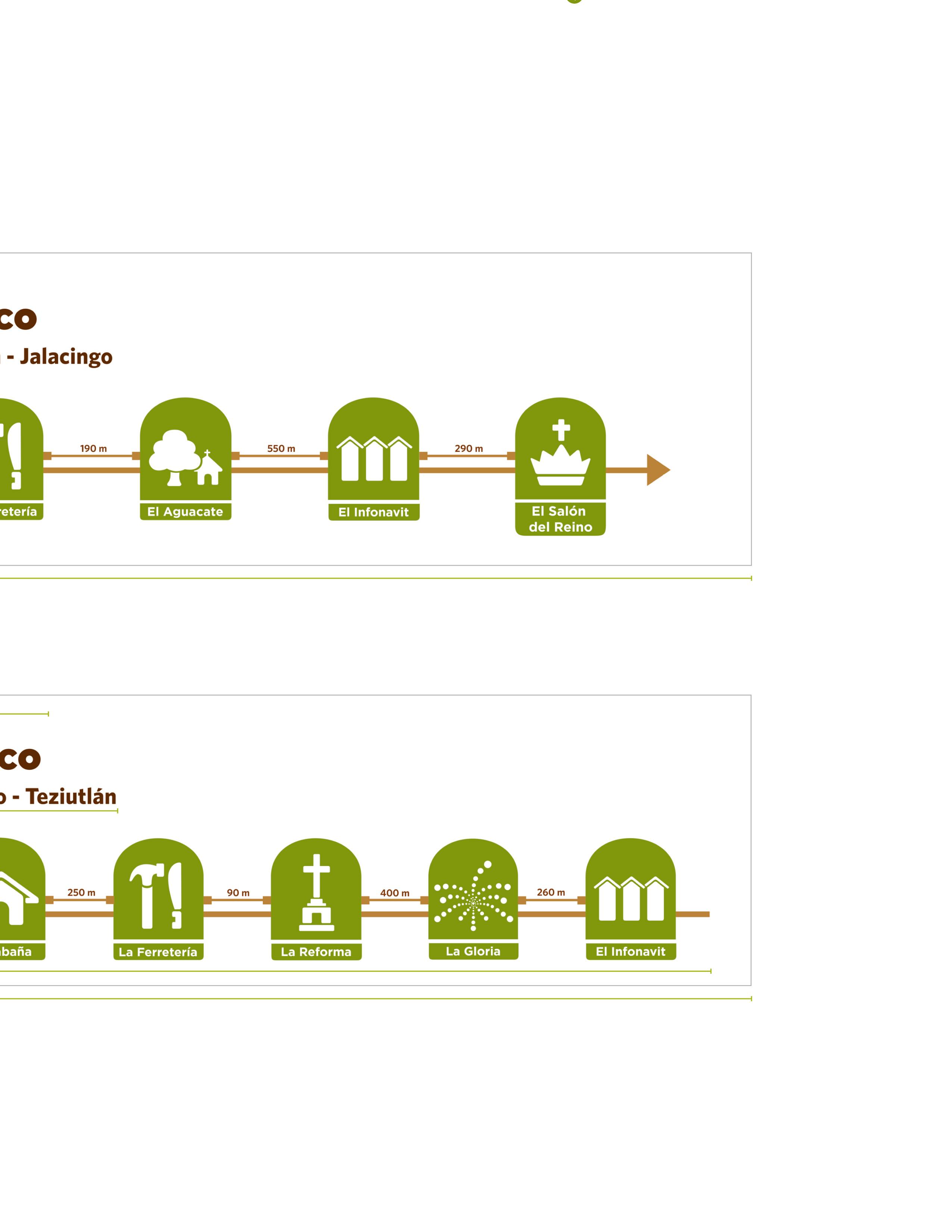

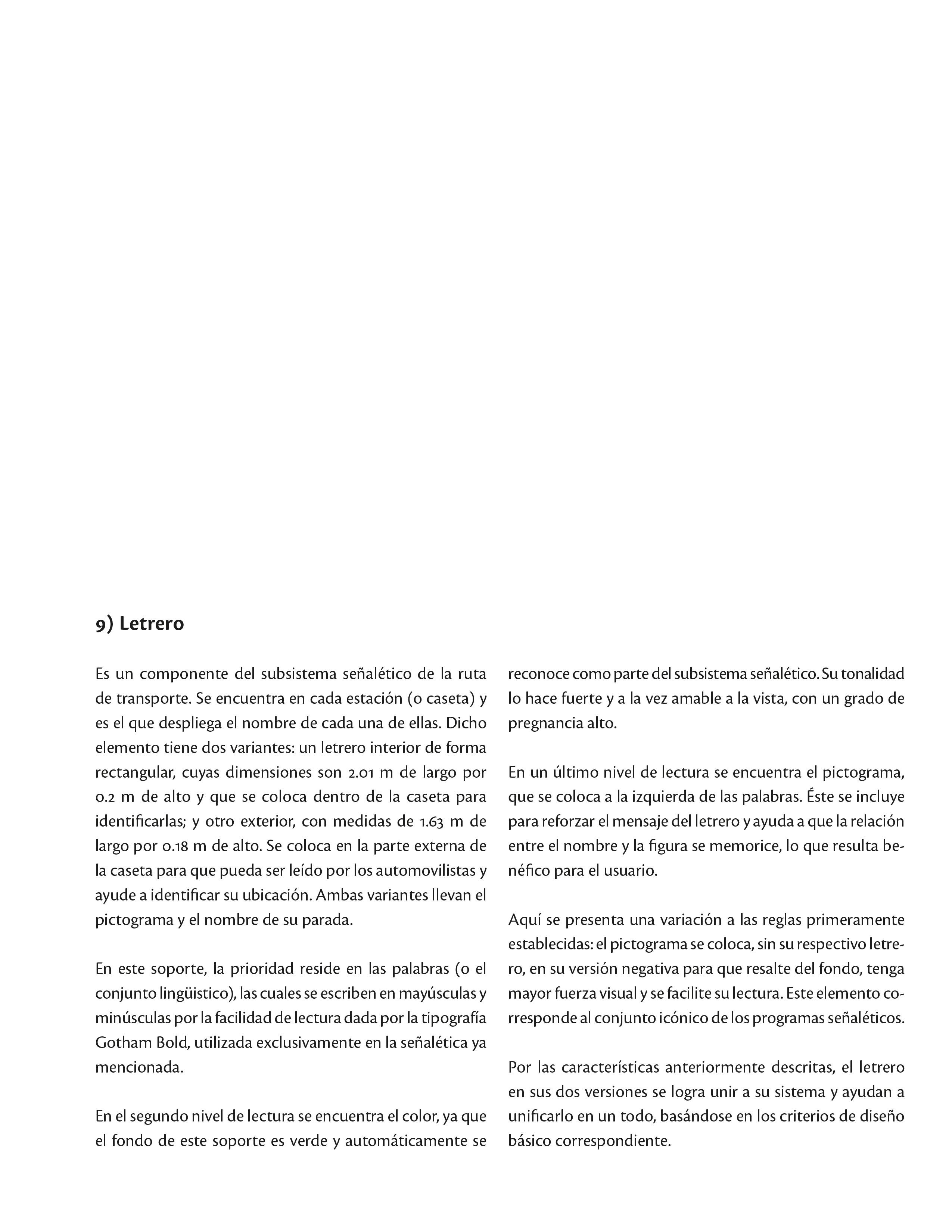

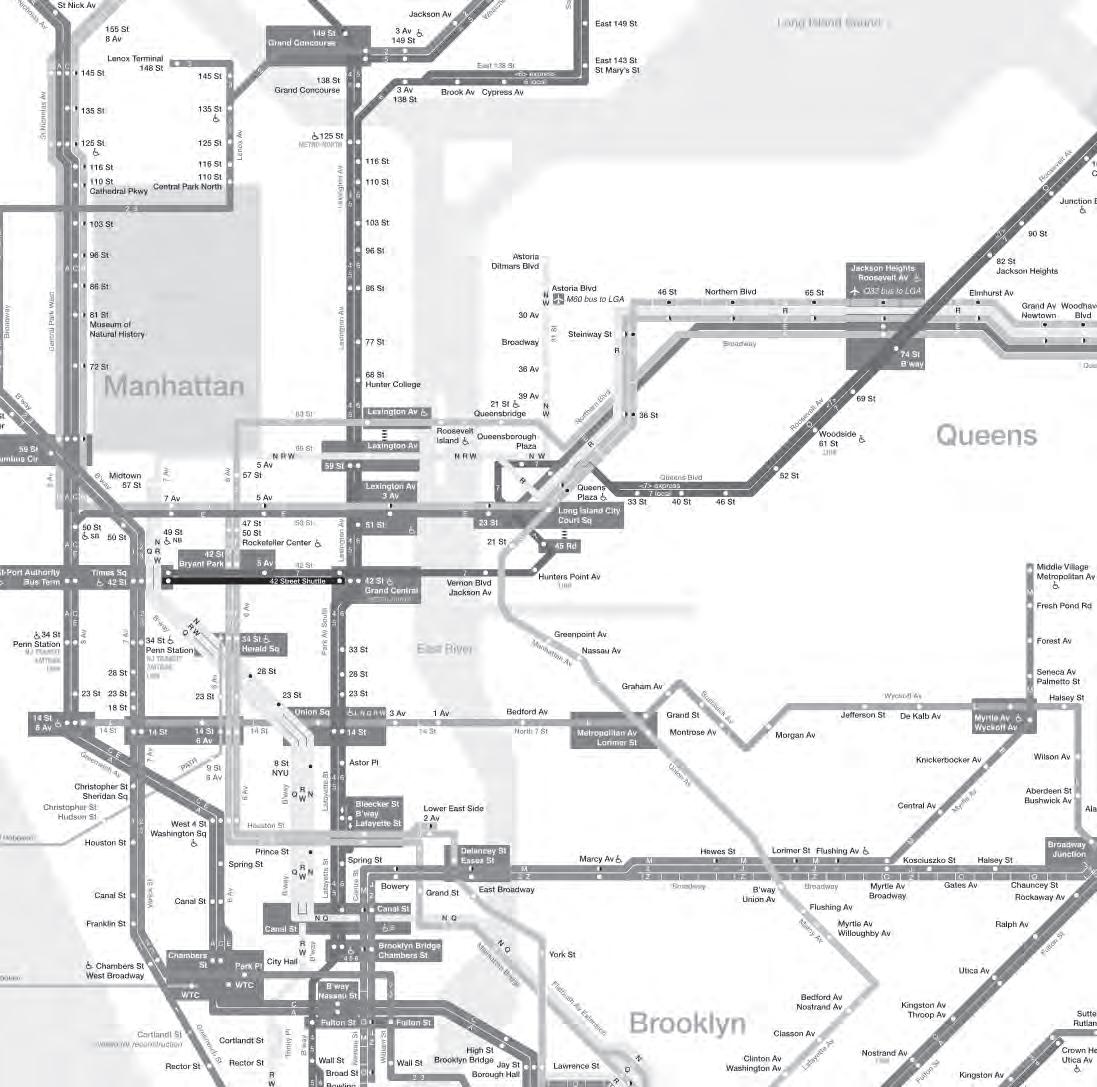

Complementando estas rutas, los tótems señalizadores (que están colocados en el inicio de cada camino) contienen los pictogramas de los animales correspondientes a éstas, un mapa del sitio, un panel con los nombres de las especies y un panel más con señalización de servicios, además de directorios generales. La conjunción de estos elementos permite