ANDROIDES Y

OCTAVIO VIETNAM GARCÍA LEÓN

DESIGN PAPER 020

Androides y Merleau-Ponty

Apuntes sobre una charla con la Teoría de la Percepción

Autor

Octavio Vietnam García León

Julio, 2025

Coordinación Editorial

Alejandra Palmeros Montúfar

Diseño y diagramación

María Elisa Gayosso Rodríguez

Jorge Luis Martínez Fernández

Universidad Gestalt de Diseño

Av. 1 de mayo 113. Col. Obrero Campesina Xalapa, Veracruz; México C.P. 91020

www.gestalt.edu.mx

APUNTES SOBRE UNA CHARLA CON LA TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN

ANDROIDES Y

OCTAVIO VIETNAM GARCÍA LEÓN

DESIGN PAPER 020

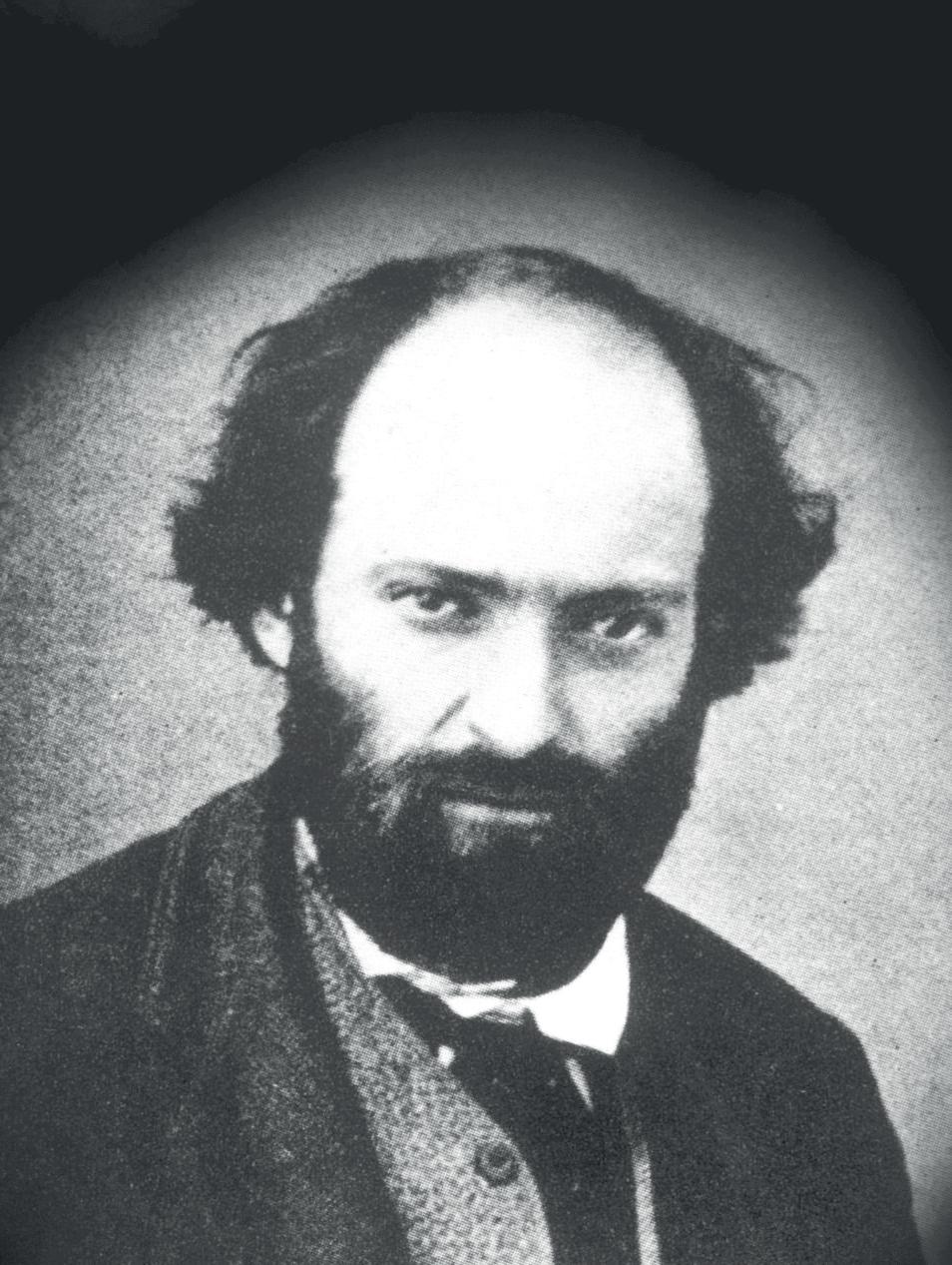

Cuando observamos, mejor dicho, cuando percibimos, nos encontramos ante varias disyuntivas. Muarice Merleau-Ponty pone el dedo en la llaga; es la visión una intersección de todos los aspectos de ser, que no son totalizantes, puesto que la misma visión presenta limitaciones y discontinuidades. Es por ello que se debe recurrir a la fenomenología para resolverlas o por lo menos comenzar a hacerlo.

En ese cómo lo hacemos está al principio: el quién –y ese quién somos nosotros–, que lo hacemos desde más que los ojos: “él se ve viendo, se toca tocando, es visible y sensible para sí mismo” (Merleau-Ponty, 1986,16). Con este fragmento, nos deja claro que no solo la vista, sino todo nuestro cuerpo son el mecanismo para poder percibir y va más allá, puesto que no solo ve, sino que en una especie de obra; la mímesis aparece y entonces, vemos que nos vemos.

Cuando vemos al mundo, es él quien también nos ve. Recordando a Paul Klee, Merleau-Ponty nos sumerge en un campo casi mágico, cuando el pintor relata que, al estar dentro de un bosque para pintarlo, debes mirarlo, pero el acto es al revés o por lo menos contestatario: el bosque es quien mira al pintor: “Ciertos días he sentido que eran los árboles los que me miraban, que me hablaban y yo estaba allí, escuchando” (op. cit, 25). Entonces ¿quién mira a quién? Cómo percibimos y quién percibe, son las interrogantes en las que Merleau-Ponty nos presenta.

Cuando estamos ante la observación, no es solo la visión ni el ojo, quien forma parte del proceso óptico ya que no puede tener el cien por ciento de la información que es enviada y comprendida por nuestro ser; se trata de una visión encarnada. Merleau-Ponty lo ejemplifica en la pintura. Desde mi perspectiva, lo plantea como pregunta, equiparable con la fotografía. Considero que la misma dinámica se da, o por lo menos se podría dar, entre quien ve y quien pinta, cuando se hace una instantánea, con la salvedad del momento, el clic fotográfico.

Pero este proceso se complejiza si los dos artistas, tanto el fotógrafo como el pintor, se encuentran ante una “realidad” percibida y la tarea a realizar es una representación que no obedece a una simple representación visual, ya que se encuentra comprometida la experiencia individual del creador, que la más de las veces, no pasan por el pensamiento o que por lo menos, no solo pasan por el pensamiento, sino que van más allá, internándose en la corporalidad y al mismo tiempo, siendo un fruto de ésta.

O será únicamente, con la elocuente y conocida frase, –condena diría yo–, de Rodin, las tomas fotográficas, instantáneas, las actitudes inestables, petrifican el movimiento, como lo muestran las fotografías. Es una situación cuestionable, el que esas mismas imágenes petrificadas con el tiempo pudieron correr, reír, brincar, moverse y dar vida a una de las últimas artes, el cine.

Si recordamos al conocido texto de Sontag, Sobre la fotografía, la autora deja en claro que la fotografía no solo es una herramienta de captura de la imagen, misma que hasta se podría discutir cómo la realidad, sino que también, la misma fotografía transforma esa captura “la fotografía es un acto de apropiación” (Sontag, 1977, 14), pasando al fotógrafo de un simple documentalista a ser un interpretador y con dotes para poder recontextualizar.

Ese “recontextualizar” con respecto a qué se logra, claramente por la percepción, sumando que la fotografía es un proceso subjetivo, donde la visión del fotógrafo influye en la representación de la realidad. Además, Sontag menciona que “las fotografías son un modo de ver el mundo” (op. cit. 20), lo que resalta la función de la fotografía como un medio de comunicación visual que puede moldear percepciones y emociones, mismas que surgen de un diálogo de ida y vuelta.

Resaltando esa conexión emocional que va más allá de la toma mecánica, está el punctum, ese detalle personal y emocional que impacta de manera profunda, a menudo de forma inesperada. Esto último es lo que hace que una fotografía resuene con nosotros a un nivel más íntimo, que evoque memorias y emociones, entre la presencia y ausencia del ser, lo que servirá como puente para nuestras experiencias emocionales, lo que nos hace estar entre las artes visuales.

Philippe Dubois (1990) habla de la “indexicalidad”, esta relación existente entre quien fotografía y lo que es fotografiado, no tan abstracta como en las otras artes, pero que sí significa, esa relación es íntima y directa.

De la misma manera Stephen Shore aborda la fotografía como una forma de arte visual, destacando su capacidad para capturar y comunicar percepciones del mundo, rescatándola de ser solamente una herramienta de registro.

En este sentido, el autor, califica a la fotografía de milagrosa por su contraposición a la ciencia, ya que no cuenta con la capacidad para explicarla, por el hecho de que no somos máquinas que reciban información: no somos la lente de una cámara fotográfica, sino todas las máquinas de hacer fotografías que podrían registrar imágenes de cualquier paisaje o situación de la vida cotidiana como lo realizaría un verdadero fotógrafo.

Es aquí donde Merleau-Ponty integra la relevancia al contexto, mismo que servirá para reforzar la interacción dinámica entre el ser, el cuerpo y su entorno; ese baile entre el ir y venir, una danza mágica, milagrosa, que permite que podamos experimentar nuestro mundo de una manera más directa, acto que no podría ser disfrutado por los métodos científicos tradicionales de captura de información, mismos que solamente con la ciencia, igualmente tradicional, pueden ser explicados de manera definitoria.

SOBRE EL DUALISMO, EL HOMBRE ES ESPEJO PARA EL HOMBRE

La separación entre cuerpo y espíritu, pienso luego existo, para MerleauPonty no es suficiente; no alcanza, no es una experiencia totalizadora. El ser no es una máquina natural, es insuficiente para explicar la experiencia humana. En su lugar, propone que el cuerpo es un sujeto sintiente que se funde con el pensamiento y la subjetividad, creando una relación más integrada entre cuerpo y mente. Hay que resaltar en este momento la subjetividad y su importancia en el arte, ya que nadie puede ver dos veces lo mismo, por tiempo, por espacio (contexto) y sobre todo, por su ser mismo.

La fenomenología se opone radicalmente a lo descrito por Descartes: no somos seres dualistas, más bien una suerte de entes que nos movemos más allá de un sentido primario, primitivo de la percepción que, si bien puede constituir el primer nivel, no es el único, existiendo por lo menos otros dos niveles, por lo que más bien estamos conviviendo en un campo más completo o complementario.

Al vernos, al percibirnos, no podemos estar frente a un espejo que separa, que divide, somos nosotros mismos ante nosotros mismos, somos un espejo de nosotros mismos “una magia universal que cambia las cosas en espectáculos, los espectáculos en cosas, a mí en otros y a otros en mí” (Merleau-Ponty,1986, 27). En este sentido, plantearé más adelante una de las preocupaciones que más me atormentan, tanto de la imagen como pintura: como la fotografía y cómo esa imagen que tomo, anima y que ha ido moldeando –tal vez no siempre, pero la más de las veces– a imagen y semejanza al ser, el cine.

EL INSTANTE DEL MUNDO

“Esencia y existencia, imaginario y real, visible e invisible” (op. cit., 28) en estas palabras podríamos dar por terminada la discusión. Pero más que eso, es una invitación, un llamado no a enfrentar, sino a convivir los conceptos, las ideas, e ir más allá. Es en este sentido que aparece, y nunca mejor dicho, la mano de Paul Cézanne.

Por “la mano de Cézanne” me refiero a que la imagen no se define por los contornos, sino por los tiempos y tal vez los espacios, lo visible de lo que no podemos ver, una mano que deja a los colores deambular sobre la tela, como si el tiempo no tuviera un reloj y cumpliera su papel como gendarme del ir y venir, pero sobre todo, como quien pone la frontera entre el antes y el después, una mano que, de manera delicada, solo alcanza a sugerir, sin imponer.

Cézanne maneja la ambigüedad, la subjetividad de la que hablamos anteriormente, impresiones y sensaciones que van de arriba abajo, de un lado al otro, para finalmente conformar un tejido que puede ser visto por y desde la mínima hasta la máxima distancia, dejando de lado o más bien expulsando a la concreción/corrección, dejando el campo de la libertad para la ambigüedad, que se posa como la reina, no como el mendigo hacia la percepción.

Entonces, ¿qué es lo que pinta Cézanne? Para Merleau-Ponty, el artista, toma la tela y hace fluir en ella a la naturaleza; esa misma naturaleza que nos conduce entre la realidad, gracias a la percepción, porque lo que menos importa es la representación objetiva del mundo, del contexto solamente físico y palpable, de ese cuerpo separado de acuerdo al dualismo cartesiano de la mente/espíritu, si no al contrario. Ésta es una experiencia conectada de manera intrínseca, donde observador y objeto están en el mismo plano y en la misma acción: ser visto, el uno por el otro.

“La pintura confunde todas nuestras categorías, desplegando su universo onírico de esencias carnales, de semejanzas eficaces, de significaciones mudas” (op. cit., p. 28), esta frase, parece más un cierre que invita a otro momento donde las significaciones y los universos son más de lo que podemos percibir.

PRIMER CUESTIONAMIENTO

Entonces, ¿además de ser espejos de nosotros mismos, tal vez, el artista puede convertirse - sin saberlo ni deberlo- en martillo?

¿LOS CARTESIANOS SUEÑAN CON ESPEJOS ELÉCTRICOS?

Surgen nuevas preguntas: al vernos, al encontrarnos en los espejos, ¿qué es lo que realmente vemos? ¿Una figura? ¿Unos rasgos? ¿Es eso todo lo que alcanzamos a identificar?

¿Hay algo más allá de los indicios de quienes somos en ese momento? ¿Será posible que, incluso dentro de esa imagen, se pueda identificar nuestro pasado, la nostalgia y la añoranza de un ayer?

En el tercer capítulo de la obra de Merleau-Ponty, esta duda nos asalta, ¿será que los ojos son simples ventanas, agujeros que dejan pasar la luz, como un obturador de máquina fotográfica? La posibilidad de encontrar respuesta a estas interrogantes es dada más adelante.

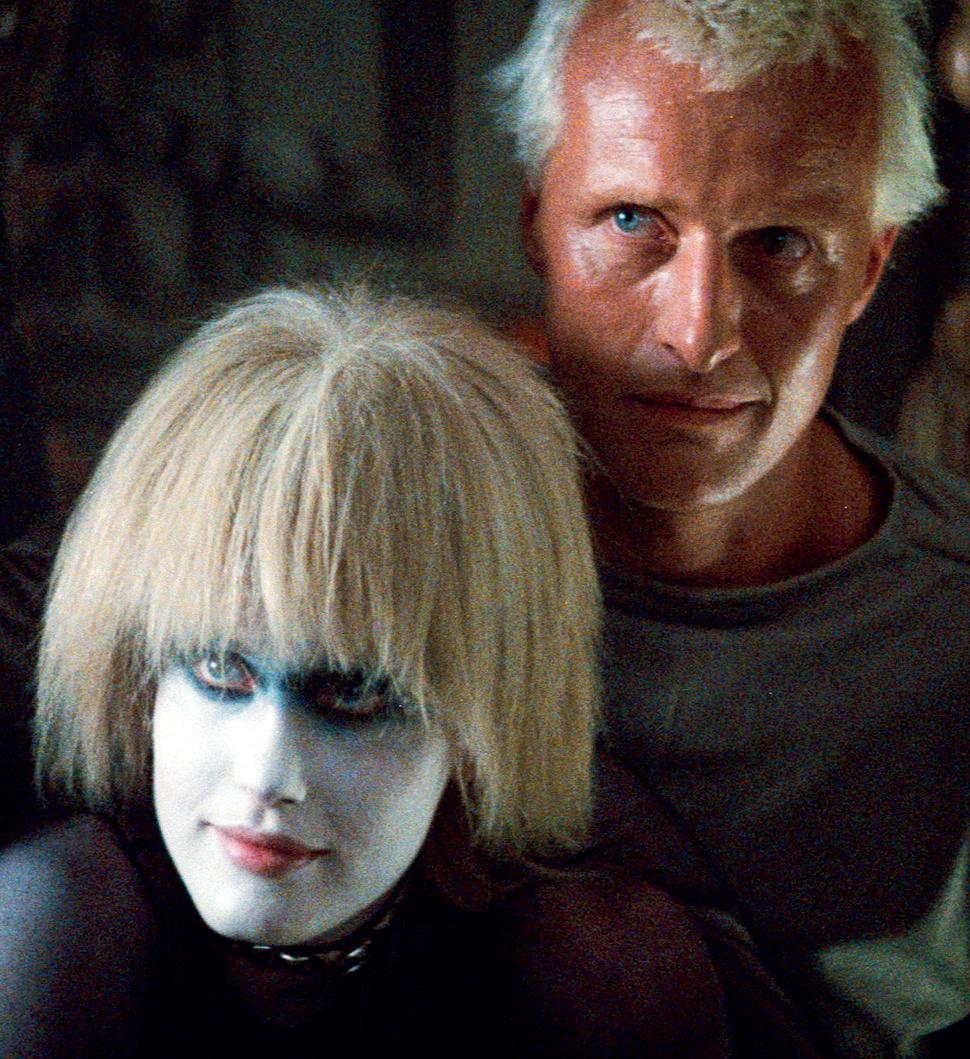

En la cinta cinematográfica Blade Runner (1982), el director Ridley Scott adapta la obra de Philip K. Dick, Do androids dream of electric sheep? (¿Sueñan los androides con ovejas electrónicas?) donde se plantea un futuro al más puro ejemplo de las distopías cinematográficas: por la guerra nuclear, el mundo está contaminado y existen a la par seres humanos y androides orgánicos, quienes experimentan sensaciones muy cercanas al ser humano, pero sin serlo.

La paradoja de la obra está en que la mayoría de la humanidad dependen de medios artificiales para experimentar siquiera algunos sentimientos, dentro de ellos la felicidad, mientras que los androides luchan por una verdadera satisfacción, alejados de esos medios.

Merleau, en una especie de comparación, nos deja con lo siguiente: “Un cartesiano no se ve en el espejo: ve un maniquí, un “afuera” del que tiene todas las razones para pensar que otros lo ven igualmente, pero que/ni para él mismo ni para los otros es carne” (op. cit., 30).

No es gratuito que la prueba Voight-Kampff, máquina ficticia dentro de la novela, mide las reacciones y el movimiento de los ojos en respuesta a disparadores emocionales, por los cazadores de androides para diferenciarlos de los humanos.

Otra de las máquinas descritas por K. Dick y representadas de manera magistral dentro de la versión cinematográfica es la Esper Photo Analysis Machine o simplemente Esper, donde gracias a indicaciones de voz podemos adentrarnos, no en un dibujo o una pintura, sino en una de las evoluciones de la imagen: la fotografía.

Gracias a los adelantos del futuro, dentro de lo imaginado por el creador de ciencia ficción, término por demás curioso en este texto, podemos ver objetos que se encuentran detrás de otros, recorrerlos dentro de sí mismos, como si existieran espacios y planos dentro de esa imagen plana. Solo Dios, dice el texto de Merleau-Ponty, podría ver todo, todo desplegado, incluso los pensamientos; aquí Esper fue dios.

SOBRE Y DENTRO DE LA FOTOGRAFÍA

En el mundo de la fotografía, dos de las sentencias que da Merleau-Ponty dentro del texto se adaptan de una manera que va desde la natural evolución de la imagen, del dibujo a la pintura y de ésta hacia la fotografía.

Una de ella habla sobre el color y advierte que es “el lugar en que nuestro cerebro y el universo se juntan”, citando a Cézanne (op. cit., 51). Cabe señalar que tanto ésta como la siguiente sentencia, no son aseveraciones en positivo y serán tratadas así en este texto, además de ser cuestionadas en el mejor de los casos, pero que también serán reinterpretadas, pero tomando una libertad que tal vez va más allá de lo oficialmente permitido. Esto, en un ejercicio que por lo general sería satanizado, pero que para los fines que se pretenden, saltaré con gusto a la hoguera.

El color, como marca, es más que la simple simulación de lo que podemos percibir de la naturaleza. En voz de Merleau-Ponty “se trata de la dimensión de color, la que crea de sí misma a sí misma, las identidades, las diferencias, una textura, una materialidad, alguna cosa” (op. cit., 51). Si en las imágenes fotográficas ese color que podemos ver no solo –o mejor dicho, no es nunca la simulación– es la reproducción del color de la naturaleza, es un acto que pareciera simplemente imposible. Solo los creyentes en un ser superior lo podrían imaginar: la mano de dios, pintando o realizando una fotografía de paisaje, pero por el momento no lo es así.

La segunda sentencia, trata un tema que puede ser observado desde la visión de lo social, el contexto. Cuando se expresa: “Después de todo, el mundo está a mi alrededor, no frente a mí” (op. cit., 44) de igual manera, contraponiendo a Philippe Dubois y a otros autores como Susan Sontag, que hablan la segmentación de lo que el fotógrafo puede registrar al utilizar su “máquina de hacer imágenes”, no es el todo: sólo puede ver hacia adelante. Si se pretende ver sólo “hacia adelante”, se deja de lado los otros sentidos y otras herramientas, incluido eso que Merleau-Ponty llama “alma”, y reduciría fatalmente a la visión del fotógrafo: ser que como artista o como creador de registro, va más allá de una extensión de una máquina la cual “apachurra” botones.

Para la realización de la toma fotográfica, antes de hacer clic, el creador revisa, siente el universo que lo rodea, convive, se nutre de lo visto, y no solo por ser la materia prima de su acto –la vista– sino que recurre a sonidos, a espacios, tiempos, interacciones humanas y no humanas, a luz, color, temperatura, historia, tanto personal como de lo fotografiado, para finalmente pasar al instante que no sólo captura, sino que refleja lo que su percepción le da de la realidad.

Y EL ACONTECIMIENTO

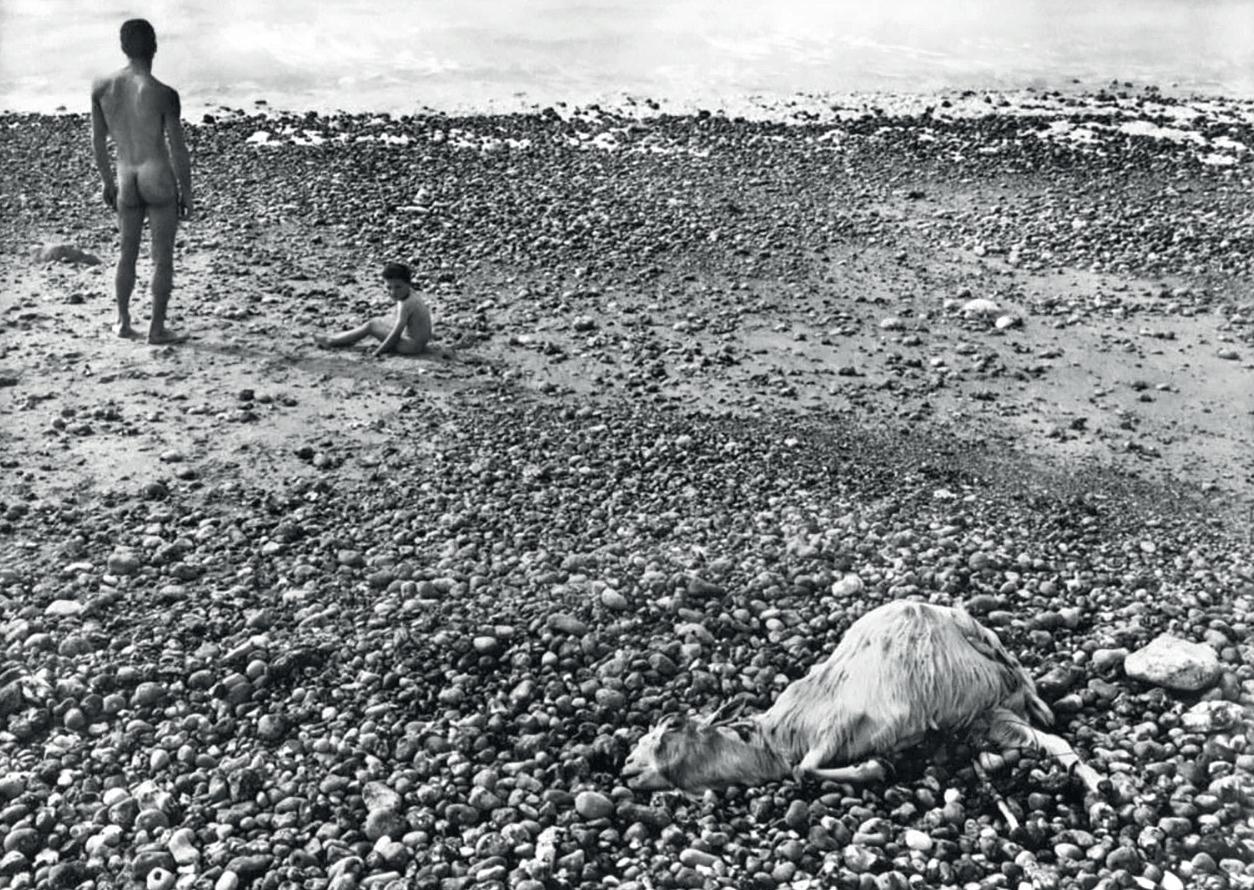

¿Qué es un “acontecimiento”? Algo que sucede sin que nadie se dé cuenta es un acontecimiento. Y ese “nadie” es el ser humano, por supuesto, pero al conocido dilema de que si en medio del bosque un árbol se derrumba y nadie (ser humano) lo nota, ¿sucedió…? La respuesta es sí. Toda la vida que rodea a ese ser de vida, como el árbol, son parte de la vida que lo rodea y del cual es parte. Y esta muerte/nacimiento, se este movimiento, es una pequeña parte de un gran ciclo: nacimiento, desarrollo, muerte y nacimiento de nuevo, que se repite y llega a ser infinito.

Por otra parte, el acontecimiento no se repite. En el cuerpo (el todo de todos los cuerpos) hay un entrelazamiento. El ser no es uno, no es unidad; es imperfecto y está en movimiento ya que el mundo no está hecho, no está terminado. “Son la razón profunda de ellas y que hacen del acontecimiento un tema durable de la vida histórica, con derecho a un e s ta tu to filosófico” (op. cit., 47).

En el arte no hay nada igual a otra cosa; en la ciencia sí. Esa es la gran diferencia: un experimento se debe repetir bajo circunstancias concretas e idénticas para obtener los mismos resultados. En el arte no tendría mucho valor, el mismo cuadro, el poema exacto al anterior, la fotografía idéntica; el acontecimiento, siempre es distinto; es otro lo que nace, no se clona, no se copia.

La memoria es ese colectivo, un nudo de relaciones. Lo esencial es el entrelazamiento, no el yo, ya que no se puede hacer la historia de uno, ni siquiera la micro historia, que parte de un hecho, de un acontecimiento, o hasta de una sola pieza, que al parecer no está relacionada con nada. Al final, se tiene que ver con muchos otros. Es una red tejida por las partes, por distintos personajes que interactúan entre ellos y ellas, en distintas proporciones y tiempos. Una fotografía no puede ser solo el reflejo de un solo ser, es reflejo de la interacción de muchos factores, sociales, culturales, etc.

A veces, incluso el no ver forma parte del proceso de percibir. Antes de ser imagen, ésta está en la mente del creador, ya sea letra, cuadro o fotografía. Nos enfrentamos a la hoja en blanco para escribir, o el filme, que será fotograma, –ahora archivo digital– vacío, sin nada. Y esto nos hace ver lo que no hemos hecho aún.

La pregunta crucial, es ¿cuál sería la conjunción de la historia del hecho con la historia del arte? Tal vez la respuesta es que se trata de eventos creados dentro de una realidad, hechos inacabados, registrados o no de manera escrita u oral. Acontecidos, mejor dicho.

El arte –hecho histórico o no–, estuvo y está; no se sabe por cuánto tiempo, pero forma (o formó) parte de una realidad que fue percibida por alguien, por un grupo, y formó –en su tiempo– parte de su realidad. Vemos cantos y bailes tribales de África, cantos y cuentos de América, y aunque algunos se han perdido con el paso del tiempo y otros se han ido transformando, están y estuvieron en su momento. Por el solo hecho de no estar, no los podemos desechar: es una cultura de la memoria más que del documento.

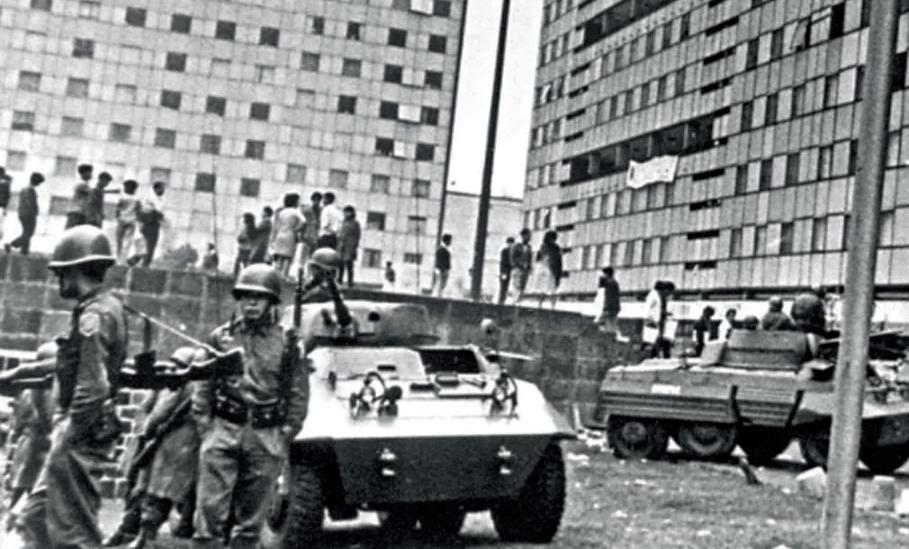

Si nos centramos en el documento, la letra, la imagen, la fotografía, está: refleja, brilla o se ausenta para decir algo. Recordemos las ediciones de periódicos editados durante la dictadura en Chile que, tras la instauración de prohibir la publicación de imágenes donde se evidenciara la represión militar a los civiles, algunos medios impresos optaron por publicar en los espacios donde irían estas imágenes. Ante estas fotografías de represión, una imagen en negro, eran identificadas por todos. Se sabía de qué se trataba sin mostrar nada. O el mismo caso en México: tras la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, cuando Julio Scherer García publicó en la primera plana del periódico Excélsior con una gran plasta negra, evidenció el luto con la presencia y ausencia del acontecimiento.

Otra pregunta para esta disertación, es acercarnos y entender una relación entre la historia del acontecimiento zapatista con el arte.

Merleau-Ponty afirma, en una clara referencia a un ser más amplio que el simple yo, más allá del individualismo, que no solo veamos con nuestros ojos, no solo creamos en el árbol si lo vemos vivo, muerto o caer; el artista no buscar el ser, sino el todo, otra cosa, “Esta animación interna, esta irradiación de lo visible, es la que busca el pintor con los nombres de profundidad, espacio y color” (op.cit., 53).

Esa otra cosa, no solo el ser uno que los pintores resumen en la tríada antes escrita, los zapatistas la transforman en un grito o la ahogan como en la marcha del silencio, donde decenas de miles de bases de apoyo zapatistas, acompañados por otros miles de adherentes a la Otra Campaña de diversas partes de Chiapas, marcharon el 7 de mayo de 2012, del CIDECI/Unitierra a la Plaza de la Paz frente a la Catedral de San Cristóbal de Las Casas, con un “Para todos todo, nada para nosotros”.

Sobre el arte, el Capitán –antes Galeano, antes Marcos–, en recientes comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del 2024 hace esta referencia:

Pero el mundo ya no existe; al menos no SU mundo. Llega su turno. Usted aspira y se pone de pie. Inicia: “yo les voy a contar una historia”. Y sin darse apenas cuenta, va hilvanando una historia de historias que, al tiempo que mira el rostro de los presentes, va arrancando de su imaginación. Decenas de historias bordadas en una sola. Justo como en el bordado ése de “La Hidra”, que vio en un museo en los madrides, en la España “de espíritu burlón y alma quieta”, la “España de la rabia y de la idea”, cuando, después, acompañó a la banda de Open Arms que, en una tasca de Andalucía (entre tapas, palmas y taconeos flamencos, con el cante jondo y Federico, interpelaron a la tierra con un “¡Despierta!”), decidió usar la paga para una lancha en el rescate de migrantes náufragos.

Es así que entendemos que la conciencia no puede ser una sola, ni de un solo ser. La conciencia es siempre conciencia de algo y de algo más, de eso que no es uno, si no es otro, del otro que no soy yo, nosotros que no somos nosotros, sino tú que estás leyendo esto, y el otro/ otra persona que lea también esto.

Los Nexus, estos androides de Blade Runner –que sueña o no con las ovejas–, se cuestionaron lo mismo, y al tomar conciencia intentaron encontrar respuestas. ¿Quién, por qué y para qué los programó con un determinado tiempo y una misión de vida? ¿Son iguales a su creador? Entonces… ¿el creador está igualmente programado con un tiempo y misión? Claramente no. Ortega y Gasset dice, hablando de destinos y de qué rol debemos tener que “el hombre es novelista de sí mismo”.

Nadie viene con el libreto bajo el brazo; nos tenemos que reinventar.

BIBLIOGRAFÍA

• Dubois, Phillipe (1986) El acto fotográfico, de la representación a la recepción. Barcelona: Paidós.

• Eco, Umberto (2004). Historia de la belleza. Editorial Lumen. ______ (2004). Historia de la fealdad. Editorial Lumen.

• El Capitán. (2024). “Sobre el tema: La Tormenta y el Día Después” Enlace zapatista, https://enlacezapatista.ezln. org.mx/2024/10/14/sobre-el-tema-la-tormenta-y-eldia-despues-postfacio-cuarta-parte-entre-la-paga-y-laimaginacion/

• Merleau-Ponty, Maurice (1986) El ojo y el espíritu. Barcelona: Paidós.

• Sanz L., G. C. (2020). “Los modos del cine documental. Análisis de tres modelos.” Aisthesis no. 67, https://www. scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071871812020000100075#:~:text=La%20idea%20de%20 Nichols%20de,habla%20acerca%20del%20mundo%20 hist%C3%B3rico.

• Sontag, Susan (1977). Estilos de la fotografía. México: Debolsillo. ______ (2009) Sobre la fotografía. México: Debolsillo. ______ (2001). Vida y obra. Barcelona: Anagrama.