Wechsel und Mur

Hrsg. Bettina Habsburg-Lothringen und Leopold Toifl

Hrsg. Bettina Habsburg-Lothringen und Leopold Toifl

Hrsg. Bettina Habsburg-Lothringen und Leopold Toifl

Landeszeughaus

Universalmuseum Joanneum

Vorwort

Bettina Habsburg-Lothringen

Eine Konfliktgeschichte recherchieren, eine Wehrlandschaft lesen

Spuren der Geschichte im Archiv und im Raum

Bettina Habsburg-Lothringen

Fehden, Aufstände, kriegerische Auseinandersetzungen

Die Ost- und Südoststeiermark zwischen 1407 und 1709

Leopold Toifl

Orte und Wehrlandschaften

Register

Impressum

Infoboxen

Osmanen oder Türken? (S. 23)

Burgen bauen (2)

Wehrkirchen bauen (6)

Die Topografie nutzen (15)

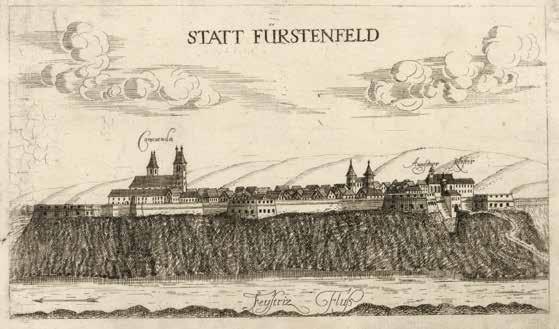

Tschardaken errichten (20)

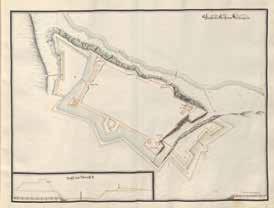

Städte befestigen (22)

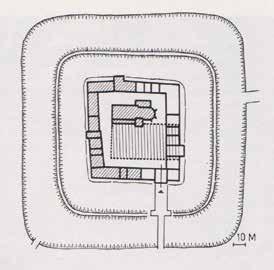

Tabore errichten (25)

Zeughäuser einrichten (34)

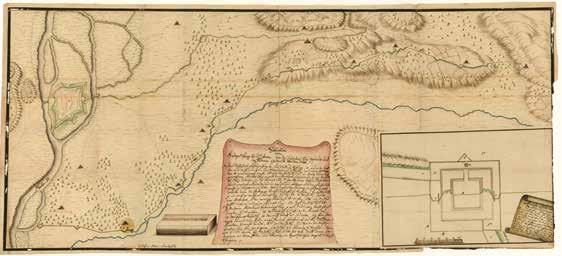

Blick in die Ferne: Eine Militärgrenze anlegen (34)

Orte und Wehrlandschaften

1 Bärnegg in der Ebenau

2 Friedberg

3 Dechantskirchen

4 Thalberg

5 Burg Festenburg

6 Vorau

7 Aichberg

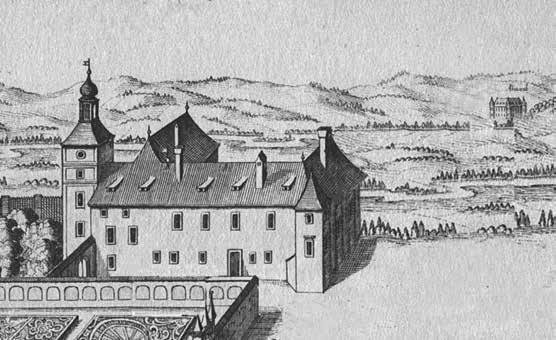

8 Schloss Raitenau

9 Grafendorf

10 Bildstock in Seibersdorf

11 Schloss Klaffenau

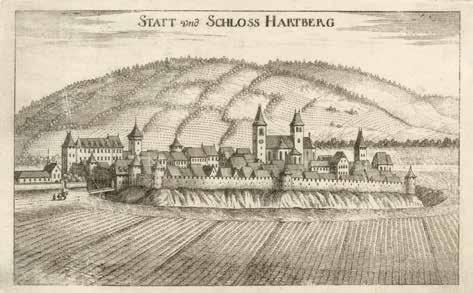

12 Hartberg

13 Burg Neuberg

14 Pöllau

15 Schloss Herberstein

16 Blaindorf

17 Obermayerhofen und Untermayerhofen

18 Die Schlösser Feistritz und Kalsdorf bei Ilz

19 Ilz

20 Burgau und Neudau

21 Die Lafnitz

22 Fürstenfeld

23 Riegersburg

24 Schloss Kornberg

25 Feldbach

26 Kirchberg an der Raab

27 Fehring

28 Kapfenstein

29 St. Anna am Aigen und der Kuruzzenwall

30 Straden

31 Klöch

32 Zelting

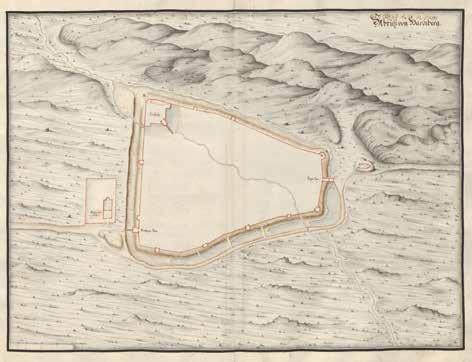

33 Dedenitz

34 Radkersburg

Sehr geehrte Leser*innen!

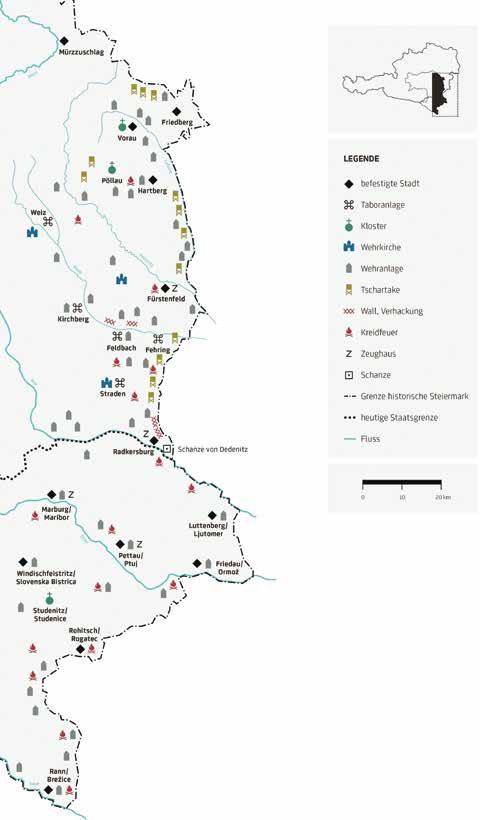

Die Zeit vom 15. bis in das frühe 18. Jahrhundert ist in der Ost- und Südoststeiermark durch anhaltende bewaffnete Überfälle und Auseinandersetzungen geprägt: Im 15. Jahrhundert gibt es in der Region Fehden und Aufstandsbewegungen, die zu Angriffen auf Burgen und Orte im Grenzraum führen. Seit Beginn des 16. Jahrhunderts erstreckt sich das Osmanische Reich über große Teile Ungarns und Kroatiens. Das habsburgische „Innerösterreich“ ist davon lediglich durch einen Grenzstreifen im heutigen Kroatien getrennt. Streif- und Plünderungszüge aus den osmanisch besetzten Gebieten in die Steiermark sind die Folge. Bis in das frühe 18. Jahrhundert fallen zudem „Haiduken“ und „Kuruzzen“ in die Grenzregion ein: ungarische Aufständische, die sich gegen die habsburgische Herrschaft wehren und die Bevölkerung der Grenzdörfer in Angst und Schrecken versetzen.

Vor diesem Hintergrund machen sich Generationen von Menschen daran, ihren Lebensraum in eine Wehrlandschaft umzugestalten. Sie errichten Wälle und Schanzen, befestigen die Städte, bauen Wehrkirchen und Tabore, Festungen und Zeughäuser. Über das Werden dieser Wehrlandschaft sind zahlreiche Dokumente in Archiven und Museen erhalten. Die Reste der Wehrarchitekturen prägen heute den Raum.

Das vorliegende Buch möchte beides zusammenzubringen. Es ist aus dem Wunsch entstanden, die Geschichte hinter den räumlichen Spuren bekannt zu machen, die Reste im Raum in ihrer Bedeutung zu erschließen. Basis dafür bildet die jahrzehntelange Arbeit von Leopold Toifl, Militärhistoriker und pensionierter Wissenschaftler des Grazer Landeszeughauses, der sich nicht nur mit den Beständen des Landesarchivs intensiv befasst hat, sondern sich auch in einer Vielzahl von Exkursionen mit der Region zwischen Hartberg und Bad Radkersburg beschäftigt hat.

Viel Freude beim Entdecken!

Bettina Habsburg-Lothringen Leiterin Abteilung Kulturgeschichte Universalmuseum Joanneum

Bettina Habsburg-Lothringen

Wie entsteht eigentlich Wissen um die Vergangenheit? Wie gelangen Historiker*innen zu ihren Erkenntnissen? Darauf gibt es mehrere mögliche und richtige Antworten: Sie gehen ins Archiv und studieren die schriftlichen und bildlichen Quellen. Sie besuchen die Depots einschlägiger Museen und untersuchen die dort erhaltenen Objekte. Sie sprechen mit Zeitzeug*innen. Sie nehmen die räumliche Seite der geschichtlichen Welt in den Blick und gehen dorthin, wo sich die Geschichte zugetragen hat.

Das Archiv war über Jahrzehnte der Arbeitsort des Militärhistorikers Leopold Toifl. Allen voran hat er im Steiermärkischen Landesarchiv geforscht, das mit rund 60.000 Regalmetern Archivgut das größte seiner Art in Österreich ist. Seine Bestände, schriftliche und bildliche Quellen, reichen bis ins 9. Jahrhundert zurück. Sie entstammen der Steiermark sowie dem ehemaligen Innerösterreich und werden im Archiv nicht nur bewahrt, sondern auch erschlossen und zugänglich gemacht. Leopold Toifl hat dort im Laufe seines Berufslebens sämtliche für das Zeughaus relevante Aktenbestände durchforstet: Zeughausakten und Hofkammerakten, Ausgaben-, Registratur- und Expeditbücher etc., um dessen Geschichte zu rekonstruieren. So lassen sich sämtliche Lieferungen in das und aus dem Zeughaus in den periodischen Zeugwartsabrechnungen nachvollziehen. In den Ausgabenbüchern der Kanzleischreiber finden sich penibel jene Summen notiert, die vom 16. bis ins 18. Jahrhundert für die Finanzierung des Kriegswesens aufgewendet werden. Selbst jene Briefe an die Monarchin Maria Theresia sind im Landesarchiv erhalten geblieben, die von den Verordneten und der „steirischen Landschaft“ geschrieben wurden, um die drohende Schließung des landschaftlichen Zeughauses im 18. Jahrhundert abzuwenden.

Die Ergebnisse seiner Recherchen hat Leopold Toifl in sogenannten Regesten zusammengefasst und in Aktenordner gepackt. 67 dieser Ordner mit etwa 21.000 Einträgen stehen heute in unseren Büroräumlichkeiten. Erst seine jahrelange Forschungsarbeit hat es ermöglicht, die Sammlung des Landeszeughauses vielfach einwandfrei zuzuordnen. Sie war Basis für Dutzende Vorträge und Publikationen. Sie war schließlich auch eine wichtige Voraussetzung dafür, in die Region zu gehen und in Zusammenarbeit mit lokalen Museen, Initiativen und Vereinen Exkursionen in die Steiermark, nach Slowenien, Kroatien und Bosnien durchzuführen, um Geschichtsinteressierten anschaulich zu machen, wo überall die Geschichte des Zeughauses spielt.

Wie der deutsche Historiker Karl Schlögel in seinem 2003 publizierten Buch Im Raume lesen wir die Zeit ausführt, spielt Geschichte eben nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raum. Sie hat Zentren und Peripherien, Schauplätze und Tatorte, Schnittstellen und Zwischenräume. Forscher*innen, die sich diesen annähern, nehmen Landkarten und Stadtpläne in die Hand. Sie studieren historische Ansichten und Baupläne oder den Verlauf von Straßen und Eisenbahnlinien. Sie gehen ins Land hinein und lesen es mit all den Ablagerungen des Zeitlichen: Sie sehen Berge und Täler, ausgedehnte Ebenen, Flüsse und Seen, die seit Jahrtausenden das menschliche Handeln mitbestimmen. Sie vollziehen nach, wie Menschen je nach technischer Möglichkeit und Zielsetzung die Natur zu ihrem Vorteil verändert und sich so in sie hineingeschrieben haben: durch das großflächige Roden von Wäldern und das Abtragen ganzer Berge im Tagebau, durch das Regulieren von Flüssen oder das Trockenlegen ganzer Landstriche. Über Generationen haben Menschen Verkehrswege wie Nervenbahnen durchs Land gezogen. Sie haben Siedlungen und Städte an sicheren und klimatisch begünstigten Orten angelegt oder mit Burgen und Schlössern ihre Macht demonstriert.

Dort, wo sich Menschen über einen langen Zeitraum aufgehalten haben, trifft sich heute möglicherweise vieles gleichzeitig, ist die Geschichte Gegenwart, wenn das Alte neben dem weniger Alten und Neuen steht. Oder aber die Schichten überlagern sich, wenn sich das neu Geschaffene wie eine Decke über das Historische legt. Teilweise präsentieren sich die Zeitschichten bis zur Untrennbarkeit miteinander verwoben: Das Zeughaus ist heute Museum und Teile einer Befestigung sind in die moderne Freizeitarena integriert. Dort, wo einmal um Einflussbereiche und Grenzen gekämpft wurde, nutzt heute der Tourismus die Ruinen als Bühnen. Andere Orte sind indes verbrannt und verschwunden, durch Krieg oder Katastrophen zu

Wüstung und Erinnerung geworden. Geschichte im Raum bedeutet Überschreiben, Neubeschriftung, Recycling, Ausradieren.

Will man dies alles im Raum lesen, braucht es eine bestimmte Arbeitsweise. Wer nichts weiß, kann nichts sehen. Die Kenntnis der Quellen und Literatur schärft das Auge, ermöglicht es oft erst, eine Suchbewegung aufzunehmen, in einem Haufen von Fragmenten einen Zusammenhang zu sehen. Wer als „Feldforscher*in“ unterwegs ist, wird stöbern, graben, nachfragen, vermessen, identifizieren und eine Erzählung aus der Summe aller Elemente formulieren.

Auch die Steiermark und ihre Geschichte lassen sich in dieser Art lesen: Archäologische Spuren verweisen auf Menschen, die sich vor Zehntausenden Jahren im klimatisch begünstigten Süden des Landes niederlassen, sesshaft werden und schließlich als Teil des römischen Weltreichs erstmals in kontinuierlichen Austausch mit einem größeren Teil der Welt treten. Am Verfall der Orte und Infrastrukturen wird ersichtlich, dass mit dem Niedergang des römischen Imperiums territoriale Ordnungen obsolet werden. Und man erkennt, wie nach einer Phase der Abkühlung und Leere im frühen Mittelalter neue Strukturen entstehen und Macht erneut durch Architekturen und Wehranlagen gesichert wird. Man entdeckt mittelalterliche Dörfer, planmäßig von den Grundherren zur bestmöglichen Kontrolle ihrer Untertanen angelegt. Man sieht, wie an den mittelalterlichen Handelsrouten Märkte und in kurzer Zeit die zentralen Städte entstehen. Man begegnet den Mönchsorden, die durch ihre landwirtschaftliche Tätigkeit sowie ihre mächtigen Klosteranlagen die Landschaft prägen. Man lernt Graz als neuzeitliches Zentrum von Innerösterreich und Knotenpunkt lokaler und überregionaler Vernetzung kennen. Man nimmt die Macht der Aristokratie in der räumlichen Ausdehnung ihrer Grundherrschaften und der repräsentativen Ausgestaltung ihrer Schlösser wahr. Man blickt auf neuzeitliche Krisengebiete. Man erkennt den Aufstieg und die Blüte neuer Zentren, die im 19. Jahrhundert den Hunger Europas nach Stahl stillen. Man sieht die ausgedehnten Eisenbahnnetze, die diesen Kontinent in neuer Weise durchdringen. Man blickt auf die kleineren und größeren Städte, die um 1900 einen tiefgreifenden Wandel erfahren, bevor es im 20. Jahrhundert zu einer radikalen Neubeschriftung der Oberfläche kommt. Man kann das Aufschließen und Stilllegen von ganzen Regionen, das Verschieben von Grenzen, das Aufblühen und Verschwinden von Orten, das Beschreiben und Überschreiben der Oberflächen nachvollziehen.

Was uns im vorliegenden Band besonders interessiert, ist die Ostund Südoststeiermark, das Gebiet zwischen Hartberg und Bad

Radkersburg, das vom 15. Jahrhundert an als Krisengebiet schrittweise zur Wehrlandschaft wird. Die Zeit bis in das frühe 18. Jahrhundert ist vor allem dort durch anhaltende bewaffnete Überfälle und Auseinandersetzungen geprägt: Das Osmanische Reich erstreckt sich seit Beginn des 16. Jahrhunderts über große Teile Ungarns und Kroatiens. Lediglich ein Grenzstreifen im heutigen Kroatien trennt das habsburgische „Innerösterreich“ davon. Schon seit dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts nehmen Streif- und Plünderungszüge aus den osmanisch besetzten Gebieten in die Steiermark zu. In der Frühen Neuzeit häufen sich zudem die Einfälle durch „Haiduken“ und „Kuruzzen“ – ungarische Aufständische, die sich gegen die habsburgische Herrschaft wehren und bis ins frühe 18. Jahrhundert die Bevölkerung der Grenzgebiete in Angst und Schrecken versetzen. Ihr Vordringen ist im Raabtal leicht möglich, weil es dort kaum natürliche Hindernisse im Gelände gibt.

So machen sich Generationen von Menschen daran, ihren Lebensraum in eine Wehrlandschaft umzubauen: Um sich zu schützen, setzen sie bei dem an, was die Natur bereithält, oder beziehen diese in eigene wehrtechnische Projekte ein: Gräben und Erdwälle werden genutzt, um Eindringlinge „im Vorfeld“ zu stoppen. Schanzen werden aus Erde aufgeschüttet und in die Erdwälle integriert. Hölzerne Befestigungstürme entlang dieser Wälle verbessern den Überblick. Verhacke oder Verhaue aus Bäumen und Ästen, Hecken und Dornengebüsch erhöhen die Wirkkraft der Anlagen. Hügel werden zur Errichtung sogenannte Kreidfeuer-Stationen genutzt, um die Bevölkerung bei Gefahr durch das gezielte Entzünden von Feuern zu warnen.

Um sich zu schützen, werden die Städte bereits im Mittelalter mit Mauern umfasst. Die Verbreitung von Feuerwaffen erfordert neue Verteidigungskonzepte. So werden ab dem 16. Jahrhundert die mittelalterlichen Stadtmauern kostspielig adaptiert und erweitert: Nach italienischem Vorbild werden Gräben um die Städte gezogen, Bastionen aufgebaut und durch Kurtinen verbunden. Tore steuern den Zutritt der Menschen. Wo möglich, werden Flüsse, Erhöhungen oder Felsen in die Befestigung einbezogen. In etlichen kleineren steirischen Orten werden indes „Tabore“ errichtet. Dazu werden Mauern, Wohnräume, Speicher und Ställe meist um die Kirchen oder an den Ortsrändern angelegt.

Zum Bestandteil der Wehrarchitektur werden auch die Kirchen: Im Spätmittelalter und der Neuzeit werden in der Grenzregion bestehende Gotteshäuser umgebaut und ergänzt. Mauern um Friedhöfe werden befestigt und mit Schießscharten versehen.

An den Ecken werden Wehrtürme hochgezogen, fallweise ein Wassergraben angelegt. Der Eingang erfolgt von nun an über robuste Tore und Portale, um im Bedarfsfall Schutzsuchende ein- und Angreifer auszuschließen.

Ebenfalls Teil der Wehrarchitektur sind die mittelalterlichen Burgen, die fallweise an die neuzeitliche Kriegsführung angepasst werden: Burgen sichern Siedlungen und Verkehrswege. Sie sind Orte der Verwaltung und Gerichtsbarkeit. Mit dem ausgehenden Mittelalter endet ihre Zeit, sie halten den neuen Feuerwaffen nicht mehr stand, viele verfallen. Die Herren über Grund und Boden wohnen fortan in repräsentativen und leichter erreichbaren Schlössern und Landsitzen. In Einzelfällen werden die mittelalterlichen Burgen im Hinblick auf die neue Bedrohungslage und Waffentechnik adaptiert.

Zur Lagerung von Waffen entstehen in der Frühen Neuzeit Zeughäuser als spezieller Gebäudetyp: Ihr Sinn besteht allein darin, Kriegsgerät möglichst effizient unter maximaler Ausnützung von Raum und Tageslicht unterzubringen. Das wichtigste Zeughaus, weil „Ausrüstungszentrale“ im Südosten des habsburgischen Reiches, ist das heutige Landeszeughaus in Graz. Von hier aus werden die Zeughäuser in der Region versorgt. Fast jede Stadt, Klosteranlage und Festung besitzt Räumlichkeiten zur Lagerung von Waffen, die zur Selbstverteidigung erworben werden. Im Kriegsfall erhalten sie zusätzliches Kriegsmaterial aus Graz. Zu solchen „privaten“ Rüstkammern kommen Zeughäuser von überregionaler Bedeutung in Fürstenfeld, Marburg/Maribor, Pettau/Ptuj oder Varaždin als Grazer Dependancen.

Auf den folgenden Seiten versuchen wir, zentrale Spuren der neuzeitlichen Wehrgeschichte, die sich heute noch in der Ost- und Südost-Steiermark finden, zu erfassen und damit ins Bewusstsein zu holen: Dies erfolgt durch die Fotos von Clemens Nestroy, die im Zeitraum von einigen Wochen im Sommer 2022 entstanden sind. Sie dokumentieren den Erhaltungszustand von Schanzen und Wällen, Befestigungen und Burganlagen zu diesem Zeitpunkt. Der Witterung, den Bedingungen und Interessen der Gegenwart ausgesetzt, wissen wir nicht, was davon in 20, 50 oder 100 Jahren noch erhalten sein wird. Lesbar und kontextualisiert werden die Fotografien durch die Texte und Quellenbelege von Leopold Toifl zu den Hintergründen der diversen Wehrmaßnahmen und Architekturen. Eine umfangreichere Einführung zu den Fehden und Kriegen der Neuzeit bietet der unmittelbar anschließende chronologische Überblick.

Das Landeszeughaus in Graz

Leopold Toifl

„Styria est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Superiore Styrii, aliam Occidentalis Styrii, tertiam qui ipsorum lingua „popolus ante montis Predel“, nostra Orientes Styrii appellantur […] Horum omnium fortissimi sunt Orientes Styrii proximique sunt Hungaris, qui trans flumen Lafnitz incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt.“

„Steiermark ist in drei Teile geteilt, deren einen die Obersteirer bewohnen, den anderen die Weststeirer und den dritten jene, die in ihrer Sprache ,Volk vor dem Berg Predel‘, in unserer Oststeirer genannt werden […] Die Tapfersten all dieser sind die Oststeirer, weil sie den Ungarn, die jenseits der Lafnitz leben, sehr nahe sind und mit ihnen ständig Kriege führen.“

Wer bei dieser Persiflage an Gaius Julius Caesars Worte aus De bello Gallico denkt, liegt richtig. Und der Vergleich zum Original Caesars, der die „Belgae“ wegen deren ständiger Kämpfe mit den Germanen die „Tapfersten“ nennt, hinkt nicht einmal. Tatsächlich haben die Oststeirer – gleich den „Belgae“ – jahrhundertelange Erfahrungen mit Gegnern aus dem Osten gemacht.

Zu einem ungewöhnlichen Buch passt diese ungewöhnliche Einleitung also recht gut. Ein ungewöhnliches Buch ist deswegen entstanden, weil in der Folge nicht wie sonst üblich nüchterne Fakten zu einem bestimmten Ereignis zusammengetragen werden. Stattdessen wird Geschichte oder vielmehr werden Geschichten aus der Sicht von kriegsbetroffenen Orten im oststeirischen Grenzland zu Ungarn (heute: Burgenland) erzählt. Eingeflossen in die kurzen Geschichten sind Zitate von Chronisten, Zeitzeugen und Betroffenen ebenso wie Zitate aus Matrikeln, Inschriften auf Grabsteinen,

Votivbildern und an Gedenkstätten. Sie alle widerspiegeln jenes Leid, dem die Bevölkerung des Grenzlandes über Jahrhunderte hinweg ausgesetzt war.

Betrachtet wird der Zeitraum von 1407 bis 1709. Es ist jene Zeit, in die die Anfänge der Grazer Rüstkammer sowie die Hochblüte des daraus hervorgegangenen landschaftlichen Zeughauses (heute: Landeszeughaus) fallen. Viele der beschriebenen Orte, Burgen und Klöster erhalten damals von ebendort Waffen und Munition zur Selbstverteidigung bzw. Ausrüstung von Soldaten. Nach dem Ende des Kuruzzenkrieges 1709 enden gleichermaßen die Bedrohung des Landes und die Bedeutung des landschaftlichen Zeughauses. Die Reihung der Orte erfolgt nicht alphabetisch, sondern von „Nord nach Süd“. So ist eine Art Wegweiser hin zu architektonischen Spuren und Resten der Geschichte entstanden, die im Rahmen einer Tour mit 34 Stationen durchs Grenzland „erfahren“ werden können: Burgen und Schlösser, ehemalige Stadtbefestigungen, Bildstöcke, Votivbilder oder Bodendenkmäler. Wo die 34 Ortsgeschichten relevante Bezüge zu weiteren Orten enthalten, wird dies im Text mit einem einfachen → Pfeil markiert, während fett gedruckte Pfeile auf die im Anschluss folgende chronologische Übersicht verweisen.

So mancher Ort in der östlichen Steiermark mag in der folgenden Auflistung vermisst werden. Das liegt einerseits an der „Topografie des Krieges“: Nahezu alle der im Folgenden beschriebenen Fehden, Überfälle und Kriege spielen sich nämlich in einem Gebiet ab, das von der Lafnitz und der Kutschenitza als Ostgrenze nur wenige Kilometer Richtung Westen reicht. Auf Orte außerhalb dieser Zone einzugehen, würde den Rahmen des Bandes sprengen. Eben dies gilt auch für die etwa hundert betroffenen Ortschaften, die zwar innerhalb des oben genannten Gebietes liegen, in welchen aber keine räumlichen Spuren erhalten sind. Ihre Geschichte bleibt in zahlreichen Spezialpublikationen lebendig.

Eine historische Einordnung der vorgestellten Orte gibt der folgende chronologische Überblick zu zentralen kriegerischen Auseinandersetzungen vom frühen 15. bis zum frühen 18. Jahrhundert:

Die Wolfsauerfehden (1407, 1430–1436 sowie 1438–1441)

Am 25. September 1379 vereinbaren die Herzoge Leopold III. und Albrecht III. im obersteirischen Neuberg an der Mürz die Teilung des Hauses Habsburg in eine steirisch-leopoldinische und eine österreichisch-albertinische Linie. Sie ahnen nicht, dass dies

innen- wie außenpolitisch eine beträchtliche Schwächung der Erblande nach sich ziehen wird. Deutlich erkennbar wird diese Schwäche während eines Streites, den die Söhne Leopolds III. namens Ernst „der Eiserne“ und Leopold IV. um die einträgliche Vormundschaft für den aus albertinischer Linie stammenden Albrecht V. führen. In Österreich kommt es deswegen sogar zum Krieg, in der Steiermark zu einer Fehde gegen den Landesfürsten Ernst den Eisernen. Das Salzburger Ministerialengeschlecht der Wolfsauer sowie Berthold II. von Emerberg mischen sich in den Vormundschaftsstreit ein und stellen sich auf die Seite Leopolds IV. Im Auftrag Emerbergs und der Wolfsauer schädigen Reiter landesfürstliche Güter, überfallen Kaufleute und plündern diese aus. Um die Situation in den Griff zu bekommen, ordnet Ernst der Eiserne im Herbst 1407 die Eroberung der den Landfriedensbrechern gehörigen Burgen an. Diese Maßnahme beendet die Übergriffe der Wolfsauer und Emerberger, die ihren Besitz Kapfenstein bzw. Bertholdstein, Halbenrain und Klöch aber schon im Folgejahr wieder zurückerhalten.

Trotz dieser Erfahrung dauert die neue Friedfertigung der Wolfsauer nicht lange. Christoph und Sigmund von Wolfsau stellen sich gegen ihren Herrn, den auch in der Steiermark begüterten Erzbischof von Salzburg. Ab 1425 bauen sie Burg Kapfenstein zum Hauptstützpunkt für etwaige Kämpfe mit ihrem Dienstherrn aus. Zu den Waffen greifen sie erst 1430. Während der folgenden Jahre lassen sie „lediglich“ salzburgischen Besitz in der mittleren Steiermark plündern, begehen dann aber den Fehler, sich auch an steirischlandesfürstlichem Eigentum zu vergreifen. Herzog Friedrich V. (der spätere Kaiser Friedrich III.) sucht um Vermittlung des ungarischen Königs Sigismund an, weil die Wolfsauer auf die Hilfe magyarischer Adeliger zurückgreifen und damit einen Grenzkrieg provozieren. Parallel zu den Verhandlungen geht Friedrich mit Waffengewalt gegen die Wolfsauer vor und stärkt damit dem Salzburger Erzbischof Johann II.von Reisberg den Rücken. Darin liegt wohl der Grund, dass sich Christoph von Wolfsau im Frühjahr 1432 mit dem Kirchenfürsten aussöhnt und Urfehde, also den Fehdeverzicht, schwört. Sein Bruder dagegen setzt den Kampf fort, weswegen er des Landfriedensbruches für schuldig befunden wird. Friedrich V. beruft das steirische Landesaufgebot ein, das noch im Sommer 1432 Kapfenstein erobert. Seines Rückhaltes beraubt, flieht Sigmund von Wolfsau nach Ungarn und unterwirft sich, als er auch dort durch König Sigismund verfolgt wird. Im Friedensschluss vom 15. Juli 1436 erkennt er den Verlust seiner Güter Kapfenstein und Auenhof an. Sie werden durch Herzog Friedrich V. als Lehen weitergegeben.

Nur noch einmal greift das Geschlecht der Wolfsauer aktiv in die Kriegsgeschichte des Grenzlandes ein. 1438 kommt es zur Auseinandersetzung zwischen Herzog Friedrich V. und den Grafen von Cilli. Christoph von Wolfsau greift auf der Seite der Cillier in die bloß lokalen Kämpfe ein, schädigt im Grenzland den landesfürstlichen Markt Feldbach. Zwei Jahre später, im August 1440, stürmen seine Leute die der Familie Teuffenbach gehörige Burg Obermayerhofen und zünden das Mobiliar an. Im Zuge der im Oktober 1441 gestarteten Gegenkampagne Friedrichs V. dürfte der Wolfsauer gefallen zu sein.

Die erwähnten Querelen zwischen den Brüdern Ernst dem Eisernen und Leopold IV. um die Kuratel für Albrecht V. werden außerhalb der Steiermark beigelegt. Österreichische Hochadelige entführen unter Beteiligung Reinprechts II. von Walsee den vierzehnjährigen Albertiner nach Österreich, erklären ihn für volljährig und verloben ihn mit der Tochter des ungarischen Königs Sigismund. Ernst der Eiserne ist klug genug, sich nicht mit den Ungarn anzulegen. Stattdessen hält er sich an dem in der Steiermark reich begüterten Reinprecht von Walsee schadlos. Seinen ersten Schritt setzt er am 2. Dezember 1411 mit der Konfiskation der Walsee’schen Güter in der Steiermark wegen Ungehorsams gegen ihn als Landesfürsten. Reinprecht reagiert mit der Anwerbung bayrischer und böhmischer Söldner, mit deren Hilfe er zwei Schlösser Ernsts in Niederösterreich erobert.

Im Verlauf des Jahres 1412 eskaliert die Lage. Arg betroffen ist die mittlere Oststeiermark, wo Peter Anhanger von Köppach, Verwalter der Walsee’schen unteren Riegersburger Festung Lichtenegg für zahlreiche Überfälle verantwortlich ist. Er lässt im landesfürstlichen Markt Fehring zehn Häuser in Brand stecken, den Pfarrhof von St. Ruprecht an der Raab sowie zwei Höfe in Storcha verbrennen. Untertanen des Heinrich Rindscheit und des Jörg Narringer aus den teilweise in Brand gesteckten Dörfern Glatzau und Dörfla werden beraubt. Etliche landesfürstliche Vasallen werden auf die Riegersburg bzw. Lichtenegg verschleppt und gegen Lösegeld wieder freigelassen. Dem Prior des Augustinerklosters Fürstenfeld werden vier Dörfer geödet vnd die laeut verjagt, ettlich geuangen vnd geschaeczt. Im Oktober 1412 gelingt Köppach beinahe die Eroberung von Feldbach. Ähnliche Szenen spielen sich auch in der Untersteiermark (heute Štajerska, Slowenien) sowie der Mittelsteiermark ab. Nicht einmal vor den Gütern des Seckauer Bischofs Friedrich II. von Perneck machen die Anhänger Reinprechts II. von Walsee halt.

Die Rache Ernsts des Eisernen lässt nicht lange auf sich warten. Unter Einsatz von Feuerwaffen (!) belagert und erobert das herzogliche Heer im Oktober 1412 die untere Burg Lichtenegg in Riegersburg, woraufhin sich auch die höher gelegene Festung Kronegg ergibt. Auch die in der Unter- und Mittelsteiermark verübten Übergriffe bleiben nicht ungesühnt: Nahezu alle Besitzungen Reinprechts II. von Walsee werden durch herzogliche Truppen eingenommen oder zerstört. Beendet werden die Kampfhandlungen durch einen Waffenstillstand vom 4. Februar 1413. Da er nach Ansicht Ernsts des Eisernen mit seiner Fehde wider das landthrecht in Steir verstoßen hat, verfällt Reinprecht einer finanziellen Pönale: Für jeden Schadensfall hat er die ungeheure Summe von hundert Mark Gold an die herzogliche Kasse zu bezahlen. Der den Untertanen Ernsts zugefügte Schaden wird mit mehr als 600.000 Gulden beziffert. Der Waffenstillstand muss mehrmals verlängert werden, weil der offizielle Frieden erst am 15. Juni 1417 zustande kommt. Reinprecht II. von Walsee leistet Abbitte und erhält daraufhin am 10. August seine nicht zerstörten Besitzungen zurück, darunter die beiden Riegersburger Festungen Lichtenegg und Kronegg.

Das Jahr 1418

Der Einfall der Ungarn im Frühjahr 1418 steht in engem Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen dem steirischen Herzog Ernst dem Eisernen und dem deutschen König Sigismund aus dem Haus Luxemburg, der seit 1387 zugleich König von Ungarn war: Im November 1417 stellt sich Ernst der Eiserne auf die Seite seines in Tirol regierenden Bruders Friedrich IV., der am Konzil von Konstanz den Gegenpapst Johannes XXIII. unterstützt hat und deshalb in Gegensatz zu König Sigismund geraten ist. Wie man am Konzil munkelt, steht ein 25.000 Mann starkes ungarisches Heer bereit, die Steiermark zu erobern. Tatsächlich brechen die Ungarn im Frühjahr 1418 in die Oststeiermark ein und verheeren sie schrecklich. Die Weiler und Dörfer von insgesamt 19 Pfarren werden geplündert und teilweise verbrannt: Altenmarkt bei Fürstenfeld, Burgau, Ebersdorf, Feistritz bei Anger, Friedberg, Grafendorf, Großsteinbach, Hainersdorf, Hartberg, Kaindorf, Klöch, Mureck, Neudau, Riegersburg, St. Lorenzen am Wechsel, St. Marein am Pickelbach, Straden, Waltersdorf und Wörth. Wie der Pfarrer von Riegersburg anzeigt, werden manche Orte mehrfach überfallen. Inwieweit Menschen zu Schaden kommen, ist unbekannt. Ebenso unbekannt ist, in welcher Weise die Verwüstungen ihr Ende finden. Wir wissen nur, dass Ernst der Eiserne und König Sigismund bereits am 26. April 1418 Frieden schließen. Im November 1418 fordert ein Provinzialkonzil in Salzburg von den steirischen Pfarren die Zahlung

einer Steuer zur Schadensbehebung, doch nur Fehring, Feldbach, Lind, Passail, Preding, St. Stefan ob Stainz und Wolfsberg im Schwarzautal sind dazu in der Lage.

Die Baumkircherfehde 1469–1471

Andreas Baumkircher steht zunächst als Söldnerführer in Diensten Kaiser Friedrichs III. und leistet dem Herrscher in dessen diversen Auseinandersetzungen mit Ungarn treue Dienste. Weil aber politische Umstände seinen Interessen widersprechen und Geldzahlungen ausbleiben, distanziert sich Baumkircher von seinem Dienstherrn. Der Anlass zur offenen Fehde ergibt sich, als Friedrich III. seinem Söldnerführer auch die versprochenen jährlichen 500 Gulden Einkünfte aus der Herrschaft Radkersburg versagt. Ende Jänner 1469 schließt sich Baumkircher mit etlichen unzufriedenen steirischen Adeligen – darunter Ulrich von Pesnitz, Hans V. von Stubenberg, Andreas und Christoph Narringer sowie Ludwig Hauser – zu einem Bund gegen den Herrscher zusammen und schickt am 2. Februar 1469 einen Absagebrief an ihn.

Die Lage eskaliert rasch zu einem regelrechten Krieg. Bereits am Tag nach der Fehdeerklärung lässt Andreas Baumkircher die oststeirischen Orte Feldbach, Fürstenfeld, Hartberg und Wildon besetzen. Angeblich unterstützen insgesamt 555 (!) Grundherren, Orte und Schlösser den Aufstand. Anders als sonst reagiert Friedrich unverzüglich. Trotz steter Geldnot lässt er ein hauptsächlich aus Böhmen bestehendes Söldnerheer anwerben, das zusammen mit einem im März aufgestellten obersteirischen Landesaufgebot an die Rückeroberung der besetzten Gebiete schreitet. Dabei kommt es im Mai bei Fürstenfeld, Mürzzuschlag und Radkersburg zu blutigen Schlachten. Große Gebiete vor allem der Oststeiermark werden von beiden Seiten zwecks Requirierung von Nachschub geplündert. Zu den kriegerischen Ereignissen gesellt sich eine steuerliche Belastung. Um sein Kriegsvolk finanzieren zu können, schreibt der Kaiser eine außerordentliche Steuer aus, die Bürgerschaft, Adel und Klerus gleichermaßen belastet. Das Patent vom 3. September 1469 fordert von jedem steirischen Wohnhaus die Zahlung von einem Dukaten. Die drastische Erhöhung der Weinsteuer, eine Vermehrung der Mautgebühren sowie eine zweiprozentige Steuer auf den Wert von Edelhöfen und Schlössern zwecks Finanzierung besserer Wehranlagen tun ein Übriges.

1470 weitet sich die Fehde in die bisher verschont gebliebene Obersteiermark und Weststeiermark aus. Dort allerdings stoßen die Truppen Baumkirchers auf energischen Widerstand

kaisertreuer Adeliger, die eine Selbsthilfeorganisation gebildet haben. Der Gjaidhof in Dobl, der Markt Groß-St. Florian sowie der Sitz der Familie Peuerl in Schwanberg fallen Baumkircher noch in die Hände. Es ist aber offensichtlich, dass der Fehdeführer keine ausreichende Unterstützung mehr hat: Einerseits haben Mitte Juni und im November 1469 zwei Türkeneinfälle weite Teile von Krain verheert und die getroffene Bevölkerung mutmaßt, Baumkircher habe die Osmanen gerufen. Andererseits sind die bisher durch die Fehde verursachten Schäden in der Ost- und Untersteiermark enorm. Auch das wird Baumkircher übel vermerkt. Beides trägt dazu bei, dass der Großteil seiner Anhänger von ihm abfällt. Nur der harte Kern rund um ihn führt den Kampf gegen Friedrich III. weiter. Im Februar 1470 trifft dieser in Wien mit dem ungarischen König Matyas Corvinus zusammen, um mit ihm über eine Lösung des Konfliktes zu beraten. Währenddessen kann sich Radkersburg von der Besatzung befreien.

Der Streifzug Baumkirchers in die westliche Steiermark veranlasst den mittlerweile in Völkermarkt mit dem Kaiser beratenden innerösterreichischen Landtag zum Handeln. Baumkircher erhält freies Geleit, kommt aus Windischfeistritz/Slovenska Bistrica nach Kärnten und nimmt an den Verhandlungen zur Beendigung der Auseinandersetzungen persönlich teil. Nach zähem Ringen kommt am 30. Juni 1470 eine Einigung zustande. Die Stände bewilligen dem Fehdeführer 14.000 Gulden, im Gegenzug hat dieser sämtliche Forderungen gegenüber Friedrich III. aufzugeben. Beide Seiten haben ihre Eroberungen zurückzustellen. Die Burgen der Aufrührer, ausgenommen Oberkapfenberg, sollen gebrochen werden. Am 2. Juli begnadigt der Kaiser Andreas Baumkircher, Hans V. von Stubenberg, Ulrich von Pesnitz, Andreas und Christoph Narringer sowie Ludwig Hauser.

Die Chance auf Frieden wird jedoch vertan, weil akuter Geldmangel die versprochene Zahlung an den darüber empörten Baumkircher verhindert. In der Folge brechen wieder Kämpfe aus, wenn auch nicht mehr in der bekannten Intensität. Im Herbst 1470 gelingt den Kaiserlichen die Rückeroberung von Wildon, das dabei so schwere Zerstörung erfährt, dass der Ort auf fünf Jahre Steuerfreiheit erhält. Anfang 1471 plündern Baumkirchers Söldner Gleichenberg, Feldbach, Halbenrain, Hartberg, Schloss Raitenau und Vasoldsberg. Zeitgleich steht der Fehdeführer in Verhandlungen mit kaiserlichen Räten. Im April kommt er sogar zu persönlichen Gesprächen mit Friedrich nach Graz. Doch der zieht einen radikalen Schlussstrich. Am Nachmittag des 23. April 1471 lässt er Andreas Baumkircher, von Stubenberg und Andreas von Greissenegg ungeachtet deren

freien Geleites festnehmen. Ohne Gerichtsverhandlung werden Greissenegg und Baumkircher beim Inneren Murtor enthauptet, Stubenberg wird mit Haft bis 1472 und dem Verlust von Oberkapfenberg belegt.

Zehn Jahre Besatzung durch die Ungarn (1480–1490)

Über mehrere Jahre kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Kaiser Friedrich III. und König Matyas Corvinus von Ungarn, die sowohl in Österreich als auch in Ungarn ausgetragen werden. Ab 1479 spitzt sich die Lage zu. Grund dafür ist die Absicht des Kaisers, Bischof Johannes Beckenschlager von Gran/ Esztergom anstelle des amtsmüden Bernhard von Rohr zum neuen Erzbischof von Salzburg zu bestellen. Als dies publik wird, revidiert Rohr seinen Rücktrittsgedanken, schließt mit Matyas Corvinus einen Vertrag und räumt ihm 1479 die in der Steiermark gelegenen salzburgischen Orte und Festungen ein. Die Ungarn nutzen die einmalige Gelegenheit und besetzen ab dem 29. September sechs Städte im heutigen Slowenien. Danach wenden sich die ungarischen Truppen nordwärts und okkupieren am 21. Dezember Leibnitz und Schloss Seggau. Gegen Jahresende nehmen sie Deutschlandsberg, Bischofegg, Arnfels und Schwanberg ein. Weil die Ungarn offiziell von den besetzten Festungen aus nur die Türken angreifen wollen, herrscht rein amtlich betrachtet zu diesem Zeitpunkt noch Frieden. Die Steirer aber rüsten sich bereits und berufen das Landesaufgebot ein.

Erst im März 1480 bricht der Krieg de jure aus, indem Matyas Corvinus dem Kaiser übertriebene Rüstungspolitik und den Bruch einiger Abkommen vorwirft. Eine der ersten Aktionen der Ungarn besteht in der Belagerung und Eroberung von Radkersburg, das am 10. März nach drei Stürmen in die Hände der Truppen des Istvan Zapolya fällt. Als kurz darauf auch noch Halbenrain und St. Georgen an der Stiefing an die Eindringlinge verloren geht, befindet sich die gesamte südliche Murlinie westwärts bis Spielfeld in ungarischer Hand. Der sächsische Kanzleischreiber Kunz Rumpf berichtet als Bobachter des Geschehens am 9. März 1480 nach Dresden, dass Matyas Corvinus in der Steiermark rund 20.000 Mann unterhalte, die täglich des Kaisers Leute verderben, im Land hin und her ziehen und alles mitnehmen; aber sie morden und brennen nicht.

Zumindest für Fürstenfeld ist das falsch: Im Mai beginnen die Ungarn mit der Belagerung der Stadt, die durch eine aus Graz und Marburg/Maribor herbeieilende Entsatztruppe erheblich erschwert wird. Allerdings brechen die 400 Mann dieser Hilfsschar etliche

Weinkeller auf, betrinken sich und werden prompt von den Magyaren erschlagen. Fürstenfeld selbst geht nach schweren Stürmen durch Brandpfeile in Flammen auf. Als die Stadt am 21. Mai 1480 kapituliert, sind bereits 800 Bewohner gefallen oder Krankheiten erlegen. Nun werden reiche Bürger nach Ofen/Budapest verschleppt, das Augustinerkloster geplündert.

Nach dem Fall von Fürstenfeld steht die Steiermark den Invasoren beinahe schutzlos gegenüber. Friedrich III. hat seine Residenzstadt Graz bereits am 5. Jänner Richtung Wiener Neustadt verlassen und keine landesfürstliche Verteidigungstruppe gestellt. Und auch das von den steirischen Ständen rekrutierte Landesaufgebot erweist sich für eine effektive Gegenwehr als zu schwach. Während des Frühsommers 1480 verlagert sich das Kriegsgeschehen in die Obersteiermark. Speziell Neumarkt wird von den Ungarn und einer Truppe aus dem osmanischen Reich gleichzeitig (!) bedroht. Erst jetzt ringt sich Kaiser Friedrich zur Entsendung von Truppen durch und schickt unter dem Kommando des Georg von Wolframsdorf stehende Einheiten ins obere Murtal, wo gerade heftige Kämpfe toben. Es gelingt die Gefangennahme des ungarischen Heerführers Janos Haugwitz, der bald darauf durch einen gewissen Paniško ersetzt wird. Mit dem Kriegseintritt Salzburgs an der Seite Ungarns zu Jahresbeginn 1481 weiten sich die Kämpfe in der Obersteiermark aus. Und auch im Südosten des Landes kommt es wieder zu Zusammenstößen.

Jakob Szekely, dem ungarischen Hauptmann Radkersburgs, gelingt im März die Eroberung von Burg Ankenstein/Borl, er scheitert im Mai aber mit der Belagerung Marburgs/Maribors. Ungeachtet eines bis zum 25. Juni 1481 geltenden Waffenstillstandes liefern sich auf kaiserlicher Seite kämpfende böhmische Söldner unter Wenzel Wlk (richtig: Václav Vlček) am 11. Juni ein Scharmützel mit den Ungarn und unterliegen. Zurückerobert werden kann dagegen St. Georgen an der Stiefing. Die Reaktion des Kaisers ist erstaunlich: Mit der Begründung, der gescheiterte Feldzug sei nicht befohlen gewesen, verweigert er die Entlohnung des Václav Vlček, der daraufhin die Seiten wechselt und die Kriegsführung der Ungarn in Österreich übernimmt. Eine reelle Chance auf Frieden ergibt sich im November 1481, als der Salzburger Erzbischof Bernhard von Rohr sich mit Kaiser Friedrich III. versöhnt und Johannes Beckenschlager als Koadjutor die Betreuung des Erzstifts übernimmt. Teil dieser Versöhnung ist die geplante Rückgabe sämtlicher salzburgischer Güter in der Steiermark durch die Ungarn. König Matyas Corvinus kümmert sich nicht darum und betraut seine Heere weiterhin mit der Eroberung von landesfürstlichem Eigentum. Wieder spielen sich

die Ereignisse in der Obersteiermark ab und auch Kärnten wird zum Kriegsschauplatz. Nicht besser steht es im heutigen Niederösterreich, wohin sich die Kämpfe ab dem Jahr 1483 verlagern.

In der Oststeiermark ist es in den Jahren 1482 und 1483 weitgehend ruhig, auch wenn die bisher schon besetzten Burgen und Orte weiterhin ungarisch bleiben. Daher wagt der Kaiser eine Strafexpedition gegen die Erben des am 22. Oktober 1483 verstorbenen Hans III.von Neuberg, der zu den Magyaren übergelaufen war und etliche oststeirische Herrschaften ausgeliefert hat. Am 17. April 1485 zieht er die neubergischen Besitzungen Neuberg, Pöllau, Thalberg und Neudau ein. Kurz zuvor richtet Friedrich an alle steirischen Adeligen die Bitte, Waffen, Rüstungen und Mannschaft zum Kampf gegen die Ungarn zu stellen.

Die für den Gesamtkriegsverlauf entscheidenden Ereignisse finden indes in Österreich statt. Als am 1. Juni 1485 Wien in die Hände der Ungarn fällt und Corvinus dort Residenz nimmt, scheint das Schicksal des Kaisers besiegelt. Der tut, was er am besten kann: Er wartet ab, lässt aber durch Johannes Beckenschlager Ende Juli 1485 in Rottenmann Friedensverhandlungen forcieren. Als diese scheitern und Jakob Szekely für die Ungarn weststeirische Orte erobert, sinkt die Stimmung auf einen neuen Tiefpunkt. Der steirische Landtag ersucht den tatenlos zusehenden Kaiser um Hilfe, andernfalls das Land gänzlich ungarisch würde. Die Reaktion besteht am 9. September 1485 in der Ernennung des Reinprecht von Reichenburg zum innerösterreichischen Feldhauptmann, dem zusammen mit Georg von Wolframsdorf einige Rückeroberungen gelingen. Derlei Erfolge können die Besetzung weiterer Orte in der mittleren Steiermark und im oberen Mürztal durch die Ungarn nicht verhindern. Am 17. August 1487 fällt sogar das bisher verschonte (damals steirische) Wiener Neustadt in ihre Hände.

Die Situation ist für die Ungarn nach einigen Erfolgen auch in der Untersteiermark (heute: Štajerska, Slowenien) so weit gefestigt, dass sie durch die Söldner des Wilhelm Baumkircher im Oktober 1487 unbehelligt mit der Belagerung der oststeirischen Stadt Hartberg beginnen können. Gleichzeitig werden Schloss Bertholdstein, Stift Vorau und der Markt Friedberg bedrängt. Die Besatzungen der schon seit 1480 ungarischen Orte Hohenbrugg an der Raab und Fehring erhalten Verstärkung.

Parallel zu neu ausbrechenden Kämpfen im Mürztal, zur erneuten Einberufung des Landesaufgebotes und zu Rekrutierungen Reinprechts von Reichenburg sucht man nach einem

diplomatischen Weg aus dem Krieg. Erster Schritt ist ein Waffenstillstand, ausgehandelt am 29. November 1487 zwischen Matyas Corvinus und Herzog Albrecht von Sachsen als kaiserlichem Vertreter. Die steirischen und Kärntner Belange regeln gesonderte Verhandlungen zu Wolfsberg im Lavanttal. Wie brüchig die Abkommen jedoch sind, wird aus der Einnahme des seit Oktober 1487 belagerten Hartberg und einem angeblichen neuerlichen (?) ungarischen Angriff auf das nur notdürftig wiederaufgebaute Fürstenfeld im Frühjahr 1488 deutlich. Obwohl der Waffenstillstand mehrmals verlängert wird, ändert sich in der Steiermark nicht viel: Immer noch ist ein Großteil des Landes von den Magyaren besetzt, immer noch sind unbotmäßige kaiserliche Söldner in Zaum zu halten, immer noch geraten Anhänger des Kaisers und des Ungarnkönigs aus privater Feindschaft und Raubgier aneinander. Die bisherigen großen kriegerischen Ereignisse aber bleiben aus.

Letztlich verändert ein Todesfall die Lage quasi über Nacht: Am 6. April 1490 stirbt der fünfzigjährige Matyas Corvinus in Wien. Ihrer Leitfigur beraubt, werden aus den überlegenen ungarischen Angreifern von gestern kopflose, entmutigte Verteidiger. Schneller als erwartet, bricht ihre Herrschaft im Land zusammen, zumal etliche magyarische Hauptleute von sich aus Frieden schließen oder auf die kaiserliche Seite übertreten. Kaiser Friedrichs III. Sohn Maximilian I. stellt 500 Fußknechte und 600 Reiter ins Feld und dringt mit diesen ab dem 13. Juni 1490 von Rottenmann Richtung Mittel- und Oststeiermark vor. Anfang August ergibt sich ihm Hartberg, Voitsberg und Leibnitz folgen. Schwere Schäden durch Beschießung und Erstürmung erleidet dabei Schloss Seggau. Zu Allerheiligen sind die meisten Burgen, Städte und Märkte von den Ungarn geräumt, nur Hohenbrugg an der Raab und Kapfenstein werden noch von diesen kontrolliert.

Das Jahrzehnt zwischen 1480 und 1490 ist für die Steiermark eines der furchtbarsten und kriegerischsten. Raub, Brand und Mord gehören zum Alltag vieler Menschen. Kaiserliche wie Ungarn bleiben einander nichts schuldig. Die Leidtragenden sind die den Soldaten meist schutzlos ausgelieferten Bewohner*innen des Landes. In Anbetracht der Ereignisse zieht der zeitgenössische Chronist Jakob Unrest ein erschütterndes Resümee: In dem krieg ist mancher man auf paiden tailen umb leib, leben, guet, haus und hof komen, manig fraw zu wittib worden und in das elennd komen, manig guet verprannt und veroed worden, manig sel an [Seele ohne] peicht, puess und rew verschiden. Got sey den armen selen genedig, die armen lewtten in dem krieg offt ir guet unpillichen genomen haben und nye kain gewissen gehabt haben darum.

Osmanen oder Türken?

In engem Zusammenhang mit der frühen ungarischen Besetzung steht der erste Einfall von Truppen aus dem Osmanischen Reich in die heutige Steiermark. Die Heere des ungarischen König Matyas Corvinus dringen seit dem Frühjahr 1480 aus dem Bereich Radkersburg–Fürstenfeld eher gemächlich Richtung oberes Murtal vor. Die rasch agierenden osmanischen Truppen dagegen kommen aus Bosnien, überqueren am 2. August die Grenze zum Habsburgerreich und erreichen zwei Tage später Kärnten und von dort aus am 6. August das obersteirische Neumarkt. Dort stoßen sie unerwartet auf die Ungarn, die gerade den Ort belagern. In dieser Situation gewähren die Bürger den Magyaren Zuflucht im Ort – mit dem Ergebnis, dass diese Neumarkt sechs Jahre lang besetzt halten. Die Türken dagegen ziehen weiter nach Judenburg, wo sie sich teilen: Eine Abteilung dringt über Obdach ins Lavanttal und ins Packgebiet ein. Eine zweite gelangt über Hohentauern nach Rottenmann und von dort weiter nach Leoben und Bruck an der Mur. Das Hauptheer bleibt im Murtal, zieht am 7. August flussabwärts weiter und erreicht nach der Zerstörung vieler Kirchen am 9. August ebenfalls Bruck. Wieder vereint, unternimmt die Truppe einen kurzen Streifzug ins Mürztal und bricht anschließend nach Graz auf. Zwar wagen die osmanischen Streifscharen keinen Angriff auf die befestigte steirische Hauptstadt, doch wird deren Umgebung geplündert, Renner und Brenner verwüsten die Oststeiermark bis hin zur Raab. Um den 16. August verlassen die Eindringlinge bei Radkersburg den heute steirischen Boden.

Während des Einfalles werden alte Menschen und jene, die sich wehren, ohne Umstände ermordet. Junge Personen, vor allem Mädchen und Frauen, werden verschleppt, Priester verbrannt oder ertränkt. Die unbeerdigt gebliebenen Leichen und Tierkadaver beginnen zu verwesen und locken Ratten an. Es bricht die Pest aus, die wiederum weitere Todesopfer fordert. Ähnliche Erfahrungen hat man in der Untersteiermark (heute Štajerska, Slowenien) bereits

Der Begriff „Osmanen“ bezeichnet die Mitglieder der in Istanbul residierenden Herrscherdynastie, deren Name sich von Sultan Osman I. ableitet. Ihr Herrschaftsbereich vergrößert sich im Laufe von Jahrhunderten massiv und reicht seit dem 15. Jahrhundert bis an die Südostgrenze des Habsburgerreiches. Jene Männer, die die Expansion des „Osmanischen Reichs“ in Eroberungszügen vorantreiben, stammen aus der heutigen Türkei, aber auch aus Albanien, Bosnien, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Ungarn etc. Sie waren Angehörige der „osmanischen Heere“ oder der „Truppen aus dem Osmanischen Reich“. In den Originalzitaten des 15. bis 17. Jahrhunderts werden sie als „Türckhen“ oder „Tirggen“, also als „Türken“ bezeichnet.

in den Jahren zuvor gemacht. Erstmals 1471 und danach fast alljährlich bis 1483 brechen „türkische“ Truppen aus dem heutigen Bosnien ins Land ein.

Truppen aus dem Osmanischen Reich im Durchmarsch (1529 und 1532)

Nach den fast jährlichen Einbrüchen der Osmanen zwischen 1471 und 1483 in der Untersteiermark bzw. dem ersten großen Einfall von 1480 in Kärnten und der Steiermark, herrscht 35 Jahre lang Waffenruhe. Dass die vom Osmanischen Reich ausgehende Gefahr aber nicht vorbei ist, beweisen die Ereignisse in den Nachbarländern Kärnten und Krain sowie die türkischen Heerzüge von 1529 und 1532 in der Steiermark selbst. Und auch die Entwicklungen auf dem Balkan und in Ungarn bezeugen eine rasche Ausbreitung des Osmanischen Reiches Richtung Nordwesten.

Empfindlich gestört wird diese Expansion durch die Bestrebungen König Ferdinands I., in dem zu Ungarn gehörigen Kroatien eine stehende Truppe aufzubauen. Die Stationierung von 1.000 Reitern und 200 Fußknechten bildet den bescheidenen Anfang der später so bedeutsam werdenden Militärgrenze. Es entsteht eine Vorfeldverteidigung, die später auch die Steiermark lange Zeit effizient vor Einfällen aus dem Südosten schützen wird.

Gefährlich für die Steiermark wird die Lage, als die feindlichen Truppen von Osten und Nordosten in das Land einfallen: Im Frühsommer 1529 bricht Sultan Suleiman I. mit etwa 150.000 Mann von Istanbul auf, erreicht am 17. Juli Belgrad/Beograd, erobert am 8. September Ofen/Budapest und rückt unaufhaltsam Richtung Wien vor. Dass die Türken, die am 18. September begonnene Belagerung der Stadt knapp vier Wochen später erfolglos abbrechen, ist nicht nur Schlechtwetter, sondern auch dem Wehrwillen der Wiener und dem Eingreifen einer steirischen Hilfstruppe geschuldet. Schon während der Belagerung stoßen kleinere osmanische Streifscharen über den Semmering bis ins Mürztal vor.

Zwar zieht das türkische Hauptheer, das die Belagerung Wiens am 15. Oktober 1529 aufgibt, über Ungarn ab, doch die Nachhut wählt ihren Weg über die Oststeiermark. Bei ihrem schnellen Durchritt überfallen sie nicht geschützte, unbewehrte Orte. Die ersten Angriffe am 19. Oktober gelten Friedberg und der Festenburg, in deren Torbereich zwei eingemauerte Kanonenkugeln mit der eingeritzten Jahreszahl „1529“ an das Ereignis erinnern. In der Folge geraten Dechantskirchen, Thalberg, Aichberg, Grafendorf

und Raitenau unter Beschuss. Während das befestigte Hartberg unbehelligt bleibt, werden während der nächsten Tage die westlich der Lafnitz gelegenen Orte Burgau, Hohenbrugg bei Waltersdorf, Längenbach, Leitersdorf, Mitterndorf, Neudauberg, Obermayerhofen, St. Johann in der Haide, Unterlimbach und Wörth geplündert. Eine türkische Unterabteilung attackiert sogar das weiter südwestlich gelegene Dorf Ilz und brennt es nieder, ehe die ganze Nachhut über die nahe Grenze nach Ungarn abzieht.

Die beiden folgenden Jahre sind von kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem Osmanischen Reich in Krain ebenso geprägt wie von Beratungen über Defensionsordnungen, in deren Verlauf der Krainer Landeshauptmann Hans Katzianer am 24. März 1530 zum obersten Feldhauptmann der innerösterreichischen Länder bestellt wird. Zudem einigt man sich ein Jahr später auf eine gemeinsame Grenzverteidigung durch die Länder Steiermark, Kärnten und Krain. Dessen ungeachtet richtet Sultan Suleiman I. sein Augenmerk weiterhin auf den „Goldenen Apfel“, wie er Wien nennt. 1532 marschiert sein Heer abermals Richtung Wien und erscheint unter Suleimans persönlicher Führung am 5. August vor dem kleinen westungarischen Güns/Köszeg. Tags darauf beginnt die Belagerung der von Leuten des Niklas Jurisich verteidigten Stadt. Allerdings setzt der Sultan nicht seine gesamten Streitkräfte ein, sondern ordnet Scharen zu Streifzügen in die benachbarte Steiermark ab. So werden am 7. August Neudau und Waltersdorf angegriffen, das Safen- und Feistritztal bis Blumau geschädigt. Zwei Tage später dringen die Renner und Brenner in das Gebiet zwischen Fürstenfeld und Hartberg ein.

In der Steiermark wurde der Aufmarsch des feindlichen Heeres mit wachsender Sorge beobachtet und das Landesaufgebot einberufen. Etwa 3.000 Mann sichern zusammen mit etlichen Hundert Bauern die Ostgrenze des Landes. Am 14. August gelingt dieser von Ungarn unterstützten Truppe bei Schlaining ein Teilerfolg mit der Gefangennahme einiger Gegner, deren vollständige Vertreibung aber misslingt. Ein Rückschlag folgt fünf Tage später, als etwa 200 Steirer bei Stegersbach auf eine zehnfache Übermacht treffen und sich deshalb nach Fürstenfeld retten müssen. Kurz darauf flammen zwischen Hartberg und Thalberg sowie gegen Aspang zu Feuer auf, das Gebiet um St. Lorenzen am Wechsel und Vorau wird geplündert, ehe die Türken wohl über Bernstein nach Güns zurückkehren. In dieser prekären Situation erhalten die Steirer den fatalen Befehl, Truppen nach Linz zu schicken, weil eine feindliche Abteilung unter Kasim Beg über den Wienerwald nach Westen durchgebrochen ist. Hans Katzianer führt daraufhin 3.000 gerüstete Reiter nach

Oberösterreich, weshalb an der steirischen Ostgrenze nur leichte Kavallerie steht, die für eine effiziente Abwehr nicht ausreicht. Tatsächlich nutzen die Angreifer die Schwächung und fallen am 25. und 26. August abermals in die Steiermark ein. Diesmal gelangen sie bis Gleisdorf, werden dann durch Söldner des in Graz stehenden krainischen Feldhauptmanns Hans von Werneck zurückgeschlagen.

Das Schlimmste steht dem Land noch bevor: Am 28. August 1532 ergibt sich das belagerte Güns. Sultan Suleiman I. begreift, zu viel Zeit verloren zu haben, um noch an einen Angriff auf das mittlerweile durch Reichstruppen abgeschirmte Wien denken zu können. Der deutsche Chronist Hieronymus Ortelius verhöhnt den Osmanen später (1602), ohne an die Steiermark zu denken: Als aber Soliman dieße grosse macht vnnd nachtruck des Teutschen Kriegsvolcks vernommen, fieng im an der Muth zu sincken, vnangesehhen, dz er funffmal hundert Tausent Mann beysamen, vnd mit 300 grosse stück Geschütz versehen war, aber Gott der Allmechtig leget diesem hochmütigen vnd Blutdurstigen Tyrannen ein Ring in die Nasen, also dz er ohne einiges löbliches verrichten mit schand vnd spott abziehen müssen.

Suleiman I. entschließt sich deshalb zum Rückzug durch die Steiermark. Am 4. September überschreiten seine Scharen bei Friedberg die steirische Grenze. Lediglich eine durch Kasim Beg geführte Abteilung, die dann am 18. September in der Schlacht am Steinfeld beinahe vollständig aufgerieben wird, bleibt im heutigen Niederösterreich. Der ungarischstämmige türkische Chronist Bedschwi berichtet dazu: Kasim Woywoda fand in einem schwer zu passirenden Passe des allemannischen Gebirges den Weg von den Ungläubigen versperrt, so daß sie nirgends. wohin sie sich auch wandten, durchdringen konnten. Die meisten Sieger fanden keinen Ausweg des Heils, tranken den Trunk des Martyrthums und marschirten in das Paradies ab. Diesen Bericht vernahm der glückliche Padischah von einigen der Geretteten erst, als er nach dem Rückzuge nach Essek kam.

Der von Bedschwi erwähnte Rückzug des Padischahs (Suleiman I.) nach Esseg/Osijek bzw. der Durchmarsch des osmanischen Heeres wird für die betroffenen steirischen Landstriche zu einem Verwüstungszug sondergleichen, dessen wichtigste Vorkommnisse die Chronisten Bedschwi und Celalsade Nicanci-baši sowie Suleiman I. selbst in Kriegstagebüchern festhalten. In der Zeit zwischen dem 4. und 10. September fallen (in alphabetischer Reihenfolge) Bärnegg in der Elsenau, Blaindorf, Dechantskirchen, Eichberg, Friedberg, Gleisdorf, Grafendorf, Ilz, Kaindorf, Obermayerhofen, Pischelsdorf, Pöllau, Raitenau, Rohrbach, St. Johann bei Herberstein,

Waltersdorf und Wildbach Verbrennung und Plünderung anheim. Einzig die Festenburg kann widerstehen.

Am 11. September 1532 lagert das osmanische Heer unweit Graz. Bedschwi schreibt dazu: Am 11. des obgedachten Monaths lagerte man vor der unvergleichlichen Stadt Gradsch. Wenn es im Lande der Ungläubigen eine ihr gleiche Stadt gibt, so ist es nur die Residenz des Königs, Wien. Eine spätere Sage kolportiert falsch eine Besetzung von Graz und auch der Bericht des Celalsade Nicancibaši trifft nicht zu: Am 11. passirte man durch den Paß des Laithgebirgs, und kam zur großen Stadt Gradschasch, welche die alte Residenz des mißglückten Königs […] Durch den hohen Muth des Länder erobernden Padischah wurde demselben auch die Eroberung dieser Stadt beschert, und ihre Bewohner dem Schwerte zum Fraß gewährt. In Wahrheit zieht das osmanische Heer ohne Angriff auf Graz weiter, äschert Hausmannstätten ein, übersetzt bei Fernitz die Mur und brennt Leibnitz nieder. Tags darauf kehren die von Hans Katzianer befehligten Reiter aus Linz in die Steiermark zurück. Dass diese den abziehenden Türken nachgeeilt und deren Nachhut bei Fernitz geschlagen hätten, gehört ins Reich der Fabel.

Unbehelligt weichen Renner und Brenner vom Weg des Hauptheeres ab und verwüsten das Koralmgebiet sowie die Gegend östlich der Mur bis St. Georgen an der Stiefing. Währenddessen bewegt sich das Hauptheer über den Platsch und Witschein/Svečina nach Marburg/Maribor, das am 15. und 16. September erfolglos bestürmt wird. Wieder lösen sich Truppenteile vom Hauptheer, das an Pettau/ Ptuj und Varaždin vorbei nahe Osijek osmanischen Boden erreicht. Die zweite Schar hält sich südlich, zerstört in der heutigen Štajerska zahlreiche Orte und verlässt bei Rohitsch/Rogatec damals steirisches Territorium.

Dem wohl schwersten Einfall aus dem Osmanischen Reich fallen allein in der Steiermark an die Hundert Dörfer sowie über ein Dutzend Märkte und Städte zum Opfer. Tausende Menschen sterben oder werden verschleppt. In einem Bericht der Aggressoren heißt es dazu: Das deutsche Land war rings verbrennet und versengt, des Himmels reine Luft mit dichtem Rauch vermengt, und jeder Zufluchtsort ungläubiger Gebete, verheeret und verkehrt in eine wüste Stätte.

Die Causa Rödern 1593

Wegen der Eskalation der ohnehin ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen an der Militärgrenze im heutigen Kroatien lässt Erzherzog Maximilian Hilfstruppen anwerben. Eine davon,

sogenannte Arkebusier-Reiter, führt Melchior von Rödern aus Schlesien an die Militärgrenze. Auf ihrem Weg dorthin besetzt die eigentlich zum Kampf gegen die Türken bestimmte 500 Mann starke Einheit von Ende März bis Anfang Mai 1593 die Stadt Fürstenfeld. Die Reiter haben ihren ersten und bislang einzigen Sold aufgebraucht, eine weitere Bezahlung ist nicht in Sicht. So sichern sie sich ihren Lebensunterhalt durch Plünderungen, Erpressungen und Räubereien. Davon ist nicht nur die Bevölkerung in Fürstenfeld betroffen, sondern auch jene in Altenmarkt bei Fürstenfeld sowie im Raabtal zwischen Fladnitz, Kirchberg an der Raab und Gleisdorf.

In der zweiten Maiwoche ziehen die Arkebusiere Röderns weiter und erreichen über Varaždin und Zagreb Anfang Juni schließlich das Krisengebiet an der Kulpa. Gemeinsam mit anderen christlichen Kriegsvölkern erleben sie, wie die osmanische Gegenseite unter Hasan Predojević († 1593) zum Angriff übergeht und im Juni 1593 die Belagerung der Festung Sissek/Sisak beginnt. Diese Ereignisse von 1593 markieren den Beginn eines 13 Jahre dauernden Krieges zwischen dem Habsburgerreich und dem Osmanischen Reich, in dessen Zusammenhang die Revolte des siebenbürgischen Fürsten Istvan Bocskay (1557–1606) gegen Habsburg 1605 steht.

Die Haidukeneinfälle 1605

Mit Rückendeckung aus dem Osmanischen Reich lässt sich der siebenbürgische Fürst Istvan Bocskay zu einem Aufstand gegen Kaiser Rudolf II. hinreißen. Als offiziellen Grund führt Bocskay versuchte habsburgische Einmischung in Belange seines Fürstentums an, in Wahrheit besteht sein Ziel aber in der Erlangung der ungarischen Königskrone. Die 1604 begonnene Rebellion weitet sich rasch zu einem Raubkrieg gegen die Zivilbevölkerung in Westungarn und der benachbarten Steiermark aus. Die als „Haiduken“ bezeichneten Anhänger und Truppen Bocskays stoßen über die heutige Slowakei vor und gelangen über das heutige Niederösterreich und Burgenland in die Steiermark. Als der Rebellenoberst Gregor Nemethy mit rund 6.000 Haiduken und etwa 2.000 Türken am 26. Mai die steirische Grenze überschreitet, reagieren die für die Organisation der Landesverteidigung zuständigen Verordneten in Graz äußerst zögerlich und berufen nicht einmal ein Landesaufgebot ein.

Als Erstes haben Hohenbrugg an der Raab, Schiefer und Fehring diese Sorglosigkeit zu büßen. An der Riegersburg vorbei gelangen die Haiduken nach Fürstenfeld, das am 28. Mai kampflos erobert wird. Weil gut koordinierte Wehrmaßnahmen noch immer fehlen, gelingt den Haiduken ein ungehinderter Vorstoß ins Safental. Als

sie in der Nacht zum 4. Juni Hartberg erreichen, liegt die Plünderung von 52 Dörfern hinter ihnen. Wie schlecht die von Graz organisierte Landesverteidigung in diesen Tagen ist, lässt die Klage des Hans von Stadl erahnen: Es ist gott wais in gott zu erparmen, daz bei so vilfeltiger Warnung und vermonung so gar kain fürsehung in dißen viertl Vorau fürgenomen wil werden und daz die armen leut so jämerlich nidergehaut, verprent und in der pluethund dienstparkait gebracht müessen werden. Wie nun daz geschrei gehet, das der feind mit starker anzal her noch solde komen, also werden e[uer] h[erren] mitl und weg für zu nemen wissen, das dem feind doch ain widerstand beschehe.

Der Angriff der Haiduken auf Hartberg selbst erfolgt am 4. Juni gegen 2:30 Uhr früh, scheitert jedoch nach drei Stunden am Widerstand der Bevölkerung unter Führung des Landprofosen Wolf Glöderl und des Burgherrn Hans Christoph von Paar. Niedergebrannt aber werden die Grazer Vorstadt sowie sämtliche Dörfer der Umgebung. Noch am gleichen Tag fallen die Soldaten über Schloss Aichberg her, dessen Besitzer sich ins nahe gelegene Stift Vorau gerettet hat. Am folgenden 5. Juni verlassen die Haiduken über Thalberg und Friedberg steirisches Gebiet. Ein Zeitgenosse namens Andreas Ochs von Sonnau fasst die Ereignisse in seinem Tagebuch so zusammen: Den 28. Mai 1605 haben Freibeuter, darzu sich auch wertloß gesindt, thails so zu Grätz auß der Soldateska vnd Guardia wegen vbl verhalten außgemustert worden, vnd auch Türkhen geschlagen, item Tarttarn ec, ain Straiff vnd Einfall in das land Steyr gethan, Furstenfeldt eingenommen, geplündert, Item Feldpach vnd andere vill märkt vnd Dörffer in Prandt gesteckt. Des Stainpaiß aines des Ritterstandt Edelmann Sitz vnversehens vberfallen, ja auf die anderthalb Meill nach Grätz zuegestraiffet, also daß ein solche jammer, Forcht vnd Flucht darauß worden, daß vill hundert Menschen ir beste Sachen nach Grätz vnd auf die nächstgelegnen Perckschlösser geflüchtet. Haben vill Menschen vnd auch Viech mit sich hinwegk gefiert. Da war kain defenion noch gegenwöhr, hat etliche tage gewehrt.

Im Sommer verlagert sich das Hauptkampfgeschehen nach Ungarn, weshalb Ende Juni und Anfang Juli „nur“ die Herrschaften Kapfenstein, Bertholdstein und Stainz bei Straden Angriffen der Rebellen ausgesetzt sind. Dann aber wenden sich die Haiduken abermals nach Norden und überfallen im Viertel Vorau am 21. Juli acht Dörfer. Zwar werden endlich das Landesaufgebot einberufen, Reiter angeworben und durch Erzherzog Ferdinand II. 800 Musketiere und weitere 400 Reiter ins Feld gestellt, doch gesamt gesehen sind die steirischen Wehrmaßnahmen im Juli noch immer als gering

einzuschätzen. Hauptquartiere dieser Truppen sind Feldbach und Radkersburg. Die Haiduken zeigen sich von der ihnen entgegengestellten Streitmacht unbeeindruckt und plündern die Umgebung von Burgau und Neudau. Sogar der Stadt Hartberg droht ein zweiter Angriff. Währenddessen gelingt den Steirern am 17. Juli die Rückeroberung des von Leuten Nemethys schon seit Mai besetzten Klosters St. Gotthard/Szentgotthárd und damit die Sicherung des Raabtales. Zunichte gemacht wird dieser Erfolg durch jene Niederlage, die das steirische Landesaufgebot unter Sigmund Friedrich von Trauttmansdorff am 1. September bei Sümeg in Ungarn erleidet. Die strategisch wichtige Raablinie geht abermals verloren, was den Haiduken weitere Angriffe in der Steiermark erleichtert. Zudem wälzt sich ein aus Haiduken und Türken zusammengesetztes Heer unter dem Oberbefehl des Gregor Nemethy durch Ungarn westwärts und bereitet einer die steirische Ostgrenze sichernde Einheit am 27. September bei Steinamanger/Szombathely eine katastrophale Niederlage.

Vor diesem Hintergrund beschließen die Verordneten in Graz am 30. September ein neues Landesaufgebot sowie die Wiedereinberufung kurz zuvor aus Kostengründen abgedankter Reitereinheiten. Dass diese Maßnahmen zu spät kommen, beweisen die weiteren Ereignisse: Beunruhigt über die schlechten Nachrichten der jüngsten Zeit lässt Wolfgang von Teuffenbach das von ihm besetzte Kloster St. Gotthard sprengen und zieht seine Truppe in die Steiermark zurück. Weil er damit die Raablinie preisgibt, können die Haiduken bereits am 2. September ungehindert bis Hainfeld nahe Feldbach vordringen. Von dort wendet sich der Trupp Nemethys südwärts und verwandelt das Gebiet zwischen Wernsee/ Veržej, Luttenberg/Ljutomer, Straden und Feldbach zwischen dem 15. und dem 20. Oktober in einen Kriegsschauplatz: Neun Dörfer und unzählige Bauernhöfe werden geplündert und teilweise verbrannt. Lediglich das befestigte Straden kann widerstehen. Im Morgengrauen des 26. Oktober greifen die Haiduken Feldbach an, das während des Einfalls im Mai verschont geblieben ist. Sie plündern den Ort, scheitern aber an der Einnahme des Tabors, in den sich die Bevölkerung geflüchtet hat. Fast gleichzeitig mit diesem Streifzug in die Südoststeiermark sucht eine zweite Haidukenschar unter Kristóf Hagymassy von Ödenburg aus die im Feistritz- und Safental gelegenen Orte heim. Viele Siedlungen dieses Gebietes werden so innerhalb weniger Monate zum zweiten Mal schwer getroffen.

Ungeachtet dieses später so bezeichneten Herbsteinfalls der Haiduken beweisen die Verordneten Kurzsichtigkeit. Zwecks Kostenersparnis verfügen sie die Abdankung der Reiterei, sodass

nur noch 800 Musketiere und 500 Fußknechte, vermehrt um 1.000 aus Österreich eingetroffene Reiter zur Landesverteidigung, bereitstehen. Zumindest die lokalen Grundbesitzer sind zur Selbstverteidigung ihrer Ländereien bereit. Anstelle einer geschlossenen Defensionslinie entsteht so eine lose Kette von befestigten Stützpunkten zur Abwehr. Letztlich führen Geheimverhandlungen mit Istvan Bocskay Anfang November zu einem Waffenstillstand.

Zu einzelnen lokalen Kampfhandlungen kommt es weiterhin: Am 11. November unternimmt eine kleine Schar Haiduken einen Angriff auf Radkersburg, der zurückgeschlagen werden kann. Obwohl der kaiserliche Feldmarschall Johann Tserclaes von Tilly zusammen mit Leuten des steirischen Landobristen Wolf Wilhelm von Herberstein diese von Radkersburg abgedrängte Schar bei Rabahidveg besiegt, unternimmt Kristóf Hagymassy am 13. Dezember einen weiteren Angriff auf Radkersburg. Schäden kann er nicht mehr anrichten, da er von den Leuten Herbersteins rechtzeitig entdeckt und vertrieben wird. Es war der letzte Angriff auf die Steiermark anno 1605. Den bisherigen kriegerischen Aktionen, die nicht nur die Steiermark, sondern auch Niederösterreich und das heutige Burgenland betroffen haben, folgen langwierige Verhandlungen zwischen kaiserlichen Vertretern und Gesandten des Istvan Bocskay. Diese führen schlussendlich zum Frieden von Wien, der die Rebellion am 23. Juni 1606 offiziell beendet. Der siebenbürgische Fürst hat sein Ziel, die Erlangung der ungarischen Königskrone, nicht erreicht. Er stirbt am 29. Dezember 1606 in Kaschau, dem heutigen Košice, im Alter von nur 49 Jahren.

Die lokale Bevölkerung nimmt vom Tod des Fürsten kaum Notiz. Sie ist mit der Beseitigung der Schäden befasst, die von einer Kommission erhoben werden. Es dauert Jahre, bis 1.551 niedergebrannte Häuser aufgebaut sind, 5.017 geraubte Pferde, 12.408 gestohlene Rinder sowie 2.401 weggetriebene Schafe ersetzt sind. Viel schlimmer ist der Verlust an Menschen: 3.513 wurden getötet oder entführt.

Die Bedrohung der Steiermark durch Bethlen Gabor (1619–1626)

Gabor Bethlen, von Sultan Murads IV. Gnaden Fürst von Siebenbürgen, ist erbitterter Gegner des Hauses Habsburg und überzeugter Calvinist. Als solcher nutzt er den zwischen Katholiken und Protestanten 1618 ausgebrochenen (Dreißigjährigen) Krieg: Um die Habsburger zu vertreiben und selbst König von Ungarn zu werden, paktiert er mit den protestantischen Böhmen und führt ihnen Truppen zu. Bereits im Frühjahr 1619 befürchtet man in der

Steiermark einen ungarisch-siebenbürgischen Angriff mit böhmischer Rückendeckung. Doch erst im Oktober werden geworbene Fußtruppen sowie Aufgebote aus den Landesvierteln Vorau und Zwischen Mur und Drau an der Grenze stationiert. Hauptquartier für die Musketiere ist Radkersburg, für die Landsknechte Feldbach und Fürstenfeld. Reiterkontingente können aus finanziellen Gründen vorerst nicht entsandt werden.

Im November 1619 rückt das böhmisch-ungarisch-siebenbürgische Heer gegen Wien vor. Die nur auf die eigene Landesverteidigung bedachten Steirer ignorieren den Hilferuf Kaiser Ferdinands II. und verweigern ihm jeden militärischen Beistand. Doch der Kaiser hat Glück: Ein Tatareneinfall in Siebenbürgen zwingt Gabor Bethlen zum Rückzug. Der am 16. Jänner 1620 zwischen Ferdinand II. und dem Fürsten geschlossene Waffenstillstand entspannt die Lage auch an der steirischen Grenze. Das nicht zum Einsatz gekommene Kriegsvolk wird entlassen.

Sorge breitet sich in der Oststeiermark aus, als Gabor Bethlen sich am 25. August 1620 von seinen Anhängern zum (Gegen-)König von Ungarn proklamieren lässt und daraufhin mit einem Heer Richtung Westen aufbricht. Am 6. Oktober erreicht er Güns/Köszeg, wo sich ihm der ungarische Magnat Ferenc II. Batthyany anschließt. Wieder muss die steirisch-ungarische Grenze durch Aufgebotssoldaten geschützt werden. Jene des „Dreißigsten Mannes“ stehen in Radkersburg und Fürstenfeld. Auch in Hartberg und Fürstenfeld werden Reiter stationiert. Doch auch im Herbst 1620 kommt kein Gegner. Das Kriegsgeschehen verlagert sich nämlich an die Donau und nach Böhmen. Letztlich führt die Niederlage der mit ihm verbündeten Böhmen am 8. November 1620 am Weißen Berg bei Prag nicht nur zur Isolation des Gabor Bethlen, sie bedeutet gleichzeitig auch das Ende der Gefährdung der Steiermark.

Neue Kämpfe zwischen kaiserlichen Truppen und Leuten Batthyanys entbrennen im Frühjahr 1621 nach dem Scheitern von Friedensverhandlungen in Ungarn. Und diesmal ist auch die Steiermark vom Krieg betroffen: Am 26. April überquert eine Reiterabteilung des Ferenc II. Batthyany die steirische Grenze und überfällt das Dorf Dechantskirchen. Der dortige Pfarrer Jakob Textor wird vom Kirchturm geworfen und dann erschlagen. Ein weiterer Bewohner kommt in den Flammen des brennenden Pfarrhofs ums Leben. Während ihres Rückzugs greifen die Ungarn zwei weitere (namentlich nicht bekannte) Dörfer an. Wie instabil die Lage ist, beweisen Übergriffe des auf kaiserlicher (!) Seite stehenden Grafen Tamas II. Erdödy. Seine Leute streifen am 20. und 21. Juni 1621 von Eberau

aus bis an die Lafnitz und entwenden den oststeirischen Bauern in der Umgebung von Neudau das Vieh. Die Reaktion der Steirer besteht in der Entsendung von je 30 Reitern und Musketieren nach Burgau. Im benachbarten Neudau quartiert Ortolf von Teuffenbach 16 Musketenschützen ein. Derlei Präventivmaßnahmen erweisen sich letztendlich als nutzlos. Am 24. Juni dringen rund 300 Ungarn in Unterrohr ein, plündern und verwüsten das ganze Dorf, treiben sämtliche Pferde und Kühe weg. Einer der ungarischen Anführer wird während des Raubzuges erschossen.

Die geschilderten Ereignisse in der Steiermark veranlassen die Grazer Verordneten zur Aufstellung zweier neuer Reiterkompanien. Damit stehen Anfang September 1621 insgesamt 2.500 Mann an der steirisch-ungarischen Grenze. Diese greifen nicht ein, als ungarisch-türkische Streifscharen im benachbarten niederösterreichischen Wechselgebiet etliche Ortschaften und Gehöfte niederbrennen und zahlreiche Personen verschleppen. Die Feindseligkeiten enden am 6. Jänner 1622 mit dem Friedensschluss von Nikolsburg/ Mikulov. Die Hälfte der Soldaten wird daraufhin abgedankt, den Rest belässt man vorsichtshalber bis Anfang August 1622 in oststeirischen Quartieren.

Noch zweimal, 1623 und 1626, versucht Gabor Bethlen durch Vertreibung des Hauses Habsburg ein „unabhängiges“ Ungarn zu schaffen. Seine Pläne scheitern nicht nur an der osmanischen Vormachtstellung im geteilten Ungarn, sondern auch an der Unzuverlässigkeit und an Niederlagen seiner Verbündeten.

Auch wenn nur einer der drei Kriege des Gabor Bethlen gegen Kaiser Ferdinand II. die Steiermark unmittelbar betrifft, so müssen doch für präventive Wehrmaßnahmen und Rekrutierungen enorme Geldsummen aufgebracht werden: Allein an Unterhalt für die geworbenen Soldaten fallen zwischen 1619 und 1622 nicht weniger als 377.557 Gulden an. Hinzu kommen die materiellen Schäden durch Plünderungen und im Kontext von Kampfhandlungen. Vor diesem Hintergrund wird die Nachricht vom Tod Bethlens am 15. November 1629 mit Erleichterung aufgenommen – nicht ahnend, dass das Land für lange Zeit von einer ernsthaften ungarischen Bedrohung verschont bleiben wird.

Der letzte Angriff aus dem Osmanischen Reich 1655

Offiziell besteht seit 1606 Frieden mit dem Osmanischen Reich. Der Frieden von Zsitva Torok, der den in historischen Geschichtswerken so bezeichneten „Dreizehnjährigen Türkenkrieg“ 1593–1606

beendet hat, wird mehrmals verlängert. Trotzdem ist die Steiermark von Übergriffen betroffen: Immer wieder unternimmt die Festungsbesatzung von Kanischa/Nagykanizsa, das anno 1600 von einem osmanischen Heer erobert worden ist, Streifzüge in die benachbarte Steiermark. Weil derlei Unternehmungen mit weniger als 3.000 Mann und ohne Einsatz von Geschützen erfolgen, gelten sie als „Tschetten“ und damit nicht als Friedensbruch. Um solchen Angriffen zu begegnen, stationiert die steirische Regierung Soldaten in den besonders gefährdeten Orten und bewaffnet sie aus dem Grazer Zeughaus. Darüber hinaus verlässt man sich auf die westungarischen Magnatenfamilien Batthyany und Zrinyi, die mit ihren Söldnern den Gegnern einigermaßen Paroli bieten. Dies rächt sich 1655: Damals weilen Adam I. Batthyany und Miklos VII. Zrinyi mit dem Großteil ihrer Husaren am ungarischen Landtag in Preßburg/Bratislava, weshalb nur wenige Verteidiger im Übermurgebiet stehen. Die Besatzung von Nagykanizsa nutzt diese Situation, um ab dem 26. Februar 1655 eine weitere Tschetta zu begehen. Ziel ist Radkersburg. Auf dem Weg dorthin überfällt sie die Dörfer Zelting und Kaltenbrunn/Čankova. Dabei kommen elf Personen ums Leben, 71 weitere werden über die nahe Grenze nach Ungarn verschleppt. Größeres Unheil verhindert ein unvermittelt einsetzendes Unwetter, das die Angreifer zum Rückzug zwingt.

Als am 1. März Landeshauptmann Johann Maximilian von Herberstein Nachricht vom Überfall erhält, fordert er kurzerhand den Grazer Hofkriegsrat zu raschem und energischem Handeln. Dadurch wird ein Mechanismus in Gang gesetzt, der in der ersten Märzwoche zur Einquartierung von Soldaten in Zelting, Radkersburg und den umliegenden Orten führt. Entlang der steirisch-ungarischen Grenze entstehen Verhackungen. Zu einem militärischen Gegenschlag kommt es nicht. Nachforschungen ergeben, dass der feindliche Rückzug nach Nagykanizsa nicht sofort nach dem Überfall erfolgt ist. Noch am 2. März harrt eine Schar im Wald südöstlich von Zelting auf steirischem Boden aus, und der Kommandant von Nagykanizsa droht unverhohlen mit weiteren Angriffen. Die aus Zelting und Kaltenbrunn verschleppten Menschen werden in Nagykanizsa eingesperrt, misshandelt und kommen erst gegen Lösegeld frei. Nur die wenigsten Rückkehrer lassen sich wieder in der alten Heimat nieder. Die meisten wählen eine Bleibe abseits der Grenze.

Der Überfall vom 26. Februar 1655 ist der letzte Angriff aus dem Osmanischen Reich auf steirischem Boden. Das heißt aber nicht, dass keine Gefahr mehr aus dem seit 1541 türkisch besetzten Mittelteil Ungarns besteht. Das beweisen die Ereignisse von 1663/ 1664 sowie 1683 deutlich.

ohne Grenzverletzung 1663/1664

Als das osmanische Heer 1663 unaufhaltsam Richtung Westen vordringt, breitet sich in der Steiermark Angst und Schrecken aus. Um für einen möglichen Angriff gewappnet zu sein, werden längst fällige Instandsetzungen an den Befestigungen von Radkersburg, Fürstenfeld und Graz vorgenommen, Soldaten werden rekrutiert, neue Waffen beschafft, Burgen und Städte mit Geschütz versehen. Die steirische Landbevölkerung sucht Schutz hinter den Mauern von Taboren, Schlössern und Festungen. Menschen machen sich mit ihrem Hausrat auf ins sicher scheinende Graz. Fürstenfeld sowie die Riegersburg, von Katharina Elisabeth von Galler in den Jahren zuvor zu einem uneinnehmbaren Bollwerk ausgebaut, sind voll mit Flüchtlingen. Jedoch der Feind kommt nicht. Erst verhindert der einbrechende Winter den gegnerischen Vormarsch, dann beendet am 1. August 1664 der Sieg des christlichen Koalitionsheeres unter Raimondo Montecuccoli bei Mogersdorf den Krieg.

Dass die Bedrohung aus dem Osmanischen Reich durch diesen militärischen Erfolg nicht nachhaltiger eingedämmt wird, liegt am Friedensschluss von Eisenburg/Vasvar, der am 10. August 1664 den Status quo und damit die bisherige Dreiteilung Ungarn auch für die Zukunft besiegelt. Speziell die ungarischen Magnaten und deren Untertanen zeigen sich mit den Bedingungen von Eisenburg unzufrieden – einer der Gründe für die Magnatenverschwörung gegen Kaiser Leopold I. (1669–1671) sowie für den Kuruzzenkrieg (1704–1711). Alle wirken später in militärischer Hinsicht auch auf die Steiermark ein.

Magnatenverschwörung gegen Kaiser Leopold I. (1669–1671)

Viele ungarische Magnaten, allen voran Petar IV. Zrinyi, Ferenc Kristóf Frankopan und Ferenc III. Nadasdy, zeigen sich über den Eisenburger Friedensschluss vom 10. August 1664 empört. Zudem fürchten sie einen wiederkehrenden Absolutismus und weitere Gegenreformation. Der Ausweg besteht aus ihrer Sicht in einer Verschwörung gegen Habsburg, deren Ziel die Etablierung eines neuen Königs sein soll. In ein vorentscheidendes Stadium tritt die Konspiration im September 1667, als sich der Görzer Landeshauptmann Karl von Thurn neben dem innerösterreichischen Regimentsrat Johann Erasmus von Tattenbach den ungarischen Verschwörern anschließen. Geplant ist nun – zur Eroberung und Besetzung wichtiger niederösterreichischer und steirischer Städte wie Pettau/Ptuj, Radkersburg, Fürstenfeld und Graz – auch die Beseitigung Kaiser Leopolds I. durch Mord.

Nachdem schon im Oktober 1666 eine Entführung des Monarchen gescheitert war, schlägt während des sogenannten „Pottendorfer Fischerfestes“ am 5. April 1668 auch ein Giftanschlag Nadasdys gegen Leopold I. fehl. Der Aufstand der Magnaten zeigt auch für die Steiermark Folgen – nicht nur hinsichtlich der Teilnahme Tattenbachs. Wenn auch nicht eindeutig erwiesen, dürften Husaren Petars IV. Zrinyi am 5. Dezember 1669 für einen Überfall auf Schloss Aichberg bei Hartberg verantwortlich sein. Obwohl noch im Frühjahr 1670 Warnungen vor weiteren ungarischen Einfällen einlangen und Zrinyi von Friedau/Ormož und Pettau/Ptuj die Huldigung verlangt, bleibt es ruhig. Anfang April 1670 erfolgt die Stationierung der kaiserlichen Regimenter Zoiß und Leslie im Grenzgebiet um Pettau/Ptuj, Radkersburg und Fürstenfeld. Außerdem erhält jeder dieser Orte 400 Musketen samt Pantelieren, Pulver, Blei und Lunten sowie 100 Piken. Wenige Tage später, am 13. April 1670, dringen die beiden Regimenter zusammen mit Söldnern von der Militärgrenze in die Zrinyi gehörige Murinsel in Kroatien ein. Genommen werden die Festungen Legrad, Kotoriba und Tschakathurn/Čakovec. Zrinyi und Frankopan geraten in Gefangenschaft.

Die Verschwörung scheitert nicht zuletzt an zu geringer Entschlossenheit der Magnaten, sondern auch an zu großer Mitwisserschaft. Sogar aus dem Osmanischen Reich gelangt eine Warnung vor der ungarischen Untreue nach Wien. Obwohl über die Pläne der Verschwörer informiert, warten die habsburgischen Behörden zu, weil vor allem Petar IV. Zrinyi zwischen Unterwerfung und weiterem Widerstand schwankt. Als aber im Frühjahr 1670 in Ost- und Oberungarn sowie in Kroatien Kämpfe der Aufständischen mit kaiserlichen Truppen ausbrechen, findet die bisherige Nachsicht ein Ende. Die oben geschilderte Einnahme der Murinsel und die Verhaftung der beiden Grafen sind die Folge. Der Niederwerfung der offenen Rebellion folgt am 3. September 1670 die Verhaftung auch des Ferenc III. Nadasdy. Der steirische Mitverschwörer Johann Erasmus von Tattenbach wird bereits am 22. März 1670 festgenommen. Nach langwierigen Verhandlungen und Untersuchungen fallen die Köpfe der Verschwörer: Am 30. April 1671 werden Frankopan und Zrinyi in Wiener Neustadt hingerichtet. Die Hinrichtung von Johann Erasmus von Tattenbach erfolgt am 1. Dezember 1671 in Graz. Die Mitläufer an der Verschwörung fallen Güterkonfiskationen, Ehrenund Geldstrafen anheim. Graf Karl von Thurn beendet sein Leben im März 1689 als Gefangener in der Grazer Schloßbergfestung.

Das Jahr 1683