Entrevista a Diego Proietti (@DrConsumidorArg) • Inteligencia artificial: Efectos en las profesiones y regulación en la Unión Europea por Nicolás Padilla y Emiliano Bursese • Raquel Mass analiza los nuevos modelos en la industria de los servicios legales • Puntos clave de la nueva moratoria previsional por Axel Cantlon • ¿Qué leer sobre Derecho del Consumidor, Derecho Sindical y Contratos?

VOL. V │SEPTIEMBRE 2023

ISSN 2953-4100

PROFESIONAL 360

ÍNDICE

DERECHO PREVISIONAL

Cantlon

P. 64

CRIPTOMONEDAS Y HONORARIOS PROFESIONALES

González Rossi

P. 4

NUEVO MODELO EN SERVICIOS

LEGALES Mass

P. 38

Entrevista a Diego Proietti P. 80

LEY DE IA DE LA UNIÓN

Bursese P. 51

QUÉ LEER

P. 88

IA Y EFECTOS EN LAS PROFESIONES

Padilla

P. 18

EUROPEA

CRIPTOMONEDAS Y HONORARIOS PROFESIONALES

Algunas definiciones y consejos básicos para la percepción de emolumentos del profesional letrado

Alejandro González Rossi

I. INTRODUCCIÓN

En esta ocasión se retoma un tema que ya fuera objeto de estudio del suscripto1, y que no es ni más ni menos que presentar una posible opción para la percepción de retribuciones en el ejercicio profesional del derecho. No es un dato irrelevante la cíclica —en mayores o menores vaivenes— inflación que afecta en particular a la República Argentina, en la que los abogados de la matrícula ejercemos habitualmente, y creo que se puede concretamente percibir honorarios en las denominadas “criptomonedas”2, con eficacia cancelatoria para los representados y clientes.

Abogado. Máster en Derecho Empresarial (Univ. Austral). Profesor en grado y posgrado (Univ. Austral). Director del curso Blockchain Derecho y Empresa (UA).

1 “Pago de Honorarios Profesionales con criptomonedas” La Ley diario del 29/8/22, Cita TR LALEY AR/DOC/2522/2022, pp. 17. En conjunto con Pablo Mastromarino y Marcos Zocaro.

2 Más abajo efectuaremos algunas precisiones en torno a que notamos que muchas veces se denomina como “criptomonedas” en forma indistinta a todo lo que de alguna manera opera en blockchain, pero dicha denominación no es del todo correcta, pero no obstante ello la utilizaremos en forma indistinta en el presente conjuntamente con la de tokens y criptotokens

Las ventajas en algunas situaciones pueden ser que los que pagan no disponen de efectivo moneda nacional o extranjera en la Argentina, la posibilidad de no tener que ingresar en el circuito bancario con sus costos, y en particular recibir un bien que, llegado el caso, puede constituir una ventaja clara en estabilidad y refugio de valor.

Se han tratado algunos trabajos recientes3 dirigidos al interés que se demuestra desde el punto de vista del asalariado dependiente para percibir sus remuneraciones en criptomonedas4, habiéndose legalizado en algunos países como Nueva Zelanda5 y, entre otras cosas, también se ha dado amplia difusión al caso de un importante directivo que directamente empezó a percibir su remuneración en bitcoin, aunque este último habría pactado un salario en realidad en moneda de curso legal, en el caso, dólar estadounidense6, que se convierte a criptomoneda el día del pago, y ello no deja

3 “Pago de salarios con criptomonedas (bitcoin)” en coautoría con Pablo Mastromarino, DT 2021 (julio), 5, Cita TR LALEY AR/DOC/1829/2021; “Aportes a algunas iniciativas legislativas de pago de salarios con criptomonedas” en coautoría con mismo autor, Diario La Ley, 11/5/22, Cita TR LALEY AR/DOC/1523/2022.

4 https://www.cripto247.com/comunidad-cripto/ cada-vez-mas-profesionales-de-la-tecnologia-confian-en-las-criptomonedas-200173 obtenida el 8/3/21

5 https://elpais.com/economia/2019/08/13/actualidad/1565706593_813280.html obtenido el 8/3/21.

6 https://www.cripto247.com/comunidad-cripto/las-grandes-empresas-comienza-a-pagar-salarios-en-bitcoin-200113 el 8/3/21.

de ser sumamente sugestivo e interesante.

Hace algún tiempo, el Mercado Central fue noticia porque podía usarse entre los proveedores el pago con criptomonedas del tipo stablecoin, sobre las que se volverá un poco más abajo, y que inclusive se podrían usar para el pago de salarios de los trabajadores7.

Estas iniciativas llevan a que en el ejercicio de la profesión pueda aceptarse algún rol para las criptomonedas, asumiéndolas como medio de transacción por los servicios profesionales.

A ello se dirige el presente, para lo cual se procederá más que nada a entender en forma práctica qué son las criptomonedas, entendiendo sus tipos y uso, y cómo se pueden utilizar en el pago de honorarios. También qué debe tener en cuenta el profesional, tanto legalmente en la consideración concreta de qué está recibiendo cuando percibe una criptomoneda en sus diversas clasificaciones, incluyendo sus aspectos tecnológicos; como también la referencia impositiva al aceptar dicho modo de pago y los riesgos o cuidados que deben asumirse.

7 https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/el-mercado-central-ahora-acepta-dolar-digital-cambian-los-precios-las-compras-y-hasta-el-pagode-sueldos/ obtenido el 24/5/23.

5 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

II. LAS CRIPTOMONEDAS. ¿QUÉ SON?

No me extiendo en lo que implica la aparición de la primera criptomoneda, bitcoin, dado que ello lo he abordado en trabajos anteriores8. En resumen, desde el año 2009 aparece una tecnología, o mejor dicho una mixtura de ellas, denominada blockchain, que permitió por primera vez en la historia la creación de transferencia peer to peer —persona a persona— y con una programación de incentivos para su desarrollo, que implicó lisa y llanamente la posibilidad de llevar un registro absolutamente descentralizado, privado, seguro y escalable, como nunca se había podido ver hasta esa fecha9.

Se permitió, entre otras cosas, a través del desarrollo posterior que trajo la tecnología blockchain, la aparición de la posibilidad de verdaderos smart contracts —o contratos autoejecutables—, organizaciones totalmente autónomas como las denominadas DAO —descentralized autonomous organizations— o DAC —descentralized autonomous corporation—, y un avance y progreso en la informática, siendo una disrupción tan importante como la aparición masiva de internet en los años 9010.

8 Ver trabajos del autor citados más arriba.

9 Para un análisis del sistema, se recomienda la lectura del White Paper de Satoshi Nakamoto. Ver en https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_es_latam.pdf.

10 La aparición del proyecto de la red blockchain ethe-

Esto es el inicio de la denominada Web3, que pasa de las simples páginas informativas de la primera internet, al desarrollo de redes sociales con interacción del usuario, pero con centralización en las empresas del sistema, y llegando finalmente a una internet descentralizada. En otras palabras, la Web3 pasa de una internet de la información —intercambio de datos e información— a una internet del valor —intercambio de bienes—.

III. PRIMERAS APROXIMACIONES

PARA TENER EN CUENTA EN EL PAGO DE HONORARIOS: EL TIPO DE CRIPTOMONEDA

Lo cierto es que, a partir de la primera criptomoneda —el bitcoin— surgieron muchas otras y lo importante sería quizá empezar a clasificarlas por sus características o funciones.

Si bien hemos hecho hasta ahora referencia a criptomonedas, la denominación correcta es referir al mercado de los criptotokens o tokens criptográficos —representaciones digitales que utilizan la criptografía y blockchain— y es en ese sentido que inicialmente puede hablarse de criptomonedas (es decir, representaciones digitales que aspiran a ser medios

reum en el 2013, finalmente iniciada en el 2015 favoreció la importancia de esta tecnología en la prestación de servicios, entre otros la posibilidad de comenzar a desarrollar Smart contracts

6 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

de pago), cripto de utilidad (representaciones digitales que permiten el acceso a servicios) y criptoactivos (representaciones digitales de activos físicos como oro, inmuebles u otros)11.

Pero, si además queremos ser más precisos al momento de percibir honorarios en cripto, tenemos que entender que hoy hay más de 20.000 tokens listados en el mercado12.

En tal sentido, traemos a colación una más que interesante clasificación de los tokens criptográficos13, en el que la raíz diferenciadora es aludir al contenido patrimonial, diferenciando principal-

11 Esta clasificación a la que aludimos en realidad no es propia, sino tomada principalmente de FINMA en Suiza.

12 https://coinmarketcap.com/. Obtenida el 5/8/2022.

13 Ver Sebastián Heredia Querro y Martin Bertoni, https://consejo.org.ar/medios-del-consejo/revista-consejo-digital/edicion-67/columna-de-opinion-67/taxonomia-de-los-tokens-criptograficos. Obtenida el 5/8/22.

mente los criptotokens en criptoactivos y no criptoactivos.

Técnicamente, los primeros son aquellos que tienen un valor claro patrimonial, si bien sus funciones y utilidades difieren, es decir que confiere al tenedor la capacidad de generar beneficios económicos.

Los no criptoactivos serían aquellos que no tienen contenido patrimonial marcado. En tal sentido, pueden ser tokens de identidad digital, tokens utilizados por entidades públicas o privadas para certificaciones o credenciales (por ejemplo, emisión de títulos universitarios o credenciales profesionales), o tokens que permiten gobernanza tanto en entidades del mundo real como del mundo digital (como podría ser el voto digital a

través de la utilización de la tecnología blockchain).

Volviendo a los primeros, surgen en el ecosistema blockchain en primer lugar los tokens con finalidad de pago que, a su vez, pueden tener una primera subdivisión madre, que los clasifica en aquellos con alta volatilidad y aquellos cuya volatilidad es nula o menor.

El más claro ejemplo de los primeros es bitcoin, cuya variación de precio, si bien siempre ha tenido curva ascendente, ha variado desde centavos a decenas de miles de dólares, llegando a su mayor valor de USD 68.789,63 el 10/11/2114. No obstante, existen otros como litecoin, dogecoin, Shiba Inu, etc.

Entre los segundos se pueden entender las denominadas stablecoins, es decir con mecanismos de estabilidad en su precio, los que a su vez se subdividen en algorítmicos, colateralizados y CBDC15.

14 https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ Obtenida el 5/8/22.

15 Se ha aludido antes a las stablecoins colateralizadas y a las algorítmicas, pudiendo señalarse que, mientras las primeras son aquellas que tienen un colateral físico (por ejemplo USDT que permite canjearla por dólares estadounidenses) o virtual (por ejemplo DAI, que tiene una sobrecolateralización en otros criptotokens) que las respalda; las algorítmicas tienen un sistema de control basado en emisión o cancelación de cantidades en el mercado (por ejemplo, el fallido proyecto de UST). Las CBDC (Central Bank Digital Currency), son un subtipo de moneda soberana emitida y controlada por un estado, pero que utiliza la tecnología blockchain para su performance (yuan digital). Para una introducción a las stablecoins se puede ver de Alejandro Gonzalez Rossi, “Algunos aspectos sobre las stablecoins y su utilización en Argentina” Diario La Ley

Finalmente, en la misma línea clasificatoria que los tokens con finalidad de pago, se encontrarían los Utility Tokens, los Asset Tokens y los Security Tokens.

Los primeros pueden conceptualizarse como tokens que tienen una utilidad distinta a la de pago, lo que no significa en sí que no tengan valor de mercado, pero su generación en blockchain obedece a necesidades distintas que, por ejemplo, las que pretende satisfacer la red blockchain de bitcoin.

El ejemplo más claro es la red blockchain de ethereum, con su criptotoken nativo ether. Este último, si bien tiene valor de compra y venta en el mercado, en realidad es el “combustible” o la “ficha” que permite operar en la red de ethereum, la cual es una blockchain de servicios, es decir que permite desarrollos en ella, a diferencia de bitcoin, que solamente permite transacciones y cambio de registro de tenencias entre usuarios16. En suplemento especial Criptomonedas, 15/9/21 p. 2, y también a “Nuevamente sobre las stable coins”, Diario La Ley del 21/3/22. Hemos observado que algunos consideran como stablecoins a tokens representativos de activos como el oro u otros. Cualquier token representativo de un activo no podría ser además denominado como stablecoin sin llegar a confusiones de clasificación y consecuencias. En tal sentido, un token representativo de oro, plato, soja, inmuebles, acciones o activos que puedan ser digitalizados, no necesariamente es stable —estable— o por lo menos señalarlo como tal no considera las diferencias del motivo del origen de las stablecoins, y sus diversas estructuraciones e ingeniería, amén de que en todo caso su estabilidad estaría atada al activo que representa, el cual fluctúa en su precio generalmente

16 Igualmente, la red de bitcoin permite de alguna ma-

8 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

otras palabras, ethereum es una red que permite, por ejemplo, desarrollar nuevas criptomonedas o tokens, programar entidades autónomas descentralizadas, aplicaciones descentralizadas de redes sociales, storage, entradas a eventos, etc.

En los hechos existen algunas criptomonedas como por ejemplo BAT (Basic Atention Token, desarrollada sobre la red blockchain de ethereum) que consisten en ofrecer el uso de un navegador que literalmente paga en la criptomoneda nativa por su uso en cuanto a permitir ver propaganda. Otras son simplemente un servicio de cloud storage descentralizado como filecoin o siacoin (también desarrolladas sobre la blockchain de ethereum).

Los asset tokens pueden referir con más claridad a criptos representativas de algún bien, que puede a su vez ser físico o digital. Así, por ejemplo, puede citarse a paxgold, un token que representa a una onza troy de oro, con posibilidad de redimirlo por el oro físico17. También pueden mencionarse diversos proyectos interesantes que aluden a la tokenización de activos. Uno de los casos más famosos en principio son los non fungible tokens

nera algo más que transacciones, sino que también habilita a programar las mismas en tiempo, en requisitos condicionantes, etc.

17 https://paxos.com/paxgold/. Obtenida el 5/8/22.

(NFT), utilizados principalmente en gaming y en el arte. Estos últimos presentan como concepto o novedad que, en definitiva, son tokens no reemplazables por otros, con numerosas y posibles aplicaciones que pueden partir desde la simple generación de un avatar único en un juego, el control de datos sobre una obra digital, hasta la configuración de identidad.

Finalmente, y solamente para no cansar al lector, podemos aludir a los security tokens, que es una de las clasificaciones más mencionadas en el asesoramiento profesional del derecho, y que básicamente es que en el ecosistema blockchain se vio la posibilidad de “tokenizar”, por ejemplo, acciones de sociedades, títulos valores, bonos, etc. Es decir, de alguna manera, emular instrumentos financieros que usualmente tienen controles bursátiles y de compliance, pero por el origen reciente de la tecnología y su modo de operar aparecen como desregulados.

9 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

El abanico de los tokens en blockchain es sumamente importante, y deben tenerse en cuenta sus múltiples manifestaciones al momento en que el profesional acepte el pago en estos.

“ ”

En tal sentido, son numerosos los casos de denuncias ante entidades de control de valores, y este tipo de instrumentos es uno de los que tienen más observaciones desde el mundo del derecho al momento de que alguien pretende “lanzarse” a un mercado con ellos, dado que, en realidad, lo que se puede estar haciendo es una oferta pública sin los controles adecuados, siendo pasible de las sanciones administrativas y penales pertinentes18.

Con lo expuesto, se denota que el abanico de los tokens en blockchain es sumamente importante, y deben tenerse en cuenta sus múltiples manifestaciones al momento en que el profesional acepte el pago en estos, siendo crucial esta selección para el abogado.

IV. EL PAGO EN TOKENS CRIPTOGRÁFICOS DE HONORARIOS. PAGO EN ESPECIE

Resulta claro que los tokens criptográficos no constituyen moneda de curso legal y, en consecuencia, la cancelación de una deuda mediante la entrega de estos activos constituye un pago en especie que se enmarca dentro de las obligaciones de dar cantidades de cosas. Nuestro Código Civil y Comercial permite a las partes pactar la cancelación de obliga-

18 Puede verse recientemente https://blockworks.co/ sec-orders-crypto-startup-to-register-ico-tokens-or-face31m-fine/?s=08. Obtenida el 11/8/22.

ciones mediante pagos en especie, lo que significa que los abogados tienen libertad para acordar que determinado servicio sea retribuido mediante la entrega de criptomonedas19.

Siendo un pago en especie, una primera aproximación de problemas es su alta volatilidad, cuando no se trata del pago con una stablecoin, y que comprensiblemente pueden ser materia de incertidumbre al momento de su percepción20.

Es por ello que para la percepción en dichos activos es necesario, ante la falta de regulación directa, establecer contractualmente algunas pautas objetivas sobre el momento en que debe fijarse su cotización para que esta tenga eficacia cancelatoria, como también para tratar determinados supuestos anómalos —entre ellos, los casos de mora en el cumplimiento de obligaciones asumidas mediante la entrega de criptoactivos—, de forma tal que esta alta volatilidad de la que se habla no termine desvirtuando la ecuación económico-financiera de la transacción cuando lo que se paga es un honorario profesional.

19 Ver trabajo citado en nota 1.

20 En contra de lo propuesto, y señalando que el pago con criptomonedas es efectivamente pago con dinero, ver Favier Dubois, “Naturaleza jurídica de las criptomonedas y sus consecuencias” Publicado el 29/10/2021 en ElDial. Com, Bibilioteca Jurídica Online, Suplemento de Derecho Empresarial del 29/10/2021.

V. EL MODO DE PERCEPCIÓN. LAS WALLETS

Una vez entonces seleccionada la criptomoneda, y fijada de alguna manera su valor objetivo, lo necesario de parte del profesional es seleccionar de qué manera va a recibir los activos digitales, y es aquí donde resulta importante considerar las wallets o billeteras criptográficas.

El punto es que, llegado el caso en que un colega pretende percibir sus honorarios en criptotokens, estos no se obtendrían pasando un CBU (Clave Bancaria Uniforme) de un banco, dado que operan con dinero de curso oficial soberano, o también moneda comúnmente aceptada, como puede ser el dólar estadounidense o el euro. Inclusive, si un profesional quisiera percibir sus honorarios en yuan digital, por ejemplo, tampoco el CBU le serviría.

Previamente, para empezar a hablar de wallets criptográficas, habría que definir qué sería una billetera digital. En tal sentido, esta última es una aplicación de software que, de alguna manera, contiene réplicas digitales de los artículos físicos (para pago y transferencias) que tiene una persona. Por ejemplo, una billetera digital puede contener el monto de dinero en efectivo en una cuenta bancaria, o los números y representaciones de tarje-

tas de crédito o débito de una persona, la que puede usar, sin los plásticos, las funcionalidades de pago consecuentes.

Ahora bien, una wallet criptográfica es básicamente un software que administra claves públicas y privadas, sistema PKI21, que permite por ello almacenar, enviar y recibir criptotokens. Es como una cuenta bancaria, pero para tokens criptográficos y que obviamente opera con ellos.

Con mayores o menores diferencias, los tipos de wallets criptográficas son dos, hot wallets y cold wallets.

Las primeras operan como monederos 100% online, que pueden ser aplicaciones o incluso se pueden instalar como extensiones al navegador.

Las segundas son monederos físicos (hardware) cuya premisa común es que no funcionan necesariamente con conexión a internet. Una opción que puede considerarse cold es la paper wallet, que solamente contiene la dirección y una clave privada.

Las hot wallets podrían considerarse las menos seguras en cuanto a los fondos, dado que en definitiva operan onli-

21 PKI (Private Key Infrastructure) es un sistema de procesos y protocolos utilizado para cifrar datos, que básicamente permite la autenticación de los usuarios y la certificación de transacciones.

11 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

ne, pero asimismo permiten el recupero de claves que muchas veces sí se pierden. Pueden ser wallets custodial, es decir que operan en una plataforma que es la que tiene realmente las claves privadas, o pueden ser online non custodial, es decir, que la clave solamente la puede operar el usuario, como puede ser en algunas wallets que son extensión de navegador o aplicación.

Como contrapartida referida a la seguridad, en las custodial, al ser una plataforma la que conserva las llaves privadas, estas no podrían “perderse” y el problema principal reside en el hackeo a su operador o a su falta de fidelidad.

Las segundas, es decir las cold wallets, consisten en un hardware físico que cuenta con un sistema de seguridad que impide que las claves privadas se registren en un ordenador, y para usarlas se debe usar un PIN de la wallet a la que solo el usuario tiene acceso y que no se almacena digitalmente en ningún lado. Esto aumenta considerablemente la seguridad con respecto a otras wallets. Estos dispositivos también tienen una clave llamada seed o clave semilla, que permite recuperar los criptoactivos en caso de pérdida o de cualquier problema con el hardware.

Finalmente, existen las paper wallets, que no es posible hackear porque son un documento físico (papel, metal grabado, etc.) que tienen tanto las claves, de las que ya hablamos anteriormente, como la dirección para la recepción de fondos.

Las hardware wallets son muy seguras, pero son caras y no son muy dinámicas para operar diariamente. Las paper wallets obviamente también son muy seguras respecto a hackeos, pero su mayor funcionalidad es para recibir/almacenar cripto, no enviar, para lo cual tienen que cargarse las claves en un software.

En este tipo de veloz —y probablemente equivocada— clasificación, se pretende dar un panorama al letrado que quiere seleccionar de qué manera recibir sus cripto, ya que depende de qué uso va a darle y la mayor o menor valoración de seguridad que tenga, que podría convenir el uso de un tipo de wallet u otro, o inclusive usar varios tipos distintos de acuerdo con lo que requiera en cada momento.

VI. EL DATO IMPOSITIVO

Y finalmente, pero no menos importante, se encuentra la cuestión impositiva22.

12 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

22 Especialmente importante son los aportes que efectuara Marcos Zocaro en el artículo ya citado en nota 1 referido al presente punto.

El pago a través de criptomonedas debe estar registrado en las facturas a emitir por el profesional, y en las declaraciones juradas presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quedando sujetas en materia impositiva, sobre lo que se volverá más abajo.

La alta volatilidad mencionada implica que es sumamente importante a los efectos de facilitar su implementación y evitar eventuales conflictos, y se recomienda pautar la valoración de las cripto con la mayor precisión posible. Esto implicará una “foto” de su cotización, la cual no puede ser totalmente arbitraria, sino que debe adecuarse al principio de la realidad. Una estimación sensata sería recurrir a su fijación a través de un acuerdo de partes —como dijimos—, que evitará posibles conflictos sobre la forma de estimar el honorario en especie, en el que no existe un porcentaje máximo permitido por la normativa vigente y, de hecho, se puede cobrar el 100% en estos activos. Y al emitir la factura por los honorarios, esta se realiza en pesos, aclarando en el detalle que se recibe como forma de pago tanta cantidad de la criptomoneda “X”.

El abogado independiente que acepta recibir criptomonedas como forma de pago puede estar adherido al Régimen

Simplificado (monotributo) o ser Responsable Inscripto, dependiendo de si supera o no el límite de ingresos o algún otro parámetro máximo establecido en el monotributo, no influyendo la forma en la que recibe los honorarios (pesos o criptomonedas). Obviamente, por su actividad independiente, tributará impuestos de manera normal: a nivel nacional

13 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

El pago con criptomonedas constituye un típico caso de pago en especie, que está perfectamente permitido en nuestro derecho

abonará la cuota de monotributo o tributará ganancias e IVA, dependiendo de si es o no Responsable Inscripto, y a nivel provincial, estará alcanzado por el impuesto sobre los ingresos brutos.

En este tren, y respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, la provincia de Córdoba, desde el año 2021 inclusive, estableció como alcanzados en el gravamen a “los ingresos derivados por la venta de moneda digital cuando las mismas provengan del canje por la comercialización de bienes y/o servicios”. Y la alícuota aplicable será del 0,25%, bajo el Código de Actividad 649.99923.

De esta forma, por ejemplo, un profesional que en Córdoba cobra honorarios en criptomonedas (y por esos honorarios paga el correspondiente impuesto sobre los ingresos brutos), luego, cuando venda esas criptomonedas, volverá a tributar el impuesto, pero a una alícuota más baja (0,25%).

Y un detalle no menor, la normativa cordobesa (Reglamento del Código Fiscal) equipara desde el 2021 el concepto de “monedas digitales” a “‘moneda virtual’, ‘criptomonedas’, ‘criptoactivos’, ‘tokens’, ‘stablecoins’ y demás conceptos que por su naturaleza y/o características

23 https://cms.rentascordoba.gob.ar/wp-content/uploads/2022/01/leyn_10790_ley_impositiva_ anual_2022.pdf

constituyan y/o impliquen una representación digital de valor que puede ser objeto susceptible de comercio digital y cuyas funciones —directas y/o indirectas— son la de constituir un medio de intercambio y/o una unidad de cuenta y/o una reserva de valor”. Dicha “definición” no es muy exhaustiva y no contempla las diferencias existentes entre los diferentes tipos de criptoactivos24.

A nivel nacional, los dos principales impuestos que pueden influir en las personas humanas son los de bienes personales y de ganancias. Con respecto a bienes personales, este gravamen posee un monto “mínimo general” a partir del cual se tributa y, desde el año 2021, se ubica en los $ 6 millones de activos gravados. Por debajo de ese monto, si la persona no está ya inscripta en el impuesto desde el año anterior, no deberá inscribirse ahora ni presentar la declaración jurada determinativa.

La ley del gravamen nada especifica acerca del tratamiento de las criptomonedas. Sin embargo, luego de mucho tiempo en supuesto silencio, el fisco se expidió sobre el tema mediante el dictamen 2/202225. Mediante este pronun-

25 http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/DID_K_000002_2022_06_16

14 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

24 Manual de criptomonedas, Marcos Zocaro (Ed. Buyatti, 2da edición. 2022)

ciamiento, AFIP confirma que hasta junio de 2022 su posición interna era considerar a las criptomonedas como inmateriales y exentas (según un dictamen del año 2019, que no se ha hecho público pero a raíz del cual se elaboró el dictamen 2/2022, con el objetivo de “rectificar” la postura oficial del 2019).

El dictamen 2 concluye que “…las criptomonedas conforman un activo alcanzado por la ley de impuesto sobre los bienes personales, de conformidad con lo prescripto en el citado art. 19, inc. j), y art. 22, inc. h), de la ley del gravamen, procediéndose a rectificar el criterio vertido en el marco de la actuación (DI ALIR) N° …/…”.

De esta forma, con el flamante dictamen 2, AFIP interpreta que las criptomonedas son activos financieros gravados en el impuesto sobre los bienes personales. Este dictamen no aparece ajustado (por ejemplo, considera que las criptomonedas “incorporan el derecho a una cantidad de dinero determinada”)26, tratándose de una opinión del organismo fiscal.

Dejando de lado bienes personales, el otro gravamen en importancia es ganancias. Desde la entrada en vigor de la ley 27.430 en enero de 2018, los beneficios derivados de la enajenación de “mone-

26 Criptomonedas: acerca del dictamen 2/2022. Marcos Zocaro (Errepar, agosto 2022)

das digitales” (concepto no definido por la ley del impuesto ni por su reglamentación) pasó a estar gravado en cabeza de personas humanas (art. 2°, inc. 4 de la ley) aunque se trate de venta/s esporádica/s, es decir, sin necesidad de que sea una actividad habitual.

Es decir, alguien que reciba monedas digitales como pago de honorarios, y luego las enajene, deberá considerar el impuesto a las ganancias. En estos casos, se tributará por la diferencia entre el precio de venta y el costo (que será el “costo” de ingreso al patrimonio, el valor del día de su percepción) y bajo dos posibles estructuras de liquidación: en caso de que la ganancia sea considerada de fuente extranjera, se aplicará el tercer párrafo del art. 94 de la ley y la liquidación será mediante declaración jurada global al 15%; mientras que si la fuente de la ganancia es argentina, se liquidará por impuesto cedular del art. 98 de la ley (también al 15%, aunque en el decreto reglamentario se menciona la posibilidad de aplicar el 5% en caso de que sea en pesos). Siempre siendo esta ganancia encuadrada en la “segunda categoría” del impuesto (“renta de capitales”), existiendo mínimos a partir de los cuales se tributa.

Para determinar la “fuente” de la ganancia, al ser enajenación de monedas

15 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

digitales, se debería aplicar el art. 7° de la ley; sin embargo, lo indicado en ese artículo no es aplicable en la mayoría de los casos: “serán de fuente argentina si el emisor se encuentra domiciliado, establecido o radicado en el país”.

Esto último conlleva algunas dudas, como, por ejemplo, quién sería el emisor de —por ejemplo— bitcoin. La emisión es descentralizada, característica principal de este activo. Por lo tanto, al no po-

der aplicarse el art. 7°, se debería utilizar en forma supletoria el criterio general de determinación de la fuente que indica el art. 5°. Allí se establece que son ganancias de fuente argentina aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en Argentina, o de la realización en el país de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios. Asimismo, el art. 10, inc. d), del decreto reglamentario considera también como ganancia de fuente argentina a “toda otra ganancia no contemplada en los incisos precedentes que haya sido generada por bienes materiales o inmateriales y por derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o actividades de cualquier

16 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

índole, producidos o desarrollados en la República Argentina”.

Es decir, en el caso de personas humanas, si se enajenan monedas digitales, por ejemplo, en un exchange local, se estaría frente a ganancias de fuente argentina y, por ende, a liquidarse por impuesto cedular del art. 98 de la ley.

Como se puede advertir, la legislación impositiva específica sobre criptoactivos es escasa y poco precisa, por lo que será algo habitual ver, en el corto plazo, nueva normativa al respecto.

VII. CONCLUSIONES

El pago con criptomonedas en general, y con bitcoin en particular, ya es una realidad en el mundo y es de esperar que su implementación se empiece a hacer más frecuente en la Argentina.

Entre los numerosos problemas e inconvenientes que pueden generarse con su realización se encuentra el de considerar las distintas características de los

criptotokens, y una legislación aún incipiente y quizá poco profunda y, en el caso de profesionales del derecho, se da cierta incertidumbre de cómo sería la implementación y cuáles serían las obligaciones en materia impositiva consecuentes. Otro dato no menor sería qué sistema de atesoramiento o recepción utilizaría el profesional, siempre de acuerdo con las necesidades que quiera aplicar, de ahorro o de utilización.

Opino que el pago con criptomonedas constituye un típico caso de pago en especie, que está perfectamente permitido en nuestro derecho con las consideraciones y límites precedentemente expuestos, y que requieren a futuro algún tipo de precisión en la regulación, principalmente en materia fiscal, para evitar la incertidumbre al profesional y que este pueda recurrir a esta forma moderna de pago, que aparentemente se sustenta en una tecnología que llegó para quedarse y que permitiría una nueva forma de obtener ingresos.

17 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

LA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SUS EFECTOS EN NUESTRAS PROFESIONES Y OFICIOS

Abogado (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán). Participó, en carácter de disertante, del II Congreso Argentino sobre las Problemáticas en Salud Mental, de fecha 26/06/2019 presentando la ponencia: “El consumo problemático y su impacto en las mujeres”. Realizó la Diplomatura de Derecho e Innovación en la Universidad Nacional de Tucumán dirigida por el Dr. Alejandro Demetrio Chamatropulos. Cursa actualmente la Especialización de Derecho de Daños en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.

I. INTRODUCCIÓN

Al analizar esta temática, puse como principal enfoque el hecho de que la inteligencia artificial (en adelante “IA”) está teniendo un papel muy importante en las profesiones humanas. Quizás una de las cosas que nos determina como seres únicos (más allá de la personalidad junto con los principios y valores que nos inculcan) es nuestra profesión, ya que nadie mejor que nosotros sabe resolver todos los temas vinculados a ella. Nos identifica y determina a lo largo de toda la vida. Sin embargo, ha llegado el momento de entender que la IA, a través del aprendizaje automático, es capaz de comprender en un tiempo inmediato todos los conocimientos que tanto tiempo nos llevó (y lleva) a nosotros, los mortales. Quizás esa idea sea frustrante; empero, debemos pensar en ser capaces de coexistir con esta tecnología para mejorar aún más el servicio que brindamos desde nuestra profesión. Ese es y será el desafío.

Nicolás Padilla

De modo que mi intención es que el lector pueda vislumbrar la forma en que la inteligencia artificial está entrando a la gran mayoría de profesiones y oficios; dicho en otras palabras, a nuestro día a día. Es por eso que me tomo el atrevimiento de compartir distintas investigaciones que fueron realizando personas totalmente calificadas para ello, juntando los grandes aportes de sus trabajos y uniéndolos en una única temática: el enorme avance de la IA en nuestras vidas.

Ahora bien, no puedo dejar de mencionar que, a pesar de ya tener estructurado mentalmente este trabajo, se generó mucho interés por el boom del Chat GPT 4.0 y su creciente uso en todos los albores de la sociedad, desde el expresidente Mauricio Macri, las advertencias del magnate Elon Musk, hasta un grupo de amigos en un espacio de ocio común y corriente. Quizás actualmente sea una de las máximas expresiones masivas de lo que es capaz la inteligencia artificial. No obstante, este aporte gira en torno a otro horizonte y dejaré fuera de análisis a este avance.

I.1. Irrupción de la IA en la educación. Ventajas y desventajas

Resulta un desafío pensar en el ingreso de la IA en las escuelas de nuestro

país y, sobre todo, en Tucumán, mi lugar de origen. Teniendo en cuenta el estado en que muchas de ellas se encuentran, resultaría un cuasi despropósito pensar en programas de IA que reformulen las bases de la relación entre docente y alumno. Sin embargo, en la actualidad, la tecnología está dando sus pasos en el ámbito educacional y es un motivante aun mayor para mejorar desde todos los puntos de vista la situación en las que se encuentran las escuelas, sobre todo la tremenda brecha digital que hay entre estas y las que también afecta a los alumnos, situación que se vio totalmente descubierta en la pandemia del 2020.

Tomo la investigación que hizo Débora Schapira1 para ver la manera en que puede darse ese ingreso de la IA en las escuelas y ver las consecuencias del impacto de ella en las relaciones de los docentes con los alumnos. Por consiguiente, afirma la autora: “En educación, la IA genera, sin duda, un cambio disruptivo. En particular, uno de los elementos más innovadores en la diferenciación de la enseñanza a partir de las características individuales de cada alumno. Esta característica es posible mediante el análisis de un conjunto de datos relacionados con la historia educativa, per-

19 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

1 SCHAPIRA, Débora. Inteligencia artificial, un reto para la educación. (2020). La Ley, Suplemento INNOVACION Y DERECHO, 01.

files psicosociales, motivaciones, estilos de aprendizaje, el complemento de una tecnología de avanzada y el uso de modelos cognitivos capaces de predecir como aprenden cada uno de los alumnos”.

Confía Schapira en que los hallazgos recién citados pueden obtenerse a partir de la aplicación de dos herramientas, una destinada al alumno y la otra al docente. En ese sentido, menciona que “los sistemas de tutores inteligentes cumplen la función de un tutor docente en el proceso de guía y colaboración de los aprendizajes y los modelos instruccionales consisten en programas expertos, destinados al profesor, capaces de facilitar las tareas de planificación y diseño de los contenidos didáctico”.

Sin embargo, a pesar de que suenen muy esperanzadores estos nuevos modelos, la autora es consciente de que una gran desventaja puede ser la brecha digital exis-

tente, teniendo en cuenta que solo un 60% de las familias cuenta con disponibilidad de computadoras para cumplir con estos modelos; así como también la brecha pedagógica originada por asimetrías socioeconómicas y capital educativo de las familias que generan un 20% de deserción de los niños de las escuelas. De todas maneras, Schapira indica que el principal aporte de la IA en la educación tiene que ver con que “la tecnología emergente ha generado grandes volúmenes de datos (big data) que nos permite realizar variados análisis y materializar procesos de transformación educativa”. En este aspecto, la IA puede darnos la posibilidad de amplificar conocimientos a través de la big data para poder mejorar, aplicando ejemplos exitosos a las situaciones donde nuestro sistema educativo flaquee.

Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿puede la IA reemplazar la tarea del docente en todos sus aspectos? Intentando dar una respuesta, la autora afirma que “[e]l rol del profesor, figura medular en el aprendizaje, en ninguna instancia puede pensarse que pueda ser reemplazado, siempre estará presente con su mirada disruptiva, promoviendo el debate entre los alumnos, el intercambio de experiencias personales, la interacción social en el aula, el trabajo colaborativo, la

20 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

“

La tecnología está dando sus pasos en el ámbito educacional y es un motivante aún mayor para mejorar desde todos los puntos de vista la situación en la que se encuentran las escuelas.

”

resolución de problemas, la investigación, pero, por sobre todas las cosas, el ejemplo a seguir”.

Entendemos, entonces, que todos estos aspectos insoslayablemente humanos son totalmente irremplazables por la IA, ya que esas características hacen a la esencia del rol del docente. No obstante, Schapira considera que “el desafío estará dado, entonces, por lograr la complementariedad de estos sistemas inteligentes con los convencionales, de manera que la tecnología se transforme en aliada de la capacitación docente y las nuevas regulaciones garanticen también el resguardo de la información educativa”.

De esta manera, no hay que preocuparse anticipadamente por temor a ser reemplazados, sino que hay que permitir la disrupción tecnológica para poder mejorar aún más nuestro servicio como profesionales, específicamente en este caso de los docentes y alumnos; así como también entender que un buen uso de la IA puede mejorar todo un sistema educativo que actualmente no se encuentra en las condiciones que todos como sociedad pretendemos.

I.2. IA y filosofía. Crítica a la neuropredicción

Todos aquellos que conocimos de la existencia del señor Alan Turing (o, en su

defecto, los que disfrutamos de la película El código enigma) fuimos interpelados por la pregunta que definió su existencia en este mundo: ¿pueden pensar las máquinas?

Actualmente, no podemos decir que las máquinas son capaces de pensar como los humanos: carecen de esa inexplicable conexión neuronal mezclada con los sentimientos y recuerdos que hacen a la vida de cada uno. Sin embargo, son capaces de relacionar los miles de millones de datos que tienen disponibles para poder arribar a una conclusión; algo muy parecido a la forma que tenemos nosotros de pensar, obviamente sin el condimento sentimental y de empatía que nos caracteriza.

Dicho esto, me parece interesante compartir la opinión del Grupo Gift2 que analizó la relación existente entre la IA y la filosofía. En primer lugar, hacen una interesante clasificación de la inteligencia artificial al afirmar que “las teorizaciones y las realizaciones concretas de la IA pueden clasificarse en dos categorías: la IA estrecha y la IA general. En el caso de la primera, es el proyecto que busca crear sistemas que realicen una tarea

2 GRUPO GIFT. Inteligencia artificial, filosofía y derecho. (2021). La Ley, Suplemento INNOVACION Y DERECHO, 01.

21 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

particular de forma inteligente, mientras que la segunda aspira a crear un artefacto que actúe y piense integralmente de una manera humana”. Ahora bien, sumo un interrogante: ¿en qué tipo de IA podríamos ubicar a la última versión del famoso Chat GPT 4.0?

Resulta interesante considerar la opinión que tiene este grupo respecto del machine learning o aprendizaje automático: “Hoy se popularizaron otro tipo de algoritmos, que permiten extraer patrones a partir de grandes cantidades de datos. Parten de una serie más o menos grande y más o menos estructurada de datos, y se los “entrena” para que descubran patrones preexistentes en ellos, lo que les permite predecir qué va a ocurrir ante la aparición de un nuevo dato. (…) Se trata de educar a un programa para generar un modelo de un cierto dominio de la realidad, que le permitirá al sistema realizar las acciones apropiadas”. Básicamente, en ese párrafo citado se explicó la manera en que las máquinas “piensan” y relacionan los datos con los que cuentan. Quizás sea momento de tener un concepto más amplio de lo que entendemos por “pensar”, ya que estas predicciones que hacen las máquinas resultan cada vez más acertadas.

Sin embargo, no todo es color de rosas en lo que a machine learning concierne. Cuando el programador de la máquina no vuelca la cantidad suficiente de datos, esta puede tener pensamientos anacrónicos y discriminatorios. En ese sentido se expresan los autores afirmando que “los datos de entrenamiento en los que se basa esta tecnología predictiva nunca son valorativamente neutros; como en todas las aplicaciones del aprendizaje automatizado, un ‘prejuicio’ inicial en los datos de entrenamiento genera predicciones inexorablemente sesgadas, que tienden a exacerbar la discriminación de los sujetos y de los grupos más vulnerables”. Imaginemos simplemente si un programador con creencias netamente dictatoriales propias de los primeros años del siglo XX le enseñara a pensar a una máquina; el resultado sería alarmante.

Es por esta posibilidad de negativa discriminación que recurrí al análisis realizado por José M. Muñoz y Aura I. Ruiz3 en el que marcan una interesante diferencia entre neuropredicción y neuroprevención. En primer lugar, consideran que la neuropredicción consistiría en “anunciar, por conocimiento fundado en la neurociencia, algo que ha de suce-

22 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

3 MUÑOZ, José M. y RUIZ, Aura I. En defensa de la neuroprevención delictiva (es decir, contra la predicción). (2021). La Ley, Suplemento INNOVACION Y DERECHO, 03.

der”. Advierten que, bajo este concepto, se corre el riesgo de estigmatizar al sujeto, por lo que remarcan que “[e]ste riesgo deriva de suponer que, al predecir, estamos extrayendo con absoluta certeza una proyección de los acontecimientos pendientes de acaecer. Así, la futura conducta delictiva se tiene por inevitable al modo determinista. Con ello, además, estaremos invitando a regresar a un concepto que se supone obsoleto, a saber, el de peligrosidad: un sujeto deberá permanecer en prisión en tanto y en cuanto sea ‘peligroso’ por naturaleza”. Es, sin dudas, un vaticinio del que deberemos te ner mucho cuidado al poner en práctica la IA en el mundo de la Justicia.

En segundo lugar, los autores proponen, bajo el concepto de neuroprevención, una forma distinta de utilizar la IA en estos campos. Ellos entienden que neuroprevención es la “preparación que, por conocimiento fundado en la neurociencia, se hace anticipadamente para

evitar el riesgo de una conducta delictiva”. Desde esta perspectiva, los autores pretenden alcanzar los siguientes objetivos: “mejorar la seguridad pública, dotar a la persona de su libertad de herramientas objetivas para que disponga de oportunidades reales de reinserción social, adquirir una adecuada comprensión de la conducta delictiva, y conformar un sistema de justicia más rentable”. Por lo visto, ideas no faltan; lo que sí carecemos es

23 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

de acciones que puedan ejecutar dichas ideas.

Antes de finalizar, me gustaría considerar el ejemplo de software de neuroprevención que citaron los autores en análisis: “El software NeuroCognitive Risk Assessment (NCRA, presentado por David Eagleman en la revista Frontiers in Psychology) se centra en el estudio de factores criminógenos que son dinámicos y con los que, en consecuencia, se puede hacer un adecuado trabajo de intervención con vistas a la reinserción; por si fuera poco, el NCRA ignora por completo los aspectos étnicos, así como los antecedentes penales y personales, logrando así evitar cualquier riesgo de estigmatización y de atribución de peligrosidad intrínseca”. Finalmente, podemos ver un ejemplo de IA que pueda ser utilizable en estos horizontes sin necesidad de caer en el peligro de una discriminación totalmente negativa y retrógrada.

I.3. Arribo de la IA al mundo de la medicina

Al igual que en el caso de la introducción de la IA en la educación, veremos en este apartado cómo se la puede utilizar en el ámbito de la medicina. Ahora bien, la razón de la analogía con las escuelas es que los hospitales también tienen muchas otras necesidades previas que

cubrir. Desde la poca cantidad que hay hasta, al igual que los docentes, la poca retribución que tienen los médicos en su trabajo. Esos son desafíos que, como sociedad, a través de nuestros gobernantes, debemos superar antes de pensar en IA; pero, llegado el momento de la reproducción masiva de esta tecnología en el rubro de salud, tendremos que vencer los miedos producto de la ignorancia y hacer todo lo posible para poder contar con el mayor volumen de big data en pos de mejorar su predicción.

En una investigación realizada por Florencia Mitchell, Lucía Bruno Quijano y Enrique Diaz Cantón4 nos ofrecen un ejemplo de cómo sería la irrupción de la IA en la medicina: “la IA podría ejercer las veces de personal médico, realizando tareas de toma de signos vitales y recolectando la información sanitaria básica de sus pacientes y así podría tener una idea básica del estado de salud y priorizar la atención de los pacientes que requieran atención más urgente para que el poco personal médico que esté ahí presente pueda atender de forma óptima y ganar más tiempo. (…) También podría, de contar con algún equipo de diagnóstico por imágenes, interpretar los estudios e

4 MITCHELL, Florencia; BRUNO QUIJANO, Lucía; DIAZ CANTON, Enrique. Inteligencia artificial en medicina: oportunidades y desafíos de una IA al servicio de la salud pública. (2021). La Ley, Suplemento INNOVACION Y DERECHO, 03.

24 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

imágenes por este brindadas, con el fin de arribar a diagnósticos y asimismo recomendar tratamientos, sin la necesidad de contar con ningún personal capacitado. Incluso se podrían plantear sistemas de IA autoadministrados por los mismos pacientes, que puedan llevar registros de sus hábitos de salud, signos vitales y hasta cargar imágenes, que sean analizadas por el sistema y que este le pueda devolver información médica útil”.

Podemos ver que estamos en presencia de una tarea para nada sencilla que deberá ser destinada a aquellos pacientes con patologías de menor gravedad o para aquellos que deban seguir un régimen de control de su salud a modo de prevención de enfermedades de una mayor peligrosidad; de esta manera, el conocimiento y, sobre todo, el tiempo de los médicos estaría dedicado para aquellos pacientes que presenten patologías que requieran de un tratamiento más dedicado, mientras que el aporte de la IA se resumiría en los pacientes que requieran un control más rutinario.

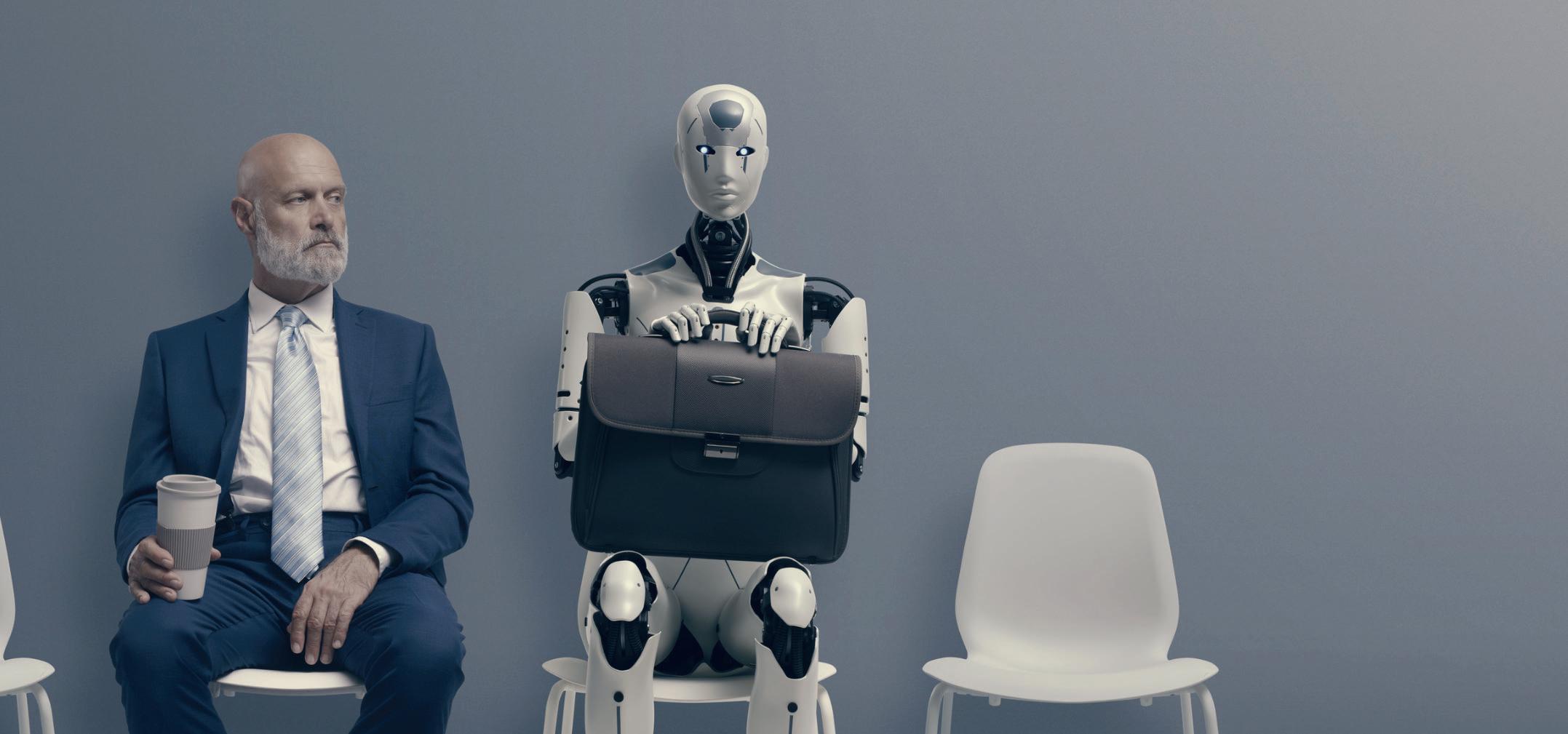

I.4. Impacto de la IA en el derecho procesal

En este capítulo, veremos la forma en que la IA puede mejorar la eficiencia de

los procesos judiciales, pero sin dejar de lado los riesgos que puede traer.

Es por esto que traigo a colación un interesante trabajo de Josefina Condrac5, en el que nos muestra lo que entiende por Justicia 4.0, los beneficios que puede traer la IA a los litigios y también, obviamente, los riesgos.

Ahora bien, la autora considera que el contexto en el que arribaría la IA es en el marco de Justicia 4.0, “la cual se manifiesta como un conjunto de prácticas judiciales que priorizan la digitalización y la innovación tecnológica, atribuyendo un papel absolutamente protagónico al aporte de la IA”. En la misma sintonía y a modo de ejemplo, podemos citar el trabajo de Paula Eugenia Kohan6, que nos introduce el proyecto HERA proveniente de La Pampa: “(…) es una inteligencia artificial que genera una interfaz comunicativa entre abogados y jueces en pos de un proceso judicial más fluido y en tiempos reales. (…) HERA trabajaría encontrando las palabras claves más comunes que identifican a los fallos relacionados con las causas que los abogados cargaron

5 CONDRAC, Josefina. La inteligencia artificial y su incidencia en el debido proceso: una mirada desde la experiencia europea. (2022). La Ley, Suplemento INNOVACION Y DERECHO, 05.

6 KOHAN, Paula Eugenia. Proyecto HERA: inteligencia artificial para transformar la relación entre abogados y jueces en la Provincia de La Pampa. (2022). La Ley, Suplemento INNOVACION Y DERECHO, 04.

25 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

al sistema SIGE, de esa forma se generaría un vocabulario con el que se pueda entrenar a HERA para que pueda reconocer que tipo de causa se está analizando y brindar información detallada sobre ese tema basándose en casos anteriores”. A mi juicio, HERA muestra un paralelismo directo con el sistema del SAE en Tucumán, donde tenemos una opción para

buscar jurisprudencia de todo tipo poniendo palabras claves; celebro esta herramienta que tanta ayuda nos brinda a los litigantes.

Siguiendo con el aporte de Condrac, podemos ver la manera en que la IA se haría lugar en el mundo del derecho procesal: “(…) la IA encontraría un campo de aplicación ideal en todo el conjunto de operaciones que se podrían clasificar como meros trámites sin mayores complicaciones. En estos casos, la IA apunta directamente a una aplicación más rápida y precisa de los procedimientos que la actividad judicial tradicional realiza muchas veces en tiempos más largos”. Este aporte de la IA traería como resultado un mayor espacio temporal para que el resto de los operadores de la justicia se dediquen a esas tareas que requieren un mayor razonamiento humano. Sin duda que la apuesta de la Justicia 4.0 gira en torno a la celeridad inmediata y a la eficiencia mediata.

Sin embargo, hay que tener en cuenta, tal como advierte la autora, que hay una serie de desafíos éticos y riesgos a superar en esta misión. En primer lugar, el interrogante que significaría “que se permita a las máquinas y a los robots aprender a desarrollar procesos decisionales autónomos sin que intervenga

26 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

El avance de la tecnología apunta directamente a la celeridad de la justicia, dejando a salvo lo que todos conocemos como la sana crítica del magistrado

ningún tipo de decisión humana hasta la etapa ejecutiva”. En segundo lugar, tener en cuenta si “es posible hacer un uso de la IA que resulte ampliamente compatible con las garantías de igualdad de trato y no discriminación”. En tercer lugar, el derecho de acceso a la justicia se puede ver perjudicado ya que la irrupción de la IA “puede afectar su plena tutela debido a la condición de exclusión digital que todavía es propia de una parte relevante de la población”. Por último, “la difusión amplia de procesos gestionados directa o indirectamente por medio de aplicaciones de IA podría exponer la administración de la justica al peligro de fuga de datos y uso indebido de informaciones personales.”

Por lo que entiendo que el arribo de la IA a los estrados judiciales tiene muchos desafíos por cumplir, sobre todo de índole económico y social, previamente. No obstante, su llegada significaría un aporte a uno de los aspectos más criticados del Poder Judicial: su falta de celeridad.

I.5. Relación entre la IA y los abogados litigantes

Muy probablemente estemos en presencia del apartado que más interrogantes genere en quien escribe. Imaginar

cómo será el impacto que la IA puede tener en mi profesión me genera una mezcla de ilusión y ansiedad. Ilusión porque considero que si sigo preparándome y estudiando tendré mejores herramientas para lograr un servicio más eficiente para mis futuros clientes con ayuda de la IA. Y ansiedad, porque sinceramente no puedo asegurar en un 100% que el machine learning alcance un grado tal que nos termine reemplazando, inseguridad que surgiría en cualquier profesional frente a la falta de conocimiento del avance tecnológico en cuestión.

Me parece importante tomar el aporte que hizo Tomás Sande7 con respecto a este tema. Su análisis tiene, como punto de partida, el fallo “Lola v. Skadden”, de la Corte de Nueva York, donde se consideró que aquellas tareas que pueden ser realizadas por una máquina no son ni remotamente prácticas legales; es decir que se postula como argumento principal la incapacidad de las máquinas para cualquier tipo de trabajo legal. Por lo que el autor critica enfáticamente el fallo “Skadden”: “el sesgo de interpretar que las tareas legales solo pueden ser realizadas por humanos impone una seria limitación, más aún si tenemos en cuenta el

27 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

7 SANDE, Tomás. Inteligencia legal: hacia nuevos modelos de negocios. (2021). La Ley, Suplemento INNOVACION Y DERECHO, 03.

hecho de que la evolución de las máquinas absorbe aceleradamente la cantidad de tareas disponibles”.

Ahora bien, inevitablemente surge el interrogante de cómo haremos los abogados para convivir con la IA en el día a día de nuestra profesión. En ese sentido, el autor considera que las compañías legales contarán con tres formas para transformar su trabajo: “la primera de ellas es la más desafiante, en tanto implica entrenar a los abogados para utilizar e incluso optimizar soluciones digitales. (…) Otra alternativa a la iniciativa de in house training es la de generar equipos multidisciplinarios con nuevos recursos. (…) La tercera alternativa es aquella de la integración vertical o adquisición de equipos tecnológicos externos”.

De esta manera, considero que la primera alternativa no tendrá mucha aplicación, sobre todo teniendo en cuenta lo que implica volver a capacitarse desde cero en una nueva profesión. En cuanto a la segunda alternativa, entiendo que es más factible ya que es muy importante sumar personas de otras profesiones para formar un equipo multidisciplinario que se dedique al mundo jurídico; por ejemplo, considero que un estudio jurídico debe contar con programado-

res y desarrolladores que amplifiquen la posibilidad de conseguir clientes que pueden sustentar la empresa y así brindar un servicio jurídico más completo. Y, de acuerdo con la tercera alternativa, entiendo que la adquisición de equipos de tecnología de último modelo puede ser redituable para aquellas firmas que están hace muchos años en el ámbito jurídico y no para aquellos que recién están dando sus primeros pasos.

I.6. La IA y su aporte a los jueces

Con motivo de la XV Reunión de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, se llevó a cabo la pregunta de cómo sería el uso que un juez puede darle a la IA; justamente se entiende que un abuso de esta tecnología podría generar una inseguridad jurídica desde todos los puntos de vista.

En este marco, se focaliza el análisis de Gustavo Arballo8, en el cual podemos observar la manera en que la IA podría ser útil frente al trabajo del magistrado, los beneficios que se podrían obtener y también los desafíos a superar. Dicho análisis se contextualiza en torno al dictamen dado por el comisionado Eduardo

8 ARBALLO, Gustavo. Uso judicial de nuevas tecnologías. A propósito de un dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. (2021). La Ley, Suplemento INNOVACION Y DERECHO, 02.

28 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

D. Fernández Mendía en la mencionada reunión de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.

Ahora bien, en cuanto a los beneficios que la IA puede traer a la actividad jurisdiccional, se menciona que “las nuevas tecnologías y los instrumentos ahora disponibles, como por ejemplo el big data y los algoritmos, pueden constituir un mecanismo de apoyo en manos de los jueces siempre que tengan presente, como es tradicional, los derechos fundamentales de cada ciudadano. (…) Las máquinas deben estar al servicio del Poder Judicial para tratar cuestiones objetivas, pero nunca de valoración. Por tanto, no hay duda de que debe prevalecer el enfoque de las nuevas tecnologías desde el juez”.

De esta manera, al igual que vimos la irrupción de la IA en el derecho procesal, podemos comprender que el avance de la tecnología apunta directamente a la celeridad de la justicia, dejando a salvo lo que todos conocemos como la sana crítica del magistrado. Dicho en otras palabras, aquellas instancias netamente formales de un litigio (como ser el tema de los oficios, cédulas, resoluciones de mero trámite, etc.) pueden ser aceleradas por el uso de la IA; mientras que aquellas instancias donde el juez debe resolver temas

esenciales del litigio, la IA puede cumplir la función de aportar la big data con la que cuenta para maximizar las posibilidades de análisis del magistrado.

Sin embargo, antes de imaginar la forma en que arribaría la IA al despacho del juez, tenemos que superar distintas brechas que impedirían en la actualidad un correcto aprovechamiento de esta tecnología. En ese sentido se expresa el dictamen, mencionando las siguientes:

- Brecha digital de acceso: señala que antes de la irrupción de la IA en este ámbito, se tiene que lograr una simetría tal que luche contra la evidente brecha digital que puede existir entre las partes intervinientes de un litigio.

- Brecha del conocimiento: en este apartado se menciona que los magistrados deben ser capacitados para poder tener un uso eficiente de la tecnología como un medio que permita una respuesta judicial más eficaz y deberá tener en cuenta los nuevos escenarios justiciables que surgen directamente por el avance de la tecnología (sobre todo en materia probatoria y la relevancia que ocupan hoy las redes sociales).

- Brecha de confianza: aquí radica uno de los mayores desafíos ya que será tarea del magistrado brindar esa confianza que

29 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

se necesita ante el nacimiento de la innovación. Entendiendo que a lo largo de los años se gestó una práctica totalmente distinta del derecho. Por lo que no resultaría extraño que aquellos que pertenecen hace mucho tiempo al mundo justiciable se muestren reacios a innovar. De modo que será tarea del juez, además de capacitarse, aportar esa necesaria confianza en esta tecnología que se avecina.

I.7. La IA y el derecho del consumidor. Los chatbots

Es muy probable que la mayoría de los consumidores hayamos tenido un momento de nerviosismo cuando iniciamos un reclamo online frente a algún proveedor en particular y nos encontramos con la falta de criterio de un bot (derivado de robot). Sobre todo, cuando aquellas empresas que nos brindan servicios públicos (agua, luz y gas) nos emplazan con un corte inminente.

Justamente, en este apartado pretendo analizar el concepto de chatbot y su regulación jurídica. Por ello, me basa-

ré en el trabajo aportado por Marcelo C. Quaglia9 que nos ilustrará en este sentido.

Según el autor, “los chatbots son programas informáticos con los que una persona puede mantener una conversación”.

Generalmente la persona es un consumidor ofuscado y el chatbot es la deficiente IA financiada por el proveedor.

No obstante mi escéptico criterio frente al mal uso de esta tecnología en Tucumán, Quaglia nos comenta que existen dos tipos de chatbots: por un lado, tenemos “los dumb chatbots: son en realidad interfaces conversacionales que cuentan con menúes de opciones preconfiguradas. No requieren el uso de IA, se desarrollan basadas en comandos predefinidos y siguen una lógica secuencial de la cual el usuario no puede apartarse”. Claramente, nuestra provincia, en el caso de los servicios esenciales, cuenta con dumb chatbots; incluso algunas no tienen el acceso permitido hacia sus pá-

9 QUAGLIA, Marcelo C. Aspectos tecnológicos del consumo: los chatbots. (2022). La Ley, Suplemento INNOVACION Y DERECHO, 04.

ginas web, por lo que si pagamos el servicio vía online (evitando la papelización) habrá veces que la factura ni siquiera nos llegue el mail y tampoco podemos hacer un reclamo frente a la nula presencia del dumb chatbot (me refiero, lamentablemente, al servicio de aguas que tenemos en Tucumán).

Por otro lado, siguiendo al autor, contamos con la existencia de los clever chatbots que “recurren a la IA y, a través del método del machine learning, comprenden el lenguaje natural y aprenden con cada interacción, enriqueciendo sus bases de datos e incorporando nuevas acciones o soluciones ante los inconvenientes que el consumidor le plantee, permitiendo un mayor desarrollo y crecimiento del servicio”. Sería una suerte de Chat GPT 4.0 (o quizás no tanto) dedicado al mundo del derecho del consumidor, lo cual ahorraría un sinfín de momentos de estrés del usuario; hoy, en el caso de las empresas mencionadas, Tucumán no cuenta con esta tecnología.

Finalmente, resta considerar la regulación jurídica que tiene la relación entre los chatbots y el consumidor. De eso se encarga la res. 1033/2021 de la Secretaría de Comercio Interior, ya que en “los artículos 7, 11 y 14 del Anexo de la referida resolución, determinan que

el consumidor tendrá siempre derecho a la atención por parte de una persona humana (independientemente del medio al que recurra —telefónico o electrónico—), prohibiéndose el empleo de IA, bots, respuestas a preguntas frecuentes, videos explicativos, contestadores automáticos, grabaciones u otros medios análogos como medio exclusivo de atención” (la cursiva me pertenece).

Para concluir, mencionaré dos cosas. En primer lugar, no siempre se cumple con el requisito de medio exclusivo de atención, ya que, ante la urgencia del consumidor, las líneas de comunicación se encuentran totalmente ocupadas y los operadores no atienden; por lo que, muchas veces, la única forma de recibir trato humano es apersonarse en las dependencias correspondientes. Y, en segundo lugar, no se tiene en cuenta la situación del, en palabras de Quaglia, analfabeto digital (que es aquella persona que carece de todo conocimiento tecnológico), que directamente no puede comprender lo que el chatbot le sugiere y no se llega a ninguna solución más que cortarle el servicio al consumidor o cobrarle excesivas multas.

I.8. Función de la IA en la fabricación de productos

Nos encontramos frente a una de las activades que definen la economía de un

31 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

país: la fabricación de productos. Ahora bien, veremos de qué manera la IA puede beneficiar al sector productivo; en este caso, el textil. Ojo, la experiencia nos dice que para llegar a ese beneficio habrá que sortear ciertos desafíos; también los analizaremos. Es por eso que quiero basarme en la investigación realizada por Sol García Gilli10, en la cual conoceremos el impacto que trajo la IA en la impresión 3D de productos.

Para comenzar, la autora nos indica la razón del carácter disruptivo de esta tecnología en el sector: “(…) la codificación y el tratamiento de los datos son centrales para obtener la pieza deseada. Tal es la disrupción, que el foco de varias empresas está en maximizar aún más la digitalización del proceso combinándolos con técnicas de IA que permitan: (i) predecir la calidad de una pieza; (ii) controlar el proceso productivo para evitar errores y; (iii) ahorrar horas de trabajo en el diseño de la pieza por medio de su automatización”.

Son variados los beneficios que una buena utilización de la IA puede traer al rubro de la impresión en 3D de los productos. Según la autora, se logrará:

10 GARCIA GILLI, Sol. Imprimiendo el mundo. Impresión 3D, datos personales e inteligencia artificial. (2021). La Ley, Suplemento INNOVACION Y DERECHO, 06.

- Automatización de productos: señala García Gilli que “uno de los grandes cambios que se prevé es en el proceso del diseño en tanto la IA permite explorar todas las formas posibles de crear un objeto en 3D y, de esta manera, generar múltiples opciones para elegir según las necesidades requeridas”.

- Optimización del proceso productivo al reducir los tiempos: al igual que vimos en las distintas profesiones analizadas, al encargarse la IA de las tareas repetitivas el profesional tendrá más tiempo de tomar decisiones de mayor valor durante el proceso de impresión en 3D; no será tan sencillo reemplazar la creatividad humana.

- Predicciones en la impresión: señala la autora que este uso de la IA “se proyecta para predecir los parámetros óptimos de la impresión, lo cual a su vez permite obtener la mejor calidad posible de la pieza a imprimir”. Asimismo, aclara que “cuando hablamos de ‘predicción’ nos referimos al mecanismo por medio del cual uno o varios algoritmos relevan muchos datos a fin de establecer patrones, que se traducen en predicciones sobre la base de algún criterio estadístico”.

- Elección y desarrollo de nuevos materiales: en este caso García Gilli nos cuenta la mecánica con que la IA elige los

32 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

materiales. A saber: “en primer lugar, se crea una gran base de datos para registrar toda la información actual de los materiales, incluido sus componentes, los métodos de preparación y las características de rendimiento; en segundo lugar, se utilizan algoritmos de aprendizaje automático para seleccionar los materiales con un rendimiento ideal de acuerdo con los requisitos dados por la pieza a fabricar; luego, los materiales en la base de datos se comparan y analizan, y se determinan los mejores materiales después del reconocimiento y extracción de patrones”.

- Corrección de errores durante el proceso de impresión: en este punto, la autora pone el ejemplo de la empresa Inkibit, que desarrolló una impresora 3D cuya IA cumple la siguiente función: “mientras que el sistema de visión escanea de manera inteligente cada capa del objeto a medida que se imprime, por aprendizaje automático la impresora usa esa información para predecir el comportamiento de deformación de los materiales y corregirlos en la siguiente capa de impresión”.

- Desarrollo de modelos, medios y formas nuevas de los sistemas tecnológicos en el campo de la fabricación inteligente: en este apartado se plantea que la irrupción de la IA en este rubro traerá un nuevo ecosistema en la fabricación de pro-

ductos, bajo los siguientes componentes: nuevos modelos de fabricación, “sistemas de fabricación inteligentes basados en Internet y orientados a brindar servicios a los usuarios de manera colaborativa”; nuevos medios de fabricación, donde se plantea un sistema “de fabricación inteligente donde el hombre se integre a las máquinas con la digitalización”; y nuevas formas de fabricación, en la que se prevé una “ecología de fabricación inteligente con las características de interconexión ubicua, manejo de datos e integración transfronteriza”.

Sin embargo, una utilización irresponsable de la IA en este rubro podría tener sus consecuencias. En ese sentido, García Gilli considera que “habría que determinar si los datos involucrados en el proceso productivo requieren o no de una especial protección. (…) Con lo cual, por fuera del Principio del Libre Flujo Informativo, cualquier tratamiento y difusión de datos que se realice en la impresión 3D debe atenerse al cumplimiento de los recaudos normativos y, fundamentalmente, prestar atención cuando se involucren datos de índole personal”. Cabe aclarar que la autora, a modo de ejemplo, hace una discriminación entre productos netamente textiles y médicos; donde los datos que la IA, en forma masiva, obtenga de los primeros no serán tan persona-

33 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

les, pero en los segundos está en juego la información de la salud de una persona (lo cual corresponde a una serie de datos sensibles y privados contenidos en una historia clínica), que se entiende que es mucho más privada.

Frente a la situación descripta, García Gilli recomienda que frente a un manejo desordenado de los datos por la IA “se piense, bajo un enfoque preventivo, en un rediseño del proceso de consentimiento que debe otorgar el titular de los datos personales a ser objeto de tratamiento, así como ajustar los principios y la normativa a esta nueva realidad”. Sobre todo, teniendo en cuenta la información sensible que conllevan esos productos de índole medicinal.

En ese sentido, la autora cita como guía orientativa las Recomendaciones Generales para el Tratamiento de Datos de la IA emitidas por la Red Iberoamericana de Protección de Datos de la OEA donde se advierten las siguientes medidas:

- Cumplir con las normas locales de protección de datos personales.

- Realizar estudios de impacto de privacidad cuando se detecte que la IA entrañe un alto riesgo de afectación del

derecho a la protección de los datos personales.

- Incorporar la ética, la privacidad y la seguridad desde el diseño.

- Garantizar el cumplimiento de los principios rectores en el tratamiento de datos personales tales como la legitimación, la lealtad, la licitud, la transparencia, la seguridad, etc.

- Garantizar el cumplimiento de la responsabilidad demostrada por la cual los diseñadores y creadores de productos de IA deben demostrar positivamente el cumplimiento de sus obligaciones legales.

- Utilizar herramientas de anonimización en caso de que no sea necesario que la IA asocie los datos involucrados directamente con la persona titular de estos.

I.9. El deporte y la IA

En este apartado, tengo la intención de tomar un ejemplo que tenemos dentro de nuestro básquet nacional. Podremos apreciar de qué manera la IA puede brindar orden y transparencia al deporte. Para ello, tomo la investigación realizada por Andrés Gil Domínguez11.

11 GIL DOMINGUEZ, Andrés. Inteligencia artificial, transparencia y eficacia en el basquetbol argentino. (2021). La Ley, Suplemento INNOVACION Y DERECHO, 04.

34 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

A la hora de mostrar el impacto que tiene la IA en este ámbito, el autor nos indica que “comenzó un proceso de transformación con el objeto de alcanzar un alto grado de transparencia y eficacia en la administración del básquetbol argentino que se proyecta como un modelo de gestión deportiva”.

Siguiendo a Gil Domínguez, la llegada de la IA en este deporte se vislumbra a partir del Sistema de Registración Digital de la Confederación Argentina de Básquetbol (SIREDI-CAB), donde la CAB contrató a una empresa para desarrollar este tipo de IA débil, cuyas funciones se sintetizan en:

- La inscripción digital de todos los jugadores.

- La organización de la totalidad de las competencias.

- La administración del sistema de transferencias.

- La instrumentación del derecho de formación deportiva nacional previsto en la ley 27.211.

Ahora bien, resta ver cuáles son los principales efectos que la IA puede traer en este deporte. En ese sentido el autor nos muestra que “en primer lugar, se produce la total despapelización de la gestión deportiva a través de la registración digital de los jugadores y jugadoras y de la organización de los torneos a través de la planilla digital; (…) en segundo lugar, se genera una notable disminución de los costos operativos que demanda el básquetbol a nivel nacional, provincial y local al unificar la administración y gestión mediante la aplicación de una IA débil; (…) y, en tercer lugar, se garantiza con alta intensidad la transparencia, puesto que la circulación de fondos solo se hace mediante el sistema bancario y con instituciones deportivas que tengan sus credenciales al día”.

Es notable cómo se puede convivir en este deporte con el aporte de la IA y la buena organización humana; quizás sea un ejemplo no solo para el resto de los deportes sino también para el resto de las profesiones que ya hoy se encuentran atravesadas por el avance de la tecnología.

I.10. La IA y su aporte frente al cambio climático

Para finalizar, a este sinnúmero de aportes de la IA a nuestras profesiones y oficios me resultó prudente agregar el beneficio que se puede obtener de su llegada en el derecho ambiental, más precisamente frente al cambio climático.

Actualmente considero que es un tema que tiene infinidad de tinta derramada, pero no así el compromiso ideal de las grandes empresas generadoras del harto conocido efecto invernadero; quizás hoy, siendo Argentina un país “en desarrollo”, no puede brindarles el marco necesario a las empresas nacionales para que su producción gire en torno al desarrollo sustentable. Es por ello que sería interesante ver qué aporte puede darnos la IA en este ámbito.

Para ello, me centraré en el análisis brindado por Andrea Lucas Garín y Marco Ossandón Chávez12 en el cual seremos testigos literarios de las formas en que las tecnologías emergentes impactan en este ámbito. En ese sentido se expresan los autores: “existen diversas formas en que las tecnologías emergentes se ponen al servicio de la ciencia climática. Hunting-

12 LUCAS GARIN, Andrea; OSSANDON CHAVEZ, Marco. Inteligencia artificial y cambio climático: antecedentes para el diálogo. (2022). La Ley, Suplemento INNOVACION Y DERECHO, 02.

ford et al. (y otros, al español) dan cuenta de tres niveles, involucrando el uso de big data, machine learning e IA. El primero, el uso de big data permite la manipulación de bases de datos complejas, en que la sola cantidad de información excede las capacidades humanas y computacionales tradicionales. Respecto al uso de machine learning, ellas posibilitan la identificación de interrelaciones estadísticamente significativas que normalmente una persona no sería capaz de visualizar. (…) Por último, la IA contribuye a la facilitación de procesos de toma de decisiones al enseñarle a un computador la discriminación entre datos, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana al recibir inputs desde asociaciones significativas efectuadas a partir de las bases de datos analizadas”.

De esta manera, podemos ver de qué forma las nuevas tecnologías irrumpen en este rubro. Finalmente, los autores agregan que “en definitiva, el avance científico que propone la IA en ámbitos climáticos determinará el acceso a tecnologías que se complementan entre sí en usos sucesivos, que entregan nuevas herramientas para la investigación climática y procesos de toma de decisión aparejados”.

36 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

II. CONCLUSIÓN

Hemos arribado al final de este trabajo que, por la temática tratada, tanta incertidumbre nos genera en la actualidad y sobre todo en el futuro. Quizás, producto de estas líneas, reflexionemos que la IA ya es una realidad y no un componente extraído de un mundo que todavía no existe. Tal vez exceda el ámbito de nuestra imaginación el hecho de que una máquina pueda pensar por sí misma, por lo que deberemos estar abiertos a la posibilidad de ampliar el concepto de pensamiento (y no restringirlo únicamente a esa conexión neuronal del cerebro humano) agregando así lo que se entiende por aprendizaje automático o machine learning.

Sin embargo, quedan enormes dudas: ¿hasta qué punto la forma de pensar de las máquinas puede convertirse en un símil del razonamiento humano?

¿Podremos eventualmente ser reemplazados en nuestros oficios y profesiones, peligrando así nuestra capaci-

dad de trabajar? ¿Conviviremos como sociedad en un mundo plagado de robots? ¿Existirá un orden jurídico para máquinas y humanos o viviremos en una dualidad normativa? Entre otras.

Antes de entrar en un mundo propio de autores como Ray Bradbury o, peor aún, como Stephen King, recomiendo firmemente no dejar que las dudas recién planteadas determinen nuestra forma de pensar frente al avance de la IA, ya que caeríamos en sensaciones como la ansiedad, inseguridad y, principalmente, impotencia. Por lo que es necesario comprender que el avance de la tecnología tiene como fin el de mejorar nuestra calidad de vida y que la IA no escapa de esta premisa. De modo que, antes de caer en un pánico generalizado, veamos la manera de amplificar nuestros conocimientos, en el rubro que nos toque, y usemos la enorme cantidad de datos que puede proporcionarnos la IA para mejorar la calidad de nuestros servicios o productos.

37 EJERCICIO PROFESIONAL 4.0

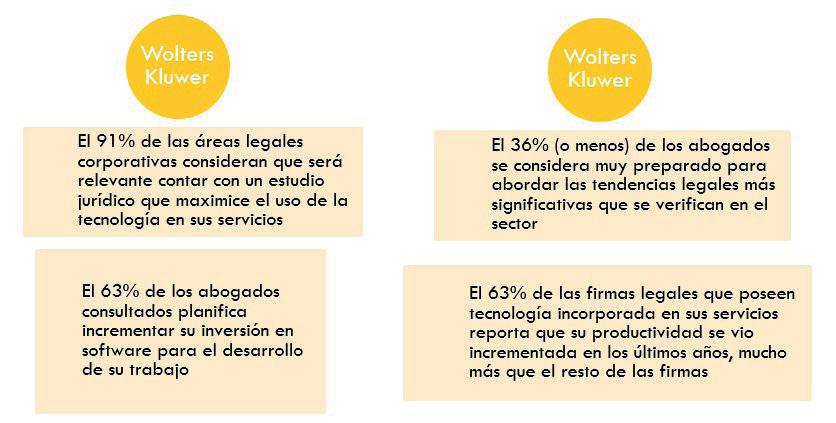

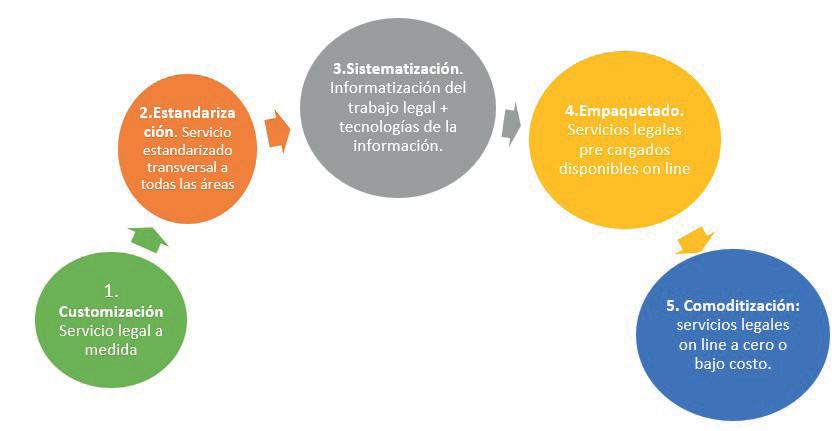

HACIA UN NUEVO MODELO EN LA INDUSTRIA DE LOS SERVICIOS LEGALES

Raquel Mass

Abogada. Compliance Officer GBS en H&CO Global Advisors. Especialista en Privacidad de Datos, Data Governance y Compliance. Ha escrito diversos papers de opinión e investigación en asuntos de legaltech e innovación en los servicios legales. Emprendedora en proyectos legaltech. Master in Business & Technology Candidate (UdeSA).

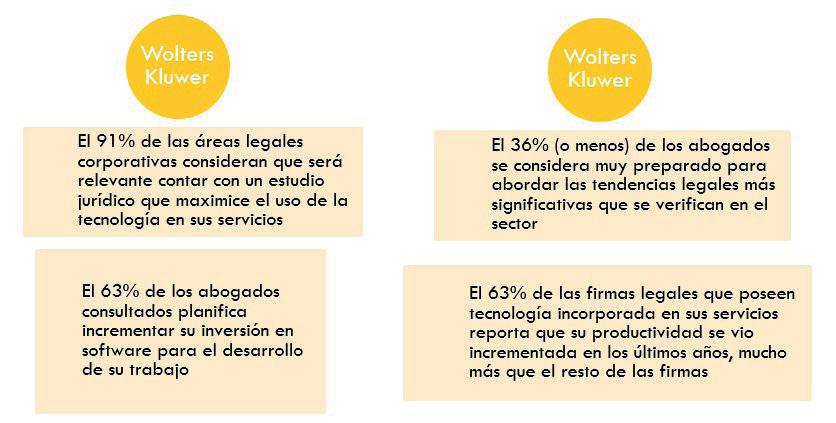

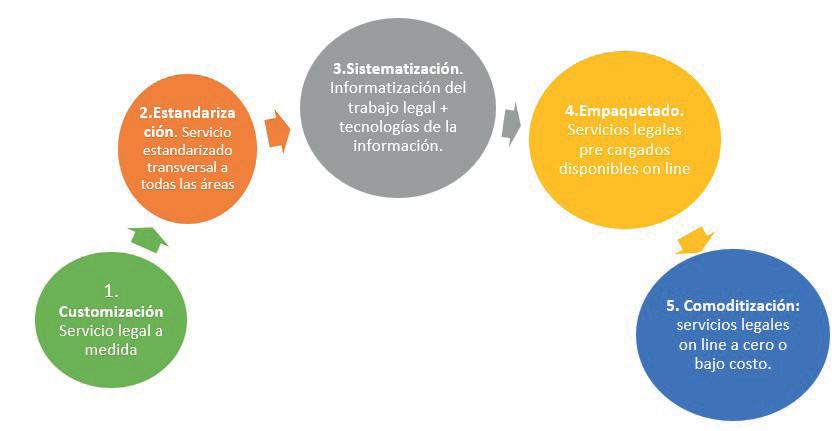

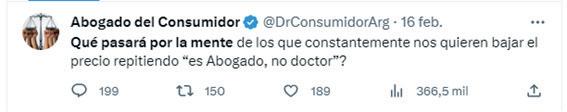

I. INTRODUCCIÓN. OBJETIVO