序 言 署長的話

商圈是城市中最具活力的經濟節點,承載著商業活動、人文故事與生 活記憶。它不僅是消費的場域,更是城市文化與經濟運作的縮影,串 聯人與地方、產業與文化的脈動。

為推動商圈轉型升級,經濟部商業發展署推動《商圈美學設計加值計 畫》,並與台灣設計研究院合作,透過設計工具導入打造商圈品牌思 維、空間美學與服務創新,讓商圈成為兼具美感與經濟價值的生活舞 台,帶動人潮與消費動能,開啟地方經濟的永續循環。

兩年來,商業發展署攜手設計團隊與地方政府,打造七處具代表性的 輔導商圈,從新北平溪、桃園中原、彰化小西,到臺南孔廟、國華友 愛,以及高雄哈瑪星與旗山,串聯全臺多樣風貌。每一個成果,都是 中央與地方共同努力的結晶,透過地方政府的推動、商圈成員的參與 及設計團隊的專業協作,形成跨域合作模式,展現設計導入在地方實 踐中產生的具體影響力,開啟公私協力的全新示範。

未來,商業發展署將持續深化中央與地方合作,結合設計、觀光與產 業策略,提升地方經濟動能,逐步打造商圈與地方共榮的景象。

經濟部商業發展署 署長 蘇文玲

院長的話

「設計」正以前所未有的速度影響全球,從經濟、文化到社會發展, 其重要性與日俱增。越來越多產業將設計視為核心競爭力,而從地方 實踐到國家政策推動,我走過無數現場,也親眼見證設計如何真實地 改變臺灣。

由經濟部商業發展署主辦、台灣設計研究院執行的「商圈美學設計加 值計畫」,以設計美學導入商圈,推動品牌形象、公共空間與服務體 驗的全面升級,提升臺灣商圈的市場競爭力。設研院作為跨域共創的 平台,延續在公共領域、教育場域與產業創新輔導的經驗,整合各方 資源與利害關係人。

兩年來,我們走訪全臺多個商圈,打造 7 個輔導標竿案例,並以多層

次賦能課程協助商圈與店家建立設計認知、梳理價值定位;同時結合 台灣設計展在臺南吸引的 420 萬人次觀展成果,放大計畫影響力。透 過設計力與商圈並肩前行,推動地方城市經濟的永續發展。

我們期待,隨著設計力量的持續注入,各地商圈能不斷煥新,成為充 滿活力與吸引力的生活舞台,並在國家經濟發展的進程中,綻放屬於 臺灣的獨特魅力。

台灣設計研究院 院長 張基義

商圈的樣貌,來自日常的積累,也來自人與人之間重新建立的連結。台灣設計研究院自 2024 年啟動「商圈美學設計加值計畫」,邀集跨域團隊走入商圈,透過設計策略回應 需求、推動改造行動。而這個歷程,並非依循既定公式,而是針對每個場域的特性與節 奏,展開一段段共作、協調與實踐的過程。

《商圈脈動》四期成果輔導專冊,記錄這條設計介入地方的行動路徑,從觀察、參與到落實與反 思,每一期都是對設計進入商圈不同階段的剖面書寫。

Vol.1 | 現場有光:觀察場域與決策脈絡之間的縫隙

第一期從街頭走訪與地方對話開始,重新理解空間條件與商圈脈絡,找出值得改造的核 心目的,也為後續提出設計方向奠定基礎。

Vol.2 | 一起的時候:在行動現場,是什麼讓事情開始運作? 第二期聚焦商圈行動現場,描繪設計師、在地店家、政府與顧問等如何協作、溝通、磨合, 讓改變真正開始發生。

Vol.3 | 設計改造現場:街區裡的感官紀錄 第三期回到改造現場,觀察材質、氛圍、動線與使用行為的轉變,記錄這些細節如何重 新組合日常風景。

Vol.4 |

之後呢?從地方實驗到國際場域的未來路徑 最終一期聚焦地方如何把經驗轉化為制度與方法,並與國際案例相互對照,持續探索地 方自我更新與行動的可能。

第一期,我們從「理解現場」開始,重新梳理商圈的條件與潛力,讓每個設計決策都建立在對人 與場域的真實理解上。而第二期,我們將走進行動現場,看見那些推動改變的人與關係―設計 師、商圈、地方政府、在地居民與專家顧問如何在各自的位置上合作,讓看似複雜的轉變慢慢發 生。我們紀錄下多方角色如何共築信任、解構難題與實踐行動的歷程,希望這些來自現場的觀察 與經驗,能為你未來參與商圈、推動實踐的每一步,帶來一些參照與思考的節點。

行動現場裡沒有旁觀者

商圈美學設計加值計畫啟動的那一刻,無論是商圈、顧問、 設計師,還是地方政府、在地居民或店家,每個角色都帶 著各自對商圈改造的好奇、問題與期待,一起走進改變發 生的場域。

設計介入的現場,是一段高度仰賴多方角色對話暢通對話 與信任建立的歷程,如何充分引導人們吐露真實心聲與多 元需求,權衡出能照顧到各利害關係人的商圈提案,將是 這一連串行動得以順利展開的關鍵。

發揮多方對話的真正價值

在多次現勘交流、店家拜訪、地方交流會等互動經驗中, 我們看見參與者各司其職的積極回應,討論每個決策細節。

以旗山商圈改造過程的地方交流會為例,各方面對地圖資 訊與指標資訊展現不同觀察與需求。區公所著重區域總體 發展,期待強化全區品牌意象,藉此提升旗山在觀光上的 區域辨識度 ; 商圈則關注如何引導遊客實際走進街區、探索 店家,進而轉化為商機,同時也提出是否能讓地圖具備如 紀念品般的延伸應用,讓遊客能帶回家、留下印象 ; 而里長 的觀點則更貼近在地居民,如景點介紹是否有保留原本存 在的歷史。

回應這些面向,設研院與顧問則適時提出平衡觀點,並建 議可搭配輔助圖形(詳見小字典),強化「漫步街區」的 意象與功能,讓使用者不需仰賴繁複閱讀就能輕鬆探索商 圈。地方政府也從旁回饋,在保留獨特設計同時,仍需顧 及通用性與複製便利性。

如同高雄市政府經濟發展局商業發展科 分享,識別設計(詳見小字典)的易讀 性以及後續延伸的適用性,將顯著影響 區域品牌後續發展。最終設計團隊統合 各方回饋,從需求與執行可能性回推設 計策略,以簡約直覺、設計延伸性高作 為視覺呈現的主要目標,規劃出能讓地 方政府與商圈一起活用,且利於地方長 期經營的設計提案。

改變,從設計賦能開始 達成共識的過程中,難免會出現多元分 歧的想法,但若仔細拆解背後的考量 點,其實都會成為推動計畫前進的養 分,在這些討論中,設計扮演的真正角 色並非「外部提案者」,而是陪著地方 一起想像,成為一個不斷提問、修正答 案、再次提出新方向的對話引導者。

設計賦能(詳見小字典)的目的,不在 於它能瞬間扭轉現況,而是透過設計引 導,讓利害關係人能一同釐清問題、凝 聚共識,並在對話中共構具行動性的未 來想像。若不同利害關係人能在關注設 計成果之餘,更積極表達對商圈未來的 想像與需求,便有機會為商圈打造出真 正被共同定義的新樣貌。而這不僅是行 動現場「沒有旁觀者」的最佳寫照,更 將成為長期地方行動的有力起點。

由日本顧問帶領的美學課程工作坊討論

小字典

輔助圖紋 識別設計 設計賦能

為了加強品牌識別所加入的符號或圖像元 素,常用於官網、地圖、標誌等品牌周邊 或空間引導物件。

透過具一致性的視覺語言(例如: Logo 、字 型、色彩)傳遞品牌或地方的價值與形象, 建立可持續被記住的辨識度。

當設計介入地方,不只是單向給予美化 或改造提案,而是透過設計引導對話、 凝聚共識,協助地方重新認識自身價值、 定義需求,進而激發地方行動力,實現 長期的自主發展。

角色行動:

從參與到實踐的路徑圖

商圈若要走向長期發展,不僅需要政府、專家協 助,更需要每個利害關係人在不同階段充分分工 合作。因此,在商圈美學設計加值計畫中,台灣 設計研究院作為跨局處的溝通平台,集結縣市政 府、公所、里長、跨域顧問、設計團隊、商圈代 表與店家共同參與討論,以多元設計策略強化商 圈品牌形象與地方特色,為臺灣商圈帶來新氣象。

而商圈改造的進程非單一路徑,從設計進場的觀察 盤點、意見整合、方案執行到後續維護,每一步都 環環相扣。為協助商圈更清晰掌握計畫的行動節 奏,我們將整體推進歷程歸納為六個階段,並對 應不同角色在其中的參與任務與合作方式。

這六個階段構成一套具 備動態回饋機制的推進架 構,強調歷程的連續與再生。當改造成果落地後, 將回到對場域現況的再觀察與微調,帶動新一輪 盤點與行動。透過這樣的循環,商圈逐步培養自 我評估與應變能力,邁向長期營運與自主更新。

現況盤查

設計溝通

每個場域都有它的日常節奏與使用習慣。改造之前,得先重新 認識這個地方,從空間條件、店家現況到商圈特色與潛在問題, 透過實地勘查、多方對談與資料彙整,建立所有參與者對現場 的共通理解,作為後續設計與協作討論的基礎。

凝聚共識

設計落實

推廣、維護

自我調整

設計是打開討論的起點。此階段著重整合各方觀點,建立一致 的執行認知,從願景方向、改造項目到資源合作方式,皆需在 此定調,並凝聚共識。

要從構想邁向實作,必須先明確合作方式與目標。此階段聚焦 於「要改什麼、誰來做、怎麼做」,透過具體化的步驟與角色 分工,建立共同的行動基礎。

從圖像走入實景,是挑戰最大也最能見到成果的時刻。此階段設 計團隊需依照現場條件調整細節,並與商圈保持密切互動,透過 回饋與溝通,確保成果能真正貼近使用情境、融入日常生活。

設計完成只是開始。此階段關鍵在於推廣使用、建立操作指引與 日常維護,逐步發展出由地方主導的管理節奏。

隨著使用累積,場域會出現新的需求與挑戰。此階段強調不管是 商圈、地方居民們,都要能「互相合作」從實作經驗中反思與學 習,培養自主調整與持續改善的能力,讓商圈得以隨需求應變、 與時俱進,進而使優化成為日常運作的一部分。 2 4 6 1 3 5

每個階段背後的角色力量

角色

中央機關 推動者

設計研究院 驅動者

跨域顧問 引導者

設計團隊

涉入者

地方政府

執行者

商圈代表 投入者

在地居民

使用者

消費大眾

體驗者

關鍵任務

從政策面制定全國方針,將商圈美學導入制度架構,作為 設計驅動地方轉型的基礎。

負責策略制定與目標收斂引導,協助釐清各角色需求與痛 點,並推動跨局處整合與多方參與。

以外部專業視角提供策略觀點與執行建議,協助平衡設計 品質與商圈現實需求。

平衡商圈需求及設計專業,轉化為具體可執行方案。

回應中央政策並提供行政資源,協助整合地方條件,配合 推進計畫落實。

匯集商圈意見、凝聚共識,從願景提出到後續維運皆深度 參與。

作為第一線使用者,提供生活經驗回饋,是設計可行性的 關鍵參與者。

作為場域的實際體驗者,行為與感受成為設計成效的最終 回饋指標。

階段 2 現況盤查

前期準備

階段 2 設計溝通

建立制度機制與政策方向,提供推 動依據與資源路徑。

階段 2 凝聚共識

階段 2 設計落實

階段 2 維運推廣

協助制度化流程落地,確保設計導入具備可執行性及永續性。

階段 2 自我調整

協助梳理目標與角色定位,形成可 行設計策略。

引導多方對話與提案修正,確保落 地執行順利。

蒐集實務回 饋,轉化為未 來可利用的制 度與模型。

從不同領域的經驗觀點協助釐清需 求與關鍵課題。

提出策略性建議與品質把關意見,促進方案可行性及 長期效益。

與商圈代表共同釐清條件與挑戰, 初步形成提案方向。

提案、修正與現場落實並進,讓想像轉為行動。

協助行政與場域資料提供,對接政 策與地方條件。

協調施工、人力與行政程序,支持 執行單位落地。

推動宣傳與維運整合,建立中長期 支撐結構。

提出商圈特色與發展願景,協助釐 清現場問題。

串連店家、整合意見,促成在地參 與與資源支持。

回饋商圈場域待改善、不方便的地方,讓設計貼近現實使用情境。

說明設計使用方式,並觀察後續使 用狀態。

提出後續使用反饋,形成可持續的 微調建議或未來參考依據。

提供初步體驗

觀察與印象, 反映吸引力與 氛圍感受。

感知空間與使用變化,形成最真實 的口碑。

當設計進入商圈時,給各利害關係人的小提點

小提點

在商圈改造的現場,有時會出現設 計師帶著用心準備的提案仔細說 明,在地居民與商圈卻對於改造計 畫產生了未知或猶豫的心情。其 實,在設計團隊與商圈協作的過程 中,難免會出現雙方期待不一致的 情況,但這無關對錯,而是看事情 的角度、立場不同,心中排定的優 先序自然也不同。

因此本單元特別採訪收錄本案的營 運顧問地球 MD 山本聖、空間顧問 賴人碩建築師及品牌顧問郭中元藝 術總監的提點,讓設計團隊與商圈 在合作初期,能從營運、空間、品 牌三大面向,先踩穩起點再逐步展 開行動。

小提點

專注建立對話的基礎,讓彼此都能清楚表達自己的價 值與顧慮。

在時程壓力下,設計團隊有時會想第一時間針對問題 給予多樣的解法想像,希望盡快達成共識並開始執 行。面對不同利害關係人,需有耐心地溝通說明與保 留調整彈性,才能逐步獲得理解並建立信任。

找出能延續商圈發展脈絡的設計元素,才有機會建立 具整合性的品牌識別。

商圈歷經不同階段的改造,往往累積了 logo、招牌、

標誌系統等視覺成果,若執行改造沒有適度整合,品 牌形象將難以被記住。視覺資產的價值,不在於數量 的堆疊,而在於是否能延續商圈脈絡、形塑清晰的遊 逛意象。此時設計團隊的首要之務,不是再創新一套 全新語彙,而是回頭盤點既有資產,提煉出可延續的 設計元素,建立統一且具脈絡感的品牌識別,讓商圈 容易被辨識、被記得。

小提點

小提點 1 2 3 4

從地方資源與優勢條件出發,建立能長期運作的商圈 經營策略。

從不同的商圈改造經驗交流中反思,商圈會因應不同 的自然條件、歷史脈絡、文化特色或產業結構,設計 應聚焦於幫助地方重新認識自身特色與優勢,並配合 政府、商圈等多方利害關係人的關注焦點,建立有延 續性的合作機制。

辨識不同族群的行動動機,調整溝通策略,讓更多人 願意參與。

因應各地區的生活者型態不同,通常商圈中也都會有 改造行動的關鍵推手,積極地改變現況,組織地方力 量、資源,以發展出自有特色,因此想提升地方的自 主性,得先辨識誰最有動機,逐步連結和動員,才有 機會促成改變。

溝通與磨合是促成合作的必要投入

空間顧問賴人碩建築師指出,當商圈、在地居民 與店家空間使用者已有預設的使用應用情境時, 「設計者應多試著換位思考,不用急於提供解方, 而是引導對方講出他們真正關心的事情、在意的 精神理念,用理解對方的立場來展開對話。」

他以臺南國華友愛商圈為例,儘管時間有限且當 地對於商圈改造的接受度不一,設研院與設計團隊 在前期仍投入了大量心力反覆溝通招牌設計樣式、 細修調整設計風格等等細節,最終不僅獲得理解和 支持,在正式發表完工的空間、發表前,在地居民 已自發地在社群上分享生活環境的新樣貌。

這樣的互動過程中,多少會歷經緊張激烈的討論,

一旦觀察到雙方的溝通轉為開放討論、語氣疏離 變為釋出合作意願,就是設計即將步上正軌的重 要指標。「設計不是無條件順著需求方的想法做, 而是透過專業實現並放大商圈潛力。」

設計是地方生活提案的一環,每個人都不是 圈外人 那麼,「設計」應該在改造現場扮演什麼樣的角 色?營運顧問地球MD山本聖指出,「每個人對 設計的解釋都不同,有些人可能會直覺聯想到產 品、空間、建築的美感營造,但設計其實更關乎 一種『生活方式的提案』,包含人與人之間的互 動關係、組織的運作模式,甚至是地方未來樣貌 的描繪。」換句話說,設計不是用來「裝飾」地方, 而是經過大量的對話並建立信任後,與地方一起 打造讓人安心生活的環境。

品牌顧問郭中元藝術總監則提醒,假設把商圈品 牌當成一個人, Logo 就是最容易被放大檢視的 「臉」,「但地方型態的品牌,需要的是能扎 根、持續深化的呈現方式,若過度視覺化與符號 化,反而可能讓地方原有的氣味和空間氛圍被淡 化。」他認為,設計的介入,有助於提升地方的 能見度,但在人們走進商圈的那一刻,「設計要 能適時『退後』,讓地方的風土民情成為真正的 『主角』,無論是歷史老街、人情味還是生活日 常,都能好好被認識並細細感受。」

透過設計賦能給地方自主改造 營運顧問地球MD山本聖也表示也表示,「設計 團隊終將完成階段性任務,將主導權交還地方, 因此在輔導期間,就要同步建立能讓地方自主營 運的結構。」,能開啟行動的關鍵點,常常發生 在地方居民、商圈重新確認了該地區的價值,如 此也是地方改造重要關鍵的起點。

為了培育能理解設計並能與時俱進推動改變的在

地人才,他強調,台灣設計研究院在計畫中不僅 擔任重要的溝通橋樑,也以系統性的方法幫助地 方累積經驗,為商圈的未來打造出有潛力又可延 續的知識基礎。「商圈美學設計加值計畫能順利 與商圈建立良好互動與信賴關係,關鍵之一就在 於團隊成員所展現出的『正向』、『開朗』、『聰 明特質』,並透過實際行動讓地方相信,商圈不 只是等待『被改造』,更不會在計畫結束後就止 步,而是也能擁有『自主改造』且不斷前進的能 力。」

設計改造是個起點,而不是終點

在思考商圈改造時,空間顧問賴人碩建築師表示 「改造完後的使用狀況,才是觀察設計價值是否 有妥善發揮。」這意味著,具延續性的設計,往 往不是發生在大規模改造的物件或空間,而是從 最容易獲得「公共性共識」的微型切入點下手。

臺南國華友愛商圈

1. 後續延伸:

商圈自主將商圈品牌意象擴大至投飲機、攤位頂 棚、拒馬等設施物,讓整體形象更為完整。

2. 美學擴散:

南美館 113 年 7/4-9/14 舉辦「台南國際建築展」, 國華友愛街道座椅亦與國際作品共同展出。

大家願意參與且認同的「小變化」較容易取得共 識,才有機會被在地居民、商圈持續使用並擴大 應用。

站在這個起點,或許各方利害關係人應思考「不 只追求短期亮點,而是要更深入挖掘商圈的使用 脈絡。」

臺南孔廟商圈

商圈理事長將品牌形象及製作物擴散至孔廟文化 園區,如拒馬、三角錐等街道物件,強化與週邊 組織合作關係。

圖片來源:自國定古蹟臺南孔子廟 FB 臉書專頁

高雄哈瑪星商圈

延續哈瑪星商圈品牌識別形象,高雄市 政府委託原設計單位選選研,為哈瑪星 捷運入口設計帶有商圈形象座椅,讓商 圈形象深化於公共設施。

04

設計師角色

實際走進商圈改造現場後,會發現設計團隊扮演 的角色比想像中更多元,從提案發想到落地執行, 設計師不只是創意工作者與美感實踐者,更常在 觀察者、協調者、策略轉譯者等多重身份間不斷 切換。

透過 114 年參與商圈美學設計加值計畫的四組設 計團隊―二弄九號事務所、無制設計、嶼人設 計工作室、映品形象設計研究所,我們得以從他 們各自遇到的課題與應對策略中,看見設計在行 動現場的真實樣貌。

以設計拉近與商圈對話的距離

「處於轉型過渡期的商圈,最大的挑戰在於說服 在地業者參與,以及協助地方釐清自身未來的定 位與發展方向。」無制設計在改造中原商圈的過 程中,投注大量心力在溝通與協調上,為了讓設 計規劃更貼合地方想像,他們深度走訪在地商家, 親自帶著初步設計草案與模型,讓地方業者可以 「看見」設計具象化的樣貌,而不是僅止於抽象 的討論。「從現場出發、回饋再設計的方式,成 為我們重要的推進節奏,最終成果更是多方持續 對話、折衷後的共識結晶。」

負責旗山商圈改造的映品形象設計研究所也深有 共鳴表示,「當利害關係人對於地方的想像和期 待不同,就必須先建立一套能夠串連多元意見的 語言系統(詳見小字典),才能讓設計成為對話 的媒介,而非單向輸出。」其中,商圈若能提供

所需資訊,可以幫助設計團隊更快理解地方的資 源結構與行動邏輯。

例如主動提出幾處願意參與改造的店家或空間, 就能先以小規模測試來驗證設計介入的可能性, 根據回饋即時調整後,再逐步擴大推廣到其他區 域。「由內部統整想法後所釋出的合作意願,不 僅可讓設計更具彈性,也讓地方參與的信任感更 加穩固。」

語言系統

在面對不同商圈的設計改造,彼此能理解的溝通方式。

小字典

提升商圈改造綜效的 3 種地方支持

設計進場的過程中,若商圈能給予充分的協助與支持,不但能提升設計落地的 效率,也能強化地方後續自主營運與維護的能力。

支持行動

支持行動 1 2 3

提供在地一手資訊,促進有效對話

協助設計團隊掌握地方的利害關係人,包括重點店家、在地社群的意見領袖與潛在的反 對聲音,有助於加速理解地方組成與關鍵想法蒐集,提升溝通節奏與共識建立效率。

支持行動

協助釐清權責與流程,幫助設計順暢落地

商圈代表若能主動協調各方空間的使用權與行政流程,並提供相關指引與窗口聯繫資 訊,能有效減少設計推動過程中的不確定性與來回調整成本,此外,商圈扮演溝通橋樑 角色,幫助設計與商圈能發展共好關係。

延續既有設計資源,建立長期自主運作模式

在合作過程中,協力找到後續維管單位,以確保設計團隊退場後,不管是商圈、地方政 府或相關公部門等單位,彼此能有效合作,讓設計延續性走入商圈居民的生活日常。

改變是建立在對當地生活模式的理解

設計常會因為空間規模、權責分配、生活習慣等 種種限制影響專案推動的順暢度。

事實上,與其追求入口廣場、公園休憩處等公共 設施的大型改造,更重要的是掌握地方情感和改 造尺度間的拿捏。

舉例來說,嶼人設計在改造小西商圈時,首先面 對到的挑戰即是難以明確歸類與界定所有權的街 道物件,像是民宅前的燈座平台、騎樓下的盆栽、 長年擺在牆角的石塊,「因為長期累積的使用習 慣,成為『誰也說不清楚算誰的灰色地帶』」但 其實這些看似平凡的日常物件,反而與居民最有 情感連結。」

一條斑馬線、一個地面標示等細微的設計調整, 有時也可能是生活中更有感的改變。

主責平溪商圈改造的二弄九號則從另一個角度切 入,「相較於傳統著重於硬體與識別優化的商圈 改造,我們更關注於地方的長遠發展,從有限的 預算與資源出發,提出貼近地方氣質的發展願景, 作為循序漸進的長期計畫起點。」他們與商圈密 切合作,邀請居民、公所人員甚至學生一起參與 工作坊,不僅更認識在地文化的獨特性,也讓活 動成果有機會持續融入日常運作。除了扶植地方 持續培養專業經營的團隊,也透過策劃平溪好評 刊物、設置微型策展空間、活化地方文化資源營 造公共空間,讓商圈能逐步發展出具競爭力的觀 光優勢。

行動建議

1

行動建議

2

促成地方共識的 4 個行動建議

設計團隊想順利推動商圈改造,不僅取決於提案創意、精準度與執行力,更依 賴他們對地方的深入理解、持續對話與對應的制度建立。對於未來想投入地方 改造的設計團隊,可留意以下 4

個助於促成共識的行動建議:

從理解「限制」出發,發展可行的發展願景

商圈改造不等同要追求一次到位或全面創新,應先釐清地方的既有資源、條件與限制, 從相對可行處下手,逐步引導出貼近當地生活氛圍與特色的發展方向。

融入居民日常,從痛點需求找出設計切入點

在時間允許下,設計師若能更深入走進街道巷弄裡,在與居民聊天互動中建立在地連結 並就近觀察,將更能掌握地方的真實需求與使用情境,也更容易找出有感且實用的設計 切入點。

行動建議

3

行動建議

4

讓設計可視化,幫助地方看見改變後的可能樣貌

將設計構想轉化為示意圖、立體模型或場景模擬,有助於降低溝通門檻,讓地方參與者 更容易理解提案、回饋想法,提升達成共識的溝通效率。

管理利害關係人,建立高度協作的專業分工模式

商圈改造涵蓋空間設計、品牌識別、營運管理等多元面向,在與跨領域合作夥伴共事時, 記得先清楚定義各自角色、目標並建立溝通默契,讓各方既能發揮所長又能保持整體和 諧一致性。

設計師是推動地方共創的同行者

如同嶼人設計比喻,設計師應該成為鄰居般親近 的角色:「設計的起點,往往來自聊天中聽見的 細節、觀察裡感受到的特色,『生活感』本身其 實就是設計思考的養分。」

設計師不僅是創作者,更是與地方展開對話的橋 樑與促成共創的重要推手;而設計,不僅是一份 提案,也是一種共同語言與行動默契,與地方攜 手編織出一致且可持續的未來想像。

得先清楚定義各自角色、目標並建立溝通默契, 讓各方既能發揮所長又能保持整體和諧一致性。

旗山商圈設計現勘

國際顧問山田遊訪視輔導商圈與店家

店家輔導、訪視溝通

設計師現場手記

當設計師走進商圈,靈感有時就在街道探索或與人們互動對話的過程中浮現,跟著今年參與商圈美學設 計加值計畫的四組設計團隊進入現場,近距離觀察設計師如何在真實場域中提煉地方特色,轉譯成貼近 日常的設計語言。

平溪商圈

[ 二弄九號事務所 ]

長期關注自然環境的在地合作社合作,運用平溪 周邊的當地植物「大菁」進行天然藍染,並邀請 店家與居民一同共創,並且運用在公共空間中, 如平溪車站前與老街十字廣場的休憩座椅區,讓 在地素材轉化為公共空間中的設計語彙。

旗山商圈

[ 映品形象設計研究所 ]

旗山街區深厚的歷史紋理有其迷人的視覺脈絡, 像是拱形元素、廟埕文化與老街建築中常見的紅 磚印象等,我們重新提煉出在地符號的當代表述 方式,讓導引資訊既有功能性,也成為地方認同 的延伸載體。

中原商圈

[ 無制設計 ]

中原商圈由學生、新住民、在地業者等多元群體 組成,我們希望能藉由具辨識度的品牌視覺,呈 現出這裡多元並蓄、充滿年輕活力的特色。另外, 透過街道中雨遮帆布的色系統一、電箱及路阻等 城市家具的設計導入,讓品牌形象成為市容與日 常經驗中的一部分。

(左)考慮新增金幣元素的地點。(右)巷弄地面上最 初代的吉祥物錢鼠圖像。(下)設計師以人為比例尺、 同時測試材質的不同感受。

小西商圈

[ 嶼人設計工作室 ]

延續去年以「線」作為設計語彙,並勾勒出象徵 繁榮的吉祥物「錢鼠」,我們這次將金色圓形金 屬構件轉化為「金幣」,也考慮用反光的鏡面質 感,設置於牆面、花台、交通錐與街角指標等處, 增添「收集金幣」的尋寶趣味,讓日常空間自然 展現屬於小西的節奏與表情。

美學課堂筆記

在當代消費型態快速變化的情境下,商圈的發展 不僅需要公共空間的優化,同步要思考商圈長期 發展,才能回應消費者多元的需求與期待。透過 理解「設計美學」在其中扮演關鍵角色,它不只 是改善「場域」的視覺感受,更關乎「人」及「服 務」可以提升商圈獨特性的具體行動。

因此,這兩年推動的「美學課程」,即以協助商 圈與相關利害關係人建立設計認知為核心目標, 在一系列透過品牌、美學、企劃、體驗與行銷等 多面向課程,累積跨領域知識並培養實務操作能 力。課程內容涵蓋從店家內部經營策略、顧客到 訪時的感官體驗,到對外宣傳與曝光方式,逐步 引導商圈走向替商圈整體行銷的整合,並進一步 建立自主企劃與活動辦理的能力。

建立一致且鮮明的商圈品牌形象

麥傑廣告創意總監陳進東以「品牌美學」為主題, 帶出「唯有創造價值,才能創造品牌」的觀念,

強調品牌需要被傳播、累積、認同,才能提煉出 品牌價值,而這一系列的過程,就是品牌的資產。 品牌不該只是商標、包裝、廣告、銷售,而是一 種直覺印象與體驗過程的感受。以下陳進東以團 隊曾執行過的品牌為案例來進行說明:

圖片由麥傑廣告創意總監陳進東提供

LàhQuest 品牌定位與永續實踐

LàhQuest 以「源於自然」為核心品牌定位,重 新梳理資源與發展方向。燭杯產品攜手春池玻璃 合作,採用 30% 再生回收玻璃製成,不僅體現品 牌 DNA,也呼應環境永續的理念,並鼓勵消費者 進行二次利用。透過這樣的設計思維,讓 ESG 永 續精神成為消費者認同品牌的關鍵價值。

在包裝策略上,LàhQuest 全面導入綠色流程。

從盤點既有產品包裝規格,到檢視通用性與系統 性,再到整合供應商資源,逐步建立綠色生產鏈。 針對不同產品系列,品牌制定專屬的包裝與印刷 規格,以確保出貨品質穩定,並落實 ESG 社會責 任,推動品牌在永續道路上持續前進。

品牌全面導入綠色包裝流程,整合供應鏈、制 定通用規格,確保品質穩定。以實際行動落實 ESG,讓永續不只是口號,而是品牌與消費者共 享的價值。「影響品牌運作的成功與否,取決於 於消費者對於品牌的「認知價值」。

四個「到」,品牌建構四到流程,讓你的品牌留在消費者心中!

想到|找出商圈核心定位與特色資源

思考「在地文化」、「產業特色」與「目標客群」, 進而梳理出最能代表商圈的核心品牌定位與主打 亮點。

看到|精準分析商圈與競爭環境 透過商圈與同類型區域的比較,找出差異化優勢, 如在地特色產品、獨特服務體驗或商圈氛圍。

做到|單一、集中、整合的全傳播策略 結合商圈內店家、活動與特色資源,建構線上及 線下完整行銷計畫,將商圈價值有效傳遞給消費 者。

說到|建立清晰且一致的溝通戰略 以鮮明且一致的風格與溝通策略,讓消費者對商 圈產生情感連結與記憶點。

圖片由麥傑廣告創意總監陳進東提供

活用空間陳列為商品說話

著有《陳設美好的生生活》、現為棲仙陳列選物 所主理人林書言主責「商品陳列」課程,特別引 入「以視覺行銷(Visual Merchandising,簡稱 VMD)的觀念,店家或市集所擺放的商品,可按 節慶、活動重新展示,例如店主可依據商品包裝

色彩、陳列道具或燈光調整,讓消費者每次來到 店裡都能再次認識商品,甚至更能凸顯店家的品 牌形象與特色。

現今市面上常見的陳列方式,如商品過多、缺乏 焦點、未考慮結帳動線等,她觀察到陳列的本質 在於「好逛好買」,不求複雜,而是簡單扼要的 重點呈現。

在陳列商品時,除了需注意人們習慣「從左而右, 從上而下」視覺動線,亦要符合陳列的本質:利 於瞭解,利於挑選,利於結帳!也善用不同的商 品陳設技法,營造出不同的視覺氛圍,來讓整體 商品陳列提升購買慾望!

「人們的本能很容易受到環境的暗示,『商品陳 列』其實就是運用大眾的本能感覺,透過道具佈 置和擺放巧思,製造似曾相識的關鍵點。」以下 提供四個實際的重點陳列示範案例,幫助商家在 陳列商品時能有更清晰的方向可依循:

➀ 凸顯招牌與 LOGO ➁ 名片與 QRcode 的擺放 ➂ 商品說明讓消費者更安心 ➃ 善用手寫小黑板增加商品溫度

凸顯招牌與 LOGO

名片與 QRcode 的擺放

美學課程

把抽象的感覺轉化為消費者能真實體驗的設計策略

叁捌地方生活創辦人邱承漢從「消費者端」來思考商圈的價值與行動設計,建立一種可持續、自主、循 環的商業模式,課程從「顧客角度設計一段體驗旅程」重新看見自身的空間與商圈,把抽象的美學概念 轉化為實際可操作的體驗設計策略。其中包含三個核心觀念:

核心觀念 六感體驗設計

五感體驗基礎上加入情感共鳴,讓空間與服務不 只被感知,更能被感動與記住。

以高雄鹽埕第一公有市場為例,傳統市場的氣味 與聲響,結合年輕攤商的視覺設計,創造出懷舊 中帶新意的感受。透過五感加情緒的拆解練習, 學員開始用「感覺」而非「裝潢美觀」來評估空 間,轉換為更貼近顧客感受的設計思維。

核心觀念

關鍵時刻與峰值體驗

好的體驗是創造高峰,創造餘韻。人們在體驗時, 往往不會記得全部的細節,而是特別記住其中最 強烈的感受(峰值)與結束時的感受(終值)。

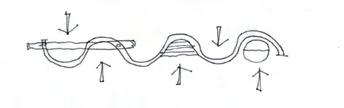

我們從「買早餐」的流程拆解切入,如何設計觸 點:從進門 -> 點餐 -> 對話 -> 結帳,「每一站都 在設計感覺」,帶領學員思考每個細節節點如何 影響整體體驗,再引導大家回顧自己曾被好好對 待的經驗,辨識哪一刻觸動了自己。「流程 不等 於 步驟 ; 流程 = 感受的曲線」這訓練幫助他們從 「做很多卻沒感動」,轉向「做對時機、放大情緒」 的精準經營。

核心觀念 STP 定位思維

先劃分市場與客群,鎖定最想打動的人,最後讓 他記住你的故事定位品牌。

以銀座聚場為例,我們將其定位為「舊城裡的生活 練習場」,吸引對生活有感、願意慢下來的人。這 樣的清晰定位,讓空間、活動與視覺語言展現一致 性,也讓學員理解定位對後續設計的重要性。

課程最後是實地觀察環節,透過學習單,引導學 員親身體驗空間最原始的感知:「這裡的氣味是 什麼?音樂帶來怎樣的氛圍?動線是否順暢?」 透過身體去「感覺」而非僅用眼睛「評論」,讓 被忽略的細節浮現,也更明白「體驗設計,不只 是外觀包裝,更是安排一段情緒與記憶的旅程。」

STP 三階段意涵(Segmentation, Targeting, Positioning) 「 STP 指的是市場區隔( Segmentation )、目標客群選擇 ( Targeting )、品牌定位( Positioning )三步驟⋯⋯」

美學課程 在地敘事 4

用故事為商圈創造情感連結

「商圈經營,就像在書寫屬於這塊土地的故事。」

旅遊作家邱明憲則從創辦「旅庫」的經驗出發, 引導學員實際設計一場結合自身商圈特色的微旅 行活動,思考如何把商圈的獨特元素轉換成完整 的逛街地圖,或是串連在地小吃、手作品牌的市 集活動。

「從顧客視角回頭檢視內容時,你會開始理解, 『書寫故事』的目的不是介紹自己,而是吸引別 人願意靠近你,甚至願意付費參與你的世界。」

如同邱明憲所強調,真正的美學設計,不只是好 看的視覺包裝,而是讓場域能夠被理解、共感與

被喜歡。「透過美學課程,最終希望讓商圈或店 家可以發展出屬於自己的敘事節奏、品牌風格與 經營方式,從生活場景出發,創造持續發生的體 驗與行動。」

圖片由「旅庫。彰化」創辦人「小王子」邱明憲提供

觀察與優化學習單

體驗設計觀察與優化學習單

觀察者姓名: ________________________

Part 1 整體商圈觀察

一、動線與節奏

問題項目

整體動線是否清晰?有迷路或猶豫的時刻嗎?

是否會不自覺停下 腳步?那裡發生了什麼?

是否會有「不知道該往哪走」的情況?

二、氛圍與情緒感受

問題項目

這個地方給你的第一印象是有特色的?

光線、音樂、氣味、風格會讓人想多停留嗎?

有沒有哪個角落的氛圍特別吸引你?

三、感官與體驗設計 問題項目

在這裡能感受到五感(視/聽/嗅/觸/味覺)的 刺激?

你是否有被細節設計照顧到的感受? (如標示清楚、遮蔽充足、地板材質舒服等)

有任何設計讓你感覺「無感」或「不友善」?

四、公共設施與共感空間

問題項目

是否有讓人願意停留、互動或拍照的空間?

座椅、樹蔭、公共裝置有被好好設計嗎? □ 是 □

路人或顧客有互動感嗎?有一起共感的場景 嗎? □ 是

美學課堂單元附件

觀察到的畫面或證據(簡述)

觀察到的畫面或證據(簡述)

觀察到的畫面或證據(簡述)

觀察到的畫面或證據(簡述)

系統穩定後,才是自我運作的開始

在本期最後,引用營運顧問地球MD山本聖的一段話:「設計團 隊要理解自身的『退出』是必然的,商圈能否建立永續運作的 結構,才是未來發展關鍵。」改造計畫的落地與完工,是商圈 自主運作的起點。

當商圈在外部專業團隊的輔導下,獲得可依循的品牌跟街區視 覺設計規範、美學課程中的實務經驗,便逐漸能自行判斷哪些 設計與創新適合延續、哪些需要再做調整。如先前提及臺南國 華友愛商圈西門淺草自治會,自主將商圈品牌意象擴大至投飲 機、攤位頂棚、拒馬等設施物、臺南孔廟商圈街道物件擴散應 用至擴散至孔廟文化園區、哈瑪星捷運入口設計帶有商圈形象 座椅,這些例子都是商圈已能夠自主延續設計,將商圈形象深 化於公共設施。

在有限的輔導時間內,為地方留下能自我滋養、持續生長的動 能,鼓勵商圈能衍生運用甚至開放店家授權使用。商圈改造, 不在於一次性的驚奇或成果,而是能留下一套系統化思考與行 動框架,在面對不同情境與挑戰時,依舊能靈活應對,就像種 下一顆自帶穩固根系的種子,只要有陽光與養分的持續灌溉, 終將迎來盛開之日。