10 minute read

NACH EINHUNDERT JAHREN …

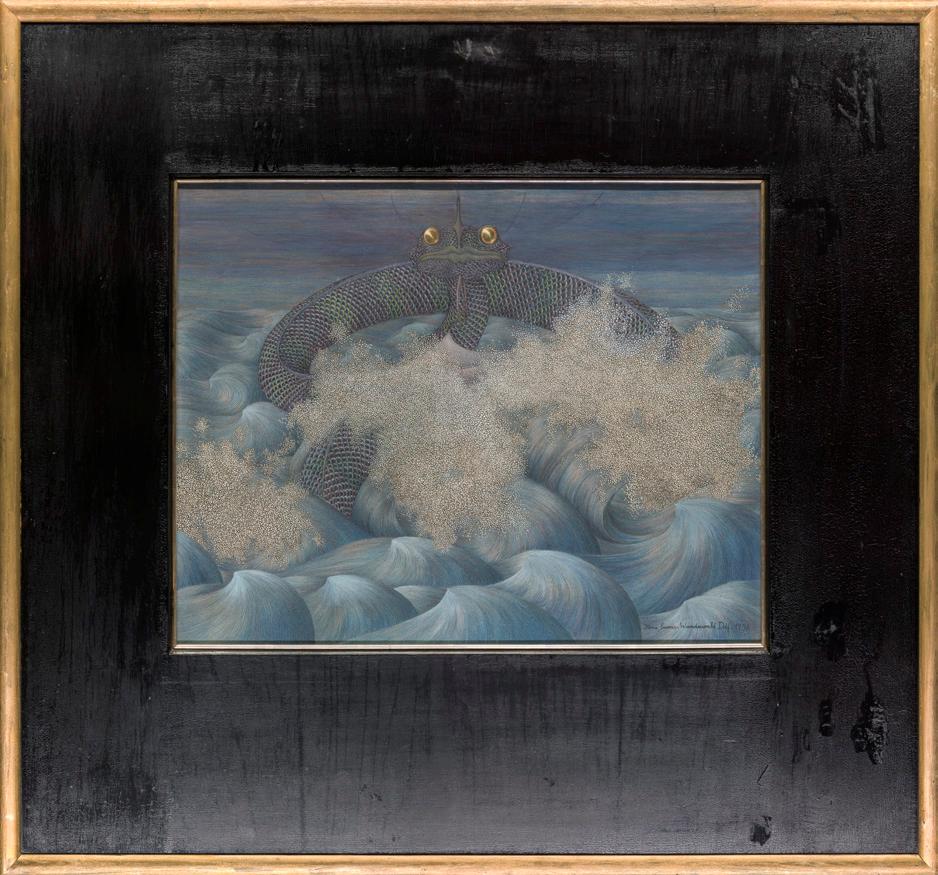

… wird das Werk der Malerin Ilna Ewers-Wunderwald (1875–1957) wieder in ihrer Geburtsstadt präsentiert. Neu zu entdecken sind Bilder mit beinahe mikroskopischen Naturbehandlungen sowie eigenwilliger Fantastik – exotischtraumverlorene Zusammenspiele zwischen Feder, Tusche und leuchtender Wasserfarbe, die heutige Kunstschaffende auf vielfältige Weise inspirieren. Anhand von Nachlassmaterialien widmet sich die Ausstellung ebenso der Kabarettdarstellerin, Modedesignerin, Übersetzerin und Weltreisenden: dem faszinierenden Leben der wahrlich emanzipierten Künstlerin Ilna Ewers-Wunderwald.

/// After one hundred years, the oeuvre of the painter Ilna Ewers-Wunderwald (1875–1957) is once again presented in her native city. The exhibition shines a new light on her work, which is characterised by almost microscopical depictions of nature and an idiosyncratically fantastical visual vocabulary – exotic, dream-like interplays between pen, ink and luminous watercolour which, in many ways, continue to inspire artists to this day. Using materials from the artist’s estate, the exhibition is also dedicated to the cabaret performer, fashion designer, translator and globetrotter – to the fascinating life of the truly emancipated artist Ilna Ewers-Wunderwald.

Advertisement

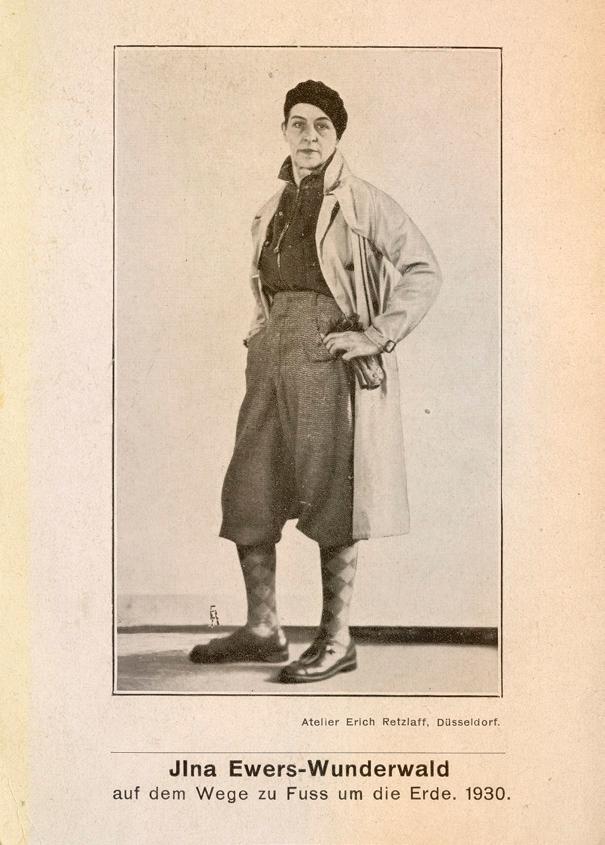

[Abbildung 2]

Ilna Ewers-Wunderwald: ohne Titel [Seeschlange], 1930, Privatbesitz.

[Abbildung 3]

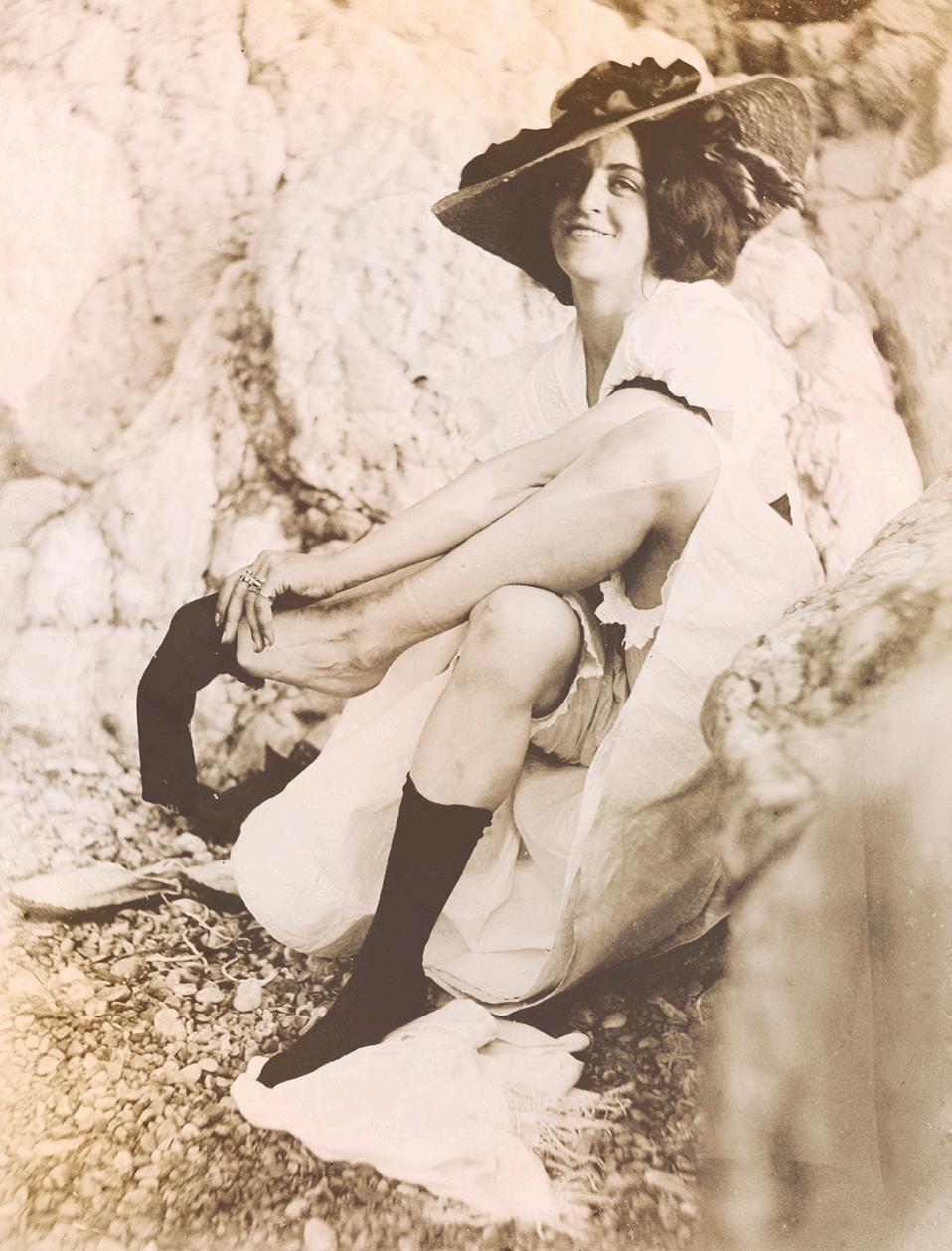

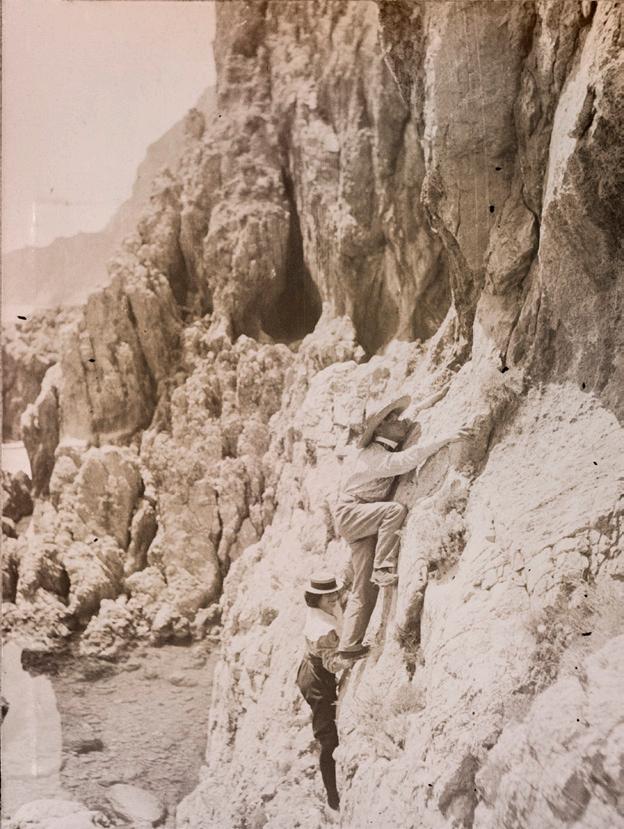

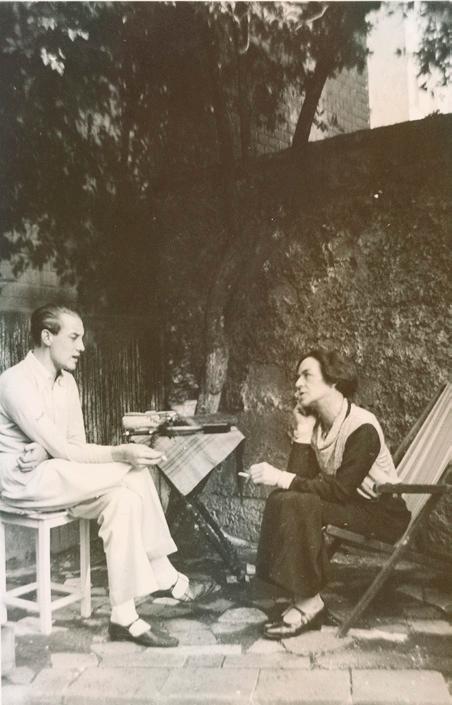

Capri 1903, Heinrich-Heine-Institut.

[Abbildung 4]

1875 Karoline Elisabeth Wunderwald wird am 7. Mai in Düsseldorf geboren. Ihr Vater ist Inhaber eines Kunsthandwerksbetriebs, der ältere Bruder Wilhelm (1870–1937) studiert Malerei an der Düsseldorfer Kunstakademie. Über die Mutter ist nichts, über Wunderwalds Jugend und Ausbildung kaum etwas bekannt. Die talentierte Künstlerin ist Autodidaktin. Wahrscheinlich nimmt sie wie Gabriele Münter (1877–1962) kurzzeitig Unterricht bei Willy Spatz (1861–1931) an der Düsseldorfer Damenmalschule.

1895 Im Düsseldorfer Künstlerverein Malkasten lernt Wunderwald den Autor Hanns Heinz Ewers (1871–1943) kennen. Die beiden werden ein Paar.

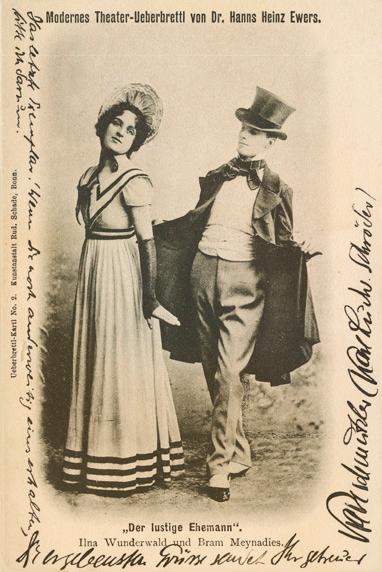

[Abbildung 5]

1901 Heirat mit Hanns Heinz Ewers. Die Künstlerin nennt sich nun Ilna Ewers-Wunderwald. Ewers leitet eine Sektion des Berliner Kabaretts »Überbrettl«. Sie steht als Schauspielerin und Sängerin mit Kollegen wie Arnold Schönberg (1874–1951) auf der Bühne, erhält glänzende Kritiken. Besonders fällt Ewers-Wunderwald mit einer ausdrucksvollen Stimme und selbst kreierten Reformkleidern auf.

1902 Nach Teilnahme an internationalen Gastspielen des »Überbrettls« in Ostpreußen, Polen, Österreich-Ungarn, Galizien, Rumänien, Russland, Serbien, Bosnien, Slowenien, Kroatien, Lettland, der Schweiz und Italien erfolgt ein plötzlicher Abbruch der Kabarett-Aktivitäten. Sie richtet sich mit Ewers für einen zweijährigen Capri-Aufenthalt ein. Die Insel ist um 1900 zu einem Zentrum der Reformbewegung avanciert.

[Abbildung 6]

[Abbildung 7]

1903 Auf Capri gestaltet Ewers-Wunderwald avantgardistische Mode. Sie schließt sich mit ihrem Gatten dem antibürgerlichen Sonnenund Nudistenkult an. Bei Klettertouren entdeckt das Paar eine bislang unbekannte Tropfsteinhöhle.

1904–1905 Rückkehr nach Deutschland. Da die Ehe mit Ewers von Konflikten geprägt ist, lebt sie bei ihrer Schwiegermutter Maria Ewers geb. aus’m Weerth (1839–1926), einer beliebten Märchendichterin, in Düsseldorf, während ihr Gatte hauptsächlich in Berlin wohnt. EwersWunderwald arbeitet als Zeichnerin und Übersetzerin, designt und illustriert Bücher.

1906–1910 Ausgedehnte Reisen führen das Ehepaar nach Südeuropa, in die Karibik, nach Mittel- und Südamerika, Australien, auf die Philippinen, nach Japan, China und Singapur. Künstlerisch besonders fruchtbar wird eine Indienreise im Jahr 1910. Ewers-Wunderwald illustriert die Werke ihres erfolgsverwöhnten Gatten, übersetzt und gestaltet Bücher französischer Modernisten, liefert Illustrationen für verschiedene Periodika.

1909–1914 Entwicklung reger Ausstellungstätigkeit, ihre Bilder werden in der Berliner Secession (1909, 1910), der Münchener Secession (1912) und der Grossen Berliner Kunstausstellung (1911, 1914) gezeigt. Sie verlässt Ewers und zieht zu dem Komponisten Gustav Krumbiegel nach Leipzig. Die Ehe wird 1912 geschieden. Krumbiegel fällt bereits im ersten Kriegsjahr als Soldat in Flandern.

1915–1929 Wohnt wieder in Düsseldorf. Unter anderem 1916, 1922 und 1923 Teilnahme an Ausstellungen im Düsseldorfer Kunstpalast. Während der zwanziger Jahre gerät ihr Werk zunehmend in Vergessenheit, sie zieht sich ins Private zurück.

1930–1935 Tritt im Alter von 55 Jahren eine Weltreise zu Fuß an. Nachgewiesen ist ein längerer Aufenthalt auf Capri.

1936–1945 Abermals in Düsseldorf; sie ist mit der Bildhauerin Ellie Unkelbach befreundet. Ewers-Wunderwald unterstützt regimeverfolgte Freunde wie den Rechtsanwalt Friedrich Maase (1878–1959), die ihre Opposition in Konzentrationslagern büßen müssen. Angewidert vom nationalsozialistischen System, zieht sie sich mit Unkelbach nach Allensbach an den Bodensee zurück.

1946 Letzte Ausstellung zu Lebzeiten im Radolfzeller Kunstsalon Linder.

1947–1957 Ihre Arbeiten werden teilweise abstrakt und post-surreal. Sie nimmt eine psychedelische Kunst vorweg, fühlt sich aber bis zum Schluss dem Jugendstil verpflichtet. Ilna Ewers-Wunderwald stirbt am 29. Januar 1957 in Allensbach. Das Grab ist nicht mehr erhalten.

[Abbildung 8]

[Abbildung 9]

[Abbildung 12]

[Abbildung 10]

[Abbildung 11]

[Abbildung 13]

[Abbildung 15]

[Abbildung 16]

[Abbildung 17]

[Abbildung 18]

[Abbildung 14]

[Abbildung 19]

[Abbildung 20]

[Abbildung 21]

[Abbildung 22]

[Abbildung 23]

Abbildungen

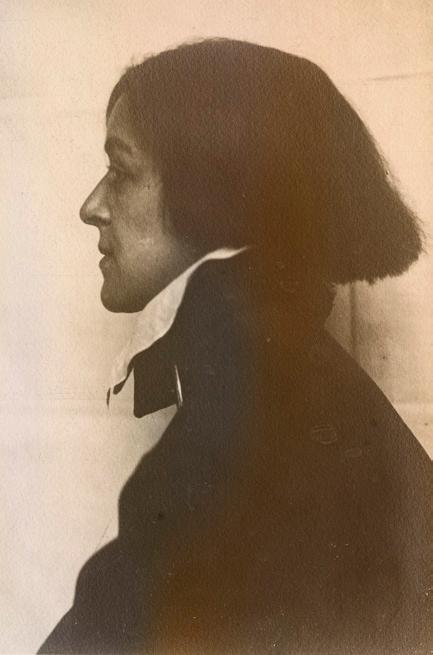

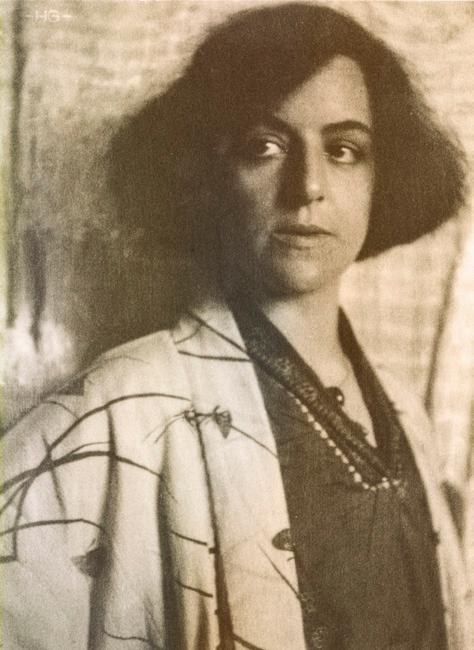

[Abbildung 4] ca. 1890, Heinrich-Heine-Institut.

[Abbildung 5]

Bildpostkarte Kabarett »Überbrettl«, ca. 1902, Heinrich-Heine-Institut.

[Abbildung 6] mit Hanns Heinz Ewers, Capri 1903, Heinrich-Heine-Institut.

[Abbildung 7]

Capri 1903, Heinrich-Heine-Institut.

[Abbildung 8] mit Hanns Heinz Ewers (Mitte), Mexiko 1906, Heinrich-Heine-Institut.

[Abbildung 9] mit Hanns Heinz Ewers, Colombo 1910, Heinrich-Heine-Institut.

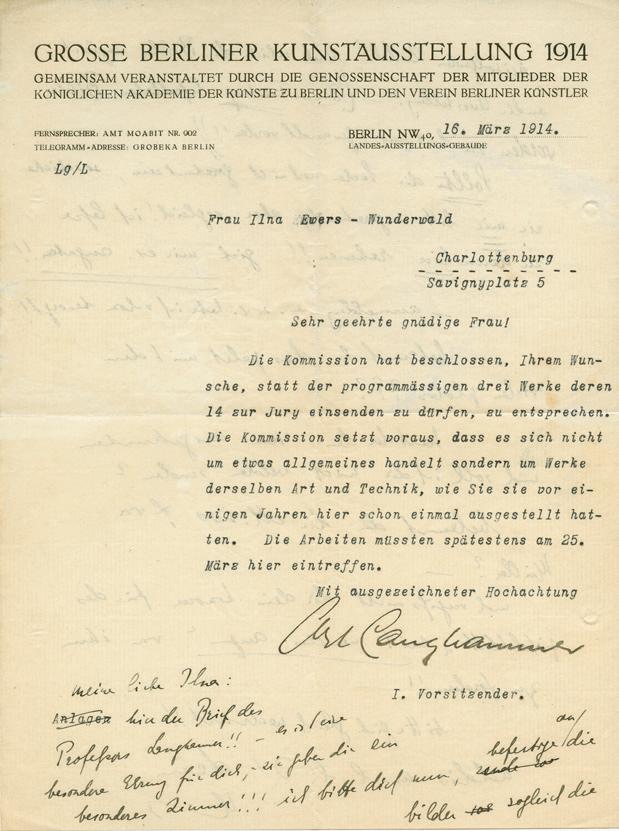

[Abbildung 10]

Carl Langhammer an Ilna Ewers-Wunderwald, Berlin, 16. März 1914 (mit handschriftlichem Zusatz von Hanns Heinz Ewers), Heinrich-Heine-Institut.

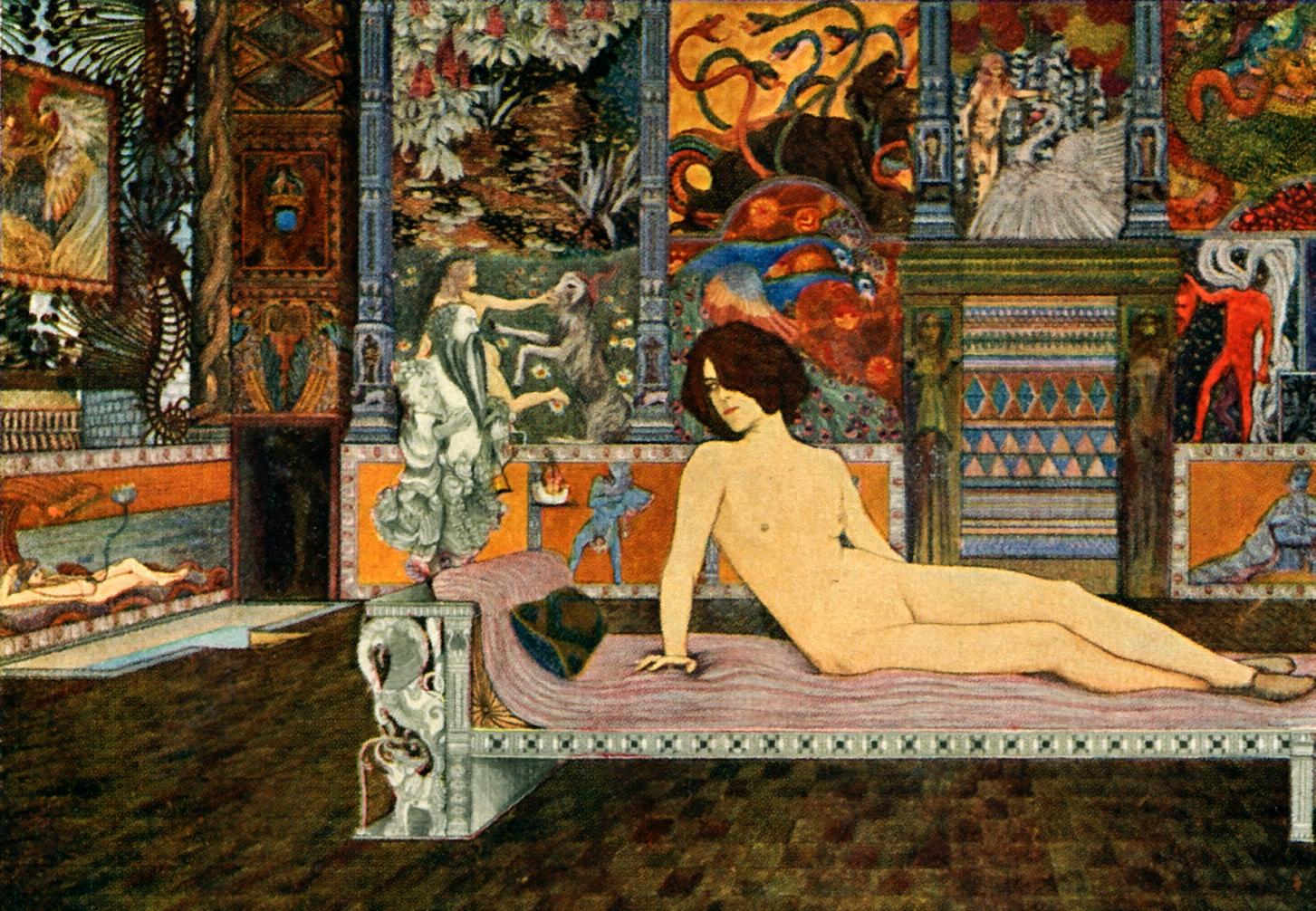

[Abbildung 11]

Ilna Ewers-Wunderwald: Diana, ca. 1909 (Verbleib unbekannt), Reproduktion: Sammlung Dr. Michael Matzigkeit.

[Abbildung 12]

Bucheinband:

Ilna Ewers-Wunderwald, Georg Müller Verlag, München 1913.

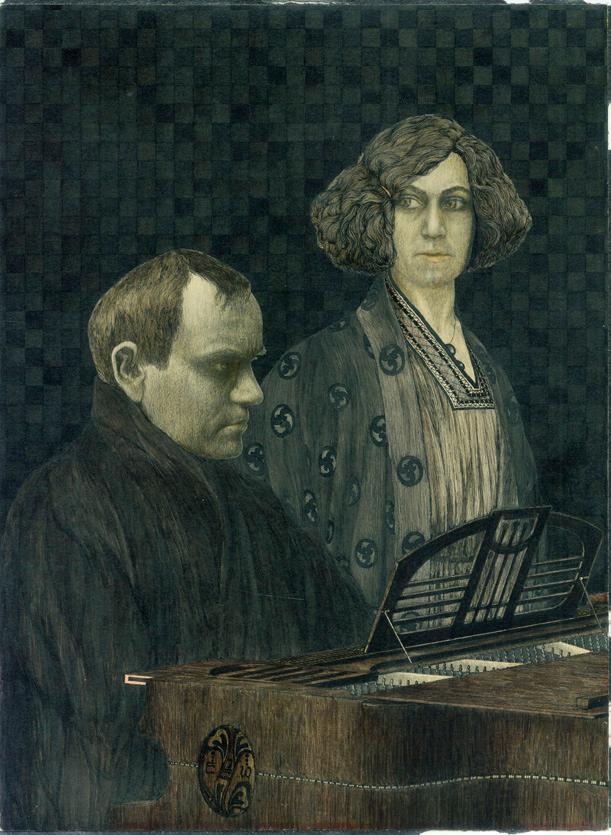

[Abbildung 13]

Ilna Ewers-Wunderwald: ohne Titel [Selbstporträt mit Gustav Krumbiegel], ca. 1912, Privatbesitz.

[Abbildung 14]

Ellie Unkelbach, ohne Datierung, Heinrich-Heine-Institut.

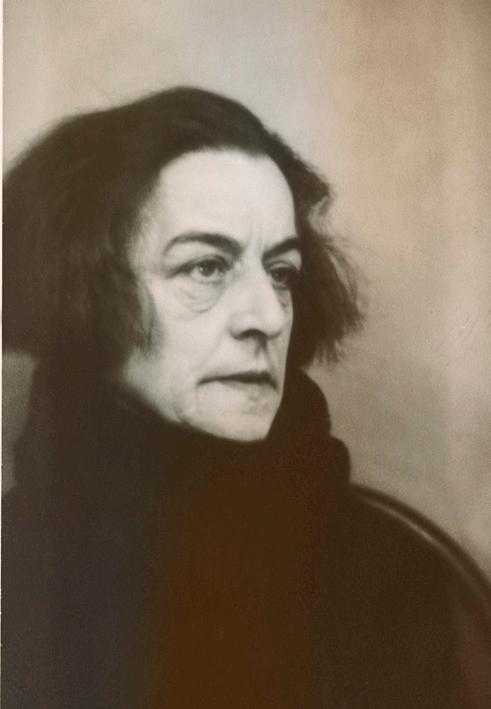

[Abbildung 15] ca. 1915, Heinrich-Heine-Institut.

[Abbildung 16] ca. 1920, Heinrich-Heine-Institut.

[Abbildung 17]

1919, Heinrich-Heine-Institut.

[Abbildung 18]

Bildpostkarte, 1930, Heinrich-Heine-Institut.

[Abbildung 19] mit dem Tänzer Ernst Heimrath, 1936, Heinrich-Heine-Institut.

[Abbildung 20] ca. 1940, Heinrich-Heine-Institut.

[Abbildung 21] ca. 1946, Heinrich-Heine-Institut.

[Abbildung 22]

»Südkurier«, Juni 1946.

[Abbildung 23] ca. 1954, Heinrich-Heine-Institut.

[Abbildung 4]

1875 Karoline Elisabeth Wunderwald is born on 7 May in Düsseldorf. Her father runs an Arts and Crafts workshop, her older brother Wilhelm (1870–1937) studies Art at the Düsseldorf Academy of Art. Very little is known about her mother and almost nothing is known about Wunderwald’s childhood and education. The talented artist is self-taught. It is probable that, like Gabriele Münter (1877–1962), she studies for a short time with Willy Spatz (1861–1931) at the Ladies Art School in Düsseldorf.

1895 Wunderwald meets the writer Hanns Heinz Ewers (1871–1943) at the Malkasten, the home of Düsseldorf’s Artists‘ Society. They become lovers.

[Abbildung 5]

1901 Wunderwald marries Hanns Heinz Ewers and is now known as Ilna Ewers-Wunderwald. Ewers directs “Überbrettl”, a section of the Berlin Cabaret. As an actor and singer, Ewers-Wunderwald shares the stage with personalities such as Arnold Schönberg (1874–1951) and is lauded by the critics. She is particularly noted for her expressive voice and self-designed Reform clothing.

1902 After “Überbrettl’s” international guest appearances in East Prussia, Poland, Austria-Hungary, Galicia, Romania, Russia, Serbia, Bosnia, Slovenia, Croatia, Latvia, Switzerland and Italy, their Cabaret acts are suddenly cancelled. She arranges to spend two years with Ewers in Capri which, around 1900, has become one of the centres of the Reform movement.

[Abbildung 6]

[Abbildung 7]

1903 On Capri, Ewers-Wunderwald designs avant-garde fashion. She and her husband join the anti-bourgeois Sun and Nudist cult. Whilst on climbing tours the couple discover an as yet unknown limestone cave.

1904–1905 Return to Germany. Such is the conflict within the marriage to Ewers that she lives with her mother-in-law Maria Ewers née aus’m Weerth (1839–1926), a much-loved poetic storyteller, whilst her husband lives primarily in Berlin. Ewers-Wunderwald sketches and translates, designs and illustrates books.

1906–1910 The couple travel extensively in southern Europe, the Caribbean, Central and South America, Australia, the Philippines, Japan, China and Singapore. A journey to India in 1910 proves to be particularly productive. Ewers-Wunderwald illustrates the work of her husband –accustomed to being spoilt by success – and translates and designs books about the French Modernists as well as accepting commissions for illustrations for a variety of periodicals.

1909–1914 She becomes a frequent exhibitor, exhibiting at the Berlin Secession (1909, 1910), the Munich Secession (1912) and the Great Berlin Art Exhibition (1911, 1914). She leaves Ewers and moves to live with the composer Gustav Krumbiegel in Leipzig. They divorce in 1912. Krumbiegel is one of the first to fall as a soldier in Flanders in the first year of the Great War.

1915–1929 She returns to live in Düsseldorf. She exhibits at the Düsseldorf Kunstpalast i.a. in 1916, 1922 und 1923. During the 1920s, her work fades increasingly into obscurity and she withdraws from public life.

1930–1935 At the age of 55, she sets off on a round-the-world trip on foot. We know that she spends a considerable length of time on Capri.

1936–1945 Once again back in Düsseldorf; friendship with the sculptor Ellie Unkelbach. Ewers-Wunderwald supports friends persecuted by the regime, for example the lawyer Friedrich Maase (1878–1959), who are sent to concentration camps where they are forced to atone for their opposition. Repelled by National Socialism, she moves with Unkelbach to Allensbach on Lake Constance.

1946 The last exhibition during her lifetime in Kunstsalon Linder in Radolfzell.

1947–1957 Her work becomes in part abstract and post-surrealist. She anticipates the psychedelic in art, but feels committed to art nouveau to the end. Ilna Ewers-Wunderwald dies on 29 January 1957 in Allensbach. Her grave no longer exists.

[Abbildung 8]

[Abbildung 9]

[Abbildung 12]

[Abbildung 10]

[Abbildung 11]

[Abbildung 13]

[Abbildung 15]

[Abbildung 16]

[Abbildung 17]

[Abbildung 18]

[Abbildung 14]

[Abbildung 19]

[Abbildung 20]

[Abbildung 21]

[Abbildung 22]

[Abbildung 23]

»ICH DARF MICH

NICHT ZU SEHR MIT

GEDANKEN AN DAS

MEER BEFASSEN –

ES KOMMT DANN EINE

UNRUHE UND SEHNSUCHT

ÜBER MICH, DER ICH

SELBST KÖRPERLICH UNTERLIEGE. «

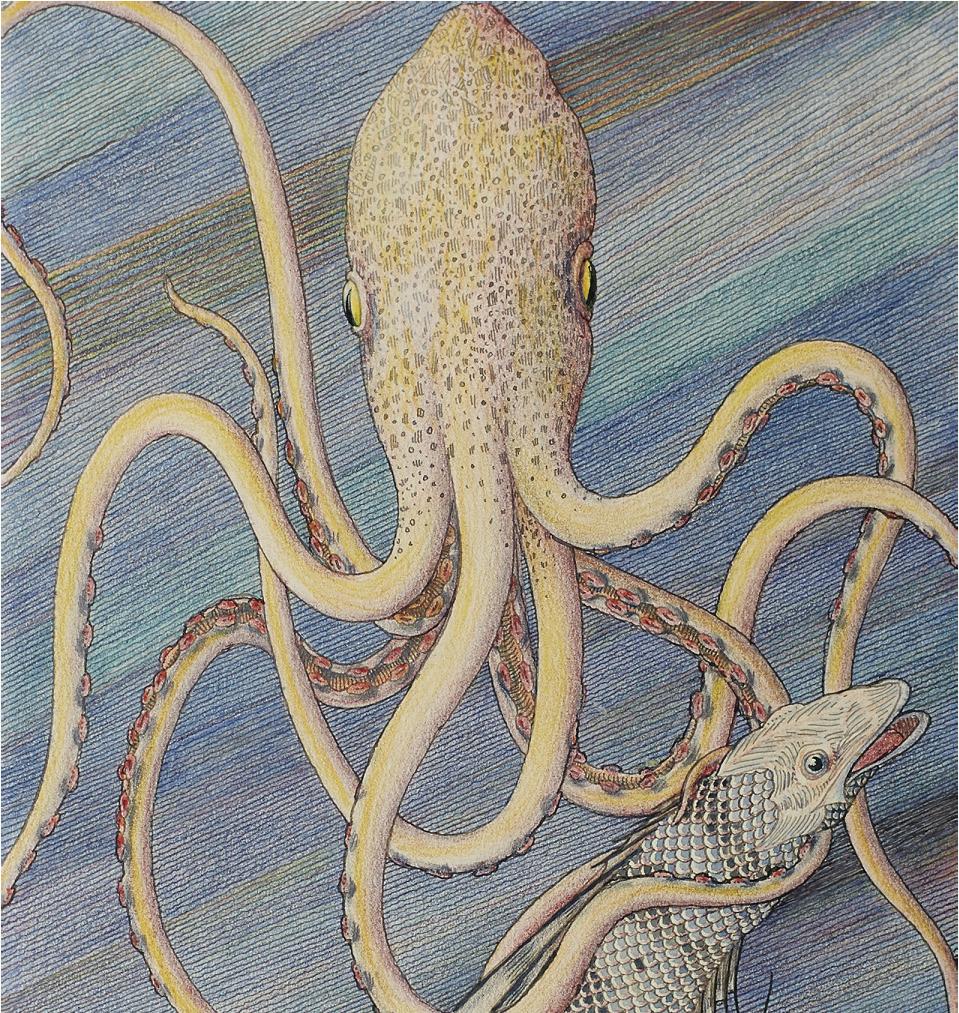

UNTERWASSER-WELTEN

Ewers-Wunderwald zeichnet nachweislich über fünfzig Jahre vielfältige Unterwasser-Welten aus Seeschlangen, Kraken, Fischen, Quallen, Krabben, Krebsen, Muscheln und Korallen. Die Bilder kontrastieren ein traumverlorenes Sujet mit fein ziselierter Naturbehandlung, assoziieren rauschhafte Innenwelten. In der Zeit nationalsozialistischen Expansionswillens und der Judenverfolgung zeichnet Ewers-Wunderwald einen Kraken; dieser hat einen Fisch erbeutet und gräbt die Saugnäpfe seiner Tentakel in den Gefangenen.

Underwater worlds /// “I must not get too deeply engrossed with thoughts about the ocean – when I do, a sense of disquietude and yearning comes over me that I succumb to even physically.”

Over more than fifty years, Ewers-Wunderwald creates a wealth of drawings of underwater worlds with sea snakes, octopuses, fish, jellyfish, shrimps, crabs, mussels and corals. The pictures contrast a dream-like subject matter with finely chiselled renderings of nature, suggestive of exhilarating inner worlds. At a time of National-Socialist expansionism and persecution of Jews, Ewers-Wunderwald draws an octopus; having captured a fish, it digs the suckers of its arms into its captive.

[Abbildung 24]

Ilna Ewers-Wunderwald: ohne Titel [Polyp], 1937, Privatbesitz (ehemals Kunsthandel Horst Wehrens, Düsseldorf).

[Abbildung 25]

Ilna Ewers-Wunderwald: ohne Titel [Schleiereule], 1945, Privatbesitz.

Tiermotive

Bis ins hohe Alter beschäftigt sich Ewers-Wunderwald mit Anatomie und Lebensraum von Tieren, zeichnet wie besessen vor allem Vögel. Sie ist von der Unschuld und Integrität nicht-menschlicher Kreaturen überzeugt, spürt der Reinheit in den Wesen nach, die sie, wie Rainer Maria Rilke (1875–1926), als »das Offene« präsentiert. Dessen Verse aus der 8. Elegie »das freie Tier hat seinen Untergang stets hinter sich und vor sich Gott« könnten eine Verbeugung vor ihren Bildern sein. Tatsächlich hat etwa der berühmte Maler Max Liebermann (1847–1935) bewundernd davorgestanden. Auch die Kritik lobt die höchste Vollendung ihrer Darstellung, die genaue Kenntnis der seltensten Tierformen sowie die grafische Präzision haarfeiner Linienführung. Besonders das allegorische Interesse an magischen Begegnungen mit Tieren wird zu einem Markenzeichen der Künstlerin.

Animal motifs /// Well into an advanced age Ewers-Wunderwald investigates the anatomy and habitats of animals, drawing predominantly birds almost obsessively. She is convinced of the innocence and integrity of non-human creatures, exploring the purity within the beings, portraying it, like Rainer Maria Rilke (1875–1926) did, as “the open”. Rilke’s verses from his Eighth Elegy, “the beast is free and has its death always behind it and God before it”, could be read as a tribute to her pictures. The famous painter Max Liebermann (1847–1935), for instance, did indeed express his admiration upon viewing them. Furthermore, art critics praise the utmost accomplishment of the artist’s depictions, her detailed knowledge of even the rarest types of animals, as well as the graphic precision and delicacy of line. Especially her allegorical interest in magic encounters with animals becomes a trademark of her work.

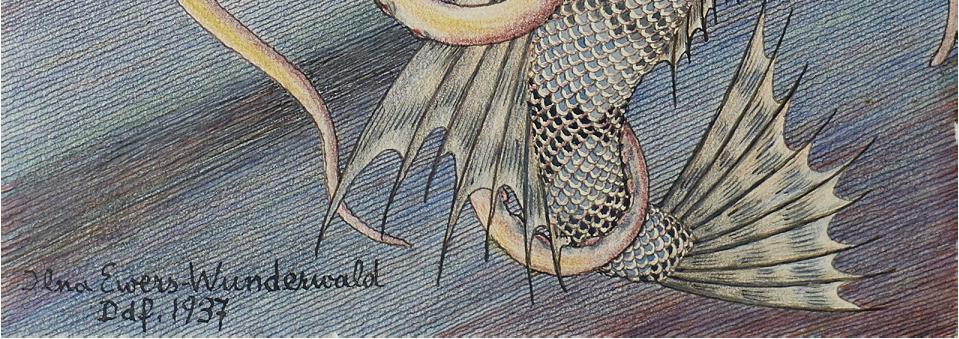

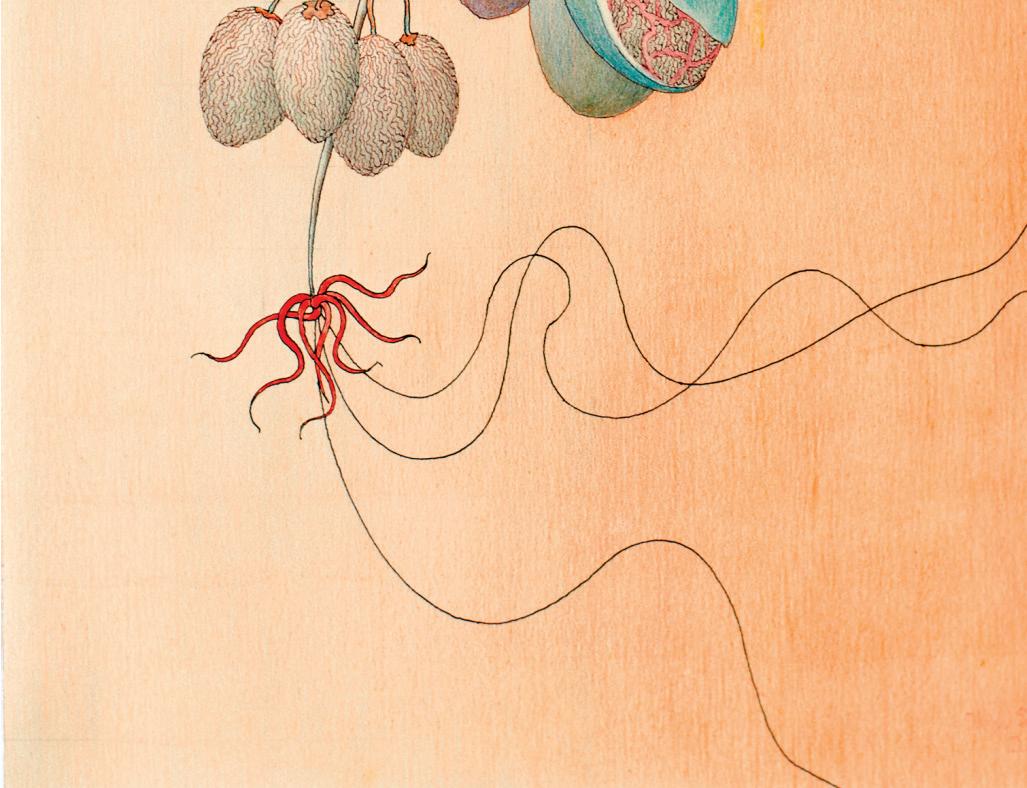

[Abbildung 26]

Ilna Ewers-Wunderwald: ohne Titel [Exotische Pflanze], 1955, Privatbesitz (ehemals Kunsthandel Horst Wehrens, Düsseldorf).

Pflanzenmotive

Natur-, Pflanzen- und Blumenmotive begleiten EwersWunderwald in allen Lebenslagen. Sie zeigen einen verschlungenen Kosmos bis in mikroskopische Bereiche, sind vitale Metaphysik. Doch selten sind sie naturalistische Abbildung. Pflanzen geraten ihr als Spiegelung der Seele, die Blumensprache wird in die Bereiche der Möglichkeit gerückt. Einer Dschungelpflanze platzen die Früchte, mit roten Fadenfingern scheint sie nach imaginären Liebhabern zu greifen; eine Magnolie gleitet als Frau mit plusternden Röcken auf einem konstruktivistischen Gegenstand; Kaskaden von Blatt- und Blütenfragmenten zerfließen zu psychedelischen Mustern. Die Natur ist bei Ewers-Wunderwald mit den Ereignissen der Innenwelt verwoben.

Plant motifs /// Natural motifs, plant and flower themes accompany Ewers-Wunderwald through all stages of her life. They exhibit an intertwined cosmos reaching into microscopic spheres, are lively metaphysics. Nevertheless, they are rarely naturalistic representations: “Last night I composed another picture. It seems I must have fallen from heaven…”. She renders plants like reflections of her soul, shifts flower idioms towards the concrete. A jungle plant’s fruits burst, its red thread-like fingers appearing to reach for imaginary lovers; a magnolia sliding down a constructivist object like a woman clad in a ruffled skirt; cascades of leaf and blossom fragments melting into psychedelic patterns. In EwersWunderwald’s works, nature is intertwined with events happening in our inner worlds.

[Abbildung 27]

Ilna Ewers-Wunderwald: ohne Titel [Buddha], undatiert, Privatbesitz.

Indien

Die erfahrene Globetrotterin ist auf ihren Reisen durch die Welt am nachhaltigsten von Indien beeindruckt. Gemeinsam mit ihrem Mann besucht sie im Jahr 1910 ausgiebig den Subkontinent. Damit gehört sie noch vor Hermann Hesse (1877–1962) zu den ersten deutschen Künstlerinnen beziehungsweise Künstlern, die Indien bereisen und die Religion sowie die Magie des Landes in ihre Werke fließen lassen. Bis in die Allensbacher Zeit ist Ewers-Wunderwald von diesem mythischen Zauber fasziniert. Das indische Tagebuch ist ein Gradmesser für den Erregungszustand: »Diese glühende Sonne treibt die verstecktesten Triebe hervor. –Ich habe das an mir selber erfahren. Die Phantasie wird bis zur Ausschweifung in die Höhe getrieben. Die Einbildungskraft wird durch den indischen Wahnsinn gesteigert. Man lächelt über den lieben Herrn Jesus mit seinen blonden Haaren und dem faden Gesicht. In Indien da gehört der Gott Shiwa und sein Lingam hin.«

India /// In the course of her travels the experienced globetrotter is most strongly and lastingly impressed by India. In 1910 she visits the subcontinent extensively with her husband. She is thus, even before Hermann Hesse (1877–1962), among the first German artists who travelled in India and whose works incorporate the religious themes and the magic she encountered. Right into her Allensbach years, Ewers-Wunderwald is fascinated by this mythical charm. Her Indian diary bears testimony to her state of excitement: “This blazing sun brings the most hidden urges to the fore. – I have experienced this myself. The imagination is propelled to great heights without restraint. The power of the imagination is amplified by the Indian madness. People smile about the dear Lord Jesus with his blond hair and bland face. In India, the god Shiva and his lingam is where it’s at.”